الإحصائيات

سورة المزمل

| ترتيب المصحف | 73 | ترتيب النزول | 3 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.50 |

| عدد الآيات | 20 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |

| ترتيب الطول | 72 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 9/10 | يا أيها المزمل: 1/1 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

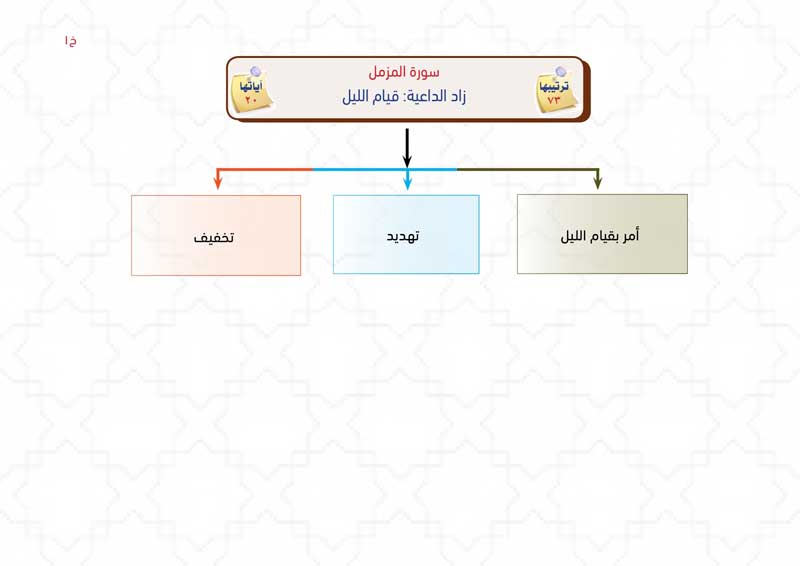

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (10) عدد الآيات (10)

إرشاداتٌ للنَّبي ﷺ بـ: قيامِ الليلِ وترتيلِ القرآنِ لتحمُّلِ أعباءِ الرِّسالةِ، وذِكْرِ اللهِ، والصَّبرِ على أذى المشركينَ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (11) الى الآية رقم (19) عدد الآيات (9)

بعدَ أمرِه ﷺ بالصَّبرِ على أذى المشركينَ هدَّدَهُم اللهُ هنا بعذابِ يومِ القيامةِ، ثُمَّ هدَّدَهُم بعذابِ الدُّنيا كما حدثَ معَ فرعونَ لمَّا عَصَى موسى عليه السلام .

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة المزمل

زاد الداعية: قيام الليل

أولاً : التمهيد للسورة :

- • رسالة السورة واضحة من بدايتها:: رسالة السورة: زادك أيها الداعية: قيام الليل. الرسالة تنادينا: العبادة مع الصبر أقوى مُعين على تحمل المشاق.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المزمل».

- • معنى الاسم :: المزمل: المتلفف بثوبه.

- • سبب التسمية :: لأنه اللَّفْظ الْوَاقِع فِي أَوَّلِهَا، ومحورها يدور حول الرسول وما كان عليه من حالة، فوصفه الله وناداه بحالته التي كان عليها .

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن زاد الداعية إلى الله هو قيام الليل.

- • علمتني السورة :: أن قراءة القرآن بتدبر وتفكر تعين على تكاليف الأعمال وتحمّل الشدائد: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾

- • علمتني السورة :: أن أفضل أوقات الصلاة والمناجاة في الثلث الأخير من الليل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾

- • علمتني السورة :: أيها الداعية دربك وعْر، فتسلّح بالصبر: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة المزمل من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة المزمل من المفصل.

• سورة المزمل من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة المزمل مع سورة المدثر، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًاكَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة المزمل هي السورة الوحيدة التي نسخ آخرُها أولَها، حيث جاء في أولِها وجوبُ قيامِ الليلِ، ثم جاء في آخرِها الرخصةُ في ترك قيام الليل، فعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أنه سأل أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عائشة فقال: «أَنْبِئِينِى عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»، فَقَالَتْ: «أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾؟»، قُلْتُ: «بَلَى»، قَالَتْ: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِى أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا فِى السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِى آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ».

• آخر آية من سورة المزمل هي أكثر آية تكرر فيها لفظ الجلالة (الله)، فقد تكرر فيها 7 مرات، ولا يوجد آية في القرآن تضاهيها في ذلك، حتى آية الدين من سورة البقرة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستعين في الدعوة إلى الله بـ: التهجد وقيام الليل والذكر والتوكل والصبر والحلم وقراءة القرآن وصلاة الفريضة والزكاة والصدقة والاستغفار.

• أن نحرص على قيام الليل، ولا نتركه: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (2-4).

• أن نصبر على الأذى، ونحتسب ذلك عند الله: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (10).

• أن نتقي الله ونعمل لذلك اليوم الذي تشيب فيه الولدان: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا * السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ (17، 18).

• أن نتذكر الآخرة، ولا نغفل عنها: ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (19).

• أن نحرص على قراءة ورد القرآن مهما كانت الظروف، من مرض وسفر وجهاد: ﴿...فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ...﴾ (20).

• أن ننفق شيئًا من أموالنا ولو كان قليلًا، نقدمه لأنفسنا يوم لقاء الله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ﴾ (20).

• أن نتيقن أن كل ما نقدمه من أعمال الخير مستنسخ في كتبنا؛ فنخلص عبادتنا لله تعالى، ونكثر من الاستغفار على التقصير؛ فالله غفور رحيم: ﴿...وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (20).

تمرين حفظ الصفحة : 574

مدارسة الآية : [1] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾

التفسير :

المزمل:المتغطي بثيابه كالمدثر، وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته، وابتدأه بإنزال [وحيه بإرسال] جبريل إليه، فرأى أمرا لم ير مثله، ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلون، فاعتراه في ابتداء ذلكانزعاج حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله، فقال:"زملوني زملوني "وهو ترعد فرائصه، ثم جاءه جبريل فقال:"اقرأ "فقال:"ما أنا بقارئ "فغطه حتى بلغ منه الجهد، وهو يعالجه على القراءة، فقرأ صلى الله عليه وسلم، ثم ألقى الله عليه الثبات، وتابع عليه الوحي، حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين.

فسبحان الله، ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها، ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره.

فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية أعدائه، ثم أمره بالصدع بأمره، وإعلان دعوتهم إلى الله، فأمره هنا بأشرف العبادات، وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها، وهو قيام الليل.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

تفسير سورة المزمل

مقدمة وتمهيد

1- سورة «المزمل» هي السورة الثالثة والسبعون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فهي السورة الثالثة أو الرابعة، إذ يرى بعضهم أنه لم يسبقها في النزول سوى سورتي العلق والمدثر، بينما يرى آخرون أنه لم يسبقها سوى سور العلق، ونون، والمدثر.

وعدد آياتها عشرون آية عند الكوفيين، وتسع عشرة آية عند البصريين وثماني عشرة آية عند الحجازيين.

2- وجمهور العلماء على أن سورة «المزمل» من السور المكية الخالصة، فابن كثير- مثلا- عند تفسيره لها قال: تفسير سورة «المزمل» ، وهي مكية.

وحكى بعضهم أنها مكية سوى آيتين، فقد قال القرطبي: مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: هي مكية إلا آيتين منها، وهما قوله- تعالى-: وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ....

وقال الثعلبي: هي مكية إلا الآية الاخيرة منها وهي قوله- تعالى-: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ.... فإنها نزلت بالمدينة .

وقال الشيخ ابن عاشور ما ملخصه: وقال في الإتقان: إن استثناء قوله- تعالى-:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ ... إلى آخر السورة، يرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة أنها قالت: نزلت هذه الآية بعد نزول صدر السورة بسنة ...

ثم قال الشيخ ابن عاشور: وهذا يعنى أن السورة كلها مكية، والروايات تظاهرت على أن هذه الآية قد نزلت منفصلة عما قبلها، بمدة مختلف في قدرها، فعن عائشة أنها سنة ... ومن قال بأن هذه الآية مدنية، يكون نزولها بعد نزول ما قبلها بسنين ...

والظاهر أن هذه الآية مدنية، لقوله- تعالى-: ... وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ومن المعروف أن القتال لم يفرض إلا في المدينة- إن لم يكن ذلك إنباء بمغيب على وجه المعجزة .

3- والسورة الكريمة: زاخرة بالحديث الذي يدخل التسلية والصبر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلى من شأن القرآن الكريم، ويرشد المؤمنين إلى ما يسعدهم ويصلح بالهم، ويهدد الكافرين بسوء المصير إذا ما استمروا في طغيانهم، ويذكّر الناس بأهوال يوم القيامة ...

ويسوق لهم ألوانا من يسر شريعته ورأفته- عز وجل- بعباده، وإثابتهم بأجزل الثواب على أعمالهم الصالحة.

وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه السورة الكريمة روايات منها ما رواه البزار والطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الدلائل عن جابر- رضى الله عنه- قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسما تصدوا الناس عنه فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر ...

فتفرق المشركون على ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل فقرأ عليه: يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ....

وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم كان نائما بالليل متزملا في قطيفة ... فجاءه جبريل بقوله- تعالى- يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا....

وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري، هبطت، فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ... فرفعت رأسى فإذا الذي جاءني بحراء، جالس على كرسي بين السماء والأرض ... فرجعت فقلت: دثروني دثروني، وفي رواية: فجئت أهلى فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله- تعالى-: يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ... .

وجمهور العلماء يقولون: وعلى أثرها نزلت: يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ....

والْمُزَّمِّلُ: اسم فاعل من تزمل فلان بثيابه، إذا تلفف فيها، وأصله المتزمل، فأدغمت التاء في الزاى والميم.

وافتتح الكلام بالنداء للتنبيه على أهمية ما يلقى على المخاطب من أوامر أو نواه.

وفي ندائه صلى الله عليه وسلم بلفظ «المزمل» تلطف معه، وإيناس لنفسه، وتحبب إليه، حتى يزداد نشاطا، وهو يبلغ رسالة ربه.

والمعنى: يا أيها المتزمل بثيابه، المتلفف فيها، رهبة مما رآه من عبدنا جبريل. أو هما وغما مما سمعه من المشركين، من وصفهم له بصفات هو برىء منها.

تفسير سورة المزمل وهي مكية

قال الحافظ أبو بكر [ أحمد ] بن عمرو بن عبد الخالق البزار : حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي ، حدثنا معلى بن عبد الرحمن ، حدثنا شريك ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر قال : اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا : سموا هذا الرجل اسما تصدر الناس عنه ، فقالوا : كاهن . قالوا : ليس بكاهن . قالوا : مجنون . قالوا : ليس بمجنون . قالوا : ساحر . قالوا : ليس بساحر ، فتفرق المشركون على ذلك ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فتزمل في ثيابه وتدثر فيها ، فأتاه جبريل ، عليه السلام ، فقال : " يا أيها المزمل " " يا أيها المدثر " .

ثم قال البزار : معلى بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم ، واحتملوا حديثه ، لكن تفرد بأحاديث لا يتابع عليها .

يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل ، وهو : التغطي في الليل ، وينهض إلى القيام لربه عز وجل ، كما قال تعالى : ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ) [ السجدة : 16 ] وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل ، وقد كان واجبا عليه وحده ، كما قال تعالى : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) [ الإسراء : 79 ] وهاهنا بين له مقدار ما يقوم ، فقال تعالى : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا )

قال ابن عباس والضحاك والسدي : ( يا أيها المزمل ) يعني : يا أيها النائم . وقال قتادة : المزمل في ثيابه ، وقال إبراهيم النخعي : نزلت وهو متزمل بقطيفة .

وقال شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( يا أيها المزمل ) قال : يا محمد زملت القرآن .

يعني بقوله: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) هو الملتفّ بثيابه. وإنما عني بذلك نبيّ الله صلى الله عليه وسلم.

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من التزمُّل، فقال بعضهم: وصفه بأنه مُتَزمل في ثيابه، متأهب للصلاة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) أي المتزمل في ثيابه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) هو الذي تزمل بثيابه.

وقال آخرون: وصفه بأنه متزمِّل النبوّة والرسالة.

* ذكر من قال ذلك:

التدبر :

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: إحداهما: الملاطفة؛ فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ كل ما أخافك وأحزنك استعن على ذهابه أو تخفيفه بقيام الليل، فهذا رسول الله التف بثيابه من الرعب.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أول درس يتعلمه حملة الدين هو وجوب الانتقال من وضع الاسترخاء إلى حالة التأهب والجاهزية.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قيام الليل ذهاب المخاوف.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ذهاب مخاوفك وتقوية عزائمك في قيام الليل.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الله يعلم أنك ستترك فراشك ولحافك الذي تحبه حين تقوم لتصلي، تأمل كيف ناداه بوصف التزمل.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] وظيفة الليل الشحن الإيماني، ووظيفة النهار تفريغ تلك الشحنة.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] تلك الكلمات الدعوية الهامدة الميّتة في النهار لن تبعث في قلب مستمعها ولا قائلها الحياة إلا بمدد إلهي يُروّي قلبه في الليل.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] ويسئلونك عن الفتور الحل في الآية الأولى، ويسئلونك عن موت الدعوة الحل في الآية الثانية.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] الدعوة ستبقى في قائمة الاحتضار ما لم تُحضّرك الملائكة في سجلِّ قوَّام الليل.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] لن تزول المخاوف النفسية بمثل جرعة ليلية بالسجود، ومواجهة دعوية لجماهير الناس.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 1، 2] الآية الأولى تصنع توازن نفسي وتزكوي في القلب حال تسلل فيروسات شيطانية أثناء الدعوة، قد يدخلك الكبر أو العجب أو الحسد أثناء الدعوة بقيام الليل يكون هناك جدار مسلّح حول القلب تصد هذه الانقلابات الشيطانية والتقلبات النفسية.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ لِمَ؟ ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [5]، ما استعين على تبليغ الدين بمثل قيامٍ في الليل وإن قلَّ.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ سورة المزمل سورة بناء روح الداعية إلى الله، توحيد وإخلاص وذكر وقيام وتبتل وصبر على الأذى.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الداعية إلى الله إنسان نشيط لا يعرف التكاسل، فهو قائم بالليل لربه يصلِّي وقائم في النهار بالدعوة إلى الله تعالى.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ: ﴾

- أداة نداء. أي منادى مبني على الضم في محل نصب.و«ها» ضمير للتنبيه زائدة. المزمل: صفة- نعت- لأي لأن الكلمة مشتقة.والمنادى مرفوع بالضمة اتباعا للفظ «أي» لا لمحلها. وأصله المتزمل. أدغمت التاء في الزاي ونحوه المدثر في «المتدثر» أي أيها المتلفف بالثوب.وهو الرسول الكريم ولم يخاطب باسمه نداء إكراما له وتشريفا'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بتوجيه النداء إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم وهو في باكورة الدعوة، فتؤانسه وتلاطفه، وتنبه النُّوام إلى قيام الليل، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

المزمل:

1- بشد الزاى وكسر الميم المشددة، أصله: المتزمل، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- المتزمل، على الأصل، وهى قراءة أبى.

3- بتخفيف الزاى وكسر الميم، وهى قراءة عكرمة.

4- بتخفيف الزاى وفتح الميم، أي: الذي لف، وهى قراءة لبعض السلف.

مدارسة الآية : [2] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

التفسير :

ومن رحمته تعالى، أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال:{ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} .

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا أى: قم الليل متعبدا لربك، إِلَّا قَلِيلًا منه، على قدر ما تأخذ من راحة لبدنك، فقوله: إِلَّا قَلِيلًا استثناء من الليل ...

يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل ، وهو : التغطي في الليل ، وينهض إلى القيام لربه عز وجل ، كما قال تعالى : ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ) [ السجدة : 16 ] وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل ، وقد كان واجبا عليه وحده ، كما قال تعالى : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) [ الإسراء : 79 ] وهاهنا بين له مقدار ما يقوم ، فقال تعالى : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا )

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثني عبد الأعلى، قال: ثنا داود، عن عكرِمة، في قوله: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ) قال: زُملت هذا الأمر فقم به.

قال أبو جعفر: والذي هو أولى القولين بتأويل ذلك، ما قاله قتادة؛ لأنه قد عقبه بقوله: ( قُمِ اللَّيْلَ ) فكان ذلك بيانا عن أن وصفه بالتزمُّل بالثياب للصلاة، وأن ذلك هو أظهر معنييه.

وقوله: ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ) يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( قُمِ اللَّيْلَ ) يا محمد كله ( إِلا قَلِيلا ) منه ( نِصْفَهُ ) يقول: قم نصف الليل ( أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ) يقول: أو زد عليه؛ خَيره الله تعالى ذكره حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أي ذلك شاء فعل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما ذُكر يقومون الليل، نحو قيامهم في شهر رمضان فيما ذُكر حتى خفف ذلك عنهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو أُسامة، عن مِسْعَرٍ، قال: ثنا سماك الحنفي، قال: سمعت ابن عباس يقول: لما نـزل أوّل المزمل، كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في رمضان، وكان بين أوّلها وآخرها قريب من سنة.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا محمد بن بشر، عن مِسْعَرٍ، قال: ثنا سماك، أنه سمع ابن عباس يقول، فذكر نحوه. إلا أنه قال: نحوا من قيامهم في شهر رمضان.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يزيد بن حيان، عن موسى بن عبيدة، قال: ثني محمد بن طَحْلاء مولى أمّ سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع به الناس، فاجتمعوا، فخرج كالمغضَب، وكان بهم رحيما، فخشي أن يُكتب عليهم قيام الليل، فقال: " يا أيُّها النَّاسُ اكْلفُوا مِنَ الأعْمالِ ما تُطِيقُونَ، فإنّ الله لا يَمَلُّ مِنَ الثَّوَابِ حَتَّى تَمَلُّوا مِنَ العَمَلِ وخَيْرُ الأعْمال ما دُمْتُمْ عَلَيْه " ونـزل القرآن: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ) حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردّهم إلى الفريضة وترك قيام الليل.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن موسى بن عبيدة الحميري، عن محمد بن طحلاء، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كنت أشتري لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا، فكان يقوم عليه من أوّل الليل، فتسمع الناس بصلاته، فاجتمعت جماعة من الناس؛ فلما رأى اجتماعهم كره ذلك، فخشي أن يكتب عليهم، فدخل البيت كالمغضب، فجعلوا يتنحنحون ويتسعَّلون حتى خرج إليهم، فقال: " يا أيُّها النَّاس إنَّ الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا - يعنى من الثواب - فاكْلُفوا مِنَ العَمَلِ ما تُطِيقُون فإنَّ خَيَْر العَمَلِ أدْوَمُهُ وَإنْ قَلَّ" ,ونـزلت عليه: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ &; 23-679 &; اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ) السورة قال: فكتبت عليهم، وأنـزلت بمنـزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم ليربط الحبل فيتعلق به؛ فلما رأى الله ما يكلفون مما يبتغون به وجه الله ورضاه، وضع ذلك عنهم، فقال: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ... إلى عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فردّهم إلى الفريضة، ووضع عنهم النافلة، إلا ما تطوّعوا به.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] تأمل العلاقة الوثيقة بين الليل وبين القرآن: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، ﴿وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾، فهل تقضي ليلك مع القرآن تاليًا متدبرًا؟

عمل

[2] ﴿قم الليل إلا قليلا﴾، ﴿قم فأنذر﴾ [المدثر: 2] المهمات العظيمة لا مكان فيها للقعود والكسل، قُم وانشَط وتحرَّك وأنجِز.

عمل

[2] ﴿قم الليل إلا قليلا﴾ من أراد سلوك الجادة النبوية؛ فليطرح الكسل والقعود والنوم والبطالة.

وقفة

[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ إذا أردتَ أمرًا واستُصعب عليك؛ قمِ الَّليلَ، وتحدث مع ربِّك سِرًّا، فهوُ يَسمعك ولن يُخيِّبَك أبدًا.

وقفة

[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ شرع قيام الليل قبل الفرائض وقبل أن تشرع الحدود؛ لأن القلب إذا زكي هانت عليه العبادات والأوامر والنواهي.

وقفة

[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ركعة تطلب فيها ما تريد، قد تصبح غدًا وأنت تملك ما تريد.

وقفة

[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ركعة يركعها العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها.

وقفة

[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الليل هو الوقت الأنسب لشحن نفسك بمعاني الإيمان، حيث تقل المشتتات، وتذبل الملهيات، ويتيقظ شيء في النفس ينظر إلى السماء.

وقفة

[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ مع الله كل ساعة لها لذة ونشوة وحكاية.

وقفة

[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ السجود بين يدي الله راحة للنفوس تتخللها مغفرة واستجابة.

وقفة

[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ إن الذي لا تلتهب مواجيده بأشواق التهجد؛ لا يكون من أهل سورة المزمل حقًّا.

وقفة

[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ كل مشروع للنهضة والإصلاح لا يبدأ بالصلاة فهو إلى الفشل.

وقفة

[2] إذا كان الله عز وجل قد سمى الصلاة تسبيحًا، فقد دل ذلك على وجوب التسبيح، كما أنه لما سماها قيامًا في قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ دل على وجوب القيام، وكذلك لما سماها قرآنًا في قوله تعالى: ﴿ﱤ ﱥ﴾ [الإسراء: 78]، دل على وجوب القرآن فيها، ولما سماها ركوعًا وسجودًا في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها.

وقفة

[2] كيف يقوم بمهمَّة قم فأنذر من لم يقم بعبء: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾؟!

وقفة

[2] قال أحد الفضلاء: الداعية بين قيامين: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، و﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر: 2] والأول زادٌ للثاني.

الإعراب :

- ﴿ قُمِ اللَّيْلَ: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون الذي حرك بالكسر لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. الليل: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أي أقم صلاة الليل. فحذف المفعول المضاف وحل المضاف اليه محله.

- ﴿ إِلَّا قَلِيلًا: ﴾

- أداة استثناء، قليلا: مستثنى بالإ من «الليل» منصوب وعلامة نصبه الفتحة أي إلا قليلا منه. أو مستثنى من «النصف» لأن «النصف» بدل من «الليل» بمعنى: قم أقل من نصف الليل وحذفت واو «قوم» لالتقاء الساكنين وتخفيفا.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا كان المُزَّمِّلُ عادةً ما يكونُ جالسًا أو مُضطجِعًا؛ أمره بالقيام، فقال تعالى:

﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

قم:

1- بكسر الميم، على أصل التقاء الساكنين، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بضمها، اتباعا للحركة من القاف، وهى قراءة أبى السمال.

3- بفتحها، طلبا للتخفيف.

مدارسة الآية : [3] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾

التفسير :

ثم قدر ذلك فقال:{ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ} أي:من النصف{ قَلِيلًا} بأن يكون الثلث ونحوه.

وقوله نِصْفَهُ بدل من قَلِيلًا بدل كل من كل، على سبيل التفصيل بعد الإجمال أى: قم نصف الليل للعبادة لربك، واجعل النصف الثاني من الليل لراحتك ونومك ...

ووصف- سبحانه- هذا النصف الكائن للراحة بالقلة فقال إِلَّا قَلِيلًا للإشعار بأن النصف الآخر، العامر بالعبادة والصلاة ... هو النصف الأكثر ثوابا وقربا من الله- تعالى- بالنسبة للنصف الثاني المتخذ للراحة والنوم.

وقوله تعالى "نصفه" بدل من الليل "أو أنقص منه قليلا أو زد عليه" أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك.

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا فشقّ ذلك على المؤمنين، ثم خفَّف عنهم فرحمهم، وأنـزل الله بعد هذا: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ ... إلى قوله: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فوسع الله وله الحمد، ولم يضيق.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، قال: لما أنـزل الله على نبيه: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) قال: مكث النبيّ صلى الله عليه وسلم على هذا الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره الله، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنـزل الله عليه بعد عشر سنين: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ... إلى قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ فخفَّف الله عنهم بعد عشر سنين.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح عن الحسين، عن يزيد، عن عكرِمة والحسن، قالا قال في سورة المزمل ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) نسختها الآية التي فيها: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ) قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم، فأنـزل الله تخفيفا بعد في آخر السورة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن قيس بن وهب، عن أبي عبد الرحمن، قال: لما نـزلت: ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) قاموا بها حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نـزلت: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فاستراح الناس.

&; 23-680 &;

قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جرير بياع المُلاء عن الحسن، قال: الحمد لله تطوّع بعد فريضة.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن مبارك، عن الحسن، قال: لما نـزلت ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ )... الآية، قام المسلمون حولا فمنهم من أطاقه، ومنهم من لم يطقه، حتى نـزلت الرخصة.

قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرِمة، عن ابن عباس، قال: لما نـزل أوّل المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أوّلها وآخرها نحو من سنة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[3] ﴿نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ أي نصف الليل بدلًا من الليل كله، أو انقص من النصف قليلًا إلى الثلث، فكان قيام الليل واجبًا على النبي ﷺ، وكان مخيَّرًا ما بين ثلث الليل إلى نصفه.

وقفة

[3، 4] ﴿نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ إن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلة فقال: (أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا)، وأطلق في الزيادة فقال: ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾، ولم يقل: «قليلًا» فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف النقص؛ فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرًا.

الإعراب :

- ﴿ نِصْفَهُ: ﴾

- بدل من «الليل» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة بمعنى: قم أقل من نصف الليل ويجوز أن تكون «نصف» بدلا من «قليلا» أو يحتمل أن تكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره. قم نصفه.

- ﴿ أَوِ انْقُصْ: ﴾

- معطوفة بأو للتخيير على «قم» وتعرب اعرابها وعلامة بناء الفعل السكون الظاهر على آخره وكسر واو «أو» لالتقاء الساكنين.

- ﴿ مِنْهُ قَلِيلًا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بانقص. قليلا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا أمَرَه بقيامِ الليلِ إِلَّا قَلِيلًا؛ فَسَّرَ هنا هذا القليل، قال تعالى:

﴿ نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ .. ﴾

التفسير :

{ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} أي:على النصف، فيكون الثلثين ونحوها.{ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر، وتحريك القلوب به، والتعبد بآياته، والتهيؤ والاستعداد التام له،

وقوله- سبحانه-: أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ... تخيير له صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، وإظهار لما اشتملت عليه شريعة الإسلام من يسر وسماحة ...

فكأنه- تعالى- يقول له على سبيل التلطف والإرشاد إلى ما يشرح صدره- يا أيها المتلفف بثيابه، قم الليل للعبادة والصلاة، إلا وقتا قليلا منه يكون لراحتك ونومك، وهذا الوقت القليل المتخذ للنوم والراحة قد يكون نصف الليل، أو قد يكون أقل من النصف بأن يكون في حدود ثلث الليل، ولك- أيها الرسول الكريم- أن تزيد على ذلك، بأن تجعل ثلثى الليل للعبادة، وثلثه للنوم والراحة ...

فأنت ترى أن الله- تعالى- قد رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يجعل نصف الليل أو ثلثه، أو ثلثيه للعبادة والطاعة. وأن يجعل المقدار الباقي من الليل للنوم والراحة ...

وخص- سبحانه- الليل بالقيام، لأنه وقت سكون الأصوات ... فتكون العبادة فيه أكثر خشوعا، وأدعى لصفاء النفس، وطهارة القلب، وحسن الصلة بالله- عز وجل-.

هذا، وقد استمر وجوب الليل على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد فرض الصلوات الخمس عليه وعلى أمته. تعظيما لشأنه، ومداومة له على مناجاة ربه، خصوصا في الثلث الأخير من الليل، يدل على ذلك قوله- تعالى-: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً .

وقد كان المسلمون يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وقد أثنى- سبحانه- عليهم بسبب ذلك في آيات كثيرة منها قوله- تعالى-: تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ .

وقد ذكر الإمام أحمد حديثا طويلا عن سعيد بن هشام، وفيه أنه سأل السيدة عائشة عن قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت له: ألست تقرأ هذه السورة، يا أيها المزمل ... ؟.

إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم. وأمسك الله ختامها في السماء اثنى عشر شهرا. ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة.. .

قال القرطبي ما ملخصه: واختلف: هل كان قيام الليل فرضا وحتما، أو كان ندبا وحضا؟ والدلائل تقوى أن قيامه كان حتما وفرضا، وذلك أن الندب والحض، لا يقع على بعض الليل دون بعض، لأن قيامه ليس مخصوصا به وقت دون وقت.

واختلف- أيضا- هل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء؟ أو عليه وعلى أمته؟ ثلاثة أقوال ... أصحها ثالثها للحديث المتقدم الذي رواه سعيد بن هشام عن عائشة- رضى الله عنها- .

وقال بعض العلماء بعد أن ساق أقوال العلماء في هذه المسألة بشيء من التفصيل: والذي يستخلص من ذلك أن أرجح الأقوال، هو القول القائل بأن التهجد كان فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، إذ هو الذي يمكن أن تأتلف عليه النصوص القرآنية، ويشهد له ما تقدم من الآثار عن ابن عباس وعائشة وغيرهما.

ويرى بعض العلماء أن وجوب التهجد باق على الناس جميعا، وأنه لم ينسخ، وإنما الذي نسخ هو وجوب قيام جزء مقدر من الليل، لا ينقص كثيرا عن النصف..

ويرد على هذا القول بما ثبت في الصحيحين، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله عما يجب عليه من صلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل على غيرها؟

قال: لا إلا أن تطوع» .

ويرى فريق آخر: أن قيام الليل نسخ عن الرسول وعن أمته بآخر سورة المزمل.

واستبدل به قراءة القرآن، على ما يعطيه قوله- تعالى- عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ويدل عليه- أيضا- ظاهر ما روى عن عائشة، من قولها:

فصار قيام الليل تطوعا من بعد الفريضة، دون أن تقيد ذلك بقيد.

ويرى فريق ثالث: أن وجوب التهجد استمر على النبي وعلى الأمة، حتى نسخ بالصلوات الخمس ليلة المعراج.

ويرى فريق رابع: أن قيام الليل نسخ عن الأمة وحدها، وبقي وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعطيه ظاهر آية الإسراء.

ولعل أرجح هذه الأقوال هو القول الرابع.. فإن آية سورة الإسراء وهي قوله- تعالى-: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ ... تدل على أن وجوب التهجد قد بقي عليه صلى الله عليه وسلم .

وقوله- تعالى-: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إرشاد له صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى أفضل طريقة لقراءة القرآن الكريم، حتى يستمروا عليها، وهم في أول عهدهم بنزول القرآن الكريم.

والترتيل: جعل الشيء مرتلا، أى: منسقا منظما، ومنه قولهم: ثغر مرتل، أى: منظم الأسنان، لم يشذ بعضها عن بعض ...

أى: قم- أيها الرسول الكريم- الليل إلا قليلا منه ... متعبدا لربك مرتلا للقرآن ترتيلا جميلا حسنا، تستبين معه الكلمات والحروف، حتى يفهمها السامع، وحتى يكون ذلك أعون على حسن تدبره، وأثبت لمعانيه في القلب ...

قال الإمام ابن كثير: وكذلك كان يقرأ صلى الله عليه وسلم فقد قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها ... وسئل أنس عن قراءته صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا ...

وقال صلى الله عليه وسلم: «زينوا القرآن بأصواتكم» .

وقال عبد الله بن مسعود: لا تنثروه نثر الرمل، ولا تهذوه هذّ الشّعر وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب - أى لا تسرعوا في قراءته كما تسرعوا في قراءة الشعر. والهذ: سرعة القطع- هذا، وليس معنى قوله- سبحانه-: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، أن يقرأ بطريقة فيها تلحين أو تطريب يغير من ألفاظ القرآن، ويخل بالقراءة الصحيحة من حيث الأداء، ومخارج الحروف، والغن والمد، والإدغام والإظهار ... وغير ذلك مما تقتضيه القراءة السليمة للقرآن الكريم.

وإنما معنى قوله- تعالى-: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أن يقرأه بصوت جميل وبخشوع وتدبر، وبالتزام تام للقراءة الصحيحة، من حيث مخارج الحروف ومن حيث الوقف والمد والإظهار والإخفاء، وغير ذلك ...

وقد بسط القول في هذه المسألة بعض العلماء فارجع إليه إن شئت .

وقوله : ( ورتل القرآن ترتيلا ) أي : اقرأه على تمهل ، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره . وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه ، قالت عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلها ، حتى تكون أطول من أطول منها . وفي صحيح البخاري ، عن أنس : أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : كانت مدا ، ثم قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يمد " بسم الله " ، ويمد " الرحمن " ، ويمد " الرحيم " .

وقال ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة : أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، ( بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارق ، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها " .

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة ، كما جاء في الحديث : " زينوا القرآن بأصواتكم " ، و " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " ، و " لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود " يعني : أبا موسى ، فقال أبو موسى : لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا .

وعن ابن مسعود أنه قال : لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر ، قفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة . رواه البغوي .

وقال البخاري : حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا عمرو بن مرة : سمعت أبا وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة ، فقال : هذا كهذ الشعر . لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن ، فذكر عشرين سورة من المفصل ، سورتين في ركعة .

وقوله: ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) يقول جلّ وعزّ: وبين القرآن إذا قرأته تبيينا، وترسل فيه ترسلا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال. ثنا ابن عُلَيَّةَ، قال: ثنا أبو رجاء، عن الحسن، في قوله: ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال: اقرأه قراءة بينة.

حدثنا ابن بشار، قال. ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) فقال: بعضه على أثر بعض.

حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي، قال. ثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) فقال: بعضه على أثر بعض، على تؤدة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله الله ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال: ترسل فيه ترسلا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) فقال: بعضه على أثر بعض.

حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، قال: ثنا حجاج بن محمد، قال، قال ابن جريج، عن عطاء ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال: الترتيل النَّبْذ: الطَّرْح.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال بينه بيانا.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال: بيِّنه بيانا.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) قال: بعضه على أثر بعض.

التدبر :

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف، وذلك مُعينٌ على التفكر في معاني القرآن، بخلاف الهذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول، وكان رسول الله ﷺ يُقَطِّع قراءته حرفًا حرفًا، ولا يمرُّ بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمرُّ بآية عذاب إلا وقف وتعوَّذ.

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ في هذه دليل على أنه لا بد للقارئ من الترتيل؛ لتقع قراءته عن حضور القلب، وذكر المعاني، فلا يكون كمن يعثر على كنز من الجواهر عن غفلة وعدم شعور.

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ والحكمة في الترتيل: التمكن من التأمل في حقائق الآيات ودقائقها، فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلاله، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف ويستنير القلب بنور الله، وبعكس هذا فإن الإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني.

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ إنما أمره بالترتيل؛ لأن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر، وتحريك القلوب به، والتعبد بآياته، والتهيؤ والاستعداد التام له.

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ حين توهنك الأعباء والمهمات الثقيلة رتل القران، سيعينك الله.

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ كَانَتْ قِرَاءةُ الفُضَيْل بن عِيَاض حَزِيْنَةً، شَهِيَّةً، بَطِيئَةً، مُتَرسِّلَةً، كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ إِنْسَانًا، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ يُرَدِّدُ فِيْهَا.

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ أمر الله نبيه ﷺ في بداية سورة المزمل بترتيل القرآن في قيام الليل، وهي دعوة لتدبر القرآن، إذ لا يخفى عظم أثر الترتيل في إحداث التدبر، خصوصًا في ظلمة الليل، حيث السكون، وحضور القلب، والاعتبار.

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ قال ابن عباس: «لئن اقرأ سورة ارتلها أحب إليَ من أن أقرأ القرآن كله».

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ قال عبد الله بن مسعود: «لَا تَهُذُّوا الْقُرْآنَ كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَلَا تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ»، أي لا تسرعوا في قراءته.

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ قال مجاهد: «أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه».

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ قال الرازي: «أمره بترتيل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقها، فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلالته، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف، وحينئذ يستنير القلب بنور معرفة الله، والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني؛ لأن النفس تبتهج بذكر الأمور الإلهية الروحانية، ومن ابتهج بشيء أحب ذكره، ومن أحب شيئًا لم يمر عليه بسرعة، فظهر أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب وكمال المعرفة».

وقفة

[4] ﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا» [الترمذي 2914، قال الألباني: حسن صحيح]، قالَ ابنُ حجر الهيتمي: «الخبرُ المذكورُ خاصٌّ بمن يحفظُه عن ظهرِ قلبٍ، لا بمن يقرأُ بالمصحف»، وهل في الآخرةِ مصاحف يقرأُ منها أحدٌ؟!

وقفة

[4] ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ قال إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ: «كَانَتْ قِرَاءَتُهُ حَزِينَةً شَهِيَّةً بَطِيئَةً مُتَرَسِّلَةً, كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ إِنْسَانًا, وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ تَرَدَّدَ فِيهَا وَسَأَلَ» [سير أعلام النبلاء 8/427].

عمل

[4] أكرِموا حفظة القرآن؛ فوالله إن الخير فيهم كثير، وإن الله يُعِز من أكرم حافظًا للقرآن، وساهم بتعليمه، وسهَّل له السُّبل ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.

عمل

[4] حتى يرق قلبك؛ ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ أي: تمهل وفرِّق بين الحروف لتبين، والمقصد أن يجد الفكر فسحة للنظر، وفهم المعاني، وبذلك يرق القلب، ويفيضت عليه النور والرحمة.

عمل

[4] رتِّل عشر آيات لهذا اليوم وذلك بإتقان التجويد، وتعلم مواطن الوقوف فيها ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.

وقفة

[4] علمنا القرآن أن من سنن قراءة قيام الليل: ترتيل القرآن، تأمل قوله في سورة المزمل: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، بعد أمره بقوله قم الليل.

وقفة

[4] قراءة القرآن بتدبر وتفكر تعين على تكاليف الأعمال وتحمُّل الشدائد ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.

وقفة

[4] تلاوتك للقرآن بتدبُّر تعينك على ضغوطات الحياة ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.

عمل

[4] رتِّل عشر آيات لهذا اليوم، وذلك بإتقان التجويد، وتعلم مواطن الوقوف فيها ﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾.

عمل

[4] أخي إمام المسجد: لا يكن همك آخر السورة، اقرأ قراءة مترسلة هادئة شهية بتدبر وتمهل ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾.

وقفة

[4] قال الحسن البصري: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقرأ آية ويبكي ويرددها، فقال: « ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾، قال: هذا الترتيل».

وقفة

[4] ما الفرق البياني بين مفردات القراءة في القرآن الكريم: وهي القراءة والتلاوة والترتيل؟ القراءة قد تكون بكلمة واحدة أو لحرف واحد، قد تقرأ هذا الحرف، التلاوة لا تكون إلا لكلمتين وصاعدًا، التلاوة شيء يتلو شيئًا، تلا يأتي خلفه، أما الترتيل فهو التبين والتحقيق، يتبين الحروف، الاستقامة في إخراجها، يتحقق في إخراجها، ولهذا قال تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ يجوِّده ويحسِّنه، بصورة سليمة، يبين الكلمات والحروف يحقق مخارجها.

عمل

[2-4] احرص على قيام هذه الليلة بإحدى عشرة ركعة ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.

عمل

[2-4] احرص على الصلة بالله في كل وقت ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.

وقفة

[4، 5] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ حين توهنك الأعباء والمهمات الثقيلة؛ رتل القرآن، سيعينك الله.

وقفة

[4، 5] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ قد تخاف وترعب قبل بدئك بمشروع عظيم، ما عليك إلا التزود من قيام الليل والتبتل لربك، والتوكل عليه والصبر.

وقفة

[4، 5] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ لماذا هدأ الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أول البعثة؟ أول ما تلقى الوحي كان الأمر ثقيلًا عليه، كان بحاجة لأن يهدأ وترتاح نفسه من العبء الثقيل الذي لم يتعوده، ثم بعد ذلك وخلال هذه الفترة اشتاقت نفسه لحلاوة الوحي التي ذاقها أول الأمر، فكانت فترة التوقف تهيئة لنفسه لتلقي الوحي بعد ذلك، فجاء هينًا لينًا عليه.

الإعراب :

- ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ: ﴾

- معطوفة بأو للتخيير على «أو انقص» وتعرب اعرابها.

- ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ: ﴾

- الواو عاطفة. رتل القرآن: تعرب اعراب «قُمِ اللَّيْلَ» في الاية الثانية. أي وأحسن قراءة القرآن على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف واشباع الحركات.

- ﴿ تَرْتِيلًا: ﴾

- مفعول مطلق- مصدر- فيه معنى التاكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا فَسَّرَ هذا القليل؛ رَغَّبَ هنا في أن تكون مدة القيام أكثر من نصف الليل، قال تعالى:أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وبعد أن أمَرَه بقيامِ الليلِ؛ أمَرَه بترتيل القرآن، قال تعالى:

﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾

التفسير :

{ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} أي:نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي:العظيمة معانيه، الجليلة أوصافه، وما كان بهذا الوصف، حقيق أن يتهيأ له، ويرتل، ويتفكر فيما يشتمل عليه.

وقوله - تعالى - ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ) تعليل للأمر بقيام الليل ، وهو كلام معترض بين قوله- سبحانه- قُمِ اللَّيْلَ ... وبين قوله- تعالى- بعد ذلك: إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ.....

والمراد بالقول الثقيل: القرآن الكريم الذي أنزله- سبحانه- على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم.

ويشهد لثقل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها: ما رواه الإمام البخاري من أن السيدة عائشة قالت: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحى، في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم «ما من مرة يوحى إلى، إلا ظننت أن نفسي تفيض» - أى:

تخرج ...

ومنها قول زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن- وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي- أى: تتكسر ...

ومنها ما رواه هشام بن عروة عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحى عليه وهو على ناقته، وضعت جرانها- أى باطن عنقها- فما تستطيع أن تتحرك، حتى يسرّى عنه .

أى: قم- أيها الرسول الكريم- الليل إلا قليلا منه متعبدا لربك، متقربا إليه بألوان الطاعات، فإنا سنلقى عليك قولا ثقيلا، وهذا القول هو القرآن الكريم، الثقيل في وزنه وفي ميزان الحق، وفي أثره في القلوب، وفيما اشتمل عليه من تكاليف، وصدق الله إذا يقول:

لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ...

قال الجمل: قوله: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا أى: كلاما عظيما جليلا ذا خطر وعظمة، لأنه كلام رب العالمين، وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل.

أو هو ثقيل لما فيه من التكاليف، والوعد والوعيد، والحلال والحرام، والحدود والأحكام.

قال قتادة: ثقيل والله في فرائضه وحدوده ... وقال محمد بن كعب: ثقيل على المنافقين، لأنه يهتك أسرارهم ... وقال السدى: ثقيلا بمعنى كريم، مأخوذ من قولهم: فلان ثقل علىّ، أى كرم على ... وقال ابن المبارك: هو والله ثقيل مبارك، كما ثقل في الدنيا، ثقل في الميزان يوم القيامة.

وقيل: ثقيلا بمعنى أن العقل الواحد لا يفي بإدراك فوائده ومعانيه، فالمتكلمون غاصوا في بحار معقولاته. والفقهاء بحثوا في أحكامه ... والأولى أن جميع هذه المعاني فيه.

وقيل: المراد بالقول الوحى، كما في الخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحى إليه، وهو على ناقته وضعت جرانها- أى: وضعت صدرها على الأرض- فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه ....

ويبدو لنا أن وصف القرآن بالثقل وصف حقيقى، لما ثبت من ثقله على النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزوله عليه ... وهذا لا يمنع أن ثقله يشمل ما اندرج فيه من علوم نافعة، ومن هدايات سامية، ومن أحكام حكيمة، ومن آداب قويمة، ومن تكاليف جليلة الشأن.

وعبر- سبحانه- عن إيحائه بالقرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإلقاء للإشعار بأنه يلقى إليه على غير ترقب منه صلى الله عليه وسلم، بل ينزل إليه في الوقت الذي يريده- سبحانه- وللإشارة من أول الأمر إلى أن ما يوحى إليه شيء عظيم وشديد الوقع على النفس.

وقوله : ( إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ) قال الحسن وقتادة : أي العمل به .

وقيل : ثقيل وقت نزوله ; من عظمته . كما قال زيد بن ثابت : أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي ، فكادت ترض فخذي .

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، هل تحس بالوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أسمع صلاصيل ، ثم أسكت عند ذلك ، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض " ، تفرد به أحمد .

وفي أول صحيح البخاري ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : " أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده علي ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول " . قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا هذا لفظه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود ، أخبرنا عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته ، فتضرب بجرانها .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ; أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته ، وضعت جرانها ، فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه .

وهذا مرسل . الجران : هو باطن العنق .

واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا ، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين .

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا ) فقال بعضهم: عُنى به إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا العمل به.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا ) قال: العمل به، قال: إن الرجل لَيَهُذُّ (1) السورة، ولكنّ العمل به ثقيل.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا ) ثقيل والله فرائضه وحدوده.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قوله: ( ثَقِيلا ) قال: ثقيل والله فرائضه وحدوده.

وقال آخرون: بل عني بذلك أن القول عينه ثقيل محمله.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه " أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها، فما تستطيع أن تتحرّك حتى يسرَّى عنه " .

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قول الله: ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا ) قال: هو والله ثقيل مبارك القرآن، كما ثقل في الدنيا ثَقُل في الموازين يوم القيامة.

وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله وصفه بأنه قول ثقيل، فهو كما وصفه به ثقيل محمله ثقيل العمل بحدوده وفرائضه.

------------------------

الهوامش:

(1) الهذ: سرعة القراءة. وهو يهذ القرآن هذًا: إذا أسرع فيع وتابعه. وهذا الحديث سرده (التاج)

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ هذه الجملة معترضة بين الأمر بالقيام والترتيل، وبين التعليل بذكر صفة صلاة الليل، ففيها دليل على أن قيام الليل من أعظم ما يعين على القيام بالتكاليف الشاقة، وهذا شأن الصلاة فرضها ونفلها؛ فإنها مما أمر بالاستعانة به كما قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: 45].

وقفة

[5] ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ القرآن يحتاج إلى صبر ومصابرة للقيام به والدعوة إليه.

وقفة

[5] ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ هو القرآن، والقرآن ليس ثقيلًا في مبناه، فهو ميسَّر للذكر، لكنه ثقيل في أثره على القلب، فلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله، فأنزله الله على قلب أثبت من الجبل يتلقاه.

وقفة

[5] ﴿إِنّا سَنُلقي عَلَيكَ قَولًا ثَقيلًا﴾ رغم ثقل الأمر إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يطالبه بالنوم والراحة بل بالقيام، ففيه الراحة والإعانة.

وقفة

[5] ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ ما اللمسة البيانية في (عليك)؟ (على) للأمور الثقيلة، وهي للاستعلاء ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: 216]، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]، ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ومثلها ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾.

وقفة

[5] سئل مالك عن مسألة، فقال: «لا أدري»، فقال له السائل: «إنها مسألة خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أُعلِمَ بها الأمير»، وكان السائل ذا قدر؛ فغضب مالك، وقال: «مسألة خفيفة سهلة؟! ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾».

وقفة

[5] كلمة ثقيل جاءت بموضعين: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾، ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: 27]؛ لتنجو في اليوم الثقيل تحتاج للقول الثقيل.

وقفة

[5] لن ينجو من تبعه اليوم الثقيل ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: 27] إلا من لزم القول الثقيل ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾.

وقفة

[5] ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلاً﴾ وصفَ القرآنَ بالثِّقَل، لثِقله بنزول الوحي على نبيِّه، حتى كان يعرَقُ في اليوم الشَّاتي، أو لثقل العمل بما فيه، أو لثقله في الميزان، أو لثقله على المنافقين.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّا: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن.

- ﴿ سَنُلْقِي عَلَيْكَ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل رفع خبر «ان» السين: حرف تسويف- استقبال- نلقي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. عليك: جار ومجرور متعلق بسنلقي.

- ﴿ قَوْلًا ثَقِيلًا: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثقيلا: صفة- نعت- لقولا منصوبة بالفتحة. و «القول الثقيل» القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي والتكاليف.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا أمَرَه بقيامِ الليلِ، فكأنَّه قال: إنَّما أمَرْتُك بصلاةِ اللَّيلِ؛ لأنَّا سنُلْقي عليك قولًا ثَقِيلًا، فلا بدَّ أن تَسعى في صَيرورةِ نَفْسِك مُستَعِدَّةً لذلك القَولِ الثَّقيلِ، ولا يَحصُلُ ذلك الاستِعدادُ إلَّا بصلاةِ اللَّيلِ، فالجملةُ كالعلةِ لقيامِ الليلِ؛ فإنَّ الطاعةَ -سيَّما في اللَّيلِ- تُعينُ الرَّجلَ على نوائبِه، وتُسهِّلُ عليه المصائبَ، قال تعالى:

﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ .. ﴾

التفسير :

ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل، فقال:{ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ} أي:الصلاة فيه بعد النوم{ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا} أي:أقرب إلى تحصيلمقصود القرآن، يتواطأ على القرآنالقلب واللسان، وتقل الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره، وهذا بخلاف النهار، فإنه لا يحصل به هذا المقصود.

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك الحكمة من أمره له صلى الله عليه وسلم بقيام الليل إلا قليلا منه للعبادة والطاعة فقال: إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلًا.

وقوله: ناشِئَةَ: وصف من النشء وهو الحدوث، وهو صفة لموصوف محذوف.

وقوله: وَطْئاً بمعنى مواطأة وموافقة، وأصل الوطء: وضع الرجل على الأرض بنظام وترتيب، ثم استعير للموافقة، ومنه قوله- تعالى- لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ، ومنه قولهم: وطأت فلانا على كذا، إذا وافقته عليه. وهو منصوب على التمييز. وقوله:

قِيلًا بمعنى قولا.

وقوله: أَقْوَمُ بمعنى أفضل وأنفع.

والمعنى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا منه للعبادة والطاعة. فإن العبادة الناشئة بالليل.

هي أشد مواطأة وموافقة لإصلاح القلب، وتهذيب النفس، وأقوم قولا، وأنفع وقعا، وأفضل قراءة من عبادة النهار، لأن العبادة الناشئة بالليل يصحبها ما يصحبها من الخشوع والإخلاص، لهدوء الأصوات بالليل، وتفرغ العابد تفرغا تاما لعبادة ربه.

قال الشوكانى ما ملخصه: قوله: إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ ... أى: ساعاته وأوقاته، لأنها تنشأ أولا فأولا، ويقال: نشأ الشيء ينشأ، إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء، فهو ناشئ ... قال الزجاج: ناشئة الليل، كل ما نشأ منه، أى: حدث منه ... والمراد ساعات الليل الناشئة، فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف.

وقيل: إن ناشئة الليل، هي النفس التي تنشأ من مضجعها للعبادة، أى: تنهض، من نشأ من مكانه، إذا نهض منه.

هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً قرأ الجمهور وَطْئاً بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة، وقرأ بعضهم وطاء بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة.

والمعنى على القراءة الأولى: أن الصلاة الناشئة في الليل، أثقل على المصلى من صلاة النهار، لأن الليل للنوم ... ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «اللهم اشدد وطأتك على مضر» .

والمعنى على القراءة الثانية: أنها أشد مواطأة وموافقة بين السمع والبصر والقلب واللسان، لانقطاع الأصوات والحركات، ومنه قوله- تعالى-: لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ أى:

ليوافقوا.

وَأَقْوَمُ قِيلًا أى: وأشد مقالا. وأثبت قراءة، لحضور القلب فيها، وهدوء الأصوات، وأشد استقامة واستمرارا على الصواب ... .

وقوله : ( إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ) قال أبو إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : نشأ : قام بالحبشة .

وقال عمر وابن عباس وابن الزبير : الليل كله ناشئة . وكذا قال مجاهد وغير واحد ، يقال : نشأ : إذا قام من الليل . وفي رواية عن مجاهد : بعد العشاء . وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر .

والغرض أن ناشئة الليل هي : ساعاته وأوقاته ، وكل ساعة منه تسمى ناشئة ، وهي الآنات . والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان ، وأجمع على التلاوة ; ولهذا قال : ( هي أشد وطئا وأقوم قيلا ) أي : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار ; لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش .

[ وقد ] قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا الأعمش ، أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية : " إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا " فقال له رجل : إنما نقرؤها ( وأقوم قيلا ) فقال له : إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد .

وقوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) يعني جلّ وعزّ بقوله: (إن ناشئة الليل): إن ساعات الليل، وكلّ ساعة من ساعات الليل ناشئة من الليل.

وقد اختلف أهل التأويل في ذلك.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة، قال: قلت لعبد الله بن أبي مليكة: ألا تحدثني أيّ الليل ناشئة ؟ قال: على الثبت سقطت، سألت عنها ابن عباس، فزعم أن الليل كله ناشئة، وسألت عنها ابن الزبير، فأخبرني مثل ذلك.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عنبسة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل، قالوا: نشأ.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) نشأ: قام.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي مَيْسرة ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: نشأ: قام.

قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، قال: إذا قام الرجل من الليل، فهو ناشئة الليل.

حدثنا هناد بن السريّ، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرِمة، في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: هو الليل كله.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: إذا قمت الليل فهو ناشئة.

قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: كلّ شيء بعد العشاء فهو ناشئة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: قيام الليل؛ قال: وأيّ ساعة من الليل قام فقد نشأ.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: أيّ الليل قمت فهو ناشئة.

قال: ثنا مهران، عن خارجة، عن أبي يونس حاتم بن أبى صغيرة، عن ابن أبي مُلَيكة، قال: سألت ابن عباس وابن الزبير عن ناشئة الليل فقالا كلّ الليل ناشئة، فإذا نشأت قائما فتلك ناشئة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: أيّ ساعة تَهَجَّدَ فيها متهجد من الليل.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) يعني الليل كله.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن أبي عامر الخزاز، ونافع عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: الليل كله.

قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الليل كله إذا قام يصلي فهو ناشئة.

وقال آخرون: بل ذلك ما كان بعد العشاء، فأما ما كان قبل العشاء فليس بناشئة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن سليمان التيميّ، عن أبي مِجْلَز، في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: ما بعد العشاء ناشئة.

قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أبو رجاء، في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: ما بعد العشاء الآخرة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: ناشئة الليل: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا سليمان، قال: ثنا أبو هلال، قال، قال قتادة في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) قال: كلّ شيء بعد العشاء فهو ناشئة.

وقوله: ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) اختلفت قرّاء الأمصار في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء مكة والمدينة والكوفة ( أَشَدُّ وَطْئًا ) بفتح الواو وسكون الطاء. وقرأ ذلك بعض قرّاء البصرة ومكة والشام ( وِطاء ) بكسر الواو ومدّ الألف على أنه مصدر من قول القائل: واطأ اللسان القلب مواطأة ووِطاء.

والصواب من القول في ذلك عندنا انهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

ويعني بقوله: ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) ناشئة الليل أشد ثباتا من النهار وأثبت في القلب، وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار. وحُكي عن العرب وَطِئنا الليل وطأ: إذا ساروا فيه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال من أهل التأويل من قرأه بفتح الواو وسكون الطاء، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) أي أثبت في الخير، وأحفظ في الحفظ.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: القيام بالليل أشدّ وطئا: يقول: أثبت في الخير.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) يقول: ناشئة الليل كانت صلاتهم أوّل الليل ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) يقول: هو أجدر أن تُحْصُوا ما فرض الله عليكم من القيام، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: إن مصلي الليل القائم بالليل أشدّ وطئا: طمأنينة أفرغ له قلبا، وذلك أنه لا يَعْرِضُ له حوائج ولا شيء.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) يقول: قراءة القرآن بالليل أثبت منه بالنهار، وأشدّ مواطأة بالليل منه بالنهار.

وأما الذين قرءوا( وِطاءً ) بكسر الواو ومدّ الألف، فقد ذكرت الذي عَنَوْا بقراءتهم ذلك كذلك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور عن مجاهد ( أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: أن تُوَاطئ قلبك وسمعك وبصرك.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: تواطئ سمعك وبصرك وقلبك.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: مُوَاطأة للقول، وفراغا للقلب.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: سمعت ابن أبي نجيح يقول في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا ) قال: أجدر أن تواطئ لك سمعك، أن تواطئ لك بصرك.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( أَشَدُّ وَطْئًا ) قال: أجدر أن تواطئ سمعك وقلبك.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد في قوله: ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا ) قال: يواطئ سَمْعُك وبصرك وقلبك بعضه بعضا.

وقوله: ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) يقول: وأصوب قراءة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يحيى بن داود الواسطي، قال: ثنا أبو أُسامة، عن الأعمش، قال: قرأ أنس هذه الآية ( إنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أشَدُّ وَطْئًا وأصْوَبُ قِيلا )، فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة إنما هي ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) قال: أقوم وأصوب وأهيأ واحد.

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا عبد الحميد الحماني، عن الأعمش قال: قرأ أنس ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) وأصوب قيلا؛ قيل له: يا أبا حمزة إنما هي ( وَأَقْوَمُ ) قال أنس: أصوب وأقوم وأهيأ واحد.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) يقول: أدنى من أن تفقهوا القرآن.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) : أحفظ للقراءة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( وَأَقْوَمُ قِيلا ) قال: أقوم قراءة لفراغه من الدنيا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[6] ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس، ولغط الأصوات، وأوقات المعاش.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ إن العبادة التي تنشأ في جوف الليل هي أشد تأثيرا في القلب, وأبين قولا; لفراغ القلب من مشاغل الدنيا.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ كان السريُّ السقطي يقول: «رأيتُ الفوائد ترد في ظلام الليل».

وقفة

[6] ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ أي أشدّ تأثيرًا في القلب وإن كانت أثقل على النفس وأتعب للبدن، وأقوم قيلًا، أي أقرب لفهم القرآن لخلو الذهن في جوف الليل، وإقبالهم على ما يقرؤونه.

وقفة

[6] صلاة الليل أعون على تذكر القرآن، والسلامة من النسيان، وأعون على المزيد من التدبر، ولذا قال سبحانه: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾، قال ابن عباس: «﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾: أدنى أن يفقهوا القرآن»، وقال قتادة: «أحفظ للقراءة».

وقفة

[6] رمضان بإطلالته المباركة فرصة ومنحة؛ لأن يُطَهِّر المسلم نفسه بالنهار ليعدها لتلقي هدايات القرآن في قيام الليل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾، وناشئة الليل: ساعاته، فهي أجمع للقلب على التلاوة، فكأن الصيام في النهار تخلية، والقيام بالقرآن في الليل تحلية.

وقفة

[6] مدارسة جبريل للنبي ﷺ كانت ليلًا، فدلَّ على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلًا، فإن الليل تنقطعُ فيه الشواغلُ، وتجتمعُ فيه الهممُ، ويتواطأ فيه القلبُ واللسانُ على التدبر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾.

عمل

[6] لا ترفع رأسك من السجود وفي نفسك حاجة تتمنى من الله أن يحققها لك لم تسألها بعد ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾.

وقفة

[6] الليل وقت تواطئ القلب واللسان، وقت التبتل لله تعالى، ووقت التزود بالقرآن لمواجهة مصاعب اليوم الذي يليه ﴿إن ناشئة الليل هي أشد وطئا﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. ناشئة: اسم «ان» منصوب بالفتحة. الليل: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. أي النفس التي تنشأ أي تنهض من مضجعها الى العبادة. وقيل هي الساعات الأولى من الليل.

- ﴿ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً: ﴾

- الجملة الاسمية: في محل رفع خبر «ان» هي: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أشد: خبر «هي» مرفوع بالضمة ولم تنون لأنها ممنوعة من الصرف على وزن «أفعل» صيغة تفضيل وبوزن الفعل. وطأ: تمييز منصوب بالفتحة أي أشد ثبات قدم أو أثقل على المصلي من صلاة النهار أو أشد قياما.

- ﴿ وَأَقْوَمُ قِيلًا: ﴾

- معطوفة بالواو على «أَشَدُّ وَطْئاً» وتعرب اعرابها. أي وأشد مقالا أو قولا.'

المتشابهات :

| النساء: 46 | ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ أَقْوَمَ وَلَـٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّـهُ﴾ |

|---|

| البقرة: 282 | ﴿ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّـهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ |

|---|

| الإسراء: 9 | ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ |

|---|

| المزمل: 6 | ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَ أَقْوَمُ قِيلًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد الأمرِ بقيامِ الليلِ؛ ذكرَ اللهُ هنا الحكمةَ في الأمرِ بقيامِ الليلِ؛ لأن العبادةَ التي تنشأ في جوف الليل هي أشد تأثيرًا في القلب؛ لفراغ القلب مِن مشاغل الدنيا، قال تعالى:

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وطأ:

قرئ:

1- بكسر الواو وفتح الطاء ممدودا، وهى قراءة الجمهور.

2- بكسر الواو وسكون الطاء والهمزة مقصورا، وهى قراءة قتادة، وشبل، عن أهل مكة.

3- بفتح الواو، ممدودا، وهى قراءة ابن محيصن.

مدارسة الآية : [7] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا .. ﴾

التفسير :

{ إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا} أي:ترددا على حوائجك ومعاشك، يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام.

وقوله- سبحانه-: إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا تقرير للأمر بقيام الليل إلا قليلا منه للعبادة والطاعة والتقرب إليه- سبحانه-.

والسبح: مصدر سبح، وأصله الذهاب في الماء والتقلب فيه ثم استعير للتقلب والتصرف المتسع، الذي يشبه حركة السابح في الماء.

أى: إنا أمرناك بقيام الليل للعبادة والطاعة، لأن لك في النهار- أيها الرسول الكريم- تقلبا وتصرفا في مهماتك، واشتغالا بأعباء الرسالة يجعلك لا تستطيع التفرغ لعبادتنا، أما في الليل فتستطيع ذلك لأنه وقت السكون والراحة والنوم.

فالمقصود من الآية الكريمة التخفيف والتيسير عليه صلى الله عليه وسلم وبيان الحكمة من أمره بقيام الليل- إلا قليلا منه- للعبادة، حيث لم يجمع- سبحانه- عليه الأمر بالتهجد في الليل والنهار، وإنما يسر عليه الأمر، فجعله بالليل فحسب، أما النهار فهو لمطالب الحياة: ولتبليغ رسالته- سبحانه- إلى الناس.

ولهذا قال : ( إن لك في النهار سبحا طويلا ) قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم : الفراغ والنوم .

وقال أبو العالية ومجاهد وابن مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري : فراغا طويلا .

وقال قتادة : فراغا وبغية ومنقلبا .

وقال السدي : ( سبحا طويلا ) تطوعا كثيرا .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ( [ إن لك في النهار ] سبحا طويلا ) قال : لحوائجك ، فأفرغ لدينك الليل . قال : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ، ثم إن الله من على العباد فخففها ووضعها ، وقرأ : ( قم الليل إلا قليلا ) إلى آخر الآية ، ثم قال : ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ) حتى بلغ : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) [ الليل نصفه أو ثلثه . ثم جاء أمر أوسع وأفسح وضع الفريضة عنه وعن أمته ] فقال : قال : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) [ الإسراء : 49 ] وهذا الذي قاله كما قاله .

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا يحيى ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام : أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في الكراع والسلاح ، ثم يجاهد الروم حتى يموت ، فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أليس لكم في أسوة ؟ " فنهاهم عن ذلك ، فأشهدهم على رجعتها ، ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر ، فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال : ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك . قال : فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها ، فقال : ما أنا بقاربها ; إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا ، فأبت فيهما إلا مضيا ، فأقسمت عليه ، فجاء معي ، فدخلنا عليها فقالت : حكيم ؟ وعرفته ، قال : نعم . قالت : من هذا معك ؟ قال : سعيد بن هشام . قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر . قال : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء كان عامر . قلت : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : ألست تقرأ هذه السورة : ( يا أيها المزمل ) ؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا ، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة ، فهممت أن أقوم ، ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل ، فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو [ ويستغفر ثم ينهض وما يسلم . ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو ] ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم ، أوتر بسبع ، ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم ، فتلك تسع يا بني . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض ، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ، ولا قام ليلة حتى أصبح ، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان .

فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها ، فقال : صدقت ، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة .

هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه . وقد أخرجه مسلم في صحيحه ، من حديث قتادة بنحوه .

طريق أخرى عن عائشة في هذا المعنى : قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا زيد بن الحباب - وحدثنا ابن حميد ، حدثنا مهران قالا جميعا ، واللفظ لابن وكيع : عن موسى بن عبيدة ، حدثني محمد بن طحلاء ، عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت : كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل ، فتسامع الناس به فاجتمعوا ، فخرج كالمغضب - وكان بهم رحيما ، فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل - فقال : " أيها الناس ، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل ، وخير الأعمال ما ديم عليه " . ونزل القرآن : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق ، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر ، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه ، فرحمهم فردهم إلى الفريضة ، وترك قيام الليل .

ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة ، وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة ، وليس كذلك ، وإنما هي مكية . وقوله في هذا السياق : إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر - غريب ; فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو أسامة ، عن مسعر ، عن سماك الحنفي ، سمعت ابن عباس يقول : أول ما نزل : أول المزمل ، كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان ، وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة .

وهكذا رواه ابن جرير ، عن أبي كريب ، عن أبي أسامة به .

وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي كلاهما عن مسعر ، عن سماك ، عن ابن عباس : كان بينهما سنة . وروى ابن جرير ، عن أبي كريب ، عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثله .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن قيس بن وهب عن أبي عبد الرحمن قال : لما نزلت : ( يا أيها المزمل ) قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم ، حتى نزلت : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) قال : فاستراح الناس .

وكذا قال الحسن البصري .

وقال ابن أبي حاتم : [ حدثنا أبو زرعة ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي ] عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال : فقلت - يعني لعائشة - : أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : ألست تقرأ : ( يا أيها المزمل ) ؟ قلت : بلى . قالت : فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، حتى انتفخت أقدامهم ، وحبس آخرها في السماء ستة عشر شهرا ، ثم نزل .

وقال معمر عن قتادة : ( قم الليل إلا قليلا ) قاموا حولا أو حولين ، حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم ، فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا يعقوب القمي ، عن جعفر عن سعيد - هو ابن جبير - قال : لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها المزمل ) قال : مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال عشر سنين يقوم الليل ، كما أمره ، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه ، فأنزل الله عليه بعد عشر سنين : ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) إلى قوله : ( وأقيموا الصلاة ) فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين .

ورواه ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن عمرو بن رافع ، عن يعقوب القمي به .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا [ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ) فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا ] فشق ذلك على المؤمنين ، ثم خفف الله عنهم ورحمهم ، فأنزل بعد هذا : ( علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ) إلى قوله : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) فوسع الله - وله الحمد - ولم يضيق .

قوله: ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إن لك يا محمد في النهار فراغا طويلا تتسع به، وتتقلَّب فيه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( سَبْحًا طَوِيلا ) فراغا طويلا يعني النوم.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قوله: ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) قال: متاعا طويلا.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ( سَبْحًا طَوِيلا ) قال: فراغا طويلا.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) قال: لحوائجك، فافُرغ لدينك الليل، قالوا: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله منّ على العباد فخفَّفها ووضعها، وقرأ: قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا ... إلى آخر الآية، ثم قال: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ حتى بلغ قوله: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ الليل نصفه أو ثلثه، ثم جاء أمر أوسع وأفسح، وضع الفريضة عنه وعن أمته، فقال: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا .

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول في قوله: ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) فراغا طويلا. وكان يحيى بن يعمر يقرأ ذلك بالخاء.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبد المؤمن، عن غالب الليثي، عن يحيى بن يعمر " من جذيلة قيس " أنه كان يقرأ ( سَبْخًا طَوِيلا ) قال: وهو النوم.

قال أبو جعفر: والتسبيخ: توسيع القطن والصوف وتنفيشه، يقال للمرأة: سبخي قطنك: أي نفشيه ووسعيه؛ ومنه قول الأخطل:

فأرْسَــلُوهُنَّ يُـذْرِينَ الـتَرَابَ كَمَـا

يُـذْرِي سَـبائخَ قُطْـنٍ نَـدْفُ أوْتـارُ (2)

وإنما عني بقوله: ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) : إن لك في النهار سعة لقضاء حوائجك وقومك. والسبح والسبخ قريبا المعنى في هذا الموضع.

------------------------

الهوامش:

(2) البيت للأخطل يذكر الكلاب (اللسان : سبخ) قال : التسبيخ: التخفيف.ويقال : "اللهم سبخ عني الحمى" أي: خففها وسهلها، ولهذا قيل لقطع القطن إذا ندف: سبائخ، ومنه قول الأخطل يذكر الكلاب: "فأرسلوهن.." البيت. وقال الفراء في معاني القرآن (الورقة 346) وقوله: ( إن لك في النهار سبحا طويلا ) يقول: لك في النهار ما تقضي حوائجك. وقد قرأ بعضهم: سبخا، بالخاء، والتسبيخ: توسعة الصوف والقطن وما أشبهه، يقال: سبخي قطنك. قال أبو العباس (ثعلب): سمعت أبا عبد الله (ابن الأعرابي) يقول: حضر أبو زياد الكلابي مجلس الفراء في هذا اليوم، فسأله الفراء عن هذا الحرف، فقال: أهل باديتنا يقولون: اللهم سبخ عنه للمريض والملسوع ونحوه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ لا قوة على أعباء النهار دون قيام الليل.

وقفة

[7] ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ النهار فيه شغل عظيم، لا يترك فرصة للخلوة بالنفس، وشغل النبي ﷺ في النهار بالدعوة إلى الله، وتبليغ القرآن، وتعليم الدين، ومحاجة المشركين، وتفقد المؤمنين المستضعفين.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. لك: جار ومجرور متعلق بخبر «ان» المقدم. في النهار: جار ومجرور متعلق باسم «ان» أو متعلق بصفة لسبحا قدم عليه في محل نصب حال.

- ﴿ سَبْحاً طَوِيلًا: ﴾

- اسم «انّ» منصوب بالفتحة. طويلا: صفة- نعت- لسبحا منصوبة مثلها بالفتحة أي فراغا وراحة لنومك فعليك بالتهجد ليلا.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد أن أمرَ اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم بقيامِ الليلِ؛ بَيَّنَ له هنا أن له في النَّهار أعمالاً تشغله، فعليه أن يفرِّغ نفسَه ليلًا لعبادة ربِّه، قال تعالى:

﴿ إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ .. ﴾

التفسير :

{ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ} شامل لأنواع الذكر كلها{ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} أي:انقطع إلى الله تعالى، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه، هو الانفصال بالقلب عن الخلائق، والاتصاف بمحبة الله، وكل ما يقرب إليه، ويدني من رضاه.

ثم أمره- سبحانه- بعد ذلك بالمداومة على ذكره ليلا ونهارا فقال: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا.

وقوله- سبحانه-: وَتَبَتَّلْ من التبتل، وهو الاشتغال الدائم بعبادة الله- تعالى-، والانقطاع لطاعته. ومنه قولهم بتل فلان الحبل، إذا قطعه، وامرأة بتول.

أى: منقطعة عن الزواج، ومتفرغة لعبادة الله- تعالى- والمراد به هنا: التفرغ لما يرضى الله- تعالى-، والاشتغال بذلك عن كل شيء سواه.

أى: وداوم- أيها الرسول الكريم- على ذكر الله- تعالى- عن طريق تسبيحه، وتحميده وتكبيره، وتفرغ لعبادته وطاعته تفرغا تاما، دون أن يشغلك عن ذلك شاغل.