الإحصائيات

سورة البلد

| ترتيب المصحف | 90 | ترتيب النزول | 35 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.70 |

| عدد الآيات | 20 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.30 |

| ترتيب الطول | 87 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 11/17 | _ | ||

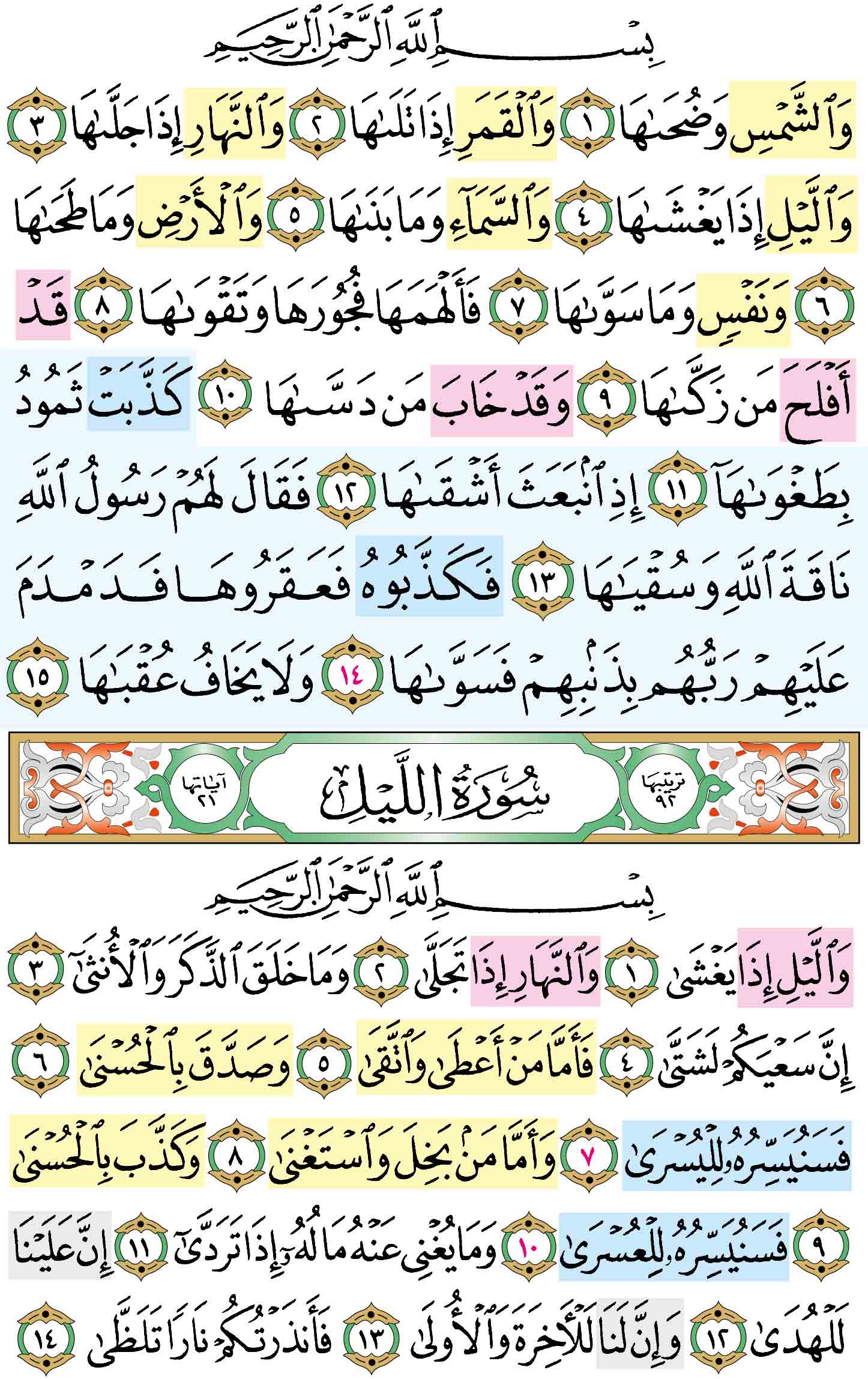

سورة الشمس

| ترتيب المصحف | 91 | ترتيب النزول | 26 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.60 |

| عدد الآيات | 15 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.20 |

| ترتيب الطول | 93 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 12/17 | _ | ||

سورة الليل

| ترتيب المصحف | 92 | ترتيب النزول | 9 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.70 |

| عدد الآيات | 21 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.20 |

| ترتيب الطول | 89 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 13/17 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (10) عدد الآيات (10)

القَسَمُ بمخلوقاتِ اللهِ أحدَ عشرَ قسمًا متواليًا على فلاحِ الإنسانِ إن طَهَّرَ نفسَه بطاعةِ اللهِ، وعلى خيبتِه إن عصاه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (11) الى الآية رقم (15) عدد الآيات (5)

مثالٌ لِما سبقَ: قصَّةُ ثمودَ قومِ صالحٍ عليه السلام ، كَذَّبُوا نبيَّهم وعقرُوا النَّاقةَ فأهلكَهم اللهُ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (17) عدد الآيات (17)

القَسَمُ بأنَّ عملَ النَّاسِ مختلفٌ، وانقسامُ النَّاسِ إلى فريقينِ، وجزاءُ كلِّ فريقٍ، ثُمَّ التَّحذيرُ من النَّارِ: يصلاها الأشقى، ويتجَنَّبُها الأتقَى.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

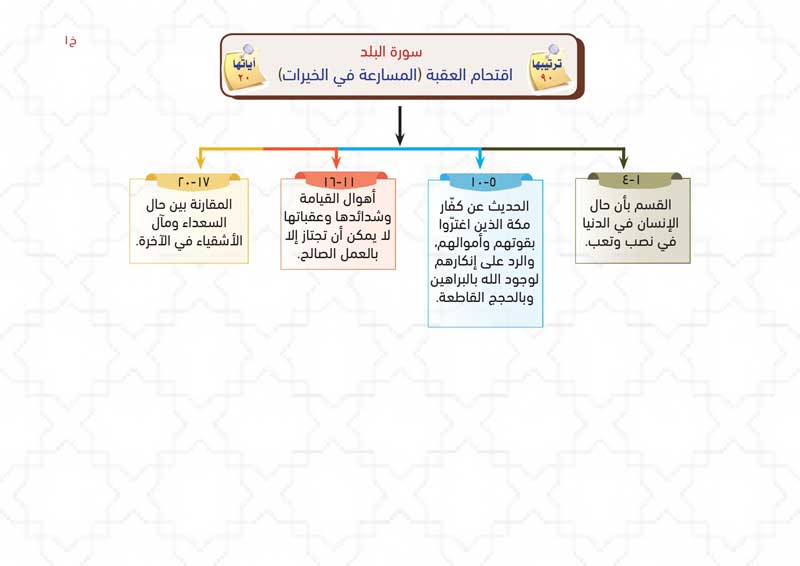

سورة البلد

اقتحام العقبة (المسارعة في الخيرات)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول: خلق الله الإنسان، وأرسل إليه الرسل، وأعطاه أدوات المعرفة، وبيّن له معالم الخير والشر، والحق والباطل، ومنحه حرية الاختيار، فإما أن يختار طريق الخير فيسيطر على رغباته وشهواته فيفوز ويفلح، وإما أن يختار طريق الشر إرضاءً لأهوائه وشهواته فيخسر ويهلك.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «البلد».

- • معنى الاسم :: البلد: المكان المحدود يستوطنه جماعات، والمقصود بالبلد هنا مكة المكرمة.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالبلد.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ»، و«لَا أُقْسِمُ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: المسارعة في الخيرات.

- • علمتني السورة :: أن الكبد والعناء طبيعة الحياة الدنيا.

- • علمتني السورة :: فضل مكة وما حباها الله من خصائص: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ﴾

- • علمتني السورة :: الدُّنيا لا تصفو لأحَدٍ، ولا راحةَ للمؤمنِ إلَّا في الجِنانِ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة البلد من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة البلد من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • قال الزركشي: «اخْتُلِفَ في أَرْجَى آية في القرآن على بِضْعَةَ عَشَرَ قَوْلًا»، فذهب الشَّافِعِي إلى أن أرجى آية هي قوله تعالى: ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (15، 16).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نعظم بيت الله الحرام في نفوسنا: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (1).

• أن نوطِّنَ أنفسنا على الصبر على مصاعب الدنيا؛ فالدنيا دار ابتلاء واختبار: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ (4).

• أن نراقب الله في السرِّ والعَلَنَ: ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ (7).

• أن نحرص على هذه الأعمال التي ينجينا الله بها يوم القيامة: عتق الرقاب، إطعام الطعام في الشدائد، صدق الإيمان بالله، التواصي بالصبر، التواصي بالمرحمة: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ...﴾ (11-17).

• أن نحسن إلى الأقارب، ونحتسب أن الصدقة عليهم أفضل منها على غيرهم: ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ (15).

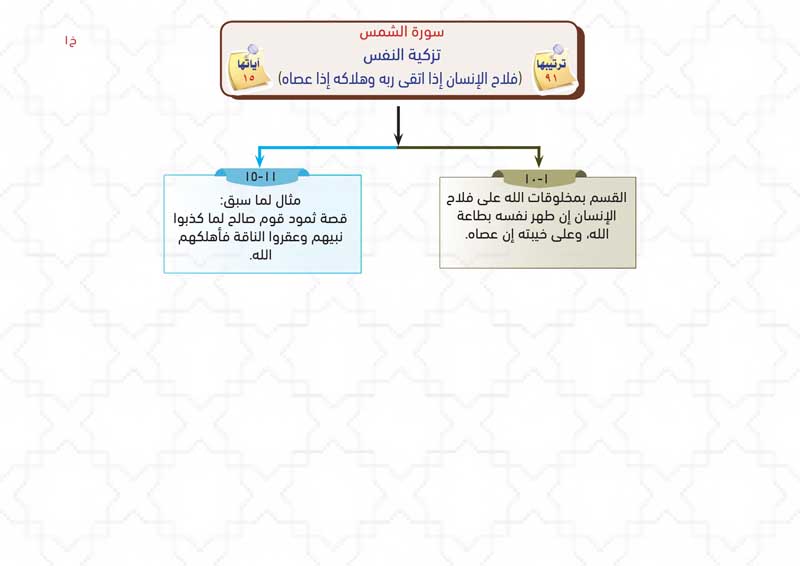

سورة الشمس

تزكية النفس (فلاح الإنسان إذا اتقى ربه وهلاكه إذا عصاه)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول: أقسم الله أحد عشر قسمًا متوالية، والله يصدقه عباده دون قسم، ولكنه أقسم للتأكيد أحد عشر قسمًا على النتيجة، وهي: فلاح الإنسان إن طهر نفسه بطاعة الله، وعلى خيبته إن عصاه.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: سورة الشمس»، و«وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا».

- • معنى الاسم :: الشمس: نجم معروف.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالشمس.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أهمية تزكية النفس وتطهيرها.

- • علمتني السورة :: إذا أردت الفلاح: فطهر نفسك من الذنوب والمعاصي: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾

- • علمتني السورة :: الطغيان عمل قلبي ينشأ عندما يشعر الإنسان بالاستغناء: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾

- • علمتني السورة :: المبادرون في مشاريع الكفر والظلم والفساد هم أكثر الخلق شقاوة وخسرانًا: ﴿إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِـ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَنَحْوِهَا مِنْ السُّوَرِ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الشمس من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الشمس من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • امتازت سورة الشمس بأن الله تعالى أقسم في بدايتها بأحد عشر قسمًا متواليًا، وذلك في الآيات من 1 إلى 7، وليس في القرآن كله أقسام متوالية على هذا النسق، وبهذا العدد.

• يستحب لمن قرأ قوله تعالى من سورة الشمس: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (7-8) أن يقول: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا، وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا»، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَنَفَسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ وَقَفَ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا، وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا».

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نطهر أنفسنا بطاعة الله، والحذر من معصية الله.

• أن نقول: «اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها»: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ (8، 9).

• أن نهتم بتزكية النفس، وإصلاح الباطن: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ (9).

• أن نحذر من الوقوع فيما نهانا الله عنه؛ فذلك الخسران المبين: ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (10).

• أن نحذر الطغيان: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ (11).

• أن نتعاون على البر والتقوى، لا أن نتعاون على الإثم والعدوان: ﴿فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ (14).

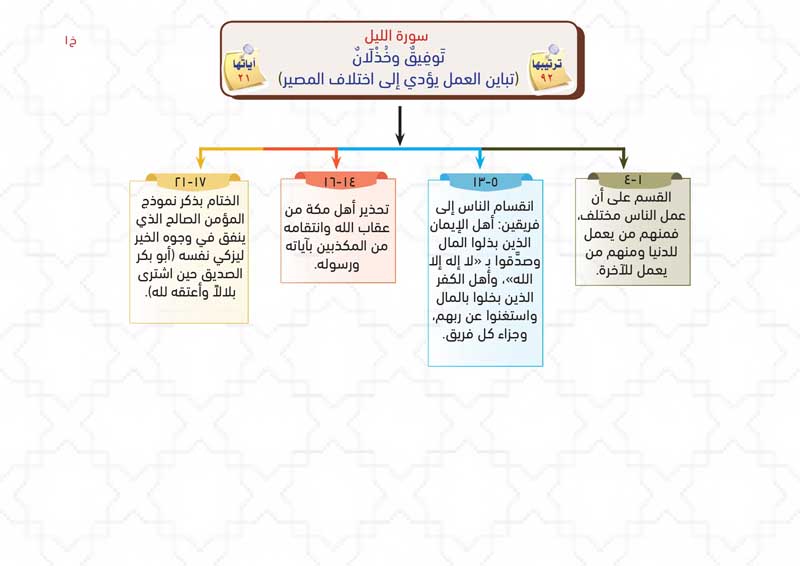

سورة الليل

تَوفِيقٌ وخُذْلَانٌ (تباين العمل يؤدي إلى اختلاف المصير)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول : سعي الناس في هذه الدنيا مختلف، فهناك من يسعى للمكارم والفضائل، وهناك من يسعى للسفاسف والرذائل، وشتان بينهما. فمن أخذ طريق الحق وصرف همه إليه؛ أعانه الله ويسر له المضي فيه، وعلى عكس هذا من يبخل بماله، ويضن ببذله في سبيل الله وفي وجوه الخير؛ فهو على طريق الضلال. والمؤمن الحق همه هو إرضاء ربه والقرب منه، لذا تعلو همته للتسابق في ميدان الخيرات والطاعات.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الليل»، و«سورة وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى».

- • معنى الاسم :: الليل: هو الوقت من غروب الشمس إلى طلوعها، وشرعًا إلى طلوع الفجر.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالليل.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن تباين العمل يؤدي إلى اختلاف المصير.

- • علمتني السورة :: أن أعمال العباد متفاوتة بين الخير والشر؛ فاتق الله في أعمالك: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾

- • علمتني السورة :: إذا أنفقت في سبيل الله، واتقيت الله في أعمالك وأقوالك، وصدقت بكلمة التوحيد قولًا وعملًا يَسَّرَ اللهُ لك أمورك وأعانك: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾

- • علمتني السورة :: أن من ثوابِ الحَسَنةِ الحَسَنةَ بعدها، ومن جزاءِ السَّيئةِ السَّيئةَ بعدها: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ... فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فأخَّر النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ فأمَّهُم فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ انْحَرَفَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوا: نَافَقْتَ، قَالَ: لَا، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فيؤمُّنا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ فَجَاءَ فأمَّنا فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَإِنِّي تَأَخَّرْتُ عَنْهُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَإِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا مُعَاذُ أفتَّانٌ أَنْتَ؟ اقرأ بهم سورة: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الليل من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الليل من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الليل -بحسب ترتيب المصحف- آخر سور (أوساط المفصل)، وهي 15 سورة، تبدأ بالنبأ وتنتهي بالليل.

• احتوت سورة الليل -رغم قصرها- على كثير من الألفاظ المتقابلة والمتضادة، مثل: اللَّيْلِ والنَّهَارِ، يَغْشَى وتَجَلَّى، الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، أَعْطَى وبَخِلَ ، صَدَّقَ وَكَذَّبَ، لِلْيُسْرَى ولِلْعُسْرَى، لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، الْأَشْقَى والْأَتْقَى.

• وهذه المقابلة بين ألفاظ السورة له علاقة كبيرة بموضوع السورة الذي يتحدث عن تقابل أعمال العباد بين الطاعة والمعصية، مما يترتب عليه تقابل الجزاء بين الجنة والنار، وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني.

• يوجد تناسب بين القسم والمقسوم عليه في السورة، فلما كان القسم بأمور متقابلة ومتضادة، كالليل والنهار، والذكر والأنثى، ناسب المقسوم عليه، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ (4)، أي أن سعي الناس مختلف، وطرقهم مختلفة بين الطاعة والمعصية، ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك، فليس الخير كالشر، وليس الهدى كالضلال، وليس الصلاح كالفساد.

• قال ابن كثير في خاتمة سورة الليل: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ (17-21): «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم».

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نسعى لتحصيل المكارم والفضائل، لا أن نسعى للسفاسف والرذائل.

• أن نُحسِن إلى الخلق رجاء أن يُحسن الله إلينا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾ (5-7).

• أن نحرص على تزكية أنفسنا بطاعة الله والحذر من معصيته: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ (18).

• أن نتصدق من أموالنا؛ ولو بشيء قليل من المال: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ (18).

• أن ننشر مناقب الصحابة الكرام، ومنها ما فعله أبو بكر الصدّيق حين اشترى بلالًا من سيده وأعتقه ابتغاء مرضاة الله: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ (18).

تمرين حفظ الصفحة : 595

مدارسة الآية : [19] :البلد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ .. ﴾

التفسير :

{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا} بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم، فلم يصدقوا بالله، [ولا آمنوا به]، ولا عملوا صالحًا، ولا رحموا عباد الله،{ والذين كفروا بآياتنا همْ أَصْحَابُ الْمَشْئَمَة}

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك سوء عاقبة الكافرين فقال: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا أى: الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ أى: هم في جهة الشمال التي فيها الأشقياء، أو هم أصحاب الشؤم على أنفسهم بسبب إصرارهم على كفرهم.

قال "والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة" أي أصحاب الشمال.

وقوله: ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ) يقول: والذين كفروا بأدلتنا وأعلامنا وحججنا من الكتب والرُّسل وغير ذلك ( هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ) يقول: هم أصحاب الشمال يوم القيامة الذين يؤخذ بهم ذات الشمال. وقد بيَّنا معنى المشأمة، ولم قيل لليسار المشأمة فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[19] ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ الشؤم وانقطاع البركة ليس فيما يتوهمه الإنسان من أسباب, ولكنه يحصل بالكفر والشرك والعصيان.

تفاعل

[19] ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ وَالَّذِينَ: ﴾

- الواو عاطفة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ والجملة بعده صلته لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ كَفَرُوا بِآياتِنا: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. بآيات: جار ومجرور متعلق بكفروا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

- ﴿ هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ: ﴾

- الجملة الاسمية في محل رفع خبر «الذين» وتعرب اعراب «هم اصحاب الميمنة» اي هم اصحاب النار.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [19] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ أصحابَ اليمين؛ ذكرَ مقابل هؤلاء، وهم الذين صدوا عن سبيل الله، وتواصوا بالإثم وتواصوا بالعدوان، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [20] :البلد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴾

التفسير :

[عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ} أي:مغلقة، في عمد ممددة، قد مدت من ورائها، لئلا تنفتح أبوابها، حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة [والحمد لله].

عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ أى: عليهم نار مغلقة بحيث لا يستطيعون الخروج منها، تقول:

آصدت الباب وأوصدته، إذا أحكمت غلقه، والاسم فيهما، الإصاد والوصاد..

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا من أصحاب الميمنة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

( عليهم نار مؤصدة ) أي : مطبقة عليهم ، فلا محيد لهم عنها ، ولا خروج لهم منها .

قال أبو هريرة ، وابن عباس ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب القرظي ، وعطية العوفي ، والحسن ، وقتادة ، والسدي : ( مؤصدة ) أي : مطبقة - قال ابن عباس : مغلقة الأبواب . وقال مجاهد : أصد الباب بلغة قريش : أي أغلقه .

وسيأتي في ذلك حديث في سورة : ( ويل لكل همزة لمزة )

وقال الضحاك : ( مؤصدة ) حيط لا باب له .

وقال قتادة : ( مؤصدة ) مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ، ولا خروج منها آخر الأبد .

وقال أبو عمران الجوني : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره ، فأوثقوا في الحديد ، ثم أمر بهم إلى جهنم ، ثم أوصدوها عليهم ، أي : أطبقوها - قال : فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا ، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا ، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا ، . ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا . رواه ابن أبي حاتم .

آخر تفسير سورة البلد ولله الحمد والمنة.

وقوله: ( عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ) يقول تعالى ذكره: عليهم نار جهنم يوم القيامة مُطْبََقة؛ يقال منه: أوصدت وآصدت.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ) قال: مُطْبَقة.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، ( عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ) قال: مُطْبَقة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ) : أي مُطْبَقة، أطبقها الله عليهم، فلا ضوء فيها ولا فرج، ولا خروج منها آخر الأبد.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( مُؤْصَدَةٌ ) : مغلقة عليهم.

آخر تفسير سورة لا أُقسم بهذا البلد.

التدبر :

وقفة

[20] ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ﴾ إذا كان الإنسان في شدة الحر لا يطيق البقاء في سيارة مغلقة لا تكييف فيها بضع دقائق, فكيف يتحمل نارًا شديدة الحر, لا سبيل إلي الخروج منها؟!

تفاعل

[20] ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ﴾ استعذ بالله من عذاب النار.

وقفة

[20] ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ﴾ مؤصدة معناها: مطبقة، فلماذا قدم الجار والمجرور؟ الجواب: تقديم الجار والمجرور هو للقصر، بمعنى أنها مؤصدة عليهم حصرًا، أما إذا أخَّر الجار والمجرور فقد يُفهم المعنى على أن النار المؤصدة ليست محصورة بالكفار، ولكنها قد تكون مؤصدة على غيرهم أيضًا.

الإعراب :

- ﴿ عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ: ﴾

- حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم. نار: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.مؤصدة: صفة- نعت- لنار مرفوعة مثلها بالضمة والجملة الاسمية في محل رفع بدل من «هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ» او خبر ثان للمبتدأ «الذين».

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [20] لما قبلها : ولَمَّا كانَ مَعْنى هَذا أنَّهم في الجانِبِ الَّذِي فِيهِ الشُّؤْمُ والهَلَكَةُ، والبُعْدُ مِن كُلِّ بَرَكَةٍ؛ أنْتَجَ قَوْلَهُ:

﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

مؤصدة:

1- بالهمزة، وهى قراءة أبى عمرو، وحمزة، وحفص.

وقرئ:

2- بغير همز، وهى قراءة باقى السبعة.

مدارسة الآية : [1] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾

التفسير :

أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة، على النفس المفلحة، وغيرها من النفوس الفاجرة، فقال:

{ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} أي:نورها، ونفعها الصادر منها.

تفسير سورة الشمس

مقدمة وتمهيد

1- هذه السورة الكريمة سماها معظم المفسرين، سورة «الشمس» ، وعنونها الإمام ابن كثير بقوله: تفسير سورة «والشمس وضحاها» .

وهي من السور المكية الخالصة، وعدد آياتها: خمس عشرة آية في معظم المصاحف، وفي المصحف المكي ست عشرة آية، وكان نزولها بعد سورة «القدر» وقبل سورة «البروج» .

2- ومن مقاصدها: تهديد المشركين بأنهم سيصيبهم ما أصاب المكذبين من قبلهم، إذا ما استمروا في كفرهم، وبيان مظاهر قدرته- تعالى- في خلقه، وبيان حسن عاقبة من يزكى نفسه، وسوء عاقبة من يتبع هواها.

افتتح - سبحانه - هذه السورة الكريمة ، بالقسم بكائنات عظيمة النفع ، جليلة القدر ، لها آثارها فى حياة الناس والحيوان والنبات ، ولها دلالتها الواضحة على وحدانيته - تعالى - وكمال قدرته ، وبديع صنعه .

فقال - سبحانه - : ( والشمس وَضُحَاهَا ) والضحى الوقت الذى ترتفع فيه الشمس بعد إشراقها ، فتكون أكمل ما تكون ضياء وشعاعا .

فالمراد بضحاها : ضؤوها - كما يرى مجاهد - ، أو النهار كله - كما اختار قتادة وغيره - ، أو حرها - كما قال مقاتل - .

وهذه الأقوال لا تنافر بينها ، لأن لفظ الضحى فى الأصل ، يطلق على الوقت الذى تنبسط فيه الشمس ، ويمتد النهار ، تقولك ضَحِى فلان يَضْحَى - كرضى يرضى - ، إذا برز للشمس ، وتعرض لحرها ، ومنه قوله - تعالى - : ( إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تعرى . وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تضحى ).

تفسير سورة والشمس وضحاها وهي مكية .

تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ : " هلا صليت ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) ( والشمس وضحاها ) ( والليل إذا يغشى ) ؟

قال مجاهد : ( والشمس وضحاها ) أي : وضوئها . وقال قتادة : ( وضحاها ) النهار كله .

قال ابن جرير : والصواب أن يقال : أقسم الله بالشمس ونهارها ; لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار .

القول في تأويل قوله تعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)

قوله: ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) قسم أقسم ربنا تعالى ذكره بالشمس وضحاها؛ ومعنى الكلام: أقسم بالشمس، وبضحى الشمس.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: ( وَضُحَاهَا ) فقال بعضهم: معنى ذلك: والشمس والنهار، وكان يقول: الضحى: هو النهار كله.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) قال: هذا النهار.

وقال آخرون: معنى ذلك: وضوئها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) قال: ضوئها.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم جلّ ثناؤه بالشمس ونهارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿وَالشَّمْسِ﴾ كم يقسم الله تعالى بالزمن في القرآن! والعصر، والضحى، والليل، والشمس، فإن لم يكن هذا دليل على أهمية الوقت في حياتنا وعدم وتضييعه فماذا يكون؟!

عمل

[1] ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ صل ركعتي الضحى.

وقفة

[1] أقسم الله جل وعلا في كتابه أحدَ عشر قسمًا على فلاح من زكى نفسه، وعلى خسران من أهمل ذلك، قال تعالى: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾.

وقفة

[1] ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ لا يكاد المرء يفقد شيئًا في هذه الحياة إلا ويجعل الله له في غيره سلوة وعوضًا, كضوء النهار إذا رحل اعتاض عنه الناس بنور القمر.

الإعراب :

- ﴿ وَالشَّمْسِ: ﴾

- الواو حرف جر واو القسم. الشمس: مقسم به مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف اي أقسم بالشمس والواو قائمة مقام الفعل والباء سادة مسدهما معا.

- ﴿ وَضُحاها: ﴾

- معطوفة بالواو على «الشمس» مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الالف للتعذر و «ها» ضمير متصل يعود على «الشمس» مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقَسَمِ بمخلوقاتِ اللهِ أحدَ عشرَ قسمًا متواليًا على فلاحِ الإنسانِ إن طَهَّرَ نفسَه بطاعةِ اللهِ، وعلى خيبتِه إن عصاه، وهي: ١، ٢- أقسم الله بالشمس، وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها، قال تعالى:

﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴾

التفسير :

{ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} أي:تبعها في المنازل والنور.

وقوله- تعالى-: وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها أى: تبعها، تقول: فلان تلا فلانا يتلوه، إذا تبعه، قال بعض العلماء: فأما أن القمر تابع للشمس فيحتمل معنيين: أحدهما: أنه تال لها في ارتباط مصالح الناس، وتعلق منافع هذا العالم بحركته، وقد دل علم الهيئة على أن بين الشمس والقمر من المناسبة ما ليس بين غيرهما من الكواكب. وثانيهما: أن القمر يأخذ نوره ويستمده من نور الشمس. وهذا قول الفراء قديما، وقد قامت الأدلة عند علماء الهيئة والنجوم، على أن القمر يستمد ضوءه من الشمس.. .

وقال الشيخ ابن عاشور: وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر، مستفاد من نور الشمس، أى: من توجه أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمر، وليس نيرا بذاته، وهذا إعجاز علمي من إعجاز القرآن.. .

( والقمر إذا تلاها ) قال مجاهد : تبعها . وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( والقمر إذا تلاها ) قال : يتلو النهار . وقال قتادة : ( إذا تلاها ) ليلة الهلال ، إذا سقطت الشمس رؤي الهلال .

وقال ابن زيد : هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ، ثم هي تتلوه . وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر .

وقال مالك ، عن زيد بن أسلم : إذا تلاها ليلة القدر .

وقوله: ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ) يقول تعالى ذكره: والقمر إذا تبع الشمس، وذلك في النصف الأوّل من الشهر، إذا غُربت الشمس، تلاها القمر طالعا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ) قال: يتلو النهار.

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قوله: ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ) يعني: الشمس إذا تبعها القمر.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ) قال: تبعها.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ) يتلوها صبيحة الهلال فإذا سقطت الشمس رُؤي الهلال.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ) قال: إذا تلاها ليلة الهلال.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قول الله: (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا) قال: هذا قسم، والقمر يتلو الشمس نصف الشهر الأوّل، و تتلوه النصف الآخر، فأما النصف الأوّل فهو يتلوها، وتكون أمامه وهو وراءها، فإذا كان النصف الآخر كان هو أمامها يقدمها، وتليه هي.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾ أي: وأقسم بالقمر إذا سطع مضيئًا، وتبع الشمس طالعًا بعد غروبها، قال المفسرون: وذلك في النصف الأول من الشهر، إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة، وخلفها في النور.

وقفة

[2] ﴿تَلاها﴾ أى تبعها دأبًا في كل وقت؛ لأنه يستضيء منها، فهو يتلوها لذلك.

الإعراب :

- ﴿ وَالْقَمَرِ إِذا: ﴾

- معطوفة بالواو على «الشمس» وتعرب اعرابها. اذا: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بحال محذوفة من القمر.التقدير: وأقسم بالقمر كائنا اذا تلاها.

- ﴿ تَلاها: ﴾

- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة. تلى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به اي تبعها في الضياء والنور.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ٣- أقسم بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها، قال تعالى:

﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴾

التفسير :

{ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا} أي:جلى ما على وجه الأرض وأوضحه.

وقوله- سبحانه-: وَالنَّهارِ إِذا جَلَّاها أى: جلى الشمس وأظهرها وكشفها للناظرين.

قال الآلوسى: وقوله: وَالنَّهارِ إِذا جَلَّاها أى: جلى النهار الشمس، أى:

أظهرها، فإنها تنجلي وتظهر إذا انبسط النهار، ومضى منه مدة، فالإسناد مجازى كالإسناد في نحو: صام نهاره.

وقيل: الضمير المنصوب يعود إلى الأرض، وقيل: إلى الدنيا، والمراد بها وجه الأرض، وقيل: إلى الظلمة، وجلاها حينئذ بمعنى أزالها، وعدم ذكر المرجع على هذه الأقوال للعلم به.

والأول أولى، لذكر المرجع واتساق الضمائر.. .

وقوله : ( والنهار إذا جلاها ) قال مجاهد : أضاء . وقال قتادة : ( والنهار إذا جلاها ) إذا غشيها النهار .

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة ، لدلالة الكلام عليها .

قلت : ولو أن هذا القائل تأول [ ذلك ] بمعنى ( والنهار إذا جلاها ) أي : البسيطة ، لكان أولى ، ولصح [ تأويله في ] قول الله ( والليل إذا يغشاها ) فكان أجود وأقوى ، والله أعلم . ولهذا قال مجاهد : ( والنهار إذا جلاها ) إنه كقوله : ( والنهار إذا تجلى ) [ الليل : 2 ] . وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس ، لجريان ذكرها .

وقوله: ( وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا ) يقول: والنهار إذا جَلاهَا، قال: إذا أضاء.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا ) قال: إذا غشيها النهار. وكان بعض أهل العربية يتأوّل ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا الظلمة، ويجعل الهاء والألف من جلاها كناية عن الظلمة، ويقول: إنما جاز الكناية عنها، ولم يجز لها ذكر قبل، لأن معناها معروف، كما يعرف معنى قول القائل: أصبحت باردة، وأمست باردة، وهبَّت شمالا فكني عن مؤنثات لم يجر لها ذكر، إذ كان معروفا معناهن.

والصواب عندنا في ذلك: ما قاله أهل العلم الذين حكينا قولهم، لأنهم أعلم بذلك، وإن كان للذي قاله من ذكرنا قوله من أهل العربية وَجْهٌ.

التدبر :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الإعراب :

- ﴿ وَالنَّهارِ إِذا جَلاَّها ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. أي اذا جلى الظلمة او اظهر الشمس.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ٤- أقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض بضوئه، قال تعالى:

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾

التفسير :

{ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا} أي:يغشى وجه الأرض، فيكون ما عليها مظلمًا.

فتعاقب الظلمة والضياء، والشمس والقمر، على هذا العالم، بانتظام وإتقان، وقياملمصالح العباد، أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده، الذي كل معبود سواه فباطل.

وقوله- سبحانه-: وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها أى: يغشى الليل الشمس فيغطي ضوءها، فالضمير في يغشاها يعود إلى الشمس.

وقيل: يعود إلى الدنيا، وقيل: إلى الأرض أى: يغشى الليل الدنيا والأرض بظلامه.

والحق أن في قوله- تعالى- جَلَّاها ويَغْشاها إشارة واضحة إلى أن الضمير فيهما يعود إلى الشمس، إذ النهار يجلى الشمس ويكشفها أتم انكشاف، والليل يزيل ضوءها ويستره، فنسب- سبحانه- إلى النهار ما يلائمه بالنسبة للشمس، وكذلك الحال بالنسبة لليل.

وقالوا في قوله : ( والليل إذا يغشاها ) يعني : إذا يغشى الشمس حين تغيب ، فتظلم الآفاق .

وقال بقية بن الوليد ، عن صفوان ، حدثني يزيد بن ذي حمامة قال : إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله : غشي عبادي خلقي العظيم ، فالليل يهابه ، والذي خلقه أحق أن يهاب . رواه ابن أبي حاتم .

وقوله: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ) يقول تعالى ذكره: والليل إذا يغشي الشمس، حتى تغيب فَتُظْلِمُ الآفَاقُ.

وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ) : إذا غَشَّاها الليل.

المعاني :

التدبر :

لمسة

[4] ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ هناك طباق بين (الشمس والقمر)، و(الليل والنهار)، و(فجورها وتقواها)، وهناك أيضًا مقابلة لطيفة بين (والنهار إذا جلاها) وبين (والليل إذا يغشاها)، وبين (قد أفلح من زكاها) وبين (قد خاب من دساها)، وكل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية.

الإعراب :

- ﴿ وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها أي إذا غطى ضوء الشمس.

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ٥- أقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض، فيصير مظلمًا، قال تعالى:

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا ﴾

التفسير :

{ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا} يحتمل أن "ما "موصولة، فيكون الإقسام بالسماء وبانيها، الذي هو الله تبارك وتعالى، ويحتمل أنها مصدرية، فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها، الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان.

ثم قال- تعالى-: وَالسَّماءِ وَما بَناها أى: وحق السماء وحق من بناها وأنشأها وأوجدها على تلك الصورة البديعة الرائعة.

فما هنا اسم موصول بمعنى من، والمراد بمن بناها: الله- عز وجل- وأوثرت على من التي تأتى للعاقل كثيرا، لإشعارها معنى الوصفية. أى: وحق السماء، وحق القادر العظيم الذي بناها وأوجدها على هذه الهيئة الجميلة الدقيقة.

وقد أشار إلى ذلك صاحب الكشاف فقال: والوجه أن تكون «ما» موصولة- أى: في هذه الآية وما بعدها- وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية، كأنه قيل: والسماء، والقادر العظيم الذي بناها .

ومنهم من يرى أن «ما» هنا مصدرية، فيكون المعنى: وحق السماء وبنيانها.

وقوله : ( والسماء وما بناها ) يحتمل أن تكون " ما " هاهنا مصدرية ، بمعنى : والسماء وبنائها . وهو قول قتادة ، ويحتمل أن تكون بمعنى " من " يعني : والسماء وبانيها . وهو قول مجاهد ، وكلاهما متلازم ، والبناء هو الرفع ، كقوله : ( والسماء بنيناها بأيد ) أي : بقوة ( وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) [ الذاريات : 47 ، 48 ] .

وقوله: ( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ) يقول جلّ ثناؤه: والسماء ومَنْ بناها، يعني: ومَنْ خَلَقها، وبناؤه إياها: تصييره إياها للأرض سقفا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ) وبناؤها: خَلْقُها.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ) قال: الله بنى السماء.

وقيل: ( وَمَا بَنَاهَا ) وهو جلّ ثناؤه بانيها، فوضع " ما " موضع " مَنْ" كما قال وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ، فوضع " ما " في موضع " مَنْ" ومعناه، ومَن ولد، لأنه قَسَمٌ أقسم بآدم وولده، وكذلك: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، وقوله: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ وإنما هو: فانكحوا مَنْ طاب لكم. وجائز توجيه ذلك إلى معنى المصدر، كأنه قال: والسماء وبنائها، ووالد وولادِته.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿والسماء وما بناها﴾ كل بناء شاهق مرتفع, وكل صرح ممرد عظيم, ليس بشيء أمام بناء السماء, إنه صنع الله, ومن أحسن من الله صنعًا؟!

وقفة

[5] ﴿والسماء وما بناها﴾ عجبًا لبناء لا عمد له! وماذا لو كان لها عمد مغروسة في الأرض، كيف ستكون ضخامتها؟ كيف ستسير حياة الناس بوجودها؟

الإعراب :

- ﴿ وَالسَّماءِ وَما: ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها.الواو عاطفة. ما: اسم موصول بمعنى «من» مبني على السكون في محل جر لانه معطوف على مجرور اي والسماء والقادر العظيم الذي بناها او تكون «ما» مصدرية وجملة «بناها» صلتها لا محل لها من الاعراب و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر التقدير: وبنائها.

- ﴿ بَناها: ﴾

- تعرب اعراب «تلاها» في الآية الكريمة الثانية والجملة صلة «ما» لا محل لها من الاعراب.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ٦، ٧- أقسم بالسماء، وأقسم ببنائها المتقن، قال تعالى:

﴿ وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴾

التفسير :

{ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا} أي:مدها ووسعها، فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها، بجميع وجوهالانتفاع.

وقوله- تعالى-: وَالْأَرْضِ وَما طَحاها أى: وحق الأرض ومن بسطها من كل جانب، وجعلها مهيأة للاستقرار عليها: يقال: طحى فلان الشيء ودحاه، إذا بسطه ووسعه.

وهكذا قوله : ( والأرض وما طحاها ) قال مجاهد : ( طحاها ) دحاها . وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( وما طحاها ) أي : خلق فيها .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( طحاها ) قسمها .

وقال مجاهد ، وقتادة والضحاك ، والسدي ، والثوري ، وأبو صالح ، وابن زيد : ( طحاها ) بسطها .

وهذا أشهر الأقوال ، وعليه الأكثر من المفسرين ، وهو المعروف عند أهل اللغة ، قال الجوهري : طحوته مثل دحوته ، أي : بسطته .

وقوله: ( وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا ) وهذه أيضا نظير التي قبلها، ومعنى الكلام: والأرض ومَنْ طحاها.

ومعنى قوله: ( طَحَاهَا ) : بسطها يمينا وشمالا ومن كلّ جانب.

وقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله: ( طَحَاهَا ) فقال بعضهم: معنى ذلك: والأرض وما خلق فيها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا ) يقول: ما خلق فيها.

وقال آخرون: يعني بذلك: وما بسطها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا عيسى؛ وحدتني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا ) قال: دحاها.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَمَا طَحَاهَا ) قال: بَسَطَها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما قسمها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا ) يقول: قسمها.

التدبر :

وقفة

[5، 6] ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾ (وما بناها) أي: ومن بناها وهو الله عز وجل، فـ (مَا) هنا لله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على إتيان (ما) للعاقل.

الإعراب :

- ﴿ وَالْأَرْضِ وَما طَحاها ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها اي وما بسطها.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ٨، ٩- أقسم بالأرض، وأقسم ببسطها، ليسكن النَّاس عليها، قال تعالى:

﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾

التفسير :

{ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا} يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات الحيوانية، كما يؤيد هذا العموم، ويحتمل أن المراد بالإقسام بنفس الإنسان المكلف، بدليل ما يأتي بعده.

وعلى كل، فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقة بالإقسام بهافإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل [والحركة] والتغير والتأثر والانفعالات النفسية، من الهم، والإرادة، والقصد، والحب، والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على هذا الوجهآية من آيات الله العظيمة.

وقوله- سبحانه-: وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها أى: وحق النفوس، وحق من أنشأها من العدم في أحسن تقويم، وجعلها مستعدة لتلقى ما يكملها ويصلحها.

ويبدو أن المراد بالنفس هنا ذات الإنسان، من باب إطلاق الحالّ على المحل، ويكون المراد بتسويتها: استواء خلقة الإنسان، وتركيب أعضائه في أجمل صورة.

ومن قال بأن المراد بالنفس هنا: القوة المدبرة للإنسان، يكون المقصود بتسويتها. منحها القوى الكثيرة المتنوعة، التي توصلها إلى حسن المعرفة، والتمييز بين الخير والشر، والنفع والضر، والهدى والضلال.

وقوله : ( ونفس وما سواها ) أي : خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة ، كما قال تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) [ الروم : 30 ] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ " .

أخرجاه من رواية أبي هريرة

وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " يقول الله - عز وجل - : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم " .

وقوله: ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ) يعني جلّ ثناؤه بقوله: ( وَمَا سَوَّاهَا ) نفسه؛ لأنه هو الذي سوّى النفس وخلقها، فعدّل خلقها، فوضع " ما " موضع " مَنْ" وقد يُحتمل أن يكون معنى ذلك أيضا المصدر، فيكون تأويله: ونفس وتسويَتها، فيكون القسم بالنفس وبتسويتها.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ النفس آية كبيرة من آياته التي هي حقيقةٌ بالإقسام بها؛ فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة، والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من: الهم، والإرادة، والقصد، والحب، والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة.

وقفة

[7] أصيب بمرض نفسي فذهب لطبيب قضى عقودًا في دراسة هذه النفس وغفل عمن خلق نفسه وخلق هذا الطبيب ونسي أن الصانع أعرف بالخلل ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾.

عمل

[7، 8] بعض النفوس مثل كلب السوء، إن شبع نام، وإن جاع بصبص إليك بذنبه، فاعزم على مجاهدة نفسك كي تلين لك وهي راغمة ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. أي ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها او ونفس وتسويتها.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ١٠، ١١- أقسم بكل نفس، وأقسم بخلق الله لها سوية، قال تعالى:

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾

التفسير :

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

قالوا: وقوله: - تعالى- بعد ذلك: فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها يشير إلى أن المراد بالنفس في قوله- تعالى-: وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها القوة المدبرة للإنسان، والتي عن طريقها يدرك الأمور إدراكا واضحا. ويختار منها ما يناسب استعداده.

والإلهام: هو التعريف والإفهام للشيء، أو التمكين من فعله أو تركه، والفجور: فعل ما يؤدى إلى الخسران والشقاء. والتقوى: هي الإتيان بالأقوال والأفعال التي ترضى الله- تعالى- وتصون الإنسان من غضبه- عز وجل-.

أى: فعرف- سبحانه- النفس الإنسانية وألهمها وأفهمها معنى الفجور والتقوى، وبين لها حالهما، ووضح لها ما ينبغي أن تفعله وما ينبغي أن تتركه، من خير أو شر، ومن طاعة أو معصية، بحيث يتميز عندها الرشد من الغي، والخبيث من الطيب.

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله- تعالى-: وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ وقوله- عز وجل-: إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ. إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً.

وقدم- سبحانه- هنا الفجور على التقوى، مراعاة لأحوال المخاطبين بهذه السورة، وهم كفار قريش، الذين كانت أعمالهم قائمة على الفجور والخسران، بسبب إعراضهم عما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق وبر.

وقوله : ( فألهمها فجورها وتقواها ) أي : فأرشدها إلى فجورها وتقواها ، أي : بين لها ذلك ، وهداها إلى ما قدر لها .

قال ابن عباس : ( فألهمها فجورها وتقواها ) بين لها الخير والشر . وكذا قال مجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، والثوري .

وقال سعيد بن جبير : ألهمها الخير والشر . وقال ابن زيد : جعل فيها فجورها وتقواها .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار ، حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا حدثنا عزرة بن ثابت ، حدثني يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الديلي قال : قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه ، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق ، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وأكدت عليهم الحجة ؟ قلت : بل شيء قضي عليهم . قال : فهل يكون ذلك ظلما ؟ قال : ففزعت منه فزعا شديدا ، قال : قلت له : ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . قال : سددك الله ، إنما سألت لأخبر عقلك ، إن رجلا من مزينة - أو جهينة - أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون ، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق ، أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ، وأكدت به عليهم الحجة ؟ قال : " بل شيء قد قضي عليهم " . قال : ففيم نعمل ؟ قال : " من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها ، وتصديق ذلك في كتاب الله : ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها )

رواه أحمد ومسلم ، من حديث عزرة بن ثابت به .

وقوله: ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) يقول تعالى ذكره: فبين لها ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير، أو شرّ أو طاعة، أو معصية.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) يقول: بَيَّنَ الخيرَ والشرَّ.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) يقول: بين الخيرَ والشرَّ.

محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) قال: علَّمها الطاعة والمعصية.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) قال: عَرَّفَها.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) : فبَيَّن لها فجورها وتقواها.

وحُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) ، بين لها الطاعةَ والمعصيةَ.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) قال: أعلمها المعصية والطاعة.

قال: ثنا مِهْران، عن سفيان، عن الضحاك بن مزاحم ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) قال: الطاعةَ والمعصيةَ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن الله جعل فيها ذلك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) قال: جعل فيها فجورَها وتقواها.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل، قالا ثنا عزرة بن ثابت، قال: ثني يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي الأسود الدّيلي، قال: قال لي عمران بن حُصين: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قُضِيَ عليهم، ومضى عليهم من قَدَرٍ قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأكدت عليهم الحجة ؟ قلت: بل شيء قُضِيَ عليهم، قال: فهل يكون ذلك ظلما ؟ قال: ففزعت منه فزعا شديدا، قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خَلْقُه، ومِلْكُ يده، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ قال: سددّك الله، إنما سألتك " أظنه أنا " لأخْبُرَ عقلك. إن رجلا من مُزَينة أو جهينة، أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون أشيء قضي عليهم، ومضى عليهم من قدر سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليه السلام وأكّدت به عليهم الحجة ؟ قال: " فِي شَيء قَدْ قُضِيَ عَلَيْهِمْ"؛ قال: ففيم &; 24-456 &; نعملُ ؟ قال: " مَنْ كانَ اللهُ خَلَقَهُ لإحْدَى المَنـزلَتَينِ يُهَيِّئُهُ لَهَا، وَتَصْدِيقُ ذَلكَ فِي كِتَابِ اللهِ: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)".

المعاني :

التدبر :

وقفة

[8] ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ عن محمد بن كعب قال: «إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرًا ألهمه الخير فعمل به، وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به».

وقفة

[8] ﴿فَأَلهَمَها فُجورَها وَتَقواها﴾ (ألهمها) أى بدون تعليم، فقط بالفطرة السليمة النقية التى لم تُلوث نعلم الخير لنتبعه ونعلم الشر لنتجنبه.

تفاعل

[8] قل: «اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي» ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾.

تفاعل

[8، 9] قل: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها» ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾.

الإعراب :

- ﴿ فَأَلْهَمَها: ﴾

- الفاء عاطفة. ألهم: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول

- ﴿ فُجُورَها وَتَقْواها: ﴾

- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة اي عصيانها. وتقواها:معطوفة بالواو على «فجورها» وتعرب اعرابها وعلامة نصب الاسم الفتحة المقدرة على الالف للتعذر اي وطاعتها.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد أن أقسم بخلق الله لها سوية؛ بَيَّنَ هنا أثر هذه التسوية، قال تعالى:

﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴾

التفسير :

وقوله:{ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} أي:طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقاها بطاعة الله، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح.

وقوله - سبحانه - : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ) يصح أن يكون جوابا للقسم . والفلاح : الظفر بالمطلوب .

والتزكية : التزود من الخير والطاعة ، والحرص على تطهير النفس من كل سوء .

وقوله : ( قد أفلح من زكاها ) يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى نفسه ، أي : بطاعة الله - كما قال قتادة - وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل . ويروى نحوه عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير . وكقوله : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) [ الأعلى : 14 ، 15 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9)

قوله: ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ) يقول: قد أفلح من زكَّى الله نفسه، فكثَّر تطهيرها من الكفر والمعاصي، وأصلحها بالصالحات من الأعمال.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ) يقول: قد أفلح من زكَّى اللهُ نفسه.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن خَصِيفٍ، عن مجاهد وسعيد بن جُبير وعكرِمة: ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ) قالوا: من أصلحها.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد وسعيد بن جُبير، ولم يذكر عكرِمة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ) من عمل خيرا زكَّاها بطاعة الله.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ) قال: قد أفلح من زكَّى نفسَه بعمل صالح.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ) يقول: قد أفلح من زكى اللهُ نفسَه .

وهذا هو موضع القسم؛ كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، &; 24-457 &; عن قتادة، قال: قد وقع القسم ها هنا( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ) وقد ذكرتُ ما تقول أهل العربية في ذلك فيما مضى من نظائره قبل.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[9] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ الاهتمام بتزكية النفس، وإصلاح الباطن طمأنينة الدنيا، ونجاح وفلاح في الآخرة.

وقفة

[9] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ من أراد الفلاح في الدارين والنجاة من عذاب الله فليطهر نفسه من الذنوب وليقبل على ربه مخبتًا منيبًا.

وقفة

[9] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ أهمية تزكية النفس وتطهيرها.

وقفة

[9] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ أقسم الله سبع مرات متوالية على أنه قد أفلح من زكاها.

وقفة

[9] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقاها بطاعة الله، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح.

وقفة

[9] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ نفوسنا تتسخ، تكبو، تتعثر علينا أن نحملها من التراب نطهرها من جديد.

عمل

[9] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ عليك بنفسك، زكِّها من كلِّ شائبة، طهِّرها من ذنوبٍ وعيوب، اجتهد حتى تُصلحها؛ لتنال فلاحًا في الدنيا والآخرة.

لمسة

[9] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكاهَا﴾ جوابُ القسم بحذفِ اللام، لطول الكلام، وقيل: جوابه محذوفٌ تقديره: لَتُبْعَثُنَّ أو لتُدمَّرُن يا أهل مكَةَ.

وقفة

[9] إيجابياتك إن لم تعززها ستضعف وتختفي، وسلبياتك إن لم تقلل من حدتها ستصبح جزءًا منك ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾.

الإعراب :

- ﴿ قَدْ: ﴾

- الاصل: لقد واللام واقعة في جواب القسم. وقال الزمخشري: جواب القسم محذوف تقديره: ليدمدّن الله عليهم. اي على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) كما دمدم «أهلك» على ثمود لانهم كذبوا صالحا. قد:حرف تحقيق- توقع.

- ﴿ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح. من: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل اي قد فاز من. زكى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وجملة «زكاها» صلة الموصول لا محل لها.

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد القَسَمِ؛ جاء هنا جوابُ القَسَمِ، قال تعالى:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [10] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾

التفسير :

{ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} أي:أخفى نفسه الكريمة، التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها، بالتدنس بالرذائل، والدنو من العيوب، والاقتراف للذنوب، وترك ما يكملها وينميها، واستعمال ما يشينها ويدسيها.

وقوله: دَسَّاها أى: نقصها وأخفاها بالمعاصي والآثام. وأصل فعل دسّى: دسّس، فلما اجتمع ثلاث سينات، قلبت الثالثة ياء، يقال: دس فلان الشيء إذا أخفاه وكتمه.

والمعنى: وحق الشمس وضحاها، وحق القمر إذا تلاها. وحق النفس وحق من سواها، وجعلها متمكنة من معرفة الخير والشر. لقد أفلح وفاز وظفر بالمطلوب، ونجا من المكروه، من طهر نفسه من الذنوب والمعاصي. وقد خاب وخسر نفسه. وأوقعها في التهلكة، من نقصها وأخفاها وأخملها وحال بينها وبين فعل الخير بسبب ارتكاب الموبقات والشرور.

قال الآلوسى ما ملخصه: وقوله- تعالى-: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها جواب القسم.

وإليه ذهب الزجاج وغيره. والأصل: لقد أفلح، فحذفت اللام لطول الكلام المقتضى للتخفيف. وفاعل من «زكاها» ضمير «من» والضمير المنصوب للنفس ... .

ويرى المحققون من العلماء أن جواب القسم محذوف، للعلم به، فكأنه- سبحانه- قد قال: وحق الشمس وضحاها، وحق القمر إذا تلاها.. ليقعن البعث والحساب والجزاء، أو لتحاسبن على أعمالكم. ودليل هذا الجواب قوله- تعالى- بعد ذلك: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها لأن هذه الآية الكريمة وما بعدها، تدل على أن الله- تعالى- قد اقتضت سنته، أن يحاسب من فسق عن أمره، وأصر على تكذيب رسله.

وعلى هذا سار صاحب الكشاف، فقد قال: فإن قلت: فأين جواب القسم؟ قلت: هو محذوف، تقديره: ليدمدمنّ الله عليهم، أى: على مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دمدم على قبيلة ثمود لأنهم كذبوا صالحا- عليه السلام- وأما قوله: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها فكلام تابع لقوله: فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها على سبيل الاستطراد، وليس من جواب القسم في شيء.. .

وقد أقسم الله- تعالى- بهذه الكائنات المختلفة، والتي لها مالها من المنافع بالنسبة للإنسان وغيره، لتأكيد وحدانيته، وكمال قدرته، وبليغ حكمته.

وبدأ- سبحانه- بالشمس، لأنها أعظم هذه الكائنات، وللتنويه بشأن الإسلام، وأن هديه كضياء الشمس، الذي لا يترك للظلام أثرا.

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات بعض الأحاديث، منها ما رواه الطبراني عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية:

وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها. فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها. وخير من زكاها» . وعن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: سمعت النبي يقرأ فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها قال: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها» .

( وقد خاب من دساها ) أي : دسسها ، أي : أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى ، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله - عز وجل - .

وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى الله نفسه ، وقد خاب من دسى الله نفسه ، كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي وأبو زرعة قالا حدثنا سهل بن عثمان ، حدثنا أبو مالك - يعني عمرو بن هشام - عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في قول الله : ( قد أفلح من زكاها ) قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أفلحت نفس زكاها الله " .

ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك ، به . وجويبر [ هذا ] هو ابن سعيد ، متروك الحديث ، والضحاك لم يلق ابن عباس .

وقال الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا أبي ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مر بهذه الآية : ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ) وقف ، ثم قال : " اللهم آت نفسي تقواها ، أنت وليها ومولاها ، وخير من زكاها " .

حديث آخر : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا يعقوب بن حميد المدني ، حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي ، حدثنا معن بن محمد الغفاري ، عن حنظلة بن علي الأسلمي ، عن أبي هريرة قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ : ( فألهمها فجورها وتقواها ) قال : " اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها " لم يخرجوه من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، عن نافع - عن ابن عمر - عن صالح بن سعيد ، عن عائشة : أنها فقدت النبي - صلى الله عليه وسلم - من مضجعه ، فلمسته بيدها ، فوقعت عليه وهو ساجد ، وهو يقول : " رب ، أعط نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها " تفرد به .

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، عن زيد بن أرقم قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " اللهم ، إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم ، والجبن والبخل وعذاب القبر . اللهم ، آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها . اللهم ، إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، وعلم لا ينفع ، ودعوة لا يستجاب لها " . قال زيد : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمناهن ونحن نعلمكوهن .

رواه مسلم من حديث أبي معاوية ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث - وأبي عثمان النهدي ، عن زيد بن أرقم ، به .

وقوله: ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) يقول تعالى ذكره: وقد خاب في طِلبته، فلم يُدرك ما طلب والتمس لنفسه مِن الصلاح مَنْ دساها يعني: من دَسَّس الله نفسه فأَخْمَلها، ووضع منها، بخُذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصِيَ، وترك طاعة الله. وقيل: دسَّاها وهي دَسَّسها، فقُلبت إحدى سيناتها ياء، كما قال العجَّاج:

تَقَضِّيَ الْبازِي إذا البازِي كَسَرْ (1)

يريد: تَقَضُّض. وتظنَّيت هذا الأمر، بمعنى: تظننت، والعرب تفعل ذلك كثيرا، فتبدل في الحرف المشدّدة بعض حروفه، ياء أحيانا، وواوا أحيانا؛ ومنه قول الآخر:

يَـذْهَبُ بِـي فِـي الشِّـعْرِ كُـلَّ فَنَّ

حــتى يَــرُدَّ عَنِّــي التَّظَنِّــي (2)

يريد: التظنن .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) يقول: وقد خاب من دَسَّى اللهُ نَفسَه فأضلَّه.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) يعني: تكذيبها.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد وسعيد بن جُبير ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) قال أحدهما: أغواها، وقال الآخر: أضلَّها.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن خَصيف، عن مجاهد ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) قال: أضلَّها، وقال سعيد: مَنْ أغواها.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( مَنْ دَسَّاهَا ) قال: أغواها.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) قال: أثّمها وأفجرها.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، مثله.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَقَدْ خَابَ ) يقول: وقد خاب من دَسَّى اللهُ نفسَه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[9،10] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ الفلاح مقرون بالتطهر من المعاصي.

اسقاط

[9،10] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ لو أن شخصًا ثقة أقسم قسمًا لصدقناه, وإن ربنا بجلاله قد أقسم أحد عشر قسمًا أن الفلاح والنجاح لمن طهر نفسه من المعاصي وزكاها بالطاعات, أفلا نكون منهم؟!

وقفة

[9،10] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ فمن نقَّى نفسه من المعاصي فقد أفلح، ومن أغرق نفسه في المعاصي فقد خاب وخسر.

وقفة

[9،10] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ قال الحسن: «معناه قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل، وقد خاب من دساها: أهلكها وأضلها وحملها على المعصية، فجعل الفعل للنفس».

وقفة

[9، 10] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ أي لقد فاز بكل مطلوب ونجا من كل مكروه من أنمى نفسه وأعلاها بالتقوى علمًا وعملًا، ولقد خسر من نقصها وأخفاها بالفجور جهلًا وفسوقًا.

وقفة

[9، 10] النفس إن تركتها كانت سفيرة إبليس لديك وعونه عليك، وإن ألزمتها الموعظة الدائمة والندم على كل ذنب صارت لوامة، وإن استمر ذلك منها حتى صار عادة لها ابتعد الشيطان عنها فصارت نفسًا مطمئنة ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾.

وقفة

[9، 10] راهن كثيرون على الحضارة فلم تزد بسمتنا إلا انحسارًا، ولا فقرنا إلا انتشارًا، ولا حروبنا إلا اشتعالًا، فهل نفقه ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾.

وقفة

[10] ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ المراد: خاب من أخفي نفسة بالمعاصي, ومن لطائف لفظ: (دَسَّاهَا) دون لفظ: (أخفاها)؛ لأن لفظ التدسية يقتضي إدخال الشئ تحت الشئ, ومن عمل بالمعاصي فلا يزال يدخل نفسه من منزلة إلي منزلة أسفل منها، فهو يدسها دسًّا إلي أسفل, فمن كان هذا شأنه فقد خاب وخسر.

وقفة

[10] ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ معنى دَسَّاها: حال بينها وبين فِعْل الخير وأخفاها بالمعاصي، يقال: دسَّ فلان الشيء إذا أخفاه وكتمه، وأصل فعل دسَّى: دسَّس، فلما اجتمع فيه ثلاث سينات، قُلِبت السين الثالثة ياء.

وقفة

[10] ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ من دسَّ نفسه بالذنوب؛ لن تُشرق روحه بالخير حتى يتوب.

تفاعل

[10] ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

وقفة

[10] ما بال أقوام لا يرضون لصحة أبدانهم إلا أطيب العيش وأغلى الدواء! بينما يبحثون عن شواذ الفتاوى؛ مما يفسد قلوبهم ويضعف تقواهم: ﴿وقد خاب من دساها﴾.

عمل

[10] وردت كلمة: ﴿خاب﴾ في أربعة مواضع من القرآن:

1- ﴿وقد خَابَ من افترى﴾ [طه: 61].

2- ﴿وقد خَابَ من حمل ظلماً﴾ [طه: 111].

3- ﴿وقد خَابَ من دساها﴾: أفسد نفسه.

4- ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [إبراهيم: 15]؛ فلا تلقَ الله بواحدةٍ منها.

الإعراب :

- ﴿ وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها وجملة «دساها» صلة «من» لا محل لها من الاعراب والاصل: دسسها: اي اخفاها بالفسوق فأبدل من احدى السينين ياء.

المتشابهات :

| طه: 61 | ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ﴾ |

|---|

| طه: 111 | ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ |

|---|

| الشمس: 10 | ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ دَسَّاهَا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ من فاز؛ ذكرَ من خاب، قال تعالى:

﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [11] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴾

التفسير :

{ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا} أي:بسبب طغيانها وترفعها عن الحق، وعتوها على رسل الله

وبعد هذا الحديث الطويل المؤكد بالقسم، والدال على وحدانيته، وبديع صنعه.. أتبع ذلك ببيان ما حل بالمكذبين السابقين، ليكون هذا البيان عبرة وعظة للمشركين المعاصرين للنبي، فقال- تعالى-: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها. إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها. فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَسُقْياها. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها. وَلا يَخافُ عُقْباها.

والمراد بثمود: تلك القبيلة التي أرسل الله- تعالى- إلى أهلها صالحا- عليه السلام- لكي يأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده. ومفعول «كذبت» محذوف للعلم به.

والباء في قوله «بطغواها» للسببية، والطّغوى: اسم مصدر من الطغيان، وهو مجاوزة الحد المعتاد.

أى: كذبت قبيلة ثمود- نبيهم صالحا- عليه السلام بسبب طغيانهم وإفراطهم في الجحود والتكبر والعناد. وقيل: إن الباء للتعدية، والطغوى: اسم للعذاب الذي نزل بهم، والذي توعدهم به نبيهم.

أى: كذبت ثمود بعذابها، الذي توعدهم رسولهم به، إذا ما استمروا في كفرهم وطغيانهم.

يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم ، بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي .

وقال محمد بن كعب : ( بطغواها ) أي : بأجمعها .

والأول أولى ، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين .

وقوله: ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ) يقول: كذَّبت ثمود بطغيانها، يعني: بعذابها الذي وعدهموه صالح عليه السلام، فكان ذلك العذاب طاغيا طغى عليهم، كما قال جلّ ثناؤه: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وإن كان فيه اختلاف بين أهل التأويل.

* ذكر من قال القول الذي قلنا في ذلك:

حدثني سعيد بن عمرو السَّكونّي، قال: ثنا الوليد بن سَلَمة الفِلَسْطِينيّ، قال: ثني يزيد بن سمرة المَذحِجيّ عن عطاء الخُراسانيّ، عن ابن عباس، في قول الله: ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ) قال: اسم العذاب الذي جاءها، الطَّغْوَى، فقال: كذّبت ثمود بعذابها.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ) : أي الطغيان.

وقال آخرون: كذّبت ثمود بمعصيتهم الله.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد &; 24-459 &; ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ) قال: معصيتها.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ) قال: بغيانهم وبمعصيتهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك بأجمعها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب وابن لَهِيعة، عن عُمارة بن غزية، عن محمد ب رفاعة القُرَظِيّ، عن محمد بن كعب، أنه قال: ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ) قال: بأجمعها.

حدثني ابن عيد الرحيم الْبَرِقيّ، قال: ثنا ابن أبي مَرْيم، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، قال: ثني عمارة بن غزية، عن محمد بن رفاعة القُرَظِيّ، عن محمد بن كعب، مثله.

وقيل ( طَغْوَاهَا ) بمعنى: طغيانهم، وهما مصدران للتوفيق بين رءوس الآي، إذ كانت الطغْوَى أشبه بسائر رءوس الآيات في هذه السورة، وذلك نظير قوله: وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ بمعنى: وآخر دعائهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[11] ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ الطغيان عمل قلبي ينشأ عندما يشعر الإنسان بالاستغناء.

الإعراب :

- ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب. ثمود: فاعل مرفوع بالضمة ولم تنون لانها ممنوعة من الصرف للتأنيث والتعريف وبتأويل القبيلة.

- ﴿ بِطَغْواها: ﴾

- جار ومجرور متعلق بكذبت وعلامة جر الاسم الكسرة المقدرة على الالف للتعذر و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة اي بطغيانها. بمعنى فعلت التكذيب بطغيانها. وقيل كذبت بما اوعدت به من عذابها ذي الطغوى، اي بتقدير حذف مضاف.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ خَيبةَ مَن دَسَّى نَفْسَه؛ ذكَرَ فِرقةً فعَلَت ذلك؛ ليُعتبَرَ بهم، وهم ثمود قومُ صالح عليه السلام، قال تعالى:

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

بطغواها:

1- بفتح الطاء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بضمها، وهى قراءة الحسن، ومحمد بن كعب، وحماد بن سلمة.

مدارسة الآية : [12] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴾

التفسير :

{ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} أي:أشقى القبيلة، [وهو] "قدار بن سالف "لعقرها حين اتفقوا على ذلك، وأمروه فأتمر لهم.

والظرف في قوله- سبحانه-: إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها متعلق بقوله بِطَغْواها، لأن وقت انبعاث أشقاهم لقتل الناقة. هو أشد أوقات طغيانهم وفجورهم.

وفعل «انبعث» مطاوع بعث، تقول: بعثته فانبعث، كما تقول: كسرته فانكسر.

ويصح أن يكون متعلقا بقوله: كَذَّبَتْ.

وقوله أَشْقاها أى: أشقى تلك القبيلة، وهو قدار- بزنة غراب- بن سالف، الذي يضرب به المثل في الشؤم، فيقال: فلان أشأم من قدار.

أى: كذبت ثمود نبيها، بسبب طغيانها، وقت أن أسرع أشقى تلك القبيلة، وهو قدار بن سالف، لعقر الناقة التي نهاهم نبيهم عن مسها بسوء.

وعبر- سبحانه- بقوله: انْبَعَثَ للإشعار بأنه قام مسرعا عند ما أرسله قومه لقتل الناقة، ولم يتردد في ذلك لشدة كفره وجحوده.

( إذ انبعث أشقاها ) أي : أشقى القبيلة ، هو قدار بن سالف عاقر الناقة ، وهو أحيمر ثمود ، وهو الذي قال تعالى : ( فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) [ القمر : 29 ] . وكان هذا الرجل عزيزا فيهم ، شريفا في قومه ، نسيبا رئيسا مطاعا ، كما قال الإمام أحمد :

حدثنا ابن نمير ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة قال : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الناقة ، وذكر الذي عقرها ، فقال : " ( إذ انبعث أشقاها ) انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه ، مثل أبي زمعة " .

ورواه البخاري في التفسير ، ومسلم في صفة النار ، والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم [ من طرق ] عن هشام بن عروة ، به .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي ، عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي : " ألا أحدثك بأشقى الناس ؟ " . قال : بلى : قال : " رجلان ; أحيمر ثمود الذي عقر الناقة ، والذي يضربك يا علي على هذا - يعني قرنه - حتى تبتل منه هذه " يعني : لحيته .

وقوله: ( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ) يقول: إذ ثار أشقى ثمود، وهو قُدَار بن سالف.

كما حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا الطُّفاويّ، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زَمْعة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر في خطبته الناقة، والذي عَقَرها، فقال: ( إذِ انْبَعَثَ أشْقَاهَا ) انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عارِمٌ، مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أبي زَمْعَةَ".

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قالا ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله.( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ) يعني أُحَيْمِرَ ثَمود.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[12] ﴿إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ عاقر الناقة رجل واحد وهو أشقى القوم، فعمت العقوبة الجميع؛ فلتحذر اﻷمم السكوت عن فعل اﻷشقياء فتعم العقوبة ﴿فَسَوَّاهَا﴾ [14].

وقفة

[12] ﴿إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ المبادرون في مشاريع الكفر والظلم والفساد هم أكثر الخلق شقاوة وخسرانًا.

وقفة

[12] ﴿إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ أشقى القوم من يسعى ويسارع في الشر وإيقاف الخير وإغلاق منابعه، ألا يخشى أن يدمدم عليه ربه فيهلكه.

وقفة

[12] ﴿إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ هو: قِدَارُ بْنُ سَالِفٍ، وقيل هو: مُصَدَّعُ بْنُ مُهَرِّجٍ.

وقفة

[12] ﴿إِذِ انبَعَثَ أَشقاها﴾ قوم كذبوا الرسول، فمن سيصدرون للموقف إلا أشقاهم؟!

الإعراب :

- ﴿ إِذِ انْبَعَثَ: ﴾

- ظرف زمان بمعنى «حين» مبني على السكون الذي حرك بالكسر لالتقاء الساكنين في محل نصب متعلق بكذبت او بطغواها. انبعث: فعل ماض مبني على الفتح اي حين نهض.

- ﴿ أَشْقاها: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة وهو قدار بن سالف الذي اراد ان يعقر الناقة. والجملة الفعلية «انْبَعَثَ أَشْقاها» في محل جر بالاضافة. أي أشقى الناس او أشأم الناس.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ تكذيبَهم؛ ذكرَ هنا أمارة ذلك التكذيب، قال تعالى:

﴿ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [13] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ .. ﴾

التفسير :

{ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ} صالح عليه السلام محذرًا:{ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} أي:احذروا عقر ناقة الله، التي جعلها لكم آية عظيمة، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروها، فكذبوا نبيهم صالحًا.

وقوله- تعالى-: فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَسُقْياها أى: فقال لهم رسول الله- تعالى- إليهم. وهو صالح- عليه السلام- على سبيل التحذير والإنذار: احذروا عقر ناقة الله- تعالى-، واحذروا سقياها، أى: الوقت المحدد لشرابها فلا تمنعوها فيه من الشرب، فإن لها يوما لا تشاركونها فيه الشرب، وإن لكم يوما آخر هي لن تشارككم فيه.

وقد قال لهم صالح- عليه السلام- هذا الكلام، عند ما شعر بأنهم قد بيتوا النية على عقرها.

فالفاء في قوله- تعالى-: فَقالَ لَهُمْ ... عاطفة على قوله كَذَّبَتْ لإفادة الترتيب والتعقيب..

أى: قال لهم ذلك في أعقاب شعوره بتصميمهم على تكذيبه، وعلى قتل الناقة.

ولفظ «ناقة» منصوب على التحذير، والكلام على حذف مضاف. أى: احذروا عقر ناقة الله، وأضيفت إلى لفظ الجلالة، على سبيل التشريف لها، لأنها قد جعلها- سبحانه- معجزة لنبيه صالح- عليه السلام- ودليلا على صدقه.

وقوله: وَسُقْياها معطوف على ناقة الله، وهو منصوب- أيضا- على التحذير.

أى: احذروا أن تقتلوا الناقة، واحذروا أن تشاركوها في اليوم الخاص بشربها، فضلا عن أن تؤذوها.

قوله تعالى "فقال لهم رسول الله" يعني صالحا عليه السلام "ناقة الله" أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء "وسقياها" أي لا تعتدوا عليها في سقياها فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم.

وقوله: ( فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ) يعني بذلك جلّ ثناؤه: صالحا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لثمود صالح: ( نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ) احذروا ناقة الله وسُقياها، وإنما حذّرهم سُقيا الناقة، لأنه كان تقدّم إليهم عن أمر الله، أن للناقة شِربَ يوم، ولهم شِرْب يومٍ آخر، غير يوم الناقة، على ما قد بيَّنت فيما مضى قبل.

وكما حدثني بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَقَالَ لَهُمْ &; 24-460 &; رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ) قسْم الله الذي قسم لها من هذا الماء.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[13] ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّـهِ نَاقَةَ اللَّـهِ وَسُقْيَاهَا﴾ هذا هو شأن المصلحين في كل أمة، ناصحون لمجتمعهم، يسعون لرفع العذاب عنهم بنصح وتوجيه.

وقفة

[13، 14] ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّـهِ نَاقَةَ اللَّـهِ وَسُقْيَاهَا * فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ ناقة قتلوها فعذبهم الله؛ فكيف بمن قتل مسلمًا؟!

وقفة

[13، 14] ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّـهِ نَاقَةَ اللَّـهِ وَسُقْيَاهَا * فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ إذا كان هذا عذابه لهؤلاء، وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم، فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشد عذابًا.

الإعراب :

- ﴿ فَقالَ لَهُمْ: ﴾

- الفاء عاطفة أو للاستئناف. قال: فعل ماض مبني على الفتح واللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بقال. اي رسولهم «صالح».

- ﴿ رَسُولُ اللَّهِ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة

- ﴿ ناقَةَ اللَّهِ: ﴾

- مفعول به منصوب على التحذير بفعل مضمر تقديره: احذروا او ذروا بمعنى دعوا واتركوا وعلامة نصبه الفتحة. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة.

- ﴿ وَسُقْياها: ﴾

- معطوفة بالواو على «ناقَةَ اللَّهِ» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على الالف للتعذر و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة اي واحذروا منع سقياها اي شربها. والجملة الفعلية احفظوا ناقة الله وسقياها في محل نصب مفعول به- مقول القول-.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [13] لما قبلها : ولَمَّا قامَ أشقى ثمود لعقرِ الناقةِ؛ نهاهم صالحٌ عليه السلام عن مَسِّها بسوءٍ، وأَنذَرَهم عاقبةَ المخالفةِ، قال تعالى:

﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [14] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم .. ﴾

التفسير :

{ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ} أي:دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم، والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم، لا تجد منهم داعيًا ولا مجيبا.

{ فَسَوَّاهَا} عليهم أي:سوى بينهم بالعقوبة

وقوله- سبحانه-: فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها بيان لموقفهم السيئ من تحذير نبيهم لهم ولما أصابهم من عذاب مهلك بسبب هذا التكذيب.

وقوله: فَدَمْدَمَ- بزنة فعلل- بمعنى تضعيف العذاب وترديده، يقال: دمدمت على الشيء، أى: أطبقت عليه، ودمدم عليه القبر، أى: أطبقه عليه.

أى: فكذب قوم صالح نبيهم، وأصروا على هذا التكذيب، وتجاوزوا ذلك إلى عقر الناقة التي نهاهم عن مسها بسوء ... فكانت نتيجة ذلك، أن أهلكهم الله- تعالى- وأن أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فقد أطبق عليهم الأرض، وسواها من فوقهم جميعا دون أن يفلت منهم أحد، وصاروا كلهم تحت ترابها، ونجى- سبحانه- صالحا ومن آمن معه. بفضله ورحمته.

قال الله : ( فكذبوه فعقروها ) أي : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم ، ( فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ) أي : غضب عليهم ، فدمر عليهم ، ( فسواها ) أي : فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء .

قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم ، وذكرهم وأنثاهم ، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها .

وقوله: ( فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ) يقول: فكذّبوا صالحا في خبره الذي أخبرهم به، من أن الله الذي جعل شِرْبَ الناقة يوما، ولهم شِرْبُ يوم معلوم، وأن الله يُحِلّ بهم نقمته، إن هم عقروها، كما وصفهم جلّ ثناؤه فقال: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ، وقد يُحتمل أن يكون التكذيب بالعقْر. وإذا كان ذلك كذلك، جاز تقديم التكذيب قبل العقر، والعقر قبل التكذيب، وذلك أن كلّ فعل وقع عن سبب حَسُنَ ابتداؤه قبل السبب وبعده، كقول القائل: أعطيت فأحسنت، وأحسنت فأعطيت؛ لأن الإعطاء هو الإحسان، ومن الإحسان الإعطاء، وكذلك لو كان العقر هو سبب التكذيب، جاز تقديم أيّ ذلك شاء المتكلم. وقد زعم بعضهم أن قوله: ( فَكَذَّبُوهُ ) كلمة مكتفية بنفسها، وأن قوله: ( فَعَقَرُوهَا ) جواب لقوله: ( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ) كأنه قيل: إذ انبعث أشقاها فعقرها، فقال: وكيف قيل ( فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ) وقد كان القوم قبل قتل الناقة مُسَلِّمين، لها شرب يوم، ولهم شرب يوم آخر. قيل: جاء الخبر أنهم بعد تسليمهم ذلك أجمعوا على منعها الشرب، ورضوا بقتلها، وعن رضا جميعهم قَتَلها قاتِلُها، وعقَرَها من عقرها ولذلك نُسب التكذيب والعقر إلى جميعهم، فقال جلّ ثناؤه: ( فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ).

وقوله: ( فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ) يقول تعالى ذكره: فدمَّر عليهم ربهم بذنبهم ذلك، وكفرهم به، وتكذيبهم رسوله صالحا، وعقرهم ناقته ( فَسَوَّاهَا ) يقول: فسوّى الدمدمة عليهم جميعهم، فلم يُفْلِت منهم أحد.

كما حدثني بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ) ذُكر لنا أن أحيمر ثَمود أبى أن يعقرها، حتى بايعه صغيرُهم وكبيرُهم، وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسوّاها.

حدثني بشر بن آدم، قال: ثنا قُتيبة، قال: ثنا أبو هلال، قال: سمعت الحسن يقول: لما عقروا الناقة طلبوا فصيلها، فصار في قارة الجبل، فقطع الله قلوبهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[14] ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾ أي عقرها الأشقى، وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله.

عمل

[14] ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ لاحظ كلمة: (فَعَقَرُوهَا)، لم يقلْ سبحانه: (فعقرها)، مع العلم أنَّ الفاعل واحد؛ فاحذر، فإنك قد تدخلُ في الجُرم والعقوبة برأيٍ تُعطيه، أو حقٍّ تسكتُ عنه، أو باطلٍ تزيِّنُه.

وقفة

[14] ﴿فَكَذَّبوهُ فَعَقَروها فَدَمدَمَ عَلَيهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِم فَسَوّاها﴾ لم يقم بعملية الذبح إلا بضع أشخاص فى الغالب، ولكن العذاب عم الكل.

وقفة

[14] ﴿فَكَذَّبوهُ فَعَقَروها فَدَمدَمَ عَلَيهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِم فَسَوّاها﴾ التأييد القلبى رغم عدم المشاركة؛ يوقعك تحت المسئولية.

وقفة

[14] ﴿فَكَذَّبوهُ فَعَقَروها فَدَمدَمَ عَلَيهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِم فَسَوّاها﴾ كلهم مذنبون، تأمل الكلمة (بِذَنبِهِم).

وقفة

[14] ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم.

وقفة

[14] ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ عقرها واحد، ورضي البقية، فنسب الله الجريمة لهم جميعًا، وأهلكهم كلهم، ما أخطر عمل القلب!

وقفة

[14] ﴿فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ قد يتسبب فرد بهلاك شعب فعاقر الناقة أُهلكتْ بفعلته أمة.

وقفة

[14] ﴿فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ بشروا القاتل؛ قال ابن تيمية: «إذا كان هذا عذابه لمن أشرك وعقر الناقة، فمن انتهك محارم الله، وعقر عباده، وسفك دماءهم، كان أشد عذابًا».

وقفة

[14] ﴿فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية.

وقفة

[14] الذي عقرَ النَّاقة واحد، وقال الله: ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ لأنَّهم وإن لم يشتركوا بالجُرم ولكنَّهم سكتُوا ورضُوا، فعمَّهم العذابُ ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾.

وقفة

[14] ﴿فَدَمدَمَ﴾ من وقع الكلمة ستفهم كيف كان العقاب وشدته.

وقفة

[14] ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ إذا كان هذا عذابه لمن أشرك وعقر الناقة، فمن انتهك محارم الله وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشد عذابًا.

وقفة

[14] ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ من شؤم المعصية أن يهلك الله أمة كاملة بذنب واحد، فكيف إذا عم الفجور وطغت الذنوب وكثر الخبث؟!

عمل

[14] ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ عقرها واحد، ورضي البقية؛ فنسب الله الجريمة لهم جميعًا، وأهلكهم جميعًا، إياك أن توافق أهل الباطل علي باطلهم؛ فيصيبك ما أصابهم.

تفاعل

[14] ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

وقفة

[14] شدة عقوبة الله من أهل الكفر المعاندين ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾.

وقفة

[14] ذكر أهل العلم أن جريمة قوم صالح كانت الأخف وهي قتل الناقة، ومع ذلك كان عذابهم: ﴿فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها﴾، فما بالك بمن يقتل عباد الله؟!

الإعراب :

- ﴿ فَكَذَّبُوهُ: ﴾

- الفاء استئنافية. كذبوه: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به اي فكذبوا صالحا فيما حذرهم منه.

- ﴿ فَعَقَرُوها: ﴾

- تعرب اعراب «فكذبوه» و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أي فذبحوها وقيل الفاء عاطفة على «كذبوه» ويجوز ان تكون الفاءات الثلاث استئنافية.

- ﴿ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ: ﴾

- الفاء سببية. دمدم: فعل ماض مبني على الفتح.على: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق بدمدم. رب: فاعل مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة اي فأطبق عليهم العذاب.

- ﴿ بِذَنْبِهِمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بدمدم و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة اي بسبب ذنبهم فحذف المضاف المجرور واقيم المضاف اليه مقامه.

- ﴿ فَسَوَّاها: ﴾

- الفاء عاطفة. سوى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به اي انخسفت بهم الارض فسويت عليهم والضمير يعود على «الدمدمة».

المتشابهات :

| الأعراف: 77 | ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوۡاْ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِمۡ﴾ |

|---|

| هود: 65 | ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمۡ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٖۖ﴾ |

|---|

| الشعراء: 157 | ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصۡبَحُواْ نَٰدِمِينَ﴾ |

|---|

| الشمس: 14 | ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [14] لما قبلها : ولَمَّا خوَّفهم عقاب الله الذي ينزله بهم إن هم أقدموا على هذا الفعل؛ بَيَّنَ هنا أنهم كذَّبوه، ولم يستمعوا لنصحه، قال تعالى:

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فدمدم:

1- بميم، بعد دالين، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- فدهدم، بهاء، وهى قراءة ابن الزبير.

مدارسة الآية : [15] :الشمس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴾

التفسير :

{ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} أي:تبعتها.