الإحصائيات

سورة الممتحنة

| ترتيب المصحف | 60 | ترتيب النزول | 91 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 2.50 |

| عدد الآيات | 13 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.90 |

| ترتيب الطول | 52 | تبدأ في الجزء | 28 |

| تنتهي في الجزء | 28 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 6/10 | يا أيها الذين آمنوا: 3/3 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (3) عدد الآيات (3)

النَّهيُ عن موالاةِ أعداءِ اللهِ الذينَ كفرُوا باللهِ وأخرجُوا الرسولَ ﷺ والمؤمنينَ من مكةَ، وبيانُ أن القرابةَ والنسبَ لن تنفعَ يومَ القيامةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (4) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (3)

بعدَ النَّهي عن مُوالاةِ الكافرينَ والإنكارِ على مَنْ والاهُم، أَمَرَ اللهُ المؤمنينَ هنا بالتَّأسِي بإبراهيمَ عليه السلام ومَنْ آمنَ معَه في التَّبَرُّؤِ من الكافرينَ، ثُمَّ أخبرَ اللهُ =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

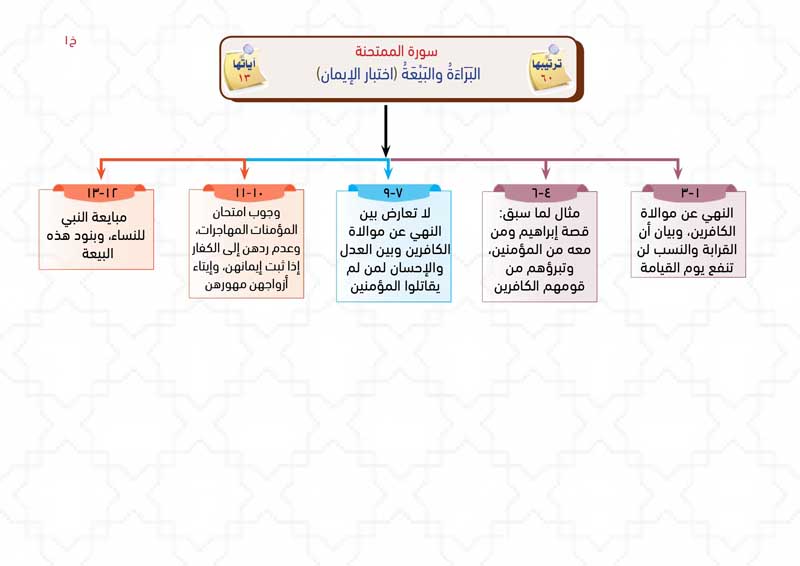

مدارسة السورة

سورة الممتحنة

البَرَاءَةُ والبَيْعَةُ (اختبار الإيمان)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • أربعة امتحانات:: في سورة الممتحنة بيانٌ لمنهجٍ عظيم في عرض القضايا الهامة، فقد ذكرت السورة النهي عن تولي غير المؤمنين، ثم ذكرت عاقبة هذا التولي، ثم ذكرت للمؤمنين قصصًا فيها الأسوة بالمؤمنين السابقين، ثم ذكرت معنى الموالاة المنهي عنها، وما يتعلق بذلك من أحكام المعاملة الجائزة التي لا تدخل في النهي، ثم ذكرت ما قد يُفهم خطأً مما يتعلق بأحكام الهجرة والبيعة لتعلقها بالموالاة، ثم ذكرت خاتمة السورة بما نبَّهت عليه في أولها من النهي عن تولي غير المؤمنين. رسالة السورة: الولاية لله تعالى وحده، والمودة له وحده.هذه السورة هي سورة الامتحانات، فالسورة تمتحن قارئها: هل تشعر بالانتماء والولاء للإسلام والمسلمين؟ وهل ولاؤك لله ولرسوله ﷺ والمؤمنين؟ وهل محبتك لهذا الدين ولكل من ينتمي إليه؟ وهل عندك رغبة في نصرة هذا الدين وأهله والمعاداة والتبرؤ من الكفر وأهله حتى وإن كانوا أقرب قريب؟ إن لم تشعر بهذه المشاعر وإن لم تتحرك في هذا الاتجاه فعندك مشكلة في الإيمان؛ لأن الموالاة والمعاداة أصل من أصول التوحيد.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الممتحنة» (بكسر الحاء وفتحها).

- • معنى الاسم :: الامتحان: الاختبار، وامتحنته: اختبرته، والجمع: المِحَن: وهي الَّتِي يُمْتَحَنُ بِهَا الْإِنْسَانُ مِنْ بَلِيَّةٍ.

- • سبب التسمية :: لأنه جَاءَتْ فِيهَا آيَةُ امْتِحَانِ إِيمَانِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَأْتِينَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرَاتٍ إِلَى الْمَدِينَةِ، وعدم ردُّهُنَّ إلى الكفار إذا ثبت إيمانهن، وَهِيَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ .... ﴾

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ الِامْتِحَانِ»، و«سُورَةُ الْمَوَدَّةِ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: تحريم موالاةِ الكافرين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾

- • علمتني السورة :: أولادك وأرحامك لن ينفعوك شيئًا إذا تركت أمر الله لأجلهم: ﴿لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

- • علمتني السورة :: لقِّنْ صِغَارَك درسَ الطَّيرِ قبل مُغَادرةِ أعشَاشِهم: ﴿رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾

- • علمتني السورة :: ادعُ بهذا الدعاء: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الممتحنة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الممتحنة من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الممتحنة هي آخر السور الثلاث -بحسب ترتيب المصحف- التي افتتحت بنداء المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهي: المائدة، والحجرات، والممتحنة.

• سورة الممتحنة اشتملت على آيتين حددتا الإطار العام للعلاقات الدولية في حالتي الحرب والسلم بين المسلمين وغيرهم، وهما الآيتان (8، 9).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألا نوالي من كفر بالله، ونفشي له الأسرار ولو كان من الأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ...تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ (1).

• أن نستشعِر مُراقبةَ اللهِ لنا: ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ﴾ (1).

• أن ندعو بهذا الدعاء: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (5).

• ألا نفرط في عداوة شخص، ولا نقطع حبل وصال مع أحد؛ عسى الله أن يجعل بيننا وبينه مودة: ﴿عَسَى اللَّـهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّـهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (7).

• أن ندعو الله تعالى أن يهدي أهل الضلال والكفر: ﴿عَسَى اللَّـهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً﴾ (7).

• أن نهدي هدية لكافر تأليفًا لقلبه: ﴿لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (8).

• أن نقسط ونعدل مع الموافق لنا والمخالف: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (8).

• أن نتذكر مسلمًا أخطأنا في حقه، ثم نعتذر منه، أو ندع الله له: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (8).

تمرين حفظ الصفحة : 549

مدارسة الآية : [1] :الممتحنة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا .. ﴾

التفسير :

ذكر كثير من المفسرين، [رحمهم الله]، أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة، حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فكتب حاطب إلى قريشيخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم لا [شكا و] نفاقا، وأرسله مع امرأة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب.

وعاتب حاطبا، فاعتذر رضي الله عنه بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم، وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان، ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو، الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا، وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه، فقال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} اعملوا بمقتضى إيمانكم، من ولاية من قام بالإيمان، ومعاداة من عاداه، فإنه عدو لله، وعدو للمؤمنين.

فلا تتخذوا عدو الله{ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} أي:تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها، فإن المودة إذا حصلت، تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان، وصار من جملة أهل الكفران، وانفصل عن أهل الإيمان.

وهذا المتخذ للكافر وليا، عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير، ويأمره به، ويحثه عليه؟! ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار، أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم، وزعموا أنكم ضلال على غير هدى.

والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحقيدل على بطلان قول من رده وفساده.

ومن عداوتهم البليغة أنهم{ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ} أيها المؤمنون من دياركم، ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم، إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته، لأنه رباهم، وأنعم عليهم، بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو الله تعالى.

فلما أعرضوا عن هذا الأمر، الذي هو أوجب الواجبات، وقمتم به، عادوكم، وأخرجوكم - من أجله - من دياركم، فأي دين، وأي مروءة وعقل، يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟"ولا يمنعهم منه إلا خوف، أو مانع قوي.

{ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي} أي:إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، وابتغاء مرضاة اللهفاعملوا بمقتضى هذا، من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، فإن هذا هو الجهاد في سبيلهوهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم ويبتغون به رضاه.

{ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ} أي:كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها، مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟!، فهو وإن خفي على المؤمنين، فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر،{ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ} أي:موالاة الكافرين بعد ما حذركم الله منها{ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية.

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الممتحنة» هي السورة الستون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة الأحزاب، وقبل سورة النساء، وهي من السور المدنية الخالصة، وعدد آياتها ثلاث عشرة آية.

واشتهرت بهذا الاسم منذ العهد النبوي، إلا أن منهم من يقرؤها بفتح الحاء، على أنها صفة للمرأة التي نزلت فيها، ومنهم من يقرؤها بكسر الحاء على أنها صفة للسورة.

قال القرطبي: الممتحنة- بكسر الحاء- أى: المختبرة، أضيف الفعل إليها محازا، كما سميت سورة براءة بالفاضحة، لما كشفت من رذائل المنافقين، ومن قال في هذه السورة الممتحنة- بفتح الحاء- فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها. وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط. قال الله- تعالى-: فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف، ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن .

وقال صاحب الإتقان: وتسمى «سورة الامتحان» و «سورة المودة» .

2- وقد افتتحت هذه السورة بتوجيه نداء إلى المؤمنين، نهتهم فيه عن اتخاذ أعداء الله وأعدائهم أولياء، وبينت لهم ما جبل عليه هؤلاء الأعداء من كراهية للحق، كما بينت لهم سوء عاقبة من يوالى هؤلاء الأعداء.

قال- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ، يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي. وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ.

3- ثم انتقلت السورة الكريمة إلى دعوتهم إلى الاقتداء بأبيهم إبراهيم- عليه السلام- الذي قطع صلته بأقرب الناس إليه، عند ما رآه مصرا على كفره، وأعلن أنه عدو لكل من أشرك مع الله- تعالى- في العبادة آلهة أخرى.

قال- تعالى-: قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، كَفَرْنا بِكُمْ، وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

4- ثم بشر- سبحانه- المؤمنين، بأنه- بفضله وكرمه- سيجمع شملهم بأقاربهم الذين تشددوا في عداوتهم، بأن يهدى هؤلاء الأقارب إلى الحق، فيتصل حبل المودة بينهم جميعا، ببركة اجتماعهم تحت كلمة الإسلام، فقال- تعالى-: عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً، وَاللَّهُ قَدِيرٌ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

5- وبعد أن رخص للمؤمنين في مودة الكفار الذين لم يقاتلوهم ولم يلحقوا بهم أذى..

ونهاهم عن مودة الكفار الذين قاتلوهم وآذوهم.. بعد كل ذلك وجه- سبحانه- نداء ثانيا إلى المؤمنين بين لهم حكم النساء اللائي أتين مؤمنات إليهم، بعد أن تركن أزواجهن الكفار، وفصل- سبحانه- هذه الأحكام حرصا على النساء المؤمنات.

فقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.

6- ثم أمر- سبحانه- نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء المؤمنات على ما بايع عليه الرجال، وأن يأخذ عليهن العهود على الطاعة لله- تعالى- والبعد عن محارمه.

قال- تعالى-: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ، وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

7- ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بتوجيه نداء ثالث إلى المؤمنين نهاهم فيه مرة أخرى عن موالاة أعداء الله وأعدائهم.. فقال- سبحانه-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ.

8- هذا والمتأمل في هذه السورة الكريمة، يراها قد ساقت للمؤمنين ألوانا من التربية التي تغرس العقيدة السليمة في قلوبهم، وتجعلهم يضحون من أجلها بكل شيء، ويقدمونها في تصرفاتهم على محبة الآباء والأبناء والعشيرة والأموال، وتكشف لهم عن سوء نيات الكافرين نحوهم، وعن حرصهم على إنزال الضرر بهم، كما ضربت لهم الأمثال بإبراهيم- عليه السلام- لكي يقتدوا به في قوة إيمانه، وفي إخلاصه لدينه، كما بينت لهم من يجوز لهم مودتهم من الكافرين، ومن لا يجوز لهم ذلك منهم.. ثم ختمت ببيان بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء المؤمنات المتزوجات من الكافرين، وبالنساء اللائي جئن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يبايعنه على الإيمان والطاعة.

وسنفصل القول في هذه الأحكام خلال تفسيرنا لهذه السورة الكريمة،.

نسأل الله- تعالى- أن يلهمنا الرشد، وأن يجنبنا الزلل.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

افتتحت سورة " الممتحنة " بهذا النداء للمؤمنين ، وقد تضمن هذا النداء نهيهم عن موالاة أعداء الله وأعدائهم .

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روايات منها ، ما ذكره الإمام الآلوسى فقال : " نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة . . . فقد أخرج الإمام أحمد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن حبان ، وجماعة عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال : بعثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا والزبير والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ - وهومكان بين مكة والمدينة - فإن بها ظعينة معها كتاب ، فخذوه منها فأتونى به فخرجنا حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة فقلنا لها : أخرجى الكتاب . فقالت : ما معى من كتاب ، فقلنا : أخرجى الكتاب أو لنلقين الثياب ، فأخرجته من عاقصها ، فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة ، إلى أناس من المشركين بمكة ، يخبرهم ببعض أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - .

فقال - صلى الله عليه وسلم - " ما هذا يا حاطب؟ " فقال حاطب : لا تعجل علىَّ يا رسول الله إنى كنت إنسانا ملصقا فى قريش ، ولم أكن منها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة ، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيها ، أن أصطنع إليهم يدا ، يحمون بها قرابتى ، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن الإسلام .

فقال عمر : دعنى يا رسول الله أضرب عنقه ، فقال ، - صلى الله عليه وسلم - : " إنه شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " فنزلت هذه الآيات " .

وقد ذكروا أن هذه القصة كانت فى الوقت الذى أعد فيه النبى - صلى الله عليه وسلم - العدة لأجل العمرة ، سنة صلح الحديبية ، وقيل كانت هذه القصة فى الوقت الذى تهيأ النبى - صلى الله عليه وسلم - لفتح مكة ، وكان من بين الذين علموا ذلك حاطب بن أبى بلتعة .

والمراد بالعدو هنا : الأعداء عموما ، ويدخل فيهم دخولا أولياء كفار قريش ، الذين أرسل إليهم حاطب بن أبى بلتعة خطابه ، لكى يحذرهم من مهاجمة المسلمين لهم .

والمراد بالعداوة : العداوة الدينية التى جعلت المشركين ، يحرصون كل الحرص على أذى المسلمين ، أى : يامن آمنتم بالله - تعالى - إيمانا حقا ، احذروا أن تتخذوا أعدائى وأعداءكم أولياء وأصدقاء وحلفاء . بل جاهدوهم وأغلظوا عليهم ، واقطعوا الصلة التى بينكم وبينهم .

وناداهم بصفة الإيمان ، لتحريك حرارة العقيدة الدينية فى قلوبهم ولحضهم على الاستجابة لما نهاهم عنه .

وقدم - سبحانه - عداوته للمشركين ، على عداوة المؤمنين لهم ، لأن عداوة هؤلاء المشركين لله - تعالى - أشد وأقبح ، حيث عبدوا غير خالقهم ، وشكروا غير رزاقهم ، وكذبوا رسل ربهم وآذوهم .

وفى الحديث القدسى : " إنى والجن والإنس فى نبأ عظيم . أخلق ويعبد غيرى ، وأرزق ويشكر سواى . . خيرى إلى العباد نازل ، وشرهم إلى صاعد ، أتحبب إليهم بالنعم . ويتبغضون إلى بالمعاصى " .

وعبر - سبحانه - بالاتخاذ الذى هو افتعال من الأخذ ، للمبالغة فى نهيهم عن موالاة هؤلاء الأعداء . إذ الاتخاذ يشعر بشدة الملابسة والملازمة .

والمفعول الأول لقوله ( تَتَّخِذُواْ ) قوله : ( عَدُوِّي ) والمفعول الثانى قوله : ( أَوْلِيَآءَ ) .

وقوله - سبحانه - : ( تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بالمودة ) تفسير وتوضيح لهذه الموالاة التى نهوا عنها أو فى موضع الحال من ضمير ( لاَ تَتَّخِذُواْ ) .

وحقيقة الإلقاء : قذف ما فى اليد على الأرض أو فى الفضاء ، والمراد به هنا : إيصال ما يدخل السرور على قلوب أعدائهم . والباء فى قوله : ( بالمودة ) لتأكيد اتصال الفعل بمفعوله .

أى : احذروا أن تعاملوا أعدائى وأعداءكم معاملة الأصدقاء والحلفاء ، بأن تظهروا لهم المودة والمحبة .

ويصح أن تكون الباء للسببية فيكون المعنى : تلقون إليهم بأخباركم التى لا يجوز لكم إظهارها لهم ، بسبب مودتكم لهم .

وقد ذكروا أن حاطبا أرسل بهذه الرسالة إلى أهل مكة ، عندما تجهز النبى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه للذهاب إليها لأجل العمرة عام الحديبية ، أو لأجل فتح مكة .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ( تُلْقُونَ ) بم يتعلق؟ قلت : يجوز أن يتعلق بقوله : ( لاَ تَتَّخِذُواْ ) حالا من ضميره . . ويجوز أن يكون استئنافا .

والإلقاء : عبارة عن إيصال المودة والإفضاء بها إليهم يقال : ألقى إليه خَراشِىَ صدره - أى أسرار صدره - وأفضى إليه بقشوره .

والباء فى ( بالمودة ) إما زائدة مؤكدة للتعدى مثلها فى قوله : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة ) وإما ثابتة على أن مفعول تلقون محذوف ، ومعناه : تلقون إليهم إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبب المودة التى بينكم وبينهم .

ثم ساق - سبحانه - الأسباب التى من شأنها تحمل المؤمنين على عدم موالاة أعداء الله وأعدائهم ، فقال : ( وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الحق ) أى : لا تتخذوا - أيها المؤمنون - هؤلاء الأعداء أولياء ، وتلقون إليهم بالمودة ، والحال أن هؤلاء الأعداء قد كفروا بما جاءكم على لسان رسولكم - صلى الله عليه وسلم - من الحق الذى يتمثل فى القرآن الكريم ، وفى كل ما أوحاه - سبحانه - إلى رسوله .

فالمقصود من هذه الجملة الكريمة ، تصوير هؤلاء الكافرين ، بما ينفر المؤمنين من إلقاء المودة إليهم .

وقوله - تعالى - : ( يُخْرِجُونَ الرسول وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بالله رَبِّكُمْ ) بيان لسبب آخر من الأسباب التى تدعو المؤمنين إلى مقاطعة أعدائهم الكافرين .

وجملة : ( يُخْرِجُونَ الرسول ) يصح أن تكون مستأنفة لبيان كفرهم ، أو فى محل نصب حال من فاعل ( كَفَرُواْ ) وقوله : ( وَإِيَّاكُمْ ) معطوف على الرسول ، وقدم عليهم على سبيل التشريف لمقامه - صلى الله عليه وسلم - وجملة ( أَن تُؤْمِنُواْ ) فى محل نصب مفعول لأجله .

أى : أن هؤلاء الكافرين لم يكتفوا بكفرهم بما جاءكم - أيها المؤمنون - من الحق ، بل تجاوزوا ذلك إلى محاولة إخراج رسولكم - صلى الله عليه وسلم - وإخراجكم من مكة ، من أجل إيمانكم بالله ربكم ، وإخلاصكم العبادة له - تعالى - .

وأسند - سبحانه - محاولة الإخراج إلى جميع الأعداء ، لأنهم كانوا راضين بهذا الفعل ومتواطئين على تنفيذه؛ بعضهم عن طريق التخطيط له ، وبعضهم عن طريق التنفيذ الفعلى .

والمتأمل فى هذه الجملة الكريمة ، يراها قد ساقت أقوى الأسباب وأعظمها ، للتشنيع على مشركى قريش ، ولإلهاب حماس المؤمنين من أجل عدم إلقاء المودة إليهم .

وجواب الشرط فى قوله - تعالى - : ( إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وابتغآء مَرْضَاتِي ) محذوف للدلالة ما قبله عليه أى : إن كنتم - أيها المؤمنون - قد خرجتم من مكة من أجل الجهاد فى سبيلى ، ومن أجل طلب مرضاتى ، فاتركوا اتخاذ عدوى وعدوكم أولياء ، واتركوا مودتهم ومصافاتهم .

فالمقصود من الجملة الكريمة ، زيادة التهييج للمؤمنين ، حتى لا يبقى فى قلوبهم أى شىء من المودة نحو الكافرين .

وقوله - سبحانه - : ( تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بالمودة ) بدل من قوله - تعالى - : قبل ذلك : ( تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بالمودة ) . بدل بعض من كل . لأن إلقاء المودة أعم من أن تكون فى السر أو فى العلن .

ويصح أن يكون بدل اشتمال ، لأن الإسرار إليهم بالمودة ، مما اشتمل عليه إلقاء المودة إليهم .

وهذه الجملة جىء بها على سبيل العتاب والتعجيب ممن فى قلبه مودة لهؤلاء الكافرين ، بعد أن بين الله - تعالى - له ، ما يوجب قطع كل صلة بهم .

ومفعول ( تُسِرُّونَ ) محذوف . أى : ترسلون إليهم أخبار المسلمين سرا ، بسبب مودتكم لهم؟ وجملة : ( وَأَنَاْ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ) هى مناط التعجيب ممن يتخذ هؤلاء الأعداء أولياء . أو من يسر إليهم بالمودة ، وهى حالية من فاعل ( تُلْقُونَ و تُسِرُّونَ ) .

أى : تفعلون ما تفعلون من إلقاء المودة إلى عدوى وعدوكم ، ومن إسراركم بها إليهم والحال أنى أعلم منهم ومنكم بما أخفيتموه فى قلوبكم ، وما أعلنتموه ، ومخبر رسولنا - صلى الله عليه وسلم - بذلك .

وما دام الأمر كذلك فكيف أباح بعضكم لنفسه ، أن يطلع عدوى وعدوكم على مالا يجوز إطلاعه عليه؟!

قال الآلوسى : قوله : ( وَأَنَاْ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ ) فى موضع الحال و ( أَعْلَمُ ) أفعل تفضيل . والمفضل عليه محذوف . أى : منكم . . . و ( مَآ ) موصولة أو مصدرية ، وذكر ( مَآ أَعْلَنتُمْ ) مع الاستغناء عنه ، للإشارة إلى تساوى العلمين فى علمه - عز وجل - .

ولذا قدم ( مَآ أَخْفَيْتُمْ ) . وفى هذه الحال إشارة إلى أنه لا طائل لهم فى إسرار المودة إليهم كأنه قيل : تسرون إليهم بالمودة والحال أنى أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ، ومطلع رسولى على ما تسرون ، فأى فائدة وجدوى لكم فى الإسرار .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة ببيان سوء عاقبة من يخالف أمره فقال : ( وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السبيل ) .

والضمير فى قوله : ( يَفْعَلْهُ ) يعود إلى الاتخاذ المفهوم من قوله ( لاَ تَتَّخِذُواْ ) .

أى ومن يفعل ذلك الاتخاذ لعدوى وعدوكم أولاء . ويلقى إليهم بالمودة ، فقد أخطأ طريق الحق والصواب . وضل عن الصراط المستقيم .

تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية .

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة ، وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين ، وكان من أهل بدر أيضا ، وكان له بمكة أولاد ومال ، ولم يكن من قريش أنفسهم ، بل كان حليفا لعثمان . فلما عزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فتح مكة لما نقض أهلها العهد ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين بالتجهيز لغزوهم ، وقال : " اللهم ، عم عليهم خبرنا " . فعمد حاطب هذا فكتب كتابا ، وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة ، يعلمهم بما عزم عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوهم ، ليتخذ بذلك عندهم يدا ، فأطلع الله رسوله على ذلك استجابة لدعائه . فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها ، وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته . قال الإمام أحمد :

حدثنا سفيان ، عن عمرو ، أخبرني حسن بن محمد بن علي ، أخبرني عبيد الله بن أبي رافع - وقال مرة : إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره : أنه سمع عليا رضي الله عنه ، يقول : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ، والزبير ، والمقداد فقال : " انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب ، فخذوه منها " . فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة ، قلنا : أخرجي الكتاب . قالت : ما معي كتاب . قلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب . قال : فأخرجت الكتاب من عقاصها ، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا حاطب ، ما هذا ؟ " . قال : لا تعجل علي ، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ، ولم أكن من أنفسهم ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنه صدقكم " . فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال : " إنه قد شهد بدرا ما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " .

وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه ، من غير وجه ، عن سفيان بن عيينة به . . وزاد البخاري في كتاب " المغازي " : فأنزل الله السورة : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) . وقال في كتاب التفسير : قال عمرو : ونزلت فيه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) قال : " لا أدري الآية في الحديث أو قال عمرو " . قال البخاري : قال علي - يعني : ابن المديني - : قيل لسفيان في هذا : نزلت ( لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) ؟ فقال سفيان : هذا في حديث الناس ، حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا ، وما أرى أحدا حفظه غيري .

وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن ، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا مرثد والزبير بن العوام ، وكلنا فارس ، وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين : فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا : الكتاب ؟ فقالت : ما معي كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا ، فقلنا : ما كذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ! لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر : يا رسول الله ، قد خان الله ورسوله والمؤمنين ، فدعني فلأضرب عنقه . فقال : " ما حملك على ما صنعت ؟ " . قال : والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله ، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي ، وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله . فقال : " صدق ، لا تقولوا له إلا خيرا " . فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين ، فدعني فلأضرب عنقه . فقال : " أليس من أهل بدر ؟ " فقال : " لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة - أو : قد غفرت لكم " . فدمعت عينا عمر ، وقال : الله ورسوله أعلم .

هذا لفظ البخاري في " المغازي " في غزوة بدر وقد روي من وجه آخر عن علي قال ابن أبي حاتم :

حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، حدثنا عبيد بن يعيش ، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، عن أبي سنان - هو سعيد بن سنان ، - عن عمرو بن مرة الجملي ، عن أبي البختري الطائي ، عن الحارث عن علي قال : لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي مكة أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة ، فيهم حاطب بن أبي بلتعة وأفشى في الناس أنه يريد خيبر . قال : فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريدكم . فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فبعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا مرثد ، وليس منا رجل إلا وعنده فرس ، فقال : " ائتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب ، فخذوه منها " . فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقلنا لها : هات الكتاب . فقالت : ما معي كتاب . فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها ، فقال أبو مرثد : لعله ألا يكون معها . فقلت : ما كذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا كذبنا . فقلنا لها : لتخرجنه أو لنعرينك . فقالت : أما تتقون الله ؟ ! ألستم مسلمين ؟ فقلنا : لتخرجنه أو لنعرينك . قال عمرو بن مرة : فأخرجته من حجزتها . وقال حبيب بن أبي ثابت : أخرجته من قبلها . فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة . فقام عمر فقال : يا رسول الله ، خان الله ورسوله ، فائذن لي فلأضرب عنقه . فقال رسول الله : " أليس قد شهد بدرا ؟ " . قالوا : بلى . وقال عمر : بلى ، ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ، إني بما تعملون بصير " . ففاضت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم . فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حاطب فقال : " يا حاطب ، ما حملك على ما صنعت ؟ " . فقال : يا رسول الله ، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ، وكان لي بها مال وأهل ، ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله ، فكتبت إليهم بذلك ووالله - يا رسول الله - إني لمؤمن بالله ورسوله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " صدق حاطب ، فلا تقولوا لحاطب إلا خيرا " . قال حبيب بن أبي ثابت : فأنزل الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ) الآية .

وهكذا رواه ابن جرير ، عن ابن حميد ، عن مهران ، عن أبي سنان - سعيد بن سنان - بإسناده مثله . وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير ، فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة .

حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسير إلى مكة ، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأمر في السير إليهم ، ثم أعطاه امرأة - زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة وزعم غيره أنها : سارة مولاة لبني عبد المطلب - وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا فجعلته في رأسها ، ثم فتلت عليه قرونها ، ثم خرجت به . وأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر من السماء بما صنع حاطب ، فبعث علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، فقال : " أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش ، يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم " .

فخرجا حتى أدركاها بالخليفة - خليفة بني أبي أحمد - فاستنزلاها بالخليفة ، فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئا ، فقال لها علي بن أبي طالب : إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبنا ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك . فلما رأت الجد منه قالت : أعرض . فأعرض ، فحلت قرون رأسها ، فاستخرجت الكتاب منها ، فدفعته إليه . فأتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا رسول الله حاطبا فقال : " يا حاطب ما حملك على هذا ؟ " . فقال : يا رسول الله ، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة ، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، دعني فلأضرب عنقه ، فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " وما يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم " . فأنزل الله ، عز وجل ، في حاطب : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ) إلى قوله : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) [ الممتحنة : 4 ] إلى آخر القصة .

وروى معمر ، عن الزهري ، عن عروة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان : أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة : أنه بعث سارة مولاة بني هاشم ، وأنه أعطاها عشرة دراهم ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث في أثرها عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، رضي الله عنهما ، فأدركاها بالجحفة . . . وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم . وعن السدي قريبا منه . وهكذا قال العوفي ، عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وغير واحد : أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة .

فقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) يعني : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين ، الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ، ونهى أن يتخذوا أولياء ، وأصدقاء ، وأخلاء ، كما قال ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [ المائدة : 51 ] . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ، وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) [ المائدة : 57 ] وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ) [ النساء : 144 ] . وقال تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ) [ آل عمران : 28 ] ; ولهذا قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش ، لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد .

ويذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد :

حدثنا مصعب بن سلام ، حدثنا الأجلح ، عن قيس بن أبي مسلم ، عن ربعي بن حراش ، سمعت حذيفة يقول : ضرب لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمثالا : واحدا ، وثلاثة ، وخمسة ، وسبعة ، وتسعة ، وأحد عشر - قال : فضرب لنا منها مثلا وترك سائرها ، قال : " إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة ، قاتلهم أهل تجبر وعداء ، فأظهر الله أهل الضعف عليهم ، فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم ، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه " .

وقوله : ( يخرجون الرسول وإياكم ) هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم ، لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ; ولهذا قال : ( أن تؤمنوا بالله ربكم ) أي : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين ، كقوله : ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) [ البروج : 8 ] ، وكقوله ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) [ الحج : 40 ] .

وقوله : ( إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ) أي : إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء ، إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم ، وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم .

وقوله : ( تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ) أي : تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر ( ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل)

القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي ) من المشركين ( وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ) يعنى أنصارا.

وقوله: ( تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ) يقول جلّ ثناؤه: تلقون إليهم مودتكم إياهم، ودخول الباء في قوله: ( بِالْمَوَدَّةِ ) وسقوطها سواء، نظير قول القائل: أريد بأن تذهب، وأريد أن تذهبَ سواء، وكقوله: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ والمعنى: ومن يرد فيه إلحادًا بظلم؛ ومن ذلك قول الشاعر:

فَلمَّـا رَجَـتْ بالشُّـرْبِ هَزَّ لَهَا الْعَصَا

شَــحِيحٌ لَــهُ عِنْــدَ الإزَاءِ نَهِيـمُ (1)

معنى: فلما رجت الشرب.

( وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ) يقول: وقد كفر هؤلاء المشركون الذين نهيتكم أن تتخذوهم أولياء بما جاءكم من عند الله من الحقّ، وذلك كفرهم بالله ورسوله وكتابه الذي أنـزله على رسوله.

وقوله: ( يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ) يقول جلّ ثناؤه: يخرجون رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وإياكم، بمعنى: ويخرجونكم أيضًا من دياركم وأرضكم، وذلك إخراج مشركي قريش رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه من مكة.

وقوله: ( أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ) يقول جلّ ثناؤه: يخرجون الرسول وإياكم من دياركم، لأن آمنتم بالله.

وقوله: ( إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ) من المؤخر الذي معناه التقديم، ووجه الكلام: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي، وابتغاء مرضاتي ( يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ) .

ويعني قوله تعالى ذكره: ( إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي ) : إن كنتم خرجتم من دياركم، فهاجرتم منها إلى مهاجرَكم للجهاد في طريقي الذي شرعته لكم، وديني الذي أمرتكم به. والتماس مرضاتي.

وقوله: ( تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ) يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب &; 23-311 &; رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: تسرّون أيها المؤمنون بالمودّة إلى المشركين بالله ( وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ ) يقول: وأنا أعلم منكم بما أخفى بعضكم من بعض، فأسره منه ( وَمَا أَعْلَنْتُمْ ) يقول: وأعلم أيضًا منكم ما أعلنه بعضكم لبعض ( وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ) يقول جلّ ثناؤه: ومن يسرُّ منكم إلى المشركين بالمودّة أيها المؤمنون فقد ضلّ: يقول: فقد جار عن قصد السبيل التي جعلها الله طريقًا إلى الجنة ومحجة إليها.

وذُكر أن هذه الآيات من أوّل هذه السورة نـزلت في شأن حاطب بن أبي بَلتعة، وكان كتب إلى قُريش بمكة يطلعهم على أمر كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قد أخفاه عنهم، وبذلك جاءت الآثار والرواية عن جماعة من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيرهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عبيد بن إسماعيل الهباريّ، والفضل بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن عليّ، أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، قال: سمعت عليًا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنا والزُّبير بن العوّام والمقداد، قال الفضل، قال سفيان: نفر من المهاجرين فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن لها ظعينة معها كتاب، فخذوه منها؛ فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فوجدنا امرأة، فقلنا: أخرجي الكتاب، قالت: ليس معي كتاب، قلنا: لتخرجنّ الكتاب، أو لنلقينّ الثياب، فأخرجته من عقاصها، وأخذنا الكتاب؛ فانطلقنا به إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " يا حاطبُ ما هذا؟" قال: يا رسول الله لا تعجل عليّ، كنت امرًأ ملصقًا في قريش، ولم يكن لي فيهم قرابة، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات، يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ فيها يدًا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " قَدْ صَدَقَكُمْ" فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: " إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أهْلِ بَدْرٍ فقَال: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ" زاد الفضل في حديثه، قال سفيان: ونـزلت فيه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ) ... إلى قوله: حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ .

حدثنا ابن حُمَيْد، قال: ثنا مهران، عن أبي سنان سعيد بن سنان، عن عمرو بن مرّة الجملي، عن أَبي البختري الطائي، عن الحارث، عن عليّ رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يأتي مكة، أسرّ إلى ناس من أصحابه أنه يريد مكة، فيهم حاطب بن أبي بلتعة، وأفشى في الناس أنه يريد خيبر، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يريدكم، قال: فبعثني النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأبا مرثد وليس منا رجل إلا وعنده فرس، فقال: " ائْتُوا رَوْضَةَ خَاخ، فإنَّكُمْ سَتَلْقَوّنَ بِهَا امْرَأَةً وَمَعَهَا ِكتَاب، فَخُذُوهُ منها "؛ فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقلنا: هاتي الكتاب، فقالت: ما معي كتاب، فوضعنا متاعها وفتشنا، فلم نجده في متاعها، فقال أبو مرثد: لعله أن لا يكون معها، فقلت: ما كذب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولا كَذِب، فقلنا: أخرجي الكتاب، وإلا عريناك، قال عمرو بن مرّة، فأخرجته من حجزتها، وقال حبيب: أخرجته من قبلها فأتينا به النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فإذا الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة، فقام عمر فقال: خان الله ورسوله، ائذن لي أضرب عنقه، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟" قال: بلى، ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك. فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " فَلَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقاَلَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ"، ففَاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم، فأرسل إلى حاطب، فقال: " ما حملك على ماصنعت؟ " فقال: يا نبيّ الله إني كنت امرأ ملصقًا في قريش، وكان لي بها أهل ومال، ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله ماله، فكتبت إليهم بذلك، والله يا نبيّ الله إني لمؤمن بالله وبرسوله، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " صَدَقَ حَاطِبُ بن أبِي بَلْتَعَةَ، فَلا تَقُولُوا لِحَاطِبَ إلا خَيْرًا "، فقال حبيب بن ثابت: فأنـزل الله عزّ وجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ) ... الآية

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، ثنا عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ) ... إلى آخر الآية، نـزلت في رجل كان مع النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بالمدينة من قريش، كتب إلى أهله وعَشِيرَته بمكة، يخبرهم وينذرهم أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سائر إليهم، فأخبر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بصحيفته، فبعث إليها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه بها.

حدثنا ابن حُمَيْدِ، قال: ثنا سلمة، قال: ثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا، قالوا: لما أجمع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم السير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابًا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة يزعم محمد بن جعفر أنها من مزينة، وزعم غيره أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب وجعل لها جُعْلا على أن تبلغه قريشًا، فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها، ثم خرجت، وأتى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليّ بن أبي طالب والزُّبير بن العوّام رضي الله عنهما ، فقال: " أدركا امْرَأةً قَدْ كَتَبَ مَعَهَا حَاطِبٌ بِكِتَاب إلى قُرَيْش يُحَذرُهُمْ مَا قدِ اجْتَمَعْنَا لَهُ فِي أمْرِهِمْ"، فخرجا حتى أدركاها بالحليفة، حليفة ابن أَبي أحمد فاستنـزلاها فالتمسا في رحلها، فلم يجدا شيئًا، فقال لها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: إني أحلف بالله ما كُذِبَ رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولا كُذِبنا، ولتخرِجِنّ إليَّ هذا الكتاب، أو لنكشفنك؛ فلما رأت الجدّ منه، قالت: أعرض عني، فأعرض عنها، فحلَّت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب فدفعته إليه فجاء به إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فدعا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حاطبًا، فقال: " يا حاطب مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟" فقال: يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدّلت، ولكني كنت امرأ في القوم ليس لي أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم أهل وولد، فصانعتهم عليه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فلأضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " وَمَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرُ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَلَّعَ عَلَى أَصْحَابِ بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم " فأنـزل الله عزّ وجلّ في حاطب ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ) ... إلى قوله: وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا ... إلى آخر القصة.

حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن عروة قال: لما أنـزلت: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ) في حاطب بن أبي بلتعة، كتب إلى كفار قريش كتابًا ينصح لهم فيه، فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك، فأرسل عليًّا والزُّبير، فقال: " اذْهبا فإنَّكُما ستجدان امرأة بِمَكَان كَذَا وَكَذَا، فأتِيَا بِكِتَاب مَعَهَا "، فانطلقا حتى أدركاها، فقالا الكتاب الذي معك، قالت: ليس معي كتاب، فقالا والله لا ندع معك شيئًا إلا فتَّشناه، أو لتخرجينه، قالت: أولستم مسلمين؟ قالا بلى، ولكن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن معك كتابًا قد أيقنت أنفسنا أنه معك؟ فلما رأت جدّهما أخرجت كتابًا من بين قرونها، فذهبا به إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش، فدعاه النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: " أنْتَ كَتَبْتَ هَذَا الْكِتَاب؟ " قال: نعم، قال: " ما حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ " قال: أما والله ما ارتبت في الله منذ أسلمت، ولكني كنت امرأ غريبًا فيكم أيُّها الحيّ من قريش، وكان لي بمكة مال وبنون، فأردت أن أدفع بذلك عنهم، فقال عمر رضي الله عنه: ائذن لي يا رسول الله فأضرب عنقه، فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " مَهْلا يا ابْن الخطَّاب، ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الله قَدِ اطَّلَعَ إلَى أَهْل بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فإنِّي غَافِرٌ لَكُمْ " قال الزهريّ: فيه نـزلت حتى غَفُورٌ رَحِيمٌ

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ) ... إلى قوله: بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة، ومن معه كفار قريش يحذّرهم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ) ... حتى بلغ (سَوَاءَ السَّبِيلِ) : ذُكِر لنا أن حاطبًا كتب إلى أهل مكة يخبرهم سير النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إليهم زمن الحديبية، فأطلع الله عزّ وجلّ نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك، وذُكر لنا أنهم وجدوا الكتاب مع امرأة في قرن من رأسها، فدعاه نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: " مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟" قال: والله ما شَكَكْتُ في أمر الله، ولا ارتددت فيه، ولكن لي هناك أهلا ومالا فأردت مصانعة قريش على أهلي ومالي. وذُكر لنا أنه كان حليفًا لقريش لم يكن من أنفسهم، فأنـزل الله عزّ وجلّ في ذلك القرآن، فقال: إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ تحريمُ موالاةِ الكُفَّارِ.

وقفة

[1] ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء﴾ مودة أعداء الله وتمكينهم كبيرة من الكبائر وضلال عن سبيل المؤمنين.

وقفة

[1] ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء﴾ الموالاة والمعاداة عقيدة ودين، وليست عواطف وأهواء.

وقفة

[1] ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَتَّخِذوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُم أَولِياءَ﴾ لابد أن تكون قاعدة راسخة لديك، وهى أن عدو الله هو عدوك الأول.

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان، وصار من جملة أهل الكفران، وانفصل عن أهل الإيمان.

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ تسريب أخبار أهل الإسلام إلى الكفار كبيرة من الكبائر.

وقفة

[1] عن علي t قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، قُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، يَقُولُ: كُنْتُ حَلِيفًا، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ السُّورَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [البخاري 4274].

وقفة

[1] ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ قدَّم الله عداوته للمشركين على عداوة المؤمنين لهم؛ لأن عداوة المشركين لله أشد وأقبح، حيث عبدوا غير خالقهم، وشكروا غير رازقهم، وكذبوا رسل ربهم وآذوهم.

وقفة

[1] الأعداء لا بد منهم، فقد أثبتهم الله لنفسه، حتى لا يفر من حتميَّتهم أحد، وإنما عليه الثبات والصبر ﴿لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء﴾.

وقفة

[1] ﴿تُلقونَ إِلَيهِم بِالمَوَدَّةِ وَقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِنَ الحَقِّ﴾ من الصعب تخيل ذلك، فهم أعداء الله، لكنه يحدث بالفعل.

وقفة

[1] ﴿تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ عاتبهم الله على إسرار المودَّة لهم، فكيف بمن يرقص فرحًا بفرحهم؟!

وقفة

[1] ﴿تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ مجرد إسرار موالاة الكفار ضلال فكيف بالعلن.

وقفة

[1] علة النهي عن موالاة أعداء الله: علَّة عقدية: ﴿وقد كفروا بما جاءكم من الحق﴾، وعلَّة حسّية: ﴿يخرجون الرسول وإياكم﴾.

لمسة

[1] ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ ولم يقل: (يخرجونكم والرسول) خرج القرآن عن عادته في النظم، فعدل عن الإيجاز، وفصَل الضمير؛ رعاية لمقام النبي ﷺ بتقديم ذكره.

وقفة

[1] ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ تضييق الكفار على النبي ﷺ والمؤمنين إخراج لهم؛ لأنه أدى إلى خروجهم من مكة مهاجرين، وقوله: ﴿أَن تُؤْمِنُوا﴾ أي قال لهم الكفار: اخرجوا لأنكم آمنتم.

وقفة

[1] ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّـهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي﴾ الممتحنة أن تؤمنوا: لأجل إيمانكم.

لمسة

[1] ﴿إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي﴾ شرط جوابه متقدَّم تقديره: (إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء).

وقفة

[1] ﴿إِن كُنتُم خَرَجتُم جِهادًا في سَبيلي وَابتِغاءَ مَرضاتي﴾ النية قبل العمل واجبة.

وقفة

[1] ﴿إِن كُنتُم خَرَجتُم جِهادًا في سَبيلي وَابتِغاءَ مَرضاتي﴾ جدد النية دائمًا قبل كل عمل، وفى وسط العمل، وقبل نهاية العمل.

وقفة

[1] ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ﴾ سبحان من هو أعلم بأسرارنا منا!

وقفة

[1] ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ﴾ فأيُّ فائدة لإسراركم إن كنتم تعلمون أني عالم به، وإن كنتم تتوهمون أني لا أعلمه فهي القاصمة.

عمل

[1] ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ﴾ استشعِر مُراقبةَ اللهِ لك.

لمسة

[1] ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ﴾ لِمَ ذكر (وَمَا أَعْلَنتُمْ) مع الاستغناء عنه بذكر الإخفاء؟ والجواب: للإشارة إلى تساوي العِلْمَين في علمه عز وجل؛ ولذا قدَّم: (بِمَا أَخْفَيْتُمْ).

وقفة

[1] ﴿وَأَنا أَعلَمُ بِما أَخفَيتُم وَما أَعلَنتُم﴾ أليست كافية لتجنب ما يغضبه سبحانه؟!

تفاعل

[1] ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ادعُ الله الآن أن يهديك إلى الصراط المستقيم.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ: ﴾

- أداة نداء. أي منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب.و«ها» زائدة للتنبيه. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع عطف بيان لأي أو بدل منه لأنه اسم غير مشتق أو في محل نصب على محل- موضع-أي والجملة الفعلية بعده: صلته لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ آمَنُوا: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.

- ﴿ لا تَتَّخِذُوا: ﴾

- ناهية. تتخذوا: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه:حذف النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.بمعنى: احذروا أن تتخذوا.

- ﴿ عَدُوِّي: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. و «العدو» مفعول من «عدا» ولكونه على وزن المصدر أوقع على الجمع ايقاعه على المفرد.

- ﴿ وَعَدُوَّكُمْ: ﴾

- عطوفة بالواو على «عدوي» وتعرب اعرابها وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. الكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ أَوْلِياءَ: ﴾

- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن «أفعلاء» ولأن في آخره ألفا زائدة. أي لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم نصراء.

- ﴿ تُلْقُونَ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «تلقون» وما بعدها: في محل نصب حال من ضمير لا تَتَّخِذُوا» أو في محل نصب صفة لأولياء ويجوز أن تكون الجملة استئنافية لا محل لها من الاعراب بمعنى: تفضون.

- ﴿ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ: ﴾

- حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بإلى والجار والمجرور متعلق بتلقون. الباء حرف جر زائد للتوكيد تعدى الفعل بها.المودة: اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول «تلقون» ويجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقا بتلقون والمفعول محذوفا بمعنى: تلقون اليهم أخبار الرسول الكريم بسبب المودة التي بينكم وبينهم.

- ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا: ﴾

- الواو حالية: والجملة بعدها: في محل نصب حال من لا تَتَّخِذُوا» أو من «تلقون» بمعنى: لا تتولوهم أو توادوهم وهذه حالهم.قد: حرف تحقيق. كفروا: تعرب اعراب «آمنوا».

- ﴿ بِما جاءَكُمْ: ﴾

- الباء: حرف جر. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بكفروا. جاء: فعل ماض-مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور. وجملة جاءَكُمْ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب أي بما أوحاه الله اليكم.

- ﴿ مِنَ الْحَقِّ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من «ما» التقدير: حالة كونه من الحق.

- ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب حال من الضمير في كَفَرُوا» أو استئنافية للتفسير أي تفسير كفرهم وعتوهم لا محل لها من الاعراب. يخرجون: تعرب اعراب تُلْقُونَ» الرسول: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي يخرجونه من مكة.

- ﴿ وَإِيّاكُمْ: ﴾

- الواو عاطفة. ايا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على الرَّسُولَ» الكاف حرف للمخاطبين. والميم علامة جمع الذكور.أي ويخرجونكم من مكة.

- ﴿ أَنْ تُؤْمِنُوا: ﴾

- حرف مصدرية ونصب. تؤمنوا: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وجملة تُؤْمِنُوا» صلة «ان» المصدرية لا محل لها من الاعراب و «ان» وما تلاها: بتأويل مصدر في محل جر بلام التعليل المقدرة. والجار والمجرور متعلق بيخرجون التقدير: يخرجونكم من مكة لايمانكم. أي من أجل ايمانكم. ويجوز أن يكون المصدر المؤول في محل نصب مفعولا لأجله.التقدير: كراهة ايمانكم.

- ﴿ بِاللهِ رَبِّكُمْ: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بتؤمنوا. رب: صفة-نعت- للفظ الجلالة أو بدل منه مجرور وعلامة جره الكسرة و «كم» أعربت في عَدُوَّكُمْ».

- ﴿ إِنْ كُنْتُمْ: ﴾

- حرف شرط جازم. كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإن. التاء ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور. جواب الشرط محذوف لتقدم معناه أي لدلالة ما قبله عليه. التقدير: فاحذروا ذلك أو لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي أو بمعنى ان كنتم أوليائي فلا تتولوا أعدائي.

- ﴿ خَرَجْتُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب خبر «كان» وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع.

- ﴿ جِهاداً فِي سَبِيلِي: ﴾

- مفعول لأجله منصوب بالفتحة. في سبيلي: جار ومجرور متعلق بخرجتم أو بجهادا أو بصفة محذوفة له. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. ويجوز أن يكون «جهادا» في محل نصب حالا أي مجاهدين.

- ﴿ وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي: ﴾

- معطوفة بالواو على «جهادا» وتعرب اعرابها.مرضاتي: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

- ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ: ﴾

- تعرب اعراب تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ» أي تخفون المودة اليهم.

- ﴿ وَأَنَا أَعْلَمُ: ﴾

- الواو: استئنافية. أنا: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أعلم: خبر «أنا» مرفوع بالضمة. ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن «أفعل» وبوزن الفعل بمعنى وأنا مطلع رسولي بما تسرون أو وأنا أعلم: أي عالم.

- ﴿ بِما أَخْفَيْتُمْ: ﴾

- أعربت. أخفيتم: تعرب اعراب «خرجتم» و «جملة» أخفيتم» صلة الموصول لا محل لها. والجار والمجرور «بما» متعلق بأعلم

- ﴿ وَما أَعْلَنْتُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على بِما أَخْفَيْتُمْ» وتعرب اعرابها. أي بما أظهرتم.

- ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ: ﴾

- الواو: استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة من فعل الشرط وجوابه: في محل رفع خبر «من» يفعله: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه:سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. أي ومن يفعل هذا الإسرار أو يعود على القائهم المودة واتخاذهم الأعداء أولياء. منكم: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من من والميم علامة جمع الذكور. التقدير: حالة كونه منكم.

- ﴿ فَقَدْ ضَلَّ: ﴾

- الجملة: جواب شرط جازم مقترن بالفاء مسبوقة بقد في محل جزم بمن. قد: حرف تحقيق. ضل: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. أي فقد أخطأ.

- ﴿ سَواءَ السَّبِيلِ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. السبيل:مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة أي طريق الحق والصواب.'

المتشابهات :

| آل عمران: 118 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ |

|---|

| النساء: 144 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ |

|---|

| المائدة: 51 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ |

|---|

| المائدة: 57 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ﴾ |

|---|

| التوبة: 23 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾ |

|---|

| الممتحنة: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكم أوْلِياءَ﴾ قالَ جَماعَةُ المُفَسِّرِينَ: نَزَلَتْ في حاطِبِ بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ، وذَلِكَ أنَّ سارَةَ مَوْلاةَ أبِي عَمْرِو بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ هاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنافٍ أتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِن مَكَّةَ إلى المَدِينَةِ، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَجَهَّزُ لِفَتْحِ مَكَّةَ، فَقالَ لَها: ”أمُسْلِمَةً جِئْتِ ؟“ . قالَتْ: لا. قالَ: ”فَما جاءَ بِكِ ؟“ . قالَتْ: أنْتُمْ كُنْتُمُ الأهْلَ والعَشِيرَةَ والمَوالِيَ، وقَدِ احْتَجْتُ حاجَةً شَدِيدَةً، فَقَدِمْتُ عَلَيْكم لِتُعْطُونِي وتَكْسُونِي. قالَ لَها: ”فَأيْنَ أنْتِ مِن شَبابِ أهْلِ مَكَّةَ ؟“ . وكانَتْ مُغَنِّيَةً. قالَتْ: ما طُلِبَ مِنِّي شَيْءٌ بَعْدَ وقْعَةِ بَدْرٍ. فَحَثَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ وبَنِي المُطَّلِبِ عَلى إعْطائِها، فَكَسَوْها وحَمَلُوها وأعْطَوْها. فَأتاها حاطِبُ بْنُ أبِي بَلْتَعَةَ، وكَتَبَ مَعَها إلى أهْلِ مَكَّةَ وأعْطاها عَشَرَةَ دَنانِيرَ عَلى أنْ تُوصِلَ الكِتابَ إلى أهْلِ مَكَّةَ، وكَتَبَ في الكِتابِ: مِن حاطِبِ بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ إلى أهْلِ مَكَّةَ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُكم فَخُذُوا حِذْرَكم. فَخَرَجَتْ سارَةُ، ونَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَأخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِما فَعَلَ حاطِبٌ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وعَمّارًا وعُمَرَ والزُّبَيْرَ وطَلْحَةَ والمِقْدادَ بْنَ الأسْوَدِ وأبا مَرْثَدٍ - وكانُوا كُلُّهم فُرْسانًا - وقالَ لَهم: ”انْطَلِقُوا حَتّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخٍ؛ فَإنَّ فِيها ظَعِينَةً مَعَها كِتابٌ مِن حاطِبٍ إلى المُشْرِكِينَ، فَخُذُوهُ مِنها وخَلُّوا سَبِيلَها، فَإنْ لَمْ تَدْفَعْهُ إلَيْكم فاضْرِبُوا عُنُقَها“ . فَخَرَجُوا حَتّى أدْرَكُوها في ذَلِكَ المَكانِ، فَقالُوا لَها: أيْنَ الكِتابُ ؟ فَحَلَفَتْ بِاللَّهِ ما مَعَها مِن كِتابٍ. فَفَتَّشُوا مَتاعَها فَلَمْ يَجِدُوا مَعَها كِتابًا، فَهَمُّوا بِالرُّجُوعِ، فَقالَ عَلِيٌّ: واللَّهِ ما كَذَبْنا ولا كُذِبْنا. وسَلَّ سَيْفَهُ وقالَ: أخْرِجِي الكِتابَ وإلّا واللَّهِ لَأُجَرِّدَنَّكِ ولَأضْرِبَنَّ عُنُقَكِ. فَلَمّا رَأتِ الجِدَّ أخْرَجَتِ الكِتابَ مِن ذُؤابَتِها، وكانَتْ قَدْ خَبَأتْهُ في شَعْرِها، فَخَلَّوْا سَبِيلَها، ورَجَعُوا بِالكِتابِ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى حاطِبٍ فَأتاهُ، فَقالَ لَهُ: ”هَلْ تَعْرِفُ الكِتابَ ؟“ . قالَ: نَعَمْ. قالَ: ”فَما حَمَلَكَ عَلى ما صَنَعْتَ ؟“ . فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، واللَّهِ ما كَفَرْتُ مُنْذُ أسْلَمْتُ، ولا غَشَشْتُكَ مُنْذُ نَصَحْتُكَ، ولا أحْبَبْتُهم مُنْذُ فارَقْتُهم، ولَكِنْ لَمْ يَكُنْ أحَدٌ مِنَ المُهاجِرِينَ إلّا ولَهُ بِمَكَّةَ مَن يَمْنَعُ عَشِيرَتَهُ، وكُنْتُ غَرِيبًا فِيهِمْ، وكانَ أهْلِي بَيْنَ ظَهْرانَيْهِمْ، فَخَشِيتُ عَلى أهْلِي، فَأرَدْتُ أنْ أتَّخِذَ عِنْدَهم يَدًا، وقَدْ عَلِمْتُ أنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ بِهِمْ بَأْسَهُ، وأنَّ كِتابِي لا يُغْنِي عَنْهم شَيْئًا. فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وعَذَرَهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكم أوْلِياءَ﴾ . فَقامَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وقالَ: دَعْنِي يا رَسُولَ اللَّهِ أضْرِبْ عُنُقَهُ فَإنَّهُ مُنافِقٌ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”وما يُدْرِيكَ يا عُمَرُ، لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلى أهْلِ بَدْرٍ فَقالَ لَهُمُ: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكم“ .أخْبَرَنا أبُو بَكْرٍ أحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قالَ: حَدَّثَنا الرَّبِيعُ، قالَ: حَدَّثَنا الشّافِعِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي رافِعٍ قالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: بَعَثَنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنا والزُّبَيْرَ والمِقْدادَ بْنَ الأسْوَدِ، قالَ: ”انْطَلِقُوا حَتّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخٍ؛ فَإنَّ بِها ظَعِينَةً مَعَها كِتابٌ“ . فَخَرَجْنا تَعادى بِنا خَيْلُنا، فَإذا نَحْنُ بِظَعِينَةٍ، فَقُلْنا: أخْرِجِي الكِتابَ. فَقالَتْ: ما مَعِي كِتابٌ. فَقُلْنا لَها: لَتُخْرِجِنَّ الكِتابَ أوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيابَ. فَأخْرَجَتْهُ مِن عِقاصِها، فَأتَيْنا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإذا فِيهِ: مِن حاطِبِ بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ إلى أُناسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِمَّنْ كانَ بِمَكَّةَ. يُخْبِرُ بِبَعْضِ أمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقالَ: ”ما هَذا يا حاطِبُ ؟“ . فَقالَ: لا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا في قُرَيْشٍ، ولَمْ أكُنْ مِن أنْفُسِها، وكانَ مَن مَعَكَ مِنَ المُهاجِرِينَ لَهم قَراباتٌ يَحْمُونَ بِها قَراباتِهِمْ، ولَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ قَرابَةٌ، فَأحْبَبْتُ إذْ فاتَنِي ذَلِكَ أنْ أتَّخِذَ عِنْدَهم يَدًا، واللَّهِ ما فَعَلْتُهُ شاكًّا في دِينِي، ولا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإسْلامِ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”إنَّهُ قَدْ صَدَقَ“ . فَقالَ عُمَرُ: دَعْنِي يا رَسُولَ اللَّهِ أضْرِبْ عُنُقَ هَذا المُنافِقِ. فَقالَ: ”إنَّهٌ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلى أهْلِ بَدْرٍ فَقالَ: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكم“ . فَنَزَلَتْ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكم أوْلِياءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالمَوَدَّةِ﴾ .رَواهُ البُخارِيُّ عَنِ الحُمَيْدِيِّ، ورَواهُ مُسْلِمٌ عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ أبِي شَيْبَةَ وجَماعَةٍ، كُلُّهم عَنْ سُفْيانَ. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالنَّهي عن موالاةِ أعداءِ اللهِ الذينَ كفرُوا باللهِ وأخرجُوا الرسولَ ﷺ والمؤمنينَ من مكةَ، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الممتحنة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء .. ﴾

التفسير :

ثم بين تعالى شدة عداوتهم، تهييجا للمؤمنين على عداوتهم،{ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ} أي:يجدوكم، وتسنح لهم الفرصة في أذاكم،{ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً} ظاهرين{ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ} بالقتل والضرب، ونحو ذلك.

{ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ} أي:بالقول الذي يسوء، من شتم وغيره،{ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ} فإن هذا غاية ما يريدون منكم.

ثم بين- سبحانه- حال هؤلاء الأعداء عند ما يتمكنون من المؤمنين فقال: إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ.

ومعنى يَثْقَفُوكُمْ يظفروا بكم، ويدركوا طلبتهم منكم. وأصل الثقف: الحذق في إدراك الشيء وفعله، ومنه رجل ثقف إذا كان سريع الفهم، ويقال: ثقفت الرجل في الحرب إذا أدركته وظفرت به.

أى: إن يظفر بكم هؤلاء الأعداء- أيها المؤمنون- ويتمكنوا منكم، يظهروا لكم ما انطوت عليه قلوبهم نحوكم من بغضاء: ولا يكتفون بذلك، بل يمدون إليكم أيديهم بما يضركم، وألسنتهم مما يؤذيكم.

ثم هم بعد كل ذلك يودون ويتمنون أن تصيروا كفارا مثلهم.

فأنت ترى أن الآية الكريمة، قد وضحت أن هؤلاء الكافرين، قد سلكوا في عداوتهم للمؤمنين كل مسلك، فهم عند تمكنهم من المؤمنين يظهرون حقدهم القديم، ويؤذونهم بأيديهم وألسنتهم، ويتمنون في جميع الأحوال أن يردوهم بعد إيمانهم كافرين.

وقال- سبحانه-: وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ.. للإشعار بكثرة ما ينزلونه بالمؤمنين من أذى، إذ التعبير بالبسط يدل على الكثرة والسعة.

وقوله: وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ معطوف على جملة الشرط والجزاء، ويكون- سبحانه- قد أخبر عنهم بخبرين:

أحدهما: ما تضمنته الجملة الشرطية من عداوتهم للمؤمنين.

وثانيهما: تمنيهم ارتدادهم من الإيمان إلى الكفر.

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعا مثله، ثم قال:

وَوَدُّوا بلفظ الماضي؟

قلت: الماضي وإن كان يجرى في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب. فإن فيه نكتة، كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم. يعنى: أنهم يريدون ان يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا، من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض، وردكم كفارا.

وهذا الرد إلى الكفر أسبق المضار عندهم وأولها، لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم، لأنكم بذالون لها دونه. والعدو أهم شيء عنده، أن يقصد أعز شيء عند صاحبه .

إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ) أي : لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال . ( وودوا لو تكفرون ) أي : ويحرصون على ألا تنالوا خيرا ، فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة ، فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضا .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2)

يقول تعالى ذكره: إن يثقفكم هؤلاء الذين تسرّون أيها المؤمنون إليهم بالمودّة، يكونوا لكم حربًا وأعداء ( وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ) بالقتال ( وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ ) .

وقوله: ( وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ) يقول: وتمنوا لكم أن تكفروا بربكم، فتكونوا على مثل الذي هم عليه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] الدين أعز على المؤمنين من أرواحهم لأنهم باذلون لها دونه، وأهم شيء عند العدو أن يقصد أهم شيء عند صاحبه.

وقفة

[2] هذه خيارات الكفار إن تمكنوا من رقاب المسلمين، رغبة عارمة في أن يعيدوهم كفارًا، وإلا بسطوا إليهم أيديهم بالفتك والعدوان.

وقفة

[2] لا يزال الكفار والمنافقون يُخفون نياتهم وما يضمرونه من حقدٍ على المسلمين حتى يُمكَّنوا، فحينئذٍ ترى من قُبح نفوسهم وسواد قلوبهم ما لا تتخيل.

عمل

[2] احذر من كيد الكفار وأساليبهم التي يريدون بها إضعاف انتماء المسلمين للإسلام ﴿إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ: ﴾

- حرف شرط جازم. يثقفوكم: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. الكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور. أي إن يظفروا بكم.

- ﴿ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً: ﴾

- فعل مضارع ناقص جواب الشرط -جزاؤه-مجزوم بان وعلامة جزمه حذف النون. الواو ضمير متصل في محل رفع اسم «يكون» والألف فارقة. لكم: جار ومجرور متعلق بيكونوا. أو بأعداء.ويجوز أن يكون في محل نصب حالا لأنه متعلق بصفة محذوفة لأعداء قدمت على الموصوف والميم علامة جمع الذكور. أعداء خبر «يكون» منصوب بالفتحة. وجملة-يكونوا لكم أعداء-: جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها.

- ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على «يكونوا» وهي مجزومة مثلها والفعل تام والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. اليكم: جار ومجرور متعلق بيبسطوا ويعرب اعراب «لكم».

- ﴿ أَيْدِيَهُمْ: ﴾

- مفعول به منصوب بالفتحة. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. أي بالبطش.

- ﴿ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ: ﴾

- معطوفة بالواو على «أيديهم» وتعرب اعرابها.بالسوء: جار ومجرور متعلق بيبسط.

- ﴿ وَوَدُّوا: ﴾

- الواو: عاطفة. ودوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة بمعنى: ويحبوا.وجاء اللفظ بالماضي وهو معطوف على مضارع لأنه يجري في باب الشرط مجرى المضارع.

- ﴿ لَوْ تَكْفُرُونَ: ﴾

- حرف مصدرية لا عمل له. تكفرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «تكفرون» صلة «لو» لا محل لها من الاعراب و «لو» وما تلاها: بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «ود» التقدير: ودوا قبل كل شيء كفركم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا نَهَى المؤمنينَ عن اتِّخاذِ الكفَّارِ أولياءَ، وذكَرَ ما صنَعَ الكُفَّارُ بهم أوَّلًا مِن إخراجِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمؤمنينَ؛ بَيَّنَ هنا حالَ هؤلاء الأعداء عندما يتمكنون من المؤمنين، قال تعالى:إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ ولَمَّا كان أعدى الأعداءِ لك مَن تمَنَّى أن يَفوتَك أعزُّ الأشياءِ لديك، وكان أعزُّ الأشياءِ عندَ كلِّ أحدٍ دِينَه؛ قال تعالى مُتمِّمًا للبَيانِ:

﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الممتحنة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ .. ﴾

التفسير :

فإن احتججتم وقلتم:نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال، فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا.{ والله بما تعملون بصير} فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم.

ثم بين- سبحانه- الآثار السيئة التي تترتب على ضلالهم عن سواء السبيل فقال:

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ. وَلا أَوْلادُكُمْ، يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ....

والأرحام: جمع رحم والمراد بهم الأقارب، الذين كان بعض المؤمنين يوالون المشركين من أجلهم.

أى: منكم- أيها المؤمنون- من أفشى أسراركم للكافرين، خوفا على أقاربه أو أولاده الذين يعيشون في مكة مع هؤلاء الكافرين، والحق أنه لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم الذين توالون المشركين من أجلهم شيئا من النفع يوم القيامة، لأنه في هذا اليوم يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ أى يفرق بينكم وبين أقاربكم وأولادكم يوم القيامة، كما قال- تعالى-: فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ وكما قال- سبحانه-: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.

وخص- سبحانه- الأولاد بالذكر مع أنهم من الأرحام، لمزيد المحبة لهم- والحنو عليهم.

قال الشوكانى:، وجملة يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ مستأنفة لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد في ذلك اليوم. ومعنى يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ يفرق بينكم، فيدخل أهل طاعته الجنة.

ويدخل أهل معصيته النار، وقيل: المراد بالفصل بينهم، أنه يفر كل منهم من الآخر من شدة الهول.. قيل: ويجوز أن يتعلق يَوْمَ الْقِيامَةِ بما قبله. أى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، فيوقف عليه، ويبتدأ بقوله يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ والأولى أن يتعلق بما بعده- أى: يفصل بينكم يوم القيامة، فيوقف على أَوْلادُكُمْ ويبتدأ بيوم القيامة .

وقراءة الجمهور يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ- بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد- على البناء للمجهول. وقرأ عاصم يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ بفتح الياء وكسر الصاد- على البناء للفاعل، وقرأ حمزة والكسائي يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ- بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مع الكسر- بالبناء للفاعل- أيضا-.

وقرأ ابن عامر يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ- بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مع الفتح- على البناء للمجهول.

ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بقوله: وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أى: والله- تعالى- لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، بل هو مطلع عليها اطلاعا تاما وسيجازيكم يوم القيامة بما تستحقونه من ثواب أو عقاب.

هذا، ومن الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من الآيات الكريمة ما يأتى:

1- أن هذه الآيات أصل في النهى عن موالاة الأعداء ومصافاتهم بأية صورة من الصور، وشبيه بها قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً .

وقوله- سبحانه-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا. وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ.

2- أن هذه الآيات الكريمة تتجلى فيها رحمة الله- تعالى- بعباده المؤمنين، حيث ناداهم بهذه الصفة مع وقوع بعضهم في الخطأ الجسيم، وهو إفشاء أسرار المؤمنين لأعدائهم قالوا: وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون: إن المعصية تنافى الإيمان.

3- أن هذه الآيات الكريمة فيها ما فيها من الأساليب الحكيمة في الدعوة إلى الفضائل واجتناب الرذائل، لأن الله- تعالى- عند ما نهى المؤمنين عن موالاة أعدائه وأعدائهم، ساق لهم الأسباب التي تحملهم على قطع كل صلة بهؤلاء الأعداء. بأن ذكر لهم أن هؤلاء الأعداء قد كفروا بالحق، وحرصوا على إخراج الرسول والمؤمنين من ديارهم، وأنهم إن يتمكنوا من المؤمنين، فسينزلون بهم أشد ألوان الأذى.

وهكذا يجب أن يتعلم الدعاة إلى الله- تعالى- أن على رأس الوسائل التي توصلهم إلى النجاح في دعوتهم، أن يأتوا في دعوتهم بالأسباب المقنعة لاعتناق الحق، واجتناب الباطل.

4- أن هذه الآيات الكريمة صريحة في أن ما يتعلق بالدين والعقيدة، يجب أن يقدم على ما يتعلق بالأرحام والأولاد، لأن الأرحام والأولاد لن تنفع يوم القيامة، وإنما الذي ينفع هو ما يتعلق بالاستجابة لما يفرضه الدين علينا من واجبات وتكاليف.

وبعد هذا النهى للمؤمنين عن موالاة أعداء الله وأعدائهم.. ساقت لهم السورة الكريمة، جانبا من قصة إبراهيم- عليه السلام- الذي تبرأ من كل صلة تربطه بغيره سوى صلة الإيمان، وإخلاص العبادة لله- تعالى-، وأمرتهم بأن يقتدوا به في ذلك لينالوا رضا الله- عز وجل- فقال- تعالى-:

وقوله : ( لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ) أي : قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا ، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله ، ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله ، ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ، ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء . قال الإمام أحمد :

حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله : أين أبي ؟ قال : " في النار " فلما قفى دعاه فقال : " إن أبي وأباك في النار " .

ورواه مسلم ، وأبو داود ، من حديث حماد بن سلمة به .

قوله: ( لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) يقول تعالى ذكره: لا يدعونكم أرحامكم وقراباتكم وأولادكم إلى الكفر بالله، واتخاذ أعدائه أولياء تلقون إليهم بالمودّة، فإنه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم عند الله يوم القيامة، فتدفع عنكم عذاب الله يومئذ، إن أنتم عصيتموه في الدنيا، وكفرتم به.

وقوله: ( يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ) يقول جلّ ثناؤه: يفصل ربكم أيها المؤمنون بينكم يوم القيامة بأن يدخل أهل طاعته الجنة، وأهل معاصية والكفر به النار.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة ومكة والبصرة: ( يُفْصَلُ بَيْنَكُم ) بضم الياء وتخفيف الصاد وفتحها، على ما لم يسمّ فاعله.

وقرأه عامة قرّاء الكوفة خلا عاصم بضم الياء وتشديد الصاد وكسرها (2) بمعنى: يفصل الله بينكم أيها القوم. وقرأه عاصم بفتح الياء وتخفيف الصاد وكسرها، بمعنى يفصل الله بينكم. وقرأ بعض قرّاء الشام ( يُفَصلُ ) بضم الياء وفتح الصاد وتشديدها على وجه ما لم يسم فاعله.

وهذه القراءات متقاربات المعانى صحيحات في الإعراب، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب.

وقوله: ( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) يقول جلّ ثناؤه: والله بأعمالكم أيها الناس ذو علم وبصر، لا يخفى عليه منها شيء، هو بجميعها محيط، وهو مجازيكم بها إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشرّ، فاتقوا الله في أنفُسكم واحذروه.

التدبر :

وقفة

[3] ﴿لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾ أولادُك وأرحامُك لن ينفعُوَك شيئًا إذا تركتَ أمرَ اللهِ لأجلِهم.

وقفة

[3] ﴿لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾ كل ما يشغلك عن طاعة الله، كل حبيب، وكل فتنة تزينت، كل عمل ليس لوجه ربك؛ كله لن ينفعك.

وقفة

[3] لن يفهم الإنسان الحقَّ حتى يفصل بينه وبين مصالحه الخاصة، فالحق تحرفه مطامع النفوس ﴿لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم﴾.

وقفة

[3] لما اعتذر حاطب بأن له أولادًا وأرحامًا فيما بينهم، بيَّنَ الرب عز وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئًا يوم القيامة إن عصي من أجل ذلك.

وقفة

[3] ذكر القيامة والنار في القرآن يربي علي: ١- الخوف من الله. ٢- تقويم السلوك. ٣- بناء المراقبة الذاتية. ٤- شفاء غيظ المؤمنين. ٥- الإشفاق من عذاب الله. ٦- تعظيم الله. ٧- الاستعداد للقاء الله. ٨- عدم الاغترار بالأعمال. ٩- الإقلاع عن معاصي الله. ١٠- الوجل والرهبة منه.

تفاعل

[3] ﴿لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ قل: «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا».

الإعراب :

- ﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمْ: ﴾

- حرف نفي ونصب واستقبال. تنفع: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. الكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم والميم علامة الجمع

- ﴿ أَرْحامُكُمْ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. الكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم للجمع.

- ﴿ وَلا أَوْلادُكُمْ: ﴾

- الواو عاطفة. لا: زائدة لتاكيد معنى النفي. أولادكم:معطوفة على «أرحامكم» وتعرب اعرابها. أي لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم الذين توالون الكفار من أجلهم.

- ﴿ يَوْمَ الْقِيامَةِ: ﴾

- ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق بلن تنفعكم وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. القيامة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب حال. وهي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أي الله سبحانه. بين: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بيفصل وهو مضاف و «كم» أعربت في «أرحامكم» أي يفصل الله بينكم وبين أقاربكم وأولادكم.

- ﴿ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: ﴾

- أعربت في سور كثيرة. تراجع الآية الكريمة الرابعة من سورة «الحديد».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا كان حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ رضِيَ اللهُ عنه قدِ اعتذَرَ بأنَّ له بمكَّةَ قَرابةً، فكَتَبَ إلى أهْلِها بما كَتَبَ لَيَرْعَوه في قَرابتِه؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أن المحافظة على الأهل والولد لا ينبغى أن يقدَّم على الدين، قال تعالى:

﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يفصل:

1- بالياء، مخففا، مبنيا للفاعل، وهى قراءة عاصم، والحسن، والأعمش.

وقرئ:

2- بالياء مخففا، مبنيا للمفعول، وهى قراءة الجمهور.

3- بالياء مشددا، مبنيا للمفعول، وهى قراءة الأعرج، وعيسى، وابن عامر.

4- بالياء مضمومة مشددا، مبنيا للفاعل، وهى قراءة حمزة، والكسائي، وابن وثاب.

5- بالنون مضمومة مشددا، مبنيا للفاعل، وهى قراءة أبى حيوة، وابن أبى عبلة.

6- بالنون مفتوحة، مخففا، مبنيا للفاعل، وهى قراءة أبى حيوة، وابن أبى عبلة أيضا، وزيد بن على.

7- بالنون مضمومة، وهى قراءة أبى حيوة.

مدارسة الآية : [4] :الممتحنة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .. ﴾

التفسير :

قد كان لكم يا معشر المؤمنين{ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} أي:قدوة صالحة وائتمام ينفعكم،{ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ} من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا،{ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} أي:إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين، من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله.

ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح، فقالوا:{ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا} أي:ظهر وبان{ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ} أي:البغض بالقلوب، وزوال مودتها، والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك{ أَبَدًا} ما دمتم مستمرين على كفركم{ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} أي:فإذا آمنتم بالله وحده، زالت العداوة والبغضاء، وانقلبت مودة وولاية، فلكم أيها المؤمنون أسوة [حسنة] في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد، والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده،{ إِلَّا} في خصلة واحدة وهي{ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ} آزر المشرك، الكافر، المعاند، حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد، فامتنع، فقال إبراهيم:{ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ و} الحال أني لا{ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} لكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك، فليس لكم أن تدعوا للمشركين، وتقولوا:إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم، فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله:{ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إن إبراهيم لأواه حليم}

ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه، حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه، واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا:{ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا} أي:اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، ووثقنا بك يا ربنا في ذلك.

{ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا} أي:رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك، فنحن في ذلك ساعون، وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أنا إليك نصير، فسنستعد للقدوم عليك، ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك

والأسوة كالقدوة، وهي اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها، قال- تعالى-:

لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

قال الآلوسى: قوله- تعالى-: قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ تأكيد لأمر الإنكار عليهم، والتخطئة في موالاة الكفار، بقصة إبراهيم- عليه السلام- ومن معه، ليعلم أن الحب في الله- تعالى- والبغض فيه- سبحانه- من أوثق عرا الإيمان، فلا ينبغي أن يغفل عنها.

والأسوة- بضم الهمزة وكسرها- بمعنى الائتساء والاقتداء، وتطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها، وعلى نفس الشخص المؤتسى به

والمعنى: قد كان لكم- أيها المؤمنون- أسوة حسنة، وخصلة حميدة، ومنقبة كريمة، في قصة أبيكم إبراهيم- عليه السلام-، وفي قصة الذين آمنوا معه.

وافتتح- سبحانه- الكلام بقوله: قَدْ كانَتْ لتأكيد الخبر، فإن هذا الأسلوب المشتمل على قد وفعل الكون، يفيد التأكيد بموجب الخبر، والتعريض بغفلة من يخالفه.

ووصف- سبحانه- الأسوة بالحسن، على سبيل المدح لها والتحريض على الاقتداء بصاحبها.

وعطف- سبحانه- على إبراهيم الذين آمنوا معه، ليتم التمثيل لحال المسلمين مع رسولهم صلى الله عليه وسلم أى: كونوا- أيها المؤمنون- متأسين ومقتدين برسولكم صلى الله عليه وسلم ومطيعين له، ومستجيبين لتوجيهاته، كما كان أتباع أبيكم إبراهيم كذلك.

ثم بين- سبحانه- ما يجب عليهم الاقتداء به من حال إبراهيم- عليه السلام- والمؤمنين معه، فقال: إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، كَفَرْنا بِكُمْ، وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وإِذْ ظرف زمان بمعنى وقت وحين، وهو بدل اشتمال من إبراهيم والذين معه. أو خبر لكان.

وبُرَآؤُا جمع برىء. يقال: برئ فلان من كذا يبرأ براء وبراءة. إذا ابتعد عنه، لكراهته له.

أى: قد كان لكم- أيها المؤمنون- أسوة حسنة في إبراهيم- عليه السلام- وفي الذين آمنوا معه، وقت أن قالوا لقومهم الكافرين، بشجاعة وقوة: إنا برآء منكم، ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله- عز وجل- وإننا قد كفرنا بكم وبمعبوداتكم وَبَدا أى: