الإحصائيات

سورة النور

| ترتيب المصحف | 24 | ترتيب النزول | 102 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 9.70 |

| عدد الآيات | 64 | عدد الأجزاء | 0.50 |

| عدد الأحزاب | 1.00 | عدد الأرباع | 4.00 |

| ترتيب الطول | 16 | تبدأ في الجزء | 18 |

| تنتهي في الجزء | 18 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 6/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (3) عدد الآيات (3)

الزَّانيةُ والزَّانِي اللذانِ لم يسبقْ لهما الزَّواجُ عقوبةُ كلٍّ منهما مائةُ جَلدَةٍ بالسَّوطِ (وثبتَ في السُّنَّةِ مع هذا الجَلْدِ تغريبُ عامٍ)، وتحريمُ نكاحِ الزَّانيةِ وإنكاحِ الزَّانِي.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (4) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (2)

بعدَ بيانِ حكمِ من فَعَلَ الزِّنا بَيَّنَ هنا حُكْمَ من رمى غيرَه بالزِّنا (القَذْفِ)، يُجْلدُ ثمانينَ جلدةً، وتُرَدُّ شهادتُه ويصيُر فاسقًا ما لم يتبْ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (6) الى الآية رقم (10) عدد الآيات (5)

بعدَ بيانِ حكمِ قذفِ النساءِ الأجنبياتِ بَيَّنَ هنا حكمَ قذفِ الزوجاتِ (آياتُ اللِعَانِ).

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة النور

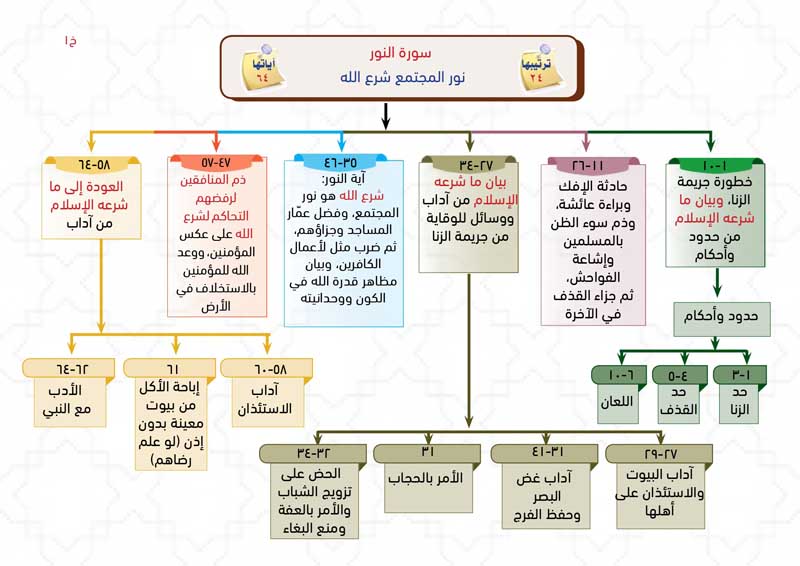

شرع الله نور المجتمع

أولاً : التمهيد للسورة :

- • بداية السورة: بداية شديدة لجريمة شديدة:: حادثة الإفك ، واتهامهم إيّاها بالزنا. وما جرى في هذه الحادثة هو أن عائشة رضى الله عنها خرجت مع النبي ﷺ في غَزوةِ بَنِى الـمُصْطَلَقِ ، ولما توقف الجيش للراحة ذهبت عائشة لتقضي حاجة لها، فجاء الرجال وحملوا الهودج الذي كانت فيه دون أن يشعروا بعدم وجودها فيه لصغر وزنها، ولما عادت عائشة وجدت أن الجيش قد سار وأصبحت وحيدة في الصحراء. وكان من عادة النبي ﷺ أن يبقي رجلًا خلف الجيش ليحمل ما سقط من المتاع، فجاء صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ فوجد عائشة؛ فنزل عن راحلته وطلب منها أن تصعد، ولما ركبت الناقة انطلق بها مولّيًا ظهره لها، ولم يكلمها حتى دخل بها المدينة، فاستغل المنافقون هذا الأمر وبدأوا بإشاعة الفتنة واتهموا عائشة وصَفْوَان بن الْمُعَطَّل، وبدأ المجتمع يلوك هذا الكلام الباطل، ووقع بعض المؤمنين في هذا الخطأ، وانقطع الوحي مدة شهر كامل، وكان ذلك اختبارًا للمجتمع كله. وظل الوحي محبوسًا عن النبي ﷺ حتى يخرج المجتمع ما عنده، وكان اختبارًا صعبًا، حتى نزلت آيات سورة النور لتعلن براءة عائشة رضى الله عنها من فوق سبع سماوات: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءوا بِٱلإفْكِ عُصْبَةٌ مّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلّ ٱمْرِىء مّنْهُمْ مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلإثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (11). فهذه الآية تعلن صراحةً براءة عائشة، وأن ما حصل إنما هو إفك، أي كذب شديد وافتراء شديد لا برهان عليه، وكل من ينشر مثل هذه الأكاذيب في المجتمع (وعلى رأسهم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ زعيم المنافقين) لهم عذاب عظيم.

- • فماذا كان أول هذه الأحكام؟: فكيف بدأت السورة؟ لقد بدأت بداية غير معهودة فيما قبلها من السور القرآنية: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا وَفَرَضْنَـٰهَا ...﴾ (1)، وهي بداية شديدة، ولكن كل سور القرآن أنزلت وفرضت، فلماذا بدأت السورة بتلك البداية؟ وكأن هذه السورة تريد أن تضع سياجًا شديدًا لحماية المجتمع، فكان لا بد لهذا السياج من مقدّمة قوية للفت الأنظار إلى أهمية الأحكام القادمة.

- • إلى النور (شرع الله هو نور المجتمع):: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱلله إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱلله وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ (2).ومع أن الأصل في ديننا هو الرحمة والرأفة، لكن الآية قالت: ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱلله﴾.ومع أن الإسلام يحثنا على الستر؛ لأن الله تعالى ستير يحب الستر، لكن في حد الزنا تقول الآية: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النور».

- • معنى الاسم :: النور: الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار.

- • سبب التسمية :: : لما فيها من إشعاعات النور الرباني بتشريع الأحكام والآداب التي تحفظ المجتمع، ولكثرة ذكر النور فيها، فقد تكرر فيها 7 مرات (في الآيتين 35، 40).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن شرع الله نور المجتمع.

- • علمتني السورة :: تجنب الكلام في أعراض الناس: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

- • علمتني السورة :: ضرورة التثبت تجاه الشائعات: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا﴾

- • علمتني السورة :: وجوب الاستئذان عند دخول بيوت غيرنا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ التَّوْبَةِ، وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ»، وذلك أن سورة التوبة ذُكِرَ فيها أحكام الجهاد فناسبت الرجال، وسورة النور ذُكِرَ فيها أحكام الحجاب فناسبت النساء.

• عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النور من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • امتازت سورة النور بالافتتاح بآية تنصّ على أنها سورة، وتنبه على ما تحتويه من أحكام مهمة، ولا يوجد سورة في القرآن افتتحت بمثل ذلك.

• احتوت على قصة الإفك، وأكدت على براءة عائشة رضى الله عنها مما قذفت به.

• أكثر سورة تكرر فيها لفظ (النور)، تكرر 7 مرات.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نجعل هذه السورة والآداب التي تضمنتها نورًا لنا في مجتمعنا، ونحافظ على شرع الله لننوّر به مجتمعنا، ونتحرّك به إلى الناس كلهم لننشر النور في البشرية كلها.

• أن نحذر من فاحشة الزنا أو الاقتراب منها: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...﴾ (2-3).

• أن نحذر من قذف المحصنات والتكلم في أعراض الناس: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ...﴾ (4).

• أن نثق في الله ولا نقنط؛ ﻷن سفينة الأمل لا تحمل اليائسين، ولن يركبها إلا متفائل، فإن في قذف عائشة رفعةً لها وفضحًا للمنافقين: ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (11).

• أن نحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها بين الناس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ...﴾ (19).

• أن نحذر من خطوات الشيطان؛ فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ (21).

• أن نطلب من الله ونلح عليه أن يزكي نفوسنا: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (21).

• ألا نحلف على قطيعة رحم أو ترك معروف، وإذا حلفنا رجعنا في اليمين، وكفِّرنا عنها: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ ...﴾ (22).

• أن نعفو ونصفح عمن أخطأ في حقنا، أو أساء إلينا، أو ظلمنا: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (22).

• أن نتذكر تكلم الجوارح، وشهادتها على أقوالنا وأعمالنا يوم القيامة: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (24).

• أن نطبق آداب الاستئذان عند الدخول على غيرنا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ...﴾ (27-29).

• أن نغض أبصارنا عما حرّم الله: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ...﴾ (30).

• أن نسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره: ﴿يَهْدِي اللَّـهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ (35).

• أن نقدم حكم الله ورسوله على القوانين الوضعية: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (51).

• أن نجعل تحيتنا الدائمة للناس هي التحية التي شرعها الله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّـهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (61).

تمرين حفظ الصفحة : 350

مدارسة الآية : [1] :النور المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا .. ﴾

التفسير :

أي:هذه{ سُورَةٌ ْ} عظيمة القدر{ أَنْزَلْنَاهَا ْ} رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان{ وَفَرَضْنَاهَا ْ} أي:قدرنا فيها ما قدرنا، من الحدود والشهادات وغيرها،{ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ْ} أي:أحكاما جليلة، وأوامر وزواجر، وحكما عظيمة{ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ْ} حين نبين لكم، ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها

مقدمة وتمهيد

1- سورة النور من السور المدينة، وعدد آياتها أربع وستون آية، وكان نزولها بعد سورة النصر.

وقد اشتملت هذه السورة الكريمة، على أحكام العفاف والستر. وهما قوام المجتمع الصالح. وبدونها تنحط المجتمعات. ويصير أمرها فرطا، ويصبح الفرد إلى الحيوان الأعجم، أقرب منه إلى الإنسان العاقل.

قال الآلوسى: «روى عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «علموا رجالكم سورة المائدة، وعلموا نساءكم سورة النور» .

وعن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب، أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور» .

2- وتبدأ هذه السورة الكريمة ببدء فريد، تقرر فيه وجوب الانقياد لما فيها من أحكام وآداب فتقول: سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها، وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

ثم تقبح فاحشة الزنا تقبيحا يحمل النفوس على النفور منها، وعلى نبذ مرتكبيها، وعلى تنفيذ حدود الله- تعالى- فيهم بدون شفقة أو رأفة.

قال- تعالى-: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

3- ثم تبين السورة الكريمة بعد ذلك، حكم الذين يرمون النساء العفيفات بالفاحشة، وحكم الذين يرمون أزواجهم بذلك، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم.

قال- تعالى-: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً، وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ. فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.

4- ثم ذكر- سبحانه- في ست عشرة آية قصة الإفك، على الصديقة بنت الصديق، ومن بين ما اشتملت عليه هذه القصة: تنبيه المؤمنين إلى العذاب العظيم الذي أعده الله- تعالى- لمن أشاع هذا الإفك، وحض المؤمنين على التثبت من صحة الأخبار، وعلى وجوب حسن الظن بالمؤمنين، وعلى تحذيرهم من اتباع خطوات الشيطان.

ثم ختمت القصة ببراءة السيدة عائشة من كل ما اتهمت به، قال- تعالى-: أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

5- وبعد أن أفاضت السورة الكريمة في بيان قبح فاحشة الزنا، وفي عقوبة من يقذف المحصنات الغافلات.. أتبعت ذلك بحديث مستفيض، عن آداب الاستئذان، وعن وجوب غض البصر بالنسبة للرجال والنساء على السواء، وعن تعليم الناس الآداب القويمة.

والأخلاق المستقيمة، حتى يحيا المجتمع المسلم حياة يسودها الطهر والعفاف والنقاء.

قال- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ، حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها، ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

وقال- سبحانه-: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ....

6- ثم حببت السورة الكريمة إلى المؤمنين والمؤمنات الزواج من أهل الدين والصلاح، دون أن يمنعهم من ذلك الفقر أو قلة ذات اليد، فإنهم إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ وعلى الذين لم يتيسر لهم وسائل الزواج، أن يعتصموا بالعفاف، حتى يغنيهم الله- تعالى- من فضله.

قال- تعالى-: وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ- أى زوجوا من لا زوج له من الأحرار والحرائر وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ 7- وبعد أن ساقت السورة الكريمة تلك التوجيهات السامية، التي من شأنها أن تسلح الأفراد والجماعات، بسلاح الطهر والعفاف والتستر والآداب الحميدة.. أتبعت ذلك ببيان أن الله- تعالى- هو نور العالم كله علويه وسفليه، وهو منوره بآياته التكوينية والتنزيلية الدالة على وحدانيته وقدرته، وأن أشرف البيوت في الأرض، هي بيوته التي يذكر فيها اسمه والتي يسبح له فيها بالغدو والآصال رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ. يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ.

تلك هي عاقبة المؤمنين الصادقين. الذين «لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» أما الكافرون فأعمالهم «كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب» .

8- ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله- تعالى- في هذا الكون، وأن المتأمل في هذا الوجود، يرى مظاهر قدرته- سبحانه- ظاهرة في هذا السحاب الذي يتحول إلى مطر لا غنى للناس عنه، وفي تقلب الليل والنهار. وفي خلق الدواب على أشكال مختلفة.

قال- تعالى-: يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ، إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ، يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

9- ثم كشفت السورة الكريمة للمؤمنين عن جانب من رذائل المنافقين، لكي يحذروهم.

فقال- تعالى-: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا، أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

10- وبعد هذا التوبيخ للمنافقين على سلوكهم الذميم، وعلى نكوصهم عن حكم الله- تعالى- ورسوله صلّى الله عليه وسلّم جاء وعد الله- تعالى- للمؤمنين، بالاستخلاف في الأرض، وبالتمكين في الدين، وبتبديل خوفهم أمنا، فقال- تعالى-: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.

11- ثم عادت السورة مرة أخرى إلى الحديث عن آداب الاستئذان، فأمرت المؤمنين أن يعودوا مماليكهم وصبيانهم الذين لم يبلغوا الحلم، على الاستئذان في الدخول عليهم ثلاث مرات

افتتحت سورة النور بافتتاح لم تشترك معها فيه سورة أخرى من سور القرآن الكريم .

وقوله - سبحانه - : ( سُورَةٌ ) خبر لمبتدأ محذوف ، أى : هذه سورة .

والسورة القرآنية : هى مجموعة من الآيات المسرودة ، لها مبدأ ولها نهاية ، وجمعها : سُوَر .

وكلمة سورة مأخوذة من سور المدينة ، وكأن السورة القرآنية سميت بهذا الاسم لإحاطتها بآياتها إحاطة السور بما يكون بداخله .

أو أنها فى الأصل تطلق على المنزلة السامية ، والسورة القرآنية سميت بذلك لرفعتها وعلو شأنها .

قال القرطبى : والسورة فى اللغة : اسم للمنزلة الشريفة ، ولذلك سميت السورة من القرآن سورة . قال النابغة :

ألم تر أن الله أعطاك سُورَة ... ترى كلّ مَلْكٍ دونَها يتذبذب

وقوله - تعالى - : ( وَفَرَضْنَاهَا ) من الفرض بمعنى القطع . وأصله قطع الشىء الصُّلْب والتأثير فيه .

والمراد به هنا : تنفيذ أحكام الله - تعالى - على أتم وجه وأكمله .

والمعنى هذه سورة قرآنية . أنزلناها عليك - أيها الرسول الكريم - ، وأوجبنا ما فيها من أحكام ، وآداب وتشريعات ، إيجابا قطيعا ، وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات الدلالة على وحدانيتنا ، وقدرتنا ، وعلى صحة الأحكام التى وردت فيها ، لتتذكرها وتعتبروا بها وتعتقدوا صحتها وتنفذوا ما اشتملت عليه من أمر أو نهى .

وجمع - سبحانه - بين الإنزال والفرضية فقال : ( أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ) لبيان أن الغرض منها ليس مجرد الإنزال وإنما الإنزال المصحوب بوجوب تنفيذ الأحكام والآداب التى اشتملت عليها ، والتى أنزلت من أجلها .

ومعلوم أن إنزال السورة كلها . يستلزم إنزال هذه الآيات منها فيكون التكرار فى قوله - تعالى - ( وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ) لكمال العناية بشأنها ، كما هى الحال فى ذكر بالخاص بعد العام .

و " لعل " فى قوله - تعالى - ( لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) للتعليل . أى : لعلكم تتذكرون ما فيها من آيات دالة على وحدانيتنا وقدرتنا ، وعلى سمو تشريعاتنا ، فيؤدى بكم هذا التذكر إلى عبادتنا وطاعتنا .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك حد الزانى والزانية ، وقبح جريمة الزنا تقبيحا يحمل عل النفور ، وحرمها على المؤمنين تحريما قاطعا ، فقال - تعالى - : ( الزانية . . . ) .

سورة النور وهي مدنية .

يقول تعالى : هذه ( سورة أنزلناها ) فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها .

( وفرضناها ) قال مجاهد وقتادة : أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي ، والحدود .

وقال البخاري : ومن قرأ " فرضناها " يقول : فرضنا عليكم وعلى من بعدكم .

( وأنزلنا فيها آيات بينات ) أي : مفسرات واضحات ، ( لعلكم تذكرون ) .

قال أبو جعفر: يعني بقوله تعالى ذكره: ( سُورَةٌ أَنـزلْنَاهَا ) وهذه السورة أنـزلناها. وإنما قلنا معنى ذلك كذلك؛ لأن العرب لا تكاد تبتدئ بالنكرات قبل أخبارها إذا لم تكن جوابا، لأنها توصل كما يوصل الذي، ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة، فيستقبح الابتداء بها قبل الخبر إذا لم تكن موصولة، إذ كان يصير خبرها إذا ابتدئ بها كالصلة لها، ويصير السامع خبرها كالمتوقع خبرها، بعد إذ كان الخبر عنها بعدها، كالصلة لها، وإذا ابتدئ بالخبر عنها قبلها، لم يدخل الشك على سامع الكلام في مراد المتكلم. وقد بيَّنا فيما مضى قبل، أن السورة وصف لما ارتفع بشواهده، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

وأما قوله: ( وَفَرَضْنَاهَا ) فإن القرّاء اختلفت في قراءته، فقرأه بعض قرّاء الحجاز والبصرة: " وفَرَضْناهَا " ويتأولونه: وفصَّلناها ونـزلنا فيها فرائض مختلفة. وكذلك كان مجاهد يقرؤه ويتأوّله.

حدثني أحمد بن يوسف، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا ابن مهدي، عن عبد الوارث بن سعيد، عن حميد، عن مجاهد، أنه كان يقرؤها: " وَفَرَّضْناهَا " يعني بالتشديد.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: " وَفَرَّضْنَاها " قال: الأمر بالحلال، والنهي عن الحرام.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد، مثله. وقد يحتمل ذلك إذا قرئ بالتشديد وجها غير الذي ذكرنا عن مجاهد، وهو أن يوجه إلى أن معناه: وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم من الناس إلى قيام الساعة. وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والكوفة والشأم ( وَفَرَضْنَاهَا ) بتخفيف الراء، بمعنى: أوجبنا ما فيها من الأحكام عليكم، وألزمناكموه وبيَّنا ذلك لكم.

والصواب من القول في ذلك، أنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وذلك أن الله قد فصلها، وأنـزل فيها ضروبًا من الأحكام، وأمر فيها ونهى، وفرض على عباده فيها فرائض، ففيها المعنيان كلاهما: التفريض، والفرض، فلذلك قلنا بأية القراءتين قرأ القارئ فمصيب الصواب.

*ذكر من تأوّل ذلك بمعنى الفرض، والبيان من أهل التأويل.

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( وَفَرَضْنَاهَا ) يقول: بيَّناها.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( سُورَةٌ أَنـزلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ) قال: فرضناها لهذا الذي يتلوها مما فرض فيها، وقرأ فيها: ( آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ).

وقوله: ( وَأَنـزلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ) يقول تعالى ذكره: وأنـزلنا في هذه السورة علامات ودلالات على الحقّ بينات، يعني واضحات لمن تأمَّلَها وفكَّر فيها بعقل أنها من عند الله، فإنها الحقّ المبين، وإنها تهدي إلى الصراط المستقيم.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج: ( وَأَنـزلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ) قال: الحلال والحرام والحدود ( لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) يقول: لتتذكروا بهذه الآيات البينات التي أنـزلناها.

التدبر :

وقفة

[1] سورة النـور مدنيَّة، وأهم مقاصدها: ذكر وسائل العفاف وآداب البيوت وما يتعلق بذلك من أحكام، ومن أبرز موضوعاتها: حادثة الإفك.

وقفة

[1] إن أردنا أن نبني أسوار العفة حول أبنائنا وبناتنا؛ فلا بد أن نتعلم كيف نعلل لنقنعهم بضرورة العفة، سورة النور ملأها الحكيم سبحانه بالتعليل.

وقفة

[1] حجاب النساء ليس خيارًا لهن، وعلاقة الرجل والمرأة مثلًا ليست بخيارهم، وحماية الأعراض مفروضة علينا استجابة لقوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾.

وقفة

[1] تأمل بداية سورة النور ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾، ففيه توطئة لما سيأتي في مضامين السورة من الحدود والآداب، فينبغي على الناس أن ينقادوا لها انقيادًا كاملًا؛ لأنها ليست أفكارًا بشرية، ولا تخضع للاجتهادات؛ بحيث يدلي كل إنسان بوجهة نظره فيما يتعلق بالاختلاط، ولباس المرأة، وخروج المرأة، فليس لأحد أن يعترض على حدود الله بحجة أنها قضايا شخصية!

وقفة

[1] لما للعِرض من خطورة، ولما لحفظ ذرائعه من أهمية؛ فقد خصه الله بسورة النور مفتتحة بلفظ الفرض ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾.

وقفة

[1] ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ترجمة سورة النور للغرب سيزيل نظريات اجتماعية ويصحح مفاهيم نفسية؛ فيتعين ذلك.

وقفة

[1] ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ التمهيد للحديث عن الأمور العظام بما يؤذن بعظمها.

وقفة

[1] ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ كتب عمر t إلى أهل الكوفة: «علِّموا نساءكم سورة النور»، لأن مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر وصون العرض.

وقفة

[1] ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ هنا تبكي أقلام الأُدباء.

وقفة

[1] ﴿سورَةٌ أَنزَلناها وَفَرَضناها وَأَنزَلنا فيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ﴾ استهلال بديع قوى وجاذب بشدة لسورة تحوى كثيرًا من الأحكام الخاصة، لبناء مجتمع قادر على التصدى لما يواجهه من عقبات.

وقفة

[1] تميزت سورة النور بأنها السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي بدأت بكلمة: (سورَةٌ).

الإعراب :

- ﴿ سُورَةٌ: ﴾

- خبر مبتدأ محذوف بتقدير: هذه سورة. والجملة الفعلية بعدها أَنْزَلْناها» في محل رفع صفة-نعت-ويجوز أن تكون سُورَةٌ» مبتدأ وخبره محذوفا بتقدير: فيما أوحينا اليك يا محمد سورة. وجاء المبتدأ نكرة لأنه موصوف.

- ﴿ أَنْزَلْناها: ﴾

- بمعنى: أوحيناها: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و«نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

- ﴿ وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها: ﴾

- الجملتان: معطوفتان بواوي العطف على «أنزلناها» وتعربان إعرابها. فيها: جار ومجرور متعلق بأنزلنا بمعنى: وفصلناها وأوحينا فيها.

- ﴿ آياتٍ بَيِّناتٍ: ﴾

- مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. بينات: أي واضحات وهي صفة-نعت-لآيات منصوبة مثلها بالكسرة للسبب نفسه.

- ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ: ﴾

- لعل: حرف مشبه بالفعل من أخوات «إنّ» الكاف ضمير المخاطبين مبني على الضم في محل نصب اسم «لعل» والميم علامة جمع الذكور. تذكرون: أي تتذكرون حذفت احدى تائيه تخفيفا بمعنى: تعتبرون: وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية تَذَكَّرُونَ» في محل رفع خبر «لعل».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة ببداية فريدة، تبين وجوب العمل بالأحكام التي وردت بها، قال تعالى:

﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

سورة:

وقرئ:

بالنصب، وهى قراءة عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وعيسى بن عمر الثقفي البصري، وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي، وابن أبى عبلة، وأبى حيوة، ومحبوب، عن أبى عمرو، وأم الدرداء.

وفرضناها:

1- بتخفيف الراء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بتشديد الراء، وهى قراءة عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وقتادة، وأبى عمرو، وابن كثير.

مدارسة الآية : [2] :النور المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ .. ﴾

التفسير :

هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة، وأما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة [بهما] في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة، بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب، وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة، أي:جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوى بها العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم.

فقوله- تعالى-: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي.. شروع في تفصيل الأحكام، التي أشار إليها- سبحانه- في الآية الأولى من هذه السورة، وهي قوله: سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها....

والزنا من الرجل معناه: وطء المرأة من غير ملك ولا شبهة ملك ومعناه من المرأة: أن تمكن الرجل من أن يزنى بها.

والخطاب في قوله- تعالى-: فَاجْلِدُوا ... للحكام المكلفين بتنفيذ حدود الله- عز وجل-.

قال الجمل: «وفي رفع «الزانية والزاني» وجهان: أحدهما- وهو مذهب سيبويه- أنه مبتدأ خبره محذوف. أى: فيما يتلى عليكم حكم الزانية، ثم بين ذلك بقوله:

فَاجْلِدُوا.. والثاني: - وهو مذهب الأخفش وغيره- أنه مبتدأ. والخبر جملة الأمر، ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط..» .

فإن قيل: ما الحكمة في أن يبدأ الله في فاحشة الزنا بالمرأة، وفي جريمة السرقة بالرجل، حيث قال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ... ؟.

فالجواب: أن الزنا من المرأة أقبح، فإنه يترتب عليه فساد الأنساب، وإلحاق الدنس والعار بزوجها وأهلها، وافتضاح أمرها عن طريق الحمل، وفضلا عن ذلك، فإن تمكينها نفسها للرجل: هو الذي كان السبب في اقترافه هذه الفاحشة، فلهذا وغيره قدمت المرأة هنا.

وأما جريمة السرقة، فالغالب أن الرجال أكثر إقداما عليها، لأنها تحتاج إلى جسارة وقوة، واجتياز للمخاطر ... لذا قدم الرجل على المرأة فيها.

وقوله- تعالى- وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ.. نهى منه- سبحانه- عن التهاون في تنفيذ حدوده، وحض على إقامتها بحزم وقوة، والرأفة: أعلى درجات الرحمة.

يقال: رؤف فلان بفلان- بزنة كرم- إذا اشتد في رحمته، وفي العناية بأمره.

أى: أقيموا- أيها الحكام- حدود الله- تعالى- على الزانية والزاني بأن تجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، دون أن تأخذكم شفقة أو رحمة في تنفيذ هذه الحدود، ودون أن تقبلوا في التخفيف عنهما شفاعة شفيع، أو وساطة وسيط، فإن الله- تعالى- الذي شرع هذه الحدود. وأمر بتنفيذها بكل شدة وقوة، أرحم بعباده وبخلقه منكم. والرحمة والرأفة في تنفيذ أحكامه، لا في تعطيلها. ولا في إجرائها على غير وجهها.

وقوله- سبحانه-: إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.. تأكيد لما قبله، وإلهاب لمشاعرهم، لتنفيذ حدود الله- تعالى-.

أى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقا، فأقيموا حدود الله، واجلدوا الزانية والزاني مائة جلدة، لا تأخذكم بهما رأفة أو شفقة في ذلك.

وقوله- سبحانه-: وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بيان لما يجب على الحكام أن يفعلوه عند تنفيذ العقوبة والأمر بشهود عذابهما للاستحباب لا للوجوب.

والمراد بعذابهما: إقامة الحد عليهما، والطائفة في الأصل: اسم فاعل من الطواف، وهو الدوران والإحاطة. وتطلق الطائفة عند كثير من اللغويين على الواحد فما فوقه.

قال الآلوسى: «والحق أن المراد بالطائفة هنا، جماعة يحصل بهم التشهير والزجر، وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص فرب شخص يحصل تشهيره وزجره بثلاثة. وآخر لا يحصل تشهيره وزجره بعشرة وللقائل بالأربعة هنا وجه وجيه» .

ولعل السبب في وجاهة رأى القائلين بالأربعة أن هذا العدد هو الذي يثبت به الزنا.

أى: وليشهد إقامة الحد على الزانية والزاني، عدد من المؤمنين، ليكون زيادة في التنكيل بمن يرتكب هذه الفاحشة، وأدعى إلى الاعتبار والاتعاظ وأزجر لمن تسول له نفسه الإقدام على تلك الجريمة النكراء.

ثم قال تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد ، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع; فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا ، وهو الذي لم يتزوج ، أو محصنا ، وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح ، وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا كان بكرا لم يتزوج ، فإن حده مائة جلدة كما في الآية ويزاد على ذلك أن يغرب عاما [ عن بلده ] عند جمهور العلماء ، خلافا لأبي حنيفة ، رحمه الله; فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام ، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب .

وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين ، من رواية الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ، في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : يا رسول الله ، إن ابني كان عسيفا - يعني أجيرا - على هذا فزنى بامرأته ، فافتديت [ ابني [ منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " . فغدا عليها فاعترفت ، فرجمها .

ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج ، فأما إن كان محصنا فإنه يرجم ، كما قال الإمام مالك :

حدثني ابن شهاب ، أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن ابن عباس أخبره أن عمر ، رضي الله عنه ، قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، أيها الناس ، فإن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله ، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى ، إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو الحبل ، أو الاعتراف .

أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا وهذا قطعة منه ، فيها مقصودنا هاهنا .

وروى الإمام أحمد ، عن هشيم ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس : حدثني عبد الرحمن بن عوف; أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإن أناسا يقولون : ما بال الرجم؟ في كتاب الله الجلد . وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده . ولولا أن يقول قائلون - أو يتكلم متكلمون - أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت .

وأخرجه النسائي ، من حديث عبيد الله بن عبد الله ، به .

وقد روى أحمد أيضا ، عن هشيم ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس قال : خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال : لا تخدعن عنه; فإنه حد من حدود الله ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ، ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه ، لكتبت في ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وفلان وفلان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر ، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا .

وروى أحمد أيضا ، عن يحيى القطان ، عن يحيى الأنصاري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم .

الحديث رواه الترمذي ، من حديث سعيد ، عن عمر ، وقال : صحيح .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا ابن عون ، عن محمد - هو ابن سيرين - قال : نبئت عن كثير بن الصلت قال : كنا عند مروان وفينا زيد ، فقال زيد : كنا نقرأ : " والشيخ والشيخة فارجموهما البتة " . قال مروان : ألا كتبتها في المصحف؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب ، فقال : أنا أشفيكم من ذلك . قال : قلنا : فكيف؟ قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فذكر كذا وكذا ، وذكر الرجم ، فقال : يا رسول الله ، أكتبني آية الرجم : قال : " لا أستطيع الآن " . هذا أو نحو ذلك .

وقد رواه النسائي ، عن محمد بن المثنى ، عن غندر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن كثير بن الصلت ، عن زيد بن ثابت ، به .

وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها ، وبقي حكمها معمولا به ، ولله الحمد .

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة ، وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير . ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية . وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ ، بالاقتصار على رجمهم ، وليس فيها ذكر الجلد; ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد ، رحمه الله ، إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة ، كما روي ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أنه لما أتي بشراحة وكانت قد زنت وهي محصنة ، فجلدها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روى الإمام أحمد ومسلم ، وأهل السنن الأربعة ، من حديث قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم " .

وقوله : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) أي : في حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا بهما في شرع الله ، وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] على ترك الحد ، [ وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد ] فلا يجوز ذلك .

قال مجاهد : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان ، فتقام ولا تعطل . وكذا روي عن سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح . وقد جاء في الحديث : " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب " . وفي الحديث الآخر : " لحد يقام في الأرض ، خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا " .

وقيل : المراد : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) فلا تقيموا الحد كما ينبغي ، من شدة الضرب الزاجر عن المأثم ، وليس المراد الضرب المبرح .

قال عامر الشعبي : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : رحمة في شدة الضرب . وقال عطاء : ضرب ليس بالمبرح . وقال سعيد بن أبي عروبة ، عن حماد بن أبي سليمان : يجلد القاذف وعليه ثيابه ، والزاني تخلع ثيابه ، ثم تلا ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) فقلت : هذا في الحكم؟ قال : هذا في الحكم والجلد - يعني في إقامة الحد ، وفي شدة الضرب .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع ، عن نافع ، [ عن ] ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عمر زنت ، فضرب رجليها - قال نافع : أراه قال : وظهرها - قال : قلت : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : يا بني ، ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ، ولا أن أجعل جلدها في رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت .

وقوله : ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) أي : فافعلوا ذلك : أقيموا الحدود على من زنى ، وشددوا عليه الضرب ، ولكن ليس مبرحا; ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله ، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها ، فقال : " ولك في ذلك أجر " .

وقوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس ، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما ، وأنجع في ردعهما ، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا .

قال الحسن البصري في قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) يعني : علانية .

ثم قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) الطائفة : الرجل فما فوقه .

وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة; ولهذا قال أحمد : إن الطائفة تصدق على واحد .

وقال عطاء بن أبي رباح : اثنان . وبه قال إسحاق بن راهويه . وكذا قال سعيد بن جبير : ( طائفة من المؤمنين ) قال : يعني : رجلين فصاعدا .

وقال الزهري : ثلاثة نفر فصاعدا .

وقال عبد الرزاق : حدثني ابن وهب ، عن الإمام مالك في قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا; لأنه لا يكون شهادة في الزنى دون أربعة شهداء فصاعدا . وبه قال الشافعي .

وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصري : عشرة . وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، أي : نفر من المسلمين; ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا بقية قال : سمعت نصر بن علقمة في قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : ليس ذلك للفضيحة ، إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة .

يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال أو زنت من النساء، وهو حرّ بكر غير محصن بزوج، فاجلدوه ضربا مئة جلدة، عقوبة لما صنع وأتى من معصية الله.( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة، &; 19-91 &; وهي رقة الرحمة في دين الله، يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما ألزمكم به.

واختلف أهل التأويل في المنهيّ عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهما، فقال بعضهم: هو ترك إقامة حدّ الله عليهما، فأما إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم بهما رأفة في دين الله.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: جلد ابنُ عمر جاريةً له أحدثت، فجلد رجليها، قال نافع: وحسبت أنه قال: وظهرها، فقلت: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) فقال: وأخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جُرَيج، قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: ثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر حدّ جارية له، فقال للجالد، وأشار إلى رجلها، وإلى أسفلها، قلت: فأين قول الله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: أفأقتلها؟ .

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) فقال: أن تقيم الحدّ.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: لا تضيعوا حدود الله.

قال ابن جُرَيج: وقال مجاهد: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ) : لا تضيعوا الحدود في أن تقيموها، وقالها عطاء بن أبي رباح.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبد الملك وحجاج، عن عطاء ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: يقام حد الله ولا يعطل، وليس بالقتل.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثني محمد بن فضيل، عن داود، عن سعيد بن جبير، قال: الجلد.

حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن المغيرة، عن إبراهيم، في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: الضرب.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت عمران، قال: قلت لأبي مجلز: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا )... إلى قوله: ( وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) إنا لنرحمهم أن يجلد الرجل حدًّا، أو تقطع يده قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحدّ.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: لا تقام الحدود.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ) فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها وافترضها عليهما.

قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، أنه سأل سليمان بن يسار، عن قول الله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) أي في الحدود أو في العقوبة؟ قال: ذلك فيهما جميعا.

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: أن يقام حد الله ولا يعطَّل، وليس بالقتل.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن عامر في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: الضرب الشديد.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ) فتخفِّفوا الضرب عنهما، ولكن أوجعوهما ضربا.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن أبي بكر، قال: ثنا أبو جعفر، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: الجلد الشديد.

قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن حماد، قال: يحدّ القاذف والشارب وعليهما ثيابهما. وأما الزاني فتخلع ثيابه. وتلا هذه الآية: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) فقلت لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحكم والجلد.

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: يجتهد في حدّ الزاني والفرية، ويخفف في حدّ الشرب. وقال قَتادة: يخفف في الشراب، ويجتهد في الزاني.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حدّ الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب، لدلالة قول الله بعده: " في دين الله "، يعني في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين: إقامة الحد عليهما، على ما أمر من جلد كل واحد منهما مئة جلدة، مع أن الشدّة في الضرب لا حدّ لها يوقف عليه، وكل ضرب أوجع فهو شديد، وليس للذي يوجع في الشدة حدّ لا زيادة فيه فيؤمر به. وغير جائز وصفه جلّ ثناؤه بأنه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك، فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل، هو عدد الجلد على ما أمر به، وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان: الرأفة بتسكين الهمزة، والرآفة بمدها، كالسأمة والسآمة، والكأبة والكآبة. وكأن الرأفة المرّة الواحدة، والرآفة المصدر، كما قيل: ضؤل ضآلة مثل فعل فعالة، وقبح قباحة.

وقوله: ( إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) يقول: إن كنتم تصدّقون بالله ربكم وباليوم الآخر، وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة، وللثواب والعقاب، فإن من كان بذلك مصدّقا، فإنه لا يخالف الله في أمره ونهيه؛ خوف عقابه على معاصيه. وقوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد الزانيين البكرين وحدّهما إذا أقيم عليهما طائفة من المؤمنين. والعرب تسمي الواحد فما زاد: طائفة.( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) يقول: من أهل الإيمان بالله ورسوله.

وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب الزانيين البكرين، فقال بعضهم: أقله واحد.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الطائفة: رجل.

حدثنا علي بن سهل بن موسى بن إسحاق الكنانيّ وابن القوّاس، قالا ثنا يحيى بن عيسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة رجل. قال عليّ: فما فوق ذلك; وقال ابن القواس: فأكثر من ذلك.

حدثنا عليّ، قال: ثنا زيد، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الطائفة: رجل.

حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: قال ابن أبي نجيح: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال مجاهد: أقله رجل.

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن مجاهد، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة: الواحد إلى الألف.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد في هذه الآية: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة واحد إلى الألف . وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا .

حدثنا ابن المثنى، قال: ثني وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، قال: الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف، قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إنما كانا رجلين.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: سمعت عيسى بن يونس، يقول: ثنا النعمان بن ثابت، عن حماد وإبراهيم قالا الطائفة: رجل.

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة: رجل واحد فما فوقه.

وقال آخرون: أقله في هذا الموضع رجلان.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ابن أبي نجيح، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: قال عطاء: أقله رجلان.

حدثني القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة قال: ليحضر رجلان فصاعدا.

وقال آخرون: أقلّ ذلك ثلاثة فصاعدا.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: الطائفة: الثلاثة فصاعدا.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قَتادة، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: نفر من المسلمين.

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قَتادة، مثله.

حدثني أبو السائب، قال: ثنا حفص بن غياث، قال: ثنا أشعث، عن أبيه، قال: أتيت أبا برزة الأسلمي في حاجة، وقد أخرج جارية إلى باب الدار، وقد زنت، فدعا رجلا فقال: اضربها خمسين! فدعا جماعة، ثم قرأ: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ).

حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن أبيه، أن أبا برزة أمر ابنه أن يضرب جارية له ولدت من الزنا ضربا غير مبرح، قال: فألقى عليها ثوبا وعنده قوم، وقرأ: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا )... الآية.

وقال آخرون: بل أقلّ ذلك أربعة.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: فقال: الطائفة التي يجب بها الحدّ أربعة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقل ما ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين: الواحد فصاعدًا؛ وذلك أن الله عمّ بقوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ ) والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدا.

فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد، كان معلوما أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحدّ مما، أمره الله به بقوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) غير أني وإن كان الأمر على ما وصفت، أستحب أن لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا; لأن ذلك إذا كان كذلك، فلا خلاف بين الجمع أنه قد أدّى المقيم الحدّ ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون.

التدبر :

وقفة

[2] ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ قَدَّمَ هنا الزانية على الزاني؛ لأن المرأة هي من تغري الرجل وتدعوه إلى الزنا، فهي من تسهل له ذلك، وفي شأن السرقة قدم السارق على السارقة، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38]؛ وذلك لأن الرجل مكلف بمؤنة الحياة والسعي لمن هم تحته، وإن كان هذا لا يمنع أن تكون المرأة سارقة، وإنما الغالب أن الرجل هو من يسرق، فقدمه في الذكر.

وقفة

[2] ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ إن قلتَ: لمَ قدَّم المرأةَ في آيةِ حدِّ الزنى، وأُخّرتْ في آيةِ حدِّ السرقة؟ قلتُ: لأن الزِّنى إنما يتولد من شهوةِ الوقاع، وهي في المرأة أقوى وأكثر، والسَّرقةُ إنما تتولَّد من الجسارة، والقوَّة، والجرأة، وهي من الرجل أقوى وأكثر.

وقفة

[2] ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الزنا فصلت أحكامه في سورة النور؛ فمن زنا محى الله النور من قلبه ووجهه.

وقفة

[2] ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ تقديم الزانية يدل على أن الزنى من المرأة أقبح، فهو عار لا يمحوه زمان.

وقفة

[2] ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ افتتاح حازم بالحكم ينبئ عن شناعة هذا الفعل المشين، إنه كاف في الزجر عن الزنا.

لمسة

[2] ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ بدأ بالمرأة؛ لأنها الداعي الأول إلى جريمة الزنا، فلو تعففت لتعفف الرجل، ولو ضعفت واجترأت لتجرَّأ، بعكس السرقة التي فيها ذكر الرجل أولًا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، إذ الرجل مكلَّف بالإنفاق والحصول على المال.

وقفة

[2] ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ قُدم ذكر الزانية على الزاني للاهتمام بالحكم؛ لأن المرأة هي الباعث على زنى الرجل، وبمساعفتها الرجل يحصل الزنى، ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنى تمكينًا، فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها.

وقفة

[2-4] سورة النور هي الوحيدة التى جاء بها حكم الجلد مرتين: الأولى: ﴿الزّانِيَةُ وَالزّاني فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَةٍ﴾، والثانية: ﴿وَالَّذينَ يَرمونَ المُحصَناتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ فَاجلِدوهُم ثَمانينَ جَلدَةً﴾، والمتأمل في الآيتين يجد الفرق عشرين جلدة فقط، بين الزانية والزانية وبين الذين يرمون المحصنات إفتراء؛ لبيان هول هذا القذف وعظم شأنه، وفداحة جرم من يأتيه.

وقفة

[2] ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِﱠ﴾ من المعلوم أن ألم العلاج النافع، أيسر وأخف من ألم المرض الباقي.

وقفة

[2] لو كان السجن للزاني يقوم مقام الجلد لما كان لتحديد العدد فائدة ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، فلا خيار إﻻ باﻻمتثال.

وقفة

[2] ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ﴾ هذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده؛ فإن الله إنما أرسل محمدًا رحمة للعالمين، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس.

وقفة

[2] ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ﴾ رد على كل من أبطل بعض اﻷحكام ﻷن فيها قسوة وشدة وغلظة.

وقفة

[2] ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ﴾ مفهومها: في غير (الحدود) لتأخذكم بالمؤمنين (رأفة).

وقفة

[2] ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ﴾ الرأفة هي أرق الرحمة؛ فينبغي ألا توجد في المحاربين.

وقفة

[2] ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ﴾ وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد؛ فلا يجوز ذلك.

وقفة

[2] ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ﴾ الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم.

وقفة

[2] ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ﴾ ليس في إقامة الحدود شدة أو غلظة، بل فيها الخير الكثير؛ لأنها تردع من تسوِّل له نفسه بالعدوان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا» [النسائي 4920، وحسنه الألباني].

وقفة

[2] ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ﴾ إذا كان الزاني قد أمر الله بإقامة الحد عليه مع التغليظ مع أنه قد يكون قد تاب توبة صادقة ؛ كماعز والغامدية رضي الله عنهما، فكيف بمن شتم الله ورسوله؟ فمن تمام (الرحمة) بالأمة جمعاء إقامة حد الردة عليه دون رأفة في دين الله، حتى لا يسلك سبيله أحد.

وقفة

[2] ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِﱠ﴾ العواطف جانبًا أمام أحكام الله.

وقفة

[2] ﴿وَلا تَأخُذكُم بِهِما رَأفَةٌ في دينِ اللَّه﴾ التغاضى عن تنفيذ العقوبة قد يفتح بابًا للتساهل.

وقفة

[2] ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ نهانا هنا عن (اللين)، فقه التيسير هو الوقوف عند أحكام (العليم القدير).

وقفة

[2] ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ نهى عن التهاون في إقامة العقوبات عمومًا، والفواحش خصوصًا؛ لأن مبناها على المحبة والشهوة؛ فيزين الشيطان انعطاف القلوب على أهلها، حتى يدخل كثير من الناس في الدياثة وقلة الغيرة، وربما ظن أن هذا رحمة ولين جانب، وإنما ذلك مهانة وضعف إيمان، وإعانة على الإثم والعدوان، وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر.

وقفة

[2] ﴿وَلا تَأخُذكُم بِهِما رَأفَةٌ في دينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَليَشهَد عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤمِنينَ﴾ عندما يتواجد الإيمان الصحيح يتواجد العدل ويطبق شرع الله.

وقفة

[2] كل عذاب في القرآن العظيم: فالتعذيب, إلا ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا﴾: فالضرب.

وقفة

[2] ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ولم يقل: (الفاسقين)؛ لأن حضورهم لا يقع به الزجر عند الزناة بخلاف حضور المؤمنين.

وقفة

[2] ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لعل من حكمة ذلك أن أهل الإيمان لن يخوضوا في عرض من أقيم عليهما الحد.

وقفة

[2] ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ليشتهر، ويحصل بذلك الخزي والارتداع.

وقفة

[2] ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مُشاهدةُ تنفيذِ أحكامِ اللهِ مِن اﻹيمانِ، فكيف (بتطبيقِها).

وقفة

[2] ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مشاهدة تنفيذ أحكام الله مقصود شرعي يحدِث أثر الردع في قلوب من شاهده .

وقفة

[2] ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ذكر الله أن عقوبة الرجم لا يشهدها عامة الناس سواء بالحضور أو التصوير.

الإعراب :

- ﴿ الزّانِيَةُ وَالزّانِي: ﴾

- الزانية: مبتدأ مرفوع بالضمة. والزاني: معطوفة بالواو على الزّانِيَةُ» مرفوعة مثلها بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وخبر المبتدأ محذوف بتقدير: فيما فرض عليكم الزانية والزاني. أو بمعنى: مما يتلى عليكم حكم. الزانية والزاني. فحذف المبتدأ المضاف «حكم» وحل محله المضاف إليه الزّانِيَةُ» أي جلدهما. وقيل يجوز أن يكون الخبر فَاجْلِدُوا» وانما دخلت الفاء لكون الألف واللام في الزانية والزاني بمعنى «الذي» وتضمينه معنى الشرط.تقديره: التي زنت والذي زنى فاجلدوهما كما يقال: من زنى فاجلدوه. كما ورد في الآية الرابعة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. هذه بعض وجوه اعرابها ولكن الوجه الأول من الإعراب أصوب.

- ﴿ فَاجْلِدُوا: ﴾

- الفاء: سببية والجملة بعدها استئنافية لا محل لها. اجلدوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.

- ﴿ كُلَّ ااحِدٍ مِنْهُما: ﴾

- كل: مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف.واحد: مضاف إليه مجرور بالكسرة. منهما: جار ومجرور. الميم علامة الجمع أو عماد. والألف علامة التثنية لا محل لها. بمعنى: فعاقبوهما بالجلد أي فاضربوهما. والجار والمجرور مِنْهُما» متعلق بصفة محذوفة من كُلَّ».

- ﴿ مِائَةَ جَلْدَةٍ: ﴾

- مائة: نائبة عن المصدر-المفعول المطلق-لبيان العدد وقد أضيف الى المصدر الحقيقي. جلدة: مضاف إليه مجرور بالكسرة وهو في الأصل تمييز حقيقي جر هنا لوقوعه بعد مائة.

- ﴿ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ: ﴾

- الواو: عاطفة. لا: ناهية جازمة.تأخذكم: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه سكون آخره. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور. بهما: تعرب اعراب مِنْهُما».رأفة: فاعل مرفوع بالضمة. بمعنى: ولا تأخذكم عليهما رحمة أو شفقة و بِهِما» متعلق بتأخذ.

- ﴿ فِي دِينِ اللهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتأخذ. الله: مضاف إليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة بمعنى: في سبيل مناصرة دين الله: فحذف المجرور المضاف وحل المضاف إليه محله.

- ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ: ﴾

- إن: حرف شرط جازم. كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإن. التاء ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور. وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه.تؤمنون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة تُؤْمِنُونَ» في محل نصب خبر «كان».

- ﴿ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بتؤمنون. واليوم:معطوف بالواو على لفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة. الآخر: صفة -نعت-لليوم مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.

- ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما: ﴾

- الواو عاطفة. اللام لام الأمر. يشهد: فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه سكون آخره. عذاب: مفعول به مقدم منصوب بالفتحة. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة والألف علامة التثنية لا محل لها. بمعنى: وليحضر معاقبتهما.

- ﴿ طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. من المؤمنين: جار ومجرور وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد أي جماعة من المؤمنين ليتمنعوا بهذه المشاهدة والجار والمجرور مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» متعلق بصفة محذوفة من طائِفَةٌ».'

المتشابهات :

| النساء: 59 | ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ |

|---|

| النور: 2 | ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد بيان وجوب العمل بالأحكام التي وردت في هذه السورة؛ بدأت الأحكامُ هنا بحد الزنا، فالزَّانيةُ والزَّانِي اللذانِ لم يسبقْ لهما الزَّواجُ عقوبةُ كلٍّ منهما مائةُ جَلدَةٍ بالسَّوطِ (وثبتَ في السُّنَّةِ مع هذا الجَلْدِ تغريبُ عامٍ)، قال تعالى:

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

الزانية والزاني:

1- بالرفع، وهى قراءة الجمهور.

وقرئا:

2- بالنصب، على الاشتغال، أي: واجلدوا، وهى قراءة عيسى الثقفي، ويحيى بن يعمر، وعمرو ابن فائد، وأبى جعفر، وشيبة، وأبى السمال، ورويس.

3- والزان، بغير ياء، وهى قراءة عبد الله.

تأخذكم:

1- بالتاء، لتأنيث «الرأفة» لفظا، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالياء، وهى قراءة على بن أبى طالب، والسلمى، وابن مقسم، وداود بن أبى هند، عن مجاهد.

رأفة:

1- بسكون الهمزة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتحها، وهى قراءة ابن كثير.

3- بألف بعد الهمزة، وهى قراءة ابن جريج.

مدارسة الآية : [3] :النور المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً .. ﴾

التفسير :

هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه، ما لا يفعله بقية الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى زانية، تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك{ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ْ} أي:حرم عليهم أن ينكحوا زانيا، أو ينكحوا زانية.

ومعنى الآية:أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه، مع تحريم الله لذلك، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا، لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقترانات والازدواجات، وقد قال تعالى:{ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ْ} أي:قرناءهم، فحرم الله ذلك، لما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة، وإلحاق الأولاد، الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها، مما بعضه كاف للتحريموفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن "فهو وإن لم يكن مشركا، فلا يطلق عليه اسم المدح، الذي هو الإيمان المطلق.

ثم أضاف- سبحانه- إلى تقبيح أمر الزنا تقبيحا آخر أشد وأخزى فقال: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ...

والظاهر أن المراد بالنكاح هنا: العقد الذي تترتب عليه المعاشرة الزوجية، لأن أكثر ورود لفظ النكاح في القرآن. أن يكون بمعنى العقد، بل قال بعضهم إنه لم يرد إلا بهذا المعنى.

أى: أنه جرت العادة أن الشخص الزاني لا يتزوج إلا زانية مثله أو مشركة وكذلك المرأة الزانية لا تميل بطبعها إلا إلى الزواج من رجل زان مثلها أو من رجل مشرك وذلك لأن المؤمن بطبعه ينفر من الزواج بالمرأة الزانية، وكذلك المرأة المؤمنة تأنف من الزواج بالرجل الزاني.

فالآية الكريمة تحكى بأسلوب بديع ما تقتضيه طبيعة الناس في التآلف والتزاوج، وتبين أن المشاكلة في الطباع علة للتلاقي، وأن التنافر في الطباع علة للاختلاف.

وصدق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حيث يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.

وبدئ هنا بالزاني، لأن الآية مسوقة للحديث عن النكاح، والرجل هو الذي يتولاه، وهو الأصل فيه، لأنه هو الذي يلتمسه عن طريق الخطبة وما يتبعها من خطوات توصله إلى إتمام عقد الزواج، والمرأة- في هذا الباب- تكون في العادة مطلوبة لا طالبة، ومرغوبة لا راغبة.

وجمع- سبحانه- بين رغبة الزاني ورغبة الزانية لتأكيد ما يليق بكليهما من الميل الدنىء.

والطبع الوضيع. والسلوك الخبيث. وأن كل واحد منهما ألعن من صاحبه في ولوج الطريق القبيح.

واسم الإشارة في قوله- تعالى-: وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يعود على الزنا. وعلى الزواج من الزواني، لما فيه من التشبيه بالفاسقين، ومن التعرض للعقوبة وسوء السيرة.

أى: وحرم ذلك الذي نهيناكم عنه- وهو الزنا والاقتران بمن يرتكبه- على المؤمنين الأطهار، الذين ينزهون أنفسهم عن الوقوع في السوء والفحشاء.

هذا. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات منها: ما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: كان رجل يقال له «مرثد بن أبى مرثد» كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغىّ بمكة يقال لها «عناق» وكانت صديقة له- أى في الجاهلية- وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال:

فجاءت «عناق» فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلى عرفتني، فقالت: مرثد؟

فقلت: مرثد فقالت: مرحبا وأهلا. هلم فبت عندنا الليلة. فقال: فقلت: يا عناق.

حرم الله الزنا. فقالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية ودخلت الخندمة- أى جبل بمكة- فانتهيت إلى غار ... فأعماهم الله- تعالى- عنى. ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته إلى المدينة، فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ أنكح عناقا؟ - مرتين-، فأمسك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يرد شيئا حتى نزلت هذه الآية: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً.. فقال: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

يا مرثد. الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً.. فلا تنكحها.

هذا. ومن الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من هاتين الآيتين ما يأتى:

1- ظاهر قوله- تعالى-: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ..

يفيد أن هذا الجلد لكل من ارتكب هذه الفاحشة سواء أكان محصنا أم غير محصن.

ولكن هذا الظاهر قد فصلته السنة الصحيحة. حيث بينت أن هذا الحد، إنما هو لغير المحصن. أما المحصن- وهو المتزوج أو من سبق له الزواج- فإن حده الرجم حتى يموت.

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه: «هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد» .

وللعلماء فيه تفصيل ونزاع، فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا: وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا: وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل.

فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في الآية. ويزاد على ذلك أن يغرّب عاما عند جمهور العلماء.

وحجتهم في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة، أن أعرابيين أتيا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا- أى أجيرا- عند هذا فزنى بامرأته فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس- وهو رجل من قبيلة أسلم- إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت فرجمها.

ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلده مائة. إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا كان محصنا فإنه يرجم.

وثبت في الصحيحين من حديث مالك- مطولا-، أن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- قام فخطب الناس فقال: «أيها الناس، إن الله بعث محمدا صلّى الله عليه وسلّم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف» .

وقد رجم النبي صلّى الله عليه وسلّم ما عزا والغامدية، إلا أن جمهور الفقهاء يرون أنه يكتفى بالرجم، ولا يجلد قبل الرجم، لأنه لم ينقل عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أنه جلد أحدا من الزناة المحصنين قبل أن يرجمهم، ومن الفقهاء من يرى أنهم يجلدون ثم يرجمون بعد ذلك وقال بعض العلماء ما ملخصه: اعلم أن رجم الزانيين المحصنين، دلت عليه آيتان من كتاب الله- تعالى-، إحداهما: نسخت تلاوتها وبقي حكمها، والثانية: باقية التلاوة والحكم.

أما التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، فهي قوله- تعالى-: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة- وقد ورد ذلك في روايات متعددة- وتدل هذه الروايات على أن الصحابة قرءوها ووعوها. وعقلوها. وأن حكمها باق لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم فعله، والصحابة فعلوه من بعده.

وأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم، فهي قوله- تعالى-: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ، على القول بأنها نزلت في رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان، وقد رجمهما النبي صلّى الله عليه وسلّم وقصة رجمه لهما مشهورة، ثابتة في الصحيح. وعليه فقوله: ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ أى: عما في التوراة من حكم الرجم، وذم المعرض عن الرجم في هذه الآية.

يدل على أنه ثابت في شرعنا فدلت الآية- على هذا القول- أن الرجم ثابت في شرعنا.

وهي باقية التلاوة ...

2- كذلك أخذ العلماء من قوله- تعالى-: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ...

أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود، كما لا يجوز إسقاط الحد لأن في ذلك تعطيلا لتنفيذ شرع الله- تعالى- على الوجه الأكمل.

قال الآلوسى ما ملخصه: «قوله- تعالى-: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ..

أى في طاعته وإقامة حده الذي شرعه. والمراد النهى عن التخفيف في الجلد. بأن يجلدوهما جلدا غير مؤلم، أو بأن يكون أقل من مائة جلدة. أو بإسقاط الحد بشفاعة أو نحوها.

لما صح أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أنكر على حبّه أسامة بن زيد حين شفع في فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية، التي سرقت قطيفة أو حليا، وقال له: «يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله- تعالى-، ثم قام صلّى الله عليه وسلّم فخطب فقال: «أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله- تعالى- لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» .

وكما تحرم الشفاعة، يحرم قبولها، فعن الزبير بن العوام- رضى الله عنه- قال: «إذا بلغ الحد إلى الإمام، فلا عفا الله- تعالى- عنه إن عفا»

3- يرى كثير من الفقهاء أن التحريم في قوله- تعالى-: وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ للتنزيه، وعبر عنه بلفظ «حرّم» للتغليظ والتنفير من الإقدام على زواج المؤمن من الزانية، أو على زواج المؤمنة من الزاني.

ويرى آخرون أن التحريم على ظاهره، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بالزانية. وكذلك لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالزاني.

وقد فصل القول في هذه المسألة بعض العلماء فقال ما ملخصه: اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف بالزانية ونكاح العفيفة بالزاني.

فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة- أبو حنيفة ومالك والشافعى- إلى جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية.. لأن الله- تعالى- قال: ... وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ .. وهو شامل بعمومه الزانية والعفيفة.

وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: لا يجوز تزويج الزاني العفيفة، ولا عكسه، وهو مذهب الإمام أحمد. وقد روى عن الحسن وقتادة.

ومن أدلتهم الآية التي نحن بصددها، وهي قوله- تعالى-: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً لأنها قد حرمت في نهايتها أن يتزوج التقى بالزانية، أو التقية بالزاني .

وعلى أية حال فالمتدبر في هاتين الآيتين يراهما، تشددان العقوبة على من يرتكب جريمة الزنا، وتنفران من الاقتراب منها وممن يقع فيها أعظم تنفير، لأن الإسلام حرص على أن ينتشر العفاف والطهر بين أفراد المجتمع الإسلامى، وشرع من وسائل الوقاية ما يحمى الأفراد والجماعات من الوقوع في هذه الرذيلة.

وبعد أن نفر- سبحانه- من جريمة الزنا أعظم تنفير، وأمر بتنفيذ عقوبته في مرتكبها بدون رأفة أو تساهل ... أتبع ذلك بتشريعات أخرى من شأنها أن تحمى أعراض الناس وأنفسهم من اعتداء المعتدين، فقال- تعالى-:

هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة . أي : لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة ، لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك : ( الزانية لا ينكحها إلا زان ) أي : عاص بزناه ، ( أو مشرك ) لا يعتقد تحريمه .

قال سفيان الثوري ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع ، لا يزني بها إلا زان أو مشرك .

وهذا إسناد صحيح عنه ، وقد روي عنه من غير وجه أيضا . وقد روي عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير ، والضحاك ، ومكحول ، ومقاتل بن حيان ، وغير واحد ، نحو ذلك .

وقوله تعالى : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) أي : تعاطيه والتزويج بالبغايا ، أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال .

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) قال : حرم الله الزنى على المؤمنين .

وقال قتادة ، ومقاتل بن حيان : حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا ، وتقدم في ذلك فقال : ( وحرم ذلك على المؤمنين )

وهذه الآية كقوله تعالى : ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) [ النساء : 25 ] وقوله ( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ) الآية [ المائدة : 5 ] ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله ، إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب ، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح ، حتى يتوب توبة صحيحة; لقوله تعالى : ( وحرم ذلك على المؤمنين )

وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم ، حدثنا معتمر بن سليمان قال : قال أبي : حدثنا الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهما ، أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها : " أم مهزول " كانت تسافح ، وتشترط له أن تنفق عليه - قال : فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو : ذكر له أمرها - قال : فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) .

وقال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها : " أم مهزول " وكانت تسافح ، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها ، فأنزل الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) .

[ و ] قال الترمذي : حدثنا عبد بن حميد ، حدثنا روح بن عبادة بن عبيد الله بن الأخنس ، أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال : كان رجل يقال له " مرثد بن أبي مرثد " وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة . قال : وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها " عناق " ، وكانت صديقة له ، وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة ، قال : فجاءت " عناق " فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط ، فلما انتهت إلي عرفتني ، فقالت : مرثد؟ فقلت : مرثد فقالت : مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة . قال : فقلت يا عناق ، حرم الله الزنى . فقالت يا أهل الخيام ، هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعني ثمانية ودخلت الحندمة فانتهيت إلى غار - أو كهف فدخلت فيه فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا ، فظل بولهم على رأسي ، فأعماهم الله عني - قال : ثم رجعوا ، فرجعت إلى صاحبي فحملته ، وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ، ففككت عنه أكبله ، فجعلت أحمله ويعينني ، حتى أتيت به المدينة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، أنكح عناقا؟ أنكح عناقا؟ - مرتين - فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يرد علي شيئا ، حتى نزلت ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا مرثد ، ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة [ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ] ) فلا تنكحها " ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وقد رواه أبو داود والنسائي ، في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس ، به .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا مسدد أبو الحسن ، حدثنا عبد الوارث ، عن حبيب المعلم ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله " .

وهكذا أخرجه أبو داود في سننه ، عن مسدد وأبي معمر - عبد الله بن عمرو - كلاهما ، عن عبد الوارث ، به .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب ، حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن أخيه عمر بن محمد ، عن عبد الله بن يسار - مولى ابن عمر - قال : أشهد لسمعت سالما يقول : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يدخلون الجنة ، ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، والمرأة المترجلة - المتشبهة بالرجال - والديوث . وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، ومدمن الخمر ، والمنان بما أعطى " .

ورواه النسائي ، عن عمرو بن علي الفلاس ، عن يزيد بن زريع ، عن عمر بن محمد العمري ، عن عبد الله بن يسار ، به .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، حدثنا الوليد بن كثير ، عن قطن بن وهب ، عن عويمر بن الأجدع ، عمن حدثه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر ، والعاق ، والديوث الذي يقر في أهله الخبث " .

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا شعبة ، حدثني رجل - من آل سهل بن حنيف - ، عن محمد بن عمار ، عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة ديوث " .

يستشهد به لما قبله من الأحاديث .

وقال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا سلام بن سوار ، حدثنا كثير بن سليم ، عن الضحاك بن مزاحم : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ يقول ] " من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا ، فليتزوج الحرائر " .

في إسناده ضعف .

قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتاب " الصحاح في اللغة : " الديوث القنذع وهو الذي لا غيرة له .

فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب " النكاح " من سننه : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة وغيره ، عن هارون بن رئاب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير - وعبد الكريم ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس - عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس ، وهارون لم يرفعه - قالا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي امرأة [ هي ] من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال : " طلقها " . قال : لا صبر لي عنها قال : " استمتع بها " ، ثم قال النسائي : هذا الحديث غير ثابت ، وعبد الكريم ليس بالقوي ، وهارون أثبت منه ، وقد أرسل الحديث وهو ثقة ، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم . .

قلت : وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث ، وقد خالفه هارون بن رئاب ، وهو تابعي ثقة من رجال مسلم ، فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي . لكن قد رواه النسائي في كتاب " الطلاق " ، عن إسحاق بن راهويه ، عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة ، عن هارون بن رئاب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس مسندا ، فذكره بهذا الإسناد ، رجاله على شرط مسلم ، إلا أن النسائي بعد روايته له قال : " وهذا خطأ ، والصواب مرسل " ورواه غير النضر على الصواب .

وقد رواه النسائي أيضا وأبو داود ، عن الحسين بن حريث ، أخبرنا الفضل بن موسى ، أخبرنا الحسين بن واقد ، عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره . وهذا إسناد جيد .

وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له ، كما تقدم ، عن النسائي ، وكما قال الإمام أحمد : هو حديث منكر .

وقال ابن قتيبة : إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا . وحكاه النسائي في سننه ، عن بعضهم فقال : وقيل : " سخية تعطي " ، ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال : لا ترد يد ملتمس .

وقيل : المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس ، لا أن المراد أن هذا واقع منها ، وأنها تفعل الفاحشة; فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها . فإن زوجها - والحالة هذه - يكون ديوثا ، وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد ، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها . فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها; لأن محبته لها محققة ، ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

قالوا : فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج ، كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله :

حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد ، عن ابن أبي ذئب ، قال : سمعت [ شعبة ] - مولى ابن عباس ، رضي الله عنه - قال : سمعت ابن عباس وسأله رجل قال : إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي ، فرزق الله عز وجل من ذلك توبة ، فأردت أن أتزوجها ، فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا في هذا ، انكحها فما كان من إثم فعلي .

وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة ، قال ابن أبي حاتم :

حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب . قال : ذكر عنده ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : كان يقال : نسختها [ الآية ] التي بعدها : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) [ النور : 32 ] قال : كان يقال الأيامى من المسلمين .

وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الناسخ والمنسوخ " له ، عن سعيد بن المسيب . ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، رحمه الله .

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: نـزلت هذه الآية في بعض من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كنّ معروفات بالزنا من أهل الشرك، وكن أصحاب رايات ، يكرين أنفسهنّ، فأنـزل الله تحريمهن على المؤمنين، فقال: الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك; والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها، لأنهن كن مشركات.

( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) فحرم الله نكاحهن في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، قال: ثني الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو: أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح الرجل وتشترط له أن تنفق عليه، وأنه استأذن فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أمرها، قال: فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: ( وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) أو قال: فأنـزلت ( الزَّانِيَةُ ).

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثني هشيم، عن التيمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو في قوله: ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قال: كنّ نساء معلومات، قال: فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك.

قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن سعيد بن المسيب، قال: كنّ نساء موارد بالمدينة.

حدثنا أحمد بن المقدام، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت أبي، قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب في هذه الآية: ( وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قال: نـزلت في نساء موارد كنّ بالمدينة.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال: ثنا معتمر، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد، بنحوه.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود، عن رجل، عن عمرو بن سعيد قال: كان لمرثد صديقة في الجاهلية يقال لها عناق، وكان رجلا شديدا، وكان يقال له دلدل، وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقي صديقته، فدعته إلى نفسها، فقال: إن الله قد حرّم الزنا، فقالت: أنَّى تبرز، فخشي أن تشيع عليه، فرجع إلى المدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كانت لي صديقة في الجاهلية، فهل ترى لي نكاحها؟ قال: فأنـزل الله: ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قال: كنّ نساء معلومات يدعون: القيلقيات. (1)

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت مجاهدا يقول في هذه الآية: ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قال: كن بغايا في الجاهلية.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك، عمن أخبره، عن مجاهد، نحوا من حديث ابن المثنى، إلا أنه قال: كانت امرأة منهنّ يقال لها: أمّ مهزول; يعني في قوله: ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قال: فكنّ نساء معلومات، قال: فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوّج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك. هذا في حديث التيمي.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً ) قال: رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوانٍ بغايا متعالمات، كنّ في الجاهلية، فقيل لهم هذا حرام، فأرادوا نكاحهن، فحرّم الله عليهم نكاحهن.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد، بنحوه، إلا أنه قال: بغايا معلنات، كنّ كذلك في الجاهلية.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي وابن أبي ذئب، عن شعبة، عن ابن عباس، قال: كنّ بغايا في الجاهلية، على أبوابهنّ رايات مثل رايات البيطار يعرفن بها.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: نساء بغايا متعالمات، حرّم الله نكاحهن، لا ينكحهنّ إلا زان من المؤمنين، أو مشرك من المشركين.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قال: كانت بيوت تسمى المَواخير في الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهن، وكانت بيوتا معلومة للزنا، لا يدخل عليهنّ ولا يأتيهنّ إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان، فحرّم الله ذلك على المؤمنين.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، في قوله: ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قال: بغايا متعالمات كن في الجاهلية، بغيّ آل فلان وبغيّ آل فلان، فأنـزل الله: ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) فحكم الله بذلك من أمر الجاهلية على الإسلام. فقال له سليمان بن موسى: أبلغك ذلك عن ابن عباس؟ فقال: نعم.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في ذلك: كن بغايا متعالمات، بغيّ آل فلان وبغيّ آل فلان، وكنّ زواني مشركات، فقال: ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قال: أحكم الله من أمر الجاهلية بهذا. قيل له: أبلغك هذا عن ابن عباس؟ قال: نعم.

قال ابن جريج: وقال عكرمة: إنه كان يسمِّي تسعا بعد صواحب الرايات، وكنّ أكثر من ذلك، ولكن هؤلاء أصحاب الرايات: أمّ مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي، وأم عُلِيط جارية صفوان بن أمية، وحنة القبطية جارية العاصي بن وائل، ومَرِية جارية مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار، وحلالة جارية سهيل بن عمرو، وأمّ سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي، وسريفة جارية زمعة بن الأسود، وفرسة جارية هشام بن ربيعة بن حبيب بن حذيفة بن جبل بن مالك بن عامر بن لُؤَيّ، وقريبا جارية هلال بن أنس بن جابر بن نمر بن غالب بن فهر.