الإحصائيات

سورة النساء

| ترتيب المصحف | 4 | ترتيب النزول | 92 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 29.50 |

| عدد الآيات | 176 | عدد الأجزاء | 1.50 |

| عدد الأحزاب | 3.00 | عدد الأرباع | 12.00 |

| ترتيب الطول | 2 | تبدأ في الجزء | 4 |

| تنتهي في الجزء | 6 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 1/10 | يا أيها النَّاس: 1/2 | ||

سورة المائدة

| ترتيب المصحف | 5 | ترتيب النزول | 112 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 21.50 |

| عدد الآيات | 120 | عدد الأجزاء | 1.07 |

| عدد الأحزاب | 2.15 | عدد الأرباع | 8.60 |

| ترتيب الطول | 6 | تبدأ في الجزء | 6 |

| تنتهي في الجزء | 7 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 2/10 | يا أيها الذين آمنوا: 1/3 | ||

الروابط الموضوعية

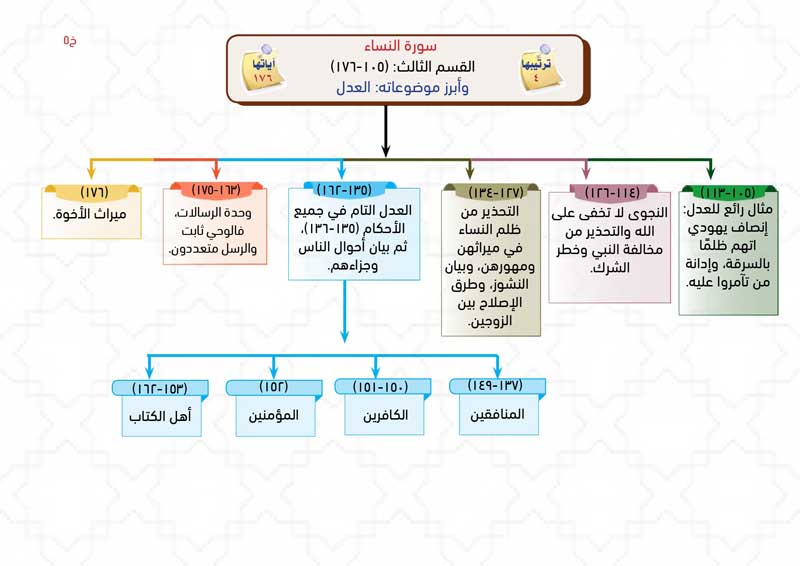

المقطع الأول

من الآية رقم (176) الى الآية رقم (176) عدد الآيات (1)

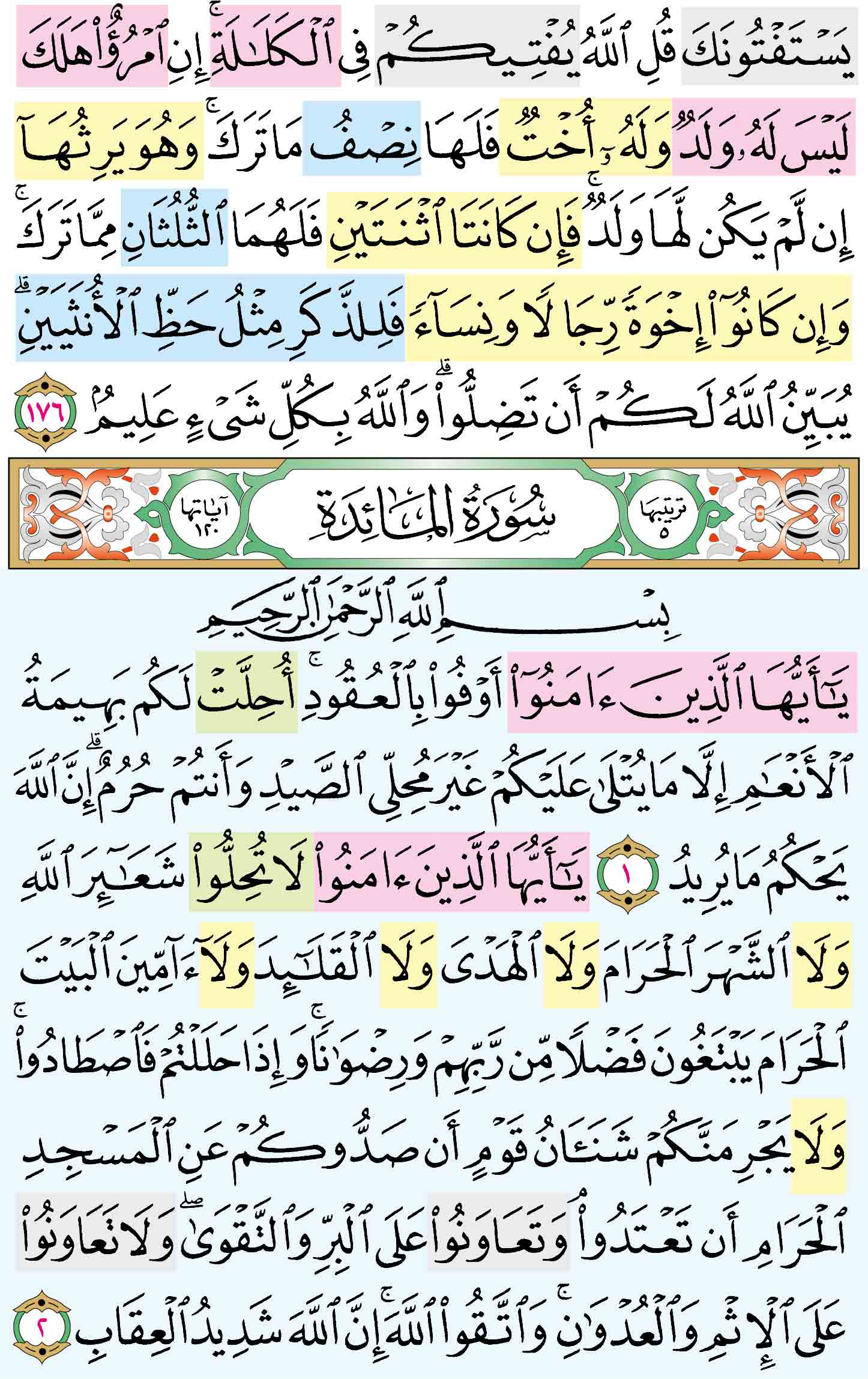

ختامُ السورةِ بآيةِ الكَلَالةِ، فمن ماتَ ولا ولدٌ له ولا والدٌ، وله أختٌ (شقيقةٌ أو لأبٍ) فلها النِّصفُ، فإنْ كانَ له أختانِ فلهما الثلثانِ، وإذا اجتمعَ الذكورُ معَ الإناثِ فللذكرِ مثلُ نصيبِ الأنثيينِ.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (2) عدد الآيات (2)

الأمرُ بالوفاءِ بالعقودِ والعهودِ، وحِلُّ بهيمةِ الأنعامِ إلا ما استثنى (في الآية 3)، وتحريمُ الصيدِ للمحرمِ، ثُمَّ النَّهيُ عن استحلالِ حرماتِ اللهِ والتي منها مناسكُ الحجِّ.

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة النساء

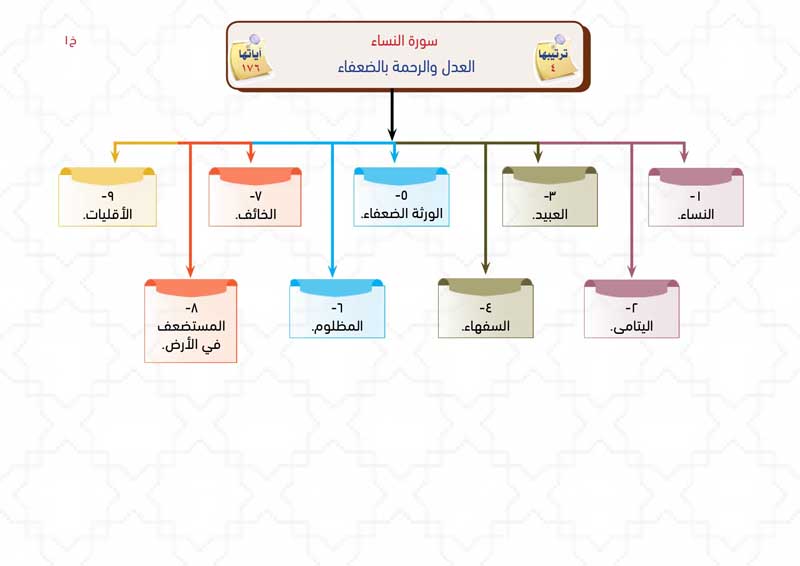

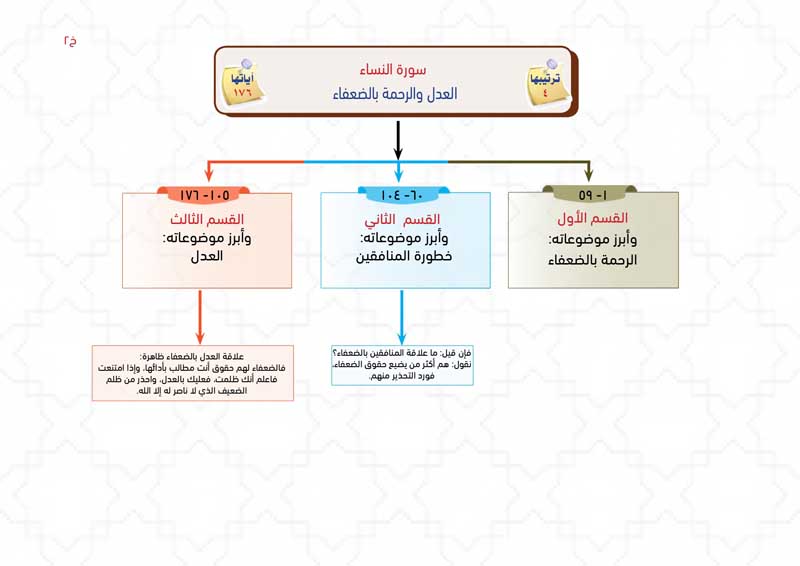

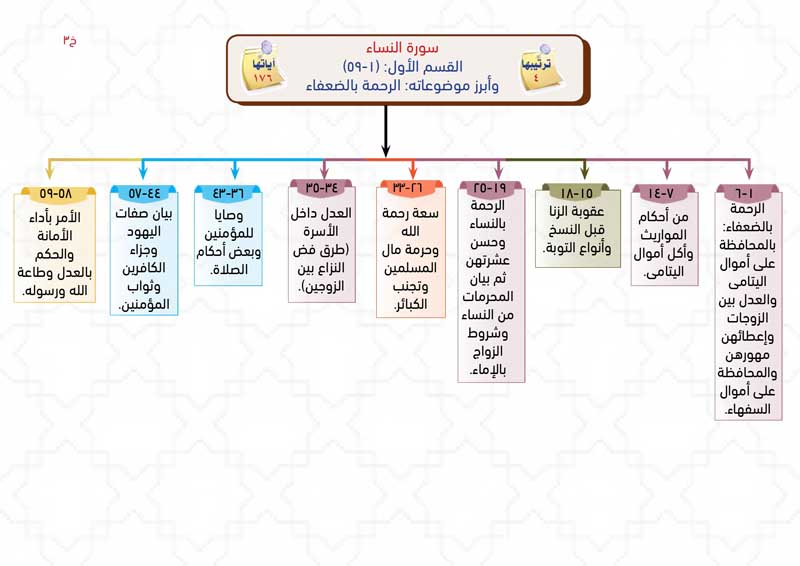

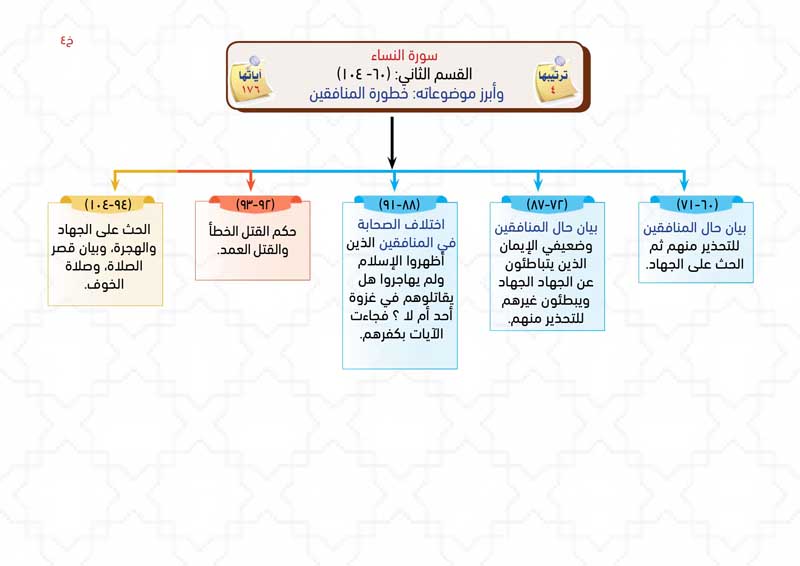

العدل والرحمة بالضعفاء/ العلاقات الاجتماعية في المجتمع

أولاً : التمهيد للسورة :

- • لماذا قلنا أن السورة تتكلم عن المستضعفين؟: من طرق الكشف عن مقصد السورة: اسم السورة، أول السورة وآخر السورة، الكلمة المميزة أو الكلمة المكررة، ... أ- قد تكرر في السورة ذكر المستضعفين 4 مرات، ولم يأت هذا اللفظ إلا في هذه السورة، وفي موضع واحد من سورة الأنفال، في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (الأنفال 26).وهذه المواضع الأربعة هي: 1. ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (75). 2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (97). 3. ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (98). 4. ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ... وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ...﴾ (127). كما جاء فيها أيضًا: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28). ب - في أول صفحة من السورة جاء ذكر اليتيم والمرأة، وقد سماهما النبي ﷺ «الضعيفين». عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» . جـ - ورد لفظ (النساء) في القرآن 25 مرة، تكرر في هذه السورة 11 مرة، وفي البقرة 5 مرات، وفي آل عمران مرة واحدة، وفي المائدة مرة، وفي الأعراف مرة، وفي النور مرتين، وفي النمل مرة، وفي الأحزاب مرتين، وفي الطلاق مرة.

- • لماذا الحديث عن المرأة يكاد يهيمن على سورة تتحدث عن المستضعفين في الأرض؟: لأنها أكثر الفئات استضعافًا في الجاهلية، وهي ببساطة مظلومة المظلومين، هناك طبقات أو فئات كثيرة تتعرض للظلم، رجالًا ونساء، لكن النساء في هذه الطبقات تتعرض لظلم مركب (فتجمع مثلًا بين كونها: امرأة ويتيمة وأمة، و... وهكذا). والسورة تعرض النساء كرمز للمستضعفين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النساء».

- • معنى الاسم :: ---

- • سبب التسمية :: كثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة النساء الكبرى» مقارنة لها بسورة الطلاق التي تدعى «سورة النساء الصغرى».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الإسلام لم يظلم المرأة كما زعموا، بل كَرَّمَهَا وَشَرَّفَهَا وَرَفَعَهَا، وَجَعَلَ لها مكانة لَمْ تَنْعَمْ بِهِ امْرَأَةٌ فِي أُمَّةٍ قَطُّ، وها هي ثاني أطول سورة في القرآن اسمها "النساء".

- • علمتني السورة :: أن الناس أصلهم واحد، وأكرمهم عند الله أتقاهم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن المهر حق للمرأة، يجب على الرجل دفعه لها كاملًا: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

- • علمتني السورة :: جبر الخواطر: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟!»، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النساء من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ».

• عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالنداء، من أصل 10 سورة افتتحت بذلك.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بـ«يأيها الناس»، من أصل سورتين افتتحتا بذلك (النساء والحج).

• ثاني أطول سورة بعد البقرة 29,5 صفحة.

• خُصَّتْ بآيات الفرائض والمواريث، وأرقامها (11، 12، 176).

• جمعت في آيتين أسماء 12 رسولًا من أصل 25 رسولًا ذكروا في القرآن (الآيتان: 163، 164).

• هي الأكثر إيرادًا لأسماء الله الحسنى في أواخر آياتها (42 مرة)، وتشمل هذه الأسماء: العلم والحكمة والقدرة والرحمة والمغفرة، وكلها تشير إلى عدل الله ورحمته وحكمته في القوانين التي سنّها لتحقيق العدل.

• هي أكثر سورة تكرر فيها لفظ (النساء)، ورد فيها 11 مرة.

• اهتمت السورة بقضية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق الأقليات غير المسلمة، وبها نرد على من يتهم الإسلام بأنه دين دموي، فهي سورة كل مستضعف، كل مظلوم في الأرض.

• فيها آية أبكت النبي صلى الله عليه وسلم (كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الذي سبق قبل قليل).

• اختصت السورة بأعلى معاني الرجاء؛ فنجد فيها:

- ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (48).

- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (64).

- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (110).

- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (26).

- ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (27).

- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28).

* الإسلام وحقوق النساء:

- في تسمية السورة باسم (النساء) إشارة إلى أن الإسلام كفل للمرأة كافة حقوقها، ومنع عنها الظلم والاستغلال، وأعطاها الحرية والكرامة، وهذه الحقوق كانت مهدورة في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية .فهل سنجد بعد هذا من يدّعي بأن الإسلام يضطهد المرأة ولا يعدل معها؟ إن هذه الادّعاءات لن تنطلي على قارئ القرآن بعد الآن، سيجد أن هناك سورة كاملة تتناول العدل والرحمة معهنَّ، وقبلها سورة آل عمران التي عرضت فضائل مريم وأمها امرأة عمران، ثم سميت سورة كاملة باسم "مريم".

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نرحم الضعفاء -كالنساء واليتامى وغيرهم- ونعدل معهم ونحسن إليهم.

• أن نبتعد عن أكل أموال اليتامى، ونحذر الناس من ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ...﴾ (2). • أن نبادر اليوم بكتابة الوصية: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (11).

• أن نخفف من المهور اقتداء بالنبي في تخفيف المهر: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (20).

• أن نحذر أكل الحرام: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ (29).

• أن نجتنب مجلسًا أو مكانًا يذكرنا بكبيرة من كبائر الذنوب، ونكثر من الاستغفار: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).

• أن لا نُشقي أنفسنا بالنظر لفضل منحه الله لغيرنا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (32)، ونرضى بقسمة الله لنا.

• أن نسعى في صلح بين زوجين مختلفين عملًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ (35).

• أن نبر الوالدين، ونصل الأرحام، ونعطي المحتاج، ونكرم الجار: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ...﴾ (36).

• ألا نبخل بتقديم شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم حتى لا نكون من: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ (37).

• ألا نحقر الحسنة الصغيرة ولا السيئة الصغيرة: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).

• أن نتعلم أحكام التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (43).

• ألا نمدح أنفسنا بما ليس فينا، وألا نغتر بمدح غيرنا لنا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ (49).

• ألا نحسد أحدًا على نعمة، فهي من فضل الله، ونحن لا نعلم ماذا أخذ الله منه؟: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (54).

• أن نقرأ كتابًا عن فضل أداء الأمانة وأحكامها لنعمل به: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (58).

• أن نرد منازعاتنا للدليل من القرآن والسنة: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾ (59).

• ألا ننصح علانيةً من أخطأ سرًا، فيجهر بذنبه فنبوء بإثمه: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (63).

• أَنْ نُحَكِّمَ كِتَابَ اللهِ بَيْنَنَا، وَأَنْ نَرْضَى بِحُكْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْ تَطِيبَ أنَفْسنا بِذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ (65).

• أن نفكر في حال المستضعفين المشردين من المؤمنين، ونتبرع لهم ونكثر لهم الدعاء.

• ألا نخاف الشيطان، فهذا الشيطان في قبضة الله وكيده ضعيف، نعم ضعيف، قال الذي خلقه: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (76).

• أن نقوم بزيارة أحد العلماء؛ لنسألهم عن النوازل التي نعيشها: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ...﴾ (83).

• أن نرد التحية بأحسن منها أو مثلها: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (86).

• أن نحذر من قتل المؤمن متعمدًا: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ ...﴾ (93).

• ألا نكون قساة على العصاة والمقصرين: ﴿كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (94)، فالإنسان يستشعر -عند مؤاخذته غيره- أحوالًا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، أو أكثر.

• أن ننفق من أموالنا في وجوه الخير، ونجاهِد أنفسنا في الإنفاق حتى نكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم: ﴿فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ (95).

• أن نستغفر الله كثيرًا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (106).

• أن نراجع نوايـانا، وننو الخـير قبل أن ننام: ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (108).

• أن نصلح أو نشارك في الإصلاح بين زوجين مختلفين: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (128).

• أن نعدل بين الناس ونشهد بالحق؛ ولو على النفس والأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...﴾ (135).

• ألا نقعد مع من يكفر بآيات الله ويستهزأ بها: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّـهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ...﴾ (140).

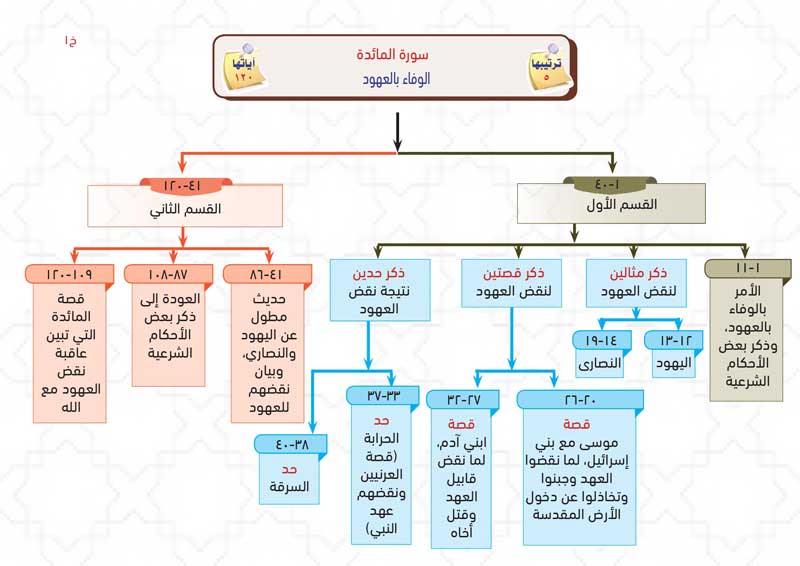

سورة المائدة

الوفاء بالعهود والمواثيق/ الحلال والحرام.

أولاً : التمهيد للسورة :

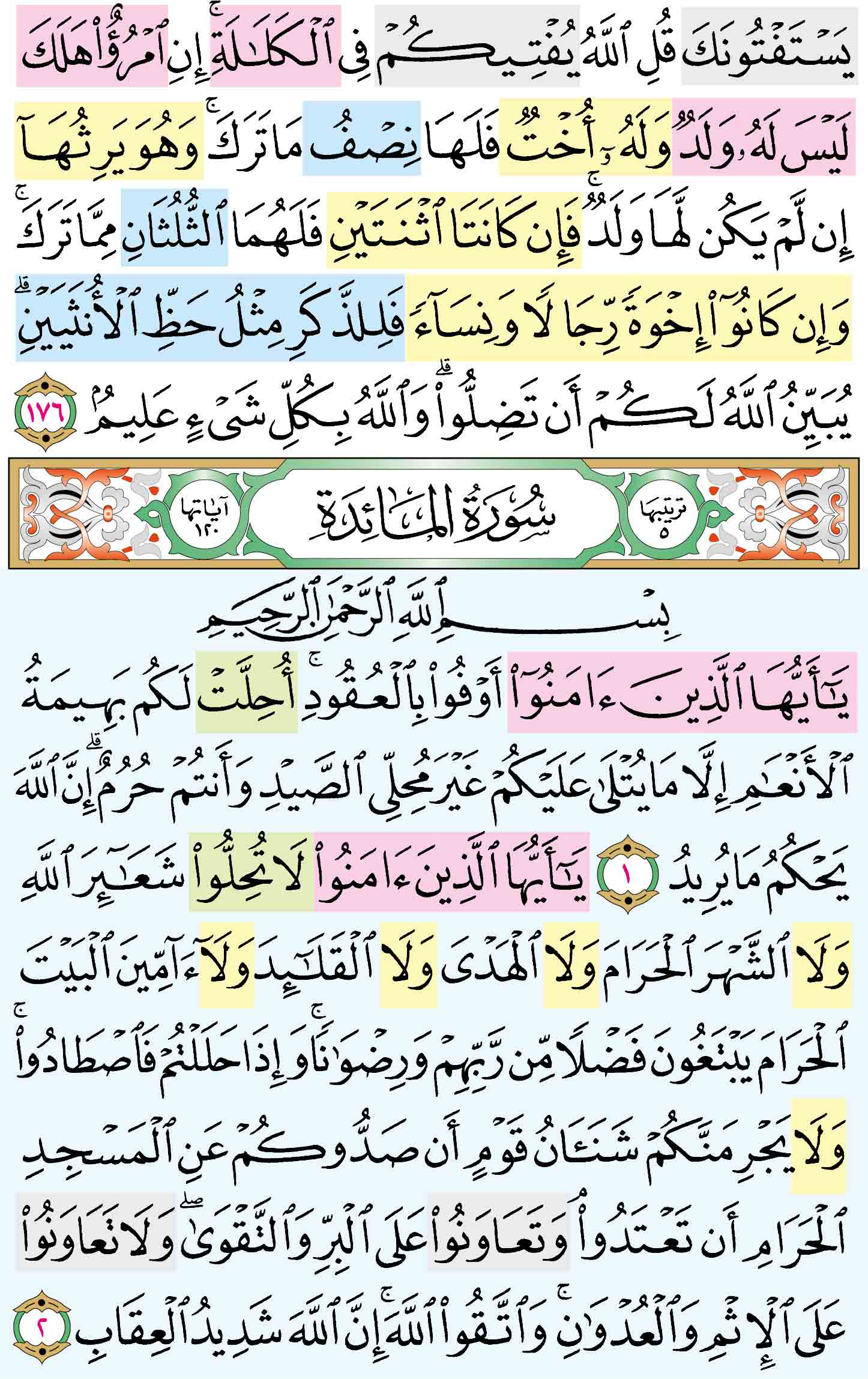

- • ما "المائدة" التي سميت بها السورة؟: الحواريون (أصحاب عيسى عليه السلام الخُلَّص) طلبوا من عيسى عليه السلام أن يدعو اللهَ أن ينزل عليهم مائدة من السماء، ليأكلوا منها وتزداد قلوبهم اطمئنانًا إلى أنه صادق فيما يبلغه عن ربه: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (112-113)، فاستجاب عيسى عليه السلام لهم ودعا ربه، فوعده الله بها، وأخذ عليهم عهدًا وحذرهم من نقضه: أن من كفر بعد نزولها ولم يؤمن فسوف يعذبه عذابًا شديدًا: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (115). وهذا توجيه وتحذير للمسلمين بأن عليهم الوفاء بالعهود والمواثيق، وإلا سيكون العذاب جزاؤهم كما في قصة المائدة. السورة تنادي: - التزموا بالعقود التي ألزمكم الله بها، وأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه. - احذروا من التهاون بهذه العقود أو إضاعتها كما حصل من اليهود والنصارى.

- • هدف السورة واضح من أول نداء: لجاء في السورة: ﴿يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ أي أوفوا بعهودكم، لا تنقضوا العهود والمواثيق.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المائدة».

- • معنى الاسم :: المائدة: الخِوَانُ الموضوع عليه طعام، والعرب تقول للخُوان إذا كان عليه طعام: مائدة، فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له مائدة.

- • سبب التسمية :: لورود قصة المائدة بها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة العقود»؛ لافتتاحها بطلب الإيفاء بالعقود، و«المنقذة»، و«الأحبار».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الوفاء بالعقود مع الله، ومع الناس، ومع النفس: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...﴾

- • علمتني السورة :: أن الأخلاق الفاضلة هي أثر للعقيدة الصحيحة والتشريعات الحكيمة.

- • علمتني السورة :: أن الإنسان غال عند ربه، من أجل ذلك شرع الله الشرائع التي تضبط حياته، وتصون حرمته ودمه وماله (سورة المائدة أكثر سورة ذكرًا لآيات الأحكام).

- • علمتني السورة :: أنه ينبغي على الدعاة أن يبدأوا مع الناس بما أبيح أولًا، ثمّ يبينوا المحرّمات بعد ذلك، لكي يكسبوا القلوب: ﴿يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلاْنْعَامِ﴾ (1)، فلم يبدأ ربنا بما قد حُرِّم لكي لا ينفروا، فكلمة ﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ توحي بأن الخطاب بعدها شديد اللهجة، فتأتي مباشرة كلمة ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ﴾ وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة.

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا».

• عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ، يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ بِهَا: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (118)، فَلَمَّا أَصْبَحَ قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا»، قَالَ: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة المائدة من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

• عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ لِعُمَرَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (3)؛ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا»، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ».

• قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ: «الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ، لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ، وَفِيهَا ثَمَانِ عَشْرَةَ فَرِيضَةً لَيْسَتْ فِي غَيْرِهَا».

خامسًا : خصائص السورة :

- • هي الأكثر ذكرًا لآيات الأحكام.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تبدأ بنداء المؤمنين: ﴿يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ﴾ من أصل 3 سور افتتحت بذلك، وهي: «المائدة، والحجرات، والممتحنة».

• آخر سورة نزلت بالأحكام الشرعية.

• تمتاز بالمواجهة الشديدة مع أهل الكتاب، فهي أكثر السور تكفيرًا لليهود والنصارى.

• أكثر السور تأكيدًا على أن التشريع حق لله تعالى وحده، حيث خُتِمت ثلاث آيات بالتحذير من الحكم بغير ما أنزل الله، وهي: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (44)، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (45)، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (47).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نفي بالعقود والعهود مع الله، ومع الناس، ومع النفس: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...﴾ (1).

• أن نتعاون دومًا على البر والتقوى، ففي التقوى رضى الله، وفي البر رضى الناس.

• أن ندرس بابَ الأطعمةِ من أحد كتبِ الفقه لنتعلَّمَ ما يُبَاح وما يحْرُم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ...﴾ (3).

• أن نزور أحد المرضى ونعلمه صفة التيمم: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (6).

• أن نتوخي العدل دائمًا؛ حتى في معاملة المخالفين: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (8).

• أن نفوض أمورنا إلى الله تعالى، ونعتمد عليه، ونفعل الأسباب، ولا نعتمد عليها: ﴿وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (11).

• ألا نُظهِر البلاء على ألسنتنا؛ فالبلاء موكّل بالمنطق، فاليهود لما قالوا: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ (النساء 155)، أي لا تعي شيء، حلّ بهم البلاء: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ (13).

• أن نجمع بين البشارة والنذارة أثناء دعوة الناس إلى الله: ﴿فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ (19).

• أن نعدد ثلاثًا من النعم التي اختصنا الله بها دون أقراننا، ونشكره عليها: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ﴾ (20).

• ألا يغيب عنا التفاؤل أبدًا: ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾ (23).

• أن نحذر الحسد؛ لأنه صفة ذميمة تؤذي صاحبها وتجره إلى معصية الله، وتجعله يسخط ويعترض على ربه، فهو أول ذنب عُصي الله به في السماء والأرض: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ ...﴾ (27).

• أن نشدد العقوبة بحق من يفسدون في الأرض ويقطعون الطريق؛ حتى نمنع مجرمين آخرين من الظهور: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ ...﴾ (33).

• أن نشتغل بالإصلاح بعد التوبة؛ لأن هذا سبب لقبولها: ﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّـهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (39).

• أن نحدد أمورًا تتطهر بها قلوبنا، ثم نفعلها، ونتحل بها؛ مثل: حسن الظن، والعفو: ﴿أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّـهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾ (41).

• أن نسبق اليوم غيرنا إلى نوع من الطاعات؛ كالصف الأول، والصدقة لمضطر محتاج، أو غيرها من أبواب الخير: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (48).

• ألا نتخذ اليهود والنصارى أولياء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ...﴾ (51).

• أن نتذكّر قول الله: ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ (54) عندما نرى من أقراننا من هو أفضل منا فهمًا أو علمًا أو مالًا أو نعمة.

• أن نحفظ ألسنتنا عن كثرة الحلِف: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (89).

• أن نتجنب الخمر والميسر والأزلام والأنصاب، ونبين للناس حرمة ذلك: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...﴾ (90).

• أن نحدد بعض المنكرات ونبلغ الناس حكم الله فيها: ﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (99).

• ألا نسأل عن الأمور التي لا فائدة من وراءها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (101).

• أن نكتب الوصية قبل النوم، وننصح غيرنا بذلك، ونبين لهم أهمية كتابة الوصية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (106).

• أن نحذر أشد الحذر من كفران النعم، فإن أشد الناس عذابًا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (115).

• أن نسأل الله كثيرًا أن يرزقنا الصدق في القول والعمل: ﴿قَالَ اللَّـهُ هَـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ (119).

تمرين حفظ الصفحة : 106

مدارسة الآية : [176] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي .. ﴾

التفسير :

أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي:في الكلالة بدليل قوله:{ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ْ} وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جد، ولهذا قال:{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ْ} أي:لا ذكر ولا أنثى، لا ولد صلب ولا ولد ابن. وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة، والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك وليـس لـه ولـد ولا والـد{ وَلَهُ أُخْتٌ ْ} أي:شقيقة أو لأب، لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها.{ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ْ} أي نصف متروكات أخيها، من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم.{ وَهُوَ ْ} أي:أخوها الشقيق أو الذي للأب{ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ْ} ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله، إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض.{ فَإِن كَانَتَا ْ} أي:الأختان{ اثْنَتَيْنِ ْ} أي:فما فوق{ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ْ} أي:اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث{ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ْ} فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن.{ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ْ} أي:يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه، وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم.{ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ْ} أي:عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء فلله الحمد والشكر.

أورد المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل. فتوضأ فصب على أو قال: صبوا عليه. فعقلت فقلت: إنه لا يرثنى إلا كلالة. فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض. وفى بعض الألفاظ فأنزل الله آية الميراث { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ } الآية. وفى رواية قال جابر: نزلت فى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ }.

ويبدو أن عدداً من الصحابة قد سألوا النبى صلى الله عليه وسلم فى شأن ميراث الكلالة فى أزمنة متفرقة فنزلت هذه الآية للأجابة عن أسئلتهم المتعلقة بها. وقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم هذه الآية بآية الصيف، لأنها نزلت فى هذا الوقت.

قال القرطبى: " قال عمر: إنى والله لا أدع شيئا أهم إلى من أمر الكلالة. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لى فى شئ ما أغلظ لى فيها، حتى طعن بإصبعه فى جنبى أو فى صدرى ثم قال: " يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر سورة النساء " ".

وقوله: { يَسْتَفْتُونَكَ } من الاستفتاء بمعنى طلب الفتيا أو الفتوى. يقال: استفتيت العالم فى مسألة كذا. أى: سألته أن يبين حكمها. فالإِفتاء معناه: إظهار المشكل من الأحكام وتبينه.

والكلالة.. كما يقول الراغب -: اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة وروى " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال: " من مات وليس له ولد ولا والد " ، فجعله اسما للميت. وقال ابن عباس: هو اسم لمن عدا الولد ".

وقال ابن كثير ما ملخصه: وكان - رضى الله عنه - يقول: الكلالة من لا ولد له. وكان أبو بكر - رضى الله عنه - يقول: الكلالة ما عدا الولد والوالد.

ثم قال: وعن عمر أنه قال: إنى لأستحى أن أخالف أبا بكر. وهذا الذى قاله الصديق، هو الذى عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة فى قديم الزمان وحديثه. وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذى يدل عليه القرآن.

وقد ذكرت كلمة الكلالة مرتين فى هذه السورة.

أما المرة الأولى ففى قوله - تعالى -. فى آيات المواريث:

{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ }

وقد بينا عند تفسيرنا لهذه الجملة الكريمة أن المراد بالإِخوة والأخوات فيها: الإِخوة لأم والأخوات لأم.

أما هنا فالأمر يختلف إذا المراد بالإِخوة والأخوات فى الآية التى معنا: الإِخوة والأخوات الأشقاء أو من الأب فقظ.

والمعنى: يسألك أصحابك يا محمد فى كيفية ميراث الكلالة، قل الله يفتيكم فى ذلك، فاسمعوا حكمه وأطيعوه ولا تخالفوه.

وقوله { فِي ٱلْكَلاَلَةِ } متعلق بقوله { يُفْتِيكُمْ }.

وقد تولى - سبحانه - الإِجابة مع أن المسئول هو النبى صلى الله عليه وسلم، للتنويه بشأن الحكم المسئول عنه، ولتأكيد أن المواريث من الأمور التى تكفل الله ببيانها وتوزيعها وحده، فلا يصح لأحد أن يخالف ما شرعه الحكيم الخبير فى شأنها فهو - سبحانه - أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من آبائهم ومن أبنائهم، ومن كل مخلوق.

وقوله: { إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ } كلام مستأنف مبين للاجابة عما سألوا عنه فى شأن ميراث الكلالة.

والمختار الذى عليه المحققون من العلماء أن الولد هنا عام يتناول الذكر والأنثى، لأن الكلام فى الكلالة وهو من ليس له ولد أصلا ولا ذكر ولا أنثى وليس له والد - أيضا إلا أنه اقتصر على ذكر الولد ثقة بظهور الأمر. ولأن الولد مشترك معنوى وقع نكرة فى سياق النفى فيعم الإِبن والبنت.

وقيل: المراد بالولد هنا الذكر خاصة لأنه المتبادر من معنى اللفظ.

والمراد بالأخت هنا - كما سبق أن أشرنا - الأخت الشقيقة أو الأخت لأب.

والمعنى: يسألك أصحابك يا محمد عن توريث الكلالة فقل لهم: الله يفتيكم فى ذلك، إذا مات إنسان ولم يترك أولاداً لا من الذكور ولا من الإِناث. ولم يترك كذلك والداً، وترك أختا شقيقة أو من أبيه، فلأخته فى تلك الحالة نصف ما تركه هذا الميت بالفرض، والباقى للعصبة، أولها بالرد إن لم يترك عصبة.

وإذا ماتت الأخت قبل أخيها ولم يكن لها ولد - ذكراً كان أو أنثى -، ولم يكن لها كذلك والد، فإن الأخ فى تلك الحالة يحرز جميع مالها.

وقوله: { ٱمْرُؤٌ } مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده أى: إن هلك امرؤ وقوله: { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } فى محل رفع على أنه صفة لقوله { ٱمْرُؤٌ } أى: هلك امرؤ غير ذى ولد ولا والد.

والفاء فى قوله { فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } واقعة فى جواب الشرط.

وقوله { وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ } جملة مستأنفة. سدت مسد جواب الشرط فى قوله: { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ }.

قال الألوسى: والآية كما أنها لم تدل على سقوط الإِخوة بغير الولد، فإنها لم تدل على عدم سقوطهم به. وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب. إذ صح عنه - صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى عصبة ذكر "

ولا ريب فى أن الأب أولى من الأخ. وليس ما ذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة.

ثم بين - سبحانه - صورتين أخريين من صور الكلالة فقال: { فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ } أى: فإن كانتا أى: الوارثتان بالأخوة اثنتين أو أكثر، فلهما الثلثان مما ترك أخوهما المتوفى، وإن كان الورثة لهذا الأخ المتوفى إخوة من الرجال والنساء ففى هذه الحالة تقسم تركته بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد ذكرت صورا أربعا لميراث الإِخوة والأخوات للميت الذى لم يترك ولدا ولا والدا. أى الميت الكلالة.

1- أن يموت الميت وترثه أخت واحدة. ففى هذه الحالة يكون لها نصف تركته بالفرض والباقى للعصبة إن وجدوا، فإن لم يوجدوا فلها الباقى بالرد.

2- أن يكون الأمر بالعكس بأن تموت امرأة ويرثها أخ واحد. فيكون له جميع تركتها.

3- أن يكون الميت أخا وأختا والوارث أختان فصاعدا، ففى هذه الحالة يكون لهما أو لهن الثلثان.

4- أن يكون الميت أخا أو أختا، والورثة عدد من الإخوة والأخوات، ففى هذه الحالة تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

هذا، وظاهر الآية يفيد أن لا فرق بين الإِخوة الأشقاء والإِخوة لأب فى أنهم يشتركون فى التركة إذا اجتمعوا؛ ولكن هذا الظاهر غير مراد، فقد خصصت السنة هذا العموم، فقدمت الأشقاء على الإِخوة لأب. فإذا ما اجتمع الصنفان حجب الإِخوة الأشقاء الإِخوة لأب.

وقد تكفلت كتب الفروع ببسط الكلام عن هذه الأحكام وأمثالها. هذا، وقوله - تعالى - { يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } تذييل قصد به إظهار جانب من فضل الله - تعالى - على عباده، وتحذيرهم من مخالفة شرعه وأمره.

أى: يبين الله لكم هذه الأحكام المتعلقة بالمواريث كما يبين لكم غيرها خشية أن تضلوا طريق الحق فى ذلك. بأن تعطوا من لا يستحق أو تهملوا من يستحق، والله - تعالى - عليم بكل شئ لا تخفى عليه خافية من أحوالكم، وسيحاسبكم على أعمالكم، فيجازى المتبع لشرعة بالثواب العظيم، ويجازى المخالف له بالعذاب الأليم.

والمفعول فى قوله: { يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ } محذوف، والمصدر المنسبك من أن والفعل مفعول لأجله بتقدير مضاف محذوف أى: يبين الله لكم الحلال والحرام وجميع الأحكام خشية أن تضلوا.

ويجوز أن يكون المصدر هو مفعول قوله { يُبَيِّنُ } أى: يبين الله لكم ضلالكم لتجتنبوه، فإن الشر يعرف ليجتنب، والخير يعرف ليفعل.

ويرى بعضهم أن الكلام على تقدير (اللام ولا) فى طرفى " أن " والمعنى: يبين الله لكم ذلك لئلا تضلوا.

ثم أما بعد: فهذا تفسير وسيط لسورة النساء.

تلك السورة التى نظمت المجتمع الإِسلامى تنظيما دقيقا حكيما.

نظمته فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية، ونظمته فيما يتعلق بأوضاعه الخارجية. أما فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية، فقد رأينا فيما سبق، كيف ساقت الأحكام والآداب والتوجيهات التى تكون مجتمعا فاضلا، يعرف الفرد فيه واجبة نحو خالقه، وواجبه نحو نفسه، وواجبه نحو غيره.

مجتمعا تقوم الأسرة فيه على دعائم ثابتة من الأمان والاطمئنان، والمحبة والمودة والوئام.

مجتمعا رجاله يكرمون نساءه، ويعطفون عليهن، ويعاشروهن بالمعروف. ونساؤه يحترمن رجاله، ويؤدين ما عليهن نحوهم من حقوق بأدب، وعفة، وإخلاص، ووفاء.

مجتمعا حكامه يحكمون بالعدل، ويراقبون الله فى أقوالهم وأعمالهم. المحكومون فيه يطيعيون حكامهم فيما يأمرونهم به من حق وخير.

مجتمعا يرى أفراده أن خيراته وأمواله. هى أمانة فى أعناقهم جميعا، وأن ثمارها ومنافعها ستعود عليهم جميعا. لذا فهم يحرصون على استغلال ما يملكونه منها فيما يرضى الله، وفيما يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير والصلاح والاستغناء والفلاح.

وأما فيما يتعلق بأوضاعه الخارجية، فقد رأينا - أيضا - فيما سبق، كيف كشفت النقاب عن راذائل المنافقين. وعن العقائد الفاسدة التى يتشبث بها أهل الكتاب. وعن المسالك الخبيثة، والوسائل المتعددة التى اتبعها هؤلاء جميعا لكيد الدعوة الإسلامية والإساءة إلى النبى صلى الله عليه وسلم.

كما رأينا كيف أنها قد حذرت المؤمنين من شرور أعدائهم، وبصرتهم بما يجب عليهم نحوهم. وبما يجعلهم دائما على أتم استعداد لمقاومتهم، ولتأديبهم ولرد كيدهم فى نحوهم.

ولقد ساقت السورة الكريمة من الآيات التى ترغب فى الجهاد فى سبيل الله، ما يجعل المؤمنين يقبلون عليه بقلوب منشرحة، وبعزائم ثابتة، وبأرواح غايتها الشهادة فى سبيل الله.

وباتباع المسلمين السابقين لهذا التوجيه الحكيم الذى اشتملت عليه هذه السورة الكريمة، نالوا ما نالوا من مجد وسؤدد، وظفروا بما ظفروا به من عزة وسعادة، وأصابوا ما أصابوا من خير وفلاح.

وأخيرا، فإنى أحمد الله - تعالى - حمدا كثيرا على توفيقه لى لخدمة كتابه، وأضرع إليه بإخلاص أن يعيننى على إتام ما بدأته من خدمة كتابه، إنه أعظم مسئول وأكرم مأمول.

قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء قال : آخر سورة نزلت : " براءة " ، وآخر آية نزلت : ( يستفتونك ) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا مريض لا أعقل ، قال : فتوضأ ، ثم صب علي - أو قال صبوا عليه - فعقلت فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة ، فكيف الميراث ؟ قال : فنزلت آية الفرائض .

أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ، ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، به . وفي بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) الآية .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، حدثنا سفيان وقال ابن الزبير قال - يعني جابرا - : نزلت في : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) .

وكأن معنى الكلام - والله أعلم - ( يستفتونك ) : عن الكلالة قل : الله يفتيكم فيها ، فدل المذكور على المتروك .

وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها ، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ; ولهذا فسرها أكثر العلماء : بمن يموت وليس له ولد ولا والد ، ومن الناس من يقول : الكلالة من لا ولد له ، كما دلت عليه هذه الآية : ( إن امرؤ هلك ) [ أي مات ] ( ليس له ولد ) .

وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا .

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة قال : قال عمر بن الخطاب : ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة ، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال : " يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء " .

هكذا رواه مختصرا وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا .

طريق أخرى : قال [ الإمام ] أحمد : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا مالك - يعني ابن مغول - سمعت الفضل بن عمرو ، عن إبراهيم ، عن عمر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فقال : " يكفيك آية الصيف " . فقال : لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم . وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر ، فإنه لم يدركه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا أبو بكر ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة ، فقال : " يكفيك آية الصيف " . وهذا إسناد جيد ، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش ، به . وكأن المراد بآية الصيف : أنها نزلت في فصل الصيف ، والله أعلم .

ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها - فإن فيها كفاية - نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها ; ولهذا قال : فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا جرير عن الشيباني ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب قال : سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فقال : " أليس قد بين الله ذلك ؟ " فنزلت : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ] ) الآية . وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا بكر الصديق [ رضي الله عنه ] قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في أول " سورة النساء " في شأن الفرائض ، أنزلها الله في الولد والوالد . والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم . والآية التي ختم بها " سورة النساء " أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والآية التي ختم بها " سورة الأنفال " أنزلها في أولي الأرحام ، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، مما جرت الرحم من العصبة . رواه ابن جرير .

ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان ، وعليه التكلان :

قوله تعالى : ( إن امرؤ هلك ) أي : مات ، قال الله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) [ القصص : 88 ] كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله ، عز وجل ، كما قال : ( كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) [ الرحمن : 26 ، 27 ] .

وقوله : ( ليس له ولد ) تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد ، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد ، وهو رواية عن عمر بن الخطاب ، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه . ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق : أنه من لا ولد له ولا والد ، ويدل على ذلك قوله : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) ولو كان معها أب لم ترث شيئا ; لأنه يحجبها بالإجماع ، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ، ولا والد بالنص عند التأمل أيضا ; لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد ، بل ليس لها ميراث بالكلية .

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا أبو بكر بن عبد الله ، عن مكحول وعطية وحمزة وراشد ، عن زيد بن ثابت : أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف . فكلم في ذلك ، فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك .

تفرد به أحمد من هذا الوجه ، وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا : إنه لا شيء للأخت لقوله : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) قال : فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا ، فلا شيء للأخت ، وخالفهما الجمهور ، فقالوا في هذه المسألة : للبنت النصف بالفرض ، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب ، بدليل غير هذه الآية وهذه نصب أن يفرض لها في هذه الصورة ، وأما وراثتها بالتعصيب ; فلما رواه البخاري من طريق سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : النصف للابنة ، والنصف للأخت . ثم قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر : على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني . فسئل ابن مسعود - وأخبر بقول أبي موسى - فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .

وقوله : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) أي : والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة ، وليس لها ولد ، أي : ولا والد ; لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا ، فإن فرض أن معه من له فرض ، صرف إليه فرضه ; كزوج ، أو أخ من أم ، وصرف الباقي إلى الأخ ; لما ثبت في الصحيحين ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " .

وقوله : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) أي : فإن كان لمن يموت كلالة ، أختان ، فرض لهما الثلثان ، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ، ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات ، في قوله : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) .

وقوله : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) . هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم ، أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين .

وقوله : ( يبين الله لكم ) أي : يفرض لكم فرائضه ، ويحد لكم حدوده ، ويوضح لكم شرائعه .

وقوله : ( أن تضلوا ) أي : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان . ( والله بكل شيء عليم ) أي : هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده ، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى .

وقد قال أبو جعفر بن جرير : حدثني يعقوب ، حدثني ابن علية ، أنبأنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين قال : كانوا في مسير ، ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة . قال : ونزلت : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ، فلقاها حذيفة عمر ، فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال : والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها ، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا . قال : فكان عمر [ رضي الله عنه ] يقول : اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي .

كذا رواه ابن جرير . ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين كذلك بنحوه . وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة ، وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في : حدثنا يوسف بن حماد المعني ، ومحمد بن مرزوق قالا : أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي عبيدة بن حذيفة ، عن أبيه : " نزلت الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة ، وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي صلى الله عليه وسلم ، فلقاها إياه ، فنظر حذيفة فإذا عمر ، رضي الله عنه ، فلقاها إياه ، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة ، فدعا حذيفة فسأله عنها ، فقال حذيفة : لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني ، والله إني لصادق ، ووالله لا أزيد على ذلك شيئا أبدا .

ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى .

وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير ، عن الشيباني ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد - [ هو ] ابن المسيب - أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة ؟ قال : فأنزل الله ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ] ) الآية ، قال : فكأن عمر لم يفهم . فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها ، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها ، فقال : " أبوك ذكر لك هذا ؟ ما أرى أباك يعلمها " . قال : وكان عمر يقول : ما أراني أعلمها ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال .

رواه ابن مردويه ، ثم رواه من طريق ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس : أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فأملاها عليها في كتف ، فقال : " من أمرك بهذا ؟ أعمر ؟ ما أراه يقيمها ، أوما تكفيه آية الصيف ؟ " قال سفيان : وآية الصيف التي في النساء : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) ، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء ، فألقى عمر الكتف . كذا قال في هذا الحديث ، وهو مرسل .

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا عثام ، عن الأعمش ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : " أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن . فخرجت حينئذ حية من البيت ، فتفرقوا ، فقال : لو أراد الله ، عز وجل ، أن يتم هذا الأمر لأتمه . وهذا إسناد صحيح .

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري : حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ، حدثنا الهيثم بن خالد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال : لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم : من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا : نقر في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك ، أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . ثم روي بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن مرة ، عن مرة ، عن عمر قال : ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها : الخلافة ، والكلالة ، والربا . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال : سمعت سليمان الأحول يحدث ، عن طاوس قال : سمعت ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر ، فسمعته يقول : القول ما قلت : قلت : وما قلت ؟ قال : قلت : الكلالة ، من لا ولد له . ثم قال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه .

وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح ، عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب ، قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة ، والقول ما قلت . قال : وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأب وللأم ، وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا ، وخالفه أبو بكر ، رضي الله عنهما .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا محمد بن حميد المعمري ، عن معمر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا ، فمكث يستخير الله فيه يقول : اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه ، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي ، ولم يدر أحد ما كتب فيه . فقال : إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا ، وكنت استخرت الله فيه ، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه .

قال ابن جرير : وقد روي عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال : إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر . وكأن أبو بكر ، رضي الله عنه ، يقول : هو ما عدا الولد والوالد .

وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة ، في قديم الزمان وحديثه ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، والفقهاء السبعة . وقول علماء الأمصار قاطبة ، وهو الذي يدل عليه القرآن ، كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله : ( يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) .

القول في تأويل قوله : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

يعني تعالى ذكره بقوله: " يستفتونك "، يسألونك، يا محمد، أن تفتيهم في الكلالة. (1)

* * *

وقد بينا معنى: " الكلالة " فيما مضى بالشواهد الدالة على صحته، وقد ذكرنا اختلاف المختلفين فيه، فأغنى ذلك عن إعادته، وبيّنا أن " الكلالة " عندنا: ما عدا الولد والوالد. (2)

* * *

=" إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، يعني بقوله: " إن امرؤ هلك "، إن إنسان من الناس مات، (3) كما:-

10864- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " إن امرؤ هلك "، يقول: مات.

* * *

=" ليس له ولد " ذكر ولا أنثى=" وله أخت "، يعني: وللميت أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه=" فلها نصف ما ترك "، يقول: فلأخته التي تركها بعده بالصفة التي وَصَفنا، نصف تركته ميراثًا عنه، دون سائر عصبته. وما بقي فلعصبته.

* * *

وذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هَّمهم شأن الكلالة، فأنـزل الله تبارك وتعالى فيها هذه الآية.

*ذكر من قال ذلك:

10865- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، فسألوا عنها نبيَّ الله، فأنـزل الله في ذلك القرآن: " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ"، فقرأ حتى بلغ: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . قال: وذكر لنا أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إنّ الآية التي أنـزل الله في أول " سورة النساء " في شأن الفرائض، أنـزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنـزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها " سورة النساء "، أنـزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التي ختم بها " سورة الأنفال "، أنـزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرَّت الرحِم من العَصَبة. (4)

10866- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: أليس قد بيَّن الله ذلك؟ قال: فنـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (5)

10867- حدثنا مؤمل بن هشام أبو هشام قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي قال، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكيت وعندي تسع أخوات لي= أو: سبْع، أنا أشكّ (6) = فدخل عليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي، فأفقت وقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ (7) قال: أحسن! قلت: الشطر؟ قال: أحسن! ثم خرج وتركني، ثم رجع إليّ فقال: &; 9-432 &; يا جابر، إنِّي لا أُرَاك ميتًا من وجعك هذا، (8) وإن الله قد أنـزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنـزلت هذه الآية فيّ: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (9)

10868- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام= يعني الدستوائي= عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. (10)

10869- حدثني المثنى قال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: مرضت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودُني هو وأبو بكر وهما ماشيان، فوجدوني قد أغمي عليّ، (11) فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صبَّ عليّ من وَضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي= أو: كيف أصنع في مالي؟ وكان له تسع أخوات، ولم يكن له والد ولا ولد.

قال: فلم يجبني شيئًا حتى نـزلت آية الميراث: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " إلى آخر السورة= قال ابن المنكدر: قال جابر: إنما أنـزلت هذه الآية فيّ. (12)

* * *

وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الآية هي آخر آية نـزلت من القرآن.

*ذكر من قال ذلك:

10870- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: سمعته يقول: إن آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (13)

10871- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (14)

10872- حدثنا محمد بن خلف قال، حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال، حدثنا مالك بن مغول، عن أبي السفر، عن البراء قال: آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (15)

10873- حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال، حدثنا مصعب بن المقدام قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر سورة نـزلت كاملة " براءة "، وآخر آية، نـزلت خاتمة " سورة النساء ": " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (16)

* * *

واختلف في المكان الذي نـزلت فيه الآية.

فقال جابر بن عبد الله: نـزلت في المدينة. وقد ذكرت الرواية بذلك عنه فيما مضى، بعضها في أول السورة عند فاتحة آية المواريث، وبعضها في مبتدإ الأخبار عن السبب الذي نـزلت فيه هذه الآية. (17)

* * *

وقال آخرون: بل أنـزلت في مسيرٍ كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

*ذكر من قال ذلك:

10874- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: نـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، والنبيّ في مسير له، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان، فبلَّغها النبي صلى الله عليه وسلم حُذيفة، وبلّغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلفه. فلما استُخلف عمر سأل عنها حذيفة، ورجا أن يكون عنده تفسيرها، فقال له حذيفة: والله إنك لعاجز إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدِّثك فيها بما لم أحدِّثك يومئذ! فقال عمر: لم أرِد هذا، رحمك الله!

10875- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين بنحوه= إلا أنه قال في حديثه: فقال له حذيفة: والله إنك لأحمق إن ظننتَ.

10876- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين قال: كانوا في مسير، ورأسُ راحلة حذيفة عند رِدْف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم (18) ورأس راحلة عمر عند رِدْف راحلة حذيفة. قال: ونـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، فلقَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقّاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك، سأل عمرُ عنها حذيفةَ فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله فلقَّيْتُكها كما لقَّانيها، (19) والله لا أزيدك عليها شيئًا أبدًا! قال: وكان عمر يقول: اللهم مَن كنتَ بيّنتها له، (20) فإنها لم تُبَيَّن لي. (21)

* * *

واختلف عن عمر في الكلالة، فروي عنه أنه قال فيها عند وفاته: " هو من لا ولد له ولا والد ". وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك فيما مضى في أول هذه السورة في آية الميراث. (22)

* * *

وروي عنه أنه قال قبل وفاته: هو ما خلا الأب. (23)

*ذكر من قال ذلك:

10877- حدثنا الحسن بن عرفة قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال، قال عمر بن الخطاب: ما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم= أو: ما نازعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما نازعته في آية الكلالة، حتى ضرب صَدري وقال: يكفيك منها آية الصيف التي أنـزلت في آخر " سورة النساء ": (24) " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، هو ما خلا الأب= كذا أحسب قال ابن عرفة= قال شبابة: الشك من شعبة. (25)

* * *

وروي عنه أنه قال: " إني لأستحيي أن أخالف فيه أبا بكر "، وكان أبو بكر يقول: " هو ما خلا الولد والوالد ". وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه فيما مضى في أول السورة (26)

* * *

وروي عنه أنه قال عند وفاته: " قد كنت كتبت في الكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، وقد رأيت أن أترككم على ما كنتم عليه "، وأنه كان يتمنى في حياته أن يكون له بها علم.

*ذكر من قال ذلك:

10878- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب في الجدّ والكلالة كتابًا، فمكث يستخير الله فيه يقول: " اللهم إن علمت فيه خيرًا فأمضه "، حتى إذا طُعِن، دعا بكتاب فَمُحي، (27) فلم يدر أحدٌ ما كتب فيه، فقال: " إني كنت كتبت في الجدّ والكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه ". (28)

10879- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، بنحوه. (29)

10880- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان قال، حدثنا عمرو بن مرة، عن مرة الهمداني قال، قال عمر: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيَّنهن لنا، أحبُّ إليّ من الدنيا وما فيها: الكلالة، والخلافة، وأبواب الربا. (30)

10881- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام قال، حدثنا الأعمش قال: سمعتهم يذكرون، ولا أرى إبراهيم إلا فيهم، عن عمر قال: لأن أكون أعلم الكلالة، أحبُّ إليّ من أن يكون لي مثل جزية قصور الروم. (31)

10882- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام قال، حدثنا الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتِفًا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاءً تحدَّثُ به النساء في خدورهن! فخرجت حينئذ حيَّة من البيت، فتفرَّقوا، فقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمَّه. (32)

10883- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أبو حيان قال، حدثني الشعبي، عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة، فقال: أيها الناس، ثلاثٌ ودِدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارِقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدًا يُنتهى إليه: الجدّ، والكلالة، وأبواب الربا. (33)

10884- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب قال: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألت عن الكلالة، حتى طَعَن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر " سورة النساء ". (34)

10885- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان، عن عمر قال: لن أدع شيئًا أهمَّ عندي من أمر الكلالة، فما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في صدري= أو قال: في جنبي= فقال: تكفيك الآية التي أنـزلت في آخر " النساء ". (35)

10886- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة فقال: إنيّ والله ما أدع بعدي شيئًا هو أهمّ إليّ من أمر الكلالة، وقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن في نحري وقال: " تكفيك آية الصيف التي أنـزلت في آخر سورة النساء "، وإن أعِش أقض فيها بقضية لا يختلف فيها أحدٌ قرأ القرآن. (36)

10887- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثنا هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن عمر بن الخطاب بنحوه. (37)

10888- حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال، سمعت أبي يقول، أخبرنا أبو حمزة، عن جابر، عن الحسن بن مسروق، عن أبيه قال: سألت عمر وهو يخطب الناس عن ذي قرابة لي وَرِث كلالة، فقال: الكلالة، الكلالة، الكلالة!! وأخذ بلحيته، ثم قال: والله لأن أعلمَها أحبَّ إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شيء، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمع الآية التي أنـزلت في الصيف؟ فأعادها ثلاث مرات. (38)

10889- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة، فقال: ألم تسمع الآية التي أنـزلت في الصيف: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً إلى آخر الآية؟ (39)

10890- حدثني محمد بن خلف قال، حدثنا إسحاق بن عيسى قال، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير: أن رجلا سأل عُقبة عن الكلالة، فقال: ألا تعجبون من هذا؟ يسألني عن الكلالة، وما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة! (40)

* * *

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما وجه قوله جل ثناؤه: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة= ما خلا ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما= على أن الميت لو ترك ابنةً وأختًا، أن لابنته النصف، وما بقي فلأختِه، إذا كانت أخته لأبيه وأمه، أو لأبيه؟ وأين ذلك من قوله: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، وقد ورَّثوها النصف مع الولد؟

قيل: إنّ الأمر في ذلك بخلاف ما ذهبتَ إليه. إنما جعل الله جل ثناؤه بقوله: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى، وكان موروثًا كلالة، النصفَ من تركته فريضةً لها مسمَّاة. فأما إذا كان للميت ولد أنثى، فهي معها عصبة، يصير لها ما كان يصير للعصبة غيرها، لو لم تكن. وذلك غير محدود بحدٍّ، ولا مفروض لها فرضَ سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميِّتهم. ولم يقل الله في كتابه: " فإن كان له ولد فلا شيء لأخته معه "، فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك وجهٌ يوجَّه إليه. وإنما بيَّن جل ثناؤه، مبلغ حقِّها إذا وُرث الميت كلالةً، وترك بيان ما لها من حق إذا لم يورث كلالةً في كتابه، وبيَّنه بوحيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت. وذلك معنًى غير معنى وراثتها الميت، إذا كان موروثًا كلالةً.

* * *

القول في تأويل قوله : وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بذلك: وأخو المرأة يرثها إن ماتت قبله، إذا وُرِثت كلالة، (41) ولم يكن لها ولد ولا والد.

* * *

القول في تأويل قوله : فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " فإن كانتا اثنتين "، فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه=" اثنتين " فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت، إذا لم يكن له ولد، وورث كلالة=" وإن كانوا إخوة "، يعني: وإن كان المتروكون من إخوته=" رجالا ونساء فللذكر " منهم بميراثهم عنه من تركته=" مثل حظ الأنثيين "، يعني: مثل نصيب اثنتين من أخواته. (42) وذلك إذا ورث كلالةً، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه، أو: لأبيه.

* * *

القول في تأويل قوله : يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يبين الله لكم قسمة مواريثكم، وحكم الكلالة، وكيف فرائضهم=" أن تضلوا "، بمعنى: لئلا تضلوا في أمر المواريث وقسمتها، أي: لئلا تجوروا عن الحق في ذلك وتخطئوا الحكم فيه، فتضلّوا عن قصد السبيل، (43) كما:-

10891- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: " يبين الله لكم أن تضلوا "، قال: في شأن المواريث.

10892- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد المعمري= وحدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق= قالا جميعًا، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان عمر إذا قرأ: " يبين الله لكم أن تضلوا " قال: اللهم مَنْ بَيَّنت له الكلالة، فلم تُبَيَّن لي. (44)

* * *

قال أبو جعفر: وموضع " أن " في قوله: " يبين الله لكم أن تضلوا "، نصبٌ، في قول بعض أهل العربية، لاتصالها بالفعل.

* * *

وفي قول بعضهم: خفضٌ، بمعنى: يبين الله لكم بأن لا تضلوا، ولئلا تضلوا= وأسقطت " لا " من اللفظ وهي مطلوبة في المعنى، لدلالة الكلام عليها. والعرب تفعل ذلك، تقول: " جئتك أن تلومني"، بمعنى: جئتك أن لا تلومني، كما قال القطامي في صفة ناقة:

رَأَيْنَــا مَـا يَـرَى البُصَـراءُ فِيهَـا

فَآلَيْنَــــا عَلَيْهـــا أَنْ تُبَاعَـــا (45)

بمعنى: أن لا تباع.

* * *

القول في تأويل قوله : وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: " والله بكل شيء " من مصالح عباده في قسمة مواريثهم وغيرها، وجميع الأشياء=" عليم "، يقول: هو بذلك كله ذو علم. (46)

* * *

(آخر تفسير سورة النساء)

والحمد الله رب العالمين

وصلى الله على محمد وآله وسلم

-------------------------

الهوامش :

(1) انظر تفسير"يستفتي" فيما سلف ص : 253.

(2) انظر ما سلف في"الكلالة" 8 : 53-61.

(3) انظر تفسير"المرء" فيما سلف 2 : 446.

(4) الأثر: 10865- هذا الأثر رواه البيهقي في السنن 6 : 31 ، وذكره ابن كثير في التفسير 2 : 42 ، والدر المنثور 2 : 251.

(5) الأثر: 10866- ذكره ابن كثير في تفسيره 2 : 42 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير.

(6) في المطبوعة: "أبو جعفر الذي يشك" ، وأثبت ما في المخطوطة.

(7) في المطبوعة: "بالثلث" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الموافق لرواية البيهقي ، أما رواية أبي داود في سننه ، فهي التي أثبتت في المطبوعة.

(8) "لا أراك" بالبناء للمجهول (بضم الهمزة): أي لا أظنك.

(9) الأثر: 10867-"مؤمل بن هشام اليشكري" ، هو"أبو هشام". روى عن إسمعيل بن علية ، وكان صهره. روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. مترجم في التهذيب.

و"إسمعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي" هو"ابن علية" سلف مرارًا كثيرة و"أبو الزبير" المكي ، هو: "محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي" ، مضى برقم : 2029 ، 3581 ، 8205.

وهذا الأثر رواه أبو داود في السنن 3 : 164 من طريق كثير بن هشام ، عن هشام الدستوائي بلفظه.

ورواه البيهقي في السنن 6 : 231 من طرق ، مطولا مختصرًا.

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده: 240 ، مختصرًا وفيه"الثلثين" كما في مخطوطة الطبري.

وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، وزاد نسبته لابن سعد والنسائي.

(10) الأثر: 10868- هو مكرر الأثر السالف ، من طريق ابن أبي عدي ، عن هشام.

وهذا الخبر رواه الواحدي في أسباب النزول : 139 ، وساق لفظه ، مع اختلاف يسير عن لفظ الأثر السالف.

(11) قوله: "فوجدوني" هكذا ثبت في المطبوعة والمخطوطة ، وهي في ألفاظ أخر"فوجدني". والذي في المخطوطة والمطبوعة صواب ، لأنه يعني أبا بكر ورسول الله ، ومن كان معهما ، أو من كان في البيت. ولو حمله على الجمع وهو مثنى ، لكان له وجه في العربية.

(12) الأثر: 10869- خبر"محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله" ، روي من طرق كثيرة ، مضى من طريق شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، مختصرًا برقم : 8730 ، ثم من طريق ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر رقم : 8731 ، بغير هذا اللفظ ، مختصرًا ، وانظر تخريجهما هناك. أما هذا ، فرواه البخاري (الفتح 12 : 2) بمثله ، مع خلاف يسير في لفظه ، وقد بين الحافظ ابن حجر في شرحه ، ما فيه من الاختلاف.

ورواه مسلم من طرق كثيرة ، منها طريق سفيان ، في صحيحه 11 : 54-56.

ورواه أبو داود في سننه 3 : 164 من طريق أحمد بن حنبل ، عن سفيان.

ورواه الترمذي في السنن (في كتاب التفسير) ، وقال: "هذا حديث حسن صحيح ، رواه غير واحد ، عن محمد بن المنكدر". ثم ساقه من طريق"الفضل بن صباح البغدادي ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر" ، ثم قال: "وفي حديث الفضل بن صباح كلام أكثر من هذا". وحديث الفضل بن صباح ، رواه الترمذي قبل ذلك في (كتاب الفرائض) مطولا ، وقال: "هذا حديث صحيح".

ورواه البيهقي في السنن 6 : 223 ، 224 ، ثم قال البيهقي: "وجابر بن عبد الله الذي نزلت فيه آية الكلالة ، لم يكن له ولد ولا والد ، لأن أباه قتل يوم أحد. وهذه الآية نزلت بعده".

وذكره ابن كثير في تفسيره 2 : 41 ، والسيوطي في الدر 2 : 249 ، وزاد نسبته لابن سعد. وابن ماجه ، وابن المنذر.

(13) الأثر: 10870- يأتي برقم: 10871 ، 10873 ، من طريق أبي إسحق ، عن البراء.

(14) الأثر: 10871- رواه مسلم في صحيحه 11 : 58 عن علي بن خشرم ، عن وكيع ، بمثله. ثم ساقه من طرق أخرى ، عن أبي إسحق عن البراء.

والبيهقي في السنن 6 : 224.

(15) الأثر: 10872-"محمد بن خلف بن عمار العسقلاني" ، شيخ الطبري ، مضى برقم : 126 ، 6534.

و"عبد الصمد بن النعمان البزاز". ترجم له ابن أبي حاتم 3/1/51 ، 52 وقال ، "سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق".

و"مالك بن مغول" ، ثقة ، مضى برقم : 5431.

و"أبو السفر" هو: "سعيد بن يحمد الثوري" أو "سعيد بن أحمد" ، مضى برقم: 3010. والخبر رواه مسلم 11 : 59 من طريق عمرو الناقد ، عن أبي أحمد الزبيري ، عن مالك بن مغول.

ورواه الترمذي في كتاب التفسير ، من طريق عبد بن حميد ، عن أبي نعيم ، عن مالك بن مغول ، وقال: "هذا حديث حسن".

(16) الأثر: 10873- مكرر الأثرين السالفين : 10870 ، 10871.

"هرون بن إسحق الهمداني" شيخ الطبري ، مضى برقم : 3001.

و"مصعب بن المقدام الخثعمي" ، مضى برقم : 1291 ، 3001.

وهذا الأثر من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحق ، رواه البخاري في صحيحه (الفتح 12: 22). وفي المخطوطة هنا"خاتم سورة البقرة" ، والصواب ما في المطبوعة.

(17) يعني ما سلف رقم : 8730 ، 8731 ، ثم ما سلف قريبًا من : 10867- 10869.

(18) "ردف الراحلة": كفل الدابة.

(19) في المطبوعة: "فلقنتكها" من"التلقين" ، وهو صواب في المعنى ، ولكن السياق يقتضي ما أثبته من المخطوطة ، وهي فيها منقوطة. و"لقاه الآية": علمه الآية ، ولقنه إياها.

(20) في المطبوعة وابن كثير"إن كنت" ، وأثبت ما في المخطوطة والدر المنثور ، وهي صواب محض ، وانظرها كذلك في الأثر الآتي رقم : 10892.

(21) الآثار: 10874- 10876 ، ذكر الأثر الأخير منها ابن كثير في تفسيره 3 : 44 ، ثم قال: "كذا رواه ابن جرير ، ورواه أيضًا عن الحسن بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، كذلك بنحوه. وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده : حدثنا يوسف بن حماد المعنى ، ومحمد بن مرزوق ، قالا ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي عبيدة بن حذيفة ، عن أبيه قال: نزلت آية الكلالة.." وساق الخبر ، ثم قال: "قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا حذيفة ، ولا نعلم له طريقًا عن حذيفة إلا هذا الطريق ، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى". قال ابن كثير: "وكذا رواه ابن مردويه".

وخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 7 : 13 ، وقال: "رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أبي عبيدة بن حذيفة ، ووثقه ابن حبان".

وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 قال: "أخرج العدني والبزار في مسنديهما ، وأبو الشيخ في الفرائض ، بسند صحيح عن حذيفة" ثم ذكر الخبر.

وعاد فخرجه في 2 : 251 ، ونسبه لابن جرير ، وعبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن ابن سيرين ، منقطعًا.

(22) انظر رقم: 8745-8748 ، 8767

(23) انظر رقم: 8745-8748 ، 8767.

(24) قوله: "التي أنزلت في آخر سورة النساء" غير ثابت في المخطوطة ، وهو ثابت في روايات الحديث التي ستأتي في التخريج.

(25) الأثر: 10877- خبر سالم بن أبي الجعد ، عن معدان ، عن عمر سيرويه أبو جعفر من أربع طرق أخرى فيما سيأتي من رقم : 10884- 10887.

وروى هذا الخبر من طريق شبابة بن سوار ، عن شعبة ، عن قتادة ، مسلم في صحيحه 11 : 57 ، إشارة.

ورواه البيهقي في السنن 6 : 224 بلفظه ، وقال: "رواه مسلم عن زهير بن حرب". وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير ، فقصر في نسبته. وانظر تخريج الآثار التالية التي أشرت إليها.

(26) انظر ما سلف رقم : 8745-8749.

(27) في المطبوعة: "بالكتاب فمحي"؛ بالتعريف ، وهو كذلك في الدر المنثور ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو موافق لرواية ابن كثير في تفسيره.

(28) الأثر: 10878- ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 عن هذا الموضع من التفسير ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، ونسبه لعبد الرزاق ، ولم ينسبه لابن جرير ، وقد رواه الطبري بنحوه في الأثر التالي : 10879.

(29) الأثر: 10878- ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 عن هذا الموضع من التفسير ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، ونسبه لعبد الرزاق ، ولم ينسبه لابن جرير ، وقد رواه الطبري بنحوه في الأثر التالي : 10879.

(30) الأثر: 10880- رواه أبو داود الطيالسي من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مع اختلاف يسير في لفظه ، مطولا.

ورواه البيهقي في السنن من طريق أبي داود الطيالسي 6 : 225.

ورواه الحاكم في المستدرك 2 : 304 من طريق سفيان ، عن عمرو بن مرة ، بلفظ الطبري ، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي.

وذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 ، ولم ينسبه لغير الحاكم.

وخرجه السيوطي في الدر 2 : 251 ، 252 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، والعدني ، وابن ماجه ، والساجي.

وقوله: "أبواب الربا" ، أي: وجوه الربا وطرقه ، وهذا اللفظ ليس فيما ذكرت من المراجع ، فيها جميعًا"والربا". وانظر الأثر الآتي : 10883 ، والتعليق عليه.

(31) الأثر: 10881- خرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير ، وفيه"قصور الشأم" ، وهما سواء في المعنى ، ولكن العجب أنه نقله عن هذا الموضع من التفسير ، وكتب مكان"الروم""الشأم".

(32) الأثر: 10882- رواه البيهقي في السنن 6 : 245 ، من طريق جرير عن الأعمش. مع اختلاف في لفظه.

وذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 44 ، 45 ، ثم قال: "وهذا إسناد صحيح".

وخرجه السيوطي 2 : 250 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير.

وفي المخطوطة: "النساء في خدورها" ، وهما سواء.

(33) الأثر: 10883-"أبو حيان" هو: "يحيى بن سعيد التيمي" ، مضى برقم: 5382 ، 5383 ، 6318 ، 8155.

وهذا الخبر رواه البخاري مطولا (الفتح 10 : 39-43) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان التيمي.

ورواه مسلم في صحيحه 18 : 165 من أربع طرق ، من طريق علي بن مسهر ، عن أبي حيان ، ومن طريق ابن إدريس عن أبي حيان ، ومن طريق ابن علية عن أبي حيان ، ومن طريق عيسى بن يونس عن أبي حيان.

ورواه البيهقي في السنن 6 : 245/8 : 289.

وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 249 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، وابن المنذر. وفي جميع المراجع: "وأبواب من أبواب الربا" ، وانظر شرح ذلك في التعليق على الأثر : 10880

(34) الأثر: 10884- خبر سالم بن أبي الجعد ، عن معدان ، مضى برقم : 10877 من طريق شعبة عن قتادة. وأشار إليه مسلم في صحيحه 11 : 57 من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة.

ورواه أحمد في المسند رقم : 341 من طريق محمد بن جعفر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة مطولا.

ورواه أيضًا مطولا رقم : 89 من طريق عفان ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة.

ورواه مختصرًا رقم : 179 من طريق إسمعيل ، عن سعيد بن أبي عروبة.

وخرجه ابن كثير في تفسيره 2 : 241 من هذه الأخيرة من مسند أحمد ، ولم يذكر شيئًا عن الطرق الأخرى ، بل قال: "هكذا رواه مختصرًا ، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا" ، مع أن أحمد أخرجه في مواضع مطولا كما ترى ، وكما سيأتي في التعليق على رقم : 10887.

(35) الأثر: 10885-"إبراهيم بن سعيد الجوهري" ، شيخ الطبري ، ثقة ، مضى برقم: 3355 ، 3959.

و"عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي" ، ثقة صدوق مأمون ، من شيوخ أحمد. مترجم في التهذيب. ومضى في الإسناد رقم : 8284 ، وهذا طريق آخر للأثر السالف.

وفي المطبوعة: "لم أدع" ، وأثبت ما في المخطوطة.

(36) الأثر: 10886- هذه طريق أخرى للأثرين السالفين ، طريق سعيد بن أبي عروبة.

(37) الأثر: 10887- رواه من هذه الطريق مسلم في صحيحه 11 : 56.

ورواه أحمد مطولا في المسند برقم : 186 ، وانظر التعليق على الآثار السالفة.

(38) الأثر: 10888-"محمد بن علي بن الحسن بن شقيق" ثقة ، مضى برقم : 1591 ، 2575.

وأبوه "علي بن الحسن بن شقيق" ثقة ، مضى أيضًا برقم : 1591 ، 1909.

و"أبو حمزة" هو السكري: "محمد بن ميمون" ثقة إمام ، مضى برقم: 1591.

و"جابر" هو"جابر الجعفي": جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ، مضى برقم: 764 ، 858 ، 2340 ، ومواضع أخرى كثيرة. وهو ضعيف جدًا ، رمي بالكذب.

أما "الحسن بن مسروق" ، فلم أجد في الرواة من يسمى بهذا الاسم ، وأما أبوه فكأنه يعني: "مسروق بن الأجدع الهمداني الوداعي". أحد المقرئين والمفتين.. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة. وليس في الرواة عن مسروق من اسمه"الحسن" ، ولا وجدت له ولدًا يقال"الحسن له ابن مسروق".

ففي هذا الإسناد ما فيه من البلاء.

وهذا الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، عن الحسن بن مسروق ، عن أبيه كما هنا ، ونسبه للطبري وحده.

(39) الأثر: 10889-"أبو أسامة" هو: "حماد بن أسامة بن زيد الكوفي" ، مضى برقم : 29 ، 51 ، 223 ، 2995 ، 5265.

و"زكريا" هو: "زكريا بن أبي زائدة" مضى برقم : 112 ، 1219.

و"أبو إسحق" هو السبيعي.

و"أبو سلمة" هو: "أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري" ، مضى برقم : 8 ، 67 ، 3015 ، 8394.

وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن 6 : 224 ، من طريق يحيى بن آدم ، عن عمار بن رزيق ، عن أبي إسحق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقال: "حديث أبي إسحق عن أبي سلمة منقطع ، وليس بمعروف".

(40) الأثر: 10890-"إسحق بن عيسى بن نجيح" هو أبو يعقوب ، ابن الطباع ، مضى برقم : 2836.

و"ابن لهيعة" مضى مرارًا.

و"يزيد بن أبي حبيب المصري" ثقة مضى برقم : 4348 ، 5493.

و"أبو الخير" هو: "مرثد بن عبد الله اليزني" الفقيه المصري ، روى عن عقبة بن عامر الجهني ، وكان لا يفارقه ، وعمرو بن العاص ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم من الصحابة. تابعي ثقة ، مترجم في التهذيب.

وهذا الأثر رواه الدارمي في سننه 2 : 366 ، من طريق عبد الله بن يزيد ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب. وفي النسخة المطبوعة من الدارمي خطأ قال فيها"عن يزيد بن عبد الله اليزني" ، والصواب"مرثد بن عبد الله" ، وهو أبو الخير ، كما سلف.

وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة.

"أعضل الأمر" و"أعضل به الأمر": ضاق وأشكل ، وضاق به ذرعًا لإشكاله.

(41) في المطبوعة: "إذا ورث كلالة" ، والصواب ما أثبت من المخطوطة.

(42) انظر تفسير"مثل حظ الأنثيين" فيما سلف : 8 : 30-34.

(43) انظر تفسير"الضلال" فيما سلف من فهارس اللغة.

(44) الأثر: 10892- انظر الأثر السالف رقم : 10876.

(45) ديوانه 43 ، وقد سلف من هذه القصيدة أبيات في 1 : 116/7 : 557 ، يصف ناقته لما بلغت مبلغها واستوت كما وصفها ، فيقول: لما رأينا كرمها وحسنها حلفنا عليها أن لا تباع ، لنفاستها علينا.

(46) انظر تفسير"عليم" فيما سلف من فهارس اللغة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[176] سبب نزولها: عن جابر بن عبد الله قال: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ الْمِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. [البخاري 194].

وقفة

[176] من رحمة الله بنا أن قطع أسباب الخصومة في الميراث بما أنزل من الآيات، المال محبب للإنسان، وجبلت النفوس على الشح، فلو لم ينص الله على تفاصيل القسمة، لدبت العداوة والبغضاء بين الورثة.

وقفة

[176] ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ عناية الله بجميع أحوال الورثة في تقسيم الميراث عليهم.

عمل

[176] ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ اشـرح لأحـد النـاس أهمية سؤال أهل العلم عما أشكل دون غيرهم.

وقفة

[176] ﴿الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أصل الكلالة: من مات رجلًا أو امرأة ليس له والد ولا ولد، ولا جد ولا حفيد.

وقفة

[176] قد يقول قائل: كيف قال الله في الآية المتقدمة في السورة: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، ويقول هنا: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، فهذه كلالة وهذه كلالة، فما الفارق؟ والجواب: الكلالة في أول السورة هي الأخت لأم أو الأخ لأم، أما الكلالة في آخر السورة فهي للإخوة الأشقاء، وفارق بين القسمتين.

وقفة

[176] ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾، ﴿فَذَٰلِكُمُ اللَّـهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: 32]، كلُّ حكمٍ خالفَ حكمَ اللهِ فهو ضلالٌ وإن استحسَنه النَّاسُ.

وقفة

[176] ﴿وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي: هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى.

وقفة

[176] من المفاتيح المعينة على تدبر القرآن: معرفة مقصد السورة، أي: موضوعها الأكبر الذي عالجته، فمثلًا: سورة النساء تحدثت عن حقوق الضعفة كالأيتام، والنساء، والمستضعفين في الأرض، وسورة المائدة في الوفاء بالعقود والعهود مع الله ومع العباد، وقس على ذلك.

الإعراب :

- ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. قل: فعل أمر مبني على السكون وحذفت الواو وأصله «قول» لالتقاء الساكنين. والفاعل: ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وحركت لام الفعل بالكسر لالتقاء الساكنين.

- ﴿ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ: ﴾

- الجملة: في محل نصب مفعول به «مقول القول». الله: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. يفتيكم: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور وجملة «يُفْتِيكُمْ» في محل رفع خبر. في الكلالة: جار ومجرور متعلق بيفتيكم وهو من لا ولد له ولا والد.

- ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ: ﴾

- حرف شرط جازم. وفعل الشرط «هَلَكَ» مضمره يفسره الظاهر مبني على الفتح في محل جزم بان. التقدير: إن هلك امرؤ غير ذي ولد. امرؤ: فاعل للفعل «هَلَكَ» مرفوع بالضمة المنونة لأنه نكرة بمعنى: مات.

- ﴿ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ: ﴾

- الجملة في محل رفع صفة لامرؤ. ليس: فعل ماض ناقص. له: جار ومجرور في محل نصب خبر «لَيْسَ» مقدم. ولد: اسمها المؤخر مرفوع بالضمة. وله: الواو: استئنافية. له: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. أخت: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المنونة لأنه نكرة ويجوز أن تعرب «الواو حالية» وجملة «لَهُ أُخْتٌ» في محل نصب حالا من الضمير.

- ﴿ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ: ﴾

- الفاء: رابطة لجواب الشرط. لها: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. نصف: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. ولم ينون لأنه مضاف. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة. ترك: فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «تَرَكَ» صلة الموصول. وجملة «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير ما تركه.

- ﴿ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ: ﴾

- إن كان المتوفى امرأة ولا ولد لها ولها أخ فله كل مالها أي يرثها. الواو عاطفة هو: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. يرثها: فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. و «ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وجملة «يَرِثُها» في محل رفع خبر «هُوَ». إن: حرف شرط جازم. لم: حرف نفي وجزم وقلب. يكن: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الواو تخفيفا. لها: جار ومجرور في محل نصب خبر «لَمْ يَكُنْ لأنه فعل ناقص. ولد: اسمها مرفوع بالضمة المنونة لأنه نكرة. وجملة «لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» في محل جزم بإن لانها فعل الشرط. وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه.

- ﴿ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ: ﴾

- الفاء: استئنافية. إن: حرف شرط جازم. كانتا: فعل ماض مبني على الفتح التاء تاء التأنيث والالف ضمير متصل في محل رفع اسم «كان». اثنتين: خبر «كان» منصوب بالياء لأنه مثنى والفعل الناقص «كانت» في محل جزم لأنه فعل الشرط.

- ﴿ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ: ﴾

- الفاء رابطة لجواب الشرط. لهما: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. والميم حرف عماد والالف علامة التثنية. الثلثان: مبتدأ مؤخر مرفوع بالالف لأنه مثنى وجملة «فَلَهُمَا الثُّلُثانِ» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم.

- ﴿ مِمَّا تَرَكَ: ﴾

- ممّا: مكونة من «من حرف جر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن. ترك: فعل ماض مبني على الفتح وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. وجملة «تَرَكَ» صلة الموصول.

- ﴿ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً: ﴾

- الواو: عاطفة. إن: حرف شرط جازم. كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة في محل جزم بإن لأنه فعل الشرط. الواو: ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والالف فارقة. إخوة: خبر «كان» منصوب بالفتحة المنونة لأنه نكرة.

- ﴿ رِجالًا وَنِساءً: ﴾

- تمييز منصوب بالفتحة المنونة لأنه نكرة. ونساء معطوفة بالواو على «رِجالًا» وتعرب إعرابها.

- ﴿ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ: ﴾

- الفاء: رابطة لجواب الشرط. للذكر: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. مثل: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه مضاف. حظ: مضاف اليه مجرور بالكسرة. الانثيين: مضاف اليه مجرور وعلامة جرّه الياء لأنه مثنى. وجملة «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم.

- ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ: ﴾

- يبين: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. لكم: جار ومجرور متعلق بيبين. والميم: علامة جمع الذكور.

- ﴿ أَنْ تَضِلُّوا: ﴾

- أن: حرف نصب مصدري. تضلوا: فعل مضارع منصوب بأن. وعلامة نصبه حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف: فارقة. و «إِنِ وما تلاها» بتأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجله. ومعناها: كراهة أن تضلوا. وجملة «تَضِلُّوا» صلة «إِنِ» لا محل لها.

- ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ: ﴾

- الواو: استئنافية. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. بكل: جار ومجرور متعلق بعليم. شيء: مضاف اليه مجرور بالكسرة المنونة لأنه نكرة. عليم: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة ويجوز أن يكون المصدر المؤول من «أَنْ تَضِلُّوا» بتقدير الضلالة في محل نصب مفعول به للفعل يبين، أي يبين لكم الضلالة حتى تتجنبوها. '

المتشابهات :

| النساء: 127 | ﴿وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ |

|---|

| النساء: 176 | ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- * سَبَبُ النُّزُولِ: أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسَائِي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: مرضت فجاءني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعودني وأبو بكر، وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي عليَّ، فتوضأ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم صب وضوءه عليَّ فأفقت، فقلت: يا رسول الله، وربما قال سفيان: فقلت: أي رسولَ الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. * دِرَاسَةُ السَّبَبِ: هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وعلى هذا جمهور المفسرين كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور. قال البغوينزلت في جابر بن عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ثم ساق الحديث) اهـ.وقال القرطبينزلت بسبب جابر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ثم ساق الحديث) اهـ.وقال ابن عاشورثبت في الصحيح أن الذي سأله هو جابر بن عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ثم ساق الحديث إلى قوله: فنزل قوله تعالىيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) اهـ.وهذا الحديث المذكور هو الصحيح في نزول آية الكلالة بخلاف قوله تعالىوَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ .. ) فإن هذه الآية لا تتفق مع حديث جابر وإن قال بهذا بعض أهل العلم؛ لأن الآية المذكورة في أول السورة إنما هي في الإخوة لأم دون الأشقاء، وآية الكلالة المذكورة في آخر السورة في الإخوة الأشقاء.وقد روى الطبري عن أبي بكر الصديق - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه قال في خطبتهألا إن الآية التي أنزل الله في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم الله بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) مما جرت الرحم من العصبة) اهـ.ومما يدل على أن الآية الثانية من النساء في الإخوة لأم أن الله سوى بينهم في الميراث فقالوَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) وجعل لهم عند الاجتماع رجالاً ونساءًا لثلث بينهم جميعاً فقالفَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .. ) بينما جعل للشقيقة النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك كما أنه فضل ذكرهم على أُنثاهم كالبنات تماماً فقالإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .. ) وبهذا يظهر الفرق بين الكلالتين في أول السورة وآخرها. ومما يؤكد هذا أنه قد جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لجابريا جابر إني لا أُراك ميتًا من وجعك هذا، فإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين .. الحديث).فلو لم يكنَّ شقيقات لما جعل لهن الثلثين والله أعلم. * النتيجة: أن سبب نزول الآية قصة جابر لصحة سندها، وصراحة لفظها، وموافقتها للفظ الآية، وقواعد الفرائض، واتفاق أكثر المفسرين على ذلك، والله أعلم.'

- المصدر لباب النقول

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [176] لما قبلها : ولَمَّا بدأت سورة النساء بالحديث عن أحكام الأسرة وأحكام الزواج والمواريث؛ اختتمت السورة هنا بآية الكَلَالةِ، فمن ماتَ ولا ولدٌ له ولا والدٌ، وله أختٌ (شقيقةٌ أو لأبٍ) فلها النِّصفُ، فإنْ كانَ له أختانِ فلهما الثلثانِ، وإذا اجتمعَ الذكورُ معَ الإناثِ فللذكرِ مثلُ نصيبِ الأنثيينِ، قال تعالى: