الإحصائيات

سورة البينة

| ترتيب المصحف | 98 | ترتيب النزول | 100 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 0.90 |

| عدد الآيات | 8 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.40 |

| ترتيب الطول | 85 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 18/21 | _ | ||

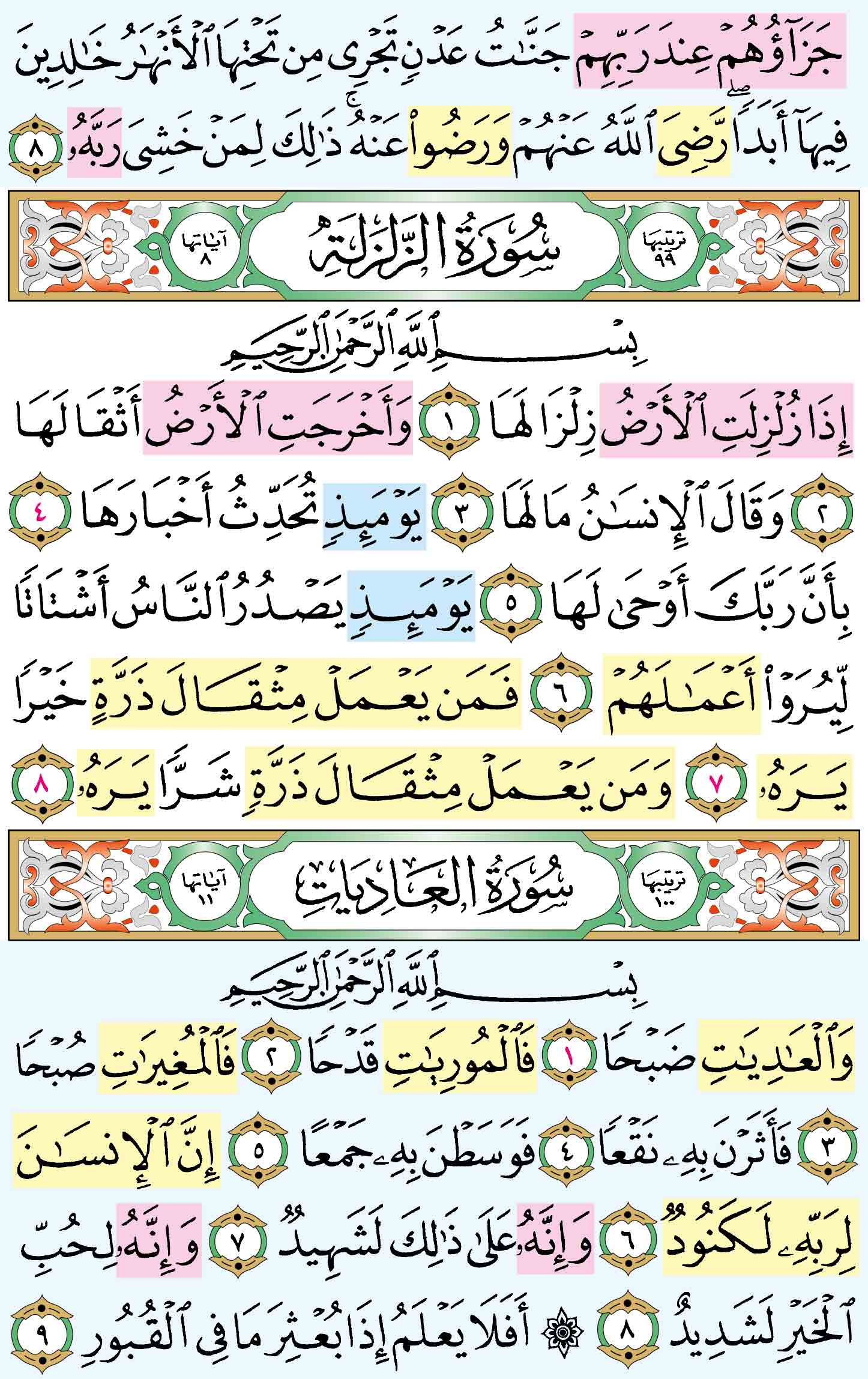

سورة الزلزلة

| ترتيب المصحف | 99 | ترتيب النزول | 93 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 0.45 |

| عدد الآيات | 8 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 98 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الشرط: 6/7 | _ | ||

سورة العاديات

| ترتيب المصحف | 100 | ترتيب النزول | 14 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.45 |

| عدد الآيات | 11 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 65 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 16/17 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (6) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (3)

= في الجَنَّةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

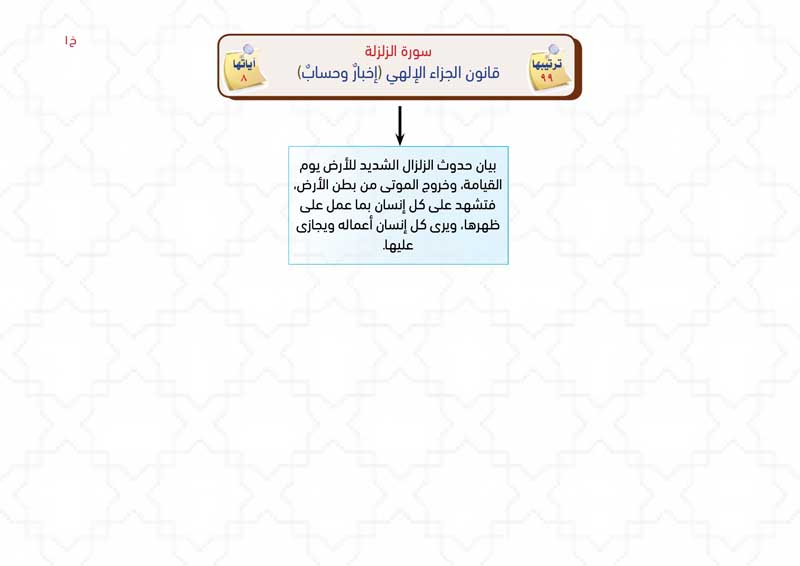

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (8)

حدوثُ الزلزالِ الشَّديدِ يومَ القيامةِ، وخروجُ الموتى من بطنِ الأرضِ، فتشهدُ على كلِّ إنسانٍ بما عملَ على ظهرِها، ويرى كلُّ إنسانٍ أعمالَه ويُجَازَى عليها.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

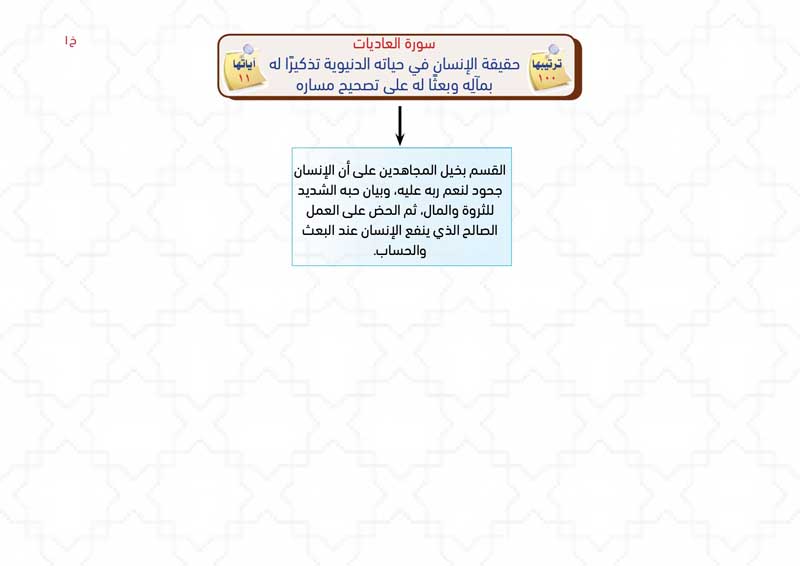

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (9) عدد الآيات (9)

القَسَمُ بخيلِ المجاهدينَ على أنَّ الإنسانَ جَحُودٌ لنِعَمِ ربِّه عليه، ثُمَّ بيانُ حبِّه الشَّديدِ للمالِ، وتذكيرُه بالبعثِ =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

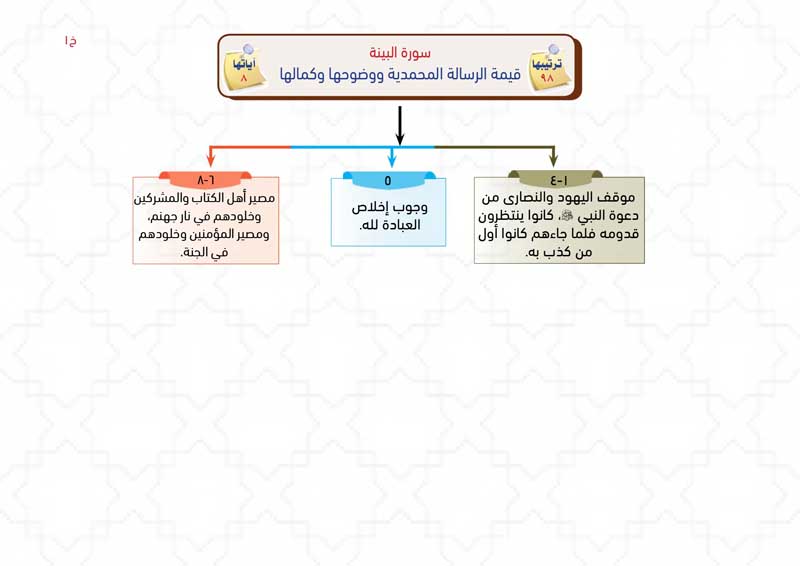

سورة البينة

قيمة الرسالة المحمدية ووضوحها وكمالها

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول : تركز سورة البينة على قيمة الرسالة المحمدية ووضوحها وكمالها.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة البينة»، و«سُورَةُ لَمْ يَكُنِ»، و«سُورَةُ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا».

- • معنى الاسم :: البينة: الحجة والبرهان.

- • سبب التسمية :: سميت «سورة البينة» لورود هذا اللفظ في أول آية، وسميت «سورة لَمْ يَكُنِ»، «سورة لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا» سُمِّيَتْ بِأَوَّلِ جُمْلَةٍ فِيهَا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ القيمة»، و«سُورَةُ البرية»، و«سُورَةُ المنفكين»، و«سُورَةُ أهل الكتاب».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الأرض كانت في حاجة ماسة إلى بعثة النبي ﷺ ، بعد أن عم الفساد أرجاءها: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾

- • علمتني السورة :: أن الكفر من العالم أقبح من غيره، واللّوم مقدَّم على من عَلِمَ ولم يعمل بعلمه، كما هو حال أهل الكتاب الذين بُشِّروا في كتبهم بمبعث النبي ﷺ وأُمروا بأن يؤمنوا به، فكفروا بذلك

- • علمتني السورة :: أن السلامة في ديننا باتّباع أمرين والتمسك بهما، وكلاهما برهانٌ واضحٌ، وهما: رسول الله ﷺ وكلام الله الذي يتلوه: ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾

- • علمتني السورة :: الحرص على الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله ونبذ الافتراق: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ»، قَالَ أُبَيٌّ: «أَاللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟»، قَالَ: «اللَّهُ سَمَّاكَ لِي»، فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي، قَالَ قَتَادَةُ: «فَأُنْبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة البينة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة البينة من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة البينة مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة، فقد احتوت على التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة، وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة وأهل النار.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أنْ نحذرَ من العلم بلا عمل؛ فإن هذا سبيل المغضوب عليهم، بل نعمل بعلمنا ليبارك لنا فيه وننال ثوابه: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (1).

• أن نحرص على دراسة الوحي كتابًا وسنةً، حفظًا وفهمًا وتدبرًا؛ فهذا طريق الفلاح: ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾ (2، 3).

• ألّا نتبع الهوى فنختلفَ فيما بيننا بعد وضوحِ الحق وانقطاع الأعذار: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (4).

• أنْ نخلص في عبادة الله، ولا نشرك به غيرَه؛ فالإخلاص في العبادة من شروط قبولها: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (5).

• أن نسعى في فكاك رقابنا من النار بالإيمان بالله وكتابه ورسوله والعمل بمقتضى ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَـٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ (6).

• ما عند الله إنما ينال بالعمل، فلنحرص على عمل الصالحات لننال هذا الجزاء العظيم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ ...﴾ (7، 8).

سورة الزلزلة

قانون الجزاء الإلهي (إخبارٌ وحسابٌ)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • رسالة السورة:: السورة تدور حول: سيأتي على العباد يومٌ عظيم الأهوال تتزلزل فيه الأرض وتتكلم بما فُعل على ظهرها من خير أو شر، فهل اهتزَّ قلبك عند سماع ذلك؟ في هذا اليوم ستجد ما عملته من خير أو شر وإن كان مثقال ذرّة، فهل حاسبت نفسك قبل أن تحاسب؟

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الزلزلة»، و«سُورَةُ إِذَا زُلْزِلَتِ».

- • معنى الاسم :: زُلْزِلَتِ الأَرْضُ: رُجَّت الأرض رجًّا شديدًا، والزلزلة: الاضطراب والحركة الشديدة.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال قبل يوم القيامة.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ الزِّلْزَالِ»، و«سُورَةُ زُلْزِلَتِ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أنَّ الله الذي جعل هذا الكون مستقرًّا متوازنًا، سيجعله مضطربًا متزلزلًا يوم البعث والنشور: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾

- • علمتني السورة :: شدة أهوال يوم القيامة: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾

- • علمتني السورة :: أن الأرض لن تكتم ربها شيئًا، فلا مفر لابن آدم من الحساب: ﴿وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾

- • علمتني السورة :: أن كل امرئ ملاقٍ عمله يوم القيامة، فيا لفرحة المجتهدين ويا لحسرة البطالين: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِىِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى الصُّبْحِ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ﴾ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلاَ أَدْرِى أَنَسِىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الزلزلة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الزلزلة من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نؤمن بيوم القيامة وأهواله: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (1).

• أن نوقن بأن لنا يومًا سنبعث فيه من قبورنا للحساب، ونستعد له بالعمل الصالح: ﴿وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (2).

• أن نجعل الأرض شاهدة لنا لا علينا، بعمل الصالحات عليها واجتناب الموبقات: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ (4).

• أن نوقن بأننا سنرى أعمالنا يوم القيامة؛ فاعمل ما يسرك رؤيته: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ (6).

• أن نحمد الله على عدله، فهو لا يضيع أجر من عمل صالحًا مهما صغر، وأن لا نستصغر ذنبًا فقد يكون هلاكنا فيه يوم القيامة: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (7، 8).

سورة العاديات

حقيقة الإنسان في حياته الدنيوية تذكيرًا له بمآلِه وبعثًا له على تصحيح مساره

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول : بيان حقيقة الإنسان في حياته الدنيوية، تذكيرًا له بمآلِه، وبعثًا له على تصحيح مساره. جُبلَ الإنسان على حب المال والتعلق به والحرص على جمعه والشح به، وكسب المال والتمتع به ليس عيبًا في حد ذاته، إذا كانت وسائل كسبه مشروعة، وكان إنفاقه في الوجوه المشروعة، وإنما العيب في أن يُحَوَّلَ هذا المال إلى غاية مقصودة في حد ذاته، فيكون الانشغال بالنعمة عن المنعم، والطغيان والظلم، فلا يفرق جامعه بين الحلال والحرام.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «العاديات».

- • معنى الاسم :: العاديات: الخيل التي تجري وتعدو في سبيل الله.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالعاديات، ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الله شَرَّفَ الجهاد؛ فأقسم بخيل المجاهدين: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾

- • علمتني السورة :: إذا كان الله قد أقسَمَ بخيولِ المجاهدين، فما بالكَ بالمجاهدين!:

- • علمتني السورة :: أن البكور وقت مبارك، ينبغي للعبد أن يستغله: ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾

- • علمتني السورة :: أن اقتحام مواقع العدو هي طبيعة المجاهد في سبيل الله: ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة العاديات من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة العاديات من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أنْ نسارع في الخيرات ولا نتردد في أدائها: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ (1).

• أن يكون سيرنا للحق وعملنا به بقوة وهمة: ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ (2).

• أن نغتنم أوقات البكور في أعمالنا: ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ (3).

• أن نحرص على أن نترك الأثر الجميل في نفوس الناس وأن نبث الخير في المجتمع: ﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ (4).

• أن نحرص على الجرأة والشجاعة في ميدان الجهاد؛ كما نحرص عليها في مقارعة الشهوات ودفعها مع أنها تحيط بنا من كل جانب: ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ (5).

• أنْ نجاهد أنفسنا في تزكيتها وتهذيبها من كل خلق ذميم: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ (6).

• أنْ نسخّر نعم الله علينا لإرضائه سبحانه، وإلا كانت هذه النعم وبالًا علينا وفتنةً واستدراجًا لنا: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (8).

• أن نتذكّرَ الآخرة لتكون عونًا لنا على تهذيب نفوسنا، فإنّ في ذلك دواءً لأمراض قلوبنا: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ (9).

• أن نؤمن بأنّ الله تعالى مطّلع على ما في قلوبنا من خفايا ونيّات، فَلْنُزَيِّنْها بالإيمان وحسن الظن بالله، فإنّ السر عنده علانية: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ (10).

• أن نستحيي من الله بأن نحرص على ألا يرى الله منا معصية، لنكون من عباده الصالحين: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ (11).

تمرين حفظ الصفحة : 599

مدارسة الآية : [6] :البينة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ .. ﴾

التفسير :

ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، فقال:{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ} قد أحاط بهم عذابها، واشتد عليهم عقابها،{ خَالِدِينَ فِيهَا} لا يفتر عنهم العذاب، وهم فيها مبلسون،{ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} لأنهم عرفوا الحق وتركوه، وخسروا الدنيا والآخرة.

ثم- بين- سبحانه- سوء عاقبة هؤلاء الجاحدين من أهل الكتاب ومن المشركين فقال:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها.

أى: إن الذين أصروا على كفرهم بعد أن تبين لهم، من اليهود والنصارى، ومن المشركين الذين هم عبدة الأصنام ... مكانهم المهيأ لهم هو نار جهنم، حالة كونهم خالدين فيها خلودا أبديا أُولئِكَ الموصوفون بتلك الصفات الذميمة هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ أى: هم شر كل صنف من أصناف المخلوقات، لإصرارهم على الكفر والإشراك مع علمهم بالحق.

ولفظ «البرية» من البرى وهو التراب، لأنهم قد خلقوا في الأصل منه، يقال: فلان براه الله- تعالى- يبروه بروا. أى: خلقه. وقرأ نافع بالهمز، من قولهم برأ الله- تعالى- الخلق يبرؤهم، أى: خلقهم.

وقدم سبحانه- أهل الكتاب في المذمة، لأن جنايتهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أشد، إذ كانوا يستفتحون به على المشركين ويقولون لهم: إن نبيا قد أظلنا زمانه، وإننا عند مبعثه سنتبعه ... فلما بعث صلى الله عليه وسلم كفروا به.

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين: الأول: أن هؤلاء الضالين خالدون في النار، والثاني: أنهم شر المخلوقات التي خلقها الله- تعالى-.

يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون " أولئك هم شر البرية " أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها.

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6)

يقول تعالى ذكره: إن الذين كفروا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم, فجحدوا نبوّته, من اليهود والنصارى والمشركين جميعهم ( فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ) يقول: ماكثين لابثين فيها( أَبَدًا ) لا يخرجون منها, ولا يموتون فيها( أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ) يقول جل ثناؤه: هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين, هم شرّ من برأه الله وخلقه، والعرب لا تهمز البرية, وبترك الهمز فيها قرأتها قراء الأمصار, غير شيء يُذكر عن نافع بن أبي نعيم, فإنه حكى بعضهم عنه أنه كان يهمزها, وذهب بها إلى قول الله: مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا [الحديد: 22] وأنها فعيلة من ذلك. وأما الذين لم يهمزوها, فإن لتركهم الهمز في ذلك وجهين: أحدهما أن يكونوا تركوا الهمز فيها, كما تركوه من الملك, وهو مفعل من ألك أو لأك, ومِن يرى, وترى, ونرى, وهو يفعل من رأيت. والآخر: أن يكونوا وجَّهوها إلى أنها فعيلة من البري وهو التراب. حكي عن العرب سماعا: بفيك البري, يعني به: التراب.

التدبر :

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ اعلم أن وعيد علماء السوء أعظم من وعيد كل أحد؛ لأن الجحود والكبر مع العلم يجعله كفر عناد, فيكون أقبح وأشنع, وكذلك الضلال على علم.

تفاعل

[6] ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ استعذ بالله من عذاب النار.

وقفة

[6، 7] ﴿... هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ... هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ الكفار شر الخليقة، والمؤمنون خيرها.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم «ان».

- ﴿ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الاولى اي كفروا بالاسلام.

- ﴿ فِي نارِ جَهَنَّمَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «ان» اي يدخلون في نار جهنم. جهنم: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة لانه ممنوع من الصرف للتأنيث والتعريف.

- ﴿ خالِدِينَ فِيها: ﴾

- حال منصوبة بالياء لانها جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. فيها: جار ومجرور متعلق بخالدين.

- ﴿ أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ: ﴾

- الجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان لان. اولاء: اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب. هم: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ ثان. شر: خبر «هم» مرفوع بالضمة. البرية: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة والجملة الاسمية «هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ» في محل رفع خبر «اولئك» ويجوز ان تكون «هم» ضمير فصل «عماد» لا محل له من الاعراب فتكون «شر البرية» خبر «اولئك» والبرية الناس او الخلق.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ حالَ الكُفَّارِ أوَّلًا، ثمَّ ذَكَر ثانيًا حالَ المؤمِنينَ؛ أعاد في آخِرِ هذه السُّورةِ ذِكرَ كِلا الفَريقَينِ، فبَدَأ أيضًا بحالِ الكُفَّارِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :البينة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ﴾

التفسير :

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} لأنهم عبدوا الله وعرفوه، وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة.

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك حسن عاقبة المؤمنين فقال: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ. أى: وعملوا الأعمال الصالحات أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أى: أولئك هم خير المخلوقات التي خلقها الله- تعالى-.

ثم أخبر تعالى عن الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله "أولئك هم خير البرية".

وقوله: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ )

يقول تعالى ذكره: إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد, وعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, وأقاموا الصلاة, وآتوا الزكاة, وأطاعوا الله فيما أمر ونهى ( أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) يقول: من فعل ذلك من الناس فهم خير البرية. وقد: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا عيسى بن فرقد, عن أبي الجارود, عن محمد بن عليّ( أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أنْتَ يا عَلي وَشِيعَتُكَ".

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[7] أتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك! واقرؤوا إن شئتم ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُم خَيرُ البَرِيَّةِ﴾.

تفاعل

[7] ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُم خَيرُ البَرِيَّةِ﴾ قل: «اللهم اجعلنا منهم، ومعهم».

وقفة

[7، 8] ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28]، وقال هنا: ﴿أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ إلى قوله: ﴿لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾، فاقتضت الآيتان: أنَّ العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البريَّة؛ فتبيَّن بهذا: أنَّ العلماء هم خير البرية.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة السابقة مع الفارق في المعنى. وعملوا: معطوفة بالواو على «آمنوا» وتعرب اعرابها. الصالحات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لانه ملحق بجمع المؤنث السالم.

المتشابهات :

| البقرة: 277 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ |

|---|

| يونس: 9 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ﴾ |

|---|

| هود: 23 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ |

|---|

| الكهف: 30 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ |

|---|

| الكهف: 107 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ |

|---|

| مريم: 96 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَـٰنُ وُدًّا﴾ |

|---|

| لقمان: 8 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ |

|---|

| فصلت: 8 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ |

|---|

| البروج: 11 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ |

|---|

| البينة: 7 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا ذكَرَ الأعداءَ، وبدأَ بهم؛ أتْبَعه الأولياءَ، قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

البرية:

1- بشد الياء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالهمز، من «برأ» ، وهى قراءة الأعرج، وابن عامر، ونافع.

مدارسة الآية : [8] :البينة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ .. ﴾

التفسير :

{ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ} أي:جنات إقامة، لا ظعن فيها ولا رحيل، ولا طلب لغاية فوقها،{ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه، بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات{ ذَلِكَ} الجزاء الحسن{ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ} أي:لمن خاف الله، فأحجم عن معاصيه، وقام بواجباته

[تمت بحمد لله]

جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ أى: جزاؤهم الطيب الكائن لهم عند ربهم وخالقهم ومالك أمرهم.

جَنَّاتُ عَدْنٍ. أى: جنات يقيمون فيها إقامة دائمة، من عدن فلان بالمكان إذا أقام فيه. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أى: تجرى من تحت أشجارها وثمارها الأنهار خالِدِينَ فِيها أَبَداً أى: خالدين في تلك الجنات خلودا أبديا.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أى: قبل الله- تعالى- منهم أعمالهم ورضيها عنده، وفرحوا هم ورضوا بما أعطاهم من خير عميم.

فالمراد برضاء- تعالى- عنهم: قبوله لأعمالهم، وبرضاهم عنه: فرحهم بما أعطاهم من فضله. ذلِكَ أى: العطاء الجزيل لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ أى: كائن وثابت لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا جميعا من أصحاب الميمنة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم قال : ( جزاؤهم عند ربهم ) أي : يوم القيامة ( جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ) أي : بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ .

( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم ( ورضوا عنه ) فيما منحهم من الفضل العميم .

وقوله : ( ذلك لمن خشي ربه ) أي : هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه ، وعبده كأنه يراه ، وقد علم أنه إن لم يره فإنه يراه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا أبو معشر ، عن أبي وهب - مولى أبي هريرة - ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بخير البرية ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله . قال : " رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله ، كلما كانت هيعة استوى عليه . ألا أخبركم بخير البرية ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله . قال : " رجل في ثلة من غنمه ، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة . ألا أخبركم بشر البرية ؟ " . قالوا : بلى . قال : " الذي يسأل بالله ، ولا يعطي به " .

آخر تفسير سورة " لم يكن " .

القول في تأويل قوله تعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه: جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8) .

يقول تعالى ذكره: ثواب هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند ربهم يوم القيامة ( جَنَّاتِ عَدْنٍ ) يعني بساتين إقامَة لا ظعن فيها, تجري من تحت أشجارها الأنهار ( خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) يقول: ماكثين فيها أبدًا, لا يخرجون عنها, ولا يموتون فيها

( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ )بما أطاعوه في الدنيا, وعملوا لخلاصهم من عقابه في ذلك

( وَرَضُوا عَنْهُ ) بما أعطاهم من الثواب يومئذ, على طاعتهم ربهم في الدنيا, وجزاهم عليها من الكرامة.

وقوله: ( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ )

يقول تعالى ذكره: هذا الخير الذي وصفته, ووعدته الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوم القيامة, لمن خشي ربه; يقول: لمن خاف الله في الدنيا في سرّه وعلانيته, فاتقاه بأداء فرائضه, واجتناب معاصيه, وبالله التوفيق.

آخر تفسير سورة لم يكن

المعاني :

التدبر :

وقفة

[8] ﴿جَزاؤُهُم عِندَ رَبِّهِم جَنّاتُ عَدنٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضوا عَنهُ ذلِكَ لِمَن خَشِيَ رَبَّهُ﴾ لتنل ما في المقدمة تأمل الخاتمة.

تفاعل

[8] ﴿جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[8] ﴿رضيَ الله عنهم ورضوا عنه﴾ إنَّ شعور العبد برضا الله عنه؛ هو أعظم لذَّة روحية تعجز عن تصويرها الألسن!

وقفة

[8] ﴿رضيَ الله عنهم ورضوا عنه﴾ من أقصر الطرق لنيل رضوان الله: أن تخشاه.

وقفة

[8] لما أسخطوا القرائب والعشائر في سبيل الله عوضهم الله بالرضا وأرضاهم ﴿رضيَ الله عنهم ورضوا عنه﴾.

وقفة

[8] ﴿رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ لن تنالَ رضوان الله حتى تخشاه، رضي الله عنك وأرضاك.

وقفة

[8] ﴿رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ الخشية طريق الرضا، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة.

وقفة

[8] ﴿رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ ليس العبرة أن ترضى عن الله؛ العبرة أن يرضى عنك الله، اللهم ارضَ عنا.

وقفة

[8] ﴿رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ لأنهم لم يبق لهم أمنية إلا أعطاهموها، مع علمهم أنه متفضل في جميع ذلك، لا يجب عليه لأحد شيء، ولا يقدره أحد حق قدره؛ فلو أخذ الخلق بما يستحقونه أهلكهم. وأعظم نعمه عليهم ما منَّ عليهم به من متابعتهم رسول الله ﷺ؛ فإن ذلك كان سببًا لكل خير.

وقفة

[8] ﴿رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ خشية الله سبب في رضاه عن عبده.

وقفة

[8] ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه﴾ رضي الله عنهم فقبل أعمالهم الصالحة ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات.

وقفة

[8] إذا زادت خشية العبد، ارتفع في مقام الرضا، وإذا رضي الله عنك لا يسخط أبدًا ﴿رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾.

وقفة

[8] قال الله ﷻ: ﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ رضي الله عنهم بما قاموا به من أعمال ترضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه.

وقفة

[8] ﴿ذلك لمن خشي ربه﴾ ارتفاعك في الدنيا بركوب درجة الخشية من الله يرفع منزلتك عنده يوم القيامة لدرجة الرضى.

وقفة

[8] ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ الخشية ملاك السعادة الحقيقية والفوز بالمراتب العلية؛ إذ لولاها لم تُترك المناهي والمعاصي، ولا استعد ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي.

الإعراب :

- ﴿ جَزاؤُهُمْ عِنْدَ: ﴾

- مبتدأ مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. عند: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بخبر المبتدأ وهو مضاف والجملة الاسمية «جزاؤهم» مع خبره في محل رفع خبر ثان للمبتدأ «اولئك».

- ﴿ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ: ﴾

- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. جنات: خبر «جزاؤهم» مرفوع بالضمة. عدن: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة اي دخولهم جنات اقامة وبقاء.

- ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع صفة- نعت- لجنات. تجري: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل. من تحت: جار ومجرور متعلق بتجري او بحال من الانهار التقدير تجري الانهار كائنة تحتها و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. الانهار: فاعل مرفوع بالضمة.

- ﴿ خالِدِينَ فِيها: ﴾

- حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لانها جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. فيها: جار ومجرور متعلق بخالدين.

- ﴿ أَبَداً: ﴾

- ظرف زمان منصوب على الظرفية يدل على الاستمرار والتأكيد في المستقبل متعلق بخالدين.

- ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. عن: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعن والجار والمجرور متعلق برضي. والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير في «جزاؤهم» واصلها: رضو فقلبت من الواو ياء لانكسار ما قبلها.

- ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ: ﴾

- الواو عاطفة. رضوا: فعل ماض مبني على الضم الظاهر على الياء لاتصاله بواو الجماعة والاصل «رضيوا» فحذفت الياء لسكونها وسكون واو الجماعة بعد ان نقلت ضمة الياء الى ما قبلها والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. عنه: جار ومجرور متعلق برضوا.

- ﴿ ذلِكَ لِمَنْ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب اي ذلك الجزاء واللام حرف جر. من: اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بخبر «ذلك» اي يعطى لمن. والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ خَشِيَ رَبَّهُ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ربه: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة.

المتشابهات :

| المائدة: 119 | ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيم﴾ |

|---|

| التوبة: 100 | ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ |

|---|

| المجادلة: 22 | ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ |

|---|

| البينة: 8 | ﴿جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا خَصَّ الَّذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ بالخَيريَّةِ؛ ذكَرَ ثَوابَهم، قال تعالى:

﴿ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [1] :الزلزلة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾

التفسير :

يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة، وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج، حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم.

فتندك جبالها، وتسوى تلالها، وتكون قاعًا صفصفًا لا عوج فيه ولا أمت.

تفسير سورة الزلزلة

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الزلزلة» وتسمى- أيضا- سورة «إذا زلزلت» وسورة «الزلزال» من السور المكية، وقيل: هي من السور المدنية.

قال الآلوسى: هي مكية في قول ابن عباس ومجاهد وعطاء، ومدنية في قول مقاتل وقتادة.

ويبدو لنا أن القول بكونها مكية أرجح، لأن الحديث عن أهوال يوم القيامة، يكثر في السور المكية، ولأن بعض المفسرين- كالإمام ابن كثير- قد اقتصر على كونها مكية، ولم يذكر في ذلك خلافا.

وعدد آياتها ثماني آيات في المصحف الكوفي، وتسع آيات في غيره. وسبب ذلك اختلافهم في قوله- تعالى-: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ هل هو آيتان أو آية واحدة.

2- والسورة الكريمة من أهم مقاصدها: إثبات أن يوم القيامة حق وبيان ما اشتمل عليه من أهوال، وتأكيد أن كل إنسان سيجازى على حسب عمله في الدنيا ...

وقوله- تعالى-: زُلْزِلَتِ أى: حركت تحريكا شديدا لا يعلم مقداره إلا الله- تعالى-، إذ الزلزال: الحركة الشديدة مع الاضطراب، وهو بفتح الزاى اسم لذلك، وبكسرها مصدر بمعنى التحرك والاضطراب، وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، ويكون هذا الزلزال الشديد، عند ما يأذن الله- تعالى- بقيام الساعة، ويبعث الناس للحساب.

وافتتح- سبحانه- الكلام بظرف الزمان إِذا، لإفادة تحقق وقوع الشرط.

وقوله: زِلْزالَها مصدر مضاف لفاعله. أى: إذا زلزلت الأرض زلزالها الذي لا يماثله زلزال آخر في شدته وعظمته وهوله، كما قال- تعالى-: يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ.

تفسير سورة إذا زلزلت وهي مكية .

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا سعيد ، حدثنا عياش بن عباس ، عن عيسى بن هلال الصدفي ، عن عبد الله بن عمرو قال : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أقرئني يا رسول الله . قال له : " اقرأ ثلاثا من ذات الر " . فقال له الرجل : كبر سني واستد قلبي ، وغلظ لساني . قال : " فاقرأ من ذات حم " ، فقال مثل مقالته الأولى . فقال : " اقرأ ثلاثا من المسبحات " ، فقال مثل مقالته . فقال الرجل : ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة . فأقرأه : " إذا زلزلت الأرض زلزالها " حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذي بعثك بالحق ، لا أزيد عليها أبدا . ثم أدبر الرجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفلح الرويجل! أفلح الرويجل! " ثم قال : " علي به " . فجاءه فقال له : " أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة " . فقال له الرجل : أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها ؟ قال : " لا ، ولكنك تأخذ من شعرك ، وتقلم أظفارك ، وتقص شاربك ، وتحلق عانتك ، فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل " .

وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ به .

وقال الترمذي : حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري : حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي ، حدثنا ثابت البناني ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ " إذا زلزلت " عدلت له بنصف القرآن " . ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سلم .

وقد رواه البزار ، عن محمد بن موسى الحرشي ، عن الحسن بن سلم ، عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن ، و " إذا زلزلت " تعدل ربع القرآن " . هذا لفظه .

وقال الترمذي أيضا : حدثنا علي بن حجر ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا يمان بن المغيرة العنزي ، حدثنا عطاء ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " " إذا زلزلت " تعدل نصف القرآن ، و " قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن ، و " قل يا أيها الكافرون " تعدل ربع القرآن " . ثم قال : غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة

وقال أيضا : حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري ، حدثني ابن أبي فديك ، أخبرني سلمة بن وردان ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه : " هل تزوجت يا فلان ؟ " قال : لا والله يا رسول الله ، ولا عندي ما أتزوج ؟! قال : " أليس معك " قل هو الله أحد " ؟ " . قال : بلى . قال : " ثلث القرآن " . قال : " أليس معك " إذا جاء نصر الله والفتح " ؟ " . قال : بلى . قال : " ربع القرآن " . قال : " أليس معك " قل يا أيها الكافرون " ؟ " . قال : بلى . قال : " ربع القرآن " . قال : " أليس معك " إذا زلزلت الأرض " ؟ " . قال : بلى . قال : " ربع القرآن " تزوج ، [ تزوج ] . ثم قال : هذا حديث حسن .

تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي لم يروهن غيره من أصحاب الكتب .

قال ابن عباس : ( إذا زلزلت الأرض زلزالها ) أي : تحركت من أسفلها .

القول في تأويل قوله تعالى : إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1)

يقول تعالى ذكره: ( إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ ) لقيام الساعة ( زِلْزَالَهَا ) فرُجَّت رجًّا; والزلزال: مصدر إذا كسرت الزاي, وإذا فتحت كان اسما; وأضيف الزلزال إلى الأرض وهو صفتها, كما يقال: لأكرمنك كرامتك, بمعنى: لأكرمنك كرامة. وحسن ذلك في زلزالها, لموافقتها رءوس الآيات التي بعدها.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن يمان, عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد, قال: ( زُلْزِلَتِ الأرْضُ ) على عهد عبد الله, فقال لها عبد الله: مالك، أما إنها لو تكلَّمت قامت الساعة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] قال محمد بن كعب القرظي: «لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بـ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ والقارعة، لا أزيد عليهما، وأتردد فيهما وأتفكر، أحب إلي من أن أهذَّ القرآن ليلتي هذَّا»، أو قال: «أنثره نثرًا».

وقفة

[1] ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ فليس من التكرار من شيء، فإن إضافة الزلزال يفيد معنى زائدًا، وهو زلزالها المختص بها المعروف منها المتوقع منها، كما تقول: غضب زيد غضبه، وقاتل قتاله، أي: غضبه الذي يعهد منه، وقتاله المختص به الذي يعرف منه.

وقفة

[1] ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ قرأ الإمام سورة الزلزلة وهو يرتجف، جاء في تفسيرها أن الأرض تتزلزل وترجف وترتج، حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم، فتندك جبالها، وتسوى تلالها.

وقفة

[1] ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ أكبر زلزال يضرب الأرض حتى كأنه الوحيد في تاريخها.

وقفة

[1] ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ إن قلتَ: لم أضاف الزلزال إلى الأرض، ولم يقل: (زلزالًا)، كما قال: ﴿إذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًا﴾ [الفجر: 21]؟ قلتُ: ليدُلَّ على أنها زُلزلت الزلزال، الذي تستحقه في حكمته تعالى ومشيئته، في ذلك اليوم، وهو الزلزال الذي ليس بعده زلزالٌ.

وقفة

[1] شدة أهوال يوم القيامة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾.

وقفة

[1، 2] ﴿إذا زلزت الأرض زلزالها * وأخرجت الأرض أثقالها﴾ آيتان فقط تصوران انهيار النظام الأرضي بأكلمه يوم القيامة.

الإعراب :

- ﴿ إِذا: ﴾

- ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون في محل نصب متضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بجوابه

- ﴿ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة. زلزلت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين. الارض: نائب فاعل مرفوع بالضمة اي اذا اضطربت الارض اضطرابها المقدر عند النفخة الثانية.

- ﴿ زِلْزالَها: ﴾

- مفعول مطلق- مصدر- منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة والاضافة تدل على معنى زلزالها الشديد.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالإخبارِ عن زلزلة الأرض قبل يوم القيامة، قال تعالى:

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

زلزالها:

1- بكسر الزاى، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتحها، وهى قراءة الجحدري.

مدارسة الآية : [2] :الزلزلة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾

التفسير :

{ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا} أي:ما في بطنها، من الأموات والكنوز.

وقوله- تعالى-: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها بيان لأثر آخر من آثار ما يحدث في هذا اليوم الهائل الشديد.

والأثقال: جمع ثقل- بكسر فسكون- وهو المتاع الثقيل، ومنه قوله- تعالى-:وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ.

والمراد بها هنا: ما يكون في جوف الأرض من أموات وكنوز وغير ذلك مما يكون في باطنها. قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في جوف الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها، وإنما سمى الجن والإنس بالثقلين لأن الأرض تثقل بهم ... .

( وأخرجت الأرض أثقالها ) يعني : ألقت ما فيها من الموتى . قاله غير واحد من السلف . وهذه كقوله تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) [ الحج : 1 ] وكقوله ( وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ) [ الانشقاق : 3 ، 4 ] .

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا واصل بن عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبيه ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة ، فيجيء القاتل فيقول : في هذا قتلت ، ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي ، ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعت يدي ، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا " .

وقوله: ( وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا ) يقول: وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى أحياء, والميت في بطن الأرض ثقل لها, وهو فوق ظهرها حيا ثقل عليها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سنان القزّاز, قال: ثنا أبو عاصم, عن شبيب, عن عكرِمة, عن ابن عباس ( وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا ) قال: الموتى.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس,( وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا ) قال: يعني الموتى.

حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبى نجيح, عن مجاهد ( وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا ) من في القبور.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ هذه حال الأرض يوم القيامة، فكيف هي حال صدورنا ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ [العاديات: 10].

وقفة

[2] ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ يعني: ألقَت ما فيها من الموتى، قال ذلك غير واحد من السلف.

وقفة

[2] تناسب بين سورة الزلزلة والعاديات أن كلتيهما في سياق البعثرة ﴿اخرجت الأرض أثقالها﴾، ﴿بعثر ما في القبور﴾ [العاديات: 9].

الإعراب :

- ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ: ﴾

- الواو عاطفة. اخرجت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. الارض: فاعل مرفوع بالضمة والجملة الفعلية في محل جر بالاضافة.

- ﴿ أَثْقالَها: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة جمع ثقل وهو متاع البيت اي جعل ما تحمل الأرض في جوفها من الدفائن اثقالا.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا كانَ الِاضْطِرابُ العَظِيمُ يَكْشِفُ عَنِ الخَفِيِّ في المُضْطَرِبِ؛ قال تعالى:

﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الزلزلة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴾

التفسير :

{ وَقَالَ الْإِنْسَانُ} إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظمًا لذلك:{ مَا لَهَا} ؟ أي:أي شيء عرض لها؟.

والمراد بالإنسان في قوله- سبحانه-: وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها جنسه فيشمل المؤمن والكافر.

وقوله ما لَها مبتدأ وخبر، والاستفهام: المقصود به التعجب مما حدث من أهوال.

أى: وقال كل إنسان على سبيل الدهشة والحيرة، أى: شيء حدث للأرض، حتى جعلها تضطرب هذا الاضطراب الشديد.

قال الجمل: وفي المراد بالإنسان هنا قولان: أحدهما: أنه اسم جنس يعم المؤمن والكافر، وهذا يدل على قول من جعل الزلزلة من أشراط الساعة، والمعنى: أنها حين تقع لم يعلم الكل أنها من أشراط الساعة، فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك. والثاني: أنه الكافر خاصة، وهذا يدل على قول من جعلها زلزلة القيامة، لأن المؤمن عارف بها فلا يسأل عنها، والكافر جاحد لها، فإذا وقعت سأل عنها ... .

وقوله : ( وقال الإنسان ما لها ) أي : استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة ، وهو مستقر على ظهرها ، أي : تقلبت الحال ، فصارت متحركة مضطربة ، قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه ، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين ، وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات ، وبرزوا لله الواحد القهار .

وقوله: ( وَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَا ) يقول تعالى ذكره: وقال الناس إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة: ما للأرض وما قصتها.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا﴾ تصل الغفلة بصاحبها أن القيامة قامت والأرض تزلزلت وهو لا يزال يسأل ما لها.

وقفة

[3] ﴿وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا﴾ أي: يتساءل الإنسان عن قصة زلزلة الأرض فما شأنها وما قصتها وما الذي حدث, وعلى هذا: قد تصل الغفلة بصاحبها أن القيامة قامت والأرض تزلزلت وهو لا يزال يسأل ما لها فليس للغفلة منتهي تنتهي إليه.

الإعراب :

- ﴿ وَقالَ الْإِنْسانُ: ﴾

- الواو عاطفة. قال: فعل ماض مبني على الفتح. الإنسان: فاعل مرفوع بالضمة.

- ﴿ ما لَها: ﴾

- الجملة الاسمية في محل نصب مفعول به- مقول القول- ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام حرف جر و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بخبر «ما» اي ما للارض زلزلت هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنها.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا كانَ الإنْسانُ إذا رَأى هَذا عَجِبَ لَهُ، ولَمْ يُدْرِكْ سَبَبَهُ لِأنَّهُ أمْرٌ عَظِيمٌ فَظِيعٌ يُبْهِرُ عَقْلَهُ ويَضِيقُ عَنْهُ ذَرْعَهُ؛ عَبَّرَ عَنْهُ بقوله تعالى:

﴿ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الزلزلة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾

التفسير :

{ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ} الأرض{ أَخْبَارَهَا} أي:تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم.

وقوله- سبحانه-: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها جواب الشرط، و «أخبارها» مفعول ثان لقوله: تُحَدِّثُ والمفعول الأول محذوف. أى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ماذا حدث لها ... عندئذ تحدّث الأرض الخلائق أخبارها، بأن تشهد للطائع بأنه كان كذلك، وتشهد على الفاسق بأنه كان كذلك.

أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبى هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها ثم قال: «أتدرون ما أخبارها» ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، بأن تقول:

عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. فهذه أخبارها.» .

والظاهر أن هذا التحديث من الأرض على سبيل الحقيقة، بأن يخلق الله- تعالى- فيها حياة وإدراكا، فتشهد بما عمل عليها من عمل صالح أو طالح، كما تشهد على من فعل ذلك.

وقيل: هذا مثل ضربه الله- تعالى- والمقصود منه أن كل إنسان في هذا اليوم سيتبين جزاء عمله، وما أعده الله- تعالى- له على ما قدم في حياته الأولى، ونظير ذلك أن تقول:

إن هذه الدار لتحدثنا بأنها كانت مسكونة.

قال بعض العلماء ما ملخصه: قوله: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها يومئذ بدل من إذا.

أى: في ذلك الوقت تحدثك الأرض أحاديثها، وتحديث الأرض تمثيل- كما قال الطبري وغيره- أى: أن حالها وما يقع فيها من الانقلاب، وما لم يعهد من الخراب، يعلم السائل ويفهمه الخبر، وأن ما يراه لم يكن بسبب من الأسباب التي وضعتها السنة الإلهية، حال استقرار نظام الكون، بل ذلك بسبب بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها

وقوله : ( يومئذ تحدث أخبارها ) أي : تحدث بما عمل العاملون على ظهرها .

قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم ، حدثنا ابن المبارك - وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي ، واللفظ له : حدثنا سويد بن نصر ، أخبرنا عبد الله - هو ابن المبارك - ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن يحيى بن أبي سليمان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : ( يومئذ تحدث أخبارها ) قال : " أتدرون ما أخبارها ؟ " . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها ، أن تقول : عمل كذا وكذا ، يوم كذا وكذا ، فهذه أخبارها " .

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .

وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة : حدثني الحارث بن يزيد - سمع ربيعة الجرشي - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تحفظوا من الأرض ، فإنها أمكم ، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا ، إلا وهي مخبرة " .

( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ).

كان ابن عباس يقول في ذلك ما حدثني ابن سنان القزّاز, قال: ثنا أبو عاصم, عن شبيب, عن عكرِمة, عن ابن عباس,( وَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَا ) قال الكافر: ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا )

يقول: يومئذ تحدث الأرض أخبارها، وتحديثها أخبارها, على القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود, أن تتكلم فتقول: إن الله أمرني بهذا, وأوحى إليّ به, وأذن لي فيه.

وأما سعيد بن جبير, فإنه كان يقول في ذلك ما حدثنا به أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن إسماعيل بن عبد الملك, قال: سمعت سعيد بن جبير يقرأ في المغرب مرة: ( يَوْمَئِذٍ تُنَبِّئُ أَخْبَارَها ) ومرة: ( تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ) .

فكأن معنى تحدّث كان عند سعيد: تُنَبِّئُ, وتنبيئها أخبَارَهَا: إخراجها أثقالها من بطنها إلى ظهرها. وهذا القول قول عندي صحيح المعنى, وتأويل الكلام على هذا المعنى: يومئذ تبين الأرض أخبارها بالزلزلة والرجة, وإخراج الموتى من بطونها إلى ظهورها, بوحي الله إليها, وإذنه لها بذلك, وذلك معنى قوله: ( بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ).

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن. قال: ثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول الله: ( وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ) قال: أمرها, فألقَت ما فيها وتخلَّت.

حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ) قال: أمرها.

وقد ذُكر عن عبد الله أنه كان يقرأ ذلك: ( يَوْمَئِذٍ تُنْبِّئُ أَخْبَارَها ) وقيل: معنى ذلك أن الأرض تحدث أخبارها من كان على ظهرها من أهل الطاعة والمعاصي, وما عملوا عليها من خير أو شرّ.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ) قال: ما عمل عليها من خير أو شرّ,( بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ) قال: أعلمها ذلك.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ) قال: ما كان فيها, وعلى ظهرها من أعمال العباد.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ) قال: تخبر الناس بما عملوا عليها.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ الأماكن التي تذكر فيها ربك، سوف تشهد لك في يوم تحتاج فيه الشهادة، فازرع شهودك في كل مكان.

وقفة

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ قيل: إذا عصيت الله في مكان فلا تفارقه حتى تعمل فيه طاعة؛ ليشهد لك كما شهد عليك.

وقفة

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ يوم القيامة ستشهد الأرض وتتحدث بما عملت عليها من خير وشر.

وقفة

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم.

وقفة

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ شهادة الأرض على أعمال بني آدم.

وقفة

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ الأماكنُ التي عَبدتَ اللهَ فيها ستشهدُ لك، فازرع شهودَكَ في كلِّ مكانِ.

عمل

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ سبح في كل مكان؛ ليشهد لك عند الواحد الديان، فالمكان يشهد لك يوم القيامة.

اسقاط

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ الأماكن ستشهد، إما لك أو عليك.

عمل

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ جميع الأماكنِ الَّتي تذهبُ إليها سواء لِأجْلِ خيْر أو شر، ستشْهد عليك يومًا، فاحْرِص على انتقاء هذهِ الأمَاكن.

وقفة

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ قد تجد بقعة تختفي بها عن أعين الناس، لكن تأكد أن هذه البقعة ستشهد، إما لك وإما عليك.

وقفة

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ كلما نزلت منزلًا فلا تغادره حتى يكون لك أثر من طاعة الله، فسوف تحدث أخبارها يوم القيامة.

وقفة

[4] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ يا نفس حتى الأرض ستشهد عليك وعلى ما فعلت، كثرت الشهود عليك وأنت في غفلتك ما زلت!

عمل

[4] لعشاق البرِّ: احرص أن تكثر من مواضع الصلاة التي تذهب لها، وأنت تستشعر قول ربك: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾، لعلها تشهد لك بالخير في اليوم المشهود.

عمل

[4] الأماكن التي ترفع فيها صوتك بالذّكر والتكبير ستَشهد لك في يومٍ تحتاج فيه إلى شهادة ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾، فازرع شهودَك في كلّ مكان.

عمل

[4] صل ركعتين في مكان تحب أن يشهد لك يوم القيامة ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾.

وقفة

[4] ﴿يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها﴾ ستتحدث، وتخبر بما صار فوقها، سبحانه.

وقفة

[4] ﴿يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها﴾ نعم ستُخبر بكل شيء، هذه الآية مبشرة للبعض، ومخيفة للبعض الآخر.

وقفة

[4] ﴿تحدث أخبارها﴾ الله الذي جعل كتلة لحم (اللسان) تتكلم قادر أن يجعل الأرض تتحدث يوم القيامة، وتشهد بما حصل عليها.

الإعراب :

- ﴿ يَوْمَئِذٍ: ﴾

- ظرف زمان منصوب على الظرفية بدل من «اذا» و «إذ» اسم مبني على السكون الظاهر: سكونه وسكون التنوين وهو في محل جر بالاضافة ايضا والجملة المعوض عنها بالتنوين في محل جر بالاضافة التقدير: يومئذ تزلزل الارض.

- ﴿ تُحَدِّثُ أَخْبارَها: ﴾

- الجملة الفعلية جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب اي جواب «اذا». تحدث: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. اخبار: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. اي تخبر الارض بما عمل عليها من خير وشر وحذف المفعول الاول للفعل «تحدث» اختصارا اي تخبر الخلق اخبارها.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا طالَ الكَلامُ، وأُرِيدَ التَّهوِيلُ؛ أُبْدِلَ مِن «إذا» قَوْلَه مُعرِّفًا لِلْإنسانِ ما سَألَ عَنْهُ:

﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :الزلزلة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾

التفسير :

ذلك{ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} [أي] وأمرها أن تخبر بما عمل عليها، فلا تعصى لأمره.

أى: أن ما يحدث للأرض يومئذ، إنما هو بأمر إلهى خاص. بأن قال لها كوني كذلك فكانت كما قال لها .

وعدى فعل «أوحى» باللام- مع أن حقه أن يتعدى بإلى كما في قوله- تعالى- وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ لتضمينه معنى «قال» كما في قوله- سبحانه- فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ.

والمعنى: إن الأرض تحدث الناس عن أخبارها، وتبينها لهم، وتشهد عليهم.... بسبب أن ربك الذي خلقك فسواك فعدلك- أيها الإنسان- قد أمرها بذلك.

وقوله : ( بأن ربك أوحى لها ) قال البخاري : أوحى لها وأوحى إليها ، ووحى لها ووحى إليها : واحد وكذا قال ابن عباس : ( أوحى لها ) أي : أوحى إليها .

والظاهر أن هذا مضمن [ بمعنى ] أذن لها .

وقال شبيب بن بشر ، عن عكرمة عن ابن عباس : ( يومئذ تحدث أخبارها ) قال : قال لها ربها : قولي ، فقالت .

وقال مجاهد : ( أوحى لها ) أي : أمرها . وقال القرظي : أمرها أن تنشق عنهم .

وقيل: عنى بقوله: ( أَوْحَى لَهَا ) : أوحى إليها.

ذكر من قال ذلك:

حدثني ابن سنان القزّاز, قال: ثنا أبو عاصم, عن شبيب, عن عكرِمة, عن ابن عباس ( أَوْحَى لَهَا ) قال: أوحى إليها.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4، 5] ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ الأرض تتكلم كلامًا حقيقيًّا مجيبة للإنسان على تساؤله، وعندما يقول الإنسان مستغربًا متعجبًا: «ما الذي حدث للأرض؟»، فتجيبه قائلة: «إن الله أوحى إليَّ بذلك، وأمرني به»، فالمعنى: إذا سألها الإنسان عن سبب أفعالها التي فعلت، فإنها ستجيبه قائلة: «إن الذي فُعِل بي إنما حدث بوحي الله إليَّ».

وقفة

[4، 5] ﴿يومئذٍ تحدث أخبارها * بأن ربك أوحى لها﴾ تنطق الأرض بإذن ربها، تشكو العاصي، وتشهد عليه، وتشكر المطيع، وتثني عليه.

الإعراب :

- ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ: ﴾

- الباء حرف جر. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. ربك: اسم «أن» منصوب بالفتحة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر «أن» و «أن» وما بعدها- اي ومعموليها- بتأويل مصدر في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بتحدث. اي تحدث اخبارها بسبب ايحاء ربك لها وامره اياها بالتحديث او ان يكون المعنى يومئذ تحدث بتحديث ان ربك أوحى لها أخبارها على أن تحديثها بأن ربك اوحى لها تحديث بأخبارها ويجوز ان يكون «بِأَنَّ رَبَّكَ» بدلا من اخبارها اي يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربك اوحى لها لاننا نقول حدثه كذا وحدثه بكذا.

- ﴿ أَوْحى لَها: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو واللام حرف جر و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بأوحى و «لها» بمعنى «اليها» لان اللام لام العاقبة اي عاقبت هنا الى.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أن الأرضَ تُخبر بما عمل عليها من خير وشرٍّ؛ ذكرَ هنا سببَ تحديثِها، قال تعالى:

﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الزلزلة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا .. ﴾

التفسير :

{ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ} من موقف القيامة، حين يقضي الله بينهم{ أَشْتَاتًا} أي:فرقًا متفاوتين.{ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ} أي:ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات، ويريهم جزاءه موفرًا.

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك أحوال الناس في هذا اليوم فقال: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ.

والجملة الكريمة بدل من جملة «يومئذ تحدث أخبارها» ، وقوله يَصْدُرُ فعل مضارع من الصدر- بفتح الدال- وهو الرجوع عن الشرب، يقال: صدر الناس عن الورد، إذا انصرفوا عنه. وأَشْتاتاً جمع شتيت، أى: متفرق، ومنه قولهم: شتت الله جمع الأعداء، أى فرق أمرهم.

وقوله- تعالى- لِيُرَوْا فعل مضارع مبنى للمجهول، وماضيه المبنى للمعلوم «أراه» بمعنى أطلعه. أى: في هذا اليوم الذي تتزلزل فيه الأرض زلزلة شديدة ... يخرج الناس من قبورهم متجهين أشتاتا إلى موقف الحساب، وكل واحد منهم مشغول بنفسه، لكي يبصروا جزاء أعمالهم، التي عملوها في دنياهم.

وجاء فعل «ليروا» مبنيا للمجهول، لأن المقصود رؤيتهم لأعمالهم، وليس المقصود تعيين من يريهم إياها.

وقوله : ( يومئذ يصدر الناس أشتاتا ) أي : يرجعون عن مواقف الحساب ( أشتاتا ) أي : أنواعا وأصنافا ، ما بين شقي وسعيد ، مأمور به إلى الجنة ، ومأمور به إلى النار .

قال ابن جريج : يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم .

وقال السدي : ( أشتاتا ) فرقا .

وقوله تعالى : ( ليروا أعمالهم ) أي : ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا ، من خير وشر .

وقوله: ( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ) قيل: إن معنى هذه الكلمة التأخير بعد ( لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ) قالوا: ووجه الكلام: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، لِيُرَوْا أعمالهم, يومئذ يصدر الناس أشتاتا. قالوا: ولكنه اعترض بين ذلك بهذه الكلمة.

ومعنى قوله: ( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ) عن موقف الحساب فِرَقا متفرقين, فآخذ ذات اليمين إلى الجنة, وآخذ ذات الشمال إلى النار.

وقوله: ( لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ) يقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرّقين, عن اليمين وعن الشمال, ليروا أعمالهم, فيرى المحسن في الدنيا, المطيع لله عمله وما أعد الله له يومئذ من الكرامة, على طاعته إياه كانت في الدنيا, ويرى المسيء العاصي لله عمله وجزاء عمله وما أعدّ الله له من الهوان والخزي في جهنم على معصيته إياه كانت في الدنيا, وكفره به.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[6] ﴿يومئذ يصدر الناس﴾ إنما الحياة الدنيا كماء ورده الإنسان فشرب منه، ثم صدر عنه كما ترد الإبل، فمتى ندرك حقيقتها؟!

وقفة

[6] ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ فأهل الجنة يوم القيامة يوجَّهون نحوها طوعًا، وأهل النار والعياذ بالله يُساقون إليها.

وقفة

[6] ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ سيكون هناك لقاء بينك وبين عملك، فاختر عملًا يسرك أن تلقى به ربك.

وقفة

[6] ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه؛ فإن كان محسنًا فيقول: «لم لا ازددت إحسانًا!»، وإن كان غير ذلك يقول: «لم لا نزعت عن المعاصي!» وهذا عند معاينة الثواب والعقاب، وكان ابن عباس يقول: «أشتاتًا: متفرقين على قدر أعمالهم».

وقفة

[6] ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ الصَّدر مقابل الورد، وهو الرجوع من شرب الماء، وهي إشارة إلى أن الحياة الدنيا حدث عارض، مثل مشهد السقاية، فهي أقصر ما تكون، فالدنيا هي المورد، والصَّدر هنا هو قيام الناس للبعث، وجاء لفظ ( يَصْدُرُ ) دون غيره للدلالة على هذا المعنى.

عمل

[6] ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ قَدَّم من الأعمال ما تُحب أن تراه.

عمل

[6] ﴿يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم﴾ غيبة، ظلم، ذنوب خلوات، بر، صوم، صدقات؛ استكثر مما تحب أن تراه.

وقفة

[6] ﴿يَومَئِذٍ يَصدُرُ النّاسُ أَشتاتًا لِيُرَوا أَعمالَهُم﴾ رغمًا عنك سترى صحيفتك، وما سطَرت فيها.

وقفة

[6] ﴿أَشْتَاتًا﴾ أي متفرقين، وهذا أدعى للحيرة والخوف والرهبة، إذ مع الجماعة يكون الأنس والإلف، وهذا لا يتاح مع التشتت والتفرق، ولاسيما في يوم الفزع الأكبر.

عمل

[6] ﴿ليروا أعمالهم﴾ اجعلها نصب عينيك عند كل عمل، هل يسرك أن تراه غدًا في صحيفتك؟

وقفة

[6] ﴿لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ إذا لم تقنعك شهادة الأرض، فرؤية عملك أقوى شهيد.

وقفة

[6] ﴿ليروا أعمالهم﴾ لن يروا بأنفسهم، وإنما رغمًا عنهم؛ لأن من أسقط الآخرة من حساباته وأنكرها لا يريد أن يرى جزاءه.

وقفة

[6] ﴿ليروا أعمالهم﴾ مهما كتمت من معاصيك, ومهما أسررت من الذنوب والآثام, فيوشك أن تراها رأي العين جهارًا نهارًا منشورة علي رؤوس الأشهاد, لا يخفي منها خافية.

الإعراب :

- ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ: ﴾

- سبق اعرابها. يصدر: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الناس: فاعل مرفوع بالضمة.

- ﴿ أَشْتاتاً: ﴾

- حال منصوب بالفتحة اي يومئذ يصدر الناس عن مخارجهم من القبور الى الموقف متفرقين بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين او يتفرق بهم طريقا الجنة والنار.

- ﴿ لِيُرَوْا: ﴾

- اللام لام التعليل او لام «كي». يروا: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل والالف فارقة. وجملة «يروا» صلة «أن» المضمرة لا محل لها من الاعراب. و «أن» المضمرة وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بيصدر.

- ﴿ أَعْمالَهُمْ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة اي جزاء اعمالهم فحذف المضاف المنصوب وحل المضاف اليه محله.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد الإخبارِ عن زلزلةِ الأرضِ قبل يوم القيامة؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أحوالَ النَّاس في هذا اليوم، قال تعالى:

﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ليروا:

1- بضم الياء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتحها، وهى قراءة الحسن، والأعرج، وقتادة، وحماد بن سلمة، والزهري، وأبى حيوة، وعيسى، ونافع، فى رواية.

مدارسة الآية : [7] :الزلزلة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا .. ﴾

التفسير :

{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة، التي هي أحقر الأشياء، [وجوزي عليها] فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى:{ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا}{ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا}

وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلًا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرًا.

ثم فصل- سبحانه- ما يترتب على هذه الرؤية من جزاء فقال: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

و «المثقال» مفعال من الثقل، ويطلق على الشيء القليل الذي يحتمل الوزن، و «الذرة» تطلق على أصغر النمل، وعلى الغبار الدقيق الذي يتطاير من التراب عند النفخ فيه. والمقصود المبالغة في الجزاء على الأعمال مهما بلغ صغرها، وحقر وزنها.

والفاء: للتفريع على ما تقدم. أى: في هذا اليوم يخرج الناس من قبورهم متفرقين لا يلوى أحد على أحد. متجهين إلى موقف الحساب ليطلعوا على جزاء أعمالهم الدنيوية ...

فمن كان منهم قد عمل في دنياه عملا صالحا رأى ثماره الطيبة، حتى ولو كان هذا العمل في نهاية القلة، ومن كان منهم قد عمل عملا سيئا في دنياه، رأى ثماره السيئة، حتى ولو كان هذا العمل- أيضا- في أدنى درجات القلة.

فأنت ترى أن هاتين الآيتين قد جمعتا أسمى وأحكم ألوان الترغيب والترهيب، ولذا قال كعب الأحبار: لقد أنزل الله- تعالى- على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آيتين، أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف، ثم قرأ هاتين الآيتين.

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين عددا من الأحاديث، منها: ما أخرجه الإمام أحمد. أن صعصعة بن معاوية، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هاتين الآيتين، فقال: حسبي لا أبالى أن لا أسمع غيرها. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة» .

وفي الصحيح- أيضا- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقى، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط» .

وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: «يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. يا عائشة. إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله- تعالى- طالبا».

ومن الآيات الكريمة التي وردت في معنى هاتين الآيتين قوله- تعالى- إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها، وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً.

وقوله- سبحانه-: وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً، وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها، وَكَفى بِنا حاسِبِينَ.

ولهذا قال : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )

قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الخيل لثلاثة : لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ; فأما الذي له أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات ، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين ، كانت آثارها وأرواثها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له ، وهي لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ، فهي له ستر . ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء ، فهي على ذلك وزر " . فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر ، فقال : " ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) .

ورواه مسلم من حديث زيد بن أسلم به .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا جرير بن حازم ، حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية - عم الفرزدق - : أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) قال : حسبي ! لا أبالي ألا أسمع غيرها .

وهكذا رواه النسائي في التفسير ، عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب ، عن أبيه ، عن جرير بن حازم ، عن الحسن البصري قال : حدثنا صعصعة عم الفرزدق ، فذكره .

وفي صحيح البخاري ، عن عدي مرفوعا : " اتقوا النار ولو بشق تمرة ، ولو بكلمة طيبة " وفي الصحيح : " لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط " وفي الصحيح أيضا : " يا نساء المؤمنات ، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة " يعني : ظلفها . وفي الحديث الآخر : " ردوا السائل ولو بظلف محرق " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا كثير بن زيد ، عن المطلب بن عبد الله ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا عائشة ، استتري من النار ولو بشق تمرة ، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان " . تفرد به أحمد .

وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة ، وقالت : كم فيها من مثقال ذرة .

وقال أحمد : حدثنا أبو عامر ، حدثنا سعيد بن مسلم ، سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير ، حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل : أن عائشة أخبرته : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : " يا عائشة ، إياك ومحقرات الذنوب ، فإن لها من الله طالبا " .

ورواه النسائي وابن ماجه ، من حديث سعيد بن مسلم بن بانك به .

وقال ابن جرير : حدثني أبو الخطاب الحساني ، حدثنا الهيثم بن الربيع ، حدثنا سماك بن عطية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة عن أنس قال : كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) فرفع أبو بكر يده وقال : يا رسول الله ، إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال : " يا أبا بكر ، ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة " .

ورواه ابن أبي حاتم ، عن أبيه [ عن ] أبي الخطاب به . ثم قال ابن جرير :

حدثنا ابن بشار ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا أيوب قال : في كتاب أبي قلابة ، عن أبي إدريس : أن أبا بكر كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره .

ورواه أيضا عن يعقوب ، عن ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة : أن أبا بكر ، وذكره .

طريق أخرى : قال ابن جرير : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني حيي بن عبد الله ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : لما نزلت : ( إذا زلزلت الأرض زلزالها ) وأبو بكر الصديق ، رضي الله عنه ، قاعد ، فبكى حين أنزلت ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما يبكيك يا أبا بكر ؟ " . قال : يبكيني هذه السورة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم ، لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم " .

حديث آخر : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن [ محمد بن ] المغيرة - المعروف بعلان المصري - ، قالا : حدثنا عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا ابن لهيعة ، أخبرني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : لما أنزلت : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) قلت : يا رسول الله ، إني لراء عملي ؟ قال : " نعم " . قلت : تلك الكبار الكبار ؟ قال : " نعم " . قلت : الصغار الصغار ؟ قال : " نعم " . قلت : واثكل أمي . قال : " أبشر يا أبا سعيد ; فإن الحسنة بعشر أمثالها - يعني إلى سبعمائة ضعف - ويضاعف الله لمن يشاء ، والسيئة بمثلها أو يغفر الله ، ولن ينجو أحد منكم بعمله " . قلت : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة " قال أبو زرعة : لم يرو هذا غير ابن لهيعة .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وذلك لما نزلت هذه الآية : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) [ الإنسان : 8 ] ، كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل الذي أعطوه ، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك ، فيردونه ويقولون : ما هذا بشيء . إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه . وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ، يقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر . فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه ، فإنه يوشك أن يكثر ، وحذرهم اليسير من الشر ، فإنه يوشك أن يكثر ، فنزلت : ( فمن يعمل مثقال ذرة ) يعني : وزن أصغر النمل ( خيرا يره ) يعني : في كتابه ، ويسره ذلك . قال : يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة . وبكل حسنة عشر حسنات ، فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا ، بكل واحدة عشر ، ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات ، فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة .

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عبد الله بن مسعود ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم ومحقرات الذنوب ، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه " . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة ، فحضر صنيع القوم ، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود ، والرجل يجيء بالعود ، حتى جمعوا سوادا ، وأججوا نارا ، وأنضجوا ما قذفوا فيها .

وقوله: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ )

يقول: فمن عمل في الدنيا وزن ذرة من خير, يرى ثوابه هنالك ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ )يقول: ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه هنالك, وقيل: ومن يعمل والخبر عنها في الآخرة, لفهم السامع معنى ذلك, لما قد تقدم من الدليل قبل, على أن معناه: فمن عمل; ذلك دلالة قوله: ( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ) على ذلك. ولكن لما كان مفهوما معنى الكلام عند السامعين، وكان في قوله: ( يَعْمَلْ ) حث لأهل الدنيا على العمل بطاعة الله, والزجر عن معاصيه, مع الذي ذكرت من دلالة الكلام قبل ذلك, على أن ذلك مراد به الخبر عن ماضي فعله, وما لهم على ذلك, أخرج الخبر على وجه الخبر عن مستقبل الفعل.

وبنحو الذي قلنا من أن جميعهم يرون أعمالهم, قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني على, قال: ثنا بو صالح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, في قوله: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ) قال: ليس مؤمن ولا كافر عمِل خيرا ولا شرا في الدنيا, إلا آتاه الله إياه. فأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته, فيغفر الله له سيئاته. وأما الكافر فيردّ حسناته, ويعذّبه بسيئاته. وقيل في ذلك غير هذا القول, فقال بعضهم: أما المؤمن, فيعجل له عقوبة سيئاته في الدنيا, ويؤخِّر له ثواب حسناته, والكافر يعجِّل له ثواب حسناته, ويؤخر له عقوبة سيئاته.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي, قال: ثنا محمد بن بشر, قال: حدثنيه محمد بن مسلم الطائفي, عن عمرو بن قتادة, قال: سمعت محمد بن كعب القرظي, وهو يفسِّر هذه الآية: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) قال: من يعمل مثقال ذرَّة من خير من كافر ير ثوابه في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده, حتى يخرج من الدنيا, وليس له عنده خير ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) من مؤمن ير عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده, حتى يخرج من الدنيا وليس عنده شيء.

حدثني محمود بن خِداش, قال: ثنا محمد بن يزيد الواسطي, قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي, عن عمرو بن دينار, قال: سألت محمد بن كعب القرظي, عن هذه الآية: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) قال: من يعمل مثقال ذرَّة من خير من كافر, ير ثوابها في نفسه وأهله وماله, حتى يخرج من الدنيا وليس له خير; ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن, ير عقوبتها في نفسه وأهله وماله, حتى يخرج وليس له شر.

حدثني أبو الخطاب الحساني, قال: ثنا الهيثم بن الربيع, قال: ثنا سماك بن عطية, عن أيوب, عن أبي قِلابة, عن أنس, قال: كان أبو بكر رضى الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم, فنـزلت هذه الآية: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) فرفع أبو بكر يده من الطعام, وقال: يا رسول الله إني أُجزَى بما عملت من مثقال ذرة من شرّ، فقال: " يا أبا بَكر, ما رأيْتَ في الدنْيا ممَّا تكره فمثَاقيلُ ذَرّ الشَّرّ, وَيَدَّخِرُ لَكَ اللهُ مثَاقِيلَ الخير حتى تُوَفَّاه يَوْمَ الْقِيامَةِ".

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أيوب, قال: وجدنا في كتاب أبي قِلابة, عن أبي إدريس: أن أبا بكر كان يأكل مع النبيّ صلى الله عليه وسلم, فأنـزلت هذه الآية: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) فرفع أبو بكر يده من الطعام, وقال: إني لراء ما عملت, قال: لا أعلمه إلا قال: ما عملت من خير وشرّ, فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " إنَّ ما تَرَى مِمَّا تَكْرَهُ فَهُوَ مثَاقِيلُ ذَرّ شَر كَثِيرٍ, وَيَدَّخِرُ اللهُ لَكَ مَثَاقِيلَ ذَرّ الخَيْرِ حتى تُعْطَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وتصديق ذلك في كتاب الله: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ .

حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَية, قال: ثنا أيوب, قال: قرأت في كتاب أبي قلابة قال: نـزلت ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) وأبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم, فأمسك وقال: يا رسول الله, إني لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال: " أرأيْتَ ما رأيْتَ مِمَّا تَكْرَهُ, فَهُوَ مِنْ مثَاقِيلِ ذَرّ الشَّرِ, وَيَدَّخِرُ مثَاقِيلَ ذَرّ الخَيْرِ, حتى تُعْطَوْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ" قال أبو إدريس: فأرى مصداقها في كتاب الله, قال: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ .

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن عُليَة, عن داود, عن الشعبي, قال: قالت عائشة: يا رسول الله, إن عبد الله بن جُدْعان كان يصل الرحم, ويفعل ويفعل, هل ذاك نافعه؟ قال: " لا إنه لم يقل يوما: " رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ".

حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا حفص, عن داود, عن الشعبي, عن مسروق, عن عائشة, قالت: قلت: يا رسول الله, ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم, ويُطعم المسكين, فهل ذاك نافعه؟ قال: " لا يَنْفَعُهُ, إنَّهُ لَمْ يَقُلْ يوما: " رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين "

حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا ابن أبي عدي, عن داود, عن عامر الشعبي, أن عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله, إن عبد الله بن جدعان, كان يصل الرحم, ويَقْرِي الضيف, ويفكّ العاني, فهل ذلك نافعه شيئا؟ قال: " لا إنَّهُ لَمْ يقل يوما: " رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ".

حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا ابن أبي عديّ, عن داود, عن عامر, عن علقمة, أن سلمة بن يزيد الجعفي, قال: يا رسول الله, إن أمنا هلكت في الجاهلية, كانت تصل الرحم, وتَقْرِي الضيف, وتفعل وتفعل, فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: " لا " .

حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا الحجاج بن المنهال, قال: ثنا المعتمر بن سليمان, قال: ثنا داود, عن الشعبيّ, عن علقمة بن قيس, عن سلمة بن يزيد الجعفي, قال: ذهبت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت: يا رسول الله, إن أمنا كانت في الجاهلية تقري الضيف, وتصل الرحم, هل ينفعها عملها ذلك شيئا؟ قال: " لا " .

حدثني محمد بن إبراهيم بن صدران وابن عبد الأعلى, قالا ثنا المعتمر بن سليمان, قال: ثنا داود بن أبي هند, عن الشعبي, عن علقمة, عن سلمة بن يزيد, عن النبي صلى الله عليه وسلم, بنحوه.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, عن محمد بن كعب, أنه قال: أما المؤمن فيرى حسناته في الآخرة, وأما الكافر فيرى حسناته في الدنيا.

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا أبو نعامة, قال: ثنا عبد العزيز بن بشير الضبي جدّه سلمان بن عامر أن سلمان بن عامر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: إنّ أبي كان يصل الرحم, ويفي بالذمة, ويُكرم الضيف, قال: " ماتَ قَبْلَ الإسْلامِ"؟ قال: نعم, قال: " لَنْ يَنْفَعَهُ ذَلكَ", فولى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عَليَّ بالشَّيْخِ", فجاءَ, فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّها لَنْ تَنْفَعَهُ, وَلَكِنَّهَا تَكُونُ فِي عَقِبِهِ, فَلَنْ تُخْزَوْا أبَدًا, وَلَنْ تَذِلُّوا أَبَدًا, وَلَنْ تَفْتَقِرُوا أَبدًا " .

حدثنا ابن المثنى وابن بشار, قالا ثنا أبو داود, قال: ثنا عمران, عن قتادة, عن أنس, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ المُؤْمِنُ حَسَنَةً يُثابُ عَلَيْها الرّزْقَ فِي الدنْيا, ويُجْزى بِها فِي الآخِرَةِ; وأمَّا الكافِرُ فَيُعْطِيهِ بِها فِي الدنْيا, فإذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ, لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنةٌ" .

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, قال: ثنا ليث, قال: ثني المعلى, عن محمد بن كعب الْقُرَظي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أحْسَنَ مِنْ مُحْسِنٍ، مُؤْمِنٍ أوْ كَافِرٍ إلا وَقَعَ ثَوَابُهُ عَلى الله فِي عاجِل دُنْيَاهُ, أَوْ آجِلِ آخِرَتِهِ" .

حدثني يونس بن عبد الأعلى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني يحيى بن عبد الله, عن أبي عبد الرحمن الحُبَليِّ, عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: أنـزلت: ( إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا ) وأبو بكر الصدّيق قاعد, فبكى حين أنـزلت, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يُبْكِيكَ يا أبا بَكْرٍ؟" قال: يُبكيني هذه السورة, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَوْلا أنَّكُمْ تُخْطِئونَ وَتُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ لَخَلَقَ اللهُ أُمَّةً يُخْطِئُونَ وَيُذْنِبُونَ فَيَغْفرُ لَهُمْ".

فهذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تُنبئ عن أن المؤمن إنما يرى عقوبة سيئاته في الدنيا, وثواب حسناته في الآخرة, وأن الكافر يرى ثواب حسناته في الدنيا, وعقوبة سيئاته في الآخرة, وأن الكافر لا ينفعه في الآخرة ما سلف له من إحسان في الدنيا مع كُفره.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن عليّ, عن الأعمش, عن إبراهيم التيمي, قال: أدركت سبعين من أصحاب عبد الله, أصغرهم الحارث بن سويد, فسمعته يقرأ: ( إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا ) حتى بلغ إلى: ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) قال: إن هذا إحصاء شديد.

وقيل: إن الذَّرَّة دُودة حمراء ليس لها وزن.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني إسحاق بن وهب العلاف ومحمد بن سنان القزّاز, قالا ثنا أبو عاصم, قال: ثنا شبيب بن بشر, عن عكرمة, عن ابن عباس, في قوله: ( مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) قال ابن سنان في حديثه: مثقال ذرّة حمراء. وقال ابن وهب في حديثه: نملة حمراء. قال إسحاق, قال يزيد بن هارون: وزعموا أن هذه الدودة الحمراء ليس لها وزن.

التدبر :

وقفة

[7] ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ في الآخرة وحدة القياسات: مثاقيل الذرات, فعلى المؤمن الحذر.

وقفة

[7] ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا» [مسلم 2808].

وقفة

[7] ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ومن جميل ما أنشدوا:

إِنَّ مَنْ يَعْتَدِي وَيَكْسِبُ إِثْمًا ... وَزْنَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ سَيَرَاهُ

وَيُجَازَى بِفِعْلِهِ الشَّرَّ شَرًّا ... وَبِفِعْلِ الْجَمِيلِ أَيْضًا جَزَاهُ

هَكَذَا قَوْلُهُ تَبَارَكَ رَبِّي ... فِي إِذَا زُلْزِلَتْ وَجَلَّ ثَنَاهُ

وقفة

[7] ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ عَنْ مالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِينًا اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ، فَقَالَتْ لإِنْسَانٍ: «خُذْ حَبَّةً»، فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «أَتَعْجَبُ كَمْ تَرَى فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ».

وقفة

[7] ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ غرضها التعليم. قال الآلوسى: «وعن عائشة: كان بين يديها عنب، فقدّمته إلى نسوة بحضرتها، فجاء سائل فأمرت له بحبة من ذلك العنب، فضحك بعض من كان عندها، فقالت: إن فيما ترون مثاقيل الذرة، وتلت هذه الآية، ولعلها كان غرضها التعليم، وإلا فهي كانت في غاية السخاوة».

وقفة

[7] ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وأنت تخرج زكاة الفطر، تخيل أن كل حبة أرز أو شعير ستوضع لك في الميزان.

عمل

[7] ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ عليك بالمداومة علي الطاعات، وإن قلت.

عمل

[7] ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ لا تحتقر أي عمل صالح تقدمه، حتى لو ابتسامة في وجهك أخيك المسلم.

وقفة

[7] ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ لا ينبغي للعاقل المؤمن أن يحتقر شيئًا من أعمال البر، فربما غفر له بأقلها.

عمل

[7] ﴿فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ﴾ لا تحرم نفسَك صدقاتٍ كثيرات بعدد كلماتك الطيبات.

وقفة

[7] ﴿فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ﴾ هذا السياق القرآني الشريف أصل عظيم في المسارعة إلى الخيرات، وعدم احتقار شيء من الأعمال الصالحات.

وقفة

[7] اندرجت المصالح كلها، دقها وجلها، قليلها وكبيرها، جليلها وخطيرها، في هاتين الآيتين: ﴿فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ﴾، ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90].

عمل

[7] إياك أن تستصغر ذرات الطاعات؛ فالتضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله أصلًا، بل الاستغفار باللسان أيضًا حسنة؛ إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم، أو فضول كلام، بل هو خير من السكوت، قال تعالى: ﴿فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ﴾.

عمل

[7] إذا كان الزارع يتعب نفسه في الحرث والبذر أملًا بيوم الحصاد، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، فازرعوا فيها من الصالحات لتحصدوا ثمرتها حسنات يوم يقوم الحساب ﴿فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ﴾.

وقفة

[7] كل ما كانت السلعة غالية يكون مكيالها دقيقًا جدًا، فالحديد بالطن، والفاكهة بالكيلو، والذهب بالجرام، والألماس بالقيراط، وأما أعمال الآخرة فهي بالذرة ﴿فمنْ يعملْ مثقالَ ذَرّةٍ خيراً يره﴾.

وقفة