الإحصائيات

سورة التغابن

| ترتيب المصحف | 64 | ترتيب النزول | 108 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 2.00 |

| عدد الآيات | 18 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.60 |

| ترتيب الطول | 67 | تبدأ في الجزء | 28 |

| تنتهي في الجزء | 28 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 12/14 | _ | ||

الروابط الموضوعية

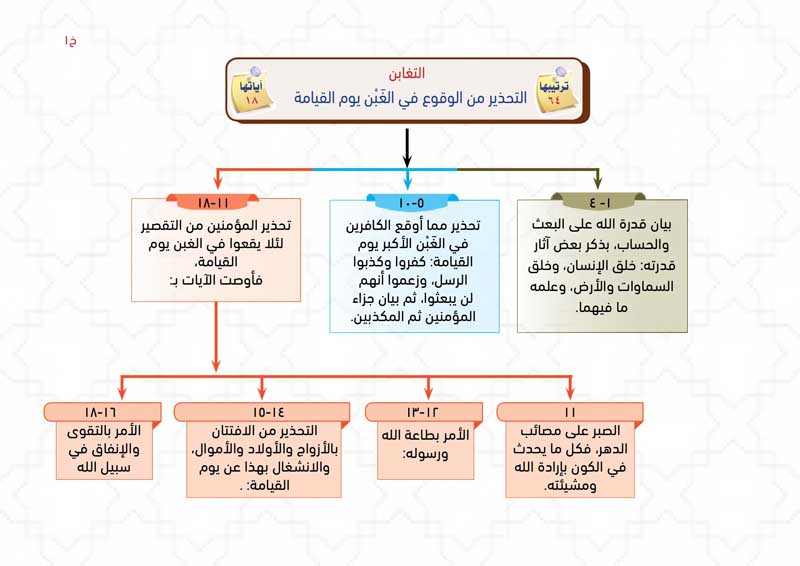

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (4) عدد الآيات (4)

تنزيهُ اللهِ عما لا يَليقُ بهِ، ثُمَّ بيانُ بعضِ أدلَّةِ وحدانيتِه وقدرتِه: خلقُ الإنسانِ، وخلقُ السَّماواتِ والأرضِ، وسعةُ علمِه تعالى.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (5) الى الآية رقم (9) عدد الآيات (5)

بعدَ بيانِ أدلَّةِ وحدانيةِ اللهِ وقدرتِه، حذَّرَ هنا مشركي مكَّةَ من الكفرِ وخَوَّفَهم أن يحِلَّ بهم ما حلَّ بالأممِ التي كذَّبتْ الرُّسلَ، ثُمَّ الردُّ على منكري البعثِ، والدَّعوةُ للإيمانِ باللهِ، وبيانُ جزاءِ المؤمنينَ يومَ القيامةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة التغابن

التحذير من الوقوع في الغَبْن يوم القيامة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • الدعوة للإيمان قبل يوم التغابن:: ما معنى التغابن أو الغبن؟ الجواب: تَغَابَنَ التجار أن يبيع البائع بأقل من القيمة، أو يشتري المشتري بأكثر من الثمن، كمن يبيع ما يساوي عشرة بستة، أو يشتري ما يساوي ستة بعشرة. ويوم التَّغَابُنِ: هو يوم القيامة، حيث يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه الإيمان. المؤمنون غَبَنوا الكافرين بأخذ أماكنهم في الجنة، وإعطائهم أماكنهم من النار. الغَبْن أيضًا يوم القيامة يلحق بمن قَصَّر في الإحسان من المؤمنين، فيتمنى أن لو زاد في الإحسان فتعلو مرتبته في الجنة. ويمكن تلخص السورة في: التحذير مما أوقع الكافرين في الغَبْن الأكبر يوم القيامة، والتحذير من التقصير لئلا يقع المؤمن في الغبن في ذلك اليوم. سورة التغابن تتحدث عن: التغابن والمغبونين، وأسباب التغابن وسبل الوقاية منه.

- • بيان ثواب المؤمنين ثم جزاء الكافرين:: الكافر مغبون (أي مخدوع)، وسوف يكتشف هذه الحقيقة يوم التغابن: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ﴾ (9). السورة نادي هنا: لا تنشغلوا بالدنيا عن الهدف الذي خلقتم من أجله؛ فتقعوا في الغبن في سوق الحياة.هذا هو أعظم غبن يلحق بالإنسان، عندما يؤثر الدنيا الفانية ويضيع الآخرة الباقية.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «التَّغَابُنِ».

- • معنى الاسم :: سبق منذ قليل.

- • سبب التسمية :: لوقوع لفظ التغابن في الآية (9)، ولم يقع هذا اللفظ في غيرها من سور القرآن.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الإيمان بالله وعمل الصالحات يقي من يوم التغابن: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّـهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ... ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

- • علمتني السورة :: أن الإيمان بالقدر سبب للطمأنينة والهداية: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّـهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾

- • علمتني السورة :: أن التكليف في حدود المقدور: ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

- • علمتني السورة :: أن الله أمرنا بـ: تقوى الله، والسمع والطاعة لله ولرسوله، والإنفاق في سبيل الله، والبعد عن البخل: ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ...﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة التَّغَابُنِ من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة التَّغَابُنِ من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة التغابن تعتبر السورة السادسة -بحسب ترتيب المصحف- من سور المُسَبِّحات، وهي سبع سور افتتحت بالتسبيح، وهي: الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى.

• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نحذر مما أوقع الكافرين في الغَبْن الأكبر يوم القيامة.

• ألا نكن من الغافلين؛ فكل ما في السموات والأرض يسبح لله: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (1).

• أن نحسن العمل، ونجعله خالصًا لله، فالله يعلم سرنا وجهرنا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (2).

• أن نجتهد في طاعة الله حتى لا نندم في الآخرة: ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ (9).

• أن نصبر على ما أصابنا، ونعلم أنه بقضاء الله وقدره: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ﴾ (11).

• أن نحسن الظن بالله، ونتوكل عليه في كل أمر: ﴿وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (13).

• أن نجمع أولادنا ونتدارس معهم كل يوم آية من كتاب الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ (14).

• أن نعفو عن مسلمٍ أخطَأ في حقِّنا لعل الله أن يعفو عنا: ﴿وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (14).

• أن نحذر أن يفتنا المال أو الولد عن طاعة الله: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (15).

تمرين حفظ الصفحة : 556

مدارسة الآية : [1] :التغابن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ .. ﴾

التفسير :

هذه الآيات [الكريمات]، مشتملات على جملة كثيرة واسعة، من أوصاف الباري العظيمة، فذكر كمال ألوهيته تعالى، وسعة غناه، وافتقار جميع الخلائق إليه، وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربها، وأن الملك كله لله، فلا يخرج مخلوق عن ملكه، والحمد كله له، حمد على ما له من صفات الكمال، وحمد على ما أوجده من الأشياء، وحمد على ما شرعه من الأحكام، وأسداه من النعم.

وقدرته شاملة، لا يخرج عنها موجود، فلا يعجزه شيء يريده.

مقدمة وتمهيد

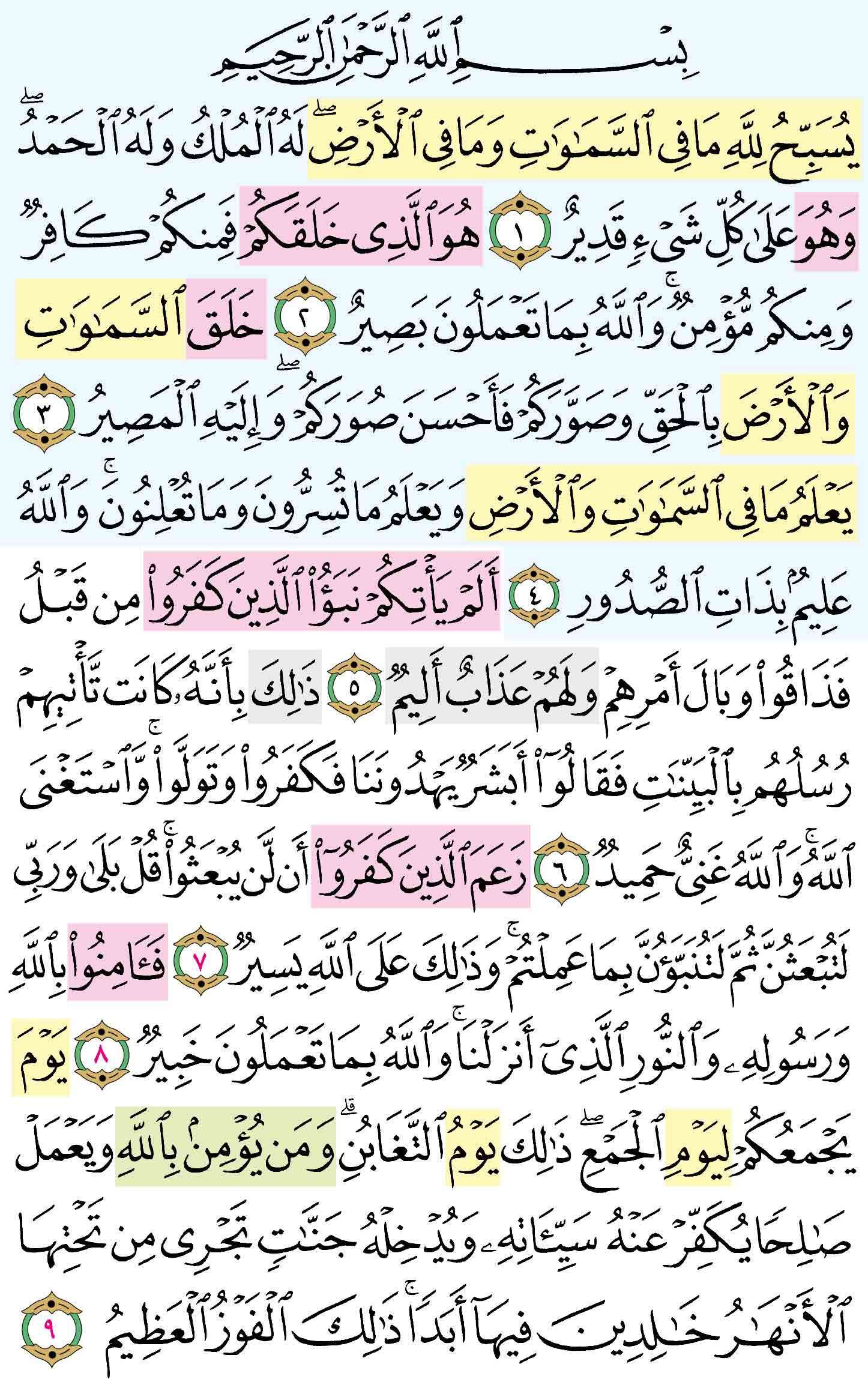

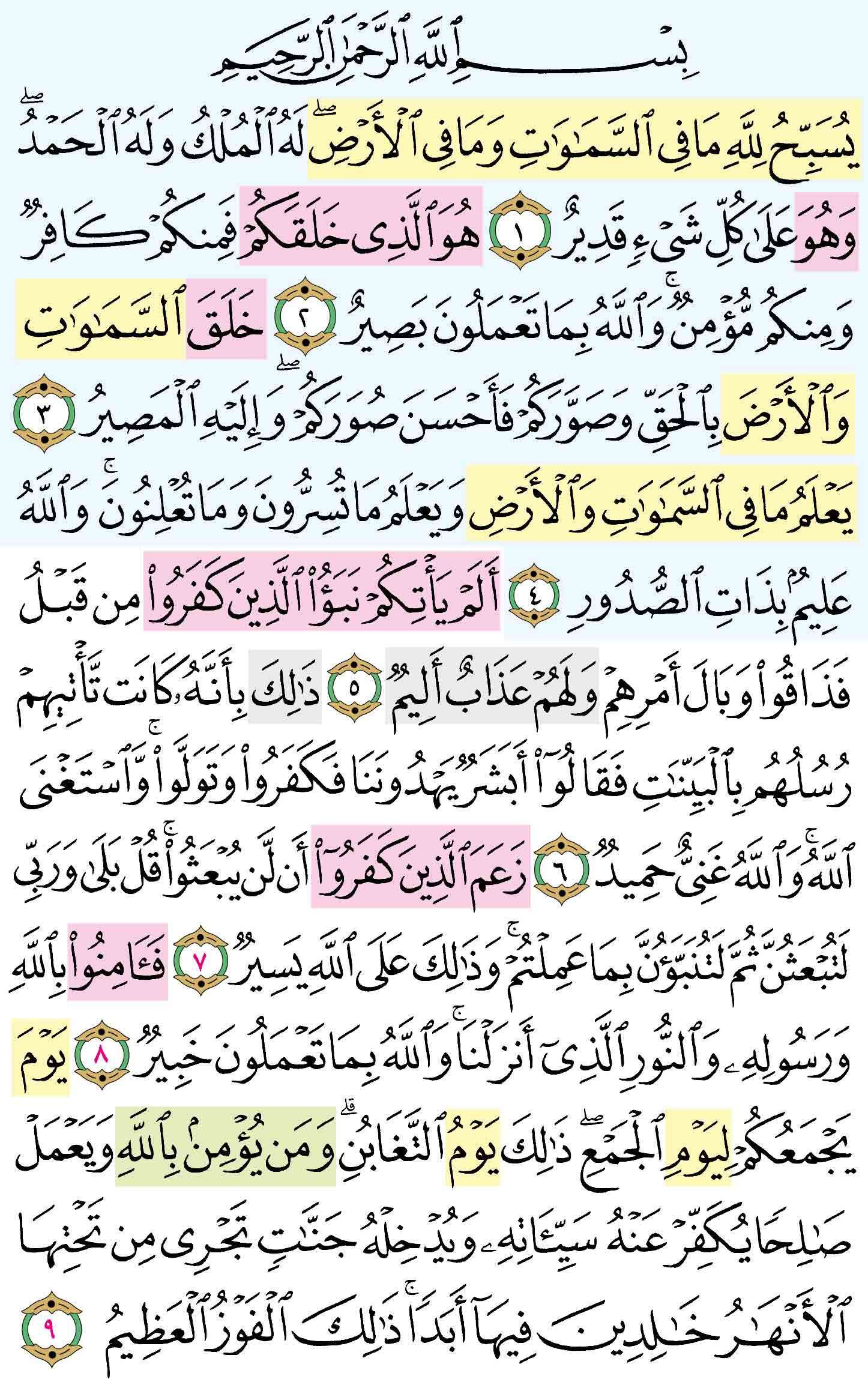

1- سورة التغابن هي السورة الرابعة والستون في ترتيب المصحف، أما نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم فكان- كما ذكره صاحب الإتقان بعد سورة «الجمعة» وقبل سورة «الصف» .

وعدد آياتها ثماني عشرة آية.

2- وجمهور المفسرين على أنها من السور المدنية.

قال الشوكانى: وهي مدنية في قول الأكثر، وقال الضحاك: هي مكية، وقال الكلبي:

هي مكية ومدنية.

أخرج ابن الضريس عن ابن عباس أنه قال: نزلت سورة التغابن بالمدينة.

وفي رواية أخرى عنه: أنها نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلن بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعى، شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جفاء أهله وولده، فأنزل الله- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ.. إلى آخر السورة .

ويبدو لنا أن بعض آيات هذه السورة يغلب عليها طابع القرآن المكي، كالآيات التي تتحدث عن مظاهر قدرة الله- تعالى- وعن إنكار المشركين للبعث والرد عليهم.

لذا نرجح- والله أعلم- أن النصف الأول منها من القرآن المكي، والنصف الأخير من القرآن المدني.

3- والسورة الكريمة بعد ذلك من أهم مقاصدها: تنزيه الله- تعالى- عن الشريك أو الولد، وبيان ألوان من مظاهر قدرته ومننه على خلقه، والرد على المشركين الذين زعموا أنهم لن يبعثوا، والمقارنة بين حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار، وبيان أن كل شيء يقع في

ذا الكون هو بقضاء الله وقدره. وتحريض المؤمنين على تقوى الله- تعالى- وعلى إيثار ما عنده على كل شيء من شهوات هذه الدنيا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سورة " التغابن " هى آخر السور المفتتحة بالتسبيح ، فقد قال - سبحانه - فى مطلعها .

( يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض . . . ) أى : ينزه الله - تعالى - عن كل نقص ، ويجله عن كل مالا يليق به ، جميع الكائنات التى فى سماواته - سبحانه - وفى أرضه ، كما قال - عز وجل - : ( تُسَبِّحُ لَهُ السماوات السبع والأرض وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ) وجىء هنا وفى سورة الجمعة بصيغة المضارع ( يُسَبِّحُ ) للدلالة على تجدد هذا التسبيح ، وحدوثه فى كل وقت وآن .

وجىء فى سورة الحديد ، والصف ، بصيغة الماضى ( سَبَّحَ ) . للدلالة على أن التسبيح قد استقر وثبت لله - تعالى - وحده ، من قديم الزمان .

وقوله - سبحانه - : ( لَهُ الملك وَلَهُ الحمد وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) مؤكد لما قبله ، من بيان أن جميع الكائنات تسبح لله - تعالى - لأنه مالكها وصاحب الفضل المطلق عليها .

وتقديم الجار والمجرور ( لَهُ ) لإفادة الاختصاص والقصر .

أى : له - سبحانه - وحده ملك هذا الكون ، وله وحده الحمد التام المطلق من جميع مخلوقاته ، وليس لغيره شىء منهما ، وإذا وجد شىء منهما لغيره فهو من فيضه وعطائه ، إذ هو - سبحانه - القدير الذى لا يقف فى وجه قدرته وإرادته شىء .

تفسير سورة التغابن وهي مدنية ، وقيل : مكية .

قال الطبراني : حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي ، حدثنا العباس بن الوليد الخلال ، حدثنا الوليد بن الوليد ، حدثنا ابن ثوبان ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن "

أورده ابن عساكر في ترجمة " الوليد بن صالح " وهو غريب جدا ، بل منكر .

هذه السورة هي آخر المسبحات ، وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ; ولهذا قال : ( له الملك وله الحمد ) أي : هو المتصرف في جميع الكائنات ، المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره .

وقوله : ( وهو على كل شيء قدير ) أي : مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع ، وما لم يشأ لم يكن .

يقول تعالى ذكره: يسجد له ما في السموات السبع وما في الأرض من خلقه ويعظمه.

وقوله: ( لَهُ الْمُلْكُ ) يقول تعالى ذكره: له ملك السموات والأرض وسلطانه ماض قضاؤه في ذلك نافذ فيه أمره.

وقوله: ( وَلَهُ الْحَمْدُ ) يقول: وله حمد كلّ ما فيها من خلق، لأن جميع من في ذلك من الخلق لا يعرفون الخير إلا منه، وليس لهم رازق سواه فله حمد جميعهم ( وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) يقول: وهو على كلّ شيء ذو قدرة، يقول: يخلق ما يشاء، ويميت من يشاء، ويغني من أراد، ويفقر من يشاء ويعزّ من يشاء، ويذلّ من يشاء، لا يتعذّر عليه شيء أراده، لأنه ذو القدرة التامة التي لا يعجزه معها شيء.

التدبر :

وقفة

[1] افتتحت السورة بصيغة المضارع: ﴿يُسبح﴾؛ للدلالة على أن تسبيح الله مستمرٌّ، متواصلٌ، متجدّد.

عمل

[1] ﴿يُسَبِّحُ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ تسبيح الله كان وما يزال إلى قيام الساعة، فجدير بك ألا تشذ عن منظومة التسبيح العالمية، فتكون من الغافلين.

تفاعل

[1] ﴿يُسَبِّحُ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ سَبِّح الله الآن.

وقفة

[1] ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ﴾ يُنَزِّه الله ويُقَدِّسه عما لا يليق به من صفات النقص، كل ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق، له وحده الملك، فلا مَلِكَ غيره، وله الثناء الحسن، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

تفاعل

[1] ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ قل: «الحمد لله».

وقفة

[1] ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ بشارة للمؤمن المفوِّض أمره لله، ونذارة للكافر أن قدرة الله تطاله حيث كان، لن يفلت.

الإعراب :

- ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الاولى من سورة «الجمعة».

- ﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ: ﴾

- جار ومجرور «شبه جملة» متعلق بخبر مقدم. الملك: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة والجملة الاسمية «وَلَهُ الْحَمْدُ» معطوفة بالواو على «لَهُ الْمُلْكُ» وتعرب اعرابها.

- ﴿ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ: ﴾

- الواو عاطفة. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. على كل: جار ومجرور متعلق بالخبر. قدير: خبر «هو» مرفوع بالضمة. وقدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل. اما «شيء» فهي مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.'

المتشابهات :

| الجمعة: 1 | ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ |

|---|

| التغابن: 1 | ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالإخبارِ بأنَّ جميعَ ما في السَّمَواتِ وما في الأرضِ يُنَزِّه اللهَ تعالى عن النَّقائِصِ والعُيوبِ، قال تعالى:

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :التغابن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ .. ﴾

التفسير :

وذكر أنه خلق العباد، وجعل منهم المؤمن والكافر، فإيمانهم وكفرهم كله، بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم، بأن جعل لهم قدرة وإرادة، بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي،{ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} .

ثم بين- سبحانه- أقسام خلقه في هذه الحياة فقال: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ.

والخطاب في قوله: خَلَقَكُمْ لجميع المكلفين من هذه الأمة.

والفاء في قوله: فَمِنْكُمْ كافِرٌ للتفريع المشعر بالتعجب من وجود من هو كافر بالله- تعالى- مع أنه- سبحانه- هو الذي خلقه، وخلق كل شيء.

وقدم ذكر الكافر، لأنه الأهم في هذا المقام، ولأنه الأكثر عددا في هذه الحياة.

أى: هو- سبحانه- الذي خلقكم بقدرته، دون أن يشاركه في ذلك مشارك، وزودكم بالعقول التي تعينكم على معرفة الخير من الشر، والنافع من الضار وأرسل إليكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لكي يخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وأنزل معه الكتاب الذي يدلكم على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق فيما يبلغه عن ربه، وأمركم هذا الرسول الكريم بإخلاص العبادة لله- تعالى- وحده، ولم يترك رسولنا صلى الله عليه وسلم وسيلة تهديكم إلى الحق إلا وأرشدكم إليها ...

ومع ذلك وجد منكم المختار للكفر بالحق، المعرض عن الإيمان بوحدانية الله- تعالى- وكان منكم المستجيب للحق باختياره المخلص في عقيدته لله- تعالى- المؤمن بوحدانيته، المؤدى لجميع التكاليف التي كلفه- سبحانه- بها.

قال القرطبي- بعد أن ذكر جملة من الأقوال في معنى هذه الآية-: وقال الزجاج- وقوله أحسن الأقوال، والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة-: إن الله خلق الكافر،وكفره فعل له وكسب، مع أن الله خالق الكفر. وخلق المؤمن، وإيمانه فعل له وكسب، مع أن الله خالق الإيمان.

والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه، لأن الله- تعالى- قدر ذلك عليه وعلمه منه، ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما، غير الذي قدر عليه، وعلمه منه.. .

وقوله: وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أى: والله- تعالى- لا تخفى عليه خافية من أعمالكم، وسيحاسبكم عليها يوم القيامة، وسيجازى الذين أساءوا بما عملوا، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى.

وقوله : ( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) أي : هو الخالق لكم على هذه الصفة ، وأراد منكم ذلك ، فلا بد من وجود مؤمن وكافر ، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال ، وهو شهيد على أعمال عباده ، وسيجزيهم بها أتم الجزاء ; ولهذا قال : ( والله بما تعملون بصير )

يقول تعالى ذكره: الله (الَّذِي خَلَقَكُمْ ) أيها الناس، وهو من ذكر اسم الله (فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ) يقول: فمنكم كافر بخالقه وأنه خلقه؛(وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ) يقول: ومنكم مصدّق به موقن أنه خالقه أو بارئه، (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) يقول: والله الذي خلقكم بصير بأعمالكم عالم بها، لا يخفى عليه منها شيء، وهو مجازيكم بها، فاتقوه أن تخالفوه في أمره أو نهيه، فيسطوَ بكم.

حدثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: ثنا حسن بن موسى الأشيب، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا بكر بن سوادة، عن أَبي تميم الجيشانيّ، عن أَبي ذرّ: " إن المَنِيَّ إذَا مَكث في الرحم أربعين ليلة، أتى ملك النفوس، فعرج به إلى الجبار في راحته ، فقال: أي ربّ عبدك هذا ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه ما هو قاض، ثم يقول: أي ربّ أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق: قال: وقرأ أَبو ذرّ فاتحة التغابن خمس آيات ".

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] ﴿هو الذي خلقكم﴾ مما يُعظِّم الله في النفوس فيُخاف ويُطاع: التذكير بعظيم قدرته في النشأة.

وقفة

[2] من يدعو إلى وحدة الأديان، ويدعي بأن كل الناس مؤمنين يكذب بالقرآن ويخالف تقدير الله ﴿هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾.

وقفة

[2] الإيمان الجازم بما قضى الله وقدر على العباد.

وقفة

[2] من قضاء الله انقسام الناس إلى أشقياء وسعداء.

الإعراب :

- ﴿ هُوَ الَّذِي: ﴾

- ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر.

- ﴿ خَلَقَكُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ: ﴾

- الفاء استئنافية. منكم: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم والميم علامة جمع الذكور و «كافر» مبتدأ مرفوع بالضمة. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ: معطوفة بالواو على «فَمِنْكُمْ كافِرٌ» وتعرب اعرابها.

- ﴿ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: ﴾

- تعرب اعراب الآية الكريمة الحادية عشرة من سورة «المنافقون».'

المتشابهات :

| الأنعام: 2 | ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ |

|---|

| الأعراف: 189 | ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ |

|---|

| غافر: 67 | ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ |

|---|

| التغابن: 2 | ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد تنزيه الله عن النَّقائِصِ والعُيوبِ؛ ذكرَ اللهُ هنا بعضًا من أدلَّةِ وحدانيته وقدرتِه: ١- خلق الإنسان، قال تعالى:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :التغابن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ .. ﴾

التفسير :

فلما ذكر خلق الإنسان المكلف المأمور المنهي، ذكر خلق باقي المخلوقات، فقال:{ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} أي:أجرامهما، [وجميع] ما فيهما، فأحسن خلقهما،{ بِالْحَقِّ} أي:بالحكمة، والغاية المقصودة له تعالي،{ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} كما قال تعالى:{ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} فالإنسان أحسن المخلوقات صورة، وأبهاها منظرًا.{ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} أي:المرجع يوم القيامة، فيجازيكم على إيمانكم وكفركم، ويسألكم عن النعم والنعيم، الذي أولاكموههل قمتم بشكره، أم لم تقوموا بشكره؟ ثم ذكر عموم علمه.

خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ أى: خلقهن خلقا ملتبسا بالحق الذي لا يحوم حوله باطل، وبالحكمة التي لا يشوبها اضطراب أو عبث، فالباء في قوله «بالحق» للملابسة.

والمراد بالسموات والأرض: ذواتهن وأجرامهن التي هي أكبر من خلق الناس.

والمراد بالحق: المقصد الصحيح، والغرض السليم، الواقع على أتم الوجوه وأفضلها وأحكمها.

ثم بين- سبحانه- بعض مظاهر نعمه على الناس فقال: وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ.

وقوله: وَصَوَّرَكُمْ من التصوير، وهو جعل الشيء على صورة لم يكن عليها، وهو مأخوذ من مادة صار الشيء إلى كذا، بمعنى تحول إليه، أو من صاره إلى كذا، بمعنى أماله وحوله.

أى: وأوجدكم- سبحانه- يا بنى آدم على أحسن الصور وأكملها وأبدعها وأجملها، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن يكون على غير صورته التي خلقه الله عليها، كأن يكون على صورة حيوان أو غيره.

وصدق الله إذ يقول: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.

قال الآلوسى: ولعمري إن الإنسان أعجب نسخة في هذا العالم، قد اشتملت على دقائق وأسرار شهدت ببعضها الآثار، وعلم ما علم منها أولو الأبصار، وكل ما يشاهد من الصور الإنسانية حسن، لكن الحسن كغيره من المعاني على طبقات ومراتب.. كما قال بعض الحكماء: شيئان لا غاية لهما الجمال والبيان.

وقوله- تعالى- وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ معطوف على ما قبله، لأن التصوير يقتضى الإيجاد، فبين- سبحانه- أن هذا الإيجاد يعقبه الفناء لكل شيء سوى وجهه الكريم.

أى: وإليه وحده- تعالى- مرجعكم بعد انتهاء آجالكم في هذه الحياة، لكي يجازيكم على أعمالكم الدنيوية.

ثم قال : ( خلق السماوات والأرض بالحق ) أي : بالعدل والحكمة ، ( وصوركم فأحسن صوركم ) أي : أحسن أشكالكم ، كقوله تعالى : ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ) [ الانفطار : 6 - 8 ] وكقوله : ( الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ) الآية [ غافر : 64 ] وقوله : ( وإليه المصير ) أي : المرجع والمآب .

يقول تعالى ذكره: خلق السموات السبع والأرض بالعدل والإنصاف، وصوّركم: يقول: ومثلكم فأحسن مثلكم، وقيل: أنه عُنِيَ بذلك تصويره آدم، وخلقه إياه بيده.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أَبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ) يعني آدم خلقه بيده.

وقوله: (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ) يقول: وإلى الله مرجع جميعكم أيها الناس.

التدبر :

وقفة

[3] ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ الحق يقتضي العدل، مما يستدعي تفضيل المحسن على المسيء، وانتصار المظلوم من الظالم، وإذا لم يطرد هذا في الحياة، فلا بد منه بعد الممات.

وقفة

[3] ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ الإنسان أعجب نسخة في هذا الوجود، وقد اشتملت خلقته على عجائب وأسرار شهدت ببعضها الآثار، وأجلاها وكشف أسرارها العلماء وذوو الأبصار.

وقفة

[3] ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ قيل: جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة؛ بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور، ومن حسن صورته أنه خلق منتصبًا غير منكب.

وقفة

[3] ﴿وَصَوَّرَكُم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم﴾ كيف لا؟ وخالقنا هو رب العزة.

تفاعل

[3] ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ قل: «اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي».

وقفة

[3] ﴿وصوركم فأحسن صوركم﴾ ارضَ بخلقتك وشكلك، فالله هو الذي سواك وأحسن صورتك.

الإعراب :

- ﴿ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ: ﴾

- الجملة الفعلية داخلة في صلة الموصول «الذي» في الآية الكريمة السابقة لا محل لها من الاعراب. خلق: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. السموات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لانه ملحق بجمع المؤنث السالم. «والارض: » معطوفة بالواو على «السموات» وتعرب اعرابها وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة.

- ﴿ بِالْحَقِّ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من السموات والارض اي ملتبسة بالحق او بصفة لمفعول مطلق- مصدر- محذوف التقدير: خلقا ملتبسا بالحق اي بالغرض الصحيح والحكمة البالغة.

- ﴿ وَصَوَّرَكُمْ: ﴾

- الواو عاطفة. صور: تعرب اعراب «خلق» والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ: ﴾

- معطوفة بالفاء على «صور» وتعرب اعرابها. صور:مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ: ﴾

- الواو استئنافية. اليه: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم المصير: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.'

المتشابهات :

| غافر: 64 | ﴿اللَّـهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ |

|---|

| التغابن: 3 | ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ٢- خلق السماوات والأرض. ٣- خلق الإنسان في أحسن صورة، قال تعالى:

﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

صوركم:

1- بضم الصاد، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة زيد بن على، وأبى رزين.

والقياس الضم.

مدارسة الآية : [4] :التغابن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾

التفسير :

{ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} أي:من السرائر والظواهر، والغيب والشهادة.{ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} أي:بما فيها من الأسرار الطيبة، والخبايا الخبيثة، والنيات الصالحة، والمقاصد الفاسدة، فإذا كان عليمًا بذات الصدور، تعين على العاقل البصير، أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه، من الأخلاق الرذيلة، واتصافه بالأخلاق الجميلة.

ثم بين- سبحانه- شمول علمه لكل شيء فقال: يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أى: هو- سبحانه- لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض.

وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ- أيها الناس- والتصريح بذلك مع اندراجه فيما قبله، من علم ما في السموات وما في الأرض، لمزيد التأكيد في الوعد والوعيد.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ والمراد بذات الصدور، النوايا والخواطر التي تخفيها الصدور، وتكتمها القلوب.

أى: والله- تعالى- عليم علما تاما بالنوايا والخواطر التي اشتملت عليها الصدور، فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على ثلاث جمل، كل جملة منها أخص من سابقتها.

وجمع- سبحانه- بينها للإشارة إلى أن علمه- تعالى- محيط بالجزئيات والكليات، دون أن يعزب عن علمه- تعالى- شيء منها.

وفي هذا رد على أولئك الكفار الجاحدين، الذين استبعدوا إعادتهم إلى الحياة، بعد أن أكلت الأرض أجسادهم، وقالوا- كما حكى القرآن عنهم- أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ.

ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية ، والأرضية ، والنفسية ، فقال : ( يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور )

يقول تعالى ذكره: يعلم ربكم أيها الناس ما في السموات السبع والأرض من شيء، لا يخفى عليه من ذلك خافية (وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ ) أيها الناس بينكم من قول وعمل (وَمَا تُعْلِنُونَ ) من ذلك فتظهرونه (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) يقول جلّ ثناؤه: والله ذو علم بضمائر صدور عباده، وما تنطوي عليه نفوسهم، الذي هو أخفى من السرّ، لا يعزب عنه شيء من ذلك. يقول تعالى ذكره لعباده: احذَروا أن تسرّوا غير الذي تعلنون، أو تضمروا في أنفسكم غير ما تُبدونه، فإن ربكم لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو محص جميعه، وحافظ عليكم كله.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[4] ﴿يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَٰوٰتِ وَالأَرْضِ﴾ كل الكون يعلمه ﷲ، فكيف بقلبك أيها الإنسان؟ ﴿ويعلم ما تسرون وما تعلنون﴾.

وقفة

[4] ﴿يَعلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ وَيَعلَمُ ما تُسِرّونَ وَما تُعلِنونَ وَاللَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ﴾ علمه جل شأنه يشمل كل ما فى السموات والأرض، ويعلم السر والعلن وخبايا الصدور.

عمل

[4] ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ﴾ فاحذروا دقائق الرياء، ﴿وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ فاحذروا أن يخالف ظاهركم باطنكم، فهذا من الادّعاء.

وقفة

[4] ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ قال القشيري: «في قوله: (مَا تُسِرُّونَ) أمر بالمراقبة بين العبد وربه، وفي قوله: (وَمَا تُعْلِنُونَ) أمر بالصدق في المعاملة والمحاسبة مع الخلق».

وقفة

[4] ﴿وَاللَّـهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فإذا كان عليمًا بذات الصدور؛ تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة، واتصافه بالأخلاق الجميلة.

عمل

[4] ﴿وَاللَّـهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ اجتهد في حفظ باطنك من الأخلاق الرذيلة، والنيات غير الخالصة، والحسد والحقد والكبر، فإن الله يعلم ذلك كله.

الإعراب :

- ﴿ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ﴾

- هذه الآية الكريمة تعرب اعراب الآية الكريمة السادسة عشرة من سورة «الحجرات».'

المتشابهات :

| النمل: 25 | ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّـهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ |

|---|

| النحل: 19 | ﴿وَاللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ |

|---|

| التغابن: 4 | ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُون وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ٤- عِلْم ما ظَهَرَ وما بَطَنَ في الكونِ كلِّه، قال تعالى:

﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ما تسرون وما تعلنون:

1- بتاء الخطاب، فيهما، وهى قراءة الجمهور.

وقرئا:

2- بالياء، فيهما، وهى قراءة عبيد عن أبى عمرو، وأبان عن عاصم.

مدارسة الآية : [5] :التغابن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾

التفسير :

لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة، ما به يعرف ويعبد، ويبذل الجهد في مرضاته، وتجتنب مساخطه، أخبر بما فعل بالأمم السابقين، والقرون الماضين، الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون، ويخبر بها الصادقون، وأنهم حين جاءتهم الرسلبالحق، كذبوهم وعاندوهم، فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنيا، وأخزاهم فيها،{ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} في [الدار] الآخرة، ولهذا

ثم وبخهم- سبحانه- على عدم اعتبارهم بالسابقين من قبلهم فقال: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ. وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.

والاستفهام في قوله أَلَمْ يَأْتِكُمْ.. للتقرير والتبكيت.

والمراد بالذين كفروا من قبل: قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، من الأقوام الذين أعرضوا عن الحق، فكانت عاقبتهم الدمار والهلاك.

والخطاب لمشركي قريش وأمثالهم، ممن استحبوا العمى على الهدى.

والوبال في الأصل: الشدة المترتبة على أمر من الأمور، ومنه الوبيل للطعام الثقيل على المعدة. المضر لها ... والمراد به هنا: العقاب الشديد الذي نزل بهم فأهلكهم، وعبر عن هذا العقاب بالوبال، للإشارة إلى أنه كان عذابا ثقيلا جدا، لم يستطيعوا الفرار أو الهرب منه.

والمراد بأمرهم: كفرهم وفسوقهم عن أمر ربهم، ومخالفتهم لرسلهم.

وقوله فَذاقُوا معطوف على كفروا، عطف المسبب على السبب والذوق مجاز في مطلق الإحساس والوجدان. شبه ما حل بهم من عقاب، بشيء كريه الطعم والمذاق.

وعبر عن كفرهم بالأمر، للإشعار بأنه أمر قد بلغ النهاية في القبح والسوء.

والمعنى: لقد أتاكم ووصل إلى علمكم- أيها المشركون- حال الذين كفروا من قبلكم من أمثال قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وعلمتم أن إصرارهم على كفرهم قد أدى بهم إلى الهلاك وإلى العذاب الأليم، فعليكم أن تعتبروا بهم. وأن تفيئوا إلى رشدكم، وأن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله- تعالى- لإخراجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.

فالمقصود من الآية الكريمة تحذير الكافرين الذين أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم.

يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين ، وما حل بهم من العذاب والنكال ; في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق ، فقال : ( ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل ) أي : خبرهم وما كان من أمرهم ، ( فذاقوا وبال أمرهم ) أي : وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم ، وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي ( ولهم عذاب أليم ) أي : في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي . ثم علل ذلك فقال :

يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: ألم يأتكم أيها الناس خبر الذين كفروا من قبلكم، وذلك كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط (فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ) فمسّهم عذاب الله إياهم على كفرهم (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) يقول: ولهم عذاب مؤلم موجع يوم القيامة في نار جهنم، مع الذي أذاقهم الله في الدنيا وبال كفرهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ من لم يعتبر بأخبار من مضى من الأمم، وبما حلَّ بها من العذاب والنِّقم، يوشك أن يصيبه ما أصابهم، ويبيت لغيره عظةَ يجري بها القلم.

عمل

[5] تابع أخبار الهالكين ومصارع الظالمين، وانقشها على جدران ذاكرتك، فلا يستدرجك الشيطان إلى مصائرهم كما استدرج السابقين.

عمل

[5] اقرأ في القرآن قصة قومٍ أهلكوا، واستخرج منها أسباب هلاكهم.

لمسة

[5] ﴿فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ شبه ما حلَّ بهم من العذاب بشيء ذي طعم كريه يذوقه من حلَّ به ويبتلعه؛ لأن الذوق باللسان أشد من اللمس باليد أو بالجلد.

وقفة

[5] ﴿فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ تشبيه الشعور بالعذاب بشيء يُطعم ويُذاق؛ يُوحي بشدة أثره وعظيم ألمه، فالتذوق باللسان أشد من اللمس بالجلد.

تفاعل

[5] ﴿فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ: ﴾

- الهمزة همزة استفهام. لم: حرف نفي وجزم وقلب. يأتكم:فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف آخره- حرف العلة- والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم والميم علامة جمع الذكور والخطاب لكفار مكة

- ﴿ نَبَأُ الَّذِينَ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالاضافة اي خبرهم.

- ﴿ كَفَرُوا: ﴾

- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ مِنْ قَبْلُ: ﴾

- حرف جر. قبل: اسم مبني على الضم في محل جر بمن اي من قبلكم. والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة لاسم الموصول التقدير: حالة كونهم من قبلكم.

- ﴿ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ: ﴾

- الفاء سببية. ذاقوا: تعرب اعراب «كفروا».وبال: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. امر: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة اي وخامة عاقبة امرهم.

- ﴿ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: ﴾

- الواو استئنافية واللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم. عذاب: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. أليم: صفة- نعت- لعذاب مرفوعة مثلها بالضمة.'

المتشابهات :

| الحشر: 15 | ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ |

|---|

| التغابن: 5 | ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَـ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعدَ بيانِ أدلَّةِ وحدانيةِ اللهِ وقدرتِه؛ حذَّرَ هنا مشركي مكَّةَ من الكفرِ، وخَوَّفَهم أن يحِلَّ بهم ما حلَّ بالأممِ التي كذَّبتِ الرُّسلَ، قال تعالى:

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :التغابن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم .. ﴾

التفسير :

ذكر السبب في هذه العقوبة فقال:{ ذَلِكَ} النكال والوبال، الذي أحللناه بهم{ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ} أي:بالآيات الواضحات، الدالة على الحق والباطل، فاشمأزوا، واستكبروا على رسلهم،{ فقالوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا} أي:فليس لهم فضل علينا، ولأي:شيء خصهم الله دوننا، كما قال في الآية الأخرى:{ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} فهم حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلاً للخلق، واستكبروا عن الانقياد لهم، فابتلوا بعبادة الأحجار والأشجار ونحوها{ فَكَفَرُوا} بالله{ وَتَوَلَّوْا} عن طاعه الله،{ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ} عنهم، فلا يبالي بهم، ولا يضره ضلالهم شيئًا،{ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} أي:هو الغني، الذي له الغنى التام المطلق، من جميع الوجوه، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه.

ثم بين- سبحانه- الأسباب التي أدت إلى سوء عاقبة هؤلاء السابقين فقال: ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ، فَقالُوا: أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا.

أى: ذلك الذي أصاب الأقوام السابقين من هلاك ودمار، سببه أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالآيات البينات، وبالمعجزات الواضحات، الدالة على صدقهم، فما كان من هؤلاء الأقوام إلا أن أعرضوا عن دعوة الرسل، وقال كل قوم منهم لرسولهم على سبيل الإنكار والتكذيب والتعجب: أبشر مثلنا يهدوننا إلى الحق والرشد؟!!.

فالباء في قوله بِأَنَّهُ للسببية، والضمير ضمير الشأن لقصد التهويل والاستفهام في قوله أَبَشَرٌ للإنكار والمراد بالبشر: الجنس، وهو مرفوع على أنه مبتدأ وخبره جملة يَهْدُونَنا.

وشبيه بهذه الآية ما حكاه القرآن من قول قوم صالح له: فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ... .، والفاء في قوله: فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ للسببية.

أى: فكفروا بسبب هذا القول الفاسد: وَتَوَلَّوْا أى: وأعرضوا عن الحق إعراضا تاما وَاسْتَغْنَى اللَّهُ أى: واستغنى الله- تعالى- عنهم وعن إيمانهم، والسين والتاء للمبالغة في غناه- سبحانه- عنهم.

وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ أى: والله- تعالى- غنى عنهم وعن العالمين، محمود من كل مخلوقاته بلسان الحال والمقال، وهو- تعالى- يجازى الشاكرين له بما يستحقونه من جزاء كريم.

ثم حكى- سبحانه- مزاعم الجاحدين للبعث والحساب، ورد عليهم بما يبطلها، ودعاهم إلى الإيمان بالحق، وحضهم على العمل الصالح الذي ينفعهم يوم القيامة، وبشر المؤمنين بما يشرح صدورهم، وبين أن كل شيء في هذا الكون يسير بإذنه- تعالى- وإرادته، فقال- سبحانه-:

( ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ) أي : بالحجج والدلائل والبراهين ( فقالوا أبشر يهدوننا ) ؟ أي : استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر ، وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم ، ( فكفروا وتولوا ) أي : كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل ، ( واستغنى الله ) أي : عنهم ( والله غني حميد )

وقوله: (ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ) يقول جلّ ثناؤه: هذا الذي نال الذين كفروا من قبل هؤلاء المشركين من وبال كفرهم، والذي أعدّ لهم ربهم يوم القيامة من العذاب، من أجل أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الذي أرسلهم إليهم ربهم بالواضحات من الأدلة والإعلام على حقيقة ما يدعونهم إليه، فقالوا لهم: أبشر يهدوننا، استكبارًا منهم أن تكون رسل الله إليهم بشرًا مثلهم واستكبارًا عن اتباع الحقّ من أجل أن بشرًا مثلهم دعاهم إليه ؛ وجمع الخبر عن البشر، فقيل: يهدوننا، ولم يقل: يهدينا، لأن البشر، وإن كان في لفظ الواحد، فإنه بمعنى الجميع.

وقوله: (فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ) يقول: فكفروا بالله، وجحدوا رسالة رسله الذين بعثهم الله إليهم استكبارًا(وَتَوَلَّوْا ) يقول: وأدبروا عن الحقّ فلم يقبلوه، وأعرضوا عما دعاهم إليه رسلهم (وَاسْتَغْنَى اللَّهُ ) يقول: واستغنى الله عنهم، وعن إيمانهم به وبرسله، ولم تكن به إلى ذلك منهم حاجة (وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ) يقول: والله غني عن جميع خلقه، محمود عند جميعهم بجميل أياديه عندهم، وكريم فعاله فيهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[6] أرادوا الحجر على فضل الله، فتعجبوا أن يجعل الله من أنبيائه رسلًا لخلقه، فابتُلوا بذهاب العقول، وعبادة الأحجار والأشجار.

وقفة

[6] الحسد والكبر من أسباب الكفر، قالوا: نحن متساوون في البشرية، فأنَّى يكون لهؤلاء الفضل علينا، بحيث يصيرون هداة لنا؟!

وقفة

[6] آفة الآفات الكبر فإنه يصدُّ صاحبه عن الإذعان للحق والبينات، ويُعميه عن إبصار الحجج الواضحات، ويهوي به في الجحيم أسفل الدركات.

وقفة

[6] ﴿وَاستَغنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَميدٌ﴾ نعم، نحن من نحتاجه ونلجأ إليه ولا نستغنى عنه سبحانه.

الإعراب :

- ﴿ ذلِكَ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب اي ذلك الوبال.

- ﴿ بِأَنَّهُ: ﴾

- الباء حرف جر. أن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء ضمير الشأن والحديث مبني على الضم في محل نصب اسم «أن» و «أن» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره ذلك الوبال الذي ذاقوه في الدنيا وما اعد لهم من العذاب في الآخرة مستحق او وقع عليهم بسبب قولهم لان جملة «كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ» مفسرة لضمير الشأن او واقع عليهم بسبب انكارهم كون الرسل بشرا.

- ﴿ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ: ﴾

- الجملة في محل رفع خبر «أن». كانت: فعل ماض ناقص مبني على الفتح. والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على- رسل- لفظا. و- تأتيهم-: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم. رسل: فاعل مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة وجملة «تأتيهم رسلهم» في محل نصب خبر كان.

- ﴿ بِالْبَيِّناتِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتأتي اي بالآيات الواضحات فحذف الموصوف واقيمت الصفة مقامه

- ﴿ فَقالُوا: ﴾

- الفاء عاطفة. قالوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة والجملة بعدها في محل نصب مفعول به- مقول القول-.

- ﴿ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا: ﴾

- الهمزة همزة انكار بلفظ استفهام. بشر: فاعل لفعل محذوف جوازا هو من جنس الفعل الموجود تقديره أيهدينا بشر يهدوننا ويجوز ان يكون «بشر» مبتدأ والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبره ولكن كونه فاعلا لفعل محذوف اعرب واولى بسبب وجود همزة الاستفهام. يهدون:فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل نصب مفعول به بمعنى: أبشر مثلنا يهدوننا؟ و «البشر» اي الخلق لا واحد له من لفظه ويأتي للمفرد والجمع.

- ﴿ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا: ﴾

- اي فكفروا به. تعرب اعراب «فقالوا» والفاء سببية.َتَوَلَّوْا: معطوفة بالواو على «كفروا» وتعرب اعرابها وحذفت الألف لالتقاء الساكنين ولا تصاله بواو الجماعة اي واعرضوا عنهم.

- ﴿ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ: ﴾

- الواو عاطفة. استغنى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع بالضمة اي استغنى الله عنهم او عن ايمانهم وطاعتهم.

- ﴿ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ: ﴾

- الواو استئنافية. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. غَنِيٌّ حَمِيدٌ: خبران للفظ الجلالة مرفوعان بالضمة ويجوز ان يكون«حميد» صفة لغني. و «حميد» بمعنى محمود لانه من صيغة «فعيل» بمعنى «مفعول» اي غني عن الناس محمود عندهم.'

المتشابهات :

| غافر: 22 | ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّـهُ﴾ |

|---|

| التغابن: 6 | ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَر اللهُ ما أحَلَّه بالَّذين كَفَروا مِن قَبلُ؛ ذكرَ هنا السببَ في هذه العقوبة، قال تعالى:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :التغابن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن .. ﴾

التفسير :

يخبر تعالى عن عناد الكافرين، وزعمهم الباطل، وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فأمر أشرف خلقه، أن يقسم بربه على بعثهم، وجزائهم بأعمالهم الخبيثة، وتكذيبهم بالحق،{ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} فإنه وإن كان عسيرًا بل متعذرًا بالنسبة إلى الخلق، فإن قواهم كلهم، لو اجتمعتعلى إحياء ميت [واحد]، ما قدروا على ذلك.

وأما الله تعالى، فإنه إذا أراد أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، قال تعالى:{ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} .

قال صاحب الكشاف: قوله: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا. الزعم: ادعاء العلم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «زعموا مطية الكذب» وعن شريح: لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا، ويتعدى إلى المفعولين تعدى العلم، كما قال الشاعر:

وإن الذي قد عاش يا أم مالك يموت، ولم أزعمك عن ذاك معزلا و «أن» مع ما في حيزها قائم مقامهما .

وبَلى حرف يذكر في الجواب لإثبات النفي في كلام سابق، والمراد هنا: إثبات ما نفوه وهو البعث.

أى: زعم الذين كفروا من أهل مكة وأشباههم من المشركين، أنهم لن يبعثوا يوم القيامة، لأن البعث وما يترتب عليه من حساب، في زعمهم محال.

قل لهم- أيها الرسول الكريم- على سبيل الجزم واليقين، كذبتم فيما تزعمونه من أنه لا بعث ولا حساب.. والله لتبعثن يوم القيامة، ثم لتنبؤن بما عملتموه في الدنيا من أعمال سيئة، ولتحاسبن عليها حسابا عسيرا، يترتب عليه الإلقاء بكم في النار.

وجيء في نفى زعمهم بالجملة القسمية، لتأكيد أمر البعث الذي نفوه بحرف لَنْ ولبيان ان البعث وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، أمر ثابت ثبوتا قطعيا. وجملة ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ ارتقاء في الإيطال. وثُمَّ للتراخي النسبي.

أى: قل لهم إنكم لا تبعثون فحسب، بل ستبعثون، ثم تجدون بعد ذلك ما هو أشد من البعث، ألا وهو إخباركم بأعمالكم السيئة، ثم الإلقاء بكم في النار بعد ذلك.

فالمراد بالإنباء لازمه، وهو ما يترتب عليه من حساب وعقاب.

واسم الإشارة في قوله: وَذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ يعود إلى البعث وما يترتب عليه من حساب.

أى: وذلك البعث والحساب، يسير وهين على الله- تعالى- لأنه- سبحانه- لا يعجزه شيء، ولا يحول دون تنفيذ قدرته حائل.

فهذا التذييل المقصود به إزالة ما توهموه وزعموه من أن البعث أمر محال، كما قالوا:

أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ.

يقول تعالى مخبرا عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون : ( قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ) أي : لتخبرن بجميع أعمالكم ، جليلها وحقيرها ، صغيرها وكبيرها ، ( وذلك على الله يسير ) أي : بعثكم ومجازاتكم .

وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقسم بربه ، عز وجل ، على وقوع المعاد ووجوده فالأولى في سورة يونس : ( ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ) [ يونس : 53 ] والثانية في سورة سبإ : ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ) الآية [ سبإ : 3 ] والثالثة هي هذه [ ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ) ]

يقول تعالى ذكره: زعم الذين كفروا بالله أن لن يبعثهم الله إليه من قبورهم بعد مماتهم. وكان ابن عمر يقول: زعم: كنية الكذب.

حدثني بذلك محمد بن نافع البصريّ، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن بعض أصحابه عن ابن عمر.

وقوله: (قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ) يقول لنبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : قل لهم يا محمد: بلى وربي لتبعثن من قبوركم (ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ) يقول: ثم لتخبرنّ بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا، (وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ) يقول: وبعثكم من قبوركم بعد مماتكم على الله سهل هين.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[7] يَلْزَمُ لمَن آمَنَ بالبعثِ أن يعملَ ويستعدَّ لذلكَ اليومِ.

وقفة

[7] أمر الله نبيه أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في ثلاثة مواضع من كتابه، الأول: ﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [يونس: 53]. والثاني: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبأ: ۲۳]. والثالث: قوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾.

عمل

[7] ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ أيها المؤمن، إنَّ البعث حقيقةٌ كائنة لا محالة، وما من أحد إلا وسيكلَّمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فأعد لهذا المشهد عملًا يزلفك من رضا مولاك.

وقفة

[7] ﴿وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّـهِ يَسِيرٌ﴾ العسير في متعارف الناس لا يعسر على الله، وقد قال في الآية الأخرى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: 27].

وقفة

[7] بمقدار اليقين بلقاء الله يكون الاستعداد له، وأقسم الله على البعث حتى لا يشك فيه أحد: ﴿بلى وربي لتبعثن﴾، ﴿بلى وربي لتأتينكم﴾ [سبأ: 3]، ﴿قل إي وربي إنه لحق﴾ [يونس: 53].

وقفة

[7] ﴿وَذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ﴾ إن كان الخلق وإعادة البعث من الأمور اليسيرة على الله عز وجل، فلا تقلق إذن، فالله ربك.

الإعراب :

- ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل والجملة بعده صلته لا محل لها.

- ﴿ كَفَرُوا: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا: ﴾

- مخففة من «أن» الثقيلة وهي حرف مشبه بالفعل واسمه ضمير شأن تقديره انه. والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبره. و «أن» مع ما في حيزه قائم مقام مفعولي «زعم» لان «زعم» بمعنى «ظن» وهو ادعاء العلم يتعدى الى مفعولين تعدي العلم. لن: حرف نصب ونفي واستقبال.يبعثوا: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل والالف فارقة.

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل امر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت

- ﴿ بَلى وَرَبِّي: ﴾

- حرف جواب لا عمل له وفيه اثبات لما بعد «لن» وهو البعث.اي بلى تبعثون والواو واو القسم حرف جر. ربي: مقسم به مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف بمعنى: وحق ربي.

- ﴿ لَتُبْعَثُنَّ: ﴾

- الجملة جواب القسم المقدر لا محل لها من الاعراب واللام واقعة في جواب القسم. تبعثن: فعل مضارع مبني للمجهول مبني على حذف النون لانه من الافعال الخمسة وسبب بنائه على حذف النون اتصاله بنون التوكيد الثقيلة وواو الجماعة المحذوفة لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد الثقيلة في محل رفع نائب فاعل اي لتعادن الى الحياة بعد موتكم

- ﴿ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ: ﴾

- حرف عطف. لتنبؤن: معطوفة على «لتبعثن» وتعرب اعرابها والباء حرف جر. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. والجار والمجرور متعلق بتنبؤن و «عملتم» فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور.وجملة «عملتم» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير:عملتموه. او تكون «ما» مصدرية والجملة بعدها صلتها لا محل لها من الاعراب و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بالباء. التقدير:بعملكم.

- ﴿ وَذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ: ﴾

- الواو استئنافية. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف لخطاب. «على الله: » جار والمجرور للتعظيم متعلق بالخبر. يسير: خبر «ذلك» مرفوع بالضمة بمعنى سهل لا يصرفه عنه صارف.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ إنكارَ المشركين للألوهية، ثم إنكارَهم للنبوة؛ ذكرَ هنا إنكارَهم للبعث، قال تعالى:

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :التغابن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي .. ﴾

التفسير :

لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث، وأن ذلك [منهم] موجب كفرهم بالله وآياته، أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء، وهو الإيمان بالله ورسوله وكتابهوسماه الله نورًا، فإن النورضد الظلمة، وما في الكتاب الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار، أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة، ويمشى بها في حندس الليل البهيم، وما سوى الاهتداء بكتاب الله، فهي علوم ضررها أكثر من نفعها، وشرها أكثر من خيرها، بل لا خير فيها ولا نفع، إلا ما وافق ما جاءت به الرسل، والإيمان بالله ورسوله وكتابه، يقتضي الجزم التام، واليقين الصادق بها، والعمل بمقتضى ذلك التصديق، من امتثال الأوامر، واجتناب المناهي{ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة.

والفاء في قوله- تعالى- فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا.. هي الفصيحة، أى: التي تفصح عن شرط مقدر.

والمراد بالنور: القرآن الكريم، كما قال- تعالى-: وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ، وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا .

والمعنى: إذا علمتم ما ذكرناه لكم- أيها المشركون- فاتركوا العناد، وآمنوا بالله- تعالى- ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا حقا، وآمنوا- أيضا- بالقرآن الكريم الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هذا القرآن معجزة ناطقة بصدقه صلى الله عليه وسلم.

وجملة وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تذييل قصد به الوعد والوعيد، أى: والله- تعالى- مطلع اطلاعا تاما على كل تصرفاتكم، وسيمنحكم الخير إن آمنتم، وسيلقى بكم في النار إن بقيتم على كفركم.

ثم قال تعالى : ( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ) يعني : القرآن ، ( والله بما تعملون خبير ) أي : فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية .

يقول تعالى ذكره: فصدّقوا بالله ورسوله أيها المشركون المكذّبون بالبعث، وبإخباره إياكم أنكم مبعوثون من بعد مماتكم، وأنكم من بعد بلائكم تنشرون من قبوركم، والنور الذي أنـزلنا يقول: وآمنوا بالنور الذي أنـزلنا، وهو هذا القرآن الذي أنـزله الله على نبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) يقول تعالى ذكره: والله بأعمالكم أيها الناس ذو خبرة محيط بها، محصٍ جميعها، لا يخفى عليه منها شيء، وهو مجازيكم على جميعها.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[8] من لم يؤمن بالقرآن ويجعله له قائدًا؛ فهو فاقد للنور الذي يضيء الطريق، فيسهل المسير ﴿فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا﴾.

وقفة

[8] ﴿وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا﴾ سمَّى اللهُ القرآنَ نورًا، فمَن وجَدَ الظُّلمةَ الرُّوحيةَ فشِفَاؤه في الآيةِ القرآنيةِ.

وقفة

[8] ﴿وَالنّورِ الَّذي أَنزَلنا﴾ القرآن نور يضيء لك ظلمات قلبك.

وقفة

[8] ﴿وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا﴾ أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة، وما سوى الاهتداء بكتاب الله علوم ضررها أكثر من نفعها، إلا ما وافق ما جاءت به الرسل.

الإعراب :

- ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ: ﴾

- الفاء استئنافية. آمنوا: فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. بالله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بآمنوا.

- ﴿ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ: ﴾

- مجرور بالباء لان الواو عاطفة وعلامة جره الكسرة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. والنور: معطوف بالواو على «الرسول» ويعرب اعرابه وعنى بهما محمدا (صلى الله عليه وسلم) والقرآن الكريم

- ﴿ الَّذِي أَنْزَلْنا: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة- نعت- للنور. أنزل: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وجملة «أنزلنا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير: انزلناه الى محمد (صلى الله عليه وسلم).

- ﴿ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: ﴾

- تعرب اعراب الآية الكريمة الحادية عشرة من سورة «المنافقون».'

المتشابهات :

| آل عمران: 179 | ﴿وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ |

|---|

| النساء: 171 | ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّـهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ ﴾ |

|---|

| الأعراف: 158 | ﴿لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَكَلِمَاتِهِ﴾ |

|---|

| التغابن: 8 | ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ أدلةَ التوحيد والنُّبوة بما لا مجال معه للإنكار؛ طالبَ هنا بالإيمان بهما، قال تعالى:

﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :التغابن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ .. ﴾

التفسير :

يعني:اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين، ويقفهم موقفًا هائلاً عظيمًا، وينبئهم بما عملوا، فحينئذ يظهر الفرق والتفاوت بين الخلائق، ويرفع أقوام إلى أعلى عليين، في الغرف العاليات، والمنازل المرتفعات، المشتملة على جميع اللذات والشهوات، ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين، محل الهم والغم، والحزن، والعذاب الشديد، وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم، وأسلفوه أيام حياتهم، ولهذا قال:{ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} .

أي:يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق، ويغبن المؤمنون الفاسقين، ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء، وأنهم هم الخاسرون، فكأنه قيل:بأي شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب؟

فذكر تعالى أسباب ذلك بقوله:{ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ} [أي:] إيمانًا تامًا، شاملاً لجميع ما أمر الله بالإيمان به،{ وَيَعْمَلْ صَالِحًا} من الفرائض والنوافل، من أداء حقوق الله وحقوق عباده.{ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، وتختاره الأرواح، وتحن إليه القلوب، ويكون نهاية كل مرغوب،{ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .

ثم حذرهم- سبحانه- من أهوال يوم القيامة فقال- تعالى-: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ.

والظرف يَوْمَ متعلق بقوله- تعالى- قبل ذلك: ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ.

والمراد بيوم الجمع: يوم القيامة. سمى بذلك لأنه اليوم الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون في مكان واحد للحساب والجزاء.

وسمى- أيضا بيوم التغابن، لأنه اليوم الذي يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل.

والتغابن تفاعل من الغبن بمعنى الخسران والنقص، يقال غبن فلان فلانا إذا بخسه حقه، بأن أخذ منه سلعة بثمن أقل من ثمنها المعتاد، وأكثر ما يستعمل الغبن في البيع والشراء، وفعله من باب ضرب، ويطلق الغبن على مطلق الخسران أى: قل- أيها الرسول الكريم- لهؤلاء الجاحدين للبعث: لتبعثن يوم القيامة ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة يوم يجتمع الخلائق للحساب فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل، ويغبن فيه المؤمنون الكافرين، لأن أهل الإيمان ظفروا بالجنة، وبالمقاعد التي كان سيظفر بها الكافرون لو أنهم آمنوا، ولكن الكافرين استمروا على كفرهم فخسروا مقاعدهم في الجنة، ففاز بها المؤمنون.

قال القرطبي: يَوْمُ التَّغابُنِ أى: يوم القيامة ... وسمى يوم القيامة بيوم التغابن، لأنه غبن أهل الجنة أهل النار.

أى: أن أهل الجنة أخذوا الجنة، وأهل النار أخذوا النار على طريق المبادلة فوقع الغبن على الكافرين لأجل مبادلتهم الخير بالشر، والنعيم بالعذاب.

يقال: غبنت فلانا، إذا بايعته أو شاريته، فكان النقص عليه، والغلبة لك.

فإن قيل: فأى معاملة وقعت بينهما حتى يقع الغبن فيها؟ قيل له: هو تمثيل الغبن في الشراء والبيع .

وقال الآلوسى ما ملخصه: ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ أى يوم غبن فيه أهل الجنة أهل النار، فالتفاعل ليس على ظاهره، كما في التواضع والتحامل لوقوعه من جانب واحد، واختير للمبالغة.

وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. واختاره الواحدي.

وقال غير واحد: ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ أى: اليوم الذي غبن فيه بعض الناس بعضا، بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء، وبالعكس ففي الحديث الصحيح: «ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار- لو أساء- ليزداد شكرا، وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة- لو أحسن ليزداد حسرة- وهو مستعار من تغابن القوم في التجارة، وفيه تهكم بالأشقياء لأنهم لا يغبنون حقيقة السعداء، بنزولهم في منازلهم من النار .

ثم فصل- سبحانه- أحوال الناس في هذا اليوم الهائل الشديد فقال وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ.

أى: ومن يؤمن بالله- تعالى- إيمانا حقا، ويعمل عملا صالحا، يكفر الله- تعالى- عنه سيئاته التي عملها في الدنيا بأن يزيلها من صحيفة عمله- فضلا منه- تعالى- وكرما- وفوق ذلك يدخله بفضله وإحسانه جنات تجرى من تحت ثمارها الأنهار خالِدِينَ فِيها أَبَداً أى: خلودا أبديا.

ذلِكَ الذي ذكرناه لكم من تكفير السيئات، ومن دخول الجنات.. هو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الذي لا فوز يقاربه أو يدانيه.

وقوله : ( يوم يجمعكم ليوم الجمع ) وهو يوم القيامة ، سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد ، يسمعهم الداعي ، وينفذهم البصر ، كما قال تعالى : ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) [ هود : 103 ] وقال تعالى : ( قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) [ الواقعة : 49 ، 50 ]

وقوله : ( ذلك يوم التغابن ) قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار . وكذا قال قتادة ، ومجاهد .

وقال مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ، ويذهب بأولئك إلى النار .

يقول تعالى ذكره: والله بما تعملون خبير (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ) الخلائق للعرض (ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ) يقول: الجمع يوم غَبْن أهل الجنة أهلَ النار.وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: (ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ) قال: هو غبن أهلَ الجنة أهل النار.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ) هو يوم القيامة، وهو يوم التغابن: يوم غَبن أهلِ الجنة أهلَ النار.

حدثني عليّ ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: (ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ) من أسماء يوم القيامة، عظَّمه وحذّره عبادَه.

وقوله: (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا ) يقول تعالى ذكره: ومن يصدّق بالله ويعمل بطاعته، وينته إلى أمره ونهيه (يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ) يقول: يمح عنه ذنوبه (وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ) يقول: ويُدخله بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار.

وقوله: (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) يقول: لابثين فيها أبدًا، لا يموتون ، ولا يخرجون منها.

وقوله: (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) يقول: خلودهم في الجنات التي وصفنا النجاء العظيم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[9] ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ والمراد بالمغبون: من غبن في أهله ومنازله في الجنة؛ فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان.

وقفة

[9] ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ قال الآلوسى: «التغابن تفاعل من الغبن، وهو فوت الحظ، والمراد بالمغبون من غبن في أهله ومنازله في الجنة، فيظهر يومئذ غبْنَ كل كافر بترك الإيمان، وغُبَنّ كلّ مؤمن بتقصيره في الإحسان».

تفاعل

[9] ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ سَل الله أن يجعل خير أيامك آخرها.

وقفة

[9] ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ قال القرطبي: «ذلك يوم التغابن الذي لا يستدرك أبدًا؛ لأن تغابن الدنيا يستدرك بوجهين: إما برد السلعة في بعض الأحوال، وإما بربح في بيع آخر وسلعة أخرى، فأما من خسر الجنة فلا درك له أبدًا».

وقفة

[9] ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ الغبن كل الغبن فيما لا يستدرك أبدًا، فغبن الدنيا يمكن استدراكه أو تعويضه، أما في الآخرة ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: 27].

وقفة

[9] ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ ودَّ المُؤمنون حينَ يرونَ منازلَ الجِنانِ أن لو قَضَوا أنفَاسَهم في طاعةِ اللهِ.

وقفة

[9] ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ قال القرطبي: «وسمي يوم القيامة بيوم التغابن؛ لأنه يغبن فيه أهل الجنة أهل النار، أي أن أهل الجنة أخذوا الجنة، وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة، فوقع الغبن لأجل مبادلتهم النعيم بالعذاب، يقال: غبنت فلانًا، إذا بايعته فكان النقص عليه والغلبة لك».

وقفة

[9] ﴿ذلك يوم التغابن﴾ قال مقاتل بن حيان: «لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة، ويذهب بأولئك إلى النار».

وقفة

[9] ﴿ذلِكَ يَومُ التَّغابُنِ﴾ فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان.

وقفة

[9] ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ تغابن الدنيا يُستدرك، أما تغابن الآخرة فلا يُستدرك.

وقفة

[9] ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً» [البخاري 6569، لِيَزْدَادَ شُكْرًا: اعترافًا بفضل الله تعالى وفرحًا ورضًا بما أولاه من نعمة، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً: زيادة في تعذيبه]، فهل من غُبن أبين من هذا؟!

وقفة

[9] ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ مهما حققت في الدنيا من فوز ونجاح، فإن الفوز الأبلغ هو أن تزحزح عن النار بمغفرة ذنوبك، وتدخل الجنة بفضل الله ورحمته.

وقفة

[9] ﴿يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ يعني: يوم القيامة، والتغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة؛ وذلك إذا فاز السعداء بالجنة؛ فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء.

عمل

[9] اشتر نفسك اليوم؛ فإن السوق قائمة، والثمن موجود، والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير: ﴿يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾، وذلك يوم ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: 27].

تفاعل

[9] ﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[9] يومًا ما سيَموت الموت، ونحيا في الجنة مُخَلَّدِين، عش على هذا الأمل إن شئت أن تعيش ﴿ذَٰلِكَ الْفَوْزُ العظيم﴾.

الإعراب :

- ﴿ يَوْمَ: ﴾

- مفعول به بفعل محذوف تقديره اذكر يوم او هو ظرف زمان منصوب والعامل فيه لتنبؤن او خبير لما فيه من معنى الوعيد بمعنى وتقدير: والله معاقبكم يوم يجمعكم.

- ﴿ يَجْمَعُكُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة وهي فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو اي الله سبحانه والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور

- ﴿ لِيَوْمِ الْجَمْعِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيجمع. الجمع: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة اي في يوم القيامة يوم يجمع فيه الاولون والآخرون.

- ﴿ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف حرف خطاب. يوم: خبر «ذلك» مرفوع بالضمة. التغابن: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة ويجوز ان يكون «يوم» خبر مبتدأ محذوف تقديره هو. والجملة الاسمية «هو يوم التغابن» في محل رفع خبر «ذلك». وجاء في كشاف الزمخشري ان «التغابن» مستعار من تغابن القوم في التجارة وهو ان يغبن بعضهم بعضا، لنزول السعداء منازل الاشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء، ونزول الاشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء وفيه تهكم بالاشقياء لان نزولهم ليس بغبن.

- ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ: ﴾

- الواو استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «من». يؤمن: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. بالله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بيؤمن.

- ﴿ وَيَعْمَلْ صالِحاً: ﴾

- معطوفة بالواو على «يؤمن» وتعرب اعرابها. صالحا:صفة- نعت- للمصدر المحذوف اي عملا صالحا اي نائبة عن المفعول منصوبة وعلامة نصبها الفتحة.

- ﴿ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ: ﴾

- الجملة جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها من الاعراب. يكفر: فعل مضارع «جواب الشرط» مجزوم وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو اي الله سبحانه بمعنى:يمح. عنه: جار ومجرور متعلق بيكفر. سيئاته: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لانه ملحق بجمع المؤنث السالم والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ: ﴾

- معطوفة بالواو على «يكفر سيئاته» وتعرب اعرابها والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به اول. و «جنات» مفعول به ثان.

- ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها: ﴾

- اعربت في سور كثيرة من بينها الآية الكريمة الثانية والعشرون من سورة «المجادلة».

- ﴿ أَبَداً: ﴾

- ظرف زمان للتأكيد في المستقبل يدل على الاستمرار منصوب على الظرفية بالفتحة متعلق بخالدين

- ﴿ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ: ﴾

- تعرب اعراب «ذلِكَ يَوْمُ». العظيم: صفة- نعت- للفوز مرفوعة مثلها بالضمة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا أخبَرَ اللهُ بالبَعثِ، وأقسَمَ عليه، وأمرَ بما يُنَجِّي في يَومِه؛ ذكَرَ هنا يَومَه، وما يكونُ فيه؛ ليُحذَرَ، قال تعالى: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ولَمَّا ذكرَ اللهُ يوم التَّغَابُنِ الَّذي يَظهَرُ فيه التَّغابُنُ والتَّفاوُتُ بيْن الخلائقِ؛ فكأنَّه قيل: بأيِّ شَيءٍ يَحصُلُ الفَلاحُ والشَّقاءُ، والنَّعيمُ والعذابُ؟؛ فذكرَ هنا أسبابَ ذلك، قال تعالى:

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يجمعكم:

1- بالياء وضم العين، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالياء وسكون العين وإشمامها الضم، ورويت عن الجمهور.

3- بالنون، وهى قراءة سلام، ويعقوب، وزيد بن على، والشعبي.

يكفر ... ويدخله:

وقرئا:

1- بالنون، فيهما، وهى قراءة الأعرج، وشيبة، وأبى جعفر، وطلحة، ونافع، وابن عامر، والمفضل عن عاصم، وزيد بن على، والحسين، بخلاف عنه.

2- بالياء، فيهما، وهى قراءة الأعمش، وعيسى، والحسن، وباقى السبعة.