الإحصائيات

سورة مريم

| ترتيب المصحف | 19 | ترتيب النزول | 44 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 7.30 |

| عدد الآيات | 98 | عدد الأجزاء | 0.30 |

| عدد الأحزاب | 0.65 | عدد الأرباع | 2.60 |

| ترتيب الطول | 27 | تبدأ في الجزء | 16 |

| تنتهي في الجزء | 16 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 10/29 | كهيعص: 1/1 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)

القصَّةُ الأولى في هذه السورةِ: قصَّةُ زكريا عليه السلام لمَّا نادى ربَه رغمَ الشيخوخةِ وعُقرِ الزوجِ أن يهبَ له الولدَ، ليرثَ ميراثَ آلِ يعقوبَ: النبوةَ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (7) الى الآية رقم (11) عدد الآيات (5)

استجابَ اللهُ دعاءَ زكريا عليه السلام ، وبشَّرَه بيحيى عليه السلام ، فتعجَّبَ وطلبَ علامةً يطمئنُّ بها، فكانت العلامةُ: أن لا تقدرَ على كلامِ النَّاسِ مدَّةَ ثلاثِ ليالٍ وأيَّامِها من غيرِ خَرَسٍ ولا مرضٍ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

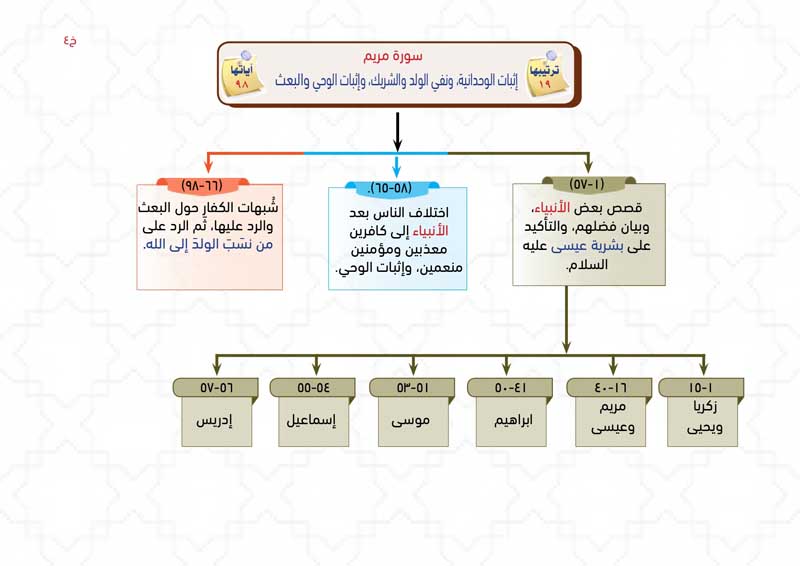

مدارسة السورة

سورة مريم

رحمة الله بعباده/ توريث الدين للأبناء/ إثبات الوحدانية ونفي الولد والشريك وإثبات الوحي والبعث/ سورة المواهب

أولاً : التمهيد للسورة :

- • من هي مريم؟: مريم هي أم نبي الله عيسى. وهي أفضل نساء العالمين (من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة) بالقرآن والسنة. في القرآن: قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 42[، فقوله تعالى: «اصطفاك» أي: اختارك واجتباك وفضلك. وفي السنة: • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ» . • عن ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَيِّداتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بنتِ عِمْرَانَ: فَاطِمَةُ، وَخَدِيجَةُ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ» . • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ» . • فترتيب أفضل النساء: مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية.

- • لماذا مريم هنا؟: السورة مليئة بالأنبياء الرجال، فقد ذُكر فيها: إبراهيم وزكريا ويحيي وموسى وعيسى وغيرهم، فلماذا سميت باسم المرأة الوحيدة التي ذُكرت فيها؟ وكأن الله يقول لنا: إن المرأة قد تصل مثل الرجل، وأن المرأة تستطيع أن تقدم بطولات مثل الرجال تمامًا، ولكي يعرف الجميع دور المرأة الخطير، وقدرة المرأة علي الوصول إلي الله والسبق إلي الله سبحانه وتعالي.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «مريم».

- • معنى الاسم :: هي مريم بنت عمران عليها السلام أم نبي الله عيسى عليه السلام.

- • سبب التسمية :: لأنه بسطت فيها قصة مريم وولادتها عيسى من غير أب، ولا يشبهها في ذلك إلا سورة آل عمران التي نزلت بعد ذلك في المدينة.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: ل«سورة كهيعص»؛ لافتتاح السورة بها، وتقرأ هكذا: (كاف ها يا عين صاد).

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: تنزيه الله تعالى عن الولد والشريك وإثبات وحدانيته تعالى.

- • علمتني السورة :: أن المرأة تستطيع أن تقدم بطولات مثل الرجال تمامًا.

- • علمتني السورة :: على قدر البلاء يكون العطاء، مريم ابتلاها الله بأمر شديد، ولكن العاقبة أنها أصبحت أم نبي، ومن سيدات أهل الجنة.

- • علمتني السورة :: أن الصمت علاج ودواء، إذا كنتَ مُحاطًا بأهل القيل والقال: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْكَهْفُ، وَمَرْيَمُ، وَطه، وَالْأَنْبِيَاءُ: هُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي»، قال ابن حجر: «وَمُرَاد اِبْن مَسْعُود أَنَّهُنَّ مِنْ أَوَّل مَا تُعُلِّمَ مِنْ الْقُرْآن، وَأَنَّ لَهُنَّ فَضْلًا لِمَا فِيهِنَّ مِنْ الْقَصَص وَأَخْبَار الْأَنْبِيَاء وَالْأُمَم».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».وسورة مريم من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • أكثر سورة تكرر فيها اسم (الرحمن)، تكرر 16 مرة.

• احتوت السورة على السجدة الخامسة -بحسب ترتيب المصحف- من سجدات التلاوة في القرآن الكريم.

• هي أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- يُذكَر فيها لفظ (كلا) في آيتين منها (79، 82)، وذكر هذا اللفظ في السورة يدل على أنها مكية.

• سورة مريم هي السورة التي قرأ جعفر بن أبي طالب صدرها على النجاشي فأسلم، وهذا أثناء الهجرة للحبشة.

• جرت عادة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة (وهي: 29 سورة) أن يأتي الحديث عن القرآن الكريم بعد الأحرف المقطعة مباشرة؛ إلا أربع سور، وهي: مريم والعنكبوت والروم والقلم.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نرحم كل من حولنا: الكبير والصغير، القريب والبعيد، الذكر والأنثى.

• أن نورث أبناءنا حب الدين، وأهمية العمل للدين.

• ألا نيأس؛ فالسورة بدأت بقصة زكريا عليه السلام وقدرة الله في إعطائه الولد بعد أن شاب رأسه وعقمت امرأته، فلا نيأس بعد ذلك أبدًا.

• أن نلجأ إلى الله بالدعاء دائمًا: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ... فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ (2-5).

• ألا نعلّق قلوبنا بالأسباب ونغفل عن المسبِّب؛ فقد يجعل الله من المستحيل ممكنًا، ومن الممكن مستحيلًا: ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ (9).

• أن نكثِر من ذكر الله تعالى في الصباح والمساء: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (11).

• أن نأخذ بالأسباب، مع علمنا بأن الرزق من عند الله وحده: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ (25).

• ألا نتعجلَ في إصدارِ الأحكامِ على النَّاسِ، فلعلَّ هناك ما يَخفَى علينا: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ (27).

• ألا نقنط أبدًا، ففي الوقت المناسب يُنزل الله على عبده الصابر أنوار الفرَج شريطة أن يُديم الثناء على الله: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ (30).

• ألا نأنف من أخذ العلم عمن صغر سِنُّه، أو قلت درجته عنا: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ (43).

• أن نعتزل أماكن الفساد والشر، ولا نتساهل في ذلك: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ﴾ (48).

• أن نحرص على الصدق في أقوالنا، وأفعالنا، ومواعيدنا، وعهودنا؛ فهذا من أخلاق الأنبياء: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ (54).

• أن نأمر إخواننا وأهل بيتنا بالصلاة والصدقة، ونذكرهم بأدائها في وقتها: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ (55).

• أن نسارع بالتوبة وعمل الصالحات إذا وقعنا في معصية الله: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ (59-60).

• أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم؛ فقد ثبت ورودنا لها، لكن لم يثبت لنا النجاة منها: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ (71).

• أن نكثر من قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ فهي من الباقيات الصالحات: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا﴾ (76).

• ألا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه، ونتذكر قول الله تعالى: ﴿كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ﴾ (79).

• أن ندعو الله تعالى أن يحشرنا في زمرة المتقين: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَـٰنِ وَفْدًا﴾ (85).

• أن نتذكر أننا سنأتي الله يوم القيامة فرادى؛ ونعمل لذلك اليوم: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ (95).

• أن نحمد الله على الأول، ونجتهد بالثاني، لنكسب الثالث: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَـٰنُ وُدًّا﴾ (96).

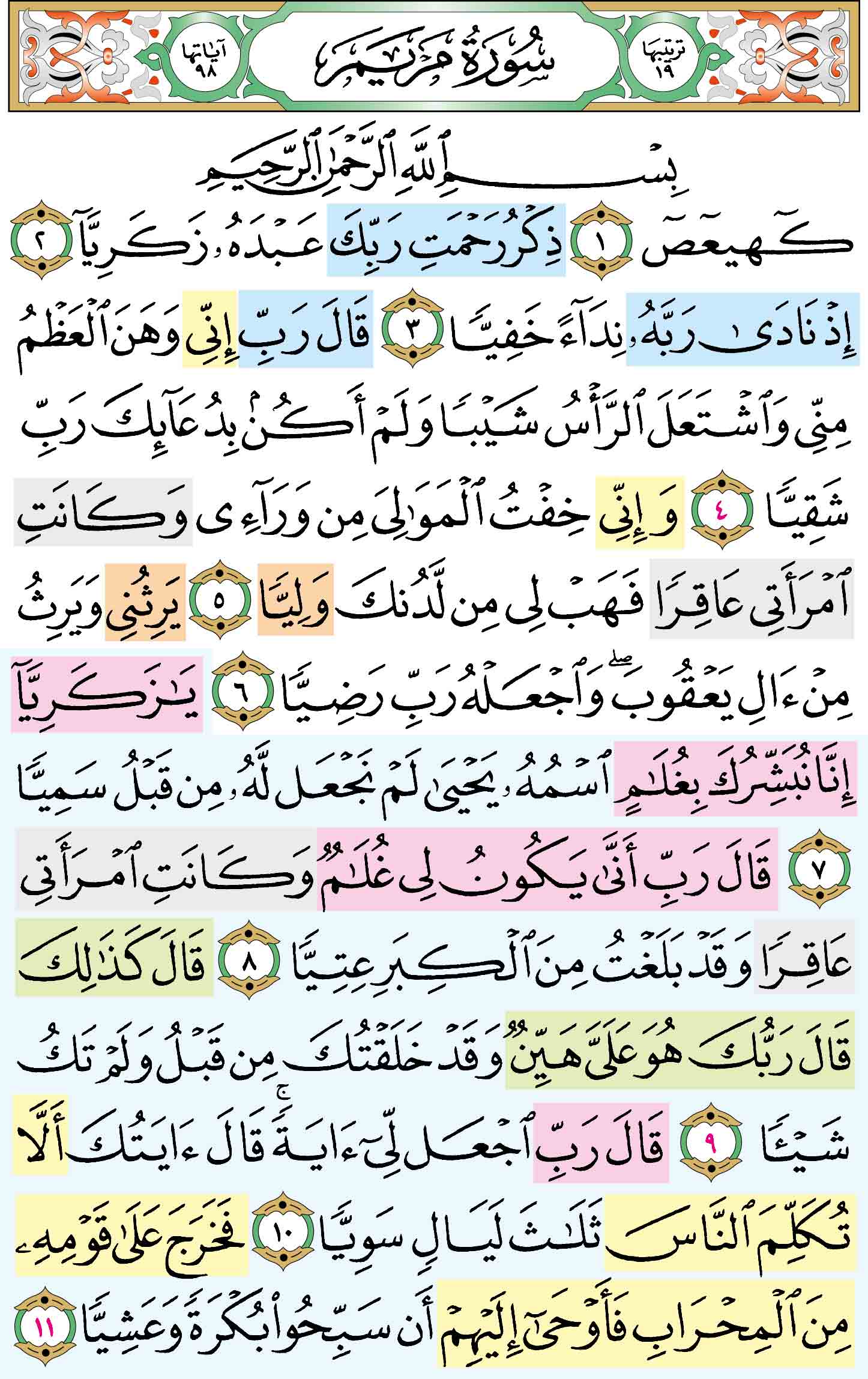

تمرين حفظ الصفحة : 305

مدارسة الآية : [1] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كهيعص ﴾

التفسير :

تقدم الكلام عن الحروف المقطعة

تعريف بسورة مريم

1- سورة مريم من السور المكية.

قال القرطبي: وهي مكية بالإجماع. وهي تسعون وثماني آيات .

وقال ابن كثير: وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة، من حديث أم سلمة، وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة، أن جعفر بن أبى طالب- رضى الله عنه- قرأ صدر هذه السورة على النجاشيّ .

وكان نزولها بعد سورة فاطر .

2- ويبدو أن تسميتها بهذا الاسم كان بتوقيف من النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقد أخرج الطبراني والديلمي، من طريق أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغساني عن أبيه عن جده، قال:

أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم فقلت: ولدت لي الليلة جارية. فقال: والليلة أنزلت على سورة مريم.

وجاء فيما روى عن ابن عباس، تسميتها بسورة كهيعص .

وقد تكرر اسم مريم في القرآن ثلاثين مرة، ولم تذكر امرأة سواها باسمها الصريح.

3- والذي يقرأ هذه السورة الكريمة بتدبر وتأمل، يراها زاخرة بالحديث عن عدد من الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام-.

فقد افتتحت بالحديث عن تلك الدعوات التي تضرع بها زكريا إلى ربه، لكي يهب له وليا، يرثه ويرث من آل يعقوب.

وقد استجاب الله- تعالى- دعاء زكريا، فوهبه يحيى كما قال- تعالى-: يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا.

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن قصة مريم، بصورة فيها شيء من التفصيل، فذكرت اعتزالها لقومها ومجيء جبريل إليها وما دار بينه وبينها من محاورات، ومولدها لعيسى وإتيانها

به قومها، وما دار بينها وبينهم في شأنه. ثم ختمت هذه القصة بالقول الحق في شأن عيسى، قال- تعالى-: ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ، إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ.

5- ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن طرف من قصة إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس، وختمت حديثها عن الرسل الكرام بقوله- تعالى-: أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ. وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرائِيلَ. وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا، إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا.

6- ثم حكت السورة الكريمة أنماطا من الشبهات التي تفوه بها الضالون، ومن هذه الشبهات ما يتعلق بالبعث والنشور، ومنها ما يتعلق بموقفهم من القرآن الكريم ومنها ما يتعلق بزعمهم أن لله ولدا ... وقد ردت على كل شبهة من هذه الشبهات بما يبطلها، ويخرس ألسنة قائليها.

ومن ذلك قوله- تعالى-: وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً.

وقوله- سبحانه-: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالًا وَوَلَداً. أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً. كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا. وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينا فَرْداً.

وقوله- عز وجل-: وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا. تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً. وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً.

7- ومن هذا العرض الإجمالى لآيات السورة الكريمة، يتبين لنا أن سورة مريم قد اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية الله- تعالى-، وعلى نفى الشريك والولد عن ذاته- سبحانه-، كما اهتمت- أيضا- بإقامة الأدلة على أن البعث حق، وعلى أن الناس سيحاسبون على أعمالهم يوم القيامة.

كما زخرت السورة بالحديث عن قصص بعض الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- تارة بشيء من التفصيل كما في قصة زكريا وعيسى ابن مريم، وتارة بشيء من الاختصار والتركيز كما في قصة إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس.

كما نراها بوضوح تحكى شبهات المشركين. ثم ترد عليها بما يبطلها ...

وقد ساقت السورة ما ساقت من قضايا، بأسلوب عاطفى بديع، يهيج المشاعر نحو الخير والحق والفضيلة، وينفر من الشر والباطل والرذيلة، ويطلع العقول على نماذج شتى من مظاهر رحمة الله- تعالى- بعباده الصالحين ترى ذلك في مثل قوله- تعالى-: ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا.

وفي مثل قوله- سبحانه-: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا.

8- قال بعض العلماء ما ملخصه: والظل الغالب في جو السورة هو ظل الرحمة والرضا والاتصال. فهي تبدأ بذكر رحمة ربك لعبده زكريا. ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها في ثنايا السورة كثيرا. ويكثر فيها اسم الرَّحْمنِ.

وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية. ودبيبها اللطيف في الكلمات والعبارات والظلال، كما تحس انتفاضات الكون وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته ...

كذلك تحس أن للسورة إيقاعا موسيقيا خاصا، فحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء، وفيه عمق كألفاظ: رضيا، سريا، حفيا، نجيا ...

فأما المواضع التي تقتضي الشدة والعنف، فتجيء فيها الفاصلة مشددة في الغالب، كألفاظ: ضدّا، هدّا، إدّا، أزّا .

وبعد فهذا تعريف لسورة مريم، نرجو أن يكون القارئ له، قد أخذ صورة مركزة عن أهم المقاصد التي اشتملت عليها السورة الكريمة.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

سورة ( مريم ) من السور القرآنية التى افتتحت ببعض حروف التهجى .

وقد سبق أن تكلمنا بشىء من التفصيل ، عن آراء العلماء فى المراد بهذه الحروف التى افتتحت بها بعض السور ، وذلك عند تفسيرنا لسور : البقرة ، وآل عمران ، والأعراف ، ويونس . . .

ورجحنا أن هذه الحروف المقطعة ، قد وردت فى افتتاح بعض سور القرآن ، على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن .

فكأن الله - تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند الله - تعالى - ، هاكم القرآن ترونه مؤلفا من كلامهو من جنس ما تؤلفون به كلامكم ، ومنظوماً من حروف هى من جنس الحروف الهجائية التى تنظمون منها حروفكم ، فإن كنتم فى شك من كونه منزلاً من عند الله فهاتوا مثله . أو عشر سور من مثله ، بل بسورة واحدة من مثله ، وادعوا من شئتم من الخلق لكى يعاونكم فى ذلك . . .

فلما عجزوا - وهم أهل الفصاحة والبيان - ثبت أن غيرهم أعجز ، وأن هذا القرآن من عند الله ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً ).

سورة مريم: وهي مكية .

وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه.

قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها حكاه القرطبي في تفسـره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان.

ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور.

قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم" السجدة و "هل أتى على الإنسان" وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: الم وحم والمص وص.

فواتح افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال الم اسم من أسماء القرآن وهكذا وقال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون المص اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت المص إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم.

وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال عنها في فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبدالله وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال الم اسم من أسماء الله الأعظم.

هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حم وطس والم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمذانى قال: قال عبدالله فذكر نحوه.

وحُكي مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال الم قسم.

وروينا أيضا من حديث شريك بن عبدالله بن عطاء بن السائب عن أبى الضحى عن ابن عباس: الم قال أنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الم قال أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى.

قال وأبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلألائه ليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم.

قال عيسى ابن مريم عليه السلام وعجب: فقال أعجب أنهم يظنون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به فالألف مفتاح الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة.

هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى "إنا وجدنا آباءنا على أمة" وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى "إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين" وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى "وجد عليه أمة من الناس يسقون" وقوله تعالى "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا" وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى "وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة" أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا.

هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم.

ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف تعني وقفت.

وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لايـ نقد عنه جلده إذا يـ فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل وقال الآخر: بالخير خيرات وان شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تـ يقول وإن شرا فشرا ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم.

قال القرطبي وفي الحديث "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة" الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل"ا قـ" وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها"ق وص وحم وطسم والر" وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في - ا ب ت ث - أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير.

قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي - ال م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن- يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر.

وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف.

قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة.

وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شىء حكمته.

وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله وههنا ههنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلمة فقد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا "آمنا به كل من عند ربنا" ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام.

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدىء بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك ولو كـان كذلك أيضا لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه.

وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري فى كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية.

قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله - ص ن ق- وحرفين مثل "حم" وثلاثة مثل "الم" وأربعة مثل "المر" و "المص" وخمسة مثل "كهيعص- و- حمعسق" لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك "قلت" ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" "الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه" "المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه" "الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم" "الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" "حم تنزيل من الرحمن الرحيم" "حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم" وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله بن رباب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فأتى أخاه بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فقال أنت سمعته قال نعم قال فمشى حي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلوا فيما أنزل الله عليك "الم ذلك الكتاب"؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بلى" فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال "نعم" قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك.

فقام حي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره فقال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "المص" قال هذا أثقل وأطول الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة.

هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "الر" قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة.

فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ماذا قال "المر" قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتان ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا.

ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع سنين؟ فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم.

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى ذكره: كاف من (كهيعص) فقال بعضهم: تأويل ذلك أنها حرف من اسمه الذي هو كبير، دلّ به عليه، واستغنى بذكره عن ذكر باقي الاسم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه الآية (كهيعص) قال: كبير، يعني بالكبير: الكاف من (كهيعص).

حدثنا هناد بن السريّ، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، مثله.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، كان يقول (كهيعص) قال: كاف: كبير.

حدثني أبو السائب، قال: أخبرنا ابن إدريس، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير في (كهيعص) قال: كاف: كبير.

حدثنا ابن بشار، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن إسماعيل ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، نحوه.

وقال آخرون: بل الكاف من ذلك حرف من حروفه اسمه الذي هو كاف.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: أخبرنا شريك، عن سالم، عن سعيد، في قوله (كهيعص) قال: كاف: كافٍ.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، قال: أخبرنا أبو روق، عن الضحاك بن مزاحم في قوله: (كهيعص) قال: كاف: كافٍ.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام عن عنبسة، عن الكلبي مثله.

وقال آخرون: بل هو حرف من حروف اسمه الذي هو كريم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد بن جبير (كهيعص) قال: كاف من كريم.

وقال الذين فسروا ذلك هذا التفسير الهاء من كهيعص: حرف من حروف اسمه الذي هو هاد.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا أبو حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان يقول في الهاء من (كهيعص) : هاد.

حدثنا أبو حصين، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.

حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إسماعيل، عن سعيد، مثله.

حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير نحوه.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن إسماعيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.

حدثني يحيى بن طلحة، قال: ثنا جابر بن نوح ، قال : أخبرنا أبو روق، عن الضحاك بن مزاحم في قوله (كهيعص) ، قال: ها: هاد.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عنبسة، عن الكلبي، مثله.

واختلفوا في تأويل الياء من ذلك، فقال بعضهم: هو حرف من حروف اسمه الذي هو يمين.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني أبو حصين، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: " يا " من (كهيعص) ياء يمين.

حدثني أبو حصين، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: " يا " من (كهيعص) ياء يمين.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس ، قال: أخبرنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.

حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير مثله.

حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد ، عن سعيد بن جبير ياء: يمين.

وقال آخرون: بل هو حرف من حروف اسمه الذي هو حكيم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد بن جبير (كهيعص) قال: يا: من حكيم.

وقال آخرون: بل هي حروف من قول القائل: يا من يجير.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا إبراهيم بن الضريس، قال: سمعت الربيع بن أنس في قوله (كهيعص) قال: يا من يجير ولا يجار عليه.

واختلف متأوّلو ذلك كذلك في معنى العين، فقال بعضهم: هي حرف من حروف اسمه الذي هو عالم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد (كهيعص) قال: عين من عالم.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن الكلبي، مثله.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.

حدثنا عمرو، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن العلاء بن المسيب بن رافع، عن أبيه، في قوله (كهيعص) قال: عين: من عالم.

وقال آخرون: بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عزيز.

ذكر من قال ذلك:

* حدثني أبو حصين، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (كهيعص) عين: عزيز.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن إسماعيل ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.

حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير مثله.

حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير مثله.

حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، في قوله (كهيعص) قال: عين عزيز.

وقال آخرون: بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عدل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، قال: أخبرنا أبو روق، عن الضحاك بن مزاحم، في قوله (كهيعص) قال: عين: عدل.

وقال الذين تأولوا ذلك هذا التأويل: الصاد من قوله (كهيعص) : حرف من حروف اسمه الذي هو صادق.

* ذكر الرواية بذلك: حدثنا أبو كريب ، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان يقول في (كهيعص) صاد : صادق.

حدثني أبو حصين، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين ، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن إسماعيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.

حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير مثله.

حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن حصين، عن إسماعيل بن راشد، عن سعيد بن جبير، مثله.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، قال: أخبرنا أبو روق، عن الضحاك بن مزاحم، قال: صاد: صادق.

حدثني يحيى بن طلحة، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد، قال: صادق، يعني الصاد من (كهيعص)

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد (كهيعص) قال: صاد صادق.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عنبسة، عن الكلبي، قال: صادق.

وقال آخرون: بل هذه الكلمة كلها اسم من أسماء الله تعالى.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن خالد بن خداش، قال: ثني سالم بن قتيبة، عن أبي بكر الهُذَليّ، عن عاتكة، عن فاطمة ابنة عليّ قالت: كان عليّ يقول: يا(كهيعص) : اغفر لي.

حدثني عليّ، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: (كهيعص) قال: فإنه قسم أقسم الله به، وهو من أسماء الله.

وقال آخرون: كلّ حرف من ذلك اسم من أسماء الله عزّ وجل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني مطر بن محمد الضبي، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: (كهيعص) ليس منها حرف إلا وهو اسم.

وقال آخرون: هذه الكلمة اسم من أسماء القرآن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله (كهيعص) قال: اسم من أسماء القرآن.

قال أبو جعفر: والقول في ذلك عندنا نظير القول في الم وسائر فواتح سور القرآن التي افتتحت أوائلها بحروف المعجم، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى قبل، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] ﴿كهيعص﴾ يجب تعظيم هذا المقطع القرآني مع أننا لا نفهمه، وهذه رسالة لعقولنا أن تسلم بما جاء به الشرع مما تقصر عن إدراكه عقولنا .

وقفة

[1] ﴿كهيعص﴾ قال ابن عباس: «إن الكاف من كافٍ، والهاء من هادٍ، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق».

وقفة

[1] ﴿كهيعص﴾ قيل في الحروف المقطعة أوائل السور: 1- إنها مما استأثر الله بعلمه. 2- إنها أسماء للسور المذكورة فيها. 3- إنها رموز تدل على بعض أسماء الله وصفاته. 4- إنها بيان لإعجاز القرآن؛ فالقرآن مركب منها، والخلق عاجزون عن الإتيان بمثله.

الإعراب :

- ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كهيعص ﴾

- هذه الأحرف التي تبدأ بها بعض سور القرآن شرحت في السور الكريمة السابقة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ كهيعص ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

كهيعص:

قرئ:

1- بكسر الهاء والياء، وهى قراءة على، ويحيى.

2- بين الفتح والكسر، وإلى الفتح أقرب، وهى قراءة نافع.

3- بكسر الهاء وفتح الياء، وهى قراءة أبى عمرو.

4- بفتح الهاء وكسر الياء، وهى قراءة حمزة.

5- بضمهما، وهى قراءة الحسن.

6- بفتحهما، وهى قراءة غيرهم.

مدارسة الآية : [2] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴾

التفسير :

تفسير الآيتين 2و 3:ـ

أي:هذا{ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ْ} سنقصه عليك، ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا، وآثاره الصالحة، ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين، وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه، وبأي:سبب حصلت لهم، مما يدعو إلى محبة الله تعالى، والإكثار من ذكره ومعرفته، والسبب الموصل إليه. وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته، وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه، وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته، كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم، فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا، ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا.

وقوله- تعالى-: ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا خبر لمبتدأ محذوف. أى: المتلو عليك ذكر رحمة ربك عبده ذكريا.

ولفظ ذِكْرُ مصدر مضاف لمفعوله. ولفظ رَحْمَتِ مصدر مضاف لفاعله وهو ربك، وعَبْدَهُ مفعول به للمصدر الذي هو رحمة.

وزَكَرِيَّا هو واحد من أنبياء الله الكرام، وينتهى نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم- عليهم السلام-.

والمعنى: هذا الذي نذكره لك يا محمد، هو جانب من قصة عبدنا زكريا، وطرف من مظاهر الرحمة التي اختصصناه بها، ومنحناه إياها.

وقوله : ( ذكر رحمة ربك ) أي : هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا .

وقرأ يحيى بن يعمر " ذكر رحمة ربك عبده زكريا " .

و ) زكريا ) : يمد ويقصر قراءتان مشهورتان . وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل . وفي صحيح البخاري : أنه كان نجارا ، أي : كان يأكل من عمل يديه في النجارة .

اختلف أهل العربية في الرافع للذكر، والناصب للعبد، فقال بعض نحويي البصرة في معنى ذلك كأنه قال: مما نقصّ عليك ذكر رحمة ربك عبده، وانتصب العبد بالرحمة كما تقول: ذكر ضرب زيد عمرا. وقال بعض نحويي الكوفة: رفعت الذكر بكهيعص، وإن شئت أضمرت هذا ذكر رحمة ربك، قال: والمعنى ذكر ربك عبده برحمته تقديم وتأخير.

قال أبو جعفر: والقول الذي هو الصواب عندي في ذلك أن يقال: الذكر مرفوع بمضمر محذوف، وهو هذا كما فعل ذلك في غيرها من السور، وذلك كقول الله: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وكقوله: سُورَةٌ أَنْـزَلْنَاهَا ونحو ذلك. والعبد منصوب بالرحمة، وزكريا في موضع نصب، لأنه بيان عن العبد، فتأويل الكلام: هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ أعظم ما تُستنزل به رحمات الله: العبودية الحقة له سبحانه.

وقفة

[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ لا يأس ولا مستحيل إن كان ظنك بالله جميل، وأملك به كبير، وحتى لو انعدمت الأسباب، فربك على كل شيء قدير سبحانه.

وقفة

[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا» [مسلم 2379]، ليس مهمًا ما مهنتك أو منصبك أو نسبك أو مستواك؟ رحمة الله تصلك بقدر عبوديتك لربك.

وقفة

[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ كلما زادت العبودية زادت الرحمات.

وقفة

[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ وصفه بالعبودية تشريفًا له، وإعلامًا له بتخصيصه وتقريبه.

وقفة

[2] ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه، وما يليق بالخضوع.

عمل

[2] ﴿ذِكرُ رَحمَتِ رَبِّكَ عَبدَهُ زَكَرِيّا﴾ كن عبدًا لله بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ تشملك رحمته.

لمسة

[2] ﴿ذِكرُ رَحمَتِ رَبِّكَ عَبدَهُ زَكَرِيّا﴾ قَدَّمَ ذكرَ الرحمة تحفيزًا للذهن؛ ليعرف أن تضرعه هو سبب رحمة الله له.

وقفة

[2] ﴿ذِكرُ رَحمَتِ رَبِّكَ عَبدَهُ زَكَرِيّا﴾ ترد (رحمت) هكذا، وفي مواضع بالمربوطة (رحمة)، فما سبب الاختلاف؟ وما الفرق بينهما؟ الجواب: هذا مكتوب كما وجده العلماء في رسم المصحف العثماني المكتوب في عهد عثمان بن عفان، ولا يوجد تعليل دقيق لهذه الظاهرة في القرآن، والفرق بينها وبين المكتوبة بالتاء المربوطة هو في نطقها عند الوقف عليها، فتنطق بالتاء.

وقفة

[2] سورة مريم سورة رحمة الله، تكرر فيها اسم (الرحمن) في اثنتي عشرة آية، وهذا ما لم يقع في سورة أخرى، ويكفي مطلعها ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾.

وقفة

[2، 3] ﴿ذكر (رحمت) ربك عبده زكريا * إذ (نادى)﴾ لحظة النداء لحظة غشيان الرحمات.

وقفة

[2، 3] ﴿ذكر (رحمت) ربك عبده زكريا * إذ (نادى)﴾ نصيبك من الرحمة بقدر النداء، اشتك همومك، قل بالتفصيل كل شيء لربك، هو يعلمه لكنه يحب سماعه منك.

الإعراب :

- ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ: ﴾

- خبر مبتدأ محذوف بتقدير: هذا المتلو ذكر رحمة. وهو مضاف ومرفوع بالضمة. رحمة: مضاف إليه مجرور بالكسرة وهو مضاف.

- ﴿ رَبِّكَ عَبْدَهُ: ﴾

- مضاف إليه مجرور للتعظيم بالكسرة وهو مضاف والكاف ضمير المخاطب في محل جر بالاضافة. عبده: مفعول به بالمصدر «رحمة» منصوب بالفتحة وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة.

- ﴿ زَكَرِيّا: ﴾

- بدل من «عبده» منصوب مثله بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر. وهو اسم اعجمي ينون في النكرة ويجوز أن يكون عربيا فيه ألف تأنيث ولا يجوز تنوينه في معرفة ولا نكرة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : بعد الحُروفِ المُقطَّعة؛ بدأت القصَّةُ الأولى في هذه السورةِ: قصَّةُ زكريا عليه السلام، قال تعالى:

﴿ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا ﴾

التفسير :

تفسير الآيتين 2و 3:ـ

أي:هذا{ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ْ} سنقصه عليك، ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا، وآثاره الصالحة، ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين، وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه، وبأي:سبب حصلت لهم، مما يدعو إلى محبة الله تعالى، والإكثار من ذكره ومعرفته، والسبب الموصل إليه. وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته، وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه، وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته، كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم، فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا، ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا.

وقوله: إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا ظرف لرحمة ربك. والمراد بالنداء: الدعاء الذي تضرع به زكريا إلى ربه- عز وجل-.

أى: هذا الذي قرأناه عليك يا محمد في أول هذه السورة. وذكرناه لك، هو جانب من رحمتنا لعبدنا زكريا. وقت أن نادانا وتضرع إلينا في خفاء وستر، ملتمسا منا الذرية الصالحة.

وإنما أخفى زكريا دعاءه، لأن هذا الإخفاء فيه بعد عن الرياء، وقرب من الإخلاص، وقد أمر الله- تعالى- به في قوله: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

ويبدو أن هذا الدعاء قد تضرع به زكريا إلى ربه في أوقات تردده على مريم، واطلاعه على ما أعطاها الله- تعالى- من رزق وفير.

ويشهد لذلك قوله- تعالى-: فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا، كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً، قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ. هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ .

وقوله : ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) : قال بعض المفسرين : إنما أخفى دعاءه ، لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره . حكاه الماوردي .

وقال آخرون : إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله . كما قال قتادة في هذه الآية ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) : إن الله يعلم القلب التقي ، ويسمع الصوت الخفي .

وقال بعض السلف : قام من الليل ، عليه السلام ، وقد نام أصحابه ، فجعل يهتف بربه يقول خفية : يا رب ، يا رب ، يا رب فقال الله : لبيك ، لبيك ، لبيك .

وقوله: (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا) يقول حين دعا ربه، وسأله بنداء خفي، يعنى: وهو مستسرّ بدعائه ومسألته إياه ما سأل ، كراهة منه للرياء.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا) أي سرّا، وإن الله يعلم القلب النقيّ، ويسمع الصوت الخفيّ.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قوله (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا) قال: لا يريد رياء.

التدبر :

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ أفلح كل وجه جعل وجهته (لله) وأنزل به حاجته، فهذا اليقين هو الذي يحقق لك المستحيل وما على الله مستحيل.

وقفة

[3] ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ﴾ [الأنبياء: 76]، ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ [الأنبياء: 83]، ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنبياء: 87]، وزكريا: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾؛ نجاتك في مُناجاتك.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ لعل من أسباب اقتران إجابة الدعاء بإخفائه أنه لا يكون إلا ممن اشتد إيمانه بعلم الله، فكان ذلك توسلًا بإيمان.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ الله يسمع كل همسة تهمسها له، وكل شكوى تشكوها له، حتى لو لم تنطقها بفمك، وتأكد أن رجاءك بالله لن يخيب.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ كل من نناديهم نرفع أصواتنا لندائهم، إلا الله، فإنّهُ قريبٌ منّا فلا حاجة لرفع الصوت.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ما كلفنا الله حتى أن نرفع أصواتنا حين ندعوه، همسات وجعك تسمع في السماء.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ أخفى تضرعه ونداءه فصدحت به المحاريب، وترنمت به حناجر العباد، وبقى النداء خالدًا.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ حين تتمتم بدعواتك، تشعر بالقرب الإلهي منك، فلا حاجة لرفع الصوت وهو يسمعك.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ قيل في سبب إخفائه: حياؤه من ربه أن يسأله ما لم يره في الحياة (حياء الجنان وخفض الصوت من فنون الدعاء).

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ أخفاهُ عن البشر لأنه يعلم أنه مسموعٌ من ربّ البشر؛ خاطِب ربّك بالدعاء، أسمِعه نجواك وأبشر بما يسّرك منه.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ (خفيًا): همسة صادقة (كافية) لفتح باب السماء.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ هذا النداء الخفي لربك خير من جهرك بشكواك لكل أحد!

عمل

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ لا تقلل من شأن دعائك، هذا الصوت الخفي فُتحت له أبواب السماء!

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ إخفاء الدعاء يدل على أن صاحبه قريب من الله، وأنه لإقترابه منه وشدة حضوره يسأله بخفض الصوت.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ يعني: دعاه، ﴿نِدَاءً خَفِيًّا﴾ أخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، ولئلا يلومه الناس على طلب الولد.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ فيه استحباب الإسرار بالدعاء.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ فيه فضل الدعاء الخفي، وأنه أفضل من الدعاء الجهري، وهذا عام في جميع العبادات، كالقراءة والصدقة والقيام، فما كان سرًا فهو أفضل، إلا إذا كان في الإعلان مصلحة

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ إخفاء الدعاء، والإسرار بالمسألة: مناجاة للرب، وإيمان بأن الله سميع، وذل واستكانة، وسنة من سنن المرسلين.

وقفة

[3] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ أنتَ لا تحتاج لرفع صوتك أثناء الدعاء، فهمسةٌ منك يسمعها سبحانه!

عمل

[3] حدد أمرًا صعب عليك، ثم نادِ ربك به نداء خفيًا؛ محسنًا الظن به ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾.

وقفة

[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ بدعائك الخفي تتنزل عليك الرحمات، وترزق بما تمنيت وسألت.

وقفة

[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ ربك قريب فلا ضرورة ولا حاجة لرفع صوتك ﴿وَنَحنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِن حَبلِ الوَريدِ﴾ [ق: 16].

وقفة

[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ تأملوا كلمة: (ربه)، ليس لنا سواه ندعوه فيتقبل دعاءنا، وتأملوا كلمة: (نادى) بها مناجاة وابتهال وتذلل، اللهم تقبل دعاءنا.

وقفة

[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ كان خفيًا؛ لأنه يعلم أن أسبابه الدنيوية لا تصلح للإنجاب، فهو كبير وامرأته عاقر، فلذلك كان دعاؤه خفيًا، يأمل في شيء من الله يغلب هذه الأسباب.

وقفة

[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ من آداب الدعاء: التذلل لله عند الدعاء.

وقفة

[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ إذ دعا ربه سرًا؛ ليكون أكمل وأتم إخلاصًا لله، وأرجى للإجابة.

وقفة

[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ همساتُ وجعكَ التي تُخفيها عن عيونِ البشر وآذانهم، يسمعُ أنينها ربُ الأرض والسماء.

وقفة

[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ خاطِبْ ربّك بالدعاء، بُثّ لهُ شكواك، أسمِعه نجواك، وأبشر بما يسّرك منه.

وقفة

[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ صوت خفي يسري في حنايا الروح؛ فهنالك رب قريب يسمع همسات النفس، وإن أخفيت عن العالم أجمع، لكنها لا تخفى عليه، فذلك الكسر يجبره كأن لم يرهقك ألمه يومًا.

وقفة

[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ قال قتادة: «وإن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي».

وقفة

[3] ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ كلما خفي الدعاء؛ كانت الإجابة أقرب.

وقفة

[3] من آداب الدعاء: أن تدعو الله تضرعًا وخفية، فأنت تدعو السميع الذي يعلم السر وأخفى ﴿إذ نادى ربه نداء خفيا﴾.

وقفة

[3] ﴿فإني قَريبٌ﴾ [البقرة: 186]، ﴿إِذ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا﴾ هو قريب؛ فلا حاجة لأن ترفع صوتك بالنداء.

وقفة

[3] همسات التضرع الصادقة تهز أبواب السماء ﴿نداءً خفيًا﴾، سبحان من يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء!

الإعراب :

- ﴿ إِذْ: ﴾

- ظرف للزمن بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب. والجملة الفعلية بعده: في محل جر بالاضافة.

- ﴿ نادى رَبَّهُ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ربه: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة.

- ﴿ نِداءً خَفِيًّا: ﴾

- مفعول مطلق-مصدر مؤكد-منصوب بالفتحة. خفيا: صفة -نعت-لنداء منصوب مثله بالفتحة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا وصفَ اللهُ عز و جل زكريا عليه السلام بصفة العبودية؛ ذكرَ هنا حاجةَ العبد إلى ربه، فناداه، قال تعالى:

﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ .. ﴾

التفسير :

{ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ْ}

أي:وهى وضعف، وإذا ضعف العظم، الذي هو عماد البدن، ضعف غيره،{ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ْ} لأن الشيب دليل الضعف والكبر، ورسول الموت ورائده، ونذيره، فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته.

{ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ْ} أي:لم تكن يا رب تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، بل لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا، ولم تزل ألطافك تتوالى علي، وإحسانك واصلا إلي، وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه، وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابقا، أن يتمم إحسانه لاحقا.

ثم بين- سبحانه- ما نادى به زكريا ربه فقال: قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ...

والوهن: الضعف. يقال: وهن الجسم يهن- من باب وعد- إذا ضعف.

وخص العظم بالذكر، لأنه دعامة البدن، وعماد الجسم، وبه قوامه، فإذ ضعف كان غيره من أجزاء الجسم أضعف. وإفراد لفظ العظم لإرادة الجنس.

وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً والمراد باشتعال الرأس شيبا: انتشار بياض الشيب فيه.

والألف واللام في لفظ الرَّأْسُ قاما مقام المضاف إليه.

والمراد: واشتعل رأسى شيبا، وهذا يدل على تقدم السن، كما يشهد له قوله- تعالى- وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا وقوله- عز وجل-: وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ....

قال صاحب الكشاف: «شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر..

باشتعال النار، ثم أخرجه مخرج الاستعارة، ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس، وأخرج الشيب مميزا ولم يضف إلى الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا، فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة ... » .

وقوله: وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا أى: ولم أكن فيما مضى من عمرى مخيب الدعاء وإنما تعودت منك يا إلهى إجابة دعائي، وما دام الأمر كذلك فأجب دعائي في الزمان الآتي من عمرى، كما أجبته في الزمان الماضي منه.

فأنت ترى أن زكريا- عليه السلام- قد أظهر في دعائه أسمى ألوان الأدب مع خالقه، حيث توسل إليه- سبحانه- بضعف بدنه، وبتقدم سنه، وبما عوده إياه من إجابة دعائه في الماضي.

( قال رب إني وهن العظم مني ) أي : ضعفت وخارت القوى ، ( واشتعل الرأس شيبا ) أي اضطرم المشيب في السواد ، كما قال ابن دريد في مقصورته :

إما ترى رأسي حاكي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسوده

مثل اشتعال النار في جمر الغضا

والمراد من هذا : الإخبار عن الضعف والكبر ، ودلائله الظاهرة والباطنة .

وقوله : ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) أي : ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ، ولم تردني قط فيما سألتك .

حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قال: رغب زكريا في الولد، فقام فصلى، ثم دعا ربه سرّا ، فقال: ( رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ).... إلى وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا وقوله: ( قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ) يقول تعالى ذكره، فكان نداؤه الخفي الذي نادى به ربه أن قال: ( رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ) يعني بقوله (وَهَنَ) ضعف ورقّ من الكبر.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ) أي ضعف العظم مني.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ) قال: نحل العظم. قال عبد الرزاق، قال: الثوري: وبلغني أن زكريا كان ابن سبعين سنة.

وقد اختلف أهل العربية في وجه النصب في الشَّيْب، فقال بعض نحويي البصرة: نصب على المصدر من معنى الكلام، كأنه حين قال: اشتعل، قال: شاب، فقال: شَيْبا على المصدر. قال: وليس هو في معنى: تفقأت شحما وامتلأت ماء، لأن ذلك ليس بمصدر. وقال غيره : نصب الشيب على التفسير، لأنه يقال: اشتعل شيب رأسي، واشتعل رأسي شيبا، كما يقال: تفقأت شحما، وتفقأ شحمي.

وقوله: ( وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ) يقول: ولم أشق يا رب بدعائك، لأنك لم تخيب دعائي قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي إليك، بل كنت تجيب وتقضي حاجتي قبلك.

كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج عن ابن جريج، قوله: ( وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ) يقول: قد كنت تعرّفني الإجابة فيما مضى.

التدبر :

وقفة

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ فيه استحباب الخضوع في الدعاء وإظهار الذل والمسكنة والضعف.

وقفة

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ الصوت المنكسر، هناك جبره الكلام المتلجلج بالصدر، هناك المكان اﻵمن لبوحه، هناك ستندمل كل جراحك.

وقفة

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ ليس أجمل من أن تحتفظ بهمومك لنفسك، وﻻ تبوح بها إﻻ لخالقك، فلا أحد يطبب الجروح مثل الله!

وقفة

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ ستأتيك لحظات ترفع راية الاستسلام لربك، فنفسك تعبت ولم تعد تقوى، فهل تظن أنه يتركك؟ ﻻ والله وأبشر بسعدك.

عمل

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ عبر عن شكواك، اسكب فيها المسكنة والضعف والانكسار، اشرح بأسى ألمك وحزنك، قُل كل شيء لربك.

وقفة

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ انكسارك لله هو عزك الحقيقي، وافتقارك إليه هو الغنى وانطراحك بين يديه هو القوة.

وقفة

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ الضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله؛ لأنه يدل على التَّبَرُؤِ من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته.

عمل

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ توسل إلى الله بإظهار قلة حيلتك، فهذه من أسباب استجابة دعوتك.

وقفة

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ توسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله؛ لأنه يدل على التبري من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته.

وقفة

[4] ﴿قالَ رَبِّ إِنّي وَهَنَ العَظمُ مِنّي وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا﴾ بقياسات البشر مستحيل، لكن الله عنده فقط (كن فيكون).

لمسة

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ أي: أسرع فيه الشيب إسراع النار في الحطب، وهو من أبلغ الاستعارات، ولم يكتفِ بالاستعارة حتى أسند الاشتعال إلى الرأس، وأخرج الشيب تمييزًا؛ مبالغةً في ذلك، والأصل: اشتعل شيبُ الرأس.

عمل

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ ادع الله بيقين فهو القادر على تحقيق ما تريد.

وقفة

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ كل العزة والقوة والمعية في انكسارك لله جل جلاله.

وقفة

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾كان واهنًا إلى أبعد حد، عجوزًا تمكن منه الشيب، لكنه توسل بصدق إلى الله الذي لا يعجزه شيء فمنحه ما تمنى، ضعفك ليس بعائق إن أراد الله عطاءك.

وقفة

[4] ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ لكبار السن رحمة خاصة في السماء، ودعوتهم تخترق الحجب، تأمل كيف توسل زكريا بشيبه!

وقفة

[4] ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ الخضوع والانكسار بين يديّ رب السموات، من أعظم أسباب إجابة الدعوات!

وقفة

[4] ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ إظهار الضعف والتذلل لرب السماء، سبب لنزول الرحـمة وإجـابة الدعاء.

وقفة

[4] ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: 83]، ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ﴾ [القمر: 10]، ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ من كشف ضعفه لله ليس كمن كشفه للناس، فالأول أصبح قويًا مستورًا، والثاني ازداد فوق ضعفه ضعفًا.

عمل

[4] ﴿إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ تملّق إلى الله في دعائك بذكر حاجتك وشدة بلائك وضعفك وانحنائك.

وقفة

[4] ﴿إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا﴾ العظام الواهنة والرؤوس البيضاء لا تسلب المؤمن سعادته ولا تشقيه أبدًا.

وقفة

[4] ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾، ﴿أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ [إبراهيم: 37]، ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: 83]، ﴿أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي﴾ [يوسف: 86]، دعوات الأنبياء تفطر القلوب.

عمل

[4] ﴿وَهَنَ العَظمُ مِنّي وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا﴾ توسل إلى الله بضعفك، وعجزك وتبرأ من حولك وقوتك.

وقفة

[4] ﴿وَهَنَ العَظمُ مِنّي وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا﴾ هنا إشارة لآداب الدعاء وطلب الحاجة من الله عز وجل، والتي منها: إظهار الافتقار إلى الله، والخضوع بين يديه، وانكسار القلب والجوارح، وإظهار حاجة العبد الأزلية لخالقه وسيده.

وقفة

[4] قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه، وما يليق بالخضوع؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ إظهار للخضوع، وقوله: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ إظهار لعادات تفضله في إجابته أدعيته؛ أي: لم أكن بدعائي إياك شقيًا؛ أي: لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك؛ أي: إنك عودتني الإجابة فيما مضى.

وقفة

[4] ﴿وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا﴾ مفاجئ وسريع الانتشار.

وقفة

[4] ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ أقوى الرجاء ما كان في زمن الفوات .

وقفة

[4] الشيب أبيض كالثلج، والله وصفه بصفة النار بقوله: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾، (فالأمور بحقائقها لا ألوانها).

وقفة

[4] من بلاغة ألفاظ القرآن أنها تجمع المعنى الكثير في المبنى اليسير، انظر إلى: ﴿واشتعل الرأس شيبًا﴾؛ تجد كلمة (اشتعل) قد أغنتْ عن كلامٍ كثير، كأن زكريا قال: شاب شعر رأسي دفعة واحدة، ولم يترك الشيب منه شيئًا، كالنار إذا التهبت في الحطب، (اشتعل) أفادت ذلك كله.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ معترفًا بأن الله قد عوده أن يستجيب إليه إذا دعاه, فلم يشق مع دعائه لربه, وهو في فتوته وقوته، فما أحوجه الآن في هرمه وكبره أن يستجيب الله له ويتم نعمته عليه.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ الدعاء والشقاء، ضدان لا يجتمعان.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ ما شقي أحد قط يقول: «يا رب، يا رب»!

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ إذا هداك إلى دعائه ورجائه؛ فأنت السعيد بمناجاته وسابق إحسانه، وإن طال زمن الإجابة.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ اعترافُك بإجابته سبحانه لدعواتِ الأمس؛ بابٌ لإجابته لدعواتِ اليوم.

وقفة

[4] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ كل لحظة ضعف تمر بك فى جسدك، فى مالك، فى نفسيتك، هى ساعة استجابة، أنت أقوى ما يكون ضعيفًا.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لا تيأسْ مِن فرج الله حينما يشتدُّ عليك المرضُ والهمُّ، فزكريَّا برغم ما حدث له مِن وهن عظمِه، واشتَعل رأسه شيبًا، وامرأتُه عاقر، لكنَّه ظل يدعو ربه حتى أتاه الفَرج.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ قال ابن عيينة أي: «سعدت بدعائك وإن لم تعطني».

عمل

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ يقين يجب أن يسكننا، فإن تعسر أمر ما؛ فأكثر من الدعاء، لتدخل باب رجاء الله وتغلق ما دونه من أبواب.

عمل

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لاَ تستعجل أمرًا رجوت الله به، خير لله آتيك فلا تيأس، ألح بالدعاء، فلا يشقى عبد دعا ربّه.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لا يشقى عبد دعا ربّه، اللهُمَ سعادة القلب، وقرار العين، وجميل البشائر، وسجدة الفرح العميقة.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ قال ابن كثير: «أي: ولم أعهد منك إلا الإجابة».

عمل

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ في ساعة استجابة قل: «يا رب»، وانتظر: ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ﴾ [7].

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ فيه التوسل إلي الله بنعمه وعوائده الجميلة.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ أي: لم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردّني قط فيما سألتك.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ اذا ابطأت حاجة تطلبها من الله فتودد إليه واعترف بألطافه السابقة، واطلب منه أن لا يردك خائبًا هذه المرة.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ اعترافك بإجابته لدعوات الأمس باب لإجابته لدعوات اليوم.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لا يمكن لمن جنح إلى كنفِ الرحمن؛ أن يحزن أو يشقىٰ.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لا يمكن أبدًا أن يجتمع الشقاء مع الدعاء، إنّ الدعاء رياض السعداء.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لن تشقى طالما كنت مستمسكًا بحبل الدعاء .

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ وَهَنَ الْعَظْمُ، اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، امْرَأَتِي عَاقِرًا، أبوابٌ مؤصدةٌ وما انقطعَ الأملُ.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ أي أنك عودتني إجابتك، قال القرطبي: «وهذه وسيلة حسنة، أن يتشفع إليه بنعمه، ويستدر فضله بفضله، يروى أن حاتم لقيه رجل فسأله، فقال له حاتم: من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنت إليه عام أول (أي العام السابق)، فقال: مرحبًا بمن تشفع إلينا بنا».

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ لا يمكن أبدًا أن يجتمع الشقاء مع الدعاء، إنّ الدعاء رياض السعداء.

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ من آداب الدعاء: ذكر نعم الله عليك وقديم إحسانه فإنما تُستدرّ النعم بالحمد: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

وقفة

[4] من جميل ما دعا زكريا: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾؛ أي يا رب لم تضيعني من قبل حينما دعوتك ،فرجائي بك أكبر، ورحمتك بي أعظم في ضعفي.

وقفة

[4] وهِن العظم، واشتعل الرأس شيبًا، وزوجة عاقر، ثم قال: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ رغم كلّ الأبواب المؤصدة لم ينقطع الأمل.

عمل

[4] أحسن الظن بالله تعالى؛ فالله سبحانه عند حسن ظن عبده به ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾.

وقفة

[4] والله لن يشقى عبد وهو يدعو ربه ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ .

وقفة

[4] قال زكريا عن الدعاء: ﴿ولم أكن بدعائك رب شقيا﴾؛ لأن المؤمن يعيش لذة عبودية دعائه قبل لذة حصول مطلوبه.

وقفة

[4] زكريا عليه السلام ورغم أسباب اليأس الثلاثة: وهن العظم، واشتعال الرأس شيبًا، وكانت امرأته عاقرًا، ومع ذلك لم ينتهي الأمل، وقال: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾.

وقفة

[4] من جميل ما دعا زكريا: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾؛ أي يا رب لم تضيّعني من قبل حينما دعوتك؛ فرجائي بك أكبر ورحمتك بي أعظم في ضعفي.

وقفة

[4] الشقاء لا يجتمع بثلاث: لا يجتمع الشقاء مع الدعاء: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾، ﴿وأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً﴾ [48]، ولا يجتمع الشقاء مع القرآن: ﴿طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾ [طه: 1، 2]، ولا يجتمع الشقاء مع البِر: ﴿وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا﴾ [32].

وقفة

[4، 5] ﴿إني وهن العظم مني﴾، ﴿امرأتي عاقرا﴾ إقرارك بانتفاء الأسباب ثقة منك وإيمان بعظيم قدرة رب الأسباب.

وقفة

[4، 5] قال ربِّ: ﴿وهن العظم ﴾، ﴿واشتعل الرأس شيبا﴾، ﴿امرأتي عاقرا﴾ انقطعت أسباب الأرض، ولكنها لا ولن تنقطع أسباب رب السموات والأرض.

وقفة

[4، 5] من أدب الدعاء: تقرّب إلى ربك بفقرك إليه: ﴿إني وهن العظم مني﴾، ثم قدّم حاجتك بين يديه: ﴿فهب لي من لدنك وليا﴾.

وقفة

[4، 5] لم ييأس زكريا بالرغم من دواعي اليأس: وهن عظمه، واشتعل رأسه شيبًا، وكانت امرأته عاقرًا؛ لكنه ظل يحسن الظن بربه.

وقفة

[4، 5] كان قادرًا أن يقول: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ بلا مقدمات طويلة: ﴿وَهَنَ، وَاشْتَعَلَ، خِفْتُ، وَكَانَتِ امْرَأَتِي﴾، تلذذ بدعائك وأخبره بآلامك؛ فإنه يحب أن يسمع شكواك.

وقفة

[4، 5] طرق مؤصدة؛ فوهن العظم، واشتعال الرأس، والمرأة عاقر، الأسباب المادية مقفلة، ولا يحل قفلها إلا من أوجدها ﴿ولم أكن بدعائك رب شقيا﴾.

وقفة

[4، 5] قال الرازي: «تعليم آداب الدعاء وهي من جهات: أحدها: قوله: ﴿نِدَاءً خَفِيًّا﴾ [3]، وهو يدل على أن أفضل الدعاء أخفاه، ولأن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة، وإخفاء الصوت مشعر بالضعف والانكسار، وعمدة الدعاء الانكسار والتبري عن حول النفس وقوتها، والاعتماد على فضل الله تعالى وإحسانه. وثانيها: أن يذكر في مقدمة الدعاء عجز النفس وضعفها كما في قوله تعالى عنه: ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾. وثالثها: أن يكون الدعاء لأجل شيء متعلِّق بالدين لا لمحض الدنيا كما قال: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي﴾. ورابعها: أن يكون الدعاء بلفظ يا رب».

الإعراب :

- ﴿ قالَ رَبِّ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. رب: منادى بأداة نداء محذوفة اختصارا ولكثرة الاستعمال أو لأن المنادى سبحانه معلوم وقيل حذفت أداة النداء اكتفاء بالمنادى وهو مضاف ومنصوب للتعظيم بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء المحذوفة من الخط ولدلالة الكسرة عليها ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي: ﴾

- الجملة في محل نصب مفعول به-مقول القول- أو المصدر المؤول منها. إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير المتكلم في محل نصب اسم «إنّ».وهن: فعل ماض مبني على الفتح. العظم: فاعل مرفوع بالضمة. مني: جار ومجرور متعلق بوهن والجملة الفعلية «وهن العظم مني» في محل رفع خبر «إنّ» بمعنى: ضعف عظمي.

- ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً: ﴾

- معطوفة بالواو على «وهن العظم» وتعرب إعرابها. شيبا: تمييز منصوب بالفتحة. وأصل هذا التمييز مقلوب عن الفاعل اذ أصله واشتعل شيب الرأس ويجوز أن يكون مفعولا مطلقا بتقدير وشاب الرأس شيبا. وفي التعبير فصاحة ظاهرة واستعارة بديعة وبلاغة مشهودة لأنه لم يقل واشتعل رأسي شيبا اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا. وشبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانارته وانتشاره في الشعر.

- ﴿ وَلَمْ أَكُنْ: ﴾

- الواو عاطفة. لم: حرف نفي وجزم وقلب. أكن: فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الواو لأن أصله «أكون» لالتقاء الساكنين واسم «كان» ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا.

- ﴿ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بشقيا والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة أي ولم أكن بدعائي إياك أو بسبب دعائك. رب: أعربت. شقيا: خبر «أكن» منصوب بالفتحة بمعنى لم أكن شقيا قط بل كلما دعوتك استجبت لي. '

المتشابهات :

| مريم: 4 | ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ |

|---|

| مريم: 48 | ﴿وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أن نادى زكريا عليه السلام ربَّه؛ جاء هنا بيان ما نادى به زكريا عليه السلام ربَّه، فقد ذكرَ ضعفَ بدنِه، وتقدُّم عُمرِه، وما عوَّده إياه من إجابة دعائه في الماضي، قال تعالى:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي .. ﴾

التفسير :

{ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ْ} أي:وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي، أن لا يقوموا بدينك حق القيام، ولا يدعوا عبادك إليك، وظاهر هذا، أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين، وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه، وأن طلبه للولد، ليس كطلب غيره، قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين، والخوف من ضياعه، ورأى غيره غير صالح لذلك، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين، ومعدن الرسالة، ومظنة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولدا، يقوم بالدين من بعده، واشتكى أن امرأته عاقر، أي ليست تلد أصلا، وأنه قد بلغ من الكبر عتيا، أي:عمرا يندر معه وجود الشهوة والولد.{ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ْ} وهذه الولاية، ولاية الدين، وميراث النبوة والعلم والعمل

ثم حكى- سبحانه- بعض الأسباب الأخرى لإلحاح زكريا في الدعاء فقال: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي، وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ...

والموالي: جمع مولى، والمراد بهم هنا: عصبته وأبناء عمومته الذين يلون أمره بعد موته، وكان لا يثق فيهم لسوء سلوكهم.

والعاقر: العقيم الذي لا يلد، ويطلق على الرجل والمرأة، يقال: امرأة عاقر، ورجل عاقر.

أى: وإنى- يا إلهى- قد خفت ما يفعله أقاربى مِنْ وَرائِي أى: من بعد موتى، من تضييع لأمور الدين، ومن عدم القيام بحقه وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً لا تلد قط في شبابها ولا في غير شبابها، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ أى: من عندك وَلِيًّا أى: ولدا من صلبي،هذا الولد يَرِثُنِي في العلم والنبوة وَيَرِثُ أيضا مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ابن إسحاق بن إبراهيم العلم والنبوة والصفات الحميدة وَاجْعَلْهُ يا رب رَضِيًّا أى:

مرضيا عندك في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته.

ففي هاتين الآيتين نرى زكريا يجتهد في الدعاء بأن يرزقه الله الولد، لا من أجل شهوة دنيوية، وإنما من أجل مصلحة الدين والخوف من تضييعه وتبديله والحرص على من يرثه في علمه ونبوته، ويكون مرضيا عنده- عز وجل-.

قال الآلوسى ما ملخصه: «وقوله مِنْ وَرائِي المراد به من بعد موتى، والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينساق إليه الذهن أى: خفت فعل الموالي من ورائي أو جور الموالي. وهم عصبة الرجل.. وكانوا على سائر الأقوال شرار بنى إسرائيل، فخاف أن لا يحسنوا خلافته في أمته» .

وفي قوله فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا اعتراف عميق بقدرة الله- تعالى- لأن مثل هذا العطاء لا يرجى إلا منه- عز وجل-، بعد أن تقدمت بزكريا السن، وبعد أن عهد من زوجه العقم وعدم الولادة.

وقد أشار- سبحانه- في آية أخرى إلى أنه أزال عنها العقم وأصلحها للولادة فقال:

وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ ... أى: وجعلناها صالحة للولادة بعد أن كانت عقيما من حين شبابها إلى شيبها..

وقوله : ( وإني خفت الموالي من ورائي ) : قرأ الأكثرون بنصب " الياء " من ( الموالي ) على أنه مفعول ، وعن الكسائي أنه سكن الياء ، كما قال الشاعر :

كأن أيديهن في القاع الفرق أيدي جوار يتعاطين الورق

وقال الآخر :

فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى المقالدا

ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي :

تغاير الشعر فيه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل

وقال مجاهد ، وقتادة ، والسدي : أراد بالموالي العصبة . وقال أبو صالح : الكلالة .

وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه كان يقرؤها : " وإني خفت الموالي من ورائي " بتشديد الفاء بمعنى : قلت عصباتي من بعدي .

وعلى القراءة الأولى ، وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا ، فسأل الله ولدا ، يكون نبيا من بعده ، ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه . فأجيب في ذلك ، لا أنه خشي من وراثتهم له ماله ، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له ، ويسأل أن يكون له ولد ، فيحوز ميراثه دونه دونهم . هذا وجه .

الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال ، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه ، ومثل هذا لا يجمع مالا ، ولا سيما الأنبياء ، عليهم السلام ، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا .

الثالث : أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة " وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح : " نحن معشر الأنبياء لا نورث " وعلى هذا فتعين حمل قوله : ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ) على ميراث النبوة; ولهذا قال : ( ويرث من آل يعقوب ) ، كما قال تعالى : ( وورث سليمان داود ) [ النمل : 16 ] أي : في النبوة; إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك ، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة ، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه ، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها ، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث : " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة " .

يقول: وإني خفت بني عمي وعصبتي من ورائي: يقول: من بعدى أن يرثوني، وقيل: عنى بقوله (مِنْ وَرَائِي) من قدّامي ومن بين يديّ ؛ وقد بيَّنت جواز ذلك فيما مضى قبل.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) يعني بالموالي: الكلالة الأولياء أن يرثوه، فوهب الله له يحيى.

حدثنا يحيى بن داود الواسطي، قال: ثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن أبي صالح في قوله: (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) قال: العصبة.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن إسماعيل، عن أبي صالح في قوله (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) قال: خاف موالي الكلالة.

حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح بنحوه.

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) قال: يعني الكلالة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ؛ وحدثني الحارث، قال : ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله (خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) قال: العصبة.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قوله (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) قال: العصبة.

حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السديّ(وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) والموالي: هنّ العصبة ، والموالي: جمع مولى، والمولى والوليّ في كلام العرب واحد. وقرأت قراء الأمصار (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ) بمعنى: الخوف الذي هو خوف الأمن. وروي عن عثمان بن عفان أنه قرأه : (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ) بتشديد الفاء وفتح الخاء من الخفة، كأنه وجه تأويل الكلام: وإني ذهبت عصبتي ومن يرثني من بني أعمامي. وإذا قرئ ذلك كذلك كانت الياء من الموالي مسكنة غير متحركة، لأنها تكون في موضع رفع بخفت.

وقوله (وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا) يقول: وكانت زوجتي لا تلد، يقال منه: رجل عاقر، وامرأة عاقر بلفظ واحد، كما قال الشاعر:

لَبِئـسَ الفَتـى أنْ كُـنْتُ أعْوَرَ عاقِرً ا

جبَانـا فَمَـا عُـذْرِي لَدَى كُلّ مَحْضَرِ (1)

وقوله (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) يقول: فارزقني من عندك ولدا وارثا ومعينا.

------------------------

الهوامش:

(1) البيت في ديوان عامر بن الطفيل ، طبعة ليدن سنة 1913 . والرواية فيه " فبئس " في مكان : " لبئس " وفي اللسان : العاقر التي لا تحمل ، ورجل عاقر : لا يولد له ، ونساء عقر ، بضم العين وتشديد القاف المفتوحة . وقد استشهد به المؤلف على معنى العاقر ، في سورة آل عمران ( 3 : 257 ) وأعاده في هذا الموضع ، ومحل الاستشهاد في الموضعين واحد .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي﴾ كان زكريا يخاف مما سيفعله أقاربه بعد موته من تضييع أمر الدين، وعدم القيام بحقه، فدعا الله بالولد، انظروا نيته في الإنجاب، وهمته العالية التي تناطح السحاب.

وقفة

[5] ﴿وَإِنّي خِفتُ المَوالِيَ مِن وَرائي وَكانَتِ امرَأَتي عاقِرًا﴾ لم يكن همه عليه السلام عصبته وبنوا عمومته أن يرثوا ماله، إنما كل همه من يرث العلم والنبوة ﴿فَهَب لي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا﴾، كما كان كل ما يشغل يعقوب عليه السلام حين حضره الموت: ﴿إِذ قالَ لِبَنيهِ ما تَعبُدونَ مِن بَعدي﴾ [البقرة: 133]، ولنا فى أنبياء الله قدوة حسنة.

وقفة

[5] ﴿وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا﴾ اقهر الموانع نفسها بالدعاء، ثم انسفه بحرارة مناجاتك، من عاقر ظروفك يولد أمل.

عمل

[5] ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ ادع الله بيقين، فانقطاع أسباب الوصول للهدف لا تعني أبدًا عدم تحققه.

وقفة

[5] ﴿هَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي﴾ [ص: 35]، ﴿لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: 23]، ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ كلما كان الدعاء أغرب كانت إجابته أقرب.

وقفة

[5] ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ بلغا من الكبر عتيًا، ولا زالت علاقتهما الزوجية، ما المانع من استمرار الزواج بلا أبناء؟! لا كما يفعله بعضهم.

وقفة

[5] ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ إذا سدت كل المنافذ ونفضت حتى يدك من حيلتك لنفسك، وتعلق الرجاء بالله وحده؛ هنا سترى عجائبه.

لمسة

[5] ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ ما الفرق بين العقيم والعاقر؟ كلاهما امتناع الحمل أو الإنجاب لكن: (العقر) قد يعقبه حمل عند العرب، عاقر يمكن أن تحمل، فهو دعا الله عز وجل وكان يتوقع أن يستجيب الله تعالى له. (العقم) هو الداء الذي لا يُبرأ منه، ورحمٌ معقومة أي مسدودة، في اللغة لا تنفتح ولا تلد، وكلمة العقم تطلق على ما لا نتيجة من ورائه، ويقال ريح عقيم لا تلقح سحابًا ولا شجرًا، ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا يوم بعده، ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ [الشورى: 50] أى ليس هناك مجال للإنجاب.

عمل

[5] ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ إذا اشتدت حاجتك وتقطعت دونها الأسباب، فأكثر من (لدنك) فإن العطاءات المدهشة تحضر معها.

عمل

[5] ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ قبل أن تذكر حاجتك اعترف في دعائك أنها لن تصلك تلك الحاجة إلا من قبله سبحانه، فهذا تملق تستنزل به الإجابة.

تفاعل

[5] ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ كان يقينه بالله جليًا، ارفع يدين لا ترتجفان بهواجس من شك، وقل: «ربً هب لي من لدنك خيرًا».

عمل

[5] سل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة, وأن يجعل ذريتك من أولياء الله تعالى ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾.

وقفة

[3-5] طريقة النداء: ﴿نِدَاءً خَفيًا﴾، الحال: ﴿إنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ منِّي واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيبًا﴾، المطلب: ﴿فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا﴾، بعض الحاجات تحتاج منك مزيدًا من الذل والإنكسار، تحتاج مزيدًا من الافتقار ووصف الحال كأضعف ما يكون.

عمل

[5، 6] ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْك ولياً ... وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ استبدئ صلاح ذريتك بدعاء مبكّرٍ، مبكّرٍ جدًا.

وقفة

[5، 6] ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ وجه خوفه: أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفًا سيئًا، فسأل الله ولدًا يكون نبيًا من بعده؛ ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجيب في ذلك، لا أنه خشي من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة، وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حَدُّهُ.

وقفة

[5، 6] ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ سأله نسلًا يورِّثه علمَه، لا من يورِّثه مالَه، فأعراض الدنيا أهون عند الأنبياء من أن يشفقوا عليها!

عمل

[5، 6] ليكن من دعائك لابنك أن ينال مقامًا في الدين والأمة، تأمل دعاء زكريا: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾، أي النبوة بعده.

وقفة

[5، 6] ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ الحرص على مصلحة الدين وتقديمها على بقية المصالح.

الإعراب :

- ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَاالِيَ: ﴾

- الواو عاطفة. إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير المتكلم في محل نصب اسمها. خفت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. الموالي: مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية «خفت الموالي» في محل رفع خبر «إنّ» وهي جمع مولى.

- ﴿ مِنْ وَرائِي: ﴾

- جار ومجرور والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. ومعنى مِنْ وَرائِي»: بعد موتي. أي خفت الولاية في الموالي: بمعنى خفت فعلهم وهو سوء خلافتهم من ورائي. وورائي: بمعنى خلفي وبعدي وهو متعلق بالموالي. أو بمعنى «قدامي» فيتعلق بخفت.

- ﴿ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً: ﴾

- الواو: عاطفة. كانت: فعل ماض ناقص مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها. امرأتي: اسم «كان» مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة و «عاقرا» خبر «كان» منصوب بالفتحة. وكسرت تاء «كانت» لالتقاء الساكنين.

- ﴿ فَهَبْ لِي: ﴾

- بمعنى: فامنحني من فضلك. الفاء استئنافية. هب: فعل دعاء وتضرع بصيغة-طلب-.والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. لي: جار ومجرور متعلق بهب بمقام المفعول الأول.

- ﴿ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بهب. أي من فضلك. لدن: اسم مبني على السكون في محل جر بمن. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. وليا: مفعول به ثان منصوب بالفتحة. بمعنى: وليا من صلبي يلي أمري. ويجوز أن يكون «من لدنك» في محل نصب حالا من «وليا» لأنه متعلق بصفة له قدمت عليه '

المتشابهات :

| آل عمران: 40 | ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ﴾ |

|---|

| مريم: 5 | ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ |

|---|

| مريم: 8 | ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد التمهيد السابق؛ أضاف زكريا عليه السلام هنا سببين آخرين للإلحاح في الدعاء، ثم ذكرَ حاجته، وهي: أن يرزقه اللهُ الولدَ الصالح، قال تعالى:

﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

من ورائي:

وقرئ:

من وراى، بالقصر، وهى قراءة ابن كثير.

مدارسة الآية : [6] :مريم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ .. ﴾

التفسير :

{ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ْ}

أي:عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك، والحاصل أنه سأل الله ولدا، ذكرا، صالحا، يبق بعد موته، ويكون وليا من بعده، ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه، وهذا أفضل ما يكون من الأولاد، ومن رحمة الله بعبده، أن يرزقه ولدا صالحا، جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم. فرحمه ربه واستجاب دعوته

والمراد بالوراثة في قوله يَرِثُنِي وراثة العلم والنبوة والصفات الحميدة.

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه: «وقوله: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول، وعن الكسائي أنه سكن الياء..

ووجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا. فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته.. لا أنه خشي من وراثتهم له ماله. فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى هذا الحد، وأن يأنف من وراثة عصبته له، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم.

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» .

وعلى هذا فتعين حمل قوله فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي على ميراث النبوة ولهذا قال: وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ كقوله: وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ أى: في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل، أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة» .

وقال بعض العلماء ما ملخصه: ومعنى يَرِثُنِي أى: إرث علم ونبوة، ودعوة إلى الله والقيام بدينه، لا إرث مال، ويدل لذلك أمران:

أحدهما قوله: وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان، فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين.

والأمر الثاني ما جاء من الأدلة أن الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم والدين، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبى بكر الصديق أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» .

ثم بين القرآن الكريم أن الله- تعالى- قد أجاب بفضله وكرمه دعاء عبده زكريا. كما بين ما قاله زكريا عند ما بشره ربه بغلام اسمه يحيى فقال- تعالى-:

قال مجاهد في قوله : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) قال : كان وراثته علما وكان زكريا من ذرية يعقوب .

وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح في قوله : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) قال : قد يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء .

وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن : يرث نبوته وعلمه .

وقال السدي : يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب .

وعن مالك ، عن زيد بن أسلم : ( ويرث من آل يعقوب ) قال : نبوتهم .

وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون ، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح في قوله : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) قال : يرث مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوة .