الإحصائيات

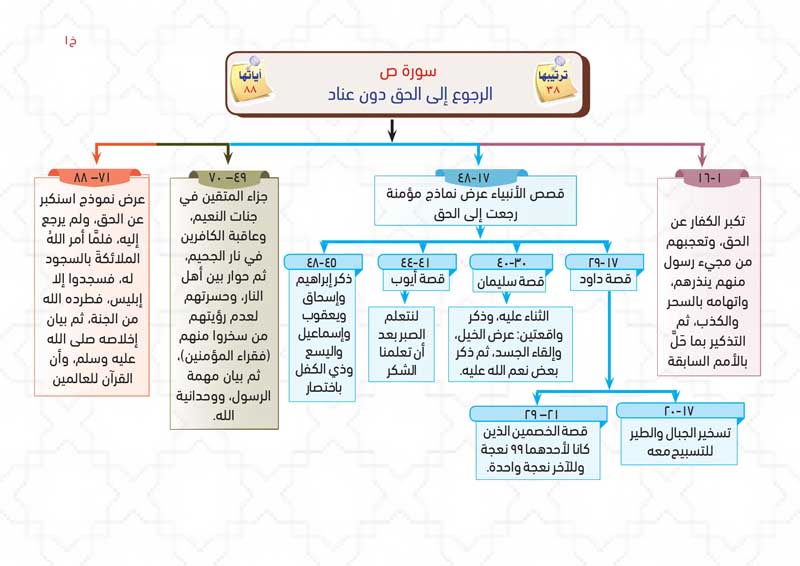

سورة ص

| ترتيب المصحف | 38 | ترتيب النزول | 38 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 5.30 |

| عدد الآيات | 88 | عدد الأجزاء | 0.26 |

| عدد الأحزاب | 0.53 | عدد الأرباع | 2.10 |

| ترتيب الطول | 39 | تبدأ في الجزء | 23 |

| تنتهي في الجزء | 23 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 20/29 | ص: 1/1 | ||

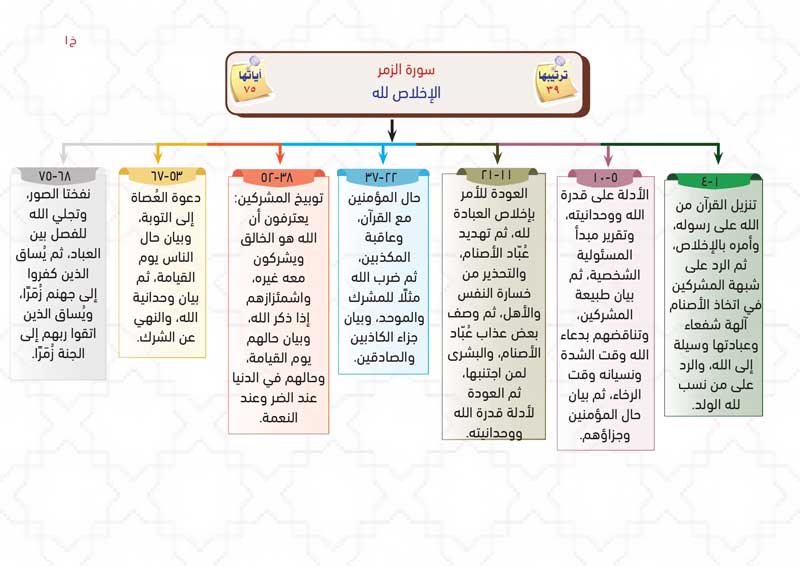

سورة الزمر

| ترتيب المصحف | 39 | ترتيب النزول | 59 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 8.90 |

| عدد الآيات | 75 | عدد الأجزاء | 0.43 |

| عدد الأحزاب | 0.85 | عدد الأرباع | 3.40 |

| ترتيب الطول | 23 | تبدأ في الجزء | 23 |

| تنتهي في الجزء | 24 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 7/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (84) الى الآية رقم (88) عدد الآيات (5)

ردُّ اللهِ على إبليسَ بأنَّه سيملأُ جهنَّمَ منه ومن أتباعِه، ثُمَّ بيانُ إخلاصِ النَّبي ﷺ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (3) عدد الآيات (3)

تنزيلُ القرآنِ من اللهِ على رسولِه ﷺ، وأمرُه بالإخلاصِ، ثُمَّ الردُّ على شبهةِ المشركينَ في اتّخاذِ الأصنامِ آلهةً شفعاءَ وعبادتِها وسيلةً إلى اللهِ تعالى، =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (4) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (2)

= ثُمَّ الردُّ على من نسبَ للهِ الولدَ، ثُمَّ الأدلَّةُ على وحدانيةِ اللهِ وقدرتِه: خلقُ السمواتِ والأرضِ، وتعاقُبُ الليلِ والنَّهارِ، وتسخيرُ الشَّمسِ والقمرِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة ص

العودة إلى الحق دون عناد/ تربية النبي ﷺ على الصبر والتذكير بالقرآن

أولاً : التمهيد للسورة :

- • تحدثت السورة عن ثلاثة أنبياء:: سؤال: هل عندما تخطئ تعود إلى الله مرة أخرى؟ أم تتكبر وتصر على رأيك؟

- • عودة داود:: تحدثت السورة عن ثلاثة أنبياء حصلت أمامهم خصومات أو تسرّعوا في اتخاذ قراراتهم، لكنهم عادوا إلى الحق بسرعة، وهذه العودة إلى الله محمودة؛ لأن المتكبر لا يعود إلى الحق، وإذا رأى نفسه على خطأ فسوف يصر على موقفه عنادًا واستكبارًا، وفي ختام السورة نجد قصة إبليس، الذي كان رمزًا للاستكبار والعناد وعدم العودة إلى الله.

- • عودة سليمان:: أول قصة ذكرت في السورة هي قصة داوود: ﴿وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (17)، وذات يوم اختصم أمامه خصمان، وقالا له: ﴿فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقّ وَلاَ تُشْطِطْ وَٱهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاء ٱلصّرٰطِ﴾ (22)، فتعجّل داوود في الفتوى وحكم لأحدهما، لكن عودته كانت سريعة: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّـٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـئَابٍ﴾ (24–25).

- • عودة أيوب:: والقصة الثانية هي قصة سليمان بن داوود عليهما السلام: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَـٰنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (30)، وترينا الآيات أيضًا سرعة إنابته: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ * فَقَالَ إِنّى أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ﴾ (31-32)، فلما رأى أن الخيل ألهته عن ذكر الله حتى غابت الشمس، قال: ﴿رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلأَعْنَاقِ﴾ (33)، فقرر ذبح الخيل كلها لهذا السبب. كما ترينا الآيات مشهدًا آخر من مشاهد إنابته عليه السلام: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَـٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾ (34).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة ص».

- • معنى الاسم :: ص: حرف من الحروف الهجائية أو المقطعة التي ابتدأت بها 29 سورة، منها هذه السورة.

- • سبب التسمية :: للافتتاحها بهذا الحرف، وينطق (صاد).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة داود»؛ لاشتمالها على قصته، ولذكر اسمه فيه أكثر مما ذُكِرَ في غيرها، حيث ذُكر 5 مرات.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: العودة إلى الحق دون عناد.

- • علمتني السورة :: اعلم أن القرآن تذكرة لك في الدنيا: ﴿ص ۚ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾

- • علمتني السورة :: أن الخلاف لا يهدم سورَ الأخوَّةِ والحُبِّ أبدًا: ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي﴾ (23)؛ فرغمَ الخصومةِ وَصَفه بـ(أَخِي).

- • علمتني السورة :: أن علينا أن نقر بحقوق اﻵخرين قبل المطالبة بحقوقنا: ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي (ص)، وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة ص من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • احتوت السورة على السجدة الـ 11 من سجدات التلاوة -بحسب ترتيب المصحف- في الآية (24).

• أول سورة من السور التي بدأت بالحروف المقطعة تبدأ بحرف واحد، وبعدها: ق بدأت بـ (ق)، والقلم بدأت بـ (ن).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألا نستحي من العودة إلى الحق، ولا نعاند.

• أن نعتبر بالقرونِ الماضيةِ التي أهلكَها اللهُ: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ﴾ (3).

• أن نصبر على أذى من آذانا: ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (17).

• أن نتخذ وردًا من التسبيح وغيره من الأذكار في الصباح والمساء: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (18).

• أن نحذر اتباع الهوى؛ فهو سبب الضلال والإضلال، ونلزم العدل والحق في حكمنا: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ (26).

• أن نتدبر القرآن؛ ولا نتجاوز آيةً إلَّا وقد عَلِمنا ما فيها من العِلمِ والعملِ، وما لنا وما علينا: ﴿لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ (29).

• أن نحذر أن ننشغل بشيء من الدنيا عن طاعة الله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (32).

• ألا نتوقف عن نداء ربنا مهـما كان الألم: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ (41).

• أن نستجيب لأوامر الله فورًا، لا كما فعل إبليس: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (73، 74).

• ألا نسأل على دعوة الناس إلى الله أجرًا إلا من الله: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ (86).

سورة الزمر

الإخلاص لله/ المقابلات بين أحوال المؤمنين الموحِّدين وأحوال المشركين المكذبين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • هدفها واضح جدًا:: أهمية الإخلاص لله، وأن نبتغي بأعمالنا وجه الله تعالى، ونبتعد عن الرياء. فمن أراد أن يختبر نفسه ويعرف مدى إخلاصه في عمله، وهل يدخل الرياء (أو الشرك الخفي) في عمله أم لا؟ فعليه أن يقرأ سورة الزُّمَر، ويعرض قلبه على آياتها.

- • ميزان الإخلاص:: إياك أن يكون في عملك نية لغير الله، إياك أن تقول: فلان يراني، والناس تشير إلي، وتقول: هذا يحفظ القرآن، هذا يداوم على الصلاة في المسجد. أخلص لله تعالى في عبادتك، أخلصي لله تعالى في إرضائك لزوجك وطاعتك له، أخلصوا أيها الآباء والأمهات في تربية أولادكم على طاعة الله تعالى ونصرة الإسلام، أخلصوا في حياتكم كلها لله، تضمنوا زمرة المؤمنين في الجنة، وتكونوا ممن فهم سورة الزُّمَر، وحقّق مراد ربنا من هذه السورة.

- • أيهما أصلح لك؟: وبعد ذلك يضرب الله لنا مثلاً جميلاً يناسب معنى الإخلاص: ﴿ضَرَبَ ٱلله مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ٱلْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (29). فهل يستوي من يعمل عند سيد واحد ومن يعمل عند عدة أسياد؟ وهل يكون الموظف الذي عنده مدير واحد كالموظف الذي يتلقى أوامره من عدة مدراء، بآراء ووظائف مختلفة؟ لذلك تأتي بعد هذا المثل مباشرة: ﴿ٱلْحَمْدُ لله﴾؛ لأن التوحيد نعمة تريح القلب وتصون العبد من الزلل، الحمد لله على نعمة التوحيد، وأنه إله واحد؛ لأن إخلاص العمل لله أنفع لقلبك وأجمع لهمتك وأدعى لقبول العمل، تعود عليك بركته في الدنيا، وأجره مضاعفاً في الآخرة.

- • لماذا (الزمر)؟: وكالعادة، يبقى سؤال مهم: وهو الحكمة من تسمية سورة الإخلاص لله باسم سورة الزمر.والسبب -والله أعلم- هو أن أكثر ما يعينك على إخلاص العمل لله تعالى، أن تكون في زمرة صالحة، أي صحبة صالحة، فسميّت السورة بهذا الاسم حتى تتذكر الزمرتين، زمرة أهل الجنة وزمرة أهل النار، كلما قرأت السورة، وتختار بنفسك من يعينك على الإخلاص ويكون رفيقًا لك في الدنيا، ومرافقًا لك عند دخول الجنة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الزُّمر».

- • معنى الاسم :: الزُّمر: جمع زُمْرَة، والزُّمْرَة: الجماعةُ من الناس والفوجُ، والزُّمر: الجماعات.

- • سبب التسمية :: : لأن الله تعالى ذكر في آخرها زُمرة السعداء من أهل الجنة، وزُمرة الأشقياء من أهل النار، ولم يُذكر لفظ (الزمر) في غيرها قط.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة الغُرَف»؛ لورود هذا اللفظ في الآية (20).

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أهمية الإخلاص لله، وأن نبتغي بأعمالنا وجه الله تعالى.

- • علمتني السورة :: أن القرآن منزل من الله تعالى؛ فعلينا أن نتدبره ونعمل بما جاء فيه: ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾

- • علمتني السورة :: أن الله غني عن عبادتنا، وأن كل إنسان يحمل أوزاره يوم القيامة: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

- • علمتني السورة :: أن الخير والشر بيد الله تعالى، فلا أخشى أحدًا غيره: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّـهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عن عَائِشَةَ قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ».

• عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ قال: «مَا في القُرآنِ آيةٌ أعظمُ فَرَجًا منْ آيةٍ في سورةِ الزُّمر: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (53)».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الزمر من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • اهتمت السورة بالتأكيد على توحيد العبادة لله وحده.

• اهتمت السورة أيضًا بالتأكيد على إخلاص العبادة لله وحده، والابتعاد عن الرياء، وقد تكرر مشتقات لفظ (الإخلاص) أربع مرات، مرة بلفظ (الخالص)، وثلاث مرات بلفظ (مخلصًا)، وهي تعتبر أكثر سورة تكرر فيها هذا اللفظ بعد سورة الصافات؛ حيث تكرر فيها لفظ (المخلصين) خمس مرات.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نبتغي بأعمالنا وجه الله تعالى، ونبتعد عن الرياء.

• أن نعبد الله وحده، ولا نشرك به شيئًا: ﴿أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (3).

• أن نعرف الله في الرخاء كما نعرفه في الشدة: ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ﴾ (8).

• ألا نحرم أنفسنا من صلاة الليل: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (9).

• أن نهاجر في أرض الله الواسعة إذا ضيق علينا في بلد ولم نستطع إقامة شعائر الله: ﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَـٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّـهِ وَاسِعَةٌ﴾ (10).

• أن نلزم الصدق من الآن في كل أقوالنا: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (33). • أن نبادر بالتوبة قبل فوات الأوان: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ (53).

• أن نحذر من الكذب على الله تعالى، والقول بما لا نعلم: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّـهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (60).

• أن نخلص العبادة لله تعالى ولا تشرك به شيئًا، فالشرك محبط للأعمال الصالحة: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّـهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (65، 66).

• أن نراقب الله تعالى في السر والعلن: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (69، 70).

تمرين حفظ الصفحة : 458

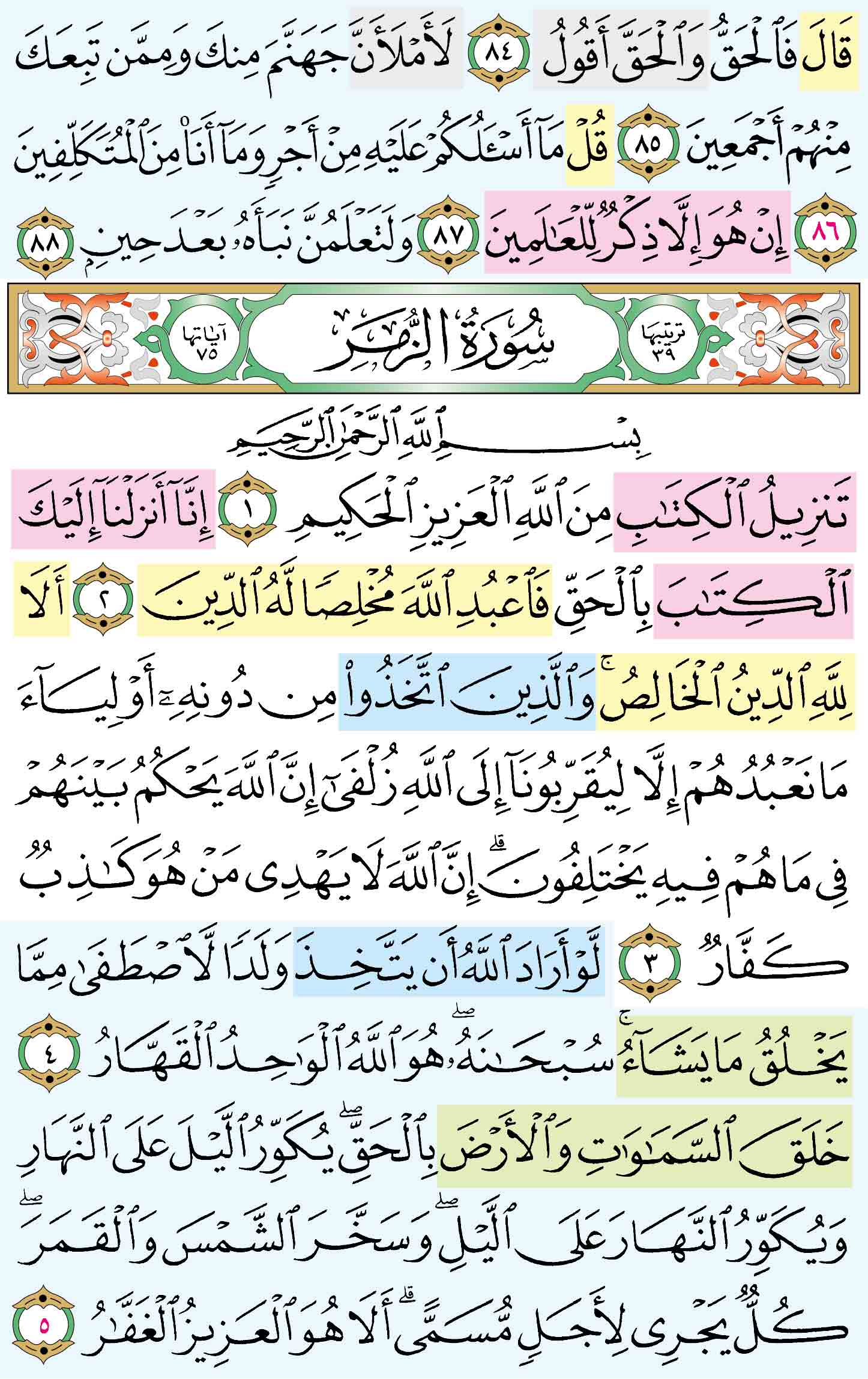

مدارسة الآية : [84] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴾

التفسير :

{ قَالَ} اللّه تعالى{ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ} أي:الحق وصفي، والحق قولي.

وقوله ( فالحق ) مبتدأ محذوف الخبر أى : فالحق قسمى لأملأن . . وقوله : ( والحق أَقُولُ ) لفظ الحق منصوب هنا على أنه مفعول لأقول ، قدم عليه لإِفادة الحصر .

والجملة من الفاعل والمفعول معترضة بين القسم والقسم عليه لتقرير مضمون الجملة القسمية . أى : قال الله - تعالى - فى رده على إبليس : فالحق قسمى ويمينى - ولا أقول إلا الحق .

وقوله : ( قال فالحق والحق . أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ) قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع " الحق " الأولى وفسره مجاهد بأن معناه : أنا الحق ، والحق أقول وفي رواية عنه : الحق مني ، وأقول الحق .

وقرأ آخرون بنصبهما .

قال السدي : هو قسم أقسم الله به .

قلت : وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ( ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) [ السجدة : 13 ] وكقوله تعالى : ( قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ) [ الإسراء : 63 ]

القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84)

اختلفت القرّاء في قراءة قوله ( قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ) فقرأه بعض أهل الحجاز وعامة الكوفيين برفع الحقّ الأوّل, ونصب الثاني. وفي رفع الحقّ الأول إذا قرئ كذلك وجهان: أحدهما رفعه بضمير لله الحق, أو أنا الحق وأقول الحق.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[83] ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ قال الإمام السعدي عن إبليس: «لما علم أنه عاجز من كل وجه، وأنه لا يضل أحدًا إلا بمشيئة الله تعالى، فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم هذا، وهو عدو الله حقًا ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون، المقرون لك بكل نعمة، ذرية من شرفته وكرمته، فنستعين بعزتك العظيمة، وقدرتك، ورحمتك الواسعة لكل مخلوق، ورحمتك التي أوصلت إلينا بها، ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية، وصرفت بها عنا ما صرفت من النقم، أن تعيننا على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشركه، ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا».

وقفة

[84] ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾ الله هو الحق، ويقضي بالحق، ولا يقول إلا الحق.

الإعراب :

- ﴿ قالَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.اي قال الله تعالى.

- ﴿ فَالْحَقُّ: ﴾

- الفاء زائدة ويجوز ان تكون استئنافية. الحق: مبتدأ مرفوع بالضمة وخبره محذوف تقديره فالحق قسمي كقولنا لعمرك. اي فالحق قسمي لاملأن جهنم.

- ﴿ وَالْحَقَّ أَقُولُ: ﴾

- الواو عاطفة. الحق: مفعول به مقدم منصوب بأقول.بمعنى: ولا أقول إلا الحق. أقول: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [84] لما قبلها : ولَمَّا قالَ إبليسُ ما قال؛ ردَّ اللهُ عليه هنا، قال تعالى:

﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فالحق والحق:

1- برفع الأول ونصب الثاني، وهى قراءة مجاهد، والأعمش، بخلاف عنهما، وأبان بن تغلب، وطلحة، فى رواية، وحمزة، وعاصم، عن المفضل، وخلف، والعبسي.

وقرئا:

2- بالرفع، فيهما، على الابتداء وخبره، وهى قراءة ابن عباس، ومجاهد، والأعمش.

3- بجرهما، الأول مجرور بواو القسم محذوفة، تقديره: فو الحق، والثاني معطوف عليه، وهى قراءة الحسن، وعيسى، وعبد الرحمن بن أبى حماد، عن أبى بكر.

مدارسة الآية : [85] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ .. ﴾

التفسير :

( لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ) فلما بين الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل قال الله له:

لأملأن جهنم من جنسك يا إبليس ، وممن تبعك من الناس جميعا ، لأن هذا جزاء من عصانى .

وقوله : ( قال فالحق والحق . أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ) قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع " الحق " الأولى وفسره مجاهد بأن معناه : أنا الحق ، والحق أقول وفي رواية عنه : الحق مني ، وأقول الحق .

وقرأ آخرون بنصبهما .

قال السدي : هو قسم أقسم الله به .

قلت : وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ( ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) [ السجدة : 13 ] وكقوله تعالى : ( قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ) [ الإسراء : 63 ]

والثاني: أن يكون مرفوعا بتأويل قوله ( لأمْلأنَّ ) فيكون معنى الكلام حينئذ: فالحق أن أملأ جهنم منك, كما يقول: عزمة صادقة لآتينك, فرفع عزمة بتأويل لآتينك, لأن تأويله أن آتيك, كما قال: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ فلا بدّ لقوله بَدَا لَهُمْ من مرفوع, وهو مضمر في المعنى. وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض المكيين والكوفيين بنصب الحقّ الأوّل والثاني كليهما, بمعنى: حقا لأملأن جهنم والحقّ أقول, ثم أدخلت الألف واللام عليه, وهو منصوب, لأن دخولهما إذا كان كذلك معنى الكلام وخروجهما منه سواء, كما سواء قولهم: حمدا لله, والحمد لله عندهم إذا نصب. وقد يحتمل أن يكون نصبه على وجه الإغراء بمعنى: الزموا الحقّ, واتبعوا الحقّ, والأوّل أشبه لأنه خطاب من الله لإبليس بما هو فاعل به وبتُبَّاعه.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار, فبأيتهما قرأ القاريّ فمصيب, لصحة معنييهما.

وأما الحقّ الثاني, فلا اختلاف في نصبه بين قرّاء الأمصار كلهم, بمعنى: وأقول الحق.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن الأعمش, عن مجاهد, في قوله ( فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ) يقول الله: أنا الحقُّ, والحقَّ أقول.

وحُدثت عن ابن أبي زائدة, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد ( فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ) يقول الله: الحقُّ مني, وأقول الحقَّ.

حدثنا أحمد بن يوسف, قال: ثنا القاسم, قال: ثنا حجاج, عن هارون, قال: ثنا أبان بن تغلب, عن طلحة اليامي, عن مجاهد, أنه قرأها( فَالحَقُّ ) بالرفع ( وَالْحَقَّ أَقُولُ ) نصبا وقال: يقول الله: أنا الحق, والحق أقول.

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, في قوله ( قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ) قال: قسم أقسم الله به.

وقوله ( لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ ) يقول لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك من بني آدم أجمعين.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[85] ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ امتلاء جهنم بالجن والإنس. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلاَ يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ» [مسلم 2848].

تفاعل

[85] استعذ بالله من النار؛ فهي مصير أتباع إبليس ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ لَأَمْلَأَنَّ: ﴾

- اللام لام الابتداء للتوكيد او واقعة في جواب القسم المقدر في قوله تعالى: فالحق قسمي. املأن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والنون نون التوكيد لا محل لها من الاعراب والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا

- ﴿ جَهَنَّمَ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولم تنون لانها ممنوعة من الصرف للمعرفة والتأنيث

- ﴿ مِنْكَ وَمِمَّنْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأملأن والواو عاطفة. ممن: اصلها:من: حرف جر و «من» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن.بمعنى: من جنسك وهم الشياطين وممن تبعك من ذرية آدم. و «ممن» معطوف على «منك» ومتعلق مثله بأملأنّ.

- ﴿ تَبِعَكَ مِنْهُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.تبعك: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. من: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن.والجار والمجرور متعلق بتبعك. أو بحال من الاسم الموصول «من» بتقدير:في حالة كونهم منهم و «من» حرف جرّ بياني.

- ﴿ أَجْمَعِينَ: ﴾

- توكيد معنوي للضمير في «منهم» او الكاف في منك مع من تبعك.ومعناه لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين اجمعين او لأملأنها من الشياطين وممن تبعهم من الناس جميعا وهو منصوب وعلامة نصبه الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض من الحركة في المفرد.'

المتشابهات :

| الأعراف: 18 | ﴿قَالَ ٱخۡرُجۡ مِنۡهَا مَذۡءُومٗا مَّدۡحُورٗاۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ |

|---|

| ص: 85 | ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [85] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أنه لا يقول إلا الحق؛ بَيَّنَ هنا أنه سيملأ جهنم من إبليس، وممن تبعه من الناس أجمعين، قال تعالى:

﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [86] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ .. ﴾

التفسير :

فلما بين الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل قال الله له:

{ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ} أي:على دعائي إياكم{ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَّلِفِينَ} أدعي أمرا ليس لي، وأقفو ما ليس لي به علم، لا أتبع إلا ما يوحى إليَّ.

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ، أنه لا يريد من وراء دعوته عرضا زائلا من أعراض الدنيا فقال ( قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَآ مِنَ المتكلفين . إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ . وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ ) .

أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين وغيرهم : إنى لا أسألكم أجرا على تبليغكم ما أمرنى الله بتبليغه إليكم ، وما أنا من الذين يتكلفون ويتصنعون القول أو الفعل الذى لا يحسنونه ، بل أنا رسول من عند الله وصادق فيما أبلغه عنه .

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيه من عرض الحياة الدنيا ( وما أنا من المتكلفين ) أي : وما أزيد على ما أرسلني الله به ، ولا أبتغي زيادة عليه بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه وإنما أبتغي بذلك وجه الله - عز وجل - والدار الآخرة .

قال سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال : أتينا عبد الله بن مسعود قال : يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لا يعلم فليقل : الله أعلم فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم فإن الله قال لنبيكم - صلى الله عليه وسلم - : ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) أخرجاه من حديث الأعمش به

وقوله ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قل يا محمد لمشركي قومك, القائلين لك أَؤُنْـزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا : ما أسألكم على هذا الذكر وهو القرآن الذي أتيتكم به من عند الله أجرًا, يعني ثوابًا وجزاء ( وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) يقول: وما أنا ممن يتكلف تخرصه وافتراءه, فتقولون: إِنْ هَذَا إِلا إِفْكٌ افْتَرَاهُ و إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ .

كما حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) قال: لا أسألكم على القرآن أجرا تعطوني شيئا, وما أنا من المتكلفين أتخرّص وأتكلف ما لم يأمرني الله به.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[86] ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ الداعي إلى الله يحتسب الأجر من عنده، لا يريد من الناس أجرًا على ما يدعوهم إليه من الحق.

وقفة

[86] ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ هل يجوز أخذ أجر على الإمامة بالمصلين؟ ثبت عند البخاري وغيره أن جماعة من المسلمين نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم، فعالجه أحد الصحابة بالقرآن (رقاه)، فشفاه الله، فأخذوا على ذلك أجرًا، فأخبروا بذلك رسول الله ﷺ فقال: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» [البخاري 5737].

وقفة

[86] ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ وأخذ من قوله: (وما أنا من المتكلفين) أن ما جاء به من الدين لا تكلف فيه؛ أي: لا مشقة في تكاليفه؛ وهو معنى سماحة الإِسلام، وهذا استرواح مبني على أن من حكمة الله أن يجعل بين طبع الرسول ﷺ وبين روح شريعته تناسبًا.

وقفة

[86] عن مسروق قال: «أتينا عبد الله بن مسعود t قال: يا أيها الناس من علم شيئًا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم؛ فإن الله عز وجل قال لنبيكم ﷺ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾».

وقفة

[86] أعظم ما يكون في النصح وقول الحق من النفع والبركة في الناس حينما يجتمع فيهما اﻹخلاص وعدم التكلف ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾.

وقفة

[86] من أخذ أجرًا على دعوته تكلَّف في أداء رسالته حتى يحفظ دنياه تحت ستار دينه ﴿قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين﴾.

عمل

[86] إن استطعت ألَّا تسأل على دعوتك أجرًا إلا من الله تعالى فافعل ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾.

وقفة

[86] ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ تدخلُ القلوبَ على قدرِ قربِك من حقيقتِك.

وقفة

[86] ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ الله يأمر نبيه بعدم التكلف، فكن على طبيعتك، فالحياة لا تستحق أن تضيف إليها تعقيدًا.

وقفة

[86] ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ التكلُّف ليس من الدين.

وقفة

[86] ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ تتسلل محبتك إلى القلوب بحب بساطتك وعدم تكلفك.

وقفة

[86] ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ البساطة فن نبوي، لم يكن رسولك متكلفًا؛ فكن على سجيتك، ولا تتقمص شخصية غيرك، فهذا مفتاح القبول وسر الوصول للقلوب والعقول.

وقفة

[86] النبي ﷺ هو الحاكم، والمفتي، والقاضي، وقائد الجهاد، وإمام الصلوات، ومع ذلك أمره ربه أن يقول لقومه: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾، فهل نعي ذلك ونترك عنا التكلف؟

وقفة

[86] انتهاء الإنسان عن الخوض فيما لم يثبت له من الأحكام والأخبار شأن العقلاء ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾.

عمل

[86] لا تتقمص شخصية غيرك ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾.

وقفة

[86، 87] ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ أصدق الناس كلامًا وأسهلهم عبارة وألينهم تعاملًا أهل القرآن.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل امر مبني على السكون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت.

- ﴿ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به. ما: نافية لا عمل لها. اسأل: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به اول. عليه: جار ومجرور متعلق بأسألكم. اي على القرآن او على الوحي.

- ﴿ مِنْ أَجْرٍ: ﴾

- حرف جر. اجر: اسم مجرور لفظا منصوب محلا لانه مفعول به ثان. وحرف الجرّ «من»: زائد لتوكيد معنى النفي.

- ﴿ وَما أَنَا: ﴾

- الواو عاطفة. ما: نافية معطوفة على «ما» الاولى. انا: ضمير منفصل منبي على السكون في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «انا» وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد بمعنى: من المتصنعين علم ما لا علم لي.'

المتشابهات :

| الفرقان: 57 | ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ |

|---|

| ص: 86 | ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [86] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للناس الطريق، ووضح لهم السبيل؛ أمرَه اللهُ هنا أن يبين لهم أنه لا يريد منهم أجرًا على هذا البيان، قال تعالى:

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [87] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾

التفسير :

{ إِنْ هُوَ} أي:هذا الوحي والقرآن{ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} يتذكرون به كل ما ينفعهم، من مصالح دينهم ودنياهم، فيكون شرفا ورفعة للعاملين به، وإقامة حجة على المعاندين.

فهذه السورة العظيمة، مشتملة على الذكر الحكيم، والنبأ العظيم، وإقامة الحجج والبراهين، على من كذب بالقرآن وعارضه، وكذب من جاء به، والإخبار عن عباد اللّه المخلصين، وجزاء المتقين والطاغين. فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين.

وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك، كقوله:{ واذكر عبدنا} -{ واذكر عبادنا} -{ رحمة من عندنا وذكرى}{ هذا ذكر}

اللّهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، نسيان غفلة ونسيان ترك.

وما هذا القرآن الذى جئتكم به من عند ربى ، إلا وعظ بليغ للثقلين ، وشرف عظيم لهما فى اتباع أوامره ونواهيه .

وقوله : ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) يعني : القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن ، قاله ابن عباس . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه ، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل : حدثنا قيس ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : ( للعالمين ) قال : الجن والإنس .

وهذه الآية كقوله تعالى : ( لأنذركم به ومن بلغ ) [ الأنعام : 19 ] ، [ وكقوله ] ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) [ هود : 17 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (87)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قل لهؤلاء المشركين من قومك: ( إِنْ هُوَ ) يعني: ما هذا القرآن ( إِلا ذِكْرٌ ) يقول: إلا تذكير من الله ( لِلْعَالَمِينَ ) من الجنّ والإنس, ذكرهم ربهم إرادة استنقاذ من آمن به منهم من الهَلَكة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[87] ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ هذه رسالة لعالمي الإنس والجن، ولأهل السماء والأرض، وللخلق أجمعين.

اسقاط

[87] ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ هذا القرآن ذكر وتذكرة لك أيها الإنسان؛ فحذار من الغفلة إن كنت تخاف يوم الوعيد! أين أثر ختماتك؟

وقفة

[87] هذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم، فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ [1]، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾، وأكثرَ التذكير فيما بين ذلك؛ كقوله: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا﴾ [17، 41]، ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا﴾ [45]، ﴿رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى﴾ [43]، ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ [49].

الإعراب :

- ﴿ إِنْ هُوَ: ﴾

- ان: مخففة مهملة بمعنى «ما» النافية. هو: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. اي ما هذا القرآن.

- ﴿ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من ذكر وعلامة جر الاسم الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. والأداة «إلاّ»: أداة حصر لا عمل لها. ذكر: خبر «هو» مرفوع بالضمة.'

المتشابهات :

| الأنعام: 90 | ﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ |

|---|

| يوسف: 104 | ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ |

|---|

| ص: 87 | ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ |

|---|

| التكوير: 27 | ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ |

|---|

| القلم: 52 | ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [87] لما قبلها : ولَمَّا أثبَتَ اللهُ ما يقتَضي أنَّ القُرآنَ مِن عندِ اللهِ، وأزال الموانِعَ؛ بَيَّنَ هنا حقيقتَه التي لا يتعدَّاها إلى ما نَسَبوه إليه، قال تعالى:

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [88] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾

التفسير :

{ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ} أي:خبره{ بَعْدَ حِينٍ} وذلك حين يقع عليهم العذاب وتتقطع عنهم الأسباب.

تم تفسير سورة ص بمنه تعالى وعونه.

لتعلمن - أيها الناس - صدق ما أخبركم به من وعد ومن وعيد بعد وقت محدد فى علم الله - تعالى - وبعد : فهذا تفسير لسورة " ص " نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

وقوله : ( ولتعلمن نبأه ) أي : خبره وصدقه ( بعد حين ) أي : عن قريب . قال قتادة : بعد الموت . وقال عكرمة : يعني يوم القيامة ولا منافاة بين القولين ; فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة .

وقال قتادة في قوله تعالى : ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) قال الحسن : يا ابن آدم ، عند الموت يأتيك الخبر اليقين .

آخر تفسير سورة " ص " ، ولله الحمد والمنة .

وقوله ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) يقول: ولتعلمن أيها المشركون بالله من قريش نبأه, يعني: نبأ هذا القرآن, وهو خبره, يعني حقيقة ما فيه من الوعد والوعيد بعد حين.

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ ) قال: صدق هذا الحديث نبأ ما كذّبوا به., قيل: ( نَبَأَهُ ) حقيقة أمر محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه نبيّ.

ثم اختلفوا في مدة الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع: ما هي, وما نهايتها؟ فقال بعضهم: نهايتها الموت.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) : أي بعد الموت; وقال الحسن: يابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين.

وقال بعضهم: كانت نهايتها إلى يوم بدر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, في قوله ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) قال: يوم بدر.

وقال بعضهم: يوم القيامة. وقال بعضهم: نهايتها القيامة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) قال: يوم القيامة يعلمون نبأ ما كذبوا به بعد حين من الدنيا وهو يوم القيامة. وقرأ: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قال: وهذا أيضا الآخرة يستقرّ فيها الحقّ, ويبطل الباطل.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أعلم المشركين المكذبين بهذا القرآن أنهم يعلمون نبأه بعد حين من غير حد منه لذلك الحين بحد, وقد علم نبأه من أحيائهم الذين عاشوا إلى ظهور حقيقته, ووضوح صحته في الدنيا, ومنهم من علم حقيقة ذلك بهلاكه ببدر, وقبل ذلك, ولا حد عند العرب للحين, لا يُجاوز ولا يقصر عنه. فإذ كان ذلك كذلك فلا قول فيه أصح من أن يطلق كما أطلقه الله من غير حصر ذلك على وقت دون وقت.

وبنحو الذين قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب ابن إبراهيم, قال: ثنا ابن عُلَية, قال: ثنا أيوب, قال: قال عكرمة: سُئِلْت عن رجل حلف أن لا يصنع كذا وكذا إلى حين, فقلت: إن من الحين حينا لا يُدرك, ومن الحين حين يدرك, فالحين الذي لا يُدرك قوله ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) والحين الذي يدرك قوله تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وذلك من حين تُصْرَم النخلة إلى حين تُطْلِع, وذلك ستة أشهر.

آخر تفسير سورة ص

التدبر :

وقفة

[88] ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أعلم المشركين المكذبين بهذا القرآن أنهم يعلمون نبأه بعد حين من غير حد منه لذلك الحين بحد، وقد علم نبأه من أحيائهم الذين عاشوا إلى ظهور حقيقته، ووضوح صحته في الدنيا، ومنهم من على حقيقة ذلك بهلاكه ببدر».

وقفة

[88] لا تزال أنباء القرآن وأمارات صدقه تتكشف للناس حينًا بعد حين ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾.

وقفة

[88] ﴿وَلَتَعلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعدَ حينٍ﴾ البعض يرى فى الآية رسالة طمأنة، والبعض الآخر ستصيبه فى مقتل حينما يحين الأجل.

الإعراب :

- ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ: ﴾

- الواو استئنافية. اللام لام التوكيد. تعلمن: فعل مضارع مبني على حذف النون لانه من الافعال الخمسة وسبب بنائه على حذف النون اتصاله بنون التوكيد الثقيلة وواو الجماعة المحذوفة لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد الثقيلة في محل رفع فاعل ونون التوكيد لا محل لها من الاعراب بمعنى: ولتعرفن. وفي القول الكريم صيغة تهديد.

- ﴿ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة اي نبأ الذكر وهو القرآن. بعد: ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق بتعلمن وهو مضاف و «حين» مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. بمعنى: ولتعرفن خبر ما في القرآن من الوعد والوعيد. أو ما يأتيكم عند الموت أو يوم القيامة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [88] لما قبلها : وبعد بيان أن القرآن تذكير للعالمين من الجن والإنس، يتذكرون به ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم؛ ختمَ اللهُ السورةَ بتهديد من أعرض عنه، قال تعالى:

﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

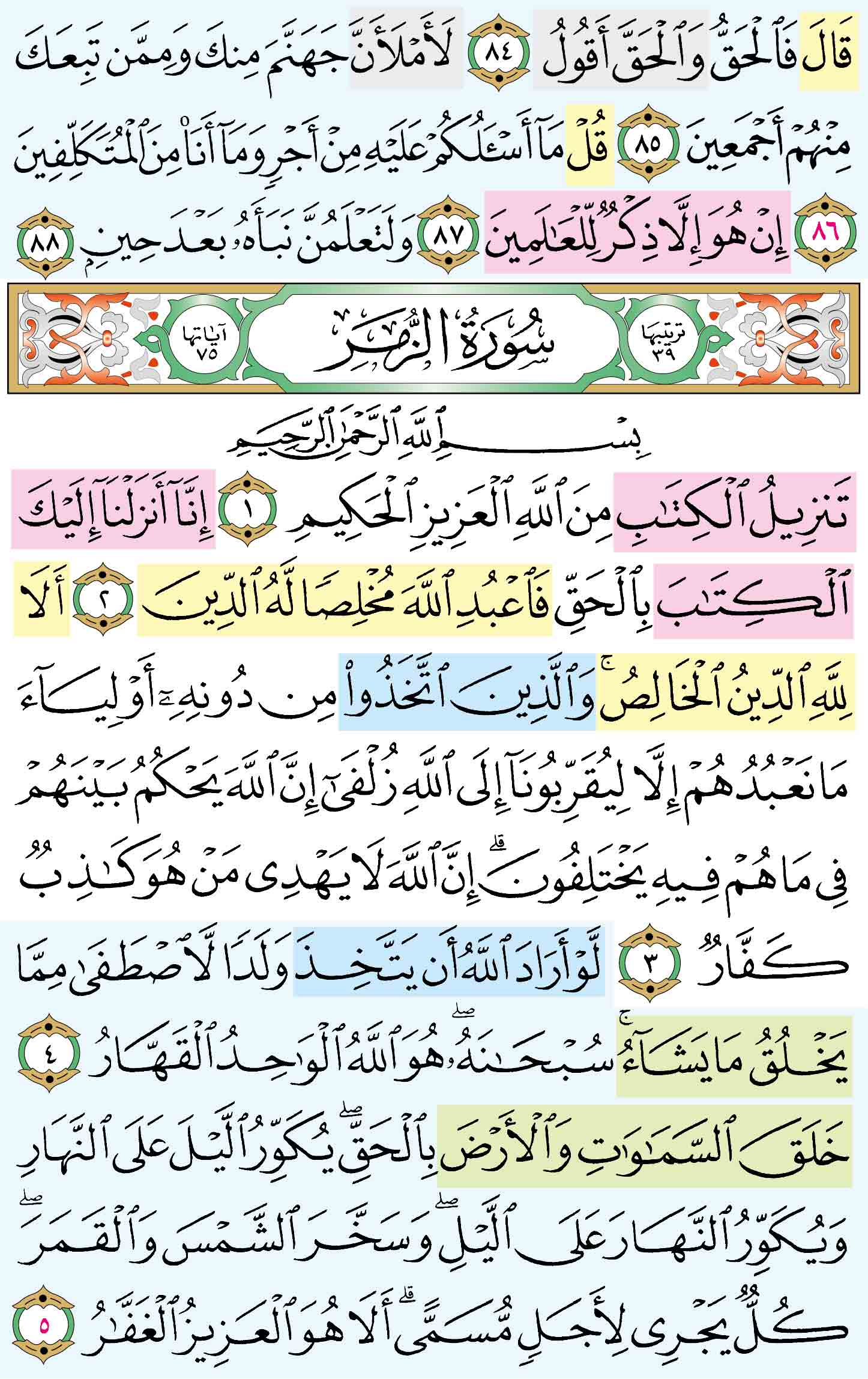

مدارسة الآية : [1] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ .. ﴾

التفسير :

يخبر تعالى عن عظمة القرآن، وجلالة من تكلم به ونزل منه، وأنه نزل من اللّه العزيز الحكيم، أي:الذي وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله، والعزة التي قهر بها كل مخلوق، وذل له كل شيء، والحكمة في خلقه وأمره.

فالقرآن نازل ممن هذا وصفه، والكلام وصف للمتكلم، والوصف يتبع الموصوف، فكما أن اللّه تعالى هو الكامل من كل وجه، الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له، فهذا وحده كاف في وصف القرآن، دال على مرتبته.

ولكنه - مع هذا - زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه، وهو محمد صلى اللّه عليه وسلم، الذي هو أشرف الخلق فعلم أنه أشرف الكتب، وبما نزل به، وهو الحق، فنزل بالحق الذي لا مرية فيه، لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مشتملا على الحق في أخباره الصادقة، وأحكامه العادلة، فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق، من جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلا الضلال.

مقدّمة

1- سورة «الزمر» هي السورة التاسعة والثلاثون في ترتيب المصحف أما ترتيبها في النزول فهي السورة الثامنة والخمسون من السور المكية، وكان نزولها بعد سورة سبأ.

وقد ذكر صاحب الإتقان أنها تسمى- أيضا- سورة «الغرف» ، لقوله- تعالى-:

لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ.

2- ويرى المحققون أن السورة بكاملها مكية.

قال الآلوسى: عن ابن عباس أنها نزلت بمكة ولم يستثن، وأخرج النحاس عنه أنه قال: نزلت سورة الزمر بمكة سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة في وحشي قاتل حمزة، وهي قوله- تعالى: - قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

3- وآياتها خمس وسبعون آية في المصحف الكوفي، وثلاث وسبعون في المصحف الشامي، واثنتان وسبعون في غيرهما .

4- وتبدأ السورة الكريمة بالثناء على الله- تعالى- الذي أنزل القرآن بالحق على نبيه محمد صلّى الله عليه وسلم والذي خلق السموات والأرض بالحق والذي خلق الناس جميعا من نفس واحدة، قال- تعالى-: تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ. أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ ...

5- ثم تنتقل السورة إلى الحديث عن حالة الإنسان عند ما ينزل به الضر، وعن الجزاء الحسن الذي أعده- سبحانه- للصابرين، وعن العقاب الأليم الذي أعده للخاسرين.

قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ، وَأَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي. فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ، قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ، أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ.

6- ثم بين- سبحانه- مظاهر قدرته في هذا الكون عن طريق إنزاله الماء من السماء، وعن طريق إنزاله أحسن الحديث. كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم.

قال- تعالى-: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً، إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ.

7- ثم دعا- سبحانه- الناس بعد ذلك إلى تدبر آيات القرآن، المشتمل على الهدايات والإرشادات والأمثال، وإلى اتباع الرسول صلّى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالصدق، لأن هذا الاتباع يؤدى إلى تكفير سيئاتهم، ورفع درجاتهم عند ربهم.

قال- تعالى-: وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

8- وبعد أن عادت السورة الكريمة إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله- تعالى- في قبضه للأرواح، وفي كشفه الضر عن خلقه.. أتبعت ذلك بمحاجة المشركين، وببيان ما هم عليه من ضلال، وبيان أحوالهم عند ما يذكر الله- تعالى- وحده، وببيان سوء عاقبتهم.

قال- تعالى-: وَإِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

9- ثم ساق- سبحانه- لعباده ما يدل على سعة رحمته بهم، ودعاهم إلى الإنابة إليه، من قبل أن يأتى اليوم الذي لا ينفع فيه الندم.

قال- تعالى-: قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ.

10- ثم تحدثت السورة في أواخرها عن أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة، وعن أهوال هذا اليوم.

قال- تعالى-: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ.

وختمت ببيان ما أعده- سبحانه- للكافرين من شديد العقاب، وما أعده للمتقين من كريم الثواب.

قال- تعالى-: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً، حَتَّى إِذا جاءوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ. وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ. وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

11- هذا، والمتأمل في سورة «الزمر» بعد هذا العرض المجمل لها. يراها قد اشتملت على مقاصد متنوعة من أهمها ما يأتى:

(أ) إقامة الأدلة المتعددة على وحدانية الله- تعالى- وعلى وجوب إخلاص العبادة له، تارة عن طريق خلق السموات والأرض، وتكوين الليل والنهار، وتسخير الشمس والقمر، وخلق الناس جميعا من نفس واحدة ... وتارة عن طريق لجوء المشركين إليه وحده عند الشدائد، وتارة عن طريق توفى الأنفس حين موتها، وتارة عن طريق ضرب الأمثال، كما في قوله- تعالى-: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ، هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا. الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ.

(ب) تذكير الناس بأهوال الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب. وبعث ونشور، وفرح يعلو وجوه المتقين، وكآبة تجلل وجوه الكافرين.

نرى ذلك في مثل قوله- تعالى-: وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ، لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ.

وفي مثل قوله- تعالى-: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ.

(ج) تلقين الرسول صلّى الله عليه وسلم الحجج والإجابات التي يرد بها على شبهات المشركين، وعلى دعاواهم الباطلة، فقد تكرر لفظ «قل» في هذه السورة كثيرا، ومن ذلك قوله- تعالى-:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ... ... قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ....قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ.

قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

(د) الإكثار من المقارنة بين عاقبة الأخيار وعاقبة الأشرار، بأسلوب يغلب عليه طابع الاستفهام الإنكارى، الذي حذف فيه الخبر للعلم به من سياق الكلام.

ومن ذلك قوله- تعالى-: أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ.

وقوله- تعالى-: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.

وقوله- سبحانه-: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

وقوله- عز وجل-: أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ.

هذه بعض المقاصد التي اشتملت عليها السورة الكريمة، وهناك مقاصد أخرى يدركها القارئ لهذه السورة الكريمة بتدبر وتفكر.

نسأل الله- تعالى- أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

افتتحت سورة " الزمر " بالثناء على القرآن الكريم ، وببيان مصدره ، قال - تعالى - : ( تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم ) .

أى : هذا الكتاب وهو القرآن الكريم . قد نزلي عليك - يا محمد - من لدن الله - تعالى - ( العزيز ) أى : الغالب على كل شئ ( الحكيم ) فى كل تصرفاته وأفعاله ، وليس هذا القرآن قولا مفترى كما زعم الجاحدون الذين انطمست بصائرهم ، واستحبوا العمى على الهدى .

والذى يتتبع آيات القرآن الكريم ، يرى أن الله - تعالى - إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى ، المتضمنة لصفاته الجليلة .

ففى أول سورة غافر نجد قوله - تعالى - : ( حم . تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز العليم ) .

وفى أول سورة الجاثية نجد قوله - تعالى - : ( حم . تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم ) .

وفى أول سورة الأحقاف نجد مثل هذا الافتتاح .

وفى أول سورة فصلت نجد قوله - تعالى - : ( حم . تَنزِيلٌ مِّنَ الرحمن الرحيم ) وفى صدر سورة " يس " نجد قوله - سبحانه - ( تَنزِيلَ العزيز الرحيم . لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أُنذِرَ آبَآؤُهُمْ . . . ) ولا يخفى أن ذكره - سبحانه - لبعض أسمائه الحسنى ، بعد ذكره لتنزيل هذا القرآن على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من الثناء على القرآن الكريم ، ومن بيان أنه قد نزل من عند الله - تعالى - وحده ، الذى له الخق والأمر . تبارك الله رب العالمين .

تفسير سورة الزمر وهي مكية .

قال النسائي : حدثنا محمد بن النضر بن مساور ، حدثنا حماد ، عن مروان أبي لبابة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول : ما يريد أن يفطر . ويفطر حتى نقول : ما يريد أن يصوم . وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر .

يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن العظيم - من عنده ، تبارك وتعالى ، فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ، كما قال تعالى : ( وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين ) [ الشعراء : 192 - 195 ] .

وقال : ( وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) [ فصلت : 42 ، 41 ] . وقال هاهنا : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز ) أي : المنيع الجناب ، ( الحكيم ) أي : في أقواله وأفعاله ، وشرعه ، وقدره .

القول في تأويل قوله تعالى : تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1)

يقول تعالى ذكره: ( تَنـزيلُ الْكِتَابِ ) الذي نـزلناه عليك يا محمد ( مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ ) في انتقامه من أعدائه ( الحَكِيمِ ) في تدبيره خلقه, لا من غيره, فلا تكوننّ في شكّ من ذلك، ورفع قوله: ( تَنـزيلُ ) بقوله: ( مِنَ اللَّهِ ) وتأويل الكلام: من الله العزيز الحكيم تنـزيل الكتاب. وجائز رفعه بإضمار هذا, كما قيل: سُورَةٌ أَنْـزَلْنَاهَا غير أن الرفع في قوله: ( تَنـزيلُ الْكِتَابِ ) بما بعده, أحسن من رفع سورة بما بعدها, لأن تنـزيل, وإن كان فعلا فإنه إلى المعرفة أقرب, إذ كان مضافا إلى معرفة, فحسن رفعه بما بعده, وليس ذلك بالحسن في" سُورَة ", لأنه نكرة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] دلت تَسْمِيَتُها (الزُّمَرُ)؛ لِأنَّها إشارَةٌ إلى أنَّهُ أنْزَلَ كُلًّا مِنَ المَحْشُورِينَ دارَهُ المُعَدَّةَ لَهُ؛ بَعْدَ الإعْذارِ في الإنْذارِ؛ والحُكْمِ بَيْنَهم بِما اسْتَحَقَّتْهُ أعْمالُهُمْ.

وكَذا تَسْمِيَتُها (تَنْزِيلٌ)؛ لِمَن تَأمَّلَ آيَتَها؛ وحَقَّقَ عِبارَتَها وإشارَتَها.

وكَذا (الغُرَفُ)؛ لِأنَّها إشارَةٌ إلى حُكْمِهِ سُبْحانَهُ في الفَرِيقَيْنِ؛ أهْلِ الظُّلَلِ النّارِيَّةِ؛ والغُرَفِ النُّورِيَّةِ؛ تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِأشْرَفِ جُزْأيْهِ.

وقفة

[1] ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ﴾ في هذه الآية يوجد صفة من صفات الله، وهي صفة العلو لأن التنزيل يكون من الأعلى إلى الأسفل.

وقفة

[1] ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ الكلام وصف للمتكلم، والوصف يتبع الموصوف، فكما أن الله تعالى الكامل من كل وجه، الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه، لا مثيل له، فهذا وحده كافٍ في وصف القرآن، دال على مرتبته.

وقفة

[1] ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ قال القشيري: «هذا كتاب عزيز، نزل من رب عزيز، على عبد عزيز، بلسان ملك عزيز، في شأن أمة عزيزة، بأمر عزيز».

وقفة

[1] ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ سورة الزمر اشتملت على معان جليلة من تعظيم الله وتقرير توحيده وفضله وحكمته في التشريع والجزاء، وهي من محركات القلوب.

وقفة

[1] ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ على العبد أن يستحضر أن الشرع تنزيل من عزيز؛ قادر على المؤاخذة بمخالفته، حكيم؛ لا يشرع إلا ما كانت مصلحته راجحة.

وقفة

[1] ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ كل شئ يأخذ قيمة من مصدره، فكتاب مصدره من الله لن تجد فيه عوجًا أو نقصًا أو ظلمًا ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: 2].

الإعراب :

- ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتابِ: ﴾

- تنزيل: مبتدأ مرفوع بالضمة. الكتاب: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا تنزيل الكتاب.

- ﴿ مِنَ اللهِ: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر المبتدأ «تنزيل» على اعراب الوجه الاول. او يكون الجار والمجرور متعلقا بالتنزيل على اعراب الوجه الثاني.او يكون الجار والمجرور في محل رفع خبرا ثانيا اي خبرا بعد خبر. او يكون الجار والمجرور في محل رفع خبر مبتدأ. تقديره هذا تنزيل الكتاب هذا من الله. وهناك وجه آخر لاعراب الجار والمجرور هو جعله حالا في محل نصب من التنزيل والعامل في الحال معنى الاشارة مثل قوله: ان هذه امتكم امة واحدة.

- ﴿ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ: ﴾

- صفتان-نعتان-للفظ الجلالة مجروران وعلامة جرهما الكسرة. ويجوز ان يكون «الحكيم» صفة-نعتا-للعزيز.'

المتشابهات :

| غافر: 2 | ﴿حمٓ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ |

|---|

| الزمر: 1 | ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

| الجاثية: 2 | ﴿حمٓ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

| الأحقاف: 2 | ﴿حمٓ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة بالثناء على القرآن الكريم، وبيان مصدره، قال تعالى :

﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تنزيل:

قرئ:

بالنصب، وهى قراءة ابن أبى عبلة، وزيد بن على، وعيسى.

مدارسة الآية : [2] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ .. ﴾

التفسير :

ولما كان نازلا من الحق، مشتملا على الحق لهداية الخلق، على أشرف الخلق، عظمت فيه النعمة، وجلَّت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين للّه، فلهذا قال:{ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} أي:أخلص للّه تعالى جميع دينك، من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة:الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تفرد اللّه وحده بها، وتقصد به وجهه، لا غير ذلك من المقاصد.

ثم ساق- سبحانه- بعد ذلك ما يدعو الناس إلى قبول هذا الكتاب، وإلى العمل بهداياته، فقال- تعالى-: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ....

أى: هذا الكتاب هو تنزيل من عند الله- تعالى- الغالب على كل شيء. والحكيم في أقواله وأفعاله. وقد أنزله- سبحانه- عليك- يا محمد- تنزيلا ملتبسا بالحق الذي لا يحوم حوله باطل، أو ما يشبه الباطل، وذلك يوجب قبوله والعمل بكل ما فيه.

قال الآلوسى: قوله- تعالى-: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ بيان لكونه نازلا بالحق، وتوطئة لما يذكر بعد ... أو شروع في بيان المنزل إليه، وما يجب عليه إثر بيان شأن المنزل ... والباء متعلقة بالإنزال، وهي للسببية، أى: أنزلناه بسبب الحق. أى: إثباته وإظهاره. أو بمحذوف وقع حالا من المفعول وهي للملابسة. أى: أنزلناه ملتبسا بالحق والصواب.

والمراد أن كل ما فيه موجب للعمل والقبول حتما .

والفاء في قوله- تعالى-: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ لترتيب ما بعدها على ما قبلها. والعبادة: أقصى درجات التذلل والخضوع للمعبود- عز وجل- والإخلاص معناه: أن يقصد المسلم بعبادته وقوله وعمله وجه الله- تعالى-.

أى: أنزلنا إليك- أيها الرسول الكريم- هذا الكتاب بالحق الذي لا يشوبه باطل، وما دام الأمر كذلك فعليك أن تخلص لربك عبادتك وطاعتك ودينك إخلاصا تاما، لا يحوم حوله رياء أو تفاخر، أو غير ذلك مما يتنافى مع إخلاص الخضوع لله- تعالى- وحده.

قال الشوكانى: وفي الآية دليل على وجوب النية، وإخلاصها من الشوائب لأن الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب، وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية، كما في حديث: «إنما الأعمال بالنيات» وحديث: «لا قول ولا عمل إلا بنية» .

( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ) أي : فاعبد الله وحده لا شريك له ، وادع الخلق إلى ذلك ، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له [ وحده ] ، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد

وقوله: ( إِنَّا أَنـزلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إنا أنـزلنا إليك يا محمد الكتاب, يعني بالكتاب: القرآن ( بِالْحَقِّ ) يعني بالعدل، يقول: أنـزلنا إليك هذا القرآن يأمر بالحقّ والعدل, ومن ذلك الحق والعدل أن تعبد الله مخلصا له الدين, لأن الدين له لا للأوثان التي لا تملك ضرا ولا نفعا. , وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: ( الكِتابَ ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( إِنَّا أَنـزلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ) يعني: القرآن.

وقوله: ( فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ) يقول تعالى ذكره: فاخشع لله يا محمد بالطاعة, وأخلص له الألوهة, وأفرده بالعبادة, ولا تجعل له في عبادتك إياه شريكا, كما فَعَلَتْ عَبَدة الأوثان.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا يعقوب, عن حفص, عن شمر, قال: " يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات, فيقول ربّ العزّة جلّ وعزّ: صَلَّيت يوم كذا وكذا, ليقال: صلَّى فلان! أنا الله لا إله إلا أنا, لي الدين الخالص. صمتَ يوم كذا وكذا, ليقال: صام فلان! أنا الله لا آله إلا أنا لي الدين الخالص, تصدّقت يوم كذا وكذا, ليقال: تصدق فلان! أنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالص، فما يزال يمحو شيئا بعد شيء حتى تبقى صحيفته ما فيها شيء, فيقول ملكاه: يا فلان, ألغير الله كنت تعمل ".

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, أما قوله: ( مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ) فالتوحيد, والدين منصوب بوقوع مخلصا عليه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾ أعظم معين على الإخلاص: العمل بكتاب الله وتبدر آياته.

وقفة

[2] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾ أي: أنزلناه بسبب الحق، أي: لإثباته وإظهاره، أو معنى ثاني: أنزلناه ملتبسًا بالحق والصواب، والمراد أن كل ما فيه موجب للعمل والقبول حتمًا.

وقفة

[2] ﴿فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَيِيدٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ»، قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟»، قَالَ: «يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ». [ابن خزيمة 37، وحسنه الألباني].

وقفة

[2] ﴿فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾ ذكر إنزال الكتاب بالحق قبل الأمر بإخلاص العبادة في مطلع سورة الزمر تنبيه على شرط العبادة الثاني، وهو أن يعبد الله وفق ما أنزل.

وقفة

[2] ﴿فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾ القلب الذي يوحد الله يدين لله وحده، ولا يحني هامته لأحد سواه، ولا يطلب شيئًا من غيره، ولا يعتمد على أحد من خلقه، فالله وحده هو القوي عنده، وهو القاهر فوق عباده، والعباد كلهم ضعاف مهازيل، لا يملكون له نفعًا ولا ضرًا؛ والله هو الغني والخلق كلهم فقراء.

عمل

[2] ادع الله تعالى أن يكون توحيدك خالصًا له، لا يشوبه شرك أو رياء ﴿فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾.

عمل

[2] الله عز وجل لا يقبل إلا العبادة الخالصة، فاحرص أن تكون أعمالك كلها كذلك ﴿فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾.

وقفة

[2] آيات تجدد في قلبك الإخلاص ﴿فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾، ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾ [11]، ﴿قُلِ اللَّـهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي﴾ [14].

الإعراب :

- ﴿ إِنّا أَنْزَلْنا: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. انزل: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة «أنزلنا» وما بعدها في محل رفع خبر «ان».و «نا» المدغمة في نون «ان» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم «ان».

- ﴿ إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأنزلنا. الكتاب: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بالحق، جار ومجرور متعلق بصفة-نعت- لمصدر-مفعول مطلق-محذوف تقديره: انزلناه انزالا متلبسا بالحق او بحال من «الكتاب» اي ومعه الحق او بحال من ضمير «انزلنا» اي ومعنا الحق.

- ﴿ فَاعْبُدِ اللهَ: ﴾

- الفاء سببية. اعبد: فعل امر مبني على السكون الذي حرك بالكسر لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. الله:مفعول به منصوب للتعظيم وعلامة النصب الفتحة.

- ﴿ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ: ﴾

- حال من ضمير «اعبد» منصوب بالفتحة. له: جار ومجرور متعلق بالفعل المشتق من «مخلصا» اي تخلص له الدين. الدين:مفعول به لاسم الفاعل «مخلصا» منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'

المتشابهات :

| النساء: 105 | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّـهُ﴾ |

|---|

| المائدة: 48 | ﴿وَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ |

|---|

| الزمر: 2 | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾ |

|---|

| الزمر: 41 | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد الثناء على القرآن الكريم، وبيان مصدره؛ ذكرَ اللهُ هنا ما يدعو الناس إلى قبول هذا الكتاب، وإلى العمل بهداياته، قال تعالى: ( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ) ولَمَّا امتَنَّ اللهُ على رَسولِه صلى الله عليه وسلم بإنزالِ الكِتابِ عليه بالحَقِّ، وكان الحَقُّ إخلاصَ العبادةِ لله؛ أمَرَه تعالى هنا بعبادتِه والإخلاص له، قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

الدين:

1- بالنصب، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالرفع، على الفاعلية، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

مدارسة الآية : [3] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ .. ﴾

التفسير :

{ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} هذا تقرير للأمر بالإخلاص، وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله، وله التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه، وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به، لأنه متضمن للتأله للّه في حبه وخوفه ورجائه، وللإنابة إليه في عبوديته، والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده.

وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها، دون الشرك به في شيء من العبادة. فإن اللّه بريء منه، وليس للّه فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مُشْقٍ للنفوس غاية الشقاء، فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص، نهى عن الشرك به، وأخبر بذم من أشرك به فقال:{ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} أي:يتولونهم بعبادتهم ودعائهم، [معتذرين] عن أنفسهم وقائلين:{ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} أي:لترفع حوائجنا للّه، وتشفع لنا عنده، وإلا، فنحن نعلم أنها، لا تخلق، ولا ترزق، ولا تملك من الأمر شيئا.

أي:فهؤلاء، قد تركوا ما أمر اللّه به من الإخلاص، وتجرأوا على أعظم المحرمات، وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء، الملك العظيم، بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم، أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء، وشفعاء، ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم، ويستعطفونهم عليهم، ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن اللّه تعالى كذلك.

وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق، مع ثبوت الفرق العظيم، عقلا ونقلا وفطرة، فإن الملوك، إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم، لأنهم لا يعلمون أحوالهم. فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعطفهم عليه [ويسترحمه لهم] ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء، ويخافون منهم، فيقضون حوائج من توسطوا لهم، مراعاة لهم، ومداراة لخواطرهم، وهم أيضا فقراء، قد يمنعون لما يخشون من الفقر.

وأما الرب تعالى، فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين، وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، وهو الغني، الذي له الغنى التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كلا منهم ما سأل وتمنى، لم ينقصوا من غناه شيئا، ولم ينقصوا مما عنده، إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط.

وجميع الشفعاء يخافونه، فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، وله الشفاعة كلها.

فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به، وسفههم العظيم، وشدة جراءتهم عليه.

ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره اللّه تعالى، لأنه يتضمن القدح في اللّه تعالى، ولهذا قال حاكما بين الفريقين، المخلصين والمشركين، وفي ضمنه التهديد للمشركين-:{ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}

وقد علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم، ومن يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنة، ومأواه النار.{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي} أي:لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم{ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} أي:وصفه الكذب أو الكفر، بحيث تأتيه المواعظ والآيات، ولا يزول عنه ما اتصف به، ويريه اللّه الآيات، فيجحدها ويكفر بها ويكذب، فهذا أنَّى له الهدى وقد سد على نفسه الباب، وعوقب بأن طبع اللّه على قلبه، فهو لا يؤمن؟"

وجملة أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ مؤكدة ومقررة لمضمون ما قبلها من وجوب إفراد العبادة والطاعة لله- تعالى-: وزادها تأكيدا وتقريرا لما قبلها تصديرها بأداة الاستفتاح أَلا واشتمالها على أسلوب القصر.

أى: ألا إن لله- تعالى- وحده- وليس لأحد سواه- الدين الخالص من شوائب الشرك والرياء. والعبادة لوجهه وحده، والخضوع لقدرته التي لا يعجزها شيء.

ثم بين- سبحانه- ما عليه المشركون من ضلال فقال: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ...

فالمراد بالموصول المشركون، ومحله الرفع على الابتداء، وخبره قوله- تعالى- بعد ذلك: إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وجملة ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى في محل نصب على الحال بتقدير القول، والاستثناء مفرغ من أعم العلل. والزلفى: اسم أقيم مقام المصدر الذي يتلاقى معه في المعنى، والمأخوذ من قوله لِيُقَرِّبُونا.

أى: لله- تعالى- وحده الدين الخالص، والمشركون الذين اتخذوا معبودات باطلة ليعبدوها من دون الله، كانوا يقولون في الرد على من ينهاهم عن ذلك: إننا ما نعبد هذه المعبودات إلا من أجل أن نتوسل بها، لكي تقربنا إلى الله قربى، ولتكون شفيعة لنا عنده حتى يرفع عنا البلاء والمحن.

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أى: بين هؤلاء المشركين وبين غيرهم من المؤمنين الذين أخلصوا لله- تعالى- العبادة والطاعة فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ من أمر التوحيد والشرك، بأن يجازى المؤمنين بحسن الثواب، ويجازى الكافرين بسوء العقاب.

إِنَّ اللَّهَ- تعالى- لا يَهْدِي أى: لا يوفق للاهتداء للحق مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ.

أى: من كان دائم الكذب على دين الله، شديد الجحود لآيات الله وبراهينه الدالة على وحدانيته، وعلى أنه لا رب لهذا الكون سواه.

ولهذا قال : ( ألا لله الدين الخالص ) أي : لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله ، وحده لا شريك له .

وقال قتادة في قوله : ( ألا لله الدين الخالص ) شهادة أن لا إله إلا الله . ثم أخبر تعالى عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) أي : إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم ، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ; ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم ، وما ينوبهم من أمر الدنيا ، فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به .

قال قتادة ، والسدي ، ومالك عن زيد بن أسلم ، وابن زيد : ( إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) أي : ليشفعوا لنا ، ويقربونا عنده منزلة .

ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم : " لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك " . وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه ، وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، بردها والنهي عنها ، والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له ، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم ، لم يأذن الله فيه ولا رضي به ، بل أبغضه ونهى عنه : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 36 ] ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) [ الأنبياء : 25 ] .

وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من المقربين وغيرهم ، كلهم عبيد خاضعون لله ، لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى ، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم ، يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه ، ( فلا تضربوا لله الأمثال ) [ النحل : 74 ] ، تعالى الله عن ذلك .

وقوله : ( إن الله يحكم بينهم ) أي : يوم القيامة ، ( في ما هم فيه يختلفون ) أي : سيفصل بين الخلائق يوم معادهم ، ويجزي كل عامل بعمله ، ( ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ) [ سبأ : 41 ، 40 ] . وقوله : ( إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ) أي : لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله ، وقلبه كفار يجحد بآياته [ وحججه ] وبراهينه .

وقوله: ( أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ) يقول تعالى ذكره: ألا لله العبادة والطاعة وحده لا شريك له, خالصة لا شرك لأحد معه فيها, فلا ينبغي ذلك لأحد, لأن كل ما دونه ملكه, وعلى المملوك طاعة مالكه لا من لا يملك منه شيئا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ) شهادة أن لا إله إلا الله.

وقوله: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ) يقول تعالى ذكره: والذين اتخذوا من دون الله أولياء يَتَوَلَّوْنَهُم, ويعبدونهم من دون الله, يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زُلْفَى, قربة ومنـزلة, وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا، وهي فيما ذُكر في قراءة أبي: " ما نَعْبُدُكُمْ", وفي قراءة عبد الله: ( قالوا ما نعبدهم ) وإنما حسن ذلك لأن الحكاية إذا كانت بالقول مضمرا كان أو ظاهرا, جعل الغائب أحيانا كالمخاطب, ويترك أخرى كالغائب, وقد بيَّنت ذلك في موضعه فيما مضى.

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, قال: هي في قراءة عبد الله: "قالُوا ما نَعْبُدُهُمْ".

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ( مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ) قال: قريش تقوله للأوثان, ومن قبلهم يقوله للملائكة ولعيسى ابن مريم ولعزَير.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ) قالوا: ما نعبد هؤلاء إلا ليقرّبونا, إلا ليشفعُوا لنا عند الله.

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: ( مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ) قال: هي منـزلة.

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثنا معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, في قوله: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ) .

وقوله: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا يقول سبحانه: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: ( مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ) قال: قالوا هم شفعاؤنا عند الله, وهم الذين يقربوننا إلى الله زلفى يوم القيامة للأوثان, والزلفى: القُرَب.

وقوله: ( إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) يقول تعالى ذكره: إن الله يفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء يوم القيامة, فيما هم فيه يختلفون في الدنيا من عبادتهم ما كانوا يعبدون فيها, بأن يصليهم جميعا جهنم, إلا من أخلص الدين لله, فوحده, ولم يشرك به شيئا.

يقول تعالى ذكره: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي ) إلى الحق ودينه الإسلام, والإقرار بوحدانيته, فيوفقه له ( مَنْ هُوَ كَاذِبٌ ) مفتر على الله, يتقول عليه الباطل, ويضيف إليه ما ليس من صفته, ويزعم أن له ولدا افتراء عليه, كفار لنعمه, جحودا لربوبيته.

القول في تأويل قوله تعالى : لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4)

المعاني :

التدبر :

عمل

[3] ﴿أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ فاحذر أن تشوب عبادتك ودعوتك أفكار وممارسات منشؤها أهواء شخصية أو موروثات اجتماعية أو عادات قومية تنافي الدين الخالص.

عمل

[3] ﴿أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ توقف عن الكلام، عن الكتابة، عن الخطوات؛ حتى تنصع نيتك كالشمس، وتشرق كالضياء، وتطهر كالسحابة.

وقفة

[3] ﴿أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ قال ابن العربي: «هذه الآية دليل على وجوب النية الخالصة في كل عمل».

وقفة

[3] ﴿أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ إن القلـب إذا ذاق طعـم عبـادة الله والإخـلاص له؛ لم يكـن عنده شيء قط أحلى ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب من ذلك.

وقفة

[3] ﴿أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ أَيِ: التَّوْحِيدُ الصَّافِي مِنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ.

وقفة

[3] حرارة الإخلاص تنطفئ رويدًا رويدًا؛ كلما هاجت في النفس نوازع الأثرة، وحب الثناء، والتطلع إلى الجاه وبعد الصيت، والرغبة في العلو والافتخار ﴿أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾.

وقفة

[3] انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، فالناس كلهم هلكى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخصلون على خطر عظيم ﴿أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾.

وقفة

[3] كلما كان المالك أعظم ملكًا كان لخلوص الاستحقاق أولى ﴿أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾.

وقفة

[3] ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفَىٰ﴾ من كمال رحمته أنه لم يجعل بينك وبينه واسطة ولا وضع على بابه حاجبًا ولا حاجزًا، هيا ادخل عليه!

لمسة

[3] التعبير بصيغة الافتعال: ﴿اتَّخَذُوا﴾ دليل على أن الإنسان مفطور على الخضوع لربه، وأنه لا يلتفت إلى غيره إلا بتكلف، وإخضاع نفسه للهوى والشيطان.

وقفة

[3] من كمال رحمة الله بعباده إسقاطه الوسائط بينه وبين خلقه؛ ليعظم الرجاء ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفَىٰ﴾.

لمسة

[3] قال الرازي: «الضمير في قوله: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفَىٰ﴾ عائد على الأشياء التي عبدت من دون الله، وهي قسمان: العقلاء وغير العقلاء، أما العقلاء، فهو أن قومًا عبدوا المسيح وعزيرًا والملائكة، وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة ناطقة، وأما الأشياء التي عُبِدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل، فهي الأصنام».

وقفة

[3] التوسل إلى الله يكون بأسمائه وصفاته وبالإيمان وبالعمل الصالح لا غير ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفَىٰ﴾.

وقفة

[3] تسويغ الذنب يزيده قبحًا، سوغوا كفرهم بقولهم: ﴿إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله﴾، فقال الله: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ مضعفة.

وقفة

[3] ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ يوم القيامة تنعقد المحاكمة، ويقضي فيها أحكم الحاكمين بالحكم الفصل بين المتخاصمين، فلا استئناف، ولا نقض لحكم أعدل العادلين.

وقفة

[3] ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ ولا جرم أنه كلما توغَّل العبد في الكذب على الله وفي الكفر به؛ ازداد غضب الله عليه، فازداد بُعد الهداية الإلهية عنه؛ كما قال تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 86].

وقفة

[3] ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ كم قد هدى الله من سبق منه الكذب والكفر؟ ! قال ابن عطية: «لا يهدي الكاذب الكافر في حال كذبه وكفره».

وقفة

[3] ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ أي دائمٌ على كفره وكذبه، أو لا يهديه إلى حجة يُلزم بها المؤمنين، وإلَّا فكم هُدي من كافر!

لمسة

[3] ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ العبرة بعموم اللفظ، فهلا أخذنا العبرة؟! لم يقل الله تعالى: (وَلَا يَهْدِيهِمْ)؛ البيان أن الله لا يهدي كل من اتصف بهاتين الخصلتين الذميمتين: الكذب والكفر.

تفاعل

[3] ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ ادعُ الله الآن أن يهديك إلى الصراط المستقيم.

وقفة

[3] ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾ [فصلت: 17]، ﴿إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار﴾ كيف نجمع بينهما؟ الجواب: أن ذلك في من علم الله تعالى أنه لا يؤمن، أو يكون عامًّا مخصوصًا بمن علم الله ذلك منه.

وقفة

[3] ذم الكذب والتقول على الله والرسول والمؤمنين ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾.

وقفة

[3] اتخاذ الوسائط بين الله وخلقه تحسين عقلي محض زيَّنه الشيطان لأتباعه، ومن زعم أن الله أمر به فقد كذب ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾.

الإعراب :

- ﴿ أَلا لِلّهِ الدِّينُ الْخالِصُ: ﴾

- ألا: حرف استفتاح لا عمل له. لله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر مقدم. الدين: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.الخالص: صفة-نعت-للدين مرفوعة بالضمة. أي المنزه عن الشوائب.

- ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا: ﴾

- الواو استئنافية. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. اتخذوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. والجملة صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ: ﴾

- جار ومجرور في مقام المفعول الثاني. أولياء: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولم تنون لأنها ممنوعة من الصرف على وزن أفعلاء» بمعنى: نصراء من دون الله.

- ﴿ ما نَعْبُدُهُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به بفعل مضمر تقديره قالوا. وجملة «قالوا ما نعبدهم» في محل رفع خبر «الذين» ويجوز ان يكون خبر «الذين» الجملة إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ» وتكون جملة القول المضمر «قالوا ما نعبدهم» في محل نصب حالا بمعنى: قائلين ما نعبدهم او تكون جملة القول المضمر «قالوا ما نعبدهم» بدلا من «اتخذوا» لا محل لها من الاعراب. وفي هذه الحالة تكون الجملة إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ» في محل رفع خبر «الذين».ما:نافية لا عمل لها. نعبد: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.

- ﴿ إِلاّ لِيُقَرِّبُونا: ﴾

- إلا: حرف تحقيق بعد النفي لا عمل له. واللام لام التعليل -حرف جر-يقربوا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. و «نا» ضمير متصل-ضمير المتكلمين-مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وجملة «يقربونا» صلة «ان» المضمرة لا محل لها من الاعراب. و «أن» المضمرة وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر باللام. والجار والمجرور متعلق بما نعبدهم او متعلق بحال محذوفة بتقدير: إلا مقربين لنا. او يجوز ان يتعلق بمفعول له. التقدير: إلا تقربا.

- ﴿ إِلَى اللهِ زُلْفى: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بيقربونا. زلفى: مفعول مطلق منصوب على المصدر بفعل مضمر تقديره: يقربونا تقربا. اي منصوب على معنى المصدر لان «زلفى» بمعنى قربة او تقربا. اي تقربا للتوسل الى الله سبحانه.

- ﴿ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسم «ان» منصوب للتعظيم بالفتحة. يحكم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «يحكم» في محل رفع خبر «ان».

- ﴿ بَيْنَهُمْ: ﴾

- ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بيحكم وهو مضاف.و«هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ فِي ما هُمْ: ﴾

- حرف جر. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بفي. هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيختلفون. يختلفون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» في محل رفع خبر «هم».وشبه الجملة الجار والمجرور فِي ما» متعلق بيحكم. والجملة الاسمية هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب بمعنى: ان الله يحكم بينهم يوم القيامة في ما يختلفون فيه من امر الدين.

- ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي: ﴾

- تعرب اعراب إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ» وعلامة رفع الفعل «يهدي» الضمة المقدرة على الياء للثقل. و «لا»: حرف نفي لا عمل له.

- ﴿ مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفّارٌ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هو: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. كاذب: خبر «هو» مرفوع بالضمة. كفار: خبر ثان للمبتدإ مرفوع بالضمة. ويجوز ان تكون صفة لكاذب. والجملة الاسمية هُوَ كاذِبٌ كَفّارٌ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. و «كاذب» اسم فاعل. و «كفار» صيغة مبالغة: فعال بمعنى: فاعل. اي شديد او كثير الكفران.'

المتشابهات :

| الزمر: 3 | ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ |

|---|

| غافر: 28 | ﴿وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا أمَرَ اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم بعبادتِه والإخلاص له؛ بَيَّنَ هنا استِحقاقَه لذلك، وأنَّه لم يَطلُبْ غَيرَ حَقِّه، وأنَّ ذلك لا يُتصَوَّرُ أن يكونَ لِغَيرِه سُبحانَه، قال تعالى:

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

كاذب كفار:

وقرئ:

1- كذاب كفار، وهى قراءة أنس بن مالك، والجحدري، والحسن، والأعرج، وابن يعمر.

2- كذوب كفور، وهى قراءة زيد بن على.

مدارسة الآية : [4] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ .. ﴾

التفسير :

أي:{ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} كما زعم ذلك من زعمه، من سفهاء الخلق.{ لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} أي:لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء اصطفاءه، واختصه لنفسه، وجعله بمنزلة الولد، ولم يكن حاجة إلى اتخاذ الصاحبة.

{ سُبْحَانَهُ} عما ظنه به الكافرون، أو نسبه إليه الملحدون.

{ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} أي:الواحد في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك، ولا مماثل، فلو كان له ولد، لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته، لأنه بعضه، وجزء منه.

القهار لجميع العالم العلوي والسفلي، فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه.

ووحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشركة له من كل وجه.

ثم أبطل- سبحانه- كل تصور للشرك والشركاء، بأن نزه- تعالى- ذاته عن اتخاذ الولد فقال: لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ، سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ.

أى: لو أراد الله- تعالى- على سبيل الفرض والتقدير- أن يتخذ ولدا، لاختار من خلقه ما يريده هو، لا ما يريده الضالون، لكنه- سبحانه- لم يختر أحدا ليكون ولدا له، فدل ذلك على بطلان زعم الزاعمين بأن الملائكة بنات الله، أو بأن عزيرا ابن الله، أو بأن المسيح ابن الله.

سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ أى: تنزه- عز وجل- عن كل شيء من ذلك، فإنه هو الله الواحد في ذاته وفي صفاته، القهار لكل مخلوقاته.

قال الإمام ابن كثير: بيّن- تعالى- في هذه الآية أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة، والمعاندون من اليهود والنصارى في العزيز وعيسى فقال: لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ أى. لكان الأمر على خلاف ما يزعمون.

وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، كما قال: لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ وكما قال:

قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ.

كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم .

وقال بعض العلماء ما ملخصه: إرادة اتخاذ الولد هنا ممتنعة، لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالممكنات، واتخاذ الولد محال، كما ثبت بالبرهان القطعي فتستحيل إرادته. وجعلها في الآية شرطا وتعليق الجواب عليها، لا يقتضى إمكانها فضلا عن وقوعها، وقد عرف في فصيح الكلام: تعليق المحال على المحال جوازا ووقوعا.

على أن الوالدية تقتضي التجانس بين الوالد والولد. إذ هو قطعة منه. وقد ثبت أن كل ما عداه- سبحانه- مخلوق له. فيلزم بموجب التجانس أن يكون المخلوق من جنس الخالق، وهو يستلزم حدوث الخالق، أو قدم المخلوق، وكلاهما محال .

ثم أقام- سبحانه- المزيد من الأدلة على وحدانيته وقدرته، عن طريق التأمل في ملكوت السموات والأرض، وفي ظاهرة الليل والنهار، وفي تسخير الشمس والقمر، وفي خلق بنى آدم من نفس واحدة ... فقال- تعالى-: