الإحصائيات

سورة الفجر

| ترتيب المصحف | 89 | ترتيب النزول | 10 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.30 |

| عدد الآيات | 30 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |

| ترتيب الطول | 80 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 10/17 | _ | ||

سورة البلد

| ترتيب المصحف | 90 | ترتيب النزول | 35 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.70 |

| عدد الآيات | 20 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.30 |

| ترتيب الطول | 87 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 11/17 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (24) الى الآية رقم (30) عدد الآيات (7)

= وبيانُ ندمِ الإنسانِ الغافلِ الحريصِ على الدُّنيا، وفوزِ المطيعِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

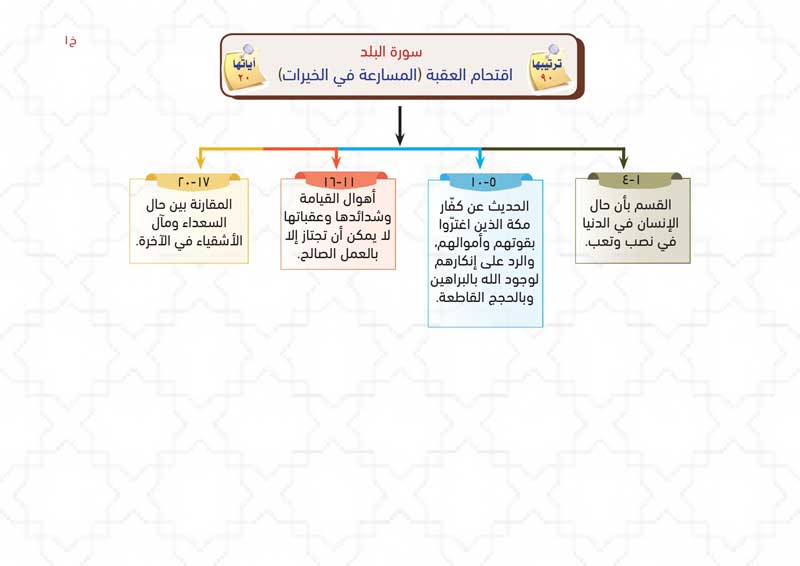

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (10) عدد الآيات (10)

القَسَمُ بأنَّ حالَ الإنسانِ في الدُّنيا في نَصَبٍ وتعبٍ، وذَمُّ الغُرورِ والتَّباهي بالمالِ، ثُمَّ تذكيرُ الإنسانِ بنعمِ اللهِ عليه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (11) الى الآية رقم (20) عدد الآيات (10)

بعدَ ذِكرِ النِّعمِ دعا اللهُ عبدَه هنا لشكرِ هذه النِّعمِ، وتجاوزِ مشقَّةِ الآخرةِ بإنفاقِ المالِ، ودلَّه على الوجوهِ التي ينفقُ فيها المالَ، ثُمَّ قارنَ له بينَ حالِ السُّعداءِ وحالِ الأشقياءِ في الآخرةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الفجر

لكل مقدمة خاتمة/ إهلاك الطغاة والجبابرة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول: مقدمة الشيء عنوان يقود إلى الخاتمة، والخاتمة هي النتيجة الطبيعية للمقدمة، وفي قول الإنسان: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (24) دليل واضح أن الدنيا هي المقدمة، وأن الآخرة هي الخاتمة، وإذا كانت المقدمة من صنع الإنسان فهو الذي يختار ويعمل، وهو الذي يصوغها كما يشاء؛ فإن الخاتمة والنتائج النهائية من صناعة الخالق، فهو الذي يقوم بها، وهي نتائج واضحة سلفًا لا تحتاج إلى فكر وروية، وكل إنسان يرى خاتمته التي تنتظره في ضوء مقدمته التي اختارها.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الفجر».

- • معنى الاسم :: الفجر: هو ضوء الصباح قبل ظهور الشمس.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالفجر.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها أسماء آخرى

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: إهلاك الله للطغاة والجبابرة.

- • علمتني السورة :: فضل العشر من ذي الحِجَّة: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن كثرة فساد الظالم في الأرض؛ مؤذنٌ بقرب عقوبته وزواله: ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾

- • علمتني السورة :: ازجر نفسَك وهدِّد من ظلمَك بـ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الفجر من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الفجر من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الفجر من أوائل ما نزل من القرآن الكريم.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نطمئن؛ فهذا الليل الذي يحياه المؤمنون إلى زوال، مهما طال الليل فلابد من طلوع الفجر.

• أن نستشعر أن كل ما نقوم به فالله يرصده وسيحاسبنا عليه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (14).

• أن نرضى بقضاء الله وقدره: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ (16).

• أن نكرم اليتامى والفقراء والمساكين؛ ولا نكتفي بتقديم الطعام والشراب فقط: ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ (17).

• أن نحض غيرنا على الإنفاق والإحسان للمحتاجين: ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ (18).

• أن نقسم المواريث بحسب الشرع: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾ (19).

• أن نتذكر دومًا عرض جهنم يوم القيامة: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (23، 24).

• أن نغتنِم الحياةَ، فإنَّما هي ساعاتٌ قبل أن يحِلَّ زمانُ الأمنياتِ: ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (24).

• أن نسأل الله حسن الخاتمة: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۞ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ (27، 28).

سورة البلد

اقتحام العقبة (المسارعة في الخيرات)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول: خلق الله الإنسان، وأرسل إليه الرسل، وأعطاه أدوات المعرفة، وبيّن له معالم الخير والشر، والحق والباطل، ومنحه حرية الاختيار، فإما أن يختار طريق الخير فيسيطر على رغباته وشهواته فيفوز ويفلح، وإما أن يختار طريق الشر إرضاءً لأهوائه وشهواته فيخسر ويهلك.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «البلد».

- • معنى الاسم :: البلد: المكان المحدود يستوطنه جماعات، والمقصود بالبلد هنا مكة المكرمة.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالبلد.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ»، و«لَا أُقْسِمُ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: المسارعة في الخيرات.

- • علمتني السورة :: أن الكبد والعناء طبيعة الحياة الدنيا.

- • علمتني السورة :: فضل مكة وما حباها الله من خصائص: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ﴾

- • علمتني السورة :: الدُّنيا لا تصفو لأحَدٍ، ولا راحةَ للمؤمنِ إلَّا في الجِنانِ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة البلد من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة البلد من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • قال الزركشي: «اخْتُلِفَ في أَرْجَى آية في القرآن على بِضْعَةَ عَشَرَ قَوْلًا»، فذهب الشَّافِعِي إلى أن أرجى آية هي قوله تعالى: ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (15، 16).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نعظم بيت الله الحرام في نفوسنا: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (1).

• أن نوطِّنَ أنفسنا على الصبر على مصاعب الدنيا؛ فالدنيا دار ابتلاء واختبار: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ (4).

• أن نراقب الله في السرِّ والعَلَنَ: ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ (7).

• أن نحرص على هذه الأعمال التي ينجينا الله بها يوم القيامة: عتق الرقاب، إطعام الطعام في الشدائد، صدق الإيمان بالله، التواصي بالصبر، التواصي بالمرحمة: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ...﴾ (11-17).

• أن نحسن إلى الأقارب، ونحتسب أن الصدقة عليهم أفضل منها على غيرهم: ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ (15).

تمرين حفظ الصفحة : 594

مدارسة الآية : [23] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ .. ﴾

التفسير :

{ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ} تقودها الملائكة بالسلاسل.

فإذا وقعت هذه الأمور فـ{ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ} ما قدمه من خير وشر.

{ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى} فقد فات أوانها، وذهب زمانها.

وقوله- تعالى-: وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ أى: وأحضرت جهنم وظهرت وبرزت للكافرين والفاسقين يوم القيامة، يوم تدك الأرض دكا.

وقوله: يَوْمَئِذٍ منصوب بقوله جِيءَ. وقوله بِجَهَنَّمَ قائم مقام الفاعل.

روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها.. .

يَوْمَئِذٍ أى: في هذا اليوم العسير، وهو يوم القيامة- وهو بدل من قوله- تعالى-: إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ- يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ أى: يتذكر ما فرط منه من ذنوب، وما ارتكبه من سيئات، وما وقع فيه من كفر وفسوق عن أمر ربه.

وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى أى: ومن أين له الانتفاع بهذا التذكر، لأنه تذكر قد جاء في غير وقت الانتفاع به، وهو وقت الحساب على الأعمال، لا وقت التوبة من السيئ منها.

وقوله : ( وجيء يومئذ بجهنم ) قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، عن العلاء بن خالد الكاهلي ، عن شقيق ، عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها " .

وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، عن عمر بن حفص ، به ورواه أيضا عن عبد بن حميد ، عن أبي عامر ، عن سفيان الثوري ، عن العلاء بن خالد ، عن شقيق بن سلمة - وهو أبو وائل - عن عبد الله بن مسعود ، قوله ولم يرفعه وكذا رواه ابن جرير ، عن الحسن بن عرفة ، عن مروان بن معاوية الفزاري ، عن العلاء بن خالد ، عن شقيق ، عن عبد الله ، قوله .

وقوله : ( يومئذ يتذكر الإنسان ) أي : عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه ، ( وأنى له الذكرى ) أي : وكيف تنفعه الذكرى ؟

وقوله: ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ) يقول تعالى ذكره: وجاء الله يومئذ بجهنم.

كما حدثنا الحسن بن عرفة قال: ثنا مروان الفزاريّ، عن العلاء بن خالد الأسديّ، عن شقيق بن سلمة، قال: قال عبد الله بن مسعود، في قوله: ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ) قال: جيء بها تُقاد بسبعين ألف زمام، مع كلّ زمام سبعون ألف ملك يقودونها.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا الحسين، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ) قال: يُجاء بها يوم القيامة تُقاد بسبعين ألف زمام، مع كلّ زمام سبعون ألف ملك.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا الحكم بن بشير، قال: ثنا عمرو بن قيس، عن قتادة، قال: جَنْبتيه: الجنة والنار؛ قال: هذا حين ينـزل من عرشه إلى كرسيه لحساب خلقه، وقرأ: ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ) .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ) قال: جيء بها مزمومة.

وقوله: ( يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ ) يقول تعالى ذكره: يومئذ يتذكر الإنسان تفريطه في الدنيا في طاعة الله، وفيما يقرّب إليه من صالح الأعمال ( وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ) يقول: من أيّ وجه له التذكير.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ) يقول: وكيف له

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[23] ﴿ٰوَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ استعذ بالله من جهنم.

وقفة

[23] ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ في الأوقات الحرجة ستتذكر ما تخاف منه؛ فتخلص منه في أوقات الرخاء.

وقفة

[23] ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ تذكر تقصيره لأن بعض أفعاله ما زالت مستقرة في قلبه لم ينسها؛ فتش فيما تكابر نسيانه لن ينسيه إلا التوبة.

وقفة

[23] من أهمته ذنوبه صارت نصب عينيه ولم ينسها، ومن لم تهمه ذنوبه، هانت عليه فنسيها ولم يذكرها إلى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ﴾.

وقفة

[23، 24] الحياة الحقيقية هي حياة الخلود الأبدي في جنات النعيم، فما أعظم حسرة مغبونٍ باع الجنة ونعيمها الدائم بنعيم الدنيا الزائل ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ: ﴾

- الواو عاطفة. جيء: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. يوم: ظرف زمان منصوب بالفتحة متعلق بجيء وهو مضاف و «اذ» اسم مبني على السكون الظاهر على آخره وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين: سكونه وسكون التنوين وهو في محل جر مضاف اليه وهو مضاف ايضا والجملة المحذوفة المعوض عنها بالتنوين في محل جر مضاف اليه. التقدير: ويومئذ يجاء بجهنم وتدك الأرض ويجئ أمر ربك والملك يتذكر الانسان.

- ﴿ بِجَهَنَّمَ: ﴾

- جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل للفعل «جيء» وعلامة جر الاسم الفتحة بدلا من الكسرة لانه ممنوع من الصرف للتأنيث والتعريف او تكون الباء حرف جر زائدا. و «جهنم» اسما مجرورا لفظا مرفوعا محلا لانه نائب فاعل اي وبرزت جهنم للناظرين.

- ﴿ يَوْمَئِذٍ: ﴾

- اعربت. او تكون بدلا من جملة «إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ» وعامل النصب فيهما يتذكر ....

- ﴿ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة. الانسان: فاعل مرفوع بالضمة وحذف المفعول اختصارا لانه معلوم اي يتذكر الانسان ما فرط فيه من الاعمال ويتعظ.

- ﴿ وَأَنَّى لَهُ: ﴾

- الواو عاطفة. أنى: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان بمعنى من أين له متعلق بخبر مقدم محذوف. له: جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف.

- ﴿ الذِّكْرى: ﴾

- مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر. اي من أين له منفعة الذكرى ولا بد من تقدير حذف مضاف وإلا فبين يوم يتذكر وبين وانى له الذكرى تناف وتناقض

المتشابهات :

| النازعات: 35 | ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ﴾ |

|---|

| الفجر: 23 | ﴿وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۢ بِجَهَنَّمَۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [23] لما قبلها : ٣- جيء في ذلك اليوم بجهنم لها سبعون ألف زِمام، مع كل زِمام سبعون ألف ملك يجرُّونها، قال تعالى:

﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [24] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾

التفسير :

يقول متحسرًا على ما فرط في جنب الله:{ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} الدائمة الباقية، عملًا صالحًا، كما قال تعالى:{ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا} .

وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها، وفي تتميم لذاتها، هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء.

يَقُولُ هذا الإنسان الشقي يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي أى: يقول حين يرى العذاب ماثلا أمامه، يقول- على سبيل التحسر والتفجع-: يا ليتني قدمت أعمالا صالحة لأجل حياتي هذه في الآخرة، فاللام للتعليل، وقدمت أعمالا صالحة في وقت حياتي في الدنيا لأنتفع بها في هذا اليوم، فتكون اللام للتوقيت.

( يقول ياليتني قدمت لحياتي ) يعني : يندم على ما كان سلف منه من المعاصي - إن كان عاصيا - ويود لو كان ازداد من الطاعات - إن كان طائعا - كما قال الإمام أحمد بن حنبل :

حدثنا علي بن إسحاق ، حدثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - حدثنا ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن محمد بن أبي عميرة - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله ، لحقره يوم القيامة ، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب .

ورواه بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن عتبة بن عبد ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

القول في تأويل قوله تعالى : يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24)

وقوله: ( يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن تلهُّف ابن آدم يوم القيامة، وتندّمه على تفريطه في الصَّالِحات من الأعمال في الدنيا التي تورثه بقاء الأبد في نعيم لا انقطاع له، يا ليتني قدمت لحياتي في الدنيا من صالح الأعمال لحياتي هذه، التي لا موت بعدها، ما ينجيني من غضب الله، ويوجب لي رضوانه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا هَوذة، قال: ثنا عوف، عن الحسن، في قوله: يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي قال: علم الله أنه صادق، هناك حياة طويلة لا موت فيها آخر ما عليه.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ) هُناكُم والله الحياة الطويلة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ) قال: الآخرة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لمسة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ إنما قال: (لحياتي)، ولم يقل: (لهذه الحياة) على معنى أن الحياة كأنها ليست إلا الحياة في الدار الآخرة، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 64] أي لهي الحياة.

عمل

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ اغتنِم الحياةَ، فإنَّما هي ساعاتٌ قبل أن يحِلَّ زمانُ الأمنياتِ.

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾، ﴿يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾ [الأحزاب: 66] أمنيات أهل القبور بين يديك فتداركها ما دامت الروح في الجسد.

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ التمني مع الحسرة أقصى ما نملكه يوم الحساب حيث تبدأ الحياة الحقيقية التي تستحق الإدخار والتضحية.

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ حين انكشف الغطاء وزالت الشهوات والأماني أبصر الحقيقة وعلم أن الدنيا لم تكن إلا نموذجًا للحياة الحقيقية.

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ أُمنيات انطلقت وقت فوات الفرص.

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ أمُنيات أهل القبور بين يدينا عظة لنا ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]، الدنيا دار عمل؛ فلنعمل من أجل رضا الله، ثم الفردوس.

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ يعني: يندم على كل ما سلف منه من المعاصي إن كان عاصيًا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعًا.

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ اكتشف عند الموت أن حياته الحقيقية لم تبدأ بعد! وأن كل ما عاشه كان أضغاث أحلام وبضعة أوهام! للأسف اكتشاف متأخر.

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ كل حياة تنتهي بالموت ليست حياة، الحياة الحقيقية هي التي لا موت فيها.

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ هي العظة البالغة التي على الجميع الاتعاظ بها قبل فوات الأوان.

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ ما أتعس من أضاع حياته بــ حياتهِ!

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ حتى الكافر سيعلم! ولكن بعد فوات الأوان أن الحياة الحقيقية إنما هي مع الله ولله، تأمل: (لِحَيَاتِي).

وقفة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ حياتك الحقيقية ليست هنا.

عمل

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ احرص على أنفاسك في هذه الدنيا، املأها بالإيمان والعمل الصالح من أجل حياتك.

لمسة

[24] ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ لاحظ التعبير القرآني: (لحياتي)، ولم يقل: (في حياتي)؛ لأن حياتنا الحقيقية والتي لا موت بعدها، لم تبدأ بعد.

عمل

[24] احرص على حياتك أشد من حرصك على الطعام، والشراب، والهواء، ولا تقدمن على حياتك أي شيء مهما كبر، أتدري أي حياة أعني؟ ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾.

عمل

[24] اعمل بحاضرك قبل أن يصبح ماضيًا فتندم؛ ﻷن الماضي ﻻ يعود ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾.

عمل

[24] تقصيرك في العمل لأخراك وأنت تتلو: ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾؛ يؤكد أن استيعابك محدود، حقق هذه الأمنية الآن قبل فوات الأوان.

وقفة

[24] ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ حياتي ليست هنا، حياتي لا زالت قادمة، كيف لا أعد لها، وأفني وقتي في ترتيبات للزائلة؟!

وقفة

[24] تعريف الاغترار بالدنيا: قال سعيد بن جبير: «الغرة في الحياة الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة، أن يمهد لها ويعمل لها، كقول العبد إذا أفضى إلى الآخرة: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾.

وقفة

[24] العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي؛ ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية، التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾.

عمل

[24] كلما شق عليك طول الطريق وأرهقك عناء التكليف وحدثتك نفسك بالتوقف؛ تذكر موقفك بين يدي الجبار، وأنت تنادي: ﴿يا ليتني قدمت لحياتي﴾.

عمل

[24] أكثر الصرخات ألمًا يوم القيامة: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾، انتهت مدة إقامتهم وذهبوا ليروا أعمالهم، فبادروا قبل أن تغادروا.

الإعراب :

- ﴿ يَقُولُ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والجملة بعده في محل نصب مفعول به ليقول.

- ﴿ يا لَيْتَنِي: ﴾

- اداة تنبيه او نداء والمنادى به محذوف والتقدير يا هؤلاء مثلا.وقيل: نودي «ليت» وهو غير عاقل للتعجب والامر الشديد. ليت:حرف تمن من اخوات «ان» اي حرف ناصب والله تعالى يعبر عن حال من تمنى ان يقدم اعمالا صالحة فالتمني مصحوب بحسرة ولوعة والنون نون الوقاية والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل نصب اسم «ليت».

- ﴿ قَدَّمْتُ لِحَياتِي: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر «ليت» وهي فعل ماض مبني السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل- ضمير المتكلم- مبني على الضم في محل رفع فاعل وحذف المفعول اختصارا اي قدمت خيرا او عملا صالحا. لحياتي: جار ومجرور متعلق بقدمت والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل جر بالاضافة اي في حياتي في الدنيا أي في حياتي هذه وهي حياة الآخرة او وقت حياتي في الدنيا.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [24] لما قبلها : وبعد وصف اليوم؛ ذكرَ هنا ما يَقُولُهُ الإنْسانُ الشقي على سبيل التحسر، قال تعالى:

﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [25] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴾

التفسير :

{ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ} لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له.

فَيَوْمَئِذٍ أى: ففي هذا اليوم لا ينفعه الندم ولا التحسر، ولا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ، وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ والوثاق: الرباط الذي يقيد به الأسير.

أى: ففي هذا اليوم لا يعذّب كعذاب الله أحد، ولا يوثق كوثاقه أحد، فالضمير في قوله: عَذابَهُ ووَثاقَهُ يعود إلى الله- تعالى- ولفظ «أحد» فاعل.

وقرأ الكسائي: لا يُعَذِّبُ ولا يُوثِقُ- بفتح الذال المشددة، وفتح الثاء- على البناء للمفعول، والضمير في قوله عَذابَهُ ووَثاقَهُ يعود للكافر.

أى: فيومئذ لا يعذب أحد مثل عذاب ذلك الإنسان الكافر المتحسر، ولا يوثق أحد مثل وثاقه، ولفظ «أحد» هنا نائب فاعل.

وشبيه بهاتين الآيتين قوله- تعالى-: قالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ- أى: المائدة- فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ.

أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه.

وقوله: (فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ) أجمعت القرّاء قرّاء الأمصار في قراءة ذلك على كسر الذال من يعذّب، والثاء من يوثق، خلا الكسائي، &; 24-422 &; فإنه قرأ ذلك بفتح الذال والثاء اعتلالا منه بخبر - رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأه كذلك - واهي الإسناد.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن خارجة، عن خالد الحذّاء، عن أبي قِلابة، قال: ثني من أقرأه النبيّ صلى الله عليه وسلم ( فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ) .

والصواب من القول في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصار، وذلك كسر الذال والثاء لإجماع الحجة من القرّاء عليه. فإذَا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام: فيومئذ لا يعذَّب بعذاب الله أحد في الدنيا، ولا يوثق كوثاقه يومئذ أحد في الدنيا. وكذلك تأوّله قارئو ذلك كذلك من أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ) ولا يوثِق كوثاق الله أحد.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن (فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ) قال: قد علم الله أن في الدنيا عذابا وَوَثاقا، فقال: فيومئذ لا يعذّب عذابه أحد في الدنيا، ولا يُوثِق وثاقه أحد في الدنيا.

وأما الذي قرأ ذلك بالفتح، فإنه وجَّه تأويله إلى: فيومئذ لا يعذَّب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ ولا يوثق أحد في الدنيا كوثاقه يومئذ. وقد تأوّل ذلك بعض من قرأ ذلك كذلك بالفتح من المتأخرين، فيومئذ لا يعذَّب عذاب الكافر أحَد ولا يُوثَق وثاق الكافر أحد. وقال: كيف يجوز الكسر، ولا معذّب يومئذ سوى الله وهذا من التأويل غلط؛ لأن أهل التأويل تأوّلوه بخلاف ذلك، مع إجماع الحجة من القرّاء على قراءته بالمعنى الذي جاء به تأويل أهل التأويل، وما أحسبه دعاه إلى قراءة ذلك كذلك، إلا ذهابه عن وجه صحته في التأويل.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[25] ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ لا أحد أشد عذابًا من تعذيب الله لمن عصاه.

وقفة

[25] ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ لا تجعل عذرك لفعل المعاصي أن الناس يفعلون، ففي يوم القيامة، الناس لن يعذبوا مكانك.

تفاعل

[25] ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ: ﴾

- الفاء استئنافية. يومئذ: سبق اعرابها. لا: نافية لا عمل لها. يعذب: فعل مضارع مرفوع بالضمة.

- ﴿ عَذابَهُ أَحَدٌ: ﴾

- مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. أحد: فاعل مرفوع بالضمة أي لا يتولى عذاب الله احد لأن الأمر له سبحانه في ذلك اليوم.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [25] لما قبلها : وبعد ذكرِ ما يَقُولُهُ الإنْسانُ الشقي على سبيل التحسر؛ بَيَّنَ مآلَه وعاقبةَ أمره، قال تعالى:

﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لا يعذب:

وقرئ:

1- بفتح الذال، مبنيا للمفعول، وهى قراءة ابن سيرين، وابن أبى إسحاق، وسوار القاضي، وأبى حيوة، وابن أبى عبلة، وأبى بحرية، وسلام، والكسائي، ويعقوب، وسهل، وخارجة، عن أبى عمرو.

مدارسة الآية : [26] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾

التفسير :

{ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} فإنهم يقرنون بسلاسل من نار، ويسحبون على وجوههم في الحميم، ثم في النار يسجرون، فهذا جزاء المجرمين.

فَيَوْمَئِذٍ أى: ففي هذا اليوم لا ينفعه الندم ولا التحسر، ولا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ، وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ والوثاق: الرباط الذي يقيد به الأسير.

أى: ففي هذا اليوم لا يعذّب كعذاب الله أحد، ولا يوثق كوثاقه أحد، فالضمير في قوله: عَذابَهُ ووَثاقَهُ يعود إلى الله- تعالى- ولفظ «أحد» فاعل.

وقرأ الكسائي: لا يُعَذِّبُ ولا يُوثِقُ- بفتح الذال المشددة، وفتح الثاء- على البناء للمفعول، والضمير في قوله عَذابَهُ ووَثاقَهُ يعود للكافر.

أى: فيومئذ لا يعذب أحد مثل عذاب ذلك الإنسان الكافر المتحسر، ولا يوثق أحد مثل وثاقه، ولفظ «أحد» هنا نائب فاعل.

وشبيه بهاتين الآيتين قوله- تعالى-: قالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ- أى: المائدة- فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ.

أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين.

وقوله: (فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ) أجمعت القرّاء قرّاء الأمصار في قراءة ذلك على كسر الذال من يعذّب، والثاء من يوثق، خلا الكسائي، فإنه قرأ ذلك بفتح الذال والثاء اعتلالا منه بخبر - رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأه كذلك - واهي الإسناد.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن خارجة، عن خالد الحذّاء، عن أبي قِلابة، قال: ثني من أقرأه النبيّ صلى الله عليه وسلم ( فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ) .

والصواب من القول في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصار، وذلك كسر الذال والثاء لإجماع الحجة من القرّاء عليه. فإذَا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام: فيومئذ لا يعذَّب بعذاب الله أحد في الدنيا، ولا يوثق كوثاقه يومئذ أحد في الدنيا. وكذلك تأوّله قارئو ذلك كذلك من أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ) ولا يوثِق كوثاق الله أحد.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن (فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ) قال: قد علم الله أن في الدنيا عذابا وَوَثاقا، فقال: فيومئذ لا يعذّب عذابه أحد في الدنيا، ولا يُوثِق وثاقه أحد في الدنيا.

وأما الذي قرأ ذلك بالفتح، فإنه وجَّه تأويله إلى: فيومئذ لا يعذَّب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ ولا يوثق أحد في الدنيا كوثاقه يومئذ. وقد تأوّل ذلك بعض من قرأ ذلك كذلك بالفتح من المتأخرين، فيومئذ لا يعذَّب عذاب الكافر أحَد ولا يُوثَق وثاق الكافر أحد. وقال: كيف يجوز الكسر، ولا معذّب يومئذ سوى الله وهذا من التأويل غلط؛ لأن أهل التأويل تأوّلوه بخلاف ذلك، مع إجماع الحجة من القرّاء على قراءته بالمعنى الذي جاء به تأويل أهل التأويل، وما أحسبه دعاه إلى قراءة ذلك كذلك، إلا ذهابه عن وجه صحته في التأويل.

التدبر :

وقفة

[25، 26] ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾ المعنى لا يعذب أحد تعذيبًا مثل تعذيب الله لهذا الكافر، ولا يوثق أحد إيثاقًا مثل إيثاق الله إياه بالسلاسل والأغلال، فنفي المماثلة في الشدة معناه تعذيبه أشدُّ عذاب يعذبُ به العصاة.

الإعراب :

- ﴿ وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. أي لا يشد وثاقه احد غير الله سبحانه.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [26] لما قبلها : ولَمَّا جَرَتِ العادَةُ بِأنَّ المُعَذَّبَ يَسْتَوْثِقُ مِنهُ بِسَجْنٍ أوْ غَيْرِهِ، ويُمْنَعُ مِن كُلِّ شَيْءٍ يُمْكِنُ أنْ يَقْتُلَ بِهِ نَفْسَهُ، خَوْفًا مِن أنْ يَهْرُبَ أوْ يَهْلَكَ نَفْسَهُ؛ قالَ:

﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يوثق:

وقرئ:

بفتح الثاء، مبنيا للمفعول، وهى قراءة ابن سيرين، وابن أبى إسحاق، وسوار القاضي، وأبى حيوة، وابن أبى عبلة، وأبى بحرية، وسلام، والكسائي، ويعقوب، وسهل، وخارجة، عن أبى عمرو.

وثاقه:

1- بفتح الواو، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة أبى جعفر، وشيبة، ونافع، بخلاف عنهم.

مدارسة الآية : [27] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾

التفسير :

وأما من اطمأن إلى الله وآمن به وصدق رسله، فيقال له:{ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ} إلى ذكر الله، الساكنة [إلى] حبه، التي قرت عينها بالله.

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بهذه البشارة العظيمة للمؤمنين فقال: يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

والنفس المطمئنة: هي النفس الآمنة من الخوف أو الحزن في يوم القيامة. بسبب إيمانها الصادق، وعملها الصالح، والكلام على إرادة القول. أى: يقول الله- تعالى- على لسان ملائكته، إكراما للمؤمنين، عند وفاتهم، أو عند تمام حسابهم: يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة، الناعمة بروح اليقين، الواثقة بفضل الله- تعالى- ورحمته.

وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق.

وقوله: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الملائكة لأوليائه يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة، يعني بالمطمئنة: التي اطمأنت إلى وعد الله الذي وعد أهل الإيمان به في الدنيا من الكرامة في الآخرة، فصدّقت بذلك.

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) يقول: المصدّقة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة والحسن، في قوله: ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) قال: المطمئنة إلى ما قال الله، والمصدّقة بما قال.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: المصدّقة الموقِنة بأن الله ربها، المسلمة لأمره فيما هو فاعل بها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) قال: النفس التي أيقنت أن الله ربها، وضربت جأشا لأمره وطاعته.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) قال: أيقنت بأن الله ربها، وضربت لأمره جأشا.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) قال: المنيبة المخبتة التي قد أيقنت أن الله ربها، وضربت لأمره جأشا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) قال: أيقنت بأن الله ربها، وضربت لأمره جأشا.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( المُطْمَئِنَّةُ ) قال: المُخبِتة والمطمئنة إلى الله.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) قال: التي قد أيقنت بأن الله ربها، وضربت لأمره جأشا.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُليَّة، قال: ثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) قال: المخبِتة.

حدثني سعيد بن الرييع الرازيّ، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد &; 24-424 &; ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) قال: التي أيقنت بلقاء الله، وضربت له جأشا.

وُذكر أن ذلك في قراءة أُبيّ( يا أيَّتُها النَّفْسُ الآمِنَةُ ) .

* ذكر الرواية بذلك:

حدثنا خلاد بن أسلم قال: أخبرنا النضر، عن هارون القاري قال: ثني هلال، عن أبي شيخ الهنائي في قراءة أُبيّ( يا أيَّتُها النَّفْسُ الآمِنَةُ المُطْمَئِنَّةُ ) وقال الكلبي: إن الآمنة في هذا الموضع، يعني به: المؤمنة.

وقيل: إن ذلك قول الملك للعبد عند خروج نفسه مبشرة برضا ربه عنه، وإعداده ما أعدّ له من الكرامة عنده.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن يمان، عن جعفر، عن سعيد، قال: قُرئت: ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ *ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً) عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: إن هذا لحسن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما إنَّ المَلَكَ سَيَقُولُهَا لَكَ عِنْدَ المَوتِ".

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح ( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ) قال هذا عند الموت ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ) قال هذا يوم القيامة.

وقال آخرون في ذلك بما حدثنا به أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، عن أُسامة بن زيد، عن أبيه في قوله: ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) قال: بُشِّرت بالجنة عند الموت، ويوم الجمع، وعند البعث.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[27] ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ هنا الراحة الحقيقية الدائمة الجنة.

لمسة

[27] ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ لم يقل: (اطمئني)؛ لأنه من إقبالها على الله انتقل الاطمئنان من كونه حالةً للنفس المؤمنة إلى كونه صفةً ملازمةً لها إلى الوفاة.

وقفة

[27] فجر حقيقي يبعث الأمل في سورة الفجر، فهل تخيلت نفسك والرب يناديك بقوله: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾.

وقفة

[27] تأمل كيف ذكر الله عز وجل ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ في سورة الفجر، لذا من أراد انشراح الصدر واطمئنان النفس فليصل الفجر.

وقفة

[27] يا مكتوم تنفَّس بالقرآن ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ: ﴾

- حرف نداء. اية: منادى مبني على الضم في محل نصب و «ها» زائدة للتنبيه. النفس: صفة- نعت- للموصوف «أية» مرفوعة بالضمة على لفظ المنادى.

- ﴿ الْمُطْمَئِنَّةُ: ﴾

- صفة- نعت- للنفس مرفوعة مثلها بالضمة اي المطمئنة الى الحق او النفس المؤمنة الآمنة والجملة المنادى بها في محل نصب مفعول به- مقول القول- اي ويقول الله تعالى للمؤمن ذلك.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [27] لما قبلها : وبعد أن وصَفَ اللهُ حالَ مَنِ اطْمَأنَّ إلى الدُّنْيا، فاتَّهم اللهَ في إغنائِه وإفقارِه؛ وصَفَ حالَ مَنِ اطْمَأنَّ إلى مَعْرِفَتِهِ وعُبُودِيَّتِهِ، فسَلَّم لأمْرِه، واتَّكَل عليه، قال تعالى:

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يا أيتها:

1- بتاء التأنيث، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بغير تاء، وهى قراءة زيد بن على.

مدارسة الآية : [28] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾

التفسير :

{ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ} الذي رباك بنعمته، وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه{ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً} أي:راضية عن الله، وعن ما أكرمها به من الثواب، والله قد رضي عنها.

ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً أى: ارجعي إلى ربك الذي خلقك، وأنت راضية تمام الرضا بما أعطاك- سبحانه- من ثواب، ومرضى عنك منه- تعالى- بسبب إيمانك الصادق، وعملك الصالح.

أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية أي في نفسها مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها.

وقوله: ( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ ) اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: هذا خبر من الله جلّ ثناؤه عن قيل الملائكة لنفس المؤمن عند البعث، تأمرها أن ترجع في جسد صاحبها؛ قالوا: وعُنِيَ بالردّ هاهنا صاحبها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً) قال: تردّ الأرواح المطمئنة يوم القيامة في الأجساد.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) يأمر الله الأرواح يوم القيامة أن ترجع إلى الأجساد، فيأتون الله كما خلقهم أول مرّة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن عكرِمة في هذه الآية ( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ) إلى الجسد.

وقال آخرون: بل يقال ذلك لها عند الموت.

* ذكر من قال ذلك:

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[27، 28] ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ أي الموقنة يقينًا قد اطمأنت به؛ بحيث لا يتطرق إليها شك في الإيمان، وقيل: المطمئنة التي لا تخاف حينئذ.

تفاعل

[27، 28] ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ قل: «رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًا ورسولًا».

تفاعل

[27، 28] ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ سَل الله حسن الخاتمة.

عمل

[27، 28] ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ أصْبِح راضيًا عن ربك، وعن قدرك، وعن حظك ونصيبك، صافح ذاتك واعتنقها ورحب بها.

وقفة

[29، 30] ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ قال الآلوسي: «وكأن الأمر بالدخول في جملة عباد الله تعالى الصالحين إشارة إلى السعادة الروحانية؛ لكمال استئناس النفس بالجليس الصالح، والأمر بدخول الجنة إشارة إلى السعادة الجسمانية».

الإعراب :

- ﴿ ارْجِعِي: ﴾

- فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة والياء ضمير متصل- ضمير المخاطبة- في محل رفع فاعل

- ﴿ إِلى رَبِّكِ راضِيَةً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بارجعي والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبة- في محل جر بالاضافة. راضية: حال منصوبة بالفتحة اي راضية بما اوتيت.

- ﴿ مَرْضِيَّةً: ﴾

- حال ثانية او توكيد للحال الاولى «راضية» اي مرضية عند الله سبحانه.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [28] لما قبلها : وبعد أن أثنى عليها؛ بَشَّرَها، قال تعالى:

﴿ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [29] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾

التفسير :

{ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي} وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به حال الموت[والحمد لله رب العالمين].

( فادخلي فِي عِبَادِي ) أى فادخلى فى زمرة عبادى الصالحين المرضين .

أي في جملتهم.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح ( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ) قال: هذا عند الموت ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ) قال: هذا يوم القيامة.

وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن عباس والضحاك، أن ذلك إنما يقال لهم عند ردّ الأرواح في الأجساد يوم البعث لدلالة قوله: (فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي).

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: فادخلي في عبادي الصالحين، وادخلي جنتي.

* ذكر من قال ذلك:

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[29، 30] ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ هل تأملت سر تقديم ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾؟ رفقة عباد الله نعيم في حد ذاته، فكيف إذا كانت هذه الرفقة في جنة الله؟

تفاعل

[29، 30] ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[29، 30] ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ قدم نعمة العبودية لله ﷻ على نعمة الجنة نفسها، يا رب ارزقنا صدق العبودية لك.

الإعراب :

- ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبادِي ﴾

- معطوفة بالفاء على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. أي في جملة عبادي الصالحين وانتظمي في سلكهم وقيل: اي مع عبادي لان «في» تفيد المصاحبة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [29] لما قبلها : وبَعْدَ الإجْمالِ؛ جاء التَفْصِيل؛ لِتَكْرِيرِ إدْخالِ السُّرُورِ عَلى أهْلِها، قال تعالى:

﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

عبادى:

1- جمعا، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- عبدى، على الإفراد، وهى قراءة ابن عباس، وعكرمة، والضحاك، ومجاهد، وأبى جعفر، وأبى صالح، والكلبي، وأبى شيخ الهنائى، واليماني.

مدارسة الآية : [30] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

التفسير :

{ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي} وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به حال الموت[والحمد لله رب العالمين].

وَادْخُلِي جَنَّتِي التي وعدتهم بها، والتي أعددتها لنعيمهم الدائم المقيم.

وقد ذكروا أن هذه الآيات الكريمة نزلت في شأن عثمان بن عفان لمّا تصدق ببئر رومة.

وقيل: نزلت في حمزة بن عبد المطلب حين استشهد.

قال القرطبي: والصحيح أنها عامة في نفس كل مؤمن مخلص طائع..

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا جميعا من أصحاب النفوس المطمئنة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

( وادخلي جنتي ) وهذا يقال لها عند الاحتضار ، وفي يوم القيامة أيضا ، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره ، وكذلك هاهنا .

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية ، فروى الضحاك ، عن ابن عباس : نزلت في عثمان بن عفان . وعن بريدة بن الحصيب : نزلت في حمزة بن عبد المطلب ، رضي الله عنه .

وقال العوفي ، عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ) يعني : صاحبك ، وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا ، ( راضية مرضية )

وروي عنه أنه كان يقرؤها : " فادخلي في عبدي وادخلي جنتي " . وكذا قال عكرمة والكلبي ، واختاره ابن جرير ، وهو غريب ، والظاهر الأول ; لقوله : ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) [ الأنعام : 62 ] ( وأن مردنا إلى الله ) [ غافر : 43 ] أي : إلى حكمه والوقوف بين يديه .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) قال : نزلت وأبو بكر جالس ، فقال : يا رسول الله ، ما أحسن هذا . فقال : " أما إنه سيقال لك هذا " .

ثم قال : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن سعيد بن جبير قال : قرأت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) فقال أبو بكر ، رضي الله عنه : إن هذا حسن . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت " .

وكذا رواه ابن جرير ، عن أبي كريب ، عن ابن يمان ، به . وهذا مرسل حسن .

ثم قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا مروان بن شجاع الجزري ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير قال : مات ابن عباس بالطائف ، فجاء طير لم ير على خلقه فدخل نعشه ، ثم لم ير خارجا منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ، ما يدرى من تلاها : ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) .

رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه ، عن مروان بن شجاع ، عن سالم بن عجلان الأفطس ، به فذكره .

وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي - المعروف بشكر - في كتاب " العجائب " بسنده عن قباث بن رزين أبي هاشم قال : أسرت في بلاد الروم ، فجمعنا الملك وعرض علينا دينه ، على أن من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة ، وجاء الرابع فامتنع ، فضربت عنقه ، وألقي رأسه في نهر هناك ، فرسب في الماء ثم طفا على وجه الماء ، ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال : يا فلان ، ويا فلان ، ويا فلان - يناديهم بأسمائهم - قال الله تعالى في كتابه : ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) ثم غاص في الماء ، [ قال ] فكادت النصارى أن يسلموا ، ووقع سرير الملك ، ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام . قال : وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا .

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي ، عن أبيها : حدثني سليمان بن حبيب المحاربي ، حدثني أبو أمامة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل : " قل اللهم ، إني أسألك نفسا بك مطمئنة ، تؤمن بلقائك ، وترضى بقضائك ، وتقنع بعطائك "

ثم روى عن أبي سليمان بن زبر أنه قال : حديث رواحة هذا واحد أمه .

آخر تفسير سورة " الفجر " ولله الحمد [ والمنة ] .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ) قال: ادخلي في عبادي الصالحين ( وَادْخُلِي جَنَّتِي ) .

وقال آخرون: معنى ذلك: فادْخُلِي فِي طاعَتِي وادْخُلِي جَنَّتِي .

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن نعيم بن ضمضم، عن محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مُزاحم ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ) قال: في طاعتي ( وَادْخُلِي جَنَّتِي ) قال: في رحمتي.

وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يوجِّه معنى قوله: ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ) إلى: فادخلي في حزبي.

وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة يتأوّل ذلك ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) بالإيمان والمصدقة بالثواب والبعث ارجعي، تقول لهم الملائكة: إذا أُعطوا كتبهم بأيمانهم ( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ ) إلى ما أعدّ الله لك من الثواب؛ قال: وقد يكون أن تقول لهم: شِبْه هذا القول ينوون ارجعوا من الدنيا إلى هذا المرجع؛ قال: وأنت تقول للرجل ممن أنت؟ فيقول: مُضَريّ، فتقول: كن تميميا أو قيسيا، أي: أنت من أحد هذين، فتكون كن صلة، كذلك الرجوع يكون صلة، لأنه قد صار إلى يوم القيامة، فكان الأمر بمعنى الخبر، كأنه قال: أيتها النفس أنت راضية مرضية.

وقد رُوي عن بعض السلف أنه كان يقرأ ذلك: ( فادْخُلِي فِي عبدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) .

* ذكر من قال ذلك:

حدثني أحمد بن يوسف، قال: ثنا القاسم بن سلام، قال: ثنا حجاج، عن هارون، عن أبان بن أبي عياش، عن سليمان بن قَتَّةَ عن ابن عباس، أنه قرأها( فادْخُلِي فِي عَبْدي ) على التوحيد.

حدثني خلاد بن أسلم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، عن هارون القاري، قال: ثني هلال، عن أبي الشيخ الهنائي ( فادْخُلِي فِي عَبْدِي ) . وفي قول الكلبي ( فادْخُلِي فِي عَبْدِي وَادْخُلِي فِي جَنَّتِي ) يعني: الروح ترجع في الجسد.

والصواب من القراءة في ذلك ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ) بمعنى: فادخلي في عبادي الصالحين. لإجماع الحجة من القرّاء عليه.

آخر تفسير سورة والفجر

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[30] ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ أيتها النفس: كلما أوهنك التعب, وأوجعك الألم, تصبري بتذكر لحظة يقول لك فيها ربك: (ادخلي جنتي).

عمل

[27-30] من لم تطمئن نفسه في هذه الدنيا بشريعة الله وحكمه، فلن يكون مطمئنًا في الآخرة، ولن يستمع لذلك النداء العظيم: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾، فاطمئن هنا لتطمئن هناك.

الإعراب :

- ﴿ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

- معطوفة بالواو على الآية السابقة وتعرب اعرابها. جنتي: مفعول به منصوب بالفتحة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الياء.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [30] لما قبلها : ولَمَّا أمرها بالدُّخولِ في جملةِ عبادِه الصَّالحين؛ أمرها بالدُّخولِ في جنَّتِه التي أَعَدَّها لهم، فقال تعالى:

﴿ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [1] :البلد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾

التفسير :

يقسم تعالى{ بِهَذَا الْبَلَدِ} الأمين، الذي هو مكة المكرمة، أفضل البلدان على الإطلاق، خصوصًا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها.

تفسير سورة البلد

مقدمة وتمهيد

1- سورة «البلد» وتسمى سورة «لا أقسم» من السور المكية الخالصة، وعلى ذلك سار المحققون من المفسرين.

قال القرطبي: سورة «البلد» مكية باتفاق. .

وقال الآلوسى: مكية في قول الجمهور بتمامها، وقيل: مدنية بتمامها. وقيل: مدنية إلا أربع آيات من أولها. واعترض كلا القولين بأنه يأباهما قوله بِهذَا الْبَلَدِ- إذ المقصود بهذا البلد مكة-، ولقوة الاعتراض ادعى الزمخشري الإجماع على مكيتها.. .

والذي تطمئن إليه النفس، أن هذه السورة من السور المكية الخالصة، ولا يوجد دليل يعتمد عليه يخالف ذلك.

قال الشوكانى: سورة «البلد» ، ويقال لها سورة «لا أقسم» وهي عشرون آية. وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة «لا أقسم» بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.

2- وهي السورة الخامسة والثلاثون في ترتيب نزول السور، فقد كان نزولها بعد سورة «ق» ، وقبل سورة «الطارق» ، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة التسعون.

ومن مقاصدها: التنويه بشأن مكة، لشرفها وحرمتها ووجود البيت المعظم بها، وتعداد نعم الله- تعالى- على الإنسان حتى يرجع عن عصيانه وغروره، ويخلص العبادة لخالقه، وبيان حسن عاقبة الأخيار، وسوء عاقبة الأشرار..

افتتحت السورة الكريمة بالقسم ، تشويقا لما يرد بعده ، وتأكيدا للمقسم عليه .

و " لا " فى مثل هذا التركيب ، يرى المحققون أنها مزيدة للتأكيد ، والمعنى : أقسم بهذا البلد . أى : مكة المكرمة ، وقد جاء القسم بها فى قوله - تعالى - : ( والتين والزيتون . وَطُورِ سِينِينَ . وهذا البلد الأمين ) قال الشيخ محمد عبده - رحمه الله - : قوله : ( لاَ أُقْسِمُ . . ) عبارة من عبارات العرب فى القسم ، يراد بها تأكيد الخبر ، كأنه فى ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى قسم . ويقال إنه يؤتى بها فى القسم إذا أريد تعظيم المقسم به . كأن القائل يقول : إنى لا أعظمه بالقسم ، لأنه عظيم فى نفسه ، والمعنى فى كل حال على القسم . .

وقال بعض العلماء : " لا " هذه للنفى ، وهذه عبارة تعود العرب أن يقولوها عندما يكون المقسم عليه ظاهر أمره ، كأنه - تعالى - يقول : أنا لا أقسم بهذه الأشياء ، على إثبات هذا المطلوب الذى أذكره بعد ، لأن إثباته أظهر وأجلى وأقوى من أن يحاول محاول إثباته بالقسم .

ويقال : معناه : أنا لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات المطلوب ، لأنه أعظم وأجل وأكبر من أن يقسم عليه ، بهذه الأمور الهينة الشأن ، والغرض على هذا الوجه ، تعظيم المقسم عليه ، وتفخيم شأنه . .

والإِشارة بلفظ " هذا " مع بيانه بالبلد ، إشارة إلى حاضر فى أذهان السامعين ، لأن مكة بعضهم كان يعيش فيها . وبعضهم كان يعرفها معرفة لاخفاء معها ، وشبيه بذلك قوله - تعالى - : ( إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ البلدة الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيءٍ ) وفائدة الإِتيان باسم الإِشارة هنا : تمييز المقسم به أكمل تمييز لقصد التنويه به .

هذا قسم من الله تبارك وتعالي بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حلالا لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها قال خصيف عن مجاهد "لا أقسم بهذا البلد" لا رد عليهم أقسم بهذا اتفسير سورة البلد وهي مكية .

هذا قسم من الله - عز وجل - بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا ; لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها .

قال خصيف ، عن مجاهد : ( لا أقسم بهذا البلد ) لا رد عليهم ; أقسم بهذا البلد .

وقال شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( لا أقسم بهذا البلد ) يعني : مكة ،

القول في تأويل قوله تعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1)

يقول تعالى ذكره: أقسم يا محمد بهذا البلد الحرام، وهو مكة، وكذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: ( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) يعني: مكة.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: مكة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: الحرام.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: مكة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة ( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: البلد مكة.

حدثنا سوار بن عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الملك، عن عطاء، في قوله: ( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) يعني مكة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قول الله: ( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: مكة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] فضل مكة وما حباها الله من خصائص ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ﴾.

وقفة

[1، 2] ﴿لا أُقسِمُ بِهذَا البَلَدِ * وَأَنتَ حِلٌّ بِهذَا البَلَدِ﴾ هى مكة البلد الحرام.

الإعراب :

- ﴿ لا أُقْسِمُ بِهذَا: ﴾

- لا صلة زائدة. وشرحت بصورة مفصلة في الآية الاولى من سورة «القيامة» والباء حرف جر. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بلا أقسم. وقيل عن «لا» للتأكيد ونفي ما قبلها لا ما بعدها.

- ﴿ الْبَلَدِ: ﴾

- بدل من اسم الاشارة مجرور وعلامة جره الكسرة ويجوز ان يكون صفة- نعتا- لاسم الاشارة اي أقسم سبحانه بالبلد الحرام اي مكة المكرمة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقَسَمِ بالبَلَدِ الحَرامِ العَظيمِ القَدْرِ، وهو مَكَّةُ المكَرَّمةُ، قال تعالى:

﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :البلد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾

التفسير :

وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ

وجملة: وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ معترضة بين القسم وجوابه.

وقوله- تعالى- حِلٌّ اسم مصدر أحل بمعنى أباح، فيكون المعنى: وأنت- أيها الرسول الكريم- قد استحل كفار مكة إيذاءك ومحاربتك.. مع أنهم يحرمون ذلك النسبة لغيرك، في هذا البلد الأمين.

ويصح أن يكون لفظ «حل» هنا بمعنى الحلال الذي هو ضد الحرام يقال: هو حل وحلال، وحرم وحرام.. فيكون المعنى: وأنت أيها الرسول الكريم- قد أحل الله- تعالى- لك أن تفعل بهؤلاء المشركين ما شئت من القتل أو العفو.

وتكون الجملة الكريمة، بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله- تعالى- سينصره على مشركي قريش، ويمكنه من رقابهم.. وقد أنجز له- سبحانه- ذلك يوم الفتح الأكبر.

قال صاحب الكشاف: أقسم الله- تعالى- بالبلد الحرام وما بعده، على أن الإنسان خلق مغمورا في مكابدة المشاق والشدائد، واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ يعنى: ومن المكابدة أن مثلك- يا محمد- على عظم حرمتك، يستحلّ بهذا البلد الحرام، كما يستحل الصيد في غير الحرم.

وفيه تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة، وتعجيب من حالهم في عداوته.

أو سلى صلى الله عليه وسلم بالقسم ببلده، على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد، واعترض بأن وعده فتح مكة تتميما للتسلية والتنفيس عليه فقال: وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ.

يعنى: وأنت حل به في المستقبل، تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر.

فإن قلت: أين نظير قوله: وَأَنْتَ حِلٌّ في معنى الاستقبال؟ قلت: قوله- تعالى- إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ.

وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال، وأن تفسيره بالحال محال، أن السورة بالاتفاق مكية، وأين الهجرة من وقت نزولها؟ فما بال الفتح؟.

ويرى بعضهم أن معنى قوله- تعالى-: وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ: وأنت مقيم بهذا البلد، ونازل فيه، وحال به، وكفى فخرا لمكة أن تنزل فيها- أيها الرسول الكريم- فإن الأمكنة الشريفة تزداد شرفا بنزول رسل الله- تعالى- فيها، فكيف وأنت خاتمهم وإمامهم؟.

قال بعض العلماء: وحكى ابن عطية عن بعض المتأولين: أن معنى «وأنت حل بهذا البلد» وأنت ساكن بهذا البلد، حال فيه.. وهو يقتضى أن تكون هذه الآية موضع الحال من ضمير «أقسم» فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار بلد محمد صلى الله عليه وسلم وهو تأويل جميل، لو ساعد عليه ثبوت استعمال «حل» بمعنى حالّ، أى: مقيم في مكان، فإن هذا لم يرد في كتب اللغة.. ولذا لم يذكر هذا المعنى صاحب الكشاف...

ويبدو لنا أن هذه الأقوال لا تعارض بينها، بل يؤيد بعضها بعضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد آذاه أهل مكة، بينما حرموا إيذاء غيره، وأن الله- تعالى- قد مكن رسوله صلى الله عليه وسلم منهم. كما حدث في غزوة الفتح، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أقام معهم في مكة أكثر من خمسين سنة، وكان يلقب عندهم بالصادق الأمين..

( وأنت حل بهذا البلد ) قال : أنت - يا محمد - يحل لك أن تقابل به . وكذا روي عن سعيد بن جبير ، وأبي صالح ، وعطية ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي ، وابن زيد .

وقال مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك .

وقال قتادة : ( وأنت حل بهذا البلد ) قال : أنت به من غير حرج ولا إثم .

وقال الحسن البصري : أحلها الله له ساعة من نهار .

وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه . وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب " . وفي لفظ [ آخر ] فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم " .

وقوله: ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) يعني: بمكة؛ يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنت يا محمد حِلٌّ بهذا البلد، يعني بمكة؛ يقول: أنت به حلال تصنع فيه من قَتْلِ من أردت قتلَه، وأَسْرِ من أردت أسره، مُطْلَقٌ ذلك لك؛ يقال منه: هو حِلّ، وهو حلال، وهو حِرْم، وهو حرام، وهو محلّ، وهو محرم، وأحللنا، وأحرمنا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) يعني بذلك: نبيّ الله صلى الله عليه وسلم، أحلّ الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء، ويستحْيِي من شاء؛ فقتل يومئذ ابن خَطَل صَبْرا وهو آخذ بأستار الكعبة، فلم تحِل لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل فيها حراما حرّمه الله، فأحلّ الله له ما صنع بأهل مكة، ألم تسمع أن الله قال في تحريم الحرم: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا يعني بالناس أهل القبلة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: ما صنعت فأنت في حلّ من أمر القتال.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: أحلّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع فيه ساعة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: أحل له أن يصنع فيه ما شاء.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: أُحِلَّت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اصنع فيها ما شئت.

حدثني موسى بن عبد الرحمن، قال: ثنا حسين الجُعْفِيّ، عن زائدة، عن منصور، عن مجاهد، في قول الله ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: أنت حِلّ مما صنعت فيه.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن مجاهد ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: أحلّ الله لك يا محمد ما صنعت في هذا البلد من شيء، يعني مكة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: لا تؤاخَذ بما عملت فيه، وليس عليك فيه ما على الناس.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) يقول: بريء عن الحرج والإثم.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) يقول: أنت به حلّ لست بآثم.

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: لم يكن بها أحد حلا غير النبيّ صلى الله عليه وسلم، كلّ من كان بها حراما، لم يحلّ لهم أن يقاتلوا فيها، ولا يستحلوا حرمه، فأحله الله لرسوله، فقاتل المشركين فيه.

حدثنا سوار بن عبد الله، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الملك، عن عطاء ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) قال: إن الله حرّم مكة، لم تحلّ لنبيّ إلا نبيكم ساعة من نهار.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) يعني محمدا، يقول: أنت حلّ بالحرم، فاقتل إن شئت، أو دع.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ﴾ من دلائل النبوة: إخباره أن مكة ستكون حلالًا له ساعة من نهار.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنْتَ حِلٌّ: ﴾

- الواو اعتراضية والجملة الاسمية بعدها اعتراضية لا محل لها من الاعراب. او تكون الواو حالية. أنت: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. حل: خبر «أنت» مرفوع بالضمة. اي وانت حال والجملة اعتراض بين القسم والمقسم عليه.

- ﴿ بِهذَا الْبَلَدِ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الاولى والجار والمجرور «بهذا» متعلق بحل.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا عَظُمَ البَلَدُ بِالإقْسامِ بِهِ؛ زادَهُ عِظَمًا بِالحالِ بِهِ إشْعارًا بِأنَّ شَرَفَ المَكانِ بِشَرَفِ السُّكّانِ، قال تعالى:

﴿ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :البلد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾

التفسير :

{ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ} أي:آدم وذريته.

وقوله- سبحانه-: وَوالِدٍ وَما وَلَدَ معطوف على المقسم به الأول وهو قوله- تعالى-: بِهذَا الْبَلَدِ. وداخل في حيز القسم. والمراد بالوالد آدم- عليه السلام-، والمراد بما ولد: ذريته من بعده.

أى: أقسم بهذا البلد الذي له ماله من الشرف، والمكانة السامية بين البلاد.. وأقسم بأبيكم آدم، وبذريته من بعده.. أو أقسم بكل والد وبكل مولود.

وجيء باسم الموصول «ما» في قوله وَما وَلَدَ دون «من» مع أنها أكثر استعمالا في العاقل الذي هو مراد هنا، لأن «ما» أشد إبهاما، وشدة الإبهام المقصود بها هنا التفخيم والتعظيم.. وشبيه بذلك قوله- تعالى-: فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ ... كما أن تنكير لفظ «والد» هنا للتعظيم أيضا.

وقيل المراد بالوالد هنا: ابراهيم- عليه السلام- وبما ولد: الصالحون من ذريته.

وقيل المراد بالوالد: من يولد له، وبقوله وَما وَلَدَ الذي لم يولد له وعليه تكون ما نافية.

وقد رجح الإمام ابن جرير المعنى الأول فقال: والصواب من القول في ذلك، ما قاله الذين قالوا: إن الله- تعالى- أقسم بكل والد وولده، لأن الله- تعالى- عم كل والد وما ولد، وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. ولا خبر بخصوص ذلك، ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه.. .

وقوله : ( ووالد وما ولد ) قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا ابن عطية ، عن شريك ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : ( ووالد وما ولد ) الوالد : الذي يلد ، وما ولد : العاقر الذي لا يولد له .

ورواه [ ابن جرير و ] ابن أبي حاتم ، من حديث شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - به .

وقال عكرمة : الوالد : العاقر ، وما ولد : الذي يلد . رواه ابن أبي حاتم .

وقال مجاهد ، وأبو صالح ، وقتادة ، والضحاك ، وسفيان الثوري ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، والحسن البصري ، وخصيف ، وشرحبيل بن سعد وغيرهم : يعني بالوالد آدم ، وما ولد ولده .

وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي ; لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن ، وهو آدم أبو البشر وولده .

وقال أبو عمران الجوني : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم .

واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده . وهو محتمل أيضا .

وقوله: ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) يقول تعالى ذكره: فأقسم بوالد وبولده الذي وَلَد.

ثم اختلف أهل التأويل في المعنّي بذلك من الوالد وما ولد، فقال بعضهم: عُنِي بالوالد: كلّ والد، وما ولد: كلّ عاقر لم يلد.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن عطية، عن شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في: ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: الوالد: الذي يلد، وما ولد: العاقر الذي لا يولد له.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: العاقر، والتي تلد.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن النضر بن عربي، عن عكرِمة ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: العاقر، والتي تلد.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: هو الوالد وولده.

وقال آخرون: عُنِي بذلك: آدم وولده.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: الوالد: آدم، وما ولد: ولده.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: ولده.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: آدم وما ولد .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: آدم وما ولد.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن ابن أبي خالد، عن أبي صالح في قول الله ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: آدم وما ولد.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول، في قوله: ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: الوالد: آدم، وما ولد: ولده.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، قوله: ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: آدم وما ولد.

حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله: ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: آدم وما ولد.

وقال آخرون: عُنِي بذلك: إبراهيم وما ولد.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن موسى الحَرَشيّ، قال: ثنا جعفر بن سليمان، قال: سمعت أبا عمران الجَوْنِيّ يقرأ: ( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) قال: إبراهيم وما ولد.

والصواب من القول في ذلك: ما قاله الذي قالوا: إن الله أقسم بكلّ والد وولده، لأن الله عم كلّ والد وما ولد. وغير جائز أن يخصّ ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر، أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك، ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ المراد بالوالد عند فريق من العلماء آدم عليه السلام، (وَمَا وَلَدَ) ذريته، وقال فريق آخر من العلماء: إن (وَالِدٍ) هو إبراهيم ﷺ، (وَمَا وَلَدَ) الأنبياء من سلالة إبراهيم، فكل الذين جاءوا بعده من ذريته، قول ثالث: أن الوالد إبراهيم، (وَمَا وَلَدَ) إسماعيل وثم أقوال أخر، واختار الطبري رحمه الله تعالى العموم، فقال: إن الله أقسم بكل والد وما ولد، فإن (ما) هنا بمعنى الذي، فالمعنى: ووالد والذي ولده.

الإعراب :

- ﴿ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «البلد» مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة والواو عاطفة. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على «والد». ولد: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «ولد» صلة «ما» لا محل لها من الاعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به التقدير: وما ولده. اي رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) ومن ولده. أقسم ببلده وحرم أبيه ابراهيم وبمن ولده وبه. ويجوز ان تكون «ما» مصدرية فيكون التقدير:بوالد وولادته وهو آدم او ابراهيم وبمن ولد الى يوم القيامة وقيل كل والد وولد.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا أَفهَمَتْ هذه الحالُ أنَّ القَسَمَ إنَّما هو في الحقيقةِ به صلى الله عليه وسلم؛ كرَّر الإقسامَ به على وجهٍ يشملُ غيرَه، فقال تعالى:

﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :البلد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾

التفسير :

والمقسم عليه قوله:{ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ} يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا، وفي البرزخ، ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد، ويوجب له الفرح والسرور الدائم.

وإن لم يفعل، فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد.

ويحتمل أن المعنى:لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأقوم خلقة، مقدرعلى التصرف والأعمال الشديدة، ومع ذلك، [فإنه] لم يشكر الله على هذه النعمة [العظيمة]، بل بطر بالعافية وتجبر على خالقه، فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له، وأن سلطان تصرفه لا ينعزل،

وقوله- تعالى-: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ جواب القسم. والمراد بالإنسان:

جنسه، والكبد: الشدة والتعب والمشقة، من المكابدة للشيء، بمعنى تحمل المشاق والمتاعب في فعله. وأصله من كبد الرجل- بزنة طرب- فهو أكبد، إذا أصيبت كبده بالمرض، ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تعب ومشقة تنال الإنسان.

والمعنى: لقد خلقنا الإنسان لهذه الشدائد والآلام، التي هي من طبيعة هذه الحياة الدنيا، والتي لا يزال يكابدها وينوء بها، ويتفاعل معها.. حتى تنتهي حياته، ولا فرق في ذلك بين غنى أو فقير، وحاكم أو محكوم وصالح أو صالح.. فالكل يجاهد ويكابد ويتعب، من أجل بلوغ الغاية التي يبتغيها.

قال الآلوسى ما ملخصه: قوله: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ أى: في تعب ومشقة، فإنه لا يزال يقاسى فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعها.

وعن ابن عمر- رضى الله عنهما- يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء.

وقيل: لقد خلقناه منتصب القامة واقفا، ولم نجعله منكبا على وجهه.

وقيل: جعلناه منتصبا رأسه في بطن أمه، فإذا أذن له في الخروج قلب رأسه إلى قدمي أمه.. وهذه الأقوال ضعيفة لا يعول عليها، والصحيح الأول.. .

والحق أن تفسير الكبد بالمشقة والتعب، هو الذي تطمئن إليه النفس لأنه لا يوجد في هذه الحياة إنسان إلا وهو مهموم ومشغول بمطالب حياته، وفي كبد وتعب للحصول على آماله ورغباته وغاياته، ورحم الله القائل:

تعب كلها الحياة فما أعجب ... إلا من راغب في ازدياد

وقال- سبحانه- فِي كَبَدٍ للإشعار بأنه لشدة مقاساته ومكابدته للمشاق والمتاعب، وعدم انفكاكه عنها.. كالظرف بداخل المظروف فهو في محن ومتاعب، حتى يصير إلى عالم آخر تغاير أحواله أحوال هذا العالم.

وقوله : ( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) روي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وخيثمة ، والضحاك ، وغيرهم : يعني منتصبا - زاد ابن عباس في رواية عنه - في بطن أمه .

والكبد : الاستواء والاستقامة . ومعنى هذا القول : لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما كقوله : ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ) [ الانفطار : 6 ، 7 ] ، وكقوله ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) [ التين : 4 ] .

وقال ابن [ أبي نجيح ] عن جريج وعطاء عن ابن عباس : في كبد ، قال : في شدة خلق ، ألم تر إليه . . وذكر مولده ونبات أسنانه .

قال مجاهد : ( في كبد ) نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة يتكبد في الخلق - قال مجاهد : وهو كقوله : ( حملته أمه كرها ووضعته كرها ) وأرضعته كرها ، ومعيشته كره ، فهو يكابد ذلك .

وقال سعيد بن جبير : ( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) في شدة وطلب معيشة . وقال عكرمة : في شدة وطول . وقال قتادة : في مشقة .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر ، سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله : ( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) قال : في قيامه واعتداله . فلم ينكر عليه أبو جعفر .

وروى من طريق أبي مودود : سمعت الحسن قرأ هذه الآية : ( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) قال : يكابد أمرا من أمر الدنيا ، وأمرا من أمر الآخرة - وفي رواية : يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة .

وقال ابن زيد : ( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) قال : آدم خلق في السماء ، فسمي ذلك الكبد .

واختار ابن جرير أن المراد [ بذلك ] مكابدة الأمور ومشاقها .

وقوله: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) وهذا هو جواب القسم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: وقع ها هنا القسم ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) .

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: لقد خلقنا ابن آدم في شدّة وعناء ونصب.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) يقول: في نَصَب.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، أنه قال في هذه الآية: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) يقول: في شدّة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) حين خُلِق في مشقة لا يُلَقى ابن آدم إلا مكابد أمر الدنيا والآخرة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( فِي كَبَدٍ ) قال: يكابد أمر الدنيا والآخرة.

وقال بعضهم: خُلِق خَلْقا لم نَخْلق خلقه شيئا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن عليّ بن رفاعة، قال: سمعت الحسن يقول: لم يخلق الله خلقا يكابد ما يُكابد ابن آدم.

قال: ثنا وكيع، عن عليّ بن رفاعة، قال: سمعت سعيد بن أبي الحسن يقول: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: يكابد مصائب الدنيا، وشدائد الآخرة.

قال: ثنا وكيع، عن النضر، عن عكرِمة قال: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: في شدّة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: في شدّة.

قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: في شدّة معيشته، وحمله وحياته، ونبات أسنانه.

قال: ثنا مهران، عن سفيان، قال: قال مجاهد ( الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: شدة خروج أسنانه.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: شدّة.

وقال آخرون: معنى ذلك أنه خُلِق منتصبا معتدل القامة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: في انتصاب، ويقال: في شدّة.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا حرمى بن عمارة، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني عمارة، عن عكرِمة، في قوله: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: في انتصاب، يعني القامة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: منتصبا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران؛ وحدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، جميعا عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، مثله.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن شَدَّاد، في قوله: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: معتدلا بالقامة، قال أبو صالح: معتدلا في القامة.

حدثنا يحيى بن داود الواسطي، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن إسماعيل، عن أبي صالح ( خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: قائما.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول، في قوله: ( فِي كَبَدٍ ) خُلِق منتصبا على رجلين، لم تخلق دابة على خلقه

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مُغيرة، عن مجاهد ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: في صَعَد.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنه خُلق في السماء.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) قال: في السماء، يسمى ذلك الكَبَد.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: معنى ذلك أنه خلق يُكابد الأمور ويُعالجها، فقوله: ( فِي كَبَدٍ ) معناه: في شدّة.

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب؛ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب من معاني الكَبَد، ومنه قول لبيد بن ربيعة:

عَيْــنِ هَــلا بَكَــيْتِ أرْبَــدَ إذْ

قُمْنــا وَقَــامَ الخُـصُومِ فِـي كَبَـد (1)

------------------------

الهوامش:

(1) البيت للبيد يرثى أخاه أربد ، وقد هلك على دين الجاهلية . قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ( 187 ) : { خلقنا الإنسان في كبد } . في شدة . قال لبيد : " عين هلا ... " البيت . وفي ( اللسان : كبد ) الرجل يكابد الليل : إذا ركب هوله وصعوبته . ويقال : كابدت ظلمة الليلة مكابدة شديدة . وقال لبيد : " عين هلا ... " البيت أي في شدة وعناء . ويقال : تكبده الأمر : قصدته . ا هـ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا، وفي البرزخ، ويوم يقوم

الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد، ويوجب له الفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد.

وقفة

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ هكذا الدُّنيا لا تصفوا لأحَدٍ، فلا راحةَ للمؤمنِ إلَّا في الجِنانِ.

وقفة

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ طُبِعَتْ على كَدَرٍ وأنت تريدها ... صفوًا من الأقذاءِ والأكدارِ

ومكلِّفُ الأيَّامِ ضدَّ طباعها ... متطلِّبٌ في الماءِ جَذوةَ نارِ

وقفة

[4] ﴿لَقَد خَلَقنَا الإِنسانَ في كَبَدٍ﴾ هكذا هى الحياة الدنيا.

وقفة

[4] ﴿لَقَد خَلَقنَا الإِنسانَ في كَبَدٍ﴾ الراحة سنجدها عند أول قدم نضعها فى الجنة.

وقفة

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ الكبد هو طبيعة الحياة الدنيا، مهما اختلفت أشكاله وأسبابه، فأخسر الخاسرين من جمع على نفسه كبد الدنيا وكبد الآخرة، وهو الأشق.

وقفة

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ لكن شتان بين من يكدح للأمر الجليل، ومن يكدح للأمر الحقير، وبين من يموت في سبيل دعوة، ومن يموت في سبيل نزوة وشهوة، بين من يكدح ليدخل الجنة، ومن يكدح سعيًا وراء النار.

وقفة

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ قال الحسن: «يكابد الشكر على السَّرَّاء، ويكابد الصبرَ على الضَّرَّاء؛ لأنه لا يخلو من أحدهما».

وقفة

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ فتش في حياة الناس؛ سترى كل منحة محفوفة بتعب قبلها أو بعدها، فالدنيا دار تعب وشقاء، والجنة دار الراحة للأبد.

وقفة

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ السعادة لحظة استراحة بين تعِبَين، وليس في الدنيا ما ليس فيه تعب.

وقفة

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ حتى الأغنياء يكابدون في تحصيل ثروتهم.

وقفة

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ الدنيا دار ابتلاء واختبار, وعلي المسلم أن يوطن نفسه علي الصبر علي لأوائها, وتحمل مصاعبها, قابضًا علي دينه كما يقبض علي الجمر.

عمل

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ الحياة جهاد وتعب ومشقة، ولو صفيت لأحد لصفيت لنبي الرحمة؛ فيجب علينا مجاهدة النفس فيها، واحتساب الأجر.

عمل

[4] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ حياتك كلها كبَد؛ فكابِد هنا لترتاح هناك.

وقفة

[4] على العبد مجاهدة نفسه في هذه الدنيا ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾.

وقفة

[4] الدنيا مبنية على تكبد المشاق ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾، أما الجنة فهي مبنية على الطلب، اطلب تعطَ ولكم فيها ما تَدّعون، تدعون: تطلبون.

وقفة

[4] لكل داعية أو طالب علم ترك طريقه طلبًا للراحة: قد تظنه قرارًا مريحًا، وهيهات ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾، كل الناس يغدو، فبائع نفسه أو موبقها.

وقفة

[4] من أكثر الكتابات انتشارًا تلك التي تدعو لطرد الهمِّ والحزن، قال ﷻ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾، فمن الكبد: الحزن على ما مضى، والاهتمام للمستقبل.

وقفة

[4] تأمل قول الله تعالى: ﴿لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ [الحجر: 48]، وقارن بينه وبين قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾، تجد أن مما رغب الله تعالى به في الدار الآخرة: أن بيَّن أنَّ الحياة الدنيا مليئة بالتعب، وبيَّن مقابل ذلك: أنَّ الجنةَ لا تعب فيها.

وقفة

[4] ﴿لقد خلقنا الإنسان في كبد﴾ إذا علم العبد أن الدنيا دار كدر ونكد؛ سلم أمره لله ورضي بقضائه ولم يحزن على شيئ أصابه أو فاته.

وقفة

[4] كلنا متعبون، أو على شفا تعب، أو خرجنا للتو من تعب، أو كما قال تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في كبد﴾.

وقفة

[4] تقول إحدى الأخوات: «إن آية: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ أعطتني هذه الآية يقينًا أن هذه الدنيا ممر امتحان وعبور، فهنيئًا لمن صبر وحمد ربه وشكر، وأنه لا تكتمل فرحة فيها، ولا بد من نكد، إما من: زوج، أولاد، جار، مرض، فقر؛ فارتحت ورضيت بما قسم لي ربي من الابتلاءات؛ لأن غايتي رضي الله».

الإعراب :

- ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا: ﴾

- اللام واقعة في جواب القسم والجملة بعدها لا محل لها من الاعراب. قد: حرف تحقيق «توقع». خلق: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

- ﴿ الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في كبد: جار ومجرور في محل نصب متعلق بحال محذوفة اي مكابدا اي في شدة وتعب.وقيل: في كبد اي منتصبا.

المتشابهات :

| الحجر: 26 | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ﴾ |

|---|

| المؤمنون: 12 | ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ﴾ |

|---|

| ق: 16 | ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعۡلَمُ مَا تُوَسۡوِسُ بِهِۦ نَفۡسُهُۥۖ﴾ |

|---|

| البلد: 4 | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ |

|---|

| التين: 4 | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد القَسَمِ؛ جاء هنا جوابُ القَسَمِ، وهو الغرضُ من السورةِ، قال تعالى:

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :البلد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ .. ﴾

التفسير :

{ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ} ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه.

والاستفهام في قوله- تعالى- بعد ذلك: أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً. أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ للإنكار والتوبيخ.

أى: أيظن هذا الإنسان الذي هو في تعب ومشقة طول حياته، أنه قد بلغ من القوة والمنعة.. بحيث لا يقدر عليه أحد.

إن كان يتوهم ذلك، فهو في ضلال مبين، لأن الله- تعالى- الذي خلقه، قادر على إهلاكه في لمح البصر، وقادر على أن يسلط عليه من يذله، ويقضى عليه.

ويدخل في هذا التوبيخ دخولا أوليا، أولئك المشركون الذين اغتروا بقوتهم، فآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إيذاء شديدا.

وقوله : ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ) قال الحسن البصري : يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله .

وقال قتادة : ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ) قال : ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال : من أين اكتسبه ؟ وأين أنفقه ؟

وقال السدي : ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ) قال : الله - عز وجل - .

وقوله: ( أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ) ذُكر أن ذلك نـزل في رجل بعينه من بني جُمح، كان يُدعى أبا الأشدّ، وكان شديدًا، فقال جلّ ثناؤه: أيحسب هذا القويّ بجَلَده وقوّته، أن لن يقهره أحد ويغلبه، فالله غالبه وقاهره.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ مراقبة الله في السر والعلن.

وقفة

[5] يستقوي المرء أحيانًا بماله وسطوته وأولاده ويظن ﴿أَن لَن يَقدِرَ عَلَيهِ أَحَدٌ﴾.

الإعراب :

- ﴿ أَيَحْسَبُ: ﴾

- الالف ألف توبيخ في لفظ استفهام. يحسب: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على بعض صناديد قريش الذين كان الرسول الكريم محمد (صلّى الله عليه وسلم) يكابد منهم ما يكابد. اي أيظن هذا الصنديد القوي في قومه.

- ﴿ أَنْ لَنْ: ﴾

- مخففة من «أنّ» الثقيلة وهي حرف مشبه بالفعل واسمه ضمير شأن مستتر جوازا تقديره انه. والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبره. و «أن» المخففة مع اسمها وخبرها بتأويل مصدر سد مسد مفعولي «يحسب». لن:حرف نصب وتوكيد واستقبال.