الإحصائيات

سورة الواقعة

| ترتيب المصحف | 56 | ترتيب النزول | 46 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 3.30 |

| عدد الآيات | 96 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.30 |

| ترتيب الطول | 49 | تبدأ في الجزء | 27 |

| تنتهي في الجزء | 27 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الشرط: 1/7 | _ | ||

سورة الحديد

| ترتيب المصحف | 57 | ترتيب النزول | 94 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 4.20 |

| عدد الآيات | 29 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.70 |

| ترتيب الطول | 42 | تبدأ في الجزء | 27 |

| تنتهي في الجزء | 27 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 8/14 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

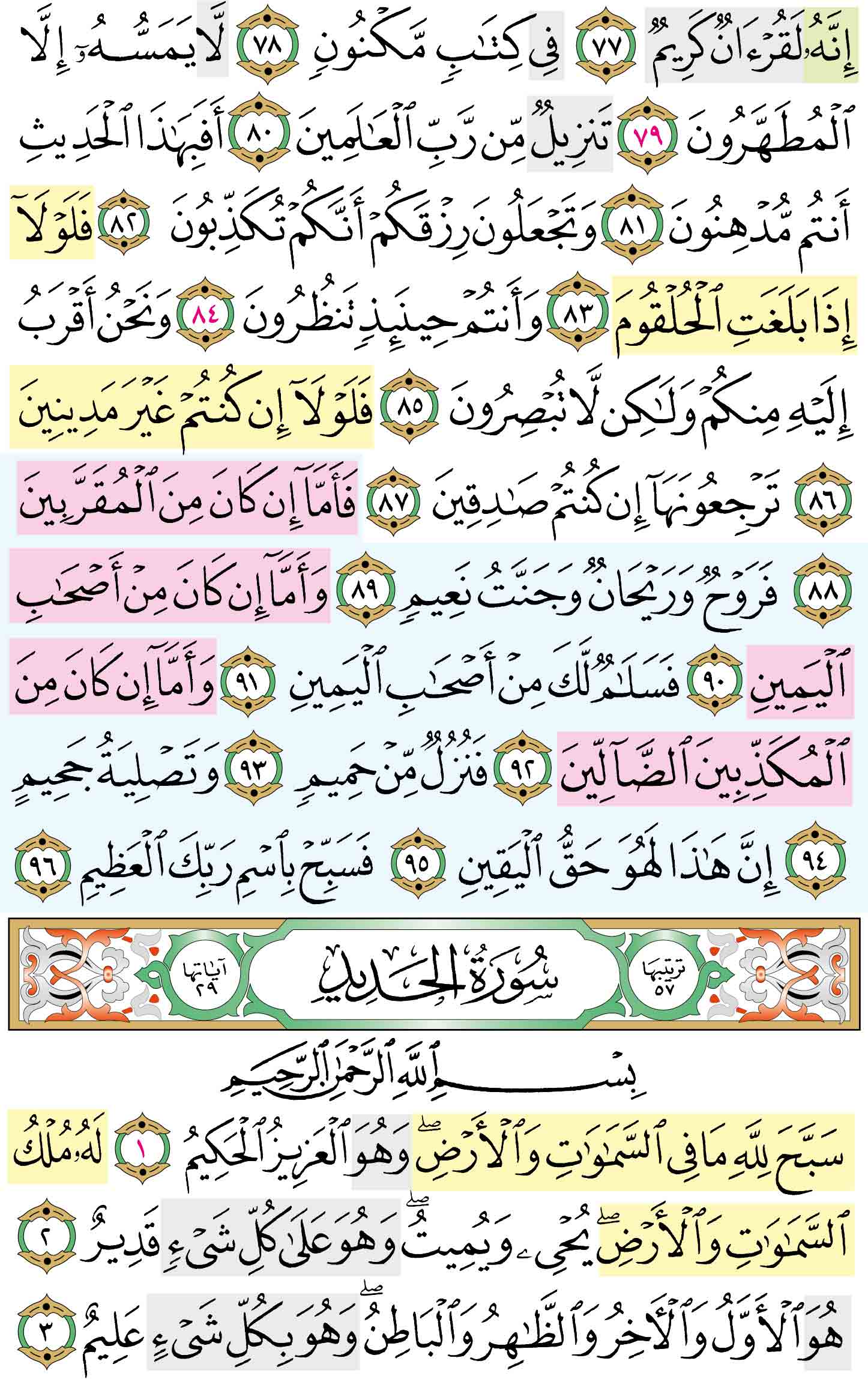

من الآية رقم (77) الى الآية رقم (87) عدد الآيات (11)

= وأنَّهُ تنزيلٌ من ربِّ العالمينَ، وذمُّ المشركينَ لتشكيكِهم في صِدقِه، ثُمَّ حالُ الإنسانِ عندَ الاحتضارِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (88) الى الآية رقم (96) عدد الآيات (9)

ختامُ السُّورةِ ببيانِ عاقبةِ الأقسامِ الثَّلاثةِ المذكورةِ في أوَّلِ السُّورةِ، ليتناسقَ البدءُ معَ الختامِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (3) عدد الآيات (3)

تنزيهُ اللهِ عن كلِّ ما لا يليقُ به، والثَّناءُ عليه بصفاتِه الدَّالةِ على وحدانيتِه وقدرتِه وعزتِه وحكمتِه وعلمِه المحيطِ بكلِّ شىءٍ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

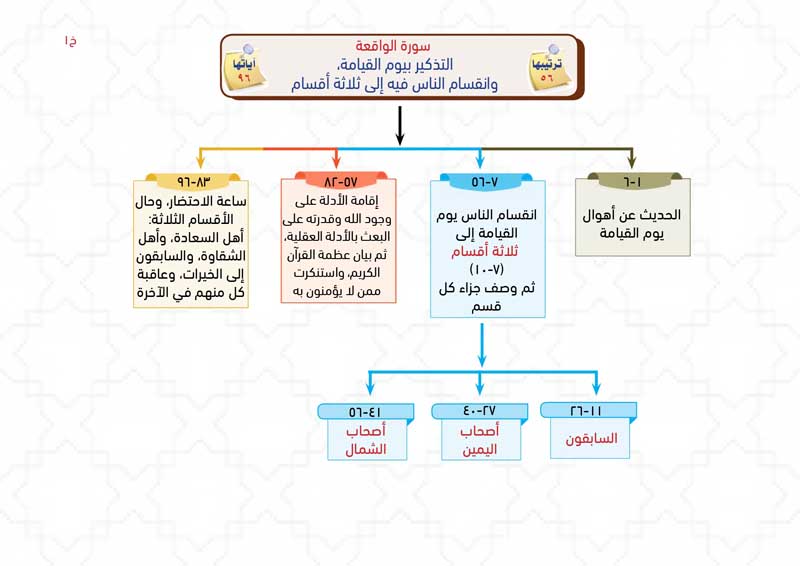

سورة الواقعة

التذكير بيوم القيامة، وانقسام الناس فيه إلى ثلاثة أقسام

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة الواقعة تنادي وبكل بوضوح:: اختاروا أن تكونوا بين أحد هذه الأصناف الثلاثة: 1- السابقون المقرّبون. 2- أصحاب اليمين. 3- أصحاب الشمال.

- • لذلك في بدايتها نرى هذا التقسيم:: ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَـٰثَةً * فَأَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَـٰبُ ٱلْمَشْـئَمَةِ مَا أَصْحَـٰبُ ٱلْمَشْـئَمَةِ * وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلسَّـٰبِقُونَ﴾ (7-10). ثم تمضي السورة في الحديث عنهم (بالترتيب التنازلي) ، وعن مصير كل واحد منهم، وتختتم أيضًا بنفس الأصناف الثلاثة: ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّـٰتُ نَعِيمٍ * وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ * فَسَلَـٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ * وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذّبِينَ ٱلضَّالّينَ * فَنُزُلٌ مّنْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ (88-94).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الواقعة».

- • معنى الاسم :: الواقعة: بمعنى الحادثة العظيمة، وهي اسم من أسماء يوم القيامة.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها به؛ ولأنها مملوءة بوقائع القيامة، وقد جاء لفظ الواقعة في سورة أخرى، وهي سورة الحاقة آية (15).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام.

- • علمتني السورة :: أن من انخفض يوم القيامة لن يرتفع أبدًا، ومن ارتفع يومئذ لن ينخفض أبدًا: ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾

- • علمتني السورة :: أن العمل الصالح سبب لنيل النعيم في الآخرة: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

- • علمتني السورة :: سبب وقوع أهل الشمال في العذاب يوم القيامة: كانوا منغمسين في ملذات الحياة الدنيا، كانوا يصرون على الشرك بالله تعالى، وكانوا لا يؤمنون بيوم البعث: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ...﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ شِبْت»، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كَوِّرَتْ».

• سورة الواقعة من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة الواقعة مع سورة القلم، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الواقعة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الواقعة من المفصل.

• قَالَ مَسْرُوقٌ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ نَبَأَ الْأَوَّلِينَ، وَنَبَأَ الْآخِرِينَ، وَنَبَأَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَنَبَأَ أَهْلِ النَّارِ، وَنَبَأَ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَنَبَأَ أَهْلِ الْآخِرَةِ فَلْيَقْرَأْ سُورَةَ الْوَاقِعَة».

خامسًا : خصائص السورة :

- • من السور الخمس التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم.

• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.

• سورة الواقعة أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بالشرط، من أصل 7 سور افتتحت بأسلوب الشرط، وهي: الواقعة، المنافقون، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الزلزلة، النصر، وكلها جاءت في قسم المفصل.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستعد ليوم القيامة بالإكثار من الأعمال الصالحة.

• أن نسأل الله علو درجتنا في الآخرة: ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ (3).

• أن نسابق غيرنا إلى طاعة الله، كدخول المسجد للصلاة مثلًا: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ (10).

• أن نتصدق على فقير بفـاكهة أو لحم لننال فـاكهة الجنة ولحمها: ﴿وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ (20، 21).

• أن نحمد الله كلما شربنا الماء: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (68).

• أن نتذكَّر نارَ الآخرةِ كلَّما رأينا نارًا: ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ﴾ (73).

• أن نتوضأ قبل أن نمس المصحف: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (79).

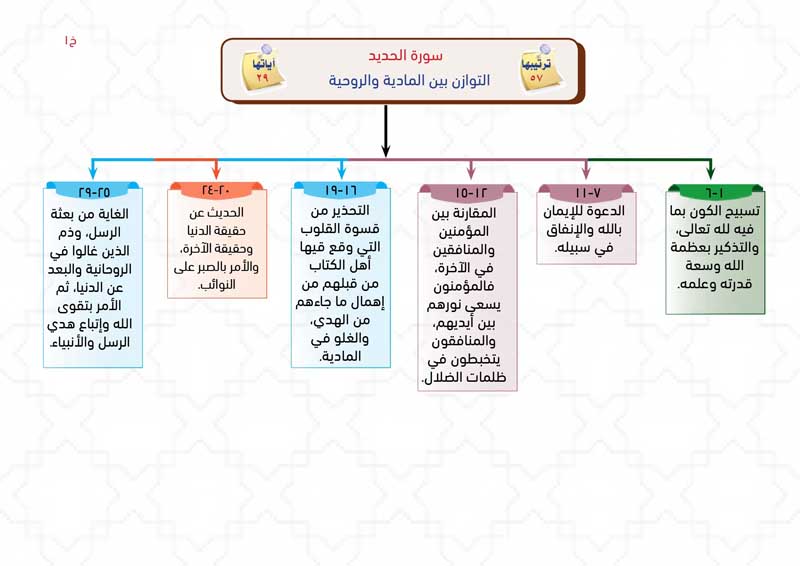

سورة الحديد

التوازن بين المادية والروحانية/ الدعوة إلى الإيمان والإنفاق في سبيل الجهاد لنصرة الدين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • التوازن:: قبل أن نبدأ مع آيات السورة: لا بد أن نذكر حقيقة محزنة، أن أمتنا التي تقرأ في كتابها سورة الحديد لا تعرف كيف تصنع الحديد، أن هناك آية محورية في السورة لكنها غائبة عن حياتنا وعن أمتنا: ﴿وَأَنزْلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ﴾ (25). فالحديد هو -بلغة اليوم- رمز للصناعات الثقيلة، واستخدام هذه الصناعات كما بينت الآية هو: ﴿بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ أي الصناعات الحربية، ﴿وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ﴾ أي الصناعات التكنولوجية والمتطورة، فهو محور أساسي في صناعات الأمم في حالتي الحرب والسلم، أين نحن من سورة الحديد، وأين نحن من التطور العلمي والصناعي والتكنولوجي؟ بعد هذه الحقيقة الصعبة، تعالوا نفهم مراد ربنا من هذه السورة، حتى نفهم توازن الإسلام وشموله ونمضي في ركب التطور والحضارة.

- • أمة وسط:: هناك ناس تفرغوا تمامًا للعمل المادي فقست قلوبهم، وهناك ناس تفرغوا تمامًا للعبادة الروحانية فترهبنوا، وكلاهما فشل، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنتم أمة متوازنة بين العبادة وبين النجاح في الحياة، فالسورة تقول مخاطبة أمة محمد: أنتم لا ماديين كبني إسرائيل ولا متفرغين للروحانية كالنصارى، إنما أنتم متوازنون بين الاثنين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الحديد».

- • معنى الاسم :: الحديد: هو المعدن المعروف.

- • سبب التسمية :: لِوُقُوعِ لَفْظِ «الْحَدِيدِ» فِيهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ (25)، ولفظ الحديد ورد في سور أخرى.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الموازنة بين المادية والروحانية.

- • علمتني السورة :: التسابيحُ تملأُ كلَّ شئٍ حَولَنا، شاركْ الكَونَ: سَبِّح: ﴿سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

- • علمتني السورة :: أسباب إطفاء نور المنافقين والمنافقات يوم القيامة: فتنوا أنفسهم بالملذات والمعاصي، يسوفون التوبة، يتوعدون الذين آمنوا، يشككون في يوم البعث، غرتهم الأماني في الحياة الدنيا، استمروا على ذلك حتى ماتوا، وكان وراء ذلك الشيطان: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ ...﴾

- • علمتني السورة :: أن حقيقة الحياة الدنيا: لعب، ولهو، وزينة، وتفاخر، وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع، فلزم الحذر منها ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ ...﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الحديد من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الحديد من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • بنهاية سورة الحديد ينتهي النصف الأول للقرآن الكريم بحسب عدد سوره البالغة 114 سورة، فمن الفاتحة إلى الحديد 57 سورة، ومن المجادلة إلى الناس 57 سورة أيضًا.

• ويلاحظ أن النصف الأول لعدد سور القرآن استغرق تسعة أعشار القرآن (90%)، بينما النصف الثاني من عدد سور القرآن استغرق عُشْر القرآن (10%) فقط، وهذا يدل على أن سور القرآن روعي في ترتيبها طول السورة في الغالب.

• سورة الحديد تعتبر السورة الثانية -بحسب ترتيب المصحف- من سور المُسَبِّحات، وهي سبع سور افتتحت بالتسبيح، وهي: الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نفهم توازن الإسلام وشموله ونمضي في ركب التطور والحضارة.

• ألا نكون أقل خلق الله تسبيحًا: ﴿سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (1).

• أن نحرص على تعلم أسماء الله الحسنى والتعبد بها: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (3).

• أن نحسن العمل، ولا نجعل الله أهون الناظرين إلينا؛ فهو بصير بما نعمل: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (4).

• أن ننفق من أموالنا ولا نبخل: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (7).

• أن نبتعد عن الأماني؛ فهي رأس مال المفاليس: ﴿وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّـهِ وَغَرَّكُم بِاللَّـهِ الْغَرُورُ﴾ (14).

• أن ندعو الله أن يرزقنا الزهد في الدنيا: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ (20).

• أن نسارع لنكون في الصف الأول خلف الإمام: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (21).

• أن نصبر على أقدار الله، ونحتسب الأجر، ولا نتكبر في حال الفرح: ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (23).

• أن نتبرع لعمل خيري لنصرة هذا الدين: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (25).

تمرين حفظ الصفحة : 537

مدارسة الآية : [77] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾

التفسير :

وأما المقسم عليه، فهو إثبات القرآن، وأنه حق لا ريب فيه، ولا شك يعتريه، وأنه كريم أي:كثير الخير، غزير العلم، فكل خير وعلم، فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه.

والضمير فى قوله - سبحانه - : ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ) راجع إلى غير مذكور فى الكلام إلا أن علم المخاطبين به واستحضارهم له ، نزل منزلة ذكره . .

أى : أقسم بمواقع النجوم ، إن هذا الذى يتلوه عليكم نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لقرآن كريم . أى : رفيع القدر طاهر الأصل ، كثير المنافع ، ظاهر الفضل ، لأن الناس يجدون فيه كل ما يريدونه من سعادة وخير . .

وليس أمره - كما زعمتم - من أن الشياطين تنزلت به ، أو أنه من أساطير الأولين . . .

"إنه لقرآن كريم" أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم.

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77)

وقوله: ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ) يقول تعالى ذكره: فلا أقسم بمواقع النجوم أن هذا القرآن لقرآن كريم، والهاء في قوله: ( إِنَّهُ ) من ذكر القرآن.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[77] ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله.

وقفة

[77] ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ أي كرَّمه الله وعزه ورفع قدره على جميع الكتب، وكرَّمه عن أن يكون سحرًا أو كهانة أو كذبًا، وقيل: «إنه كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمور»، وقيل: «لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه»، وحكى الواحدي عن أهل المعاني: «أن وصف القرآن بالكريم لأن من شأنه أن يعطي الخير الكثير بالدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين»، قال الأزهري: «الكريم اسم جامع لما يحمد، والقرآن الكريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة».

وقفة

[77] ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ القرآن كريم في ثوابه؛ فالحرف بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحها؛ فإن قراءة القرآن تلين القلب، وتوجب الخشوع لله عز وجل، وكريم في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله عز وجل.

وقفة

[77] ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ قال السعدي: «وإنه كريم أي: كثير الخير، غزير العلم، فكل خير وعلم، فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه».

وقفة

[77] ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ معرفة أوصاف القرآن من أنفع العلم؛ لأنه سبب في الإقبال عليه، وما أعرض عن القرآن إلا جاهل بحقيقته وعظمته.

وقفة

[77] ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ من كرم القرآن: كرمه بأجر القراءة، قارؤه مأجور ولو لم يفهم المعنى، يشفع لصاحبه في القيامة، يشفع لصاحبه في القبر، حافظه يترقى في الجنة، يكرم والدي الحافظ، كريم بالمعاني فله أحيانًا أكثر من معنى، كرمه في المعلومات ففيه معلومات الدنيا والآخرة.

وقفة

[77] ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ من مظاهر كرم القرآن: ما يمنحه لتاليه من ثواب جزيل, وأثر في القلب جميل, وما فيه للضالين من نصح وهداية وصلاح, وللمتبصرين من علم وفقه وفلاح.

وقفة

[77] ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ كيف لا يكون القرآن عظيمًا كريمًا، وهو كلام الملك الأرحم، بسفارة الملك الأكرم على قلب النبي الأعظم، بلسان عربي فصيح، وبيان عذب مليح؟

وقفة

[77] ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ ومِن كرَمِه: أنه يُلَيِّن القلب إذا تابع الإنسان تلاوته.

عمل

[77] أكرم كتاب الله تعالى وأجله بترتيبه في رفوف مسجدكم وإزالة الغبار عنه ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾.

وقفة

[77] وصف القرآن بأنه كريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾﴾، فيه ميزة وهي: أن الكلام إذى قرئ وتردد كثيرًا يهون في الأعين والآذان؛ ولهذا ترى من قال شيئًا في مجلس الملوك لا يذكره ثانيًا ولا يكرره، فقوله تعالى: (كَرِيمٌ) أي: لا يهون بكثرة التلاوة بل يبقى أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطري.

وقفة

[75-77] ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ بها يهتدى في ظلمات البر والبحر، ثم أتبعها بما يهتدى به في ظلمات الشرك والجهل: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ يهتدى به، فتأمل بين القسم وجوابه.

وقفة

[77، 78] ﴿إِنَهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابِ مَكْنُونٍ﴾ من فضل الله على عباده أن حفظ لهم كتابهم وصانه من كل تغيير وتحريف، وجعله محفوظًا في لوح السماء، وصدور الصالحين الأتقياء، وأسطر المصاحف، وحري بنا أن نكون من حفظته.

وقفة

[77، 78] القرآن وصف بكونه مكنونًا نظير وصفه بكونه محفوظًا ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة السابقة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [77] لما قبلها : وبعد القَسَم؛ ذكرَ هنا المُقسَمَ عليه، قال تعالى:

﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [78] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴾

التفسير :

{ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} أي:مستور عن أعين الخلق، وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أي:إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى.

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون، هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله بوحيه وتنزيلهوأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين، لا قدرة لهمعلى تغييره، ولا الزيادة والنقص منه واستراقه.

وقوله - سبحانه - : ( فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ) وصف آخر للقرآن الكريم ، والمكنون : المستور والمحجوب عن أنظار الناس ، بحيث لا يعلم كنهه إلى الله - تعالى - ، والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ . أى : أن هذا القرآن الكريم قد جعله الله - تعالى - فى كتاب مصون من غير الملائكة المقربين ، بحيث لا يطلع عليه أحد سواهم .

وقوله - سبحانه - : ( لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون ) : صفة للكتاب الذى هو اللوح المحفوظ . أى : أن هذا القرآن قد اقتضت حكمتنا أن نجعله فى كتاب مصون بحيث لا يطلع عليه قبل نزوله . من اللوح المحفوظ ولا يمسه أحد ، إلا الملائكة المطهرون من كل ما يوجب الطهارة .

وعلى هذا التفسير يكون الغرض من الآيات الكريمة ، نفى ما زعمه المشركون من أن القرآن تنزلت به الشياطين ، وإثبات أن هذا القرآن مصون فى كتاب مستور عن الأعين ، هو اللوح المحفوظ . وأن الملائكة المطهرين وحدهم الذين يطلعون على هذا القرآن من اللوح المحفوظ ، وهم وحدهم الذين ينزلون به على الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

كما قال - تعالى - : ( وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمين نَزَلَ بِهِ الروح الأمين على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المنذرين بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ) وكما قال - سبحانه - : ( وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشياطين وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السمع لَمَعْزُولُونَ ).

"في كتاب مكنون" أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر.

وقوله: ( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ) يقول تعالى ذكره: هو في كتاب مصون عند الله لا يمسه شيء من أذى من غبار ولا غيره.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني إسماعيل بن موسى، قال: أخبرنا شريك، عن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) الكتاب الذي في السماء.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ) قال: القرآن في كتابه المكنون الذي لا يمسه شيء من تراب ولا غبار.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) زعموا أن الشياطين تنـزلت به على محمد، فأخبرهم الله أنها لا تقدر على ذلك، ولا تستطيعه، ما ينبغي لهم أن ينـزلوا بهذا ، وهو محجوب عنهم، وقرأ قول الله وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ * إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ .

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله، يعني العتكي، عن جابر بن زيد وأبي نهيك، في قوله: ( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ) قال: هو كتاب في السماء.

التدبر :

وقفة

[78] ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ محفوظ من الباطل والتحريف والتغيير، فلا تناله شياطين الإنس أو الجن ولا يصلون إليه، فالله مُظهره وقد تكفل بحفظه.

الإعراب :

- ﴿ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ﴾

- فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من قرآن بمعنى:محفوظ.مكنون: صفة-نعت-لكتاب مجرور مثله وعلامة جره الكسرة.أي مصون. بمعنى: وإنّه لقرآن كريم محفوظ في اللوح المحفوظ.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [78] لما قبلها : وبعد أن مَدَحَ اللهُ القرآنَ؛ بَيَّنَ هنا أنه في كتاب مَصُون عن أعين الخلق، وهو اللوح المحفوظ، قال تعالى:

﴿ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [79] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾

التفسير :

{ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} أي:لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام، الذين طهرهم الله تعالى من الآفات، والذنوب والعيوب، وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون، وأن أهل الخبث والشياطين، لا استطاعة لهم، ولا يدان إلى مسه، دلت الآية بتنبيههاعلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، كما ورد بذلك الحديث، ولهذا قيل أن الآية خبر بمعنى النهي أي:لا يمس القرآن إلا طاهر.

ومنهم من يرى أن قوله - تعالى - : ( لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون ) صفة أخرى للقرآن الكريم ، فيكون المعنى : إن هذا القرآن الكريم . لا يصح أن يمسه إلا المطهرون من الناس ، عن الحدث الأصغر ، والحدث الأكبر ، فيكون المراد بالطهارة : الطهارة الشرعية . .

وقد رجح العلماء الرأى الأول الذى يرى أصحابه أن قوله - تعالى - : ( لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون ) صفة للوح المحفوظ المعبر عنه بأنه كتاب مكنون ، وأم المراد بالمطهرين : الملائكة المقربون . . .

وقالوا فى تأييد ما ذهبوا إليه : إن الآيات مسوقة لتنزيه القرآن عن أن تنزل به الشياطين ، وأنه فى مكان مأمون لا يصل إليه إلا الملائكة المقربون .

والآيات - أيضا - مكية ، والقرآن المكى أكثر اهتمامه كان موجها إلى إبطال شبهات المشركين ، وليس إلى الأحكام الفرعية ، التى تحدث عنها القرآن المدنى كثيرا .

كذلك قالوا : إن وصف الكتاب بأنه ( مَّكْنُونٍ ) يدل على شدة الصون والستر عن الأعين ، بحيث لا تناله أيدى البشر ، وهذا لا ينطبق إلا على اللوح المحفوظ ، أما القرآن فيمسه المؤمن وغير المؤمن .

قال الإمام القرطبى ما ملخصه قوله : ( لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون ) اختلف فى معنى ( لاَّ يَمَسُّهُ ) هل هو حقيقة فى المس بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلف فى ( المطهرون ) من هم؟ .

فقال أنس وسعيد بن جبير : لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة . .

وقيل المراد بالكتاب : المصحف الذى بأيدينا ، وهو الأظهر ، وقد روى مالك وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فى كتابه الذى كتبه إلى شرحبيل بن كلال . . . " ألا يمس القرآن إلا طاهر " .

وقال أخت عمر لعمر عن إسلامه : ( لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون ) فقام واغتسل . ثم أخذ الصحيفة التى بيدها ، وفيها القرآن .

ثم قال : اختلف العلماء فى مس المصحف على غيره وضوء : فالجمهور على المنع .

.

وفى مس الصبيان إياه على وجهين : أحدهما المنع اعتبارا بالبالغ والثانى الجواز ، لأنه لو منع لم يحفظ القرآن . لأن تعلمه حال الصغر ، ولأن الصبى وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة ، لأن النية لا تصح منه ، فإذا جاز أن يحمله على طهارة ، جاز أن يحمله محدثا .

وقوله : ( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) أي : وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم ، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه ، ( إنه لقرآن كريم ) أي : إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم . ( في كتاب مكنون ) أي : معظم في كتاب معظم محفوظ موقر .

قال ابن جرير : حدثني إسماعيل بن موسى ، أخبرنا شريك ، عن حكيم - هو ابن جبير - عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( لا يمسه إلا المطهرون ) قال : الكتاب الذي في السماء .

وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( [ لا يمسه ] إلا المطهرون ) يعني : الملائكة . وكذا قال أنس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، وأبو نهيك ، والسدي ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيرهم .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، حدثنا معمر ، عن قتادة : ( لا يمسه إلا المطهرون ) قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس ، والمنافق الرجس . وقال : وهي في قراءة ابن مسعود : " ما يمسه إلا المطهرون " . وقال أبو العالية : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ليس أنتم أصحاب الذنوب .

وقال ابن زيد : زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين ، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال : ( وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ) [ الشعراء : 210 - 212 ] .

وهذا القول قول جيد ، وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله .

وقال الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به .

وقال آخرون : ( لا يمسه إلا المطهرون ) أي : من الجنابة والحدث . قالوا : ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب ، قالوا : والمراد بالقرآن - هاهنا - المصحف ، كما روى مسلم ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن يناله العدو . واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم : ألا يمس القرآن إلا طاهر . وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال : قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ولا يمس القرآن إلا طاهر " .

وهذه وجادة جيدة . قد قرأها الزهري وغيره ، ومثل هذا ينبغي الأخذ به . وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم ، وعبد الله بن عمر ، وعثمان بن أبي العاص ، وفي إسناد كل منها نظر ، والله أعلم .

قوله: ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) يقول تعالى ذكره: لا يمسّ ذلك الكتاب المكنون إلا الذين قد طهَّرهم الله من الذنوب.

واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله: ( إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) فقال بعضهم: هم الملائكة.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: إذا أراد الله أن ينـزل كتابا نسخته السفرة، فلا يمسه إلا المطهرون، قال: يعني الملائكة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الربيع بن أبي راشد، عن سعيد بن جبير ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال: الملائكة الذين في السماء.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الربيع بن أبي راشد، عن سعيد بن جبير ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال: الملائكة.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن الربيع بن أبي راشد، عن سعيد بن جبير ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال: الملائكة.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله، يعني العتكي، عن جبار بن زيد وأبي نهيك في قوله: ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) يقول: الملائكة.

قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرِمة ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال الملائكة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال الملائكة.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا جرير، عن عاصم، عن أبي العالية ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال: الملائكة.

وقال آخرون: هم حملة التوراة والإنجيل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرِمة ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال: حملة التوراة والإنجيل.

وقال آخرون في ذلك: هم الذين قد طهروا من الذنوب كالملائكة والرسل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا مروان، قال: أخبرنا عاصم الأحول، عن أبي العالية الرياحي، في قوله: ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال: ليس أنتم أنتم أصحاب الذنوب.

حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال: الملائكة والأنبياء والرسل التي تنـزل به من عند الله مطهرة، والأنبياء مطهرة، فجبريل ينـزل به مُطَهَّر، والرسل الذين تجيئهم به مُطَهَّرون فذلك قوله: ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) والملائكة والأنبياء والرسل من الملائكة، والرسل من بني آدم، فهؤلاء ينـزلون به مطهرون، وهؤلاء يتلونه على الناس مطهرون، وقرأ قول الله بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ قال: بأيدي الملائكة الذين يحصون على الناس أعمالهم.

وقال آخرون: عني بذلك: أنه لا يمسه عند الله إلا المطهرون.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) ذاكم عند ربّ العالمين، فأما عندكم فيمسه المشرك النجس، والمنافق الرَّجِس.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قوله: ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسيّ النجس، والمنافق الرجس. وقال في حرف ابن مسعود ( ما يَمَسُّهُ إلا المُطَهَّرُونَ ).

والصواب من القول من ذلك عندنا، أن الله جلّ ثناؤه، أخبر أنه لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون فعمّ بخبره المطهرين، ولم يخصص بعضًا دون بعض؛ فالملائكة من المطهرين، والرسل والأنبياء من المطهرين وكل من كان مطهرًا من الذنوب، فهو ممن استثني، وعني بقوله: ( إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[79] ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة، وهي قلوب المتقين.

وقفة

[79] ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ علق البخاري على قوله: (لا يمسه)، فقال: «لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن المؤمن»، قال ابن حجر: «والمعنى: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به، وأيقن بأنه من عند الله، فهو المطهر من الكفر، ولا يحمله بحقه إلا المطهر من الجهل والشك، لا الغافل عنه الذي لا يعمل».

وقفة

[79] ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ قال ابن تيمية: «إذا كان ورَقُ القرآنِ لا يمسه إلا المطهرون؛ فمعانيه لا يَهتدي بها إلَّا القلوبُ الطَّاهرةُ».

وقفة

[79] ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ أفهم الناس بكلام الله أطهرهم قلبًا.

عمل

[79] ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ توضأ قبل أن تقرأ القرآن.

وقفة

[79] ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ لا يدرك معاني القرآن ويذوق حلاوة لطائفه إلا القلوب الطاهرة الزكية، أما القلوب المتلوثة بالبدع والضلالات فهيهات أن تنال من بركاته، ويفتح عليها من خيراته!

وقفة

[77-79] ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ * لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ دلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيَه، وأن يفهمه كما ينبغي.

الإعراب :

- ﴿ لا يَمَسُّهُ: ﴾

- نافية لا عمل لها. يمس: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم.والجملة الفعلية لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» في محل رفع صفة-أخرى-لقرآن.

- ﴿ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ: ﴾

- أداة حصر لا عمل لها. المطهرون: فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. أو تكون الجملة الفعلية في محل جر صفة-نعت-لكتاب إن جعلت الجملة صفة لكتاب فالمعنى: مصون من غير المقربين من الملائكة لا يطلع عليه من سواهم وهم المطهرون من جميع الأدناس: أدناس الذنوب وما سواها وان جعلت صفة للقرآن فالمعنى لا ينبغي أن يمسه الا ما هو على الطهارة من الناس يعني مس المكتوب منه. ومن الناس من حمله على القراءة أيضا.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [79] لما قبلها : وبعد ذكرِ اللوحِ المحفوظِ؛ بَيَّنَ هنا أنه لا يَمَسُّهُ إلا الملائكة المطهَّرون من الذنوب والعيوب، قال تعالى:

﴿ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

المطهرون:

1- اسم مفعول، من «طهر» مشددا، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- اسم مفعول، من «أطهر» ، وهى قراءة عيسى، ورويت عن نافع، وأبى عمرو.

3- اسم فاعل «من طهر» مشددا، أي: المطهرين أنفسهم، وهى قراءة سليمان الفارسي.

4- المتطهرون.

مدارسة الآية : [80] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

التفسير :

{ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أي:إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين، الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية، ومن أجل تربية ربى بها عباده، إنزاله هذا القرآن، الذي قد اشتمل على مصالح الدارين، ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا.

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكريمة بقوله : ( تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العالمين ) أى : هذا الكتاب الكريم منزل من رب العالمين ، لا ريب سواه ، ولا خالق غيره ، وبذلك يرى : أن هذه الآيات الكريمة ، قد وصف الله - تعالى - فيها القرآن الكريم ، بجملة من الصفات الجليلة ، فقد وصفه - سبحانه - بأنه كريم ، ووصفه بأنه مصون ومحفوظ من أن يمسه أحد سوى ملائكته المقربين ، وسوى عباده المطهرين من الأحداث ، ووصفه بأنه منزل من عنده لا من عند أحد سواه كما زعم أولئك الجاهلون .

وقوله تعالى "تنزيل من رب العالمين" أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع.

وقوله: ( تَنـزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) يقول: هذا القرآن تنـزيل من رب العالمين، نـزله من الكتاب المكنون.

كما حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله العتكي، عن جابر بن زيد وأبي نهيك، في قوله: ( تَنـزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) قال: القرآن من ذلك الكتاب.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[80] ﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين، الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية، ومن أجلّ تربية ربى بها عباده إنزاله هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين.

وقفة

[80] ﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وذكر التنْزيل مضافًا إلى ربوبيته للعالمين، المستلزمة تملكه لهم، وتصرفه فيهم، وحكمه عليهم، وَأَنَّ من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى، ويدعهم هملًا، ويخلقهم عبثًا، لا يأمرهم ولا يناههم، ولا يثيبهم ولا يعاقبهم.

وقفة

[80] ﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به؛ لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق، الذي يجب أن نطيعه بما أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر.

الإعراب :

- ﴿ تَنْزِيلٌ: ﴾

- صفة رابعة للقرآن. أي منزل. أو وصف بالمصدر لأنه نزل نجوما من بين سائر كتب الله تعالى فكأنه في نفسه تنزيل. أو خبر لمبتدإ محذوف تقديره «هو تنزيل» مرفوع بالضمة.

- ﴿ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتنزيل أو بصفة من تنزيل.العالمين: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد'

المتشابهات :

| الواقعة: 80 | ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ |

|---|

| الحاقة: 43 | ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [80] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ الَّذي منه صيانتُه؛ أتْبَعَه شَرَفَه بشَرَفِ مُنزِلِه، قال تعالى:

﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تنزيل:

وقرئ:

تنزيلا، بالنصب، أي: نزل تنزيلا.

مدارسة الآية : [81] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴾

التفسير :

ومما يجب عليهم أن يقوموا بهويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به، ولهذا قال:{ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ} أي:أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم تدهنون أي:تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتهم؟ هذا لا ينبغي ولا يليق، إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه.

وأما القرآن الكريم، فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب، ولا يصول به صائل إلا كان العالي على غيره، وهو الذي لا يداهن به ولا يختفى، بل يصدع به ويعلن.

ثم تتحدث السورة فى أواخرها . بأسلوب مؤثر ، عن لحظات الموت . وعن اللحظات التى يفارق الإنسان فيها هذه الحياة ، وأحباؤه من حوله لا يملكون له نفعا . . . وعن بيان الحالة التى يكون عليها هذا المفارق لهم ، فتقول : ( أفبهذا الحديث . . . ) .

الاستفهام فى قوله - تعالى - : ( أفبهذا الحديث أَنتُمْ مُّدْهِنُونَ ) للإنكار والتوبيخ . وهو داخل على مقدر .

والمراد بالحديث : القرآن الكريم ، وما تضمنه من هدايات وإرشادات وتشريعات . .

وقوله : ( مُّدْهِنُونَ ) من الإدهان وأصله جعل الجلد ونحوه مدهونا بشىء من الدهن ليلين ، ثم صار حقيقة عرفية فى الملاينة والمسايرة والمداراة ومنه قوله - تعالى - : ( وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) والمراد به هنا : تظاهر المشركين بمهادنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبما جاء به من قرآن كريم ، وإبداؤهم من اللين خلاف ما يبطنون من المكر والبغضاء .

ويصح أن يكون الإدهان هنا : بمعنى التكذيب والنفاق ، إذ أن هذه المعانى - أيضا - تتولد عن المداهنة والمسايرة .

أى : أتعرضون - أيها المشركون - عن الحق الذى جاءكم به رسولنا - صلى الله عليه وسلم - فتظهرون أمامه بمظهر المداهن والمهادن ، الذى يلين أمام خصمه ، ولا يقابله بالشدة والحزم : مع أنه فى الوقت نفسه يضمر له أشد أنواع السوء والكراهية؟

إذا كان هذا شأنكم ، فاعلموا أن تصرفكم هذا لا يخفى علينا؟!

وقوله - سبحانه - وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون معطوف على ما قبله من باب عطف الجملة على الجملة . والكلام على حذف مضاف .

والمعنى : أتعرضون عن هذا القرآن على سبل المداهنة والملاينة ، وتجعلون شكر نعمة رزقنا لكم به . وبالمطر الذى لا حياة لكم بدونه ، أنكم تكذبون بكونهما من عند الله - تعالى فتقولون فى شأن القرآن ، أساطير الأولين ، وتقولون إذا ما أنزلنا المطر عليكم : مطرنا بسبب نوء كذا . أى : بسبب سقوط النجم فى جهة المغرب من الفجر .

وقوله تعالى "أفبهذا الحديث أنتم مدهنون" قال العوفي عن ابن عباس أي مكذبون غير مصدقين.

وكذا قال الضحاك وأبو حزرة والسدي وقال مجاهد "مدهنون" أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم.

القول في تأويل قوله تعالى : أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81)

يقول تعالى ذكره: أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره، وقصصت عليكم أمره أيها الناس أنتم تلينون القول للمكذّبين به، ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر.

واختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم في ذلك نحو قولنا فيه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: ( أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ) قال: تريدون أن تمالئوهم فيه، وتركنوا إليهم.

وقال آخرون: بل معناه: أفبهذا الحديث أنتم مكذّبون.

* ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن سعد، قال: ثن أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه عن ابن عباس قوله: ( أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ) يقول: مكذّبون غير مصدّقين.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول، في قوله: ( أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ) يقول: مكذبون.

التدبر :

وقفة

[81] ﴿أَفَبِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ﴾ أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره، وقصصت عليكم أمره أيها الناس أنتم تلينون القول للمكذبين به، ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر.

وقفة

[81] ﴿أَفَبِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ﴾ عجبًا لأمر المكذبين بالقرآن وآياته، كيف ساغ لهم ذلك وكل ما فيه ناطق بصدقه وقوة حجته؟!

وقفة

[81] ﴿أَفَبِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ﴾ العقيدة لا تقبل المداهنة، المدهن هو من يُظهر خلاف ما يُبطن، فإصراركم على التكذيب سببه مداهنة قومكم؛ لأنكم تخشون إن صدَّقتم بالقرآن أن تزول رئاستكم وسلطانكم.

وقفة

[81] ملاينة أعداء الله على كفرهم البواح وتكذيبهم للوحي نوعٌ من التكذيب ﴿أَفَبِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ: ﴾

- الهمزة همزة انكار بلفظ استفهام. الفاء زائدة-تزيينية- الباء حرف جر. الهاء للتنبيه و «ذا» اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالباء. الحديث: بدل من «هذا» مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. أي أبهذا القرآن. والجار والمجرور متعلق بمدهنون.

- ﴿ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ: ﴾

- ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.مدهنون خبر «أنتم» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. أي متهاونون غير متصلبين'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [81] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ مزاياه، وأنَّه من لدن عليم خبير؛ ذكرَ أنه لا ينبغى التهاون في أوامره ونواهيه، بل ينبغى التمسك به، قال تعالى:

﴿ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [82] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾

التفسير :

{ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} أي:تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله، فتقولون:مطرنا بنوء كذا وكذا، وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها، فهلا شكرتم الله تعالى على إحسانه، إذ أنزله الله إليكم ليزيدكم من فضله، فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم.

قال الآلوسى : قوله : ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) أى : وتجعلون شكركم أنكم تكذبون ، تقولون أمطرنا بنوء كذا وكذا ، وبنجم كذا وكذا وأكثر الروايات أن قوله - تعالى - : ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ) نزل فى القائلين : مطرنا بنوء كذا . . أخرج مسلم - فى صحيحه - عن ابن عباس قال : " مطر الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم - : أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه الآية : ( فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النجوم ) حتى بلغ ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) " .

ثم قال الإمام الآلوسى : والآية على القول بنزولها فى قائلى ذلك : ظاهرة فى كفرهم المقابل للإيمان ، فكأنهم كانوا يقولونه عن اعتقاد أن الكواكب مؤثرة حقيقة موجدة للمطر ، وهو كفر بلا ريب بخلاف قوله مع اعتقاد أنه من فضل الله - تعالى - ، وأن النوء ميقات وعلامة فإنه ليس بكفر . .

وقد ذكر المفسرون هنا جملة من الأحاديث فى هذا المعنى فارجع إليها إن شئت .

.

( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) قال بعضهم : يعني : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون ، أي : تكذبون بدل الشكر .

وقد روي عن علي ، وابن عباس أنهما قرآها : " وتجعلون شكركم أنكم تكذبون " كما سيأتي .

وقال ابن جرير : وقد ذكر عن الهيثم بن عدي : أن من لغة أزد شنوءة : ما رزق فلان بمعنى : ما شكر فلان .

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( وتجعلون رزقكم ) يقول : " شكركم ( أنكم تكذبون ) تقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا ، بنجم كذا وكذا " .

وهكذا رواه ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن مخول بن إبراهيم النهدي - وابن جرير ، عن محمد بن المثنى ، عن عبيد الله بن موسى ، وعن يعقوب بن إبراهيم ، عن يحيى بن أبي بكير ، ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعا . وكذا رواه الترمذي ، عن أحمد بن منيع ، عن حسين بن محمد - وهو المروزي - به ، وقال : " حسن غريب " . وقد رواه سفيان ، عن عبد الأعلى ، ولم يرفعه .

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا . وقرأ ابن عباس : " وتجعلون شكركم أنكم تكذبون " .

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس .

وقال مالك في الموطأ ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال : " هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم . " قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا . فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب " .

أخرجاه في الصحيحين ، وأبو داود ، والنسائي ، كلهم من حديث مالك به .

وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادي ، وعمرو بن سواد ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ، ينزل الغيث ، فيقولون : بكوكب كذا وكذا " .

تفرد به مسلم من هذا الوجه .

وقال ابن جرير : حدثني يونس ، أخبرنا سفيان ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا " . قال محمد - هو ابن إبراهيم - : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب ، فقال : ونحن قد سمعنا من أبي هريرة ، وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو يستسقي ، فلما استسقى التفت إلى العباس فقال : يا عباس ، يا عم رسول الله ، كم بقي من نوء الثريا ؟ فقال : العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا . قال : فما مضت سابعة حتى مطروا .

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر ، لا أن ذلك النوء يؤثر بنفسه في نزول المطر ; فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده . وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله : ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) [ فاطر : 2 ] .

وقال ابن جرير : حدثني يونس ، أخبرنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية - أحسبه أو غيره - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا - ومطروا - يقول : مطرنا ببعض عشانين الأسد . فقال : " كذبت ! بل هو رزق الله " .

ثم قال ابن جرير : حدثني أبو صالح الصراري ، حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدي ، حدثنا جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين " . ثم قال : " ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) يقول قائل : مطرنا بنجم كذا وكذا " .

وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعا : " لو قحط الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا : مطرنا بنوء المجدح " .

وقال مجاهد : ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) قال : قولهم في الأنواء : مطرنا بنوء كذا ، وبنوء كذا ، يقول : قولوا : هو من عند الله ، وهو رزقه ، وهكذا قال الضحاك وغير واحد .

وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به ; ولهذا قال قبله : ( أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون )

وقوله: ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) يقول: وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب، وذلك كقول القائل الآخر: جعلت إحساني إليك إساءة منك إليّ، بمعنى: جعلت: شكر إحساني، أو ثواب إحساني إليك إساءة منك إليّ.

وقد ذُكر عن الهيثم بن عدّي: أن من لغة أزد شنوءة: ما رزق فلان: بمعنى ما شكر.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأمل على اختلاف فيه منهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سفيان، قال: ثني عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن السلميّ، عن عليّ رضي الله عنه ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) قال: شكركم.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عليّ رفعه ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) قال: شكركم تقولون مُطرنا بنوء كذا وكذا، وبنجم كذا وكذا.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا يحيى بن أبي بكر، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن عليّ، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال "( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) قال: شُكْرَكُمْ أنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، قال: ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ".

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ما مُطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرًا، يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذَا، وقرأ ابن عباس ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) .

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن عطية، قال: ثنا معاذ بن سليمان، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه كان يقرأ ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) ثم قال: ما مُطر الناس ليلة قطّ، إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا، قال: وقال وتجعلون شكركم أنكم تكذّبون.

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله: ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ) يقول: شكركم على ما أنـزلت عليكم من الغيث والرحمة تقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا؛ قال: فكان ذلك منهم كفرًا بما أنعم عليهم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، قال: أحسبه أو غيره " أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سمع رجلا ومطروا يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسد، فقال: كَذَبْتَ بَلْ هـُوَ رِزْقُ الله ".

حدثني يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: " إِنَّ اللهَ لَيُصَبَّحُ القَوْمَ بالنِّعْمَةِ، أَوْ يُمَسِّيهِم بِهَا، فَيُصْبِحُ بِهَا قَوْمٌ كَافِرينَ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا " قال محمد: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب، فقال: ونحن قد سمعنا من أبي هريرة، وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي فلما استسقى التفت إلى العباس فقال: يا عباس يا عمَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعًا، قال: فما مضت سابعة حتى مُطروا.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن عليّ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) قال: كان يقرؤها( وتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أنَّكُم تُكَذِّبُونَ) يقول: جعلتم رزق الله بنوء النجم، وكان رزقهم في أنفسهم بالأنواء أنواء المطر إذا نـزل عليهم المطر، قالوا: رُزقنا بنوء كذا وكذا، وإذا أمسك عنهم كذّبوا، فذلك تكذيبهم.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن عطاء الخراساني، في قوله: ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) قال: كان ناس يمطرون فيقولون: مُطرنا بنوء كذا، مُطرنا بنوء كذا.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) قال: قولهم في الأنواء: مُطرنا بنوء كذا ونوء كذا، يقول: قولوا هو من عند الله وهو رزقه.

حُدثت، عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول، في قوله: ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) يقول: جعل الله رزقكم في السماء، وأنتم تجعلونه في الأنواء.

حدثني أبو صالح الصراري، قال: ثنا أبو جابر " محمد بن عبد الملك الأزدي" قال: ثنا جعفر بن الزبير، عن القاسم بن أبي أمامة، عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: " ما مُطِرَ قَوْمٌ مِنْ لَيْلَةٍ إلا أَصْبَحَ قَوْمٌ بِهَا كَافِرِينَ، ثم قال: ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) " يقول قَائلٌ مُطِرْنا بنَجْمِ كَذَا وَكَذَا.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتجعلون حظكم منه التكذيب.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ) أما الحسن فكان يقول: بئسما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: قال الحسن، في قوله: (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ )خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[82] ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ قال ابن عطية: «أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر: إنه نزل بنوء كذا وكذا، والمعنى: تجعلون شكر رزقكم التكذيب».

وقفة

[82] ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ عن ابن عباس قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ، وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [مسلم 73].

وقفة

[82] ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ من أعظم البر والإنصاف أن تنسب الفضل لذويه، فحذار أن يغشي عيونك توالي النعم عن شكر المنعم، أو أن تصرفك الأسباب عن الإقرار بفضل المسبب.

عمل

[82] ﴿وَتَجعَلونَ رِزقَكُم أَنَّكُم تُكَذِّبونَ﴾ تحرَّ فى كلامك عدم المساس بأمور العقيدة، فلا تنسب أى أمر إلا لخالقه.

الإعراب :

- ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ: ﴾

- الواو عاطفة. تجعلون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و «رزقكم» مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور. بمعنى:وتجعلون شكر رزقكم فحذف المضاف المفعول وحل المضاف اليه محله وأخذ حركته.

- ﴿ أَنَّكُمْ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب اسم «أن» والميم علامة جمع الذكور و «ان» وما في حيزها من اسمها وخبرها في محل نصب مفعول به ثان التقدير: التكذيب بمعنى وضعتم التكذيب موضع الشكر. أي وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث-المطر-أنكم تكذبون بكونه من الله حيث تنسبونه الى النجوم.

- ﴿ تُكَذِّبُونَ: ﴾

- تعرب إعراب «تجعلون» وجملة «تكذبون» في محل رفع خبر «أن».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُؤَذِّنُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدُونَ، قالَ: أخْبَرَنا أحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ الحافِظُ، قالَ: حَدَّثَنا حَمْدانُ السُّلَمِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: حَدَّثَنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو زُمَيْلٍ، قالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبّاسٍ، قالَ: مُطِرَ النّاسُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”أصْبَحَ مِنَ النّاسِ شاكِرٌ، ومِنهم كافِرٌ، قالُوا: هَذِهِ رَحْمَةٌ وضَعَها اللَّهُ تَعالى. وقالَ بَعْضُهم: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذا وكَذا“ . فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآياتُ: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة: ٧٥] . حَتّى بَلَغَ: ﴿وتَجْعَلُونَ رِزْقَكم أنَّكم تُكَذِّبُونَ﴾ .رَواهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبّاسِ بْنِ عَبْدِ العَظِيمِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ.ورُوِيَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ في سَفَرٍ، فَنَزَلُوا مَنزِلًا، فَأصابَهُمُ العَطَشُ ولَيْسَ مَعَهم ماءٌ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقالَ: ”أرَأيْتُمْ إنْ دَعَوْتُ لَكم فَسُقِيتُمْ فَلَعَلَّكم تَقُولُونَ: سُقِينا هَذا المَطَرَ بِنَوْءِ كَذا“ . فَقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، ما هَذا بِحِينِ الأنْواءِ. قالَ: فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ودَعا رَبَّهُ فَهاجَتْ رِيحٌ، ثُمَّ هاجَتْ سَحابَةٌ، فَمُطِرُوا حَتّى سالَتِ الأوْدِيَةُ ومَلَئُوا الأسْقِيَةَ، ثُمَّ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَغْتَرِفُ بِقَدَحٍ لَهُ وهو يَقُولُ: سُقِينا بِنَوْءِ كَذا. ولَمْ يَقُلْ: هَذا مِن رِزْقِ اللَّهِ سُبْحانَهُ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وتَجْعَلُونَ رِزْقَكم أنَّكم تُكَذِّبُونَ﴾ .أخْبَرَنا أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الزّاهِدُ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ الحِيرِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا الحَسَنُ بْنُ سُفْيانَ، قالَ: حَدَّثَنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى وعَمْرُو بْنُ سَوّادٍ السَّرْحِيُّ، قالا: أخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهْبٍ، قالَ: أخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ قالَ: أخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”ألَمْ تَرَوْا إلى ما قالَ رَبُّكم ؟ قالَ: ما أنْعَمْتُ عَلى عِبادِي مِن نِعْمَةٍ إلّا أصْبَحَ فَرِيقٌ بِها كافِرِينَ، يَقُولُونَ: الكَواكِبُ وبِالكَواكِبِ“ .رَواهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وعَمْرِو بْنِ سَوّادٍ. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [82] لما قبلها : ولَمَّا كان هذا القُرآنُ مُتَكَفِّلًا بسَعادةِ الدَّارَينِ؛ قال تعالى:

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

رزقكم:

وقرئ:

شكركم، وهى قراءة على، وابن عباس.

قال أبو حيان: وذلك على سبيل التفسير، لمخالفة السواد.

وحكى الهيثم بن عدى أن من لغة أزد شنوءة: ما رزق فلان فلانا، أي: ما شكره.

تكذبون:

1- من التكذيب، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- تكذبون، من الكذب، وهى قراءة على، والمفضل، عن عاصم.

مدارسة الآية : [83] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴾

التفسير :

{ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ} أي:فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم، وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة، والحال أنا نحن أقرب إليه منكم، بعلمنا وملائكتنا، ولكن لا تبصرون.

ثم انتقلت الآيات إلى توبيخهم على أمر آخر ، وهو غفلتهم عن قدرة الله - تعالى - ووحدانيته وهم يشاهدون آثار قدرته أمام أعينهم فقال - تعالى - : ( فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الحلقوم وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ولكن لاَّ تُبْصِرُونَ فَلَوْلاَ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) .

ولو فى الموضعين للتحضيض على التذكر والاعتبار ، ولإبراز عجزهم فى أوضح صورة ، إذ إظهار عجزهم هو المقصود هنا بالحض . .

وقوله ( إِذَا بَلَغَتِ ) ظرف متعلق بقوله ( تَرْجِعُونَهَآ ) أى : تردونها ، وقد قدم عليه لتهويله ، والتشويق إلى الفعل المحضوض عليه ، وهو إرجاع الروح إلى صاحبها .

والضمير فى ( بَلَغَتِ ) يعود إلى الروح ، وهى وإن كانت لم تذكر إلا أنها مفهومه من الكلام .

والحلقوم : مجرى الطعام وأل فيه للعهد الجنسى .

يقول تعالى : ( فلولا إذا بلغت ) أي : الروح ( الحلقوم ) أي : الحلق ، وذلك حين الاحتضار كما قال : ( كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ) [ القيامة : 26 ، 30 ]

وقوله: ( فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ) يقول تعالى ذكره: فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجسادكم أيها الناس حلاقيمكم .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[83] ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ﴾ ذكر الله الحلقوم دون المريء؛ لأن الحلقوم مجرى النفس، وبانقطاعه يموت الإنسان، فإذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، حينئذ تنقطع العلائق من الدنيا، ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة، وانتهى من الدنيا.

وقفة

[83] ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ﴾ استحضار ساعة الاحتضار دومًا يوقظ في النفس التفكر بالمصير والعمل له.

وقفة

[83، 84] ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ﴾ أبلغ العجز أن يكون أحب حبيب لك, وأقرب قريب منك, يعاني سكرات الموت بين يديك, وأنت تنظر إليه ولا تملك له شيئًا!

وقفة

[83، 84] ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ﴾ شدة سكرات الموت وعجز الإنسان عن دفعها.

وقفة

[83، 84] ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ﴾ قال ابن عباس: «يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى تخرج نفسه».

عمل

[83، 84] ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ﴾ زُر مريضًا أو مغسلة موتى أو مقبرة.

الإعراب :

- ﴿ فَلَوْلا إِذا: ﴾

- الفاء: استئنافية. لولا: حرف توبيخ بمعنى «هلا» لدخوله على الماضي. اذا: ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون في محل نصب خافض لشرطه متعلق بجوابه متضمن معنى الشرط.وجوابه محذوف دل عليه جواب «ان» في الآية الكريمة السادسة والثمانين أو يكون جواب «ان» جوابا لإذا وان معا أو يكون جواب «اذا» جملة «فلولا ترجعونها» على معنى:فلولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم ان كنتم غير مدينين

- ﴿ بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. أو يكون الفاعل محذوفا لأنه معلوم من السياق. أي فما لكم لا ترجعون الروح الى البدن بعد بلوغها الحلقوم. وجملة بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ» في محل جر بالاضافة. و «الحلقوم» مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي الحلق.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [83] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ بعضَ أدلةِ البعث؛ أراد أن ينبه على قدرته على الإعادة بالإشارة إلى عجزهم عن دفع الموت، فالذي أمات قادر على أن يحيي، قال تعالى:

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [84] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴾

التفسير :

{ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ} أي:فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم، وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة، والحال أنا نحن أقرب إليه منكم، بعلمنا وملائكتنا، ولكن لا تبصرون.

وجملة : ( وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ) حال من ضمير ( بَلَغَتِ ) ، ومفعول ( تَنظُرُونَ ) محذوف والتقدير : تنظرون وتبصرون صاحب الروح وهو فى تلك الحالة العصيبة .

وجملة ( تَرْجِعُونَهَآ . . ) جواب الشرطين فى قوله : ( إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) وفى قوله : ( إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) .

ولهذا قال ههنا "وأنتم حينئذ تنظرون" أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت.

( وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ) يقول ومن حضرهم منكم من أهليهم حينئذ إليهم ينظر، وخرج الخطاب ها هنّا عاما للجميع، والمراد به: من حضر الميت من أهله وغيرهم وذلك معروف من كلام العرب وهو أن يخاطب الجماعة بالفعل، كأنهم أهله وأصحابه، والمراد به بعضهم غائبا كان أو شاهدا، فيقول: قتلتم فلانًا، والقاتل منهم واحد، إما غائب، وإما شاهد. وقد بيَّنا نظائر ذلك في مواضع كثيرة من كتابنا هذا.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[84] ﴿وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ﴾ لحظةُ عجزٍ من أظهر مواقف العجز البشري: حين تُنتزَعُ روحُ حبيبٍ لكَ بين يديكَ، تراه يموتُ، وأنت تنظرُ لا تستطيعُ فعلَ شيءٍ.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنْتُمْ: ﴾

- الواو حالية. والجملة الاسمية بعدها: في محل نصب حال. أنتم:ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ حِينَئِذٍ: ﴾

- ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة متعلق بتنظرون وهو مضاف و «اذ» اسم مبني على السكون الظاهر على آخره وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين: سكونه وسكون التنوين وهو في محل جر بالاضافة وهو مضاف أيضا والجملة المحذوفة المعوض عنها بالتنوين في محل جر بالاضافة.التقدير: وحينئذ تبلغ الحلقوم تنظرون.

- ﴿ تَنْظُرُونَ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر «أنتم» وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [84] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ الموتَ؛ ذكرَ حالَ العاكفين حول المُحتضَرِ المتوجعين له، قال تعالى:

﴿ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

حينئذ:

وقرئ:

بكسر النون، اتباعا لحركة الهمزة، وهى قراءة عيسى.

مدارسة الآية : [85] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن .. ﴾

التفسير :

{ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ} أي:فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم، وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة، والحال أنا نحن أقرب إليه منكم، بعلمنا وملائكتنا، ولكن لا تبصرون.

وجملة ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ) مستأنفة لتأكيد توبيخهم على جهالاتهم وعدم اعتبارهم حتى فى أوضح المواقف التى تدل على قدرة خالقهم - عز وجل - .

والمعنى : إذ كنتم - أيها الجاحدون المكذبون - لم تعتبروا ولم تتعظوا بكل ما سقناه لكم من ترغيب وترهيب على لسان رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - فهلا اعتبرتم واتعظتم وآمنتم بوجدانيتنا وقدرتنا . . . حين ترون أعز وأحب إنسان إليكم ، وقد بلغت روحه حلقومه ، وأوشكت على أن تفارق جسده . .

( وَأَنتُمْ ) أيها المحيطون بهذا المحتضر العزيزعليكم ( حِينَئِذٍ ) أى : حين وصل الأمر به إلى تلك الحالة التى تنذر بقرب نهايته ، أنتم ( تَنظُرُونَ ) إلى ما يقاسيه من غمرات الموت ، وتبصرون ما فيه من شدة وكرب ، وتحرصون كل الحرص على انجائه مما حل به ولكن حرصكم يذهب أدراج الرياح .

( وَنَحْنُ ) فى هذه الحالة وغيرها ، ( أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ) أى : ونحن أقرب إليه منكم بعلمنا وبقدرتنا ، حيث إنكم لا تعرفون حقيقة ما هو فيه من أهوال ولا تدركون عظيم ما فيه من كرب ، ولا تقدرون على رفع شىء من قضائنا فيه وفى غيره .

وقوله : ( ولكن لاَّ تُبْصِرُونَ ) استدراك للكلام السابق . أى : ونحن أقرب إلى هذا المحتضر منكم ، ولكنكم لا تدركون ذلك لجهلكم بقدرتنا النافذة ، وحكمتنا البالغة . . .

( ونحن أقرب إليه منكم ) أي : بملائكتنا ( ولكن لا تبصرون ) أي : ولكن لا ترونهم . كما قال في الآية الأخرى : ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) [ الأنعام : 61 ، 62 ] .

يقول ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ) يقول: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم، ( وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ ) .

وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: قيل ( فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ) كأنه قد سمع منهم، والله أعلم: إنا نقدر على أن لا نموت، فقال ( فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ) ، ثم قال فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ أي غير مجزيين ترجعون تلك النفوس وأنتم ترون كيف تخرج عند ذلك إن كنتم صادقين بأنكم تمتنعون من الموت.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[85] ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ﴾ الأصل أن البشر لا يرون الملائكة؛ إلا إن أراد الله لحكمة.

وقفة

[85] ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ﴾ قال عامر بن عبد قيس: «ما نظرتُ إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إليَّ».

وقفة

[85] ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ﴾ اللهم قُربك، اللهم قربك، اللهم قربك الذي يُغني عن كُل قُرب، وقوتك التي تغني عن كل قوة.

عمل

[85] ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ﴾ حال النزع، لا أقرب إليك من ملائكة الرب الديان، وهي إما تبشرك بخير عاقبة وحال، أو تتوعدك بشر مصير ومآل، فاعمل لهذه الساعة العصيبة بما تحب أن تبشر به.

الإعراب :

- ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ: ﴾

- الواو عاطفة ويجوز أن تكون اعتراضية. نحن: ضمير رفع منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. أقرب: خبر «نحن» مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف صيغة أفعل التفضيل وبوزن الفعل.

- ﴿ إِلَيْهِ مِنْكُمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأقرب. منكم: جار ومجرور متعلق بأقرب والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ: ﴾

- الواو زائدة. لكن: حرف ابتداء أو عطف للاستدراك مهملة لأنها مخففة. لا: نافية لا عمل لها. تبصرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [85] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ حالَ العاكفين حول المُحتضَرِ؛ بَيَّنَ أنَّ ثمَّةَ حضورًا أقربَ من حضورِهم عندَ المُحتضَرِ، قال تعالى:

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [86] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾

التفسير :

{ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ} أي:فهلا إذا كنتم تزعمون، أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين.

( فَلَوْلاَ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) أى : فهلا إن كنتم غير عاجزين عن رد قضائنا فى هذا المحتضر الحبيب إليكم ، وغير مربوبين لنا ، وخاضعين لسلطاننا . . يقال : دان السلطان الرعية ، إذا ساسهم وأخضعهم لنفوذه .

وقوله : ( فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ) : معناه : فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ، ومقرها في الجسد إن كنتم غير مدينين .

قال ابن عباس : يعني محاسبين . وروي عن مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ، وأبي حزرة مثله .

وقال سعيد بن جبير ، والحسن البصري : ( فلولا إن كنتم غير مدينين ) غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون ، فردوا هذه النفس .

وعن مجاهد : ( غير مدينين ) غير موقنين .

وقال ميمون بن مهران : غير معذبين مقهورين .

القول في تأويل قوله تعالى : فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86)

يقول تعالى ذكره: فهلا إن كنتم أيها الناس غير مدينين.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( مَدِينِينَ ) فقال بعضهم: غير محاسبين.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) يقول: غير محاسبين.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( غَيْرَ مَدِينِينَ ) قال: محاسبين.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) : أي محاسبين.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قول الله ( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) قال: كانوا يجحدون أن يُدانوا بعد الموت، قال: وهو مالك يوم الدين، يوم يُدان الناس بأعمالهم، قال: يدانون: يحاسبون.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أبو رجاء، عن الحسن، في قوله: ( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) قال: غير محاسبين.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا سليمان، قال: ثنا أبو هلال، عن قتادة ( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) قال غير مبعوثين، غير محاسبين.

وقال آخرون: معناه: غير مبعوثين.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال ثنا هوذة، قال: ثنا عوف، عن الحسن ( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) غير مبعوثين يوم القيامة، ترجعونها إن كنتم صادقين.

وقال آخرون: بل معناه: غير مجزيين بأعمالكم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: غير محاسبين فمجزيين بأعمالكم من قولهم: كما تدين تدان، ومن قول الله مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ .

التدبر :

وقفة

[86، 87] ﴿فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ إذا كنتم عاجزين عن إعادة الروح إلى جسد الميت وهو بين أيديكم، فأنَّى لكم التجاسر على إنكار البعث والنشور؟!

وقفة

[86، 87] ﴿فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ تحدٍّ إلهي، إن كنتم غير مملوكين لله ولا مقهورين له، فلم لا ترجعون أنفسكم إلى الدنيا كما تشتهون، ولم لا تردون الأرواح إلى الأبدان بعد أن بلغت الحلقوم.

وقفة

[86، 87] ﴿فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ سبحان من قهر بالموت أعتى الجبابرة! إذا بلغت روح أحدكم الحلقوم وأنتم حضور، فهل يستطيع أمهر الأطباء وأعظم العظماء إمساك الروح حتى لا تخرج من الجسد.

وقفة

[86، 87] ﴿فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ كان أبو العتاهية عند الرشيد، فقال له: «عظني»، قال: «أخافك»، قال: «أنت آمن»، فأنشده:

لا تَأْمَنِ الموتَ في طَرْفٍ ولا نَفَسِ ... وإنْ تَمَنَّعْتَ بالحُجَّابِ والحَرَسِ

فما تَزالُ سِهامُ الموتِ نافِذَةً ... في جَنْبِ مُدَّرِعٍ منها ومُتَّرِسِ

أَرَاكَ لستَ بِوَقَّافٍ ولا حَذِرٍ ... كالحاطِبِ الخابِطِ الأَعوادَ في الغَلَسِ

تَرجُو النجاةَ ولم تَسلُكْ مسالِكَها ... إن السفينةَ لا تَجري على اليَبَسِ

فبكي الرشيد، حتى بل أكمامه.

الإعراب :

- ﴿ فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ: ﴾

- مكررة للتوكيد، ان: حرف شرط جازم. كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بان والتاء ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور. وحذف جواب الشرط - الجزاء-لتقدم معناه. التقدير: فلولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم ان كنتم غير مدينين.

- ﴿ غَيْرَ مَدِينِينَ: ﴾

- خبر «كان» منصوب بالفتحة. مدينين: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. أي غير مجزيين.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [86] لما قبلها : ولَمَّا كانَ الكَلامُ لِإثْباتِ هَذِهِ الأغْراضِ المُهِمَّةِ قَبْلَ جَوابِ (لَوْلا)؛ أعادَها تَأْكِيدًا لَها وتَبْيِينًا، فقال تعالى:

﴿ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [87] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

التفسير :

ترجعون الروح إلى بدنها{ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعها، فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تعاندوا وتعلم حالكم وسوء مآلكم.

هلا إن كنتم غير خاضعين لنا ( تَرْجِعُونَهَآ ) أى : ترجعون الروح إلى صاحبها ( إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) فى اعتقادكم بأن آلهتكم تستطيع الدفاع عنكم وفى اعتقادكم أنه لا بعث ولا حساب بعد الموت ، وفى توهمكم أن هناك قوة سوى قوة الله - عز وجل - يمكنها أن تساعدكم عند الشدائد والمحن .

وهكذا نجد هذه الآيات الكريمة ، تقيم أوضح الأدلة وأكثرها تأثيرا فى النفوس ، على كمال قدرة الله - تعالى - وعلى نفاذ مشيئته وإرادته . .

فهى تتحدى البشر جميعا أن يعيدوا الروح إلى أحب الناس إليهم ، وهم واقفون من حوله وقفة الحائر المستسلم . العاجز عن فعل أى شىء من شأنه أن يدفع عن هذا المحتضر ما فيه من كرب ، أو أن يؤخر انتزاعه روحه من جسده ، ولو لزمن قليل .

وقوله : ( فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ) : معناه : فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ، ومقرها في الجسد إن كنتم غير مدينين .

قال ابن عباس : يعني محاسبين . وروي عن مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ، وأبي حزرة مثله .

وقال سعيد بن جبير ، والحسن البصري : ( فلولا إن كنتم غير مدينين ) غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون ، فردوا هذه النفس .

وعن مجاهد : ( غير مدينين ) غير موقنين .

وقال ميمون بن مهران : غير معذبين مقهورين .

وقوله: ( تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) يقول: تردّون تلك النفوس من بعد مصيرها إلى الحلاقيم إلى مستقرّها من الأجساد إن كنتم صادقين، إن كنتم تمتنعون من الموت والحساب والمجازاة، وجواب قوله: فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ، وجواب قوله: ( فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ) جواب واحد وهو قوله: ( تَرْجِعُونَهَا ) وذلك نحو قوله: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ جعل جواب الجزاءين جوابًا واحدًا.

وبنحو الذي قلنا في قوله: ( تَرْجِعُونَهَا ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال قال ابن زيد، في قوله: ( تَرْجِعُونَهَا ) قال: لتلك النفس ( إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) .

التدبر :

عمل

[85-87] اقرأ وصف المحتضر -وهو على عتبات الآخرة- وروحه تودع الدنيا، واترك رهبة الصورة تغزو نفسك، وأنت مستكين: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ * فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ تَرْجِعُونَها: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. و «ها» ضمير متصل يعود على النفس وهي الروح مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

- ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة السابقة. صادقين: خبر «كان» منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد وحذف جواب الشرط لتقدم معناه بمعنى فما لكم لا ترجعون الروح الى البدن بعد بلوغه الحلقوم ام لم يكن هناك قابض ان كنتم صادقين في أباطيلكم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [87] لما قبلها : وبعد تحدي البشر جميعًا أن يعيدوا الروح إلى أحب النَّاس إليهم؛ بَيَّنَ عجزَهم على أن يرجعوا هذه الروح التي تخرج من ميتهم، قال تعالى:

﴿ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [88] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾

التفسير :

ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث:المقربين، وأصحاب اليمين، والمكذبين الضالين، في أول السورة في دار القرار.

ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت، فقال:{ فَأَمَّا إِنْ كَانَ} الميت{ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ} وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهاتوفضول المباحات.

ثم تمضى السورة الكريمة بعد ذلك ، فى بيان مصير هذه الروح ، التى توشك أن تستدبر الحياة الفانية ، وتستقبل الحياة الباقية فتقول : ( فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ المقربين فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ) .

والروح : بمعنى الراحة والأمان والاطمئنان والريحان شجر طيب الرائحة .

أى : فأما إن كان صاحب هذه النفس التى فارقت الدنيا ، من المقربين إلينا السابقين بالخيرات . . . فله عندنا راحة لا تقاربها راحة ، وله رحمة واسعة ، وله طيب رائحة عند قبض روحه ، وعند نزوله فى قبره ، وعند وقوله بين أيدينا للحساب يوم الدين ، وله جنات ينعم فيها بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين ، أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين . وإما أن يكون من المكذبين الضالين عن الهدى ، الجاهلين بأمر الله ; ولهذا قال تعالى : ( فأما إن كان ) أي : المحتضر ، ( من المقربين ) ، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات ، وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات ،

وقوله: ( فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ) يقول تعالى ذكره: فأما إن كان الميت من المقرّبين الذين قرّبهم الله من جواره في جنانه ( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ) يقول: فله روح وريحان.

واختلف القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء الأمصار ( فَرَوْحٌ ) بفتح الراء، بمعنى: فله برد.( وَرَيْحَانٌ ) يقول: ورزق واسع في قول بعضهم، وفي قول آخرين فله راحة وريحان وقرأ ذلك الحسن البصريّ( فَرُوحٌ ) بضم الراء، بمعنى: أن روحه تخرج في ريحانة.

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالفتح لإجماع الحجة من القرّاء عليه، بمعنى: فله الرحمة والمغفرة، والرزق الطيب الهنيّ.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

تفاعل

[88] ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[88، 89] ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾ إذا كان المتوفي من السابقين فإنه يشم رائحة ريحان عند قبض روحه, قاله قتادة والحسن, وبعض قصص تؤيد ذلك.

وقفة

[88، 89] ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾ قال أبو العالية: «لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة، فيشمُّه ثم يقبض».

وقفة

[88، 89] عِظَم جزاء المقربين ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾.

الإعراب :

- ﴿ فَأَمّا: ﴾

- الفاء استئنافية. أما: حرف شرط وتفصيل لا عمل له والفاء رابطة لجوابه. أي الفاء الواردة في الآية التالية

- ﴿ إِنْ كانَ: ﴾

- حرف شرط جازم. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بان واسمها محذوف لأنه معلوم من السياق. بمعنى:ان كان المتوفى-المحتضر-.

- ﴿ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «كان» وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [88] لما قبلها : وبعد بَيانِ حالِ المُتوفَّى عندَ الوفاةِ؛ جاءَ بَيانُ حالِه بعد المماتِ؛ لتُختم السُّورة ببيانِ عاقبةِ الأقسامِ الثَّلاثةِ المذكورةِ في أوَّلِ السُّورةِ؛ فيتناسقَ البدءُ معَ الختامِ، وبدأ بالسَّابِقينَ المقرَّبين، قال تعالى:

﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [89] :الواقعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾

التفسير :

{ فـ} لهم{ رَوْحٌ} أي:راحة وطمأنينة، وسرور وبهجة، ونعيم القلب والروح،{ وَرَيْحَانٌ} وهو اسم جامع لكل لذة بدنية، من أنواع المآكل والمشارب وغيرهما، وقيل:الريحان هو الطيب المعروف، فيكون تعبيرا بنوع الشيء عن جنسه العام

{ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ} جامعة للأمرين كليهما، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فيبشر المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة، التي تكاد تطير منها الأرواح من الفرح والسرور.

كما قال تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أن لَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ}

وقد أول قولهتبارك تعالى:{ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} أن هذه البشارة المذكورة، هي البشرى في الحياة الدنيا.

ثم تمضى السورة الكريمة بعد ذلك ، فى بيان مصير هذه الروح ، التى توشك أن تستدبر الحياة الفانية ، وتستقبل الحياة الباقية فتقول : ( فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ المقربين فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ) .

والروح : بمعنى الراحة والأمان والاطمئنان والريحان شجر طيب الرائحة .

أى : فأما إن كان صاحب هذه النفس التى فارقت الدنيا ، من المقربين إلينا السابقين بالخيرات . . . فله عندنا راحة لا تقاربها راحة ، وله رحمة واسعة ، وله طيب رائحة عند قبض روحه ، وعند نزوله فى قبره ، وعند وقوله بين أيدينا للحساب يوم الدين ، وله جنات ينعم فيها بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

( فروح وريحان وجنة نعيم ) أي : فلهم روح وريحان ، وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت ، كما تقدم في حديث البراء : أن ملائكة الرحمة تقول : " أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه ، اخرجي إلى روح وريحان ، ورب غير غضبان " .

قال علي بن طلحة ، عن ابن عباس : ( فروح ) يقول : راحة وريحان ، يقول : مستراحة . وكذا قال مجاهد : إن الروح : الاستراحة .

وقال أبو حزرة : الراحة من الدنيا . وقال سعيد بن جبير ، والسدي : الروح : الفرح . وعن مجاهد : ( فروح وريحان ) : جنة ورخاء . وقال قتادة : فروح ورحمة . وقال ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير : ( وريحان ) : ورزق .

وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة ، فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة ، والفرح والسرور والرزق الحسن ، ( وجنة نعيم ) .

وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة ، فيقبض روحه فيه .

وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أم [ من ] أهل النار ؟

وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت [ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ] ) [ إبراهيم : 27 ] ، ، ولو كتبت هاهنا لكان حسنا ! ومن جملتها حديث تميم الداري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " يقول الله لملك الموت : انطلق إلى فلان فأتني به ، فإنه قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب ، ائتني به فلأريحنه ، قال : فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة ، معهم أكفان وحنوط من الجنة ، ومعهم ضبائر الريحان ، أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لونا ، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه ، ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك " .

وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم ، وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية : قال الإمام أحمد :

حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا هارون ، عن بديل بن ميسرة ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ : " فروح وريحان " برفع الراء .

وكذا رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي من حديث هارون - وهو ابن موسى الأعور - به ، وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديثه .

وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده ، وخالفه الباقون فقرءوا : ( فروح ) بفتح الراء .

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل : أنه سمع درة بنت معاذ تحدث عن أم هانئ : أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تكون النسم طيرا يعلق بالشجر ، حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها " .

هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن ، ومعنى " يعلق " : يأكل ، ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الإمام أحمد ، عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، عن الإمام مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه " . وهذا إسناد عظيم ، ومتن قويم .

وفي الصحيح : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش " الحديث .