الإحصائيات

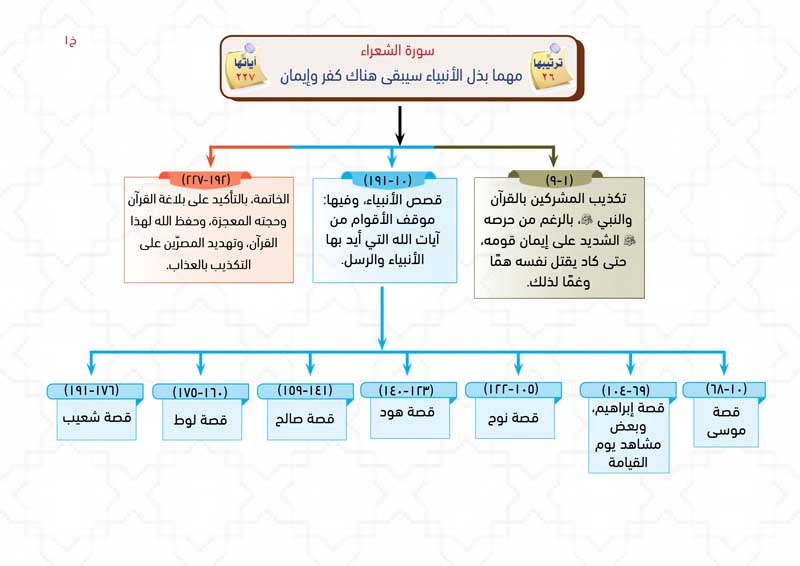

سورة الشعراء

| ترتيب المصحف | 26 | ترتيب النزول | 47 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 10.00 |

| عدد الآيات | 227 | عدد الأجزاء | 0.50 |

| عدد الأحزاب | 1.00 | عدد الأرباع | 4.00 |

| ترتيب الطول | 17 | تبدأ في الجزء | 19 |

| تنتهي في الجزء | 19 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 12/29 | طسم: 1/2 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

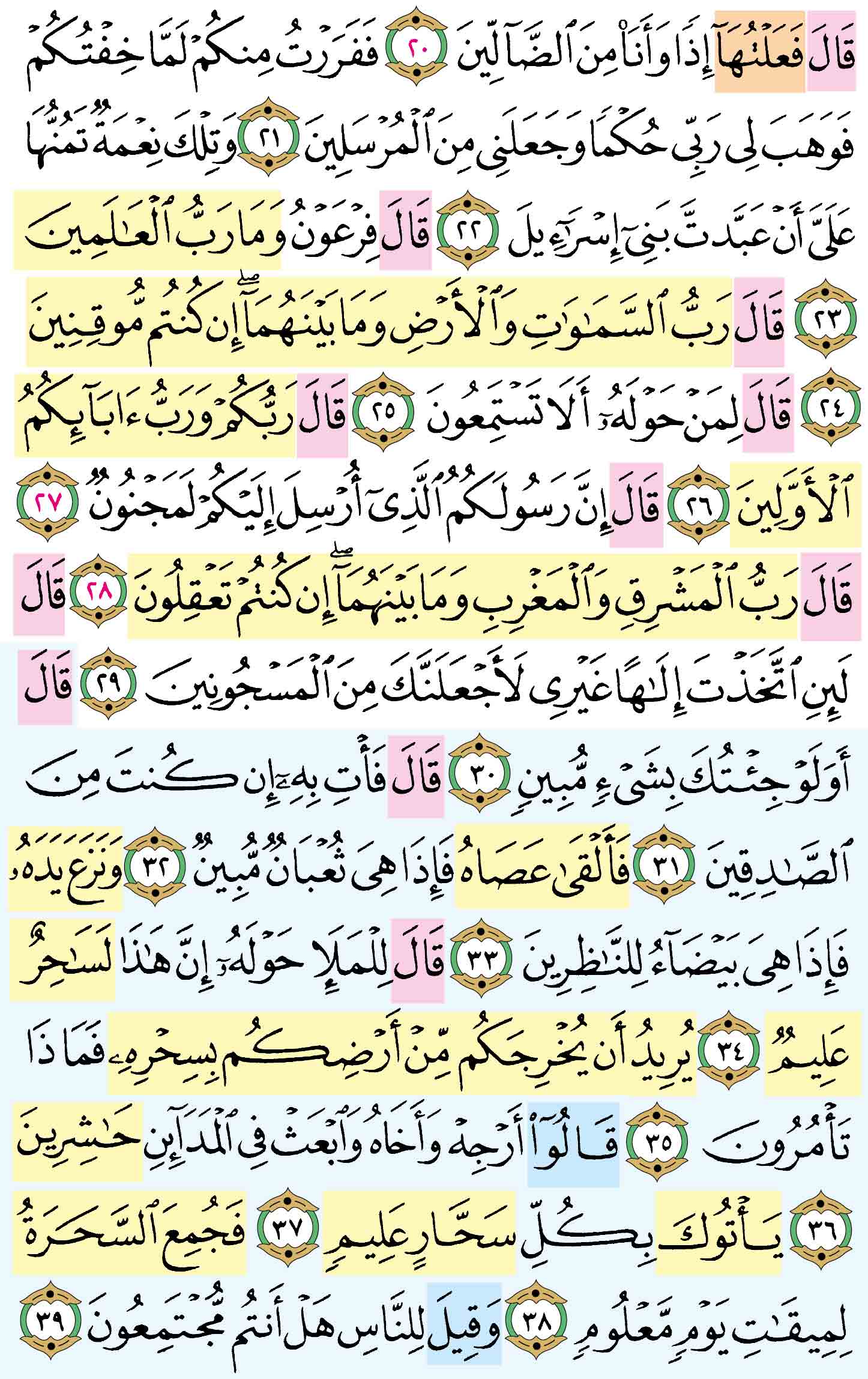

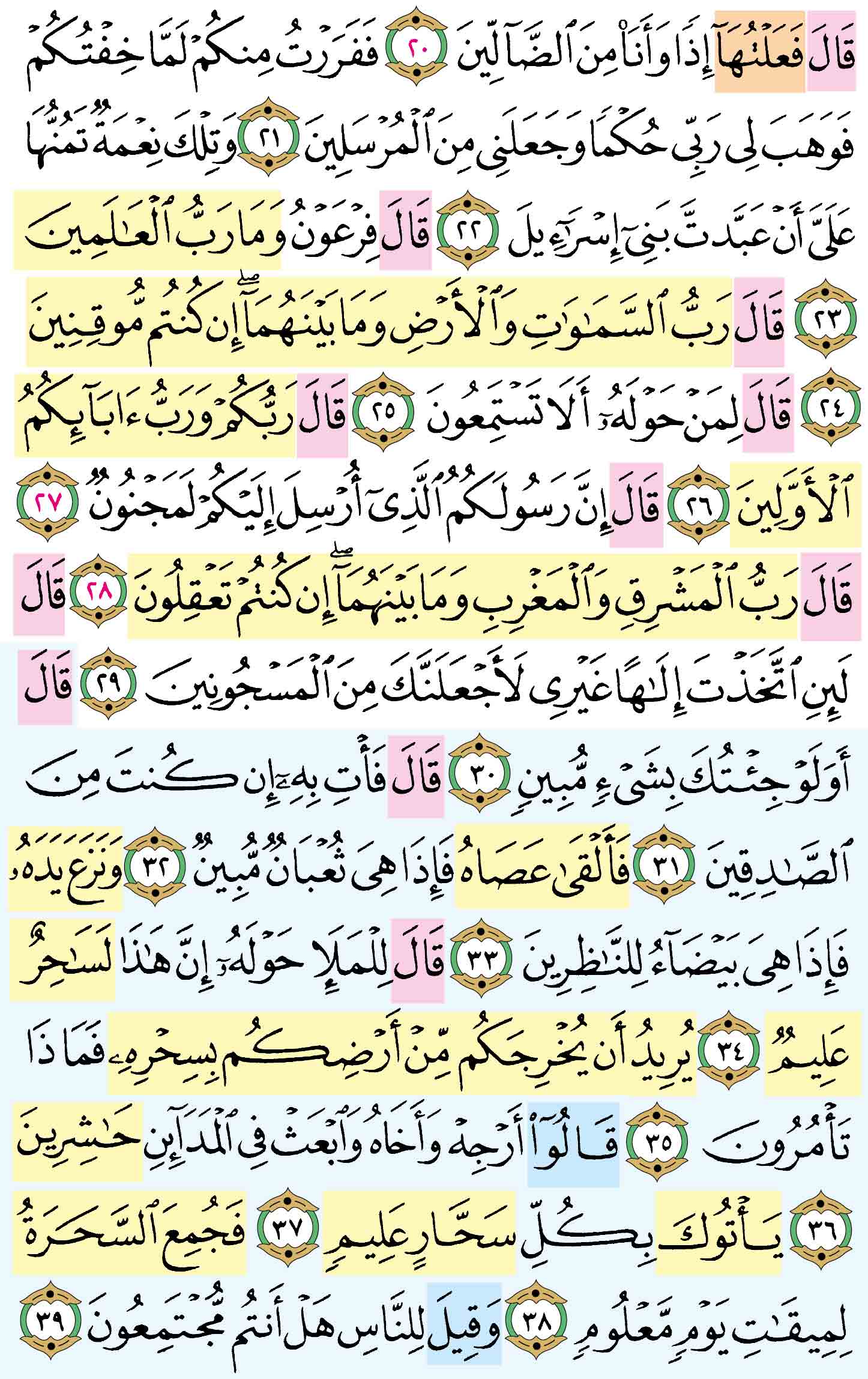

من الآية رقم (18) الى الآية رقم (29) عدد الآيات (12)

امتنَّ فرعونُ على موسى بتربيتِه، وذَكَّرَهُ بقتلِ القبطي، فبَيَّنَ موسى عليه السلام هنا أنَّه قتلٌ خطأٌ، ودعاه لمعرفةِ اللهِ، فاتَّهمَه فرعونُ بالجُنونِ، وهدَّدَه بالسّجنِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (30) الى الآية رقم (40) عدد الآيات (11)

موسى عليه السلام يعرضُ ما يُثبتُ صدقَه، فألقى عصاهُ فتحوَّلتْ إلى ثعبانٍ عظيمٍ، وأخرجَ يدَه من جيبِه فإذا هي بيضاءُ تتلألأُ، فاتَّهمُوه بأنَّه ساحرٌ، وجمعُوا السحرةَ للردِّ عليه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الشعراء

مهما بذل الأنبياء سيبقى هناك كفر وإيمان/ العناد والعقاب توصيل الرسالة بأفضل الوسائل الممكنة (خطورة الإعلام)/ دعوة الأنبياء كلهم واحدة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • كما جاءت سورة الشعراء تذكر بـ:: فجاءت سورة الشعراء تذم من كفر ببلاغة القرآن منهم ولم تنفعه فصاحته، وتمدح من آمن منهم وسخّر فصاحته لخدمة الدين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الشعراء».

- • معنى الاسم :: الشعراء: جمعُ شاعر، وهو قائل وناظم الشعر.

- • سبب التسمية :: لأنها تفردت من بين سور القرآن بذكر كلمة الشعراء في آخر السورة، بينما جاءت مفردة (شاعر) في عدة سور، وبلفظ الشعر مرة واحدة في سورة يس.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: : «طسم»، و«طسم الشعراء» تسمية للسورة بمفتتحها، و«طسم المائتين».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: توصيل الرسالة بأفضل الوسائل الممكنة.

- • علمتني السورة :: أنه مهما بذل الأنبياء سيبقى هناك كفر وإيمان.

- • علمتني السورة :: أن آيات القرآن واضحة الحجة بينة الدلالة: ﴿طسم * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾

- • علمتني السورة :: أن الاعتراف بالخطأ فضيلة ولو مع الأعداء؛ هذا موسى نبي الله يعترف بخطأه لفرعون: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الشعراء من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

خامسًا : خصائص السورة :

- • خُتمت كل قصة من قصص الأنبياء -بالإضافة لمقدمة السورة- بلازمة مكررة، وهي: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾، تكررت 8 مرات؛ ليكون ذلك أبلغ في الاعتبار.

• توحدت الآيات التي افتتحت بها قصة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ (105-110)، مع تغير أسماء الأقوام ونبيهم؛ وذلك للتأكيد على وحدة دعوة الرسل.

• ركزت السورة على فن الحوار بين الرسل الكرام وأقوامهم، فالسورة نزلت في وقت الجهر بالدعوة؛ وذلك توجيهًا وتدريبًا للصحابة والدعاة من بعدهم على كيفية الحوار مع قومهم.

• تعتبر سورة الشعراء ثاني سورة في القرآن من حيث كثرة عدد الآيات، فعدد آياتها 227 آية، فهي تأتي بعد سورة البقرة التي عدد آياتها 286 آية، ولكن من حيث الطول فهي تأتي في المرتبة الـ 17 بسبب قصر آياتها.

• سورة الشعراء هي أول سور (الطواسين أو الطواسيم)، وهي ثلاث سور جاءت في المصحف مرتبة: الشعراء، النمل، القصص، وسميت بذلك؛ لأنها افتتحت بالحروف المقطعة طسم (في الشعراء والقصص)، وطس (في النمل).

• هي أول سورة -بترتيب النزول- ذكر بها كلمة (الكتاب المبين).

• سورة الشعراء هي آخر سورة في قسم المئين.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نسخر الإعلام ليكون من وسائل الدعوة إلى الله، لا أن يستخدم في الترويج للمعاصي والفتن والفواحش.

• أن نبحث عن أفضل الطرق التي نؤثر بها في الناس، مقتدين في ذلك بالحوار الراقي لأنبياء الله مع أقوامهم خلال السورة.

• أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على هداية الناس: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (3).

• أن نعترف بالخطأ سريعًا، ولا نكابر ونبرر: ﴿قال فعلتها﴾ (20).

• أن نتدرب على المناظرة وإقامة الحجج: ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ (30).

• أن ندعو الله أن يغفر لنا ذنوبنا، ويثبتنا على الإيمان: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (51).

• ألا نجعل اليأس يتسلل إلى قلوبنا وقلوب من معنا: ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (61، 61).

• أن نتعلم التواضع من إبراهيم عليه السلام النبي الأواه الحليم الذي قال: ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (83)، فلا نغتر بأعمالنا الصالحة بعد الآن.

• أن نراقب قلوبنا، ونصلح من شأننا؛ فلن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم: ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (88، 89).

• ألا نفرق بين غني وفقير في الدعوة إلى الله: ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ * قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ * وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (111-114).

• أن نعلم أحد المسلمين سورة من سور القرآن الكريم، أو الوضوء، أو الصلاة ابتغاء وجه الله: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (145).

• أن ندرس متنًا في اللغة العربية بنية تفهم كتاب الله تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ (195).

• أن نحذر الناس من السحرة وأعمالهم: ﴿تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ (222-223).

• أن نحذر من الشعر الذي يضل عن الصراط المستقيم: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ...﴾ (224-227).

• أن نحذر من ظلم الآخرين، ونتذكر سوء عاقبة الظالمين: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ (227).

تمرين حفظ الصفحة : 368

مدارسة الآية : [20] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ .. ﴾

التفسير :

فقال موسى: فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَأي:عن غير كفر, وإنما كان عن ضلال وسفه, فاستغفرت ربي فغفر لي.

ولكن موسى- عليه السلام- وقد استجاب الله- تعالى- دعاءه، وأزال عقدة لسانه، رد عليه ردا حكيما، فقال- كما حكى القرآن عنه: قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ.

أى قال موسى في جوابه على فرعون: أنا لا أنكر أنى قد فعلت هذه الفعلة التي تذكرني بها، ولكني فعلتها وأنا في ذلك الوقت من الضالين، أى: فعلت ذلك قبل أن يشرفنى الله بوحيه، ويكلفني بحمل رسالته، وفضلا عن ذلك فأنا كنت أجهل أن هذه الوكزة تؤدى إلى قتل ذلك الرجل من شيعتك، لأنى ما قصدت قتله، وإنما قصدت تأديبه ومنعه من الظلم لغيره.

فالمراد بالضلال هنا: الجهل بالشيء، والذهاب عن معرفة حقيقيته.

( قال فعلتها إذا ) أي : في تلك الحال ، ( وأنا من الضالين ) أي : قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة .

قال ابن عباس ، رضي الله عنهما ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم : ( وأنا من الضالين ) أي : الجاهلين .

قال ابن جريج : وهي كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

يقول تعالى ذكره: قال موسى لفرعون: فعلت تلك الفعلة التي فعلت, أي قتلت تلك النفس التي قتلت إذن وأنا من الضالين. يقول: وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني من الله وحي بتحريم قتله عليّ. والعرب تضع من الضلال موضع الجهل, والجهل موضع الضلال, فتقول: قد جهل فلان الطريق وضل الطريق, بمعنى واحد.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: ( وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ) قال: من الجاهلين.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد, مثله.

قال ابن جُرَيج: وفي قراءة ابن مسعود: " وأنا مِنَ الجَاهِلِينَ".

قال: ثنا الحسين, قال: ثنا أبو سفيان, عن معمر, عن قتادة: ( وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ) قال: من الجاهلين.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ فقال موسى: لم أكفر, ولكن فعلتها وأنا من الضالين. وفي حرف ابن مسعود: " فعلتها إذا وأنا من الجاهلين ".

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: ( قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ) قبل أن يأتيني من الله شيء كان قتلي إياه ضلالة خطأ. قال: والضلالة ههنا الخطأ, لم يقل ضلاله فيما بينه وبين الله.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: ( قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ) يقول: وأنا من الجاهلين.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[19، 20] لما قال فرعون لموسى: ﴿وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ﴾ لم يكابر، بل قال: ﴿فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾؛ الاعتراف بالخطأ شأن الكبار.

وقفة

[19، 20] احتج فرعون على رسالة موسى بوقوع القتل منه عليه السلام: ﴿وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ﴾، فأقر موسى بالفعلة: ﴿فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾، مما يشعر بأنها ليست حجة لفرعون بالتكذيب.

وقفة

[19، 20] درسٌ في الاعتراف بالخطأ: لما قال فرعون لنبي الله موسى: ﴿وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ﴾، اعترف موسى بالخطأ فقال: ﴿فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾.

وقفة

[19، 20] لا تذكرنى بخطئي الغابر وأنا أنبهك على خطأك الحاضر ﴿وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ﴾، ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾.

وقفة

[20] ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا﴾ اعترافك بالخطأ سريعًا يطفئ على خصمك فرحة محاصرتك بالبراهين.

وقفة

[20] ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ الاعتراف بالخطأ فضيلة ولو مع الأعداء؛ هذا موسى نبي الله يعترف بخطأه لفرعون.

عمل

[20] ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ لا تكابر مهما كان الموقف صعبًا، والحالة حرجة.

وقفة

[20] ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ يُعَيره صاحبه بذنوبه السابقة بعد توبته، أعلنها له بوضوح: لم أك مهتديًا حينها، ما المشكلة هنا؟!

وقفة

[20] ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ الاعتراف بالخطأ صفة العظماء.

وقفة

[20] ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ أخطاء الداعية السابقة والنعم التي عليه لا تعني عدم دعوته لمن أخطأ بحقه أو أنعم عليه.

عمل

[20] ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ لا تخجل من أخطائك السابقة التي وقعت منك عن جهل ثم هداك الله.

وقفة

[20] ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ لا يهم ماذا كنت وماذا فعلت، المهم اليوم هل رجعت وتبت؟ الله يقبل توبتك ويغير حالك.

وقفة

[20] ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ من المهم إشاعة ثقافة الاعتذار عند الخطأ، والاعتراف به.

وقفة

[20] ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ إن قلتَ: كيف قال موسى: (وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ)، والنبيُّ لا يكونُ ضالًّا؟ قلتُ: أراد به وأنا من الجاهلين، أو من الناسين، كقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحداهُمَا الأخرَى﴾ [البقرة: 282]، أو من المخطئين لا من المتعمدين، كما يُقال: ضلَّ عن الطريق إذا عدل عن الصواب إلى الخطأ.

وقفة

[20] ﴿فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ الاعترافُ بالخطأ شأنُ الكِبار.

وقفة

[20] ﴿فعلتها إذا وأنا من الضالين﴾ المراد: الضالين عن الصواب فيها، لا الضلال في الدين.

عمل

[20] ﴿فعلتها إذًا وأنا من الضالين﴾ تستطيع أن تكون عظيمًا رغم أخطاء الماضي، فقط لا تلتفت للوراء.

الإعراب :

- ﴿ قالَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو اي فأجابه موسى قائلا.

- ﴿ فَعَلْتُها إِذاً: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به-مقول القول-وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل-ضمير المتكلم-مبني على الضم في محل رفع فاعل و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اذا: حرف جواب وجزاء لا عمل له.

- ﴿ وَأَنَا مِنَ الضّالِّينَ: ﴾

- تعرب اعراب وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ» الواردة في الآية السابقة. اي ارتكبتها وقتئذ وانا من الجاهلين. وجاءت إِذاً» جزاء لقول فرعون: وفعلت فعلتك. بمعنى: جازيت نعمتي بما فعلت، فجاء الجواب نعم فعلتها مجازيا لك. تسليما لقوله.'

المتشابهات :

| الفاتحة: 6 | ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ |

|---|

| البقرة: 198 | ﴿وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴾ |

|---|

| الأنعام: 77 | ﴿لَئِن لَّمۡ يَهۡدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ الضَّالِّينَ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 20 | ﴿قَالَ فَعَلۡتُهَآ إِذٗا وَأَنَا۠ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 86 | ﴿وَٱغۡفِرۡ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ |

|---|

| الواقعة: 92 | ﴿وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [20] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ فرعونُ الأمرين: التربية والقتل، وقد كانت تربيته له معلومة ظاهرة، فما أنكرها موسى عليه السلام، ولكن أجاب عن القتل: إن القتل الذي توبخني به لم يكن مقصودًا منِّي، إنما وكزته تأديبًا له ومنعًا له من الظلم، والوكزة لا تقتل عادة -أي: قتل خطأ-، وقد قتلتُ الرجل وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي، قال تعالى:

﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [21] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ .. ﴾

التفسير :

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْحين تراجعتم بقتلي, فهربت إلى مدين, ومكثت سنين, ثم جئتكم.فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ.

فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى, اعتراض جاهل أو متجاهل، فإنه جعل المانع من كونه رسولا أن جرى منه القتل، فبين له موسى, أن قتله كان على وجه الضلال والخطأ, الذي لم يقصد نفس القتل، وأن فضل الله تعالى غير ممنوع منه أحد, فلم منعتم ما منحني الله, من الحكم والرسالة؟ بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًاوعند التحقيق, يتبين أن لا منة لك فيها.

وقوله: فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ بيان لما ترتب على فعلته التي فعلها.

أى: وبعد هذه الفعلة التي فعلتها وأنا من الضالين، توقعت الشر منكم، ففررت من وجوهكم حين خشيت منكم على نفسي فكانت النتيجة أن وهبنى رَبِّي حُكْماً أى: علما نافعا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ الذين اصطفاهم الله- تعالى- لحمل رسالته والتشرف بنبوته.

( ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ) أي : الحال الأول انفصل وجاء أمر آخر ، فقد أرسلني الله إليك ، فإن أطعته سلمت ، وإن خالفته عطبت .

وقوله ( فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ )... الآية, يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيل موسى لفرعون: ( فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ ) معشر الملأ من قوم فرعون ( لَمَّا خِفْتُكُمْ ) أن تقتلوني بقتلي القتيل منكم.( فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا ) يقول: فوهب لي ربي نبوّة وهي الحكم.

كما حدثنا موسى بن هارون, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط عن السديّ: ( فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا ) والحكم: النبوّة.

وقوله: ( وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ) يقول: وألحقني بعداد من أرسله إلى خلقه, مبلغا عنه رسالته إليهم بإرساله إياي إليك يا فرعون.

المعاني :

التدبر :

عمل

[21] ﴿فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾ إن لم تأمن على دينك ونفسك في مكان؛ فاهجره.

وقفة

[21] ﴿فَفَرَرتُ مِنكُم لَمّا خِفتُكُم﴾ فُطرت النفس على خوف جبلى، فرغم معرفته عليه السلام أنه قتله بالخطأ إلا أنه خاف وفر من البلدة.

عمل

[21] ﴿فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ خاف وهرب، ثم جاءته أعظم منحة وهدية! لا تجلس أسيرًا للخوف، تفاءل فبعده الخير.

وقفة

[21] ﴿فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ اتخاذ الأسباب للحماية من العدو لا ينافي الإيمان والتوكل على الله.

وقفة

[21] الخوف الطبعي لا ينافي الخوف من الله تعالى ﴿فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

وقفة

[21] كان خوفًا، كان ابتلاءً، كان فرارًا ﴿فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾، ولكنه العوض الجميل من رب جميل ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

وقفة

[21] ﴿فَفَرَرتُ مِنكُم لَمّا خِفتُكُم فَوَهَبَ لي رَبّي حُكمًا وَجَعَلَني مِنَ المُرسَلينَ﴾ قد تعتريك أمورٌ هى من السوء بمكان، ولكنك لا تدرى كيف سيُتم الله الأمر لك؛ فأحسن الظن بالله.

وقفة

[21] عند البحر: ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [62]، عند فرعون: ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي﴾، فى المحاورة: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي﴾ [طه: 52]، عند الميقات: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه: 84]؛ هل علمت لِمَ كلمه ربه؟

عمل

[21] تجاوَزْ ألم المصيبة وانتظر الخير والرزق الذي بعدها، خرج موسى ﷺ من بلده هاربًا خائفًا، ثم قال: ﴿فوَهب لي ربي حُكمًا وجعلني من المرسلين﴾.

وقفة

[21] «لم يجعلك الله بِدار هَوانٍ» كتبها مَلك غسَّان لكعب بن مالك حين هجَره المسلمون بعد تبوك، وأنت «لم يجعلك الله بِدار هَوانٍ»، لا تُقِم بين صحبة لا تُقَدِرك، ولا في بيئة عمل لا ترتاح فيها، غيِّر إذا كان التغيير ممكنًا، غادر موسى أرضه، ثم قال: ﴿فوهب لي ربي حُكمًا وجعلني من المرسلين﴾.

الإعراب :

- ﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ: ﴾

- الفاء سببية. فررت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. والتاء ضمير متصل-ضمير المتكلم-مبني على الضم في محل رفع فاعل. منكم: جار ومجرور متعلق بفررت والميم علامة جمع الذكور. بمعنى: فهربت منك ومن ملئك.

- ﴿ لَمّا خِفْتُكُمْ: ﴾

- اسم شرط غير جازم بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالجواب وتسمى أيضا اسم وجود لوجود. خفت: تعرب اعراب «فررت» والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور. وجملة خِفْتُكُمْ» في محل جر بالاضافة. بمعنى خفت على نفسي منكم. وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه.

- ﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي: ﴾

- الفاء استئنافية. وهب: بمعنى «منح» فعل ماض مبني على الفتح. ربي: فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة والياء ضمير متصل-ضمير المتكلم- في محل جر بالاضافة. و لِي» جار ومجرور متعلق بوهب بمقام المفعول الاول.

- ﴿ حُكْماً وَجَعَلَنِي: ﴾

- اي حكمة: مفعول به ثان منصوب بوهب وعلامة نصبه الفتحة. وجعلني: معطوفة بالواو على «وهب» والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. النون للوقاية. والياء ضمير متصل-ضمير المتكلم- في محل نصب مفعول به.

- ﴿ مِنَ الْمُرْسَلِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بجعلني وهو بمقام المفعول الثاني بمعنى: وجعلني مرسلا من المرسلين وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [21] لما قبلها : وبعد الرد على موضوع القتل؛ ذكرَ موسى عليه السلام هنا ما ترتب على ذلك، فقد خشي على نفسه القتل، فخرج من مصر فارًّا إلى أرض مدين؛ ثم ذكرَ ما أكرمه اللهُ به من العلم والنبوة، قال تعالى:

﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لما:

1- حرف وجوب لوجوب، أو ظرفا بمعنى: حين، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسر اللام وتخفيف الميم، وهى قراءة حمزة، فى رواية.

حكما:

1- بالإسكان، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بضم الكاف، وهى قراءة عيسى.

مدارسة الآية : [22] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ .. ﴾

التفسير :

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

أي:تدلي علي بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيل, وجعلتهم لك بمنزلة العبيد، وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك, وجعلتها علي نعمة، فعند التصور, يتبين أن الحقيقة, أنك ظلمت هذا الشعب الفاضل, وعذبتهم وسخرتهم بأعمالك، وأنا قد سلمني الله من أذاك, مع وصول أذاك لقومي، فما هذه المنة التي تبت بها وتدلي بها؟.

ثم أضاف موسى- عليه السلام- إلى هذا الرد الملزم لفرعون. ردا آخر أشد إلزاما وتوبيخا فقال: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ.

واسم الإشارة تِلْكَ يعود إلى التربية المفهومة من قوله- تعالى- قبل ذلك: أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً ... إلخ.

وقوله تَمُنُّها من المن بمعنى الإنعام يقال: منّ فلان على فلان منة إذا أنعم عليه بنعمة.

وعبدت: أى: اتخذتهم عبيدا لك تسخرهم لخدمتك.

قال الجمل: وتِلْكَ مبتدأ، ونِعْمَةٌ خبر. وتَمُنُّها صفة للخير وأَنْ عَبَّدْتَ عطف بيان للمبتدأ موضح له.

وهذا الكلام من موسى- عليه السلام- يرى بعضهم أنه قاله على وجهة الاعتراف له بالنعمة، فكأنه يقول له: تلك التربية التي ربيتها لي نعمة منك على، ولكن ذلك لا يمنع من أن أكون رسولا من الله- تعالى- إليك، لكي تقلع عن كفرك، ولكي ترسل معنا بنى إسرائيل.

ويرى آخرون أن هذا الكلام من موسى لفرعون، إنما قاله على سبيل التهكم به، والإنكار عليه فيما امتن به عليه، فكأنه يقول له: إن ما تمنّ به على هو في الحقيقة نقمة، وإلا فأية منة لك علىّ في استعبادك لقومي وأنا واحد منهم، إن خوف أمى من قتلك لي هو الذي حملها على أن تلقى بي في البحر، وتربيتي في بيتك كانت لأسباب خارجة عن قدرتك ...

ويبدو لنا أن هذا الرأى أقرب إلى الصواب، لأنه هو المناسب لسياق القصة، ولذا قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الآية: «ثم كر موسى على امتنان فرعون عليه بالتربية فأبطله من أصله، واستأصله من سنخه- أى: من أساسه-، وأبى أن يسمى نعمته إلا نقمة. حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بنى إسرائيل، لأن تعبيدهم وقصدهم بالذبح لأبنائهم هو السبب في حصوله عنده وتربيته، فكأنه امتن عليه بتعبيد قومه، وتذليلهم واتخاذهم خدما له ... » .

ثم قال موسى : ( وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ) أي : وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل ، فجعلتهم عبيدا وخدما ، تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك ، أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي : ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم .

يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نبيه موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون ( وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ ) يعني بقوله: وتلك تربية فرعون إياه, يقول: وتربيتك إياي, وتركك استعبادي, كما استعبدت بني إسرائيل نعمة منك تمنها عليّ بحقّ. وفي الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عليه عنه, وهو: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتركتني, فلم تستعبدني, فترك ذكر " وتركتني" لدلالة قوله ( أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) عليه, والعرب تفعل ذلك اختصارا للكلام, ونظير ذلك في الكلام أن يستحق رجلان من ذي سلطان عقوبة, فيعاقب أحدهما, ويعفو عن الآخر, فيقول المعفو عنه هذه نعمة علي من الأمير أن عاقب فلانا, وتركني, ثم حذف " وتركني" لدلالة الكلام عليه, ولأن في قوله: ( أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) وجهين: أحدهما النصب, لتعلق " تمنها " بها, وإذا كانت نصبا كان معنى الكلام: وتلك نعمة تمنها علي لتعبدك بني إسرائيل. والآخر: الرفع على أنها ردّ على النعمة. وإذا كانت رفعا كان معنى الكلام: وتلك نعمة تمنها عليّ تعبيدك بني إسرائيل. ويعني بقوله: ( أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) : أن اتخذتهم عبيدا لك. يقال منه: عبدت العبيد وأعبدتهم, قال الشاعر:

عَـلامَ يُعْبِـدنِي قَـومِي وقـدْ كَـثُرَتْ

فِيهــا أبـاعِرُ مـا شـاءُوا وَعُبْـدَانُ (1)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: ( تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) قال: قهرتهم واستعملتهم.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, قال: تمن علي أن عبَّدت بني إسرائيل, قال: قهرت وغلبت واستعملت بني إسرائيل.

حدثنا موسى بن هارون, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط, عن السديّ: ( وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) وربيتني قبل وليدا.

وقال آخرون: هذا استفهام كان من موسى لفرعون, كأنه قال: أتمنّ عليّ أن اتخذت بني إسرائيل عبيدا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, في قوله: ( وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ ) قال: يقول موسى لفرعون: أتمنّ عليّ أن اتخذت أنت بني إسرائيل عبيدا.

واختلف أهل العربية في ذلك, فقال بعض نحويي البصرة: وتلك نعمة تمنها عليّ, فيقال: هذا استفهام كأنه قال: أتمنها علي؟ ثم فسر فقال: ( أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) وجعله بدلا من النعمة. وكان بعض أهل العربية ينكر هذا القول, ويقول: هو غلط من قائله لا يجوز أن يكون همز الاستفهام يلقى, وهو يطلب, فيكون الاستفهام كالخبر, قال: وقد استقبح ومعه أم, وهي دليل على الاستفهام واستقبحوا:

تَــرُوحُ مــنَ الحَــيّ أمْ تَبْتَكــرْ

وَمــاذَا يَضُــرُّكَ لَــوْ تَنْتظــرْ? (2)

قال: وقال بعضهم: هو أتروح من الحيّ, وحذف الاستفهام أوّلا اكتفاء بأم. وقال أكثرهم: بل الأوّل خبر, والثاني استفهام, وكأن " أم " إذا جاءت بعد الكلام فهي الألف, فأما وليس معه أم, فلم يقله إنسان.

وقال بعض نحويي الكوفة في ذلك ما قلنا. وقال: معنى الكلام: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين لنعمتي: أي لنعمة تربيتي لك, فأجابه فقال: نعم هي نعمة عليّ أن عبدت الناس ولم تستعبدني.

------------------------

الهوامش :

(1) البيت من شواهد (اللسان: عبد) قال: تعبد الرجل (وعبده) بتشديد الباء فيهما، وأعبده: صيره كالعبد. قال الشاعر: "ختام يعبدني قومي.." البيت.

(2) البيت: لامرىء القيس بن حجر الكندي (مختار الشعر الجاهلي بشرح مصطفى السقا طبعة الحلبي ص 115) تروح: أتروح، وتبتكر: تخرج مبكرًا. يقول: أتروح إلى أهلك آخر النهار، أم تخرج إليهم بكرة، وما الذي يعجلك عن الانتظار وهو خير لك. والبيت شاهد على أنه حذف همزة الاستفهام اكتفاء بدلالة أم عليه. وبعضهم يستقبح الحذف في هذا الموضع. ويمنعه فيما يلبس بالخبر.

التدبر :

وقفة

[22] ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ﴾ الإحسان إلى الناس لا يقتضي تعبيدهم وإهانتهم.

وقفة

[22] ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ الطغاة يظنون أن سماحهم لك بتقبيل أياديهم نعمة، وتعبيدهم لأهلك منَّة، ونظرهم إليك مكرمة.

وقفة

[22] ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ تمُنُّ عليَّ أن ربيتني، وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد، والمعاملات القبيحة! أو يريد: كيف تمن عليَّ بالتربية وقد استعبدت قومي؟! ومن أهين قومه ذل، فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إليَّ.

وقفة

[22] ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ إيذاؤك لقرابات وأحباب الإنسان هو إيذاء له، وصلتك بهم هو وصل له.

عمل

[22] يسلب الطاغية حريتنا، ثم يمنحنا فُتات حرية؛ ليُمدح ويُغفل عن أصل جريمته؛ فلا نخدع! لقد قال موسى لفرعون: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.

وقفة

[22] كل معروف خاص يكون هدرًا أمام الاجتياح العام، وكل عطاء دنيوي يكون سرابًا أمام هدر الدين ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.

عمل

[22] ابحث عن ضعيف مظلوم، واحتسب الأجر في الدفاع عنه ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.

وقفة

[22] النفس الفرعونية تستحضر منتها وإن دقت، ولا تعبأ بإساءتها وإن جلت ﴿وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل﴾، وذبحت ثم استأثرت بي.

وقفة

[22] قال فرعون: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا﴾ [18]، وقال موسي: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، يمن بعطاياه وينسي خزاياه.

وقفة

[22] ﴿وَتِلكَ نِعمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَن عَبَّدتَ بَني إِسرائيلَ﴾ هناك من يرى أن أفضاله عليك لا تعد ولا تحصى، بينما الحقيقة غير ذلك تمامًا.

الإعراب :

- ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ: ﴾

- الواو استئنافية. تي: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام للبعد والكاف حرف خطاب او تكون تِلْكَ» كلمة واحدة مبنية على الفتح. اي اسم اشارة و نِعْمَةٌ» خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. والاشارة الى مبهم يفسره ما بعده.

- ﴿ تَمُنُّها عَلَيَّ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع صفة-نعت-لنعمة. تمن: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. علي: جار ومجرور متعلق بتمنّها. وفي معنى هذا القول: ابطال لامتنانه عليه بالتربية وفيه ما يشبه التعنيف كأنه سمى نعمته نقمة.

- ﴿ أَنْ عَبَّدْتَ: ﴾

- ان: حرف تفسير لا عمل له. والجملة بعده تفسيرية لا محل لها. عبدت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل اي ان حقيقة انعامه عليه تعبيد بني اسرائيل. او تكون أَنْ» مصدرية. والجملة بعدها صلتها لا محل لها. و أَنْ» وما بعدها بتأويل مصدر في محل رفع عطف بيان لاسم الاشارة تِلْكَ» او بدل من نِعْمَةٌ» او في محل نصب مفعول به اجله -لاجله-او في محل نصب بدل من الضمير «ها» في تَمُنُّها» ويجوز ان يكون المصدر في محل جر بحرف جر مقدر بمعنى بتعبيد. اي ان امتنانه عليه بتعبيد قومه. والتعبيد الاستعباد والتذليل واتخاذهم عبيدا. والوجه الذي كان المصدر فيه عطف بيان لاسم الاشارة يكون معناه تعبيدك بني اسرائيل نعمة تمنها علي. وفي تقديره مفعولا من اجله يكون المعنى: انما صارت نعمة على لان عبدت بني اسرائيل. ويجوز ان يكون المصدر المؤول في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هي.

- ﴿ بَنِي إِسْرائِيلَ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للاضافة وهو مضاف. اسرائيل: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة لانه ممنوع من الصرف -التنوين-للعجمة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [22] لما قبلها : وبعد الرد على موضوع القتل، وذكر ما ترتب عليه؛ عاد موسى عليه السلام لموضوع التربية، فبَيَّنَ له: إن ما تمنُّ به علىَّ هو في الحقيقة نقمة، وإلا فأي مِنة لك علىَّ في استعبادك لقومى وأنا واحد منهم؟! فخوف أمى من قتلك لى هو الذي حملها على أن تُلقيَ بي في البحر، وأتربى في بيتك، قال تعالى:

﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وتلك نعمة تمنها:

وقرئ:

وتلك نعمة مالك أن تمنها، وهى قراءة الضحاك.

مدارسة الآية : [23] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

التفسير :

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَوهذا إنكار منه لربه, ظلما وعلوا، مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى،

وبهذا الجواب التوبيخي أفحم موسى- عليه السلام- فرعون. وجعله يحول الحديث عن هذه المسألة التي تتعلق بتربيته لموسى إلى الحديث عن شيء آخر حكاه القرآن في قوله:

قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ أى قال فرعون لموسى: أى شيء رب العالمين الذي أنت وأخوك جئتما لتبلغا رسالته لي، وما صفته؟

وهذا السؤال يدل على طغيان فرعون- قبحه الله- وتجاوزه كل حد في الفجور، فإن هذا السؤال يحمل في طياته استنكار أن يكون هناك إله سواه، كما حكى عنه القرآن في آية أخرى قوله: وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي.. .

فهو ينكر رسالة موسى- عليه السلام- من أساسها..

يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون ، وتمرده وطغيانه وجحوده ، في قوله : ( وما رب العالمين ) ؟ وذلك أنه كان يقول لقومه : ( ما علمت لكم من إله غيري ) [ القصص : 38 ] ، ( فاستخف قومه فأطاعوه ) [ الزخرف : 54 ] ، وكانوا يجحدون الصانع - تعالى - ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون ، فلما قال له موسى : ( إني رسول رب العالمين ) [ الزخرف : 46 ] ، قال له : ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف ، حتى قال السدي : هذه الآية كقوله تعالى : ( قال فمن ربكما ياموسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) [ طه : 49 ، 50 ] .

ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم; أن هذا سؤال عن الماهية ، فقد غلط; فإنه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية ، بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر ، وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه

وقول ( قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ) يقول: وأيّ شيء ربّ العالمين؟

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[23] ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ يعلم جيِّدًا من هو رب العالمين، ولكن يريد أن يظهر بمظهر الإله الذي يريد التعرُّف على إله.

وقفة

[23] ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ لم يقل فرعون: (ومنْ ربُّ العالمينَ)؛ لأنه كان منكرًا لوجود الربِّ، فلا يُنْكَر عليهِ التعبيرُ بـ (مَا).

لمسة

[23] ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ نظر اللعين بكبره، وسأل سؤالًا يليق بجهله، فسأل بلفظ (ما) الذي يستخبر به عما لا يعقل، وهو يعلم جيدًا من هو رب العالمين.

وقفة

[23] ما بين إلحاد فرعون وإيمانه بالله خطوات زال خلالها الأمن والغرور، أول البحر يقول: ﴿وما رب العالمين﴾، وفي وسطه: ﴿حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت﴾ [يونس: 90].

الإعراب :

- ﴿ قالَ فِرْعَوْنُ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح. فرعون: فاعل مرفوع بالضمة ولم ينون لانه ممنوع من الصرف-التنوين-للعجمة.

- ﴿ وَما رَبُّ: ﴾

- الواو استئنافية. ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم: رب: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة وهو مضاف. اي قال له عند دخوله اي سأله قائلا: اي شيء رب العالمين؟ و ما» يستفهم بها عن الذات المبهمة. وفي سؤاله انكار لادعائه الالوهية.

- ﴿ الْعالَمِينَ: ﴾

- مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [23] لما قبلها : وبعد هذا الرد المفحم من موسى عليه السلام؛ اضطر فرعون أن يحوِّل الحديث إلى موضوع آخر، فسأله مستنكرًا مستهزئًا: وما رب العالمين الذي أنت وأخوك جئتما لتبلغا رسالته لي؟ ما صفته؟ قال تعالى:

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [24] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا .. ﴾

التفسير :

قال: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا.

أي:الذي خلق العالم العلوي والسفلي, ودبره بأنواع التدبير, ورباه بأنواع التربية. ومن جملة ذلك, أنتم أيها المخاطبون, فكيف تنكرون خالق المخلوقات, وفاطر الأرض والسماواتإِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

وهنا يرد موسى. بقوله: قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ.

أى: قال موسى: ربنا- يا فرعون- هو رب السموات ورب الأرض، ورب ما بينهما من أجرام وهواء. وإن كنتم موقنين بشيء من الأشياء، فإيمانكم بهذا الخالق العظيم وإخلاصكم العبادة له أولى من كل يقين سواه.

وفي هذا الجواب استصغار لشأن فرعون. وتحقير لمزاعمه، فكأنه يقول له: إن ربنا هو رب هذا الكون الهائل العظيم، أما ربوبيتك أنت- فمع بطلانها- هي ربوبية لقوم معينين خدعتهم بدعواك الألوهية، فأطاعوك لسفاهتهم وفسقهم..

فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين : ( قال رب السماوات والأرض وما بينهما ) أي : خالق جميع ذلك ومالكه ، والمتصرف فيه وإلهه ، لا شريك له ، هو الله الذي خلق الأشياء كلها ، العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات ، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار ، وجبال وأشجار ، وحيوان ونبات وثمار ، وما بين ذلك من الهواء والطيور ، وما يحتوي عليه الجو ، الجميع عبيد له خاضعون ذليلون .

( إن كنتم موقنين ) أي : إن كانت لكم قلوب موقنة ، وأبصار نافذة .

( قال ) موسى هو ( رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ) ومالكهن (وَمَا بَيْنَهُمَا ) يقول: ومالك ما بين السموات والأرض من شيء.( إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ) يقول: إن كنتم موقنين أن ما تعاينونه كما تعاينونه, فكذلك فأيقنوا أن ربنا هو ربّ السموات والأرض وما بينهما.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[24] ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾ ربنا هو رب هذا الكون العظيم، فهذه المحسوسات لا بد لها من صانع، والصانع لا يمكن معرفته إلا من آثاره، وأظهر آثاره هي السموات والأرض وما بينهما، فإن أيقنتم بذلك -مع ظهوره- لزمكم الإيمان.

عمل

[24] تأمل في ثلاثة من مظاهر عظمة الله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ قالَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. اي فأجابه موسى قائلا. اي رد على فرعون او رد على سؤاله. والجملة الاسمية بعده في محل نصب مفعول به-مقول القول-.

- ﴿ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ: ﴾

- رب: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو رب. السموات: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. والارض: معطوفة بالواو على السَّماواتِ» مجرورة مثلها. وتعرب اعرابها.

- ﴿ وَما بَيْنَهُمَا: ﴾

- الواو عاطفة. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر لانه معطوف على مجرور. بين: ظرف مكان متعلق بمضمر تقديره:استقر او هو مستقر او كائن بينهما. الهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. الميم: عماد. الالف: علامة التثنية لان التقدير ما بين الجنسين ولهذا ذكرت على التثنية. وجملة «استقر بينهما» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ إِنْ كُنْتُمْ: ﴾

- ان: حرف شرط جازم. كنتم: فعل ماض ناقص فعل الشرط في محل جزم بإن مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ مُوقِنِينَ: ﴾

- خبر «كان» منصوب وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. وحذف جواب الشرط لانه معلوم من الجواب.بمعنى: ان كنتم مقتنعين تماما نفعكم هذا الجواب. او ان كنتم مقتنعين بشيء فهذا الجواب أنفع لما توقنون به.'

المتشابهات :

| الشعراء: 24 | ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ |

|---|

| الدخان: 7 | ﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [24] لما قبلها : وبعد سؤال فرعون؛ يأتي هنا جواب موسى عليه السلام، قال تعالى:

﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [25] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾

التفسير :

فقال فرعون متجرهما, ومعجبا لقومه: أَلا تَسْتَمِعُونَما يقول هذا الرجل

وهنا يلتفت فرعون إلى من حوله ليشاركوه التعجيب مما قاله موسى وليصرفهم عن التأثر بما سمعوه منه، فيقول لهم: أَلا تَسْتَمِعُونَ أى: ألا تستمعون إلى هذا القول الغريب الذي يقوله موسى. والذي لا عهد لنا به، ولا قبول عندنا له ولا صبر لنا عليه ...

فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلا لهم ، على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله : ( ألا تستمعون ) أي : ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه : أن لكم إلها غيري؟

يعني تعالى ذكره بقوله ( قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ ) قال فرعون لمن حوله من قومه: ألا تستمعون لما يقول موسى, فأخبر موسى عليه السلام القوم بالحواب عن مسألة فرعون إياه وقيله له وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ليفهم بذلك قوم فرعون مقالته لفرعون, وجوابه إياه عما سأله, إذ قال لهم فرعون ( أَلا تَسْتَمِعُونَ ) إلى قول موسى.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[25] فرعون: ﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ﴾؛ إن ضعيف الحجة يستكثر بمن حوله لتقوية كلامه، والمطمئن لحجته يتركها تسري في قلوب من حوله.

الإعراب :

- ﴿ قالَ لِمَنْ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. لمن: اللام حرف جر و «من» اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام. والجار والمجرور متعلق بقال.

- ﴿ حَوْلَهُ: ﴾

- ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. بمعنى لمن استقر حواليه اي في الجهات المحيطة به من رجال دولته. وجملة «استقر حوله» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ أَلا تَسْتَمِعُونَ: ﴾

- الهمزة همزة انكار بلفظ استفهام. لا: نافية لا عمل لها.تستمعون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وحذف المفعول اختصارا بمعنى ألا تستمعون رده؟'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [25] لما قبلها : وبعد رد موسى عليه السلام؛ يلتفت فرعون هنا إلى من حوله من سادة قومه ليشاركوه التعجب والتهكم والاستهزاء مما قاله موسى، وليصرفهم عن التأثر بما سمعوه منه، قال تعالى:

﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [26] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾

التفسير :

فقال موسى: رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَتعجبتم أم لا استكبرتم, أم أذعنتم.

ولكن موسى- عليه السلام- لم يمهلهم حتى يردوا على فرعون بل أكد لهم وحدانية الله- تعالى- وهيمنته على هذا الكون قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ.

أى: ربنا الذي هو رب السموات والأرض وما بينهما، هو ربكم أنتم- أيضا- وهو رب آبائكم الأولين، فكيف تتركون عبادته، وتعبدون عبدا من عباده ومخلوقا من مخلوقاته هو فرعون؟

فقال لهم موسى : ( ربكم ورب آبائكم الأولين ) أي : خالقكم وخالق آبائكم الأولين ، الذي كانوا قبل فرعون وزمانه .

فقال لهم الذي دعوته إليه وإلى عبادته ( رَبُّكُمْ ) الذي خلقكم ( وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأوَّلِينَ ) فقال فرعون لما قال لهم موسى ذلك.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[26] ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ الجمهور هو الهدف، أعرض فرعون عن مخاطبة موسى، وتجاوزه إلى مخاطبة من حوله، فكان خطاب موسى موجَّهًا إلى هذا الجمهور.

وقفة

[26] ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ إن هذه الحجة أكثر إقناعًا من الحجة السابقة، فلا يمكن لعاقل أن يعتقد أنه أوجد نفسه وأباه وأجداده، وهو يشاهد مواليد كل يوم من العدم، ويشهد عدمها بالموت بعد الوجود، بعكس السماوات والأرض التي لم يشاهد أحد خلقها ولا عدمها، فكان التعريف بهذا الأثر أقوى في الاحتجاج وأظهر.

وقفة

[26] ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ فرعون أُحرج هنا، فهو ربهم في زمن موسى، فمن رب الآباء السابقين؟! الحجة القوية ملجمة.

الإعراب :

- ﴿ قالَ رَبُّكُمْ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الرابعة والعشرين والكاف ضمير متصل -ضمير المخاطبين-في محل جر بالاضافة والميم علامة الجمع.

- ﴿ وَرَبُّ آبائِكُمُ: ﴾

- معطوفة بالواو على رَبُّكُمْ» وتعرب اعرابها. آباء: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. الكاف والميم اعربتا في رَبُّكُمْ».

- ﴿ الْأَوَّلِينَ: ﴾

- صفة-نعت-لآبائكم مجرورة مثلها وعلامة جرها الياء لانها جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

| الشعراء: 26 | ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ |

|---|

| الدخان: 8 | ﴿لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [26] لما قبلها : وبعد كلام فرعون لمن حوله متعجبًا متهكمًا ساخرًا من كلام موسى؛ لم يمهلهم موسى عليه السلام حتى يردوا على فرعون، بل أكد لهم وحدانية الله وهيمنته على هذا الكون، قال تعالى:

﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [27] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ .. ﴾

التفسير :

فقال فرعون معاندا للحق, قادحا بمن جاء به: إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌحيث قال خلاف ما نحن عليه, وخالفنا فيما ذهبنا إليه، فالعقل عنده وأهل العقل, من زعموا أنهم لم يخلقوا, أو أن السماوات والأرض, ما زالتا موجودتين من غير موجد وأنهم, بأنفسهم, خلقوا من غير خالق، والعقل عنده, أن يعبد المخلوق الناقص, من جميع الوجوه، والجنون عنده, أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوي والسفلي, والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة, ويدعو إلى عبادته، وزين لقومه هذا القول, وكانوا سفهاء الأحلام, خفيفي العقولفَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

وهنا لم يملك فرعون إلا الرد الدال على إفلاسه وعجزه، فقال ملتفتا إلى من حوله: إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ.

أى: قال فرعون- على سبيل السخرية بموسى- مخاطبا أشراف قومه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم بما سمعتم لَمَجْنُونٌ لأنه يتكلم بكلام لا تقبله عقولنا، ولا تصدقه آذاننا وسماه رسولا على سبيل الاستهزاء، وجعل رسالته إليهم لا إليه، لأنه- في زعم نفسه- أكبر من أن يرسل إليه رسول، ولكي يهيجهم حتى ينكروا على موسى قوله..

( قال ) أي : فرعون لقومه : ( إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ) أي : ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري .

وأخبرهم عما يدعو إليه فرعون وقومه: ( إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ) يقول: إن رسولكم هذا الذي يزعم أنه أرسل إليكم لمغلوب على عقله, لأنه يقول قولا لا نعرفه ولا نفهمه, وإنما قال ذلك ونسب موسى عدو الله إلى الجنة, لأنه كان عنده وعند قومه أنه لا رب غيره يعبد, وأن الذي يدعوه إليه موسى باطل ليست له حقيقة, فقال موسى عند ذلك محتجًّا عليهم, ومعرفهم ربهم بصفته وأدلته, إذ كان عند قوم فرعون أن الذي يعرفونه ربًّا لهم في ذلك الوقت هو فرعون, وأن الذي يعرفونه لآبائهم أربابا ملوك أخر, كانوا قبل فرعون, قد مضوا فلم يكن عندهم أن موسى أخبرهم بشيء له معنى يفهمونه ولا يعقلونه, ولذلك قال لهم فرعون: إنه مجنون, لأن كلامه كان عندهم كلاما لا يعقلون معناه.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

عمل

[27] ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ﴾ هكذا من كذَّب بالحق يتناقض ولابد، يجحد فتفضحه فلتات لسانه، اعترف أخزاه الله برسالته.

وقفة

[27] ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ البعضُ عندما يعجزُ عن مواجهةِ الحجَّةِ بحجَّةٍ مثلِها، يبدأ بكيلِ الشَّتائم ليُغطِّي عجزَه.

عمل

[27] ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ عندما يبدأ خصمك بإلقاء (الشتائم) في حواره؛ فاعلم أن لم تبقِ في جعبته حجة دامغة يلقيها عليك.

وقفة

[27] لما كان الأنبياء أكمل الناس عقولًا وأصدقهم قولًا كان الرمي بالجنون والكذب حيلة المستكبرين، كما قال فرعون: ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾.

وقفة

[27] ﴿قالَ إِنَّ رَسولَكُمُ الَّذي أُرسِلَ إِلَيكُم لَمَجنونٌ﴾ التكبر والتجبر عند البعض يفقدهم الصواب، فحين لا يملكون حجة مقنعة فيندفعوا للسباب كوسيلة للدفاع عن أنفسهم.

وقفة

[27، 28] ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ * قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ فيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به موسى من الجنون أنه داؤكم، فرميتم أزكى الخلق عقلًا، وأكملهم علمًا بالجنون، والحال أنكم أنتم المجانين، حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض والسماوات وما بينهما.

الإعراب :

- ﴿ قالَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو اي فرعون. والجملة بعده في محل نصب مفعول به لقال.

- ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ: ﴾

- ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. رسول: اسم إِنَّ» منصوب بالفتحة والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ الَّذِي: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة-نعت-للرسول. والجملة بعده صلته لا محل لها.

- ﴿ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ: ﴾

- فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. اليكم: جار ومجرور متعلق بأرسل. والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ لَمَجْنُونٌ: ﴾

- اللام لام التوكيد-المزحلقة-.مجنون: خبر إِنَّ» مرفوع بالضمة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [27] لما قبلها : وبعد تأكيد موسى لوحدانية الله؛ احتدَّ فرعونُ، ولجأ إلى أسلوب الإفلاس والعجز، فاتَّهمَ موسى بالجُنونِ، قال تعالى:

﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أرسل إليكم:

وقرئ:

على البناء للفاعل، أي: أرسله ربه إليكم، وهى قراءة مجاهد، وحميد، والأعرج.

مدارسة الآية : [28] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا .. ﴾

التفسير :

فقال موسى عليه السلام, مجيبا لإنكار فرعون وتعطيله لرب العالمين: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا.

من سائر المخلوقاتإِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَفقد أديت لكم من البيان والتبيين, ما يفهمه كل من له أدنى مسكة من عقل، فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟ وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به موسى من الجنون, أنه داؤكم فرميتم أزكى الخلق عقلا وأكملهم علما، بالجنون، والحال أنكم أنتم المجانين, حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات, خالق الأرض والسماوات وما بينهما, فإذا جحدتموه, فأي شيء تثبتون؟ وإذا جهلتموه, فأي شيء تعلمون؟ وإذا لم تؤمنوا به وبآياته, فبأي شيء - بعد الله وآياته - تؤمنون؟ تالله, إن المجانين الذين بمنزلة البهائم, أعقل منكم, وإن الأنعام السارحة, أهدى منكم.

ولكن موسى- عليه السلام- لم يؤثر ما قاله فرعون في نفسه، بل رد عليه وعليهم بكل شجاعة وحزم فقال: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ.

أى: قال موسى: ربنا رب السموات والأرض وما بينهما. وربكم ورب آبائكم الأولين.

ورب المشرق الذي هو جهة طلوع الشمس وطلوع النهار. ورب المغرب الذي هو غروب الشمس وغروب النهار.

وخصهما بالذكر. لأنهما من أوضح الأدلة على وحدانية الله- تعالى- وقدرته ولأن فرعون أو غيره من الطغاة لا يجرأ ولا يملك ادعاء تصريفهما أو التحكم فيهما على تلك الصورة البديعة المطردة. والتي لا اختلال فيها ولا اضطراب..

كما قال إبراهيم للذي حاجه في ربه: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ...

وجملة إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ حض لهم على التعقل والتدبر، وتحذير لهم من التمادي في الجحود والعناد.

أى: ربنا وربكم هو رب هذه الكائنات كلها، فأخلصوا العبادة له، إن كانت لكم عقول تعقل ما قلته لكم، وتفهم ما أرشدتكم إليه.

وهكذا انتقل بهم موسى من دليل إلى دليل على وحدانية الله وقدرته، ومن حجة إلى حجة، ومن أسلوب إلى أسلوب لكي لا يترك مجالا في عقولهم للتردد في قبول دعوته..

( قال ) أي : موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة ، فأجاب موسى بقوله : ( رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) أي : هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب ، والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ، ثوابتها وسياراتها ، مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها ، فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر ، وليجعل المشرق مغربا ، والمغرب مشرقا ، كما أخبر تعالى عن ( الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ) [ البقرة : 258 ] ; ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته ، عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه ، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى ، عليه السلام ، فقال ما أخبر الله تعالى عنه :

وقوله: (قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا) فمعناه: الذي أدعوكم وفرعون إلى عبادته رب المشرق والمغرب وما بينهما يعني ملك مشرق الشمس ومغربها, وما بينهما من شيء لا إلى عبادة ملوك مصر الذين كانوا ملوكها قبل فرعون لآبائكم فمضوا, ولا إلى عبادة فرعون الذي هو ملكها.( إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ) يقول: إن كان لكم عقول تعقلون بها ما يقال لكم, وتفهمون بها ما تسمعون مما يعين لكم؛ فلما أخبرهم عليه السلام بالأمر الذي علموا أنه الحق الواضح, إذ كان فرعون ومن قبله من ملوك مصر لم يجاوز ملكهم عريش مصر, وتبين لفرعون ومن حوله من قومه أن الذي يدعوهم موسى إلى عبادته, هو الملك الذي يملك الملوك. قال فرعون حينئذ استكبارا عن الحق, وتماديا في الغي لموسى.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لمسة

[28] ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ فإن قيل: كيف قال أولًا: ﴿إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾ [24]، ثم قال آخرًا: (إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ)؟ فالجواب: أنه لايَنَ أولًا طمعًا في إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله: (إن كنتم تعقلون)، وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾.

وقفة

[28] ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ولما دعاه ﷺ باللين؛ فأساء الأدب عليه في الجواب الماضي، ختم هذا البرهان بقوله: (إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ) أي: فأنتم تعلمون ذلك، فكان قوله أنكأ مع أنه ألطف، وأوضح مع أنه أستر وأشرف.

وقفة

[28] ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ لم ينشغلْ موسى بنَفي التُّهمةِ ولا الدِّفاعِ عن نفسِهِ بل مضى في دعوتِه.

وقفة

[28] ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ دلالة مخلوقات الله على ربوبيته ووحدانيته.

وقفة

[28] ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ من قام بأمر المشرق والمغرب؛ فلن يعجزه أن يقوم بأمرك.

وقفة

[28] ﴿قالَ رَبُّ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ وَما بَينَهُما إِن كُنتُم تَعقِلونَ﴾ وفى المقابل يأتى رد موسى ينبئ بقوة إيمان ويقين ثابت.

وقفة

[28] ﴿إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ رد قوي من موسى على سفاهة فرعون حين قال: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [27]؛ لأن الجنون يقابله العقل، فكأن موسى قال لهم: «لا تكونوا أنتم المجانين».

الإعراب :

- ﴿ قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

- هذه الآية الكريمة تعرب اعراب الآية الكريمة الرابعة والعشرين. تعقلون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة تَعْقِلُونَ» في محل نصب خبر «كان» و الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» هما مكان شروق الشمس ومكان غروبها.'

المتشابهات :

| الرحمن: 17 | ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ |

|---|

| المعارج: 40 | ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِـ رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ |

|---|

| الشعراء: 28 | ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ |

|---|

| المزمل: 9 | ﴿ رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [28] لما قبلها : ولَمَّا أساء فرعونُ الأدب، واتَّهمَ موسى بالجُنونِ؛ لم يتوقف موسى عليه السلام، بل استمر في ذكر أدلة وحدانية الله، قال تعالى:

﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

المشرق والمغرب:

وقرئ:

المشارق والمغارب، على الجمع، وهى قراءة عبد الله، وأصحابه، والأعمش.

مدارسة الآية : [29] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي .. ﴾

التفسير :

فلما خنقت فرعون الحجة, وعجزت قدرته وبيانه عن المعارضةقَالَمتوعدا لموسى بسلطانهلَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَزعم - قبحه الله - أنه قد طمع في إضلال موسى, وأن لا يتخذ إلها غيره, وإلا فقد تقرر أنه هو ومن معه, على بصيرة من أمرهم.

ولكن فرعون- وقد شعر بأن حجة موسى قد ألقمته حجرا انتقل من أسلوب المحاورة في شأن رسالة موسى إلى التهديد والوعيد- شأن الطغاة عند ما يعجزون عن دفع الحجة بالحجة- فقال لموسى عليه السلام-: لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ.

أى: قال فرعون لموسى بثورة وغضب: لئن اتخذت إلها غيرى يا موسى ليكون معبودا لك من دوني، لأجعلنك واحدا من جملة المسجونين في سجنى فهذا شأنى مع كل من يتمرد على عبادتي، ويخالف أمرى..

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: ألم يكن لأسجننك أخصر من لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ومؤديا مؤداه؟

قلت: أما كونه أخصر فنعم. وأما كونه مؤديا مؤداه فلا، لأن معناه: «لأجعلنك واحدا ممن عرفت حالهم في سجونى وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحه في هوة ذاهبة في الأرض، بعيدة العمق. لا يبصر فيها ولا يسمع فكان ذلك أشد من القتل» ..

لما قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل ، عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه ، وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال فقال : ( لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ) .

( لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي ) يقول: لئن أقررت بمعبود سواي ( لأجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ) يقول: لأسجننك مع من في السجن من أهله.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[29] ﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ وقد اتخذ موسى إلهًا غيره فلم يسجنه! أتدري لماذا؟ لأن ملك الملوك قال لموسى: «يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ» [النمل: 10].

وقفة

[29] ﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ بيان طبيعة الطغاة إذا انقطعت حججهم أمام الحق؛ لجؤوا إلى سلاح البطش.

وقفة

[29] ﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ لما غُلِبَ فرعونُ، وانقطعت حجتُهُ، عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه.

وقفة

[29] ﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ ضعف الحجة سبب من أسباب ممارسة العنف.

وقفة

[29] ﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ الاعتقاد بأن السجن يُغيِّر القناعات قصة قديمة وفاشلة.

وقفة

[29] أهل الكبر والعلو في الأرض إذا أعيتهم الحجج لجؤوا إلى التهديد والوعيد واستخدام القوة ﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾.

وقفة

[29] ﴿لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ ضعفت حجتهم؛ فسجنوهم.

وقفة

[29] ﴿لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ لغة الفراعنة.

لمسة

[29] قال: ﴿لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾، ولم يقل: (لأسجنك) مع أنه أكثر اختصارًا؟ قال الرازي: «جوابه: لأنه لو قال: (لأسجننك) لا يفيد إلا صيرورته مسجونًا، أما قوله: ﴿لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ فمعناه أني أجعلك واحدًا ممن عرفت حالهم في سجوني، وكان من عادته أن يأخذ من يريد أن يسجنه، فيطرحه في بئر عميقة، فردًا، لا يبصر فيها ولا يسمع، فكان ذلك أشد من القتل».

وقفة

[29] كل أنبياء الله تعالى هددوا بالقتل أو الإخراج أو السجن: ﴿لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ﴾ [القصص: 20]، ﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ [الأنفال: 30]، ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ﴾ [88]، ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ [الشعراء: 167]، ﴿لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾، ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [يوسف: 32]، ﴿لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا﴾ [إبراهيم: 13]، ﴿أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ﴾ [الأعراف: 82]، ﴿لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ [النمل: 49]؛ الحق والباطل لا يجتمعان.

وقفة

[29، 30] ﴿لأجعلنّك من المسجونين * قال أولوا جئتك بشيء مبين﴾ الداعية مستمر في مشروعه، حتى في اللحظات الصعبة.

الإعراب :

- ﴿ قالَ لَئِنِ: ﴾

- قال: اعربت. لئن: اللام موطئة للقسم-اللام المؤذنة-.ان: حرف شرط جازم. وكسرت نونها لالتقاء الساكنين.

- ﴿ اتَّخَذْتَ: ﴾

- فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل رفع فاعل. اي فقال فرعون لئن اتخذت يا موسى. والفعل «اتخذ» فعل الشرط في محل جزم بإن. وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم.

- ﴿ إِلهَاً غَيْرِي: ﴾

- مفعول به منصوب بالفتحة. غيري: صفة-نعت-لالها منصوبة ايضا وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء ضمير متصل-ضمير المتكلم-في محل جر بالاضافة.

- ﴿ لَأَجْعَلَنَّكَ: ﴾

- اللام: واقعة في جواب القسم المقدر والجملة جوابه لا محل لها. اجعلنك: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وجملة «ان اتخذت الها غيري» اعتراضية بين القسم المحذوف وجوابه لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ مِنَ الْمَسْجُونِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأجعلنك. ويجوز ان يكون في مقام المفعول الثاني للفعل «اجعلن» وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [29] لما قبلها : ولَمَّا استمر موسى عليه السلام في ذكر أدلة وحدانية الله؛ شعرَ فرعونُ بالعجز عن الرد؛ فانتقل من أسلوب المحاورة إلى التهديد والوعيد، شأن كل الطغاة عندما يعجزون عن دفع الحجة بالحجة، قال تعالى:

﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [30] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴾

التفسير :

فقال له موسى: أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍأي:آية ظاهرة جلية, على صحة ما جئت به, من خوارق العادات.

ولكن موسى- عليه السلام- لم يخفه هذا التهديد والوعيد. بل رد عليه ردا حكيما فقال له: أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ.

والاستفهام للإنكار، والواو للعطف على كلام مقدر يستدعيه المقام، والمعنى. أتفعل ذلك بي بأن تجعلني من المسجونين، ولو جئتك بشيء مبين، يدل دلالة واضحة على صدقى في رسالتي وعلى أنى رسول من رب العالمين؟

وعبر عن المعجزة التي أيده الله بها بأنها بِشَيْءٍ مُبِينٍ للتهويل من شأنها، والتفخيم من أمرها، ولعل مقصد موسى- عليه السلام- بهذا الكلام، أن يجر فرعون مرة أخرى إلى الحديث في شأن الرسالة التي جاءه من أجلها بعد أن رآه يريد أن يحول مجرى الحديث عنها إلى التهديد والوعيد، وأن يسد منافذ الهروب عليه أمام قومه. ولذا نجد فرعون لا يملك أمام موسى إلا أن يقول له: فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

فعند ذلك قال موسى :( أولو جئتك بشيء مبين ) ؟ أي : ببرهان قاطع واضح .

يقول تعالى ذكره: قال موسى لفرعون لما عرفه ربه, وأنه رب المشرق والمغرب, ودعاه إلى عبادته وإخلاص الألوهة له, وأجابه فرعون بقوله لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ : أتجعلني من المسجونين ( أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ) يبين لك صدق ما أقول يا فرعون وحقيقة ما أدعوك إليه؟ وإنما قال ذلك له, لأن من أخلاق الناس السكون للإنصاف, والإجابة إلى الحق بعد البيان؛

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[30] ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ دليل على أن الله عرَّف موسى قبل أن يلقي العصا بأنها تتحول ثعبانًا، وكان قد أراه ذلك من قبل تدريبًا له، فأيقن موسی بوعد ربه، ولولا ذلك لما قال ما قال.

عمل

[30] على الداعية إلى الله أن يتدرب على المناظرة وإقامة الحجج الواضحة والقوية؛ فإنها أدعى لظهور الحق, قل: «اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضى والغضب» ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾.

لمسة

[30] ﴿مُّبِينٌ﴾: دال على شدة الظهور، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي: ثعبان ظاهر أنه ثعبان، لا لبس فيه، ولا تخييل.

الإعراب :

- ﴿ قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ: ﴾

- قال: اعربت. الواو حالية دخلت عليها همزة الاستفهام. لو: مصدرية و لَوْ» وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب حال بمعنى: أتفعل بي ذلك مع مجيئي بالمعجزة اي جائيا بالمعجزة. جئتك: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل-ضمير المتكلم-مبني على الضم في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به.

- ﴿ بِشَيْءٍ مُبِينٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بجئتك. مبين: صفة-نعت-لشيء مجرورة مثلها. اي بمعجزة تبين لك صدق دعواي. وعلامة جر الاسمين: الكسرة المنونة.'

المتشابهات :

| الأعراف: 88 | ﴿لَنُخۡرِجَنَّكَ يَٰشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ |

|---|

| الشعراء: 30 | ﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ |

|---|

| الزخرف: 24 | ﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [30] لما قبلها : ولَمَّا لجأَ فرعونُ إلى أسلوب التهديد والوعيد؛ لم يخف موسى عليه السلام، وردَّ عليه ردًّا حكيمًا، على جهة اللطف به والطمع في إيمانه، قال تعالى:

﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [31] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ .. ﴾

التفسير :

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

أى: فأت بهذا الشيء المبين، إن كنت- يا موسى- من الصادقين في كلامك السابق..

( قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ) أي : ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة ، ذات قوائم وفم كبير ، وشكل هائل مزعج .

فلما قال موسى له ما قال من ذلك, قال له فرعون: فأت بالشيء المبين حقيقة ما تقول, فإنا لن نسجنك حينئذ إن اتخذت إلها غيري إن كنت من الصادقين: يقول: إن كنت محقا فيما تقول, وصادقا فيما تصف وتخبر.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[31] ﴿قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ قال الزمخشري: «دليلٌ على أنه لا يأتي بالمعجزة إلا الصادق في دعواه، لأن المعجزة تصديق من الله لمدعي النبوة، والحكيم لا يصدَّق الكاذب».

لمسة

[31] ﴿قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ لِمَ قال فرعون لموسى: ﴿إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، ولم يقل: (إذا كنت من الصادقين)؟ في اختيار (إن) دون (إذا) إيماء إلى أن كلام موسى من وجهة نظر فرعون هو افتراض ضعيف، ولذلك اختار (إن) التي تدل على الشك، دون (إذا) التي تدل على القطع.

الإعراب :

- ﴿ قالَ فَأْتِ بِهِ: ﴾

- قال: اعربت. الفاء استئنافية. ائت: فعل امر مبني على حذف آخره-حرف العلة-وبقيت الكسرة دالة عليه. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. به: جار ومجرور متعلق بائت. بمعنى: هاته.

- ﴿ إِنْ كُنْتَ: ﴾

- ان: حرف شرط جازم. كنت: فعل ماض ناقص فعل الشرط في محل جزم بإن. مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. والتاء ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل رفع اسم «كان».

- ﴿ مِنَ الصّادِقِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «كان» وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه: اي ان الامر بالاتيان يدل عليه.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [31] لما قبلها : ولَمَّا سَمِعَ فِرعونُ ذلك؛ طلبَ ما عرَضه عليه موسى عليه السلام، قال تعالى:

﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [32] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ .. ﴾

التفسير :

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌأي:ذكر الحيات،مُبِينٌظاهر لكل أحد, لا خيال, ولا تشبيه.

وهنا كشف موسى- عليه السلام- عما أيده الله- تعالى- به من معجزات حسية خارقة فَأَلْقى عَصاهُ على الأرض أمام فرعون وقومه فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ.

أى: فإذا هي حية عظيمة في غاية الجلاء والوضوح على أنها حية حقيقية، لا شائبة معها للتخييل أو التمويه كما يفعل السحرة..

( قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ) أي : ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة ، ذات قوائم وفم كبير ، وشكل هائل مزعج .

( فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ) يقول جلّ ثناؤه: فألقى موسى عصاه فتحوّلت ثعبانا, وهي الحية الذكر كما قد بيَّنت فيما مضى قبل من صفته وقوله ( مُبِينٌ ) يقول: يبين لفرعون والملأ من قومه أنه ثعبان.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن أبي بكر بن عبد الله, عن شهر بن حوشب, عن ابن عباس, قوله: ( فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ) يقول: مبين له خلق حية.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[32، 33] ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾ قال الآلوسي: «روي أنه لما أبصر أمر العصا قال: هل لك غيرها؟ فأخرج عليه السلام يده، فقال: ما هذه؟! قال: يدي، فادخلها في إبطه، ثم نزعها ولها شعاع يکاد يغشي الأبصار ويسد الأفق».

الإعراب :

- ﴿ فَأَلْقى عَصاهُ: ﴾

- الفاء سببية. القى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. عصاه: مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الالف للتعذر والهاء ضمير متصل-ضمير الغائب-مبني على الضم في محل جر بالاضافة.

- ﴿ فَإِذا هِيَ: ﴾

- الفاء استئنافية. اذا: حرف فجاءة-فجائية-لا محل له من الاعراب. هي: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ ثُعْبانٌ مُبِينٌ: ﴾

- خبر هِيَ» مرفوع بالضمة. مبين: صفة-نعت-لثعبان مرفوعة بالضمة. والجملة الاسمية هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ» استئنافية لا محل لها من الاعراب'

المتشابهات :

| الشعراء: 45 | ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ |

|---|

| الأعراف: 107 | ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ |

|---|

| الشعراء: 32 | ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [32] لما قبلها : ولَمَّا وافقَ فِرعونُ؛ كشفَ موسى عليه السلام عما أيده اللهُ به من معجزات حسية خارقة ليُثبت صدقَه: المعجزة الأولى: ألقى عصاهُ فتحوَّلتْ إلى ثعبانٍ عظيمٍ، قال تعالى:

﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [33] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء .. ﴾

التفسير :

وَنَزَعَ يَدَهُمن جيبهفَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَأي:لها نور عظيم, لا نقص فيه لمن نظر إليها.

ولم يكتف موسى بذلك في الدلالة على صدقه. وَنَزَعَ يَدَهُ أى: من جيبه فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ أى: فإذا هي بيضاء بياضا يخالف لون جسمه- عليه السلام-، فهي تتلألأ كأنها قطعة من القمر، ولها شعاع يكاد يغشى الأبصار، وليس فيها ما يشير إلى أن بها سوءا أو مرضا.

وهنا أحس فرعون بالرعب يسرى في أوصاله، وبأن ألوهيته المزعومة قد أوشكت على الانكشاف. وبأن معجزة موسى توشك أن تجعل الناس يؤمنون به، فالتفت إليهم وكأنه يحاول جذبهم إليه، واستطلاع رأيهم فيما شاهدوه، ويحكى القرآن ذلك بأسلوبه البليغ فيقول:

( ونزع يده ) أي : من جيبه ( فإذا هي بيضاء للناظرين ) أي : تتلألأ كقطعة من القمر . فبادر فرعون - بشقائه - إلى التكذيب والعناد

وقوله: ( وَنـزعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ) يقول: وأخرج موسى يده من جيبه فإذا هي بيضاء تلمع ( للناظرين ) لمن ينظر إليها ويراها.

حدثنا أبو كريب, قال: ثنا عثام بن عليّ, قال: ثنا الأعمش, عن المنهال, قال: ارتفعت الحية في السماء قدر ميل, ثم سفلت حتى صار رأس فرعون بين نابيها, فجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت, فجعل فرعون يقول: يا موسى أسألك. بالذي أرسلك, قال: فأخذه بطنه.

التدبر :

وقفة

[33] ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾ ذكر تعالى هنا أن موسى نزع يده فإذا هي بيضاء، ولم يبين أن ذلك البياض خال من البرص، ولكنه بَيَّنَ ذلك في سورة طه (آية: 22)، سورة النمل (آية: 12)، والقصص (آية: 32)، في قوله تعالى: ﴿تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾، أي من غير برص.

وقفة

[20-33] صفات الداعية القائد نجدها جلية واضحة في هذه الآيات، وتفصيلًا: الإقرار بما فعل وعدم الإنكار: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾، التواضع، فلا يظهر نفسه أعلى ممن حوله: ﴿فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾، شكر النعم ليكون مثالًا يُحتذى: ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا﴾، إظهار التعاطف لمن حوله وتقديره لمعاناتهم: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، غض الطرف عن سخافات البعض: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، وأيضًا قوله تعالى على لسان فرعون: ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾، الثقة والثبات واليقين القوى: ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، لفت انتباه من حوله بكلام مبهر: ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾، وأيضًا: ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، إظهاره لحسن الظن وتشجيعهم :﴿إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾، ﴿إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾، لفت الأنظار بوسائل مبهرة قوية: ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنّاظِرِينَ ﴾

- هذه الآية الكريمة معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها.ونَزَعَ» فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. بيضاء: خبر هِيَ» مرفوع بالضمة ولم ينون لانه ممنوع من الصرف-التنوين-على وزن-فعلاء-مؤنث -أفعل-ولانتهائها بألف التأنيث. للناظرين: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من بَيْضاءُ» وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

| الأعراف: 108 | ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 33 | ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [33] لما قبلها : ولَمَّا أظهرَ موسى عليه السلام معجزة العصا؛ لم يكتف بذلك في الدلالة على صدقه، فأتبعها المعجزة الثانية، وهي: أخرجَ يدَه من جيبِه فإذا هي بيضاءُ تتلألأُ، قال تعالى:

﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [34] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا .. ﴾

التفسير :

قَالَفرعونلِلْمَلإِ حَوْلَهُمعارضا للحق, ومن جاء به: إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ

أى: قال فرعون للملأ المحيطين به- بعد أن زلزلته معجزة موسى- إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ.

أى: لساحر بارع في فن السحر، فهو مع اعترافه بضخامة ما أتى به موسى، يسميه سحرا.

فقال للملأ حوله : ( إن هذا لساحر عليم ) أي : فاضل بارع في السحر . فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة ، ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته ، والكفر به .

يقول تعالى ذكره: قال فرعون لما أراه موسى من عظيم قدرة الله وسلطانه حجة عليه لموسى بحقيقة ما دعاه إليه, وصدق ما أتاه به من عند ربه ( لِلْمَلإ حَوْلَهُ ) يعني لأشراف قومه الذين كانوا حوله.( إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ) يقول: إن موسى سحر عصاه حتى أراكموها ثعبانا( عَلِيمٌ ), يقول: ذو علم بالسحر وبصر به.( يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ) يقول: يريد أن يخرج بني إسرائيل من أرضكم إلى الشأم بقهره إياكم بالسحر.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[34] فرعون: ﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ﴾ [25]، ﴿قال للملأ حوله﴾ إن ضعيف الحجة يستكثر بمن حوله لتقوية كلامه، والمطمئن لحجته يتركها تسري في قلوب من حوله.

وقفة

[34] ﴿قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم﴾ [الأعراف: 109]، ﴿قال للملإ حوله إن هذا لساحر عليم﴾، فظاهر آية الأعراف أن الملأ قالوا ذلك، وظاهر آية الشعراء أن قائله فرعون، الجواب: أن كلا منهما قاله، لكن لما تقدم في الشعراء ابتداء مخاطبة فرعون لموسى بقوله: ﴿قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا﴾ [18] الآيات، ناسب ذلك حكاية قول فرعون للملأ، لأنه المتكلم بذلك أولًا تنفيرًا لقومه عن متابعته كما تقدم قبل هذا، ولم يأتى في الأعراف مثل ذلك فحكى قولهم له.

وقفة

[34، 35] ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ أول خذلان فرعون أنه يطلب الرأي من أتباعه، وهو كان قبل ذلك يزعم أنه إله، فكيف تحول في لحظة من آمر إلى مأمور؟!

وقفة

[34، 35] ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ من هنا أعلن فرعون هزيمته وضعفه، فبعد أن كان شعاره: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ﴾ [غافر: 29]، صار يستشير ويسأل قومه، ليستميلهم ضد موسى، ولأنه رأى تأثرهم بما رأوا من موسى، فخاف أن ينقلبوا عليه.

وقفة

[34، 35] ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ إثارة العامة ضد أهل الدين أسلوب الطغاة.

الإعراب :

- ﴿ قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ: ﴾

- قال: اعربت. للملإ: جار ومجرور متعلق بقال. حوله: ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة اي في الجهات المحيطة به وهو نصب على اللفظ ومنصوب محلا لانه حال من الملأ. بمعنى «وهم محيطون حوله».والهاء ضمير متصل-ضمير الغائب-في محل جر بالاضافة.

- ﴿ إِنَّ هذا: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الهاء للتنبيه. و «ذا» اسم اشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إِنَّ».

- ﴿ لَساحِرٌ عَلِيمٌ: ﴾

- اللام لام التوكيد-المزحلقة-.ساحر: خبر إِنَّ» مرفوع بالضمة. عليم: صفة لساحر مرفوعة مثلها'

المتشابهات :

| الأعراف: 109 | ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 34 | ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [34] لما قبلها : ولَمَّا رأى فرعونُ معجزتي العصا واليد؛ أحسَّ بالرعب، ولم يجد ما يغطي به على هذه المعجزات إلا اتهام موسى بأنَّه ساحرٌ، قال تعالى:

﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [35] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم .. ﴾

التفسير :

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْموَّه عليهم لعلمه بضعف عقولهم, أن هذا من جنس ما يأتي به السحرة, لأنه من المتقرر عندهم, أن السحرة يأتون من العجائب, بما لا يقدر عليه الناس, وخوَّفهم أن قصده بهذا السحر, التوصل إلى إخراجهم من وطنهم, ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد إجلاءهم عن أولادهم وديارهم،فَمَاذَا تَأْمُرُونَأن نفعل به؟

ثم يضيف إلى ذلك قوله لهم: يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ هذا الساحر مِنْ أَرْضِكُمْ التي نشأتم عليها فَماذا تَأْمُرُونَ أى: فبأى شيء تشيرون على وأنتم حاشيتى ومحل ثقتي؟

وفي هذه الجملة الكريمة تصوير بديع لنفس هذا الطاغية وأمثاله..

إنه منذ قليل كان يرغى ويزبد. وإذا به بعد أن فاجأه موسى بمعجزته، يصاب بالذعر ويقول لمن زعم أنه ربهم الأعلى فَماذا تَأْمُرُونَ.

وهكذا الطغاة عند ما يضيق الخناق حول رقابهم يتذللون ويتباكون.. فإذا ما انفك الخناق من حول رقابهم، عادوا إلى طغيانهم وفجورهم.

ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال: «ولقد تحير فرعون لما أبصر الآيتين، وبقي لا يدرى أى طرفيه أطول، حتى زل عنه ذكر دعوى الألوهية، وحط عن منكبيه كبرياء الربوبية. وارتعدت فرائصه، وانتفخ سحره- أى رئته- خوفا وفرقا، وبلغت به الاستكانة لقومه الذين هم بزعمه عبيده وهو إلههم: أن طفق يؤامرهم ويعترف لهم بما حذر منه وتوقعه وأحس به من جهة موسى- عليه السلام-» .

ورد الملأ من قوم فرعون عليه بقولهم: أَرْجِهْ وَأَخاهُ أى: أخر أمرهما، يقال:

فقال ( يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ) ؟ أي : أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا ، فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم ، فيأخذ البلاد منكم ، فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟

وإنما قال: يريد أن يخرجكم فجعل الخطاب للملإ حوله من القبط, والمعنيّ به بنو إسرائيل, لأن القبط كانوا قد استعبدوا بني إسرائيل, واتخذوهم خدما لأنفسهم ومهانا, فلذلك قال لهم: ( يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ ) وهو يريد: أن يخرج خدمكم وعبيدكم من أرض مصر إلى الشأم.

وإنما قلت معنى ذلك كذلك, لأن الله إنما أرسل موسى إلى فرعون يأمره بإرسال بني إسرائيل معه, فقال له ولأخيه فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ .

وقوله: ( فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ) يقول: فأي شيء تأمرون في أمر موسى وما به تشيرون من الرأي فيه؟

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[35] ﴿يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ﴾ عندما تهتز المصالح الخاصة؛ يصبح تشويه سمعة الطرف اﻵخر أمرًا ضروريًّا، وإن كان هذا الطرف رمزًا للطهر والنقاء.

وقفة

[35] ﴿يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ إشراك من حولك في الرأي، وإظهار أنك تنزل على ما يقترحون، له مفعول السحر في جذب القلوب، وتوحيدها نحو إصابة الهدف.

وقفة

[35] ﴿يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ أصعب الأشياء على النفوس مفارقة الوطن لا سيما إذا كان ذلك قسرًا، وهو السر في نسبة الإخراج والأرض إليهم.

الإعراب :

- ﴿ يُرِيدُ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «يريد وما بعدها» في محل رفع صفة لساحر.

- ﴿ أَنْ يُخْرِجَكُمْ: ﴾

- ان: حرف مصدرية ونصب. يخرجكم: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم علامة جمع الذكور. وجملة يُخْرِجَكُمْ» صلة أَنْ» المصدرية لا محل لها. و أَنْ» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل يريد. أي يريد اخراجكم.

- ﴿ مِنْ أَرْضِكُمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيخرجكم والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور. بمعنى: من دياركم.

- ﴿ بِسِحْرِهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيخرجكم. والهاء ضمير متصل-ضمير الغائب-في محل جر بالاضافة.

- ﴿ فَماذا تَأْمُرُونَ: ﴾

- الفاء استئنافية. ماذا: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مثل قولنا: امرتك الخير. وقيل في «ماذا» هي مكونة من «ما» اسم استفهام و ذا» اسم موصول بمعنى «الذي» فيكون اعرابها:ما: في محل رفع مبتدأ و ذا» في محل رفع خبره ويجوز ان تكون في محل نصب مفعولا به لتأمرون. الا ان الوجه الاول من الاعراب أصح. تأمرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بمعنى: ما هي نصيحتكم ومشورتكم او بماذا تشيرون علي ان افعل.'

المتشابهات :

| الأعراف: 110 | ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ |

|---|

| الشعراء: 35 | ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [35] لما قبلها : وبعد أن اتَّهمَ فرعونُ موسى عليه السلام بأنَّه ساحرٌ؛ راح يستفز قومه ضد موسى عليه السلام، ليكون الناس معه ضد موسى، ومثل كل الطغاة عندما يضيق الخناق حول رقابهم يتذللون ويتباكون، راح هنا يستشيرهم ليأمروه بما يظهر لهم، فصار مأمورًا بعد أن كان آمرًا، قال تعالى:

﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [36] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي .. ﴾

التفسير :

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُأي:أخرهماوَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَجامعين للناس.يَأْتُوكَأولئك الحاشرونبِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍأي:ابعث في جميع مدنك, التي هي مقر العلم, ومعدن السحر.

أرجأت هذا الأمر وأرجيته. إذا أخرته. ومنه أخذ لفظ المرجئة لتلك الفرقة التي تؤخر العمل وتقول: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ أى: وابعث في مدن مملكتك رجالا من شرطتك يحشرون السحرة، أى: يجمعونهم عندك لتختار منهم من تشاء.

"قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم" أي أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك.

( قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ) يقول تعالى ذكره: فأجاب فرعون الملأ حوله بأن قالوا له: أخِّر موسى وأخاه وأنظره

المعاني :

التدبر :

وقفة

[36] ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ كانت مشورتهم: لا تقتله، فإنك إن قتلته أدخلت الناس في دينه بعد أن رأوا عجيب أمره، ولكن أخِّره لتهزمه بطريق آخر عن طريق السحرة، فلا تثبت له عليك حجة.

وقفة

[36] ﴿وأرسل في المدائن حاشرين﴾ [الأعراف: 111]، ﴿وابعث في المدائن حاشرين﴾؛ لأن الإرسال يفيد معنى البعث ويتضمن نوعًا من العلو لأنه يكون من فوق فخصت هذه السورة به لما التبس ليعلم أن المخاطب به فرعون دون غيره.

الإعراب :

- ﴿ قالُوا: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ أَرْجِهْ: ﴾

- اصلها: ارجئه. اي اخره وحذفت الهمزة واثبتت الكسرة وهو فعل امر مبني على السكون المقدر على الهمزة قبل حذفها والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت والهاء ضمير متصل-ضمير الغائب-في محل نصب مفعول به. وحذفت الضمة من الضمير تخفيفا لحذف الهمزة.

- ﴿ وَأَخاهُ: ﴾