الإحصائيات

سورة القمر

| ترتيب المصحف | 54 | ترتيب النزول | 37 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.80 |

| عدد الآيات | 55 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.20 |

| ترتيب الطول | 56 | تبدأ في الجزء | 27 |

| تنتهي في الجزء | 27 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 10/21 | _ | ||

سورة الرحمن

| ترتيب المصحف | 55 | ترتيب النزول | 97 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 3.20 |

| عدد الآيات | 78 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.00 |

| ترتيب الطول | 50 | تبدأ في الجزء | 27 |

| تنتهي في الجزء | 27 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 11/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (50) الى الآية رقم (55) عدد الآيات (6)

ثمودُ قتلُوا النَّاقةَ فأرسلَ اللهُ عليهم صيحةً واحدةً.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (9) عدد الآيات (9)

بيانُ نعمِ اللهِ على عبادِهِ، ومنها: القرآنُ، وخلقُ الإنسانِ وتعليمُه البيانَ، وخلقُ الشمسِ والقمرِ والنَّجمِ والنَّباتِ ورفعُ السَّماءِ وإقامةُ العدلِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (10) الى الآية رقم (16) عدد الآيات (7)

نعمٌ أُخرى في الأرضِ، ثُمَّ بيانُ أصلِ خلقِ الإنسانِ والجانِّ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

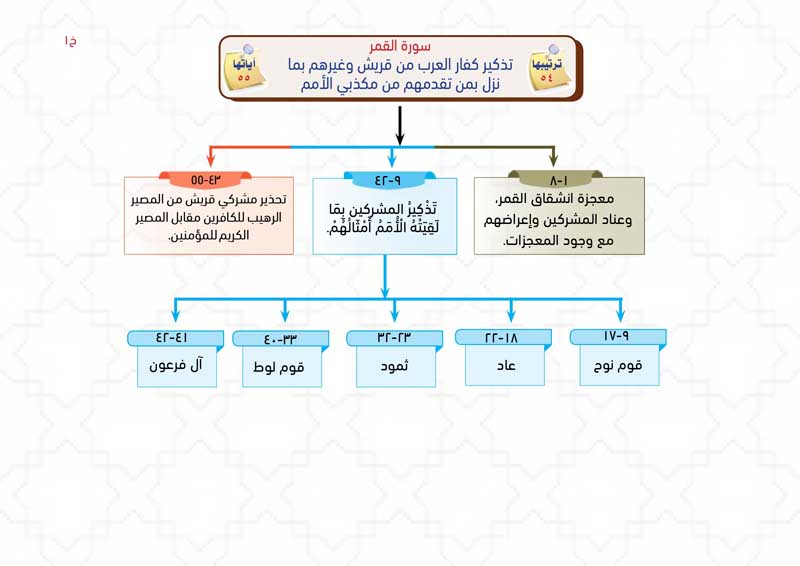

سورة القمر

تذكير كفار العرب من قريش وغيرهم بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الأمم

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سنة كونية وقاعدة لا تتغير:: • ثم تعقب السورة على قصص الأمم السابقة بالإشارة أن كفار مكة ليسوا أفضل من الأقوام السابقة: ﴿أَكُفَّـٰرُكُمْ خَيْرٌ مّنْ أُوْلَـئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِى ٱلزُّبُرِ﴾ (43)، فالقاعدة واحدة، لكل من كذب واستكبر، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَـٰعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ (51). • فإن لم تكفهم تلك الآيات، من انشقاق القمر إلى قصص الأمم السابقة، فهناك آية أخرى تتوعدهم: ﴿سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ﴾ (45)، إنذار رهيب من الله تعالى، يشير إلى غزوة بدر وما سيرافقها من هزيمة منكرة لكفار قريش، ثم إنذار أشد من بدر ومن كل ما في الدنيا من مصائب: ﴿بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ﴾ (46).

- • ولقد يسرنا القرآن للذكر:: • والسورة أثناء الحديث عن هلاك المكذبين، تبيّن أن القرآن هو السبيل للنجاة من العذاب، وأن هذا القرآن ميسّر للناس، حتى يتدبروا آياته ويتعلموا منها، فتكررت الآية: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءانَ لِلذّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾، وكأن المعنى: إلزم طريق الله، وتعهّد هذا القرآن بالحفظ والرعاية والتدبر، حتى تتعرف على الله وتأمن عذابه وتختار طريق الرشاد.

- • فلِمَ سميت السورة باسم «القمر»؟: للإشارة إلى: 1- استحقاق مشركي مكة للعذاب لتكذيبهم بآية انشقاق القمر كما كذب الأولون، وكانت من أعظم الآيات وقتها، فقد طلبوها تحديدًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2- بيان تعنت المشركين بالآيات الحسية كما كذبوا بالآيات المعنوية.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «القمر».

- • معنى الاسم :: القمر: جرم سماوي صغير يدور حول كوكب أكبر منه، ويكون تابعًا له، ومنه القمر التابع للأرض.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بذكر معجزة انشقاق القمر.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «اقْتَرَبَتِ»، و«اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ» وهو تسمية للسورة بما افتتحت به.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن تكذيب الكافرين من الأمم السابقة هو سبب هلاكهم.

- • علمتني السورة :: أن عدم الاتعاظ بهلاك الأمم صفة من صفات الكفار: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾

- • علمتني السورة :: أن العذاب دائمًا تسبقه النُذُر، وهذا من رحمة الله بعباده؛ أنه لا يوقع العذاب إلا بعد الإنذار: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

- • علمتني السورة :: أن القرآن سهل ميسر لمن تذكر واتعظ: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ» وسورة القمر من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة القمر من المفصل.

• سورة القمر من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة القمر مع سورة الحاقة، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • نزل مطلع سورة القمر لتوثيق حادثة انشقاق القمر كمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكعلامة صغرى على اقتراب الساعة، عن أَنَسٍ قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم آيَةً، فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ، فَنَزَلَتْ: ﴿اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾.

• خُتمت سلسلة قصص قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط بلازمة تكررت عقب كل قصة من هذه القصص الأربع -مثل حلقات سورة الشعراء والصافات-، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ (17، 22، 32، 40)، وهذه اللازمة تؤكد على أن الله تعالى سهل كتابه للتلاوة والحفظ والتدبر والاتعاظ؛ لما اشتمل عليه من أنواع المواعظ والعبر، ولكن أين المتعظ؟! • هناك لازمة أخرى تكررت ثلاث مرات عقب بيان هلاك قوم نوح وعاد وثمود، وهي قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ (16، 20، 30)، وهذا الاستفهام يفيد التعجب من شدة العذاب الموصوف، وتهديد مشركي قريش أن يصيبهم العذاب أيضًا لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم.

• سورة القمر أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- لم يذكر فيها لفظ الجلالة (الله)، ويوجد في القرآن الكريم 29 سورة لم يذكر فيهن لفظ الجلالة (الله)، كلهن جئن في القسم الأخير من أقسام القرآن، وهو قسم المفصل.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نعتبر ونتعط بما حدث للأمم السابقة.

• أن نحدث الناس عن معجزة انشقاق القمر: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (1).

• أن نحذر اتباع الهوى؛ فإنه يضل عن سبيل الله: ﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ﴾ (3).

• أن ندعو الله أن يفرج كربتنا: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ﴾ (10).

• أن نشكر الله على نعمه علينا باللسان، ونشكره بالعمل والتقرب إليه بطاعة من الطاعات: ﴿نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ﴾ (35).

• أن نخاف من نزول عقوبة الله: ﴿وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ (36).

• أن نكون واثقين بوعد الله ونصره: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ (45).

• أن نطمئن؛ فمنهج حياتنا مرسوم بدقّـة: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (49).

• ألا نستصغر أي عمل مهما صغر: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ﴾ (53).

• أن نقول: «اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل»: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ (54).

سورة الرحمن

تذكير العباد بنعم الله عليهم في الدنيا والآخرة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • هم إخوانكم في التكليف:: سورة الرحمن رحلة مع نعم الله الكثيرة على العباد: فذكرت آية: ﴿فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ﴾ 31 مرة، في كل مرة لها معنى يختلف عن غيره، حيث يراد بالآلاء فيها: النعمة التي ذُكرت قبلها، وهي تختلف في كل آية عن الأخرى • وتأتي في المقدمة: نعمة تعليم القرآن؛ لأن القرآن هو المنة الكبري التي امتن الله بها على الإنسان، ولذا تقدم ذكره على خَلْق الإنسان. • ثم تمضي السورة في تعداد نعمه العظيمة التي نعيش معها دون أن نستشعر قيمتها: الشمس والقمر والنجم والسماء وما فيها، والأرض وما فيها من فاكهة ونخل وحب ورمان وريحان و... • ثم يأتي عرض لفئتين من الناس: أولهما هي الفئة التي كذبت بنعم الله: ﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَـٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِى وَٱلأَقْدَامِ﴾ (41)، ووصف عذابهم في النار.ثم يأتي ذكر الفئة المقابلة: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَانِ﴾ (46)، ووصف نعيمهم في الجنة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الرحمن».

- • معنى الاسم :: اسم من أسماء الله الحسنى الدالة على صفة الرحمة.

- • سبب التسمية :: وَجْهُ تَسْمِيَةِ هَذِهِ السُّورَةِ بِسُورَةِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهَا ابْتُدِئَتْ بِاسْمِهِ تَعَالَى: الرَّحْمنُ؛ ولأنها مملؤة بذكر نعم الله وهي راجعة إلى هذا الاسم.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «عَرُوسَ الْقُرْآنِ» (ورد في حديث ضعيف).

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: التفكر في نعم الله، وحمده عليها.

- • علمتني السورة :: ابتداء الرحمن بذكر نعمه بالقرآن دلالة على شرف القرآن وعظم منته على الخلق به: ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾

- • علمتني السورة :: وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس: ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾

- • علمتني السورة :: افتقار الخلق كلهم إلى الله: ﴿يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ جَابِرِ بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ، مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾، قَالُوا: لاَ بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ».

• سورة الرحمن من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة الرحمن مع سورة النجم، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الرحمن من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الرحمن من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • استخدمت سورة الرحمن في غالبها أسلوب الترغيب؛ وذلك بتعداد نعمه تعالى على عباده، بينما نجد أن سورة القمر السابقة استخدمت أسلوب الترهيب؛ وذلك بذكر مصارع الأمم السابقة وتوعد الكفار وإنذارهم، وفي هذا تنوع لأساليب الدعوة إلى الله تعالى، وتربية الفرد والمجتمع.

• احتوت سورة الرحمن على أكثر لازمة تكررت في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾، تكررت 31 مرة؛ لأن محور السورة هو تعداد نعم الله على الثقلين: الإنس والجن، فبعد كل نعمة أو نِعم يعددها الله تأتي هذه العبارة لتُذَكِّر الإنس والجن بنعم الله الجزيلة عليهم.

• سورة الرحمن هي السورة الوحيدة التي جاء في وسطها آية تتكون من كلمة واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ (64)، أما في فواتح السور فقد جاءت في عدة سور آيات تتكون من كلمة واحدة؛ كسورة البقرة، والفجر، والضحى، وغيرها.

• السور التي سميت باسم من أسماء الله الحسنى أربع سور، وهي: فاطر، وغافر، والرحمن، والأعلى.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتفكر في نعم الله، ونحمده عليها.

• أن نحمد الله على أن علمنا القرآن: ﴿الرَّحْمَـٰنُ ۞ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ (1، 2).

• أن نُعيد ترتيب اهتماماتنا قبل الرحيل: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (26، 27).

• أن نعترف دومًا بفقرنا إلى الله: ﴿يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (29).

• ألا نقلق من الغد؛ فغدًا شأنٌ آخر: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (29).

• أن نذكر أنفسنا بأهوال يوم القيامة: ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ (37).

• أن نستعيذ بالله من عذاب جهنّم: ﴿هَـٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ (43).

• أن نحدث الناس عن الجنة والنار: ﴿هَـٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ (43).

• أن نعمل أعمالًا تدل على خوفنا من الله: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ (46).

• أن نحسن في عبادتنا مع الله، وأن نحسن إلى عباد الله: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (60).

تمرين حفظ الصفحة : 531

مدارسة الآية : [50] :القمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ .. ﴾

التفسير :

{ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما أراد، كلمح البصر، من غير ممانعة ولا صعوبة.

وقوله- سبحانه-: وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ بيان لكمال قدرته- تعالى-.

واللمح: النظر السريع العاجل الذي لا تريث معه ولا انتظار، يقال: لمح فلان الشيء إذا أبصره بنظر سريع ... وقوله: واحِدَةٌ صفة لموصوف محذوف.

أى: وما أمرنا وشأننا في خلق الأشياء وإيجادها، إلا كلمة واحدة وهي قول: «كن» فتوجد هذه الأشياء كلمح البصر في السرعة.

وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

والمراد بهذه الآية وأمثالها: بيان كمال قدرة الله- تعالى- وسرعة إيجاده لكل ما يريد إيجاده، وتحذير الظالمين من العذاب الذي متى أراده الله- تعالى- فلن يدفعه عنهم دافع، بل سيأتيهم كلمح البصر في السرعة.

والتعبير بقوله: واحِدَةٌ لإفادة أن كل ما يريد الله- تعالى- إيجاده فسيوجد في أسرع وقت، وبكلمة واحدة لا بأكثر منها، سواء أكان ذلك الموجود جليلا أم حقيرا، صغيرا أم كبيرا ...

وقوله : ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) . وهو إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه كما أخبر بنفوذ قدره فيهم ، فقال : ( وما أمرنا إلا واحدة ) أي : إنما نأمر بالشيء مرة واحدة ، لا نحتاج إلى تأكيد بثانية ، فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر ، لا يتأخر طرفة عين ، وما أحسن ما قال بعض الشعراء :

إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له : كن ، قولة فيكون

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50)

يقول تعالى ذكره: وما أمرنا للشيء إذا أمرناه وأردنا أن نكوّنه إلا قولة واحدة: كن فيكون, لا مراجعة فيها ولا مرادّة ( كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ) يقول جلّ ثناؤه: فيوجد ما أمرناه وقلنا له: كن كسرعة اللمح بالبصر لا يُبطئ ولا يتأخر, يقول تعالى ذكره لمشركي قريش الذين كذّبوا رسوله محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ولقد أهلكنا أشياعكم معشر قريش من الأمم السالفة والقرون الخالية, على مثل الذي أنتم عليه من الكفر بالله, وتكذيب رسله ( فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) يقول: فهل من مُتَّعِظ بذلك منـزجر ينـزجر به.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[50] ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ ليس للزمن عندنا حساب، فما يستغرق في قوانينكم آلاف الأعوام نمضيه في لمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة.

وقفة

[50] ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ إن شئت أن ترى عجائب ذلك، فانظر إلى الزلازل التي تصيب مئات القرى، بل آلاف القرى، وبلحظة واحدة تعدمها، لو جاءت المعاول والآلات والقنابل، لم تفعل مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله عز وجل.

وقفة

[50] ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ﴾ أي: إلا مرة واحدة، ﴿كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ أي: قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر، واللمح النظر بالعجلة

وقفة

[50] ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ كيف نترك من إذا قال: كن؛ كان النفاذ كلمح البصر، ونلجأ إلى غيره؟!

وقفة

[50] ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ كل أمر الله في كونه كلمح البصر, فلا تستبعد فرجًا, ولا تستبطئ خيرًا, فما يأذن الله به لا يمنعه مانع, ولا يرده راد.

الإعراب :

- ﴿ وَما أَمْرُنا: ﴾

- الواو: استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. أمر: مبتدأ مرفوع بالضمة. و «نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة

- ﴿ إِلاّ واحِدَةٌ: ﴾

- أداة حصر لا عمل لها. واحدة: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. أي الا كلمة واحدة. فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.

- ﴿ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ: ﴾

- الكاف اسم بمعنى «مثل» مبني على الفتح في محل رفع صفة ثانية للموصوف المحذوف «كلمة» أو يكون بدلا من «واحدة» لمح: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. بالبصر: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من لمح. أي قوله: كن يعني أنه اذا أراد تكوين شيء حصل كلمح البصر أي امتداده.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [50] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ أنَّ كُلَّ شَيءٍ في هذه الحياة إنما يحصل بقضاءِ اللهِ وقدرِه؛ بَيَّنَ يُسْرَ ذلك وسُهولتَه عليه، قال تعالى:

﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [51] :القمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن .. ﴾

التفسير :

{ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ} من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم، وكذبوا كما كذبتم{ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} أي:متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار، فإن هؤلاء مثلهم، ولا فرق بين الفريقين.

ثم بين- سبحانه- ما يدل على نفاذ هذه القدرة وسرعتها فقال: وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

والأشياع: جمع شيعة، وشيعة الرجل: أعوانه وأنصاره، وكل جماعة من الناس اتفقت في رأيها فهم شيعة. قالوا: وهو مأخوذ من الشياع، وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار، حتى تشتعل النار. والمراد به هنا: الأشباه والنظائر.

أى: والله لقد أهلكنا أشباهكم ونظائركم في الكفر من الأمم السابقة، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، واتعظوا بما نزل بهم من عقاب.

فالمقصود بالآية الكريمة التهديد والتحذير. والاستفهام فيها للحض على الاتعاظ والاعتبار.

وقوله : ( ولقد أهلكنا أشياعكم ) يعني : أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين بالرسل ، ( فهل من مدكر ) أي : فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك ، وقدر لهم من العذاب ، كما قال : ( وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل ) [ سبأ : 54 ] .

كما حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) قال: أشياعكم من أهل الكفر من الأمم الماضية, يقول: فهل من أحد يتذكر.

التدبر :

وقفة

[51] ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ داء العصر الغفلة، ما أكثر الهالكين وأقل المعتبرين!

تفاعل

[51] ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

وقفة

[51] ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾: من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم، وكذبوا كما كذبتم ﴿فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ أي: متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار؛ فإن هؤلاء مثلهم، ولا فرق بين الفريقين.

الإعراب :

- ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الخامسة عشرة. اشياع: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور أي أشباهكم في الكفر من الأمم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [51] لما قبلها : ولَمَّا أخبَرَ اللهُ بتَمامِ قُدرتِه، وكان إهلاكُ مَن ذُكِرَ مِن الكُفَّارِ، وإنجاءُ مَن ذُكِرَ مِن الأبرارِ في هذه السُّورةِ نَحوًا مِمَّا ذُكِرَ مِن أَمرِ السَّاعةِ في السُّهولةِ والسُّرعةِ؛ بَيَّنَ هنا ما يدل على نفاذ هذه القدرة وسرعتها، قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [52] :القمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾

التفسير :

{ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} أي:كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب

عليهم في الكتب القدرية

ثم بين- سبحانه- أن كل ما يعمله الإنسان. هو مسجل عليه، فقال: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. أى: وكل شيء فعله هؤلاء المشركون وغيرهم، مكتوب ومحفوظ في كتب الحفظة، ومسجل عليهم لدى الكرام الكاتبين، بدون زيادة أو نقصان..

وقوله : ( وكل شيء فعلوه في الزبر ) أي : مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام

وقوله: ( وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ) يقول تعالى ذكره: وكل شيء فعله أشياعكم الذين مضوا قبلكم معشر كفَّار قريش في الزُّبر, يعني في الكتب التي كتبتها الحفظة عليهم. وقد يحتمل أن يكون مرادا به في أمّ الكتاب.

كما حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( فِي الزُّبُرِ ) قال: الكُتب.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ) قال: في الكتاب.

التدبر :

وقفة

[52] ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ قال عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «يَا عَائِشَةُ، إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ؛ فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا». [أحمد 6/151، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي].

وقفة

[52، 53] ﴿وَكُلُّ شَيءٍ فَعَلوهُ فِي الزُّبُرِ * وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ﴾ كان كافيًا جدًّا قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيءٍ﴾ لنعلم أن كل السكنات والحركات مسجلة علينا، ولكن أتبعها رب العزة بآية تثير الخوف للتأكيد: ﴿وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ: ﴾

- الواو: استئنافية. كل: مبتدأ مرفوع بالضمة. شيء: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ فَعَلُوهُ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل جر صفة لشيء أو في محل رفع صفة لكل وهي فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.

- ﴿ فِي الزُّبُرِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ. بمعنى: مسجل ومحفوظ في دواوين الحفظة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [52] لما قبلها : وبعد أن أخبَرَ اللهُ بتَمامِ قُدرتِه؛ بَيَّنَ هنا أن كل ما يعمله الإنسان هو مسجل عليه، قال تعالى:

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [53] :القمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾

التفسير :

{ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ} أي:مسطر مكتوب،

وهذا حقيقة القضاء والقدر، وأن جميع الأشياء كلها، قد علمها الله تعالى، وسطرها عنده في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

كما قال- تعالى- بعد ذلك: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ أى: وكل صغير من الأقوال أو الأفعال، وكل كبير منهما، فهو مكتوب عندنا، ومسجل على صاحبه.

فقوله: مُسْتَطَرٌ بمعنى مسطور ومكتتب. يقال: سطر يسطر سطرا، إذا كتب، واستطر مثله، والآية الكريمة مؤكدة لما قبلها.

ومن الآيات الكثيرة التي وردت في هذا المعنى قوله- تعالى-: وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ .

( وكل صغير وكبير ) أي : من أعمالهم ( مستطر ) أي : مجموع عليهم ، ومسطر في صحائفهم ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر ، حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك : سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير ، حدثني عوف بن الحارث - وهو ابن أخي عائشة لأمها - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : " يا عائشة ، إياك ومحقرات الذنوب ، فإن لها من الله طالبا " .

ورواه النسائي وابن ماجه ، من طريق سعيد بن مسلم بن بانك المدني . وثقه أحمد ، وابن معين ، وأبو حاتم ، وغيرهم .

وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر ، ثم قال سعيد : فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي : ويحك يا سعيد بن مسلم ! لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره ، فأتاه آت في منامه فقال له : يا سليمان :

لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير غدا يعود كبيرا

إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا

فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرن تشميرا

إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا

فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا

القول في تأويل قوله تعالى : وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53)

يقول تعالى ذكره : ( وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ) من الأشياء ( مُسْتَطَرٌ ) يقول: مُثْبَت في الكتاب مكتوب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: ( وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ) يقول: مكتوب, " فإذا أراد الله أن ينـزل كتابا نَسَخَتْهُ السَّفَرةُ" . قوله: ( وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ) قال: مكتوب.

حدثنا بشر, قال: ثنا عبيد الله بن معاذ, عن أبيه, عن عمران بن حُدَير, عن عكرِمة, قال: مكتوب في كلّ سطر.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( مُسْتَطَرٌ ) قال: محفوظ مكتوب.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ( وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ) أي محفوظ.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول ( مُسْتَطَرٌ ) قال: مكتوب.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ) قال: مكتوب, وقرأ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وقرأ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إنما هو مفتعل من سطرت: إذا كتبت سطرا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[53] ﴿وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ﴾ من تيقن أن الله يحصي عليه أعماله كلها في كتاب حفيظ؛ نشط للصالحات, وعاش في حذر من المعاصي والسيئات.

وقفة

[53] ﴿وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ﴾ البعض يستهين بالصغائر، ولكنها ذكرت فى الأية أولاً لكى تراجع نفسك قبل كل صغيرة وكبيرة.

وقفة

[53] ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ﴾ من علم أنَّ كلَّ صغيرةٍ وكبيرةٍ من نظراتِه، وكلماتِه، وكتاباتِه، كلّ هذا يُكتبُ في صحيفتِه؛ هاب لحظةً يقفُ فيها بين يدي الله.

وقفة

[53] ﴿وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ﴾ حتى الشوكة يشاكها الإنسان تكتب، حتى ما يزن مثقال ذرة من الأعمال يكتب، وإذا آمنت بذلك؛ -ويجب عليك أن تؤمن به- فإنه يجب عليك الحذر من المخالفة، فإياك أن تخالف بقولك، أو فعلك أو تركك، لأن كل شيء مكتوب.

وقفة

[53] ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ﴾ بسمتك وأنت تعبر، سلامك حين تمر، همستك بتسبيحة، خفقة قلبك بخير في سطر من كتاب صالح عملك.

وقفة

[53] ﴿وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ﴾ كتابة الأعمال صغيرها وكبيرها في صحائف الأعمال.

عمل

[53] ﴿وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ﴾ لا تتهاون في الذنوب ولو صغرت، واملأ صحيفتك بذكر وتسبيح وصلاة وقراءة القران وكل خير، ولا تستصغر أي معروف.

وقفة

[53] ﴿وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ﴾ يا لدقة الإحصاء (كل صغير)! اللهم سلم سلم.

عمل

[53] ﴿وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ﴾ افعل الخير، وازرع الجميل؛ فلن يضيع، ستجني ثمرته يومًا ما، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.

الإعراب :

- ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾

- الآية معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. وكبير: معطوفة بالواو على «صغير» وتعرب اعرابها. مستطر: خبر كُلُّ صَغِيرٍ» مرفوع بالضمة. بمعنى: وكل صغير وكبير من الأعمال ومن كل ما هو كائن مسطور في اللوح.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [53] لما قبلها : ولَمَّا خَصَّهم؛ عَمَّ هنا بقَولِه -واعِظًا ومُخَوِّفًا ومُحَذِّرًا- بأنَّ كُلَّ شَيءٍ مَحفوظٌ فمَكتوبٌ فمَعروضٌ على الإنسانِ يومَ الجَمعِ، قال تعالى:

﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

مستطر:

وقرئ:

بشد الراء، على أنه من: طر النبات أو نحوه، إذا ظهر، وهى قراءة الأعمش، وعمران بن حدير، وعصمة، عن أبى بكر.

مدارسة الآية : [54] :القمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾

التفسير :

{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ} لله، بفعل أوامره وترك نواهيه، الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر.

{ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ} أي:في جنات النعيم، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، من الأشجار اليانعة، والأنهار الجارية، والقصور الرفيعة، والمنازل الأنيقة، والمآكل والمشارب اللذيذة، والحور الحسان، والروضات البهية في الجنان، ورضوان الملك الديان، والفوز بقربه.

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة، بتلك البشارة العظيمة للمتقين فقال: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ.

أى: إن المتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل محارم الله- تعالى- كائنين في جنات عاليات المقدار، وفي نَهَرٍ أى: وفي سعة من العيش، ومن مظاهر ذلك أن الأنهار الواسعة تجرى من تحت مساكنهم، فالمراد بالنهر جنسه.

وقوله : ( إن المتقين في جنات ونهر ) أي : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب في النار على وجوههم ، مع التوبيخ والتقريع والتهديد .

وقوله: ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ) يقول تعالى ذكره: إن الذين اتقوا عقاب الله بطاعته وأداء فرائضه, واجتناب معاصيه في بساتين يوم القيامة, وأنهار, ووحد النهر في اللفظ ومعناه الجمع, كما وحد الدّبر, ومعناه الإدبار في قوله: ( يُوَلُّونَ الدُّبُرَ ) وقد قيل: إن معنى ذلك: إن المتقين في سعة يوم القيامة وضياء, فوجهوا معنى قوله: ( وَنَهَرٍ ) إلى معنى النهار. وزعم الفرّاء أنه سمع بعض العرب ينشد:

إنْ تَـــكُ لَيْلِيًّــا فــإنيّ نَهِــرْ

متــى أتــى الصُّبْـحُ فَـلا أنْتَظِـر (1)

وقوله " نهر " على هذا التأويل مصدر من قولهم: نهرت أنهر نهرا. وعنى بقوله: " فإني نهر ": أي إني لصاحب نهار: أي لست بصاحب ليلة.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[54] ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ قل: «اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها، وما قرب إليها من قول وعمل».

وقفة

[54] ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ قال ابن تيمية: «التقوى هي فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه».

تفاعل

[54] ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من المتقين.

وقفة

[54] ثم تأتى التحلية: ﴿إِنَّ المُتَّقينَ في جَنّاتٍ وَنَهَرٍ﴾.

وقفة

[54] قال ابن كثير: «قوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾: أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال، والسعر، والسحب على النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد».

وقفة

[54] قارن بين المآلين، وانظر مآلك لأي الحالين؟ ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ [47]، ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾.

وقفة

[54] سجن ابن تيمية هو وأخوه قال: «فاشتغل الشيخ بالقرآن فختم ٨٠ مرة، ومات في سجنه بعد أن قرأ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾».

وقفة

[54، 55] ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ مليك مقتدر لا تسأل بعدها عن العطايا.

وقفة

[54، 55] من بركة الإقبال على القرآن حسن الخاتمة: فقد مات ابن تيمية رحمه الله وقد وقف في القراءة عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾، وآخر آية فسرها العلامة الشنقيطي هي: ﴿أُولَـٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: 22] وغير ذلك كثير جدًّا، فنسأل الله تعالى حسن الختام.

وقفة

[54، 55] ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ مسكنٌ طيبٌ، ففي أي المحالّ هو؟ ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ فمن الجار؟ ﴿عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ الآن تمَّت الأماني!

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾

- تعرب اعراب الآية الكريمة السابعة والأربعين مع ملاحظة الفارق الكبير في المعنى و «نهر» أي وأنهار. والنهر: واحد الأنهار. وقد عبر بالواحد عن الجمع مكتفيا باسم الجنس.'

المتشابهات :

| الحجر: 45 | ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ﴾ |

|---|

| الذاريات: 15 | ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ﴾ |

|---|

| الدخان: 51 | ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ﴾ |

|---|

| الطور: 17 | ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ﴾ |

|---|

| القمر: 54 | ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ﴾ |

|---|

| المرسلات: 41 | ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [54] لما قبلها : وبعد ذكرِ ما يصيب الكافرين من الإهانة في الآخرة؛ ذكرَ هنا ما يناله المتقون من الكرامة والشرف عند ربهم، بحسب سنة القرآن من ذكر الثواب بعد العقاب، وذكر العقاب بعد الثواب، قال تعالى:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ونهر:

1- على الإفراد، والهاء مفتوحة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بسكون الهاء، والمراد به الجنس، وهى قراءة الأعرج، ومجاهد، وحميد، وأبى السمال، والفياض بن غزوان.

3- بضم النون والهاء، وهى قراءة زهير الفرقى، والأعمش، وأبى نهيك، وأبى مجاز، واليماني.

مدارسة الآية : [55] :القمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ .. ﴾

التفسير :

{ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ} فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامته وجوده، ويمدهم به من إحسانه ومنته، جعلنا الله منهم، ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا.

تم تفسير سورة اقتربت، ولله الحمد والشكر

وقوله: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ أى: في مكان مرضى، وفي مجلس كريم، لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة، فالمراد بالمقعد مكان القعود الذي يقيم فيه الإنسان بأمان واطمئنان.

عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ أى: مقربين عند ملك عظيم، قادر على كل شيء.

فالمراد بالعندية هنا، عندية الرتبة والمكانة والتشريف.

وقال- سبحانه- عند مليك، للمبالغة في وصفه- سبحانه- بسعة الملك وعظمته، إذ وصفه- سبحانه- بمليك، أبلغ من وصفه بمالك أو ملك، لأن مَلِيكٍ صيغة مبالغة بزنة فعيل.

وتنكير «مقتدر» للتعظيم والتهويل، وهو أبلغ من قادر، إذ زيادة المبنى تشعر بزيادة المعنى. أى: عظيم القدرة بحيث لا يحيط بها الوصف.

وبعد فهذا تفسير محرر لسورة «القمر» نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

وقوله : ( في مقعد صدق ) أي : في دار كرامة الله ورضوانه وفضله ، وامتنانه وجوده وإحسانه ، ( عند مليك مقتدر ) أي : عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها ، وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون ; وقد قال الإمام أحمد :

حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو - يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور ، عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " .

انفرد بإخراجه مسلم والنسائي ، من حديث سفيان بن عيينة ، بإسناده مثله .

آخر تفسير سورة " اقتربت " ، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة

وقوله: ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ) يقول: في مجلس حقّ لا لغو فيه ولا تأثيم ( عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ) يقول: عند ذي مُلك مقتدر على ما يشاء, وهو الله ذو القوّة المتين, تبارك وتعالى .

آخر تفسير سورة اقتربت الساعة

التدبر :

وقفة

[55] ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ قال الصادق: «مدح الله المكان الصدق، فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق».

عمل

[55] ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ إذا غلقت الأبواب وانقطعت الأسباب؛ فارفع يديك لرب الأرباب، وسله باسميه المليك المقتدر.

تفاعل

[55] ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[55] كل خيبات الأمل كانت لى أدلة على أن هناك حياة أخرى ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾.

وقفة

[55] قال القرطبي: «مَقْعَدِ صِدْقٍ»: أي مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، وهو الجنة كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: 25-26].

وقفة

[55] ﴿عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ مبهم أمره في الملك والاقتدار، فلا شيء إلا وهو تحت ملكه وقدرته، فأي منزلة أكرم من تلك المنزلة؟! وأي نعيم وسعادة أعظم من هذا؟! فأطلق خيالك لأصناف الملك وعظمة قدرة المضيف.

وقفة

[55] لم يرد اسم الله المليك إلا مرة واحدة في القرآن في سورة القمر ﴿مليك مقتدر﴾.

وقفة

[55] ﴿مُّقْتَدِرٍ﴾ أي: شامل القدرة بالغها إلى حد لا يمكن إدراكه لغيره سبحانه كما تقدم قريبًا؛ فهو يوصلهم إلى كل خير ويدفع عنهم كل ضير، ولهذا الاسم الشريف سر في الانتصار على الظالمين.

الإعراب :

- ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ: ﴾

- شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر ثان لان. صدق: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. أي في مكان مرضي. التقدير: في مقاعد صدق أي في مواضع قعود لأن لكل واحد من المتقين موضع قعود وقد حذف المضاف وهو «مواضع».

- ﴿ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ: ﴾

- ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق بحال محذوفة من المتقين أي مقربين عند مليك قادر. مليك: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مقتدر: صفة-نعت- لمليك مجرور مثله وعلامة جره الكسرة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [55] لما قبلها : ولَمَّا صانوا أنفسهم عن المحارم؛ جازاهم اللهُ إقامة مطمئنة، ومجلس حق لا لغو فيه، عند الله المَلِك العظيم، المقتدر على كل شيء، قال تعالى:

﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

مقعد:

1- على الإفراد، يراد به اسم الجنس، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مقاعد، على الجمع، وهى قراءة عثمان البتى.

مدارسة الآية : [1] :الرحمن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الرَّحْمَنُ ﴾

التفسير :

هذه السورة الكريمة الجليلة، افتتحها باسمه "الرَّحْمَنُ"الدال على سعة رحمته، وعموم إحسانه، وجزيل بره، وواسع فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية [والآخروية وبعد كل جنس ونوع من نعمه، ينبه الثقلين لشكره، ويقول:{ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}].

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الرحمن» سميت بهذا الاسم، لافتتاحها بهذا الاسم الجليل من أسماء الله- تعالى-.

وقد وردت تسميتها بهذا الاسم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة «الرحمن» من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال صلى الله عليه وسلم: «لقد قرأتها على الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله- تعالى-: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ قالوا: ولا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب فلك الحمد».

وسميت في حديث مرفوع أخرجه البيهقي عن على بن أبى طالب- رضى الله عنه:

«عروس القرآن» .

وقد ذكروا في سبب نزولها، أن المشركين عند ما قالوا: وَمَا الرَّحْمنُ نزلت هذه السورة لترد عليهم، ولتثنى على الله- تعالى- بما هو أهله.

2- وهي مكية في قول جمهور الصحابة والتابعين، وروى عن ابن مسعود وابن عباس أنها مدنية، وقيل هي مكية إلا قوله- تعالى-: يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ....

قال القرطبي: والقول الأول أصح، لما روى عن عروة بن الزبير قال: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود.

وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط، فمن رجل يسمعهم إياه؟

فقال ابن مسعود: أنا، فقالوا: نخشى عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه، فأبى، ثم قام عند المقام فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الرَّحْمنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ ... ثم تمادى رافعا بها صوته وقريش في أنديتها، فتأملوا وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟

قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه، ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه.. وفي هذا دليل على أنها مكية...

والحق أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي من كون سورة الرحمن مكية، هو ما تطمئن إليه النفس، لأن السورة من أولها إلى آخرها فيها سمات القرآن المكي، الذي يغلب عليه الحديث المفصل عن الأدلة على وحدانية الله وقدرته وعظم نعمه على خلقه، والمقارنة بين حسن عاقبة الأخبار، وسوء عاقبة الأشرار ...

3- وعدد آياتها ثمان وسبعون آية في المصحف الحجازي، وست وسبعون في المصحف البصري.

4- وتبدأ السورة الكريمة بالثناء على الله- تعالى-، ثم بالثناء على القرآن الكريم، ثم ببيان جانب من مظاهر قدرة الله- تعالى-، ومن جميل صنعه، وبديع فعله.. قال- تعالى-: الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الْإِنْسانَ. عَلَّمَهُ الْبَيانَ. الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ. وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ.

5- وبعد أن ساق- سبحانه- ما ساق من ألوان النعم، أتبع ذلك ببيان أن كل من على ظهر هذه الأرض مصيره إلى الفناء، وأن الباقي هو وجه الله- تعالى- وحده ... وببيان أهوال القيامة، وسوء عاقبة المكذبين وحسن عاقبة المؤمنين..

قال- تعالى-: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ.

وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. ذَواتا أَفْنانٍ.

6- ثم وصفت ما أعده الله- تعالى- للمتقين وصفا يشرح الصدور، ويقر العيون، فقد أعد- سبحانه- لهم بفضله وكرمه الحور العين، والفرش التي بطائنها من إستبرق.

قال- تعالى-: حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ.

وهكذا نرى السورة الكريمة تطوف بنا في آفاق هذا الكون، فتحكى لنا من بين ما تحكى- جانبا من مظاهر قدرة الله- تعالى- ونعمه على خلقه- وتقول في أعقاب كل نعمة فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ، وتتكرر هذه الآية فيها إحدى وثلاثين مرة، لتذكير الجن والإنس بهذه النعم كي يشكروا الله- تعالى- عليها شكرا جزيلا.

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا جميعا من عباده الشاكرين عند الرخاء، الصابرين عند البلاء.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

افتتحت السورة الكريمة بهذا الاسم الجليل لله - عز وجل - وهو لفظ مشتق من الرحمة ، وصيغته الدالة على المبالغة ، تنبه إلى عظم هذه الرحمة وسعتها .

وهذا اللفظ مبتدأ ، وما بعده أخبار له .

تفسير سورة الرحمن وهي مكية .

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، عن عاصم ، عن زر ، أن رجلا قال لابن مسعود : كيف تعرف هذا الحرف : " ماء غير ياسن أو آسن " ؟ فقال : كل القرآن قد قرأت ؟ . قال : إني لأقرأ المفصل أجمع في ركعة واحدة . فقال : أهذا كهذ الشعر ، لا أبا لك ؟ قد علمت قرائن النبي - صلى الله عليه وسلم - التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل ، وكان أول مفصل ابن مسعود : ( الرحمن ) .

وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن زهير بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه فقرأ عليهم سورة " الرحمن " من أولها إلى آخرها ، فسكتوا فقال : " لقد قرأتها على الجن ليلة الجن ، فكانوا أحسن مردودا منكم ، كنت كلما أتيت على قوله : ( فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ، قالوا : لا بشيء من نعمك - ربنا - نكذب ، فلك الحمد " .

ثم قال : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم ، عن زهير بن محمد . ثم حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا .

ورواه الحافظ أبو بكر البزار ، عن عمرو بن مالك ، عن الوليد بن مسلم . وعن عبد الله بن أحمد بن شبويه ، عن هشام بن عمار ، كلاهما عن الوليد بن مسلم ، به . ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه .

وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا محمد بن عباد بن موسى ، وعمرو بن مالك البصري قالا : حدثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة " الرحمن " - أو : قرئت عنده - فقال : " ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم ؟ " قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : " ما أتيت على قول الله : ( فبأي آلاء ربكما تكذبان ) إلا قالت الجن : لا بشيء من نعمة ربنا نكذب " .

ورواه الحافظ البزار عن عمرو بن مالك ، به . ثم قال : لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه : أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه ، فقال : ( الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ) قال الحسن : يعني : النطق . وقال الضحاك ، وقتادة ، وغيرهما : يعني الخير والشر . وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى ; لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن ، وهو أداء تلاوته ، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين ، على اختلاف مخارجها وأنواعها .

القول في تأويل قوله تعالى : الرَّحْمَنُ (1)

يقول تعالى ذكره: الرحمن أيها الناس برحمته إياكم علمكم القرآن. فأنعم بذلك عليكم، إذ بصَّركم به ما فيه رضا ربكم، وعرّفكم ما فيه سخطه، لتطيعوه باتباعكم ما يرضيه عنكم، وعملكم بما أمركم به، وبتجنبكم ما يُسخطه عليكم، فتستوجبوا بذلك جزيل ثوابه، وتنجوا من أليم عقابه.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] ﴿الرَّحْمَـٰنُ﴾ يتعامل مع خلقه بالرحمة، رَحم حتى فرعون قبل أن يهلكه، وأوصى نبيه أن يقول له قوًﻻ لينًا لعله يتذكر أو يخشى، سبحانك ما أرحمك!

وقفة

[1] ﴿الرَّحْمَـٰنُ﴾ بدأت سورة الرحمن بهذه الصفة العظيمة لله تعالى، بعد أن انتهت سورة القمر بقوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55]؛ إشارة إلى رحمة الرب سبحانه وتعالى، الذي كما أن من صفاته الملك والقدرة، فإن من صفته الرحمة بخلقه.

وقفة

[1] ﴿الرَّحْمَـٰنُ﴾ جاء في التفسير أنه رحمان بالخلق في الدنيا، فرحمته تشمل المؤمن والكافر، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، وقيل خاصة بالآخرة.

وقفة

[1] ﴿الرَّحْمَـٰنُ﴾ اسم كما يوحي بالرحمة كذلك يوحي بالهيبة، وكثير من الآيات التي ذكر فيها اسم الرحمن يدل على الهيبة والقوة.

وقفة

[1] ﴿الرَّحْمَـٰنُ﴾ هل استشعرت جمال هذا الاسم وكماله وسعته؟ وهل تجد أنسًا بذكره؟ وهل تأنس مع سورته سورة الرحمن التي توحي بمظاهره في الدنيا والآخرة؟

وقفة

[1] لما بدأ السورة باسم ﴿الرَّحْمَـٰنُ﴾ بَيَّنَ بعدها آثار رحمته ونعمته على عباده؛ ليشكروه ويعبدوه ويعظموه.

وقفة

[1] ابتدأت السورة باسم الله ﴿الرحمن﴾، واختتمت بـ ﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [78]، سبحانه له الحمد والشكر على نعمه ومننه.

وقفة

[1، 2] ﴿الرَّحْمَـٰنُ ۞ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ انظر كيف جعل التعليم ناشئًا عن صفة الرحمة، فما أحوجنا للرحمة في التعليم!

عمل

[1، 2] ﴿الرَّحْمَـٰنُ﴾ الله رحيم يحب الرحيم، والله ﴿علم القرآن﴾ فيحب من عباده من (يعلم القران)، اجتمع أعلى الصفات لأعلى الأفعال.

وقفة

[1، 2] ﴿الرَّحمنُ * عَلَّمَ القُرآنَ﴾ علمنا ليرحمنا سبحانه.

وقفة

[1، 2] ﴿الرَّحمنُ * عَلَّمَ القُرآنَ﴾ العلم رحمة.

عمل

[1، 2] رسالة لمعلم القرآن: عليك بالرحمة عند تعليم كتاب الله ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾.

وقفة

[1، 2] يا خيرنا، يا من نذر حياته متعلمًا ومعلمًا للقرآن: أﻻ يكفيك فخرًا وشرفًا أن ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾!

وقفة

[1، 2] من تدبر القرآن تبين له أن أعظم نعم الرب على العبد تعليمه القرآن والتوحيد، تأمل: ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآَنَ﴾ فبدأ بها قبل نعمة الخلق، وفي سورة النحل التي هي سورة النعم: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: 2]، فهذه الآية أول نعمة عددها الله على عباده؛ لذا قال ابن عيينة: «ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله».

عمل

[1، 2] إلى كلِّ معلمٍ ومربي: لن تكونَ ناجحًا ومؤثرًا حتى تكونَ رحيمًا، تأمَّل: ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ فقدَّم الرحمَةَ على التَّعليم.

وقفة

[1، 2] ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ استفتح النعم بأعظم نعمة، فتيسير كلام الخالق للمخلوق أمر عظيم، كيف للمخلوق الحقير أن يتلو كلام ربه ليل نهار؟! لله الحمد.

وقفة

[1، 2] ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ذكر (الرحمن) ولم يذكر (الجبار) أو (القهار)؛ الرحمة قرينه العالم، والمتعلم، والمستمع، والمتبع.

وقفة

[1، 2] ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ بذل الأوقات في تلاوة القرآن العظيم وتدبره وفهم معانيه واستخراج أسراره وكنوزه من أسباب رحمة الله تعالى.

وقفة

[1، 2] ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ لفضل العِلم قدَّمه الله على الخلْق؛ أفلا تتفكّرون.

عمل

[1، 2] ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ يا معلم القرآن: من رحمة الله بك أن اختارك لتعليم كلامه، فكن رحيمًا رحمك الله.

وقفة

[1، 2] ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ لماذا خص الله اسم (الرحمن) عن بقية الأسماء؟ الجواب: لعل من المعاني في ذلك أن تعليم القرآن الكريم من آثار رحمته تعالى، وأن الرحمة ضرورة للنجاح في التعليم للعالم والمتعلم والمستمع والمتبع.

عمل

[1، 2] احمد الله على أن عَلَّمَك القرآن ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ الرَّحْمنُ: ﴾

- مبتدأ مرفوع بالضمة وكتبت الكلمة بغير ألف ولا بد من اثباتها في اللفظ.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ باسمِه تعالى: «الرَّحمن» الدَّالِّ على سَعةِ رحمتِه، وعمومِ إحسانِه، وواسعِ فضلِه، قال تعالى:

﴿ الرَّحْمَنُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الرحمن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾

التفسير :

فذكر أنه{ عَلَّمَ الْقُرْآنَ} أي:علم عباده ألفاظه ومعانيه، ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها عباده، حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن ألفاظ، وأحسن تفسير، مشتمل على كل خير، زاجر عن كل شر.

ثم بين- سبحانه- مظاهر قدرته ومنته على عباده بأجل النعم وأعظمها شأنا، فقال:

عَلَّمَ الْقُرْآنَ والقرآن هو أعظم وحى أنزله- سبحانه- على أنبيائه ورسله.

أى: علم نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أعظم النعم شأنا وأرفعها مكانا، إذ باتباع توجيهاته وإرشاداته، يظفر الإنسان بالسعادة الدنيوية والأخروية.

ولفظ الْقُرْآنَ هو المفعول الثاني لعلم، والمفعول الأول محذوف.

وهذه الآية الكريمة تتضمن الرد على المشركين الذين زعموا أن هذا القرآن قد تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر، كما حكى- سبحانه- عنهم في قوله: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ .. .

وفي قوله: وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ... .

كما تتضمن الرد عليهم لزعمهم أنهم لا يعرفون الرحمن، كما في قوله- تعالى-: وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ ... .

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه : أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه ، فقال : ( الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ) قال الحسن : يعني : النطق . وقال الضحاك ، وقتادة ، وغيرهما : يعني الخير والشر . وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى ; لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن ، وهو أداء تلاوته ، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين ، على اختلاف مخارجها وأنواعها .

ورُوي عن قتادة في ذلك ما حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن مروان العقيلي، قال: ثنا أبو العوام العجلي، عن قتادة أنه قال: في تفسير ( الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ) قال: نعمة والله عظيمة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ البيان منحة شريفة من منح المنان, يعبر به المرء عن خطرات نفسه, وهمسات روحه, فإياك أن تجعل منها نقمة توردك المهالك.

وقفة

[2] ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ استفتح النِّعم بأعظمِ نعمةٍ.

وقفة

[2] ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ابتداء الرحمن بذكر نعمه بالقرآن دلالة على شرف القرآن وعظم منته على الخلق به.

وقفة

[2] ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ إذا ذكرت النعم كان أعلاها شأنًا تعليم القرآن، ولهذا قُدِّمَ في سورة الرحمن، المحروم لا يدرك.

عمل

[2] ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده؛ قَدَّمَ النعمة التي هي أجلها قدرًا، وأكثرها نفعًا، وأتمها فائدةً، وأعظمها عائدةً؛ وهي نعمة تعليم القرآن؛ فإنها مدار سعادة الدارين، وقطب رحى الخيرين، وعماد الأمرين.

الإعراب :

- ﴿ عَلَّمَ الْقُرْآنَ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر اول. علم: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. القرآن: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وحذف المفعول الاول اختصارا لان ما بعده يدل عليه. اي علم الانسان القرآن.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا بدأت السورةُ باسمِه تعالى «الرَّحمن» الدَّالِّ على سَعةِ رحمتِه، وعمومِ إحسانِه، وواسعِ فضلِه؛ ذكرَ اللهُ هنا مجموعة من نِعَمِه على عباده: النِّعمةُ الأولى: نعمةُ تعليمِ القرآن، قال تعالى:

﴿ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الرحمن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴾

التفسير :

{ خَلَقَ الْإِنْسَانَ} في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، مستوفي الأجزاء، محكم البناء، قد أتقن البديع تعالىالبديع خلقه أي إتقان،.

وقوله- تعالى-: خَلَقَ الْإِنْسانَ. عَلَّمَهُ الْبَيانَ بيان لنعمتين أخريين من نعمه- سبحانه-. والمراد بالإنسان: جنسه، والمراد بالبيان: الفهم والنطق والإفصاح عما يريد الإفصاح عنه بالكلام الذي أداته اللسان.

أى خلق- سبحانه- بقدرته الإنسان على أجمل صورة، وأحسن تقويم، ومكنه من الإفصاح عما في نفسه عن طريق المنطق السليم، والقول الواضح، كما مكنه من فهم كلام غيره له، فتميز بذلك عن الأجناس الأخرى، وصار أهلا لحمل الأمانة التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال، وأصبح مستعدا لتلقى العلوم والخلافة في الأرض..

ورحم الله- تعالى- صاحب الكشاف، فقد صور هذه المعاني بأسلوبه الرصين فقال:

عدد الله- عز وجل- آلاءه فقدم ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه، وأصناف نعمائه، وهي نعمة الدين، وقدم من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها، وأقصى مراقيها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، لأنه أعظم وحى الله رتبة، وأعلاه منزلة. وأحسنه في أبواب الدين أثرا، وهو سنام الكتب السماوية، ومصداقها، والعيار عليها.

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه فقال تعالى "الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان" قال الحسن يعني النطق وقال الضحاك وقتادة وغيرهما يعني الخير والشر وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها.

وقوله: ( خَلَقَ الإنْسَانَ ) يقول تعالى ذكره: خلق آدم وهو الإنسان في قول بعضهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ( خَلَقَ الإنْسَانَ ) قال الإنسان: آدم.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( خَلَقَ الإنْسَانَ ) قال الإنسان: آدم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

وقال آخرون: بل عنى بذلك الناس جميعا، وإنما وحد في اللفظ لأدائه عن جنسه، كما قيل: إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، والقولان كلاهما غير بعيدين من الصواب لاحتمال ظاهر الكلام إياهما.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2، 3] ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ﴾ النعم قسمان: نعمة خلق وإيجاد، ونعمة هداية وإرشاد، ونعمة الهداية والإرشاد أعظم من نعمة الخلق والإيجاد؛ لذا بدأ بها.

وقفة

[2، 3] ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ﴾ قدم نعمة القرآن على الخلق، فهي النعمة الكبرى.

وقفة

[2، 3] ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ﴾ قدم نعمة تعليم القرآن علي نعمة خلق الإنسان؛ لأن بالقرآن حياة الروح, وبالخلق حياة الجسد, وما قيمة الجسد بلا روح؟!

عمل

[1-3] سورة الرحمن ابتدأت بتبيان آلاء الله الباهرة ونعمه الكثيرة على العباد، وفي مقدمتها نعمة تعليم القرآن بوصفه المنَّة الكبرى على الإنسان، وفتحت صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله الجليلة وآثاره العظمى التي لا تحصى من قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ* خَلَقَ الْإِنسَانَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ* فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [17، 18].

وقفة

[1-3] ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ﴾ في تقديم تعليم القرآن على خلق الإنسان إيذان بمكانته، وإعلام بشأنه وهدايته، ولولا فضل الله بتعليم القرآن؛ لكان الإنسان أسيرًا وعبدًا لدنياه، فليكن القرآن مقدمًا في حياتنا؛ لنبصر -على هداه- جميع أمرنا.

وقفة

[1-3] ﴿الرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ﴾ سبحان من جعل الخلق والتعليم ناشئًا عن صفة رحمته، متعلقة باسم الرحمن!

وقفة

[3، 4] ﴿خَلَقَ الإِنسانَ * عَلَّمَهُ البَيانَ﴾ الإنسان بالأمس نطفة، واليوم هو في غاية البيان وشدة الخصام يجادل في ربه، وينكر قدرته على البعث، فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام -مع أن الله خلقه من نطفة وجعله خصيمًا مبينًا- آية من آياته جل علا، دالة على أنه المعبود وحده، وأن البعث من القبور حق.

وقفة

[3، 4] ﴿خَلَقَ الإِنسانَ * عَلَّمَهُ البَيانَ﴾ وهى مزية فضل الله بها الإنسان عن غيره من المخلوقات: البيان.

الإعراب :

- ﴿ خَلَقَ الْإِنْسانَ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الثانية وهي في محل رفع خبر ثان-خبر بعد خبر- وقد خلت هذه الاخبار من حروف العطف لمجيئها على نمط التعديد والانسان هو آدم او الرسول الكريم محمد صلّى الله عليه وسلّم.'

المتشابهات :

| النحل: 4 | ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ |

|---|

| الرحمن: 3 | ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴾ |

|---|

| الرحمن: 14 | ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ |

|---|

| العلق: 2 | ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : النِّعمةُ الثانيةُ: نعمةُ خلقِ الإنسانِ، قال تعالى :

﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الرحمن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾

التفسير :

وميزه على سائر الحيوانات بأن{ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} أي:التبيين عما في ضميره، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي، فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه، وأكبرها عليه.

وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره، ثم أتبعه إياه، ليعلم أنه إنما خلقه للدين، وليحيط علما بوحيه، وكتبه، وما خلق الإنسان من أجله.. ثم ذكر ما تميز به الإنسان عن سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير..

ولفظ الرَّحْمنُ مبتدأ، وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة، وإخلاؤها من العاطف، لمجيئها على نمط التعديد، كما تقول: زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثرك بعد قلة.. فما تنكر من إحسانه.. .

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه فقال تعالى "الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان" قال الحسن يعني النطق وقال الضحاك وقتادة وغيرهما يعني الخير والشر وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها.

وقوله: ( عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ) يقول تعالى ذكره: علَّم الإنسان البيان.

ثم اختلف أهل التأويل في المعنيّ بالبيان في هذا الموضع، فقال بعضهم: عنى به بيان الحلال والحرام.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ) : علمه الله بيان الدنيا والآخرة بين حلاله وحرامه، ليحتجّ بذلك على خلقه.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سعيد، عن قتادة ( عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ) الدنيا والآخرة ليحتجّ بذلك عليه.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن مروان قال: ثنا أبو العوّام، عن قتادة، في قوله: ( عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ) قال: تَبَيَّنَ له الخيرُ والشرّ، وما يأتي، وما يدع.

وقال آخرون: عنى به الكلام: أي أن الله عزّ وجلّ علم الإنسان البيان.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ) قال: البيان: الكلام.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: معنى ذلك: أن الله علَّم الإنسان ما به الحاجة إليه من أمر دينه ودنياه من الحلال والحرام، والمعايش والمنطق، وغير ذلك مما به الحاجة إليه، لأن الله جلّ ثناؤه لم يخصص بخبره ذلك، أنه علَّمه من البيان بعضا دون بعض، بل عمّ فقال: علَّمه البيان، فهو كما عمّ جلّ ثناؤه.

التدبر :

عمل

[4] ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ الملايين لا يستطيعون النطق، وأنت تتكلم، الحمد لله، قل خيرًا.

وقفة

[4] ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ تقتضي منحه القدرة على الإفصاح عن مكنونات نفسه، العجز يبدو لي ليس في اللغة، بل هو في تطويع اللغة وتوظيفها.

وقفة

[4] ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ قال السدي: «علَّم كلَّ قوم لسانهم الذي يتكلمون به».

وقفة

[4] ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ في إطار الاحتفالات العالمية باليوم الدولي للغة الأم، والموافق ۲۱ فبراير من كل عام، كشفت اليونسكو أن عدد اللغات التي يتحدث بها البشر بلغ نحو ستة آلاف لغة، بينها حوالي ۲۰۰۰ لغة مهددة بالاندثار، ومنها ۹۹ لغة ينطق بها أقل من عشرة أشخاص في العالم، و ۱۷۸ لغة أخرى ينطق بها ما بين 10 و 50 شخصًا.

وقفة

[4] ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ليبين عما في صدره، لا ليزوره.

وقفة

[4] ﴿عَلَّمَهُ البَيانَ﴾ كيف يستطيع الإنسان أن يحيا بدون أن يستطيع التعبير عن نفسه والإفصاح عما بداخله؟! حقًّا إنها من نعم الله علينا.

وقفة

[4] تعلم القرآن الكريم طريق للفصاحة وحسن البيان ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ عَلَّمَهُ الْبَيانَ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الثانية. والجملة في محل رفع خبر ثالث-خبر بعد خبر-أي اخبار مترادفة للمبتدإ الرَّحْمنُ» والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول. اي علمه الافصاح.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : النِّعمةُ الثالثةُ: نعمةُ النطق والفصاحة، قال تعالى :

﴿ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :الرحمن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾

التفسير :

{ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} أي:خلق الله الشمس والقمر، وسخرهما يجريان بحساب مقنن، وتقدير مقدر، رحمة بالعباد، وعناية بهم، وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم، وليعرف العباد عدد السنين والحساب.

وقوله- تعالى-: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ بيان لنعمة رابعة من نعمه- تعالى- التي لا تحصى.

والحسبان: مصدر زيدت فيه الألف والنون، والمراد بحساب دقيق، وتقدير حكيم، والجار والمجرور متعلق بمحذوف.. أى: الشمس والقمر يجريان في هذا الكون، بحساب دقيق في بروجهما ومنازلهما، بحيث لا يشوب جريهما اختلال أو اضطراب، وبذلك يعرف الناس السنين والشهور والأيام، ويعرفون أشهر الحج والصوم، وغير ذلك من شئون الحياة ...

وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ، وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ .

وقوله : ( الشمس والقمر بحسبان ) أي : يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب ، ( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) [ يس : 40 ] ، وقال تعالى : ( فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ) [ الأنعام : 96 ] .

وعن عكرمة أنه قال : لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير في عيني عبد ، ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمس ، لما استطاع أن ينظر إليها . ونور الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي ، ونور الكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش ، ونور العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر . فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا . رواه ابن أبي حاتم .

وقوله: ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: الشمس والقمر بحسبان، ومنازل لها يجريان ولا يعدوانها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا إسرائيل، قال: قال: ثنا سماك بن حرب، عن عكرِمة، عن ابن عباس، في قوله: ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) قال: بحساب ومنازل يرسلان.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) قال: يجريان بعدد وحساب.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) قال: بحساب ومنازل.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) : أي بحساب وأجل.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) قال: يجريان في حساب.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) قال: يحسب بهما الدهر والزمان لولا الليل والنهار، والشمس والقمر لم يدرك أحد كيف يحسب شيئا لو كان الدهر ليلا كله، كيف يحسب، أو نهارا كله كيف يحسب.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن مروان، قال: ثنا أبو العوّام، عن قتادة ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) قال: بحساب وأجل.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهما يجريان بقدر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا عبد الله بن داود، عن أبي الصهباء، عن الضحاك، في قوله: ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) قال: بقدر يجريان.

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهما يدوران في مثل قطب الرحا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن خلف العسقلاني، قال: ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا أبو يحيى عن مجاهد، قال: ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( بِحُسْبَانٍ ) قال: كحسبان الرحا.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله ( بِحُسْبَانٍ ) قال: كحسبان الرحا.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: الشمس والقمر يجريان بحساب ومنازل، لأن الحسبان مصدر من قول القائل: حسبته حسابا وحسبانا، مثل قولهم: كفرته كفرانا، وغفرته غُفْرانا . وقد قيل: إنه جمع حساب، كما الشهبان: جمع شهاب.

واختلف أهل العربية فيما رفع به الشمس والقمر، فقال بعضهم: رفعا بحسبان: أي بحساب، وأضمر الخبر، وقال: وأظنّ والله أعلم أنه قال: يجريان بحساب. وقال بعض من أنكر هذا القول منهم: هذا غلط، بحسبان يرافع الشمس والقمر أي: هما بحساب، قال: والبيان يأتي على هذا: علَّمه البيان أن الشمس والقمر بحسبان، قال: فلا يحذف الفعل ويُضمر إلا شاذّا في الكلام.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ ولولا الدقة فيهما ما أخذناهما ميزانًا للوقت، فبالشمس نعرف الليل والنهار، وبالقمر نعرف بداية الشهور.

لمسة

[5] ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ لماذا لم يقل: (حسابًا) بدلًا من (حسبان)؟ لأن الأمر يقتضي مبالغة في الدقة، فهذا ليس مجرد حساب، لكنه حسبان.

وقفة

[5] ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ وطالما أن الخالق سبحانه خلقها بحساب دقيق لا يختل، فاجعلوها مواقيت لحساباتكم ومواعيدكم.

وقفة

[5] ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ سيحدث كسوف مثلًا أو خسوف يوم كذا الساعة كذا، وفي نفس الوقت يحدث فعلًا كسوف للشمس أو خسوف للقمر، مما يدل على أنهما خُلِقا بحساب بديع دقيق، ويكفي أننا نضبط على الشمس مثلًا ساعاتنا.

وقفة

[5] ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ الأفلاك تجري بحساب متقن دقيق، فهل استشعرنا أن حياتنا تجري بحسبان دقيق لأعمالنا، وأن أيامنا معدودة.

وقفة

[5] ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ بلاغة في الإيجاز: كلمة واحدة (بحسبان) اختصرت كل حسابات الفلك وعلماء الفلك! فسبحان الخالق الحسيب!

وقفة

[5] ﴿الشَّمسُ وَالقَمَرُ بِحُسبانٍ﴾ خصهما سبحانه بالذكر لعظيم نفعهما على الإنسان.

وقفة

[5] ﴿الشَّمسُ وَالقَمَرُ بِحُسبانٍ﴾ نفعهما يعود علينا بسبب دقة حركتهما.

وقفة

[5] ما وجه اختلاف: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾ [الأنعام: 96] عن: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾؟ الشمس والقمر حسبانًا أي وسيلة لحساب الزمن، الله قال فعلًا: ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [يونس: 5] يدل على أن الشمس لها حسابٌ، والقمر له حساب، أما الآية الثانية: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ أي يجريان بحسابٍ دقيق مقرر معلوم من الحق سبحانه وتعالى.

الإعراب :

- ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ: ﴾

- مبتدأ مرفوع بالضمة. والقمر: معطوف بالواو على «الشمس» مرفوع مثلها بالضمة.

- ﴿ بِحُسْبانٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف. اي يجريان بحسبان. او يكون الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ بمعنى يجريان في بروجهما ومنازلهما بحسبان معلوم وتقدير سوي.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : النِّعمةُ الرابعةُ: نعمةُ خلق الشمسِ والقمرِ، قال تعالى :

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الرحمن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾

التفسير :

{ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} أي:نجوم السماء، وأشجار الأرض، تعرف ربها وتسجد له، وتطيع وتخشعوتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم.

ثم قال- تعالى-: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ والمراد بالنجم هنا- عند بعضهم- النبات الذي لا ساق له، وسمى بذلك. لأنه ينجم- أى يظهر من الأرض- بدون ساق.

ويرى آخرون: أن المراد به نجوم السماء، فهو اسم جنس لكل ما يظهر في السماء من نجوم. ويؤيد هذا الرأى قوله- تعالى-: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ ... .

والشجر: هو النبات الذي له ساق وارتفاع عن وجه الأرض.

والمراد بسجودهما: انقيادهما وخضوعهما لله- تعالى- كانقياد الساجد لخالقه..

قال ابن كثير: قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله: وَالنَّجْمُ بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق، فعن ابن عباس قال: النجم: ما انبسط على وجه الأرض من النبات. وكذا قال هذا القول سعيد بن جبير، والسدى، وسفيان الثوري، وقد اختاره ابن جرير..

وقال مجاهد: النجم- المراد به هنا- الذي يكون في السماء، وكذا قال الحسن وقتادة، وهذا القول هو الأظهر ... .

وقوله : ( والنجم والشجر يسجدان ) قال ابن جرير : اختلف المفسرون في معنى قوله : ( والنجم ) بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق ، فروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : النجم ما انبسط على وجه الأرض - يعني من النبات . وكذا قال سعيد بن جبير ، والسدي ، وسفيان الثوري . وقد اختاره ابن جرير رحمه الله .

وقال مجاهد : النجم الذي في السماء . وكذا قال الحسن وقتادة . وهذا القول هو الأظهر والله أعلم ; لقوله تعالى : ( ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ) الآية [ الحج : 18 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6)

اختلف أهل التأويل في معنى النجم في هذا الموضع، مع إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق، فقال بعضهم: عني بالنجم في هذا الموضع من النبات: ما نجم من الأرض، مما ينبسط عليها، ولم يكن على ساق مثل البقل ونحوه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( وَالنَّجْمِ ) قال: ما يُبسط على الأرض.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، في قوله: ( وَالنَّجْمِ ) قال: النجم كل شيء ذهب مع الأرض فرشا، قال: والعرب تسمي الثبل نجما.

حدثني محمد بن خلف العسقلانيّ، قال: ثنا رَوّاد بن الجرّاح، عن شريك، عن السديّ( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ) قال: النجم: نبات الأرض.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( وَالنَّجْمِ ) قال: النجم: الذي ليس له ساق.

وقال آخرون: عُنِي بالنجم في هذا الموضع: نجم السماء.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَالنَّجْمِ ) قال: نجم السماء.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ( وَالنَّجْمِ ) يعني: نجم السماء.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ) قال: إنما يريد النجم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، نحوه.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عُنِي بالنجم: ما نجم من الأرض من نبت لعطف الشجر عليه، فكان بأن يكون معناه لذلك: ما قام على ساق وما لا يقوم على ساق يسجدان لله، بمعنى: أنه تسجد له الأشياء كلها المختلفة الهيئات من خلقه، أشبه وأولى بمعنى الكلام من غيره. وأما قوله: ( وَالشَّجَرُ ) فإن الشجر ما قد وصفت صفته قبل.

وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ) قال: الشجر: كل شيء قام على ساق.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، في قوله: ( وَالشَّجَرُ ) قال: الشجر: كلّ شيء قام على ساق.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ( وَالشَّجَرُ ) قال: الشجر: شجر الأرض.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ) قال: الشجر الذي له سُوق.

وأما قوله: ( يَسْجُدَانِ ) فإنه عُنِي به سجود ظلهما، كما قال جلّ ثناؤه وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ .

كما حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا تميم بن عبد المؤمن، عن زبرقان، عن أبي رزين وسعيد ( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ) قالا ظلهما سجودهما.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن مروان، قال: ثنا أبو العوام، عن قتادة ( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ) : ما نـزل من السماء شيئا من خلقه إلا عَبَّده له طوعا وكرها.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وهو قول قتادة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ) قال: يسجد بكرة وعشيا. وقيل: ( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ) فثنى وهو خبر عن جمعين .

وقد زعم الفراء أن العرب إذا جمعت الجمعين من غير الناس مثل السدر والنخل، جعلوا فعلهما واحدا، فيقولون الشاء والنعم قد أقبل، والنخل والسدر قد ارتوى، قال: وهذا أكثر كلامهم، وتثنيته جائزة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[6] ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ عن ابن عباس قال: «النجم: ما انبسط على وجه الأرض من النبات».

وقفة

[6] ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ النجم: هو: «النبات الذي لا ساق له».

وقفة

[6] ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ قال ابن جرير: «اختلف المفسرون في معنى قوله: (وَالنَّجْمُ) بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق، وقال مجاهد: النجم -المراد به هنا- الذي يكون في السماء، وهذا القول هو الأظهر».

وقفة

[6] ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ أخبركَ عن كمال افتقار كل المخلوقات إليه؛ لتفتقر إليه وتذل بين يديه.

وقفة

[6] ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ كم من المسلمين اليوم لا يسجد لله في الصلاة، والنجم والشجر يسجدان، قال رسول الله ﷺ: «ليس شيءٌ إلّا وهو أطوعُ للهِ تبارَك وتعالى مِنِ ابنِ آدَمَ». [البزار ٤٣٧٤، وحسنه الألباني].

اسقاط

[6] ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ فلماذا الكبر والتثاقل يا إنسان؟!

عمل

[6] ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ نبات الأرض وأشجارها كلها تسجد لربها، فإذا رأيتها فتذكر هذه الآية واستشعر سجودها.

وقفة

[6] ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ الكائنات تسجد لله، وهناك محرومون من لذة السجود!

وقفة

[6] ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ ليْـسَ الغَـريبُ كَـيفَ يـسجُد النَّـجمُ والشَّجَـر، لَـكِنَّ الغَـرِيبَ كيْـف لا يسْـجُـدُ البَـشَـر؟!

عمل

[6] تذكر نعمة عظيمة خصك الله بها، ثم احمد الله عليها ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الخامسة لانها معطوفة عليها بالواو. والجملة الفعلية «يسجدان» في محل رفع خبر المبتدأ وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والالف ضمير متصل-ضمير المثنى-مبني على السكون في محل رفع فاعل.و«النجم» أي النبات الذي ينجم من الأرض لا ساق له كالبقول. و«الشجر» الذي له ساق. و «يسجدان» ينقادان لله تعالى فيما خلقه. وقيل «النجم» اي نجوم السماء.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : النِّعمةُ الخامسةُ: نعمةُ خلق النَّباتِ الشجر، قال تعالى:

﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :الرحمن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾

التفسير :

{ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا} سقفها للمخلوقات الأرضية، ووضع الله الميزان أي:العدل بين العباد، في الأقوال والأفعال، وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا، يدخل فيه الميزان المعروف، والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير، والمساحات التي تضبط بها المجهولات، والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات، ويقام بها العدل بينهم.

وقوله- تعالى-: وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ ... أى: والسماء أوجدها بقدرته مرفوعة بدون أعمدة، وأنتم ترون ذلك بأعينكم.

فالمقصود بقوله رَفَعَها لفت الأنظار إلى مظاهر قدرته- تعالى-، وإلى وجوب شكره وإخلاص العبادة له، والتزام طاعته..

والميزان: يطلق على الآلة التي يزن الناس بها ما يريدون وزنه من الأشياء المختلفة.

والمراد به هنا: وجوب التزام العدل في الأحكام، وشاع إطلاق الميزان على العدل في الأحكام، لأن كليهما تضبط به الأحكام، وتنال الحقوق. أى: والسماء خلقها مرفوعة ابتداء، وشرع وأثبت العدل وأمر باتباعه في الأقوال والأحكام، ليستقيم أمر الناس.

قال الآلوسى ما ملخصه: قوله: وَوَضَعَ الْمِيزانَ أى: شرع العدل وأمر به، لينتظم أمر العالم ويستقيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: «بالعدل قامت السموات والأرض» أى: بقيتا على أتقن نظام.. وتفسير الميزان بالعدل، هو المروي عن مجاهد، والطبري، والأكثرين، وهو مستعار للعدل استعارة تصريحية.

وعن ابن عباس والحسن وقتادة، أن المراد بالميزان ما تعرف به مقادير الأشياء، وهو الآلة المسماة بهذا الاسم.. أى: أوجده في الأرض ليضبط الناس معاملاتهم في أخذهم وعطائهم.. .

وقوله : ( والسماء رفعها ووضع الميزان ) يعني : العدل ، كما قال : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) [ الحديد : 25 ] ، وهكذا قال هاهنا :

وقوله: ( وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ) يقول تعالى ذكره: والسماء رفعها فوق الأرض.

وقوله: ( وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ) يقول: ووضع العدل بين خلقه في الأرض.

وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله ( خَفَضَ المِيزَانَ )، والخفض والوضع متقاربا المعنى في كلام العرب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ) قال: العدل.

التدبر :

وقفة

[7] ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ مكانة العدل في الإسلام.

وقفة

[7] ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ كان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة، إلى خيبر، فيخرص بينه وبين يهود خيبر، فجمعوا له حُلِيّا من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك، وخفّف عنا، وتجاوز في القسم، فقال عبد الله بن رواحة: «يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ، أَتُطْعِمُوني السُّحْتَ؟! وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إَلَيَّ مِنْ عِدَّتِكم من القردة والخنازير، ولايحملني بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَى أَنْ لَا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ» [أحمد 3/367، وصححه الألباني].

وقفة

[7] بالعدل قامت السموات والأرض، والميزان أحد وسائله ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾.

وقفة

[7] ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ أي: شرع العدل وأمر به، لينتظم أمر العالم ويستقيم.

عمل

[7، 8] ﴿وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الميزانَ * أَلّا تَطغَوا فِي الميزانِ﴾ بعد سرد المعجزات منذ بدء السورة ذكر سبحانه الميزان؛ فلا تنسبوا لأنفسكم أى قدرة أو فضل، واعدلوا فيما تقولون، فالقدير هو الله وحده سبحانه.

الإعراب :

- ﴿ وَالسَّماءَ: ﴾

- الواو عاطفة. السماء: مفعول به منصوب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعده تقديره: ورفع السماء بمعنى خلقها مرفوعة.

- ﴿ رَفَعَها: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو و «ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به

- ﴿ وَوَضَعَ الْمِيزانَ: ﴾

- معطوف بالواو على «رفع» ويعرب إعرابه. الميزان:مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : النِّعمةُ السادسةُ: نعمةُ رفع السَّماءِ بلا عمد، قال تعالى:وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا النِّعمةُ السابعةُ: نعمةُ إقامة العدلِ بين الناس، قال تعالى :

﴿ وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

والسماء:

1- بالنصب، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالرفع، وهى قراءة أبى السمال.

ووضع:

1- فعلا ماضيا، ناصبا «الميزان» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالخفض وإسكان الضاد، وهى قراءة إبراهيم.

مدارسة الآية : [8] :الرحمن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴾

التفسير :

{ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ} أي:أنزل الله الميزان، لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان، فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم، لحصل من الخلل ما الله به عليم، ولفسدت السماوات والأرض.

وجملة: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ بمنزلة التعليل لما قبلها. أى: شرع العدل بين الناس، وأوجب عليهم التمسك به في كل شئونهم، لئلا يتجاوزوه إلى غيره من الجور والظلم. والطغيان: هو تجاوز الحدود المشروعة في كل شيء.

( ألا تطغوا في الميزان ) أي : خلق السماوات والأرض بالحق والعدل ، لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل ; ولهذا قال :

وقوله: ( أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ) يقول تعالى ذكره: ألا تظلموا وتبخسوا في الوزن .

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ): اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك، وأوف كما تحبّ أن يُوَفى لك، فإن بالعدل صلاح الناس.

وكان ابن عباس يقول: يا معشر المَوالِي، إنكم قد وليتم أمرين، بهما هلك من كان قبلكم، هذا المكيال والميزان.