الإحصائيات

سورة التوبة

| ترتيب المصحف | 9 | ترتيب النزول | 113 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 21.00 |

| عدد الآيات | 129 | عدد الأجزاء | 1.05 |

| عدد الأحزاب | 2.10 | عدد الأرباع | 8.50 |

| ترتيب الطول | 7 | تبدأ في الجزء | 10 |

| تنتهي في الجزء | 11 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 2/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

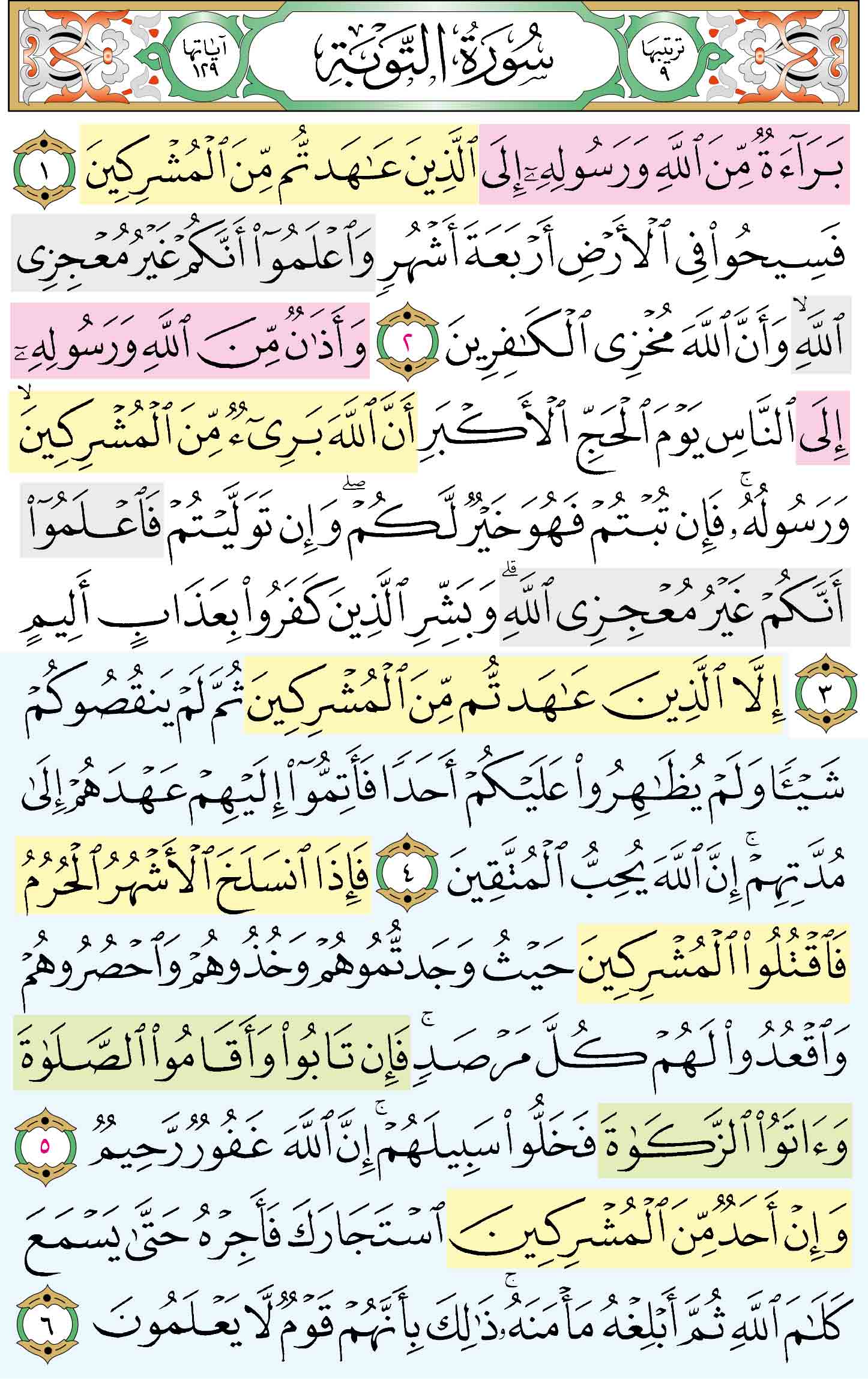

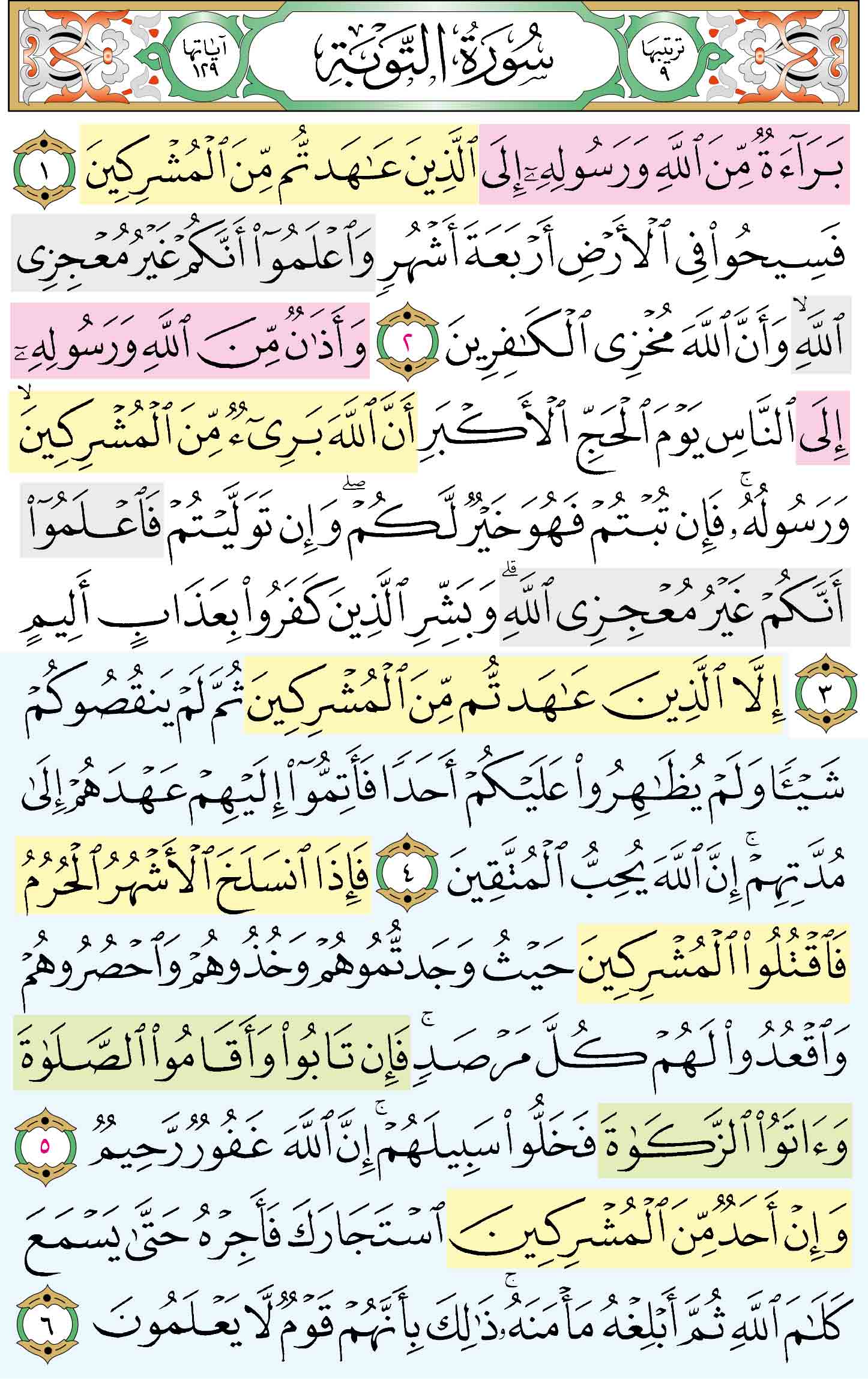

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (3) عدد الآيات (3)

البراءةُ من المشركينَ، وإعلانٌ بنهايةِ العهودِ التي كانتْ بينهمْ وبينَ المسلمينَ لمَّا نقضُوها، ومنحُهم مهلةَ أمانٍ أربعةَ أشهرٍ.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (4) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (3)

لَمَّا أعلَمَهم اللهُ بنهايةِ العهودِ استثنى هنا الذينَ لهم عهدٌ محدَّدٌ بمدَّةٍ، ولم يخُونُوا هذا العهدَ، فإذا انتهتْ مهلةُ الأمانِ وجبَ قتالُ المشركينَ في أي مكانٍ وُجِدُوا، لكن لو طلبَ أحدُهم أن يسمعَ كلامَ اللهِ يُجابْ إلى طلبِه.

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة التوبة

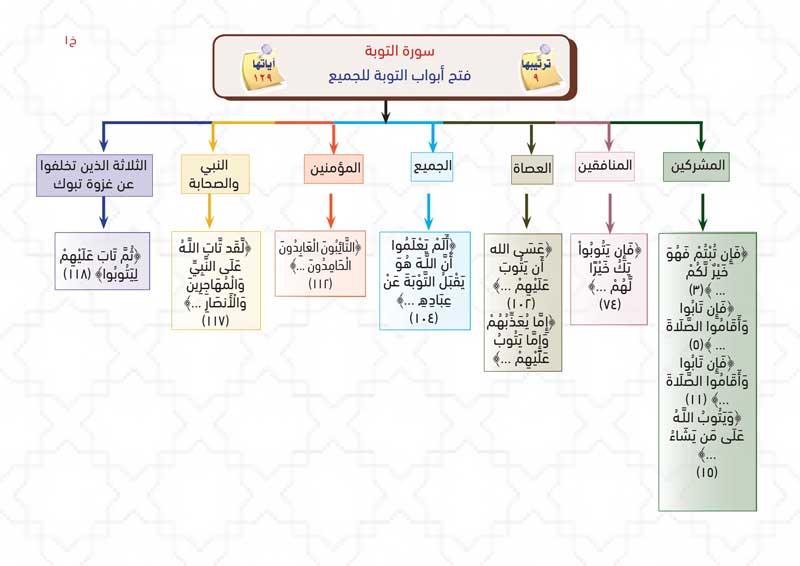

باب التوبة مفتوح للجميع (دعوة الجميع للتوبة)/ البلاغ الأخير في سورة التوبة/ سياسة الإسلام في التعامل مع الكافرين والمنافقين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • لماذا غابت «بسم الله الرحمن الرحيم»؟: 1- قالوا: لأن السورة نزلت في فضح المنافقين والكفّار وأعمالهم، قال علي بن أبي طالب عندما سئل عن عدم كتابة البسملة في سورة التوبة: إن «بسم الله الرحمن الرحيم» أمان، وبراءة -أي سورة التوبة- نزلت بالسيف، ليس فيها أمان. 2- وقالوا: لأن براءة سخط، والبسملة «بسم الله الرحمن الرحيم» رحمة، فكيف الجمع بين السخط والرحمة!

- • ما علاقة هذه الموضوعات بالتوبة؟: إنه بالرغم من أن السورة قد تضمنت التهديد الشديد للكفار والمنافقين، لكنها حرصت على إبقاء باب التوبة مفتوحًا لجميع الناس، وتدعو الجميع إلى التوبة في مرات عديدة.بعض الناس حين يقرأ هذه السورة يشعر بشدتها على الكفار والمنافقين، والبعض الآخر يقرأها فيشعر برحمة الله الواسعة والتي تتجلى في قبوله التوبة من جميع البشر، وهؤلاء أقرب إلى فهم معاني السورة

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «التوبة»، و«براءة».

- • معنى الاسم :: التوبة: ترك الذنب مع الندم، وبراءة: مصدرُ الفعل (برأ) بمعنى خَلِص، وبراءة: أي إعذار وإنذار.

- • سبب التسمية :: هي أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة ومشتقاتها، وسميت «براءة»؛ لأنها مفتتحة بها، أي تسمية لها بأول كلمة منها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «الفاضحة»؛ لأنها فضحت المنافقين وكشفت أسرارهم، و«المُقَشقِشة» أي: المبرِّئة من النِّفاق.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن باب التوبة مفتوح للجميع.

- • علمتني السورة :: أن التوبة إعلان للبداية الجديدة، إعلان للحياة الجديدة، إعلان للهجرة من الظلمات إلى النور، من الضيق الى السعة، من الحزن إلى السعادة

- • علمتني السورة :: التوبة أنَّ الجهاد سبيل الأمة إلى العزّة، وطريقها إلى الريادة، متى أقامته قويَت وعزّت، وإذا تخلّت عنه ضعفت وهانت.

- • علمتني السورة :: حرمة دخول الكافر حدود الحرم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».وسورة التوبة من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

• عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ التَّوْبَةِ، وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ».

• وذلك أن سورة التوبة ذُكِرَ فيها أحكام الجهاد فناسبت الرجال، وسورة النور ذُكِرَ فيها أحكام الحجاب فناسبت النساء.

• عن إبراهيم قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ مَرَّةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُجَاعِلَ -أي يدفع جُعالة لمن يخرج بدلًا عنه-، فِي بَعْثٍ خَرَجَ عَلَيْهِ، فَأَصْبَحَ وَهُوَ يَتَجَهَّزُ فَقُلْتُ لَهُ: «مَا لَكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُجَاعِلَ؟»، قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنِّي قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ سُورَةَ بَرَاءَةَ؛ فَسَمِعْتُهَا تَحُثُّ عَلَى الْجِهَادِ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • هي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بـ «بسم الله الرحمن الرحيم».

• تمتاز بكثرة أسمائها، فهي تأتي بعد سورة الفاتحة في كثرة الأسماء، ومعظم هذه الأسماء أطلق عليها بسبب ما فيها من دلالات وصفات تفضح المنافقين.

• هي آخر سور السبع الطِّوَال، وهي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة».

• أفاضت في الحديث عن المنافقين وصفاتهم إفاضة لا توجد في غيرها من سور القرآن الكريم.

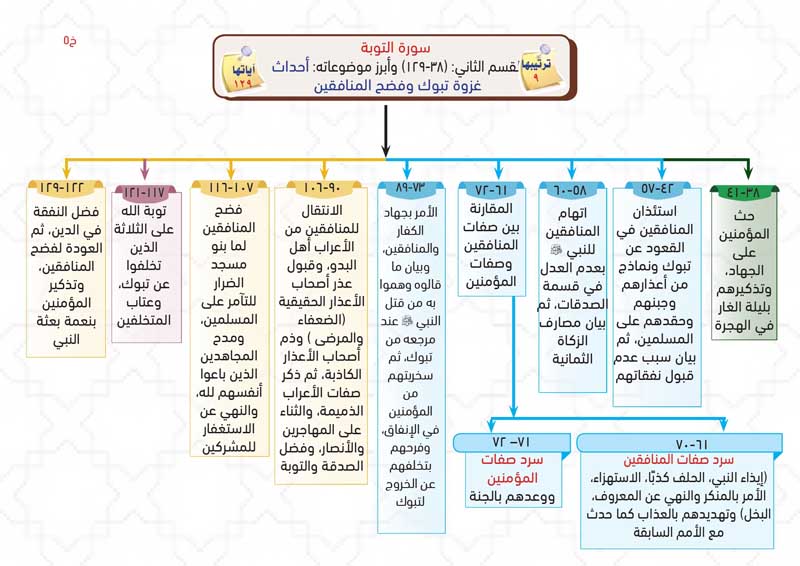

• ذكرت فيها أحداث غزوة تبوك، وهي آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب 9 هـ.

• أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة ومشتقاتها، ولذا لم تذكر فئة إلا وحثتها على التوبة: كالكفار، والمشركين والمنافقين والعصاة والمؤمنين.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله قبل أن يفاجئنا الموت، وندعو كل الناس إلى ذلك.

• أن نتعلم سياسة الإسلام في التعامل مع الكافرين والمنافقين.

• أن نلزم الوفاء بالعهود مع المشركين إلى مدتها إلا إذا خانوا؛ فإن خانوا فيجب إخبارهم بنقض العهد: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ...﴾ (4).

• أن نقرأ كلام الله على من حولنا من غير المسلمين؛ رجاء هدايتهم: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّـهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ﴾ (6).

• ألا نَأْمَن غير المسلمين، ولا نُسَلِّم لهم أنفسنا مهما كانت وعودهم؛ فإنهم لا يؤمَنون: ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ﴾ (8).

• أن نحذر اتخاذ بطانة من أعداء الدين: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّـهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ (16).

• أن نتعلم أحكام التعامل مع الكفار من أهل الذمة وغيرهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا﴾ (28).

• ألا نوالي الكفار؛ حتى ولو كانوا من الأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (23).

• أن تكون محبة الله ورسوله أغلى عندنا من كلّ شيء سواها: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (24).

• ألا نقدم على محبة الله أحدًا: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ ...﴾ (24).

• أن نستبشِر؛ سيُصبحُ الإسلام هو الدينُ الذي يُعبَدُ اللهُ به في الأرضِ لا غيره: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (33). • أن نظهر الأشهر الهجرية في تعاملاتنا قدر الاستطاعة؛ فهي المقدمة عند الله، وهي من مظاهر الدين الإسلامي: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّـهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (36).

• أن نلقي المحاضرات، أو نرسل رسائل عن خطر التحايل على الشريعة وأهمية مراقبة الله: ﴿يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ﴾ (37).

• ألا نشعر بالضعف إلا لله، ولا نطأطئ رؤوسنا لسواه: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّـهَ مَعَنَا﴾ (40).

• أن نتبرع بشيء من أموالنا للجهات الخيرية؛ فهذا من الجهاد بالمال: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ (41).

• أن نستفتِح العِتابَ بأجملِ الكلماتِ؛ لنستميلَ قلبَ مَن نُعاتِبُ: ﴿عَفَا اللَّـهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ (43)، تأمَّلْ: بدأَ بالعَفوِ عن الخَطأِ قبلَ أن يعاتِبَه على ارتكابِه.

• ألا نتأثر لخذلان بعض الناس لنا؛ فقد يكون الله ثبطهم لفسادٍ عَلِمه أنه سيكون لو كانوا معكم: ﴿وَلَـٰكِن كَرِهَ اللَّـهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾ (46).

• ألا نخاف ولا نحزن من أقدار الدنيا؛ فلن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا: ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (51).

• ألا نضع زكاة أموالنا إلا في المصارف التي حددها الله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (60).

• ألا نتناول شعائر الدين وأحكامه بسخرية واستهزاء، ولو على سبيل المزاح والضحك، فالخائض فيها على خطر عظيم: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (65، 66).

• أن نحرص على الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنْكرِ مخالفة لحالِ المنافقين: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ (67).

• أن ندرس قصص الأنبياءِ حتى نكونَ من الذين يعتبرون ويتعظون إذا تُليتْ عليهم أنباءُ الرسلِ وأممهِم: ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ (70).

• أن نتقي الله تعالى في سرنا وجهرنا؛ فإن الله علام الغيوب: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّـهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (78).

• ألا نسخر من صدقة مسلم؛ ولو قلت: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّـهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (79).

• أن ندعو الله أن يرزقنا الحلم: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ (114).

تمرين حفظ الصفحة : 187

مدارسة الآية : [1] :التوبة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى .. ﴾

التفسير :

تفسير الآيتين 1و2:ـ أي: هذه براءة من اللّه ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين، أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم، آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم، ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر، أو مقدر بأربعة أشهر فأقل، أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر، فإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة، ولم يبدأ بنقض العهد. ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم، أنهم وإن كانوا آمنين، فإنهم لن يعجزوا اللّه ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام، إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد اللّه له.

تمهيد بين يدي تفسير سورة التوبة

نقصد بهذا التمهيد- كما سبق أن بينا في تفسير السور السابقة- إعطاء القارئ صورة واضحة عن السورة التي سنفسرها قبل أن نبدأ في تفسيرها آية آية. فنقول:

1- سورة التوبة هي السورة التاسعة في ترتيب المصحف، فقد سبقتها سور الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال.

2- وعدد آياتها مائة وتسعة وعشرون آية عند الكوفيين. ومائة وثلاثون آية عند جمهور العلماء.

3- أسماؤها:

عرفت هذه السورة منذ العهد النبوي بجملة من الأسماء منها:

(ا) التوبة: وسميت بهذا الاسم لتكرار الحديث فيها عن التوبة والتائبين ومن ذلك قوله- تعالى-: فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ... .

وقوله- تعالى-: فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ .

وقوله- تعالى-: ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

وقوله- تعالى-: وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ .. .

وقوله- تعالى-: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ... .

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تكررت في هذه السورة عن التوبة والتائبين.

(ب) براءة: وسميت بذلك لافتتاحها بقوله- سبحانه-: بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ....

وهذان الاسمان- التوبة وبراءة- هما أشهر أسماء هذه السورة الكريمة.

(ج) الفاضحة: وسميت بهذا الاسم لحديثها المستفيض عن المنافقين وصفاتهم وأحوالهم.. وفضيحتهم على رءوس الأشهاد.

أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة قال: التوبة هي الفاضحة. ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أنها لن تبقى أحدا منهم إلا ذكر فيها .

(د) المنقرة: وسميت بذلك، لأنها نقرت عما في قلوب المنافقين والمشركين فكشفت عنه، وأظهرته للناس.

(هـ) المثيرة: وسميت بهذا الاسم، لأنها أثارت مثالبهم وعوراتهم. أى: أخرجتها من الخفاء إلى الظهور.

(و) المبعثرة: لأنها بعثرت أسرارهم. أى بينتها وعرفتها للمؤمنين.

(ز) المدمرة: أى المهلكة لهم.

إلى غير ذلك من الأسماء التي اشتهرت بها هذه السورة الكريمة .

هذا، وليس في سور القرآن الكريم أكثر أسماء منها ومن سورة الفاتحة.

4- زمان ومكان نزولها:

قال ابن كثير: هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري ... » .

وقال صاحب المنار: هي مدنية بالاتفاق. وقيل: إلا قوله- تعالى- ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ... الآية وذلك لما روى في الحديث المتفق عليه من نزولها في النهى عن استغفاره صلى الله عليه وسلم لعمه أبى طالب- كما سيأتى تفصيله عند تفسيرها.

ويجاب عنه بجواز أن يكون نزولها تأخر عن ذلك، وبما يقوله العلماء في مثل هذا المقام من جواز نزول الآية مرتين: مرة منفردة ومرة في أثناء السورة.

واستثنى ابن الفرس قوله- تعالى- لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ... إلى آخر الآيتين اللتين في آخرها فزعموا أنهما مكيتان.

ويرده ما رواه الحاكم وأبو الشيخ في تفسيره عن ابن عباس من أن هاتين الآيتين من آخر ما نزل من القرآن، كما يرده أيضا قول الكثيرين من أن هذه السورة نزلت تامة.

وما يعارض هذا مما ورد في أسباب نزول بعض الآيات، يجاب عنه بأن أكثر ما روى في أسباب النزول، كان يراد به أن الآية نزلت في حكم كذا. أعنى أن الرواة كانوا يذكرونها كثيرا في مقام الاستدلال. وهذا لا يدل على نزولها وحدها، ولا على كون النزول كان عند حدوث ما استدل بها عليه، كما قلنا آنفا في احتمال نزول آية استنكار الاستغفار للمشركين في المدينة، وإن كان ما ذكروه من سببها حدث بمكة قبل الهجرة» .

وقال بعض العلماء: ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية، ومراجعة ما جاء في الروايات المأثورة عن أسباب النزول وملابساته، ومراجعة أحداث السيرة النبوية كذلك..

يتبين أن السورة بجملتها نزلت في العام التاسع من الهجرة. ولكنها لم تنزل دفعة واحدة.

ومع أننا لا نملك الجزم بالمواقيت الدقيقة التي نزلت فيها مقاطع السورة في خلال العام التاسع، إلا أنه يمكن الترجيح بأنها نزلت في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى منها: كانت قبل غزوة تبوك في شهر رجب من هذا العام.

والمرحلة الثانية: كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغزوة ثم في ثناياها.

والمرحلة الثالثة: كانت بعد العودة منها.

أما مقدمات السورة من أولها إلى نهاية الآية الثامنة والعشرين منها، فقد نزلت متأخرة في نهاية السنة التاسعة قبيل موسم الحج من ذي القعدة أو في ذي الحجة.

وهذا- على الإجمال- هو كل ما يمكن ترجيحه والاطمئنان إليه .

والذي نراه أن هذا القول هو الذي تسكن إليه النفس في الحديث عن زمان ومكان نزول السورة الكريمة لأن الذي يستعرض آياتها يراها- في مجموعها- ترسم للمؤمنين ما يجب أن تكون عليه علاقاتهم مع المشركين، ومع أهل الكتاب ومع المنافقين ومع غيرهم من الطوائف.

كما يراها ترسم لهم الطريق الذي يجب عليهم أن يتخذوه أساسا لدولتهم. ومنهاجا لحياتهم، حتى تستمر عزتهم، وتبقى كلمتهم عالية قوية بعد أن فتح الله لهم مكة وأذل الشرك وأهله.

كما يراها- أيضا- تتحدث باستفاضة عن أحداث قد وقعت خلال غزوة تبوك أو قبلها أو بعدها. وغزوة تبوك قد كانت في السنة التاسعة من الهجرة.

5-لماذا لم تذكر البسملة في أول سورة التوبة؟.

للإجابة على هذا السؤال ذكر العلماء أقوالا متعددة لخصها القرطبي تلخيصا حسنا فقال:

واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أول هذه السورة على أقوال خمسة:

الأول: - أنه قيل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية، إذا كان بينهم وبين قوم عهد وأرادوا نقضه، كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب فقرأها عليهم في الموسم، ولم يبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض العهود من ترك البسملة.

وقول ثان: - روى النسائي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا عوف، قال: حدثنا يزيد الرقاشي- وفي صحيح الترمذي يزيد الفارسي- قال: قال لنا ابن عباس: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى «الأنفال» وهي من المثاني، وإلى «براءة» وهي من المئين فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك؟

قال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل- أى بعد الهجرة، و «براءة» من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم.

وقول ثالث: روى عن عثمان أيضا. وقال مالك فيما رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أولها سقط بسم الله الرحمن الرّحيم معه.

وروى ذلك عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة «براءة» كانت تعدل البقرة أو قربها فذهب منها: فلذلك لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال سعيد بن جبير: كانت مثل سورة البقرة.

وقول رابع: - قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما. قالوا: لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: براءة والأنفال سورة واحدة، وقال بعضهم: هما سورتان، فتركت بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان معا، وثبت حجتاهما في المصحف.

وقول خامس: قال عبد الله بن عباس: سألت على بن أبى طالب لماذا لم يكتب في براءة بسم الله الرّحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان.

- وكذا قال المبرد: إن التسمية افتتاح للخير، وأول هذه السورة وعيد ونقض عهود، فلذلك لم تفتتح بالتسمية.

ثم قال القرطبي والصحيح أن التسمية لم تكتب، لأن جبريل- عليه السلام- ما نزل بها في هذه السورة..» .

هذا، وقول القرطبي: والصحيح أن التسمية لم تكتب ... إلخ، هو القول الذي نعتمده، وتطمئن إليه قلوبنا، وقد رجحه المحققون من العلماء.

فقد قال الفخر الرازي- وقد ذكر ستة أوجه في سبب إسقاط التسمية من أولها-:

الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع هذه السورة بعد سورة الأنفال وحيا، وأنه حذف بسم الله الرحمن الرحيم من أول هذه السورة وحيا .

وقال الجلال: ولم تكتب فيها البسملة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، كما يؤكد من حديث رواه الحاكم.

أى أنه- كما يقول الجمل- لا مدخل لرأى أحد في الإثبات والترك، وإنما المتبع في ذلك هو الوحى والتوقيف وحيث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعين ترك التسمية، لأن عدم البيان من الشارع في موضع البيان بيان للعدم» .

وقال بعض العلماء: ولم تكتب في أولها البسملة لعدم أمره صلى الله عليه وسلم بكتابتها، إذ لم ينزل بها جبريل- عليه السلام- والأصل في ذلك التوقيف» .

أما الأقوال الخمسة التي نقلناها عن القرطبي- منذ قليل- في سبب سقوط البسملة من أول سورة التوبة، فإننا لا نرى واحدا منها يعتمد عليه في هذا الأمر. لأن القول الأول الذي حكاه بقوله: قيل كان من شأن العرب ... إلخ. إنما هو تعليل عقلي على سبيل الاجتهاد لبيان الحكمة في عدم كتابة البسملة في أولها. ومثل هذا التعليل يقال في القول الخامس الذي حكاه ابن عباس، عن على بن أبى طالب.

وأما القول الثاني- وهو الحديث الذي رواه النسائي والترمذي- فقد علق عليه أحد العلماء المحققين بقوله: «في إسناده نظر كثير، بل هو عندي ضعيف جدا، بل هو حديث لا أصل له. يدور إسناده في كل رواياته على «يزيد الفارسي» .. ويزيد الفارسي هذا اختلف فيه: أهو يزيد بن هرمز أم غيره.

قال البخاري في التاريخ الكبير: «قال لي على: قال عبد الرحمن: يزيد الفارسي هو ابن هرمز. قال: فذكرته ليحيى فلم يعرفه، قال: «وكان يكون مع الأمراء» . وفي التهذيب:

«قال ابن أبى حاتم: اختلفوا هل هو يعنى ابن هرمز يزيد الفارسي أو غيره ...

فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهولا، حتى شبه على مثل ابن مهدى وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره.

ويذكره البخاري في الضعفاء، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي، قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف. وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك.

فلا علينا إذا قلنا إنه «حديث لا أصل له» تطبيقا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث.

قال السيوطي في تدريب الراوي في الكلام على أمارات الحديث الموضوع: أن «يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي» ... .

وأما القول الثالث الذي يقول «إنه لما سقط أولها سقط معه بسم الله الرحمن الرحيم ... »

فهو قول ساقط لا يعتد به، لأنه لا دليل عليه ولا سند له، ويؤدى الالتفات إليه إلى المساس بقداسة القرآن الكريم، حيث إن بعض سوره كانت طويلة ثم سقط منها ما سقط.

وأما القول الرابع الذي يزعم قائلوه أن بعض الصحابة قال: «براءة والأنفال سورة واحدة ... » فهو قول ضعيف ولا يعتد به- أيضا- كسابقه، لأنه قد عرف واشتهر بأنهما سورتان مستقلتان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

ولأن الذي يقرأ السورتين بإمعان وتدبر، يرى أن لكل منهما موضوعاتها الخاصة بها، والتي اهتمت بها أكثر من غيرها، فسورة الأنفال تحدثت باستفاضة عن غزوة بدر وما يتعلق بها..

بينما سورة التوبة قد تحدثت باستفاضة عن غزوة تبوك أى في السنة التاسعة.

قال الحاكم: استفاض النقل أنهما سورتان.

وقال أبو السعود: اشتهارها- أى سورة التوبة- بهذه الأسماء المتقدمة- براءة والفاضحة ... إلخ- يقضى بأنها سورة مستقلة، وليست بعضا من سورة الأنفال ... » :

وقال بعض العلماء: وهذه الأسماء وغيرها مما ثبت إطلاقه على السورة- أى سورة التوبة- من الصدر الأول، لم يعرف إطلاق واحد منها على السورة التي قبلها وهي سورة الأنفال، كما لم يعرف أنه أطلق اسم سورة الأنفال على هذه السورة. وبذلك احتفظت كل من السورتين منذ العهد الأول بما لها من اسم لم تشاركها فيه صاحبتها.

وكما احتفظت كل من السورتين بما لها من اسم، احتفظت كل منهما بوقت نزولها، فسورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر. أى: في السنة الثانية من الهجرة. وسورة التوبة نزلت بعد غزوة تبوك، وبعد خروج أبى بكر على رأس المسلمين إلى الحج. أى: في أواخر السنة التاسعة.

وكما احتفظت كل منهما بهذا وذاك، احتفظت كل منهما- أيضا- بهدفها الخاص.

فسورة التوبة عالجت شئونا حدثت بعد زمن طويل من نزول سورة الأنفال، ومعرفتها باسم سورة الأنفال. وسورة الأنفال عالجت شئونا حدثت قبل نزول سورة التوبة ولم يرد لها ذكر فيها.

ولا شك أن كل هذه الاعتبارات الواضحة المبينة والمحققة في السورتين من الصدر الأول، تدل دلالة واضحة على أنهما سورتان منفصلتان، وأن عدهما سورة واحدة رأى لا قيمة له، كما لا قيمة للاشتباه في استقلال كل منهما حتى يقال: تركت البسملة بينهما نظرا لاحتمال وحدتهما، وتركت بينهما فرجة نظرا لاحتمال انفصالهما.

وقد عرف مع ترك التسمية بينهما أنهما سورتان مستقلتان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

وقد جاءتا كذلك في المصاحف الأولى: مصحف عثمان، وعلى، وابن عباس، فلا معنى بعد هذا كله لإثارة شبهة قد تمس من قرب أو بعد قداسة تنظيم كتاب الله وترتيبه بناء على روايات ضعيفة أو موضوعة .

والخلاصة أن القول بأنهما سورة واحدة، قول لا وزن له، ولا يعول عليه للأسباب التي ذكرناها آنفا.

6- مناسبتها لسورة الأنفال:

قال الآلوسى: ووجه مناسبتها للأنفال أن في الأولى قسمة الغنائم وجعل خمسها لخمسة أصناف على ما علمت، وفي هذه قسمة الصدقات وجعلها لثمانية أصناف على ما ستعلم إن شاء الله.

وفي الأولى- أيضا- ذكر العهود وهنا نبذها. وأنه- سبحانه- أمر في الأولى بالإعداد فقال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ونعى هنا على المنافقين عدم الإعداد بقوله:

وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً.

وأنه- سبحانه- ختم الأولى بإيجاب أن يوالى المؤمنون بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية، وصرح- جل شأنه- في هذه بهذا المعنى فقال: بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ...

إلى غير ذلك من وجوه المناسبة .

وقال صاحب المنار: وأما التناسب بينها وبين ما قبلها فإنه أظهر من التناسب بين سائر السور بعضها مع بعض، فهي- أى التوبة- كالمتممة لسورة الأنفال في معظم ما فيهما من أصول الدين وفروعه والسنن الإلهية والتشريع وأحكام المعاهدات.. فما بدئ به في الأولى أتم في الثانية، مثال ذلك.

1- أن العهود ذكرت في سورة الأنفال، وافتتحت سورة التوبة بتفصيل الكلام فيها، ولا سيما نبذها الذي قيد في الأولى بخوف خيانة الأعداء.

2- تفصيل الكلام في قتال المشركين وأهل الكتاب في كل منهما.

3- ذكر في الأولى صد المشركين عن المسجد الحرام وأنهم ليسوا بأوليائه، وجاء في الثانية ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ....

4- ذكر في أول الأولى صفات المؤمنين الكاملين، وذكر بعد ذلك بعض صفات الكافرين، ثم ذكر في آخرها حكم الولاية بين كل من الفريقين. وجاء في الثانية مثل هذا في مواضع أيضا .

والحق أن الذي يقرأ السورتين بتأمل وتدبر يراهما تعطيانه ما يشبه أن يكون صورة تاريخية مجملة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده إلى أن أتم الله له نعمة النصر.

فمثلا عند ما نقرأ سورة الأنفال نراها تتحدث عن حالة المسلمين قبل الهجرة كما في قوله- تعالى- وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ... الآية 26.

كما تتحدث عن المكر السيئ الذي صدر عن المشركين والذي كان من أسباب الهجرة، كما في قوله- تعالى- وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ الآية 30.

ثم نراها تفيض في الحديث عن غزوة بدر، وتشير إلى ما ظهر من المنافقين فيها إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ. الآية 49. وإلى ما حدث من اليهود من نقض للعهود وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ الآية 58.

أما سورة التوبة فنراها تذكر المسلمين بالنصر الذي منحه الله لهم في مواطن كثيرة قال- تعالى- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ... «الآية 25» كما تصف بالتفصيل مواقف المنافقين في غزوة تبوك وغيرها.

ولعل قيام السورتين الكريمتين بإعطاء القارئ ما يشبه أن يكون صورة تاريخية مجملة للدعوة الإسلامية هو الحكمة في وضعهما مقترنتين وفي تسميتهما بالقرينتين.

قال القرطبي: كانتا تدعيان القرينتين فوجب أن تجمعا وتضم إحداهما إلى الأخرى للوصف الذي لزمهما من الاقتران ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. .

7- المقاصد الإجمالية لسورة التوبة:

عند ما نقرأ سورة التوبة بتأمل وتدبر نراها في مطلعها تحدد تحديدا حاسما المنهاج الذي يجب أن يسلكه المؤمنون في علاقتهم مع المشركين، وتبين بوضوح وجلاء الأسباب التي تدعو المؤمنين إلى التزام هذا المنهاج.

فهي في أولها تعلن براءة الله ورسوله من المشركين بسبب خيانتهم، وتمنحهم الأمان لمدة أربعة أشهر لكي يدبروا فيها أمر أنفسهم، وتعلن للناس عامة يوم الحج الأكبر أن الله ورسوله قد برئا من عهود المشركين، وأنها قد نبذت إليهم، وتستثني من هؤلاء المشركين أولئك الذين لم ينقضوا، فتأمر المؤمنين بأن يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فإذا ما انتهت مدة الأمان فعلى المؤمنين أن يقتلوا المشركين الناكثين حيث وجدوهم، وأن يؤمنوا من يطلب الأمان منهم حتى يسمع القرآن ويتدبره، ويطلع على حقيقة الإسلام. وبذلك لا يبقى له عذر.

استمع إلى السورة الكريمة وهي تصور كل هذه المعاني بأسلوبها البليغ الحاسم فتقول:

بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ.

ثم تسوق السورة بعد ذلك الأسباب التي دعت إلى البراءة من المشركين. والتي أوجبت على المؤمنين قتالهم، وحرضتهم على ذلك بأنواع من المشجعات فقالت:

أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَتَخْشَوْنَهُمْ؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

ثم توجه السورة الكريمة خطابها إلى الذين شق عليهم القتال من المؤمنين، وتبين أن الحكمة في الأمر به، إنما هي الامتحان والتمحيص فتقول:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ.

ثم تصرح السورة الكريمة بعد ذلك بأن المؤمنين وحدهم هم الذين من حقهم أن يعمروا مساجد الله ... أما المشركون فليس من حقهم ذلك بسبب كفرهم ونجاستهم.

قال تعالى: ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.

فإذا ما وصلنا إلى الرابع الثاني من سورة التوبة رأيناها في أوائله توجه إلى المؤمنين نداء تأمرهم فيه أن يؤثروا محبة الله ورسوله على محبة الآباء والأبناء والأموال.. وتهدد من يخالف ذلك فتقول:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها، وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ.

ثم أخذت السورة الكريمة في تذكير المؤمنين بألوان من نعم الله عليهم، حيث نصرهم.

سبحانه: على أعدائهم في مواطن كثيرة، وحيث أيدهم بعونه بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.

قال تعالى: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً، وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ.

ثم وجهت إليهم نداء ثانيا نهتهم فيه عن تمكين المشركين من قربان المسجد الحرام، وبشرتهم بأن الله- تعالى- سيغنيهم من فضله متى تابوا إليه وأطاعوه.

قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الآية 28) .

وإلى هنا نرى السورة الكريمة قد حددت تحديدا حاسما المنهاج الذي يجب أن يسلكه المؤمنون في علاقاتهم مع المشركين، وأبرزت بصورة واضحة ومقنعة الأسباب المتنوعة التي أوجبت سلوك هذا المنهاج.

وتلك عادة القرآن الكريم في تشريعاته، لا تكاد تجد تشريعا من تشريعاته إلا وقد صاحبته الحكمة التي كان لأجلها هذا التشريع، والتي من شأنها أن تدفع الناس إلى المسارعة في التنفيذ والامتثال.

ثم بدأت السورة بعد ذلك في تحديد المنهاج الذي يجب أن يسلكه المؤمنون في علاقاتهم مع المنحرفين من أهل الكتاب، وأبرزت، أيضا: الأسباب التي تدعو إلى التزام هذا المنهاج، فأمرت باستمرار قتالهم، وذكرت ما هم عليه من صفات سيئة تحمل المؤمنين على تأديبهم، وأرشدت إلى ما كان عليه رؤساؤهم من أكل لأموال الناس بالباطل، ومن صد عن سبيل الله، استمع إلى الآيات الكريمة وهي تحكى كل ذلك فتقول:

قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ.

ثم وجهت السورة نداء رابعا إلى المؤمنين، نعت فيه على المتثاقلين الذين دعوا إلى الجهاد فتكاسلوا عنه.. وحذرتهم من سوء عاقبة هذا التكاسل وذكرتهم بما كان من نصر الله- تعالى لنبيه وقت أن أحاط به المشركون وهو في الغار، وأمرتهم بالخروج للجهاد في حالتي اليسر والعسر والمنشط والمكره.

قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ، فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً، وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وبعد هذه الدعوة الحارة للمؤمنين إلى الجهاد في سبيل الله بالنفس والأموال بدأت السورة الكريمة في الحديث عن المنافقين، فكشفت عن أصنافهم وأوصافهم، ورسمت أحوالهم النفسية والعملية، وفضحت مواقفهم في غزوة تبوك وما كان منهم قبلها وبعدها وأثناءها، وأظهرت حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم عن القتال، وأزاحت الستار عن أساليب نفاقهم وألوان فتنهم وتخذيلهم للمؤمنين، وحكت ما كانوا ينطقون به من سوء في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أصحابه.

وقد استغرق الحديث عن المنافقين زهاء نصف سورة التوبة- أى من أواخر الربع الثالث منها إلى نهاية الربع السابع.

وقد تركتهم السورة الكريمة- بعد هذا الكشف السافر لأحوالهم: عراة من الخير أمام المؤمنين، منبوذين من جماعة المسلمين، مميزين بصفاتهم القبيحة التي فصلها القرآن تفصيلا يجعل العقلاء يعرفونهم ويحذرونهم.

فمن صفاتهم الذميمة ومسالكهم الخبيثة التي تحدثت السورة عنها:

(أ) الفرار من مواطن الجد والجهاد، والتعلل بالأعذار الكاذبة، والتستر بالأيمان الفاجرة، وقد حكت السورة عنهم ذلك في مواضع كثيرة منها.

قال تعالى: لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ:

وقوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ.

وقوله تعالى: فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ، وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ:

وقوله تعالى: وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ.

(ب) إشاعة الفتنة في صفوف الجيش الإسلامى متى وجدوا فيه، أى أن خلو الجيش منهم خير وبركة ووجودهم فيه شر وفتنة.

قال تعالى لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.

(ج) كراهتهم الخير للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ومحبتهم السوء لهم.

قال تعالى: إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ.

(د) تكاسلهم عن أداء الشعائر الدينية بسبب فسوقهم وكفرهم:

قال تعالى: قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كارِهُونَ.

(هـ) تظاهرهم بالإسلام تقية وجبنهم عن التصريح بما هم عليه من كفر.

قال تعالى: وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ.

(و) طعنهم على الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال وفي توزيع الصدقات بقصد إشاعة التهم الباطلة حوله.

قال تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ.

(ز) وصفهم للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أذن- أى يصدق كل ما يقال له بدون تثبت ...

قال تعالى: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.

(ح) استهزاؤهم بتعاليم الإسلام فيما بينهم، واعتذارهم عن ذلك بأنهم لم يكونوا جادين فيما ينطقون به من سوء، وتكذيب الله لهم فيما اعتذروا عنه.

قال تعالى: يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ، قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ.

(ط) تعاطفهم فيما بينهم وتعاونهم على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى.

قال تعالى: الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ.

(ى) سخريتهم من فقراء المؤمنين، لأنهم يتصدقون بالقليل الذي لا يملكون سواه.

قال تعالى: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.

(ك) نقضهم للعهود، وبخلهم بما آتاهم الله من فضله.

قال تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.

(ل) اتخاذهم مسجدا لهم لا من أجل العبادة، وإنما من أجل المضارة وإيذاء المسلمين ومحاولة تفريق كلمتهم، وتشتيت وحدتهم.

قال تعالى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ.

وهكذا نرى السورة الكريمة قد تتبعت المنافقين، فكشفت عن أصنافهم وأوصافهم وأحوالهم.. بصورة تجعل المؤمنين الصادقين يعرفونهم ويحذرونهم.

بعد ذلك اتجهت السورة: في أواخرها بالحديث إلى المؤمنين الصادقين.

(أ) فذكرتهم بالتعاقد الذي بينهم وبين خالقهم: عز وجل وبشرتهم برضوانه ومحبته متى وفوا بعهودهم فقال، تعالى:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ، وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

(ب) وأعلمتهم بأن إيمانهم يحتم عليهم عدم الاستغفار لمن خالفهم في الدين مهما بلغت درجة قرابته.

ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ.

(ج) وأمرتهم بأن يصحبوا رسولهم: صلى الله عليه وسلم: في جهاده للأعداء، وأن يكابدوا معه الشدائد والأهوال برغبة ونشاط لأن كل تعب يلحقهم معه مكتوب لهم في سجل حسناتهم.

ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

(د) وأرشدتهم إلى أنه في حالة عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم معهم للجهاد، عليهم أن يقسموا أنفسهم إلى قسمين: قسم يخرج للجهاد وقسم آخر يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه العلم ويحفظ عنه ما تجدد من أحكام.

وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ:

(هـ) ثم ختم. سبحانه. هذه السورة الكريمة بهاتين الآيتين الدالتين على سابغ رحمته بعباده، حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم حريصا على منفعتهم رحيما بهم، فقال تعالى:

لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

أما بعد: فهذا عرض إجمالى لما اشتملت عليه سورة التوبة من موضوعات ومن هذا العرض يتبين لنا أن السورة الكريمة قد اهتمت بأمور معينة من أهمها ما يأتى:

1- رسم المنهاج النهائى الذي يجب أن يسير عليه المسلمون في علاقاتهم مع مشركي العرب، ومع أهل الكتاب، ومع المنافقين، مع بيان الأسباب التي تدعو المسلمين إلى التزام هذا المنهاج.

2- كشف الغطاء عن المنافقين وأصنافهم وأوصافهم، وعما انطوت عليه قلوبهم من أحقاد، وعما سلكوه من مسالك خبيثة لمحاربة الدعوة الإسلامية، ومناوأة أتباعها الصادقين.

وقد أفاضت السورة في الحديث عن ذلك إفاضة لا توجد في غيرها من سور القرآن الكريم.

3- حددت السورة الكريمة معالم المجتمع الإسلامى بعد أن تم فتح مكة، وبعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا.

فأثنت على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ووعدتهم بالفوز العظيم.

قال تعالى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

وحكمت على كل فريق من المتخلفين عن غزوة تبوك من أهل المدينة وما حولها بالحكم الذي يناسبه.

قال تعالى: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ.

وقال تعالى: وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ.

وقال تعالى: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ.

وهكذا نرى السورة الكريمة قد وضحت الطوائف المتنوعة التي كان المجتمع الإسلامى يتكون منها عند نزولها، أى: بعد أن تم فتح مكة.

4- يؤخذ من الحديث المستفيض الذي ساقته السورة عن المنافقين وصفاتهم وأحوالهم..

أنهم بعد فتح مكة بدأت دولتهم تعود إلى الظهور في المجتمع الإسلامى بينما كانت قبيل الفتح قد أوشكت على التلاشى والاندثار.

ولعل السبب في ذلك: أن كثيرا من الناس قد دخل في الإسلام بعد أن فتحت مكة، لأسباب دنيوية متنوعة، دون أن يستقر الإيمان بالله في قلوبهم، وإنما بقيت آثار الجاهلية لها وزنها في تحريك طباعهم واتجاهاتهم وأفكارهم.

قال بعض العلماء: سياق السورة يرسم صورة كاملة للمجتمع المسلم في فترة ما بعد الفتح، ويصف تكوينه العضوى، ومن هذه الصورة يتجلى نوع من الخلخلة وقلة التناسق بين مستوياته الإيمانية، كما تتكشف ظواهر وأعراض من الشح بالنفس والمال، ومن النفاق والضعف، والتردد في الواجبات والتكاليف، والخلط وعدم الوضوح في تصور العلاقات بين المعسكر الإسلامى والمعسكرات الأخرى، وعدم المفاضلة الكاملة على أساس العقيدة، وإن كان هذا كله لا يتعارض مع وجود القاعدة الصلبة الأمينة الخالصة من المهاجرين والأنصار، مما استدعى حملات مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبيان والتقرير تفي بحاجة المجتمع إليها.

وإن سبب هذه الحالة هو دخول جماعات كثيرة متنوعة من الناس في الإسلام بعد الفتح، لم تتم تربيتها، ولم تنطبع بعد بالطابع الإسلامى الأصيل .

5- عرضت السورة لبيان كثير من الأحكام والإرشادات التي تحتاج إليها الدولة الناشئة، كحديثها عن مصارف الزكاة، وعن الجهاد وموجباته، وعن العهود وأحكامها، وعن الأشهر الحرم.. إلى غير ذلك من الأحكام.

هذا، ولعلنا، بعد هذا التمهيد الذي سقناه بين يدي تفسير سورة التوبة نكون قد أعطينا القارئ الكريم فكرة واضحة عن أسماء هذه السورة، وعن زمان ومكان نزولها، وعن السبب في عدم ذكر البسملة في أولها، وعن مقاصدها وموضوعاتها الإجمالية.

والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الزلل والانحراف عن الطريق القويم.

وصلى ا

[ بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل ] تفسير سورة التوبة ، مدنية .

هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال البخاري .

حدثنا [ أبو ] الوليد ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء يقول : آخر آية نزلت : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) [ النساء : 176 ] وآخر سورة نزلت براءة .

وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام ، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه وأرضاه - كما قال الترمذي :

حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعد ، ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ، وسهل بن يوسف قالوا : حدثنا عوف بن أبي جميلة أخبرني يزيد الفارسي ، أخبرني ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال ، وهي من المثاني ، وإلى براءة وهي من المئين ، فقرنتم بينهما ، ولم تكتبوا بينهما سطر ) بسم الله الرحمن الرحيم ) ووضعتموها في السبع الطول ، ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد ، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب ، فيقول : ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، فإذا نزلت عليه الآية فيقول : ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها وحسبت أنها منها ، وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين لنا أنها منها ، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر ) بسم الله الرحمن الرحيم ) فوضعتها في السبع الطول .

وكذا رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، من طرق أخر ، عن عوف الأعرابي ، به ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج ، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك ، وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم ، فبعث أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أميرا على الحج هذه السنة ، ليقيم للناس مناسكهم ، ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا ، وأن ينادي في الناس ببراءة ، فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكونه عصبة له ، كما سيأتي بيانه .

فقوله : ( براءة من الله ورسوله ) أي : هذه براءة ، أي : تبرؤ من الله ورسوله ( إلى الذين عاهدتم من المشركين

القول في تأويل قوله : بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: (براءة من الله ورسوله)، هذه براءة من الله ورسوله.

فـ " براءة "، مرفوعة بمحذوف, وهو " هذه ", كما قوله: سُورَةٌ أَنْـزَلْنَاهَا ، [سورة النور: 1]، مرفوعة بمحذوف هو " هذه ". ولو قال قائل: " براءة " مرفوعة بالعائد من ذكرها في قوله: (إلى الذين عاهدتم)، وجعلها كالمعرفة ترفع ما بعدها, إذ كانت قد صارت بصلتها وهي قوله: (من الله ورسوله)، كالمعرفة, وصار معنى الكلام: البراءة من الله ورسوله، إلى الذين عاهدتم من المشركين (1) = كان مذهبًا غير مدفوعة صحته, وإن كان القول الأول أعجبَ إليّ, لأن من شأن العرب أن يضمروا لكلِّ معاين نكرةً كان أو معرفةً ذلك المعاين, " هذا " و " هذه ", فيقولون عند معاينتهم الشيء الحسنَ: " حسن والله ", والقبيحَ: " قبيح والله ", يريدون: هذا حسن والله, وهذا قبيح والله، فلذلك اخترت القول الأول.

وقال: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم)، والمعنى: إلى الذين عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، لأن العهود بين المسلمين والمشركين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يتولى عقدها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يعقدها بأمره, ولكنه خاطب المؤمنين بذلك لعلمهم بمعناه, وأن عقودَ النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كانت عقودهم, لأنهم كانوا لكل أفعاله فيهم راضين, ولعقوده عليهم مسلِّمين, فصار عقده عليهم كعقودهم على أنفسهم, فلذلك قال: (إلى الذين عاهدتم من المشركين)، لما كان من عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده.

* * *

وقد اختلف أهل التأويل فيمن بَرِئَ الله ورسوله إليه من العهد الذي كان بينه وبين رسول الله من المشركين، فأذن له في السياحة في الأرض أربعة أشهر.

فقال بعضهم: هم صنفان من المشركين: أحدهما كانت مدة العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلَّ من أربعة أشهر, وأمْهِل بالسياحة أربعة أشهر = والآخر منهما: كانت مدة عهده بغير أجل محدود، فقُصِر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه, ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين، يقتل حيثما أدرك ويؤسَرُ، إلا أن يتوب.

* ذكر من قال ذلك:

16356- حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق قال، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضى الله عنه أميرًا على الحاجّ من سنة تسع، ليقيم للناس حجهم, والناسُ من أهل الشرك على منازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين, ونـزلت " سورة براءة " في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يُصَدَّ عن البيت أحد جاءه, وأن لا يُخَاف أحد في الشهر الحرام. وكان ذلك عهدًا عامًّا بينه وبين الناس من أهل الشرك. وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب خصائصَ إلى أجل مسمًّى, (2) فنـزلت فيه وفيمن تخلف عنه من المنافقين في تبوك، وفي قول من قال منهم, فكشف الله فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون, منهم من سُمِّي لنا, ومنهم من لم يُسَمَّ لنا, فقال: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين)، أي: لأهل العهد العام من أهل الشرك من العرب =(فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، إلى قوله: أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، أي: بعد هذه الحجة. (3)

* * *

وقال آخرون: بل كان إمهالُ الله عز وجل بسياحة أربعة أشهر، مَنْ كان من المشركين بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد, فأما من لم يكن له من رسول الله عهد، فإنما كان أجله خمسين ليلة, وذلك عشرون من ذي الحجة والمحرم كله. قالوا: وإنما كان ذلك كذلك, لأن أجَل الذين لا عهد لهم كان إلى انسلاخ الأشهر الحرم, كما قال الله: فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، الآية [سورة التوبة: 5]. قالوا: والنداء ببراءة، كان يوم الحج الأكبر, وذلك يوم النحر في قول قوم، وفي قول آخرين يوم عرفة، وذلك خمسون يوما. قالوا: وأما تأجيل الأشهر الأربعة, فإنما كان لأهل العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم نـزلت " براءة ". قالوا: ونـزلت في أول شوّال, فكان انقضاء مدة أجلهم، انسلاخ الأشهر الحرم. وقد كان بعض من يقول هذه المقالة يقول: ابتداء التأجيل كان للفريقين واحدًا = أعني الذي له العهد، والذي لا عهد له = غير أن أجل الذي كان له عهد كان أربعة أشهر, والذي لا عهد له انسلاخ الأشهر الحرم, وذلك انقضاء المحرم.

* ذكر من قال ذلك:

16357- حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس في قوله: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، قال: حدّ الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر، يسيحون فيها حيثما شاؤوا, وحدّ أجل من ليس له عهد، انسلاخَ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم, فذلك خمسون ليلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أمره بأن يضع السيف فيمن عاهد.

16358- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قال: لما نـزلت (براءة من الله)، إلى: (وأن الله مخزي الكافرين)، يقول: براءة من المشركين الذين كان لهم عهد يوم نـزلت " براءة "، فجعل مدة من كان له عهد قبل أن تنـزل " براءة "، أربعة أشهر, وأمرهم أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وجعل مدة المشركين الذين لم يكن لهم عهد قبل أن تنـزل " براءة "، انسلاخ الأشهر الحرم, وانسلاخ الأشهر الحرم من يوم أذن ببراءة إلى انسلاخ المحرّم، وهي خمسون ليلة: عشرون من ذي الحجة, وثلاثون من المحرم = فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ إلى قوله: وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، يقول: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نـزلت " براءة " وانسلخ الأشهر الحرم, ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنـزل " براءة "، أربعة أشهر من يوم أذّن ببراءة، إلى عشر من أول ربيع الآخر, فذلك أربعة أشهر.

16359- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين). قبل أن تنـزل " براءة "، عاهد ناسًا من المشركين من أهل مكة وغيرهم, فنـزلت: براءة من الله إلى كل أحد ممن كان عاهدك من المشركين، فإني أنقض العهد الذي بينك وبينهم, فأؤجلهم أربعة أشهر يسيحون حيث شاؤوا من الأرض آمنين. وأجَّل من لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد انسلاخَ الأشهر الحرم، من يوم أذِّن ببراءة، وأذن بها يوم النحر, فكان عشرين من ذي الحجة والمحرم ثلاثين, فذلك خمسون ليلة. فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم عهد، يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعةٌ من يوم النحر، أن يضع فيهم السيف أيضًا، يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. فكانت مدة من لا عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة من يوم النحر, ومدة من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، أربعة أشهر: من يوم النحر، إلى عشر يخلُون من شهر ربيع الآخر.

16360- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (براءة من الله ورسوله)، إلى قوله: وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، قال: ذكر لنا أن عليًّا نادى بالأذان, وأُمِّر على الحاجّ أبو بكر رحمة الله عليهما. وكان العامَ الذي حج فيه المسلمون والمشركون, ولم يحج المشركون بعد ذلك العام = قوله: (الذين عاهدتم من المشركين)، إلى قوله: إِلَى مُدَّتِهِمْ ، قال: هم مشركو قريش، الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنَ الحديبية, وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر، وأمر الله نبيه أن يوفِّي بعهدهم إلى مدتهم، ومن لا عهد له انسلاخَ المحرّم, ونبذ إلى كل ذي عهد عهده, وأمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله, ولا يقبل منهم إلا ذلك.

* * *

وقال آخرون: كان ابتداء تأخير المشركين أربعة أشهر وانقضاء ذلك لجميعهم، وقتًا واحدًا. قالوا: وكان ابتداؤه يوم الحج الأكبر, وانقضاؤه انقضاء عشر من ربيع الآخر.

* ذكر من قال ذلك:

16361- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين)، قال: لما نـزلت هذه الآية. برئ من عهد كل مشرك, ولم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد, وأجرى لكلّ مدتهم =(فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، لمن دخل عهده فيها، من عشر ذي الحجة والمحرم, وصفر، وشهر ربيع الأول, وعشر من ربيع الآخر.

16362- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو معشر قال، حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرًا على الموسم سنة تسع, وبعث عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنهما، بثلاثين أو أربعين آية من " براءة ", فقرأها على الناس، يؤجِّل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض, فقرأ عليهم " براءة " يوم عرفة، أجَّل المشركين عشرين من ذي الحجة, والمحرم, وصفر, وشهر ربيع الأول, وعشرًا من ربيع الآخر, وقرأها عليهم في منازلهم, وقال: لا يحجنّ بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوفنّ بالبيت عُريان.

16363- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، عشرون من ذي الحجة, والمحرم, وصفر, وربيع الأول, وعشر من ربيع الآخر. كان ذلك عهدَهم الذي بينهم.

16364- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (براءة من الله ورسوله)، إلى أهل العهد: خزاعة, ومُدْلج, ومن كان له عهد منهم أو غيرهم. (4) أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ, فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجَّ, ثم قال: إنه يحضر المشركون فيطوفون عُرَاةً, فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليًّا رحمة الله عليهما فطافا بالناس بذي المجاز، وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها، وبالمواسم كلها, فآذنوا أصحابَ العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر, فهي الأشهر المتواليات: عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر, ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلها بالقتال إلا أن يؤمنوا.

16365- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد قوله: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين)، قال: أهل العهد: مدلج, والعرب الذين عاهدهم, ومن كان له عهد. قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ منها وأراد الحج, ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليًّا رحمة الله عليهما, فطافا بالناس بذي المجاز, وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها، وبالموسم كله, وآذنوا أصحابَ العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر, فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات: عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر, ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. فآمن الناس أجمعون حينئذ، ولم يَسِحْ أحد. وقال: حين رجع من الطائف، مضى من فوره ذلك, فغزا تبوك، بعد إذ جاء إلى المدينة.

* * *

وقال آخرون ممن قال: " ابتداء الأجل لجميع المشركين وانقضاؤه كان واحدًا ". كان ابتداؤه يوم نـزلت " براءة ", وانقضاء الأشهر الحرم, وذلك انقضاء المحرم.

* ذكر من قال ذلك:

16366- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الزهري: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، قال: نـزلت في شوال, فهذه الأربعة الأشهر: شوال, وذو القعدة, وذو الحجة، والمحرم.

* * *

وقال آخرون: إنما كان تأجيلُ الله الأشهرَ الأربعة المشركين في السياحة، لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد مدته أقل من أربعة أشهر. أما من كان له عهد مدته أكثر من أربعة أشهر، فإنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يُتمّ له عهده إلى مدته.

* ذكر من قال ذلك:

16367- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر قال: قال الكلبي: إنما كان الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون الأربعة الأشهر, فأتم له الأربعة. ومن كان له عهد أكثر من أربعة أشهر، فهو الذي أمر أن يتم له عهده, وقال: فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ، [سورة التوبة: 4].

* * *

قال أبو جعفر رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: الأجلُ الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين، وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته. فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه, فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله: إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ، [سورة التوبة: 4]

فإن ظنّ ظانٌّ أن قول الله تعالى ذكره: فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، [سورة التوبة: 5]، يدلُّ على خلاف ما قلنا في ذلك, إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر الحرم، (5) قتْلَ كل مشرك, فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن, وذلك أن الآية التي تتلو ذلك تبين عن صحة ما قلنا، (6) وفسادِ ما ظنه من ظنّ أن انسلاخ الأشهر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك، كان له عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن له منه عهد, وذلك قوله: كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ، [سورة التوبة: 7]، فهؤلاء مشركون, وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهم، ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهم، وترك مظاهرة عدوهم عليهم.

وبعدُ، ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه حين بعث عليًّا رحمة الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم، أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم: " ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته "، أوضحُ الدليل على صحة ما قلنا. وذلك أن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه, وأنه إنما أجل أربعة أشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيل، أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود. فأما من كان أجل عهده محدودًا، ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بإتمام عهده إلى غاية أجله مأمورًا. وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب.

16368- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا قيس, عن مغيرة, عن الشعبي قال، حدثني محرّر بن أبي هريرة, عن أبي هريرة قال: كنت مع علي رحمة الله عليه، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ينادي. فكان إذا صَحِل صوته ناديتُ, (7) قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطُفْ بالكعبة عُريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدٌ فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك. (8)

16369- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا عفان قال، حدثنا قيس بن الربيع قال، حدثنا الشيباني, عن الشعبي قال: أخبرنا المحرّر بن أبي هريرة, عن أبيه قال: كنت مع علي رضي الله عنه, فذكر نحوه = إلا أنه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدٌ فعهده إلى أجله. (9)

* * *

قال أبو جعفر: وقد حدث بهذا الحديث شعبة, فخالف قيسًا في الأجل.

16370- فحدثني يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عثمان بن عمر قال، حدثنا شعبة, عن المغيرة, عن الشعبي, عن المحرّر بن أبي هريرة, عن أبيه قال: كنت مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة إلى أهل مكة, فكنت أنادي حتى صَحِل صوتي. فقلت: بأي شيء كنت تنادي؟ قال: أمرنا أن ننادي: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن, ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى أربعة أشهر, فإذا حلّ الأجل فإن الله بريء من المشركين ورسوله, ولا يطُفْ بالبيت عريان, ولا يحج بعد العام مشرك. (10)

* * *

قال أبو جعفر : وأخشى أن يكون هذا الخبر وهمًا من ناقله في الأجل, لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه، مع خلاف قيس شعبة في نفس هذا الحديث على ما بينته.

16371- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن أبي إسحاق, عن الحارث الأعور، عن علي رحمة الله عليه قال: أمرت بأربع: أمرت أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك, ولا يطف رجل بالبيت عريانًا, ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مسلمة, وأن يتمّ إلى كل ذي عهد عهده. (11)

16372- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن زيد بن يثيع قال: نـزلت " براءة ", فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر, ثم أرسل عليًّا فأخذها منه. فلما رجع أبو بكر قال: هل نـزل فيَّ شيء؟ قال: لا ولكني أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي. فانطلق إلى مكة, (12) فقام فيهم بأربع: أن لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا, ولا يطف بالكعبة عريان, ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ومن كان بينه وبين رسول الله عهدٌ فعهده إلى مدته. (13)

16373- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة, عن زكريا, عن أبي إسحاق, عن زيد بن يثيع, عن علي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم حين أنـزلت: " براءة " بأربع: أن لا يطف بالبيت عريان, ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا, ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته, ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. (14)

16374- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عبد الأعلى, عن معمر, عن أبي إسحاق, عن الحارث, عن علي رحمة الله عليه, قال: بعثت إلى أهل مكة بأربع, ثم ذكر الحديث. (15)

16375- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال، حدثنا حسين بن محمد قال، حدثنا سليمان بن قرم, عن الأعمش، عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ببراءة, ثم أتبعه عليًّا, فأخذها منه, فقال أبو بكر: يا رسول الله حدث فيّ شيء؟ قال: " لا أنت صاحبي في الغار وعلى الحوض, ولا يؤدِّي عني إلا أنا أو عليّ" ! وكان الذي بعث به عليًّا أربعا: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ولا يحجّ بعد العام مشرك, ولا يطف بالبيت عريان, ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مُدَّته. (16)

16376- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن ابن أبي خالد, عن عامر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا رحمة الله عليه, فنادى: ألا لا يحجنَّ بعد العام مشرك, ولا يطف بالبيت عريان, ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى مدته, والله بريء من المشركين ورسوله.

16377- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال، حدثنا محمد بن إسحاق, عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف, عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي قال: لما نـزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد كان بعث أبا بكر الصديق رحمة الله عليه ليقيم الحج للناس; قيل له: يا رسول الله، لو بعثت إلى أبي بكر! فقال: لا يؤدِّي عني إلا رجل من أهل بيتي! ثم دعا علي بن أبي طالب رحمة الله عليه، فقال: اخرج بهذه القصة من صدر " براءة ", وأذِّن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنًى: أنه لا يدخل الجنة كافر, ولا يحج بعد العام مشرك, ولا يطف بالبيت عريان, ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب رحمة الله عليه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء, حتى أدرك أبا بكر الصديق بالطريق. فلما رآه أبو بكر قال: أميرٌ أو مأمور؟ قال: مأمور، ثم مضيا رحمة الله عليهما, فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحجّ التي كانوا عليها في الجاهلية. حتى إذا كان يوم النحر, قام علي بن أبي طالب رحمة الله عليه, فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا أيها الناس، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ولا يحج بعد العام مشرك, ولا يطف بالبيت عريان, ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له إلى مدته. فلم يحجّ بعد ذلك العام مشرك, ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من " براءة "، فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العامّ، وأهل المدة إلى الأجل المسمى. (17)

16378- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي قال: لما نـزلت هذه الآيات إلى رأس أربعين آية, بعث بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وأمَّره على الحج. فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة، أتبعه بعليّ فأخذها منه. فرجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أنـزل في شأني شيء؟ قال: لا ولكن لا يبلِّغ عني غيري، أو رجل مني، أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار, وأنك صاحبي على الحوض؟ قال: بلى، يا رسول الله! فسار أبو بكر على الحاجّ, وعلي يؤذن ببراءة, فقام يوم الأضحى فقال: لا يقربنَّ المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا, ولا يطوفنّ بالبيت عريان, ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فله عهده إلى مدته, وإن هذه أيام أكل وشرب, وإن الله لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. فقالوا: نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب! فرجع المشركون، فلام بعضهم بعضًا وقالوا: ما تصنعون، وقد أسلمت قريش؟ فأسلموا.

16379- حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر, عن أبي إسحاق, عن زيد بن يثيع, عن علي قال: أمرت بأربع: أن لا يقربَ البيتَ بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان, ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده = قال معمر: وقاله قتادة. (18)

* * *

قال أبو جعفر: فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا, وأن أجل الأشهر الأربعة إنما كان لمن وصفنا. فأما من كان عهده إلى مدة معلومة، فلم يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لنَقْضِه ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وَفَى له بعهده إلى مدته، عن أمر الله إياه بذلك. وعلى ذلك دلّ ظاهرُ التنـزيل، وتظاهرت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأما الأشهر الأربعة، فإنها كانت أجلَ من ذكرنا. وكان ابتداؤها يوم الحج الأكبر، وانقضاؤها انقضاء عشر من ربيع الآخر, فذلك أربعة أشهر متتابعة, جُعِل لأهل العهد الذين وصفنا أمرهم، فيها، السياحةُ في الأرض, يذهبون حيث شاؤوا, لا يعرض لهم فيها من المسلمين أحدٌ بحرب ولا قتل ولا سلب.

* * *

فإن قال قائل: فإذا كان الأمر في ذلك كما وصفت, فما وجه قوله: فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، [سورة التوبة: 5]. وقد علمت أن انسلاخها انسلاخ المحرّم, وقد زعمت أن تأجيل القوم من الله ومن رسوله كان أربعة أشهر, وإنما بين يوم الحجّ الأكبر وانسلاخ الأشهر الحرم خمسون يومًا أكثرُه, فأين الخمسون يومًا من الأشهر الأربعة؟

قيل: إن انسلاخَ الأشهر الحرم، إنما كان أجل من لا عهد له من المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأشهر الأربعة لمن له عهد، إما إلى أجل غير محدود، وإما إلى أجل محدود قد نقضه, فصار بنقضه إياه بمعنى من خِيف خيانته, فاستحقّ النبذ إليه على سواء، غير أنه جُعل له الاستعداد لنفسه والارتياد لها من الأجل الأربعة الأشهر. ألا ترى الله يقول لأصحاب الأشهر الأربعة, ويصفهم بأنهم أهل عهد: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله)، ووصف المجعول لهم انسلاخ الأشهر الحرم أجلا بأنهم أهل شرك لا أهل عهد فقال: وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ الآية = إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الآية؟ ثم قال: فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، فأمر بقتل المشركين الذين لا عهد لهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم, وبإتمام عهد الذين لهم عهد. إذا لم يكونوا نقضوا عهدهم بالمظاهرة على المؤمنين، وإدخال النقص فيه عليهم.

فإن قال قائل: وما الدليل على أن ابتداء التأجيل كان يوم الحج الأكبر، دون أن يكون كان من شوال على ما قاله قائلو ذلك؟

قيل له: إن قائلي ذلك زعموا أن التأجيل كان من وقت نـزول " براءة ", وذلك غير جائز أن يكون صحيحًا، لأن المجعول له أجلُ السياحة إلى وقت محدود. إذا لم يعلم ما جُعل له, ولا سيما مع عهد له قد تقدم قبل ذلك بخلافه, فكمن لم يجعل له ذلك، لأنه إذا لم يعلم ما له في الأجل الذي جُعل له وما عليه بعد انقضائه، فهو كهيئته قبل الذي جُعل له من الأجل. ومعلوم أن القوم لم يعلموا بما جُعل لهم من ذلك، إلا حين نودي فيهم بالموسم. و إذا كان ذلك كذلك. صحَّ أن ابتداءه ما قلنا، وانقضاءه كان ما وصفنا.

-------------------

الهوامش :

(1) في المطبوعة والمخطوطة : " براءة " مكان " البراءة " ، والسياق يقتضي ما أثبت إن شاء الله .

(2) " خصائص " يعني لأنها لهم خاصة دون غيرهم .

(3) الأثر : 16356 - سيرة ابن هشام 4 : 188 .

(4) في المخطوطة : " ومن كان له أو غيرهم " ، والذي في المطبوعة : " ومن كان له عهد من غيرهم " ، وصححتها كما ترى .

(5) في المطبوعة : " ينبئ عن أن . . . " ، وقد سلف مرارا أن استعمل أبو جعفر " على " مع " ينبئ " ، فأثبتها كما في المخطوطة ، وهي جائزة لتضمنها معنى " يدل " .

(6) في المطبوعة : " تنبئ عن صحة " ، وأثبت ما في المخطوطة .

(7) " صحل صوته " ، هو البحح . وله معنى آخر شبيه به في حديث أم معبد ، في صفة رسول الله ، بأبي هو وأمي ، صلى الله عليه وسلم قالت : " وفي صوته صحل " ، ( بفتحتين ) ، وهو مثل البحة في الصوت . فلا يكون حادا رفيعا .

(8) الأثر : 16368 - رواه أبو جعفر بثلاثة أسانيد ، وسيأتي تخريجه فيما بعد . " قيس " ، هو : " قيس بن الربيع الأسدي " ، لينه أحمد وغيره ، وقد سلف مرارا آخرها رقم: 12802 . و"مغيرة" هو: "مغيرة بن مقسم الضبي"، ثقة، روى له الجماعة. سلف مرارا، آخرها رقم : 11340 . و " محرر بن أبي هريرة " ، تابعي ثقة ، قليل الحديث ، سلف برقم : 2863 . وهذا خبر ضعيف إسناده ، لضعف " قيس بن الربيع " .

(9) الأثر : 16369 - هذا الإسناد الثاني من حديث المحرر بن أبي هريرة . " عفان " ، هو : " عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار " ، روى له الجماعة ، كان يروي عن قيس بن الربيع ، ويقع فيه . مضت ترجمته برقم : 5392 . و " الشيباني " هو " أبو إسحاق الشيباني " ، " سليمان بن أبي سليمان " ، الإمام ، مضى مرارا ، من آخرها رقم : 12489 . وعلة إسناده ضعف " قيس بن الربيع " . ولكن رواه الحاكم في المستدرك 2 : 331 من طريق شعبة ، عن سليمان الشيباني ، وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبي . انظر التعليق التالي .

(10) الأثر : 16370 - هذا هو الإسناد الثالث : " عثمان بن عمر بن فارس العبدي " ، ثقة روى له الجماعة ، مضى مرارا . منها رقم : 5458 ، وغيره . وهذا الخبر من طريق شعبة ، عن المغيرة ، رواه أحمد في مسنده رقم : 7964 ، ورواه النسائي في سننه 5 : 234 . ورواه الحاكم في المستدرك 2 : 331 من طريق أخرى ، عن النضر بن شميل ، عن شعبة ، عن سليمان الشيباني وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبي . انظر التعليق السالف . واستوفى الكلام فيه ابن كثير في تفسيره 4 : 111 ، وفي التاريخ 5 : 38 ، وقال في التاريخ : " وهذا إسناد جيد ، ولكن فيه نكارة من جهة قول الراوي : إن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر . وقد ذهب إلى هذا ذاهبون ، ولكن الصحيح : أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بالغا ما بلغ ، ولو زاد على أربعة أشهر . ومن ليس له أمد بالكلية ، فله تأجيل أربعة أشهر . بقى قسم ثالث ، وهو : من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل ، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول ، فيكون أجله إلى مدته وإن قل . ويحتمل أن يقال إنه يؤجل إلى أربعة أشهر ، لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية " . وانظر شرح الخبر في مسند أحمد .

(11) الأثر : 16371 - " الحارث الأعور " ، هو " الحارث بن عبد الله الهمداني " ، ضعيف جدا ، سلف مرارا ، انظر رقم : 174 . فإسناده ضعيف . وسيأتي بإسناد آخر رقم : 16374 .

(12) قوله : " فانطلق " ، يعني عليا رحمه الله .

(13) الأثران : 16372 ، 16373 - حديث زيد بن يثيع ، سيرويه من ثلاث طرق ، هذا ، والذي يليه ، ثم رقم : 16379 . و " زيد بن يثيع " ، أو " أثيع " بالتصغير فيهما ، تابعي ثقة قليل الحديث ، مضى برقم : 15737 . وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده رقم : 594 ، من طريق سفيان ، عن أبي إسحاق السبيعي ، وإسناده صحيح . ورواه الترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا ، وقال : " وفي الباب عن أبي هريرة ، قال أبو عيسى : حديث على حسن " . ويعني بحديث أبي هريرة ما سلف رقم : 16368 - 16370 . ثم رواه أيضا في كتاب التفسير وقال : " هذا حديث حسن صحيح " . وروى أحمد في مسند أبي بكر رقم : 4 ، نحو هذا الحديث مطولا ، من حديث زيد بن يثيع ، عن أبي بكر .

(14) الأثران : 16372 ، 16373 - حديث زيد بن يثيع ، سيرويه من ثلاث طرق ، هذا ، والذي يليه ، ثم رقم : 16379 . و " زيد بن يثيع " ، أو " أثيع " بالتصغير فيهما ، تابعي ثقة قليل الحديث ، مضى برقم : 15737 . وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده رقم : 594 ، من طريق سفيان ، عن أبي إسحاق السبيعي ، وإسناده صحيح . ورواه الترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا ، وقال : " وفي الباب عن أبي هريرة ، قال أبو عيسى : حديث على حسن " . ويعني بحديث أبي هريرة ما سلف رقم : 16368 - 16370 . ثم رواه أيضا في كتاب التفسير وقال : " هذا حديث حسن صحيح " . وروى أحمد في مسند أبي بكر رقم : 4 ، نحو هذا الحديث مطولا ، من حديث زيد بن يثيع ، عن أبي بكر .

(15) الأثر : 16374 - انظر التعليق على الأثر رقم : 16371 .

(16) الأثر : 16375 - " حسين بن محمد المروزي " ، روى له الجماعة ، مضى مرارا ، آخرها رقم: 15338. و"سليمان بن قرم بن معاذ التيمي"، ثقة، غمزوه بالغلو في التشيع. مضى برقم: 9163. و " الحكم " هو " الحكم بن عتيبة " ، مضى مرارا . وهذا الخبر رواه الترمذي في كتاب التفسير ، من طريق أخرى ، من طريق عباد بن العوام ، عن سفيان بن الحسين ، عن الحكم بن عتيبة ، بنحوه ، وقال : " هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، من حديث ابن عباس " .

(17) الأثر : 16377 - سيرة ابن هشام 4 : 190 ، 191 . " حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري " ، ثقة ، تكلموا فيه ، حتى قال ابن سعد : " كان قليل الحديث ، ولا يحتجون بحديثه " ، مضى برقم : 11741 .

(18) الأثر : 16379 - انظر التعليق على الأثرين رقم : 16372 ، 16373 .

التدبر :

وقفة

[1] ما سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة (براءة)؟ الجواب: 1- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سألتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ لِمَ لَمْ تُكْتَبْ في بَراءةَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ فقال: «لأنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أمانٌ، وبراءةُ أُنزِلَت بالسَّيفِ، ليسَ فيها أمانٌ». 2- كان من عادة العرب أنهم إذا ما كان بينهم وبين قبيلة أخرى هدنة وأرادوا إنهاءها بعثوا لهم رسالة تخلو من البسملة، وقد نزلت سورة التوبة لنقض الصلح ومعاهدة السلام التي كانت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، والدعوة إلى الجهاد، وقد بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب إلى المشركين فقرأها عليهم دون أن يبسمل، دلالة على انتهاء العهد القائم ما بين المسلمين وبينهم. 3- لاختلاف الصحابة في أنَّ التوبة والأنفال سورتان، أو سورةٌ واحدةٌ.

وقفة

[1] ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ اقتضت أن تفتتح السورة بهذا الإعلام العام ببراءة الله ورسوله من المشركين، وأن يتكرر إعلان البراءة من الله ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية؛ حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة مع قوم يبرأ الله منهم ويبرأ رسوله.

اسقاط

[1] ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ لقد برئ الله ورسوله من المشركين، فما موقفك منهم؟

عمل

[1] ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ براءة سورة بلا بسملة؛ عَبِّر بقوة عن براءتك من الكفر وأهله دون مجاملات على حساب العقيدة.

عمل

[1] ابحث عن أسماء سورة التوبة، وسبب تسميتها بهذه الأسماء، ثم استخرج ثلاث فوائد من ذلك ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: ﴾

- براءة: خبر مبتدأ محذوف بمعنى: هذه براءة مرفوع بالضمة. من: حرف جر لابتداء الغاية متعلق بصفة محذوفة من براءة بمعنى: هذه براءة واصلة من الله ورسوله. الله لفظ الجلالة: اسم مجرور بمن للتعظيم وعلامة الجر الكسرة. ورسوله: معطوف بالواو على لفظ الجلالة والهاء: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. ويجوز أن تعرب «بَراءَةٌ» مبتدأ والخبر هو. الى الذين عاهدتم. وجاز الابتداء بالنكرة «بَراءَةٌ» لتخصيصها بصفتها.

- ﴿ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ: ﴾

- إلى: حرف جر. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بإلى. عاهد: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور وجملة «عاهَدْتُمْ» صلة الموصول لا محل لها. والجار والمجرور «إِلَى الَّذِينَ» متعلق بالصفة المحذوفة من براءة.

- ﴿ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الاسم الموصول «الَّذِينَ» وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد وحركته. والمعنى: أن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين. '

المتشابهات :

| التوبة: 1 | ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ |

|---|

| التوبة: 4 | ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالبراءةِ من المشركينَ، وإعلانِ نهايةِ العهودِ التي كانتْ بينهمْ وبينَ المسلمينَ لمَّا نقضُوها، قال تعالى:

﴿ بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

براءة:

وقرئ:

بالنصب، وهى قراءة عيسى بن عمر.

مدارسة الآية : [2] :التوبة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ .. ﴾

التفسير :

تفسير الآيتين 1و2:ـ أي: هذه براءة من اللّه ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين، أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم، آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم، ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر، أو مقدر بأربعة أشهر فأقل، أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر، فإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة، ولم يبدأ بنقض العهد. ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم، أنهم وإن كانوا آمنين، فإنهم لن يعجزوا اللّه ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام، إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد اللّه له.

وقوله- تعالى-: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ... بيان للمهلة التي منحها- سبحانه- للمشركين ليدبروا فيها أمرهم.

والسياحة في الأصل: جريان الماء وانبساطه على موجب طبيعته، ثم استعملت في الضرب في الأرض والاتساع في السير والتجوال. يقال: ساح فلان في الأرض سيحا وسياحة وسيوحا إذا تنقل بين أرجائها كما يشاء.

والخطاب للمؤمنين على تقدير القول. أى: فقولوا أيها المؤمنون للمشركين سيحوا في الأرض أربعة أشهر.

ويجوز أن يكون الخطاب للمشركين أنفسهم على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الحضور، لقصد تهيئة خطابهم بالوعيد المذكور بعد ذلك في قوله- سبحانه- وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ.

والمقصود بالأمر في قوله: فَسِيحُوا الإباحة والإعلام بحصول الأمان لهم في تلك المدة من أن يقتلوا أو يقاتلوا أو يعتدى عليهم..

والمعنى: قولوا أيها المسلمون للمشركين- بعد هذه البراءة منهم، سيحوا في الأرض، أى: سيروا فيها مقبلين ومدبرين حيث شئتم وأنتم آمنون في هذه المدة.

وفي التعبير بقوله فَسِيحُوا من الدلالة على كمال التوسعة، ما ليس في قوله سِيرُوا أو ما يشبهه، لأن لفظ السياحة يدل على الاتساع في السير والبعد عن المدن، وعن موضع العمارة.

والحكمة في إعطائهم هذه المدة تمكينهم من النظر والتدبر في أمر أنفسهم حتى يختاروا ما فيه مصلحتهم، ويعلموا أنهم ليس أمامهم بعد هذه المدة إلا الإسلام أو السيف، ولكي لا ينسب إلى المسلمين الغدر ونبذ العهد دون إعلام أو إنذار.

وهذا من سمو تعاليم الإسلام. تلك التعاليم التي لم تبح لأتباعها أن يأخذوا أعدى أعدائهم على غرة، بل منحت هؤلاء الأعداء مهلة كافية يدبرون فيها أمر أنفسهم وهم آمنون من أن يتعرض لهم أحد من المسلمين بأذى.

ومتى كان ذلك؟ كان ذلك في الوقت الذي نقض فيه المشركون عهودهم عند أول بادرة لاحت لهم، وفي الوقت الذي أرجف فيه المرجفون أن المسلمين لن يعودوا من تبوك سالمين، بل إن الروم سيأخذونهم أسرى، وفي الوقت الذي كانت المجتمعات فيه يغزو بعضها بعضا بدون إنذار أو إعلام ...

فإن قيل: وما الحكمة في تقدير هذه المهلة بأربعة أشهر؟

فالجواب- كما يقول الجمل- اقتصر على الأربعة- هنا لقوة المسلمين إذ ذاك، بخلاف صلح الحديبية فإنه كان لمدة عشر سنين لضعف المسلمين إذ ذاك، والحاصل أن المقرر في الفروع أنه إذا كان بالمسلمين ضعف جاز عقد الهدنة عشر سنين فأقل، وإذا لم يكن بهم ضعف لم تجز الزيادة على أربعة أشهر .

وقال بعض العلماء: ولعل الحكمة في تقدير تلك المدة بأربعة أشهر، أنها هي المدة التي كانت تكفى- إذ ذاك بحسب ما يألفون- لتحقيق ما أبيح لهم من السياحة في الأرض، والتقلب في شبه الجزيرة على وجه يمكنهم من التشاور والأخذ والرد مع كل من يريدون أخذ رأيه في تكوين الرأى الأخير، وفيه فوق ذلك مسايرة للوضع الإلهى في جعل الأشهر الحرم من شهور السنة أربعة.

على أنا نجد في القرآن جعل الأربعة الأشهر أمدا في غير هذا فمدة إيلاء الرجل من زوجه أربعة أشهر- وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر.

ولعل ذلك- وراء ما يعلم الله- أنها المدة التي تكفى بحسب طبيعة الإنسان لتقليب وجوه النظر فيما يحتاج إلى النظر، وتبدل الأحوال على وجه تستقر فيه إلى ما يقصد فيه.

ويؤخذ من تقرير الهدنة للأعداء في هذا المقام تقرر مبدأ الهدنة والصلح في الإسلام، طلبها العدو أم تقدم بها المسلمون، وأصل ذلك مع هدنة المشركين هذه قوله- تعالى- في سورة الأنفال.. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وأن مدتها تكون على حسب ما يرى الإمام وأرباب الشورى المقررة في قوله- تعالى- وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ .

وقد اختلف المفسرون في ابتداء هذه الأشهر الأربعة فقال مجاهد والسدى وغيرهما: كان ابتداء هذه الأشهر الأربعة يوم الحج الأكبر من السنة التاسعة ونهايتها في العاشر من شهر ربيع الآخر من السنة العاشرة، وذلك لأن المشركين قد أعلموا بهذه المهلة يوم النحر من السنة التاسعة على لسان على بن أبى طالب- كما سبق أن بينا.

وقيل كان ابتداء هذه الأشهر الأربعة يوم النحر لعشر من ذي القعدة من السنة التاسعة ونهايتها في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول من السنة العاشرة، وذلك لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسيء الذي ابتدعه المشركون.

والرأى الأول أرجح وعليه الأكثرون، لأن معظم الآثار تؤيده. وكذلك اختلف المفسرون اختلافا كبيرا فيمن تنطبق عليهم هذه المهلة، فقال مجاهد هذا تأجيل للمشركين مطلقا، فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفع إليها، ومن كانت أكثر حط إليها، ومن كان عهده بغير أجل حد بها. ثم هو بعد ذلك حرب لله ولرسوله، يقتل حيث أدرك، ويؤسر، إلا أن يتوب ويؤمن .