الإحصائيات

سورة الفتح

| ترتيب المصحف | 48 | ترتيب النزول | 111 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 4.50 |

| عدد الآيات | 29 | عدد الأجزاء | 0.22 |

| عدد الأحزاب | 0.45 | عدد الأرباع | 1.80 |

| ترتيب الطول | 43 | تبدأ في الجزء | 26 |

| تنتهي في الجزء | 26 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 9/21 | _ | ||

سورة الحجرات

| ترتيب المصحف | 49 | ترتيب النزول | 106 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 2.50 |

| عدد الآيات | 18 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.30 |

| ترتيب الطول | 54 | تبدأ في الجزء | 26 |

| تنتهي في الجزء | 26 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 5/10 | يا أيها الذين آمنوا: 2/3 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (29) الى الآية رقم (29) عدد الآيات (1)

= ووصفُ النَّبي ﷺ والمؤمنينَ بالشِّدةِ على الكُفَّارِ والرَّحمةِ فيما بينَهُم، ووعدُ المؤمنينَ بالمَغفرةِ والأجرِ العظيمِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

من الأدبِ معَ النَّبي ﷺ: 1- عدمُ تقديمِ قولٍ أو فعلٍ قبلَ قولِه وفعلِه، 2- خَفْضُ الصَّوتِ أمامَه وعدمُ الجَهرِ، ثُمَّ مَدَحَ اللهُ من غضَّ صَوتَه عنده ﷺ، وذَمَّ الذينَ ينَادُونَه من خَلفِ حُجُرَاتِ نسائِه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

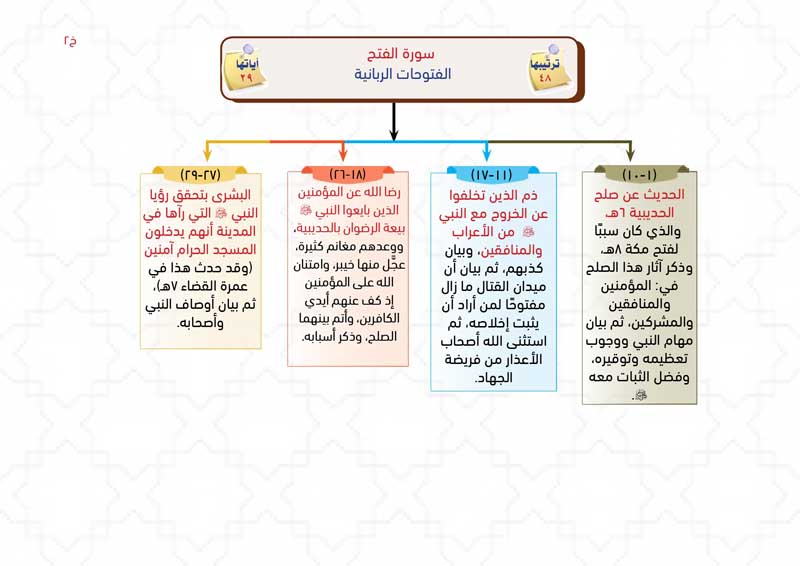

سورة الفتح

الفتوحات الربانية

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة الفتوحات الربانية والكرم الرباني:: نزلت بعد صلح الحديبية في ظروف إحباط شديد للصحابة، نزلت والنفوس جريحة.في السنة السابعة -وبعد غزوة الأحزاب- كان الصراع على أشده بين المسلمين والمشركين، ورأى النبي ﷺ في الرؤيا أنه يدخل المسجد الحرام، فتجهّز مع الصحابة للذهاب إلى مكة معتمرين غير مقاتلين، لكنهم لما وصلوا إلى الحديبية رفض المشركون السماح لهم بالدخول إلى مكة، فقرر النبي ﷺ عقد صلح مع مشركي مكة، والذي عرف فيما بعد بـ (صلح الحديبية). لكن بنود هذا الصلح كانت مجحفة بحق المسلمين، فحزن الصحابة حزنًا شديدًا لقبول النبي ﷺ بها، وزاد من حزنهم أنهم منعوا من دخول البيت الحرام لأداء العمرة، ومنعوا من قتال المشركين، وشعروا أنهم يعطون الدنية في دينهم. تخيّل نفسك الآن مكان الصحابة! في هذا الوقت العصيب نزلت سورة الفتح، وسمت هذا الصلح «فَتْحًا مُّبِينًا»، نعم كان فتحًا مبينًا، ألم تكن هذه الفترة من أهم الفترات التي انتشر فيها الإسلام؟! بلا شك، فبعد إبرام هذا الصلح بعامين فقط كان فتح مكة. فالسورة تقول لنا: افهموا عن الله، افهموا سنن الله، عليكم طاعة النبي ﷺ والامتثال له، وانتظروا الفتح من الله.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الفتح».

- • معنى الاسم :: أصل الفتح: إزالة الإغلاق، وفتح البلد: دخله عنوة أو صلحًا.

- • سبب التسمية :: لأنها بدأت ببشرى الفتح، وتكرر فيها لفظ (فتحًا) 3 مرات.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: طاعة النبي ﷺ والامتثال له مهما كانت الظروف، ففيها الخير العظيم.

- • علمتني السورة :: أن صلح الحديبية كان بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين.

- • علمتني السورة :: وجوب تعظيم وتوقير رسول الله ﷺ: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾

- • علمتني السورة :: أن مكانة بيعة الرضوان عند الله عظيمة، وأن أهلها من خير الناس على وجه الأرض: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّـهَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ، لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾.

• عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الصُّبْحِ بِـ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الفتح من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • أكثر سورة تكرر فيها لفظ (السكينة)، حيث تكرر فيها 3 مرات.

• أكثر سورة في القرآن فيها ثناء على الصحابة.

• سورة تجعلنا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحظات فتح مكة، ونستبشر بنصر الله لنا إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصفاتهم التي ذُكرت في الآية الأخيرة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نلزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره مهما كانت الظروف.

• أن نحسن الظن بالله؛ فرب الخير لا يأتي منه إلا كل خير، ومن أحسن ظنه به فلن يخيب ظنه، وسيعطيه فوق ما يتمنى: ﴿... الظَّانِّينَ بِاللَّـهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ (6).

• أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونوقره: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ (9).

• أن نجعل لنا وردًا من التسبيح والأذكار في الصباح والمساء: ﴿وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (9).

• أن نتذكَّر مواثيقَنا وعهودَنا مع اللهِ أو مع النَّاسِ، ونعمل على الوفاءِ بها: ﴿فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾ (10).

• أن نتعاون مع أهلنا على عبادة من العبادات: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾ (11).

• ألا نتملق للناس بل نتملق لمن ملكه السماوات والأرض، الذي إن رضى عنا أسعدنا، وجعل هذا الكون كله يسير لصالحنا: ﴿وَلِلَّـهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (14).

• ألا نهتم بالمظاهر، فإن أعظم البيعات كانت مراسمها تُعقد تحت شجرة: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (18).

• ألا نحكم على أحَدٍ بفعلِه الظَّاهرِ، فلسنا نحن من يُقسِم رحمةَ اللهِ: ﴿لِّيُدْخِلَ اللَّـهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ (25).

• أن نلزم قول: «إن شاء الله تعالى» فيما تخبر به للمستقبل: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ﴾ (27).

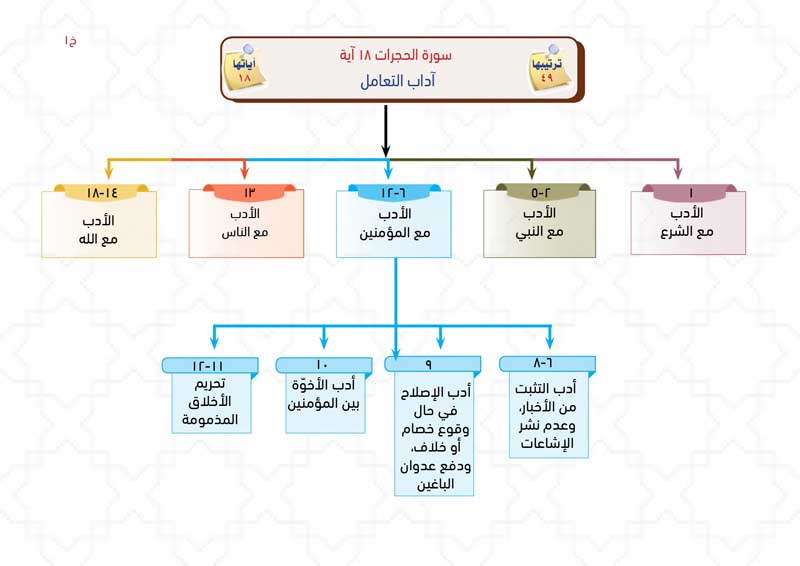

سورة الحجرات

آداب التعامل

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة الحجرات تبين لنا:: سؤال: كم ستأخذ فى المائة فى أدبك مع الله؟ مع سنة النبي ﷺ ؟ مع أهلك؟ مع عائلتك؟ مع أصحابك؟ مع جيرانك؟ مع إخوانك المسلمين؟ مع كل الناس؟

- • تضمّنت السورة العديد من الآداب:: كيف تتعامل مع الشرع؟ مع النبي ﷺ ؟ مع المؤمنين؟ مع كل الناس؟ مع الله؟ اليهود فى التوراة المحرفة: «إذا أقرضت أخاك فلا تقرضه بربا، وإذا أقرضت أحدًا من غير إخوانك فأقرضه بربا». الأخلاق عندهم مع اليهود فقط، أما مع غير اليهود فلا توجد أخلاق.وعند المؤمنين فالأخلاق مع الجميع، الكرم، الصدق، الأمانة، أداء الحقوق، الوفاء بالعهد مع الجميع.اثنان من المؤمنين في الهجرة وعدا المشركين بأن يسمحوا لهم أن يذهبوا للمدينة، بشرط ألا يقاتلوا مع النبي ﷺ ، فأمرهم النبي ﷺ أن يوفوا بوعدهم.سورة الحجرات هي سورة الأدب والأخلاق، أدب التعامل وأدب العلاقات.أدب التعامل مع الشرع، ومع النبي ﷺ ، ومع المؤمنين، ومع الناس عامة، ومع الله.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الحُجُرات».

- • معنى الاسم :: الحُجُرات: جمع حُجرة، وهي الغرفة في الدار، والمقصود بها هنا: بيوت أزواج النبي ﷺ.

- • سبب التسمية :: سميت بهذا؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ فيها حرمة بيوت النبي ﷺ ، وذُكِرَ فِيهَا لَفْظُ الْحُجُرَاتِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ... ﴾ آية (4).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الأخلاق أساس بناء المجتمع.

- • علمتني السورة :: تعظيم النبي ﷺ ، وتوقيره، والتزام توجيهاته وأوامره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾

- • علمتني السورة :: عدم نشر الإِشاعات، والتثبت من الأخبار، لاسيما إن كان القائل غير عدل، فكم من كلمةٍ نقلها فاجر فاسق سبَّبت كارثةً من الكوارث: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...﴾

- • علمتني السورة :: أنه إذا تقاتل طائفتان من المسلمين فعلينا: الدعوة إلى الصلح وهو تحكيم كتاب الله، فإذا لم تقبل إحداهما الصلح وجب على المسلمين قتالها؛ لأنها هي الباغية، فإذا رجعت الباغية وقبلت تحكيم كتاب الله فيجب تطبيق العدل بينهما: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الحُجُرات من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الحجرات افتتحت بالنداء، واحتوت على 6 نداءات: 5 نداءات للمؤمنين، والنداء السادس للناس كافة.

• سورة الحجرات احتوت على 8 آيات تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت بعض الأوامر والنواهي للمحافظة على قوة المسلمين وتماسكهم.

• سورة الحجرات آخر سورة من سور المثاني البالغة 30 سورة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتأدب مع الشرع ومع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي منا الخضوع لشرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوزهما.

• أن نحذر أن نقدم الآراء والأهواء على القرآن والسنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ﴾ (1).

• أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ونوقره، ونلتزم توجيهاته وأوامره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ (2).

• أن نتثبت من الأخبار، ولا ننشر الإِشاعات، لاسيما إن كان القائل غير عدل، فكم من كلمةٍ نقلها فاجر فاسق سبَّبت كارثةً من الكوارث: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...﴾ (6).

• أن نلزم العدل مع كل الناس: ﴿وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (9).

• أن نصلح بين اثنين كانا على خلاف: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (10).

• أن نتجنب هذه الأفعال: السخرية والاستهزاء بالآخرين، واحتقار الناس، ومنادتهم بالألقاب التي تغضبهم، ووجوب التوبة من هذه الأفعال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ ...﴾ (11).

• أن ننادي الناس بأحب الأوصاف إليهم: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ (11).

• أن نمتنع عن الغيبة والتجسس والظن السيء بالمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب ...﴾ (12).

• أن نحسن علانيتنا وسريرتنا؛ فالله بصير بما نعمل: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّـهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (18).

تمرين حفظ الصفحة : 515

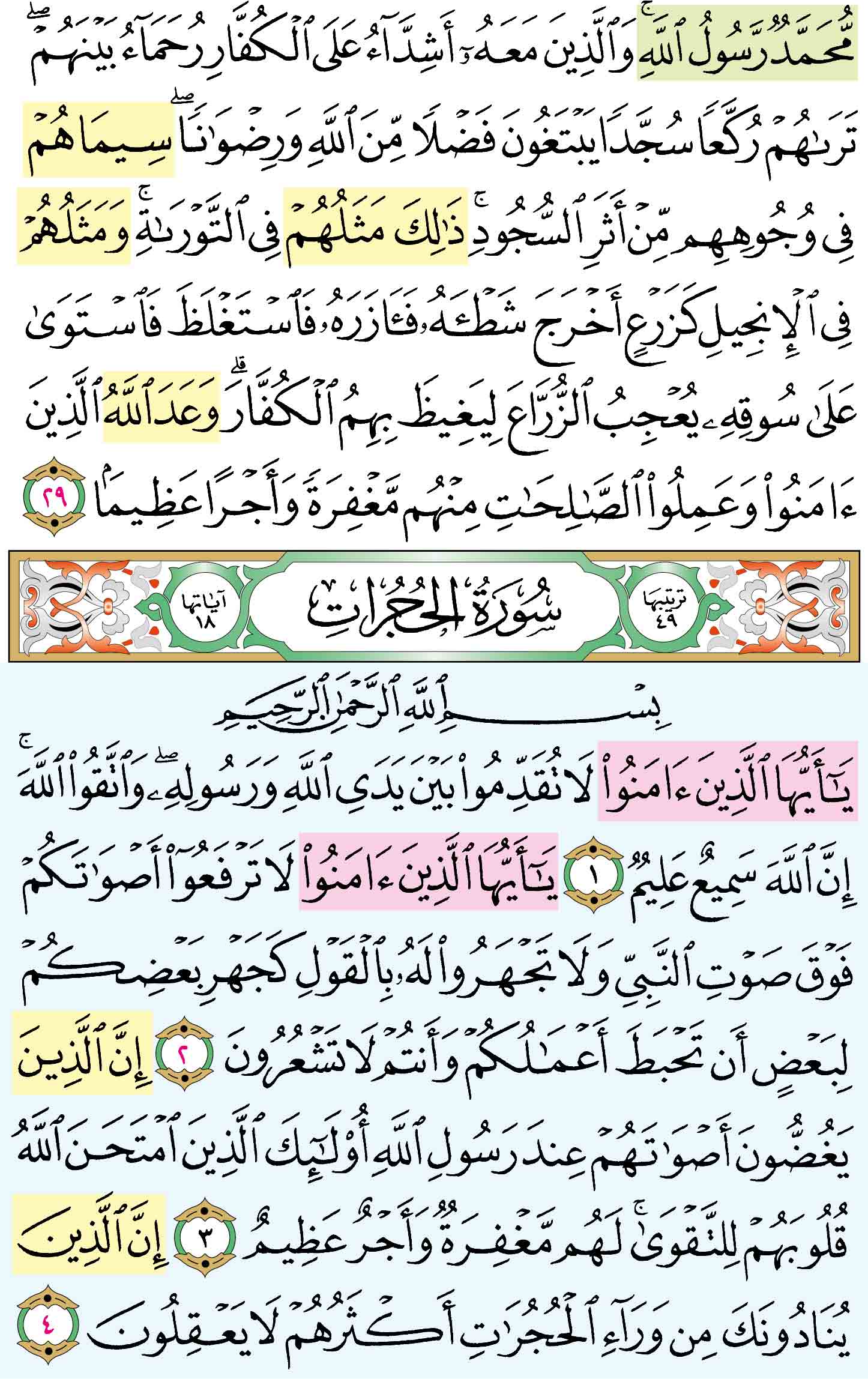

مدارسة الآية : [29] :الفتح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ .. ﴾

التفسير :

يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار، أنهم بأكمل الصفات، وأجل الأحوال، وأنهم{ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} أي:جادون ومجتهدون في عداوتهم، وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم، وانكسروا، وقهرهم المسلمون،{ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} أي:متحابون متراحمون متعاطفون، كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك{ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا} أي:وصفهم كثرة الصلاة، التي أجل أركانها الركوع والسجود.

{ يَبْتَغُونَ} بتلك العبادة{ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} أي:هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم، والوصول إلى ثوابه.

{ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} أي:قد أثرت العبادة -من كثرتها وحسنها- في وجوههم، حتى استنارت، لما استنارت بالصلاة بواطنهم، استنارت [بالجلال] ظواهرهم.

{ ذَلِكَ} المذكور{ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ} أي:هذا وصفهم الذي وصفهم الله به، مذكور بالتوراة هكذا.

وأما مثلهم في الإنجيل، فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم{ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ} أي:أخرج فراخه، فوازرته فراخه في الشباب والاستواء.

{ فَاسْتَغْلَظَ} ذلك الزرع أي:قوي وغلظ{ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ} جمع ساق،{ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ} من كماله واستوائه، وحسنه واعتداله، كذلك الصحابة رضي الله عنهم، هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر إسلامه، قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه، من إقامة دين الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرج شطأه، فآزره فاستغلظ، ولهذا قال:{ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال، ومعامع القتال.

{ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} فالصحابة رضي الله عنهم، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، قد جمع الله لهم بين المغفرة، التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة، والأجر العظيم في الدنيا والآخرة.

ولنسق قصة الحديبية بطولها، كما ساقها الإمام شمس الدين ابن القيم في{ الهدي النبوي} فإن فيها إعانة على فهم هذه السورة، وتكلم على معانيها وأسرارها، قال -رحمه الله تعالى:-

فصل في قصة الحديبية

قال نافع:كانت سنة ست في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري، وقتادة، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق وغيرهم.

وقال هشام بن عروة، عن أبيه:خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. قال أبو الأسود عن عروة:إنها كانت في ذي القعدة على الصواب.

وفي الصحيحين عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، فذكر منهن عمرة الحديبية، وكان معه ألف وخمسمائة، هكذا في الصحيحين عن جابر، وعنه فيهما:كانوا ألفا وأربعمائة، وفيهما، عن عبد الله بن أبي أوفى:كنا ألفا وثلاثمائة، قال قتادة:قلت لسعيد بن المسيب:كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال:خمس عشرة مائة، قال:قلت:فإن جابر بن عبد الله قال:كانوا أربع عشرة مائة، قال:يرحمه الله وهم، وهو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة، قلت:وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة، فقيل له:كم كنتم؟ قال:ألفا وأربعمائة، بخيلنا ورجلنا، يعني:فارسهم وراجلهم.

والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب، ومعقل بن يسار، وسلمة بن الأكوع، في أصح الروايتين، وقول المسيب بن حزن، قال شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه:كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ألفا وأربعمائة، وغلط غلطا بينا من قال:كانوا سبعمائة، وعذرهأنهم نحروا يومئذ سبعين بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة أو عشرة، وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة، فلو كانت السبعون عن جميعهم، لكانوا أربعمائة وتسعين رجلا، وقد قال بتمام الحديث بعينه، أنهم كانوا ألفا وأربعمائة.

فصل

فلما كانوا بذي الحليفة، قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة، وبعث عينا له بين يديه من خزاعة، يخبره عن قريش، حتى إذا كانوا قريبا من عسفان، أتاه عينه، فقال:إني قد تركت كعب بن لؤي، قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعا، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت.

واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه:أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن نؤم البيت؟ فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر:الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين، ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فروحوا إذا"فراحوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش، فخذوا ذات اليمين"، فوالله ما شعر بهم خالد، حتى إذا هو بغبرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش.

وسار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بركت راحلته، فقال الناس:حل حل، فألحت، فقالوا:خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل"ثم قال:"والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتموها"ثم زجرها، فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية، على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش.

فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوها فيه، قال:فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها، وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال:يا رسول الله، ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب لي، إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان، فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت.

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فأرسله إلى قريش، وقال:"أخبرهم أنا لم نأت لقتال، إنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام"

وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين، ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة، حتى لا يستخفى فيها بالإيمان، فانطلق عثمان، فمر على قريش ببلدح، فقالوا:أين تريد؟ فقال:بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، ونخبركم أنا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عمارا، قالوا:قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك.

وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص، فرحب به، وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس، فأجاره، وأردفه أبان حتى جاء مكة، وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان:خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون"فقالوا:وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال:"ذاك ظني به، أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه"واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة.

فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تحت الشجرة، فبايعوه على أن لا يفروا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه، وقال:"هذه عن عثمان"ولما تمت البيعة، رجع عثمان، فقال له المسلمون:اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت، فقال:بئسما ظننتم بي، والذي نفسي بيده، لو مكثت بها سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، مقيم بالحديبية، ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت، فقال المسلمون:رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعلمنا بالله، وأحسننا ظنا.

وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد ابن قيس، وكان معقل بن يسار، أخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايعه، أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات، في أول الناس، وأوسطهم، وآخرهم.

فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي، في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل تهامة، فقال:إني تركت كعب بن لؤي، وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال، فوالذي نفسي بيده، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره"قال بديل:سأبلغهم ما تقول.

فانطلق حتى أتى قريشا، فقال:إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم، فقال سفهاؤهم:لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي:منهم:هات ما سمعته، قال:سمعته يقول كذا وكذا، فقال عروة بن مسعود الثقفي:إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، فاقبلوها، ودعوني آته، فقالوا:ائته، فأتاه، فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، فقال له عروة عند ذلك:أي:محمد، أرأيت لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فوالله إني لأرى وجوها، وأرى أوباشا من الناس، خليقا أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر:امصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال:من ذا؟ قال:أبو بكر، قال:أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها، لأجبتك.

وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف، وعليه المغفر فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب يده بنعل السيف، وقال:أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه، وقال:من ذا؟ قال:المغيرة بن شعبة، فقال:أي:غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء"

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إن تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة، إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها جلده ووجهه.

وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره، وإذا توضأ، كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم، خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر، تعظيما له.

فرجع عروة إلى أصحابه، فقال:أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى، وقيصر، والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه، ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم، خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.

فقال رجل من بني كنانة:دعوني آته، فقالوا:ائته.

فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له"فبعثوها فاستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك، قال:سبحان الله، لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت.

فرجع إلى أصحابه، فقال:رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا عن البيت فقام مكرز بن حفص، وقال:دعوني آته، فقالوا:ائته، فلما أشرف عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر"فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يكلمه، إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قد سهل لكم من أمركم"فقال:هات، اكتب بيننا وبينك كتابا، فدعا الكاتب، فقال:"اكتب:بسم الله الرحمن الرحيم"فقال سهيل:أما الرحمن، فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب:"باسمك اللهم"كما كنت تكتب، فقال المسلمون:والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اكتب باسمك اللهم"

ثم قال:"اكتب:هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله "فقال سهيل:فوالله لو نعلم أنك رسول الله، ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب:محمد بن عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني رسول الله وإن كذبتموني، اكتب:محمد بن عبد الله "فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به"فقال سهيل:والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن لك من العام المقبل، فكتب.

فقال سهيل:على أن لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك، إلا رددته علينا.

فقال المسلمون:سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة، حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل:هذا يا محمد أول ما قاضيتك عليه، أن ترده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنا لم نقض الكتاب بعد"فقال:فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فأجزه لي"فقال:ما أنا بمجيزه، فقال:"بلى فافعل"قال:ما أنا بفاعل، قال مكرز:قد أجزناه.

فقال أبو جندل:يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا.

قال عمر بن الخطاب:والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت:يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال:"بلى"قلت:ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل؟ قال:"بلى"فقلت:علام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال:"إني رسول الله، وهو ناصري، ولست أعصيه"قلت:أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال:"بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟"قلت:لا، قال:"فإنك آتيه ومطوف به"

قال:فأتيت أبا بكر، فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد:فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق، قال عمر:فعملت لذلك أعمالا.

فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قوموا وانحروا، ثم احلقوا"فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد، قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت:يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلق لك، فقام فخرج، فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الناس ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، ثم جاءت نسوة مؤمنات، فأنزل الله عز وجل:{ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} حتى بلغ{ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية، والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع إلى المدينة.

وفي مرجعه أنزل الله عليه:{ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} إلى آخرها، فقال عمر:أفتح هو يا رسول الله؟ فقال:"نعم"فقال الصحابة:هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟

فأنزل الله عز وجل:{ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ}

الآية. انتهى.

وهذا آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد والمنة

[وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، نقلته من خط المفسر رحمه الله وعفا عنه، وكان الفراغ من كتابته في 13 ذي الحجة 1345 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين.

بقلم الفقير إلى ربه سليمان بن حمد العبد الله البسام. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات]

وقوله- تعالى-: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مبتدأ وخبر، أو مُحَمَّدٌ خبر لمبتدأ محذوف، ورَسُولُ اللَّهِ بدل أو عطف بيان من الاسم الشريف. أى: هذا الرسول الذي أرسله الله- تعالى- بالهدى ودين الحق، هو محمد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وَالَّذِينَ مَعَهُ وهم أصحابه- وعلى رأسهم من شهد معه صلح الحديبية، وبايعه تحت الشجرة- من صفاتهم أنهم أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ أى: غلاظ عليهم، وأنهم رُحَماءُ بَيْنَهُمْ.

أى: أنهم مع إخوانهم المؤمنين يتوادون ويتعاطفون ويتعاونون على البر والتقوى ...

وقوله- تعالى- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فيه أسمى التكريم للرسول صلّى الله عليه وسلّم حيث شهد له- سبحانه- بهذه الصفة، وكفى بشهادته- عز وجل- شهادة، وحيث قدم الحديث عنه بأنه أرسله بالهدى ودين الحق، ثم أخر اسمه الشريف على سبيل التنويه بفضله، والتشويق إلى اسمه.

وفي وصف أصحابه بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، مدح عظيم لهم، وجمع بين الوصفين على سبيل الاحتراس، فهم ليسوا أشداء مطلقا، ولا رحماء مطلقا، وإنما شدتهم على أعدائهم، ورحمتهم لإخوانهم في العقيدة، وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ، يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ... .

قال صاحب الكشاف: «وعن الحسن أنه قال: «بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم، وبلغ من تراحمهم فيما بينهم، أنه كان لا يرى مؤمن مؤمنا إلا صافحه..» .

وأسمى من هذا كله في بيان تراحمهم قوله- تعالى-: وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ...

ثم وصفهم بوصف آخر فقال: تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً.

أى: تراهم وتشاهدهم- أيها العاقل- راكعين ساجدين محافظين على الصلاة ولا يريدون من وراء ذلك إلا التقرب إلى الله- تعالى- والظفر برضاه وثوابه..

ثم وصفهم بوصف ثالث فقال: سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.. أى: علامتهم وهو نور يجعله الله- تعالى- في وجوههم يوم القيامة، وحسن سمت يعلو وجوههم وجباههم في الدنيا، من أثر كثرة سجودهم وطاعتهم لله رب العالمين.

فالمقصود بهذه الجملة بيان أن الوضاءة والإشراق والصفاء.. يعلو وجوههم من كثرة الصلاة والعبادة لله، وليس المقصود أن هناك علامة معينة- كالنكتة التي تكون في الوجه- كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان.

واختار- سبحانه- لفظ السجود، لأنه يمثل أعلى درجات العبودية والإخلاص لله- تعالى-.

قال الآلوسى: «أخرج ابن مردويه بسند حسن عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «في قوله- تعالى-: سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ النور يوم القيامة» .

ثم قال الآلوسى: ولا يبعد أن يكون النور علامة على وجوههم في الدنيا والآخرة- للآثار السابقة- لكنه لما كان في الآخرة أظهر وأتم خصه النبي صلّى الله عليه وسلّم بالذكر ... » .

واسم الإشارة في قوله- تعالى-: ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ يعود إلى جميع أوصافهم الجليلة السابقة. والمثل هو الصفة العجيبة والقصة ذات الشأن. أى: ذلك الذي ذكرناه عن هؤلاء المؤمنين الصادقين من صفات كريمة تجرى مجرى الأمثال، صفتهم في التوراة التي أنزلها الله- تعالى- على نبيه موسى- عليه السلام-.

ثم بين- سبحانه- صفتهم في الإنجيل فقال: وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ: كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ...

وقوله: وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ معطوف على ما قبله وهو مثلهم في التوراة، والإنجيل:

هو الكتاب الذي أنزله الله- تعالى- على نبيه عيسى- عليه السلام-.

والشط: فروع الزرع، وهو ما خرج منه وتفرع على شاطئيه. أى: جانبيه. وجمعه:

أشطاء، وشطوء، يقال: شطأ الزرع وأشطأ، إذا أخرج فروعه التي تتولد عن الأصل.

وقوله فَآزَرَهُ أى: فقوت تلك الفروع أصولها، وآزرتها، وجعلتها مكينة ثابتة في الأرض. وأصله من شد الإزار. تقول: أزّرت فلانا، إذا شددت إزاره عليه. وتقول آزرت البناء- بالمد والقصر- إذا قويت أساسه وقواعده.

ومنه قوله- تعالى- حكاية عن موسى- عليه السلام-: وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي. هارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي.

وقوله: فَاسْتَغْلَظَ أى: فصار الزرع غليظا بعد أن كان رقيقا.

وقوله: فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ أى: فاستقام وتكامل على سيقانه التي يعلو عليها.

وقوله: يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ أى: يعجب الخبراء بالزراعة لقوته وحسن هيئته.

والمعنى: أن صفة المؤمنين في الإنجيل، أنهم كالزرع، يظهر في أول أمره رقيقا ضعيفا متفرقا، ثم ينبت بعضه حول بعض، ويغلظ ويتكامل حتى يقوى ويشتد، وتعجب جودته أصحاب الزراعة، العارفين بها.

فكذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه، كانوا في أول الأمر في قلة وضعف، ثم لم يزالوا يكثرون ويزدادون قوة، حتى بلغوا ما بلغوا في ذلك.

وصدق الله إذ يقول: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

قال صاحب الكشاف: «وهذا مثل ضربه الله- تعالى- لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوى واستحكم. لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قام وحده، ثم قواه الله- تعالى- بمن معه. كما يقوى الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها، حتى يعجب الزراع» .

وعلى هذا التفسير الذي سرنا عليه يكون وصفهم في التوراة، هو المعبر عنه بقوله- تعالى-: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ.. ويكون وصفهم في الإنجيل هو المعبر عنه بقوله- سبحانه-: كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ....

ولا شك أن هذه الأوصاف كانت موجودة في الكتابين قبل أن يحرفا ويبدلا، بل بعض هذه الأوصاف موجودة في الكتابين، حتى بعد تحريفهما.

فقد أخرج بن جرير وعبد بن حميد عن قتادة قال: «مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..» .

ويرى بعض المفسرين أن المذكور في التوراة والإنجيل شيء واحد، وهو الوصف المذكور إلى نهاية قوله: وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وعلى هذا الرأى يكون الوقف تاما على هذه الجملة، وما بعدها وهو قوله: كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ.. كلام مستأنف.

قال القرطبي: «قوله- تعالى-: ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ.. قال الفراء: فيه وجهان: إن شئت قلت: المعنى: ذلك مثلهم في التوراة وفي الإنجيل أيضا، كمثلهم في القرآن، فيكون الوقف على «الإنجيل» .

وإن شئت قلت: تمام الكلام: ذلك مثلهم في التوراة. ثم ابتدأ فقال: ومثلهم في الإنجيل.

وكذا قال ابن عباس وغيره: هما مثلان، أحدهما في التوراة، والآخر في الإنجيل ... » .

والذي نراه أن ما ذهب إليه ابن عباس من كونهما مثلين، أحدهما مذكور في التوراة والآخر في الإنجيل، هو الرأى الراجح، لأن ظاهر الآية يشهد له.

وفي هذه الصفات ما فيها من رسم صورة مشرقة مضيئة لهؤلاء المؤمنين الصادقين.

وقوله- تعالى-: لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ تعليل لما يعرب عنه الكلام، من إيجاده- تعالى- لهم على هذه الصفات الكريمة.

أى: جعلهم- سبحانه- كذلك بأن وفقهم لأن يكونوا أشداء على الكفار، ولأن يكونوا رحماء فيما بينهم، ولأن يكونوا مواظبين على أداء الطاعات.. لكي يغيظ بهم الكفار، فيعيشوا وفي قلوبهم حسرة مما يرونه من صفات سامية للمؤمنين.

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بهذا الوعد الجميل، فقال: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً.

و «من» في قوله مِنْهُمْ الراجح أنها للبيان والتفسير، كما في قوله- تعالى- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ...

أى: وعد الله- تعالى- بفضله وإحسانه، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهم أهل بيعة الرضوان، ومن كان على شاكلتهم في قوة الإيمان.. وعدهم جميعا مغفرة لذنوبهم، وأجرا عظيما لا يعلم مقداره إلا هو- سبحانه-.

ويجوز أن تكون من هنا للتبعيض، لكي يخرج من هؤلاء الموعودين بالمغفرة والأجر العظيم أولئك الذين أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر، وهم المنافقون الذين أبوا مبايعة الرسول صلّى الله عليه وسلّم وأبوا الخروج معه للجهاد، والذين من صفاتهم أنهم كانوا إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ ...

هذا، وقد أخذ العلماء من هذه الآية وأمثالها: وجوب احترام الصحابة وتوقيرهم، والثناء عليهم، لأن الله- تعالى- قد مدحهم ووعدهم بالمغفرة وبالأجر العظيم.

قال القرطبي: «روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير أنه قال: كنا عند مالك بن أنس، فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقرأ مالك هذه الآية: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ... فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقد أصابته هذه الآية. ثم قال الإمام القرطبي- رحمه الله-: قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته، فقد رد على الله رب العالمين، وأبطل شرائع المسلمين» .. .

وبعد: فهذا تفسير لسورة «الفتح» تلك السورة التي بشرت الرسول صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه

يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه ، أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب ، فقال : ( محمد رسول الله ) ، وهذا مبتدأ وخبر ، وهو مشتمل على كل وصف جميل ، ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال : ( والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) ، كما قال تعالى : ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) [ المائدة : 54 ] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار ، رحيما برا بالأخيار ، غضوبا عبوسا في وجه الكافر ، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن ، كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) [ التوبة : 123 ] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر " ، وقال : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " وشبك بين أصابعه كلا الحديثين في الصحيح .

وقوله : ( تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) : وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة ، وهي خير الأعمال ، ووصفهم بالإخلاص فيها لله - عز وجل - والاحتساب عند الله جزيل الثواب ، وهو الجنة المشتملة على فضل الله ، وهو سعة الرزق عليهم ، ورضاه تعالى ، عنهم وهو أكبر من الأول ، كما قال : ( ورضوان من الله أكبر ) [ التوبة : 72 ] .

وقوله : ( سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) : قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( سيماهم في وجوههم ) يعني : السمت الحسن .

وقال مجاهد وغير واحد : يعني الخشوع والتواضع .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا علي بن محمد الطنافسي ، حدثنا حسين الجعفي ، عن زائدة ، عن منصور عن مجاهد : ( سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) قال : الخشوع ، قلت : ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه ، فقال : ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون .

وقال السدي : الصلاة تحسن وجوههم .

وقال بعض السلف : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار .

وقد أسنده ابن ماجه في سننه ، عن إسماعيل بن محمد الطلحي ، عن ثابت بن موسى ، عن شريك ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " والصحيح أنه موقوف .

وقال بعضهم : إن للحسنة نورا في القلب ، وضياء في الوجه ، وسعة في الرزق ، ومحبة في قلوب الناس .

وقال أمير المؤمنين عثمان : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه ، وفلتات لسانه .

والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه ، فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس ، كما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : من أصلح سريرته أصلح الله علانيته .

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمود بن محمد المروزي ، حدثنا حامد بن آدم المروزي ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن سلمة بن كهيل ، عن جندب بن سفيان البجلي قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر " ، العرزمي متروك .

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة ، لخرج عمله للناس كائنا ما كان " .

وقال الإمام أحمد [ أيضا ] : حدثنا حسن ، حدثنا زهير ، حدثنا قابوس بن أبي ظبيان : أن أباه حدثه عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الهدي الصالح ، والسمت الصالح ، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة " ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي ، عن زهير ، به .

فالصحابة [ رضي الله عنهم ] خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم ، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم .

وقال مالك ، رحمه الله : بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون : " والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا " . وصدقوا في ذلك ، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة ، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة ; ولهذا قال هاهنا : ( ذلك مثلهم في التوراة ) ، ثم قال : ( ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه [ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ) : ( أخرج شطأه ] ) أي : فراخه ، ( فآزره ) أي : شده ( فاستغلظ ) أي : شب وطال ، ( فاستوى على سوقه يعجب الزراع ) أي : فكذلك أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع ، ( ليغيظ بهم الكفار ) .

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - رحمه الله ، في رواية عنه - بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ، قال : لأنهم يغيظونهم ، ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية . ووافقه طائفة من العلماء على ذلك . والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ، ويكفيهم ثناء الله عليهم ، ورضاه عنهم .

ثم قال : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ) من " هذه لبيان الجنس ، ( مغفرة ) أي : لذنوبهم . ( وأجرا عظيما ) أي : ثوابا جزيلا ورزقا كريما ، ووعد الله حق وصدق ، لا يخلف ولا يبدل ، وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم ، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ، وجعل جنات الفردوس مأواهم ، وقد فعل .

قال مسلم في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه " .

آخر تفسير سورة الفتح ، ولله الحمد والمنة .

القول في تأويل قوله تعالى : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)

وقوله ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) يقول تعالى ذكره: محمد رسول الله وأتباعه من أصحابه الذين هم معه على دينه,( أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ) , غليظة عليهم قلوبهم, قليلة بهم رحمتهم ( رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) يقول: رقيقة قلوب بعضهم لبعض, لينة أنفسهم لهم, هينة عليهم لهم.

كما حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ألقى الله في قلوبهم الرحمة, بعضهم لبعض ( تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ) يقول: تراهم ركعا أحيانا لله في صلاتهم سجدا أحيانا( يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ ) يقول: يلتمسون بركوعهم وسجودهم وشدّتهم على الكفار ورحمة بعضهم بعضا, فضلا من الله, وذلك رحمته إياهم, بأن يتفضل عليهم, فيُدخلهم جنته ( وَرِضْوَانًا )يقول: وأن يرضى عنهم ربهم.

وقوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) يقول: علامتهم في وجوههم من أثر السجود في صلاتهم.

ثم اختلف أهل التأويل في السيما الذي عناه الله في هذا الموضع, فقال بعضهم: ذلك علامة يجعلها الله في وجوه المؤمنين يوم القيامة, يعرفون بها لما كان من سجودهم له في الدنيا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة.

حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا يحيى بن واضح, قال: ثنا عبيد الله العتكي, عن خالد الحنفي, قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: يعرف ذلك يوم القيامة في وجوههم من أثر سجودهم في الدنيا, وهو كقوله تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ .

حدثني عبيد بن أسباط بن محمد, قال: ثنا أبي, عن فضيل بن مروزق, عن عطية, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: مواضع السجود من وجوههم يوم القيامة أشد وجوههم بياضا.

حدثنا محمد بن عمارة, قال: ثنا عبيد الله بن موسى, قال: أخبرنا ابن فضيل, عن فضيل, عن عطية, بنحوه.

حدثني أبو السائب, قال: ثنا ابن فضيل, عن فضيل, عن عطية, بنحوه.

حدثنا مجاهد بن موسى, قال: ثنا يزيد, قال: أخبرنا فضيل, عن عطية, مثله.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا المعتمر, قال: سمعت شبيبا يقول عن مقاتل بن حيان, قال : ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: النور يوم القيامة.

حدثنا ابن سنان القزاز, قال: ثنا هارون بن إسماعيل, قال: قال عليّ بن المبارك: سمعت غير واحد عن الحسن, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: بياضا في وجوههم يوم القيامة.

وقال آخرون: بل ذلك سيما الإسلام وَسمْته وخشوعه, وعنى بذلك أنه يرى من ذلك عليهم في الدنيا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ) قال: السَّمْت الحَسَن.

قال: ثنا مجاهد, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا الحسن بن معاوية, عن الحكم, عن مجاهد, عن ابن عباس, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: أما إنه ليس بالذي ترون, ولكنه سيما الإسلام وسَحْنته وسَمته وخشوعه.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أبو عامر, قال: ثنا سفيان, عن حميد الأعرج, عن مجاهد ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: الخشوع والتواضع.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا مؤمل, قال: ثنا سفيان, عن حميد الأعرج, عن مجاهد, مثله.

قال: ثنا أبو عامر, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: الخشوع.

حدثنا محمد بن المثنى, قال: ثنا محمد بن جعفر, عن شعبة, عن الحكم, عن مجاهد, في هذه الآية ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: السَّحْنة.

حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: هو الخشوع, فقلت: هو أثر السجود, فقال: إنه يكون بين عينيه مثل ركبة العنـز وهو كما شاء الله.

وقال آخرون: ذلك أثر يكون في وجوه المصلين, مثل أثر السهر, الذي يظهر في الوجه مثل الكلف والتهيج والصفرة, وأشبه ذلك مما يظهره السهر والتعب في الوجه, ووجهوا التأويل في ذلك إلى أنه سيما في الدنيا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن رجل, عن الحسن ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: الصفرة.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا المعتمر, عن أبيه, قال: زعم الشيخ الذي كان يقصّ في عُسر, وقرأ ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) فزعم أنه السهر يرى في وجوههم.

حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا يعقوب القمِّيُّ, عن حفص, عن شَمِر بن عَطية, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ) قال: تهيج في الوجه من سهر الليل.

وقال آخرون: ذلك آثار ترى في الوجه من ثرى الأرض, أو نَدَى الطَّهُور.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا حوثرة بن محمد المنقري, قال: ثنا حماد بن مسعدة; وحدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا حرير جميعا عن ثعلبة بن سهيل, عن جعفر بن أبي المُغيرة, عن سعيد بن جُبير, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: ثرى الأرض, وندى الطَّهُور.

حدثنا ابن سنان القزّاز, قال: ثنا هارون بن إسماعيل, قال: ثنا عليّ بن المبارك, قال: ثنا مالك بن دينار, قال: سمعت عكرِمة يقول ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال: هو أثر التراب.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرنا أن سيما هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في وجوههم من أثر السجود, ولم يخصّ ذلك على وقت دون وقت. وإذ كان ذلك كذلك, فذلك على كلّ الأوقات, فكان سيماهم الذي كانوا يعرفون به في الدنيا أثر الإسلام, وذلك خشوعه وهديه وزهده وسمته, وآثار أداء فرائضه وتطوّعِه, وفي الآخرة ما أخبر أنهم يعرفون به, وذلك الغرّة في الوجه والتحجيل في الأيدي والأرجل من أثر الوضوء, وبياض الوجوه من أثر السجود.

وبنحو الذي قلنا في معنى السيما قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) يقول: علامتهم أو أعلمتهم الصلاة.

وقوله ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) يقول: هذه الصفة التي وصفت لكم من صفة أتباع محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الذين معه صفتهم في التوراة.

وقوله ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) يقول: وصفتهم في إنجيل عيسى صفة زرع أخرج شطأه, وهو فراخه, يقال منه: قد أشطأ الزرع: إذا فرَّخ فهو يشطّي إشطاء, وإنما مثلهم بالزرع المشطئ, لأنهم ابتدءوا في الدخول في الإسلام, وهم عدد قليلون, ثم جعلوا يتزايدون, ويدخل فيه الجماعة بعدهم, ثم الجماعة بعد الجماعة, حتى كثر عددهم, كما يحدث في أصل الزرع الفرخ منه, ثم الفرخ بعده حتى يكثر وينمي.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثنا معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ) أصحابه مثلهم, يعني نعتهم مكتوبا في التوراة والإنجيل قبل أن يخلق السموات والأرض.

حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا يحيى بن واضح, قالة: ثنا عبيد, عن الضحاك ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ )... إلى قوله ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) ثم قال ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ )... الآية.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ذلك ( مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) : أي هذا المثل في التوراة ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) فهذا مثل أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الإنجيل.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) قال ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ).

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) يعني السيما في الوجوه مثلهم في التوراة, وليس بمثلهم في الإنجيل, ثم قال عزّ وجلّ : ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ )... الآية, هذا مثلهم في الإنجيل.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ).

حدثني عمرو بن عبد الحميد, قال: ثنا مروان بن معاوية, عن جُويبر, عن الضحاك في قول الله : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ )... الآية, قال: هذا مثلهم في التوراة, ومثل آخر في الإنجيل ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ) الآية.

وقال آخرون: هذان المَثَلان في التوراة والإنجيل مثلهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) والإنجيل واحد.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: مثلهم في التوراة, غير مثَلهم في الإنجيل, وإن الخبر عن مثلهم في التوراة متناه عند قوله ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ) وذلك أن القول لو كان كما قال مجاهد من أن مثلهم في التوراة والإنجيل واحد, لكان التنـزيل: ومثلهم في الإنجيل, وكزرع أخرج شطأه, فكان تمثيلهم بالزرع معطوفا على قوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) حتى يكون ذلك خبرا عن أن ذلك مَثلهم في التوراة والإنجيل, وفي مجيء الكلام بغير واو في قوله ( كَزَرْعٍ ) دليل بَيِّن على صحة ما قُلْنا, وأن قولهم ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ ) خبر مبتدأ عن صفتهم التي هي في الإنجيل دون ما في التوراة منها.

وبنحو الذي قلنا في قوله ( أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يحيى بن إبراهيم المسعوديّ, قال: ثنا أبي, عن أبيه, عن جدّه, عن الأعمش, عن خيثمة, قال: بينا عبد الله يقرئ رجلا عند غروب الشمس, إذ مرّ بهذه الآية ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قال: أنتم الزرع, وقد دنا حصادكم.

قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, عن حُمَيد الطويل, قال: قرأ أنس بن مالك : ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ) قال: تدرون ما شطأه ؟ قال: نباته.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قال: سنبله حين يتسلع نباته عن حباته.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قال: هذا مثل أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الإنجيل, قيل لهم: إنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع, منهم قوم يأمرون بالمعروف, وينهوْن عن المنكر.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة والزهريّ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قالا أخرج نباته.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) يعني: أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون ويستغلظون.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) أولاده, ثم كثرت أولاده.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) قال: ما يخرج بجنب الحقلة فيتمّ وينمي.

وقوله ( فَآزَرَهُ ) يقول: فقوّاه: أي قوى الزرعَ شطأه وأعانه, وهو من الموازرة التي بمعنى المعاونة ( فَاسْتَغْلَظَ ) يقول: فغلظ الزرع ( فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ) والسوق: جمع ساق, وساق الزرع والشجر: حاملته.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( فآزَرَهُ ) يقول: نباته مع التفافه حين يسنبل ( ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ ) فهو مثل ضربه لأهل الكتاب إذا خرج قوم ينبتون كما ينبت الزرع فيبلغ فيهم رجال يأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكر, ثم يغلظون, فهم أولئك الذين كانوا معهم. وهو مَثل ضربه الله لمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: بعث الله النبيّ وحده, ثم اجتمع إليه ناس قليل يؤمنون به, ثم يكون القليل كثيرا, ويستغلظون, ويغيظ الله بهم الكفار.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( فَآزَرَهُ ) قال: فشدّه وأعانه.

وقوله ( عَلَى سُوقِهِ ) قال: أصوله.

حدثني ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة والزهري ( فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ) يقول: فتلاحق.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( فَآزَرَهُ ) اجتمع ذلك فالتفتّ; قال: وكذلك المؤمنون خرجوا وهم قليل ضعفاء, فلم يزل الله يزيد فيهم, ويؤيدهم بالإسلام, كما أيَّد هذا الزرع بأولاده, فآزره, فكان مثلا للمؤمنين.

حدثني عمرو بن عبد الحميد, قال: ثنا مروان بن معاوية, عن جُوَيبر, عن الضحاك ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ) يقول: حبّ برّ نثر متفرّقا, فتنبت كلّ حبة واحدة, ثم أنبتت كل واحدة منها, حتى استغلظ فاستوى على سوقه; قال: يقول: كان أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قليلا ثم كثروا, ثم استغلظوا( لِيَغِيظَ ) الله ( بِهِمُ الْكُفَّارَ ).

وقوله ( يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) يقول تعالى ذكره: يعجب هذا الزرعُ الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحُسن نباته, وبلوغه وانتهائه الذين زرعوه ( لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) يقول: فكذلك مثل محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه, واجتماع عددهم حتى كثروا ونموا, وغلظ أمرهم كهذا الزرع الذي وصف جلّ ثناؤه صفته, ثم قال ( لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) فدلّ ذلك على متروك من الكلام, وهو أن الله تعالى فعل ذلك بمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه ليغيظ بهم الكفار.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) يقول الله: مثلهم كمثل زرع أخرج شطأه فآزَره, فاستغلظ, فاستوى على سوقه, حتى بلغ أحسن النبات, يُعْجِب الزرّاع من كثرته, وحُسن نباته.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ) قال: يعجب الزرّاع حُسنه ( لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) بالمؤمنين, لكثرتهم, فهذا مثلهم في الإنجيل.

وقوله ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) يقول تعالى ذكره: وعد الله الذين صدّقوا الله ورسوله ( وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) يقول: وعملوا بما أمرهم الله به من فرائضه التي أوجبها عليهم.

وقوله ( مِنْهُمْ ) يعني: من الشطء الذي أخرجه الزرع, وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع الذي وصف ربنا تبارك وتعالى صفته. والهاء والميم في قوله ( مِنْهُمْ ) عائد على معنى الشطء لا على لفظه, ولذلك جمع فقيل: " منهم ", ولم يقل " منه ". وإنما جمع الشطء لأنه أريد به من يدخل في دين محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى يوم القيامة بعد الجماعة الذين وصف الله صفتهم بقوله ( وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ).

وقوله ( وَمَغْفِرَةً ) يعني: عفوا عما مضى من ذنوبهم, وسيئ أعمالهم بحسنها. وقوله ( وَأَجْرًا عَظِيمًا ) يعني: وثوابا جزيلا وذلك الجنة.

آخر تفسير سورة الفتح

المعاني :

التدبر :

وقفة

[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ﴾ هذه هي الحقيقة الأزلية التي لا يزال البعض يجادل ويشكك بها، فإن تيقنوها فهم المفلحون وإن صدوا عنها فهم الخاسرون.

وقفة

[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ﴾ نزلت بعد رفض قريش كتابة ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ﴾ في الصلح فمحاها النبي ﷺ من ورقة، وأثبتها الله في كتابه تتلى إلى يوم القيامة.

وقفة

[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ معه وليس وراءه، القائد الموفق هو الذي يُشعر من حوله بأنهم معه، شركاء في النجاح، ليسوا أتباع فقط.

وقفة

[29] ﴿مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ﴾ لم تُذكر أسماؤهم ولا كنيتهم، فقط يكيفهم شرفًا معية المصطفى ﷺ.

وقفة

[29] ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾ كراهية الكفار ليس تشهيًا ولا بغيًا، وإنما هو دين واتباع لسيد الأنام.

وقفة

[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ قال أبو عروة: كنا عند مالك، فذكروا رجلاً ينتقص أصحاب رسول الله، فقرأ مالك هذه الآية حتى بلغ: ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾، فقال مالك: «من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ﷺ فقد أصابته الآية».

وقفة

[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ رقة قلوبنا على بعضنا تعلمناها من مدرسة محمد.

وقفة

[29] ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ تشرع الرحمة مع المؤمن، والشدة مع الكافر المحارب.

وقفة

[29] ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ لا خير في أخوَّةٍ لا تكون الرحمة جوهرها، ولا خير في أخوَّةٍ لا تكون الرحمة أساس التعامل فيما بينهم.

وقفة

[29] أمران لا تقوى شوكة دولةٍ إلا بهما، إدراك العدو الخارجي، ونزع الخلاف الداخلي ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.

وقفة

[29] أتباع الرسول ﷺ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.

وقفة

[29] من علامة أهل الأهواء: الشدَّة مع المخالفين المؤمنين، واللين مع المخالفين الكافرين ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾.

عمل

[29] ابتسم لزملائك وإخوانك وألق السلام عليهم؛ فهذا من التراحم ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.

وقفة

[29] في الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين -الشدَّةِ والرحمة- إيماء إلى أصالة آرائهم وحكمة عقولهم، وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد؛ فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى، ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية.

وقفة

[29] ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ الركب الراكعة والجباه الساجدة بعقيدة صافية تغلب الجيوش الكافرة ولو كانت زاحفة.

وقفة

[29] أول وصف وصف الله به نبيه وأصحابه في هذه الآية: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾، فهل اتصفنا بهذه الصفة ونحن نرى الإساءة إليه منهم.

وقفة

[29] ﴿أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ﴾ تأملوا، تلك أول صفاتهم: الشدة بالعدد والقوة والعدة والكلمة والتصرف، بل هو سمتهم وديدنهم مع الكفار، لذا استحقوا معيته ﷺ.

اسقاط

[29] ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ هكذا يجبُ أن تكونَ، رحيمًا رفيقًا بإخوانِك، وأمَّا الغِلظةُ فلغيرِهم.

وقفة

[29] ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ الجمع بين الشدة والرحمة والبغض والمحبة ووضع كل صفة في موضعها.

وقفة

[29] ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ المجاهدون أرحم الناس بالأمة.

وقفة

[29] ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ أي: جادون ومجتهدون في عداوتهم، وساعون في ذلك بغاية جهدهم، ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد؛ يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾.

وقفة

[29] ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً﴾ هكذا بلاغة القرآن فقد بيَّن في جمل يسيرة منهج التعامل مع الخلق مؤمنهم وكافرهم، والتعامل مع الخالق بإخلاص وعلوِّ غاية.

وقفة

[29] ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ المؤمن مهما تكدر صفو علاقته بأخيه؛ يبقى قلبه رحيمًا عليه متمنيًا له الخير.

وقفة

[29] من أحب رسول الله ﷺ وأحب صحابته؛ فليقتدِ بهم في كل شيء، وليس في العقائد فحسب، بل وحتى في السلوك ﴿رحماء بينهم﴾.

وقفة

[29] ﴿رُحماء بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ تأمل: بدأ بالثناء عليهم بأخلاقهم قبل عبادتهم، وهذا تأكيد على أهمية الرحمة وحسن الخلق.

تفاعل

[29] ﴿رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا﴾ قل: «اللهم ارزقنا حسن الخلق».

وقفة

[29] ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ هناك لذة في رؤية: انحناء الراكعين؛ وخضوع الساجدين؛ لأن الروح ترى غذاءها في الركوع والسجود.

وقفة

[29] ﴿تراهم ركعا سجدا﴾ مدحهم الله بأحب مشهد يراهم فيه.

وقفة

[29] ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا﴾ الهامات العزيزة لم يخفضوها إلا لله ليرضى عنهم، ومن يبحث عن رضا ربه فسيرضيه الله.

وقفة

[29] ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا﴾ الركوع والسجود مغاريف الفضائل والرضوان.

وقفة

[29] ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا﴾ الفضل: فضائل الدنيا كل ما تعسر فإنه مع الصلاة يتيسر.

وقفة

[29] ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا﴾ فضل الإله الودود تناله بكثرة السجود.

وقفة

[29] ﴿تراهم ركعا سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا﴾ ما أكرم الوصف، وما أعظم الغاية! ويا سَعد من اقتدى! اللهم ارض عن الصحابة أجمعين.

وقفة

[29] ﴿تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا﴾ الركوع والسجود مفاتيح الفضل ورضا الرحمن.

وقفة

[29] ﴿تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا﴾ فحياتهم عبادة وسؤالهم زيادة، فلم يبتغوا الأجر فحسب بل سألوا الفضل والرضوان.

وقفة

[29] أثنى الله سبحانه وتعالى على من تعبَّد خوفًا من العذاب: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37]، وأثنى الله تعالى على من تعبد طلبًا: ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾.

لمسة

[29] وصف الله الصحابة بقوله: ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ ولم يقل: (يبتغون أجرًا) ففيه اعتراف منهم بالتقصير، وطمع بالفضل الإلهي الذي لا منتهى ولا حد له، والذي هو أعظم من الأجرة التي يستحقونها على عملهم.

وقفة

[29] طوبى لمن تشبه بما نعت الله به نبيه ﷺ وأصحابه فقال: ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ «قد أثرت العبادة -من كثرتها وحسنها- في وجوههم حتى استنارت، فلما استنارت بالصلاة بواطنهم، استنارت بالجلال ظواهرهم».

وقفة

[29] الملك يستقبل الوفود، يحبهم ويحبونه ومن عظمته يخشونه ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾، ينير لهم بصائرهم، ويقضي حوائجهم، لنكن من عباد الله الخاشعين ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: 11].

عمل

[29] أطل اليوم في الركوع والسجود ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.

وقفة

[29] ﴿ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا﴾ ما عند الله تناله بالطاعة والعبادة.

اسقاط

[29] ﴿يَبتَغونَ فَضلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضوانًا﴾ هذا ما يبتغيه صحبُ محمد ﷺ: رضوان الله عليهم؛ فماذا تبتغى أنت؟

وقفة

[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم﴾ القسمات الوسيمة تصنعها الأخلاق الكريمة.

وقفة

[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ السيما: العلامة، فأثر الخشوع واضح في نور الوجه وحسن السمت، وهذا لا يكون إلا بالإخلاص والمداومة والكثرة.

وقفة

[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ متى تطيل السجود؟ قال أبو سليمان الداراني: «إذا لذت لك القراءة، فلا تركع ولا تسجد، وإذا لذ لك السجود فلا تركع ولا تقرأ، الأمر الذي يُفتح لك فيه فالزمه».

وقفة

[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ عن بعض السلف: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار».

وقفة

[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ الأثر لا يكون إلا إذا كان للشيء تتابع وطول، وكذلك السجود المطمئن الطويل.

وقفة

[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ الطوية الطاهرة والأفعال الطاهرة لابد وأن تظهر على صفحات وجه صاحبها، فللطاعة نور لا يخفى.

وقفة

[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ الأثر: أثر الخشوع والهدي والسمت، لا يكون الأثر إلا مع الكثرة والمداومة.

وقفة

[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ بقي الأثر مع أن السجود انتهى؛ لأن قلوبهم لا تزال ساجدة.

وقفة

[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ» [البخاري 136] بعد هذا أيخيب عبدٌ قضى حياته ما بين وضوء وسجود.

وقفة

[29] ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ قال بعض السلف: «من كثر صلاته في الليل حسن وجهه في النهار».

وقفة

[29] ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ يقول ابن القيم: «العبد إذا رُزق حظًّا من صلاة الليل؛ فإنها تُنَوَّرُ الوجه وتُحَسِّنُهُ».

وقفة

[29] ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت، ثم استنارت بواطنهم وظواهرهم.

وقفة

[29] ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ أما إنه ليس بالذي ترون, ولكنه سيما الإسلام وسحنته وسمته وخشوعه، إنه شيء لا يمكن وصفه.

وقفة

[29] أثر الأعمال يظهر على الوجوه: ﴿تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر﴾ [الحج: 72]، ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾.

وقفة

[29] من أكثر الأعمال تأثيرًا في نضارة الوجه ونوره: قيام الليل وقراءة القرآن ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.

عمل

[29] إذا رأيت متكبرًا فاعلم أنه قليل الصلاة أو عديمها، لا يجتمع كبر مع كثرة سجود ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾، صح عن مجاهد أنه قال: هو التواضع.

وقفة

[29] ﴿أَثَرِ﴾ الأثر لا يكون إلا إذا كان للشئ تتابع وطول, وكذلك السجود المطمئن الطويل يسبب الأثر في نور الوجه.

وقفة

[29] ﴿ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ﴾ الركب المبارك الذي آمن بمحمد وسار بدربه له علامات مميزة، استحقت أن تذكر بكل الكتب السماوية.

وقفة

[29] ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ﴾ مدح الله الصحابة في ثلاثة كتب سماوية، ولم يمنع ذلك أهل البدع من سبهم.

وقفة

[29] ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ قال قتادة: «هذا مثل أصحاب محمد في الإنجيل، قيل لهم: إنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، منهم قوم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر».

وقفة

[29] ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ﴾ توحيد الاعتماد والتوكل على الله لا يعني إهدار ما أعطانا سبحانه من دعم إخواننا ومؤازرتهم لنا في المحن.

وقفة

[29] ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾ بشارة إلهية، قال ابن عاشور: «وهذا يتضمن نماء الإيمان في قلوبهم وبأنهم يدعون الناس إلى الدين حتى يكثر المؤمنون كما تنبت الحبة مائة سنبلة وكما تنبت من النواة الشجرة العظيمة».

وقفة

[29] ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾ نبقى فروعًا نحيلة ذابلة، حتى يمن الله علينا بمؤازرة أحبتنا، فننهض ونستقيم ونستوي.

وقفة

[29] ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾ التماسك والتعاون من أخلاق أصحابه ﷺ.

وقفة

[29] ليس المزارع الحاذق من ينثر الحب في الفلاة؛ ليسقيه المطر أو تذروه الرياح! وإنما هو من يحسن اختيار الحب والتربة والماء، ويتعاهده حتى يؤتي أكله بإذن ربه: ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾.

وقفة

[29] ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ إذا أردت تعيش دون أن تغضب أحدًا، وأوقفت حياتك لترضي الكل؛ فأنت مجرد شبح إنسان ليس إلا.

وقفة

[29] ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ﴾ تعليلٌ لما دلَّ عليه تشبيههم بالزرع، من نمائهم وقوَّتهم، كأنه قيل: إنما قوَّاهم وكثَّرهم ليغيظ بهم الكفار.

وقفة

[29] ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: «لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة فهو كافر».

وقفة

[29] ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ من يجد في قلبه كرهًا للصحابة الكرام يُخْشى عليه من الكفر.

وقفة

[29] ﴿وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ وعد بالخير لك على كل عمل صالح تفعله، وكل مسلك رديء تتركه، أن الله لن يجعله يمر دون جائزة.

تفاعل

[29] ﴿وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[29] لما بُشر النبي ﷺ في أول السورة؛ بشر أصحابه رضي الله عنهم في آخرها ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما﴾.

وقفة

[29] آيتان جمعت حروف المعجم ﴿ثم أنزل عليكم من بعد الغم﴾ [آل عمران: 154]، وآخر آية في الفتح، وهناك ثالثة ينقصها حرف الشين، آخر آية في المزمل.

الإعراب :

- ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ: ﴾

- محمد: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو محمد. لتقدم قوله تعالى-هو الذي ارسل رسوله مرفوع بالضمة و «رسول» عطف بيان لمحمد مرفوع بالضمة. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة. أو يكون «محمد» مبتدأ و رَسُولُ اللهِ» خبره.

- ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ: ﴾

- الواو عاطفة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. معه: ظرف مكان منصوب متعلق بصلة الموصول المحذوفة وهو ظرف يدل على الاجتماع والمصاحبة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة. بمعنى: وأصحاب محمد.

- ﴿ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ: ﴾

- خبر «الذين» مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن-أفعلاء-على الكفار: جار ومجرور متعلق بأشداء.

- ﴿ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ: ﴾

- خبر ثان للمبتدإ «الذين» يعرب اعراب «أشداء» وهو على وزن «فعلاء» بين: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق برحماء و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ تَراهُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر آخر للمبتدإ. أو في محل نصب حال.ترى: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.

- ﴿ رُكَّعاً سُجَّداً: ﴾

- حالان منصوبان وعلامة نصبهما الفتحة. أي راكعين ساجدين أي كثيري الركوع والسجود.

- ﴿ يَبْتَغُونَ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بمعنى يطلبون.

- ﴿ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. من الله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بصفة محذوفة من فضلا. ورضوانا:معطوفة بالواو على «فضلا» وتعرب إعرابها

- ﴿ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ: ﴾

- مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. في وجوه: جار ومجرور متعلق بخبر «سيماهم» و «هم» أعربت في «سيماهم» بمعنى: علامتهم والمراد بها: السمة التي تحدث في جبهة السجاد من كثرة السجود.

- ﴿ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بسيماهم أو بحال منه أي حالة كونها من أثر السجود أي من التأثير الذي يؤثره السجود أو تفسير لسيماهم.السجود: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ ذلِكَ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام للبعد والكاف للخطاب. أي ذلك الوصف.

- ﴿ مَثَلُهُمْ: ﴾

- خبر «ذلك» مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ فِي التَّوْراةِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من «مثلهم».

- ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ: ﴾

- معطوفة بالواو على مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ» وتعرب إعرابها بمعنى وصفهم العجيب في الكتابين جميعا.

- ﴿ كَزَرْعٍ: ﴾

- الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم كزرع و «زرع» مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. واذا كان فِي التَّوْراةِ» تمام الكلام تكون الواو في وَمَثَلُهُمْ» استئنافية و «مثلهم» مبتدأ وخبره «كزرع» ويجوز أن تكون «ذلك» اشارة مبهمة أوضحت بقوله كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ» أو تكون الكاف حرف جر للتشبيه والجار والمجرور «كزرع» متعلقا بخبر مبتدأ تقديره: هم كزرع أو في محل رفع خبر مثلهم.

- ﴿ أَخْرَجَ شَطْأَهُ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر صفة-نعت-لزرع: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. شطأه:مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة بمعنى: فراخه. وقيل سنابله.

- ﴿ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ: ﴾

- الفاء: حرف عطف للتراخي وما بعدها معطوفان على «أخرج» ويعربان اعرابها والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به بمعنى فقواه من الدقة الى الغلظة.

- ﴿ فَاسْتَوى: ﴾

- معطوفة بالفاء على «استغلظ» وتعرب اعرابها وعلامة بناء الفعل الفتحة المقدرة على الألف للتعذر.

- ﴿ عَلى سُوقِهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق باستوى والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. أي فاستقام على قصبه.

- ﴿ يُعْجِبُ الزُّرّاعَ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر صفة ثانية لزرع أو في محل نصب حال من الضمير في «سوقه» وهي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الزراع: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي يعجب الزراع به.

- ﴿ لِيَغِيظَ: ﴾

- اللام حرف جر للتعليل. يغيظ: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.وجملة «يغيظ» صلة «أن» المضمرة لا محل لها من الاعراب و «ان» المضمرة وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة ويجوز أن يعلل به وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا» لأن الكفار اذا سمعوا بما أعد لهم في الآخرة غاظهم ذلك

- ﴿ بِهِمُ الْكُفّارَ: ﴾

- الباء حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بيغيظ.الكفار: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة

- ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعده: صلته لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ آمَنُوا: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.

- ﴿ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ: ﴾

- معطوفة بالواو على «آمنوا» وتعرب إعرابها.الصالحات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم وهي صفة لموصوف محذوف التقدير: الأعمال الصالحات فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.

- ﴿ مِنْهُمْ: ﴾

- تعرب اعراب «بهم» والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة من «الذين» و «من» حرف جر بياني. أي لبيان جنس المبهم الاسم الموصول بتقدير:حالة كونهم منهم أي الذين هم منهم.

- ﴿ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً: ﴾

- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.وأجرا: معطوفة بالواو على «مغفرة» وتعرب إعرابها. عظيما: صفة-نعت- لأجرا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة.'

المتشابهات :

| المائدة: 2 | ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ﴾ |

|---|

| الفتح: 29 | ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ﴾ |

|---|

| الحشر: 8 | ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [29] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ صِدقَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رُؤياه، واطمَأَنَّت نُفوسُ المُؤمِنينَ؛ أثنى هنا على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعلى أصحابِه، قال تعالى:

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

رسول الله:

وقرئ:

1- بالنصب، على المدح، وهى قراءة ابن عامر.

أشداء رحماء:

وقرئا:

ينصبهما، وهى قراءة الحسن.

ورضوان:

وقرئ:

بضم الراء، وهى قراءة عمرو بن عبيد.

سيماهم:

وقرئا:

سيمياهم، بزيادة ياء، والمد، وهى لغة فصيحة.

أثر:

1- بفتح الهمزة والثاء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسر الهمزة وسكون التاء، وهى قراءة ابن هرمز.

شطأه:

1- بإسكان الطاء وهمزة مفتوحة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتحهما، وهى قراءة ابن كثير، وابن ذكوان.

3- بفتحهما، وبالمد، وهى قراءة أبى حيوة، وابن أبى عبلة، وعيسى الكوفي.

4- بألف بدل الهمزة، وهى قراءة زيد بن على.

5- شطه، بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاء، وهى قراءة أبى جعفر.

6- شطوه، بإسكان الطاء وواوا بعدها، ورويت عن الجحدري أيضا.

فآزره:

وقرئ:

1- فأزره، ثلاثيا، وهى قراءة ابن ذكوان.

2- فآزره، على «أفعله» ، وهى قراءة باقى السبعة.

3- فأزره، بتشديد الزاى.

سوقه:

وقرئ:

سؤقه، بالهمز، وهى قراءة ابن كثير."

مدارسة الآية : [1] :الحجرات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا .. ﴾

التفسير :

هذا متضمن للأدب، مع الله تعالى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم له ، واحترامه، وإكرامه، فأمر [الله] عباده المؤمنين، بما يقتضيه الإيمان، بالله وبرسوله، من امتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين، خلف أوامر الله، متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جميع أمورهم، و [أن] لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا، حتى يقول، ولا يأمروا، حتى يأمر، فإن هذا، حقيقة الأدب الواجب، مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته، تفوته السعادة الأبدية، والنعيم السرمدي، وفي هذا، النهي [الشديد] عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم، على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب اتباعها، وتقديمها على غيرها، كائنا ما كان

ثم أمر الله بتقواه عمومًا، وهي كما قال طلق بن حبيب:أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، على نور من الله، تخشى عقاب الله.

وقوله:{ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} أي:لجميع الأصوات في جميع الأوقات، في خفي المواضع والجهات،{ عَلِيمٌ} بالظواهر والبواطن، والسوابق واللواحق، والواجبات والمستحيلات والممكنات

وفي ذكر الاسمين الكريمين -بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، والأمر بتقواه- حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة، والآداب المستحسنة، وترهيب عن عدم الامتثال

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الحجرات» من السور المدنية الخالصة، وعدد آياتها ثماني عشرة آية، وكان نزولها بعد سورة «المجادلة» .

2- والذي يتدبر هذه السورة الكريمة، يراها قد اشتملت على أسمى الآداب، وأبلغ العظات، وأحكم الهدايات، فهي تبدأ بنداء للمؤمنين، تعلمهم فيه ما يجب عليهم نحو خالقهم- سبحانه-، ونحو نبيهم صلّى الله عليه وسلّم من أدب.

قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ..

3- ثم وجهت إليهم نداء ثالثا أمرتهم من خلاله بالتثبت من صحة الأخبار التي تصل إلى مسامعهم، وبينت لهم جانبا من مظاهر فضل الله عليهم.

قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ، أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

4- ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عما يجب على المؤمنين نحو إخوانهم في العقيدة، إذا ما دب بينهم نزاع أو قتال، فأمرت بالإصلاح بينهم، وبمقاتلة الفئة الباغية إذا ما أبت الصلح، وأصرت على بغيها..

قال- سبحانه-: وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما، فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

5- ثم وجهت بعد ذلك إلى المؤمنين نداء رابعا نهتهم فيه عن أن يسخر بعضهم من بعض،أو أن يلمز بعضهم بعضا. ونداء خامسا أمرتهم فيه باجتناب الظن السيئ بالغير، دون أن يكون هناك مبرر لذلك، ونهتهم عن التجسس وعن الغيبة.

قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ، وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ، وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ، وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.

6- وبعد هذه النداءات المتكررة للمؤمنين، وجهت نداء إلى الناس جميعا، بينت لهم فيه أنهم جميعا قد خلقوا من ذكر وأنثى، وأن أكرمهم عند الله هو أتقاهم وأخشاهم لله- تعالى-.

ثم ردت على الأعراب الذين قالوا آمنا دون أن يستقر الإيمان في قلوبهم ووضحت صفات المؤمنين الصادقين، وأمرت كل مؤمن أن يشكر الله- تعالى- على نعمة الإيمان.

قال- سبحانه-: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ.

7- وهكذا نجد السورة الكريمة قد رسمت للمؤمنين طريق الحياة السعيدة، حيث عرفتهم بما يجب عليهم نحو خالقهم- سبحانه- وبما يجب عليهم نحو نبيهم صلّى الله عليه وسلّم وبما يجب عليهم نحو أنفسهم، وربما يجب عليهم نحو إخوانهم في العقيدة، وبما يجب عليهم نحو أفراد المجتمع الإسلامى بصفة عامة.

وقد وضحت لهم كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر، من شأنه أن يغرس في النفوس الخشوع والطاعة لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

افتتحت سورة «الحجرات» بهذا النداء المحبب إلى القلوب، ألا وهو الوصف بالإيمان، الذي من شأن المتصفين به، أن يمتثلوا لما يأمرهم الله- تعالى- به، ويجتنبوا ما ينهاهم عنه.

افتتحت بقوله- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

وقوله تُقَدِّمُوا مضارع قدم اللازم بمعنى تقدم، ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب- بكسر الدال فيهما- وهو اسم فاعل فيهما بمعنى تقدم.

ويصح أن يكون مضارع قدّم المتعدى، تقول: قدمت فلانا على فلان، إذا جعلته متقدما عليه، وحذف المفعول لقصد التعميم.

وقوله: بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تشبيه لمن يتعجل في إصدار حكم من أحكام الدين بغير استناد إلى حكم الله ورسوله، بحالة من يتقدم بين يدي سيده أو رئيسه، بأن يسير أمامه في الطريق، أو على يمينه أو شماله. وحقيقة الجلوس بين يدي الشخص: أن يجلس بين الجهتين المقابلتين ليمينه أو شماله قريبا منه أو أمامه.

قال الجمل قوله: بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جرت هذه العبارة هنا على سنن من المجاز، وهو الذي يسميه أهل البيان تمثيلا، أى: استعارة تمثيلية، شبّه تعجل الصحابة في إقدامهم على قطع الحكم في أمر من أمور الدين، بغير إذن الله ورسوله، بحالة من تقدم بين يدي متبوعه إذا سار في طريق، فإنه في العادة مستهجن.. والغرض تصوير كمال الهجنة، وتقبيح قطع الحكم بغير إذن الله ورسوله.

أو المراد: بين يدي رسول الله، وذكر لفظ الجلالة على سبيل التعظيم للرسول صلّى الله عليه وسلّم وإشعار بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله .

والمعنى: يا من آمنتم بالله- تعالى- حق الإيمان: احذروا أن تتسرعوا في الأحكام، فتقولوا قولا، أو تفعلوا فعلا يتعلق بأمر ديني، دون أن تستندوا في ذلك إلى الله- تعالى- وحكم رسوله صلّى الله عليه وسلّم وَاتَّقُوا اللَّهَ- تعالى- في كل ما تأتون وتذرون، إن الله سميع لأقوالكم، عليم بجميع أحوالكم.

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: هذه آداب أدب الله- تعالى- بها عباده المؤمنين، فيما يعاملون به الرسول صلّى الله عليه وسلّم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام.

فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

أى: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه. أى: قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور، حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي، حديث معاذ، إذ قال له النبي صلّى الله عليه وسلّم حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيى» .

فالغرض منه أنه أخّر رأيه ونظره واجتهاده، إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله .

وقال الإمام القرطبي ما ملخصه: قوله: لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أى:

لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله، وقول رسوله وفعله، فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا..

واختلف في سبب نزول هذه الآية على ستة أقوال منها: