الإحصائيات

سورة النجم

| ترتيب المصحف | 53 | ترتيب النزول | 23 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.50 |

| عدد الآيات | 62 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.10 |

| ترتيب الطول | 58 | تبدأ في الجزء | 27 |

| تنتهي في الجزء | 27 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 4/17 | _ | ||

سورة القمر

| ترتيب المصحف | 54 | ترتيب النزول | 37 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.80 |

| عدد الآيات | 55 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.20 |

| ترتيب الطول | 56 | تبدأ في الجزء | 27 |

| تنتهي في الجزء | 27 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 10/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (43) الى الآية رقم (56) عدد الآيات (14)

= جانبًا من آثارِ قدرتِه في الإحياءِ والإماتةِ وخلقِ الزَّوجينِ والبعثِ والإغناءِ وهلاكِ الأممِ الكافرةِ،

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (57) الى الآية رقم (62) عدد الآيات (6)

ثُمَّ بيانُ اقترابِ القيامةِ، والتَّحذيرُ من تكذيبِ القرآنِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

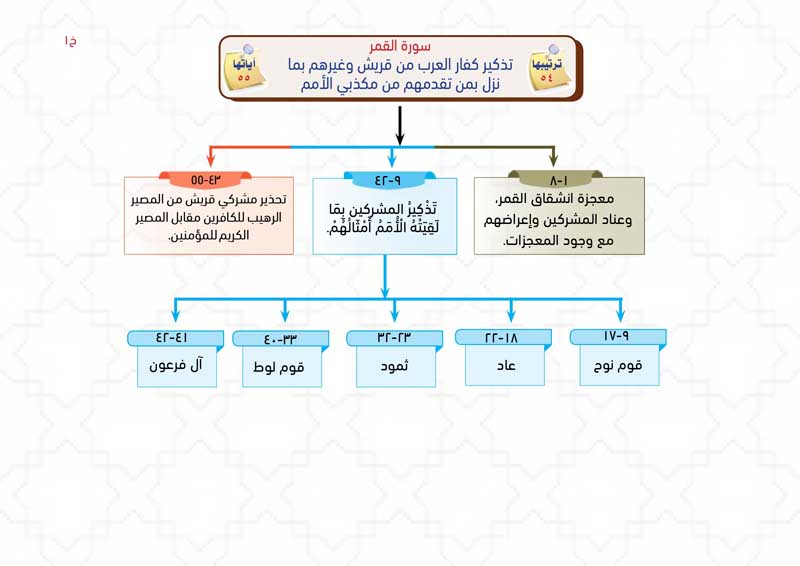

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)

اقترابُ القيامةِ، وأحدُ علاماتِها الصُّغرى انشقاقُ القمرِ حينَ طلبَ المشركونَ من النَّبي ﷺ معجزةً تدلُّ على صدقِه، فانشَقَّ القمرُ ومعَ ذلك كَذَّبُوه، فأمرَ اللهُ نبيَّه ﷺ أن يُعرِضَ عنهم، =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة النجم

صدق الوحي مقابل الظن والهوى عند المكذبين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • الطريق الأول: طريق الوحي:: السورة تبين لنا أن العلوم والمعرفة بالله لها طريقان: طريق الوحي الذي جاء به النبي ﷺ، وطريق الظنون والأوهام.

- • الطريق الثاني: طريق الظنون والأوهام:: • طريق الوحي هو الحق وهو الصدق؛ لأنه من الله إلى رسوله الكريم ﷺ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَىٰ * عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ﴾ (3-5)، فطريق الوحي الذي ينقله جبريل عن رب العزة جل وعلا هو أوثق الطرق للعلم والمعرفة. • ثم تعرض السورة طرفًا من حادثة المعراج؛ لأنها حادثة كان فيها معرفة ورؤية حقيقية وليست مقتصرة على الإخبار والنقل: ﴿وَلَقَدْ رَءاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ...﴾ (13-14). • وكأنها تقول للكافرين: كيف تكذبون رسول الله ﷺ، وقد رأى في هذه الحادثة من آيات ربه الكبرى؟!: ﴿مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ * لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءايَـٰتِ رَبّهِ ٱلْكُبْرَىٰ﴾ (17-18)، كيف تكذبون رجلًا مصدر علمه ومعرفته رب العزة سبحانه وتعالى؟! • إياكم أن يكون في النفس شك أو ريب في صدق هذا الوحي الذي هو من عند الله تعالى.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النجم».

- • معنى الاسم :: النجم: أي الجرم الذي يبدو للناظرين لامعًا في جو السماء ليلًا، وجمعه: نجوم.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالنجم، وقد ورد هذا اللفظ في عدة سور من القرآن.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن العلوم والمعرفة بالله لها طريقان: طريق الوحي الذي جاء به النبي ﷺ، وطريق الظنون والأوهام.

- • علمتني السورة :: أن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ (1)، أما نحن فلا نقسم إلا بالله.

- • علمتني السورة :: أن السنة وحي من الله: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

- • علمتني السورة :: : أعظمُ لقبٍ تُقدِّم به نفسَك، وأفخمُ توقيع تُذيِّل به خطاباتِك، هو أنَّك: عبدُ اللهِ: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ».

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ (وَالنَّجْمِ)، قَالَ: فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

• وسورة النجم من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة النجم من المفصل.

• سورة النجم من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة النجم مع سورة الرحمن، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • احتوت السورة على السجدة الـ 13 من سجدات التلاوة -بحسب ترتيب المصحف- في الآية (62)، وهي أول سجدة نزلت من القرآن الكريم لحديث ابن مسعود السابق.

• ذكرت سورة الإسراء رحلة الإسراء، بينما ذكرت سورة النجم رحلة المعراج المكملة لرحلة الإسراء، كما في الآيات (12-18).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نلزم طريق الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونبتعد عن طريق الظنون والأوهام.

• أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فاللهُ دافع عنه، أفلا ندافع عنه نحن؟!: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ (2).

• أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كمال أدبه، حيث لم يَزغْ بصره وهو في السماء السابعة: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ (17).

• أن نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ﴾ (23).

• أن نحذر من حولنا من الوقوع في الكبائر: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ (32).

• أن نحدث الناس عن سعة مغفرة الله، ونحذرهم من القنوط من رحمته: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ (32).

• ألا نمدح أنفسنا؛ فالله أعلم بأحوالنا: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ﴾ (32).

• أن نكون من المحسنين مع الله في عبادتنا، ومع الخلق في معاملتنا: ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ (31).

• أن نعمل لنجاة أنفسنا الآن، ولا ننتظر أحدًا يوزِّع عنا مصحفًا أو يحفر لنا بئرًا بعد وفاتِنا: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (39).

أن نسجد سجودَ التِّلاوةِ عند قراءة آخرِ سورةِ النَّجمِ: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّـهِ وَاعْبُدُوا ۩﴾ (62).

سورة القمر

تذكير كفار العرب من قريش وغيرهم بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الأمم

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سنة كونية وقاعدة لا تتغير:: • ثم تعقب السورة على قصص الأمم السابقة بالإشارة أن كفار مكة ليسوا أفضل من الأقوام السابقة: ﴿أَكُفَّـٰرُكُمْ خَيْرٌ مّنْ أُوْلَـئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِى ٱلزُّبُرِ﴾ (43)، فالقاعدة واحدة، لكل من كذب واستكبر، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَـٰعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ (51). • فإن لم تكفهم تلك الآيات، من انشقاق القمر إلى قصص الأمم السابقة، فهناك آية أخرى تتوعدهم: ﴿سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ﴾ (45)، إنذار رهيب من الله تعالى، يشير إلى غزوة بدر وما سيرافقها من هزيمة منكرة لكفار قريش، ثم إنذار أشد من بدر ومن كل ما في الدنيا من مصائب: ﴿بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ﴾ (46).

- • ولقد يسرنا القرآن للذكر:: • والسورة أثناء الحديث عن هلاك المكذبين، تبيّن أن القرآن هو السبيل للنجاة من العذاب، وأن هذا القرآن ميسّر للناس، حتى يتدبروا آياته ويتعلموا منها، فتكررت الآية: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءانَ لِلذّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾، وكأن المعنى: إلزم طريق الله، وتعهّد هذا القرآن بالحفظ والرعاية والتدبر، حتى تتعرف على الله وتأمن عذابه وتختار طريق الرشاد.

- • فلِمَ سميت السورة باسم «القمر»؟: للإشارة إلى: 1- استحقاق مشركي مكة للعذاب لتكذيبهم بآية انشقاق القمر كما كذب الأولون، وكانت من أعظم الآيات وقتها، فقد طلبوها تحديدًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2- بيان تعنت المشركين بالآيات الحسية كما كذبوا بالآيات المعنوية.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «القمر».

- • معنى الاسم :: القمر: جرم سماوي صغير يدور حول كوكب أكبر منه، ويكون تابعًا له، ومنه القمر التابع للأرض.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بذكر معجزة انشقاق القمر.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «اقْتَرَبَتِ»، و«اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ» وهو تسمية للسورة بما افتتحت به.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن تكذيب الكافرين من الأمم السابقة هو سبب هلاكهم.

- • علمتني السورة :: أن عدم الاتعاظ بهلاك الأمم صفة من صفات الكفار: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾

- • علمتني السورة :: أن العذاب دائمًا تسبقه النُذُر، وهذا من رحمة الله بعباده؛ أنه لا يوقع العذاب إلا بعد الإنذار: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

- • علمتني السورة :: أن القرآن سهل ميسر لمن تذكر واتعظ: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ» وسورة القمر من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة القمر من المفصل.

• سورة القمر من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة القمر مع سورة الحاقة، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • نزل مطلع سورة القمر لتوثيق حادثة انشقاق القمر كمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكعلامة صغرى على اقتراب الساعة، عن أَنَسٍ قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم آيَةً، فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ، فَنَزَلَتْ: ﴿اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾.

• خُتمت سلسلة قصص قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط بلازمة تكررت عقب كل قصة من هذه القصص الأربع -مثل حلقات سورة الشعراء والصافات-، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ (17، 22، 32، 40)، وهذه اللازمة تؤكد على أن الله تعالى سهل كتابه للتلاوة والحفظ والتدبر والاتعاظ؛ لما اشتمل عليه من أنواع المواعظ والعبر، ولكن أين المتعظ؟! • هناك لازمة أخرى تكررت ثلاث مرات عقب بيان هلاك قوم نوح وعاد وثمود، وهي قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ (16، 20، 30)، وهذا الاستفهام يفيد التعجب من شدة العذاب الموصوف، وتهديد مشركي قريش أن يصيبهم العذاب أيضًا لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم.

• سورة القمر أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- لم يذكر فيها لفظ الجلالة (الله)، ويوجد في القرآن الكريم 29 سورة لم يذكر فيهن لفظ الجلالة (الله)، كلهن جئن في القسم الأخير من أقسام القرآن، وهو قسم المفصل.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نعتبر ونتعط بما حدث للأمم السابقة.

• أن نحدث الناس عن معجزة انشقاق القمر: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (1).

• أن نحذر اتباع الهوى؛ فإنه يضل عن سبيل الله: ﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ﴾ (3).

• أن ندعو الله أن يفرج كربتنا: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ﴾ (10).

• أن نشكر الله على نعمه علينا باللسان، ونشكره بالعمل والتقرب إليه بطاعة من الطاعات: ﴿نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ﴾ (35).

• أن نخاف من نزول عقوبة الله: ﴿وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ (36).

• أن نكون واثقين بوعد الله ونصره: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ (45).

• أن نطمئن؛ فمنهج حياتنا مرسوم بدقّـة: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (49).

• ألا نستصغر أي عمل مهما صغر: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ﴾ (53).

• أن نقول: «اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل»: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ (54).

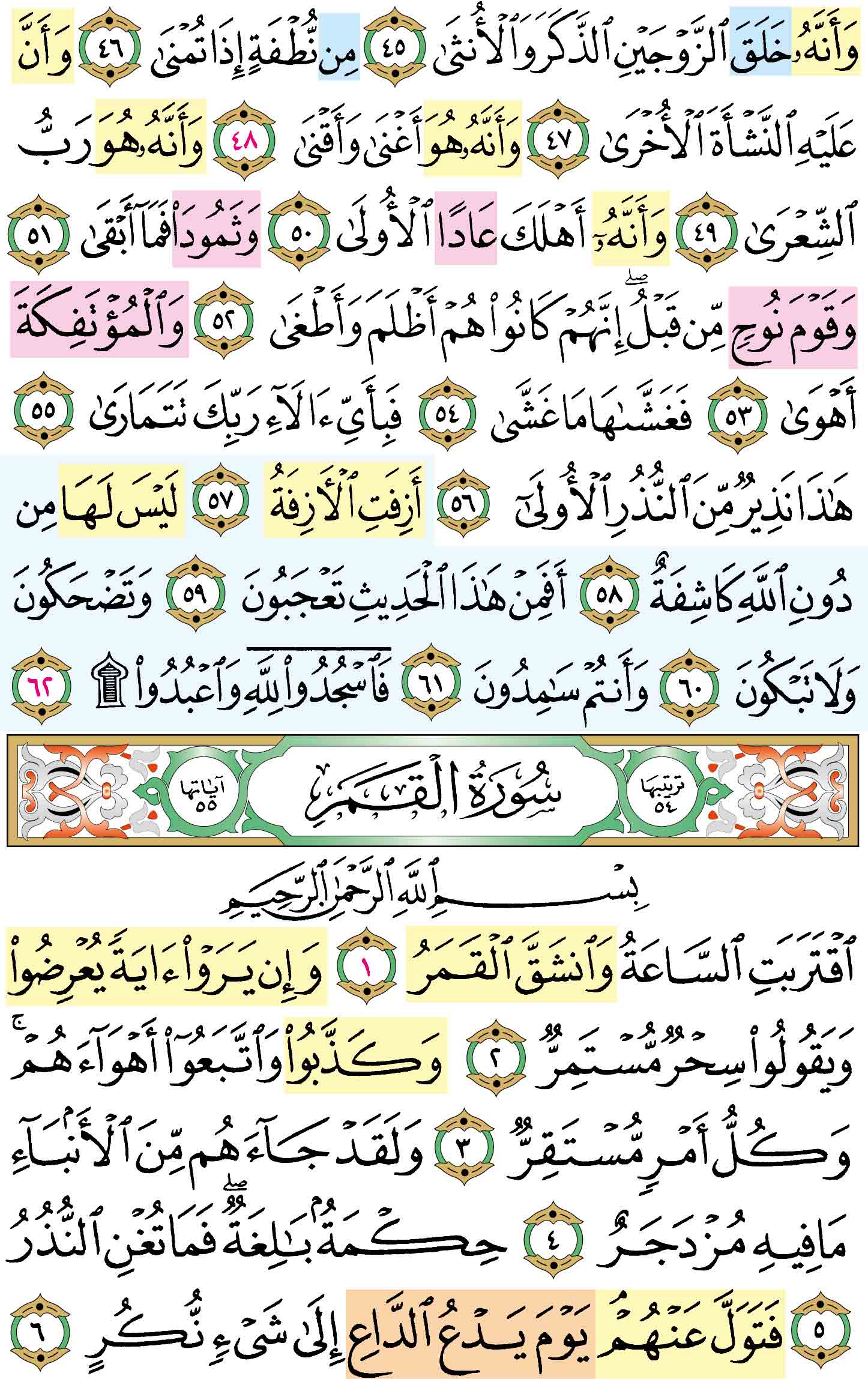

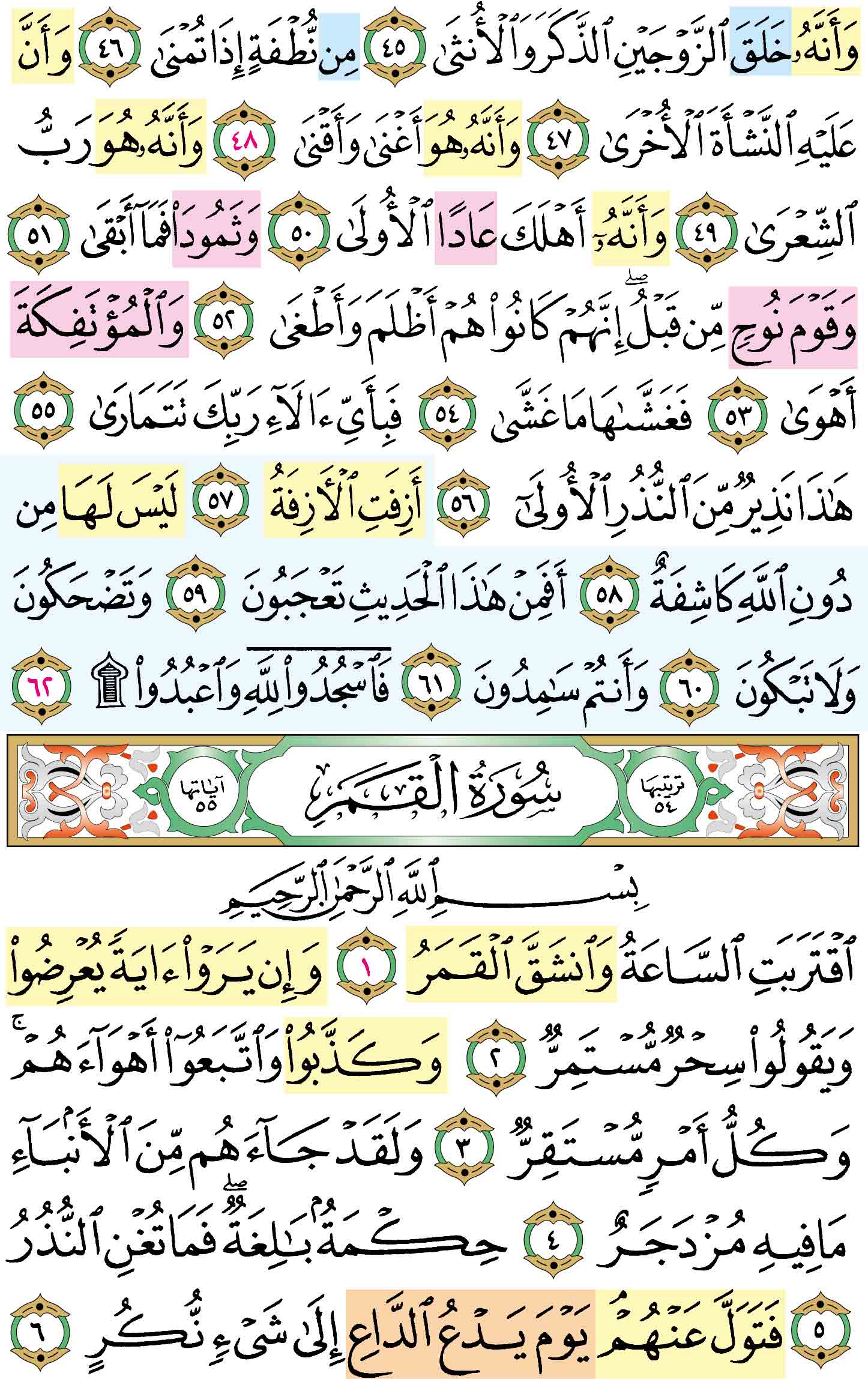

تمرين حفظ الصفحة : 528

مدارسة الآية : [45] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ} فسر الزوجينبقوله:{ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات، ناطقها وبهيمها، فهو المنفرد بخلقها.

وقوله- سبحانه- وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى،

( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ) ، كقوله : ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) [ القيامة : 36 - 40 ] . .

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44)

يقول تعالى ذكره: وأنه هو أمات من مات من خلقه, وهو أحيا من حَيا منهم. وعنى بقوله ( أَحْيَا ) نفخ الروح في النطفة الميتة, فجعلها حية بتصييره الروح فيها.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

عمل

[45] تذكر ضعفك يا ابن آدم فأنت محتاج إلى غيرك ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ: ﴾

- تعرب اعراب وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ».الزوجين: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لانه مثنى والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد اي الجنسين.

- ﴿ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى: ﴾

- بدل من «الزوجين» لان كلا منهما زوج لصاحبه. وعلامة نصب «الانثى» الفتحة المقدرة على الالف للتعذر.'

المتشابهات :

| النجم: 45 | ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴾ |

|---|

| القيامة: 39 | ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴾ |

|---|

| الليل: 3 | ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [45] لما قبلها : ٣- أنَّه خلق الزوجين: الذكر والأنثى، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وأنه:

1- بفتح الهمزة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة أبى السمال.

مدارسة الآية : [46] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴾

التفسير :

{ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى} وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة، حيث أوجد تلك الحيوانات، صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفةمن ماء مهين، ثم نماها وكملها، حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين.

مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى.

وأصل النطفة: الماء الصافي، أو القليل من الماء الذي يبقى في الدلو أو القربة، وجمعها نطف ونطاف، يقال: نطفت القربة، إذا تقاطر ماؤها بقلة.

وقوله: تُمْنى أى: تتدفق في رحم المرأة، يقال: أمنى الرجل ومنى إذا خرج منه المنىّ.

أى: وأنه- تعالى- وحده، هو الذي خلق الزوجين الكائنين من الذكر والأنثى، من نطفة تتدفق من الرجل إلى رحم الأنثى، فتلتقى ببويضة الأنثى، فيكون منهما الإنسان- بإذن الله-.

كما قال- تعالى-: أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى. ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى. أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى.

( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ) ، كقوله : ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) [ القيامة : 36 - 40 ] . .

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى (45)

وقوله (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى) يقول تعالى ذكره: وأنه ابتدع إنشاء الزوجين الذكر والأنثى, وجعلهما زوجين, لأن الذكر زوج الأنثى, والأنثى له زوج فهما زوجان, يكون كلّ واحد منهما زوجا للآخر.

التدبر :

وقفة

[45، 46] ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ أي إنسان يغضب من زوجته أن أنجبت بنتًا؛ فهو جاهل أو غافل، فالذي يحدِّد نوع الجنين هو الحيوان المنوي للرجل لا بويضة المرأة.

وقفة

[45، 46] ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ أي إنسان يغضب من زوجته، إن أنجبت بنتًا، فهو جاهل، أو غافل، فالذي يحدّد نوع الجنين هو الحيوان المنوي للرجل لا بويضة المرأة؛ ولذا قالت المرأة الجاهلية تعاتب زوجها:

ما لأبي حَمزةَ لا يَأتينا ... يَظلّ في البيتِ الّذي يَلينا

غَضبان أَن لا نلدُ البَنينا ... تَاللَّه ما ذلكَ في أَيدينا

وَإنّما نَأخذُ ما أُعطينا ... وَنَحنُ كَالأرضِ لِزارِعينا

ننبتُ ما قَد زَرعوهُ فينا

الإعراب :

- ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ إِذا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخلق. اذا: ظرف زمان بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب.

- ﴿ تُمْنى: ﴾

- فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الالف للتعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. وجملة «تمنى» في محل جر بالاضافة. بمعنى: يقدر منها الولد او تخلق من مني الماني. هذا ما قاله الاخفش.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [46] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ الزوجين الذَّكر والأنثى؛ بَيَّنَ هنا أن مادة الاثنين واحدة، قال تعالى:

﴿ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [47] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى ﴾

التفسير :

استدل بالبداءة على الإعادة، فقال:{ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى} فيعيد العباد من الأجداث، ويجمعهم ليوم الميقات، ويجازيهم على الحسنات والسيئات.

وقوله- سبحانه-: وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى أى: وأن عليه وحده- سبحانه- الإحياء بعد الإماتة، والإعادة إلى الحياة مرة أخرى يوم البعث والنشور.

والنشأة هي المرة من الإنشاء، أى: الإيجاد والتكوين والخلق، والأخرى: مؤنث الأخير، والمراد أنه- سبحانه- يوجد النشأة التي لا نشأة بعدها.

وقوله : ( وأن عليه النشأة الأخرى ) أي : كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة ، وهي النشأة الآخرة يوم القيامة .

وقوله ( مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ) و " من " من صلة خلق. يقول تعالى ذكره: خلق ذلك من نطفة إذا أمناه الرجل والمرأة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[47] ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى﴾ النشأة الأخرى هي إعادة الجسام بعد البلى، وجاء بلفظ: (عَلَيْهِ) المشعر بحتمية حدوثها؛ لأنها نشأة يُنكِرها الكفار والملحِدون، فبولغ في تأكيدها بقوله: (عَلَيْهِ)، وكأن الله أوجب ذلك على نفسه.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ: ﴾

- الواو عاطفة. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. عليه: جار ومجرور متعلق بخبر «أن» المقدم اي على قدرته تدور النشأة اسم «ان» المؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ الْأُخْرى: ﴾

- صفة-نعت-للنشأة منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على الالف للتعذر.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [47] لما قبلها : ٤- أنَّ عليه إعادةَ المخلوقاتِ بعدَ مَوتِهم، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وأن:

1- بفتح الهمزة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة أبى السمال.

مدارسة الآية : [48] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى} أي:أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب، من الحرف وغيرها، وأقنى أي:أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها، ما يصيرون به مقتنين لها، ومالكين لكثير من الأعيان، وهذا من نعمه على عباده أن جميع النعم منه تعالىوهذا يوجب للعباد أن يشكروه، ويعبدوه وحده لا شريك له

وقوله: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى أى: وأنه- سبحانه- هو الذي أغنى الناس بالأموال الكثيرة المؤثلة، التي يقتنيها الناس ويحتفظون بها لأنفسهم ولمن بعدهم.

فقوله: أَقْنى من القنية بمعنى الادخار للشيء، والمحافظة عليه.

قال الآلوسى: قوله: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى أى: وأعطى القنية وهو ما يبقى ويدوم من الأموال، ببقاء نفسه، كالرياض والحيوان والبناء.

وأفرد- سبحانه- ذلك بالذكر مع دخوله في أَغْنى لأن القنية أنفس الأموال وأشرفها..

وإنما لم يذكر المفعول، لأن القصد إلى الفعل نفسه...

( وأنه هو أغنى وأقنى ) أي : ملك عباده المال ، وجعله لهم قنية مقيما عندهم ، لا يحتاجون إلى بيعه ، فهذا تمام النعمة عليهم . وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين ، منهم أبو صالح ، وابن جرير ، وغيرهما . وعن مجاهد : ( أغنى ) : مول ، ( وأقنى ) : أخدم . وكذا قال قتادة .

وقال ابن عباس ومجاهد أيضا : ( أغنى ) : أعطى ، ( وأقنى ) : رضى .

وقيل : معناه : أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه ، قاله الحضرمي بن لاحق .

وقيل : ( أغنى ) من شاء من خلقه و ) وأقنى ) : أفقر من شاء منهم ، قاله ابن زيد . حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ .

وقوله ( وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأخْرَى ) يقول تعالى ذكره: وأن على ربك يا محمد أن يخلق هذين الزوجين بعد مماتهم, وبلاهم في قبورهم الخلق الآخر, وذلك إعادتهم أحياء خلقًا جديدا, كما كانوا قبل مماتهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[48] ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ غِناك وفقرك بيده، فَلِم تُذلُّ نفسَك لغيرِه؟!

عمل

[48] ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ فلا تذل نفسك لغيره سبحانه.

وقفة

[48] ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ القنية هي أشرف الممتلكات وأنفسها، من أراضي وعقارات ومزارع وأثاث، ومن معاني أقنى: أرضى، أي أعطى الذي أغناه لحدِّ الرضا، فيؤدي إلى زيادة الامتنان.

وقفة

[48] ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ الفقر عدم، والغنى وجود، والعدم سابق على الوجود، فلم أخر في اللفظ؟ أجيب بأن الغني حالة يدعي البعض تحصيلها وينسبها لنفسه، وأما الفقر فلم يدَّع أحد أنه من فعله.

تفاعل

[48] ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ سَل الله من فضله الآن.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الثالثة والاربعين. و «اقنى» بمعنى ارضى او اعطى ما يقتنى من المال. وعلامة بناء الفعل «أغنى» الفتحة المقدرة على الألف للتعذر.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [48] لما قبلها : ٥- أنَّه أغنى مَن شاءَ، وجَعَل لِمَن شاءَ ما يَقتَنيه، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وأنه:

1- بفتح الهمزة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة أبى السمال.

مدارسة الآية : [49] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى} وهي النجم المعروف بالشعرى العبور، المسماة بالمرزم، وخصها الله بالذكر، وإن كان رب كل شيء، لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية، فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق،

فكيف تتخذ إلها مع الله

وقوله: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى أى: وأنه- سبحانه- هو رب ذلك الكوكب المضيء، الذي يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر، ويسمى الشعرى اليمانية.

وخص هذا النجم بالذكر، مع أنه- تعالى- هو رب كل شيء لأن بعض العرب كانوا يعبدون هذا الكوكب، فأخبرهم- سبحانه- بأن هذا الكوكب مربوب له- تعالى- وليس ربا كما يزعمون.

قال القرطبي: واختلف فيمن كان يعبده: فقال السدى: كانت تعبده حمير وخزاعة.

وقال غيره: أول من عبده رجل يقال له أبو كبشة، أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمهاته، ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبى كبشة. حين دعاهم إلى ما يخالف دينهم...

وقوله : ( وأنه هو رب الشعرى ) قال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد ، وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له : " مرزم الجوزاء " كانت طائفة من العرب يعبدونه .

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48)

يقول تعالى ذكره: وأن ربك هو أغنى من أغنى من خلقه بالمال وأقناه, فجعل له قنية أصول أموال.

واختلف أهل التأويل في تأويله, فقال بعضهم بالذي قلنا في ذلك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمارة الأسديّ, قال: ثنا عبيد الله بن موسى, عن السديّ, عن أبي صالح, قوله: ( أَغْنَى وَأَقْنَى ) قال: أغنى المال وأقنى القنية.

وقال آخرون: عُنِي بقوله: ( أَغْنَى ) : أخدم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا سفيان, عن ليث, عن مجاهد, في قوله: ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ) قال: أغنى: مَوَّل, وأقنى: أخدم.

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, عن أبي رجاء, عن الحسن, قوله: ( أَغْنَى وَأَقْنَى ) قال: أخدم.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله: ( أَغْنَى وَأَقْنَى ) قال: أغنى وأخدم.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة قوله ( أَغْنَى وَأَقْنَى ) قال: أعطى وأرضى وأخدم.

وقال آخرون: بل عُني بذلك أنه أغنى من المال واقنى: رضي.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثنى أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ) قال: فإنه أغنى وأرضى.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن ليث, عن مجاهد ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ) قال: أغنى موّل, وأقنى: رضّى.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: : ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( أَغْنَى ) قَال: موّل ( وَأَقْنَى ) قَال: رضي.

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ) يقول: أعطاه وأرضاه.

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ليث, عن مجاهد, مثل حديث ابن بشار, عن عبد الرحمن, عن سفيان.

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك أنه أغنى نفسه, وأفقر خلقه إليه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا المعتمر بن سليمان, عن أبيه ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ) قال: زعم حضرميّ أنه ذكر له أنه أغنى نفسه, وأفقر الخلائق إليه.

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك أنه أغنى من شاء من خلقه, وأفقر من شاء.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ) قال: أغنى فأكثر, وأقنى أقلّ, وقرأ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[49] ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ﴾ قال القرطبي: «لأن العرب كانت تعبده، فأعلمهم الله عز وجل أن الشعرى مربوب وليس برب».

وقفة

[49] ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ﴾ الشعرى: هو هذا النجم الوَقَّاد -المضيء- الذي يقال له: (مِرْزَم الجوزاء)، كانت طائفة من العرب يعبدونه، وإنما ذكر أنه رب الشّعرى وإن كان ربًّا لغيره؛ لأن العرب كانت تعبده، فأعلمهم الله عز وجل أن الشِّعرى مربوب وليس برب.

وقفة

[49، 50] ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ * وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ ما أعظمك ربي بيدك أمر السماء والأرض، فمتى عَظُم إيمان العبد تعلق بالعظيم.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ: ﴾

- سبق اعرابها. رب: خبر «أن» مرفوع بالضمة ويجوز ان تكون «هو» ضميرا منفصلا مبنيا على الفتح في محل رفع مبتدأ. و «رب» خبر «هو».وجملة هُوَ رَبُّ» في محل رفع خبر «أن».

- ﴿ الشِّعْرى: ﴾

- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة المقدرة على الالف للتعذر. وهي كوكب في السماء كانوا يعبدونها. قال الزمخشري:هما مرزم والجوزاء وهي التي تطلع وراءها وهما شعريان: الغميصاء والعبور.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [49] لما قبلها : ٦- أنَّه هو خالِقُ نَجمِ الشِّعْرَى، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وأنه:

1- بفتح الهمزة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة أبى السمال.

مدارسة الآية : [50] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى} وهم قوم هود عليه السلام، حين كذبوا هودا، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية

وبعد هذه الجولة في الأنفس والآفاق، ساقت السورة جانبا من مصارع الغابرين، فقال- تعالى-: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى. وَثَمُودَ فَما أَبْقى. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغى. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى. أى: وأنه- تعالى- هو الذي أهلك بقدرته قبيلة عاد الأولى، وهم قوم هود- عليه السلام-.

وسميت قبيلة عاد بالأولى، لتقدمها في الزمان على قبيلة عاد الثانية، التي هي قوم صالح- عليه السلام-، وتسمى- أيضا- بثمود.

( وأنه أهلك عادا الأولى ) وهم : قوم هود . ويقال لهم : عاد بن إرم بن سام بن نوح ، كما قال تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ) [ الفجر : 6 - 8 ] ، فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله ، فأهلكهم الله ( بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) [ الحاقة : 6 ، 7 ] .

وقوله: ( وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ) يقول تعالى ذكره: وأن ربك يا محمد هو ربّ الشِّعْرَي, يعني بالشعرى: النجم الذي يسمى هذا الأسم, وهو نجم كان بعض أهل الجاهلية يعبده من دون الله.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ) قال: هو الكوكب الذي يدعى الشعرى.

حدثني عليّ بن سهل, قال: ثنا مؤمل, قال: ثنا سفيان, عن خصيف, عن مجاهد, في قوله: ( وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ) قال: الكوكب الذي خَلْف الجوزاء, كانوا يعبدونه.

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد: ( وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ) قال: كان يُعبد في الجاهلية.

حدثنا محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( رَبُّ الشِّعْرَى ) قال: مرزم الجوزاء.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ) كان حيّ من العرب يعبدون الشِّعْرَى هذا النجم الذي رأيتم, قال بشر, قال: يريد النجم الذي يتبع الجوزاء.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( رَبُّ الشِّعْرَى ) قال: كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي الذي يُقال له الشِّعْرَى.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ) كانت تُعبد في الجاهلية, فقال: تعبدون هذه وتتركون ربها؟ اعبدوا ربها. قال: والشِّعْرَى: النجم الوقاد الذي يتبع الجوزاء, يقال له المرزم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[50] ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ وسيهلك عادًا الثانية والثالثة، وكل من سلك سلوك عاد في الظلم والإجرام، سيهلكه الله كما أهلك عادًا الأولى.

تفاعل

[50] ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ استعذ بالله الآن من عقابه.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً: ﴾

- تعرب اعراب وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ» في الآية الثالثة والاربعين.عادا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ الْأُولى: ﴾

- صفة-نعت-لعادا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على الالف للتعذر.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [50] لما قبلها : ٧- أنَّه أهلَكَ عادًا قَومَ هُودٍ، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وأنه:

1- بفتح الهمزة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة أبى السمال.

عادا الأولى:

1- عاداه بتنوينه وكسره، لالتقائه ساكنا مع سكون لام «الأولى» ، وتحقيق الهمزة بعد اللام، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- على القراءة السابقة، ولكن مع نقل حركة الهمزة إلى اللام، وحذف الهمزة، هى قراءة قوم.

3- بإدغام التنوين فى اللام المنقول إليها حركة الهمزة المحذوفة، وهى قراءة نافع، وأبى عمرو.

مدارسة الآية : [51] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ﴾

التفسير :

{ وَثَمُودَ} قوم صالح عليه السلام، أرسله الله إلى ثمود فكذبوه، فبعث الله إليهمالناقة آية، فعقروها وكذبوه، فأهلكهم الله تعالى،{ فَمَا أَبْقَى} منهم أحدا، بل أهلكهم الله عن آخرهم

وقوله: وَثَمُودَ معطوف على عاد. أى: وأنه أهلك- أيضا- قبيلة ثمود، دون أن يبقى منهم أحدا.

وهلاك هاتين القبيلتين قد جاء في آيات كثيرة منها قوله- تعالى-: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ.

وقوله : ( وثمود فما أبقى ) ، أي : دمرهم فلم يبق منهم أحدا

وقوله: ( وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأولَى ) يعني تعالى ذكره بعاد الأولى: عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح, وهم الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتية, وإياهم عنى بقوله أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ واختلفت القرّاء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء المدينة وبعض قرّاء البصرة " عادًا لُولى " بترك الهمز وجزم النون حتى صارت اللام في الأولى, كأنها لام مثقلة, والعرب تفعل ذلك في مثل هذا, حُكي عنها سماعا منهم: " قم لان عنا ", يريد: قم الآن, جزموا الميم لما حرّكت اللام التي مع الألف في الآن, وكذلك تقول: صم اثنين, يريدون: صُم الاثنين. وأما عامة قرّاء الكوفة وبعض المكيين, فإنهم قرأوا ذلك بإظهار النون وكسرها, وهمز الأولى على اختلاف في ذلك عن الأعمش, فروى أصحابه عنه غير القاسم بن معن موافقة أهل بلده في ذلك. وأما القاسم بن معن فحكى عنه عن الأعمش أنه وافق في قراءته ذلك قراء المدنيين.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما ذكرنا من قراءة الكوفيين, لأن ذلك هو الفصيح من كلام العرب, وأن قراءة من كان من أهل السليقة فعلى البيان والتفخيم, وأن الإدغام في مثل هذا الحرف وترك البيان إنما يوسع فيه لمن كان ذلك سجيته وطبعه من أهل البوادي. فأما المولدون فإن حكمهم أن يتحرّوا أفصح القراءات وأعذبها وأثبتها, وإن كانت الأخرى جائزة غير مردودة.

وإنما قيل لعاد بن إرم: عاد الأولى, لأن بني لُقَيم بن هزَّال بن هزل بن عَبِيل بن ضِدّ بن عاد الأكبر, كانوا أيام أرسل الله على عاد الأكبر عذابه سكانا بمكة مع إخوانهم من العمالقة, ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح, ولم يكونوا مع قومهم من عاد بأرضهم, فلم يصبهم من العذاب ما أصاب قومهم, وهم عاد الآخرة, ثم هلكوا بعد.

وكان هلاك عاد الآخرة ببغي بعضهم على بعض, فتفانوا بالقتل فيما حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق, فيما ذكرنا قيل لعاد الأكبر الذي أهلك الله ذرّيته بالريح: عاد الأولى, لأنها أُهلكت قبل عاد الآخرة. وكان ابن زيد يقول: إنما قيل لعاد الأولى لأنها أوّل الأمم هلاكا.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال قال ابن زيد, في قوله: ( أَهْلَكَ عَادًا الأولَى ) قال: يقال: هي من أوّل الأمم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[51] ﴿وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ﴾ أهلك الله ثمود قوم صالح، وهم أصحاب الحجر، وكان هلاكهم بالصيحة.

تفاعل

[51] ﴿وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ﴾ استعذ بالله الآن من انتقامه.

الإعراب :

- ﴿ وَثَمُودَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «عادا» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة ولم تنون لانها ممنوعة من الصرف للتأنيث والتعريف بتأويل القبيلة.

- ﴿ فَما أَبْقى: ﴾

- الفاء استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. ابقى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وحذف مفعولها اختصارا لانه معلوم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [51] لما قبلها : ٨- أنَّه أهلَكَ ثَمودَ قَومَ صالحٍ، قال تعالى:

﴿ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [52] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ .. ﴾

التفسير :

{ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى} من هؤلاء الأمم، فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم

وقوله: وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ... أى: وأهلك- أيضا- قوم نوح من قبل إهلاكه لعاد وثمود..

إِنَّهُمْ كانُوا أى: قوم نوح هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغى أى: هم كانوا أشد في الظلم والطغيان من عاد وثمود، فقد آذوا نوحا- عليه السلام- أذى شديدا، استمر صابرا عليه زمنا طويلا. وكان هلاكهم بالطوفان، كما قال- تعالى-: فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَهُمْ ظالِمُونَ.

وقدم قبيلتي عاد وثمود في الذكر على قوم نوح- مع أن قوم نوح أسبق- لأن هاتين القبيلتين كانتا مشهورتين عند العرب أكثر، وديارهم معروفة لهم.

"وقوم نوح من قبل" أي من قبل هؤلاء "إنهم كانوا هم أظلم وأطغى" أي أشد تمردا من الذين من بعدهم.

وقوله: ( وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ) يقول تعالى ذكره: ولم يبق الله ثمود فيتركها على طغيانها وتمردها على ربها مقيمة, ولكنه عاقبها بكفرها وعتوّها فأهلكها.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قرَّاء البصرة وبعض الكوفيين ( وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ) بالإجراء إتباعا للمصحف, إذ كانت الألف مثبتة فيه, وقرأه بعض عامة الكوفيين بترك الإجراء. وذُكر أنه في مصحف عبد الله بغير ألف.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان, فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لصحتهما في الإعراب والمعنى. وقد بيَّنا قصة ثمود وسبب هلاكها فيما مضى بما أغنى عن إعادته.

التدبر :

وقفة

[52] ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ﴾ ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: 14]؛ لأن قومًا لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا الزمن الطويل لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم.

وقفة

[52] ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ﴾ قوم نوح كانوا أظلم من غيرهم وأغوى لطول أعمارهم، قال القرطبي: «كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه، فينطلق إلى نوح عليه السلام، فيقول: احذر هذا، فإنه كذاب، وإن أبي قد مشى بي إلى هذا، وقال لي مثل ما قلت لك».

وقفة

[50-52] إهلاك الأعداء الظالمين على الله هين، فقد أهلك ﴿عَادًا الْأُولَىٰ * وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ * وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ: ﴾

- معطوفة بالواو على «عادا» وتعرب اعرابها. نوح: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة ولم يمنع من الصرف وان كان اعجميا لانه ثلاثي اوسطه ساكن.

- ﴿ مِنْ قَبْلُ: ﴾

- حرف جر. قبل: اسم مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة في محل جر بمن التقدير: من قبلهم وهو متعلق بأهلك

- ﴿ إِنَّهُمْ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل يفيد هنا التعليل. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب اسم «ان».

- ﴿ كانُوا هُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية مع خبرها في محل رفع خبر «ان» وهي فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والالف فارقة. هم: ضمير فصل-عماد-لا محل له. او يكون توكيدا للضمير في «كانوا».

- ﴿ أَظْلَمَ وَأَطْغى: ﴾

- خبر «كان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولم ينون لانه ممنوع من الصرف على وزن افعل صيغة تفضيل وبوزن الفعل ومعمولها محذوف اختصارا اي كانوا اظلم لانفسهم من هؤلاء. واطغى: معطوفة بالواو على «اظلم» وتعرب اعرابها وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على الالف للتعذر بمعنى: واشد تجاوزا في ظلمهم.'

المتشابهات :

| الذاريات: 46 | ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ |

|---|

| النجم: 52 | ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [52] لما قبلها : قال تعالى: ٩- أنَّه أهلَكَ بالغَرَقِ قَومَ نُوحٍ، قال تعالى:

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [53] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ﴾

التفسير :

{ وَالْمُؤْتَفِكَةَ} وهم قوم لوط عليه السلام{ أَهْوَى} أي:أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل.

والمراد بالمؤتفكات قوم لوط- عليه السلام-، وسموا بذلك لأن قريتهم ائتفكت بأهلها، أى: انقلبت رأسا على عقب. يقال: أفكه عن كذا يأفكه إذا قلبه وصرفه. ومنه الإفك، لأنه قلب للحق عن وجهه الصحيح.

أى: وأهلك- سبحانه- القرى المؤتفكة بأهلها، بأن أهوى بها جبريل- عليه السلام- إلى الأرض بعد أن رفعها إلى السماء

يعني مدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود.

القول في تأويل قوله تعالى : وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52)

يقول تعالى ذكره: وأنه أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود, إنهم كانوا هم أشدّ ظلما لأنفسهم, وأعظم كفرا بربهم, وأشدّ طغيانا وتمرّدا على الله من الذين أهلكهم من بعد من الأمم, وكان طغيانهم الذي وصفهم الله به, وأنهم كانوا بذلك أكثر طغيانا من غيرهم من الأمم.

كما حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ) لم يكن قبيل من الناس هم أظلم وأطغى من قوم نوح, دعاهم نبيّ الله صلى الله عليه وسلم نوح ألف سنة إلا خمسين عاما, كلما هلك قرن ونشأ قرن دعاهم نبيّ الله حتى ذكر لنا أن الرجل كان يأخذ بيد ابنه فيمشي به, فيقول: يا بنيّ إن أبي قد مشى بي إلى هذا, وأنا مثلك يومئذ تتابُعا في الضلالة, وتكذيبا بأمر الله.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ) قال: دعاهم نبيّ الله ألف سنة إلا خمسين عاما.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[53] ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾ المؤتفكة هي قرى قوم لوط، وأهوى بمعنى أنزل، أي أهوى بها من فوق إلى أسفل، بأن رفع قراها إلى الأعلى ثم قلبها، أو المعنى: أنه أسقط عليها الحجارة حتى تهدَّم البناء، فصار أعلى البناء أسفله.

تفاعل

[53] ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ: ﴾

- مفعول به منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده. اي واهوى المؤتفكة بمعنى واسقط وهي القرى التي ائتفكت بأهلها: اي انقلبت وهم قوم لوط.

- ﴿ أَهْوى: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وحذف مفعولها لان ما قبلها يدل عليه بمعنى: رفعها الى السماء ثم اهواها الى الارض اي اسقطها.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [53] لما قبلها : ١٠- أنَّه قَلَبَ قَريةَ قَومِ لُوطٍ، قال تعالى:

﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

والمؤتفكة:

وقرئ:

والمؤتفكات، جمعا، وهى قراءة الحسن.

مدارسة الآية : [54] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ﴾

التفسير :

{ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى} أي:غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشى أي:شيء عظيم لا يمكن وصفه.

فَغَشَّاها ما غَشَّى أى: فأصابها ما أصابها من العذاب المهين، والدمار الشامل، كما قال- تعالى-: جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ، وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ .

ويجوز أن يكون الضمير في فَغَشَّاها يعود إلى جميع الأمم المذكورة، وأبهم- سبحانه- ما غشيهم من عذاب، للتهويل والتعميم.

( فغشاها ما غشى ) يعني : من الحجارة التي أرسلها عليهم ( وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ) [ الشعراء : 173 ] .

قال قتادة : كان في مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان ، فانضرم عليهم الوادي شيئا من نار ونفط وقطران كفم الأتون . رواه ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن محمد بن وهب بن عطية ، عن الوليد بن مسلم ، عن خليد ، عنه به . وهو غريب جدا .

وقوله: ( وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ) يقول تعالى: والمخسوف بها, المقلوب أعلاها أسفلها, وهي قرية سَذُوم قوم لوط, أهوى الله, فأمر جبريل صلى الله عليه وسلم , فرفعها من الأرض السابعة بجناحه, ثم أهواها مقلوبة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله ( وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ) قال: أهواها جبريل, قال: رفعها إلى السماء ثم أهواها.

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن إسماعيل, عن أبي عيسى يحيى بن رافع: ( وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ) قال: قرية لوط حين أهوى بها.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ) قال: قرية لوط.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ) قال: هم قوم لوط.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ) قال: قرية لوط أهواها من السماء, ثم أتبعها ذاك الصخر, اقتُلعت من الأرض, ثم هوى بها في السماء ثم قُلبت.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ) قال: المكذّبين أهلكهم الله.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[54] ﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ إبهامٌ يراد به التعظيم والتفخيم، ليذهب بك الخيال إلى أبعد حدود العذاب والإهلاك.

الإعراب :

- ﴿ فَغَشّاها: ﴾

- معطوفة بالفاء على «اهوى» وتعرب اعرابها. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به بمعنى فغطاها من عذاب الله ما غطى.

- ﴿ ما غَشّى: ﴾

- في القول الكريم تهويل وتعظيم لما صب عليها من العذاب وامطر عليها من الصخر المنضود و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. غشى: تعرب اعراب «غشاها».وجملة «غشى» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد-الراجع-الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير: غشاها.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [54] لما قبلها : ولَمَّا رفعَ اللهُ قرى قوم لوط إلى السماء، ثم قلبها؛ غطاها من الحجارة ما غطاها، قال تعالى:

﴿ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [55] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴾

التفسير :

{ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى} أي:فبأي:نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا هو.

وقوله- سبحانه- فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى تذكير بنعم الله- تعالى- بعد التحذير من نقمة. أى: فبأى نعمة من نعم الله- تعالى- تتشكك أيها الإنسان.

والآلاء: جمع إلى، وأى: اسم استفهام المقصود به التذكير بهذه النعم.

وسمى- سبحانه- ما مر في آيات السورة نعما، مع أن فيها النعم والنقم، لأن في النقم عظات للمتعظين، وعبرا للمعتبرين، فهي نعم بهذا الاعتبار.

( فبأي آلاء ربك تتمارى ) أي : ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري ؟ قاله قتادة .

وقال ابن جريج : ( فبأي آلاء ربك تتمارى ) يا محمد . والأول أولى ، وهو اختيار ابن جرير .

وقوله: ( فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ) يقول تعالى ذكره: فغشّى الله المؤتفكة من الحجارة المنضودة المسومة ما غشاها, فأمطرها إياه من سجيل.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ) غشاها صخرا منضودا.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ) قال: الحجارة.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ) قال: الحجارة التي رماهم بها من السماء.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[55] ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ سمى الله ما مرَّ في آيات السورة نِعَمًا، مع أن فيها النعم والنقم؛ لأن في النقم عبرًا للمعتبرين، فهي نعم بهذا الاعتبار.

وقفة

[55] ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ أي تشكُّ، والخطابُ فيه للوليد بن المغيرة. فإن قلتَ: كيف قال تعالى ذلك، بعد تعديد النِّقَم، والآلاءُ النِّعَمُ؟ قلتُ: قد تقدَّم أيضاً تعديدُ النِّعم، مع أن النِّقْمة في طيِّها نعمة، لما تضمَّنته من المواعظ والزواجر، والمعنى: فبأيِّ نعم ربك، الدالَّة على وحدانيته، تشكُّ يا وليد بن المغيرة؟

الإعراب :

- ﴿ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ: ﴾

- الفاء استئنافية. بأي: جار ومجرور متعلق بتتمارى. آلاء: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. ربك: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل جر بالاضافة اي قل يا محمد لمن يتمارى هذا القول. والخطاب يجوز ان يكون للانسان على الاطلاق بمعنى: فبأي نعم ربك.

- ﴿ تَتَمارى: ﴾

- فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. بمعنى: تتشكك من المماراة اي المجادلة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [55] لما قبلها : وبعد التحذير من نقم اللهِ؛ جاء التذكيرُ بنعمه، قال تعالى:

﴿ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تتمارى:

وقرئ:

بتاء واحدة مشددة، وهى قراءة يعقوب، وابن محيصن.

مدارسة الآية : [56] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴾

التفسير :

{ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى} أي:هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله، ليس ببدع من الرسل، بل قد تقدمه من الرسل السابقين، ودعوا إلى ما دعا إليه، فلأي شيء تنكر رسالته؟ وبأي حجة تبطل دعوته؟

أليست أخلاقه [أعلا] أخلاق الرسل الكرام، أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر؟ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين؟

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بهذا الإنذار الشديد، فقال- تعالى-: هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى والنذير بمعنى المنذر، وهو من يخبر غيره بخبر فيه مضرة به، لكي يحذره. أى: هذا الرسول الكريم، وما جاء به من قرآن حكيم، نذير لكم- أيها الناس- من جنس الإنذارات الأولى. التي أتى بها الأنبياء السابقون لأممهم فاحذروا مخالفة رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن مخالفته تؤدى إلى هلاككم وخسرانكم.

فقوله- تعالى-: مِنَ النُّذُرِ على حذف مضاف. أى: من جنس النذر التي سبقت..

( هذا نذير ) يعني محمدا - صلى الله عليه وسلم - ( من النذر الأولى ) أي : من جنسهم ، أرسل كما أرسلوا ، كما قال تعالى : ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) [ الأحقاف : 9 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55)

يقول: ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ) يقول تعالى ذكره: فبأيّ نعمات ربك يا ابن آدم التي أنعمها عليك ترتاب وتشكّ وتجادل, والآلاء: جمع إلًى. وفي واحدها لغات ثلاثة: إليٌّ على مثال عِليٌّ, وإليَّ على مثال عَليْ, وألَى على مثال علا (1) .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ) يقول: فبأيّ نِعم الله تتمارى يا ابن آدم.

وحدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ) قال: بأيّ نِعم ربك تتمارَى.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[56] ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى﴾ محمد ﷺ نذير في سلسلة المنذرين من المرسلين، وقد هلك السابقون فلم ينفعهم الإنذار، وأنتم بهم لاحقون مع هذا العناد والإصرار.

الإعراب :

- ﴿ هذا نَذِيرٌ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نذير: خبر «هذا» مرفوع بالضمة.

- ﴿ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى: ﴾

- جار ومجرور متعلق بنذير او بصفة محذوفة له. الاولى: صفة-نعت-للنذر مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الالف للتعذر بمعنى هذا القرآن او هذا الرسول او هذا الذي انذرتكم به انذار من جنس الانذارات الاولى التي انذر بها من قبلكم. وقال «الاولى» على تأويل جماعة النذر وهي جمع نذير.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [56] لما قبلها : ولَمَّا تَمَّ الكلامُ على هذا المِنهاجِ البَديعِ، والنَّمَطِ الرَّفيعِ، في حُسنِ البَيانِ للمَواعِظِ والشَّرعِ، والقَصَصِ القَديمةِ، والإنذارِ العَظيمِ التَّامِّ على وَجهٍ مُعجِزٍ مِن وُجوهٍ شَتَّى؛ أنتَجَ قَولَه مُرَغِّبًا مُرَهِّبًا، خاتِمًا السُّورةَ بما بدأ به مِن ذِكْرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال تعالى:

﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [57] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَزِفَتْ الْآزِفَةُ ﴾

التفسير :

{ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ} أي:قربت القيامة، ودنا وقتها، وبانت علاماتها.

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ أى: قربت الساعة، ودنت القيامة، يقال: أزف السفر- كفرح- أزفا، إذا دنا وقرب، وأل في الآزفة للعهد، وهي علم بالغلبة على الساعة.

أي اقتربت القريبة وهي القيامة.

وقوله: ( هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى ) اختلف أهل التأويل في معنى قوله جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم ( هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى ) ووصفه إياه بأنه من النذر الأولى وهو آخرهم, فقال بعضهم: معنى ذلك: أنه نذير لقومه, وكانت النذر الذين قبله نُذرا لقومهم, كما يقال: هذا واحد من بني آدم, وواحد من الناس.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى ) قال: أنذر محمد صلى الله عليه وسلم كما أنذرت الرسل من قبله.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى) إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بما بعث الرسل قبله.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن يمان, عن شريك, عن جابر, عن أبي جعفر ( هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى ) قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم .

وقال آخرون: معنى ذلك غير هذا كله, وقالوا: معناه هذا الذي أنذرتكم به أيها القوم من الوقائع التي ذكرت لكم أني أوقعتها بالأمم قبلكم من النذر التي أنذرتها الأمم قبلكم في صحف إبراهيم وموسى.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حُميد. قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن إسماعيل, عن &; 22-557 &; أبي مالك ( هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى ) قال: مما أنذروا به قومهم في صحف إبراهيم وموسى.

وهذا الذي ذكرت، عن أبي مالك أشبه بتأويل الآية, وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر ذلك في سياق الآيات التي أخبر عنها أنها في صحف إبراهيم وموسى نذير من النُّذر الأولى التي جاءت الأمم قبلكم كما جاءتكم، فقوله ( هَذَا ) بأن تكون إشارة إلى ما تقدمها من الكلام أولى وأشبه منه بغير ذلك.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[57] ﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ﴾ اقتربت القيامة، ودنا وقتها، وبانت علاماتها، والغرض: الحث على المبادرة بالصالحات قبل أن تبادَر بالموت وتلحق بالأموات، فكل قريب آتٍ.

عمل

[57] ﴿أَزِفَتِ الآزِفَةُ﴾ فماذا أعددت لها؟

الإعراب :

- ﴿ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين. الآزفة: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بمعنى اقتربت الساعة. اي قربت الموصوفة بالقرب يعني القيامة من ازف الرحيل: بمعنى دنا.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [57] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ إهلاكَ مَن تقَدَّمَ ذِكرُه، وذَكَر قَولَه: ﴿هَذَا نَذِيرٌ﴾؛ ذكَرَ هنا أنَّ الَّذي أنذَرَ به قَريبُ الوُقوعِ، فقال تعالى:

﴿ أَزِفَتْ الْآزِفَةُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [58] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ .. ﴾

التفسير :

{ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ} أي:إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به.

لَيْسَ لَها أى: الساعة مِنْ دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ أى: ليس لها أحد سوى الله- تعالى- يستطيع الإخبار عنها، والكشف عن علاماتها، والعلم بوقتها وبوقوعها.

أي لا يدفعها إذا من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سواه والنذير الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن أنذرهم كما قال "إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" وفي الحديث "أنا النذير العريان" أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئا بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عريانا مسرعا وهو مناسب لقوله "أزفت الآزفة" أي اقتربت القريبة يعني يوم القيامة كما قال في أول السورة التي بعدها "اقتربت الساعة" وقال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثني أبو حاتم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكة" وقال أبو حازم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو نضرة لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال "مثلي ومثل الساعة كهاتين" وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال "مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان" ثم قال "مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أتيتم" ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا ذلك" وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان.

وقوله ( أَزِفَتِ الآزِفَةُ ) يقول : ذنت الدانية: وإنما يعني: دنت القيامة القريبة منكم أيها الناس يقال منه: أزف رَحِيل فلان. إذا دنا وقَرُب, كما قال نابغة بنى ذُبيان:

أَزِفَ الترَحُّــلُ غَــيرَ أنَّ ركابنــا

لَمَّــا تَــزَلْ بِرَحالِنـا وكـأنْ قَـدٍ (2)

وكما قال كعب بن زُهَير:

بـانَ الشَّـبابُ وأمْسَـى الشَّيبُ قَدْ أزِفا

وَلا أرَى لشَــبابٍ ذَاهِــبٍ خَلَفَــا (3)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس ( أَزِفَتِ الآزِفَةُ ) من أسماء يوم القيامة, عظَّمه الله, وحذره عباده.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قالا ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( أَزِفَتِ الآزِفَةُ ) قال: اقتربت الساعة.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( أَزِفَتِ الآزِفَةُ ) قال: الساعة .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[58] ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّـهِ كَاشِفَةٌ﴾ قيل: دافع لكربها وهمها، فالحمد لله الذي جعل كشف الكرب وزوال الغم بيده وحده.

وقفة

[58] ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّـهِ كَاشِفَةٌ﴾ قال الطبري والزجاج: «أي نفس كاشفة تكشف وقت القيامة وتعلمه»، وقال القاضي المنذر بن سعيد: «هو من كشف الضر ودفعه، أي ليس لها من يكشف خطبها».

وقفة

[58] كلما ضاقت بك أمورك، كلما واجهت مشاكل مع من حولك؛ تذكر قوله تعالى: ﴿لَيسَ لَها مِن دونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ﴾.

الإعراب :

- ﴿ لَيْسَ لَها: ﴾

- فعل ماض ناقص مبني على الفتح من اخوات «كان».لها: جار ومجرور متعلق بخبر «ليس» المقدم.

- ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال من «كاشفة».الله: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة.

- ﴿ كاشِفَةٌ: ﴾

- اسم «ليس» مرفوع بالضمة اي نفس كاشفة بمعنى: مبينة متى تقوم الساعة او نفس قادرة على كشفها اذا وقعت الا الله وحذف الموصوف واقيمت الصفة مقامه.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [58] لما قبلها : وبعد بيان قُرب القيامة؛ بَيَّنَ هنا أنه ليس لها دافع يدفعها، قال تعالى:

﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [59] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴾

التفسير :

ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم، فقال:{ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ} ؟ أي:أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه، وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور [والحقائق] المعروفة؟ هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق، وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل، وهو القرآنالعظيم، الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا، وتسديدا وثباتا، وإيمانا ويقينا والذيينبغي العجب من عقل من تعجب منه، وسفهه وضلاله.

والاستفهام في قوله- تعالى-: أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ للإنكار والتوبيخ.

أى: أفمن هذا القرآن وما اشتمل عليه من هدايات وتشريعات.. تتعجبون، وتنكرون كونه من عند الله- تعالى-.

قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم "تعجبون" من أن يكون صحيحا.

( لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ).

وقوله: ( لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ) يقول تعالى ذكره: ليس للآزفة التي قد أزفت, وهي الساعة التي قد دنت من دون الله كاشف, يقول: ليس تنكشف فتقوم إلا بإقامة الله إياها, وكشفها دون من سواه من خلقه, لأنه لم يطلع عليها مَلَكا مقرّبا, ولا نبيا مرسلا. وقيل: كاشفة, فأنثت, وهي بمعنى الانكشاف; كما قيل: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ بمعنى: فهل ترى لهم من بقاء; وكما قيل: العاقبة وماله من ناهية, وكما قيل لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ بمعنى تكذيب, وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ بمعنى خيانة.

القول في تأويل قوله تعالى : أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59)

يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: أفمن هذا القرآن أيها الناس تعجبون, أنْ نـزلَ على محمد صلى الله عليه وسلم , وتضحكون منه استهزاءً به, ولا تبكون مما فيه من الوعيد لأهل معاصي الله, وأنتم من أهل معاصيه ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) يقول: وأنتم لاهون عما فيه من العِبر والذكر, معرضون عن آياته; يقال للرجل: دع عنا سُمودَك, يراد به: دع عنا لهوك, يقال منه: سَمَدَ فلان يَسْمُد سُمُودا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة عنه, فقال بعضهم: غافلون. وقال بعضهم: مغنون. وقال بعضهم: مُبَرْطمون.

* ذكر من قال ذلك:

التدبر :

وقفة

[59] ﴿أَفَمِنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾ تتعجبون وتنكرون إنزال القرآن، وما فيه من أخبار البعث بعد الموت، وأنباء إرسال الرسل، بدلًا من الإيمان والعمل.

وقفة

[59،60] ﴿أَفَمِنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾ بقدر ما ينصرف المرء عن الجد ماضيًا في الغفلة واللهو, يضعف تأثره بالقرآن, وتتبلد أحاسيسه في استشعار عظمة آياته.

وقفة

[59،60] ﴿أَفَمِنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾ عدم التأثر بالقرآن نذير شؤم.

عمل

[59،60] أنصت بخشوع لآيات تتلى: ﴿أَفَمِنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ أَفَمِنْ هذَا: ﴾

- لهمزة همزة توبيخ بلفظ استفهام. الفاء زائدة-تزيينية-.من: حرف جر. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بمن. والجار والمجرور متعلق بتعجبون.

- ﴿ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ: ﴾

- بدل من «هذا» ويجوز ان يكون صفة له وهو مجرور وعلامة جره الكسرة. تعجبون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل اي تعجبون انكارا والحديث: القرآن الكريم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [59] لما قبلها : ولَمَّا أفهَمَ هذا أنَّ اللهَ يَكشِفُ كُرَبَها عمَّن يُريدُ مِن عِبادِه، ويُثَقِّلُه على مَن يَشاءُ؛ توعدَ المنكرين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم، قال تعالى:

﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [60] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴾

التفسير :

{ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ} أي:تستعملون الضحك والاستهزاء به، مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس، وتلين له القلوب، وتبكي له العيون،

سماعا لأمره ونهيه، وإصغاء لوعده ووعيده، والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة

وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ أى: وتضحكون ضحك استهزاء وتهكم منه وممن جاء به صلى الله عليه وسلم ولا تبكون خشية من الله- تعالى-، ومن سماع ما اشتمل عليه هذا القرآن من وعد ووعيد.

( وتضحكون ) منه استهزاء وسخرية ، ( ولا تبكون ) أي : كما يفعل الموقنون به ، كما أخبر عنهم : ( ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ) [ الإسراء : 109 ] .

التدبر :

وقفة

[60] ﴿وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾ قال ابن حجر: «وقيل: كان ﷺ لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة، فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسُم».

الإعراب :

- ﴿ وَتَضْحَكُونَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «تعجبون» وتعرب اعرابها بمعنى: وتضحكون استهزاء.

- ﴿ وَلا تَبْكُونَ: ﴾

- الواو عاطفة. لا: نافية لا عمل لها. تبكون: معطوفة على «تضحكون» وتعرب اعرابها بمعنى: والبكاء والخشوع حق عليكم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [60] لما قبلها : ولَمَّا كانَ المُعَجِّبُ قَدْ يُمْسِكُ نَفْسَهُ عَنِ الضَّحِكِ؛ بَيَّنَ أنَّهم لَيْسُوا كَذَلِكَ، قال تعالى:

﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وتضحكون:

وقرئ:

تضحكون، بغير واو، وهى قراءة الحسن، وكذا هى فى حرف أبى، وعبد الله.

مدارسة الآية : [61] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴾

التفسير :

{ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} أي:غافلون عنه، لاهون عن تدبره، وهذا من قلة عقولكم وأديانكم فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب،

وَأَنْتُمْ سامِدُونَ أى: وأنتم لاهون معرضون، يقال: سمد يسمد: كدخل- إذ اشتغل باللهو والإعراض عن الرشد.

أو المعنى: وأنتم رافعون رءوسكم تكبرا يقال: سمد سمودا، إذا رفع رأسه تكبرا وغرورا، وكل متكبر فهو سامد، ومنه قولهم: بعير سامد في سيره إذا رفع رأسه متبخترا في مشيته.

وقيل السمود: الغناء بلغة حمير، ومنه قول بعضهم لجاريته: اسمدى لنا، أى: غنى لنا.

أى: وأنتم سادرون في غنائكم ولهوكم، دون أن تكترثوا بزواجر القرآن الكريم.

وقوله : ( وأنتم سامدون ) قال سفيان الثوري ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : الغناء ، هي يمانية ، اسمد لنا : غن لنا . وكذا قال عكرمة .

وفي رواية عن ابن عباس : ( سامدون ) : معرضون . وكذا قال مجاهد ، وعكرمة . وقال الحسن : غافلون . وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . وفي رواية عن ابن عباس : تستكبرون . وبه يقول السدي .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: ثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة, عن عكرمة, عن ابن عباس, قوله ( سَامِدُونَ ) قال: هو الغناء, كانوا إذا سمعوا القرآن تَغَنَّوا ولعبوا, وهي لغة أهل اليمن, قال اليماني: اسْمُد.

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله: ( سَامِدُونَ ) يقول: لاهون.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس , قوله ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) يقول: لاهون.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: ثنا سفيان, عن أبيه, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: هي يمانية اسمد تَغَنَّ لنا.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا الأشجعي, عن سفيان, عن أبيه, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: هو الغناء, وهي يمانية, يقولون: اسمد لنا: تغَنَّ لنا .

قال: ثنا عبيد الله الأشجعي, عن سفيان, عن حكيم بن الديلم, عن الضحاك, عن ابن عباس ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) قال: كانوا يمرّون على النبي صلى الله عليه وسلم شامخين, ألم تروا إلى الفحل في الإبل عَطِنا شامخا (4) .

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا ابن أبى عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن الحسن, في قوله: ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) قال: غافلون.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن عيينة, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) قال: كانوا يمرّون على النبيّ صلى الله عليه وسلم غضابا مُبَرْطِمين. وقال عكرِمة: هو الغناء بالحِميرية.

قال: ثنا الأشجعيّ ووكيع, عن سفيان, عن ابن أبى نجيح, عن مجاهد, قال: هي الْبَرْطَمة.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) قال: البرطمة.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) قال: البرطمة.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن عكرِمة, عن ابن عباس قال: السامدون: المغَنُّون بالحميرية.

حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, ثنا ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: كان عكرِمة يقول: السامدون يغنون بالحميرية, ليس فيه ابن عباس.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتاده قوله ( سَامِدُونَ ) : أي غافلون .

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( سَامِدُونَ ) قال: غافلون.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ, يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) السُّمود: اللهو واللعب.

حدثنا حميد بن مسعدة, قال: ثنا يزيد بن زريع, قال: ثنا سفيان بن سعيد, عن فطر, عن أبي خالد الوالبيّ, عن عليّ رضي الله عنه قال: رآهم قياما ينتظرون الإمام, فقال: ما لكم سامدون .

حدثني ابن سنان القزاز, قالا ثنا أبو عاصم, عن عمران بن زائدة بن نشيط, عن أبيه, عن أبي خالد قال: خرج علينا عليّ رضي الله عنه ونحن قيام, فقال: مالي أراكم سامدين.

قال: ثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا سفيان, عن مطر, عن زائدة, عن أبي خالد، بمثله .

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا ابن أبي عديّ, عن سعيد, عن أبي معشر, عن إبراهيم, في قوله ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) قال: قيام القوم قبل أن يجيء الإمام.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن عمران الخياط، عن إبراهيم في القوم ينتظرون الصلاة قياما; قال: كان يقال: ذاك السُّمود.

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن أبي جعفر, عن ليث والعزرميّ, عن مجاهد ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) قال: البرطَمة.

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن أبيه, عن عكرمة, عن ابن عباس ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) قال: الغناء باليمانية: اسْمُد لنا.

حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ) قال: السامد: الغافل.

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيم, قال: كانوا يكرهون أن يقوموا إذا أقام المؤذن للصلاة، وليس عندهم الإمام, وكانوا يكرهون أن ينتظروه قياما, وكان يقال: ذاك السُّمود, أو من السُّمود.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[61] ﴿وَأَنتُمْ سَامِدُونَ﴾ السمود: الغناء، وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمود: الغفلة والسهو عن الشيء، فالغناء يجمع هذا كله ويوجبه.

وقفة

[61] ﴿وَأَنتُمْ سَامِدُونَ﴾ قال ابن عباس: «السمود: اللهو والباطل»، وقيل السمود: الغناء بلغة جمير، ومنه قول بعضهم لجاريته: اسمدي لنا، أي: غني لنا.

وقفة

[61] ﴿سَامِدُونَ﴾ صفة ذميمة! تعني: اللهو والغفلة وعدم الإحساس, فحتي لا نكون سامدين علينا أن نكون: معتبرين متعجبين مما في الأرض من عبر.

وقفة

[61] ﴿سَامِدُونَ﴾ السامد: يصاب بالبلايا فلا يعتبر, تقل بركة ماله فلا يتعظ, تأتيه المنغصات فلا ينتبه, حياته ملئية بالمكدرات فلا يتذكر.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنْتُمْ: ﴾

- الواو حالية. والجملة الاسمية بعدها في محل نصب حال. انتم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ سامِدُونَ: ﴾

- خبر «انتم» مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد بمعنى شامخون مبرطمون. وقيل لاهون لاعبون.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [61] لما قبلها : ولَمَّا كانَ البُكاءُ قَدْ يَكُونُ عَلى التَّقْصِيرِ في العَمَلِ، بَيَّنَ أنَّ الأمْرَ أخْطَرُ مِن ذَلِكَ فَقالَ:

﴿ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [62] :النجم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾

التفسير :

{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا}الأمر بالسجود لله خصوصا، ليدل ذلك على فضلهوأنه سر العبادة ولبها، فإن لبها الخشوع للهوالخضوع له، والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبدفإنه يخضع قلبه وبدنه، ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم أمر بالعبادة عموما، الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.

تم تفسير سورة النجم، والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.

وقوله- سبحانه-: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا إرشاد لهم إلى ما يجب عليهم، ونهى لهم عن الكفر والضلال.

فالفاء في قوله- تعالى-: فَاسْجُدُوا لترتيب الأمر بالسجود، على الإنذار بالعذاب الشديد إذا ما استمروا في كفرهم ولهوهم.

والمراد بالسجود: الخضوع لله- تعالى- وإخلاص العبادة له، ويندرج فيه سجود الصلاة، وسجود التلاوة.

أى: اتركوا ما أنتم عليه من كفر وضلال، وخصوا الله- تعالى- بالخضوع الكامل،وبالعبادة التامة، التي لا شرك فيها لأحد معه- سبحانه-.

قال الآلوسى: وهذه آية سجدة عند أكثر أهل العلم، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم عندها.

أخرج الشيخان، وأبو داود، والنسائي عن ابن مسعود قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة: سورة «النجم» فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا» .

هذا، وقد ذكر بعض المفسرين قصة الغرانيق. وملخصها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، فلما بلغ قوله- تعالى- أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى.

وقد قال الإمام ابن كثير عند حديثه عن هذه القصة: إنها من روايات وطرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح.

وقد ذكرنا عند تفسيرنا لقوله- تعالى-: وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ذكرنا ما يدل على بطلان هذه القصة من جهة النقل ومن جهة العقل.. .

وبعد. فهذا تفسير لسورة «النجم» نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم ...

ثم قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - والتوحيد والإخلاص : ( فاسجدوا لله واعبدوا ) أي : فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا .

قال البخاري : حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنجم ، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون مسلم .

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد ، حدثنا رباح ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة ، عن أبيه قال : قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة سورة النجم ، فسجد وسجد من عنده ، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب ، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها إلا سجد معه .

وقد رواه النسائي في الصلاة ، عن عبد الملك بن عبد الحميد ، عن أحمد بن حنبل ، به .

ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى : ( هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ) ، فإن النذير هو : الحذر لما يعاين من الشر ، الذي يخشى وقوعه فيمن أنذرهم ، كما قال : ( إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) [ سبأ : 46 ] . وفي الحديث : " أنا النذير العريان " أي : الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئا ، بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك ، فجاءهم عريانا مسرعا . مناسب لقوله : ( أزفت الآزفة ) أي : اقتربت القريبة ، يعني : يوم القيامة كما قال في أول السورة التي بعدها : ( اقتربت الساعة ) [ القمر : 1 ] ، قال الإمام أحمد :

حدثنا أنس بن عياض ، حدثني أبو حازم - لا أعلم إلا عن سهل بن سعد - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إياكم ومحقرات الذنوب ، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد ، فجاء ذا بعود ، وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم ، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه " . وقال أبو حازم : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو ضمرة : لا أعلم إلا عن سهل بن سعد - قال : " مثلي ومثل الساعة كهاتين " وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ، ثم قال : " مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان " ، ثم قال : " مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة ، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه : أتيتم أتيتم " . ثم يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أنا ذلك " . وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان . ولله الحمد والمنة ، وبه الثقة والعصمة .

آخر [ تفسير ] سورة النجم ولله الحمد والمنة .

وقوله ( فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ) يقول تعالى ذكره: فاسجدوا لله أيها الناس في صلاتكم دون مَن سواه من الآلهة والأنداد, وإياه فاعبدوا دون غيره, فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له, فأخلصوا له العبادة والسجود, ولا تجعلوا له شريكا في عبادتكم إياه.

آخر تفسير سورة النجم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[62] ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّـهِ وَاعْبُدُوا﴾ الأمر بالسجود لله خصوصًا ليدل ذلك على فضله، وأنه سر العبادة ولبها؛ فإن لبها الخشوع لله والخضوع له، والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد؛ فإنه يخضع قلبه وبدنه، ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام.

تفاعل

[62] ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّـهِ وَاعْبُدُوا﴾ اسجد سجودَ التِّلاوةِ عند قراءتِك لآخرِ سورةِ النَّجمِ.

وقفة

[62] ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّـهِ وَاعْبُدُوا﴾ هذه سجدة تلاوة، عن عبد الله بن مسعود t قَالَ: «أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ: (وَالنَّجْمِ)، فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ» [البخاري 4863].

وقفة

[62] ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّـهِ وَاعْبُدُوا﴾ رحلة الإسراء والمعراج تحدثت عنها سورتان: الإسراء عن رحلة الإسراء، والنجم عن المعراج، وكلتاهما مختتمة بسجدة؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، والمعراج رحلة اقتراب.

الإعراب :

- ﴿ فَاسْجُدُوا لِلّهِ: ﴾

- الفاء استئنافية. اسجدوا: فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. لله: جار ومجرور للتعظيم متعلق باسجدوا بمعنى فاسجدوا لله ولا تسجدوا للآلهة.

- ﴿ وَاعْبُدُوا: ﴾

- معطوفة بالواو على «اسجدوا» وتعرب اعرابها. وحذف مفعولها لان ما قبلها يدل عليه سبحانه اي واعبدوا الله ولا تعبدوا الآلهة. اي أوثانكم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [62] لما قبلها : ولَمَّا وبَّخَ اللهُ المُشْرِكِينَ عَلى الِاسْتِهْزاءِ بِالقُرْآنِ، والضَّحِكِ مِنهُ، والسُّخْرِيَةِ بِهِ، وعَدَمِ الِانْتِفاعِ بِمَواعِظِهِ وزَواجِرِهِ؛ أمَرَ عِبادَهُ المُؤْمِنِينَ بِالسُّجُودِ لِلَّهِ والعِبادَةِ لَهُ، قال تعالى:

﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [1] :القمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾

التفسير :

يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت وآن أوانها، وحان وقت مجيئها، ومع ذلك، فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها، غير مستعدين لنزولها، ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر، فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على [صحة ما جاء به و] صدقه، أشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر بإذن الله تعالى، فانشق فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس، وفلقة على جبل قعيقعان، والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرىالكائنة في العالم العلوي، التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل.

مقدّمة

1- سورة القمر: هي السورة الرابعة والخمسون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة الطارق، وقبل سورة «ص» .

ويبلغ عدد السور التي نزلت قبلها، سبعا وثلاثين سورة.

ويغلب على الظن أن نزولها كان في السنوات الأولى من بعثته صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء: وكان نزولها في حدود سنة خمس قبل الهجرة. ففي الصحيح أن عائشة- رضى الله عنها- قالت: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وإنى لجارية ألعب، قوله- تعالى-: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ .

2- وتسمى هذه السورة بسورة القمر، وبسورة اقتربت الساعة، وتسمى بسورة اقتربت، حكاية لأول كلمة افتتحت بها.

روى الإمام مسلم وأهل السنن عن أبى واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسورتى «ق» و «اقتربت الساعة» .

وعدد آياتها: خمس وخمسون آية وهي من السور المكية الخالصة- على الرأى الصحيح-، وقيل: هي مكية إلا ثلاث آيات منها، وهي قوله- تعالى-: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ فإنها نزلت يوم بدر، وهذا القيل لا دليل له يعتمد عليه.

ويرده ما أخرجه ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: أنزل الله- تعالى- على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة قبل يوم بدر: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقال عمر بن الخطاب: قلت:

يا رسول الله أى جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر، وانهزمت قريش، نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم مصلتا بالسيف، وهو يقول: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ فكانت ليوم بدر.

وبذلك نرى أن هذا الحديث، وحديث عائشة السابق، يدلان على أن هذه الآيات مكية- أيضا-، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأها في غزوة بدر على سبيل الاستشهاد بها.

3- والسورة الكريمة قد تحدثت في مطلعها عن اقتراب يوم القيامة، وعن جحود المشركين للحق بعد إذ جاءهم، وعما سيكونون عليه يوم القيامة من ندم وحسرة. قال- تعالى-:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ.

4- ثم تحدثت السورة الكريمة عن مصارع الغابرين، فذكرت ما حل من هلاك ودمار، بقوم نوح، وهود، ولوط- عليهم السلام- وما حل أيضا بفرعون وملئه من عقاب.

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة، ببيان مظاهر قدرته، وبليغ حكمته، ودقة نظامه في كونه، وبشر المتقين بما يشرح صدورهم فقال- تعالى-: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ. وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ.

5- والمتدبر في السورة الكريمة يراها قد اهتمت بالحديث عن أهوال يوم القيامة، وعن تعنت المشركين وعنادهم، وعن سنن الله- تعالى- في خلقه، التي من أبرز مظاهرها، نصر المؤمنين، وخذلان الكافرين.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..