الإحصائيات

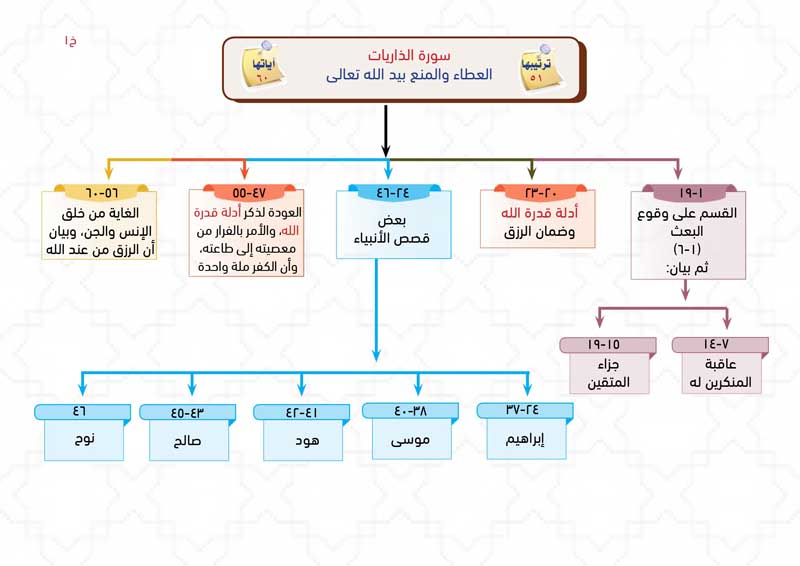

سورة الذاريات

| ترتيب المصحف | 51 | ترتيب النزول | 67 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.70 |

| عدد الآيات | 60 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.10 |

| ترتيب الطول | 53 | تبدأ في الجزء | 26 |

| تنتهي في الجزء | 27 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 2/17 | _ | ||

سورة الطور

| ترتيب المصحف | 52 | ترتيب النزول | 76 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.50 |

| عدد الآيات | 49 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.10 |

| ترتيب الطول | 60 | تبدأ في الجزء | 27 |

| تنتهي في الجزء | 27 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 3/17 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (52) الى الآية رقم (60) عدد الآيات (9)

ختامُ السورةِ بتسليةِ النَّبي ﷺ عن إعراضِ قومِه ببيانِ أن كلَّ رسولٍ كُذَّبَ، وأمرِه ﷺ بالإعراضِ عنهُم، والتذكيرِ بالغايةِ من خلقِ الجنِّ والإنسِ وهي عبادةُ اللهِ وحدَهُ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (16) عدد الآيات (16)

قصَّةُ موسى عليه السلام معَ فرعونَ، ثُمَّ قصَّةُ هودٍ عليه السلام معَ قومِهِ عادٍ، ثُمَّ قصَّةُ صالحٍ عليه السلام معَ قومِهِ ثمودَ، ثُمَّ قصَّةُ نوحٍ عليه السلام ،

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الذاريات

العطاء والمنع بيد الله تعالى (أو: قضية الرزق)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • رسالة السورة:: • رزقك بيد الله، رزقك مضمون، فلا تقلق. لذا رأينا في بداية السورة قسمًا بأربعة أمور على أن البعث والحساب حق، وهي: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا * فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾ (1-4). الذاريات: وهي الرياح التى تذرو الشىء، أى تسوقه وتنقله، فهي تساعد على تصاعد البخار من البحار فتتكون السحب. الحاملات: وهي السحب التى تحمل المطر والذي فيه الخير والرزق للناس. الجاريات: وهي السفن التى تجرى فى البحر، بدفع الرياح لها تجلب الرزق للناس. المقسمات: وهي الملائكة الذين يقسمون أرزاق العباد وأمورهم بأمر الله. • ونلاحظ أن جميع ما أُقْسِمَ به هنا مرتبط بقضية الرزق، وأن الرزق بيد الله وحده.ثم يأتي بيان أن الرزق مضمون؛ حتى يطمئن المؤمن ولا ينشغل به عن طاعة الله: ﴿وَفِى ٱلسَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبّ ٱلسَّمَاء وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾ (22-23)، ألم تصدق بعد؟! حتى بعد كل هذا القسم من الله تعالى؟!

- • ثق بأن الله هو الرزاق، وكن كريمًا:: كما نرى في هذه القصة كرم إبراهيم: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَـٰماً قَالَ سَلَـٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ (24-26)، فنلاحظ من هذه الآية سرعة إبراهيم في إعداد الضيافة: ﴿فَرَاغَ﴾، بالإضافة إلى كرمه في كلمة: ﴿بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾، وكأن المعنى: ثق بأن الله هو الرزاق، وثق بالكرم الإلهي، وكن كريمًا من الناس. وإذا كان العطاء والمنع من الله تعالى ففروا أيها الناس إليه: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (50). ختام السورة : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (56، 58) فانشغلوا بعبادة الله ولا تنشغلوا بالرزق، فإنه مضمون.إذن السورة من أولها إلى آخرها تدور حول قضية الرزق.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الذاريات».

- • معنى الاسم :: الذاريات: هي الرياح التي تذرو التراب وغيره وتنقله من مكان إلى آخر.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالذاريات، وهَذِه الْكَلِمَة لَمْ تَقَعْ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فِي غَيْرِهَا مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن العطاء والمنع بيد الله تعالى.

- • علمتني السورة :: أن المتقين يختمون صلاتهم بالليل بالاستغفار بالأسحار، فجمعوا بين الإحسان والخوف بخلاف من جمع بين الإساءة والأمن من مكر الله: ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

- • علمتني السورة :: أن الأسحار وقت إجابة الدعاء: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (18)، وقال أكثر المفسرين في قول يعقوب عليه السلام: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ [يوسف: 98] أنه أخرهم إلى وقت السحر؛ لأنه وقت إجابة الدعاء.

- • علمتني السورة :: أن الضيف يُكرم لا يشاور ولا يستأذن: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ (26)، فقد أكرم إبراهيم عليه السلام الملائكة ولو استأذنهم لامتنعوا؛ لأنهم لا يأكلون

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الذاريات من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الذاريات من المفصل.

• سورة الذاريات من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة الذاريات مع سورة الطور، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الذاريات احتوت على آية تعتبر أصلًا في بيان أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة، وهي: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (56)، فكثيرًا ما يستشهد بهذه الآية في هذا المقام.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألا نقلق؛ فأرزاقنا بيد الله، ولذا فالرزق مضمون.

• أن نتخلق بصفات المتقين، ومنها: الإحسان في العمل، قيام الليل بالصلاة والذكر، يكثرون من الاستغفار، يتصدقون في سبيل الله ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ ...إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (15-19).

• أن نطمئن، فلن يستطيعَ أيّ مخلوقٍ أن يقطعَ الرزق عنا: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (22).

• أن نكرم الضيف، وأن نقدم له خير ما عندنا: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ (26).

• ألا نيأس إذا لم يستجيب لدعوتنا إلَّا قليل من النَّاسِ، فقد كان الرُّسُل كذلك: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (36).

• أن ننظر ونتأمل في أسباب هلاك الأمم السابقة: ﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۞ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾ (43، 44).

• أن نلجأ إلى الله تعالى في كل شيء: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّـهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (50).

• أن نُذَكِّر الناسَ بالله، وننصحهم بأسلوب حسن وجميل: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (55).

• أن نتيقن بأن أرزاقنا بيد الله تعالى، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (57، 58).

• ألا نستعجل هلاك الكافرين؛ فإن الله يمهل ولا يهمل: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ﴾ (59).

سورة الطور

قضية الاختيار: الإيمان والجنة أم التكذيب والنار

أولاً : التمهيد للسورة :

- • تبدأ السورة بالقسم بخمسة أمور :: على أن العذاب واقع بالكفار لا محالة ولا يمنعه مانع. فالمكذبون سيلاقون مصيرهم: ﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لّلْمُكَذّبِينَ * ٱلَّذِينَ هُمْ فِى خَوْضٍ يَلْعَبُونَ * يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا * هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذّبُونَ﴾ (11-14). وبالمقابل نرى مصير المتقين: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَنَعِيمٍ * فَـٰكِهِينَ بِمَا ءاتَـٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَـٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ * كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (17-19).

- • ثم تأتي الآية المحورية:: ﴿كُلُّ ٱمْرِىء بِمَا كَسَبَ رَهَينٌ﴾ (21)، مصير كل إنسان في الآخرة رهن بما كسب وعمل في الدنيا. وكأن السورة تقول لنا: ماذا نختار؟ عذاب أهل النار أو نعيم أهل الجنّة؟ اختر لنفسك.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الطور».

- • معنى الاسم :: الطور: هو الجبل الذي يكون عليه أشجار، وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورًا، إنما يقال له: جبل، والمقصود به هنا: الجبل الذي كَلَّمَ اللهُ موسى عليه السلام عليه.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالطور، وقد ورد هذا اللفظ في عدة سور من القرآن.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: ماذا نختار؟ عذاب أهل النار أم نعيم أهل الجنّة؟ اختر لنفسك.

- • علمتني السورة :: إذا كانَ الخادمُ كاللؤلؤِ، فكيفَ يكونُ المخدومُ؟!: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ﴾

- • علمتني السورة :: أن من أسباب نعيم المتقين: الخوف من الله، والدعاء: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنَّ اللَّـهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ * إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾

- • علمتني السورة :: أن الطغيان سبب من أسباب الضلال: ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ﴾ كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ.

• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الطور من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الطور من المفصل.

• سورة الطور من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة الطور مع سورة الذاريات، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًاكَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ.

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • اختصت سورة الطور بذكر 15 استفهامًا متعاقبًا كأنهن 15 صدمة كهربائية تنقل المرء من حال إلى حال، جاءت هذه الاستفهامات بلفظ (أم)، وذلك للاحتجاج بأدلة عقلية ومنطقية لإثبات النبوة والقرآن والتوحيد.

• تعتبر سورة الطور مثالًا لقوة تأثير القرآن في نفس سامعه وتاليه: • لحديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ السابق، وقد قال أيضًا: «وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي».

• ولما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ (7، 8)، اضطرب صدره خشية لله تعالى وسقط مريضًا يعاد لمدة عشرين يومًا.

• ولما قرأت أسماء بنت أبي بكر قوله تعالى: ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ (27)، أخذت تكرر قوله تعالى: ﴿وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾، حتى قال الراوي: ذهبتُ إلى السُّوقِ في حاجةٍ ثم رجعتُ وهي تُكرِّرُهَا.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نرد على شبهات المكذبين من خلال عرض الحجج والبراهين.

• أن نتيقن أن العذاب واقع بالكفار لا محالة، ولا يمنعه مانع: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ (7).

• أن نتعوَّذ بالله من هذا المصير: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾ (13).

• أن ندعو: «اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ (17).

• أن نصوم يومًا في سبيل الله، أو نتصدق على مسكين بفاكهة أو لحم: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (19).

• أن نفحص أعمالنا: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (21).

• ألا ننزعج من المصائب والآلام، سيصبحُ تذكُّرُها يومًا شيئًا من النَّعيم: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ (26).

• ألا نطلب أجرًا على دعوة الناس إلى الله، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يأخذوا على دعوتهم عوضًا: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ﴾ (40).

• أن نتأمـل كيدًا من كيد أعـداء الدين، ونسـأل الله أن يـرده في نحــورهم: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ (42).

• أن نحافظ على الأذكار: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ (49).

تمرين حفظ الصفحة : 523

مدارسة الآية : [52] :الذاريات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن .. ﴾

التفسير :

يقول الله مسليًا لرسوله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين بالله، المكذبين له، القائلين فيه من الأقوال الشنيعة، ما هو منزه عنه، وأن هذه الأقوال، ما زالت دأبًا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل فما أرسل الله من رسول، إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون.

وقوله: كَذلِكَ خبر لمبتدأ محذوف. أى: الأمر كذلك، واسم الإشارة مشار به إلى الكلام الذي سيتلوه، إذ أن ما بعده وهو قوله: ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ تفسير له. أى: الأمر- أيها الرسول الكريم- كما نخبرك، من أنه ما أتى الأقوام الذين قبل قومك من رسول يدعوهم إلى عبادتنا وطاعتنا، إلا وقالوا له- كما قال قومك في شأنك- هو- ساحر أو مجنون.

والمقصود بالآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من مشركي قريش، حيث بين له- سبحانه- أن الرسل السابقين قد كذبتهم أممهم، فصبروا حتى أتاهم نصره- سبحانه-.

يقول تعالى مسليا نبيه - صلى الله عليه وسلم - : وكما قال لك هؤلاء المشركون ، قال المكذبون الأولون لرسلهم : ( كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ) ! .

القول في تأويل قوله تعالى : كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52)

يقول تعالى ذكره: كما كذبت قريش نبيها محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , وقالت: هو شاعر, أو ساحر أو مجنون, كذلك فعلت الأمم المكذّبة رسلها, الذين أحلّ الله بهم نقمته, كقوم نوح وعاد وثمود, وفرعون وقومه, ما أتى هؤلاء القوم الذين ذكرناهم من قبلهم, يعني من قبل قريش قوم محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من رسول إلا قالوا: ساحر أو مجنون, كما قالت قريش لمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[52] ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ المعاند لا يُثني على الحقِّ مهما كان واضحًا، فالرُّسُلُ أصدقُ البشرِ ولم تثنِ عليهم أقوامُهم.

وقفة

[52] ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ ملة الكفر واحدة، وحجج أهل الباطل تتكرر ولا تتغير، مهما تغيرت العصور وتقدمت البشرية.

وقفة

[52] ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ جينات الضلال واحدة، وكأن كل جيل يلقن الجيل الذي يليه نفس التُّهم: السِّحر والجنون.

وقفة

[52] ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ هنا تسلية لسيد المرسلين وورثته من المصلحين، أن ما تتعرَّضون له من اتهامات شنيعة، ليست أمرًا جديدًا، بل هو دأب المجرمين في كل عصر ومصر.

وقفة

[52] ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ دَيدنُ المجرمين المستكبرين: اتِّهامُ المؤمنين, ووصم المصلحين بكل سُبَّة شنيعة, وخَلَّة وَضيعة.

وقفة

[52] الكفر ملة واحدة، وإن اختلفت وسائله وتنوع أهله ومكانه وزمانه ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾.

وقفة

[52] ﴿إلا قالوا ساحر أو مجنون﴾ ساحر يغير القناعات، ويجعل المؤمن يفارق من اعتاد من أفعال وأصحاب، مجنون: يعد بالقيامة وبالنصر مع القلة.

الإعراب :

- ﴿ كَذلِكَ: ﴾

- الكاف اسم بمعنى «مثل» مبني على الفتح في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: الامر كذلك او تكون في محل رفع مبتدأ وخبرها محذوفا.التقدير: كذلك الامر. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالاضافة واللام للبعد والكاف للخطاب و «ذلك» اشارة الى تكذيبهم الرسول.

- ﴿ ما أَتَى الَّذِينَ: ﴾

- نافية لا عمل لها. اتى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم.

- ﴿ مِنْ قَبْلِهِمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بفعل مضمر بتقدير: وجد من قبلهم او كان من قبلهم والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ مِنْ رَسُولٍ: ﴾

- حرف جر زائد لتوكيد معنى النفي. رسول: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لانه فاعل «أتى».

- ﴿ إِلاّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة التاسعة والثلاثين. إلا: حرف تحقيق بعد النفي والواو في «قالوا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [52] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ قَولَهم المُختَلِفَ الَّذي منه تَكذيبُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ونِسبتُه إلى السِّحرِ والجُنونِ وغَيرِ ذلك مِنَ الفُنونِ؛ ختمَ السورةَ ببيان مواقف الأقوام من رسلهم، قال تعالى:

﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [53] :الذاريات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ .. ﴾

التفسير :

يقول الله تعالى:هذه الأقوال التي صدرت منهم -الأولين والآخرين- هل هي أقوال تواصوا بها، ولقن بعضهم بعضًا بها؟

فلا يستغرب -بسبب ذلك- اتفاقهم عليها:{ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان، فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟ وهذا هو الواقع، كما قال تعالى:{ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ} وكذلك المؤمنون، لما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه، والسعي فيه، بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم، وتوقيرهم، وخطابهم بالخطاب اللائق بهم.

ثم أضاف- سبحانه- إلى هذه التسلية تسلية أخرى فقال: أَتَواصَوْا بِهِ؟

والضمير المجرور يعود إلى القول المذكور، والاستفهام للتعجيب من أحوالهم. أى: أوصى السابقون اللاحقين أن يقولوا لكل رسول يأتيهم من ربهم. أنت- أيها الرسول- ساحر أو مجنون؟

وقوله- سبحانه-: بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ إضراب عن تواصيهم إضراب إبطال، لأنهم لم يجمعهم زمان واحد حتى يوصى بعضهم بعضا، وإنما الذي جمعهم تشابه القلوب، والالتقاء على الكفر والفسوق والعصيان.

أى: أوصى بعضهم بعضا بهذا القول القبيح؟ كلا لم يوص بعضهم بعضا لأنهم لم يتلاقوا، وإنما تشابهت قلوبهم، فاتحدت ألسنتهم في هذا القول المنكر.

قال الله تعالى : ( أتواصوا به ) أي : أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة ؟ " ( بل هم قوم طاغون ) أي : لكن هم قوم طغاة ، تشابهت قلوبهم ، فقال متأخرهم كما قال متقدمهم .

وقوله ( أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ) يقول تعالى ذكره: أأوصى هؤلاء المكذّبين من قريش محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على ما جاءهم به من الحق أوائلهم وآباؤهم الماضون من قبلهم, بتكذيب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , فقبلوا ذلك عنهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ) قال: أوصى أولاهم أخراهم بالتكذيب.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( أَتَوَاصَوْا بِهِ ) : أي كان الأوّل قد أوصى الآخر بالتكذيب.

وقوله ( بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ) يقول تعالى ذكره: ما أوصى هؤلاء المشركون آخرهم بذلك, ولكنهم قوم متعدّون طغاة عن أمر ربهم, لا يأتمرون لأمره, ولا ينتهون عما نهاهم عنه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[53] متعالم في مصر يقول: «الخمر ليست محرمة»، وصحفي في السعودية يقول: «لم أجد تحريم الخمر في القرآن»، ونائب في الكويت يقول: «الخمر من عاداتنا»؛ ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ﴾.

وقفة

[53] ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ تآخي المنافقين على اختلاف مواقعهم في الدول المختلفة مذهل، وتطابق مواقفهم عجيب، وكأنهم يستقون من نبع واحد، واردهم الشيطان وبضاعتهم العصيان.

وقفة

[53] ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ دلالة على أنهم إنما اتفقوا؛ لأن قلوبهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان؛ فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه قلوبهم.

وقفة

[53] تأمل في عقول المشركين كيف وصل بهم التعصب الأعمى للمخلوق إلى ذم الخالق؟ وما أشبه الليلة بالبارحة! فيما يفعله بعض مبتدعي زماننا لأسيادهم: ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ أَتَواصَوْا بِهِ: ﴾

- الهمزة همزة استفهام لا عمل لها. تواصوا: فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر على الالف المحذوفة لالتقاء الساكنين ولاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. به: جار ومجرور متعلق بتواصوا اي أتواصى الاولون والآخرون بهذا القول حتى قالوه جميعا متفقين عليه.

- ﴿ بَلْ هُمْ: ﴾

- حرف استئناف للاضراب لا عمل له. هم: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ قَوْمٌ طاغُونَ: ﴾

- خبر «هم» مرفوع بالضمة. طاغون: صفة-نعت-لقوم مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الواو لانها جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها من الاعراب بمعنى لم يوص بعضهم بعضا بهذا القول بل هم قوم متجاوزون الحد في مخالفة امر الله. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [53] لما قبلها : وبعد بيان مواقف الأقوام من رسلهم؛ جاء هنا التعجبُ من تواطئِهم، قال تعالى:

﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [54] :الذاريات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾

التفسير :

يقول تعالى آمرًا رسوله بالإعراض عن المعرضين المكذبين:{ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ} أي:لا تبال بهم ولا تؤاخذهم، وأقبل على شأنك.

فليس عليك لوم في ذنبهم، وإنما عليك البلاغ، وقد أديت ما حملت، وبلغت ما أرسلت به.

ثم تسلية ثالثة نراها في قوله- تعالى-: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ أى: فأعرض عنهم وعن جدالهم، وسر في طريقك الذي رسمه الحكيم الخبير لك.

فَما أَنْتَ أيها الرسول الكريم- بِمَلُومٍ على الإعراض عنهم، وما أنت بمعاتب منا على ترك مجادلتهم.

قال الله تعالى : ( فتول عنهم ) أي : فأعرض عنهم يا محمد ، ( فما أنت بملوم ) يعني : فما نلومك على ذلك .

القول في تأويل قوله تعالى : فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : فتولّ يا محمد عن هؤلاء المشركين بالله من قريش, يقول: فأعرض عنهم حتى يأتيك فيهم أمر الله, يقال: ولى فلان عن فلان: إذا أعرض عنه وتركه, كما قال حصين بن ضمضم:

أمَّــا بَنُــو عبس فــإنَّ هَجِـينَهُمْ

وَلَّــى فَوَارِســهُ وَأفْلَــتَ أَعْـوَرا (1)

والأعور في هذا الوضع: الذي عور فلم تقض حاجته, ولم يصب ما طلب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ليث, عن مجاهد ( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ) قال: فأعرض عنهم.

وقوله ( فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ) يقول جلّ ثناؤه: فما أنت يا محمد بملوم, لا يلومك ربك على تفريط كان منك في الإنذار, فقد أنذرت, وبلغت ما أرسلت به.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى, وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ) قال: محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد. في قوله ( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ) قال: قد بلغت ما أرسلناك به, فلست بملوم, قال: وكيف يلومه, وقد أدّى ما أمر به.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ) ذُكر لنا أنها لما نـزلت هذه الآية, اشتدّ على أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , ورأوا أن الوحي قد انقطع, وأن العذاب قد حضر, فأنـزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك : ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) .

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: أخبرنا ابن علية, قال: أخبرنا أيوب, عن مجاهد, قال: خرج عليّ معتجرًا ببرد, مشتملا بخميصة, فقال لما نـزلت ( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ) أحزننا ذلك وقلنا: أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يتولى عنا حتى نـزل ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

عمل

[54] ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ﴾ أعرض عنهم بقلبك، ولا يستغرقك الحزن عليهم، وما دمت قد أديت ما عليك، فلا لوم عليك.

عمل

[54] ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ﴾ توجيه رباني ألا نحمل أنفسنا ما لا نطيق، وألا نستسلم للمشاعر السلبية، ولا نحيط أنفسنا بأسباب الأحزان ومصادر الآلام، وأن نحذر من جلد الذات، واستنزاف طاقاتنا في ما لا عائد من ورائه إلا الأوهام.

وقفة

[54، 55] ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ * وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ليت الدعاة يتأملون الترتيب! تول عن من لا ينفع جدالهم، واشتغل بالوعظ الذي ينفع.

عمل

[54، 55] ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ * وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أيها الداعيةُ, لا تُبالي بمَن استكبر وأصرَّ علي الضلال, ولا تذهب نفسُك عليه حسَرات, فحسبُك أنك لم تقصِّر في تبليغ الرسالة, ولم تألُ جهدًا في النصح والإرشاد.

وقفة

[54، 55] ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ * وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ثم لما أمره بالإعراض عنهم، أمره بأن لا يترك التذكير والموعظة بالتي هي أحسن.

وقفة

[54، 55] ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ * وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ شهادة الله لرسوله ﷺ بتبليغ الرسالة.

الإعراب :

- ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ: ﴾

- الفاء: استئنافية. تول: فعل امر مبني على حذف آخره -حرف العلة-وبقيت الفتحة دالة عليه والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. بمعنى: فأعرض عنهم. عن: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعن. والجار والمجرور متعلق بتول.

- ﴿ فَما أَنْتَ: ﴾

- الفاء استئنافية تفيد التعليل. ما: نافية تعمل عمل «ليس» بلغة الحجاز ولا عمل لها بلغة تميم. انت: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم «ما» على اللغة الاولى ومبتدأ على اللغة الثانية.

- ﴿ بِمَلُومٍ: ﴾

- الباء حرف جر زائد. ملوم: اسم مجرور لفظا منصوب محلا لانه خبر «ما» او مرفوع محلا لانه خبر المبتدأ «أنت» على اللغة الثانية. والكلمة اسم مفعول بمعنى لا احد يلومك او لا يصيبك لوم من ربك على ذلك لانك ارشدتهم ونصحتهم. '

المتشابهات :

| الصافات: 174 | ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ |

|---|

| الصافات: 178 | ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ |

|---|

| الذاريات: 45 | ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ﴾ |

|---|

| القمر: 6 | ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ﴾ |

|---|

| الأعراف: 79 | ﴿فَـ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوۡمِ لَقَدۡ أَبۡلَغۡتُكُمۡ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحۡتُ لَكُمۡ﴾ |

|---|

| الأعراف: 93 | ﴿فَـ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوۡمِ لَقَدۡ أَبۡلَغۡتُكُمۡ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي﴾ |

|---|

| يوسف: 84 | ﴿وَ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبۡيَضَّتۡ عَيۡنَاهُ مِنَ ٱلۡحُزۡنِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [54] لما قبلها : ولَمَّا كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يكادُ يُتلِفُ نفْسَه الشَّريفةَ؛ غَمًّا عليهم، وأسَفًا لتخَلُّفِهم عن الإسلامِ، وخَوفًا ألَّا يكونَ وَفَى بما عليه مِنَ التَّنبيهِ والإعلامِ؛ أمَرَ اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن هؤلاء المكذبين، قال تعالى:

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [55] :الذاريات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

التفسير :

{ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} والتذكير نوعان:تذكير بما لم يعرف تفصيله، مما عرف مجمله بالفطر والعقولفإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره، وكراهة الشر والزهد فيه، وشرعه موافق لذلك، فكل أمر ونهي من الشرع، فإنه من التذكير، وتمام التذكير، أن يذكر ما في المأمور به ، من الخير والحسن والمصالح، وما في المنهي عنه، من المضار.

والنوع الثاني من التذكير:تذكير بما هومعلوم للمؤمنين، ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول، فيذكرون بذلك، ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم، وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه، من ذلك، وليحدث لهم نشاطًا وهمة، توجب لهم الانتفاع والارتفاع.

وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة، واتباع رضوان الله، يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى، وتقع الموعظة منهم موقعها كما قال تعالى:{ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى}

وأما من ليس له معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير، فهذا لا ينفع تذكيره، بمنزلة الأرض السبخة، التي لا يفيدها المطر شيئًا، وهؤلاء الصنف، لو جاءتهم كل آية، لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ أى: أعرض عن هؤلاء المشركين، وداوم على التذكير والتبشير والإنذار مهما تقول المتقولون، فإن التذكير بما أوحيناه إليك من هدايات سامية، وآداب حكيمة.. ينفع المؤمنين، ولا ينفع غيرهم من الجاحدين.

( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) أي : إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة .

وقوله ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) يقول: وعظ يا محمد من أرسلت إليه, فإن العظة تنفع أهل الإيمان بالله.

كما حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ليث, عن مجاهد ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: وعظهم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[55] ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ واقتصر في تعليل الأمر بالتذكير على علة واحدة وهي انتفاع المؤمنين بالتذكير لأن فائدة ذلك محققة، ولإِظهار العناية بالمؤمنين في المقام الذي أُظهرت فيه قلة الاكتراث بالكافرين؛ قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ * سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ * وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾ [الأعلى: 9-11].

اسقاط

[55] ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ هنا فتش عن نفسك؛ هل أنت إذا ذكرت بآيات الله وخوفت من الله عز وجل، هل أنت تتذكر أم يبقى قلبك قاسيًا؟ إن كانت الأولى فاحمد الله فإنك من المؤمنين، وإن كانت الثانية، فحاسب نفسك، ولا تلومن إلا نفسك، وعليك أن ترجع إلى الله حتى تنتفع بالذكرى.

تفاعل

[55] ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قل الآن: «اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين ينتفعون بالنصح والذكري، والذين إذا ذُكِّروا يذكرون ويتعظون فيعملون».

وقفة

[55] ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ذكر الناس بآيات الله وبأيامه، وشرائعه.

وقفة

[55] ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ طالما في القلب ولو ذرة من الإيمان، فإن الذكرى تنفعه بإذن الله.

عمل

[55] ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إذا رأيتَ قلبك لا يتأثر بالذكرى فاتهمه، واعلم أنَّ فيك نقصُ إيمانٍ.

وقفة

[55] ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إذا تحركت نفسك للذكرى، وانتفعت بها كان ذلك مؤشر إيمانك.

عمل

[55] انصح أحد المسلمين، وذكره بأسلوب حسن وجميل ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وقفة

[55] من الخطأ أن يبرر البعض ترك القيام بالدعوة استدلالًا بهذه الآية: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ [الأعلى: 9] دون النظر في الآية الأخرى: ﴿ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾. فالدعوة نافعة حالًا أو مآلًا، لكن قد تطرأ أسباب يكون من الحكمة تأخير التذكير لعارض، وبهذا نجمع بين الآيتين.

عمل

[55] إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه؛ لأن الله يقول: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فالذكرى لابد أن تنفع المؤمنين.

وقفة

[55] كما أن الله أمر نبيه ﷺ بالإعراض عن المشركين، فإنه أمره بتذكير المؤمنين فالعِبرة بالتبليغ ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾.

وقفة

[55] ذكر الله ﷻ أن من صفات المؤمنين انتفاعهم بالنصح والذكرى: ﴿فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾، وأن من صفات المجرمين الضالين أنهم: ﴿إذا ذكروا لا يذكرون﴾ [الصافات: 13].

وقفة

[55، 56] ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أعظم قضايا الدعاة والمذكرين: قضية العبودية والتوحيد.

الإعراب :

- ﴿ وَذَكِّرْ: ﴾

- الواو عاطفة. ذكر: فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. وحذف مفعولها اختصارا لانه معلوم من سياق الآي الكريم بمعنى وذكرهم اي وعظهم.

- ﴿ فَإِنَّ الذِّكْرى: ﴾

- الفاء استئنافية تفيد التعليل. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الذكرى: اسم «ان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الالف للتعذر بمعنى فان الموعظة

- ﴿ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر «ان».تنفع: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي.المؤمنين: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. '

المتشابهات :

| الأنعام: 70 | ﴿وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمۡ لَعِبٗا وَلَهۡوٗا وَغَرَّتۡهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَاۚ وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبۡسَلَ نَفۡسُۢ بِمَا كَسَبَتۡ لَيۡسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٞ﴾ |

|---|

| الذاريات: 55 | ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكۡرَىٰ تَنفَعُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ |

|---|

| ق: 45 | ﴿نَّحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَقُولُونَۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِجَبَّارٖۖ فَذَكِّرْ بِٱلۡقُرۡءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيد﴾ |

|---|

| الطور: 29 | ﴿ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعۡمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٖ وَلَا مَجۡنُونٍ﴾ |

|---|

| الأعلى: 9 | ﴿ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ﴾ |

|---|

| الغاشية: 21 | ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّر﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [55] لما قبلها : ولَمَّا أمَرَهُ اللهُ بِالإعْراضِ عَنْهم؛ أمَرَهُ هنا بِأنْ لا يَتْرُكَ التَّذْكِيرَ والمَوْعِظَةَ بِالَّتِي هي أحْسَنُ، فمهمته البلاغ والإنذار، قال تعالى:

﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [56] :الذاريات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا .. ﴾

التفسير :

هذه الغاية، التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته، المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة إليه والإقبال عليه، والإعراض عما سواه، وذلك يتضمنمعرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة، متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه، كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم.

ثم بين- سبحانه- الوظيفة التي من أجلها أوجد الله- تعالى- الجن والإنس فقال:

وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

وللعلماء في تفسير هذه الآية أقوال منها: أن معناها: إنى ما أوجدت الجن والإنس إلا وهم مهيئون لعبادتي وطاعتي. بسبب ما ركبت فيهم من عقول تعقل، وبسبب ما أرسلت إليهم من رسل يهدونهم إلى الخير، فمنهم من أطاع الرسل، وجرى على مقتضى ما تقتضيه الفطرة، فآمن بالرسل، واتبع الحق والرشد، ففاز وسعد، ومنهم من أعرض عن دعوة الرسل، وعاند فطرته وموجب استعداده فخسر وخاب.

ومنهم من يرى أن معناها: إنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن المؤمن يطيع باختياره، والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه، كما في قوله- تعالى-:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً.

ومنهم من يرى معناها: إنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفونى.

قال القرطبي ما ملخصه: قوله- تعالى-: وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ قيل: إن هذا خاص فيمن سبق في علم الله أنه يعبده. فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص..

فالآية في المؤمنين منهم.

وقال على- رضى الله عنه-: أى: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي قال- تعالى- وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ.

وقيل: إِلَّا لِيَعْبُدُونِ أى: إلا ليقروا لي بالعبادة طوعا أو كرها.

ويبدو لنا أن أرجح هذه الأقوال هو ما أشرنا إليه أولا، من أن معنى الآية الكريمة، أن الله- تعالى- قد خلق الثقلين لعبادته وطاعته، ولكن منهم من أطاعه- سبحانه-، ومنهم من عصاه. لاستحواذ الشيطان عليه.

قال الإمام ابن كثير بعد أن ذكر جملة من الأقوال: ومعنى الآية أنه- تعالى- خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب.

وفي الحديث القدسي: قال الله- عز وجل- «يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا، ولم أسد فقرك ... » .

وفي بعض الكتب الإلهية. يقول الله- تعالى- «يا ابن آدم، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبنى تجدني. فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء».

ثم قال : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أي : إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي ، لا لاحتياجي إليهم .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( إلا ليعبدون ) أي : إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها وهذا اختيار ابن جرير .

وقال ابن جريج : إلا ليعرفون . وقال الربيع بن أنس : ( إلا ليعبدون ) أي : إلا للعبادة . وقال السدي : من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع ، ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ) [ لقمان : 25 ] هذا منهم عبادة ، وليس ينفعهم مع الشرك . وقال الضحاك : المراد بذلك المؤمنون .

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ (56)

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ) فقال بعضهم: معنى ذلك: وما خلقت السُّعداء من الجنّ والإنس إلا لعبادتي, والأشقياء منهم لمعصيتي.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن جُرَيج, عن زيد بن أسلم ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ) قال: ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا مؤمل, قال: ثنا سفيان, عن ابن جُرَيج, عن زيد بن أسلم بنحوه.

حدثني عبد الأعلى بن واصل, قال: ثنا عبيد الله بن موسى, قال: أخبرنا سفيان, عن ابن جُرَيج, عن زيد بن أسلم, بمثله.

حدثنا حُمَيد بن الربيع الخراز, قال: ثنا ابن يمان, قال: ثنا ابن جُرَيج, عن زيد بن أسلم, في قوله ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ) قال: جَبَلَهم على الشقاء والسعادة.

حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا مهران, عن سفيان ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ) قال: من خلق للعبادة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك. وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليذعنوا لي بالعبودة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ) : إلا ليقروا بالعبودة طوعا وكَرها.

وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن عباس, وهو: ما خلقت الجنّ والإنس إلا لعبادتنا, والتذلل لأمرنا.

فإن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم, لأن قضاءه جار عليهم, لا يقدرون من الامتناع منه إذا نـزل بهم, وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمره به, فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه.

التدبر :

عمل

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ اعرف رسالتك في الحياة، والمهمة التي خلقك الله من أجلها، بل وخلق لك ما يعينك عليها، ففي الحديث: «إنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِنَّا أنْزَلْنَا الْمَالَ لإقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ» [أحمد 2/218، وصححه الألباني].

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ومن مقتضيات العبادة أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها، فلتكن النتائج ما تكون، فالإنسان غير مُعلَّق بهذه النتائج، إنما هو مُعلَّق بأداء العبادة، ولأن جزاءه ليس في نتائجها، إنما جزاؤه في العبادة التي أداها، ولتكن النتائج ما تكون، فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه، وليست من شأنه، إنا هو قدر الله ومشيئته.

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ فالغاية من خلق الخلق: عبادة الله, فكل أمر متكرر مُمِلٌ إلا العبادة، كلما استمريت عليها استمرأتها.

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أي: إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي، وأبتليهم وأختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

عمل

[56] ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ﴾ للأسف الكثيرون ينسون أو يتناسون الهدف والغاية من خلقهم؛ فلا تنسى أنت.

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ خُلقنا العبادة وخلقت الدنيا لنا، فلا تنشغل عما خلقت له بما خلق لك.

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ تنبض قلوبنا، تتنفس رئاتنا، تتجدد خلايانا، ليس من أجل أن نعيش؛ بل لنعبد الله، لنحبه ونتذلل له.

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ سر وجودنا، مغزى حياتنا، جواب أسئلتنا، معنى رحلتنا، هنا فقط تجتمع نفوسنا المبعثرة، وتلتئم أرواحنا الممزقة.

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الحكمة من خلق الجن والإنس تحقيق عبادة الله بكل مظاهرها.

اسقاط

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ خلَقنا الله لعبادته، فهل قمنا بذلك؟!

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ وتقديم الجن في الذكر للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين كانوا يعبدون الجن؛ ليعلموا أن الجن عباد لله تعالى.

عمل

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ وضوح الهدف مهم جدًّا؛ فاحرص على وضوح أهدافك.

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ غاية الحياة يمكن أن تحققها وأنت فقير، وحزين، ووحيد، ومظلوم، ومشرد، ومغترب، ومريض، ودميم, غاية الحياة: العبودية.

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ كل ما في دنياك، إن لم يكن معينًا على بلوغ تلك الغاية؛ فهو حجاب أو قاطع طريق.

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ لا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين، لأن الغاية لا يلزم وجودُها، كما في قولك: بريتُ القلم لأكتب به، فإنك قد لا تكتب به، أو لأن ذلك عامٌّ أُريد به الخصوص، بدليل قوله. نعالى ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً مِن الجنِّ والإِنس﴾ [الأعراف: 179] ومَنْ خُلِق، لجهنم لا يكون مخلوقاً للعبادة.

وقفة

[56] التوحيد علم وعمل ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، في الأولى خلق لتعلموا، وفي الثانية خلق لتعبدوا.

وقفة

[56] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ قال بن تيمية: «من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية».

وقفة

[56] ﴿الجن والإنس﴾ مواطن تقديم الجن على الإنس: جاء تقديم الجن في القرآن الكريم، وحيث قدم الجن فإن السياق يتحدث عن خصوصية لهم تميزوا بها أكثر من غيرهم، ومنه: ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا﴾ [الرحمن: 33]، هذا الأمر الأقرب له الجن، للخوارق التي تميزوا بها؛ فقدمهم القرآن عناية بهم.

الإعراب :

- ﴿ وَما خَلَقْتُ: ﴾

- الواو استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. خلقت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.

- ﴿ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والانس:معطوفة بالواو على «الجن» وتعرب اعرابها

- ﴿ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ: ﴾

- حرف تحقيق بعد النفي واللام حرف جر للتعليل. يعبدون: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه حذف النون والنون نون الوقاية. والكسرة دالة على حذف الياء خطا واختصارا واكتفاء بها. وجملة «يعبدون» صلة «أن» المضمرة لا محل لها من الاعراب. و «أن» المضمرة وما تلاها في تأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بخلقت. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء المحذوفة ضمير الواحد المطاع سبحانه في محل نصب مفعول به. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [56] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ أن مهمة النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هي البلاغ والإنذار؛ بَيَّنَ هنا المهمةَ التي من أجلها أوجدَ الجن والإنس، قال تعالى:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [57] :الذاريات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ .. ﴾

التفسير :

فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطمعوه، تعالى الله الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وإنما جميع الخلق، فقراء إليه، في جميع حوائجهم ومطالبهم، الضرورية وغيرها،

ثم بين- سبحانه- أنه غنى عن العالمين فقال: ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ أى: ما أريد منهم منفعة أو رزقا كما يريد الناس بعضهم من بعض.. وما أريد منهم طعاما ولا شرابا، فأنا الذي أطعم ولا أطعم كما قال- سبحانه-: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ .

قال الآلوسى: والآية لبيان أن شأنه- تعالى- مع عباده ليس كشأن السادة مع عبيدهم، لأنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وأرزاقهم، ومالك العبيد نفى أن يكون ملكه إياهم لذلك، فكأنه- سبحانه- يقول: ما أريد أن أستعين بهم، كما يستعين ملاك العبيد بعبيدهم، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي.

وقوله : ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) قال الإمام أحمد :

حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود قال : أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني لأنا الرزاق ذو القوة المتين " .

ورواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، من حديث إسرائيل ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

ومعنى الآية : أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له ، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ، ومن عصاه عذبه أشد العذاب ، وأخبر أنه غير محتاج إليهم ، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم ، فهو خالقهم ورازقهم .

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا عمران - يعني ابن زائدة بن نشيط - عن أبيه ، عن أبي خالد - هو الوالبي - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال الله : " يابن آدم ، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ، وأسد فقرك ، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك " .

ورواه الترمذي وابن ماجه ، من حديث عمران بن زائدة ، وقال الترمذي : حسن غريب .

وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية ، عن الأعمش ، عن سلام أبي شرحبيل ، سمعت حبة وسواء ابني خالد يقولان : أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يعمل عملا أو يبني بناء - وقال أبو معاوية : يصلح شيئا - فأعناه عليه ، فلما فرغ دعا لنا وقال : " لا تيأسا من الرزق ما تهززت رءوسكما ، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ، ثم يعطيه الله ويرزقه " . و [ قد ورد ] في بعض الكتب الإلهية : " يقول الله تعالى : ابن آدم ، خلقتك لعبادتي فلا تلعب ، وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني ; فإن وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إليك من كل شيء " .

وقوله ( مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ) يقول تعالى ذكره: ما أريد ممن خلقت من الجنّ والإنس من رزق يرزقونه خلقي ( وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ) يقول: وما أريد منهم من قوت أن يقوتوهم, ومن طعام أن يطعموهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا معاذ بن هشام, قال: ثنا أبي, عن عمرو بن مالك, عن أبي الجوزاء, عن ابن عباس ( مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ) قال: يطعمون أنفسهم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[57] ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ﴾ في الآية نفيان متدرِّجان يفيدان تمام غناه عز وجل، كأنه قال: لا أطلب منهم رزقًا، ولا ما هو دون ذلك، وهو تقديم الطعام بين يدي السيد.

عمل

[57] ﴿ما أُريدُ مِنهُم مِن رِزقٍ وَما أُريدُ أَن يُطعِمونِ﴾ لا تنتظر شكرًا ولا ثناء، واجعلها لله خالصةً الأعمال .

عمل

[57] ﴿ما أُريدُ مِنهُم مِن رِزقٍ وَما أُريدُ أَن يُطعِمونِ﴾ جدد نيتك دائمًا.

عمل

[57] اعلم أن الله تعالى تكفل بالأرزاق وهو غني عنا ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ﴾.

الإعراب :

- ﴿ ما أُرِيدُ: ﴾

- نافية لا عمل لها. اريد: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا.

- ﴿ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ: ﴾

- حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن.والجار والمجرور متعلق بأريد. من: حرف جر زائد لتأكيد معنى النفي.رزق: اسم مجرور لفظا منصوب محلا لانه مفعول به.

- ﴿ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ: ﴾

- معطوفة بالواو على ما أُرِيدُ» الاولى وتعرب اعرابها. ان يطعمون: اعربت في الآية الكريمة السابقة. «ان يعبدون» و «ان» وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «اريد». '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [57] لما قبلها : ولَمَّا حَصَرَ اللهُ خَلْقَهم في إرادةِ العِبادةِ؛ صَرَّح بهذا المفهومِ، قال تعالى:

﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [58] :الذاريات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو .. ﴾

التفسير :

{ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ} أي:كثير الرزق، الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها،{ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} أي:الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة، السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع البريات، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب، ولا يخرج عن سلطانه أحد، ومن قوته، أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوته، أنه يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلى، وعصفت بترابهمالرياح، وابتلعتهم الطيور والسباع، وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار، ولجج البحار، فلا يفوته منهم أحد، ويعلم ما تنقص الأرض منهم، فسبحان القوي المتين.

ثم بين- سبحانه- أنه هو صاحب القوة والرزق فقال: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ أى: إن الله- تعالى- هو الرزاق لغيره دون أحد سواه، وهو- سبحانه- صاحب القوة التي لا تشبهها قوة، وهو المتين أى: الشديد القوة- أيضا- فهو صفة للرزاق، أو لقوله: ذُو، أو خبر مبتدأ محذوف. وهو مأخوذ من المتانة بمعنى القوة الفائقة.

وقوله : ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) قال الإمام أحمد :

حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود قال : أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني لأنا الرزاق ذو القوة المتين " .

ورواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، من حديث إسرائيل ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

ومعنى الآية : أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له ، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ، ومن عصاه عذبه أشد العذاب ، وأخبر أنه غير محتاج إليهم ، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم ، فهو خالقهم ورازقهم .

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا عمران - يعني ابن زائدة بن نشيط - عن أبيه ، عن أبي خالد - هو الوالبي - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال الله : " يابن آدم ، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ، وأسد فقرك ، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك " .

ورواه الترمذي وابن ماجه ، من حديث عمران بن زائدة ، وقال الترمذي : حسن غريب .

وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية ، عن الأعمش ، عن سلام أبي شرحبيل ، سمعت حبة وسواء ابني خالد يقولان : أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يعمل عملا أو يبني بناء - وقال أبو معاوية : يصلح شيئا - فأعناه عليه ، فلما فرغ دعا لنا وقال : " لا تيأسا من الرزق ما تهززت رءوسكما ، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ، ثم يعطيه الله ويرزقه " . و [ قد ورد ] في بعض الكتب الإلهية : " يقول الله تعالى : ابن آدم ، خلقتك لعبادتي فلا تلعب ، وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني ; فإن وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إليك من كل شيء " .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)

يقول تعالى ذكره: إن الله هو الرزّاق خلقه, المتكفل بأقواتهم, ذو القوّة المتين.

اختلفت القرّاء في قراءة قوله ( المَتِين ) , فقرأته عامة قرّاء الأمصار خلا يحيى بن وثاب والأعمش : ( ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) رفعا, بمعنى: ذو القوّة الشديد, فجعلوا المتين من نعت ذي, ووجهوه إلى وصف الله به. وقرأه يحيى &; 22-446 &; والأعمش ( المَتِين ) خفضا, فجعلاه من نعت القوّة, وإنما استجاز خفض ذلك من قرأه بالخفض, ويصيره من نعت القوّة, والقوّة مؤنثة, والمتين في لفظ مذكر, لأنه ذهب بالقوّة من قوي الحبل (2) والشيء المبرم: الفتل, فكأنه قال على هذا المذهب: ذو الحبل القوي. وذكر الفراء أن بعض العرب أنشده:

لكُــلّ دَهْــرٍ قَــدْ لَبِسْـتُ أثْؤُبَـا

مِــنْ رَبْطَــةٍ واليُمْنَــةَ المُعصَّبـا (3)

فجعل المعصب نعت اليمنة, وهي مؤنثة في اللفظ, لأن اليمنة ضرب وصنف من الثياب , فذهب بها إليه.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا( ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) رفعا على أنه من صفة الله جلّ ثناؤه , لإجماع الحجة من القرّاء عليه, وأنه لو كان من نعت القوّة لكان التأنيث به أولى, وإن كان للتذكير وجه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) يقول: الشديد.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

عمل

[58] ﴿إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ واجه بها مخاوفك على رزق الغد، لم يكف عطاءه للعاصين، أيكفه عنك وأنت ترجوه وتتوكل عليه!

وقفة

[58] ﴿إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ من قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم.

وقفة

[58] ﴿إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ: «يَا ابْنَ آدم، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلاَ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أسُدَّ فَقْرَكَ» [أحمد 2/358، وصححه الألباني].

وقفة

[58] ﴿إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ المتين: كمال في قوته بحيث لا يعارض ولا يُداني.

عمل

[58] ﴿إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ اطمئن فرزقك مقدر مقسوم، وهو بيد قوي شديد؛ فأبذل الأسباب، وتوكل على الوهاب، واعبده كما أمرك.

عمل

[58] ﴿إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ يبسط الرزق لمن يشاء، ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6] يُعطي فيُغني، لا تسأل سواء، ولا تلجأ لغيره.

عمل

[58] ادع الله أن يعينك في عمل اليوم ﴿إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾.

عمل

[58] تذكر حاجة من حاجاتك الدنيوية، واسأل الله إياها ﴿إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾.

وقفة

[58] لم يرد في القرآن ذكر اسم الله الرزاق إلا في موضع واحد ﴿إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾، مهما كان عددهم، مهما كان بُعدهم، بل يرزقهم قبل أن يسألوه.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزّاقُ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة:اسم «ان» منصوب للتعظيم وعلامة نصبه الفتحة. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. و «الرزاق» خبر «هو» مرفوع بالضمة.والجملة الاسمية هُوَ الرَّزّاقُ» في محل رفع خبر «ان» او تكون «هو» ضمير فصل او عماد لا محل لها من الاعراب و «الرزاق» خبر «إنّ» والوجه الأول أفصح.

- ﴿ ذُو الْقُوَّةِ: ﴾

- خبر ثان لان مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف. القوة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.وحذف مفعول «الرزاق» اختصارا لانه معلوم. التقدير: الرزاق مخلوقاته لان الكلمة من صيغ المبالغة «فعال» بمعنى «فاعل» ولان فعله يتعدى الى المفعول.

- ﴿ الْمَتِينُ: ﴾

- صفة-نعت-لذو مرفوع بالضمة بمعنى: الشديد القوة. ويجوز ان يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هو. او صفة للفظ الجلالة على المحل-اي الابتداء. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [58] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ أنه غنى عن العالمين؛ بَيَّنَ هنا أنه هو صاحب القوة والرزق، قال تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

الرزاق:

وقرئ:

الرازق، اسم فاعل، وهى قراءة ابن محيصن، وحميد.

المتين:

وقرئ:

بالجر، صفة للقوة، وهى قراءة الأعمش، وابن وثاب.

مدارسة الآية : [59] :الذاريات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ .. ﴾

التفسير :

أي:وإن للذين ظلموا وكذبوامحمدًا صلى الله عليه وسلم، من العذاب والنكال{ ذَنُوبًا} أي:نصيبًا وقسطًا، مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب.

{ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ} بالعذاب، فإن سنة الله في الأمم واحدة، فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة، فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب، ولو تأخر عنه مدة، ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة

ثم بين- سبحانه- سوء عاقبة الظالمين فقال: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ.

والذّنوب في الأصل: الدلو العظيمة المملوءة ماء، ولا يقال لها ذنوب إذا كانت فارغة.

وجمعها ذنائب، كقلوص وقلائص، وكانوا يستسقون الماء فيقسمونه بينهم على الأنصباء.

فيكون لهذا ذنوب، ولهذا ذنوب. فالمراد بالذنوب هنا: النصيب، والمعنى: فإن للذين ظلموا أنفسهم بعبادتهم لغير الله، وبظلمهم لغيرهم، نصيبا من العذاب، مثل نصيب نظرائهم في الظلم والكفر، فلا يستعجلون عذابي، فإنه نازل بهم في الوقت الذي أريد.

وقوله : ( فإن للذين ظلموا ذنوبا ) أي : نصيبا من العذاب ، ( مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ) أي : فلا يستعجلون ذلك ، فإنه واقع [ بهم ] لا محالة .

وقوله ( فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ ) يقول تعالى ذكره: فإن للذين أشركوا بالله من قريش وغيرهم ذنوبا, وهي الدلو العظيمة, وهو السجل أيضا إذا مُلئت أو قاربت الملء, وإنما أريد بالذنوب في هذا الموضع: الحظّ والنصيب; ومنه قول علقمة بن عبدة:

وفـي كُـلّ قَـوْمٍ قَـدْ خَـبَطْتَ بنعمَة

فَحُــقَّ لِشَـأس مِـنْ نَـدَاكَ ذَنُـوبُ (4)

أي نصيب, وأصله ما ذكرت; ومنه قول الراجز:

لَنَـــا ذَنُــوبٌ ولَكُــمْ ذَنُــوبُ

فـــإن أبَيَتُـــمْ فَلَنَــا الْقَلِيــبُ (5)

ومعنى الكلام: فإن للذين ظلموا من عذاب الله نصيبا وحظا نازلا بهم, مثل نصيب أصحابهم الذين مضوا من قبلهم من الأمم, على منهاجهم من العذاب, فلا يستعجلون به.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا ) يقول: دلوا.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ) قال: يقول للذين ظلموا عذابا مثل عذاب أصحابهم فلا يستعجلون.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير ( ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ) فلا يستعجلون: سجلا من العذاب.

قال: ثنا عفان بن مسلم, قال: ثنا شهاب بن سُريعة, عن الحسن, في قوله ( ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ) قال: دلوا مثل دلو أصحابهم.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( ذَنُوبا ) قال: سجلا.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا ) : سجلا من عذاب الله.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثني محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة, قوله ( فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ) قال: عذابا مثل عذاب أصحابهم.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ) قال: يقول ذنوبا من العذاب, قال: يقول لهم سجل من عذاب الله, وقد فعل هذا بأصحابهم من قبلهم, فلهم عذاب مثل عذاب أصحابهم فلا يستعجلون.

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن إبراهيم ( ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ) قال: طَرَفا من العذاب.

التدبر :

وقفة

[59] ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ عاقبة الظالمين واحدة، قال سعيد بن جبير: «ذنوبًا: سجلًا من العذاب»، أي: نصيبًا وقسطًا، مثل ما لقي أصحابهم من أهل الظلم والتكذيب.

وقفة

[59] ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ رغم تباعد أعصارهم وأمصارهم؛ عدهم أصحابًا لاتحاد منهجهم وتوافق مسلكهم.

وقفة

[59] الصحبة ليست مقصورة على صحبة البدن، بل قد تمتد لتشمل صحبة المنهج، تأمل: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾، مع أن بينهم قرونا متطاولة!

عمل

[59] لا تستعجل هلاك الكافرين فإن الله يمهل ولا يهمل ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ﴾.

وقفة

[59] ﴿فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ﴾ أي بالعذاب، فإنه واقع بهم لا محالة، دنيا أو آخرة، وسنة الله في الأمم واحدة، فكل مكذب مستمر على تكذيبه، لا بد أن يقع عليه العذاب، ولو تأخر لمدة.

الإعراب :

- ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ: ﴾

- الفاء استئنافية. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل واللام حرف جر. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر باللام.والجار والمجرور متعلق بخبر «ان» المقدم.

- ﴿ ظَلَمُوا: ﴾

- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة وحذف المفعول اختصارا ولان ما قبله يدل عليه. اي الذين ظلموا رسول الله بالتكذيب من اهل مكة.

- ﴿ ذَنُوباً مِثْلَ: ﴾

- اسم «ان» منصوب بالفتحة. مثل: صفة-نعت-لذنوبا منصوبة مثلها بالفتحة.

- ﴿ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ: ﴾

- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. اصحاب: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. بمعنى: لهم نصيب من عذاب الله مثل نصيب اصحابهم ونظرائهم من القرون.

- ﴿ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ: ﴾

- الفاء استئنافية. لا: ناهية جازمة. يستعجلون: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والنون نون الوقاية وحذفت الياء لان الكسرة دالة عليها ولانها رأس آية والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والياء المحذوفة ضمير المتكلم الواحد المطاع سبحانه في محل نصب مفعول به. '

المتشابهات :

| الذاريات: 59 | ﴿فَـ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ﴾ |

|---|

| الطور: 47 | ﴿وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [59] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أنه خلق الخلق لعبادته؛ بَيَّنَ هنا أنَّ مَن يَضَعُ نَفْسَه في مَوضِعِ عِبادةِ غَيرِ اللهِ يكونُ قد وَضَع الشَّيءَ في غَيرِ مَوضِعِه، فيَكونُ ظالِمًا، قال تعالى:

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [60] :الذاريات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ .. ﴾

التفسير :

{ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} وهو يوم القيامة، الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال والسلاسل والأغلال، فلا مغيث لهم، ولا منقذ من عذاب الله تعالى [نعوذ بالله منه].

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ أى: فهلاك للذين كفروا، هذا الهلاك سيكون في اليوم الذي توعدتهم بالهلاك فيه، والذي هو نازل بهم بلا ريب أو شك.

وبعد: فهذا تفسير لسورة «الذاريات» ، نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

( فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ) يعني : يوم القيامة .

آخر تفسير سورة الذاريات

القول في تأويل قوله تعالى : فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)

يقول تعالى ذكره: فالوادي السائل في جهنم من قيح وصديد للذين كفروا بالله وجحدوا وحدانيته من يومهم الذي يوعدون فيه نـزول عذاب الله إذا نـزل بهم ماذا يلقون فيه من البلاء والجهد.

آخر تفسير سورة الذاريات

التدبر :

وقفة

[60] ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ توعدهم الله بعذاب دنيوي كما حدث معهم في بدر، وأخَّر بعضهم إلى يوم القيامة.

تفاعل

[60] ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾

- هذه الآية الكريمة سبق اعرابها في سور كثيرة. تراجع الآية الكريمة الخامسة والستون من سورة «الزخرف» و «هم» في «يومهم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. بمعنى من يوم القيامة. وقيل من يوم بدر. الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت لليوم. يوعدون: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل.وجملة «يوعدون» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد-الراجع- الى الموصول محذوف وهو حرف جر. أي يوعدون فيه بنزول العذاب. اي هو اليوم الذي وعدناهم به بذلك وهو يوم القيامة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [60] لما قبلها : وبعد التهديد بالعذاب الدنيوي؛ هَدَّدَهم اللهُ هنا بالعذاب الأخروي، قال تعالى:

﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [1] :الطور المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالطُّورِ ﴾

التفسير :

يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة، المشتملة على الحكم الجليلة، على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين، فأقسم بالطور الذي هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام، وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته، ما هو من آيات الله العظيمة،

ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن.

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الطور» من السور المكية الخالصة، وعدد آياتها تسع وأربعون آية في الكوفي والشامي، وثمان وأربعون في البصري، وسبع وأربعون في المصحف الحجازي.

وهذه السورة من السور التي كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقرأ بها كثيرا في صلاته.

روى الشيخان عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.

وروى البخاري عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى اشتكى.

فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلى جنب البيت، يقرأ بالطور وكتاب مسطور.

2- وتفتتح سورة «الطور» بقسم من الله- تعالى- ببعض مخلوقاته على أن البعث حق، وعلى أن الجزاء حق، وعلى أن كل ذلك كائن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات.

تفتتح بهذا الافتتاح الذي يبعث الوجل والخوف في النفوس فتقول: وَالطُّورِ. وَكِتابٍ مَسْطُورٍ. فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ. وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ. ما لَهُ مِنْ دافِعٍ.

3- وكعادة القرآن الكريم في المقارنة بين الأخيار والأشرار، يأتى الحديث عن حسن عاقبة المؤمنين، بعد الحديث عن سوء عاقبة المكذبين، فيقول- سبحانه-: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ. فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ، وَوَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

4- ثم تنتقل السورة الكريمة إلى الحديث عن مفتريات المشركين وأكاذيبهم، فتحكيها بأمانة. وتقذف بالحق الذي أوحاه- سبحانه- إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا بتلك المفتريات والأكاذيب زاهقة وباطلة، وتسوق ذلك بأسلوب ساحر خلاب فتقول: أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. قُلْ تَرَبَّصُوا، فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا، أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ. أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ، بَلْ لا يُؤْمِنُونَ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ.

5- ثم تختتم السورة الكريمة بما يسلى النبي صلى الله عليه وسلم وبما يرسم له العلاج الشافي فتقول: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

افتتح الله- تعالى- هذه السورة الكريمة بالقسم بخمسة أشياء هي من أعظم مخلوقاته، للدلالة على كمال قدرته، وبديع صنعته، وتفرد ألوهيته.. فقال- سبحانه-: وَالطُّورِ والمراد به جبل الطور، والمشار إليه في قوله- تعالى-: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. وَطُورِ سِينِينَ.

قال القرطبي: والطور: اسم الجبل الذي كلم الله- تعالى- عليه موسى. أقسم الله به تشريفا وتكريما له، وتذكيرا لما فيه من الآيات ... وقيل: إن الطور اسم لكل جبل أنبت، ومالا ينبت فليس بطور

تفسير سورة الطور وهي مكية .

قال مالك ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور ، فما سمعت أحدا أحسن صوتا - أو قراءة - منه .

أخرجاه من طريق مالك وقال البخاري :

حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي ، فقال : " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة " ، فطفت ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور .

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة : أن عذابه واقع بأعدائه ، وأنه لا دافع له عنهم . فالطور هو : الجبل الذي يكون فيه أشجار ، مثل الذي كلم الله عليه موسى ، وأرسل منه عيسى ، وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورا ، إنما يقال له : جبل .

القول في تأويل قوله تعالى : وَالطُّورِ (1)

يعني تعالى ذكره بقوله: (والطور) : والجبل الذي يُدعى الطور.

وقد بيَّنت معنى الطور بشواهده، وذكرنا اختلاف المختلفين فيه فيما مضى بما أغْنى عن إعادته في هذا الموضع

وقد حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول الله تبارك وتعالى: (والطور) قال الجبل بالسُّريانية.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ورد (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم، وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام.

وقفة

[1] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. [البخاري 4853].

وقفة

[1] كما فضل الله بعض البشر على بعض؛ فإنه فضل بعض مخلوقاته على بعض؛ من بقاع وجبال وأنهار؛ فله سبحانه الأمر والحكم، وعلينا الرضا والتسليم.

وقفة

[1] ﴿وَالطُّورِ﴾ تكتسب الأماكن الشرف بعظم ما تشهده من أحداث ؛ وقد خص الله جبل الطور بالتعظيم ؛ لكونه أول مكان كلم فيه نبيه موسي تكليما.

وقفة

[1] ﴿الطُّورِ﴾ هذا الجبل العظيم الذي أقسم به العظيم هو أحد الجبال التي ستسير حينئذ! إذا كيف سيكون هول ذلك المشهد فوقك ذلك اليوم؟

وقفة

[1] ﴿الطُّورِ﴾ اختلاف أوجه التفسير في المقسم به لا يمنع التدبر، فالقسم منه تعالى عظيم، والأمر المقسم عليه عظيم، أيما كان المقسم به فالاعتبار مطلوب.

وقفة

[1، 2] ﴿وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ﴾ فأقسم سبحانه بسيد الجبال، وسيد الكتب، ويكون ذلك متضمنًا للنبوتين المعظمتين: نبوَّة موسى ونبوَّة محمد، وكثيرًا ما يقرن بينهما وبين محلهما كما في سورة التين.

الإعراب :

- ﴿ وَالطُّورِ: ﴾

- الواو: واو القسم حرف جر. الطور: مقسم به مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف.وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو بمدين. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة بالقسم بخمسةِ أمورٍ على أنَّ عذابَ الكافرينَ آتٍ لا ريبَ فيه، وهذه الخمسة هي: ١- جبل الطور بسيناء، قال تعالى:

﴿ وَالطُّورِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الطور المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴾

التفسير :

{ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ، الذي كتب الله به كل شيء، ويحتمل أن المراد به القرآن الكريم، الذي هو أفضل كتابأنزله الله محتويا على نبأ الأولين والآخرين، وعلوم السابقين واللاحقين.

وَكِتابٍ مَسْطُورٍ أى مكتوب متسق الكتابة، منتظم الحروف، مرتب المعاني، فالمراد بالكتاب: المكتوب. وبالمسطور: الذي سطرت حروفه وكلماته تسطيرا جميلا حسنا.

والأظهر أن المقصود به القرآن الكريم، لأن الله- تعالى- قد أقسم به كثيرا، ومن ذلك قوله- سبحانه- حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ.

وقيل: المقصود به: جنس الكتب السماوية المنزلة. وقيل: صحائف الأعمال.

قال الآلوسى: قوله: وَكِتابٍ مَسْطُورٍ أى: مكتوب على وجه الانتظام، فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة. والمراد به على ما قال الفراء: الكتاب الذي تكتب فيه الأعمال، ويعطاه العبد يوم القيامة بيمينه أو بشماله، وقال الكلبي: هو التوراة. وقيل: القرآن الكريم وقيل: اللوح المحفوظ.

( وكتاب مسطور ) قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارا ; ولهذا قال :

وقوله: (وكتاب مسطور) يقول: وكتاب مكتوب; ومنه قول رُؤْبة:

إني وآياتٍ سُطِرْنَ سَطْرًا (6)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن. قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ( وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ) قال: صحف.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, في قوله: ( وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ) والمسطور: المكتوب.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله: (مَسْطُورٍ) قال: مكتوب.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (مَسْطُور) قال: مكتوب.

-------------------

الهوامش :

(6) البيت من مشطور الرجز ، وبعده بيت يكمله ( اللسان : سطر ) وهو قوله :

* لقـائل يـا نصـر نصـر نصرا *

ولم ينسبهما في اللسان . وقال العيني في فرائد القلائد ، ( شرح مختصر الشواهد ) في شواهد عطف البيان : " عزاه سيبويه " إلى رؤبة . وقال الصاغاني : " وليس له " أ . هـ . قلت ومحل الشاهد قوله : " سطرن سطرا " أي خططن وكتبن . أقسم بالسطور التي خطت وكتبت . ولعله يريد سطور القرآن .

التدبر :

وقفة

[2] ﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ﴾ ليست العبرةُ بالكتابة بماء الذهب أو علي نفيس الورق, ولكن بما يُسطَّر في الكتاب من الحق والهدي.

وقفة

[2] ﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ﴾ الأظهر أن المقصود به القرآن، وقيل: اللوح المحفوظ.

الإعراب :

- ﴿ وَكِتابٍ مَسْطُورٍ: ﴾

- معطوف بالواو على «الطور» مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. مسطور: صفة-نعت-لكتاب مجرور مثله وعلامة جره الكسرة.والمراد به هنا القرآن وقيل اللوح المحفوظ.ونكر لأنه كتاب مخصوص من بين جنس الكتب و «مسطور» أي مكتوب. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ٢- القرآن الكريم، قال تعالى:

﴿ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الطور المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ﴾

التفسير :

وقوله:{ فِي رَقٍّ} أي:ورق{ مَنْشُورٍ} أي:مكتوب مسطر، ظاهر غير خفي، لا تخفى حاله على كل عاقل بصير.

وقوله: في رَقٍّ مَنْشُورٍ متعلق بمسطور. أى: مسطور في رق. والرق- بالفتح- كل ما يكتب فيه من ألواح وغيرها. وأصله: الجلد الرقيق الذي يكتب عليه.

والمنشور: المبسوط، ومنه قوله- تعالى-: وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً.

أى: أن هذا الكتاب المسطور، كائن في صحائف مبسوطة ظاهرة لكل من ينظر إليها.

( في رق منشور والبيت المعمور ) . ثبت في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث الإسراء - بعد مجاوزته إلى السماء السابعة - : " ثم رفع بي إلى البيت المعمور ، وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم " يعني : يتعبدون فيه ويطوفون ، كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت ، هو كعبة أهل السماء السابعة ; ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور ; لأنه باني الكعبة الأرضية ، والجزاء من جنس العمل ، وهو بحيال الكعبة ، وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ، ويصلون إليه ، والذي في السماء الدنيا يقال له : بيت العزة . والله أعلم .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا روح بن جناح ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " في السماء السابعة بيت يقال له : " المعمور " ; بحيال الكعبة ، وفي السماء الرابعة نهر يقال له : " الحيوان " يدخله جبريل كل يوم ، فينغمس فيه انغماسة ، ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة ، يخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور ، فيصلوا فيه فيفعلون ، ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدا ، ويولي عليهم أحدهم ، يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة " .

هذا حديث غريب جدا ، تفرد به روح بن جناح هذا ، وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي ، وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم : الجوزجاني ، والعقيلي ، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري ، وغيرهم .

قال الحاكم : لا أصل له من حديث أبي هريرة ، ولا سعيد ، ولا الزهري

وقال ابن جرير : حدثنا هناد بن السري ، حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ; أن رجلا قال لعلي : ما البيت المعمور ؟ قال : بيت في السماء يقال له : " الضراح " وهو بحيال الكعبة من فوقها ، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض ، يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ، لا يعودون فيه أبدا

وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري ، عن سماك وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك ، ثم رواه ابن جرير عن أبي كريب ، عن طلق بن غنام ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن علي بن ربيعة قال : سأل ابن الكواء عليا عن البيت المعمور ، قال : مسجد في السماء يقال له : " الضراح " ، يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ، ثم لا يعودون فيه أبدا . ورواه من حديث أبي الطفيل ، عن علي بمثله .

وقال العوفي عن ابن عباس : هو بيت حذاء العرش ، تعمره الملائكة ، يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه ، وكذا قال عكرمة ، ومجاهد ، والربيع بن أنس ، والسدي ، وغير واحد من السلف .

وقال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوما لأصحابه : " هل تدرون ما البيت المعمور ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خر لخر عليها يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم " .

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم : الجن ، من قبيلة إبليس ، فالله أعلم .

وقوله: ( فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ) يقول: في ورق منشور.

وقوله: " في" من صلة مسطور, ومعنى الكلام: وكتاب سطر, وكُتب في ورق منشور.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ) وهو الكتاب.

حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد,( فِي رَقٍّ ) قال: الرقّ: الصحيفة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ﴾ عظمة الكتب ليست في جمال أغلفتها، أو غلاء أوراقها، العبرة بما فيها من الحق، هذا أعظم كتب الله، أخبر تعالى أنه في مكتوب في جلد.

وقفة

[3] ﴿فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ﴾ بركة العلم: نشره.

وقفة

[3] ﴿فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ﴾ الرَّق: ما يُكتب فيه، وهو جلدٌ رَقيق؛ ليس المهم فخامة الأوراق بل ما فيها من كلمات.

عمل

[3] ﴿فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ﴾ فهل ساهمت في نشره لتنال هذا الشرف؟

الإعراب :

- ﴿ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بمسطور. أي وسطر أي وكتب على صحيفة أو جلد يكتب فيه الكتاب. منشور: صفة-نعت-لرق-مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ الكتاب؛ بَيَّنَ هنا أنه في ورق مبسوط مفتوح، قال تعالى:

﴿ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

رق:

وقرئ:

بالكسر، وهى قراءة أبى السمال.

مدارسة الآية : [4] :الطور المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴾

التفسير :

{ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ} وهو البيت الذي فوق السماء السابعة، المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام، الذي يدخله كل يوم سبعون ألف ملك [يتعبدون فيه لربهم ثم] ، لا يعودون إليه إلى يوم القيامة وقيل:إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام، والمعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت، وبالوفود إليه بالحج والعمرة.

كما أقسم الله به في قوله:{ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ} وحقيق ببيت أفضل بيوت الأرض، الذي قصده بالحج والعمرة، أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، التي لا يتم إلا بها، وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، وجعله الله مثابة للناس وأمنا، أن يقسم الله به، ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته.

وقوله: وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ هو بيت في السماء السابعة تطوف به الملائكة بأمر الله- تعالى-.

قال ابن كثير: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء والمعراج، بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفا من الملائكة».

وقيل المراد بالبيت المعمور هنا: البيت الحرام، وسمى بذلك لأنه معمور بالحجاج والعمار،