الإحصائيات

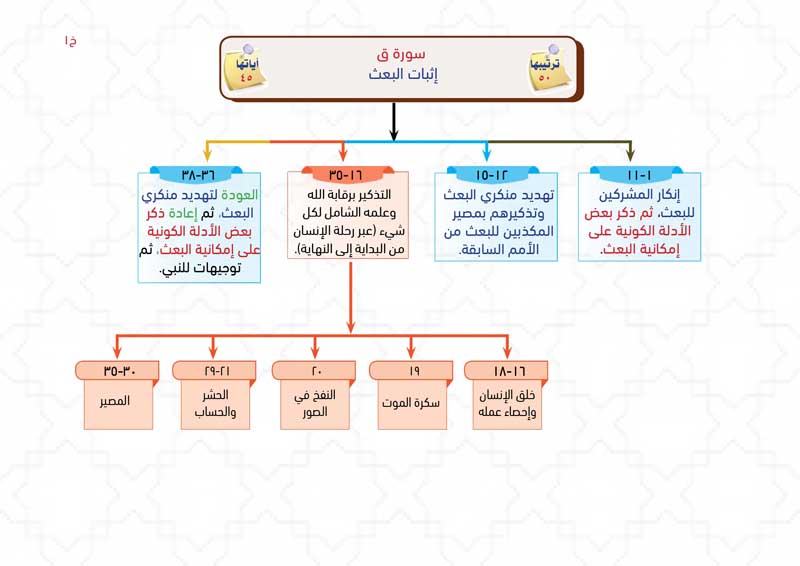

سورة ق

| ترتيب المصحف | 50 | ترتيب النزول | 34 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.80 |

| عدد الآيات | 45 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.20 |

| ترتيب الطول | 55 | تبدأ في الجزء | 26 |

| تنتهي في الجزء | 26 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 28/29 | ق: 1/1 | ||

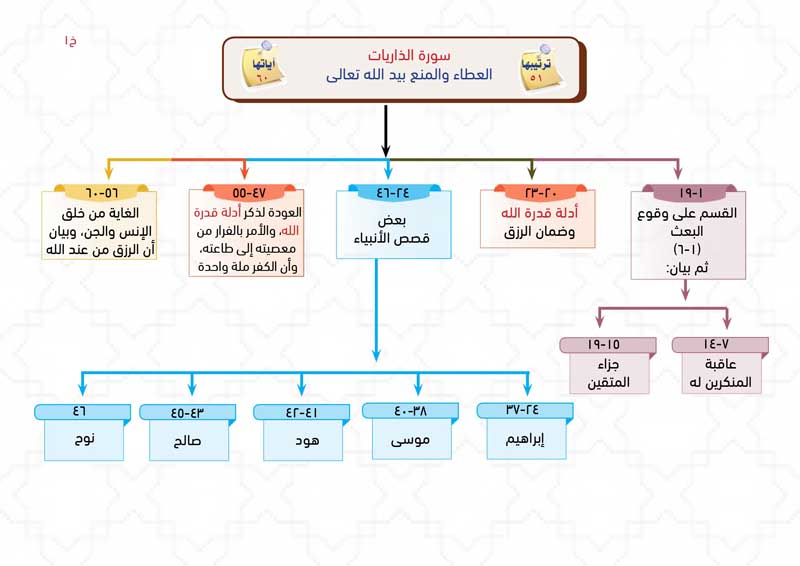

سورة الذاريات

| ترتيب المصحف | 51 | ترتيب النزول | 67 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.70 |

| عدد الآيات | 60 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.10 |

| ترتيب الطول | 53 | تبدأ في الجزء | 26 |

| تنتهي في الجزء | 27 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 2/17 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (36) الى الآية رقم (40) عدد الآيات (5)

بعدَ أن هدَّدَ مُنكِري البعثِ بعذابِ جهنَّمَ، هدَّدَهُم هنا بما يُعَجِّل من عذابِ الدُّنيا كما فَعَلَ بالأممِ السَّابقةِ، ثُمَّ ذَكَرَ دليلَ إمكانِ البعثِ من خلقِ السَّمواتِ والأرضِ، =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (41) الى الآية رقم (45) عدد الآيات (5)

= ثُمَّ ذَكَّرَ بالنفخةِ الثانيةِ في الصُّورِ وخروجِ النَّاسِ من القبورِ للحسابِ، وعلمِه بكلِّ شيءٍ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)

القَسَمُ بالرِّياحِ والسُّحُبِ والسُّفنِ والملائكةِ على أنَّ البعثَ والحسابَ كائنٌ لا محالةَ، =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة ق

إثبات البعث (أو: اختر لنفسك: طريق النَّار أو طريق الجنة)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • هذه السورة تدعونا: لتذكُّر الآخرة وهول القيامة، وتحذرنا من أسباب الانحراف لنتجنبها ونبتعد عنها، وهي: أ. وسوسة النفس: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَـٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ (16). ب. القرين (الشيطان): ﴿قَالَ قرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَـٰكِن كَانَ فِى ضَلَـٰلٍ بَعِيدٍ﴾ (27). جـ. الغفلة: ﴿لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مّنْ هَـٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (22). وتوضح لنا طريقين لنختار بينهما؛ الأول: طريق النَّار: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلأتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾ وكأنها تتسائل: فهل ترضى لنفسك أن تسمع هذه الكلمات وتكون من مزيد جهنم؟ ثم تعرض الآية التي تليها مباشرة الطريق الثاني: طريق الجنة: ﴿وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾، ثم يأتي السؤال: مع أي الفريقين تحب أن تكون؟

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة ق»، و«سورة ق والقرآن المجيد».

- • معنى الاسم :: ق: حرف من حروف التهجي.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بحرف الهجاء (ق)، وهِيَ مِنَ السُّوَرِ الَّتِي سُمِّيَتْ بِأَسْمَاءِ الْحُرُوفِ الْوَاقِعَةِ فِي ابْتِدَائِهَا مِثْلَ: طه، ص، يس، بِحَيْثُ إِذَا دُعِيَتْ بِهَا لَا تَلْتَبِسُ بِسُورَةٍ أُخْرَى.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: سورة «الْبَاسِقَات»؛ لانفرادها بورود لفظة (الباسقات) فيها، في قوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ آية (10)، كما تسمى سورة «الخطبة»؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها في خطبة الجمعة.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: تذكُّر القيامة وأهوالها، والحذر من أسباب الانحراف والابتعاد عنها.

- • علمتني السورة :: التفكر في خلق السموات والأرض: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا ... تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن التَّكذيب بالرُّسُلِ عادة الأممِ السَّابقةِ، وعقاب المُكذِّبين سنَّة إلهية: ﴿كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾

- • علمتني السورة :: أن الاستفادة من هذا القرآن إنما تقع لمن كان له قلبٌ حيٌّ، يستمع لآيات القرآن منصتًا متدبرًا لما يتلى، كأنها قد كتبت فيه: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَكَانَ صَلاَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا».

• عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: «مَا حَفِظْتُ (ق) إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ».

• عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة (ق) من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «... وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة (ق) من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة (ق) أول سور قسم المفصل على الراجح، وتعتبر أيضًا أول طوال المفصل.

• كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءة سورة (ق) في المجامع كالجمع والعيدين.

• تمتاز سورة (ق) بأنها شديدة الوقع على الحس، تهز القلب هزًا؛ بما فيها من الترغيب والترهيب.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نُذَكِّر أنفسنا دومًا بالقيامة وأهوالها، ونتجنب أسباب الانحراف ونبتعد عنها.

• أن نهتم بالقرآن علمًا وتدبرًا وعملًا إذا أردنا الرفعة والشرف في الدنيا والآخرة: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ (1)، (وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ أي: أقسم بالقرآن ذى المجد والشرف).

• أن نتأمل ونتفكر في خلق السموات والأرض: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا ...تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ (6-8).

• أن نتذكر إخراج الله للموتى إذا جاء المطر وخرج النبات: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ﴾ (11).

• ألا نحزن أو نيأس إذا لم يهتدِ على أيدينا أحد، أو لم يسلم على أيدينا أحد، فقد كذبت رسل من قبلنا: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ...﴾ (12).

• أن نأخذ العبرة من غيرنا، ونعتبر من إهلاك الأمم السابقة المكذبة بالرسل وسوء عاقبتهم: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ...كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾.

(12- 14).

• أن نراقب الله دائمًا، ونستحي أن يرانا حيث نهانا، ونعلم أن أعمالنا محصاة علينا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ...مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (16-18).

• أن نحذر من هذه الصفات الخمس: الكفر والعناد ومنع الخير والاعتداء والشك: ﴿...كَفَّارٍ عَنِيدٍ (٢٤) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ﴾ (24، 25).

• أن نقدم نصيحة لمن حولنا عن آية من كتاب الله: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ (45).

• أن نذكر الناس بـ (سورة ق) يوم الجمعة، فنحن لم نعد نسمعها الآن، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة وحدها، ثم ينزل عن المنبر بعد أن يتأثر بها الصحابة تأثرًا شديدًا، حتى حفظوها من كثرة تكرارها يوم الجمعة، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: «مَا حَفِظْتُ (ق) إِلاَّ مِنْ فِى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ».

سورة الذاريات

العطاء والمنع بيد الله تعالى (أو: قضية الرزق)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • رسالة السورة:: • رزقك بيد الله، رزقك مضمون، فلا تقلق. لذا رأينا في بداية السورة قسمًا بأربعة أمور على أن البعث والحساب حق، وهي: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا * فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾ (1-4). الذاريات: وهي الرياح التى تذرو الشىء، أى تسوقه وتنقله، فهي تساعد على تصاعد البخار من البحار فتتكون السحب. الحاملات: وهي السحب التى تحمل المطر والذي فيه الخير والرزق للناس. الجاريات: وهي السفن التى تجرى فى البحر، بدفع الرياح لها تجلب الرزق للناس. المقسمات: وهي الملائكة الذين يقسمون أرزاق العباد وأمورهم بأمر الله. • ونلاحظ أن جميع ما أُقْسِمَ به هنا مرتبط بقضية الرزق، وأن الرزق بيد الله وحده.ثم يأتي بيان أن الرزق مضمون؛ حتى يطمئن المؤمن ولا ينشغل به عن طاعة الله: ﴿وَفِى ٱلسَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبّ ٱلسَّمَاء وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾ (22-23)، ألم تصدق بعد؟! حتى بعد كل هذا القسم من الله تعالى؟!

- • ثق بأن الله هو الرزاق، وكن كريمًا:: كما نرى في هذه القصة كرم إبراهيم: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَـٰماً قَالَ سَلَـٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ (24-26)، فنلاحظ من هذه الآية سرعة إبراهيم في إعداد الضيافة: ﴿فَرَاغَ﴾، بالإضافة إلى كرمه في كلمة: ﴿بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾، وكأن المعنى: ثق بأن الله هو الرزاق، وثق بالكرم الإلهي، وكن كريمًا من الناس. وإذا كان العطاء والمنع من الله تعالى ففروا أيها الناس إليه: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (50). ختام السورة : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (56، 58) فانشغلوا بعبادة الله ولا تنشغلوا بالرزق، فإنه مضمون.إذن السورة من أولها إلى آخرها تدور حول قضية الرزق.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الذاريات».

- • معنى الاسم :: الذاريات: هي الرياح التي تذرو التراب وغيره وتنقله من مكان إلى آخر.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالذاريات، وهَذِه الْكَلِمَة لَمْ تَقَعْ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فِي غَيْرِهَا مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن العطاء والمنع بيد الله تعالى.

- • علمتني السورة :: أن المتقين يختمون صلاتهم بالليل بالاستغفار بالأسحار، فجمعوا بين الإحسان والخوف بخلاف من جمع بين الإساءة والأمن من مكر الله: ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

- • علمتني السورة :: أن الأسحار وقت إجابة الدعاء: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (18)، وقال أكثر المفسرين في قول يعقوب عليه السلام: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ [يوسف: 98] أنه أخرهم إلى وقت السحر؛ لأنه وقت إجابة الدعاء.

- • علمتني السورة :: أن الضيف يُكرم لا يشاور ولا يستأذن: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ (26)، فقد أكرم إبراهيم عليه السلام الملائكة ولو استأذنهم لامتنعوا؛ لأنهم لا يأكلون

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الذاريات من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الذاريات من المفصل.

• سورة الذاريات من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة الذاريات مع سورة الطور، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الذاريات احتوت على آية تعتبر أصلًا في بيان أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة، وهي: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (56)، فكثيرًا ما يستشهد بهذه الآية في هذا المقام.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألا نقلق؛ فأرزاقنا بيد الله، ولذا فالرزق مضمون.

• أن نتخلق بصفات المتقين، ومنها: الإحسان في العمل، قيام الليل بالصلاة والذكر، يكثرون من الاستغفار، يتصدقون في سبيل الله ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ ...إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (15-19).

• أن نطمئن، فلن يستطيعَ أيّ مخلوقٍ أن يقطعَ الرزق عنا: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (22).

• أن نكرم الضيف، وأن نقدم له خير ما عندنا: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ (26).

• ألا نيأس إذا لم يستجيب لدعوتنا إلَّا قليل من النَّاسِ، فقد كان الرُّسُل كذلك: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (36).

• أن ننظر ونتأمل في أسباب هلاك الأمم السابقة: ﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۞ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾ (43، 44).

• أن نلجأ إلى الله تعالى في كل شيء: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّـهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (50).

• أن نُذَكِّر الناسَ بالله، وننصحهم بأسلوب حسن وجميل: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (55).

• أن نتيقن بأن أرزاقنا بيد الله تعالى، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (57، 58).

• ألا نستعجل هلاك الكافرين؛ فإن الله يمهل ولا يهمل: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ﴾ (59).

تمرين حفظ الصفحة : 520

مدارسة الآية : [36] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى -مخوفًا للمشركين المكذبين للرسول:-{ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ} أي:أمما كثيرة هم أشد من هؤلاء بطشًا أي:قوة وآثارًا في الأرض.

ولهذا قال:{ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ} أي:بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار، وأجروا الأنهار، وزرعوا، وعمروا، ودمروا، فلما كذبوا رسل الله، وجحدوا آيات الله، أخذهم الله بالعقاب الأليم، والعذاب الشديد، فـ{ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ} أي:لا مفر لهم من عذاب الله، حين نزل بهم، ولا منقذ، فلم تغن عنهم قوتهم، ولا أموالهم، ولا أولادهم.

وكَمْ في قوله- تعالى-: وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ.... خبرية بمعنى كثير، وهي منصوبة بما بعدها، والقرن يطلق على جماعة من الناس تعيش في زمن واحد، ومقداره مائة سنة- على الراجح-.

وقوله: مِنْ قَرْنٍ تمييز لكم، وجملة هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً صفة، والبطش:

السطوة والأخذ بشدة. أى: واعلم- أيها الرسول الكريم- أننا أهلكنا كثيرا من القرون الماضية التي كذبت رسلها، كقوم نوح وعاد وثمود، وقد كانوا أشد من قومك قوة وأكثر جمعا، ومادام الأمر كما ذكرنا لك، فلا تحزن ولا تبتئس لما يصيبك من الكافرين المعاصرين لك، فنحن في قدرتنا أن ندمرهم تدميرا.

والضمير في قوله- تعالى-: فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ يعود إلى أهل تلك القرون المهلكة الماضية. والتنقيب: السير في الأرض، والطواف فيها. والبحث بين أرجائها، يقال: نقب فلان في الأرض، إذا ذهب فيها وأصل النّقب: الخرق والدخول في الشيء، ومنه قولهم:

نقب فلان الجدار، إذا أحدث فيه خرقا.

والمراد به هنا: السير في الأرض، والتفتيش فيها..

قال الآلوسى: فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ أى: ساروا في الأرض وطوفوا فيها حذر الموت..

قال الشاعر:

نقبوا في البلاد حذر الموت ... وجالوا في الأرض كل مجال

وشاع التنقيب في العرف بمعنى التنقير عن الشيء والبحث عن أحواله..

والفاء على تفسير التنقيب بالسير ونحوه، لمجرد التعقيب، وعلى تفسيره بالتصرف للسببية، لأن تصرفهم في البلاد مسبب عن اشتداد بطشهم، وهي على الوجهين عاطفة على معنى ما قبلها، كأنه قيل: اشتد بطشهم فنقبوا في البلاد.. .

والاستفهام في قوله- سبحانه-: هَلْ مِنْ مَحِيصٍ للإنكار والنفي، والمحيص:

المعدل والمهرب، يقال: حاص فلان عن الشيء يحيص حيصا، ومحيصا، إذا عدل وحاد عنه، وحاول الهروب منه. أى: أن هؤلاء المكذبين السابقين، كانوا أشد من مشركي قريش قوة وأكثر جميعا، وكانوا أكثر ضربا في الأرض وسيرا فيها فلما نزل بهم بأسنا حاولوا الهرب والفرار، فلم يجدوا مكانا يهربون فيه، بل نزل بهم عذابنا فدمرناهم تدميرا.

فعليكم- أيها المشركون- أن تعتبروا بهم، حتى لا يصيبكم ما أصابهم.

فالمقصود بالآية الكريمة، تسلية الرسول صلّى الله عليه وسلّم وتحذير أعدائه من سوء عاقبة الكفر والعناد.

يقول تعالى : وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين : ( من قرن هم أشد منهم بطشا ) أي : كانوا أكثر منهم وأشد قوة ، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ; ولهذا قال هاهنا : ( فنقبوا في البلاد ) قال ابن عباس : أثروا فيها . وقال مجاهد : ( فنقبوا في البلاد ) : ضربوا في الأرض . وقال قتادة : فساروا في البلاد ، أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها ويقال لمن طوف في البلاد : نقب فيها . قال امرؤ القيس :

لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب

وقوله : ( هل من محيص ) أي : هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره ؟ وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل ؟ فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص .

القول في تأويل قوله تعالى : وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36)

وقوله ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ) يقول تعالى ذكره: وكثيرا أهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش من القرون,( هُمْ أَشَدَّ ) من قريش الذين كذّبوا محمدا( بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ ) يقول: فَخَرَّقُوا (1) البلادَ فساروا فيها, فطافوا وتوغَّلوا إلى الأقاصي منها; قال امرؤ القَيس:

لقَــدْ نَقَّبْــتُ فِـي الآفـاقِ حـتَّى

رَضِيــتُ مِــنَ الغَنِيمَـةِ بالإيـاب (2)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس ( فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ ) قال: أثَّروا.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ ) قال: يقول: عملوا في البلاد ذاك النقْب.

* ذكر من قال ذلك:

وقوله ( هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ) يقول جلّ ثناؤه: فهل كان لهم بتنقبهم في البلاد من معدل عن الموت; ومَنْجي من الهلاك إذ جاءهم أمرنا.

وأضمرت كان في هذا الموضع, كما أضمرت في قوله وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ بمعنى: فلم يكن لهم ناصر عند إهلاكهم. وقرأت القرّاء قوله ( فَنَقَّبُوا ) بالتشديد وفتح القاف على وجه الخبر عنهم. وذُكر عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ ذلك ( فَنَقِبُوا ) بكسر القاف على وجه التهديد والوعيد: أي طوّفوا في البلاد, وتردّدوا فيها, فإنكم لن تفوتونا بأنفسكم.

وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله ( مِنْ مَحِيصٍ ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ )... حتى بلغ ( هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ) قد حاص الفَجرة فوجدوا أمر الله مُتَّبِعا.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, قوله ( فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ) قال: حاص أعداء الله, فوجدوا أمر الله لهم مُدْرِكا.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ) قال: هل من منجي.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[36] ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ﴾ العاقل من اتعظ بغيره.

وقفة

[36] شَرِّق وغَرِّب، هل من الموت مهرب؟! وهل من ملك الموت مفر؟!

وقفة

[36] البطش يزرع الرعب فى قلوب الناس فيصبحون عجينة لينة فى أيدى الطغاة فيضلونهم كما يشاءون.

تفاعل

[36] ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا﴾ استعذ بالله الآن من عقابه.

وقفة

[36] ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ﴾ بمعنى طافوا بالبلاد؛ وليس بحثوا وفتشوا.

وقفة

[36، 37] من أوضح ما يكون لذوي الفهم: قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فُعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم، فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ﴾، ولهذا قال بعدها: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾

- القسم الأول من الآية الكريمة أعرب في سور كثيرة. تراجع الآية الكريمة الرابعة والسبعون من سورة «مريم».

- ﴿ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ: ﴾

- الفاء سببية. وجاءت الفاء للتسبيب عن قوله هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً» أي شدة بطشهم قوتهم على التنقيب. نقبوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. في البلاد: جار ومجرور متعلق بنقبوا بمعنى «طوفوا في البلاد» ويجوز أن يراد فنقب أهل مكة في أسفارهم في بلاد القرون.

- ﴿ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ: ﴾

- حرف استفهام لا محل له من الاعراب. من: حرف جر زائد داخل على المبتدأ النكرة ومسبوق بحرف استفهام. محيص: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره: هل من الله أو من الموت محيص. أي مهرب. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [36] لما قبلها : وبعد أن هدَّدَ اللهُ مُنكِري البعثِ بعذابِ جهنَّمَ؛ هدَّدَهُم هنا بما يُعَجِّل من عذابِ الدُّنيا كما فَعَلَ بالأممِ السَّابقةِ، قال تعالى:

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فنقبوا:

1- بفتح القاف، مشددة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسر القاف مشددة، على الأمر لأهل مكة، وهى قراءة ابن عباس، وابن يعمر، وأبى العالية، ونصر ابن يسار، وأبى حيوة، والأصمعى، عن أبى عمرو.

3- بكسر القاف خفيفة، أي: نقبت أقدامهم وأخفاف إبلهم لكثرة تطوافهم فى البلاد.

مدارسة الآية : [37] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن .. ﴾

التفسير :

{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} أي:قلب عظيم حي، ذكي، زكي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله، تذكر بها، وانتفع، فارتفعوكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله، واستمعها، استماعًا يسترشد به، وقلبه{ شَهِيدٌ} أي:حاضر، فهذا له أيضا ذكرى وموعظة، وشفاء وهدى.

وأما المعرض، الذي لم يلقسمعه إلى الآيات، فهذا لا تفيده شيئًا، لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه ونعته.

إِنَّ فِي ذلِكَ الإهلاك للأمم المكذبة السابقة لَذِكْرى أى: لتذكرة وعبرة لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أى: لمن كان له قلب يعي ما يسمع، ويعقل ما يوجه إليه، ويعمل بمقتضى هذا التوجيه الحكيم. أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ أى: فيما سقناه عبرة وعظة لمن كان له قلب يعي الحقائق، ولمن أصغى إلى ما يلقى إليه من إرشادات، وهو حاضر الذهن صادق العزم لتنفيذ ما جاءه من الحق..

قال صاحب الكشاف: لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أى: قلب واع، لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له، وإلقاء السمع: الإصغاء. وَهُوَ شَهِيدٌ أى: حاضر بفطنته، لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب.. أو هو مؤمن شاهد على صحته، وأنه وحى الله.. .

وقوله : ( إن في ذلك لذكرى ) أي : لعبرة ( لمن كان له قلب ) أي : لب يعي به . وقال مجاهد : عقل ( أو ألقى السمع وهو شهيد ) أي : استمع الكلام فوعاه ، وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه .

وقال مجاهد : ( أو ألقى السمع ) يعني : لا يحدث نفسه بغيره ، ( وهو شهيد ) وقال : شاهد بالقلب .

وقال الضحاك : العرب تقول : ألقى فلان سمعه : إذا استمع بأذنيه وهو شاهد ، يقول : غير غائب . وهكذا قال الثوري وغير واحد .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37)

يقول تعالى ذكره: إن في إهلاكنا القرون التي أهلكناها من قبل قريش ( لَذِكْرَى ) يُتذَكَّر بها( لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ) يعني: لمن كان له عقل من هذه الأمة, فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم, خوفا من أن يحلّ بهم مثل الذي حل بهم من العذاب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ) : أي من هذه الأمة, يعني بذلك القلبِ: القلبَ الحيّ.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ) قال: من كان له قلب من هذه الأمة.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ) قال: قلب يعقل ما قد سمع من الأحاديث التي ضرب الله بها من عصاه من الأمم. والقلب في هذا الموضع: العقل. وهو من قولهم: ما لفلان قلب, وما قلبه معه: أي ما عقله معه. وأين ذهب قلبك؟ يعني أين ذهب عقلك.

وقوله ( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) يقول: أو أصغى لإخبارنا إياه عن هذه القرون التي أهلكناها بسمعه, فيسمع الخبر عنهم, كيف فعلنا بهم حين كفروا بربهم, وعصوْا رسله ( وَهُوَ شَهِيدٌ ) يقول: وهو متفهم لما يخبرُ به عنهم شاهد له بقلبه, غير غافل عنه ولا ساه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل, وإن اختلفت الفاظهم فيه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) يقول: إن استمع الذكر وشهد أمره, قال في ذلك: يجزيه إن عقله (3) .

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى: وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ ) قال: وهو لا يحدّث نفسه, شاهد القلب.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ, يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) قال: العرب تقول: ألقى فلان سمعه: أي استمع بأذنيه, وهو شاهد, يقول: غير غائب.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) قال: يسمع ما يقول, وقلبه في غير ما يسمع.

وقال آخرون: عنى بالشهيد في هذا الموضع: الشهادة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) يعني بذلك أهل الكتاب, وهو شهيد على ما يقرأ في كتاب الله من بعث محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) على ما في يده من كتاب الله أنه يجد النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مكتوبا.

قال: ثنا ابن ثور, قال: قال معمر, وقال الحسن: هو منافق استمع القول ولم ينتفع.

حدثنا أحمد بن هشام, قال: ثنا عبيد الله بن موسى, قال: أخبرنا إسرائيل, عن السديّ, عن أبي صالح في قوله ( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) قال: المؤمن يسمع القرآن, وهو شهيد على ذلك.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب , قال: قال ابن زيد, في قوله ( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) قال: ألقى السمع يسمع ما قد كان مما لم يعاين من الأحاديث عن الأمم التي قد مضت, كيف عذّبهم الله وصنع بهم حين عَصوا رسله.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[37] إذا أردت الانتفاع بالقرآن؛ فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه، من تكلم به سبحانه منه إليه ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾.

وقفة

[37] ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾ عمر الله قلوبنا وقلوبكم بذكره.

وقفة

[37] ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ قلب عظيم حى، ذكى، زكى إذا ورد عليه شئ من كتاب الله تذكر بها فانتفع وارتفع!

وقفة

[37] ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ إذا وجدتَ أنك تسمع القرآنَ ولا تتأثَّر به؛ ففتش عن علِّة في قلبك, فإنه أعظم كلام.

وقفة

[37] ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ أي واعٍ، وإلا فكلُّ إنسانٍ له قلبٌ، بل كلُّ حيوانِ، أو المرادُ بالقلب: العقلُ.

وقفة

[37] ما الفرق بين لفظ الفؤاد والقلب في القرآن؟ الجواب باختصار: القلب في سياق المسائل العقلية العلمية ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾، والفؤاد في سياق المسائل العاطفية الرقيقة ﴿وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغًا﴾ [القصص: 10].

وقفة

[37] قلب النبي محل إنزال القرآن، فمن أراد الإنتفاع به فليفتح له قلبه ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾.

لمسة

[37] ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ ولم يقل: (استمع) لأن إلقاء السمع، أي: يرسل سمعه ولا يمسكه وإن لم يقصد السماع، أي: تحصل الذكرى لمن له سمع، وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس له قلب وبمن لا يلقي سمعه.

وقفة

[37] قسَّم ابن القيم الناس من حيث تدبر القرآن في ضوء هذه الآية إلى أقسام ثلاثة: الأول: رجل قلبه ميِّت، وهذا لا تخاطبه الآية، وهو بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. الثاني: رجل له قلب حي لكن لا يصغي لآيات الله، ولا يتأملها أو يتدبرها؟ لأن ذهنه مشغول بغيرها على الدوام، وهو بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فلا يراه. الثالث: رجل قلبه حي ومستعد، يصغي للآيات ويتدبر فيها، وهذا وحده الذي ينتفع بالآيات، وهو بمنزلة البصير الذي حدَّق إلى جهة المنظور إليه، حتى رآه وتبيَّن له طريق الحق.

وقفة

[37] ﴿إِنَّ في ذلِكَ لَذِكرى لِمَن كانَ لَهُ قَلبٌ أَو أَلقَى السَّمعَ وَهُوَ شَهيدٌ﴾ قل لى كيف تسمع أقل لك كيف قلبك.

وقفة

[37] ﴿إِنَّ في ذلِكَ لَذِكرى لِمَن كانَ لَهُ قَلبٌ أَو أَلقَى السَّمعَ وَهُوَ شَهيدٌ﴾ من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين: إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله واتبعه؛ فذلك صاحب القلب، أو رجل لم يعقله بنفسه، بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه؛ فهذا أصغى فألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر القلب.

وقفة

[37] ﴿إِنَّ في ذلِكَ لَذِكرى لِمَن كانَ لَهُ قَلبٌ أَو أَلقَى السَّمعَ وَهُوَ شَهيدٌ﴾ انفتاح القلب، وإلقاء السمع من أعظم مفاتيح التدبر!

وقفة

[37] ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ من ألقى سمعه إلى آيات الله، واستمعها استماعًا يسترشد به، وقلبه شهيد، أي: حاضر، فهذا له أيضًا ذكرى وموعظة، وشفاء وهدى، وأما المعرض الذي لم يلق سمعه إلى الآيات، فهذا لا تفيده شيئًا؛ لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه ونعته.

اسقاط

[37] ﴿إِنَّ في ذلِكَ لَذِكرى لِمَن كانَ لَهُ قَلبٌ أَو أَلقَى السَّمعَ وَهُوَ شَهيدٌ﴾، ﴿فذكر بالقرآن من يخاف وعيد﴾ [45]، كيف حال قلبك مع القرآن؟!

وقفة

[37] ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ أكثر القلوب انتفاعًا بالمواعظ والبصائر هى القلـوب التى تميـل لسمـاع القـرآن كما تميل الأذن لسماع الصوت الحسن.

وقفة

[37] لمن يريد أن يحيا بالقرآن أن يتخلق بثلاث: بقلب يعقل: ﴿لمن كان له قلب﴾، وأذن تنصت: ﴿أو ألقى السمع﴾، وقلب حاضر: ﴿وهو شهيد﴾.

عمل

[37] احرص على سلامة قلبك من الأمراض التي تغشاه حتى يكون من المتعظين ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾.

وقفة

[37] ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ الاعتبار بوقائع التاريخ من شأن ذوي القلوب الواعية.

وقفة

[37] يخاطب القرآن ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ تارة، و﴿أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197] تارة أخرى؛ يريدك مرة أن تخشع، ومرة أن تفكر.

لمسة

[37] ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ سر الإتيان بـ(أو) دون (الواو)؛ لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان: أحدهما: ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه، ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته، بل قلبه واعٍ زكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط؛ لكمال استعداده، والنوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه، وجمع فكرته عليه، وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله.

وقفة

[37] ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ القلب الحي الذي يعقل عن الله، ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ أي أصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام.

لمسة

[37] ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ كأن سمعك شيء ألقيتَ به لهذا القرآن، عندها تعرف القرآن.

لمسة

[37] وفي قوله: ﴿ﱜ ﱝ﴾ إشارة إلى أن مجرد الإصغاء لا يفيد، ما لم يكن المصغي حاضرًا بفطنته وذهنه، وفي الآية ترتيب حسن؛ لأنه إن كان ذا قلب ذكي يستخرج المعاني بتدبر وفكر؛ فذاك، وإلا فلا بد أن يكون مستمعًا مصغيًا إلى كلام المنذر؛ ليحصل له التذكير.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ فِي ذلِكَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. في: حرف جر. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بفي. اللام للبعد والكاف للخطاب. والجار والمجرور متعلق بخبر «ان» المقدم.

- ﴿ لَذِكْرى: ﴾

- اللام لام التوكيد. ذكرى: اسم «ان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر.

- ﴿ لِمَنْ: ﴾

- اللام حرف جر و «من» اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بذكرى.

- ﴿ كانَ لَهُ قَلْبٌ: ﴾

- الجملة الفعلية: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح. له: جار ومجرور متعلق بخبر «كان» المقدم. قلب: اسمها مرفوع بالضمة بمعنى إنّ في اهلاكنا القرون لموعظة لمن كان له قلب واع للحق وقد يعبر عن العقل أي لمن كان له عقل.

- ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ: ﴾

- حرف عطف. ألقى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. السمع: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة بمعنى وأصغى.

- ﴿ وَهُوَ شَهِيدٌ: ﴾

- الواو حالية. والجملة بعدها: في محل نصب حال، هر: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. شهيد: خبر «هو» مرفوع بالضمة بمعنى: وهو حاضر بذهنه ليفهم معانيه. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [37] لما قبلها : وبعد ذِكرِ إهلاكِ الأممِ السابقةِ؛ ذكرَ اللهُ هنا أن في هذا عِظة وذكرى لمن كان له قلب يعقل به، أو أصغَى السمع وهو حاضر بقلبه، غير غافل ولا ساهٍ، قال تعالى:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ألقى:

1- مبنيا للفاعل، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مبنيا للمفعول، وهى قراءة السلمى، وطلحة، والسدى، وأبى البرهسم.

مدارسة الآية : [38] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا .. ﴾

التفسير :

وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة، ومشيئته النافذة، التي أوجد بها أعظم المخلوقات{ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، من غير تعب، ولا نصب، ولا لغوب، ولا إعياء، فالذي أوجدها -على كبرها وعظمتها- قادر على إحياء الموتى، من باب أولى وأحرى.

ثم بين- سبحانه- مظاهر قدرته ووحدانيته فقال: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ. واللغوب: التعب والنصب والإعياء، مصدر لغب- كدخل- يقال: لغب فلان لغوبا، إذا اشتد تعبه وضعفه.

أى: والله لقد خلقنا بقدرتنا السموات والأرض وما بينهما من كائنات لا يعلمها إلا الله، في ستة أوقات وما مسنا بسبب هذا الخلق العظيم نصب أو تعب أو إعياء.

فالمراد بالأيام مطلق الأوقات التي لا يعلم مقدارها إلا الله- تعالى- وقيل: هذه الأيام من أيام الدنيا، وقيل: من أيام الآخرة..

وقال سعيد بن جبير: الله- تعالى- قادر على أن يخلق السموات والأرض وما بينهما في لمحة ولحظة، ولكنه- سبحانه- خلقهن في ستة أيام ليعلم عباده التثبت في الأمور والتأنى فيها.

والمقصود بالآية الكريمة بيان كمال قدرة الله- تعالى-. والرد على من أنكر البعث والنشور. وعلى اليهود الذين زعموا أن الله- تعالى- خلق العالم في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت.

وقوله : ( ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ) : فيه تقرير المعاد ; لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأحرى .

وقال قتادة : قالت اليهود - عليهم لعائن الله - : خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ، ثم استراح في اليوم السابع ، وهو يوم السبت ، وهم يسمونه يوم الراحة ، فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه : ( وما مسنا من لغوب ) أي : من إعياء ولا نصب ولا تعب ، كما قال في الآية الأخرى : ( أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ) [ الأحقاف : 33 ] ، وكما قال : ( لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ) [ غافر : 57 ] وقال ( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ) [ النازعات : 27 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38)

يقول تعالى ذكره: ولقد خلقنا السموات السبع والأرض وما بينهما من الخلائق في ستة أيام, وما مسنا من إعياء.

كما حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا مهران, عن أبي سنان, عن أبي بكر, قال: جاءت اليهود إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , فقالوا: يا محمد أخبرنا ما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: " خَلَقَ اللّهُ الأرْضَ يَوْمَ الأحَدِ وَالاثْنَيْنِ, وَخَلقَ الجِبالَ يَوْمَ الثُّلاثاءِ, وَخَلَقَ المَدائِنَ والأقْوَاتَ والأنهارَ وعُمْرانها وَخَرَابها يَوْمَ الأرْبِعاءِ, وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالمَلائِكَةَ يَوْمَ الخَمِيس إلى ثَلاثِ ساعاتٍ, يعْنِي مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ, وَخَلَقَ فِي أوَّلِ الثَّلاثِ السَّاعاتِ الآجالَ , وفي الثَّانِيَةِ الآفَة, وفي الثَّالِثَةِ آدَمَ, قالوا: صدقت إن أتممت, فعرف النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ما يريدون, فغضب, فأنـزل الله وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ * فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ .

قال ثنا مهران, عن سفيان ( وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ) قال: من سآمة.

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ) يقول: من إزحاف (4) .

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه; عن ابن عباس : ( وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ) يقول: وما مسنا من نَصَب.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ) قال: نصب.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ )... الآية, أكذب الله اليهود والنصارى وأهل الفرى على الله, وذلك أنهم قالوا: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام, ثم استراح يوم السابع, وذلك عندهم يوم السبت, وهم يسمونه يوم الراحة.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( مِنْ لُغُوبٍ ) قالت اليهود: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام, ففرغ من الخلق يوم الجمعة, واستراح يوم السبت, فأكذبهم الله, وقال ( وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ) .

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) كان مقدار كلّ ألف سنة مما تعدّون.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ) قال: لم يَمَسَّنا في ذلك عناء, ذلك اللغوب.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[38] ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ خلق الله الكون في ستة أيام لِحِكَم يعلمها الله، لعل منها بيان سُنَّة التدرج.

وقفة

[38] ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ قال سعيد بن جبير: «الله تعالى قادر على أن يخلق السموات والأرض وما بينهما في لمحة ولحظة، ولكنه سبحانه خلقهن في ستة أيام؛ ليعلم عباده التثبت في الأمور والتأني فيها».

وقفة

[38] ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ هذه الآية رَد على اليهود. كان بعض اليهود بمكة يقولون: «إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واستراح في اليوم السابع»، وهذا مكتوب في سفر التكوين من التوراة.

وقفة

[38] ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ سوء أدب اليهود في وصفهم الله تعالى بالتعب بعد خلقه السماوات والأرض، وهذا كفر بالله.

لمسة

[38] ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ المس: اللمس، فعبر عن نفي أقل إصابة بالتعب، بنفي المس، فتأمل قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض.

الإعراب :

- ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا: ﴾

- الواو: استئنافية. اللام للابتداء والتوكيد. قد: حرف تحقيق. خلق: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

- ﴿ السَّماااتِ وَالْأَرْضَ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم والأرض: معطوفة بالواو على «السموات» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة.

- ﴿ وَما بَيْنَهُما: ﴾

- الواو عاطفة. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب لأنه معطوف على منصوب. بين: مفعول فيه ظرف مكان مبني على الفتح متعلق بفعل محذوف تقديره: استقر أو وجد وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. و «ما» علامة التثنية. وجملة «استقر بينهما» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخلق. أيام: مضاف اليه مجرور بالاضافة. وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ: ﴾

- الواو عاطفة. ما: نافية لا عمل لها. مس: فعل ماض مبني على الفتح. من: حرف جر زائد لتاكيد النفي. لغوب: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل «مس» و «نا» في «مسنا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم بمعنى تعب. '

المتشابهات :

| ق: 38 | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ |

|---|

| الفرقان: 59 | ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَـٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ |

|---|

| السجدة: 4 | ﴿اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ولَقَدْ خَلَقْنا السَّماواتِ والأرْضَ وما بَيْنَهُما في سِتَّةِ أيّامٍ وما مَسَّنا مِن لُّغُوبٍ﴾ قالَ الحَسَنُ وقَتادَةُ: قالَتِ اليَهُودُ: إنَّ اللَّهَ خَلَقَ الخَلْقَ في سِتَّةِ أيّامٍ، واسْتَراحَ يَوْمَ السّابِعِ، وهو يَوْمُ السَّبْتِ. وهم يُسَمُّونَهُ يَوْمَ الرّاحَةِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ.أخْبَرَنا أبُو بَكْرٍ أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الحافِظُ، قالَ: أخْبَرَنا إبْراهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ، قالَ: حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو بَكْرِ بْنُ عَيّاشٍ، عَنْ أبِي سَعْدٍ البَقّالِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ اليَهُودَ أتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَألَتْ عَنْ خَلْقِ السَّماواتِ والأرْضِ فَقالَ: ”خَلَقَ اللَّهُ الأرْضَ يَوْمَ الأحَدِ والِاثْنَيْنِ، وخَلَقَ الجِبالَ يَوْمَ الثُّلاثاءِ وما فِيهِنَّ مِنَ المَنافِعِ، وخَلَقَ يَوْمَ الأرْبِعاءِ الشَّجَرَ والماءَ، وخَلَقَ يَوْمَ الخَمِيسِ السَّماءَ، وخَلَقَ يَوْمَ الجُمُعَةِ النُّجُومَ والشَّمْسَ والقَمَرَ“ . قالَتِ اليَهُودُ: ثُمَّ ماذا يا مُحَمَّدُ ؟ قالَ: ”ثُمَّ اسْتَوى عَلى العَرْشِ“ . قالُوا: قَدْ أصَبْتَ لَوْ تَمَّمْتَ: ثُمَّ اسْتَراحَ. فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ غَضَبًا شَدِيدًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ولَقَدْ خَلَقْنا السَّماواتِ والأرْضَ وما بَيْنَهُما في سِتَّةِ أيّامٍ وما مَسَّنا مِن لُّغُوبٍ * فاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ﴾ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [38] لما قبلها : ولَمَّا دَلَّ اللهُ على تمامِ عِلمِه وشُمولِ قُدرتِه بخَلقِ الإنسانِ؛ ذكَّرَ هنا بخَلقِ ما هو أكبَرُ منه، قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لغوب:

1- بضم اللام، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتحها، وهى قراءة على، والسلمى، وطلحة، ويعقوب.

مدارسة الآية : [39] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ .. ﴾

التفسير :

{ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ} من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم واله بطاعة ربك وتسبيحه، أول النهار وآخره

والفاء في قوله: فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ فصيحة. أى: إذا كان الحال كما بينا لك يا محمد، فاصبر على ما يقوله هؤلاء الضالون المكذبون من أقوال لا يؤيدها عقل أو نقل.

وقوله: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ إرشاد له صلّى الله عليه وسلّم إلى ما يعينه على الصبر.

أى: اصبر- أيها الرسول الكريم- على أقوال هؤلاء الكافرين، ونزه ربك- تعالى- عن كل ما لا يليق به، وتقرب إليه بالعبادات والطاعات قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وهما وقتا الفجر والعصر.

وخصهما- سبحانه- بالذكر لفضلهما وشرفهما.

وقوله : ( فاصبر على ما يقولون ) يعني : المكذبين ، اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) ، وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر ، وقبل الغروب في وقت العصر ، وقيام الليل كان واجبا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه . ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات ، ولكن منهن صلاة الصبح والعصر ، فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله قال : كنا جلوسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : " أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر ، لا تضامون فيه ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، فافعلوا " ثم قرأ : ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب )

ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة ، من حديث إسماعيل ، به .

القول في تأويل قوله تعالى : فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : فاصبر يا محمد على ما يقول هؤلاء اليهود, وما يفترون على الله, ويكذبون عليه, فإن الله لهم بالمِرصاد ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) يقول: وصلّ بحمد ربك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل الغروب.

كما حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) لصلاة الفجر, وقبل غروبها: العصر.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ) قبل طلوع الشمس: الصبح, وقبل الغروب: العصر.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[39] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ لقد كانت أذِيَّتُهم أفعالًا وأقوالًا، ولكنَّ الأقوالَ أكثرُ ألمًا للعُقلَاء وأعمقُ جُرحًا.

وقفة

[39] ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ طريقُ الدعوة محفوفٌ بالابتلاء, وألوان المصاعب والإيذاء, وعلي الدعاة أن يوطِّنوا أنفسَهم علي الصبر في مقارعة الباطل.

لمسة

[39] ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ﴾تأملوا: الفعل (يقولون) فى زمن المضارع، فهم لن يتقفوا عن القول، وأنت لا تتوقف عن الصبر.

وقفة

[39] الله جل في علاه يقول لرسوله عندما اجتمع الأعداء عليه وآذوه ﴿فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك﴾، فما أحوجنا لهذا الهدي عند أذية أحدٍ لنا!

وقفة

[39] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ أمره بما يستعين به على الصبر؛ وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبالليل وأدبار السجود.

وقفة

[39] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ زادُ الصبر لا يتم تحصيله إلا بالاتصال بالله، وأعظم أسبابه: الصلاة، وأشار إليها هنا بالتسبيح، ثم ذكر أعظم الصلوات بركة: ما كان قبل طلوع الشمس، وهو صلاة الفجر، وقبل غروبها، وهو صلاة العصر.

وقفة

[39] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ من فوائد الآية الكريمة: أن الذكر عمومًا والتسبيح خصوصًا معين على الصبر, فلا يشتغل الصابر بمثل ذكره لربه, أن التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها له أثر على حياة القلب أكثر من غيره.

وقفة

[39] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ الحزن الذي يلمس النفوس في اخر النهار له دواء.

وقفة

[39] ﴿فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ فالصبر والصلاة من أعظم ما يعين على تحمل عقبات الدعوة.

وقفة

[39] ﴿فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ دواء ناجح على ما يأتيك من قسوة.

وقفة

[39] ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ الغُروبِ﴾ الصبر من أعمال القلوب، والصلاة والذكر من أعمال الجوارح؛ فاحرص على الجمع بين كلاهما.

وقفة

[39] ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ الغُروبِ﴾ الذكر يعين على الصبر، والصلاة أفضل الذكر.

وقفة

[39] ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ الغُروبِ﴾ الله يعلم أن ما يقال فى حق المؤمن بالباطل مؤلم وموجع له؛ فأرشده لما يعينه عليه وهما: الصبر والذكر.

وقفة

[39] ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ الغُروبِ﴾ الصلاة قبل الشروق وقبل الغروب مكروهة؛ فاستعض عن ذلك بالذكر والتسبيح.

وقفة

[39] ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ الغُروبِ﴾ لم يطالبك ربك بمقاطعة من يتكلمون فى حقك، بل طالبك بالصبر، ولك أجر الصابرين، ليس هذا فقط، بل أعطاك جل شأنه ما تستعين به عليه: الذكر والصلاة.

وقفة

[39] التسبيح سبب لإزالة وهن النفس ورفع الهمة وتحمل الصعاب، وهذا ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسبحه بعد كل ما يناله من تكذيب قومه وكفرهم ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوب﴾.

عمل

[39] إذا ساءك قول الناس عنك؛ فعليك بالصلاة والتسبيح والعبادة ﴿فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾.

وقفة

[39] ليس كل الناس يوفق للصبر، وإذا أردت أعظم مطاياه؛ فدونك المحافظة على التسبيح ﴿فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾.

عمل

[39] حافظ على الصلوات الخمس في المسجد جماعة ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾.

عمل

[39] الصبر والتسبيح قرينان فاحرص على الاتصاف بهما ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾.

تفاعل

[39] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ سَبِّح الله الآن.

وقفة

[39] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ أفضل ما طلعت عليه الشمس شخص مسبح.

وقفة

[39] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ قال الرازي: «واعلم أن ثواب الكلمات بقدرة صدورها عن جنان المعرفة والحكمة، وأن تكون عين قلبه تدور دوران لسانه، ويلاحظ حقائقها ومعانيها؛ فالتسبيح تنزيه من كل ما يتصور في الوهم أو يرتسم في الخيال أو ينطبع في الحواس أو يدور في الهواجس، والحمد يكشف عن المنة وصنع الصنائع وأنه المتفرد بالنعم».

وقفة

[39] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ لعل تسبيحة تشرح صدرك، تدر رزقك، تفتح مغاليق قلبك.

وقفة

[39] أعظم الصبر: الصبر على الطاعة، وعاقبته الرضا ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾.

عمل

[39] اجلس بعد أدائك لصلاة الفجر مسبحًا حتى تطلع الشمس ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾.

عمل

[39] اذهب إلى المسجد قبل أذان المغرب بمدةٍ، واجلس وسبح حتى تغرب الشمس ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾.

الإعراب :

- ﴿ فَاصْبِرْ: ﴾

- الفاء: استئنافية. اصبر: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ عَلى ما يَقُولُونَ: ﴾

- حرف جر. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعلى. يقولون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «يقولون» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد-الراجع-الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به التقدير: ما يقولونه. أو تكون «ما» مصدرية والجملة صلتها لا محل لها من الاعراب و «ما» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بعلى. التقدير: على قولهم. والجار ومجرور متعلق باصبر.

- ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «اصبر» وتعرب إعرابها. بحمد: جار ومجرور في محل نصب حال من ضمير «سبح» أي حامدا ربك. والتسبيح محمول على ظاهره أي التنزيه أو على الصلاة. ربك: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ: ﴾

- ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق بسبح وهو مضاف. طلوع: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. الشمس: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ: ﴾

- معطوفة بالواو على «قبل الطلوع» وتعرب إعرابها. بمعنى: في الفجر وقبل غروب الشمس أي الظهر والعصر. '

المتشابهات :

| طه: 130 | ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ |

|---|

| ق: 39 | ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [39] لما قبلها : ولَمَّا أخبَرَ اللهُ أنَّه خَلَق السَّمَواتِ والأرضَ وما بيْنَهما في ستَّةِ أيَّامٍ، ولم يَمَسَّه مِن تَعبٍ ولا إعياءٍ؛ تكذيبًا لأعدائِه مِنَ اليَهودِ؛ حيثُ قالوا: إنَّه استراح في اليَومِ السَّابِعِ؛ أمَرَ نَبيَّه هنا بالتَّأسِّي به سُبحانَه في الصَّبرِ على ما يقولُ أعداؤُه فيه، كما أنَّه سُبحانَه صَبَرَ على قَولِ اليَهودِ: إنَّه استراح! ولا أحَدَ أصبَرُ على أذًى يَسمَعُه منه تعالى، قال تعالى:فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ولَمَّا أمَرَه اللهُ بالصَّبرِ؛ أمَرَه هنا بما يَستَعينُ به على الصَّبرِ، وهو التَّسبيحُ بحَمدِ رَبِّه: ١- قبْلَ طُلوعِ الشَّمسِ. ٢- وقبْلَ غُروبِها، قال تعالى:

﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [40] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾

التفسير :

وفي أوقات الليل، وأدبار الصلوات. فإن ذكر الله تعالى، مسل للنفس، مؤنس لها، مهون للصبر.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ- أيضا- ونزهه عن كل ما لا يليق به، وَأَدْبارَ السُّجُودِ أى: وفي أدبار وأعقاب الصلوات فأكثر من تسبيحه- عز وجل- وتقديسه.

ومن الأحاديث التي وردت في فضل التسبيح بعد الصلوات المكتوبة، ما ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: «جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك» ؟ قالوا: يصلون كما نصلى، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. فقال صلّى الله عليه وسلّم: «أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» .

قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله.

فقال صلّى الله عليه وسلّم: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» .

وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها، وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى

وقوله : ( ومن الليل فسبحه ) أي : فصل له ، كقوله : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) [ الإسراء : 79 ] .

( وأدبار السجود ) قال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : هو التسبيح بعد الصلاة .

ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال : جاء فقراء المهاجرين فقالوا : يا رسول الله ، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . فقال : " وما ذاك ؟ " قالوا : يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ، ويعتقون ولا نعتق ! قال : " أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين " . قال : فقالوا : يا رسول الله ، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ، ففعلوا مثله . قال : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " .

والقول الثاني : أن المراد بقوله : ( وأدبار السجود ) هما الركعتان بعد المغرب ، روي ذلك عن عمر وعلي ، وابنه الحسن وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي أمامة ، وبه يقول مجاهد ، وعكرمة ، والشعبي ، والنخعي والحسن ، وقتادة وغيرهم .

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرحمن ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر . وقال عبد الرحمن : دبر كل صلاة .

ورواه أبو داود والنسائي ، من حديث سفيان الثوري ، به . زاد النسائي : ومطرف ، عن أبي إسحاق ، به .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ، حدثنا ابن فضيل ، عن رشدين بن كريب ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : بت ليلة عند رسول - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتين خفيفتين ، اللتين قبل الفجر . ثم خرج إلى الصلاة فقال : " يابن عباس ، ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم ، وركعتين بعد المغرب إدبار السجود " .

ورواه الترمذي عن أبي هشام الرفاعي ، عن محمد بن فضيل ، به . وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وحديث ابن عباس ، وأنه بات في بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة ركعة ، ثابت في الصحيحين وغيرهما ، فأما هذه الزيادة فغريبة [ و ] لا تعرف إلا من هذا الوجه ، ورشدين بن كريب ضعيف ، ولعله من كلام ابن عباس موقوفا عليه ، والله أعلم .

وقوله ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ) اختلف أهل التأويل في التسبيح الذي أمر به من الليل, فقال بعضهم: عني به صلاة العَتمة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَمِنَ اللَّيْلِ ) قال: العَتَمة وقال آخرون: هي الصلاة بالليل في أيّ وقت صلى.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمارة الأسدي, قال: ثنا عبيد الله بن موسى, قال: أخبرنا إسرائيل, عن أبي يحيى, عن مجاهد ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ) قال: من الليل كله.

والقول الذي قاله مجاهد في ذلك أقرب إلى الصواب, وذلك أن الله جلّ ثناؤه قال ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ) فلم يَحُدَّ وقتا من الليل دون وقت. وإذا كان ذلك كذلك كان على جميع ساعات الليل. وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا, فهو بأن يكون أمرا بصلاة المغرب والعشاء, أشبه منه بأن يكون أمرا بصلاة العَتَمة, لأنهما يصلَّيان ليلا.

وقوله ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) يقول: سبح بحمد ربك أدبار السجود من صلاتك.

واختلف أهل التأويل في معنى التسبيح الذي أمر الله نبيه أن يسبحه أدبار السجود, فقال بعضهم: عُنِي به الصلاة, قالوا: وهما الركعتان اللتان يصليان بعد صلاة المغرب.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا حكام, قال: ثنا عنبسة, عن أبي إسحاق, عن الحارث, قال: سألت عليا, عن أديار السجود, فقال: الركعتان بعد المغرب.

حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَية, قال: ثنا ابن جُرَيج, عن مجاهد, قال: قال عليّ رضي الله عنه ( أَدْبَارَ السُّجُودِ ) : الركعتان بعد المغرب.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا مصعب بن سلام, عن الأجلح, عن أبي إسحاق, عن الحارث. قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول ( أَدْبَارَ السُّجُودِ ) : الركعتان بعد المغرب.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن الحارث, عن عليّ رضي الله عنه , في قوله ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) قال: الركعتان بعد المغرب.

قال: ثنا يحيى, قال: ثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن الحارث, عن عاصم بن ضمرة, عن الحسن بن عليّ رضي الله عنهما, قال ( أَدْبَارَ السُّجُودِ ) : الركعتان بعد المغرب.

حدثني عليّ بن سهل, قال: ثنا مؤمل, قال: ثنا حماد, قال: ثنا عليّ بن زيد, عن أوس بن خالد, عن أبي هريرة, قال: أدبار السجود: ركعتان بعد صلاة المغرب.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن علوان بن أبي مالك, عن الشعبيّ, قال: ( أَدْبَارَ السُّجُودِ ) الركعتان بعد المغرب.

حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن جابر, عن عكرِمة, عن ابن عباس وإبراهيم بن مهاجر, عن مجاهد ( أَدْبَارَ السُّجُودِ ) : الركعتان بعد المغرب.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن إبراهيم بن مهاجر, عن إبراهيم, مثله.

حدثنا ابن المثنى. قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن إبراهيم بن مهاجر, عن إبراهيم في هذه الآية ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) - وَإِدْبَارَ النُّجُومِ قال: الركعتان قبل الصبح, والركعتان بعد المغرب, قال شعبة: لا أدري أيتهما أدبار السجود, ولا أدري أيتهما إدبار النجوم.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) قال: كان مجاهد يقول: ركعتان بعد المغرب.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) قال: هما السجدتان بعد صلاة المغرب.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا أبو فضيل, عن رشدين بن كُرَيب, عن أبيه, عن ابن عباس, قال: قال لي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " يا ابْنَ عَبَّاس رَكْعَتانِ بَعْدَ المَغْرِب أدْبارَ السُّجُود ".

حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, قال: أخبرنا أبو زرعة, وهبة الله بن راشد, قال: أخبرنا حيوة بن شريح, قال: أخبرنا أبو صخر, أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكريّ يقول: سألت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن ( أَدْبَارَ السُّجُودِ ) قال: هما ركعتان بعد المغرب.

حدثني سعيد بن عمرو السكوني, قال: ثنا بقية, قال: ثنا جرير, قال: ثنا حمير بن يزيد الرحبي, عن كُرَيب بن يزيد الرحبي; قال: وكان جبير بن نفير يمشي إليه, قال: كان إذا صلى الركعتين قبل الفجر, والركعتين بعد المغرب أخفّ, وفسَّر إدبار النجوم, وأدبار السجود.

حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا مهران, عن عيسى بن يزيد, عن أبي إسحاق الهمداني, عن الحسن ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) : الركعتان بعد المغرب.

حدثنا ابن حُمَيد, قال: ثنا حكام, قال: ثنا عنبسة, عن المُغيرة, عن إبراهيم, قال: كان يقال ( أَدْبَارَ السُّجُودِ ) : الركعتان بعد المغرب.

قال: ثنا عنبسة, عن إبراهيم بن مهاجر, عن مجاهد ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) : الركعتان بعد المغرب.

قال: ثنا جرير, عن عطاء, قال: قال عليّ: أدبار السجود: الركعتان بعد المغرب.

حدثنا ابن البرّ, قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة, قال: سُئل الأوزاعيّ عن الركعتين بعد المغرب, قال: هما في كتاب الله ( فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ).

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا ابن أبي عديّ, عن حُمَيد, عن الحسن, عن عليّ رضي الله عنه في قوله ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) قال: الركعتان بعد المغرب.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) قال: ركعتان بعد المغرب.

وقال آخرون: عنى بقوله ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) : التسبيح في أدبار الصلوات المكتوبات, دون الصلاة بعدها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, قال: ثنا ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: قال ابن عباس في ( فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) قال: هو التسبيح بعد الصلاة.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) قال: كان ابن عباس يقول: التسبيح. قال ابن عمرو: في حديثه في إثر الصلوات كلها. وقال الحارث في حديثه في دُبر الصلاة كلها.

وقال آخرون: هي النوافل في أدبار المكتوبات.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) : النوافل.

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة, قول من قال: هما الركعتان بعد المغرب, لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك, ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه, لرأيت أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد, لأن الله جلّ ثناؤه لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة, بل عمّ أدبار الصلوات كلها, فقال: وأدبار السجود, ولم تقم بأنه معنيّ به: دبر صلاة دون صلاة, حجة يجب التسليم لها من خبر ولا عقل.

واختلفت القرّاء في قراءة قوله ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) فقرأته عامة قرّاء الحجاز والكوفة, سوى عاصم والكسائي ( وإدْبارِ السُّجُودِ ) بكسر الألف, على أنه مصدر أدبر يُدبر إدبارا. وقرأه عاصم والكسائي وأبو عمرو ( وأدْبارَ ) بفتح الألف على مذهب جمع دبر وأدبار.

والصواب عندي الفتح على جمع دبر.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[40] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ سَبِّح الله الآن.

وقفة

[40] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾، ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: 18] التسبيح أنفع للقلب ليلًا، والاستغفار أكثر بركة سحرًا.

وقفة

[40] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ صلاة الليل زاد الصابرين، ومستراح المكروبين، وعدة السائرين في طريق رب العالمين.

وقفة

[40] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ الليل: وقت الخلوة بمناجاة الله، وصفاء القلب وراحته في الخلوة أتم وأحلى.

وقفة

[40] ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ فيها قولان: قال ابن عباس ومجاهد: «هو التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات»، وقال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: هما الركعتان بعد المغرب».

الإعراب :

- ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ: ﴾

- معطوفة بالواو على قَبْلَ الْغُرُوبِ» و «من» للتبعيض أي سبحه بعض الليل.

- ﴿ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بينادي. قريب: صفة-نعت- لمكان مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. '

المتشابهات :

| ق: 40 | ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ |

|---|

| الطور: 49 | ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [40] لما قبلها : ٣- وباللَّيلِ. ٤- وأدبارَ السُّجُودِ، قال تعالى:

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وأدبار:

قرئ:

1- بكسر الهمزة، وهى قراءة ابن عباس، وأبى جعفر، وشيبة، وعيسى، والأعمش، وطلحة، وشبل، وحمزة، والحرميين.

2- بفتحها، جمع «دبر» ، كطنب وأطناب، وهى قراءة الحسن، والأعرج، وباقى السبعة.

مدارسة الآية : [41] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن .. ﴾

التفسير :

أي:{ وَاسْتَمِعْ} بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه السلام، حين ينفخ في الصور{ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ} من الخلق

ثم أمر- سبحانه- رسوله صلّى الله عليه وسلّم أن يلقى سمعه لما يخبره به- تعالى- من أهوال يوم القيامة فقال: وَاسْتَمِعْ.... والمستمع إليه محذوف للتهويل والتعظيم.. أى: واستمع- أيها الرسول الكريم- أو- أيها العاقل- لما سأخبرك به من أهوال يوم القيامة.

ثم بين- سبحانه- ذلك فقال: يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ.

أى: استمع استماع تنبه وتيقظ يوم يناد المناد وهو إسرافيل- عليه السلام- من مكان قريب بحيث يسمع نداءه الناس جميعا..

قال ابن كثير: قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله ملكا أن ينادى على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء .

وفي ورود الأمر بالاستماع مطلقا، ثم توضيحه بما بعده، تهويل وتعظيم للمخبر به، لما في الإبهام، ثم التفسير، من التهويل والتفخيم لشأن المحدث عنه.

يقول تعالى : ( واستمع ) يا محمد ( يوم ينادي المناد من مكان قريب ) قال قتادة : قال كعب الأحبار : يأمر الله [ تعالى ] ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس : أيتها العظام البالية ، والأوصال المتقطعة ، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء .

القول في تأويل قوله تعالى : وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : واستمع يا محمد صيحة يوم القيامة, يوم ينادي بها منادينا من موضع قريب.

وذُكر أنه ينادي بها من صخرة بيت المقدس.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ بن سهل, قال: ثنا الوليد بن مسلم, عن سعيد بن بشر, عن قتادة, عن كعب, قال : ( وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ) قال مَلك قائم على صخرة بيت المقدس ينادي: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة; إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء.

حدثنا بشر; قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد; عن قتادة ( وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ) قال: كنا نحدّث أنه ينادي من بيت المقدس من الصخرة, وهي أوسط الأرض.

وحُدّثنا أن كعبا قال: هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ) قال: بلغني أنه ينادي من الصخرة التي في بيت المقدس.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ) قال: هي الصيحة.

حدثني عليّ بن سهل, قال: ثنا الوليد بن مسلم, قال: ثني بعض أصحابنا, عن الأغرّ, عن مسلم بن حيان, عن ابن بُريدة, عن أبيه بُريدة, قال: مَلك قائم على صخرة بيت المقدس, واضع أصبعيه في أذُنيه ينادي, قال: قلتُ: بماذا ينادي؟ قال: يقول يا أيها الناس هلموا إلى الحساب; قال: فيقبلون كما قال الله كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[41] ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله ملكًا أن ينادي على صخرة بيت المقدس: «أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء».

وقفة

[41، 42] ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ * يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ تذكَّر يوم خروجك إلي المصلَّى في الأعياد, خروجًا آخر مؤكَّدًا, ولكنه إلي ساحات الحشر والجزاء.

الإعراب :

- ﴿ وَاسْتَمِعْ: ﴾

- الواو عاطفة. استمع: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ يَوْمَ: ﴾

- ظرف زمان مفعول فيه متعلق بفعل مضمر دل عليه ذلك الخروج أي يوم ينادي المنادي يخرجون من الاحداث يوم القيامة وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ يُنادِ الْمُنادِ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر بالاضافة وهي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل على الياء المحذوفة خطا واختصارا واكتفاء بالكسرة الدالة عليها ولكثرة الاستعمال. المناد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل على الياء المحذوفة وعلة حذفها هي نفسها المعتل بها في الفعل «يناد».

- ﴿ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بينادي. قريب: صفة-نعت- لمكان مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [41] لما قبلها : ولَمَّا سلاه سبحانه عما يسمع منهم من التكذيب؛ سلاه هنا أيضًا، فقد اقترب يوم البعث والنشور، وسماع صوت المُنادي، وهو إسرافيل عليه السلام، حين ينفخ في الصور، قال تعالى:

﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

المنادى:

قرئ:

1- بالياء، وصلا، ووقفا، على الأصل، وهى قراءة ابن كثير.

2- بحذفها، وقفا، وهى قراءة نافع، وأبى عمرو.

3- بحذفها وصلا ووقفا، اتباعا لخط المصحف، وهى قراءة عيسى، وطلحة، والأعمش، وباقى السبعة.

مدارسة الآية : [42] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ .. ﴾

التفسير :

{ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ} أي:كل الخلائق يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة{ بالحق} الذي لا شك فيه ولا امتراء.

{ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ} من القبور، الذي انفرد به القادر على كل شيء.

وقوله: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ بدل من قوله: يَوْمَ يُنادِ.

أى: يوم يسمعون صيحة البعث من القبور. والحشر للجزاء، سماعا ملتبسا بالحق الذي لا يحوم حوله باطل، والمراد بهذه الصيحة: النفخة الثانية ذلِكَ اليوم هو يَوْمُ الْخُرُوجِ من الأجداث كأنهم جراد منتشر.

وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا، هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ.

( يوم يسمعون الصيحة بالحق ) يعني : النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون . ( ذلك يوم الخروج ) أي : من الأجداث .

وقوله ( يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ) يقول تعالى ذكره: يوم يسمع الخلائق صيحة البعث من القبور بالحق, يعني بالأمر بالإجابة لله إلى موقف الحساب.

وقوله ( ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ) يقول تعالى ذكره. يوم خروج أهل القبور من قبورهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[42] ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» [البخاري 4935]، ولم يصح في تحديدها شيء، وقد مال النووي والطبري والقرطبي والشوكاني والآلوسي إلى أن ما بينهما أربعون سنة.

وقفة

[42] من السنة قراءة سورة (ق) في صلاة العيد، ومناسبة ذلك قوله تعالى فيها: ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾، وقوله:﴿كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [11]، وقوله:﴿ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ [44]، فخروج المرء للعيد يوم الزينة ينبغي أن لا ينسيه خروجه إلى عرصات الحساب، ولا يكون في ذلك اليوم بطرًا فخورًا، ولا يرتكب فسقًا ولا فجورًا.

وقفة

[42] ﴿يَوْمَ ٱلْوَعِيدِ﴾ [20]﴿يَوْمُ ٱلُخُلُودِ﴾ [34]، ﴿يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ﴾ كلها في سورة ق الأيام حصرت بيوم عظيم.

الإعراب :

- ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ: ﴾

- الجملة: بدل من يَوْمَ يُنادِ» و «يسمعون» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

- ﴿ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي النفخة الثانية. بالحق: جار ومجرور متعلق بالصيحة والمراد به البعث والحشر للجزاء للناس على السواء.

- ﴿ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام للبعد والكاف للخطاب. يوم: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو. الخروج: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. والجملة الاسمية «هو يوم الخروج» في محل رفع خبر «ذلك» أي الخروج من القبور عند الصيحة الثانية. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [42] لما قبلها : وبعد أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور؛ يخرج أهلُ القبورِ من قبورهم، قال تعالى:

﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [43] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا .. ﴾

التفسير :

ثم بين- سبحانه- ما يدل على كمال قدرته فقال: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. أى: إنا بقدرتنا وإرادتنا نحيى ونميت من نشاء إحياءه أو إماتته، وإلينا وحدنا مرجع العباد ومصيرهم، لا يشاركنا في ذلك مشارك.

( إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ) أي : هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليه ، وإليه مصير الخلائق كلهم ، فيجازي كلا بعمله ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43)

يقول تعالى ذكره: إنا نحن نُحيي الموتى ونميت الأحياء, وإلينا مصير جميعهم يوم القيامة ( تَشَقَّقُ الأرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ) يقول جلّ ثناؤه وإلينا مصيرهم يوم تشقَّق الأرض, فاليوم من صلة مصير.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[43] ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾ بعد الموت ستعرف مصيرك، وترى نتيجة سعيك وثمرة كدِّك في هذه الحياة.

وقفة

[43] ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾ ليس إسرافيل بنفخه في الصور إلا سببًا لإحياء الخلق، ولو شئنا لأحييناهم بدونه وبدون سبب.

وقفة

[43] ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾ إن الذى يتفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة؛ لجدير أن يفرد وحده بالتعظيم والعبادة.

الإعراب :

- ﴿ إِنّا نَحْنُ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم «ان» نحن: ضمير رفع منفصل مبني على الضم في محل نصب توكيد للضمير «نا».

- ﴿ نُحْيِي وَنُمِيتُ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: نحن وجملة «نحيي» في محل رفع خبر «ان» وحذف مفعولها اختصارا لأنه معلوم من السياق أي نحيي الموتى ونميت: معطوفة بالواو على «نحيي» وتعرب إعرابها وعلامة رفع الفعل الضمة الظاهرة أي ونميت الأحياء

- ﴿ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ: ﴾

- الواو عاطفة. الينا: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. المصير: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. '

المتشابهات :

| الحجر: 23 | ﴿وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ |

|---|

| يس: 12 | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ |

|---|

| ق: 43 | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [43] لما قبلها : وبعد ذِكرِ خروج الناس من قبورهم؛ قرر اللهُ هنا أن الموت والحياة بيده وحده، فهما من خصائص الإلهية، قال تعالى:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [44] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا .. ﴾

التفسير :

{يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ} أي:عن الأموات

{ سِرَاعًا} أي:يسرعون لإجابة الداعي لهم، إلى موقف القيامة،{ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ} أي:هينعلى الله يسير لا تعب فيه ولا كلفة.

اذكر- أيضا- أيها العاقل يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً.. أى يوم تتشقق الأرض عمن في باطنها من مخلوقات، فيخرجون إلينا سراعا. كما قال- تعالى-:

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وقوله: ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ أى: ذلك التشقق للأرض وما يترتب عليه من بعث وجمع وحشر، يسير وهين علينا، لأن قدرتنا لا يعجزها شيء.

وقوله : ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) : وذلك أن الله تعالى ينزل مطرا من السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورها ، كما ينبت الحب في الثرى بالماء ، فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفخ في الصور ، وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور ، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض ، فيقول الله عز وجل : وعزتي وجلالي ، لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره ، فترجع كل روح إلى جسدها ، فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم ، فيقومون إلى موقف الحساب سراعا ، مبادرين إلى أمر الله عز وجل ، ( مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ) [ القمر : 8 ] ، وقال الله تعالى : ( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) [ الإسراء : 52 ] ، وفي صحيح مسلم عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أنا أول من تنشق عنه الأرض " .

وقوله : ( ذلك حشر علينا يسير ) أي : تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا ، كما قال تعالى : ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) [ القمر : 50 ] ، وقال تعالى : ( ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ) [ لقمان : 28 ] .

وقوله ( تَشَقَّقُ الأرْضُ عَنْهُمْ ) يقول: تصدّع الأرض عنهم. وقوله ( سِرَاعًا ) ونُصبت سراعا على الحال من الهاء والميم فى قوله عنهم. والمعنى: يوم تشقَّق الأرض عنهم فيخرجون منها سراعا, فاكتفى بدلالة قوله ( يَوْمَ تَشَقَّقُ الأرْضُ عَنْهُمْ ) على ذلك من ذكره.

قوله ( ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ) يقول: جمعهم ذلك جمع في موقف الحساب, علينا يسير سهل.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[44] ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ جعل الله لهذا المنظر مثلًا مقرَّبًا -مع بعد ما بين المثلين-، فالحج مظهر مصغر ليوم الحشر، يعيشه المرء، فيدفعه للعمل الصالح، وينشطه في مجال الخير، ويهزم باعث المعصية في نفسه، ويبقى ذكر الموت وما بعده بين عينيه، وفي هذا من الآثار العظيمة ما يلمسه كل حاج مع نفسه.

وقفة

[44] ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ من أول من تنشق الأرض عنه؟! عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ t قَالَ: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى» [البخاري 2412].

وقفة

[44] ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ من ملامح قدرة الله: يأمر الله إسرافيل بنفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل تملأ ما بين السماء والأرض، وتُرسل كل روح إلى جسدها، لا تخطئه، لترجع الحياة إلى العظام الرميم، ثم تنشق الأرض عنهم سراعًا.

وقفة

[44] ﴿ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ كل ما استصعَبته من شيء عسير، ففوض الأمر فيه إلى الله القدير.

الإعراب :

- ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ: ﴾

- ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة والعامل فيه الينا المصير. تشقق: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة الفعلية تَشَقَّقُ الْأَرْضُ» في محل جر بالاضافة وأصلها: تتشقق بمعنى: تنشق وحذفت احدى التاءين اختصارا. ويجوز أن ينتصب «يوم» بمضمر تقديره: اذكر.

- ﴿ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. عن: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعن والجار والمجرور متعلق بتشقق. سراعا: حال من المجرور أي من «هم» وقيل على معنى يخرجون من الأرض سراعا أي مسرعين وهي جمع سريع أي مسرع منصوب بالفتحة.

- ﴿ ذلِكَ حَشْرٌ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام للبعد والكاف للخطاب. حشر: خبر «ذلك» مرفوع بالضمة بمعنى ذلك يوم جمعهم للحساب.

- ﴿ عَلَيْنا يَسِيرٌ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيسير. وتقديم الظرف يدل على الاختصاص بمعنى لا يتيسر ذلك الأمر العظيم الا على القادر. يسير: صفة-نعت-لحشر مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الضمة. بمعنى وذلك أمر هين سهل علينا. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [44] لما قبلها : ولَمَّا تَحَقَّقَ أمْرُ البَعْثِ غايَةَ التَّحَقُّقِ؛ صَوَّرَ خُرُوجَهم فِيهِ، قال تعالى:

﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تشقق:

قرئ:

1- بتشديد الشين، وهى قراءة نافع، وابن عامر.

2- بتخفيفها، وهى قراءة باقى السبعة.

3- بضم التاء، مضارع «شققت» ، على البناء للمجهول.

مدارسة الآية : [45] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا .. ﴾

التفسير :

{ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ} لك، مما يحزنك، من الأذى، وإذا كنا أعلم بذلك، فقد علمت كيف اعتناؤنا بك، وتيسيرنا لأمورك، ونصرنا لك على أعدائك، فليفرح قلبك، ولتطمئن نفسك، ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف، من نفسك، فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله، والتأسي بأولي العزم، من رسل الله،{ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} أي:مسلط عليهم{ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} ولهذا قال:{ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ} والتذكير، [هو] تذكير ما تقرر في العقول والفطر، من محبة الخير وإيثاره، وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته، وإنما يتذكر بالتذكير، من يخاف وعيد الله، وأما من لم يخف الوعيد، ولم يؤمن به، فهذا فائدة تذكيره، إقامة الحجة عليه، لئلا يقول:{ ما جاءنا من بشير ولا نذير}

آخر تفسير سورة (ق) والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا