الإحصائيات

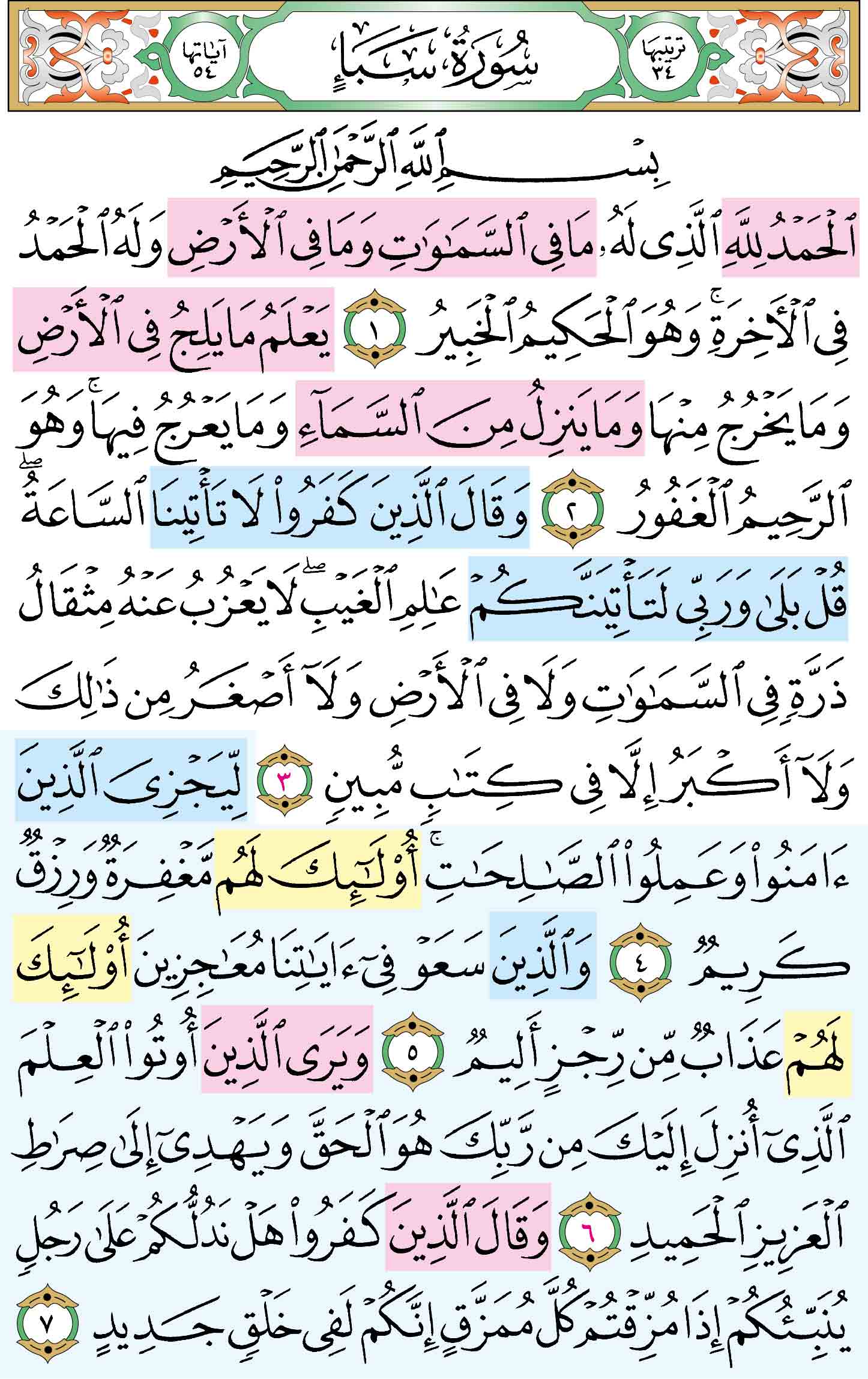

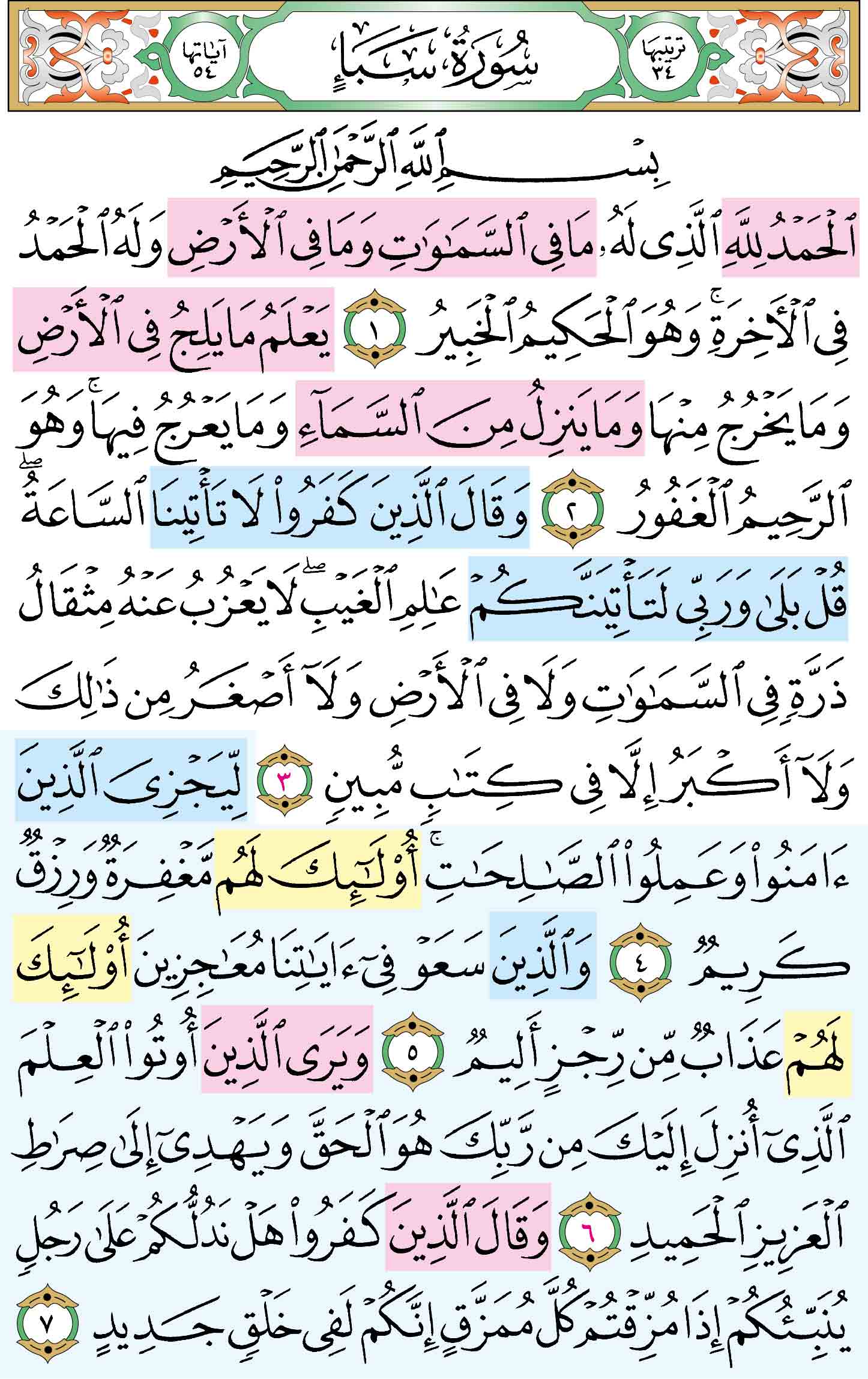

سورة سبإ

| ترتيب المصحف | 34 | ترتيب النزول | 58 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 6.50 |

| عدد الآيات | 54 | عدد الأجزاء | 0.35 |

| عدد الأحزاب | 0.70 | عدد الأرباع | 2.80 |

| ترتيب الطول | 31 | تبدأ في الجزء | 22 |

| تنتهي في الجزء | 22 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 6/14 | الحمد لله: 4/5 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (3) عدد الآيات (3)

حمدُ اللهِ تعالى والثَّناءُ عليه، وبيانُ سعةِ علمِه، ثُمَّ بيانُ إنكارِ المشركينَ لمجيءِ الساعةِ والبعثِ بعدَ الموتِ، وأَمْرُ اللهِ لنبيِّه ﷺ أن يرُدَّ عليهِم بالقَسَمِ على مجيءِ السَّاعةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (4) الى الآية رقم (7) عدد الآيات (4)

لمَّا أنكرُوا مجيءَ السَّاعةِ بَيَّنَ اللهُ هنا الحكمةَ منها، وهي: إثابةُ المؤمنينَ، وعقابُ الكافرينَ المنكرينَ للبعثِ المستهزئينَ بالنَّبي ﷺ لمَّا أخبرَهم عن البعثِ بعدَ تمزُّقِ الأجسادِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة سبإ

حسن عاقبة الشاكرين وسوء عاقبة الجاحدين/ العبودية سبيل العمران (حضارتان في الميزان).

أولاً : التمهيد للسورة :

- • هؤلاء شكروا وهؤلاء كفروا:: بدأت السورة بـ: 1- بيان ربوبية الله وألوهيته وقدرته سبحانه وتعالى، ثم: 2- الإخبار عن إنكار كفار مكة للبعث والجزاء، وسخريتهم من النبي ﷺ، وقد هدَّدهم الله على ذلك بالعذاب مِن فوقهم، أو من تحت أرجلهم، ثم أعقب ذلك بـ: 3- قصة داود وسليمان عليهما السلام، ثم قصة قوم سبأ. ويشترك أصحاب القصتين في أن الله قد أنعم عليهم بالخيرات، ورزقهم من الطيبات، حتى شبعوا وأَمِنُوا، ولكن آل داود آمنوا وشكروا، وآل سبأ بطروا وكفروا، فكانت القصتان مثَلين لأمَّتين إحداهما شاكرة، والأخرى كافرة، وكانت أمَّة داود الشاكرة المرحومة مثلًا للنبي ﷺ ومَن آمن معه، وفي ذلك تثبيت لهم على إيمانهم، وربط على قلوبهم، كما كانت أمَّة سبأ الكافرة المعذَّبة مثلًا لكفار قريش؛ لإنذارهم من العذاب كما عذب الله قوم سبأ.

- • من هي سبأ؟: إن سبأً قومٌ اكتملتْ نِعَمُهم؛ فأرزاقُهم حاضرة، وأرضهم مخضرَّة، وسماؤهم ممطرة، وثمارهم يانعة، وضروعهم دارَّة، تحيط بمساكنهم الأشجارُ والثمار، وتملأ جنبتي بلادهم؛ فلا يسيرون إلا في خضرة من الأرض، ولا يأكلون إلا أطيب الطعام والثمار، يشربون من الماء أعذبَه، ويتنفسون من الهواء أنقاه، حتى ذكر المفسِّرون خلو أرضهم وأجوائهم من الهوام والحشرات المؤذية، وهذا من أكمل ما يكون للعيش الرغيد، والراحة التامة، والنعم الكاملة. ولم يطلب ربُّهم منهم مقابلَ هذه النعم المتتابعة إلا شكرَه عليها، بإقامة دينه وتحقيق توحيده: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ (15)، فوصفها الله بأنها بلدة طيبة؛ فكل شيء فيها طيِّب. وقد عفا الله عنهم ما مضى مِن كفرهم وتجاوزهم، فلم يستأصلهم به، ودعاهم إلى شكره، بتذكيرهم بمغفرته ورزقه: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ (15). لكنهم قابلوا دعوة الله لهم بالإعراض والاستكبار، والإعراضُ أشدُّ أنواع الكفر، فاستحقوا العذابَ والدمار: ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ (16)، ففتح الله عليهم سدَّهم؛ ليغرق بلادهم، ويهلك حرثهم وأنعامهم، ويتلف أشجارهم وثمارهم، فأضحتْ بلادُهم بعد الخضرة مغبرَّةً، وبعد الجدة مقفرةً، وبعد السَّعة ضيقةً، وذهبتْ نعمهم في لمح البصر، وصاروا ممحلين لا يلوون على شيء.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سبأ».

- • معنى الاسم :: سبأ: هي أرض باليمن، مدينتها مأرب.

- • سبب التسمية :: لأن الله ذكر فيها قصة سبأ، وقد كان أهلها في نعمة ورخاء، وكانت مساكنهم حدائق وجنات فلما كفروا النعمة دمرهم الله بسيل العرم وجعلهم عبرة لمن يعتبر.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن العبودية سبيل العمران.

- • علمتني السورة :: حسن عاقبة الشاكرين وسوء عاقبة الجاحدين.

- • علمتني السورة :: لأن تكذيب الحضارات وكفرها بالله تعالى هو سبب هلاكها.

- • علمتني السورة :: أن الغنى لا يدل على محبة الله للعبد: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ...﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة سبأ من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة سبأ تشبه سورة الفرقان في أنها استعرضت شبهات الكفار، وردت عليها واحدة واحدة، كالشبهات التي دارت حول التوحيد والرسالة، وركزت كثيرًا حول شبهة إنكار البعث.

• استخدمت السورة أسلوب الجدال والحوار لتفنيد شبهات الكفار؛ بل نرى لونًا من أدب الجدال لا نظير له، وهو في غاية الإنصاف والاعتدال! حيث يتنزل فيه عارض الحق إلى مستوى خصمه، ويناشده أن يعي وأن يقبل الصواب: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (24)، وهذا الجدل علي هذا النحو المهذب أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين، وأجدر بأن يثير التدبر الهادئ والاقناع العميق.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن ندوام على شكر الله على نعمه بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا.

• أن نصلح أعمالنا الظاهرة والباطنة؛ فإن الله لا يخفى عليه شيء: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (3).

• أن نُعَلِّم مسلمًا سورةً من القرآنِ؛ شكرًا لله على حفظِنا لهذه السُّورةِ: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾ (13).

• أن نحذر من اتباع خطوات الشيطان؛ فليس له علينا سلطان: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَان﴾ (20-21).

• أن نحذر من عبادة القبور ودعاء الأولياء والصالحين بحجة أنهم شفعاء: ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (23).

• أن نعلم أن رزقنا بيد الله تعالى؛ فلا نحزن ونرض بما قسم الله لنا: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّـهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (24).

• أن نستخدم في دعوتِنا التبشيرَ والإنذارَ: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (28).

• أن ننفق من أموالنا في دعم مشروع خيري راجين الخلف من الله تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (39).

• أن نحْيي في أنفسِنا عبادةَ التَّفكُّرِ؛ فهي من أجَلِّ العباداتِ القلبيةِ: ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾ (46).

• أن نُذَكِّر أنفسنا عندَ كُلِّ عملٍ نقومُ به: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ﴾ (47)؛ لا ننتظرْ جزاءً من أحدٍ، لا نجعل الدين سلمًا ننال به عرض الدنيا الزائل؛ فإن الآخرة خير وأبقى.

تمرين حفظ الصفحة : 428

مدارسة الآية : [1] :سبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا .. ﴾

التفسير :

الحمد:الثناء بالصفات الحميدة, والأفعال الحسنة, فللّه تعالى الحمد, لأن جميع صفاته, يحمد عليها, لكونها صفات كمال, وأفعاله, يحمد عليها, لأنها دائرة بين الفضل الذي يحمد عليه ويشكر, والعدل الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته فيه.

وحمد نفسه هنا, على أن{ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} ملكا وعبيدا, يتصرف فيهم بحمده.{ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ} لأن في الآخرة, يظهر من حمده, والثناء عليه, ما لا يكون في الدنيا، فإذا قضى اللّه تعالى بين الخلائق كلهم, ورأى الناس والخلق كلهم, ما حكم به, وكمال عدله وقسطه, وحكمته فيه, حمدوه كلهم على ذلك، حتى أهل العقاب ما دخلوا النار, إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده, وأن هذا من جراء أعمالهم, وأنه عادل في حكمه بعقابهم.

وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب, فذلك شيء قد تواردت به الأخبار, وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي، فإنهم في الجنة, يرون من توالي نعم اللّه, وإدرار خيره, وكثرة بركاته, وسعة عطاياه, التي لم يبق في قلوب أهل الجنة أمنية, ولا إرادة, إلا وقد أعطي فوق ما تمنى وأراد، بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم, ولم يخطر بقلوبهم.

فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال, مع أن في الجنة تضمحل العوارض والقواطع, التي تقطع عن معرفة اللّه ومحبته والثناء عليه, ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم, وألذ عليهم من كل لذة، ولهذا إذا رأوا اللّه تعالى, وسمعوا كلامه عند خطابه لهم, أذهلهم ذلك عن كل نعيم, ويكون الذكر لهم في الجنة, كالنَّفس, متواصلا في جميع الأوقات، هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من عظمة ربهم, وجلاله, وجماله, وسعة كماله, ما يوجب لهم كمال الحمد, والثناء عليه.

{ وَهُوَ الْحَكِيمُ} في ملكه وتدبيره, الحكيم في أمره ونهيه.{ الْخَبِيرُ} المطلع على سرائر الأمور وخفاياها

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدمة وتمهيد

1- سورة سبأ هي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة السابعة والخمسون، وكان نزولها بعد سورة لقمان.

2- وسورة سبأ من السور المكية الخالصة، وقيل هي مكية إلا الآية السادسة منها وهي قوله- تعالى-: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ.

3- وعدد آياتها خمس وخمسون آية في المصحف الشامي، وأربع وخمسون آية في غيره.

وسميت بهذا الاسم، لاشتمالها على قصة أهل سبأ، وما أصابهم من نقم بسبب عدم شكرهم لنعم الله- تعالى- عليهم.

4- وتبدأ سورة سبأ بالثناء على الله- تعالى-: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها، وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ.

ثم تحكى السورة الكريمة جانبا من أقوال الكافرين في تكذيبهم ليوم القيامة، كما تحكى- أيضا- بعض أقوالهم الباطلة التي قالوها في شأن النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم ترد عليهم بما يخرس ألسنتهم.

5- ثم تنتقل السورة الكريمة إلى الحديث عن جانب من قصة داود وسليمان- عليهما السلام-، فتحكى ما آتاهم الله- تعالى- إياه من خير وقوة وكيف أنهما قابلا نعم الله- تعالى- بالشكر والطاعة، فزادهما- سبحانه- من فضله وعطائه: اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ.

وكعادة القرآن الكريم في جمعه بين الترغيب والترهيب، وبين حسن عاقبة الشاكرين، وسوء عاقبة الجاحدين.. جاءت في أعقاب قصة داود وسليمان- عليهما السلام-، قصة قبيلة سبأ، وكيف أنهم قابلوا نعم الله الوفيرة بالجحود والإعراض، فمحقها- سبحانه- من بين أيديهم، كما قال- تعالى-: ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا، وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ.

6- ثم ساقت السورة بعد ذلك بأسلوب تلقيني ألوانا من الأدلة على وحدانية الله- تعالى- وقدرته، وعلى وجوب إخلاص العبادة له.

نرى ذلك في قوله- تعالى-: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ..

وفي قوله- تعالى-: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ.

وفي قوله- عز وجل-: قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ، كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

7- ثم تنتقل السورة الكريمة إلى الحديث عن وظيفة الرسول صلّى الله عليه وسلّم وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً.

وعن أحوال الكافرين السيئة عند ما يقفون أمام ربهم للحساب، وكيف أن كل فريق منهم يلقى التبعة على غيره وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ، يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ، بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ.

8- ثم ترد السورة الكريمة على أولئك المترفين، الذين زعموا أن أموالهم وأولادهم ستنفعهم يوم القيامة، فتقرر أن ما ينفع يوم القيامة إنما هو الإيمان والعمل الصالح، وأن الله- تعالى- هو صاحب الإعطاء والمنع والإغناء والإفقار.

قال- تعالى-: وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالًا وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ، وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ. وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً، فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا، وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ.

9- وبعد أن ساقت السورة ما ساقت من شبهات المشركين حول دعوة الرسول صلّى الله عليه وسلّم وردت عليهم بما يزيد المؤمنين ثباتا على ثباتهم، ويقينا على يقينهم، أتبعت ذلك بدعوة هؤلاء الكافرين إلى التفكير والتدبر على انفراد، في شأن دعوة هذا الرسول الكريم الذي يدعوهم إلى الحق، لعل هذا التفكر يهديهم إلى الرشد.

قال- تعالى-: قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ، أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ.

ثم ختمت السورة الكريمة بتهديدهم بسوء العاقبة إذا ما استمروا في كفرهم وعنادهم، وأنهم سيندمون- إذا ما استمروا على كفرهم- ولن ينفعهم الندم.

قال- تعالى-: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ، إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ.

10- وهكذا نرى سورة سبأ قد ساقت أنواعا من الأدلة على وحدانية الله- تعالى-، وعلى أن يوم القيامة حق، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه.. كما أنها حكت شبهات المشركين، وردت عليهم بما يبطلها، والحمد لله حمدا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

افتتحت سورة سبأ بتقرير الحقيقة الأولى في كل دين، وهي أن المستحق للحمد المطلق، والثناء الكامل، هو الله رب لعالمين.

والحمد: هو الثناء باللسان على الجميل الصادر عن اختيار من نعمة أو غيرها.

وأل في الحمد للاستغراق، بمعنى أن المستحق لجميع المحامد، ولكافة ألوان الثناء، هو الله- تعالى-.

وإنما كان الحمد مقصورا في الحقيقة عليه وحده- سبحانه-، لأن كل ما يستحق أن يقابل بالثناء، فهو صادر عنه، ومرجعه إليه، إذ هو الخالق لكل شيء، وما يقدم إلى بعض الناس من حمد جزاء إحسانهم، هو في الحقيقة حمد له- تعالى-، لأنه- سبحانه- هو الذي وفقهم لذلك، وأعانهم عليه.

وقد اختار- سبحانه- افتتاح هذه السورة بصفة الحمد، دون المدح أو الشكر، لأنه وسط بينهما، إذ المدح أعم من الحمد، لأن المدح يكون للعاقل وغيره، فقد يمدح الإنسان لعقله، وتمدح اللؤلؤة لجمالها، أما الحمد فإنه لا يحصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر عنه من إحسان.

والحمد أخص من الشكر، لأن الشكر يكون من أجل نعمة وصلت إليك أما الحمد فيكون من أجل نعمة وصلت إليك أو إلى غيرك .

وفي القرآن الكريم خمس سور اشتركت في الافتتاح بقوله- تعالى-: الْحَمْدُ لِلَّهِ..

وهي سورة الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر.

ولكن لكل سورة من هذه السور، منهج خاص في بيان أسباب أن الحمد لله- تعالى- وحده.

وقد أحسن القرطبي- رحمه الله- عند ما قال: فإن قيل: قد افتتح غيرها أى: سورة الأنعام- بالحمد لله، فكان الاجتزاء بواحدة يغنى عن سائره؟ فالجواب أن لكل واحدة منه معنى في موضعه، لا يؤدى عن غيره، من أجل عقده بالنعم المختلفة، وأيضا- فلما فيه من الحجة في هذا الموضع على الذين هم بربهم يعدلون .

والمعنى: الحمد الكامل الشامل لله- تعالى- وحده، لأنه هو، الذي له ما في السموات وما في الأرض، خلقا وملكا وتصرفا، بحيث لا يخرج شيء فيهما عن إرادته ومشيئته.

قوله: وله الحمد في الآخرة، تنبيه إلى أن حمده- عز وجل- ليس مقصورا على الدنيا، بل يشمل الدنيا والآخرة.

فالمؤمنون يحمدونه في الدنيا على ما وهبهم من نعم الإيمان والإحسان، ويحمدونه في الآخرة على ما منحهم من جنة عرضها السموات والأرض، ويقولون: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ .

قال صاحب الكشاف: ولما قال- سبحانه-: الحمد لله، ثم وصف ذاته بالإنعام بجميع النعم الدنيوية، كان معناه: أنه المحمود على نعم الدنيا، تقول: احمد أخاك الذي كساك وحملك، تريد: احمده على كسوته وحملانه.

ولما قال: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ علم أنه المحمود على نعم الآخرة وهو الثواب .

وقال الآلوسى: والفرق بين الحمدين مع كون نعم الدنيا ونعم الآخرة بطريق التفضل، أن الأول على نهج العبادة، والثاني على وجه التلذذ والاغتباط وقد ورد في الخبر أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس.

وقال الجمل: فإن قلت: الحمد مدح للنفس، ومدحها مستقبح فيما بين الخلق، فما وجه ذلك؟

فالجواب: ان هذا المدح دليل على أن حاله- تعالى- بخلاف حال الخلق، وأنه يحسن منه ما يقبح من الخلق، وذلك يدل على أنه- تعالى- مقدس عن أن تقاس أفعاله، على أفعال العباد .

ثم ختم- سبحانه- الآية بقوله: وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ أى: وهو- تعالى- الذي أحكم أمور الدارين، ودبرها بحكمته، وهو العليم بظواهر عباده وبواطنهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم.

وهي مكية

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة; لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة ، المالك لجميع ذلك ، الحاكم في جميع ذلك ، كما قال : ( وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ) [ القصص : 70 ] ; ولهذا قال هاهنا : ( الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ) أي : الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه ، كما قال : ( وإن لنا للآخرة والأولى ) [ الليل : 13 ] .

ثم قال : ( وله الحمد في الآخرة ) ، فهو المعبود أبدا ، المحمود على طول المدى . وقال : ( وهو الحكيم ) أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ، ( الخبير ) الذي لا تخفى عليه خافية ، ولا يغيب عنه شيء .

وقال مالك عن الزهري : خبير بخلقه ، حكيم بأمره; ولهذا قال :

القول في تأويل قوله تعالى : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1)

يقول تعالى ذكره: الشكر الكامل والحمد التام كله للمعبود الذي هو مالك جميع ما في السماوات السبع وما في الأرضين السبع دون كل ما يعبدونه، ودون كل شيء سواه لا مالك لشيء من ذلك غيره، فالمعنى الذي هو مالك جميعه (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ) يقول: وله الشكر الكامل في الآخرة كالذي هو له ذلك في الدنيا العاجلة؛ لأن منه النعم كلها على كل من في السماوات والأرض في الدنيا، ومنه يكون ذلك في الآخرة فالحمد لله خالصا دون ما سواه في عاجل الدنيا وآجل الآخرة لأن النعم كلها من قبله لا يشركه فيها أحد من دونه وهو الحكيم في تدبيره خلقه وصرفه إياهم في تقديره، خبير بهم وبما يصلحهم، وبما عملوا وما هم عاملون، محيط بجميع ذلك.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) حكيم في أمره، خبير بخلقه.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] ﴿الحمد لله﴾ ما أجملها من كلمة حين تسمعها بأصوات المرضى الخافتة، وعلى شفاه النفوس المتعبة! يقولون: «يا رب لك الحمد» في غمرات الألم.

لمسة

[1] افتتحت السورة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾؛ للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل تفرده بالإِلهية، واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له، والإِخبار باختصاصه به.

وقفة

[1] ﴿الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وفي هذه الصلة تعريض بكفران المشركين؛ الذين حمدوا أشياء ليس لها في هذه العوالم أدنى تأثير، ولا لَها بما تحتوي عليه أدنى شعور، ونَسُوا حمد مالكها، وسائر ما في السماوات والأرض.

لمسة

[1] ﴿الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ ما الفرق بين الحمدين؟! قال الآلوسي: «والفرق بين الحمدين مع كون نعم الدنيا ونعم الاخرة بطريق التفضل، أن الأول على نهج العبادة، والثاني على وجه التلذذ والاغتباط، وقد ورد في الخبر أن أهل الجنة يلهمون التسبیح کما يلهمون النفس».

وقفة

[1] من أكثر من حمد الله في الدنيا حري أن يكون ممن يحمده في الآخرة ﴿الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾.

وقفة

[1] ﴿الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ وَلَهُ الحَمدُ فِي الآخِرَةِ﴾ الحمد لله كثيرًا منذ خلق الأرض والسموات والخلق أجمعين، وحتى قيام الساعة..

وقفة

[1] ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا، فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم، ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به، وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه، حمدوه كلهم على ذلك، حتى أهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده، وأن هذا من جراء أعمالهم، وأنه عادل في حكمه بعقابهم.

وقفة

[1] ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ وأما ظهور حمده في دار النعيم؛ فلأن أهل الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة بركاته وسعة عطاياه، التي لم يبق في قلوب أهل الجنة أمنية ولا إرادة إلا وقد أعطي فوق ما تمنى وأراد، بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم ولم يخطر بقلوبهم.

وقفة

[1] ﴿وَلَهُ الحَمدُ فِي الآخِرَةِ﴾ وكيف يكون هذا الحمد فى الآخرة؟ هل يكون حمدًا على نعمه التى أسبغها على عباده ظاهرها وباطنها بدءًا من الدنيا وحتى الآخرة، أم حمدًا على حساب عادل وميزانٍ لا يظلم أحدًا، أم تراه حمدًا على جنة يدخلها المؤمنون يسعدون فيها، أم يكون حمدًا على رؤية الله جل شأنه وعَظُم جَاهُه، فاللهم لك الحمد حتى ترضى.

وقفة

[1] ﴿وَلَهُ الحَمدُ فِي الآخِرَةِ﴾ أي لا حمد في الآخرة إلا له، فلا تتوجه النفوس إلى حمد غيره؛ لأن الناس يومئذٍ في عالم الحق.

وقفة

[1] ﴿وَهُوَ الحَكيمُ الخَبيرُ﴾ لم يخلق سبحانه جل شأنه أيًّا من خلقه إلا لحكمة، وهو الخبير بجميع خلقه.

الإعراب :

- ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي: ﴾

- مبتدأ مرفوع بالضمة. لله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر المبتدأ. الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة- نعت-للفظ الجلالة. أو بدل منه.

- ﴿ لَهُ ما فِي السَّماواتِ: ﴾

- الجملة الاسمية: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. له: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. في السموات: جار ومجرور متعلق بصلة الموصول المحذوفة. التقدير: له ما استقر أو له ما هو مستقر أو كائن في السموات.

- ﴿ وَما فِي الْأَرْضِ: ﴾

- معطوفة بالواو على ما فِي السَّماااتِ» وتعرب إعرابها.

- ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ: ﴾

- معطوفة بالواو على لَهُ ما فِي السَّماااتِ» له:أعربت. و «الحمد» مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة و فِي الْآخِرَةِ» جار ومجرور متعلق بالحمد.

- ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ: ﴾

- الواو عاطفة. هو: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. الحكيم الخبير: خبران للمبتدإ خبر بعد خبر مرفوعان بالضمة.ويجوز أن يكون «الخبير» صفة-نعتا للحكيم.'

المتشابهات :

| الفاتحة: 2 | ﴿ ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ |

|---|

| الأنعام: 1 | ﴿ ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ﴾ |

|---|

| الكهف: 1 | ﴿ ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ |

|---|

| سبإ: 1 | ﴿ ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ |

|---|

| فاطر: 1 | ﴿ ٱلْحَمْدُ للَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ جَاعِلِ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة بحمد اللهِ تعالى والثَّناءُ عليه، قال تعالى:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :سبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ .. ﴾

التفسير :

{ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ} أي:من مطر, وبذر, وحيوان{ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا} من أنواع النباتات, وأصناف الحيوانات{ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ} من الأملاك والأرزاق والأقدار{ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا} من الملائكة والأرواح وغير ذلك.

ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيها, وعلمه بأحوالها, ذكر مغفرته ورحمته لها, فقال:{ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ} أي:الذي الرحمة والمغفرة وصفه, ولم تزل آثارهما تنزل على عباده كل وقت بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما.

ثم فصل- سبحانه- بعض مظاهر علمه فقال: يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، والولوج الدخول، يقال: ولج فلان منزله، فهو يلجه ولجا وولوجا، إذا دخله.

أى: أنه- سبحانه- يعلم ما يلج في الأرض وما يدخل فيها من ماء نازل من السماء، ومن جواهر دفنت في طياتها، ومن بذور ومعادن في جوفها.

ويعلم- أيضا- ما يَخْرُجُ مِنْها من نبات وحبوب وكنوز، وغير ذلك من أنواع الخيرات.

قال صاحب الكشاف: ولما قال- سبحانه-: الحمد لله، ثم وصف ذاته بالإنعام بجميع النعم الدنيوية، كان معناه: أنه المحمود على نعم الدنيا، تقول: احمد أخاك الذي كساك وحملك، تريد: احمده على كسوته وحملانه.

ولما قال: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ علم أنه المحمود على نعم الآخرة وهو الثواب .

وقال الآلوسى: والفرق بين الحمدين مع كون نعم الدنيا ونعم الآخرة بطريق التفضل، أن الأول على نهج العبادة، والثاني على وجه التلذذ والاغتباط وقد ورد في الخبر أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس .

وقال الجمل: فإن قلت: الحمد مدح للنفس، ومدحها مستقبح فيما بين الخلق، فما وجه ذلك؟

فالجواب: ان هذا المدح دليل على أن حاله- تعالى- بخلاف حال الخلق، وأنه يحسن منه ما يقبح من الخلق، وذلك يدل على أنه- تعالى- مقدس عن أن تقاس أفعاله، على أفعال العباد .

ثم ختم- سبحانه- الآية بقوله: وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ أى: وهو- تعالى- الذي أحكم أمور الدارين، ودبرها بحكمته، وهو العليم بظواهر عباده وبواطنهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم.

ثم فصل- سبحانه- بعض مظاهر علمه فقال: يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، والولوج الدخول، يقال: ولج فلان منزله، فهو يلجه ولجا وولوجا، إذا دخله.

أى: أنه- سبحانه- يعلم ما يلج في الأرض وما يدخل فيها من ماء نازل من السماء، ومن جواهر دفنت في طياتها، ومن بذور ومعادن في جوفها.

ويعلم- أيضا- ما يَخْرُجُ مِنْها من نبات وحبوب وكنوز، وغير ذلك من أنواع الخيرات.

ويعلم كذلك ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ من أمطار، وثلوج، وبرد، وصواعق، وبركات، من عنده- تعالى- لأهل الأرض.

وَما يَعْرُجُ فِيها أى: ويعلم ما يصعد فيها من الملائكة والأعمال الصالحة، كما قال- تعالى-: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ.

وعدى العروج بفي لتضمنه معنى الاستقرار، وهو في الأصل يعدى بإلى قال- تعالى-:

تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.

وقوله: يَعْرُجُ من العروج، وهو الذهاب في صعود. والسماء جهة العلو مطلقا.

وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ أى: وهو- سبحانه- صاحب الرحمة الواسعة، والمغفرة العظيمة، لمن يشاء من عباده.

وهذه الآية الكريمة- مع وجازة ألفاظها- تصور تصويرا بديعا معجزا، مظاهر علم الله- تعالى-، ولو أن أهل الأرض جميعا حاولوا إحصاء ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها، وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها لما استطاعوا أن يصلوا إلى إحصاء بعض تلك الحشود الهائلة من خلق الله- تعالى- في أرضه أو سمائه.

ولكن هذه الحشود العجيبة في حركاتها، وأحجامها، وأنواعها، وأجناسها، وصورها، وأحوالها.. قد أحصاها علم الله- تعالى- الذي لا يخفى عليه شيء.

( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ) أي : يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض ، والحب المبذور والكامن فيها ، ويعلم ما يخرج من ذلك : عدده وكيفيته وصفاته ، ( وما ينزل من السماء ) أي : من قطر ورزق ، ( وما يعرج فيها ) أي : من الأعمال الصالحة وغير ذلك ، ( وهو الرحيم الغفور ) أي : الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة ، الغفور عن ذنوب [ عباده ] التائبين إليه المتوكلين عليه .

القول في تأويل قوله تعالى : يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2)

يقول تعالى ذكره: يعلم ما يدخل الأرض وما يغيب فيها من شيء. من قولهم: ولجت في كذا: إذا دخلت فيه، كما قال الشاعر:

رأيــتُ القــوافي يَتَّلجـنَ مَوَالِجًـا

تَضَــايَقُ عَنهـا أن تَوَلَّجهـا الإبَـرْ (1)

يعني بقوله (يتَّلجن موالجا): يدخلن مداخل (وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا) يقول: وما يخرج من الأرض ( وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ) يعني: وما يصعد في السماء، وذلك خبر من الله أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض، مما ظهر فيها وما بطن، وهو الرحيم الغفور، وهو الرحيم بأهل التوبة من عباده أن يعذبهم بعد توبتهم، الغفور لذنوبهم إذا تابوا منها.

------------------------

الهوامش:

(1) البيت في الشعر المنسوب إلى طرفة بن العبد البكري، وليس في ديوانه الذي فيه أشعار الشعراء الستة (انظره في العقد الثمين، في دواوين الشعراء الجاهليين لألورد الألماني، طبع غريفز) ولد سنة 1869 (وورد في) اللسان: ولج (غير منسوب. كما ورد في فرائد القلائد، في مختصر شرح الشواهد للعيني 391) قال: فإن القوافي ... إلخ. قاله طرفه بن العبد. والقوافي جمع قافية، وأراد به هنا: القصيدة، لاشتمال القافية عليها. والشواهد في (يتلجن) أصله (يوتلجن)؛ لأنه من ولج: إذا دخل. فأبدلت الواو تاء، وأدغمت التاء في التاء. والموالج جمع مولج، وهو موضع الولوج. الإبر: جمع إبرة: الخياط. ا هـ. قلت: يريد طرفة أن قصائد الهجاء تبلغ من التأثير في نفس المهجو مواضع بعيدة، لا تنالها أسنة الإبر إذا طعن بها المهجو وهو شبيه بقول الآخر: والقول ينفذ ما لا ينفذ الإبر.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ العالم بعدد القطر النازل من السماء، وما يخرج من الأرض من بذور، عالم بحالك، وكل هم أصابك؛ فلا تلجأ إلا إليه.

وقفة

[2] ﴿يَعلَمُ ما يَلِجُ فِي الأَرضِ وَما يَخرُجُ مِنها﴾ فى بضع كلمات بديعة، وليستطيع العقل استيعابها؛ بيَّن لنا الله سبحانه سعة ملكه وقدرته وعظمته وواسع علمه وكماله جل شأنه.

وقفة

[2] ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ سعة علم الله سبحانه المحيط بكل شيء.

وقفة

[2] ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ رب يعلم كل قطرة ماء تسقط من السماء أين تستقر، ويعلم كل نبتة خرجت في صحراء قاحلة، أفلا يعلم همك وشكواك، وتفاصيل بلواك؟!

وقفة

[2] تقدمت الرحمة على المغفرة في موضع واحد في سورة سبأ ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾.

وقفة

[2] ﴿مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ يدخل فيها الموتى عند ولوجهم إلى القبور، وعند خروجهم منها.

وقفة

[2] ﴿وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ يدخل في ذلك عروج الأرواح إلى السماء عند مفارقة الأجساد، ونزول الأرواح لترد إلى الأجساد يوم القيامة، فكان هذا خير رد على إنكار المشركين للحشر، وهو من أهم مقاصد السورة.

اسقاط

[2] ﴿وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ أترقب رزق السماء النازل وتغفل عن أن يكون لك عمل صالح صاعد؟!

وقفة

[2] ﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ قال الحسن: «الملائكة وأعمال العباد»، فانظر بم تعرج الملائكة من عملك اليوم، واطرد عنك الكسل والنوم.

وقفة

[2] ﴿وهو الرحيم الغفور﴾ وحيدة في القرآن، وفي غيرها تأتي: (الغفور الرحيم).

الإعراب :

- ﴿ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب حال من ضمير لفظ الجلالة هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ» وهي فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يلج: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. في الأرض: جار ومجرور متعلق بيلج.بمعنى: ما يدخل في الأرض من المطر وغيره والجملة صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ وَما يَخْرُجُ مِنْها: ﴾

- معطوفة بالواو على ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ» وتعرب إعرابها. أي ما يخرج منها من الشجر والنبات وماء العيون.

- ﴿ وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها: ﴾

- الواو عاطفة. وما بعدها:يعرب اعراب: ما يلج في الأرض وما يخرج منها. بمعنى: ما ينزل من السماء من الأمطار والثلوج والأرزاق وغير ذلك. وما يصعد من الملائكة واعمال العباد.

- ﴿ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة السابقة.'

المتشابهات :

| سبإ: 2 | ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ |

|---|

| الحديد: 4 | ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ مخلوقاته وحكمته فيها وعلمه بأحوالها؛ ذكرَ هنا سعةَ علمِه ومغفرته ورحمته، قال تعالى:

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ينزل:

وقرئ:

بضم الياء وفتح النون وشد الزاى، أي: الله تعالى، وهى قراءة على، والسلمى.

مدارسة الآية : [3] :سبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا .. ﴾

التفسير :

لما بين تعالى, عظمته, بما وصف به نفسه, وكان هذا موجبا لتعظيمه وتقديسه, والإيمان به, ذكر أن من أصناف الناس, طائفة لم تقدر ربها حق قدره, ولم تعظمه حق عظمته, بل كفروا به, وأنكروا قدرته على إعادة الأموات, وقيام الساعة, وعارضوا بذلك رسله فقال:{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا} أي باللّه وبرسله, وبما جاءوا به، فقالوا بسبب كفرهم:{ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ} أي:ما هي, إلا هذه الحياة الدنيا, نموت ونحيا. فأمر اللّه رسوله أن يرد قولهم ويبطله, ويقسم على البعث, وأنه سيأتيهم، واستدل على ذلك بدليل من أقرَّ به, لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة, وهو علمه تعالى الواسع العام فقال:{ عَالِمِ الْغَيْبِ} أي:الأمور الغائبة عن أبصارنا, وعن علمنا, فكيف بالشهادة؟".

ثم أكد علمه فقال:{ لَا يَعْزُبُ} أي:لا يغيب عن علمه{ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ} أي:جميع الأشياء بذواتها وأجزائها, حتى أصغر ما يكون من الأجزاء, وهو المثاقيل منها.

{ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} أي:قد أحاط به علمه, وجرى به قلمه, وتضمنه الكتاب المبين, الذي هو اللوح المحفوظ، فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه, في جميع الأوقات, ويعلمما تنقص الأرض من الأموات, وما يبقى من أجسادهم, قادر على بعثهم من باب أولى, وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط.

ثم حكى- سبحانه- ما قاله الكافرون في شأن يوم القيامة، فقال- تعالى- وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ.

أى: وقال الذين كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا تأتينا الساعة بحال من الأحوال، وإنما نحن نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وإذا متنا فإن الأرض تأكل أجسادنا، ولا نعود إلى الحياة مرة أخرى.

وعبروا عن إنكارهم لها بقولهم: لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ مبالغة في نفيها نفيا كليا، فكأنهم يقولون: لا تأتينا الساعة في حال من الأحوال، لأننا ننكر وجودها أصلا، فضلا عن إتيانها.

وقد أمر الله- تعالى- رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بما يؤكد وجودها وإتيانها تأكيدا قاطعا فقال: قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ.

و «بلى» حرف جواب لرد النفي، فتفيد إثبات المنفي قبلها، ثم أكد- سبحانه- ذلك بجملة القسم.

أى: قل- أيها الرسول الكريم- لهؤلاء المنكرين لإتيان الساعة: ليس الأمر كما زعمتم، بل هي ستأتيكم بغتة، وحق ربي الذي أوجدنى وأوجدكم.

فالجملة الكريمة قد اشتملت على جملة من المؤكدات التي تثبت أن الساعة آتية لا ريب فيها، ومن ذلك التعبير ب بَلى وبالجملة القسمية.

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن، مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد، لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد: فإحداهن في سورة يونس، وهي قوله- تعالى-: وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ.

والثانية: هذه الآية التي معنا. والثالثة: في سورة التغابن وهي قوله- تعالى-: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا، قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ.. .

وقوله- تعالى-: عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ تقوية لتأكيد إتيان الساعة.

قالوا: لأن تأكيد القسم بجلائل نعوت المقسم به يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه، وقوة إثباته، وصحته، لما أن ذلك في حكم الاستشهاد على الأمر .

وقوله يَعْزُبُ بمعنى يغيب ويخفى، وفعله من باب «قتل وضرب» . يقال: عزب الشيء يعزب- بضم الزاى وكسرها- إذا غاب وبعد.

والمعنى: قل- أيها الرسول الكريم- لهؤلاء المنكرين لإتيان الساعة: كذبتم في إنكاركم وحق الله- تعالى- لتأتينكم، والذي أخبرنى بذلك هو الله- تعالى- عالِمِ الْغَيْبِ أى: عالم ما غاب وخفى عن حسكم، وهو- سبحانه- لا يغيب عن علمه مقدار أو وزن مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك المثقال، ولا أكبر منه، إلا وهو مثبت وكائن في علمه- تعالى- الذي لا يغيب عنه شيء، أو في اللوح المحفوظ الذي فيه تسجل أحوال الخلائق وأقوالهم وأفعالهم.

وقوله- سبحانه-: عالِمِ الْغَيْبِ قرأه بعضهم بكسر الميم على أنه نعت لقوله رَبِّي.

أى: قل بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم الساعة.

وقرأه آخرون بضم الميم على أنه مبتدأ، وخبره جملة: لا يَعْزُبُ عَنْهُ، أو هو خبر لمبتدأ محذوف. أى: هو عالم الغيب.

وقوله: لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ تمثيل لقلة الشيء، ودقته، والمراد انه لا يغيب عن علمه شيء ما، مهما دق أو صغر، إذ المثقال: مفعال من الثقل، ويطلق على الشيء البالغ النهاية في الصغر، والذرة تطلق على النملة، وعلى الغبار الذي يتطاير من التراب عند النفخ.

وفي قوله- سبحانه-: وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ إعجاز علمي بليغ للقرآن الكريم، إذ كان من المعروف إلى عهد قريب، أن الذرة أصغر الأجسام، فأشار القرآن إلى أن هناك ما هو أصغر منها، وهذا ما اكتشفه العلم الحديث بعد تحطيم الذرة، وتقسيمها إلى جزئيات.

قال الجمل: وقوله: وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ العامة على رفع أصغر وأكبر، وفيه وجهان:

أحدهما: الابتداء، والخبر إلا في كتاب، والثاني: العطف على مِثْقالُ، وعلى هذا فيكون قوله: إِلَّا فِي كِتابٍ تأكيد للنفي في لا يَعْزُبُ كأنه قال: لكنه في كتاب مبين.

فإن قيل: فأى حاجة إلى ذكر الأكبر، فإن من علم ما هو أصغر من الذرة لا بد وأن يعلم الأكبر؟ فالجواب: لما كان الله- تعالى- أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب، فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر لكونها محل النسيان، وأما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته، فقال: الإثبات في الكتاب ليس كذلك فإن الأكبر مكتوب أيضا .

هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن ، مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد ، فإحداهن في سورة يونس : ( ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ) [ يونس : 53 ] ، والثانية هذه : ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ) ، والثالثة في التغابن : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ) [ التغابن : 7 ] ، فقوله : ( قل بلى وربي لتأتينكم ) ، ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره : ( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) .

قال مجاهد وقتادة : ( لا يعزب عنه ) لا يغيب عنه ، أي : الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه منه شيء ، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت ، فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت ، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة ، فإنه بكل شيء عليم .

القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (3)

يقول تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد الذين جحدوا قدرة الله على إعادة خلقه بعد فنائهم بهيئتهم التي كانوا بها من قبل فنائهم من قومك بقيام الساعة؛ استهزاء بوعدك إياهم وتكذيبا لخبرك، قل لهم: بلى تأتيكم وربي، قسمًا به لتأتينكم الساعة، ثم عاد جل جلاله بعد ذكره الساعة على نفسه، وتمجيدها فقال (عَالِمِ الْغَيْبِ).

واختلفت القراء في قراءة ذلك؛ فقرأته عامة قراء المدينة (عَالِمُ الْغَيْبِ) على مثال فاعل، بالرفع على الاستئناف؛ إذ دخل بين قوله (وَرَبِّي) وبين قوله (عَالِمِ الْغَيْبِ) كلام حائل بينه وبينه، وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة والبصرة، (عَالِمِ) على مثال فاعل غير أنهم خفضوا عالم ردًّا منهم له على قوله (وَرَبِّي) إذ كان من صفته. وقرأ ذلك بقية عامة قراء الكوفة (عَلام الْغَيْبِ) على مثال فعَّال، وبالخفض ردًّا لإعرابه على إعراب قوله (وربي) إذ كان من نعته.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن كلَّ هذه القراءات الثلاث قراءات مشهورات في قراء الأمصار متقاربات المعاني، فبأيتهن قرأ القارىء فمصيب، غير أن أعجب القراءات في ذلك إليَّ أن أقرأ بها(عَلام الْغَيْبِ) على القراءة التي ذكرتها عن عامة قراء أهل الكوفة، فأما اختيار علام على عالم فلأنها أبلغ في المدح. وأما الخفض فيها فلأنها من نعت الرب، وهو في موضع جر، وعنى بقوله (عَلام الْغَيْبِ) علام ما يغيب عن أبصار الخلق فلا يراه أحد، إما ما لم يكونه مما سيكونه أو ما قد كونه فلم يطلع عليه أحدًا غيره، وإنما وصف جل ثناؤه في هذا الموضع نفسه بعلمه الغيب إعلامًا منه خلقه أن الساعة لا يعلم وقت مجيئها أحد سواه، وإن كانت جائية فقال لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قل للذين كفروا بربهم: بلى وربِّكم لتأتينكم الساعة، ولكنه لا يعلم وقت مجيئها أحد سوى علام الغيوب، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة.

يعني جل ثناؤه بقوله (لا يَعْزُبُ عَنْهُ) لا يغيب عنه ولكنه ظاهر له.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا علي قال ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (لا يَعْزُبُ عَنْهُ) يقول: لا يغيب عنه.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: (لا يَعْزُبُ عَنْهُ) قال: لا يغيب.

حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة (لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ) أي: لا يغيب عنه.

وقد بيَّنَّا ذلك بشواهده فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله (مِثْقَالُ ذَرَّةٍ) يعني: زنة ذرة في السماوات ولا في الأرض يقول تعالى ذكره: لا يغيب عنه شيء من زنة ذرة فما فوقها فما دونها، أين كان في السماوات ولا في الأرض (وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ) يقول: ولا يعزب عنه أصغر من مثقال ذرة (وَلا أَكْبَرُ) منه (إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) يقول: هو مثبت في كتاب يبين للناظر فيه أن الله تعالى ذكره قد أثبته وأحصاه وعلمه فلم يعزب عن علمه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ﴾ قال مقاتل: «قال أبو سفيان لكفار مكة: واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبدًا، ولا نبعث، فقال الله: ﴿قُلْ﴾ یا محمد: ﴿بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾».

وقفة

[3] ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ ينتهز المؤمن أي فرصة لنشر فكرته وتبلیغ رسالته، ولو كان ذلك من خلال اتهامات أعدائه.

وقفة

[3] بمقدار اليقين بلقاء الله يكون الاستعداد له، وأقسم الله على البعث حتى لا يشك فيه أحد: ﴿بلى وربي لتبعثن﴾ [التغابن: 7]، ﴿بلى وربي لتأتينكم﴾، ﴿قل إي وربي إنه لحق﴾ [يونس: 53].

وقفة

[3] ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ﴾: لا يغيب عنه؛ أي: الجميع مندرج تحت علمه، فلا يخفى عليه شيء؛ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة؛ فإنه بكل شيء عليم.

عمل

[3] ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ تذكَّرْ قبل أن تَعصِي: أنَّ اللهَ يراكَ ويعلمَ ما تُخفي وما تُعلن.

وقفة

[3] ﴿وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ﴾ في هذا قطع للطريق على من يفكر بما هو أصغر من (الذرة)، فيظن أن علم الله تعالى لا يحيط بها.

الإعراب :

- ﴿ وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: ﴾

- الواو استئنافية. قال: فعل ماض مبني على الفتح. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. كفروا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وجملة «كفروا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ لا تَأْتِينَا السّاعَةُ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب مفعول به-مقول القول-لا: نافية لا عمل لها. تأتي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل و «نا» ضمير متصل-ضمير المتكلمين-مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. الساعة: فاعل مرفوع بالضمة. نفوا البعث وأنكروا مجيء القيامة على سبيل الهزؤ والسخرية.

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ بَلى وَرَبِّي: ﴾

- حرف جواب يجاب به عن النفي ويقصد به الايجاب وهي هنا جاءت ردا لنفي مجيء الساعة. وربي: الواو واو القسم حرف جر. ربي:مقسم به مجرور للتعظيم بواو القسم والياء ضمير متصل-ضمير المتكلم-في محل جر بالاضافة والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف.

- ﴿ لَتَأْتِيَنَّكُمْ: ﴾

- الجملة: جواب القسم لا محل لها من الاعراب. اللام واقعة في جواب القسم. تأتينكم: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي أي الساعة ونون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الاعراب. الكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ عالِمِ الْغَيْبِ: ﴾

- صفة-نعت-لربي مجرورة لأن المعطوف على المجرور مجرور مثله. الغيب: مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية لربي. لا: نافية لا عمل لها. يعزب: فعل مضارع مرفوع بالضمة. عنه: جار ومجرور متعلق بلا يعزب. مثقال: فاعل مرفوع بالضمة. ذرة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة بمعنى لا يخفى عليه أو لا يغيب عنه ثقل ذرة تافهة.

- ﴿ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة لذرة. الواو عاطفة. لا: زائدة لتاكيد النفي. في الأرض: معطوفة على فِي السَّماواتِ». وتعرب مثلها.

- ﴿ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ: ﴾

- الواو عاطفة. لا: زائدة لتاكيد النفي. اصغر معطوفة على مِثْقالُ ذَرَّةٍ» مرفوعة مثلها بالضمة. ولم تنون لأنها ممنوعة من الصرف على وزن «أفعل» وبوزن الفعل. من. حرف جر. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بمن. اللام للبعد والكاف للخطاب.أي ولا أصغر من ذلك المثقال والجار والمجرور مِنْ ذلِكَ» متعلق بأصغر.

- ﴿ وَلا أَكْبَرُ: ﴾

- معطوفة بالواو على وَلا أَصْغَرُ» وتعرب اعرابها وحذفت الصلة الجار أي مِنْ ذلِكَ» اختصارا لأن ما قبلها يدل عليها

- ﴿ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ: ﴾

- إلا: أداة استثناء ملغاة لا عمل لها تفيد النفي. في كتاب: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة بمعنى: الا محفوظا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ.مبين: صفة-نعت-لكتاب مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. وفي عطف وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ» على مِثْقالُ ذَرَّةٍ» رأي مخالف للزمخشري حيث أبى ذلك وقال: انّ عطف الكلمتين على مثقال ذرة يأباه حرف الاستثناء الاّ اذا جعلت الضمير في «عنه» أو جعلت الغيب اسما للخفيات قبل أن تكتب في اللوح لأن اثباتها في اللوح نوع من البروز عن الحجاب على معنى أنه لا ينفصل عن الغيب شيء ولا يزل عنه ألا مسطورا في اللوح.'

المتشابهات :

| يونس: 61 | ﴿إِذۡ تُفِيضُونَ فِيهِۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ |

|---|

| سبإ: 3 | ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ عَظَمَتَه بما وَصَف به نفْسَه، وكان هذا مُوجِبًا لتَعظيمِه والإيمانِ به؛ ذكَرَ هنا أنَّ مِن أصنافِ النَّاسِ طائفةً لم تَقْدُرْ رَبَّها حَقَّ قَدْرِه، ولم تُعظِّمْه حَقَّ عظَمتِه، بل كفَروا به، وأنكَروا الساعة والبعث بعد الموتِ، قال تعالى:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لتأتينكم:

1- بتاء التأنيث، أي: الساعة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بياء الغيبة، أي: البعث، وهى قراءة طلحة عن أشياخه.

عالم:

وقرئ:

1- بالرفع، على «إضمار» هو، وهى قراءة نافع، وابن عامر، ورويس، وسلام، والجحدري، وقعنب.

2- علام، على المبالغة والخفض، وهى قراءة ابن وثاب، والأعمش، والكسائي.

يعزب:

انظر: يونس، الآية: 61.

ولا أصغر ... ولا أكبر:

1- برفع الراءين، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتح الراءين، وهى قراءة الأعمش، وقتادة.

3- بخفض الراءين، وهى قراءة زيد بن على.

مدارسة الآية : [4] :سبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ﴾

التفسير :

ثم ذكر المقصود من البعث فقال:{ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا} بقلوبهم, صدقوا اللّه, وصدقوا رسله تصديقا جازما،{ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} تصديقا لإيمانهم.{ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ} لذنوبهم, بسبب إيمانهم وعملهم, يندفع بها كل شر وعقاب.{ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} بإحسانهم, يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب, وأمنية.

واللام في قوله- تعالى- لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ.. متعلقة بقوله لَتَأْتِيَنَّكُمْ وهي للتعليل ولبيان الحكمة في إتيانها.

أى: لتأتينكم الساعة أيها الكافرون، والحكمة في ذلك ليجزي- سبحانه- الذي آمنوا وعملوا الصالحات الجزاء الحسن الذي يستحقونه.

أُولئِكَ الموصوفون بصفتى الإيمان والعمل الصالح لَهُمْ مَغْفِرَةٌ عظيمة من ربهم لذنوبهم وَلهم كذلك رِزْقٌ كَرِيمٌ تنشرح له صدورهم، وتقرّ به عيونهم.

ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله : ( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين ) أي : سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله ، ( أولئك لهم عذاب من رجز أليم ) أي : لينعم السعداء من المؤمنين ، ويعذب الأشقياء من الكافرين ، كما قال : ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ) [ الحشر : 20 ] ، وقال تعالى : ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) .

القول في تأويل قوله تعالى : لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4)

يقول تعالى ذكره: أثبت ذلك في الكتاب المبين كي يثيب الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله ورسوله به وانتهوا عما نهاهم عنه على طاعتهم ربهم (أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) يقول جل ثناؤه: لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة من ربهم لذنوبهم (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) يقول: وعيش هنيء يوم القيامة في الجنة.

كما حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة (أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) لذنوبهم (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) في الجنة.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[4] ﴿لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَـٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ قل: اللهم جازني بالحسنات إحسانًا، وبالسيئات عفوًا وغفرانًا.

عمل

[4] ﴿لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَـٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ اعمل عملًا صالحًا جديدًا اليوم؛ رجاء أن يغفر الله لك، ويرزقك رزقًا كريمًا.

وقفة

[4] ﴿لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَـٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ جزاء معجل في الدنيا بانشراح الصدر والمزيد من أعمال الخير، وجزاء مؤجل إلى الآخرة بالمغفرة والجنة.

وقفة

[4] ﴿لِيَجزِيَ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُم مَغفِرَةٌ وَرِزقٌ كَريمٌ﴾ يتسع رزقك ويزداد كلما زاد إيمانك وعملك الصالح، وتنل قبلهم مغفرة من رب عفو غفور.

تفاعل

[4] ﴿أُولَـٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ لِيَجْزِيَ: ﴾

- اللام لام التعليل وهي حرف جر. يجزي: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «يجزي» صلة «أن» المضمرة لا محل لها من الاعراب. و«أن» المضمرة وما تلاها: بتأويل مصدر في محل جر باللام. والجار والمجرور متعلق بلتأتينكم لأنه تعليل لها

- ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. آمنوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وجملة «آمنوا» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ: ﴾

- معطوفة بالواو على «آمنوا» وتعرب إعرابها. الصالحات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم.

- ﴿ أُولئِكَ: ﴾

- اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. الكاف: حرف خطاب. والاشارة للمؤمنين.

- ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ: ﴾

- الجملة الاسمية: في محل رفع خبر «أولئك» اللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم.مغفرة: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.

- ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ: ﴾

- معطوفة بالواو على «مغفرة» مرفوعة مثلها بالضمة. كريم:صفة-نعت-لرزق مرفوعة بالضمة.'

المتشابهات :

| يونس: 4 | ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ |

|---|

| الروم: 45 | ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ﴾ |

|---|

| سبإ: 4 | ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَـٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا أنكرَ الكفارُ مجيءَ السَّاعةِ، وأمرَ اللهُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يرُدَّ عليهِم بالقَسَمِ على مجيءِ السَّاعةِ؛ بَيَّنَ اللهُ هنا الحكمةَ منها، وهي: إثابةُ المؤمنينَ، وعقابُ الكافرينَ المنكرينَ للبعثِ، قال تعالى:

﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :سبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ .. ﴾

التفسير :

{ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ} أي:سعوا فيها كفرا بها, وتعجيزا لمن جاء بها, وتعجيزا لمن أنزلها, كما عجزوه في الإعادة بعد الموت.{ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ} أي:مؤلم لأبدانهم وقلوبهم.

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أى: والذين سعوا في إبطال آياتنا، وفي تكذيب رسلنا مُعاجِزِينَ أى مسابقين لنا، لتوهمهم أننا لا نقدر عليهم، وأنهم يستطيعون الإفلات من عقابنا. يقال: عاجز فلان فلانا وأعجزه إذا غالبه وسبقه.

أُولئِكَ الذين يفعلون ذلك لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ أى: لهم عذاب من أسوأ أنواع العذاب وأشده ألما وإهانة.

وهكذا نرى الآيات الكريمة بعد ثنائها على الله- تعالى- بما هو أهله، وبعد إثباتها لعلمه الذي لا يعزب عنه شيء، وبعد حكايتها لأقوال المشركين وردها عليهم.

بعد كل ذلك تصرح بأن الحكمة من إتيان الساعة، مجازاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما يستحقون من ثواب، ومجازاة الذين كفروا وسعوا في آيات الله بالقدح فيها وصد الناس عنها. بما يستحقون من عقاب.

ثم بين- سبحانه- موقف أهل العلم النافع مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وموقف الكافرين من ذلك، ورد- سبحانه- على هؤلاء الكافرين بما يثبت ضلالهم وجهلهم، فقال- تعالى-:

( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين ) أي : سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله ، ( أولئك لهم عذاب من رجز أليم ) أي : لينعم السعداء من المؤمنين ، ويعذب الأشقياء من الكافرين ، كما قال : ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ) [ الحشر : 20 ] ، وقال تعالى : ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) .

القول في تأويل قوله تعالى : وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5)

يقول تعالى ذكره: أثبت ذلك في الكتاب ليجزي المؤمنين ما وصف وليجزي الذين سعوا في آياتنا معاجزين، يقول: وكي يثيب الذين عملوا في إبطال أدلتنا وحججنا معاونين (2) يحسبون أنهم يسبقوننا بأنفسهم فلا نقدر عليهم (أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ) يقول: هؤلاء لهم عذاب من شديد العذاب الأليم، ويعني بالأليم: الموجع.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله ( وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ) أي: لا يعجزون ( أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ) قال: الرجز: سوء العذاب، الأليم الموجع.

حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله ( وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ) قال: جاهدين ليهبطوها أو يبطلوها، قال: وهم المشركون، وقرأ لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ . ------------------------

الهوامش:

(2) (في اللسان: عجز): معاجزين: أي: يعاجزون الأنبياء وأولياء الله، أي يقاتلونهم ويمانعونهم، ليصيروهم إلى المعجز عن أمر الله. ويقال: فلان يعاجز عن الحق إلى الباطل، أي يميل إليه ويلجأ.

المعاني :

التدبر :

عمل

[5] ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ﴾ كن ممن يدعو إلي دين الله تعالى وينافح عنه، واحذر من أن تكون ممن يسعى في الصد عنه.

وقفة

[5] ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ﴾ استعمال المجرمين لأسلوب تعجيز المصلحين منهج قديم، ويشمل السعي والتفنن بطلب أمور تعجيزية ليست في مقدور البشر، بغرض الإفحام وإظهار العجز، کما طلبوا من النبي ﷺ أن يبعث الموتى.

تفاعل

[5] ﴿أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا: ﴾

- الواو استئنافية. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. سعوا: فعل ماض مبني على الفتح أو الضم المقدر للتعذر على الالف المحذوفة لالتقاء الساكنين ولاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة والفتحة دالة على الألف المحذوفة.وجملة «سعوا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. بمعنى والذين عملوا بكل طاقتهم وتسببوا.

- ﴿ فِي آياتِنا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بسعوا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. بمعنى في ابطال آياتنا وحذف المجرور المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه.

- ﴿ مُعاجِزِينَ: ﴾

- حال من ضمير «سعوا» منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد أي مسابقين لنا محاولين تعجيزنا لكي يفوتونا.

- ﴿ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ: ﴾

- الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ «الذين» والجملة أعربت في الآية السابقة.

- ﴿ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من عذاب و «من» حرف جر بياني. أي لهم عذاب من العقاب أو هو العذاب لأن الكلمة مضارعة للرجس الذي هو العقاب والغضب. وقال الصحاح: لعلهما أي الرجز والرجس لغتان أبدلت السين زاء. أليم: صفة-نعت-لعذاب مرفوعة مثلها بالضمة.'

المتشابهات :

| سبإ: 38 | ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ |

|---|

| الحج: 51 | ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ |

|---|

| سبإ: 5 | ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ حالَ المؤمِنينَ يومَ القيامةِ؛ بَيَّنَ هنا حالَ الكافِرينَ، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

معاجزين:

وقرئ:

1- معجزين، مخففا، وهى قراءة الجمهور.

2- معجزين، مثقلا، وهى قراءة ابن كثير، وأبى عمرو، والجحدري، وأبى السمال.

أليم:

قرئ:

1- بالرفع، وهى قراءة ابن كثير، وحفص، وابن أبى عبلة.

2- بالجر، وهى قراءة باقى السبعة.

مدارسة الآية : [6] :سبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي .. ﴾

التفسير :

لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث, وأنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق، ذكر حالة الموفقين من العباد, وهم أهل العلم, وأنهم يرون ما أنزل اللّه على رسوله من الكتاب, وما اشتمل عليه من الأخبار, هو الحق, أي:الحق منحصر فيه, وما خالفه وناقضه, فإنه باطل, لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين.

ويرون أيضا أنه في أوامره ونواهيه{ يَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} وذلك أنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة:من جهة علمهم بصدق من أخبر به، ومن جهة موافقته للأمور الواقعة, والكتب السابقة، ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها, التي تقع عيانا، ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم ومن جهة موافقتها, لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه.

ويرون في الأوامر والنواهي, أنها تهدي إلى الصراط المستقيم, المتضمن للأمر بكل صفة تزكي النفس، وتنمي الأجر، وتفيد العامل وغيره، كالصدق والإخلاص وبر الوالدين, وصلة الأرحام, والإحسان إلى عموم الخلق, ونحو ذلك. وتنهى عن كل صفة قبيحة, تدنس النفس, وتحبط الأجر, وتوجب الإثم والوزر, من الشرك, والزنا, والربا, والظلم في الدماء والأموال, والأعراض.

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة, وعلامة لهم, وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول, وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه, كان من أهل العلم الذين جعلهم اللّه حجة على ما جاء به الرسول, احتج اللّه بهم على المكذبين المعاندين, كما في هذه الآية وغيرها.

والمراد بالرؤية في قوله- تعالى-: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ المعرفة والعلم واليقين. والمراد بالذين أوتوا العلم: المؤمنون الصادقون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءهم به من عند ربه، سواء أكانوا من العرب أم من غيرهم، كمؤمنى أهل الكتاب من اليهود والنصارى.

والجملة الكريمة مستأنفة لمدح هؤلاء العلماء العقلاء على إيمانهم بالحق، أو معطوفة على يجزى في قوله- تعالى- قبل ذلك: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ.

والمراد ب الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ القرآن الكريم.

والمعنى: لا تحزن- أيها الرسول الكريم- لما يقوله الكافرون بشأنك ولما يفعلونه لإبطال دعوتك، فإن الذين أوتوا العلم وهم أتباعك الصادقون، يعلمون ويعتقدون أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق الذي لا يحوم حوله باطل، وهو الصدق الذي لا يشوبه كذب، وهو الكتاب الذي يهدى من اتبعه وأطاع توجيهاته إلى دين الله- تعالى-، العزيز، الذي يقهر ولا يقهر الْحَمِيدِ أى المحمود في جميع شئونه.

والمفعول الأول ليرى قوله: الَّذِي أُنْزِلَ.. والمفعول الثاني «الحق» و «هو» ضمير فصل متوسط بين المفعولين و «يهدى» معطوف على المفعول الثاني من باب عطف الفعل على الاسم لتأويله به، أى: يرونه حقا وهاديا.

وعبر- سبحانه- عن إيمان أهل العلم بما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:

وَيَرَى، للإشعار بأنهم قد آمنوا هذا الإيمان الجازم عن إدراك ومشاهدة ويقين، وأنهم قد صاروا لا يشكون في كون هذا المنزّل عليه من ربه، هو الحق الهادي إلى الصراط المستقيم.

وفي وصفهم بقوله: أُوتُوا الْعِلْمَ ثناء عظيم عليهم، لأنهم انتفعوا بعلمهم وسخروه لخدمة الحق، وللشهادة له بأنه حق، ويهدى إلى السعادة الدينية والدنيوية والأخروية.

وهكذا العلماء العاملون بمقتضى علمهم النافع. يكونون أنصارا للحق والهدى في كل زمان ومكان.

وقوله : ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ) . هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها ، وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين ، ويقولون يومئذ أيضا : ( لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) [ الأعراف : 43 ] ، ويقال أيضا : ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) [ يس : 52 ] ، ( لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ) [ الروم : 56 ] ، ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ) . العزيز هو : المنيع الجناب ، الذي لا يغالب ولا يمانع ، بل قد قهر كل شيء ، الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه ، وقدره ، وهو المحمود في ذلك كله .

القول في تأويل قوله تعالى : وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6)

يقول تعالى ذكره: أثبت ذلك في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا والذين سعوا في آياتنا ما قد بين لهم، وليرى الذين أوتوا العلم، فيرى في موضع نصب عطفًا به على قوله: يجزي في قوله لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وعنى بالذين أوتوا العلم مسلمة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، ونظرائه الذين قد قرءوا كتب الله التي أنـزلت قبل الفرقان، فقال تعالى ذكره: وليرى هؤلاء الذين أوتوا العلم بكتاب الله الذي هو التوراة الكتاب الذي أنـزل إليك يا محمد من ربك هو الحق.

وقيل: عنى بالذين أوتوا العلم: أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة ( وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنـزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ) قال: أصحاب محمد.

وقوله ( وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ) يقول: ويرشد من اتبعه وعمل بما فيه إلى سبيل الله العزيز في انتقامه من أعدائه الحميد عند خلقه، فأياديه عندهم ونعمه لديهم. وإنما يعني أن الكتاب الذي أنـزل على محمد يهدي إلى الإسلام.

التدبر :

لمسة

[6] ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ واختير فعل الرؤية هنا دون (ويعلم)؛ للتنبيه على أنه علم يقيني بمنزلة العِلم بالمرئيات التي علمها ضروري.

اسقاط

[6] ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [القصص: 80]، ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [الحج: 54]، لأهلِ العلمِ مكانةٌ خاصةٌ عند اللهِ، يجبُ أن يكونوا عندنا كذلك.

وقفة

[6] ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾ أهل العلم فتح الله قلوبهم وأنار بصيرتهم، فتيقنوا بأن كل ما في القرآن حق.

وقفة

[6] ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾ العلمُ النافع هو العلم الموصل للحقائق.

وقفة

[6] ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾ دليل أن من نراه معارضًا للنقل مقدم للعقل عليه ليس من العلماء.

وقفة

[6] ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾ من لم يؤمن بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الذين أوتوا العلم.

وقفة

[6] ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه مُعارضًا للنقل، ويقدم العقل عليه، ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير.

وقفة

[6] ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ فضل أهل العلم.

وقفة

[6] العلم الشرعي الصحيح المبني على اتباع كلام الله وسنة نبيه ﷺ يوصل إلى فلاح الدنيا والآخرة ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾.

عمل

[6] احضر درسًا علميًّا؛ رجاء معرفة الحق من الباطل ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾.

عمل

[6] ﴿أوتوا العلم﴾، ﴿مما عُلِّمت﴾ [الكهف: 66]، ﴿وعلَّمناه﴾ [الكهف: 65]؛ لا تغتر بعلمك، إنما هو شيء أوتيته وعُلمته، ليس لك منه شيء.

وقفة

[6] ﴿وَيَهْدِى إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ﴾ لن يهتدي الإنسان إلى طريق العزة ما لم يهتدِ بالقرآن.

تفاعل

[6] ﴿وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ادعُ الله الآن أن يهديك إلى الصراط المستقيم.

وقفة

[6] إيثار وصفي: ﴿الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ هنا دون بقية الأسماء الحسنى؛ إيماء إلى أن المؤمنين حين يؤمنون بأن القرآن هو الحق والهداية استشعروا من الإِيمان أنه صراط يبلغ به إلى العزة.

الإعراب :

- ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ: ﴾

- الواو استئنافية. يرى: فعل مضارع مرفوع بالضمة. أي ويعلم والضمة مقدرة على الألف للتعذر. أو تكون الواو عاطفة. والفعل معطوفا على «ليجزي» الواردة في الآية الكريمة الرابعة منصوبا مثلها وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها.

- ﴿ أُوتُوا الْعِلْمَ: ﴾

- فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم الظاهر على الياء المحذوفة لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل والألف فارقة. العلم: مفعول به منصوب بأوتي وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. انزل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «الذي» اليك: جار ومجرور متعلق بأنزل وجملة أُنْزِلَ إِلَيْكَ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب

- ﴿ مِنْ رَبِّكَ: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بحال محذوفة من الاسم الموصول و «من» حرف جر بياني. التقدير: الذي أنزل اليك حالة كونه من ربك.بمعنى: ما أوحي اليك من ربك. والكاف ضمير المخاطب في محل جر بالاضافة.

- ﴿ هُوَ الْحَقَّ: ﴾

- هو: ضمير فصل أو عماد لا محل له من الاعراب. الحق:مفعول به ثان ليرى منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ وَيَهْدِي: ﴾

- الواو عاطفة. يهدي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.

- ﴿ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيهدي. والفعل هنا عدي بإلى. العزيز: مضاف اليه مجرور بالكسرة. الحميد: صفة للعزيز مجرور أيضا وعلامة جره الكسرة وجملة يَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» في محل نصب معطوفة على الحق'

المتشابهات :

| سبإ: 6 | ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ﴾ |

|---|

| الرعد: 1 | ﴿وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ |

|---|

| الرعد: 19 | ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا ذكَرَ اللهُ إنكارَ مَن أنكَرَ البَعثَ، وأنَّهم يَرَونَ ما أنزَل على رَسولِه ليس بحَقٍّ؛ ذكَرَ حالةَ الموفَّقينَ مِن العبادِ -وهم أهلُ العِلمِ-، وأنَّهم يَرَونَ ما أَنزلَ اللهُ على رَسولِه مِن الكِتابِ، وما اشتَمَل عليه مِن الأخبارِ: هو الحَقَّ، قال تعالى:

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

الحق:

1- بالنصب، مفعولا ثانيا ل «يرى» ، و «هو» فصل، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالرفع، خبر للضمير «هو» ، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

مدارسة الآية : [7] :سبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ .. ﴾

التفسير :

أي:{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا} على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد، وذكر وجه الاستبعاد.

أي:قال بعضهم لبعض:{ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} يعنون بذلك الرجل, رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم, وأنه رجل أتى بما يستغرب منه, حتى صار - بزعمهم - فرجة يتفرجون عليه, وأعجوبة يسخرون منه، وأنه كيف يقول{ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ} بعدما مزقكم البلى, وتفرقت أوصالكم, واضمحلت أعضاؤكم؟!.

ثم حكى- سبحانه- ما قاله أولئك الكافرون فيما بينهم، على سبيل الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال- تعالى-: وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ....

وتمزيق الشيء: تخريقه وجعله قطعا قطعا. يقال: ثوب ممزق ومزيق. إذا كان مقطعا مخرقا. والمراد بالرجل: الرسول صلى الله عليه وسلم.

أى: وقال الذين كفروا بعضهم لبعض، ألا تريدون أن ندلكم ونرشدكم إلى رجل، هذا الرجل يخبركم ويحدثكم، بأنكم إذا متم، وفرقت أجسامكم في الأرض كل تفريق، وصرتم رفاتا وعظاما، وأصبحتم طعاما في بطون الطيور والوحوش.

إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أى: إنكم بعد هذا التمزيق والتفريق، تخلقون خلقا جديدا، وتعودون إلى الحياة مرة أخرى، للحساب على أعمالكم التي عملتموها في حياتكم.

وقالوا: هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ وهو صلى الله عليه وسلم أشهر من نار على علم بينهم، لقصد تجاهل أمره، والاستخفاف بشأنه، والاستهزاء بدعوته.

ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال: فإن قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا علما في قريش، وكان إنباؤه بالبعث شائعا بينهم، فما معنى قولهم: هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ فنكروه لهم، وعرضوا عليهم الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر مجهول؟

قلت: كانوا يقصدون بذلك الطّنز- أى: الاستخفاف والسخرية- فأخرجوه مخرج التحلي ببعض الأحاجى التي يتحاجى بها للضحك والتلهي، متجاهلين به وبأمره .

وقال الآلوسى- رحمه الله-: وقوله: يُنَبِّئُكُمْ أى يحدثكم بأمر مستغرب عجيب ... وإذا في قوله: إِذا مُزِّقْتُمْ شرطية، وجوابها محذوف لدلالة ما بعده عليه.

أى: تبعثون أو تحشرون، وهو العامل في «إذا» على قول الجمهور. والجملة الشرطية بتمامها معمولة لقوله: يُنَبِّئُكُمْ لأنه في معنى يقول لكم إذا مزقتم كل ممزق تبعثون، ثم أكد ذلك بقوله- تعالى-: إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ .

هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك : ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ) أي : تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق : ( إنكم ) أي : بعد هذا الحال ( لفي خلق جديد ) أي : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك ، وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك ، أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون; ولهذا قالوا :

القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7)

يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله وبرسوله محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم متعجبين من وعده إياهم البعث بعد الممات بعضهم لبعض (هَلْ نَدُلُّكُمْ) أيها الناس ( عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ) يقول: يخبركم أنكم بعد تقطعكم في الأرض بلاء (3) وبعد مصيركم في التراب رفاتًا، عائدون كهيئتكم قبل الممات خلقًا جديدًا.

كما حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ) قال ذلك مشركو قريش والمشركون من الناس ( يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ) إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتا وعظاما وقطعتكم السباع والطير ( إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ) ستحيون وتبعثون.

حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله (هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ ...) إلى (خَلْقٍ جَدِيدٍ) قال: يقول: (إِذَا مُزِّقْتُمْ) وإذا بليتم وكنتم عظاما وترابا ورفاتا، ذلك (كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) قال: ينبئكم أنكم فكسر إن ولم يعمل ينبئكم فيها ولكن ابتدأ بها ابتداء، لأن النبأ خبر وقول، فالكسر في إن لمعنى الحكاية في قوله (يُنَبِّئُكُمْ) دون لفظه، كأنه قيل: يقول لكم (إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) .

------------------------

الهوامش:

(3) بلاء: بفتح الباء، ممدود: مصدر بلي، بكسر اللام. تقول بلي الثوب بلى وبلاء(اللسان).

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ حين يجعل السفهاء من سيد الخلق مادة للتندر والسخرية والاستهزاء، ويطلقون عليه استخفافًا وتجاهلًا: (رجل)، وكأنه مجهول وليس علمًا مؤيدًا بوحي السماء، فلا تتعجبوا مما تواجهون اليوم یا ورثة الأنبياء.

وقفة

[7] إنكار المشركين لبعث الأجساد تَنكُّر لقدرة الله الذي خلقهم ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾.

لمسة

[7] كان رسول الله ﷺ مشهورًا علمًا في قريش، وكان إنباؤه بالبعث شائعًا عندهم، فما معنى قولهم: ﴿هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ﴾ فنكروه لهم، وعرضوا عليهم الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر مجهول؟ قلت: كانوا يقصدون بذلك: الهزء والسخرية، للضحك والتلهي متجاهلين به وبأمره.

الإعراب :

- ﴿ وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة الثالثة. هل: حرف استفهام لا محل له من الاعراب.

- ﴿ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. الكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور. على رجل: جار ومجرور متعلق بندلكم. أي قال بعض من الكافرين هذا القول لبعضهم الآخر وهم يسخرون.

- ﴿ يُنَبِّئُكُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر صفة-نعت-لرجل. ينبئ: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. و «كم» أعربت في «ندلكم» أي يخبركم قائلا.

- ﴿ إِذا مُزِّقْتُمْ: ﴾

- اذا: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بجوابه مضمن معنى الشرط مبني على السكون وجواب «اذا» ما دل عليه القول بمعنى أو بتقدير: عدتم للحياة. مزقتم: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل والميم علامة جمع الذكور وجملة «مزقتم» في محل جر بالاضافة لوقوعها بعد الظرف.

- ﴿ كُلَّ مُمَزَّقٍ: ﴾

- مفعول مطلق-منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف.ممزق: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. والكلمة اسم مفعول بمعنى المصدر وهي أصلا مصدر «مزق» أي كل تمزيق بمعنى هل ندلكم على رجل يحدثكم بأعجوبة من الاعاجيب ويقول بعد أن يمزق أجسادكم البلى كل ممزق: أي يفرقكم، يبدد أجزاءكم كل تبديد ستعودون الى الحياة من جديد.

- ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ: ﴾

- ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب اسم «انّ» والميم علامة جمع الذكور. اللام لام التوكيد-المزحلقة-في خلق: جار ومجرور. متعلق بخبر «انّ» جديد: صفة-نعت-لخلق مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.'

المتشابهات :

| الرعد: 5 | ﴿وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ﴾ |

|---|

| السجدة: 10 | ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلۡ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمۡ كَٰفِرُونَ﴾ |

|---|

| سبإ: 7 | ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد أن ذكَرَ اللهُ أنهم أنكروا الساعة، ورد عليهم ما قالوا؛ ذكرَ هنا ما قالوه فيما بينهم على سبيل السخرية والاستهزاء بالنَّبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ينبئكم:

1- بالهمز، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بإبدال الهمزة ياء محضة، وهى قراءة زيد بن على.