الإحصائيات

سورة الحجر

| ترتيب المصحف | 15 | ترتيب النزول | 54 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 5.50 |

| عدد الآيات | 99 | عدد الأجزاء | 0.25 |

| عدد الأحزاب | 0.50 | عدد الأرباع | 2.00 |

| ترتيب الطول | 40 | تبدأ في الجزء | 14 |

| تنتهي في الجزء | 14 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 9/29 | آلر: 5/5 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

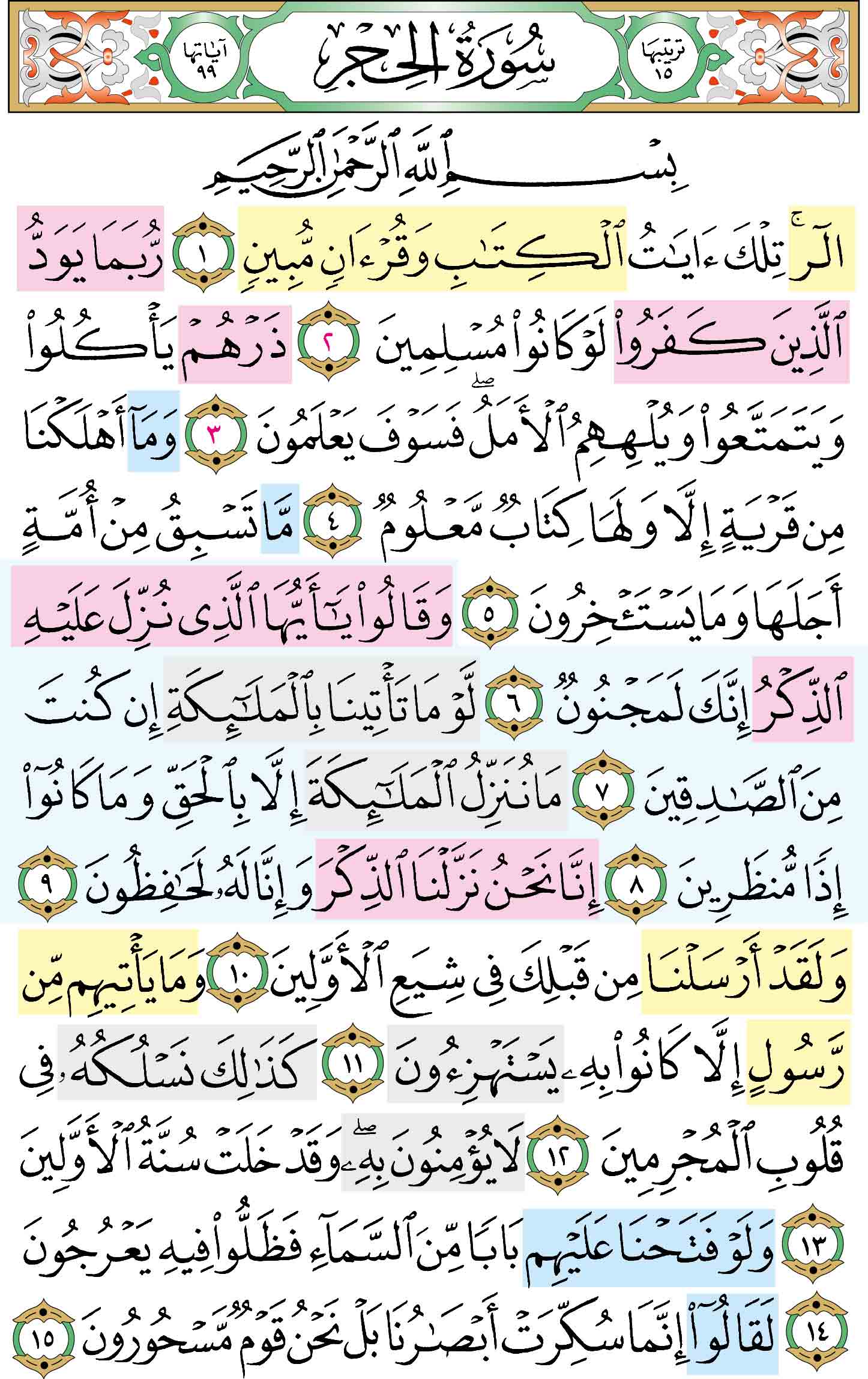

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

تعظيمُ القرآنِ، وبيانُ ندمِ الكفارِ يومَ القيامةِ، ثُمَّ تهديدُهم بما يجدُونه في الآخرةِ من الخسرانِ، وأنَّ هلاكَ الأممِ الكافرةِ له أجَلٌ مُحدَّدٌ لا تأخيرَ فيه ولا تقديمَ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (6) الى الآية رقم (9) عدد الآيات (4)

بعدَ تهديدِ الكفارِ ذكرَ هنا: تكذيبَهم بالنَّبي ﷺ واتِّهامَه بالجنونِ، وطلبَهم إنزالِ الملائكةِ لتشهدَ بصدقِه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (10) الى الآية رقم (15) عدد الآيات (6)

لمَّا كذبوا النَّبي ﷺ بَيَّنَ اللهُ أنَّ هذا دأب الأمم السابقة، ثُمَّ بَيَّنَ إصرَارَهم على الكفرِ حتى ولو رَأوا المعجزاتِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الحجر

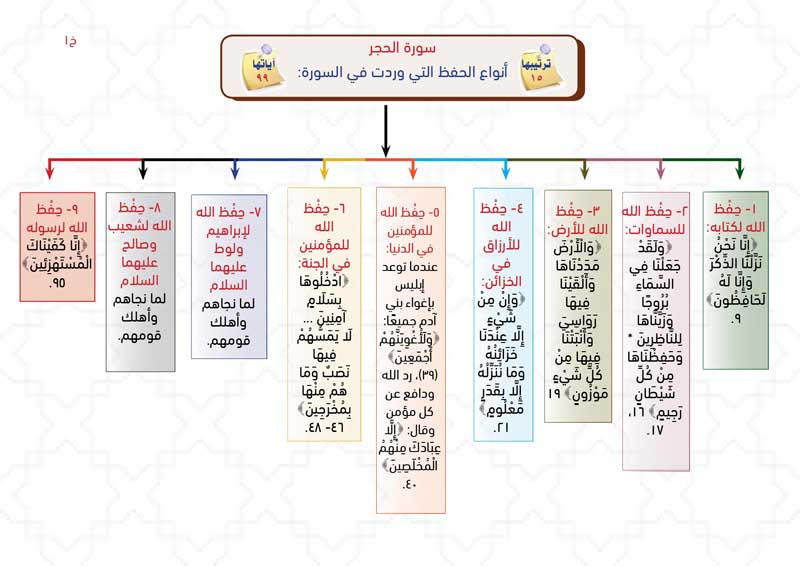

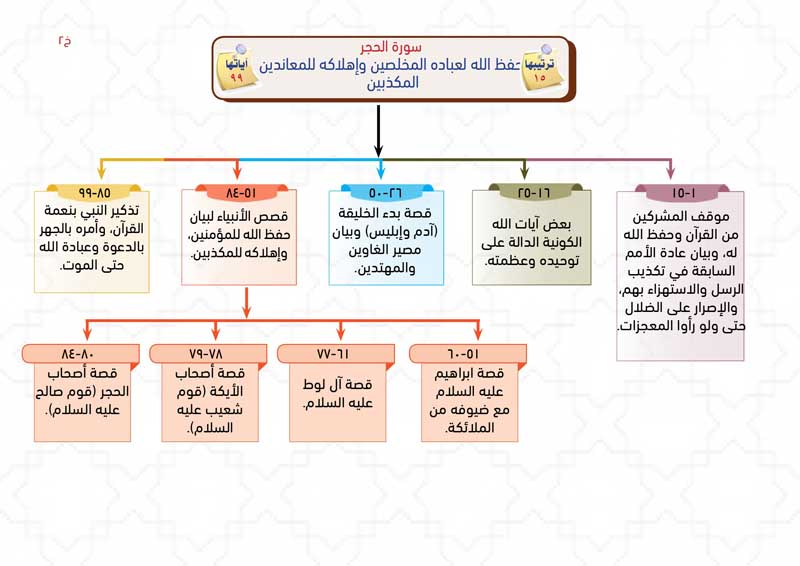

حفظ الله لعباده المخلصين وإهلاكه للمعاندين المكذبين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • اسم السورة: يشير إلى أصحاب الحِجْر (قوم ثمود)، وهم نموذج الطغيان والاستكبار الذين ركنوا إلى حصونهم القوية وقلاعهم الحصينة، وظنوا أن فيها الأمن والأمان والحفظ فلم تغن عنهم شيئًا، فجاءتهم الصيحة لتهلكهم، لنعلم نحن أنَّه لا حافظ إلا الله، وأن الحفظ لا يكون بالوسائل المادية، وإنما بطاعة الله.

- • سورة الحفظ والعناية الربانية:: سورة الحجر سورة بمجرد قرائتها تشعر بالأمان، إنها سورة الحفظ والعناية الربانية، مع كل آية من آياتها تجد قلبك يطمئن على رزقك، على دينك، على قرآنك، فكيف ذلك؟! لأن رسالتها ببساطة: الله هو حافظ هذا الدين وهذا الكتاب وليس البشر فقط، ادع إلى ربك واعبده ولا تلتفت لاستهزاء حاقد أو كاره للدين، احفظ الله يحفظك.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الحِجْرُ».

- • معنى الاسم :: الحِجْرُ: اسم ديار ثمود قوم صالح عليه السلام بوادي القرى بين المدينة والشام.

- • سبب التسمية :: لأن الله ذكر فيها ما حدث لقوم صالح وهم قبيلة ثمود وديارهم بالحِجْر.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: كانت تسمى هذه السورة عند حفاظ أهل تونس بسورة «رُبَمَا»، لأن كلمة (رُبَمَا) لم تقع في القرآن كله إلا في أول هذه السورة.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: حفظ الله لعباده المخلصين وإهلاكه للمعاندين المكذبين.

- • علمتني السورة :: أن حياة المعرضين عن الله في التلذذ بالمأكل، والتمتع بالشهوات، وطول اﻷمل: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

- • علمتني السورة :: أن طول الأمل داء عضال ومرض مزمن: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

- • علمتني السورة :: الحجر أن هلاك الأمم مُقَدَّر بتاريخ معين، لا تأخير فيه ولا تقديم: ﴿مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الحجر من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • هي آخر السور الخمس -بحسب ترتيب المصحف- التي افتتحت بحروف التهجي: ﴿الر﴾، وهذه السور هي: يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر.

• احتوت سورة الحجر على أطول كلمة في القرآن، وهي: ﴿فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ (22)، وحروفها 11 حرفًا.

• احتوت سورة الحجر على آية تعتبر الدليل الأصلي والعمدة في حفظ الله تعالى لكتابه من التحريف والتبديل، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (9).

• احتوت سورة الحجر على الموضع الوحيد الذي أقسم الله فيه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (72)، ولم يقسم الله تعالى بحياة غير نبيه صلى الله عليه وسلم.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستشعر بقلوبنا أن الكون كله بيد الله الحافظ العليم، الدين محفوظ، القرآن محفوظ، الرزق محفوظ.

• أن نحمد الله أن هدانا للإسلام، وندعو الله أن يثبّتنا عليه حتى نلقاه: ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (2).

• أن نستعد للآخرة ونتأهب لها، لا أن يكون أكبر همنا: أن نأكل ونشرب ونتمتع: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (3).

• ألا نحزن على قلة أرزاقنا؛ فإن الله أعلم بمصلحتنا منا، فنرضى بما قدره الله لنا: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (21).

• أن نحذر من الكبر؛ فإنه معصية الشيطان: ﴿قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ ...﴾ (32-35).

• ألا يمنعنا من الدعاء ما نعلم من أنفسنا، فإن الله أجاب دعاء شر الخلق: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ *قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (36، 37).

• أن نحدد حيلة غلبنا بها الشيطان؛ ثم نفكر في طريقة التخلص منها: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (39).

• أن نسأل الله أن يعصمنا من الشيطان، وأن يجعلنا من عباده المخلصين: ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (39، 40).

• أن نسامح من ظلمنا، ونعفو عنه لله: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ (47).

• أن نكون مع الله بين الخوف والرجاء: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ (49-50).

• أن نبتدئ بالسلام عند دخولنا المنزل، أو عند إقبالنا على مسلم: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا﴾ (52).

• ألا نقنط من رحمة الله تعالى مهما أصابنا في هذه الدنيا: ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (56).

• ألا نجعل المعارك الجانبية تستهلك أعمارنا، بل نركز على أهدافنا: ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ (65).

• أن نعامل إخواننا -وخاصة العمال والخدم- بلطف وبشاشة: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (88).

• أن نستمر في طاعة الله، فلا تتوقف الطاعات بانتهاء المواسم: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (99).

تمرين حفظ الصفحة : 262

مدارسة الآية : [1] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

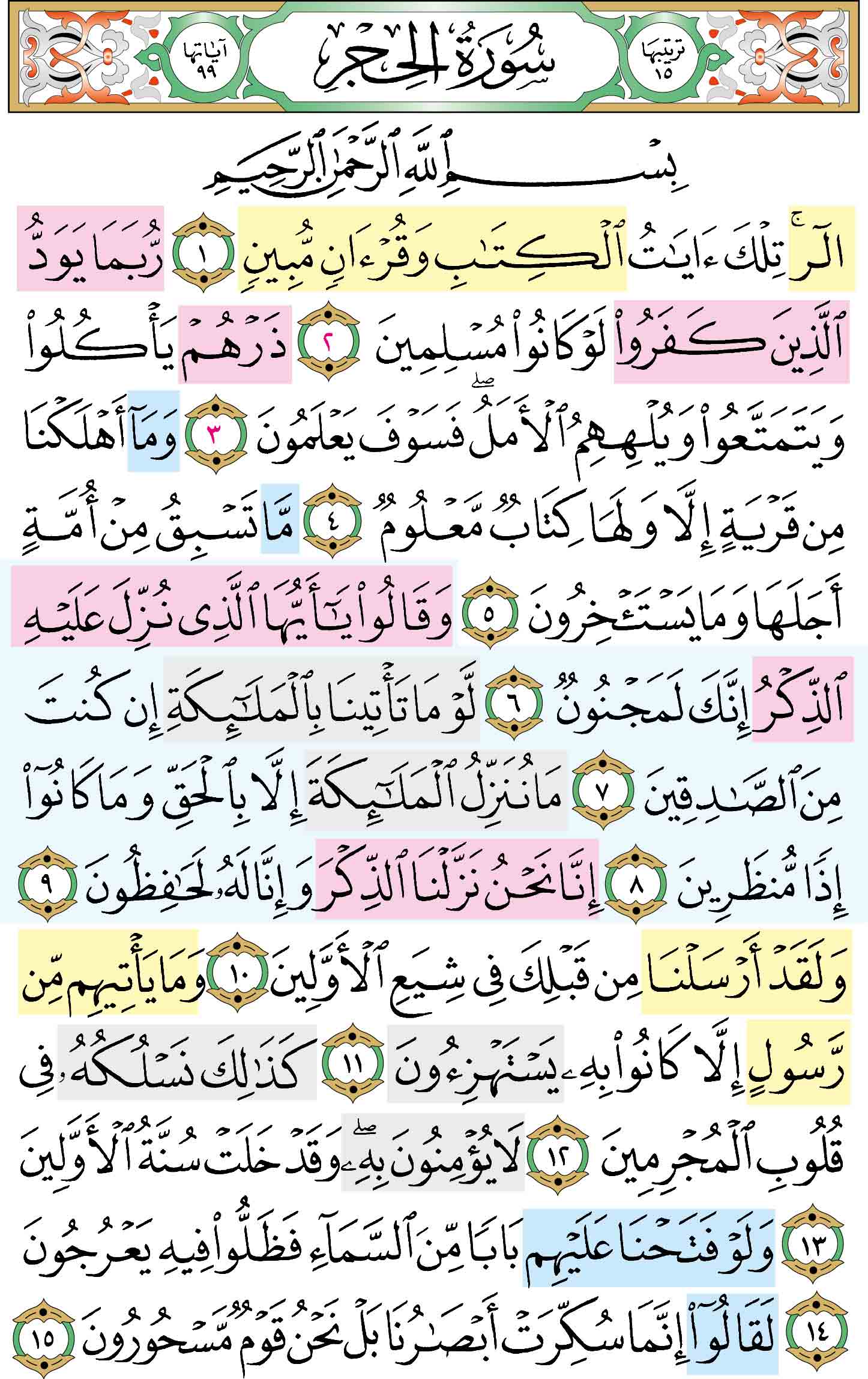

﴿ الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى معظما لكتابه مادحا له{ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ} أي:الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب،{ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ} للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود، وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه، والتسليم لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرور.

تعريف بسورة الحجر

1- سورة الحجر، هي السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فقد ذكر الزركشي والسيوطي أنها نزلت بعد سورة يوسف ..

وعدد آياتها تسع وتسعون آية.

2- وسميت بسورة الحجر، لورود هذا اللفظ فيها دون أن يرد في غيرها وأصحاب الحجر هم قوم صالح- عليه السلام-، إذ كانوا ينزلون الحجر- بكسر الحاء وسكون الجيم- وهو المكان المحجور، أى الممنوع أن يسكنه أحد غيرهم لاختصاصهم به.

ويجوز أن يكون لفظ الحجر، مأخوذ من الحجارة، لأن قوم صالح- عليه السلام- كانوا ينحتون بيوتهم من أحجار الجبال وصخورها، ويبنون بناء محكما جميلا.

قال- تعالى- حكاية عما قاله نبيهم صالح لهم- وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ ومساكنهم ما زالت آثارها باقية، وتعرف الآن بمدائن صالح، وهي في طريق القادم من المدينة المنورة إلى بلاد الشام أو العكس، وتقع ما بين خيبر وتبوك ...

وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديارهم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة ...

3- وسورة الحجر كلها مكية.

قال الشوكانى: وهي مكية بالاتفاق. وأخرج النحاس في ناسخه، وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة الحجر بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله» .

وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه السورة أنها مكية، دون أن يذكر في ذلك خلافا.

وقال الآلوسى: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير- رضى الله عنهم- أنها نزلت بمكة. وروى ذلك عن قتادة ومجاهد.

وفي مجمع البيان عن الحسن أنها مكية إلا قوله- تعالى- وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وقوله- تعالى- كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ .

والحق أن السورة كلها مكية، وسنبين- عند تفسيرنا للآيات التي قيل بأنها مدنية- أن هذا القول ليس له دليل يعتمد عليه.

4- (ا) وعند ما نقرأ هذه السورة الكريمة بتدبر وتأمل. نراها في مطلعها تشير إلى سمو مكانة القرآن الكريم، وإلى سوء عاقبة الكافرين الذين عموا وصموا عن دعوة الحق..

قال- تعالى- الر، تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ. رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ. ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ. ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ.

(ب) ثم تخبرنا بعد ذلك بأن الله- تعالى- قد تكفل بحفظ كتابه، وصيانته من أى تحريف أو تبديل، وبأن المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكذبونه عن عناد وجحود، لا عن نقص في الأدلة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم.

قال- تعالى- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ. كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.

(ج) ثم تسوق السورة الكريمة بعد ذلك ألوانا من الأدلة على وحدانية الله وقدرته، وعلى سابغ نعمه على عباده ...

قال- تعالى- وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ. وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ. وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ.

(د) ثم حكت السورة قصة خلق آدم- عليه السلام-، وتكليف الملائكة بالسجود له، وامتثالهم جميعا لأمر الله- سبحانه-، وامتناع إبليس وحده عن الطاعة، وصدور حكمه- سبحانه- بطرده من الجنة ...

قال- تعالى- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. وَالْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ. وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ، فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ..

(هـ) ثم قصت علينا السورة الكريمة بأسلوب فيه الترغيب والترهيب، وفيه العظة والعبرة، جانبا من قصة إبراهيم، ثم من قصة لوط، ثم من قصة شعيب، ثم من قصة صالح- عليهم الصلاة والسلام- ...

قال تعالى-: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ. قالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ. قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ. قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ.

(و) ثم ختمت سورة الحجر بتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه، وأمرته بالصفح والعفو حتى يأتى الله بأمره، وبشرته بأنه- سبحانه- سيكفيه شر أعدائه، وبأنه سينصره عليهم ...

قال- تعالى-: وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.

ومن هذا العرض الإجمالى للسورة الكريمة، نراها قد اهتمت اهتماما واضحا بتثبيت المؤمنين وتهديد الكافرين، تارة عن طريق الترغيب والترهيب، وتارة عن طريق قصص السابقين، وتارة عن طريق التأمل في هذا الكون وما اشتمل عليه من مخلوقات تدل على وحدانية الله وعظيم قدرته وسابغ رحمته....

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سورة الحجر من السور التي افتتحت ببعض حروف التهجي الر.

وقد بينا- بشيء من التفصيل- عند تفسيرنا لسورة: البقرة، وآل عمران، والأعراف ...

آراء العلماء في هذه الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم.

وقلنا ما خلاصته: من العلماء من يرى أن المعنى المقصود منها غير معروف لأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه..

ومنهم من يرى أن المعنى المقصود منها معلوم، وأنها ليست من المتشابه، بل هي أسماء للسور التي افتتحت بها ... أو هي حروف مقطعة بعضها من أسماء الله، وبعضها من صفاته ...

ثم قلنا: ولعل أقرب الآراء إلى الصواب أن يقال: إن هذه الحروف المقطعة، قد وردت في افتتاح بعض السور للإشعار بأن هذا القرآن الذي تحدى الله به المشركين، هو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التي يعرفونها، ويقدرون على تأليف الكلام منها، فإذا عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله، فذلك لبلوغه في الفصاحة والحكمة مرتبة يقف فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها بمراحل.

وفضلا عن ذلك فإن تصدير بعض السور بمثل هذه الحروف المقطعة، يجذب أنظار المعرضين عن استماع القرآن حين يتلى عليهم إلى الإنصات والتدبر، لأنه يطرق أسماعهم في أول التلاوة ألفاظ غير مألوفة في مجاري كلامهم وذلك مما يلفت أنظارهم ليتبينوا ما يراد منها، فيسمعوا حكما وهدايات قد تكون سببا في استجابتهم للحق، كما استجاب صالحو الجن الذين حكى الله- تعالى- عنهم أنهم عند ما استمعوا إلى القرآن قالوا: إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً....

واسم الإشارة تِلْكَ يعود إلى الآيات التي تضمنتها هذه السورة، أو إلى جميع الآيات القرآنية التي نزلت قبل ذلك.

والمراد بالكتاب: القرآن الكريم، ولا يقدح في هذا، ذكر لفظ القرآن بعده، لأنه- سبحانه- جمع له بين الاسمين تفخيما لشأنه، وتعظيما لقدره.

ومُبِينٍ اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان، مبالغة في الوضوح والظهور.

قال صاحب الصحاح: يقال: «بان الشيء يبين بيانا، أى اتضح، فهو بين وكذا أبان الشيء فهو مبين ... » .

والمعنى: تلك- أيها الناس- آيات بينات من الكتاب الكامل في جنسه، ومن القرآن العظيم الشأن، الواضح في حكمه وأحكامه، المبين في هدايته وإعجازه فأقبلوا عليها بالحفظ لها، وبالعمل بتوجيهاتها، لتنالوا السعادة في دنياكم وآخرتكم.

قال الآلوسى: وفي جمع وصفي الكتابية والقرآنية من تفخيم شأن القرآن ما فيه، حيث أشير بالأول إلى اشتماله على صفات كمال جنس الكتب الإلهية فكأنه كلها، وبالثاني إلى كونه ممتازا عن غيره، نسيجا وحده، بديعا في بابه، خارجا عن دائرة البيان، قرآنا غير ذي عوج..»

قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها حكاه القرطبي في تفسـره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان.

ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور.

قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم" السجدة و "هل أتى على الإنسان" وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: الم وحم والمص وص.

فواتح افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال الم اسم من أسماء القرآن وهكذا وقال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون المص اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت المص إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم.

وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال عنها في فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبدالله وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال الم اسم من أسماء الله الأعظم.

هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حم وطس والم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمذاني قال: قال عبدالله فذكر نحوه.

وحُكي مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال الم قسم.

وروينا أيضا من حديث شريك بن عبدالله بن عطاء بن السائب عن أبى الضحى عن ابن عباس: الم قال أنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الم قال أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى.

قال وأبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلألائه ليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم.

قال عيسى ابن مريم عليه السلام وعجب: فقال أعجب أنهم يظنون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به فالألف مفتاح الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة.

هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى "إنا وجدنا آباءنا على أمة" وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى "إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين" وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى "وجد عليه أمة من الناس يسقون" وقوله تعالى "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا" وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى "وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة" أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا.

هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم.

ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف تعني وقفت.

وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لايـ ينقد عنه جلده إذا يـ فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل وقال الآخر: بالخير خيرات وان شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تـ يقول وإن شرا فشرا ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم.

قال القرطبي وفي الحديث "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة" الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل"ا قـ" وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها"ق وص وحم وطسم والر" وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في - ا ب ت ث - أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير.

قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي - ال م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن- يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر.

وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف.

قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة.

وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شئ حكمته.

وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله وههنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلمة فقد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا "آمنا به كل من عند ربنا" ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام.

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك ولو كـان كذلك أيضا لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه.

وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري فى كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية.

قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله - ص ن ق- وحرفين مثل "حم" وثلاثة مثل "الم" وأربعة مثل "المر" و "المص" وخمسة مثل "كهيعص- و- حمعسق" لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك "قلت" ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" "الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه" "المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه" "الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم" "الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" "حم تنزيل من الرحمن الرحيم" "حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم" وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله بن رباب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فأتى أخاه بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فقال أنت سمعته قال نعم قال فمشى حي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلوا فيما أنزل الله عليك "الم ذلك الكتاب"؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بلى" فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال "نعم" قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك.

فقام حي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره فقال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "المص" قال هذا أثقل وأطول الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة.

هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "الر" قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة.

فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ماذا قال "المر" قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتان ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا.

ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع سنين؟ فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم.

أما قوله جلّ ثناؤه : وتقدّست أسماؤه ( الر ) ، فقد تقدم بيانها فيما مضى قبل . وأما قوله : ( تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ) فإنه يعني: هذه الآيات، آيات الكتب التي كانت قبل القرآن كالتوراة والإنجيل ( وقُرآنٍ ) يقول: وآيات قرآن ( مُبِينٍ ) يقول: يُبِين من تأمله وتدبَّره رشدَه وهداه.

كما:حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ) قال: تبين والله هداه ورشده وخيره.

حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن مجاهد ( الر ) فواتح يفتتح بها كلامه ( تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ) قال: التوراة والإنجيل.

حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا هشام، عن عمرو، عن سعيد، عن قتادة، في قوله ( الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ) قال: الكتُب التي كانت قبل القرآن.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] ﴿الر﴾ هذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن؛ وهو أنه مؤلف من الحروف المقطعة، ولم تستطع العرب الإتيان بسورة مثله.

لمسة

[1] ﴿الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ﴾ ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ الجواب: (قرآن) في اللغة مصدر الفعل قرأ، مثل غفران وعدوان، ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: 18]، ثم استعملت علمًا للكتاب الذي أُنزل على محمد ﷺ، (الكتاب) من الكتابة؛ لأن الكتاب متعلق بالخط، فهو أُنزل مقروءًا، ولكنه كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ قبل أن ينزّل على النبي ﷺ، ومن ناحية الاستعمال يلاحظ أنه عندما يبدأ بالكتاب يتردد ذكر الكتاب في السورة أكثر بكثير مما يتردد ذكر القرآن، أو قد لا تذكر كلمة القرآن مطلقًا في السورة، أما عندما يبدأ بالقرآن يتردد في السورة ذكر كلمة القرآن أكثر من الكتاب، أو قد لا يرد ذكر الكتاب مطلقًا في السورة، وإذا اجتمع القرآن والكتاب فيكونان يترددان في السورة بشكل متساو تقريبًا بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر بأكثر من لفظة واحدة.

وقفة

[1] ﴿وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ أقسم قتادة فقال: «تبين والله هداه ورشده وخيره».

الإعراب :

- ﴿ الر تِلْكَ آياتُ: ﴾

- أعربت في السور السابقة. تي: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام: للبعد والكاف حرف خطاب والاشارة الى ما تضمنته السورة من الآيات. آيات: خبر «تلك» مرفوع بالضمة ويجوز أن تكون «تلك» في محل رفع خبرا لمبتدإ محذوف بتقدير: هذا تلك أو خبرا لما تضمنته «الر» من اسم للسورة. وتكون «آيات» بدلا من «تلك».

- ﴿ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ: ﴾

- الكتاب: مضاف اليه مجرور بالكسرة. وقرآن: معطوف بالواو على «الكتاب» مجرور للتعظيم بالكسرة. مبين: صفة-نعت- لقرآن. بمعنى تلك آيات الكتاب في كونه كتابا وكونه قرآنا مبينا. وقد نكر القرآن للتفخيم والتقدير: والقرآن المبين. '

المتشابهات :

| يونس: 1 | ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

| لقمان: 2 | ﴿الم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

| يوسف: 1 | ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 2 | ﴿طسم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ |

|---|

| القصص: 2 | ﴿طسم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ |

|---|

| النمل: 1 | ﴿طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ |

|---|

| الحجر: 1 | ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴾ |

|---|

| الرعد: 1 | ﴿المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : افتُتِحَت هذه السُّورةُ العظيمةُ بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ .. ﴾

التفسير :

فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها، فإنه من المكذبين الضالين، الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون، أي:منقادون لأحكامه وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات الموت، فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون، وقد فات وقت الإمكان، ولكنهم في هذه الدنيا مغترون.

ثم بين- سبحانه- أن الكافرين سيندمون بسبب كفرهم في وقت لا ينفع فيه الندم، فقال- تعالى-: رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ.

قال الشوكانى ما ملخصه: قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء من رُبَما، وقرأ الباقون بتشديدها.. وأصلها أن تستعمل في القليل وقد تستعمل في الكثير.

قال الكوفيون: أى يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين.

وقيل: هي هنا للتقليل، لأنهم ودوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب....» .

وقد حاول بعض المفسرين الجمع بين القولين فقال: من قال بأن رُبَما هنا للتكثير نظر إلى كثرة تمنيهم أن لو كانوا مؤمنين، ومن قال بأنها للتقليل نظر إلى قلة زمان إفاقتهم من العذاب بالنسبة إلى زمان دهشتهم منه، وهذا لا ينافي أن التمني يقع كثيرا منهم في زمن إفاقتهم القليل، فلا تخالف بين القولين .

والمعنى: ود الذين كفروا عند ما تنكشف لهم الحقائق. فيعرفون أنهم على الباطل، وأن المؤمنين على الحق، أن لو كانوا مسلمين، حتى ينجوا من الخزي والعقاب.

ودخلت رب هنا على الفعل المضارع يَوَدُّ مع اختصاصها بالدخول على الفعل الماضي، للإشارة إلى أن أخبار الله- تعالى- بمنزلة الواقع المحقق سواء أكانت للمستقبل أم لغيره.

قال صاحب الكشاف: «فإن قلت: لم دخلت على المضارع وقد أبوا دخولها إلا على الماضي؟ قلت: لأن المترقب في أخبار الله- تعالى- بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه، فكأنه قيل: «ربما ود الذين كفروا ... » .

ولَوْ في قوله لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ يصح أن تكون امتناعية، وجوابها محذوف، والتقدير: لو كانوا مسلمين لسروا بذلك.

ويصح أن تكون مصدرية، والتقدير: ود الذين كفروا كونهم مسلمين.

وعلى كلا المعنيين فهي مستعملة في التمني الذي هو طلب حصول الأمر الممتنع الحصول.

وقال- سبحانه- لَوْ كانُوا ... بفعل الكون الماضي، للإشعار بأنهم يودون الدخول في الإسلام، بعد مضى وقت التمكن من الدخول فيه.

وعبر- سبحانه- عن متمناهم بالغيبة كانُوا، نظرا لأن الكلام مسوق بصدد الإخبار عنهم، وليس بصدد الصدور منهم، ولو كان كذلك لقيل: لو كنا مسلمين.

هذا، وللمفسرين أقوال في الوقت الذي ود فيه الكافرون أن لو كانوا مسلمين، فمنهم من يرى أن ودادتهم هذه تكون في الدنيا، ومنهم من يرى أنها تكون عند الموت، ومنهم من يرى أنها تكون عند الحساب، وعند عفو الله عن عصاة المؤمنين.

والحق أن هذه الودادة تكون في كل موطن يعرف فيه الكافرون بطلان كفرهم، وفي كل وقت ينكشف لهم فيه أن الإسلام هو الدين الحق.

فهم تمنوا أن لو كانوا مسلمين في الدنيا، عند ما رأوا نصر الله لعباده المؤمنين، في غزوة بدر وفي غزوة الفتح وفي غيرهما، فعن ابن مسعود- رضى الله عنه-: «ود كفار قريش ذلك يوم بدر حين رأوا نصر الله للمسلمين» .

وهم تمنوا ذلك عند الموت كما حكى عنهم- سبحانه- ذلك في آيات كثيرة منها قوله - تعالى-: حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ... .

وهم يتمنون ذلك عند ما يعرضون على النار يوم القيامة. قال- تعالى- وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

وهم يتمنون ذلك عند ما يرون عصاة المؤمنين، وقد أخرجهم الله- تعالى برحمته من النار.

وقد ذكر الإمام ابن كثير هنا جملة من الأحاديث الدالة على ذلك منها: ما أخرجه الطبراني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن ناسا من أهل «لا إله إلا الله» يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم «لا إله إلا الله» وأنتم معنا في النار؟ قال فيغضب الله لهم، فيخرجهم، فيلقيهم في نهر الحياة فيبرءون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه، فيدخلون الجنة. ويسمون فيها الجهنميين.

فقال رجل: يا أنس، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» نعم، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا .

قال بعض العلماء: وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد، لأن من يقول: إن الكافر إذا احتضر تمنى أن لو كان مسلما، ومن يقول: إنه إذا عاين النار تمنى أن لو كان مسلما.. كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقية ندموا على الكفر وتمنوا أنهم لو كانوا مسلمين .

وفي هذه الآية ما فيها من تثبيت المؤمنين، ومن تبشيرهم بأنهم على الحق، ومن حض للكافرين على الدخول في الإسلام قبل فوات الأوان، ومن تحذير لهم من سوء عاقبة الكفر والطغيان.

وقوله : ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ، ويتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا .

ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وغيرهما من الصحابة : أن الكفار لما عرضوا على النار ، تمنوا أن لو كانوا مسلمين .

وقيل : المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا .

وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة ، كما في قوله تعالى : ( ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) [ الأنعام : 27 ]

وقال سفيان الثوري : عن سلمة بن كهيل ، عن أبي الزعراء ، عن عبد الله في قوله : ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) قال : هذا في الجهنميين إذ رأوهم يخرجون من النار .

وقال ابن جرير : حدثنا المثنى ، حدثنا مسلم ، حدثنا القاسم ، حدثنا ابن أبي فروة العبدي أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية : ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) يتأولانها : يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار . قال : فيقول لهم المشركون : ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا . قال : فيغضب الله لهم بفضل رحمته ، فيخرجهم ، فذلك حين يقول : ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين )

وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن خصيف ، عن مجاهد قالا : يقول أهل النار للموحدين : ما أغنى عنكم إيمانكم ؟ فإذا قالوا ذلك ، قال : أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة ، قال : فعند ذلك قوله : ( [ ربما ] يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين )

وهكذا روي عن الضحاك ، وقتادة ، وأبي العالية ، وغيرهم . وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة ، فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني .

حدثنا محمد بن العباس هو الأخرم ، حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ - دلني عليه يحيى بن معين - حدثنا معرف بن واصل ، عن يعقوب بن أبي نباتة عن عبد الرحمن الأغر ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم ، فيقول لهم أهل اللات والعزى : ما أغنى عنكم قولكم : لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار ، فيغضب الله لهم ، فيخرجهم ، فيلقيهم في نهر الحياة ، فيبرءون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه ، فيدخلون الجنة ، ويسمون فيها الجهنميين " فقال رجل : يا أنس ، أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال أنس : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . نعم ، أنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا .

ثم قال الطبراني : تفرد به الجهبذ

الحديث الثاني : وقال الطبراني أيضا : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبو الشعثاء علي بن حسن الواسطي ، حدثنا خالد بن نافع الأشعري ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا اجتمع أهل النار في النار ، ومعهم من شاء الله من أهل القبلة ، قال الكفار للمسلمين : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا : بلى . قالوا : فما أغنى عنكم الإسلام ! فقد صرتم معنا في النار ؟ قالوا : كانت لنا ذنوب فأخذنا بها . فسمع الله ما قالوا ، فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا ، فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا : يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا " . قال : ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين )

ورواه ابن أبي حاتم من حديث خالد بن نافع به ، وزاد فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ، عوض الاستعاذة .

الحديث الثالث : وقال الطبراني أيضا : حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا إسحاق بن راهويه قال : قلت لأبي أسامة : أحدثكم أبو روق - واسمه عطية بن الحارث - : حدثني صالح بن أبي طريف قال : سألت أبا سعيد الخدري فقلت له : هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في هذه الآية : ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) ؟ قال : نعم ، سمعته يقول : " يخرج الله ناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم " . وقال : " لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون : تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا ، فما بالكم معنا في النار ؟ فإذا سمع الله ذلك منهم ، أذن في الشفاعة لهم فتشفع الملائكة والنبيون ، ويشفع المؤمنون ، حتى يخرجوا بإذن الله ، فإذا رأى المشركون ذلك ، قالوا : يا ليتنا كنا مثلهم ، فتدركنا الشفاعة ، فنخرج معهم " . قال : " فذلك قول الله : ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم ، فيقولون : يا رب ، أذهب عنا هذا الاسم ، فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة ، فيذهب ذلك الاسم عنهم " ، فأقر به أبو أسامة ، وقال : نعم .

الحديث الرابع وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا مسكين أبو فاطمة ، حدثني اليمان بن يزيد ، عن محمد بن حمير عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه ، على قدر ذنوبهم وأعمالهم ، ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منها ، ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منها ، وأطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى ، فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل التوحيد : آمنتم بالله وكتبه ورسله ، فنحن وأنتم اليوم في النار سواء ، فيغضب الله لهم غضبا لم يغضبه لشيء فيما مضى ، فيخرجهم إلى عين في الجنة ، وهو قوله : ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) .

اختلفت القراء في قراءة قوله ( رُبَمَا ) فقرأت ذلك عامة قرّاء أهل المدينة وبعض الكوفيين ( رُبَمَا ) بتخفيف الباء، وقرأته عامة قرّاء الكوفة والبصرة بتشديدها.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان ، ولغتان معروفتان بمعنى واحد، قد قرأ بكلّ واحدة منهما أئمة من القرّاء، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب.

واختلف أهل العربية في معنى " ما " التي مع " ربّ"، فقال بعض نحويي البصرة: أدخل مع ربّ " ما " ليتكلم بالفعل بعدها، وإن شئت جعلت " ما " بمنـزلة شيء، فكأنك قلت: ربّ شيء، يود: أي ربّ ودّ يودّه الذين كفروا. وقد أنكر ذلك من قوله بعض نحويِّي الكوفة، وقال: المصدر لا يحتاج إلى عائد، والودّ قد وقع على " لو "، ربما يودون لو كانوا: أن يكونوا ، قال: وإذا أضمر الهاء في " لو " فليس بمفعول، وهو موضع المفعول، ولا ينبغي أن يترجم المصدر بشيء، وقد ترجمه بشيء، ثم جعله ودّا، ثم أعاد عليه عائدا. فكان الكسائي والفرّاء يقولان: لا تكاد العرب توقع " ربّ" على مستقبل، وإنما يوقعونها على الماضي من الفعل كقولهم: ربما فعلت كذا، وربما جاءني أخوك ، قالا وجاء في القرآن مع المستقبل: ربما يودّ، وإنما جاز ذلك لأن ما كان في القرآن من وعد ووعيد وما فيه، فهو حقّ كأنه عيان، فجرى الكلام فيما لم يكن بعد مجراه فيما كان، كما قيل وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وقوله وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ كأنه ماض وهو منتظر لصدقه في المعنى، وأنه لا مكذّب له، وأن القائل لا يقول إذا نَهَى أو أمر فعصاه المأمور يقول: أما والله لربّ ندامة لك تذكر قولي فيها لعلمه بأنه سيندم، والله ووعده أصدق من قول المخلوقين. وقد يجوز أن يصحب ربما الدائم وإن كان في لفظ يفعل، يقال: ربما يموت الرجل فلا يوجد له كفن، وإن أُوليت الأسماء كان معها ضمير كان، كما قال أبو داود:

رُبَّمَــا الجــامِلُ المُــؤَبَّل فِيهِــمُ

وعنـــاجِيجُ بَيْنَهُـــنَّ المِهَـــارُ (1)

فتأويل الكلام: ربما يودّ الذين كفروا بالله فجحدوا وحدانيته لو كانوا في دار الدنيا مسلمين.

كما حدثنا عليّ بن سعيد بن مسروق الكندي، قال: ثنا خالد بن نافع الأشعري، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة، واجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة: ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى، قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها ، فسمع الله ما قالوا، فأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار فأخرجوا، فقال من في النار من الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ * رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ .

حدثنا الحسن بن محمد، قال: ثنا عمرو بن الهيثم أبو قَطن القُطْعيّ، ورَوح القيسيّ، وعفان بن مسلم واللفظ لأبي قَطن قالوا: ثنا القاسم بن الفضل بن عبد الله بن أبي جروة، قال: كان ابن عباس وأنس بن مالك يتأولان هذه الآية ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) قالا ذلك يوم يجمع الله أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النار. وقال عفان: حين يحبس أهل الخطايا من المسلمين والمشركين ، فيقول المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون ، زاد أبو قطن: قد جُمِعنا وإياكم ، وقال أبو قَطن وعفان: فيغضب الله لهم بفضل رحمته ، ولم يقله روح بن عبادة ، وقالوا جميعا: فيخرجهم الله، وذلك حين يقول الله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ).

حدثنا الحسن، قال: ثنا عفان، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا عطاء بن السائب، عن مجاهد، عن ابن عباس، في قوله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) قال: يدخل الجنة ويرحم حتى يقول في آخر ذلك: من كان مسلما فليدخل الجنة ، قال: فذلك قوله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ).

حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) ذلك يوم القيامة يتمنى الذين كفروا لو كانوا موحدين.

حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن عبد الله، في قوله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) قال: هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار.

حدثني المثنى، قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا ابن أبي فروة العبدي أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأوّلان هذه الآية ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) يتأوّلانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار، قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا، قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته، فيخرجهم، فذلك حين يقول ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ )

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: ما يزال الله يُدخل الجنة، ويرحم ويشفع حتى يقولَ: من كان من المسلمين فليدخل الجنة ، فذلك قوله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ).

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن هشام الدَّستوائي، قال: ثنا حماد، قال: سألت إبراهيم عن هذه الآية ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) قال: حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار من المسلمين: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون ، قال: فيغضب الله لهم، فيقول للملائكة والنبيين: اشفعوا ، فيشفعون، فيخرجون من النار، حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم ، قال: فعند ذلك يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين.

حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ: ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) قال: يقول من في النار من المشركين للمسلمين: ما أغنت عنكم " لا إله إلا الله " قال: فيغضب الله لهم، فيقول: من كان مسلما فليخرج من النار ، قال: فعند ذلك ( يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ).

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن حماد، عن إبراهيم في قوله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) قال: إن أهل النار يقولون: كنا أهل شرك وكفر، فما شأن هؤلاء الموحدين ما أغنى عنهم عبادتهم إياه ، قال: فيخرج من النار من كان فيها من المسلمين. قال: فعند ذلك ( يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ).

حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوريّ، عن حماد، عن إبراهيم، عن خصيف، عن مجاهد، قال: يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم؟ قال: فإذا قالوا ذلك، قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرّة ، فعند ذلك ( يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ).

حدثني المثنى، قال: ثنا مسلم، قال: ثنا هشام، عن حماد، قال: سألت إبراهيم عن قول الله عزّ وجلّ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) قال: الكفار يعيرون أهل التوحيد: ما أغنى عنكم لا إله إلا الله ، فيغضب الله لهم، فيأمر النبيين والملائكة فيشفعون، فيخرج أهل التوحيد، حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج، فذلك قوله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ).

حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا عبد السلام، عن خصيف، عن مجاهد، قال: هذا في الجهنميين، إذا رأوهم يخرجون من النار ( يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ).

حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن مجاهد، قال: إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه، قال: من كان مسلما فليدخل الجنة ، فعند ذلك ( يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ).

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، وحدثني الحسن، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا ورقاء، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) قال: يوم القيامة.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن جويبر، عن الضحاك في قوله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) قال: فيها وجهان اثنان، يقولون: إذا حضر الكافر الموت ودّ لو كان مسلما. ويقول آخرون: بل يعذّب الله ناسا من أهل التوحيد في النار بذنوبهم، فيعرفهم المشركون فيقولون: ما أغنت عنكم عبادة ربكم ، وقد ألقاكم في النار ، فيغضب لهم فيخرجهم، فيقول ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ).

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية، في قوله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) قال: نـزلت في الذين يخرجون من النار.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) وذلك والله يوم القيامة، ودّوا لو كانوا في الدنيا مسلمين.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) (2) .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: ما يزال الله يدخل الجنة ويشفع حتى يقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنة ، فذلك حين يقول ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ).

------------------------

الهوامش:

(1) البيت لأبي داود الإيادي ( خزانة الأدب 4 : 188 ) وهو شاهد على أن رب المكفوفة بما لا تدخل إلا على الفعل عند سيبويه ، وهذا البيت شاذ عنده ، لدخول رب المكفوفة فيه على الجملة الإسمية ، فإن الجامل مبتدأ والمؤبل صفة وفيهم هو الخبر ، وتكون رب كما قال أبو حيان من حروف الابتداء ، تدخل على الجمل فعلية أو اسمية للقصد إلى تقليل النسبة المفهومة من الجملة ، فإذا قلت : ربما قام زيد فكأنك قللت النسبة المفهومة من قيام زيد ، وكذلك إذا قلت ربما زيد شاعر ، قللت نسبة شعر زيد ، وعن بعضهم أن رب المكفوفة نقلت من معنى التقليل إلى معنى التحقيق ، كما نقلت قد الداخلة على المضارع في نحو قوله تعالى " قد يعلم ما أنتم عليه " من معنى التقليل إلى معنى التحقيق . ودخولها على الجملة الاسمية مذهب المبرد والزمخشري وابن مالك . والجامل : الجماعة من الإبل ، لا واحد لها من لفظها ويقال إبل مؤبلة : إذا كان للقنية ، والعناجيج : الخيل الطوال الأعناق ، واحدها : عنجوج ، والمهار : جمع مهر ، وهو ولد الفرس ، والأنثى مهرة .

(2) أي بمثل حديث بشر قبله ، لأن كلا الإسنادين ينتهي إلى قتادة .

التدبر :

وقفة

[2] ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ لم تأت كلمة: (رُّبَمَا) في القرآن إلا مرة واحدة وفي هذا الموضع، وكشفت سرًّا من أسرار النفس البشرية، وأنها قد تعرض عن الحق وتجحد به مع رغبتها بالانقياد له!

وقفة

[2] ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ لما بدأت السورة بالحديث عن آيات الكتاب المبين أجابت عن سؤال يتبادر للذهن لم إذًا أعرض عنه من كفر به؟

وقفة

[2] ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ قال الحسن: «إذا رأى المشركون المؤمنين وقد دخلوا الجنة، وما رأوهم في النار، تمنوا أنهم كانوا مسلمين».

عمل

[2] ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ احمد الله أن هداك للإسلام، وادع الله تعالى أن يثبِّتك عليه حتى تلقاه.

وقفة

[2] ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ متى يودون ذلك؟ أقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى ثلاثة أقوال: الاحتضار، وعند معاينة النار، وحين يرون خروج عصاة المؤمنين من النار.

وقفة

[2] ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ يتمنَّى الكفار يومَ القيامة لو كانوا مسلمين، ولكن لا ينفعهم حينئذٍ التَّمني والندم، نسـأل الله تعالى الثبات على دينه.

وقفة

[2] ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ ما أعظمها من حسرة وندامة! بعدما كانوا يسخرون من أهل الإيمان في الدنيا، هذا حالهم في الآخرة.

وقفة

[2] ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا.

وقفة

[2] الإسلام من أعظم النعم وأجلها التي أنعم الله بها علينا؛ فلنحمد الله عليها، ونسأله الثبات حتى نلقاه ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا: ﴾

- ربما: قرئت بالتخفيف وهي لغة أهل الحجاز وبالتثقيل لغة بني تميم. وهي كافة ومكفوفة. وهناك رأي يقول يجوز أن تكون «ما» في محل جر على أنها نكرة أضيف اليها حرف «ربّ» وهو مضاف حرف شبيه بالزائد بتقدير: ربّ شيء فيكون «ما» اسما مجرورا لفظا بربّ مرفوعا محلا على أنه مبتدأ أو مفعول به اذا لم يستوف الفعل بعده مفعوله. ويبقى اعراب «ربما» لا محل لها عند اكثر النحاة أي كافة ومكفوفة. يودّ: أي يتمنى» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. كفروا: صلة الموصول لا محل لها وهي فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. بمعنى: ربما يتمنى الكافرون حين يرون انتصار اتباع محمد لو كانوا مسلمين ويجوز أن تكون «ما» مصدرية. فتكون هي وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر برب. ربّ ود.

- ﴿ لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ: ﴾

- لو: حرف للتمني لا عمل لها أو الأوجه هي حرف مصدرية. كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضمّ لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والألف فارقة. مسلمين:خبر «كان» منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. ولو وما بعدها: بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «يود» التقدير: يود الكافرون كونهم مسلمين. وهنا جاءت «لو» مصدرية على اعتبار الفعل «يود» بصيغة الماضي «ودّ» لأنها تأتي غالبا بعد فعل «ودّ» مصدرية. لأن تقدير الآية: ربما ودّ الذين كفروا لأن المترقب في إخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحقيقه وجملة كانُوا مُسْلِمِينَ» صلة «لو» المصدرية لا محل لها من الإعراب. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد وصفَ اللهُ القرآنَ بما وصفه من العظمة والإبانة؛ بَيَّنَ هنا أنه بوسْع الجميع أن يؤمنوا بهذا القرآن، ويدخلوا في الإسلام، قبل أن يأتي يوم القيامة، حيث سيندم الذين كفروا، ويتمنون أن لو كانوا في الدنيا مسلمين، قال تعالى:

﴿ رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ربما:

قرئ:

1- بتخفيف الباء، وهى قراءة عاصم، ونافع.

2- بتشديدها، وهى قراءة باقى السبعة.

3- ربّما، بزيادة تاء، وهى قراءة طلحة بن مصرف، ويزيد بن على.

مدارسة الآية : [3] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ .. ﴾

التفسير :

فـ{ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا} بلذاتهم{ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ} أي:يؤملون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة،{ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} أن ما هم عليه باطل وأن أعمالهم ذهبت خسرانا عليهم ولا يغتروا بإمهال الله تعالى فإن هذه سنته في الأمم.

ثم أمر- سبحانه- الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذرهم في طغيانهم يعمهون، بعد أن ثبت أنهم قوم لا ينفع فيهم إنذار فقال- تعالى-: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.

وذر فعل أمر بمعنى اترك، ومضارعه يذر، ولا يستعمل له ماض إلا في النادر، ومن هذا النادر ما جاء في الحديث الشريف: «ذروا الحبشة ما وذرتكم» .

و «يتمتعوا» من المتاع بمعنى الانتفاع بالشيء بتلذذ وعدم نظر إلى العواقب.

«ويلههم» : من الانشغال عن الشيء ونسيانه، يقال: فلان ألهاه كذا عن أداء واجبه، أى: شغله.

والأمل: الرغبة في الحصول على الشيء، وأكثر ما يستعمل فيما يستبعد حصوله.

والمعنى: اترك- أيها الرسول الكريم- هؤلاء الكافرين، وخلهم وشأنهم، ليأكلوا كما تأكل الأنعام، وليتمتعوا بدنياهم كما يشاءون، وليشغلهم أملهم الكاذب عن اتباعك، فسوف يعلمون سوء عاقبة صنيعهم في العاجل أو الآجل.

قال صاحب الكشاف: وقوله ذَرْهُمْ يعنى اقطع طمعك من ارعوائهم، ودعهم من النهى عما هم عليه، والصد عنه بالتذكرة والنصيحة، واتركهم يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا بدنياهم، وتنفيذ شهواتهم ويشغلهم أملهم وتوقعهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال.

وألا يلقوا في العاقبة إلا خيرا فسوف يعلمون سوء صنيعهم .

وإنما أمره- سبحانه- بذلك، لعدم الرجاء في صلاحهم، بعد أن مكث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا، يدعوهم إلى الحق، بأساليب حكيمة.

وفي تقديم الأكل على غيره، إيذان بأن تمتعهم إنما هو من قبيل تمتع البهائم بالمآكل والمشارب. قال- تعالى-: ... وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ كما أن فيه تعييرا لهم بما تعارفوا عليه من أن الاقتصار في الحياة على إشباع اللذات الجسدية، دون التفات إلى غيرها من مكارم الأخلاق، يدل على سقوط الهمة، وبلادة الطبع. قال الحطيئة يهجو الزبرقان بن عمرو:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى

أى: واقعد عن طلب المكارم والمعالي فإنك أنت المطعوم المكسو من جهة غيرك.

والفعل «يأكلوا» وما عطف عليه مجزوم في جواب الأمر «ذرهم» ، وبعضهم يجعله مجزوم بلام الأمر المحذوفة، الدالة على التوعد والتهديد، ولا يستحسن جعله مجزوما في جواب الأمر، لأنهم يأكلون ويتمتعون سواء أترك الرسول صلى الله عليه وسلم دعوتهم أم دعاهم.

والفاء في قوله- سبحانه- فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ للتفريع الدال على الزجر والإنذار.

والاستجابة للحق قبل فوات الأوان.

أى: ذرهم فيما هم فيه من حياة حيوانية، لا تفكر فيها ولا تدبر، ومن آمال خادعة براقة شغلتهم عن حقائق الأمور، فسوف يعلمون سوء عاقبة ذلك وسوف يرون ما يحزنهم ويشقيهم ويبكيهم طويلا بعد أن ضحكوا قليلا ...

وفي ذلك إشارة إلى أن لإمهالهم أجلا معينا ينقضي عنده، ثم يأتيهم العذاب الأليم.

قال الآلوسى- رحمه الله-: وفي هذه الآية إشارة إلى أن التلذذ والتنعم، وعدم الاستعداد للآخرة، والتأهب لها، ليس من أخلاق من يطلب النجاة.

وجاء عن الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل.

وأخرج أحمد في الزهد، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- لا أعلمه إلا رفعه- قال: «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل» .

وفي بعض الآثار عن على- كرم الله وجهه-: إنما أخشى عليكم اثنين: طول الأمل، واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسى الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق» .

هذا، وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ .

وقوله- تعالى-: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ .

وقوله- تعالى-: قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ .

وقوله : ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ) تهديد لهم شديد ، ووعيد أكيد ، كقوله تعالى : ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ) [ إبراهيم : 30 ] وقوله : ( كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) [ المرسلات : 46 ] ولهذا قال : ( ويلههم الأمل ) أي : عن التوبة والإنابة ، ( فسوف يعلمون ) أي : عاقبة أمرهم .

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ذر يا محمد هؤلاء المشركين يأكلوا في هذه الدنيا ما هم آكلوه، ويتمتعوا من لذاتها وشهواتهم فيها إلى أجلهم الذي أجلت لهم، ويلههم الأمل عن الأخذ بحظهم من طاعة الله فيها ، وتزوّدهم لمعادهم منها بما يقربهم من ربهم، فسوف يعلمون غدا إذا وردوا عليه. وقد هلكوا على كفرهم بالله وشركهم حين يُعاينون عذاب الله أنهم كانوا من تمتعهم بما كانوا يتمتعون فيها من اللذّات والشهوات كانوا في خسار وتباب.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾ من كان أكبر همه أن يأكل، أن يتمتع؛ ألهاه الأمل، بلا إيمان وعمل صالح فهو على خطر ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾.

وقفة

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ قيمة كل امرئ بحسب همته، فهِمَمٌ في عليين، وهِمَمٌ ترعى حول الطين.

وقفة

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ إن ما هم عليه باطل، وإن أعمالهم ذهبت خسرانًا عليهم، ولا يغترون بإمهال الله، فإن هذه سنته في الأمم.

وقفة

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ قال بعض أهل العلم: (ذَرْهُمْ) تهديد، (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) تهديد آخر، فمتى يهنأ العيش بين تهديدين؟

وقفة

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ يهتم الكفار عادة بالماديات، فتراهمِ مُنْغَمِسين في الشهوات والأهواء، مغترين بالأماني الزائفة، منشغلين بالدنيا عن الآخرة.

وقفة

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ طول الأمل داء عضال، ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه، واشتد علاجه، ولم يفارقه داء، ولا نجع فيه دواء، بل أعيا الأطباء، ويئس من برئه الحكماء والعلماء، وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا، والانكباب عليها، والحب لها، والإعراض عن الآخرة.

وقفة

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ في الآية إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق مَن يطلب النجاة, وجاء عن الحسن: «ما أطال عبدٌ الأملَ إلا أساء العمل»، وفي بعض الآثار عن علي: «إنما أخشى عليكم اثنتين: طول الأمل، واتباع الهوى؛ فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصدّ عن الحق».

وقفة

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ الأفلام وبرامج الجوالات الترفيهية تشغل عن العمل الصالح.

عمل

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ زُر القبور، وتأمل في المصير؛ فإن زيارة القبور سنَّة، وهي مما يقصر به أمل العبد.

عمل

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ صمم جدولًا ترتب فيه وقتك؛ ليعينك على تحديد الأهداف، والعمل الجاد المتواصل.

وقفة

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل.

وقفة

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ قال الإمام القرطبي: «فالأمل يکسل عن العمل، ويورث التراخي والتواني، ويعقب التشاغل والتقاعس، ويخلد إلى الأرض، ويميل إلى الهوي، وهذا أمر قد شوهد بالعيان، فلا يحتاج إلى بيان، ولا يطالب صاحبه ببرهان، کما أن قصر الأمل يبعث على العمل، ويحيل على المبادرة، ويحث على المسابقة».

وقفة

[3] ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (فسوف يعلمون) هنا وفي النحل والعنكبوت والصافات وغافر والزخرف والتكاثر، تجتث عروق طول الأمل وتجعل القلب يفر إلى الله.

وقفة

[3] من تأمل حياة أكثر المعرضين عن الله، فسيجدها مبتذلة في التلذذ بالمأكل، والتمتع بالشهوات، وطول اﻷمل ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾.

عمل

[3] إذا نظرت إلى اغترار الكافرين المتمردين على شرع الله وطغيانهم وإفسادهم؛ فاذكر: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾.

وقفة

[3] طول الأمل من أعظم العوائق عن طريق التوبة والإلتحاق بمنهج الصالحين ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾.

اسقاط

[3] ﴿وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾ ما ردّ ابن آدم عن العمل، وألهاه عن آخرته مثل الأمل.

وقفة

[3] طول اﻷمل حامل على الغفلة والكسل وسوء العمل، وصارف عن التنبه لقرب اﻷجل ﴿وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾.

وقفة

[3] ﴿وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ الأمل رحمةٌ من الله تنتظم به أسباب المعاش، وتستحكم به أمور الدنيا، ويتقوى به الصانع على صنعته، والعابد على عبادته، وإنما يُذمُّ الأمل ما امتدَّ وطال حتى أنسى العاقبة، وثبط عن صالح الأعمال.

وقفة

[3] ﴿وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ لا هناء في الدنيا مع معصية الله.

وقفة

[3] كلما طال الأمل بالدنيا قَصُر العلم بالآخرة: ﴿وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا: ﴾

- ذر: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. ولا يأت فعل ماض من صيغته و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يأكلوا: فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب-الأمر-مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. ذرهم: بمعنى: اتركهم ..دعهم.

- ﴿ وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ: ﴾

- الجملتان: معطوفتان بواوي العطف على «يأكلوا» وتعربان إعرابها. وعلامة جزم «يلههم» حذف آخره-حرف العلة- و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون حرك بالضم لاشباع الميم: في محل نصب مفعول به مقدم. الأمل: فاعل مرفوع بالضمة. بمعنى: ويتمتعوا بدنياهم.

- ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ: ﴾

- الفاء: سببية أو استئنافية. سوف: حرف تسويف -استقبال-يعلمون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بمعنى: فسوف يعلمون سوء صنيعهم فحذف المفعول. '

المتشابهات :

| الفرقان: 42 | ﴿إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا لَوۡلَآ أَن صَبَرۡنَا عَلَيۡهَاۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ مَنۡ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ |

|---|

| الحجر: 3 | ﴿ذَرۡهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡأَمَلُۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| الحجر: 96 | ﴿ٱلَّذِينَ يَجۡعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 66 | ﴿لِيَكۡفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ وَلِيَتَمَتَّعُواْۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| الصافات: 170 | ﴿فَكَفَرُواْ بِهِۦۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| الزخرف: 89 | ﴿فَٱصۡفَحۡ عَنۡهُمۡ وَقُلۡ سَلَٰمٞۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد أن مكث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم زمنًا يدعوهم إلى الحق، فلم يؤمنوا؛ أمرَ اللهُ عز وجل نبيَّه صلى الله عليه وسلم هنا أن يتركهم في غفلتهم، يأكلون كما تأكل الأنعام، ويتمتعون بلذات الدنيا وشهواتها، وتلهيهم الآمال عن الآجال، قال تعالى:

﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ .. ﴾

التفسير :

{ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ} كانت مستحقة للعذاب{ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} مقدر لإهلاكها.

ثم قرر- سبحانه- أن هلاك الأمم الظالمة، موقوت بوقت محدد في علمه، وأن سنته في ذلك ماضية لا تتخلف، فقال- تعالى- وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ. ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ.

و «من» في قوله مِنْ قَرْيَةٍ ومِنْ أُمَّةٍ للتأكيد. والمراد بالقرية أهلها.

والمراد بالكتاب المعلوم: الوقت المحدد في علم الله- تعالى- لهلاكها، شبه بالكتاب لكونه لا يقبل الزيادة أو النقص. والأجل: مدة الشيء.

أى: وما أهلكنا من قرية من القرى الظالم أهلها، إلا ولهلاكها وقت محدد في علمنا المحيط بكل شيء، ومحال أن تسبق أمة من الأمم أجلها المقدر لها أو تتأخر عنه.

قال ابن جرير- رحمه الله- عند تفسيره لهاتين الآيتين ما ملخصه: يقول- تعالى- ذكره- وَما أَهْلَكْنا يا محمد مِنْ أهل قَرْيَةٍ من القرى التي أهلكنا أهلها فيما مضى: إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ أى: أجل مؤقت ومدة معروفة، لا نهلكهم حتى يبلغوها، فإذا بلغوها أهلكناهم عند ذلك.. دون أن يتقدم هلاكهم عن ذلك أو يتأخر» .

وجملة إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ في محل نصب على الحال من قرية، وصح ذلك لأن كلمة قرية وإن كانت نكرة، إلا أن وقوعها في سياق النفي سوغ مجيء الحال منها.

أى: ما أهلكناها في حال من الأحوال، إلا في حال بلوغها نهاية المدة المقدرة لبقائها دون تقديم أو تأخير.

يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها.

يقول تعالى ذكره ( وَمَا أَهْلَكْنَا ) يا محمد ( مِنْ ) أهل ( قَرْيَةٍ ) من أهل القرى التي أهلكنا أهلها فيما مضى ( إِلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ) يقول: إلا ولها أجل مؤقَّت ومدة معروفة ، لا نهلكهم حتى يبلغوها، فإذا بلغوها أهلكناهم عند ذلك ، فيقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، فكذلك أهل قريتك التي أنت منها وهي مكة، لا نهلك مشركي أهلها إلا بعد بلوغ كتابهم أجله، لأن مِنْ قضائي أن لا أهلك أهل قرية إلا بعد بلوغ كتابهم أجله.

التدبر :

لمسة

[4] ما الفرق بين القرية والمدينة؟ وما دلالة ذكر القرية مع الهلاك؟ (القرية) في اللغة تشمل الضيعة إذا كانت صغيرة، وإذا اتسعت تسمى مدينة، القرية لا تناقض المدينة وكلها في اللغة يمكن أن تسمى قرية، الإشتقاق اللغوي لمدينة من مَدَن، يعني أقام بالمكان، ولهذا ربنا لما يذكر الهلاك يذكرها بلفظ قرية: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ﴾ لم يقل مدينة؛ لأنها لم تعد دار إقامة، قرية تطلق حتى وإن كانت خاوية: ﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [الحج: 45].

وقفة

[4] ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ هلاك الأمم مُقَدَّر بتاريخ معين، ومقرر في أجل محدد، لا تأخير فيه ولا تقديم، وإن الله لا يَعْجَلُ لعجلة أحد.

الإعراب :

- ﴿ وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ: ﴾

- الواو: استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. أهلك:فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل. من: حرف جر زائد. قرية: أي أمة: اسم مجرور لفظا منصوب محلا لأنه مفعول به.

- ﴿ إِلاّ وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ: ﴾

- إلاّ: حرف تحقيق بعد النفي لا عمل له. الواو حالية والجملة بعدها: في محل نصب حال. لها: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. كتاب: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. معلوم: صفة-نعت- لكتاب: مرفوع مثله. ويجوز أن تكون الجملة من دون الواو على القياس في محل جر أو نصب صفة-نعتا-لقرية وقد توسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف. بمعنى: إلاّ ولها أجل مقدر في اللوح المحفوظ. '

المتشابهات :

| الحجر: 4 | ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ |

|---|

| الشعراء: 208 | ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أن توعَّدَ اللهُ الذين كفروا؛ بَيَّنَ هنا حكمة تأخير العذاب، وهو أنَّ هلاكَ الأممِ الكافرةِ له أجَلٌ مُحدَّدٌ، لا يهلكهم اللهُ حتى يبلغوه، قال تعالى:

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا .. ﴾

التفسير :

{ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ} وإلا فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر

قال- تعالى- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ وجملة «ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» بيان لجملة «إلا ولها كتاب معلوم» لتأكيد التحديد، في بدئه وفي نهايته.

وحذف متعلق «يستأخرون» للعلم به، أى: وما يستأخرون عنه.

والآيتان الكريمتان تدلان بوضوح، على أن إمهال الظالمين ليس معناه ترك عقابهم، وإنما هو رحمة من الله بهم لعلهم أن يثوبوا إلى رشدهم، ويسلكوا الطريق القويم ...

فإذا ما لجوا في طغيانهم، حل بهم عقاب الله- تعالى- في الوقت المحدد في علمه- سبحانه-.

قال صاحب الظلال: ولقد يقال: إن أمما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل. وهي مع ذلك قوية ثرية باقية، وهذا وهم.

فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم، ولو كان هو خير العمارة للأرض، وخير العدل في حدوده الضيقة بين أبنائها، وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها.

فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها، فلا تبقى فيها من الخير بقية ثم تنتهي حتما إلى المصير المعلوم. إن سنة الله لا تتخلف. ولكل أمة أجل معلوم .

وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكهم عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك.

يقول تعالى ذكره: ما يتقدّم هلاك أمة قبل أجلها الذي جعله الله أجلا لهلاكها، ولا يستأخر هلاكها عن الأجل الذي جعل لها أجلا.

كما حدثني المثنى، قال: أخبرنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، في قوله ( مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ) قال: نرى أنه إذا حضر أجله ، فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدّم. وأما ما لم يحضر أجله ، فإن الله يؤخر ما شاء ويقدّم ما شاء.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[5] ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ أي بناءً على كتاب المقادير فإن أمة كتب الله هلاكها لا يمكن أن يتقدم هلاكها قبل ميقاته المحدد، ولا أن يستأخر عنه ولو ساعة، وفي هذا تهديدٌ وتخويف لأهل مكة وهم يحاربون دعوة الحق ورسول الحق لعل قريتهم قد كُتِب لها كتابٌ وحُدِّد لها أجل وهم لا يشعرون.

الإعراب :

- ﴿ ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها: ﴾

- ما: نافية لا عمل لها. تسبق: فعل مضارع مرفوع بالضمة. من: حرف جر زائد. أمة: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل. أجل: مفعول به منصوب بالفتحة و «ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَما يَسْتَأْخِرُونَ: ﴾

- معطوفة بالواو على ما قبلها. ما: نافية لا عمل لها.يستأخرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وقد أنثت الأمة أولا. ثم ذكّرت آخرا حملا على اللفظ والمعنى.والمعنى: لا تتقدم أمة في موضع كتابها أجلها ولا تتأخر عنه. وقد حذف «عنه» لأنه واضح ومعلوم من سياق الكلام. '

المتشابهات :

| الحجر: 5 | ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ |

|---|

| المؤمنون: 43 | ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ عز وجل أنَّ هلاكَ الأممِ الكافرةِ له أجَلٌ مُحدَّدٌ؛ بَيَّنَ هنا أن هذا الأجل لا تأخيرَ فيه ولا تقديمَ، قال تعالى:

﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ .. ﴾

التفسير :

أي:وقال المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية:{ يا أيها الذي نزل عليه الذكر} على زعمك{ إنك لمجنون} إذ تظن أنا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرد قولك.

ثم حكى- سبحانه- سوء أدب هؤلاء الكافرين مع رسولهم صلى الله عليه وسلم فقال- تعالى- وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ والقائلون هم بعض مشركي قريش. قال مقاتل: نزلت الآيتان في عبد الله بن أمية، والنضر بن الحارث، ونوفل بن خويلد، والوليد بن المغيرة.

والمراد بالذكر: القرآن الكريم. قال- تعالى- وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ .

و «مجنون» : اسم مفعول من الجنون، وهو فساد العقل.

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم : ( يا أيها الذي نزل عليه الذكر ) أي : الذي يدعي ذلك ( إنك لمجنون ) أي : في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا .

يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون لك من قومك يا محمد ( يَا أَيُّهَا الَّذِي نـزلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ) وهو القرآن الذي ذكر الله فيه مواعظ خلقه ( إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ) في دعائك إيانا إلى أن نتَّبعك ، ونذر آلهتنا.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[6] ﴿وَقَالُوا يَاأَيُّهَا الَّذِي نُزِّل عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ قال ابن عاشور: «فتسمية القرآن ذكرًا تسمية جامعة عجيبة لم يكن للعرب علم بها من قبل أن ترد في القرآن، وكذلك تسميته قرآنًا لأنه قصد من إنزاله أن يقرأ، فصار الذكر والقرآن صنفين من أصناف الكلام الذي يلقى للناس لقصد وعيه وتلاوته،كما كان من أنواع الكلام الشعر والخطبة والقصة والأسطورة».

وقفة

[6] ﴿وَقَالُوا يَاأَيُّهَا الَّذِي نُزِّل عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ إن قلتَ: كيف وصفوه بالجنون، مع قولهم: (نُزِّلَ عليهِ الذِّكْرُ) أي القرآن، المستلزمُ ذلكَ لاعترافهم بنبوَّته؟! قلتُ: إنما قالوا ذلكَ استهزاءً وسُخرية، لا اعترافًا، كما قال فرعون لقومه: ﴿إنَّ رسولكُمُ الَّذِي أرْسِلَ إِليكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: 27]، أو فيه حذف: أي يا أيها الذي تدَّعى أنَّكَ نزل عليك الذِّكرُ.

الإعراب :

- ﴿ وَقالُوا: ﴾

- الواو: استئنافية. قالوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. أي وقال الكافرون.

- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِي: ﴾

- يا: أداة نداء. أيّ منادى مبني على الضم في محل نصب و «ها» للتنبيه زائدة. الذي: اسم موصول مبني على السكون بدل من «أيّ».

- ﴿ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ: ﴾

- الجملة: صلة الموصول لا محل لها. نزل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. عليه: جار ومجرور متعلق بنزل.الذكر: نائب فاعل مرفوع بالضمة أي القرآن.

- ﴿ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ: ﴾

- الجملة: في محل نصب مفعول به-مقول القول-إنّ:حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. اللام المزحلقة ابتدائية للتوكيد. مجنون: خبر «إنّ» مرفوع بالضمة.بمعنى: إنك لمجنون لقولك انّ الله قد أوحاه اليك. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد تهديدِ الكفارِ؛ ذكرَ اللهُ عز وجل هنا تكذيبَهم بالنَّبي صلى الله عليه وسلم واتِّهامَه بالجنونِ، قال تعالى:

﴿ وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

نزل:

وقرئ:

ماضيا مخففا، مبنيا للفاعل، وهى قراءة زيد بن على.

مدارسة الآية : [7] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِن .. ﴾

التفسير :

{ لو ما تأتينا بالملائكة} يشهدون لك بصحة ما جئت به{ إن كنت من الصادقين} فلما لم تأت بالملائكة فلست بصادق، وهذا من أعظم الظلم والجهل.

أما الظلم فظاهر فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين الآيات التي لم يخترها وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به، وأما الجهل، فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم، فليس في إنزال الملائكة، خير لهم بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له.

و «لو ما» : حرف تحضيض مركب من لو المفيدة للتمني، ومن ما الزائدة فأفاد المجموع الحث على الفعل.

والمعنى: وقال الكافرون لرسولهم صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء والتهكم: «يا أيها» المدعى بأن الوحى ينزل عليك بهذا القرآن الذي تتلوه علينا، «إنك لمجنون» بسبب هذه الدعوى التي تدعيها. وبسبب طلبك منا اتباعك وتركنا ما وجدنا عليه آباءنا ...

هلا إن كنت صادقا في دعواك، أن تحضر معك الملائكة، ليخبرونا بأنك على حق فيما تدعيه، وبأنك من الصادقين في تبليغك عن الله- تعالى- ما أمرك بتبليغه؟

وأكدوا الحكم على الجنون بإن واللام، لقصدهم تحقيق ذلك في نفوس السامعين ممن هم على شاكلتهم في الكفر والضلال، حتى ينصرفوا عن الاستماع إليه صلى الله عليه وسلم.

قال الآلوسى: يعنون يا من يدعى مثل هذا الأمر العظيم، الخارق للعادة إنك بسبب تلك الدعوى تحقق جنونك على أتم وجه. وهذا كما يقول الرجل لمن يسمع منه كلاما يستبعده، أنت مجنون .

فأنت ترى أن الآيتين الكريمتين قد حكتا ألوانا من سوء أدبهم، منها: مخاطبتهم له صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الدال على التهكم والاستخفاف، حيث قالوا: «يا أيها الذي نزل عليه الذكر» ، مع أنهم لا يقرون بنزول شيء عليه.

ووصفهم له بالجنون، وهو صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا، وأفضلهم فكرا..

وشكهم في صدقه، حيث طلبوا منه- على سبيل التعنت- أن يحضر معه الملائكة ليعاضدوه في دعواه كما قال تعالى في آيات أخرى منها قوله- تعالى- وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا ... .

وقوله- تعالى-: ... لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً .

( لو ما ) أي : هلا ( تأتينا بالملائكة ) أي : يشهدون لك بصحة ما جئت به ( إن كنت من الصادقين ) كما قال فرعون : ( فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ) [ الزخرف : 53 ] ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ) [ الفرقان : 21 ، 22 ]

( لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ ) قالوا: هلا تأتينا بالملائكة شاهدة لك على صدق ما تقول؟( إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) يعني: إن كنت صادقا في أن الله تعالى بعثك إلينا رسولا وأنـزل عليك كتابا، فإن الربّ الذي فعل ما تقول بك ، لا يتعذّر عليه إرسال ملك من ملائكته معك حجة لك علينا ، وآية لك على نبوّتك ، وصدق مقالتك: والعرب تضع موضع لوما: لولا وموضع لولا لوما، من ذلك قول ابن مقبل:

لَوْمـا الحَيـاءُ وَلَوْمَـا الـدّينُ عِبْتُكما

ببَعْـضِ مـا فيكُمـا إذْ عِبْتُمَـا عَوَرِي (3)

يريد: لو لا الحياء.

وبنحو الذي قلنا في معنى الذكر قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك: ( نـزلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ) قال: القرآن.

------------------------

الهوامش:

(3) البيت لابن مقبل من كلمة له ، من أولها أبيات في الحماسة ( د : 113 ) وهو شاهد على أن (لوما) تستعمل بمعنى لولا : في امتناع الشيء لوجود غيره ، وهي في الآية : بمعنى التحضيض ، قال أبو عبيدة في معاني القرآن : " لوما " مجازها ومجاز " لولا " واحد . واستشهد ببيت ابن مقبل ، وعنه أخذه المؤلف .

التدبر :

وقفة

[7] ﴿لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فَلَمَّا لم تأت بالملائكة فلست بصادق، وهذا من أعظم الظلم والجهل: أما الظلم فظاهر؛ فإن هذا تجرؤ على الله، وتعنت بتعيين الآيات التي لم يخترها، وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. وأما الجهل: فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم؛ فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له.

الإعراب :

- ﴿ لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ: ﴾

- لو ما: بمعنى: «هلاّ» وهي حرف تحضيض -حض-لا عمل لها وصار للتحضيض لدخوله على المضارع. تأتينا: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. بالملائكة: جار ومجرور متعلق بتأتي.

- ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ: ﴾

- إن: حرف شرط جازم. كنت: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم «كان» من الصادقين: جار ومجرور متعلق بخبر «كان» وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد و «كان» فعل الشرط في محل جزم بإن. وجواب الشرط -جزاؤه-محذوف لتقدم معناه. بمعنى هلاّ تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك أو هلاّ تأتينا بالملائكة للعقاب على تكذيبنا لك إن كنت صادقا و «نا» في تأتينا: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد تكذيب الكفار للنَّبي صلى الله عليه وسلم واتِّهامه بالجنونِ؛ أتبعوه هنا بما زعموا أنه دليل على قولهم، فقالوا:

﴿ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ .. ﴾

التفسير :

لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له.( وَمَا كَانُوا إِذًا ) أي:حين تنزل الملائكة، إن لم يؤمنوا، ولن يؤمنوا بـ ( مُنْظَرِينَ ) أي:بمهملين، فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلا لأنفسهم بالهلاك والدمار، فإن الإيمان ليس في أيديهم وإنما هو بيد الله، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ويكفيهم من الآيات إن كانوا صادقين، هذا القرآن العظيم ولهذا قال هنا:

وقد رد الله- تعالى- عليهم بما يكبتهم ويخرس ألسنتهم فقال: ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ.

وقرأ الجمهور ما تنزل- بفتح التاء والزاى على أن أصله تتنزل- ورفع الملائكة على الفاعلية.

وقرأ أبو بكر عن عاصم ما تنزل- بضم التاء وفتح الزاى على البناء للمجهول- ورفع الملائكة على أنه نائب فاعل.

وقرأ الكسائي وحفص عن عاصم ما نُنَزِّلُ- بنون في أوله وكسر الزاى- ونصب الملائكة على المفعولية والباء في قوله إِلَّا بِالْحَقِّ للملابسة.

أى: ما ننزل الملائكة إلا تنزيلا ملتبسا بالحق، أى: بالوجه الذي تقتضيه حكمتنا وجرت به سنتنا، كأن ننزلهم لإهلاك الظالمين، أو لتبليغ وحينا إلى رسلنا، أو لغير ذلك من التكاليف التي نريدها ونقدرها، والتي ليس منها ما اقترحه المشركون على رسولنا صلى الله عليه وسلم من قولهم لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ولذا اقتضت حكمتنا ورحمتنا عدم إجابة مقترحاتهم.

وقوله وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ بيان لما سيحل بهم فيما لو أجاب الله- تعالى- مقترحاتهم.

و «إذا» حرف جواب وجزاء.

و «منظرين» من الإنظار بمعنى التأخير والتأجيل.

وهذه الجملة جواب لجملة شرطية محذوفة، تفهم من سياق الكلام، والتقدير: ولو أنزل- سبحانه- الملائكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي هؤلاء المشركون على شركهم مع ذلك، لعوجلوا بالعقوبة المدمرة لهم، وما كانوا إذا ممهلين أو مؤخرين، بل يأخذهم العذاب بغتة.

قال الإمام الشوكانى: قوله وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ في الكلام حذف. والتقدير:

ولو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة، وما كانوا إذا منظرين. فالجملة المذكورة جزاء للجملة الشرطية المحذوفة» .

وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى- وَقالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ .

وكذا قال في هذه الآية : ( ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين )