الإحصائيات

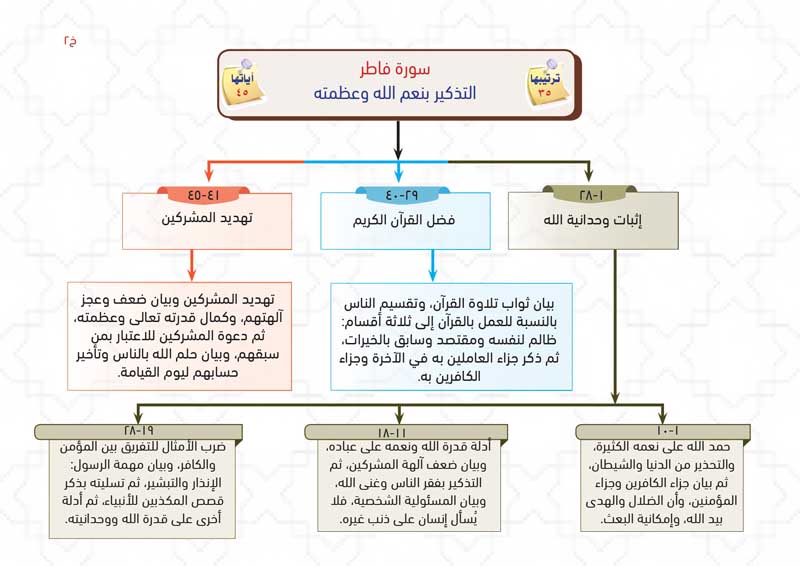

سورة فاطر

| ترتيب المصحف | 35 | ترتيب النزول | 43 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 5.70 |

| عدد الآيات | 45 | عدد الأجزاء | 0.25 |

| عدد الأحزاب | 0.50 | عدد الأرباع | 2.00 |

| ترتيب الطول | 37 | تبدأ في الجزء | 22 |

| تنتهي في الجزء | 22 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 7/14 | الحمد لله: 5/5 | ||

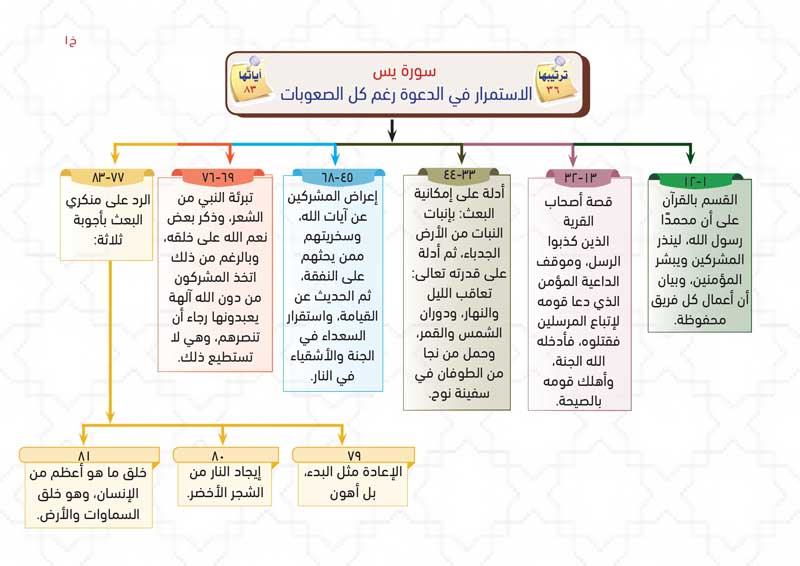

سورة يس

| ترتيب المصحف | 36 | ترتيب النزول | 41 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 5.80 |

| عدد الآيات | 83 | عدد الأجزاء | 0.30 |

| عدد الأحزاب | 0.60 | عدد الأرباع | 2.30 |

| ترتيب الطول | 38 | تبدأ في الجزء | 22 |

| تنتهي في الجزء | 23 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 19/29 | يس: 1/1 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (45) الى الآية رقم (45) عدد الآيات (1)

بعدَ أن ذَكَّرَ المشركينَ بعاقبةِ الذينَ من قبلِهم، أتبعَ هذا بذكرِ رحمتِه العامَّةِ للنَّاسِ جميعًا حيثُ لم يعاجلْهم العقوبةَ، وإنَّما يؤخِّرُهم إلى أجَلٍ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (12) عدد الآيات (12)

القسمُ بالقرآنِ على أن محمدًا ﷺ رسولٌ من عندِ اللهِ، لينذرَ قومَه العربَ وغيرَهم من الأممِ، وانقسامُ النَّاسِ من رسالتِه إلى فريقينِ: فريقٍ معاندٍ لا أملَ في إيمانِه، وفريقٍ يُرجَى له الخيرُ، وأعمالُ كلٍّ من الفريقينِ محفوظةٌ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة فاطر

التذكير بنعم الله وعظمته/ الاستسلام لله سبيل العزّة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة فاطر تشبه سورة النحل:: سورة فاطر تشبه سورة النحل في إحصاء عدد كثير من النعم، وبيان فضل الله على خلقه، وقد خاطبت السورة الناس بصفة عامة 3 مرات: 1- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ (3). 2- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ (5). 3- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (15). • ففي النداء الأول تسأل السورة عن مصدر النعم، وفي النداء الثالث تبين فقر الناس إلى ربهم وغناه عنهم.

- • ومن نعم الله التي ذكرتها السورة:: 1- نعمة خلق السماوات والأرض: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾ (1). 2- نعمة إرسال الملائكة بالخير: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ...﴾ (1) 3- نعمة خلق الإنسان: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ...﴾ (3). 4- نعمة الرزق: ﴿يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ...﴾ (3). 5- نعمة الهداية: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ...﴾ (8) 6- نعمة الإنذار والإعذار: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (24). 7- نعمة إهلاك الظالمين: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (26). 8- نعمة القرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ...﴾ (29). 9- نعمة الفوز بالجنان والنجاة من النار: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ...﴾ (33). 10- نعمة الاستخلاف في الأرض: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (39). 11- نعمة الآثار المبثوثة والعبر الناطقة: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ (44). 12- نعمة الإمهال والحلم: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ (45).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «فاطر».

- • معنى الاسم :: فاطر: خالق ومبدع على غير مثال سبق، والفطرة: الابتداء والاختراع.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بهذا الوصف لله تعالى.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة الملائكة»؛ لأنه وقع في أولها وصف للملائكة.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الاستسلام لله هو سبيل العزّة.

- • علمتني السورة :: التذلل لله تعالى والخضوع له؛ فهو الغني ونحن الفقراء إليه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّـهِ ۖ وَاللَّـهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

- • علمتني السورة :: لأأن المسلم له ثلاثة أحوال: ظالم لنفسه: يرتكب المعاصي، مقتصد: مقتصر على ما يجب عليه متجنب المعاصي، سابق بالخيرات: يؤدي ما فرض الله عليه متجنب للمعاصي ويكثر من النوافل: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّـهِ﴾

- • علمتني السورة :: رحمة الله بعباده وإمهالهم؛ فإذا ارتكبت معصية فبادر بالتوبة والعمل الصالح: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّـهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة فاطر من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • هي آخر خمس سور -بحسب ترتيب المصحف- افتتحت بـ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، وهي: الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر.

• سورة فاطر لها نسق خاص في موضوعها وسياقها، أقرب ما يكون إلى نسق سورة الرعد، فهي تشترك مع سورة الرعد في بيان قدرة الله وصفاته من خلال الآيات الكونية، ومجادلة الكفار وإبطال عقيدتهم.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نكثر من حمد الله على نعمه الكثيرة.

• أن نستسلم لله دومًا، فهذا سبيل العزة والرفعة في الدنيا.

• أن نكثر من شكر نعم الله بالقول والفعل والعمل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّـهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ﴾ (3).

• أن نحذر من الدنيا؛ فإنها دار الغرور: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّـهِ الْغَرُورُ﴾ (5).

• أن نحذر من اتباع الشيطان ونستعذ بالله منه: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ (6).

• أن نحذر أن يزين لنا الشيطان أعمالنا: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ (8).

• أن نحذر من دعاء غير الله، والتبرك بالأولياء والصالحين: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ (14).

• أن نحسن سريرتنا وعلانيتنا؛ فإن الله يعلم ما في الصدور: ﴿إِنَّ اللَّـهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (38).

• ألا نسلم عقولنا لغيرنا ونتبعه دون علم: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ... بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ (40).

• أن نستبشر ولا نخف؛ فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (43).

سورة يس

الاستمرار في الدعوة رغم كل الصعوبات/ قدرة الله على البعث

أولاً : التمهيد للسورة :

- • لماذا الاستمرار في الدعوة إلى الله؟: لماذا يبقى المرء مصرًا على الدعوة إلى الله سواء اهتدى الناس أم لم يهتدوا: ﴿يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ... لِتُنْذِرَ قَوْمًا ...﴾ (1-6)؟ لأن الدعوة إلى الله عبادة لله، وأنت تتقرب إلى الله بهذه العبادة سواء أرأيت النتائج أمامك أم لم ترها. عليك أن تستمر في الدعوة إلى الله؛ لأن الناس مهما كانوا بعيدين عن الحق فقد تكون قلوبهم حيّة، وقد يستجيبون للدعوة في وقت ما، فعلينا ألّا نفقد الأمل من دعوتهم.وتخبر السورة أن المهمة ليست يسيرة، بل صعبة: ﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ (6).

- • نموذج رائع للاستمرار في الدعوة رغم الصعوبات:: نرى في هذه السورة القصة الشهيرة، قصة القرية التي أرسل الله لها ثلاثة من المرسلين: ﴿وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَـٰبَ ٱلقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا ٱلْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ (13–14)، رغم أنه قد أرسل إليها ثلاثة أنبياء، لكن هناك رجلًا أحس بمسؤوليته عن هذا الدين وكان موقفه رائعًا: ﴿وَجَاء مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يٰقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ * ٱتَّبِعُواْ مَن لاَّ يَسْـئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُّهْتَدُونَ * وَمَا لِىَ لاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (20–22)، إنها قصة رجل لم يقف مكتوف اليدين دون أن يدعو إلى الله، بحجة وجود الأنبياء في هذه القرية، لكنه أصر على الاستمرار في دعوة قومه رغم أنهم لم يستجيبوا للأنبياء الذين هم أفضل منه بكثير، وهكذا نرى أن هذه القصة تصب في محور السورة مباشرة: إياك واليأس من دعوة الناس إلى الله.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «يس».

- • معنى الاسم :: حرفان من حروف هجائية أو مقطعة، ابتدأت بها 29 سورة من سور القرآن، وتنطق (يا سين).

- • سبب التسمية :: لأن الله افتتح السورة الكريمة بهما، وقد انفردت السورة بافتتاحها بهذين الحرفين.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: 1. «قَلْبُ القُرآن» وجاء هذا الوصف للسورة في حديث، ولكنه ضعيف. 2. «سورة حبيب النجار»؛ لأنها اشتملت على قصته، وإن كان لم يثبت في حديث صحيح أن الرجل المقصود في الآية: ﴿وَجَاء مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ ...﴾ (20) أن اسمه حبيب النجار، وإنما اشتهر ذلك عند بعض المفسرين.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الاستمرار في الدعوة رغم كل الصعوبات.

- • علمتني السورة :: أن التذكير والإنذار ينفع الذين اتبعوا القرآن وخافوا من الله تعالى في الغيب: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَـٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن أذهب إلى مجموعة من الغافلين عن الصلاة، وأنصحهم بأدائها: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾

- • علمتني السورة :: لا تَدَعْ الحقَّ من أجل الاستهزاء به؛ لأنَّ أهلَ الباطلِ لا يزالون يستهزئون بالحقِّ وقائلِه: ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بـ: (يس)».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة يس من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • اشتهر في كتب السيرة أن الكفار لما أحاطوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ليقتلوه، خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وفي يده حفنة من التراب، وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤسهم وهو يتلو صدر سورة يس إلى قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (9).

• يذكر العوام أن «يس» و«طه» من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح

• قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وليس «طه» و«يس» من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في أصح قولي العلماء، بل هما من الحروف المقطعة في أوائل السور؛ مثل «ص» و«ق» و«ن» ونحوها.

• ذهب جمهور العلماء (منهم: الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر, واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة: منها: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ».

• وسئل ابن عثيمين: هل قراءة سورة (يس) عند المحتضر ثابتة في السنة أم لا؟ فأجاب: قراءة (يس) عند المحتضر سنة عند كثير من العلماء, لقوله صلى الله عليه وسلم: «اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ»، لكن هذا الحديث تكلم فيه بعضهم وضعفه، فعند من صححه تكون قراءة هذه السورة سنة، وعند من ضعفه لا تكون سنة، والله أعلم.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستمر في الدعوة الله؛ حتى لو كان ظاهر الناس لا يبشّر بالخير.

• أن نتق الله تعالى في السر والعلن؛ فجميع أعمالنا محصاة علينا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ (12).

• أن نفكر في مخلوقات الله تعالى، في الأرض وثمارها، وفي السماء وكواكبها: ﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ (33).

• أن نكثر من شكر الله تعالى على نعمه وفضله: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ...﴾ (34، 35).

• أن نتأمَّل لو لم توجدْ وسائلُ النَّقلِ الحديثةِ! ثم نشكر اللهَ على تسخيرِها لنا: ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ (41، 42).

• أن ننفق في سبيل الله تعالى ولا نبخل: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّـهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (47).

• أن ننتبه، فجميع أعمالنا محصاة علينا من خير وشر: ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (54).

• أن نحذر من اتباع خطوات الشيطان، ونستعذ بالله منه: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (60).

• أن نتبع صراط الله المستقيم؛ وهو: عبادة الله وحده لا شريك له: ﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَـٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾ (61).

• أن نحذر من أقرب الشهود علينا: اليدان والرجلان: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (65).

تمرين حفظ الصفحة : 440

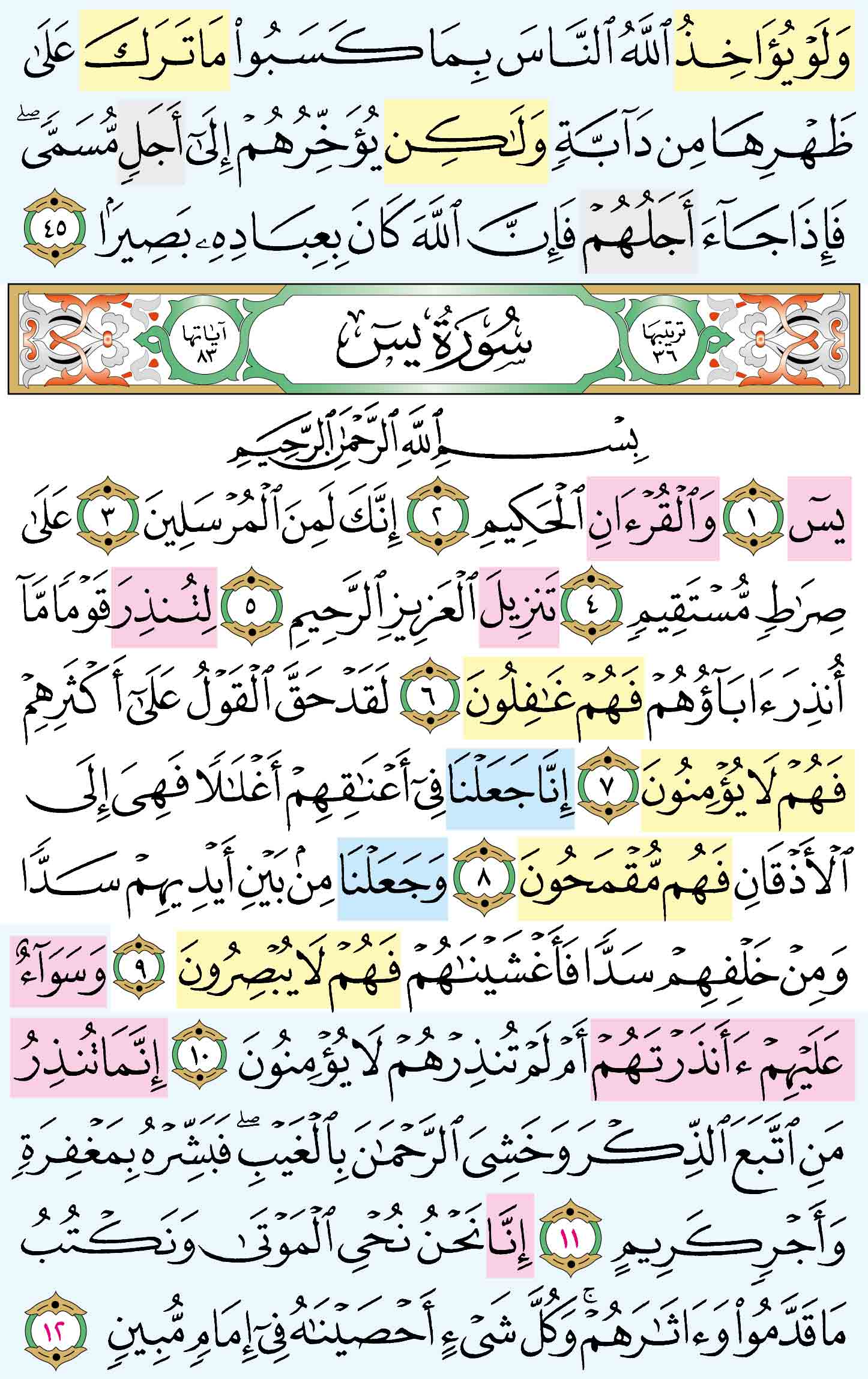

مدارسة الآية : [45] :فاطر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا .. ﴾

التفسير :

ثم ذكر تعالى كمال حلمه، وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب، فقال:{ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا} من الذنوب{ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ} أي:لاستوعبت العقوبة، حتى الحيوانات غير المكلفة.

{ وَلَكِنْ} يمهلهم تعالى ولا يهملهم و{ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا} فيجازيهم بحسب ما علمه منهم، من خير وشر.

تم تفسير سورة فاطر، والحمد للّه رب العالمين

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة ببيان جانب من رحمته بعباده فقال وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا من الذنوب أو الخطايا.

ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها أى: على ظهر الأرض مِنْ دَابَّةٍ من الدواب التي تدب عليها. وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وهو يوم القيامة.

فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ الذي حدده- سبحانه- لحسابهم، جازاهم بما يستحقون فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً أى: لا يخفى عليه شيء من أحوالهم.

وبعد: فهذا لسورة فاطر. نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم قال تعالى : ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) أي : لو آخذهم بجميع ذنوبهم ، لأهلك جميع أهل الأرض ، وما يملكونه من دواب وأرزاق .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم ، ثم قرأ : ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) .

وقال سعيد بن جبير ، والسدي في قوله : ( ما ترك على ظهرها من دابة ) أي : لما سقاهم المطر ، فماتت جميع الدواب .

( ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ) أي : ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة ، فيحاسبهم يومئذ ، ويوفي كل عامل بعمله ، فيجازي بالثواب أهل الطاعة ، وبالعقاب أهل المعصية ; ولهذا قال تعالى : ( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) .

آخر تفسير سورة " فاطر " ولله الحمد والمنة .

القول في تأويل قوله تعالى : وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (45)

يقول تعالى ذكره: ( وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ ) يقول ولو يعاقب الله الناس ويكافئهم بما عملوا من الذنوب والمعاصي واجترحوا من الآثام ما ترك على ظهرها من دابة تدب عليها( وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ) يقول: ولكن يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم بما كسبوا إلى أجل معلوم عنده، محدود لا يقصرون دونه، ولا يجاوزونه إذا بلغوه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ) إلا ما حمل نوح في السفينة.

وقوله ( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) يقول تعالى ذكره: فإذا جاء أجل عقابهم فإن الله كان بعباده بصيرًا من الذي يستحق أن يعاقب منهم، ومن الذي يستوجب الكرامة ومن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعًا، ومن كان فيها به مشركًا، لا يخفى عليه أحد منهم، ولا يعزب عنه علم شيء من أمرهم.

آخر تفسير سورة فاطر

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[45] قال يحيى بن أبي كثير: «أَمَرَ رجلٌ بالمعروف ونهی عن المنكر، فقال له رجل: عليك بنفسك، فإن الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَلَى وَاللهِ، حَتَّى الْحُبَارَى (نوع من الطيور) لَتَمُوتُ فِي وَكْرِهَا هُزَالًا لَظُلْمِ الظَّالِمِ».

وقفة

[45] ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ﴾ ما أحلمَ الله تعالى على عباده، مع ظلمهم وعصيانهم!

وقفة

[45] ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّـهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ﴾ بقاء هذا الكون كله برحمة الله، أما ذنوب العباد فموبقات مهلكات.

وقفة

[45] كيف نمن على اﷲ بعملنا ولدينا ذنوب تكفي لإهلاك كل الكائنات الحية؟! ﴿ولو يؤاخذ ﷲالناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة﴾.

وقفة

[45] ختام سورة فاطر: لولا إمهال الله تعالى وحلمه على الخلق؛ لهلكت كل الأحياء على وجه الأرض بشؤم معصية الناس ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ﴾، ونعمة الإمهال هذه من الله تعالى بصفته الحليم، سبحانه نعمة تستحق الحمد، ولهذا افتتحت السورة بالحمد لله.

وقفة

[45] ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ﴾ ولم يستثن أحدًا، فهل يشمل الأنبياء والصالحين؟ الجواب: أي لو يؤاخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل السماوات والأرض، وما يملكونه من دواب وأرزاق، والناس عام؛ ومن فضل الله أنه يعفو ويغفر.

وقفة

[45] ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّـهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ولو يعذِّب الله الناس عذاب استئصال لكان عادلًا بهم.

وقفة

[45] ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّـهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ تذكير لهم عن أن يغرهم تأخير المؤاخذة؛ فيحسبوه عجزًا، أو رضى من الله بما هم فيه؛ فهم الذين قالوا: (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) [الأنفال: 32]، فعلَّمهم أن لعذاب الله آجالًا اقتضتها حِكمتهُ، فيها رَعْي مصالح أمم آخرين، أو استبقاءُ أجيال آتين.

عمل

[45] ﴿لَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ تيقن أن من حان أجله فلن يتأخر عنه لحظة واحدة.

لمسة

[45] ﴿وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ ولم يقل: (إذا جاء أجلهم أهلكهم)؛ لأنه بصير بأعمال عباده، فيغفر للمؤمن المستغفر، أو يحاسبه فيعذبه، وإن كان كافرًا خلد في النار، وهكذا تختلف مصائر العباد بحسب أحوالهم.

الإعراب :

- ﴿ وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النّاسَ: ﴾

- الواو استئنافية. لو: حرف شرط غير جازم.يؤاخذ: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. الناس: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ بِما كَسَبُوا: ﴾

- الباء حرف جر. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. كسبوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. وجملة «كسبوا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. والعائد-الراجع-الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير: بما كسبوه. بمعنى: بما اقترفوه من معاصيهم وآثامهم. و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بالباء. والجار والمجرور متعلق بيؤاخذ. والتقدير بسبب ما كسبوا فحذف المجرور المضاف وحل المضاف اليه محله.

- ﴿ ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها: ﴾

- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب. ما: نافية لا عمل لها. ترك: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على لفظ الجلالة. على ظهر: جار ومجرور متعلق بترك و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة بمعنى: على ظهر البسيطة اي الارض. وإن لم يرد لها ذكر لأنها معلومة.

- ﴿ مِنْ دَابَّةٍ: ﴾

- حرف جر زائد لتأكيد معنى النفي. دابة: اسم مجرور لفظا منصوب محلا لانه مفعول به للفعل ترك. بمعنى: ما ترك نسمة تدب على ظهر الأرض يريد بني آدم اي الانسان وغيره.

- ﴿ وَلكِنْ: ﴾

- الواو زائدة. لكن: حرف استدراك عاطف لا يعمل لانه مخفف وهو في الاصل حرف مشبه بالفعل.

- ﴿ يُؤَخِّرُهُمْ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.

- ﴿ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيؤخرهم. مسمى: صفة-نعت- لاجل مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المقدرة للتعذر على الالف قبل تنوينها وقد نونت لانها اسم مقصور نكرة رباعي مضعف او مشدد بمعنى الى موعد مقرر وهو يوم القيامة.

- ﴿ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ: ﴾

- الفاء استئنافية. اذا: ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون مضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بجوابه. جاء:فعل ماض مبني على الفتح. اجل: فاعل مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. وجملة جاءَ أَجَلُهُمْ» في محل جر بالاضافة بمعنى: فاذا جاء موعدهم هذا.

- ﴿ فَإِنَّ اللهَ: ﴾

- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب اي الجملة المؤولة من «ان» وما في حيزها من اسمها وخبرها. الفاء واقعة في جواب الشرط.ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسم«ان» منصوب للتعظيم وعلامة النصب الفتحة. والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر «ان».

- ﴿ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً: ﴾

- كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على لفظ الجلالة. و «بعباده» جار ومجرور متعلق بخبر «كان» والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.بصيرا: خبر «كان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'

المتشابهات :

| النحل: 61 | ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّـهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ |

|---|

| فاطر: 45 | ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّـهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِعِبَادِهِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [45] لما قبلها : وبعد أن ذَكَّرَ اللهُ كفارَ قريش بعاقبةِ الذينَ من قبلِهم، أتبعَ هذا بذكرِ رحمتِه العامَّةِ للنَّاسِ جميعًا، حيثُ لم يعاجلْهم بالعقوبة؛ لعلَّهم يُتوبون أو يتوب بَعضُهم إلى رَبِّه، قال تعالى:

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

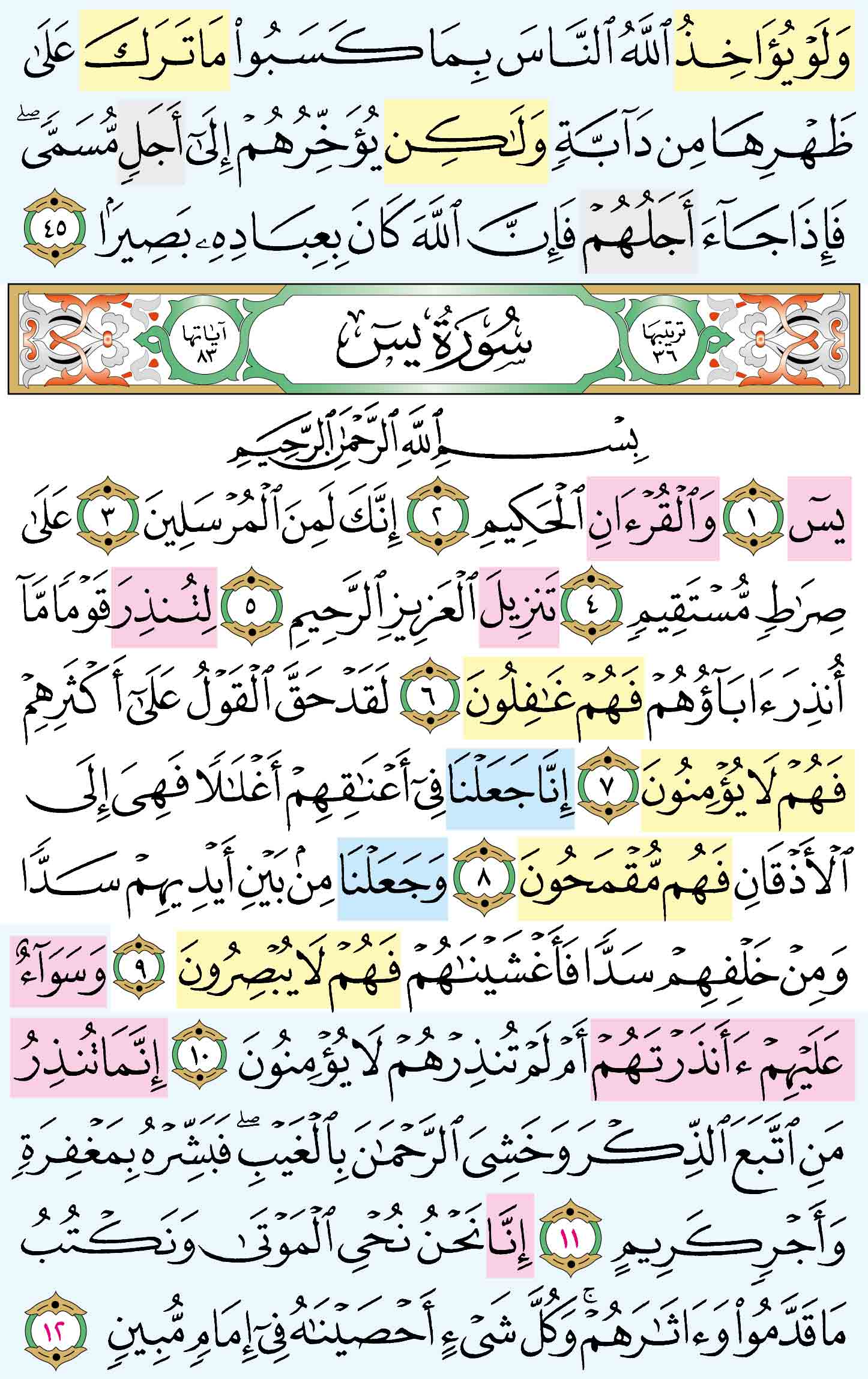

مدارسة الآية : [1] :يس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يس ﴾

التفسير :

سبق الكلام عن الحروف المقطعة

مقدّمة

1- سورة «يس» من السور التي يحفظها كثير من الناس، لاشتهارها فيما بينهم، وهي السورة السادسة والثلاثون في ترتيب المصحف، وكان نزولها بعد سورة «الجن» .

قال القرطبي: وهي مكية بإجماع، وهي ثلاث وثمانون آية. إلا أن فرقة قالت: إن قوله تعالى-: وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ ... نزلت في بنى سلمة من الأنصار، حين أرادوا أن يتركوا ديارهم، وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول صلّى الله عليه وسلم .

2- وقد ذكروا في فضلها كثيرا من الآثار، إلا أن معظم هذه الآثار ضعفها المحققون من العلماء، لذا نكتفي بذكر ما هو مقبول منها.

قال ابن كثير ما ملخصه: أخرج الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «من قرأ «يس» في ليلة أصبح مغفورا له» ...

وأخرج ابن حيان في صحيحه، عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:

«من قرأ «يس» في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له» .

وأخرج الإمام أحمد في مسنده، عن معقل بن يسار، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «البقرة سام القرآن، ويس قلب القرآن. لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرءوها على موتاكم» أى: في ساعات الاحتضار وعند خروج الروح.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان. قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرئت- يعنى يس- عند الميت، خفف عنه بها .

وقال الآلوسى ما ملخصه: صح من حديث الإمام أحمد، وأبى داود، وابن ماجة، والطبراني، وغيرهم عن معقل بن يسار، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «يس قلب القرآن» .

وذكر أنها تسمى المعمّة، والمدافعة، والقاضية، ومعنى المعمة: التي تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة. ومعنى المدافعة التي تدفع عن صاحبها كل سوء، ومعنى القاضية: التي تقضى له كل حاجة- بإذن الله وفضله.

3- وقد افتتحت سورة «يس» بتأكيد صدق الرسول صلّى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وبتكذيب أعدائه الذين أعرضوا عن دعوته، وبتسليته عما أصابه منهم من أذى.

قال- تعالى-: يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ.

4- ثم ساقت السورة الكريمة بعد ذلك قصة أصحاب القرية، وما جرى بينهم وبين الرسل الذين جاءوا إليهم لهدايتهم، وكيف أهلك الله- تعالى- المكذبين لرسله ...

قال- سبحانه-: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا، وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. وَما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ.

5- ثم تسوق السورة الكريمة بعد ذلك، ألوانا من مظاهر قدرة الله- تعالى-، ومن نعمه على عباده، تلك النعم التي نراها في الأرض التي نعيش عليها، وفي الخيرات التي تخرج منها، كما نراها في الليل والنهار. وفي الشمس وفي القمر، وفي غير ذلك من مظاهر نعمه التي لا تحصى.

قال- تعالى- وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها، وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ، وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ. سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ، وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ.

6- وبعد هذا البيان الحكيم لمظاهر قدرة الله- تعالى-، وفضله على عباده، حكت السورة الكريمة جانبا من دعاوى المشركين الباطلة، وردت عليهم بما يخرس ألسنتهم، وصورت أحوالهم عند ما يخرجون من قبورهم مسرعين، ليقفوا بين يدي الله- تعالى للحساب والجزاء ...قال- تعالى-: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا، هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ. فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً، وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

7- وبعد أن تحكى السورة الكريمة ما أعده الله تعالى بفضله وكرمه لعباده المؤمنين، من جنات النعيم، ومن خير عميم، تعود فتحكى ما سيكون عليه الكافرون من هم وغم، وكرب وبلاء، بسبب كفرهم، وتكذيبهم للحق الذي جاءهم به نبيهم صلّى الله عليه وسلم.

قال- تعالى-: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.

8- ثم تنزه السورة الكريمة النبي صلّى الله عليه وسلم عما اتهمه به أعداؤه، من أنه شاعر، وتسليه عما أصابه منهم، وتبين للناس أن وظيفته صلّى الله عليه وسلم إنما هي الإنذار والبلاغ.

قال- تعالى-: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ.

إلى أن يقول- سبحانه-: فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ.

9- ثم تختتم السورة الكريمة بحكاية ما قاله أحد الأشقياء منكرا للبعث والحساب، وردت عليه وعلى أمثاله برد جامع حكيم، برشد كل عاقل إلى إمكانية البعث، وأنه حق لا شك فيه ...

قال- تعالى-: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، بَلى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

10- وبعد. فهذا عرض مجمل لسورة «يس» ومنه نرى، أن هذه السورة الكريمة، قد اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية الله- تعالى- وعلى كمال قدرته كما اهتمت بإبراز الأدلة المتعددة على أن البعث حق، وعلى أن الرسول صلّى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه ...

كما اهتمت بضرب الأمثال لبيان حسن عاقبة الأخيار، وسوء عاقبة الأشرار.

كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر، يغلب عليه قصر الآيات، وإيراد الشواهد المتنوعة على قدرة الله- تعالى-، عن طريق مخلوقاته المبثوثة في هذا الكون، والتي من شأن المتأمل فيها بعقل.

سليم، أن يهتدى إلى الحق، وإلى الصراط المستقيم.

وصدق الله- تعالى- في قوله: سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،

قوله - تعالى - يس من الألفاظ التى اختلف المفسرون فى معناها ، فمنهم من يرى أن هذه الكلمة اسم للسورة ، أو للقرآن ، أو للرسول صلى الله عليه وسلم .

ومنهم من يرى أن معناها : يا رجل ، أو يا إنسان .

ولعل أرجح الأقوال أن هذه الكلمة من الألفاظ المقطعة التى افتتحت بها بعض السور القرآنية ، للإِشارة إلى إعجاز القرآن الكريم ، وللتنبيه إلى أن هذا القرآن المؤلف من جنس الألفاظ التى ينطقون بها ، هو من عند الله - تعالى - ، وأنهم ليس فى إمكانهم أو إمكان غيرهم أن يأتوا بمثله ، أو بعشر سور من مثله ، أو بسورة من مثله . . .

قال الآلوسى : قوله - تعالى ( يس ) الكلام فيه كالكلام فى " ألم " ونحوه من الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور ، إعرابا ومعنى عند الكثيرين .

وظاهر كلام بعضهم أن " يس " بمجموعة ، اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم .

وقرأ جمع بسكون النون مدغمة فى الواو ، وقرأ آخرون بسكونها مظهرة ، والقراءتان سبعيتان . .

وهي ] مكية .

قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، عن الحسن بن صالح ، عن هارون أبي محمد ، عن مقاتل بن حيان ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لكل شيء قلبا ، وقلب القرآن يس . ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات " .

ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن . وهارون أبو محمد شيخ مجهول . وفي الباب عن أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، ولا يصح لضعف إسناده ، وعن أبي هريرة منظور فيه .

أما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول . وأما حديث أبي هريرة فقال أبو بكر البزار : حدثنا عبد الرحمن بن الفضل ، حدثنا زيد - هو ابن الحباب - حدثنا حميد - هو المكي ، مولى آل علقمة - عن عطاء - هو ابن أبي رباح - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لكل شيء قلبا ، وقلب القرآن يس " .

ثم قال : لا نعلم رواه إلا زيد ، عن حميد .

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن هشام بن زياد ، عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورا له . ومن قرأ : " حم " التي فيها الدخان أصبح مغفورا له " . إسناد جيد .

وقال ابن حبان في صحيحه : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم - مولى ثقيف - حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني ، حدثنا أبي ، حدثنا زياد بن خيثمة ، حدثنا محمد بن جحادة ، عن الحسن ، عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له " .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عارم ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبيه ، عن معقل بن يسار ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البقرة سنام القرآن وذروته ، نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا ، واستخرجت ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) [ البقرة : 255 ] من تحت العرش فوصلت بها - أو : فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآن ، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة ، إلا غفر له ، واقرءوها على موتاكم " .

وكذا رواه النسائي في " اليوم والليلة " عن محمد بن عبد الأعلى ، عن معتمر بن سليمان ، به .

ثم قال الإمام أحمد : حدثنا عارم ، حدثنا ابن المبارك ، حدثنا سليمان التيمي ، عن أبي عثمان - وليس بالنهدي - عن أبيه ، عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرءوها على موتاكم " - يعني : يس .

ورواه أبو داود ، والنسائي في " اليوم والليلة " وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك ، به إلا أن في رواية النسائي : عن أبي عثمان ، عن معقل بن يسار .

ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة : أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله . وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة ، وليسهل عليه خروج الروح ، والله أعلم .

قال الإمام أحمد ، رحمه الله : حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : إذا قرئت - يعني يس - عند الميت خفف عنه بها .

وقال البزار : حدثنا سلمة بن شبيب ، حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي " - يعني : يس .

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن يس بمعنى يا إنسان وقال سعيد بن جبير هو كذلك في لغة الحبشة وقال مالك عن زيد بن أسلم هو اسم من أسماء الله تعالى.

القول في تأويل قوله تعالى : يس (1)

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( يس )؛ فقال بعضهم: هو قسم أقسم الله به، وهو من أسماء الله.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني علي قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله ( يس )قال: فإنه قسم أقسمه الله، وهو من أسماء الله وقال آخرون: معناه: يا رجل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا أبو تُميلة، قال: ثنا الحسين بن واقد، عن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله (يس ) قال: يا إنسان بالحبشية .

حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن شرقي، قال: سمعت عكرمة يقول: تفسير (يس) : يا إنسان .

وقال آخرون: هو مفتاح كلام افتتح الله به كلامه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ( يس )مفتاح كلام افتتح الله به كلامه .

وقال آخرون: بل هو اسم من أسماء القرآن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( يس )قال: كل هجاء في القرآن اسم من أسماء القرآن .

قال أبو جعفر ، وقد بيَّنا القول فيما مضى في نظائر ذلك من حروف الهجاء بما أغنى عن إعادته وتكريره في هذا الموضع.

التدبر :

وقفة

[1] ﴿يس﴾ الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة والقرآن الكريم، وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية، ومع هذا يعجزون أن يؤلِّفوا منها كتابًا كهذا القرآن.

وقفة

[1] ﴿يس﴾ كل سورة ابتدأت بالحروف الهجائية المقطَّعة فهي سورة مكية، إلا سورتين: البقرة وآل عمران، فإنهما مدنيتان.

وقفة

[1] ﴿يس﴾ لم يرد في فضل سورة يس حديث صحيح، لكن قال الآلوسي: «وذكر أنها تسمي المعمة، والمدافعة، والقاضية، ومعنى المعمة: التي تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة، ومعنى المدافعة: التي تدفع عن صاحبها كل سوء، ومعنى القاضية: التي تقضي له كل حاجة بإذن الله وفضله».

وقفة

[1] أرجح الأقوال أن هذه الكلمة ﴿يس﴾ من الألفاظ المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن، وليست اسما من أسماء النبي.

الإعراب :

- ﴿ يس : ﴾

- قيل انّ الكلمة مثلها كمثل: الم: وكهيعص. أي من الأحرف التي تبدأ بها بعض السور ومنعت من الصرف لأنها اسم للسورة أو للتأنيث والعلمية وقرئت بالفتح كأين وكيف، أو بالنصب على أنها مفعول بمضمر أي اتل. أو بالضم كحيث وبالكسر على الأصل كجير. وفخمت الألف وأميلت وبالرفع خبرا لمبتدإ محذوف تقديره هذه يس. وعن ابن عباس رضي الله عنه: معناها: يا انسان في لغة طيئ والله أعلم بصحته وان صح فوجهه أن يكون أصله: يا أنيسين فكثر النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على شطر كما قالوا في القسم: «م الله» في أيمن الله. وجاز قراءة الكلمة مبنية على الوقف ان أريدت الحكاية ومثله: حم .. طس.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ يس ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يس:

قرئ:

1- بفتح الياء وإمالتها، محضا وبين اللفظين.

2- بسكون النون مدغمة فى الواو، وهى قراءة الجمهور، ومن السبعة: الكسائي، وأبو بكر، وورش، وابن عامر.

3- مظهرة، عند باقى السبعة.

4- بفتح النون، وهى قراءة ابن أبى إسحاق، وعيسى.

5- بضم النون، وهى بلغة طيئ: يا إنسان، وبها قرأ الكلبي.

6- بكسرها، ورويت عن ابن أبى إسحاق أيضا.

مدارسة الآية : [2] :يس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾

التفسير :

هذا قسم من اللّه تعالى بالقرآن الحكيم، الذي وصفه الحكمة، وهي وضع كل شيء موضعه، وضع الأمر والنهي في الموضعاللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهما، فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة.

ومن حكمة هذا القرآن، أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها.

قوله- تعالى-: وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ قسم منه- تعالى- بكتابه ذي الحكمة العالية.

والهدايات السامية، والتوجيهات السديدة، والتشريعات القويمة، والآداب الحميدة ...

( والقرآن الحكيم ) أي : المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وقوله ( وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ) يقول: والقرآن المحكم بما فيه من أحكامه، وبيِّنات حججه .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ وهل يقسم الله رب العالمين إلا بعظيم؟! فما آثار هذا التعظيم في قلوب القارئين له والمصلين؟!

وقفة

[2] ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾، ﴿والقرآن العظيم﴾ [الحجر: 87]، ﴿والقرآن المجيد﴾ [ق: 1] تعدد الوصف للموصوف يدل على شرف الموصوف وهو القرآن الكريم، لا غرو في ذلك فقد وصفه الله تعالى بقوله: ﴿وإنه لكتاب عزيز﴾ [فصلت: 41].

وقفة

[2] ﴿وَالقُرآنِ الحَكيمِ﴾ هذا قسم منه سبحانه وتعالى بكتابه ذي الحكمة العالية، والهدايات السامية، والتوجيهات السديدة، والتشريعات القويمة، والآداب الحميدة.

وقفة

[2] اللهم ارزقنا حكمة القرآن، قال ابن باديس: ﴿الْحَكِيمِ﴾: هو الموصوف بالحكمة، وأصل اللفظ من حكم بمعني أمسك، فالحكمة هي العلم الصحيح الذي يمسك صاحبه عن الجهالات والضلالات والسفالات، فيكون ذا إدراك للحقائق قويم وخلق کریم، وعمل مستقيم لا يحكم إلا عن تفكير، ولا يقول إلا عن علم، ولا يفعل إلا على بصيرة؛ فإذا نظر أصاب، وإذا فعل أصاب، وإذا نطق أتی بفصل الخطاب.

الإعراب :

- ﴿ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ: ﴾

- الواو حرف جر. القرآن: مقسم به مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة. والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف.التقدير: احلف بالقرآن الحكيم. وقد أبدلت الواو من الباء. الحكيم:صفة-نعت-للقرآن مجرور أيضا وعلامة جره الكسرة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد ذِكرِ الحُروفِ المُقطَّعة التي تشير إلى إعجازِ القُرآنِ؛ أقسمَ اللهُ هنا بالقرآن، قال تعالى:

﴿ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :يس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾

التفسير :

{ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} هذا المقسم عليه، وهو رسالة محمد صلى اللّه عليه وسلم، وإنك من جملة المرسلين، فلست ببدع من الرسل، وأيضا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية، وأيضا فمن تأمل أحوالالمرسلين وأوصافهم، وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم، عرف أنك من خيار المرسلين، بما فيك من الصفات الكاملة، والأخلاق الفاضلة.

ولا يخفى ما بين المقسم به، وهو القرآن الحكيم، وبين المقسم عليه، [وهو] رسالة الرسول محمد صلى اللّه عليه وسلم، من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم، لكفى به دليلا وشاهدا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول، فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد صلى اللّه عليه وسلم.

وقوله- سبحانه-: إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ جواب لهذا القسم.

أى: وحق هذا القرآن الحكيم، إنك أيها الرسول الكريم- لمن عبادنا الذين اصطفيناهم لحمل رسالتنا، وتبليغ دعوتنا إلى الناس، لكي يخلصوا العبادة لنا، ولا يشركوا معنا في ذلك غيرنا.

وجاء هذا الجواب مشتملا على أكثر من مؤكد، للرد على أولئك المشركين الذين استنكروا رسالة النبي صلّى الله عليه وسلم وقالوا في شأنه: «لست مرسلا» .

قال بعض العلماء: واعلم أن الأقسام الواقعة في القرآن. وإن وردت في صورة تأكيد المحلوف عليه، إلا أن المقصود الأصلى بها تعظيم المقسم به لما فيه من الدلالة على اتصافه- تعالى- بصفات الكمال، أو على أفعاله العجيبة، أو على قدرته الباهرة فيكون المقصود من الحلف: الاستدلال به على عظم المحلوف عليه، وهو هنا عظم شأن الرسالة. كأنه قال: إن من أنزل القرآن- وهو من هو في عظم شأنه- هو الذي أرسل رسوله محمدا صلّى الله عليه وسلم ومثل ذلك يقال له في الأقسام التي في السور الآتية ....

"إنك" أي يا محمد.

( إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ) يقول تعالى ذكره مقسمًا بوحيه وتنـزيله لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : إنك يا محمد لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) قسم كما تسمعون (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2، 3] ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول؛ فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد ﷺ.

وقفة

[3] ﴿إنك لمن المرسلين﴾ هذا المقسم عليه، وهو رسالة محمد صلى اللّه عليه وسلم، وإنك من جملة المرسلين، فلست ببدع من الرسل.

وقفة

[3] ﴿إِنَّكَ لَمِنَ المُرسَلينَ﴾ أرسل الله الرسل جميعًا برسالة واحدة، وهى التوحيد.

الإعراب :

- ﴿ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ: ﴾

- اللام واقعة في جواب القسم المحذوف. من المرسلين: جار ومجرور متعلق بخبر «انّ» وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. وانّ وما في حيزها من اسمها وخبرها لا محل لها جواب القسم. واللام في لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» هي نفسها لام التوكيد اكدت الجملة المقسم عليها التي هي جوابها.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد المُقسَمِ به؛ يأتى هنا جواب القسم، أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولٌ من عندِ اللهِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :يس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

التفسير :

ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول صلى اللّه عليه وسلم، الدالة على رسالته، وهو أنه{ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} معتدل، موصل إلى اللّه وإلى دار كرامته، وذلك الصراط المستقيم، مشتمل على أعمال، وهي الأعمال الصالحة، المصلحة للقلب والبدن، والدنيا والآخرة، والأخلاق الفاضلة، المزكية للنفس، المطهرة للقلب، المنمية للأجر، فهذا الصراط المستقيم، الذي هو وصف الرسول صلى اللّه عليه وسلم، ووصف دينه الذي جاء به، فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم، كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام، على أجل مقسم عليه، وخبر اللّه وحده كاف، ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه، من رسالة رسوله ما نبهنا عليه، وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه.

وقوله- تعالى-: عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ خبر ثان لحرف «إن» في قوله- تعالى- قبل ذلك: إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.

أى: إنك- يا محمد- لمن أنبيائنا المرسلين، على طريق واضح قويم، لا اعوجاج فيه ولا اضطراب، ولا ارتفاع فيه ولا انخفاض، بل هو في نهاية الاعتدال والاستقامة.

قال صاحب الكشاف: قوله: عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ خبر بعد خبر، أو صلة للمرسلين.

فإن قلت: أى حاجة إليه خبرا كان أو صلة، وقد علم أن المرسلين لا يكونون إلا على صراط مستقيم؟

قلت: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على صراط مستقيم عن غيره ممن ليس على صفته. وإنما الغرض وصفه، ووصف ما جاء به من الشريعة، فجمع بين الوصفين في نظام واحد، كأنه قال: إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق ثابت، وأيضا فإن التنكير فيه دل على أنه أرسل من بين الصراط المستقيمة، على صراط مستقيم لا يكتنه وصفه- أى: في التضخيم والتعظيم-

"لمن المرسلين على صراط مستقيم" أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم.

وقوله ( عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) يقول: على طريق لا اعوجاج فيه من الهدى وهو الإسلام.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) : أي على الإسلام .

وفي قوله ( عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) وجهان؛ أحدهما: أن يكون معناه: إنك لمن المرسلين على استقامة من الحق، فيكون حينئذٍ " على " من قوله ( عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) من صلة الإرسال. والآخر أن يكون خبرًا مبتدأ، كأنه قيل: إنك لمن المرسلين، إنك على صراط مستقيم.

التدبر :

وقفة

[4] ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هو دين الإسلام الذي فيه هداية الدنيا والآخرة، ولما كان القرآن حاويًا للدين، فكان القرآن من الصراط المستقيم، فمن عمل بالقرآن كان على صراط مستقيم، لا شيطان يغويه، ولا حيرة تعتريه.

الإعراب :

- ﴿ عَلى صِراطٍ: ﴾

- جار ومجرور في محل رفع خبر ثان لان. أو متعلق بالمرسلين أي صلة للمرسلين والتنكير قد يفيد تفخيما وتعظيما. أي على طرق.وأصله: سراط.

- ﴿ مُسْتَقِيمٍ: ﴾

- صفة-نعت-لصراط مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.بمعنى على طريق مستقيم من التوحيد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد القسم بالقرآنِ على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولٌ من عندِ اللهِ، أخبر اللهُ هنا بأعظم أوصاف الرسول ﷺ، الدالة على رسالته، وهو أنه على صِراطٍ مستقيمٍ، قال تعالى:

﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :يس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾

التفسير :

وهذا الصراط المستقيم{ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ} فهو الذي أنزل به كتابه، وأنزله طريقا لعباده، موصلا لهم إليه، فحماه بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم، حتى أوصلتهم إلى دار رحمته، ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين:العزيز. الرحيم.

ثم مدح- سبحانه- كتابه بمدائح أخرى فقال: تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ وقد قرأ بعض القراء السبعة: تَنْزِيلَ بالنصب على المدح، أو على المصدرية لفعل محذوف. أى: نزل الله- تعالى- القرآن تنزيل العزيز الرحيم.

وقرأ البعض الآخر: تَنْزِيلَ بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. أى: هذا القرآن هو تنزيل العزيز- الذي لا يغلبه غالب-، الرحيم أى الواسع الرحمة بعباده.

( تنزيل العزيز الرحيم ) أي : هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به منزل من رب العزة ، الرحيم بعباده المؤمنين ، كما قال تعالى : ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ) [ الشورى : 52 ، 53 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5)

اختلف القراء في قراءة قوله ( تَنـزيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ) فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة (تَنـزيلُ الْعَزِيزِ) برفع " تنـزيل " ، والرفع في ذلك يتجه من وجهين؛ أحدهما بأن يجعل خبرًا، فيكون معنى الكلام: إنه تنـزيل العزيز الرحيم. والآخر: بالابتداء، فيكون معنى الكلام حينئذٍ : إنك لمن المرسلين، هذا تنـزيل العزيز الرحيم. وقرأته عامة قراء الكوفة وبعض أهل الشام (تَنـزيلَ) نصبًا على المصدر من قوله إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لأن الإرسال إنما هو عن التنـزيل، فكأنه قيل: لمنـزل تنـزيل العزيز الرحيم حقًّا.

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب. ومعنى الكلام: إنك لمن المرسلين يا محمد إرسال الرب العزيز في انتقامه من أهل الكفر به، الرحيم بمن تاب إليه، وأناب من كفره وفسوقه أن يعاقبه على سالف جرمه بعد توبته له .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[5] ﴿تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ فحماه بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته؛ ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: ﴿الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾.

وقفة

[5] ﴿تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ لماذا (العزيز الرحیم)؟! قال الرازي: «إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولًا، فالمرسل إليهم إما أن يخالفوا المرسل ويهينوا المرسل، وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيزًا، أو يخافوا المرسل ويكرموا المرسل، وحينئذ يرحمهم الملك».

وقفة

[5] ﴿تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ رغم عزته وجبروته سبحانه؛ فهو رحيم بنا، أنزل قرءانًا تلين له أفئدتنا، وتخشع جوارحنا وتتقي وتطيع.

وقفة

[2-5] ﴿والقرآن الحكيم﴾ قسم بالرسالة على حقيقة الرسول: ﴿إنك لمن المرسلين﴾، وطبيعة الرسالة: ﴿على صراط مستقيم﴾، ومصدريتها: ﴿تنزيل العزيز الرحيم﴾.

الإعراب :

- ﴿ تَنْزِيلَ: ﴾

- منصوب على المدح أي أعني. وعلامة نصبه الفتحة أو منصوب على المصدر بفعل مضمر تقديره: نزل تنزيل. مفعول مطلق وهو مضاف بمعنى: منزل من عند الله.

- ﴿ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ: ﴾

- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.الرحيم: صفة-نعت-للعزيز مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. بمعنى:تنزيل الله العزيز الرحيم. فحذف اسم لفظ الجلالة لأنه معلوم فأقيمت الصفتان مقامه.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعْدَ أنِ اسْتَوفَى القَسَمُ جَوابَه؛ رجَعَ الكلامُ هنا إلى بعضِ المقصودِ مِن القسَمِ، وهو تَشريفُ المُقسَمِ به، فمدحَ اللهُ كتابَه بمدائح أخرى، قال تعالى:

﴿ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تنزيل:

قرئ:

1- بالنصب على المصدر، وهى قراءة طلحة، والأشهب، وعيسى، بخلاف عنهما، وابن عامر، وحمزة، والكسائي.

2- بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو تنزيل، وهى قراءة باقى السبعة، وأبى بكر، وأبى جعفر، وشيبة، والحسن، والأعرج، والأعمش.

مدارسة الآية : [6] :يس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ .. ﴾

التفسير :

فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليها، ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها فقال:{ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ} وهم العرب الأميون، الذين لم يزالوا خالين من الكتب، عادمين الرسل، قد عمتهم الجهالة، وغمرتهم الضلالة، وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين، فأرسل اللّه إليهم رسولا من أنفسهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فينذر العرب الأميين، ومن لحق بهم من كل أمي، ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب، فنعمة اللّه به على العرب خصوصا، وعلى غيرهم عموما. ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم لإنذارهم بعدما أنذرتهم، انقسموا قسمين:قسم رد لما جئت به، ولم يقبل النذارة، وهم الذين قال اللّه فيهم{ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}

ثم بين- سبحانه- الحكمة من إرساله لنبيه صلّى الله عليه وسلم فقال: لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ.

واللام في قوله: لِتُنْذِرَ متعلقة بفعل مضمر يدل عليه قوله: إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.

والإنذار: إخبار معه تخويف في مدة تتسع للتحفظ من الخوف. فإن لم تتسع له فهو إعلام وإشعار لا إنذار. وأكثر ما يستعمل في القرآن في التخويف من عذاب الله- تعالى-.

والمراد بالقوم: كفار مكة الذين بعث النبي صلّى الله عليه وسلم لإنذارهم، وهذا لا يمنع أن رسالته عامة إلى الناس جميعا، كما قال- تعالى-: قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ... وما نافية. والمراد بآبائهم: آباؤهم الأقربون، لأن آباءهم الأبعدون قد أرسل الله- تعالى- إليهم إسماعيل- عليه السلام-.

أى: أرسلناك- يا محمد- بهذه الرسالة من لدنا، لتنذر قوما، وهم قريش المعاصرون لك، لم يسبق لهم أو لآبائهم أن جاءهم نذير منا يحذرهم من سوء عاقبة الإشراك بالله- تعالى- فهم لذلك غافلون عما يجب عليهم نحو خالقهم من إخلاص العبادة له، وطاعته في السر والعلن.

قال ابن كثير: قوله لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ يعنى بهم العرب، فإنه ما أتاهم من نذير من قبله. وذكرهم وحدهم لا ينفى من عداهم كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفى العموم، الذي وردت به الآيات والأحاديث المتواترة ... .

وقال الجمل ما ملخصه: قوله لِتُنْذِرَ قَوْماً ... أى العرب وغيرهم وقوله ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ أى الأقربون، وإلا فآباؤهم الأبعدون قد أنذروا فآباء العرب الأقدمون أنذروا بإسماعيل، وآباء غيرهم أنذروا بعيسى.. و «ما» نافية، لأن قريشا لم يبعث إليهم نبي قبل نبينا صلّى الله عليه وسلم فالجملة صفة لقوله «قوما» أى: قوما لم تنذروا. وقوله فَهُمْ غافِلُونَ مرتب على الإنذار ...

وقوله تعالى : ( لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ) يعني بهم العرب ; فإنه ما أتاهم من نذير من قبله . وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم [ كما زعمه بعض النصارى ] ، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته ، صلوات الله وسلامه عليه ، عند قوله تعالى : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) [ الأعراف : 158 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6)

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ ) فقال بعضهم: معناه: لتنذر قومًا بما أنذر الله من قبلهم من آبائهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن عكرمة في هذه الآية (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ ) قال: قد أنذروا .

وقال آخرون: بل معنى ذلك لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهم (1) .

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ ) قال بعضهم: لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهم من إنذار الناس قبلهم. وقال بعضهم: لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهم أي: هذه الأمة لم يأتهم نذير، حتى جاءهم محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم .

واختلف أهل العربية في معنى " ما " التي في قوله ( مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ ) إذا وجِّهَ معنى الكلام إلى أن آباءهم قد كانوا أنذروا، ولم يُرد بها الجحد ؛ فقال بعض نحويي البصرة: معنى ذلك: إذا أريد به غير الجحد لتنذرهم الذي أُنذِر آباؤهم ( فَهُمْ غَافِلُونَ ) وقال: فدخول الفاء في هذا المعنى لا يجوز، والله أعلم. قال: وهو على الجحد أحسن، فيكون معنى الكلام: إنك لمن المرسلين إلى قوم لم ينذر آباؤهم، لأنهم كانوا في الفترة.

وقال بعض نحويي الكوفة: إذا لم يُرد بما الجحد، فإن معنى الكلام: لتنذرهم بما أنذر آباؤهم، فتلقى الباء، فتكون " ما " في موضع نصب ( فَهُمْ غَافِلُونَ ) يقول: فهم غافلون عما الله فاعل: بأعدائه المشركين به، من إحلال نقمته، وسطوته بهم.

------------------------

الهوامش:

(1) أي لم ينذر آباؤهم

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[6] ﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ من رحمة الله بعباده أنه كلما نزلت الغفلة في قوم، بعث الله إليهم رسولًا ينتشلهم منها.

وقفة

[6] ﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ أي آباؤهم الأقربون، وإلا فآباؤهم الأبعدون قد أنذروا، فآباء العرب الأقدمون أنذرهم الله بإسماعيل عليه السلام.

وقفة

[6] ﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ الغفلة أشد ما يفسد القلوب، فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته، معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة، تمر به دلائل الهدى، أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركها، ودون أن ينبض أو يستقبل؛ ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة.

وقفة

[6] ﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ من رحمة الله بعباده أنه كلما نزلت الغفلة في قوم، بعث الله إليهم رسولًا ينتشلهم منها.

وقفة

[6] ﴿لِتُنذِرَ قَومًا ما أُنذِرَ آباؤُهُم فَهُم غافِلونَ﴾ القرآن عدل، يذكر من لم يرسل لهم الرسل مقدرًا غفلتهم.

وقفة

[6] بَيَّنَ سبحانه الحكمة من إرساله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿لِتُنذِرَ قَومًا ما أُنذِرَ آباؤُهُم فَهُم غافِلونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْماً: ﴾

- اللام لام التعليل حرف جر. تنذر: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. قوما: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وجملة «تنذر قوما» صلة «أن» المضمرة لا محل لها من الاعراب. و «أن» المضمرة وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بالفعل المضمر في «المرسلين» على تقدير: أرسلناك يا محمد لتنذر قوما. أي لانذارهم.

- ﴿ ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ: ﴾

- ما: نافية لا عمل لها. أنذر: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. آباء: نائب فاعل مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. وجملة ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ» في محل نصب صفة- نعت-لقوما» بمعنى: لتنذر قوما غير منذر آباؤهم ويجوز أن تكون «ما» على تفسير اثبات الانذار فتجعل مصدرية. ففي هذه الحالة تكون جملة أُنْذِرَ آباؤُهُمْ» صلة «ما» المصدرية. وتكون «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعولا مطلقا منصوبا على المصدر. التقدير: لتنذر قوما انذار آبائهم. أو تكون «ما» اسما موصولا مبنيا على السكون في محل نصب مفعولا ثانيا لتنذر. ففي هذه الحالة تكون أُنْذِرَ آباؤُهُمْ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. والعائد-الراجع-الى الموصول ضمير منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير: لتنذر قوما ما أنذره آباؤهم من العذاب. أي تكون منصوبة بنزع الخافض الباء في التقدير: بما أنذره آباؤهم فتعدى الفعل «تنذر» الى «ما» بعد اسقاط حرف الجر.

- ﴿ فَهُمْ غافِلُونَ: ﴾

- الفاء سببية متعلق على التفسير الأول بالنفي: أي لم ينذروا فهم غافلون على أن عدم انذارهم هو سبب غفلتهم. هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. غافلون: خبر «هم» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. أو تكون الفاء استئنافية للتعليل على التفسير الثاني بقوله-انك لمن المرسلين-أي لتنذر قوما فانهم غافلون.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا أقسَمَ اللهُ على رسالةِ نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ بَيَّنَ هنا الحكمةَ من إرسالِه صلّى الله عليه وسلم، فقال تعالى :

﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :يس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ .. ﴾

التفسير :

أي:نفذ فيهم القضاء والمشيئة، أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم.

ثم بين- سبحانه- مصير هؤلاء الغافلين، الذين استمروا في غفلتهم وكفرهم بعد أن جاءهم النذير، فقال: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ، فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ.

والجملة جواب لقسم محذوف. ومعنى حَقَّ ثبت ووجب.

والمراد بالقول: العذاب الذي أعده الله- تعالى- لهم بسبب إصرارهم على كفرهم.

أى: والله لقد ثبت وتحقق الحكم أولا بالعذاب على أكثر هؤلاء المنذرين بسبب عدم إيمانهم برسالتك، وجحودهم الحق الذي جئتهم به، وإيثارهم باختيارهم الغي على الرشد، والضلال على الهدى ...

وقال- سبحانه- عَلى أَكْثَرِهِمْ لأن قلة منهم اتبعت الحق، وآمنت به، وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ .

قوله : ( لقد حق القول على أكثرهم ) : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن [ الله قد ] حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون ، ( فهم لا يؤمنون ) بالله ، ولا يصدقون رسله .

وقوله ( لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) يقول تعالى ذكره: لقد وجب العقاب على أكثرهم، لأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله، ولا يصدقون رسوله.

التدبر :

وقفة

[7] ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ المؤمنون قلة دومًا، قال ابن جرير: «لقد وجب العقاب على أكثرهم؛ لأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله، ولا يصدقون رسوله».

وقفة

[7] من حق عليه العذاب فلا تنفع فيه النذارة ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ: ﴾

- اللام للابتداء والتوكيد. قد: حرف تحقيق. حق:فعل ماض مبني على الفتح. القول: فاعل مرفوع بالضمة.

- ﴿ عَلى أَكْثَرِهِمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحق. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة بمعنى: لقد وجب القول أو ثبت على اكثرهم بالعذاب

- ﴿ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ: ﴾

- الفاء استئنافية تفيد هنا التعليل. هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. لا: نافية لا عمل لها. يؤمنون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة لا يُؤْمِنُونَ» في محل رفع خبر المبتدأ «هم» والجملة الاسمية «هم لا يؤمنون» استئنافية لا محل لها من الاعراب.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ الحكمةَ من إرساله صلَّى الله عليه وسلم؛ بَيَّنَ هنا مصيرَ هؤلاء الغافلين، الذين استمروا في غفلتهم وكفرهم بعد أن جاءهم النذير، قال تعالى:

﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :يس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً .. ﴾

التفسير :

وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم، فقال:{ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا} وهي جمع "غل"و "الغل"ما يغل به العنق، فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل، وهذه الأغلال التي في الأعناقعظيمة قد وصلت إلى أذقانهم ورفعت رءوسهم إلى فوق،{ فَهُمْ مُقْمَحُونَ} أي:رافعو رءوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم، فلا يستطيعون أن يخفضوها.

ثم صور- سبحانه- انكبابهم على الكفر، وإصرارهم عليه، تصويرا بليغا فقال: إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ.

والأغلال: جمع غل- بضم الغين، وهو القيد الذي تشد به اليد إلى العنق بقصد التعذيب والأذقان: جمع ذقن- بفتح الذال- وهو أسفل الفم.

ومقمحون. من الإقماح، وهو رفع الرأس مع غض البصر. يقال: قمح البعير قموحا إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب. والفاء في قوله فَهِيَ وفي قوله فَهُمْ: للتقريع.

أى: إنا جعلنا في أعناق هؤلاء الجاحدين قيودا عظيمة، فهي- أى هذه القيود- واصلة إلى أذقانهم، فهم بسبب ذلك مرفوعة رءوسهم، مع غض أبصارهم، بحيث لا يستطيعون أن يخفضوها، لأن القيود التي وصلت إلى أذقانهم منعتهم من خفض رءوسهم.

فقد شبه- سبحانه- في هذه الآية، حال أولئك الكافرين، المصرين على جحودهم وعنادهم، بحال من وضعت الأغلال في عنقه ووصلت إلى ذقنه، ووجه الشبه أن كليهما لا يستطيع الانفكاك عما هو فيه.

يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل ، فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه ، فارتفع رأسه ، فصار مقمحا ; ولهذا قال : ( فهم مقمحون ) والمقمح : هو الرافع رأسه ، كما قالت أم زرع في كلامها : " وأشرب فأتقمح " أي : أشرب فأروى ، وأرفع رأسي تهنيئا وترويا . واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين ، وإن كانتا مرادتين ، كما قال الشاعر :

فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أالخير الذي أنا أبتغيه

أم الشر الذي لا يأتليني

فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل السياق والكلام عليه ، وكذا هذا ، لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق ، اكتفى بذكر العنق عن اليدين .

قال العوفي ، عن ابن عباس في قوله : ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ) قال : هو كقول الله تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) [ الإسراء : 29 ] يعني بذلك : أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم ، لا يستطيعون أن يبسطوها بخير .

وقال مجاهد : ( فهم مقمحون ) قال : رافعو رءوسهم ، وأيديهم موضوعة على أفواههم ، فهم مغلولون عن كل خير .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالا فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8)

يقول تعالى ذكره: إنا جعلنا أيمان هؤلاء الكفار مغلولة إلى أعناقهم بالأغلال، فلا تُبسط بشيء من الخيرات. وهي في قراءة عبد الله فيما ذُكر (إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَيْمَانِهِمْ أَغْلالا فَهِيَ إِلَى الأذْقَانِ) وقوله ( إِلَى الأذْقَانِ ) يعني: فأيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم، فكُني عن الأيمان، ولم يجر لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام، وأن الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها ، فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان، كما قال الشاعر:

وَمـــا أدْرِي إذا يَمَّمْــتُ وَجْهًــا

أُرِيـــدُ الخَــيْرَ أيُّهُمــا يَلِينِــي

أألخَـــيرُ الــذي أنَــا أبْتَغِيــهِ

أم الشَّـــرُّ الَّـــذي لا يَــأتَلِيني (2)

فكنى عن الشر، وإنما ذكر الخير وحده لعلم سامع ذلك بمعني قائله، إذ كان الشر مع الخير يذكر. والأذقان: جمع ذَقَن، والذَّقَنُ: مجمع اللَّحيين.

وقوله ( فَهُمْ مُقْمَحُونَ ) والمقمَح هو المقنع، وهو أن يحدر الذقن حتى يصير في الصدر، ثم يرفع رأسه في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة ، وفي قول بعض الكوفيين: هو الغاض بصره بعد رفع رأسه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالا فَهِيَ إِلَى الأذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ) قال: هو كقول الله وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم، لا يستطيعون أن يبسطوها بخير .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله ( فَهُمْ مُقْمَحُونَ ) قال: رافعو رءوسهم، وأيديهم موضوعة على أفواههم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالا فَهِيَ إِلَى الأذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ) : أي فهم مغلولون عن كل خير .

------------------------

الهوامش:

(2) البيتان من الوافر، وهما لسحيم بن وثيل الرياحي. وقد سبق الاستشهاد بهما في (14 : 157) عند قوله تعالى: (سرابيل تقيكم الحرب) في سورة النحل. واستشهد بهما هنا على أن قوله: "أريد الخير أيهما يليني" أي: أي الخير والشر يلني، فاكتفى بذكر الخير وكنى عن الشر، إذ كان معلوما من السياق كما في قوله تعالى: (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) إذ لم يصر بذكر الأيمان لأن الأيمان إنما تكون في الأغلال مع الأعناق. فاكتفى بالأغلال عن ذكر الأيمان. قال الفراء في معاني القرآن (الورقة 267) وقوله: (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان) فكنى عن هي، وهي للأيمان، ولم تذكر. وذلك أن الغل لا يكون إلا في اليمين والعنق جامعا لليمين والعنق، فيكفي ذكر أحدهما من صاحبه، ومثله قول الشاعر: "وما أدري ...." البيتين. فكنى عن الشر، وإنما ذكر الخير وحده. وذلك أن الشر يذكر مع الخير. وهي في قراءة عبد الله: (إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا فهي إلى الأذقان) فكفت من ذكر (الأعناق) في حرف عبد الله، وكفت (الأعناق) من "الأيمان" في قراءة العامة. والذقن: أسفل اللحيين.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[8] ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ قال قتادة: «مغلولون عن كل خير»؛ لذا فبعض الناس لا ينقاد إلى الخير مهما نصحته!

تفاعل

[8] ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

وقفة

[8] ﴿فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ بعير قامح: إذا رفع رأسه ولم يطأطئه ليشرب الماء، والإيمان كالماء الزلال فيه الحياة، فالذي لا يسعى لأسباب الهداية مع كونها بين يديه سيهلك، كما يهلك البعير إذا لم يطأطئ رأسه لشرب الماء.

وقفة

[8] ﴿فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ قال ابن تيمية: «فيها وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والإيمان؟! قيل: أحسن وجه وأبينه، فإن الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها، منع اليد عن التصرف والبطش، فإذا كان عريضًا قد ملأ العنق ووصل إلى الذقن، منع الرأس من تصويبه، وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبه، لا يستطيع له حركة».

الإعراب :

- ﴿ إِنّا جَعَلْنا: ﴾

- انّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها. جعل: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

- ﴿ فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بمفعول «جعلنا» الثاني. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. اغلالا: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والجملة الفعلية «جعلنا وما بعدها» في محل رفع خبر «ان» و «أغلالا» بمعنى «قيودا».

- ﴿ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ: ﴾

- الفاء عاطفة للتعقيب. هي: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الى الأذقان: جار ومجرور متعلق بخبر «هي» بمعنى فالأغلال واصلة الى الأذقان ملزوزة اليها. أو مرتفعة الى أذقانهم تمنعهم من إنزالها.

- ﴿ فَهُمْ مُقْمَحُونَ: ﴾

- تعرب اعراب فَهُمْ غافِلُونَ» في الآية الكريمة السادسة.والمعنى: رافعون رءوسهم والمراد في الآية جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ وفي أيديهم لأن كلمة «مقحمون» تدل على ذلك لأن ضغط اليد مع العنق في القيد يوجب الإقماح'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أنهم لا يؤمنون؛ صور هنا انكبابهم على الكفر وإصرارهم عليه تصويرًا بليغًا، قال تعالى:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :يس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا .. ﴾

التفسير :

{ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا} أي:حاجزا يحجزهم عن الإيمان،{ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ} قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم، فلم تفد فيهم النذارة.

ثم أكد- سبحانه- هذا الإصرار من الكافرين على كفرهم فقال: وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ. أى: أننا لم نكتف بجعل الأغلال في أعناقهم، بل أضفنا إلى ذلك أننا جعلنا من أمامهم حاجزا عظيما، ومن خلفهم كذلك حاجزا عظيما. فَأَغْشَيْناهُمْ أى: فجعلنا على أبصارهم غشاوة وأغطية تمنعهم من الرؤية فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ شيئا بسبب احتجاب الرؤية عنهم.

فالآية الكريمة تمثيل آخر لتصميمهم على كفرهم، حيث شبههم- سبحانه- بحال من أحاطت بهم الحواجز من كل جانب، فمنعتهم من الرؤية والإبصار.

ولذا قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهاتين الآيتين: ثم مثل تصميمهم على الكفر، وأنه لا سبيل الى ارعوائهم، بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق، ولا يعطفون أعناقهم نحوه، ولا يطأطئون رءوسهم له، وكالحاصلين بين سدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم في أن لا تأمل لهم ولا تبصر، وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله» .

وقد ذكروا في سبب نزول هاتين الآيتين روايات منها ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة، أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمدا لأفعلن ولأفعلن، فأنزل الله- تعالى- قوله: إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا ... فكانوا يقولون لأبى جهل: هذا محمد صلّى الله عليه وسلم فيقول: أين هو؟

ولا يبصره .

وقوله : ( وجعلنا من بين أيديهم سدا ) : قال مجاهد : عن الحق ، ( ومن خلفهم سدا ) قال مجاهد : عن الحق ، فهم يترددون . وقال قتادة : في الضلالات .

وقوله : ( فأغشيناهم ) أي : أغشينا أبصارهم عن الحق ، ( فهم لا يبصرون ) أي : لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه .

قال ابن جرير : وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ : " فأعشيناهم " بالعين المهملة ، من العشا وهو داء في العين .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان ، فهم لا يخلصون إليه ، وقرأ : ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ) [ يونس : 96 ، 97 ] ثم قال : من منعه الله لا يستطيع .

وقال عكرمة : قال أبو جهل : لئن رأيت محمدا لأفعلن ولأفعلن ، فأنزلت : ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ) إلى قوله : ( [ فهم ] لا يبصرون ) ، قال : وكانوا يقولون : هذا محمد . فيقول : أين هو أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير .

وقال محمد بن إسحاق : حدثني يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب قال : قال أبو جهل وهم جلوس : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا ، فإذا متم بعثتم بعد موتكم ، وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح ، ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها . وخرج [ عليهم ] رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ، وفي يده حفنة من تراب ، وقد أخذ الله على أعينهم دونه ، فجعل يذرها على رءوسهم ، ويقرأ : ( يس والقرآن الحكيم ) حتى انتهى إلى قوله : ( وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) ، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ، وباتوا رصداء على بابه ، حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار ، فقال : ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمدا . قال قد خرج عليكم ، فما بقي منكم من رجل إلا [ قد ] وضع على رأسه ترابا ، ثم ذهب لحاجته . فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . قال : وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي جهل فقال : " وأنا أقول ذلك : إن لهم مني لذبحا ، وإنه أحدهم " .

وقوله ( وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ) يقول تعالى ذكره: وجعلنا من بين أيدي هؤلاء المشركين سدًّا، وهو الحاجز بين الشيئين؛ إذا فتح كان من فعل بني آدم، وإذا كان من فعل الله كان بالضم. وبالضم قرأ ذلك قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين. وقرأه بعض المكيين وعامة قراء الكوفيين بفتح السين ( سَدًّا) في الحرفين كلاهما؛ والضم أعجب القراءتين إليّ في ذلك، وإن كانت الأخرى جائزة صحيحة.

وعنى بقوله ( وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) أنه زين لهم سوء أعمالهم فهم يَعْمَهُونَ، ولا يبصرون رشدًا، ولا يتنبهون حقًّا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد، في قوله ( مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) قال: عن الحق .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) عن الحق فهم يترددون .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) قال: ضلالات .

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قول الله ( وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) قال: جعل هذا سدًّا بينهم وبين الإسلام والإيمان، فهم لا يخلصون إليه، وقرأ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وقرأ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ... الآية كلها، وقال: من منعه الله لا يستطيع .

وقوله ( فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) يقول: فأغشينا أبصار هؤلاء أي: جعلنا عليها غشاوة ؛ فهم لا يبصرون هدى ولا ينتفعون به.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) هدى، ولا ينتفعون به .

وذُكر أن هذه الآية نـزلت في أبي جهل بن هشام حين حلف أن يقتله أو يشدخ رأسه بصخرة.

* ذكر الرواية بذلك:

حدثني عمران بن موسى، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: ثنا عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدًا لأفعلن ولأفعلن، فأنـزلت ( إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالا ) .. إلى قوله ( فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) قال: فكانوا يقولون: هذا محمد، فيقول أين هو، أين هو؟ لا يبصره . وقد رُوي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك: (فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) بالعين بمعنى : أعشيناهم عنه، وذلك أن العَشَا هو أن يمشي بالليل ولا يبصر.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[9] بعمل البعض السيئ وكفرهم بالله يجعل الله قيودًا على عقولهم، وسدودًا تحجب عنهم رؤية الحق؛ فلا يلتفتون لداعى الإيمان، يا رب سلم.

تفاعل

[9] ﴿وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

وقفة

[9] ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ جعلنا عليهم غشاء أي غطاء، أحاط بهم إحاطة شاملة، حتى منع عيونهم من الإبصار، ولو كانت الآيات واضحة وضوح النهار.

وقفة

[9] ﴿فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم، فلم تفد فيهم النذارة.

الإعراب :

- ﴿ وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾

- هذه الآية الكريمة معطوفة على الآية الكريمة السابقة. و «هم» في مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. فأغشينا: معطوفة بالفاء على «جعلنا» وتعرب اعرابها. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. فهم لا يبصرون: تعرب اعراب فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» الواردة في الآية الكريمة السابعة. بمعنى وجعلنا أمامهم سدا. فأغشينا أبصارهم أي فغطينا على أعينهم وحذف مفعول «يبصرون» بمعنى: فهم لا يبصرون الرشاد أو الهداية. وفي جملة «أغشينا أبصارهم» حذف المفعول وحل محله الضمير «هم» أي تعدّى الفعل وأوصل بالضمير. وشبه الجملة وَمِنْ خَلْفِهِمْ» معطوف على مثيله مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ» ويعرب مثله.'

المتشابهات :

| البقرة: 17 | ﴿ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾ |

|---|

| الأعراف: 179 | ﴿وَلَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٞ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآۚ﴾ |

|---|

| الأعراف: 198 | ﴿وَتَرَىٰهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ وَهُمۡ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾ |

|---|

| يونس: 43 | ﴿أَفَأَنتَ تَهۡدِي ٱلۡعُمۡيَ وَلَوۡ كَانُواْ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾ |

|---|

| يس: 9 | ﴿فَأَغۡشَيۡنَٰهُمۡ فَهُمۡ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد تمثيل حال الكافرين المصرين على كفرهم بحال من وضعت الأغلال في عنقه، ووصلت إلى ذقنه؛ جاء هنا تمثيل آخر لإِصرارهم على الكفر، حيث شبههم اللهُ بحالِ من أحاطت بهم الحواجز من كل جانب، فمنعتهم من الرؤية والإِبصار، قال تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

سدا:

1- بفتح السين، وهى قراءة عبد الله، وعكرمة، والنخعي، وابن وثاب، وطلحة، وحمزة، والكسائي، وابن كثير، وحفص.

وقرئ:

2- بضمها، وهى قراءة الجمهور.

(وانظر: الكهف، الآية: 94) .

فأغشيناهم:

1- بالغين المعجمة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالعين المهلة من العشى، وهو ضعف البصر، وهى قراءة ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وابن يعمر، وعكرمة، والنخعي، وابن سيرين، والحسن، وأبى رجاء، وزيد بن على، ويزيد البربري، ويزيد ابن المهلب، وأبى حنيفة، وابن مقسم.

مدارسة الآية : [10] :يس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ .. ﴾

التفسير :

{ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} وكيف يؤمن من طبع على قلبه، ورأى الحق باطلا والباطل حقا؟!

وقوله- تعالى-: وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بيان لما وصل إليه هؤلاء الجاحدون من عناد وانصراف عن الحق.

وقوله سَواءٌ اسم مصدر بمعنى الاستواء، والمراد به اسم الفاعل. أى: مستو.

أى: أن هؤلاء الذين جعلنا في أعناقهم أغلالا ... وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، مستو عندهم إنذارك إياهم وعدمه، فهم- لسوء استعدادهم وفساد فطرهم- لا يؤمنون بالحق الذي جئتهم به سواء دعوتهم إليه أم لم تدعهم إليه، وسواء خوفتهم بالعذاب أم لم تخوفهم به، لأنهم ماتت قلوبهم، وصارت لا تتأثر بشيء مما تدعوهم إليه..

وقوله : ( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) أي : قد ختم الله عليهم بالضلالة ، فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به .

وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة ، وكما قال تعالى : ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ) [ يونس : 96 ، 97 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (10)

يقول تعالى ذكره: وسواء يا محمد على هؤلاء الذين حق عليهم القول، أي الأمرين كان منك إليهم ؛ الإنذار، أو ترك الإنذار، فإنهم لا يؤمنون ؛ لأن الله قد حكم عليهم بذلك.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[10] ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ العناد مانع من الهداية إلى الحق.

وقفة

[10] ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ليست هذه دعوة لترك إنذار الناس، بل دعوة لنصيحتهم بغرض هدايتهم وإقامة الحجة عليهم.

وقفة

[10] ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أخبره بعدم ايمانهم ولم يأمره بالتوقف عن دعوتهم؛ لأن الدعوة مفيدة للداعي.

وقفة

[10] ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ القلب الذي لا يتعظ ولا يخاف فيه شبه من الكفار، والقرآن أنزل على القلب ليُصلحه.

الإعراب :

- ﴿ وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾

- هذه الآية الكريمة أعربت في الآية الشريفة السادسة في سورة البقرة.'

المتشابهات :

| البقرة: 6 | ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ |

|---|

| يس: 10 | ﴿وَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : وبعد بيان حالِهم بطريقِ التمثيلِ؛ جاء هنا بيانُ حالِهم بطريق التصريح، قال تعالى:

﴿ وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [11] :يس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ .. ﴾

التفسير :

والقسم الثاني:الذين قبلوا النذارة، وقد ذكرهم بقوله:{ إِنَّمَا تُنْذِرُ} أي:إنما تنفع نذارتك، ويتعظ بنصحك{ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ} [أي:] من قصده اتباع الحق وما ذكر به،{ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ} أي:من اتصف بهذين الأمرين، القصد الحسن في طلب الحق، وخشية اللّه تعالى، فهم الذين ينتفعون برسالتك، ويزكون بتعليمك، وهذا الذي وفق لهذين الأمرين{ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ} لذنوبه،{ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ} لأعماله الصالحة، ونيته الحسنة.

ثم بين- سبحانه- من هم أهل للتذكير فقال: إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ.

أى: إنما تنذر- أيها الرسول الكريم- إنذارا نافعا، أولئك الذين اتبعوا إرشادات القرآن الكريم وأوامره ونواهيه ...

وينفع إنذارك- أيضا- مع من خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ أى: مع من خاف عقاب الرحمن دون أن يرى هذا العقاب، ودون أن يرى الله- تعالى- الذي له الخلق والأمر.

هؤلاء هم الذين ينفع معهم الإنذار والتذكير والإرشاد، لأنهم فتحوا قلوبهم للحق، واستجابوا له.

والفاء في قوله: فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ لترتيب البشارة أو الأمر بها، على ما قبلها من اتباع الذكر والخشية.

أى: فبشر- أيها الرسول الكريم- هذا النوع من الناس، بمغفرة عظيمة منا لذنوبهم، وبأجر كريم لا يعلم مقداره أحد سوانا.