الإحصائيات

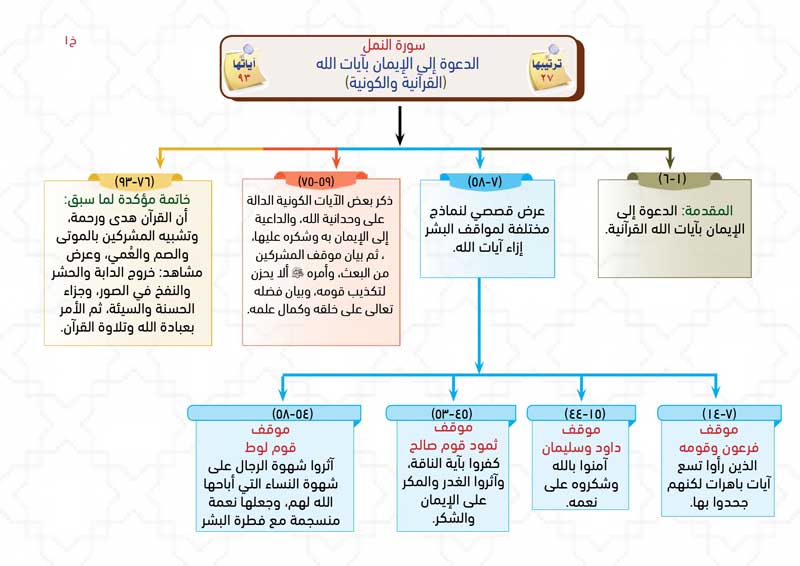

سورة النمل

| ترتيب المصحف | 27 | ترتيب النزول | 48 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 8.50 |

| عدد الآيات | 93 | عدد الأجزاء | 0.45 |

| عدد الأحزاب | 0.90 | عدد الأرباع | 3.50 |

| ترتيب الطول | 24 | تبدأ في الجزء | 19 |

| تنتهي في الجزء | 20 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 13/29 | طس: 1/1 | ||

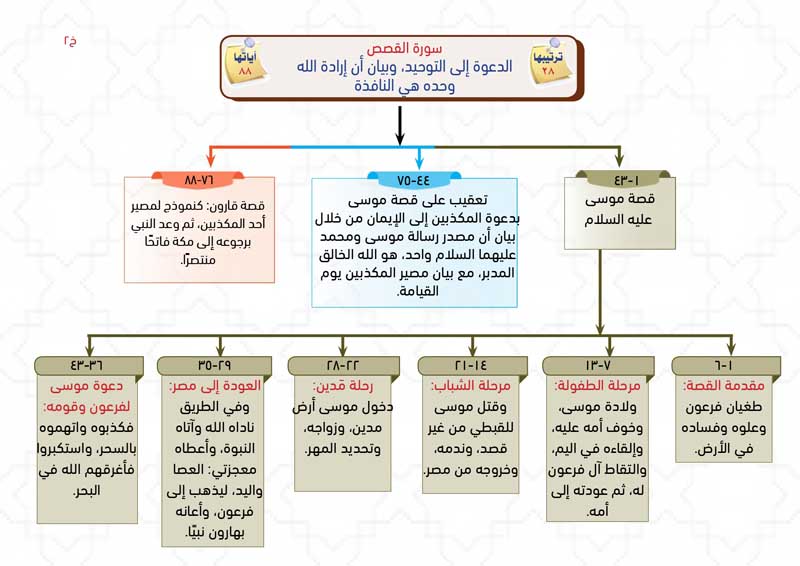

سورة القصص

| ترتيب المصحف | 28 | ترتيب النزول | 49 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 11.00 |

| عدد الآيات | 88 | عدد الأجزاء | 0.56 |

| عدد الأحزاب | 1.12 | عدد الأرباع | 4.50 |

| ترتيب الطول | 14 | تبدأ في الجزء | 20 |

| تنتهي في الجزء | 20 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 14/29 | طسم: 2/2 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (89) الى الآية رقم (93) عدد الآيات (5)

بعدَ ذكرِ القيامةِ ذكرَ أقسامَ النَّاسِ وجزاءَ أعمالِهم: جزاءَ الحسنةِ وجزاءَ السيئةِ، ثُمَّ الأمرُ بعبادةِ اللهِ وحمدِه وتلاوةِ القرآنِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)

اشتملتْ هذه السورةُ على قصتينِ، القصَّةُ الأولى: قصَّةُ موسى عليه السلام معَ فرعونَ، وتبدأُ ببيانِ عُلوِّ فرعونَ وطغيانِه وفسادِه في الأرضِ، ونصرةِ اللهِ للمستضعفينَ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة النمل

الدعوة إلى الإيمان بآيات الله/ العلم والإيمان/ التفوق الحضاري/ الامتنان على النبي ﷺ بمعجزة القرآن

أولاً : التمهيد للسورة :

- • ماذا تقدم لنا سورة النمل؟: سورة النمل تصحح مفاهيم وتنادي الأمة: سورة النمل تعاتب الذين يفهمون الإسلام على أنه صلاة ركعتين وبكاء العينين وقراءة آيتين فقط. تقول لهم: هذه الأشياء -على أهميتها بلا شك- ليست كل الإسلام. تقول لهم: الإسلام ليس مجرد إقامة شعائر تعبدية فقط، ليس دين عبادة فقط؛ وإنما هو دين علم وعبادة. تقول لهم: يجب أن تكون الأمة المسلمة متفوقة في العلم، متفوقة حضاريًا. ليس هذا فحسب، بل تؤكد لهم: إن تفوق المسلمين الحضاري وتقدمهم العلمي والتكنولوجي يفيد في الدعوة ويؤثر في الآخرين أضعاف أضعاف ما يؤثر فيهم كلام شخص عادي أو فاشل في حياته العملية أو راسب في امتحاناته. سورة النمل تنادي أمة محمد ﷺ: - يا أمة محمد ﷺ: كونوا متفوقين، كونوا أقوياء، اجمعوا بين العلم والإيمان للنجاح في الحياة. - يا أمة محمد ﷺ: لابد أن تتفوقوا في العلم والتكنولوجيا، في القوة المادية والعسكرية، لتستخدموها في نصرة دين الله - يا أمة محمد ﷺ: اهتموا بالتفوق الحضاري. وتقول لهم: النَّمل أمَّة منظمة وهي نموذج من نماذج التفوق الحضاري، فتعلموا منها، وإذا كانت الحشرة قد نجحت فكيف تفشلون أنتم يا أمة محمد ﷺ؟! وهكذا نرى أن كل سورة توجّه رسالة واضحة للمسلمين لتكمل سور القرآن في عرضها للمنهج الرباني، مما يشعرنا بترابط القرآن وتماسك سوره، فبعد أن كانت رسالة سورة الشعراء: «اهتموا بالإعلام»، أتت سورة النمل لتوجه رسالة مماثلة: «اهتموا بالتفوق الحضاري»، وكلاهما يخدم نفس الهدف: أهمية التفوق والأخذ بالأسباب الدنيوية في تميز المسلمين وتأثيرهم على الآخرين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النمل».

- • معنى الاسم :: جمع نملة، وهي حشرة صغيرة الجسم، تتخذ سكنها تحت الأرض، وتعيش في جماعات.

- • سبب التسمية :: لاشتمالها على قصة النملة التي وعظت بقية النمل، ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده, ففهم نبي الله كلامها وتبسم من قولها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة سليمان»؛ لأن ما ذكر فيها من ملك سليمان مفصلًا لم يذكر مثله في غيرها، و«سورة الهدهد»؛ لأن لفظ الهدهد لم يذكر في غيرها من السور، و«سورة طس»؛ لافتتاحها بهذين الحرفين دون غيرها من السور.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الإسلام ليس مجرد إقامة شعائر تعبدية فقط، ليس دين عبادة فقط؛ وإنما هو دين علم وعبادة.

- • علمتني السورة :: أنه يجب أن تكون الأمة المسلمة متفوقة في العلم، متفوقة حضاريًا.

- • علمتني السورة :: إن تفوق المسلمين الحضاري وتقدمهم العلمي والتكنولوجي يفيد في الدعوة ويؤثر في الآخرين أضعاف أضعاف ما يؤثر فيهم كلام شخص عادي أو فاشل في حياته العملية أو راسب في امتحاناته.

- • علمتني السورة :: النمل أن القرآن فيه هدى وبشارة للمؤمنين: ﴿طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ * هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النمل من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • اختصت بذكر البسملة فيها مرتين: في بدايتها، وفي الآية (30)، وقد اتفق العلماء على أن البسملة في هذه الآية تعتبر من القرآن ومنكرها كافر، واختلفوا في قرآنيتها في بداية الفاتحة وبداية كل سورة.

• احتوت السورة على السجدة التاسعة –بحسب ترتيب المصحف- من سجدات التلاوة، في الآية (25-26).

• احتوت السورة على لازمة قرآنية تكررت 5 مرات في خاتمة كل آية، وهي قوله تعالى: ﴿أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ للتأكيد على تفرد الله تعالى بالخلق والعبادة ونفي الشريك.

• احتوت السورة على حوار بين الإنسان ومخلوقات أرضية أخرى، فذكرت حوار النملة والهدهد والجن مع سليمان عليه السلام، وفي نهاية السورة في الآية (82) ذكرت الحوار الذي سيكون مع الدابة التي تخرج من الأرض في آخر الزمان تكلم الناس، وهي من أشراط الساعة الكبرى.

• سورة النمل من (الطواسين أو الطواسيم)، وهي ثلاث سور جاءت في المصحف مرتبة: الشعراء، النمل، القصص، وسميت بذلك لأنها افتتحت بالحروف المقطعة طسم (في الشعراء والقصص)، وطس (في النمل).

• سورة النمل ثاني أكثر سورة تتكرر فيها كلمة (قرآن) حيث وردت 4 مرات، بعد سورة الإسراء حيث وردت فيها 11 مرة.

• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نكون متفوقين، أقوياء، نجمع بين العلم والإيمان للنجاح في الحياة.

• أن نهتم بالعلم والتكنولوجيا، ونستخدم ذلك في نصرة دين الله.

• أن نكون كالنمل في عزيمتهم وإصرارهم، في حضارتهم، في تخطيطهم وتنظيمهم، في وحدتهم وتعاونهم واصطفافهم، في تناصحهم وحذرهم، كالنمل يسبح ربه ويعرف غايته.

• ألا تكون الدنيا همنا فننسى الآخرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ﴾ (4، 5).

• أن نتذكر بعضًا من النعم التي اختصنا الله بها، ثم نشكر الله عليها اقتداءً بالأنبياء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

• ألا نسكت على منكر، لا يكن الهدهد أغير منا على حرمات الله: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (24، 25).

• أن نكثر من السجود لواهب النعم، ونكثر من الشكر: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (25).

• أن نتحري ونتثبت ونتأكد من صدق الأخبار: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (27).

• أن نجعل رسائلنا قصيرة موجزة واضحة: ﴿أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (31).

• أن نطبق الشورى قبل اتخاذ القرار؛ فإنها تقي من المهالك: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ﴾ (32).

• أن نشكر الله على نعمه، وننسب الفضل إليه: ﴿... فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (40).

• أن نتوجه إلى الله إذا ضاقت بنا الدنيا ونطلب منه الفرج: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (62).

• أن نتفكر فيمن كانوا قبلنا، ونأخذ العبرة والعظة منهم، هل نفعتهم القصور وهم في القبور؟!: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ (69).

• أن نحسن سريرتنا كما نحسن علانيتنا؛ فالله يعلم ما تخفي الصدور: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (74).

• أن نستعد ليوم الحساب: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ (87).

• أن نبادر بالحسنات لنأمن من فزع يوم القيامة: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ (89).

سورة القصص

الدعوة إلى التوحيد، وبيان أن إرادة الله وحده هي النافذة/ الثقة بوعد الله/ عاقبة الطغيان والفساد

أولاً : التمهيد للسورة :

- • عن أي شيء تتحدث سورة القصص؟: المحور الأساسي في سورة القصص هو قصة موسى عليه السلام. هل ذكرت السورة كل جوانب قصة موسى عليه السلام؟ الجواب: لا، بل ركزت على جوانب محددة من قصته: مولده، رميه في البحر، نشأته في قصر فرعون، خروجه من مصر إلى مدين وزواجه، ثم عودته إلى بلده بعد عشر سنين، وانتصاره على فرعون. سورة القصص هي السورة الوحيدة في القرآن التي ركّزت على مولد موسى ونشأته وخروجه إلى مدين، بينما لم تركز على بني إسرائيل ومشاكلهم مع موسى كما في باقي السور، فلماذا؟ تعالوا نتعرف على وقت نزول السورة لعلنا نجد الجواب. وقت نزول السورة: نزلت السورة وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من مكة إلى المدينة حزينًا لفراق بلده، فأراد الله أن يطمئن قلبه بأنه سيرده إلي مكة مرة أخرى؛ فقص عليه قصة موسى عليه السلام، منذ مولده وفراقه لأمه، ثم عودته إليها. نزلت السورة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك ستعود إلي مكة يا رسول الله منتصرًا بعد أن خرجت منها متخفيًا.

- • في أول السورة وعد، وفي آخرها وعد:: فتأمل العلاقة بينهما: 1- الأول: وعد الله لأم موسى في أول السورة: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَـٰعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ (7). 2- الثاني: وعد الله للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءانَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ (85). عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ قَالَ: إِلَى مَكَّةَ. (البخاري 4773). ونلاحظ استعمال نفس الكلمة في الوعدين: (راد). وكأن المعنى: يا محمد إن الذي صدق وعده مع موسى وأمه، سيعيدك إلى مكة فاتحًا منتصرًا. فهدف سورة القصص هو الثقة بوعد الله، واليقين بأنه متحقق لا محالة، مهما طالت المدة أو صعبت الظروف.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «القصص».

- • معنى الاسم :: قصَّ علىَّ خبرَه: أورده، والقصَص: الخبر المقصوص، والقِصص: جمع قِصَّة.

- • سبب التسمية :: لورود هذا اللفظ (القصص) في الآية (25)؛ ولأن الله ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة من حين ولادته إلى حين رسالته.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة طسم» تسمية للسورة بما افتتحت به، و«سورة موسى»؛ لذكر قصته فيها مفصلة.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الثقة بوعد الله، وأنه متحقق لا محالة، مهما طالت المدة أو صعبت الظروف.

- • علمتني السورة :: أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم ومستمر.

- • علمتني السورة :: أن العاقبة للحق وأهله، وأن إرادة الله وحده هي النافذة.

- • علمتني السورة :: اليقين في الله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي﴾ ، أم تخاف على ابنها من فرعون تلقي به في البحر؟!

رابعًا : فضل السورة :

- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة القصص من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة القصص من (الطواسين أو الطواسيم)، وهي ثلاث سور نزلت متتالية، ووضعت في المصحف متتالية أيضًا، وهي: الشعراء، النمل، القصص، وسميت بذلك؛ لأنها افتتحت بالحروف المقطعة طسم (في الشعراء والقصص)، وطس (في النمل)، ويكاد يكون منهاجها واحدًا، في سلوك مسلك العظة والعبرة، عن طريق قصص الغابرين، وجميعها افتتحت بذكر قصة موسى عليه السلام، وكذلك جميعها اختتم بالتهديد والوعيد للمعاندين والمخالفين.

• قصة موسى عليه السلام ذكرت في كثير من سور القرآن (تكرر اسم موسى 136 مرة في 34 سورة، وأكثر السور التي ذكرت قصته بالتفصيل: الأعراف، طه، القصص)، ولكن نجد أنها في سورة القصص ركزت على قصة سيدنا موسى من مولده إلى بعثته، وذكرت تفاصيل لم تذكر في سواها: كقتله المصري، وخروجه إلى مدين، وزواجه من بنت الرجل الصالح، وفصلت أكثر في محنة ميلاده ونشأته في قصر فرعون.

• احتوت سورة القصص على آية تدل على فصيح القرآن الكريم وإعجازه، وهي: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (7)؛ لأنها اشتملت على: أَمرْين ونهيين وخبرين وبشارتين؛ أما الأمران فهما: ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾، و﴿فَأَلْقِيهِ﴾، وأما النهيان فهما: ﴿وَلَا تَخَافِي﴾، و﴿وَلَا تَحْزَنِي﴾، وأما الخبران فهما: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾، و﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ﴾، وأما البشارتان فهما: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ﴾، و﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

سادسًا : العمل بالسورة :

-

• أن تمتلأ قلوبنا بهذا العمل القلبي العظيم: اليقين والثقة في الله.

• ألا نخاف علو الظالم وقوته؛ فلله إرادة سيمليها على كونه إملاءًا، وسينتهي الفساد، وسيعلو الحق، وسيأتي التمكين: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ ... وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (4-6).

• ألا نستعجل النصر؛ قال الله عن بني إسرائيل: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواَ﴾ (5)، ولم يأتِ النصر إلا بعد أربعين سنة.

• أن نستخدم الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم: ﴿فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾ (12).

• أن نصلح بين اثنين متخاصمين: ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَـٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ...﴾ (15).

• أن نلجأ إلى الله دومًا: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (21).

• أن نفعل الخير ونمضي؛ لا ننتظر الجزاء من الناس: ﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ ﴾ (24).

• أن نكافئ شخصًا أحسن إلينا؛ فإن هذا من دأب الصالحين: ﴿قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ (25).

• أن نستعن بمن يعيننا على القيام بدعوتنا ممن يملك المواصفات المناسبة: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ﴾ (34).

• أن نحذر من اتباع الهوى: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّـهِ﴾ (50).

• أن نعرض عن اللغو: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ (55).

• أن نحذر الظلم؛ فإنه من أسباب هلاك الأمم السابقة: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (59).

• ألا يشغلنا طعام ولا لباس ولا مسكن في الدنيا عن الآخرة: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (60).

• أن نحسن سريرتنا؛ فإن الله يعلم ما في الصدور: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (69).

• أن نرضى بما قسم الله لنا: ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّـهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّـهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (82).

تمرين حفظ الصفحة : 385

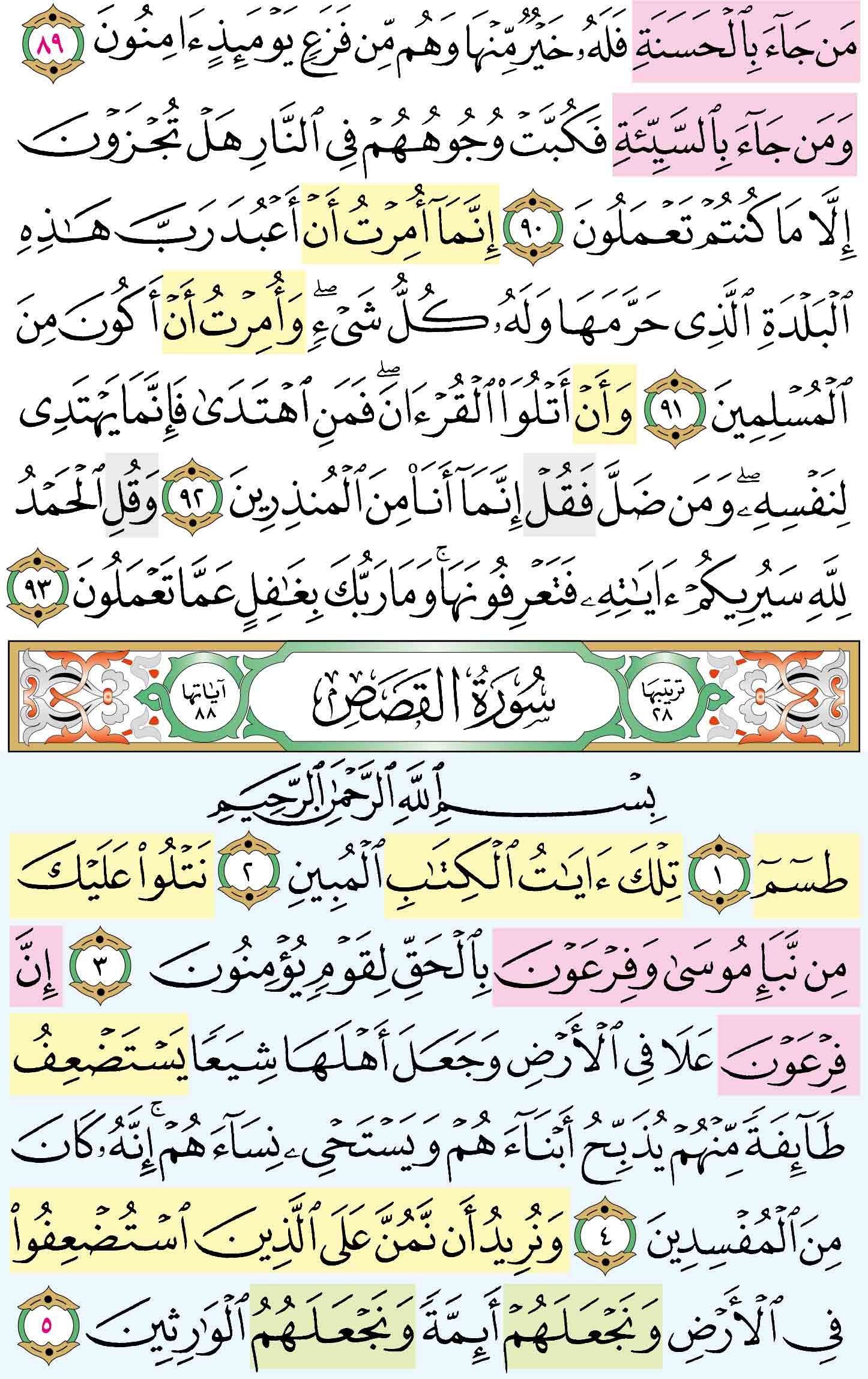

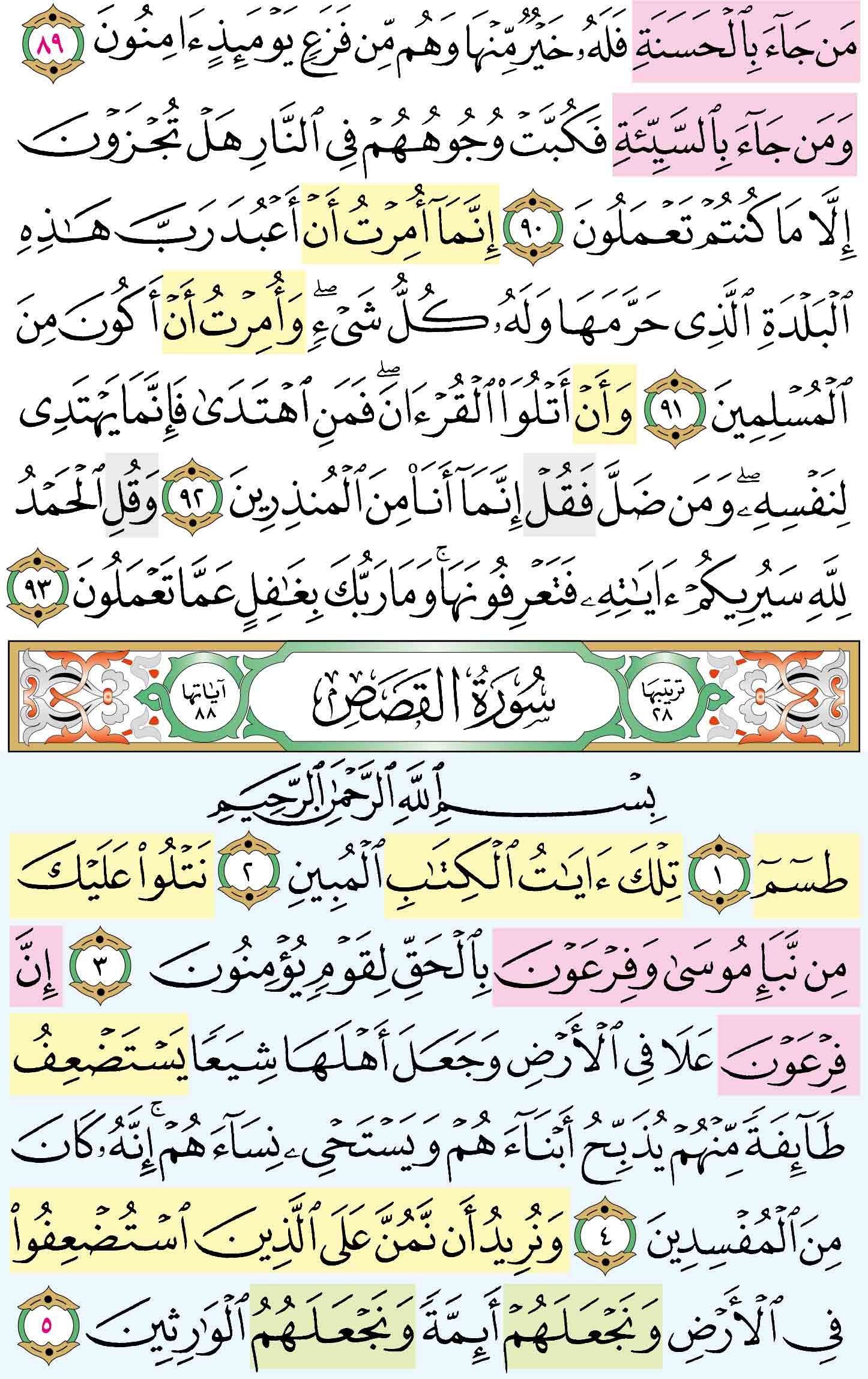

مدارسة الآية : [89] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ .. ﴾

التفسير :

ثم بين كيفية جزائه فقال:{ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ} اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية{ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} هذا أقل التفضيل

{ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ} أي:من الأمر الذي فزع الخلق لأجله آمنون وإن كانوا يفزعون معهم.

وقوله- سبحانه-: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها بيان وتفصيل لمظاهر علم الله- تعالى- لكل ما يفعله الناس، الذي أشير إليه قبل ذلك بقوله: إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ.

والمراد بالحسنة: كل ما يقوله أو يفعله المسلم من قول طيب، ومن عمل صالح، فيشمل النطق بالشهادتين، وأداء ما كلف الله الإنسان بأدائه من فرائض وواجبات، واجتناب السيئات والشبهات.

أى: من جاء بالفعلة الحسنة، فله من الله- تعالى- ما هو خير منها من ثواب وعطاء حسن، كما قال- تعالى- في آية أخرى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها.

فالمراد بما هو خير منها: الثواب الذي يمنحه الله- تعالى- لمن أتى بها.

وقوله- تعالى-: وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ تقرير لما قبله، وبشارة للمؤمنين الذين جاءوا بالحسنات، بالأمان والاطمئنان.

أى: وهم من الفزع الكائن للناس في يوم البعث والحساب، آمنون مطمئنون، كما قال- سبحانه-: لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وكما قال- تعالى- أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال : ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) - قال قتادة : بالإخلاص . وقال زين العابدين : هي لا إله إلا الله - وقد بين في المكان الآخر أن له عشر أمثالها ( وهم من فزع يومئذ آمنون ) ، كما قال في الآية الأخرى : ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) [ الأنبياء : 103 ] ، وقال : ( أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ) [ فصلت : 40 ] ، وقال : ( وهم في الغرفات آمنون ) [ سبأ : 37 ] .

يقول تعالى ذكره: ( مَنْ جَاءَ ) الله بتوحيده والإيمان به, وقول لا إله إلا الله موقنا به قلبه ( فَلَهُ ) من هذه الحسنة عند الله ( خَيرٌ ) يوم القيامة, وذلك الخير أن يثيبه الله ( مِنْهَا ) الجنة, ويؤمنِّه ( مِنْ فَزَعٍ ) الصيحة الكبرى وهي النفخ في الصور.( وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ) يقول: ومن جاء بالشرك به يوم يلقاه, وجحود وحدانيته ( فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ ) في نار جهنم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك, قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن خلف العسقلاني, قال: ثني الفضل بن دكين, قال: ثنا يحيى بن أيوب البجلي, قال: سمعت أبا زرعة, قال: قال أبو هُريرة- قال يحيى: أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) قال: وهي لا إله إلا الله (وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ) قال: وهي الشرك.

حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي, قال: ثنا أبو يحيى الحماني, عن النضر بن عربيّ, عن عكرمة, عن ابن عباس, في قوله: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) قال: من جاء بلا إله إلا الله,( وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ) , قال: بالشرك.

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, قوله: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ) يقول: من جاء بلا إله إلا الله ( وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ) وهو الشرك.

التدبر :

وقفة

[89] ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا﴾ المعاملةُ مع اللهِ: قدِّمْ معروفًا واحدًا يأتِكَ عشرُ أمثالِه، المعاملةُ مع البشرِ: معروفُك إن لم يُنْسَ يُجْحَدْ.

وقفة

[89] ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا﴾ قال قتادة: «بالإخلاص»، وقال عكرمة: «هي لا إله إلا الله»، اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله.

وقفة

[89] ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا﴾ الجزاء على الحسنة خير من الحسنة؛ لأنك تفعل الحسنة فعلا موقوتا، أما خيرها والثواب عليها، فسيظل لك خالدا بلا نهاية.

وقفة

[89] على قدر عملك للحسنات يكون أمنك من الفزع يوم القيامة ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾.

وقفة

[89] ﴿مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِنها وَهُم مِن فَزَعٍ يَومَئِذٍ آمِنونَ﴾ ما لنا متراخين، وقد علمنا أن الأمن لنا إن اتبعنا أوامر الله وتجنبنا نواهيه.

عمل

[89] اعمل عملًا صالحًا، وسل الله تعالى أن يضاعف لك أجره ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾.

وقفة

[89] اختصار لمعنى رحمته سبحانه: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾.

وقفة

[89] ﴿وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ كل فزع في الدنيا يهون دون ذلك الفزع، فاعمل لذلك بالحسنات ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا﴾.

وقفة

[89] ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا﴾: للتفضيل؛ أي: ثواب الله خير من عمل العبد وقوله وذكره، وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد. وقيل: ويرجع هذا إلى الإضعاف؛ فإن الله تعالى يعطيه بالواحدة عشرًا، وبالإيمان في مدة يسيرة الثواب الأبدي.

وقفة

[89] ﴿وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ الإيمان والعمل الصالح سببًا النجاة من الفزع يوم القيامة.

تفاعل

[89] ﴿وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[89] ﴿آمِنُونَ﴾ فعلُ الخيراتِ يفتحُ لكَ أبوابَ الرِّزقِ والتوفيقِ في الدُّنيا، ويُؤَمِّنُكَ من أهوالِ يومِ القيامةِ.

وقفة

[89، 90] مناسبة هذه الآية لما قبلها: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ * وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، إنكم كما أمرتم بالتكاليف والأحكام، فإني لا أتميز عنكم بشيء، فأنا ملتزمٌ بها كما أنتم ملتزمون بها، لا فرق بيني وبينكم.

الإعراب :

- ﴿ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ: ﴾

- من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والجملة الشرطية من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبره. جاء: فعل ماض فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم بمن والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية جاءَ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. بالحسنة: جار ومجرور متعلق بجاء اي بالفعلة الحسنة وهي من الصفات التي أجريت مجرى الاسماء.

- ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها: ﴾

- الجملة جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم بمن: الفاء رابطة لجواب الشرط.له: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. خير: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. منها: جار ومجرور متعلق بخير.

- ﴿ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ: ﴾

- الواو عاطفة. هم: ضمير منفصل-ضمير الغائبين-في محل رفع مبتدأ. من فزع: جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ. اي بمعنى: وهم من خوف العقاب.

- ﴿ يَوْمَئِذٍ: ﴾

- ظرف زمان منصوب على الظرفية بالفتحة وهو مضاف. واذ: اسم مبني على السكون الذي حرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين: سكونه وسكون التنوين في محل جر بالاضافة. وقد نونت «اذ» لمزيتها، حيث ان الاسماء لا تضاف الى الحروف.

- ﴿ آمِنُونَ: ﴾

- خبر هُمْ» مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

| النمل: 89 | ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ |

|---|

| القصص: 84 | ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [89] لما قبلها : وبعد ذكرِ القيامةِ؛ ذكرَ اللهُ هنا أقسامَ النَّاسِ، وجزاءَ أعمالِهم، قال تعالى:

﴿ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فزع يومئذ:

قرئ:

1- فزع، بالتنوين، وهى قراءة الكوفيين.

2- بالإضافة، وهى قراءة باقى السبعة.

يومئذ:

وقرئ:

1- بكسر الميم، وهى قراءة العربيين، وابن كثير، وإسماعيل بن جعفر، عن نافع.

2- بفتحها للاضافة إلى غير متمكن، وهى قراءة نافع، فى غير رواية إسماعيل.

مدارسة الآية : [90] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ .. ﴾

التفسير :

{ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ} اسم جنس يشمل كل سيئة{ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ} أي:ألقوا في النار على وجوههم ويقال لهم:{ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

ثم بين- سبحانه- سوء عاقبة من يأتى بالسيئات فقال: وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ.

قال ابن كثير: قال ابن مسعود: وأبو هريرة، وابن عباس، وأنس بن مالك، وعطاء، وسعيد بن جبير، وغيرهم: مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ أى الشرك.

ولعل مما يؤيد أن المراد بالسيئة هنا: الشرك. قوله- تعالى-: فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ لأن هذا الجزاء الشديد، يتناسب مع رذيلة الشرك- والعياذ بالله-.

أى: ومن جاء بالفعلة الشنيعة في السوء، وهي الإشراك بالله فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ أى: فألقوا بسبب شركهم في النار على وجوههم منكوسين.

يقال: كب فلان فلانا على وجهه، وأكبه، إذا نكسه وقلبه على وجهه.

وفي كبهم على وجوههم في النار، زيادة في إهانتهم وإذلالهم لأن الوجه هو مجمع المحاسن، ومحل المواجهة للغير.

والاستفهام في قوله- تعالى-: هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لزيادة توبيخهم وتقريعهم والجملة بإضمار قول محذوف.

أى: والذين جاءوا بالأفعال السيئة في دنياهم، يكبون على وجوههم في النار يوم القيامة، ويقال لهم على سبيل الزجر والتأنيب: ما حل بكم من عذاب هو بسبب أعمالكم وشرككم.

وكون المراد بالسيئة هنا الشرك، لا يمنع من أن الذي يرتكب السيئات من المسلمين، يعاقب عليها ما لم يتب منها فالله- تعالى- يقول: لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ. مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ، وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً .

وقوله : ( ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ) أي : من لقي الله مسيئا لا حسنة له ، أو : قد رجحت سيئاته على حسناته ، كل بحسبه ; ولهذا قال : ( هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ) .

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس ، رضي الله عنهم ، وأنس بن مالك ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وأبو وائل ، وأبو صالح ، ومحمد بن كعب ، وزيد بن أسلم ، والزهري ، والسدي ، والضحاك ، والحسن ، وقتادة ، وابن زيد ، في قوله : ( ومن جاء بالسيئة ) يعني : بالشرك .

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: ( وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ) قال: بالشرك.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ) قال: كلمة الإخلاص ( وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ) قال: الشرك.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد بنحوه. قال ابن جُرَيج: وسمعت عطاء يقول فيها الشرك, يعني في قوله: (وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ).

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن أبي المحجل, عن أبي معشر, عن إبراهيم, قال: كان يحلف ما يستثني, أنَّ(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ) قال: لا إله إلا الله,( وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ) قال: الشرك.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن عبد الملك, عن عطاء مثله.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا جابر بن نوح, قال: ثنا موسى بن عبيدة, عن محمد بن كعب: ( وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ) قال: الشرك.

حدثني أبو السائب, قال: ثنا حفص, قال: ثنا سعيد بن سعيد, عن عليّ بن الحسين, وكان رجلا غزّاء, قال: بينا هو في بعض خلواته حتى رفع صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له المُلك وله الحمد يحيي ويميت, بيده الخير, وهو على كل شيء قدير; قال: فردّ عليه رجل: ما تقول يا عبد الله؟ قال: أقول ما تسمع, قال: أما إنها الكلمة التي قال الله: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ).

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قَتادة: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ) قال: الإخلاص (وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ) قال: الشرك.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول, في قوله: (وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ) يعني: الشرك.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثنا أبو سفيان, عن معمر, عن الحسن: ( وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ) يقول: الشرك.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: ( وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ) قال: السيئة: الشرك الكفر.

حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: ثنا حفص بن عمر العدني, قال: ثنا الحكم بن أبان, عن عكرِمة, قوله: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ) قال: شهادة أن لا إله إلا الله (وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ) قال: السيئة: الشرك. قال الحكم: قال عكرمة: كل شيء في القرآن السيئة فهو الشرك.

وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: ( فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ) قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس: ( فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ) فمنها وصل إليه الخير, يعني ابن عباس بذلك: من الحسنة وصل إلى الذي جاء بها الخير.

حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا روح بن عبادة, قال: ثنا حسين الشهيد, عن الحسن: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ) قال: له منها.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثنا أبو سفيان, عن معمر, عن الحسن, قال: من جاء بلا إله إلا الله, فله خير منها خيرا (1) .

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: (فله خير مِنْهَا ) يقول: له منها حظّ.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ) قال: له منها خير; فأما أن يكون خيرا من الإيمان فلا ولكن منها خير يصيب منها خيرا.

حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم, قال: ثنا حفص بن عمر, قال: ثنا الحكم, عن عكرمة, قوله: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ) قال: ليس شيء خيرا من لا إله إلا الله, ولكن له منها خير.

وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ) قال: أعطاه الله بالواحدة عشرا, فهذا خير منها.

واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) فقرأ ذلك بعض قرّاء البصرة: " وَهُمْ مِنْ فَزعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ" بإضافة فزع إلى اليوم. وقرأ ذلك جماعة قرّاء أهل الكوفة: ( مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ) بتنوين فزع.

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار متقاربتا المعنى, فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب, غير أن الإضافة أعجب إليّ, لأنه فزع معلوم. وإذا كان ذلك كذلك كان معرفة على أن ذلك في سياق قوله: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ فإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أنه عني بقوله: (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) من الفزع الذي قد جرى ذكره قبله. وإذا كان ذلك كذلك, كان لا شك أنه معرفة, وأن الإضافة إذا كان معرفة به أولى من ترك الإضافة; وأخرى أن ذلك إذا أضيف فهو أبين أنه خبر عن أمانه من كلّ أهوال ذلك اليوم منه إذا لم يضف ذلك, وذلك أنه إذا لم يضف كان الأغلب عليه أنه جعل الأمان من فزع بعض أهواله.

وقوله: ( هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) يقول تعالى ذكره. يقال لهم: هل تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون, إذ كبكم الله لوجوهكم في النار, وإلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا بما يسخط ربكم; وترك " يقال لهم " اكتفاء بدلالة الكلام عليه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[90] ﴿وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ الكفر والعصيان سبب في دخول النار.

وقفة

[90] ﴿وَمَن جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّت وُجوهُهُم فِي النّارِ هَل تُجزَونَ إِلّا ما كُنتُم تَعمَلونَ﴾ مخيفة! يا رب سلم، اللهم اهدنا لعمل صالح يحفظنا من عذاب النار.

تفاعل

[90] ﴿فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ: ﴾

- تعرب اعراب مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ» اي معطوفة عليها بالواو. و «السيئة» أي الأعمال السيئة فحذف المجرور المضاف وحلّ المضاف اليه محله.

- ﴿ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ: ﴾

- الجملة جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم بمن. الفاء: واقعة في جواب الشرط.كبت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها. وجوه: نائب فاعل مرفوع بالضمة. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. في النار: جار ومجرور متعلق بكبت. بمعنى: فأولئك يكبون على وجوههم في النار.

- ﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ: ﴾

- الجملة في محل نصب بفعل مضمر مفعول به-مقول القول- او في محل رفع نائب فاعل على حكاية ما يقال لهم عند الكب في النار. هل: حرف استفهام لا عمل له. تجزون: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل.

- ﴿ إِلاّ ما: ﴾

- اداة حصر لا عمل لها. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لتجزون.

- ﴿ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: ﴾

- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور. تعملون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية تَعْمَلُونَ» في محل نصب خبر «كان» وحذف مفعول تَعْمَلُونَ» وهو الضمير العائد للموصول وهو في محل نصب لانه مفعول به. التقدير: ما كنتم تعملونه.'

المتشابهات :

| النمل: 90 | ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ |

|---|

| القصص: 84 | ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [90] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ جزاءَ المطيعين؛ ذكرَ هنا جزاءَ العصاة، قال تعالى:

﴿ وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [91] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ .. ﴾

التفسير :

أي:قل لهم يا محمد{ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ} أي:مكة المكرمة التي حرمها وأنعم على أهلها فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول.{ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ} من العلويات والسفليات أتى به لئلا يتوهم اختصاص ربوبيته بالبيت وحده.{ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}أي:أبادر إلى الإسلام، وقد فعل صلى الله عليه وسلم فإنه أول هذه الأمة إسلاما وأعظمها استسلاما.

ثم يأمر الله- تعالى- نبيه أن يعلن للناس منهجه في دعوته فيقول: إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ...

والمراد بالبلدة الذي حرمها: مكة المكرمة التي عظم الله- تعالى- حرمتها، فجعلها حرما آمنا، لا يسفك فيها دم، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعضد فيها شجر. وقوله: الَّذِي حَرَّمَها صفة للرب.

وخصت مكة بالذكر: تشريفا لها، ففيها البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع في الأرض.

أى: قل- أيها الرسول الكريم- للناس: إن الله- تعالى- أمرنى أن أخلص لله- سبحانه- عبادتي، فهو رب البلد الحرام مكة، ورب كل شيء، وله جميع ما في هذا الكون خلقا، وملكا، وتصرفا.

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

يقول تعالى مخبرا رسوله وآمرا له أن يقول : ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء ) ، كما قال : ( قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ) [ يونس : 104 ] .

وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها ، كما قال : ( فليعبدوا رب هذا البيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) [ قريش : 3 ، 4 ] .

وقوله : ( الذي حرمها ) أي : الذي إنما صارت حراما قدرا وشرعا بتحريمه لها ، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يختلى خلاها " الحديث بتمامه . وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع ، كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام ، ولله الحمد .

وقوله : ( وله كل شيء ) : من باب عطف العام على الخاص ، أي : هو رب هذه البلدة ، ورب كل شيء ومليكه ، ( وأمرت أن أكون من المسلمين ) أي : الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له .

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل ( إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ ) وهي مكة (الَّذِي حَرَّمَهَا ) على خلقه أن يسفكوا فيها دما حراما, أو يظلموا فيها أحدا, أو يصاد صيدها, أو يختلى خلاها دون الأوثان التي تعبدونها أيها المشركون.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: (إنما أمرت أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ) يعني: مكة.

وقوله: ( وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ) يقول: ولرب هذه البلدة الأشياء كلها ملكا. فإياه أمرت أن أعبد, لا من لا يملك شيئا. وإنما قال جلّ ثناؤه: ( رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ) فخصها بالذكر دون سائر البلدان, وهو ربّ البلاد كلها, لأنه أراد تعريف المشركين من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذين هم أهل مكة, بذلك نعمته عليهم, وإحسانه إليهم, وأن الذي ينبغي لهم أن يعبدوه هو الذي حرّم بلدهم, فمنع الناس منهم, وهم في سائر البلاد يأكل بعضهم بعضا, ويقتل بعضهم بعضا, لا من لم تجر له عليهم نعمة, ولا يقدر لهم على نفع ولا ضرّ. وقوله: ( وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) يقول: وأمرني ربي أن أسلم وجهي له حنيفا, فأكون من المسلمين الذين دانوا بدين خليله إبراهيم وجدكم أيها المشركون, لا من خالف دين جدّه المحق, ودان دين إبليس عدوّ الله.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[91] ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ البَلْدَةِ الذِي حَرَّمَهَا﴾ هي مكة، وإنما خصها بالذكر دون سائر البلدان، وهو رب البلاد كلها؛ لأنه أراد تعريف المشركين من قوم رسول الله ﷺ، الذين هم أهل مكة، بنعمته عليهم، وإحسانه إليهم، وأن الذي ينبغي لهم أن يعبدوه هو الذي حرم بلدهم، فمنع الناس منهم، وهم في سائر البلاد يأكل بعضهم بعضًا، ويقتل بعضهم بعضًا.

وقفة

[91] ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ البَلْدَةِ الذِي حَرَّمَهَا﴾ أي حرَّم محرَّماتِها، من تنفير صيدِها وغيره.

وقفة

[91] ﴿هَـٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ الحكمة من تحريم القتال في الأشهر الحرم، هي أن يتذوق الناس حلاوة السلام، ويراجعوا أنفسهم، ويتأملوا في دعوة هذا الدين فيؤمنوا به.

وقفة

[91، 92] ﴿وأمرت أن أكون من المسلمين * وأن أتلو القرآن﴾ الذي أمرك بالإسلام هو الذي أمرك بتلاوة القرآن، فكمال إسلامك بتحقيق تلاوتك.

وقفة

[91، 92] ﴿وأمرت أن أكون من المسلمين * وأن أتلو القرآن﴾ أول عمل بعد التوحيد هو أن تتلذذ بتلاوة القرآن.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّما أُمِرْتُ: ﴾

- كافة ومكفوفة لا عمل لها. أمرت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل-ضمير المتكلم-مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية أُمِرْتُ» في محل نصب بفعل مضمر-مقول القول-بمعنى أمر الله رسوله ان يقول أُمِرْتُ» بتقدير: قل أمرت.

- ﴿ أَنْ أَعْبُدَ: ﴾

- ان: حرف مصدري ناصب. أعبد: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا. وجملة أَعْبُدَ» صلة أَنْ» المصدرية لا محل لها من الاعراب ويجوز ان تكون أَنْ» مفسرة مسبوقة بحرف جر مقدر فتكون أَنْ» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقا بأمرت. والتقدير: أمرت بعبادة بمعنى: أمرت ان اخص الله وحده بالعبادة ولا أشرك معه أحدا.

- ﴿ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ: ﴾

- مفعول به منصوب بأعبد وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. هذه: اسم اشارة مبني على الكسر في محل جر بالاضافة. البلدة: بدل من اسم الاشارة مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. اي مكة حرسها الله تعالى اختصها باضافة اسمه عز وجل اليها لانها احب بلاده اليه واكرمها عليه واعظمها عنده.

- ﴿ الَّذِي حَرَّمَها: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة-نعت- للرب. حرم: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بمعنى: شرفها وجعلها محرمة لا تنتهك حرمتها.

- ﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ: ﴾

- الواو استئنافية او عاطفة بتقدير والذي له كل شيء. وجملة حَرَّمَها» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. له: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. كل: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. شيء: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة بمعنى: وله ملك كل شيء في الكون. فحذف المبتدأ المضاف وحل المضاف اليه محله.

- ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ: ﴾

- معطوفة بالواو على أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ» وتعرب اعرابها. وأَكُونَ» فعل مضارع ناقص واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره انا.

- ﴿ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر أَكُونَ» بمعنى: مسلما من المسلمين اي من المستسلمين المنقادين لطاعته سبحانه. وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

| يونس: 72 | ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ |

|---|

| النمل: 91 | ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ |

|---|

| يونس: 104 | ﴿وَلَٰكِنۡ أَعۡبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمۡۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [91] لما قبلها : وبعد التَّرغيب والتَّرهيب؛ يأمر اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس منهجَه في الدعوةِ إلى اللهِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

الذي:

1- صفة للرب، وهى قراءة الجمهور.

قرئ:

2- التي، صفة للبلد، وهى قراءة ابن مسعود، وابن عباس.

مدارسة الآية : [92] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى .. ﴾

التفسير :

{ و} أمرت أيضا{ أن أَتْلُوَ} عليكم{ الْقُرْآنُ} لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه فهذا الذي علي وقد أديته،{ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ} نفعه يعود عليه وثمرته عائدة إليه{ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ} وليس بيدي من الهداية شيء.

وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ أى: وأمرنى كذلك أن أكون من الثابتين على دينه، المنقادين لأمره، المسلمين له وجوههم، وأمرنى- أيضا- أن أتلو القرآن على مسامعكم، لأنه هو معجزتي الدالة على صدقى.

فَمَنِ اهْتَدى إلى الحق الذي جئته به، وبينته له فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ أى: فإن منافع هدايته تعود إلى نفسه.

وَمَنْ ضَلَّ عن طريق الحق، وأعرض عن دعوتي، فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ.

أى: ومن ضل عن الهدى بعد أن نصحته وأرشدته، فقد أمرنى ربي أن أقول له: إنما أنا من المنذرين للضالين بسوء العاقبة، ولست عليهم بحفيظ، أو بمكره إياهم على الإيمان.

وقوله : ( وأن أتلو القرآن ) أي : على الناس أبلغهم إياه ، كقوله : ( ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ) [ آل عمران : 58 ] ، وكقوله : ( نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ) [ القصص : 3 ] أي : أنا مبلغ ومنذر ، ( فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ) أي : لي سوية الرسل الذين أنذروا قومهم ، وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم ، وخلصوا من عهدتهم ، وحساب أممهم على الله ، كقوله تعالى : ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) [ الرعد : 40 ] ، وقال : ( إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ) [ هود : 12 ] .

يقول تعالى ذكره: قل: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ و أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى يقول: فمن تبعني وآمن بي وبما جئت به, فسلك طريق الرشاد ( فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ) يقول: فإنما يسلك سبيل الصواب باتباعه إياي, وإيمانه بي, وبما جئت به لنفسه, لأنه بإيمانه بي, وبما جئت به يأمن نقمته في الدنيا وعذابه في الآخرة. وقوله: (وَمَنْ ضَلَّ ) يقول: ومن جار عن قصد السبيل بتكذيبه بي وبما جئت به من عند الله ( فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ) يقول تعالى ذكره: فقل يا محمد لمن ضلّ عن قصد السبيل, وكذبك, ولم يصدّق بما جئت به من عندي: إنما أنا ممن ينذر قومه عذاب الله وسخطه على معصيتهم إياه, وقد أنذرتكم ذلك معشر كفار قريش, فإن قبلتم وانتهيتم عما يكرهه الله منكم من الشرك به, فحظوظَ أنفسكم تصيبون, وإن رددتم وكذبتم فعلى أنفسكم جنيتم, وقد بلغتكم ما أمرت بإبلاغه إياكم, ونصحت لكم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[92] ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ﴾ أي: أواظب على قراءته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنيته الإرشاد؛ لكفايته في الهداية إلى طريق الرشاد، وقيل: أي أواظب على قراءته لينكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في تضاعيفه شيئًا فشيئًا.

وقفة

[92] ﴿وَأَن أَتلُوَ القُرآنَ﴾ القلوب النقية التى لم تلوث بشبهات وشهوات تسمع التلاوات الخاشعة لآيات الله فتخشع وتلين، فاللهم ارزقنا قلوبًا لينة.

وقفة

[92] ﴿وَأَن أَتلُوَ القُرآنَ﴾ جاء في ترجمة عبد الله بن أبي الحسن الحنبلي قال: «كنا قومًا نصارى وكان في قريتنا جماعة من المسلمين يقرؤون القرآن، فإذا سمعتهم أبكي، فلما دخلت أرض الإسلام أسلمت»، قد نعجز عن مخاطبة بعض الناس بسبب حاجز اللغة، لكننا لن نعجز أن نسمعهم آيات قد تكون سببًا في هدايتهم.

وقفة

[92] ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ﴾ اتل كتاب الله كأنك تتلوه بين يدي الله؛ تجد له لذة وسرورًا.

وقفة

[92] ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ﴾ في کم تختم القرآن؟! عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟»، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ»، قُلْتُ: «إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ»، قُلْتُ: «إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ»، قُلْتُ: «إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ»، قُلْتُ: «إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ»، قُلْتُ: «إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»، قَالَ: «لَا يَفْقَهُهُ مَنْ يَقْرَؤُهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ». [أحمد 2/165، شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين].

وقفة

[92] ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ﴾ تكرر ذكر القرآن في سورة النمل؛ لكونه أعظم نعمة على النبي ﷺ.

وقفة

[92] ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ تلاوة القرآن على الناس يسمعون بها كلام الله طريًا من أبلغ وسائل الدعوة.

وقفة

[92] ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ فيه المواظبة على قراءته على الناس للدعوة والإرشاد، أو المواظبة على قراءته لزيادة الإيمان والاسترشاد، وليكون نعم الزاد.

وقفة

[92] ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ الهداية بالقرآن من أعظم الهدايات.

وقفة

[92] ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ القرآن هدى للناس، والموفق من استعان بالله تعالى ليهديه به وليفيض عليه من أنواره ما يهدي قلبه للحق، وهو المستفيد الأول في الدنيا والآخرة، اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا هدى ونور ورحمة وشفاء.

وقفة

[92] إذا أراد الله الهداية للعبد فقد يكون سبب هدايته مجرد سماعه لتلاوة القرآن الكريم ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾.

عمل

[92] اقرأ سورة من سور القرآن الكريم بتدبر وتفهّم ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾.

وقفة

[92] ﴿وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ أي: لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم، وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم، وخلصوا من عهدتهم، وحساب أممهم على الله تعالى.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ: ﴾

- معطوفة بالواو على أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ» في الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها.

- ﴿ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ: ﴾

- اعربت في الآيتين الكريمتين الثامنة بعد المائة من سورة يونس. والخامسة عشرة من سورة الاسراء. بمعنى: وان اقرأ هذا القرآن على الناس. فمن اهتدى الى الحق باتباعه اياي فمنفعة اهتدائه راجعة اليه لا الى. ومن ضل ولم يتبعني فلست عليه حسيبا.

- ﴿ فَقُلْ: ﴾

- الجملة جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم. قل: فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت وحذفت الواو لالتقاء الساكنين.

- ﴿ إِنَّما أَنَا: ﴾

- كافة ومكفوفة. أنا: ضمير منفصل-ضمير المتكلم-مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول به-مقول القول-.

- ﴿ مِنَ الْمُنْذِرِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ. بمعنى: انما انا رسول منذر من الرسل المنذرين بالعاقبة وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

| يونس: 108 | ﴿فَـ مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ﴾ |

|---|

| الإسراء: 15 | ﴿ مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ |

|---|

| النمل: 92 | ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَـ مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [92] لما قبلها : وبعد أن أُمِرَ صلى الله عليه وسلم أن يعبد رب مكة، وأن يكون من المسلمين؛ أُمِرَ هنا أن يتلو القرآن على الناس؛ ليهتدوا به، قال تعالى:

﴿ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وأن أتلو:

1- بالواو، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- وأن أتل، بغير واو، أمرا من «تلا» ، وهى قراءة عبد الله.

مدارسة الآية : [93] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ .. ﴾

التفسير :

{ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ} الذي له الحمد في الأولى والآخرة ومن جميع الخلق، خصوصا أهل الاختصاص والصفوة من عباده، فإن الذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراته عليهم.

{ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا} معرفة تدلكم على الحق والباطل، فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات.{ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}

{ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال وسيحكم بينكم حكما تحمدونه عليه ولا يكون لكم حجة بوجه من الوجوه عليه.

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره.

ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إلينا، فهو أكرم الأكرمين وخير الراحمين وموصل المنقطعين ومجيب السائلين.

ميسر الأمور العسيرة وفاتح أبواب بركاته والمجزل في جميع الأوقات هباته، ميسر القرآن للمتذكرين ومسهل طرقه وأبوابه للمقبلين وممد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وذلك في 22 رمضان سنة 1343.

ثم ختم السورة الكريمة بهذا التوجيه الكريم، للرسول صلّى الله عليه وسلّم فقال- تعالى-:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

أى: وقل- أيها الرسول الكريم- للناس: الثناء كله، والفضل كله، لله- تعالى- وحده. وهو- سبحانه- سَيُرِيكُمْ آياتِهِ الدالة على وحدانيته وقدرته فَتَعْرِفُونَها أى: فتعرفون صدقها..

وصدق الله- عز وجل- ففي كل يوم، بل في كل ساعة، يرى عباده بعض آياته الدالة على وحدانيته وقدرته، في أنفسهم، وفي آفاق هذا الكون وما أحكم قوله- تعالى-:

سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ.

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بهذه الجملة التي تحمل طابع التهديد والوعيد لمن خالف أمره، فقال- تعالى-: وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

أى: وما ربك- أيها الرسول الكريم- بغافل عما يعمله الناس، وما يقولونه لك، وما يتهمونك به، فسر في طريقك، وبلغ ما أمرك- سبحانه- بتبليغه، فإن العاقبة لك ولأتباعك المؤمنين، أما الكافرون والمنافقون فنحن الذي سنتولى حسابهم..

وبعد: فهذا تفسير لسورة «النمل» نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

( وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها ) ، أي : لله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ، والإعذار إليه ; ولهذا قال : ( سيريكم آياته فتعرفونها ) كما قال تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) [ فصلت : 53 ] .

وقوله : ( وما ربك بغافل عما تعملون ) أي : بل هو شهيد على كل شيء .

قال ابن أبي حاتم : ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر : حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي ، حدثنا سعيد بن أبي سعيد ، سمعت أبا هريرة يقول : قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا أيها الناس ، لا يغترن أحدكم بالله ; فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة " .

[ قال أيضا ] : حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا نصر بن علي ، قال أبي : أخبرني خالد بن قيس ، عن مطر ، عن عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم .

وقد ذكر عن الإمام أحمد ، رحمه الله ، أنه كان ينشد هذين البيتين ، إما له أو لغيره :

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة

ولا أن ما يخفى عليه يغيب

آخر تفسير سورة النمل ولله الحمد والمنة.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ( قُلْ ) يا محمد لهؤلاء القائلين لك من مشركي قومك: مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ ) على نعمته علينا بتوفيقه إيانا للحق الذي أنتم عنه عمون, سيريكم ربكم آيات عذابه وسخطه, فتعرفون بها حقيقة نصحي كان لكم, ويتبين صدق ما دعوتكم إليه من الرشاد.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: (سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ) قال: في أنفسكم, وفي السماء والأرض والرزق.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد, قوله: (سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ) قال: في أنفسكم والسماء والأرض والرزق.

وقوله: (وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) يقول تعالى ذكره: وما ربك يا محمد بغافل عما يعمل هؤلاء المشركون, ولكن لهم أجل هم بالغوه, فإذا بلغوه فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا يحزنك تكذيبهم إياك, فإني من وراء إهلاكهم, وإني لهم بالمرصاد, فأيقن لنفسك بالنصر, ولعدوّك بالذلّ والخزي.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[93] ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾ مرارة الأيام وقسوة الظروف ﻻ ينفع معها التسخط؛ لأنك بذلك تعترض على حكم الله، فليكن لسانك حامدًا لله ليأتيك فرج الله.

وقفة

[93] ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾ لأنه مستحق للحمد أولًا وأخرًا، وظاهرًا وباطنًا، له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير.

تفاعل

[93] ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾ قل الآن: الحمد لله.

تفاعل

[93] ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ قل: اللهم أرني الحق حقًا، وارزقني اتباعه, وأرني الباطل باطلًا، وارزقني اجتنابه.

وقفة

[93] ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ فطوبى لمن اعتبر بالآيات، فرجع إلى ربه قبل وفاته، وويل لمن رجع إليه بعد انقضاء العمر وفواته.

وقفة

[93] ﴿الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾ ما أجملها من كلمة حين تسمعها بأصوات المرضى الخافتة وعلى شفاه النفوس المتعبة! يقولون: «يا رب لك الحمد» في غمرات الألم.

وقفة

[93] ﴿الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾ بعد أن عبدت ربك وتلوت القرآن، وعرفت الأحكام والخير والشر، فعليك أن تحمد الله تعالى فجاءت نهاية السورة بهذه الآيات، حثًّا على حمد الله وشكره.

وقفة

[93] ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ إذا خلوت فالله عليك رقيب، شهيد على أفعالك، لا يخفى عليه شيء.

وقفة

[93] ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ وعد للصالحين أن الله سبحانه وتعالى لم يغفل عن صالحاتهم, ولن يَتِرَهم أعمالَهم، ووعيد لأهل الضلال والإجرام أن الله لم يغفل عن كيدِهم ومكرِهم ولو أغلقوا عليهم أبوابَهم، في آية واحدة.

وقفة

[93] تعلمنا سورة الفرقان والشعراء والنمل أن الاستهزاء والسخرية سلاح العاجز عن الحُجَّة والبرهان الضال عن الحقِّ.

الإعراب :

- ﴿ وَقُلِ: ﴾

- الواو عاطفة. قل: فعل امر مبني على السكون الذي حرك بالكسر لالتقاء الساكنين وحذفت الواو لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. والجملة الاسمية بعدها في محل نصب مفعول به لقل.

- ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ: ﴾

- مبتدأ مرفوع بالضمة. لله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر المبتدأ.

- ﴿ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ: ﴾

- السين حرف تسويف-استقبال-.يريكم: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به اول. والميم علامة جمع الذكور. آياته: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لانه ملحق بجمع المؤنث السالم والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. بمعنى: سيريكموها عند نصره المؤمنين عليكم.

- ﴿ فَتَعْرِفُونَها: ﴾

- الفاء عاطفة. تعرفون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اي فتعرفون انها آيات الله.

- ﴿ وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ: ﴾

- الواو استئنافية. ما: نافية بمنزلة «ليس» بلغة اهل الحجاز ونافية لا عمل لها بلغة اهل تميم. ربك: اسم ما» على اللغة الاولى ومبتدأ على اللغة الثانية مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. بغافل: الباء حرف جر زائد للتوكيد. غافل: اسم مجرور لفظا منصوب محلا لانه خبر ما» على اللغة الاولى ومرفوع محلا لانه خبر المبتدأ على اللغة الثانية والكاف في كلمة ربّك ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ عَمّا تَعْمَلُونَ: ﴾

- اصلها: عن: حرف جر. و ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعن. تعملون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة تَعْمَلُونَ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير: تعملونه. او تكون ما» مصدرية. والجملة صلتها لا محل لها. و ما» وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر بعن. والجار والمجرور متعلق بغافل. التقدير: عن أعمالكم.'

المتشابهات :

| هود: 123 | ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ |

|---|

| النمل: 93 | ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [93] لما قبلها : وبعد ما أُمِرَ به صلى الله عليه وسلم؛ أُمِرَ هنا أن يحمد ربه على نعمه، وأن يهدد أعداءه بما سيريهم اللهُ من آيات، قال تعالى:

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تعملون:

1- بتاء الخطاب، وهى قراءة نافع، وابن عامر.

وقرئ:

2- يعملون، بياء الغيبة، التفاتا من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة، وهى قراءة الجمهور.

مدارسة الآية : [1] :القصص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ طسم ﴾

التفسير :

تقدم الكلام عن الحروف المقطعة

مقدمة وتمهيد

1- سورة القصص، هي السورة الثامنة والعشرون في ترتيب المصحف، وكان نزولها بعد سورة النمل. فترتيب نزولها موافق لترتيبها في المصحف. وعدد آياتها ثمانون آية.

2- قال القرطبي: وهي مكية كلها في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية نزلت بين مكة والمدينة. وقال ابن سلام: بالجحفة في وقت هجرة الرسول صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة، وهي قوله- تعالى-: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ ... .

فعن نحيى بن سلام قال: بلغني أن النبي صلّى الله عليه وسلّم حين هاجر، نزل عليه جبريل بالجحفة وهو متوجه من مكة إلى المدينة فقال له: أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت فيها؟ قال:

نعم، فقرأ عليه: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ ... .

3- والمتدبر لهذه السورة الكريمة، يرى أكثر من نصفها، في الحديث عن قصة موسى- عليه السلام-.

فهي تبدأ بقوله- تعالى-: طسم. تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ، نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ...

4- ثم تحدثت السورة الكريمة بعد ذلك، عما ألهم الله- تعالى- به أم موسى بعد ولادتها له، وعن حالتها النفسية بعد أن عرفت أن ابنها قد التقطه من اليم أعداؤها. وعما قالته لأخته، وعن فضل الله- تعالى- عليها ورحمته بها، حيث أعاد إليها ابنها موسى، قال- تعالى-: فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ.

5- ثم بين- سبحانه- جانبا من مظاهر فضله على موسى- عليه السلام- بعد أن بلغ أشده واستوى، وبعد أن قتل رجلا من أعدائه، وكيف أنه خرج من المدينة خائفا يترقب، قال: رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

وقد أجاب الله- تعالى- له دعاءه، فنجاه منهم، ويسر له الوصول إلى جهة مدين، فعاش هناك عشر سنين، أجيرا عند شيخ كبير من أهلها، وتزوج موسى- عليه السلام- بعد انقضاء تلك المدة، بإحدى ابنتي هذا الشيخ الكبير.

قال- تعالى- حاكيا بعض ما قاله هذا الشيخ لموسى: قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ، وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ، وَاللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ.

6- ثم بين- سبحانه- بعد ذلك، أن موسى بعد أن قضى المدة التي تعاقد عليها مع الرجل الصالح، وبعد أن تزوج ابنته، سار بها متجها إلى مصر، وفي الطريق رأى نارا، فلما ذهب إليها، أمره ربه- تعالى- بأن يذهب إلى فرعون وقومه ليأمرهم بإخلاص العبادة له- عز وجل- وذهب موسى- عليه السلام- إليهم، وبلغهم رسالة ربه، ولكنهم كذبوه، فكانت عاقبتهم كما قال- تعالى-: فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ...

7- وبعد هذا الحديث المفصل عن قصة موسى- عليه السلام- أخذت السورة الكريمة في تسلية الرسول صلّى الله عليه وسلّم عما أصابه من قومه، فذكرت له ما يدل على أن هذا القرآن من عند الله- تعالى- وأمرته أن يتحدى المشركين به، وبينت له أنه- عليه الصلاة والسلام- لا يستطيع أن يهدى من يحبه ولكن الله هو الذي يهدى من يشاء هدايته، وحكت جانبا من أقوال المشركين وردت عليها، كما حكت جانبا من المصير السيئ الذي سيكونون عليه يوم القيامة، فقال- تعالى-: وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ ...

وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ: أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ.

8- ثم عادت السورة بعد ذلك للحديث عن قصة تتعلق برجل كان من قوم موسى: وهو قارون، فأخبرتنا بجانب من النعم التي أنعم الله- تعالى- بها عليه، وكيف أنه قابل هذه النعم بالجحود والكنود، دون أن يستمع إلى نصح الناصحين، أو وعظ الواعظين، وكيف أن الذين يريدون الحياة الدنيا تمنوا أن يكونوا مثله، وكيف أن الذين أوتوا العلم قالوا لهم على سبيل الزجر: وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً، وَلا يُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ وكيف أن الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا بعد أن رأوا مصرع قارون: لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا ...

ثم ختم- سبحانه- هذه القصة، ببيان سنة من سننه التي لا تتخلف فقال- تعالى-:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً، وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

9- وبعد أن انتهت السورة الكريمة، عن الحديث المتنوع من قصص السابقين، ومن التعقيبات الحكيمة عليها..

بعد كل ذلك، جاء الأمر من الله- تعالى- بإخلاص العبادة له، والنهى عن الإشراك به فقال- سبحانه- وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

10- وبعد، فهذا عرض مجمل لما اشتملت عليه سورة القصص من مقاصد وأهداف، ومن هذا العرض، ترى أن السورة الكريمة قد اهتمت بأمور من أهمها ما يأتى:

(أ) تثبيت المؤمنين، وتقوية عزائمهم، وتبشيرهم بأن العاقبة لهم، وبأن الله- تعالى- سيجعل من ضعفهم قوة، ومن قلتهم كثرة، كما جعل من موسى وقومه أمة منتصرة بعد أن كانت مهزومة، وغالبة بعد أن كانت مغلوبة.

ترى هذه التقوية والبشارة في مثل قوله- تعالى-: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ.

(ب) أن السورة الكريمة تعطينا صورة زاخرة بالمعاني الكريمة والمؤثرة، عن حياة موسى- عليه السلام- فهي تحكى لنا حالة أمه. وأحاسيسها، وخلجات قلبها، وخوفها، عند ولادته، وبعد ولادته، وبعد إلقائه في اليم، وبعد أن علمت بالتقاط آل فرعون له، وبعد رد الله- تعالى- إليها ابنها، فضلا منه- سبحانه- ورحمة.

كما تحكى لنا ما جبل عليه موسى- عليه السلام- من مروءة عالية جعلته يأبى أن يرى مظلوما فلا ينصره، ومحتاجا فلا يعينه.

فعند ما رأى امرأتين عاجزتين عن سقى غنمهما، قال لهما: ما خَطْبُكُما قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ، وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَسَقى لَهُما ...وعند ما رأى مظلوما يستنصره، ما كان منه إلا أن نصره، وقال: رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ.

(ج) تأكيد أن هذا القرآن من عند الله، بدليل أن هذا القرآن قد قص على النبي صلّى الله عليه وسلم وعلى الناس، قصصا لا علم لهم بحقيقتها قبل أن يقصها عليهم.

قال- تعالى-: وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ، إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ، وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.

وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا، وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

(د) اهتمت السورة اهتماما واضحا، ببيان مظاهر قدرة الله- تعالى- في هذا الكون، هذه القدرة التي نراها في إهلاك الظالمين والمغرورين، حتى ولو ساندتهم جميع قوى الأرض.

كما نراها في الرد على كفار مكة الذين زعموا، أن اتباعهم للحق يؤدى إلى تخطفهم والاعتداء عليهم وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا، أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا، وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ، وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها، فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ، وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا، وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ..

والخلاصة، أن سورة القصص على رأس السور المكية، التي حضت المؤمنين على الثبات والصبر، وساقت لهم من أخبار السابقين، ما يزيدهم إيمانا على إيمانهم. ويقينا على يقينهم، بأن الله- تعالى- سيجعل العاقبة لهم..

سورة القصص من السور التى افتتحت ببعض الحروف الهجائية .

وقد رجحنا أن هذه الحروف ، قد افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم ، للإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن الكريم .

فكأن الله - تعالى - يقول لهؤلاء المعارضين فى أن القرآن من عند الله - تعالى - : هاكم القرآن ترونه مؤلفا من حروف هى من جنس الحروف الهجائية ، ومنظوما من كلام هو من جنس ما تؤلفون منه كلامكم .

فإن كنتم فى شك فى كون هذا القلرآن من عند الله ، فهاتوا مثله ، أو عشر سور من مثله أو سورة واحدة من مثله وادعوا من شئتم من الخلق لكى يعاونكم فى ذلك .

فلما عجزوا - وهم أهل الفصاحة والبيان - ثبت أن غيرهم أعجز ، وأن هذا القرآن من عند الله - تعالى - .

سورة القصص: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن معد يكرب قال أتينا عبدالله فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين فقال ما هي معي ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت قال فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا رضي الله عنه.

قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها حكاه القرطبي في تفسـره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان.

ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور.

قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم" السجدة و "هل أتى على الإنسان" وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: الم وحم والمص وص.

فواتح افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال الم اسم من أسماء القرآن وهكذا وقال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون المص اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت المص إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم.

وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال عنها في فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبدالله وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال الم اسم من أسماء الله الأعظم.

هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حم وطس والم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمذاني قال: قال عبدالله فذكر نحوه.

وحُكي مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال الم قسم.

وروينا أيضا من حديث شريك بن عبدالله بن عطاء بن السائب عن أبى الضحى عن ابن عباس: الم قال أنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الم قال أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى.

قال وأبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلألائه ليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم.

قال عيسى ابن مريم عليه السلام وعجب: فقال أعجب أنهم يظنون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به فالألف مفتاح الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة.

هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى "إنا وجدنا آباءنا على أمة" وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى "إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين" وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى "وجد عليه أمة من الناس يسقون" وقوله تعالى "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا" وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى "وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة" أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا.

هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم.

ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف تعني وقفت.

وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لايـ ينقد عنه جلده إذا يـ فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل وقال الآخر: بالخير خيرات وان شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تـ يقول وإن شرا فشرا ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم.

قال القرطبي وفي الحديث "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة" الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل"ا قـ" وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها"ق وص وحم وطسم والر" وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في - ا ب ت ث - أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير.

قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي - ال م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن- يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر.

وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف.

قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة.

وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيئ حكمته.

وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله وههنا ههنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلمة فقد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا "آمنا به كل من عند ربنا" ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام.

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك ولو كـان كذلك أيضا لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه.

وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري فى كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية.

قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله - ص ن ق- وحرفين مثل "حم" وثلاثة مثل "الم" وأربعة مثل "المر" و "المص" وخمسة مثل "كهيعص- و- حم عسق" لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك "قلت" ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" "الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه" "المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه" "الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم" "الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" "حم تنزيل من الرحمن الرحيم" "حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم" وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله بن رباب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فأتى أخاه بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فقال أنت سمعته قال نعم قال فمشى حي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلوا فيما أنزل الله عليك "الم ذلك الكتاب"؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بلى" فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال "نعم" قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك.

فقام حي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره فقال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "المص" قال هذا أثقل وأطول الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة.

هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "الر" قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة.

فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ماذا قال "المر" قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتان ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا.

ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع سنين؟ فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : طسم (1)

قال أبو جعفر: وقد بيَّنا قبل فيما مضى تأويل قول الله عزَّ وجلَّ: ( طسم )، وذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويله . وأما قوله: ( تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ) فإنه يعني: هذه آيات الكتاب الذي أنـزلته إليك يا محمد، المبين أنه من عند الله، وأنك لم تتقوله:ولم تتخرّصه..

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] ﴿طسم﴾ الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة والقرآن الكريم، وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية، ومع هذا يعجزون أن يؤلِّفوا منها كتابًا كهذا القرآن.

وقفة

[1] ﴿طسم﴾ قيل في الحروف المقطعة أوائل السور: - إنها مما استأثر الله بعلمه. - إنها أسماء للسور المذكورة فيها. - إنها رموز تدل على بعض أسماء الله وصفاته.

- إنها بيان لإعجاز القرآن؛ فالقرآن مركب منها، والخلق عاجزون عن الإتيان بمثله.

الإعراب :

- ﴿ طسم: ﴾

- أعربت وشرحت في الآية الكريمة الأولى من سورة الشعراء.'

المتشابهات :

| النمل: 1 | ﴿ طس تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡقُرۡءَانِ وَكِتَابٖ مُّبِينٍ﴾ |

|---|

| الشعراء: 1 | ﴿ طسم تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ﴾ |

|---|

| القصص: 1 | ﴿ طسم تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ طسم ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :القصص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾

التفسير :

{ تِلْكَ} الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم{ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} لكل أمر يحتاج إليه العباد، من معرفة ربهم، ومعرفة حقوقه، ومعرفة أوليائه وأعدائه، ومعرفة وقائعه وأيامه، ومعرفة ثواب الأعمال، وجزاء العمال، فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين، وجلَّاها للعباد، ووضحها.

وتِلْكَ اسم إشارة، والمشار إليه الآيات. والمراد بها آيات القرآن الكريم، ويندرج فيها آيات هذه السورة التي معنا.

الْكِتابِ: مصدر كتب كالكتب. وأصله ضم أديم إلى آخر بالخياطة، واستعمل عرفا في ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط. والمراد به: القرآن الكريم.

والْمُبِينِ: أى: الواضح المظهر للحق من الباطل، من أبان بمعنى أظهر.

أى: تلك الآيات التي أنزلناها عليك- أيها الرسول الكريم- هي آيات الكتاب المظهر للحق من الباطل، والموضح للخير من الشر، والكاشف عن حقائق الأمور، وعن قصص الأولين.

وقوله : ( تلك ) أي : هذه ( آيات الكتاب المبين ) أي : الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور ، وعلم ما قد كان وما هو كائن .

وكان قَتادة فيما ذكر عنه يقول في ذلك ما حدثني بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قَتادة, قوله: ( طسم * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ) يعني مبين والله بركته ورشده وهداه.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ مبين لكل شيء، لما سبق وما هو قادم، يرد على شبهات السابقين، والملحدين المعاصرين، وغير ذلك من الأمور التي يشملها هذا الكتاب العزيز، والذي لا تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة.

الإعراب :

- ﴿ تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ﴾

- هذه الآية الكريمة أعربت في الآية الكريمة الثانية من سورة الشعراء والآية الأولى من سورة النَّحْلِ».'

المتشابهات :

| يونس: 1 | ﴿الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

| لقمان: 2 | ﴿الم * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

| يوسف: 1 | ﴿الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 2 | ﴿طسم * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ |

|---|

| القصص: 2 | ﴿طسم * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ |

|---|

| النمل: 1 | ﴿طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ |

|---|

| الحجر: 1 | ﴿الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴾ |

|---|

| الرعد: 1 | ﴿المر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد ذكرِ الحُروفِ المُقطَّعة؛ يأتي هنا ذكر القرآن أو الكتاب على عادة القرآن، فوصفَ اللهُ القرآنَ بأنه مبين؛ لأنه بُيِّنَ ووُضِّحَ فيه الحلال والحرام، والخير والشر، والهدى والضلال، قال تعالى:

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :القصص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى .. ﴾

التفسير :

ومن جملة ما أبان، قصة موسى وفرعون، فإنه أبداها، وأعادها في عدة مواضع، وبسطها في هذا الموضع فقال:{ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ} فإن نبأهما غريب، وخبرهما عجيب.