الإحصائيات

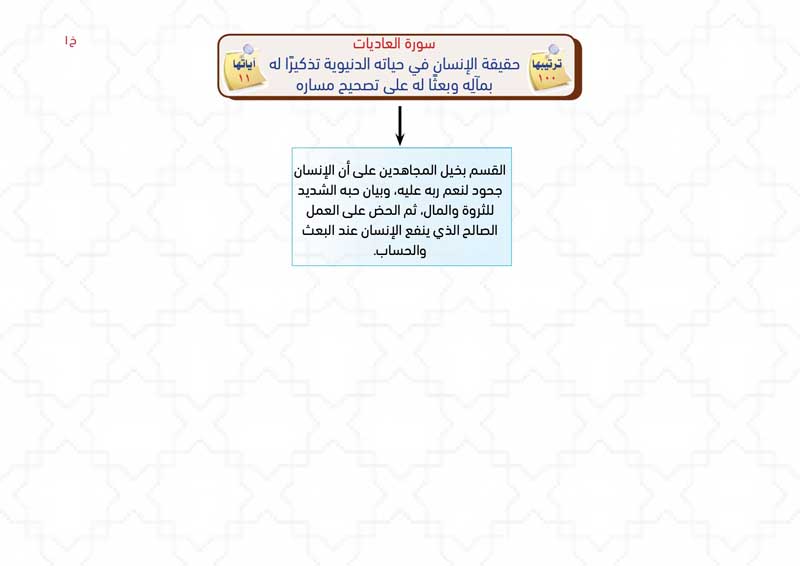

سورة العاديات

| ترتيب المصحف | 100 | ترتيب النزول | 14 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.45 |

| عدد الآيات | 11 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 65 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 16/17 | _ | ||

سورة القارعة

| ترتيب المصحف | 101 | ترتيب النزول | 30 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.50 |

| عدد الآيات | 11 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.20 |

| ترتيب الطول | 96 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 19/21 | _ | ||

سورة التكاثر

| ترتيب المصحف | 102 | ترتيب النزول | 16 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.40 |

| عدد الآيات | 8 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.10 |

| ترتيب الطول | 101 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 20/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (10) الى الآية رقم (11) عدد الآيات (2)

= وظهورِ ما كانتْ تخفيه الصدورُ يومَ الحسابِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (11) عدد الآيات (11)

بيانُ أهوالِ القيامةِ وشدائدِها، فالنَّاسُ كالفراشِ المنتشرِ، والجبالُ كالصُّوفِ المندوفِ، ثُمَّ نصبُ موازينَ الأعمالِ، فثقيلُ الميزانِ بالحَسناتِ إلى الجَنَّةِ، وخفيفُ الميزانِ إلى النَّارِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (8)

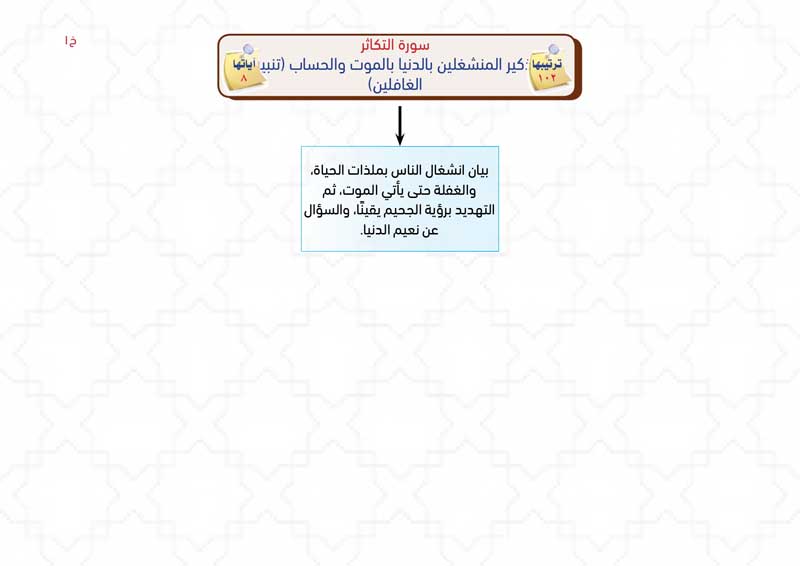

بيانُ انشغالِ النَّاسِ بملذَّاتِ الحياةِ، والغَفْلةِ حتَّى يأتيَ الموتُ، ثُمَّ التَّهديدُ برؤيةِ الجحيمِ يقينًا، والسؤالِ عن نعيمِ الدُّنيا.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة العاديات

حقيقة الإنسان في حياته الدنيوية تذكيرًا له بمآلِه وبعثًا له على تصحيح مساره

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول : بيان حقيقة الإنسان في حياته الدنيوية، تذكيرًا له بمآلِه، وبعثًا له على تصحيح مساره. جُبلَ الإنسان على حب المال والتعلق به والحرص على جمعه والشح به، وكسب المال والتمتع به ليس عيبًا في حد ذاته، إذا كانت وسائل كسبه مشروعة، وكان إنفاقه في الوجوه المشروعة، وإنما العيب في أن يُحَوَّلَ هذا المال إلى غاية مقصودة في حد ذاته، فيكون الانشغال بالنعمة عن المنعم، والطغيان والظلم، فلا يفرق جامعه بين الحلال والحرام.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «العاديات».

- • معنى الاسم :: العاديات: الخيل التي تجري وتعدو في سبيل الله.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالعاديات، ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الله شَرَّفَ الجهاد؛ فأقسم بخيل المجاهدين: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾

- • علمتني السورة :: إذا كان الله قد أقسَمَ بخيولِ المجاهدين، فما بالكَ بالمجاهدين!:

- • علمتني السورة :: أن البكور وقت مبارك، ينبغي للعبد أن يستغله: ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾

- • علمتني السورة :: أن اقتحام مواقع العدو هي طبيعة المجاهد في سبيل الله: ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة العاديات من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة العاديات من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أنْ نسارع في الخيرات ولا نتردد في أدائها: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ (1).

• أن يكون سيرنا للحق وعملنا به بقوة وهمة: ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ (2).

• أن نغتنم أوقات البكور في أعمالنا: ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ (3).

• أن نحرص على أن نترك الأثر الجميل في نفوس الناس وأن نبث الخير في المجتمع: ﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ (4).

• أن نحرص على الجرأة والشجاعة في ميدان الجهاد؛ كما نحرص عليها في مقارعة الشهوات ودفعها مع أنها تحيط بنا من كل جانب: ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ (5).

• أنْ نجاهد أنفسنا في تزكيتها وتهذيبها من كل خلق ذميم: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ (6).

• أنْ نسخّر نعم الله علينا لإرضائه سبحانه، وإلا كانت هذه النعم وبالًا علينا وفتنةً واستدراجًا لنا: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (8).

• أن نتذكّرَ الآخرة لتكون عونًا لنا على تهذيب نفوسنا، فإنّ في ذلك دواءً لأمراض قلوبنا: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ (9).

• أن نؤمن بأنّ الله تعالى مطّلع على ما في قلوبنا من خفايا ونيّات، فَلْنُزَيِّنْها بالإيمان وحسن الظن بالله، فإنّ السر عنده علانية: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ (10).

• أن نستحيي من الله بأن نحرص على ألا يرى الله منا معصية، لنكون من عباده الصالحين: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ (11).

سورة القارعة

موازين الأعمال يوم القيامة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • رسالة السورة:: السورة تدور حول: سورة القارعة تركز على قرع القلوب لاستحضار هول القيامة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «القارعة».

- • معنى الاسم :: زالقارعة: اسم فاعل من القرع، وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت شديد، والقارعة: أحد أسماء يوم القيامة، لأنهَا تَقْرَعُ القُلُوبَ وَالأَسْمَاعَ بِهَوْلـِهـَا.

- • سبب التسمية :: لافْتِتَاحِهَا بِهَا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن يوم القيامة يقرع القلوب قبل الآذان؛ لما جعل الله في ذلك اليوم من شدائد عظام: ﴿الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾

- • علمتني السورة :: الاستعداد ليوم القيامة

- • علمتني السورة :: يا من يفخر بقوته وبطشه وجبروته، ستكون في غاية الضعف يتلبسك الفزع في ذلك اليوم، فدع عنك التجبر وكن عبدًا لربك الجبار: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾

- • علمتني السورة :: أن كل المخلوقات إلى زوال حتى الجبال التي تمثل صور الثبات والقوة تصبح كالصوف المنفوش: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة القارعة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة القارعة من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة القارعة سورة مدوية رهيبة، تقذف الرعب في القلوب، لأنها تصور مشهدًا سريعًا من مشاهد القيامة يتبعه مشهد الجزاء والحساب.

• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أنْ تمتلئ قلوبُنا خوفًا من ذلك اليوم؛ فنفرّ إلى الله ونعلق قلوبنا به، وهو الذي ينجينا في ذلك اليوم: ﴿الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ (1-3).

• أنْ نستشعر عظمة الله وقدرته في إحياء العباد وإخراجهم من قبورهم المبعثرة في وقت واحد: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ (4).

• أن نستشعر عظمة الله وقدرته في جعله للجبال الراسخة كالصوف المتطاير: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ (5).

• أن نجتهد لنفوز بالحياة الطيبة الخالية من النكد والتعب، وذلك بالإكثار من الحسنات التي تثقل ميزاننا: ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ (6، 7).

• أن نحرص على ترك المعاصي عامة، ونحرص كذلك على البعد عما يمحق الأعمال من رياء وعجب ومنٍّ وغيرها: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ (8، 9).

• أن نحرص على اتقاء النار ولو بالعمل اليسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ * نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ (10، 11).

سورة التكاثر

تذكير المنشغلين بالدنيا بالموت والحساب (تنبيه الغافلين)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول : محور سورة التكاثر هو: تذكير المنشغلين بالدنيا بالموت والحساب.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة التكاثر»، و«سُورَةُ أَلْهَاكُمْ التكاثر».

- • معنى الاسم :: التكاثر: التفاخر والتباهي بكثرة الأموال والأولاد.

- • سبب التسمية :: لورود اللفظ في أول آية.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ المقبرة»؛ لورود لفظ المقابر.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: خطر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾

- • علمتني السورة :: أن النفس مجبولة على حب الطمع والزيادة في كل أمر، وكلما استجبنا لمطلوبها كلما شغلتنا عن جوهر وجودنا: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾

- • علمتني السورة :: كل لحظة نقضيها في المكاثرة بأنفسنا لحظة مهدرة من حياتنا بلا قيمة ولا معنى: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾

- • علمتني السورة :: اذهب لزيارة المقابر؛ فإنها تذكر الآخرة: ﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾، قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِى، مَالِى، قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة التكاثر من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة التكاثر من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • تكرر لفظ (كلا) ثلاث مرات في السورة، وفي تكررها مزيد زجر ووعيد حتى تنبه الغافل عن غفلته، فيستعد للقاء ربه، ولا تلهيه الدنيا.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألّا يكون همنا في الدنيا التكاثر بالمال والبنين والتفاخر بذلك؛ فإن ذلك أمر قد ذمه ربنا سبحانه وتعالى: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ (1، 2).

• أن نزور القبور لنتذكر الموت والبِلى، ونتعوذ بالله من عذاب القبر، ولنزداد يقينًا بأن كل ما تكاثر به الناس غير طاعة الله إلى وبال وضياع، قال صلى الله عليه وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِى زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً».

• أن نتفكر في عاقبة أمرنا، وأن نستيقن أن هذه الدنيا فانية، فإن ذلك أدعى أن يتخذها العبد مطية للآخرة ولا يركن إليها: ﴿كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (3، 4).

• أن نعمل على تقوية يقيننا باستحضار البعث والنشور في جميع أحوالنا، ففي ذلك زجر للنفس عن الانشغال والتفاخر بالدنيا وملذاتها: ﴿كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ (5).

• أن نحذر من عذاب الله الواقع بلا شك لمن حاد عن طريقه وخالف أمره، ونضع تلك الحقيقة نصب أعيننا حتى نستقيم على منهج الله: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ (6، 7).

• أن نؤمن أننا سوف نُسأل عن جميع النعم التي أنعم الله بها علينا أشكرنا الله تعالى عليها أم لا، فلا تجعل ما يسّره الله لك من نعم تتقوى بها على الطاعة سببًا في شقائك: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (8).

تمرين حفظ الصفحة : 600

مدارسة الآية : [6] :العاديات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾

التفسير :

والمقسم عليه، قوله:{ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ} أي:لمنوع للخير الذي عليه لربه.

فطبيعة [الإنسان] وجبلته، أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق، فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق.

وقوله- سبحانه-: إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ جواب القسم. والكنود: الجحود، يقال: فلان كند النعمة- من باب دخل-، إذا جحدها ولم يشكر الله عليها. وكند الحبل:

أى قطعه، وأصل الكنود: الأرض التي لا تنبت شيئا، فشبه بها الإنسان الذي يمنع الحق والخير، ويجحد ما عليه من حقوق وواجبات.

أى: إن في طبع الإنسان- إلا من عصمه الله- تعالى- الكنود لربه والكفران لنعمته، والنسيان لمننه وإحسانه، والغفلة عن المواظبة على شكره- تعالى-، والتضرع إليه- سبحانه- عند الشدائد والضراء.. والتشاغل عن ذلك عند العافية والرخاء.

فالمراد بالإنسان هنا: جنسه، إذ أن هذه الصفة غالبة على طبع الإنسان بنسب متفاوتة، ولا يسلم منها إلا من عصمه الله- تعالى-.

وقيل: المراد بالإنسان هنا: الكافر، وأن المقصود به، الوليد بن المغيرة.

والأولى أن يكون المراد به الجنس، ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا.

وقوله : ( إن الإنسان لربه لكنود ) هذا هو المقسم عليه ، بمعنى : أنه لنعم ربه لجحود كفور .

قال ابن عباس ، ومجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وأبو الجوزاء ، وأبو العالية ، وأبو الضحى ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن قيس ، والضحاك ، والحسن ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، وابن زيد : الكنود : الكفور . قال الحسن : هو الذي يعد المصائب ، وينسى نعم ربه .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو كريب ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الإنسان لربه لكنود ) قال : " الكفور الذي يأكل وحده ، ويضرب عبده ، ويمنع رفده " .

ورواه ابن أبي حاتم ، من طريق جعفر بن الزبير - وهو متروك - فهذا إسناد ضعيف . وقد رواه ابن جرير أيضا من حديث حريز بن عثمان ، عن حمزة بن هانئ ، عن أبي أمامة موقوفا .

وقوله: ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ )

يقول: إن الإنسان لكفور لنعم ربه. والأرض الكنود: التي لا تنبت شيئا, قال الأعشى:

أحْـدِثْ لَهَـا تُحْـدِثْ لِـوَصْلِكَ إنَّهـا

كُنُــدٌ لــوَصْلِ الزَّائِــرِ المُعْتـادِ (1)

وقيل: إنما سميت كندة: لقطعها أباها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

حدثني عبيد الله بن يوسف الجبيري, قال: ثنا محمد بن كثير, قال: ثنا مسلم, عن مجاهد, عن ابن عباس, قوله: ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) قال: لكفور.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) قال: لربه لكفور.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) قال: لكفور.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد, مثله.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد, مثله.

حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن مهدي بن ميمون, عن شعيب بن الحبحاب, عن الحسن البصري: ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) قال: هو الكفور الذي يعد المصائب, وينسى نعم ربه.

حدثنا وكيع, عن أبي جعفر, عن الربيع, قال: الكنود: الكفور.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, قال: قال الحسن: ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) يقول: لوام لربه يعد المصائب

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن الحسن ( لَكَنُودٌ ) قال: لكفور.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) قال: لكفور.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سعيد, عن قتادة, مثله.

حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي, قال: ثنا خالد بن الحارث, قال: ثنا شعبة, عن سماك أنه قال: إنما سميت كندة: أنها قطعت أباها( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) قال: لكفور.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا عبيد الله, عن إسرائيل, عن جعفر بن الزبير, عن القاسم, عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) قال: " لَكَفُورٌ, الَّذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ, وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ " .

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) قال: الكنود: الكفور, وقرأ: ( إِنَّ الإنْسَانَ لَكَفُورٌ ) .

حدثنا الحسن بن علي بن عياش, قال: ثنا أبو المغيرة عبد القدوس, قال: ثنا حريز بن عثمان, قال: ثني حمزة بن هانيء, عن أبي أمامة أنه كان يقول: الكنود: الذي ينـزل وحده, ويضرب عبده, ويمنع رفده.

حدثني محمد بن إسماعيل الصوارى, قال: ثنا محمد بن سوار, قال: أخبرنا أبو اليقظان, عن سفيان عن هشام, عن الحسن, في قوله ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) قال: لوام لربه, يعد المصائب, وينسى النعم.

------------------------

الهوامش:

(1) البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( 189 ) قال : { إن الإنسان لربه لكنود } : لكفور . وكذلك الأرض الكنود التي لا تنبت شيئا . قال الأعشى : " أحدث لها ... " البيت . وفي ( اللسان : كند ) كند يكند كنودا : كفر النعمة . ورجل كناد ( كشداد ) وكنود . وقوله تعالى : { إن الإنسان لربه لكنود } قيل : هو الجحود ، وهو أحسن . وقيل : هو الذي يأكل وحده ، ويمنع رفده ، ويضرب عبده . قال ابن سيده في التعليق على هذا الأخير : ولا أعرف له في اللغة أصلا ، ولا يسوغ أيضا من قوله : { لربه } . وقيل : لكنود : لكفور بالنعمة . وقال الحسن : لوام لربه : يعد المصيبات ، وينسى النعم . وقال الزجاج : لكفور . يعني بذلك : الكافر . ا هـ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ قال الحسن: «يُعدد المصائب وينسى النعم».

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ قال قتادة والحسن: «الكفور للنعمة»، وفي هذا تسلية للمرء إذا وجد قلة الوفاء من الخلق، فإذا كان جنس الإنسان كنودًا جحودًا لربه؛ وهو الذي أوجده وأمده، وما به من نعمة فهي من الله، فكيف لا يكون فيه شيء من ذلك الجحود مع سائر الخلق وهم نظراؤه وأقرانه؟

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الإِنسانَ لِرَبِّهِ لَكَنودٌ﴾ هو من يزدري القليل ولا يشكر الكثير، وينسى كثير النعمة بقليل المحنة، ويلوم ربه في أيسر نقمة.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ قال الفضيل بن عياض: «الكنود الذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة، ويعامل الله على عقد عوض»، تأمل كم هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف؟!

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ كفور، منوع للخير، هي إحدى صفات الإنسان إلا من عصمه الله بالإيمان واليقين بالبعث، تأمل هذا في نفسك ومن حولك.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ الإنسان جحود لفضل ربٍّ أوجده من العدم، فكيف لا يكون كنودًا للمخلوقين؟ فلا تذهب نفسك حسرة على مثل هؤلاء.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ قال ابن عياض: «هو الذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة، ويعامل الله على عقد عوض».

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ قال الحسن: «الكنود اللوام لربه، يَعُدُّ المحن والمصائب، وينسى النعم والراحات».

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ في هذا تسلية للعبد إن وجد قلة الوفاء من الخلق، فإذا كان الإنسان كنودًا جحودًا لربه؛ وهو الذي خلقه وأكرمه، فكيف لا يكون فيه شيء من الجحود مع سائر الخلق؟!

عمل

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ كن متسامحًا مع أحبابك، الجحود قابعًا في أعماقنا، ربما ننسى أفضالك، الإنسان يجحد نعمة الله سبحانه.

عمل

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ لا يضِيقُ صدرُك إذا أنكَرَ أحدُهُم فضْلك عليه، فقد أنكر الإنسَان قبل ذلك نِعم ربِّهِ وجحدهَا.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ما أكثر أنانية بعض البشر! عن أبي أمامة قال: الكنود الذي يأكل وحده، ويضرب عبده، ويمنع رفده.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ الأصل في الإنسان الجحود، فلا تؤَمِّل من جاحد خيرًا إلا من رَحِم.

وقفة

[6] تأمل أخي كيف وصف الله الإنسان حين يتخلى عن هدفه فيعكس اتجاهه ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾، جحود كفور شحيح، همه جمع الدنيا.

وقفة

[6] يعددون المصائب والبلايا، ولا يشكرون الله على عظيم نعمته ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾.

وقفة

[6، 7] بين الجحود وحب الدنيا والمال حبل وثيق ﴿إن الإنسان لربه لكنود * وإنه لحب الخير لشديد﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ الْإِنْسانَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الانسان: اسم «ان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بكنود والهاء ضمير متصل في محل جربالاضافة واللام لام التوكيد- المزحلقة-. كنود: خبر «ان» مرفوع بالضمة اي انه لنعمة ربه خصوصا لشديد الكفران ومن معانيها الكفور ... العاصي و «ان» واقعة في جواب القسم. والجملة من أنّ مع اسمها وخبرها لا محل لها من الاعراب لأنها جواب القسم

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ المُقسَمَ به؛ ذكَرَ هنا المُقسَمَ عليه، وهو أمورٌ ثلاثةٌ: ١- إن الإنسانَ لِنِعم ربِّه لَجحود، قال تعالى:

﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :العاديات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾

التفسير :

{ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ} أي:إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك، لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك أمر بين واضح. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي:إن العبد لربه لكنود، والله شهيد على ذلك، ففيه الوعيد، والتهديد الشديد، لمن هو لربه كنود، بأن الله عليه شهيد.

وقوله- تعالى-: وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ أى: وإن الإنسان على كنوده وجحوده لنعم ربه «لشهيد» أى: لشاهد على نفسه بذلك، لظهور أثر هذه الصفة عليه ظهروا واضحا، إذ هو عند لجاجه في الطغيان يجحد الجلى من النعم، ويعبد من دون خالقه أصناما، مع أنه إذا سئل عن خالقه اعترف وأقر بأن خالقه هو الله- تعالى-، كما قال- سبحانه-: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.

قال الإمام الشيخ محمد عبده: قوله: وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ أى: وإن الإنسان لشهيد على كنوده، وكفره لنعمة ربه، لأنه يفخر بالقسوة على من دونه، وبقوة الحيلة على من فوقه، وبكثرة ما في يده من المال مع الحذق في تحصيله، وقلما يفتخر بالمرحمة، وبكثرة البذل- اللهم إلا أن يريد غشا للسامع- وفي ذلك كله شهادة على نفسه بالكنود، لأن ما يفتخر به ليس من حق شكر النعمة، بل من آيات كفرها.

ومنهم من يرى أن الضمير في قوله- تعالى- هنا وَإِنَّهُ يعود على الخالق- سبحانه- أى: وإن الله- تعالى- لعليم ولشهيد على ما يسلكه هذا الإنسان من جحود، فيكون المقصود من الآية الكريمة، التهديد والوعيد.

قالوا: والأول أولى، لأنه هو الذي يتسق مع سياق الآيات، ومع اتحاد الضمائر فيها.

وقوله : ( وإنه على ذلك لشهيد ) قال قتادة وسفيان الثوري : وإن الله على ذلك لشهيد . ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان ، قاله محمد بن كعب القرظي ، فيكون تقديره : وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد ، أي : بلسان حاله ، أي : ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله ، كما قال تعالى : ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) [ التوبة : 17 ]

وقوله: ( وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ )

يقول تعالى ذكره: إن الله على كنوده ربه لشهيد: يعني لشاهد.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران، عن سعيد، عن قتادة ( وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ) قال: يقول: إن الله على ذلك لشهيد.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ) في بعض القراءات " إن الله على ذلك لشهيد ".

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان ( وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ) يقول: وإن الله عليه شهيد.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] ﴿وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ الضمير في قوله: ﴿وَإِنَّهُ﴾ يرجع إلى من؟ من العلماء من قال: (وَإِنَّهُ﴾ راجع إلى الرب، أي: إن الرب شهيد على كفر الإنسان وعلى جحوده، ﴿وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ أي: وإن ربه على كفر عبده وجحوده لشاهد، ومنهم من قال: إنه قوله: ﴿وَإِنَّهُ﴾، راجع إلى الإنسان، أي: والإنسان شاهد على نفسه، بأنه جحود لنعم الله سبحانه وتعالى، تشهد عليه في الآخرة جوارحه، وضميره يشهد عليه كذلك أنه جحود.

الإعراب :

- ﴿ وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم «ان». على: حرف جر. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بعلى واللام للبعد والكاف للخطاب اي وان الانسان على كنوده لشهيد اي يشهد على نفسه وقيل وان الله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ٢- إنه بجحوده ذلك لَمُقِرٌّ، قال تعالى:

﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :العاديات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾

التفسير :

{ وَإِنَّهُ} أي:الإنسان{ لِحُبِّ الْخَيْرِ} أي:المال{ لَشَدِيدُ} أي:كثير الحب للمال.

وحبه لذلك، هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حقربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار، وغفل عن الآخرة، ولهذا قال حاثًا له على خوف يوم الوعيد:

وقوله- تعالى-: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أى: وإن هذا الإنسان لشديد الحب لجمع المال، ولكسبه من مختلف الوجوه بدون تفرقة- في كثير من الأحيان- بين الحلال والحرام، ولكنزه والتكثر منه، وبالبخل به على من يستحقه.

وصدق الله إذ يقول: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ، وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً .

وقوله : ( وإنه لحب الخير لشديد ) أي : وإنه لحب الخير - وهو : المال - لشديد . وفيه مذهبان :

أحدهما : أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال .

والثاني : وإنه لحريص بخيل ; من محبة المال . وكلاهما صحيح .

وقوله: ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ )

يقول تعالى ذكره: وإن الإنسان لحب المال لشديد.

واختلف أهل العربية في وجه وصفه بالشدة لحب المال, فقال بعض البصريين: معنى ذلك: وإنه من أجل حب الخير لشديد: أي لبخيل; قال: يقال للبخيل: شديد ومتشدد. واستشهدوا لقوله ذلك ببيت طرفة بن العبد البكري:

أرَى المَـوْتَ يَعْتـامُ النُّفُوسَ ويَصْطَفِي

عَقِيلَــةَ مــالِ البــاخِلِ المُتَشَـددِ (2)

وقال آخرون: معناه: وإنه لحب الخير لقوي.

وقال بعض نحويي الكوفة: كان موضع ( لِحُبِّ ) أن يكون بعد شديد, وأن يضاف شديد إليه, فيكون الكلام: وإنه لشديد حب الخير; فلما تقدم الحب في الكلام, قيل: شديد, وحذف من آخره, لما جرى ذكره في أوله ولرءوس الآيات, قال: ومثله في سورة إبراهيم: كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ والعصوف لا يكون لليوم, إنما يكون للريح; فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت من آخره, كأنه قال: في يوم عاصف الريح, والله أعلم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) قال: الخير: الدنيا; وقرأ: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قال: فقلت له: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا : المال؟ قال: نعم, وأي شيء هو إلا المال؟ قال: وعسى أن يكون حراما, ولكن الناس يعدونه خيرا, فسماه الله خيرا, لأن الناس يسمونه خيرا في الدنيا, وعسى أن يكون خبيثا, وسمي القتال في سبيل الله سوءا, وقرأ قول الله: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ قال: لم يمسسهم قتال; قال: وليس هو عند الله بسوء, ولكن يسمونه سوءا.

وتأويل الكلام: إن الإنسان لربه لكنود, وإنه لحب الخير لشديد, وإن الله على ذلك من أمره لشاهد. ولكن قوله: ( وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ) قدم, ومعناه التأخير, فجعل معترضا بين قوله: ( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) , وبين قوله: ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ )

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سعيد, عن قتادة (إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ) قال: هذا في مقاديم الكلام, قال: يقول: إن الله لشهيد أن الإنسان لحب الخير لشديد.

------------------------

الهوامش:

(2) البيت لطرفة بن العبد ( مختار الشعر الجاهلي 318 ) في معلقته . وفيه : " يعتام الكرام " . قال شارحه : يعتام : يختار . والعقيلة : الخيار من كل شيء . والفاحش : البخيل الحريص . يقول : أرى الموت يختار كرام الناس ، وصفوة مال البخلاء ، أي : يأخذ النفيس الذي يضن به ، كما يأخذ الحقير ، فلا يترك شيئا . ا هـ . وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ( 189 ) { وإنه لحب الخير لشديد } : وإنه من أجل حب الخير لشديد : لبخيل ، يقال للبخيل : شديد ومتشدد ؛ قال طرفة : " أرى الموت يعتام النفوس ... " البيت .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[8] ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ الخير في الآية ليس هو ضد الشر، إنما المقصود بالخير: الـمـال.

وقفة

[8] ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ الإنسان مجبول على حب المال.

عمل

[8] تصدق بشيء تحبه ﴿وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾.

وقفة

[6-8] أقسم الله بثلاثة أشياء (وَالْعَادِيَاتِ) (فَالْمُورِيَاتِ) (فَالْمُغِيرَاتِ)، وجعل جواب القسم أيضًا ثلاثة أشياء: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ * وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السادسة وتعرب اعرابها اي وانه لاجل حب المال لبخيل. او اراد بالشديد القوي اي وانه لحب المال قوي وهو لحب عبادة الله وشكر نعمته ضعيف ويجوز ان تكون اللام بمعنى التعليل اي من اجل حب المال لبخيل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم انّ.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ٣- إنه لحب المال لشديد، قال تعالى:

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :العاديات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا .. ﴾

التفسير :

{ أَفَلَا يَعْلَمُ} أي:هلا يعلم هذا المغتر{ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ} أي:أخرج الله الأموات من قبورهم، لحشرهم ونشورهم.

وقوله- تعالى-: أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ. وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ تهديد لهذا الإنسان الكنود ... وتحريض له على التفكر والاعتبار، وتذكير له بأهوال يوم القيامة.

أى: أيفعل ما يفعل هذا الإنسان الجحود لنعم ربه.. فلا يعلم مآله وعاقبته إِذا بُعْثِرَ. أى: إذا أثير وأخرج وقلب رأسا على عقب ما فِي الْقُبُورِ من أموات حيث أعاد- سبحانه- إليهم الحياة، وبعثهم للحساب والجزاء، كما قال- تعالى-: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ أى: أثيرت وأخرج ما فيها. يقال: بعثر فلان متاعه، إذا جعل أسفله أعلاه.

أي أخرج ما فيها من الأموات.

وقوله: ( أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ )

يقول: أفلا يعلم هذا الإنسان الذي هذه صفته, إذا أثير ما في القبور, وأخرج ما فيها من الموتى وبحث.

وذكر أنها في مصحف عبد الله: " إذا بحث ما في القبور ", وكذلك تأول ذلك أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني علي, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, في قوله: ( بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ) بحث. وللعرب في ( بُعْثِرَ ) لغتان: تقول: بعثر, وبحثر, ومعناهما واحد.

التدبر :

وقفة

[9] ختمت السورة بالمعيار الذي يصحح المسار للهدف الصحيح وهو: هم الآخرة وحسابها ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾.

عمل

[9] لا يحوي صدرك إلا خيرًا؛ لأنه علانيتك يوم القيامة ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾.

وقفة

[9] تناسب بين سورة الزلزلة والعاديات أن كلتاهما في سياق البعثرة ﴿اخرجت الأرض أثقالها﴾ [الزلزلة: 2]، ﴿بعثر ما في القبور﴾.

الإعراب :

- ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ: ﴾

- الالف الف انكار وتعجيب بلفظ استفهام والفاء تزيينية. لا:نافية لا عمل لها. يعلم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والجملة الشرطية بعده مع جوابها سدت مسد مفعولي «يعلم».

- ﴿ إِذا: ﴾

- ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون في محل نصب بجوابه متضمن معنى الشرط.

- ﴿ بُعْثِرَ ما: ﴾

- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة. بعثر: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل

- ﴿ فِي الْقُبُورِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصلة الموصول المحذوفة. التقدير: ما استقر في القبور. وجملة استقر في القبور صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا عَدَّ اللهُ على الإنسانِ قبائِحَ أفعالِه؛ خَوَّفَه هنا، قال تعالى :

﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

بعثر:

1- بالعين، مبنيا للمفعول، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بحثر، بالحاء مبنيا للمفعول، وهى قراءة عبد الله.

3- بحثر، بالحاء مبنيا للفاعل، وهى قراءة نصر بن عاصم.

4- بحث، وهى قراءة الأسود.

مدارسة الآية : [10] :العاديات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾

التفسير :

{ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ} أي:ظهر وبان [ما فيها و] ما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية، والباطن ظاهرًا، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم.

وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ أى: وجمع ما في القلوب من خير وشر وأظهر ما كانت تخفيه، وأبرز ما كان مستورا فيها، بحيث لا يبقى لها سبيل إلى الإخفاء أو الكتمان.

وأصل التحصيل: إخراج اللب من القشر، والمراد به هنا: إظهار وإبراز ما كانت تخفيه الصدور، والمجازاة على ذلك. ومفعول يَعْلَمُ محذوف، لتذهب النفس فيه كل مذهب ويجول الفكر في استحضاره وتقديره.

قال ابن عباس وغيره يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم.

القول في تأويل قوله تعالى : وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10)

وقوله: ( وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ )

يقول: وميز وبين, فأبرز ما في صدور الناس من خير وشر.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني علي, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, قوله: ( وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ) يقول: أبرز.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان ( وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ) يقول: ميز.

التدبر :

وقفة

[9، 10] ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ * وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ ومناسبة الآيتين لبعضهما أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما تكنه فيها، فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر.

وقفة

[9، 10] أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ * وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ استحضار صورة بعثرة القبور واستخراج مضمرات الصدور أكبر علاج للنفس الجاحدة.

وقفة

[9، 10] هذه القلوب أوعية لأعظم محبوبات الله: الإيمان والتقوى والخشية والتعظيم، ولأقبح ما يكرهه الله: الكفر والنفاق، وليأتين عليها يومٌ يكون غيبُها فيه علانية أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ * وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ .

وقفة

[10] ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ ما في الصدور سيظهر يومًا ما، قد أفلح من طهَّر قلبه قبل أن: تبلى السرائر.

وقفة

[10] ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ صدرك مستودع لكلِّ نواياك، الحسن منها والسيء، فانظر ما الذي تودُّ أن يُفتح عليه صدرك يوم تُبلى السرائر.

وقفة

[10] ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ حُصِّل: أُبرزَ، ما تسرُّه اليوم سيبرز غدًا؛ فطهِّر صدرك تطهيرًا.

وقفة

[10] ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ وهي النيات، فأفيقوا من سكركم، وتوبوا من زللكم، واستقيموا على الجادة.

وقفة

[10] ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ لم تأتِ مادة (حصل) إلا في سورة العاديات، والتحصيل في اللغة: الجمع والتميز، وأصله من الحوصل والحوصلة، وهي من الطير كالمعدة للإنسان، ولهذا دلالة، فكل ما يعمله الإنسان مستقر في أعماقه، ومجموع في صدره، حتى يحين ميعاد كشفه يوم القيامة.

وقفة

[10] ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ قال الرازي: «وإنما خصَّ أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح؛ لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب، لما حصلت أفعال الجوارح».

وقفة

[10] ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ اليوم كشف الحسابات السِّرِّية، وإظهار الأعمال الخفية، ولا يستطيع بشر أن يتصور كيف سيتم هذا.

عمل

[10] ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ انظر إلى عمل قلبك، القلوب ماعون الخير، ومحل نور الهداية.

وقفة

[10] ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ كل مستور سيظهر وكل خفاء سيكشف وكل قضية أغلقت ولم يعلم من الظالم من المظلوم فيها ستظهر وكل الحقائق ستكشف.

وقفة

[10] ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ شدة في عدو الخيل تتناسب مع الشدة في استخراج المكنون من الصدور (حُصّل) بتشديد الصاد لا يخرج المكنون إلا بشدة.

وقفة

[10] العناية بأعمال القلوب ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾.

وقفة

[10] آه للمرائي من يوم: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. اي وجمع ما في الصدور في الحقد والغش.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ولَمَّا كانَ المُخَوِّفُ إنَّما هو ما يَتَأثَّرُ عَنِ البَعْثِ مِنَ الجَزاءِ عَلى الأعْمالِ الفاسِدَةِ؛ قالَ:

﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وحصل:

1- مبنيا للمفعول، مشدد الصاد، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مبنيا للفاعل، مشدد الصاد، وهى قراءة ابن يعمر، ونصر بن عاصم، ومحمد بن أبى سعدان.

3- مبنيا للفاعل، خفيف الصاد، وهى قراءة ابن يعمر أيضا، ونصر بن عاصم أيضا.

مدارسة الآية : [11] :العاديات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴾

التفسير :

{ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ} أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، ومجازيهم عليها. وخص خبرهبذلك اليوم، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد بذلك، الجزاء بالأعمالالناشئ عن علم الله واطلاعه.

وقوله- تعالى-: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ جملة مستأنفة لزيادة التهديد والوعيد.

أى: إن رب المبعوثين للحساب والجزاء، لعليم علما تاما بأحوالهم الظاهرة والباطنة، في ذلك اليوم الهائل الشديد الذي يبعث فيه الناس من قبورهم، وسيجازى- سبحانه- الذين أساؤوا بما عملوا، وسيجازى الذين أحسنوا بالحسنى.

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا من أهل طاعته ومثوبته.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة.

آخر تفسير سورة العاديات ولله الحمد و المنة.

وقوله: ( إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ )

يقول: إن ربهم بأعمالهم, وما أسرّوا في صدورهم, وأضمروه فيها, وما أعلنوه بجوارحهم منها, عليم لا يخفى عليه منها شيء, وهو مجازيهم على جميع ذلك يومئذ.

آخر تفسير سورة: والعاديات

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[11] ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ هنا تقدير، أي: وسيجازيهم على ما صنعوا أو يعفو عنهم إن شاء.

وقفة

[11] ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ خادع الناس بألف صورة، وألف لسان، وألف قناع، وألف إحساس، لكنك معلوم الخبايا والخفايا عند رب الناس.

وقفة

[11] ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ جاءت سورة القارعة بعد سورة العاديات، مناسبة لنهاية سورة العاديات، ليروا نهاية أعمالهم.

وقفة

[11] ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ لا تقلق على حال المغرور، فالله خبير به في كل وقت وفي كل حال، وهي خبرة وراءها عاقبة وجزاء.

وقفة

[11] ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ خبير يعلم دقائق ما أخفيته في نفسك، أحصاه الله ونسيته؛ فاحرص على خفاياك حرصك على ظاهرك.

وقفة

[11] إن قال قائل: لماذا قيل في هذه الآية: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ أليس الله بخبير أيضًا بعباده في الدنيا؟! فالجواب أن الآية كقوله أيضًا: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر:16]، أليس الملك في الدنيا لله كذلك؟! ذلك والله أعلم لأن المقام بالنسبة للملك أنه قد يدعي رجل في الدنيا أنه ملك، وينازع ربه أمام الناس، لكن يوم القيامة ليس هناك مدع لهذا، فلا أحد يدعي أبدًا أنه الملك، وأيضًا في قوله: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾، المقام مقام حساب لما في الصدور؛ لأنها استخرجت، فالمقام مقام حساب حتى تبين رهبة المقام، وحتى تدل هذه الدلالات على التحذير، والله أعلم.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ رَبَّهُمْ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل وهي واقعة في جواب «اذا» و «ان» وما في حيزها من اسمها وخبرها جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب. رب: اسم «ان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ بِهِمْ: ﴾

- الباء حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بخبر «ان».

- ﴿ يَوْمَئِذٍ: ﴾

- ظرف زمان منصوب على الظرفية وهو مضاف و «اذ» اسم مبني على السكون الظاهر على آخره حرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين: سكونه وسكون التنوين وهو في محل جر بالاضافة وهو مضاف ايضا. والجملة المحذوفة المعوض عنها بالتنوين في محل جر بالاضافة التقدير يومئذ يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور.

- ﴿ لَخَبِيرٌ: ﴾

- اللام لام التوكيد- المزحلقة-. خبير: خبر «ان» مرفوع بالضمة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : وبعد ذَمِّ الجحود والشُّح، توعدهم اللهُ بأنَّه يعلم أحوالَهم، لا يخفى عليه شيء منها، قال تعالى:

﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

إن:

1- بكسر الهمزة وإثبات اللام، فى «لخبير» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتحها وإسقاط اللام، وهى قراءة أبى السمال.

مدارسة الآية : [1] :القارعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الْقَارِعَةُ ﴾

التفسير :

{ الْقَارِعَةُ} من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك، لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه .

تفسير سورة القارعة

مقدمة وتمهيد

سورة «القارعة» من السور المكية الخالصة، وكان نزولها بعد سورة «قريش» ، وقبل سورة «القيامة» ، وعدد آياتها إحدى عشرة آية في المصحف الكوفي، وعشر آيات في الحجازي، وثماني آيات في البصري والشامي.

ولفظ «القارعة» اسم فاعل من القرع، وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت شديد.

والمراد بها هنا: القيامة، ومبدؤها النفخة الأولى، ونهايتها: قضاء الله- تعالى- بين خلقه، بحكمه العادل، وجزائه لكل فريق بما يستحقه من جنة أو نار.

وسميت القيامة بذلك. كما سميت بالطامة، والصاخة، والحاقة، والغاشية ... إلخ- لأنها تقرع القلوب بأهوالها، وتجعل الأجرام العلوية والسفلية يصطك بعضها ببعض، فيحصل لها ما يحصل من تزلزل واضطراب وتقرع أعداء الله- تعالى- بالخزي والعذاب والنكال، كما قال- تعالى-: وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ.

مكية

القارعة من أسماء القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: الْقَارِعَةُ (1)

يقول تعالى ذكره: ( الْقَارِعَةُ ) : الساعة التي يقرع قلوب الناس هولُها، وعظيم ما ينـزل بهم من البلاء عندها، وذلك صبيحة لا ليل بعدها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك.

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( الْقَارِعَةُ ) من أسماء يوم القيامة، عظَّمه الله وحذّره عباده.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قي قوله (الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ) قال: هي الساعة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ) قال: هي الساعة.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، قال: سمعت أن القارعة والواقعة والحاقة: القيامة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿الْقَارِعَةُ﴾ سميت القارعة؛ لأنها تقرع القلوب بأهوالها.

وقفة

[1] كثرت أسماء يوم القيامة في القرآن: يوم الدين، الصاخة، الحاقة، ﴿الْقَارِعَةُ﴾، الطامة، الغاشية، وهذا كعادة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، كانوا إذا اعتنوا بشيءأكثروا أسماءه، وكل هذه الأسماء تدل على حقيقة واحدة، وكل واحد يدل على صفة مختلفة من صفات القيامة.

وقفة

[1] عن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِىِّ: «لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بـ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ و﴿الْقَارِعَةُ﴾ لا أزيدُ عليهما، أرددهما وأتفكر، أحبُّ إليَّ من أن أَهُذَّ القرآنَ أي أقرَأه بسرعةٍ كاملًا».

الإعراب :

- ﴿ الْقارِعَةُ ﴾

- تعرب اعراب «الحاقة» في الآية الكريمة الاولى من سورة «الحاقة» وهي اسم للقيامة اي تقرع الناس بالفزع الاكبر.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ ببيان أهوالِ القيامةِ وشدائدِها، قال تعالى:

﴿ الْقَارِعَةُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

القارعة ... ما القارعة:

1- بالرفع، فيهما، وهى قراءة الجمهور.

وقرئا:

2- بالنصب، فيهما، على إضمار فعل، وهى قراءة عيسى.

مدارسة الآية : [2] :القارعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾

التفسير :

مَا الْقَارِعَةُ

و " القارعة " : مبتدأ ، و " ما " : مبتدأ ثان ، و " القارعة " : خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول .

ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها : ( وما أدراك ما القارعة ) ؟

وقوله: ( مَا الْقَارِعَةُ ) يقول تعالى ذكره معظما شأن القيامة والساعة التي يقرع العباد هولها: أيّ شيء القارعة، يعني بذلك: أيّ شيء الساعة التي يقرع الخلق هولها: أي ما أعظمها وأفظعها وأهولها.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] ﴿ما القارعة﴾ تقرع القلوب من أهوالها، خوف القلب الآن واعتصامه بالله هو أمنه واطمئنانه غدًا.

لمسة

[2] ﴿مَا الْقَارِعَةُ﴾ أي: أي شيء هي؟ فالاستفهام للتهويل من شأنها.

الإعراب :

- ﴿ مَا الْقارِعَةُ ﴾

- تعرب اعراب «مَا الْحَاقَّةُ» الواردة في الآية الكريمة الثانية من سورة «الحاقة».

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد ذكرِ القارعة؛ جاء هنا استفهام عن حقيقتها، والمقصودُ به التهويلُ من أمرِها، قال تعالى:

﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

القارعة ... ما القارعة:

1- بالرفع، فيهما، وهى قراءة الجمهور.

وقرئا:

2- بالنصب، فيهما، على إضمار فعل، وهى قراءة عيسى.

مدارسة الآية : [3] :القارعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾

التفسير :

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

والاستفهام في قوله- سبحانه-: وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ استفهام عن حقيقتها، والمقصود به التهويل من أمرها، والتفظيع من حالها، وتنبيه النفوس إلى ما يكون فيها من شدائد، تفزع لها القلوب فزعا لا تحيط العبارة بتصويره، ولا تستطيع العقول أن تدرك كنهه.

وقوله- سبحانه-: وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ معطوف على جملة «ما القارعة» والخطاب في قوله وَما أَدْراكَ لكل من يصلح له.

أى: وما أدراك- أيها المخاطب- ما كنهها في الشدة؟ إنها في الشدة والهول شيء عظيم. لا يعلم مقدارها إلا الله- تعالى-.

فالمقصود من الآيات الكريمة: تعظيم شأنها، والتعجيب من حالها، وأنها تختلف عن قوارع الدنيا- مهما بلغ عظمها- اختلافا كبيرا.

ثم قال تعالى معظما ومهولا لشأنها وما أدراك ما القارعة.

وقوله: ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أشعرك يا محمد أيّ شيء القارعة.

التدبر :

لمسة

[3] ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ زيادة في تهويل أمرها وتعظيمه، أي شيء أعلمك ما شأن القارعة؟ في هولها وشدتها على النفوس؟ إنها لا تفزع القلوب فحسب، بل تؤثر في الأجرام العظيمة، فتؤثر قي السموات بالانشقاق، وفي الأرض بالزلزلة، وفي الجبال بالدك والنسف، وفي الكواكب بالانتثار، وفي الشمس والقمر بالتكوير والإنكدار، إلى غير ذلك.

وقفة

[3] ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ لا علم لك بكنهها؛ لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها عقل أحد ولا فهمه، وكأن الله تعالى يقول: قوارع الدنيا في جنب تلك القارعة ليست بقوارع.

وقفة

[1-3] ﴿الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ تكرر اسم القارعة في السورة ثلاث مرات، وهذا كله من باب التهويل والتفخيم والتعظيم لما يحصل في ذلك اليوم.

الإعراب :

- ﴿ وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ ﴾

- تعرب اعراب «وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ» الواردة في الآية الكريمة الثالثة من سورة «الحاقة».

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد التهويل من أمرِها؛ زادَ سُبْحانَهُ في تَفْخِيمِ أمْرِها، وتَعْظِيمِ شَأْنِها، قال تعالى:

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :القارعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾

التفسير :

{ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ} من شدة الفزع والهول،{ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوث} أي:كالجراد المنتشر، الذي يموج بعضه في بعض، والفراش:هي الحيوانات التي تكون في الليل، يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول،

وبعد أن بين- سبحانه- أن معرفة حقيقتها أمر عسير ... أتبع ذلك ببيان أحوال الناس وقت وقوعها فقال: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ.

و «يوم» منصوب بفعل مقدر. والفراش: هو الحشرة التي تتهافت نحو النار، وسمى بذلك لأنه يتفرش وينتشر من حولها.

والمبثوث: المنتشر المتفرق. تقول: بثثت الشيء، إذا فرقته، ومنه قوله- تعالى-:

وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أى: متناثرة متفرقة.

أى: تحصل القارعة يوم يكون الناس في انتشارهم وكثرتهم واضطرابهم وإقبالهم نحو الداعي لهم نحو أرض المحشر ... كالحشرات الصغيرة المتهافتة نحو النار.

فأنت ترى أنه- سبحانه- قد شبه الناس في هذا الوقت العصيب، بالفراش المتفرق المنتشر في كل اتجاه، وذلك لأن الناس في هذا اليوم يكونون في فزع، يجعل كل واحد منهم مشغولا بنفسه، وفي حالة شديدة من الخوف والاضطراب.

"ثم فسر ذلك بقوله "يوم يكون الناس كالفراش المبثوث" أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث كما قال تعالى في الآية الأخرى "كأنهم جراد منتشر".

وقوله: ( يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ) يقول تعالى ذكره: القارعة يوم يكون الناس كالفراش، وهو الذي يتساقط في النار والسراج، ليس ببعوض ولا ذباب، ويعني بالمبثوث: المفرّق.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ) هذا الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ) قال: هذا شَبَه شبهه الله، وكان بعض أهل العربية يقول: معنى ذلك: كغوغاء الجراد، يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يومئذ، يجول بعضهم في بعض.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ شبه الله تعالى الخلق وقت البعث هنا (بالفراش المبثوث)، وفي آية أخرى (بالجراد المنتشر)، أما وجه التشبيه بالفراش، فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة واحدة، بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى، فدل على أنهم إذا بعثوا فزعوا، وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة، يصبحون كغوغاء الجراد، يركب بعضه بعضًا، فكذلك الناس إذا بعثوا، يموج بعضهم في بعض، كالجراد والفراش، كقوله تعالى: (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض).

وقفة

[4] ﴿يَومَ يَكونُ النّاسُ كَالفَراشِ المَبثوثِ ﴾ كناية عن قلة الشأن وهوانه.

وقفة

[4] ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ في تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كثيرة بليغة، كالطيش والانتشار، والكثرة، والضعف، والذلة، والمجيء، شبه الناس بأغبى الحشرات، الفراش، حيث تلقي بنفسها إلى التهلكة؛ لأنهم يلقون بأنفسهم إلى التهلكة بذنوبهم وعصيانهم.

وقفة

[4، 5] ﴿يَومَ يَكونُ النّاسُ كَالفَراشِ المَبثوثِ * وَتَكونُ الجِبالُ كَالعِهنِ المَنفوشِ﴾ وقرن بين الناس والجبال تنبيهًا على تأثير تلك القارعة في الجبال، حتى صارت كالعهن المنفوش، فكيف يكون حال الإنسان عند سماعها؟

الإعراب :

- ﴿ يَوْمَ: ﴾

- ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق بفعل مضمر دلت عليه القارعة اي تقرع.

- ﴿ يَكُونُ النَّاسُ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة. يكون: فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة. الناس: اسم «يكون» مرفوع بالضمة.

- ﴿ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ: ﴾

- حرف جر للتشبيه. الفراش: اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور في محل نصب خبر «يكون» أو تكون الكاف اسما مبنيا على الفتح بمعنى «مثل» في محل نصب خبر «يكون» ويكون «الفراش» مضافا اليه مجرورا بالاضافة وعلامة جره الكسرة. المبثوث: صفة- نعت- للفراش مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. شبهوا بالفراش في الكثرة والانتشار و «المبثوث» المتفرق.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد تَفْخِيمِ أمْرِها؛ ذكرَ اللهُ هنا حالَ النَّاس وقت وقوعها، قال تعالى:

﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يوم:

1- بالنصب، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالرفع، وهى قراءة زيد بن على.

مدارسة الآية : [5] :القارعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾

التفسير :

وأما الجبال الصم الصلاب، فتكون{ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} أي:كالصوف المنفوش، الذي بقي ضعيفًا جدًا، تطير به أدنى ريح، قال تعالى:{ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} ثم بعد ذلك، تكون هباء منثورًا، فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد، فحينئذ تنصب الموازين، وينقسم الناس قسمين:سعداء وأشقياء،

وقوله- سبحانه-: وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ بيان لحالة أخرى من الأحوال التي يكون عليها هذا الكون يوم القيامة.

والعهن: الصوف ذو الألوان المتعددة، والمنفوش: المفرق بعضه عن بعض.

أى: وتكون الجبال في ذلك اليوم، كالصوف الذي ينفش ويفرق باليد ونحوها. لخفته وتناثر أجزائه، حتى يسهل غزله.

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة، يراها قد اشتملت على أقوى الأساليب وأبلغها، في التحذير من أهوال يوم القيامة، وفي الحض على الاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح.

لأنها قد ابتدأت بلفظ القارعة، المؤذن بأمر عظيم، ثم ثنت بالاستفهام المستعمل في التهويل، ثم أعادت اللفظ بذاته بدون إضمار له زيادة في تعظيم أمره، ثم جعلت الخطاب لكل من يصلح له، ثم شبهت الناس فيه تشبيها تقشعر منه الجلود، ثم وصفت الجبال- وهي المعروفة بصلابتها ورسوخها- بأنها ستكون في هذا اليوم كالصوف المتناثر الممزق.

يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي " العهن " الصوف ثم أخبر تعالى عما يئول آليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب أعماله فقال.

وقوله: ( وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ) يقول تعالى ذكره: ويوم تكون الجبال كالصوف المنفوش؛ والعِهْن: هو الألوان من الصوف.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ( وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ) قال: الصوف المنفوش.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: هو الصوف. وذُكر أن الجبال تسير على الأرض وهي في صورة الجبال كالهباء.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ يوم القيامة تكون الجبال كالصوف متعدد الألوان الذي ينفش باليد فيصير هباء ويزول.

وقفة

[5] ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ وجه الشبه بالفراش: لأن الفراش يطير إلي غير اتجاه, وبجهات مختلفة, ويركب بعضه بعضًا, وهذا حال الناس يوم القيامة, ويجتمع في الفراش الذل وهو حال أهل المحشر.

وقفة

[5] ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ ثوابت الله الكونية تتبدل، فكيف بثوابتك التي تضعها لنفسك، ولا ترضى لها تبديلًا؟!

وقفة

[5] ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ هذه الصورة تبشِّع في النَّفس استضعاف الضعفاء، هذه الجبال فما بالك بالإنسان!

وقفة

[5] ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ الجبال على عظم متناتها وصلابتها تكون كالصوف المندوف، فكيف بالعبد ذي التكليف؟!

الإعراب :

- ﴿ وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. شبه الجبال بالعهن وهو الصوف الاحمر المصبوغ الوانا. مفردها: عهنة. و «بالمنقوش» لتفرق اجزائها أي المندوف.

المتشابهات :

| المعارج: 9 | ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴾ |

|---|

| القارعة: 5 | ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا كانت الجِبالُ أشَدَّ ما تكونُ؛ عظَّم الرَّهبةَ بالإخبارِ بما يُفعَلُ بها، قال تعالى:

﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :القارعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾

التفسير :

{ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} أي:رجحت حسناته على سيئاته

ثم بين- سبحانه- أحوال السعداء والأشقياء في هذا اليوم فقال: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ.

أى: فأما من ثقلت موازين حسناته. ورجحت أعماله الصالحة على غيرها.

أي رجحت حسناته على سيئاته.

وقوله: ( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ) يقول: فأما من ثقُلَت موازين حسناته، يعني بالموازين: الوزن، والعرب تقول: لك عندي درهم بميزان درهمك، ووزن درهمك، ويقولون: داري بميزان دارك ووزن دارك، يراد: حذاء دارك. قال الشاعر:

قــدْ كُــنْتُ قَبْـلَ لِقـائِكُمْ ذَا مِـرَّة

عِنــدِي لِكُــلِّ مُخــاصِمٍ مِيزَانُـهُ (1)

يعني بقوله: لكلّ مخاصم ميزانه: كلامه، وما ينقض عليه حجته. وكان مجاهد يقول: ليس ميزان، إنما هو مثل ضرب.

المعاني :

التدبر :

عمل

[6] ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ثقِّل موازينَكَ بعدة أعمال صالحة تقوم بها هذا اليوم، وتذكَّر قولَه ﷺ: «مَا مِنْ شَيءٍ في الِميزانِ أَثْقَلُ مِن حُسْنَ الخُلُقِ» [أبو داود 4799، وصححه الألباني].

وقفة

[6، 7] ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ ومما يُثقل الميزان: «سُبحان الله وبحمده، سُبحان الله العظيمَ».

عمل

[6، 7] ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ هنا حُسمت النتيجة، ورُسمت لك نهاية الطريق، فثقِّل ميزانك بالصالحات، ما دمت مستطيعًا.

وقفة

[6، 7] ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ هذا العيش لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، لا يحزنون ولا يخافون في أنعم عيش.

تفاعل

[6، 7] ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[6، 7] ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ لو أن طالبًا صححت ورقته، وأعطي بكل إجابة صحيحة عشر درجات، والإجابة الخاطئة يؤخذ منه درجة، ثم يرسب، ماذا نقول فيه؟!

وقفة

[6، 7] ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ أي حياة طيبة ليس بها نكد ولا صخب، بل هي كاملة من جميع الوجوه.

عمل

[6، 7] ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ لا تغرنك كثرة أعمالك في الدنيا؛ احرص على الإخلاص في كل عمل مهما كان قليلًا يثقله الله لك في ميزان الآخرة.

وقفة

[6، 7] ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ كم في الهداية من هدايا!

وقفة

[6، 7] ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ تعدد الموازين يوحي بأن لكل عمل قدره وقيمته.

وقفة

[6، 7] ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ جَمَع فيه وفيما بعده الميزان مع أنه واحدٌ، باعتبار تعدُّد الموزوناتِ والموزونِ لهم، وقيل: هي جمع موزون.

وقفة

[6، 7] ما أروع هذا الإيجاز وأجمعه! ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾، وفي إفراد عيشة إشارة إلي ثباتها وعدم تغيرها.

الإعراب :

- ﴿ فَأَمَّا مَنْ: ﴾

- الفاء استئنافية. اما: حرف شرط وتفصيل لا عمل له. من:اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «من».

- ﴿ ثَقُلَتْ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بمن والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها.

- ﴿ مَوازِينُهُ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة وهي جمع موزون وهو العمل الذي له وزن عند الله او جمع ميزان وثقلها رجحانها اي ثقلت من الحسنات اي لاتباعهم الحق في الدنيا وثقلها في الآخرة.

المتشابهات :

| الأعراف: 8 | ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَـ مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ |

|---|

| المؤمنون: 102 | ﴿فَـ مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ |

|---|

| القارعة: 6 | ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا وَصَفَ اللهُ يومَ القيامةِ؛ قسَّمَ النَّاسَ فيه إلى قِسمَينِ، قال تعالى:

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :القارعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾

التفسير :

{ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} في جنات النعيم.

فهو في عيشة مرضية. أو في عيشة ذات رضا من صاحبها، لأنها عيشة هنية كريمة.

يعني في الجنة.

حدثنا بذلك أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ) يقول: في عيشة قد رضيها في الجنة.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ) يعني: في الجنة.

التدبر :

وقفة

[7] ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ حين يكرِّس المسلم جهده في الدنيا بما يثقِّل ميزانه في الآخرة؛ يُمنح الرِّضا في الدَّارين.

وقفة

[7] ﴿فَهُوَ في عيشَةٍ راضِيَةٍ﴾ إنما العيش عيش الآخرة.

الإعراب :

- ﴿ فَهُوَ: ﴾

- الفاء واقعة في جواب الشرط. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ

- ﴿ فِي عِيشَةٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «هو» والجملة الاسمية جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم بمن.

- ﴿ راضِيَةٍ: ﴾

- صفة- نعت- لعيشة مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة اي مرضية بمعنى ذات رضا لان «فاعلة» هنا بمعنى «مفعولة» لان اهلها يرضون بالعيش في دار الخلود.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ القسمَ الأول؛ ذكرَ مسكنَه، قال تعالى:

﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :القارعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾

التفسير :

{ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته.

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ أى: خفت موازين حسناته، وثقلت موازين سيئاته،

أي رجحت سيئاته على حسناته.

وقوله: (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ) يقول: وأما من خفّ وزن حسناته، فمأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جهنم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ) وهي النار هي مأواهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[8] ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ قال أبو بكر رضي الله عنه: «إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحُقَّ لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلًا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحُقَّ لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفًا».

وقفة

[8] ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ أعماله تكون هباءً منثورًا، وهو نفسه لا يقيم الله له وزنًا، فلا هو يزن ولا أعماله تزن في الميزان.

وقفة

[8، 9] ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ لا قيمة للعمل إذا لم يقم في ظل الإيمان بالله.

وقفة

[8، 9] ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ كثيرا ما كنت تجد الأمن والسكينة حين تأوي إلي صدر أمك, فاليوم مأواك أمّ غير رؤوم, وملاذك قلب غير حنون؛ إنها نار تلظي, أجارنا الله من عذابها.

وقفة

[8، 9] ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ وإنما قيل للهاوية (أُمُّهُ)؛ لأنه لا مأوى له غيرها، رب نعوذ بك من النار وما قرب إليها.

تفاعل

[8، 9] ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السادسة وتعرب اعرابها اي خفت لكثرة السيئات وانما خفت لاتباعهم الباطل وخفتها في الدنيا.

المتشابهات :

| الأعراف: 9 | ﴿وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَـٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ |

|---|

| المؤمنون: 103 | ﴿وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَـٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ |

|---|

| القارعة: 8 | ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ القسمَ الأول؛ ذكرَ القسمَ الثاني من النَّاس، قال تعالى:

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :القارعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾

التفسير :

{ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ} أي:مأواه ومسكنه النار، التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى:{ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا} .

وقيل:إن معنى ذلك، فأم دماغه هاوية في النار، أي:يلقى في النار على رأسه.

فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ أى: فمرجعه ومأواه الذي يأوى إليه، نار سحيقة يهوى إليها بدون رحمة أو شفقة، بسبب كفره وفسوقه.

فالمراد بالأم هنا: المرجع والمأوى، وبالهاوية: النار التي يسقط فيها، وسميت النار بذلك. لشدة عمقها. وسمى المأوى أمّا، لأن الإنسان يأوى إليه كما يأوى ويلجأ إلى أمه.

ويرى بعضهم أن المراد بأمه هنا الحقيقة، لأن العرب يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير وفي الشر، لشدة محبتها له.

وقوله : ( فأمه هاوية ) قيل : معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم . وعبر عنه بأمه - يعني دماغه - روي نحو هذا عن ابن عباس ، وعكرمة ، وأبي صالح ، وقتادة - قال قتادة : يهوي في النار على رأسه ، وكذا قال أبو صالح : يهوون في النار على رءوسهم .

وقيل : معناه : ( فأمه ) التي يرجع إليها ، ويصير في المعاد إليها ( هاوية ) وهي اسم من أسماء النار .

قال ابن جرير : وإنما قيل : للهاوية أمه ; لأنه لا مأوى له غيرها .

وقال ابن زيد : الهاوية : النار ، هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها ، وقرأ : ( ومأواهم النار ) [ آل عمران : 151 ] .

قال ابن أبي حاتم : وروي عن قتادة أنه قال : هي النار ، وهي مأواهم

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ) قال: مصيره إلى النار، هي الهاوية. قال قتادة: هي كلمة عربية، كان الرجل إذا وقع في أمر شديد، قال: هوت أمه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الأشعث بن عبد الله الأعمى، قال: إذا مات المؤمن ذُهب بروحه إلى أرواح المؤمنين، فيقولون: روّحوا أخاكم، فإنه كان في غمّ الدنيا؛ قال: ويسألونه ما فعل فلان؟ فيقول: مات، أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهبوا به إلى أمِّه الهاوية.

حدثني إسماعيل بن سيف العجلي، قال: ثنا عليّ بن مُسْهِر، قال: ثنا إسماعيل، عن أبي صالح، في قوله ( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ) قال: يهوون في النار على رءوسهم.

حدثنا ابن سيف، قال: ثنا محمد بن سَوَّار، عن سعيد، عن قتادة ( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ) قال: يهوي في النار على رأسه.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ) قال: الهاوية: النار، هي أمُّه ومأواه التي يرجع إليها، ويأوي إليها، وقرأ: وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ .

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ) وهو مثلها، وإنما جعل النار أمَّه، لأنها صارت مأواه، كما تؤوي المرأة ابنها، فجعلها إذ لم يكن له مأوى غيرها، بمنـزلة أمّ له.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[9] ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ ليس معنى (أُمُّهُ) التي ولدته؛ بل معنى (أُمُّهُ) مستقره ومسكنه هاوية؛ والهاوية هي النار، أعاذنا الله منها.

وقفة

[9] ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ قال الرازي: «فيه وجوه: أحدها: أن الهاوية من أسماء النار، وكأنها النار العميقة يهوي أهل النار فيها مهوى بعيدًا. وثانيها: فأم رأسه هاوية في النار؛ لأنهم يهوون في النار على رؤوسهم. وثالثها: أنهم إذا دعوا على الرجل بالهلاك، قالوا: هوت أمه لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه حزنًا عليه».

وقفة

[9] ﴿فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ﴾ أي: مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، فتكون له بمنزلة الأم الملازمة، وقيل: إن معنى ذلك: أم دماغه هاوية في النار، أي: يلقى في النار على رأسه.

عمل

[6-9] ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ هما فريقان لا ثالث لهما يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فحدد من الآن جماعتك وفوجك الذي ستُحشر معه.

الإعراب :

- ﴿ فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ: ﴾

- الفاء: رابطة لجواب الشرط. أمّه: مبتدأ مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة. هاوية: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة اي مأواه النار لان جهنم تكون اما للكافر اذا كان مصيره اليها ومأواه. وكل شيء جمع شيئا وضمه اليه فهو أم له.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ القسمَ الثاني؛ ذكرَ مسكنَه، قال تعالى:

﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فأمه:

1- بضم الهمزة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة طلحة.

مدارسة الآية : [10] :القارعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴾

التفسير :

{ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهْ} وهذا تعظيم لأمرها،

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة، بما يزيد من هول هذه الهاوية فقال: وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ، نارٌ حامِيَةٌ.

أى: وأى شيء يخبرك بكنه تلك النار السحيقة؟ إننا نحن الذين نخبرك بذلك فنقول لك- أيها المخاطب- على سبيل التحذير من العمل الذي يؤدى إليها:

ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية : ( وما أدراك ما هيه نار حامية )

قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى : حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال : إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين ، فيقولون : روحوا أخاكم ، فإنه كان في غم الدنيا . قال : ويسألونه : وما فعل فلان ؟ فيقول : مات ، أوما جاءكم ؟ فيقولون : ذهب به إلى أمه الهاوية

وقد رواه ابن مردويه من طريق أنس بن مالك مرفوعا ، بأبسط من هذا . وقد أوردناه في كتاب صفة النار ، أجارنا الله منها بمنه وكرمه .

وقوله: ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ) يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أشعرك يا محمد ما الهاوية.

المعاني :

التدبر :

لمسة

[10] ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ﴾ وما أعلمك ما هذه النار؟ والاستفهام للتهويل والتخويف، ببيان أنها خارجة عن المعهود، بحيث لا يدرى كنهها.

الإعراب :

- ﴿ وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ ﴾

- تراجع الآية الكريمة الثالثة. هي: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع خبر «ما» والهاء للسكت لتتبين بها حركة ما قبلها والضمير يعود على الداهية التي دل عليها قوله «فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ» او هو ضمير «هاوية».

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ الهاوية؛ هَوَّلَها هنا، فقال تعالى:

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ماهيه:

قرئ:

1- بإثبات الهاء، التي هى هاء السكت، وهى قراءة الجمهور.

2- بحذفها فى الوصل، وهى قراءة ابن أبى إسحاق، والأعمش، وحمزة.

مدارسة الآية : [11] :القارعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴾

التفسير :

{ نَارٌ حَامِيَةٌ} أي:شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا سبعين ضعفًا. نستجير بالله منها.

إنها نار قد بلغت النهاية في حرارتها.

نسأل الله تعالى- أن يعيذنا جميعا منها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقوله : ( نار حامية ) أي : حارة شديدة الحر ، قوية اللهيب والسعير .

قال أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم " . قالوا : يا رسول الله ، إن كانت لكافية . فقال : " إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا " .

ورواه البخاري ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك . ورواه مسلم ، عن قتيبة ، عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد به ، وفي بعض ألفاظه : " أنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا ، كلهن مثل حرها " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا حماد - وهو ابن سلمة - ، عن محمد بن زياد - سمع أبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : " نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم " . فقال رجل : إن كانت لكافية . فقال : " لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا حرا فحرا " .

تفرد به أحمد من هذا الوجه ، وهو على شرط مسلم .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا سفيان ، عن أبي الزياد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وعمرو ، عن يحيى بن جعدة - : " إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ، وضربت بالبحر مرتين ، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد " .

وهذا على شرط الصحة ولم يخرجوه من هذا الوجه ، وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق [ ابن أبي الزناد ] .

ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري : " ناركم هذه جزء من سبعين جزءا " .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردي - ، عن سهيل عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم " .

تفرد به أيضا من هذا الوجه ، وهو على شرط مسلم أيضا .

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، حدثنا معن بن عيسى القزاز ، عن مالك ، عن عمه أبي سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا " .

وقد رواه أبو مصعب ، عن مالك ولم يرفعه . وروى الترمذي وابن ماجه ، عن عباس الدوري ، عن يحيى ابن أبي بكير : حدثنا شريك ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت ، فهي سوداء مظلمة " .

وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب .

وجاء في الحديث - عند الإمام أحمد - من طريق أبي عثمان النهدي ، عن أنس - وأبي نضرة العبدي ، عن أبي سعيد وعجلان مولى المشمعل ، عن أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه " .

وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب ، أكل بعضي بعضا ، فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء ، ونفس في الصيف . فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها ، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها " .

وفي الصحيحين : " إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم " .

آخر سورة القارعة

ثم بَيَّن ما هي، فقال: ( نَارٌ حَامِيَةٌ ), يعني بالحامية: التي قد حميت من الوقود عليها.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[11] ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ نار الدنيا في جنب نار الآخرة ليست حامية، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، قَالَ: «فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا» [البخاري 3265]، وبذلك صار آخر السورة مطابقًا لأولها، فالقارعة ليست كأي قارعة، ونار الآخرة ليست كأي نار.

وقفة

[11] ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» [البخاري 5۳۳]، وهذا الحديث من أدلة وجود جهنم الآن.

تفاعل

[11] ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ استعذ بالله من عذاب النار.

الإعراب :

- ﴿ نارٌ حامِيَةٌ: ﴾

- خبر مبتدأ محذوف تقديره هي نار. حامية: صفة- نعت- لنار مرفوعة مثلها بالضمة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : وبعد أن هَوَّلَها؛ بَيَّنَها هنا، قال تعالى:

﴿ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [1] :التكاثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾

التفسير :

يقول تعالى موبخًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له، ومعرفته، والإنابة إليه، وتقديم محبته على كل شيء:{ أَلْهَاكُمُ} عن ذلك المذكور{ التَّكَاثُرُ} ولم يذكر المتكاثر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون، ويفتخر به المفتخرون، من التكاثر في الأموال، والأولاد، والأنصار، والجنود، والخدم، والجاه، وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى.

تفسير سورة التكاثر

مقدمة وتمهيد

1- سورة «التكاثر» من السور المكية، وسميت في بعض المصاحف سورة «ألهاكم» وكان بعض الصحابة يسمونها «المقبرة» .

قال القرطبي: وهي مكية في قول المفسرين. وروى البخاري أنها مدنية وهي ثماني آيات.

وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها: ما روى عن ابن عباس أنها نزلت في حيين من قريش، بنى عبد مناف. وبنى سهم، تكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام، فقال كل حي منهم: نحن أكثر سيدا، وأعز نفرا ... فنزلت هذه السورة ... .

2- ومن أغراض السورة الكريمة: النهى عن التفاخر والتكاثر، والحض على التزود بالعمل الصالح، وعلى ما ينجى من العذاب، والتأكيد على أن يوم القيامة حق، وعلى أن الحساب حق، وعلى أن الجزاء حق ...

قوله - سبحانه - : ( أَلْهَاكُمُ ) من اللهو وهو الغفلة عن مواطن الخير ، والانشغال عما هو نافع .

والتكاثر : التبارى والتباهى بالكثرة فى شئ مرغوب فيه كالمال والجاه . .

أى : شغلكم - أيها الناس - التباهى والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة ، كما ألهاكم حب الدنيا عن القيام بما كلفناكم به . .

تفسير سورة التكاثر وهي مكية .

يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها ، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر ، وصرتم من أهلها ؟!

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري ، حدثنا خالد بن عبد الدايم ، عن ابن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ( ألهاكم التكاثر ) عن الطاعة ( حتى زرتم المقابر ) حتى يأتيكم الموت " .

وقال الحسن البصري : ( ألهاكم التكاثر ) في الأموال والأولاد .

وفي صحيح البخاري في " الرقاق " منه : وقال لنا أبو الوليد : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : ( ألهاكم التكاثر ) يعني : " لو كان لابن آدم واد من ذهب " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة : سمعت قتادة يحدث عن مطرف - يعني ابن عبد الله بن الشخير - عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : " ( ألهاكم التكاثر ) يقول ابن آدم : مالي مالي . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت ؟ " .

ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به .

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا حفص بن ميسرة ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول العبد : مالي مالي ؟ وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى ، أو لبس فأبلى ، أو تصدق فاقتنى وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس " . تفرد به مسلم .

وقال البخاري : حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يتبع الميت ثلاثة ، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد : يتبعه أهله وماله وعمله ، فيرجع أهله وماله ، ويبقى عمله " .

وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثنا قتادة ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان : الحرص والأمل " . أخرجاه في الصحيحين .

وذكر الحافظ ابن عساكر ، في ترجمة الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك - أنه رأى في يد رجل درهما فقال : لمن هذا الدرهم ؟ فقال الرجل : لي . فقال : إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر . ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر :

أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو أسامة قال : صالح بن حيان ، حدثني عن ابن بريدة في قوله : ( ألهاكم التكاثر ) قال : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث ، تفاخروا وتكاثروا ، فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان بن فلان ، وفلان ؟ وقال الآخرون مثل ذلك ، تفاخروا بالأحياء ، ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور . فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان ؟ يشيرون إلى القبر - ومثل فلان ؟ وفعل الآخرون مثل ذلك ، فأنزل الله : ( ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ) لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة و

القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)

يقول تعالى ذكره: ألهاكم أيها الناس المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم، وعما ينجيكم من سخطه عليكم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ) قال: كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعدّ من بني فلان، وهم كلّ يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا.

ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كلام يدلّ على أن معناه التكاثر بالمال.

* ذكر الخبر بذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن أبيه أنه انتهى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وهو يقرأ: ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ) قال: " ابن آدم، ليس لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبِست فأبليت، أو تصدّقت فأمضيت " .

حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، قال: ثنا آدم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، عن أُبيّ بن كعب، قال: كنا نرى أن هذا الحديث من القرآن: " لو أن لابن آدم واديين من مال، لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب " حتى نـزلت هذه السورة: ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) إلى آخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم بعقب قراءته " ألهاكم " ليس لك من مالك إلا كذا وكذا، ينبئ أن معنى ذلك عنده: ألهاكم التكاثر: المال.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ خطر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد.

وقفة

[1] قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾».

لمسة

[1] ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ، ومعنى ألهاكم: شغلكم، والتكاثر: المباهاة بكثرة المال والأولاد، وأن يقول هؤلاء: «نحن أكثر»، ويقول هؤلاء: «نحن أكثر»، ولما قرأها النبي ﷺ قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ» [مسلم 2958].

لمسة