الإحصائيات

سورة الدخان

| ترتيب المصحف | 44 | ترتيب النزول | 64 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 3.00 |

| عدد الآيات | 59 | عدد الأجزاء | 0.12 |

| عدد الأحزاب | 0.25 | عدد الأرباع | 1.00 |

| ترتيب الطول | 57 | تبدأ في الجزء | 25 |

| تنتهي في الجزء | 25 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 25/29 | الحواميم: 5/7 | ||

الروابط الموضوعية

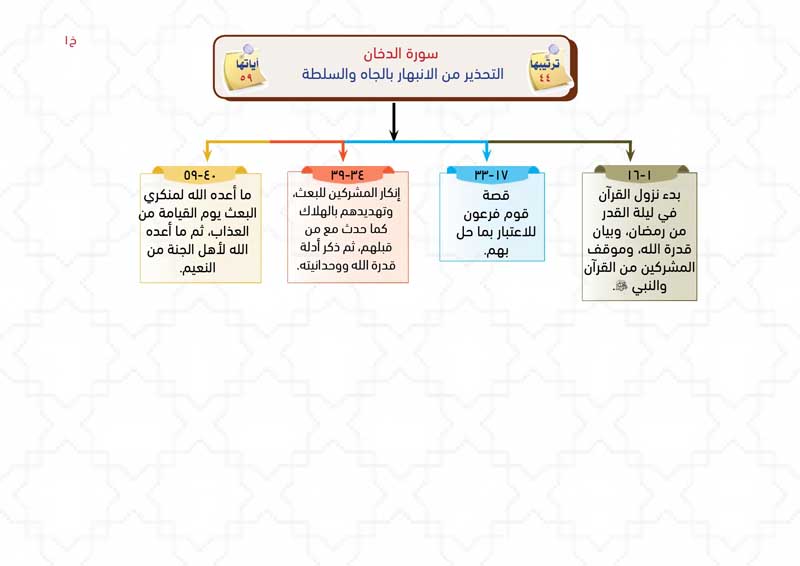

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (9) عدد الآيات (9)

بدءُ إنزالِ القرآنِ في ليلةِ القدرِ من رمضانَ، رحمةً من اللَّهِ مالكِ الكونِ كلِّه، وهو الإلهُ الحقُّ لا شريكَ له، إلَّا أنَّ المشركينَ في شكٍّ وارتيابٍ من هذا.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (10) الى الآية رقم (18) عدد الآيات (9)

بعدَ شكِّ المشركينَ في التَّوحيدِ والبعثِ ذكرَ اللهُ أوصافَ العذابِ الذي سيحلّ بهِم تهديدًا لهم وتسليةً لرسولِه ﷺ، ثُمَّ ذكرَ مثالاً لذلك بما حدثَ لفرعونَ وقومِه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الدخان

التحذير من الانبهار بالسلطة والجاه/ قدرة الله على إهلاك المكذبين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • فناء الظالمين في الدنيا:: فنرى آيات شديدة، تعقب على فناء الظالمين وكل من سار سيرهم: ﴿كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَـٰكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا قَوْماً ءاخَرِينَ * فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاء وَٱلأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ﴾ (25-29). فتأمل ما حلَّ بفرعون وقومه من العذاب بسبب الطغيان والإجرام، وكيف تركوا كل آثارهم وقصورهم وحدائقهم بسبب ما حلَّ بهم من ضياع وتشرد بسبب طغيانهم في الأرض وعصيانهم لأوامر الله، بعد أن مكّنهم الله في الأرض، فلم يحافظوا على الأمانة، واستكبروا بما أعطاهم الله تعالى، فكان عاقبتهم الهلاك والضياع، وورث بني إسرائيل. لاحظ: في سورة الزخرف سبب تكذيب فرعون كان المظاهر المادية: ﴿أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَـٰذِهِ ٱلأَنْهَـٰرُ تَجْرِى مِن تَحْتِى أَفَلاَ تُبْصِرُونَ﴾ (الزخرف 51)، بينما هنا حددت سورة الدخان سببًا آخر لتكذيبه، وهو: اعتماده على الجاه والسلطة: ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾

- • عذاب الظالمين في الآخرة:: وتصوّر لنا السورة مشهدًا رهيبًا من مشاهد القيامة: عذاب كل من ألهته القوة والسلطة فأنسته طاعة الله: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ ٱلزَّقُّومِ * طَعَامُ ٱلأَثِيمِ * كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ * كَغَلْىِ ٱلْحَمِيمِ ...﴾ (46). إلى أن نصل إلى قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ﴾ (49)، آية رهيبة تحدد بوضوح أن هذا العذاب هو لمن اعتز بقوته وجبروته في الدنيا وحاد عن طريق الله.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الدخان».

- • معنى الاسم :: الدخان: هو المتصاعد من الوقود عند اشتعال النار.

- • سبب التسمية :: لورود لفظ الدخان في الآية (10)، ولأن الله جعله آية لتخويف الكفار، حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم للرسول ﷺ، وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكون، ثم نجاهم.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة حم الدخان»؛ لتمييزها عن بقية سور الحواميم.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: عدم الانبهار بالسلطة والجاه.

- • علمتني السورة :: مشروعية الدعاء على الكفار عندما لا يستجيبون للدعوة ويحاربون أهلها: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَـٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾

- • علمتني السورة :: قدرة الله على إهلاك الظالمين: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

- • علمتني السورة :: أن انتظار النصر عبادة وحدها: ﴿فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَم لاَ يُنْصَرُونَ». قال القاضي عياض: «أي علامتُكُمُ التي تَعْرِفُونَ بها أصحابَكم هذا الكلامُ، والشِّعارُ في الأصلِ العلامةُ التي تُنْصَبُ لِيَعْرِفَ بها الرَّجُلُ رُفْقَتَهُ، و(حم لا ينصرون) معناهُ بفضلِ السُّورِ المفتتحةِ بِحم ومنزلَتِها من اللهِ لا يُنْصَرون»، و(سورة الدخان) من السور المفتتحة بـ (حم).

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الدخان من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

• عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: «الْحَوَامِيمَ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ». وديباج القرآن: أي زينته، و(سورة الدخان) من الحواميم.

• سورة الدخان من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة الدخان مع سورة التكوير، ويقرأهما في ركعة واحدة.

• عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو:

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الدخان هي السورة الخامسة من الحواميم أو آل (حم)، وهي سبع سور متتالية، وهي: غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، وأطلق عليها بعض العلماء: عرائس القرآن، وكلها مكية.

• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألا نسعي للسلطة، ونتجنب الانبهار بالسلطة والجاه.

• أن نتحرى ليلة القدر، ونجتهد في اغتنامها وإحيائها بالقيام والذكر والدعاء وتلاوة القرآن: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ (3).

• أن ندعو الله تعالى أن يرفع البلاء عن المبتلين: ﴿رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ (12).

• أن نبادر بالتوبة؛ فاللهُ عزَّ وجلَّ يُمهِل ولا يُهمِل: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ﴾ (16).

• أن نحذر من أسباب هلاك الأمم: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ (37).

• أن ندعو الله أن يرحمنا يوم الفصل: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (40).

• أن نُحْسِن العمل في الدنيا؛ فالكل سيتبرأ منا يوم القيامة إلا إذا رحمنا الله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ * إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّـهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (41، 42).

• أن نستعيذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ (43، 44).

• أن نسأل الله تعالى أن نكون من أهل المقام الأمين في الجنات والعيون: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ (51).

• أن نتدبر القرآن؛ فإنه ميسر لمن تدبره: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (58).

تمرين حفظ الصفحة : 496

مدارسة الآية : [1] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ حم ﴾

التفسير :

تقدم تفسير الحروف المتقطعة

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الدخان» من السور المكية، وعدد آياتها: تسع وخمسون آية في المصحف الكوفي، وسبع وخمسون في البصري، وست وخمسون في غيرهما. وكان نزولها بعد سورة «الزخرف» .

2- وقد افتتحت بالثناء على القرآن الكريم، وأنه قد أنزله- سبحانه- في ليلة مباركة، قال- تعالى-: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ...

3- ثم تحدثت عن جانب من العقوبات الدنيوية التي عاقب الله- تعالى- بها كفار قريش، وذكرت ما تضرعوا به إلى الله لكي يكشف عنهم ما نزل بهم من بلاء، فلما كشفه- تعالى- عنهم عادوا إلى كفرهم وعنادهم ...

قال- تعالى-: بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ. يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ...

4- ثم ساقت جانبا من قصة فرعون مع موسى- عليه السلام-، فبينت أن موسى دعا فرعون وقومه إلى وحدانية الله- تعالى-، ولكنهم أصروا على كفرهم، فكانت عاقبتهم الإغراق في البحر، دون أن يحزن لهلاكهم أحد، وأنهم قد تركوا من خلفهم ما تركوا من جنات ونعيم..

قال- تعالى-: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ. وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ. كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ. فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرِينَ..

5- وبعد أن هددت السورة الكريمة مشركي مكة على أقوالهم الباطلة في شأن البعث، وردت عليهم بما يدحض حجتهم، أتبعت ذلك ببيان سوء عاقبة الكافرين، وحسن عاقبة المؤمنين، وختمت بتسلية الرسول صلّى الله عليه وسلّم عما أصابه من أذى، ووعدته بالنصر على أعدائه، قال- تعالى-: فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.

6- هذا والمتدبر في هذه السورة الكريمة يراها تمتاز بقصر الآيات، وبأسلوبها الذي تبرز فيه لوانا متعددة من تهديد المشركين، تارة عن طريق تذكيرهم بالقحط الذي نزل بهم، وتارة عن طريق ما حل بالمكذبين من قبلهم، وتارة عن طريق ما ينتظرهم من عذاب مهين، إذا ما استمروا على كفرهم ...

كما يراها تثنى على القرآن بألوان متعددة من الثناء، وتبشر المتقين ببشارات متنوعة، وتطوف بالنفس الإنسانية في عوالم شتى، لتهديها إلى الصراط المستقيم، ولترشدها إلى طريق الحق واليقين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،

سورة " الدخان " من السور المبدوءة بالحروف المقطعة ، وقد سبق أن قلنا إن أقرب الآراء إلى الصواب فى معناها : أن الله - تعالى - جاء بها فى أوائل بعض السور للتحدى والتعجيز والتنبيه إلى أن هذا القرآن من عند الله - عز وجل - فكأنه - تعالى - يقول للمذكبين : هذا هو القرآن ، مؤلف من كلمات وحروف هى من جنس ما تتخاطبون به ، فإن كنتم فى شك فى كونه من عنده - تعالى - فأتوا بسورة من مثله . . فعجزوا وانقلبوا خاسرين ، وثبت أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - .

تفسير سورة الدخان وهي مكية .

قال الترمذي : حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا زيد بن الحباب ، عن عمر بن أبي خثعم ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قرأ ( حم الدخان ) في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك " .

ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وعمر بن أبي خثعم يضعف . قال البخاري : منكر الحديث .

ثم قال : حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي ، حدثنا زيد بن الحباب ، عن هشام أبي المقدام ، عن الحسن ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قرأ ( حم الدخان ) في ليلة الجمعة ، غفر له " .

ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وهشام أبو المقدام يضعف ، والحسن لم يسمع من أبي هريرة كذا قال أيوب ، ويونس بن عبيد ، وعلي بن زيد .

وفي مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن زيد بن حارثة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن صياد : " إني قد خبأت خبأ فما هو ؟ " وخبأ له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة الدخان ، فقال : هو الدخ . فقال : " اخسأ ما شاء الله كان " . ثم انصرف .

بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى مخبرا عن القرآن العظيم.

القول في تأويل قوله تعالى : حم (1)

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] ﴿حم﴾ الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة والقرآن الكريم، وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية، ومع هذا يعجزون أن يؤلِّفوا منها كتابًا كهذا القرآن.

وقفة

[1] ﴿حم﴾ قيل في الحروف المقطعة أوائل السور: إنها مما استأثر الله بعلمه، وقيل: إنها أسماء للسور المذكورة فيها، وقيل: إنها رموز تدل على بعض أسماء الله وصفاته، وقيل: إنها بيان لإعجاز القرآن؛ فالقرآن مركب منها، والخلق عاجزون عن الإتيان بمثله.

وقفة

[1] ﴿حم﴾ كل سورة ابتدأت بالحروف الهجائية المقطَّعة فهي سورة مكية، إلا سورتين: البقرة وآل عمران، فإنهما مدنيتان.

وقفة

[1] ﴿حم﴾ كانوا يحبون الحواميم؛ قال ابن مسعود: «إذا وقعتُ في آل (حم) وقعت في روضات أتأنق فيهن».

الإعراب :

- ﴿ حم ﴾

- أعربت وشرحت في سورة «المؤمن» غافر.'

المتشابهات :

| غافر: 1 | ﴿ حم تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ﴾ |

|---|

| فصلت: 1 | ﴿ حم تَنزِيلٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ |

|---|

| الشورى: 1 | ﴿ حم عٓسٓق﴾ |

|---|

| الزخرف: 1 | ﴿ حم وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ﴾ |

|---|

| الدخان: 1 | ﴿ حم وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ﴾ |

|---|

| الجاثية: 1 | ﴿ حم تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ﴾ |

|---|

| الأحقاف: 1 | ﴿ حم تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : افتُتِحَت هذه السُّورةُ العظيمةُ بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ حم ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾

التفسير :

هذا قسم بالقرآن على القرآن.

والواو في قوله- تعالى-: وَالْكِتابِ الْمُبِينِ للقسم، وجوابه إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ ...

يقول تعالى مخبرا عن القرآن العظيم.

قد تقدم بياننا في معنى قوله (حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ).

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ ولم يذكر ماذا يُبيِّن هذا الكتاب، ليدل على أنه مبيِّن لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والآخرة.

وقفة

[2] ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ أبان لكم كتاب ربكم كل خير لتعملوه، وكل شر لتجتنبوه.

وقفة

[2] ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح لفظًا ومعنى، والله أعلم.

وقفة

[2] هناك أسرار في كتاب الله يفهمها أولوا الألباب الذين يعطون القرآن وقتًا وتدبرًا وتأملًا، ويبدئون ويعيدون، فالقرآن يكشف لهم من أسراره ومعانيه ﴿والكتاب المبين﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَالْكِتابِ الْمُبِينِ ﴾

- هذه الآية الكريمة أعربت في سورة «الزخرف» الآية الثانية.'

المتشابهات :

| الزخرف: 2 | ﴿ حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ |

|---|

| الدخان: 2 | ﴿ حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد ذكرِ الحُروفِ المُقطَّعة التي تَأتي لبَيانِ إعجازِ هذا القرآنِ؛ أقسَمَ اللهُ هنا بالكِتابِ الواضِحِ المُبِينِ لكُلِّ شَيءٍ يُحتاجُ إليه، قال تعالى:

﴿ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ .. ﴾

التفسير :

فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله{ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} أي:كثيرة الخير والبركة وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام، بلغة العرب الكرام لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا من هداه ويسيروا وراءه فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي ولهذا قال:{ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا} أي:في تلك الليل الفاضلة التي نزل فيها القرآن

والمراد بالليلة المباركة: ليلة القدر ...

أى: وحق هذا القرآن الواضح الكلمات، البين الأسلوب، لقد ابتدأنا إنزاله في ليلة كثيرة البركات والخيرات.

فأنت ترى أن الله- تعالى- قد وصف هذه الليلة بأنها مباركة، لزيادة خيرها وفضلها، ولما تتابع فيها من نعم دينية ودنيوية..

ولله- تعالى- أن يفصل بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض وبعض الرسل على بعض.. لا راد لفضله، ولا معقب لحكمه ...

قال الإمام ابن كثير: «يقول الله- تعالى- «مخبرا عن هذا القرآن الكريم: أنه أنزله في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، كما قال- تعالى-: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.. وكان ذلك في شهر رمضان، كما قال- تعالى-: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ..

ومن قال بأنها- أى: الليلة المباركة- ليلة النصف من شعبان- كما روى عن عكرمة- فقد أبعد النّجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان» .

هذا وقد فصل بعضهم أدلة من قال بأن المراد بها ليلة القدر، وأدلة من قال بأن المراد بها ليلة النصف من شعبان .

والحق أن المراد بها ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن من شهر رمضان، كما نصت على ذلك آية سورة البقرة التي تقول: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ....

والأحاديث التي أوردها بعضهم في أن المراد بها ليلة النصف من شعبان، أحاديث مرسلة أو ضعيفة، أو لا أساس لها.. فثبت أن المراد بها ليلة القدر.

وقوله- سبحانه-: إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ استئناف مبين لمقتضى الإنزال..

والإنذار: إخبار فيه تخويف وترهيب، كما أن التبشير إخبار فيه تأمين وترغيب.

أى: أنزلنا هذا القرآن في تلك الليلة المباركة، أو ابتدأنا إنزاله فيها، لأن من شأننا أن نخوف بكتبنا ووحينا، حتى لا يقع الناس في أمر نهيناهم عن الوقوع فيه.

إنه أنزله في ليلة مباركة ، وهي ليلة القدر ، كما قال تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) [ القدر : 1 ] وكان ذلك في شهر رمضان ، كما قال : تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) [ البقرة : 185 ] وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك في " سورة البقرة " بما أغنى عن إعادته .

ومن قال : إنها ليلة النصف من شعبان - كما روي عن عكرمة - فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أنها في رمضان . والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن عقيل عن الزهري : أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان ، حتى إن الرجل لينكح ويولد له ، وقد أخرج اسمه في الموتى " فهو حديث مرسل ، ومثله لا يعارض به النصوص .

وقوله : ( إنا كنا منذرين ) أي : معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعا ، لتقوم حجة الله على عباده .

وقوله (إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ) أقسم جلّ ثناؤه بهذا الكتاب, أنه أنـزله في ليلة مباركة.

واختلف أهل التأويل في تلك الليلة, أيّ ليلة من ليالي السنة هي؟ فقال بعضهم: هي ليلة القدر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة (إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ) : ليلة القدر, ونـزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلة من رمضان, ونـزلت التوراة لستّ ليال مضت من رمضان, ونـزل الزَّبور لستّ عشرة مضت من رمضان, ونـزل الإنجيل لثمان عشرة مضت من رمضان, ونـزل الفُرقَان لأربع وعشرين مضت من رمضان.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله (فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ) قال: هي ليلة القدر.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله عزّ وجلّ(إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) قال: تلك الليلة ليلة القدر, أنـزل الله هذا القرآن من أمّ الكتاب في ليلة القدر, ثم أنـزله على الأنبياء (1) في الليالي والأيام, وفي غير ليلة القدر.

وقال آخرون: بل هي ليلة النصف من شعبان.

والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدر, لأن الله جلّ ثناؤه أخبر أن ذلك كذلك لقوله تعالى ( إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ) خلَقْنا بهذا الكتاب الذي أنـزلناه في الليلة المباركة عقوبتنا أن تحلّ بمن كفر منهم, فلم ينب إلى توحيدنا, وإفراد الألوهة لنا.

------------------------

الهوامش:

(1) في فتح القدير للشوكاني (4: 554) :" وقال قتادة : أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ، إلى بيت العزة في سماء الدنيا ، ثم أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في الليالي والأيام ، في ثلاث وعشرين سنة".

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ أي: كثيرة الخير والبركة؛ وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؛ فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام.

وقفة

[3] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ الليل أخص بالنفحات الإلهية، ذلك لخلو القلب وانقطاع الشواغل وسكون الليل، ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه.

وقفة

[3] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ تدبر كيف جمع الله في ليلة القدر أنواع البركات: فالقرآن مبارك، ونزل في ليلة مباركة، وفي شهر مبارك، ومكان مبارك، ونزل به أكثر الملائكة بركة على أكثر البشر بركة، وواهب البركات كلها هو الله جل جلاله، فحري بالمؤمن أن يجتهد لعله يدرك بركة هذه الليلة، فينعم ببركتها في الدنيا والبرزخ والآخرة.

وقفة

[3] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ نزول القرآن في ليلة القدر التى هي كثيرة الخيرات دلالة على عظم قدره.

وقفة

[3] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ في كثرة خيراتها، مباركة في سعة فوائدها ومبرراتها، ومن بركتها: أنها تفوق ليالي الدهر، وأن من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، أما يحق لك -أيها المؤمن- أن تجرد قلبك في هذه الليلة من جميع الأشغال؟ وأن تقبل بكليتك إلى طاعة ذي العظمة والجلال؟ وأن الليلة من جميع الأشغال؟ وأن تقبل بكليتك إلى طاعة ذي العظمة والجلال؟ وأن تعترف بذنوبنك وفاقتك وافتقارك؟ وأن تتوسل إليه مخلصًا في خضوعك وانكسارك؟

اسقاط

[3] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ كم مرت بك هذه الآية من مرّة؟ وكم مرة توقفت قليلًا؛ لتعدد ما تستطيع من بركاتها؟ فماذا أنت قائل؟!

وقفة

[3] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ هنيئًا لمن جمع الله له في ليلته بين: بركة القرآن، وبركة ليلة القدر.

اسقاط

[3] تأمل العلاقة الوثيقة بين الليل وبين القرآن في آيات كثيرة، وتتأكد في رمضان: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾، ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [القدر: 1]، ﴿ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الإسراء: 78]، ﴿ﱄ ﱅ﴾ [المزمل: 2]، فهل أنت تقضي ليلك في رمضان مع القرآن تاليًا متدبرًا؟ ﴿ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [المزمل: 4]، وتأمل حال كثيرين في ليالي رمضان تحزن.

وقفة

[3] سئل ابن عباس عن قوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1]، وقوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾، كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنزل القرآن في جميع الشهور؟ فقال: «نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور، وهو في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك في أنواع الوقائع حالًا فحالًا».

عمل

[3] ليلة القدر ليست كليالي الدهر، فهي عظيمة وكثيرة الخيرات، فخذ بنصيبك من خيرها الحَسَن ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾.

وقفة

[3] الإنذار من أعظم أسباب نزول القرآن الكريم ﴿إِنّا أَنزَلناهُ في لَيلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنّا كُنّا مُنذِرينَ﴾، وقد تكرر هذا المعنى في سُور شتى.

عمل

[3] ﴿لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ فَتَحَرَّها، ولا تغفَل عنها.

وقفة

[3] القرآن مبارك أنزل في ﴿ليلة مباركة﴾، فمن الملائم أن تجعل الوقت الفاضل للشريف الفاضل.

وقفة

[3] عقب إنزاله وهو مبارك في ليلة مباركة بقوله: ﴿إنا كنا منذرين﴾، لئلا يُغتر فكما أن البركة طائلة متدبره، فالعقوبة لاحقة مخالفه.

عمل

[3، 4] من فضائل ليلة القدر: نزول القرآن، وتقسيم الأرزاق؛ فاحرص على اغتنامها وإحيائها بالقيام والذكر والدعاء وتلاوة القرآن ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِنّا أَنْزَلْناهُ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل وكسرت همزتها لأنها جاءت بعد فعل قسم غير ظاهر أي وقعت جوابا للقسم. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها. انزل: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل يعود على الكتاب وهو القرآن مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وجملة «أنزلناه» في محل رفع خبر «إنّ» و «إنّ» وما في حيزها من اسمها وخبرها جواب القسم لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأنزلناه. مباركة: صفة-نعت- لليلة مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.

- ﴿ إِنّا كُنّا مُنْذِرِينَ: ﴾

- إنّا: أعربت والجملة بعدها: في محل رفع خبر «إنّ» كنا: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم «كان» منذرين: خبرها منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد والجملة المستأنفة لا محل لها لأنها لجواب القسم إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ».'

المتشابهات :

| الدخان: 3 | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ |

|---|

| الدخان: 5 | ﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد أن أقسَمَ اللهُ بالقرآن الكريم؛ ذكرَ هنا وقتَ نزولِه، قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾

التفسير :

{ يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} أي:يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به، وهذه الكتابة والفرقان، الذي يكون في ليلة القدر أحدالكتابات التي تكتب وتميز فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم، ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه، ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدنيا وكل به كراما كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله، ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة، وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه.

وقوله- تعالى-: فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ جملة مستأنفة- أيضا- لبيان وجه تخصيص هذه الليلة بإنزال القرآن فيها.

وقوله يُفْرَقُ أى: يفصل ويبين ويكتب. وحَكِيمٍ أى: ذو حكمة، أو محكم لا تغيير فيه.

أى: في هذه الليلة المباركة يفصل ويبين ويكتب، كل أمر ذي حكمة باهرة، وهذا الأمر صادر عن الله- تعالى-، الذي لا راد لقضائه، ولا مبدل لحكمه.

قال صاحب الكشاف ما ملخصه: فإن قلت: إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ما موقع هاتين الجملتين؟

قلت: هما جملتان مستأنفتان، فسر بهما جواب القسم الذي هو قوله- تعالى-: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ كأنه قيل: أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب، وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصا، لأن إنزال القرآن من الأمور الحكيمة، وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم.

ومعنى يُفْرَقُ يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم..» .

وقوله : ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) أي : في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة ، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق ، وما يكون فيها إلى آخرها . وهكذا روي عن ابن عمر ، وأبي مالك ، ومجاهد ، والضحاك ، وغير واحد من السلف .

وقوله : ( حكيم ) أي : محكم لا يبدل ولا يغير

وقوله ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) اختلف أهل التأويل في هذه الليلة التي يُفرق فيها كلّ أمر حكيم, نحو اختلافهم في الليلة المباركة, وذلك أن الهاء التي في قوله (فِيهَا) عائدة على الليلة المباركة, فقال بعضهم: هي ليلة القدر, يقضي فيها أمر السنة كلها من يموت, ومن يولد, ومن يعزّ, ومن يذل, وسائر أمور السنة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا مجاهد بن موسى, قال: ثنا يزيد, قال: أخبرنا ربيعة بن كلثوم, قال: كنت عند الحسن, فقال له رجل: يا أبا سعيد, ليلة القدر في كلّ رمضان؟ قال: إي والله, إنها لفي كلّ رمضان, وإنها الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم, فيها يقضي الله كلّ أجل وأمل ورزق إلى مثلها.

حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية, قال: ثنا ربيعة بن كلثوم, قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر, أفي كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو, إنها لفي كل رمضان, وإنها الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم, يقضي الله كلّ أجل وخلق ورزق إلى مثلها.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال عبد الحميد بن سالم, عن عمر مولى غفرة, قال: يقال: ينسخ لملك الموت من يموت ليلة القدر إلى مثلها, وذلك لأن الله عزّ وجلّ يقول: ( إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) وقال ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) قال: فتجد الرجل ينكح النساء, ويغرس الغرس واسمه في الأموات.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن سلمة, عن أبي مالك, في قوله: ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) قال: أمر السنة إلى السنة ما كان من خلق أو رزق أو أجل أو مصيبة, أو نحو هذا.

قال: ثنا سفيان, عن حبيب, عن هلال بن يساف, قال: كان يقال: انتظروا القضاء في شهر رمضان.

حدثنا الفضل بن الصباح, قال: ثنا محمد بن فضيل, عن حصين, عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن في قوله ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) قال: يدبر أمر السنة في ليلة القدر.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) قال: في ليلة القدر كل أمر يكون في السنة إلى السنة: الحياة والموت, يقدر فيها المعايش والمصائب كلها.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) ليلة القدر ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) كُنَّا نُحدَّثُ أنه يُفْرق فيها أمر السنة إلى السنة.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, قال: هي ليلة القدر فيها يُقضى ما يكون من السنة إلى السنة.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن منصور, قال: سألت مجاهدا فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهمّ إن كان اسمي في السعداء, فأثبته فيهم, وإن كان في الأشقياء فامحه منهم, واجعله بالسعداء, فقال: حسن, ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر من ذلك, فسألته عن هذا الدعاء, قال: ( إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) قال: يقضى في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة, ثم يقدّم ما يشاء, ويؤخر ما يشاء فأما كتاب السعادة والشقاء فهو ثابت لا يغير.

وقال آخرون: بل هي ليلة النصف من شعبان.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا الفضل بن الصباح, والحسن بن عرفة, قالا ثنا الحسن بن إسماعيل البجلي, عن محمد بن سوقة, عن عكرمة في قول الله تبارك وتعالى ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) قال: في ليلة النصف من شعبان, يبرم فيه أمر السنة, وتنسخ الأحياء من الأموات, ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد, ولا ينقص منهم أحد.

حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس, قال: ثنا أبي, قال: ثنا الليث, عن عقيل بن خالد, عن ابن شهاب, عن عثمان بن محمد بن المُغيرة بن الأخنس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تُقْطَعُ الآجالُ مِنْ شَعْبان إلى شَعْبانَ حتى إن الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُولَدُ لَهْ وَقَدْ خَرَجَ اسمُهُ فِي المَوْتَى ".

حدثني محمد بن معمر, قال: ثنا أبو هشام, قال: ثنا عبد الواحد, قال: ثنا عثمان بن حكيم, قال: ثنا سعيد بن جبير, قال: قال ابن عباس: إن الرجل ليمشي في الناس وقد رُفع في الأموات, قال: ثم قرأ هذه الآية ( إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) قال: ثم قال: يفرق فيها أمر الدنيا من السنة إلى السنة.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك ليلة القدر لما قد تقدّم من بياننا عن أن المعني بقوله ( إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) ليلة القدر, والهاء في قوله (فِيهَا) من ذكر الليلة المباركة.

وعنى بقوله ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) في هذه الليلة المباركة يُقْضَى ويُفْصَل كلّ أمر أحكمه الله تعالى في تلك السنة إلى مثلها من السنة الأخرى, ووضع حكيم موضع محكم, كما قال: الم * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ يعني: المحكم.

المعاني :

التدبر :

عمل

[4] ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ فيها يكتب أجلك، مستقبلك، رزقك، فكن لله كما يحب ليكتب لك ما تحب.

عمل

[4] ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ كن يقـظًا إن دنا آخـر الشهر، ففي الثلث الأخير ليلة القدر، بدعوة يتغير حالك بأمر المقتدر.

عمل

[4] ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ في ليلة القدر يكتب أجلك، مستقبلك، رزقك، فكن لله كما يُحب، ليكتب لك فوق ما تُحب.

وقفة

[4] ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾، فتأمل في قوله (حَكِيمٍ) ليتبين للمؤمن أن أوامره محكمة متقنة، ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم.

وقفة

[4] ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ والأمر الحكيم: هو أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام. قال الرازي: «واعلم أن تقدير الله لا يحدث في تلك الليلة، فإنه تعالى قدَّر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض في الأزل، بل المراد إظهار تلك الليلة المقادير للملائكة في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح المحفوظ، وهذا القول اختيار عامة العلماء».

وقفة

[4] ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ قال سعيد بن جبير: «يؤذَن للحُجَّاج في ليلة القدر، فيكتبون بأسمائهم، وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد، ولا يُزاد منهم، ولا يُنقص منهم».

وقفة

[4] ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ كل مقاديرك المستقبلية ترصد هذه الليلة (ليلة القدر)؛ فليكن دعائك: «اللهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

وقفة

[4] ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ أقدار الله كلها مفصلة بحكمة، فكن مطمئنًّا راضيًا صابرًا.

وقفة

[4] ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ هل المقصود بها ليلة النصف من شعبان أم المراد بها ليلة القدر؟ الليلة المذكورة في هذه الآية هي ليلة القدر، وليست ليلة النصف من شعبان.

وقفة

[4] معنى ﴿يُفْرَقُ﴾: يفصل ويخلص، والأمر الحكيم: أرزاق العباد وآجالهم، وجميع أمورهم في ذلك العام؛ نسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ليتمثل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة.

وقفة

[4] قوله: ﴿حَكِيمٍ﴾ وصف كاشف، فكل أمره تعالى حكيم، وذِكره تنويه بما يجري فيها من القضاء الشريف.

الإعراب :

- ﴿ فِيها يُفْرَقُ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيفرق أي في هذه الليلة. يفرق: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة.

- ﴿ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ: ﴾

- نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أمر: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. حكيم: صفة-نعت-لأمر مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. أي كل شأن ذي حكمة أي مفعول ما تقتضيه الحكمة وهو من الاسناد المجازي لأن الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة ووصف الأمر به مجاز. والجملة استئنافية أيضا مثل سابقتها أي مفسرة لجواب القسم الذي هو قوله تعالى إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ» لا محل لها من الاعراب.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا وصفَ اللهُ ليلةَ إنزالِ القرآن بالبركة؛ بَيَّنَ هنا أن من فضلِها أيضًا: أن فيها يُقضى ويُفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة من الملائكة كلُّ أمر محكم من الآجال والأرزاق في تلك السنة، قال تعالى:

﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يفرق:

وقرئ:

1- بفتح الياء وضم الراء، و «كل» بالنصب، أي: يفرق الله، وهى قراءة الحسن، والأعرج، والأعمش.

2- نفرق، بالنون، و «كل» بالنصب. وهى قراءة زيد بن على.

3- يفرق، بفتح الياء وكسر الراء. ونصب «كل» .

4- يفرق، بالتشديد، مبنيا للمفعول، وهى قراءة الحسن، وزائدة، عن الأعمش.

مدارسة الآية : [5] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا .. ﴾

التفسير :

{ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا} أي:هذا الأمر الحكيم أمر صادر من عندنا.

{ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ} للرسل ومنزلين للكتب والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره.

ثم بين- سبحانه- أن مرد هذه الكتابة والتقدير للأشياء إليه وحده فقال: أَمْراً مِنْ عِنْدِنا ...

ولفظ أَمْراً.. يرى بعضهم أنه حال من كُلُّ أَمْرٍ.. أى: يفرق في هذه الليلة المباركة كل أمر ذي حكمة، حالة كون هذا الأمر من عندنا وحدنا لا من عند غيرنا.

ويصح أن يكون منصوبا على الاختصاص، وتنكيره للتفخيم، أى: أعنى بهذا الأمر الحكيم، أمرا عظيما كائنا من عندنا وحدنا. وقد اقتضاه علمنا وتدبيرنا.

وقوله: إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ.

ولهذا قال : ( أمرا من عندنا ) أي : جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه ، ( إنا كنا مرسلين ) أي : إلى الناس رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات ، فإن الحاجة كانت ماسة إليه ;

وقوله ( أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ) يقول تعالى ذكره: في هذه الليلة المباركة يُفْرق كلّ أمر حكيم, أمرا من عندنا.

واختلف أهل العربية في وجه نصب قوله (أمْرًا) فقال بعض نحويي (2) الكوفة: نصب على (3) إنا أنـزلناه أمرا ورحمة على الحال. وقال بعض نحويي (4) البصرة: نصب على معنى يفرق كل أمر فرقا وأمرا.

------------------------

الهوامش:

(2) في الأصل بدون نقطتين.

(3) كذا في الأصل. ولعل لفظة"على" زيادة من الناسخ.

(4) في الأصل بدون نقطتين.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لمسة

[5] ﴿أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا﴾ نصب على الاختصاص؛ أي: أعني بهذا الأمر أمرًا حاصلًا من عندنا على مقتضى حكمنا، وهو بيان لفخامته الإضافية.

وقفة

[5] ﴿أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ قال ابن عاشور: «وبَعْضُ تِلْكَ الأُمُورِ الحَكِيمَةِ يَنْفُذُ الأمْرُ بِهِ إلى المَلائِكَةِ المُوَكَّلِينَ بِأنْواعِ الشُّئُونِ، وبَعْضُها يَنْفُذُ الأمْرُ بِهِ عَلى لِسانِ الرَّسُولِ مُدَّةَ حَيّاتِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وبَعْضًا يُلْهَمُ إلَيْهِ مَن ألْهَمَهُ اللَّهُ أفْعالًا حَكِيمَةً، واللَّهُ هو العالِمُ بِتَفاصِيلِ ذَلِكَ».

الإعراب :

- ﴿ أَمْراً: ﴾

- مفعول به منصوب على الاختصاص أو المدح بتقدير: أعني بهذا أمرا.أو يكون حالا من «أمر» بعد أن خصص بوصف وسوغ تنكير صاحب الحال «أمر» اعتماده على الوصف. أي يكون أمرا من ضمير المفعول: أي أنزلناه في حال كونه أمرا ويجوز أن يكون منصوبا على المصدر أي يوضع موضع «فرقانا» الذي هو مصدر يفرق لأن معنى الأمر والفرقان واحد من حيث انه اذا أحكم بالشيء وكتبه فقد أمر به وأوجبه.

- ﴿ مِنْ عِنْدِنا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لأمرا بمعنى: أمرا صادرا أو حاصلا منا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. أو بمعنى كائنا من لدنا.

- ﴿ إِنّا كُنّا مُرْسِلِينَ: ﴾

- تعرب اعراب إِنّا كُنّا مُنْذِرِينَ» الواردة في الآية الكريمة الثالثة أي هي بدل منها ويجوز أن تكون تعليلا ليفرق.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ أن في ليلةِ القدرِ يُقضى ويُفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة من الملائكة كلُّ أمر محكم من الآجال والأرزاق في تلك السنة؛ بَيَّنَ هنا أن جميع ما يكون ويقدره اللهُ تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه، قال تعالى:

﴿ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ .. ﴾

التفسير :

{ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} أي:إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد، فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل، وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة فإنه من أجل ذلك وسببه،{ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} أي:يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه فرحمهم بذلك ومن عليهم فله تعالى الحمد والمنة والإحسان.

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ.. بدل من قوله: إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ.

أى أنزلنا هذا القرآن، في تلك الليلة المباركة لأن من شأننا إرسال المرسلين إلى الناس، لأجل الرحمة بهم، والهداية لهم، والرعاية لمصالحهم.

وقوله: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تعليل لما قبله. أى: فعل ما فعل من إنزال القرآن، ومن إرسال الرسل، لأنه- سبحانه- هو السميع لمن تضرع إليه، العليم بجميع أحوال خلقه.

ولهذا قال : ( رحمة من ربك إنه هو السميع العليم )

قال: وكذلك قوله ( رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ) قال: ويجوز أن تنصب الرحمة بوقوع مرسلين عليها, فجعل الرحمة للنبيّ صلى الله عليه وسلم.

وقوله ( إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ) يقول تعالى ذكره: إنا كنا مرسلي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادنا رحمة من ربك يا محمد ( إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) يقول: إن الله تبارك وتعالى هو السميع لما يقول هؤلاء المشركون فيما أنـزلنا من كتابنا, وأرسلنا من رسلنا إليهم, وغير ذلك من منطقهم ومنطق غيرهم, العليم بما تنطوي عليه ضمائرهم, وغير ذلك من أمورهم وأمور غيرهم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[6] ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ أعظم الرحمات حصلت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فما رحم الله عباده برحمة أعظم من هدايتهم، والهداية لا تكون إلا بالكتب والرسل.

وقفة

[6] ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ بعثة الرسل ونزول القرآن من مظاهر رحمة الله بعباده.

وقفة

[6] ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ معنى الربوبية يستدعي الرحمة بِالمَرْبُوبينَ.

وقفة

[6] ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ إنزال الكتب وإرسال الرسل رحمات من رب العباد للعباد، ومن أفضلها القرآن وأجلها رحمة لنا أن هدانا لتلك الرحمات، فلله الحمد والمنة والإحسان.

وقفة

[6] قال الله تعالى عن رسله أنهم ﴿رحمة من ربك﴾، فلا بد من اعتبار أوامرهم ونواهيهم رحمة، سواءً وافقت أهواءنا أم لم توافق.

الإعراب :

- ﴿ رَحْمَةً: ﴾

- مفعول له-لأجله-أو من أجله-على معنى: انا أنزلنا القرآن لأن من شأننا ارسال الرسل بالكتب الى عبادنا لأجل الرحمة عليهم. ويجوز أن تكون مفعولا به وقد وصف الرحمة بالارسال والأصل انا كنا مرسلين رحمة منا فوضع الظاهر وهو مِنْ رَبِّكَ» موضع الضمير وهو «منا» ويكون نصبه باسم الفاعل «مرسلين» ويجوز أن تكون بدلا من «أمرا».

- ﴿ مِنْ رَبِّكَ: ﴾

- جار ومجرور ومتعلق بصفة محذوفة من رحمة. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-في محل جر بالاضافة.

- ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسمها. هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. السميع: خبر «هو» مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» في محل رفع خبر «إنّ».

- ﴿ الْعَلِيمُ: ﴾

- صفة-نعت-للسميع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أو يكون «هو» ضمير فصل أو عماد زائدا لا محل له من الاعراب ويكون «السميع» خبر «ان».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أنه أرسل إلى الناس الرسل؛ بَيَّنَ هنا أنه فعل ذلك رحمة بالخلق، قال تعالى:

﴿ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

رحمة:

وقرئ:

بالرفع، أي: تلك رحمة، وهى قراءة زيد بن على، والحسن.

مدارسة الآية : [7] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا .. ﴾

التفسير :

{ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا} أي:خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه بما شاء.{ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ} أي:عالمين بذلك علما مفيدا لليقين فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق .

ثم وصف- سبحانه- ذاته بما يدل على كمال قدرته، ونفاذ إرادته فقال: رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما.. من هواء، ومن مخلوقات لا يعلمها إلا الله- تعالى-.

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ أى: إن كنتم على يقين في إقراركم حين تسألون عمن خلق السموات والأرض وما بينهما.

وجواب الشرط محذوف، أى: إن كنتم من أهل الإيقان علمتم بأن الله- تعالى- وحده، هو رب السموات والأرض وما بينهما.

(رب السموات والأرض وما بينهما ) أي : الذي أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهما ، ( إن كنتم موقنين ) أي : إن كنتم متحققين .

القول في تأويل قوله تعالى : رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7)

اختلف القرّاء في قراءة قوله ( رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ) فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة " رَبُّ السَّمَاوَاتِ " بالرفع على إتباع إعراب الربّ إعراب السميع العليم. وقرأته عامة قرّاء الكوفة وبعض المكيين " ربِّ السمَاوَاتِ " خفضا ردّ على الرب في قوله جلّ جلاله رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ .

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى, فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

ويعني بقوله ( رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ) يقول تعالى ذكره الذي أنـزل هذا الكتاب يا محمد عليك, وأرسلك إلى هؤلاء المشركين رحمة من ربك, مالك السموات السبع والأرض وما بينهما من الأشياء كلها.

وقوله ( إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ) يقول: إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من أن ربكم ربّ السموات والأرض, فإن الذي أخبرتكم أن الله هو الذي هذه الصفات صفاته, وأن هذا القرآن تنـزيله, ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسوله حق يقين, فأيقنوا به كما أيقنتم بما توقنون من حقائق الأشياء غيره.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[7] ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ فضل اليقين: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «صَلاَحُ أَوَّل هَذِهِ الأَمَّةِ باِلزُّهْدِ وَالْيَقِينِ، وَيَهلِكُ آخِرُهَا باِلْبُخلِ وَالأَمَلِ». [أحمد في الزهد 1/10، وحسنه الألباني].

الإعراب :

- ﴿ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ: ﴾

- بدل من «ربك» الوارد في الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها والمضاف اليه مجرور بالكسرة. والأرض: معطوفة بالواو على «السموات» ويعرب مثله.

- ﴿ وَما بَيْنَهُما: ﴾

- الواو عاطفة. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة ولأنه معطوف على مجرور بمعنى: ورب ما بين السموات والأرض. بين: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بصلة الموصول المحذوفة. والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة و «ما» علامة التثنية.

- ﴿ إِنْ كُنْتُمْ: ﴾

- حرف شرط جازم. كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإن. التاء ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ مُوقِنِينَ: ﴾

- خبر «كان» منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. وحذف جواب الشرط لتقدم معناه. بمعنى ان كان اقراركم عن علم وايقان فان هذا الرب هو السميع العليم الذي أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والأرض وما بينهما لأنهم كانوا يقرون بأن للسماوات والأرض ربا وخالقا فقيل لهم هذا القول الكريم.'

المتشابهات :

| الشعراء: 24 | ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ |

|---|

| الدخان: 7 | ﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد أن أثبتَ ربوبيته ووحدانيته؛ وصفَ نفسَه هنا بما يدل على كمال قدرته، قال تعالى:

﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

رب:

1- بالخفض، بدلا من «ربك» ، وهى قراءة ابن محيصن، والأعمش، وأبى حيوة، والكوفيين.

وقرئ:

2- بالرفع، على القطع، وهى قراءة باقى السبعة، والأعرج، وابن أبى إسحاق، وأبى جعفر، وشيبة.

مدارسة الآية : [8] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي .. ﴾

التفسير :

{ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} أي:لا معبود إلا وجهه،{ يُحْيِي وَيُمِيتُ} أي:هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتة وسيجمعكم بعد موتكم فيجزيكم بعملكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر،{ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ} أي:رب الأولين والآخرين مربيهم بالنعم الدافع عنهم النقم.

لا إِلهَ إِلَّا هُوَ- سبحانه- يُحْيِي من يريد إحياءه، وَيُمِيتُ من يريد إماتته، هو- تعالى- رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ.

أى: هو- سبحانه- الذي تعهدكم بالرعاية والتربية والخلق، كما فعل ذلك مع آبائكم الأولين، الذين أنتم من نسلهم..

ثم بين- سبحانه- أحوال الكافرين، وكيف أنهم عند ما ينزل يهم العذاب، يجأرون إلى الله- تعالى- أن يكشفه عنهم. فقال- تعالى-:

ثم قال : ( لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ) وهذه الآية كقوله تعالى : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت [ فآمنوا بالله ورسوله ] ) الآية [ الأعراف : 158 ] .

وقوله ( لا إِلَهَ إِلا هُوَ ) يقول: لا معبود لكم أيها الناس غير ربّ السموات والأرض وما بينهما, فلا تعبدوا غيره, فإنه لا تصلح العبادة لغيره, ولا تنبغي لشيء سواه, يحيي ويميت, يقول: هو الذي يحيي ما يشاء, ويميت ما يشاء مما كان حيا.

وقوله ( رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأوَّلِينَ ) يقول: هو مالككم ومالك من مضى قبلكم من آبائكم الأوّلين, يقول: فهذا الذي هذه صفته, هو الربّ فاعبدوه دون آلهتكم التي لا تقدر على ضرّ ولا نفع.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

عمل

[8] ﴿لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ إذا استيقظت فقل: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِي بَعْدَمَا أَمَاتَنِي وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

وقفة

[8] ﴿لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ لا ينبغي لأحد أن ينازع الله ألوهيته؛ لأنه لا أحد يحيي ويميت إلا الله سبحانه.

وقفة

[8] ﴿لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ أعظم أحوال المخلوقات هي حالة الحياة التي شرَّف الله بها الإنسان ابتداء، والحيوان لينتفع به الإنسان.

لمسة

[8] ﴿لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ ذكر تفرّد الله بالإحياء والإماتة للإشارة إلى أن الحياة ليست ذاتية، بل لا بد لها من موجد، وهذا من أدلة وجود الله وألوهيته.

الإعراب :

- ﴿ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ: ﴾

- أداة نافية للجنس تعمل عمل «ان» إله: اسم «لا» مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف وجوبا بمعنى: لا إله موجود أو معلوم إلا الله. إلا: أداة استثناء. هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع بدل من موضع لا إِلهَ» لأن موضع لا وما عملت فيه رفع بالابتداء.

- ﴿ يُحْيِي وَيُمِيتُ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. والجملة الفعلية في محل نصب حال من «هو» أو في محل رفع خبر مبتدأ مضمر تقديره: هو يحيى. ويميت: معطوفة بالواو على «يحيي» وتعرب إعرابها وحذف مفعولا الفعلين اختصارا بمعنى: يحيي الأموات أو يميت الأحياء أو يحيي بعضا أو قرنا ويميت بعضا أو قرنا.

- ﴿ رَبُّكُمْ: ﴾

- خبر مبتدأ مضمر تقديره: هو ربكم مرفوع بالضمة والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ وَرَبُّ آبائِكُمُ: ﴾

- معطوف بالواو على «ربكم» ويعرب مثله. آباء: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. و «كم» أعربت في «ربكم».

- ﴿ الْأَوَّلِينَ: ﴾

- صفة-نعت-لآبائكم مجرورة مثلها وعلامة جرها الياء لأنها جمع مذكر سالم والنون عوض من الحركة في المفرد.'

المتشابهات :

| البقرة: 258 | ﴿إِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ |

|---|

| يونس: 56 | ﴿ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ |

|---|

| الأعراف: 158 | ﴿ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾ |

|---|

| الدخان: 8 | ﴿ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ |

|---|

| المؤمنون: 80 | ﴿وَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ |

|---|

| غافر: 68 | ﴿ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ أنه خالق الكون وما فيه؛ ذكرَ هنا أنه المعبود الحق، لا يستحق العبادة أحد غيره، قال تعالى:

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ربكم ورب:

1- برفعهما، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالجر، فيهما، وهى قراءة ابن أبى إسحاق، وابن محيصن، وأبى حيوة، والزعفراني، وابن مقسم، وأبى موسى عيسى بن سليمان، وصالح الناقط، كلاهما عن الكسائي.

3- بالنصب، فيهما، على المدح، وهى قراءة بن جبير.

مدارسة الآية : [9] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴾

التفسير :

فلما قرر تعالى ربوبيته وألوهيته بما يوجب العلم التام ويدفع الشك أخبر أن الكافرين مع هذا البيان{ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ} أي:منغمرون في الشكوك والشبهات غافلون عما خلقوا له قد اشتغلوا باللعب الباطل، الذي لا يجدي عليهم إلا الضرر.

وبَلْ في قوله- تعالى-: بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ للاضراب الإبطالى، لأن المقصود من الآية الكريمة، نفى إيقانهم بأن خالق السموات والأرض هو الله، لعدم جريهم على ما يقتضيه هذا الإيقان، لأنهم لو كانوا موقنين حقا بذلك، لأخلصوا لله- تعالى- العبادة والطاعة.

فيكون المعنى: إن هؤلاء الكفار لم يكونوا موقنين بأن رب السموات والأرض وما بينهما هو الله، بل قالوا ما قالوا في ذلك على سبيل الشك واللعب.

قال الآلوسى: «قوله: بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ ... إضراب إبطالى، أبطل به إيقانهم لعدم جريهم على موجبه، وتنوين شَكٍّ للتعظيم، أى: في شك عظيم. يَلْعَبُونَ أى: لا يقولون ما يقولون عن جد وإذعان، بل يقولونه مخلوطا بهزء ولعب. وهذه الجملة خبر بعد خبر لهم.. والالتفات عن خطابهم لفرط عنادهم، وإهمال أمرهم..»

يقول تعالى : بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون ، أي : قد جاءهم اليقين ، وهم يشكون فيه ، ويمترون ولا يصدقون به ،

وقوله ( بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ) يقول تعالى ذكره ما هم بموقنين بحقيقة ما يقال لهم ويخبرون من هذه الأخبار, يعني بذلك مشركي قريش, ولكنهم في شكّ منه, فهم يلهون بشكهم في الذي يخبرون به من ذلك.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[9] ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ إِنَّ إِقْرارهم غَير صادرٍ عن علْمٍ ويقينٍ ثابتٍ، بل هو كَالْعَدَمِ؛ لأنَّهُم خَلَطُوهُ بِالشَّكِّ واللَّعب فَارتفَعتْ عنْه خاصِّيَّةُ الْيقينِ والإقْرارِ الَّتي هي الْجَري علَى مُوجَبِ الْعِلْمِ؛ فإن العلم إذا لم يَجُرَّ صاحبه على العمل به وتجديد ملاحظته تطرق إليه الذهول ثم النسيان، فضعف حتى صار شكًّا.

وقفة

[9] ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ الشاكون المرتابون لاهون لاعبون، والمؤمنون الموقنون عاملون مجتهدون.

وقفة

[9] ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ كَانَ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ يَخْرُجُ إِلَى الْجَبَّانَةَ فَيَتَعَبَّدُ فِيهَا، فَكَانَ يَمُرُّ عَلَى شَبَابٍ يَلْهُونَ وَيَلْعَبُونَ، فَيَقُولُ لَهُمْ : أَخْبِرُونِي عَنْ قَوْمٍ أَرَادُوا سَفَرًا فَحَادُوا النَّهَارَ عَنِ الطَّرِيقِ، وَنَامُوا بِاللَّيْلِ مَتَى يَقْطَعُونَ سَفَرَهُمْ؟ قَالَ: فَكَانَ كَذَلِكَ يَمُرُّ بِهِمْ وَيَعِظُهُمْ، فَمَرَّ بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ لَهُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ؛ فَانْتَبَهَ شَابٌّ مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ إِنَّهُ لَا يَعْنِي بِهَذَا غَيْرَنَا، نَحْنُ بِالنَّهَارِ نَلْهُو، وَبِاللَّيْلِ نَنَامُ، ثُمَّ اتَّبَعَ صِلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ يَخْتَلِفُ مَعَهُ إِلَى الْجَبَّانَةِ، فَيَتَعَبَّدُ مَعَهُ حَتَّى مَاتَ.

وقفة

[9] ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ تفيد أن طريق معالجة الشكوك مجانِفٌ اللَّعِب، وأن اليقين لا يُوافق اللَّاهين.

الإعراب :

- ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ: ﴾

- حرف اضراب للاستئناف. هم: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. في شك: جار ومجرور متعلق بخبر «هم» بمعنى ان اقرارهم غير صادر عن علم وتيقن ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط به هزؤ ولعب.

- ﴿ يَلْعَبُونَ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدإ «هم».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا قَرَّر اللهُ رُبوبيَّتَه وأُلوهيَّتَه بما يُوجِبُ العِلمَ التَّامَّ، ويَدفَعُ الشَّكَّ؛ أخبَرَ هنا أنَّ الكافِرينَ معَ هذا البَيانِ مُنغَمِرونَ في الشُّكوكِ والشُّبُهاتِ، غافِلونَ عَمَّا خُلِقوا له، قدِ اشتَغَلوا باللَّعِبِ الباطِلِ الذي لا يُجْدي عليهم إلَّا الضَّرَرَ، قال تعالى:

﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [10] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ .. ﴾

التفسير :

{ فَارْتَقِبْ} أي:انتظر فيهم العذاب فإنه قد قرب وآن أوانه،{ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ}

والفاء في قوله- تعالى-: فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ لترتيب ما بعدها على ما قبلها، ولتسلية الرسول صلّى الله عليه وسلّم وأمره بالصبر حتى يحكم الله بينه وبينهم.

والارتقاب: الانتظار، وأكثر ما يستعمل الارتقاب في الأمر المكروه والمراد باليوم مطلق الوقت، وهو مفعول به لارتقب.

قال الآلوسى ما ملخصه: «والمراد بالسماء جهة العلو، وإسناد الإتيان بذلك إليها من قبيل الإسناد إلى السبب، لأنه يحصل بعدم إمطارها ... » .

أى: فارتقب يوم تأتى السماء بجدب ومجاعة، فإن الجائع جدا يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان، وهي ظلمة تعرض للبصر لضعفه.. وإرادة الجدب والمجاعة منه مجاز، من باب ذكر المسبب وإرادة السبب.. وبعض العرب يسمى الشر الغالب دخانا، ووجه ذلك أن الدخان مما يتأذى به فأطلق على كل مؤذ يشبهه، وأريد به هنا الجدب، ومعناه الحقيقي معروف» .

وللمفسرين في معنى هذه الآية اتجاهات أولها: ما ورد في الحديث الصحيح من أن مشركي مكة، لما أصروا على كفرهم وعلى إعراضهم عن الحق، دعا عليهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم بقوله:

«اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف..» فأصابهم القحط والبلاء والجوع..

وكنى عن ذلك بالدخان، لأن العرب يسمون الشر الغالب بالدخان، فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع له دخان..

والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد ضعفه، أظلمت عيناه، فيرى الدنيا كالمملوءة بالدخان.

روى البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام، واستعصت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دعا عليهم بسنين كسنى يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ...

فقيل: يا رسول الله، استسق الله لمضر فإنها قد هلكت، فاستسقى لهم فسقوا، فأنزل الله:

إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عائِدُونَ.

قال ابن كثير: «وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهما، وعند ابن جرير وابن أبى حاتم من طرق متعددة» .

وعلى هذا الرأى يكون الدخان قد وقع فعلا، بمعنى أن المشركين قد أصابهم بلاء شديد في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم. ثم كشف الله عنهم منه ما كشف ببركة دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم.

أما الاتجاه الثاني فيرى أصحابه، أن المراد بالدخان، ما يكون قبل يوم القيامة من دخان يسبق ذلك، كعلامة من علامات البعث والنشور..

واستدل أصحاب هذا الاتجاه، بأحاديث ذكرها المفسرون.

قال ابن كثير: «وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد، بل هو من أمارات الساعة، كما تقدم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري. قال: أشرف علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من غرفته ونحن نتذاكر الساعة، فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى ابن مريم، والدجال وثلاثة خسوف: خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب، وخسوف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس- أو تحشر الناس- تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل حيث قالوا» .

ثم ساق ابن كثير بعد ذلك أحاديث أخرى، وقال في نهايتها: والظاهر أن ذلك يوم القيامة» .

ويبدو لنا أن الاتجاه الأول أقرب إلى سياق الآيات التي ذكرها الله- تعالى- في هذه السورة، ولا يتعارض ذلك مع كون ظهور الدخان علامة من علامات قرب يوم القيامة، كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، الذي ذكره ابن كثير- رحمه الله- وقال في شأنه:

تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه.

ومن المفسرين الذين رجحوا الاتجاه الأول الإمام الطبري، فقد قال بعد أن ساق هذين القولين: وأولى القولين بالصواب في ذلك قول ابن مسعود، من أن الدخان الذي أمر الله- تعالى- نبيه أن يرتقبه، هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم.

وإنما قلت القول الذي قاله ابن مسعود- رضى الله عنه- هو أولى بتأويل الآية، لأن الله- تعالى- توعد بالدخان مشركي قريش ... ولأن الأخبار قد تظاهرت بأن ذلك كائن والمعنى: فانتظر يا محمد لمشركي قومك، يوم تأتيهم السماء من البلاء الذي يحل بهم، بمثل الدخان المبين» .

ومنهم- أيضا- الإمام الآلوسى، فقد قال- رحمه الله-: هذا، والأظهر حمل الدخان على ما روى عن ابن مسعود، لأنه أنسب بالسياق، لما أنه في كفار قريش، وبيان سوء حالهم» .

ثم قال متوعدا لهم ومتهددا : ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) .

قال سليمان بن مهران الأعمش ، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح ، عن مسروق قال : دخلنا المسجد - يعني مسجد الكوفة - عند أبواب كندة ، فإذا رجل يقص على أصحابه : ( يوم تأتي السماء بدخان مبين ) تدرون ما ذلك الدخان ؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة ، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ، ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام . قال : فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له ، وكان مضطجعا ففزع فقعد ، وقال إن الله عز وجل قال لنبيكم - صلى الله عليه وسلم - : ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ، إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : " الله أعلم " سأحدثكم عن ذلك ، إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا عليهم بسنين كسني يوسف ، فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة ، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان - وفي رواية : فجعل الرجل ينظر إلى السماء ، فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد -[ قال ] قال الله تعالى : ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ) ، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل : يا رسول الله استسق الله لمضر ، فإنها قد هلكت . فاستسقى لهم فسقوا فأنزل الله : ( إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون ) قال : ابن مسعود : فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة ، فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم ، فأنزل الله : ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) ، قال : يعني يوم بدر .

قال ابن مسعود : فقد مضى خمسة : الدخان ، والروم ، والقمر ، والبطشة ، واللزام . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . ورواه الإمام أحمد في مسنده ، وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهما ، وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة ، عن الأعمش ، به وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا ، وأن الدخان مضى ، جماعة من السلف كمجاهد ، وأبي العالية ، وإبراهيم النخعي ، والضحاك ، وعطية العوفي ، وهو اختيار ابن جرير .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا جعفر بن مسافر ، حدثنا يحيى بن حسان ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله : ( يوم تأتي السماء بدخان مبين ) قال : كان يوم فتح مكة .

وهذا القول غريب جدا بل منكر .

وقال آخرون : لم يمض الدخان بعد ، بل هو من أمارات الساعة ، كما تقدم من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه - قال : أشرف علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غرفة ونحن نتذاكر الساعة ، فقال : " لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها ، والدخان ، والدابة ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وخروج عيسى ابن مريم ، والدجال ، وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو : تحشر الناس - : تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا " تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه .

وفي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن الصياد : " إني خبأت لك خبأ " قال : هو الدخ . فقال له : " اخسأ فلن تعدو قدرك " قال : وخبأ له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) .

وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب ، وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان ، وهم يقرطمون العبارة ; ولهذا قال : " هو الدخ " يعني : الدخان . فعندها عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مادته وأنها شيطانية ، فقال له : " اخسأ فلن تعدو قدرك " .

ثم قال ابن جرير : وحدثني عصام بن رواد بن الجراح ، حدثنا أبي ، حدثنا سفيان بن سعيد الثوري ، حدثنا منصور بن المعتمر ، عن ربعي بن حراش قال : سمعت حذيفة بن اليمان يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن أول الآيات الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم ، ونار تخرج من قعر عدن أبين ، تسوق الناس إلى المحشر ، تقيل معهم إذا قالوا ، والدخان - قال حذيفة : يا رسول الله ، وما الدخان ؟ فتلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية : ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ) - يملأ ما بين المشرق والمغرب ، يمكث أربعين يوما وليلة ، أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة ، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران ، يخرج من منخريه وأذنيه ودبره " .

قال ابن جرير : لو صح هذا الحديث لكان فاصلا وإنما لم أشهد له بالصحة ; لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل روادا عن هذا الحديث : هل سمعه من سفيان ؟ فقال له : لا قال : فقلت : أقرأته عليه ؟ قال : لا قال : فقلت له : فقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به ؟ فقال : لا فقلت له : فمن أين جئت به ؟ فقال : جاءني به قوم فعرضوه علي ، وقالوا لي : اسمعه منا . فقرءوه علي ثم ذهبوا به ، فحدثوا به عني ، أو كما قال .

وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث هاهنا ، فإنه موضوع بهذا السند ، وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير ، وفيه منكرات كثيرة جدا ، ولا سيما في أول سورة " بني إسرائيل " في ذكر المسجد الأقصى ، والله أعلم .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا صفوان ، حدثنا الوليد ، حدثنا خليل ، عن الحسن ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " يهيج الدخان بالناس ، فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة ، وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه " .

ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي سعيد الخدري موقوفا . ورواه عوف ، عن الحسن قوله .

وقال ابن جرير أيضا : حدثني محمد بن عوف ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش ، حدثني أبي ، حدثني ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن ربكم أنذركم ثلاثا : الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه والثانية الدابة والثالثة الدجال " .

ورواه الطبراني عن هاشم بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن عياش ، به وهذا

إسناد جيد .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، رضي الله عنه ، قال : لم تمض آية الدخان بعد ، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ، وتنفخ الكافر حتى ينفد .

وروى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن ابن عمر قال : يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام ، ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ ، أي : المشوي على الرضف .

ثم قال ابن جرير : حدثني يعقوب ، حدثنا ابن علية عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة قال : غدوت على ابن عباس ، رضي الله عنهما ، ذات يوم فقال : ما نمت الليلة حتى أصبحت . قلت : لم ؟ قال : قالوا طلع الكوكب ذو الذنب ، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق ، فما نمت حتى أصبحت وهكذا رواه ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن سفيان ، عن عبد الله بن أبي يزيد ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس فذكره . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن . وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين ، مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما ، التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة ، مع أنه ظاهر القرآن .

قال الله تعالى : ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) أي بين واضح يراه كل أحد . وعلى ما فسر به ابن مسعود ، رضي الله عنه : إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد .

القول في تأويل قوله تعالى : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10)

يعني تعالى ذكره بقوله ( فَارْتَقِبْ ) فانتظر يا محمد بهؤلاء المشركين من قومك الذين هم في شكّ يلعبون, وإنما هو افتعل, من رقبته: إذا انتظرته وحرسته.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال ثنا سعيد, عن قتادة ( فَارْتَقِبْ ) : أي فانتظر.

وقوله ( يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ) اختلف أهل التأويل في هذا الذي أمر الله عزّ وجلّ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرتقبه, وأخبره أن السماء تأتي فيه بدخان مبين: أي يوم هو, ومتى هو؟ وفي معنى الدخان الذي ذُكر في هذا الموضع, فقال بعضهم: ذلك حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش ربه تبارك وتعالى أن يأخذهم بسنين كسني يوسف, فأخذوا بالمجاعة, قالوا: وعنى بالدخان ما كان يصيبهم حينئذ في أبصارهم من شدّة الجوع من الظلمة كهيئة الدخان.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي, قال: ثنا يحيى بن عيسى, عن الأعمش, عن مسلم, عن مسروق, قال: دخلنا المسجد, فإذا رجل يقص على أصحابه. ويقول: ( يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ) تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة, فيأخذ أسماع المنافقين وأبصارهم, ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام؟ قال: فأتينا ابن مسعود, فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا, ففزع, فقعد فقال: إن الله عزّ وجلّ قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم, سأحدثكم عن ذلك, إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام, واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف, فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة, وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان.

قال الله تبارك وتعالى ( يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ) فقالوا( رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ) قال الله جل ثناؤه إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ * يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ قال: فعادوا يوم بدر فانتقم الله منهم.

حدثني عبد الله بن محمد الزهريّ, قال: ثنا مالك بن سُعَير, قال: ثنا الأعمش, عن مسلم, عن مسروق قال: كان في المسجد رجل يذكر الناس, فذكر نحو حديث عيسى, عن يحيى بن عيسى, إلا أنه قال: فانتقم يوم بدر, فهي البطشة الكبرى.

حدثنا ابن حميد, وعمرو بن عبد الحميد, قالا ثنا جرير, عن منصور, عن أبي الضحى مسلم بن صبيح, عن مسروق, قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا وهو مضطجع بيننا, فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن: إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار, ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام, فقام عبد الله وجلس وهو غضبان, فقال: يا أيها الناس اتقوا الله, فمن علم شيئا فليقل بما يعلم, ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم.

وقال عمرو: فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم, وما على أحدكم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم, فإن الله عزّ وجلّ يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا, قال: " اللهمّ سبعا كسبع يوسف ", فأخذتهم سنة حصَّت كل شيء, حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف, ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا من الجوع, فأتاه أبو سفيان بن حرب فقال: يا محمد إنك جئت تأمر بالطاعة وبصلة الرحم, وإن قومك قد هلكوا, فادع الله لهم, قال الله عزّ وجلّ( فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ )... إلى قوله إِنَّكُمْ عَائِدُونَ قال: فكُشف عنهم يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ فالبطشة يوم بدر, وقد مضت آية الروم وآية الدخان, والبطشة واللزام.

حدثني أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن مسلم, عن مسروق قال: قال عبد الله: خمس قد مضين: الدخان, واللزام, والبطشة, والقمر, والروم.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: " ثنا أبو بكر بن عياش, عن عاصم, قال: شهدت جنازة فيها زيد بن عليّ فأنشأ يحدّث يومئذ, فقال: إن الدخان يجيء قبل يوم القيامة, فيأخذ بأنف المؤمن الزكام, ويأخذ بمسامع الكافر، قال: قلت رحمك الله, إن صاحبنا عبد الله قد قال غير هذا, قال: إن الدخان قد مضى وقرأ هذه الآية ( فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ) قال: أصاب الناس جهد حتى جعل الرجل يرى ما بينه وبين السماء دخانا, فذلك قوله ( فَارْتَقِبْ ) وكذا قرأ عبد الله إلى قوله ( مُؤْمِنُونَ ) قال إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلا قلت لزيد فعادوا, فأعاد الله عليهم بدرا, فذلك قوله وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا فذلك يوم بدر, قال: فقبل والله, قال عاصم، فقال رجل يردّ عليه, فقال زيد رحمة الله عليه: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: " إنَّكُمْ سَيَجِيئُكُمْ رُوَاةٌ, فَمَا وَافَقَ القُرآن فَخُذُوا بِهِ, ومَا كانَ غيرَ ذلكَ فَدَعُوهُ".

حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا داود, عن عامر, عن ابن مسعود أنه قال: البطشة الكبرى يوم بدر, وقد مضى الدخان.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا ابن أبي عديّ, عن عوف, قال: سمعت أبا العالية يقول: إن الدخان قد مضى.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة, عن عمرو, عن مغيرة, عن إبراهيم, قال: مضى الدخان لسنين أصابتهم.

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, قال: ثنا أيوب, عن محمد, قال: نُبئت أن ابن مسعود كان يقول: قد مضى الدخان, كان سنين كسني يوسف.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ) قال: الجدب وإمساك المطر عن كفار قريش, إلى قوله ( إِنَّا مُؤْمِنُونَ ) .

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ) قال: كان ابن مسعود يقول: قد مضى الدخان, وكان سنين كسني يوسف ( يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ) قد مضى شأن الدخان.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم, عن عبد الله يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى قال: يوم بدر.

وقال آخرون: الدخان آية من آيات الله, مرسلة على عباده قبل مجيء الساعة, فيدخل في أسماع أهل الكفر به, ويعتري أهل الإيمان به كهيئة الزكام, قالوا: ولم يأت بعد, وهو آت.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني واصل بن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن فضيل, عن الوليد بن جميع, عن عبد الملك بن المُغيرة, عن عبد الرحمن بن البيلمان, عن ابن عمر، قال: يخرج الدخان, فيأخذ المؤمن كهيئة الزكمة, ويدخل في مسامع الكافر والمنافق, حتى يكون كالرأس الحنيذ.

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, عن ابن جريج, عن عبد الله بن أبي مليكة, قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم, فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت, قلت: لمَ؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب, فخشيت أن يكون الدخان قد طرق, فما نمت حتى أصبحت.

حدثنا محمد بن بزيع, قال: ثنا بشر بن المفضل, عن عوف, قال: قال الحسن: إن الدخان قد بقي من الآيات, فإذا جاء الدخان نفخ الكافر حتى يخرج من كلّ سمع من مسامعه, ويأخذ المؤمن كزكمة.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عثمان, يعني ابن الهيثم, قال: ثنا عوف, عن الحسن بنحوه.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, عن الحسن, عن أبي سعيد, قال: يهيج الدخان بالناس. فأما المؤمن فيأخذه منه كهيئة الزكمة. وأما الكافر فيهيجه حتى يخرج من كلّ مسمع منه قال: وكان بعض أهل العلم يقول: فما مَثل الأرض يومئذ إلا كمَثل بيت أوقد فيه ليس فيه خصاصة.

حدثني عصام بن روّاد بن الجراح, قال: ثني أبي, قال: ثنا سفيان بن سعيد الثوري, قال: ثنا منصور بن المعتمر, عن رِبْعِيِّ بن حَرَاش, قال: سمعت حُذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوَّلُ الآيات الدَّجالُ, وَنـزول عِيسى بن مَرْيَمَ, وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنِ أَبْيَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إلى المَحْشَر تَقِيلُ مَعَهُمْ إذَا قالوا, والدُّخان ", قال حُذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية ( يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ) يَمْلأ ما بَينَ المَشْرقِ والمَغْرِب يَمْكُثُ أرْبَعِينَ يَوْما وَلَيْلَةً أمَّا المُؤْمِنُ فَيُصِيبُهُ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكامِ. وأمَّا الكَافِرُ فَيَكُونُ بِمَنـزلَةِ السَّكْرانِ يَخْرُجُ مِنْ مَنْخِريْهِ وأُذُنَيْهِ ودُبُرِهِ".

حدثني محمد بن عوف, قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، قال: ثني أبي, قال: ثني ضمضم بن زرعة, عن شريح بن عبيد, عن أبي مالك الأشعريّ, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ رَبَّكُمْ أنْذَرَكُمْ ثَلاثا: الدُّخانُ يَأْخُذ المُؤْمِنَ كالزَّكْمَةِ, ويَأْخُذُ الكَافِرَ فَيَنْتَفِخَ حتى يَخْرُجَ مِنْ كُلّ مَسْمَعٍ مِنْهُ, والثَّانِيَة الدَّابَّةُ, والثَّالِثَة الدَّجَّالُ".

وأولى القولين بالصواب في ذلك ما رُوي عن ابن مسعود من أن الدخان الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرتقبه, هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم, على ما وصفه ابن مسعود من ذلك إن لم يكن خبر حُذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا, وإن كان صحيحا, فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أنـزل الله عليه, وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول.

وإنما لم أشهد له بالصحة, لأن محمد بن خلف العسقلانيّ حدثني أنه سأل روّادا عن هذا الحديث, هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا فقلت له: فقرأته عليه, فقال: لا فقلت له: فقرئ عليه وأنت حاضر فأقرّ به, فقال: لا فقلت: فمن أين جئت به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه عليّ وقالوا لي: اسمعه منا فقرءوه عليّ, ثم ذهبوا, فحدّثوا به عني, أو كما قال; فلما ذكرت من ذلك لم أشهد له بالصحة، وإنما قلت: القول الذي قاله عبد الله بن مسعود هو أولى بتأويل الآية, لأن الله جلّ ثناؤه توعَّد بالدخان مشركي قريش وأن قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم ( فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ) في سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ * بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ثم أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام ( فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ) أمرًا منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه وتهديدًا للمشركين فهو بأن يكون إذ كان وعيدا لهم قد أحله بهم أشبه من أن يكون أخره عنهم لغيرهم.

وبعد, فإنه غير منكر أن يكون أحلّ بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم, ويكون مُحِلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك, لأن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تظاهرت بأن ذلك كائن, فإنه قد كان ما رَوَى عنه عبد الله بن مسعود, فكلا الخبرين اللذين رُويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح.

وإن كان تأويل الآية في هذا الموضع ما قلنا, فإذ كان الذي قلنا في ذلك أولى التأويلين, فبين أن معناه: فانتظر يا محمد لمشركي قومك يوم تأتيهم السماء من البلاء الذي يحل بهم على كفرهم بمثل الدخان المبين لمن تأمله أنه دخان.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[10] ﴿فَارْتَقِبْ﴾، ﴿وَانتَظِرْ﴾ [السجدة: 30] انتظار النصر عبادة وحدها.

وقفة

[10] ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا: الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، وَخُوَيِّصَةَ أَحَدِكُمْ». [مسلم 2947].

وقفة

[10] ﴿فَارتَقِب يَومَ تَأتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبينٍ﴾ ضرورة بقاء الإنسان منتبهًا دائمًا لكل أعماله وأقواله، فالخاتمة قد تأتى فجأة بلا أى مقدمات.

الإعراب :

- ﴿ فَارْتَقِبْ: ﴾

- الفاء: استئنافية. ارتقب: فعل أمر مبني على سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ: ﴾

- مفعول به منصوب بارتقب وعلامة نصبه الفتحة بمعنى فانتظر. تأتي: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل. السماء: فاعل مرفوع بالضمة والجملة في محل جر بالاضافة.

- ﴿ بِدُخانٍ مُبِينٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتأتي. مبين: صفة-نعت-لدخان مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : وبعد شكِّ المشركينَ في التَّوحيدِ والبعثِ؛ ذكرَ اللهُ هنا أوصافَ العذابِ الذي سيحلُّ بهِم؛ تهديدًا لهم، وتسليةً لرسولِه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:

﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [11] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

التفسير :

[يَغْشَى النَّاسَ} أي:يعمهم ذلك الدخان ويقال لهم:{ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ}

واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان، فقيل:إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم.

ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم.

وقوله- سبحانه-: يَغْشَى النَّاسَ صفة ثانية للدخان، والمراد بهم كفار مكة وأمثالهم ممن أصابه الجوع والبلاء.

أى: ارتقب- أيها الرسول الكريم- يوم تأتى السماء لهؤلاء المشركين بعذاب من صفاته أنه عذاب واضح، يحسونه بحواسهم، ويشعرون به شعورا جليا، ومن صفاته كذلك أنه يحيط بهم من كل جوانبهم، ويجعلهم يتضرعون إلينا ويقولون: هذا عَذابٌ أَلِيمٌ أى: شديد ألمه، وعظيم هوله.

وهكذا قوله : ( يغشى الناس ) أي : يتغشاهم ويعمهم ، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه : ( يغشى الناس )

وقوله : ( هذا عذاب أليم ) أي : يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا ، كقوله تعالى : ( يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون ) [ الطور : 13 ، 14 ] ، أو يقول بعضهم لبعض ذلك .

( يغشَى الناس ) : يقول: يغشى أبصارهم من الجهد الذي يصيبهم.( هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ) يعني أنهم يقولون مما نالهم من ذلك الكرب والجهد: هذا عذاب أليم. وهو الموجع, وترك من الكلام (يقولون) استغناء بمعرفة السامعين معناه من ذكرها.

التدبر :

وقفة

[11] ﴿يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أليم: مؤلم موجع، مفرط في الشدة والإيلام.

تفاعل

[11] ﴿يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ استعذ بالله الآن من عذابه.

الإعراب :

- ﴿ يَغْشَى النّاسَ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر صفة لدخان. يغشى: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الناس: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة بمعنى بدخان ظاهر يشمل الناس ويلبسهم.

- ﴿ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ: ﴾

- الجملة الاسمية: في محل نصب مفعول به-مقول القول- والعامل مضمر تقديره: يقولون هذا عذاب أليم. والجملة الفعلية «يقولون هذا عذاب أليم» في محل نصب حال من الناس بتقدير: قائلين هذا عذاب أليم. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. عذاب: خبر «هذا» مرفوع بالضمة. أليم: صفة-نعت-لعذاب مرفوعة مثلها بالضمة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : وبعد أن وصفَ الدُّخانَ بأنه واضح؛ وصفه هنا بصفةٍ أخرى، قال تعالى:

﴿ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [12] :الدخان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا .. ﴾

التفسير :

ثم يقولون- أيضا-: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أى: يا ربنا أزل عنا هذا العذاب المتمثل في الجوع والمرض وغيرهما، فإنك إن رفعت عنا ذلك آمنا برسولك صلّى الله عليه وسلّم، واتبعنا دعوته، ولكنهم بعد أن كشف الله- تعالى- عنهم هذا العذاب، نقضوا عهودهم، وأصروا على كفرهم.

وقوله : ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) أي : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم ، كقوله : ( ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) [ الأنعام : 27 ] . وكذا قوله : ( وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ) [ إبراهيم : 44 ] ،

وقوله ( رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ ) يعني أن الكافرين الذين يصيبهم ذلك الجهد يضرعون إلى ربهم بمسألتهم إياه كشف ذلك الجهد عنهم, ويقولون: إنك إن كشفته آمنا بك وعبدناك من دون كلّ معبود سواك, كما أخبر عنهم جل ثناؤه ( رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ) .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لمسة

[12] ﴿رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ جملة (إنا مؤمنون) تعليل لطلب دفع العذاب عنهم؛ أي إنا متلبسون بما يدفع عنا عذاب الكافرين، وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الإيمان.

عمل

[12] ﴿رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ ادع الله تعالى أن يرفع البلاء عن المبتلين.

وقفة

[12] ﴿رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ كم عاهدنا الله في شدة إن كشفها عنا أن يرى منا ما يسرُّه! فلما كشفها نسينا العهد وأخلفنا الوعد، وكان منا ما يضرُّنا لا ما يضرُّه.

تفاعل

[12] ﴿رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

وقفة

[12] ﴿رَبَّنَا اكشِف عَنَّا العَذابَ إِنّا مُؤمِنونَ﴾ الإيمان عند معاينة العذاب لا يجدي ولا ينفع.

وقفة

[12] ﴿رَبَّنَا اكشِف عَنَّا العَذابَ إِنّا مُؤمِنونَ﴾ قل: «آمين».

الإعراب :

- ﴿ رَبَّنَا: ﴾

- منادى منصوب بأداة نداء محذوفة اختصارا اكتفاء بالمنادى وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف و «نا» ضمير متصل-ضمير المتكلمين-مبني على السكون في محل جر بالاضافة. التقدير: يا ربنا.

- ﴿ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ: ﴾

- فعل دعاء وتضرع بصيغة طلب مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. عنا: جار ومجرور متعلق باكشف. العذاب: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ إِنّا مُؤْمِنُونَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل-ضمير المتكلمين-مبني على السكون في محل نصب اسم «إنّ» مؤمنون: خبرها مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.'