الإحصائيات

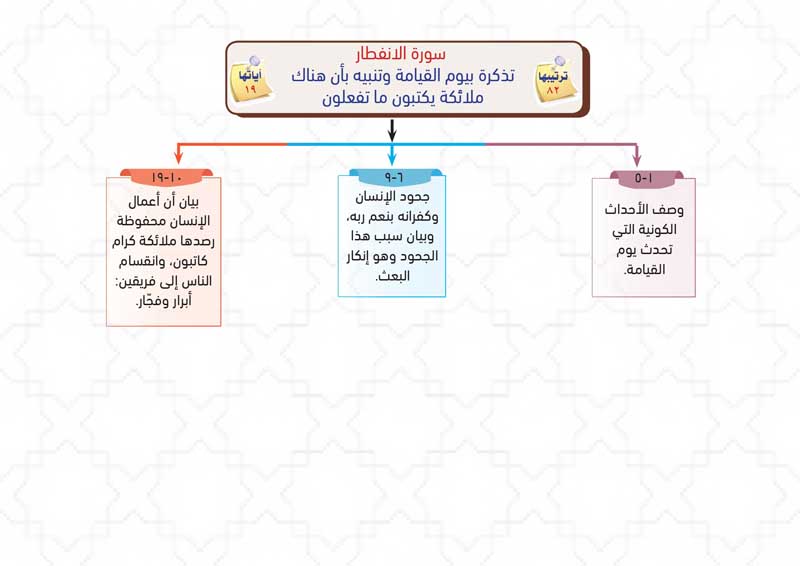

سورة الإنفطار

| ترتيب المصحف | 82 | ترتيب النزول | 82 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.80 |

| عدد الآيات | 19 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.30 |

| ترتيب الطول | 88 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الشرط: 4/7 | _ | ||

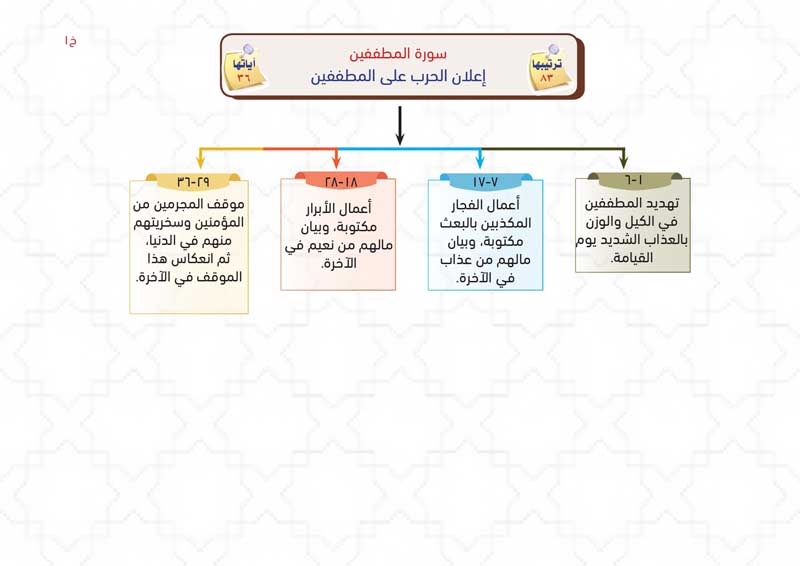

سورة المطففين

| ترتيب المصحف | 83 | ترتيب النزول | 86 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.30 |

| عدد الآيات | 36 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.70 |

| ترتيب الطول | 78 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الدعاء: 1/3 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (8)

وصفُ الأحداثِ الكونيةِ التي تحدثُ يومَ القيامةِ، ثُمَّ تعدادُ نعمِ اللهِ على الإنسانِ وجحودُه لهذه النِّعَمِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (9) الى الآية رقم (19) عدد الآيات (11)

بيانُ سببِ هذا الجحودِ وهو إنكارُ البعثِ، وبيانُ أنَّ أعمالَ الإنسانِ محفوظةٌ رصدَها ملائكةٌ كرامٌ كاتبونَ، وانقسامُ النَّاسِ إلى فريقينِ: أبرارٍ وفُجَّارٍ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)

عذابٌ شديدٌ للمطفِّفِينَ الذينَ إذا اشترَوْا من النَّاسِ يوفونَ لأنفسِهم، وإذا باعُوا النَّاسَ يُنْقصونَ في المكيالِ والميزانِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الإنفطار

تذكرة بيوم القيامة وتنبيه بأن هناك ملائكة يكتبون ما تفعلون

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: سورة الانفطار تدور حول: أهوال القيامة، وتبعثر المخلوقات المنتظمة وتغير حالتها ومسارها، تأكيدًا للسورة السابقة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الانفطار»، و«سُورَةُ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ».

- • معنى الاسم :: فطر الشيء: شقه، وإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ: انشقت.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بهذا اللفظ.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ انْفَطَرَتْ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: تذكر يوم القيامة، والحذر من الانهماك في الأعمال السيئة اغترارًا بكرم الرب.

- • علمتني السورة :: كل أعمالك مستنسخة في كتابك، وستعرض عليك يوم القيامة: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾

- • علمتني السورة :: هل أعددت للسؤال جواب؟: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾

- • علمتني السورة :: اشكر الله تعالى على حسن خلقتك: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ؛ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾، وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾».

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَامَ مُعَاذٌ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَطَوَّلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿وَالضُّحَى﴾، ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾».

وفي الحديث دليل على استحباب قراءة أوساط المفصل في صلاة العشاء، ولا يمنع من قراءة قصار المفصل كما دلت عليه سورة الضحى، فهي من القصار.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الانفطار من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الانفطار من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • من السور الثلاث (التكوير والانفطار والانشقاق) التي تجعل قارئها كأنه ينظر إلى يوم القيامة نظر العين (بدليل حديث ابْنِ عُمَرَ الذي سبق منذ قليل).

• سورة الانفطار هي السورة الـ 82 في ترتيب المصحف، وأيضًا الـ 82 في ترتيب النزول، فاتفق ترتيب المصحف مع ترتيب النزول في هذه السورة.

• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستعد ليوم القيامة بالأعمال الصالحة.

• أن نتذكر ذنبًا فعلناه ونستغفر الله منه: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ (5).

• أن نحذر من الغرور المانع من اتباع الحق: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (6).

• أن نشكر الله تعالى على حسن خلقتنا: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ (7).

• أن نستشعر أن الملائكة يكتبون أعمالنا: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (10-12).

• أن نستحي من وجود الملائكة معنا؛ فهذا يساعد على ترك كثير من الذنوب: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (10-12).

• أن نعمل ليوم القيامة الذي يكون لله وحده لا ينازعه أحد: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّـهِ﴾ (19).

سورة المطففين

إعلان الحرب على المطففين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: رسالة السورة: • إعلان الحرب على أولئك المطففين، الذين يعتدون على حقوق الناس ظلمًا وعدوانًا، ويأكلون أموالهم بالباطل. • لا تكن من المطففين، وقد يظن أن المطفف هو فقط: البائع الذي يغش في الميزان ويعطي المشتري أقل من الوزن الذي طلبه ومع هذا يأخذ منه حقه كاملًا دون نقصان، لكن القضية أكبر بكثير من مجرد الوزن والمكيال. • التطفيف هو أن تنظر لحقك أنت وحدك ولا تنظر لحقوق الآخرين، بمعنى أنك تطالب بأن تحصل على حقك كاملًا، لكنك لا تحرص على أن يحصل الآخرون على حقوقهم منك أيضًا، فكل هؤلاء من المطففين:

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المطففين».

- • معنى الاسم :: المطففين: جمع مطفف، وهو اسم فاعل للفعل طفف، وطفف الرجل إذا أعطى غيره أقل مما أخذ منه، والمطففين: هم الذين يبخسون المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضوا من الناس، وإما بالنقصان إن قضوهم أو وزنوا أو كالوا لهم.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بهذا اللفظ.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ»، و«سُورَةُ التطفيف».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: تحريم التطفيف في البيع والشراء، وأيضًا في التعامل مع الناس.

- • علمتني السورة :: أن من مقاصد الشريعة الإسلامية: إقامة العدل، والحفاظ على الحقوق.

- • علمتني السورة :: إذا كان التهديد العظيم لمن يطفف في حبات القمح والذرة؛ فكيف بمن يطفف في حقوق أهله: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾

- • علمتني السورة :: خطورة التكذيب بآيات الله، والوعيد الشديد لمن فعل ذلك: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة المطففين من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة المطففين من المفصل.

• سورة المطففين من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة المطففين مع سورة عبس، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة المطففين آخر سورة نزلت في العهد المكي.

• سورة المطففين أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بأسلوب الدعاء، والسور التي افتتحت بالدعاء ثلاث سور، وهي: المطففين، والهمزة، والمسد، وكلها سور مكية، ومن المفصل.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نحذر أن نكون من المطففين: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (2، 3).

• أن نستعد ليوم القيامة: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (4، 5).

• أن نحسن الوقوف لله في الظلام؛ ليسهل علينا القيام بين الزحام: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (6).

• أن نزح ركام الذنوب عن قلوبنا لننتفع بالمواعظ؛ فإن الذنب على الذنب يعمي القلب: ﴿كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (14).

• أن نتصدق بسقاية مسلم: ﴿يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ﴾ (25).

• أن نتنافس مع غيرنا في الطاعات: ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (26).

• أن نحذر صفات المجرمين؛ ومنها: الضحك والاستهزاء بالمؤمنين، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون احتقارًا لهم، وإذا عادوا إلى أهلهم عادوا فرحين بما أقدموا عليه، ويصفون أهل الإيمان بالضلال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ * وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ...﴾ (29-33).

تمرين حفظ الصفحة : 587

مدارسة الآية : [1] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

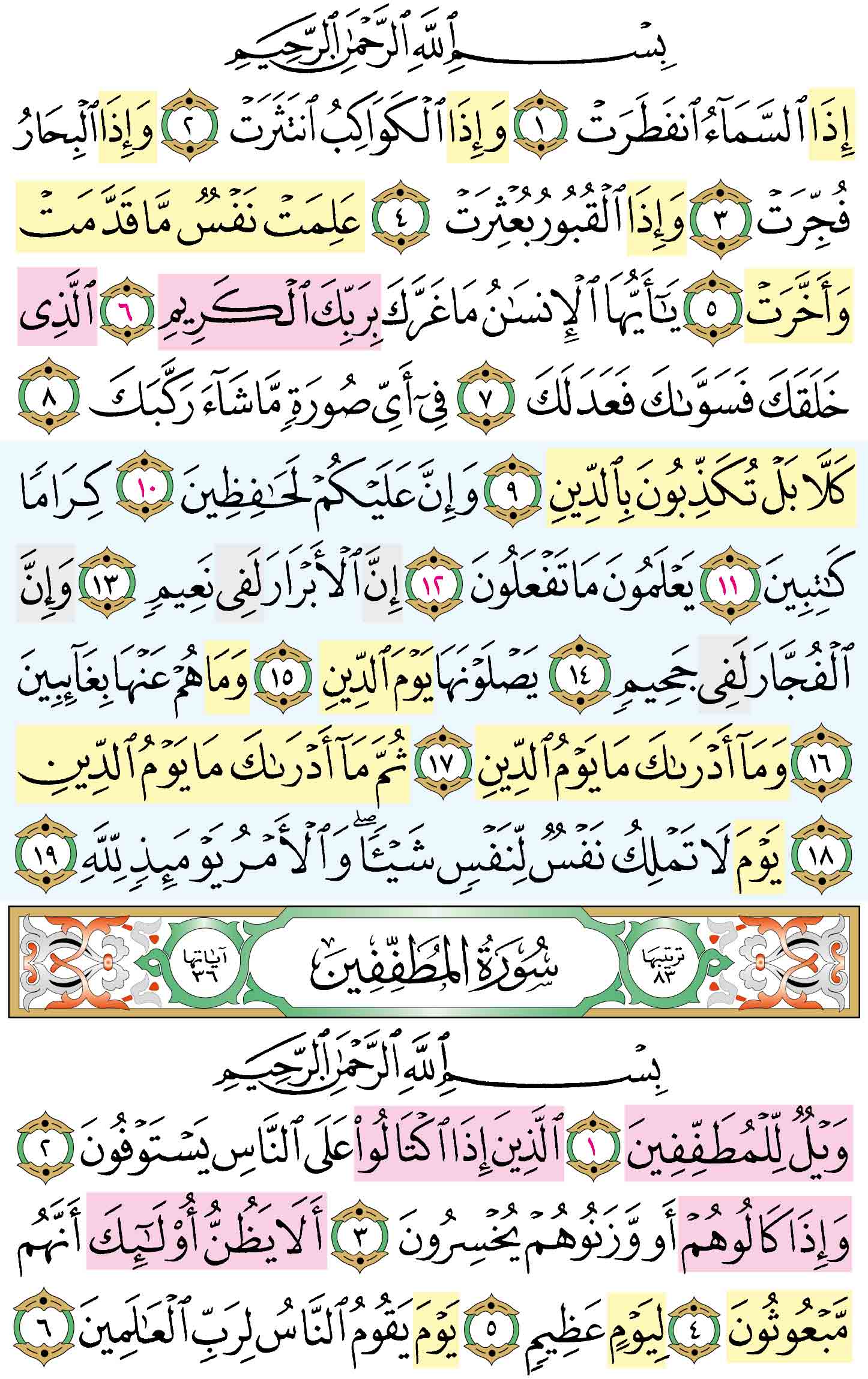

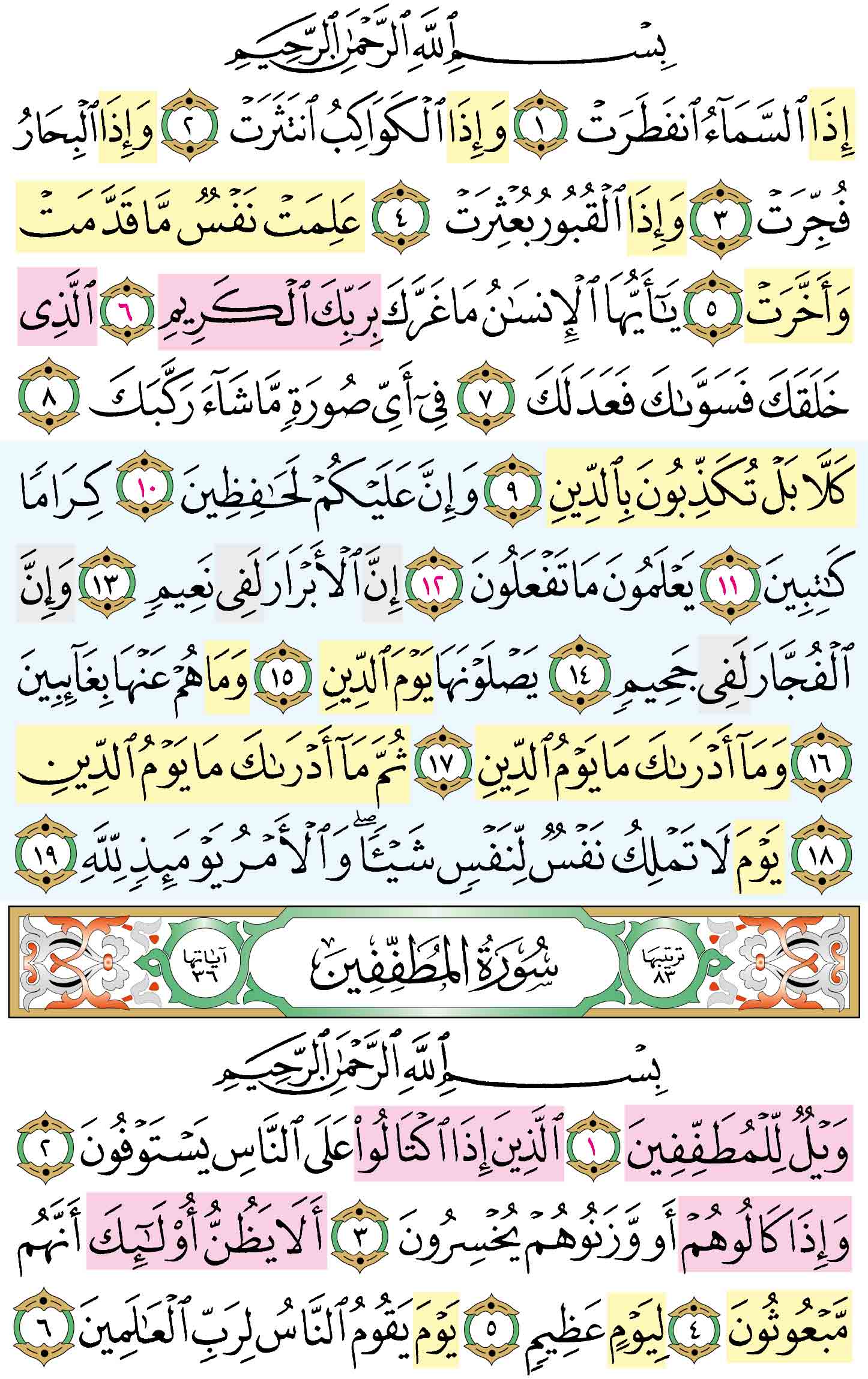

﴿ إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ ﴾

التفسير :

أي:إذا انشقت السماء وانفطرت،

تفسير سورة الانفطار

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الانفطار» من السور المكية الخالصة، وتسمى- أيضا- سورة «إذا السماء انفطرت» ، وسورة «المنفطرة» أى: السماء المنفطرة.

2- وعدد آياتها: تسع عشرة آية. وهي السورة الثانية والثمانون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول، فكان نزولها بعد سورة (النازعات) ، وقبل سورة (الانشقاق) ، أى أنها السورة الثانية والثمانون- أيضا- في ترتيب النزول.

3- وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على إثبات البعث، وعلى أهوال يوم القيامة، وعلى تنبيه الناس إلى وجوب الاستعداد لهذا اليوم الشديد، وعلى جانب من نعم الله على خلقه، وعلى بيان حسن عاقبة الأبرار، وسوء عاقبة الفجار.

قوله - سبحانه - : ( إِذَا السمآء انفطرت ) بيان لما ستكون عليه السماء عند اقتراب قيام الساعة .

ومعنى : ( انفطرت ) انشقت ، من الفطر - بفتح الفاء - بمعنى الشق ، كما قال - تعالى - فى أول سورة الانشقاق : ( إِذَا السمآء انشقت ) يقال : فطرت الشئ فانفطر ، أى : شققته فانشق . أى : إذا السماء تصدعت وتشققت فى الوقت الذى يريده الله - تعالى - لها أن تكون كذلك .

قال النسائي أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ [ أفتان يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت ؟!

وأصل الحديث مخرج في الصحيحين ولكن ذكر " إذا السماء انفطرت في أفراد النسائي وتقدم من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ : ( إذا الشمس كورت " و " إذا السماء انفطرت " و " إذا السماء انشقت .

يقول تعالى ( إذا السماء انفطرت ) أي انشقت كما قال ( السماء منفطر به ) الزمر : 18

القول في تأويل قوله تعالى : إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1)

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ؛ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾، وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾». [الترمذى 3333، وصححه الألباني].

وقفة

[1] من أولها لآخرها في الساعة، أولها: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾، وفي آخرها: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [19]، في أولها وآخرها عن أحداث الساعة.

وقفة

[1] ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ هذه السماء الجميلة المحكمة البناء, ستأتي لحظة تتشقق فيها وتخرب, وكل ما في الكون -مهما بلغ جماله وعظم بناؤه- فهو إلي خراب وفناء.

وقفة

[1] ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ من العلماء من قدر محذوفًا هنا وهو: واذكر أيها الإنسان إذا السماء انفطرت، أي: واذكر أيها الإنسان وقت انفطار السماء، ومعنى انفطرت أي: تشققت، ومنه قول عَائِشَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلاَهُ» [مسلم 2820]، تفطرت قدماه أي: تشققت قدماه.

الإعراب :

- ﴿ إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الثانية من سورة «التكوير» أي انشقت.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بوصفِ الأحداثِ الكونيةِ التي تحدثُ يومَ القيامةِ، فذكرت أربعة أمور، وهي: ١- إذا السماء انشقت، واختلَّ نظامها، قال تعالى:

﴿ إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ﴾

التفسير :

وانتثرتنجومها، وزال جمالها،

( وَإِذَا الكواكب انتثرت ) أى : وإذا النجوم تهاوت وتساقطت وتفرقت ، ويقال : نثرت الشئ على الأرض ، إذا ألقيته عليها متفرقا ، فانتثار الكواكب معناه : تفرقا عن مواضعها التى كانت فيها .

أي تساقطت.

التدبر :

وقفة

[2] ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ انتثرت: تساقطت، يعني: السماء تتشقق، والكواكب يرمى بها وتتساقط على الأرض، فتخيل أن كوكبًا مثلًا في حجم الأرض أو كما يقول المختصون بهذه الأمور الآن أضعاف أضعاف حجم الأرض، كلها تنتثر!

الإعراب :

- ﴿ وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة الأولى وتعرب إعرابها. أي تساقطت وذهبت متفرقة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ٢- إذا الكواكب تساقطت متناثرة، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾

التفسير :

وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا،

( وَإِذَا البحار فُجِّرَتْ ) أى : شققت جوانبها ، فزالت الحواجز التى بينها ، واختلط بعضها ببعض فصارت جميعها بحرا واحدا ، فقوله ( فُجِّرَتْ ) مأخوذ من الفجر - بفتح الفاء - وهو شق الشئ شقا واسعا ، يقال : فجر الماء فتفجر ، إذا شقه شقا واسعا ترتب عليه سيلان الماء بشدة .

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فجر الله بعضهم في بعض.

وقال الحسن فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها وقال قتادة اختلط عذبها بمالحها وقال الكلبي ملئت.

يقول تعالى ذكره: ( إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ) انشقَّت، وإذا كواكبها انتثرت منها فتساقطت.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] في الكوارث الطبيعية من سيول ونحوها تذكرة ببعض ما سيكون يوم المعاد، لقد رأى الناس أثر تهدُّم بعض السدود فيما وقع من فواجع! فإذا كان هذا أثرًا لاجتماع سيل عارض من ماء، فكيف سيكون الحال إذا جاء زمان: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾؟ هي مواقف نحياها، فالموفق يعتبر، ومن لم يعتبر فليبحث عن قلب، فإن برودة الحس في أمثال هذه الأحداث علامة على قسوة القلب.

الإعراب :

- ﴿ وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ ﴾

- تعرب اعراب الآية الكريمة الأولى من سورة التكوير بمعنى: أجريت بفتح لعضها الى بعضها وصارت البحار بحرا واحدا

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ٣- إذا البحار فتح بعضها على بعض فاختلطت، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فجرت:

1- بتشديد الجيم، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بخفها، وهى قراءة مجاهد، والربيع بن خثيم، والزعفراني، والثوري.

مدارسة الآية : [4] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾

التفسير :

وبعثرت القبور بأن أخرجتما فيها من الأموات،

( وَإِذَا القبور بُعْثِرَتْ ) أى : صار باطنُها ظاهرَهَا ، وخرج ما فيها من الموتى مسرعين ، يقال : بعثر فلان متاعه ، إذا فرقه وبدده وقلب بعضه على بعض .

والمراد أن التراب الذى كان فيها يبعثر ويزال ، ويخرج الموتى من تلك القبور للحساب والجزاء .

( وإذا القبور بعثرت ) قال ابن عباس بحثت وقال السدي تبعثر تحرك فيخرج من فيها .

( وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ) يقول: فجَّر بعضها في بعض، فملأ جميعها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في بعض ذلك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ) يقول: بعضها في بعض.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ) فُجِّر عذبها في مالحها، ومالحها في عذبها.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن ( وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ) قال: فجِّر بعضها في بعض، فذهب ماؤها. وقال الكلبي: ملئت.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿وَإِذَا القُبورُ بُعثِرَت﴾ كما يقوم الزارع بتقليب التربة لاستخراج ما بباطنها.

عمل

[4] زُر القبور اليوم ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾.

وقفة

[1-4] ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ * وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ هذا هو مستقبلنا جميعًا، وما ينتظرنا غدًا، والتفكير في الغد يدفع المرء للاستعداد له، ومن ثم المرور بنجاح من هذه الأهوال العظام.

لمسة

[1-4] جاءت الأفعال بصيغة الماضى رغم أن الأحداث عن يوم القيامة، وهذا لتأكيد وقوعها مستقبلًا.

الإعراب :

- ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. اي قلبت واخرج الموتى من ترابها.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ٤- إذا القبور قُلِب ترابها لبعث من فيها من الأموات، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾

التفسير :

وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال. فحينئذ ينكشف الغطاء، ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران، هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة، وميزانه قد خف، والمظالم قد تداعت إليه، والسيئات قد حضرت لديه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي.

و [هنالك] يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم، والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم.

وقوله : ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ) جواب ( إذا ) فى الآيات الأربع .

أى : إذا تم ذلك ، علمت كل نفس ما قدمت من خير أو شر ، وما أخرت من سنة حسنة ، أو سنة سيئة يعمل بها بعدها .

قال الجمل ما ملخصه : واعلم أن المراد من هذه الآيات أنه إذا وقعت هذه الأشياء التى هى أشراط الساعة ، فهناك يحصل الحشر والنشر ، وهى هنا أربعة : اثنان منها يتعلقان بالعلويات ، واثنان يتعلقان ، بالسفليات ، والمراد بهذه الآيات : بيان تخريب العالم ، وفناء الدنيا ، وانقطاع التكاليف . . وإنما كررت إذا لتهويل ما فى حيزها من الدواهى .

وجواب ( إذا ) وما عطف عليها قوله ( عَلِمَتْ نَفْسٌ ) أى : علمت كل نفس وقت هذه المذكورات الأربعة ( مَّا قَدَّمَتْ ) من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله .

ومعنى علم النفس بما قدمت وأخرت : العلم التفصيلى . وذلك عند نشر الصحف - كما تقدم فى سورة التكوير - أما العلم الإِجمالى فيحصل فى أول زمن الحشر ، لأن المطيع يرى آثار السعادة ، والعاصى يرى آثار الشقاوة فى أول الأمر ، وأما العلم التفصيلى فإنما يحصل عند قراءة الكتب والمحاسبة . .

أي إذا كان هذا حصل هذا.

وقوله: ( وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ) يقول: وإذا القبور أُثيرت فاستخرج من فيها من الموتى أحياء، يقال: بعثر فلان حوض فلان: إذا جعل أسفله أعلاه، يقال: بعثرة وبحثرة: لغتان.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ) يقول: بُحثت.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ المراد أنه إذا وقعت هذه العلامات من أشراط الساعة، فهنا ينكشف كل شيء، وتعلم كل نفس ما قَدَّمَتهُ من أعمال، وما أخرته فلم تعمله.

وقفة

[5] ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ المراد بالعلم هنا: العلم التفصيلي، وهو الذي يظهر عند نشر الصحف وقراءة الكتب، وأما العلم الإجمالي فحصل في أول زمن الحشر؛ لأن المطيع يرى آثار السعادة، والعاصي يرى آثار الشقاوة في أول الأمر.

عمل

[5] تذكر ذنبًا فعلته واستغفر الله منه ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾.

الإعراب :

- ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الرابعة عشرة من سورة «التكوير». واخرت:معطوفة بالواو على «قدمت» وتعرب إعرابها.

المتشابهات :

| التكوير: 14 | ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ |

|---|

| الإنفطار: 5 | ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد أن ذَكَرَ اللهُ هذه الأحداث الأربعة؛ ذَكَر هنا جَواب الشُّرُوطِ الأربعة، أي: حينئذ تعلم كلُّ نفس جميع أعمالها، ما تقدَّم منها وما تأخر، وجوزيت بها، قال تعالى:

﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حق ربه، المتجرئ على مساخطه:{ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} أتهاونا منك في حقوقه؟ أم احتقارا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك بجزائه؟

وبعد أن أشار - سبحانه - إلى أهوال علامات الساعة التى من شأنها أن تنبه العقول والحواس والمشاعر . . أتبع ذلك بنداء للإِنسان فقال - تعالى - : ( ياأيها الإنسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم ) والغرور : الخداع . يقال : غر فلان فلانا ، إذا خدعه وأطمعه بالباطل . والخطاب لجنس الإِنسان ، وقيل للكافر .

و " ما " استفهامية ، والمقصود بالاستفهام : الإِنكار والتعجيب من حال هذا الإِنسان المخدوع .

أى : يا أيها الإِنسان المخلوق بقدرة ربك وحده ، أى شئ غرك وخدعك وجعل جانبا من جنسك يكفر بخالقه ، ويعبد غيره ، وجانبا آخر يعصى ربه ، ويقصر فى أداء حقوقه؟

قال الإِمام ابن كثير : قوله - تعالى - : ( ياأيها الإنسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم ) : هذا تهديد ، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب ، حيث قال : ( الكريم ) ، حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى فى الآية : ما غرك يا بن آدم بربك الكريم - ، أى : العظيم - حتى أقدمت على معصيته ، وقابلته بما لا يليق؟ كما جاء فى الحديث : " يقول الله يوم القيامة : يا بن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ " . .

وهذا الذى تخيله هذا القائل ليس تحته طائل ، لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغى أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة ، وأعمال السوء . .

والمقصود بالنداء هنا : التنبيه إلى ما سيأتى بعده من توجيهات ، وليس المقصود به طلب الإِقبال على شئ معين .

وإيثار تعريف الله - تعالى - بصفة الرب ، لما فى معنى الرب من التربية والرعاية والملكيمة ، والإِيجاد من العدم . . ففى هذا الوصف تذكير للإِنسان بنعم خالقه الذى أنشأه من العدم ، وتعهده بالرعاية والتربية .

وكذلك الوصف بالكريم ، فيه - أيضاً - تذكير لهذا الإِنسان بكرم ربه عليه ، إذ مقتضى هذا الكرم منه - تعالى - ، أن يقابل المخلوق ذلك بالشكر والطاعة .

وقوله ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ) ؟ : هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال : ( الكريم ) حتى يقول قائلهم غره كرمه بل المعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم - أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق كما جاء في الحديث يقول الله يوم القيامة ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ماذا أجبت المرسلين

قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ، حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ) فقال عمر الجهل .

وقال أيضا حدثنا عمر بن شبة حدثنا أبو خلف حدثنا يحيى البكاء سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ) قال ابن عمر غره والله جهله

قال وروي عن ابن عباس والربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك

وقال قتادة ( ما غرك بربك الكريم ) شيء ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان

وقال الفضيل بن عياض لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة

وقال أبو بكر الوراق لو قال لي ( ما غرك بربك الكريم ) لقلت غرني كرم الكريم

قال البغوي وقال بعض أهل الإشارة إنما قال ( بربك الكريم ) دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة .

وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل لأنه إنما أتى باسمه ( الكريم ) ; لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء

و قد حكى البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما قالا نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة فأنزل الله ( ما غرك بربك الكريم ) ؟ .

وقوله: ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ) يقول تعالى ذكره: علمت كلّ نفس ما قدّمت لذلك اليوم من عمل صالح ينفعه، وأخرت وراءه من شيء سنَّه فعمل به.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: ثني عن القُرَظي، أنه قال في: ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ) قال: ما قدّمت مما عملت، وأما ما أخَّرت فالسنة يَسُنها الرجل يُعمل بها من بعده.

وقال آخرون: عُني بذلك ما قدّمت من الفرائض التي أدتها، وما أخَّرت من الفرائض التي ضيعتها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن أبيه، عن سعيد بن مسروق، عن عكرِمة ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ ) قال: ما افترض عليها( وَأَخَّرَتْ ) قال: مما افترض عليها.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ) قال: تعلم ما قدّمت من طاعة الله، وما أخرت مما أُمِرَت به من حقّ لله عليه لم تعمل به.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ) قال: ما قدّمت من خير، وأخَّرت من حق الله عليها لم تعمل به.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، ( مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ) قال: ما قدمت من طاعة الله وما أخرت من حق الله.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ) قال: ما قدّمت: عملت، وما أخرت: تركت وضيَّعت، وأخرت من العمل الصالح الذي دعاها الله إليه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما قدّمت من خير أو شرّ، وأخَّرت من خير أو شرّ.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا العوّام، عن إبراهيم التيمي، قال: ذكروا عنده هذه الآية ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ) قال: أنا مما أخَّرَ الحجاج.

وإنما اخترنا القول الذي ذكرناه، لأن كلّ ما عمل العبد من خير أو شرّ فهو مما قدّمه، وأن ما ضيَّع من حقّ الله عليه وفرّط فيه فلم يعمله، فهو مما قد قدّم من شرّ، وليس ذلك مما أخَّر من العمل، لأن العمل هو ما عمله. فأما ما لم يعمله فإنما هو سيئة قدّمها، فلذلك قلنا: ما أخر: هو ما سنه من سنة حسنة وسيئة، مما إذا عمل به العامل، كان له مثل أجر العامل بها أو وزره.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ﴾ ما لم يتبن الخطاب الدعوي خطاب القرآن النافذ إلى الأعماق، إلى النفس، إلى الإنسان، إلى العواصف التي تجتاحه؛ فستظل دعوة ناقصة.

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ﴾ للخطاب المقدس الهائل الذي يعطيك أعظم قيمة في الوجود، أنت، أنت، أيها الإنسان، الله جل وعلا يخاطبك.

وقفة

[6] قال شاب فرنسي عن رحلته إلي الاسلام: «حين سمعت قوله سبحانه وتعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ﴾ شدتني براعة الاستهلال، والعلو والثقة والقوة المطلقة التي يمتلكها قائل هذا الكلام، فأيقنت أنه ليس خطابًا بشريًّا، فكانت هذه الصدمة البلاغية أول خطوات رحلتي إلي الاسلام».

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ التعبير بالرب مع دلالته على الإحسان يدل على الانتقام عند الإمعان في الإجرام؛ لأن ذلك شأن المربي، فكان ذلك مانعًا من الاغترار لمن تأمل.

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ المُبـادرةُ بالأعمـالِ الصـَّالحةِ وعـدمُ الاغتـرارِ بكَرَمِ اللهِ وحِـلمِه.

اسقاط

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ هل أعددت للسؤال جواب؟!

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ التحذير من الغرور المانع من اتباع الحق.

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ قال عمر: «جهله»، وقال قتادة: «الشيطان».

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ أجب أيها الإنسان.

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ قيل للفضيل بن عياض: «لو أقامك الله يوم القيامة، فقال: يا فضيل، ما غرّك بربك الكريم؟ ماذا كنت تقول؟»، قال: «أقول: غرّني ستورك المرخاة».

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ قال يحيى بن معاذ: «لو أقامني بين يديه، فقال: ما غرّك بي؟ قلتُ: برّك بي».

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ قال البغوي: «(بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) كأنه لقنه الإجابة».

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ وقال بعض أهل الإشارة: «إنما قال: (بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) دون سائر أسمائه وصفاته، كأنه لقنه الإجابة؛ حتى يقول: غرّني كرم الكريم».

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ لا كرم يسمو على كرمه، ولا إنعام يرقى إلى إنعامه، ولا عطاء يوازي عطاءه، له علو الشأن في كرمه.

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ يعني ما الذي خدعك حتى كفرت؟ قيل: «غرَّه عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة».

وقفة

[6] ﴿يا أَيُّهَا الإِنسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَريمِ﴾ أتهاونًا منك في حقوقه؟ أم احتقارًا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك بجزائه؟

وقفة

[6] ﴿يا أَيُّهَا الإِنسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَريمِ﴾ تأمل في كرم الله، وتفكر في نعمه التي أسبغها عليك؛ فإنها عبادة عظيمة يغفل عنها الكثير.

وقفة

[6] ﴿يا أَيهَا الإنسَان ما غَركَ برَبِّك﴾ غره بربه الغرور، وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء، وجهله، وهواه، وأتي سبحانه بلفظ ﴿الْكَرِيمِ﴾ وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به، ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور فى غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به.

عمل

[6] ﴿يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم﴾ استحضر هذا الخطاب، رب كريم يعاتبك، ما غرَّك بربك الكريم حتى عصيتَه؟ استحضر ذنوبك، وستره عليك، واستغفر ربك الكريم.

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ قال قَتَادَةُ: «غَرَّهُ عَدُوُّهُ الْمُسَلَّطُ عليه، يعنِي الشَّيْطَان»، قال مُقَاتِل: «غَرَّهُ عَفْوُ اللَّهِ حِينَ لَمْ يُعَاقِبْهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ»، قال السُّدِّيُّ: «غَرَّهُ رِفْقُ اللَّه به».

لمسة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ إن قلتَ: ما فائدةُ تخصيص ذكر صفة الكرم، من بين سائر صفاته تعالى؟ قلتُ: فائدتُه اللُّطفُ بعبده، وتلقينُه حجَّتَه وعذره، ليقول: غرَّني كرمُ الكريم.

وقفة

[6] من نعم الله على الإنسان: إحسان خلقته ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾.

وقفة

[6] أكبر موقظ للإنسان من غفلته: أن يتذكر أصل خلقته ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾.

وقفة

[6] وقفة صادقة مع هذا النداء الإلهي كافية في إعادة النظر في علاقتنا مع الله ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾.

وقفة

[6] يوجد في دماغ الإنسان أكثر من مليار خلية، لم يتم معرفة وظائفها حتى الآن، فالإنسان عاجز عن فهم نفسه ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾.

وقفة

[6] ما أسوأ أن تجعل كرم الله دافعًا لك على معصيته! ﴿يا أيها الإنسان ما غرَّك بربِّك الكريم﴾.

وقفة

[6] ﴿ما غرّك بربّك الكريم﴾ قال الفُضيل بن عِياض: «لو سألني ربي هذا السؤال؛ لقلت: يا رب غرَّتني ستورك المُرخاة»، ربِّ أرخ علينا سترك.

وقفة

[6] ﴿ما غرك بربك الكريم﴾ نداء قوي مؤثر للإنسان: ما غرّك عن امتحان يقرر فيه مصيرك في الدنيا والآخرة؟!

لمسة

[6، 7] تأمل في سر التعبير بقوله: (بربّك) دون فقوله: (بالله) في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾، فإن في هذه اللفظة من معاني الملك والرعاية والرفق التي تناسب تذكر الإنسان بنعم الله عليه، وتذكير باستحقاقه تعالى لطاعة مربوبيه.

عمل

[6، 7] أعد النظر في نفسك، وتأمل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن، ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه، وإعدادها لما أعدت له، وإعداد هذه الأوعية المعدة لحمل الفضلات وجمعها؛ لكيلا تنتشر في البدن فتفسده، ثم انظر إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ: ﴾

- اداة نداء. أي: اسم مبني على الضم في محل نصب لانه منادى. ها: زائدة للتنبيه. الانسان: عطف بيان لأي او بدل منه مرفوع على لفظ «أي» بالضمة.

- ﴿ ما غَرَّكَ: ﴾

- اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. غرك: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.وجملة «غرك» في محل رفع خبر «ما» بمعنى اي شيء خدعك على عصيان ربك الكريم.

- ﴿ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بغرك والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. الكريم: صفة- نعت- للرب مجرور وعلامة جره الكسرة ويجوز ان تكون الباء بمعنى «عن» اي ما خدعك عن ربك الكريم والايمان به؟

المتشابهات :

| الإنفطار: 6 | ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ |

|---|

| الإنشقاق: 6 | ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا كان الإنسانُ إذا اعتَقَد البَعثَ قد يقولُ تهاوُنًا ببَعضِ المعاصي: المرجِعُ إلى كريمٍ، ولا يَفعَلُ بي إلَّا خيرًا؛ أنكرَ اللهُ على مَن يقولُ هذا اغترارًا بخَدْعِ الشَّيطانِ، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ما غرك:

1- ما، استفهامية، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- ما أغرك، بهمزة، استفهاما أو تعجبا، وهى قراءة ابن جبير، والأعمش.

مدارسة الآية : [7] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾

التفسير :

أليس هو{ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ} في أحسن تقويم؟{ فَعَدَلَكَ} وركبك تركيبا قويما معتدلا، في أحسن الأشكال، وأجمل الهيئات، فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم، أو تجحد إحسان المحسن؟

وقوله - سبحانه - : ( الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . في أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ) صفات أخرى للرب - عز وجل - الكريم المنان .

والخلق : هو الإِيجاد على مقدار معين مقصود . والتسوية : جعل الشئ سويا ، أى : قويما سليما خاليا من الاضطراب والاختلال .

وقوله : ( فَعَدَلَكَ ) قرأها بعضهم بفتح الدال مع التخفيف ، وقرأها آخرون بفتحها مع التشديد ، وهما متقاربان ، إلا أن التشديد يفيد المبالغة فى التعديل ، الذى هو جعل البنية معتدلة ، متناسبة الأعضاء ، فالتسوية ترجع إلى عدم النقصان فى الأعضاء ، والتعديل يرجع إلى عدم التخالف فيها وهذا ، باعتبار الأصل فى خلق الإِنسان ، فلا عبرة بوجود ما يخالف ذلك فى قلة من أفراد الإِنسان .

والمعنى : يأيها الإِنسان ، أى شئ خدعك وجرأك على معصية ربك الكريم . . الذى من مظاهر كرمه أنه ( خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ ) بأن جعل أعضاءك سوية سليمة . مهيأة لاكتساب منافعها على حسب ما تقتضيه حكمة خالقك ( فعدلك ) أى : فعدل أعضاؤك بأن جعلها متناسقة متوازنة بعضها مع بعض ، فلم يجعل - مثلا - إحدى يديك طويلة والأخرى قصيرة ، ولم ثيجعل - مثلا - جانباً من جسدك أبيض ، والآخر أسود .

ومن مظاهر قدرته وكرمه - أيضاً - أنه - سبحانه - ركبك ووضعك فى أى صورة من الصور المتنوعة التى اقتضتها مشيئته وحكمته .

وقوله ( الذي خلقك فسواك فعدلك ) أي ما غرك بالرب الكريم ( الذي خلقك فسواك فعدلك ) أي جعلك سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال

قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا حريز حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال قال الله عز وجل ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة

وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز بن عثمان به .

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة .

القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6)

يقول تعالى ذكره: يا أيها الإنسان الكافر، أيّ شيء غرّك بربك الكريم، غرّ الإنسانَ به عدوُّه المسلَّط عليه.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ) شيء ما غرّ ابن آدم هذا العدوّ الشيطان.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] الآن ستغلق الأجهزة حولك لتنعم بنوم هادئ، هل فكرت بإغلاق الجهاز الهضمي أو التنفسي أو إيقاف مضخة الدم بداخلك ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾.

عمل

[7] اشكر الله تعالى على حسن خلقتك ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية لربك او بدل منه. خلقك: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وجملة «خلقك» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

- ﴿ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ: ﴾

- معطوفتان بفاءي العطف على «خلقك» وتعربان إعرابها وعلامة بناء «سواك» الفتحة المقدرة على الالف للتعذر اي خلقك فجعلك سويا سالم الاعضاء فعدل خلقك والفاء هنا تفيد الترتيب.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا وَصَفَ اللهُ نفْسَه بالكَرَمِ؛ ذكَرَ هذه الأُمورَ الثَّلاثةَ كالدَّلالةِ على تحَقُّقِ ذلك الكَرَمِ، قال تعالى:

﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء .. ﴾

التفسير :

إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك، فاحمد الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار، أو نحوهما من الحيوانات؛ فلهذا قال تعالى:{ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ}

فقوله : ( في أَىِّ صُورَةٍ ) متعلق بركبك . و " ما " مزيدة ، و " شاء " صفة لصورة ولم يعطف " ركبك " على ما قبله بالفاء ، كما عطف ما قبله بها ، لأنه بيان لقوله ( فَعَدَلَكَ ) . والتقدير : فعلدك بأن ركبك فى أى صورة من الصور التى شاءها لك ، وهى صورة فيها ما فيها من العجائب والأسرار ، فضلا عن أنها أحسن صورة وأكملها ، كما قال - تعالى - : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) فالمقصود من الآيات الكريمة ، تذكير الإِنسان بفضل ربه - تعالى - عليه ، وحضه على طاعته وشكره ، وتوبيخه على تقصيره وجحوده ، وتهديده بسوء المصير إذا ما استمر فى غفلته وغروره .

قال بعض العلماء : إن خلق الإِنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة ، الكاملة الشكل والوظيفة . أمر يستحق التدبر الطويل ، والشكر العميق ، والأدب الجم لربه الكريم الذى أكرمه بهذه الخلقة .

وهناك مؤلفات كاملة فى وصف كمال التكوين الإِنسان العضوى ودقته وإحكامه .

كاكتمال التكوين الجسدى ، والعضلى ، والجلدى ، والهضمى ، والدموى والعظمى ، والتنفسى ، والتناسلى ، والعصبى . . للإِنسان .

وإن جزءا من أذن الإِنسان " الأذن الوسطى " لهو سلسلة من نحو أربعة آلاف جزئية دقيقة معقدة ، متدرجة بنظام بالغ الدقة فى الحجم والشكل .

ومركز حاسة الإِبصار فى العين التى تحتوى على مائة وثلاثين مليونا من مستقبلات الضوء .

وهى أطراف الأعصاب ، ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذى يقيها ليلا ونهارا . .

وقوله ( في أي صورة ما شاء ركبك ) قال مجاهد في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم

وقال ابن جرير حدثني محمد بن سنان القزاز حدثنا مطهر بن الهيثم حدثنا موسى بن علي بن رباح حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ولد لك قال يا رسول الله ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية قال فمن يشبه ؟ قال يا رسول الله من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها : مه لا تقولن هكذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم أما قرأت هذه الآية في كتاب الله ( في أي صورة ما شاء ركبك ) " قال سلكك .

وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس كان متروك الحديث وقال ابن حبان يروى عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم . قال فما ألوانها قال حمر . قال فهل فيها من أورق قال نعم . قال فأنى أتاها ذلك ؟ قال عسى أن يكون نزعة عرق . قال وهذا عسى أن يكون نزعة عرق "

وقد قال عكرمة في قوله ( في أي صورة ما شاء ركبك ) إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير وكذا قال أبو صالح إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير

وقال قتادة ( في أي صورة ما شاء ركبك ) قال : قادر والله ربنا على ذلك ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة .

وقوله: ( الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ ) يقول: الذي خلقك أيها الإنسان فسوّى خلقك ( فَعَدَلَكَ ) واختلفت القرَّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرَّاء المدينة ومكة والشام والبصرة ( فعدّلك ) بتشديد الدال، وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة بتخفيفها، وكأن من قرأ ذلك بالتشديد وجَّه معنى الكلام إلى أنه جعلك معتدلا معدّل الخلق مقوَّما، وكأن الذين قرءوه بالتخفيف، وجَّهوا معنى الكلام إلى صرفك وأمالك إلى أيّ صورة شاء، إما إلى صورة حسنة، وإما إلى صورة قبيحة، أو إلى صورة بعض قراباته.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجبهما إليّ أن أقرأ به قراءة من قَرَأ ذلك بالتشديد، لأن دخول " في" للتعديل أحسن في العربية من دخولها للعدل، ألا ترى أنك تقول: عدّلتك في كذا، وصرفتك إليه، ولا تكاد تقول: عدلتك &; 24-270 &; إلى كذا وصرفتك فيه، فلذلك اخترت التشديد.

وبنحو الذي قلنا في ذلك وذكرنا أن قارئي ذلك تأوّلوه، جاءت الرواية عن أهل التأويل أنهم قالوه.

ذكر الرواية بذلك:

التدبر :

لمسة

[8] ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ قال أبو حيان: «(أَيِّ): تقتضي التعجيب والتعظيم، فلم يجعلك في صورة خنزير أو حمار، كأنه قال: أيّ تركيب حسَنِ شاء ربك».

وقفة

[8] ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ ضمن مليارات البشر عبر كل العصور، لا تكاد تجد اثنين متطابقين في الشكل تمامًا، وهذا التنوع والاختلاف معجزة من المعجزات.

وقفة

[8] ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ فلو شاء لركبك وصورك جميلًا، ولو شاء لصورك دميمًا، لو شاء صورك قصيرًا، أو طويلًا، أو نحيفًا، أو سمينًا، لو شاء جعل شعر رأسك قططًا، أو جعله سبطًا، لو شاء لجعلك ذكيًّا، أو غبيًّا، لو شاء لجعلك عاقلًا، أو مجنونًا، لو شاء جعلك شبيهًا بأعمامك، ولو شاء جعلك شبيهًا بأخوالك، ولو شاء لنزعك عرق إلى جد بعيد، هو الذي يفعل ما يشاء، هو يختار سبحانه وتعالى.

الإعراب :

- ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بركبك. صورة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ ما شاءَ: ﴾

- ما: مزيدة- زائدة- شاء: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وجملة «تشاء» في محل جر صفة «لصورة».

- ﴿ رَكَّبَكَ: ﴾

- تعرب إعراب «شاء» والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل نصب مفعول به اي ركبك في اي صورة اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة. والجملة في هذه الآية الكريمة بيان لعدلك ويجوز ان يتعلق الجار والمجرور بفعل محذوف تقديره ركبك حاصلا في بعض الصور فيكون محل الجار والمجرور النصب على الحال.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد أن أجمل؛ فَصَّلَ، قال تعالى:

﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴾

التفسير :

{ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ} أي:مع هذا الوعظ والتذكير، لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء.

ثم يكشف القرآن بعد ذلك عن علة الغرور والغفلة - وهى التكذيب بيوم الحساب - ويقرر أن كل عمل يعمله الإِنسان هو مسجل عليه فيقول : ( كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بالدين . وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . كِرَاماً كَاتِبِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ) .

و " كلا " حرف ردع وزجر ، وهى هنا للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله - تعالى - وعن جعله ذريعة إلى الكفر والفسوق والعصيان .

وقوله : ( كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بالدين ) إبطال لوجود ما يدعو إلى غرورهم لو كانوا يعقلون .

أى : كلا ليس هناك شئ يقتضى غروركم بالله - تعالى - ويجرؤكم على عصيانه لو كنتم تتفكرون وتتدبرون . . ولكن تكذيبهم بالبعث والحساب والجزاء هو الذى حملكم على الكفر والفسوق والعصيان .

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله ( كلا ) ردع عن الاغترار بكرم الله - تعالى - وقوله : ( كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بالدين ) إضراب عن جملة مقدرة ، ينساق إليها الكلام ، كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض ، وأنتم لا ترتدعون عن ذلك ، بل تجترئون على أعظم منه ، حيث تكذبون بالجزاء والبعث رأسا ، أو بدين الإِسلام ، اللذين هما من جملة أحكامه ، فلا تصدقون سؤالا ولا جوابا ، ولا ثوابا ولا عقابا ، وفيه ترق من الأهوان إلى الأعظم .

وعن الراغب : " بل " هنا لتصحيح الثانى وإبطال الأول . كأنه قيل : ليس هنا مقتض لغرورهم ، ولكن تكذيبهم بالبعث حملهم على ما ارتكبوه .

وقيل تقدير الكلام : كلا إنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمى إليكم ، وإرشادى لكم ، بل تكذبون بالدين . .

وقوله ( كلا بل تكذبون بالدين ) أي : بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ) قال: في أيّ شبه أب أو أم أو خال أو عمّ.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل، في قوله: ( مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ) قال: إن شاء في صورة كلب، وإن شاء في صورة حمار.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل، عن أبي صالح ( فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ) قال: خنـزيرا أو حماوا.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، عن أبي رجاء، عن عكرِمة، في قوله: ( فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ) قال: إن شاء في صورة قرد، وإن شاء في صورة خنـزير.

حدثني محمد بن سنان القزّاز، قال: ثنا مطهر بن الهيثم، قال: ثنا موسى بن عليّ بن أبي رباح اللَّخمي، قال: ثني أبي، عن جدي، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له: " ما وُلِدَ لَك؟" قال: يا رسول الله ما عسَى أن يولد لي، إما غلام، وإما جارية، قال: " فَمَن يُشْبِهُ؟" قال: يا رسول الله من عسى أن يشبه؟ إما أباه، وإما أمه؛ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم عندها: " مَهْ، لا تَقُولَنَّ هَكَذَا، إنَّ النُّطْفَةَ إذَا اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ أحْضَرَ اللهُ كُلَّ نَسَبٍ بَيْنَها وَبَينَ آدَمَ، أما قَرأْتَ هَذِهِ الآيَةَ فِي كتاب الله ( فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ) قال: سَلَكَكَ ".

المعاني :

التدبر :

وقفة

[9] ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾ المراد بالدين الإسلام، أو المراد بالدين الحساب، والمعنيان صحيحان.

الإعراب :

- ﴿ كَلَّا: ﴾

- حرف ردع وزجر لا عمل له اي ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله والتعلق به وهو موجب الشكر والطاعة الى عكسهما الذي هو الكفر والمعصية.

- ﴿ بَلْ تُكَذِّبُونَ: ﴾

- حرف اضراب لا عمل له للاستئناف. تكذبون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

- ﴿ بِالدِّينِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتكذبون اي بالجزاء او دين الاسلام.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد التحذير من الاغترار بكرم الله وحلمه، جاء التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء، فهو الذي يحمل على ارتكاب المعاصي، قال تعالى:

﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تكذبون:

1- بالتاء، خطابا للكفار، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بياء الغيبة، وهى قراءة الحسن، وأبى جعفر، وشيبة، وأبى بشر.

مدارسة الآية : [10] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴾

التفسير :

وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أفعالكم، ودخل في هذا أفعال القلوب، وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم.

وقوله : ( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ) عطف على جملة ( كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بالدين ) لتأكيد ثبوت الجزاء على الأعمال ، وتسجيل هذه الأعمال تسجيلا تاما .

وقوله ( لَحَافِظِينَ ) صفة لموصوف محذوف . أى : وإن عليكم لملائكه يحفظون أعمالكم عليكم ، ويسجلونها دون أن يضيعوا منها شيئا .

وقوله تعالى ( وإن عليكم لحافظين ) يعني وإن عليكم لملائكة حفظة

القول في تأويل قوله تعالى : كَلا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9)

يقول تعالى ذكره: ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون من أنكم على الحقّ في &; 24-271 &; عبادتكم غير الله، ولكنكم تكذّبون بالثواب والعقاب، والجزاء والحساب.

وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: ( بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ) قال: بالحساب.

حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ( تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ) قال: بيوم الحساب.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قوله: ( بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ) قال: يوم شدّة، يوم يدين الله العباد بأعمالهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[10، 11] سنابك، انستغرامك، رسائلك، كلامك، نظراتك، كلها مراقبة رقابة دقيقة: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ (حافظ) لا ينسى، (كريم) لا يكذب، (كاتب) لشهادته، اللهم بيّض صحائفنا.

الإعراب :

- ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ: ﴾

- الواو استئنافية. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. عليكم: جار ومجرور متعلق بخبر «ان» المقدم والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ لَحافِظِينَ: ﴾

- اللام لام التوكيد- المزحلقة-. حافظين: اسم «ان» منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. اي ان عليكم ملائكة موكلين بكم يحفظونكم. وفي القول الكريم انذار وتهويل للعصاة ولطف للمؤمنين. وعلى هذا المعنى تكون «حافظين» صفة حلت محل الموصوف «ملائكة».

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : وبعد التحذير من التكذيب بالبعث الذي يحمل على ارتكاب المعاصي؛ حذرهم من تماديهم في غيهم ببيان أن أعمالهم محصاة عليهم، قال تعالى:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [11] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾

التفسير :

وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أفعالكم، ودخل في هذا أفعال القلوب، وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم.

وقوله : ( كِرَاماً كَاتِبِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ) صفات أخرى لهؤلاء الملائكة .

أى : وإن عليكم ملائكة من صفاتهم أنهم يحفظون أعمالكم ، ويسجلونها عليكم ، وأنهم لهم عند الله - تعالى - الكرامة والمنزلة الحسنة ، وأنهم يكتبون أعمالكم كلها .

كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم .

قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ، حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بحرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حفص بن سليمان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة ، والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بحرم حائط أو ببعيره

ثم قال حفص بن سليمان لين الحديث وقد روي عنه واحتمل حديثه .

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار إلا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة

ثم قال : تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث .

قلت وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد لا أعرف حقيقة أمره .

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقلوسي حدثنا بيان بن حمران حدثنا سلام عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يعرفون بني آدم وأحسبه قال ويعرفون أعمالهم فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان نجا الليلة فلان وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله وذكروه بينهم وسموه وقالوا : هلك الليلة فلان "

ثم قال البزار سلام هذا ، أحسبه سلام المدائني وهو لين الحديث .

وقوله: ( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ) يقول: وإن عليكم رُقَباء حافظين يحفظون أعمالكم، ويُحْصونها عليكم.

التدبر :

عمل

[11] ﴿كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ هم معك في كل لحظة، يكتبون ما تقول وتعمل؛ فأكرمهم بحسن قولك وعملك.

وقفة

[11] ﴿كِرامًا كاتِبينَ﴾ دع ما يكتبونه يظهر فى ميزان حسناتك يوم القيامة.

وقفة

[11] ﴿كِرامًا كاتِبينَ﴾ كرامًا عند الله، كاتبين يكتبون أعمالكم، وشأن الكرام دومًا يقولون الحق ويكتبون الحق.

الإعراب :

- ﴿ كِراماً كاتِبِينَ: ﴾

- صفتان «لحافظين أو لملائكة» منصوبتان مثلها وعلامة نصب «كراما» الفتحة اي وهم كرام يكتبون عليكم اعمالكم لتجازوا بها.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : ولَمَّا أثبَتَ لهم الحِفظَ، نَزَّهَهم عن الزِّيادةِ والنَّقْصِ، فقال تعالى:

﴿ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [12] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

التفسير :

وأنهم يعلمون أفعالكم التى تفعلونها سواء أكانت قليلة أم كثيرة ، صغيرة أم كبيرة .

فالمقصود بهذه الآيات الكريمة : بيان أن البعث حق ، وأن الحساب حق ، وأن الجزاء حق ، وأن أعمال الإِنسان عليه تسجيلا تاما ، بواسطة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

أما كيفية هذه الكتابة من الملائكة لأعمال الإِنسان ، وعلى أى شئ تكون هذه الكتابة ، ومتى تكون ههذ الكتابة . . فمن الأمور التى يجب الإيمان بها كما وردت ، مع تفويض كنهها وكيفيتها ودقتها إلى الله - تعالى - لأنه لم يرد حديث صحيح عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه فى بيان ذلك .

كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم .

قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ، حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بحرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حفص بن سليمان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة ، والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بحرم حائط أو ببعيره

ثم قال حفص بن سليمان لين الحديث وقد روي عنه واحتمل حديثه .

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار إلا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة

ثم قال : تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث .

قلت وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد لا أعرف حقيقة أمره .

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقلوسي حدثنا بيان بن حمران حدثنا سلام عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يعرفون بني آدم وأحسبه قال ويعرفون أعمالهم فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان نجا الليلة فلان وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله وذكروه بينهم وسموه وقالوا : هلك الليلة فلان "

ثم قال البزار سلام هذا ، أحسبه سلام المدائني وهو لين الحديث .

( كِرَامًا كَاتِبِينَ ) يقول: كراما على الله كاتبين يكتبون أعمالكم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: قال بعض أصحابنا، عن أيوب، في قوله: ( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ ) قال: يكتبون ما تقولون وما تَعْنُون.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[12] ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ قال الحسين بن الفضل: «حيث قال: (يَعْلَمُونَ)، ولم يقل: (يكتبون)؛ دلَّ على أنهم لا يكتبون الجميع، فيخرج عنه السهو والخطأ، وما لا تبعة فيه».

وقفة

[12] ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ قال محمد بن الفضل: «منذ أربعين سنة ما أملي على كاتب سيئة، ولو فعل ذلك لاستحييت منها».

وقفة

[12] ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ قال عطاء بن أبي رباح: «إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدُّون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو تأمر بمعروف، أو تنهى عن منكر، أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها، أتنكرون: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ [الانفطار: ۱۰، ۱۱]، و﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ۱۷، ۱۸]؟ أما يستحي أحدكم أن لو نُشِرَت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره، كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟!».

عمل

[12] ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ أمسك عليك لسانك؛ قال عبد الله بن عمرو: «ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزِن لسانك كما تخزن نفقتك».

عمل

[10-12] ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ الملائكة شهود على العبد، والجوارح شهود، والخلق شهود، وكفى بعلام الغيوب شهيدًا، فانتبه.

اسقاط

[10-12] ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ استشعار وجود الملائكة حولنا وهي تسجل يساعد على ترك كثير من الذنوب.

عمل

[10-12] ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ أنت خلق عظيم، أعمالك ليست هباء، حضورك ليس هامشيًّا، ملائكة كرام يسجلونه، كن في مستوى الكرامة.

وقفة

[10-12] ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ خوّفهم برؤية الملائكة وكتابتهم لأعمالهم؛ لأنهم لم يستحوا من اطلاع الله عليهم، ولو أيقنوا بمراقبته لاجتنبوا السيئات، ولكان حياؤهم من رؤية الله لهم أعظم من حيائهم من رؤية الملائكة.

وقفة

[10-12] ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ إذا شهد عليك: حافظ لا ينسى، كريم لا يكذب، كاتب لشهادته، فأين المفر؟

عمل

[10-12] ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ اسْتَحْيُوا مِن هَؤُلاءِ الحافِظِينَ الكِرامِ وأكْرِمُوهُمْ، وأجِلُّوهم أنْ يَرَوْا مِنكم ما تَسْتَحْيُونَ أنْ يَراكم عَلَيْهِ مَن هو مِثْلُكُمْ.

وقفة

[10-12] يخشون وسائل التواصل وما يشاع عن الرقابة عليها، ولا يخشون الذين يكتبون عليهم أفعالهم وأقوالهم ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾.

وقفة

[10-12] ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ قد أقام الله عليكم ملائكة كرامًا يكتبون أقوالكم وأفعالكم، ويعلمون أفعالكم، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم.

وقفة

[10-12] كل عمل تعمله هو مسجل إما لك أو عليك ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ يَعْلَمُونَ ما: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب صفة ثالثة لحافظين وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ما:اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

- ﴿ تَفْعَلُونَ: ﴾

- تعرب إعراب «يعلمون» وجملة «تفعلون» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به التقدير: ما تفعلونه.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [12] لما قبلها : وبعد وصفِهم بالكرمِ والكتابةِ؛ وَصَفَهم بالعلمِ؛ قال تعالى:

﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [13] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾

التفسير :

المراد بالأبرار، القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر، في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن، في دار الدنيا [وفي دار] البرزخ و [في] دار القرار.

ثم بين - سبحانه - النتائج المترتبة على كتابة الملائكة لأفعال الإِنسان فقال : ( إِنَّ الأبرار لَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ الفجار لَفِي جَحِيمٍ . يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدين . وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ) .

والأبرار : جمع بر - بفتح الباء - ، وهو الإِنسان التقى الموفى بعهد الله - تعالى - .

- أى : إن المؤمنين الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه ، لفى نعيم دائم ، وهناء مقيم ، وإن الفجار الذين نقضوا عهودهم مع الله ، وفسقوا عن أمره ، لفى نار متأججة بعضها فوق بعض ، هؤلاء الفجار الذين شقوا عصا الطاعة .

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي

وقد روى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن عبيد الله عن محارب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء .

وقوله: ( يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ) يقول: يعلم هؤلاء الحافظون ما تفعلون من خير أو شرّ، يحصون ذلك عليكم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[13] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا، وفي دار البرزخ، وفي دار القرار.

وقفة

[13] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ أثني الله عليهم في كتابه فقال الحسن في بيان وصفهم: «لا يؤذون الذر, ولا يرضون بالشر»، وهي عبارة تجمع الخير كله, فالأبرار سلم من أذاهم الذر وهو النمل الصغير الذي لا ينتبه له, ولا يرضون بالشر أيًّا كان, فسلم من ضرر جوارحهم المخلوقات كلها, وتطهرت قلوبهم من إرادة الشرور كلها, فاجتمع لهم الخير من بين أقطارها, فما أدق فهم السلف وأجمع عباراتهم!

وقفة

[13] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ قال السعدي: «المراد بالأبرار، القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر، في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن، في دار الدنيا، وفي دار البرزخ، وفي دار القرار».

تفاعل

[13] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[13] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ كل عمل بر يمنحك طمأنينة في الدنيا قبل الآخرة, حتي ينقلب ما تعانيه من مشاق وأمراض وآلام إلي رضا وسعادة, وما سمي الأبرار إلا لكثرة برهم وضربهم من كل باب من أبواب الخير بسهم.

عمل

[13] أطلق لروحك أشواقها، فبقربك عوالم غنية من البهجة والحب؛ هي أرواح الجنة وطليعتها وعاجل نعيمها ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾.

وقفة

[13، 14] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ لا تحسب أن الآية مقصورةٌ على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم، أعني: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، فهؤلاء في نعيم، وهؤلاء في جحيم، وهل النعيمُ إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب وأي عذابٍ أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل وادٍ منه شعبة وكل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ الْأَبْرارَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الابرار: اسم «ان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ لَفِي نَعِيمٍ: ﴾

- اللام لام التوكيد- المزحلقة- في نعيم: جار ومجرور متعلق بخبر «ان». اي في نعيم دائم مقيم. والابرار جمع «بر» وهم الذين اطاعوا الله واجتنبوا العصيان

المتشابهات :

| الإنفطار: 13 | ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ |

|---|

| المطففين: 22 | ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [13] لما قبلها : ولَمَّا وَصَفَ اللهُ الكِرامَ الكاتِبينَ لأعمالِ العِبادِ؛ ذكَرَ هنا أحوالَ العامِلينَ، وقَسَّمَهم قِسمَينِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [14] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾

التفسير :

{ وَإِنَّ الْفُجَّارَ} الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده، الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم{ لَفِي جَحِيمٍ} أي:عذاب أليم، في دار الدنيا و [دار] البرزخ وفي دار القرار.

والفجار : جمع فاجر ، وهو الإِنسان الكثير الفجور ، أى : الخروج عن طاعة الله - تعالى - أى : إن المؤمنين الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه ، لفى نعيم دائم ، وهناء مقيم ، وإن الفجار الذين نقضوا عهودهم مع الله ، وفسقوا عن أمره ، لفى نار متأججة بعضها فوق بعض ، هؤلاء الفجار الذين شقوا عصا الطاعة .

ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم.

وقوله: ( إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ) يقول جل ثناؤه: إن الذين برّوا بأداء فرائض الله، واجتنابِ معاصيه لفي نعيم الجنان ينعمون فيها.

القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14)

يقول تعالى ذكره: ( وَإِنَّ الْفُجَّارَ ) الذين كفروا بربهم ( لَفِي جَحِيمٍ ).

التدبر :

وقفة

[14] ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ جحيم كذلك في الدور الثلاثة: في دار الدنيا، وفي دار البرزخ، وفي دار القرار.

تفاعل

[14] ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها اي وان العاصين لفي نيران متأججة

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [14] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ القسمَ الأول (الأبرار)؛ ذكرَ بعده القسمَ الثاني (الفُجَّار)، قال تعالى:

﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [15] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴾

التفسير :

{ يَصْلَوْنَهَا} ويعذبون [بها] أشد العذاب{ يَوْمِ الدِّينِ} أي:يوم الجزاء على الأعمال.

( يَصْلَوْنَهَا ) أى : يدخلون الجحيم ويقاسون حرها ( يَوْمَ الدين ) أى : يوم الجزاء والحساب .

أي يوم الحساب والجزاء والقيامة.

وقوله: ( يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ) يقول جلّ ثناؤه: يَصْلَى هؤلاء الفجار الجحيم يوم القيامة، يوم يُدان العباد بالأعمال، فيُجازَوْنَ بها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( يَوْمَ الدينِ ) من أسماء يوم القيامة، عظَّمه الله، وحذَّره عباده.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[15] ﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ مصير مؤكد وعاقبة مقررة: أن ينتهي الأبرار إلى النعيم، وأن ينتهي الفجار إلى الجحيم.

وقفة

[15] ﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ قال ابن القيم: «إنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الخيرات، ويعاقبهم على المعاصي والسيئات، وما كان الله ليعذب أحدًا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استُحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم، والفجار إلى الجحيم».

الإعراب :

- ﴿ يَصْلَوْنَها: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب حال من «الفجار» بمعنى يدخلونها وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو يعود على «جحيم» وانث على معنى «نار

- ﴿ يَوْمَ الدِّينِ: ﴾

- ظرف زمان- مفعول فيه- منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق بيصلونها وهو مضاف. الدين: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [15] لما قبلها : ولَمَّا كان السِّياقُ للتَّرهيبِ؛ وَصَف عَذابَ الفُجَّارِ، فقال تعالى:

﴿ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يصلونها:

1- مضارع «صلى» ، وهى قراءة الجمهور.

قرئ:

2- مشددا، مبنيا للمفعول، وهى قراءة ابن مقسم.

مدارسة الآية : [16] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴾

التفسير :

{ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ} أي:بل هم ملازمون لها، لا يخرجون منها.

( وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ) أى : وما هم عن المنار بمبعدين ، بل هم ملازمون لها ملازمة تامة .

أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا.

وقوله: ( وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ) يقول تعالى ذكره: وما هؤلاء الفجار من الجحيم بخارجين أبدا، فغائبين عنها، ولكنهم فيها مخلَّدون ماكثون، وكذلك الأبرار في النعيم، وذلك نحو قوله: وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[16] ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ فيها قولان: أحدهما: أنهم إذا دخلوا النار لن يغيبوا عنها طرفة عين، بل سيلازمونها دائمًا، وليس هناك راحة ولا إجازة ولا عطلة يتعطلون فيها عن النار، بل لن يغيبوا عنها أبدًا: ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ يعني: إذا دخلوها لن يخرجوا منها، ولن تفتر ولن تخبو عليهم أبدًا ولن يفارقوها.

وقفة

[16] ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ تصوير لشدة العذاب. قال ابن كثير: «لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يُجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة، ولو يومًا واحدًا».

الإعراب :

- ﴿ وَما هُمْ: ﴾

- الواو حالية والجملة بعدها في محل نصب حال. ما: نافية بمنزلة «ليس» اي تعمل عملها عند الحجازيين ونافية لا عمل لها عند بني تميم.هم: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم «ما» على اللغة الاولى ومبتدأ على اللغة الثانية.

- ﴿ عَنْها بِغائِبِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بغائبين والضمير «ها» يعود على الناروالباء حرف جر زائد. غائبين: اسم مجرور لفظا بحرف الجر وعلامة جره الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد منصوب محلا على انه خبر «ما» ومرفوع محلا على انه خبر «هم» ومنع ظهور واو الرفع اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد للتوكيد اي وما يغيبون عن النار قبل يوم الدين- حيث يصلونها- يعني في قبورهم

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [16] لما قبلها : ولَمَّا كان العَذابُ على ما نَعْهَدُه لا بُدَّ أن يَنقَضِيَ؛ بَيَّنَ أنَّ عَذابَه على غَيرِ ذلك، قال تعالى:

﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [17] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾

التفسير :

{ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ} ففي هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان.

ثم فخم - سبحانه - وعظم من شأن يوم الجزاء فقال : ( وَمَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدين . ثُمَّ مَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدين ) .

و " ما " اسم استفهام مبتدأ . وجملة " أدراك " خبره ، والكاف مفعول أول .

وجملة ( مَا يَوْمُ الدين ) المكونة من مبتدأ وخبر سدت مسد المفعول الثانى لأدراك والتكرار للتهويل والتعظيم ليوم الدين ، كما فى قوله - تعالى - ( الحاقة . مَا الحآقة . وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الحاقة ) أى : وأى شئ أدراك عظم وشدة يوم الحساب والجزاء ، ثم أى شئ أدراك بذلك؟

إننا نحن وحدنا الذين ندرك شدة هوله .

. وقد أخبرناك بجانب مما يحدث فيه من شدائد لتنذر الناس ، حتى يستعدوا له بالإِيمان والعمل الصالح .

تعظيم لشأن يوم القيامة.

وقوله: ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أدراك يا محمد، أيّ وما أشعرك ما يوم الدين؟ يقول: أيُّ شيء يوم الحساب والمجازاة، معظما شأنه جلّ ذكره، بقيله ذلك.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ) تعظيما ليوم القيامة، يوم تدان فيه الناس بأعمالهم.

التدبر :

وقفة

[17] ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ قال يحيى بن سلام: «بلغني أن كل شيء في القرآن ﴿وما أدراك﴾ فقد أدراه إياه وعلمه، وكل شيء قال: ﴿وما يدريك﴾ فهو مما لم يعلمه».

الإعراب :

- ﴿ وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الثالثة من سورة «الحاقة». الدين: مضاف اليه مجرور بالكسرة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [17] لما قبلها : ولَمَّا عُلِمَ أنَّ الوعيدَ الأعظَمَ يومَ الدِّينِ، هَوَّل أمْرَه بالسُّؤالِ عنه إعلامًا بأنَّه أهلٌ لأن يُصرَفَ العُمُرُ إلى الاعتناءِ بأمرِه، والسُّؤالِ عن حقيقةِ حالِه سؤالَ إيمانٍ وإذعانٍ، لا سؤالَ كُفرانٍ وطُغيانٍ؛ لِيَكونَ أقعَدَ في الوَعيدِ به، فقال تعالى:

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [18] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ .. ﴾

التفسير :

{ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ} ففي هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان.

ثم فخم - سبحانه - وعظم من شأن يوم الجزاء فقال : ( وَمَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدين . ثُمَّ مَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدين ) .

و " ما " اسم استفهام مبتدأ . وجملة " أدراك " خبره ، والكاف مفعول أول .

وجملة ( مَا يَوْمُ الدين ) المكونة من مبتدأ وخبر سدت مسد المفعول الثانى لأدراك والتكرار للتهويل والتعظيم ليوم الدين ، كما فى قوله - تعالى - ( الحاقة . مَا الحآقة . وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الحاقة ) أى : وأى شئ أدراك عظم وشدة يوم الحساب والجزاء ، ثم أى شئ أدراك بذلك؟

إننا نحن وحدنا الذين ندرك شدة هوله .

. وقد أخبرناك بجانب مما يحدث فيه من شدائد لتنذر الناس ، حتى يستعدوا له بالإِيمان والعمل الصالح .

ثم أكده بقوله تعالى "ثم ما أدراك ما يوم الدين".

وقوله: ( ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ) يقول: ثم أيّ شيء أشعرك يوم المجازاة والحساب يا محمد، تعظيما لأمره، ثم فسَّر جلّ ثناؤه بعض شأنه فقال: ( يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ) يقول: ذلك اليوم، ( يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ ) يقول: يوم لا تُغني نفس عن نفس شيئا، فتدفع عنها بليَّة نـزلت بها، ولا تنفعها بنافعة، وقد كانت في الدنيا تحميها، وتدفع عنها من بغاها سوءا، فبطل ذلك يومئذ، لأن الأمر صار لله الذي لا يغلبه غالب، ولا يقهره قاهر، واضمحلت هنالك الممالك، وذهبت الرياسات، وحصل الملك للملك الجبار، وذلك قوله: ( وَالأمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ) يقول: والأمر كله يومئذ، يعني: الدين لله دون سائر خلقه، ليس لأحد من خلقه معه يومئذ أمر ولا نهي.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَالأمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ) قال: ليس ثم أحد يومئذ يقضي شيئا، ولا يصنع شيئا إلا ربّ العالمين.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[17،18] ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ فائدة التكرير تعظيم يوم القيامة، قال الجبائي: «بل هو لفائدة مجدّدة، إذ المراد بالأول: أهل النار، والمراد بالثاني: أهل الجنة، كأنه قال: وما أدراك ما يعامل به الفجار في يوم الدين؟! ثم ما أدراك ما يُعامَل به الأبرار في يوم الدين؟!».

وقفة

[18] ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ يقول: ثم أي شيء أشعرك يوم المجازاة والحساب يا محمد، تعظيمًا لأمره.

الإعراب :

- ﴿ ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ ﴾

- معطوفة بثم على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها والتكرير لزيادة التهويل والشدة وهو تفخيم لشأن يوم الجزاء- الحساب- والجملة توكيد لفظي.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [18] لما قبلها : ولَمَّا كانت أهوالُه زائدةً على الحَدِّ؛ كَرَّر ذلك السُّؤالَ لذلك الحالِ، قال تعالى:

﴿ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [19] :الإنفطار المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ .. ﴾

التفسير :

{ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا} ولو كانت لها قريبة [أو حبيبة] مصافية، فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها.{ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} فهو الذي يفصل بين العباد، ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه [والله أعلم]

ثم فصل - سبحانه - جانبا من أهواله فقال : ( يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً والأمر يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ) أى : يوم الدين والجزاء هو اليوم الذى لا تملك فيه نفس لغيرها شيئا من النفع . وإنما الذى ينفع فيه هو الإِيمان والعمل الصالح ، والأمر فيه لله - تعالى - وحده ، ولا سلطان ولا تصرف لأحد سواه .

وقوله : ( يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ . . . ) بيان ليوم الدين . وقد قرأ بعض القراء السبعة ( يوم ) بالنصب على أنه منصوب بفعل محذوف . أى : اذكر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا .

وقرأ البعض الآخر بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . أى : هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا . . أو على أنه بدل من " يوم الدين " .

وهكذا اختتمت السورة الكريمة كما بدئت بالتهويل من شأن يوم القيامة ، ليزداد العقلاء استعداداً له ، عن طريق الإِيمان والعمل الصالح الذى يرضى الله - تعالى - .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ثم فسره بقوله ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ) أي : لا يقدر واحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى

ونذكر هاهنا حديث يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء ولهذا قال ( والأمر يومئذ لله ) كقوله ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) غافر 16 وكقوله ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) الفرقان : 26 وكقوله ( مالك يوم الدين ) الفاتحة : 4

قال قتادة : ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر والله اليوم لله ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد

آخر تفسير سورة الانفطار ولله الحمد

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالأمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ) والأمر والله اليوم لله، ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد.

واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ ) فقرأته عامة قرّاء الحجاز والكوفة بنصب ( يَوْمَ ) إذ كانت إضافته غير محضة. وقرأه بعض قرّاء البصرة بضم ( يَوْمُ ) ورفعه ردّا على اليوم الأوّل، والرفع فيه أفصح في كلام العرب، وذلك أن اليوم مضاف إلى يفعل، والعرب إذا أضافت اليوم إلى تفعل أو يفعل أو أفعل، رفعوه فقالوا: هذا يوم أفعل كذا، وإذا أضافته إلى فعل ماض نصبوه؛ ومنه قول الشاعر:

عَـلى حِينَ عاتَبْتُ المَشِيبَ عَلى الصِّبا

وَقُلْـتُ ألَمَّـا تَصْـحُ والشَّـيْبُ وَازِعُ

آخر تفسير سورة إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ .

التدبر :

وقفة

[19] ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا﴾ إن قلتَ: كيف قال ذلك، مع أن النفوس المقبولة الشفاعة تملك لمن شفعت فيه شيئًا، وهو الشفاعة؟ قلتُ: المنفيُّ ثبوتُ المُلْك بالسَّلطنةِ، والشفاعةُ ليست بطريق السَّلْطنة، فلا تدخل في النفى، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّـهِ﴾.

وقفة

[19] ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّـهِ﴾ لا يغني حبيب عن حبيبه، ولا والد عن ولده، ولا ولي عن وليه، وإنما الأمر لله وحده، هو الذي يغني ويحمي ويأوي ويهدي.

وقفة

[19] ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّـهِ﴾ يقول: والأمر كله يومئذ، يعني: الدين لله دون سائر خلقه، ليس لأحد من خلقه معه يومئذ أمر ولا نهي.

وقفة

[19] ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّـهِ﴾ يقول: والأمر كله يومئذ، يعني: الدين لله دون سائر خلقه، ليس لأحد من خلقه معه يومئذ أمر ولا نهي.

وقفة

[19] ﴿وَالأَمرُ يَومَئِذٍ لِلَّهِ﴾ قد يثور سؤال، وهل الأمر فى الحياة الدنيا ليس لله؟ الجواب: الأمر لله فى الدنيا والآخرة كلاهما بالطبع، ولكن فى الدنيا قد يستعين المرء بصاحب العمل أو قريب ذو سلطة لقضاء مصلحته، بينما فى الآخرة لا أحد سواه عز وجل له الأمر، وهذا كما فى قوله تعالى: ﴿مالِكِ يَومِ الدّينِ﴾ [الفاتحة: 4].

وقفة

[19] ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّـهِ﴾ ﻻ ينازعُه فيه أحد، يومئذٍ ترتاحُ قلوبُ المؤمنين.

الإعراب :

- ﴿ يَوْمَ: ﴾

- مفعول به لفعل مضمر تقديره يدانون لان الدين يدل عليه او باضمار فعل «اذكر» وعلامة نصبه الفتحة والجملة الفعلية بعده في محل جر بالاضافة

- ﴿ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ: ﴾

- نافية لا عمل لها. تملك: فعل مضارع مرفوع بالضمة.نفس: فاعل مرفوع بالضمة.

- ﴿ لِنَفْسٍ شَيْئاً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بلا تملك. شيئا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي لا تستطيع دفعا عنها ولا نفعا لها.

- ﴿ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ: ﴾

- الواو استئنافية. الأمر: مبتدأ مرفوع بالضمة. يوم:ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. و «إذ» اسم مبني على السكون الظاهر على آخره وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين:سكونه وسكون التنوين وهو في محل جر مضاف اليه، وهو مضاف ايضا والجملة المحذوفة المعوض عنها بالتنوين في محل جر مضاف اليه. التقدير:ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا او يوم يصلونها لا تملك نفس لنفس شيئا لان الامر كله لله وحده يحكم فيه كيف يشاء.

- ﴿ لِلَّهِ: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر المبتدأ «الأمر» وعلامة الجر الكسرة الظاهرة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :