الإحصائيات

سورة الأعراف

| ترتيب المصحف | 7 | ترتيب النزول | 39 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 26.00 |

| عدد الآيات | 206 | عدد الأجزاء | 1.25 |

| عدد الأحزاب | 2.50 | عدد الأرباع | 10.00 |

| ترتيب الطول | 4 | تبدأ في الجزء | 8 |

| تنتهي في الجزء | 9 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 3/29 | آلمص: 1/1 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (7) عدد الآيات (7)

البدايةُ بالحديثِ عن القرآنِ، وأمرِه ﷺ بالإنْذارِ والتَّبليغِ، وأمرِ القَومِ بالقَبولِ والمُتابعةِ، ثُمَّ التَّهديدِ على تَركِ القَبولِ والمُتابعةِ بذِكرِ العَذابِ في الدُّنيا؛ وأنَّه تعالى يَسألُ الكُلَّ عن أعمالِهم يومَ القيامةِ.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (8) الى الآية رقم (11) عدد الآيات (4)

لَمَّا ذكرَ السؤالَ عن الأعمالِ أثبتَ هنا وزنَ الأعمالِ، وأن المُفلِحَ من ثقُلَتْ موازينُه، والخاسرَ من خفَّتْ موازينُه، ثُمَّ أمرُ الملائكةِ بالسجودِ لآدمَ فسجدُوا إلا إبليسَ.

فيديو المقطع

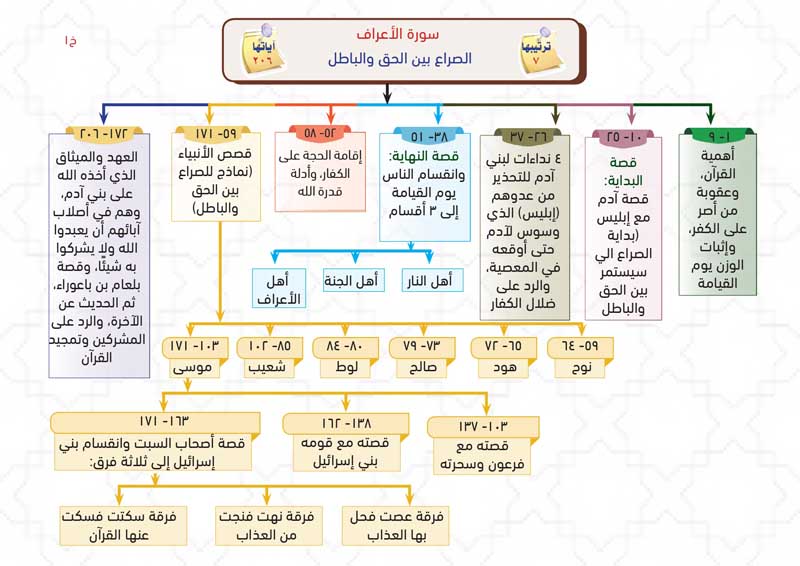

مدارسة السورة

سورة الأعراف

الصراع بين الحق والباطل/ احسم موقفك ولا تكن سلبيًّا

أولاً : التمهيد للسورة :

- • بدأت السورة :: بالصراع بين آدم وإبليس، وأتبعته بالحوار بين أهل الجنة وأهل النار. وكأنها تنادينا: هذه هي بداية الصراع، أو أول صراع: (آدم وإبليس)، وهذه هي النتيجة: (فريق في الجنة وفريق في النار).

- • ثم عرضت السورة :: الصراع في تاريخ البشرية بين كل نبي وقومه، ويظهر أن نهاية الصراع دائمًا هي هلاك الظالمين بسبب فسادهم، ونجاة المؤمنين بسبب إيمانهم.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الأعراف».

- • معنى الاسم :: الأعراف: جمع عُرْفٍ، وعُرْف الجبل ونحوه: أعلاه، ويطلق على السور ونحوه، وقيل لعرف الديك: عُرف، لارتفاعه على ما سواه من جسده، والأعراف: هو السور الذي بين الجنة والنار يحول بين أهليهما. وأهل الأعراف: من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يوم القيامة، إذ يوقفون على أعالي سور بين الجنة والنار، ثم يدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته.

- • سبب التسمية :: لورود لفظ "الأعراف" فيها، ولم يذكر في غيرها من السور.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة الميقات»، و«سورة الميثاق»، «أَطْوَلُ الطُّولَيَيْنِ» (الطُّولَيَيْن: الأنعام والأعراف، فهما أطول السور المكية).

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الصراع دائم ومستمر بين الحق والباطل، من بداية خلق آدم إلى نهاية الخلق، مرورًا بنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، وفي قصص هؤلاء الأنبياء ظهر لنا كيف أن الله ينجي أولياءه ويهلك أعداءه.

- • علمتني السورة :: وجوب اتباع الوحي، وحرمة اتباع ما يدعو إليه أصحاب الأهواء والمبتدعة: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾

- • علمتني السورة :: أن الوزن يوم القيامة لأعمال العباد يكون بالعدل والقسط: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾

- • علمتني السورة :: أن من أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب، فإنه لن يزداد من اللّه إلا بعدًا.

رابعًا : فضل السورة :

- • عن مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: «مَا لِى أَرَاكَ تَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّوَرِ؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ»، قُلْتُ (القائل ابن أَبِي مُلَيْكَة): «يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا أَطْوَلُ الطُّولَيَيْنِ؟»، قَالَ: «الأَعْرَافُ».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ الأَعْرَافِ فِى صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، فَرَّقَهَا فِى رَكْعَتَيْنِ».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الأعراف من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

خامسًا : خصائص السورة :

- • أطول سورة مكية (وكما سبق فهي أَطْوَلُ الطُّولَيَيْنِ (الأنعام والأعراف)، فهما أطول السور المكية).

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- عرضت بالتفصيل قصص الأنبياء: آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى.

• بها أول سجدة تلاوة -بحسب ترتيب المصحف-، ويبلغ عدد سجدات التلاوة في القرآن الكريم 15 سجدة.

• اشتملت على 4 نداءات متتالية لبني آدم من أصل 5 نداءات ذُكرت في القرآن الكريم، وهذه النداءات الأربعة ذُكرت في الآيات (26، 27، 31، 35)، وكلها بعد سرد قصة آدم في بداية السورة، والنداء الخامس ذُكِرَ في الآية (60) من سورة يس.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نبذل قصارى جهدنا في دعوة النَّاس إلى الله كما فعل الأنبياء الكرام.

• أن نحسم موقفنا من الصراع بين الحق والباطل، فأصحاب الأعراف كانوا يعرفون الحق والباطل لكنهم لم يحسموا أمرهم فحبسوا بين الجنة والنار حتى يقضي الله فيهم.

• ألا يكون طموحنا أدني المنازل في الجنان؛ حتى لا نكن ممن سيقفون على الأعراف ينتظرون وغيرهم سبق وفاز، ولا نرضى في العبادة أدناها.

• ألا نتحرج في تبليغ هذا الدين وأداء فرائضه فهو الدين الحق: ﴿كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (2).

• ألا نتكبر على عباد الله؛ فالكبر سبب معصية إبليس: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ (12).

• أن نلبس الحسن من الثياب إذا ذهبنا إلى المساجد، ولا نسرف في الأكل والشرب: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (31).

• أن نجتنب هذه الأمور التي حرمها الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (33).

• أن نُذَكِّر أنفسنا ومن حولنا بأهمية سلامة القلب، وأنه من صفات أهل الجنة: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ (43).

• ألا نغتر بالحياة الدنيا؛ فهي دار لهو ولعب: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ...﴾ (51).

• أن نُذَكِّر بعض البائعين -بأسلوب طيب- بأهمية العدل في الميزان: ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (85).

• أن نجمع في الدنيا بين الخوف والرجاء: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّـهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّـهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (99).

• أن نحافظ على الصلاة مع الجماعة؛ فهي من العهد الذي بينك وبين الله: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ (102).

• أن نضمّ أسماء أحبابِنا في الدُّعاء: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي﴾ (151).

• أن نتذكر سنة كنا غافلين عنها من سنن النبي ﷺ، ونطبقها: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ (157).

• ألا نتهاون في الأخذِ بنصيحةِ من يعظنا ويذكِّرنا بالله: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (165).

• أن نطلب دومًا الثبات على الصراط المستقيم، ونتعوذ من نزغات الشياطين والكفر بعد الإيمان: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ...﴾ (175).

• أن نسأل الله تعالى صلاح قلوبنا، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا في طاعته: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ (179).

• أن نحذر من مكر الله فيما أنعم به علينا: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (182).

• أن نتيقن ويستقر في قلوبنا أنه لن ينفعنا أو يضرنا أحد إلا بإذن الله: ﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ ...﴾ (188).

• أن نقابل وسوسة الشيطان بالاستعاذة بالله منه: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ ...﴾ (200).

• أن نستمع وننصت أثناء قراءة القرآن: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (204).

• أن نداوم على أذكار الصباح والمساء، ونُذَكِّر بهـا غيرنا: ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ ... وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾ (205).

تمرين حفظ الصفحة : 151

مدارسة الآية : [1] :الأعراف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ المص ﴾

التفسير :

الحروف المقطعة في أوائل السور, فالأسلم فيها, السكوت عن التعرض لمعناها [من غير مستند شرعي], مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها.

تمهيد بين يدي السورة

1- سورة الأعراف هي السورة السابعة في الترتيب المصحفى، وهي أطول سورة مكية في القرآن الكريم، وعدد آياتها ست ومائتا آية.

والرأى الراجح عند العلماء أنها جميعها مكية، وقيل إن الآيات من 163- 170 مدنية، وكان نزولها بعد سورة «ص» .

2- ومناسبتها لسورة الأنعام التي قبلها أن سورة الأعراف تعتبر كالتفصيل لها، فإن سورة الأنعام قد تكلمت عن أصول العقائد وكليات الدين كلاما إجماليا، ثم جاءت سورة الأعراف فكانت كالشرح والتفصيل لذلك الإجمال، خصوصا فيما يتعلق بقصص الأنبياء مع أقوامهم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

3- مقاصدها ومميزاتها: وقد اشتملت سورة الأعراف على المقاصد الإجمالية التي اشتملت عليها السور المكية، كإقامة الأدلة على وحدانية الله، وعلى صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن يوم القيامة حق.. إلخ.

والذي يتأمل هذه السورة الكريمة يراها تهتم بعرض الحقائق في أسلوبين بارزين فيها، أحدهما أسلوب التذكير بالنعم، والآخر أسلوب التخويف من العذاب والنقم.

أما أسلوب التذكير بالنعم فتراه واضحا في لفتها لأنظار الناس إلى ما يلمسونه ويحسونه من نعمة تمكينهم في الأرض، ونعمة خلقهم وتصويرهم في أحسن تقويم، ونعمة تمتع الإنسان بما في هذا الكون من خيرات سخرها الله له.

وأما أسلوب التخويف بالعذاب فالسورة الكريمة زاخرة به، تلمس ذلك في قصص نوح، وهود، وصالح. ولوط، وشعيب، وموسى- عليهم السلام- مع أقوامهم.

وقد استغرق هذا القصص أكثر من نصفها، وقد ساقت لنا السورة الكريمة ما دار بين الأنبياء وبين أقوامهم، وما آل إليه أمر أولئك الأقوام الذين لم يستجيبوا لنصائح المرسلين إليهم.

4- عرض إجمالى لها: ونحن عند ما نستعرض سورة الأعراف نراها في الربع الأول منها تطالعنا بالحديث عن عظمة القرآن وتأمرنا باتباعه، وتحذرنا من مخالفته، وتحثنا على المسارعة إلى العمل الصالح الذي تثقل به موازيننا يوم القيامة.

قال تعالى: كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ.

ثم ساقت لنا بأسلوب منطقي بليغ قصة آدم مع إبليس، وكيف أن إبليس قد خدعه بأن أغراه بالأكل من الشجرة المحرمة، فلما أكل منها هو وزوجه.

بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ.

ثم وجهت إلى بنى آدم نداء في أواخر هذا الربع نهتهم فيه عن الاستجابة لوسوسة الشيطان.

قال تعالى: يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما، إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ.

وفي الربع الثاني منها نراها تأمرنا بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، وتخبرنا بأن الله- تعالى-، قد أباح لنا أن نتمتع بالطيبات التي أحلها لنا، وتبشرنا بحسن العاقبة متى اتبعنا الرسل الذين أرسلهم الله لهدايتنا، ثم تسوق لنا في بضع آيات عاقبة المكذبين لرسل الله، وكيف أن كل أمة من أمم الكفر عند ما تقف بين يدي الله للحساب تلعن أختها.

قال تعالى: كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها، حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ، قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ.

ثم تبين السورة بعد ذلك عاقبة المؤمنين فتقول: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.

وفي أواخر هذا الربع وفي أوائل الربع الثالث منها نراها تسوق لنا تلك المحاورات التي تدور بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وتحكى لنا ما يحصل بينهم من نداءات ومجادلات، تنتهي بأن يقول أصحاب النار لأصحاب الجنة على سبيل التذلل والتوسل: أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ.

فيجيبهم أصحاب الجنة: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ. الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا.

ثم تسوق لنا السورة بعد ذلك جانبا من مظاهر نعم الله على خلقه، وتدعونا إلى شكره عليها لكي يزيدنا من فضله.

وفي الربع الرابع منها وكذلك في أواخر الثالث، تحدثنا السورة الكريمة عن قصة نوح مع قومه، ثم عن قصة هود مع قومه، ثم عن قصة صالح مع قومه، ثم عن قصة لوط مع قومه، ثم عن قصة شعيب مع قومه. ولقد ساقت لنا خلال حديثها عن هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم من العبر والعظات ما يهدى القلوب، ويشفى الصدور ويحمل العقلاء على الاستجابة لهدى الأنبياء والمرسلين.

أما في الربع الخامس منها فقد بينت لنا سنن الله في خلقه، ومن مظاهر هذه- السنن أنه- سبحانه- لا يعاقب قوما إلا بعد الابتلاء والاختبار، وأن الناس لو آمنوا لفتح- سبحانه- عليهم بركات من السماء والأرض وأن الذين يأمنون مكر خالقهم هم القوم الخاسرون.

قال تعالى: تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ.

ثم عقب على ذلك ببيان أن الله- تعالى- قد ساق قصص السابقين للعظة والاعتبار.

ثم أسهبت السورة في الحديث عن قصة موسى- عليه السلام- فقصت علينا في زهاء سبعين آية- استغرقت الربع السادس والسابع والثامن- ما دار بينه وبين فرعون من محاورات ومناقشات، وما حصل بينه وبين السحرة من مجادلات ومساجلات انتهت بأن قال السحرة:

آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبِّ مُوسى وَهارُونَ.

ثم حكت لنا ما لقيه موسى من قومه بنى إسرائيل من تكذيب وجهالات، مما يدل على أصالتهم في التمرد والعصيان، وعراقتهم في الكفر والطغيان.

وفي الربع التاسع منها حدثتنا عن العهد الذي أخذه الله على البشر بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم حضتنا على التفكر والتدبر في ملكوت السموات والأرض، وبينت لنا أن موعد قيام الساعة لا يعلمه سوى علام الغيوب، وأن الرسل الكرام وظيفتهم تبليغ رسالات الله، ثم هم بعد ذلك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا.

أما في الربع العاشر والأخير فقد اهتمت السورة الكريمة بإقامة الأدلة على وحدانية الله، ووبخت المشركين على شركهم، ودعت الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ وأمرتهم بأن يكثروا من التضرع والدعاء.

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.

وبعد: فهذا عرض سريع لما اشتملت عليه سورة الأعراف من توجيهات حكيمة، وآداب عالية، وعظات سامية، ولعلنا بذلك نكون قد أعطينا القارئ الكريم فكرة مجملة عنها قبل أن نفسرها تفسيرا تحليليا مفصلا. والله نسأل أن يلهمنا جميعا الرشد والسداد فيما نقول ونعمل.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سورة الأعراف من السور التى ابتدأت ببعض حروف التهجى " ألمص " ولم يسبقها فى النزول من هذا النوع من السور سوى ثلاثة وهى سور : ( ن ، ق ، ص ) ويبلغ عدد السور القرآنية التى ابتدئت بالحروف المقطعة تسعاً وعشرين سورة .

هذا ، وقد وقع خلاف بين العلماء فى المعنى المقصود من حروف التهجى التى افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ويمكن إجمال اختلافهم فى رأيين :

الرأى الأول : أن المعنى المقصود منها غير معروف ، فهى من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه وإلى هذا الرأى ذهب ابن عباس - فى إحدى الروايات عنه - كما ذهب إليه الشعبى ، وسفيان الثورى ، وغيرهما من العلماء؛ فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعبى أنه سئل عن فواتح السور فقال : " إن لكل كتاب سرّا ، وإن سر هذا القرآن فواتح السور " وروى عن ابن عباس أنه قال : " عجزت العلماء عن إدراكها " وعن على - رضى الله عنه - أنه قال : " إن لكل كتاب صفوة ، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى " وفى رواية أخرى للشعبى أنه قال : " سر الله فلا تطلبوه " .

ومن الاعتراضات التى وجهت إلى هذا الرأى أنه إذا كان الخطاب بهذه الفواتح غير مفهوم للناس لأنه من المتشابه فإنه يترتب على ذلك أنه كالخطاب بالمهمل ، أو مثل ذلك كمثل التكلم بلغة أعجمية مع أناس عرب لا يفهمونها .

وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ لم ينتف الإفهام عنها عند لك الناس فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يفهم المراد منها ، وكذلك بعض أصحابه المقربين . ولكن الذى ننفيه أن يكون الناس جميعاً فاهمين لمعنى هذه الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور . وهناك مناقشات للعلماء حول هذا الرأى لا مجال لذكرها هنا .

أما الرأى الثانى : فيرى أصحابه أن المعنى المقصود منها معلوم ، وأنها ليست من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه ، وأصحاب هذا الرأى قد اختلفوا فيما بينهم فى تعيين هذا المعنى المقصود على أقوال كثيرة من أهمها ما يأتى :

1 - أن هذه الحروف أسماء للسور ، بدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم : " من قرأ حم السجدة ، حفظ إلى أن يصبح " ، وبدليل اشتهار بعض السور بالتسمية بها ، كسورة " ص " وسورة " يس " إلخ .

ولا يخلو هذا القول من الضعف ، لأن كثيرا من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه الفواتح ، فلو كانت أسماء للسور لم تتكر لمعان مختلفة؛ لأن الغرض من التسمية رفع الاشتباه . وأيضا فالتسمية بها أمر عارض لا يتنافى مع المراد منها فى ذاتها .

2 - وقيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى .

3 - وقيل إنها حروف مقطعة بعضها من أسماء الله تعالى ، وبعضها من صفاته ، فمثلا : " ألم " أصلها أنا الله أعلم .

4 - وقيل إنها اسم الله الأعظم ، إلى غير ذلك من الأقوال التى لا تخلو من مقال ، والتى أوصلها الإمام السيوطى في كتابه " الإتقان " ، إلى أكثر من عشرين قولا .

5 - ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن هذه الحروف المقطعة قد وردت فى بعض سور القرآن على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن ، فكأن الله - تعالى - يقول لأولئك العارضين فى أن القرآن من عند الله : هاكم القرآن ترونه مؤلفا من كلام هو جنس ما تؤلفون منه كلامكم . ومنوما من حروف هى من جنس الحروف الهجائية التى تنظمون منها حروفكم ، فإن كنتم فى شك من كونه منزلا من عند الله فهاتوا مثله ، أو ادعوا من شئتم من الخلق لكى يعاونوكم فى ذلك .

ومما يشهد بصحة هذا الرأى أن الآيات التى تلى هذه الأحرف المقطعة تتحدث عن الكتاب المنزل معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وكثيراً ما تبدأ هذه الآيات باسم الإشارة صراحة ، مثل قوله تعالى : ( الاما ذَلِكَ الكتاب لاَ رَيْبَ فِيهِ ) أو ضمنا مثل قوله - تعالى - : فى أول سورة الأعراف ( الاماصا كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ ) وأيضا فإن هذه السور تجعل هدفها الأول منذ بدئها إلى نهايتها اثبات الرسالة عن طريق هذا الكتاب المنزل .

هذه خلاصة موجزة لآراء العلماء فى الحروف المقطعة التى افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ومن أراد مزيدا لذلك فليردع - مثلا - إلى كتاب " البرهان " للزركشى ، وإلى كتاب " الإتقان " للسيوطى .

قد تقدم الكلام في أول " سورة البقرة " على ما يتعلق بالحروف ، وبسطه ، واختلاف الناس فيه .

وقال ابن جرير : حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا أبي ، عن شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس : ( المص ) أنا الله أفصل وكذا قال سعيد بن جبير .

القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدَّست أسماؤه المص (1)

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قول الله تعالى ذكره: (المص).

فقال بعضهم: معناه: أنا الله أفضل.

* ذكر من قال ذلك:

14310- حدثنا سفيان قال، حدثنا أبي, عن شريك, عن عطاء بن السائب, عن أبي الضحى, عن ابن عباس: (المص)، أنا الله أفضل.

14311- حدثني الحارث قال، حدثنا القاسم بن سلام قال، حدثنا عمار بن محمد, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير في قوله: (المص)، أنا الله أفضل.

* * *

وقال آخرون: هو هجاء حروف اسم الله تبارك وتعالى الذي هو " المصوّر ".

* ذكر من قال ذلك:

14312- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (المص)، قال: هي هجاء " المصوّر ".

* * *

وقال آخرون: هي اسم من أسماء الله، أقسم ربنا به.

* ذكر من قال ذلك:

14313- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله صالح قال، حدثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: (المص)، قسم أقسمه الله, وهو من أسماء الله.

* * *

وقال آخرون: هو اسم من أسماء القرآن.

ذكر من قال ذلك:

14314- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: (المص)، قال: اسم من أسماء القرآن.

14315- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة, مثله.

* * *

وقال آخرون: هي حروف هجاء مقطّعة.

* * *

وقال آخرون: هي من حساب الجمَّل.

* * *

وقال آخرون: هي حروف تحوي معاني كثيرة، دلّ الله بها خلقه على مراده من ذلك.

* * *

وقال آخرون: هي حروف اسم الله الأعظم.

* * *

وقد ذكرنا كل ذلك بالرواية فيه, وتعليل كلّ فريق قال فيه قولا. وما الصواب من القول عندنا في ذلك، بشواهده وأدلته فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (1)

------------

الهوامش :

(1) انظر ما سلف 1 : 205 - 224 . وانظر أيضًا معاني القرآن للفراء 1 : 368 - 370 .

التدبر :

وقفة

[1] ﴿المص﴾ هذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن؛ وهو أنه مؤلف من الحروف المقطعة، ولم تستطع العرب الإتيان بسورة مثله.

وقفة

[1، 2] ﴿المص * كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ الحروف المقطعة في أوائل السور أُعقبت بذكر القرآن، أو الوحي، أو ما في معنى ذلك؛ وذلك يُرجح أن المقصود من هذه الحروف إمعانًا في التحدي للعرب بالعجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن.

الإعراب :

- ﴿ المص: ﴾

- هي حروف مقطعة قيل: لله تعالى مع كل نبيّ سر وسره مع محمد «ص» الحروف المقطعة وقيل: أقسم الله تعالى باسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور ألف لام ميم صاد. وقيل أيضا وهو الغالب: إنّ الله تعالى أقسم بحروف المعجم ثم اجتزأ ببعض الحروف عن بعض. وقيل إنّ هذه الأحرف التي في بداية أو اوائل السور هي من الأسرار المحجوبة وقيل: هي اسماء لله تعالى وقيل هي لابتداء كلام وانتهاء كلام وذهب الأكثرون إلى أنها أسماء للسور. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : افتُتِحَت هذه السُّورةُ العظيمةُ بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ المص ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الأعراف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبينا له عظمة القرآن:{ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ} أي:كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد، وجميع المطالب الإلهية، والمقاصد الشرعية، محكما مفصلا{ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ} أي:ضيق وشك واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد{ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} وأنه أصدق الكلام فلينشرح له صدرك، ولتطمئن به نفسك، ولتصدع بأوامره ونواهيه، ولا تخش لائما ومعارضا.{ لِتُنْذِرَ بِهِ} الخلق، فتعظهم وتذكرهم، فتقوم الحجة على المعاندين.{ و} ليكون{ َذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} كما قال تعالى:{ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} يتذكرون به الصراط المستقيم، وأعماله الظاهرة والباطنة، وما يحول بين العبد، وبين سلوكه.

ثم مدح- سبحانه- الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ.

المراد بالكتاب جملة القرآن الكريم، وقيل: المراد به هنا السورة. وحرج الصدر ضيقه وغمه، مأخوذ من الحرجة التي هي مجتمع الشجر المشتبك الملتف الذي لا يجد السالك فيه طريقا يخرج منه.

والمعنى، هذا كتاب كريم أنزلناه إليك يا محمد فيه هداية الثقلين، فبلغ تعاليمه للناس.

ولا تحزن أو تضجر إذا وجدت من بعضهم صدودا عنه، فأنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب.

ولقد حكى لنا القرآن أن المشركين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. أو مجنون، كما وصفوا القرآن بأنه ليس من عند الله، فكان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره لذلك.

قال تعالى: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ.

فالمقصود بقوله- تعالى-: كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت فؤاده، وتسليته عما يتقوله المشركون من أكاذيب وأباطيل، وإفهام الداعي إلى الله في كل زمان ومكان أن من الواجب عليه أن يكون قوى القلب في تحمل مهمته، مطمئن البال على حسن عاقبته، لا يتأثر بالمخالفة، ولا يضيق صدره بالإنكار.

وقد فسر صاحب الكشاف الحرج بالشك فقال: فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ أى شك منه كقوله: فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ وسمى الشك حرجا لأن الشاك ضيق الصدر حرجه، كما أن المتيقن منشرح الصدر منفسحه. أى: لا تشك في أنه منزل من الله، ولا تتحرج من تبليغه، لأنه كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم. فكان يضيق صدره من الأداء ولا ينبسط له، فأمنه الله ونهاه عن المبالاة بهم».

وعلى أية حال فإن من فسر الحرج بالضيق راعى مدلول الكلمة الأصلى ومن فسره بالشك راعى الاستعمال المجازى ولذا قال الآلوسى:

قوله تعالى-: فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ أى: شك. وأصله الضيق، واستعماله في الشك مجاز علاقته اللزوم، فإن الشاك يعتريه ضيق الصدر، كما أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه».

ولفظ كِتابٌ يكون مبتدأ إذا جعلنا «المص» اسما للسورة، وإلا كان خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير: هذا كتاب. وتنكيره للتفخيم والتعظيم وجملة أُنْزِلَ إِلَيْكَ صفة له دالة على كمال تعظيم قدره وقدر من أنزل عليه.

وإنما قيل: أُنْزِلَ ولم يقل أنزله الله وأنزلناه، للإيذان بأن المنزل مستغن عن التعريف لشرفه وغاية ظهوره.

ثم بين- سبحانه- العلة في إنزال الكتاب فقال: لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ.

الإنذار: هو الإعلام المقترن بالتخويف من سوء عاقبة المخالفة.

أى: أنزلنا إليك الكتاب لتنذر به قومك وسائر الناس، وتذكر به أهل الإيمان والطاعة ذكرى نافعة مؤثرة، لأنهم هم المستعدون لذلك، وهم المنتفعون بإرشادك.

قال تعالى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.

وقال تعالى: تَبْصِرَةً وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ.

وقال تعالى: إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ.

قال صاحب الكشاف: فما محل ذكرى؟ قلت يحتمل الحركات الثلاث. النصب بإضمار فعلها. كأنه قيل: لتنذر به وتذكر تذكيرا، لأن الذكرى اسم بمعنى التذكير، والرفع عطفا على كتاب، أو لأنه خبر مبتدأ محذوف. والجر للعطف على محل لتنذر، أى: للإنذار وللذكر» .

قوله ( كتاب أنزل إليك ) أي : هذا كتاب أنزل إليك ، أي : من ربك ، ( فلا يكن في صدرك حرج منه ) قال مجاهد ، وعطاء وقتادة والسدي : شك منه .

وقيل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل; ولهذا قال : ( لتنذر به ) أي : أنزل إليك لتنذر به الكافرين ، ( وذكرى للمؤمنين ) .

القول في تأويل قول الله تعالى ذكره كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره: هذا القرآن، يا محمد، كتاب أنـزله الله إليك.

* * *

ورفع " الكتاب " بتأويل: هذا كتابٌ.

* * *

القول في تأويل قوله : فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا يضق صدرك، يا محمد، من الإنذار به مَنْ أرسلتك لإنذاره به, وإبلاغه مَنْ أمرتك بإبلاغه إياه, ولا تشك في أنه من عندي, واصبر للمضيّ لأمر الله واتباع طاعته فيما كلفك وحملك من عبء أثقال النبوة, (2) كما صبر أولو العزم من الرسل, فإن الله معك.

* * *

و " الحرج "، هو الضيق، في كلام العرب, وقد بينا معنى ذلك بشواهده وأدلته في قوله: ضَيِّقًا حَرَجًا [سورة الأنعام: 125]، بما أغنى عن إعادته. (3)

* * *

وقال أهل التأويل في ذلك ما:-

14316- حدثني به محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس في قوله: (فلا يكن في صدرك حرج منه)، قال: لا تكن في شك منه.

14317- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله: (فلا يكن في صدرك حرج منه)، قال: شك.

14318- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.

14319- حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال، حدثنا معمر, عن قتادة: (فلا يكن في صدرك حرج منه) ، شك منه.

14320- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة، مثله.

14321- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (فلا يكن في صدرك حرج منه)، قال: أما " الحرج "، فشك.

14322- حدثنا الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو سعد المدني قال، سمعت مجاهدًا في قوله: (فلا يكن في صدرك حرج منه)، قال: شك من القرآن.

* * *

قال أبو جعفر: وهذا الذي ذكرته من التأويل عن أهل التأويل، هو معنى ما قلنا في" الحرج "، لأن الشك فيه لا يكون إلا من ضيق الصدر به، وقلة الاتساع لتوجيهه وجهته التي هي وجهته الصحيحة. وإنما اخترنا العبارة عنه بمعنى " الضيق "، لأن ذلك هو الغالب عليه من معناه في كلام العرب, كما قد بيناه قبل.

* * *

القول في تأويل قوله : لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2)

قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: هذا كتاب أنـزلناه إليك، يا محمد، لتنذر به من أمرتك بإنذاره,(وذكرى للمؤمنين) = وهو من المؤخر الذي معناه التقديم. ومعناه: " كتاب أنـزل إليك لتنذر به ", و " ذكرى للمؤمنين ", فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ .

وإذا كان ذلك معناه، كان موضع قوله: (وذكرى) نصبًا، بمعنى: أنـزلنا إليك هذا الكتاب لتنذر به, وتذكر به المؤمنين.

* * *

ولو قيل معنى ذلك: هذا كتاب أنـزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أن تنذر به، وتذكّر به المؤمنين = كان قولا غير مدفوعة صحته.

وإذا وُجِّه معنى الكلام إلى هذا الوجه، كان في قوله: (وذكرى) من الإعراب وجهان:

أحدهما: النصب بالردّ على موضع " لتنذر به ".

والآخر: الرفع، عطفًا على " الكتاب ", كأنه قيل: المص * كِتَابٌ أُنْـزِلَ إِلَيْكَ ، و " ذكرى للمؤمنين ". (4)

-------------------

الهوامش :

(2) في المطبوعة : (( واصبر بالمضي لأمر الله )) ، وغير ما في المخطوطة بلا طائل .

(3) انظر ما سلف ص : 103 - 107 .

(4) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 370 .

المعاني :

التدبر :

لمسة

[2] ﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾ أي ضيق من الكتاب أن تُبلِّغه مخافة أن تُكذَّب، كأنه قيل: لا تتسبَّبْ في شيء ينشأ منه حرجٌ، وهو من باب «لَا أرينَّك ههنا» النهيُ في اللفظ للمتكلَم، والمرادُ المخاطبُ، أي لا تكن بحضرتي فأراك.

وقفة

[2] ﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾ المداومة على قراءة القرآن وتدبره سبيلٌ لتذكر الأعمال الصالحة، وأيضًا لإصلاح الظاهر والباطن.

وقفة

[2] ﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ﴾ لن تستطيع أيها الداعية أن تُبَلِّغَ دعوة وفي صدرك منها حرج، ولن يدفع هذا الحرج شيء مثل تدبر القرآن.

وقفة

[2] ﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ في وصف الإنزال تذكير بأنه منّة من الله العلي الكبير؛ فلا يقع في نفسك شعور بالحرج أن تجهر به أو أن تعلن حقائقه وتنذر بها المخالفين، فكلما وقع في قلبك من هذا شيء؛ فتذكر أن هذا أمر الله وفضلٌ مِنه ومنّة، فأنذر وأنت فخور بهذه المهمة.

وقفة

[2] ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ يحتاج المؤمن دائمًا لتأكيد يقينه بالقرآن مهما كان موقنًا به، فاليقين درجات يترقى فيها المؤمن.

اسقاط

[2] ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ كيف تحمل رسالة تتحرج عن ذكر تفاصيلها أمام غيرك؟!

عمل

[2] ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ لا يكن لديك ضيق صدر من تبليغ القرآن مخافة أن يكذبوك أو يؤذوك أو يستهزؤوا بك، فبلغ رسالة الله ولو ساءهم ذلك.

عمل

[2] ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ هو خطاب لرسول الله ﷺ ويتضمن كذلك خطابًا لأمته، فإياك أن تتحرج من آية في كتاب الله أن تبلغها لغيرك.

وقفة

[2] ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ قال مجاهد وقتادة: «الحرج هنا: الشك»؛ لأن الشاك يكون دائمًا ضيِّق الصدر، والمراد أمة النبي ﷺ، أي: «لا يشك أحد منكم في آية من كتاب الله».

عمل

[2] ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ أيها المؤمن المتمسك بكتاب ربه: أنت على بصيرة؛ فامض في تبليغ نور الله للعالمين، واطرح جانبًا وساوس الشيطان وحزبه.

وقفة

[2] ﴿لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ من مقاصد إنزال القرآن: الإنذار للكافرين والمعاندين، والتذكير للمؤمنين.

لمسة

[2، 3] ما دلالة البناء للمجهول في: ﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾، ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم﴾؟ السياق حسب الحاجة، وحسب ما يريد المتكلم أن يتحدث عنه، هل الكلام عن الفاعل أو عن نائب الفاعل؟ هنا الكلام عن الكتاب، لكن يذكر من المنزِل فيما بعد لتعظيم الكتاب، ومثاله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: 2]، فالكلام هنا عن الله وليس عن الكتاب.

الإعراب :

- ﴿ كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ: ﴾

- كتاب: خبر مبتدأ محذوف مرفوع بالضمة أي هو كتاب أو هذا كتاب. أنزل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. إليك: جار ومجرور متعلق بأنزل والجملة في محل رفع صفة لكتاب.

- ﴿ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ: ﴾

- الفاء: تعليلية. لا: ناهية جازمة. يكن: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الواو لالتقاء الساكنين في صدرك: جار ومجرور متعلق بخبر «يَكُنْ» مقدم والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ: ﴾

- اسم «يَكُنْ» مؤخر مرفوع بالضمة. منه: جار ومجرور متعلق بحرج. لتنذر: اللام: لام التعليل حرف جر. تنذر:فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت به. جار ومجرور متعلق «بتنذر» و «أن» المضمرة وما تلاها: بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بأنزل أي أنزل إليك لإنذارك به أو متعلق بالنهي لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم.وجملة «تنذر به» صلة «أن» لا محل لها.

- ﴿ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ: ﴾

- الواو: عاطفة. ذكرى: تحتمل الحركات الثلاث.النصب: بإضمار فعلها على تقدير: لتنذر به وتذكر تذكيرا لأن الذكرى اسم بمعنى التذكير. والرفع: عطفا على «كِتابٌ» أو بأنه خبر مبتدأ محذوف والجر: للعطف على محل لأن تنذر أي للإنذار والذكرى وفي الحالات الثلاث الحركات الثلاث مقدرة على آخره- الألف المقصورة- منع من ظهورها التعذر. للمؤمنين: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من ذكرى وعلامة جر الاسم: الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. '

المتشابهات :

| الأعراف: 2 | ﴿ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ |

|---|

| ابراهيم: 1 | ﴿الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ |

|---|

| ص: 29 | ﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : بعد الحُروفِ المُقطَّعةِ التي تشير إلى إعجازِ القُرآنِ؛ خاطبَ اللهُ عز وجل نبيَّه محمَّدًا صلى الله عليه وسلم بأنَّ هذا القرآنَ كتابٌ أُنْزِلَ إليه، وأمره ألا يَضيقَ صدرُه من إبلاغِه، وألا يكونَ لديه شَكٌّ أنَّه مُنزَّلٌ مِن عندِ الله، قال تعالى:

﴿ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الأعراف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن .. ﴾

التفسير :

ثم خاطب اللّه العباد، وألفتهم إلى الكتاب فقال:{ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} أي:الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم، وهو:{ مِنْ رَبِّكُمْ} الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي، إن اتبعتموه، كملت تربيتكم، وتمت عليكم النعمة، وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها{ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} أي:تتولونهم، وتتبعون أهواءهم، وتتركون لأجلها الحق.{ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة، لما آثرتم الضار على النافع، والعدو على الوليِّ.

ثم أمر القرآن الناس باتباع تعاليم الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فقال: اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ، قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ.

أى: اتبعوا أيها الناس ملة الإسلام وأحلوا حلاله، وحرموا حرامه، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، لأن الذي أنزل عليكم هذه الشريعة هو ربكم الذي هو خالقكم ومربيكم ومدبر أموركم والعليم بما فيه مصلحتكم وحذار من أن تتركوا شريعة الإسلام التي تدعوكم إلى إفراد الله بالعبودية، وتتخذوا معه شركاء يزينون لكم الأباطيل، ويصرفونكم عن دينه القويم فالآية الكريمة كلام مستأنف خوطب به كافة المكلفين لحضهم على إفراد الله بالعبودية، ونهيهم عن اتباع أحد من الخلق فيما يتعلق بالأمور الدينية التي وضحتها الشريعة الإسلامية.

وقوله- تعالى-: قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ معناه: تذكرا قليلا تتذكرون، أو زمنا قليلا تتذكرون فهو منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أو لظرف زمان محذوف. وما مزيدة لتأكيد القلة.

ثم قال تعالى مخاطبا للعالم : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) أي : اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه ، ( ولا تتبعوا من دونه أولياء ) أي : لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره ، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره .

( قليلا ما تذكرون ) كقوله : ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) [ يوسف : 103 ] . وقوله : ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) [ الأنعام : 116 ] وقوله : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) [ يوسف : 106 ] .

القول في تأويل قوله : اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ (3)

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يا محمد، لهؤلاء المشركين من قومك الذين يعبدون الأوثان والأصنام: اتبعوا، أيها الناس، ما جاءكم من عند ربكم بالبينات والهدى, واعملوا بما أمركم به ربكم, ولا تتبعوا شيئًا من دونه = يعني: شيئًا غير ما أنـزل إليكم ربكم. يقول: لا تتبعوا أمر أوليائكم الذين يأمرونكم بالشرك بالله وعبادة الأوثان, فإنهم يضلونكم ولا يهدونكم.

* * *

فإن قال قائل: وكيف قلت: " معنى الكلام: قل اتبعوا ", وليس في الكلام موجودًا ذكرُ القول؟

قيل: إنه وإن لم يكن مذكورًا صريحًا, فإن في الكلام دلالة عليه, وذلك قوله: فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ , ففي قوله: " لتنذر به "، الأمر بالإنذار, وفي الأمر بالإنذار، الأمرُ بالقول، لأن الإنذار قول. فكأن معنى الكلام: أنذر القومَ وقل لهم: اتبعوا ما أنـزل إليكم من ربكم.

ولو قيل معناه: لتنذر به وتذكر به المؤمنين فتقول لهم: اتبعوا ما أنـزل إليكم = كان غير مدفوع.

* * *

وقد كان بعض أهل العربية يقول: قوله: (اتبعوا)، خطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم , ومعناه: كتاب أنـزل إليك, فلا يكن في صدرك حرج منه, اتبع ما أنـزل إليك من ربك = ويرى أن ذلك نظير قول الله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [سورة الطلاق: 1]، إذ ابتدأ خطابَ النبي صلى الله عليه وسلم , ثم جعل الفعل للجميع, إذ كان أمر الله نبيه بأمرٍ، أمرًا منه لجميع أمته, كما يقال للرجل يُفْرَد بالخطاب والمراد به هو وجماعة أتباعه أو عشيرته وقبيلته: " أما تتقون الله، أما تستحيون من الله!"، ونحو ذلك من الكلام. (5)

وذلك وإن كان وجهًا غير مدفوع, فالقولُ الذي اخترناه أولى بمعنى الكلام، لدلالة الظاهر الذي وصفنا عليه.

* * *

وقوله: (قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ)، يقول: قليلا ما تتعظون وتعتبرون فتراجعون الحق. (6)

------------------

الهوامش :

(5) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 371 ، فهذه مقالته .

(6) انظر تفسير (( التذكر )) فيما سلف 11 : 489 ، تعليق 3 ، والمراجع هناك .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] من فوائد الآية: وجوب اتباع الوحي، وحرمة اتباع ما يدعو إليه أصحاب الأهواء والمبتدعة.

وقفة

[3] دلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص.

وقفة

[3] ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ قال ابن القيم: «أمر باتباع ما أنزل الله على رسوله، ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل، أو اتباع أولياء من دونه، فكلُّ مَن لا يتبع الوحي؛ فإنما يتبع الباطل، واتبَع أولياء من دون الله».

الإعراب :

- ﴿ اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ: ﴾

- اتبعوا: فعل أمر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أنزل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. إليكم: جار ومجرور متعلق بأنزل والميم علامة جمع الذكور وجملة «أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ» صلة الموصول.

- ﴿ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوف من «ما» الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور ولا: الواو: عاطفة. لا: ناهية جازمة. تتبعوا: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة

- ﴿ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتتبعوا أو في محل نصب حال لأنه صفة مقدمة من أولياء. والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. أولياء: مفعول به منصوب بالفتحة.

- ﴿ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ: ﴾

- قليلا: صفة نائبة عن المفعول المطلق منصوبة بالفتحة بتقدير تذكرون. تذكرا قليلا. ما: زائدة مهملة لتوكيد القلة. تذكرون: أصله: تتذكرون. حذفت احدى التاءين اختصارا. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. ولم ينون «أَوْلِياءَ» لأنه ممنوع من الصرف على وزن- أفعلاء-. '

المتشابهات :

| الأعراف: 3 | ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ |

|---|

| الزمر: 55 | ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ عز وجل أنَّه أنزَلَ القرآن على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليُنذِرَ به الناس ويُذَكِّرَ؛ أَمَر الناس هنا باتباع ما أُنزل إليهم من ربهم، قال تعالى:

﴿ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

اتبعوا:

وقرئ:

ابتغوا، من الابتغاء، وهى قراءة الجحدري.

ولا تتبعوا:

وقرئ:

ولا تبتغوا، من الابتغاء، وهى قراءة مجاهد، ومالك بن دينار.

تذكرون:

قرئ:

1- بتاء واحدة وتخفيف الذال، وهى قراءة حفص، والأخوين.

2- يتذكرون، بالياء والتاء وتخفيف الذال، وهى قراءة ابن عامر.

3- بتاء الخطاب وتشديد الذال، وهى قراءة باقى السبعة.

4- بتاءين، وهى قراءة أبى الدرداء، وابن عامر.

5- يذكرون، بياء وتشديد الذال، وهى قراءة مجاهد.

مدارسة الآية : [4] :الأعراف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا .. ﴾

التفسير :

ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم، لئلا يشابهوهم فقال:{ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا} أي:عذابنا الشديد{ بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} أي:في حين غفلتهم، وعلى غرتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم. فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم، ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم، ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي.

ثم ساق لهم بعد ذلك على سبيل الإنذار والتخويف جانبا من العذاب الذي نزل بمن سبقوهم بسبب ظلمهم وعنادهم فقال- تعالى-:

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلَّا أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ.

كم هنا خبرية بمعنى كثر. وهي في محل رفع على الابتداء والجملة بعدها خبرها، ومِنْ قَرْيَةٍ تمييز.

والقرية تطلق على مكان اجتماع الناس. وبأسنا: أى عذابنا وعقابنا. وبياتا: أى ليلا ومنه البيت لأنه يبات فيه. يقال: بات يبيت بيتا وبياتا. وقائلون من القائلة وهي القيلولة وهي نوم نصف النهار. وقيل: هي الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن معها نوم.

ودعواهم، أى: دعاؤهم واستغاثتهم بربهم أو قولهم.

والمعنى: وكثيرا من القرى الظالمة أردنا إهلاكها، فنزل على بعضها عذابنا في وقت نوم أهلها بالليل كما حصل لقوم لوط، ونزل على بعضها في وقت استراحة أهلها بالنهار كما حصل لقوم شعيب، فما كان منهم عند ما باغتهم العذاب في وقت اطمئنانهم وراحتهم إلا أن اعترفوا بذنوبهم وقالوا على سبيل التحسر والندم وطمعا في الخلاص: إنا كنا ظالمين.

فهاتان الآيتان الكريمتان توضحان بأجلى بيان أن هلاك الأمم سببه بغيها وفسادها وانحرافها عن الطريق المستقيم، وتلك سنة الله التي لا تختلف في أى زمان أو مكان. وأن الظالمين عند ما يفاجئون بالعقوبة يتحسرون ولا يستطيعون إنكار ما ارتكبوه من جرائم ومنكرات ولكن ذلك لن ينفعهم لأن ندمهم وتحسرهم قد فات وقته، وكان الأجدر بهم أن يتوبوا من ذنوبهم عند ما جاءتهم النذر، وقبل حلول العذاب.

ولذا قال ابن كثير: قال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة في صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا عن أنفسهم» .

وأَوْ في قوله: فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ للتنويع، أى أن بعضهم جاءهم عذابنا ليلا وبعضهم جاءهم نهارا عند استراحتهم. وإنما خص هذان الوقتان بنزول العذاب، لأنهما وقتا غفلة ودعة واستراحة، فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأوجع.

ومن العبر التي نأخذها من هاتين الآيتين أن العاقل هو الذي يحافظ على أداء الأوامر واجتناب النواهي، ولا يأمن صفو الليالى، ورخاء الأيام، بل يعيش حياته وصلته بربه مبنية على الخوف والرجاء فإنه فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ.

يقول تعالى : ( وكم من قرية أهلكناها ) أي : بمخالفة رسلنا وتكذيبهم ، فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة ، كما قال تعالى : ( ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ) [ الأنعام : 10 ] . وقال تعالى : ( فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ) [ الحج : 45 ] . وقال تعالى : ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ) [ القصص : 58 ] .

وقوله : ( فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ) أي : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته ) بياتا ) أي : ليلا ( أو هم قائلون ) من القيلولة ، وهي : الاستراحة وسط النهار . وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو كما قال تعالى ( أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ) [ الأعراف : 97 ، 98 ] . وقال : ( أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم ) [ النحل : 45 - 47 ] .

القول في تأويل قوله : وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: حذّر هؤلاء العابدين غيري، والعادلين بي الآلهة والأوثان، سَخَطي لا أُحِلّ بهم عقوبتي فأهلكهم، (7) كما أهلكت من سلك سبيلهم من الأمم قبلهم, فكثيرًا ما أهلكت قبلهم من أهل قرى عصوني وكذَّبوا رسلي وعبدوا غيري (8) =(فجاءها بأسنا بياتًا)، يقول: فجاءتهم عقوبتنا ونقمتنا ليلا قبل أن يصبحوا (9) = أو جاءتهم " قائلين ", يعني: نهارًا في وقت القائلة.

* * *

وقيل: " وكم " لأن المراد بالكلام ما وصفت من الخبر عن كثرة ما قد أصاب الأمم السالفة من المَثُلاث، بتكذيبهم رسلَه وخلافهم عليه. وكذلك تفعل العرب إذا أرادوا الخبر عن كثرة العدد, كما قال الفرزدق:

كَـمْ عَمـةٍ لَـكَ يـا جَـرِيرُ وَخَالَـةٍ

فَدْعَـاءَ قَـدْ حَـلَبَتْ عَـلَيَّ عِشَـارِي (10)

* * *

فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره إنما أخبر أنه " أهلك قرًى ", فما في خبره عن إهلاكه " القرى " من الدليل على إهلاكه أهلها؟

قيل: إن " القرى " لا تسمى " قرى " ولا " القرية "" قرية "، إلا وفيها مساكن لأهلها وسكان منهم, ففي إهلاكها إهلاك مَنْ فيها من أهلها.

* * *

وقد كان بعض أهل العربية يرى أن الكلام خرج مخرج الخبر عن " القرية ", والمراد به أهلها.

* * *

قال أبو جعفر: والذي قلنا في ذلك أولى بالحق، لموافقته ظاهر التنـزيل المتلوّ.

* * *

فإن قال قائل: وكيف قيل: (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتًا أو هم قائلون)؟ وهل هلكت قرية إلا بمجيء بأس الله وحلول نقمته وسَخَطه بها؟ فكيف قيل: " أهلكناها فجاءها "؟ وإن كان مجيء بأس الله إياها بعد هلاكها، فما وجه مجيء ذلك قومًا قد هلكوا وبادوا، ولا يشعرون بما ينـزل بهم ولا بمساكنهم؟

قيل: إن لذلك من التأويل وجهين، كلاهما صحيح واضح منهجه:

أحدهما: أن يكون معناه: " وكم من قرية أهلكناها "، بخذلاننا إياها عن اتباع ما أنـزلنا إليها من البينات والهدى، واختيارها اتباع أمر أوليائها المُغْوِيتِهَا عن طاعة ربها (11) = " فجاءها بأسنا " إذ فعلت ذلك =" بياتا أو هم قائلون "، فيكون " إهلاك الله إياها "، خذلانه لها عن طاعته, ويكون " مجيء بأس الله إياهم "، جزاء لمعصيتهم ربهم بخذلانه إياهم.

والآخر منهما: أن يكون " الإهلاك " هو " البأس " بعينه، فيكون في ذكر " الإهلاك " الدلالةُ على ذكر " مجيء البأس ", وفي ذكر " مجيء البأس " الدلالة على ذكر " الإهلاك ".

وإذا كان ذلك كذلك, كان سواء عند العرب، بُدئ بالإهلاك ثم عطف عليه بالبأس, أو بدئ بالبأس ثم عطف عليه بالإهلاك. وذلك كقولهم: " زرتني فأكرمتني"، إذ كانت " الزيارة " هي" الكرامة ", فسواء عندهم قدم " الزيارة " وأخر " الكرامة ", أو قدم " الكرامة " وأخر " الزيارة " فقال: " أكرمتني فزرتني". (12)

* * *

وكان بعض أهل العربية يزعم أن في الكلام محذوفًا, لولا ذلك لم يكن الكلام صحيحًا = وأن معنى ذلك: وكم من قرية أهلكناها, فكان مجيء بأسنا إياها قبل إهلاكنا. (13) وهذا قول لا دلالة على صحته من ظاهر التنـزيل، ولا من خبر يجب التسليم له. وإذا خلا القولُ من دلالة على صحته من بعض الوجوه التي يجبُ التسليم لها، كان بيّنًا فساده.

* * *

وقال آخر منهم أيضًا: معنى " الفاء " في هذا الموضع معنى " الواو ". وقال: تأويل الكلام: وكم من قرية أهلكناها، وجاءها بأسنا بياتًا. وهذا قول لا معنى له, إذ كان لـ" الفاء " عند العرب من الحكم ما ليس للواو في الكلام, فصرفها إلى الأغلب من معناها عندهم، ما وجد إلى ذلك سبيل، أولى من صرفها إلى غيره.

* * *

فإن قال: وكيف قيل: (فجاءها بأسنا بياتًا أو هم قائلون) , وقد علمت أن الأغلب من شأن " أو " في الكلام، اجتلابُ الشك, وغير جائز أن يكون في خبر الله شك؟

قيل: إن تأويل ذلك خلافُ ما إليه ذهبتَ. وإنما معنى الكلام: وكم من قرية أهلكناها فجاء بعضها بأسنا بياتًا, وبعضها وهم قائلون. ولو جعل مكان " أو " في هذا الموضع " الواو "، لكان الكلام كالمحال, ولصار الأغلب من معنى الكلام: أن القرية التي أهلكها الله جاءها بأسه بياتًا وفي وقت القائلة . وذلك خبرٌ عن البأس أنه أهلك من قد هلك، وأفنى من قد فني. وذلك من الكلام خَلْفٌ . (14) ولكن الصحيح من الكلام هو ما جاء به التنـزيل, إذ لم يفصل القرى التي جاءها البأس بياتًا، من القرى التي جاءها ذلك قائلةً. ولو فُصلت، لم يخبر عنها إلا بالواو.

وقيل: " فجاءها بأسنا " خبرًا عن " القرية " أن البأس أتاها, وأجرى الكلام على ما ابتدئ به في أول الآية . ولو قيل: " فجاءهم بأسنا بياتًا "، لكان صحيحًا فصيحًا، ردًّا للكلام إلى معناه, إذ كان البأس إنما قصد به سكان القرية دون بنيانها, وإن كان قد نال بنيانها ومساكنها من البأس بالخراب، نحوٌ من الذي نال سكانها. وقد رجع في قوله: (أو هم قائلون)، إلى خصوص الخبر عن سكانها دون مساكنها، لما وصفنا من أن المقصود بالبأس كان السكان، وإن كان في هلاكهم هلاك مساكنهم وخرابها. (15)

ولو قيل: " أو هي قائلة "، كان صحيحًا، إذ كان السامعون قد فهموا المراد من الكلام.

* * *

فإن قال قائل: أو ليس قوله: (أو هم قائلون)، خبرًا عن الوقت الذي أتاهم فيه بأس الله من النهار؟

قيل: بلى!

فإن قال: أو ليس المواقيت في مثل هذا تكون في كلام العرب بالواو الدالِّ على الوقت؟

قيل: إن ذلك، وإن كان كذلك, فإنهم قد يحذفون من مثل هذا الموضع، استثقالا للجمع بين حرفي عطف, إذ كان " أو " عندهم من حروف العطف, (16) وكذلك " الواو ", فيقولون: " لقيتني مملقًا أو أنا مسافر ", بمعنى: أو وأنا مسافر, فيحذفون " الواو " وهم مريدوها في الكلام، لما وصفت. (17)

-----------------

الهوامش :

(7) في المطبوعة والمخطوطة : (( لأحل بهم عقوبتي )) ، والسياق يقتضي ما أثبت .

(8) انظر تفسير (( كم )) فيما سلف 5 : 352 :

= تفسير (( القرية )) فيما سلف 8 : 543 .

= وتفسير (( الإهلاك )) فيما سلف : 11 : 316 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .

= وتفسير (( البأس )) فيما سلف ص : 207 ، تعليق 2 ، والمراجع هناك .

(9) انظر تفسير (( البيات )) فيما سلف 8 : 562 ، 563 /9 : 191 ، 192 .

(10) ديوانه : 451 ، والنقائض : 332 ، وقد سلف هذا البيت وشرحه في تخريج بيت آخر من القصيدة 9 : 495 ، 496 ، تعليق : 1 .

(11) في المطبوعة : (( المغويها )) ، وأثبت ما في المخطوطة .

(12) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 371 .

(13) هذه مقالة الفراء في معاني القرآن 1 : 371 ، قال : (( وإن شئت كان المعنى : وكم من قرية أهلكناها ، فكان مجيء البأس قبل الإهلاك ، فأضمرت كان . )) .

(14) (( خلف )) ( بفتح فسكون ) . يقال : (( هذا خلف من القول )) ، أي : رديء ساقط ومنه المثل : (( سكت ألفًا ، ونطق خلفًا )) .

(15) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 371 .

(16) في المخطوطة : (( إذ كان وعندهم من حروف العطف )) بياض ، وفوق البياض ( كذا ) ، وفي الهامش حرف ( ط ) . والذي في المطبوعة شبيه بالصواب .

(17) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 372 .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] من فوائد الآية: الاعتبار بما حل بالدول الفاسدة والظالمة من خراب ودمار.

لمسة

[4] ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا﴾ أتى البأس بعد الإهلاك؛ فالفاء تأتي للترتيب الذِكري، ولا تنحصر بالترتيب والتعقيب، وهي تعني التفصيل بعد الإجمال، فيأتي ذكر الموت أولًا بشكل إجمالي ثم يفصِّل الإهلاك.

وقفة

[4] ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا﴾ أي: فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته ﴿بَيَاتًا﴾ أي: ليلًا، ﴿أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾: من القيلولة؛ وهي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو.

تفاعل

[4] ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ قل: «اللهم احفظني من بيْن يديّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعـــــوذ بعظمتك أن أغتـــــال من تحتي».

عمل

[4] اذكر الله تعالى دائمًا؛ وخصوصًا وقت غفلة الخلق ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾.

وقفة

[4] ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهلَكْنَاهَا﴾ أي أردنا إهلاكها.

لمسة

[4] ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ ذكر هلاك القرية دون ذكر أهلها؛ لقصد الإحاطة والشمول، تخيل مشهد القرية وهي تُدمر بأكملها، وإذا كان هذا ما حل بالقرية وهي ثابتة مستقرة فكيف بأهلها؟! وستزداد دهشةً إذا علمت أن ساعة الهلاك هي ساعة نومهم ﴿بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾.

تفاعل

[4] ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ استعذ بالله الآن من عقابه.

الإعراب :

- ﴿ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ: ﴾

- الواو: استئنافية. كم: الخبرية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. من: بيانية حرف جر. قرية: اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور متعلق بحال محذوف «مِنْ» كم. التقدير: عدد كبير حالة كونه من القرى أهلكنا.

- ﴿ أَهْلَكْناها: ﴾

- فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وجملة «أَهْلَكْناها» في محل رفع خبر المبتدأ «كم».

- ﴿ فَجاءَها بَأْسُنا: ﴾

- الفاء: عاطفة. جاء: فعل ماض مبني على الفتح و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. بأسنا:فاعل مرفوع بالضمة و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. أعيد الضمير في «أَهْلَكْناها» الى المضاف اليه «قَرْيَةٍ».

- ﴿ بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ: ﴾

- مصدر واقع موقع الحال بمعنى «بائتين» منصوب بالفتحة. والأصل: من أهل قرية فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه. أو: حرف عطف وهم ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والضمير أعيد على المضاف المحذوف «أهل». قائلون: خبر «هُمْ» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد والجملة الاسمية «هُمْ قائِلُونَ» في محل نصب حال معطوفة على «بَياتاً» بتقدير فجاءهم بأسنا بائتين أو قائلين. والتقدير: وهم قائلون. وحذفت واو الحال استثقالا لأنها عاطفة على حال قبلها «بَياتاً» وذلك لاجتماع حرفي عطف لأن واو الحال هي واو العطف. '

المتشابهات :

| الأعراف: 4 | ﴿ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ |

|---|

| القصص: 58 | ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أن أمَرَ اللهُ عز وجل الناس باتباع القرآن والسنة؛ بَيَّنَ هنا عاقبة الإعراض عنهما، وذلك بأن ذَكَّرَهم بما حل بالأمم السابقة لما أعرضوا عن رسلهم، وكأنه قال: (أهلكناهم لما أعرضوا ولم يتبعوا)، قال تعالى:

﴿ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أهلكناها:

وقرئ:

أهلكناهم، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

مدارسة الآية : [5] :الأعراف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ .. ﴾

التفسير :

{ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} كما قال تعالى:{ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ}

ثم ساق لهم بعد ذلك على سبيل الإنذار والتخويف جانبا من العذاب الذي نزل بمن سبقوهم بسبب ظلمهم وعنادهم فقال- تعالى-:

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلَّا أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ.

كم هنا خبرية بمعنى كثر. وهي في محل رفع على الابتداء والجملة بعدها خبرها، ومِنْ قَرْيَةٍ تمييز.

والقرية تطلق على مكان اجتماع الناس. وبأسنا: أى عذابنا وعقابنا. وبياتا: أى ليلا ومنه البيت لأنه يبات فيه. يقال: بات يبيت بيتا وبياتا. وقائلون من القائلة وهي القيلولة وهي نوم نصف النهار. وقيل: هي الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن معها نوم.

ودعواهم، أى: دعاؤهم واستغاثتهم بربهم أو قولهم.

والمعنى: وكثيرا من القرى الظالمة أردنا إهلاكها، فنزل على بعضها عذابنا في وقت نوم أهلها بالليل كما حصل لقوم لوط، ونزل على بعضها في وقت استراحة أهلها بالنهار كما حصل لقوم شعيب، فما كان منهم عند ما باغتهم العذاب في وقت اطمئنانهم وراحتهم إلا أن اعترفوا بذنوبهم وقالوا على سبيل التحسر والندم وطمعا في الخلاص: إنا كنا ظالمين.

فهاتان الآيتان الكريمتان توضحان بأجلى بيان أن هلاك الأمم سببه بغيها وفسادها وانحرافها عن الطريق المستقيم، وتلك سنة الله التي لا تختلف في أى زمان أو مكان. وأن الظالمين عند ما يفاجئون بالعقوبة يتحسرون ولا يستطيعون إنكار ما ارتكبوه من جرائم ومنكرات ولكن ذلك لن ينفعهم لأن ندمهم وتحسرهم قد فات وقته، وكان الأجدر بهم أن يتوبوا من ذنوبهم عند ما جاءتهم النذر، وقبل حلول العذاب.

ولذا قال ابن كثير: قال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة في صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا عن أنفسهم» .

وأَوْ في قوله: فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ للتنويع، أى أن بعضهم جاءهم عذابنا ليلا وبعضهم جاءهم نهارا عند استراحتهم. وإنما خص هذان الوقتان بنزول العذاب، لأنهما وقتا غفلة ودعة واستراحة، فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأوجع.

ومن العبر التي نأخذها من هاتين الآيتين أن العاقل هو الذي يحافظ على أداء الأوامر واجتناب النواهي، ولا يأمن صفو الليالى، ورخاء الأيام، بل يعيش حياته وصلته بربه مبنية على الخوف والرجاء فإنه فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ.

وقوله : ( فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ) أي : فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم ، وأنهم حقيقون بهذا . كما قال تعالى : ( وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ) [ الأنبياء : 11 - 15 ] .

وقال ابن جرير : في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم " ، حدثنا بذلك ابن حميد ، حدثنا جرير ، عن أبي سنان ، عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم " قال : قلت لعبد الملك : كيف يكون ذاك؟ قال : فقرأ هذه الآية : ( فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ) .

القول في تأويل قوله : فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (5)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلم يكن دعوى أهل القرية التي أهلكناها، إذ جاءهم بأسنا وسطوتُنا بياتًا أو هم قائلون, إلا اعترافهم على أنفسهم بأنهم كانوا إلى أنفسهم مسيئين، وبربهم آثمين، ولأمره ونهيه مخالفين. (18)

* * *

وعنى بقوله جل ثناؤه: (دعواهم)، في هذا الموضع دعاءَهم.

* * *

ولـ" الدعوى "، في كلام العرب، وجهان: أحدهما: الدعاء ، والآخر: الادعاء للحق.

ومن " الدعوى " التي معناها الدعاء، قول الله تبارك وتعالى: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ [سورة الأنبياء: 15]، ومنه قول الشاعر: (19)

وَإِنْ مَـذِلَتْ رِجْـلِي دَعَـوْتُكِ أَشْـتَفِي

بِدَعْــوَاكِ مِـنْ مَـذْلٍ بِهَـا فَيَهُـونُ (20)

* * *

وقد بينا فيما مضى قبل أن " البأس " و " البأساء " الشدة, بشواهد ذلك الدالة على صحته, بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (21)

* * *

وفي هذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " ما هلك قوم حتى يُعْذِروا من أنفسهم ".

* * *

وقد تأوّل ذلك كذلك بعضهم.

14323- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير, عن أبي سنان, عن عبد الملك بن ميسرة الزرَّاد قال، قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله: ما هلك قوم حتى يُعْذِروا من أنفسهم - قال قلت لعبد الملك: كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه الآية: (فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا)، الآية (22) .

* * *

فإن قال قائل: وكيف قيل: (فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين)؟ وكيف أمكنتهم الدعوى بذلك، وقد جاءهم بأس الله بالهلاك؟ أقالوا ذلك قبل الهلاك؟ فإن كانوا قالوه قبل الهلاك, فإنهم قالوا قبل مجيء البأس, والله يخبر عنهم أنهم قالوه حين جاءهم، لا قبل ذلك؟ أو قالوه بعد ما جاءهم، فتلك حالة قد هلكوا فيها, فكيف يجوز وصفهم بقيل ذلك إذا عاينوا بأس الله، وحقيقة ما كانت الرسل تَعِدهم من سطوة الله؟. (23)

قيل: ليس كل الأمم كان هلاكها في لحظة ليس بين أوّله وآخره مَهَلٌ, بل كان منهم من غرق بالطوفان. فكان بين أوّل ظهور السبب الذي علموا أنهم به هالكون، وبين آخره الذي عمَّ جميعهم هلاكُه، المدة التي لا خفاء بها على ذي عقل . ومنهم من مُتِّع بالحياة بعد ظهور علامة الهلاك لأعينهم أيامًا ثلاثة, كقوم صالح وأشباههم. فحينئذ لما عاينوا أوائل بأس الله الذي كانت رسل الله تتوعدهم به، وأيقنوا حقيقة نـزول سطوة الله بهم, دعوا: يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ، فلم يك ينفعهم إيمانهم مع مجيء وعيد الله وحلول نقمته بساحتهم. فحذّر ربنا جل ثناؤه الذين أرسل إليهم نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم من سطوته وعقابه على كفرهم به وتكذيبهم رسوله, ما حلَّ بمن كان قبلهم من الأمم إذ عصوا رُسله، واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

------------------

الهوامش :

(18) انظر بيان قول (( بربهم آثمين )) فيما سلف ص : 171 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .

(19) كثير عزة .

(20) ديوانه 2 : 245 ، في باب الزيادات ، نهاية الأرب 2 : 125 ، واللسان ( مذل ) .

(( مذلت رجله ( بفتح وسكون ) ومذلا ( بفتحتين ): خدرت ، كانوا يزعمون أن المرء إذا خدرت رجله ثم دعا باسم مَنْ أحب ، زال خدرها .

(21) انظر تفسير (( البأس )) فيما سلف ص : 299 ، تعليق : 3 ، والمراجع هناك .

(22) الأثر : 14323 - (( عبد الملك بن ميسرة الهلالي الزراد )) ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى برقم : 503 ، 504 ، 1326 ، مات في العشر الثاني من المئة الثانية . لم يدرك ابن مسعود ولا غيره من الصحابة . فإسناده منقطع .

وهذا الخبر ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 448 ، عن الطبري ولم يخرجه . وخرجه السيوطي في الدر المنثور 3 : 67 ، ولم ينسبه إلى غير ابن أبي حاتم .

(( أعذر من نفسه )) ، إذا أمكن معاقبة بذنبه منها . يعني : أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم ، فيعذروا من أنفسهم ، ويستوجبوا العقوبة ، ويكون لمن يعذبهم عذر في إلحاق العذاب بهم .

(23) في المخطوطة وصل الكلام هكذا : (( وحقيقة ما كانت الرسل تعدهم من سطوة الله وليس كل الأمم )) ، بالواو ، وليس فيها (( قيل )) ، وقد أحسن الناشر الأول فيما فعل ، وإن كنت أظن أن في الكلام سقطًا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] إنما جعل تكذيبهم ظلمًا؛ لأنه تكذيب لما قامت الأدلة على صدقه، فتكذيبه يُعدُّ ظلمًا للأدلة.

وقفة

[5] ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ اعتراف متأخر يصوره الله لنا ويقربه كأننا نسمعهم يؤكدون ذلك، فيشعرنا سبحانه بنعمته العظيمة حيث اختارنا لطريق هدايته، فيزيدنا تمسكًا وثباتًا برغم تسلط الأعداء وظلمهم، ويزيدنا قوة في مدافعتهم، ويمنحنا وقاية من تصديق عدلهم المزيّف.

وقفة

[5] لا هلاك إلا بعد إقامة الحجة، قال عبد الله بن مسعود t: «مَا هَلَكَ قَوْمٌ حَتَّى يَعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ»، ثم قرأ: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾.

عمل

[5] ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ اعترِف اليومَ بذنوبِك وتُبْ منها؛ فالاعترافُ والتوبةُ عندَ نزولِ العذابِ لا قيمةَ لهَما.

الإعراب :

- ﴿ فَما كانَ دَعْواهُمْ: ﴾

- الفاء: عاطفة. ما: نافية لا عمل لها. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح. دعواهم: أي ادعاؤهم: اسم «كانَ» مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

- ﴿ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا ﴾

- إذ: ظرف زمان بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بكان. جاء: فعل ماض مبني على الفتح و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. بأسنا: فاعل مرفوع بالضمة و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة.وجملة «جاءَهُمْ بَأْسُنا» في محل جر بالاضافة لوقوعها بعد «إِذْ».

- ﴿ إِلَّا أَنْ قالُوا: ﴾

- إلّا: أداة حصر لا عمل لها. أن: حرف مصدري. قالوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة والمعنى «أن اعترفوا» وأن وما تلاها: بتأويل مصدر في محل نصب خبر «كانَ» بتقدير: فما كان دعواهم إلّا اعترافهم. ويجوز أن تكون «دَعْواهُمْ» خبر «كانَ» مقدما ومصدر «أَنْ قالُوا» اسمها مؤخرا.

- ﴿ إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ: ﴾

- إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها. كنا: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم «كان» ظالمين. خبر «كان» منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد وجملة «كُنَّا ظالِمِينَ» في محل رفع خبر «إن». '

المتشابهات :

| الأعراف: 5 | ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ |

|---|

| الأنبياء: 14 | ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ |

|---|

| الأنبياء: 46 | ﴿وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ |

|---|

| القلم: 29 | ﴿قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد أن ذَكَّرَ اللهُ عز وجل بما حل بالأمم السابقة لما أعرضوا عن رسلهم؛ بَيَّنَ هنا قولَهم عند نزول العذاب بهم، واعترافهم بذنوبهم وظلمهم، قال تعالى:

﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الأعراف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ .. ﴾

التفسير :

وقوله:{ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ} أي:لنسألن الأمم الذين أرسل اللّه إليهم المرسلين، عما أجابوا به رسلهم،{ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} الآيات.{ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ} عن تبليغهم لرسالات ربهم، وعما أجابتهم به أممهم.

وبعد أن بين القرآن ما أصاب الظالمين من عذاب دنيوى. عقبه ببيان ما سيحل بهم من عذاب أخروى، فقال:

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا غائِبِينَ.

والمراد بالذين أرسل إليهم جميع الأمم التي بلغتها دعوة الرسل، يسأل كل فرد منها عن رسوله إليه وعن تبليغه لدعوة الله، ويسأل المرسلون عن التبليغ منهم وعن إجابة أقوامهم لهم، وقد ورد ذلك في كثير من آيات القرآن. قال- تعالى-: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ماذا أُجِبْتُمْ؟ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.

وقال تعالى: وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ؟

والمعنى: فلنسألن المرسل إليهم عما أجابوا به رسلهم الذين جاءوا لهدايتهم، ولنسألن المرسلين عما أجيبوا به من أقوامهم وعن تبليغهم لرسالات الله، ولنقصن على الرسل والمرسل إليهم كل ما وقع منهم عن علم دقيق وإحصاء شامل، لأننا لا يغيب عنا شيء من أحوالهم.

وعطفت جملة فَلَنَسْئَلَنَّ على ما قبلها بالفاء، لأن هذا السؤال سيكون في الآخرة، وما ذكر قبل ذلك من عقوبات هو آخر أمرهم في الدنيا. فالآية الكريمة بيان لعذابهم الأخروى إثر بيان عذابهم الدنيوي.

وأكد الخبر بلام القسم ونون التوكيد، لأن المخاطبين كانوا ينكرون البعث والجزاء.

فإن قيل: قد أخبر الله عنهم قبل ذلك أنهم قالوا عند نزول العذاب بهم إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فلماذا يسألون يوم القيامة مع أنهم اعترفوا بظلمهم في الدنيا؟

فالجواب: أنهم لما اعترفوا سئلوا بعد ذلك عن سبب هذا الظلم، والمقصود من هذا السؤال تقريعهم وتوبيخهم لكفرهم وعنادهم.

فإن قيل: فما فائدة سؤال الرسل مع العلم بأنهم قد بلغوا الأمانة ونصحوا للأمة؟

فالجواب من فوائده الرد على من أنكر من المشركين أن الرسل قد بلغوهم، فقد حكى القرآن أن بعضهم قال: ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ ومن فوائده- أيضا- مضاعفة الثواب لهؤلاء الرسل الكرام حيث إنهم قد بذلوا قصارى جهدهم في التبشير والإنذار، ولم يصدر عنهم تقصير قط. فسؤال المرسل إليهم إنما هو سؤال توبيخ وإفضاح، وسؤال المرسلين إنما هو سؤال استشهاد بهم وإفصاح.

فإن قيل: هناك بعض الآيات تثبت أن المجرمين لن يسألوا يوم القيامة كما في قوله تعالى:

وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ وكما في قوله تعالى: فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ فكيف نجمع بين هذه الآيات التي تنفى السؤال والآيات التي تثبته كما في قوله:

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ؟

فالجواب، أن في يوم القيامة مواقف متعددة، فقد يسألون في موقف الحساب ولا يسألون في موقف العقاب. أو أن المراد بالسؤال في قوله: فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ التوبيخ والتقريع. والمنفي في قوله: فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ سؤال الاستعلام، أى أن المذنب لا يسأل يوم القيامة هل أذنبت أولا، لأن الله لا تخفى عليه خافية، وإنما يسأل: لم فعلت كذا؟ بعد أن يعرفه- سبحانه- بما فعله، ويؤيد هذا القول قوله- تعالى-: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا غائِبِينَ

وقوله : ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ) الآية ، كقوله تعالى ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) [ القصص : 65 ] وقوله : ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ) [ المائدة : 109 ] فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به ، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته; ولهذا قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في تفسير هذه الآية : ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) قال : يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين ، ويسأل المرسلين عما بلغوا . .

وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، حدثنا أبو سعيد الكندي ، حدثنا المحاربي ، عن ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام يسأل عن الرجل والرجل يسأل عن أهله والمرأة تسأل عن بيت زوجها ، والعبد يسأل عن مال سيده " قال الليث : وحدثني ابن طاوس ، مثله ، ثم قرأ : ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) .

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة .

القول في تأويل قوله : فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: لنسألن الأمم الذين أرسلت إليهم رسلي: ماذا عملت فيما جاءتهم به الرسل من عندي من أمري ونهيي؟ هل عملوا بما أمرتهم به، وانتهوا عما نهيتهم عنه، وأطاعوا أمري, أم عصوني فخالفوا ذلك؟ =(ولنسألن المرسلين)، يقول: ولنسألن الرسل الذين أرسلتهم إلى الأمم: هل بلغتهم رسالاتي، وأدَّت إليهم ما أمرتهم بأدائه إليهم, أم قصّروا في ذلك ففرَّطوا ولم يبلغوهم؟.

* * *

وكذلك كان أهل التأويل يتأولونه.

* ذكر من قال ذلك:

14324- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين)، قال: يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين, ويسأل المرسلين عما بلغوا.

14325- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: (فلنسألن الذين أرسل إليهم) إلى قوله: (غائبين)، قال: يوضع الكتاب يوم القيامة، فيتكلم بما كانوا يعملون.

14326- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (فلنسألنّ الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين)، يقول فلنسألن الأمم: ما عملوا فيما جاءت به الرسل؟ ولنسألن الرسل: هل بلغوا ما أرسلوا به؟

14327- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو سعد المدني قال، قال مجاهد: (فلنسألن الذين أرسل إليهم)، الأمم = ولنسألن الذين أرسلنا إليهم عما ائتمناهم عليه: هل بلغوا؟ (24)

-------------------

الهوامش :

(24) الأثر : 14327 - (( أبو سعد المدني )) ، مضى في الأثر رقم : 14322 ، ولم أعرف من هو ، ولم أجد له ترجمة .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[6] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ». [البخاري 4487].

وقفة

[6] اتفق أهل العلم على أن كل شخص يُؤخذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله ﷺ؛ فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر؛ فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾.

وقفة

[6] ﴿وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ ما فائدة سؤال الله للرسل مع علمه أنه لم يصدر عنهم تقصير؟! قال ابن عادل: «لأنهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير ألبتة التحق التقصير كله بالأمة، فيتضاعف إكرام الله تعالى للرسل؛ لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير، ويتضاعف الخزي والإهانة في حق الكفار؛ ما ثبت أن ذلك التقصير كان منهم».

الإعراب :

- ﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ: ﴾

- الفاء استئنافية. وفي هذا التساؤل أو السؤال تقريع للكافرين. اللام: للتوكيد. نسألن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل: ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: نحن. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أرسل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. اليهم: جار ومجرور متعلق بأرسل و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بإلى أو يكون الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل لان «أُرْسِلَ» مسند الى الجار والمجرور والمعنى: فلنسألن المرسل اليهم وهم الأمم عن سبب كفرهم وجملة «أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ: ﴾

- الواو: عاطفة لنسألن معطوفة على «لنسألن» الاولى وتعرب إعرابها. المرسلين: مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد. والمعنى: لنسألن المرسلين عما أجابهم الكفرة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد تهديد من أعرض عن الرسل بذِكرِ نُزُولِ العَذابِ في الدُّنيا؛ أتبَعَه هنا بنوعٍ آخَرَ مِنَ التَّهديدِ، وهو أنَّه تعالى يَسألُ الكُلَّ عن كيفيَّةِ أعمالِهم، يومَ القيامةِ، قال تعالى:

﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :الأعراف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا .. ﴾

التفسير :

{ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ} أي:على الخلق كلهم ما عملوا{ بِعِلْمٍ} منه تعالى لأعمالهم{ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ} في وقت من الأوقات، كما قال تعالى:{ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ} وقال تعالى:{ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ}

أى: فلنخبرنهم بما فعلوا إخبارا ناشئا عن علم منا.

قال بعض العلماء: «والذي يهمنا هنا، أن نقرر أن هذا السؤال لم يكن سؤال استفهام ولا استخبار، وإنما هو سؤال تبكيت وتنديد، فليس في السائل مظنة أن يجهل، ولا في المسئول مظنة أن ينكر:، وهو تصوير لما يكون من شعور المكذبين بتكذيبهم، وشعور المرسلين بتبليغهم، وهو نوع من تسجيل الحجة على من أنكرها وأعرض عنها في الوقت الذي كان يجديه الإقبال عليها والإيمان بها، وهو نوع من زيادة الحسرة، وقطع الآمال في النجاة بوضع يد المجرم على جسم جريمته، وهو في الوقت نفسه نوع من زيادة الأمن والطمأنينة للرسل في القيام بدعوتهم وتبليغهم ما أمروا بتبليغه، ولعل كل ذلك يرشد إليه قوله- تعالى-: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا غائِبِينَ .

وقال ابن عباس : ( فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ) يوضع الكتاب يوم القيامة ، فيتكلم بما كانوا يعملون ، ( وما كنا غائبين ) يعني : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا ، من قليل وكثير ، وجليل وحقير; لأنه تعالى شهيد على كل شيء ، لا يغيب عنه شيء ، ولا يغفل عن شيء ، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور ، ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) [ الأنعام : 59 ] .

القول في تأويل قوله : فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلنخبرن الرسل ومَنْ أرسلتهم إليه بيقين علمٍ بما عملوا في الدنيا فيما كنت أمرتهم به, وما كنت نهيتهم عنه (25) =" وما كنا غائبين "، عنهم وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونها.

* * *

فإن قال قائل: وكيف يسأل الرسلَ، والمرسل إليهم, وهو يخبر أنه يقصّ عليهم بعلم بأعمالهم وأفعالهم في ذلك؟

قيل: إن ذلك منه تعالى ذكره ليس بمسألة استرشاد، ولا مسألة تعرّف منهم ما هو به غير عالم, وإنما هو مسألة توبيخ وتقرير معناها الخبر, كما يقول الرجل للرجل: " ألم أحسن إليك فأسأت؟"، و " ألم أصلك فقطعت؟". فكذلك مسألة الله المرسلَ إليهم، بأن يقول لهم: " ألم يأتكم رسلي بالبينات؟ ألم أبعث إليكم النذر فتنذركم عذابي وعقابي في هذا اليوم من كفر بي وعبد غيري"؟ كما أخبر جل ثناؤه أنه قائل لهم يومئذ: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ [سورة يس: 60-61] .

ونحو ذلك من القول الذي ظاهره ظاهر مسألة, ومعناه الخبر والقصص، وهو بعدُ توبيخ وتقرير.

وأما مسألة الرسل الذي هو قصص وخبر, فإن الأمم المشركة لما سئلت في القيامة قيل لها: أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ ؟ أنكر ذلك كثير منهم وقالوا: مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ . فقيل للرسل: " هل بلغتم ما أرسلتم به "؟ أو قيل لهم: " ألم تبلغوا إلى هؤلاء ما أرسلتم به؟"، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكما قال جل ثناؤه لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، [سورة البقرة: 143]. فكل ذلك من الله مسألة للرسل على وجه الاستشهاد لهم على من أرسلوا إليه من الأمم، وللمرسَل إليهم على وجه التقرير والتوبيخ, وكل ذلك بمعنى القصص والخبر.

فأما الذي هو عن الله منفيٌّ من مسألته خلقه, فالمسألة التي هي مسألة استرشاد واستثبات فيما لا يعلمه السائل عنها ويعلمه المسؤول, ليعلم السائل علم ذلك من قِبَله، فذلك غير جائز أن يوصف الله به ، لأنه العالم بالأشياء قبل كونها وفي حال كونها وبعد كونها, وهي المسألة التي نفاها جل ثناؤه عن نفسه بقوله: فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ ، [سورة الرحمن: 39]، وبقوله: وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ، [سورة القصص: 78]، يعني: لا يسأل عن ذلك أحدًا منهم مستثبت, (26) ليعلم علم ذلك من قبل مَنْ سأل منه, لأنه العالم بذلك كله وبكل شيء غيره.

* * *

وقد ذكرنا ما روي في معنى ذلك من الخبر في غير هذا الموضع, فكرهنا إعادته. (27)

* * *

وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول في معنى قوله: (فلنقصن عليهم بعلم)، أنه ينطق لهم كتاب عملهم عليهم بأعمالهم.

هذا قولٌ غيرُ بعيد من الحق, غير أن الصحيح من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه تَرْجُمان, فيقول له: " أتذكر يوم فعلت كذا وفعلت كذا "؟ حتى يذكره ما فعل في الدنيا (28) = والتسليم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من التسليم لغيره.

---------------

الهوامش :

(25) انظر تفسير (( القصص )) فيما سلف 9 : 402 /12 : 120

(26) في المطبوعة والمخطوطة : ( لا يسأل عن ذلك أحدًا منهم علم مستثبت )) وهو غير مستقيم ، والصواب ما أثبت .

(27) انظر ما سلف 3 : 145 - 154 .

(28) هذا الخبر الذي صححه الطبري ، لم أجده بتمامه ، ووجدت صدره من رواية ابن خزيمة ، عن أبي خالد عبد العزيز بن أبان القرشي ، قال : حدثنا بشير بن المهاجر ، عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان )) ( حادي الأرواح 2 : 108 ، 109 ) ، وخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد : 346 ، بلفظ : ( ليس منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ... )) ، ثم قال : (( رواه البزار ، وفيه عبد العزيز بن أبان ، وهو متروك )) . وسيأتي في التعليق على رقم : 14333 .

وأما الأخبار بمعنى هذا الخبر ، فقد جاءت بالأسانيد الصحاح . رواه الترمذي بهذا اللفظ في أبواب صفة القيامة ، من حديث عدي بن حاتم ، وقال : (( هذا حديث حسن صحيح )) .

التدبر :

وقفة

[7] ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ سيقص الله علينا يوم القيامة ما كنا نعمل في الدنيا، وسيكتشف بعضنا أنه سبحانه لم يكن غائبًا عن شيء فعلُوه، فواخجلاه يومئذ أو وافرحتاه!

وقفة

[7] ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ فيها بشارة لأصحاب الخبيئات الصالحة، وفيها نذير لمن: ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ [الزخرف: 80].

الإعراب :

- ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ: ﴾

- تعرب أعراب «فَلَنَسْئَلَنَّ» في الآية الكريمة السابقة عليهم: جار ومجرور متعلق بنقصنّ. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعلى.

- ﴿ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا: ﴾

- بعلم: جار ومجرور متعلق بحال بتقدير: عالمين. الواو: استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. كنا: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم «كان».

- ﴿ غائِبِينَ: ﴾

- خبر «كان» منصوب بالياء لأنه جمع مذكور سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا كان السُّؤالُ في الآيةِ السابقة يُوهم خَفاءَ المَسؤولِ عنه على السَّائل؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا أن سؤاله لهم كان عن علم بحالهم، قال تعالى:

﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :الأعراف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ .. ﴾

التفسير :

ثم ذكر الجزاء على الأعمال، فقال:{ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَظْلِمُونَ} أي:والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط، الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه.{ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته{ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} أي:الناجون من المكروه، المدركون للمحبوب، الذين حصل لهم الربح العظيم، والسعادة الدائمة.