الإحصائيات

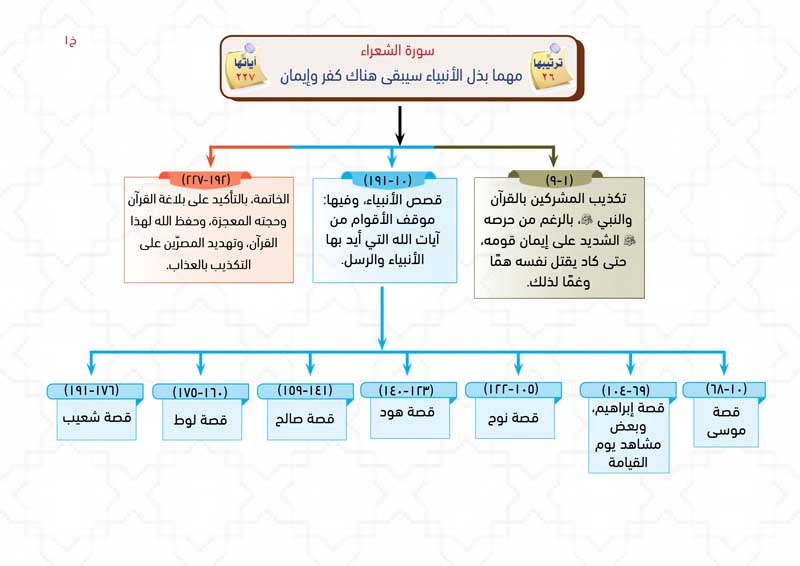

سورة الشعراء

| ترتيب المصحف | 26 | ترتيب النزول | 47 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 10.00 |

| عدد الآيات | 227 | عدد الأجزاء | 0.50 |

| عدد الأحزاب | 1.00 | عدد الأرباع | 4.00 |

| ترتيب الطول | 17 | تبدأ في الجزء | 19 |

| تنتهي في الجزء | 19 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 12/29 | طسم: 1/2 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (9) عدد الآيات (9)

حرصُ النَّبي ﷺ على هدايةِ الناسِ، وقدرةُ اللهِ على إنزالِ معجزةٍ من السماءِ تجبرهم على الإيمانِ، وإعراضُ المشركينَ عن القرآنِ وتهديدُهم، وإثباتُ وحدانيةِ اللهِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (10) الى الآية رقم (17) عدد الآيات (8)

بعدَ ذكرِ حرصِ النَّبي ﷺ على هدايةِ النَّاسِ وإعراضِهم عنه يذكرُ اللهُ سبعَ قصصٍ من قصصِ الأنبياءِ تسليةً له ﷺ، القصَّةُ الأولى: قصَّةُ موسى وهارونَ عليهما السلام لمَّا أرسلهما اللهُ إلى فرعونَ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الشعراء

مهما بذل الأنبياء سيبقى هناك كفر وإيمان/ العناد والعقاب توصيل الرسالة بأفضل الوسائل الممكنة (خطورة الإعلام)/ دعوة الأنبياء كلهم واحدة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • كما جاءت سورة الشعراء تذكر بـ:: فجاءت سورة الشعراء تذم من كفر ببلاغة القرآن منهم ولم تنفعه فصاحته، وتمدح من آمن منهم وسخّر فصاحته لخدمة الدين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الشعراء».

- • معنى الاسم :: الشعراء: جمعُ شاعر، وهو قائل وناظم الشعر.

- • سبب التسمية :: لأنها تفردت من بين سور القرآن بذكر كلمة الشعراء في آخر السورة، بينما جاءت مفردة (شاعر) في عدة سور، وبلفظ الشعر مرة واحدة في سورة يس.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: : «طسم»، و«طسم الشعراء» تسمية للسورة بمفتتحها، و«طسم المائتين».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: توصيل الرسالة بأفضل الوسائل الممكنة.

- • علمتني السورة :: أنه مهما بذل الأنبياء سيبقى هناك كفر وإيمان.

- • علمتني السورة :: أن آيات القرآن واضحة الحجة بينة الدلالة: ﴿طسم * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾

- • علمتني السورة :: أن الاعتراف بالخطأ فضيلة ولو مع الأعداء؛ هذا موسى نبي الله يعترف بخطأه لفرعون: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الشعراء من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

خامسًا : خصائص السورة :

- • خُتمت كل قصة من قصص الأنبياء -بالإضافة لمقدمة السورة- بلازمة مكررة، وهي: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾، تكررت 8 مرات؛ ليكون ذلك أبلغ في الاعتبار.

• توحدت الآيات التي افتتحت بها قصة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ (105-110)، مع تغير أسماء الأقوام ونبيهم؛ وذلك للتأكيد على وحدة دعوة الرسل.

• ركزت السورة على فن الحوار بين الرسل الكرام وأقوامهم، فالسورة نزلت في وقت الجهر بالدعوة؛ وذلك توجيهًا وتدريبًا للصحابة والدعاة من بعدهم على كيفية الحوار مع قومهم.

• تعتبر سورة الشعراء ثاني سورة في القرآن من حيث كثرة عدد الآيات، فعدد آياتها 227 آية، فهي تأتي بعد سورة البقرة التي عدد آياتها 286 آية، ولكن من حيث الطول فهي تأتي في المرتبة الـ 17 بسبب قصر آياتها.

• سورة الشعراء هي أول سور (الطواسين أو الطواسيم)، وهي ثلاث سور جاءت في المصحف مرتبة: الشعراء، النمل، القصص، وسميت بذلك؛ لأنها افتتحت بالحروف المقطعة طسم (في الشعراء والقصص)، وطس (في النمل).

• هي أول سورة -بترتيب النزول- ذكر بها كلمة (الكتاب المبين).

• سورة الشعراء هي آخر سورة في قسم المئين.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نسخر الإعلام ليكون من وسائل الدعوة إلى الله، لا أن يستخدم في الترويج للمعاصي والفتن والفواحش.

• أن نبحث عن أفضل الطرق التي نؤثر بها في الناس، مقتدين في ذلك بالحوار الراقي لأنبياء الله مع أقوامهم خلال السورة.

• أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على هداية الناس: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (3).

• أن نعترف بالخطأ سريعًا، ولا نكابر ونبرر: ﴿قال فعلتها﴾ (20).

• أن نتدرب على المناظرة وإقامة الحجج: ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ (30).

• أن ندعو الله أن يغفر لنا ذنوبنا، ويثبتنا على الإيمان: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (51).

• ألا نجعل اليأس يتسلل إلى قلوبنا وقلوب من معنا: ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (61، 61).

• أن نتعلم التواضع من إبراهيم عليه السلام النبي الأواه الحليم الذي قال: ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (83)، فلا نغتر بأعمالنا الصالحة بعد الآن.

• أن نراقب قلوبنا، ونصلح من شأننا؛ فلن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم: ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (88، 89).

• ألا نفرق بين غني وفقير في الدعوة إلى الله: ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ * قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ * وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (111-114).

• أن نعلم أحد المسلمين سورة من سور القرآن الكريم، أو الوضوء، أو الصلاة ابتغاء وجه الله: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (145).

• أن ندرس متنًا في اللغة العربية بنية تفهم كتاب الله تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ (195).

• أن نحذر الناس من السحرة وأعمالهم: ﴿تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ (222-223).

• أن نحذر من الشعر الذي يضل عن الصراط المستقيم: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ...﴾ (224-227).

• أن نحذر من ظلم الآخرين، ونتذكر سوء عاقبة الظالمين: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ (227).

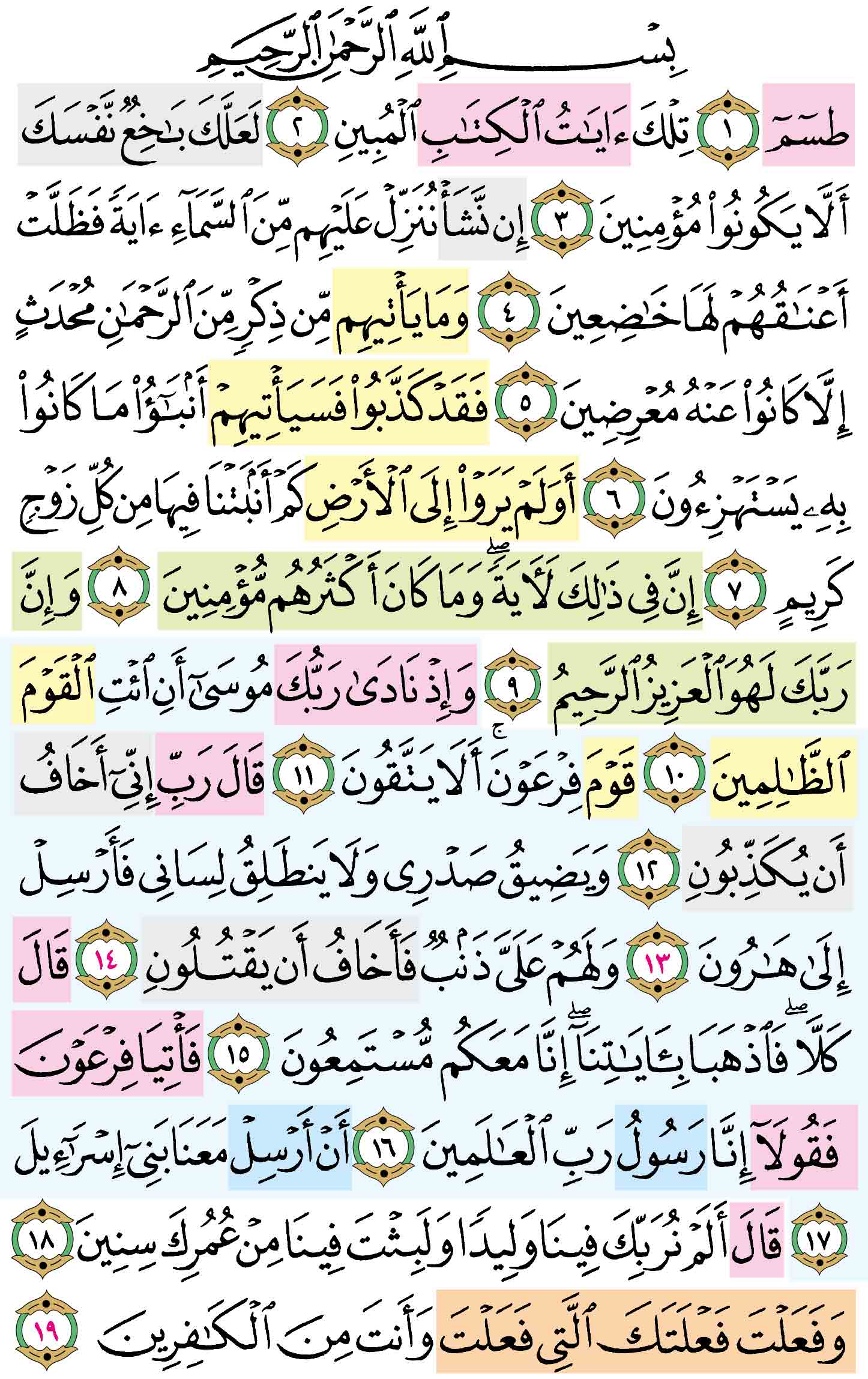

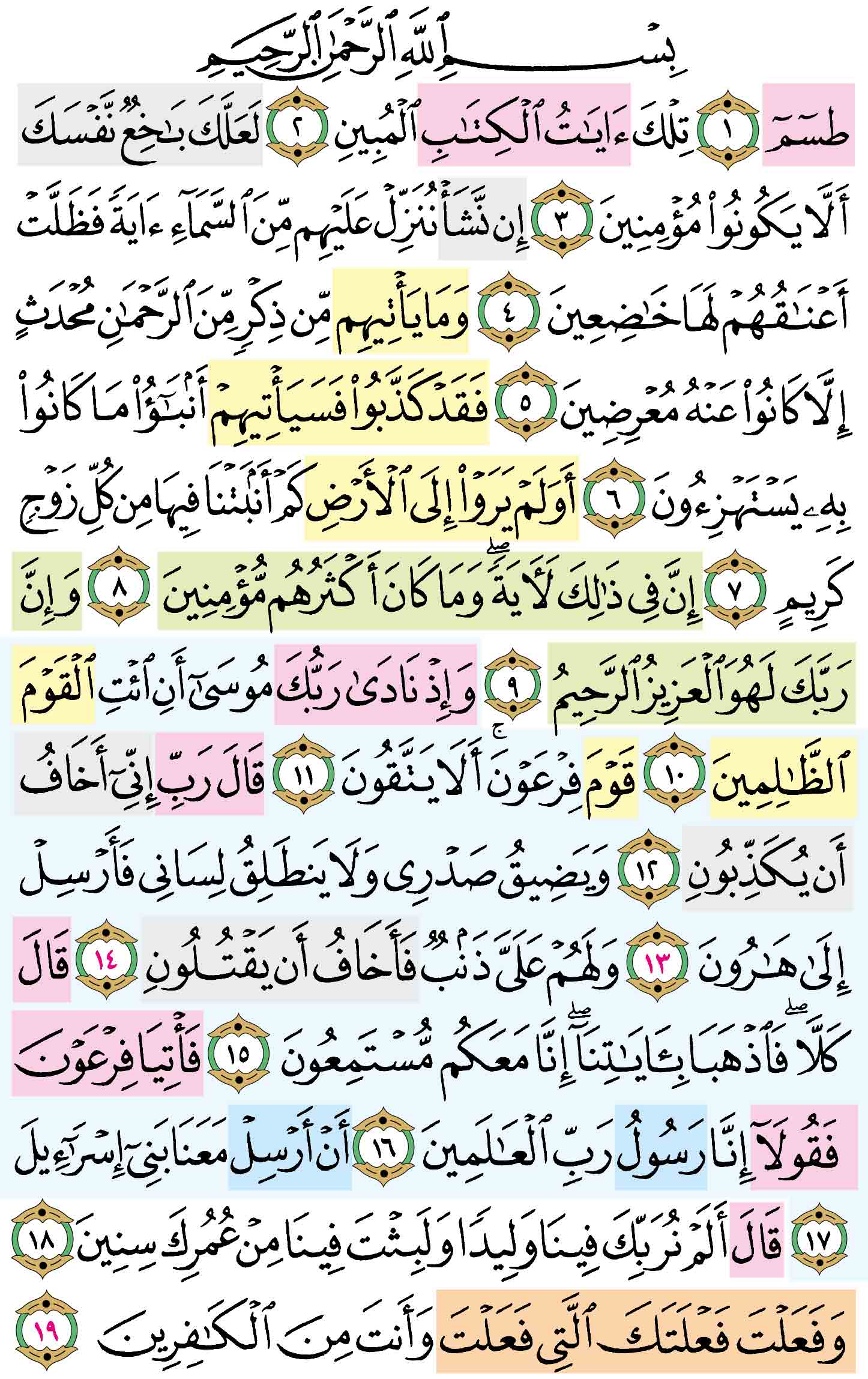

تمرين حفظ الصفحة : 367

مدارسة الآية : [1] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ طسم ﴾

التفسير :

مقدمة وتمهيد

1- سورة الشعراء هي السورة السادسة والعشرون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فكان نزولها بعد سورة الواقعة. كما يقول صاحب الإتقان، أى: هي السادسة والأربعون في ترتيب النزول.

2- قال القرطبي: هي مكية في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدني الآية التي يذكر فيها الشعراء، وقوله: أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ. وقال ابن عباس وقتادة: مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله- تعالى-: وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ إلى آخر السورة. وهي مائتان وسبع وعشرون آية. وفي رواية: وست وعشرون .

3- وسورة الشعراء تسمى- أيضا- بسورة «الجامعة» ، ويغلب على هذه السورة الكريمة، الحديث عن قصص الأنبياء مع أقوامهم.

فبعد أن تحدثت في مطلعها عن سمو منزلة القرآن الكريم، وعن موقف المشركين من الرسول صلّى الله عليه وسلّم أتبعت ذلك بالحديث عن قصة موسى مع فرعون ومع بنى إسرائيل، ثم عن قصة إبراهيم مع قومه ثم عن قصة نوح مع قومه، ثم عن قصة هود مع قومه، ثم عن قصة صالح مع قومه، ثم عن قصة لوط مع قومه، ثم عن قصة شعيب مع قومه..

4- ثم تحدثت في أواخرها عن نزول الروح الأمين بالقرآن الكريم على قلب النبي صلّى الله عليه وسلّم، وساقت ألوانا من التسلية والتعزية للرسول صلّى الله عليه وسلّم بسبب تكذيب الكافرين له، وأرشدته إلى ما يجب عليه نحو عشيرته الأقربين، ونحو المؤمنين، وبشرت أتباعه بالنصر وأنذرت أعداءه بسوء المصير، فقد ختمت بقوله- تعالى-: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.

5- والسورة الكريمة بعد ذلك تمتاز بقصر آياتها، وبجمعها لموضوعات السور الملكية، من إقامة الأدلة على وحدانية الله- تعالى-، وعلى أن البعث حق، وعلى صدق النبي صلّى الله عليه وسلّم يما يبلغه عن ربه، وعلى أن هذا القرآن من عند الله، كما نرى أسلوبها يمتاز بالترغيب والترهيب، الترغيب للمؤمنين في العمل الصالح، والترهيب للمشركين بسوء المصير إذا ما استمروا على شركهم.

وقد ختمت كل قصة من قصص هذه السورة الكريمة بقوله- تعالى-: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وقد تكرر ذلك فيها ثماني مرات ...

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

سورة الشعراء من السور التى افتتحت بحرف من الحروف المقطعة وهو قوله - تعالى - : ( طساما ) .

وقد ذكرنا آراء العلماء فى الحروف المقطعة بشىء من التفصيل عند تفسيرنا لسور : " البقرة ، آل عمران ، والأعراف ، ويونس . . " إلخ .

وقلنا ما خلاصته : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب ، أن هذه الحروف المقطعة ، قد وردت فى افتتاح بعض السور ، على سبيل الإيقاظ والتنبيه ، للذين تحداهم القرآن .

فكأن الله - تعالى - يقول لهؤلاء المعاندين والمعارضين فى أن القرآن من عند الله : هاكم القرآن ترونه مؤلفا من كلان هو من جنس ما تؤلفون منه كلامكم ، ومنظوما من حروف هى من جنس الحروف الهجائية التى تنظمون منها حروفكم ، فإن كنتم فى شك فى أنه من عند الله - تعالى - فهاتوا مثله ، أو عشر سور من مثله ، أو سورة واحدة من مثله ، فعجزوا وانقلبوا خاسرين ، وثبت أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - .

سورة الشعراء: "ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة" قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها حكاه القرطبي في تفسـره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان.

ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور.

قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم" السجدة و "هل أتى على الإنسان" وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: الم وحم والمص وص.

فواتح افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال الم اسم من أسماء القرآن وهكذا وقال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون المص اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت المص إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم.

وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال عنها في فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبدالله وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال الم اسم من أسماء الله الأعظم.

هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حم وطس والم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمذاني قال: قال عبدالله فذكر نحوه.

وحُكي مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال الم قسم.

وروينا أيضا من حديث شريك بن عبدالله بن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس: الم قال أنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الم قال أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى.

قال وأبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلألائه ليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم.

قال عيسى ابن مريم عليه السلام وعجب: فقال أعجب أنهم يظنون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به فالألف مفتاح الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة.

هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى "إنا وجدنا آباءنا على أمة" وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى "إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين" وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى "وجد عليه أمة من الناس يسقون" وقوله تعالى "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا" وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى "وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة" أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا.

هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم.

ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف تعني وقفت.

وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لا يـ ينقد عنه جلده إذا يـ فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل وقال الآخر: بالخير خيرات وان شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تـ يقول وإن شرا فشرا ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم.

قال القرطبي وفي الحديث "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة" الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل"ا قـ" وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها"ق وص وحم وطسم والر" وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في - ا ب ت ث - أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير.

قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي - ال م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن- يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر.

وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف.

قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة.

وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته.

وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله وههنا ههنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلمة فقد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا "آمنا به كل من عند ربنا" ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام.

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك ولو كـان كذلك أيضا لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه.

وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية.

قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله - ص ن ق- وحرفين مثل "حم" وثلاثة مثل "الم" وأربعة مثل "المر" و "المص" وخمسة مثل "كهيعص- و- حم عسق" لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك "قلت" ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" "الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه" "المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه" "الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم" "الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" "حم تنزيل من الرحمن الرحيم" "حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم" وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله بن رباب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فأتى أخاه بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فقال أنت سمعته قال نعم قال فمشى حي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلوا فيما أنزل الله عليك "الم ذلك الكتاب"؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بلى" فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال "نعم" قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك.

فقام حي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره فقال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "المص" قال هذا أثقل وأطول الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة.

هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "الر" قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة.

فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ماذا قال "المر" قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتان ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا.

ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع سنين؟ فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم.

قال أبو جعفر: وقد ذكرنا اختلاف المختلفين فيما في ابتداء فواتح سور القرآن من حروف الهجاء, وما انتزع به كل قائل منهم لقوله ومذهبه من العلة. وقد بيَّنا الذي هو أولى بالصواب من القول فيه فيما مضى من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته, وقد ذكر عنهم من الاختلاف في قوله: طسم و طس , نظير الذي ذكر عنهم في: الم و المر و المص .

وقد حدثني عليّ بن داود, قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, في قوله: ( طسم ) قال: فإنه قسم أقسمه الله, وهو من أسماء الله.

حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, في قوله: ( طسم ) قال: اسم من أسماء القرآن.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] ﴿طسم﴾ بيان أن القرآن الكريم معجز؛ لأنه متكون من حروف مثل: طاء، وسين، وميم، ولم يستطع أحد أن يؤلف مثله.

الإعراب :

- ﴿ طسم ﴾

- تقرأ بتفخيم الالف وامالتها واظهار النون وادغامها. اما اعرابها فقد قيل عنها وعما يماثلها من الاحرف التي تبدأ بها بعض السور: وهي حروف مقطعة. قيل لله تعالى مع كل نبي سر، وسره مع محمد (صلّى الله عليه وسلّم) الحروف المقطعة. وقيل ان الله عز وجل أقسم بحروف المعجم ثم اجتزأ ببعض الحروف عن بعض. وقيل: انها اسماء للسور. وقيل هي اشارة لابتداء كلام وانتهاء كلام. والله اعلم.'

المتشابهات :

| الشعراء: 1 | ﴿ طسم تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ﴾ |

|---|

| القصص: 1 | ﴿ طسم تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ﴾ |

|---|

| النمل: 1 | ﴿ طس طسٓۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡقُرۡءَانِ وَكِتَابٖ مُّبِينٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ طسم ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

طسم:

قرئ:

1- بإمالة فتحة الطاء، وهى قراءة حمزة، والكسائي، وأبى بكر.

2- بالفتح، وهى قراءة باقى السبعة.

3- بإظهار نون «سين» ، وهى قراءة حمزة.

4- بإدغامها، وهى قراءة باقى السبعة.

5- بكسر الميم، وهى قراءة عيسى.

6- ط س م، مقطوعا، وهى قراءة أبى جعفر، وكذا فى مصحف عبد الله.

مدارسة الآية : [2] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾

التفسير :

يشير الباري تعالى إشارة, تدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح, الدال على جميع المطالب الإلهية, والمقاصد الشرعية, بحيث لا يبقى عند الناظر فيه, شك ولا شبهة فيما أخبر به, أو حكم به, لوضوحه, ودلالته على أشرف المعاني, وارتباط الأحكام بحكمها, وتعليقها بمناسبها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر به الناس, ويهدي به الصراط المستقيم، فيهتدي بذلك عباد الله المتقون, ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء، فكان يحزن حزنا شديدا, على عدم إيمانهم, حرصا منه على الخير, ونصحا لهم.

واسم الإشارة تِلْكَ يعود إلى الآيات القرآنية التي تضمنتها هذه السورة الكريمة أو إلى جميع آيات القرآن التي نزلت قبل ذلك.

والمراد بالكتاب القرآن الكريم الذي تكفل- سبحانه- بإنزاله على نبيه صلّى الله عليه وسلّم.

والمبين: اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان، مبالغة في الوضوح والظهور.

قال صاحب الصحاح: «يقال: بان الشيء يبين بيانا، أى: اتضح، فهو بين، وكذا أبان الشيء فهو مبين» .

أى: تلك الآيات القرآنية التي أنزلناها عليك- أيها الرسول الكريم- والتي سننزلها عليك تباعا حسب حكمتنا وإرادتنا، هي آيات الكتاب الواضح إعجازه، والظاهرة هداياته ودلالاته على أنه من عند الله- تعالى-، ولو كان من عند غيره- سبحانه- لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.

وقوله : ( تلك آيات الكتاب المبين ) أي : هذه آيات القرآن المبين ، أي : البين الواضح ، الذي يفصل بين الحق والباطل ، والغي والرشاد .

تأويل الكلام على قول ابن عباس والجميع: إن هذه الآيات التي أنـزلتها على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السورة لآيات الكتاب الذي أنـزلته إليه من قبلها الذي بين لمن تدبره بفهم, وفكر فيه بعقل, أنه من عند الله جلّ جلاله, لم يتخرّصه محمد صلى الله عليه وسلم, ولم يتقوّله من عنده, بل أوحاه إليه ربه.

المعاني :

التدبر :

لمسة

[2] ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ الإشارة بالبعد للآيات؛ لعلو بيانها وارتفاع مكانها وعظيم شأنها، وعجز الخلق عن الإتيان بمثلها؛ فهي من كلام الله وباللوح المحفوظ.

وقفة

[2] ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ القرآن كله آية واحدة، معجزة للخلق بمجموعها عن الإتيان بمثلها، كما إن كل آية منه معجزة في حد ذاتها حال كونها جزءًا من الكتاب والقرآن.

وقفة

[2] ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ وصفه بالرفعة والبيان، وهذا يقتضي هداية من أقبل عليه طالبًا الهدى، ولا عذر لمن ذُكِّر به فأبى.

الإعراب :

- ﴿ تِلْكَ: ﴾

- اسم اشارة مبني على الفتح في محل رفع خبر مبتدأ محذوف بتقدير هذه تلك. او هو خبر طسم» اي آيات هذا المؤلف من الحروف المبسوطة تلك.

- ﴿ آياتُ: ﴾

- بدل من تِلْكَ» مرفوعة بالضمة. ويجوز ان تكون خبر مبتدأ محذوف بتقدير: هي آيات. ويجوز ان تكون تِلْكَ» في محل رفع مبتدأ. خبره الجملة الاسمية «هي آيات».

- ﴿ الْكِتابِ الْمُبِينِ: ﴾

- مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. المبين: صفة-نعت-للكتاب مجرور مثله بالكسرة بمعنى: الظاهر اعجازه وصحة انه من عند الله. او القرآن الكريم الواضح المعاني.'

المتشابهات :

| يونس: 1 | ﴿الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

| لقمان: 2 | ﴿الم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

| يوسف: 1 | ﴿الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 2 | ﴿طسم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ |

|---|

| القصص: 2 | ﴿طسم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ |

|---|

| النمل: 1 | ﴿طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ |

|---|

| الحجر: 1 | ﴿الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴾ |

|---|

| الرعد: 1 | ﴿المر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد الحُروفِ المُقطَّعةِ التي تشير إلى إعجازِ القُرآنِ؛ وصفَ اللهُ عز و جل آيات القرآن بأنها واضحة الألفاظ والمعاني، قال تعالى:

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا .. ﴾

التفسير :

فلهذا قال تعالى عنه:( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ) أي:مهلكها وشاق عليها، ( أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) أي:فلا تفعل, ولا تذهب نفسك عليهم حسرات, فإن الهداية بيد الله, وقد أديت ما عليك من التبليغ، وليس فوق هذا القرآن المبين آية, حتى ننزلها, ليؤمنوا [بها], فإنه كاف شاف, لمن يريد الهداية.

ثم خاطب- سبحانه- رسوله صلّى الله عليه وسلّم بما يسليه عن تكذيب المشركين له، وبما يهون عليه أمرهم فقال- تعالى- لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.

قال بعض العلماء ما ملخصه: اعلم أن لفظة لعل تكون للترجى في المحبوب، وللإشفاق في المحذور.

واستظهر أبو حيان في تفسيره، أن لعل هنا للاشفاق عليه صلّى الله عليه وسلّم أن يبخع نفسه لعدم إيمانهم.

وقال بعضهم: إن لعل هنا للنهى، أى: لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم وهو الأظهر، لكثرة ورود النهى صريحا عن ذلك. قال- تعالى-: فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ .

والمعنى: لعلك- أيها الرسول الكريم- قاتل نفسك هما وغما. بسبب تكذيب الكافرين لك، وعدم إيمانهم بدعوتك وإعراضهم عن رسالتك التي أرسلناك بها إليهم..

وقوله : ( لعلك باخع ) أي : مهلك ( نفسك ) أي : مما تحرص [ عليهم ] وتحزن عليهم ( ألا يكونوا مؤمنين ) ، وهذه تسلية من الله لرسوله ، صلوات الله وسلامه عليه ، في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار ، كما قال تعالى : ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) [ فاطر : 8 ] ، وقال : ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) [ الكهف : 6 ] .

قال مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، وعطية ، والضحاك : ( لعلك باخع نفسك ) أي : قاتل نفسك . قال الشاعر

ألا أيهذا الباخع الحزن نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر

وقوله: ( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) يقول تعالى ذكره: لعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها إن لم يؤمن قومك بك, ويصدقوك على ما جئتهم به والبخْع: هو القتل والإهلاك في كلام العرب; ومنه قول ذي الرُّمة:

ألا أيُّهَــذَا البــاخعُ الوَجْـدُ نَفْسَـهُ

لشَــيْءٍ نَحَتْـهُ عَـنْ يَدَيْـهِ المَقـادِرُ (1)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, قال: قال ابن عباس: ( بَاخِعٌ نَفْسَكَ ) : قاتل نفسك.

حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, في قوله: ( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) قال: لعلك من الحرص على إيمانهم مخرج نفسك من جسدك, قال: ذلك البخع.

حدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ) عليهم حرصا.

وأن من قوله: ( أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) في موضع نصب بباخع, كما يقال: زرت عبد الله أن زارني, وهو جزاء; ولو كان الفعل الذي بعد أن مستقبلا لكان وجه الكلام في " أن " الكسر كما يقال; أزور عبد الله إن يزورني.

------------------

الهوامش :

(1) البيت لذي الرمة، وقد تقدم الاستشهاد به في سورة الكهف (15: 194) على أن معنى البخع: القتل، فراجعه ثمة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ بيان ما كان ينال الرسول ﷺ من الغم والحزن، وتكذيب قومه له.

وقفة

[3] ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ حرص الرسول ﷺ على هداية الناس.

عمل

[3] ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ لعلك من شدة حرصك على إيمانهم تزهق روحك، ارفق بنفسك.

وقفة

[3] ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ باخع: أي قاتل، ما أحرصه ﷺ وأرأفه بأمته!

عمل

[3] ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ رددوها واحفظوها في قلوبكم، السائر إلى الله لا يلتفت إلى من سار خلفه.

وقفة

[3] كم بين قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾، وقوله: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ [النصر: 2]؟ إنها سنوات قليلةٌ لا تساوي شيئًا في أعمار الأجيال.

وقفة

[3] من عرف الله وفهم دينه علم أن من الرقي الإيماني حزنك على تلك النفوس التي أتيحت لها فرصة النجاة ثم فشلت، لذلك كان حبيبنا محمد ﷺ أكمل الخلق إيمانًا حين وصفه الله: ﴿لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين﴾، أي قاتل نفسك من الهم والحزن على من لم يؤمن، إنه شعور الأنبياء.

وقفة

[3] بُدئت بـ: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾؛ فالداعية لا يُهلك نفسه لأجل النتائج، بل يبذل لأجل الوسائل.

وقفة

[3] ﴿لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفسَكَ أَلّا يَكونوا مُؤمِنينَ﴾ هو سمت الرسل والأنبياء فى الاهتمام الشديد بقومهم وحزنهم على عدم استجابتهم للدعوة، ولنا فيهم قدوة حسنة فى وجوب الاهتمام بأمر الدين فى قلوب من حولنا.

الإعراب :

- ﴿ لَعَلَّكَ باخِعٌ: ﴾

- حرف مشبه بالفعل من اخوات «إن» تفيد الترجي وهي هنا بمعنى الاشفاق. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل نصب اسم «لعل».باخع: خبرها مرفوع بالضمة. بمعنى: أشفق على نفسك يا محمد ان تقتلها حسرة على ما فاتك من اسلام قومك. وباخع: بمعنى: قاتل.

- ﴿ نَفْسَكَ: ﴾

- مفعول به لاسم الفاعل باخِعٌ» منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ أَلاّ يَكُونُوا: ﴾

- ألا: اصلها: أن: حرف مصدري ونصب. لا: نافية لا عمل لها. يكونوا: فعل مضارع ناقص منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. الواو ضمير متصل في محل رفع اسم «يكون» والالف فارقة. وجملة «لا يكونوا مؤمنين» صلة «ان» لا محل لها من الاعراب. و «ان» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول لاجله. بمعنى خيفة ان لا يؤمنوا. اي لئلا يؤمنوا ولامتناع ايمانهم.

- ﴿ مُؤْمِنِينَ: ﴾

- خبر «يكون» منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

| الكهف: 6 | ﴿فَـ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ |

|---|

| الشعراء: 3 | ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا كانت آيات القرآن واضحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية الناس، ويحزن على عدم إيمانهم؛ نهاه اللهُ عن المبالغة في الحزن والأسف عليهم، قال تعالى:

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن .. ﴾

التفسير :

ولهذا قال:( إِنْ نَشَأْ نُنزلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً ). أي:من آيات الاقتراح، ( فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ ) أي:أعناق المكذبين ( لَهَا خَاضِعِينَ ) ولكن لا حاجة إلى ذلك, ولا مصلحة فيه, فإنه إذ ذاك الوقت, يكون الإيمان غير نافع، وإنما الإيمان النافع, الإيمان بالغيب, كما قال تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَاالآية.

لا- أيها الرسول الكريم- لا تفعل ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وإنك لا تستطيع هداية أحد ولكن الله- تعالى- يهدى من يشاء، وإننا إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ.

ومفعول المشيئة محذوف، والمراد بالآية هنا المعجزة القاهرة التي تجعلهم لا يملكون انصرافا معها عن الإيمان، والأعناق جمع عنق. وقد تطلق على وجوه الناس وزعمائهم تقول: جاءني عنق من الناس: أى جماعة منهم أو من رؤسائهم والمقدمين فيهم.

والمعنى: لا تحزن يا محمد لعدم إيمان كفار مكة بك، فإننا إن نشأ إيمانهم، ننزل عليهم آية ملجئة لهم إلى الإيمان. تجعلهم ينقادون له، ويدخلون فيه دخولا ملزما لهم، ولكنا لا نفعل ذلك، لأن حكمتنا قد اقتضت أن يكون دخول الناس في الإيمان عن طريق الاختيار والرغبة، وليس عن طريق الإلجاء والقسر.

وصور- سبحانه- هذه الآية بتلك الصورة الحسية فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ، للإشعار بأن هذه الآية لو أراد- سبحانه- إنزالها لجعلتهم يخضعون خضوعا تاما لها، حتى لكأن أعناقهم على هيئة من الخضوع والذلة لا تملك معها الارتفاع أو الحركة.

قال صاحب الكشاف: «فإن قلت: كيف صح مجيء خاضعين خبرا عن الأعناق؟ قلت:

أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين. فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع، وترك الكلام على أصله. كقوله: ذهبت أهل اليمامة، كأن الأهل غير مذكور. أو لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء، قيل: خاضعين.. وقيل أعناق الناس: رؤساؤهم ومقدموهم شبهوا بالأعناق كما قيل لهم: هم الرءوس والنواصي والصدور ... وقيل: جماعات الناس..» .

ثم قال الله تعالى : ( إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ) أي : لو شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا ، ولكنا لا نفعل ذلك; لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري; وقال تعالى : ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) [ يونس : 99 ] ، وقال : ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) [ هود : 118 ، 119 ] ، فنفذ قدره ، ومضت حكمته ، وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم ، وإنزال الكتب عليهم .

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ )... الآية, فقال بعضهم: معناه: فظلّ القوم الذين أنـزل عليهم من السماء آية خاضعة أعناقهم لها من الذلَّة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد في قوله: ( فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ) قال: فظلوا خاضعة أعناقهم لها.

حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, في قوله: ( خَاضِعِينَ ) قال: لو شاء الله لنـزل عليه آية يذلون بها, فلا يلوي أحد عنقه إلى معصية الله.

حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج: ( أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنْ نَشَأْ نُنـزلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً ) قال: لو شاء الله لأراهم أمرا من أمره لا يعمل أحد منهم بعده بمعصية.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: ( فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ) قال: ملقين أعناقهم.

حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ) قال: الخاضع: الذليل.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلت سادتهم وكبراؤهم للآية خاضعين, ويقول: الأعناق: هم الكبراء من الناس.

واختلف أهل العربية في وجه تذكير (خاضعين), وهو خبر عن الأعناق, فقال بعض نحوييّ البصرة: يزعمون أن قوله ( أعْنَاقُهُمْ ) على الجماعات, نحو: هذا عنق من الناس كثير, أو ذُكِّر كما يذكَّر بعض المؤنث, كما قال الشاعر:

تَمَزَّزْتُهــا والـدّيكُ يَدْعُـو صَبَاحَـهُ

إذا مــا بنـو نَعْشٍ دَنَـوْا فَتَصَوَّبُـوا (2)

فجماعات هذا أعناق, أو يكون ذكره لإضافته إلى المذكر كما يؤنث لإضافته إلى المؤنث, كما قال الأعشى:

وتشـرقُ بـالقَوْلِ الَّـذِي قَـدْ أذَعْتَـه

كمَـا شَـرَقَتْ صَـدْرُ القَنـاةِ مِنَ الدَّم (3)

وقال العجاج:

لَمَّا رأى مَتْنَ السَّماء أبْعَدَتْ (4)

وقال الفرزدق:

إذَا الْقُنْبُضَـاتُ السُّـودُ طَوَّفْنَ بالضحى

رَقَــدْنَ عَلَيهِـنَّ الحِجَـالُ المُسَـجَّفُ (5)

وقال الأعشى:

وإن أمــرأً أهْــدَى إلَيْـكَ وَدُونَـهُ

مِـنَ الأرْضِ يَهْمـاءٌ وَبَيْـدَاءُ خَـيْفَقُ

لَمَحْقُوقَــة أن تَسْــتَجِيبِي لِصَوْتِـهِ

وأنْ تَعْلَمِــي أنَّ المُعــانَ المُـوَفَّقُ (6)

قال: ويقولون: بنات نعش وبنو نعش, ويقال: بنات عِرس, وبنو عِرس; وقالت امرأة: أنا امرؤ لا أخبر السرّ, قال: وذكر لرؤبة رجل فقال: هو كان أحد بنات مساجد الله, يعني الحَصَى. وكان بعض نحويي الكوفة يقول: هذا بمنـزلة قول الشاعر:

تَـــرَى أرْمَـــاحَهُمْ مُتَقَلديهـــا

إذَا صَــدِئَ الحَــدِيدُ عـلى الكُمـاةِ (7)

فمعناه عنده: فظلت أعناقهم خاضعيها هم, كما يقال: يدك باسطها, بمعنى: يدك باسطها أنت, فاكتفى بما ابتدأ به من الاسم أن يكون, فصار الفعل كأنه للأوّل وهو للثاني, وكذلك قوله: لمحقوقة أن تستجيبي لصوته إنما هو لمحقوقة أنت, والمحقوقة: الناقة, إلا أنه عطفه على المرء لما عاد بالذكر. وكان آخر منهم يقول: الأعناق: الطوائف, كما يقال: رأيت الناس إلى فلان عنقا واحدة, فيجعل الأعناق الطوائف والعصب; ويقول: يحتمل أيضا أن تكون الأعناق هم السادة والرجال الكبراء, فيكون كأنه قيل: فظلت رءوس القوم وكبراؤهم لها خاضعين, وقال: أحب إلي من هذين الوجهين في العربية أن يقال: إن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون, فجعلت الفعل أولا للأعناق, ثم جعلت خاضعين للرجال, كما قال الشاعر:

عَـلى قَبْضَـة مَرْجُـوَّة ظَهْـرُ كَفِّـهِ

فَـلا المَـرْءُ مُسْـتَحي وَلا هُـوَ طاعِمُ (8)

فأنث فعل الظهر, لأن الكفّ تجمع الظهر, وتكفي منه, كما أنك تكتفي بأن تقول: خضعت لك, من أن تقول: خَضَعَتْ لك رقبتي, وقال: ألا ترى أن العرب تقول: كل ذي عين ناظر وناظرة إليك, لأن قولك: نظرتْ إليك عيني, ونظرت إليك بمعنى واحد بترك كل, وله الفعل ومرده إلى العين, فلو قلت: فظلت أعناقهم لها خاضعة, كان صوابا.

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بما قال أهل التأويل في ذلك أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال, وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم ذليلة, للآية التي ينـزلها الله عليهم من السماء, وأن يكون قوله " خاضعين " مذكرا, لأنه خبر عن الهاء والميم في الأعناق, فيكون ذلك نظير قول جرير:

أرَى مَــرَّ السِّــنِينَ أخَــذْنَ مِنِّـي

كمَــا أخَـذَ السِّـرَارُ مِـنَ الهـلالِ (9)

وذلك أن قوله: مرّ, لو أسقط من الكلام, لأدى ما بقي من الكلام عنه ولم يفسد سقوطه معنى الكلام عما كان به قبل سقوطه, وكذلك لو أسقطت الأعناق من قوله: فظلت أعناقهم, لأدى ما بقي من الكلام عنها, وذلك أن الرجال إذا ذلوا, فقد ذلت رقابهم, وإذا ذلت رقابهم فقد ذلوا.

فإن قيل في الكلام: فظلوا لها خاضعين, كان الكلام غير فاسد, لسقوط الأعناق, ولا متغير معناه عما كان عليه قبل سقوطها, فصرف الخبر بالخضوع إلى أصحاب الأعناق, وإن كان قد ابتدأ بذكر الأعناق لما قد جرى به استعمال العرب في كلامهم, إذا كان الاسم المبتدأ به, وما أضيف إليه يؤدّي الخبر كل واحد منهما عن الآخر.

-----------------------

الهوامش :

(2) هذا البيت أنشده سيبويه للنابغة الجعدي، (اللسان: نعش) وقبله بيت آخر، يصف بهما الخمر، وهو قوله:

وَصَهْبَـاءُ لا يَخْـفَى الْقَذَى وَ هْيَ دُونَهُ

تُصَفَّـقُ فـي رأوُوقِهَـا ثُـمَّ تُقْطَـبُ

قال: وبنات نعش سبعة كواكب، أربعة منها مربعة، وثلاثة بنات نعش، الواحد: ابن نعش لأن الكوكب مذكر فيذكرونه على تذكيره. وإذا قالوا: ثلاث أو أربع ذهبوا إلى البنات، وكذلك بنات نعش الصغرى. واتفق سيبويه والفراء على ترك صرف نعش للمعرفة والتأنيث. وقيل: شبهت بحملة النعش في تربيعها. وجاء في الشعر بنو نعش، أنشد سيبويه للنابغة الجعدي: * وصهبــاء لا يخـفي .........*

" البيتان، الصهباء: الخمر. وقوله: "لا يخفى القذى وهي دونه" أي لا تستره إذا وقع فيها، لكونها صافية، فالقذى يرى فيها إذا وقع. وقوله: وهي دونه: يريد أن القذى إذا حصل في أسفل الإناء، رآه الرائي في الموضع الذي فوقه الخمر، والخمر أقرب إلى الرائي من القذى. يريد أنها يرى ما وراءها. وتصفق تدار من إناء إلى إناء وقوله: تمززتها: أي شربتها قليلا قليلا. وتقطب: تمزج بالماء. قال الأزهري: وللشاعر إذا اضطر أن يقول: بنو نعش، كما قال الشاعر، وأنشد البيت، ووجه الكلام: بنات نعش، كما قالوا: بنات آوى وبنات عرس، والواحد منها ابن عرس، يؤنثون جمع ما خلا الآدميين. ورواية أبي عبيدة في (مجاز القرآن ص 171): شربت إذا ما الديك... إلخ البيت.

(3) البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة (اللسان: شرق) قال: شرق الشيء شرقًا، فهو شرق: اشتدت حمرته بدم، أو بحسن لون أحمر، قال الأعشى: "وتشرق بالقول.." البيت. والبيت هو الرابع والثلاثون من قصيدة في ديوانه (طبع القاهرة ص 121) يهجو بها عمير بن عبد الله بن المنذر بن عبدان، حين جمع بينه وبين جهنام الشاعر ليهاجيه. قال شارح الديوان: "وحتى تشرق بما أذعنت من قول، كما يشرق مقدم الرمح بالدم". وصدر القناة: أعلاها. والشاهد في البيت أنه أنث الفعل شرق بالتاء، مع أن فاعله وهو "صدر" مذكر. ولكنه لما أضيف إلى القناة وهي مؤنثة، فكأنه جعل الفعل للقناة لا لصدرها.

(4) لم أجد البيت في ديوان العجاج ورؤبة. ووجدت أرجوزة من نفس القافية للزفيان ملحقة بديوان العجاج (94 ، 95) وليس فيها البيت. والمتن: الظهر. والشاهد في هذا الرجز أنه أنث الفعل أبعدت بالتاء، مع أن الضمير فيه راجع إلى المتن، وهو مذكر؛ لكن لما أضيف المتن إلى السماء وهي مؤنثة، فكأن الشاعر أعاد الضمير على السماء، وتناسى المتن، فأنث لذلك، وكأنه قال: "لما رأى السماء أبعدت". وهو كالشاهد الذي قبله.

(5) البيت للفرزدق (اللسان: قبض). والقنبضة من النساء: القصيرة، والنون زائدة، والضمير في رقدن: يعود إلى نساء وصفهن بالنعمة والترف إذا كانت القنبضات السود في خدمة وتعب ا ه. يعني بالقنبضات الولائد والإماء من الخدم. والحجال: جمع حجلة، بالتحريك، وهي بيت كالقبة يستر بالثياب، ويكون له أزرار كبار. ومنه حديث: "أعروا النساء يلزمن الحجال". وجمع الحجلة: حجل وحجال، قال الفرزدق: * رقـدن عليهـن الحجال المسجف *

قال: الحجال، وهي جماعة، ثم قال: المسجف فذكر، لأن لفظ الحجال لفظ الواحد مثل الجراب. قال: ومثله قوله تعالى: (قال من يحيي العظام وهي رميم)، ولم يقل رميمة. وانظر البيت أيضًا في ديوان الفرزدق (طبعة الصاوي ص 552) قال: والتسجيف: إرخاء السجفين، وهما سترا باب الحجلة للعروس وكل باب يستره ستران بينهما مشقوق، فكل شق منهما سجف.

(6) البيتان لأعشى بني قيس بن ثعلبة (ديوانه ص 223) من قافيته التي مطلعها: * أرقـت ومـا هذا السهاد المؤرق *

يمدح بها المحلق بن خنثم بن شداد بن ربيعة. وفي رواية البيت الأول فيه وفي خزانة الأدب الكبرى (للبغدادي 1: 551، 2: 410) أسرى، في موضع: أهدى. و"أن المعان موفق" في موضع "أن المعان الموفق". = ومعنى أهدى من الهدية، وهذا لا يصلح إلا على أن الخطاب للناقة وكان قد أهداها الممدوح إليه، لا على أن الخطاب للمرأة المذكورة في القصيدة قبل البيت في قوله "وكم دون ليلى" وتمام رواية البيت على أنه خطاب للناقة هو:

وإن امــرأ أهــداك بينـي وبينـه

فيــاف تنوفــات ويهمـاء سـملق

والأكثرون على رواية أسرى إليك، وأنه خطاب للمرأة، وعليه بنى الكوفيون كلامهم في الاستشهاد بالبيت. وأسرى: لغة في سرى أي سار ليلا. والموماة: الأرض التي لا ماء فيها. والبيداء واليهماء القفر. والسملق: الأرض المستوية. وقد اختلف النحويون في تخريج قوله: "المحقوقة أن تستجيبى"، فقيل: لمحقوقة استجابتك أي استجابتك محقوقة. وعليه فالتأنيث في محقوقة للمصدر المؤنث جوازًا. وعليه أيضًا فلا شاهد في البيت. وقال الكوفيون: محقوقة خبر إن امرأ، غير جار على من هو له وهو امرأ، وإنما هو جار على المرأة المخاطبة بقوله إليك. والبصريون يوجبون إذا جرى الخبر على غير من هو له إبراز الضمير المستتر فيه، فكان حقه أن يقول: لمحقوقة أنت أن تستجيبى لصوته. ويرى الكوفيون أن إبراز الضمير المستتر في مثل هذه الحالة حكمه الجواز لا الوجوب، واستدلوا بالبيت على ترك إبرازه. ورد البصريون كلامهم بما لا محل لذكره هنا. واستشهد المؤلف بالبيت على ما استشهد به الكوفيون.

(7) البيت ذكره ابن الأنباري في الإنصاف ولم ينسبه وكذلك لم ينسبه البغدادي في الخزانة (2: 411) وهو كالشاهد الذي قبله. قال البغدادي: الظاهر من كلام ابن الشجري في أماليه، ومن كلام ابن الأنباري في مسائل الخلاف، ومن كلام غيرهما: أن مذهب الكوفيين، جواز ترك التأكيد مطلقًا، سواء أمن اللبس أم لا. قال ابن الأنباري: احتج الكوفيون لمذهبهم بالشعر المتقدم، وبقوله: "ترى أرباقهم.." البيت. ولو كان إبراز الضمير واجبًا لقال: متقلديها هم. فلما لم يبرز الضمير دل على جوازه. وأجاب البصريون عن هذا بأنه على حذف مضاف، أي نرى أصحاب أرباقهم متقلديها. ورواية البيت في الخزانة والإنصاف: "ترى أرباقهم" في موضع "ترى أرماحهم". وكذلك أنشده الفراء في معاني القرآن: أرباقهم (ص 228).

(8) هذا البيت مما استشهد به الفراء في معاني القرآن (الورقة 328) قال عند قوله تعالى: (فظلت أعناقهم لها خاضعين): الفعل للأعناق، فيقول القائل: كيف لم يقل خاضعة. وفي ذلك وجوه كلها صواب. أولها: أن مجاهدًا جعل الأعناق الرجال الكبراء، فكانت الأعناق ها هنا بمنزلة قولك: ظلت رءوسهم، رءوس القوم وكبراؤهم (لها خاضعين) ، الآية. والوجه الآخر: أن تجعل الأعناق: الطوائف، كما تقول: رأيت الناس إلى فلان عنقًا واحدًا، فتجعل الأعناق: الطوائف والعصب. وأحب إليَّ من هذين الوجهين في العربية: أن الأعناق إذا خضعت، فأربابها خاضعون، فجعلت الفعل أولا للأعناق. ثم جعلت خاضعين للرجال، كما قال الشاعر "على قبضة مرجوة.." البيت. فأنث فعل الظهر، لأن الكف تجمع الظهر، وتكفي منه.

(9) البيت لجرير، وقد سبق الاستشهاد به في الجزء (12 : 157) وذكره صاحب (اللسان: خضع) قال: جاز أن يخبر عن المضاف إليه كما قال الشاعر "رأت مر السنين"، لما كانت السنون لا تكون إلا بمن أخبر عن السنين، وإن كان أضاف إليها المرور. والسرار: الليلة التي يخفى فيها الهلال آخر الشهر. ورواية "رأت مر السنين": هي رواية الديوان (طبعة الصاوي: 426) ورواية أبي عبيدة في مجاز القرآن (ص 171).

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ الإيمان اختيار لا إجبار، والله يريدنا أن نؤمن طوعًا لا كرهًا؛ لذا لم يُنزل الله آية تضطر عباده إلى الإيمان قهرًا، ولو شاء لفعل.

الإعراب :

- ﴿ إِنْ نَشَأْ: ﴾

- إن: حرف شرط جازم. نشأ: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.

- ﴿ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ: ﴾

- فعل مضارع جواب الشرط -جزاؤه-يعرب اعراب نَشَأْ» على: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعلى. والجار والمجرور متعلق بننزل.

- ﴿ مِنَ السَّماءِ آيَةً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بننزل. آية: مفعول به منصوب بالفتحة بمعنى علامة تلجئهم للايمان.

- ﴿ فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ: ﴾

- الفاء عاطفة. ظلت: فعل ماض ناقص مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها بمعنى فأصبحت. على تقدير لو قيل أنزلنا لكان صحيحا وقيل سبب عطف «ظلت» على نُنَزِّلْ» بمعنى فتصبح لان الماضي في جواب الشرط فيه معنى المستقبل. اعناق: اسم «ظلت» مرفوع بالضمة. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ لَها خاضِعِينَ: ﴾

- جار ومجرور. خاضعين: خبر «ظلت» منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد. وقال خاضِعِينَ» ولم يقل «خاضعة» لان اصل القول الكريم فظلوا لها خاضعين. فأقحمت «الاعناق» لزيادة التقرير ببيان موضع الخضوع وترك الكلام على اصله اي ترك الخبر على حاله. وقيل: لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل خاضعين كقوله في سورة يوسف: إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ.وقيل المراد بالأعناق الرؤساء والجماعات من قولهم جاءني عشرة أو عنق من الناس أي فوج منهم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا نهى اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم عن الحزن لعدم إيمان كفار مكة؛ بَيَّنَ هنا سببَ النهي، فلو شاء اللهُ إيمانَهم لأنزل عليهم من السماء معجزة مخوِّفة تلجئهم إلى الإيمان، ولكن الله لم يفعل ذلك؛ لأن دخول الناس في الإيمان عن طريق الاختيار والرغبة هو الذي ينفع، قال تعالى:

﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

إن نشأ ننزل:

وقرئ:

إن نشأ ينزل، على الغيبة، وهى قراءة أبى عمرو، فى رواية هارون.

فظلت:

1- ماضيا بمعنى المستقبل لأنه معطوف على «ننزل» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- فتظل، وهى قراءة طلحة.

خاضعين:

وقرئ:

خاضعة، وهى قراءة عيسى، وابن أبى عبلة.

مدارسة الآية : [5] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ .. ﴾

التفسير :

( وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ ) يأمرهم وينهاهم, ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم. ( إِلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ) بقلوبهم وأبدانهم، هذا إعراضهم عن الذكر المحدث, الذي جرت العادة, أنه يكون موقعه أبلغ من غيره, فكيف بإعراضهم عن غيره، وهذا لأنهم لا خير فيهم, ولا تنجع فيهم المواعظ,

ثم بين- سبحانه- ما عليه هؤلاء الكافرون من صلف وجحود فقال: وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ.

أى: ولقد بلغ الجحود والجهل بهؤلاء الكافرين، أنهم كلما جاءهم قرآن محدث تنزيله على نبيهم صلّى الله عليه وسلّم ومتجدد نزوله عليه صلّى الله عليه وسلّم أعرضوا عنه إعراضا تاما.

وعبر عن إعراضهم بصيغة النفي والاستثناء التي هي أقوى أدوات القصر، للإشارة إلى عتوهم في الكفر والضلال، وإصرارهم على العناد والتكذيب.

وفي ذكر اسم الرحمن هنا: إشارة إلى عظيم رحمته- سبحانه- بإنزال هذا الذكر، وتسجيل لأقصى دركات الجهالة عليهم، لأنهم أعرضوا عن الهداية التي أنزلها الرحمن الرحيم لسعادتهم، وحرموا أنفسهم منها وهم أحوج الناس إليها.

ومِنَ الأولى لتأكيد عموم إعراضهم، والثانية لابتداء الغاية، وجملة إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ حالية.

م قال : ( وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) أي : كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس ، كما قال : ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) [ يوسف : 103 ] ، وقال : ( ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) [ يس : 30 ] ، وقال : ( ثم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ) [ المؤمنون : 44 ] ; ولهذا قال تعالى هاهنا :

يقول تعالى ذكره: وما يجيء هؤلاء المشركين الذين يكذّبونك ويجحدون ما أتيتهم به يا محمد من عند ربك من تذكير وتنبيه على مواضع حجج الله عليهم على صدقك, وحقيقة ما تدعوهم إليه مما يحدثه الله إليك ويوحيه إليك, لتذكرهم به, إلا أعرضوا عن استماعه, وتركوا إعمال الفكر فيه وتدبره.

التدبر :

وقفة

[5] ﴿وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَـٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ هذا الذكر رحمة، يريد الرحمن أن يرحمنا به، لكن لشدة جهل بعضنا وقلة عقولهم يعرضون عن آياته ورحماته، ويتعرضون للعناته.

عمل

[5] ﴿وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَـٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ احضر اليوم مجلس ذكر وطلب علم.

الإعراب :

- ﴿ وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ: ﴾

- الواو استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. يأتي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل و «هم» ضمير الغائبين أي الناس في محل نصب مفعول به مقدم. من: حرف جر زائد للتوكيد. ذكر: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لانه فاعل «يأتي».

- ﴿ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من ذِكْرٍ» اي لله. محدث: صفة-نعت-لذكر مجرورة مثلها على اللفظ لا المحل. بمعنى «جديد».

- ﴿ إِلاّ كانُوا: ﴾

- إلا: اداة حصر لا عمل لها. كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والالف فارقة.

- ﴿ عَنْهُ مُعْرِضِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «كان».معرضين: خبر «كان» منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. بمعنى: إلا كانوا عنه مدبرين.'

المتشابهات :

| الأنبياء: 2 | ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ |

|---|

| الشعراء: 5 | ﴿وَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَـٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد أن نهى اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم عن الحزن لعدم إيمان كفار مكة؛ بَيَّنَ هنا ما هم عليه من إعراض وتكذيب، قال تعالى:

﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا .. ﴾

التفسير :

( فَقَدْ كَذَّبُوا ).

أي:بالحق, وصار التكذيب لهم سجية, لا تتغير ولا تتبدل، ( فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ) أي:سيقع بهم العذاب, ويحل بهم ما كذبوا به, فإنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب.

ثم بين- سبحانه- سوء عاقبتهم فقال: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ.

أى: فقد كذب هؤلاء الجاحدون بالذكر الذي أتيتهم به- أيها الرسول الكريم- دون أن يكتفوا بالإعراض عنه، فاصبر فسيأتيهم أنباء العذاب الذي كانوا يستهزئون به عند ما تحدثهم عنه، وهو واقع بهم لا محالة ولكن في الوقت الذي يشاؤه- سبحانه-.

وفي التعبير عن وقوع العذاب بهم، بإتيان أنبائه وأخباره، تهويل من شأن هذا العذاب، وتحقيق لنزوله. أى: فسيأتيهم لا محالة مصداق ما كانوا به يستهزئون ويصيرون هم أحاديث الناس يتحدثون بها ويتناقلون أنباءها.

( فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ) أي : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق ، فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين ، ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) [ الشعراء : 227 ] .

يقول تعالى ذكره: فقد كذب يا محمد هؤلاء المشركون بالذكر الذي أتاهم من عند الله, وأعرضوا عنه ( فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ) يقول: فسيأتيهم أخبار الأمر الذي كانوا يسخرون منه, وذلك وعيد من الله لهم أنه محلّ بهم عقابه على تماديهم في كفرهم, وتمرّدهم على ربهم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[6] ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ التحذير من عاقبة التكذيب بآيات الله، وعدم الاكتراث بها.

الإعراب :

- ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا: ﴾

- الفاء استئنافية. قد: حرف تحقيق. كذبوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. ومفعولها محذوف بتقدير: كذبوا ذلك.

- ﴿ فَسَيَأْتِيهِمْ: ﴾

- الفاء عاطفة او استئنافية. السين: حرف تسويف-استقبال- للقريب. وفي معناه وعيد لهم يوم القيامة. يأتي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم.

- ﴿ أَنْبؤُا ما: ﴾

- اي أخبار: فاعل مرفوع بالضمة. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة أي الشيء الذي .. وهو القرآن. والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها.

- ﴿ كانُوا بِهِ: ﴾

- فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والالف فارقة. به: جار ومجرور متعلق بخبر «كان» والضمير يعود على ما» أي القرآن.

- ﴿ يَسْتَهْزِؤُنَ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يَسْتَهْزِؤُنَ» في محل نصب خبر «كان» بمعنى: سيأتيهم أنباؤه التي كانت خافية عليهم.'

المتشابهات :

| الأنعام: 5 | ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 6 | ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد بيان ما عليه كفار مكة من إعراض وتكذيب؛ توعدهم اللهُ هنا بالعقاب لاستهزائهم بآيات الله وتكذيبهم لها، قال تعالى:

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ .. ﴾

التفسير :

قال الله منبها على التفكر الذي ينفع صاحبه:( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ) من جميع أصناف النباتات, حسنة المنظر, كريمة في نفعها.

ثم وبخهم- سبحانه- على غفلتهم وعلى عدم التفاتهم إلى ما في هذا الكون من عظات وعبر. فقال- تعالى-: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.

والاستفهام للإنكار والتوبيخ، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام.

أى: أعمى هؤلاء الجاحدون عن مظاهر قدرة الله- تعالى- ورحمته بهم، ولم يروا بأعينهم كيف أخرجنا النبات من الأرض، وجعلنا فيها أصنافا وأنواعا لا تحصى من النباتات الكريمة الجميلة المشتملة على الذكر والأنثى.

فالآية الكريمة توبيخ لهم على إعراضهم عن الآيات التكوينية، بعد توبيخهم على إعراضهم عن الآيات التنزيلية، وتحريض لهم على التأمل فيما فوق الأرض من نبات مختلف الأنواع والأشكال والثمار. لعل هذا التأمل ينبه حسهم الخامد وذهنهم البليد وقلبهم المطموس.

قال صاحب الكشاف: «وصف الزوج- وهو الصنف من النبات- بالكرم، والكريم:

صفة لكل ما يرضى ويحمد في بابه. يقال: وجه كريم إذا رضى في حسنه وجماله، وكتاب كريم. أى: مرضى في معانيه وفوائده ... والنبات الكريم: المرضى فيما يتعلق به من المنافع.

فإن قلت: ما معنى الجمع بين كم وكل؟ قلت: قد دل كُلِّ على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل. وكَمْ على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة، فهذا معنى الجمع بينهما، وبه نبه على كمال قدرته..» .

ثم نبه تعالى على عظمته في سلطانه وجلالة قدره وشأنه ، الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه ، وهو القاهر العظيم القادر ، الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم ، من زروع وثمار وحيوان .

قال سفيان الثوري ، عن رجل ، عن الشعبي : الناس من نبات الأرض ، فمن دخل الجنة فهو كريم ، ومن دخل النار فهو لئيم .

يقول تعالى ذكره: أولم ير هؤلاء المشركون المكذّبون بالبعث والنشر إلى الأرض, كم أنبتنا فيها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها( مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ) يعني بالكريم: الحسن, كما يقال للنخلة الطيبة الحمل: كريمة, وكما يقال للشاة أو الناقة إذا غزرتا, فكثرت ألبانهما: ناقة كريمة, وشاة كريمة.

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثني أبو عاصم, قال: ثنا عيسى, وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعًا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول الله: ( أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ) قال: من نبات الأرض, مما تأكل الناس والأنعام.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد, مثله.

حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: اخبرنا معمر, عن قتادة, في قوله: ( مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ) قال: حسن.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ آيات الله في خلق النبات ألفت فيها مجلدات فتتنوع النباتات لا تحصى أنواعها، ما بين معمر وحولي، وحلو ومر، وحار وبارد، وما له ثمر بنوى أو بغير نوی، وثمر ظاهر على الأرض أو في باطن الأرض، وما هو في البر أو في البحر، وما هو رطب أو يابس، ومنه ما نعلمه وما لا نعلمه.

عمل

[7] اذهب إلى أحد البساتين، أو إلى محل بيع خضار وفواكه، وتأمل مظاهر عظمة الله في اختلاف الثمار وتنوعها ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾.

وقفة

[7] ﴿مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ أي: من كل صنف من النبات؛ فيعم ذلك الأقوات، والفواكه، والأدوية، والمرعى، ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن ومن المنافع.

الإعراب :

- ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ: ﴾

- الألف ألف تقرير بلفظ استفهام. الواو حرف عطف على معطوف عليه منوي من جنس المعطوف. لم: حرف نفي وجزم وقلب. يروا: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. و إِلَى الْأَرْضِ» جار ومجرور متعلق بيروا بمعنى: أولم ينظروا الى الارض.

- ﴿ كَمْ أَنْبَتْنا: ﴾

- خبرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل «أنبت».أنبت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة كَمْ أَنْبَتْنا» في محل نصب مفعول به ليروا.

- ﴿ فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ: ﴾

- فيها: جار ومجرور متعلق بأنبتنا. من كل:جار ومجرور متعلق بحال محذوف من الموصوف كَمْ» الخبرية. لان مِنْ» بيانية لجنس المبهم. زوج: اي صنف مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. كريم: صفة-نعت-لزوج مجرورة مثلها.'

المتشابهات :

| الحجر: 19 | ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ |

|---|

| الشعراء: 7 | ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ |

|---|

| لقمان: 10 | ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَـ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ |

|---|

| ق: 7 | ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد توبيخ الكافرين على إعراضهم عن آيات القرآن، وبَّخهم اللهُ هنا على إعراضهم عن آيات الكون، قال تعالى:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا .. ﴾

التفسير :

( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ) على إحياء الله الموتى بعد موتهم, كما أحيا الأرض بعد موتها ( وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ) كما قال تعالى: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.

ثم ختم- سبحانه- هذه الآيات بآيتين تكررتا في السورة الكريمة ثماني مرات. ألا وهما قوله- تعالى- إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

أى: إن في ذلك الذي ذكرناه عن إنباتنا لكل زوج كريم في الأرض لَآيَةً عظيمة الدلالة على كمال قدرتنا، وسعة رحمتنا، وما كان أكثر هؤلاء الكافرين مؤمنين، لإيثارهم العمى على الهدى، والغي على الرشد

( إن في ذلك لآية ) أي : دلالة على قدرة الخالق للأشياء ، الذي بسط الأرض ورفع بناء السماء ، ومع هذا ما آمن أكثر الناس ، بل كذبوا به وبرسله وكتبه ، وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره .

يقول تعالى ذكره: إن في إنباتنا في الأرض من كلّ زوج كريم لآية. يقول: لدلالة لهؤلاء المشركين المكذّبين بالبعث, على حقيقته, وأن القدرة التي بها أنبت الله في الأرض ذلك النبات بعد جدوبتها, لن يُعجزه أن يُنْشر بها الأموات بعد مماتهم, أحياء من قبورهم.

وقوله: ( وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ) يقول: وما كان أكثر هؤلاء المكذبين بالبعث, الجاحدين نبوتك يا محمد, بمصدقيك على ما تأتيهم به من عند الله من الذكر.

يقول جلّ ثناؤه: وقد سبق في علمي أنهم لا يؤمنون, فلا يؤمن بك أكثرهم للسابق من علمي فيهم. وقوله: ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ) يقول: وإن ربك يا محمد لهو العزيز في نقمته, لا يمتنع عليه أحد أراد الانتقام منه. يقول تعالى ذكره: وإني إن أحللت بهؤلاء المكذبين بك يا محمد, المعرضين عما يأتيهم من ذكر من عندي, عقوبتي بتكذيبهم إياك, فلن يمنعهم مني مانع, لأني أنا العزيز الرحيم, يعني أنه ذو الرحمة بمن تاب من خلقه من كفره ومعصيته, أن يعاقبه على ما سلف من جرمه بعد توبته.

وكان ابن جُرَيج يقول في معنى ذلك, ما حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني الحجاج, عن ابن جُرَيج قال: كلّ شيء في الشعراء من قوله ( الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ) فهو ما أهلك ممن مضى من الأمم, يقول عزيز, حين انتقم من أعدائه, رحيم بالمؤمنين, حين أنجاهم مما أهلك به أعداءه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[8] ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أولم يكن لهم في إنبات النبات من بذرة ميتة وبأرض ميتة دليلًا على قدرة الله؟! فمن أنبت النبات لن يُعجزه أن يبعث الأموات.

تفاعل

[8] ﴿إِنَّ في ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكثَرُهُم مُؤمِنينَ﴾ اللهم اجعلنا من عبادك القليل.

لمسة

[8، 9] ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ تكررت هاتان الآيتان في السورة ثماني مرات، تأكيدًا على حقيقة أن المؤمنين قلة، وأن أهل الغفلة والكفر كثرة، وأن الله هو صاحب العزة والغلبة والقهر، وهو واسع الرحمة بعباده؛ لذا لا يعاجلهم بعقوبة كفرهم لعلهم يرجعون.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ فِي ذلِكَ: ﴾

- إن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. في: حرف جر. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بفي. اللام للبعد والكاف للخطاب. والجار والمجرور متعلق بخبر إِنَّ» المقدم.

- ﴿ لَآيَةً: ﴾

- اللام لام التوكيد-المزحلقة-.آية: اسم إِنَّ» مؤخر منصوب بالفتحة. اي ان في انبات تلك الاصناف لعلامة دالة على ان منبتها قادر على إحياء الموتى.

- ﴿ وَما كانَ: ﴾

- الواو استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح.

- ﴿ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ: ﴾

- اسم كانَ» مرفوع بالضمة. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. مؤمنين: خبر كانَ» منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد.'

المتشابهات :

| الشعراء: 8 | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 67 | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 103 | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 121 | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 139 | ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡنَٰهُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 158 | ﴿فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 174 | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 190 | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد توبيخ الكافرين والإنكار عليهم لإعراضهم عن آيات الكون، ومنها: إخراج النبات من الأرض؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أنها آية واضحة على وجوده ووحدانيته وقدرته واستحقاقه وحده للعبادة، قال تعالى:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

التفسير :

( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ) الذي قد قهر كل مخلوق, ودان له العالم العلوي والسفلي، ( الرَّحِيمِ ) الذي وسعت رحمته كل شيء, ووصل جوده إلى كل حي, العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات, الرحيم بالسعداء, حيث أنجاهم من كل شر وبلاء.

وَإِنَّ رَبَّكَ- أيها الرسول الكريم- لَهُوَ الْعَزِيزُ أى: صاحب العزة والغلبة والقهر الرَّحِيمُ أى: الواسع الرحمة بعباده، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم لعلهم يتوبون أو يعقلون.

ثم حكى- سبحانه- جانبا من قصة موسى- عليه السلام- بأسلوب يتناسب مع ما اشتملت عليه السورة الكريمة من إنذار وتخويف، وبطريقة أحاطت بجوانب هذه القصة منذ أن ذهب موسى- عليه السلام- لفرعون وقومه إلى أن انتهت بهلاكهم وإغراقهم.

لقد بدأ- سبحانه- هذه القصة بقوله- تعالى-:

وقوله : ( وإن ربك لهو العزيز ) أي : الذي عز كل شيء وقهره وغلبه ، ( الرحيم ) أي : بخلقه ، فلا يعجل على من عصاه ، بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر .

قال أبو العالية ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، و [ محمد ] بن إسحاق : العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره .

وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب .

قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك في هذا الموضع, لأن قوله: ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ) عقيب وعيد الله قوما من أهل الشرك والتكذيب بالبعث, لم يكونوا أهلكوا, فيوجه إلى أنه خبر من الله عن فعله بهم وإهلاكه.ولعلّ ابن جُرَيج بقوله هذا أراد ما كان من ذلك عقيب خبر الله عن إهلاكه من أهلك من الأمم, وذلك إن شاء الله إذا كان عقيب خبرهم كذلك.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[9] ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ عزيز علي من عصاه، رحيم علي من اتبعه.

وقفة

[9] إثبات صفة العزة والرحمة لله ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

وقفة

[9] تكررت الآية: ﴿وإن ربك لهو العزيز الرحيم﴾، لماذا هذا التكرار نهاية كل قصة من قصص الأمم السابقة؟ الجواب: تكررت ثمان مرات تعقيبًا على قصص الأقوام السابقين، وفيها اقتران اسم الله (العزيز) الدال على عزة الله ومنعته وقدرته مع (الرحيم) الدال على رحمته بخلقه، ليدل على أن قدرته مقترنة بالرحمة وأن رحمته بخلقه ليست عن ضعف وإنما عن قدرة.

الإعراب :

- ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ: ﴾

- الواو: عاطفة. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. رب: اسم إِنَّ» منصوب للتعظيم بالفتحة والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ لَهُوَ الْعَزِيزُ: ﴾

- اللام لام التوكيد-المزحلقة-.هو: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. العزيز: خبر «هو» مرفوع بالضمة. والجملة الاسمية لَهُوَ الْعَزِيزُ» في محل رفع خبر إِنَّ» اي العزيز في انتقامه من الكفرة.

- ﴿ الرَّحِيمُ: ﴾

- صفة-نعت-للعزيز او خبر ثان «لان» مرفوع بالضمة. بمعنى: الرحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحا.'

المتشابهات :

| الشعراء: 9 | ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 68 | ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 104 | ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 122 | ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 140 | ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 159 | ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 175 | ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ |

|---|

| الشعراء: 191 | ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أن أكثر الكافرين لا يؤمن؛ ذكرَ هنا أنه لا يمتنِعُ عليه شيءٌ يريده بهم، قال تعالى:

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [10] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ .. ﴾

التفسير :

أعاد الباري تعالى, قصة موسى وثناها في القرآن, ما لم يثن غيرها, لكونها مشتملة على حكم عظيمة, وعبر وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرى, وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن فقال:واذكر حالة موسى الفاضلة, وقت نداء الله إياه, حين كلمه ونبأه وأرسله فقال:( أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) الذين تكبروا في الأرض, وعلوا على أهلها وادعى كبيرهم الربوبية.

وموسى- عليه السلام- هو ابن عمران، وينتهى نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم- عليهم السلام- ويرجح المؤرخون أن ولادته كانت في القرن الثالث عشر قبل ميلاد عيسى- عليه السلام- وأن بعثته كانت في عهد منفتاح بن رمسيس الثاني.

وقد وردت قصة موسى مع فرعون وقومه، ومع إسرائيل في كثير من سور القرآن الكريم تارة بصورة فيها شيء من التفصيل، وتارة بصورة فيها شيء من الاختصار والتركيز، تبعا لمقتضى الحال الذي وردت من أجله.

وقد وردت هنا في سورة الأعراف وفي سورة طه. وفي سورة القصص بأسلوب فيه بسطة وتفصيل.

لقد افتتحت هنا بقوله- تعالى-: وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

وهذا النداء كان بالوادي المقدس طوى، كما جاء في سورة طه وفي سورة النازعات .

أى: واذكر- أيها الرسول الكريم- وقت أن نادى ربك نبيه موسى قائلا له: اذهب إلى القوم الظالمين لتبلغهم رسالتي، وتأمرهم بإخلاص العبادة لي.

يقول تعالى مخبرا عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران ، صلوات الله وسلامه عليه ، حين ناداه من جانب الطور الأيمن ، وكلمه وناجاه ، وأرسله واصطفاه ، وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه; ولهذا قال : ( أن ائت القوم الظالمين)

يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى بن عمران ( أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) يعني الكافرين قوم فرعون, ونصب القوم الثاني ترجمة عن القوم الأوّل.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[10] ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ﴾ أعاد الباري قصة موسى وثَنَّاها في القرآن ما لم يُثَنِّ غيرها؛ لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر، وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرى، وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن.

عمل

[10] ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ انكر منكرًا رأيته بين زملائك, أو جيرانك باسلوب مناسب.

وقفة

[10] (إذ) في الآية ما دلالتها؟ الجواب: للتوكيد، بمعنى: أُذكر هذا الأمر.

وقفة

[10] ﴿وَإِذ نادى رَبُّكَ موسى أَنِ ائتِ القَومَ الظّالِمينَ﴾ الخطاب ما زال للمصطفى ﷺ؛ تسرية له.

وقفة

[10، 11] ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ﴾ والظلم يعم أنواعه؛ فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة ما لا يستحق العبادة، ومنها ظلمهم الناسَ حقوقهم إذ استعبدوا بني إسرائيل واضطهدوهم.

الإعراب :

- ﴿ وَإِذْ نادى: ﴾

- الواو استئنافية. اذ: اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به بفعل مضمر تقديره: واذكر اذ. نادى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر.

- ﴿ رَبُّكَ مُوسى: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. والجملة الفعلية نادى رَبُّكَ مُوسى» في محل جر بالاضافة. موسى: مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الالف للتعذر. ولم ينون لانه ممنوع من الصرف للعجمة والعلمية.

- ﴿ أَنِ ائْتِ: ﴾

- حرف تفسير لا عمل له وكسر آخره لالتقاء الساكنين. ائت: فعل أمر مبني على حذف آخره-حرف العلة-والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وجملة اِئْتِ» تفسيرية لا محل لها من الاعراب. ويجوز ان تكون أَنِ» مصدرية فتكون جملة اِئْتِ» صلتها لا محل لها. و أَنِ» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر أي بأن ائت. التقدير: باتيان. والجار والمجرور متعلقا بنادى. والمعنى: دعا ربك موسى وقال له اذهب.

- ﴿ الْقَوْمَ الظّالِمِينَ: ﴾

- مفعول به منصوب بالفتحة. الظالمين: صفة-نعت- للقوم منصوبة مثلها وعلامة نصبها الياء لانها جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : وبعد ذكرِ تكذيب كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عنه؛ ذكرَ اللهُ هنا سبعَ قصصٍ من قصصِ الأنبياءِ تسليةً له صلى الله عليه وسلم، وتخويفًا لكفار قريش أن يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم: القصَّةُ الأولى: قصَّةُ موسى وهارونَ عليهما السلام، قال تعالى:

﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [11] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴾

التفسير :

قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَأي:قل لهم, بلين قول, ولطف عبارة"أَلا تَتَّقُونَ "الله الذي خلقكم ورزقكم, فتتركون ما أنتم عليه من الكفر.

وقوله: قَوْمَ فِرْعَوْنَ بدل أو عطف بيان، ووصفهم- سبحانه- بالظلم لعبادتهم لغيره، ولعدوانهم على بنى إسرائيل بقتل الذكور، واستبقاء النساء.

وقوله: - تعالى- أَلا يَتَّقُونَ تعجيب من حالهم. أى: ائتهم يا موسى وقل لهم:

ألا يتقون الله- تعالى- ويخشون عقابه. ويكفون عن كفرهم وظلمهم.

قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ) هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه ، كما قال في سورة طه : ( قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك ياموسى ) [ طه : 25 - 36 ] .

وقوله: ( أَلا يَتَّقُونَ ) يقول: ألا يتقون عقاب الله على كفرهم به. ومعنى الكلام: قوم فرعون فقل لهم: ألا يتقون. وترك إظهار فقل لهم لدلالة الكلام عليه. وإنما قيل: ألا يتقون بالياء, ولم يقل ألا تتقون بالتاء, لأن التنـزيل كان قبل الخطاب, ولو جاءت القراءة فيها بالتاء كان صوابا, كما قيل: ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَيُغْلَبُونَ ) و سَتُغْلَبُونَ

التدبر :

وقفة

[11] ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ﴾ لِمَ الحديث عن قوم فرعون أولًا، قبل الكلام عن فرعون نفسه، وهو أصل الفساد؟ والجواب: لولا سيرهم في ركابه وطاعتهم له، لما صار طاغية ولارتدع.

الإعراب :

- ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ: ﴾

- قوم: عطف بيان او بدل من الْقَوْمَ الظّالِمِينَ» فقدم القوم الظالمين ثم عطف قوم فرعون عليهم لانه أراد سبحانه أن يسجل عليهم بالظلم بهذا التقديم كأن معنى القوم الظالمين قوم فرعون. فرعون: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة لانه ممنوع من الصرف-التنوين-للعجمة والعلمية.

- ﴿ أَلا يَتَّقُونَ: ﴾

- الهمزة همزة توبيخ وإنكار. لا: نافية لا عمل لها. يتقون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بمعنى: ألا يخافون. وحذف مفعولها اختصارا بتقدير ألا يخافون عذابنا. ويجوز أن تكون جملة أَلا يَتَّقُونَ» في محل نصب حالا من الضمير فيالظّالِمِينَ» بتقدير: يظلمون غير متقين الله وعقابه فأدخلت همزة الانكار على الحال. والهمزة في الحالتين بلفظ الاستفهام.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أنه أرسل موسى عليه السلام إلى القوم الظالمين؛ سماهم هنا، قال تعالى:

﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يتقون:

وقرئ:

بكسر النون، والتقدير: أفلا يتقوننى، فحذفت نون الرفع لالتقاء الساكنين، وياء المتكلم اكتفاء بالكسرة.

مدارسة الآية : [12] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن .. ﴾

التفسير :

فقال موسى عليه السلام, معتذرا من ربه, ومبينا لعذره, وسائلا له المعونة على هذا الحمل الثقيل: قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

ثم حكى- سبحانه- رد موسى فقال: قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ.

أى: قال موسى في الإجابة على ربه- عز وجل-: يا رب إنى أعرف هؤلاء القوم، وأعرف ما هم عليه من ظلم وطغيان، وإنى أخاف تكذيبهم لي عند ما أذهب إليهم لتبليغ وحيك

قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون" هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه كما قال في سورة طه "قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري - إلى قوله - قد أوتيت سؤلك يا موسى".

يقول تعالى ذكره: ( قال ) موسى لربه ( رَبِّ إِنِّي أَخَافُ ) من قوم فرعون الذين أمرتني أن آتيهم ( أَنْ يُكَذِّبُونِ ) بقيلي لهم: إنك أرسلتني إليهم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[12] الداعية البصير يستدفع البلاء المتوقع باستمداد العون وسؤاله: ﴿قال رب إني أخاف﴾، أي على دعوتي التكذيب والتقصير والقتل فعزز بأخي.

وقفة

[12] ﴿إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ﴾ هنالك من الناس طبعهم التشكيك من أجل التشكيك، وأن يجعلوا الناس على خطأ حتى لو لم يكونوا كذلك عجيب أمرهم.

وقفة

[12] الخوف من النقد ورد الحق يوجد حتى في الأنبياء قال موسى: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ﴾، قال الله له: ﴿كلا فاذهبا بآياتنا﴾ [15]، أي لا يحبسك شعورك هذا عن رسالتك.

وقفة

[12] ﴿قالَ رَبِّ إِنّي أَخافُ أَن يُكَذِّبونِ﴾ توقع السوء من البعض إنما لسابق معرفتك بطباعهم وردود أفعالهم.

وقفة

[12، 13] الخوف من الفشل دافع قوي إلى النجاح بشرط الإقدام قال موسى عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ * وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ قالَ رَبِّ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. رب: منادى بأداة نداء محذوفة. التقدير: يا رب اكتفاء بالمنادى.رب: منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة والياء المحذوفة اكتفاء بالكسرة الدالة عليها ضمير متصل-ضمير المتكلم-في محل جر بالاضافة.

- ﴿ إِنِّي أَخافُ: ﴾

- الجملة بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به-مقول القول-. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير متصل-ضمير المتكلم- في محل نصب اسم أَنْ».أخاف: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. وجملة أَخافُ» في محل رفع خبرها.

- ﴿ أَنْ يُكَذِّبُونِ: ﴾

- حرف مصدرية ونصب. يكذبون: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والنون نون الوقاية لا محل لها. والكسرة دالة على حذف ياء المتكلم. والياء المحذوفة ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وجملة يُكَذِّبُونِ» صلة أَنْ» المصدرية لا محل لها. و أَنْ» وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به لأخاف. التقدير: أخاف تكذيبي أو تكذيبهم لي.'

المتشابهات :

| الشعراء: 12 | ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ |

|---|

| القصص: 34 | ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ولَمَّا أرسلَ اللهُ موسى عليه السلام إلى فرعون؛ ذكرَ موسى عليه السلام هنا بعض المخاوف، وهي: 1- يخاف أن يكذبوه، قال تعالى:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [13] :الشعراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي .. ﴾

التفسير :

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي.

فقال: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَفأجاب الله طلبته ونبأ أخاه هارون كما نبأهفَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًاأي معاونا لي على أمري أن يصدقوني.

وَيَضِيقُ صَدْرِي أى: وينتابنى الغم والهم بسبب تكذيبهم لي..

وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي أى: وليس عندي فصاحة اللسان التي تجعلني أظهر ما في نفسي من تفنيد لأباطيلهم، ومن إزهاق لشبهاتهم، خصوصا عند اشتداد غضبى عليهم.

فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ أى: فأرسل وحيك الأمين إلى أخى هارون، ليكون معينا لي على تبليغ ما تكلفني بتبليغه.

قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون" هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه كما قال في سورة طه "قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري - إلى قوله - قد أوتيت سؤلك يا موسى".

( وَيَضِيقُ صَدْرِي ) من تكذيبهم إياي إن كذّبوني. ورفع قوله: ( وَيَضِيقُ صَدْرِي ) عطفا به على أخاف, وبالرفع فيه قرأته عامة قرّاء الأمصار, ومعناه: وإني يضيق صدري .وقوله: ( وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ) يقول: ولا ينطق بالعبارة عما ترسلني به إليهم, للعلة التي كانت بلسانه. وقوله: ( وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ) كلام معطوف به على يضيق. وقوله: ( فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ) يعني هارون أخاه, ولم يقل: فأرسل إليّ هارون ليؤازرني وليعينني, إذ كان مفهوما معنى الكلام, وذلك كقول القائل: لو نـزلت بنا نازلة لفزعنا إليك, بمعنى: لفزعنا إليك لتعيننا.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

عمل

[13] ادفع همومك بالسجود ﴿ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين﴾.

وقفة