الإحصائيات

سورة الملك

| ترتيب المصحف | 67 | ترتيب النزول | 77 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.40 |

| عدد الآيات | 30 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.00 |

| ترتيب الطول | 59 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 13/14 | تبارك: 2/2 | ||

سورة القلم

| ترتيب المصحف | 68 | ترتيب النزول | 2 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.20 |

| عدد الآيات | 52 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.00 |

| ترتيب الطول | 61 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 29/29 | ن: 1/1 | ||

الروابط الموضوعية

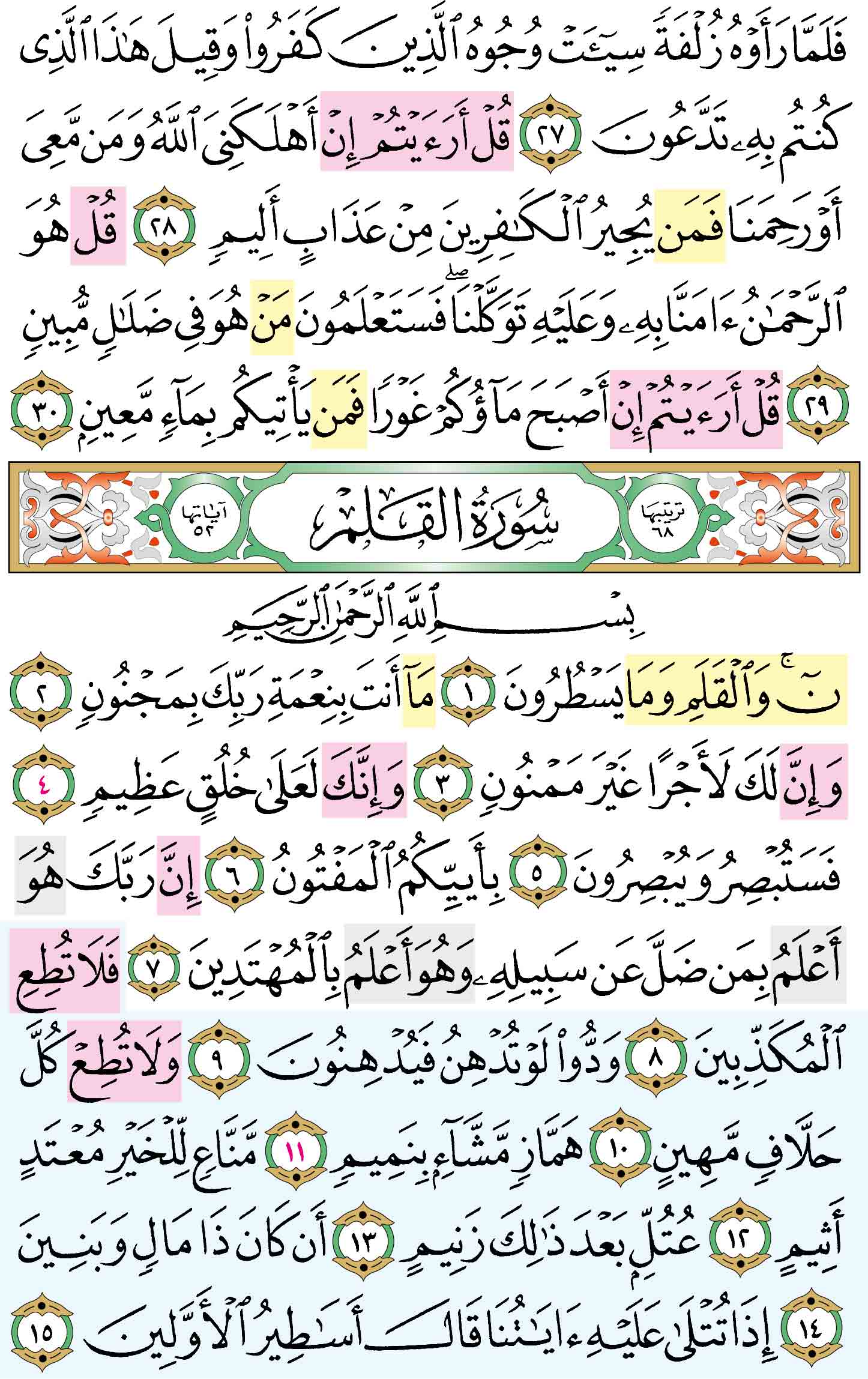

المقطع الأول

من الآية رقم (27) الى الآية رقم (30) عدد الآيات (4)

ختامُ السُّورةِ ببيانِ حالِ الكافرينَ وتَغيُّرِ وجوهِهم عندَ رؤيتِهم العذابَ، وحثِّهُم على طلبِ النَّجاةِ والإنقاذِ بالتَّوبةِ والرَّجوعِ إلى اللهِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

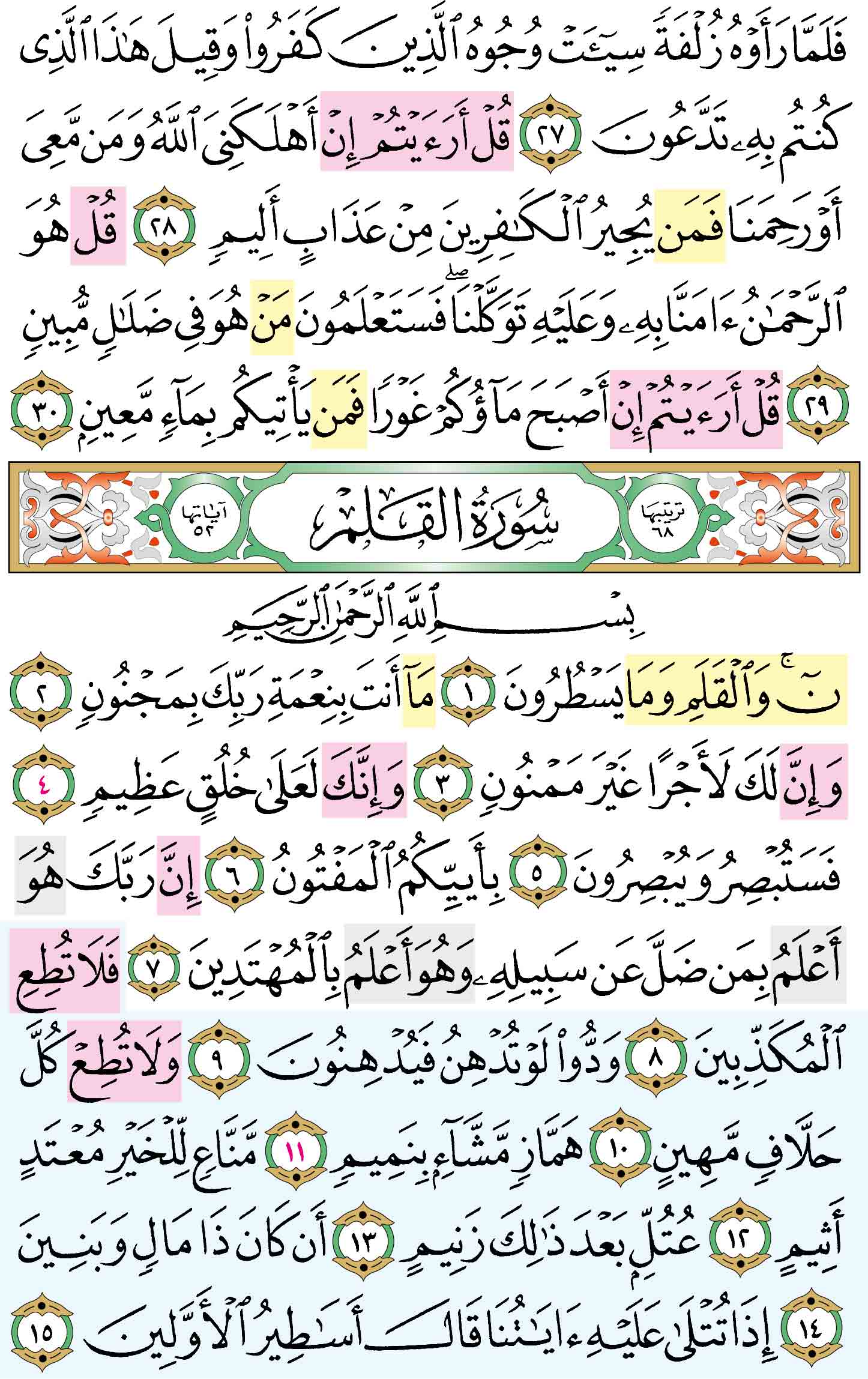

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (7) عدد الآيات (7)

القَسَمُ على رِفعةِ النَّبي ﷺ وبراءتِه ممَّا اتَّهمَهُ به المشركونَ من الجُنونِ، ووصفُه بالخُلُقِ العَظيمِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (8) الى الآية رقم (16) عدد الآيات (9)

بعدَ بيانِ ما عليه النَّبي ﷺ من الأخلاقِ العَظيمةِ، بَيَّنَ هنا ما عليه الكفارُ من الأخلاقِ الذَّميمةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الملك

الدعوة للتفكر في ملك الله

أولاً : التمهيد للسورة :

- • السورة دعوة للتأمل والتفكر في:: مقصود السور: المُلك يدل على صاحب المُلك (المَلك المالك المليك) سبحانه وتعالى، ولذا نجد فيها: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ (3، 4). فالمُلك ناطق بأنَّ له ربًا ملكًا يصرف أموره. السورة تدعونا للنظر فيما حولنا: ننظر إلى الطيور، إلى الماء، ونسأل أنفسنا: من الذي يتحكم كل هذا؟

- • على العبد أن لا يقف عند النعم :: 1. ملك الله وعظمته: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَىْء قَدِيرٌ﴾ (1). 2. الحكمة من خَلْق الخَلْق: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (2). 3. إتقان الله في كونه: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ (3). 4. نعم الله على عباده، مثل الخلق والرزق وتذليل الأرض للعيش، وحفظ السماء.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الْمُلك»، و«سُورَةُ تَبَارَكَ».

- • معنى الاسم :: الْمُلْكُ :ما يُمَلك ويُتصرّف فيه، وتبارك: فعل لا يُستعمل إلا ماضيًا، ولا يسند إلا لله تعالى، وتبارك اللهُ: أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته.

- • سبب التسمية :: سميت «سورة الْمُلك»؛ لورود اللفظ في الآية الأولى، و«سُورَةُ تَبَارَكَ»، لافتتاحها بهذا اللفظ.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ»، و«تَبَارَكَ الْمُلْكُ»، و«المانعة»، و«المنجية»، و«الواقية»، و«المجادلة»؛ لأنها تجادل عن قارئها عند سؤال الملكين.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: التأمل والتفكر في ملك الله.

- • علمتني السورة :: أن العبرة بأحسن العمل، لا بأكثره، فالله قال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (2)، ولم يقل: (أكثر عملًا).

- • علمتني السورة :: أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدًا إلا بعد أن ينذره في الدنيا: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾

- • علمتني السورة :: أن النهايات السيئة تبدأ بتسليم الإنسان عقله لغيره بلا تفكير: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ».

• عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الْمُلك من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الْمُلك من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الملك آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بالثناء على الله بالمدح، والسور التي افتتحت بذلك سبع، وهي: الفاتحة، والأنعام، والكهف، والفرقان، وسبأ، وفاطر، والملك، وكلها سور مكية، وكلها افتتح بـ(الحمد)، ما عدا الفرقان والملك افتتحتا بـ(تبارك).

• سورة الملك أُولَى سور الجزء الـ 29، والذي سُمِّي بما افتتحت به سورة الملك: (جزء تبارك)، وهذا الجزء يحتوي على 11 سورة: تبدأ بالملك وتنتهي بالمرسلات، وكلها سور مكية، وهي تهتم بالجانب العقائدي؛ كما هو شأن القرآن المكي.

• سورتان في القرآن بدأتا بـ (تبارك): الفرقان، والمُلك.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتأمل ونتفكر في ملك الله.

• أن نتق الله ونعمل لآخرتنا، فالدنيا دار ابتلاء واختبار: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (2).

• أن نعظم الله جل وعلا في كل أمر من الأمور: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ (3).

• أن نراقب الله؛ فهو يعلم سرنا وعلانيتنا: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (13).

• أن نسعي ونأخذ بأسباب تحصيل الرزق: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (15).

• أن نتأمل كيف جعل الله هذه الأرض مذللة نمشي عليها، ثم نشكر الله تعالى على هذه النعم: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ...﴾ (15).

• أن نعلم ونتيقن أن رزقنا بيد الله تعالى، ولن يستطيع أحد أن يمنع رزقنا: ﴿أَمَّنْ هَـٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ (21).

• أن نشكر الله تعالى على نعمه علينا: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (23).

أن نحرِص على قراءةِ سورةِ المُلكِ كلَّ ليلةٍ قبل النَّومِ، لحديث جابر السابق.

سورة القلم

الثناء على النبي ﷺ بأخلاقه العظيمة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة القلم تعرض نموذجين من الأخلاق:: النبي ﷺ وخلقه العظيم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (4). وبالمقابل: نرى المكذبين أصحاب الأخلاق السيئة: ﴿وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ * مَّنَّاعٍ لّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ...﴾ (10-15). فالرسالة هنا: لا تكذب، ولا تحلف كذبًا، ولا تشتم، ولا تهمز.ثم تذكر السورة عقوبة أصحاب الأخلاق السيئة: فذكرت قصة أصحاب الجنة، الذين أدى بخلهم الشديد إلى حرمانهم من الرزق، وكأنها تقول لنا: إياكم والبخل؛ فإنه من أسوأ الأخلاق. ثم أمر الله نبيه ﷺ بالصبر، وعدم التبرم والتضجر مما يلقاه من المكذبين في سبيل تبليغ الدعوة، كما حدث من نبي الله يونس حين ترك قومه وسارع إلى ركوب البحر: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ (48).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «القلم».

- • معنى الاسم :: القلم: هو ما يُكتب به.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالقلم.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ ن»، و«سُورَةُ ن وَالْقَلَمِ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: محبة النبي ﷺ.

- • علمتني السورة :: أهمية الأخلاق في الإسلام، وعقوبة أصحاب الأخلاق السيئة.

- • علمتني السورة :: فضل العلم، وأهمية القراءة والكتابة.

- • علمتني السورة :: فلان ضالّ، فلان مهتد، ليس هذا شأنك: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة القلم من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة القلم من المفصل.

• سورة القلم من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة القلم مع سورة الواقعة، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة القلم من أوائل السور القرآنية نزولًا.

• سورة القلم آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بحرف واحد من حروف التهجي، فقد سبقتها سورتا (ص)، (ق).

• سورة القلم آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- من السور التي افتتحت بحروف التهجي أو الحروف المقطعة، وهي 29 سورة.

• جرت عادة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة (وهي: 29 سورة) أن يأتي الحديث عن القرآن الكريم بعد الأحرف المقطعة مباشرة؛ إلا أربع سور، وهي: مريم والعنكبوت والروم والقلم.

• احتوت سورة القلم على أكثر آية أثنت على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (4).

• احتوت سورة القلم على أكثر صفات مذمومة تذكر متتالية لبعض كفار قريش، وقد بلغت 9 صفات، وهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾ (10-13).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نحذر من عاقبة كفر النعمة والتكبر عن شكرها.

• أن نهتم بالعلم، والقراءة والكتابة؛ فأوّل سورة نزلت من القرآن الكريم: العلق، وبدأت بالقراءة: ﴿اقْرَأْ﴾ (العلق 1)، وثاني سورة نزلت من القرآن الكريم: القلم، وبدأت بالكتابة: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (1).

• أن نتقي الله فيما نكتب، ونعلم أننا محاسبون عليه، فالقلم وسيلةٌ هامةٌ في نصر الدين، وكذلك في هدمه.

• ألا نطيع: الكذاب، الكثير الحلف، من يستهزئ بالناس، من يمشي بين الناس بالنميمة، من يمنع الخير، من يعتدي على الناس، السيء الخلق: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ * وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾ (8-13).

• أن نتصدق على الفقراء والمحتاجين، ولا نبخل: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ...﴾ (17).

• أن ننوي بالمساكينَ خيرًا، فنِيَّةُ سُوءٍ بالمساكينَ جَعَلتْ البُستانَ كاللَّيْلِ المُظْلِمِ، وتثمرُ حياتُنا بقدرِ حبِّنا لهم: ﴿أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ﴾ (24).

• أن نكون أكثر تفاؤلًا: ﴿عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ (32).

• أن نصلي ركعتين ونطل فيهما السجود، وندعو الله أن يحسن وقوفنا بين يديه: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (42).

• أن نستمر في نصح مسلم مصر على معصية؛ ولا نيأس: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ (48).

• ألا نستعجل في انتظارِ نتائجِ الدَّعوةِ إلى اللهِ: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ (48).

تمرين حفظ الصفحة : 564

مدارسة الآية : [27] :الملك المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ .. ﴾

التفسير :

يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء، ورأوا العذاب منهم{ زُلْفَةً} أي:قريبًا، ساءهم ذلك وأفظعهم، وقلقل أفئدتهم، فتغيرت لذلك وجوههم، ووبخوا على تكذيبهم، وقيل لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، فاليوم رأيتموه عيانًا، وانجلى لكم الأمر، وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب.

ثم حكى- سبحانه- حالهم عند ما يرون العذاب الذي استعجلوه فقال: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ.

والفاء في قوله: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ... هي الفصيحة. وفَلَمَّا ظرف بمعنى حين.

ورَأَوْهُ مستعمل في المستقبل وجيء به بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، كما في قوله- تعالى-: أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ...

وزُلْفَةً اسم مصدر لأزلف إزلافا، بمعنى القرب. ومنه قوله- تعالى-: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ ... أى: قربت للمتقين، وهو حال من مفعول رَأَوْهُ.

والمعنى: لقد حل بالكافرين العذاب الذي كانوا يستعجلونه، ويقولون: متى هذا الوعد.

فحين رأوه نازلا بهم، وقريبا منهم سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا أى: ساءت رؤيته وجوههم، وحلت عليها غبرة ترهقها قترة.

وَقِيلَ لهم على سبيل التوبيخ والتأنيب هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ أى: هذا هو العذاب الذي كنتم تتعجلون وقوعه في الدنيا، وتستهزءون بمن يحذركم منه.

فقوله تَدَّعُونَ من الدعاء بمعنى الطلب، أو من الدعوى.

وسِيئَتْ فعل مبنى للمجهول. وأسند- سبحانه- حصول السوء إلى الوجوه، لتضمينه معنى كلحت وقبحت واسودت، لأن الخوف من العذاب قد ظهرت آثاره على وجوههم.

وقال- سبحانه- سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بالإظهار، ولم يقل وجوههم، لذمهم بصفة الكفر، التي كانت السبب في هلاكهم.

ومفعول تَدَّعُونَ محذوف. والتقدير: وقيل لهم هذا الذي كنتم تدعون عدم وقوعه.

قد وقع، وها أنتم تشاهدونه أمام أعينكم.

والجار والمجرور في قوله بِهِ متعلق بتدعون لأنه مضمن معنى تكذبون.

والقائل لهم هذا القول: هم خزنة النار، على سبيل التبكيت لهم.

قال الله تعالى : ( فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ) أي : لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ، ورأوا أن الأمر كان قريبا ; لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه ، فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك ، لما يعلمون ما لهم هناك من الشر ، أي : فأحاط بهم ذلك ، وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب ، ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) [ الزمر : 47 ، 48 ] ; ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ : ( هذا الذي كنتم به تدعون ) أي : تستعجلون .

القول في تأويل قوله تعالى : فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27)

وقوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) يقول تعالى ذكره: فلما رأى هؤلاء المشركون عذاب الله زلفة، يقول: قريبا، وعاينوه، ( سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) يقول: ساء الله بذلك وجوه الكافرين.

وبنحو الذي قلنا في قوله: ( زُلْفَةً ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ ) قال: لما عاينوه.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ثنا شعبة، عن أبي رجاء، قال: سألت الحسن، عن قوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ) قال: معاينة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ) قال: قد اقترب.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) لما عاينت من عذاب الله.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ) قال: لما رأوا عذاب الله زلفة، يقول: سيئت وجوههم حين عاينوا من عذاب الله وخزيه ما عاينوا.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ ) قيل: الزلفة حاضر قد حضرهم عذاب الله عزّ وجلّ.

: ( وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ )يقول: وقال الله لهم: هذا العذاب الذي كنتم به تذكرون ربكم أن يعجله لكم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) قال: استعجالهم بالعذاب.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء الأمصار ( هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) بتشديد الدال بمعنى تفتعلون من الدعاء.

وذكر عن قتادة والضحاك أنهما قرءا ذلك ( تَدَّعُونَ ) بمعنى تفعلون في الدنيا.

حدثني أحمد بن يوسف، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا حجاج، عن هارون، قال: أخبرنا أبان العطار وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة أنه قرأها( الذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) خفيفة ؛ ويقول: كانوا يدعون بالعذاب، ثم قرأ: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

والصواب من القراءة في ذلك، ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القرّاء عليه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[27] ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أول ما تظهر آثار الاستياء والانكسار على الوجه، كما في وجه من يُساق إلى القتل، وليس هذا عند نزول العذاب، بل قبله، بمجرد اقترابه، مما يدل على هول العذاب مع شدة الخوف والفزع في من نزل به.

لمسة

[27] ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ولم يقل: (وجوههم)؛ لإفادة ذمِّهم والتصريح بصفة الكفر، التي كانت سبب هلاكهم.

عمل

[27] ﴿فَلَمّا رَأَوهُ زُلفَةً سيئَت وُجوهُ الَّذينَ كَفَروا﴾ ولكن الوقت قد فات، وأنت الآن ما زلت حيًّا؛ فاعمل لهذا اليوم.

تفاعل

[27] ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ استعذ بالله من خزي يوم القيامة.

وقفة

[27] ﴿وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾ هذا تقريع ملائكة العذاب، وتبكيت أهل النار وهو على أعتابها.

الإعراب :

- ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً: ﴾

- الفاء: استئنافية. لما: اسم شرط غير جازم بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالجواب. رأوه: فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر على الألف المحذوفة لاتصاله بواو الجماعة ولالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة دالة عليه. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل يعود على الوعد وهو العذاب الموعود مبني على الضم في محل نصب مفعول به.وجملة «رأوه» في محل جر بالاضافة. زلفة: حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة أي القرب. أو منصوب على الظرفية بتقدير: ذا زلفة أو مكانا ذا زلفة.

- ﴿ سِيئَتْ وُجُوهُ: ﴾

- الجملة: جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب. وجوه: نائب فاعل مرفوع بالضمة. أي ساءت رؤية الوعد وجوههم بأن علتها الكآبة وكلحوا.

- ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. كفروا:فعل ماض يعرب اعراب «رأوا» وجملة «كفروا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ وَقِيلَ هذَا: ﴾

- الواو: عاطفة. قيل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. أي وقال الزبانية لهم. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والجملة الاسمية من اسم الاشارة وخبره في محل رفع نائب فاعل.

- ﴿ الَّذِي: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر «هذا» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو والجملة الاسمية «هو الذي» في محل رفع خبر «هذا» والجملة الفعلية بعده: صلته لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ كُنْتُمْ بِهِ: ﴾

- فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. والتاء ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور. به: جار ومجرور متعلق بكنتم أو بخبرها.

- ﴿ تَدَّعُونَ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب خبر «كنتم» وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بمعنى:تفتعلون من الدعاء: أي تطلبون وتستعجلون به وقيل هو من الدعوى:أي كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبعثون.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [27] لما قبلها : ولَمَّا استعجلوا العذاب؛ حكى اللهُ حالَهم عندما يرون العذاب الذي استعجلوه، قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

سيئت:

وقرئ:

1- بإخلاص كسرة السين، وهى قراءة الجمهور.

2- بإشمامها الضم، وهى قراءة أبى جعفر، والحسن، وأبى رجاء، وشيبة، وابن وثاب، وطلحة، وابن عامر، ونافع، والكسائي.

تدعون:

1- بشد الدال مفتوحة، من «الدعوى» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بسكون الدال، من الدعاء، وهى قراءة أبى رجاء، والضحاك، والحسن، وقتادة، وابن يسار، وسلام، ويعقوب، وابن أبى عبلة، وأبى زيد، وعصمة عن أبى بكر، والأصمعى، عن نافع.

مدارسة الآية : [28] :الملك المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ .. ﴾

التفسير :

ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، [الذين] يردون دعوته، ينتظرون هلاكه، ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم:أنتموإن حصلت لكم أمانيكموأهلكني الله ومن معي، فليس ذلك بنافع لكم شيئًا، لأنكم كفرتم بآيات الله، واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم؟ فإذًا، تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيدة، ولا مجد لكم شيئًا.

ثم أمر- سبحانه- رسوله صلى الله عليه وسلم للمرة الرابعة، أن يرد على ما كانوا يتمنونه بالنسبة له ولأصحابه فقال: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا، فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ.

ولقد كان المشركون يتمنون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرددون ذلك في مجالسهم، وقد حكى القرآن عنهم ذلك في آيات منها قوله- تعالى-: أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ.

أى: قل لهم- أيها الرسول الكريم- أَرَأَيْتُمْ أى: أخبرونى إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ. - تعالى- وأهلك مَنْ مَعِيَ من أصحابى وأتباعى أَوْ رَحِمَنا بفضله وإحسانه بأن رزقنا الحياة الطويلة، ورزقنا النصر عليكم.

فأخبرونى في تلك الحالة فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ أى: من يستطيع أن يمنع عنكم عذاب الله الأليم، إذا أراد أن ينزله بكم؟ مما لا شك فيه أنه لن يستطيع أحد أن يمنع ذلك عنكم.

قال صاحب الكشاف: كان كفار مكة يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالهلاك، فأمر بأن يقول لهم: نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين: إما أن نهلك كما تتمنون، فننقلب إلى الجنة، أو نرحم بالنصرة عليكم، أما أنتم فماذا تصنعون؟ من يجيركم- وأنتم كافرون- من عذاب أليم لا مفر لكم منه.

يعنى: إنكم تطلبون لنا الهلاك الذي هو استعجال للفوز والسعادة، وأنتم في أمر هو الهلاك الذي لا هلاك بعده.. .

والمراد بالهلاك: الموت، وبالرحمة: الحياة والنصر بدليل المقابلة، وقد منح الله- تعالى- نبيه العمر المبارك النافع، فلم يفارق صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا بعد أن بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكانت كلمته هي العليا.

والاستفهام في قوله أَرَأَيْتُمْ للإنكار والتعجيب من سوء تفكيرهم.

والرؤية علمية، والجملة الشرطية بعدها سدت مسد المفعولين.

وقال- سبحانه- فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ للإشارة إلى أن كفرهم هو السبب في بوارهم وفي نزول العذاب الأليم بهم.

يقول تعالى : ( قل ) يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه : ( أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ) أي : خلصوا أنفسكم ، فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة ، والرجوع إلى دينه ، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال ، فسواء عذبنا الله أو رحمنا ، فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم .

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (28)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (قُلْ ) يا محمد للمشركين من قومك، (أَرَأَيْتُمْ ) أيها الناس (إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ ) فأماتني (وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا ) فأخَّر في آجالنا(فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ ) بالله (مِنْ عَذَابِ ) موجع مؤلم، وذلك عذاب النار. يقول: ليس ينجي الكفار من عذاب الله موتُنا وحياتنا، فلا حاجة بكم إلى أن تستعجلوا قيام الساعة، ونـزول العذاب، فإن ذلك غير نافعكم، بل ذلك بلاء عليكم عظيم.

التدبر :

وقفة

[28] قال الزمخشري: «كان كفار مكة يدعون على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين بالهلاك، فأمر بأن يقول لهم: نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنين: إما أن نهلك كما تتمنون فننقلب إلى الجنة، أو نُرحَم بالنصرة عليكم، أما أنتم فماذا تصنعون؟ من يجيركم -وأنتم كافرون- من عذاب النار؟!».

وقفة

[28] لم يذكر المصطفى ﷺ المشركين والكفار فى خطابه مباشرة بخطاب الحاضر المخاطب، بل ذكرهم غيبًا، وهذا أسلوب تربوى، فقط لمِّح من بعيد، وسيفهم من عنده عقل.

تفاعل

[28] ﴿فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ سَبِّح الله الآن.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة الثالثة والعشرين. الألف ألف تعجب بلفظ استفهام. رأيتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور بمعنى: أخبروني.

- ﴿ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ: ﴾

- حرف شرط جازم. أهلكني: فعل ماض مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بإن. النون نون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون الذي حرك بالفتح لالتقاء الساكنين في محل نصب مفعول به مقدم. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.

- ﴿ وَمَنْ مَعِيَ: ﴾

- الواو عاطفة. من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب لأنه معطوف على منصوب وهو ياء المتكلم في «أهلكني» مع: ظرف مكان يدل على الاجتماع والمصاحبة منصوب على الظرفية متعلق بصلة الموصول المحذوفة وكسر آخره مراعاة للياء فهو اسم بمعنى الظرف وهو مضاف والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل جر بالاضافة.

- ﴿ أَوْ رَحِمَنا: ﴾

- معطوفة بأو للتخيير على «أهلكني» وتعرب اعرابها. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.

- ﴿ فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ: ﴾

- الجملة: جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم بإن اهكلني. من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يجير: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الكافرين: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد وجملة «يجير الكافرين» في محل رفع خبر «من».

- ﴿ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيجير. أليم: صفة- نعت- لعذاب مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة أي فمن ينقذهم من عذاب أليم.'

المتشابهات :

| الأنعام: 40 | ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّـهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ﴾ |

|---|

| الأنعام: 47 | ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّـهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [28] لما قبلها : ولَمَّا كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم يردون دعوته ينتظرون هلاكه؛ لقن اللهُ نبيَّه الرَدَّ، وهذا هو التلقينُ الرابع: لا مفرَّ للكافرِ من عذاب الله، قال تعالى:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [29] :الملك المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ .. ﴾

التفسير :

ومن قولهم، إنهم على هدى، والرسول على ضلال، أعادوا في ذلك وأبدوا، وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه، ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقولوا:{ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا} والإيمان يشمل التصديق الباطن، والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال، وجودها وكمالها، متوقفة على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان، ومن جملة لوازمه كما قال تعالى:{ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح، وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها، فلا إيمان [لهم] ولا توكل، علم بذلك من هو على هدى، ومن هو في ضلال مبين.

ثم أمره- سبحانه- للمرة الخامسة، أن يبين لهم أنه هو وأصحابه معتمدون على الله- تعالى- وحده، ومخلصون له العبادة والطاعة، فقال: قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا ...

أى: وقل يا محمد لهؤلاء الجاحدين: إذا كنتم قد أشركتم مع الله- تعالى- آلهة أخرى في العبادة، فنحن على النقيض منكم، لأننا أخلصنا عبادتنا للرحمن الذي أوجدنا برحمته، وآمنا به إيمانا حقا، وعليه وحده توكلنا وفوضنا أمورنا.

وأخر- سبحانه- مفعول آمَنَّا وقدم مفعول تَوَكَّلْنا، للتعريض بالكافرين، الذين أصروا على ضلالهم، فكأنه يقول: نحن آمنا ولم نكفر كما كفرتم، وتوكلنا عليه وحده، ولم نتوكل على ما أنتم متوكلون عليه من أصنامكم وأموالكم وأولادكم..

وقوله فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ مسوق مساق التهديد والوعيد أى:

فستعلمون في عاجل أمرنا وآجله، أنحن الذين على الحق أم أنتم؟ ونحن الذين على الباطل أم أنتم؟ ..

فالمقصود بالآية الكريمة التهديد والإنذار، مع إخراج الكلام مخرج الإنصاف، الذي يحملهم على التدبر والتفكر لو كانوا يعقلون.

ثم قال : ( قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ) أي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم ، وعليه توكلنا في جميع أمورنا ، كما قال : ( فاعبده وتوكل عليه ) [ هود : 123 ] . ولهذا قال : ( فستعلمون من هو في ضلال مبين ) ؟ أي : منا ومنكم ، ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة ؟ .

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (29)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد: ربنا(الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ ) يقول: صدّقنا به (وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ) يقول: وعليه اعتمدنا في أمورنا، وبه وثقنا فيها(فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) يقول: فستعلمون أيها المشركون بالله الذي هو في ذهاب عن الحقّ، والذي هو على غير طريق مستقيم منا ومنكم إذا صرنا إليه، وحشرنا جميعا.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[29] ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَـٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ عليه وحده توكلنا؛ لأنه لا شيء في يد غيره، وإلا لرحم من يريد عذابه، أو عذب من يريد رحمته؛ فكل ما جرى على أيدي خلقه من رحمة أو نقمة فهو الذي أجراه.

وقفة

[29] ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَـٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ لما كانت الأعمال -وجودها وكمالها- متوقفة على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان، ومن جملة لوازمه.

وقفة

[29] ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَـٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ من أعظم أسباب قوة التوكل على الله: يقيننا أننا نفوِّض أمرنا للرحمن، والرحمن أرحم بعباده من كل أحد.

وقفة

[29] ﴿آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ الإيمان يشمل التصديق الباطن، والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفةً على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة الثالثة والعشرين. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الرحمن: خبر «هو» مرفوع بالضمة. أي قل لهم يا محمد هو الله. والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به- مقول القول-.

- ﴿ آمَنَّا بِهِ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب حال وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل رفع فاعل. به: جار ومجرور متعلق بآمنا.

- ﴿ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا: ﴾

- معطوفة بالواو على «آمنا به» وتعرب اعرابها.

- ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة السابعة عشرة. من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وجملة «هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» في محل رفع خبر «من» بمعنى: من منا في ضلال أي في باطل واضح بين هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ: ﴾

- جار ومجرور- شبة جملة- في محل رفع خبر «هو» ويجوز أن يكون «من» اسما موصولا بمعنى «الذي» في محل نصب مفعولا به وجملة «هو في ضلال مبين» صلة الموصول لا محل لها. و «مبين» صفة- نعت- لضلال مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.'

المتشابهات :

| القصص: 85 | ﴿قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ |

|---|

| الملك: 29 | ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَـٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [29] لما قبلها : التلقينُ الخامس: المؤمنُ قريب من رحمة الله، قال تعالى:

﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فستعلمون:

1- بتاء الخطاب، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بياء الغيبة، وهى قراءة الكسائي.

مدارسة الآية : [30] :الملك المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ .. ﴾

التفسير :

ثم أخبر عن انفراده بالنعم، خصوصًا، بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي فقال:{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا} أي:غائرًا{ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} تشربون منه، وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، أي:لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى.

تمت ولله الحمد.

ثم أمر- سبحانه- نبيه صلى الله عليه وسلم للمرة السادسة، أن يذكرهم بنعمة الماء الذي يشربونه فقال: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ.

وقوله غَوْراً مصدر غارت البئر، إذا نضب ماؤها وجف. يقال: غار الماء يغور غورا، إذا ذهب وزال..

والمعين: هو الماء الظاهر الذي تراه العيون، ويسهل الحصول عليه، وهو فعيل من معن إذا قرب وظهر.

أى: وقل لهم- أيها الرسول الكريم- على سبيل التوبيخ وإلزام الحجة: أخبرونى إن أصبح ماؤكم غائرا في الأرض، بحيث لا يبقى له وجود أصلا.

فمن يستطيع أن يأتيكم بماء ظاهر على وجه الأرض، تراه عيونكم، وتستعملونه في شئونكم ومنافعكم.

إنه لا أحد يستطيع ذلك إلا الله- تعالى- وحده، فعليكم أن تشكروه على نعمه، لكي يزيدكم منها.

وبعد: فهذا تفسير لسورة «الملك» نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

ثم قال : ( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ) أي : ذاهبا في الأرض إلى أسفل ، فلا ينال بالفئوس الحداد ، ولا السواعد الشداد ، والغائر : عكس النابع ; ولهذا قال : ( فمن يأتيكم بماء معين ) أي : نابع سائح جار على وجه الأرض ، لا يقدر على ذلك إلا الله ، عز وجل ، فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض ، بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة ، فلله الحمد والمنة .

[ آخر تفسير سورة " تبارك " ولله الحمد ] .

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (قُلْ ) يا محمد لهؤلاء المشركين: (أَرَأَيْتُمْ ) أيها القوم العادلون بالله (إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ) يقول: غائرا لا تناله الدلاء (فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) يقول: فمن يجيئكم بماء معين، يعني بالمعين: الذي تراه العيون ظاهرا

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) يقول: بماء عذب.

حدثنا ابن عبد الأعلى بن واصل، قال: ثني عبيد بن قاسم البزاز، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جُبير في قوله: (إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ) لا تناله الدلاء (فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) قال: الظاهر.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ) : أي ذاهبا(فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) قال: الماء المعين: الجاري.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول، في قوله: (مَاؤُكُمْ غَوْرًا ) ذاهبا(فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ) جار.

وقيل غورا فوصف الماء بالمصدر، كما يقال: ليلة عم، يراد: ليلة عامة.

التدبر :

وقفة

[30] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ لكثرة ما نراه فًوْرًا، نستبعِدُ أنْ نراه غَوْرًا، ورُبَّ أرخصِ موجودٍ صار أعلى مفقود!

تفاعل

[30] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ سَل الله أن ينزل الغيث.

وقفة

[30] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ استعظموا قدر نعمة الماء، وقيَّدوها بالشكر، وخافوا إن لم تُشكَّر أن تزول.

تفاعل

[29] ﴿قُل أَرَأَيتُم إِن أَصبَحَ ماؤُكُم غَورًا فَمَن يَأتيكُم بِماءٍ مَعينٍ﴾ قل: «لا أحد».

وقفة

[30] قال الإمام الزمخشري: «وعن بعض الشطار أنها تُلِيَت عنده، فقال: تجيء به الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينيه، نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته».

وقفة

[30] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ بعض المسائل لا تحتاج إلا إلي سؤال يدفع العقل إلي التفكر في حقائق لا مناص من الإقرار بها والتسليم لها.

وقفة

[30] قال صالح بن أحمد بن حنبل: كان أبي إذا خرجت الدلو ملأى، قال: «الحمد لله»، قلت: «يا أبت، أي شيء الفائدة في هذا؟»، فقال: «يا بني، أما سمعت الله تعالى يقول: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾؟».

تفاعل

[30] ﴿فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ سَبِّح الله الآن.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ ﴾

- تعرب اعراب الآية الكريمة الثامنة والعشرين. أصبح: فعل ماض ناقص من أخوات «كان» ماؤكم اسمها مرفوع بالضمة. الكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكورغورا: خبر «أصبح» منصوب بالفتحة أي غائرا ذاهبا في الأرض وهو وصف بالمصدر.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [30] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ العَذابَ، وهو مُطلَقٌ؛ ذكَرَ فَقْدَ ما به حياةُ النُّفوسِ، وهو الماءُ، وهو عذابٌ مَخصوصٌ، وهذا هو التلقينُ السادس: التهديد بالحرمان من نعمة الماء، قال تعالى:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [1] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾

التفسير :

يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام، التي تكتب بها [أنواع] العلوم، ويسطر بها المنثور والمنظوم.

تفسير سورة القلم

مقدمة وتمهيد

1- سورة «ن» أو «القلم» تعتبر من أوائل السور القرآنية، التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر السيوطي في كتابه «الإتقان» أنها السورة الثانية في النزول، بعد سورة «العلق» .

ويرى بعض العلماء أنها السورة الرابعة في النزول، فقد سبقتها سور: العلق، والمدثر، والمزمل، وعدد آياتها اثنتان وخمسون آية.

2- والمحققون على أنها من السور المكية الخالصة، فقد ذكر الزمخشري وابن كثير.. أنها مكية، دون أن يذكرا في ذلك خلافا.

وقال الآلوسى: هي من أوائل ما نزل من القرآن بمكة، فقد نزلت- على ما روى عن ابن عباس- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ... ثم هذه، ثم المزمل، ثم المدثر، وفي البحر أنها مكية بلا خلاف فيها، بين أهل التأويل.

وفي الإتقان: استثنى منها: إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا ... إلى قوله- تعالى-: لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ .

3- والذي تطمئن إليه النفس، أن سورة ن من السور المكية الخالصة، لأنه لم يقم دليل مقنع. على أن فيها آيات مدنية، بجانب أن أسلوبها وموضوعاتها تشير إلى أنها من السور المكية الخالصة.

كذلك نميل إلى أن بعض آياتها قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جهر بدعوته.

4- وقد فصل هذا المعنى بعض العلماء فقال ما ملخصه: لا يمكن تحديد التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة، سواء مطلعها أو جملتها.

والروايات التي تقول: إن هذه السورة هي الثانية في النزول بعد سورة العلق كثيرة، ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوبها، يجعلنا نرجح غير هذا، حتى ليكاد يتعين أنها نزلت بعد فترة من الدعوة العامة، التي جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من الدعوة الفردية، في الوقت الذي أخذت فيه قريش تدفع هذه الدعوة وتحاربها، وتصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو برىء منه، كذلك ذكرت بعض الروايات في السورة آيات مدنية، ونحن نستبعد هذا كذلك، ونعتقد أن السورة كلها مكية، لأن طابع آياتها عميق في مكيته.

والذي نرجحه بشأن السورة كلها، أنها ليست الثانية في ترتيب النزول وأنها نزلت بعد فترة من البعثة النبوية، بل بعد الجهر بالدعوة، وبعد أن أخذت قريش في محاربتها بصورة عنيفة.

والسورة قد أشارت إلى شيء من عروض المشركين: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وظاهر أن مثل هذه المحاولة لا تكون والدعوة فردية، إنما تكون بعد ظهورها، وشعور المشركين بخطرها.. .

5- والذي يتدبر هذه السورة الكريمة، يراها قد اشتملت على مقاصد من أبرزها: تحدى المشركين بهذا القرآن الكريم، والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل أنواع الثناء ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

والتسلية الجميلة له صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أعدائه فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

ونهيه صلى الله عليه وسلم عن مهادنة المشركين أو ملاينتهم أو موافقتهم على مقترحاتهم الماكرة، قال- تعالى-: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.

ثم نراها تضرب الأمثال لأهل مكة، لعلهم يتعظون ويعتبرون، ويتركون الجحود والبطر.. إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ، إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ. وَلا يَسْتَثْنُونَ. فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ.

ثم نرى من مقاصدها كذلك: المقارنة بين عاقبة الأخيار والأشرار، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة.

وتسفيه أفكار المشركين وعقولهم، بأسلوب مؤثر خلاب: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ..

وتهديدهم بأقصى ألوان التهديد: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ...

ثم تختتم بتكرار التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وبأمره بالصبر على أذى أعدائه: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ، إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ، لَوْلا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ، فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. وَما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ.

وبعد: فهذه كلمة مجملة عن سورة «القلم» تكشف عن زمان ومكان نزولها. وعن أهم المقاصد والأهداف، التي اشتملت عليها.

ونسأل الله- تعالى- أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأنس نفوسنا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

افتتحت سورة " القلم " بأحد الحروف المقطعة ، وهى آخر سورة فى ترتيب المصحف ، افتتحت بواحد من هذه الحروف . أما بالنسبة لترتيب النزول ، فقد تكون أول سورة نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى السور المفتتحة بالحروف المقطعة .

وقد قلنا عند تفسيرنا لسورة البقرة : وردت هذه الحروف المقطعة تارة مفردة بحرف واحد ، وتارة مركبة من حرفين أو ثلاثة ، أو أربعة ، أو خمسة .

فالسور التى تدئت بحرف واحد ثلاث سور وهى : ص ، ق ، ن .

والسور التى بدئت بحرفين تسع سور وهى : طه ، يس ، طس ، وحم ، فى ست سور ، وهى : غافر ، فصلت ، الزخرف ، الدخان ، الجاثية ، الأحقاف .

والسور التى بدئت بثلاثة أحرف ، ثلاث عشرة سورة وهى : " ألم " فى ست سور ، وهى : البقرة ، آل عمران ، العنكبوت ، الروم ، لقمان ، السجدة .

و ( الر ) فى خمس سور : وهى : يونس ، هود ، يوسف ، إبراهيم ، الحجر .

و ( طسم ) فى سورتين وهما : الشعراء ، والقصص .

وهناك سورتان بدئتا بأربعة أحرف وهما : الرعد ، " الر " والأعراف " المص " .

وهناك سورتان - أيضا - بدأنا بخمسة أحرف ، وهما : " مريم " " كهيعص " والشورى : " حم عسق " فيكون مجموع السور التى افتتحت بالحروف المقطعة : تسعا وعشرين سورة .

هذا ، وقد وقع خلاف بين العلماء فى المعنى المقصود بتلك الحروف المقطعة التى افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ويمكن إجال خلافهم فى رأيين رئيسيين :

الرأى الأول يرى أصحابه : أن المعنى المقصود منها غير معروف ، فهى من المتشابه الذى استأثر الله - تعالى - بعلمه .

وإلى هذا الرأى ذهب ابن عباس - فى بعض الروايات عنه - كما ذهب إليه الشعبى ، وسفيان الثورى وغيرهم من العلماء .

فقد أخرج ابن المنذر عن الشعبى أنه سئل عن فواتح السور فقال : إن لكل كتاب سرا ، وإن سر هذا القرآن فى فواتح السور .

ويروى عن ابن عباس أنه قال : عجزت العلماء عن إدراكها .

وعن على بن أبى طالب أنه قال : " إن لكل كتاب صفوة ، وصفوة الكتاب حروف التهجى " .

وفى رواية أخرى عن الشعبى أنه قال : " سر الله فلا تطلبوه "

ومن الاعتراضات التى وجهت إلى هذا الرأى ، أنه إذا كان الخطاب بهذه الفواتح غير مفهوم للناس لأنه من المتشابه ، فإنه يترتب على ذلك أنه كالخطاب بالمهمل ، أو مثل ذلك كمثل المتكلم بلغة أعجمية مع أناس عرب لا يفهمونها .

وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ ، لم ينتف الإِفهام عنها عند كل أحد ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفهم المراد منها ، وكذلك بعض أصحابه المقربين ، ولكن الذى ننفيه أن يكون الناس جميعا فاهمين لمعنى هذه الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور .

وهناك مناقشات أخرى للعلماء حول هذا الرأى ، يضيق المجال عن ذكرها .

أما الرأى الثانى فيرى أصحابه أن المعنى المقصود منها معلوم ، وأنها ليست من المتشابه الذى استأثر الله - تعالى - بعلمه .

وأصحاب هذا الرأى قد اختلفوا فيما بينهم فى تعيين هذا المعنى المقصود على أقوال كثيرة من أهمها ما يأتى :

أ - أن هذه الحروف أسماء للسور ، بدليل اشتهار بعض السور بالتسمية بها كسورة " ص " وسورة " يس " .

ولايخلو هذا القول من الضعف ، لأن كثيرا من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه الفواتح ، والغرض من التسمية رفع الاشتباه .

ب - وقيل : إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة ، للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى .

ج - وقيل : إنها حروف مقطعة ، بعهضا من أسماء الله - تعالى - ، وبعضها من صفاته ، فمثلا : ( ألم ) أصلها : أنا الله أعلم .

د - وقيل : إنها اسم الله الأعظم . إلى غير ذلك من الأقوال التى لا تخلوا من مقال ، والتى أوصلها الإمام السيوطى فى كتابه " الإتقان " إلى أكثر من عشرين قولا .

ه - ولعل أقرب الآراء إلى الصواب أن يقال : إن هذه الحروف المقطعة ، قد وردت فى افتتاح بعض السور ، للإِشعار بأن هذا القرآن الذى تحدى الله به المشركين ، هو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التى يعرفونها ، ويقدرون على تأليف الكلام منها ، فإذا عجزوا عن الإِتيان بسورة من مثله ، فذلك لبلوغه فى الفصاحة والبلاغة ، مرتبة يقف فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها بمراحل شاسعة .

وفضلا عن ذلك ، فإن تصدير هذه السور بمثل هذه الحروف المقطعة ، يجذب أنظار المعرضين عن استماع القرآن حين يتلى عليهم ، إلى الإِنصات والتدبر ، لأنه يطرق أسماعهم فى أول التلاوة ألفاظ غير مألوفة فى مجارى كلامهم . وذلك مما يلفت أنظارهم ليتبينوا ما يراد منها ، فيسمعوا حكما وحججا قد تكون سببا فى هدايتهم واستجابتهم للحق .

هذه خلاصة لآراء العلماء فى الحروف المقطعة ، التى افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ومن أراد مزيدا لذلك فليرجع - مثلا - إلى كتاب " البرهان " للزركشى . وكتاب " الإتقان " للسيوطى ، وتفسير " الآلوسى " .

ولفظ " ن " على الرأى الذى رجحناه ، يكون إشارة إلى إعجاز القرآن . . .

وقيل : هو من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه . .

وقد ذكر بعض المفسرين أقوالا أخرى ، لا يعتمد عليها لضعفها ، ومن ذلك قولهم : إن " نون " اسم لحوت عظيم . . أو اسم للدواة . . . وقيل : " نون " لوح من نور . .

والواو فى قوله : ( والقلم ) للقسم ، والمراد بالقلم : جنسه ، فهو يشمل كل قلم يكتب به و " ما " فى قوله ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) موصولة أو مصدرية .

و ( يَسْطُرُونَ ) مضارع سطر - من باب نصر - ، يقال : سطر الكتاب سطرا ، إذا كتبه ، والسطر : الصف من الشجر وغيره ، وأصله من السطر بمعنى القطع ، لأن صفوف الكتابة تبدو وكأنها قطع متراصة .

تفسير سورة " ن " وهي مدنية .

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول " سورة البقرة " ، وأن قوله : ( ن ) كقوله : ( ص ) ) ق ) ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور ، وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته .

وقيل : المراد بقوله : ( ن ) حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط ، وهو حامل للأرضين السبع ، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير :

حدثنا ابن بشار ، حدثنا يحيى ، حدثنا سفيان - هو الثوري - حدثنا سليمان - هو الأعمش - عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : أول ما خلق الله القلم قال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر . فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق " النون " ورفع بخار الماء ، ففتقت منه السماء ، وبسطت الأرض على ظهر النون ، فاضطرب النون فمادت الأرض ، فأثبتت بالجبال ، فإنها لتفخر على الأرض .

وكذا رواه ابن أبي حاتم ، عن أحمد بن سنان ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش به . وهكذا رواه شعبة ، ومحمد بن فضيل ، ووكيع ، عن الأعمش ، به . وزاد شعبة في روايته : ثم قرأ : ( ن والقلم وما يسطرون ) وقد رواه شريك ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان - أو مجاهد ، - عن ابن عباس فذكر نحوه . ورواه معمر ، عن الأعمش : أن ابن عباس قال . . . فذكره ، ثم قرأ : ( ن والقلم وما يسطرون ) ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس قال : إن أول شيء خلق ربي عز وجل القلم ، ثم قال له : اكتب . فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . ثم خلق " النون " فوق الماء ، ثم كبس الأرض عليه .

وقد روى الطبراني ذلك مرفوعا فقال : حدثنا أبو حبيب زيد بن المهتدي المروذي ، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن أول ما خلق الله القلم والحوت ، قال للقلم : اكتب ، قال : ما أكتب ؟ قال : كل شيء كائن إلى يوم القيامة " . ثم قرأ : ( ن والقلم وما يسطرون ) فالنون : الحوت . والقلم : القلم .

حديث آخر في ذلك : رواه ابن عساكر ، عن أبي عبد الله مولى بني أمية ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن أول شيء خلقه الله القلم ، ثم خلق " النون " وهي : الدواة . ثم قال له : اكتب . قال وما أكتب ؟ قال : اكتب ما يكون - أو : ما هو كائن - من عمل ، أو رزق ، أو أثر ، أو أجل . فكتب ذلك إلى يوم القيامة ، فذلك قوله : ( ن والقلم وما يسطرون ) ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة ، ثم خلق العقل وقال : وعزتي لأكملنك فيمن أحببت ، ولأنقصنك ممن أبغضت " .

وقال ابن أبي نجيح : إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال : كان يقال : النون : الحوت العظيم الذي تحت الأرض السابعة .

وذكر البغوي وجماعة من المفسرين : إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السماوات والأرض ، وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن ، وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فالله أعلم . ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد :

حدثنا إسماعيل ، حدثنا حميد ، عن أنس : أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، فأتاه فسأله عن أشياء ، قال : إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي ، قال : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؟ والولد ينزع إلى أمه ؟ قال : " أخبرني بهن جبريل آنفا " . قال ابن سلام : فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال : " أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت " .

ورواه البخاري من طرق عن حميد ، ورواه مسلم أيضا ، وله من حديث ثوبان - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا . وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان : أن حبرا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مسائل ، فكان منها أن قال : فما تحفتهم ؟ - يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة - قال : " زيادة كبد الحوت " . قال : فما غذاؤهم على أثرها ؟ قال : " ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها " . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : " من عين فيها تسمى سلسبيلا " .

وقيل : المراد بقوله : ( ن ) لوح من نور .

قال ابن جرير : حدثنا الحسين بن شبيب المكتب ، حدثنا محمد بن زياد الجزري ، عن فرات بن أبي الفرات ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ( ن والقلم وما يسطرون ) لوح من نور ، وقلم من نور ، يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة " وهذا مرسل غريب .

وقال ابن جريج أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام .

وقيل : المراد بقوله : ( ن ) دواة ، والقلم : القلم . قال ابن جرير :

حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، وقتادة في قوله : ( ن ) قالا هي الدواة .

وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جدا ، فقال ابن أبي حاتم :

حدثنا أبي ، حدثنا هشام بن خالد ، حدثنا الحسن بن يحيى ، حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " خلق الله النون ، وهي الدواة " .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا يعقوب ، حدثنا أخي عيسى بن عبد الله ، حدثنا ثابت الثمالي ، عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون - وهي الدواة - وخلق القلم ، فقال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول به بر ، أو فجور ، أو رزق مقسوم ، حلال ، أو حرام . ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه : دخوله في الدنيا ، ومقامه فيها كم ؟ وخروجه منها كيف ؟ ثم جعل على العباد حفظة ، وللكتاب خزانا ، فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم ، فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم ، فتقول لهم الخزنة : ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا فترجع الحفظة ، فيجدونهم قد ماتوا . قال : فقال ابن عباس : ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون : ( إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) [ الجاثية : 29 ] ؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل .

وقوله : ( والقلم ) الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله ( اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ) [ العلق : 3 - 5 ] . فهو قسم منه تعالى ، وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم ; ولهذا قال : ( وما يسطرون ) قال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة : يعني : وما يكتبون .

وقال أبو الضحى ، عن ابن عباس : ( وما يسطرون ) أي : وما يعملون .

وقال السدي : ( وما يسطرون ) يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد .

وقال آخرون : بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة . وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم ، فقال ابن أبي حاتم :

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ، ويونس بن حبيب قالا : حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمي ، عن عطاء - هو ابن أبي رباح - حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت قال : دعاني أبي حين حضره الموت فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن أول ما خلق الله القلم ، فقال له : اكتب . قال : يا رب وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر [ ما كان ] وما هو كائن إلى الأبد " .

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق ، عن الوليد بن عبادة ، عن أبيه به . وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به . ، وقال : حسن صحيح غريب . ورواه أبو داود في كتاب " السنة " من سننه ، عن جعفر بن مسافر ، عن يحيى بن حسان ، عن ابن رباح ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن أبي حفصة - واسمه حبيش بن شريح الحبشي الشامي - عن عبادة فذكره .

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله الطوسي ، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق ، أنبأنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا رباح بن زيد ، عن عمر بن حبيب ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أنه كان يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن أول شيء خلقه الله القلم ، فأمره ، فكتب كل شيء " . غريب من هذا الوجه ، ولم يخرجوه

وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( والقلم ) يعني : الذي كتب به الذكر . .

وقوله : ( وما يسطرون ) أي : يكتبون كما تقدم .

القول في تأويل قوله تعالى : ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1)

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( ن ) فقال بعضهم: هو الحوت الذي عليه الأرَضُون.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبى عديّ، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي ظَبْيان، عن ابن عباس، قال: أوّل ما خلق الله من شيء القلم، فجرى بما هو كائن، ثم رفع بخار الماء، فخلقت منه السماوات، ثم خلق النون فبسطت الأرض على ظهر النون، فتحرّكت الأرض فمادت، فأثبت بالجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض، قال: وقرأ: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ).

حدثنا تميم بن المنتصر، قال: ثنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، أو مجاهد عن ابن عباس، بنحوه، إلا أنه قال: فَفُتِقَتْ مِنْهُ السموات.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سفيان، قال: ثني سليمان، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: أوّل ما خلق الله القلم، قال: اكتب، &; 23-524 &; قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، قال: فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة، ثم خلق النون، ورفع بخار الماء، ففُتِقت منه السماء و بُسِطت الأرض على ظهر النون، فاضطرب النون، فمادت الأرض، فأثبتت بالجبال، فإنها لتفخر على الأرض.

حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن فُضَيل، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: " أوّل ما خلق الله من شيء القلم، فقال له: اكتب، فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، قال فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة، ثم رفع بخار الماء ففتق منه السموات، ثم خلق النون فدُحيت الأرض على ظهره، فاضطرب النون، فمادت الأرض، فأُثبتت بالجبال فإنها لتفخر على الأرض ".

حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس نحوه.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، أن إبراهيم بن أبي بكر، أخبره عن مجاهد، قال: كان يقال النون: الحوت الذي تحت الأرض السابعة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، قال: قال معمر، ثنا الأعمش، أن ابن عباس قال: إنّ أوّل شيء خُلق القلم، ثم ذكر نحو حديث واصل عن ابن فضيل، وزاد فيه: ثم قرأ ابن عباس: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ).

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن ابن عباس، قال: إن أوّل شيء خلق ربي القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم خلق النون فوق الماء، ثم كبس الأرض عليه.

وقال آخرون: ( ن ) حرف من حروف الرحمن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا عبد الله بن أحمد المروزي، قال: ثنا عليّ بن الحسين، قال: ثنا أبي، عن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس الر و حم و ( ن ) حروف الرحمن مقطعة.

حدثني محمد بن معمر، قال: ثنا عباس بن زياد الباهلي، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قوله: الر و حم و ( ن ) قال: اسم مقطع.

وقال آخرون: ( ن ) : الدواة، والقلم: القلم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا أخي عيسى بن عبد الله، عن ثابت البناني، عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون وهي الدواة، وخلق القلم، فقال: &; 23-525 &; اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، من عمل معمول، برّ أو فجور، أو رزق مقسوم حلال أو حرام، ثم ألزم كلّ شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم، وخروجه منها كيف؛ ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزانا، فالحفظة ينسخون كلّ يوم عمل ذلك اليوم، فإذا فني الرزق وانقطع الأثر، وانقضى الأجل، أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم، فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا، فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا؛ قال: فقال ابن عباس: ألستم قوما عربا تسمعون الحَفَظة يقولون: إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن وقتادة، في قوله: ( ن ) قال: هو الدواة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا الحكم بن بشير، قال: ثنا عمرو، عن قتادة، قال: النون: الدواة.

وقال آخرون: ( ن ) : لوح من نور.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا الحسن بن شبيب المكتّب، قال: ثنا محمد بن زياد الجزري، عن فرات بن أبي الفرات، عن معاوية بن قرّة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ )" لوح من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة لوح &;

وقال آخرون: ( ن ) : قَسَم أقسم الله به.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) يُقْسِم الله بما شاء.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله الله: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) قال: هذا قسم أقسم الله به.

وقال آخرون: هي اسم من أسماء السورة.

وقال آخرون: هي حرف من حروف المعجم؛ وقد ذكرنا القول فيما جانس ذلك من حروف الهجاء التي افتتحت بها أوائل السور، والقول في قوله نظير القول في ذلك.

واختلفت القرّاء في قراءة: ( ن ) فأظهر النون فيها وفي يس عامة قرّاء الكوفة خلا الكسائيّ، وعامة قرّاء البصرة، لأنها حرف هجاء، والهجاء مبني على الوقوف عليه وإن اتصل، وكان الكسائيّ يُدغم النون الآخرة منهما ويخفيها بناء على الاتصال.

والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان فصيحتان بأيتهما قرأ القارئ أصاب، غير أن إظهار النون أفصح وأشهر، فهو أعجب إلىّ.وأما القلم فهو القلم المعروف، غير أن الذي أقسم به ربنا من الأقلام: القلم الذي خلقه الله تعالى ذكره، فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة.

حدثني محمد بن صالح الأنماطي، قال ثنا عباد بن العوّام، قال: ثنا عبد الواحد بن سليم، قال: سمعت عطاء، قال: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حشره الموت؟ فقال: دعاني فقال: أي بنيّ اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله، ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده، والقدر خيره وشرّه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنَّ أوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ خَلَقَ القَلَمَ، فَقالَ لَهُ: اكْتُبْ، قالَ: يَا رَبّ وَما أكْتُبُ؟ قال: اكْتُبَ القَدَرَ، قالَ فَجَرَى القَلَمُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا كانَ وَما هُوَ كائِنٌ إلى الأبَدِ".

حدثني محمد بن عبد الله الطوسي، قال: ثنا عليّ بن الحسن بن شقيق، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا رباح بن زيد، عن عمرو بن حبيب، عن القاسم بن أبي بزّة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس أنه كان يحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أوَّلُ شَيْء خَلَق اللهُ القَلَمَ وأمَرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيْء ".

حدثنا موسى بن سهل الرملي، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا ابن المبارك بإسناده عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، نحوه.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: إن ناسا يكذّبون بالقدر، فقال: إنهم يكذّبون بكتاب الله، لآخذّن بشَعْر أحدهم، فلا يقصَّن به، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًا، فكان أوّل ما خلق الله القلم، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فُرغ منه.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا أبو هاشم، أنه سمع مجاهدًا، قال: سمعت عبد الله - لا ندري ابن عمر أو ابن عباس قال -: إن أوّل ما خلق الله القلم، فجرى القلم بما هو كائن؛ وإنما يعمل الناس اليوم فيما قد فُرِغ منه.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني معاوية بن صالح؛ وحدثني عبد الله بن آدم، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح، عن أيوب بن زياد، قال: ثني عباد بن الوليد بن عُبادة بن الصامت، قال: أخبرني أبي، قال: قال أبي عُبادة بن الصامت: يا بنيّ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنَّ أوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ"

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( ن وَالْقَلَمِ ) قال: الذي كُتِبَ به الذكر.

حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، أخبره عن إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد، في قوله: ( ن وَالْقَلَمِ ) قال: الذي كتب به الذكر.

وقوله: ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) يقول: والذي يخُطُّون ويكتبون. وإذا وُجِّهَ التأويل إلى هذا الوجه كان القسم بالخلق وأفعالهم. وقد يحتمل الكلام معنى آخر، وهو أن يكون معناه: وسطرهم ما يسطرون، فتكون " ما " بمعنى المصدر. واذا وُجه التأويل إلى هذا الوجه، كان القسم بالكتاب، كأنه قيل: ن والقلم والكتاب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) قال: وما يَخُطُّون.

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) يقول: يكتبون.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) قال: وما يكتبون.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَمَا يَسْطُرُونَ ) : وما يكتبون، يقال منه: سطر فلان الكتاب فهو يَسْطُر سَطْرا: إذا كتبه؛ ومنه قول رُؤبة بن العجَّاج:

إنّي وأسْطارٍ سُطِرْنَ سَطْرَا (1)

------------------

الهوامش :

(1) البيت في ديوان رؤبة بن العجاج الراجز (ديوانه طبع ليبسج 174). وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن عند قوله تعالى: ( والقلم وما يسطرون ) قال: وما يكتبون قال رؤبة: "إني وأسطار..." البيت. والأسطار: جمع سطر، وهو الصف من النخل أو من حروف الكتابة المنسوقة.

التدبر :

وقفة

[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ أقسم ربنا ﷻ بالقلم لعظمته؛ فلا يكن قلمك عندك هيِّـنًا.

وقفة

[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ القلم نعمة من الله عظيمة، لولا القلم ما قام دين، ولم يصلح عيش، والله أعلم بما يصلح خلقه.

وقفة

[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ القسم بالقلم لشرفه بأنه يُكتب به القرآن، وكتبت به الكتب المقدسة، وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق، والعلوم؛ وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى.

وقفة

[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ أقسم الله سبحانه بالقلم، وهو واقع على كل قلم يكتب به من في السماء ومن في الأرض، وقلم اليوم يشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتابلت، وما أعظم أثرها على حياتنا.

وقفة

[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ فضل القلم، قال ابن القيم: «القلم من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم، وتثبت الحقوق، وتُعلّم الوصايا، وتحفَظ الشهادات، ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تُقيَّد أخبار الماضين للباقين اللاحقين، ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن، وتخبَّطت الأحكام».

وقفة

[1] ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ قيل لابن المبارك: «إلى كم تكتب الحديث؟»، قال: «لعل الكلمة التي أنتفع بها، لم أسمعها بعد».

وقفة

[1] ﴿ن وَالقَلَمِ وَما يَسطُرونَ﴾ لا حاجة للقلم بدون استخدامه فيما يفيد.

وقفة

[1] لقد عظم الله القلم، وأقسم به فقال: ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾، فيا سفاهة ويا ويل من كتب به تنقصًا واستهزاءً وسخريةً بالله ورسوله وبشريعته وأوليائه.

الإعراب :

- ﴿ ن: ﴾

- شأنها شأن الأحرف التي تبدأ بها بعض السور وقد شرحت في سور سابقة وقيل عن «ن» اضافة لما قيل عن حروف بقية السور فيها قراءات ومعان كثيرة. قال الزمخشري: قرئ ن والقلم وبالبيان والادغام وبسكون النون وفتحها وكسرها كما في ص، والمراد هذا الحرف من حروف المعجم واما قولهم هو الداوة فما ادري أهو وضع لغوي ام شرعي، ولا يخلو اذا كان اسما للدواة من ان يكون جنسا او علما، فان كان جنسا فأين الاعراب والتنوين، وان كان علما فأين الاعراب؟ وايهما كان فلا بد له من موقع في تأليف الكلام. فان قلت: هو مقسم به وجب ان كان جنسا ان تجره وتنونه ويكون القسم بداوة منكرة مجهولة كأنه قيل وداوة والقلم، وان كان علما ان تصرفه وتجره اولا تصرفه وتفتحه للعلمية والتأنيث وكذلك التفسير بالحوت اما ان يراد نون من النينان او يجعل علما للبهموت الذي يزعمون والتفسير باللوح من نور او ذهب والنهر في الجنة نحو ذلك وقيل نون: من الرحمن.

- ﴿ وَالْقَلَمِ: ﴾

- الواو واو القسم حرف جر. القلم: مقسم به مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف وعلامة جر الاسم الكسرة.

- ﴿ وَما يَسْطُرُونَ: ﴾

- الواو عاطفة. ما: اسم موصول بمعنى الذي او مصدرية. يسطرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «يسطرون» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير: وما يسطرونه او تكون صلة «ما» المصدرية لا محل لها من الاعراب و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر معطوف على «القلم» بمعنى وما يكتب من كتب وقيل ما يسطره الحفظة. وجواب القسم في الآية الكريمة الثانية «ما انت بنعمة ربك بمجنون».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة بالقَسَمِ على رِفعةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وبراءتِه ممَّا اتَّهمَهُ به المشركونَ من الجُنونِ، ووصفه بالخُلُقِ العَظيمِ، قال تعالى:

﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ن:

1- بسكونها وإدغامها فى «واو» و «القلم» ، بغنة أو بغير غنة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بإظهارها، وهى قراءة حمزة، وأبى عمرو، وابن كثير، وقالون، وحفص.

3- بكسرها، لالتقاء الساكنين، وهى قراءة ابن عباس وابن أبى إسحاق، والحسن، وأبى السمال.

4- بفتحها، وهى قراءة سعيد بن جبير، وعيسى بخلاف عنه.

مدارسة الآية : [2] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾

التفسير :

وذلك أن القلم وما يسطرون به من أنواع الكلام، من آيات الله العظيمة، التي تستحق أن يقسم الله بها، على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه الجنونبنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل، والرأي الجزل، والكلام الفصل، الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام، وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا، ثم ذكر سعادته في الآخرة، فقال:{ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا} .

وجواب القسم قوله : ( مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ) .

أى : وحق القلم الذى يكتب به الكاتبون من مخلوقاتنا المتعددة ، إنك - أيها الرسول الكريم - لمبرأ مما اتهمك به أعداؤك من الجنون ، وكيف تكون مجنونا وقد أنعم الله - تعالى - عليك بالنبوة والحكمة .

فالمقصود بالآيات الكريمة تسلية النبى صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المشركين ، ودفع تهمهم الباطلة دفعا يأتى عليها من القواعد فيهدمها ، وإثبات أنه رسول من عنده - تعالى - .

وأقسم - سبحانه - بالقلم ، لعظيم شرفه ، وكثرة منافعه ، فبه كتبت الكتب السماوية ، وبه تكتب العلوم المفيدة . . وبه يحصل التعارف بين الناس . .

وصدق الله إذ يقول : ( اقرأ وَرَبُّكَ الأكرم . الذى عَلَّمَ بالقلم . عَلَّمَ الإنسان مَا لَمْ يَعْلَمْ ) قال القرطبى : أقسم - سبحانه - بالقلم . لما فيه من البيان كاللسان . وهو واقع على كل قلم مما يكتب به من السماء من فى الأرض ، ومنه قول أبى الفتح البستى :

إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم ... وعدُّوه مما يُكْسِبُ المجد والكرَمْ

كفى قلم الكتاب عزا ورفعة ... مدى الدهر أن الله أقسم بالقلَمْ

والضمير فى قوله : ( يَسْطُرُونَ ) راجع إلى غير مذكور فى الكلام ، إلا أنه معلوم للسامعين ، لأن ذكر القلم يدل على أن هناك من يكتب به .

ونفى - سبحانه - عنه صلى الله عليه وسلم الجنون بأبلغ أسلوب ، لأن المشركين كانوا يصفونه بذلك ، قال - تعالى - . ( وَإِن يَكَادُ الذين كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ الذكر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ) قال الآلوسى : قوله : ( مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ) . جواب القسم ، والباء الثانية مزيدة لتأكيد النفى . ومجنون خبر ما ، والباء الأولى للملابسة ، والجار والمجرور فى موضع الحال من الضمير فى الخبر ، والعامل فيها معنى النفى .

والمعنى : انتفى عنك الجنون فى حال كونك ملتبسا بنعمة ربك أى : منعما عليك بما أنعم من حصافة الرأى ، والنبوة . .

وفى إضافته صلى الله عليه وسلم إلى الرب - عز وجل - مزيد إشعار بالتسلية والقرب والمحبة . ومزيد إشعار - أيضا - بنفى ما افتراه الجاهلون من كونه صلى الله عليه وسلم مجنونا ، لأن هذه الصفة لا تجتمع فى عبد أنعم الله - تعالى - عليه ، وقربه ، واصطفاه لحمل رسالته وتبليغ دعوته .

أي لست ولله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون.

وقوله: ( مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ما أنت بنعمة ربك بمجنون، مكذِّبا بذلك مشركي قريش الذين قالوا له: إنك مجنون.

المعاني :

التدبر :

عمل

[2] ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ يتقلب في النعمة ويتهم بالجنون، كن كما أنت فالحقيقة والوهم ﻻ يجتمعان.

وقفة

[2] ﴿ما أَنتَ بِنِعمَةِ رَبِّكَ بِمَجنونٍ﴾ يهون على المرء كل سوء يُرمى به؛ فلقد وُصف المصطفى ﷺ بما هو أسوأ.

وقفة

[2] ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ كل الصفات المحمودة إنما حصلت، وكل الصفات المذمومة إنما زالت، بسبب إنعام الله ولطفه وإكرامه.

وقفة

[2] ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ حسب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة علية، أن الله سبحانه تولى الذب عن عرضه الشريف، ودفع افتراء المبطلين عنه.

وقفة

[2] ما تفسير الباء في قوله تعالى: ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾، وقوله: ﴿بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ [6]؟ الجواب: الباء في قوله: (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) سببية، أي: بسبب إنعام الله عليكم فلست بمجنون، والباء في قوله: (بِأَيِّكُمُ) ظرفية بمعنى (في)، وقيل: زائدة، والله أعلم.

تفاعل

[2] احمد الله على ثلاث نعم أنعم بها عليك ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾.

الإعراب :

- ﴿ ما أَنْتَ: ﴾

- نافية بمنزلة «ليس» عند اهل الحجاز ولا عمل لها عند بني تميم. نت: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم «ما» على اللغة الاولى ومبتدأ على اللغة الثانية. والجملة الاسمية جواب القسم لا محل لها.

- ﴿ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بمجنون في محل نصب حال بمعنى: ما انت بمجنون منعما عليك بالنبوة والفهم ولم تمنع الباء في «بمجنون» ان يعمل مجنون فيما قبله لانها زائدة لتأكيد النفي اي استبعاد ما كان ينسبه اليك كفار مكة عداوة وحسدا. ربك: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ بِمَجْنُونٍ: ﴾

- الباء حرف جر زائد لتأكيد معنى النفي. مجنون: اسم مجرور لفظا منصوب محلا على انه خبر «ما» ومرفوع محلا على انه خبر «أنت».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد القسم؛ جاء هنا جوابُ القسم، فنفى اللهُ عن نبيِّه صلى الله عليه وسلم الجنون بأبلغ أسلوب؛ لأن المشركين كانوا يصفونه بذلك، قال تعالى:

﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾

التفسير :

أي:لأجرا عظيمًا، كما يفيده التنكير،{ غير ممنون} أي:[غير] مقطوع، بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، والأخلاق الكاملة.

ثم بشره - سبحانه - ببشارة ثانية فقال : ( وَإِنَّ لَكَ لأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ ) .

وقوله : ( مَمْنُونٍ ) مأخوذ من المن بمعنى القطع ، تقول : مننت الحبل ، إذا قطعته ، ويصح أن يكون من المن ، بمعنى أن يعطى الإِنسان غيره عطية ثم يفتخر بها عليه ، ومنه قوله - تعالى - : ( ياأيها الذين آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بالمن والأذى . . . )

أى : وإن لك - أيها الرسول الكريم - عندنا ، لأجرا عظيما لا يعلم مقداره إلا نحن ، وهذا الأجر غير مقطوع بل هو متصل ودائم وغير مجنون .

وهذه الجملة الكريمة وما بعدها ، معطوفة على جملة جواب القسم ، لأنهما من جملة المقسم عليه . .

( وإن لك لأجرا غير ممنون ) أي : بل لك الأجر العظيم ، والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد ، على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق ، وصبرك على أذاهم . ومعنى ) غير ممنون ) أي : غير مقطوع كقوله : ( عطاء غير مجذوذ ) [ هود : 108 ] ( فلهم أجر غير ممنون ) [ التين : 6 ] أي : غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد : ( غير ممنون ) أي : غير محسوب ، وهو يرجع إلى ما قلناه .

وقوله: ( وَإِنَّ لَكَ لأجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ) يقول تعالى ذكره: وإن لك يا محمد لثوابا من الله عظيما على صبرك على أذى المشركين إياك غير منقوص ولا مقطوع، من قولهم: حبل متين، إذا كان ضعيفا، وقد ضعفت منَّته: إذا ضعفت قوّته.

وكان مجاهد يقول في ذلك ما حدثني به محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( غَيْرُ مَمْنُونٍ ) قال: محسوب.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ كل أذى نالك في سبيل دعوتك، وطعن نالك من المعاندين، فاصبر عليه صبر الموقنين بحسن جزاء العاملين.

وقفة

[3] ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ قال الآلوسي: «أو غير ممنون عليك من جهة الناس، فإنه عطاؤه تعالى بلا واسطة؛ لأنك حبيب الله تعالى، وهو عز وجل أكرم الأكرمين، ومن شيمة الأكارم أن لا يمنوا بإنعامهم، لا سيَّما إذا كان على أحبابهم».

وقفة

[3] ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ كل داعية بعد النبي ﷺ يسير على منهجه ويحمل رسالته للناس، له نصيب من هذا الأجر.

تفاعل

[3] ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ سَل الله من فضله الآن.

الإعراب :

- ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً: ﴾

- الواو استئنافية. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. لك: جار ومجرور متعلق بخبر «ان» المقدم واللام لام التوكيد- المزحلقة-. أجرا: اسم «ان» مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي لثوابا.

- ﴿ غَيْرَ مَمْنُونٍ: ﴾

- صفة- نعت- لاجرا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة. ممنون: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة اي غير مقطوع او غير منقوص'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا ثبَّتَ اللهُ رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فدفَعَ بُهتانَ أعدائِه؛ أعقَبَه بإكرامِه بأجْرٍ عظيمٍ على ما لَقِيَه مِن المشرِكينَ مِن أذًى، قال تعالى:

﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :القلم المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

التفسير :

{ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} أي:عاليًا به، مستعليًا بخلقك الذي من الله عليك به، وحاصل خلقه العظيم، ما فسرته به أم المؤمنين، [عائشة -رضي الله عنها-] لمن سألها عنه، فقالت:"كان خلقه القرآن"، وذلك نحو قوله تعالى له:{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}{ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} [الآية]،{ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيُصُ عَلَيْكُم بِالمْؤُمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، [والآيات] الحاثات على الخلق العظيمفكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها، في الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وسلم سهلًا لينا، قريبًا من الناس، مجيبًا لدعوة من دعاه، قاضيًا لحاجة من استقضاه، جابرًا لقلب من سأله، لا يحرمه، ولا يرده خائبًا، وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه، وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه، ولا يغلظ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلي عشيره غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم.

ثم أثنى - سبحانه - عليه بأجمل ثناء وأطيبه فقال : ( وَإِنَّكَ لعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) .

والخلق - كما يقول الإِمام الرازى - ملكه نفسانية ، يسهل على المتصف بها الإِتيان بالأفعال الجميلة . . . و . . .

والعظيم : الرفيع القدر ، الجليل الشأن ، السامى المنزلة .

أى : وإنك - أيها الرسول الكريم - لعل دين عظيم ، وعلى خلق كريم ، وعلى سلوك قويم ، فى كل ما تأتيه وما تتركه من أقوال وأفعال . .

والتعبير بلفظ " على " يشعر بتمكنه صلى الله عليه وسلم ورسوخه فى كل خلق كريم . وهذا أبلغ رد على أولئك الجاهلين الذين وصفوه بالجنون ، لأن الجنون سفه لا يحسن معه التصرف . أما الخلق العظيم ، فهو أرقى منازل الكمال ، فى عظماء الرجال .

والتعبير بلفظ " على " يشعر بتمكنه صلى الله عليه وسلم ورسوخه فى كل خلق كريم . وهذا أبلغ رد على أولئك الجاهلين الذين وصفوه بالجنون ، لأن الجنون سفه لا يحسن معه التصرف . أما الخلق العظيم ، فهو أرقى منازل الكمال ، فى عظماء الرجال .

وإن القلم ليعجز عن بيان ما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة ، من ثناء من الله - تعالى - على نبيه صلى الله عليه وسلم .

قال الإِمام ابن كثير عند تفسيره ، لهذه الآية ما ملخصه : قال قتادة : ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل السيدة عائشة عن معنى هذه الآية فقالت : ألست تقرأ القرآن؟ قال : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن . .

ومعنى هذا ، أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا ، سجية له وخلقا وطبعا ، فمهما أمره القرآن فعله ، ومهما نهاه عنه تركه ، هذا ما جبله الله عليه من الخلق الكريم ، كالحكمة ، والعفة ، والشجاعة ، والعدالة . .

وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم جماع كل خلق عظيم وهو القائل : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " .

وقوله : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) قال العوفي ، عن ابن عباس : أي : وإنك لعلى دين عظيم ، وهو الإسلام . وكذلك قال مجاهد ، وأبو مالك ، والسدي ، والربيع بن أنس ، والضحاك ، وابن زيد .

وقال عطية : لعلى أدب عظيم . وقال معمر ، عن قتادة : سئلت عائشة عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قالت : كان خلقه القرآن ، تقول كما هو في القرآن .

وقال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة قوله : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قال : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان القرآن .

وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام قال : سألت عائشة فقلت : أخبريني يا أم المؤمنين - عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقالت : أتقرأ القرآن ؟ فقلت : نعم . فقالت : كان خلقه القرآن .

هذا حديث طويل . وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه ، من حديث قتادة بطوله ، وسيأتي في سورة " المزمل " إن شاء الله تعالى .

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، حدثنا يونس ، عن الحسن ، قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : كان خلقه القرآن .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود ، حدثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن رجل من بني سواد قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقالت : أما تقرأ القرآن : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ؟ قال : قلت : حدثيني عن ذاك . قالت : صنعت له طعاما ، وصنعت له حفصة طعاما ، فقلت لجاريتي : اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام ! قالت : فجاءت بالطعام . قالت : فألقت الجارية ، فوقعت القصعة فانكسرت - وكان نطعا - قالت : فجمعه رسول الله وقال : " اقتضوا - أو : اقتضي - شك أسود - ظرفا مكان ظرفك " . قالت : فما قال شيئا .

وقال ابن جرير : حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس ، حدثنا أبي ، حدثنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن سعد بن هشام : قال : أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها : أخبريني بخلق النبي صلى لله عليه وسلم . فقالت : كان خلقه القرآن . أما تقرأ : ( وإنك لعلى خلق عظيم )

وقد روى أبو داود ، والنسائي من حديث الحسن ، نحوه

وقال ابن جرير : حدثني يونس ، أنبأنا ابن وهب ، وأخبرني معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير بن نفير قال : حججت ، فدخلت على عائشة رضي الله عنها ، فسألتها عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقالت : كان خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن .

وهكذا رواه أحمد ، عن عبد الرحمن بن مهدي . ورواه النسائي في التفسير ، عن إسحاق بن منصور ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح به

ومعنى هذا أنه ، عليه السلام ، صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له ، وخلقا تطبعه ، وترك طبعه الجبلي ، فمهما أمره القرآن فعله ، ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم ، من الحياء ، والكرم والشجاعة ، والصفح ، والحلم ، وكل خلق جميل . كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال : خدمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين فما قال لي : " أف " قط ، ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس خلقا ، ولا مسست خزا ، ولا حريرا ، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -