الإحصائيات

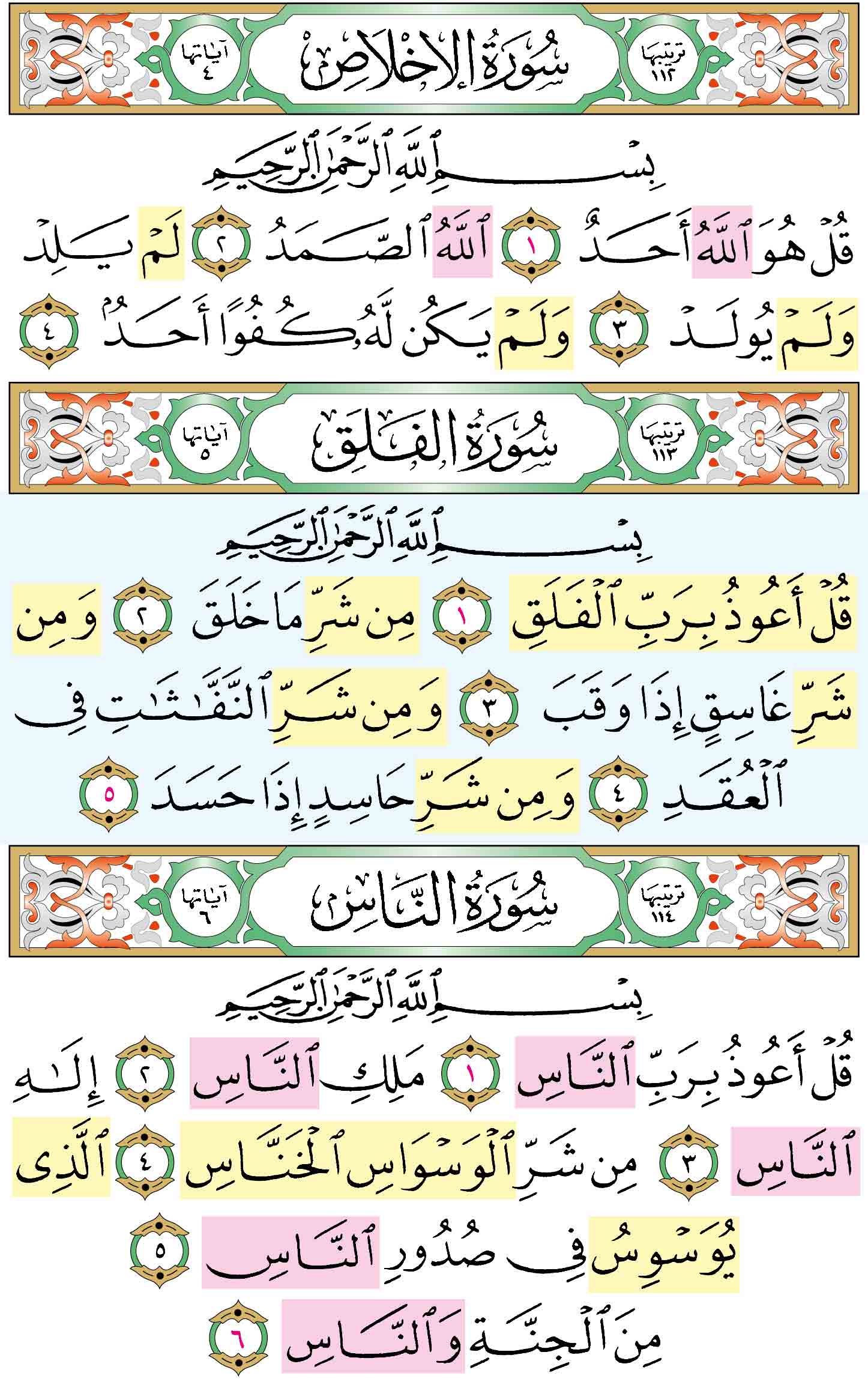

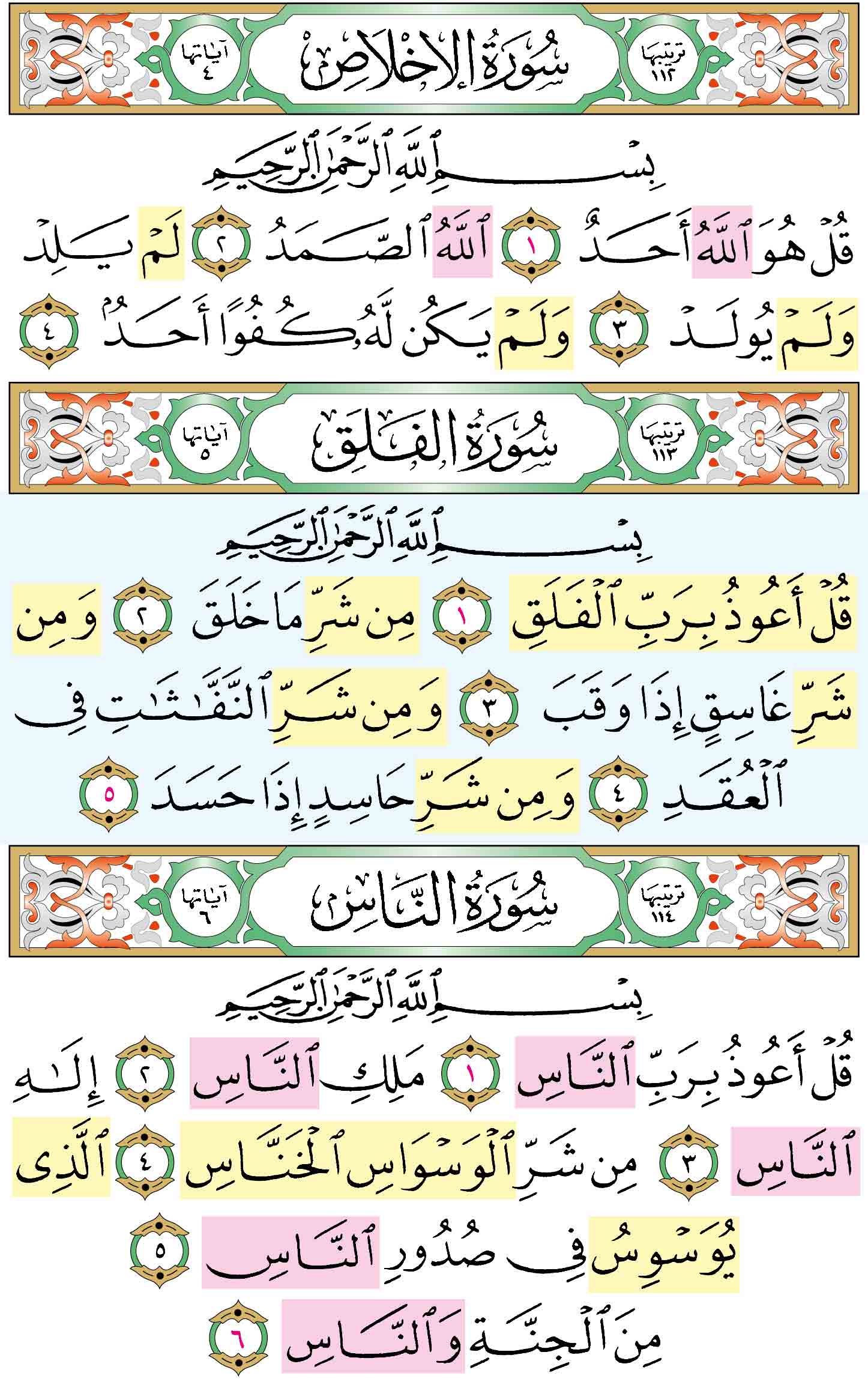

سورة الإخلاص

| ترتيب المصحف | 112 | ترتيب النزول | 22 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.26 |

| عدد الآيات | 4 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 113 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الأمر: 4/6 | _ | ||

سورة الفلق

| ترتيب المصحف | 113 | ترتيب النزول | 20 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.36 |

| عدد الآيات | 5 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 111 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الأمر: 5/6 | _ | ||

سورة الناس

| ترتيب المصحف | 114 | ترتيب النزول | 21 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.38 |

| عدد الآيات | 6 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 108 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الأمر: 6/6 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (4) عدد الآيات (4)

توحيدُ اللَّهِ وغِنَاه واحتياجُ جميعِ الخَلقِ إليه، ليسَ له ابنٌ ولا أبٌ ولا شبيهٌ ولا نظيرٌ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

الأمرُ بالاستعاذةِ والاحتماءِ باللهِ من شرِّ جميعِ المخلوقاتِ، ثُمَّ تخصيصُ ثلاثةٍ بالذِّكرِ لخطرِها.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)

الأمرُ بالاستعاذةِ والاحتماءِ باللهِ من شرِّ وسوسةِ شياطينِ الجنِّ والإنسِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الإخلاص

التوحيد

أولاً : التمهيد للسورة :

- • رسالة السورة:: • السورة بكاملها تقرر وحدانية الله، فهو سبحانه ليس له أب ولا ولد لاستغنائه عن ذلك، فهو الأول والآخر، كل مخلوق محتاج له، وهو مستغن عن خلقه سبحانه وتعالى، إله بهذه الصفات الجليلة ألا يستحق العبادة وحده؟ وقصده في جميع أمورنا؟

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الإخلاص»، و«سُورَةُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».

- • معنى الاسم :: --

- • سبب التسمية :: اشْتُهِرَ هَذَا الِاسْمُ لِاخْتِصَارِهِ وَجَمْعِهِ مَعَانِي هَذِهِ السُّورَةِ لِأَنَّ فِيهَا تَعْلِيمَ النَّاسِ إِخْلَاصَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى، أَيْ سَلَامَةَ الِاعْتِقَادِ مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ غَيْرَهُ فِي الْإِلَهِيَّةِ.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ الأَسَاسِ»، و«سُورَةُ التوحيد»، و«سُورَةُ المقشقشة»، و«سُورَةُ الصمد».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الله واحد لا شريك له ولا شبيه: ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾

- • علمتني السورة :: غنى الله واحتياج جميع الخلق إليه

- • علمتني السورة :: أن الله لا ولد له ولا والد، فهو مستغن عن ذلك

- • علمتني السورة :: أن الله ليس له مماثل أو مشابه من خلقه لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ»، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَنْ أَسْتَكْثِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ».

• عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: «لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا»، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ».

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلثَ القرآنِ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرآنِ».

• عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾».

• عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾».

• عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: «سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِى الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِى الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِى الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».

• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

• عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِى لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّىَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ»؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ: ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ».

• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا».

والمعوذات: الإخلاص، والفلق، والناس.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الإخلاص من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الإخلاص من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، (لحديث ابن عباس الذي مر قبل قليل).

• يستحب قرن سورة الإخلاص مع سورة الكافرون في صلاة: سنة الفجر، وسنة المغرب، والوتر والطواف.

• يحرص المسلم على قراءة الإخلاص والمعوذتين (الفلق والناس) عند النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد الصلاة.

• يوجد في القرآن 3 سور لم يرد اسمها المشهور في آياتها، وهي: الفاتحة والأنبياء والإخلاص.

• اختصت سورة الإخلاص بذكر اسمين لله تعالى لم يذكرا في سواها: الأحد والصمد.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نجتهد في توحيد الله وأن نحذر الشرك: ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ (1).

• أن ندعو الناس لتوحيد الله ونحذرهم من الشرك: ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ (1).

• أن نعلق قلوبنا به وحده، فهو المقصود بجلب كل خير ودفع كل شر: ﴿ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ﴾ (2).

• أن ننفي عن الله كل نقص وسوء، فهو سبحانه الكامل من كل وجه: ﴿لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ﴾ (3).

• أن ننزه الله عن المثل والند: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (4).

• أن نقرأ المعوذات: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ قبل النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد كل صلاة مرة واحدة.

أن نرقي أنفسنا بالمعوذات: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾.

سورة الفلق

التحصن والاعتصام بالله من كل الشرور (الاستعاذة بالله من أسباب الشر)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: • هذه السورة ترشدنا إلى الاعتصام بالله من الشرور جميعها، ومن أعظم تلك الشرور التي يجب للعبد أن يستجير بالله منها شر الحسد والعين والسحر، فكيف الوقاية من كل تلك الشرور؟ هل عرض لك شيء من ذلك؟ ماذا كان موقفك، وكيف عالجت نفسك؟

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الفلق»، و«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ»، و«االمعوذتين» مع سورة الناس.

- • معنى الاسم :: الفلق: هو الصُبح.

- • سبب التسمية :: لوروده في أول آية.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: 1- «المُقَشْقِشَتين» أي الفلق والناس، وسميتا بذلك لأنهما تبرئان من النفاق، فيكون اسم (المُقَشْقِشَة) مشتركًا بين خمس سور: براءة والكافرون والإخلاص والفلق والناس. 2- «المُشَقْشِقَتَيْن» -بتقديم الشينين على القافين- أي الفلق والناس أيضًا.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الالتجاء والاعتصام بالله وحده: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

- • علمتني السورة :: أن من استجار بربّه سبحانه أجاره، ومن اعتصم به وقاه وكشف ما به؛ كما يكشف ظلمة الليل بضوء الفجر: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾

- • علمتني السورة :: أن الله سبحانه خالق كل شيء، وبيده كل شيء، فلا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾

- • علمتني السورة :: الفلق أن الظلمة مظنة للشرور من هوام وغيرها، وكذلك ظلمة القلب عن الوحي مظنة لانتشار الأذى فيه: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا».

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا».

• عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عُقْبَة بْنُ عَامِرٍ! إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ وَلاَ أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَأَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق} فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَفُوتَكَ فِي صَلاَةٍ فَافْعَلْ».

• عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: «سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِى الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِى الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِى الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».

• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

• عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِى لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّىَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ»؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ: ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ».

• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا».

• والمعوذات: الإخلاص، والفلق، والناس.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الإخلاص من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الفلق من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • يحرص المسلم على قراءة الإخلاص والمعوذتين (الفلق والناس) عند النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد الصلاة.

• جاءت المعوذتان في آخر المصحف لنتعلم كيف نتحصن بالله تعالى من شرور كثيرة؛ لأن الحياة حافلة بما يسوء.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتعلق بالله وحده رب كل شيء ومليكه، الذي يخرج الخير والنور من ظلمة البلاء والضيق: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (1).

• أن نلتجئ ونعتصم بالله تعالى وحده من جميع الشرور الظاهرة والباطنة: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ (2).

• أن نجتهد في اتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنسلم من الظلمة والشرور: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ (3).

• أن نُذَكِّر الناسَ بخطورة السحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وعدَّه من السبع الموبقات: ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ (4).

• أن نحذر من حسد الناس على ما أعطاهم الله من النعم، فإنها من الله وبتقديره: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (5).

• أن نقرأ المعوذات: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ قبل النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد كل صلاة مرة واحدة.

• أن نرقي أنفسنا بالمعوذات: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾.

سورة الناس

التحصن والاعتصام بالله من الشيطان (الاستعاذة بالله من شر الشيطان)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: • هذه السورة كسابقتها إرشاد من الله تعالى لنا بالاعتصام به من شر شياطين الإنس والجن ووسوستهم، حتى يكون العبد • في حرز من الله تعالى من شر الشياطين وأعوانهم من الإنس.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الناس»، و«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»، و«االمعوذتين» مع سورة الفلق.

- • معنى الاسم :: --

- • سبب التسمية :: لوروده في أول آية، وتكرار اللفظ فيها خمس مرات.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: 1- «المُقَشْقِشَتين»: أي الفلق والناس، وسميتا بذلك لأنهما تبرئان من النفاق، فيكون اسم (المُقَشْقِشَة) مشتركًا بين خمس سور: براءة والكافرون والإخلاص والفلق والناس. 2- «المُشَقْشِقَتَيْن»: -بتقديم الشينين على القافين- أي الفلق والناس أيضًا.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الالتجاء والاعتصام بالله تعالى، فهو رب الناس كلهم، وهو مالكهم ومعبودهم، فلِمَ اللجوء إلى غيره؟: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَـٰهِ النَّاسِ * مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

- • علمتني السورة :: أهمية الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان: ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾

- • علمتني السورة :: أن كيد الشيطان ضعيف فهو يوسوس للإنسان عند الغفلة، فإذا ذكرَ اللهَ خنس واختفى، فليس له سلطان على عباد الله الصالحين: ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾

- • علمتني السورة :: أن من الناس شياطين؛ فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا.

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا».

• عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: «سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِى الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِى الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِى الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».

• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

• عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِى لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّىَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ»؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ: ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ».

• عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا».

والمعوذات: الإخلاص، والفلق، والناس.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الإخلاص من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الناس من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • يحرص المسلم على قراءة الإخلاص والمعوذتين (الفلق والناس) عند النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد الصلاة.

• جاءت المعوذتان في آخر المصحف لنتعلم كيف نتحصن بالله تعالى من شرور كثيرة؛ لأن الحياة حافلة بما يسوء.

• سورة الناس آخر سور القرآن الكريم البالغة 114 سورة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستعيذ بالله وحده ونعلق القلوب به وحده، فهو سبحانه مالك النفع والضر: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَـٰهِ النَّاسِ﴾ (1-3).

• أن نشتغل بذكر الله ونحافظ على الأذكار لنطرد وساوس الشيطان عنا: ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ (4).

• أن نجدد الالتجاء إلى الله في كل وقت وحين، فعدونا متربص لا يمل ولا يكل: ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ (5).

• أن نستعيذ بالله ونلجأ إليه من شر مفسدي الإنس أعوان الشياطين: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ (6).

• أن نبيِّن للناس شدة ضرر الشيطان عليهم، وأنه يجري منهم مجرى الدم، وأن معركة الشيطان مع الإنسان قديمة باقية، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ...﴾ (فاطر 6).

• أن نقرأ المعوذات: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ قبل النوم ثلاث مرات، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، وبعد كل صلاة مرة واحدة.

• أن نرقي أنفسنا بالمعوذات: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾.

تمرين حفظ الصفحة : 604

مدارسة الآية : [1] :الإخلاص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾

التفسير :

أي{ قُلْ} قولًا جازمًا به، معتقدًا له، عارفًا بمعناه،{ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} أي:قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل.

تفسير سورة الإخلاص

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الإخلاص» من السور ذات الأسماء المتعددة، وقد ذكر لها الجمل في حاشيته عشرين اسما، منها أنها تسمى سورة التفريد، والتجريد، والتوحيد، والنجاة، والولاية، والمعرفة، والصمد، والأساس، والمانعة، والبراءة ... .

2- وقد ورد في فضلها أحاديث متعددة، منها ما أخرجه البخاري عن أبى سعيد الخدري، أن رجلا سمع رجلا يقرأ هذه السورة، ويرددها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:

«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» .

قال بعض العلماء ومعنى هذا الحديث: أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات.

3- وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها: أن المشركين قالوا: يا محمد، انسب لنا ربك، فأنزل الله- تعالى- هذه السورة الكريمة ... .

وجمهور العلماء على أنها السورة الثانية والعشرون في ترتيب النزول. ويرى بعضهم أنها مدنية، والأول أرجح، لأنها جمعت أصل التوحيد، وهذا المعنى غالب في السور المكية.

وعدد آياتها خمس آيات في المصحف الحجازي والشامي، وأربع آيات في الكوفي والبصري.

وقد افتتحت بفعل الأمر «قل» لإظهار العناية بما بعد هذا الأمر من توجيهات حكيمة، ولتلقينه صلى الله عليه وسلم الرد على المشركين الذين سألوه أن ينسب لهم ربه.

وهُوَ ضمير الشأن مبتدأ، والجملة التي بعده خبر عنه.

والأحد: هو الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وفي كل شأن من شئونه، فهو منزه عن التركيب من جواهر متعددة، أو من مادة معينة، كما أنه- عز وجل- منزه عن الجسمية والتحيز، ومشابهة غيره.

وفي الإتيان بضمير الشأن هنا: إشارة إلى فخامة مضمون الجملة، مع ما في ذلك من زيادة التحقيق والتقرير، لأن الضمير يشير إلى شيء مبهم تترقبه النفس، فإذا جاء الكلام من بعده زال الإبهام، وتمكن الكلام من النفس فضل تمكن.

وجيء بالخبر نكرة وهو لفظ «أحد» لأن المقصود الإخبار عن الله- تعالى- بأنه واحد، ولو قيل: الله الأحد، لأفاد أنه لا واحد سواه، وليس هذا المعنى مقصودا هنا، وإنما المقصود إثبات أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله ... ونفى ما زعمه المشركون وغيرهم، من أنه- تعالى- مركب من أصول مادية أو غير مادية، أو من أنه له شريك في ملكه.

تفسير سورة الإخلاص وهي مكية .

ذكر سبب نزولها وفضيلتها

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصاغاني ، حدثنا أبو جعفر الرازي ، حدثنا الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن أبي بن كعب : أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا محمد ، انسب لنا ربك . فأنزل الله : " قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " .

وكذا رواه الترمذي وابن جرير ، عن أحمد بن منيع - زاد ابن جرير : ومحمود بن خداش - عن أبي سعد محمد بن ميسر به - زاد ابن جرير والترمذي - قال : " الصمد " الذي لم يلد ولم يولد ، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ، وليس شيء يموت إلا سيورث ، وإن الله جل جلاله لا يموت ولا يورث ، " ولم يكن له كفوا أحد " ولم يكن له شبه ولا عدل ، وليس كمثله شيء .

ورواه ابن أبي حاتم ، من حديث أبي سعد محمد بن ميسر به . ثم رواه الترمذي ، عن عبد بن حميد ، عن عبيد الله بن موسى ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، فذكره مرسلا ولم يذكر " أخبرنا " . ثم قال الترمذي : هذا أصح من حديث أبي سعد .

حديث آخر في معناه : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا سريج بن يونس ، حدثنا إسماعيل بن مجالد ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر : أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : انسب لنا ربك . فأنزل الله عز وجل : " قل هو الله أحد " إلى آخرها . إسناده مقارب .

وقد رواه ابن جرير ، عن محمد بن عوف ، عن سريج فذكره . وقد أرسله غير واحد من السلف .

وروى عبيد بن إسحاق العطار ، عن قيس بن الربيع ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود قال : قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انسب لنا ربك ، فنزلت هذه السورة : " قل هو الله أحد "

قال الطبراني : رواه الفريابي وغيره ، عن قيس ، عن أبي عاصم ، عن أبي وائل ، مرسلا .

ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي ، عن الوازع بن نافع ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكل شيء نسبة ، ونسبة الله : " قل هو الله أحد الله الصمد " والصمد ليس بأجوف ] .

حديث آخر في فضلها : قال البخاري : حدثنا محمد - هو الذهلي - ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو ، عن ابن أبي هلال : أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه ، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن - وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية ، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ، فيختم ب " قل هو الله أحد " فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " سلوه : لأي شيء يصنع ذلك ؟ " . فسألوه ، فقال : لأنها صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أخبروه أن الله تعالى يحبه " .

هكذا رواه في كتاب " التوحيد " . ومنهم من يسقط ذكر " محمد الذهلي " . ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح . وقد رواه مسلم والنسائي أيضا من حديث عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال به .

حديث آخر : قال البخاري في كتاب الصلاة : " وقال عبيد الله ، عن ثابت عن أنس قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء ، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب " قل هو الله أحد " حتى يفرغ منها ، ثم يقرأ سورة أخرى معها ، وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى ، فإما أن تقرأ بها ، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها ، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت ، وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم ، وكرهوا أن يؤمهم غيره . فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر ، فقال : " يا فلان ، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ " . قال : إني أحبها . قال : " حبك إياها أدخلك الجنة " .

هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به . وقد رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه ، عن البخاري ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبيد الله بن عمر ، فذكر بإسناده مثله سواء . ثم قال الترمذي : غريب من حديث عبيد الله ، عن ثابت . قال : وروى مبارك بن فضالة ، عن ثابت عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله ، إني أحب هذه السورة : " قل هو الله أحد " قال : " إن حبك إياها أدخلك الجنة " .

وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلا فقال :

حدثنا أبو النضر ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن ثابت ، عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أحب هذه السورة : " قل هو الله أحد " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حبك إياها أدخلك الجنة " .

حديث في كونها تعدل ثلث القرآن : قال البخاري : حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد . أن رجلا سمع رجلا يقرأ : " قل هو الله أحد " يرددها ، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، وكأن الرجل يتقالها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ، إنها لتعدل ثلث القرآن " . زاد إسماعيل بن جعفر ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي سعيد قال : أخبرني أخي قتادة بن النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه البخاري أيضا عن عبد الله بن يوسف والقعنبي . ورواه أبو داود ، عن القعنبي . والنسائي ، عن قتيبة ، كلهم عن مالك به . وحديث قتادة بن النعمان أسنده النسائي من طريقين ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن مالك به .

حديث آخر : قال البخاري : حدثنا عمر بن حفص ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش ، حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ " . فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال : " الله الواحد الصمد ثلث القرآن " .

تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي والضحاك بن شرحبيل الهمداني المشرقي ، كلاهما عن أبي سعيد ، قال القربري : سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله البخاري : عن إبراهيم مرسل ، وعن الضحاك مسند .

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق ، حدثنا ابن لهيعة ، عن الحارث بن يزيد ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري قال : بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب " قل هو الله أحد " فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " والذي نفسي بيده ، لتعدل نصف القرآن ، أو ثلثه " .

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا حيي بن عبد الله ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو : أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة ؟ فقالوا : وهل يستطيع ذلك أحد ؟ قال : فإن " قل هو الله أحد " ثلث القرآن . قال : فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب ، فقال : " صدق أبو أيوب " .

حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا يزيد بن كيسان ، أخبرني أبو حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احشدوا ، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن " . فحشد من حشد ، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ : " قل هو الله أحد " ثم دخل فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن " . إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء ، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إني قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآن ، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن " .

وهكذا رواه مسلم في صحيحه ، عن محمد بن بشار به ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب ، واسم أبي حازم سلمان .

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن الربيع بن خثيم ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن امرأة من الأنصار ، عن أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فإنه من قرأ : " قل هو الله أحد الله الصمد " في ليلة ، فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن " .

هذا حديث تساعي الإسناد للإمام أحمد . ورواه الترمذي والنسائي ، كلاهما عن محمد بن بشار بندار - زاد الترمذي وقتيبة - كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به . فصار لهما عشاريا . وفي رواية الترمذي : " عن امرأة أبى أيوب ، عن أبي أيوب " ، به [ وحسنه ] . ثم قال : وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود . وهذا حديث حسن ، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية " زائدة " . وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض . وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه .

حديث آخر : قال أحمد : حدثنا هشيم ، عن حصين ، عن هلال بن يساف ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي بن كعب - أو : رجل من الأنصار - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ ب " قل هو الله أحد " فكأنما قرأ بثلث القرآن " .

ورواه النسائي في " اليوم والليلة " ، من حديث هشيم ، عن حصين ، عن ابن أبي ليلى به . ولم يقع في روايته : هلال بن يساف .

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي قيس ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن " .

وهكذا رواه ابن ماجه ، عن علي بن محمد الطنافسي ، عن وكيع به . ورواه النسائي في " اليوم والليلة " من طرق أخر ، عن عمرو بن ميمون ، مرفوعا وموقوفا .

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا بهز ، حدثنا بكير بن أبي السميط ، حدثنا قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، عن أبي الدرداء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن ؟ " . قالوا : نعم يا رسول الله ، نحن أضعف من ذلك وأعجز . قال : " فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء ، ف " قل هو الله أحد " ثلث القرآن " .

ورواه مسلم والنسائي من حديث قتادة به .

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا أمية بن خالد ، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم - ابن أخي ابن شهاب - عن عمه الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن - هو ابن عوف - عن أمه - وهي : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن " .

وكذا رواه النسائي في " اليوم والليلة " ، عن عمرو بن علي ، عن أمية بن خالد به . ثم رواه من طريق مالك ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، قوله . ورواه النسائي أيضا في " اليوم والليلة " من حديث محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضيل الأنصاري ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن : أن نفرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها " .

حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة : قال الإمام مالك بن أنس ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن حنين قال : سمعت أبا هريرة يقول : أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمع رجلا يقرأ " قل هو الله أحد " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وجبت " . قلت : وما وجبت ؟ قال : " الجنة " .

ورواه الترمذي والنسائي من حديث مالك . وقال الترمذي : حسن صحيح غريب ، لا نعرفه إلا من حديث مالك .

وتقدم حديث : " حبك إياها أدخلك الجنة " .

حديث في تكرار قراءتها : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا قطن بن نسير ، حدثنا عيسى بن ميمون القرشي ، حدثنا يزيد الرقاشي ، عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أما يستطيع أحدكم أن يقرأ : " قل هو الله أحد " ثلاث مرات في ليلة ، فإنها تعدل ثلث القرآن ؟ "

هذا إسناد ضعيف ، وأجود منه حديث آخر ، قال عبد الله بن الإمام أحمد :

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا الضحاك بن مخلد ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن أسيد بن أبي أسيد ، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب ، عن أبيه قال : أصابنا طش وظلمة ، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ، فخرج فأخذ بيدي ، فقال : " قل " . فسكت . قال : " قل " . قلت : ما أقول ؟ قال : " " قل هو الله أحد " والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا ، تكفك كل يوم مرتين " .

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن أبي ذئب به . وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وقد رواه النسائي من طريق أخرى ، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ، فذكره [ ولفظه : " يكفك كل شيء " ] .

حديث آخر في ذلك : قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا ليث بن سعد ، حدثني الخليل بن مرة ، عن الأزهر بن عبد الله ، عن تميم الداري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال : لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا ، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، ولم يكن له كفوا أحد ، عشر مرات ، كتب له أربعون ألف ألف حسنة " .

تفرد به أحمد والخليل بن مرة : ضعفه البخاري وغيره بمرة .

حديث آخر : قال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا زبان بن فائد ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قرأ " قل هو الله أحد " حتى يختمها ، عشر مرات ، بنى الله له قصرا في الجنة " . فقال عمر : إذن نستكثر يا رسول الله . فقال صلى الله عليه وسلم : " الله أكثر وأطيب " . تفرد به أحمد .

ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده فقال : حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا حيوة ، حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد - قال الدارمي : وكان من الأبدال - أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قرأ " قل هو الله أحد " عشر مرات ، بنى الله له قصرا في الجنة ، ومن قرأها عشرين مرة بنى الله له قصرين في الجنة ، ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في الجنة " . فقال عمر بن الخطاب : إذا لتكثر قصورنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الله أوسع من ذلك " . وهذا مرسل جيد .

حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا نصر بن علي ، حدثني نوح بن قيس ، أخبرني محمد العطار ، أخبرتني أم كثير الأنصارية ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قرأ " قل هو الله أحد " خمسين مرة غفرت له ذنوب خمسين سنة " إسناده ضعيف .

حديث آخر : قال أبو يعلى : حدثنا أبو الربيع ، حدثنا حاتم بن ميمون ، حدثنا ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ في يوم : " قل هو الله أحد " مائتي مرة ، كتب الله له ألفا وخمسمائة حسنة إلا أن يكون عليه دين " . إسناده ضعيف حاتم بن ميمون : ضعفه البخاري وغيره . ورواه الترمذي ، عن محمد بن مرزوق البصري ، عن حاتم بن ميمون به . ولفظه : " من قرأ كل يوم ، مائتي مرة : " قل هو الله أحد " محي عنه ذنوب خمسين سنة ، إلا أن يكون عليه دين " .

قال الترمذي : وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أراد أن ينام على فراشه ، فنام على يمينه ، ثم قرأ : " قل هو الله أحد " مائة مرة ، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل : يا عبدي ، ادخل على يمينك الجنة " . ثم قال : غريب من حديث ثابت وقد روي من غير هذا الوجه ، عنه .

وقال أبو بكر البزار : حدثنا سهل بن بحر ، حدثنا حبان بن أغلب ، حدثنا أبي ، حدثنا ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ : " قل هو الله أحد " مائتي مرة ، حط الله عنه ذنوب مائتي سنة " . ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر والأغلب بن تميم ، وهما متقاربان في سوء الحفظ .

حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء : قال النسائي عند تفسيرها : حدثنا عبد الرحمن بن خالد ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثني مالك بن مغول ، حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه : أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي ، يدعو يقول : اللهم ، إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت ، الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد . قال : " والذي نفسي بيده ، لقد سأله باسمه الأعظم ، الذي إذا سئل به أعطى ، وإذا دعي به أجاب " .

وقد أخرجه بقية أصحاب السنن من طرق ، عن مالك بن مغول ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، به . وقال الترمذي : حسن غريب .

حديث آخر في قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة : قال الحافظ أبو يعلى [ الموصلي ] : حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا بشر بن منصور ، عن عمر بن نبهان ، عن أبي شداد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء ، وزوج من الحور العين حيث شاء : من عفا عن قاتله ، وأدى دينا خفيا ، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات : " قل هو الله أحد " . قال : فقال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال : " أو إحداهن "

حديث في قراءتها عند دخول المنزل : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري ، حدثنا محمد بن الفرج ، حدثنا محمد بن الزبرقان ، عن مروان بن سالم ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ : " قل هو الله أحد " حين يدخل منزله ، نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران " . إسناده ضعيف .

حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، حدثنا يزيد بن هارون ، عن العلاء بن محمد الثقفي قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله ، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا جبريل ، ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى ؟ " . قال : إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي ، مات بالمدينة اليوم ، فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه . قال : " وفيم ذلك ؟ " قال : كان يكثر قراءة : " قل هو الله أحد " في الليل وفي النهار ، وفي ممشاه وقيامه وقعوده ، فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال : " نعم " . فصلى عليه .

وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في [ كتاب ] دلائل النبوة " من طريق يزيد بن هارون ، عن العلاء أبي محمد - وهو متهم بالوضع - فالله أعلم .

طريق أخرى : قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله ، حدثنا عثمان بن الهيثم - مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي - عن محمود أبي عبد الله ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس قال : نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مات معاوية بن معاوية الليثي ، فتحب أن تصلي عليه ؟ قال : " نعم " . فضرب بجناحه الأرض ، فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت ، فرفع سريره فنظر إليه ، فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة ، في كل صف سبعون ألف ملك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا جبريل ، بم نال هذه المنزلة من الله تعالى ؟ " . قال بحبه : " قل هو الله أحد " وقراءته إياها ذاهبا وجائيا قائما وقاعدا ، وعلى كل حال .

ورواه البيهقي من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن ، عن محبوب بن هلال ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس فذكره . وهذا هو الصواب ، ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي : " ليس بالمشهور " . وقد روي هذا من طرق أخر ، تركناها اختصارا ، وكلها ضعيفة .

حديث آخر في فضلها مع المعوذتين : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا معاذ بن رفاعة ، حدثني علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فابتدأته فأخذت بيده ، فقلت : يا رسول الله ، بم نجاة المؤمن ؟ قال : " يا عقبة ، احرس لسانك وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك " . قال : ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فابتدأني فأخذ بيدي ، فقال : " يا عقبة بن عامر ، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة ، والإنجيل والزبور ، والقرآن العظيم ؟ " . قال : قلت : بلى ، جعلني الله فداك . قال : فأقرأني : " قل هو الله أحد " و " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " ثم قال : " يا عقبة ، لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن " . قال : فما نسيتهن منذ قال : " لا تنسهن " ، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن . قال عقبة ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته ، فأخذت بيده ، فقلت : يا رسول الله ، أخبرني بفواضل الأعمال . فقال : " يا عقبة ، صل من قطعك ، وأعط من حرمك ، وأعرض عمن ظلمك "

روى الترمذي بعضه في " الزهد " ، من حديث عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد وقال : هذا حديث حسن . وقد رواه أحمد من طريق آخر :

حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا ابن عياش ، عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي ، عن فروة بن مجاهد اللخمي ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله سواء . تفرد به أحمد .

حديث آخر في الاستشفاء بهن : قال البخاري : حدثنا قتيبة ، حدثنا المفضل ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما : "قل هو الله أحد " و " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات .

وهكذا رواه أهل السنن ، من حديث عقيل به .

قد تقدم ذكر سبب نزولها . وقال عكرمة : لما قالت اليهود : نحن نعبد عزيرا ابن الله . وقالت النصارى : نحن نعبد المسيح ابن الله . وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر . وقالت المشركون : نحن نعبد الأوثان - أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم : ( قل هو الله أحد )

يعني : هو الواحد الأحد ، الذي لا نظير له ولا وزير ، ولا نديد ولا شبيه ولا عديل ، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل ; لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله .

ذُكر أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب ربّ العزّة, فأنـزل الله هذه السورة جوابا لهم. وقال بعضهم: بل نـزلت من أجل أن اليهود سألوه, فقالوا له: هذا الله خلق الخلق, فمن خلق الله؟ فأُنـزلت جوابا لهم.

ذكر من قال: أنـزلت جوابا للمشركين الذين سألوه أن ينسب لهم الربّ تبارك وتعالى.

حدثنا أحمد بن منيع المَرْوَزِي ومحمود بن خداش الطالَقاني, قالا ثنا أبو سعيد الصنعاني, قال: ثنا أبو جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية, عن أبي بن كعب, قال: قال المشركون للنبيّ صلى الله عليه وسلم: انسُب لنا ربك, فأنـزل الله: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ) .

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا يحيى بن واضح, قال: ثنا الحسين, عن يزيد, عن عكرمة, قال: إن المشركين قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن ربك, صف لنا ربك ما هو, ومن أي شيء هو؟ فأنـزل الله: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) إلى آخر السورة .

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن أبي جعفر, عن الربيع, عن أبي العالية ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ) قال: قال ذلك قتادة الأحزاب: انسُب لنا ربك, فأتاه جبريل بهذه .

حدثني محمد بن عوف, قال: ثنا شريح, قال: ثنا إسماعيل بن مجالد, عن مجالد, عن الشعبي, عن جابر قال: قال المشركون: انسُب لنا ربك, فأنـزل الله ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

* ذكر من قال: نـزل ذلك من أجل مسألة اليهود:

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة, قال: ثني ابن إسحاق, عن محمد, عن سعيد, قال: أتى رهط من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق, فمن خلقه؟ فغضب النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى انتُقِع لونه، ثم ساورهم غضبا لربه, فجاءه جبريل عليه السلام فسكنه, وقال: اخفض عليك جناحك يا محمد, وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه. قال: " يقول الله: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) " فلما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا: صف لنا ربك كيف خلقه, وكيف عضده, وكيف ذراعه, فغضب النبيّ صلى الله عليه وسلم أشدّ من غضبه الأول, وساورهم غضبا, فأتاه جبريل فقال له مثل مقالته, وأتاه بجواب ما سألوه عنه: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, قال: جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا: أنسب لنا ربك, فنـزلت: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) حتى ختم السورة .

فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا: قل يا محمد لهؤلاء السائليك عن نسب ربك وصفته, ومَن خَلقه: الربّ الذي سألتموني عنه, هو الله الذي له عبادة كل شيء, لا تنبغي العبادة إلا له, ولا تصلح لشيء سواه.

واختلف أهل العربية في الرافع ( أَحَدٌ ) فقال بعضهم: الرافع له " الله ", وهو عماد (1) بمنـزلة الهاء في قوله: إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وقال آخر منهم: بل هو مرفوع, وإن كان نكرة بالاستئناف, كقوله: هذا بعلي شيخ, وقال: هو الله جواب لكلام قوم قالوا له: ما الذي تعبد؟ فقال: " هو الله ", ثم قيل له: فما هو؟ قال: هو أحد.

وقال آخرون ( أَحَدٌ ) بمعنى: واحد, وأنكر أن يكون العماد مستأنفا به, حتى يكون قبله حرف من حروف الشكّ, كظنّ وأخواتها, وكان وذواتها, أو إنّ وما أشبهها, وهذا القول الثاني هو أشبه بمذاهب العربية.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الأمصار ( أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ) بتنوين " أحدٌ ", سوى نصر بن عاصم, وعبد الله بن أبي إسحاق, فإنه رُوي عنهما ترك التنوين: " أحَدُ اللهُ "; وكأن من قرأ ذلك كذلك, قال: نون الإعراب إذا استقبلتها الألف واللام أو ساكن من الحروف حذفت أحيانا, كما قال الشاعر:

كَـيْفَ نَـوْمي عـلى الفِـرَاشِ وَلَمَّـا

تَشْــمَلِ الشَّــامَ غَــارَةٌ شَـعْوَاءُ

تُــذْهِلُ الشَّـيْخَ عَـنْ بَنِيـهِ وَتُبْـدِي

عَــنْ خِــدَامِ العَقِيلَــةِ العَــذْراءُ (2)

يريد: عن خدام العقيلة.

والصواب في ذلك عندنا: التنوين, لمعنيين: أحدهما أفصح اللغتين, وأشهر الكلامين, وأجودهما عند العرب. والثاني: إجماع الحجة من قرّاء الأمصار على اختيار التنوين فيه, ففي ذلك مُكْتَفًى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وقد بيَّنا معنى قوله " أحد " فيما مضى, بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

التدبر :

وقفة

[1] عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ»، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَنْ أَسْتَكْثِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ». [أحمد 15648، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 6472].

وقفة

[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ. [البخاري 7375].

وقفة

[1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلثَ القرآنِ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرآنِ». [الترمذي 2894، وصححه الألباني].

وقفة

[1] عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. [النسائي 992، وحسنه الألباني].

وقفة

[1] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ t: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. [الترمذي 869، وصححه الألباني].

وقفة

[1] عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. [ابن ماجه 1173، وصححه الألباني].

وقفة

[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [البخاري 5017].

وقفة

[1] عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ»؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: « قُلْ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ». [الترمذي 3575، وحسنه الألباني].

وقفة

[1] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ من عظمة الآية أنه ما من دين باطل أو فرقة مخالفة إلا وهذه الآية ترد عليها، فعليها يقوم علم الردود.

وقفة

[1] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ لم يخبر أنه أحد في أي شيء؟ فدل على العموم: فهو أحد في ربوبيته، فلا أحد يخلق ويرزق ويملك غيره، وأحد في ألوهيته، فلا يجوز أن يُعبَد أحد غيره، وأحد في صفاته، المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، والأفعال المقدسة.

وقفة

[1] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ (قل) تدل على أن القرآن قولي، وليس كما يقول بعضهم أنه كلام معنوي، أو كلام نفسي.

وقفة

[1] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال، له الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا.

وقفة

[1، 2] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ * اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ ربما ظن بعضهم أن السياق أن يقول: (هو الله الأحد الصمد)، ولكنها فُصلت عن التي قبلها؛ لأن هذه الجملة مسوقة لتستقر في النفوس ولتعظم، فكانت جديرة بأن تكون كل جملة مستقلة بذاتها.

وقفة

[1، 2] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ * اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ هل تحفظ سور الإخلاص والمعوذات حقًّا؟ إن الذي لا يكابد منزلة الإخلاص، ولا يجاهد نفسه على حصنها المنيع، ولا يتخلق بمقام توحيد الله في كل شيء رغبًا ورهبًا؛ فليس بحافظ حقًّا لسورة الإخلاص! وإن الذي لا يذوق طعم الأمان عند الدخول في حمى المعوذتين، لا يكون قد اكتسب سورتي الفلق والناس!

وقفة

[1، 2] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ * اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ إثبات صفات الكمال لله، ونفي صفات النقص عنه.

وقفة

[1، 2] ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ * اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ لماذا حُذِفت ال التعريف من أحد؟ نكَّر أحد وعرَّف الصمد، الله أحد هذا إخبار للمخاطبين كانوا يجهلونه وينكرونه بالنسبة لقريش لا يعتقدون بالتوحيد لأنهم مشركون فهذا إخبار لهم أما الله الصمد فكلهم يعلمون هذا الشيء، الصمد أي الكافي الذي يرجعون إليه إذا احتاجوه هو الذي يكفيهم ويسد حاجاتهم وأسئلتهم الذي يصمدون إليه عند الحاجة، هذا معنى الصمد في اللغة صمد إليه أي توجه إليه وطلب منه الحاجة المصمود إليه هو السيد المتوجَّه إليه.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ: ﴾

- ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الله لفظ الجلالة: خبره مرفوع للتعظيم بالضمة. أحد: بدل من لفظ الجلالة وان كان نكرة لأن النكرة قد تبدل من المعرفة والأصل في «أحد» وحد أي واحد فقلبت الواو ألفا ويجوز أن يكون «هو» ضمير الشأن في محل رفع مبتدأ وخبره الجملة الاسمية «اللَّهُ أَحَدٌ» وهو الشأن على تقدير: الشأن هذا وهو أن الله واحد لا شريك له أي لا ثاني له. و «أحد» بدل من قوله «الله» مرفوع بالضمة أو على «هو أحد» والجملة بعد «قل» في محل نصب مفعول به- مقول القول-.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. قالَ الضَّحّاكُ وقَتادَةُ ومُقاتِلٌ: جاءَ ناسٌ مِنَ اليَهُودِ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالُوا: صِفْ لَنا رَبَّكَ فَإنَّ اللَّهَ أنْزَلَ نَعْتَهُ في التَّوْراةِ، فَأخْبِرْنا مِن أيِّ شَيْءٍ هو ؟ ومِن أيِّ جِنْسٍ هو ؟ مِن ذَهَبٍ هو أمْ نُحاسٍ أمْ فِضَّةٍ ؟ وهَلْ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ؟ ومِمَّنْ ورِثَ الدُّنْيا ؟ ومَن يُوَرِّثُها ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ السُّورَةَ، وهي نِسْبَةُ اللَّهِ خاصَّةً.أخْبَرَنا أبُو نَصْرٍ أحْمَدُ بْنُ إبْراهِيمَ المِهْرِجانِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزّاهِدُ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو القاسِمِ ابْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا جَدِّي أحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو سَعْدٍ الصَّغانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ أبِي العالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أنَّ المُشْرِكِينَ قالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ . قالَ: فالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إلّا سَيَمُوتُ، ولَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إلّا سَيُورَثُ، وإنَّ اللَّهَ تَعالى لا يَمُوتُ ولا يُورَثُ، ﴿ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أحَدٌ﴾ . قالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ ولا عَدْلٌ، ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ البَغْدادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو الحَسَنِ السَّرّاجُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَضْرَمِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قالَ: أخْبَرَنا إسْماعِيلُ بْنُ مُجالِدٍ، عَنْ مُجالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِها. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بإثباتِ وَحدانيَّةِ الله تعالى، قال تعالى:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أحد الله:

وقرئ:

بحذف التنوين من «أحد» ، لالتقائه مع لام التعريف، وهى قراءة أبان بن عثمان، وزيد بن على، ونصر بن عاصم، وابن سيرين، والحسن، وابن أبى إسحاق، وأبى عمرو، فى رواية يونس ومحبوب، والأصمعى، واللؤلئى، وعبيد، وهارون.

مدارسة الآية : [2] :الإخلاص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾

التفسير :

{ اللَّهُ الصَّمَدُ} أي:المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم، ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي [كمل في رحمته الذي] وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه،

وقوله- سبحانه- اللَّهُ الصَّمَدُ أى: الله- تعالى- هو الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم، ويقصدونه وحده بالسؤال والطلب ... مأخوذ من قولهم صمد فلان إلى فلان. بمعنى توجه إليه بطلب العون والمساعدة.

قال صاحب الكشاف: والصمد فعل بمعنى مفعول، من صمد إليه إذا قصده، وهو- سبحانه- المصمود إليه في الحوائج، والمعنى: هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه خالق السموات والأرض، وخالقكم، وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيها، وهو الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه، وهو الغنى عنهم ... .

وجاء لفظ «الصمد» محلى بأل، لإفادة الحصر في الواقع ونفس الأمر، فإن قصد الخلق إليه- سبحانه- في الحوائج، أعم من القصد الإرادى، والقصد الطبيعي، والقصد بحسب الاستعداد الأصلى، الثابت لجميع المخلوقات إذ الكل متجه إليه- تعالى- طوعا وكرها.

وقوله : ( الله الصمد ) قال عكرمة ، عن ابن عباس : يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم .

قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : هو السيد الذي قد كمل في سؤدده ، والشريف الذي قد كمل في شرفه ، والعظيم الذي قد كمل في عظمته ، والحليم الذي قد كمل في حلمه ، والعليم الذي قد كمل في علمه ، والحكيم الذي قد كمل في حكمته ، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد ، وهو الله سبحانه ، هذه صفته لا تنبغي إلا له ، ليس له كفء ، وليس كمثله شيء ، سبحان الله الواحد القهار .

وقال الأعمش ، عن شقيق عن أبي وائل : ( الصمد ) السيد الذي قد انتهى سؤدده ورواه عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود مثله .

وقال مالك عن زيد بن أسلم : ( الصمد ) السيد . وقال الحسن وقتادة : هو الباقي بعد خلقه . وقال الحسن أيضا : ( الصمد ) الحي القيوم الذي لا زوال له . وقال عكرمة : ( الصمد ) الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم .

وقال الربيع بن أنس : هو الذي لم يلد ولم يولد . كأنه جعل ما بعده تفسيرا له ، وهو قوله : ( لم يلد ولم يولد ) وهو تفسير جيد . وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير ، عن أبي بن كعب في ذلك ، وهو صريح فيه .

وقال ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وعبد الله بن بريدة ، وعكرمة أيضا ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطية العوفي ، والضحاك ، والسدي : ( الصمد ) الذي لا جوف له .

قال سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : ( الصمد ) المصمت الذي لا جوف له .

وقال الشعبي : هو الذي لا يأكل الطعام ، ولا يشرب الشراب .

وقال عبد الله بن بريدة أيضا : ( الصمد ) نور يتلألأ .

روى ذلك كله وحكاه : ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني ، وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده ، وقال :

حدثني العباس بن أبي طالب ، حدثنا محمد بن عمرو بن رومي ، عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش ، حدثني صالح بن حيان ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال - لا أعلم إلا قد رفعه - قال : ( الصمد ) الذي لا جوف له .

وهذا غريب جدا ، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة .

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له ، بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير " الصمد " : وكل هذه صحيحة ، وهي صفات ربنا عز وجل ، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج ، وهو الذي قد انتهى سؤدده ، وهو الصمد الذي لا جوف له ، ولا يأكل ولا يشرب ، وهو الباقي بعد خلقه . وقال البيهقي نحو ذلك [ أيضا ] .

وقوله: ( اللَّهُ الصَّمَدُ ) يقول تعالى ذكره: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له الصمد.

واختلف أهل التأويل في معنى الصمد, فقال بعضهم: هو الذي ليس بأجوف, ولا يأكل ولا يشرب.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا عبد الرحمن بن الأسود, قال: ثنا محمد بن ربيعة, عن سلمة بن سابور, عن عطية, عن ابن عباس, قال: ( الصمد ): الذي ليس بأجوف .

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد, قال: ( الصمد ): المُصْمَت الذي لا جوف له .

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد, مثلَه سواء.

حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: ( الصمد ): المصمت الذي ليس له جوف .

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن ووكيع, قالا ثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: ( الصَّمَد ): الذي لا جوف له .

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع; وحدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران جميعا, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثلَه.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا الربيع بن مسلم, عن الحسن, قال: ( الصمد ): الذي لا جوف له .

قال: ثنا الربيع بن مسلم, عن إبراهيم بن ميسرة, قال: أرسلني مجاهد إلى سعيد بن جبير أساله عن ( الصمد ), فقال: الذي لا جوف له .

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا يحيى, قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد, عن الشعبي, قال: ( الصمد ) الذي لا يطعم الطعام .

حدثنا يعقوب, قال: ثنا هشيم, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن الشعبي أنه قال: ( الصمد ): الذي لا يأكل الطعام, ولا يشرب الشراب .

حدثنا أبو كُرَيب وابن بشار, قالا ثنا وكيع, عن سلمة بن نبيط, عن الضحاك, قال: ( الصمد ): الذي لا جوف له .

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن أبي زائدة, عن إسماعيل, عن عامر, قال: ( الصمد ): الذي لا يأكل الطعام .

حدثنا ابن بشار وزيد بن أخزم, قالا ثنا ابن داود, عن المستقيم بن عبد الملك, عن سعيد بن المسيب قال: ( الصمد ): الذي لا حِشوة له .

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( الصمدُ ): الذي لا جوف له .

حدثني العباس بن أبي طالب, قال: ثنا محمد بن عمر بن رومي, عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش, قال: ثني صالح بن حيان, عن عبد الله بن بريدة, عن أبيه, قال: لا أعلمه إلا قد رفعه, قال: ( الصَّمَد ) الذي لا جوف له .

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا بشر بن المفضل, عن الربيع بن مسلم, قال: سمعت الحسن يقول: ( الصَّمَد ): الذي لا جوف له .

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن عكرمة, قال: ( الصمد ): الذي لا جوف له .

وقال آخرون: هو الذي لا يخرج منه شيء.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية, عن أبي رجاء قال: سمعت عكرمة, قال في قوله: ( الصمد ): الذي لم يخرج منه شيء, ولم يلد, ولم يولد .

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن أبي رجاء محمد بن يوسف, عن عكرمة قال: ( الصمد ): الذي لا يخرج منه شيء .

وقال آخرون: هو الذي لم يَلِد ولم يُولَد.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن أبي جعفر, عن الربيع, عن أبي العالية, قال: ( الصمد ): الذي لم يلد ولم يولد, لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث, ولا شيء يولد إلا سيموت, فأخبرهم تعالى ذكره أنه لا يورث ولا يموت .

حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن خداش قالا ثنا أبو سعيد الصنعاني, قال: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأنـزل الله: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت, وليس شيء يموت إلا سيورث, وإن الله جلّ ثناؤه لا يموت ولا يورث ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) : ولم يكن لَه شبيه ولا عِدل, وليس كمثله شيء .

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن أبي معشر, عن محمد بن كعب: الصمد: الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد .

وقال آخرون: قد انتهى سُؤدده.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني أبو السائب, قال: ثني أبو معاوية, عن الأعمش, عن شقيق, قال: الصمد: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده.

حدثنا أبو كُرَيب وابن بشار وابن عبد الأعلى, قالوا: ثنا وكيع, عن الأعمش, عن أبي وائل, قال: ( الصَّمَد ): السيد الذي قد انتهى سؤدده; ولم يقل أبو كُرَيب وابن عبد الأعلى سؤدده.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن الأعمش, عن أبي وائل مثله.

حدثنا علي, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, في قوله: ( الصَّمَدُ ) يقول: السيد الذي قد كمُل في سُؤدَده, والشريف الذي قد كمل في شرفه, والعظيم الذي قد عظم في عظمته, والحليم الذي قد كمل في حلمه, والغني الذي قد كمل في غناه, والجبَّار الذي قد كمل في جبروته, والعالم الذي قد كمل في علمه, والحكيم الذي قد كمل في حكمته, وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد, وهو الله سبحانه هذه صفته, لا تنبغي إلا له .

وقال آخرون: بل هو الباقي الذي لا يفنَى.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, في قوله: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ) قال: كان الحسن وقتادة يقولان: الباقي بعد خلقه, قال: هذه سورة خالصة, ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة .

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, قال: ( الصمد ): الدائم .

قال أبو جعفر: الصمد عند العرب: هو السيد الذي يُصمد إليه, الذي لا أحد فوقه, وكذلك تسمى أشرافها; ومنه قول الشاعر:

ألا بَكَـرَ النَّـاعي بِخَـيْرَيْ بَنِـي أسَدْ

بِعَمْرِو بْـنِ مَسْعُودٍ وبالسَّيِّدِ الصَّمَدْ (3)

وقال الزبرقان:

وَلا رَهِينَةً إلا سَيِّدٌ صَمَدُ (4)

فإذا كان ذلك كذلك, فالذي هو أولى بتأويل الكلمة, المعنى المعروف من كلام من نـزل القرآن بلسانه; ولو كان حديث ابن بُريدة, عن أبيه صحيحا, كان أولى الأقوال بالصحة, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما عنى الله جل ثناؤه, وبما أنـزل عليه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ تقصده وحده كل الخلائق في حاجاتها، هتاف الصبح في قلوب الموحدين.

وقفة

[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ أجمع ما قيل في معناه: أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته.

وقفة

[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ السيد الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد، الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم، لا يأكل ولا يشرب جل وعز، وهو باقٍ بعد خلقه.

وقفة

[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ هو الذي تصمد إليه الخلائق فتنزل حاجتها به, ومن لطائف هذا: فيه الدلالة عل غنى الله غنى ذايتًا, وفقر المخلوق فقرًا ذاتيًّا, فلا يليق بالله إلا أن يعبد, ولا يليق بالمخلوق إلا العبودية.

وقفة

[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ قال ابن عباس: «الصَّمَدُ: السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبّار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه هذه صفته، لا تنبغي إلا له».

وقفة

[2] ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ أَى الَّذِي يُصْمَدُ إلَيْهِ في الحَوائِجِ، ويُقْصَدُ إلَيْهِ في الرَّغائِبِ.

وقفة

[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ لست وحدك، لديك سيِّد قد كَمُل في سؤدده، ركنك الشديد، فما تجد نفسك في وحشة ومعك من تركن إليه، من تتكل عليه، من تطمئن وتستأنس بقربه.

وقفة

[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ ما لبعض القلوب تتعلق بما سوى الخالق؛ وهي تعلم أن الله هو الصمد؛ الذي تصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجها!

عمل

[2] ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ اطلب حوائجك من الله، والجأ إليه قبل أي أحد؛ لأنه الصمد.

وقفة

[2] تحل بك نازلة، تنزل بك حاجة، يصيبك هم أو حزن؛ فإلى من تلجأ؟! اجعل أول ما يخطر ببالك: ﴿الله الصمد﴾ الذي تتوجه إليه الخلائق لقضاء حوائجها.

وقفة

[2] من أعظم دلائل الألوهية: صمود الخلائق إليه عند البَلِيَّة ﴿الله الصَّمَدُ﴾.

وقفة

[2] ﴿الصَّمَدُ﴾ قال ابن الأنباري: «لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم»، وقال الزجاج: «هو الذي ينتهي إليه السؤدد، ويصمد إليه -أي يقصده- كل شيء».

وقفة

[2] ﴿الصَّمَدُ﴾ عن أبي هريرة: «هو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد».

وقفة

[2] ﴿الصَّمَدُ﴾ الصمد: أن تستغني بالله عن كل أحد.

الإعراب :

- ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ: ﴾

- لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. الصمد: خبره مرفوع بالضمة. وهو فعل بمعنى مفعول من صمد اليه اذا قصده وهو المقصود أي المصمود اليه في الحوائج. أو الباقي بعد فناء الخلق ويجوز أن يكون «الصمد» صفة للفظ الجلالة والخبر الآية الكريمة الثالثة أي الجملة الفعلية.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. قالَ الضَّحّاكُ وقَتادَةُ ومُقاتِلٌ: جاءَ ناسٌ مِنَ اليَهُودِ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالُوا: صِفْ لَنا رَبَّكَ فَإنَّ اللَّهَ أنْزَلَ نَعْتَهُ في التَّوْراةِ، فَأخْبِرْنا مِن أيِّ شَيْءٍ هو ؟ ومِن أيِّ جِنْسٍ هو ؟ مِن ذَهَبٍ هو أمْ نُحاسٍ أمْ فِضَّةٍ ؟ وهَلْ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ؟ ومِمَّنْ ورِثَ الدُّنْيا ؟ ومَن يُوَرِّثُها ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ السُّورَةَ، وهي نِسْبَةُ اللَّهِ خاصَّةً.أخْبَرَنا أبُو نَصْرٍ أحْمَدُ بْنُ إبْراهِيمَ المِهْرِجانِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزّاهِدُ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو القاسِمِ ابْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا جَدِّي أحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو سَعْدٍ الصَّغانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ أبِي العالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أنَّ المُشْرِكِينَ قالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ . قالَ: فالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إلّا سَيَمُوتُ، ولَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إلّا سَيُورَثُ، وإنَّ اللَّهَ تَعالى لا يَمُوتُ ولا يُورَثُ، ﴿ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أحَدٌ﴾ . قالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ ولا عَدْلٌ، ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ البَغْدادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو الحَسَنِ السَّرّاجُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَضْرَمِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قالَ: أخْبَرَنا إسْماعِيلُ بْنُ مُجالِدٍ، عَنْ مُجالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِها. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد أن نفى اللهُ عن ذاتِه التعدد؛ نفى عن ذاته النقص والاحتياج، فبَيَّنَ غِنَاه واحتياج جميعِ الخَلقِ إليه، قال تعالى:

﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أحد الله:

وقرئ:

بحذف التنوين من «أحد» ، لالتقائه مع لام التعريف، وهى قراءة أبان بن عثمان، وزيد بن على، ونصر بن عاصم، وابن سيرين، والحسن، وابن أبى إسحاق، وأبى عمرو، فى رواية يونس ومحبوب، والأصمعى، واللؤلئى، وعبيد، وهارون.

مدارسة الآية : [3] :الإخلاص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾

التفسير :

ومن كماله أنه{ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} لكمال غناه

وقوله- سبحانه-: لَمْ يَلِدْ تنزيه له- تعالى- عن أن يكون له ولد أو بنت، لأن الولادة تقتضي انفصال مادة منه، وذلك يقتضى التركيب المنافى للأحدية والصمدية، أو لأن الولد من جنس أبيه، وهو- تعالى- منزه عن مجانسة أحد.

وقوله: وَلَمْ يُولَدْ تنزيه له- تعالى- عن أن يكون له أب أو أم، لأن المولودية تقتضي- أيضا- التركيب المنافى للأحدية والصمدية، أو لاقتضائها سبق العدم، أو المجانسة، وكل ذلك مستحيل عليه- تعالى- فهو- سبحانه-: الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

وقوله : ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) أي : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة .

وقوله: ( لَمْ يَلِدْ ) يقول: ليس بفانٍ, لأنه لا شيء يلد إلا هو فانٍ بائد

( وَلَمْ يُولَدْ ) يقول: وليس بمحدث لم يكن فكان, لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن, وحدث بعد أن كان غير موجود, ولكنه تعالى ذكره قديم لم يزل, ودائم لم يبد, ولا يزول ولا يفنى.

التدبر :

وقفة

[3] ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ فيها رد على أكثر فرق الضلالة، وعلى رأسهم اليهود الذين يقولون: عزير ابن الله، والنصارى الذين يقولون: المسيح ابن الله، وغيرهم من فرق الضلال.

الإعراب :

- ﴿ لَمْ يَلِدْ: ﴾

- حرف نفي وجزم وقلب. يلد: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والأصل «يولد» فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة.

- ﴿ وَلَمْ يُولَدْ: ﴾

- الواو عاطفة. لم: أعربت. يولد: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وثبتت الواو لأنها واقعة بين ياء وفتحة والجملة الفعلية: في محل رفع خبر ثان للفظ الجلالة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. قالَ الضَّحّاكُ وقَتادَةُ ومُقاتِلٌ: جاءَ ناسٌ مِنَ اليَهُودِ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالُوا: صِفْ لَنا رَبَّكَ فَإنَّ اللَّهَ أنْزَلَ نَعْتَهُ في التَّوْراةِ، فَأخْبِرْنا مِن أيِّ شَيْءٍ هو ؟ ومِن أيِّ جِنْسٍ هو ؟ مِن ذَهَبٍ هو أمْ نُحاسٍ أمْ فِضَّةٍ ؟ وهَلْ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ؟ ومِمَّنْ ورِثَ الدُّنْيا ؟ ومَن يُوَرِّثُها ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ السُّورَةَ، وهي نِسْبَةُ اللَّهِ خاصَّةً.أخْبَرَنا أبُو نَصْرٍ أحْمَدُ بْنُ إبْراهِيمَ المِهْرِجانِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزّاهِدُ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو القاسِمِ ابْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا جَدِّي أحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو سَعْدٍ الصَّغانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ أبِي العالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أنَّ المُشْرِكِينَ قالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ . قالَ: فالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إلّا سَيَمُوتُ، ولَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إلّا سَيُورَثُ، وإنَّ اللَّهَ تَعالى لا يَمُوتُ ولا يُورَثُ، ﴿ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أحَدٌ﴾ . قالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ ولا عَدْلٌ، ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ البَغْدادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو الحَسَنِ السَّرّاجُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَضْرَمِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قالَ: أخْبَرَنا إسْماعِيلُ بْنُ مُجالِدٍ، عَنْ مُجالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِها. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد أن أثبتَ اللهُ غِنَاه واحتياج جميعِ الخَلقِ إليه؛ نفى عن ذاته: ١- أن يكون له ولد أو بنت. ٢- أن يكون له أب أو أم، قال تعالى:

﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الإخلاص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾

التفسير :

{ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، تبارك وتعالى.

فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.

وقوله- عز وجل-: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ تنزيه له- تعالى- عن الشبيه والنظير والمماثل.

والكفؤ: هو المكافئ والمماثل والمشابه لغيره في العمل أو في القدرة.

أى: ولم يكن أحد من خلقه مكافئا ولا مشاكلا ولا مناظرا له- تعالى- في ذاته، أو صفاته، أو أفعاله، فهو كما قال- تعالى-: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

وبذلك نرى أن هذه السورة الكريمة قد تضمنت نفى الشرك بجميع ألوانه.

فقد نفى- سبحانه- عن ذاته التعدد بقوله: اللَّهُ أَحَدٌ ونفى عن ذاته النقص والاحتياج بقوله: اللَّهُ الصَّمَدُ، ونفى عن ذاته أن يكون والدا أو مولودا بقوله: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.

كما نراها قد تضمنت الرد على المشركين وأهل الكتاب، وغيرهم من أصحاب الفرق الضالة، الذين يقولون، بالتثليث، وبأن هناك آلهة أخرى تشارك الله- تعالى- في ملكه.

وبغير ذلك من الأقاويل الفاسدة والعقائد الزائفة ... - سبحانه وتعالى- عما يقولون علوا كبيرا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ال مجاهد : ( ولم يكن له كفوا أحد ) يعني : لا صاحبة له .

وهذا كما قال تعالى : ( بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ) [ الأنعام : 101 ] أي : هو مالك كل شيء وخالقه ، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه ، أو قريب يدانيه ، تعالى وتقدس وتنزه . قال الله تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) [ مريم : 88 - 95 ] وقال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) [ الأنبياء : 26 ، 27 ] وقال تعالى : ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون ) [ الصافات : 158 ، 159 ] وفي الصحيح - صحيح البخاري - : " لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، إنهم يجعلون له ولدا ، وهو يرزقهم ويعافيهم " .

وقال البخاري : حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله عز وجل : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدا ، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " .

ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، مرفوعا بمثله . تفرد بهما من هذين الوجهين .

آخر تفسير سورة " الإخلاص "

وقوله: ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ )

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: ولم يكن له شبيه ولا مِثْل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن أبي جعفر, عن الربيع, عن أبي العالية قوله: ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) : لم يكن له شبيه, ولا عِدْل, وليس كمثله شيء .

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, عن عمرو بن غيلان الثقفي, وكان أميرَ البصرة (5) عن كعب, قال: إن الله تعالى ذكره أسس السموات السبع, والأرضين السبع, على هذه السورة ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) وإن الله لم يكافئه أحد من خلقه .

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) قال: ليس كمثله شيء, فسبحان الله الواحد القهار .

حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, عن ابن جريج ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا ) : مثل.

وقال آخرون: معنى ذلك, أنه لم يكن له صاحبة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن عبد الملك بن أبجر, عن طلحة, عن مجاهد, قوله: ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) قال: صاحبة .

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا يحيى, عن سفيان, عن ابن أيجر, عن طلحة, عن مجاهد, مثله.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن إدريس, عن عبد الملك, عن طلحة, عن مجاهد, مثله.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن أبجر, عن رجل عن مجاهد ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) قال: صاحبة .

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن سفيان, عن عبد الملك بن أبجر, عن طلحة بن مصرف, عن مجاهد ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) قال: صاحبة .

حدثنا أبو السائب, قال: ثنا ابن إدريس, عن عبد الملك, عن طلحة, عن مجاهد مثله.

والكُفُؤُ والكُفَى والكِفَاء في كلام العرب واحد, وهو المِثْل والشِّبْه; ومنه قول نابغة بني ذُبيان:

لا تَقْــذِفَنِّي بِــرُكْن لا كِفَــاء لَـهُ

وَلَــوْ تَــأَثَّفَكَ الأعْــدَاءُ بـالرِّفَدِ (6)

يعني: لا كِفَاء له: لا مثل له.

واختلف القرّاء في قراءة قوله: (كُفُوا) . فقرأ ذلك عامة قرّاء البصرة: (كُفُوا) بضم الكاف والفاء. وقرأه بعض قرّاء الكوفة بتسكين الفاء وهمزها " كُفْئًا ".

والصواب من القول في ذلك: أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان, ولغتان مشهورتان, فبأيَّتِهِما قرأ القارئ فمصيب.

آخر تفسير سورة الإخلاص

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قاعدة: «كما أن لا شبيه له في ذاته؛ فلا شبيه له في صفاته».

وقفة

[1] سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ قالوا: لأن علوم القرآن ثلاثة: توحيد، وأحكام، وقصص، وقد اشتملت هذه السورة على تقرير التوحيد تمام التقرير، فهي ثلث القرآن.

وقفة

[1] سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ أي في الجزاء لا الإجزاء؛ تعدل الثلث في الفضل والثواب لكنها لا تُجزئ عن قراءة ثلث القرآن.

وقفة

[1] سورة الإخلاص مع قلة حروفها تعدل ثلث القرآن؛ لأن فيها التوحيد، فعُلِمَ أن آيات التوحيد أفضل من غيرها.

وقفة

[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. [البخاري 5016]، والمعوذات: الإخلاص، والفلق، والناس.

عمل

[1] اقرأ المعوذاتِ (الإخلاص والفلق والنَّاس) مرةً واحدةً بعد كل صلاةٍ، وعند النومِ ثلاثَ مرَّاتٍ، ومع أذكارِ الصَّباحِ والمساءِ ثلاثَ مرَّاتٍ.

عمل

[1] ارق نفسك بالمعوذات.

وقفة

[1] لا تأتي الإستعاذة إلا بعد أن تعظم من استعذت به، ولذلك أتت المعوذتين بعد الإخلاص.

الإعراب :

- ﴿ وَلَمْ يَكُنْ: ﴾

- أعربتا. يكن: فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الواو لالتقاء الساكنين: سكونها وسكون النون والأصل «يكون» فنقلت الضمة الى الكاف لثقلها على الواو.

- ﴿ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بالخبر. كفوا: خبر «يكن» مقدم.أحد: اسم «يكن» مرفوع بالضمة وعلامة نصب خبرها «كفوا» الفتحة المنونة. أي لم يكافئه أحد: أي لم يماثله.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. قالَ الضَّحّاكُ وقَتادَةُ ومُقاتِلٌ: جاءَ ناسٌ مِنَ اليَهُودِ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالُوا: صِفْ لَنا رَبَّكَ فَإنَّ اللَّهَ أنْزَلَ نَعْتَهُ في التَّوْراةِ، فَأخْبِرْنا مِن أيِّ شَيْءٍ هو ؟ ومِن أيِّ جِنْسٍ هو ؟ مِن ذَهَبٍ هو أمْ نُحاسٍ أمْ فِضَّةٍ ؟ وهَلْ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ؟ ومِمَّنْ ورِثَ الدُّنْيا ؟ ومَن يُوَرِّثُها ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ السُّورَةَ، وهي نِسْبَةُ اللَّهِ خاصَّةً.أخْبَرَنا أبُو نَصْرٍ أحْمَدُ بْنُ إبْراهِيمَ المِهْرِجانِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزّاهِدُ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو القاسِمِ ابْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا جَدِّي أحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو سَعْدٍ الصَّغانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ أبِي العالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أنَّ المُشْرِكِينَ قالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ . قالَ: فالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إلّا سَيَمُوتُ، ولَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إلّا سَيُورَثُ، وإنَّ اللَّهَ تَعالى لا يَمُوتُ ولا يُورَثُ، ﴿ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أحَدٌ﴾ . قالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ ولا عَدْلٌ، ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ البَغْدادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو الحَسَنِ السَّرّاجُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَضْرَمِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قالَ: أخْبَرَنا إسْماعِيلُ بْنُ مُجالِدٍ، عَنْ مُجالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، انْسُبْ لَنا رَبَّكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ﴾ . إلى آخِرِها. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ٣- أن يكون له شبيه أو نظير أو مماثل، قال تعالى:

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

كفوا:

قرئ:

1- بضم الكاف وإسكان الفاء والهمز، وهى قراءة حمزة.

2- بضم الكاف وإسكان الفاء وإبدال الهمزة واوا، وهى قراءة حفص.

3- بضمهما، والهمز، وهى قراءة باقى السبعة.

4- بضمهما وتسهيل الهمزة، وهى قراءة الأعرج، وأبى جعفر، وشيبة، ونافع.

5- كفاء، بكسر الكاف وفتح الفاء والمد، وهى قراءة سليمان بن على بن عبد الله بن عباس.

مدارسة الآية : [1] :الفلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾

التفسير :

أي:{ قل} متعوذًا{ أَعُوذُ} أي:ألجأ وألوذ، وأعتصم{ بِرَبِّ الْفَلَقِ} أي:فالق الحب والنوى، وفالق الإصباح.

تفسير سورة الفلق

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الفلق» تسمى- أيضا- سورة «قل أعوذ برب الفلق» وتسمى هي والتي بعدها بالمعوّذتين، وكان نزولهما على الترتيب الموجود في المصحف.

ويرى الحسن وعطاء وعكرمة أنهما مكيتان، ويرى قتادة وجماعة أنهما مدنيتان ...

قال الآلوسى عند تفسيره لهذه السورة: هي مكية في قول الحسن ... ومدنية في رواية عن ابن عباس. وفي قول قتادة وجماعة، وهو الصحيح، لأن سبب نزولها سحر اليهود ... .

وقد سار السيوطي في إتقانه على أنهما مكيتان، وأن نزول سورة الفلق كان بعد نزول سورة «الفيل» وقبل سورة «الناس» ، وأن نزول سورة «الناس» كان بعد سورة «الفلق» وقبل سورة «الصمد» .

2- وعدد آياتها خمس آيات، والغرض الأكبر منها: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستعيذ بالله- تعالى- من شرور الحاقدين والجاحدين والسحرة والفاسقين عن أمر ربهم ...

والفلق: أصله شق الشيء عن الشيء، وفصل بعض عن بعض، والمراد به هنا:

الصبح، وسمى فلقا لانفلاق الليل وانشقاقه عنه، كما في قوله- تعالى-: فالِقُ الْإِصْباحِ أى: شاقّ ظلمة آخر الليل عن بياض الفجر ...

ويصح أن يكون المراد به، كل ما يفلقه الله- تعالى- من مخلوقات كالأرض التي تنفلق عن النبات، والجبال التي تنفلق عن عيون الماء ...

أى: قل- أيها الرسول الكريم- أعوذ وأستجير وأعتصم، بالله- تعالى- الذي فلق الليل، فانشق عنه الصباح، والذي هو رب جميع الكائنات، ومبدع كل المخلوقات ...

تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان .

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، قال : قلت لأبي بن كعب : إن ابن مسعود [ كان ] لا يكتب المعوذتين في مصحفه ؟ فقال : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام ، قال له : " قل أعوذ برب الفلق " فقلتها ، قال : " قل أعوذ برب الناس " فقلتها . فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده ، عن سفيان بن عيينة ، حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة ، أنهما سمعا زر بن حبيش قال : سألت أبي بن كعب عن المعوذتين ، فقلت : يا أبا المنذر ، إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف . فقال : إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " قيل لي : قل ، فقلت " . فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، عن زر قال : سألت ابن مسعود عن المعوذتين فقال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال : " قيل لي ، فقلت لكم ، فقولوا " . قال أبي : فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول .