الإحصائيات

سورة الليل

| ترتيب المصحف | 92 | ترتيب النزول | 9 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.70 |

| عدد الآيات | 21 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.20 |

| ترتيب الطول | 89 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 13/17 | _ | ||

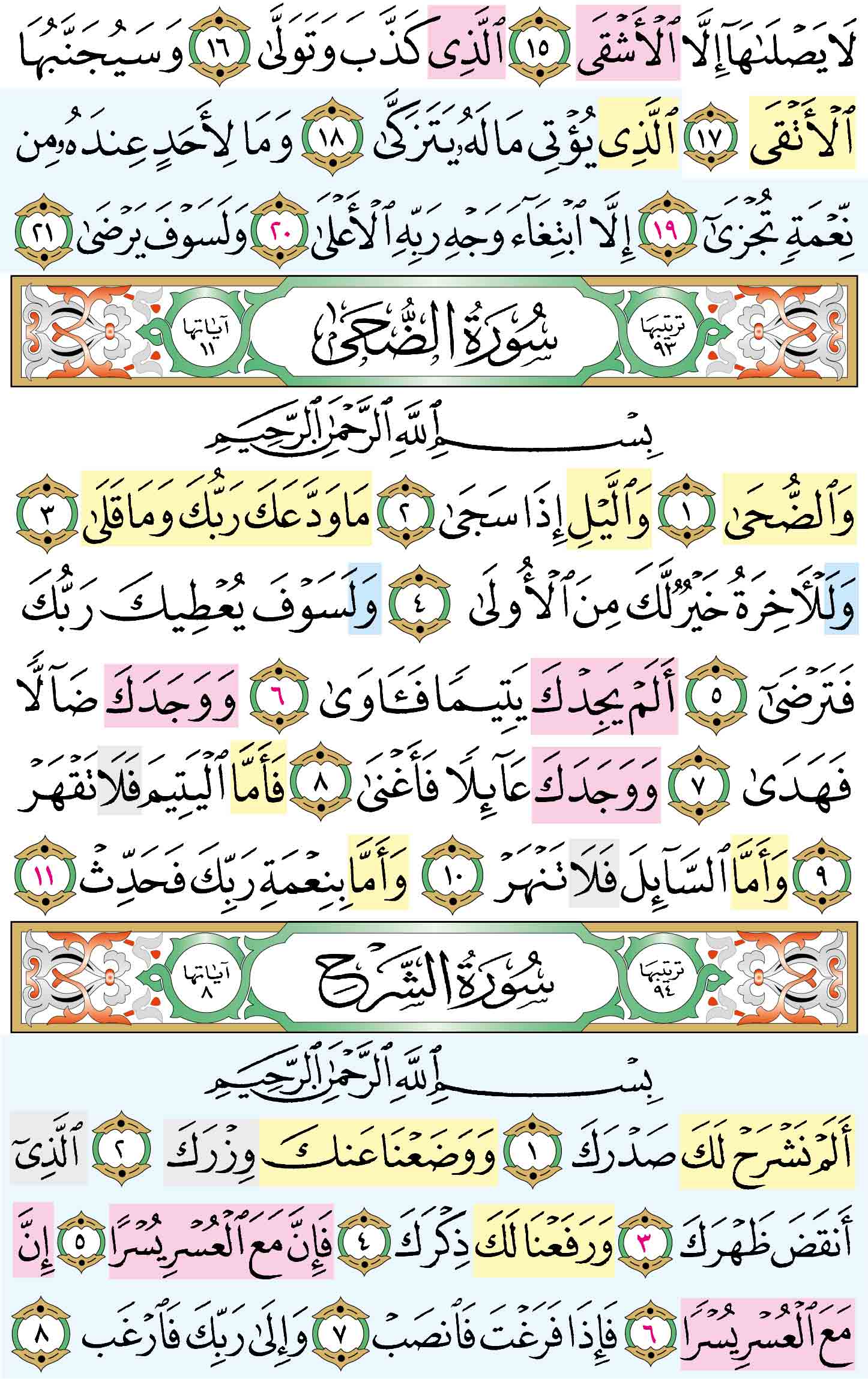

سورة الضحى

| ترتيب المصحف | 93 | ترتيب النزول | 11 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.40 |

| عدد الآيات | 11 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.10 |

| ترتيب الطول | 94 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 14/17 | _ | ||

سورة الشرح

| ترتيب المصحف | 94 | ترتيب النزول | 12 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.30 |

| عدد الآيات | 8 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 104 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الاستفهام: 4/6 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (18) الى الآية رقم (21) عدد الآيات (4)

نموذجٌ للأتقى: أبو بكرِ الصَّديق رضى الله عنه حينَ اشترى بلالَّا وأعتقَه للهِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (8)

القَسَمُ الإلهي أنَّ اللَّهَ ما هجرَ رسولَه ﷺ ولا أبغضَه بإبطاءِ الوحي عنه، وأنَّه سيُعطيه حتَّى يرضى، ثُمَّ عَدَّدَ اللهُ نعمَه على نبيِّه منذ صغرِه، ووصَّاه باليتيمِ والمسكينِ والتَّحدثِ بالنِّعمِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (8)

ثلاثُ نِعَمٍ من اللَّهِ لنَبيِّه وهي: شرحُ صدرِه للإيمانِ، وتطهيرُه من الذُّنوبِ والأوزارِ، ورفعُ منزلتِه في الدُّنيا والآخرةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

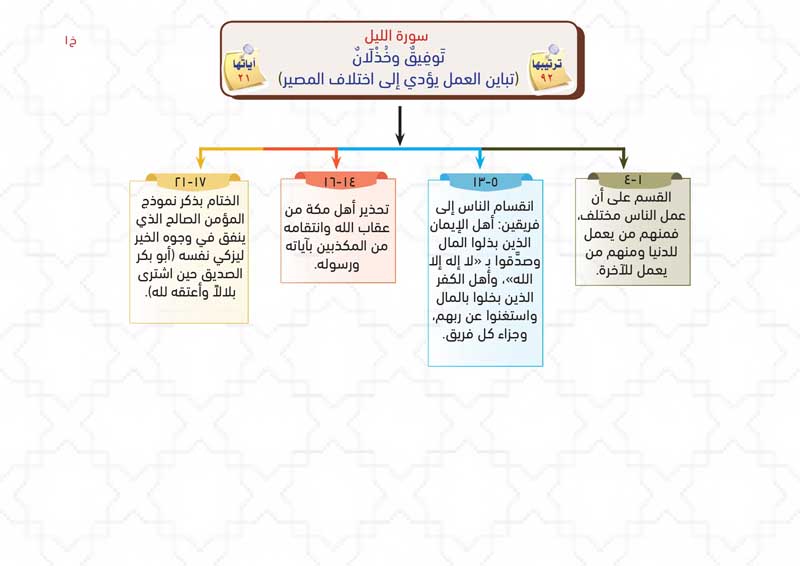

سورة الليل

تَوفِيقٌ وخُذْلَانٌ (تباين العمل يؤدي إلى اختلاف المصير)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول : سعي الناس في هذه الدنيا مختلف، فهناك من يسعى للمكارم والفضائل، وهناك من يسعى للسفاسف والرذائل، وشتان بينهما. فمن أخذ طريق الحق وصرف همه إليه؛ أعانه الله ويسر له المضي فيه، وعلى عكس هذا من يبخل بماله، ويضن ببذله في سبيل الله وفي وجوه الخير؛ فهو على طريق الضلال. والمؤمن الحق همه هو إرضاء ربه والقرب منه، لذا تعلو همته للتسابق في ميدان الخيرات والطاعات.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الليل»، و«سورة وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى».

- • معنى الاسم :: الليل: هو الوقت من غروب الشمس إلى طلوعها، وشرعًا إلى طلوع الفجر.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالليل.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن تباين العمل يؤدي إلى اختلاف المصير.

- • علمتني السورة :: أن أعمال العباد متفاوتة بين الخير والشر؛ فاتق الله في أعمالك: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾

- • علمتني السورة :: إذا أنفقت في سبيل الله، واتقيت الله في أعمالك وأقوالك، وصدقت بكلمة التوحيد قولًا وعملًا يَسَّرَ اللهُ لك أمورك وأعانك: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾

- • علمتني السورة :: أن من ثوابِ الحَسَنةِ الحَسَنةَ بعدها، ومن جزاءِ السَّيئةِ السَّيئةَ بعدها: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ... فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فأخَّر النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ فأمَّهُم فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ انْحَرَفَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوا: نَافَقْتَ، قَالَ: لَا، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فيؤمُّنا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ فَجَاءَ فأمَّنا فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَإِنِّي تَأَخَّرْتُ عَنْهُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَإِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا مُعَاذُ أفتَّانٌ أَنْتَ؟ اقرأ بهم سورة: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الليل من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الليل من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الليل -بحسب ترتيب المصحف- آخر سور (أوساط المفصل)، وهي 15 سورة، تبدأ بالنبأ وتنتهي بالليل.

• احتوت سورة الليل -رغم قصرها- على كثير من الألفاظ المتقابلة والمتضادة، مثل: اللَّيْلِ والنَّهَارِ، يَغْشَى وتَجَلَّى، الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، أَعْطَى وبَخِلَ ، صَدَّقَ وَكَذَّبَ، لِلْيُسْرَى ولِلْعُسْرَى، لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، الْأَشْقَى والْأَتْقَى.

• وهذه المقابلة بين ألفاظ السورة له علاقة كبيرة بموضوع السورة الذي يتحدث عن تقابل أعمال العباد بين الطاعة والمعصية، مما يترتب عليه تقابل الجزاء بين الجنة والنار، وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني.

• يوجد تناسب بين القسم والمقسوم عليه في السورة، فلما كان القسم بأمور متقابلة ومتضادة، كالليل والنهار، والذكر والأنثى، ناسب المقسوم عليه، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ (4)، أي أن سعي الناس مختلف، وطرقهم مختلفة بين الطاعة والمعصية، ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك، فليس الخير كالشر، وليس الهدى كالضلال، وليس الصلاح كالفساد.

• قال ابن كثير في خاتمة سورة الليل: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ (17-21): «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم».

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نسعى لتحصيل المكارم والفضائل، لا أن نسعى للسفاسف والرذائل.

• أن نُحسِن إلى الخلق رجاء أن يُحسن الله إلينا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾ (5-7).

• أن نحرص على تزكية أنفسنا بطاعة الله والحذر من معصيته: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ (18).

• أن نتصدق من أموالنا؛ ولو بشيء قليل من المال: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ (18).

• أن ننشر مناقب الصحابة الكرام، ومنها ما فعله أبو بكر الصدّيق حين اشترى بلالًا من سيده وأعتقه ابتغاء مرضاة الله: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ (18).

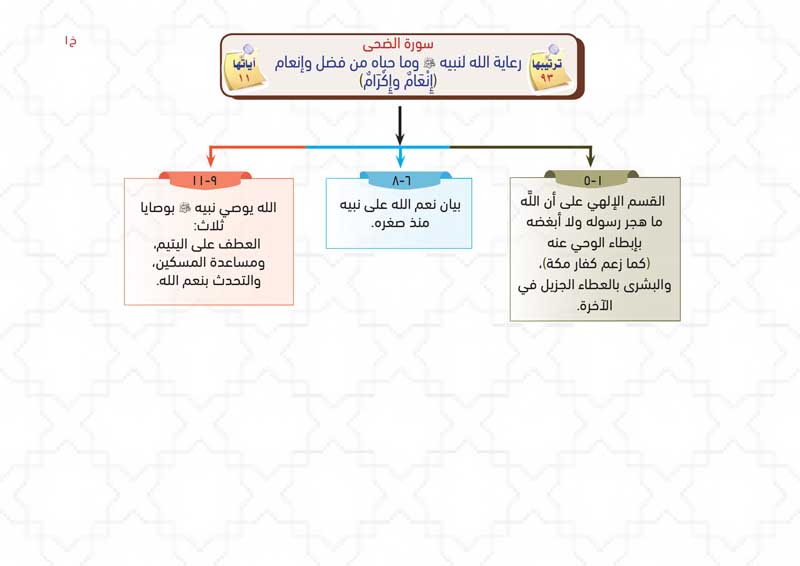

سورة الضحى

رعاية الله لنبيه ﷺ وما حباه من فضل وإنعام (إِنْعَامٌ وإِكْرَامٌ)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نزول السورة:: السورة تدور حول: سورة الضحى تدور حول رعاية الله لنبيه ﷺ والامتنان عليه بنعمة الوحي تأييدًا له وتذكيرًا للمؤمنين بالشكر.

- • رسالة السورة:: 1- عن جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رضى الله عنه قَالَ: «اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾» . 2- وعَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا يَقُولُ: «أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾» .

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الضحى».

- • معنى الاسم :: الضُّحى: وقت ارتفاع الشمس أول النهار.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالضحى.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: محبة الله لنبيه محمد ﷺ، وأنّ الله لن يتركه؛ بل ناصره ومظهر دينه: ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾

- • علمتني السورة :: عظم منزلة النبي ﷺ عند ربه

- • علمتني السورة :: أن عطاء الله لنبيه ﷺ ممتد له في الدنيا وفي الآخرة بما يحقق رضاه: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾

- • علمتني السورة :: فضيلة رعاية اليتيم، وأن النبي ﷺ هو أسوة وسلوى لليتامى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَامَ مُعَاذٌ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَطَوَّلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿وَالضُّحَى﴾، ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الضحى من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الضحى من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الضحى -بحسب ترتيب المصحف- أول سور قصار المفصل، وهي 22 سورة، تبدأ بالضحى وتنتهي بالناس.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نوقن بموعود الله؛ وأنه لن يترك عباده وأولياءه، بل هو معهم يؤيدهم وينصرهم، وإن تأخر ذلك عنهم: ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (1-3).

• أن تتعلق قلوبنا بالآخرة فهي خير لنا من الدنيا ومظاهرها: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾ (4).

• أن نسأل الله أن يعطينا من واسع فضله، وأن يرضينا بما رزقنا: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ (5).

• أن نوقن بعناية الله لليتامى، ونحسن إليهم: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ (6).

• أن نسأل الله الهداية والتوفيق في كل أمر: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى﴾ (7).

• أن نؤمن بأن الله هو الذي يغنينا، وغناه لنا ليس بمجرد كثرة المال بل بالعلم وهو أعظم غنى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ (8).

• أن نكرم اليتيم، وهذا من شكر نعم الله: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ (9).

• ألا نزجر السائل بكلمة سيئة: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ (10).

• أن نتحدث بنعم الله علينا شكرًا لله؛ وخاصة نعمة القرآن بتعليمه للناس ونشر هداه: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (11).

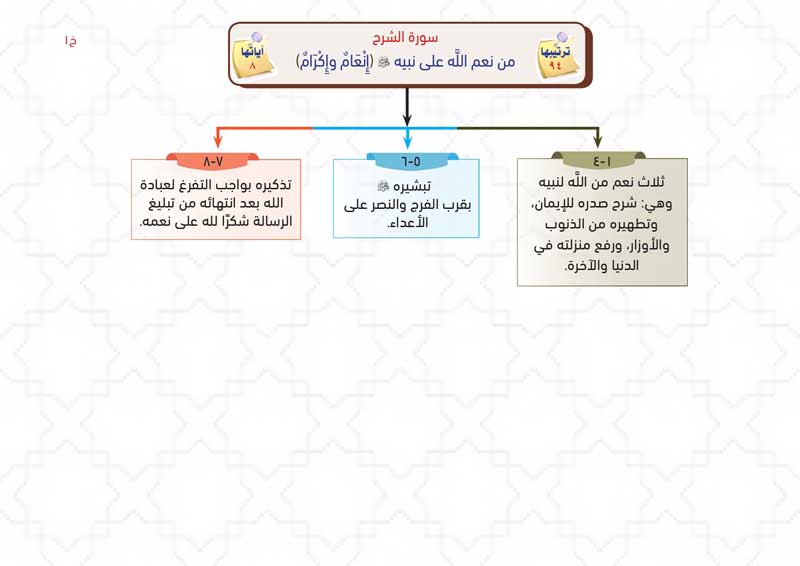

سورة الشرح

من نعم اللَّه على نبيه ﷺ (إِنْعَامٌ وإِكْرَامٌ)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول : سورة الضحى وسورة الشرح وسورة الكوثر سور مليئة بمحبة الله تعالى لرسوله الكريم وكأنها تعويض عن عتاب الله الرقيق لرسوله في سورة عبس، وهي تتناول شخصية الرسول وما أنعم الله تعالى عليه من النعم في الدنيا والآخرة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الشرح».

- • معنى الاسم :: الشرح: البسط والتوسعة، وشرح الله صدره: وسعه لقبول الحق.

- • سبب التسمية :: لأنه مصدر الفعل الواقع في أولها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة الِانْشِرَاحِ»، و«سورة أَلَمْ نَشْرَحْ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: منة الله على نبيه ﷺ بشرح صدره: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾

- • علمتني السورة :: إذا كان وزره -وهو المعصوم ﷺ- قد أثقل ظهره، فكيف بذنوبنا؟! وتعظم مصيبةُ مَن لا يحس بثقل ذنوبه وهي كالجبال!

- • علمتني السورة :: أن الأوزار تتعب الظهر, فاللهم خفف عن ظهورنا: ﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾

- • علمتني السورة :: إذا رفع الله ذكرك فلا تستطيع الأرض بأكملها أن تحط من قدرك أو تخدش سمعتك: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الشرح من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الشرح من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الشرح شديدة الاتصال بسورة الضحى السابقة، حيث إن السورتين خاصتان بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيهما تعداد نعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، مع تطمينه وحثه على العمل والشكر.

• افتتحت سورة البقرة وغيرها بـ (الم)، وافتتحت سورة الشرح بـ (ألم)، إلا أن قراءتهما مختلفة، وهذا يدل على أهمية تلقي القرآن مشافهة وعدم الاكتفاء بقراءته من المصحف مباشرة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نسعى إلى تحصيل نعمة شرح الصدر بالإقبال على كتاب الله تعلُّمًا وتعليمًا: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (1).

• أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي؛ لأن ذلك من أسباب ضيق الصدر، ونكد العيش: ﴿ وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ (2) ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ ﴾ (2، 3).

• أن نداوم على ذكر الله سبحانه علمًا وعملًا لننال الرفعة من الله، ونلحق بنبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (4).

• أن نثق بالله تعالى ونتوكل عليه، ولا نيأس من روحه وفرَجه، بل لنوقن أن الله سبحانه جاعل لأمتنا فرجًا ومخرجًا مما هي فيه: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (5، 6).

• أن نحرص على استغلال الأوقات؛ بأن نشغل الفراغ بكل ما يعود بالنفع علينا في الدنيا والآخرة: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ (7).

• أن نخلص لله في كل عباداتنا، ونطلب وجهه فقط ونرجو ما عنده من الثواب: ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ (8).

تمرين حفظ الصفحة : 596

مدارسة الآية : [10] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾

التفسير :

{ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} أي:للحالة العسرة، والخصال الذميمة، بأن يكون ميسرًا للشر أينما كان، ومقيضًا له أفعال المعاصي، نسأل الله العافية.

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى أى: فسنهيئه للخصلة التي توصله إلى العسر والمشقة والشدة، بأن نجعله بسبب سوء اختياره، يؤثر الغي على الرشد، والباطل على الحق، والبخل على السخاء، فتكون عاقبته فرطا، ونهايته الخسران والبوار.

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يراها، وقد وصفت المؤمنين الصادقين بثلاث صفات هي جماع كل خير، وأساس جميع الفضائل: وصفهم بالسخاء، وبالخوف من الله- تعالى-، وبالتصديق بكل ما يجب التصديق به، ورتب على ذلك توفيقهم للخصلة الحسنى.. التي تنتهي بهم إلى الفوز والسعادة.

ووصف- أيضا- أهل الفسوق والفجور بثلاث صفات، هي أساس البلاء، ومنبع الفساد، ألا وهي: البخل، والغرور، والتكذيب بكل ما يجب الإيمان به.. ورتب- سبحانه- على ذلك تهيئتهم للخصلة العسرى، التي توصلهم إلى سوء المصير، وشديد العقاب..

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات، جملة من الأحاديث الشريفة، فقال ما ملخصه: قوله: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى أى: بالجزاء في الدار الآخرة فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى أى: لطريق الشر، كما قال- تعالى-: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ والآيات في هذا المعنى كثيرة، ودالة على أن الله يجازى من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر، والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة.

منها: ما أخرجه البخاري عن على بن أبى طالب- رضى الله عنه- قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى ... إلى قوله: لِلْعُسْرى .

( فسنيسره للعسرى ) أي : لطريق الشر ، كما قال تعالى : ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) [ الأنعام : 11 ] ، والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله ، - عز وجل - يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ، ومن قصد الشر بالخذلان . وكل ذلك بقدر مقدر ، والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة :

رواية أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عياش ، حدثني العطاف بن خالد ، حدثني رجل من أهل البصرة ، عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، عن أبيه قال : سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول : قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله ، أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف ؟ قال : " بل على أمر قد فرغ منه " . قال : ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال : " كل ميسر لما خلق له " .

رواية علي ، رضي الله عنه : قال البخاري ، حدثنا أبو نعيم : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالب قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بقيع الغرقد في جنازة ، فقال : " ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار " . فقالوا : يا رسول الله ، أفلا نتكل ؟ فقال : " اعملوا ، فكل ميسر لما خلق له " . قال : ثم قرأ : ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) إلى قوله : ( للعسرى ) .

وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع ، عن الأعمش ، بنحوه ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، عن منصور ، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ، عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه : كنا في جنازة في بقيع الغرقد ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقعد وقعدنا حوله ، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ، ثم قال : " ما منكم من أحد - أو : ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار ، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة " . فقال رجل : يا رسول الله ، أفلا نتكل وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فقال : " أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء " . ثم قرأ : ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) الآية .

وقد أخرجه بقية الجماعة ، من طرق ، عن سعد بن عبيدة ، به .

رواية عبد الله بن عمر : وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال : سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر : قال : قال عمر : يا رسول الله ، أرأيت ما نعمل فيه ؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع ؟ قال : " فيما قد فرغ منه ، فاعمل يا ابن الخطاب ، فإن كلا ميسر ، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة ، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء " .

ورواه الترمذي في القدر ، عن بندار ، عن ابن مهدي ، به وقال : حسن صحيح .

حديث آخر من رواية جابر : قال ابن جرير : حدثني يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أنه قال : يا رسول الله ، أنعمل لأمر قد فرغ منه ، أو لأمر نستأنفه ؟ فقال : " لأمر قد فرغ منه " . فقال سراقة : ففيم العمل إذا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كل عامل ميسر لعمله " .

ورواه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، به .

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثني يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طلق بن حبيب ، عن بشير بن كعب العدوي قال : سأل غلامان شابان النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا يا رسول الله ، أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ، أو في شيء يستأنف ؟ فقال : " بل فيما جفت به الأقلام ، وجرت به المقادير " . قالا ففيم العمل إذا ؟ قال : " اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له " . قالا فالآن نجد ونعمل .

رواية أبي الدرداء : قال الإمام أحمد : حدثنا هيثم بن خارجة ، حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي ، عن يونس بن ميسرة بن حلبس ، عن أبي إدريس ، عن أبي الدرداء قال : قالوا : يا رسول الله ، أرأيت ما نعمل ، أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه ؟ قال : " بل أمر قد فرغ منه " . قالوا : فكيف بالعمل يا رسول الله ؟ قال : " كل امرئ مهيأ لما خلق له " .

تفرد به أحمد من هذا الوجه .

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة ، حدثنا عبد الملك بن عمرو ، حدثنا عباد بن راشد ، عن قتادة ، حدثني خليد العصري ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : اللهم أعط منفقا خلفا ، وأعط ممسكا تلفا " . وأنزل الله في ذلك القرآن : ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) .

ورواه ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن ابن أبي كبشة ، بإسناده مثله .

حديث آخر : قال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الطهراني ، حدثنا حفص بن عمر العداني ، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة ، عن ابن عباس ; أن رجلا كان له نخل ، ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال ، فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ الثمر من نخلته ، فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فنزل من نخلته فنزع الثمرة من أيديهم ، وإن أدخل أحدهم الثمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه . فشكا ذلك الرجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اذهب " . ولقي النبي - صلى الله عليه وسلم - صاحب النخلة ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة " فقال له : لقد أعطيت ، ولكن يعجبني ثمرها ، وإن لي لنخلا كثيرا ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من ثمرها . فذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن صاحب النخلة . فقال الرجل : يا رسول الله ، إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة ؟ قال : " نعم " . ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ، ولكلاهما نخل ، فقال له : أخبرك أن محمدا ، [ قد ] أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة ، فقلت ، له : قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها . فسكت عنه الرجل ، فقال له : أتراك إذا بعتها ؟ قال : لا إلا أن أعطى بها شيئا ، ولا أظنني أعطاه . قال : وما مناك بها ؟ قال : أربعون نخلة . فقال الرجل : لقد جئت بأمر عظيم ، نخلتك تطلب بها أربعين نخلة ؟! ثم سكتا وأنشأ في كلام [ آخر ] ثم قال : أنا أعطيتك أربعين نخلة ، فقال : أشهد لي إن كنت صادقا . فأمر بأناس فدعاهم فقال : اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان . ثم قال : ما تقول ؟ فقال صاحب النخلة : قد رضيت . ثم قال بعد : ليس بيني وبينك بيع لم نفترق قال له : قد أقالك الله ، ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة . فقال صاحب النخلة : قد رضيت على أن تعطيني الأربعين على ما أريد . قال : تعطينيها على ساق . ثم مكث ساعة ، ثم قال : هي لك على ساق وأوقف له شهودا وعد له أربعين نخلة على ساق ، فتفرقا ، فذهب الرجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي ، فهي لك . فذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرجل صاحب الدار فقال له : " النخلة لك ولعيالك " . قال عكرمة : قال ابن عباس : فأنزل الله - عز وجل - : ( والليل إذا يغشى ) إلى قوله : ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) إلى آخر السورة .

هكذا رواه ابن أبي حاتم ، وهو حديث غريب جدا .

قال ابن جرير : وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه : حدثني هارون بن إدريس الأصم ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة ، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن ، فقال له أبوه : أي بني ، أراك تعتق أناسا ضعفاء ، فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك ؟! فقال : أي أبت ، إنما أريد - أظنه قال - ما عند الله : قال : فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه : ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) .

وقوله: ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ) يقول تعالى ذكره: فسنهيئه في الدنيا للخلة العُسرى، وهو من قولهم: قد يسرت غنم فلان: إذا ولدت وتهيأت للولادة، وكما قال الشاعر:

هُمَــا سَــيِّدَنا يَزْعُمــانِ وإنَّمَــا

يَسُــودَانِنا أنْ يَسَّــرَتْ غَنَماهُمَــا (4)

وقيل: ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ) ولا تيسر في العُسرى للذي تقدّم في أول الكلام من قوله: ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) واذا جمع بين كلامين أحدهما ذكر الخير والآخر ذكر الشرّ، جاز ذلك بالتيسير فيهما جميعا؛ والعُسرى التي أخبر الله جلّ ثناؤه أنه ييسره لها: العمل بما يكرهه ولا يرضاه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* ذكر الخبر بذلك:

حدثني واصل بن عبد الأعلى وأبو كُرَيب، قالا ثنا وكيع، عن الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، عن عليّ، قال: كُنَّا جلوسا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، فنكَت الأرض، ثم رفع رأسه فقال: " ما مِنكُمْ مِن أحَدٍ إلا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنِّةِ وَمَقَعَدُهُ مِنَ النَّارِ". قلنا: يا رسول الله أفلا نتكل ؟ قال: " لا اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَّر "، ثم قرأ: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) .

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا زائدة بن قُدامة، عن منصور، عن سعد بن عُبيدة عن أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، عن عليّ، قال: كنا في جنازة في البقيع، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا معه، ومعه عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء فقال: " ما مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إلا قَدْ كُتبَ مَدْخَلُها "، فقال القوم: يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا، فمن كان من أهل السعادة فإنَّهُ يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء، فقال: " بَلِ اعْمَلُوا فَكُلٌ مُيَسَّر؛ فأمَّا مَنْ كانَ مِنْ أهْلِ السَّعادَةِ فإنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلَ السَعادَةِ وأمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أهْلِ الشَّقاءِ فإنَّهُ يُيَسَّرُ للشَّقاءِ"، ثم قرأ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ) .

حدثنا أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلميّ، عن عليّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بنحوه.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور والأعمش: أنهما سمعا سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلميّ، عن عليّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة، فأخذ عودا، فجعل ينكت في الأرض، فقال: " ما منْ أحَدٍ إلا وَقَدْ كُتبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أوْ مِنَ الجَنَّةِ"، فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل ؟ قال: " اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَّرٌ(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) ".

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلميّ، عن عليّ رضى الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتناول شيئا من الأرض بيده، فقال : " ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا وَقَدْ عَلِمَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ " قالوا: يا نبيّ الله، أفلا نتكل ؟ قال: " لا اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ"، ثم قرأ: ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى )... الآيتين.

قال: ثنا مهران، عن أبي سنان، عن عبد الملك بن سَمُرة بن أبي زائدة، عن النـزال بن سَبَرةَ، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " ما مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إلا قَدْ كُتبَ اللهُ عَلَيْها ما هِيَ لاقِيَتُهُ" وأعرابي عند النبيّ صلى الله عليه وسلم مرتاد، فقال الأعرابيّ: فما جاء بي أضرب من وادي كذا وكذا، إن كان قد فرغ من الأمر.

فنكت النبيّ صلى الله عليه وسلم في الأرض، حتى ظنّ القوم أنه ود أنه لم يكن تكلم بشيء منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كُلّ مُيَسرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، فَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرًا يَسَّرَهُ لِسَبِيلِ الخَيرِ، وَمَنْ يُرِدْ بِهِ شَرًّا يَسَّرَهُ لِسَبِيلِ الشَّرِّ"، فلقيت عمَرو بن مرّة، فعرضت عليه هذا الحديث، فقال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) .

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حصين، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلميّ، قال: لما نـزلت هذه الآية: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ قال رجل: يا رسول الله، ففيم العمل ؟ أفي شيء نستأنفه، أو في شيء قد فُرغ منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ: سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَسَنُيَسِّّرُهُ لِلْعُسْرَى ".

حدثني عمرو بن عبد الملك الطائي، قال: ثنا محمد بن عبيدة، قال: ثنا الجراح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن سليمان الأعمش، رفع الحديث إلى عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وبيده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: " ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا وَقَدْ عُلِمَ مِقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ أو النَّار " قلنا: يا رسول الله أفلا نتوكل ؟ قال لهم: " اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ" ثم قال: " أمَا سَمِعْتم اللهَ فِي كِتابِهِ يَقُولُ: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) ".

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديّ، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن داود بن أبي هند، عن عكرِمة، عن ابن عباس ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ) : للشرّ من الله.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فُرغ منه، أو لأمر نأتنفه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " كُلّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَملِهِ".

حدثني يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طلق بن حبيب، عن بشير بن كعب، قال: سأل غلامان شابان النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالا يا رسول الله، أنعمل فيما جفَّت به الأقلام، وجرَت به المقادير، أو في شيء يستأنف ؟ فقال: " بَلْ فِيما جَفَّتْ بِهِ الأقْلامُ وَجَرَتْ به المقادِيُر " قالا ففيم العمل إذن ؟ قال: " اعمَلُوا، فَكُلُّ عامِلٍ مُيَسَّرٌ لَعَمَلِهِ الَّذِي خلِقَ لَهُ"، قالا فالآن نجدّ ونعمل.

---------------------

الهوامش :

(4) تقدم استشهاد المؤلف بهذا البيت في الجزء ( 29 : 56 ) وقد شرحناه ، فارجع إليه .

التدبر :

تفاعل

[10] ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

وقفة

[10] هل تجد بالقرآن تعبيرًا أشد مرارة من قوله تعالى: ﴿فسنيسره للعسرى﴾؟! عندما تجد الطريق للهاوية سهلًا ميسرًا، عندما تتعايش مع المحرمات بكل أريحية وطيب خاطر، حين يعجبك منطقك السقيم وحجتك التافهة، حين ترى الباطل حقًّا فتتبعه، وترى الحق باطلًا فتتجنبه، حين تستحب العمى على الهدى.

وقفة

[7-10] ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ... فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ من ثوابِ الحَسَنةِ الحَسَنةُ بعدها، ومن جزاءِ السَّيئةِ السَّيئةُ بعدها.

وقفة

[7-10] ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ... فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ كل ميسر لما خلق له، فمنهم مطيع، ومنهم عاصٍ.

وقفة

[7-10] ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ... فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ أي: من كذب وتولي وبخل وأستغني سيهيئ الله له التعسير, فيسهل عليه الوقوع في الشر, ويتخلي عنه ربه, ويصده عن التوبة, ويحببه للمعصية أخري, ولا تزال العسري تتوالي عليه حتي يرجع لربه فتنجلي.

الإعراب :

- ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة السابعة. أي فسنخذله في الآخرة.

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ صفات الفريق الثاني؛ ذكرَ جزاءه على ذلك، قال تعالى:

﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [11] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا .. ﴾

التفسير :

{ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ} الذي أطغاه واستغنى به، وبخل به إذا هلك ومات، فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح.

وأما ماله [الذي لم يخرج منه الواجب] فإنه يكون وبالًا عليه، إذ لم يقدم منه لآخرته شيئًا.

و «ما» في قوله- سبحانه-: وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى يجوز أن تكون نافية.

والتردي: السقوط من أعلى إلى أسفل. يقال: تردى فلان من فوق الجبل، إذا سقط من أعلاه إلى أسفله. والمراد به هنا: النزول إلى القبر بعد الموت، أو السقوط في النار بسبب الكفر والفسوق والعصيان، من الردى بمعنى الهلاك.

أى: ولا يغنى شيئا عن هذا الشقي الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ماله وجاهه وكل ما كان يملكه في الدنيا، إذا سقط يوم القيامة في النار.

ويجوز أن تكون «ما» استفهامية: ويكون الاستفهام المقصود به الإنكار والتوبيخ، أى:

وماذا يغنى عن هذا الشقي ماله بعد هلاكه، وبعد ترديه في جهنم يوم القيامة؟ إنه لن يغنى عنه شيئا ماله الذي يخل به في الدنيا، بل سيهوى في جهنم دون أن يشفع له شافع، أو ينصره ناصر، وصدق الله إذ يقول: وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينا فَرْداً. وإذ يقول: وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وَتَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ....

وقوله : ( وما يغني عنه ماله إذا تردى ) قال مجاهد : أي إذا مات . وقال أبو صالح ، ومالك عن زيد بن أسلم : إذا تردى في النار .

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11)

يعني جلّ ثناؤه بقوله: ( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ ) : أي شيء يدفع عن هذا الذي بخل بماله، واستغنى عن ربه، ماله يوم القيامة ( إِذًا ) هو ( تَرَدَّى ) .

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( إِذَا تَرَدَّى ) فقال بعضهم: تأويله: إذا تردّى في جهنم: أي سقط فيها فَهَوى.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا الأشجعيّ، عن ابن أبي خالد، عن أبي صالح ( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ) قال: في جهنم. قال أبو كُرَيب: قد سمع الأشجعيّ من إسماعيل ذلك.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قوله: ( إِذَا تَرَدَّى ) قال: إذا تردّى في النار.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا مات.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد ( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ) قال: إذا مات.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِذَا تَرَدَّى ) قال: إذا مات

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا الأشجعيّ، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: إذا مات.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: إذا تردّى في جهنم، لأن ذلك هو المعروف من التردّي، فأما إذا أُريد معنى الموت، فإنه يقال: رَدِيَ فلان، وقلما يقال: تردّى.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[11] ﴿وما يغني عنه ماله إذا تردى﴾ هذا المال لمن؟ إنَّ أندم الناس من عاش فقيرًا ليموت غنيًّا، وأندم الناس من باع آخرته بدنيا غيره أو بدنياه، فأما من باع دنياه بدنيا غيره؛ فهو أشد الناس ندمًا.

وقفة

[11] ويل للغني الفاجر! ﴿وما يغني عنه ماله إذا تردى﴾ في جهنم؟!

وقفة

[8-11] ﴿وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ﴾ ما أبأس البخلاء يعيشون عيش الفقراء، ويحاسبون حساب الأغنياء!

الإعراب :

- ﴿ وَما يُغْنِي: ﴾

- الواو استئنافية. ما: اسم استفهام في معنى الانكار مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل «يغني» او تكون «ما» نافية لا محل لها من الاعراب. أي وبماذا او واي شيء ينفعه ماله. على الوجه الاول من اعراب «ما». يعني: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل

- ﴿ عَنْهُ مالُهُ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيغني. ماله: فاعل مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ إِذا تَرَدَّى: ﴾

- ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه متعلق بجوابه مبني على السكون في محل نصب متضمن معنى الشرط وحذف جوابه لان ما قبله يدل عليه. تردى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «تردى» في محل جر بالاضافة أي تفعل من الردى وهو الهلاك بمعنى الموت او تردى «سقط» في الحفرة او الهاوية اذا قبر او تردى في قعر جهنم والجار والمجرور «عنه» في مقام المفعول به المقدم بمعنى وما ينفعه ماله.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : ولَمَّا كان أهلُ الدُّنيا إذا وَقَعوا في وَرطةٍ تخَلَّصوا منها بأموالِهم؛ قال تعالى هنا:

﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [12] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴾

التفسير :

{ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى} أي:إن الهدى المستقيم طريقه، يوصل إلى الله، ويدني من رضاه، وأما الضلال، فطرق مسدودة عن الله، لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد.

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك، أنه قد أعذر إلى عباده، حيث وضح لهم طريق الخير وطريق الشر، وكشف لهم عن حسن عاقبة من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وسوء عاقبة من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فقال- تعالى-: إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى.

قال قتادة : ( إن علينا للهدى ) أي : نبين الحلال والحرام . وقال غيره : من سلك طريق الهدى وصل إلى الله . وجعله كقوله تعالى : ( وعلى الله قصد السبيل ) [ النحل : 9 ] . حكاه ابن جرير .

وقوله: ( إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ) يقول تعالى ذكره: إن علينا لبيانَ الحقّ من الباطل، والطاعة من المعصية.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ) يقول: على الله البيان، بيانُ حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته.

وكان بعض أهل العربية يتأوّله بمعنى: أنه من سلك الهدى فعلى الله سبيله، ويقول وهو مثل قوله: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ويقول: معنى ذلك: من أراد الله فهو على السبيل القاصد، وقال: يقال معناه: إن علينا للهدى والإضلال، كما قال: سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وهي تقي الحرّ والبرد.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[12] ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ أي: علينا أن نبين للناس طريق الهداية، وطريق الغواية كذلك يبينه الله للعباد، ولكن حذف لدلالة السياق عليه، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: 81]، أي: وتقيكم البرد، وفهم أنها تقينا البرد من كونها تقينا الحر، وكذلك قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 1]، أي: ونساءً كثيرًا كذلك.

تفاعل

[12] ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ ادعُ الله الآن أن يهديك إلى الصراط المستقيم.

وقفة

[12] ربما تخدع بعض الناس كل الوقت، وتخدع كل الناس بعض الوقت، لكن أن تخدع كل الناس كل الوقت هذا محال! ﴿إن علينا للهُـدى﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ عَلَيْنا: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. على: حرف جر و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق بخبر «ان» المقدم وقدم الخبر للتأكيد.

- ﴿ لَلْهُدى: ﴾

- اللام لام التوكيد- المزحلقة- الهدى: اسم «ان» مؤخر منصوب بالفتحة المقدرة على الالف للتعذر اي الارشاد الى الحق وفصل بين «ان» واللام طلبا لزيادة التوكيد.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ولَمَّا عَرَّفهم اللهُ أنَّ سَعْيَهم شَتَّى، وبَيَّنَ ما للمُحسِنينَ مِنَ اليُسرى، وما للمُسيئينَ مِن العُسرى؛ أخبَرَهم هنا بأنَّ عليه بيانَ الهُدى مِنَ الضَّلالِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [13] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ﴾

التفسير :

{ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى} ملكًا وتصرفًا، ليس له فيهما مشارك، فليرغب الراغبون إليه في الطلب، ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين.

وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى. أى: إن علينا- بمقتضى حكمتنا ورحمتنا بعبادنا- أن نبين لهم طريق الحق، وطريق الباطل، بواسطة رسلنا، فمن شاء بعد ذلك فليؤمن فينال الثواب، ومن شاء بعد ذلك فليكفر فيحل به العقاب، لأننا نجازي كل إنسان على حسب عمله، بعد أن هديناه النجدين، وأرشدناه إلى سبيل الرشد وسبيل الغي.

وإن لنا وحدنا كل ما في الدنيا، وكل ما في الآخرة. إذ الخلق والأمر بيدنا، والعطاء والمنع لا يملكه أحد سوانا، وهذا الكون كله تحت تصرفنا وقدرتنا.

قوله تعالى "إن لنا للآخرة والأولى" أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما.

وقوله: ( وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى ) يقول: وإن لنا ملك ما في الدنيا والآخرة، نعطي منهما من أردنا من خلقنا، ونحرمه من شئنا.

وإنما عَنَى بذلك جلّ ثناؤه أنه يوفق لطاعته من أحبّ من خلقه، فيكرمه بها في الدنيا، ويهيئ له الكرامة والثواب في الآخرة، ويخذُل من يشاء خذلانه من خلقه عن طاعته، فيهينه بمعصيته في الدنيا، ويخزيه بعقوبته عليها في الآخرة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[13] ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى﴾ أي: لنا كل ما في الدنيا والآخرة، فلا يضرنا ترككم الاهتداء بهدانا، ولا يزيد في ملكنا اهتداؤهم، بل نفع ذلك وضره عائدان عليكم، ولو شئنا لمنعناكم عن المعاصي لكن ذلك يخل بالتكليف، بل نمنعكم بالبيان والتعريف، والوعد والوعيد، ونكون نحن نملك الدارين، فليطلب منا سعادة الدارين.

وقفة

[13] ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى﴾ من تذكر أن البدء منه والمآل إليه يقينًا؛ حثى على دنياه التراب ويمم الآخرة.

وقفة

[13] ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى﴾ ملكًا وتصرفًا، فليرغب الراغبون إليه في الطلب، ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين.

الإعراب :

- ﴿ وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. والاولى: معطوفة بالواو على «الآخرة» منصوبة مثلها بالفتحة المقدرة على الالف للتعذر. أي ان لنا ثواب الدارين للمهتدي.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [13] لما قبلها : وبعد قوله تعالى: ﴿إنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى﴾؛ جاء هنا بيان أنَّ تَعَهُّدَ اللَّهِ لِعِبادِهِ بِالهُدى فَضْلٌ مِنهُ، وإلّا فَإنَّ الدّارَ الآخِرَةَ مِلْكُهُ، والدّارَ الأُولى مِلْكُهُ بِما فِيهِما، فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِما كَيْفَ يَشاءُ، فَلا يَحْسِبُوا أنَّ عَلَيْهِمْ حَقًّا عَلى اللَّهِ تَعالى إلّا ما تَفَضَّلَ بِهِ، قال تعالى:

﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [14] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾

التفسير :

{ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى} أي:تستعر وتتوقد.

والفاء في قوله- سبحانه-: فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى للإفصاح عن مقدر، لأنها تدل على مراعاة مضمون الكلام الذي قبلها، وتأتى بعده بما يفصله ويزيده وضوحا..

وقوله: تَلَظَّى أى: تتوقد وتتوهج وتلتهب، وأصله تتلظى، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. أى: إذا كان الأمر كما ذكرت لكم، من حسن عاقبة من أعطى واتقى، ومن سوء عاقبة من بخل واستغنى، ومن أن كل شيء تحت قدرتنا وتصرفنا.. فأكون بذلك قد حذرتكم من عذاب عظيم يوم القيامة، وخوفتكم من السقوط في نار عظيمة تلتهب وتتوقد،

وقوله : ( فأنذرتكم نارا تلظى ) قال مجاهد : أي توهج .

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول : " أنذركم النار [ أنذرتكم النار ، أنذرتكم النار ] حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا . قال : حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، حدثني أبو إسحاق : سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه " .

رواه البخاري

وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا ، وإنه لأهونهم عذابا " .

ثم قال جل ثناؤه: ( فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ) يقول تعالى ذكره: فأنذرتكم أيها الناس نارا تتوهَّج، وهي نار جهنم، يقول: احذروا أن تعصوا ربكم في الدنيا، وتكفروا به، فَتصْلَونها في الآخرة. وقيل: تلظَّى، وإنما هي تتلظَّى، وهي في موضع رفع، لأنه فعل مستقبل، ولو كان فعلا ماضيا لقيل: فأنذرتكم نارًا تلظَّت.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( نَارًا تَلَظَّى ) قال: تَوَهَّج.

التدبر :

اسقاط

[14] قال الإمام مالك: «قرأ عمر بن عبد العزيز في الصلاة سورة الليل فلما بلغ: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ﴾، خنقته العبرة فسكت، ثم قرأ فنابه ذلك، ثم قرأ فنابه ذلك، وتركها وقرأ: ﴿ﱁ ﱂ﴾ [الطارق: 1]»، كم مرة استوقفتك هذه الآية؟

تفاعل

[14] ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ﴾ استعذ بالله من عذاب النار.

وقفة

[14، 15] ﴿فأنذرتكم نارا تلظى * لا يصلاها إلا الأشقى﴾ النار دار للأشقياء وحدهم، فيالخسارة من يأبى إلا أن يشارك الأشقياء مصيرهم!

الإعراب :

- ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ: ﴾

- الفاء استئنافية. انذرتكم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ ناراً تَلَظَّى: ﴾

- مفعول به ثان منصوب بالفتحة. تلظى: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي والاصل: تتلظى اي تتأجج فحذفت احدى التاءين تخفيفا وجملة «تلظى» في محل نصب صفة- نعت- لنارا. وقدرت علامة رفع الفعل «تلظى» وهي الضمة على الألف منع من ظهورها التعذر.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [14] لما قبلها : وبعد أن أرشدَ اللهُ عبادَه إلى طريقِ الهدى الموصل إلى الجنة؛ حَذَّرَ هنا من النَّار، قال تعالى:

﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تلظى:

1- بتاء واحدة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بتاءين، وهى قراءة ابن الزبير، وزيد بن على، وطلحة، وسفيان بن عينية، وعبيد بن عمير.

3- بتاء مشددة، وهى قراءة البزي.

مدارسة الآية : [15] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴾

التفسير :

{ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ} بالخبر{ وَتَوَلَّى} عن الأمر.

وهذه النار ( لاَ يَصْلاَهَآ ) أى : لا يحترق بها ( إِلاَّ الأشقى ) أى : من اشتد شقاؤه بسبب إصراره على كفره وفجوره .

قوله تعالى "لا يصلاها إلا الأشقى" أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى.

القول في تأويل قوله تعالى : لا يَصْلاهَا إِلا الأَشْقَى (15)

وقوله: ( لا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى ) يقول جلّ ثناؤه: لا يدخلها فيصلى بسعيرها إلا الأشقى.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[15] عن أبي أمامة قال: «لا يبقى أحد من هذه الأمة إلا أدخله الله الجنة، إلا من شرد على الله كما يشرد البعير السوء على أهله، فمن لم يصدقني؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ الذي كذب بما جاء به محمد ﷺ وتولى عنه».

وقفة

[15، 16] سُئل الحسن البصري عن أطفال المشركين فقال: «في الجنة»، قيل: عمَّن؟ قال: «عن الله ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ وهذا لم يكذِّب ولم يتولَّ».

الإعراب :

- ﴿ لا يَصْلاها إِلَّا: ﴾

- نافية لا عمل لها. يصلى: فعل مضارع مرفوع بالضمة و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم اي لا يدخلها. وجملة «لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى» في محل نصب صفة ثانية لنارا.الا: اداة حصر لا عمل لها او حرف تحقيق بعد النفي.

- ﴿ الْأَشْقَى: ﴾

- فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر اي الكافر. وكذلك قدرت الضمة على آخر الفعل «يصلى» للتعذر.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [15] لما قبلها : ولَمَّا حَذَّرَ من النَّار؛ بَيَّنَ هنا لِمَن هي؟، قال تعالى:

﴿ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [16] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾

التفسير :

{ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ} بالخبر{ وَتَوَلَّى} عن الأمر.

وقوله - تعالى - : ( الذي كَذَّبَ وتولى ) صفة لهذا الشقى ، لزيادة التشنيع عليه ، والذم له . أى : سيحترق بهذه النار هذا الإِنسان الذى بلغ الغاية فى الشقاء والتعاسة ، والذى من صفاته أنه كذب بالحق ، وأعرض عن الطاعة . وسار فى طريق الكفر والجحود ، حتى أدركه الموت ، وهو على ذلك .

ثم فسره فقال : ( الذي كذب ) أي : بقلبه ، ( وتولى ) أي : عن العمل بجوارحه وأركانه .

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا عبد ربه بن سعيد ، عن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يدخل النار إلا شقي " . قيل : ومن الشقي ؟ قال : " الذي لا يعمل بطاعة ، ولا يترك لله معصية " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس وسريج قالا حدثنا فليح ، عن هلال بن علي ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى " . قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : " من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى " .

ورواه البخاري عن محمد بن سنان ، عن فليح ، به

( الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) يقول: الذي كذّب بآيات ربه، وأعرض عنها، ولم يصدق بها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا هشام بن الغاز، عن مكحول، عن أبي هريرة، قال: لتدخلن الجنة إلا من يأبى، قالوا: يا أبا هريرة: ومن يأبى أن يدخل الجنة ؟ قال: فقرأ: ( الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) .

حدثني الحسن بن ناصح، قال: ثنا الحسن بن حبيب ومعاذ بن معاذ، قالا ثنا الأشعث، عن الحسن في قوله: ( لا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى ) قال معاذ: الذي كذّب وتولى، ولم يقله الحسن، قال: المشرك.

وكان بعض أهل العربية يقول: لم يكن كذب بردّ ظاهر، ولكن قصر عما أمر به من الطاعة، فجُعِل تكذيبا، كما تقول: لقي فلان العدوّ، فكذب إذا نكل ورجع، وذُكر أنه سمع بعض العرب يقول: ليس لحدّهم مكذوبة، بمعنى: أنهم إذا لقوا صدقوا القتال، ولم يرجعوا؛ قال: وكذلك قول الله: لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الإعراب :

- ﴿ الَّذِي: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة- نعت- للاشقى.والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها.

- ﴿ كَذَّبَ وَتَوَلَّى: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وتولى: معطوفة بالواو على «كذب» وتعرب اعرابها وعلامة بناء الفعل الفتحة المقدرة على الالف للتعذر اي واعرض

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [16] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ الأشقى؛ وَصَفَه، قال تعالى:

﴿ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [17] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴾

التفسير :

{ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى} بأن يكون قصده به تزكية نفسه، وتطهيرها من الذنوب والعيوب، قاصدًا به وجه الله تعالى، فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب، كدين ونفقة ونحوهما، فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب.

وكعادة القرآن الكريم في المقابلة بين الأشرار والأخيار، وبين السعداء والأشقياء، جاء الحديث بعد ذلك عن حال الأتقياء، فقال- تعالى- وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى أى: وسيبتعد عن هذه النار المتأججة الأتقى، وهو من بالغ في صيانة نفسه عن كل ما يغضب الله- تعالى-، وحرص كل الحرص على فعل ما يرضيه- عز وجل-.

فالمراد بالأشقى والأتقى: الشديد الشقاء، والشديد التقوى.

والتعبير بقوله: وَسَيُجَنَّبُهَا يشعر بابتعاده عنها ابتعادا تاما، بحيث تكون النار في جانب، وهذا الأتقى في جانب آخر، كما قال- تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ.

والفعل «جنب» يتعدى إلى مفعولين، أولهما هنا هو لفظ الأتقى، الذي ارتفع على أنه نائب فاعل، والمفعول الثاني هو الهاء.

قوله تعالى "وسيجنبها الأتقى" أي وسيزحزح عن النار التقي الأتقى.

وقوله: ( وَسَيُجَنَّبُهَا الأشْقَى ) يقول: وسيوقَّى صِلِيَّ النار التي تلظَّى التقيُّ، ووضع أفعل موضع فعيل، كما قال طرَفة:

تَمَنَّـى رِجـالٌ أنْ أمُـوتَ وَإنْ أَمُـتْ

فَتِلــكَ سَـبيلٌ لَسْـتُ فيهـا بـأَوْحَدِ (1)

المعاني :

التدبر :

وقفة

[17] ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتقَى﴾ تدبر سورتي: (الليل) و(الحجرات)؛ حيث وصف الله أبا بكر بأنه: (الأتقى)، و(الأكرم)، فكان جزاؤه بأنه: (سيرضى)، مع أن عمره في الإسلام قرابة: (25) سنة، فماذا حققت من تلك الصفات التي أهلته لأن يدخل من أي أبواب الجنة شاء؛ لتفوز بالدخول من أحد هذه الأبواب؟

وقفة

[17] ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتقَى﴾ إقبالك علي الطاعات أيها العبد إنما هو توفيق من الله لك, وفضل منه عليك؛ فاشكر الله دوما علي نعمائه, وهل من نعمة تعدل الهداية والاستقامة؟

وقفة

[17] دلَّ القرآن على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه، فإن قوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتقَى﴾ نزل في أبي بكر بإجماع المفسرين، والأتقى: أفعل تفضيل، فإذا ضممت إلى ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]، تبين لك أن أبا بكر أفضل هذه الأمة بعد رسول الله ﷺ.

تفاعل

[17] ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتقَى﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من المتقين.

وقفة

[17-18] ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتقَى * الَّذي يُؤتي مالَهُ يَتَزَكّى﴾ نزلت في أبي بكر رضي الله عنه بإجماع المفسرين، فدلَّ القرآن على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه.

وقفة

[17-18] ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتقَى * الَّذي يُؤتي مالَهُ يَتَزَكّى﴾ أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد رسول الله ﷺ.

الإعراب :

- ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى: ﴾

- الواو: حرف عطف. السين: حرف تسويف- استقبال- يفيد التوكيد. يجنب: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. الاتقى: نائب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [17] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ الْأَشْقَى؛ ذكرَ الْأَتْقَى، قال تعالى:

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [18] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾

التفسير :

{ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى} بأن يكون قصده به تزكية نفسه، وتطهيرها من الذنوب والعيوب، قاصدًا به وجه الله تعالى، فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب، كدين ونفقة ونحوهما، فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب.

ثم وصف- سبحانه- هذا الإنسان المبالغ في تقواه وطاعته لربه فقال: الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى أى: هذا الإنسان الشديد التقوى من صفاته أنه يقدم ماله لغيره، وينفقه في وجوه البر والطاعة، رجاء أن يكون عند ربه زاكيا ناميا، خاليا من شبهة الرياء والتفاخر، وأملا في أن يتطهر به من الذنوب.

فقوله يَتَزَكَّى في محل نصب على الحال من فاعل يُؤْتِي أى: يؤتى ماله حال كونه لا يطلب من وراء ذلك إلا تزكية ماله، وتطهير نفسه.

قوله "الذي يؤتى ماله يتزكى" أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا.

وقوله: ( الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ) يقول: الذي يعطي ماله في الدنيا في حقوق الله التي ألزمه إياها، ( يَتَزَكَّى ) : يعني: يتطهر بإعطائه ذلك من ذنوبه.

المعاني :

التدبر :

عمل

[18] ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ احرص على تزكية نفسك.

عمل

[18] ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ تصدَّق، ولو بشيء قليل من مالك.

لمسة

[18] ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ الآية بصيغة المضارعة في الإيتاء والتزكية، ومن لطائف ذلك: أنه كلما أنفق الإنسان من ماله كلما زكت نفسه, ومن أشد وسائل زكية النفس إيتاء المال خصوصًا لشدة تعلق النفس به, فلا يجد الإنسان عناء في العبادات الخاصة كما يجده في البذل والإنفاق.

وقفة

[18] ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ لا شيء يزكي النفس ويرتقي بها مثل الكرم والسخاء واعتياد البذل والعطاء, ففيها قطع للنفس عن علائق الأرض، ووصل لها بعوالي السماء.

وقفة

[18] ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ الصدقة سبب في النجاة من النار.

وقفة

[18] من علامات الفلاح: تزكية النفس والمال على سواء، تدبر: ﴿قد أفلح من زكاها﴾ [الشمس: 9]، ﴿الذي يُؤتي ماله يتزكى﴾.

وقفة

[18، 19] ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ * وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ﴾ في الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل مَنَّ الخلق ونعمَهم، وإن حمل منهم شيئًا بادر إلى جزائهم عليه؛ لئلا يتبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى، فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده، ليس للمخلوق جزاء على نعمته.

الإعراب :

- ﴿ الَّذِي: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة- نعت- للاتقى والجملة بعده صلته لا محل لها.

- ﴿ يُؤْتِي مالَهُ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ماله: مفعول به منصوب بالفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ يَتَزَكَّى: ﴾

- تعرب اعراب «يؤتي» وعلامة رفع الفعل الضمة المقدرة على الالف للتعذر وجملة «يتزكى» لا محل لها من الاعراب لانها بدل من جملة «يؤتي» وهي داخلة مثلها في حكم الصلة او تكون في محل نصب حالا من الضمير في «يؤتي» اي قاصدا وجه الله.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [18] لما قبلها : وبعد أن مَدَحَ اللهُ الْأَتْقَى؛ وصفه هنا بأفضل مزاياه، وهذا ما فعله أبو بكرِ الصَّديق رضي الله عنه حينَ اشترى بلالًا وأعتقَه للهِ، قال تعالى:

﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يتزكى:

1- مضارع «تزكى» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بإدغام التاء فى الزاى، وهى قراءة الحسن بن على بن أبى طالب.

مدارسة الآية : [19] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ .. ﴾

التفسير :

{ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى} أي:ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها، وربما بقي له الفضل والمنة على الناس، فتمحض عبدًا لله، لأنه رقيق إحسانه وحده، وأما من بقيعليه نعمة للناس لم يجزها ويكافئها، فإنه لا بد أن يترك للناس، ويفعل لهم ما ينقص [إخلاصه].

وهذه الآية، وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل قد قيل إنها نزلت في سببه، فإنه -رضي الله عنه- ما لأحد عنده من نعمة تجزى، حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها، وهي [نعمة] الدعوة إلى دين الإسلام، وتعليم الهدى ودين الحق، فإن لله ورسوله المنة على كل أحد، منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة، فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل، فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى، فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى.

وقوله- سبحانه-: وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى. إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى بيان لبلوغه أسمى درجات الإخلاص والنقاء.

أى: أن هذا الإنسان الكامل في تقاه لا يفعل ما يفعل من وجوه الخيرات، من أجل المجازاة لغيره على نعمة سلفت من هذا الغير له، وإنما يفعل ما يفعل من أجل شيء واحد، وهو طلب رضا الله- تعالى- والظفر بثوابه، والإخلاص لعبادته- سبحانه-.

"وما لأحد عنده من نعمة تجزى" أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك.

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19)

كان بعض أهل العربية يوجه تأويل ذلك إلى: وما لأحد من خلق الله عند هذا الذي يؤتي ماله في سبيل الله يتزكى ( مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ) يعني: من يد يكافئه عليها، يقول: ليس ينفق ما ينفق من ذلك، ويعطي ما يعطي، مجازاة إنسان يجازيه على يد له عنده، ولا مكافأة له على نعمة سلفت منه إليه، أنعمها عليه، ولكن يؤتيه في حقوق الله ابتغاء وجه الله. قال: وإلا في هذا الموضع بمعنى لكن، وقال: يجوز أن يكون يفعل في المكافأة مستقبلا فيكون معناه: ولم يرد بما أنفق مكافأة من أحد، ويكون موقع اللام التي في أحد في الهاء التي خفضتها عنده، فكأنك قلت: وما له عند أحد فيما أنفق من نعمة يلتمس ثوابها، قال: وقد تضع العرب الحرف في غير موضعه إذا كان معروفا، واستشهدوا لذلك ببيت النابغة:

وَقَـدْ خِـفْتُ حـتى مـا تَزِيدُ مخافَتِي

عـلى وَعِـلٍ فِـي ذِي الَمطَارَةِ عاقِلِ (2)

والمعنى: حتى ما تزيد مخافة وعل على مخافتي وهذا الذي قاله الذي حكينا قوله من أهل العربية، وزَعْمُ أنه مما يجوز هو الصحيح الذي جاءت به الآثار عن أهل التأويل وقالوا: نـزلت في أبي بكر بعِتْقه من أعتق.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، فال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى) يقول: ليس به مثابة الناس ولا مجازاتهم، إنما عطيته لله.

حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطي، قال: ثنا هارون بن معروف. قال: ثنا بشر بن السَّريّ، قال: ثنا مصعب بن ثابت، عن عامر بن عبد الله عن أبيه، قال: نـزلت هذه الآية في أبي بكر الصدّيق: ( وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى) .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: أخبرني سعيد، عن قتادة، في قوله ( وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ) قال: نـزلت في أبي بكر، &; 24-480 &; أعتق ناسا لم يلتمس منهم جزاء ولا شكورا، ستة أو سبعة، منهم بلال، وعامر بن فُهَيرة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[19] ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ﴾ ذكر الإمام ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، فقد كان يعتق العجائز من النساء إذا أسلمن، ويشتري الضعفة من العبيد فيعتقهم، فقال له أبوه: «يا بني، أراك تعتق أناسًا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالًا جلداء -أي: أشداء- يقومون معك، ويمنعونك، ويدفعون عنك»، فقال أبو بكر: «أي أبت، إنما أريد ما عند الله»، فنزلت هذه الآيات.

وقفة

[19،20] ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ﴾ أحسن العطايا ما أُريد بها وجه الله تعالي, لا رضا مخلوق, ولا رد جميل, ولا رجاء خير من أحد.

وقفة

[19،20] ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ﴾ أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم، بل يفعله ابتداء خالصًا لوجه الله.

وقفة

[19، 20] ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ﴾ انتظِر الثَّواب من اللهِ ولا تنتظر ثناءً من المخلوقين.

الإعراب :

- ﴿ وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ: ﴾

- الواو عاطفة. ما: نافية لا عمل لها. لاحد: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. عنده: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بنعمة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة

- ﴿ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ﴾

- حرف جر زائد لتأكيد معنى النفي. نعمة: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لانه مبتدأ مؤخر. تجزى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. وجملة «تجزى» في محل جر صفة- نعت- لنعمة على اللفظ وفي محل رفع على المحل اي لا يتصدق مجازاة لأحد على معروف سبق ان أنعم به عليه

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [19] لما قبلها : ولَمَّا كان الإنسانُ قد يُعْطي ليزكِّيَ نَفْسَه بدَفعِ مانِّه، ومكافأةِ نِعَمِه؛ قال تعالى:

﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [20] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾

التفسير :

{ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى} هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات، والحمد لله رب العالمين.

قال الآلوسى: وقوله: إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى منصوب على الاستثناء المنقطع من قوله: مِنْ نِعْمَةٍ لأن الابتغاء لا يندرج فيها، فالمعنى: لكنه فعل ذلك لابتغاء وجه ربه- سبحانه- وطلب رضاه، لا لمكافأة لأحد على نعمة.

وجوز أن يكون نصبه على أنه مفعول لأجله، أى: لا يؤتى ماله لأجل شيء من الأشياء إلا لأجل طلب رضا ربه، لا لأجل شيء آخر، فهو استثناء مفرغ من أعم العلل والأسباب.. .

"ابتغاء وجه ربه الأعلى" أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات.

وعلى هذا التأويل الذي ذكرناه عن هؤلاء، ينبغي أن يكون قوله: ( إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى ) نصبا على الاستثناء من معنى قوله: ( وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ) لأن معنى الكلام: وما يؤتي الذي يؤتي من ماله ملتمسا من أحد ثوابه، إلا ابتغاء وجه ربه. وجائز أن يكون نصبه على مخالفة ما بعد إلا ما قبلها، كما قال النابغة:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

.... وَمــا بــالرَّبْعِ مِــنْ أحَــدِ

إلا أَوَارِيَّ لأيًـــا مـــا أُبَيِّنُهــا

... ... ... ... ... ... ... ... ... (3)

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

تفاعل

[20] ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من المخلصين.

وقفة

[20] ﴿إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ لم يبحث أبو بكر عن ابتسامة شكر من البشر؛ فكل هذه الوجوه تهلك وتفنى، فكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ.

عمل

[20، 21] ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ * وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ عند الصدقة جرد قلبك من كل نية دنيوية, وارتق إلي قصد رضا ربك الأعلي, فمن كان مع الأعلي عز وفاز وعلا.

وقفة

[20، 21] ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ * وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ يا مُخلص أبشر بما يرضيك، رضي الله عن أبي بكر ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

عمل

[20، 21] ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ * وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ أخلص لله ترضَ عن الله.

الإعراب :

- ﴿ إِلَّا ابْتِغاءَ: ﴾

- اداة استثناء. ابتغاء: مستثنى بإلا- استثناء منقطعا- اي من غير جنسه وهو النعمة منصوب وعلامة نصبه الفتحة. او تكون «إلا» حرف تحقيق بعد النفي ويجوز ان يكون «ابتغاء» منصوبا على المصدر. ويجوز ان يكون مفعولا له- لاجله- على المعنى اي لا يؤتي ماله الا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمه.

- ﴿ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى: ﴾

- مضاف اليه مجرور بالكسرة وهو مضاف. ربه: مضاف اليه مجرور بالكسرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.الاعلى: صفة- نعت- للرب مجرور بالكسرة المقدرة على الالف للتعذر.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [20] لما قبلها : ولَمَّا نَفى أنْ يَكُونَ بِذَلِكَ قَصَدَ مُكافَأةً؛ قالَ مُبَيِّنًا قَصْدَهُ بِاسْتِثْناءٍ مُنْقَطِعٍ:

﴿ إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ابتغاء:

1- بالنصب، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالرفع، وهى قراءة ابن وثاب.

3- ابتغا، مقصورا، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

مدارسة الآية : [21] :الليل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

التفسير :

{ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى} هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات، والحمد لله رب العالمين.

وقوله- سبحانه-: وَلَسَوْفَ يَرْضى المقصود به الوعد الصادق لهذا التقى، بما يزيد في سروره، وفي قرة عينه.

أى: ولسوف نعطى هذا التقى الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى، من أجل الظفر برضا ربه- تعالى- لا من أجل شيء آخر.. لسوف نعطيه عطاء يرضيه ويسعده ويشرح صدره.

هذا، وأكثر المفسرين على أن هذه الآيات الكريمة نزلت في شأن سيدنا أبى بكر الصديق- رضى الله عنه-.

قال الإمام ابن جرير ما ملخصه: وذكر أن هذه الآيات نزلت في أبى بكر الصديق.. فقد كان يعتق العجائز من النساء إذا أسلمن، ويشترى الضعفة من العبيد فيعتقهم، فقال له أبوه: يا بنى، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء- أى: أشداء- يقومون معك، ويمنعونك، ويدفعون عنك.

فقال أبو بكر: أى أبت.. إنما أريد ما عند الله، فنزلت هذه الآيات. .

وقال الإمام ابن كثير: وقد ذكر غير واحد من المفسرين، أن هذه الآيات قد نزلت في أبى بكر الصديق- رضى الله عنه- حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله:

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى ... ولكنه مقدم الأمة، وسابقهم في جميع هذه الأوصاف، وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا، تقيا، كريما، جوادا، بذالا لماله في طاعة مولاه، ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم.. .

نسأل الله- تعالى- أن يحشرنا جميعا في زمرة عباده الأتقياء الأنقياء.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال الله تعالى : ( ولسوف يرضى ) أي : ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات .

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك . ولا شك أنه داخل فيها ، وأولى الأمة بعمومها ، فإن لفظها لفظ العموم ، وهو قوله تعالى : ( وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة ; فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ، ونصرة رسول الله ، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم ، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها ، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ; ولهذا قال له عروة بن مسعود - وهو سيد ثقيف ، يوم صلح الحديبية - : أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك . وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة ، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل ، فكيف بمن عداهم ؟ ولهذا قال : ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ) وفي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة : يا عبد الله ، هذا خير " ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : " نعم ، وأرجو أن تكون منهم " .

آخر تفسير سورة " الليل " ولله الحمد والمنة

وقوله: ( وَلَسَوْفَ يَرْضَى ) يقول: ولسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حقوق الله عزّ وجلّ، يتزكى بما يثيبه الله في الآخرة عوضًا مما أتى في الدنيا في سبيله، إذا لقي ربه تبارك وتعالى.

آخر تفسير سورة والليل إذا يغشى

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

تفاعل

[21] ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ سَل الله الجنة الآن.

وقفة

[21] ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ ما أرضي عبد ربه بتقواه وعطائه لخلقه إلا كافأه الله بالرضا أضعاف ما كان يؤمل ويرجو.

وقفة

[21] ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ لم يعرف تاريخ البشر أعظم عطاء من أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وقد زكاه القرآن تزكية باقية إلي يوم القيامة, وخاب وخسر من انتقصه أو أساء إليه.

وقفة

[21] ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ [الضحى: 5] وعد الله لخليله صلى الله عليه وسلم، ﴿ولسوف يرضى﴾ وعد الله لخليل خليله رضي الله عنه؛ رب احشرنا معهما.

الإعراب :

- ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضى: ﴾

- الواو عاطفة واللام لام الابتداء للتوكيد. سوف:حرف تسويف توكيد للمستقبل. يرضى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أي ينال الثواب المرضي.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [21] لما قبلها : ولَمَّا كانَ هَذا مَقامًا لَيْسَ فَوْقَهُ مَقامٌ؛ وعده اللهُ بالثواب الذي يرضيه، قال تعالى:

﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [1] :الضحى المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالضُّحَى ﴾

التفسير :

أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى.

تفسير سورة والضحى

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الضحى» من السور المكية الخالصة، بل هي من أوائل السور المكية، فقد كان نزولها بعد سورة «الفجر» وقبل سورة «الانشراح» ، وتعتبر بالنسبة لترتيب النزول السورة الحادية عشرة من بين السور المكية، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة الثالثة والتسعون، وعدد آياتها إحدى عشرة آية.

2- والقارئ لها، يرى بوضوح أنها نزلت في فترة تأخر نزول الوحى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأن المشركين قد أشاعوا الشائعات الكاذبة حول سبب تأخر الوحى، فنزلت هذه السورة الكريمة، لتخرس ألسنتهم. ولتبشر النبي صلى الله عليه وسلم برضا ربه- تعالى- عنه، ولتسوق جانبا من نعم خالقه عليه، ولترشده- بل وترشد أمته في شخصه- بالمداومة على مكارم الأخلاق، التي من مظاهرها: العطف على اليتيم، والإحسان إلى السائل، وعدم كتمان نعم الله- تعالى-.

قد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه السورة الكريمة روايات منها : ما أخرجه الإِمام البخارى ومسلم وغيرهما عن جندب بن سفيان قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين ، فأتت امرأة - وفى رواية أنها أم جميل امرأة أبى لهب - فقالت : يا محمد ، ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله - تعالى - : ( والضحى . والليل إِذَا سجى . مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلى ) .

وأخرج ابن أبى شيبة والطبرانى وابن مردويه ، من حديث خولة ، وكانت تخدم النبى صلى الله عليه وسلم " أن جروا دخل تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات ، فمكث النبى صلى الله عليه وسلم أياما لا ينزل عليه الوحى ، فقال صلى الله عليه وسلم يا خولة ماذا حدث فى بيتى ، إن جبريل لا يأتينى ، قالت خوله : فقلت يا نبى الله ما أتى علينا يوم خير منّا اليوم . فأخذ برده فلبسه ، وخرج ، فقلت فى نفسى لو هيأت البيت وكنسته ، فأهويت بالمكنسة تحت السرير ، فإذا بشئ ثقيل ، لم أزل به حتى بدا لى الجرو ميتا ، فأخذته بيدى ، فألقيته خلف الدار ، فجاء صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته - وكان إذا نزل عليه الوحى أخذته الرعدة - فقال يا خولة دثرينى ، فأنزل الله - تعالى - هذه السورة . . "

وذكر بعضهم : إن جبريل - عليه السلام - أبطأ فى نزوله على النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال المشركون : قد قلاه ربه وودعه . فأنزل الله - تعالى - هذه الآيات . .

والضحى : هو وقت ارتفاع الشمس بعد إشراقها ، وهو وقت النشاط والحركة ، والإِقبال على السعى والعمل . . ولذا خص بالقسم به ، وقيل : المراد بالضحى هنا : النهار كله ، بدليل أنه جعل فى مقابلة الليل كله .

والأول أولى : لأن الضحى يطلق على وقت انتشار ضياء الشمس حين ترتفع ، وتلقى بأشعتها على الكون ، ويبرز الناس لأعمالهم المتنوعة .

تفسير سورة الضحى وهي مكية .

روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرئ قال : قرأت على عكرمة بن سليمان ، وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد ، فلما بلغت " والضحى " قالا : لي : كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة ، فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك . وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك ، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك ، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره بذلك .

فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة ، وكان إماما في القراءات ، فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال : لا أحدث عنه ، وكذلك أبو جعفر العقيلي قال : هو منكر الحديث . لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة ، فقال له : أحسنت وأصبت السنة . وهذا يقتضي صحة هذا الحديث .

ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته ، فقال بعضهم : يكبر من آخر " والليل إذا يغشى " وقال آخرون : من آخر " والضحى " وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول : الله أكبر ويقتصر ، ومنهم من يقول الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر .

وذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة " الضحى " : أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفتر تلك المدة [ ثم ] جاءه الملك فأوحى إليه : " والضحى والليل إذا سجى " السورة بتمامها ، كبر فرحا وسرورا . ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف ، فالله أعلم .

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن الأسود بن قيس قال : سمعت جندبا يقول : اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقم ليلة أو ليلتين ، فأتت امرأة فقالت : يا محمد ، ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله - عز وجل - : ( والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ) .

رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن أبي حاتم ، وابن جرير من طرق ، عن الأسود بن قيس ، عن جندب - هو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به . وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس : سمع جندبا قال : أبطأ جبريل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال المشركون : ودع محمد ، فأنزل الله : ( والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ) .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قالا : حدثنا أبو أسامة ، حدثني سفيان ، حدثني الأسود بن قيس ، أنه سمع جندبا يقول : رمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحجر في أصبعه فقال :

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ؟

قال : فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم ، فقالت له امرأة : ما أرى شيطانك إلا قد تركتك فنزلت : ( والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ) والسياق لأبي سعيد .

قيل : إن هذه المرأة هي : أم جميل امرأة أبي لهب ، وذكر أن أصبعه ، عليه السلام ، دميت . وقوله - هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون - ثابت في الصحيحين ولكن الغريب هاهنا جعله سببا لتركه القيام ، ونزول هذه السورة . فأما ما رواه ابن جرير :

حدثنا ابن أبي الشوارب ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا سليمان الشيباني ، عن عبد الله بن شداد : أن خديجة قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ما أرى ربك إلا قد قلاك . فأنزل الله : ( والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى )

وقال أيضا : حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : أبطأ جبريل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزع جزعا شديدا ، فقالت خديجة : إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك . قال : فنزلت : ( والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ) إلى آخرها .

فإنه حديث مرسل من [ هذين الوجهين ] ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا ، أو قالته على وجه التأسف والتحزن ، والله أعلم .

وقد ذكر بعض السلف - منهم ابن إسحاق - أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها ، ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطح ، ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) [ النجم : 10 ] . قال : قال له هذه السورة : ( والضحى والليل إذا سجى )

قال العوفي ، عن ابن عباس : لما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن ، أبطأ عنه جبريل أياما ، فتغير بذلك ، فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله : ( ما ودعك ربك وما قلى )

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء ،

القول في تأويل قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه وَالضُّحَى (1)

أقسم ربنا جلّ ثناؤه بالضحى، وهو النهار كله، وأحسب أنه من قولهم: ضَحِيَ فلان للشمس: إذا ظهر منه؛ ومنه قوله: وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى : أي لا يصيبك فيها الشمس.

وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في معناه في قوله: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا مع ذكري اختيارنا فيه. وقيل: عُنِي به وقت الضحى.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَالضُّحَى ) ساعة من ساعات النهار.

التدبر :

وقفة

[1] كم يقسم الله تعالى بالزمن في القرآن! والعصر، والضحى، والليل، والشمس، فإن لم يكن هذا دليل على أهمية الوقت في حياتنا وعدم وتضييعه، فماذا يكون؟!

عمل

[1] ﴿وَالضُّحَىٰ﴾ صل ركعتي الضحى.

وقفة

[1] ﴿وَالضُّحَىٰ﴾ الضحى أنصع ساعات النهار بياضًا وطهرًا ووضوحًا، افتتح الله به أقسامه في السورة الخاصة بأحب الخلق إليه، الضحى أجمل ساعة لأحب نبي.

وقفة

[1] ﴿وَالضُّحَىٰ﴾ هي تسلية للنبي صلي الله عليه وسلم؛ أن الله هو مربيك, وهو كافلك وراعيك, ولن يدعك أو يجفوك, فأحسن الظن دومًا بربك تجده عند ظنك.

وقفة

[1] ﴿وَالضُّحَىٰ﴾ سورة الضحى تذكر أمثلة واقعية لليُسر بعد الشِّدَّة، وسورة الشرح بعدها تقرر هذه القاعدة: ﴿فإن مع العُسر يُسرًا﴾ [الشرح: 5].

عمل

[1] تأمل معي: بدأت بـ ﴿وَالضُّحَى﴾، وانتهت: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [11]، فثق بمن تعبده حقًّا؛ سيجعل حياتك نورًا ونهايتك جنة.

وقفة

[1، 2] ﴿وَالضُّحَىٰ * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ﴾ أقسم الله بنور الضحي الذي يأتي بعد ظلمة الليل، وهو مناسب لنور الوحي الذي أتى بعد احتباسه عنه، فأقسم الله بضوء النهار بعد ظلمة الليل، على ضوء الوحي الذي أتى بعد ظلمة انقطاعه.

الإعراب :

- ﴿ وَالضُّحى: ﴾

- الواو واو القسم حرف جر. الضحى: مقسم به مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسرة المقدرة على الالف للتعذر والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف اي اقسم بالضحى وابدلت الباء بالواو او بتقدير ورب الضحى او وحق الضحى

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ البَغْدادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو الحُسَيْنِ أحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ السَّرّاجُ، قالَ: حَدَّثَنا الحُسَيْنُ بْنُ المُثَنّى بْنِ مُعاذٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو حُذَيْفَةَ، قالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ قالَ: قالَتِ امْرَأةٌ مِن قُرَيْشٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ما أرى شَيْطانَكَ إلّا ودَّعَكَ. فَنَزَلَ: ﴿والضُّحى (١) واللَّيْلِ إذا سَجى (٢) ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وما قَلى (٣)﴾ .رَواهُ البُخارِيُّ، عَنْ أحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الأسْوَدَ. ورَواهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رافِعٍ، عَنْ يَحْيى بْنِ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ.أخْبَرَنا أبُو حامِدٍ أحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ الكاتِبُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ شاذانَ، قالَ: أخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي حاتِمٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ قالَ: أبْطَأ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلى النَّبِيِّ ﷺ، فَجَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا، فَقالَتْ خَدِيجَةُ: قَدْ قَلاكَ رَبُّكَ لِما يَرى مِن جَزَعِكَ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿والضُّحى (١) واللَّيْلِ إذا سَجى (٢) ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وما قَلى (٣)﴾ .أخْبَرَنا أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي حامِدٍ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيّا، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو نُعَيْمٍ، قالَ: حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ سَعِيدٍ القُرَشِيُّ، قالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ أُمِّها خَوْلَةَ - وكانَتْ خادِمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -: إنَّ جَرْوًا دَخَلَ البَيْتَ، فَدَخَلَ تَحْتَ السَّرِيرِ فَماتَ، فَمَكَثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أيّامًا لا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ، فَقالَ: ”يا خَوْلَةُ، ما حَدَثَ في بَيْتِي ؟ جِبْرِيلُ لا يَأْتِينِي“ . قالَتْ خَوْلَةُ: لَوْ هَيَّأْتُ البَيْتَ وكَنَسْتُهُ، فَأهْوَيْتُ بِالمِكْنَسَةِ تَحْتَ السَّرِيرِ، فَإذا شَيْءٌ ثَقِيلٌ، فَلَمْ أزَلْ حَتّى أخْرَجْتُهُ، فَإذا جَرْوٌ مَيِّتٌ، فَأخَذْتُهُ فَألْقَيْتُهُ خَلْفَ الجِدارِ، فَجاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ تُرْعَدُ لَحْياهُ، وكانَ إذا نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ اسْتَقْبَلَتْهُ الرِّعْدَةُ، فَقالَ: ”يا خَوْلَةُ، دَثِّرِينِي“ . فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿والضُّحى (١) واللَّيْلِ إذا سَجى (٢) ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وما قَلى (٣)﴾ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقَسَمِ الإلهي أنَّ اللَّهَ ما هجرَ رسولَه صلى الله عليه وسلم، ولا أبغضَه بإبطاءِ الوحي عنه، فـ: ١- أقسم الله بأول النهار، قال تعالى:

﴿ وَالضُّحَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الضحى المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾

التفسير :

وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته، على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم

ومعنى «سجا» : سكن. يقال: سجا الليل يسجو سجوا، إذا سكن وهدأ وأسدل ظلامه على الكون. ويقال: تسجّى فلان بملابسه، إذا غطى بها جميع جسده، ومنه قولهم: سجّى الميت تسجية، إذا غطى بكفنه..

قال صاحب الكشاف: قوله: سَجى أى: سكن وركد ظلامه. وقيل: ليلة ساجية. أى: ساكنة الريح: وقيل معناه: سكون الناس والأصوات فيه. وسجا البحر:

سكنت أمواجه. وطرف ساج، أى: ساكن فاتر.. .

أى: وحق الضحى وهو الوقت الذي ترتفع فيه الشمس، ويتم إشراقها، ويأخذ الناس في النشاط والحركة.. وحق الليل إذا سكن وهجع فيه الناس بعد عناء العمل.

( والليل إذا سجى ) أي : سكن فأظلم وادلهم . قاله مجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد ، وغيرهم . وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا . كما قال : ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ) [ الليل : 1 ، 2 ] ، وقال : ( فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ) [ الأنعام : 96 ] .

وقوله: ( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ) اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: والليل إذا أقبل بظلامه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ) يقول: والليل إذا أقبل.