الإحصائيات

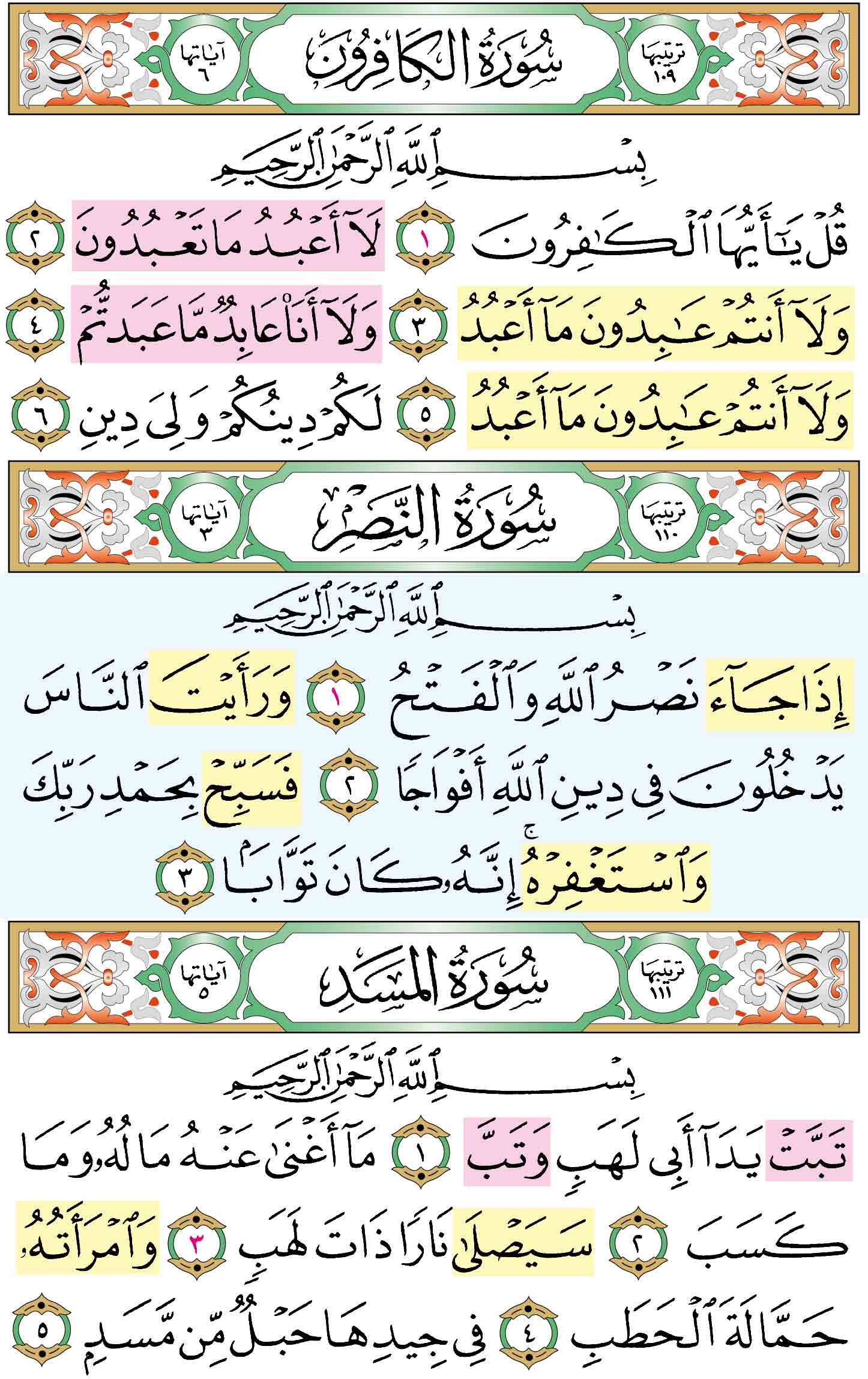

سورة الكافرون

| ترتيب المصحف | 109 | ترتيب النزول | 18 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.34 |

| عدد الآيات | 6 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 106 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الأمر: 3/6 | _ | ||

سورة النصر

| ترتيب المصحف | 110 | ترتيب النزول | 114 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.33 |

| عدد الآيات | 3 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 109 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الشرط: 7/7 | _ | ||

سورة المسد

| ترتيب المصحف | 111 | ترتيب النزول | 6 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.33 |

| عدد الآيات | 5 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 107 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الدعاء: 3/3 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)

خطابٌ للنَّبي ﷺ لإِعلانِ البَراءةِ مِن الشِّركِ والوثنيةِ وعبادةِ غيرِ اللهِ، في الحاضرِ والمستقبلِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (3) عدد الآيات (3)

بشارةٌ للنَّبي ﷺ بقربِ فتحِ مكةَ وانتشارِ الإسلامِ، ثُمَّ الأمرُ بتسبيحِ اللهِ وحمدِه واستغفارِه عندَ حُصولِ النِّعَمِ، وفي آخرِ الحَياةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

الإخبارُ بهلاكِ أبي لَهبٍ عمِّ النَّبي ﷺ، ودخولِه جهنَّمَ لشدَّةِ إيذائِه النَّبي ﷺ وصدِّه النَّاسَ عن الإيمانِ به، ومصيرِ زوجتِه أمِّ جميلٍ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

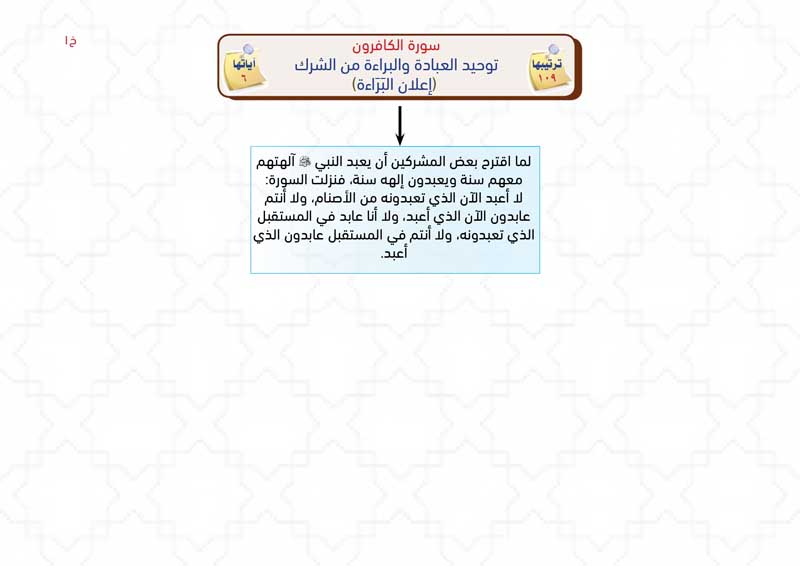

سورة الكافرون

توحيد العبادة والبراءة من الشرك (إعلان البَرَاءة)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • رسالة السورة:: • سورة الكافرون تدور حول تقرير توحيد العبادة البراءة من الشرك، والتمايز التام بين الإسلام والشرك. • هذه السورة تركز على تقرير توحيد العبادة والبراءة من الشرك وأهله، ووجوب التمايز التام بين الشرك والإيمان، إذ كيف • يمكن للمؤمن أن يوافق المشركين في شيء من أقواله وأفعاله؟ إن الثبات على الحق رغم المغريات الكثيرة دليل صدق الإيمان • فما نصيبك من ذلك؟

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الكافرون»، و«سورة قُلْ يَا أَيُّهَا الْكافِرُونَ».

- • معنى الاسم :: --

- • سبب التسمية :: لورود هذا اللفظ في أولها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «الدين»، و«المنابذة»، و«العِبَادَةُ»، و«الإِخْلاَصُ»، و«المُقَشْقِشَةُ» أَيْ: المُبَرِّئـَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن هناك ثوابت في الدين لا يجوز التهاون بها: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ...﴾

- • علمتني السورة :: إعلان البراءة من الشرك وأهله، وإظهار ذلك مطلوب شرعي

- • علمتني السورة :: خطورة تمييع مبادئ الدين, وتقديم التنازلات: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

- • علمتني السورة :: أن الكفر كله ملة واحدة؛ لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلثَ القرآنِ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرآنِ».

• عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَل عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِنَوْفَل: «اقْرَأْ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكِافِرُون﴾ ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ».

• عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾».

• عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾».

• عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: «سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِى الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِى الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِى الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الكافرون من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الكافرون من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الكافرون تعدل ربع القرآن.

• يستحب قرن سورة الإخلاص مع سورة الكافرون في صلاة: سنة الفجر، وسنة المغرب، والوتر، والطواف

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتبرأ من الشرك وأهله براءة تامة: (1-6).

• ألّا نقبل بمساومات على حساب ديننا وعقيدتنا، ونتمسك بديننا الحق: (1-6).

• أن نرفض دعاوى وحدة الأديان والتقريب فيما بينها؛ فإنها دعوى باطلة شرعًا ممتنعة عقلًا وواقعًا: (1-6).

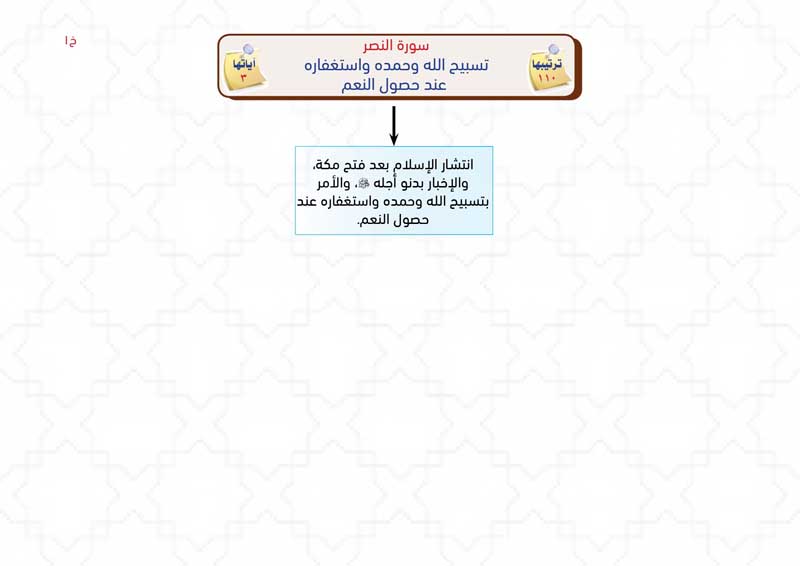

سورة النصر

تسبيح الله وحمده واستغفاره عند حصول النعم/ واجبات ما بعد النصر

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: • سورة النصر تتضمن وعد الله لرسوله ﷺ بالنصر والتمكين، وما ينبغي أن يكون عليه العبد عند حصول ذلك، فهذا الوعد الإلهي ألا يبعث في نفسك التفاؤل والطمأنينة وأنت ترى حال المسلمين الآن؟ إن من شكر نعم الله على العبد التسبيح والاستغفار عقب كل نعمة تغمرك، فما حظك من هذا الكنز؟ • سورة النصر تركز على عاقبة الإسلام بالفتح والنصر، وما يُشرَع عند حدوث ذلك، كما ترمز لقرب أجل النبي ﷺ. • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ، فَمَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ لَهُ، قَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ» . • وهذا التفسير يسمى بالتفسير الإشاري: وهو تفسير بغير ظاهر النص لإشارة خفية، وهو جائز بشروط. • قال ابنُ القيِّمِ: «وتفسير النَّاسِ يدورُ على ثلاثةِ أصولٍ: تفسيرٌ على اللَّفظِ، وهو الذي ينحو إليه المتأخِّرون، وتفسيرٌ على المعنى، وهو الذي يذكره السَّلفُ، وتفسيرٌ على الإشارةِ والقياسِ، وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ منَ الصُّوفيَّةِ وغيرهم. • وهذا لا بأسَ به بأربعةِ شرائط: أن لا يناقضَ معنى الآية، وأن يكون معنًى صحيحًا في نفسِهِ، وأن يكون في اللَّفظِ إشعارٌ به، • وأن يكون بينه وبين معنى الآيةِ ارتباطٌ وتلازمٌ، فإذا اجتمعت هذه الأمورُ الأربعةُ كان استنباطًا حسنًا» .

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النصر».

- • معنى الاسم :: --

- • سبب التسمية :: لورود هذا اللفظ في أولها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ»، و«سُورَةُ التَّوْدِيعِ»؛ يَعْنِي مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى اقْتِرَابِ لِحَاقِهِ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، و«سُورَةُ الفتح».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن النصر لا يأتي إلا من عند الله، بيده وحده: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ﴾

- • علمتني السورة :: أن النصر والتمكين لن يكون إلا لدين الله، فدخول الناس في دينه مستمر ولو كره الكافرون: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْوَاجًا﴾

- • علمتني السورة :: ادع كافرًا إلى الإسلام بأي وسيلة تجيدها: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْوَاجًا﴾

- • علمتني السورة :: تسبيح الله وحمده واستغفاره عند حصول النعم: ﴿... فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِى أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: «جُعِلَتْ لِى عَلاَمَةٌ فِى أُمَّتِى إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة النصر من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة النصر من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة النصر آخر سورة نزلت كاملة على رسول الله على الراجح من أقوال العلماء، فعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: «قَالَ لِىَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْلَمُ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، قَالَ: صَدَقْتَ».

• أما آخر آية نزلت -على الراجح- آية: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ...﴾ (281) من سورة البقرة.

• سورة النصر آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بأسلوب الشرط.

• سورة النصر آخر سورة مدنية -بحسب ترتيب المصحف-، وهي 28 سورة.

• احتوت السورة على الآية الوحيدة التي ختمت بحرف الحاء، وهي آية: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ (1).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نسعى في بذل أسباب النصر لنناله؛ فإن الله سبحانه ربط النصر بأسبابه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ﴾ (1).

• أن نسعى في دعوة الناس للدخول في هذا الدين العظيم: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْوَاجًا﴾ (2).

• أن نقابل نعم الله بالشكر من التسبيح والتحميد، وأن نلزم الاستغفار في كل أمورنا: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (3).

سورة المسد

توعد المعادين للدعوة بالهوان والعذاب في الدنيا والآخرة (خسران وعذاب)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾» . • هذه السورة فيها الوعيد الشديد من الله لكل معاند ومعاد لهذا الدين. • ألا تأخذ الرهبة من قرأ هذا الوعيد من رب منتقم جبار؟ ثم هل يغني عنه وماله وجاهه من الله شيئًا؟ • فلا يغتر المعاند الذي يعادي هذا الدين بإمهال الله له، وهل يمهله الله إلا استدراجًا له ليزداد طغيانًا فيزداد عقابه في الآخرة؟!

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المسد».

- • معنى الاسم :: المَسَدُ: اللِّيفُ، أو الحبلُ المضفورُ المحكَمُ الفَتْل.

- • سبب التسمية :: لوروده في خاتمتها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ»، و«سُورَةُ تَبَّتْ» تَسْمِيَةً لَهَا بِأَوَّلِ كَلِمَةٍ فِيهَا، و«سُورَةُ أَبِي لَهَبٍ»؛ لأنها بدأت بالدعاء على أبي لهب، و«سُورَةُ اللهب».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: خيبة وخسارة من يعادي دين الله: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾

- • علمتني السورة :: أن الإسلام دين العـدالة؛ فأقرب كافر نسبًا للرسول ﷺ يُعلن القرآن اسمه في العالم: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾

- • علمتني السورة :: أنه لا قيمة للمال والنسب عند الله، وإنما العبرة بالإيمان: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾

- • علمتني السورة :: أن القرابة لا تغني شيئًا مع الكفر؛ فعمّ النبي ﷺ: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة المسد من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة المسد من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة المسد آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بالدعاء، وهي 3 سور: المطففين، والهمزة، والمسد.

• سورة المسد تعتبر دليلًا واضحًا على إعجاز القرآن الكريم؛ لأن الله تعالى يخبر فيها بأمر غيبي، وهو دخول أبي لهب وزوجته نار جهنم، وكان بإمكان أبي لهب وزوجته أن يعلنا إسلامهما، فيتبين عدم صدق القرآن، ولكن رغم ذلك أصرا على الكفر حتى ماتا، فكانت هذه السورة دليلًا واضحًا على إعجاز القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم.

• علل العلماء ذكر (أبو لهب) بكنيته رغم ما في الكنية من تشريف وتكرمة بثلاثة أسباب: الأول: أنه كان مشتهرًا بالكنية دون الاسم، فلو ذكره باسمه لم يعرف، الثاني: أنه كان اسمه عبد العزى فعدل إلى الكنية لما فيه من الشرك، الثالث: أنه لما كان من أهل النار، ومآله إلى النار، والنار ذات لهب، وافقت حاله كنيته، وكان جديرًا بأن يذكر بها.

• سورة المسد تشبه سورة الكوثر في الموضوع، من حيث الدفاع عن الرسول ، فيما يلاقيه من قريش وبعض أقاربه من أذى.

• السور المسماة بأسماء الأشياء أو الأدوات: المائدة، الحديد، القلم، الماعون، المسد.

• السورتان الكريمتان الوحيدتان اللتان ورد اسمهما في آخر آية منهما: الماعون والمسد.

• اعتبر الإمام الطحاوي سورتي (الهمزة والمسد) من سور العذاب؛ وذلك لافتتاحها بالدعاء بالهلاك على أشخاص اتصفوا بصفات سيئة، وبيان سبب هلاكهم ووصف عذابهم.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نحرص على الإيمان والتقوى؛ فهما ميزان الفوز والفلاح: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ...وَمَا كَسَبَ﴾ (1، 2).

• أن نؤمن بأن أبا لهب وزوجته في النار جزاء إعراضهما عن دين الله وكفرهما بالنبي صلى الله عليه وسلموإيذائهما له: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ...فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ (3-5).

• أن نحرص على اتباع سنته صلى الله عليه وسلموتحبيبها إلى الناس، وأن نحذر من صد الناس عنها: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ...فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ (3-5).

تمرين حفظ الصفحة : 603

مدارسة الآية : [1] :الكافرون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾

التفسير :

أي:قل للكافرين معلنا ومصرحًا

تفسير سورة الكافرون

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الكافرون» تسمى- أيضا- سورة «المقشقشة» أى: المبرئة من الشرك، وسورة «العبادة» وسورة «الدين» .

وهي من السور المكية عند الجمهور، وكان نزولها بعد سورة «الماعون» وقبل سورة «الفيل» .

وقيل: إنها مدنية، وعدد آياتها ست آيات.

2- وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها ما ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس، أن جماعة من زعماء المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: هلم فلنعبد إلهك مدة، وأنت تعبد آلهتنا مدة، فيحصل بذلك الصلح بيننا وبينك ... فنزلت هذه السورة.

3- وقد ذكر الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كثيرا في صلاة ركعتي الفجر، ومن ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة «الكافرون» وسورة «قل هو الله أحد» في ركعتي الفجر ...

أى: قل- أيها الرسول الكريم- لهؤلاء المشركين الذين جاءوك ليساوموك على أن تعبد آلهتهم مدة، وهم يعبدون إلهك مدة أخرى ... قل لهم على سبيل الحزم والتأكيد «لا أعبد» أنا الذي تعبدونه من آلهة باطلة، ولا أنتم عابدون الإله الحق الذي أعبده، لجهلكم وجحودكم.

وعكوفكم على ما كان عليه آباؤكم من ضلال.

وافتتحت السورة الكريمة بفعل الأمر «قل» للاهتمام لما سيأتى بعده من كلام المقصود منه إبلاغه إليهم، وتكليفهم بالعمل به.

ونودوا بوصف الكافرين، لأنهم كانوا كذلك، ولأن في هذا النداء تحقيرا واستخفافا بهم.

تفسير سورة قل يا أيها الكافرون

وهي مكية .

ثبت في صحيح مسلم ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة ، وب " قل هو الله أحد " في ركعتي الطواف .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن مجاهد ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ، بضعا وعشرين مرة - أو : بضع عشرة مرة - " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " .

وقال أحمد أيضا : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال : رمقت النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وعشرين - أو : خمسا وعشرين - مرة ، يقرأ في الركعتين قبل الفجر ، والركعتين بعد المغرب ب " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " .

وقال أحمد : حدثنا أبو أحمد - هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري - ، حدثنا سفيان - هو الثوري - ، عن أبي إسحاق ، عن مجاهد عن ابن عمر قال : رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ، وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " .

وكذا رواه الترمذي وابن ماجه ، من حديث أبي أحمد الزبيري ، وأخرجه النسائي من وجه آخر ، عن أبي إسحاق به ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن ، و " إذا زلزلت " تعدل ربع القرآن .

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق عن فروة ابن نوفل - هو ابن معاوية - عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " هل لك في ربيبة لنا تكفلها ؟ " قال : أراها زينب . قال : ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، قال : " ما فعلت الجارية ؟ " قال : تركتها عند أمها . قال : " فمجيء ما جاء بك ؟ " قال : جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي . قال : " اقرأ : " قل يا أيها الكافرون " ثم نم على خاتمتها ، فإنها براءة من الشرك " . تفرد به أحمد .

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو القطراني ، حدثنا محمد بن الطفيل ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن جبلة بن حارثة - وهو أخو زيد بن حارثة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أويت إلى فراشك فاقرأ : " قل يا أيها الكافرون " حتى تمر بآخرها ، فإنها براءة من الشرك " [ والله أعلم وهو حسبي ونعم الوكيل ] .

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة قال : قلت : يا رسول الله ، علمني شيئا أقوله عند منامي . قال : " إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ : " قل يا أيها الكافرون " فإنها براءة من الشرك " .

وروى الطبراني من طريق شريك ، عن جابر ، عن معقل الزبيدي ، عن [ عباد أبي الأخضر ، عن خباب ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ : " قل يا أيها الكافرون " حتى يختمها .

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون ، وهي آمرة بالإخلاص فيه ، فقوله : ( قل يا أيها الكافرون ) شمل كل كافر على وجه الأرض ، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش .

وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ، ويعبدون معبوده سنة ، فأنزل الله هذه السورة ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية ،

القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم, وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة, على أن يعبد نبيّ الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة, فأنـزل الله معرفه جوابهم في ذلك: ( قُلْ ) يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة, على أن يعبدوا إلهك سنة ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) بالله ( لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) من الآلهة والأوثان الآن ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ) الآن

( وَلا أَنَا عَابِدٌ ) فيما أستقبل

( مَا عَبَدْتُمْ ) فيما مضى ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ) فيما تستقبلون أبدا( مَا أَعْبُدُ ) أنا الآن, وفيما أستقبل. وإنما قيل ذلك كذلك, لأن الخطاب من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانهم من المشركين, قد علم أنهم لا يؤمنون أبدا , وسبق لهم ذلك في السابق من علمه, فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه, وحدّثوا به أنفسهم, وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم, في وقت من الأوقات, وآيس نبي الله صلى الله عليه وسلم من الطمع في إيمانهم, ومن أن يفلحوا أبدا, فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا, إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف, وهلك بعض قبل ذلك كافرا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل, وجاءت به الآثار.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن موسى الحَرشي, قال: ثنا أبو خلف, قال: ثنا داود, عن عكرِمة, عن ابن عباس: أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة, ويزّوجوه ما أراد من النساء, ويطئوا عقبه, فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد, وكفّ عن شتم آلهتنا, فلا تذكرها بسوء, فإن لم تفعل, فإنا نعرض عليك خصلة واحدة, فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: " ما هي؟" قالوا: تعبد آلهتنا سنة: اللات والعزى, ونعبد إلهك سنة, قال: " حتى أنْظُرَ ما يأْتي مِنْ عِنْدِ رَبّي", فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) السورة, وأنـزل الله: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ... إلى قوله: فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَية, عن محمد بن إسحاق, قال: ثني سعيد بن مينا مولى البَختري (1) قال: لقي الوليد بن المُغيرة والعاص بن وائل, والأسود بن المطلب, وأميَّة بن خلف, رسول الله, فقالوا: يا محمد, هلمّ فلنعبد ما تعبد, وتعبدْ ما نعبد, ونُشركك في أمرنا كله, فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا، كنا قد شَرِكناك فيه, وأخذنا بحظنا منه; وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك, كنت قد شَرِكتنا في أمرنا, وأخذت منه بحظك, فأنـزل الله: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) حتى انقضت السورة .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد تَعْدِلُ ثُلثَ القرآنِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرآنِ». [الترمذي 2894، وصححه الألباني].

وقفة

[1] عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَل عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنَوْفَل: «اقْرَأْ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكِافِرُون﴾ ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ». [أبو داود 5055، وصححه الألباني].

وقفة

[1] من السُّنَّةِ قراءةُ سُورةِ الكافرون في الرَّكعةِ الأولى، وسُورةِ الإخلاص فـي الرَّكعةِ الثانيةِ، من سُنَّتي الفجرِ والمغربِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. [النسائي 992، وحسنه الألباني].

وقفة

[1] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ t: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. [الترمذي 869، وصححه الألباني].

وقفة

[1] عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قال: سَألْنَا عَائِشَةَ: بِأىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَةِ الاولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ الله أحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. [ابن ماجه 1173، وصححه الألباني].

وقفة

[1] مناسبة السورة: جاءت لقطع العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكافرين، في أمرٍ لا رجعةَ عنه ولا إمكانية لحدوث تحولٍ فيه، كما يقع في بقية العلاقات بين الناس، وهو عبادة الله عز وجل.

وقفة

[1] سورة الكافرون تضمنت نفي العبودية للطاغوت من معبودات الكفار، فتضمن معنى النفي في (لا إله)، وسورة الإخلاص تضمنت توحيد الله تعالى، فتضمنت معنى الإثبات (إلا الله).

وقفة

[1] ﴿قُلْ﴾ أنا إنما مبلغ في هذا الشأن، وليس الأمر أمري، ولا القرار قراري، بل هو أمر الله من الله تعالى أبلغه كما أمرني، لا أنقص منه حرفًا واحدًا.

وقفة

[1] الأمر: ﴿قُل﴾ ليلفت الانتباه لما سيقال بعده، ولتوضيح أن كل ما بلغه الله لرسوله سيقوم بتبليعه حتمًا.

وقفة

[1] ﴿قُلْ يا أَيهَا الْكَافِرُون﴾ عدم المداهنة في الدين، بل نسمي الأشياء بحقائقها: (الكافرون)، ولم يقل الآخر أو نحوه.

وقفة

[1] ﴿يا أَيهَا الْكَافِرُون﴾ سورة عظيمة فيها إعلان التوحيد والتصريح بالبراءة من الشرك وأهله.

وقفة

[1] ﴿يا أَيهَا الْكَافِرُون﴾ فيه تصريح بكفرهم وتسميتهم بتسمية الله لهم، وبعضهم يتخاذل؛ فلا يستطيع أن يسميهم إلا لقب (الآخر).

وقفة

[1] ﴿يا أَيهَا الْكَافِرُون﴾ جاء بالنداء البعيد؛ لبعد مقالتهم عن المنطق والحق.

وقفة

[1] ﴿يا أَيهَا الْكَافِرُون﴾ ناداهم بالصفة القبيحة الملازمة لهم: (الكافرون)، ولم ينادهم: (الذين كفروا)؛ لقبح رأيهم وفكرتهم.

وقفة

[1] ﴿قُل يا أَيُّهَا الكافِرونَ﴾ نُودوا بوصف: (الكافرين)؛ تحقيرًا لهم وتأييدًا لوجه التبرؤ منهم، وإيذانًا بأنه لا يخشاهم إذا ناداهم بما يَكرهون مما يثير غضبهم؛ لأن الله كفاه إياهم وعصمه من أذاهم.

وقفة

[1] ﴿قُل يا أَيُّهَا الكافِرونَ﴾ وصموا بالكفر حتى قيام الساعة، ولو أرادوا تكذيب القرآن لأسلموا.

وقفة

[1، 2] ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ قال ابن عباس: «ليس في القرآن أشد غيظًا لإبليس من سورة الكافرون؛ لأنها توحيد خالص, وبراءة من الشرك».

عمل

[1، 2] ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ كن صريحًا في نصرة الحق, جريئًا في رد الباطل, ولا تخش في الله لومة لائم, واجعل شعارك في الحياة: لا للمداهنة ﴿ودوا لو تدهن فيدهنون﴾ [القلم: 9].

وقفة

[1، 2] ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ سورة الكافرون فيها توحيد العبادة، وسورة الصمد فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتسميان سورتي الإخلاص؛ ولذا تشرع قراءتهما في أول اليوم في سنة الفجر وفي ركعتي الطواف، وفي آخر الوتر، تحقيقًا للتوحيد وتجديدًا له.

عمل

[1، 2] ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ أخبره يا صديقي أنه كافر، لا بأس عليك.

وقفة

[1، 2] ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ العظماء لا يُساوِمون ولا يتنازلون عن مبادئهم وثوابتهم.

وقفة

[1، 2] ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ أصحاب الرسالة لا يُساومون على المبادئ، ولا يتنازلون عن الثوابت: هل تقرأ سورة الكافرون كل ليلة؟!

الإعراب :

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ: ﴾

- حرف نداء. أي: منادى مبني على الضم في محل نصب و «ها» زائدة للتنبيه. الكافرون: صفة- نعت- لأي مرفوعة مثلها على اللفظ وعلامة رفعها الواو لأنها جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. نَزَلَتْ في رَهْطٍ مِن قُرَيْشٍ قالُوا: يا مُحَمَّدُ، هَلُمَّ فاتَّبِعْ دِينَنا ونَتَّبِعْ دِينَكَ، تَعْبُدُ آلِهَتَنا سَنَةً ونَعْبُدُ إلَهَكَ سَنَةً، فَإنْ كانَ الَّذِي جِئْتَ بِهِ خَيْرًا مِمّا بِأيْدِينا قَدْ شَرَكْناكَ فِيهِ، وأخَذْنا بِحَظِّنا مِنهُ، وإنْ كانَ الَّذِي بِأيْدِينا خَيْرًا مِمّا في يَدَيْكَ قَدْ شَرَكْتَنا في أمْرِنا وأخَذْتَ بِحَظِّكَ. فَقالَ: ”مَعاذَ اللَّهِ أنْ أُشْرِكَ بِهِ غَيْرَهُ“ . فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. فَغَدا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى المَسْجِدِ الحَرامِ وفِيهِ المَلَأُ مِن قُرَيْشٍ، فَقَرَأها عَلَيْهِمْ حَتّى فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ، فَأيِسُوا مِنهُ عِنْدَ ذَلِكَ. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بخطابٍ للنَّبي صلى الله عليه وسلم لإِعلانِ البَراءةِ مِن الشِّركِ والوثنيةِ وعبادةِ غيرِ اللهِ، قال تعالى:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الكافرون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾

التفسير :

{ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} أي:تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله، ظاهرًا وباطنًا.

و «ما» هنا موصولة بمعنى الذي، وأوثرت على «من» لأنهم ما كانوا يشكون في ذات الآلهة التي يعبدونها، ولا في ذات الإله الحق الذي يعبده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يشكون في أوصافه- تعالى-، من زعمهم أن هذه الأصنام ما يعبدونها إلا من أجل التقرب إليه.

ويقولون: هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ مع أن الله- تعالى- منزه عن ذلك، فالمقصود من «ما» هنا: الصفة، وليس الذات، فكأنه قال: لا أعبد الباطل الذي تعبدونه، وأنتم لجهلكم لا تعبدون الإله الحق الذي أعبده.

يعني من الأصنام والأنداد.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم, وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة, على أن يعبد نبيّ الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة, فأنـزل الله معرفه جوابهم في ذلك: ( قُلْ ) يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة, على أن يعبدوا إلهك سنة ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) بالله ( لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) من الآلهة والأوثان الآن ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ) الآن

( وَلا أَنَا عَابِدٌ ) فيما أستقبل

( مَا عَبَدْتُمْ ) فيما مضى ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ) فيما تستقبلون أبدا( مَا أَعْبُدُ ) أنا الآن, وفيما أستقبل. وإنما قيل ذلك كذلك, لأن الخطاب من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانهم من المشركين, قد علم أنهم لا يؤمنون أبدا , وسبق لهم ذلك في السابق من علمه, فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه, وحدّثوا به أنفسهم, وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم, في وقت من الأوقات, وآيس نبي الله صلى الله عليه وسلم من الطمع في إيمانهم, ومن أن يفلحوا أبدا, فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا, إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف, وهلك بعض قبل ذلك كافرا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل, وجاءت به الآثار.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن موسى الحَرشي, قال: ثنا أبو خلف, قال: ثنا داود, عن عكرِمة, عن ابن عباس: أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة, ويزّوجوه ما أراد من النساء, ويطئوا عقبه, فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد, وكفّ عن شتم آلهتنا, فلا تذكرها بسوء, فإن لم تفعل, فإنا نعرض عليك خصلة واحدة, فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: " ما هي؟" قالوا: تعبد آلهتنا سنة: اللات والعزى, ونعبد إلهك سنة, قال: " حتى أنْظُرَ ما يأْتي مِنْ عِنْدِ رَبّي", فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) السورة, وأنـزل الله: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ... إلى قوله: فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَية, عن محمد بن إسحاق, قال: ثني سعيد بن مينا مولى البَختري (1) قال: لقي الوليد بن المُغيرة والعاص بن وائل, والأسود بن المطلب, وأميَّة بن خلف, رسول الله, فقالوا: يا محمد, هلمّ فلنعبد ما تعبد, وتعبدْ ما نعبد, ونُشركك في أمرنا كله, فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا، كنا قد شَرِكناك فيه, وأخذنا بحظنا منه; وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك, كنت قد شَرِكتنا في أمرنا, وأخذت منه بحظك, فأنـزل الله: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) حتى انقضت السورة .

التدبر :

وقفة

[2] ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ وجود بعض السلبيات في مجتمعك؛ لا يُبرر لك الوقوع فيها.

عمل

[2] ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ العظيم لا يتنازل عن ثوابته؛ فكن عظيمًا.

لمسة

[2] ﴿لا أَعبُدُ ما تَعبُدونَ﴾ الفعل بعد النفى فى زمن المضارع؛ وهذا دليل استحالة الوقوع والحدوث.

وقفة

[2] كان نبينا ﷺ يقرن بين سورة الكافرون والإخلاص في مواضع، ففي سورة الإخلاص: التوحيد القولي العلمي، وفي سورة الكافرون: التوحيد القصدي العملي: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾، وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كلاهما يقر بأن الله رب كل شيء.

وقفة

[2، 3] كرَّر قوله: ﴿لا أعبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ مرتين، لأن الأولى للحال، والثانية للاستقبال، وقيل: لمقابلة سؤالهم مرتين، حيث قالوا يا محمد: تعبدُ آلهتنا كذا مدَّةً، ونعبُدُ إِلهكَ كذا مدَّة.

الإعراب :

- ﴿ لا أَعْبُدُ ما: ﴾

- نافية لا عمل لها. أعبد: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. ما: اسم موصول بمعنى «الذي» مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة في محل نصب مفعول «قل».

- ﴿ تَعْبُدُونَ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به التقدير تعبدونه.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا كانَ القَصْدُ إعْلامَهم بِالبَراءَةِ مِنهم مَن كُلِّ وجْهٍ، وأنَّهُ لا يُبالِي بِهِمْ بِوَجْهٍ؛ لِأنَّهُ مَحْفُوظٌ مِنهُمْ، قالَ بادِئًا بِالبَراءَةِ مِن جِهَتِهِ لِأنَّها الأهَمُّ:

﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الكافرون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾

التفسير :

{ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} لعدم إخلاصكم في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة، ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفًا لازمًا.

وقوله- تعالى-: وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ، وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ تأكيد وتقرير لما اشتمل عليه الكلام السابق ... «وما» هنا مصدرية، فكأنه قبل: ولا أنا عابد عبادتكم، ولا أنتم عابدون عبادتي.

فالآيتان السابقتان تنفيان الاتحاد بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم في المعبود، وهاتان الآيتان تنفيان الاتحاد في العبادة، والمقصود من ذلك المبالغة التامة في البراءة من معبوداتهم الباطلة، ومن عبادتهم الفاسدة، وأنه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، لا يعبدون إلا الله- عز وجل-، وهم بذلك يكونون قد اهتدوا إلى العبادة الصحيحة.

وهو الله وحده لا شريك له.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم, وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة, على أن يعبد نبيّ الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة, فأنـزل الله معرفه جوابهم في ذلك: ( قُلْ ) يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة, على أن يعبدوا إلهك سنة ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) بالله ( لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) من الآلهة والأوثان الآن ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ) الآن

( وَلا أَنَا عَابِدٌ ) فيما أستقبل

( مَا عَبَدْتُمْ ) فيما مضى ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ) فيما تستقبلون أبدا( مَا أَعْبُدُ ) أنا الآن, وفيما أستقبل. وإنما قيل ذلك كذلك, لأن الخطاب من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانهم من المشركين, قد علم أنهم لا يؤمنون أبدا , وسبق لهم ذلك في السابق من علمه, فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه, وحدّثوا به أنفسهم, وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم, في وقت من الأوقات, وآيس نبي الله صلى الله عليه وسلم من الطمع في إيمانهم, ومن أن يفلحوا أبدا, فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا, إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف, وهلك بعض قبل ذلك كافرا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل, وجاءت به الآثار.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن موسى الحَرشي, قال: ثنا أبو خلف, قال: ثنا داود, عن عكرِمة, عن ابن عباس: أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة, ويزّوجوه ما أراد من النساء, ويطئوا عقبه, فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد, وكفّ عن شتم آلهتنا, فلا تذكرها بسوء, فإن لم تفعل, فإنا نعرض عليك خصلة واحدة, فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: " ما هي؟" قالوا: تعبد آلهتنا سنة: اللات والعزى, ونعبد إلهك سنة, قال: " حتى أنْظُرَ ما يأْتي مِنْ عِنْدِ رَبّي", فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) السورة, وأنـزل الله: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ... إلى قوله: فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَية, عن محمد بن إسحاق, قال: ثني سعيد بن مينا مولى البَختري (1) قال: لقي الوليد بن المُغيرة والعاص بن وائل, والأسود بن المطلب, وأميَّة بن خلف, رسول الله, فقالوا: يا محمد, هلمّ فلنعبد ما تعبد, وتعبدْ ما نعبد, ونُشركك في أمرنا كله, فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا، كنا قد شَرِكناك فيه, وأخذنا بحظنا منه; وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك, كنت قد شَرِكتنا في أمرنا, وأخذت منه بحظك, فأنـزل الله: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) حتى انقضت السورة .

التدبر :

لمسة

[3] ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ لم يقل (منْ) مع أنه القياسُ، رعايةً لمقابلهِ (ما) في قوله: ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾.

وقفة

[3] ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾ [التوبة: 77]، ﴿لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾ [التوبة: 83]، ﴿لَّمْ يَكُنِ اللَّـهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: 137]، عند تأمل هذ الآيات وأمثالها تجد أنها تتفق على حلول سخط الله بأقوام عصوه، فحال بين قلوبهم وبين الهداية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: 24]؛ فلنستجب له قبل فوات الأوان.

الإعراب :

- ﴿ وَلا أَنْتُمْ: ﴾

- الواو عاطفة. لا: نافية لا عمل لها. أنتم: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ: ﴾

- خبر «أنتم» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. ما أعبد: تعرب اعراب «ما تَعْبُدُونَ» وعلامة رفع الفعل الضمة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا و «ما» يعود على الله ويجوز أن تكون «ما» مصدرية فيكون التقدير لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. وما: اسم موصول في محل نصب مفعول اسم الفاعل «عابدون» الذي تعمل عمل فعله.

المتشابهات :

| الكافرون: 3 | ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ |

|---|

| الكافرون: 5 | ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا بدأَ بما هو الأحَقُّ بالبُداءَةِ، وهو البَراءةُ مِن الشِّركِ؛ لأنَّه مِن دَرءِ المَفاسِدِ، فأبلَغَ في ذلك بما هو الحَقيقُ بحالِه صلَّى الله عليه وسلَّم، وكانوا هُم يَعبُدون اللهَ على وَجهِ الإشراكِ، وكانت العِبادةُ مع الشِّركِ غيرَ مُعتَدٍّ بها بوَجهٍ؛ نفَى عِبادَتَهم له في الجُملةِ الاسميَّةِ الدَّالَّةِ على الثَّباتِ، فقال:

﴿ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الكافرون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴾

التفسير :

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

وقوله- تعالى-: وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ، وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ تأكيد وتقرير لما اشتمل عليه الكلام السابق ... «وما» هنا مصدرية، فكأنه قبل: ولا أنا عابد عبادتكم، ولا أنتم عابدون عبادتي.

فالآيتان السابقتان تنفيان الاتحاد بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم في المعبود، وهاتان الآيتان تنفيان الاتحاد في العبادة، والمقصود من ذلك المبالغة التامة في البراءة من معبوداتهم الباطلة، ومن عبادتهم الفاسدة، وأنه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، لا يعبدون إلا الله- عز وجل-، وهم بذلك يكونون قد اهتدوا إلى العبادة الصحيحة.

فما ههنا بمعنى من قال "ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد" أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم, وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة, على أن يعبد نبيّ الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة, فأنـزل الله معرفه جوابهم في ذلك: ( قُلْ ) يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة, على أن يعبدوا إلهك سنة ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) بالله ( لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) من الآلهة والأوثان الآن ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ) الآن

( وَلا أَنَا عَابِدٌ ) فيما أستقبل

( مَا عَبَدْتُمْ ) فيما مضى ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ) فيما تستقبلون أبدا( مَا أَعْبُدُ ) أنا الآن, وفيما أستقبل. وإنما قيل ذلك كذلك, لأن الخطاب من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانهم من المشركين, قد علم أنهم لا يؤمنون أبدا , وسبق لهم ذلك في السابق من علمه, فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه, وحدّثوا به أنفسهم, وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم, في وقت من الأوقات, وآيس نبي الله صلى الله عليه وسلم من الطمع في إيمانهم, ومن أن يفلحوا أبدا, فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا, إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف, وهلك بعض قبل ذلك كافرا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل, وجاءت به الآثار.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن موسى الحَرشي, قال: ثنا أبو خلف, قال: ثنا داود, عن عكرِمة, عن ابن عباس: أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة, ويزّوجوه ما أراد من النساء, ويطئوا عقبه, فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد, وكفّ عن شتم آلهتنا, فلا تذكرها بسوء, فإن لم تفعل, فإنا نعرض عليك خصلة واحدة, فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: " ما هي؟" قالوا: تعبد آلهتنا سنة: اللات والعزى, ونعبد إلهك سنة, قال: " حتى أنْظُرَ ما يأْتي مِنْ عِنْدِ رَبّي", فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) السورة, وأنـزل الله: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ... إلى قوله: فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَية, عن محمد بن إسحاق, قال: ثني سعيد بن مينا مولى البَختري (1) قال: لقي الوليد بن المُغيرة والعاص بن وائل, والأسود بن المطلب, وأميَّة بن خلف, رسول الله, فقالوا: يا محمد, هلمّ فلنعبد ما تعبد, وتعبدْ ما نعبد, ونُشركك في أمرنا كله, فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا، كنا قد شَرِكناك فيه, وأخذنا بحظنا منه; وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك, كنت قد شَرِكتنا في أمرنا, وأخذت منه بحظك, فأنـزل الله: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) حتى انقضت السورة .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدتُم﴾ في الآية إشارة إلى تنزهه ﷺ من عبادة الأصنام من سالف الزمان، وإلا لقال: (ولا أنا عابد ما كُنا نعبد).

لمسة

[2-4] ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾، ﴿وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدتُم﴾ جاءت بضمير المتكلم المفرد؛ إشارة إلى عصمته ﷺ دون سائر الأمة.

وقفة

[2-4] قررت السورة مبدأ البراءة من الكافرين وكفرهم, فصيغة: ﴿لَا أَعْبُدُ﴾ تشمل الحال، وقوله: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ﴾ تشمل المستقبل, فشملت البراءة كل الأوقات.

وقفة

[2-4] ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ في حالتي هذه، ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ في المستقبل، ففيه من قوة العبارة والثقة ما يقطع محاولاتهم بأن يتنازل عند دينه.

الإعراب :

- ﴿ وَلا أَنا عابِدٌ: ﴾

- أعربت. أنا: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. عابد: خبر «أنا» مرفوع بالضمة.

- ﴿ ما عَبَدْتُّمْ: ﴾

- تعرب اعراب «ما تَعْبُدُونَ» «عبدتم» فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. والتاء ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أن نفَى عن نفسه أن يعبد الآن ما يعبدونه؛ صَرَّحَ هنا بنفي أن يعبد آلهتهم في المستقبل، قال تعالى:

﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :الكافرون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾

التفسير :

{ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} لعدم إخلاصكم في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة، ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفًا لازمًا.

وقوله - تعالى - : ( وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ . وَلاَ أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ) تأكيد وتقرير لما اشتمل عليه الكلام السابق . . " وما " هنا مصدرية ، فكأنه قبل : ولا أنا عابد عبادتكم ، ولا أنتم عابدون عبادتى .

ولهذا قال : ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أي : لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته ، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم ، كما قال : ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) [ النجم : 23 ] فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه ، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده ، وعبادة يسلكها إليه ، فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه ; ولهذا كان كلمة الإسلام " لا إله إلا الله ، محمد رسول الله " أي : لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ;

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم, وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة, على أن يعبد نبيّ الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة, فأنـزل الله معرفه جوابهم في ذلك: ( قُلْ ) يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة, على أن يعبدوا إلهك سنة ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) بالله ( لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) من الآلهة والأوثان الآن ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ) الآن

( وَلا أَنَا عَابِدٌ ) فيما أستقبل

( مَا عَبَدْتُمْ ) فيما مضى ( وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ) فيما تستقبلون أبدا( مَا أَعْبُدُ ) أنا الآن, وفيما أستقبل. وإنما قيل ذلك كذلك, لأن الخطاب من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانهم من المشركين, قد علم أنهم لا يؤمنون أبدا , وسبق لهم ذلك في السابق من علمه, فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه, وحدّثوا به أنفسهم, وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم, في وقت من الأوقات, وآيس نبي الله صلى الله عليه وسلم من الطمع في إيمانهم, ومن أن يفلحوا أبدا, فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا, إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف, وهلك بعض قبل ذلك كافرا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل, وجاءت به الآثار.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن موسى الحَرشي, قال: ثنا أبو خلف, قال: ثنا داود, عن عكرِمة, عن ابن عباس: أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة, ويزّوجوه ما أراد من النساء, ويطئوا عقبه, فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد, وكفّ عن شتم آلهتنا, فلا تذكرها بسوء, فإن لم تفعل, فإنا نعرض عليك خصلة واحدة, فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: " ما هي؟" قالوا: تعبد آلهتنا سنة: اللات والعزى, ونعبد إلهك سنة, قال: " حتى أنْظُرَ ما يأْتي مِنْ عِنْدِ رَبّي", فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) السورة, وأنـزل الله: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ... إلى قوله: فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَية, عن محمد بن إسحاق, قال: ثني سعيد بن مينا مولى البَختري (1) قال: لقي الوليد بن المُغيرة والعاص بن وائل, والأسود بن المطلب, وأميَّة بن خلف, رسول الله, فقالوا: يا محمد, هلمّ فلنعبد ما تعبد, وتعبدْ ما نعبد, ونُشركك في أمرنا كله, فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا، كنا قد شَرِكناك فيه, وأخذنا بحظنا منه; وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك, كنت قد شَرِكتنا في أمرنا, وأخذت منه بحظك, فأنـزل الله: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) حتى انقضت السورة .

التدبر :

وقفة

[5] ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ لعدم إخلاصكم لله في عبادته؛ فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة.

وقفة

[5] قوله سبحانه: ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ نزلت في أشخاص معينين، أي: لم تعبدوا الله في الحاضر، ولن تعبدوه في المستقبل، وهذا من علامات النبوة وصدق الوحي، فقد مات جميع هؤلاء على كفرهم دون أن يعبدوا الله.

وقفة

[5] ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ والخطاب موجه لأولئك النفر الأربعة الذين نزلت فيهم الصورة، ولم يُسلم منهم أحد وماتوا على شركهم.

وقفة

[5] ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ هذا اليقين والتكرار إنما جاءه ﷺ بإخبار الله له بكفرهم حتى يحين أجلهم، وهذا من دلائل نبوته ﷺ.

الإعراب :

- ﴿ وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ ﴾

- تعرب الآية اعراب الآية الكريمة الثالثة وهي مكررة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد أن نفَى عنهم أن يعبدوا الله الآن؛ صرح هنا بنفي أن يعبدوه في المستقبل - وهذه الآية نزلت في أشخاص بأعيانهم من المشركين، قد علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا-، قال تعالى:

﴿ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الكافرون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾

التفسير :

ولهذا ميز بين الفريقين، وفصل بين الطائفتين، فقال:{ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} كما قال تعالى:{ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ}{ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ} .

وقوله- تعالى-: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ تذييل مؤكد لما قبله. والدين: يطلق بمعنى العقيدة التي يعتقدها الإنسان ويدين بها، وبمعنى الملة التي تجرى أقواله وأفعاله على مقتضاها، وبمعنى الحساب والجزاء. ومنه قولهم: دنت فلانا بما صنع، أى: جازيته على صنيعه.

واللفظ هنا شامل لكل ذلك، أى: لكم- أيها الكافرون- دينكم وعقيدتكم التي تعتقدونها ولا تتجاوزكم إلى غيركم من المؤمنين الصادقين، فضلا عن رسولهم ومرشدهم صلى الله عليه وسلم، ولى ديني وعقيدتي التي هي عقيدة التوحيد، والتي بايعنى عليها أتباعى المؤمنون، وهي مقصورة علينا، وأنتم محرومون منها، وسترون سوء عاقبة مخالفتكم لي.

وقدم- سبحانه- المسند على المسند إليه، لإفادة القصد والاختصاص فكأنه قيل: لكم دينكم لا لغيركم، ولى ديني لا لغيري والله- تعالى- هو أحكم الحاكمين بيني وبينكم.

وبذلك نرى السورة الكريمة، قد قطعت كل أمل توهم الكافرون عن طريقه الوصول إلى مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الاستجابة لشيء من مطالبهم الفاسدة، وإنما هو صلى الله عليه وسلم برىء براءة تامة منهم ومن معبوداتهم وعباداتهم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لكم دينكم ولي دين ) كما قال تعالى : ( وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ) [ يونس : 41 ] وقال : ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) [ القصص : 55 ] .

وقال البخاري : يقال : ( لكم دينكم ) الكفر ( ولي دين ) الإسلام . ولم يقل : " ديني " لأن الآيات بالنون ، فحذف الياء ، كما قال : ( فهو يهدين ) [ الشعراء : 78 ] و ( يشفين ) [ الشعراء : 80 ] وقال غيره : لا أعبد ما تعبدون الآن ، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، وهم الذين قال : ( وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ) [ المائدة : 64 ] .

انتهى ما ذكره .

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد ، كقوله : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) [ الشرح : 5 ، 6 ] وكقوله : ( لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ) التكاثر : 6 ، 7 ] وحكاه بعضهم - كابن الجوزي ، وغيره - عن ابن قتيبة ، فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال : أولها ما ذكرناه أولا . الثاني : ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد : ( لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ) في الماضي ( ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ) في المستقبل . الثالث : أن ذلك تأكيد محض .

وثم قول رابع ، نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه ، وهو أن المراد بقوله : ( لا أعبد ما تعبدون ) نفي الفعل لأنها جملة فعلية ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) نفي قبوله لذلك بالكلية ; لأن النفي بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل ، وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا . وهو قول حسن أيضا ، والله أعلم .

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة : ( لكم دينكم ولي دين ) على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى ، وبالعكس ; إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به ; لأن الأديان - ما عدا الإسلام - كلها كالشيء الواحد في البطلان . وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس ; لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " .

آخر تفسير سورة " قل يا أيها الكافرون " ولله الحمد والمنة .

وقوله: ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ )

يقول تعالى ذكره: لكم دينكم فلا تتركونه أبدا, لأنه قد ختم عليكم, وقضي أن لا تنفكوا عنه, وأنكم تموتون عليه, ولي دين الذي أنا عليه, لا أتركه أبدا, لأنه قد مضى في سابق علم الله أني لا أنتقل عنه إلى غيره.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قول الله: ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) قال: للمشركين; قال: واليهود لا يعبدون إلا الله ولا يشركون, إلا أنهم يكفرون ببعض الأنبياء, وبما جاءوا به من عند الله, ويكفرون برسول الله, وبما جاء به من عند الله, وقتلوا طوائف الأنبياء ظلما وعدوانا, قال: إلا العصابة التي بقوا, حتى خرج بختنصر, فقالوا: عُزَير ابن الله, دعا الله ولم يعبدوه ولم يفعلوا كما فعلت النصارى, قالوا: المسيح ابن الله وعبدوه .

وكان بعض أهل العربية يقول: كرّر قوله: ( لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) وما بعده على وجه التوكيد, كما قال: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , وكقوله: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ .

آخر تفسير سورة الكافرون

المعاني :

التدبر :

وقفة

[6] ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ استدل الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة على أن الكفر كله ملة واحدة؛ لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان.

وقفة

[6] ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ في هذه السُّورة منهج إِصلاحي؛ وهو عدم قَبولِ ولا صلاحية أَنصاف الْحلُولِ; لأنَّ ما عَرَضُوهُ علَيه ﷺ مِنَ الْمشاركَة في الْعبادة يُعتَبَرُ في مقْياسِ الْمنطقِ حلاًّ وَسَطًا؛ لاحتمالِ إِصابة الْحقِّ في أَحد الْجانبينِ، فَجاء الرَّدُّ حاسمًا وزاجرًا وبشدَّةٍ; لأَنَّ فيه -أَي فيما عَرَضُوهُ- مُسَاواةً للْباطلِ بِالْحقِّ، وفيه تعليق الْمُشكلَةِ، وفيه تقْرِير الْباطلِ إِن هو وافَقَهم ولَو لَحظَةً.

وقفة

[6] ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ الصراحة في البراءة من الشرك وأهله، وتحقيق التوحيد.

وقفة

[6] ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ ليس في هذا إقرار لهم علي كفرهم، ولكنه بيان أن الاسلام لا ينبغي أن يشاب بكفر؛ ﴿ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ [آل عمران: 85].

وقفة

[6] معرفة العلاقة بين كثير من السور المتتابعة في المصحف له أثر في التدبر، فسورة النصر بعد الكافرون يفيد بأن النصر ثمرة من ثمار الثبات على المبادئ دون أي تنازل ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾، وسورة قريش بعد الفيل فإهلاك من أراد بالكعبة شرًا ونجاة قريش نعمة كبرى تقتضي أن ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَـٰذَا الْبَيْتِ﴾ [قريش: 3] لا أن يعبدوا الأصنام التي لا تضر ولا تنفع.

وقفة

[6] خطورة تمييع مبادئ الدين, وتقديم التنازلات ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾.

وقفة

[6] أنزل الله قوله: ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ براءة من الشرك، لا لأجل وحدة الأديان وتقاربها، نزلت على النبي بمكة ثم هاجر ثم رجع ففتحها وهدم أصنامها.

وقفة

[6] ليس في الإسلام أنصاف حلول، إما حق وإما باطل ﴿لكم دينكم ولي دين﴾.

وقفة

[4-6] ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ فلا تلفيق ولا ترقيع، فالمادة الأولى: الصفاء وتوحيد المنهج، وإلا فلن يعجز نبينا ﷺ عن جمع العرب بفكرة اقتصادية، أو أدبية، أو فكرية، أو حزب شعبي، أو طموح أرضي.

الإعراب :

- ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر مقدم والميم علامة جمع الذكور.دينكم: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة. والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ وَلِيَ دِينِ: ﴾

- معطوفة بالواو على «لَكُمْ دِينُكُمْ» وتعرب اعرابها والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة والكسرة دالة عليها.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد بيان أنه لا التقاء بين التوحيد والشرك؛ هَدَّدَهم وتوعدهم، قال تعالى:

﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

دين:

وقرئ:

1- بحذف الياء، وهى قراءة القراء السبعة.

2- بإثباتها، وصلا ووقفا، وهى قراءة سلام.

مدارسة الآية : [1] :النصر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾

التفسير :

في هذه السورة الكريمة، بشارة وأمر لرسوله عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك.

فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله، وفتحه مكة.

تفسير سورة النصر

مقدمة وتمهيد

1- سورة «النصر» تسمى- أيضا- سورة: إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وتسمى سورة «التوديع» وهي من السور المدنية، قيل: نزلت عند منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، وقيل: نزلت بمنى في أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقيل نزلت عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين.

وكان نزولها بعد سورة «الحشر» وقبل سورة «النور» ، وهي ثلاث آيات.

2- وقد تضافرت الأخبار رواية وتأويلا، على أن هذه السورة تومئ إلى قرب نهاية أجل النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد ذكر الإمام ابن كثير جملة من الآثار في هذا المعنى منها ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال: «قد نعيت إلىّ نفسي» فبكت ثم ضحكت، وقالت: أخبرنى أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال: «اصبري فإنك أول أهلى لحاقا بي» فضحكت.

وأخرج البخاري عن ابن عباس، قال: كان عمر- رضى الله عنه- يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم قد وجد في نفسه- أى: تغير وغضب- وقال: لماذا يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر: إنه ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم ... فقال: ما تقولون في قوله- تعالى- إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره، إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فقال ... عمر: أكذلك تقول بن عباس؟ فقلت: لا، فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له ... فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول.

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة نزلت من القرآن هذه السورة .

3- والسورة الكريمة وعد منه- تعالى- لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح وبشارة بدخول أفواج الناس في دين الله، وأمر منه- سبحانه- بالمواظبة على حمده واستغفاره.

النصر : التغلب على العدو ، والإِعانة على بلوغ الغاية ، ومنه قولهم : قد نصر الغيث الأرض ، أى : أعان على إظهار نباتها .

والمراد به هنا : إعانة الله - تعالى - لنبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه ، حتى حقق له النصر عليهم .

والفتح : يطلق على فتح البلاد عَنْوَةً والتغلب على أهلها ، ويطلق على الفصل والحكم بين الناس ، ومنه قوله - تعالى - : ( رَبَّنَا افتح بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحق وَأَنتَ خَيْرُ الفاتحين ) والمراد به : هنا فتح مكة . وما ترتب عليه من إعزاز الدين ، وإظهار كلمة الحق .

تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح وهي مدنية .

قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن ، و " إذا زلزلت " تعدل ربع القرآن .

وقال النسائي : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرنا جعفر ، عن أبي العميس ( ح ) وأخبرنا محمد بن سليمان ، حدثنا جعفر بن عون ، حدثنا أبو العميس ، عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قال لي ابن عباس : يا ابن عتبة ، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت ؟ قلت : نعم ، " إذا جاء نصر الله والفتح " قال : صدقت

وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن صدقة بن يسار ، عن ابن عمر قال : أنزلت هذه السورة : " إذا جاء نصر الله والفتح " على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق ، فعرف أنه الوداع ، فأمر براحلته القصواء فرحلت ، ثم قام فخطب الناس ، فذكر خطبته المشهورة

وقال الحافظ البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا الأسفاطي ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا عباد بن العوام ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما نزلت : " إذا جاء نصر الله والفتح " دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال : " إنه قد نعيت إلي نفسي " ، فبكت ثم ضحكت ، وقالت : أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ، ثم قال : " اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي " فضحكت

وقد رواه النسائي - كما سيأتي - بدون ذكر فاطمة .

قال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر ، فكأن بعضهم وجد في نفسه ، فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم ، فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم ، فقال : ما تقولون في قول الله عز وجل : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيئا ، فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له ، قال : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فذلك علامة أجلك ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) فقال عمر بن الخطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول . تفرد به البخاري

القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إذا جاءك نصر الله يا محمد على قومك من قريش, والفتح: فتح مكة ( وَرَأَيْتَ النَّاسَ ) من صنوف العرب وقبائلها أهل اليمن منهم, وقبائل نـزار ( يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ) يقول: في دين الله الذي ابتعثك به, وطاعتك التي دعاهم إليها أفواجًا, يعني: زُمَرًا, فوجًا فوجًا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ما قلنا في قوله: ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) :

حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول الله: ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) : فتح مكة .

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قول الله : ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) النصر حين فتح الله عليه ونصره .

حدثني إسماعيل بن موسى, قال: أخبرنا الحسين بن عيسى الحنفي, عن معمر, عن الزهري, عن أبي حازم, عن ابن عباس, قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة, إذ قال: " اللهُ أكْبَرُ, اللهُ أكْبَرُ, جاءَ نَصْرُ الله والفَتْحُ, جاءَ أهْلُ اليَمَنِ", قيل: يا رسول الله, وما أهل اليمن؟ قال: " قَوْمٌ رَقِيقَةٌ قُلُوبُهُمْ, لَيِّنةٌ طِبَاعُهُمْ, الإيمَانُ يَمَانٍ, والفِقْهُ يَمَانٍ, والحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ" .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ﴾ لم يأت بعد، لكنه في الطريق ولن يتأخر.

وقفة

[1] ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ﴾ إنه يجيء وكأنه كائنٌ مُقبِل، فاللهم عجل بمجيئه.

وقفة

[1] ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ﴾ جاء النصر يراقبنا فإذا رضي عنا سيأتي.

وقفة

[1] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ، فَمَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ لَهُ، قَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ» [ البخاري 4970].

وقفة

[1] ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ﴾ تأمل أن الله قرن في هذه السورة النصر والفتح بذكر الله والإستغفار فهي مفتاح لكل مغلاق يفتح الله بها كل عسير، ألا ترى أن الأرض إذا أجدبت فتحت مزن السماء بالاستغفار، ألا ترى أن كيد الكافرين وسخريتهم بالمؤمنين تنجلي بالاستغفار ألم يقل الباري: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: 97، 98]، فلا مخرج ولا ملاذ من الله إلا إليه

وقفة

[1] ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ﴾ رسالة للدعاة الذين يقبضون ثمن نجاحهم! فَسَّر عمر وابن عباس رضي الله عنهما سورة النصر بأجَلِ النبي ﷺ، ومن أسرار ذلك -والله أعلم-: أن الانتصار تعقبه غنائم جمة، فحتى لا يتعجل شيئًا من غنيمة الدنيا المتحققة تلقائيًّا -لادخارها له كاملة يوم القيامة- توفاه قبل أن يتنعم بشيء من مكاسب الانتصار الدنيوية.

وقفة

[1] ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ﴾ لفظ (جاء) يشعر بأن النصر يراقبنا؛ فإذا رضي عنا جاء وأقبل.

وقفة

[1] ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ﴾ قال عبد الله بن عمر: «نزلت هذه السوره بمنى في حجَّة الوداع، ثمَّ نزلت: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: 3]، فعاش بعدهما النَّبِيّ ﷺ ثمانين يومًا، ثمّ انتقل إلى الرفيق الأعلى».

لمسة

[1] ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ جواب (إذا) فسبِّحْ، أو محذوفٌ تقديره: حَضر أَجَلك، أي إذا جاء نصرُ اللهِ إيَّاك على من عاداك، حضر أجلك.

وقفة

[1] بين: ﴿اقْرَأْ﴾ [العلق: 1] و﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: 3] رحلة ٢٣ عامًا مليئة بالبذل والصبر والدعوة والإحسان، فكان النصر ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾.

وقفة

[1] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ» فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَعَجِبْنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ المُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ. [البخاري 3904]؛ تحتاج في حياتك صديقًا لمّاحًا يفهمك بهذا الذكاء.

لمسة

[1] ما دلالة استخدام الفعل جاء فى قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾؟ القرآن الكريم يستعمل (أتى) لما هو أيسر من (جاء)، (المجيء) فيه صعوبة بالنسبة لـ (أتى)، ولذلك يكاد يكون هذا طابع عام في القرآن الكريم، ولذلك لم يأت فعل (جاء) بالمضارع ولا فعل الأمر ولا اسم الفاعل، قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ﴾ [عبس: 33] شديدة، ﴿فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى﴾ [النازعات: 34] شديدة، ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ هذا أمر عظيم، هذا نصر، لا يأتي بسهولة وإنما حروب ومعارك.

وقفة

[1، 2] ﴿إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً﴾ أعظم أنواع النصر: هداية الناس لدين الله.

الإعراب :

- ﴿ إِذا: ﴾

- ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون في محل نصب متضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه

- ﴿ جاءَ نَصْرُ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر بالاضافة. جاء: فعل ماض مبني على الفتح. نصر: فاعل مرفوع بالضمة.

- ﴿ اللَّهِ وَالْفَتْحُ: ﴾

- لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة. والفتح: معطوف بالواو على «نَصْرُ اللَّهِ» مرفوع مثله بالضمة.أي نصر الله رسوله الكريم- ص- على أعدائه وفتح له مكة. وحذف مفعول المصدر «نصر» وهو رسوله الكريم اختصارا لأنه معلوم.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿إذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ والفَتْحُ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. نَزَلَتْ في مُنْصَرَفِ النَّبِيِّ ﷺ مِن غَزْوَةِ حُنَيْنٍ، وعاشَ بَعْدَ نُزُولِها سَنَتَيْنِ.أخْبَرَنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُؤَذِّنُ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو عُمَرَ بْنُ أبِي جَعْفَرٍ المُقْرِئُ، قالَ: أخْبَرَنا الحَسَنُ بْنُ سُفْيانَ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ سَلّامٍ، قالَ: حَدَّثَنا إسْحاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسانَ، قالَ: حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لَمّا أقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿إذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ والفَتْحُ﴾ قالَ: ”يا عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ، ويا فاطِمَةُ، قَدْ جاءَ نَصْرُ اللَّهِ والفَتْحُ، ورَأيْتُ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ اللَّهِ أفْواجًا، فَسُبْحانَ رَبِّي وبِحَمْدِهِ وأسْتَغْفِرُهُ، إنَّهُ كانَ تَوّابًا“ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ ببشارة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بقربِ فتحِ مكةَ، قال تعالى:

﴿ إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :النصر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ .. ﴾

التفسير :

ودخول الناس في دين الله أفواجًا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره، بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به،

قال الإمام ابن كثير: والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم- أى: تنتظر- بإسلامها فتح مكة، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة، دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت- أى:

اجتمعت- جزيرة العرب على الإيمان، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة.

والأفواج: جمع فوج، وهو الجماعة والطائفة من الناس

وروى ابن جرير ، عن محمد بن حميد ، عن مهران ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، فذكر مثل هذه القصة ، أو نحوها .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل ، حدثنا عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما نزلت : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعيت إلي نفسي " . . بأنه مقبوض في تلك السنة . تفرد به أحمد .

وروى العوفي ، عن ابن عباس ، مثله . وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد : إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه .

وقال ابن جرير : حدثني إسماعيل بن موسى ، حدثنا الحسين بن عيسى الحنفي ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي حازم ، عن ابن عباس قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال : " الله أكبر ، الله أكبر! جاء نصر الله والفتح ، جاء أهل اليمن " . قيل : يا رسول الله ، وما أهل اليمن ؟ قال : " قوم رقيقة قلوبهم ، لينة طباعهم ، الإيمان يمان ، والفقه يمان ، والحكمة يمانية "

ثم رواه عن ابن عبد الأعلى ، عن ابن ثور ، عن معمر ، عن عكرمة مرسلا .

وقال الطبراني : حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا أبو كامل الجحدري ، حدثنا أبو عوانة ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) حتى ختم السورة ، قال : نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت ، قال : فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : " جاء الفتح ونصر الله ، وجاء أهل اليمن " . فقال رجل : يا رسول الله ، وما أهل اليمن ؟ قال : " قوم رقيقة قلوبهم ، لينة قلوبهم ، الإيمان يمان ، والفقه يمان " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس قال : لما نزلت : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه ، فقيل : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) السورة كلها .

حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي رزين : أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الآية : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال : لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه

وقال الطبراني : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي ، حدثنا أبي ، حدثنا جعفر بن عون ، عن أبي العميس ، عن أبي بكر بن أبي الجهم ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعا : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري الطائي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لما نزلت هذه السورة : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها ، فقال : " الناس حيز ، وأنا وأصحابي حيز " . وقال : " لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية " . فقال له مروان : كذبت - وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت ، قاعدان معه على السرير - فقال أبو سعيد : لو شاء هذان لحدثاك ، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه ، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع مروان عليه الدرة ليضربه ، فلما رأيا ذلك قالا : صدق .

تفرد به أحمد ، وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر ، فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح : " لا هجرة ، ولكن جهاد ونية ، ولكن إذا استنفرتم فانفروا " . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما .

فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين ، من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه ، يعني نصلي ونستغفره - معنى مليح صحيح ، وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات ، فقال قائلون : هي صلاة الضحى . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها ، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش ، وكانوا نحوا من عشرة آلاف . قال هؤلاء : وإنما كانت صلاة الفتح ، قالوا : فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات . وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن ، ثم قال بعضهم : يصليها كلها بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين ، كما ورد في سنن أبي داود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين . وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله عنهما ، من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة ، واعلم أنك إذا فتحت مكة - وهي قريتك التي أخرجتك - ودخل الناس في دين الله أفواجا ، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا ، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا ، فالآخرة خير لك من الدنيا ، ولسوف يعطيك ربك فترضى ،

حدثنا ابن المثنى, قال: ثني عبد الأعلى, قال: ثنا داود، عن عامر, عن مسروق, عن عائشة, قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده, وأستغفر الله وأتوب إليه; قالت: فقلت: يا رسول الله أراك تُكثر قول: سبحان الله وبحمده, وأستغفر الله وأتوب إليه, فقال: " خَبَّرَنِي رَبِّي أنّي سأرَى عَلامَةً فِي أمَّتِي, فإذَا رَأَيْتُهَا أكْثَرْتُ مِنْ قَوْل سُبْحَانَ الله وبحَمْدِهِ, وأسْتَغْفِرُهُ وأتُوبُ إلَيْهِ, فَقَدْ رَأَيْتُها( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) فتح مكة ( وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) " .

حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا عبد الأعلى, قال: ثنا داود عن الشعبي, عن مسروق, عن عائشة, عن النبي صلى الله عليه وسلم, بنحوه.

حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا داود, عن عامر, عن عائشة, قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته من قول سبحان الله وبحمده ثم ذكر نحوه .

حدثني إسحاق بن شاهين, قال: ثنا خالد, عن داود, عن عامر, عن مسروق, عن عائشة, عن النبي صلى الله عليه وسلم, بنحوه.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن عكرمة قال : لما نـزلت: ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : " جَاءَ نَصْرُ الله والفَتْحُ, وَجَاءَ أهْلُ اليَمَنِ", قالوا: يا نبيّ الله, وما أهل اليمن؟ قال: " رَقِيقَةٌ قُلُوبُهُمْ, لَيِّنَةٌ طِبَاعُهُمْ, الإيمَانُ يَمَانٍ, والْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ" . وأما قوله;( أَفْوَاجًا ) فقد تقدّم ذكره في معنى أقوال أهل التأويل.

وقد حدثني الحارث, قال: ثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا الحسن, قال : ثنا ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ) قال: زُمرًا زُمرًا .

المعاني :

التدبر :

عمل

[2] ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْوَاجًا﴾ ادع كافرًا إلى الإسلام بأي وسيلة تجيدها.

وقفة

[2] ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْوَاجًا﴾ ارتباط دخول الناس في الدين أفواجًا بالنصر؛ لأن الناس جبلت على حب المنتصر، فكيف إذا كان المنتصرُ على الحق؟!

وقفة

[2] ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْوَاجًا﴾ ما أحسن أن يقطف المرء ثمرة جهاده وصبره! وذلك من تمام فضل الله علي أوليائه, اللهم اجعلنا منهم، ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون﴾ [يونس: 58].

وقفة

[2] كم بين قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 3]، وقوله: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْوَاجًا﴾؟ إنها سنوات قليلة لا تساوي شيئًا في أعمار الأجيال.

الإعراب :

- ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ: ﴾

- الواو عاطفة. رأى: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الناس: مفعول به منصوب بالفتحة

- ﴿ يَدْخُلُونَ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «يدخلون» في محل نصب حال لأن الفعل «رأى» بمعنى «أبصر» أو «عرف» وتعدى الفعل الى مفعول واحد. لتقدير: داخلين.ويجوز أن تكون الجملة مفعولا ثانيا على معنى «علم».

- ﴿ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيدخلون. الله: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة أي في ملة الاسلام. أفواجا:حال منصوب بالفتحة أي يدخلون جماعات كثيفة. مفردها: فوج والفوج:جمع لا مفرد له.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا عَبَّرَ عَنِ المَعْنى بِالمَجِيءِ؛ عَبَّرَ عَنِ المَرْئِيِّ بِالرُّؤْيَةِ، فقال تعالى:

﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يدخلون:

1- مبينا للفاعل، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مبنيا للمفعول، وهى قراءة ابن كثير، فى رواية.

مدارسة الآية : [3] :النصر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ .. ﴾

التفسير :

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح، فأمر رسوله أن يشكر ربه على ذلك، ويسبح بحمده ويستغفره، وأما الإشارة، فإن في ذلك إشارتين:إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين، ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، والله يقول:{ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرًا، حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه، ما لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلاهم اللهبتفرق الكلمة، وتشتت الأمر، فحصل ما حصل.

[ومع هذا] فلهذه الأمة، وهذا الدين، من رحمة الله ولطفه، ما لا يخطر بالبال، أو يدور في الخيال.

وأما الإشارة الثانية، فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا، ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به.

وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار، كالصلاة والحج، وغير ذلك.

فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال، إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه، ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه.

فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده:"سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي ".

وقوله فَسَبِّحْ جواب إذا.

والمعنى: إذا أتم الله- عليك- أيها الرسول الكريم- وعلى أصحابك النصر، وصارت لكم الكلمة العليا على أعدائكم، وفتح لكم مكة، وشاهدت الناس يدخلون في دين الإسلام، جماعات ثم جماعات كثيرة بدون قتال يذكر.

إذا علمت ورأيت كل ذلك، فداوم وواظب على تسبيح ربك، وتنزيهه عن كل مالا يليق به شكرا له على نعمه، وداوم- أيضا- على طلب مغفرته لك وللمؤمنين.

إِنَّهُ عز وجل- كانَ وما زال تَوَّاباً أى: كثير القبول لتوبة عباده التائبين إليه، كما قال- سبحانه-: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ، وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ.

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا من عباده التائبين توبة صادقة نصوحا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ولهذا قال : ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) .

قال النسائي : أخبرنا عمرو بن منصور ، حدثنا محمد بن محبوب ، حدثنا أبو عوانة ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) إلى آخر السورة ، قال : نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت ، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : " جاء الفتح ، وجاء نصر الله ، وجاء أهل اليمن " . فقال رجل : يا رسول الله ، وما أهل اليمن ؟ قال : " قوم رقيقة قلوبهم ، لينة قلوبهم ، الإيمان يمان ، والحكمة يمانية ، والفقه يمان " .

وقال البخاري : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي " يتأول القرآن .

وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من حديث منصور به .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول : " سبحان الله وبحمده ، أستغفر الله وأتوب إليه " . وقال : " إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي ، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره ، إنه كان توابا ، فقد رأيتها : ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا )

ورواه مسلم من طريق داود - وهو ابن أبي هند - به .

وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب ، حدثنا حفص ، حدثنا عاصم ، عن الشعبي عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ، ولا يذهب ولا يجيء ، إلا قال : " سبحان الله وبحمده " . فقلت : يا رسول الله ، إنك تكثر من سبحان الله وبحمده ، لا تذهب ولا تجيء ، ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت : سبحان الله وبحمده ؟ قال : " إني أمرت بها " ، فقال : ) إذا جاء نصر الله والفتح ) إلى آخر السورة .

غريب ، وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد ، فيكتب هاهنا .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال : لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) كان يكثر إذا قرأها - وركع - أن يقول : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم " ثلاثا .

تفرد به أحمد . ورواه ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن عمرو بن مرة ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق به .

والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا ، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا ، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا ، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ، ولله الحمد والمنة . وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون : دعوه وقومه ، فإن ظهر عليهم فهو نبي . الحديث وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا : السيرة ، فمن أراد فليراجعه هناك ، ولله الحمد والمنة .

وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا أبو إسحاق ، عن الأوزاعي ، حدثني أبو عمار ، حدثني جار لجابر بن عبد الله قال : قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي ، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا ، فجعل جابر يبكي ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ، وسيخرجون منه أفواجا " .

[ آخر تفسير سورة " إذا جاء نصر الله والفتح " ولله الحمد والمنة ] .

وقوله: ( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ )

يقول: فسبح ربك وعظمه بحمده وشكره, على ما أنجز لك من وعده. فإنك حينئذ لاحق به, وذائق ما ذاق مَنْ قبلك من رُسله من الموت.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن حبيب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سألهم عن قول الله تعالى: ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) قالوا: فتح المدائن والقصور, قال: فأنت يا ابن عباس ما تقول: قلت: مَثَلٌ ضُرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه .

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن أبي بشر, عن سعيد بن جُبير, عن ابن عباس, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يُدنيه, فقال له عبد الرحمن: إن لنا أبناءً مثلَهُ, فقال عمر: إنه من حيث تعلم, قال: فسأله عمر عن قول الله: ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) السورة, فقال ابن عباس: أجله, أعلمه الله إياه, فقال عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم .