الإحصائيات

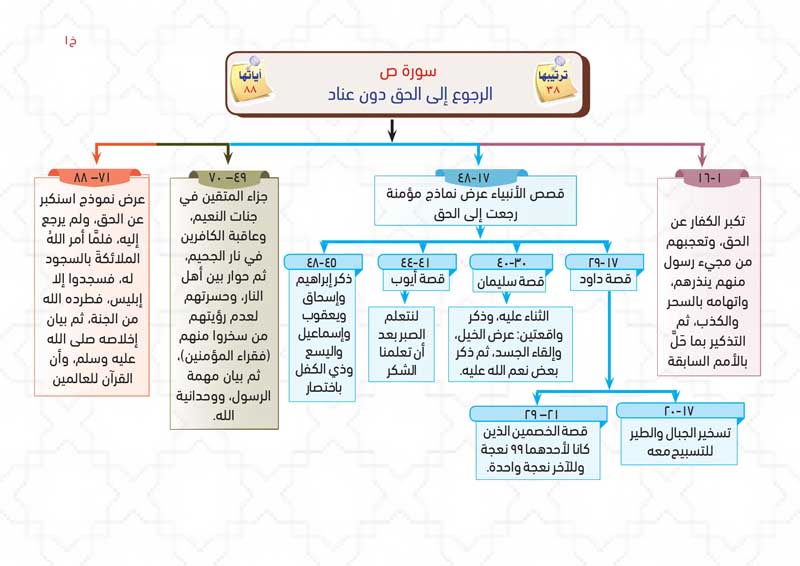

سورة ص

| ترتيب المصحف | 38 | ترتيب النزول | 38 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 5.30 |

| عدد الآيات | 88 | عدد الأجزاء | 0.26 |

| عدد الأحزاب | 0.53 | عدد الأرباع | 2.10 |

| ترتيب الطول | 39 | تبدأ في الجزء | 23 |

| تنتهي في الجزء | 23 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 20/29 | ص: 1/1 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (4) عدد الآيات (4)

تعظيمُ القرآنِ، وتكبُّرُ الكُفَّارِ عن الإيمانِ به، ويتعجَّبُونَ من مجيءِ رسولٍ منهم ينذرُهم، ويرمُونَه بالسِّحرِ والكَذِبِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (5) الى الآية رقم (11) عدد الآيات (7)

وصفُوا النَّبي بالكَذِبِ لثلاثٍ: قصرُ الألوهيةِ على اللهِ ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهًا واحِدًا﴾، وعدمُ وجودِ التَّوحيدِ في النَّصرانيةِ ﴿ما سَمِعْنا بِهذا﴾، وتخصيصُ النُّبوةِ في مُحَمَّدٍ ﴿أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا﴾.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (12) الى الآية رقم (16) عدد الآيات (5)

ثُمَّ تذكيرُهم بما حلَّ بالأقوامِ السابقةِ، واستعجالُ الكفارِ للعذابِ استهزاءً بهِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة ص

العودة إلى الحق دون عناد/ تربية النبي ﷺ على الصبر والتذكير بالقرآن

أولاً : التمهيد للسورة :

- • تحدثت السورة عن ثلاثة أنبياء:: سؤال: هل عندما تخطئ تعود إلى الله مرة أخرى؟ أم تتكبر وتصر على رأيك؟

- • عودة داود:: تحدثت السورة عن ثلاثة أنبياء حصلت أمامهم خصومات أو تسرّعوا في اتخاذ قراراتهم، لكنهم عادوا إلى الحق بسرعة، وهذه العودة إلى الله محمودة؛ لأن المتكبر لا يعود إلى الحق، وإذا رأى نفسه على خطأ فسوف يصر على موقفه عنادًا واستكبارًا، وفي ختام السورة نجد قصة إبليس، الذي كان رمزًا للاستكبار والعناد وعدم العودة إلى الله.

- • عودة سليمان:: أول قصة ذكرت في السورة هي قصة داوود: ﴿وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (17)، وذات يوم اختصم أمامه خصمان، وقالا له: ﴿فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقّ وَلاَ تُشْطِطْ وَٱهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاء ٱلصّرٰطِ﴾ (22)، فتعجّل داوود في الفتوى وحكم لأحدهما، لكن عودته كانت سريعة: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّـٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـئَابٍ﴾ (24–25).

- • عودة أيوب:: والقصة الثانية هي قصة سليمان بن داوود عليهما السلام: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَـٰنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (30)، وترينا الآيات أيضًا سرعة إنابته: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ * فَقَالَ إِنّى أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ﴾ (31-32)، فلما رأى أن الخيل ألهته عن ذكر الله حتى غابت الشمس، قال: ﴿رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلأَعْنَاقِ﴾ (33)، فقرر ذبح الخيل كلها لهذا السبب. كما ترينا الآيات مشهدًا آخر من مشاهد إنابته عليه السلام: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَـٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾ (34).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة ص».

- • معنى الاسم :: ص: حرف من الحروف الهجائية أو المقطعة التي ابتدأت بها 29 سورة، منها هذه السورة.

- • سبب التسمية :: للافتتاحها بهذا الحرف، وينطق (صاد).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة داود»؛ لاشتمالها على قصته، ولذكر اسمه فيه أكثر مما ذُكِرَ في غيرها، حيث ذُكر 5 مرات.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: العودة إلى الحق دون عناد.

- • علمتني السورة :: اعلم أن القرآن تذكرة لك في الدنيا: ﴿ص ۚ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾

- • علمتني السورة :: أن الخلاف لا يهدم سورَ الأخوَّةِ والحُبِّ أبدًا: ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي﴾ (23)؛ فرغمَ الخصومةِ وَصَفه بـ(أَخِي).

- • علمتني السورة :: أن علينا أن نقر بحقوق اﻵخرين قبل المطالبة بحقوقنا: ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي (ص)، وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة ص من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • احتوت السورة على السجدة الـ 11 من سجدات التلاوة -بحسب ترتيب المصحف- في الآية (24).

• أول سورة من السور التي بدأت بالحروف المقطعة تبدأ بحرف واحد، وبعدها: ق بدأت بـ (ق)، والقلم بدأت بـ (ن).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألا نستحي من العودة إلى الحق، ولا نعاند.

• أن نعتبر بالقرونِ الماضيةِ التي أهلكَها اللهُ: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ﴾ (3).

• أن نصبر على أذى من آذانا: ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (17).

• أن نتخذ وردًا من التسبيح وغيره من الأذكار في الصباح والمساء: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (18).

• أن نحذر اتباع الهوى؛ فهو سبب الضلال والإضلال، ونلزم العدل والحق في حكمنا: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ (26).

• أن نتدبر القرآن؛ ولا نتجاوز آيةً إلَّا وقد عَلِمنا ما فيها من العِلمِ والعملِ، وما لنا وما علينا: ﴿لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ (29).

• أن نحذر أن ننشغل بشيء من الدنيا عن طاعة الله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (32).

• ألا نتوقف عن نداء ربنا مهـما كان الألم: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ (41).

• أن نستجيب لأوامر الله فورًا، لا كما فعل إبليس: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (73، 74).

• ألا نسأل على دعوة الناس إلى الله أجرًا إلا من الله: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ (86).

تمرين حفظ الصفحة : 453

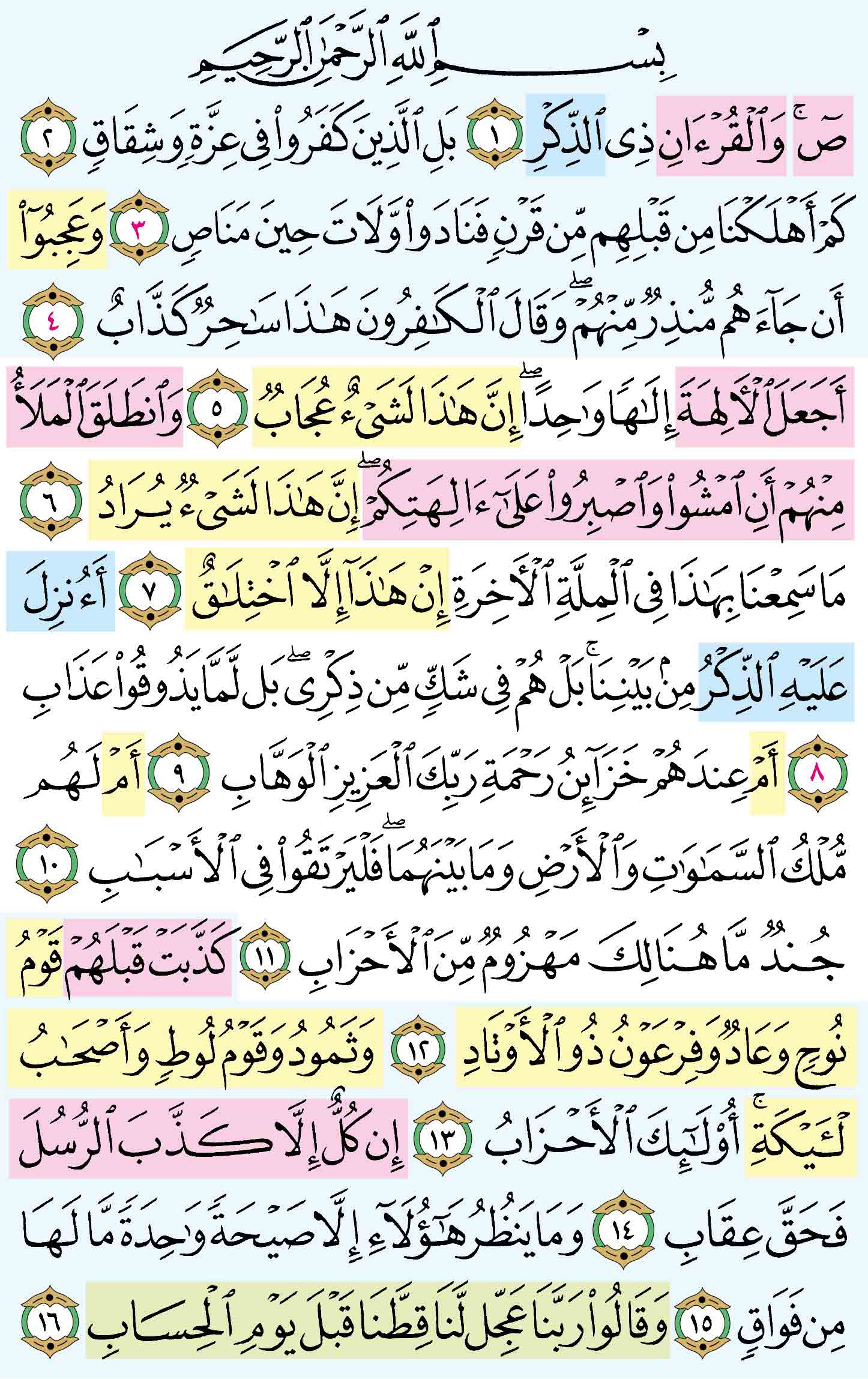

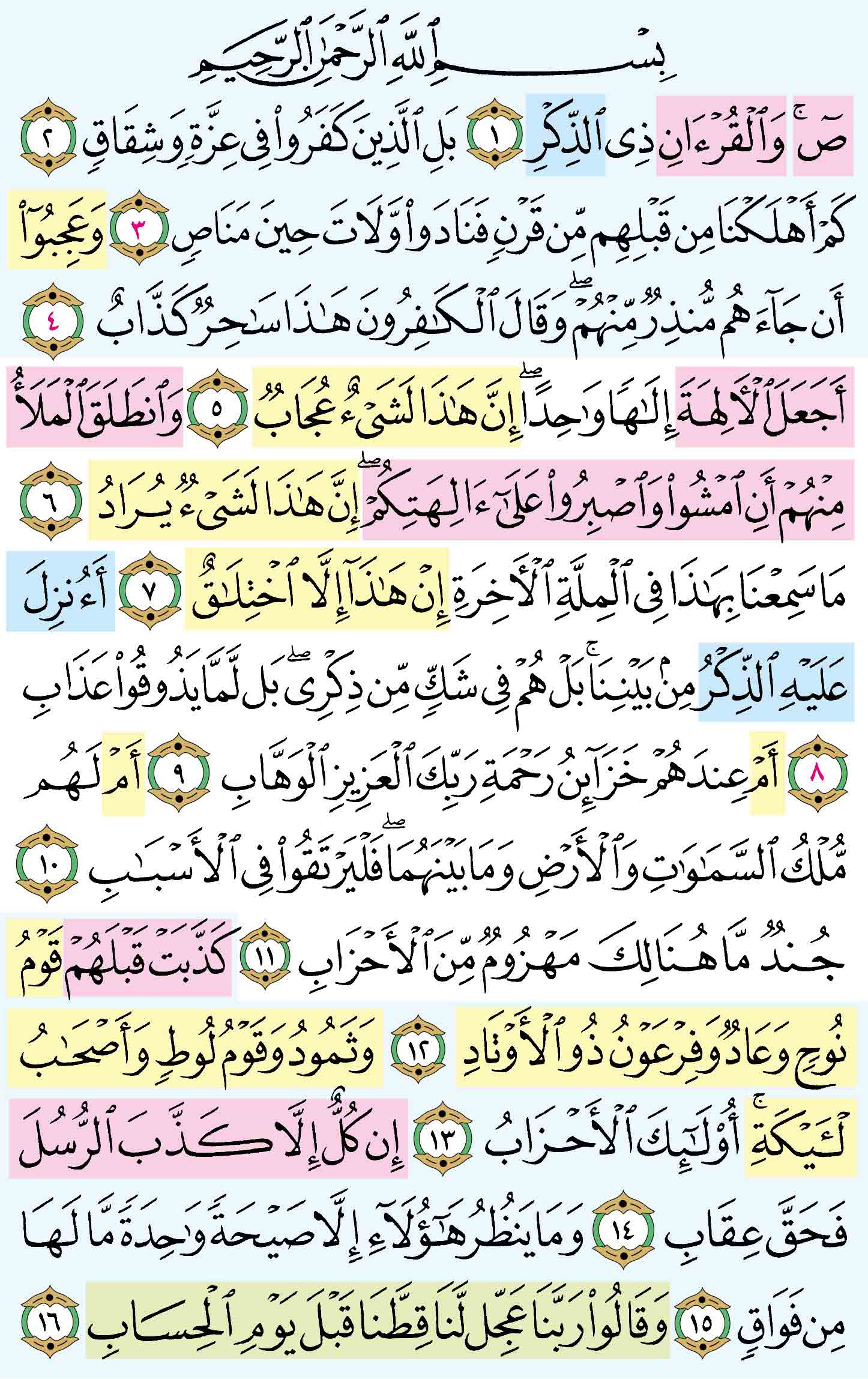

مدارسة الآية : [1] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾

التفسير :

هذا بيان من اللّه تعالى لحال القرآن، وحال المكذبين به معه ومع من جاء به، فقال:{ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} أي:ذي القدر العظيم والشرف، المُذَكِّرِ للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم، بأسماء اللّه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكام اللّه الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء، فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه.

وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، فإن حقيقة الأمر، أن المقسم به وعليه شيء واحد، وهو هذا القرآن، الموصوف بهذا الوصف الجليل، فإذا كان القرآن بهذا الوصف، علم ضرورة العباد إليه، فوق كل ضرورة، وكان الواجب عليهم تَلقِّيه بالإيمان والتصديق، والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه.

مقدمة

1- سورة «ص» هي السورة الثامنة والثلاثون في ترتيب المصحف، وكان نزولها بعد سورة «القمر» وهي من السور المكية الخالصة. ويقال لها سورة «داود» .

قال الآلوسى: هي مكية- كما روى عن ابن عباس وغيره- وهي ثمان وثمانون آية في المصحف الكوفي. وست وثمانون في الحجازي والبصري والشامي ... وهي كالمتممة لسورة الصافات التي قبلها، من حيث إنه ذكر فيها ما لم يذكر في تلك من الأنبياء، كداود وسليمان ... » .

2- وقد افتتحت سورة «ص» بقسم من الله- تعالى- بالقرآن الكريم، على صدق الرسول صلّى الله عليه وسلم، فيما يبلغه عن ربه.

ثم حكى- سبحانه- ما قاله المشركون فيما بينهم، لإنكار نبوة النبي صلّى الله عليه وسلم، ولإنكار يوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب، ورد عليهم بما يثبت جهلهم وغفلتهم واستكبارهم عن قبول الحق..

قال- تعالى-: وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ. ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ. أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا، بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ.

3- ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى تسلية الرسول صلّى الله عليه وسلم عما لحقه منهم من أذى وكيد، فحكت له أن أقوام الرسل السابقين قد قابلوا رسلهم بالتكذيب، وأمرته بالصبر على جهالاتهم، وساقت جانبا من قصة داود- عليه السلام فذكرت بعض النعم التي أنعم الله- تعالى- بها عليه، كما ذكرت ما دار بينه وبين الخصوم الذين تسوروا عليه المحراب.

قال- تعالى-: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب) ...

4- وبعد هذا الحديث الذي فيه شيء من التفصيل عن وجوه النعم التي أنعم بها- سبحانه- على عبده داود، وعن لون من ألوان الامتحانات التي امتحنه- تعالى- بها، وعن الإرشادات الحكيمة التي أرشده الله- عز وجل- إليها ...

بعد كل ذلك ساق- سبحانه- أنواعا من الأدلة على وحدانيته وقدرته، وبين أن حكمته قد اقتضت عدم المساواة بين الأخيار والفجار.

قال- تعالى-: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ.

5- ثم أثنى- سبحانه- بعد ذلك على نبيه سليمان- عليه السلام- وبين بعض النعم التي منحها له، كما بين موقفه مما اختبره- تعالى- به ...

قال- تعالى-: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ. قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ. وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ.

6- ثم مدح- سبحانه- نبيه أيوب- عليه السلام- على صبره، وعلى كثرة تضرعه إلى ربه، وكيف أنه- تعالى- قد كافأه على ذلك بما يستحقه.

قال- تعالى-: وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ، ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ. وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ، إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً، نِعْمَ الْعَبْدُ، إِنَّهُ أَوَّابٌ.

7- ثم أثنى- سبحانه- على أنبيائه: إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإسماعيل واليسع وذا الكفل، وبين ما أعده لهم ولأمثالهم من عباده الأخيار، كما بين ما توعد به الفجار من عذاب أليم..

قال- تعالى-: هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ. مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ. وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ. هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ. إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ. هذا، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ.

8- ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بالحديث عن قصة آدم وإبليس وكيف أن الملائكة جميعا سجدوا لآدم إلا إبليس فإنه أبى واستكبر وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت عاقبته الطرد من رحمة الله- تعالى-.

9- ومن هذا العرض المجمل لسورة «ص» نرى أنها قد اهتمت اهتماما واضحا، بإقامة الأدلة على وحدانية الله- تعالى- وقدرته. وعلى صدق النبي صلّى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وعلى أن يوم القيامة حق، كما اهتمت بحكاية شبهات المشركين ثم الرد عليها، كما ذكرت جانبا من قصص بعض الأنبياء ليعتبر بقصصهم كل ذي عقل سليم، كما أنها قد اهتمت ببيان حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سورة " ص " من السور القرآنية التى افتتحت ببعض حروف التهجى ، وقد سبق أن بينا بشئ من التفصيل آراء العلماء فى هذه المسألة ، عند تفسيرنا لسورة البقرة ، وآل عمران ، والأعراف . ويونس . .

وقلنا ما خلاصته : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب ، أن هذه الحروف المقطعة قد وردت فى بعض السور القرآنية على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن .

فكأن الله - تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند الله هاكم القرآن ترونه مؤلفا من كلام من جنس ما تؤلفون منه كلامكم ، ومنظوما من حروف هى من جنس الحروف الهجائية التى تنظمون منها حروفكم .

فإن كنتم فى شك من كونه منزلا من عند الله فهاتوا مثله ، وادعوا من شئتم من الخلق لكى يعاونكم فى ذلك ، أو فى الإِتيان بعشر سور من مثله ، أو بسورة واحدة من مثله .

فعجزوا وانقلبوا خاسرين . وثبت أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - .

والواو فى قوله - تعالى - : ( والقرآن ذِي الذكر ) للقسم . والمقسم به القرآن الكريم . وجواب القسم محذوف ، لدلالة ما بعده عليه .

والذكر ، يطلق على الشرف ونباهة الشأن ، يقال فلان مذكور ، أى : صاحب شرف ونباهة . ومنه قوله - تعالى - : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ) ويطلق وبراد به التذكير على أنه مصدر ، لأن القرآن مشتمل على المواعظ والأحكام وقصص الأنبياء . وغير ذلك مما يسعد الناس فى دينهم ودنياهم .

وهذان الإِطلاقان ينطبقان على القرآن الكريم ، فيكون المعنى : وحق القرآن الكريم ذى الشرف العظيم ، وذى التذكير الحكيم المشتمل على ما ينفع الناس فى دنياهم وآخرتهم . .

إنك - أيها الرسول لصادق فى كل ما تبلغه عن ربك ولم يصدر منك إطلاقا ما يخالف الحق الذى أمرناك بتبليغه للناس .

قال بعض العلماء ما ملخصه : اعلم أنهم اختلفوا فى تعيين الشئ الذى أقسم الله - تعالى - عليه فى قوله : ( والقرآن ذِي الذكر ) .

فقال بعضهم إن المقسم عليه مذكور ، وهو قوله - تعالى - : ( إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النار ) أو قوله - تعالى - : ( إِنَّ هذا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ) أو قوله - تعالى - : ( كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ ) . .

والحق أن القول بأن المقسم عليه مذكور ظاهر السقوط .

وقال آخرون إن المقسم عليه محذوف ، واختلفوا فى تقديره ، فقال صاحب الكشاف : التقدير : ( والقرآن ذِي الذكر ) إنه لمعجز . وقدره ابن عطية فقال : والتقدير : والقرآن ذى الذكر ليس الأمر كما يقول الكفار . .

تفسير سورة ص [ وهي ] مكية .

* قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان.

ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور.

قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم" السجدة و "هل أتى على الإنسان" وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: الم وحم والمص وص.

فواتح افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال الم اسم من أسماء القرآن وهكذا وقال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون المص اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت المص إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم.

وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال عنها في فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبدالله وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال الم اسم من أسماء الله الأعظم.

هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حم وطس والم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمذاني قال: قال عبدالله فذكر نحوه.

وحُكي مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال الم قسم.

وروينا أيضا من حديث شريك بن عبدالله بن عطاء بن السائب عن أبى الضحى عن ابن عباس: الم قال أنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الم قال أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى.

قال وأبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلألائه ليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم.

قال عيسى ابن مريم عليه السلام وعجب: فقال أعجب أنهم يظنون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به فالألف مفتاح الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة.

هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى "إنا وجدنا آباءنا على أمة" وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى "إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين" وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى "وجد عليه أمة من الناس يسقون" وقوله تعالى "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا" وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى "وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة" أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا.

هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم.

ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف تعني وقفت.

وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لا يـ ينقد عنه جلده إذا يـ فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل وقال الآخر: بالخير خيرات وان شرا فـ ولا أريد الشر إلا أن تـ يقول وإن شرا فشرا ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم.

قال القرطبي وفي الحديث "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة" الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل"ا قـ" وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها"ق وص وحم وطسم والر" وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في - ا ب ت ث - أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير.

قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي - ال م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن- يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر.

وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف.

قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة.

وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته.

وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله وههنا ههنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلمة فقد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا "آمنا به كل من عند ربنا" ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام.

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك ولو كـان كذلك أيضا لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه.

وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري فى كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية.

قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله - ص ن ق- وحرفين مثل "حم" وثلاثة مثل "الم" وأربعة مثل "المر" و "المص" وخمسة مثل "كهيعص- و- حم عسق" لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك "قلت" ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" "الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه" "المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه" "الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم" "الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" "حم تنزيل من الرحمن الرحيم" "حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم" وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله بن رباب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فأتى أخاه بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فقال أنت سمعته قال نعم قال فمشى حي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلوا فيما أنزل الله عليك "الم ذلك الكتاب"؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بلى" فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال "نعم" قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك.

فقام حي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره فقال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "المص" قال هذا أثقل وأطول الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة.

هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "الر" قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة.

فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ماذا قال "المر" قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتان ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا.

ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع سنين؟ فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم.

وقوله تعالى "والقرآن ذي الذكر" أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد قال الضحاك في قوله تعالى " ذي الذكر" كقوله تعالى " لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم" أي تذكيركم وكذا قال قتادة وأختاره ابن جرير.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد وابن عيينة وأبو حصين وأبو صالح والسدي "ذي الذكر" ذي الشرف أي ذي الشأن والمكانة ولا منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار واختلفوا في جواب هذا القسم فقال بعضهم هو قوله تعالى "إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب " وقيل قوله تعالى "إن ذلك لحق تخاصم أهل النار " حكاهما ابن جرير وهذا الثاني فيه بعد كبير وضعفه ابن جرير وقال قتادة جوابه "بل الذين كفروا في عزة وشقاق " واختاره ابن جرير ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه قال جوابه "ص" بمعنى صدق حق "والقرآن ذي الذكر " وقيل جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالها والله أعلم.

القول في تأويل قوله تعالى : ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1)

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى قول الله عزّ وجلّ: (ص) فقال بعضهم: هو من المصاداة, من صاديت فلانا, وهو أمر من ذلك, كأن معناه عندهم: صاد بعملك القرآن: أي عارضه به, ومن قال هذا تأويله, فإنه يقرؤه بكسر الدال, لأنه أمر, وكذلك رُوي عن الحسن .

* ذكر الرواية بذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قال: قال الحسن (ص) قال: حادث القرآن.

وحُدثت عن عليّ بن عاصم, عن عمرو بن عبيد, عن الحسن, في قوله (ص) قال: عارض القرآن بعملك.

حُدثت عن عبد الوهاب, عن سعيد, عن قتادة, عن الحسن, في قوله (ص والقرآن) قال: عارض القرآن, قال عبد الوهاب: يقول اعرضه على عملك, فانظر أين عملك من القرآن.

حدثني أحمد بن يوسف, قال: ثنا القاسم, قال: ثنا حجاج, عن هارون, عن إسماعيل, عن الحسن أنه كان يقرأ: (ص والقرآن) بخفض الدال, وكان يجعلها من المصاداة, يقول: عارض القرآن.

وقال آخرون: هي حرف هجاء.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ: أما(ص) فمن الحروف. وقال آخرون: هو قسم أقسم الله به.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني علي, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله (ص) قال: قسم أقسمه الله, وهو من أسماء الله.

وقال آخرون: هو اسم من أسماء القرآن أقسم الله به.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة (ص) قال: هو اسم من أسماء القرآن أقسم الله به. وقال آخرون: معنى ذلك: صدق الله.

* ذكر من قال ذلك:

حُدثت عن المسيب بن شريك, عن أبي روق, عن الضحاك فى قوله (ص) قال: صدق الله.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء الأمصار خلا عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر, بسكون الدال, فأما عبد الله بن أبي إسحاق فإنه كان يكسرها لاجتماع الساكنين, ويجعل ذلك بمنـزلة الأداة, كقول العرب: تركته حاثِ باثِ, وخازِ بازِ يخفضان من أجل أن الذي يلي آخر الحروف ألف فيخفضون مع الألف, وينصبون مع غيرها, فيقولون حيث بيث, ولأجعلنك في حيص بيص: إذا ضيق عليه. وأما عيسى بن عمر فكان يوفق بين جميع ما كان قبل آخر الحروف منه ألف, وما كان قبل آخره ياء أو واو فيفتح جميع ذلك وينصبه, فيقول: ص و ق و ن ويس, فيجعل ذلك مثل الأداة كقولهم: ليتَ, وأينَ وما أشبه ذلك.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا السكون في كل ذلك, لأن ذلك القراءة التي جاءت بها قرّاء الأمصار مستفيضة فيهم, وأنها حروف هجاء لأسماء المسميات, فيعرب إعراب الأسماء والأدوات والأصوات, فيسلك به مسالكهن, فتأويلها إذ كانت كذلك تأويل نظائرها التي قد تقدم بيانها قبل فيما مضى.

وكان بعض أهل العربية يقول: (ص) في معناها كقولك: وجب والله, نـزل والله, وحق والله, وهي جواب لقوله (والقرآن) كما تقول: حقا والله, نـزل والله.

وقوله ( وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ) وهذا قسم أقسمه الله تبارك وتعالى بهذا القرآن فقال: ( وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ )

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( ذِي الذِّكْرِ ) فقال بعضهم: معناه: ذي لشرف.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا نصر بن عليّ, قال: ثنا أبو أحمد, عن قيس, عن أبي حصين, عن سعيد ( ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ) قال: ذي الشرف.

حدثنا نصر بن عليّ وابن بشار, قالا ثنا أبو أحمد, عن مسعر, عن أبي حصين (ذي الذكر) : ذي الشرف.

قال: ثنا أبو أحمد, عن سفيان, عن إسماعيل, عن أبي صالح أو غيره (ذي الذكر) : ذي الشرف.

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ(والقرآن ذي الذكر) قال: ذي الشرف.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا معاوية بن هشام, عن سفيان, عن يحيى بن عُمارة, عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس (ص والقرآن ذي الذكر) ذي الشرف.

وقال بعضهم: بل معناه: ذي التذكير, ذكَّركمُ الله به.

* ذكر من قال ذلك:

حُدثت عن المسيب بن شريك, عن أبي روق, عن الضحاك (ذي الذكر) قال: فيه ذكركم, قال: ونظيرتها: لَقَدْ أَنْـزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ .

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة (ذي الذكر) : أي ما ذكر فيه.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ذي التذكير لكم, لأن الله أتبع ذلك قوله (بل الذين كفروا في عزة وشقاق) فكان معلوما بذلك أنه إنما أخبر عن القرآن أنه أنـزله ذكرًا لعباده ذكرهم به, وأن الكفار من الإيمان به في عزّة وشقاق.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿ص﴾ يقال لها: سورة «داوود».

وقفة

[1] ﴿ص وَالقُرآنِ ذِي الذِّكرِ﴾ فى أغلب السور التى افتتحت بالحروف المقطعة يأتى ذكر كتاب الله العزيز بعدها، فحروفه مثل تلك الحروف، وكلامه مكون من نفس الحروف، ولكن هيهات هيهات أن يأتى أحد بمثل ما فيه.

وقفة

[1] ﴿ص ۚ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ أقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم؛ فالواجب تَلقِّيه بالإيمان والتصديق، والإقبال على استخراج معانيه.

لمسة

[1] ﴿ص ۚ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ هنا ملمح جميل، تأمل كيف أضيفت كلمة (ذي) إلى الذكر، والذكر هو القرآن، وكلمة (ذي) لا تضاف إلا إلى الأشياء الرفيعة التي يقصد التنويه بشأنها، أما قرأت قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 78]؟ وقوله: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: 58]؟ ولا نجد وربك الغفور صاحب الرحمة؛ لأن الكلام عن الله سبحانه وتعالى.

وقفة

[1] ﴿ص ۚ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ من وظائف القرآن أن يذكِّرنا بما ينفعنا في معاشنا ومعادنا، فمن منا تذكر؟!

وقفة

[1] ﴿ص ۚ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ بعض القسم لشدة وضوحه لا يحتاج إلى جواب؛ لأن الجواب معلوم سلفًا من السياق، وتقديره: ليس الأمر كما قال الكفار من تعدد الآلهة، إنما هو إله واحد.

وقفة

[1] ﴿ص وَالقُرآنِ ذِي الذِّكرِ﴾ لن تستشعر قيمة أن القرآن الكريم فى ذاته هو المعجزة الأعظم فى تاريخ البشرية وحتى قيام الساعة، إلا بعد أن تغوص فى آياته؛ مُتأملًا مُتدبرًا تَاليًا حافظًا عاملًا مُبلغًا متعايشًا بآياته مُتبعًا لأحكامه ومُتجنبًا لنواهيه.

وقفة

[1] ﴿ص وَالقُرآنِ ذِي الذِّكرِ﴾ ذي: أي الصاحب، فلن تستفيد منه إلا بكثرة مصاحبته، بتلاوته وفهمه وتدبره والعمل به، فذكره الدائم بإتيان تلك الأعمال هو الفائدة الكبرى.

وقفة

[1] ﴿ص وَالقُرآنِ ذِي الذِّكرِ﴾ الملازمة لكتاب الله فيها النجاة.

وقفة

[1] سورة ص عظَّم الله تعالى فيها من شأن القرآن، وأنه تذكرة للناس فقال في أولها: ﴿ص وَالْقُرْآَنِ ذِي الذِّكْرِ﴾، وقال: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [29]، وقال في ختامها: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [87]، جاءت سورة الزمر مباشرة بعدها تنوه بشأن القرآن وتعظم من أمره.

عمل

[1] اقرأ اليوم كتابًا في التفسير فيه شرح لدرسك الذي تحفظه من القرآن ﴿ص ۚ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾.

وقفة

[1، 2] ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ أي: إن في هذا القرآن لذكرًا لمن يتذكر، وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم ﴿فِي عِزَّةٍ﴾ أي: استكبار عنه وحمية، ﴿وَشِقَاقٍ﴾ أي: ومخالفة له، ومعاندة، ومفارقة.

وقفة

[1، 2] ﴿ص وَالقُرآنِ ذِي الذِّكرِ * بَلِ الَّذينَ كَفَروا في عِزَّةٍ وَشِقاقٍ﴾ كلما ازددت بعدًا عن كتاب الله؛ ازددت غرورًا واستكبارًا.

الإعراب :

- ﴿ ص: ﴾

- فيه قراءات ومعان عديدة ومذاهب مختلفة. وقد ارتأيت ان اذكر هنا ما اوردته كتب التفسير للفائدة. فقد قيل: انها حروف مقطعة. وقيل: لله تعالى مع كل نبي سر وسره مع محمد (صلى الله عليه وسلم) الحروف المقطعة. وقيل: أقسم الله تعالى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في اوائل السور وقيل ايضا وهو الغالب ان الله تعالى اقسم بحروف المعجم أي: أ. ب. ت. ث ثم اجتزأ ببعض الحروف عن بعض. اما قراءاتها واعرابها فقد قيل: اكثر القراءة على الوقف.وقرئ بالكسر والفتح لالتقاء الساكنين. ويجوز ان ينتصب بحذف حرف القسم وايصال فعله كقولهم: الله لافعلن كذا ... بالنصب. او باضمار حرف القسم والفتح في موضع الجر كقولهم الله لافعلن بالجر وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث لانها بمعنى السورة. وقد صرفها من قرأ «ص» بالجر والتنوين على تأويل الكتاب والتنزيل. وقيل فيمن كسر هو من المصاداة وهي المعارضة والمعادلة، ومنها الصدى وهو ما يعارض الصوت في الاماكن الخالية من الاجسام الصلبة. وقرئ باسكان الدال لانها حروف متقطعة وعند الوقوف عليها لا تعرب. والمقصود بقراءة الكسر على معنى المصاداة هو صادي القرآن بعملك اي اتله وتعرض لقراءته واعمل بأوامره وانته عن نواهيه. والقراءة بالفتح أي اتل صاد.

- ﴿ وَالْقُرْآنِ: ﴾

- الواو واو القسم حرف جر. القرآن: مقسم به مجرور بواو القسم. والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف وعلامة جره الكسرة.وواو القسم بدل من الباء لان التقدير أقسم بالقرآن.

- ﴿ ذِي الذِّكْرِ: ﴾

- ذي: صفة-نعت-للقرآن مجرورة ايضا وعلامة جرها الياء لانها من الاسماء الخمسة وهي مضافة. الذكر: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. وجواب القسم محذوف لان ما قبله يدل عليه وهو ذكر اسم-ص-من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الاعجاز بتقدير: والقرآن ذي الذكر انه لكلام معجز. وقيل ان الجواب يكمن في «بل» الواردة في الآية التالية بمعنى ان الذين كفروا .. وقيل: يجوز ان تكون «ص» خبر مبتدأ محذوف على انها اسم للسورة بتقدير: هذه «ص»:يعني هذه السورة التي اعجزت العرب والقرآن ذي الذكر. اما اذا جعلت «ص» مقسما بها و الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ» معطوفا عليها فيجوز ان يراد بالقرآن التنزيل كله ويراد السورة بعينها بمعنى: أقسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكر اي ذي الشرف والشهرة او ذي الذكرى والموعظة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا أبُو القاسِمِ بْنُ أبِي نَصْرٍ الخُزاعِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدُويَهْ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي دارِمٍ الحافِظُ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمانَ بْنِ أبِي شَيْبَةَ، قالَ: حَدَّثَنا أبِي، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأسَدِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ يَحْيى بْنِ عُمارَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: مَرِضَ أبُو طالِبٍ، فَجاءَتْ قُرَيْشٌ، وجاءَ النَّبِيُّ ﷺ وعِنْدَ رَأْسِ أبِي طالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ، فَقامَ أبُو جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ ذَلِكَ، فَشَكَوْهُ إلى أبِي طالِبٍ، فَقالَ: يا ابْنَ أخِي، ما تُرِيدُ مِن قَوْمِكَ ؟ قالَ: ”يا عَمُّ، إنَّما أُرِيدُ مِنهم كَلِمَةً تَذِلُّ لَهم بِها العَرَبُ، وتُؤَدِّي إلَيْهِمُ الجِزْيَةَ بِها العَجَمُ“ . قالَ: وما الكَلِمَةُ ؟ قالَ: ”كَلِمَةٌ واحِدَةٌ“ . قالَ: ما هي ؟ قالَ: ”لا إلَهَ إلّا اللَّهُ“ . فَقالُوا: أجَعَلَ الآلِهَةَ إلَهًا واحِدًا ؟ قالَ: فَنَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ: ﴿ص والقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ . حَتّى بَلَغَ: ﴿إنْ هَذا إلّا اخْتِلاقٌ﴾ [ص: ٧] .قالَ المُفَسِّرُونَ: لَمّا أسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَقَّ ذَلِكَ عَلى قُرَيْشٍ، وفَرِحَ المُؤْمِنُونَ، فَقالَ الوَلِيدُ بْنُ المُغِيرَةِ لِلْمَلَأِ مِن قُرَيْشٍ، وهُمُ الصَّنادِيدُ والأشْرافُ: امْشُوا إلى أبِي طالِبٍ. فَأتَوْهُ فَقالُوا لَهُ: أنْتَ شَيْخُنا وكَبِيرُنا، وقَدْ عَلِمْتَ ما فَعَلَ هَؤُلاءِ السُّفَهاءُ، وإنّا أتَيْناكَ لِتَقْضِيَ بَيْنَنا وبَيْنَ ابْنِ أخِيكَ. فَأرْسَلَ أبُو طالِبٍ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَدَعاهُ، فَقالَ لَهُ: يا ابْنَ أخِي، هَؤُلاءِ قَوْمُكَ يَسْألُونَكَ ذا السَّواءِ، فَلا تَمِلْ كُلَّ المَيْلِ عَلى قَوْمِكَ. فَقالَ: ”وماذا يَسْألُونِي ؟“ . قالُوا: ارْفُضْنا وارْفُضْ ذِكْرَ آلِهَتِنا ونَدَعُكَ وإلَهَكَ. فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”أتُعْطُونِي كَلِمَةً واحِدَةً تَمْلِكُونَ بِها العَرَبَ وتَدِينُ لَكم بِها العَجَمُ ؟“ . فَقالَ أبُو جَهْلٍ: لِلَّهِ أبُوكَ لَنُعْطِيَنَّكَها وعَشْرَ أمْثالِها. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”قُولُوا: لا إلَهَ إلّا اللَّهُ“ . فَنَفَرُوا مِن ذَلِكَ وقامُوا فَقالُوا: أجَعَلَ الآلِهَةَ إلَهًا واحِدًا ؟ كَيْفَ يَسَعُ الخَلْقَ كُلَّهم إلَهٌ واحِدٌ ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى فِيهِمْ هَذِهِ الآياتِ إلى قَوْلِهِ: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهم قَوْمُ نُوحٍ﴾ [ص: ١٢] . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة بحرفِ (ص)، وهو مِن الحُروفِ المُقَطَّعةِ الَّتي افتُتِحَتْ بها بعضُ سُوَرِ القُرآنِ؛ للإشارةِ إلى إعجازِه، ثمَّ أقسَمَ اللهُ تعالى بالقُرآنِ ذي الشَّرَفِ والتَّذكيرِ، قال تعالى:

﴿ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ص:

وقرئ:

1- بسكون الدال، وهى قراءة الجمهور.

2- بكسر الدال، وهى قراءة أبى، والحسن، وابن أبى إسحاق، وأبى السمال، وابن أبى عبلة، ونصر بن عاصم.

3- بفتح الدال، وهى قراءة عيسى، ومحبوب، عن أبى عمرو.

4- بضم الدال، وهى قراءة الحسن أيضا.

مدارسة الآية : [2] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ .. ﴾

التفسير :

فهدى اللّه من هدى لهذا، وأبى الكافرون به وبمن أنزله، وصار معهم{ عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} عزة وامتناع عن الإيمان به، واستكبار وشقاق له، أي:مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله، وفي القدح بمن جاء به.

وقوله- تعالى-: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ انتقال من القسم والمقسم به، إلى بيان حال الكفار وما هم عليه من غرور وعناد.

والمراد بالعزة هنا: الحمية والاستكبار عن اتباع الحق، كما في قوله- تعالى-: وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ .

وليس المراد بها القهر والغلبة كما في قوله- تعالى-: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ .

وأصل الشقاق: المخالفة والمنازعة بين الخصمين حتى لكأن كل واحد منهما في شق غير الذي فيه الآخر. والمراد به هنا: مخالفة المشركين لما جاءهم به النبي صلّى الله عليه وسلم.

والمعنى: وحق القرآن الكريم ذي الشرف وسمو القدر. إنك- أيها الرسول الكريم- لصادق فيما تبلغه عن ربك، ولست كما يقول أعداؤك في شأنك. بل الحق أن هؤلاء الكافرين في حمية واستكبار عن قبول الهداية التي جئتهم بها من عند ربك، وفي مخالفة ومعارضة لكل ما لا يتفق مع ما وجدوا عليه آباءهم من عبادة للأصنام، ومن عكوف على عاداتهم الباطلة.

والتعبير بفي في قوله فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ للإشعار بأن ما هم عليه من عناد ومن مخالفته للحق، قد أحاط بهم من كل جوانبهم، كما يحيط الظرف بالمظروف.

وقوله : ( بل الذين كفروا في عزة وشقاق ) أي : إن في هذا القرآن لذكرا لمن يتذكر ، وعبرة لمن يعتبر . وإنما لم ينتفع به الكافرون ؛ لأنهم ) في عزة ) أي : استكبار عنه وحمية ) وشقاق ) أي : مخالفة له ومعاندة ومفارقة .

واختلف في الذي وقع عليه اسم القسم, فقال بعضهم; وقع القسم على قوله ( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ )

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة.( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ ) قال: ها هنا وقع القسم.

وكان بعض أهل العربية يقول: " بل " دليل على تكذيبهم, فاكتفى ببل من جواب القسم, وكأنه قيل: ص, ما الأمر كما قلتم, بل أنتم في عزة وشقاق. وكان بعض نحويي الكوفة يقول: زعموا أن موضع القسم في قوله إِنْ كُلٌّ إِلا كَذَّبَ الرُّسُلَ وقال بعض نحويي الكوفة: قد زعم قوم أن جواب (والقرآن) قوله إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ قال: وذلك كلام قد تأخر عن قوله (والقرآن) تأخرا شديدا, وجرت بينهما قصص مختلفة, فلا نجد ذلك مستقيما في العربية, والله أعلم.

قال: ويقال: إن قوله (والقُرآنِ) يمين اعترض كلام دون موقع جوابها, فصار جوابها للمعترض ولليمين, فكأنه أراد: والقرآن ذي الذكر, لَكَمْ أهلكنا, فلما اعترض قوله ( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ ) صارت كم جوابا للعزة واليمين. قال: ومثله قوله وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا اعترض دون الجواب قوله وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فصارت قد أفلح تابعة لقوله: فألهمها, وكفى من جواب القسم, فكأنه قال: والشمس وضحاها لقد أفلح.

والصواب من القول في ذلك عندي, القول الذي قاله قتادة, وأن قوله (بَلْ) لما دلّت على التكذيب وحلَّت محلّ الجواب استغني بها من الجواب, إذ عرف المعنى, فمعنى الكلام إذ كان ذلك كذلك: ( ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ) ما الأمر, كما يقول هؤلاء الكافرون: بل هم في عزّة وشقاق.

وقوله ( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ) يقول تعالى ذكره: بل الذين كفروا بالله من مشركي قريش في حمية ومشاقة, وفراق لمحمد وعداوة, وما بهم أن لا يكونوا أهل علم, بأنه ليس بساحر ولا كذاب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله (في عزة وشقاق) قال: مُعَازِّين.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة (في عزة وشقاقٍ) : أي في حَمِيَّة وفراق.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ) قال: يعادون أمر الله ورسله وكتابه, ويشاقون, ذلك عزّة وشِقاق, فقلت له: الشقاق: الخلاف, فقال: نعم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ قال بعض أهل العلم: «أصل الشقاق من المشقة; لأن المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف معاند»، وقال بعضهم: «أصل الشقاق من شق العصا؛ وهو الخلاف والتفرق».

وقفة

[2] ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ عزة الكفار الكاذبة بالإثم لابد أن تواجهها عزة كل مؤمن بما يحمل من الحق.

وقفة

[2] ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ هون عليك يا محمد، فمن كفر بك لم يكفر لتقصيرك في دعوتك؛ بل كفر عنادًا وتكبرًا عن أتباع الحق.

عمل

[2] ﴿بَلِ الَّذينَ كَفَروا في عِزَّةٍ وَشِقاقٍ﴾ الغرور والاستكبار أسرع الطرق الموصلة للكفر؛ فاحذرهما وطهر قلبك منهما.

وقفة

[2] ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ الكِبْرُ سبب من أسباب الكفر ومانع من موانع الإيمان.

وقفة

[2] سبب إعراض الكفار عن الإيمان: التكبر والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحق ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾.

وقفة

[2، 3] ﴿بَلِ الَّذينَ كَفَروا في عِزَّةٍ وَشِقاقٍ * كَم أَهلَكنا مِن قَبلِهِم مِن قَرنٍ فَنادَوا وَلاتَ حينَ مَناصٍ﴾ كم أباد الغرور والإستكبار أممًا أصرت عليهما!

الإعراب :

- ﴿ بَلِ الَّذِينَ: ﴾

- بل: حرف استئناف للاضراب. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ وكسر آخر «بل» لالتقاء الساكنين. قال الاخفش: بل هنا بمعنى «ان» فلذلك صار القسم عليها. والجملة الفعلية «كفروا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ كَفَرُوا: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة

- ﴿ فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ. وشقاق: معطوفة بالواو على «عزة» وتعرب مثلها بمعنى: ان الكافرين لم يصدوا عن هذا القرآن لعلة فيه بل هم في عزة واستكبار عن الاذعان له. ونكرت الكلمتان دلالة على شدتهما وتفاقمهما.'

المتشابهات :

| ص: 2 | ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ |

|---|

| الإنشقاق: 22 | ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ﴾ |

|---|

| البروج: 19 | ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد القسم بالقُرآنِ؛ بَيَّنَ اللهُ هنا حالَ الكفار وما هم عليه من غرور وعناد وأنَفة واستكبار عن قَبولِ القُرآنِ والإيمانِ به، قال تعالى:

﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

عزة:

وقرئ:

غرة، بالغين المعجمة والراء، أي: فى غفلة، وهى قراءة حماد بن الزبرقان، وسورة، عن الكسائي، وميمون، عن أبى جعفر، والجحدري، من طريق العقيلي.

مدارسة الآية : [3] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن .. ﴾

التفسير :

فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل، وأنهم حين جاءهم الهلاك، نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم ولكن{ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} أى:وليس الوقت، وقت خلاص مما وقعوا فيه، ولا فرج لما أصابهم، فَلْيَحْذَرْ هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم، فيصيبهم ما أصابهم.

ثم خوفهم- سبحانه- بما أصاب الأمم من قبلهم، وحذرهم من أن يكون مصيرهم كمصير المكذبين السابقين فقال: كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ.

«وكم» هنا خبرية. ومعناها: الإخبار عن عدد كثير. وهي في محل نصب على أنها مفعول به لأهلكنا.

وصيغة الجمع في أهلكنا للتعظيم. و «من» في قوله مِنْ قَبْلِهِمْ لابتداء الغاية، وفي قوله: مِنْ قَرْنٍ مميزة لكم. والقرن: يطلق على الزمان الذي يعيش فيه جيل من الناس، ومدته- على الراجح- مائة سنة والمراد به هنا أهل الزمان.

والمراد بالنداء في قوله- تعالى-: فَنادَوْا الاستغاثة والضراعة إلى الله أن يكشف عنهم العذاب.

ولاتَ هي لا المشبهة بليس- وهذا رأى سيبويه- فهي حرف نفى زيدت فيه التاء لتأكيد هذا النفي.

وأشهر أقوال النحويين فيها أنها تعمل عمل ليس، وأنها لا تعمل إلا في الحين خاصة، أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة، كالساعة والأوان، وأنها لا بد أن يحذف اسمها أو خبرها، والأكثر حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب.

والحين: ظرف مبهم يتخصص بالإضافة.

وقوله: مَناصٍ مصدر ميمى بمعنى الفرار والخلاص. يقال: ناص فلان من عدوه- من باب قال- فهو ينوص نوصا ومناصا، إذا فر منه، وهرب من لقائه.

أو بمعنى النجاة والفوت. يقال: ناصه ينوصه إذا فاته ونجا منه.

والمراد بقوله- تعالى-: أَهْلَكْنا الشروع في الإهلاك بدليل قوله- تعالى- بعد ذلك فَنادَوْا إذ من المعروف أن من هلك بالفعل لا يستغيث ولا ينادى.

والمعنى: إن هؤلاء الكافرين المستكبرين عن طاعتنا وعبادتنا، قد علموا أننا أهلكنا كثيرا من السابقين أمثالهم، وأن هؤلاء السابقين عند ما رأوا أمارات العذاب ومقدماته، جأروا إلينا بالدعاء أن نكشفه عنهم، واستغاثوا استغاثة جاءت في غير وقتها، ولقد قلنا لهم عند ما استغاثوا بنا عند فوات الأوان: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ.

أى: ليس الوقت الذي استغثتم بنا فيه وقت نجاة وفرار من العقاب، بل هو وقت تنفيذ العقوبة فيكم، بعد أن تماديتم في كفركم، وأعرضتم عن دعوة الحق بدون إنابة أو ندم.

وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا.. .

وقوله- سبحانه-: حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ. لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ .

ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء فقال : ( كم أهلكنا من قبلهم من قرن ) أي : من أمة مكذبة ، ( فنادوا ) أي : حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله . وليس ذلك بمجد عنهم شيئا . كما قال تعالى : ( فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون ) ] الأنبياء : 12 [ أي : يهربون ، ( لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ) ] الأنبياء : 13 [

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التميمي قال : سألت ابن عباس عن قول الله : ( فنادوا ولات حين مناص ) قال : ليس بحين نداء ، ولا نزو ولا فرار

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ليس بحين مغاث .

وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس : نادوا النداء حين لا ينفعهم وأنشد :

تذكر ليلى لات حين تذكر

.

وقال محمد بن كعب في قوله : ( فنادوا ولات حين مناص ) يقول : نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم ، واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم .

وقال قتادة : لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء .

وقال مجاهد : ( فنادوا ولات حين مناص ) ليس بحين فرار ولا إجابة .

وقد روي نحو هذا عن عكرمة ، وسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن وقتادة .

وعن مالك ، عن زيد بن أسلم : ( ولات حين مناص ) ولا نداء في غير حين النداء .

وهذه الكلمة وهي " لات " هي " لا " التي للنفي ، زيدت معها " التاء " كما تزاد في " ثم " فيقولون : " ثمت " ، و " رب " فيقولون : " ربت " . وهي مفصولة والوقف عليها . ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره [ ابن جرير ] أنها متصلة بحين : " ولا تحين مناص " . والمشهور الأول . ثم قرأ الجمهور بنصب " حين " تقديره : وليس الحين حين مناص . ومنهم من جوز النصب بها ، وأنشد :

تذكر حب ليلى لات حينا وأضحى الشيب قد قطع القرينا

ومنهم من جوز الجر بها ، وأنشد :

طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء

وأنشد بعضهم أيضا :

ولات ساعة مندم

بخفض الساعة ، وأهل اللغة يقولون : النوص : التأخر ، والبوص : التقدم . ولهذا قال تعالى : ( ولات حين مناص ) أي : ليس الحين حين فرار ولا ذهاب .

القول في تأويل قوله تعالى : كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3)

يقول تعالى ذكره: كثيرا أهلكنا من قبل هؤلاء المشركين من قريش الذين كذّبوا رسولنا محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فيما جاءهم به من عندنا من الحقّ( مِنْ قَرْنٍ ) يعني: من الأمم الذين كانوا قبلهم, فسلكوا سبيلهم في تكذيب رسلهم فيما أتوهم به من عند الله (فَنَادَوْا) يقول: فعجوا إلى ربهم وضجوا واستغاثوا بالتوبة إليه, حين نـزل بهم بأس الله وعاينوا به عذابه فرارا من عقابه, وهربا من أليم عذابه ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) يقول: وليس ذلك حين فرار ولا هرب من العذاب بالتوبة, وقد حَقَّت كلمة العذاب عليهم, وتابوا حين لا تنفعهم التوبة, واستقالوا في غير وقت الإقالة. وقوله (مَنَاصٍ) مفعل من النوص, والنوص في كلام العرب: التأخر, والمناص: المفرّ; ومنه قول امرئ القيس:

أمِـنْ ذِكْـر سَـلْمَى إذْ نـأتْكَ تَنُوصُ

فَتقْصِــرُ عَنْهــا خَـطْوَةً وَتَبـوصُ (1)

يقول: أو تقدم يقال من ذلك: ناصني فلان: إذا ذهب عنك, وباصني: إذا سبقك, وناض في البلاد: إذا ذهب فيها, بالضاد. وذكر الفراء أن العقيلي أنشده:

إذَا عـاشَ إسْـحاقُ وَشَـيْخُهُ لَـمْ أُبَلْ

فَقِيـدًا وَلَـمْ يَصْعُـبْ عَـليَّ مَنـاضُ (2)

وَلَـوْ أشْـرَفَتْ مِـنْ كُفَّةِ السِّتْرِ عاطِلا

لَقُلْـتُ غَـزَالٌ مَـا عَلَيْـهِ خُضَـاضُ

والخُضاض: الحلي.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن أبي إسحاق عن التميمي, عن ابن عباس في قوله ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) قال: ليس بحين نـزو, ولا حين فرار.

حدثنا أبو كُريب, قال: ثنا ابن عطية, قال: ثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن التميمي, قال: قلت لابن عباس: أرأيت قول الله ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) قال: ليس بحين نـزو ولا فرار ضبط القوم.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا حكام, عن عنبسة, عن أبي إسحاق الهمداني, عن التميمي, قال: سألت ابن عباس, قول الله ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) قال: ليس حين نـزو ولا فرار.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) قال: ليس حين نـزو ولا فرار.

حدثني عليّ, قال: ثنا عبد الله, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) يقول: ليس حين مَغاث.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى, وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن. قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول الله: ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) قال: ليس هذا بحين فرار.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) قال: نادى القوم على غير حين نداء, وأرادوا التوبة حين عاينوا عذاب الله فلم يقبل منهم ذلك.

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, قوله ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) قال: حين نـزل بهم العذاب لم يستطيعوا الرجوع إلى التوبة, ولا فرارا من العذاب.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) يقول: وليس حين فرار.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) ولات حين مَنْجى ينجون منه, ونصب حين في قوله ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ) تشبيها للات بليس, وأضمر فيها اسم الفاعل.

وحكى بعض نحويِّي أهل البصرة الرفع مع لات في حين زعم أن بعضهم رفع " ولاتَ حينُ مَناصٍ" فجعله في قوله ليس, كأنه قال: ليس وأضمر الحين; قال: وفي الشعر:

طَلَبُــــوا صُلْحَنـــا وَلاتَ أوَان

فَأَجَبْنَـــا أنْ لَيْسَ حِـــينَ بقــاءِ (3)

فجرّ" أوان " وأضمر الحين إلى أوان, لأن لات لا تكون إلا مع الحين; قال: ولا تكون لات إلا مع حين. وقال بعض نحويي الكوفة: من العرب من يضيف لات فيخفض بها, وذكر أنه أنشد:

لات ساعة مندم (4)

بخفض الساعة; قال: والكلام أن ينصب بها, لأنها في معنى ليس, وذكر أنه أنشد:

تَذَكَّــرَ حُــبَّ لَيْــلَى لاتَ حِينـا

وأضْحَـى الشَّـيْبُ قَـدْ قَطَـعَ القَرِينا (5)

قال: وأنشدني بعضهم:

طَلَبُــــوا صُلْحَنـــا وَلاتَ أوَانٍ

فأجَبْنَـــا أنْ لَيْسَ حَـــينَ بَقــاءِ (6)

بخفض " أوانٍ"; قال: وتكون لات مع الأوقات كلها.

واختلفوا في وجه الوقف على قراءة: (لاتَ حينَ) فقال بعض أهل العربية: الوقف عليه ولاتْ بالتاء, ثم يبتدأ حين مناص, قالوا: وإنما هي" لا " التي بمعنى: " ما ", وإن في الجحد وُصلت بالتاء, كما وُصلت ثم بها, فقيل: ثمت, وكما وصلت ربّ فقيل: ربت.

وقال آخرون منهم: بل هي هاء زيدت في لا فالوقف عليها لاه, لأنها هاء زيدت للوقف, كما زيدت في قولهم:

العاطِفُونَـةَ حِـينَ مـا مِـنْ عـاطِفٍ

والمُطْعِمُونَــةَ حِـينَ أيْـنَ المَطْعَـمُ (7)

فإذا وُصلت صارت تاء. وقال بعضهم: الوقف على " لا ", والابتداء بعدها تحين, وزعم أن حكم التاء أن تكون في ابتداء حين, وأوان, والآن; ويستشهد لقيله ذلك بقول الشاعر:

تَــوَلّى قَبْــلَ يَـوْمِ سَـبْيٍ جُمانـا

وَصَلِينــا كمــا زَعَمْــتِ تَلانـا (8)

وأنه ليس ها هنا " لا " فيوصل بها هاء أو تاء; ويقول: إن قوله (لاتَ حِينَ) إنما هي: ليس حين, ولم توجد لات في شيء من الكلام.

والصواب من القول في ذلك عندنا: أن " لا " حرف جحد كما، وإن وَصلت بها تصير في الوصل تاء, كما فعلت العرب ذلك بالأدوات, ولم تستعمل ذلك كذلك مع " لا " المُدَّة إلا للأوقات دون غيرها, ولا وجه للعلة التي اعتل بها القائل: إنه لم يجد لات في شيء من كلام العرب, فيجوز توجيه قوله ( وَلاتَ حِينَ ) إلى ذلك, لأنها تستعمل الكلمة في موضع, ثم تستعملها في موضع آخر بخلاف ذلك, وليس ذلك بأبعد في القياس من الصحة من قولهم: رأيت بالهمز, ثم قالوا: فأنا أراه بترك الهمز لما جرى به استعمالهم, وما أشبه ذلك من الحروف التي تأتي في موضع على صورة, ثم تأتي بخلاف ذلك في موضع آخر للجاري من استعمال العرب ذلك بينها. وأما ما استشهد به من قول الشاعر: " وكما زعمت تلانا ", فإن ذلك منه غلط في تأويل الكلمة; وإنما أراد الشاعر بقوله: " وَصِلِينَا كما زَعمْتِ تَلانا ": وصلينا كما زعمت أنت الآن, فأسقط الهمزة من أنت, فلقيت التاء من زعمت النون من أنت وهي ساكنة, فسقطت من اللفظ, وبقيت التاء من أنت, ثم حذفت الهمزة من الآن, فصارت الكلمة في اللفظ كهيئة تلان, والتاء الثانية على الحقيقة منفصلة من الآن, لأنها تاء أنت. وأما زعمه أنه رأى في المصحف الذي يقال له الإمام التاء متصلة بحين, فإن الذي جاءت به مصاحف المسلمين في أمصارها هو الحجة على أهل الإسلام, والتاء في جميعها منفصلة عن حين, فلذلك اخترنا أن يكون الوقف على الهاء في قوله ( وَلاتَ حِينَ )

----------------------

الهوامش :

(1) البيت لامرئ القيس" مختار الشعر الجاهلي ، بشرح مصطفى السقا ، طبعة الحلبي 127) قال : نأتك : بعدت عنك . وتنوص تتأخر ؛ فتقصر عنها : يقال : أقصر عنه خطوه : إذا كفه عنه . وتبوص : تتقدم يقول : أمن حقك إذ نأت عنك سلمى ، وذكرتها واشتقت إليها أن تتأخر عنها . وتقصر خطابك دونها أم تتقدم نحوها ، جادا في أثرها . والبيت من شواهد الفراء في معاني القرآن (276) قال في تفسير قوله تعالى :" ولات حين مناص" يقول : ليس بحين فرار . والنوص : التأخر في كلام العرب . والبوص : التقدم ، وقال امرؤ القيس :" أمن ذكر ... البيت . فمناص : مفعل ، مثل مقام . ومن العرب من يضيف" لات" ، فبخفض . أنشدوني :" لات ساعة مندم" . أ هـ .

(2) قال المؤلف إن الفراء ذكر أن العقيلي أنشده البيتين. ويفهم منه أن البيتين نقلهما الفراء في معاني القرآن عند تفسير قوله تعالى :" ولات حين مناص" فلعلهما في نسخة غير التي في أيدينا منه وذكر صاحب اللسان البيت الثاني في (خضض) وقال قبله : الخضاض الشيء اليسير من الحلي وأنشد القناني :" ولو أشرفت ... البيت" - قلت : ولعل لفظتا العقيلي والقناني محرفة إحداهما عن الأخرى . ومحل الشاهد في البيت الأول في قوله" مناض" أي ذهاب في الأرض ، فهو مصدر ميمي . وهو قريب في معناه مناص بالصاد المهملة ، أي مفر قال في (اللسان نوض) وناض فلان ينوض نوضا في البلاد وناض نوضا ، كناص عدل أ هـ

(3) وهذا البيت لأبي زبيد المنذر بن حرملة الطائي النصراني وقد أدرك الإسلام . وكان عثمان رضي الله عنه يقربه ويدني مجلسه (فرائد القلائد ، في مختصر شرح الشواهد ، للعيني) قال : والشاهد في قوله : ولات أوان حيث وقع خبره (خبر لات) لفظة أوان كالحين أي ليس الأوان صلح ، فحذف المضاف ، ثم بني أوان ، كما بني قبل وبعد . عند حذف المضاف إليه ، ولكنه بنى على الكسر ، يشبهه بنزال في الوزن ، ثم نون للضرورة . وأن تفسيرية . وليس للنفي واسمه محذوف . وحين بقاء : خبره . أي ليس الحين حين بقاء الصلح . أ هـ . قال الفراء بعد كلامه الذي نقلناه تحت الشاهد السابق : وأنشدني بعضهم :" طلبوا صلحنا ..." فخفض أوان . أ هـ . قلت : ولم يقل إنه بنى على الكسر .

(4) هذا جزء من بيت . وهو بتمامه كما في" فرائد القلائد ، في مختصر شرح الشواهد ، للعيني ( ص 105 مستقلة عن الخزانة للبغدادي ) .

نَــدِم البُغــاةُ ولاتَ سـاعَةَ مَنْـدَمٍ

والْبَغْــيُ مَــرْتَعٌ مُبْتَغِيــهِ وَخِـيمُ

والرواية فيه عند العيني بنصب ساعة ، لا بجرها . وقال في شرحه وقائله محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي وقيل مهلهل بن مالك الكناني . وقال الفراء . بعد أن أنشد البيت (276) والكلام : أن ينصب بها في معنى ليس . أ هـ . قلت : وفي خزانة الأدب للبغدادي (2 : 144 - 147) نقاش كثير بين النحويين في إعراب" ساعة" في البيت : أبا لنصب ، وهي الرواية المشهورة وقد وافق عليها الفراء في آخر كلامه . وأما الجر فإنه يحكيه عمن أنشده هذا الجزء من البيت ، الذي قال إنه لا يحفظ صدره ، ولم يرض الفراء عن الجر بلات ، وإنما قرر أن وجه الكلام النصب بها ، لأنها في معنى ليس ، وأنشد عليه الشاهد الذي بعده ، مؤكدا كلامه ، في عملها النصب .

وأما رواية البيت فقد ذكرنا روايته عند ابن عقيل وغيره من شراح الألفية . ونسبته إلى رجل من طييء وفي خزانة الأدب (2 : 147) أن ابن السكيت رواه في كتاب الأضداد ، وهو :

وَلَتَعْـــرِفَنَّ خَلائِقـــا مَشْــمُولَةً

وَلَتَنْـــدَمَنَّ ولاتَ سَــاعةَ مَنْــدَمِ

قال ابن الأعرابي في تفسير قوله" مشمولة" : يقال أخلاق مشمولة : أي مشئومة ، وأخلاق سوء . قال : ويقال أيضا : رجل مشمول الخلائق : أي كريم الأخلاق.

(5) البيت من شواهد الفراء (الورقة 276) على أن لات تعمل النصب فيما بعدها . قال في معاني القرآن مبينا الوجه في عمل ليت : والكلام : أن ينصب بها في معنى ليس . أنشدني المفضل :" تذكر حب ... البيت" . ثم قال : بعده : فهذا نصب ، ثم أنشد شاهدا آخر على الجر بها ، وهو قول الشاعر :" طلبوا صلحنا ولات أوان ... البيت" . وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن (الورقة 210 - 1 ) في أول سورة ص : و" لات حين مناص" : إنما هي :" ولا" . وبعض العرب يزيد فيها الهاء ، فيقول: " ولاه" فيزيد فيها هاء للوقف ، فإذا اتصلت صارت تاء . والمناص : مصدر ناص ينوص . وهو المنحى والفوت . وقال عمرو بن شاس الأسدي :" تذكرت ليلى لات حين تذكر" . وقال الفراء في معاني القرآن (276) : أقف على" لات" بالتاء . والكسائي يقف عليها بالهاء . أ هـ .

(6) تقدم الكلام على البيت قريبا ، فراجعه في موضعه.

(7) هذا الشاهد أيضا أنشده صاحب الخزانة (2 : 147) ونقل كثيرا من أقوال النحويين في تخريجه . ومن احسن تخريجاته قول ابن جني الذي نقله صاحب الخزانة عن" سر صناعة الإعراب" لابن جني ، قال : وسبقه ابن السيرافي في شرح شواهد الغريب المصنف ، وأبو علي الفارسي ، في المسائل المنثورة . وهو أنها (التاء في العاطفونة) في الأصل هاء السكت ، لاحقه لقوله :" العاطفون" ، اضطر الشاعر إلى تحريكها ، فأبدلها تاء ، وفتحها ، قال ابن جني أراد أن يجريه في الأصل على حد ما يكون عليه في الوقف . وذلك أن يقال في الوقف : هؤلاء مسلمونه ، وضاربونه ، فتلحق الهاء لبيان حركة النون . فصار التقرير : العاطفونه . ثم إنه شبه هاء الوقف بهاء التأنيث ، فلما احتاج لإقامة الوزن ، إلى حركة الهاء ، قلبها بتاء ، كما تقول في الوقف : هذا طلحه فإذا وصلت صارت الهاء تاء ، فقلت : فقلت هذا طلحتنا . وعلى هذا قال : العاطفونة . قال : ويؤنس لصحة هذا قول الراجز :

مـن بعـد مـا وبعـد مـا وبعد مت

صـارت نفـوس القوم عند الغلصمت

أراد : وبعد ما ، فأبدل الألف في التقديرها ، فصارت : بعدمه ، ثم إنه أبدل الهاء تاء ، لتوافق بقية القوافي التي تليها . وشجعه شبه الهاء المقدرة في قوله :" وبعدمه" بهاء التأنيث في طلحة وحمزة ... الخ . وذكر ابن مالك في التسهيل أن التاء بقية لات . فحذفت لا ، وبقيت التاء . وربما استغنى مع التقدير عن (لا) بالتاء ... أ هـ . والبيت من قصيدة لأبي وجزة السعدي ، مدح بها آل الزبير بن العوام ، لكنه مركب من مصراعي بيتين . والمصراع الثاني منه" والمسبغون يدا إذا ما أنعموا" .

(8) البيت لعمرو بن أحم الباهلي . كما في هامش رقم 1 من الجزء الأول من سر صناعة الإعراب 185 طبعة الحلبي وروايته في الأصل :

نــولي قبــل نــأي دار جمانــا

وصليــه كمــا زعمــت تلانــا

ورواه ابن الأنباري في كتاب" الإنصاف في مسائل الخلاف . طبعة ليدن سنة 1913 ص 51" :

نــولي قبــل يــوم نـاي جمانـا

وصلينــا كمــا زعمــت تلانـا

نولي : من النوال ، وأصله العطاء . والمراد هنا ما يزود به المحب من قبله . وجمانا : مرخم : جمانة ، وهم اسم امرأة ، والألف للإطلاق . والشاهد في قوله" تلانا" حيث زاد تاء قبل الآن ، كما تزاد قبل حين ..

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿في عزة وشقاق﴾ متى تكون العزة مذمومة؟ الجواب: قال ابن عاشور: «والعزة تحوم إطلاقاتها في الكلام حول معاني المنعة والغلبة والتكبر؛ فإن كان ذلك جاريًا على أسباب واقعة فهي العزة الحقيقية، وإن كان عن غرور وإعجاب بالنفس فهي عزة مزورة».

عمل

[3] ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ﴾ اعتبرْ بالقرونِ الماضيةِ التي أهلكَها اللهُ.

وقفة

[3] ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ﴾ كثيرون لما رأوا العذاب أرادوا التوبة بعد فوات الأوان، وتعالت صيحات الاستغاثة في وقت لا فرار فيه ولا إغاثة.

تفاعل

[3] ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ: ﴾

- اعربت في العديد من السور. تراجع سورة الانعام الآية السادسة وسورة يس الآية الحادية والثلاثين. وفي القول وعيد لذوي العزة والشقاق.

- ﴿ فَنادَوْا: ﴾

- الفاء استئنافية او عاطفة على مضمر بمعنى وقد رأوا العذاب فنادوا بالتوبة او فدعوا واستغاثوا اي نادوا ربهم ليغيثهم. نادوا: فعل ماض مبني على الفتح او الضم المقدر على الالف المحذوفة للتعذر وقد حذفت الالف لالتقاء الساكنين ولاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ وَلاتَ: ﴾

- الواو للاستدراك. لات: حرف نفي يعمل عمل «ليس» واسمها محذوف تقديره: الحين. وقيل: هي «لا» المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت على رب وثم للتوكيد فتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل الا على الاحيان ولم يبرز الا احد مقتضييها اما الاسم واما الخبر وامتنع بروزهما جميعا وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعند الاخفش انها «لا» النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت بنفي الاحيان واضمروا فيها اسم الفاعل. والمعنى: ليس وقت تأخر وفرار.

- ﴿ حِينَ مَناصٍ: ﴾

- خبر «لات» منصوب بالفتحة. مناص: مضاف اليه مجرور بالكسرة. وهو بمعنى: الملجأ والفرار. وقيل ان الاصل: حين مناصهم وقد نزل قطع المضاف اليه من مناص منزلة قطعه من حين لاتخاذ المضاف والمضاف اليه وجعل تنوينه عوضا من الضمير المحذوف ثم بني الحين لكونه مضافا الى غير متمكن. ويوقف على «لات» بالتاء كما يوقف على الفعل الذي يتصل به تاء التأنيث. واما الكسائي فيقف عليها بالهاء كما يقف على الاسماء المؤنثة.'

المتشابهات :

| الأنعام: 6 | ﴿أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرۡنٖ مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ |

|---|

| السجدة: 26 | ﴿أَوَ لَمۡ يَهۡدِ لَهُمۡ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَبۡلِهِم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ يَمۡشُونَ فِي مَسَٰكِنِهِمۡۚ﴾ |

|---|

| ص: 3 | ﴿كَمۡ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرۡنٖ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٖ﴾ |

|---|

| مريم: 74 | ﴿وَكَمۡ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرۡنٍ هُمۡ أَحۡسَنُ أَثَٰثٗا وَرِءۡيٗا﴾ |

|---|

| مريم: 98 | ﴿وَكَمۡ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرۡنٍ هَلۡ تُحِسُّ مِنۡهُم مِّنۡ أَحَدٍ أَوۡ تَسۡمَعُ لَهُمۡ رِكۡزَۢا﴾ |

|---|

| طه: 128 | ﴿أَفَلَمۡ يَهۡدِ لَهُمۡ كَمۡ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ يَمۡشُونَ فِي مَسَٰكِنِهِمۡۚ﴾ |

|---|

| يس: 31 | ﴿أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ أَنَّهُمۡ إِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُونَ﴾ |

|---|

| ق: 36 | ﴿وَكَمۡ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرۡنٍ هُمۡ أَشَدُّ مِنۡهُم بَطۡشٗا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا وَصَفَ اللهُ الكفارَ بالأنَفة والاستكبار؛ حَذَّرَهم هنا من أن يكون مصيرُهم كمصير المكذبين السابقين، فقال تعالى:

﴿ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ولات حين:

1- بفتح التاء ونصب النون، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بضم التاء ورفع النون، وهى قراءة أبى السمال.

3- بكسر التاء وجر النون، وهى قراءة عيسى بن عمر.

4- بكسر التاء ونصب النون، وهى قراءة عيسى أيضا.

مدارسة الآية : [4] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ .. ﴾

التفسير :

{ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ} أي:عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب، أن جاءهم منذر منهم، ليتمكنوا من التلقي عنه، وليعرفوه حق المعرفة، ولأنه من قومهم، فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه، فهذا مما يوجب الشكر عليهم، وتمام الانقياد له.

ولكنهم عكسوا القضية، فتعجبوا تعجب إنكار وَقَالُوا من كفرهم وظلمهم:{ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ}

ثم حكى- سبحانه- بعد ذلك جانبا من أكاذيب المشركين الناتجة عن استكبارهم وشقاقهم فقال: وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ، وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً، إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ..

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات منها: أن جماعة من قريش اجتمعوا في نفر من مشيخة قريش، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبى طالب، لنكلمه في شأن ابن أخيه ... فلما دخلوا على أبى طالب قالوا له: أنت كبيرنا وسيدنا، فأنصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آلهتنا، وندعه وإلهه.

فقال أبو طالب للنبي صلّى الله عليه وسلم يا ابن أخى هؤلاء مشيخة قريش، وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك.

فقال صلّى الله عليه وسلم: «يا عم، أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلام تدعوهم؟

قال: أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب، ويملكون بها العجم» .

فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنعطينها لك وعشرة أمثالها، فقال صلّى الله عليه وسلم: «تقولون: لا إله إلا الله» .

فنفر أبو جهل وقال: سلنا غير هذا.

فقال صلّى الله عليه وسلم: «لو جئتمونى بالشمس حتى تضعوها في يدي، ما سألتكم غيرها» .

فقاموا غضابا. وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي أرسلك بهذا. .

وقوله- تعالى-: وَعَجِبُوا ... مأخوذ من العجب، وهو تغير في النفس من أمر لا ترتاح إليه، وتخفى لديها أسبابه.

أى: وعجب هؤلاء الكافرون من مجيء منذر منهم ينذرهم بسوء عاقبة الشرك. ويأمرهم بعبادة الله- تعالى- وحده.

وَقالَ هؤلاء الْكافِرُونَ عند ما دعاهم الرسول صلّى الله عليه وسلم إلى الدين الحق.

هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ أى: قالوا: هذا الرسول ساحر لأنه يأتينا بخوارق لم نألفها، وكذاب فيما يسنده إلى الله- تعالى- من أنه- سبحانه- أرسله إلينا.

وقال- سبحانه-: وَقالَ الْكافِرُونَ بالإظهار دون الإضمار، لتسجيل الكفر والجحود عليهم. وللإيذان بأن كفرهم هو الباعث لهم على وصف الرسول صلّى الله عليه وسلم بما هو منزه عنه من السحر والكذب.

ثم أضافوا إلى هذا القول الباطل، أقوالا أخرى لا تقل عن غيرها في البطلان والفساد.

يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعجبهم من بعثة الرسول بشرا ، كما قال تعالى : ( أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ) وقال هاهنا : ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ) أي : بشر مثلهم ، ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا ) أي : أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو ؟ ! أنكر المشركون ذلك - قبحهم الله تعالى - وتعجبوا من ترك الشرك بالله ، فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم فلما دعاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا :

القول في تأويل قوله تعالى : وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4)

يقول تعالى ذكره: وعجب هؤلاء المشركون من قريش أن جاءهم منذر ينذرهم بأس الله على كفرهم به من أنفسهم, ولم يأتهم ملك من السماء بذلك ( وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ) يقول: وقال المنكرون وحدانية الله: هذا, يعنون محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, ساحر كذّاب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ) يعني محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ )

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, قوله ( سَاحِرٌ كَذَّابٌ ) يعني محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[4] ﴿وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ﴾ طول العيش في الضلال يجعل الدعوة إلى الهدى أعجوبة!

لمسة

[4] ﴿وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ ولفظ: (هذا) أشاروا به إلى النبي ﷺ، استعملوا اسم الإِشارة لتحقير مثله.

وقفة

[4] ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ أعداء الرسل لا يعادونهم عداءً شخصيًّا، وإنما عداءً منهجيًّا، ويتفرع على هذا أنَّ الكافرين سيكونون أعداءً لكلِّ من يتبع الرسول ﷺ.

وقفة

[4] ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ للحق قوة تأثير تشبه أثر السحر، لكنها أقوى وأثبت، فإن السحر يزول بالتداوي والشفاء، والحق إذا نزل قلب المؤمن ظل معه حتى الممات.

وقفة

[4] ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ علامة سيرك في نفس الطريق، أن تنالك الاتهامات الباطلة، والتشنيعات السخيفة الفاجرة.

وقفة

[4] ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ ليس العداء للشخص، بل للفكرة؛ لذا تكرر الاتهامات في جميع الأزمان وكل الفترات.

وقفة

[4] مِن سُننِ اللهِ الباقيةِ إلى قيامِ السَّاعةِ سبُّ دعاةِ الحقِّ والاستهزاءِ بِهِم، فلا يضرُّك ذلك ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾.

وقفة

[4] ﴿هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾، ﴿فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ [فاطر: 24]، ﴿بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ﴾ [القمر: 25] الكذاب لا يثبت، ولا يستطيع أن يبني بيتًا من طوب؛ فكيف بمن ثبت وبنى عالمًا من المبادئ؟!

وقفة

[4] ﴿هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ الكذاب لا يثبت ولا يستطيع أن يبني بيتًا من طوب؛ فكيف بمن ثبت وبنى عالمًا من المبادئ؟!

الإعراب :

- ﴿ وَعَجِبُوا: ﴾

- الواو استئنافية. عجبوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ: ﴾

- ان: حرف مصدري. جاء: فعل ماض مبني على الفتح و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم. منذر: فاعل مرفوع بالضمة. وجملة جاءَهُمْ مُنْذِرٌ» صلة «ان» المصدرية لا محل لها من الاعراب. و «ان» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف او مقدر. اي وعجبوا من أن جاءهم منذر اي من مجيء منذر. والجار والمجرور متعلق بعجبوا.

- ﴿ مِنْهُمْ: ﴾

- من: حرف جر بياني. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن.والجار والمجرور متعلق بصفة محذوفة لمنذر والمعنى: رسول من انفسهم.

- ﴿ وَقالَ الْكافِرُونَ: ﴾

- الواو عاطفة. قال: فعل ماض مبني على الفتح.الكافرون: فاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.

- ﴿ هذا ساحِرٌ كَذّابٌ: ﴾

- الجملة الاسمية في محل نصب مفعول به-مقول القول-هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ساحر:خبر «هذا» مرفوع بالضمة. كذاب: صفة-نعت-لساحر مرفوعة مثلها بالضمة.'

المتشابهات :

| ص: 4 | ﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ |

|---|

| ق: 2 | ﴿ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا أخبَرَ اللهُ عن الكُفَّارِ أنَّهم في استكبار وشِقاقٍ؛ ذكرَ هنا ما صدَرَ عنهم مِن كَلِماتِهم الفاسِدةِ، الناتجة عن استكبارهم وشِقاقهم، حيث نسبُوا السِّحرَ والكَذِبَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال تعالى:

﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ .. ﴾

التفسير :

وذنبه -عندهم- أنه{ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا} أى:كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد، ويأمر بإخلاص العبادة للّه وحده.{ إِنَّ هَذَا} الذي جاء به{ لَشَيْءٌ عُجَابٌ} أي:يقضي منه العجب لبطلانه وفساده.

فقالوا- كما حكى القرآن-: أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً.

والاستفهام للإنكار. أى: أجعل محمد صلّى الله عليه وسلم الآلهة المتعددة، إلها واحدا. وطلب منا أن ندين له بالعبادة والطاعة؟.

إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ أى: إن هذا الذي طلبه منا، ودعانا إليه، لشيء قد بلغ النهاية في العجب والغرابة ومجاوزة ما يقبله العقل.

وعُجابٌ أبلغ من عجيب. لأنك تقول في الرجل الذي فيه طول: هذا رجل طويل، بينما تقول في الرجل الذي تجاوز الحد المعقول في الطول: هذا رجل طوال.

فلفظ عُجابٌ صيغة مبالغة سماعية، وقد حكاها- سبحانه- عنهم للإشعار بأنهم كانوا يرون- لجهلهم وعنادهم- أن ما جاءهم به الرسول-- هو شيء قد تجاوز الحد في العجب والغرابة.

واسم الإشارة يعود إلى جعله صلّى الله عليه وسلم الآلهة إلها واحدا، لأنهم يرون- لانطماس بصائرهم- أن ذلك مخالف مخالفة تامة لما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم من عبادة للأصنام.

وما كان مخالفا لما ورثوه عن آبائهم فهو- في زعمهم- متجاوز الحد في العجب.

"أجعل الآلهة إلها واحدا"أي : أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو ؟ ! أنكر المشركون ذلك - قبحهم الله تعالى - وتعجبوا من ترك الشرك بالله ، فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم فلما دعاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : ( أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب).

وقوله ( أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ) يقول: وقال هؤلاء الكافرون الذين قالوا: محمد ساحر كذاب: أجعل محمد المعبودات كلها واحدا, يسمع دعاءنا جميعنا, ويعلم عبادة كل عابد عبدَه منا( إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ) : أي إن هذا لشيء عجيب.

كما حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ) قال: عجب المشركون أن دُعوا إلى الله وحده, وقالوا: يسمع لحاجاتنا جميعا إله واحد! ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة.

وكان سبب قيل هؤلاء المشركين ما أخبر الله عنهم أنهم قالوه, من ذلك, أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لهم: ( أسألكم أن تجيبوني إلى واحدة تدين لكم بها العرب, وتعطيكم بها الخراج العجم ، فقالوا: وما هي؟ فقال:تقولون لا إله إلا الله, فعند ذلك قالوا: ( أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ) تعجبا منهم من ذلك ).

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب وابن وكيع, قالا ثنا أبو أسامة, قال: ثنا الأعمش, قال: ثنا عباد, عن سعيد بن جُبَير, عن ابن عباس, قال: ( لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا, ويفعل ويفعل, ويقول ويقول, فلو بعثت إليه فنهيته; فبعث إليه, فجاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فدخل البيت, وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل, قال: فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه, فوثب فجلس في ذلك المجلس, ولم يجد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مجلسا قرب عمه, فجلس عند الباب, فقال له أبو طالب: أي ابن أخي, ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم, وتقول وتقول; قال: فأكثروا عليه القول, وتكلم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: " يا عَمّ إنّي أُرِيدهُمْ عَلى كَلِمَةٍ وَاحِدةٍ يَقُولُونَهَا, تَدِينُ لَهُمْ بِها العَرَبُ, وتُؤَدِّي إلَيْهِم بِها العَجَمُ الجِزْيَةَ", ففزعوا لكلمته ولقوله, فقال القوم: كلمة واحدة؟ نعم وأبيك عَشْرًا; فقالوا: وما هي؟ فقال أبو طالب: وأيّ كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: " لا إلَهَ إلا الله "; قال: فقاموا فزِعين ينفضون ثيابهم, وهم يقولون: ( أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ) قال: ونـزلت من هذا الموضع إلى قوله لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ اللفظ لأبي كريب.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا معاوية بن هشام, عن سفيان, عن يحيى بن عمارة, عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس, قال: مرض أبو طالب, فأتاه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يعوده, وهم حوله جلوس, وعند رأسه مكان فارغ, فقام أبو جهل فجلس فيه, فقال أبو طالب: يا ابن أخي ما لقومك يشكونك؟ قال: يا عَمّ أُرِيدُهُمْ عَلى كَلِمَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا العَرَبُ, وتُؤَدِّي إلَيْهِمْ بِهَا العَجَمُ الجِزْيَةَ قال: ما هي؟ قال: لا إلَهَ إلا الله " فقاموا وهم يقولون: مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ ونـزل القرآن: ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ذي الشرف بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ حتى قوله ( أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ) .

حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا يحيى بن سعيد, عن سفيان, عن الأعمش, عن يحيى بن عمارة, عن سعيد بن جُبَير, عن ابن عباس, قال: مرض أبو طالب, ثم ذكر نحوه, إلا أنه لم يقل ذي الشرف, وقال: إلى قوله ( إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ).

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن الأعمش, عن يحيى بن عمارة, عن سعيد بن جُبَير, قال: مرض أبو طالب, قال: فجاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يعوده, فكان عند رأسه مقعدُ رجل, فقام أبو جهل, فجلس فيه, فشَكَوا النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى أبي طالب, وقالوا: إنه يقع في آلهتنا, فقال: يا ابن أخي ما تريد إلى هذا؟ قال: " يا عمّ إنَّي أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا العَرَبُ, وتُؤَدِّي إلَيْهِمُ العَجَمُ الْجِزْيَةَ" قال: وما هي؟ قال: " لا إلَهَ إلا الله ", فقالوا: ( أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ).

التدبر :

وقفة

[5] ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَـٰهًا وَاحِدًا﴾ إذا انتثرت النفس في شعاب الكفر، أصبح من العسير جمعها على رب واحد تعبده.

تفاعل

[5] ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَـٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ قل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

وقفة

[5] ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلهًا واحِدًا إِنَّ هذا لَشَيءٌ عُجابٌ﴾ ولماذا العجب؟ هل من عدم قدرته الواحد الأحد؟ مما يتعجبون؟ هل لتعودهم على تعدد الآلهة كما وجدوا آبائهم؟

وقفة

[5] ﴿إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ أبسط قناعات المؤمن هي أعقد إشكالات الكافر.

الإعراب :

- ﴿ أَجَعَلَ: ﴾

- الهمزة همزة انكار وتعجيب بلفظ استفهام. جعل: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو.

- ﴿ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً: ﴾

- مفعولا «جعل» منصوبان وعلامة نصبهما الفتحة. واحدا: توكيد للمؤكد «الها» منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة بمعنى:أصير الجماعة واحدا في زعمه.

- ﴿ إِنَّ هذا: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل نصب اسم «ان».

- ﴿ لَشَيْءٌ عُجابٌ: ﴾

- اللام لام التوكيد-المزحلقة-.شيء: خبر «ان» مرفوع بالضمة. عجاب: صفة-نعت-لشيء مرفوعة مثلها بالضمة. بمعنى:ان هذا الامر لشيء بليغ في العجب.'

المتشابهات :

| هود: 72 | ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَـٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ |

|---|

| ص: 5 | ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَـٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا ذكَرَ اللهُ قَولَهم النَّاشِئَ عن عَجَبِهم؛ ذكَرَ هنا سَبَبَه؛ لِيُعلَمَ أنَّ حالَهم هو الَّذي يُعجَبُ منه، لا حالَ مَن أنذَرَهم، قال تعالى:

﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

عجاب:

1- بناء مبالغة، كطوال، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بشد الجيم، وهى قراءة على، والسلمى، وعيسى، وابن مقسم.

مدارسة الآية : [6] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا .. ﴾

التفسير :

{ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ} المقبول قولهم، محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك.{ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ} أى:استمروا عليها، وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتها، ولا يردكم عنها راد، ولا يصدنكم عن عبادتها، صاد.{ إِنَّ هَذَا} الذي جاء به محمد، من النهي عن عبادتها{ لَشَيْءٌ يُرَادُ} أي:يقصد، أي:له قصد ونية غير صالحة في ذلك، وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق، لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده، من الحجج والبراهين، وهم قصدهم، أن محمدا، ما دعاكم إلى ما دعاكم، إلا ليرأس فيكم، ويكون معظما عندكم، متبوعا.

ثم صور- سبحانه- حرصهم على صرف الناس عن دعوة الحق. تصويرا بديعا، فقال: وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ.

أى: وانطلق الأشراف من قريش عن مجلس أبى طالب، بعد أن سمعوا من الرسول صلّى الله عليه وسلم ما أغضبهم وخيب آمالهم.

انطلقوا يقولون: أن امشوا في طريقكم التي كان عليها آباؤكم واصبروا على عبادة آلهتكم مهما هوّن محمد صلّى الله عليه وسلم من شأنها، ومهما نهى عن عبادتها.

إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ أى: إن هذا الذي يدعونا إليه محمد صلّى الله عليه وسلم من عبادة الله- تعالى- وحده وترك عبادة آلهتنا لشيء يراد من جهته هو، وهو مصمم عليه كل التصميم، ونحن من جانبنا يجب أن نقابل تصميمه على دعوته، بتصميم منا على عبادة آلهتنا.

وعلى هذا المعنى تكون الإشارة هنا عائدة إلى ما يدعوهم إليه النبي صلّى الله عليه وسلم من عبادة الله وحده.

ويصح أن تكون الإشارة إلى دينهم هم، فيكون المعنى: إن هذا الدين الذي نحن عليه لشيء يراد لنا، وقد وجدنا عليه آباءنا، ومادام الأمر كذلك فلن نتركه مهما كرّهنا فيه محمد صلّى الله عليه وسلم.

قال الآلوسى: قوله: إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ تعليل للأمر بالصبر، والإشارة إلى ما وقع وشاهدوه من أمر النبي صلّى الله عليه وسلم وتصلبه في أمر التوحيد، ونفى ألوهية آلهتهم..

أى: إن هذا لشيء عظيم يراد من جهته صلّى الله عليه وسلم إمضاؤه وتنفيذه. فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله إلى إرادتكم، واصبروا على عبادة آلهتكم. وقيل: إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا، فلا حيلة إلا تجرع مرارة الصبر.

وقيل: إن هذا- أى: دينكم- يطلب لينتزع منكم ويطرح ويراد إبطاله.. .

وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين : ( [ أن ] امشوا ) أي : استمروا على دينكم ( واصبروا على آلهتكم ) ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد .

وقوله : ( إن هذا لشيء يراد ) قال ابن جرير : إن هذا الذي يدعونا إليه محمد - صلى الله عليه وسلم - من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء ، وأن يكون له منكم أتباع ولسنا مجيبيه إليه .

ذكر سبب نزول هذه الآيات :