الإحصائيات

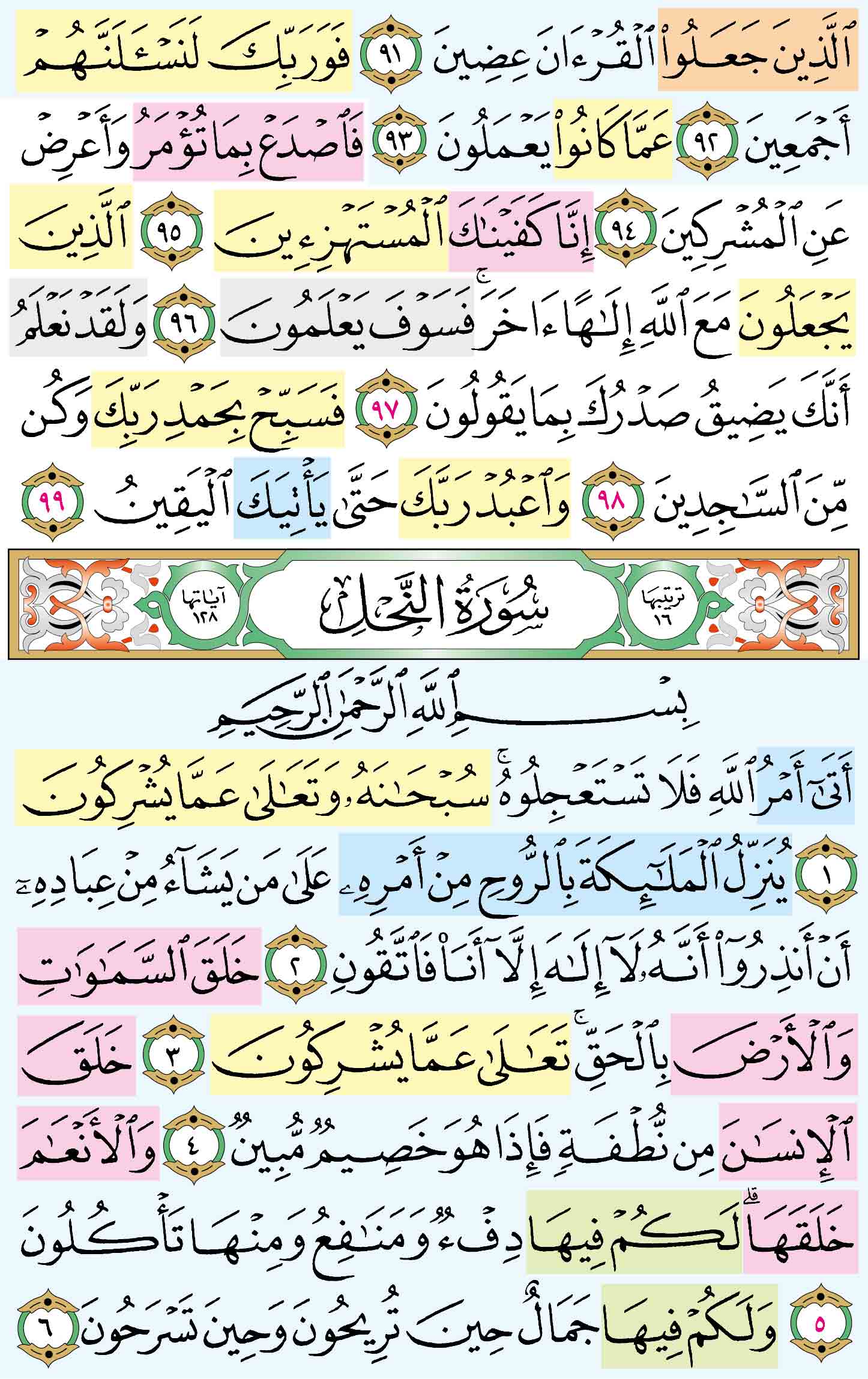

سورة الحجر

| ترتيب المصحف | 15 | ترتيب النزول | 54 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 5.50 |

| عدد الآيات | 99 | عدد الأجزاء | 0.25 |

| عدد الأحزاب | 0.50 | عدد الأرباع | 2.00 |

| ترتيب الطول | 40 | تبدأ في الجزء | 14 |

| تنتهي في الجزء | 14 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 9/29 | آلر: 5/5 | ||

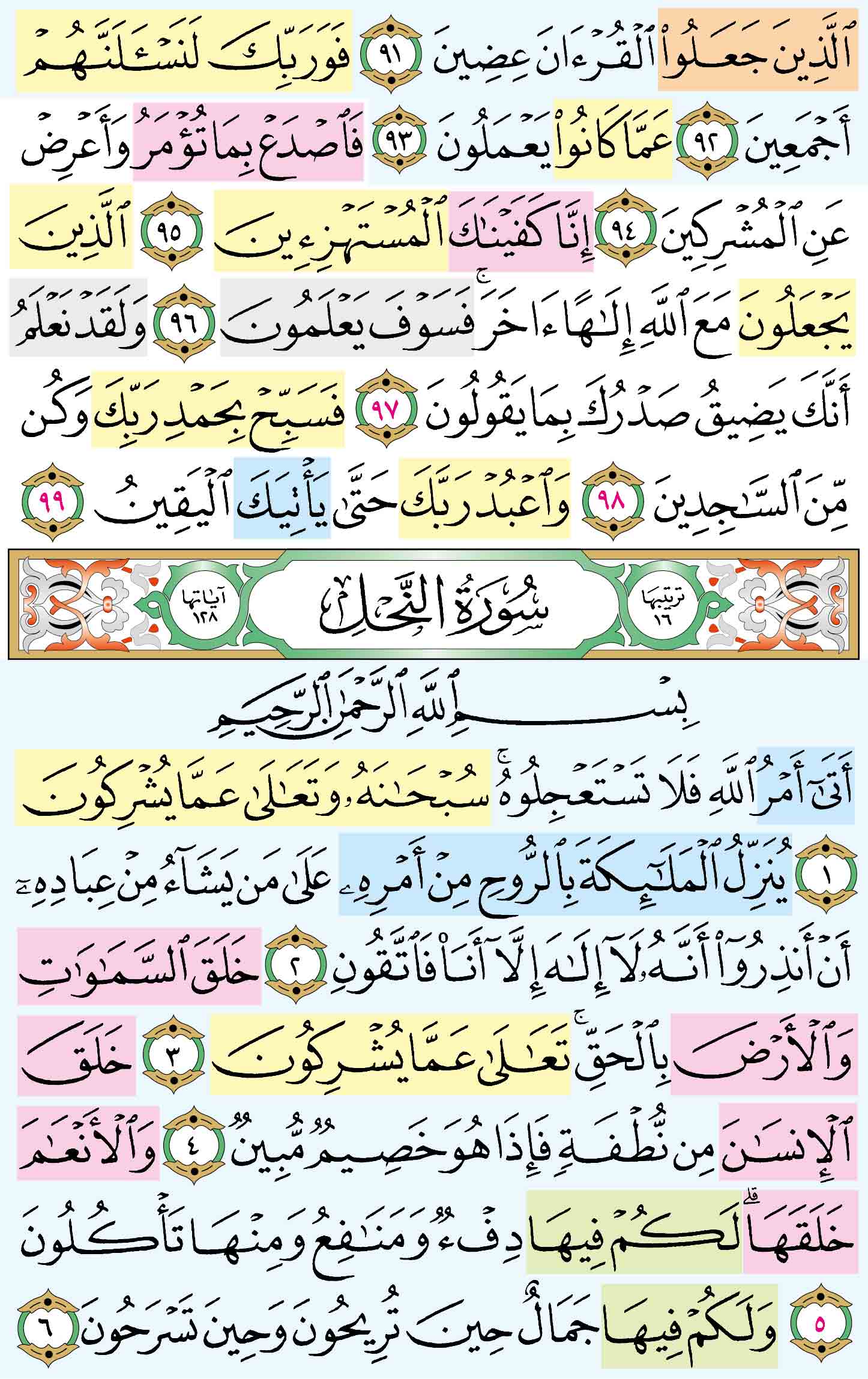

سورة النحل

| ترتيب المصحف | 16 | ترتيب النزول | 70 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 14.50 |

| عدد الآيات | 128 | عدد الأجزاء | 0.75 |

| عدد الأحزاب | 1.50 | عدد الأرباع | 6.00 |

| ترتيب الطول | 9 | تبدأ في الجزء | 14 |

| تنتهي في الجزء | 14 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 3/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (94) الى الآية رقم (99) عدد الآيات (6)

بعدَ بيانِ إكرامِه ﷺ بالفاتِحةِ والقرآنِ وأنَّ مُهمَّتَه إنْذارُ النَّاسِ، أَمَرَه هنا بالجَهْرِ بالدَّعوةِ والتسبيحِ والصَّلاةِ وعبادةِ اللهِ حتَّى الموتِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)

لمَّا هدَّدَ النَّبيُ ﷺ الكفَّارَ بعذابِ الدُّنيا والآخرةِ ولم يَرَوا شيئًا نسَبُوه إلى الكذبِ، فرَدَّ اللهُ هنا بتحقُّقِ نزولِ العذابِ، ثُمَّ ذَكَّرَهم بالأدلَّةِ على وحْدَانيتِهِ تعالى وقدرتِه: خلقِ السماواتِ والأرضِ، وخلقِ الإنسانِ، وخلقِ الأنعامِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الحجر

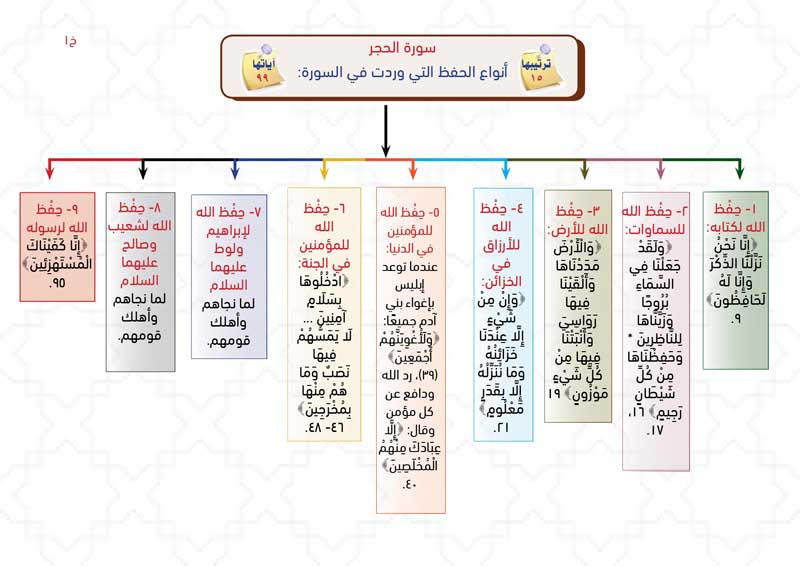

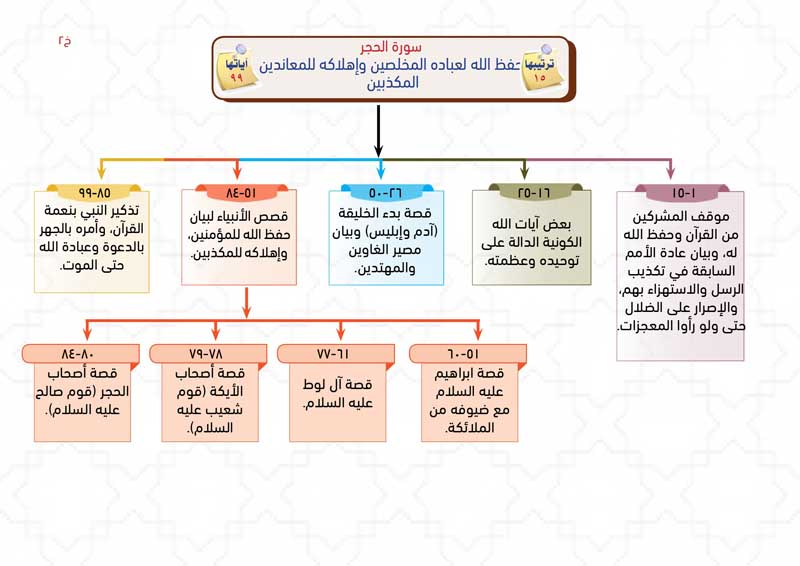

حفظ الله لعباده المخلصين وإهلاكه للمعاندين المكذبين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • اسم السورة: يشير إلى أصحاب الحِجْر (قوم ثمود)، وهم نموذج الطغيان والاستكبار الذين ركنوا إلى حصونهم القوية وقلاعهم الحصينة، وظنوا أن فيها الأمن والأمان والحفظ فلم تغن عنهم شيئًا، فجاءتهم الصيحة لتهلكهم، لنعلم نحن أنَّه لا حافظ إلا الله، وأن الحفظ لا يكون بالوسائل المادية، وإنما بطاعة الله.

- • سورة الحفظ والعناية الربانية:: سورة الحجر سورة بمجرد قرائتها تشعر بالأمان، إنها سورة الحفظ والعناية الربانية، مع كل آية من آياتها تجد قلبك يطمئن على رزقك، على دينك، على قرآنك، فكيف ذلك؟! لأن رسالتها ببساطة: الله هو حافظ هذا الدين وهذا الكتاب وليس البشر فقط، ادع إلى ربك واعبده ولا تلتفت لاستهزاء حاقد أو كاره للدين، احفظ الله يحفظك.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الحِجْرُ».

- • معنى الاسم :: الحِجْرُ: اسم ديار ثمود قوم صالح عليه السلام بوادي القرى بين المدينة والشام.

- • سبب التسمية :: لأن الله ذكر فيها ما حدث لقوم صالح وهم قبيلة ثمود وديارهم بالحِجْر.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: كانت تسمى هذه السورة عند حفاظ أهل تونس بسورة «رُبَمَا»، لأن كلمة (رُبَمَا) لم تقع في القرآن كله إلا في أول هذه السورة.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: حفظ الله لعباده المخلصين وإهلاكه للمعاندين المكذبين.

- • علمتني السورة :: أن حياة المعرضين عن الله في التلذذ بالمأكل، والتمتع بالشهوات، وطول اﻷمل: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

- • علمتني السورة :: أن طول الأمل داء عضال ومرض مزمن: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

- • علمتني السورة :: الحجر أن هلاك الأمم مُقَدَّر بتاريخ معين، لا تأخير فيه ولا تقديم: ﴿مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الحجر من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • هي آخر السور الخمس -بحسب ترتيب المصحف- التي افتتحت بحروف التهجي: ﴿الر﴾، وهذه السور هي: يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر.

• احتوت سورة الحجر على أطول كلمة في القرآن، وهي: ﴿فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ (22)، وحروفها 11 حرفًا.

• احتوت سورة الحجر على آية تعتبر الدليل الأصلي والعمدة في حفظ الله تعالى لكتابه من التحريف والتبديل، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (9).

• احتوت سورة الحجر على الموضع الوحيد الذي أقسم الله فيه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (72)، ولم يقسم الله تعالى بحياة غير نبيه صلى الله عليه وسلم.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستشعر بقلوبنا أن الكون كله بيد الله الحافظ العليم، الدين محفوظ، القرآن محفوظ، الرزق محفوظ.

• أن نحمد الله أن هدانا للإسلام، وندعو الله أن يثبّتنا عليه حتى نلقاه: ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (2).

• أن نستعد للآخرة ونتأهب لها، لا أن يكون أكبر همنا: أن نأكل ونشرب ونتمتع: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (3).

• ألا نحزن على قلة أرزاقنا؛ فإن الله أعلم بمصلحتنا منا، فنرضى بما قدره الله لنا: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (21).

• أن نحذر من الكبر؛ فإنه معصية الشيطان: ﴿قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ ...﴾ (32-35).

• ألا يمنعنا من الدعاء ما نعلم من أنفسنا، فإن الله أجاب دعاء شر الخلق: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ *قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (36، 37).

• أن نحدد حيلة غلبنا بها الشيطان؛ ثم نفكر في طريقة التخلص منها: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (39).

• أن نسأل الله أن يعصمنا من الشيطان، وأن يجعلنا من عباده المخلصين: ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (39، 40).

• أن نسامح من ظلمنا، ونعفو عنه لله: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ (47).

• أن نكون مع الله بين الخوف والرجاء: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ (49-50).

• أن نبتدئ بالسلام عند دخولنا المنزل، أو عند إقبالنا على مسلم: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا﴾ (52).

• ألا نقنط من رحمة الله تعالى مهما أصابنا في هذه الدنيا: ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (56).

• ألا نجعل المعارك الجانبية تستهلك أعمارنا، بل نركز على أهدافنا: ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ (65).

• أن نعامل إخواننا -وخاصة العمال والخدم- بلطف وبشاشة: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (88).

• أن نستمر في طاعة الله، فلا تتوقف الطاعات بانتهاء المواسم: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (99).

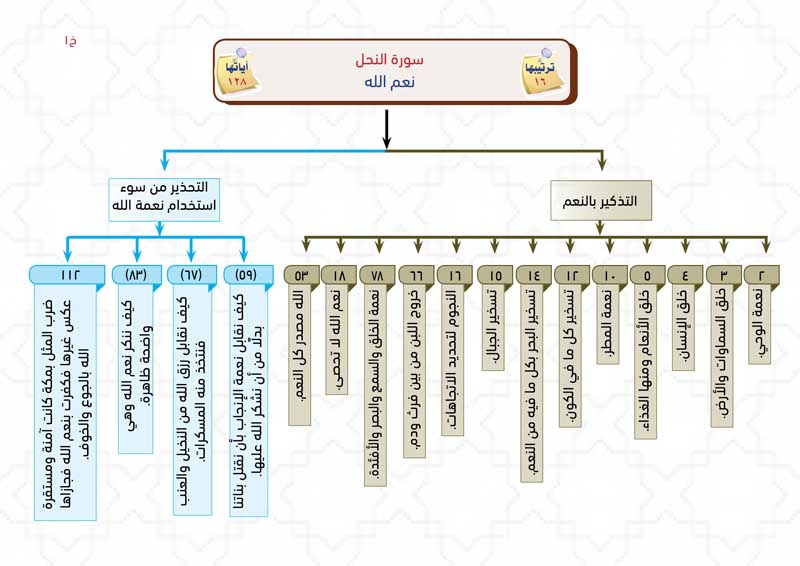

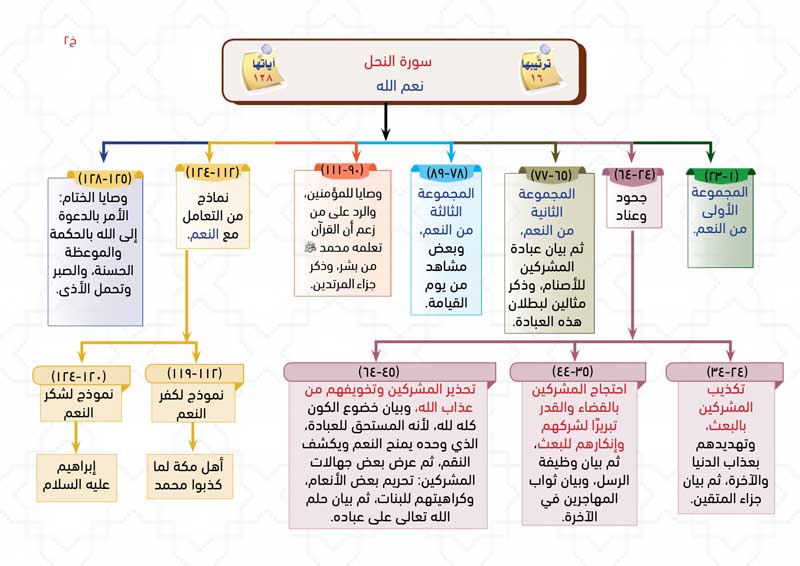

سورة النحل

التعرف على نعم الله وشكره عليها

أولاً : التمهيد للسورة :

- • هي سورة النعم تخاطب قارئها قائلة:: فسورة النحل هي أَكْثَرُ سُورَةٍ نُوِّهَ فِيهَا بِالنِّعَمِ، وَهِيَ أَكْثَرُ سُورَةٍ تَكَرَّرَتْ فِيهَا مُفْرَدَةُ (نِعْمَة) وَمُشْتَقَّاتُهَا.

- • سورة إبراهيم وسورة النحل:: انظر لنعم الله تعالى في الكون، من النعم الأساسيّة (ضروريّات الحياة) إلى النعم الخفيّة التي يغفل عنها الكثير وينساها، وحتى التي يجهلها، كل أنواع النعم. ثم تعرض السورة النعم وتناديك وتذكرك وتنبهك: المنعم هو الله، احذر من سوء استخدام النعم، اشكر الله عليها ووظفها فيما خلقت له.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النحل».

- • معنى الاسم :: النحل: حشرة صغيرة تربى للحصول على العسل.

- • سبب التسمية :: قال البعض: لذكر لفظ النحل فيها في الآية (68)، ولم يذكر في سورة أخرى غيرها

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة النِّعَم»؛ لكثرة ذكر النعم فيها.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: التفكر في نعم الله الكثيرة علينا.

- • علمتني السورة :: أنّ الوحي قرآنًا وسنة هو الرُّوح الذي تحيا به النفوس: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾

- • علمتني السورة :: أنّ نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ما نعرف منها وما لا نعرف: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (18)، فلو أننا قضينا حياتنا في عدّها ما أحصيناها، فكيف بشكرها؟

- • علمتني السورة :: أن العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بالضالين المكذبين، كيف آل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب والهلاك: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النحل من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

• عن عَبْدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: «مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعَ لِحَلاَلٍ وَحَرَامٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ، مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ...﴾».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة النحل احتوت على السجدة الثالثة -بحسب ترتيب المصحف- من سجدات التلاوة في القرآن الكريم، في الآية (49).

• سورة النحل وسورة هود تعتبر من أطول سور المئين، فهما من أطول سور القرآن الكريم بعد سور السبع الطِّوَال.

• سورة النحل تشبه سورة إبراهيم في التركيز على موضوع تعدد نعم الله على عباده، ولكن سورة النحل أكثر تفصيلًا للموضوع لطولها.

• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نقرأ سورة النحل، ثم نتبّع النعم المذكورة فيها، ونكتبها بالقلم في ورقة.

• أن نتفكّر في نعم الله، وفي كيفية توظيف كل هذه النعم في طاعة الله.

• أن نتذكر من فقد أحد هذه النعم، ونحن نردد: (الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعمة).

• أن نقتدي بإبراهيم عليه السلام الشاكر لأنعم الله عليه.

• ألا ننسى قول: "الحمد لله" عندما نرتدي ملابسنا الشتوية: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ (5).

• أن نتأمل وسائل النقل الحديثة كالسيارات والطائرات، وندرك سعة معاني كلام الله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (8).

• أن نحذر السخـرية، أو الاستـهزاء بالدعاة إلى الله، والعلماء المصلحين: ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (34).

• أن نبلِّغ الناس مسألة نافعة اقتداء بالأنبياء، وسيرًا على نهجهم: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (35).

• ألا نحمل أنفسنا ما لا تطيق, علينا النصح فقط, والله أعلم بقلوب عباده ومن يستحق القرب منه: ﴿إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ (37).

• ألا تيأس؛ ليس بين الضيق والفرج إلا كلمة (كن) فيكون الفرج ويزول الضيق: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (40).

• أن نتذكر نعمة أنعم الله بها علينا، ثم ننسب الفضل فيها لله وحده: " الحمد لله، الله أنعم علينا بكذا": ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّـهِ﴾ (53).

• أن نحسن معاملة بناتنا وأخواتنا، ونظهر البشر لمقدمهن: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (58).

• أن نتفكر -ونحن نشرب اللبن- كيف تدرج اللبن من برسيم في المزرعة إلى مصنع في بطن الحيوان، حتى صار مشروبًا لذيذًا على المائدة، ثم نحمد الله على نعمه: ﴿لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ﴾ (66).

• أن نحذر الحسد؛ فإن الله تعالى هو الذي فاضل بين الناس في أرزاقهم وعقولهم: ﴿وَاللَّـهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ (71).

• أن نستخدم ضرب المثل في نصحنا ودعوتنا؛ لتقريب الأمور: ﴿وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا ...﴾ (76).

• أن نتخَيل لو تعطَّلَت إحدَى النِّعَمِ، ثُمَّ نشْكُر اللهَ عليها: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (78).

• أن نشكر نعمة الله علينا بالسكن، ونتصدق بصدقة نساعد بها فقيرًا في دفع إيجار مسكنه: ﴿وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ (80). • أن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لنقرأ القرآن بقلب حاضر وبتدبر وتفكر: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (98).

• أن نهتم كثيرًا بتعـلم اللـغة العـربية؛ لأنـها تـوصل إلى فــهم القرآن: ﴿وَهَـٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ (103).

• أن نحرص على اتباع المنهج لا اتباع الأشخاص: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ (123).

تمرين حفظ الصفحة : 267

مدارسة الآية : [91] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾

التفسير :

{ الذين جعلوا القرآن عضين} أي:أصنافا وأعضاء وأجزاء، يصرفونه بحسب ما يهوونه، فمنهم من يقول:سحر ومنهم من يقول:كهانة ومنهم من يقول:مفترى إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به، الذين جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن الهدى.

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ أى قسموه إلى حق وباطل..

وقيل: هو متعلق بقوله- تعالى-: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.. وجوز أن يراد بالمقتسمين جماعة من قريش ... أرسلهم الوليد بن المغيرة، أيام موسم الحج، ليقفوا على مداخل طرق مكة، لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فانقسموا على هاتيك المداخل، يقول بعضهم لا تغتروا بالخارج فإنه ساحر..أى: وقل إنى أنا النذير عذابا مثل العذاب الذي أنزلناه على المقتسمين.

وقيل المراد بالمقتسمين، الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحا- أى يقتلوه ليلا- فأهلكهم الله ...

ثم قال- رحمه الله-: والأقرب من الأقوال المذكورة أن قوله كَما أَنْزَلْنا.. متعلق بقوله- تعالى- وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً ... وأن المراد بالمقتسمين أهل الكتابين، وأن الموصول مع صلته، صفة مبينة لكيفية اقتسامهم ...

والمعنى: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إيتاء مماثلا لإنزال الكتابين على أهلهما ... .

ويبدو لنا أن من الأفضل أن يكون المراد بالمقتسمين، ما يشمل أهل الكتابين وغيرهم من المشركين المتحالفين على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم- كما قال ابن كثير- وقد ذهب إلى ذلك الإمام ابن جرير، فقد قال- رحمه الله- بعد سرده للأقوال في ذلك ما ملخصه:

«والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله- تعالى- أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم قومه الذين عضوا القرآن ففرقوه، أنه نذير لهم من سخط الله وعقوبته، أن يحل بهم ما حل بالمقتسمين من قبلهم ومنهم ...

وجائز أن يكون عنى بالمقتسمين: أهل الكتابين.. وجائز أن يكون عنى بذلك: المشركين من قريش، لأنهم اقتسموا القرآن، فسماه بعضهم شعرا، وسماه بعضهم كهانة ...

وجائز أن يكون عنى به الفريقين ... وممكن أن يكون عنى به المقتسمين على صالح من قومه. لأنه ليس في التنزيل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في فطرة العقل، ما يدل على أنه عنى به أحد الفرق الثلاثة دون الآخرين، وإذا فكل من اقتسم كتابا لله بتكذيب بعض وتصديق بعض، كان داخلا في هذا التهديد والوعيد ... .

وقوله : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) أي : جزءوا كتبهم المنزلة عليهم ، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض .

قال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا هشيم ، أنبأنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( جعلوا القرآن عضين ) قال : هم أهل الكتاب ، جزءوه أجزاء ، فآمنوا ببعضه ، وكفروا ببعضه

حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس : ( كما أنزلنا على المقتسمين ) قال : آمنوا ببعض ، وكفروا ببعض : اليهود والنصارى

قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، والضحاك مثل ذلك .

وقال الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( جعلوا القرآن عضين ) قال : السحر . وقال عكرمة : العضه : السحر بلسان قريش ، تقول للساحرة : إنها العاضهة

وقال مجاهد : عضوه أعضاء ، قالوا : سحر ، وقالوا : كهانة ، وقالوا : أساطير الأولين .

وقال عطاء : قال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : مجنون . وقال بعضهم كاهن . فذلك العضين ، وكذا روي عن الضحاك وغيره .

وقال محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن سعيد أو عكرمة ، عن ابن عباس : أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ، وكان ذا شرف فيهم ، وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ، ويرد قولكم بعضه بعضا . فقالوا : وأنت يا أبا عبد شمس ، فقل وأقم لنا رأيا نقول به . قال : بل أنتم قولوا لأسمع . قالوا : نقول كاهن " . قال : ما هو بكاهن . قالوا : فنقول : " مجنون " . قال : ما هو بمجنون ! قالوا فنقول : " شاعر " . قال : ما هو بشاعر . قالوا : فنقول : " ساحر " . قال : ما هو بساحر . قالوا : فماذا نقول ؟ قال : والله إن لقوله حلاوة ، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول أن تقولوا : هو ساحر . فتفرقوا عنه بذلك ، وأنزل الله فيهم : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) أصنافا

واختلف أهل التأويل في معنى قوله ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) فقال بعضهم: معناه: الذين جعلوا القرآن فِرَقا مفترقة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: فرقا.

حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم، قالا ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جزّءوه فجعلوه أعضاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.

حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: جزّءوه فجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور.

حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا طلحة، عن عطاء ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: المشركون من قريش، عضُّوا القرآن فجعلوه أجزاء، فقال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: شاعر، وقال بعضهم: مجنون ، فذلك العِضُون.

حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول: في قوله ( جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) : جعلوا كتابهم أعضاء كأعضاء الجزور، وذلك أنهم تقطعوه زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وهو قوله فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا .

حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) عضهوا كتاب الله ، زعم بعضهم أنه سِحْر، وزعم بعضهم أنه شِعْر، وزعم بعضهم أنه كاهن .

قال أبو جعفر: هكذا قال كاهن، وإنما هو كهانة ، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: آمنوا ببعض، وكفروا ببعض.

حدثني يونس، قال: أخبرني ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: جعلوه أعضاء كما تُعَضَّى الشاة. قال بعضهم: كَهانة، وقال بعضهم: هو سحر، وقال بعضهم: شعر، وقال بعضهم أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا .. الآية ، جعلوه أعضاء كما تُعَضَّى الشاة فوجه قائلو هذه المقالة قوله ( عِضِينَ) إلى أن واحدها: عُضْو، وأن عِضِينَ جمعه، وأنه مأخوذ من قولهم عَضَّيت الشيء تعضية: إذا فرقته، كما قال رؤبة:

وليس دينُ اللَّهِ بالمُعَضَّى (1)

يعني بالمفرّق ، وكما قال الآخر:

وعَضَّـى بَنِـي عَـوْف فأمَّـا عَدُوَّهُمْ

فـأرْضَى وأمَّـا الْعِـزُّ منهُـمُ فغـيَّرا (2)

يعني بقوله: وعَضَّى: سَبَّاهُمْ ، وقَطَّعاهُمْ بألسنتهما (3) . وقال آخرون: بل هي جمع عِضَة، جمعت عِضين ، كما جمعت البُرّة بُرِين، والعِزة عِزِين ، فإذا وُجِّه ذلك إلى هذا التأويل كان أصل الكلام عِضَهَة، ذهبت هاؤها الأصلية، كما نقصوا الهاء من الشَّفَة وأصلها شَفَهَة، ومن الشاة ، وأصلها شاهة ، يدل على أن ذلك الأصل تصغيرهم الشفة: شُفَيْهة، والشاة: شُوَيْهة، فيردّون الهاءَ التي تسقط في غير حال التصغير ، إليها في حال التصغير، يقال منه: عَضَهْتُ الرجل أعضَهُه عَضْهًا. إذا بَهَتَّه ، وقذفته ببُهتان ، وكأن تأويل من تأوّل ذلك كذلك: الذين عَضَهوا القرآن، فقالوا: هو سِحْر، أو هو شعر، نحو القول الذي ذكرناه عن قتادة.

وقد قال جماعة من أهل التأويل: إنه إنما عَنَى بالعَضْه في هذا الموضع، نسبتهم إياه إلى أنه سِحْر خاصة دون غيره من معاني الذمّ، كما قال الشاعر:

للماءِ مِنْ عِضَاتهنَّ زَمْزَمهْ (4)

يعني: من سِحْرهنْ.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: سحرا.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة (عِضِينَ) قال: عَضَهوه وبَهَتُوه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: كان عكرمة يقول: العَضْه: السحر بلسان قريش، تقول للساحرة: إنها العاضهة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء ، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل ، وحدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله ( جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) قال: سِحْرا أعضاء الكتب كلها وقريش فرقوا القرآن ، قالوا: هو سحر.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُعْلِم قوما عَضَهُوا القرآن أنه لهم نذير من عقوبة تنـزل بهم بِعضْهِهِمْ إياه مثل ما أنـزل بالمقتسمين، وكان عَضْهُهُم إياه: قذفهموه بالباطل، وقيلهم إنه شعر وسحر، وما أشبه ذلك.

وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات به لدلالة ما قبله من ابتداء السورة وما بعده، وذلك قوله إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ على صحة ما قلنا، وإنه إنما عُنِيَ بقوله ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) مشركي قومه ، وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أنه لم يكن في مشركي قومه من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض، بل إنما كان قومه في أمره على أحد معنيين: إما مؤمن بجميعه، وإما كافر بجميعه. وإذ كان ذلك كذلك، فالصحيح من القول في معنى قوله ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) الذين زعموا أنهم عَضَهوه، فقال بعضهم: هو سحر، وقال بعضهم: هو شعر، وقال بعضهم: هو كهانة ، وما أشبه ذلك من القول، أو عَضَّهُوه ففرقوه، بنحو ذلك من القول ، وإذا كان ذلك معناه احتمل قوله عِضِين، أن يكون جمع: عِضة، واحتمل أن يكون جمع عُضْو، لأن معنى التعضية: التفريق، كما تُعَضى الجَزُور والشاة، فتفرق أعضاء. والعَضْه: البَهْت ، ورميه بالباطل من القول ، فهما متقاربان في المعنى.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[91] ﴿الَّذِين َجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ قال ابن عباس: «آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهذه تسلية لرسول الله ﷺ عن صنيع قومه بالقرآن، وتكذيبهم له بقولهم: سحر، وشعر، وأساطير، بأن غيرهم من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب مثل فعل كفار مكة».

الإعراب :

- ﴿ الَّذِينَ: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة-نعت-للمقتسمين. والجملة بعده: صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ جَعَلُوا الْقُرْآنَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. القرآن: مفعول به منصوب بالفتحة.

- ﴿ عِضِينَ: ﴾

- مفعول به ثان منصوب بالياء لأن ملحق بجمع المذكر السالم. وهي جمع «عضة» وأصلها: عضوة على وزن «فعلة» وعن عكرمة: العضة: بمعنى السحر بلغة قريش يقولون للساحر عاضهة ومعنى «عضين هو» أجزاء. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [91] لما قبلها : ولَمَّا أجملَ اللهُ عز وجل المُقْتَسِمِين؛ بَيَّنَهم هنا بأنهم الذين قَسَّموا كتابَ الله، فقالوا عنه: شعر، وقالوا: سحر، وقالوا: كهانة، وقالوا: أساطير الأولين، قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [92] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴾

التفسير :

تفسير الآيتين 92 و93:ـ

{ فوربك لنسألنهم أجمعين} أي:جميع من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله{ عما كانوا يعملون} وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا عليه

ثم أكد- سبحانه- هذا التهديد والوعيد فقال: فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ.

والفاء هنا متفرعة على ما سبق تأكيده في قوله وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ... إذ في هذا اليوم يكون سؤالهم.

والواو للقسم، أى: فوحق ربك- أيها الرسول الكريم- الذي خلقك فسواك فعدلك، لنسألن هؤلاء المكذبين جميعا، سؤال توبيخ وتقريع وتبكيت، عما كانوا يعملونه في الدنيا من أعمال قبيحة: وعما كانوا يقولونه من أقوال فاسدة، ثم لننزلن بهم جميعا العقوبة المناسبة لهم.

فالمقصود من هذه الآية الكريمة زيادة التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيد التهديد للمشركين.

" فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون " أولئك النفر الذين قالوا لرسول الله.

وقال عبد الله هو ابن مسعود والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول: ابن آدم ماذا غرك منى بي؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فوربك يا محمد لنسألنّ هؤلاء الذين جعلوا القرآن في الدنيا عِضين في الآخرة عما كانوا يعملون في الدنيا، فيما أمرناهم به ، وفيما بعثناك به إليهم من آي كتابي الذي أنـزلته إليهم ، وفيما دعوناهم إليه من الإقرار به ومن توحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان.

.

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب وأبو السائب، قالا ثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثا، عن بشير، عن أنس، في قوله (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) قال: عن شهادة أن لا اله إلا الله.

حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن ليث، عن بشير بن نهيك، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) قال: " عن لا إله إلا الله ".

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن ليث، عن بشير، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[92] هنا قال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، وفي القصص: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: 78]، وفى الرحمن: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 39] كيف نجمع بين هذه الآيات؟ الجواب: قيل: في القيامة مواقف عدة، ففي بعضها يسأل، وفى بعضها لا يسأل، وقيل: (لَنَسْأَلَنَّهُمْ) لما عملوا، ولا يسألون ماذا عملوا لأنه أعلم بذلك، وقيل: (لَنَسْأَلَنَّهُمْ) سؤال توبيخ، و(لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ) سؤال استعلام.

وقفة

[92، 93] ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ هذا قسم من الله يشيب له الشعر ويرتجف منه الفؤاد.

وقفة

[92، 93] ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ قسمٌ ترتعد له القلوب، وسؤالٌ لا بدّ سيطرح عليك، وبعد الجواب إما نجاة أو هلاك.

وقفة

[92، 93] قال عدة من أهل العلم في قوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: عن لا إله إلا الله.

وقفة

[92، 93] قال عمر بن عبد العزيز: يا معشر المستترين، اعلموا أنَّ عندَ الله مسألةً فاضحةً :﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ فَوَ رَبِّكَ: ﴾

- الفاء: استئنافية. الواو: واو القسم: حرف جر. ربّ: اسم مقسم به مجرور للتعظيم بواو القسم. والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة وعلامة جر الاسم الكسرة الظاهرة.

- ﴿ لَنَسْئَلَنَّهُمْ: ﴾

- اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف. والجملة بعدها: جواب القسم لا محل لها. نسألن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والثقيلة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.

- ﴿ أَجْمَعِينَ: ﴾

- توكيد للضمير «هم» منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. بمعنى: لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي السؤال تقريع ووعيد لهم. '

المتشابهات :

| الحجر: 92 | ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ |

|---|

| مريم: 68 | ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [92] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ عز وجل المراد بالمُقْتَسِمِين؛ هَدَّدَهم هنا وتوعدهم، قال تعالى:

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [93] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

التفسير :

تفسير الآيتين 92 و93:ـ

{ فوربك لنسألنهم أجمعين} أي:جميع من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله{ عما كانوا يعملون} وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا عليه

عما كانوا يعملونه فى الدنيا من أعمال قبيحة : وعما كانوا يقولونه من أقوال فاسدة ، ثم لننزلن بهم جميعًا العقوبة المناسبة لهم .

فالمقصود من هذه الآية الكريمة زيادة التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيد التهديد للمشركين .

وقال عطية العوفي ، عن ابن عمر في قوله : ( لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) قال : عن لا إله إلا الله .

وقال عبد الرزاق ، أنبأنا الثوري ، عن ليث - هو ابن أبي سليم - عن مجاهد في قوله : ( لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) قال : عن لا إله إلا الله

وقد روى الترمذي ، وأبو يعلى الموصلي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن بشير بن نهيك ، عن أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) [ قال ] عن لا إله إلا الله

ورواه ابن إدريس ، عن ليث ، عن بشير عن أنس موقوفا

وقال ابن جرير : حدثنا أحمد ، حدثنا أبو أحمد ، حدثنا شريك ، عن هلال ، عن عبد الله بن عكيم قال : قال عبد الله - هو ابن مسعود - : والذي لا إله غيره ، ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ، فيقول : ابن آدم ماذا غرك مني بي ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ ابن آدم ، ماذا أجبت المرسلين ؟

وقال أبو جعفر : عن الربيع ، عن أبي العالية : قال : يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة ، عما كانوا يعبدون ، وماذا أجابوا المرسلين .

وقال ابن عيينة عن عملك ، وعن مالك .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن أبي الحواري ، حدثنا يونس الحذاء ، عن أبي حمزة الشيباني ، عن معاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معاذ إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه ، حتى كحل عينيه ، وعن فتات الطينة بأصبعيه ، فلا ألفينك يوم القيامة وأحد أسعد بما آتى الله منك "

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) ثم قال ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) [ الرحمن : 39 ] قال : لا يسألهم : هل عملتم كذا ؛ لأنه أعلم بذلك منهم ، ولكن يقول : لم عملتم كذا وكذا ؟

حدثنا الحسن بن يحيى. قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في قوله ( فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) قال: عن لا إله إلا الله.

حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن هلال، عن عبد الله بن عُكَيْم، قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره، ما منكم أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: ابن آدم ، ماذا غرّك مني بي ابن آدم؟ ماذا عملت فيما علمت ابن آدم؟ ماذا أجبت المرسلين؟

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) قال: يُسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة: عما كانوا يعبدون، وعما أجابوا المرسلين.

حدثنا المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا الحسين الجعفي، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن ابن عمر: (لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) قال: عن لا إله إله الله.

حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس قوله (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) . ثم قال: فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ قال: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لهم: لِمَ عملتم كذا وكذا؟

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[93] ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ قال ابن عباس: «لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام: هل عملتم كذا وكذا؟ لأن الله عالم بكل شيء، ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ».

الإعراب :

- ﴿ عَمّا كانُوا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بنسأل و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعن. كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والألف فارقة وجملة كانُوا يَعْمَلُونَ» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ يَعْمَلُونَ: ﴾

- الجملة: في محل نصب خبر «كان» وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والعائد الى الموصول محذوف وهو منصوب المحل أي يعملونه. '

المتشابهات :

| البقرة: 134 | ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ |

|---|

| البقرة: 141 | ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ |

|---|

| الحجر: 93 | ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [93] لما قبلها : ولَمَّا هَدَّدَهم اللهُ عز وجل بالسؤال؛ بَيَّنَ هنا أنه سوف يسألهم عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي في الدنيا، قال تعالى:

﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [94] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ .. ﴾

التفسير :

ثم أمر الله رسوله ان لا يبالي بهم ولا بغيرهم وأن يصدع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقنه عن أمره عائق ولا تصده أقوال المتهوكين،{ وأعرض عن المشركين} أي:لا تبال بهم واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلا على شأنك

ثم أمر- سبحانه- رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يمضى في طريقه، وأن يجهر بدعوته وأن يعرض عن المشركين، فقد كفاه- سبحانه- شرهم فقال- تعالى-: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.

وقوله فَاصْدَعْ.. من الصدع بمعنى الإظهار والإعلان. ومنه قولهم: انصدع الصبح، إذا ظهر بعد ظلام الليل والصديع الفجر لانصداعه أى ظهوره. ويقال: صدع فلان بحجته، إذا تكلم بها جهارا.

أى: فاجهر- أيها الرسول الكريم- بدعوتك، وبلغ ما أمرناك بتبليغه علانية، وأعرض عن سفاهات المشركين وسوء أدبهم.

قال عبد الله بن مسعود: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا بدعوته حتى نزلت هذه الآية.

فخرج هو وأصحابه،

يقول تعالى آمرا رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به ، وهو مواجهة المشركين به ، كما قال ابن عباس : ( فاصدع بما تؤمر ) أي : أمضه . وفي رواية : افعل ما تؤمر .

وقال مجاهد : هو الجهر بالقرآن في الصلاة .

وقال أبو عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود : ما زال النبي - صلى الله عليه وسلم - مستخفيا ، حتى نزلت : ( فاصدع بما تؤمر ) فخرج هو وأصحابه

وقوله : ( وأعرض عن المشركين)

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، مولى زيد بن ثابت، عن سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس، قال: أنـزل الله تعالى ذكره: ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) فإنه أمر من الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالته قومه ، وجميع من أرسل إليه ، ويعني بقوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) : فامض وافرُق، كما قال أبو ذؤَيب:

وكــــأنَّهُنَّ رَبابَـــةٌ وكأنَّـــهُ

يُسـرٌ يُفيـضُ عـلى القِـداح ويَصْدَعُ (5)

يعني بقوله: يَصْدَع : يُفَرِّق بالقداح.

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) يقول: فأمضه.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) يقول: افعل ما تؤمر.

حدثني الحسين بن يزيد الطحان، قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، في قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: بالقرآن.

حدثني نصر بن عبد الرحمن الأَوْديّ، قال: ثنا يحيى بن إبراهيم، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: هو القرآن.

حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، في قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: بالقرآن.

حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، في قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: الجهر بالقرآن في الصلاة.

حدثنا أحمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: بالقرآن في الصلاة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء ، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: اجهر بالقرآن في الصلاة.

حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال : ثنا أبو أسامة، قال: ثنا موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: مازال النبيّ مستخفيا حتى نـزلت ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) فخرج هو وأصحابه.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) قال: بالقرآن الذي يوحى إليه أن يبلغهم إياه ، وقال تعالى ذكره: ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) ولم يقل: بما تؤمر به، والأمر يقتضي الباء ، لأن معنى الكلام: فاصدع بأمرنا، فقد أمرناك أن تدعو إلى ما بعثناك به من الدين خلقي وأذنَّا لك في إظهاره.

ومعنى " ما " التي في قوله ( بِمَا تُؤْمَرُ ) معنى المصدر، كما قال تعالى ذكره يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ معناه: افعل الأمر الذي تؤمر به ، وكان بعض نحويِّي أهل الكوفة يقول في ذلك: حذفت الباء التي يوصل بها تؤمر من قوله ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) على لغة الذين يقولون: أمرتك أمرا ، وكان يقول: للعرب في ذلك لغتان: إحداهما أمرتك أمرا، والأخرى أمرتك بأمر، فكان يقول: إدخال الباء في ذلك وإسقاطها سواء. واستشهد لقوله ذلك بقول حصين بن المنذر الرقاشي ليزيد بن المهلَّب:

أمَــرْتُكَ أمْــرًا جازِمـا فَعَصَيْتَنـي

فـأصْبَحْتَ مَسـلُوبَ الإمـارَةِ نادِمـا (6)

فقال أمرتك أمرا، ولم يقل: أمرتك بأمر، وذلك كما قال تعالى: ذكره: أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ولم يقل: بربهم، وكما قالوا: مددت الزمام، ومددت بالزمام، وما أشبه ذلك من الكلام .

وأما قوله ( وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) ويقول تعالى ذكره لنبييه صلى الله عليه وسلم: بلغ قومك ما أرسلتَ به، واكفف عن حرب المشركين بالله وقتالهم. وذلك قبل أن يفرض عليه جهادهم، ثم نَسَخَ ذلك بقوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .

كما حدثنا محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) وهو من المنسوخ.

حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك، في قوله ( وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) و قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ وهذا النحو كله في القرآن أمر الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك منه، ثم أمره بالقتال، فنَسَخَ ذلك كله، فقال: ( خُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ ) ...الآية.

التدبر :

عمل

[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر﴾ اصدع؛ ﻷنه ليس من أمور اﻹسلام (محرج ومخجل).

وقفة

[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ الحقيقة لابد أن تشقق جدرانًا كنت تستظل بها.

وقفة

[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ دين بلا أسرار.

وقفة

[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ افلق به وجه الظلام، أيقظ به الحياة، مزق به أستار الجاهلية، حطم به جدران الزيف.

وقفة

[94] عندما تختل الموازيين لا يكون قول الحق مُجديًا حتى ترجع الموازين إلى نصابها؛ حينئذٍ ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾.

وقفة

[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ جاء في تفسير الألوسي أن أعرابيًا لما سمع هذه الآية، سجد وقال: «سجدت لبلاغة هذا الكلام».

وقفة

[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ أهمية الجهر بالحق وبيانه لاسيما إذا لم يكن هناك اضطهاد أو مفاسد تزيد على مصلحة قول الحق.

عمل

[94] ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ شارك مع بعض زملائك أو أحد أقاربك في أمر بمعروف أو نهي عن منكر.

وقفة

[94] إذا صدع المسلم بأمر ربه على الوجه المشروع، فلن يضره المستهزؤون؛ فلقد تكفل الله بكفايته إياهم، تأمل قول ربك: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾.

وقفة

[94 ،95] من ترك الدعوة خشية المنافقين والمستهزئين والمثبطين فقد خالف منهج النبوة ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾، ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ فقد كفاك الله شرهم؛ فلا تترك الدعوة لأجلهم.

الإعراب :

- ﴿ فَاصْدَعْ: ﴾

- الفاء: استئنافية. اصدع: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أي فاجهر من صدع بالحجة: جهر بها.

- ﴿ بِما تُؤْمَرُ: ﴾

- جار ومجرور متعلق باصدع. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. تؤمر: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت. أي: تؤمر به. والجملة: صلة الموصول لا محل لها ويجوز أن تعرب «ما» مصدرية فتكون «ما» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بالباء. التقدير: أو المعنى: بأمرك-على المصدر-من المبني للمجهول. أو بأمرنا. وعلى ذلك تكون الجملة «تؤمر» صلة «ما» المصدرية لا محل لها أما على الوجه الأول فعلى معنى: بما تؤمر به من الشرائع فحذف الجار كقوله: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به.

- ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «اصدع» وتعرب اعرابها. عن المشركين: جار ومجرور متعلق با عرض وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم النون عوض من التنوين والحركة في المفرد. وكسرت نون «عن» لالتقاء الساكنين والمعنى: وأعرض عن اجابتهم. '

المتشابهات :

| الأعراف: 199 | ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ |

|---|

| الأنعام: 106 | ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ |

|---|

| الحجر: 94 | ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [94] لما قبلها : وبعد بيانِ إكرامِه صلى الله عليه وسلم بالفاتِحةِ والقرآنِ، وأنَّ مُهمَّتَه إنْذارُ النَّاسِ؛ أَمَرَه اللهُ عز وجل هنا بالجَهْرِ بالدَّعوةِ والتسبيحِ والصَّلاةِ وعبادةِ اللهِ حتَّى الموتِ، قال تعالى:

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [95] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾

التفسير :

{ إنا كفيناك المستهزئين} بك وبما جئت به وهذا وعد من الله لرسوله، أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة.

وقوله إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ تعليل للأمر بالجهر بالدعوة، بعد أن مكث صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام سرا ثلاث سنين أو أكثر.

وقوله كَفَيْناكَ.. من الكفاية. تقول: كفيت فلانا المؤنة إذا توليتها عنه، ولم تحوجه إليها. وتقول: كفيتك عدوك أى: كفيتك بأسه وشره.

والمراد بالمستهزئين: أكابر المشركين في الكفر والعداوة والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أى: إنا كفيناك الانتقام من المستهزئين بك وبدعوتك، وأرحناك منهم، بإهلاكهم. وذكر بعضهم أن المراد بهم خمسة من كبرائهم، وهم: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحارث بن عيطل، والعاص بن وائل: وقد أهلكهم الله جميعا بمكة، وكان هلاكهم العجيب من أهم الصوارف لأتباعهم عن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام الرازي: واعلم أن المفسرين قد اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين، وفي أسمائهم، وفي كيفية طريق استهزائهم، ولا حاجة إلى شيء منها.

والقدر المعلوم أنهم طبقة لهم قوة وشوكة ورئاسة، لأن أمثالهم هم الذين يقدرون على إظهار مثل هذه السفاهة، مع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في علو قدره، وعظم منصبه، ودل القرآن على أن الله- تعالى- أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم» .

وقوله : ( وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين ) أي : بلغ ما أنزل إليك من ربك ، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله . ( ودوا لو تدهن فيدهنون ) [ القلم : 9 ] ولا تخفهم ; فإن الله كافيك إياهم ، وحافظك منهم ، كما قال تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) [ المائدة : 67 ]

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ، حدثنا إسحاق بن إدريس ، حدثنا عون بن كهمس ، عن يزيد بن درهم قال : سمعت أنسا يقول في هذه الآية : ( إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ) قال : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغمزه بعضهم ، فجاء جبريل أحسبه قال : فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة حتى ماتوا

وقال محمد بن إسحاق : كان عظماء المستهزئين - كما حدثني يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير - خمسة نفر ، كانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم ، من بني أسد بن عبد العزى بن قصي : الأسود بن المطلب أبو زمعة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني - قد دعا عليه ؛ لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه [ به ] فقال : اللهم ، أعم بصره ، وأثكله ولده . ومن بني زهرة : الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة . ومن بني مخزوم : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي : العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد . ومن خزاعة : الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان - فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستهزاء ، أنزل الله تعالى : ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين ) إلى قوله : ( فسوف يعلمون )

وقال ابن إسحاق : فحدثني يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير ، أو غيره من العلماء ، أن جبريل أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يطوف بالبيت ، فقام وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنبه ، فمر به الأسود [ ابن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء ، فعمي . ومر به الأسود ] بن عبد يغوث ، فأشار إلى بطنه ، فاستسقى بطنه ، فمات منه حبنا . ومر به الوليد بن المغيرة ، فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله - كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره - وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له ، فتعلق سهم من نبله بإزاره ، فخدش رجله ذلك الخدش ، وليس بشيء - فانتقض به فقتله . ومر به العاص بن وائل ، فأشار إلى أخمص قدمه ، فخرج على حمار له يريد الطائف ، فربض على شبرقة فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته . ومر به الحارث بن الطلاطلة ، فأشار إلى رأسه ، فامتخط قيحا ، فقتله

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد ، عن رجل ، عن ابن عباس قال : كان رأسهم الوليد بن المغيرة ، وهو الذي جمعهم .

وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق ، عن يزيد ، عن عروة بطوله ، إلا أن سعيدا يقول : الحارث بن غيطلة . وعكرمة يقول : الحارث بن قيس .

قال الزهري : وصدقا ، هو الحارث بن قيس ، وأمه غيطلة .

وكذا روي عن مجاهد ، ومقسم ، وقتادة ، وغير واحد ، أنهم كانوا خمسة .

وقال الشعبي : كانوا سبعة .

والمشهور الأول .

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين يا محمد، الذين يستهزئون بك ويسخرون منك، فاصدع بأمر الله، ولا تخف شيئا سوى الله، فإن الله كافيك من ناصبك وآذاك كما كفاك المستهزئين. وكان رؤساء المستهزئين قوما من قريش معروفين.

* ذكر أسمائهم حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، قال: ثني محمد، قال: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عُروة بن الزُّبير خمسة نَفَر من قومِه، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم ، من بني أسد بن عبد العُزَّى بن قصيّ: الأسود بن المطلب أبو زَمْعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال: اللهمّ أعم بصره، وأثكله ولده ، ومن بني زهرة: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زُهرة ، ومن بني مخزوم: الوليدُ بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ، ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لؤيّ: العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سَهْم ، ومن خُزاعة: الحارث بن الطُّلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن مَلْكان ، فلما تمادوْا في الشرّ وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء، أنـزل اللَّه تعالى ذكره فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ... إلى قوله ( فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) قال محمد بن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان، عن عُروة بن الزبير أو غيره من العلماء ، أن جبرئيل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت فقام ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمرّ به الأسود بن المطلب، فرَمى في وجهه بورقة خضراء، فعَمِي ، ومرّ به الأسود بن عبد يغوث، فأشار إلى بطنه فاسْتَسْقَى بطنه ، فمات منه حبنا ، ومرّ به الوليد بن المُغيرة، فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين، وهو يجرّ سِبله، يعني إزاره ، وذلك أنه مرّ برجل من خزاعة يَريش نبلا له، فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء، فانتقَض به فقتله ، ومرّ به العاص بن وائل السَّهميّ، فأشار إلى أخمص رجله، فخرج على حمار له يريد الطائف ، فوقِصَ على شِبْرِقة، فدخل في أخمص رجله منها شوكة، فقتلته .

قال أبو جعفر : الشِّبرقة: المعروف بالحَسَك، منه حَبَنا (7) والحَبَن: الماء الأصفر ، ومرّ به الحارث بن الطُّلاطلة، فأشار إلى رأسه، فامتخط قيحا فقتله.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد القرشيّ، عن رجل، عن ابن عباس، قال : كان رأسهم الوليد بن المُغيرة، وهو الذي جمعهم.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن زياد، عن سعيد بن جبير، في قوله (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: كان المستهزئين: الوليدُ بن المغيرة، والعاص بن وائل، وأبو زمعة والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن عيطلة. فأتاه جبرئيل، فأومأ بأصبعه إلى رأس الوليد، فقال: ما صنعت شيئا، قال: كُفِيت ، وأومأ بيده إلى أخمص العاص، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما صَنَعْتَ شَيْئا ، فقال: كُفيت ، وأومأ بيده إلى عين أبي زمعة، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما صَنَعْتَ شَيْئا، قال: كُفيت. وأومأ بأصبعه إلى رأس الأسود، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: دَعْ لي خالي . فقال: كُفِيت ، وأومأ بأصبعه إلى بطن الحارث، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما صَنَعْتَ شَيْئا ، فقال كُفِيت. قال: فمرّ الوليد على قين لخزاعة وهو يجر ثيابه، فتعلقت بثوبه بروة أو شررة (8) وبين يديه نساء، فجعل يستحي أن يطأ من ينتزعها، وجعلت تضرب ساقه فخدشته، فلم يزل مريضا حتى مات ، وركب العاص بن وائل بغلة له بيضاء إلى حاجة له بأسفل مكة، فذهب ينـزل، فوضع أخمص قدمه على شبرقة ، فحكت رجله، فلم يزل يحكها حتى مات ، وعمي أبو زمعة ، وأخذت الأكلة في رأس الأسود ، وأخذ الحارث الماء في بطنه.

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، في قوله (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: هم خمسة رهط من قريش: الوليدُ بن المغيرة، والعاصُ بن وائل، وأبو زمعة، والحارث بن عيطلة، والأسود بن قيس.

حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، في قوله (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: الوليد بن المغيرة، والعاصُ بن وائل السَّهْمِيّ، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحارث بن عيطلة.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، في قوله (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: هم خمسة كلهم هلك قبل بَدْر: العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، وأبو زمعة بن عبد الأسود، والحارث بن قيس، والأسود بن عبد يغوث.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن عيطلة.

حدثنا المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بكر الهذلي، قال: قلت للزُّهريّ: إن سعيد بن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئين، فقال سعيد: هو الحارث بن عيطلة، وقال عكرمة: هو الحارث بن قيس؟ فقال: صدقا، كانت أمه تسمى عيطلة وأبوه قيس.

حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم ، عن حصين، عن الشعبيّ، قال: المستهزئين سبعة ، وسَمَّى منهم أربعة.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: كانوا من قريش خمسة نفر: العاصُ بن وائل السهمي، كُفِي بصداع أخذه في رأسه، فسال دماغه حتى كان يتكلم من أنفه ، والوليد بن المغيرة المخزومي، كفي برجل من خزاعة أصلح سهما له، فندرت منه شظية، فوطئ عليها فمات ، وهبار بن الأسود، وعبد يغوث بن وهب، والحارث بن عيطلة.

حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) قال: كلهم من قريش : العاص بن وائل، فكفي بأنه أصابه صداع في رأسه، فسال دماغه حتى لا يتكلم إلا من تحت أنفه ، والحارث بن عيطلة بصفر في بطنه ، وابن الأسود فكفي بالجدري ، والوليد بأن رجلا ذهب ليصلح سهما له، فوقعت شظية فوطئ عليها ، وعبد يغوث فكفي بالعمى، ذهب بصره.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، وعن مِقْسم ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ) قال: هم الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وعديّ بن قيس، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، مرّوا رجلا رجلا على النبيّ صلى الله عليه وسلم ومعه جبرئيل، فإذا مرّ به رجل منهم قال جبرئيل: كيف تجد هذا؟ فيقول: بئس عدوّ الله ، فيقول جبرئيل: كفاكه ، فأما الوليد بن المغيرة ، فتردّى، فتعلق سهم بردائه، فذهب يجلس فقطع أكحله فنـزف فمات ، وأما الأسود بن عبد يغوث، فأُتِي بغصن فيه شوك، فضرب به وجهه، فسالت حدقتاه على وجهه، فكان يقول: دعوت على محمد دعوة، ودعا عليّ دعوة، فاستجيب لي، واستجيب له ، دعا عليّ أن أَعمَى فعميت : ودعوت عليه أن يكون وحيدا فريدا في أهل يثرب فكان كذلك ، وأما العاص بن وائل، فوطئ على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك ، وأما الأسود بن المطلب وعديّ بن قيس، فإن أحدهما قام من الليل وهو ظمآن، فشرب ماء من جَرّة، فلم يزل يشرب حتى انفتق بطنه فمات ، وأما الآخر فلدغته حية فمات.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزاق، قال: أخبرنا معمر. عن قتادة وعثمان، عن مِقْسم مولى ابن عباس، في قوله ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ) ثم ذكر نحو حديث ابن عبد الأعلى، عن ابن ثور.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: كَمَا أَنْـزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ هم رهط خمسة من قريش عضهوا القرآن، زعم بعضهم أنه سحر وزعم بعضهم أنه شعر وزعم بعضهم أنه أساطير الأوّلين: أما أحدهم: فالأسود بن عبد يغوث، أتى على نبيّ الله صلى الله عليه وسلم وهو عند البيت، فقال له الملَك: كيف تجد هذا؟ قال: بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ على أنَّهُ خالي ، قال: كفيناك ، ثم أتى عليه الوليد بن المغيرة، فقال له الملَك: كيف تجد هذا؟ قال: بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ ، قال: كَفيناك ، ثم أتى عليه عدي بن قيس أخو بني سهم، فقال الملك: كيف تجد هذا؟ قال: بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ ، قال: كفيناك ، ثم أتى عليه الأسود بن المطلب، فقال له الملك: كيف تجد هذا؟ قال: بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ ، قال: كفيناك ، ثم أتى عليه العاص بن وائل، فقال له الملك: كيف تجد هذا؟ قال: بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ ، قال: كفيناك ، فأما الأسود بن عبد يغوث، فأُتي بغصن من شوك فضرب به وجهه حتى سالت حدقتاه على وجهه، فكان بعد ذلك يقول: دعا عليّ محمد بدعوة ودعوت عليه بأخرى، فاستجاب الله له في واستجاب الله لي فيه ، دعا عليّ أن أثكل وأن أعمى، فكان كذلك ، ودعوت عليه أن يصير شريدا طريدا، فطردناه مع يهود يثرب وسرّاق الحجيج، وكان كذلك ، وأما الوليد بن المغيرة، فذهب يرتدي، فتعلق بردائه سهم غرب (9) فأصاب أكحله أو أبجله، فأتي في كلّ ذلك، فمات ، وأما العاص بن وائل، فوطئ على شوكة، فأتي في ذلك، جعل يتساقط لحمه عضوا عضوا فمات وهو كذلك ، وأما الأسود بن المطلب وعديّ بن قيس، فلا أدري ما أصابهما.

ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، نهى أصحابه عن قتل أبي البختري، وقال: خذوه أخذا، فإنه قد كان له بلاء ، فقال له أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم: يا أبا البختري إنا قد نهينا عن قتلك فهلمّ إلى الأمنة والأمان ، فقال أبو البختري: وابن أخي معي؟ فقالوا: لم نؤمر إلا بك ، فراودوه ثلاث مرّات، فأبى إلا وابن أخيه معه، قال: فأغلظ للنبيّ صلى الله عليه وسلم الكلام، فحمل عليه رجل من القوم فطعنه فقتله، فجاء قاتله وكأنما على ظهره جبل أوثقه مخافة أن يلومه النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبر بقوله: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أبْعَدَهُ اللَّهُ وأسْحَقَهُ ، وهم المستهزِئُونَ الذين قال الله (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) وهم الخمسة الذين قيل فيهم (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) استهزءوا بكتاب الله، ونبيه صلى الله عليه وسلم.

حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حُذيفة، قال : ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) هم من قريش.

حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، وزعم ابن أبي بَزَّة أنهم العاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة الوحيد، والحارث بن عديّ بن سهم بن العيطلة، والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصيّ، وهو أبو زمعة، والأسود بن عبد يغوث وهو ابن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدثني القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن ابن عباس، نحو حديث محمد بن عبد الأعلى ، عن محمد بن ثور، غير أنه قال: كانوا ثمانية ، ثم عدّهم وقال: كلهم مات قبل بدر.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ بك وبما جئت به، وهذا وعد من الله لرسوله، ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى؛ فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله ﷺ وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة.

وقفة

[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ وفي وصفهم بالشرك تسلية لرسول الله ﷺ، وتهوين للخطب عليه ﷺ, بالإشارة إلى أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به ﷺ، بل اجترأوا على العظيمة التي هي الإشراك به سبحانه.

لمسة

[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ لم يقل: (سنكفيك) بل جاءت بصيغة الماضي؛ لزيادة توكيدها، فهو مكفي حتمًا بالله وحده.

وقفة

[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ عناية الله ورعايته بصَوْن النبي ﷺ وحمايته من أذى المشركين.

وقفة

[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ فدفاع الرب سبحانه عن نبيه يكفيه عن دفاعنا، ولكن احرص على أن تكون ممن يستعملهم الله للدفاع عن نبيه.

وقفة

[95] من سنة الله فيمن يؤذي رسوله ﷺ أنه إن لم يجاز بيد الخلق، فإن الله ينتقم منه ويكفيه إياه، والتاريخ شاهد، فتدبر: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾.

وقفة

[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ هل جربت أن تقف عند ضمائر الجلال الإلهي: (كَفَيْنَاكَ، أَعْطَيْنَاكَ، إِنَّا، نَحْنُ ...) تلك الضمائر الباهرة التي لا تكاد تخلو منها آية تعود إلى رب العزة.

وقفة

[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ مزَّق كِسرى رسالة النبي ﷺ فمزّق الله مُلكه!

وقفة

[95] ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ ذكر ابن القيم في كتاب (الصارم المسلول): أن المسلمين كانوا يحاصرون الحصن أو المدينة الشهر وهو ممتنع عليهم حتی كادوا ييأسون، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله ﷺ والوقيعة في عرضه، تعجل فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر.

وقفة

[95] من رب العالمين إلى الصادق الأمين ﷺ: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِنّا كَفَيْناكَ: ﴾

- انّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «إنّ».كفي: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وجملة كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ» في محل رفع خبر «انّ».

- ﴿ الْمُسْتَهْزِئِينَ: ﴾

- مفعول به ثان منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في المفرد. أي كفيناك المستهزئين بإهلاكهم. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [95] لما قبلها : ولَمَّا كان الصَّدعُ في غايةِ الشِّدَّةِ عليه صلى الله عليه وسلم لكثرةِ ما يَلقَى مِن الأذَى؛ خَفَّف اللهُ عز وجل عنه هنا، فقال تعالى:

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [96] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلـهًا .. ﴾

التفسير :

ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله، فإنهم أيضا يؤذون الله ويجعلون معه{ إلها آخر} وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم{ فسوف يعلمون} غب أفعالهم إذا وردوا القيامة

ثم بين- سبحانه- أن هؤلاء المستهزئين قد أضافوا إلى ذلك الشرك والكفر فقال:

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ في عباداتهم وفي عقيدتهم.

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ما يترتب على ذلك في الآخرة من عذاب شديد لهم، بعد أن أهلكناهم في الدنيا وقطعنا دابرهم.

وقوله : ( الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ) تهديد شديد ، ووعيد أكيد ، لمن جعل مع الله معبودا آخر .

وقوله ( الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُون ) وعيد من الله تعالى ذكره، وتهديد للمستهزئين الذين أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد كفاه أمرهم بقوله تعالى ذكره: إنا كفيناك يا محمد الساخرين منك، الجاعلين مع الله شريكا في عبادته، فسوف يعلمون ما يلقون من عذاب الله عند مصيرهم إليه في القيامة، وما يَحُلّ بهم من البلاء.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[96] ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ أشد تهديد ما أخفى الله فيه نوع الوعيد! فهذا تهديد شديد لمن جعل مع الله معبودًا آخر.

الإعراب :

- ﴿ الَّذِينَ: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة-نعت- للمستهزئين. ويجوز أن يكون في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هم الذين. والوجه الأول من الإعراب أوجه وأصوب والجملة بعده: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ: ﴾

- أي يتخذون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. مع: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بيجعلون وهو مضاف. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة.

- ﴿ إِلهاً آخَرَ: ﴾

- مفعول به منصوب بالفتحة. آخر: صفة-نعت-لإلها منصوب مثله بالفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف-التنوين-على وزن «أفعل».

- ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ: ﴾

- بمعنى: فسوف يعلمون أنهم كانوا ضالين. الفاء: استئنافية أو سببية. ويجوز أن تكون واقعة في جواب شرط جزاء-مقدر. سوف: حرف استقبال-تسويف-للمستقبل. يعلمون: تعرب اعراب «يجعلون» وحذف مفعول «يعلمون» اختصارا. '

المتشابهات :

| الفرقان: 42 | ﴿لَوۡلَآ أَن صَبَرۡنَا عَلَيۡهَاۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ مَنۡ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ |

|---|

| الحجر: 3 | ﴿ذَرۡهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡأَمَلُۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| الحجر: 96 | ﴿ٱلَّذِينَ يَجۡعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 66 | ﴿لِيَكۡفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ وَلِيَتَمَتَّعُواْۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| الصافات: 170 | ﴿فَكَفَرُواْ بِهِۦۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| غافر: 70 | ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلۡكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرۡسَلۡنَا بِهِۦ رُسُلَنَاۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| الزخرف: 89 | ﴿فَٱصۡفَحۡ عَنۡهُمۡ وَقُلۡ سَلَٰمٞۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [96] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ عز وجل لنبيِّه صلى الله عليه وسلم أنه كفاه كيد المستهزئين؛ وصف هؤلاء المستهزئين هنا بالشرك، ثم توعدهم على ما كانوا يصنعون، قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلـهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [97] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ .. ﴾

التفسير :

{ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون} لك من التكذيب والاستهزاء، فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب، والتعجيل لهم بما يستحقون، ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم.

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بتسلية أخرى له صلى الله عليه وسلم، وبإرشاده إلى ما يزيل همه. ويشرح صدره، فقال- تعالى-: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.

وضيق الصدر: كناية عن كدر النفس، وتعرضها للهموم والأحزان.

أى: ولقد نعلم- أيها الرسول الكريم- أن أقوال المشركين الباطلة فيك وفيما جئت به من عندنا، تحزن نفسك، وتكدر خاطرك.

وقال- سبحانه- وَلَقَدْ نَعْلَمُ.. بلام القسم وحرف التحقيق، لتأكيد الخبر، وإظهار مزيد الاهتمام والعناية بالمخبر عنه صلى الله عليه وسلم في الحال والاستقبال.

وقوله : ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ) أي : وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر ، فلا يهيدنك ذلك ، ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله ، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم ، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة ; ولهذا قال : ( وكن من الساجدين ) كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد :

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " قال الله : يا ابن آدم ، لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره . .

ورواه أبو داود من حديث مكحول ، عن كثير بن مرة ، بنحوه

ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر صلى .

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم يا محمد أنك يضيق صدرك بما يقول هؤلاء المشركون من قومك من تكذيبهم إياك واستهزائهم بك وبما جئتهم به، وأن ذلك يُحْرِجك .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[97] يحزن على فوات مرغوب وحُق له، أرأيت هذا الحزن؟ وهذا الهم؟ فإنه في ذاته تكفير للخطايا، وحسبك أن الرحيم مطلع؛ لا تحزن ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ﴾.

وقفة

[97] هل يجوز أن يسلي المؤمن قلبه بالآيات الخاصة بنبينا محمد، كقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ [الضحى: 5]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ﴾؟ الجواب: من أحبّ الرسول حقًا تسلى بما كان يسليه، وفرح بما كان يفرحه، وحزن مما كان يحزنه صلى الله عليه وسلم.

وقفة

[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ التسبيح والسجود يشرحان الصدر، ويزيلان الضيق والكَدَر عن النفس.

وقفة

[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ ما ألطف تخفيف الله على رسولهَ! فلنقدر كون اﻹنسان يضيق بما يسمع.

وقفة

[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ لا تصدق أن هناك نفسًا لا تؤلمها الكلمات.

وقفة

[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ إن ضاق صدرك فالتمس في جنة التسبيح راحة، واسجد لربك واقترب، يجد الفؤاد به انشراحه.

عمل

[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ لا تكن سببًا لضيق صدر مؤمن بكلماتك الجارحة.

عمل

[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ لا تستهين بـ (وزر) كلمة تلقيها؛ فبعض الكلام أثقل من الأفعال.

وقفة

[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ جميلة هي (العلاقة) مع الله! لا تحتاج للشرح هو يعلم أدق تفاصيل حزنك دون كلام أليس هو الأحق لتهبه قلبك؟

وقفة

[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ في البوح راحة لكن ما يمنعك عنه أنك قد تجرح بعدم الاستماع لك من الناس يكفيك أن رب الناس يعلم بضيقتك رب اشرح صدورنا.

وقفة

[97] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ كلام أحزن النبي ﷺ وضيق صدره فما بالك بالناس?! اختر مفرداتك؛ كلمة قد تكون أشد إيذاء من طعنة.

وقفة

[97] الصلاة وذكر الله سعة للصدر والبال عند ضيقه وهمّه من كلام الناس ونقدهم ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾.

وقفة

[97، 98] ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ من يشتغل بنقض شبهات المبطلين يسمع كثيرًا من الأذى والأكاذيب التي يضيق بها الصدر، فعليه بالإكثار من الصلاة والذكر؛ ليذهب ما به، ويثبت فؤاده كما أرشدت إليه الآيات.

وقفة

[97، 98] ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ التسبيح والصلاة من أهم الأدوية في علاج الضيقة وإزالة الهموم.

وقفة

[97، 98] ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم والأحزان، وطريق الخروج من الأزمات والمآزق والكروب.

عمل

[97، 98] ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة؛ فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك.

اسقاط

[97، 98] ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ إذا أصيب الإنسان بضيق وهَمٍّ في صدره، ثم سبح الله وأكثر من الصلاة ومن الذكر؛ أزال الله همه وشرح صدره.

وقفة

[97، 98] ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ جمعت الآية علاج ضيقة الصدر بسبب ما يقول الأعداء وهو: التسبيح, وكثرة السجود.

وقفة

[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ علاج ضيقة الصدر.

وقفة

[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ذكر ضيق الصدر مما يرى أو يسمع، وأمره بالوصفة المحققة: التسبيح والسجود.

وقفة

[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ لا تحتمل صدورنا كلام الناس فينا؛ فهو أثقل على نفوسنا من الجبال الراسيات، ولا يزحزح هذه الضيقة ويوسع الصدر ويشرحه كاللهج بالتسبيح بحمد الله، مع كثرة السجود بين يديه جل وعز.

وقفة

[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ تأمل كيف جعلت الآية التسبيح ترياقًا تستطب به النفوس وتداوى به الغموم.

وقفة

[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ التسبيح والسجود يوسع الصدور.

وقفة

[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ أعظم علاج لضيق الصدر: ذكر الله والصلاة، وأي ضيق سيبقى بعد ذلك؟!

عمل

[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ قم واسجد وسبح بحمد ربك؛ فما ضاق أمر بصدورنا إلا وفرجه.

وقفة

[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ علاج الضِيق العمل، قال ديل كارنيجي: «انشغل عن القلق بالاستغراق في العمل؛ فإن العمل خير علاج للقلق أُخرج للناس».

وقفة

[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ لمن يعاني من ضيق الصدر: هذا هو الدواء، سبّح واسجد إذا ضاق صدرك، سبِّح الله؛ حتى يتَّسع، واسجُد؛ حتى ترتفع، فاللهُ يكفيك ويعلم ما فيك.

وقفة

[97، 98] ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾، ﴿رب انصرني بما كذبون * فأوحينا إليه أن اصنع الفلك﴾ [المؤمنون: 26، 27] علاج الهَم العمل، الشكوى لا تفيد كثيرًا.

عمل

[97، 98] طريق الحق محفوف بالابتلاء وتسلط السفهاء، فإن أحزنك ما يقولون فتذكر قول الله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.

وقفة

[97، 98] قد يضيق صدرك إذا سمعت ما يؤلمك، وقد تحزن لذلك، وقد تهتم كثيرًا، فنحتاج لمن يرأف على قلبك، ويذهب ما أهمك، تدبرت أواخر سورة الحجر: ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ فوجدت العلاج الشافي الكافي، فيا عظمة هذا القرآن وجميل لذاته!

عمل

[97، 98] هل ضايقك أحد بكلمة جارحة يا صديقي؟ سبح بحمد ربك ﴿لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.

وقفة

[97، 98] هل تشعر بضيق في صدرك؟ تأمل هذه الآية جيدًا وستجد الحل بإذن الله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾.

عمل

[97، 98] علم الله بمكرهم يخفف عنك ظلمهم؛ ما عليك إلا أن تسبح ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.

وقفة

[97، 98] أين الأطباء النفسانيون من العلاج الرباني لمرض العصر المتفاقم: (الاكتئاب)؟ قال تعالى مبينًا هذا الداء: ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾، ثم أوضح علاجه بقوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾، فوجّهوا مرضاكم لهذا العلاج أولًا، قبل صرف العقاقير، فليست نفسية المسلم كنفسية غيره.

وقفة

[97، 98] لكل من ضاق صدره بسبب مكر المنافقين وسخريتهم؛ عليك بوصية الله لنبيه ﷺ ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.

عمل

[97، 98] ادفع همومك بالسجود ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.

عمل

[97، 98] إذا ضاق صدرك اسجد، إذا تشتت فكرك اسجد، إذا تغيّر قلبك اسجد ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.

عمل

[97، 98] قد تصيبك هموم وينتابك ضيق وقلق؛ فافزع إلى الصلاة بخشوع، وصية الله لنبيه: ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.

وقفة

[97، 98] يا من أغرقك الضيق؛ أمامك أطواق النجاة فاستمسك بها: ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.

وقفة

[97، 98] لا شيء كالذِّكر تزيل به أثر أذى الأعداء، ﴿يضيق صدرك بما يقولون * فسبِّح﴾، وفي طه: ﴿فاصبر على ما يقولون وسبِّح﴾ [طه: 130]، وفي ق: ﴿فاصبر على ما يقولون وسبِّح﴾ [ق: 39]، جاءك خبر الداء والدواء.

عمل

[97، 98] إذا حزبك أمر في دنياك، أو ضاق صدرك من أذى غيرك، فافزع إلى ذكر الله والصلاة ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.

وقفة

[97، 98] المخرج من الهموم وضيق الصدر: كثرة الثناء على لله والإنكسار بين يديه ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ: ﴾

- الواو: استئنافية. اللام: للابتداء والتوكيد. قد: حرف تحقيق. نعلم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.

- ﴿ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ: ﴾

- أنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «أنّ».يضيق: فعل مضارع مرفوع بالضمة. صدرك: فاعل مرفوع بالضمة والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة وجملة يَضِيقُ صَدْرُكَ» في محل رفع خبر «أنّ» و «أنّ» مع اسمها وخبرها: بتأويل مصدر سدّ مسدّ مفعولي «نعلم».

- ﴿ بِما يَقُولُونَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيضيق. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. يقولون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «يقولون» صلة الموصول لا محل لها والعائد ضمير منصوب لأنه مفعول به. التقدير: بما يقولونه من الشرك والطعن في الاسلام. أو بما يقولونه من أقاويل الطاعنين فيك وفي القرآن. '

المتشابهات :

| الأنعام: 33 | ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾ |

|---|

| الحجر: 97 | ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ |

|---|

| النحل: 103 | ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [97] لما قبلها : ولَمَّا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكل داعية يتأثر بالمستهزئين والمكذبين؛ طَمْأنَ اللهُ عز وجل نبيَّه صلى الله عليه وسلم هنا بأنَّه مُطَّلِعٌ على تحرُّجِه مِن أذاهم، قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [98] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ .. ﴾

التفسير :

فأنت يا محمد{ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين} أي:أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك.

والفاء في قوله فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ... واقعة في جواب شرط.

والتسبيح لله- تعالى- معناه: تنزيهه- عز وجل- عن كل ما لا يليق به.

والتحميد له- تعالى- معناه: الثناء عليه بما هو أهله من صفات الكمال والجلال.

أى: إن ضاق صدرك- أيها الرسول الكريم- بسبب أقوال المشركين القبيحة، فافزع إلينا بالتسبيح والتحميد، بأن تكثر من قول سبحان الله، والحمد لله.

قال بعض العلماء: فهذه الجملة الكريمة قد اشتملت على الثناء على الله بكل كمال لأن الكمال يكون بأمرين:

أحدهما: التخلي عن الرذائل، والتنزه عما لا يليق، هذا معنى التسبيح.

والثاني: التحلي بالفضائل، والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد.

فتم الثناء بكل كمال. ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ... » .

والمراد بالسجود في قوله- تعالى- وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ الصلاة. وعبر عنها بذلك من باب التعبير بالجزء عن الكل، لأهمّيّة هذا الجزء وفضله، ففي صحيح مسلم عن أبى هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» .

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة، أن ترتيب الأمر بالتسبيح والتحميد والصلاة على ضيق الصدر دليل على أن هذه العبادات، بسببها يزول المكروه بإذنه- تعالى-، وتنقشع الهموم ... ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة.

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث نعيم بن عمار- رضى الله عنه- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله- تعالى-: «يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار، أكفك آخره» .

فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله- تعالى- بأنواع الطاعات من صلاة وتسبيح وتحميد وغير ذلك من ألوان العبادات.

وقوله : ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ) أي : وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر ، فلا يهيدنك ذلك ، ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله ، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم ، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة ; ولهذا قال : ( وكن من الساجدين ) كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد :

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " قال الله : يا ابن آدم ، لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره . .

ورواه أبو داود من حديث مكحول ، عن كثير بن مرة ، بنحوه

ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر صلى .

( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ) يقول: فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم إلى الشكر لله والثناء عليه والصلاة، يكفك الله من ذلك ما أهمّك ، وهذا نحو الخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا حَزَبَه أمر فَزِع إلى الصلاة.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[98] ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ سَبِّح الله الآن.

وقفة

[98] ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ يغْشَاكَ بردُ متاعبِكْ؟ لا ترتجفْ! (سَبِّحْ) من النّعمَىٰ اغْترف، لا تنعطف، للسّابقاتِ من الذنُوب أطِـلْ سُجُودك واعْترف.

الإعراب :

- ﴿ فَسَبِّحْ: ﴾

- الفاء: سببية. سبح: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والتسبيح: هو التنزيه.

- ﴿ بِحَمْدِ رَبِّكَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بسبح. ربّك: مضاف اليه للتعظيم بالكسرة والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة. أي فافزع إلى ربك بالتسبيح والتحميد.

- ﴿ وَكُنْ: ﴾

- الواو: عاطفة. كن: فعل أمر ناقص مبني على السكون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. واسمه: ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ مِنَ السّاجِدِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «كن» وعلامة جر الاسم: الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد ويجوز أن يتعلق الجار والمجرور «بحمد» بحال محذوفة من ضمير «سبّح» التقدير: حامدا. '

المتشابهات :

| الحجر: 98 | ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾ |

|---|

| الأعراف: 144 | ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ |

|---|

| الزمر: 66 | ﴿بَلِ اللَّـهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [98] لما قبلها : ولَمَّا ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أقوال المشركين القبيحة، واستهزاء المستهزئين؛ أمره اللهُ عز وجل بأربعة أمور تزيل ضيق صدره وحزنه، وهي: 1- التسبيح. 2- التحميد. 3- السجود، قال تعالى:

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [99] :الحجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾

التفسير :

{ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} أي:الموت أي:استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات، فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة، حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.

تم تفسير سورة الحجر

والمراد بالأمر بالعبادة في قوله تعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ المداومة عليها وعدم التقصير فيها.

والمراد باليقين: الموت، سمى بذلك لأنه أمر متيقن لحوقه بكل مخلوق.

أى: ودم- أيها الرسول الكريم- على عبادة ربك وطاعته ما دمت حيا، حتى يأتيك الموت الذي لا مفر من مجيئه في الوقت الذي يريده الله- تعالى-.

ومما يدل على أن المراد باليقين هنا الموت قوله- تعالى- حكاية عن المجرمين: قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ أى: الموت.

ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أم العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على

عثمان بن مظعون وقد مات، قالت: قلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما يدريك أن الله قد أكرمه ... أما هو فقد جاءه اليقين- أى الموت- وإنى لأرجو له الخير» .

قال الإمام ابن كثير: ويستدل بهذه الآية الكريمة، على أن العبادة كالصلاة ونحوها، واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا، فيصلى بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» .

ويستدل بها أيضا على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة، سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل ... » .

وبعد: فهذه سورة الحجر، وهذا تفسير لها. نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقوله : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) قال البخاري : قال سالم : الموت

وسالم هذا هو : سالم بن عبد الله بن عمر ، كما قال ابن جرير :

حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، حدثني طارق بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) قال : الموت

وهكذا قال مجاهد ، والحسن ، وقتادة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيره

والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا : ( لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ) [ المدثر : 43 - 47 ]

وفي الصحيح من حديث الزهري ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أم العلاء - امرأة من الأنصار - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل على عثمان بن مظعون - وقد مات - قلت : رحمة الله عليك أبا السائب ، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " وما يدريك أن الله أكرمه ؟ " فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله ، فمن ؟ فقال : " أما هو فقد جاءه اليقين ، وإني لأرجو له الخير "

ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) - على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله ، كما ثبت في صحيح البخاري ، عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب "

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة ، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل ، فإن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته ، وما يستحق من التعظيم ، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة . وإنما المراد باليقين هاهنا الموت ، كما قدمناه . ولله الحمد والمنة ، والحمد لله على الهداية ، وعليه الاستعانة والتوكل ، وهو المسئول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها [ فإنه جواد كريم ]

[ وحسبنا الله ونعم الوكيل ]

يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك الموت، الذي هو مُوقَن به. وقيل: يقين، وهو موقَن به، كما قيل: خمر عتيق، وهي معتَّقَة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

* ذكر من قال ذلك: