الإحصائيات

سورة الشرح

| ترتيب المصحف | 94 | ترتيب النزول | 12 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.30 |

| عدد الآيات | 8 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 104 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الاستفهام: 4/6 | _ | ||

سورة التين

| ترتيب المصحف | 95 | ترتيب النزول | 28 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.40 |

| عدد الآيات | 8 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.20 |

| ترتيب الطول | 97 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 15/17 | _ | ||

سورة العلق

| ترتيب المصحف | 96 | ترتيب النزول | 1 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.60 |

| عدد الآيات | 19 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.20 |

| ترتيب الطول | 91 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الأمر: 2/6 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (8)

تكريمُ الإنسانِ وخلقُه في أحسنِ صورةٍ، ثُمَّ زجُّه في جهنَّمَ بسببِ كفرِه، واستثناءُ الذينَ آمنُوا، ثُمَّ توبيخُ الكُفَّارِ لتكذيبِهم بالجَزاءِ بعدَ البعثِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (8)

(أَوَّلُ ما نَزَلَ من الْقُرْآنِ) بيانُ بعضِ نِعمِ اللهِ: خلقُ الإنسانِ وتعليمُه القراءةَ والكتابةَ، ثم طغيانُ الإنسانِ بسببِ نعمةِ الغِنَى.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (9) الى الآية رقم (19) عدد الآيات (11)

مثالٌ لِمَنْ طَغَى: أبو جهلٍ الذي كانَ يَنْهى النَّبي ﷺ عن الصَّلاةِ، وتوعُّدُه بأشدِّ العِقابِ إن استمرَّ على كفرِه، وتنبيهُ النَّبي ﷺ إلى عدمِ الالتفاتِ إليه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

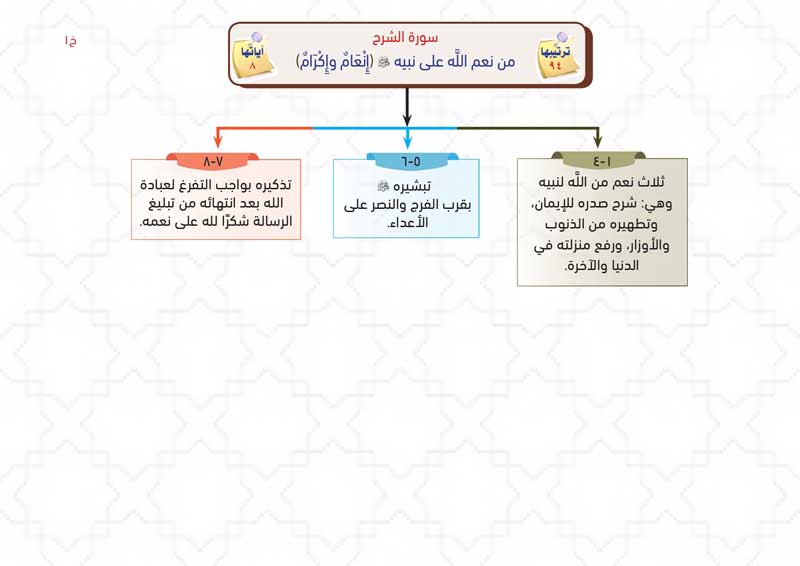

سورة الشرح

من نعم اللَّه على نبيه ﷺ (إِنْعَامٌ وإِكْرَامٌ)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول : سورة الضحى وسورة الشرح وسورة الكوثر سور مليئة بمحبة الله تعالى لرسوله الكريم وكأنها تعويض عن عتاب الله الرقيق لرسوله في سورة عبس، وهي تتناول شخصية الرسول وما أنعم الله تعالى عليه من النعم في الدنيا والآخرة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الشرح».

- • معنى الاسم :: الشرح: البسط والتوسعة، وشرح الله صدره: وسعه لقبول الحق.

- • سبب التسمية :: لأنه مصدر الفعل الواقع في أولها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة الِانْشِرَاحِ»، و«سورة أَلَمْ نَشْرَحْ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: منة الله على نبيه ﷺ بشرح صدره: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾

- • علمتني السورة :: إذا كان وزره -وهو المعصوم ﷺ- قد أثقل ظهره، فكيف بذنوبنا؟! وتعظم مصيبةُ مَن لا يحس بثقل ذنوبه وهي كالجبال!

- • علمتني السورة :: أن الأوزار تتعب الظهر, فاللهم خفف عن ظهورنا: ﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾

- • علمتني السورة :: إذا رفع الله ذكرك فلا تستطيع الأرض بأكملها أن تحط من قدرك أو تخدش سمعتك: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الشرح من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الشرح من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الشرح شديدة الاتصال بسورة الضحى السابقة، حيث إن السورتين خاصتان بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيهما تعداد نعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، مع تطمينه وحثه على العمل والشكر.

• افتتحت سورة البقرة وغيرها بـ (الم)، وافتتحت سورة الشرح بـ (ألم)، إلا أن قراءتهما مختلفة، وهذا يدل على أهمية تلقي القرآن مشافهة وعدم الاكتفاء بقراءته من المصحف مباشرة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نسعى إلى تحصيل نعمة شرح الصدر بالإقبال على كتاب الله تعلُّمًا وتعليمًا: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (1).

• أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي؛ لأن ذلك من أسباب ضيق الصدر، ونكد العيش: ﴿ وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ (2) ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ ﴾ (2، 3).

• أن نداوم على ذكر الله سبحانه علمًا وعملًا لننال الرفعة من الله، ونلحق بنبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (4).

• أن نثق بالله تعالى ونتوكل عليه، ولا نيأس من روحه وفرَجه، بل لنوقن أن الله سبحانه جاعل لأمتنا فرجًا ومخرجًا مما هي فيه: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (5، 6).

• أن نحرص على استغلال الأوقات؛ بأن نشغل الفراغ بكل ما يعود بالنفع علينا في الدنيا والآخرة: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ (7).

• أن نخلص لله في كل عباداتنا، ونطلب وجهه فقط ونرجو ما عنده من الثواب: ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ (8).

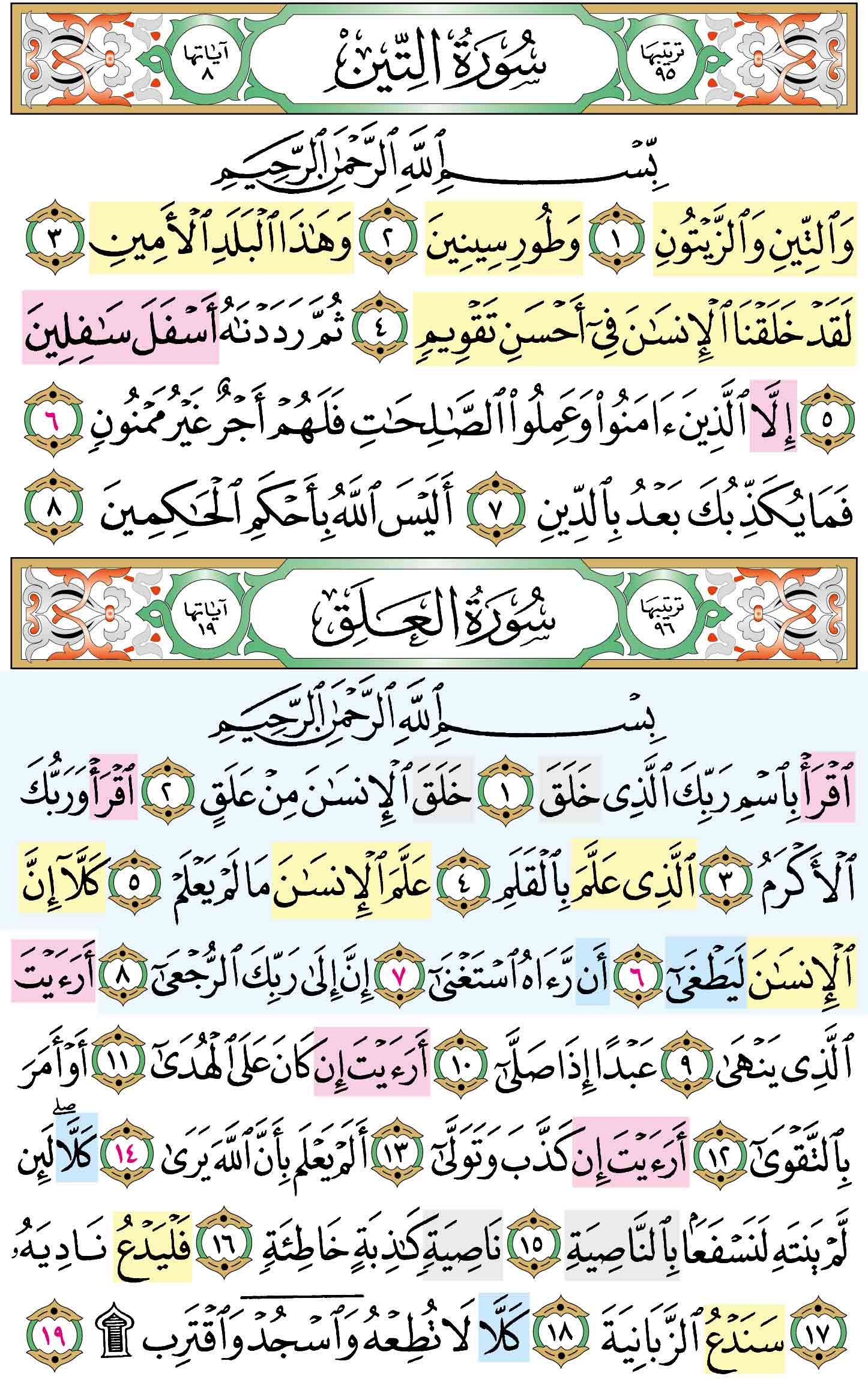

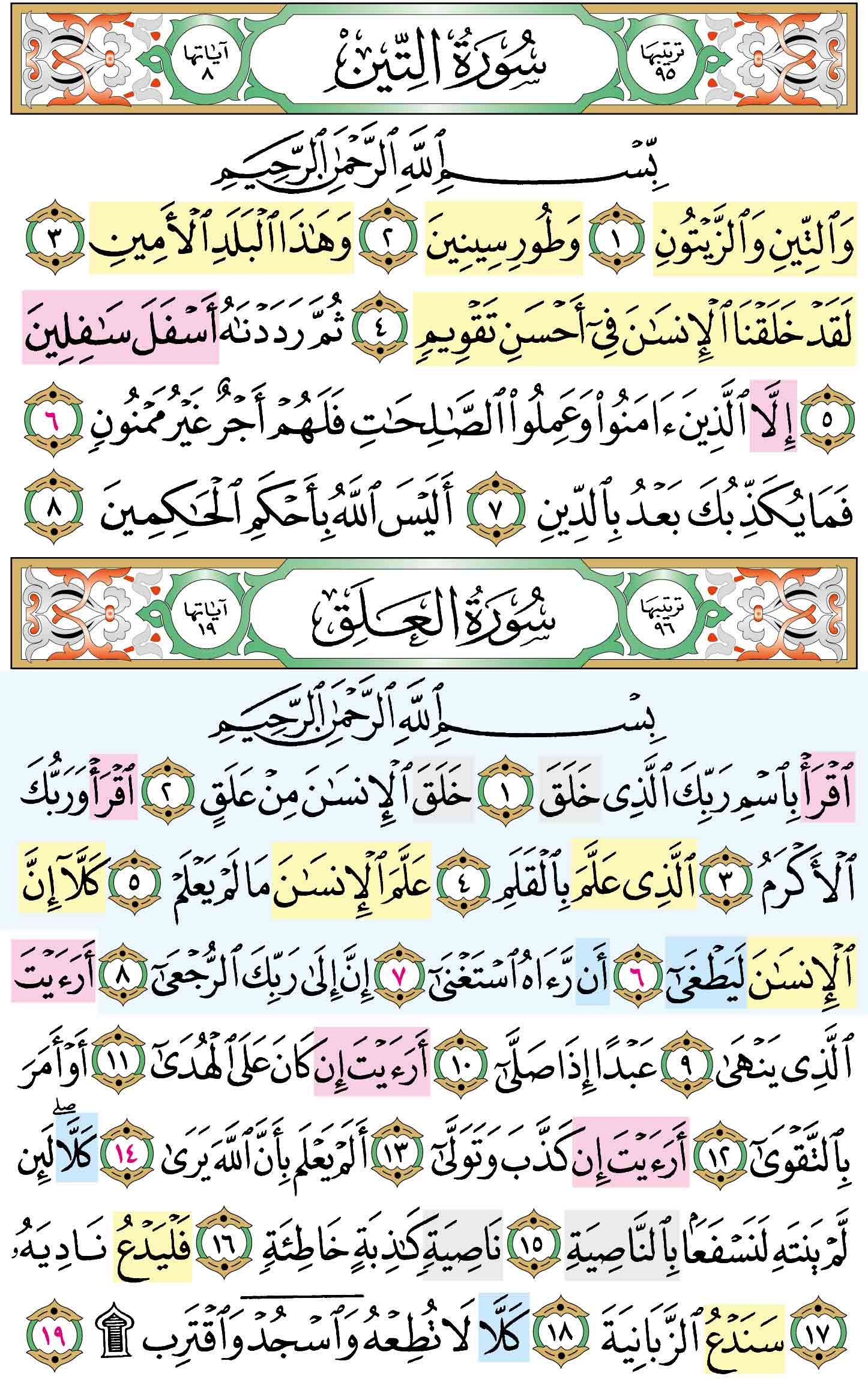

سورة التين

تكريم الله تعالى للإنسان (قيمة الإنسان وشرفه بدينه وسفوله بتخلّيه عنه)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • رسالة السورة:: السورة تدور حول: سورة التين تدور حول رفعة الإنسان بإيمانه وعمله الصالح، وسفوله وهوانه بتركهما.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «التين».

- • معنى الاسم :: --

- • سبب التسمية :: لأن الله أقسم في مطلعها بالتين.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الله قد شرَّف بقاعًا فأنزل فيها وحيه: التوراة والإنجيل والقرآن: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ﴾

- • علمتني السورة :: أن اللهَ كَرَّمَ ابن آدم فخلقه على أكمل ما يكون من الخلقة الظاهرة: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

- • علمتني السورة :: ليكن من دعائك: اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي؛ فَحَسِّنْ خُلُقِي

- • علمتني السورة :: أن هذا الإنسان الذي خلقه الله وجمل صورته؛ إن لم يهده الله فهو في مرتبة أسفل من مرتبة الأنعام: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة التين من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة التين من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • يستحب لمن قرأ أو سمع آخر آية من سورة التين، وهي قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ (8) وما شابهه من القرآن، أن يقول: (بلى)، فعن عبد الرحمن بن القاسم قال: قال أبو هريرة: «...ومن قرأ: ﴿وَٱلتّينِ وَٱلزَّيْتُونِ﴾ فانتهى إلى آخرها، أو بلغ آخرها: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ فليقل: بلى».

و(بلى) حرف يجاب به النفي، وهي تنفي النفي، فيصير ما بعده مثبتًا، فصار الكلام بعد الإثبات: «الله أحكم الحاكمين».

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نعمرَ قلوبنا بالوحي؛ لننال كل الخير والبركة، والشرف والرفعة: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ﴾ (1-3).

• أن لا نكتفي بالحفاظ على أجسادنا وصورنا ظاهرًا، وإنما نحافظ على فطرتنا السليمة التي فطرنا الله عليها باطنًا ولا نلوِّثها بالاعتقادات الباطلة: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (4).

• أن نطلب أسباب الهداية لنخرج من الظلمات إلى النور، ولنرتقي من الدرك الأسفل إلى المنزلة العليا، منزلة العبودية لله: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ (5).

• أن نجتهد في عمل الصالحات لنفوز بالجنة ونعيمها: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ (6).

• أن نتفكّر بعقولنا التي ميزنا الله بها في علامات قدرته الدالة على عظمة الخالق المبدع، فإنّ هذا التفكير سيقودنا إلى الإيمان بيوم الحساب والجزاء: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ (7).

• أن نؤمن بعدل الله وحكمته بجعل يوم القيامة يومًا للجزاء؛ فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته: ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ (8).

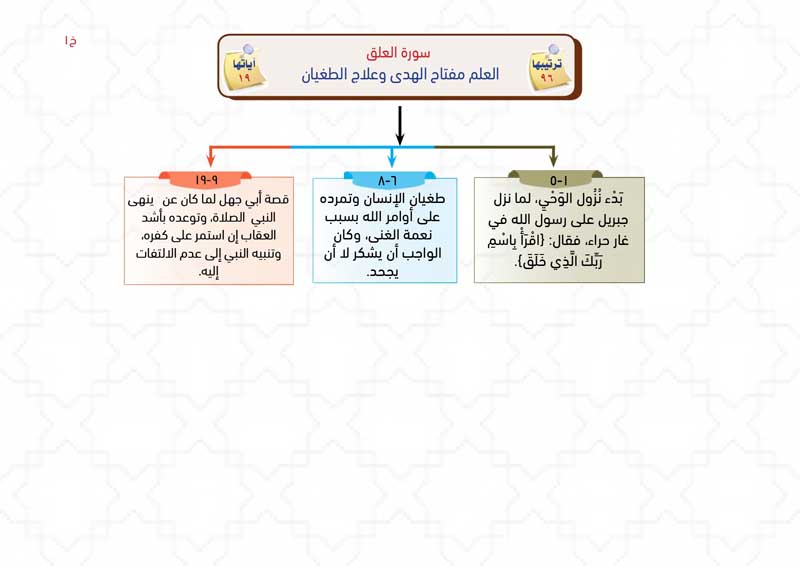

سورة العلق

العلم مفتاح الهدى وعلاج الطغيان

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: أسئلة قد تقفز إلى الذهن: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وإلى أين أصير؟ من أوجدني؟ ولماذا أوجدني؟ سورة العلق تجيبك.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة العلق»، و«سورة اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ».

- • معنى الاسم :: العلق: جمع علقة، وهي: قطعة دم غليظ أحمر.

- • سبب التسمية :: لِوُقُوعِ لَفْظِ «الْعَلَقِ» فِي أَوَائِلِهَا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة اقْرَأْ»، و«القلم».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أهمية القراءة والكتابة في الإسلام

- • علمتني السورة :: أن اللهَ خلقَ الإنسانَ من ضعف ثم رَفَعَه بقراءة الوحي والعلم وهَدَاهُ إلى أدوات التعلم: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾

- • علمتني السورة :: تعلّم العلم وتعليمه وضبط شوارده بأدوات العلم، فإن ربك الأكرم، إن أخلصت له زادك علمًا وأجرًا: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾

- • علمتني السورة :: أن العلم من الله، وهو العليم، فالموحد يطلب العلم منه سبحانه، بالتوكل عليه واستمداد العلم من كتابه وسنة نبيه: ﴿عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ آخِرَ كَلَامٍ كَلَّمَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى الطَّائِفِ، فَقَالَ: خَفِّفْ الصَّلَاةَ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى وَقَّتَ لِي ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وَأَشْبَاهَهَا مِنْ الْقُرْآنِ.

• عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، وَ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة العلق من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة العلق من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • صدر سورة العلق هو أول ما نزل من القرآن الكريم بإطلاق.

• احتوت سورة العلق على السجدة الخامسة عشرة من سجدات التلاوة -بحسب ترتيب المصحف-، وجاءت في آخر السورة في الآية (19)، وهي آخر سجدات التلاوة في ترتيب المصحف.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتعلم العلم من الكتاب والسنة لنخرج من الظلمات إلى النور، ولنرقى من الضعف إلى القوة: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (1، 2).

• أن نقرأ القرآن مع استشعار معية الله وتوفيقه، وأن نأخذ بأسباب العلم لاستجلاب المكرمات الإلهية: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ (3، 4).

• ألا نفخر بما لدينا من علم، ولا نكتمه عن متعلم؛ لأنه نعمة من الله تفضل علينا بها بلا حول منا ولا قوة: ﴿عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (5).

• أن نتفكر في مآلنا ومصيرنا؛ فإن ذلك أدعى ألا نتجاوز حدود الله ولا نغتر بما أنعم الله علينا من مال: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ * إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ (6-8).

• أن نسلك سبيل الرسل، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونُبصر الناس بدينهم: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ (9، 10).

• أن نراقب الله في أفعالنا وأقوالنا؛ فإنّ من راقب الله امتثل لأمره وابتعد عن معصيته، فهو سبحانه يرى أفعالنا ويسمع كلامنا: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ (14).

• أن نجتهد في القرب من مرضاة الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه؛ فهو سبحانه سينتقم لنا ممن يحاول منعنا من إقامة شعائر ديننا: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩﴾ (19).

تمرين حفظ الصفحة : 597

مدارسة الآية : [3] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾

التفسير :

{ الَّذِي أَنْقَضَ} أي:أثقل{ ظَهْرَكَ} كما قال تعالى:{ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} .

وأَنْقَضَ ظَهْرَكَ أى: أثقله وأوهنه وأتعبه، حتى سمع له نقيض، وهو الصوت الخفى الذي يسمع من الرّحل الكائن فوق ظهر البعير، إذا كان هذا الرحل ثقيلا، ولا يكاد البعير يحمله إلا بمشقة وعسر.

والمعنى: لقد شرحنا لك- أيها الرسول الكريم- صدرك، وأزلنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالة، وعصمناك من الذنوب والآثام، وطهرناك من الأدناس، فصرت- بفضلنا وإحساننا- جديرا بحمل هذه الرسالة، بتبليغها على أكمل وجه وأتمه.

فالمراد بوضع وزره عنه صلى الله عليه وسلم مغفرة ذنوبه، وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن كثير بقوله: قوله- تعالى-: وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ بمعنى لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ.

وقال غير واحد من السلف في قوله: الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ أى: أثقلك حمله ... .

ويرى كثير من المفسرين أن المراد بوضع وزره عنه صلى الله عليه وسلم: إزالة العقبات التي وضعها المشركون في طريق دعوته، وإعانته على تبليغ الرسالة على أكمل وجه، ورفع الحيرة التي كانت تعتريه قبل النبوة.

قال بعض العلماء: وقد ذكر جمهرة المفسرين أن المراد بالوزر في هذه الآية: الذنب، ثم راحوا يتأولون الكلام، ويتمحلون الأعذار، ويختلفون في جواز ارتكاب الأنبياء للمعاصي، وكل هذا كلام، ولا داعي إليه، ولا يلزم حمل الآية عليه.

والمراد- والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم- بالوزر: الحيرة التي اعترته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، حين فكر فيما عليه قومه من عبادة الأوثان. وأيقن بثاقب فكره أن للكون خالقا هو الجدير بالعبادة، ثم تحير في الطريق الذي يسلكه لعبادة هذا الخالق، وما زال كذلك حتى أوحى الله إليه بالرسالة فزالت حيرته. ولما دعا قومه إلى عبادة الله، وقابلوا دعوته بالإعراض ...

ثقل ذلك عليه، وغاظه من قومه أن يكذبوه ... وكان ذلك حملا ثقيلا ... شق عليه القيام به.

فليس الوزر الذي كان ينقض ظهره، ذنبا من الذنوب ... ولكنه كان هما نفسيا يفوق ألمه، ألم ذلك الثقل الحسى ... فلما هداه الله- تعالى- إلى إنقاذ أمته من أوهامها الفاسدة ... كان ذلك بمثابة رفع الحمل الثقيل، الذي كان ينوء بحمله. لا جرم كانت هذه الآية واردة على سبيل التمثيل، واقرأ إن شئت قوله- تعالى-: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.

ويبدو لنا أن هذا القول الثاني، هو الأقرب إلى الصواب. لأن الكلام هنا ليس عن الذنوب التي ارتكبها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة- كما يرى بعض المفسرين- وإنما الكلام هنا عن النعم التي أنعم بها- سبحانه- عليه والتي من مظاهرها توفيقه للقيام بأعباء الرسالة، وبإقناع كثير من الناس بأنه على الحق، واستجابتهم له صلى الله عليه وسلم.

( الذي أنقض ظهرك ) الإنقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف في قوله : ( الذي أنقض ظهرك ) أي : أثقلك حمله .

( الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) قال: أثقل ظهرك.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) : كانت للنبيّ صلى الله عليه وسلم &; 24-494 &; ذنوب قد أثقلته، فغفرها الله له.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) قال: كانت للنبي: ذنوب قد أثقلته، فغفرها الله له.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ) يعني: الشرك الذي كان فيه.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ) قال: شرح له صدرَه، وغفر له ذنبَه الذي كان قبل أن يُنَبأ، فوضعه.

وفي قوله: ( الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) قال: أثقله وجهده، كما يُنْقِضُ البعيرَ حِمْلُه الثقيل، حتى يصير نِقضا بعد أن كان سمينا( وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ) قال: ذنبك الذي أنقض ظهرَك، أثقل ظهرك، ووضعناه عنك، وخفَّفنا عنك ما أثقل ظهرَك.

التدبر :

اسقاط

[3] ﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ إذا كان وزره قد أثقلَ ظهرَه، فكيف بذنوبنا؟!

وقفة

[3] ﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ أي: أثقل ظهرك, ففي الآية دلالة على أن الأوزار تتعب الظهر, فاللهم خفف عن ظهورنا.

وقفة

[3] ﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ ثقل الظهر يمنع من قطع مسافة السفر، وكذلك الأوزار تمنع القلب من السير إلى الله، وتثقل الجوارح من النهوض للطاعة.

وقفة

[3] ﴿الَّذي أَنقَضَ ظَهرَكَ﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: «هُوَ أنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلام شُقَّ صَدْرُهُ فَأخْرَجَ مِنهُ قَلْبَهُ فَشَرَحَهُ وأخْرَجَ مِنهُ عَلَقَةً سَوْداءَ فَأنْقاهُ وغَسَلَهُ ثُمَّ مَلَأهُ عِلْمًا وإيمانًا وحِكْمَةً»، يَعْنِي فَصارَ يَحْتَمِلُ ما لا يَحْتَمِلُهُ غَيْرُهُ.

وقفة

[3] سر قوله: ﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ يفيد عظم ما كان يحمله ﷺ من الهم والحرص الشديد.

وقفة

[1-3] عن حفص بن حميد قال: قال لي زياد بن حدير: اقرأ علي، فقرأت عليه: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾، فقال: «يا ابن أم زياد، أنقض ظهر رسول الله؟!»، أي: إذا كان الوزر أنقض ظهر الرسول فكيف بك؟! فجعل يبكي كما يبكي الصبي.

الإعراب :

- ﴿ الَّذِي: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة- نعت- للوزر أي حملك الثقيل الذي.

- ﴿ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ: ﴾

- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني على الفتح. ظهرك: تعرب إعراب «صدرك» اي أثقل ظهرك اي أثقلك وفاعل «أنقض» ضمير مستتر جوازا تقديره هو.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ الوزرَ؛ وَصَفَه هنا، قال تعالى:

﴿ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾

التفسير :

{ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} أي:أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي، الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام، وفي الأذان، والإقامة، والخطب، وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره، بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته.

وقوله- سبحانه-: وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ بيان لنعمة ثالثة من نعمه- تعالى- على نبيه صلى الله عليه وسلم. أى: لقد شرحنا لك- أيها الرسول الكريم- صدرك، وأزلنا عن قلبك الحيرة التي كانت تعتريك قبل تبليغ الرسالة وبعد تبليغها، بأن يسرنا لك كل صعب.

وفوق ذلك فقد رفعنا لك ذكرك، بأن جعلناك رفيع الشأن، سامى المنزلة، عظيم القدر، ومن مظاهر ذلك: أننا جعلنا اسمك مقرونا باسمنا في النطق بالشهادتين.

وفي الأذان، وفي الإقامة، وفي التشهد، وفي غير ذلك من العبادات، وأننا فضلناك على جميع رسلنا، بل على جميع الخلق على الإطلاق، وأننا أعطيناك الشفاعة العظمى، وجعلنا طاعتك من طاعتنا.

قال الآلوسى: أخرج أبو يعلى، وابن جرير ... عن أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أتانى جبريل فقال لي: إن ربك يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟

قلت: الله- تعالى- أعلم. قال: «إذا ذكرت ذكرت معى» .

وقوله : ( ورفعنا لك ذكرك ) قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معي : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله .

وقال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة ، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله .

قال ابن جرير : حدثني يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أتاني جبريل فقال : إن ربي وربك يقول : كيف رفعت ذكرك ؟ قال : الله أعلم . قال : إذا ذكرت ذكرت معي " ، وكذا رواه ابن أبي حاتم ، عن يونس بن عبد الأعلى به ، ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة ، عن دراج .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا أبو عمر الحوضي ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته ، قلت : قد كانت قبلي أنبياء ، منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى . قال : يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك عائلا فأغنيتك ؟ قال : قلت : بلى يا رب . قال : ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت : بلى يا رب " .

وقال أبو نعيم في " دلائل النبوة " : حدثنا أبو أحمد الغطريفي ، حدثنا موسى بن سهل الجوني ، حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي ، حدثنا نصر بن حماد ، عن عثمان بن عطاء ، عن الزهري ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السموات والأرض قلت : يا رب ، إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته ، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما ، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين ، وأحييت لعيسى الموتى ، فما جعلت لي ؟ قال : أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله ، أني لا أذكر إلا ذكرت معي ، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرءون القرآن ظاهرا ، ولم أعطها أمة ، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " .

وحكى البغوي ، عن ابن عباس ومجاهد : أن المراد بذلك : الأذان . يعني : ذكره فيه ، وأورد من شعر حسان بن ثابت :

أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه

إذا قال في الخمس المؤذن : أشهد وشق له من اسمه ليجله

فذو العرش محمود وهذا محمد

وقال آخرون : رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ، ونوه به ، حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به ، وأن يأمروا أممهم بالإيمان به ، ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه .

وما أحسن ما قال الصرصري رحمه الله :

لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي

وقال أيضا :

[ ألم تر أنا لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما ]

وقوله: ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) يقول: ورفعنا لك ذكرك، فلا أُذْكَرُ إلا ذُكِرْتَ معي، وذلك قول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب وعمرو بن مالك، قالا ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) قال: لا أُذْكَرُ إلا ذُكْرِتَ معي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " ابْدَءُوا بالعُبُودَةِ، وَثَنُّوا بالرسالة " فقلت لمعمر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده، فهو العبودة، ورسوله أن تقول: عبده ورسوله.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب، ولا متشهد، ولا صاحب صلاة، إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، عن درّاج، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدريّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " أتانِي جِبْرِيلُ فَقالَ إنَّ رَبِّي وَرَبكَ يَقُولُ: كَيْفَ رَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ ؟ قال: الله أعْلَمُ، قال: إذَا ذُكِرْتُ ذُكرتَ مَعِي".

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ما صور رفع ذكره؟ في الشهادتين، في الأذان، في المقام المحمود، في الشفاعة، ذكره الحسن على الألسن، في الصلاة عليه.

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ما سر قوله (ورفعنا) دون (ونشرنا)؟ يفيد أنه أرفع الخلق ذكرًا، ولذلك قرن الله اسمه باسمه.

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ إذا كان الله ﷻ رفع مقام نبيِّه إلى أعلى مقام فنحن من باب أولى أن نعظِّمه ونوقِّره ونصلي عليه ﷺ.

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ إذا رفع الله ذكرك فلا تستطيع الأرض بأكملها أن تحط من قدرك أو تخدش سمعتك.

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ مهما علا نِباحهم وسخروا؛ فلن يخفضوا من رفع الله ذكره.

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ لا يرجم أحدٌ الثريا إلا عاد رجمه عليه ﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [الكوثر: 3].

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ إذا كان الله هو الذي رفع مقام نبيه إلى أعلى مقام؛ فلا تستطيع أي قوة أن تسقطه ﷺ.

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ وضمَّ الإلهُ اسمَ النبيِّ إلى اسمهِ...إذا قَالَ في الخَمْسِ المُؤذِّنُ أشْهَدُ

وشقّ لهُ منِ اسمهِ ليجلهُ ... فذو العرشِ محمودٌ وهذا محمدُ

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ كل من أحب سنة النبي ﷺ ونشرها؛ فله نصيب من رفعة الذكر وعلو الشأن، فأكثروا عليه من الصلاة والسلام ﷺ.

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ من اعتنى بجناب الله؛ اعتنى الله بجنابه، ومن عظم الله في قلبه؛ عظمه الله بقلوب عباده، ومن رفعه الله؛ فلا خافض له.

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ رفع الله ذكر نبيه بالشهادتين، وفي الأذان، وبالمقام المحمود، وبصلاته وصلاة ملائكته وصلاة المؤمنين عليه، وأنه اختصه بالشفاعة.

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ يدل على رفعة ذكر أتباعه؛ لأن الله يرفع بهم ذكر نبيه عليه السلام.

وقفة

[4] ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقي بحروفه كاملًا دون تحوير سوى القرآن الذي نقله محمد صلى الله عليه وسلم.

وقفة

[4] أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم؛ لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول؛ فكان لهم نصيب من قوله: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، وأهل البدعة شنئوا ما جاء به الرسول؛ فكان لهم نصيب من قوله: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: 3].

وقفة

[4] المؤمن يرفع الله ذكره؛ تكريمًا له ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾.

وقفة

[4] كما أن الشانئ والشاتم هو الأنقص والأبتر، فإن من حمى جناب النبي ﷺ، ودافع عنه، له نصيب وافر من الرفعة وعلو المكانة، نظرا لعلو ورفعة منزلة من دافع عنه، تدبر: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾.

وقفة

[4] قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، قال قتادة: «رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله».

وقفة

[4] معنى قولك: (اللهم صل على محمد): اللهم أثن عليه في الملأ الأعلى، أي: اذكره بصفات الكمال في الملأ الأعلى، وهذا من رفع الذكر له صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله به في قوله: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾.

وقفة

[4] قال تعالى مخاطبًا الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، اليوم لو وزعت مواقيت الصلاة في العالم على دقائق اليوم، وتأملت في اختلاف المواقيت على وجه الأرض لوجدت أن في كل لحظة هناك من ينادي: (أشهد أن محمدًا رسول الله)، سبحان من صدق وعده ورفع ذكر حبيبه!

وقفة

[2-4] من القواعد العامة" (التخلية قبل التحلية)، وقد وردت في القرآن كثيرًا في مثل قوله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾، وهذا مقام التخلية، فلما خلاَّه بوضع الوزر عنه حلاَّه برفع الذكر: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، واعتبر هذا في القرآن في كلمة التوحيد وغيرها تجده كثير الوقوع في القرآن.

الإعراب :

- ﴿ وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾

- تعرب اعراب الآية الكريمة الثانية ورفع ذكره أي قرن بذكر الله في كلمة الشهادة والاذان وفي مواضع من القرآن وفي تسميته رسول الله.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ٣- رفعُ منزلتِه في الدُّنيا والآخرةِ، قال تعالى:

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾

التفسير :

{ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة، فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، فأخرجه كما قال تعالى:{ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا ".

وتعريف "العسر "في الآيتين، يدل على أنه واحد، وتنكير "اليسر "يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين.

وفي تعريفه بالألف واللام، الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر -وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ- فإنه في آخره التيسير ملازم له.

ثم أضاف- سبحانه- إلى هذه النعم الجليلة، ما يدخل السرور على قلبه صلى الله عليه وسلم وما يبعث الأمل في نفسه وفي نفوس أصحابه، بأن بين لهم سنة من سننه التي لا تتخلف فقال:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً.

والفاء للإفصاح، ومع بمعنى بعد، وأل في العسر لاستغراق أنواع العسر المعروفة للمخاطبين. من فقر، وضعف، وقلة في الوسائل التي تؤدى إلى إدراك المطلوب. والجملة الثانية مؤكدة ومقررة للجملة الأولى. والتنكير في قوله يُسْراً للتفخيم.

والمعنى: إذا تقرر عندك ما أخبرناك به، من شرح الصدر، ووضع الوزر. ورفع الذكر ...

فاعلم أنه ما من عسر إلا ويعقبه يسر، وما من شدة إلا ويأتى بعدها الفرج، وما من غم أو هم، إلا وينكشف، وتحل محله المسرة ... وما دام الأمر كذلك، فتذرع أنت وأصحابك بالصبر، واعتصموا بالتوكل على الله، فإن العاقبة لكم.

ففي هاتين الآيتين ما فيهما من تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، ومن وعد صادق بأن كل صعب يلين، وكل شديد يهون، وكل عسير يتيسر. متى صبر الإنسان الصبر الجميل، وتسلح بالعزيمة القوية، وبالإيمان العميق بقضاء الله- تعالى- وقدره.

وأكد- سبحانه- هاتين الآيتين، لأن هذه القضية قد تكون موضع شك، خصوصا بالنسبة لمن تكاثرت عليهم الهموم وألوان المتاعب، فأراد- سبحانه- أن يؤكد للناس في كل زمان ومكان، أن اليسر يعقب العسر لا محالة، والفرج يأتى بعد الضيق، فعلى المؤمن أن يقابل المصائب بصبر جميل، وبأمل كبير في تيسير الله وفرجه ونصره.

وقال- سبحانه- مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ولم يقل بعد العسر يسرا، للإشعار بأن هذا اليسر، ليس بعد العسر بزمن طويل، وإنما هو سيأتى في أعقابه بدون مهلة طويلة، متى وطن الإنسان نفسه على الصبر والأمل في فرج الله- تعالى-.

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين الآيتين بعض الآثار، منها ما رواه ابن أبى حاتم، عن عائد بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الجحر، لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه» .

وعن الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين.

وعن قتادة: ذكر لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه فقال: «لن يغلب عسر يسرين» . ومعنى هذا أن العسر معرّف في الحالين، فهو مفرد، واليسر منكّر فمتعدد، ولهذا قال: «لن يغلب عسر يسرين» فالعسر الأول عين الثاني، واليسر تعدد ....

وقال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف تعلق قوله: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً بما قبله؟

قلت: كان المشركون يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالفقر فذكّره الله- تعالى- بما أنعم به عليه من جلائل النعم ثم قال: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، كأنه قال: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله، فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسرا.

فإن قلت «إن مع» للصحبة، فما معنى اصطحاب اليسر للعسر؟ قلت: أراد أن الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب، فقرب اليسر المترقب حتى جعله كالمقارن للعسر، زيادة في التسلية، وتقوية القلوب.

فإن قلت: فما المراد باليسرين؟ قلت: يجوز أن يراد بهما ما تيسر لهم من الفتوح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وما تيسر لهم في أيام الخلفاء ... وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة.

فإن قلت: فما معنى هذا التنكير؟ قلت التفخيم، كأنه قال: إن مع العسر يسرا عظيما وأى يسر ....

وقوله : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ، ثم أكد هذا الخبر .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا حميد بن حماد بن خوار أبو الجهم ، حدثنا عائذ بن شريح قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر ، فقال : " لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه " ، فأنزل الله عز وجل : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) .

ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر ، عن حميد بن حماد به ، ولفظه : " لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يخرجه " ثم قال : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح .

قلت : وقد قال فيه أبو حاتم الرازي : في حديثه ضعف ، ولكن رواه شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن رجل ، عن عبد الله بن مسعود موقوفا .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا أبو قطن ، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : كانوا يقولون : لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك ، وهو يقول : " لن يغلب عسر يسرين ، لن يغلب عسر يسرين ، فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا " .

وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد ، عن الحسن مرسلا .

وقال سعيد ، عن قتادة : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال : " لن يغلب عسر يسرين " .

ومعنى هذا : أن العسر معرف في الحالين ، فهو مفرد ، واليسر منكر فتعدد ; ولهذا قال : " لن يغلب عسر يسرين " ، يعني قوله : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد .

وقال الحسن بن سفيان : حدثنا يزيد بن صالح ، حدثنا خارجة ، عن عباد بن كثير ، عن أبي الزناد ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة ، ونزل الصبر على قدر المصيبة " .

ومما يروى عن الشافعي رضي الله عنه ، أنه قال :

صبرا جميلا ما أقرب الفرجا من راقب الله في الأمور نجا

من صدق الله لم ينله أذى ومن رجاه يكون حيث رجا

وقال ابن دريد : أنشدني أبو حاتم السجستاني :

إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب

وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب

ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب

أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب

وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب

وقال آخر :

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج

كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج

وقوله: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإنّ مع الشدّة التي أنت فيها من جهاد هؤلاء المشركين، ومن أوّله ما أنت بسبيله رجاء وفرجا بأن يُظْفِرَكَ بهم، حتى ينقادوا للحقّ الذي جئتهم به طوعا وكَرها.

ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لما نـزلت، بَشَّر بها أصحابه وقال: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت يونس، قال: قال الحسن: لما نـزلت هذه الآية ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبْشِرُوا أتاكُمُ اليُسْرُ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، عن يونس، عن الحسن، مثله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن، قال: خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فَرِحا وهو يضحك، وهو يقول: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنَ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) ".

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) ذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشَّر أصحابه بهذه الآية، فقال: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن معاوية بن قرة أبي إياس، عن رجل، عن عبد الله بن مسعود، قال: لو دخل العسر في جُحْر، لجاء اليسر حتى يدخل عليه، لأن الله يقول: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) .

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن رجل، عن عبد الله، بنحوه.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم: قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) قال: يتبع اليسرُ العُسَر.

التدبر :

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ سنة ربانية ثابتة يؤكدها ويفسرها قوله: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7].

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ مَـعَه، ليتَ اليائس يدرك ذلك! قال عبد الله بن مسعود: «لو أن العسر دخل في جُحر لجاء اليسر حتى يدخل معه».

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ نَعم مَعه، لكن اليائس لا يُدرك ذلك.

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ كلَّما تعسّرَ عليك الأمر، فانتظر التيسِــير للجنة.

عمل

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ لتكن لك نفس واثقة بالله وأنت تستمتع بأنوار الصباح بعد ليل حالك أن عسرك ﻻبد وأن ينبلج صباحه باليسر.

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أصبح اليسر هو الأصل، والعسر استثنائي.

عمل

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ اطمئن يا من ضاقت عليه الأرض؛ لن يغلب عسر يسرين، سوف تفرج.

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أفضل مزايا العُسر أنه لا يدوم.

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ قال رسول الله: «وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا» [الحاكم 3/624، وصححه الألباني].

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ قال ابن رجب: «ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر: أن الكرب إذا اشتدَّ وعظم وتناهي، حصل للعبد اليأس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلَّق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل عليه، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه﴾ [الطلاق: ۳].

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ اشتداد الشدة من أسباب الفرج؛ ولذا فالشدة نوع من النِّعَم لما يترتب عليها، كانت العرب تقول: «الشدة إذا تناهت انفرجت».

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة، فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» [أحمد 1/307، وصححه شعيب الأرنؤوط].

عمل

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ الكلام خبر من الله سبحانه، وخبره أكمل الأخبار صدقًا ووعده لا يخلف، فكلما تعسر عليك الأمر؛ فانتظر التيسير.

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ الذي يحدث في غالب الأحيان أن ننشغل بالباب الذي أغلق عن الباب الذي فتح.

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ابحث دومًا عن المنح المخفية في تلافيف المحن, واستخلص من العقبات العسيرة دروسًا في التفاؤل والأمل, فما كان عسر إلا صاحبه يسر.

وقفة

[5] ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ من وثق بوعد ربه كان شجاعًا مقدامًا, لا يتهيب الصعاب ولا يخشي الشدائد, فما أصابهم هم ولا غم إلا أعقبه فرج مضاعف.

لمسة

[5] فائدة التكرار في قوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ التكرار يفيد تأكيدًا وترسيخًا للمعنى في النفوس خاصة في حال العسر والشدة.

لمسة

[5] فائدة الفاء قي قوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أي إذا علمت ذلك فاعلم أن مع العسر يسرًا.

لمسة

[5] سر تنكير: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ للتعظيم، أي مع العسر العارض يسر عظيم.

عمل

[5] مهما كثرت الهموم ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، سيأتيك فرج ينسيك آلام الماضي، اطمئن ﴿سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7].

وقفة

[5] ما من عبد مؤمن أصابه همٌّ وقرأ هذه الآية إلا شرح الله صدره ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

وقفة

[5] إذا ضاقت بك الدنيا فـتذكر: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ نعم معه، مع الضيق الفرج، مع الفقر الغنىٰ، مع المرض الصحة.

وقفة

[5] مهما تراكمت الصعاب إلَّا أنها لا تدوم؛ لأن الله وعد بالفرج والتيسير ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾؛ لا تحزن ولا تجزع وتعلّق بمن بيده مقاليد كل شيء.

وقفة

[5] الابتلاءات هي المقياس الحقيقي لقوَّة الإيمان؛ لا يدوم البلاء قط، وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلًا؛ ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

وقفة

[5] مهما تراكمت الصعاب إلَّا أنها لا تدوم: لأن الله حق والله وعد بالفرج والتيسير ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

وقفة

[5] نعم بعد ذلك فرج وأي فرج، يقول من بيده الفرج: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، ليس بعده ولكنه معه.

وقفة

[5] ما يُصيب المرء من أوجاع وابتلاءات ما هي إلا خير له سواء أدركه أم لم يُدركه، وما غلب عُسر يُسرَين ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

عمل

[5] تأكد أن ورآء كل ضيق ينتظرك فرجًا من الله ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

وقفة

[5] القرآن علمني أنه مهما تراكمت الصعاب إلَّا أنها لا تدوم؛ لأن وعد الله حق والله وعد بالفرج والتيسير ﴿فإن مع العسر يُسراً﴾.

وقفة

[5] خلف هذا الليل يقبع الكثيرون ممن أغراهم الهَم حتى صاحبوه، وقد نسوا أن خلف الليل نورًا ساطعًا، وبعد الهم وعدًا صادقًا: ﴿فإنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً﴾.

وقفة

[5] هو اللطيف حسبُك؛ فابتسم سيُطبِّبُ الرحمن ما قد أوجعك ﴿فإنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً﴾.

وقفة

[5] تأكد أنه خلف كل تعب سيكون هناك راحة بلا حدود، ووراء كل حزن سينتظرك فرح كبير، ألم تقرأ قول الله تعالى: ﴿فإن مع العسر يسرا﴾.

عمل

[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ تفاءلوا والله ما ضاقت إلا وفرجت، وما تعسرت إلا تيسرت، وما أغلق باب إلا فتح ألف باب، وعد من الكريم الوهاب.

الإعراب :

- ﴿ فَإِنَّ: ﴾

- الفاء سببية او عاطفة على مضمر للتعليل اي فلا تيأس من فضل الله فإن .... ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل.

- ﴿ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً: ﴾

- ظرف مكان يدل على الاجتماع والمصاحبة متعلق بخبر «ان» منصوب على الظرفية وهو مضاف. العسر: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. يسرا: اسم «ان» مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعسر: ضد اليسر وهما لا يجتمعان فيكون التقدير ان مع انقضاء العسر يسرا فحذف المضاف او ان الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب او تكون «مع» حرف جر والجار والمجرور في محل رفع خبر «ان» المقدم.

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ بعض نعمه على رسوله من شرح الصدر، ووضع الوزر، ورفع الذكر، بعد استحكام الكرب، وضيق الأمر؛ ذكرَ هنا أن ذلك قد وقع على ما جرت به سنته في خلقه، من إحداث اليسر بعد العسر، قال تعالى:

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾

التفسير :

{ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة، فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، فأخرجه كما قال تعالى:{ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا ".

وتعريف "العسر "في الآيتين، يدل على أنه واحد، وتنكير "اليسر "يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين.

وفي تعريفه بالألف واللام، الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر -وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ- فإنه في آخره التيسير ملازم له

فإن قلت " إن مع " للصحبة ، فما معى اصطحاب اليسر للعسر؟ قلت : أراد أن الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذى كانوا فيه بزمان قريب ، فقرب اليسر المترقب حتى جعله كالمقارن للعسر ، زيادة فى التسلية ، وتقوية القلوب .

فإن قلت : فما المراد باليسرين؟ قلت : يجوز أن يراد بهما ما تيسر لهم من الفتوح فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم ، وما تيسر لهم فى أيام الخلفاء . . وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة .

فإن قلت : فما معنى هذا التنكير؟ قلت التفخيم ، كأنه قال : إن مع العسر يسرا عظيما وأى يسر . .

وقوله : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ، ثم أكد هذا الخبر .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا حميد بن حماد بن خوار أبو الجهم ، حدثنا عائذ بن شريح قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر ، فقال : " لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه " ، فأنزل الله عز وجل : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) .

ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر ، عن حميد بن حماد به ، ولفظه : " لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يخرجه " ثم قال : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح .

قلت : وقد قال فيه أبو حاتم الرازي : في حديثه ضعف ، ولكن رواه شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن رجل ، عن عبد الله بن مسعود موقوفا .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا أبو قطن ، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : كانوا يقولون : لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الحسن قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك ، وهو يقول : " لن يغلب عسر يسرين ، لن يغلب عسر يسرين ، فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا " .

وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد ، عن الحسن مرسلا .

وقال سعيد ، عن قتادة : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال : " لن يغلب عسر يسرين " .

ومعنى هذا : أن العسر معرف في الحالين ، فهو مفرد ، واليسر منكر فتعدد ; ولهذا قال : " لن يغلب عسر يسرين " ، يعني قوله : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد .

وقال الحسن بن سفيان : حدثنا يزيد بن صالح ، حدثنا خارجة ، عن عباد بن كثير ، عن أبي الزناد ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة ، ونزل الصبر على قدر المصيبة " .

ومما يروى عن الشافعي رضي الله عنه ، أنه قال :

صبرا جميلا ما أقرب الفرجا من راقب الله في الأمور نجا

من صدق الله لم ينله أذى ومن رجاه يكون حيث رجا

وقال ابن دريد : أنشدني أبو حاتم السجستاني :

إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب

وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب

ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب

أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب

وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب

وقال آخر :

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج

كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج

وقوله: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإنّ مع الشدّة التي أنت فيها من جهاد هؤلاء المشركين، ومن أوّله ما أنت بسبيله رجاء وفرجا بأن يُظْفِرَكَ بهم، حتى ينقادوا للحقّ الذي جئتهم به طوعا وكَرها.

ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لما نـزلت، بَشَّر بها أصحابه وقال: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت يونس، قال: قال الحسن: لما نـزلت هذه الآية ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبْشِرُوا أتاكُمُ اليُسْرُ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، عن يونس، عن الحسن، مثله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن، قال: خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فَرِحا وهو يضحك، وهو يقول: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنَ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) ".

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) ذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشَّر أصحابه بهذه الآية، فقال: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ".

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن معاوية بن قرة أبي إياس، عن رجل، عن عبد الله بن مسعود، قال: لو دخل العسر في جُحْر، لجاء اليسر حتى يدخل عليه، لأن الله يقول: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) .

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن رجل، عن عبد الله، بنحوه.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم: قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) قال: يتبع اليسرُ العُسَر.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ إن اليسر قريب قريب، ولن يغلب عسر يُسرين.

وقفة

[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾، ﴿سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾ [الطلاق: 7]، ما الفرق بين (مع وبعد)؟ الجواب: (مع) تفيد اقتران اليسر بالعسر، و(بعد) تفيد التعقيب، والمعنى: أن كل عسر معه يسر يعقبه.

وقفة

[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ رسالة إلى قلبك، (مع) وليس (بعد)، طمّن قلبك، فالله أرحم مِن أن يجعل الأحزان فوق قلبك مُتتابعة، الفرج قادم بإذن الله، تأهب لاستقباله.

وقفة

[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ أشد عسر واجهة النبي ﷺ كان عناد قومه وعدم استجابتهم له، فوعده الله بيسرين مقابل عسر واحد، فجاء السر الأول متدرجًا بإسلامهم آحادًا، ثم اكتمل اليسر الثاني بالنصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجًا؛ فلا تيأس مهما واجهك من عسر وشدة، فهي محنة في طياتها منح.

وقفة

[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ قال ابن القيم: «فالعسر وإن تكرّر مرتين فتكرّر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرّر بلفظ النكرة فهو يُسران، فالعُسر محفوف بيسرين: يُسر قبله، ويُسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين».

وقفة

[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ ليس بتكرار؛ لأن المعنى إن مع العسر الذي أنت فيه من مقاساة الكفار يسرًا في العاجل، وإن مع العسر الذي أنت فيه من الكفار يسرًا في الآجل، فالعسر واحد واليسر اثنان، وعن عمر رضي الله عنه: «لن يغلب عسر يسرين».

عمل

[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ عرف العسر في الآيتين، ونكر اليسر؛ ليدل على أن العسر واحد واليسر كثير، ولن يغلب عسر يسرين؛ فتفاءل.

وقفة

[5، 6] المتدبر لمناسبة مجيء سورة الشرح بعد سورة الضحى ينكشف له كثير من المعاني المقررة في السورة، ومنها ما في قوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾، فمجموع السورتين يعطيان مثالًا حيًّا لتقرير هذه السنة، فسورة الضحى تمثل جوانب العسر التي عاناها نبينا عليه السلام؛ ليعقبها جوانب اليسر في سورة الشرح، حتى إذا انتهى المثل يأتي التعقيب بأن مجيء اليسر بعد العسر سنة لا تتخلف.

وقفة

[5، 6] ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾ اليسر أوسع من العسر، العسر تكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، أما اليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران، فالعسر محفوف بيسرين، واحد قبله وآخر بعده، فلن يغلب عسر بيسرين.

تفاعل

[5، 6] ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ * ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾ قل: «اللهم يسر لنا كل أمر عسير، فتيسير العسير عليك يسير».

عمل

[5، 6] وإن أصابك حزنٌ؛ تفاءل بأن من جعل للحزن سببًا جعل للفرح أسبابًا ﴿فإن مع العسر يُسْرًا * إن مع العسر يسراً﴾.

وقفة

[5، 6] من يحدثكم عن زمن مخيف حدثوه عن رب لطيف، حدثوه عن قوله تعالى: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾، حدثوه عن محن صارت منح ربانية، حدثوه عن الأمل والثقة بالله، حدثوه عن: ﴿فإن مَع الْعُسْرِ يُسْرًا * إن مع الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

وقفة

[5، 6] لو أعلن العالم كله كل كلمات العسر واليأس؛ فسيطمئنك إيمانك بهذه الآيات: قال الله ﷻ: ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾.

وقفة

[5، 6] ربما تقلق إذا وعدك مخلوق مشيئته تحت مشيئة الله، لكنك ستنام قرير العين بوعد الذي بيده ملكوت كل شىء إذ قال: ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا * إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴾.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ﻣﻦ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔَﺮَﺝَ ﺃﺣﺪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻀﻴﻖ، ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻝ ﺃﺟﻠﻪ.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ إن لم تثق بوعد ربك فبمن؟ سيأتي الفرج وإن طال الوجع، ستخرج من حزنك أكتر قربًا لربك، وبأجر الصبر والدعاء.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أيها المبتلى تصبَّر يقول القائل:

أَلاَ فَاصْبِرْ على الحَدَثِ الجَلِيْلِ ... وَدَاوِ جِوَاكَ بالصَّبْرِ الجَميلِ

ولا تَيْأَسْ فإِنَّ اليَأْسَ كُفْرٌ ... لَعَلَّ اللَه يُغنِي مِنْ قليلِ

وأن العسر يتبعه يسارٌ ... وقول الله أصدق كل قيل

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ما بين عسر وعسر؛ يزهر اليسر.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ معه، معه، معه.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ يا إنسان بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ريٌّ، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، سوف يصل الغائب، ويهتدي الضال.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ليس (بعده)؛ بل (معه).

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ إنَّ مع العسر الذي أنت فيه بذور الفَرَج.

لمسة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ لو قال ﷻ: (بعد)؛ لاستبشرنا، كيف وقد قال (مع)؟!

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ وظِّف حروفك في بث الأمل ولا تُبالي بالعواقب، إذا ضيَّقتَ أمرًا زادَ ضيقـًا وإنْ هَوَّنتَ صعبَ الأمرِ هانا.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ فلسفتها: ﻻ عسر يدوم.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ الأمل الذي كان في نفوس الصحابة حيث رأوا في تكرار الآية توكيدًا لوعود الله ﷻ بتحسن الأحوال.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ هي طب للقلوب، ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ قالها علام الغيوب.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ما ضاقت واستعسرت إلا وفرجت من فوق سابع سماء.

وقفة

[6] ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أيامك التي تراها حالكة السواد معتمة موحشة ثق تمامًا أن الله سيخلق لها فجرًا باسمًا، ﻻ شيء يدوم على ما هو إﻻ هو.

وقفة

[6] ﻫﺬﺍ ﻭﻋﺪُ ﺍﻟﻠﻪِ: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ إنَّه يأتي معه لا بعده، لكنَّنا نَعجَل.

وقفة

[6] حسن الظن بالله سبحانه وإنتظار الفرج من أجلِّ العبادات؛ من حفظ يونس في بطن الحوت لن يعجزه حفظك وتدبير أمرك ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

لمسة

[6] قال الله عن اشتداد المحن: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ قال: (مع)، ولم يقل: (بعد)؛ ﻷنه دليل على السرعة والمزامنة.

وقفة

[6] أبشركم ﺃﻧﻪ ﻻ ﺷﺪﺓ ﺇلَّا ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺭﺧﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

وقفة

[6] يا أيها المهموم المحزون المكروب: تأمل هاتين الآيتين: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: 9].

وقفة

[6] يَا ضجيجَ الكُربات ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

وقفة

[6] مهما أصابنا من شدة وضيق، فبلا شك يوجد مخرج من هذا الضيق، فالله يقول: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

وقفة

[6] لم يكون عمرك كله ربيعًا! ستتناوب عليك الفصول الأربعة، تلفحك الحرارة، تتجمد في سقيع الوحدة، تتساقط أحلامك اليابسة؛ لكن ستزهر حياتك من جديد ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة السابقة. وتكرير «ان» في الآيتين لزيادة التأكيد والآية الثانية مؤكدة للاولى لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب و «نكرت» يسرا للتفخيم اي يسرا عظيما.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا كان العُسرُ مَكروهًا إلى النُّفوسِ، وكان لله فيه حِكَمٌ عظيمةٌ، وكانت الحِكَمُ لا تتراءى إلَّا للأفرادِ مِنَ العِبادِ؛ كَرَّره سُبحانَه على طريقِ الاستِئنافِ؛ لجوابِ مَن يقولُ: وهل بَعْدَه مِن عُسْرٍ؟ مؤكِّدًا له؛ ترغيبًا في أمرِه، وترَقُّبًا لِما يتسَبَّبُ عنه، مُبَشِّرًا بتكريرِه مع وَحْدةِ العُسْرِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾

التفسير :

ثم أمر الله رسوله أصلًا، والمؤمنين تبعًا، بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال:{ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} أي:إذا تفرغت من أشغالك، ولم يبق في قلبك ما يعوقه، فاجتهد في العبادة والدعاء.

بعد هذا التعديد لتلك النعم العظيمة، أمر الله- تعالى- نبيه صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في العبادة فقال- تعالى-: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ.

وأصل الفراغ خلو الإناء مما بداخله من طعام أو غيره، والمراد به هنا الخلو من الأعمال التي تشغل الإنسان، والنصب: التعب والاجتهاد في تحصيل المطلوب.

أى: فإذا فرغت- أيها الرسول الكريم- من عمل من الأعمال، فاجتهد في مزاولة عمل آخر من الأعمال التي تقربك من الله- تعالى-، كالصلاة، والتهجد، وقراءة القرآن الكريم.

وقوله : ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) أي : إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها ، فانصب في العبادة ، وقم إليها نشيطا فارغ البال ، وأخلص لربك النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته : " لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان " وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء ، فابدءوا بالعشاء " .

قال مجاهد في هذه الآية : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة ، فانصب لربك . وفي رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك ، وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل . وعن ابن عياض نحوه . وفي رواية عن ابن مسعود : ( فانصب وإلى ربك فارغب ) بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس .

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( فإذا فرغت فانصب ) يعني : في الدعاء .

وقال زيد بن أسلم والضحاك : ( فإذا فرغت ) أي : من الجهاد ( فانصب ) أي : في العبادة .

وقوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: فإذا فَرغت من صلاتك، فانصب إلى ربك في الدعاء، وسله حاجاتك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) يقول: في الدعاء.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) يقول: فإذا فرغت مما فُرض عليك من الصلاة فسل الله، وارغب إليه، وانصب له.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) قال: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول: في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) يقول: من الصلاة المكتوبة قبل أن تسلِّم، فانصَب.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ) قال: أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ ) من صلاتك ( فَانْصَبْ ) في الدعاء.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ( فَإِذَا فَرَغْتَ ) من جهاد عدوّك ( فَانْصَبْ ) في عبادة ربك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: قال الحسن في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) قال: أمره إذا فرغ من غزوه، أن يجتهد في الدعاء والعبادة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) قال عن أبيه: فإذا فرغت من الجهاد، جهاد العرب، وانقطع جهادهم، فانصب لعبادة الله ( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإذا فرغت من أمر دنياك، فانصب في عبادة ربك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) قال: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب، قال: فصّل.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) قال: إذا فرغت من أمر دنياك فانصب، فصّل.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: ( فَإِذَا فَرَغْتَ ) قال: إذا فرغت من أمر الدنيا، وقمت إلى الصلاة، فاجعل رغبتك ونيتك له.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: إن الله تعالى ذكره، أمر نبيه أن يجعل فراغه من كلّ ما كان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرته، مما أدّى له الشغل به، وأمره بالشغل به إلى النصب في عبادته، والاشتغال فيما قرّبه إليه، ومسألته حاجاته، ولم يخصص بذلك حالا من أحوال فراغه دون حال، فسواء كلّ أحوال فراغه، من صلاة كان فراغه، أو جهاد، أو أمر دنيا كان به مشتغلا لعموم الشرط في ذلك، من غير خصوص حال فراغ، دون حال أخرى.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ لم يذكر متعلق فرغت؛ فما السر؟ ليعم كل فراغ، أي إذا فرغت من عمل فانصب لعمل آخر، جدد عملك في الدعوة ولا تتوقف.

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ الأعمال كلها يُفرغ منها، والذكر لا فراغ له، ولا انقضاء، تنقطع الأعمال بانقطاع الدنيا ويبقى الذكر.

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ الفراغ فيه سُمٌّ قاتل؛ ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللًا، لا في عمل دنيا، ولا في عمل آخرة.

لمسة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ لم يذكر في الآية متعلِّق (فَرَغْتَ)، أي فرغت من ماذا؟ ليعمُّ كل فراغ، قلبي أو وقتي أو عقلي أو عاطفي.

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ الفراغ نعمة حُرم منها الكثيرون، فاغتنمها للتقرب من الله.

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ سكين الفراغ بوسعه أن يذبح إيمان أتقي الأتقياء، والعاقل من ملأ فراغه بالطاعات، ولم يدع فُرجة يتسلل منها الشيطان.

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ مرَّ شريح القاضي على قوم يلعبون يوم عيد، فقال: «ما لكم؟» قالوا: «فرغنا يا أبا أمامة»، قال: «ما بهذا أمر الفارغ».

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ من إشارات سورة الشرح: أن من أسباب ضيق الصدر (الفراغ)، فإذا استغلَّ المسلم وقته بما ينفعه من طلب العلم والدعوة؛ انشرح صدره.

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ كلما وجدت فسحة من الوقت؛ مد يدك للمصحف، تجبر ما فات من وردك.

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ (فرغت): تدل على أنه كان ممتلئ الوقت قبل ذلك؛ ممتلئ الوقت يحسن استغلال الفراغ.

وقفة

[7] ﴿فَإِذا فَرَغتَ فَانصَب﴾ وهكذا حياة المؤمن، عملٌ وعبادة.

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ من سمات الموفقين: أنهم إذا تفرغوا من الأعمال ومشاغل الحياة؛ انشغلوا بالعبادة.

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ إذا فرغت من عمل من الأعمال؛ فاجتهد في مزاولة عمل آخر من الأعمال التي تقربك من الله ﷻ، كالصلاة والتهجد وتلاوة القرآن وغيرها.

وقفة

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ هي دعوة لاستثمار الوقت؛ فلا تركن إلي الدعة والكسل, وإذا فرغت من عمل نافع مفيد فأتبعه بمثله, فإنك يوم القيامة مسؤول عن عمرك فيما أفنيته؟

عمل

[7] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ اجعل رغبتك في جميع أعمالك إرضاء ربك، ولا تجعل لك هدفًا آخر، فتقديم (وَإِلَىٰ رَبِّكَ) لإفادة الحصر؛ فالإخلاص فيه الخلاص.

لمسة

[7] سر تقديم ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾ على ﴿فَانصَبْ﴾ للتأكيد على شغل وقت الفراغ لتتعاقب الأعمال.

وقفة

[7] مناسبة قوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ فيها تذكير بلطف وعناية بمواصلة الدعوة دون ملل.

لمسة

[7] سر التعبير بـ ﴿فَانصَبْ﴾ دون (اعمل النصب) يفيد العمل بحزم وقوة وثبات وصبر.

وقفة

[7] أفضل طريقة لاستغلال الوقت هي ألا تدع للفراغ فرصة في حياتك، وهو ما قررته هذه الآية الجامعة المانعة: ﴿فإذا فرغت فانصب﴾.

وقفة

[7] من التأويلات الباطلة في قوله: ﴿فإذا فرغت فانصب﴾ قرأ الرافضة (فانصِب) أي انصب عليًّا بعدك للإمامة، ما أجرأهم على كتاب الله وتحريفه!

عمل

[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ لا تنس شرف زمانك الذي تعيشه الآن؛ فاعمره بكل ما تستطيع من القربات، فإن ضعفت نفسك فتدبر، وإن تكاسلت فتأمل.

وقفة

[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ تخلل الفترات للعابدين أمر لازم لابد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رُجي له أن يعود خيرًا مما كان.

وقفة

[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ هذه خطة لحياة المسلم وضعت للنبي ﷺ، وهي: فإذا فرغت من عمل ديني فانصب لعمل دنيوي، وإذا فرغت من عمل دنيوي فانصب لعمل ديني أخروي، فالمسلم يحيا حياة الجد والتعب، فلا يعرف وقتًا للهو والبطالة قط.

وقفة

[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ قعودُ الرَّجُلِ فارغًا من غير شُغل، أو اشتغاله بما لا يعنيه في دينه أو دنياه من سفهِ الرأي، وسخافة العقل، واستيلاء الغفلة!

وقفة

[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ لا عطلة للمؤمن عن طاعة الله؛ بل يتنقل من طاعة إلى طاعة.

وقفة

[7، 8]﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ ليس أجمل من وقت تدع به أشغال الدنيا وهمومها خلف ظهرك، لتخلو بين يدي ربك، فمن تمسك بركن قوي فكيف له أن يضعف.

وقفة

[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ العبادة تورث هدوءًا واستقرارًا نفسيًا وعقليًا يحرم منه المضطربون الذين يظنون أن مقاليد الأمور بيد غير الله.

وقفة

[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ هذه القاعدة القرآنية أبلغ وأعظم حادٍ إلى العمل، والجد في استثمار الزمن قبل الندم.

وقفة

[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ إذا تفرغت من أشغالك، ولم يبق في قلبك ما يعوقه، فاجتهد في العبادة والدعاء.

وقفة

[7،8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ قال الضحاك: «فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء».

وقفة

[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ اجعل رغبتك إلي الله تعالي وحده في جميع مطالبك الدنيوية والأخروية, وترفع ما استطعت عما في أيدي الناس, واستغن عن غير ربك.

وقفة

[7، 8] ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ ما يسمى بفن إدارة الوقت؛ هنا في ست كلمات.

وقفة

[7، 8] هل تجد فراغًا في وقتك ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾، الفراغ فرصة للقرب من الله.

لمسة

[7، 8] دلالة الفاء في ﴿فَانصَبْ﴾، ﴿فَارْغَب﴾ تأكيد الأمر ووجوبه.

وقفة

[7، 8] الفراغ فرصة للقرب إلى الله ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾.

عمل

[7، 8] اشغل أحد أوقات فراغك بعبادة ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب﴾.

وقفة

[7، 8] أحسن ما تكون عبادة النوافل بعد أدائك واجب النفس والأهل، ولن تشعر بلذة النافلة إلا باجتماع جهدك ورغبتك إلى ربك ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾.

وقفة

[7، 8] هل تريد أن يشرح الله لك صدرك؟ ويضع عنك وزرك؟ وهل تريد أن يرفع لك ذكرك؟ ويبدلك الله بعسرك يسرين ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾.

وقفة

[7، 8] عجبًا لمن يشكي الفراغ ويضيعه فيما لا يفيده وهو يقرأ ويسمع قول ربه: ﴿فَإِذا فَرَغتَ فَانصَب * وَإِلى رَبِّكَ فَارغَب﴾.

وقفة

[7، 8] الجلوس بعد السلام من الصلاة من أعظم الأوقات التي تنزل فيها رحمة الله عز وجل، لا تنس بأنك في ضيافته ﴿فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب﴾.

وقفة

[7، 8] ينبغي للمؤمن أن يشغل وقت فراغه بعبادة ربه، ويجعل هاتين الآيتين نصب عينيه ﴿فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب﴾.

عمل

[7، 8] احذر الفتور في وقت الغنائم ﴿فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب﴾، إذا فرغت من أمور الدنيا فانصب إلى العبادة، وقم نشيطًا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة.

الإعراب :

- ﴿ فَإِذا: ﴾

- الفاء استئنافية. إذا: ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه متعلق بجوابه متضمن معنى الشرط.

- ﴿ فَرَغْتَ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.

- ﴿ فَانْصَبْ: ﴾

- الفاء واقعة في جواب «اذا» والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب. انصب: فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت اي فاذا فرغت من التبليغ او العبادة او الصلاة فاتعب في العبادة او فاجتهد فيها. وقيل فاذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا عَدَّد اللهُ عليه نِعَمَه السَّالِفةَ، ووعَدَه بالنِّعَمِ الآتيةِ؛ لا جَرَمَ بَعَثَه على الشُّكرِ والاجتِهادِ في العِبادةِ؛ فقال تعالى:

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فرغت:

1- بفتح الراء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى لغة، وبها قرأ أبو السمال.

وقال الزمخشري: ليست بفصيحة.

فانصب:

1- بسكون الباء خفيفة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بشدها مفتوحة.

3- بكسر الصاد، أي: إذا فرغت من الرسالة فانصب خليفة، وهى قراءة فرقة من الإمامية.

قال ابن عطية، وهى قراءة شاذة، ضعيفة المعنى، لم تثبت عن عالم.

مدارسة الآية : [8] :الشرح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾

التفسير :

{ وَإِلَى رَبِّكَ} وحده{ فَارْغَبْ} أي:أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك.

ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره، فتكون من الخاسرين.

وقد قيل:إن معنى قوله:فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها، فانصب في الدعاء، وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك.

واستدل من قال بهذا القول، على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم بذلك تمت ولله الحمد.

واجعل رغبتك في جميع أعمالك وعباداتك، من أجل إرضاء ربك، لا من أجل شيء آخر، فهو وحده القادر على إبلاغك ما تريد، وتحقيق آمالك.

فالمقصود بهاتين الآيتين حثه صلى الله عليه وسلم وحث أتباعه في شخصه على استدامة العمل الصالح، وعدم الانقطاع عنه، مع إخلاص النية لله- تعالى- فإن المواظبة على الأعمال الصالحة مع الإخلاص فيها، تؤدى إلى السعادة التي ليس بعدها سعادة.

ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لهذا الإرشاد الحكيم، فقد قام الليل حتى تورمت قدماه، وعند ما سئل لم كل هذه العبادة، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورا» .

وسار أصحابه من بعده على هذا الهدى القويم: فعمروا حياتهم بالباقيات الصالحات من الأعمال، دون أن يكون للفراغ السيئ، مكان في حياتهم، بل واصلوا الجهاد بالجهاد، وأعمال البر بمثلها.

ومن أقوال عمر بن الخطاب- رضى الله عنه-: «إنى لأكره لأحدكم أن يكون خاليا، لا في عمل دنيا ولا دين» .

وفي رواية أنه قال: «إنى لأنظر إلى الرجل فيعجبني، فإذا قيل: إنه لا عمل له سقط من عيني» .

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا جميعا ممن يعمرون أوقاتهم بالأعمال الصالحة، والخالصة لوجهه الكريم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

( وإلى ربك فارغب ) قال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل .

آخر تفسير سورة " ألم نشرح " ولله الحمد .

وقوله: ( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) يقول تعالى ذكره: وإلى ربك يا محمد فاجعل رغبتك، دون من سواه من خلقه، إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) قال: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) قال: اجعل رغبتك ونيتك إلى ربك.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) قال: إذا قمت إلى الصلاة.

آخر تفسير سورة ألم نشرح

المعاني :

التدبر :

وقفة

[8] ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ ماذا ترغب؟ ارغب فيما عند الله يحبّك الله، وارغب فيما في أيدي الناس يُبْغضك الناس.

عمل

[8] ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ الجأ إلى الله في تحقيق مطلوبك، إنا إلى الله راغبون، وتقديم الجار والمجرور إلى ربك يفيد الحصر، لأن الرغبة لا تكون إلا لله.

عمل

[8] ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ كل طريق إن خطوته لله انتظر فلاحه، وكل نية إن جعلتها لله فانتظر بركتها، فمن جعل وجهته لله وجه الله له الخير.

لمسة

[8] سر حذف مفعول ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾؛ ليعم كل ما يرغبه النبي ﷺ، وهل يرغب إلا الكمال النفسي والكمال لأمته.

لمسة

[8] سر التعبير بالرغبة ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ دون (أقبل) ليفيد معنى التوجه مع إقبال النقس ورغبتها لربها.

لمسة

[8] سر تقديم الظرف ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ للاختصاص، أي إليه لا إلى غيره تكون رغبتك.

وقفة

[8] ﴿وَإِلى رَبِّكَ فَارغَب﴾ فعنده جل شأنه الملاذ والملجأ والأمان والمُبتغى والعوْد والمرجع والسرور والحبور والراحة والهداية والنجاة والفوز و... فكيف تجد نَصَبًا بعد ذلك؟!

وقفة

[8] ﴿وَإِلَى رَبِّكَ﴾ وحده ﴿فَارْغَبْ﴾ أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك.

وقفة

[8] ﴿وَإِلى رَبِّكَ فَارغَب﴾ ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا، لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره، فتكون من الخاسرين.

عمل

[8] دع عنك الخلق، واقصد الخالق؛ ينشرح صدرك، وييسر أمرك، ويساق لك من الخير ما لم يكن في الحسبان ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَإِلى رَبِّكَ: ﴾

- الواو عاطفة. الى ربك: جار ومجرور متعلق بارغب والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ فَارْغَبْ: ﴾

- تعرب اعراب «فانصب» اي واجعل رغبتك الى الله خصوصا ولا تسأل إلا فضله سبحانه متوكلا عليه.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد أن أمَرَه بالاجتهاد في العبادة؛ أمَرَه أن يجعل رغبته وقصده إلى الله وحده، قال تعالى:

﴿ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فأرغب:

1- أمرا من الثلاثي، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- فرغب، أمرا من «رغب» ، بشد الغين.

مدارسة الآية : [1] :التين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾

التفسير :

(التين) هو التين المعروف، وكذلك{ الزَّيْتُونَ} أقسم بهاتين الشجرتين، لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام، محل نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام.

تفسير سورة التين

مقدمة وتمهيد

1- وتسمى- أيضا- سورة «والتين» وعدد آياتها ثماني آيات، والصحيح أنها مكية.

وقد روى ذلك عن ابن عباس وغيره، ويؤيد كونها مكية، القسم بمكة في قوله- تعالى-: وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وعن قتادة أنها مدنية، وهو قول لا دليل عليه.

وكان نزولها بعد سورة «البروج» ، وقبل سورة «لإيلاف قريش» .

2- وقد اشتملت هذه السورة الكريمة، على التنبيه بأن الله- تعالى- قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، فعليه أن يكون شاكرا لخالقه، مخلصا له العبادة والطاعة.

اختلف المفسرون في المراد بقوله- تعالى-: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، وقد ذكر الإمام القرطبي هذا الخلاف فقال ما ملخصه: قوله: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ: قال ابن عباس وغيره: هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. قال- تعالى-:

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وهي شجرة الزيتون.

وقال أبو ذر: أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم سلة تين، فقال: «كلوا» وأكل منها. ثم قال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة، لقلت هذه ... » .

وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتون، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة» ...

وهذا هو الرأى الذي تطمئن إليه النفس لأنه هو المتبادر من اللفظ وهناك أقوال أخرى رأينا أن نضرب عنها صفحا لضعفها وتهافتها.

ثم قال الإمام القرطبي: وهذا القول هو أصح الأقوال، لأنه الحقيقة، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. وإنما أقسم بالتين لأنه كان ستر آدم في الجنة، لقوله- تعالى-: يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وكان ورق التين، ولأنه كثير المنافع.

وأقسم بالزيتون لأنه الشجرة المباركة، قال- تعالى-: يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ... وفيه منافع كثيرة ... .

وقال الإمام ابن جرير بعد أن ساق جملة من الأقوال في المقصود بالتين والزيتون:

والصواب من القول في ذلك عندنا، قول من قال: التين: هو التين الذي يؤكل. والزيتون:

هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تينا، ولا جبل يقال له زيتون. إلا أن يقول قائل: المراد من الكلام القسم بمنابت التين، ومنابت الزيتون، فيكون ذلك مذهبا، وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك، دلالة في ظاهر التنزيل ...

وما ذهب إليه الإمامان: ابن جرير والقرطبي، من أن المراد بالتين والزيتون، حقيقتهما، هو الذي نميل إليه، لأنه هو الظاهر من معنى اللفظ، ولأنه ليس هناك من ضرورة تحمل على مخالفته، ولله- تعالى- أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو صاحب الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.

تفسير سورة والتين والزيتون وهي مكية .

قال مالك وشعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون ، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه . أخرجه الجماعة في كتبهم .

اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق . وقيل : هي نفسها . وقيل : الجبل الذي عندها .

وقال القرطبي : هو مسجد أصحاب الكهف .

وروى العوفي ، عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذي على الجودي .

وقال مجاهد : هو تينكم هذا .

( والزيتون ) قال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد ، وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس .

وقال مجاهد وعكرمة : هو هذا الزيتون الذي تعصرون .

القول في تأويل قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1)

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) فقال بعضهم: عُنِي بالتين: التين الذي يؤكل، والزيتون: الزيتون الذي يُعْصر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا روح، قال: ثنا عوف، عن الحسن، في قول الله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: تينكم هذا الذي يؤكل، وزيتونكم هذا الذي يُعْصر.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت الحكم يحدّث، عن عكرِمة، قال: التين: هو التين، والزيتون: الذي تأكلون.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا الحسين، عن يزيد، عن عكرِمة ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: تينكم وزيتونكم.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَيَّة، عن أبي رجاء، قال: سُئِل عكرِمة عن قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: التين تينكم هذا، والزيتون: زيتونكم هذا.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: التين الذي يؤكل، والزيتون: الذي يعصر.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران؛ وحدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، جميعا عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: الفاكهة التي تأكل الناس.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سلام بن سليم، عن خصيف، عن مجاهد ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: هو تينكم وزيتونكم.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، في قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: التين الذي يؤكل، والزيتون الذي يُعصر.

حدثنا بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الكلبيّ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) هو الذي ترون.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتَادة، قال: قال الحسن، فى قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) : التين تينكم، والزيتون زيتونكم هذا.

وقال آخرون: التين: مسجد دمشق، والزيتون: بيت المقدس.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا رَوْح، قال: ثنا عوف، عن يزيد أبي عبد الله، عن كعب أنه قال في قول الله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: التين: مسجد دمشق، والزيتون: بيت المقدس.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( وَالتِّينِ ) قال: الجبل الذي عليه دمشق ( وَالزَّيْتُونَ ) : الذي عليه بيت المقدس.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) ذُكر لنا أن التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون: الذي عليه بيت المقدس.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، وسألته عن قول الله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: التين: مسجد دمشق، والزيتون، مسجد إيلياء.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن أبي بكر، عن عكرِمة ( وَالتِّينِ &; 24-503 &; وَالزَّيْتُونِ ) قال: هما جبلان.

وقال آخرون: التين: مسجد نوح، والزيتون: مسجد بيت المقدس.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) يعني مسجد نوح الذي بني على الجوديّ، والزيتون: بيت المقدس؛ قال: ويقال: التين والزيتون وطور سينين: ثلاثة مساجد بالشام.

والصواب من القول في ذلك عندنا: قول من قال: التين: هو التين الذي يُؤكل، والزيتون: هو الزيتون الذي يُعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يُعرف جبل يسمى تينا، ولا جبل يقال له زيتون، إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا جلّ ثناؤه بالتين والزيتون. والمراد من الكلام: القسم بمنابت التين، ومنابت الزيتون، فيكون ذلك مذهبا، وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنـزيل، ولا من قول من لا يجوّز خلافه، لأن دمشق بها منابت التين، وبيت المقدس منابت الزيتون.

التدبر :

وقفة

[1] ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ التين هو الثمرة المعروفة التي لا عجم لها ولا قشرة، والزيتون هو كذلك الثمرة التي منها الزيت.

وقفة

[1] ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ التين والزيتون في الأرض المباركة أرض الشام، طور سينين في أرض مصر، البلد الأمين مكة، وهي أماكن دعوة الأنبياء.

وقفة

[1] ﴿وَالتّينِ وَالزَّيتونِ﴾ أقسم رب العزة بهما لكثرة منافعهما وفوائدهما.

الإعراب :

- ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ: ﴾

- الواو حرف جر «واو القسم». التين: اسم مقسم به مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف التقدير:وحق التين ... او أقسم برب التين. والزيتون: معطوفة بالواو على «التين» مجرورة مثلها بالكسرة اي ورب التين والزيتون. أقسم بهما لانهما عجيبان من بين اصناف الاشجار المثمرة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقَسَمِ على أنَّ اللهَ خَلَق الإنسانَ في أحسَنِ تقويمٍ، فـ: ١، ٢- أقسمَ اللهُ بالتين والزيتون، وهما يكثران في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسى عليه السلام، قال تعالى:

﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :التين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾

التفسير :

{ وَطُورِ سِينِينَ} أي:طور سيناء، محل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم.

اتفق المفسرون على أن المراد بطور سينين: الجبل الذي كلم الله- تعالى- عليه موسى- عليه السلام- وسينين، وسيناء، وسينا، اسم للبقعة التي فيها هذا الجبل، بإضافة «طور» إلى ما بعده، من إضافة الموصوف إلى الصفة.

قال الإمام الشوكانى: «وطور سينين» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، اسمه الطور. ومعنى سينين: المبارك الحسن.. وقال مجاهد: سينين كل جبل فيه شجر مثمر، فهو سينين وسيناء. وقال الأخفش: طور: جبل. وسينين شجر، واحدته سينه، ولم ينصرف سينين كما لم ينصرف سيناء، لأنه جعل اسما للبقعة.. .

وأقسم- سبحانه- به، لأنه من البقاع المباركة، وأعظم بركة حلت به ووقعت فيه، تكليم الله- تعالى-، لنبيه موسى- عليه السلام-.

قال كعب الأحبار وغير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام.

وقوله: ( وَطُورِ سِينِينَ ) اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: هو جبل موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه ومسجده.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي، عن قتادة، عن قزعة، قال: قلت لابن عمر: إني أريد أن آتي بيت المقدس ( وَطُورِ سِينِينَ ) فقال: لا تأت طور سينين، ما تريدون أن تدعوا أثر نبيّ إلا وطئتموه. قال قتادة ( وَطُورِ سِينِينَ ) : مسجد موسى صلى الله عليه وسلم.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا روح، قال: ثنا عوف، عن الحسن، في قوله.

( طُورِ سِينِينَ ) قال: جبل موسى.

قال: ثنا عوف، عن يزيد أبي عبد الله، عن كعب، في قوله: ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: جبل موسى صلى الله عليه وسلم.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: هو الطُّور.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: مسجد الطور.

وقال آخرون: الطور: هو كلّ جبل يُنْبِتُ. وقوله ( سِينِينَ ) : حسن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: ثنا عمارة، عن عكرِمة، في قوله: ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: هو الحسن، وهي لغة الحبشة، يقولون للشيء الحسن: سِينا سِينا.

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَية، عن أبي رجاء، قال: سُئل عكرِمة، عن قوله ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: طُور: جبل، وسِينين: حَسَنٌ بالحبشية.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا الصباح بن محارب، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه المغرب، فقرأ في أوّل ركعة ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ ) قال: هو جبل.

حدثني يعقوب، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت الحكم يحدّث، عن عكرِمة ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: سواء علي نبات السهل والجبل.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: الجبل.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَطُورِ سِينِينَ ) : جبل.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.