الإحصائيات

سورة العلق

| ترتيب المصحف | 96 | ترتيب النزول | 1 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.60 |

| عدد الآيات | 19 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.20 |

| ترتيب الطول | 91 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الأمر: 2/6 | _ | ||

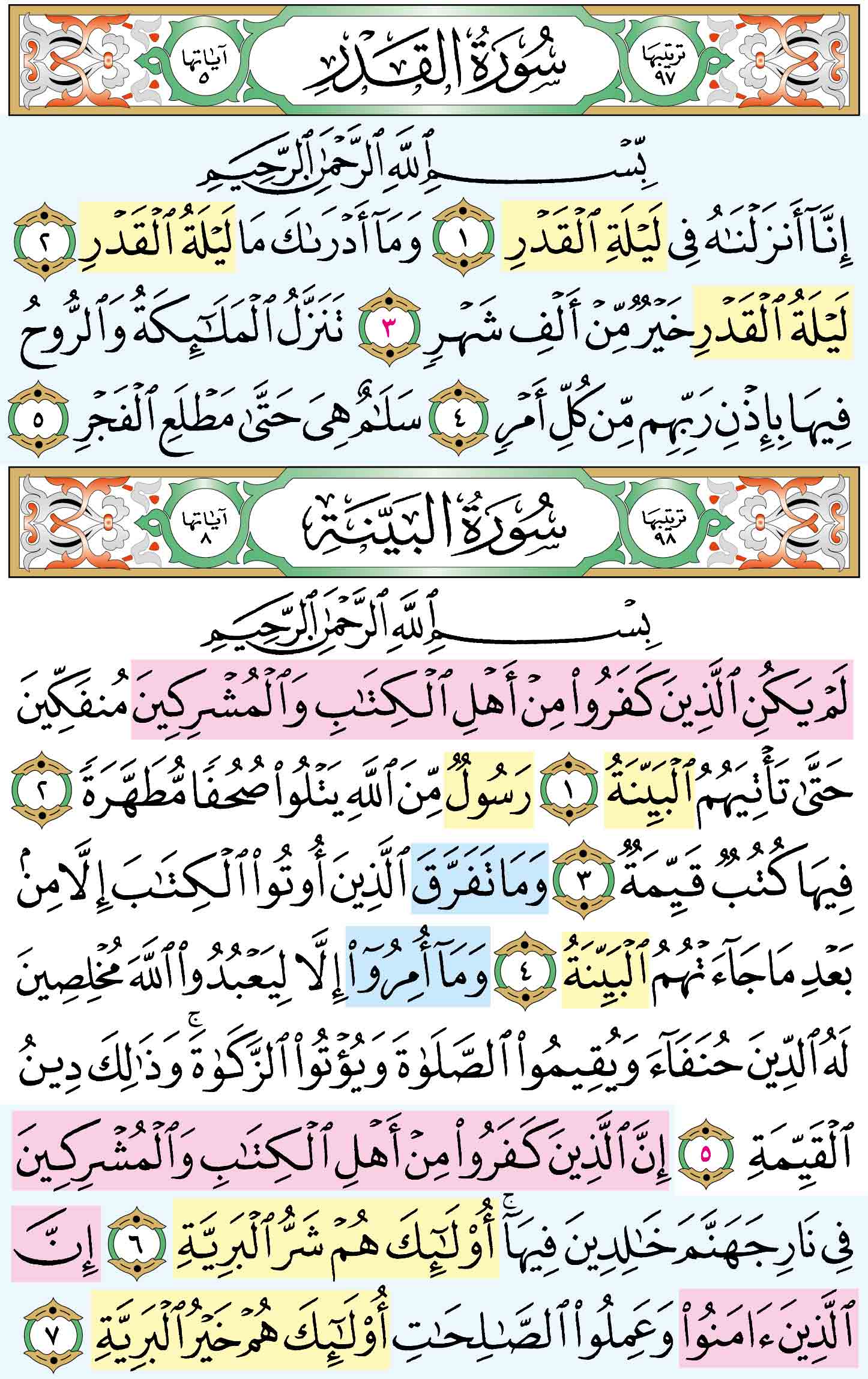

سورة القدر

| ترتيب المصحف | 97 | ترتيب النزول | 25 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.30 |

| عدد الآيات | 5 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.00 |

| ترتيب الطول | 103 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 17/21 | _ | ||

سورة البينة

| ترتيب المصحف | 98 | ترتيب النزول | 100 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 0.90 |

| عدد الآيات | 8 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.40 |

| ترتيب الطول | 85 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 18/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

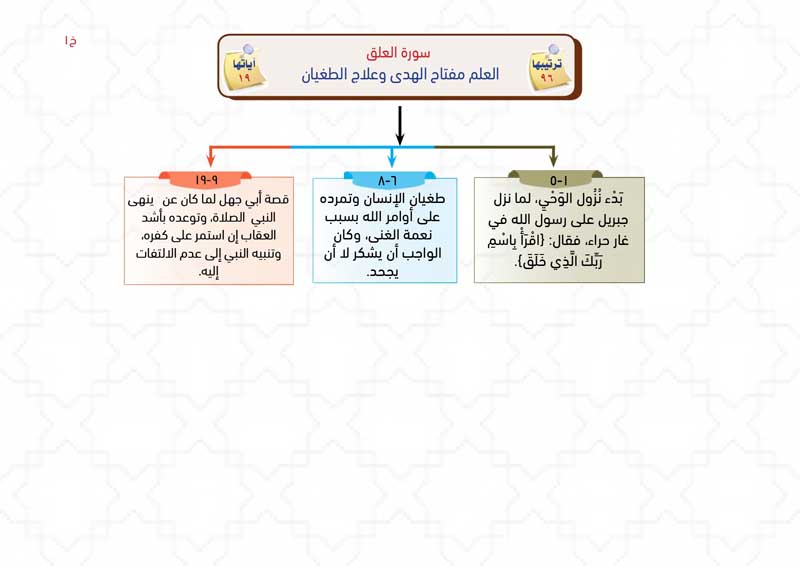

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

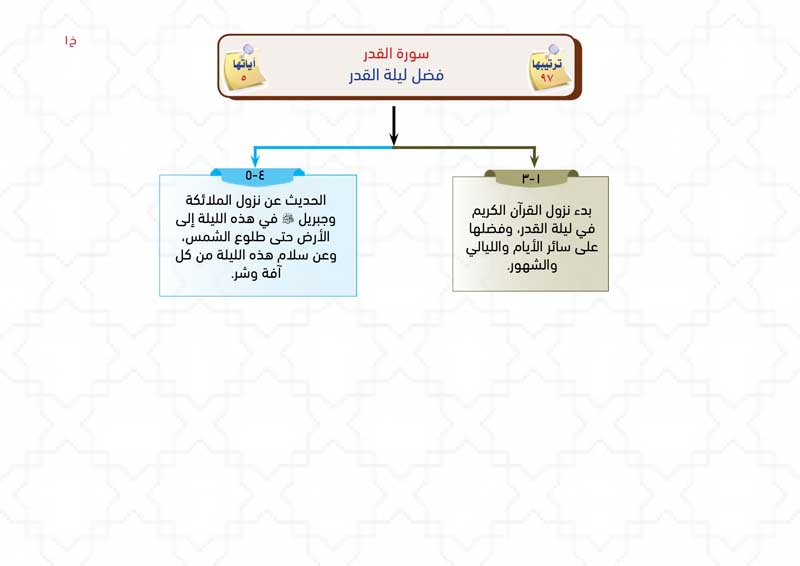

بدءُ نزولِ القرآنِ الكريمِ في ليلةِ القَدْرِ، وفضلُها على سائرِ الأيامِ والليالي والشهورِ، لنزولِ الملائكةِ وجبريلَ وما فيها من بركاتٍ، وهي أمْنٌ لا شرَّ فيها.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

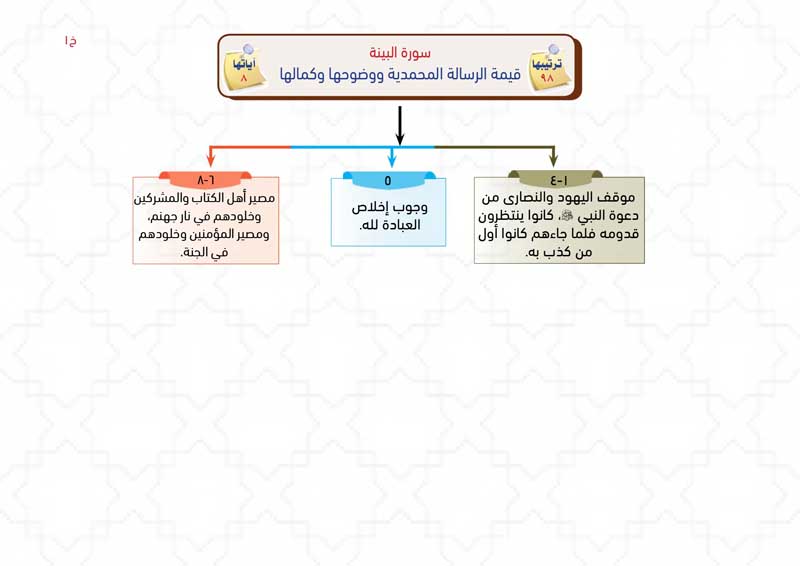

موقفُ اليهودِ والنَّصارى من دعوةِ النَّبي ﷺ، كانُوا ينتظرونَ قدومَه فلمَّا جاءَهم كانُوا أولَ من كَذَّبَ به، وما أمرُوا إلا بعبادةِ اللهِ وحدَهُ،

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (6) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (3)

ثُمَّ ذَكَّرَهم هنا بعذابِ الكافرينَ في النَّارِ، ونعيمِ المؤمنينَ =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة العلق

العلم مفتاح الهدى وعلاج الطغيان

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: أسئلة قد تقفز إلى الذهن: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وإلى أين أصير؟ من أوجدني؟ ولماذا أوجدني؟ سورة العلق تجيبك.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة العلق»، و«سورة اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ».

- • معنى الاسم :: العلق: جمع علقة، وهي: قطعة دم غليظ أحمر.

- • سبب التسمية :: لِوُقُوعِ لَفْظِ «الْعَلَقِ» فِي أَوَائِلِهَا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة اقْرَأْ»، و«القلم».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أهمية القراءة والكتابة في الإسلام

- • علمتني السورة :: أن اللهَ خلقَ الإنسانَ من ضعف ثم رَفَعَه بقراءة الوحي والعلم وهَدَاهُ إلى أدوات التعلم: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾

- • علمتني السورة :: تعلّم العلم وتعليمه وضبط شوارده بأدوات العلم، فإن ربك الأكرم، إن أخلصت له زادك علمًا وأجرًا: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾

- • علمتني السورة :: أن العلم من الله، وهو العليم، فالموحد يطلب العلم منه سبحانه، بالتوكل عليه واستمداد العلم من كتابه وسنة نبيه: ﴿عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ آخِرَ كَلَامٍ كَلَّمَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى الطَّائِفِ، فَقَالَ: خَفِّفْ الصَّلَاةَ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى وَقَّتَ لِي ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وَأَشْبَاهَهَا مِنْ الْقُرْآنِ.

• عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، وَ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة العلق من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة العلق من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • صدر سورة العلق هو أول ما نزل من القرآن الكريم بإطلاق.

• احتوت سورة العلق على السجدة الخامسة عشرة من سجدات التلاوة -بحسب ترتيب المصحف-، وجاءت في آخر السورة في الآية (19)، وهي آخر سجدات التلاوة في ترتيب المصحف.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتعلم العلم من الكتاب والسنة لنخرج من الظلمات إلى النور، ولنرقى من الضعف إلى القوة: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (1، 2).

• أن نقرأ القرآن مع استشعار معية الله وتوفيقه، وأن نأخذ بأسباب العلم لاستجلاب المكرمات الإلهية: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ (3، 4).

• ألا نفخر بما لدينا من علم، ولا نكتمه عن متعلم؛ لأنه نعمة من الله تفضل علينا بها بلا حول منا ولا قوة: ﴿عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (5).

• أن نتفكر في مآلنا ومصيرنا؛ فإن ذلك أدعى ألا نتجاوز حدود الله ولا نغتر بما أنعم الله علينا من مال: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ * إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ (6-8).

• أن نسلك سبيل الرسل، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونُبصر الناس بدينهم: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ (9، 10).

• أن نراقب الله في أفعالنا وأقوالنا؛ فإنّ من راقب الله امتثل لأمره وابتعد عن معصيته، فهو سبحانه يرى أفعالنا ويسمع كلامنا: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ (14).

• أن نجتهد في القرب من مرضاة الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه؛ فهو سبحانه سينتقم لنا ممن يحاول منعنا من إقامة شعائر ديننا: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩﴾ (19).

سورة القدر

فضل ليلة القدر

أولاً : التمهيد للسورة :

- • رسالة السورة:: السورة تدور حول: سنة الاصطفاء والاختصاص بيد الله عز وجل، فهو الذي فضل بعض النبيين عن بعض، وفضل بعض الشهور عن بعض، وفضل بعض الأوقات عن بعض، وفضل بعض الأيام والليالي عن بعض، وحتى فضل بعض الماكولات عن بعض، فالعمل في هذه الليلة أفضل من العمل في ألف شهر (83 سنة و 4 شهور).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «القدر».

- • معنى الاسم :: القدر: الشرف والفضل.

- • سبب التسمية :: لِتِكْرَارِ ذِكْرِ لَيْلَةِ القَدْرِ فِيهَا، وَعِظَمِ شَرَفِهَا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»، و«سُورَةُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: فضل ليلة القدر: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾

- • علمتني السورة :: أن العبرة ليست بطول الأعمار؛ بل بحسن الأعمال، ليلة سبقت ألف شهر في فضلها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

- • علمتني السورة :: من أراد أن ينظر إلى محروم يمشي على الأرض فلينظر إلى من يلهو في: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

- • علمتني السورة :: من كرم الله على هذه الأمة مضاعفة الأجور ومنها ليلة القدر فبادر بمضاعفة العبادة في هذه الليلة: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة القدر من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة القدر من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • من اللطائف القرآنية: أن عدد كلمات سورة القدر 30 كلمة، على عدد أيام الشهر، وكلمة (هي) في السورة ذاتها ترتيبها رقم (27)، وهي إشارة لمن قال بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نعظّم شأنَ هذه الليلة التي امتنّ الله بها علينا فأخبرنا بفضلها: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ (1، 2).

• أن نَتَحَرَّى ليلة القدر بالقيام والدعاء والأعمال الصالحة؛ فإنها موسم عظيم: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (3).

• أن نستحي من ملائكة الرحمن الكرام؛ فلا يرون منا ما يسخط ربنا: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ (4).

• أن نشتغل في هذه الليلة بما يرضي الله وليسلم منا كل مؤمن؛ فلا نؤذيه بقول ولا فعل: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ (5).

سورة البينة

قيمة الرسالة المحمدية ووضوحها وكمالها

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول : تركز سورة البينة على قيمة الرسالة المحمدية ووضوحها وكمالها.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة البينة»، و«سُورَةُ لَمْ يَكُنِ»، و«سُورَةُ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا».

- • معنى الاسم :: البينة: الحجة والبرهان.

- • سبب التسمية :: سميت «سورة البينة» لورود هذا اللفظ في أول آية، وسميت «سورة لَمْ يَكُنِ»، «سورة لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا» سُمِّيَتْ بِأَوَّلِ جُمْلَةٍ فِيهَا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ القيمة»، و«سُورَةُ البرية»، و«سُورَةُ المنفكين»، و«سُورَةُ أهل الكتاب».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الأرض كانت في حاجة ماسة إلى بعثة النبي ﷺ ، بعد أن عم الفساد أرجاءها: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾

- • علمتني السورة :: أن الكفر من العالم أقبح من غيره، واللّوم مقدَّم على من عَلِمَ ولم يعمل بعلمه، كما هو حال أهل الكتاب الذين بُشِّروا في كتبهم بمبعث النبي ﷺ وأُمروا بأن يؤمنوا به، فكفروا بذلك

- • علمتني السورة :: أن السلامة في ديننا باتّباع أمرين والتمسك بهما، وكلاهما برهانٌ واضحٌ، وهما: رسول الله ﷺ وكلام الله الذي يتلوه: ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾

- • علمتني السورة :: الحرص على الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله ونبذ الافتراق: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ»، قَالَ أُبَيٌّ: «أَاللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟»، قَالَ: «اللَّهُ سَمَّاكَ لِي»، فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي، قَالَ قَتَادَةُ: «فَأُنْبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة البينة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة البينة من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة البينة مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة، فقد احتوت على التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة، وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة وأهل النار.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أنْ نحذرَ من العلم بلا عمل؛ فإن هذا سبيل المغضوب عليهم، بل نعمل بعلمنا ليبارك لنا فيه وننال ثوابه: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (1).

• أن نحرص على دراسة الوحي كتابًا وسنةً، حفظًا وفهمًا وتدبرًا؛ فهذا طريق الفلاح: ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾ (2، 3).

• ألّا نتبع الهوى فنختلفَ فيما بيننا بعد وضوحِ الحق وانقطاع الأعذار: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (4).

• أنْ نخلص في عبادة الله، ولا نشرك به غيرَه؛ فالإخلاص في العبادة من شروط قبولها: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (5).

• أن نسعى في فكاك رقابنا من النار بالإيمان بالله وكتابه ورسوله والعمل بمقتضى ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَـٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ (6).

• ما عند الله إنما ينال بالعمل، فلنحرص على عمل الصالحات لننال هذا الجزاء العظيم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ ...﴾ (7، 8).

تمرين حفظ الصفحة : 598

مدارسة الآية : [13] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾

التفسير :

{ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ} الناهي بالحق{ وَتَوَلَّى} عن الأمر، أما يخاف الله ويخشى عقابه؟

وقوله - تعالى - : ( أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وتولى . أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ الله يرى ) .

أى : أرأيت - أيها الرسول الكريم - إن كذب هذا الكافر بما جئته به من عندنا ، وتولى وأعرض عما تدعوه إليه من إيمان وطاعة لله رب العالمين . أرأيت إن فعل ذلك ، أفلا أرشده عقله إلى أن خالق هذا الكون يراه ، وسيجازيه بما يستحقه من عذاب مهين؟

فالمقصود من هذه الآيات الكريمة التى تكرر فيها لفظ " أرأيت " ثلاث مرات : تسلية النبى صلى الله عليه وسلم . وتعجيبه من حال هذا الإِنسان الطاغى الشقى ، الذى أصر على كفره . وآثر الغى على الرشد . والشرك على الإِيمان . . وتهديد هذا الكافر الطاغى بسوء المصير ، لأن الله - تعالى - مطلع على أعماله القبيحة . . وسيعاقبه العقاب الأكبر .

أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

* القول في تأويل قوله تعالى : أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) .

يقول تعالى ذكره: ( أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ ) أبو جهل بالحق الذي بعث به محمدًا( وَتَوَلَّى ) يقول: وأدبر عنه، فلم يصدِّّق به.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) يعني: أبا جهل.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[13، 14] ﴿أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ * أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ يُعرضون عن الله، لأنه ليس في نفوسهم مراقبة لله.

الإعراب :

- ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ ﴾

- سبق اعرابهما. كذب: فعل ماض مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بإن والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وجواب الشرط في الآية الكريمة التالية.

- ﴿ وَتَوَلَّى: ﴾

- معطوفة بالواو على «كذب» وتعرب اعرابها وعلامة بناء الفعل الفتحة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر اي اخبرني عمن كذب بي واعرض عن ذكري.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [13] لما قبلها : ولَمَّا كان التقديرُ حتمًا -كما هدى إليه السياق- ما قدَّرتُه من جواب السُّؤالين، بنى عليه قولَه زيادةً في التَّوبيخِ والتَّعجيبِ والتَّقريعِ استفهامًا عن حالٍ لهذا النَّاهي مُنافٍ للحالِ الأوَّل، معيدًا الفعلَ إيضاحَا لذلك:

﴿ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [14] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾

التفسير :

{ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} ما يعمل ويفعل؟.

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فأين جواب الشرط - أى فى قوله - تعالى - : ( أَرَأَيْتَ إِن كَانَ على الهدى ) ؟ قلت : هو محذوف تقديره : إن كان على الهدى ، ألم يعلم بأن الله يرى ، وإنما حذف لدلالة ذكره فى جواب الشرط الثانى .

فإن قلت : فكيف صح أن يكون " ألم يعلم " جوابا للشرط؟ قلت : كما صح فى قولك : إن أكرمتك أتكرمنى؟ وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه؟ .

.

ولهذا قال "ألم يعلم بأن الله يرى" أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء.

القول في تأويل قوله تعالى : أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14)

يقول تعالى ذكره: ألم يعلم أبو جهل إذ ينهى محمدا عن عبادة ربه، والصلاة له، بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه. وقيل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، فكررت أرأيت مرات ثلاثًا على البدل. والمعنى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهو مكذب متول عن ربه، ألم يعلم بأن الله يراه.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ آية تهز الوجدان، وتفعل في النفس ما لا تفعله سلطات الدنيا كلها، إنها تضبط النوازع، وتكبح الجماح، وتدعو إلى إحسان العمل، وكمال المراقبة، فما أجمل أن يستحضر كل أحد هذه الآية إذا امتدت عينه إلى خيانة، أو يده إلى حرام، أو سارت قدمه إلى سوء! وما أروع أن تكون هذه الآية نصب أعيننا إذا أردنا القيام بما أنيط بنا من عمل!

عمل

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ توقف وتدبر، كم في هذه الآيةِ من زاجرٍ عن ذنوبِ الخَلَواتِ والخَفايا.

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ يا لها من آية تخلع القلب، أيها المتمادي في المعاصي أيها المقيم على الذنب العظيم، أيها الناسي لرب الناس: إنَّ الله يرى.

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ يرى ما في قلبك من الأحقاد، يرى ما في جوالك من المحرمات، يرى ما في حساباتك من الأموال المحرمة، تطهر قبل اللقاء.

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ نحتاج أن نقف وقفة صادقة مع هذه الآية نتأملها، نستشعرها، نجعلها أمام أعيننا دائمًا، هنا يأتي الإحسان حقًا.

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ قبل أربعة عشر قرنًا رأت أمرأة صالحة أمها تغش اللبن بالماء، فقالت لها: «يا أماه إن كان عمر لا يرانا، فرب عمر يرانا».

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ آية عظيمة في أول سورة نزلت في القرآن، آية تضبط النوازع وتقوي الوازع.

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ أي خيبة لمن جعل الله السميع البصير العليم الخبير الرقيب الشهيد أهون الناظرين إليه والمطلعين عليه.

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ أنت مراقب في كل لحظة، وفي كل ثانية، أقوالك مراقبة، أفعالك مراقبة.

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ قال أبو حـازم: «لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله، إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد».

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ إنها آية عظيمة تضبط النوازع وتقوي الوازع.

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ هناك خلوات تجلب لصاحبها الحسرات، وخلوات ترفع صاحبها درجات.

وقفة

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ يا من غرك ستر الله: ألم تعلم بأن الله يرى؟! يا من ظلمت واحتقرت وقصرت: ألم تعلم بأن الله يرى؟!

عمل

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ إن أحرقتْ قلبك دواعي المعصية؛ أطفئ لهيبها بهذه الآية.

اسقاط

[14] الرب يرى: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾، الملك يكتب: ﴿كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: 11، 12]، اليد تشهد: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: 24]، فكيف ستغرد؟

عمل

[14] آية لو جعلتها نصب عينك؛ لمنعتك النظر الحرام بإذن الله ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾، خاطب بها نفسك عندما يغريك الشيطان.

وقفة

[14] حقًّا إنها آية من تدبرها وتأملها واستشعرها بقلبه؛ أغنته عن آلاف المحاضرات والمواعظ ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾.

وقفة

[14] أين تفر وقد أحيط بك: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾.

وقفة

[14] قوم عاشوا على: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾، قال ابن المبارك لرجل: «راقب الله تعالى»، فسأله الرجل عن تفسير ذلك، فقال: «كن أبدًا كأنك ترى الله».

عمل

[14] كلما هممت بمعصية فتذكر قوله جل وعز: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ لتستشعر رقابته سبحانه؛ سئل ابن المبارك كيف نراقب الله فقال: كن أبدًا كأنك تراه.

وقفة

[14] آيةٌ تهزُّ الوجدان وتفعل في النفس ما لا تفعله سلطات الدنيا كلها، ولا أحدث التقنيات في عالم المخابرات ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾.

وقفة

[14] يتجرأ الإنسان على معصية الله بمقدار غفلته عن رؤية الله له ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾.

عمل

[14] ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ﴾ إن الله يراك، ومطلع عليك، سميع لما تقول، عليم بما يجول في خاطرك؛ فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك.

عمل

[14] حين تدعوك نفسك إلى معصية وأنت في خلوة عن الناس؛ فتذكر ﴿ألم يعلم بأن الله يرى﴾.

وقفة

[14] قال ابن القيم: «من استحى من الله عند معصيته؛ استحى الله من عقابه يوم يلقاه» ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾.

عمل

[14] ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ [البلد: 7]، ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ لا تجعلِ الله أهون النَّاظرين إليك، فتختبئ عن النَّاس لفعل المعاصي والمنكرات، وتتجاهل الذي خلقك ويعلم جميع الأمور، ما ظهر منها وما بطن.

عمل

[14] كلما هممت بفعل معصية تذكر ثلاث آيات: 1- ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾. 2- ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ [الرحمن: 46]. 3- ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾ [الطلاق: 2].

الإعراب :

- ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ: ﴾

- الالف ألف توبيخ وانكار بلفظ استفهام. لم: حرف نفي وجزم وقلب. يعلم: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.

- ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ: ﴾

- الباء زائدة للتأكيد او تكون حرف جر للمصدر. أن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسم «ان» منصوب للتعظيم بالفتحة و «أن» وما بعدها من اسمها وخبرها «معموليها» بتأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي «يعلم».

- ﴿ يَرى: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وحذف المفعول خطا واختصارا ولانه معلوم.التقدير: يراه وسيحاسبه عن ذلك. وجملة «يرى» في محل رفع خبر «أن».

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [14] لما قبلها : وبعد ذَمِّ أبي جهل الذي كانَ يَنْهى النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاةِ؛ خوَّفه اللهُ هنا بأنه يرى ما يصنع، قال تعالى:

﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [15] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا .. ﴾

التفسير :

ثم توعده إن استمر على حاله، فقال:{ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ} عما يقول ويفعل{ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ} أي:لنأخذن بناصيته، أخذًا عنيفًا، وهي حقيقة بذلك.

وقوله- سبحانه-: كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ردع وزجر لهذا الكافر الطاغي الناهي عن الخير، ولكل من يحاول أن يفعل فعله.

والسفع: الجذب بشدة على سبيل الإذلال والإهانة، تقول: سفعت بالشيء، إذا جذبته جذبا شديدا بحيث لا يمكنه التفلت أو الهرب ... وقيل: هو الاحتراق، من قولهم: فلان سفعته النار، إذا أحرقته وغيرت وجهه وجسده. والناصية: الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس.

أى: كلا ليس الأمر كما فعل هذا الإنسان الطاغي، ولئن لم يقلع عما هو فيه من كفر وغرور، لنقهرنه، ولنذلنه، ولنعذبنه عذابا شديدا في الدنيا والآخرة.

والتعبير بقوله- تعالى-: لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ يشعر بالأخذ الشديد، والإذلال المهين، لأنه كان من المعروف عند العرب، أنهم كانوا إذا أرادوا إذلال إنسان وعقابه، سحبوه من شعر رأسه.

والتعريف في الناصية، للعهد التقديري. أى: بناصية ذلك الإنسان الطاغي، الذي كذب وتولى، ونهى عن إقامة الصلاة.

ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا "كلا لئن لم ينته" أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد "لنسفعا بالناصية" أي لنسمنها سوادا يوم القيامة.

وقوله: ( كَلا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ) يقول: ليس كما قال: إنه يطأ عنق محمد، يقول: لا يقدر على ذلك، ولا يصل إليه.

قوله: ( لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ) يقول: لئن لم ينته أبو جهل عن محمد .

( لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ) يقول: لنأخذنّ بمقدم رأسه، فلنضمنه ولنُذلنه؛ يقال منه: سفعت بيده: إذا أخذت بيده. وقيل: إنما قيل ( لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ) والمعنى: لنسوّدنّ وجهه، فاكتفى بذكر الناصية من الوجه كله، إذ كانت الناصية في مقدم الوجه. وقيل: معنى ذلك: لنأخذنّ بناصيته إلى النار، كما قال: فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ .

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[15] ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

وقفة

[15] ﴿كَلّا لَئِن لَم يَنتَهِ لَنَسفَعًا بِالنّاصِيَةِ﴾ تهديد مخيف، ولكن لم يبالِ به إلا قليل.

وقفة

[15، 16] ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ إنك لتلمس رحمة الله ولطفه حتى عند تهديده لأعدى أعدائه من الطغاة المتجبرين, فكيف رحمته بعباده الصالحين المتقين؟!

وقفة

[15، 16] ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ (السفع): القبض الشديد بجذب، و(الناصية): مقدم شعر الرأس، والأخذ من الناصية أخذ من لا يترك له تمكن من الانفلات، فهو كناية عن أخذه إلى العذاب، وفيه إذلال لأنهم كانوا لا يقبضون على شعر رأس أحد إلا لضربه أو لجره.

وقفة

[15، 16] ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ إنذار وتخويف وتهديد للمجرمين والمتكبرين.

تفاعل

[15، 16] ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ قل: «اللهم خذ بناصيتي للبر والتقوى».

وقفة

[15، 16] هل البَدَل يفيد التوكيد؟ للبدل عدة أغراض منها: قد يكون للمدح أو الذمّ، كما في قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾، و﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [التين: 3].

الإعراب :

- ﴿ كَلَّا: ﴾

- بمعنى حقا او هي حرف زجر وردع لا عمل له أي ردع لأبي جهل وخسور له عن نهيه عن عبادة الله تعالى وامره بعبادة اللات.

- ﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ: ﴾

- اللام موطئة للقسم- اللام المؤذنة- ان: حرف شرط جازم.لم: حرف نفي وجزم وقلب. ينته: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف آخره- حرف العلة- وبقيت الكسرة دالة عليه وهو فعل الشرط في محل جزم بإن والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة «ان لم ينته» اعتراضية بين القسم المحذوف وجوابه لا محل لها من الاعراب اي لئن لم يرجع عما هو فيه.

- ﴿ لَنَسْفَعاً: ﴾

- اللام واقعة في جواب القسم المقدر. وجملة «لنسفعا» جواب القسم المقدر لا محل لها من الاعراب وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم او جواب القسم سد مسد الجوابين. نسفعا: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة لا محل لها من الاعراب والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن اي لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها الى النار. والسفع: القبض على الشيء وجذبه بشدة. والناصية: مقدم شعر الرأس وابدلت نون التوكيد الخفيفة الفا عند الوقوف عليها وهي تالية فتحة كما في التنوين. وقيل يجب في الوقف قلب النون الساكنة الفا في نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة ووقف الجميع عليها بالالف وقيل:تكتب في الخط ألفا لانها كالتنوين.

- ﴿ بِالنَّاصِيَةِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بنسفع ولما علم انها ناصية ابي جهل اكتفى بلام العهد عن الاضافة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [15] لما قبلها : وبعد أن خوَّفه اللهُ بأنه يرى ما يصنع؛ توعده إن استمر على حاله، قال تعالى:

﴿ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [16] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾

التفسير :

فإنها{ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} أي:كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها.

وقوله- تعالى-: ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ بدل من الناصية، وجاز إبدال النكرة من المعرفة، لأن النكرة قد وصفت. فاستقلت بالفائدة.

وخاطئة: اسم فاعل من خطئ فلان- كعلم- فهو خاطئ وهو الذي يأتى الذنب متعمدا، ووصفت الناصية بأنها خاطئة مبالغة في تعمد هذا الإنسان لارتكاب المنكر، على حد قولهم: نهار صائم، أى: صائم صاحبه، ولأن الناصية هي مظهر الغرور والكبرياء.

أى: لئن لم ينته هذا الفاجر المغرور عن كفره ... لنذلنه إذلالا شديدا ... ولنسحبنه إلى النار من ناصيته التي طالما كذبت بالحق، وتعمدت ارتكاب المنكر ...

ثم قال "ناصية كاذبة خاطئة" يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها.

وقوله: ( نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ) فخفض ناصية ردّا على الناصية الأولى بالتكرير، ووصف الناصية بالكذب والخطيئة، والمعنى لصاحبها.

المعاني :

التدبر :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الإعراب :

- ﴿ ناصِيَةٍ: ﴾

- بدل من «الناصية» الأولى مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة وابدلت من المعرفة وهي نكرة لانها وصفت فاستقلت بفائدة.

- ﴿ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ: ﴾

- صفتان- نعتان- لناصية مجرورتان مثلها وعلامة جرهما الكسرة ووصفها بالكذب والخطأ على الاسناد المجازي وهما في الحقيقة لصاحبها وهي ابلغ من القول ناصية كاذب خاطئ.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [16] لما قبلها : ولَمَّا كانَ مِنَ المَعْلُومِ أنَّ مَن صارَ في القَبْضَةِ عَلى هَذِهِ الهَيْئَةِ المُهِينَةِ المُزْرِيَةِ فَهو هالِكٌ؛ اغْتَنى بِهِ عَنْ أنْ يَقُولَ: ولَنَسْحَبَنَّهُ بِها عَلى وجْهِهِ إلى النّارِ، ووَصَفَها بِما يَدُلُّ عَلى ذَلِكَ، قال تعالى:

﴿ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ناصبة كاذبة خاطئة:

قرئت:

1- بنصب الثلاثة، وهى قراءة أبى حيوة، وابن أبى عبلة، وزيد بن على.

2- برفعها، عن الكسائي، فى رواية.

مدارسة الآية : [17] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَه ﴾

التفسير :

{ فَلْيَدْعُ} هذا الذي حق عليه العقاب{ نَادِيَهُ} أي:أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله، ليعينوه على ما نزله به.

وقوله- سبحانه-: فَلْيَدْعُ نادِيَهُ رد على غروره وتفاخره بعشيرته، فقد جاء في الحديث الشريف أن أبا جهل عند ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، نهره النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وأغلظ له القول ... فقال أبو جهل: أتهددني يا محمد وأنا أكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله- سبحانه-: فَلْيَدْعُ نادِيَهُ. سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ.

وأصل النادي: المكان الذي يجتمع فيه الناس للحديث، ولا يسمى المكان بهذا الاسم إلا إذا كان معدا لهذا الغرض، ومنه دار الندوة، وهي دار كان أهل مكة يجتمعون فيها للتشاور في مختلف أمورهم، وسمى بذلك لأن الناس يندون إليه، أى: يذهبون إليه، أو ينتدون فيه، أى: يجتمعون للحديث فيه. يقال: ندا القوم ندوا- من باب غزا- إذا اجتمعوا.

والأمر في قوله- تعالى-: فَلْيَدْعُ للتعجيز، والكلام على حذف مضاف. أى:

فليدع هذا الشقي المغرور أهله وعشيرته لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولمنعه من الصلاة، إن قدروا على ذلك، فنحن من جانبنا سندع الزبانية، وهم الملائكة الغلاظ الموكلون بعقاب هذا المغرور وأمثاله.

"فليدع ناديه" أي قومه وعشيرته أي ليدعهم يستنصر بهم.

وقوله: ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ) يقول تعالى ذكره: فليدع أبو جهل أهل مجلسه وأنصاره، من عشيرته وقومه، والنادي: هو المجلس.

وإنما قيل ذلك فيما بلغنا، لأن أبا جهل لما نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند المقام، انتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلظ له، فقال أبو جهل: علام يتوعدني محمد وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ فقال الله جلّ ثناؤه: ( لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ) ، فليدع حينئذ ناديه، فإنه إن دعا ناديه، دعونا الزبانية.

وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الأخبار، وقال أهل التأويل.

* ذكر الآثار المروية في ذلك:

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو خالد الأحمر؛ وحدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا الحكم بن جميع، قال: ثنا عليّ بن مُسْهِر، جميعا عن داود بن أبي هند، عن عكرِمة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمرّ به أبو جهل بن هشام، فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعَّده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد بأيّ شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنـزل الله: ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ) قال ابن عباس: لو دعا ناديه، أخذته زبانية العذاب من ساعته.

حدثني إسحاق بن شاهين، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن داود، عن عكرِمة، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءه أبو جهل، فنهاه أن يصلي، فأنـزل الله: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى ... إلى قوله: ( كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ) فقال: لقد علم أني أكثر هذا الوادي نَادِيا، فغضب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتكلم بشيء، قال داود: ولم أحفظه، فأنـزل الله: ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ) فقال ابن عباس: فوالله لو فعل لأخذته الملائكة من مكانه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن أبيه، قال: ثنا نعيم بن أبي هند، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم، قال: فقال: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك، لأطأنّ على رقبته، لأعفرنّ وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عَقبيه، ويتقي بيديه؛ قال: فقيل له: مالك؟ قال: فقال: إن بيني وبينه خَنْدقا من نار، وهَوْلا وأجنحة؛ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَوْ دَنا مِنِّي لاخْتَطَفَتْهُ المَلائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا " قال: وأنـزل الله، لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا كَلا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى * إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى * أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى يعني أبا جهل ( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى * كَلا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ *نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ) يدعو قومه ( سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ) الملائكة ( كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ).

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، عن الوليد بن العَيْزار، عن ابن عباس، قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه، فأنـزل الله: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ حتى بلغ هذه الآية: ( لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ) ، فجاء النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقيل له: ما يمنعك؟ قال: " قد اسودّ ما بيني وبينه من الكتائب "... قال ابن عباس: والله لو تحرّك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا زكريا بن عديّ، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عكرِمة، عن ابن عباس، قال: قال أبو جهل: لئن رأيت &; 24-527 &; رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، لآتينه حتى أطأ على عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَوْ فَعَلَ لأخَذَتْهُ المَلائِكَةُ عِيانا ".

وبالذي قلنا في معنى النادي قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن مسعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ) يقول: فليدع ناصره.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[17] ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ قال ابن عاشور: «وهذه الآية معجزة خاصة من معجزات القرآن، فإنه تحدى أبا جهل بهذا، وقد سمع أبو جهل القرآن، وسمعه أنصاره، فلم يقدم أحد منهم على السطو على الرسول ﷺ مع أن الكلام يُلهب حميته».

وقفة

[17] 23سنة هي الفاصلة بين هذه الآية التي نزلت في مثل هذا اليوم: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، وبين نزول: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [1]، ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ الآيات، فأين الشقي أبو جهل -ومن كان معه في نادي قريش-؟! ليروا جموع الحجيج على صعيد عرفات وقد جاؤوا من كل فج عميق.

وقفة

[17، 18] ﴿فليدعُ ناديه * سندعُ الزبانية﴾ أرأيتم إلي هذا التحدي الصريح لأبي جهل ومن سار سيرته من عتاة المشركين؟ إنه تحد قائم لكل الطغاة في كل زمان ومكان؛ لن تغني عنكم جنودكم وقوتكم فتيلًا.

الإعراب :

- ﴿ فَلْيَدْعُ نادِيَهُ: ﴾

- الفاء استئنافية او واقعة في جواب شرط مقدر اي ان شاء ابو جهل ذلك فليدع واللام لام الامر. يدع: فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف آخره- الواو- وبقيت الضمة دالة عليه والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ناديه: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة اي أهل ناديه مثل- واسأل القرية- فحذف المضاف المنصوب واقيم النادي مقامه.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. نَزَلَتْ في أبِي جَهْلٍ. أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ البَغْدادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الخُوزِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا إبْراهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيانَ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو خالِدٍ، عَنْ داوُدَ بْنِ أبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، فَجاءَ أبُو جَهْلٍ فَقالَ: ألَمْ أنْهَكَ عَنْ هَذا ؟ فانْصَرَفَ إلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَزَبَرَهُ، فَقالَ أبُو جَهْلٍ: واللَّهِ إنَّكَ لَتَعْلَمُ ما بِها نادٍ أكْثَرُ مِنِّي. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ﴾ .قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: واللَّهِ لَوْ دَعا نادِيَهُ لَأخَذَتْهُ زَبانِيَةُ اللَّهِ تَبارَكَ وتَعالى. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [17] لما قبلها : ولَمَّا هَدَّدَ أبو جَهْل النَّبِيَّ ﷺ بِكَثْرَةِ أنْصارِهِ وهم أهْلُ نادِيهِ؛ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِأنَّ أمْرَهُ بِدَعْوَةِ نادِيهِ، قال تعالى:

﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَه ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [18] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾

التفسير :

{ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} أي:خزنة جهنم، لأخذه وعقوبته، فلينظر أي:الفريقين أقوى وأقدر؟ فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة.

ولفظ الزبانية في كلام العرب: يطلق على رجال الشرطة الذين يزبنون الناس، أى:

يدفعونهم إلى ما يريدون دفعهم إليه بقوة وشدة وغلظة، جمع زبنيّة، وأصل اشتقاقه من الزّبن، وهو الدفع الشديد، ومنه قولهم: حرب زبون، إذا اشتد الدفع والقتال فيها، وناقة زبون إذا كانت تركل من يحلبها.

والمقصود بهاتين الآيتين، التهكم بهذا الإنسان المغرور، والاستخفاف به وبكل من يستنجد به، ووعيده بأنه إن استمر في غروره ونهيه عن الصلاة فسيسلط الله- تعالى- عليه ملائكة غلاظا شدادا. لا قبل له ولا لقومه بهم.

( سندع الزبانية ) وهم ملائكة العذاب ، حتى يعلم من يغلب : أحزبنا أو حزبه .

قال البخاري : حدثنا يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : قال أبو جهل : لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه . فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " لئن فعله لأخذته الملائكة " . ثم قال : تابعه عمرو بن خالد ، عن عبيد الله - يعني ابن عمرو - ، عن عبد الكريم .

وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق به ، وهكذا رواه ابن جرير ، عن أبي كريب ، عن زكريا بن عدي ، عن عبيد الله بن عمرو به .

وروى أحمد والترمذي وابن جرير - وهذا لفظه - من طريق داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام ، فمر به أبو جهل بن هشام ، فقال : يا محمد ألم أنهك عن هذا ؟ - وتوعده - فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره ، فقال : يا محمد بأي شيء تهددني ؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا ! فأنزل الله : ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد ، حدثنا فرات ، عن عبد الكريم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال : فقال : " لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا " .

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا ابن حميد ، حدثنا يحيى بن واضح ، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق ، عن الوليد بن العيزار ، عن ابن عباس ، قال : قال أبو جهل : لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه . فأنزل الله عز وجل : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق [ خلق الإنسان من علق ] ) حتى بلغ هذه الآية : ( لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية ) فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقيل : ما يمنعك ؟ قال : قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، حدثنا نعيم بن أبي هند ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم . قال : فقال : واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته ، قال : فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه ، قال : فقيل له : ما لك ؟ فقال : إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة . قال : فقال رسول الله : " لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا " . قال : وأنزل الله - لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا - : ( كلا إن الإنسان ليطغى ) إلى آخر السورة .

وقد رواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم ، من حديث معتمر بن سليمان به .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ) قال: الملائكة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل: الزبانية أرجلهم في الأرض، ورءوسهم في السماء.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر عن قتادة، في قوله: ( سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ) قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ فَعَلَ أبُو جَهْلٍ لأخَذَتْهُ الزَّبانِيَةُ المَلائِكَةُ عِيانًا ".

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ) قال: الملائكة.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: الزبانية، قال: الملائكة.

التدبر :

وقفة

[18] تصور الضعيف أبو جهل أنه ممكن ينتصر وهكذا أهل الباطل يظنون فجاء التهديد الشديد له من الله ﴿سندع الزبانية﴾ كم فيها من العزة والجبروت!

وقفة

[18] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي لأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ»، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ فَعَلَ لأَخَذَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ عِيَانًا» [الترمذي 3348، وصححه الألباني].

الإعراب :

- ﴿ سَنَدْعُ: ﴾

- السين حرف استقبال- تسويف- للتأكيد. ندع: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للثقل على الواو المحذوفة- الساقطة- خطا وقيل سقطت الواو لانها ساكنة واستقبلتها اللام الساكنة فبنوا الخط عليه وبقيت الضمة دالة عليها والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن.

- ﴿ الزَّبانِيَةَ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي ملائكة العذاب ليتولوا تعذيبه.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ﴾ . إلى آخِرِ السُّورَةِ. نَزَلَتْ في أبِي جَهْلٍ. أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ البَغْدادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الخُوزِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا إبْراهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيانَ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو خالِدٍ، عَنْ داوُدَ بْنِ أبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، فَجاءَ أبُو جَهْلٍ فَقالَ: ألَمْ أنْهَكَ عَنْ هَذا ؟ فانْصَرَفَ إلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَزَبَرَهُ، فَقالَ أبُو جَهْلٍ: واللَّهِ إنَّكَ لَتَعْلَمُ ما بِها نادٍ أكْثَرُ مِنِّي. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ﴾ . قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: واللَّهِ لَوْ دَعا نادِيَهُ لَأخَذَتْهُ زَبانِيَةُ اللَّهِ تَبارَكَ وتَعالى. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [18] لما قبلها : ولَمَّا كانَ كَأنَّهُ قِيلَ: فَلَوْ دَعا نادِيَهُ يَكُونُ ماذا؟؛ قال تعالى:

﴿ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

سندع:

وقرئ:

سيدعى، بالياء، مبنيا للمفعول، و «الزبانية» رفع، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

مدارسة الآية : [19] :العلق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾

التفسير :

وأما حالة المنهي، فأمره الله أن لا يصغى إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه فقال:{ كَلَّا لَا تُطِعْهُ} [أي:] فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارين،{ وَاسْجُدْ} لربك{ وَاقْتَرَبَ} منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه.

وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وعبث بهوآذاه. تمت ولله الحمد.

وقوله- تعالى-: كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ردع آخر لهذا الكافر عن الغرور والبطر والطغيان، وإبطال لدعواه أنه سيدع أهل ناديه، وتأكيد لعجزه عن منع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة.

أى: كلا ليس الأمر كما قال هذا المغرور من أن أهله وعشيرته سينصرونه، وسيقفون إلى جانبه في منعك أيها الرسول الكريم- من الصلاة، فإنهم وغيرهم أعجز من أن يفعلوا ذلك، وعليك- أيها الرسول الكريم- أن تمضى في طريقك وأن تواظب على أداء الصلاة في المكان الذي تختاره، ولا تطع هذا الشقي، فإنه جاهل مغرور، واسجد لربك وتقرب إليه- تعالى- بالعبادة والطاعة، وداوم على ذلك.

فالمقصود بهذه الآية الكريمة، حض النبي صلى الله عليه وسلم على المداومة على الصلاة في الكعبة، وعدم المبالاة بنهي الناهين عن ذلك، فإنهم أحقر من أن يفعلوا شيئا ...

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقوله : ( كلا لا تطعه ) يعني : يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها ، وصل حيث شئت ولا تباله ; فإن الله حافظك وناصرك ، وهو يعصمك من الناس ( واسجد واقترب ) كما ثبت في الصحيح - عند مسلم - من طريق عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن عمارة بن غزية ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء " .

وتقدم أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في : ( إذا السماء انشقت ) و ( اقرأ باسم ربك الذي خلق )

آخر تفسير سورة " اقرأ " .

وقوله: ( كُلا ) يقول تعالى ذكره: ليس الأمر كما يقول أبو جهل، إذ ينهي محمدًا عن عبادة ربه، والصلاة له ( لا تُطِعْهُ ) يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تُطع أبا جهل فيما أمرك به من ترك الصلاة لربك ( وَاسْجُدْ ) لِرَبّكَ( وَاقْتَرِبْ ) منه، بالتحبب إليه بطاعته، فإن أبا جهل لن يقدر على ضرّك، ونحن نمنعك منه.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) ذكر لنا أنها نـزلت في أبي جهل، قال: لئن رأيت محمدًا يصلي لأطأنّ عنقه، فأنـزل الله: ( كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) قال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه الذي قال أبو جهل، قال: " لو فعل لاختطفته الزبانية ".

آخر تفسير سورة اقرأ باسم ربك، والحمد لله وحده.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[19] ﴿كلا لا تطعه﴾ عدم طاعة الكفار أصل كبير من أصول الدين، ومن خالف هذا النهي وأطاع الكفار؛ فهو على خطر عظيم.

عمل

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ لا تستمع لهم، لا تبال بإغرائهم؛ اسجد لربك وأطعه حتى تقترب من رحمته وجنته.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ ركعة الوتر تُسقط هـمومًا تراكمت، وتُريح قلوبًا بالألم والحزن تضجرت، فيها قربة من الله واستجابة للدعوات.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ لا تستطيع أن تشتري السعادة بكل ما تملك، ولكن تنالها بالتقرُّب والسجود بين يدَي ربك.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ وجوه في التراب وقلوب في السحاب.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ أقرب السبل للقرب السجود.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ عَن رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَميِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: «سَلْ»، فَقُلْتُ: «أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ»، قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ»، قُلْتُ: «هُوَ ذَاكَ»، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» [مسلم 489].

عمل

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ اقترِب؛ وما ندمَ من اقترَب.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ تنزل إلى الأرض لتقترب من السماء.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ لست بحاجة للسفر لتقترب إليه، وﻻ يشترط أن يكون صوتك عذبًا، فقط اسجد تكن بين يديه، ثم اسأله ما تشاء.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ السجود موطن المعجزات.

تفاعل

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ اسجد الآن.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ الصلاة زاد المسلم في مواجهة الطغيان.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ كلما ازداد المؤمن سجودًا لله ازداد قربًا من الله.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» [مسلم 482].

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ حين تكون سيرتك الذاتية خالية من الشهادات، المناصب، اللقاء بالعظماء؛ تذكر أن سجدة واحدة تسجدها خير من ذلك كله.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ سجدة تتضرَّع فيها للعزيز الحميد، قد تصـبح غـدًا وأنت تملك ما تريـد.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ مما يستفاد من هذه الآية أن ما يُدفع به أذى الأعداء وبطش الظالمين: عبادة الله وخاصة الصلاة وكثرة السجود.

وقفة

[19] ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ ومن أجمل ما قيل:

وَإِذَا سَئِمْتَ مِنَ (الوُجُودِ) لِبُرْهَةٍ ... فَـاجْـعَـلْ مِنَ الْــوَاوِ الْكَئِـيبَةِ سِيـنَـا

وَإِذَا تَــعِبْتَ مِنَ (الصُّـــعُودِ) لِقِــمَّةٍ .... فَـاجْـعَـلْ مِنَ الْعَيـنِ الْبَئِيسَةِ مِــيـمَا

وقفة

[19] ﴿كلا لا تطعه واسجد واقترب﴾ مما تُدفع به أذية أعداء الدين وكيدهم هو عبادة الله، وعلى الأخص الصلاة.

عمل

[19] القرب من الله لا يحتاج إلى واسطة وشفاعة، فقط اعبده ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾.

وقفة

[19] يسأل كثيرًا كيف اقترب من الله؟ والجواب في كلمتين: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾.

وقفة

[19] أيسَر وأقرب طريق إلى الله: السجود ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ فقط.

وقفة

[19] التصق بالأرض ساجدًا تعلُ في درجات السماء ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾، فكلما خررت لله ساجدًا كلما اقتربت منه سبحانه، إنَّه القريب المجيب.

عمل

[19] اطوِ مسافات الكون وقرونه الضوئية وتقرب إلى الله بانحناءةٍ لا تتجاوز قطرُها ذراعًا ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ فقط.

وقفة

[19] سجدة بين يدي ربك فيها زوال همك وسعادة قلبك ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾.

وقفة

[19] السجود قرب من الله جلَّ وعلا ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾.

عمل

[19] تقرب إلى الله بسجود عبادة من: شكر أو تلاوة أو صلاة، عند موجبها وسببها، ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب﴾.

وقفة

[19] ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ يجد الفؤاد به انشراحه.

عمل

[19] ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ اسجد لربك واقترب يجد الفؤاد به انشراحه.

وقفة

[19] ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ السنين الضوئية تقطعها في موكب سجدة.

عمل

[19] ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ اسجد وأخبره عن ضيق صدرك، أخبره عن وجع قلبك، أخبره عن دمع عينك؛ الرحيم يسمعك.

وقفة

[19] ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ في معركتك أيها المسلم مع الأعداء, إياك أن تلين لك قناة فتطيعهم, وما عليك إلا أن تزداد لربك طاعة ومنة قربًا, فهو حسبك ونعم الوكيل.

وقفة

[19] ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ تدنو من الأرض فتقترب من السماء ورب السماء، هكذا حال السجود.

وقفة

[19] ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ إذا ظلمك أحد فاسجد واقترب؛ فسوف تنصر، إذا صدك أحد عن دينك؛ فاسجد واقترب، فسوف تثبت، إذا أحزنك أحد فاسجد واقترب؛ فسوف تفرح.

وقفة

[19] كل قصور الملوك مكتوب على أبوابها: ممنوع الإقتراب والتصوير، إلا ملك الملوك فإنه يقول لعباده: ﴿واسجد واقترب﴾.

وقفة

[19] سورة العلق أولها: ﴿اقرأ﴾ [1]، وآخرها: ﴿واسجد واقترب﴾؛ العلم النافع ثمرته العمل.

عمل

[19] ﴿وَاسجُدْ وَاقتَرب﴾ اسجد تـكُـن بين يديه، ثم اسألهُ ما تشاء، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة.

وقفة

[17-19] السجود لله أمان من الكرب والكيد والخوف ﴿فليدع ناديه * سندع الزبانية * كلا لا تطعه واسجد واقترب﴾.

الإعراب :

- ﴿ كَلَّا لا تُطِعْهُ: ﴾

- بمعنى «حقا» او حرف ردع وزجر لا عمل له وهو ردع لأبي جهل. لا: ناهية جازمة. تطعه: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الياء لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به اي اثبت على ما انت عليه من عصيان ابي جهل والمخاطب هنا الرسول الكريم محمد (صلّى الله عليه وسلم).

- ﴿ وَاسْجُدْ: ﴾

- الواو عاطفة. اسجد: فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت.

- ﴿ وَاقْتَرِبْ: ﴾

- معطوفة بالواو على «اسجد» وتعرب إعرابها أي ودم على سجودك أي على صلاتك وتقرب الى ربك.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [19] لما قبلها : وبعد الرَدِّ على أبي جهل؛ أمَرَ اللهُ رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يُصغِيِ إلى هذا النَّاهي، ولا ينقادَ لنَهْيِه، قال تعالى:

﴿ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

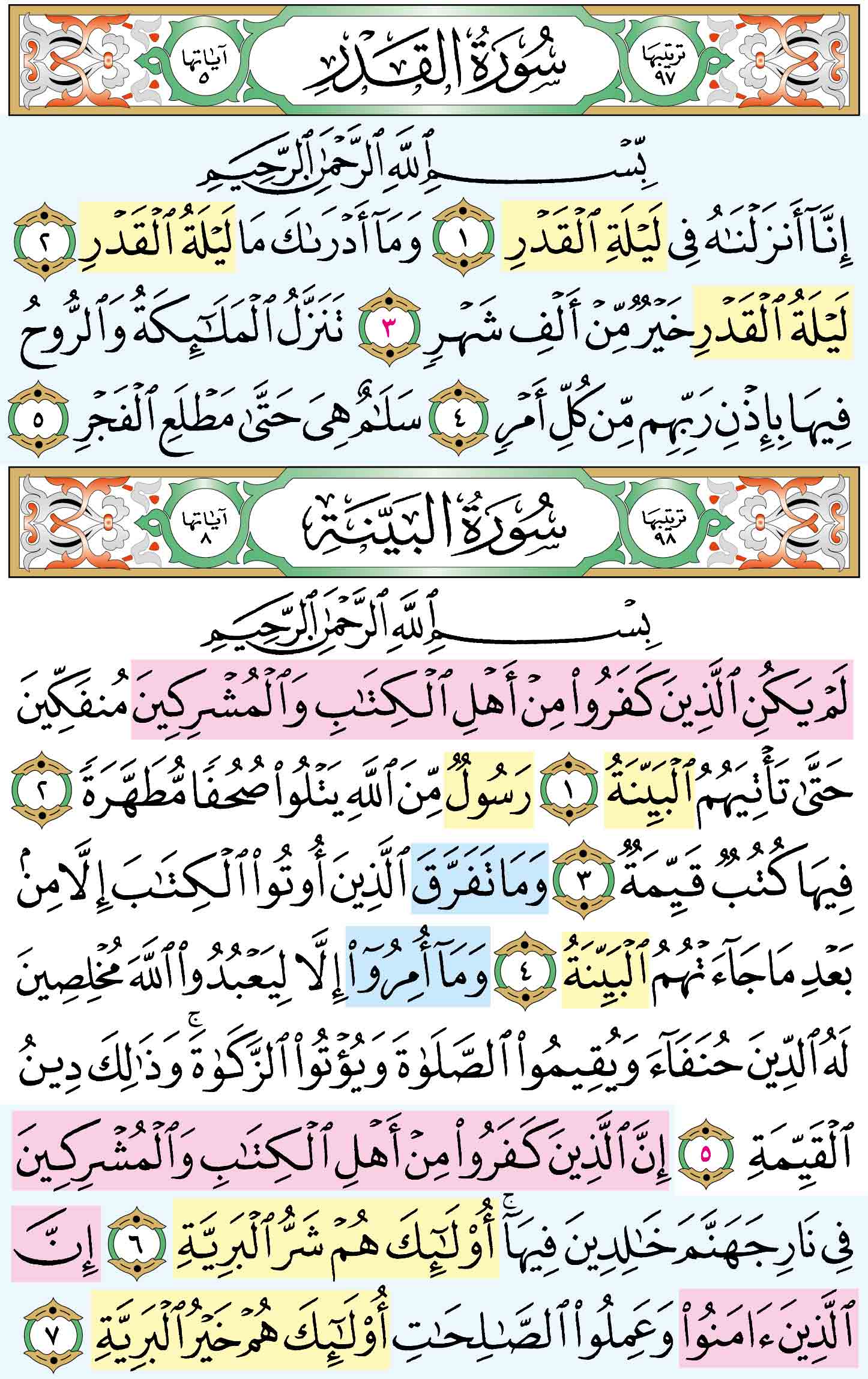

مدارسة الآية : [1] :القدر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾

التفسير :

يقول تعالى مبينًا لفضل القرآن وعلو قدره:{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} كما قال تعالى:{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} وذلك أن الله [تعالى] ، ابتدأ بإنزالهفي رمضان [في] ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة، لا يقدر العباد لها شكرًا.

وسميت ليلة القدر، لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية.

تفسير سورة القدر

مقدمة وتمهيد

1- سورة «القدر» من السور المكية عند أكثر المفسرين، وكان نزولها بعد سورة «عبس» ، وقبل سورة «الشمس» ، فهي السورة الخامسة والعشرون في ترتيب النزول، ويرى بعض المفسرين أنها من السور المدنية، وأنها أول سورة نزلت بالمدينة.

قال الآلوسى: قال أبو حيان: مدنية في قول الأكثر. وحكى الماوردي عكسه. وذكر الواحدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة. وقال الجلال في الإتقان: فيها قولان، والأكثر أنها مكية ...وعدد آياتها خمس آيات، ومنهم من عدها ست آيات. والأول أصح وأرجح.

2- والسورة الكريمة من أهم مقاصدها: التنويه بشأن القرآن، والإعلاء من قدره، والرد على من زعم أنه أساطير الأولين، وبيان فضل الليلة التي نزل فيها، وتحريض المسلمين على إحيائها بالعبادة والطاعة لله رب العالمين.

والضمير المنصوب في قوله- تعالى- أَنْزَلْناهُ يعود إلى القرآن الكريم، وفي الإتيان بهذا الضمير للقرآن، مع أنه لم يجر له ذكر، تنويه بشأنه، وإيذان بشهرة أمره. حتى إنه ليستغنى عن التصريح به، لحضوره في أذهان المسلمين.

والمراد بإنزاله: ابتداء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعروف أن القرآن الكريم، قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، في مدة ثلاث وعشرين سنة تقريبا.

ويصح أن يكون المراد بأنزلناه، أى: أنزلناه جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام ابن كثير: قال ابن عباس وغيره: أنزل الله- تعالى- القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع، في ثلاث وعشرين سنة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والقدر الذي أضيفت إليه الليلة، بمعنى الشرف والعظمة، مأخوذ من قولهم: لفلان قدر عند فلان، أى: له منزلة رفيعة، وشرف عظيم، فسميت هذه الليلة بذلك، لعظم قدرها وشرفها، إذ هي الليلة التي نزل فيها قرآن ذو قدر، بواسطة ملك ذي قدر، على رسول ذي قدر، لأجل إكرام أمة ذات قدر، هذه الأمة يزداد قدرها وثوابها عند الله- تعالى- إذا ما أحيوا تلك الليلة بالعبادات والطاعات.

تفسير سورة القدر وهي مكية .

ر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر ، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل : ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) [ الدخان : 3 ] وهي ليلة القدر ، وهي من شهر رمضان ، كما قال تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) [ البقرة : 185 ] .

قال ابن عباس وغيره : أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1)

.

يقول تعالى ذكره: إنا أنـزلنا هذا القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القَدْر، وهي ليلة الحُكْم التي يقضي الله فيها قضاء السنة؛ وهو مصدر من قولهم: قَدَرَ الله عليّ هذا الأمر، فهو يَقْدُر قَدْرا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن المثنى، قال: ثني عبد الأعلى، قال: ثنا داود، عن عكرِمة، عن ابن عباس، قال: نـزل القرآن كله مرة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئًا أنـزله منه حتى جمعه.

حدثنا ابن المثنى قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أنـزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، فهو قوله: ( إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .

قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن داود، عن عكرِمة، عن ابن عباس، فذكر نحوه ، وزاد فيه. وكان بين أوّله وآخره عشرون سنة.

قال ثنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال: ثنا المعتمر بن سليمان التيميّ، قال: ثنا عمران أبو العوّام، قال: ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبيّ، أنه قال في قول الله: ( إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) قال: نـزل أول القرآن في ليلة القدر.

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن حكيم بن جبير، عن ابن عباس، قال: نـزل القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم فُرِّق في السنين، وتلا ابن عباس هذه الآية: فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ قال: نـزل متفرّقا.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، عن داود، عن الشعبيّ، في قوله: ( إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) قال: بلغنا أن القرآن نـزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم، عن سعيد بن جُبير: أنـزل القرآن جملة واحدة، ثم أنـزل ربنا في ليلة القدر: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ .

قال: ثنا جرير، عن منصور، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، في قوله ( إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) قال: أنـزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، إلى السماء الدنيا، فكان بموقع النجوم، فكان الله ينـزله على رسوله، بعضه في أثر بعض، ثم قرأ: وقالوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( ليلة القدر) : ليلة الحكم.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) قال: ليلة الحكم.

ثنا وكيع. عن سفيان، عن محمد بن سوقة، عن سعيد بن جُبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر، فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد، ولا يُزاد فيهم، ولا ينقص منهم.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: ثنا ربيعة بن كلثوم، قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع: رأيت ليلة القدر في كلّ رمضان هي؟ قال: نعم، والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كلّ رمضان، وإنها لليلة القدر، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فيها يقضي الله كلّ أجل وعمل ورزق، إلى مثلها.

حدثنا أبو كُرَيب. قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر. قال: ليلة القدر في كلّ رمضان.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ سميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من المقادير.

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ كيف لا تكون عظيمة القدر؟ وقد أنزل فيها كتاب ذو قدر، بواسطة ملك ذي قدر، على رسول ذي قدر، وأمة ذات قدر.

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ شهر رمضان خيرته من الشهور، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد ﷺ خيرته من خلقه.

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ كون إنزال القرآن هنا في الليل دون النهار مشعرًا بفضل اختصاص الليل، وقد أشار القرآن والسنة إلى نظائره؛ فمن القرآن: قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: 1]، وقوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: 79]، وقوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: 40]، وقوله: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: 6]، وقوله: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: 17]، ومن السنة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» [البخاري 1145]، وهذا يدل على أن الليل أخص بالنفحات الإلهية، وبتجليات الرب سبحانه لعباده؛ وذلك لخلو القلب وانقطاع الشواغل وسكون الليل، ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه.

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ كم طارت نفوس الصالحين شوقًا لقيام هذه الليلة التي عظَّم الله قدرها! أليست هي التي نزل فيهال أشرف كلام؟ وجعلها الله خيرًا من ألف شهر؟ وفيها تتنزل ملائكة الله؟ تالله إنَّ المتاجر فيها مع الله لهو الرابح، أليس من يحرم فضلها محروم؟

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ عظم القرآن من ثلاثة أوجه: 1- أن أسند إنزاله إليه وجعله مختصًّا به دون غيره. 2- أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر، شهادة له بالنباهة، والاستغناء عن التنبيه عليه. 3- الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه.

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟ قيل: من القدر: التضييق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ [الفجر: 16]، قال الخليل بن أحمد: «لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم فيها تلك الليلة».

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ قال ابن عباس: «يُكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحج، يقال: يحج فلان ويحج فلان».

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ليلة القدر قد يجعلها الله سببًا في تغيير قدرك، فكيف لا تبذل فيها غاية جهدك؟!

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ليلة نزل فيها القرآن جعلها خيرًا من ثلاثين ألف ليلة، فكيف بقلبك الذي آمن بالقرآن ولسانك الذي يتلوه؟!

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ما كان الله لينسب إنزال القرآن إليه إلا لبيان عظمة ما اشتمل عليه من الحق والهدي, وما بلغه من تمام الشرف والرفعة, وقد أفلح من استمسك به.

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ كيف والقرآن ينزل في مواقف؟ الجواب: في ذلك أقوال أشهرها: ١- أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض منجمًا بحسب الوقائع والحوادث وبذلك يزول الإشكال. ٢- أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر.

وقفة

[1] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ إنها الليلة المباركة، وأفضل ليالي الدهر، وخير ساعات العمر.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّا: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم «ان». والجملة الفعلية «أنزلنا» في محل رفع خبر «إنّ».

- ﴿ أَنْزَلْناهُ: ﴾

- فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل يعود على القرآن مبني على الضم في محل نصب مفعول به وجاء بالضمير دون ذكر اسم القرآن الظاهر وان لم يتقدم له ذكر لانه معلوم او لان المعنى مفهوم ولان القرآن الكريم نزل جملة واحدة في ليلة القدر الى السماء الدنيا.

- ﴿ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأنزلناه. القدر: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا أبُو بَكْرٍ التَّمِيمِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَيّانَ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو يَحْيى الرّازِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا سَهْلٌ العَسْكَرِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ أبِي زائِدَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِن بَنِي إسْرائِيلَ لَبِسَ السِّلاحَ في سَبِيلِ اللَّهِ ألْفَ شَهْرٍ، فَتَعَجَّبَ المُسْلِمُونَ مِن ذَلِكَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿إنّا أنزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ (١) وما أدْراكَ ما لَيْلَةُ القَدْرِ (٢) لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ألْفِ شَهْرٍ﴾ . قالَ: ”خَيْرٌ مِنَ الَّتِي لَبِسَ فِيها السِّلاحَ ذَلِكَ الرَّجُلُ“ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالإخبار عن بدء نزولِ القرآنِ الكريمِ في ليلةِ القَدْرِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :القدر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾

التفسير :

ثم فخم شأنها، وعظم مقدارها فقال:{ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ} أي:فإن شأنها جليل، وخطرها عظيم.

ويصح أن يكون المراد بالقدر هنا: التقدير، لأن الله- تعالى- يقدر فيها ما يشاء تقديره لعباده، إلا أن القول الأول أظهر، لأن قوله- سبحانه- بعد ذلك: وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ يفيد التعظيم والتفخيم.

أى: إنا ابتدأنا بقدرتنا وحكمتنا، إنزال هذا القرآن العظيم، على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، التي لها ما لها عندنا من قدر وشرف وعظم.. لأن للطاعات فيها قدرا كبيرا، وثوابا جزيلا.

وليلة القدر هذه هي الليلة التي قال الله- تعالى- في شأنها في سورة الدخان: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

وهذه الليلة هي من ليالي شهر رمضان، بدليل قوله- تعالى-: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ.

قال بعض العلماء: ومن تسديد ترتيب المصحف، أن سورة القدر وضعت عقب سورة العلق، مع أنها أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدها، وكأن ذلك إيماء إلى أن الضمير في أَنْزَلْناهُ يعود إلى القرآن، الذي ابتدئ نزوله بسورة العلق. .

وقال صاحب الكشاف: عظم- سبحانه- القرآن من ثلاثة أوجه: أحدها: أن أسند إنزاله اليه، وجعله مختصا به دون غيره. والثاني: أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر، شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه، والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه.

روى أنه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وأملاه جبريل على السفرة ثم كان ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في ثلاث وعشرين سنة.

وعن الشعبي: المعنى: أنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر ... .

وقوله- تعالى-: وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ تنويه آخر بشرف هذه الليلة، وتفخيم لشأنها، حتى لكأن عظمتها أكبر من أن تحيط بها الكلمات والألفاظ.

أى: وما الذي يدريك بمقدار عظمتها وعلو قدرها، إن الذي يعلم مقدار شرفها هو الله - تعالى- علام الغيوب.

قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر الذي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها فقال وما أدراك ما ليلة القدر.

وقوله: ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ) يقول: وما أشعرك يا محمد أيّ شيء ليلة القدر خير من ألف شهر.

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: العمل في ليلة القدر بما يرضي الله، خير منَ العمل في غيرها ألف شهر.

* ذكر من قال ذلك:

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] قال يحيى بن سلام: «بلغني أن كل شيء في القرآن ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ فقد أدراه إياه وعلمه، وكل شيء قال: (وَمَا يُدْرِيكَ) فهو مما لم يعلمه».

وقفة

[2] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ إذا كانت ساعات الليل -في هذه الليالي- نحوًا من (10 ساعات)، فإن هذا يعني أن الساعة الواحدة تعادل أكثر من (8 سنوات)، وأن الثانية الواحدة فقط تعادل نحوًا من (50 يومًا)، فيا لطول حسرة المفرطين! ويا أسفى على المتخلفين عن ركب المشمرين!

وقفة

[2] ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ أوثق الناس برحمة ربه محمد عليه السلام، ومع هذا لا يحيط بشأن ليلة القدر لأن رحمة الله أوسع.

وقفة

[2] ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [البخاري 1901].

وقفة

[2] كل آية فيها: وما أدراك؟ فقد أدراه فعلًا, قال تعالي: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾, وكل آية قال فيها: وما يدريك؛ فلم يدره ولم يخبره, قال تعالي: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: 17].

الإعراب :

- ﴿ وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾

- تعرب اعراب الآية الكريمة الثالثة من سورة «الحاقة» اي ولم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرها.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا أبُو بَكْرٍ التَّمِيمِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَيّانَ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو يَحْيى الرّازِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا سَهْلٌ العَسْكَرِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ أبِي زائِدَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِن بَنِي إسْرائِيلَ لَبِسَ السِّلاحَ في سَبِيلِ اللَّهِ ألْفَ شَهْرٍ، فَتَعَجَّبَ المُسْلِمُونَ مِن ذَلِكَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿إنّا أنزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ (١) وما أدْراكَ ما لَيْلَةُ القَدْرِ (٢) لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ألْفِ شَهْرٍ﴾ . قالَ: ”خَيْرٌ مِنَ الَّتِي لَبِسَ فِيها السِّلاحَ ذَلِكَ الرَّجُلُ“ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا عُلِمَ مِنَ السِّياقِ تعظيمُ لَيلةِ القَدْرِ بعَظَمةِ ما أُنزِلَ فيها، وبالتَّعبيرِ عنها بهذا؛ قال تعالى مؤكِّدًا لذلك التَّعظيمِ؛ حَثًّا على الاجتهادِ في إحيائِها؛ لأنَّ للإنسانِ مِنَ الكَسَلِ والتَّداعي إلى البَطالةِ ما يُزَهِّدُه في ذلك:

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :القدر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ .. ﴾

التفسير :

{ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} أي:تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها، خير من العمل في ألف شهر [خالية منها]، وهذا مما تتحير فيهالألباب، وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى، بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمر عمرًا طويلًا، نيفًا وثمانين سنة.

ثم- بين- سبحانه- مظاهر فضلها فقال: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أى:

ليلة القدر أفضل من ألف شهر، بسبب ما أنزل فيها من قرآن كريم يهدى للتي هي أقوم.

ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبسبب أن العبادة فيها أكثر ثوابا، وأعظم فضلا من العبادة في أشهر كثيرة ليس فيها ليلة القدر.

والعمل القليل قد يفضل العمل الكثير، باعتبار الزمان والمكان، وإخلاص النية، وحسن الأداء، ولله- تعالى- أن يخص بعض الأزمنة والأمكنة والأشخاص بفضائل متميزة.

والتحديد بألف شهر يمكن أن يكون مقصودا. ويمكن أن يراد منه التكثير. وأن المراد أن أقل عدد تفضله هذه الليلة هو هذا العدد. فيكون المعنى: أن هذه الليلة تفضل الدهر كله.

( وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر )

قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا القاسم بن الفضل الحداني ، عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين - أو : يا مسود وجوه المؤمنين - فقال : لا تؤنبني ، رحمك الله ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره ، فساءه ذلك ، فنزلت : ( إنا أعطيناك الكوثر ) يا محمد يعني نهرا في الجنة ، ونزلت : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ) يملكها بعدك بنو أمية يا محمد . قال القاسم : فعددنا فإذا هي ألف شهر ، لا تزيد يوما ولا تنقص يوما .

ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل ، وهو ثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدي . قال : وشيخه يوسف بن سعد - ويقال : يوسف بن مازن - رجل مجهول ، ولا نعرف هذا الحديث ، على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه .

وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه ، من طريق القاسم بن الفضل ، عن يوسف بن مازن به . وقول الترمذي : إن يوسف هذا مجهول - فيه نظر ; فإنه قد روى عنه جماعة ، منهم : حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد . وقال فيه يحيى بن معين : هو مشهور ، وفي رواية عن ابن معين [ قال ] هو ثقة . ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل ، عن عيسى بن مازن ، كذا قال ، وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث ، والله أعلم . ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا ، قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي : هو حديث منكر .

قلت : وقول القاسم بن الفضل الحداني إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ، ليس بصحيح ; فإن معاوية بن أبي سفيان ، رضي الله عنه ، استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين ، واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة ، ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها ، لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من تسع سنين ، لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية ، بل عن بعض البلاد ، إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة ، وذلك أزيد من ألف شهر ، فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر ، وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير ، وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب ، والله أعلم .

ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية ، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق ; فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم ، فإن ليلة القدر شريفة جدا ، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر ، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة ، بمقتضى هذا الحديث ، وهل هذا إلا كما قال القائل :

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

وقال آخر :

إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص

ثم الذي يفهم من ولاية الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية ، والسورة مكية ، فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ، ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها ؟! والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة ، فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته ، والله أعلم .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا مسلم - يعني ابن خالد - ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر ، قال : فعجب المسلمون من ذلك ، قال : فأنزل الله عز وجل : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ) التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا حكام بن سلم ، عن المثنى بن الصباح عن مجاهد قال : كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي ، ففعل ذلك ألف شهر ، فأنزل الله هذه الآية : ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل .

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، حدثني مسلمة بن علي ، عن علي بن عروة قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل ، عبدوا الله ثمانين عاما ، لم يعصوه طرفة عين : فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون - قال : فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فأتاه جبريل فقال : يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة ، لم يعصوه طرفة عين ; فقد أنزل الله خيرا من ذلك . فقرأ عليه : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ) هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك . قال : فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه .

وقال سفيان الثوري : بلغني عن مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهر . قال : عملها ، صيامها وقيامها خير من ألف شهر . رواه ابن جرير .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا ابن أبي زائدة ، عن ابن جريج عن مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهر ، ليس في تلك الشهور ليلة القدر . وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد .

وقال عمرو بن قيس الملائي : عمل فيها خير من عمل ألف شهر .

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر - وليس فيها ليلة القدر - هو اختيار ابن جرير . وهو الصواب لا ما عداه ، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم : " رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل " . رواه أحمد وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ، ونية صالحة : " أنه يكتب له عمل سنة ، أجر صيامها وقيامها " إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك .

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي هريرة قال : لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد جاءكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم " .

ورواه النسائي من حديث أيوب به .

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر ، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، قال: بلغني عن مجاهد ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر.

قال: ثنا الحكم بن بشير، قال: ثنا عمرو بن قيس الملائي، قوله: ( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) قال: عملٌ فيها خير من عمل ألف شهر.

وقال آخرون: معنى ذلك أن ليلة القدر خير من ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) ليس فيها ليلة القدر.

وقال آخرون في ذلك ما حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حَكَّام بن سلم، عن المُثَنَّى بن الصَّبَّاح، عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدوّ بالنهار حتى يُمْسِيَ، ففعل ذلك ألف شهر، فأنـزل الله هذه الآية: ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل.

وقال آخرون في ذلك ما حدثني أبو الخطاب الجاروديّ سهيل، قال: ثنا سَلْم بن قُتيبة، قال: ثنا القاسم بن الفضل، عن عيسى بن مازن، قال: قلت للحسن بن عليّ رضى الله عنه: يا مسوّد وجوه المؤمنين، عمدت إلى هذا الرجل، فبايعت له، يعني معاوية بن أبي سفيان، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري في منامه بني أميَّة يعلون منبره حليفة خليفة، فشقّ ذلك عليه، فأنـزل الله: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ و (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) يعني ملك &; 24-534 &; بني أمية؛ قال القاسم: فحسبنا مُلْكَ بني أمية، فإذا هو ألف شهر.

وأشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنـزيل قول من قال: عملٌ في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر. وأما الأقوال الأخر، فدعاوى معان باطلة، لا دلالة عليها من خبر ولا عقل، ولا هي موجودة في التنـزيل.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ لو قُدر لعابد أن يعبد ربه أكثر من 83 سنة ليس فيه ليلة القدر، وقام موفق هذه الليلة وقُبلت منه لكان عمل هذا الموفق خير من ذاك العابد.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ليلة واحدة فاقت في الخيرية ألف شهر شهر كاملًا, فالعبرة ليست بطول الأعمار, ولكن بالبركة وحسن الأعمال.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ هل تدري كم تساوي ألف شهر في مقياس الساعات؟ إنها تعادل 720,000 ساعة، أي أكثر من 43,200,000 دقيقة، أي أن دقيقة من دقائق ليلة القدر في ليالينا هذه = 70,244 دقيقة في غيرها! فيا حسرة على المفرطين!

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ليلة خير من ألف شهر, فهي فضلية ربانية, وإدراكها لا يكون إلا بتوفيق رباني واختيار, والمحروم من حرمه الله.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ولا يفرط في هذا الفضل إلا محروم.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ليلة خير من ألف ليلة، لا تقس الأعمال بحسابك، إنما العبرة بميزان الأعمال عند الله.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ من أجل الأعمال: حمد الله على هذه الليلة، فالحمد لله أن شرع لنا ليلة القدر، ما أصعب حالنا بدونها!

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ من وفق لقيام هذه الليلة فقد وفق لقيام أكثر من ثلاث وثمانين سنة كلها قيام لا قعود فيها ولا نوم ولا غير ذلك.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ أي أن ثواب قيامها أفضل من ثواب العبادة لمدة ثلاث وثمانين سنة وثلاثة أشهر تقريبًا، فضل الله ما أوسعه!

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ما زال هناك متسعٌ من الليل؛ لتطلب ربك وتشكو ضعفك وتستغفر ذنبك وتسأله من خيري الدنيا والآخر.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ليست العبرة بطول الأعمار، إنما بحسن الأعمال، ورُب لحظة واحدة هي في جوهرها خير من الحياة.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ أي: تتنزل الملائكة بكل أمر قضاه الله من رزق وغيره، ادخل أمنياتك معهم.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ دلت هذه الآية على فضل ليلة القدر، وفقه هذه الآية: أن يبذل العبد لتحصيل فضل الليلة ما لا يبذله لألف شهر، ولكن من رحمة الله أن تحصل فضيلة عبادة ثمانين سنة بل أكثر، ببضع عشرة ساعة بل أقل.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ وحدة قياس ليلة القدر بالثواني لا بالساعات، فاللحظة الليلة أغلى من أي ثمن.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ عبادة ساعة واحدة في ليلة القدر خير من عبادة ما يقارب من مائة شهر، وهذا حدّ أدنى، لكن لا سقف لكرم الله، ولا منتهى لفضله؛ ولذا قال: ﴿خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ قال الحافظ ابن حجر عقب حكايته الأقوال في ليلة القدر: «وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل».

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ العمل في ليلة القدر يعادل ۸۳ سنة وأربعة أشهر؛ هذا خطأ، والصواب: هو (خير) منه، فلها حد أدنى من الثواب، ولا سقف لحدّها الأقصى.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ قال الإمام الشافعي عن ليلة القدر: «استحبَّ أن يكون اجتهاده في يومها اجتهاده في ليلتها».

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ يقول عبد الحميد بن باديس: « ليلة القدر تراد للدين لا للدنيا، وكثير من العوام يتمنى لو يعلم ليلة القدر ليطلب بها دنياه، فليتب إلى الله من وقع له هذا الخاطر السيئ، فإن الله يقول في كتابه العريز: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ [الشورة: 20]، ولسنا ننكر على من يطلب الدنيا بأسبابها التي جعلها الله تعالى، وإنما ننكر على من يكون همه الدنيا دون الآخرة؛ حتى أنه يترصد ليلة القدر ليطلب فيها الدنيا غافلًا عن الآخرة».

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ» [النسائي 4/129، وصححه الألباني]، فالحرمان علامة خذلان، واغتنامها توفيق وعلامة رضا الرحمن.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ لم يقل الله: (ليلة القدر تساوي ألف شهر)، بل قال: (خير) وخير الله لا سقف له.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ قد تتخطى الملايين ممن سبقوك إلى الله بجهد يسير منك الليلة.

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ يقول ابن القيم: «لو كانت ليلة القدر بالسنة ليلة واحدة؛ لقمت السنة حتى أدركها، فما بالك بعشر ليال!».

وقفة

[3] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ من قرب من القرآن رفع الله قدره؛ فقد رفع قدر تلك الليلة التي أنزل فيها حتى أصبحت خير من ألف شهر.

وقفة