الإحصائيات

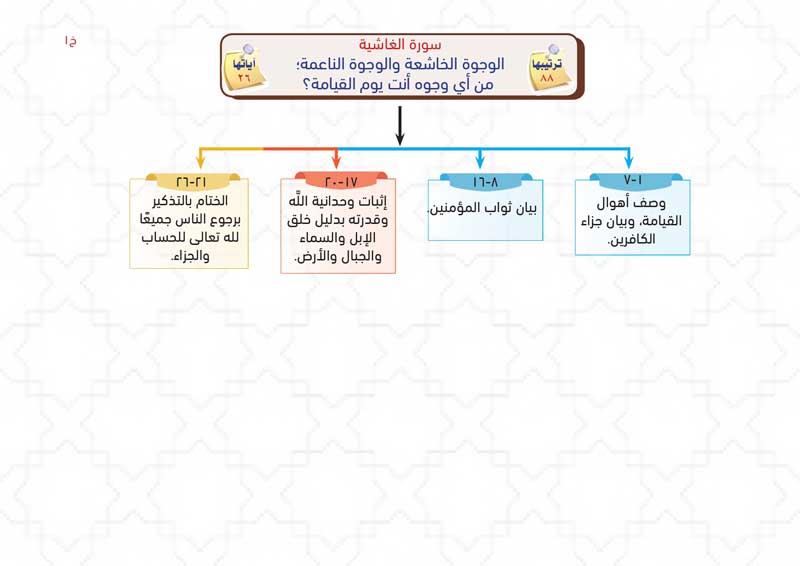

سورة الغاشية

| ترتيب المصحف | 88 | ترتيب النزول | 68 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.90 |

| عدد الآيات | 26 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.30 |

| ترتيب الطول | 86 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الاستفهام: 3/6 | _ | ||

سورة الفجر

| ترتيب المصحف | 89 | ترتيب النزول | 10 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.30 |

| عدد الآيات | 30 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |

| ترتيب الطول | 80 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 10/17 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (14) عدد الآيات (14)

القَسَمُ بالفجرِ وعشرِ ذي الحجَّة والشَّفعِ والوترِ والليلِ على أنَّ عذابَ الكُفَّارِ واقعٌ بلا شكٍ، ثُمَّ قصصُ بعضِ الأممِ الظَّالمةِ كعادٍ وثمودَ وقومِ فرعونَ، وبيانُ ما حلَّ بهم،

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (15) الى الآية رقم (23) عدد الآيات (9)

ثُمَّ تذكيرُ المشركينَ بأنَّ حالَهم كحالِ أولئك المترفينَ الطُّغاةِ، وتنبيهُهم أنَّ كثرةَ النِّعمِ ليست دليلاً على إكرامِ اللَّهِ للعبدِ، ولا العكسِ، ثُمَّ بيانُ حبِّ الإنسانِ للمالِ، ووصفُ يومِ القيامةِ وأهوالِه، =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الغاشية

الوجوه الخاشعة والوجوه الناعمة؛ من أي وجوه أنت يوم القيامة؟

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول: والهدف من هذا التذكير هو: الاستعداد.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الغاشية».

- • معنى الاسم :: الغاشية: اسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تغشى -أي تغطي- الخلائق بأهوالها وشدائدها.

- • سبب التسمية :: لِوُقُوعِ لَفْظِ «الْغَاشِيَةِ» فِي أَولهَا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «هَلْ أَتَاكَ»، و«هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الخوف من أهوال القيامة، والتذكير بجزاء الأبرار وجزاء الكفار.

- • علمتني السورة :: أن وجوه الناس يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: وجوه خاشعة، وجوه ناعمة، فاتق الله تكن من أصحاب الوجوه الناعمة: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ... وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ...﴾

- • علمتني السورة :: كم من ناصب خاشع؛ عمله لا يسمن ولا يغني من جوع؛ لأنه لم يتقنه: ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾

- • علمتني السورة :: المجالس التي تخلو من اللغو من نعيم أهل الجنة: ﴿لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِـ: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)، وَ(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)».

• عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: «كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَخْبَرنا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الغاشية من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الغاشية من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • يستحب قراءة سورة الغاشية مع سورة الأعلى في صلاة العيد والجمعة (لحديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ السابق).

• كما يستحب قراءة سورة الغاشية مع سورة الجمعة في صلاة الجمعة (سبق الحديث منذ قليل).

• وتقرأ في الركعة الثانية في كلتا الصلاتين، والسنة في ما سبق أن تقرأ السورة كاملة، ولا يقتصر على بعضها.

• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستعد ليوم القيامة.

• أن نحرص على الإخلاص ومتابعة السنة في أعمالنا: ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾ (3، 4).

• أن نهتم بالترتيب والنظام؛ فهذا من نعيم الجنة: ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾ (15).

• أن نكثر من التفكر في خلق الله: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ (17).

• أن نُذكَّرَ مسلمًا بالله: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾ (21).

• ألا نشق على أنفسنا ولا نحزن إن أعرض الناس عن دعوتنا: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ (20، 21 ).

• أن نقرأ سورة الغاشية مع سورة الأعلى في صلاة العيد والجمعة .

• أن نقرأ سورة الغاشية مع سورة الجمعة في صلاة الجمعة .

سورة الفجر

لكل مقدمة خاتمة/ إهلاك الطغاة والجبابرة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: السورة تدور حول: مقدمة الشيء عنوان يقود إلى الخاتمة، والخاتمة هي النتيجة الطبيعية للمقدمة، وفي قول الإنسان: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (24) دليل واضح أن الدنيا هي المقدمة، وأن الآخرة هي الخاتمة، وإذا كانت المقدمة من صنع الإنسان فهو الذي يختار ويعمل، وهو الذي يصوغها كما يشاء؛ فإن الخاتمة والنتائج النهائية من صناعة الخالق، فهو الذي يقوم بها، وهي نتائج واضحة سلفًا لا تحتاج إلى فكر وروية، وكل إنسان يرى خاتمته التي تنتظره في ضوء مقدمته التي اختارها.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الفجر».

- • معنى الاسم :: الفجر: هو ضوء الصباح قبل ظهور الشمس.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالفجر.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها أسماء آخرى

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: إهلاك الله للطغاة والجبابرة.

- • علمتني السورة :: فضل العشر من ذي الحِجَّة: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن كثرة فساد الظالم في الأرض؛ مؤذنٌ بقرب عقوبته وزواله: ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾

- • علمتني السورة :: ازجر نفسَك وهدِّد من ظلمَك بـ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الفجر من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الفجر من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الفجر من أوائل ما نزل من القرآن الكريم.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نطمئن؛ فهذا الليل الذي يحياه المؤمنون إلى زوال، مهما طال الليل فلابد من طلوع الفجر.

• أن نستشعر أن كل ما نقوم به فالله يرصده وسيحاسبنا عليه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (14).

• أن نرضى بقضاء الله وقدره: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ (16).

• أن نكرم اليتامى والفقراء والمساكين؛ ولا نكتفي بتقديم الطعام والشراب فقط: ﴿كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ (17).

• أن نحض غيرنا على الإنفاق والإحسان للمحتاجين: ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ (18).

• أن نقسم المواريث بحسب الشرع: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾ (19).

• أن نتذكر دومًا عرض جهنم يوم القيامة: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (23، 24).

• أن نغتنِم الحياةَ، فإنَّما هي ساعاتٌ قبل أن يحِلَّ زمانُ الأمنياتِ: ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (24).

• أن نسأل الله حسن الخاتمة: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۞ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ (27، 28).

تمرين حفظ الصفحة : 593

مدارسة الآية : [23] :الغاشية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴾

التفسير :

{ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ} أي:لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله

وقوله- سبحانه-: إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ كلام معترض بين قوله: فَذَكِّرْ ... وبين قوله- تعالى- بعد ذلك: إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ والاستثناء فيه استثناء منقطع، و «إلا» بمعنى لكن، و «من» موصولة مبتدأ.. والخبر. «فيعذبه الله العذاب الأكبر» ..

أى: داوم- أيها الرسول الكريم- على التذكير.. لكن من تولى وأعرض عن تذكيرك وإرشادك، وأصر على كفره، فنحن الذين سنتولى تعذيبهم تعذيبا شديدا.

وقوله : ( إلا من تولى وكفر ) أي : تولى عن العمل بأركانه ، وكفر بالحق بجنانه ولسانه . وهذه كقوله : ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ) [ القيامة : 31 ، 32 ]

وقوله: ( إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ) يتوجَّه لوجهين: أحدهما: فذكر قومك يا محمد، إلا من تولى منهم عنك، وأعرض عن آيات الله فكفر، فيكون قوله " إلا " استثناء من الذين كان التذكير عليهم، وإن لم يذكروا، كما يقال: مضى فلان، فدعا إلا من لا تُرْجَى إجابته، بمعنى: فدعا الناس إلا من لا ترجى إجابته. والوجه الثاني: أن يجعل قوله: ( إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ) منقطعا عما قبله، فيكون معنى الكلام حينئذ لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، يعذّبه الله، وكذلك الاستثناء المنقطع يمتحن بأن يحسن معه إنّ، فإذا حسنت معه كان منقطعا، وإذا لم تحسن كان استثناء متصلا صحيحا، كقول القائل: سار القوم إلا زيدا، ولا يصلح دخول إن هاهنا لأنه استثناء صحيح.

التدبر :

لمسة

[23، 24] ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ من أهل العلم من قال: (إِلَّا) هنا بمعنى: (لكن)، فالمعنى: لكن من تولى وكفر ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِلَّا مَنْ: ﴾

- اداة استثناء. من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنى بإلا وهو استثناء منقطع اي لست بمستول عليهم ولكن من تولى. ويجوز ان يكون استثناء متصلا من قوله فذكرهم اي فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى.

- ﴿ تَوَلَّى وَكَفَرَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «تولى» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. وكفر: معطوفة بالواو على «تولى» وتعرب اعرابها وعلامة بناء الفعل الفتحة الظاهرة اي من اعرض وكفر فاستحق العذاب.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [23] لما قبلها : ولَمَّا نفى عنهم تسَلُّطَ الدُّنيا، وكان التَّقديرُ: فمَنْ أقْبَلَ وآمَنَ فإنَّ اللهَ يُنَعِّمُه النَّعيمَ الأكبَرَ؛ قال مُستَدرِكًا قَسيمَهم في صورةِ الاستثناءِ، قال تعالى:

﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

إلا:

1- حرف استثناء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- ألا، حرف تنبيه، وهى قراءة ابن عباس، وزيد بن على، وقتادة، وزيد بن أسلم.

مدارسة الآية : [24] :الغاشية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴾

التفسير :

{ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ} أي:الشديد الدائم،

وقوله- سبحانه-: إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ كلام معترض بين قوله: فَذَكِّرْ ... وبين قوله- تعالى- بعد ذلك: إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ والاستثناء فيه استثناء منقطع، و «إلا» بمعنى لكن، و «من» موصولة مبتدأ.. والخبر. «فيعذبه الله العذاب الأكبر» ..

أى: داوم- أيها الرسول الكريم- على التذكير.. لكن من تولى وأعرض عن تذكيرك وإرشادك، وأصر على كفره، فنحن الذين سنتولى تعذيبهم تعذيبا شديدا.

ولهذا قال : ( فيعذبه الله العذاب الأكبر ) قال الإمام أحمد :

حدثنا قتيبة ، حدثنا ليث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية ، فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ألا كلكم يدخل الجنة ، إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله " .

تفرد بإخراجه الإمام أحمد وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ، ولم يزد على ما هاهنا : " روى عن أبي أمامة ، وعنه سعيد بن أبي هلال " .

وقوله: ( فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأكْبَرَ ) : هو عذاب جهنم، يقول: فيعذبه الله العذاب الأكبر على كفره في الدنيا، وعذاب جهنم في الآخرة.

المعاني :

التدبر :

لمسة

[24] قال تعالى: ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ﴾ ولم يقل: (الكبير)، وفي ذلك لطيفة، قال أهل العلم: وإنما قال: (الأكبر)؛ لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل.

تفاعل

[24] ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ: ﴾

- الفاء استئنافية او عاطفة على مضمر اي فان لله الولاية والقهر فهو يعذبه اي يتولاه فيعذبه. يعذبه: فعل مضارع مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.

- ﴿ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ: ﴾

- مفعول مطلق- مصدر- منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الأكبر: صفة- نعت- للعذاب مرفوعة بالضمة اي الذي هو عذاب جهنم او تكون «العذاب مفعولا به ثانيا. وتكون الجملة الفعلية على المعنى في محل رفع خبر المبتدأ المقدر «هو».

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [24] لما قبلها : وبعد الشرط؛ جاء جوابُ الشرط، قال تعالى:

﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [25] :الغاشية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾

التفسير :

{ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ} أي:رجوع الخليقةوجمعهم في يوم القيامة.

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بقوله: إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ.

وهاتان الآيتان تعليل لقوله- تعالى- قبل ذلك لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.

والإياب مأخوذ من الأوب بمعنى الرجوع إلى المكان الذي كان فيه قبل ذلك. والمراد به هنا: الرجوع إلى الله- تعالى- يوم القيامة للحساب والجزاء.

أى: داوم- أيها الرسول الكريم- على تذكير الناس بدعوة الحق، بدون إجبار لهم، أو تسلط عليهم، واتركهم بعد ذلك وشأنهم.. فإن إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لا إلى أحد سوانا،

وقوله : ( إن إلينا إيابهم ) أي : مرجعهم ومنقلبهم

وقوله: ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ) يقول: إن إلينا رجوع من كفر ومعادهم ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ) يقول: ثم إن على الله حسابه، وهو يجازيه بما سلف منه من معصية ربه، يُعْلِمُ بذلك نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أنه المتولي عقوبته دونه، وهو المجازي والمعاقب، وأنه الذي إليه التذكير وتبليغ الرسالة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ) قال: حسابه على الله.

التدبر :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ إِلَيْنا: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الى: حرف جر و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالى. والجار والمجرور «شبه الجملة» في محل رفع خبر «ان» المقدم.

- ﴿ إِيابَهُمْ: ﴾

- اسم «ان» مؤخر منصوب بالفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة اي رجوعهم. وفي تقديم الجار والمجرور- الظرف- تشديد في الوعيد.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [25] لما قبلها : وبعد بيان تعذيب الله لمن تولى وكفر؛ أَكَّدَ هنا أنه لا خلاص لهم من الويل الذي أوعدوا به، فإنهم راجعون إلى الله، قال تعالى:

﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

إيابهم:

1- بتخفيف الياء، مصدر «آب» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بشدها، وهى قراءة أبى جعفر، وشيبة.

مدارسة الآية : [26] :الغاشية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾

التفسير :

{ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ} فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر.

آخر تفسير سورة الغاشية، والحمد لله رب العالمين

ثم إن علينا وحدنا- أيضا- حسابهم على أعمالهم، ومجازاتهم عليها بالجزاء الذي نراه مناسبا لهم.

وصدر- سبحانه- الآيتين بحرف التأكيد «إن» وعطف الثانية على الأولى بحرف «ثم» المفيد للتراخي في الرتبة، وقدم خبر «إن» في الجملتين على اسمها.. لإفادة التهديد والوعيد، وتأكيد أن رجوعهم إليه- تعالى- أمر لا شك فيه. وأن حسابهم يوم القيامة سيكون حسابا عسيرا، لأنه صادر عمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

( ثم إن علينا حسابهم ) أي : نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

آخر تفسير سورة " الغاشية " ولله الحمد والمنة .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ) يقول: إن إلى الله الإياب وعليه الحساب.

آخر تفسير سورة الغاشية

المعاني :

التدبر :

وقفة

[25، 26] ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ إن كان الأمر كذلك، فأين المفر؟!

الإعراب :

- ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ ﴾

- معطوفة بثم على الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. ومعنى «ثم» الدلالة على أن الحساب أشد من الإياب لأنه موجب العذاب اي حسابهم على كفرهم.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [26] لما قبلها : ولَمَّا كانَ الحِسابُ مُتَأخِّرًا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وعَظِيمًا كَمًّا وكَيْفًا؛ عَظَّمَهُ بِأداةِ التَّراخِي، فقال تعالى:

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [1] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْفَجْرِ ﴾

التفسير :

الظاهر أن المقسم به، هو المقسم عليه، وذلك جائز مستعمل، إذا كان أمرًا ظاهرًا مهمًا، وهو كذلك في هذا الموضع.

فأقسم تعالى بالفجر، الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار، من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه وحده المدبرلجميع الأمور، الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة، يحسن أن يقسم الله بها، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح:ليالي عشر رمضان، أو [عشر] ذي الحجة، فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها.

تفسير سورة الفجر

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الفجر» من السور المكية الخالصة، بل هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من سور قرآنية، فهي السورة العاشرة في ترتيب النزول، وكان نزولها بعد سورة «والليل إذا يغشى» ، وقبل سورة «الضحى» ، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة التاسعة والثمانون.

وعدد آياتها: ثلاثون آية في المصحف الكوفي، واثنتان وثلاثون في الحجازي، وتسع وعشرون في البصري.

2- ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة: تذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم، كقوم عاد وثمود وفرعون، وبيان أحوال الإنسان في حال غناه وفي حال فقره، وردعه عن الانقياد لهوى نفسه، ولفت نظره إلى أهوال يوم القيامة، وأنه في هذا اليوم لن ينفعه ندمه أو تحسره على ما فات، وتبشير أصحاب النفوس المؤمنة المطمئنة، برضا ربها عنها، وبظفرها بجنة عرضها السموات والأرض.

افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بالقسم بخمسة أشياء لها شرفها وعظمها ، ولها فوائدها الدينية والدنيوية . . ولها دلالتها الواضحة على كمال قدرته - تعالى - .

أقسم أولا - بالفجر ، وهو وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم ، ووقت بزوغ الضياء وانتشاره علىالكون بعد ليل بهيم .

فالمراد بالفجر : الوقت الذى يبدأ فيه النهار فى الظهور ، بعد ظلام الليل ، والتعريف فيه للجنس ، لأن المقصود هذا الوقت من كل يوم .

وقيل المراد بالفجر هنا : صلاة الفجر ، لأنها صلاة مشهودة ، أى : تشهدها الملائكة ، كما أن التعريف فيه للعهد ، فقيل : فجر يوم النحر ، وقيل : فجر يوم الجمعة . .

ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح ، لأن قوله - تعالى - بعد ذلك ( وَلَيالٍ عَشْرٍ ) يرجح أن المراد به وقت معين . هذا الوقت يوجد مع كل يوم جديد .

تفسير سورة الفجر وهي مكية .

قال النسائي : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم ، أخبرني يحيى بن سعيد ، عن سليمان ، عن محارب بن دثار وأبي صالح ، عن جابر قال : صلى معاذ صلاة ، فجاء رجل فصلى معه فطول ، فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف ، فبلغ ذلك معاذا فقال : منافق . فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل الفتى ، فقال : يا رسول الله ، جئت أصلي معه فطول علي ، فانصرفت وصليت في ناحية المسجد ، فعلقت ناضحي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أفتان يا معاذ ؟ أين أنت من ( سبح اسم ربك الأعلى ) ( والشمس وضحاها ) ( والفجر ) ( والليل إذا يغشى ) .

أما الفجر فمعروف ، وهو : الصبح . قاله علي ، وابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والسدي . وعن مسروق ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة ، وهو خاتمة الليالي العشر .

وقيل : المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده ، كما قاله عكرمة .

وقيل : المراد به جميع النهار . وهو رواية عن ابن عباس .

القول في تأويل قوله تعالى : وَالْفَجْرِ (1)

هذا قسم، أقسم ربنا جلّ ثناؤه بالفجر، وهو فجر الصبح.

واختلف أهل التأويل في الذي عُنِي بذلك، فقال بعضهم: عُنِي به النهار.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الأغرّ المِنقريّ، عن خليفة بن الحصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس، قوله: ( وَالْفَجْرِ ) قال: النهار.

وقال آخرون: عُنِيَ به صلاة الصبح.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَالْفَجْرِ ) يعني: صلاة الفجر.

وقال آخرون: هو فجر الصبح.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا عاصم الأحول، عن عكرِمة، في قوله: ( وَالْفَجْرِ ) قول: الفجر: فجر الصبح.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن قيس، عن محمد بن المرتفع، عن عبد الله بن الزبير أنه قال: ( وَالْفَجْرِ ) قال: الفجر: قسم أقسم الله به.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ إن إدبار الليل وإقبال النهار آية من الآيات اليومية الباهرة الدالة على كمال قدرة الله، وأنه وحده المدبر لكل الأمور، فتفاءل برب قدير كريم.

عمل

[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ قال ابن عباس: «هو انفجار الصبح كل يوم»، يقسم ربنا برحيل الظلام وميلاد الضياء، فأبشروا.

وقفة

[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ الفَجر والفرَج: بينهما تقارب في المبنى والمعنى، وهو الانتقال من حالة إلى أحسن منها، الفجر من ظلام إلى نور، والفرج من ضيق إلى سعة.

عمل

[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ (الفجر، الفرج) نفس الحروف، مع اختلاف الترتيب، فهما متقاربان في المبنى والمعنى، فمع كل فجر يسبقه ظلام، تذكَّر قرب الفرج مهما طالت الأيام.

عمل

[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ أقسم الله بالفجر في سياق القسم بأزمان فاضلة؛ بيانًا لفضل الفجر وبركته, فلنحرص علي اغتنام بركاته.

لمسة

[1] ﴿وَالْفَجْرِ﴾ قسمٌ وجوابه مع ما بعده محذوفٌ، تقديرهُ: لتعذبُنَّ يا كفَّارَ مكة.

وقفة

[1، 2] ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ العظيم لا يقسم إلا بعظيم.

وقفة

[1، 2] ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ قسم بإدبار الظلام وميلاد الضياء.

وقفة

[1، 2] ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ هذه الأيام التي كان الصحابة يجتهدون فيها بالعبادة، فهي أفضل الأيام على الإطلاق؛ لأنه يجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها من أمهات العبادات؛ من صلاة وصيام وصدقة، ولا يتأتى هذا الاجتماع في غير هذه الأيام، وعلى رأس العبادات التي فيها الحج.

الإعراب :

- ﴿ وَالْفَجْرِ: ﴾

- الواو واو القسم حرف جر. الفجر: مقسم به مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف اي أقسم بالفجر وابدلت الباء بالواو او يكون التقدير: ورب الفجر او وحق الفجر.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقَسَمِ على أنَّ عذابَ الكُفَّارِ واقعٌ بلا شكٍّ، فأقسمَ اللهُ بـ: ١- الفجر، قال تعالى:

﴿ وَالْفَجْرِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾

التفسير :

وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها، صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام.

وفي أيام عشر ذي الحجة، الوقوف بعرفة، الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فما رئي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة، مستحقة لأن يقسم الله بها.

وأقسم- سبحانه- ثانيا بقوله: وَلَيالٍ عَشْرٍ والمراد بها: الليالى العشر الأول من شهر ذي الحجة، لأنها وقت مناسك الحج، ففيها الإحرام، والطواف، والوقوف بعرفة..

وقيل المراد بها: الليالى العشر الأواخر من رمضان وقيل: الليالى العشر الأول من شهر المحرم..

قال الإمام ابن كثير: والليالى العشر: المراد بها: عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف.

وقد ثبت في صحيح البخاري، عن ابن عباس مرفوعا: «ما من أيام العمل الصالح، أحب إلى الله- تعالى- فيهن، من هذه الأيام» - يعنى: عشر ذي الحجة- قالوا: «ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء» ..

وقيل: المراد بذلك: العشر الأول من المحرم. وقيل: العشر الأول من رمضان.

والصحيح القول الأول.. .

الليالي العشر : المراد بها عشر ذي الحجة . كما قاله ابن عباس ، وابن الزبير ، ومجاهد ، وغير واحد من السلف والخلف . وقد ثبت في صحيح البخاري ، عن ابن عباس مرفوعا : " ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام " - يعني عشر ذي الحجة - قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع من ذلك بشيء " .

وقيل : المراد بذلك العشر الأول من المحرم ، حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد وقد روى أبو كدينة ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ( وليال عشر ) قال : هو العشر الأول من رمضان .

والصحيح القول الأول ; قال الإمام أحمد :

حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا عياش بن عقبة ، حدثني خير بن نعيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن العشر عشر الأضحى ، والوتر يوم عرفة ، والشفع يوم النحر " .

ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله ، كل منهما عن زيد بن الحباب ، به ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم ، من حديث زيد بن الحباب ، به وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم ، وعندي أن المتن في رفعه نكارة والله أعلم.

وقوله: ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) اختلف أهل التأويل في هذه الليالي العشر أيّ ليال هي، فقال بعضهم: هي ليالي عشر ذي الحجة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عديّ، وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر، عن عوف، عن زرارة، عن ابن عباس، قال: إن الليالي العشر التي أقسم الله بها، هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) : عشر الأضحى؛ قال: ويقال: العشر: أولَ السنة من المحرم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وَهب، قال: أخبرني عمر بن قيس، عن محمد بن المرتفع، عن عبد الله بن الزبير ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) أوّل ذي الحجة إلى يوم النحر.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا عوف، قال: ثنا زرارة بن أوفى، قال: قال ابن عباس: إن الليالي العشر اللاتي أقسم الله بهنّ: هن الليالي الأوَل من ذي الحجة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: عشر ذي الحجة، وهي التي وعد الله موسى صلى الله عليه وسلم.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا عاصم الأحول، عن عكرِمة ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: عشر ذي الحجة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الأغرّ المنقريّ، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: عشر الأضحى.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: عشر ذي الحجة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: كنا نحدَّث أنها عشر الأضحى.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثَور، عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، قال: ليس عمل في ليال من ليالي السنة أفضل منه في ليالي العشر، وهي عشر موسى التي أتمَّها الله له.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن أبى إسحاق، عن مسروق، قال: ليال العشر، قال: هي أفضل أيام السنة.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) يعني: عشر الأضحى.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) قال: أوّل ذي الحجة؛ وقال: هي عشر المحرّم من أوّله.

والصواب من القول في ذلك عندنا: أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، وأن عبد الله بن أبي زياد القَطْوانيّ، حدثني قال: ثني زيد بن حباب، قال: أخبرني عياش بن عقبة، قال: ثني جُبير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "(وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ) قال: عَشْرُ الأضْحَى ".

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ فضلُ العشرِ من ذي الحِجَّة.

وقفة

[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ سبحان من فضل هذه الأمة، وفتح لها على يدي نبيها نبي الرحمة، أبواب الفضائل الجمة! فما من عمل عظيم يقوم به قوم، ويعذر عنه آخرون؛ إلا وقد جعل الله عملًا يقاومه، أو يفضل عليه، فتتساوى الأمة كلها في القدرة عليه.

وقفة

[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ يا عبد الله لذ بالجناب ذليلًا، وقف على الباب طويلًا، واتخذ في هذه العشر سبيلًا، واجعل جناب التوبة مقيلًا، واجتهد في الخير تجد ثوابًا جزيلًا، قل في الأسحار: «أنا تائب»، ناد في الدجى: «قد قدم الغائب».

وقفة

[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ هي ليال معلومة للسامعين، موصوفة بأنها عشر، ولم يقل (الليالي العشر)؛ لأن في تنوينها تعظيمًا، وليس في ليالي السنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج، ففيها غالبًا الإحرام، ودخول مكة، وأعمال الطواف، وفي ثامنتها ليلة التروية، وتاسعتها ليلة عرفة، وعاشرتها ليلة النحر، فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر.

لمسة

[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ إن قلتَ: كيف نكَّرها دون بقيَّةِ ما أقسم به؟ قلتُ: لاختصاصها من بين الليالي بفضيلةٍ ليست لغيرها، فلم يُجمع بينها وبين البقيَّة بلام الجنس.

وقفة

[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ مَن عجَز عن الحج في عامٍ؛ قدر في العشر على عمل يعمله في بيته؛ يكون أفضلَ من الجهاد.

وقفة

[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ هي عشر ليال ليس غير, ولكنها تعدل الكثير الغفير, فالعبرة ليست بالعدد, ولكن بما يجعل الله فيها من خير وبركة.

وقفة

[2] من أسرار التعبير بهذه الجملة: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ فليس في ليالي السنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة، التي هي وقت مناسك الحج، ففيها يكون الإحرام، ودخول مكة، وأعمال الطواف، وفي ثامنتها ليلة التروبة، وتاسعتها ليلة عرفة، وعاشرتها ليلة النحر، فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر.

وقفة

[2] ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ إن كان في نهار العشر فضيلة الصيام، ففي لياليها فضيلة القيــام والوتــر.

الإعراب :

- ﴿ وَلَيالٍ عَشْرٍ: ﴾

- معطوفة بالواو على «الفجر» مجرورة مثلها وعلامة جرها الفتحة المقدرة على الياء قبل حذفها ولان الاصل «ليالي» بالفتح لانه ممنوع من الصرف فاختصرت الفتحة النائبة عن الكسرة لثقلها وعوض التنوين بما حذف. عشر: صفة- نعت- لليال مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المنونة. وهي عشر ذي الحجة ونونت «لَيالٍ عَشْرٍ» لانها ليال مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها وجواب القسم محذوف التقدير: لنعذبن المشركين.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ٢- الليالي العشر الأولى من ذي الحجة، قال تعالى:

﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وليال عشر:

1- بالتنوين، فيهما، وهى قراءة الجمهور.

وقرئا:

2- بالإضافة، وهى قراءة ابن عباس.

مدارسة الآية : [3] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾

التفسير :

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

وأقسم- سبحانه- ثالثا ورابعا بقوله: وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ والشفع: ما يكون ثانيا لغيره، والوتر: هو الشيء المنفرد.

وقد ذكر المفسرون في المراد بهذين اللفظين أقوالا متعددة، فمنهم من يرى أنهما يعمان كل الأشياء شفعها ووترها، ومنهم من يرى أن المراد بالشفع: يوم النحر، لكونه اليوم العاشر من ذي الحجة، وأن المراد بالوتر: يوم عرفة، لأنه اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. ومنهم من يرى أن المراد بهما: الصلاة المكتوبة، ما كان منها شفعا، كصلاة الظهر والعصر والعشاء والصبح، وما كان منها وترا كالمغرب.

ومنهم من يرى أن المراد بالشفع: جميع المخلوقات، وبالوتر: الله- تعالى- الواحد الصمد.

وقد رجح بعض العلماء هذا القول فقال ما ملخصه: والواقع أن أقرب الأقوال عندي- والله أعلم-. أن المراد بالوتر، هو الله- تعالى-، للحديث: «إن الله وتر يحب الوتر» ، وما سواه شفع.. لأنه ثبت علميا أنه لا يوجد كائن موجود بمعنى الوتر قط، حتى الحصاة الصغيرة، فإنه ثبت أن كل كائن جماد أو غيره مكون من ذرات، والذرة لها نواة ومحيط.

ولهذا كان القول بأن الوتر هو الله، وبأن الشفع: جميع المخلوقات.. هو الراجح، وهو الأعم في المعنى.. .

وقوله : ( والشفع والوتر ) قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة ، لكونه التاسع ، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر . وقاله ابن عباس ، وعكرمة ، والضحاك أيضا .

قول ثان : وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثني عقبة بن خالد ، عن واصل بن السائب قال : سألت عطاء عن قوله : ( والشفع والوتر ) قلت : صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لا ولكن الشفع يوم عرفة ، والوتر ليلة الأضحى .

قول ثالث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ، حدثني أبي ، عن النعمان - يعني ابن عبد السلام - عن أبي سعيد بن عوف ، حدثني بمكة قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، أخبرني عن الشفع والوتر . فقال : الشفع قول الله ، - عز وجل - : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) والوتر قوله : ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) [ البقرة : 203 ] .

وقال ابن جريج : أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول : الشفع أوسط أيام التشريق ، والوتر آخر أيام التشريق .

وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن لله تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر " .

قول رابع : قال الحسن البصري ، وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع ، ووتر ، أقسم تعالى بخلقه . وهو رواية عن مجاهد ، والمشهور عنه الأول .

وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( والشفع والوتر ) قال : الله وتر واحد ، وأنتم شفع . ويقال : الشفع صلاة الغداة ، والوتر : صلاة المغرب .

قول خامس : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا عبيد بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد : ( والشفع والوتر ) قال : الشفع الزوج ، والوتر : الله - عز وجل - .

وقال أبو عبد الله ، عن مجاهد : الله الوتر ، وخلقه الشفع ، الذكر والأنثى .

وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : ( والشفع والوتر ) كل شيء خلقه الله شفع ، السماء والأرض ، والبر والبحر ، والجن والإنس ، والشمس والقمر ، ونحو هذا . ونحا مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) [ الذاريات : 49 ] أي : لتعلموا أن خالق الأزواج واحد .

قول سادس : قال قتادة ، عن الحسن : ( والشفع والوتر ) هو العدد ، منه شفع ومنه وتر .

قول سابع : في الآية الكريمة رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج ، ثم قال ابن جرير : وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي الزبير : حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني ، حدثنا زيد بن الحباب ، أخبرني عياش بن عقبة ، حدثني خير بن نعيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الشفع اليومان ، والوتر اليوم الثالث " .

هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ ، وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم ، وما رواه هو أيضا ، والله أعلم .

قال أبو العالية ، والربيع بن أنس ، وغيرهما : هي الصلاة ، منها شفع كالرباعية والثنائية ، ومنها وتر كالمغرب ، فإنها ثلاث ، وهي وتر النهار . وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل .

وقد قال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن عمران بن حصين : ( والشفع والوتر ) قال : هي الصلاة المكتوبة ، منها شفع ومنها وتر . وهذا منقطع وموقوف ، ولفظه خاص بالمكتوبة . وقد روي متصلا مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفظه عام ، قال الإمام أحمد :

حدثنا أبو داود - هو الطيالسي - حدثنا همام ، عن قتادة ، عن عمران بن عصام : أن شيخا حدثه من أهل البصرة ، عن عمران بن حصين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الشفع والوتر ، فقال : " هي الصلاة ، بعضها شفع ، وبعضها وتر " .

هكذا وقع في المسند ، وكذا رواه ابن جرير عن بندار ، عن عفان وعن أبي كريب ، عن عبيد الله بن موسى ، كلاهما عن همام - وهو ابن يحيى - عن قتادة ، عن عمران بن عصام ، عن شيخ ، عن عمران بن حصين وكذا رواه أبو عيسى الترمذي ، عن عمرو بن علي ، عن ابن مهدي وأبي داود ، كلاهما عن همام ، عن قتادة ، عن عمران بن عصام ، عن رجل من أهل البصرة ، عن عمران بن حصين ، به . ثم قال : غريب ، لا نعرفه إلا من حديث قتادة ، وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة .

وقد روي عن عمران بن عصام ، عن عمران نفسه ، والله أعلم .

قلت : ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا همام عن قتادة ، عن عمران بن عصام الضبعي - شيخ من أهل البصرة - عن عمران بن حصين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره ، هكذا رأيته في تفسيره ، فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام [ الضبعي ] .

وهكذا رواه ابن جرير : حدثنا نصر بن علي ، حدثني أبي ، حدثني خالد بن قيس ، عن قتادة ، عن عمران بن عصام ، عن عمران بن حصين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشفع والوتر قال : " هي الصلاة منها شفع ، ومنها وتر " .

فأسقط ذكر الشيخ المبهم ، وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري ، إمام مسجد بني ضبيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي . روى عنه قتادة ، وابنه أبو جمرة والمثنى بن سعيد ، وأبو التياح يزيد بن حميد . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة ، وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف ، ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث ، وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد . وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه ، والله أعلم .

ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر .

وقوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ) اختلف أهل التأويل في الذي عُنِيَ به من الوتر بقوله: ( والْوَتْرِ ) فقال بعضهم: الشفع: يوم النحر، والوتر: يوم عرفة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عديّ وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر، عن عوف، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس، قال: الوتر: يوم عرفة، والشفع: يوم الذبح.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا عوف، قال: ثنا زرارة بن أوفى، قال: قال ابن عباس: الشفع: يوم النحر، والوَتر: يوم عرفة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا همام، عن قتادة، قال: قال عكرِمة، عن ابن عباس: الشفع: يوم النحر، والوَتر: يوم عرفة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله، عن عكرِمة ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الشفع: يوم النحر، والوتر: يوم عرفة.

وحدثنا به مرّة أخرى، فقال: الشفع: أيام النحر، وسائر الحديث مثله.

حدثني يعقوب: قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا عاصم الأحول، عن عكرِمة في قوله: ( والشَّفْعِ ) قال: يوم النحر ( والْوَتْرِ ) قال: يوم عرفة.

حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرِمة، قال: الشفع: يوم النحر، والوتر: يوم عرفة.

قال: ثنا مهران، عن أبي سنان، عن الضحاك ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) قال: أقسم الله بهنّ لما يعلم من فضلهنّ على سائر الأيام، وخير هذين اليومين لما يُعلَم من فضلهما على سائر هذه الليالي ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الشفع: يوم النحر، والوَتر: يوم عرفة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان عكرِمة يقول: الشفع: يوم الأضحى، والوتر: يوم عرفة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: قال عكرِمة: عرفة وَتْر، والنحر شفع، عرفة يوم التاسع، والنحر يوم العاشر.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( والشَّفْعِ ) يوم النحر ( والْوَتْرِ ) يوم عرفة.

وقال آخرون: الشفع: اليومان بعد يوم النحر، والوَتر: اليوم الثالث.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: في قوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الشفع: يومان بعد يوم النحر، والوتر: يوم النَّفْر الآخرِ، يقول الله: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ .

وقال آخرون: الشفع: الخلق كله، والوتر: الله.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الله وتر، وأنتم شفع، ويقال: الشفع: صلاة الغداة، والوتر صلاة المغرب.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: كلّ خلق الله شفع، السماء والأرض والبرّ والبحر والجنّ والإنس والشمس والقمر، والله الوَتر وحده.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: قال مجاهد، في قوله: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ قال: الكفر والإيمان، والسعادة والشقاوة، والهدى والضلالة، والليل والنهار، والسماء والأرض، والجنّ والإنس، والوَتْر: الله؛ قال: وقال في الشفع والوتر مثل ذلك.

حدثني عبد الأعلى بن واصل، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: خلق الله من كل شيء زوجين، والله وَتْر واحد صَمَد.

حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الشفع: الزوج، والوتر: الله.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الوتر: الله، وما خلق الله من شيء فهو شفع.

وقال آخرون: عُنِيَ بذلك الخلق، وذلك أن الخلق كله شفع ووتر.

قال: ثنا ابن ثور، عن مَعْمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: الخلق كله شفع ووتر، وأقسم بالخلق.

قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: قال الحسن في ذلك: الخلق كله شفع ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: كان أبي يقول: كلّ شيء خلق الله شفع ووتر، فأقسم بما خلق، وأقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون.

وقال آخرون: بل ذلك: الصلاة المكتوبة، منها الشفع كصلاة الفجر والظهر، ومنها الوتر كصلاة المغرب.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قال: كان عمران بن حصين يقول: ( الشَّفْعِ والْوَتْرِ ) : الصلاة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال عمران: هي الصلاة المكتوبة فيها الشفع والوتر.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: ذلك صلاة المغرب، الشفع: الركعتان، والوتر: الركعة الثالثة، وقد رفع حديث عمران بن حصين بعضهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا نصر بن عليّ، قال: ثني أبي، قال: ثني خالد بن قيس، عن قتادة، عن عمران بن عصام، عن عمران بن حصين، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم - في الشفع والوتر - قال: " هيَ الصَّلاةُ مِنْها شَفْعٌ، وَمِنْها وَتْرٌ".

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عفان بن مسلم قال: ثنا همام، عن قتادة، أنه سُئل عن الشفع والوتر، فقال: أخبرني عمران بن عصام الضُّبعي، عن شيخ من أهل البصرة، عن عمران بن حصين، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: " هيَ الصَّلاةُ مِنْها شَفْعٌ، وَمنها وَتْرٌ".

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا همام بن يحيى، عن عمران بن عصام، عن شيخ من أهل البصرة، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) قال: " هيَ الصَّلاةُ مِنْها شَفْعٌ، وَمِنْها وَتْرٌ".

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) إن من الصلاة شفعا، وإن منها وترا.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا همام، عن قتادة، أنه سُئل عن الشفع والوتر، فقال: قال الحسن: هو العدد. ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي الزُّبير.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا عبد الله بن أبي زياد القَطْوَانيّ، قال: ثنا زيد بن حُباب، قال: أخبرني عَياش بن عقبة، قال: ثني جبير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الشَّفْع: الْيَوْمَانِ وَالْوَتْرُ: الْيَوْمُ الْوَاحِدُ".

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر، ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل، وكلّ شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه داخل في قسمه هذا لعموم قسَمه بذلك.

واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( وَالْوَتْرِ ) فقرأته عامة قرّاء المدينة ومكة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة بكسر الواو.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان معروفتان في قَرَأةِ الأمصار، ولغتان مشهورتان في العرب، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

المعاني :

التدبر :

عمل

[3] ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾ صلِّ صلاة الوتر.

وقفة

[3] أقسم الله بيوم عرفة مرتين في كتابه: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾ الوتر هو يوم عرفة، ﴿وشاهد ومشهود﴾ [البروج: 3] المشهود هو يوم عرفة.

الإعراب :

- ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ: ﴾

- معطوفة بالواو على «الفجر» مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. والوتر: معطوفة بالواو على «الشفع» وتعرب اعرابها اي ويوم النحر ويوم عرفة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ٣، ٤- الزوج والفرد من الأشياء، قال تعالى:

﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

والوتر:

1- بفتح الواو وسكون التاء، وهى لغه قريش، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسر الواو، وهى لغة تميم، وهى قراءة الأغر، عن ابن عباس، وأبى رجاء، وابن وثاب، وقتادة، وطلحة، والأعمش، والحسن، بخلاف عنه، والأخوين.

مدارسة الآية : [4] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾

التفسير :

{ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} أي:وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون، رحمة منه تعالى وحكمة.

وأقسم- سبحانه- خامسا- بقوله: وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ أى: وحق الليل عند ما يسرى ويمضى، تاركا من خلفه ظلامه، ليحل محله النهار بضيائه.

أو المعنى: وحق الليل وقت أن يسرى فيه السارون، بعد أن أخذوا حظهم من النوم، فإسناد السّرى إلى الليل على سبيل المجاز، كما في قولهم: ليل نائم، أى: ينام فيه الناس، وقرأ الجمهور يسر بحذف الياء وصلا ووقفا، اكتفاء عنها بالكسرة تخفيفا.

وقرأ نافع وأبو عمرو بإثبات الياء عند الوصل، وبحذفها عند الوقف.

والمراد بالليل هنا: عمومه، وقيل: المراد به هنا: ليلة القدر، أو ليلة المزدلفة.

وقوله : ( والليل إذا يسر ) قال العوفي ، عن ابن عباس : أي إذا ذهب .

وقال عبد الله بن الزبير : ( والليل إذا يسر ) حتى يذهب بعضه بعضا .

وقال مجاهد ، وأبو العالية ، وقتادة ، ومالك ، عن زيد بن أسلم وابن زيد : ( والليل إذا يسر ) إذا سار .

وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس ، أي : ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سار ، أي : أقبل . وقد يقال : إن هذا أنسب ; لأنه في مقابلة قوله : ( والفجر ) فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل ، فإذا حمل قوله : ( والليل إذا يسر ) على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار ، وبالعكس ، كقوله : ( والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ) [ التكوير : 17 ، 18 ] . وكذا قال الضحاك : ( [ والليل ] إذا يسر ) أي : يجري .

وقال عكرمة : ( والليل إذا يسر ) يعني : ليلة جمع . رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم .

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو قال : سمعت محمد بن كعب القرظي ، يقول في قوله : ( والليل إذا يسر ) قال : اسر يا سار ولا تبين إلا بجمع .

وقوله: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ) يقول: والليل إذا سار فذهب، يقال منه: سرى فلان ليلا يَسْرِي: إذا سار.

وقال بعضهم: عُنِيَ بقوله: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ) ليلة جَمْع، وهي ليلة المزدلفة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن قيس، عن محمد بن المرتفع، عن عبد الله بن الزبير ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ) حتى يُذهِب بعضه بعضا.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) يقول: إذا ذهب.

حدثني محمد بن عُمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبى يحيى، عن مجاهد: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) قال: إذا سار.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العاليه ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) قال: والليل إذا سار.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) يقول: إذا سار.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) قال: إذا سار.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) قال: الليل إذا يسير.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جابر، عن عكرِمة ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر ) قال: ليلة جمع.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء الشام والعراق ( يَسْرِ ) بغير ياء. وقرأ ذلك جماعة من القرّاء بإثبات الياء، وحذف الياء في ذلك أعجب إلينا، ليوفق بين رءوس الآي إذ كانت بالراء. والعرب ربما أسقطت الياء في موضع الرفع مثل هذا، اكتفاء بكسرة ما قبلها منها، من ذلك قول الشاعر:

لَيْسَ تخْــفى يَســارَتِي قَـدْرَ يَـوْمٍ

وَلَقَــدْ تُخْــفِ شِـيمَتِي إعْسَـارِي (1)

------------------------

الهوامش:

(1) البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( 365 ) قال : وقوله : { والليل إذا يسر } ذكروا أنها ليلة المزدلفة . وقد قرأ القراء " يسري " بإثبات الياء ، و " يسر " بحذفها . وحذفها أحب إلي ، لمشاكلتها رءوس الآيات ؛ ولأن العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ما قبلها ، أنشدني بعضهم :

كَفَّــاك : كـف مـا تُلِيـقُ دِرهمًـا

جُـودًا , وأُخـرَى تُعْـطِ بالسَّيْفِ الدَّما

وأنشدني آخر : " ليس تخفي يسارتي ... " البيت .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ أي يسري فيمضي، وبه العمر ينقضي، أما المؤمن فأحيا ليله بالطاعات, يقطع الليل تسبيحًا وقرآنًا.

وقفة

[4] ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ قال السعدي: «أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون، رحمة منه تعالى وحكمة».

الإعراب :

- ﴿ وَاللَّيْلِ إِذا: ﴾

- معطوفة بالواو على «الفجر» وتعرب اعرابها. اذا: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بحال محذوفة من الليل. التقدير:أقسم بالليل كائنا اذا يسري.

- ﴿ يَسْرِ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للثقل على الياء المحذوفة خطا واختصارا ولتشابه رؤوس الآيات التي قبلها والكسرة دالة على الياء المحذوفة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. اي يسري فيه او يقبل بعد النهار.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ٥- الليل إذا يَسْري بظلامه، وجواب هذه الأقسام: لَتُجازُنَّ على أعمالكم، قال تعالى:

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يسر:

1- بحذف الياء وصلا ووقفا، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بإثباتها وصلا ووقفا، وهى قراءة ابن كثير.

3- بياء فى الوصل، وبحذفها فى الوقف، وهى قراءة نافع، وأبى عمرو، بخلاف عنه.

مدارسة الآية : [5] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي .. ﴾

التفسير :

{ هَلْ فِي ذَلِكَ} المذكور{ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ} أي:[لذي] عقل؟ نعم، بعض ذلك يكفي، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

والاستفهام في قوله- تعالى-: هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ للتقرير والتعظيم لما أقسم به- سبحانه- من مخلوقات. واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى تلك الأشياء التي أقسم الله- تعالى- بها.

والمراد بالحجر العقل، وسمى بذلك لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عن ارتكاب مالا ينبغي، كما سمى عقلا، لأنه يعقل صاحبه عن ارتكاب السيئات، كما يعقل العقال البعير عن الضلال.

والمعنى: هل في ذلك الذي أقسمنا به من الفجر، والليالى العشر، والشفع والوتر..

قسم، أى: مقسم به، حقيق أن تؤكد به الأخبار عند كل ذي عقل سليم؟.

مما لا شك فيه أن كل ذي عقل سليم، يعلم تمام العلم، أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق أن يقسم به، لكونها- أى: هذه الأشياء- أمورا جليلة، خليقة بالإقسام بها لفخامة شأنها، كما أن كل ذي عقل سليم يعلم- أيضا- أن المقسم بهذا القسم، وهو الله- عز وجل- صادق فيما أقسم عليه.

فالمقصود من وراء القسم بهذه الأشياء، تحقيق المقسم عليه. بأسلوب فيه ما فيه من التأكيد والتشويق وتحقيق المقسم عليه.

وجواب القسم محذوف دل عليه قوله- تعالى- بعد ذلك: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ. إلى قوله: فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ.

والتقدير: وحق هذه المخلوقات لتعذبن- أيها الكافرون- كما عذب الذين من قبلكم، مثل عاد وثمود وفرعون.

قال الجمل: فإن قلت: ما فائدة قوله- تعالى-: هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ.

بعد أن أقسم- سبحانه- بالأشياء المذكورة؟ قلنا: هو لزيادة التأكيد والتحقيق للمقسم عليه، كمن ذكر حجة باهرة، ثم قال: أفيما ذكرته حجة؟.

وجواب القسم محذوف، أى: لتعذبن يا كفار مكة، وقيل هو مذكور وهو قوله: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ، وقيل محذوف لدلالة المعنى عليه، أى لنجازين كل أحد بعمله.. .

وقوله : ( هل في ذلك قسم لذي حجر ) أي : لذي عقل ولب وحجا [ ودين ] وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال ، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي . ومنه حجر اليمامة ، وحجر الحاكم على فلان : إذا منعه التصرف ، ( ويقولون حجرا محجورا ) [ الفرقان : 22 ] ، كل هذا من قبيل واحد ، ومعنى متقارب ، وهذا القسم هو بأوقات العبادة ، وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها [ إليه عباده ] المتقون المطيعون له ، الخائفون منه ، المتواضعون لديه ، الخاشعون لوجهه الكريم .

وقوله: ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) يقول تعالى ذكره: هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي حجر، وإنما عُنِيَ بذلك: إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربه مما هو أغلظ منه في الإقسام. فأما معنى قوله: ( لِذِي حِجْرٍ ) : فإنه لِذِي حِجًي وذِي عقل؛ يقال للرجل إذا كان مالكا نفسه قاهرًا لها ضابطا: إنه لذو حِجْر، ومنه قولهم: حَجَر الحاكم على فلان.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب وأبو السائب، قالا ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: ( لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي النُّهَى والعقل.

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( لِذِي حِجْرٍ ) قال: لأولي النُّهى.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: ذو الحِجْر والنُّهى والعقل.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس: ( قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي عقل، لذي نُهَى.

قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الأغرّ المِنقريّ، عن خليفة بن الحصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس ( قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي لُبّ، لذي حِجًى.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي عقل.

حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: لذي عقل، لذي رأي.

حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي لبّ، أو نُهى.

حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا خلف بن خليفة، عن هلال بن خباب، عن مجاهد، في قوله: ( قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي عقل.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، عن أبي رجاء، عن الحسن ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي حلم.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي حجى؛ وقال الحسن: لذي لُبّ.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) لذي حِجى، لذي عقل ولُبّ.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) قال: لذي عقل، وقرأ: لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ و لأُولِي الأَلْبَابِ وهم الذين عاتبهم الله وقال: العقل واللُّبّ واحد، إلا أنه يفترق في كلام العرب.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ أي: لذي عقل ولب ودين وحجى، وإنما سمي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال.

وقفة

[5] ﴿هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ سمي العقل حِجْرًا لأنه يعقل صاحبه ويحجزه عما لا يليق به شرعًا وعرفًا، لكن مهمة العقل ليست مجرد المنع والحجر، بل إن من لوازم منعه عما لا يليق به: أن يصرفه إلى ما خلق له من الإبداع والتفكير والإنتاج؛ ولذا أكَّد القرآن على ذلك: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 176]، ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [يس: 68].

وقفة

[5] ﴿هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي، كما سمي عقلًا؛ لأنه يعقله عن القبائح.

وقفة

[5] ﴿هَل في ذلِكَ قَسَمٌ لِذي حِجرٍ﴾ إن كان عقلك راجح فطن؛ ستتعظ بتلك الأقسام.

وقفة

[5] ﴿هَل في ذلِكَ قَسَمٌ لِذي حِجرٍ﴾، أي: عقل، ونأخذ من الآية معنى يحسن التنبيه إليه: وهو أن القرآن يخاطب العقول، وبالتالي فلا تناقض بين هداية القرآن ودلالة العقل، بل العقل الرشيد الصادق لا تخطئ دلالته، ولهذا أحالنا القرآن عليه: ﴿لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 164]، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 176].

الإعراب :

- ﴿ هَلْ فِي ذلِكَ: ﴾

- حرف استفهام لا محل له من الاعراب. في: حرف جر. ذا:اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بفي واللام للبعد والكاف حرف خطاب. والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم.

- ﴿ قَسَمٌ: ﴾

- مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة اي هل فيما اقسمت به من هذه الاشياء مقسم به او هل في إقسامي بها إقسام لذي حجر؟

- ﴿ لِذِي حِجْرٍ: ﴾

- اللام حرف جر. ذي: اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف. حجر: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة اي لصاحب عقل.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا أقسمَ اللهُ بهذه الخمسة؛ قَرَّرَ هنا فخامةَ هذه الأشياء التي أقسمَ بها قبل، وكونها أهلًا لأن تُعظَّم، فقال تعالى:

﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى:{ أَلَمْ تَرَ} بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية

ثم ذكر- سبحانه- على سبيل الاستشهاد، ما أنزله من عذاب مهين، بالأقوام المكذبين. فقال- تعالى-: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ.

والاستفهام في قوله: أَلَمْ تَرَ.. للتقرير، والرؤية: علمية، تشبيها للعلم اليقيني بالرؤية في الوضوح والانكشاف، لأن أخبار هذه الأمم كانت معلومة للمخاطبين.

ويجوز أن تكون الرؤية بصرية، لكل من شاهد آثار هؤلاء الأقوام البائدين..

والمراد بعاد: تلك القبيلة المشهورة بهذا الاسم، والتي كانت تسكن الأحقاف، وهو مكان في جنوب الجزيرة العربية، معروف للعرب، قال- تعالى-: وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.

سموا بذلك نسبة إلى أبيهم عاد بن عوص، بن إرم، بن سام، بن نوح- عليه السلام-

ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ) وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين ، خارجين عن طاعته مكذبين لرسله ، جاحدين لكتبه . فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم ، وجعلهم أحاديث وعبرا ، فقال : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ) وهؤلاء عاد الأولى ، وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح ، قاله ابن إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا ، عليه السلام ، فكذبوه وخالفوه ، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم ، وأهلكهم بريح صرصر عاتية ، ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ) [ الحاقة : 7 ، 8 ] وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ، ليعتبر بمصرعهم المؤمنون .

القول في تأويل قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6).

وقوله: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك، فترى كيف فعل ربك بعاد؟

التدبر :

لمسة

[6] ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ يعني: (ألم تعلم)، ويقال: (ألم تخبر)، واللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التقرير، يعني فذلك خبر عاد.

الإعراب :

- ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾

- الألف ألف استفهام لفظا بمعنى التقدير. لم: حرف نفي وجزم وقلب. تر: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف آخره حرف العلة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. وأصل الفعل «ترأى» حذفت الهمزة تخفيفا ويجوز ان يكون المخاطب من لم ير ولم يسمع لان الكلام جرى مجرى المثل في التعجيب وفي هذه الحالة يكون الفاعل ضميرا مستترا جوازا تقديره هو اي ألم تعلم أو ألم تخبر. وتكون الهمزة بمعنى التوبيخ.

- ﴿ كَيْفَ فَعَلَ: ﴾

- اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. وقيل هو مفعول به بفعل والوجه الاول أعرب. فعل: فعل ماض مبني على الفتح والجملة الاستفهامية في محل نصب مفعول به للفعل «ترى».

- ﴿ رَبُّكَ بِعادٍ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. بعاد: جار ومجرور متعلق بفعل.وصرف «عاد» لانه اسم الأب أو الجد وليس اسم قبيلة

المتشابهات :

| الفجر: 6 | ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ |

|---|

| الفيل: 1 | ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد أن أقسمَ اللهُ أنَّه سيعذب الكافرين جزاء كفرهم؛ ذَكَرَ هنا بعض قصص الأمم السابقة ممن كفروا الله ورسوله، فأوقع بهم شديد العذاب؛ ليكون في ذلك زجرًا لهؤلاء المكذبين، وتثبيتًا للمؤمنين، قال تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾

التفسير :

{ إِرَمَ} القبيلة المعروفة في اليمن{ ذَاتِ الْعِمَادِ} أي:القوة الشديدة، والعتو والتجبر.

فقوله- تعالى-: إِرَمَ عطف بيان لعاد، لأنه جده الأدنى.

وقوله- تعالى-: ذاتِ الْعِمادِ صفة لعاد، و «ذات» وصف مؤنث لأن المراد بعاد القبيلة، سمى أولاده باسمه، كما سمى بنو هاشم هاشما.

والمقصود بهذه القبيلة عاد الأولى، التي أرسل الله- تعالى- إليهم هودا- عليه السلام-. وكانوا معروفين بقوتهم وضخامة أجسامهم.. وقد جاء الحديث عنهم كثيرا في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله- تعالى-: فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً....

فقوله تعالى : ( إرم ذات العماد ) عطف بيان ; زيادة تعريف بهم .

وقوله : ( ذات العماد ) لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد ، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا ، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم ، فقال : ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله [ لعلكم تفلحون ] ) [ الأعراف : 69 ] . وقال تعالى : ( فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) [ فصلت : 15 ] ، وقال هاهنا : ( التي لم يخلق مثلها في البلاد ) أي : القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم ، لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم .

قال مجاهد : إرم : أمة قديمة . يعني : عادا الأولى ، كما قال قتادة بن دعامة ، والسدي : إن إرم بيت مملكة عاد . وهذا قول حسن جيد قوي .

وقال مجاهد ، وقتادة ، والكلبي في قوله : ( ذات العماد ) كانوا أهل عمود لا يقيمون .

وقال العوفي ، عن ابن عباس : إنما قيل لهم : ( ذات العماد ) لطولهم .

واختار الأول ابن جرير ، ورد الثاني فأصاب .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( إرَمَ ) فقال بعضهم: هي اسم بلدة، ثم اختلف الذين قالوا ذلك في البلدة التي عُنِيت بذلك، فقال بعضهم: عُنِيت به الإسكندرية.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهريّ، عن أبي صخر، عن القُرَظي، أنه سمعه يقول: ( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ) الإسكندرية.

قال أبو جعفر، وقال آخرون: هي دِمَشق.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عبد الله الهلالي من أهل البصرة، قال: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقْبري ( بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) قال: دمشق.

وقال آخرون: عُنِي بقوله: ( إرَمَ ) : أمة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد قوله: ( إرَمَ ) قال: أمة.

وقال آخرون: معنى ذلك: القديمة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إرَمَ ) قال: القديمة.

وقال آخرون: تلك قبيلة من عاد.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) قال: كنا نحدّث أن إرم قبيلة من عاد، بيت مملكة عاد.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( إرَمَ ) قال: قبيلة من عاد كان يقال لهم: إرم، جدّ عاد.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ) يقول الله: بعاد إرم، إن عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح.

وقال آخرون: ( إرَمَ ): الهالك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ) يعني بالإرم: الهالك؛ ألا ترى أنك تقول: أرم بنو فلان؟

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( بِعَادٍ إِرَمَ ) الهلاك؛ ألا ترى أنك تقول أُرِمَ (2) بنو فلان: أي هَلَكوا.

والصواب من القول في ذلك أن يُقال: إن إرم إما بلدة كانت عاد تسكنها، فلذلك ردّت على عاد للإتباع لها، ولم يجر من أجل ذلك، وإما اسم قبيلة فلم يُجر أيضا، كما لا يُجْرى أسماء القبائل، كتميم وبكر، وما أشبه ذلك إذا أرادوا به القبيلة، وأما اسم عاد فلم يجر، إذ كان اسما أعجميا.

فأما ما ذُكر عن مجاهد أنه قال: عُنِيَ بذلك القديمة، فقول لا معنى له، لأن ذلك لو كان معناه لكان محفوظا بالتنوين، وفي ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعت ولا صفة.

وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها، وترك إجرائها، كما يقال: ألم تر ما فعل ربك بتميم نهشل؟ فيترك إجراء نهشل، وهي قبيلة، فترك إجراؤها لذلك، وهي في موضع خفض بالردّ على تميم، ولو كانت إرم اسم بلدة، أو اسم جدّ لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها، كما يقال: هذا عمروُ زبيدٍ وحاتمُ طيئ، وأعشى هَمْدانَ، ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى، كما قال قتادة، والله أعلم، فلذلك أجمعت القرّاء فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء.

وقوله: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) اختلف أهل التأويل في معنى قوله: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) في هذا الموضع، فقال بعضهم: معناه: ذات الطول، وذهبوا في ذلك إلى قول العرب للرجل الطويل: رجل مُعَمَّد، وقالوا: كانوا طوال الأجسام.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) يعني: طولهم مثل العماد.

حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد قوله: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) قال: كان لهم جسم في السماء.

وقال بعضهم: بل قيل لهم: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) لأنهم كانوا أهل عَمَد، ينتجِعون الغيوث، وينتقلون إلى الكلأ حيث كان، ثم يرجعون إلى منازلهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( الْعِمَادِ ) قال: أهل عَمُود لا يقيمون.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) قال: ذُكر لنا أنهم كانوا أهل عَمُود لا يقيمون، سيارة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) قال: كانوا أهلَ عمود.

وقال آخرون: بل قيل ذلك لهم لبناء بناه بعضهم، فشيَّد عَمَده، ورفع بناءه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ) قال: عاد قوم هود بنَوها وعملوها حين كانوا في الأحقاف، قال: ( لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا ) مثل تلك الأعمال في البلاد، قال: وكذلك في الأحقاف في حضرموت، ثم كانت عاد، قال: وثم أحقاف الرمل، كما قال الله: بالأحقاف من الرمل، رمال أمثال الجبال تكون مظلة مجوّفة.

وقال آخرون: قيل ذلك لهم لشدّة أبدانهم وقواهم.

* ذكر من قال ذلك:

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) يعني: الشدّة والقوّة.

وأشبه الأقوال في ذلك بما دلّ عليه ظاهر التنـزيل قول من قال: عُنِيَ بذلك أنهم كانوا أهل عمود، سيارة لأن المعروف في كلام العرب من العماد، ما عمل به الخيام من الخشب والسواري التي يحمل عليها البناء، ولا يعلم بناء كان لهم بالعماد بخبر صحيح، بل وجه أهل التأويل قوله: ( ذَاتِ الْعِمَادِ ) إلى أنه عُنِيَ به طول أجسامهم، وبعضهم إلى أنه عُنِيَ به عماد خيامهم، فأما عماد البنيان، فلا يعلم كثير أحد من أهل التأويل وجهه إليه، وتأويل القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الأشهر من معانيه ما وجد إلى ذلك سبيلا دون الأنكر.

------------------------

الهوامش:

(2) في ( اللسان : أرم ) الأرم : القطع ، وأرمتهم السنة أرما : قطعتهم ، وبناء عليه يكون الفعل الذي عبر به المؤلف هنا مبنيا للمجهول ، أي : أبادهم الدهر .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7، 8] ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ لقد كانت حضارة عمرانية وصناعية رائعة، ولكنهم كانوا في غاية الانحطاط، هل فهمنا الفرق؟

الإعراب :

- ﴿ إِرَمَ: ﴾

- عطف بيان لعاد وهو مضاف اليه لمضاف مقدر تقديره أهل إرم مجرور وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة لانه ممنوع من الصرف للتعريف والتأنيث اسم قبيلة او ارض.

- ﴿ ذاتِ الْعِمادِ: ﴾

- صفة- نعت- لإرم مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.العماد: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة اي ذات الرفعة او ذات العماد الرفيع او بعاد اهل اعلام ذات العماد.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ عاد؛ ذكرَ القبيلة، قال تعالى:

﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي .. ﴾

التفسير :

{ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا} أي:مثل عاد{ فِي الْبِلَادِ} أي:في جميع البلدان [في القوة والشدة]، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام:{ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} .

وقوله- سبحانه-: الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ صفة أخرى لقبيلة عاد.

والمعنى: لقد وصل إلى علمك- أيها الرسول الكريم- بصورة يقينية، خبر قبيلة عاد، التي جدها الأدنى «إرم بن سام بن نوح «والتي كانت تسكن بيوتا ذات أعمدة، ترفع عليها خيامهم ومبانيهم الفارهة.. والتي لم يخلق مثلها- أى: مثل هذه القبيلة- أحد في ضخامة أجسام أفرادها، وفي قوة أبدانها، وفيما أعطاها الله- تعالى- من غنى وقوة.

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه: قوله- تعالى-: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ. إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ هؤلاء كانوا متمردين عتاة.. فذكر- سبحانه- كيف أهلكهم.

وهؤلاء هم عاد الأولى، وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، وهم الذين أرسل الله إليهم نبيه هودا- عليه السلام- فكذبوه فأهلكهم الله- تعالى-.

فقوله: إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ عطف بيان، زيادة تعريف بهم. وقوله: ذاتِ الْعِمادِ لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشّعر التي ترفع بالأعمدة الشداد.

وقال هاهنا: الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ أى: القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم، لقوتهم وشدتهم، وعظم تركيبهم.. فالضمير في مِثْلُها يعود إلى القبيلة.

ومن زعم أن المراد بقوله: إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ مدينة إما دمشق أو الاسكندرية.. ففيه نظر.. لأن المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد، وليس المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم. وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بما ذكره جماعة من المفسرين من أن المراد بقوله- تعالى-: إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ ... مدينة مبنية بلبن الذهب والفضة.. فهذا كله من خرافات الإسرائيليين.. .

وقوله : ( التي لم يخلق مثلها في البلاد ) أعاد ابن زيد الضمير على العماد ; لارتفاعها ، وقال : بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد . وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة ، أي : لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد ، يعني في زمانهم . وهذا القول هو الصواب ، وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ; لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التي لم يعمل مثلها في البلاد ، وإنما قال : ( لم يخلق مثلها في البلاد )

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثنا معاوية بن صالح ، عمن حدثه ، عن المقدام ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر إرم ذات العماد فقال : " كان الرجل منهم يأتي على صخرة فيحملها على الحي فيهلكهم " .

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا أبو الطاهر ، حدثنا أنس بن عياض ، عن ثور بن زيد الديلي . قال : قرأت كتابا - قد سمى حيث قرأه - : أنا شداد بن عاد ، وأنا الذي رفعت العماد ، وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد ، وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع ، لا يخرجه إلا أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - .

قلت : فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها ، أو أعمدة بيوتهم للبدو ، أو سلاحا يقاتلون به ، أو طول الواحد منهم - فهم قبيلة وأمة من الأمم ، وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع ، المقرونون بثمود كما هاهنا ، والله أعلم . ومن زعم أن المراد بقوله : ( إرم ذات العماد ) مدينة إما دمشق ، كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة ، أو إسكندرية كما روي عن القرظي أو غيرهما ، ففيه نظر ، فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ) إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان ، فإنه لا يتسق الكلام حينئذ . ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد ، وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد ، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم .

وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية ، من ذكر مدينة يقال لها : ( إرم ذات العماد ) مبنية بلبن الذهب والفضة ، قصورها ودورها وبساتينها ، وإن حصباءها لآلئ وجواهر ، وترابها بنادق المسك ، وأنهارها سارحة ، وثمارها ساقطة ، ودورها لا أنيس بها ، وسورها وأبوابها تصفر ، ليس بها داع ولا مجيب . وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام ، وتارة باليمن ، وتارة بالعراق ، وتارة بغير ذلك من البلاد - فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين ، من وضع بعض زنادقتهم ، ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك .

وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب - وهو عبد الله بن قلابة - في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت ، فبينما هو يتيه في ابتغائها ، إذ طلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب ، فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها ، وأنه رجع فأخبر الناس ، فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا .

وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة ( إرم ذات العماد ) هاهنا مطولة جدا ، فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها ، ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك ، أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج ، وليس كذلك . وهذا مما يقطع بعدم صحته . وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين ، من وجود مطالب تحت الأرض ، فيها قناطير الذهب والفضة ، وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير ، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها ، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء ، فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ، ونحو ذلك من الهذيانات ، ويطنزون بهم . والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرة ، من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت ، ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم ، والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب .

وقول ابن جرير : يحتمل أن يكون المراد بقوله : ( إرم ) قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرف فيه نظر ; لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة ، ولهذا قال بعده :

وقوله: ( الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ) يقول جلّ ثناؤه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني: مثل عاد، والهاء عائدة على عاد. وجائز أن تكون عائدة على إرم لما قد بينا قبل أنها قبيلة. وإنما عُنِيَ بقوله: لم يُخْلق مثلها في العِظَم والبطش والأيد.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ) ذكر أنهم كانوا اثني عشر ذراعا طولا في السماء.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثل الأعمدة في البلاد، وقالوا: التي لم يخلق مثلها من صفة ذات العماد، والهاء التي في مثلها إنما هي من ذكر ذات العماد.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: فذكر نحوه. وهذا قول لا وجه له، لأن العماد واحد مذكر، والتي للأنثى، ولا يوصف المذكر بالتي، ولو كان ذلك من صفة العماد لقيل: الذي لم يخلق مثله في البلاد، وإن جعلت التي لإرم، وجعلت الهاء عائدة في قوله: ( مِثْلُهَا ) عليها، وقيل: هي دمشق أو إسكندرية، فإن بلاد عاد هي التي وصفها الله في كتابه فقال: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ والأحقاف: هي جمع حِقْف، وهو ما انعطف من الرمل وانحنى، وليست الإسكندرية ولا دمشق من بلاد الرمال، بل ذلك الشِّحْرَ من بلاد حضرموت، وما والاها.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[8] ﴿الَّتي لَم يُخلَق مِثلُها فِي البِلادِ﴾ حتى الآن، وحتى قيام الساعة.

الإعراب :

- ﴿ الَّتِي: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية لإرم والجملة بعده صلته لا محل لها.

- ﴿ لَمْ يُخْلَقْ: ﴾

- حرف نفي وجزم وقلب. يخلق: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون.

- ﴿ مِثْلُها فِي الْبِلادِ: ﴾

- نائب فاعل مرفوع بالضمة و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. في البلاد: جار ومجرور متعلق بيخلق.أي لم يخلق الله مثل عاد في البلدان.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا كان بناءً عاليًا ثابتًا بالأعمدةِ التي لم يكنْ في هذه الدَّارِ مِثلُها؛ لذا قال تعالى:

﴿ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يخلق:

1- مبنيا للمفعول، و «مثلها» رفع، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مبنيا للفاعل، و «مثلها» نصب، وهى قراءة ابن الزبير.

مدارسة الآية : [9] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾

التفسير :

{ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} أي:وادي القرى، نحتوا بقوتهم الصخور، فاتخذوها مساكن.

وقوله- تعالى-: وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ معطوف على ما قبله. والمراد بثمود: القبيلة المسماة بهذا الاسم، نسبة إلى جدها ثمود، وقد أرسل الله- تعالى- إليهم نبيهم صالحا- عليه السلام- فكذبوه، فأهلكهم الله- تعالى-.

وكانت مساكنهم بين الشام والحجاز، وما زالت معروفة حتى الآن باسم قرى صالح.

وقوله: جابُوا بمعنى قطعوا. من الجواب بمعنى القطع والخرق، والصخرة الحجارة العظيمة.

والواد: اسم للأرض المنخفضة بين مكانين مرتفعين، وكان هؤلاء القوم يقطعون الصخور من الجبال، ليتخذوا منها بيوتهم بواديهم، أى: بالمكان الذي كانوا يسكنونه.

فقوله: بِالْوادِ علم بالغلبة للمكان الذي كانوا يسكنون فيه، ويسمى بوادي القرى، وقد قال- تعالى- في شأنهم: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ.

(وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) يعني : يقطعون الصخر بالوادي . قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . وكذا قال مجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد . ومنه يقال : " مجتابي النمار " . إذا خرقوها ، واجتاب الثوب : إذا فتحه . ومنه الجيب أيضا . وقال الله تعالى : ( وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ) [ الشعراء : 149 ] . وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا قول الشاعر :

ألا كل شيء - ما خلا الله - بائد كما باد حي من شنيف ومارد هم ضربوا في كل صماء

صعدة بأيد شداد أيدات السواعد

وقال ابن إسحاق : كانوا عربا ، وكان منزلهم بوادي القرى . وقد ذكرنا قصة " عاد " مستقصاة في سورة " الأعراف " بما أغنى عن إعادته .

وقوله: ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) يقول: وبثمود الذين خرقوا الصخر ودخلوه فاتخذوه بيوتا، كما قال جلّ ثناؤه: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ والعرب تقول: جاب فلان الفلاة يجوبها جوبا: إذا دخلها وقطعها، ومنه قول نابغة:

أتـاكَ أبُـو لَيْـلَى يَجُـوبُ بِـهِ الدُّجَى

دُجَـى اللَّيـلِ جَـوّابُ الفَـلاةِ عَمِيـمُ (3)

يعني بقوله: يجوب يدخل ويقطع.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) يقول: فخرقوها.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) يعني: ثمود قوم صالح، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا.

حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد في قوله: ( الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) قال: جابوا الجبال، فجعلوها بيوتا.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) : جابوها ونحتوها بيوتا.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: ( جَابُوا الصَّخْرَ ) قال: نَقبوا الصخر.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) يقول: قَدُّوا الحجارة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ) : ضربوا البيوت والمساكن في الصخر في الجبال، حتى جعلوا فيها مساكن. جابوا: جوّبوها تجوّبوا البيوت في الجبال، قال قائل:

ألا كُـلُّ شَـيْءٍ مـا خَـلا اللـهَ بـائِدٌ

كمَـا بـادَ حَـيٌّ مِـنْ شَـنِيقٍ وَمارِدِ

هُـمُ ضَرَبُـوا فِـي كُلّ صَلاءَ صَعْدَةٍ

بــأيْدٍ شِــدَادٍ أيِّــدَاتِ السَّــوَاعِدِ (4)

------------------------

الهوامش:

(3) البيت لأبي ليلى النابغة الجعدي . وفي ( اللسان : جوب ) وجاب الشيء جوبا واجتابه : خرقه ، وجاب الصخرة جوبا : نقبها وفي التنزيل العزيز : { وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد } قال الفراء : جابوا : خرقوا الصخر فاتخذوه بيوتا . ونحو ذلك قال الزجاج : واعتبره بقوله : { وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين } . وجاب يجوب جوبا : قطع وخرق . ا هـ .

(4) هذان البيتان لا أعرف قائلهما ، ولست على ثقة من بعض ألفاظهما ، ولعل قوله : " صلاء صعدة " محرف عن " صعداء صلة " والصعداء : الأكمة يصعب ارتقاؤها . والصلة : الأرض اليابسة ، جمعها : صلال .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[9] ﴿الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ (جَابُوا) بمعنى قطعوا الصخر ونحتوه، وليس (أحضروه) كما عند العامة.

الإعراب :

- ﴿ وَثَمُودَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «عاد» وتعرب اعرابها وعلامة جرها الفتحة بدلا من الكسرة لانها ممنوعة من الصرف للتأنيث والتعريف لانها اسم قبيلة.

- ﴿ الَّذِينَ: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة لثمود والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها.

- ﴿ جابُوا الصَّخْرَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. الصخر: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتا. وثمة وجوه لاعراب «الذين» في الآية الحادية عشرة.

- ﴿ بِالْوادِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بجابوا وعلامة جر الاسم الكسرة المقدرة للثقل على الياء المحذوفة خطا واختصارا وبقيت الكسرة دالة عليها ولتشابه رؤوس الآي.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ أقوى الجبارين في الأرض من الأمم القديمة في جنوب الجزيرة العربية (عاد)؛ ذكرَ هنا أقوى الجبارين في شمال الجزيرة العربية (ثمود)، قال تعالى:

﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وثمود:

1- بالمنع من الصرف، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالتنوين، وهى قراءة ابن وثاب.

مدارسة الآية : [10] :الفجر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴾

التفسير :