الإحصائيات

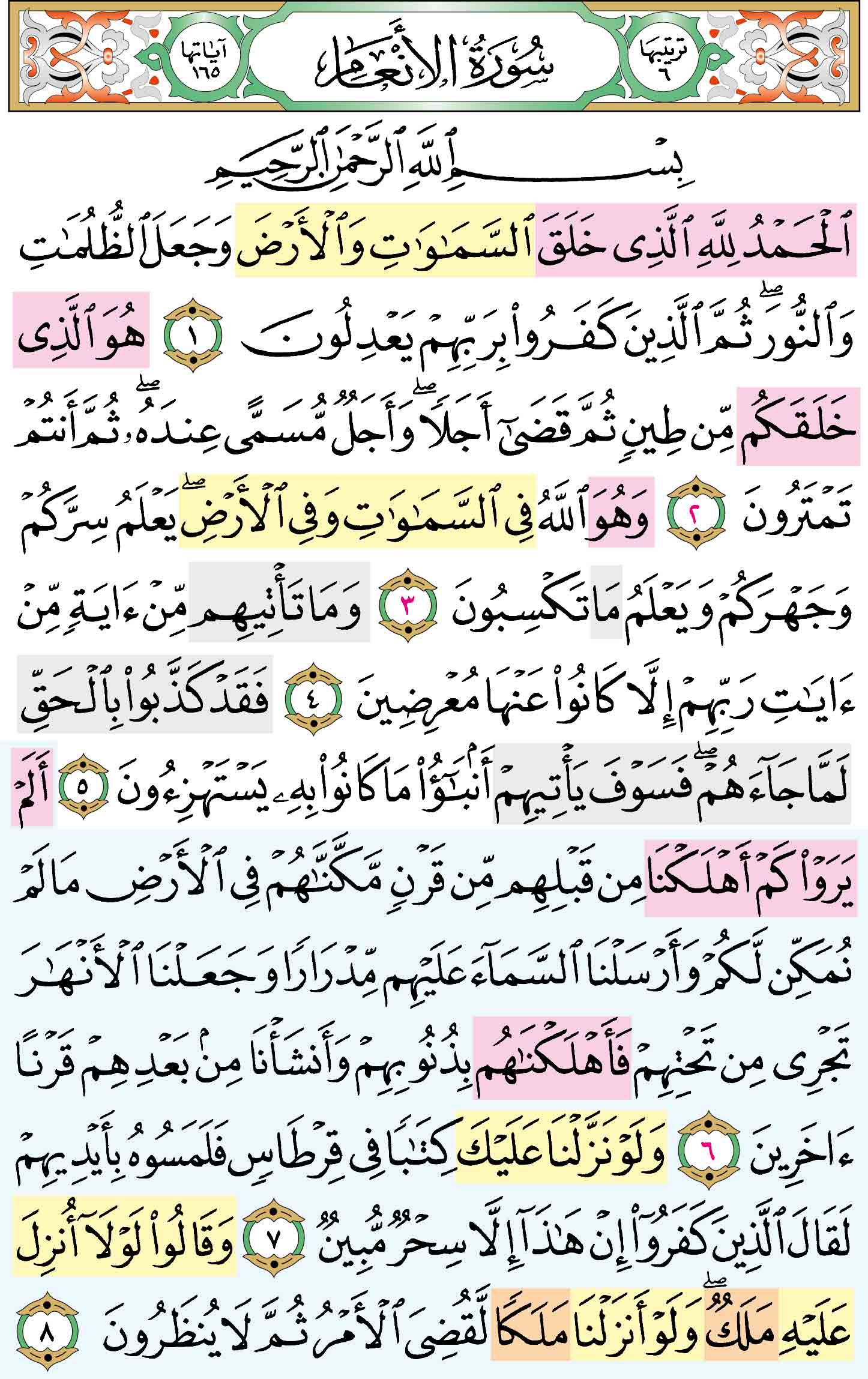

سورة الأنعام

| ترتيب المصحف | 6 | ترتيب النزول | 55 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 23.00 |

| عدد الآيات | 165 | عدد الأجزاء | 1.17 |

| عدد الأحزاب | 2.35 | عدد الأرباع | 9.40 |

| ترتيب الطول | 5 | تبدأ في الجزء | 7 |

| تنتهي في الجزء | 8 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 2/14 | الحمد لله: 2/5 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

بدأَتْ السورةُ بإقامةِ الأدلَّةِ على قدرةِ اللهِ ووحدانيتِه: خلقِ السماواتِ والأرضِ، وتعاقُبِ الظُّلماتِ والنُّورِ، وخلقِ الإنسانِ، ثُمَّ بيانُ إعراضِ الكافرينَ وتكذيبِهم واستهزائِهم، وسوءِ عاقبتِهم.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (6) الى الآية رقم (9) عدد الآيات (4)

لَمَّا ذكرَ اللهُ إعراضَ الكافرينَ وتكذيبَهم وَعَظَهم هنا بما حلَّ بالأممِ المكذبةِ قبلَهم من هلاكٍ وتدميرٍ، ثُمَّ بَيَّنَ عنادَهم وردَّ على طلبِهم إنزال مَلَكٍ من السَّماءِ.

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة الأنعام

التوحيد الخالص في الاعتقاد والسلوك/ مجادلة المشركين في إثبات التوحيد والرسالة والبعث/ قذائف الحق

أولاً : التمهيد للسورة :

- • إذًا كيف هذا؟ وما علاقة هذا بالأنعام؟: الأنعام: هي المواشي من الإبل والبقر والغنم. والمشركون من العرب اعترفوا بوجود الله، وكانوا ينظرون للأنعام على أنها الثروة الأساسية وعصب الحياة، فهي الأكل والشرب والمواصلات والثروة. تعامل المشركون من العرب مع الأنعام على أنها تخصهم ولا علاقة لله تعالى بها بزعمهم، فأحلوا وحرموا بعضِ الزروعِ والأنعامِ، وجعلوا لله جزءًا مما خلق من الزروع والثمار والأنعام، يقدمونه للمساكين وللضيوف، وجعلوا قسمًا آخر من هذه الأشياء للأوثان والأنصاب، ومثل ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام: إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر، شقوا أذنها، وتركوها لآلهتهم وامتنعوا عن نحرها وركوبها، وسموها "بحيرة"، وسموا أخرى "سائبة" وأخرى "وصيلة".

- • ما العلاقة بين الأنعام وبين سورة تتحدث عن توحيد الله؟: الله هو الذي خلق الأنعام، وسخرها للإنسان؛ وبالتالي فهو وحده المشرع للأحكام المتعلقة بها.فالتوحيد ليس معناه أنْ يقول المرء في نفسه أنا أوحّد الله وواقع حياته لا يشهد بذلك. وكثير من الناس يوحّدون الله اعتقادًا؛ فهو يجزم بهذا الأمر، ولا مجال للنقاش أو الشك في توحيده لله عزّ وجلْ، ولكن إذا تأملنا واقع حياته، وهل يطبق شرع الله تعالى في كل تصرفاته؟؛ فإننا سنجد أنّ الأمر مختلف. توحيد الله تعالى لا يكون في الاعتقاد فحسبْ، بل لا بد من توحيده في كل تصرفاتنا وحياتنا اليومية.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الأنعام»

- • معنى الاسم :: النَّعَمُ: واحد الأنعام، والأنعام: هي المواشي من الإبل والبقر والغنم.

- • سبب التسمية :: لأنها عرضت لذكر الأنعام على تفصيل لم يرد في غيرها من السور، وتكرر فيها لفظ (الأنعام) 6 مرات، (أكثر سورة يتكرر فيها هذا اللفظ)، وجاءت بحديث طويل عنها استغرق 15 آية (من 136 إلى 150).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة الحجة»، وتسمى الأنعام والأعراف: «الطُّولَيَيْن» (أي: أطول السور المكية).

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن توحيد الله لا يكون في الاعتقاد فحسبْ، بل يجب أن يشمل الاعتقاد والسلوك.

- • علمتني السورة :: أن توحيد الله تعالى أجلى حقائق الكون وأوضحها، وأن المنكر لذلك معاند مكابر.

- • علمتني السورة :: أن الله أرحم بنا من أي أحد، ولذا عرفنا بنفسه، وأرسل لنا رسله، وأنزل علينا كتبه، ووعظنا بأحوال السابقين حتى لا نلقي مصيرهم.

- • علمتني السورة :: الأنعام أن الاستغفار من أسباب رفع البلاء وتخفيفه؛ لأن البلاء ينزل بالذنوب: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّـهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الأنعام من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة. • عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «الْأَنْعَامُ مِنْ نَوَاجِبِ الْقُرْآنِ».

• عَنْ كَعْب الأحبار قَالَ: «فَاتِحَةُ التَّوْرَاةِ: الْأَنْعَامُ، وَخَاتِمَتُهَا: هُودٌ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • أول سورة مكية في ترتيب المصحف.

• نزلت جملة واحدة.

• تعتبر من أطول السور المكية بعد سورة الأعراف؛ لذا توصف الأنعام والأعراف بـ: (الطُّولَيَيْن).

• هي أطول سورة في مُحَاجَّةِ المشركين لإثبات عقيدة التوحيد.

• تكرر فيها لفظ (الأنعام) ست مرات، وهي أكثر سورة يتكرر فيها هذا اللفظ.

• تكررت فيها كلمة (قل) 44 مرة، وهي أكثر سورة يتكرر فيها هذا اللفظ.

• أنها أجمع سورة لأحوال العرب في الجاهلية.

• تضمنت أكثر الآيات في مُحَاجَّةِ المشركين لإثبات عقيدة التوحيد.

• ذكرت أسماء 18 رسولًا -من أصل 25 رسولًا ذكروا في القرآن- في أربع آيات (الآيات 83-86)، وهي بذلك تكون أكثر سورة ذُكِرَ فيها أسماء الأنبياء، تليها سورة الأنبياء حيث ذُكِرَ فيها أسماء 16 نبيًا.

• اختصت بذكر (الوصايا العشر) التي نزلت في كل الكتب السابقة (الآيات 151- 153).

• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: «البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل».

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نوحد الله في الاعتقاد والسلوك، ولا نكون كمشركي العرب في فعلهم في الأنعام.

• أن نُكْثِر من حمد الله سبحانه، فإن حمد الله وشكره من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ...﴾ (1).

• أن نكثر من طاعات السر: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ (3).

• أن نأخذ العظة والعبرة من الأمم السابقة: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (6).

• ألا نحزن إذا استهزأ بنا أحد، ونتذكر الرسل من قبلنا: ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ (10).

• أن نردد عند الهم بمعصية: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (15).

• ألا نحزن إذا فاتنا شيء من أمور الدنيا، ونعلق همنا بالآخرة: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (32).

• ألا نستغرب تكذيب الناس عندما ندعوهم إلى الخير؛ فإن الناس قد كذبت المرسلين: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا﴾ (34).

• ألا نغتر بما يفتح الله به علينا، فليس كل عطية علامة على رضاه: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ (44)، فالفتح الوارد ذكره هنا ثمرة للعصيان، وهو استدراج؛ كما قال r: «إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ؛ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ»، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ r: «﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ...﴾».

• أن نبين لمن حولنا حقيقة الكهان والعرافين والمنجمين: ﴿قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّـهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ (50).

• أن نشكر الله دائمًا على نعمه علينا: ﴿اللَّـهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (53).

• أن نسعى في الصلح بين شخصين أو فئتين متنازعتين: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ (65).

• أن نتجنب الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو، ولا نعود لهم إلا في حال إقلاعهم عن ذلك: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ (68).

• أن نسأل الله الثبات على دينه حتى نلقاه: ﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ﴾ (71).

• أن نقتدي بأبينا إبراهيم عليه السلام الذي واجه ضلال قومه بثبات ويقين: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (74).

• أن نتنزّل مع الخصوم أثناء النقاش والحوار معهم: ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـٰذَا رَبِّي﴾ (77). • أن نقتدي بالأنبياء: ﴿أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّـهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (90).

• أن نلزم الوحي من الكتاب والسنة الصحيحة، ولا نستبدل بهما شيئًا آخر: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ (106).

• ألا نسب آلهة الذين كفروا حتى لا يسبوا الله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ فَيَسُبُّوا اللَّـهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (108).

• احرص على إطابة مطعمك بأن تأكل المذبوحات التي ذُكِرَ عليها اسم الله، وتترك ما عدا ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (121). • ادع الله تعالى أن يشرح صدرك للحق حيث كان: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّـهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ (125).

• أن نحترس من مجرد الاقتراب من المعاصي؛ فالاقتراب بداية الوقوع: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ (151)، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ (152).

• أن نقبل على كتاب الله متدبرين متعظين بما فيه؛ حتى ننال من بركته وخيره: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (155).

تمرين حفظ الصفحة : 128

مدارسة الآية : [1] :الأنعام المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ .. ﴾

التفسير :

هذا إخبار عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال، ونعوت العظمة والجلال عموما، وعلى هذه المذكورات خصوصا. فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض، الدالة على كمال قدرته، وسعة علمه ورحمته، وعموم حكمته، وانفراده بالخلق والتدبير، وعلى جعله الظلمات والنور، وذلك شامل للحسي من ذلك، كالليل والنهار، والشمس والقمر. والمعنوي، كظلمات الجهل، والشك، والشرك، والمعصية، والغفلة، ونور العلم والإيمان، واليقين، والطاعة، وهذا كله، يدل دلالة قاطعة أنه تعالى، هو المستحق للعبادة، وإخلاص الدين له، ومع هذا الدليل ووضوح البرهان{ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} أي يعدلون به سواه، يسوونهم به في العبادة والتعظيم، مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه.

تمهيد بين يدي السورة

1- متى نزلت سورة الأنعام؟

سورة الأنعام عدد آياتها خمس وستون ومائة آية وهي أول سورة مكية من طوال المفصل بالنسبة لترتيب المصحف، وتعتبر بالنسبة لهذا الترتيب السورة السادسة، فقد سبقتها سور:

الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، وهي سور مدنية باستثناء سورة الفاتحة.

أما ترتيبها في النزول فقد قال العلماء: إنها السورة السادسة والخمسون، وإن نزولها كان بعد نزول سورة «الحجر» .

ويغلب على الظن أن نزول سورة الأنعام كان في السنة الرابعة من البعثة النبوية الشريفة، وذلك لأن سورة الحجر التي نزلت قبلها فيها آية تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بدعوته وهي قوله- تعالى- فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.

ومن المعروف تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو الناس سرا إلى عبادة الله زهاء ثلاث سنين، ثم بدأت مرحلة الجهر بالدعوة في السنة الرابعة من البعثة بعد أن أمره الله بأن يصدع بما يؤمر به، أى: يجهر بما يكلف بتبليغه للناس، مأخوذ من صدع بالحجة إذا جهر بها.

قال ابن إسحاق عند حديثه عن مرحلة الجهر بالدعوة الإسلامية: «ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدث به، ثم إن الله- تعالى- أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادى الناس بأمره، وأن يدعو إليه، وكان بين ما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله- تعالى- بإظهار دينه ثلاث سنين- فيما بلغني- من مبعثه، ثم قال الله- تعالى- له: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.

2- طبيعة الفترة التي نزلت فيها سورة الأنعام:

قلنا إن سورة الأنعام نزلت- غالبا في السنة الرابعة من البعثة النبوية، وهذه الفترة من تاريخ الدعوة الإسلامية كانت فترة نضال فكرى عنيف بين الإسلام والشرك، ففيها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته ويصارح قريشا برسالته، ويدعوهم بأعلى صوته إلى الإيمان بالله وملائكته

وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبين لهم بجرأة ووضوح بطلان عقائدهم، وسخافة تفكيرهم واعوجاجهم عن الطريق المستقيم.

وأخذ المشركون يدافعون عن معتقداتهم بكل وسيلة بعد أن رأوا الدعوة الإسلامية يزداد نورها يوما بعد يوم، ورأوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون ولا ينقصون، ويجهرون بتعاليم دينهم بعد أن كانوا يخفونها ويتحملون في سبيل نشرها الكثير من ألوان التعذيب والترهيب.

وقد صور بعض العلماء طبيعة هذه الفترة التي كانت تجتازها الدعوة الإسلامية عند نزول سورة الأنعام فقال:

«وهذه الفترة من فترات الدعوة الإسلامية كانت فترة عنيفة أشد العنف، مملوءة بالمقاومة من الجانبين كأعظم ما تكون المقاومة، فالمشركون مأخوذون بهذا النجاح الذي صارت إليه الدعوة حتى استطاعت أن تستعلن بعد الخفاء، وأن تتحدى في صوت عال، ونداء جهير، بعد ما كان المؤمنون بها يلجئون إلى الشعاب والأماكن البعيدة ليؤدوا صلاتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ماض فيما أمره به ربه من الصدع بدعوة الحق، يتلو عليهم ما أنزله الله عليه من كتابه، وفيه إنذار لهم وتفنيد لمعتقداتهم، وتسفيه لآرائهم، وإنكار لآلهتهم، وتهكم بأوثانهم وتقاليدهم البالية.

يومئذ واجهت دعوة الحق أعداءها مسفرة واضحة متحدية، ووقف هؤلاء الأعداء مشدوهين مضطربين يشعرون في أعمال نفوسهم بصدقها وكذبهم، ويترقبون يوما قريبا لانتصارها وانهزامهم، ولا يجدون لهم حيلة إلا المكابرة والمعارضة المستميتة بما درجوا عليه من العقائد الباطلة، بادعائهم كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وبزعمهم أن إرسال الرسل من البشر أمر لم يقع من قبل، وأن الله لو شاء إبلاغ عباده شيئا لأنزل إليهم ملائكة، وإنكارهم البعث والدار الآخرة، واستماتوا في الدفاع عن عقائدهم وآلهتهم، ونسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش فيهم عمرا طويلا لم يقل فيه يوما قولة كاذبة، ولم يخن فيه يوما أمانة أؤتمن عليها، وأنهم لذلك كانوا يلقبونه بالصادق الأمين.

لم يذكروا شيئا من ذلك ولم يفكروا فيه، ولكنهم فكروا فقط في أن الدعوة الجديدة التي استعلنت بعد استخفاء، وتحدت بعد ما ظنوه بها من الاستخذاء، يجب أن تموت في مهدها ويجب أن تكتم أنفاسها قبل أن تنبعث حرارة هذه الأنفاس إلى البلاد والقبائل والشعوب.

ورحبت الدعوة الإسلامية بهذا النضال، وتحملت أعباءه وأثقاله، وكان ذلك أول النصر، لأن النور لا يظهر إلا بعد الاحتكاك.

وأخذت سور القرآن في هذه المرحلة تتلاحق، وأخذت آياتها تتعاون وتتآزر، وكانت أغراضها متشابهة إلى حد بعيد، وكان أولها وأحفلها بما نزلت له من أغراض بعد أمر الرسولصلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة والصدع بها، هو سورة «الأنعام» فقد جمعت كل العقائد الصحيحة، وعنيت بالاحتجاج لأصول الدين، وتفنيد شبه الملحدين، وإبطال العقائد الفاسدة، وتركيز مبادئ الأخلاق الفاصلة .

وبذلك يتبين لنا أن ما اشتملت عليه سورة الأنعام من مقاصد وأهداف وأحكام ومعتقدات يوافق كل الموافقة طبيعة المرحلة التي كانت تجتازها الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت.

3- أين نزلت سورة الأنعام:

يرى جمهور العلماء أن سورة الأنعام كلها مكية، ويرى فريق منهم أنها كلها نزلت بمكة ما عدا الآيات 20، 23، 91، 93، 104، 141، 151، 152، 153.

ولعل الذي حمل أصحاب هذا الرأى على القول بأن هذه الآيات التسع مدنية ورود بعض الروايات بذلك، وأنها آيات نزلت في بيان أحكام تتعلق بالحلال والحرام من التكاليف العملية، وهي لهذا كانت أنسب بالمدينة.

والذي تطمئن إليه النفس وعليه المحققون من المفسرين أن سورة الأنعام قد نزلت كلها بمكة جملة واحدة، ويشهد لما ذهبنا إليه ما يأتى:

(أ) كثرة الآثار التي صرحت بنزولها بمكة دفعة واحدة، ومن هذه الآثار ما ورد عن ابن عباس أنه قال: لقد نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة وحولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد .

(ب) المحققون من المفسرين عند ما بدءوا في تفسير سورة الأنعام صرحوا بأنها جميعها مكية، وأنها قد نزلت جملة واحدة، وتجاهلوا قول القائل إن فيها آيات مدنية.

فهذا- مثلا- الإمام ابن كثير ساق في مطلع تفسيره لهذه السورة الروايات التي تثبت أنها مكية، ولم يذكر رواية واحدة تثبت أن فيها آية أو آيات قد نزلت بالمدينة.

وابن كثير- كما نعرف- من الحفاظ النقاد الذين يعرفون كيف يتخيرون الروايات، وكيف يميزون بين صحيحها وضعيفها.

(ج) الروايات التي اعتمد عليها القائلون بأن تلك الآيات التسع مدنية روايات فيها

مقال، ولم يعتمدها المحققون من العلماء، فقد نقل السيوطي عن ابن الحصار قوله:

استثنى من سورة الأنعام تسع آيات- مدنية- ولا يصح به نقل، خصوصا وأنه قد ورد أنها نزلت جملة .

(د) الذي يقرأ سورة الأنعام بتدبر يجد فيها سمات القرآن المكي واضحة جلية، فهي تتحدث باستفاضة عن وحدانية الله، وعن مظاهر قدرته، وعن صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وعن الأدلة الدامغة التي تؤيد صحة البعث والثواب والعقاب يوم القيامة، إلى غير ذلك من المقاصد التي كثر الحديث عنها في القرآن المكي.

ومن هنا كانت سورة الأنعام بين السور المكية ذات شأن كبير في تركيز الدعوة الإسلامية، تقرر حقائقها، وتفند شبه المعارضين لها، واقتضت لذلك الحكمة الإلهية أن تنزل- مع طولها وتنوع آياتها- جملة واحدة، وأن تكون ذات امتياز خاص لا يعرف لسواها كما قرره جمهور العلماء.

ومن ذلك يتبين أنه لا مجال للقول بأن بعضها من قبيل المدني، ولا بأن آية كذا نزلت في حادثة كذا، فكلها جملة واحدة نزلت بمكة لغاية واحدة، هو تركيز الدعوة بتقرير أصولها والدفاع عنها.

هذه بعض الأدلة التي تجعلنا نرجح أن سورة الأنعام كلها مكية، وأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة.

4-لماذا سميت بسورة الأنعام؟

الأنعام لغة تطلق على ذوات الخف والحافر من الحيوان، وهي- الإبل والبقر والغنم- وقد سميت سورة الأنعام بهذا الإسم، لأنها فصلت الحديث عن هذه الأنواع بطريقة متعددة الجوانب، متنوعة الأهداف.

وقد تكرر لفظ الأنعام في تلك السورة ست مرات في أربع آيات.

أما الآية الأولى فقد حكى القرآن فيها ما كانوا يفعلونه من قسمتهم الحرث والأنعام إلى قسمين: قسم جعلوه لله يتقربون به إليه عن طريق إكرام الضيف ومساعدة المحتاج.

وقسم جعلوه لآلهتهم فذبحوه على الأنصاب، وأنفقوا منها على سدنتها وخدمها، ثم هم بعد ذلك العمل الباطل لا يعدلون في القسمة، يجورون أحيانا على القسم الذي جعلوه لله بينما

يتحرزون عن الجور على القسم الذي جعلوه لشركائهم.

قال تعالى: وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً، فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا، فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ .

وأما الآية الثانية فقد ورد فيها لفظ «الأنعام» ثلاث مرات، وقد كشف القرآن فيها عن بعض أعمال المشركين المنكرة، وهي أنهم جعلوا الأنعام ثلاثة أقسام:

قسما لا يأكل منه عند ذبحه إلا سدنة الأوثان والرجال دون النساء. وقسما يحرم ركوبه كالبحيرة والسائبة والحامى، وقسما لا يذكرون اسم الله عليه عند الذبح وإنما يذكرون أسماء آلهتهم.

قال تعالى: وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ، وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها، وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ، سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ.

وفي الآية الثالثة تحدث القرآن عن لون من ألوان ظلمهم وجهلهم، فقد كانوا يجعلون بعض ما في بطون أنعامهم إذا نزل حيّا كان خاصّا بالرجال دون النساء، وإذا نزل ميّتا فالرجال والنساء فيه شركاء.

قال تعالى: وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ .

أما الآية الرابعة، فقد بين القرآن فيها جانبا من نعم الله على عباده، إذ جعل لهم من الأنعام أنواعا تذبح لينتفعوا بلحومها وشحومها وجلودها وأنواعا تحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.

قال تعالى: وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً، كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» .

وهناك آيات أخرى سوى هذه الآيات السابقة تناول الحديث فيها أحكاما أخرى تتعلق بالأنعام، وسنفصل القول فيها عند تفسيرنا لها- بعون الله- تعالى-.

5- مناسبتها لما قبلها:

وقد جرت عادة بعض المفسرين أن يعقدوا مناسبة بين السورة وبين سابقتها، ولعل أكثرهم توسعا في ذلك الإمام الآلوسى فقد قال: «ووجه مناسبتها لآخر المائدة أنها افتتحت بالحمد والمائدة اختتمت بفصل القضاء وهما متلازمان، كما قال- سبحانه- وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .

وقال الجلال السيوطي في وجه المناسبة: «إنه- تعالى- لما ذكر في آخر المائدة لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما فِيهِنَّ على سبيل الإجمال، افتتح- جل شأنه- هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله، فبدأ- سبحانه- بذكر خلق السموات والأرض، وضم- تعالى- إليه أنه جعل الظلمات والنور، وهو بعض ما تضمنه ما فيهن، ثم ذكر أنه خلق النوع الإنسان وقضى له أجلا وجعل له أجلا آخر للبعث، وأنه- جل جلاله- منشئ القرون قرنا بعد قرن، ثم قال- تعالى- قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إلخ. فأثبت له ملك جميع المظروفات لظرف المكان. ثم قال وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ فأثبت أنه ملك جميع المظروفات لظرف الزمان، ثم ذكر- سبحانه- خلق سائر الحيوان من الدواب والطير، ثم خلق النوم واليقظة والموت، ثم أكثر في أثناء السورة من ذكر الإنشاء والخلق لما فيهن من النيرين والنجوم وفلق الإصباح وفلق الحب والنوى، وإنزال الماء وإخراج النبات والثمار بأنواعها، وإنشاء جنات معروشات وغير معروشات إلى غير ذلك مما فيه تفصيل ما فيهن» .

هذا، وقد عقد فضيلة الشيخ محمود شلتوت- رحمه الله- مقارنة ضافية بين سورة الأنعام وبين ما سبقها من سور مدنية فقال ما ملخصه:

وأما السور الأربع المدنية التالية لسورة الفاتحة- والسابقة لسورة الأنعام- وهي سور:

البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، فهي بحكم مدنيتها تشترك كلها في هدف واحد وهو تنظيم شئون المسلمين بالتشريع لهم باعتبارهم أمة مستقلة، وبإرشادهم إلى مناقشة أهل جوارهم فيما يتصل بالعقيدة والأحكام، وإلى الأساس الذي يرجعون إليه ويحكمونه في التعامل معهم في حالتي السلم والحرب، وقلما تعرض هذه السور المدنية إلى شيء من شئون الشرك ومناقشة المشركين.

وهذه السور مع اشتراكها في أصل الهدف العام، تختلف قلة وكثرة فيما تتناوله من التشريع الداخلى الخاص بالمسلمين، والتشريع الخارجي الذي يرتبط بهم مع من يخالفهم في الدين.

إن سورة البقرة قد نزلت في أوائل الهجرة، وقد صار للمسلمين بالهجرة كيان خاص وجوار خاص، وبذلك كان أمامها هدفان:

الأول: نظم يأخذ بها المسلمون أنفسهم في عباداتهم ومعاملاتهم: شخصية ومدنية وجنائية.

والهدف الآخر: إرشاد إلى طريق المناقشة فيما كان مجاوروهم يثيرونه حول الدين والدعوة من شبه وتشكيكات، وقد تجلى هذان الهدفان بصورة واضحة في سورة البقرة، برز أحد الهدفين في نصفها الأول، وبرز الهدف الثاني في نصفها الأخير، واقرأ في الأول على وجه عام من قوله- تعالى- يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (الآية 40) إلى قوله- تعالى-: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (الآية 176) .

واقرأ في الهدف الثاني قوله- تعالى-: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (الآية 177) إلى نهاية الآية 283: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ.

وقد عرضت في هذا السبح الطويل بعد أن أجملت أوصاف الصادقين في إيمانهم المتقين في أعمالهم لجملة من الأحكام التي تسوس الأمة فيما بينها.

عرضت القصاص، والوصية، والصيام، والقتال، وبعض أحكام الحج. إلخ.

ثم تجيء سورة آل عمران، فتصرف عناية خاصة إلى مناقشة النصارى في قضية الألوهية، وإلى كشف بعض صور التزييف التي كان يصطنعها أهل الكتاب إخفاء لحق الإسلام ودعوته.

ثم ترشد المسلمين إلى ما يحفظ عليهم شخصيتهم، ويقيهم شر الوقوع في مخالب الأعداء وترسم لهم في ذلك الطرق الحكيمة التي تجعل منهم قوة الجهاد في تأييد الحق وهزيمة الباطل.

وعلى أساس من مشاركة سورة النساء لزميلاتها المدنيات في أصل الهدف تناولت الأمرين:

تنظيم جماعة المسلمين، ومناقشة أهل الكتاب في موضوع الألوهية والرسالة، غير أن عنايتها بجانب التنظيم كانت أشد من عنايتها بجانب المناقشة.

ثم تجيء سورة المائدة فتأخذ سبيل أخواتها أيضا، فتشرع للمسلمين في خاصة أنفسهم، وفي معاملة من يخالطون من أهل الكتاب، مع الإرشاد إلى طرق محاجتهم والتنبيه على أخطائهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه. وتذكيرهم بسيئاتهم مع أنبيائهم. وقد استغرق ذلك معظم السورة.

أما سورة الأنعام فإنها لم تعرض لهدف من الأهداف الأصلية التي تميزت بها السور الأربع المدنية قبلها.

فهي أولا: لم تعرض لشيء من الأحكام التنظيمية لجماعة المسلمين، كالصوم والحج في العبادات، والعقوبات في الجنايات، والمداينة والربا في الأموال، وأحكام الأسرة في الأحوال الشخصية.

وهي ثانيا: لم تذكر في قليل ولا كثير شيئا يتعلق بالقتال ومحاربة الخارجين عن دعوة الإسلام.

وهي ثالثا: لم تتحدث في شيء ما عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك لم تتحدث عن طوائف المنافقين ولا عن أخلاقهم السيئة ومسالكهم المظلمة.

وهي رابعا: لا نجد فيها مع ذلك كله نداء واحدا للمؤمنين باعتبارهم جماعة تنتظمها وحدة الإيمان، لا نجد فيها شيئا من هذا كله كما وجدناه جميعا في السور الأربع السابقة، وإنما نجد الحديث فيها يدور بشدة وقوة حول العناصر الأولى للدعوة، ونجد سلاحها في ذلك، الحجة المتكررة، والآيات المصرفة، والتنويع العجيب في طرق الإلزام والإقناع: تذكر توحيد الله في الخلق وفي الإيجاد، وفي العبادة والتشريع، وتذكر موقف المكذبين وتقص عليهم ما حاق بأمثالهم السابقين، وتذكر شبههم في الرسالة، وتذكر يوم البعث والجزاء.

ولعلنا بعد هذا نلمس الفرق الجلى الواضح بين منهج سورة الأنعام، ومنهج السور الأربع المدنية قبلها» «1» .

6- عرض عام لسورة الأنعام:

عند ما نفتح كتاب الله لنتدبر ما اشتملت عليه سورة الأنعام من مقاصد حكيمة، وتوجيهات نافعة، نراها في مطلعها قد ابتدأت بحمد الله والثناء عليه وبيان استحقاقه لذلك، لأنه- سبحانه- هو الخالق للسموات والأرض وما بينهما، وهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

قال تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلًا، وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ.

ثم ذكرت السورة بعد ذلك حال المكذبين بيوم القيامة. فوضحت أنهم في هذا اليوم الهائل الشديد ينكرون أنهم كانوا مشركين ولكن هذا الإنكار لن ينفعهم شيئا لأن الذي يخاطبهم هو العليم الخبير.

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا: وَاللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ.

ثم تمضى الآيات في الحديث عن مشاهد يوم القيامة، فتصور حسرتهم وندمهم عند ما يقفون على النار التي كانوا يكذبون بها في الدنيا، وعند ما يقفون أمام ربهم الذي كانوا يشركون معه آلهة أخرى فتقول:

وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ، قالَ: أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ؟ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.

ثم بعد هذا التصوير المؤثر لأحوال المشركين يوم القيامة، يتركهم القرآن مؤقتا ليوجه خطابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسليا له، ومثبتا لقلبه، وداعيا إياه إلى الصبر على تحمل الرسالة بدون كلل أو ملل، وإلى التأسى بمن سبقوه من أولى العزم من الرسل.

قال تعالى: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ، وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ.

أما الربع الثالث من السورة الكريمة فقد افتتح ببيان أن الذين يستجيبون لدعوة الحق إنما هم الذين يسمعون ويتعظون وهم الأحياء حقا، أما من ماتت قلوبهم فصارت لا تتفتح للحق، ولا تتقبل الهداية فإن مصيرهم إلى الله، فهو- سبحانه وتعالى- سيجازيهم بسبب جحودهم وعنادهم ومطالبتهم لنبيهم بالمطالب المتعنتة التي لا فائدة من ورائها.

قال تعالى: إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقالُوا:

لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. قُلْ: إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ.

ثم تدعوهم السورة بعد ذلك بأسلوب تلقيني إنذارى إلى التفكر والتدبر في مظاهر قدرة الله وتبين لهم بطريقة منطقية مقنعة أن الله وحده هو القادر على سلب أسماعهم وأبصارهم، وهو القادر على إنزال العذاب بهم أو رفعه عنهم. استمع إلى القرآن الكريم وهو يسوق هذه المعاني بأسلوبه الفريد فيقول:

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ، فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ.

ثم يقول: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.

ثم وضحت السورة أن وظيفة الرسل إنما هي التبشير للمتقين والإنذار للمكذبين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إنى أملك خزائن الأرض، أو إنى أعلم الغيب، أو إنى ملك من الملائكة. وإنما قال لهم: إنى بشر مثلكم أتبع ما يوحى إلى من ربي، والناس مختلفون بعد ذلك في تلقى نور الوحى، وجزاؤهم على حسب حالهم وعملهم، فلا يستوي المحسن والمسيء كما لا يستوي الأعمى والبصير:

قال تعالى: قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ.

ثم تمضى السورة في سرد توجيهاتها وحكمها فتسوق البشارة للمؤمنين الذين اقترفوا بعض السيئات ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، كما تسوق الإنذار الحاسم للمشركين الذين لم يتبعوا الطريق القويم فتقول:

وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.

ثم يمضى السياق مع المكذبين المستعجلين بالعذاب فيطلعهم ويطلع غيرهم في الربع الرابع من السورة على صورة شاملة لعلم الله الواسع، وقدرته النافذة، وحكمته الحكيمة، ويطوف بهم في مجاهل الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، وفي عالم البر والبحر الذي لا يخرج منه شيء عن إرادته، وفي ظلمات الأرض المخبوءة التي لا يحيط بها إلا علمه، ثم يريهم كيف أنهم محكومونبإرادته. وأن حركاتهم وسكناتهم مردها إليه، وأنهم في ساعة الشدة والكرب لا يلوذون إلا بحماه.

تدبر كتاب الله وهو يحكى كل ذلك بطريقته المقنعة للعقل والعاطفة فيقول:

وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ، وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها، وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً، لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ.

وبعد هذا البيان الذي تعددت مظاهر عظاته وعبره، وتنوعت ألوان هداياته وإرشاداته اتجه القرآن بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له مسليا ومثبتا: إن قومك قد كذبوك مع أن ما معك هو الحق المبين قل لهم:

لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.

ثم يأمره ويأمر كل من يتأتى له الخطاب بالإعراض عن الجاهلين الذين يخوضون في آيات الله بغير علم فيقول:

وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

ثم تبدأ السورة في الرابع الخامس منها جولة جديدة لتثبيت العقيدة السليمة فتسلك طريق القصة، وتتخذ من إبراهيم أبى الأنبياء نموذجا لاستقامة الفطرة، وسلامة التفكير وحسن الإدراك ويقظة العقل، فقد رأى إبراهيم- عليه السلام- بفطرته النقية أن الأصنام لا يعقل أن تكون آلهة. وخاطب أباه وقومه بذلك، واعتبرهم بهذا الإشراك في ضلال مبين، ثم اتجه إلى التعرف على الإله الحق فتخيله في كوكب، ولكنه حين أفل وزال قال: لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ لأن الإله الحق لا يغيب ولا يزول. ثم ظن الألوهية في ذلك القمر الذي ينسكب نوره في الوجود

فيضيء الليل البهيم، ولكنه رأى القمر- أيضا- يأفل ويغيب فأعرض عن اتخاذه إلها والتمس من الإله الحق أن يهديه إلى الصراط المستقيم.

فلما أصبح الصباح ورأى الشمس وقد أشرقت وعم ضوؤها الآفاق قال: هذا رَبِّي لأنها أكبر مصادر الضوء، فلما غابت الشمس أدرك بفطرته السليمة أن الإله لا يغيب ولا يكون شيئا محسوسا، فقرر البراءة من الشرك، واتجه إلى الخالق الحق الذي تدل آثاره على وجوده وعلى مخالفته لمخلوقاته فقال: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ثم أخذ بعد ذلك يجادل قومه ويرشدهم إلى الصراط المستقيم، ويقيم لهم الأدلة على بطلان معتقداتهم.

تأمل معى- أيها القارئ الكريم- تلك الآيات الكريمة التي تحكى كل هذه المعاني بأسلوبها البديع فتقول:

وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً، إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

ثم مضت السورة الكريمة في الحديث عن رسل الله الذين آتاهم الله الحجة على أقوامهم، وختمت الحديث عنهم بالثناء عليهم ووجوب الاقتداء بهم في هديهم وسلوكهم.

أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ.

وبعد هذا القصص المذكر، والتوجيه المنبه، والتدليل الواضح على وحدانية الله وقدرته ساقت لنا السورة في الربع السادس منها حشودا متنوعة من مظاهر قدرة الله ومن نعمه التي لا تحصى على عباده. إنها هنا توقفنا أمام هذا الكون الرائع البديع لتقول لنا: انظروا ماذا في السموات والأرض، ثم اتجهوا بالعبادة والخضوع إلى الله رب العالمين، فهو الذي فلق الحب فكان منه النبات، وفلق النوى فكان منه الشجر، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يأتيكم بالضياء بعد الليل المظلم لكي تبتغوا من فضله، ويأتيكم بالليل بعد النهار لكي تسكنوا فيه بعد طول الكدح والعناء، وهو الذي يسير الشمس والقمر بتقدير

دقيق وحساب لا يتخلف، وهو الذي زين السماء بالنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهو الذي أوجدكم جميعا من نفس واحدة لها مستقر في أصلاب الرجال ومستودع في أرحام النساء، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء. لأن الماء قوام الحياة.

استمع إلى القرآن وهو يحكى كل هذه النعم الدالة على قدرة الله وفضله فيقول:

إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، ذلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً، ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ، انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ، إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

وبعد أن ساق القرآن كل هذه النعم التي أسبغها الله على الناس، والتي من شأنها أن تجعلهم يخصونه بالعبادة والاستعانة، بعد كل ذلك صرح بأنه- مع كل هذه النعم- أضحى الكثيرون من خلقه يشركون معه آلهة أخرى، ويزعمون أن له بنين وبنات.

ولقد رد القرآن على هؤلاء الجاحدين بالحجة البالغة التي تدمغ باطلهم وتخرس ألسنتهم، وتنزه الخالق- عز وجل- عما قالوه وافتروه بغير علم فقال:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

ثم تتابع في الربع السادس منها حديثها عن المكابرين الذين لم يكتفوا بالقرآن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل طلبوا منه- على سبيل التعنت- معجزات أخرى حسية، فتحكى السورة أقوالهم وترد عليهم بما يفضح أكاذيبهم، لأنهم لعنادهم وجحودهم لو أن الله- تعالى- أجاب لهم مطالبهم ما كانوا ليؤمنوا، إذ هم لا تنقصهم الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي ينقصهم هو القلب المنفتح للحق، والنفس المتقبلة للهداية.

قال تعالى: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها، قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ، وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍوَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ.

ثم تستطرد السورة الكريمة فتحكى بعض رذائل المشركين في مآكلهم وذبائحهم، وتنهى المؤمنين عن الأكل من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها إلا في حالة الاضطرار، ثم تغرس فيهم خلق الحياء من الله فتأمرهم أن يتركوا الفواحش ما ظهر وما بطن، ثم تبين لهم أن المشركين سيثيرون الشكوك والشبهات حول عقيدتهم فعليهم أن يهملوا مجادلاتهم وأن يتركوهم في طغيانهم يعمهون:

قال تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ، إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

ثم تضرب السورة الأمثال للكفر والإيمان، فتشبه الكفر بالموت وتشبه الإيمان بالحياة، فكما أنه لا يتساوى الميت مع الحي، فكذلك لا يتساوى الضال الذي هو كالميت مع المؤمن الذي يحيا حياة طيبة وله نور يمشى به في الناس، ثم تبين أنه من دأب الجاحدين والحاقدين محاربة الحق، وأنه ليس بغريب أن يحارب زعماء قريش الدعوة الإسلامية لأنهم يحسدون صاحبها على ما آتاه الله من فضله، ويطلبون أن تكون النبوة فيهم مع أن النبوة هبة من الله يهبها لمن يشاء من عباده، وأنهم بسبب هذا الحقد سيصيبهم عذاب شديد من الله- عز وجل-.

قال تعالى: أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها، كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها، وَما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ، كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.

فإذا ما وصلنا إلى الربع الثامن من سورة الأنعام، رأيناها تعرض مشهدا من مشاهد يوم القيامة، تعرض مشهد الحشر للجن والإنس وهم يتناقشون ويتلاومون ويتحسرون، ولكن ذلك لن يفيدهم لأنهم قد وسوس بعضهم إلى بعض زخارف من الأباطيل والأكاذيب. تعرضمشهدهم عند ما يقفون أمام ربهم فيسألهم: لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا

؟ وهنا لا يملكون، إلا الشهادة على أنفسهم بأن الرسل الكرام قد بشروهم وأنذروهم، ولكن الشيطان هو الذي استحوذ عليهم فجعلهم يستحبون العمى على الهدى.

استمع إلى القرآن الكريم وهو يصور هذا المشهد بأسلوبه الرائع فيقول:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ، وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ.

ومع أن السورة الكريمة قد تعرضت- فيما سبق منها- بصورة موجزة للأباطيل التي كان يتبعها المشركون في ذبائحهم ومآكلهم ومشاربهم، إلا أنها هنا- في أواخر الربع الثامن وفي معظم الربع التاسع- قد أفاضت القول في استعراض رذائل المشركين التي تتعلق بنذورهم ومطاعمهم وذبائحهم وما أحلوه وما حرموه، وذلك لأن السورة الكريمة تريد أن تنقى العقيدة الإسلامية من كل ما كان سائدا في الجاهلية من معتقدات باطلة، وأفعال قبيحة، وتقاليد وثنية موروثة، وعادات جاهلية مرذولة، فتحدثت عن أوهامهم التي منها أنهم جعلوا لله مما خلق نصيبا وجعلوا لآلهتهم نصيبا آخر، ثم هم بعد ذلك لا يعدلون في قسمتهم مع بطلانها، بل تارة يأخذون من نصيب الله الذي هو للفقراء فيجعلونه لسدنة أصنامهم وخدامها. ومنها أن يعضهم كانوا يقتلون أولادهم سفها بغير علم لأن الشياطين زينت لهم ذلك. ومنها أنهم شرعوا لأنفسهم أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان.

ولقد حكى القرآن بعض هذه الرذائل التي كانت متفشية فيهم، ووبخهم عليها ونهى المؤمنين عن سلوك مسلكهم فقال:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا، فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَلَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ.

ثم قال: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ

[ بسم الله الرحمن الرحيم وبه الثقة وما توفيقي إلا بالله ] تفسير سورة الأنعام [ وهي مكية ] قال العوفي وعكرمة وعطاء ، عن ابن عباس : أنزلت سورة الأنعام بمكة سبب نزولها . وقال الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة ، حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح

وقال سفيان الثوري ، عن ليث ، عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : نزلت سورة الأنعام على النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة [ واحدة ] وأنا آخذة بزمام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة

وقال شريك ، عن ليث ، عن شهر ، عن أسماء قالت : نزلت سورة الأنعام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مسير في زجل من الملائكة وقد نظموا ما بين السماء والأرض

وقال السدي ، عن مرة ، عن عبد الله قال : نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من الملائكة .

وروي نحوه من وجه آخر ، عن ابن مسعود .

وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي ، أخبرنا جعفر بن عون ، حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم قال : " لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق " . ثم قال : صحيح على شرط مسلم

وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن معمر ، حدثنا إبراهيم بن درستويه الفارسي ، حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثني عمر بن طلحة الرقاشي ، عن نافع بن مالك أبي سهيل ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة ، سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج " ، ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : " سبحان الله العظيم ، سبحان الله العظيم "

ثم روى ابن مردويه ، عن الطبراني ، عن إبراهيم بن نائلة ، عن إسماعيل بن عمرو ، عن يوسف بن عطية ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله : " نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة ، وشيعها سبعون ألفا من الملائكة ، لهم زجل بالتسبيح والتحميد "

يقول الله تعالى مادحا نفسه الكريمة ، وحامدا لها على خلقه السموات والأرض قرارا لعباده وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم ، فجمع لفظ " الظلمات " ووحد لفظ " النور " ; لكونه أشرف ، كما قال ( عن اليمين والشمائل ) [ النحل : 48 ] ، وكما قال في آخر هذه السورة ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) [ الأنعام : 153 ] .

وقوله : ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) أي : ومع هذا كله كفر به بعض عباده ، وجعلوا معه شريكا وعدلا واتخذوا له صاحبة وولدا ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

القول في تأويل قوله : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله : " الحمد لله " ، الحمدُ الكامل لله وحده لا شريك له دون جميع الأندادِ والآلهة, ودون ما سواه مما تعبده كَفَرةُ خلْقه من الأوثان والأصنام .

وهذا كلام مخرجه مَخرج الخبر يُنْحَى به نحو الأمر. يقول: أخلصوا الحمد والشكر للذي خَلَقَكم، أيها الناس، وخلق السماوات والأرض, ولا تشركوا معه في ذلك أحدًا أو شيئًا, (1) فإنه المستوجب عليكم الحمدَ بأياديه عندكم ونعمة عليكم, لا من تعبدونه من دونه، وتجعلونه له شريكًا من خَلْقه .

* * *

وقد بينا الفصل بين معنى " الحمد والشكر " بشواهده فيما مضى قبل . (2)

* * *

القول في تأويل قوله : وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض, وأظلم الليلَ ، وأنارَ النَّهار، كما:-

13040 - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " وجعل الظلمات والنور " ، قال: الظلمات ظلمة الليل, والنور نورُ النهار .

13041 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أمّا قوله: " الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور " ، فإنه خلق السَّماوات قبل الأرض, والظلمةَ قبل النور, والجنّة قَبل النار .

* * *

فإن قال قائل: فما معنى قوله إذًا: " جعل ".

قيل: إن العرب تجعلها ظرفًا للخبرِ والفِعْل فتقول: " جعلت أفعل كذا ", و " جعلت أقوم وأقعد ", تدل بقولها " جعلت " على اتصال الفعل, كما تقول " علقت أفعل كذا " = لا أنها في نفسها فِعْلٌ. يدلُّ على ذلك قول القائل: " جعلت أقوم ", وأنه لا جَعْلَ هناك سوى القيام, وإنما دَلَّ بقوله: " جعلت " على اتّصال الفعل ودوامه، (3)

ومن ذلك قول الشاعر: (4)

وَزَعَمْـتَ أنَّـكَ سَـوْفَ تَسْـلُكُ فَارِدًا

وَالمَــوْتُ مُكْــتَنِعٌ طَـرِيقَيْ قَـادِرِ

فَــاجْعَلْ تَحَـلَّلْ مِـنْ يَمِينِـكَ إنَّمَـا

حِـنْثٌ اليَمِيـنِ عَـلَى الأثِيـمِ الفَـاجِرِ (5)

يقول: " فاجعل تحلّل "، بمعنى: تحلل شيئًا بعد شيء = لا أن هناك جَعْلا من غير التحليل . فكذلك كل " جَعْلٍ" في الكلام، إنما هو دليل على فعلٍ له اتصال, لا أن له حظًّا في معنى الفعْل.

* * *

فقوله: " وجعل الظلمات والنور " ، إنما هو: أظلم ليلَهما، وأنارَ نَهارَهُما.

* * *

القول في تأويل قوله : ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره، معجِّبًا خلقَه المؤمنين من كفَرة عباده، ومحتجًّا على الكافرين: إنّ الإله الذي يجبُ عليكم، أيها الناس، حمدُه، هو الذي خلَق السماوات والأرض, الذي جعل منهما معايشَكم وأقواتكم، وأقواتَ أنعامكم التي بها حياتكم. فمن السماوات ينـزل عليكم الغيثُ، وفيها تجري الشمس والقمر باعتِقابٍ واختلاف لمصالحكم. ومن الأرض ينبُتُ الحب الذي به غذاؤكم، والثمارُ التي فيها ملاذُّكم, مع غير ذلك من الأمور التي فيها مصالحكم ومنافعكم بها = والذين يجحدون نعمة الله عليهم بما أنعم به عليهم من خلق ذلك لهم ولكم، أيها الناس =" بربهم "، الذي فعل ذلك وأحدثه =" يعدلون " ، يجعلون له شريكًا في عبادتهم إياه, فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام والأوثانَ, وليس منها شيء شرِكه في خلق شيءٍ من ذلك، ولا في إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم, بل هو المنفرد بذلك كله, وهم يشركون في عبادتهم إيّاه غيره . فسبحان الله ما أبلغها من حجة، وأوجزها من عظة, لمن فكَّر فيها بعقل، وتدبرها بفهم !

* * *

ولقد قيل: إنها فاتحة التوراة .

* ذكر من قال ذلك:

13042 - حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّي, عن أبي عمران الجوني, عن عبد الله بن رباح, عن كعب قال: فاتحة التوراة فاتحة " الأنعام ": " الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجَعَل الظلمات والنور ثم الذين كَفَروا بربِّهم يعدلون " . (6)

13043 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا زيد بن حباب, عن جعفر بن سليمان, عن أبي عمران الجوني, عن عبد الله بن رباح, عن كعب, مثله = وزاد فيه: وخاتمة التوراة خاتمة " هود " .

* * *

يقالُ من مساواة الشيء بالشيء: " عدلتُ هذا بهذا ", إذا ساويته به،" عَدْلا " . وأما في الحكم إذا أنصفت فيه, فإنك تقول: " عَدَلت فيه أعدلُ عَدْلا " . (7)

وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله: " يعدلون " ، قال أهل التأويل .

* ذكر من قال ذلك:

13044 - حدثني ابن محمد عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " يعدلون " ، قال: يشركون .

* * *

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عُني بذلك:

فقال بعضهم: عُني به أهل الكتاب .

* ذكر من قال ذلك:

13045 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب القمي, عن جعفر بن أبي المغيرة, عن ابن أبزى قال: جاءه رجل من الخوارج يقرأ عليه هذه الآية: " الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربِّهم يعدِلون " ، قال له: أليس الذين كفروا بربِّهم يعدلون؟ قال: بلى ! قال: وانصرف عنه الرجل, فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزى, إن هذا قد أراد تفسيرَ هذه غير هذا! إنه رجلٌ من الخوارج ! فقال: ردّوه عليّ . فلما جاءه قال: هل تدري فيمن نـزلت هذه الآية؟ قال: لا! قال: إنها نـزلت في أهل الكتاب, اذهبْ، ولا تضعها على غير حدِّها . (8)

وقال آخرون: بل عُنى بها المشركون من عبدةِ الأوثان .

* ذكر من قال ذلك:

13046 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: " ثم الذين كفروا بربهم يعدلون " ، قال: [هؤلاء: أهل صراحيه] . (9)

13047- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " ثم الذين كفروا بربهم يعدلون " ، قال: هم المشركون .

13048 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " ثم الذين كفروا بربهم يعدلون "، قال: الآلهة التي عبَدوها، عدلوها بالله . قال: وليس لله عِدْلٌ ولا نِدٌ, وليس معه آلهة, ولا اتخذ صاحبةً ولا ولدًا .

* * *

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إنّ الله تعالى ذكره أخبر أنّ الذين كفروا بربهم يعدلون, فعمّ بذلك جميع الكفّار, ولم يخصص منهم بعضًا دون بعض. فجميعهم داخلون في ذلك: يهودهم, ونصاراهم, ومجوسهم, وعبدة الأوثان منهم ومن غيرهم من سائر أصناف الكفر .

-------------------

الهوامش :

(1) في المطبوعة والمخطوطة: "أحدا شيئًا" ، والسياق يقتضي ما أثبت.

(2) انظر تفسير"الحمد" فيما سلف 1 : 135 - 141.

(3) انظر ما كتبته على الأثر رقم: 8317 ، ج 7: 547 ، تعليق: 6/ ثم الأثر: 12834 ، ج: 11: 128 ، تعليق: 1 ، في قوله: "فذهب ينزل" وقوله: "تذهب فتختلط" ، وقد سميتها هناك ألفاظ الاستعانة. وقد أجاد أبو جعفر العبارة عن هذا المعنى ، فقيده وحفظه.

(4) لم أعرف قائله.

(5) لم أجد البيتين فيما بين يدي من الكتب ، وإن كنت أذكر أني قرأتهما قبل ، ثم لا أدري أين؟ وكان البيت الأول في المطبوعة:

وَزَعَمْـتَ أَنَّـكَ سَـوفَ تَسْـلُك قادِرًا

وَالمــوتُ مُتَّسِــعٌ طَـرِيقي قـادِرِ

وهو كلام صفر من المعنى. وكان في المخطوطة هكذا.

وزعمـتَ أنـك سـوف تسلك مال را

المــوت ملســع طــريقي قـادرِ

ورجحت قراءته كما أثبته ، وكما أتوهم أني أذكر من معنى الشعر ، وأظنه من كلام شاعر يقوله لأخيه أو صاحبه ، أراد أن ينفرد في طريقه وحلف ليفعلن ذلك ، فسخر منه ، وقال له ما قال. وقوله: "فارد" ، أي منفردًا منقطعًا عن رفيقك وصاحبك. وقوله: "والموت مكتنع" ، أي: دان قد أشرف عليك. يقال"كنع الموت واكتنع" دنا وقرب ، قال: الراجز:

وَاكْـــتَنَعَتْ أُمُّ اللُّهَيْـــمِ وَاكْــتَنَعْ

و"أم اللهيم" ، كنية الموت ، لأنه يلتهم كل شيء.

هذا اجتهادي في تصحيح الشعر ، حتى يوجد في مكان غيره.

(6) الأثر: 13042 -"عبد العزيز بن عبد الصمد العمي" ، "أبو عبد الصمد" ، ثقة حافظ ، من شيوخ أحمد ، روى له أصحاب الكتب الستة. مترجم في التهذيب.

و"أبو عمران الجوني" هو"عبد الملك بن حبيب الأزدي" ، ثقة ، مضى برقم: 80.

و"عبد الله بن رباح الأنصاري" ، ثقة ، مضى برقم: 4810.

و"كعب" ، هو كعب الأحبار المشهور بأخباره الإسرائيلية.

(7) انظر تفسير"العدل فيما سلف 2: 35/11 : 43 ، 44.

(8) الأثر: 13045 -"يعقوب القمي" ، هو"يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي" ، ثقة ، مضى برقم: 617 ، 7269 ، 8158.

و"جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي" ، ثقة ، مضى برقم: 87 ، 617 ، 4347 ، 7269.

و"ابن أبزى" هو: "سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي" ، ثقة ، مضى برقم: 9656 ، 9657 ، 9672.

وأراد السائل من الخوارج بسؤاله ، الاستدلال بالآية على تكفير أهل القبلة ، في أمر تحكيم علي بن أبي طالب. وذلك هو رأي الخوارج.

(9) في المطبوعة: "هؤلاء أهل صراحة" ، وهو كلام لا معنى له ، وفي المخطوطة ما أثبته بين القوسين ، لم أستطع أن أحل رموزه ، فلعله يوجد بعد في كتاب غير الكتب التي في أيدينا ، فتبين صحته.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] قال العلماء: «هذه السورة أصل في محاجاة المشركين وغيرهم من المبتدعين، ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في معنى واحد من الحجة».

وقفة

[1] ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ما أجملها من كلمة حين تسمعها بأصوات المرضى الخافتة، وعلى شفاه النفوس المتعبة يقولون: «يا رب لك الحمد» في غمرات الألم!

وقفة

[1] ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ أخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم أيها الناس، وخلق السماوات والأرض، ولا تشركوا معه في ذلك أحدًا أو شيئًا؛ فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمه عليكم، لا من تعبدونه من دونه، وتجعلونه له شريكًا من خلقه.

وقفة

[1] ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾، ﴿الْحَمْدُ لِلَّـهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: 1]، ﴿الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبأ: 1]، سبحان الخالق الفاطر المالك!

وقفة

[1] ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ لا بد من استشعار نعمة خلق السموات والارض وتذليل كل شئ لمصلحتنا.

تفاعل

[1] ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ قل الآن: الحمد لله.

عمل

[1] ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ أكثر من حمد الله سبحانه وتعالى؛ فإن حمد الله وشكره من أعظم العبادات التي تقربك إليه.

وقفة

[1] كل ما في القرآن العظيم من الظلمت والنور: فالكفر والإيمان, إلا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾, فالمراد ظلمة الليلة ونور النهار.

عمل

[1] ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ السورة بكاملها تفسير لهذه الآية الأولى، فمن أراد أن يفقه معنى: (الحمد لله رب العالمين)؛ فليقرأ سورة الأنعام.

وقفة

[1] ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ﴾ فعل (خَلَقَ) أليق بالإنشاء من العدم، وفعل (جَعَلَ) أليق بإيجاد الأعراض، وهي تتضمن تكوين شيء من شيء، فالظلمات مثلًا تتولد من اختفاء الشمس عن الأرض، والنور يتكون من بزوغ الشمس على الأرض.

لمسة

[1] ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ﴾ الفرق بين الفعلين (خلق) و(جعل): (خلق) معناه أحدث فحسب، وأما (جعل) فمعناه: أحدثه متکررًا.

وقفة

[1] ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ﴾ لماذا قدم الظلمات على النور؟ لفتة علمية: إشارة إلى أن الظلام وجد قبل النور، وهو ما أكده العلماء اليوم، ولأن الظلام في الكون أكبر بكثير من النور، حيث يحوي الكون أكثر من 96 ٪ مادة مظلمة.

لمسة

[1] ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ﴾ لماذا جمع (الظلمات) وأفرد (النور)؟ الجواب: أما من جعل الظلمات: الكفر، والنور: الإيمان، فظاهر؛ لأن أصناف الكفر كثيرة، والإيمان شىء واحد، ومن قال: بأن المراد حقيقتهما، فلأنه يقال: رجل نور، ورجال نور، فيقال للواحد وللجماعة، وواحد الظلمات: ظلمة، فجمعت جمع التأنيث، ولأن حقيقة النور واحدة، وحقائق الظلمات مختلفة.

وقفة

[1] ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ﴾ خص الله بالذكر عرضين عظيمين من أعراض السموات والأرض، وهما الظلمات والنور، وذاك لاستواء جميع الناس في إدراكهما والشعور بهما، وفي الاقتصار عليهما تعريض بحاليّ المخاطبين في الآية، فالظلمات تماثل الكفر؛ لأنه انغماس في الجهالة والحيرة، أما الإيمان فيشبه النور؛ لأنه استبانة الهدى والحق.

لمسة

[1] ﴿ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ﴾ ذكر الله الظلمات بالجمع؛ لكثرة موادها وتنوع طرقها، ووَحَّد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيها؛ وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به.

وقفة

[1] ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ أي يجعلون الله عدلًا يحبونه ويقدسونه ويسوون بينه وبين الله في المحبة والتعظيم، مع أن شرکاءهم لم يشبهوا الله في شيء من الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه، وهذا تسفيه من الله لكل صاحب شرك جلي أو خفي.

وقفة

[1] ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ دالة على قبح فعل الكافرين؛ لأن المعنى أن خلق السموات والأرض قد تقرر، وآياته قد سطعت، وإنعامه بذلك قد تبين، ثم بعد ذلك كله عدلوا بربهم، فهذا کما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك، ثم تشتمني!

وقفة

[1] ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ رَدٌّ بأوضح دليل على صحة البعث بعد الموت، فبداية خلقكم كان طين جامد لا حياة فيه، وأنتم بنفوسكم أعرف، والتعامي عن الدليل الأوضح أقبح.

الإعراب :

- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ: ﴾

- الحمد: مبتدأ مرفوع بالضمة. لله: جار ومجرور للتعظيم في محل رفع خبر المبتدأ.

- ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ: ﴾

- الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة «نعت» لله. خلق: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. السموات: مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. والأرض:معطوفة على السموات بواو العطف منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة.وجملة «خلق وما بعدها» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ» وتعرب إعرابها. والفعل «جَعَلَ» تعدّى هنا لمفعول واحد لأنّ معناه: خلق أو أوجد ويتعدى لمفعولين اذا كان معناه: صيّر.

- ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا: ﴾

- ثم: حرف عطف معناه: استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على قوله: الحمد. كفروا: صلة الموصول لا محل لها وهي فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.

- ﴿ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بكفروا و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. يعدلون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل بمعنى يساوون بربهم أصناما فيكفرون نعمته. أو تكون «ثُمَّ» استئنافية. و «الَّذِينَ» في محل رفع مبتدأ وجملة «يَعْدِلُونَ» في محل رفع خبره. '

المتشابهات :

| الفاتحة: 2 | ﴿ ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ |

|---|

| الأنعام: 1 | ﴿ ٱلْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ |

|---|

| الكهف: 1 | ﴿ ٱلْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ |

|---|

| سبإ: 1 | ﴿ ٱلْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ |

|---|

| فاطر: 1 | ﴿ ٱلْحَمْدُ للَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأَتْ السورةُ بإقامةِ الأدلَّةِ على قدرةِ اللهِ ووحدانيتِه: خلقِ السماواتِ والأرضِ، وتعاقُبِ الظُّلماتِ والنُّورِ، قال تعالى:

﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الأنعام المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ .. ﴾

التفسير :

{ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ} وذلك بخلق مادتكم وأبيكم آدم عليه السلام.{ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا} أي:ضرب لمدة إقامتكم في هذه الدار أجلا، تتمتعون به وتمتحنون، وتبتلون بما يرسل إليكم به رسله.{ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} ويعمركم ما يتذكر فيه من تذكر.{ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} وهي:الدار الآخرة، التي ينتقل العباد إليها من هذه الدار، فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر.{ ثُمَّ} مع هذا البيان التام وقطع الحجة{ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ} أي:تشكون في وعد الله ووعيده، ووقوع الجزاء يوم القيامة. وذكر الله الظلمات بالجمع، لكثرة موادها وتنوع طرقها. ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيها،، وهي:الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به، كما قال تعالى:{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}

ثم ساق القرآن في الآية الثانية دليلا آخر على أن الله- تعالى- هو المستحق للعبادة والحمد، وعلى أن يوم القيامة حق، فتحدث عن أصل خلق الإنسان، بعد أن تحدث في الآية الأولى عن خلق السموات والأرض فقال:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ قَضى أَجَلًا، وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ.

أى: هو الذي أنشأكم من طين، ثم تعهدكم برعايته في مراحل خلقكم بعد ذلك، كما قال- تعالى-: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ، فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ.

وفي ذكر خلق الإنسان من طين، دليل على قدرة الله وعظمته، لأنه- سبحانه- هو الذي حول هذا الطين إلى بشر سوى مفكر، يختار الخير فيهتدى ويختار الشر فيردى، كما أن فيه تذكيرا له بأصله حتى لا يستكبر أو يطغى، وحتى يوقن بأن من خلقه من هذا الأصل قادر على أن يعيده إليه.

قال تعالى: مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى.

قال أبو السعود: (وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صحة البعث، مع أن ما ذكر من خلق السموات والأرض من أوضحها وأظهرها. لما أن محل النزاع بعثهم، فدلالة بدء خلقهم على ذلك أظهر، وهم بشئون أنفسهم أعرف، والتعامي عن الحجة البينة أقبح) .

وقال الجمل: (وإنما نسب هذا الخلق إلى المخاطبين لا إلى آدم- عليه السلام- وهو المخلوق منه حقيقة. لتوضيح منهاج القياس، والمبالغة في إزاحة الاشتباه والالتباس، مع ما فيه من تحقيق الحق، والتنبيه على حكمة خفية هي أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه- عليه السلام- منه. حيث لم تكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه، بل كانت أنموذجا منطويا على فطرة سائر آحاد البشر انطواء إجماليا، فكان خلقه- عليه السلام- من الطين خلقا لكل أحد من فروعه) .

ثم قال- تعالى- ثُمَّ قَضى أَجَلًا، وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ. الأجل في اللغة عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء الأمد، وأجل الإنسان هو الوقت المضروب لانتهاء عمره. والمعنى: أنه سبحانه- قدر لعباده أجلين: أجلا تنتهي عنده حياتهم بعد أن عاشوا زمنا معينا، وأجلا آخر يمتد من وقت موتهم إلى أن يبعثهم الله من قبورهم عند انتهاء عمر الدنيا ليحاسبهم على أعمالهم، هذا هو الرأى الأول في معنى الأجلين.

وقيل: المراد من الأجل الأول آجال الماضين من الخلق، ومن الثاني آجال الباقين منهم.

وقيل المراد من الأول النوم ومن الثاني الموت. وقيل: المراد من الأول ما مضى من عمر الإنسان ومن الثاني ما بقي منه.

والذي نرجحه هو الرأى الأول لأسباب منها.

1- أن من تتبع ذكر الأجل المسمى في القرآن في سياق الكلام عن الناس يراه قد ورد في عمر الإنسان الذي ينتهى بالموت، ومن ذلك قوله تعالى وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ .

وقوله- تعالى-: يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

2- أن الآية الكريمة مسوقة لإثبات وحدانية الله ولتقرير أن البعث حق، فالمناسب أن يكون المراد بالأجل الثاني هو انتهاء عمر الدنيا وبعث الناس من قبورهم.

ولذا قال أبو السعود في تضعيفه للآراء المخالفة للرأى الأول: «ومن هاهنا تبين أن ما قيل من أن الأجل الأول هو النوم والثاني هو الموت، أو أن الأول أجل الماضين والثاني أجل الباقين، أو أن الأول مقدار ما مضى من عمر كل أحد والثاني مقدار ما بقي منه مما لا وجه له أصلا، لما رأيت من أن مساق النظم الكريم استبعاد امترائهم في البعث الذي عبر عن وقته بالأجل المسمى. فحيث أريد به أحد ما ذكر من الأمور الثلاثة ففي أى شيء تمترون؟» .

3- أن الرأى الأول هو الرأى المأثور عن بعض الصحابة، وبه قال جمهور المفسرين، وقد عزاه ابن كثير في تفسيره إلى عشرة من التابعين وعطفت الجملة الكريمة بثم، للإشارة إلى أطوار خلق الإنسان المختلفة، فهو في أصله من سلالة من طين، ثم يصيره الله- تعالى- نطفة، فعلقة، فمضغة، فعظاما، ثم يكونه- سبحانه- وتعالى خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين» .

ووصف الأجل الثاني بأنه (مسمى عنده) ، لأن وقت قيام الساعة من الأمور التي لا يعلمها إلا الله قال- تعالى-: يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها، قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ، ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ .

وجاء قوله تعالى وَأَجَلٌ مُسَمًّى مقدما على (عنده) لأنه مبتدأ، والذي سوغ الابتداء به مع كونه نكرة تخصصه بالوصف فقارب المعرفة لذلك، فهو كقوله- تعالى- وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ.

ومعنى (عنده) أى: في علمه الذي لا يعلمه أحد سواه، فهي عندية تشريف وخصوصية.

ثم ختمت الآية الكريمة بتوبيخ الشاكين في البعث والحساب فقال- تعالى-:

ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. الامتراء: هو التردد الذي ينتهى إلى محاجة ومجادلة وقد ينتهى إلى شك ثم إلى إنكار. مأخوذ من مرى الضرع إذا مسحه للدر ووجه المناسبة في استعماله في الشك، أن الشك سبب لاستخراج العلم الذي هو كاللبن الخالص من بين فرث ودم.

والمعنى: ثم إنكم بعد كل هذه الأدلة الدالة على وحدانية الله، وعلى أن يوم القيامة حق، تشكون في ذلك، وتجادلون المؤمنين فيما تشكون فيه «بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» .

وجاء العطف بثم لبيان التفاوت الكبير بين الحقائق الثابتة الناصعة، وبين ما سولته لهم أنفسهم من المجادلة فيها.

قال الآلوسى: «والمراد استبعاد امترائهم في وقوع البعث وتحققه في نفسه مع مشاهدتهم في أنفسهم من الشواهد ما يقع مادة ذلك بالكلية فإن من قدر على إفاضة الحياة على مادة غير مستعدة لشيء من ذلك، كان أوضح اقتدارا على إقامته على مادة قد استعدت له وقارنته مدة» .

وقوله : ( هو الذي خلقكم من طين ) يعني : أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا ، فانتشروا في المشارق والمغارب .

وقوله : ( ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) قال سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( ثم قضى أجلا ) يعني : الموت ( وأجل مسمى عنده ) يعني : الآخرة .

وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل بن حيان ، وغيرهم .

وقول الحسن - في رواية عنه : ( ثم قضى أجلا ) قال : ما بين أن يخلق إلى أن يموت ( وأجل مسمى عنده ) ما بين أن يموت إلى أن يبعث - هو يرجع إلى ما تقدم ، وهو تقدير الأجل الخاص ، وهو عمر كل إنسان ، وتقدير الأجل العام ، وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها ، [ وانتقالها ] والمصير إلى الدار الآخرة .

وعن ابن عباس ومجاهد : ( ثم قضى أجلا ) يعني : مدة الدنيا ( وأجل مسمى عنده ) يعني : عمر الإنسان إلى حين موته ، وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا : ( وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم [ يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ] ) الآية [ الأنعام : 60 ] .

وقال عطية ، عن ابن عباس ( ثم قضى أجلا ) يعني : النوم ، يقبض فيه الروح ، ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة ( وأجل مسمى عنده ) يعني : أجل موت الإنسان ، وهذا قول غريب .

ومعنى قوله : ( عنده ) أي : لا يعلمه إلا هو ، كقوله تعالى : ( إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ) [ الأعراف : 187 ] ، وكقوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها ) [ النازعات : 42 - 44 ] .

وقوله : ( ثم أنتم تمترون ) قال السدي وغيره : يعني تشكون في أمر الساعة .

القول في تأويل قوله : هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " هو الذي خلقكم من طين " ، أن الله الذي خلق السماوات والأرض, وأظلم ليلهما وأنَار نهارهما, ثم كفر به مع إنعامه عليهم الكافرون, (10) وعدلوا به من لا ينفعهم ولا يضرُّهم . هو الذي خلقكم، أيها الناس، من طين. وإنما يعني بذلك تعالى ذكره: أنَّ الناس وَلدُ مَنْ خلقه من طين, فأخرج ذلك مخرج الخطاب لهم, إذ كانوا وَلَده .

* * *

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

* ذكر من قال ذلك:

13049- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " هو الذي خلقكم من طين " ، بدءُ الخلق، خلقَ الله آدم من طين .

13050 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " هو الذي خلقكم من طين " ، قال: هو آدم .

13051- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: أمّا " خلقكم من طين "، فآدم .

13052 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو تميلة, عن عبيد بن سليمان, عن الضحاك بن مزاحم قال: خلق آدم من طين, وخلق الناس من سُلالةٍ من ماءٍ مَهين .

13053 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " خلقكم من طين " ، قال: خلق آدم من طين, ثم خلقنا من آدم حين أخذَنا من ظهره .

* * *

القول في تأويل قوله : ثُمَّ قَضَى أَجَلا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى قوله: " ثم قضى أجلا " ، ثم قضى لكم، أيها الناس،" أجلا ". وذلك ما بين أن يُخْلق إلى أن يموت =" وأجل مسمى عنده "، وذلك ما بين أن يموت إلى أن يبعث .

* ذكر من قال ذلك:

13054- حدثنا ابن وكيع وهناد بن السري قالا حدثنا وكيع قال، حدثنا أبي, عن أبي بكر الهذلي, عن الحسن في قوله: " قضى أجلا " ، قال: ما بين أن يخلق إلى أن يموت =" وأجل مسمى عنده " ، قال: ما بين أن يموت إلى أن يبعث . (11)

13055 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " ثم قضى أجلا وأجلٌ مسمى عِنده " ، كان يقول: أجل حياتك إلى أن تموت، وأجل موتك إلى أن تُبْعث. فأنت بين أجَلين من الله تعالى ذكره .

13056 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو تميلة, عن عبيد بن سليمان, عن الضحاك بن مزاحم: " قضى أجلا وأجل مسمى عنده " ، قال: قضى أجل الموت, وكل نفسٍ أجلها الموت . قال: ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها =" وأجل مسمى عنده " ، يعني: أجل الساعة، ذهاب الدنيا، والإفضاءُ إلى الله .

* * *

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم قضى الدنيا، وعنده الآخرة .

* ذكر من قال ذلك:

13057 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم, عن سفيان, عن أبي حصين, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قوله: " أجلا " ، قال: الدنيا =" وأجل مسمى عنده " ، الآخرة .

13058 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو عاصم, عن زكريا بن إسحاق, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " قضى أجلا " ، قال: الآخرة عنده =" وأجل مسمى " ، الدنيا .

13059- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " أجلا " ، قال: الآخرة عنده =" وأجل مسمًّى " ، قال: الدنيا .

13060- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " أجلا " ، قال: الآخرة عنده =" وأجل مسمى " ، قال: الدنيا .

13061- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة والحسن: " ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده " ، قالا قضى أجل الدنيا، من حين خلقك إلى أن تموت =" وأجل مسمى عنده "، يوم القيامة .

13062 - حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع, عن إسرائيل, عن جابر, عن مجاهد وعكرمة: " ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده " ، قال: قَضَى أجل الدنيا =" وأجل مسمى عنده " ، قال: هو أجل البعث .

13063- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن مجاهد وعكرمة: " ثم قضى أجلا " ، قال: الموت =" وأجل مسمى عنده "، الآخرة .

13064- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة والحسن في قوله: " قضى أجلا وأجل مسمى عنده "، قالا قضى أجل الدنيا، منذ يوم خلقت إلى أن تموت =" وأجل مسمى عنده "، يوم القيامة .

13065- حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد: " قضى أجلا " ، قال: أجل الدنيا =" وأجل مسمى عنده "، قال: البعث .

13066- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: " ثم قضى أجلا وأجلٌ مسمى عنده " ، يعني: أجل الموت =" والأجل المسمى "، أجلُ الساعة والوقوفِ عند الله .

13067 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " قضى أجلا " ، قال: أمّا " قضى أجلا "، فأجل الموت =" وأجل مسمى عنده " ، يوم القيامة .

* * *

وقال آخرون في ذلك بما:-

13068 - حدثني به محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس في قوله: " ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده " ، قال: أمّا قوله: " قضى أجلا " ، فهو النومُ، تُقْبض فيه الروح، ثم ترجع إلى صاحبها حين اليقظة =" وأجل مسمى عنده " ، هو أجل موت الإنسان .

* * *

وقال آخرون بما:-

13069 - حدثني به يونس قال، أخبرنا ابن وهب في قوله: " هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون " ، قال: خلق آدم من طين, ثم خلقنا من آدم, أخذنا من ظهره, ثم أخذ الأجل والمِيثاق في أجلٍ واحد مسمًّى في هذه الحياة الدنيا .

* * *

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قولُ من قال: معناه: ثم قضى أجلَ الحياة الدنيا =" وأجلٌ مسمى عنده " ، وهو أجل البَعْث عنده .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب, لأنه تعالى ذكره نبَّه خلقَه على موضع حُجَّته عليهم من أنفسهم فقال لهم: أيها الناس, إن الذي يعدِلُ به كفارُكم الآلهةَ والأندادَ ، هو الذي خلقكم فابتدأكم وأنشأكم من طين, فجعلكم صورًا أجساًما أحياءً، بعد إذ كنتم طينًا جمادًا, ثم قضى آجال حياتكم لفنائكم ومماتكم, ليعيدكم ترابًا وطينًا كالذي كنتم قبل أن ينشئكم ويخلقكم = وأجل مسمى عندَه لإعادتكم أحياءً وأجسامًا كالذي كنتم قبل مماتكم . (12) وذلك نظير قوله: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ، [سورة البقرة: 28].

* * *

القول في تأويل قوله : ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ثم أنتم تَشكُّون في قدرة من قَدَر على خلق السماوات والأرض, وإظلام الليل وإنارة النهار, وخلقكم من طين حتى صيَّركم بالهيئة التي أنتم بها = على إنشائه إياكم من بعد مماتكم وفنائكم, (13) وإيجاده إيّاكم بعد عدمكم .

* * *

و " المرية " في كلام العرب، هي الشك. وقد بيّنت ذلك بشواهده في غير هذا الموضع فيما مضى قبل، بما أغنى عن إعادته. (14)

* * *

وقد:-

13070 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: " ثم أنتم تمترون " ، قال: الشك . قال: وقرأ قول الله: فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ [سورة هود: 17] ، قال: في شكٍّ منه.

13071 - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " ثم أنتم تمترون " ، بمثله .

--------------------

الهوامش :

(10) في المطبوعة: "فكفر به" ، أما المخطوطة ، ففيها الذي أثبته إلا أنه كتب"ثمكفر به" ووصل"ثم" بقوله: "كفر" ، وهذا من عجب الكتابة ولطائف النساخ.

(11) الأثر: 13054 -"وكيع" هو"وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي".

وأبوه: "الجراح بن مليح الرؤاسي" ، مضيا في مواضع مختلفة.

و"أبو بكر الهذلي" مختلف في اسمه قيل هو: "سلمى بن عبد الله بن سلمى" ، وقيل: "روح بن عبد الله". ومضى برقم: 597 ، 8376 ، وهو ضعيف.

(12) انظر تفسير"الأجل" فيما سلف 5: 7/6 : 43 ، 76/8 : 548.

= وتفسير"مسمى" فيما سلف 6: 43.

(13) في المطبوعة: "وعلى إنشائه" بزيادة الواو ، وهي مفسدة وهي خطأ صرف ، لم يفهم سياق أبي جعفر ، فإن قوله: "على إنشائه إياكم" متعلق بقوله: "ثم أنتم تشكون في قدرة من قدر . . ." ، أي: تشكون في قدرة من فعل ذلك ، على إنشائه إياكم.

(14) انظر تفسير"الامتراء" فيما سلف 3: 190 ، 191/6 : 472.

المعاني :

التدبر :

عمل

[2] ﴿هو الذي خلقكم من طين﴾ في كلِّ مرة تغترُّ فيها أو يشوبك رياء أو حتى تعجبك نفسك؛ تذكَّر أصلك.

وقفة

[2] ﴿هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون﴾ ما الفرق بين (أجلًا) و(أجل)؟ الجواب: أي أن الله لما خلقكم قضى لكم أجل الحياة الدنيا، وجاءت منصوبة لأنها مفعول به، ثم ابتدأ جملة أخرى فقال: ﴿ وأجل مسمى عنده﴾ أي: البعث على أصح الأقوال، ورفعت لأنها مبتدأ.

وقفة

[2] مهما علا نسبك فأصلك: ﴿مِّن طِينٍ﴾، ﴿مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ [السجدة: 8]، ﴿لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: 1].

وقفة

[2] ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ﴾ قدر الله لكل عبد من عباده أجلين: الأول: أجل تنتهي عنده حياتهم بعد أن عاشوا زمنًا معينًا، والثاني: أجل يمتد من وقت موتهم إلى يوم بعثهم من قبورهم لحسابهم.

وقفة

[2] ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ﴾ وصفه بمسمى عنده؛ لأنه استأثر بعلم وقت القيامة.

الإعراب :

- ﴿ هُوَ الَّذِي: ﴾

- هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر

- ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ: ﴾

- خلق: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو يعود عليه سبحانه. الكاف: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والميم علامة جمع الذكور. من طين: جار ومجرور متعلق بحال من الكاف. ومن بيانية.

- ﴿ ثُمَّ قَضى أَجَلًا: ﴾

- ثم: حرف عطف. قضى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. أجلا: مفعول به منصوب بالفتحة. وجملة «خَلَقَكُمْ» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ وَأَجَلٌ مُسَمًّى: ﴾

- الواو: استئنافية. أجل: مبتدأ مرفوع بالضمة وهو نكرة مختصة- موصوف- بعد وصفه قارب المعرفة لذلك لم يتأخر على خبره مسمّى: صفة- نعت- لأجل مرفوع مثله بالضمة المقدرة على الألف المقصورة للتعذر قبل تنوينها. ولأنّ المعنى «وأيّ أجل مسمّى عنده تعظيما لشأن الساعة. وسبب آخر لعدم تأخير المبتدأ هو أنّ الكلام منقول من كلام آخر وكان الاصل: ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده فلما عدل بالكلام عن العطف الإفرادي تمييزا بين الأجلين رفع الثاني بالابتداء وأقر بمكانه من التقديم. لأن معنى الأجل الأول: الموت والثاني أجل القيامة. وقيل الأول ما بين الخلق والموت، والثاني ما بين الموت والبعث. وقيل الأول النوم والثاني الموت.

- ﴿ عِنْدَهُ: ﴾

- ظرف زمان منصوب بالفتحة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة وشبه الجملة «عِنْدَهُ» في محل رفع خبر المبتدأ.

- ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ: ﴾

- ثم: عاطفة. أنتم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. تمترون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «تَمْتَرُونَ» في محل رفع خبر «أَنْتُمْ» بمعنى تشكون. '

المتشابهات :

| الأنعام: 2 | ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ |

|---|

| الأعراف: 189 | ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ |

|---|

| غافر: 67 | ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ |

|---|

| التغابن: 2 | ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد أن استدلَّ اللهُ عز وجل بخَلْقِه السَّمواتِ والأرضِ، وتعاقُبِ الظُّلماتِ والنُّورِ على وجودِ الصَّانعِ الحكيمِ؛ أتْبَعَه هنا الاستدلالَ بخَلْقِه الإنسانَ على إثباتِ هذا المطلوبِ، قال تعالى:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الأنعام المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي .. ﴾

التفسير :

أي:وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، فأهل السماء والأرض، متعبدون لربهم، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزه وجلاله، الملائكة المقربون، والأنبياء والمرسلون، والصديقون، والشهداء والصالحون. وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه، وتدنيكم من رحمته، واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته.

وبعد أن أقام- سبحانه- الأدلة في الآيتين السابقتين على أنه هو المستحق للعبادة والحمد، وعلى أن يوم القيامة حق، جاءت الآية الثالثة لتصفه- سبحانه بأنه هو صاحب السلطان المطلق في هذا الكون فقال تعالى-: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ.

أى: أنه- سبحانه- هو المعبود بحق في السموات والأرض، العليم بكل شيء في هذا الوجود، الخبير بكل ما يكسبه الإنسان من خير أو شر فيجازيه عليه بما يستحقه.

والضمير «هو» الذي صدرت به الآية يعود إلى الله- تعالى- الذي نعت ذاته في الآيتين السابقتين بأنه هو صاحب الحمد المطلق، وخالق السموات والأرض، وجاعل الظلمات والنور، ومنشئ الإنسان من طين، وأنه لذلك يكون مختصا بالعبادة والخضوع.

وقوله- تعالى-: وَهُوَ اللَّهُ جملة من مبتدأ وخبر، معطوفة على ما قبلها، سيقت لبيان شمول ألوهيته لجميع المخلوقات.

قال أبو السعود: وقوله فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ متعلق بالمعنى الوصفي الذي ينبئ عنه الاسم الجليل إما باعتبار أصل اشتقاقه وكونه علما للمعبود بالحق، كأنه قيل: وهو المعبود فيهما. وإما باعتبار أنه اسم اشتهر بما اشتهرت به الذات من صفات الكمال، فلو حظ معه منها ما يقتضيه المقام من المالكية حسبما تقتضيه المشيئة المبنية على الحكم البالغة، فعلق به الظرف من تلك الحيثية فصار كأنه قيل: وهو المالك أو المتصرف المدبر فيهما، كما في قوله- تعالى-:

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ .

وجملة يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ تقرير لمعنى الجملة الأولى لأن الذي استوى في علمه السر والعلن هو الله وحده. ويجوز أن تكون كلاما مبتدأ بمعنى: هو يعلم سركم وجهركم، أو خبرا ثانيا.

ثم صور- سبحانه- طبيعة الجاحدين الذين هم- لانطماس بصائرهم وإصرارهم على العناد- غدوا لا يجدي معهم دليل ولا تنفع معهم حجة، وساق لهم أخبار من سبقوهم.

فقال- تعالى-: