الإحصائيات

سورة محمد

| ترتيب المصحف | 47 | ترتيب النزول | 95 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 4.00 |

| عدد الآيات | 38 | عدد الأجزاء | 0.19 |

| عدد الأحزاب | 0.38 | عدد الأرباع | 1.50 |

| ترتيب الطول | 44 | تبدأ في الجزء | 26 |

| تنتهي في الجزء | 26 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 8/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)

قسمةُ النَّاسِ إلى فريقينِ: فريقٌ اتَّبعَ الحقَّ، وفريقٌ اتَّبعَ الباطلَ، ثُمَّ الأمرُ بقتالِ الكافرينَ، وأحكامُ القتالِ والأسرى والقتلى في سبيلِ اللَّهِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (7) الى الآية رقم (11) عدد الآيات (5)

لمَّا بَيَّنَ للمؤمنينَ ما يترتَّبُ على القتالِ من الثَّوابِ في الآخرةِ، وعدَهُم هنا بالنَّصرِ في الدُّنيا وهلاكِ الكافرينَ، ثُمَّ بَيَّنَ سببَ ضلالِ الكافرينَ ووبَّخَهُم لعدمِ اعتبارِهم بما حدثَ للأممِ السابقةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة محمد

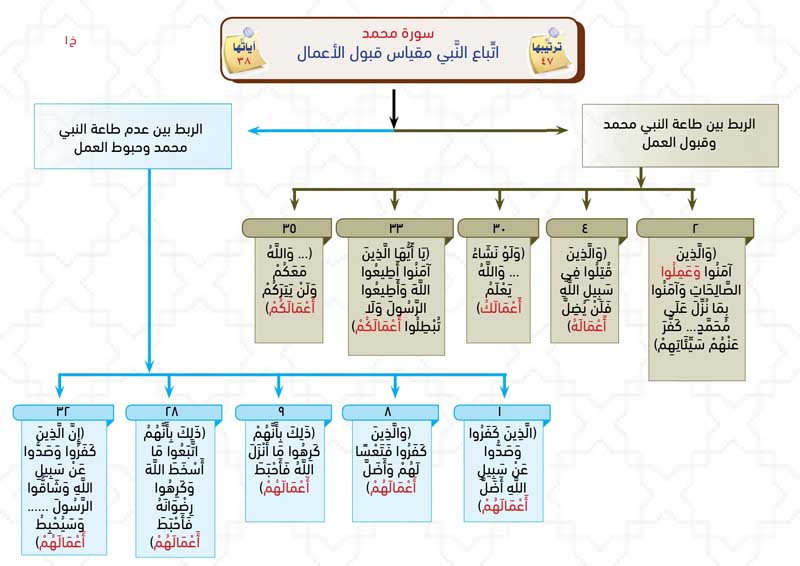

اتِّباع النَّبي ﷺ مقياس قبول الأعمال

أولاً : التمهيد للسورة :

- • إذن فعن أي شيء تحدثت سورة محمد؟: فما موضوع هذه السورة؟ هل تتحدث سورة محمد عن فضائل النبي ﷺ؟ الجواب: لا. هل تتحدث سورة محمد عن أخلاق النبي ﷺ أو صفاته أو سيرته؟ الجواب: لا.

- • فما علاقة العمل بمحمد ﷺ؟: أكثر شيء تكرر في السورة هو قضية العمل. عدد آيات السورة 38 آية، يتكرر الحديث عن قبول العمل أو إحباط العمل 12 مرة.

- • الطاعة ميزان الاتباع:: الجواب: في كل مرة من هذه المرات تربط الآيات هذا المعنى بطاعة الله وطاعة الرسول ﷺ، كقوله تعالى: ﴿يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُواْ أَعْمَـٰلَكُمْ ...﴾ (33). ومن هنا نستخلص محور السورة: طاعة النبي ﷺ واتباعه هما مقياس قبول الأعمال وإحباطها. معنى غالٍ ومهم، استشعره وأنت تقرأ هذه السورة الكريمة، واسأل نفسك: أين أنا من سنة النبي ﷺ وعبادته وأخلاقه.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «محمد».

- • معنى الاسم :: محمد: هو خاتم الأنبياء والمرسلين، خير خلق الله.

- • سبب التسمية :: لورود هذا الاسم في الآية (2).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة القتال»؛ لذكر أحكام القتال والأسرى والغنائم فيها، وسورة «الذين كفروا» تسمية للسورة بأولها.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن اتِّباع النَّبي ﷺ هو مقياس قبول الأعمال.

- • علمتني السورة :: أن الله لن يقبل أعمال الكفار بسبب: كفرهم بالله، وصدهم عن سبيل الله، وأنهم كرهوا ما أنزل الله (القرآن الكريم): ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾

- • علمتني السورة :: خطورة قطيعة الأرحام: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

- • علمتني السورة :: أهمية تدبر كتاب الله، وخطر الإعراض عنه: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ بِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة محمد من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة محمد اهتمت ببيان أحكام القتال والجهاد في سبيل الله، فهي تشبه لحد كبير سورة الأنفال من حيث الموضوع، ولكن سورة الأنفال ذكرت أحكام الجهاد من خلال التعقيب على أحداث غزوة بدر، وسورة محمد ذكرت أحكام الجهاد مطلقة دون التقييد بغزوة معينة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتبع النَّبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورنا، فهذا مقياس قبول الأعمال.

• أن نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويصلح شأننا: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ (2).

• أن نحذر أن يزين لنا الشيطان أعمالنا فنتبع الهوى: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم﴾ (14).

• أن نستعد ليوم القيامة بالعمل الصالح: ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾ (18)، فنزرع من الخيرِ ما نستطع، ولا نُسوِّف التَّوبةَ.

• أن نجعل أهم قضية في حياتنا هي أهم قضية في القرآن: (التوحيد)، نعش ونتكلم ونكتب ونقم وننام ونسافر ونفرح ونحزن من أجلها: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـهُ﴾ (19).

• أن نستغفر الله من ذنوبنا، ونسأل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات ذنوبهم: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (19).

• أن نتدبر القرآن ونعمل بما فيه؛ فهذا هو الهدف من قراءة القرآن: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (24).

• أن ندعو الله أن يطـهر قلوبنا من النفـاق والرياء والعجـب: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ (29).

• أن نقصد بأعمالنا كلها وجه الله وحده، ولا نقصد رضا الناس أو مدحهم: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (33).

• أن نعتزّ بالحق الذي معنا ولا نضعف: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّـهُ مَعَكُمْ﴾ (35).

تمرين حفظ الصفحة : 507

مدارسة الآية : [1] :محمد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ .. ﴾

التفسير :

هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين، والسبب في ذلك، ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك، فقال:{ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} وهؤلاء رؤساء الكفر، وأئمة الضلال، الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته، والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، التي هي الإيمان بما دعت إليه الرسل واتباعه.

فهؤلاء{ أَضَلَّ} الله{ أَعْمَالَهُمْ} أي:أبطلها وأشقاهم بسببها، وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق وأولياء الله، أن الله جعل كيدهم في نحورهم، فلم يدركوا مما قصدوا شيئا، وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليها، أن الله سيحبطها عليهم، والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل، وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان، والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة، كانت الأعمال لأجلها باطلة.

مقدمة

1- هذه السورة تسمى بسورة محمد صلّى الله عليه وسلّم لما فيها من الحديث عما أنزل عليه صلّى الله عليه وسلّم وتسمى- أيضا- بسورة القتال، لحديثها المستفيض عنه.

وهي من السور المدنية التي يغلب على الظن أن نزولها كان بعد غزوة بدر وقبل غزوة الأحزاب، وقد ذكروا أن نزولها كان بعد سورة «الحديد».

وعدد آياتها أربعون آية في البصري، وثمان وثلاثون في الكوفي، وتسع وثلاثون في غيرهما.

2- وتفتتح السورة الكريمة ببيان سوء عاقبة الكافرين، وحسن عاقبة المؤمنين، ثم تحض المؤمنين على الإغلاظ في قتال الكافرين، وفي أخذهم أسارى، وفي الإعلاء من منزلة المجاهدين في سبيل الله.

قال- تعالى-: وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ ...

3- ثم وجه- سبحانه- نداء إلى المؤمنين وعدهم فيه بالنصر متى نصروه وتوعد الكافرين بالتعاسة والخيبة، ووبخهم على عدم اعتبارهم واتعاظهم، كما بشر المؤمنين- أيضا- بجنة فيها ما فيها من نعيم.

قال- تعالى-: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ، وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ، وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ.

4- ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن المنافقين، فذكرت جانبا من مواقفهم السيئة من النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن دعوته، ووبختهم على خداعهم وسوء أدبهم.

قال- تعالى-: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ.

5- ثم صورت السورة الكريمة ما جبل عليه هؤلاء المنافقون من جبن وهلع، وكيف أنهم عند ما يدعون إلى القتال يصابون بالفزع الخالع.

قال- سبحانه- وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ. طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ.

6- وبعد أن بينت السورة الكريمة أن نفاق المنافقين كان بسبب استحواذ الشيطان عليهم، وتوعدتهم بسوء المصير في حياتهم وبعد مماتهم.

بعد كل ذلك أخبرت النبي صلّى الله عليه وسلّم بأوصافهم الذميمة، فقال- تعالى-: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغانَهُمْ. وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ.

7- ثم عادت السورة إلى الحديث عن الكافرين وعن المؤمنين، فتوعدت الكافرين بحبوط أعمالهم. وأمرت المؤمنين بطاعة الله ورسوله. ونهتهم عن اليأس والقنوط، وبشرتهم بالنصر والظفر، وحذرتهم من البخل، ودعتهم إلى الإنفاق في سبيل الله.

قال- تعالى-: ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ. ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ.

8- هذا والمتدبر في هذه السورة الكريمة- بعد هذا العرض الإجمالى لها- يراها تهتم بقضايا من أهمها ما يأتى:

(أ) تشجيع المؤمنين على الجهاد في سبيل الله- تعالى-: وعلى ضرب رقاب الكافرين، وأخذهم أسرى، وكسر شوكتهم، وإذلال نفوسهم.. كل ذلك بأسلوب قد اشتمل على أسمى ألوان التحضيض على القتال.

نرى ذلك في قوله- تعالى-: فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ. حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها.

وفي قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ.

(ب) بيان سوء عاقبة الكافرين في الدنيا والآخرة، ودعوتهم إلى الدخول في الدين الحق، وإبراز الأسباب التي حملتهم على الجحود والعناد.

نرى ذلك في آيات كثيرة منها قوله- تعالى-: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ. أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ.

(ج) كشفها عن أحوال المنافقين وأوصافهم بصورة تميزهم عن المؤمنين وتدعو كل عاقل إلى احتقارهم ونبذهم. بسبب خداعهم وكذبهم، وجبنهم واستهزائهم بتعاليم الإسلام.

ولقد توعدهم الله- تعالى- بأشد ألوان العذاب، فقال: أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ.

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

افتتحت سورة القتال بهذا الذم الشديد للكافرين، وبهذا الثناء العظيم على المؤمنين.

افتتحت بقوله- سبحانه-: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ.

وقوله: الَّذِينَ كَفَرُوا.. مبتدأ، خبره قوله- سبحانه- أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ.

والمراد بهم كفار قريش، الذين أعرضوا عن الحق وحرضوا غيرهم على الإعراض عنه.

فقوله: صَدُّوا من الصد بمعنى المنع، والمفعول محذوف.

وقوله: أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ أى: أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة ذاهبة لا أثر لها ولا وجود، والمراد بهذه الأعمال: ما كانوا يعملونه في الدنيا من عمل حسن، كإكرام الضيف، وبر الوالدين، ومساعدة المحتاج. أى: الذين كفروا بالله- تعالى- وبكل ما يجب الإيمان به، ومنعوا غيرهم من اتباع الدين الحق الذي أمر الله- تعالى- باتباعه أَضَلَّ-سبحانه- أعمالهم، بأن جعلها ذاهبة ضائعة غير مقبولة عنده. كما قال- تعالى-:

وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً.

قال صاحب الكشاف: أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ أى: أبطلها وأحبطها: وحقيقته، جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها، كالضالة من الإبل، التي هي مضيعة لا رب لها يحفظها ويعتنى بأمرها، أو جعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم، ومغلوبة بها، كما يضل الماء اللبن.

وأعمالهم ما كانوا يعملونه في كفرهم بما يسمونه مكارم: من صلة الأرحام، وفك الأسرى.

وقيل: أبطل ما عملوه من الكيد لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم والصد عن سبيل الله، بأن نصره عليهم وأظهر دينه على الدين كله.

يقول تعالى : ( الذين كفروا ) أي : بآيات الله ، ( وصدوا ) غيرهم ( عن سبيل الله أضل أعمالهم ) أي : أبطلها وأذهبها ، ولم يجعل لها جزاء ولا ثوابا ، كقوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) [ الفرقان : 23 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الذين جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره وصدّوا من أراد عبادتَه والإقرار بوحدانيته, وتصديق نبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن الذي أراد من الإسلام والإقرار والتصديق ( أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ) يقول: جعل الله أعمالهم ضلالا على غير هدى وغير رشاد, لأنها عملت في سبيل الشيطان وهي على غير استقامة ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) يقول تعالى ذكره: والذين صدّقوا الله وعملوا بطاعته, واتبعوا أمره ونهيه ( وَآمَنُوا بِمَا نـزلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ) يقول : وصدّقوا بالكتاب الذي أنـزل الله على محمد ( وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ) يقول : يقول: محا الله عنهم بفعلهم ذلك سيئ ما عملوا من الأعمال, فلم يؤاخذهم به, ولم يعاقبهم عليه (وأصلح بالهم) يقول: وأصلح شأنهم وحالهم في الدنيا عند أوليائه, وفي الآخرة بأن أورثهم نعيم الأبد والخلود الدائم في جنانه.

التدبر :

وقفة

[1] ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ الذي لم يؤمن بل ويمنع غيره من رؤية الحق؛ فكيف سيوفقه الله أو يتقبل عمله؟!

وقفة

[1] ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ لا قيمة لأعمال البر والمعروف من غير إيمان.

وقفة

[1] ﴿الَّذينَ كَفَروا وَصَدّوا عَن سَبيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعمالَهُم﴾ الكفر والصد عن سبيل الله يفسد كل عملك.

تفاعل

[1] ﴿أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ استعذ بالله من الضلال.

الإعراب :

- ﴿ الَّذِينَ: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها.

- ﴿ كَفَرُوا: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ وَصَدُّوا: ﴾

- معطوفة بالواو على «كفروا» وتعرب اعرابها اي واعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الاسلام او يكون فعلا متعديا محذوف المفعول بتقدير:صدوا غيرهم او منعوا الناس.

- ﴿ عَنْ سَبِيلِ اللهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصدوا. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة. وسبيل الله أي الاسلام.

- ﴿ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر الَّذِينَ كَفَرُوا». أضل:فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الله سبحانه. اعمال: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة بمعنى ابطل اعمالهم واحبطها اي جعلها كالضالة من الابل اي المضيعة.'

المتشابهات :

| النساء: 167 | ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ |

|---|

| النحل: 88 | ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ |

|---|

| محمد: 1 | ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ |

|---|

| محمد: 32 | ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ﴾ |

|---|

| محمد: 34 | ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّـهُ لَهُمْ﴾ |

|---|

| الحج: 25 | ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة ببَيانِ غَضَبِ اللَّهِ عَلى الكافِرِينَ؛ لِكُفْرِهِمْ، وصَدِّهِمُ النّاسَ عَنْ دِينِ اللَّهِ؛ وذلك لتحريض المؤمنين على قتال الكافرين، قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :محمد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا .. ﴾

التفسير :

وأما{ وَالَّذِينَ آمَنُوا} بما أنزل الله على رسله عموما، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا،{ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله، وحقوق العباد الواجبة والمستحبة.

{ كَفَّرَ} الله{ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ} صغارها وكبارها، وإذا كفرت سيئاتهم، نجوا من عذاب الدنيا والآخرة.{ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ} أي:أصلح دينهم ودنياهم، وقلوبهم وأعمالهم، وأصلح ثوابهم، بتنميته وتزكيته، وأصلح جميع أحوالهم، والسبب في ذلك أنهم:{ اتبعوا الْحَقُّ} الذي هو الصدق واليقين، وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم، الصادر{ مِنْ رَبِّهِمْ} الذي رباهم بنعمته، ودبرهم بلطفه فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه، فصلحت أمورهم، فلما كانت الغاية المقصودة لهم، متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين، كانت الوسيلة صالحة باقية، باقيا ثوابها.

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك ما أعده للمؤمنين من ثواب فقال: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الأعمال الصَّالِحاتِ التي توافر فيها الإخلاص والاتباع لهدى الرسول صلّى الله عليه وسلّم وقوله: وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ من باب عطف الخاص على العام، فقد أفرده بالذكر مع أنه داخل في الإيمان والعمل الصالح، للإشارة إلى أنه شرط في صحة الإيمان، وللإشعار بسمو مكانة هذا المنزل عليه صلّى الله عليه وسلّم وبعلو قدره.

وقوله: وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ جملة معترضة، لتأكيد حقية هذا المنزل على النبي صلّى الله عليه وسلّم وتقرير كماله وصدقه. أى: وهذا المنزل على الرسول صلّى الله عليه وسلّم وهو الحق الكائن من عند الله- تعالى- رب العالمين، لا من عند أحد سواه.

وقوله: كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ خبر الموصول، أى: والذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة، محا عنهم- سبحانه- ما عملوه من أعمال سيئة، ولم يعاقبهم عليها، فضلا منه وكرما.

فقوله: كَفَّرَ من الكفر بمعنى الستر والتغطية. يقال: كفر الزارع زرعه إذا غطاه، وستره حماية له مما يضره. والمراد به هنا: المحو والإزالة على سبيل المجاز.

وقوله: وَأَصْلَحَ بالَهُمْ معطوف على ما قبله. أى: محا عنهم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح، ما اقترفوه من سيئات، كما قال- تعالى-: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ولم يكتف- سبحانه- بذلك، بل وأصلح أحوالهم وأمورهم وشئونهم. بأن وفقهم للتوبة الصادقة في الدنيا، وبأن منحهم الثواب الجزيل في الآخرة.

فالمراد بالبال هنا: الحال والأمر والشأن.

قال القرطبي: والبال كالمصدر، ولا يعرف منه فعل، ولا تجمعه العرب إلا في ضرورة الشعر، فيقولون فيه بالات...

وهذه الجملة الكريمة وهي قوله: وَأَصْلَحَ بالَهُمْ نعمة عظمى لا يحس بها إلا من وهبه الله- تعالى- إياها، فإن خزائن الأرض لا تنفع صاحبها إذا كان مشتت القلب، ممزق النفس، مضطرب المشاعر والأحوال. أما الذي ينفعه فهو راحة البان. وطمأنينة النفس، ورضا القلب، والشعور بالأمان والسلام.

ثم قال : ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أي : آمنت قلوبهم وسرائرهم ، وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم ، ( وآمنوا بما نزل على محمد ) ، عطف خاص على عام ، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه .

وقوله : ( وهو الحق من ربهم ) جملة معترضة حسنة ; ولهذا قال : ( كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ) قال ابن عباس : أي أمرهم . وقال مجاهد : شأنهم . وقال قتادة وابن زيد : حالهم . والكل متقارب . وقد جاء في حديث تشميت العاطس : " يهديكم الله ويصلح بالكم " .

وذُكر أنه عنى بقوله ( الَّذِينَ كَفَرُوا )... الآية أهل مكة,( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ )... الآية, أهل المدينة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني إسحاق بن وهب الواسطي, قال: ثنا عبيد الله بن موسى, قال: خبرنا إسرائيل, عن أبي يحيى القتات, عن مجاهد, عن عبد الله بن عباس, في قوله ( الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) قال: نـزلت في أهل مكة ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) قال: الأنصار.

وبنحو الذي قلنا في معنى قوله ( وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني إسحاق بن وهب الواسطي, قال: ثنا عبيد الله بن موسى, قال: ثنا إسرائيل, عن أبي يحيى القتات, عن مجاهد, عن عبد الله بن عباس ( وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ) قال: أمرهم.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ) قال: شأنهم.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ) قال: أصلح حالهم.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: ثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة ( وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ) قال: حالهم.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ) قال حالهم. والبال: كالمصدر مثل الشأن لا يعرف منه فعل, ولا تكاد العرب تجمعه إلا في ضرورة شعر, فإذا جمعوه قالوا بالات.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] تعلمنا سورة محمد أن النجاة من مغبة الكفر والنفاق في الدنيا والآخرة؛ باتباع هذه الآية: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد﴾.

وقفة

[2] ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ مغفرة الذنوب هي الطريق إلى إصلاح البال، وإصلاح البال نعمة عظمى لا يحس بها إلا المحرومون منها.

تفاعل

[2] ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ سَل الله تعالى أن يصلح لك عملك وأن يتقبله منك.

وقفة

[2] الإيمان والعمل الصالح يثمران تكفير السيئات وصلاح القلوب ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾.

وقفة

[2] ﴿وَالَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَآمَنوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الحَقُّ مِن رَبِّهِم كَفَّرَ عَنهُم سَيِّئَاتِهِم وَأَصلَحَ بالَهُم﴾ التحلية بعد التحلية.

وقفة

[2] ﴿وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ﴾ ما أطهر تلك القلوب! وما أشجعها من نفوس! إن الحديث عن محمد بتلك الحقبة يعتبر جريمة؛ فكيف بالإيمان برسالته!

وقفة

[2] ﴿وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفَّر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم﴾ إصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإيمان في القدر والأثر، ومتى صلح البال؛ استقام الشعور والتفكير، واطمأن القلب وارتاحت المشاعر والأعصاب، ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام، وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع؟!

وقفة

[2] ﴿كَفَّرَ عَنهُم سَيِّئَاتِهِم﴾ فى الآخرة، ﴿وَأَصلَحَ بالَهُم﴾ فى الدنيا.

تفاعل

[2] ﴿وَأَصلَحَ بالَهُم﴾ قل: «اللهم أصلح بالنا».

الإعراب :

- ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا: ﴾

- معطوفة بالواو على الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا» الواردة في الآية السابقة وتعرب اعرابها.

- ﴿ الصّالِحاتِ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لانه ملحق بجمع المؤنث السالم.

- ﴿ وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ: ﴾

- معطوفة بالواو على جملة «عملوا» وتعرب اعرابها.و«بما»: جار ومجرور متعلق بآمنوا. و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. نزل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «نزل» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ عَلى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بنزل. الواو اعتراضية.والجملة الاسمية بعدها اعتراضية لا محل لها من الاعراب فيها تأكيد للايمان بالمنزل على الرسول الكريم. هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الحق: خبر «هو» مرفوع بالضمة.

- ﴿ مِنْ رَبِّهِمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الحق و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر الَّذِينَ آمَنُوا».كفر: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. عن: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعن. والجار والمجرور متعلق بكفر. سيئات: تعرب اعراب «الصالحات» و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على «كفر» وتعرب اعرابها. بال: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة اي واصلح حالهم وشأنهم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ حالَ الكُفَّارِ؛ بَيَّنَ هنا حالَ المؤمنينَ، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

نزل:

مشددا، مبنيا للمفعول، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مشددا، مبنيا للفاعل، وهى قراءة زيد بن على، وابن مقسم.

3- أنزل، مبنيا للمفعول، وهى قراءة الأعمش.

4- نزل، ثلاثيا.

مدارسة الآية : [3] :محمد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا .. ﴾

التفسير :

{ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ} حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشر، وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون{ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة}

والإشارة في قوله: ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ.. تعود إلى ما مر من ذم الكافرين، ومدح المؤمنين.

أى: ذلك الذين حكمنا به من ضلال أعمال الكافرين، ومن إصلاح بال المؤمنين، سببه أن الذين كفروا اتبعوا في دنياهم الطريق الباطل الذي لا خير فيه ولا فلاح. وأن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة في دنياهم، اتبعوا طريق الحق الكائن من ربهم.

فالمراد بالباطل هنا. الكفر وما يتبعه من أعمال قبيحة، والمراد بالحق: الإيمان والعمل الصالح.

وقوله ذلِكَ مبتدأ، وخبره ما بعده.

وقوله: كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ أى: مثل ذلك البيان الرائع الحكيم، يبين الله- تعالى-: للناس أحوال الفريقين، وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال، وهي اتباع المؤمنين الحقّ وفوزهم، واتباع الكافرين الباطل وخسرانهم.

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ قلت: في جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار، واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين، أو في أن جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار، وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين».

ثم أرشد الله- تعالى-: المؤمنين إلى ما يجب عليهم فعله عند لقائهم لأعدائهم، وبعد انتصارهم عليهم، كما بين لهم الحكمة من مشروعية القتال. والجزاء الحسن الذي أعده للمجاهدين، فقال- تعالى-:

ثم قال تعالى : ( ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ) أي : إنما أبطلنا أعمال الكفار ، وتجاوزنا عن سيئات الأبرار ، وأصلحنا شئونهم ; لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ، أي : اختاروا الباطل على الحق ، ( وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ) أي : يبين لهم مآل أعمالهم ، وما يصيرون إليه في معادهم .

القول في تأويل قوله تعالى : ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3)

يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلنا بهذين الفريقين من إضلالنا أعمال الكافرين, وتكفيرنا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, جزاء منا لكلّ فريق منهم على فعله. أما الكافرون فأضللنا أعمالهم, وجعلناها على غير استقامة وهدى, بأنهم اتبعوا الشيطان فأطاعوه, وهو الباطل.

كما حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة, وعباس بن محمد, قالا ثنا حجاج بن محمد, قال: قال ابن جُرَيج: أخبرني خالد أنه سمع مجاهدا يقول ( ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ ) قال: الباطل: الشيطان. وأما المؤمنون فكفّرنا عنهم سيئاتهم, وأصلحنا لهم حالهم بأنهم اتبعوا الحقّ الذي جاءهم من ربهم, وهو محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , وما جاءهم به من عند ربه من النور والبرهان ( كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ) يقول عزّ وجلّ: كما بينت لكم أيها الناس فعلي بفريق الكفر والإيمان, كذلك نمثل للناس الأمثال, ونشبه لهم الأشباه, فنلحق بكل قوم من الأمثال أشكالا.

المعاني :

التدبر :

عمل

[3] ﴿وأصلح بالهم﴾ إذا صلح البال سلمت الخواطر، وأبدع الفكر، وارتاحت النفس، واطمأن القلب، ويحرم العبد صلاح باله واستقرار حياته بسبب تماديه في الذنوب والمعاصي؛ فاحذرها، فرُبَّ ذنب وقع في مقتل!

وقفة

[3] ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ أي موضع فكر وعقل المؤمنين بالأمن والتوفيق والسـداد وقـوة الفهـم والرشـاد لما يوفقهـم له من محاسـن الأعمال ويطيب به اسمهـم في الدارين.

اسقاط

[3] ﴿ذلِكَ بِأَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الباطِلَ وَأَنَّ الَّذينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الحَقَّ مِن رَبِّهِم﴾ الذين كفروا يعرفون الباطل ويتبعونه، والذين آمنوا يعرفون الحق ويتبعونه، فتش فى قلبك ماذا تتبع؟

وقفة

[3] ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّـهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾ قال القشيري: «ويكون اتباع الحقِّ بموافقة السُّنَّة، ورعاية حقوق الله، وإيثار رضاه، والقيام بطاعته، ويكون اتباع الباطل بالابتداع، والعمل بالهوى، وإيثار الحظوظ، وارتكاب المعصية».

وقفة

[3] ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ﴾ النفس المستقيمة لا تختار إلا العدل والاستقامة؛ لإن اختيارها الطيب لا يعبر إلا على مكنونها الطيب.

وقفة

[3] ﴿كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ إذا أصلح الله بالك؛ فقد أصلح الله لك حالك، وشرح لك صدرك، ويسَّر لك أمرك، وعندها لا حزنٌ، ولا غم، ولا قلق، ولا توترٌ، ولا هم.

وقفة

[3] ﴿كَذلِكَ يَضرِبُ اللَّهُ لِلنّاسِ أَمثالَهُم﴾ إنما الأمثال للتوضيح، فماذا استفدت من هذا المثل: ﴿ذلِكَ بِأَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الباطِلَ وَأَنَّ الَّذينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الحَقَّ مِن رَبِّهِم﴾.

الإعراب :

- ﴿ ذلِكَ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة بعده في محل رفع خبره. اي ذلك الامر وهو اضلال اعمال احد الفريقين وتكفير سيئات الثاني كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق، ويجوز ان يكون «ذلك» في محل رفع خبر مبتدأ محذوف اي الامر ذلك بهذا السبب فيكون محل الجار والمجرور في محل نصب مفعولا له على هذا ومرفوعا على الاول واللام للبعد والكاف للخطاب.

- ﴿ بِأَنَّ الَّذِينَ: ﴾

- الباء حرف جر. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل.الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم «أن» و «أن» وما بعدها من اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل جر بالباء اي بسبب ان الذين .. فحذف المجرور المضاف «سبب» وحل المضاف اليه محله.

- ﴿ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. وجملة «كفروا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. اتبعوا: تعرب اعراب «كفروا» وجملة «اتبعوا» في محل رفع خبر «أن».الباطل: مفعول به منصوب بالفتحة.

- ﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ: ﴾

- معطوفة بالواو على بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ» وتعرب اعرابها.

- ﴿ مِنْ رَبِّهِمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الحق و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ كَذلِكَ: ﴾

- الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالاضافة واللام للبعد والكاف للخطاب والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر المبتدأ. اي مثل ذلك الضرب يضرب الله ..او تكون الكاف في محل نصب صفة-نعتا-لمفعول مطلق محذوف بتقدير: يضرب ضربا مثل ذلك.

- ﴿ يَضْرِبُ اللهُ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الله لفظ الجلالة:فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة

- ﴿ لِلنّاسِ أَمْثالَهُمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيضرب. أمثال: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. والضمير راجع الى الناس او الى المذكورين من الفريقين على معنى انه يضرب امثالهم لأجل الناس.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ حالَ الكُفَّارِ، ثم حالَ المؤمنينَ؛ بَيَّنَ هنا السببَ في عقاب الكافرين وثواب المؤمنين، قال تعالى :

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :محمد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى -مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم، ونصرهم على أعدائهم-:{ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} في الحرب والقتال، فاصدقوهم القتال، واضربوا منهم الأعناق، حَتَّى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم، فإذا فعلتم ذلك، ورأيتم الأسر أولى وأصلح،{ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} أي:الرباط، وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا، فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هربهم ومن شرهم، فإذا كانوا تحت أسركم، فأنتم بالخيار بين المن عليهم، وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم، أو يشتريهم أصحابهم بمال، أو بأسير مسلم عندهم.

وهذا الأمر مستمر{ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} أي:حتى لا يبقى حرب، وتبقون في المسألة والمهادنة، فإن لكل مقام مقالا، ولكل حال حكما، فالحال المتقدمة، إنما هي إذا كان قتال وحرب.

فإذا كان في بعض الأوقات، لا حرب فيه لسبب من الأسباب، فلا قتل ولا أسر.

{ ذَلِكَ} الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين، ومداولة الأيام بينهم، وانتصار بعضهم على بعض{ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ} فإنه تعالى على كل شيء قدير، وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا، حتى يبيد المسلمون خضراءهم.

{ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} ليقوم سوق الجهاد، ويتبين بذلك أحوال العباد، الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة، لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا، لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا.

{ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} لهم ثواب جزيل، وأجر جميل، وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم، لتكون كلمة الله هي العليا.

فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم، أي:لن يحبطها ويبطلها، بل يتقبلها وينميها لهم، ويظهر من أعمالهم نتائجها، في الدنيا والآخرة.

والفاء في قوله- تعالى-: فَإِذا لَقِيتُمُ لترتيب ما بعدها من إرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم فعله عند قتل أعدائهم، على ما قبلها وهو بيان حال الكفار.

فالمراد باللقاء هنا: القتال لا مجرد اللقاء والرؤية. كما أن المراد بالذين كفروا هنا المشركون وكل من كان على شاكلتهم ممن ليس بيننا وبينهم عهد بل بيننا وبينهم حرب وقتال.

وقوله- سبحانه-: فَضَرْبَ الرِّقابِ أمر للمؤمنين بما يجب فعله عند لقائهم لأعدائهم. وقوله: فَضَرْبَ منصوب على أنه مصدر لفعل محذوف. أى: فإذا كان حال الذين كفروا كما ذكرت لكم من إحباط أعمالهم بسبب اتباعهم الباطل وإعراضهم عن الحق، فإذا لقيتموهم للقتال، فلا تأخذكم بهم رأفة، بل اضربوا رقابهم ضربا شديدا.

والتعبير عن القتل بقوله: فَضَرْبَ الرِّقابِ، لتصويره في أفظع صوره. ولتهويل أمر هذا القتال، ولإرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم فعله.

قال صاحب الكشاف: قوله: لَقِيتُمُ من اللقاء وهو الحرب فَضَرْبَ الرِّقابِ أصله: فاضربوا الرقاب ضربا، فحذف الفعل وقدم المصدر، فأنيب منابه مضافا إلى المفعول، وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد، لأنك تذكر المصدر، وتدل على الفعل بالنصبة التي فيه.

وضرب الرقاب: عبارة عن القتل.. وذلك أن قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته، فوقع عبارة عن القتل، وإن ضرب بغير رقبته من المقاتل.

على أن في هذه العبارة من الغلظة والشدة، ما ليس في لفظ القتل، لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة، وهو حز العنق، وإطارة العضو الذي هو رأس البدن .

وقوله- سبحانه-: حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ بيان لما يكون من المؤمنين بعد مثل حركة أعدائهم، وإنزال الهزيمة بهم.

وقوله: أَثْخَنْتُمُوهُمْ من الإثخان بمعنى كثرة الجراح، مأخوذ من الشيء الثخين، أى: الغليظ. يقال: أثخن الجيش في عدوه، إذا بالغ في إنزال الجراحة الشديدة به، حتى أضعفه وأزال قوته.

والوثاق- بفتح الواو وكسرها- اسم للشيء الذي يوثق به الأسير كالرباط أى: عند لقائكم- أيها المؤمنون- لأعدائكم، فاضربوا أعناقهم، فإذا ما تغلبتم عليهم وقهرتموهم، وأنزلتم بهم الجراح التي تجعلهم عاجزين عن مقاومتكم، فأحكموا قيد من أسرتموه منهم، حتى لا يستطيع التفلت أو الهرب منكم.

وقوله- سبحانه- فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً إرشاد لما يفعلونه بعد ذلك.

والمن: الإطلاق بغير عوض، يقال: منّ فلان على فلان إذا أنعم عليه بدون مقابل.

والفداء: ما يقدمه الأسير من أموال أو غيرها لكي يفتدى بها نفسه من الأسر.

وقوله: مَنًّا وفِداءً منصوبان على المصدرية بفعل محذوف: أى: فإما تمنون عليهم بعد الأسر منا بأن تطلقوا سراحهم بدون مقابل، وإما أن تفدوا فداء بأن تأخذوا منهم فدية في مقابل إطلاق سراحهم.

وقوله- سبحانه- حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها غاية لهذه الأوامر والإرشادات.

وأوزار الحرب: آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها، كالسلاح وما يشبه.

قال الشاعر:

وأعددت للحرب أوزارها ... رماحا طوالا وخيلا ذكورا

أى: افعلوا بهم ما أمرناكم بفعله، واستمروا على ذلك حتى تنتهي الحرب التي بينكم وبين أعدائكم بهزيمتهم وانتصاركم عليهم.

وسميت آلات الحرب وأحمالها بالأوزار، لأن الحرب لما كانت لا تقوم إلا بها، فكأنها تحملها وتستقل بها، فإذا انقضت الحرب فكأنها وضعت أحمالها وانفصلت عنها.

ثم بين- سبحانه- الحكمة من مشروعية قتال الأعداء، مع أنه- سبحانه- قادر على إهلاك هؤلاء الأعداء، فقال: ذلِكَ وَلَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، وَلكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ.

واسم الإشارة: خبر لمبتدأ محذوف، أى: الأمر ذلك، أو في محل نصب على المفعولية بفعل محذوف، أى: افعلوا ذلك الذي أمرناكم به وأرشدناكم إليه واعلموا أنه- سبحانه- لو يشاء الانتصار من هؤلاء الكافرين والانتقام منهم لفعل، أى: لو يشاء إهلاكهم لأهلكهم، ولكنه- سبحانه- لم يفعل ذلك بل أمركم بمحاربتهم ليختبر بعضكم ببعض، فيتميز عن طريق هذا الاختبار والامتحان، قوى الإيمان من ضعيفه. كما قال- تعالى-: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ.

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك ما أعده للمجاهدين من ثواب عظيم فقال: وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أى: والذين استشهدوا وهم يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله.

فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ أى: فلن يضيع أعمالهم ولن يبطلها.

يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف ، ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا ) أي : أهلكتموهم قتلا ) فشدوا ) [ وثاق ] الأسارى الذين تأسرونهم ، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم ، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا ، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه . والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر ، فإن الله ، سبحانه ، عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء ، والتقلل من القتل يومئذ فقال : ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) [ الأنفال : 67 ، 68 ] .

ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية - المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه - منسوخة بقوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ] ) الآية [ التوبة : 5 ] ، رواه العوفي عن ابن عباس . وقاله قتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن جريج .

وقال الآخرون - وهم الأكثرون - : ليست بمنسوخة .

ثم قال بعضهم : إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط ، ولا يجوز له قتله .

وقال آخرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء ؛ لحديث قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر ، وقال ثمامة بن أثال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال له : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال : إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تمنن تمنن على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت .

وزاد الشافعي ، رحمه الله ، فقال : الإمام مخير بين قتله أو المن عليه ، أو مفاداته أو استرقاقه أيضا . وهذه المسألة محررة في علم الفروع ، وقد دللنا على ذلك في كتابنا " الأحكام " ، ولله الحمد والمنة .

وقوله : ( حتى تضع الحرب أوزارها ) قال مجاهد : حتى ينزل عيسى ابن مريم [ عليه السلام ] . وكأنه أخذه من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن إبراهيم بن سليمان ، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، عن جبير بن نفير أن سلمة بن نفيل أخبرهم : أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني سيبت الخيل ، وألقيت السلاح ، ووضعت الحرب أوزارها ، وقلت : " لا قتال " فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الآن جاء القتال ، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم : ويرزقهم الله منهم ، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . ألا إن عقر دار المؤمنين الشام ، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " .

وهكذا رواه النسائي من طريقين ، عن جبير بن نفير ، عن سلمة بن نفيل السكوني به .

وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن محمد بن مهاجر ، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، عن جبير بن نفير ، عن النواس بن سمعان قال : لما فتح على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتح فقالوا : يا رسول الله ، سيبت الخيل ، ووضعت السلاح ، ووضعت الحرب أوزارها ، قالوا : لا قتال ، قال : " كذبوا ، الآن ، جاء القتال ، لا يزال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم ، فيرزقهم منهم ، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ، وعقر دار المسلمين بالشام " .

وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رشيد به . والمحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل كما تقدم . وهذا يقوي القول بعدم النسخ ، كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى ألا يبقى حرب .

وقال قتادة : ( حتى تضع الحرب أوزارها ) حتى لا يبقى شرك . وهذا كقوله تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) [ البقرة : 193 ] . ثم قال بعضهم : ( حتى تضع الحرب أوزارها ) أي : أوزار المحاربين ، وهم المشركون ، بأن يتوبوا إلى الله عز وجل . وقيل : أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله ، عز وجل .

وقوله : ( ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ) أي : هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده ، ( ولكن ليبلو بعضكم ببعض ) أي : ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ، ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي " آل عمران " و " براءة " في قوله : ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) [ آل عمران : 142 ] .

وقال في سورة براءة : ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ) [ التوبة : 14 ، 15 ] .

ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين ، قال : ( والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ) أي : لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها . ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه ، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ، حيث قال :

حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي ، حدثنا ابن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن كثير بن مرة ، عن قيس الجذامي - رجل كانت له صحبة - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه : يكفر عنه كل خطيئة ، ويرى مقعده من الجنة ، ويزوج من الحور العين ، ويؤمن من الفزع الأكبر ، ومن عذاب القبر ، ويحلى حلة الإيمان " . تفرد به أحمد رحمه الله .

حديث آخر : قال أحمد أيضا : حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن بحير بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن للشهيد عند الله ست خصال : أن يغفر له في أول دفعة من دمه ، ويرى مقعده من الجنة ، ويحلى حلة الإيمان ، ويزوج من الحور العين ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه " .

وقد أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ، وعن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين " . وروي من حديث جماعة من الصحابة . وقال أبو الدرداء : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته " . ورواه أبو داود . والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدا .

القول في تأويل قوله تعالى : فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4)

يقول تعالى ذكره لفريق الإيمان به وبرسوله: ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) بالله ورسوله من أهل الحرب, فاضربوا رقابهم.

وقوله ( حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ) يقول: حتى إذا غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم, فصاروا في أيديكم أسرى ( فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ) يقول: فشدّوهم في الوثاق كيلا يقتلوكم, فيهربوا منكم.

وقوله ( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) يقول: فإذا أسرتموهم بعد الإثخان, فإما أن تمنوا عليهم بعد ذلك بإطلاقكم إياهم من الأسر, وتحرروهم بغير عوض ولا فدية, وإما أن يفادوكم فداء بأن يعطوكم من أنفسهم عوضا حتى تطلقوهم, وتخلوا لهم السبيل.

واختلف أهل العلم في قوله ( حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) فقال بعضهم: هو منسوخ نسخه قوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وقوله فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ .

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حُمَيد وابن عيسى الدامغانيّ, قالا ثنا ابن المبارك, عن ابن جُرَيج أنه كان يقول, في قوله ( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) نسخها قوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن السديّ( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) قال: نسخها فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) نسخها قوله فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ .

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) إلى قوله ( وَإِمَّا فِدَاءً ) كان المسلمون إذا لقوا المشركين قاتلوهم, فإذا أسروا منهم أسيرا, فليس لهم إلا أن يُفادوه, أو يمنوا عليه, ثم يرسلوه, فنسخ ذلك بعد قوله فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ : أي عظ بهم من سواهم من الناس لعلهم يذّكرون.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن عبد الكريم &; 22-155 &; الجزري, قال: كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه في أسير أُسر, فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا, فقال أبو بكر: اقتلوه, لقتلُ رجل من المشركين, أحبّ إليّ من كذا وكذا.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ )... إلى آخر الآية, قال: الفداء منسوخ, نسختها: فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ ... إلى كُلَّ مَرْصَدٍ قال: فلم يبق لأحد من المشركين عهد ولا حرمة بعد براءة, وانسلاخ الأشهر الحرم.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) هذا منسوخ, نسخه قوله: فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فلم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة بعد براءة.

وقال آخرون: هي محكمة وليست بمنسوخة, وقالوا: لا يحوز قتل الأسير, وإنما يجوز المن عليه والفداء.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا أبو عتاب سهل بن حماد, قال: ثنا خالد بن جعفر, عن الحسن, قال: أتى الحجاج بأسارى, فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله, فقال ابن عمر: ليس بهذا أُمرنا, قال الله عزّ وجلّ( حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) قال: (1) البكاء بين يديه فقال الحسن: لو كان هذا وأصحابه لابتدروا إليهم.

حدثنا ابن حميد وابن عيسى الدامغانيّ, قالا ثنا ابن المبارك, عن ابن جُرَيج, عن عطاء أنه كان يكره قتل المشرك صبرا, قال: ويتلو هذه الآية ( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) .

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن الحسن, قال: لا تقتل الأسارى إلا في الحرب يهيب بهم العدوّ.

قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, قال: كان عمر بن عبد العزيز يفديهم الرجل بالرجل, وكان الحسن يكره أن يفادى بالمال.

قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن رجل من أهل الشأم ممن كان يحرس عمر بن عبد العزيز, وهو من بني أسد, قال: ما رأيت عمر رحمه الله قتل أسيرا إلا واحدا من الترك كان جيء بأسارى من الترك, فأمر بهم أن يُسترقوا, فقال رجل ممن جاء بهم: يا أمير المومنين, لو كنت رأيت هذا لأحدهم وهو يقتل المسلمين لكثر بكاؤك عليهم, فقال عمر: فدونك فاقتله, فقام إليه فقتله.

والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة, وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بيَّنا في غير موضع في كتابنا إنه ما لم يجز اجتماع حكميهما في حال واحدة, أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر, وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المنّ والفداء والقتل إلى الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , وإلى القائمين بعده بأمر الأمة, وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية, لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرى, وذلك قوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ... الآية، بل ذلك كذلك, لأن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كذلك كان يفعل فيمن صار أسيرا في يده من أهل الحرب, فيقتل بعضا, ويفادي ببعض, ويمنّ على بعض, مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي مُعَيْطٍ وقد أتي به أسيرا, وقتل بني قُرَيظة, وقد نـزلوا على حكم سعد, وصاروا في يده سلما, وهو على فدائهم, والمنّ عليهم قادر, وفادى بجماعة أسارى المشركين الذين أُسروا ببدر, ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفيّ, وهو أسير في يده, ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم, إلى أن قبضه إليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم دائما ذلك فيهم, وإنما ذكر جلّ ثناؤه في هذه الآية المنّ والفداء في الأسارى, فخصّ ذكرهما فيها, لأن الأمر بقتلهما والإذن منه بذلك قد كان تقدم في سائر آي تنـزيله مكرّرا, فأعلم نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بما ذكر في هذه الآية من المنّ والفداء ما له فيهم مع القتل.

وقوله ( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) يقول تعالى ذكره: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم, وافعلوا بأسراهم ما بيَّنت لكم, حتى تضع الحرب آثامها وأثقال أهلها, المشركين بالله بأن يتوبوا إلى الله من شركهم, فيؤمنوا به وبرسوله, ويطيعوه في أمره ونهيه, فذلك وضع الحرب أوزارها, وقيل: ( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) والمعنى: حتى تلقي الحرب أوزار أهلها. وقيل: معنى ذلك: حتى يضع المحارب أوزاره.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى: وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ووقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) قال: حتى يخرج عيسى ابن مريم, فيسلم كلّ يهودي ونصرانيّ وصاحب ملة, وتأمن الشاة من الذئب, ولا تقرض فأرة جِرابا, وتذهب العداوة من الأشياء كلها, ذلك ظهور الإسلام على الدين كله, وينعم الرجل المسلم حتى تقطر رجله دما إذا وضعها.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) حتى لا يكون شرك.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) قال: حتى لا يكون شرك.

ذكر من قال : عني بالحرب في هذا الموضع: المحاربون.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور عن معمر, عن قتادة ( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) قال الحرب: من كان يقاتلهم سماهم حربا.

وقوله ( ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ ) يقول تعالى ذكره: هذا الذي أمرتكم به أيها المؤمنون من قتل المشركين إذا لقيتموهم في حرب, وشدّهم وثاقا بعد قهرهم, وأسرهم, والمنّ والفداء ( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) هو الحق الذي ألزمكم ربكم ولو يشاء ربكم, ويريد لانتصر من هؤلاء المشركين الذين بين هذا الحكم فيهم بعقوبة منه لهم عاجلة, وكفاكم ذلك كله, ولكنه تعالى ذكره كره الانتصار منهم, وعقوبتهم عاجلا إلا بأيديكم أيها المؤمنون ( لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ) يقول: ليختبركم بهم, فيعلم المجاهدين منكم والصابرين, ويبلوهم بكم, فيعاقب بأيديكم من شاء منهم, ويتعظ من شاء منهم بمن أهلك بأيديكم من شاء منهم حتى ينيب إلى الحقّ.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ ) إي والله بجنوده الكثيرة كلّ خلقه له جند, ولو سلط أضعف خلقه لكان جندا.

وقوله ( وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء الحجاز والكوفة ( وَالَّذِينَ قَاتَلُوا ) بمعنى: حاربوا المشركين, وجاهدوهم, بالألف; وكان الحسن البصري فيما ذُكر عنه يقرأه ( قُتِّلُوا ) بضم القاف وتشديد التاء, بمعنى: أنه قتلهم المشركون بعضهم بعد بعض, غير أنه لم يُسمّ الفاعلون. وذُكر عن الجحدريّ عاصم أنه كان يقرأه ( وَالَّذِينَ قَتَلُوا ) بفتح القاف وتخفيف التاء, بمعنى: والذين قتلوا المشركون بالله. وكان أبو عمرو يقرأه ( قُتِلُوا ) بضم القاف وتخفيف التاء بمعنى: والذين قتلهم المشركون, ثم أسقط الفاعلين, فجعلهم لم يسمّ فاعل ذلك بهم.

وأولى القراءات بالصواب قراءة من قرأه ( وَالَّذِينَ قَاتَلُوا ) لاتفاق الحجة من القرّاء, وإن كان لجميعها وجوه مفهومة.

وإذ كان ذلك أولى القراءات عندنا بالصواب, فتأويل الكلام: والذين قاتلوا منكم أيها المؤمنون أعداء الله من الكفار في دين الله, وفي نصرة ما بعث به رسوله محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من الهدى, فجاهدوهم في ذلك ( فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ) فلن يجعل الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا ضلالا عليهم كما أضلّ أعمال الكافرين.

وذُكر أن هذه الآية عُنِي بها أهل أحد.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ) ذُكر لنا أن هذه الآية أُنـزلت يوم أُحد ورسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الشِّعْب, وقد فَشَت فيهم الجراحات والقتل, وقد نادى المشركون يومئذ: اُعْلُ هُبَلْ, فنادى المسلمون: الله أعلى وأجلّ, فنادى المشركون: يوم بيوم, إن الحرب سجال, إن لنا عُزَّى, ولا عُزَّى لكم, قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " اللهُ مَوْلانا وَلا مَوْلَى لَكُمْ. إنَّ القَتْلَى مُخْتَلِفَةٌ, أمَّا قَتْلانا فأَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ, وأمَّا قَتْلاكم فَفِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ" .

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ) قال: الذين قُتلوا يوم أُحد.

------------------------

الهوامش:

(1) لعله سقط من الأصل هنا كلمة أو نحوها ، مثل اشتد أو علا ، أو ارتفع أي ارتفع : بكاء الأسرى بين يدي الحجاج .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ المسلم الصادق مقدام فأغلى ما يملك يقدمها رخيصة في سبيل كلمة لا إله إالا الله محمد رسول الله.

وقفة

[4] ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضربَ الرقاب﴾ الجهاد في الإسلام شرع لمقاصد كبرى منها: كفّ شر الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله، والانتصار لأهل الإيمان الذين آذاهم الكفار.

وقفة

[4] ﴿فَإِذا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَروا فَضَربَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثخَنتُموهُم فَشُدُّوا الوَثاقَ﴾ للقتال خطط وترتيبات وكر وفر وخدع، ولكن بعد ذلك حدوث النصر إنما هو فقط إرادة الله عز وجل.

لمسة

[4] ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ لم قدّم (المن) على (الفداء)؟ إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال، فالمجاهد في سبيل الله يقاتل لإعلاء كلمة الله، لا لمغنم دنيوي.

وقفة

[4] ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ المن والفداء والقتل والاسترقاق خيارات في الإسلام للتعامل مع الأسير الكافر، يؤخذ منها ما يحقق المصلحة.

وقفة

[4] ﴿ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّـهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ قد يدمي قلبك أهل الحق ينكل بهم عدوهم؛ لكن اعلم أن المؤمن عند الله بمكانة، وقد يؤخر نصره لهم لحكمة.

وقفة

[4] قاعدة قرآنية عزيزة استحضرها وأنت تشاهد أحداث المدافعة بين الحق والباطل ﴿ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض﴾.

وقفة

[4] ما أعظم ما تسكبه هذه الآية في قلب المتدبر لها من طمأنينة ويقين بحكمة الله وعلمه! وأنه سبحانه لا يعجل لعجلة عباده، وأن من وراء ما يحصل حِكَمًا بالغة، تتقاصر دونها عقول البشر وأفهامهم.

وقفة

[4] للظالم دور مرسوم: يختبر الله به المظلوم؛ ليرى صبره، فإن نجح في الاختبار كافأه الله على صبره بالنصر المحتوم.

وقفة

[4] ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّـهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ إنهم لا يعجزونه وهو القاهر فوق عباده، ولكن ليبلونا في نصرتنا لإخواننا.

وقفة

[4] ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّـهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ لو يشاء الله لانتصر للمؤمنين بغير قتال، ولكن جعل عقوبة الكافر على أيديكم، فشرع الجهاد ليختبركم بهم ولينصر بكم دينه.

وقفة

[4] تضمنت سورة محمد جملةً من القواعد القرآنية منها: ﴿ولو يشاء الله لانتصر منهم﴾، ﴿إن تنصروا الله ينصركم﴾ [7]، ﴿والذين اهتدوا زادهم هدى﴾ [17]، ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [33]، ﴿وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾ [38]، والمهم هو النظر في أثر هذه القواعد في حياتنا وقلوبنا، إذ استخراجها وسيلة لا غاية، والموفق من رزق الفهم ثم العمل.

وقفة

[4] ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّـهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ فإنه تعالى على كل شيء قدير، وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدًا، حتى يبيد المسلمون خضراءهم، ﴿وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ﴾ ليقوم سوق الجهاد، ويتبين بذلك أحوال العباد: الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانًا صحيحًا عن بصيرة، لا إيمانًا مبنيًا على متابعة أهل الغلبة؛ فإنه إيمان ضعيف جدًّا لا يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا.

وقفة

[4] ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّـهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ﴾ كم تسقط من أقنعة وقت الشدائد!

وقفة

[4] ما دمت على الحق فلن يضيعك الله، وله الحكمة البالغة في تعجيل نصرك أو تأخيره، فقل آمنت بالحكيم ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّـهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ﴾.

وقفة

[4] لا يرفع الله البلاء إلا بابتلاء، وهو قادرٌ على رفعه بدونه، ولكن ليميز الصفوف ويُطهِّر النفوس ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّـهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ﴾.

وقفة

[4] يؤخر الله نصره على عباده؛ لأنه بمزيد الابتلاء يكون الاصطفاء، ويتميَّز الصادق من المنافق ﴿ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض﴾.

وقفة

[4] ﴿وَلَو يَشاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنهُم وَلكِن لِيَبلُوَ بَعضَكُم بِبَعضٍ﴾ نعم، بمقدوره عز وجل أن ينتصر لدينه دون قتال ومشقة، ولكن الغرض الأساسى من ذلك هو التمحيص؛ لنعلم المؤمن الحق من الكافر، ونميز المنافق من بينهم.

وقفة

[4] ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ قال الرازي: «القتل ليس بإهلاك بالنسبة إلى المؤمن، فإنه يورث الحياة الأبدية».

وقفة

[4] ﴿وَالَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعمالَهُم﴾ النية الخالصة لله هى الطريق للفوز.

وقفة

[4] لست أخشى على الأبدان في المعركة ضد الباطل؛ فالله قد وعد ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾، لكن أخشى من تفرق القلوب أو يأسها من رَوح الله.

الإعراب :

- ﴿ فَإِذا: ﴾

- الفاء استئنافية. إذا: ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون خافض لشرطه متعلق بجوابه متضمن معنى الشرط.

- ﴿ لَقِيتُمُ الَّذِينَ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة. لقيتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور.الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.

- ﴿ كَفَرُوا: ﴾

- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. و «لقيتم» من اللقاء وهو الحرب.

- ﴿ فَضَرْبَ الرِّقابِ: ﴾

- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب والفاء واقعة في جواب الشرط و «ضرب» مفعول مطلق-مصدر-منصوب وعلامة نصبه الفتحة وحذف عامله لانه وقع بدلا من اللفظ بالفعل. الرقاب: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة واصله:فاضربوا الرقاب ضربا فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب منابه مضافا الى المفعول وفيه اختصار مع اعطاء معنى التوكيد بمعنى: فاقتلوهم.

- ﴿ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ: ﴾

- حرف غاية وابتداء. إذا: اعربت. اثخنتم:فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور والواو لاشباع الميم و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به. وجملة «اثخنتموهم» في محل جر بالاضافة بمعنى اكثرتم قتلهم واغلظتموه.

- ﴿ فَشُدُّوا الْوَثاقَ: ﴾

- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب والفاء واقعة في جواب الشرط بمعنى:فأسروهم. شدوا: فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. الوثاق: مفعول به منصوب بالفتحة.

- ﴿ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ: ﴾

- الفاء استئنافية. اما: حرف تفصيل لا عمل له ومعناها هنا التخيير. منا: مفعول مطلق-مصدر-منصوب بفعله المضمر بتقدير فاما تمنون منا او ثم منوا عليهم. بعد: ظرف زمان مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة في محل نصب اي ثم منوا عليهم بعد اطلاقهم وهو تفصيل لما تقدم من قوله فشدوا الوثاق. وقد حذف الفعل لدلالة المصدر عليه.

- ﴿ وَإِمّا فِداءً حَتّى: ﴾

- معطوفة بالواو على «اما منا» وتعرب اعرابها اي واما تفدون فداء او خذوا منهم الفدية. حتى: حرف جر بمعنى الى أن.

- ﴿ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها: ﴾

- فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد «حتى» وعلامة نصبه الفتحة. الحرب: فاعل مرفوع بالضمة. اوزار: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وجملة تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها» صلة «أن» المضمرة لا محل لها من الاعراب. و «أن» المضمرة وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحتى. والقول كناية عن الانقضاء بتقدير حتى يضع اهل الحرب اثقالهم.

- ﴿ ذلِكَ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره:الامر ذلك. او في محل نصب مفعول به اي افعلوا ذلك واللام للبعد والكاف للخطاب.

- ﴿ وَلَوْ يَشاءُ اللهُ: ﴾

- الواو استئنافية. لو: حرف شرط غير جازم. يشاء:فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة بمعنى لو شاء الله الانتقام. فحذف المفعول اختصارا ولان ما بعده يدل عليه.

- ﴿ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ: ﴾

- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب واللام واقعة في جواب «لو».انتصر: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. من: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن. والجار والمجرور متعلق بانتصر بمعنى: لانتقم منهم.

- ﴿ وَلكِنْ لِيَبْلُوَا: ﴾

- الواو زائدة. لكن: حرف استدراك لا عمل له لانه مخفف.ليبلو: اللام حرف جر للتعليل و «يبلو» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو.وجملة «يبلو» صلة «أن» المضمرة لا محل لها من الاعراب و «أن» المضمرة وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بمضمر.التقدير: ولكن امركم بالقتال ليبلو بعضكم ببعض.

- ﴿ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور. ببعض: جار ومجرور متعلق بيبلو.

- ﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا: ﴾

- الواو استئنافية. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. قتلوا: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل والالف فارقة.وجملة «قتلوا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بقتلوا. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة.

- ﴿ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ: ﴾

- الفاء واقعة في جواب «الذين» المتضمن معنى الشرط اي بمعنى «من».لن: حرف نصب ونفي واستقبال. يضل: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. اعمال: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة بمعنى: فلن يضيع اعمالهم'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ حالَ الفريقيْنِ -مَن يَتَّبعُ الباطِلَ، وهو حِزبُ الشَّيطانِ، ومَن يَتَّبعُ الحَقَّ، وهو حِزبُ الرَّحمنِ-؛ أمَرَ هنا بجهادِ الكفَّارِ، قال تعالى: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ولَمَّا أمَرَهم بقِتالِ المُشرِكين؛ أعقَبَ الأمْرَ بوَعْدِ الجَزاءِ على فِعْلِه، قال تعالى:

﴿ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فشدوا:

1- بضم الشين، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة السلمى.

فداء:

وقرئ:

فدى، بالقصر، وهى قراءة ابن كثير، فى رواية شبل.

قتلوا:

1- مبنيا للمفعول، والتاء خفيفة، وهى قراءة قتادة، والأعرج، والأعمش، وأبى عمرو، وحفص.

وقرئ:

2- بفتح التاء والقاف، بغير الف، وهى قراءة الجمهور.

يضل:

وقرئ:

1- مبنيا للمفعول، و «أعمالهم» بالرفع، وهى قراءة على.

2- بفتح الياء، من «يضل» ، و «أعمالهم» بالرفع.

مدارسة الآية : [5] :محمد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴾

التفسير :

{ سَيَهْدِيهِمْ} إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة،{ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ} أي:حالهم وأمورهم، وثوابهم يكون صالحا كاملا لا نكد فيه، ولا تنغيص بوجه من الوجوه.

بل سَيَهْدِيهِمْ أى: بل سيوصلهم إلى طريق السعادة والفلاح.

وَيُصْلِحُ بالَهُمْ أى: ويصلح أحوالهم وشئونهم وقلوبهم.

وقوله : ( سيهديهم ) أي : إلى الجنة ، كقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ) [ يونس : 9 ] .

وقوله : ( ويصلح بالهم ) أي : أمرهم وحالهم ،

القول في تأويل قوله تعالى : سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5)

يقول تعالى ذكره: سيوفق الله تعالى ذكره للعمل بما يرضى ويحبّ, هؤلاء الذين قاتلوا في سبيله,( وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ) ويصلح أمرهم وحالهم في الدنيا والآخرة .

التدبر :

تفاعل

[5] ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾ قل: «اللهم ارزقنا راحة البال وصلاح الحال».

وقفة

[5] أن تكون صافي الذهن، لا يحمل قلبك الهموم، صالح البال؛ نعمة قلَّ من يُدركها، وهي من نعيم الجنة، قال تعالى: ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾، اللهم صلاح البال.

وقفة

[5] ﴿سَيَهديهِم وَيُصلِحُ بالَهُم﴾ ويأتى ذكر صلاح البال مرة أخرى بعد آيات عن القتال والمشقة كرسالة طمأنة وهداية للنفوس.

وقفة

[5] ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾ إن قلتَ: كيف قال ذلك تعالى في حقِّ الشهداء بعدما قتتلوا، مع أن الهداية إنما تكون قبل الموت لا بعده؟ قلتُ: معناه سيهديهم إلى محاجَّة منكرٍ ونكير، وقيل: سيهديهم يوم القيامة إلى طريق الجنة.

وقفة

[5] ﴿وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾ أي: موضع فِكرهم؛ فيجعله مهيأ لكل خير، بعيدًا عن كل شر، آمنًا من المخاوف، مطمئنًّا بالإيمان بما فيه من السكينة، فإذا قتل أحد في سبيله تولى سبحانه وتعالى ورثته بأحسن من تولي المقتول لو كان حيًّا.

وقفة

[5] ﴿وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾ بالحياة قد يمر المرء بظروف يظن أن ماله من مخرج، لكن الذي بيده إصلاح الحال وتبديل الأحوال هو الله؛ فتوكل عليه.

وقفة

[5] ﴿وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾ راحة بال الشهداء! قال البقاعي: «أي موضع فكرهم، فيجعله مهيَّأً لكل خير، بعيدًا عن كل شر، آمنًّا من المخاوف، مطمئنًّا بالإيمان بما فيه من السكينة، فإذا قُتِل أحد في سبيله تولى سبحانه وتعالى ورثته بأحسن مِن تولي المقتول لو كان حيًّا».

الإعراب :

- ﴿ سَيَهْدِيهِمْ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدإ الَّذِينَ قُتِلُوا» الواردة في الآية الكريمة السابقة. السين: حرف تسويف-استقبال-.يهدي:فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به بمعنى سيهديهم اليه.

- ﴿ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على «سيهديهم» وتعرب اعرابها وعلامة رفع الفعل الضمة الظاهرة و «بال» مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة بمعنى وسيصلح حالهم وشأنهم اي حال الذين قتلوا في سبيله سبحانه. وفاعل الفعلين ضمير مستتر جوازا تقديره: هو.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا أمَرَهم بقِتالِ المُشرِكين؛ ذكرَ اللهُ هنا ما لهم عنده من جزيل الثواب، قال تعالى:

﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :محمد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾

التفسير :

{ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ} أي:عرفها أولا، بأن شوقهم إليها، ونعتها لهم، وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها، التي من جملتها القتل في سبيله، ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه، ثم إذا دخلوا الجنة، عرفهم منازلهم، وما احتوت عليه من النعيم المقيم، والعيش السليم.

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ أى: ويدخلهم بعد كل ذلك الجنة يوم القيامة ويهديهم إلى بيوتهم ومساكنهم فيها، بحيث لا يخطئونها، حتى لكأنهم يقيمون فيها منذ خلقوا، وذلك كله بإلهام من الله- تعالى- لهم.

قال الآلوسى ما ملخصه: عَرَّفَها لَهُمْ هذا التعريف في الآخرة. قال مجاهد: يهدى أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم، وحيث قسم الله- تعالى- لهم منها، لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا.. وذلك بإلهام منه- عز وجل-.

وورد في بعض الآثار أن حسناته تكون دليلا له على منزله فيها، وقيل: إنه- تعالى-:

رسم على كل منزل اسم صاحبه وهو نوع من التعريف.

وقيل: معنى عرفها لهم. طيبها لهم من العرف وهو الرائحة الطيبة، ومنه طعام معرف، أى مطيب.

وعن الجبائي أن التعريف في الدنيا، وهو يذكر أوصافها، والمراد أنه- سبحانه- لم يزل يمدحها لهم، حتى عشقوها، فاجتهدوا في فعل ما يوصلهم إليها..

هذا ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآيات ما يأتى:

1- وجوب قتال الكافرين بكل شدة وقوة، حتى تضعف شوكتهم، وتدول دولتهم، ويخضعوا لحكم شريعة الإسلام فيهم.

وفي هذه المعنى وردت آيات كثيرة، منها قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

2- أخذ بعض العلماء من قوله- تعالى-: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها أن الأسير من الأعداء يدور أمره بين هاتين الحالتين إما أن نطلق سراحه بدون مقابل، وإما أن نطلق سراحه في مقابل فدية معينة نأخذها منه، وقد تكون هذه الفدية مالا، أو عملا، أو غير ذلك مما فيه منفعة للمسلمين.

ويرى بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بقوله- تعالى-: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ .

ويرى المحققون من العلماء أن هذه الآية، وهي قوله- تعالى-: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً. تحكى حالات معينة يكون أمر الأسرى فيها دائرا بين المن والفداء، لأنهما من مصلحة المسلمين، وهناك حالات أخرى يكون الأصلح فيها قتل الأعداء، أو استرقاقهم.

فمسألة الأسرى من الأعداء، يكون الحكم فيها على حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين، ومرجع الحكم فيها إلى البصراء بالحرب وبوضع خططها، لأنهم أعرف الناس بكيفية معاملة الأسرى.

وهذا الرأى الأخير هو الذي تطمئن إليه النفس، لأنه الثابت من فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومن أفعال أصحابه، ولأن ذكر المن والفداء لا ينافي جواز غيره كالقتل- مثلا- لأن هذا الغير مفهوم من آيات أخرى ذكرت هذا الحكم في أوقات وحالات معينة.

وقد رجح هذا الرأى كثير من العلماء، منهم الإمام ابن جرير، فقد قال ما ملخصه- بعد أن ساق جملة من الأقوال-: والصواب من القول عندنا في ذلك، أن هذه الآية محكمة غير منسوخة لأنه غير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن والقتل والفداء إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم وإلى القائمين بعده بأمر الأمة. وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية، لأنه قد أذن- سبحانه- بقتلهم في آيات أخرى منها فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.

وقد فعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم كل ذلك، مع الأسرى ففي بدر قتل عقبة بن أبى معيط.

وأخذ الفداء من غيره.. ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده .

وقال القرطبي- بعد أن ذكر أربعة أقوال-: الخامس: أن الآية محكمة، والإمام مخير في كل حال.

وبهذا قال كثير من العلماء منهم: ابن عمر، والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعى والثوري والأوزاعى.. وغيرهم، وهو الاختيار لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك. فقد قتل النبي صلّى الله عليه وسلّم في بدر النضر بن الحارث. وأخذ الفداء من أسارى بدر.. وقد منّ على سبى هوازن. وهذا كله ثابت في الصحيح .

وقال بعض العلماء ما ملخصه: وما نحسبنا مخطئين إذ قلنا إن الذي كان من النبي صلّى الله عليه وسلّم من الأعمال المختلفة، كان نزولا على مقتضى المصلحة، ولذلك نراه كان يجتهد في تعرف وجوه المصلحة، فيستشير أصحابه.

ولو كان الأمر أمر خطة مرسومة، واحدا لا يتخطى. ما كان هناك معنى للاستشارة، ولا للنزول على رأى بعض أصحابه، ولما خالف في الحرب الواحدة بين أسير وأسير، فقتل هذا، وأخذ الفداء من هذا. ومنّ على هذا.

وإذا فالمصلحة العامة وحدها هي لمحكمة، وهي الخطة التي تتبع في الحروب، خصوصا والحرب مكر وخديعة، وما دامت مكرا أو خديعة فليترك للماكرين وضع خطط المكر والخديعة ولا يرسم لهم كيف يمكرون، وإلا ما كانوا ما كرين .

3- بشارة الشهداء بالثواب الجزيل، وبالأجر العظيم، ويكفى لذلك قوله- تعالى-:

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ.

وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات جملة من الأحاديث منها: ما أخرجه الإمام أحمد عن قيس الجذامي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يعطى الشهيد ست خصال: عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ومن عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان .

ثم وجه- سبحانه- نداء إلى المؤمنين بشرهم بنصره متى نصروا دينه، وتوعد الكافرين بالخيبة والخسران، ووبخهم على عدم تدبرهم في مصير الذين من قبلهم، وسلى النبي صلّى الله عليه وسلّم عما أصابه من أعدائه، فقال- تعالى-:

( ويدخلهم الجنة عرفها لهم ) أي : عرفهم بها وهداهم إليها .

قال مجاهد : يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم ، وحيث قسم الله لهم منها ، لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا ، لا يستدلون عليها أحدا . وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا .

وقال محمد بن كعب : يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة ، كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة .

وقال مقاتل بن حيان : بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة ، ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له ، فيعرفه كل شيء أعطاه الله في الجنة ، فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل [ إلى ] منزله وأزواجه ، وانصرف الملك عنه ، ذكرهن ابن أبي حاتم ، رحمه الله .

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضا ، رواه البخاري من حديث قتادة ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري [ رضي الله عنه ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار ، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ، والذي نفسي بيده ، إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا " .

( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ) يقول: ويُدخلهم الله جنته عرّفها, يقول: عرّفها وبيَّنها لهم, حتى إن الرجل ليأتي منـزله منها إذا دخلها كما كان يأتي منـزله في الدنيا, لا يشكل عليه ذلك.

كما حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, عن أبي سعيد الخُدريّ, قال: " إذا نجَّى الله المؤمنين من النار حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار, فاقتصّ بعضهم من بعض مظالم كثيرة كانت بينهم في الدنيا, ثم يُؤذن لهم بالدخول في الجنة, قال: فما كان المؤمن بأدلَّ بمنـزله في الدنيا منه بمنـزله في الجنة حين يدخلها ".

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ) قال: أي منازلهم فيها.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ) قال: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم, وحيث قسم الله لهم لا يخطئون, كأنهم سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ) قال: بلغنا عن غير واحد قال: يدخل أهل الجنة الجنة, ولهم أعرف بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا التي يختلفون إليها في عمر الدنيا; قال: فتلك قول الله جلّ ثناؤه ( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ).

التدبر :

وقفة

[6] ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ تأكد يا عبد الله ما أنت إلا روح غريبة في بقعة غريبة، وعما قريب سترحل لوطنك النقي، وطن لا هم به ولا نصب.

وقفة

[6] ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ عرَّفها لهم في الدنيا وأذاقهم بعضًا من نعيمها، إنها جنة القرب من الله، يا رب لا تحرمنا حلاوة القرب منك.

وقفة

[6] ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ أي بَيَّن لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا يخطؤون ولا يستدلون عليها أحدًا؛ كأنهم سكانها منذ خلقوا، فيكون المؤمن أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه منه إلى منزله وأهله في الدنيا، هذا قول أكثر المفسرين.

وقفة

[6] ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا» [البخاري 6535].

وقفة

[6] ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ قال مجاهد: «يمشي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم، وما قسم الله عز وجل لهم فيها، لا يخطئون شيئًا منها، كأنهم ساكنوها منذ خُلِقوا، لا يستدِلون عليها أحدًا».

تفاعل

[6] ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ سَل الله الجنة الآن.

وقفة

[6] ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ قال مجاهد: «يهتدي أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون، كأنهم ساكِنوها منذ خُلقوا».

وقفة

[6] ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ أي: عرَّفها أولًا، بأن شوقهم إليها، ونعتها لهم، وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها، التي من جملتها القتل في سبيله، ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه، ثم إذا دخلوا الجنة، عرَّفهم منازلهم، وما احتوت عليه من النعيم المقيم، والعيش السليم.

وقفة

[4-6] عظم فضل الشهادة في سبيل الله.

الإعراب :

- ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «سيهديهم» وتعرب اعرابها وعلامة رفع الفعل الضمة الظاهرة و «الجنة» مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والاصل ويدخلهم الى الجنة فلما حذف حرف الجر انتصب انتصاب المفعول به اي عدي الفعل اليه مباشرة.

- ﴿ عَرَّفَها لَهُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب حال من الجنة او تكون صلة موصول محذوف بتقدير الجنة التي عرفها لهم بمعنى: اعلمها لهم وبينها او طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة وهي فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به واللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام. والجار والمجرور متعلق بعرف.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا كان ثَوابُ مَن قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ ثَوابًا عَظيمًا؛ أتْبَعَه هنا ثَوابًا أعظَمَ منه، قال تعالى:

﴿ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :محمد المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن .. ﴾

التفسير :

هذا أمر منه تعالى للمؤمنين، أن ينصروا الله بالقيام بدينه، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك، نصرهم الله وثبت أقدامهم، أي:يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسامهم على ذلك، ويعينهم على أعدائهم، فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه، وييسر له أسباب النصر، من الثبات وغيره.

والمراد بنصر المؤمنين لله- تعالى- نصرهم لدينه، بأن يستقيموا على أمره ويتبعوا الرسول صلّى الله عليه وسلّم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه.

والمعنى: يا من آمنتم بالله- تعالى- حق الإيمان، إن تنصروا دين الله- عز وجل- وتتبعوا رسوله، يَنْصُرْكُمْ- سبحانه- على أعدائكم وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ عند قتالكم إياهم ويوفقكم بعد ذلك للثبات على دينه، والشكر على نعمه.

وفي معنى هذه الآية، وردت آيات كثيرة، منها قوله- تعالى-: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ .

وقوله- سبحانه-: كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ.

وقوله- عز وجل-: إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ .

ثم قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) ، كقوله : ( ولينصرن الله من ينصره ) [ الحج : 40 ] ، فإن الجزاء من جنس العمل ; ولهذا قال : ( ويثبت أقدامكم ) ، كما جاء في الحديث : " من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة".

وقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ) يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله, إن تنصروا الله ينصركم بنصركم رسوله محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على أعدائه من أهل الكفر به وجهادكم إياهم معه لتكون كلمته العُليا ينصركم عليهم, ويظفركم بهم, فإنه ناصر دينه وأولياءه.

كما حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ) لأنه حقّ على الله أن يعطي من سأله, وينصر من نصره.

وقوله ( وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ) يقول: ويقوّكم عليهم, ويجرّئكم, حتى لا تولوا عنهم, وإن كثر عددهم, وقلّ عددكم.

التدبر :

وقفة

[7] ألستَ مؤمنًا؟! من علامات الإيمان أنك إذا سمعت آية مُصدّرة بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تشعر أنك مَعْنِيٌ بها، وأنها موجهةٌ لك.

وقفة

[7] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّـهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ فيه ردٌّ على الأغبياء الذين يقولون إنَّ الله ليس بحاجة من يدافع عنه وعن دينه، وذلك أنَّهم فهموا بأنَّ الله هو المُحتاج إلى ذلك الدفاع، وما علموا أنَّ المُحتاج إليه هم العبيد، والله غنيٌّ عنهم وعن دفاعهم.

وقفة

[7] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّـهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين، ثم يقولون: إن الله سينصرنا مغررون; لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى. ومعنى نصر المؤمنين لله: نصرهم لدينه ولكتابه، وسعيهم وجهادهم في أن تكون كلمته هي العليا، وأن تقام حدوده في أرضه، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه.

وقفة

[7] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّـهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ دليل على أن من استشعر التقوى في مقاصده، وأخلص النية لله في أعماله، لم يسلمه الله إلى عدوه، ولم يُعْلِه عليه، وكان الظفر له على من ناوأه.

وقفة

[7] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّـهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ نصرك لدين الله إنما هو نصرٌ لك حين يخذلك الناس، وثباتٌ لك حين تزلُّ الاقدام.

عمل

[7] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّـهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ لا تنتظر نصر الله إن لم تنصره بنفسك، وقدمت رضاه عن رغبات روحك، واثبت صدق توجهك إليه.

وقفة

[7] ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدامَكُم﴾ سنة إلهية.

عمل

[7] ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدامَكُم﴾ بادر بنصر الله أولًا لينصرك.

وقفة

[7] ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدامَكُم﴾ رجاءً أعد قراءة النداء فى مستهل الآية الكريمة.

وقفة

[7] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّـهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ لا يتأخر نصر الله إلا إن تأخر نصر العبد لربه على نفسه، وذلك بطاعة أوامره واجتناب نواهيه.

عمل