الإحصائيات

سورة الصافات

| ترتيب المصحف | 37 | ترتيب النزول | 56 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 7.00 |

| عدد الآيات | 182 | عدد الأجزاء | 0.35 |

| عدد الأحزاب | 0.70 | عدد الأرباع | 2.90 |

| ترتيب الطول | 28 | تبدأ في الجزء | 23 |

| تنتهي في الجزء | 23 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 1/17 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (10) عدد الآيات (10)

القسمُ بالملائكةِ أنَّ المعبودَ بحقٍّ واحدٌ، ثُمَّ بيانُ بعضِ الأدلَّةِ على وجودِ اللهِ وقدرتِه ووحدانيتِه: خلقُ السمواتِ والأرضِ، وخلقُ المشارقِ والمغاربِ، وتزيينُ السماءِ بالكواكبِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (11) الى الآية رقم (21) عدد الآيات (11)

بعدَ ذكرِ أدلَّةِ وجودِ اللهِ وقدرتِه ووحدانيتِه يأتي هنا التَّعجبُ من مُنكِري البعثِ، وذكرُ بعضِ أقوالِهم الباطلةِ، ثُمَّ إثباتُ البعثِ والنَّفخِ في الصُّورِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

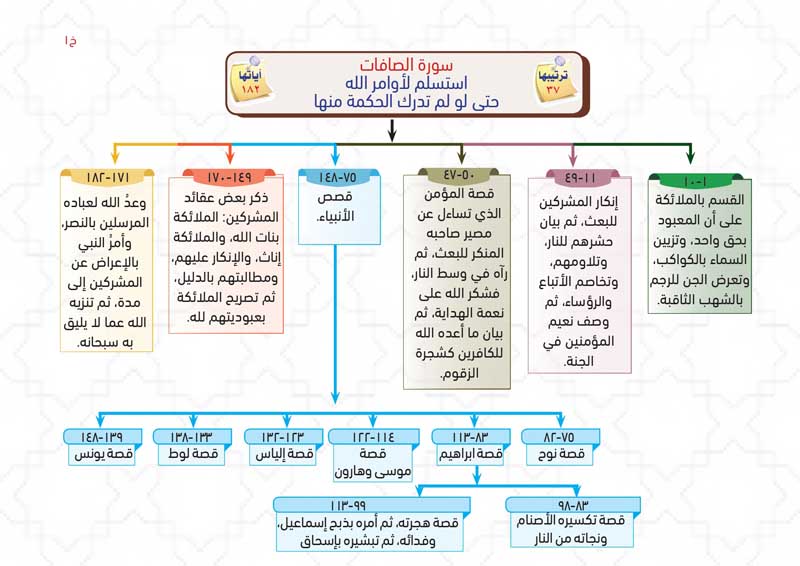

مدارسة السورة

سورة الصافات

استسلم لأوامر الله حتى لو لم تدرك الحكمة منها/ عزة أولياء الله وذُل وصَغَار أعداء الله

أولاً : التمهيد للسورة :

- • رسالة سورة الصافات: استسلم لأوامر الله حتى لو لم تدرك الحكمة منها.: لذلك تأتي السورة بمثل رائع: سيدنا إبراهيم، لما طلب منه ذبح ابنه إسماعيل، فتلقى الأمر دون أي تردد أو سؤال عن الحكمة والغاية من هذا الطلب، وكأن السورة تقول لنا: سيأتيكم يا مسلمون عدد من الأوامر التي لن تفهموا الحكمة منها، فاقتدوا بسيدنا إبراهيم في تنفيذه للأوامر الربانية. مثال يوضح الأمر: إن الواحد منا يستجيب لرأي طبيبه، ويرى أنه هو الصواب، وينفذ تعليماته بكل دقة، وهو بشر لا يملك أن يضر أو ينفع إلا بإذن الله، ولا يسأله ما الحكمة من وراء هذا العلاج بالذات، بل ينفذ أوامره ويخضع لأمره دون مناقشة، ثم نفس هذا الشخص تجده يعترض على خالق الخلق، ألم يكن الأولى أن يستجيب لأوامر ربه العليم الحكيم ولو لم تظهر له حكمة الأمر؟! استسلام الأب والابن: وبالعودة لإبراهيم، فإننا نرى في قصته استسلامًا كاملًا لله تعالى، فهو قد ترك قومه وهاجر إلى الغربة في سبيل الله: ﴿وَقَالَ إِنّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبّى سَيَهْدِينِ﴾ (99)، ثم تصوّر لنا السورة اشتياقه وحاجته للولد: ﴿رَبّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينِ﴾ (100)، فاستجاب الله لدعائه: ﴿فَبَشَّرْنَـٰهُ بِغُلَـٰمٍ حَلِيمٍ﴾ (101). تخيل فرحة قلبه! رجل كبير عجوز مهاجر وبعيد عن بلده، تخيّل تعلّقه بهذا الولد، الذي ليس غلامًا عاديًا، بل أنه (غلام حليم)، فماذا بعد؟ نرى في الآية (102): ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ﴾، لما كبر الولد أمام عيني والده، رأى إبراهيم في منامه رؤيا صعبة: ﴿قَالَ يٰبُنَىَّ إِنّى أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ،﴾ ليس أمرًا مباشرًا من الله أو عن طريق جبريل، بل عن طريق الرؤيا، ومع ذلك لم يتذرع إبراهيم بذلك؛ لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء حق. ولم يطلب إبراهيم معرفة الحكمة من هذا الطلب، بل لم يسأل عنها أصلاً، لكنه قال لابنه بكل استسلام: ﴿إِنّى أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنّى أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾، وهذا السؤال ليس ترددًا لأنه سيذبحه أصلًا، لكن إبراهيم ذاك النبي المستسلم لله تعالى في كل أوامره، أراد أن يشارك ابنه في الأجر، فماذا قال إسماعيل؟ إن أباه تركه وهو طفل في صحراء قاحلة، ويأتي اليوم ليخبره أنه سيذبحه: ﴿قَالَ يٰأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَاء ٱلله مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ﴾. وهنا تأتي الآية المحورية: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ (103)، وهنا يأتي سؤال: ألم يكونا مسلمين قبل هذا الطلب؟ طبعًا، لكن ﴿أَسْلَمَا﴾ هنا تصور معنى الإسلام الكامل، وهو الاستسلام لله تعالى دون أي تردد. وليس هذا غريبًا على إبراهيم عليه السلام، فهو الذي أُلقى في النار فاستسلم، وأُمر بترك زوجته وولده في مكان موحش لا أنيس فيه ولا جليس فاستسلم. مثال عكسي: استكبار الرجل الذي كان يشكك قرينه في البعث ويدعوه إلى التكذيب، فما التفت إليه بل آمن: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ * أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ * قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ * فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ * قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ (51-57).

- • لماذا سميت السورة بالصافات؟: ما هي الصافات؟ هي الملائكة التي تصطف بين يدي الله تعالى استسلامًا له، لذلك بدأت السورة بداية رائعة بذكر هؤلاء العباد المخلصين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الصافات».

- • معنى الاسم :: الصافات: الملائكة التي تصف في السماء للعبادة كصفوف الناس في الصلاة في الأرض، أو هم الملائكة التي تصف أجنحتها في الهواء واقفة حتى يأمرها الله بما يريد.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم الإلهي بالصافات، وهم الملائكة.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الخضوع لله والاستسلام له ولشرعه وأحكامه، حتى لو لم ندرك الحكمة منها.

- • علمتني السورة :: عزة أولياء الله وذُل وصَغَار أعداء الله.

- • علمتني السورة :: : احفظ لسانك وأفعالك، حتى لا تقف موقفًا يسوؤك بين يدي الله: ﴿وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾

- • علمتني السورة :: أنه لا مجيب إلا الله، ولا مغيث إلا هو: ﴿وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عن ابن عمر قال: «إن كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليأمُرُنَا بالتخفيف في الصلاة، وإن كان ليؤُمُّنا في الصبح بالصَّافَّات».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الصافات من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

خامسًا : خصائص السورة :

- • أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بالقسم، وعدد هذه السور 17 سورة، وهي: الصافات، والذاريات، والطور، والنجم، والقيامة، والمرسلات، والنازعات، والبروج، والطارق، والفجر، والبلد، والشمس، والليل، والضحى، والتين، والعاديات، والعصر، وكلها سور مكية.

• يبلغ عدد آيات سورة الصافات 182 آية، فهي تعتبر -من حيث كثرة عدد الآيات- في الترتيب الخامس من سور القرآن الكريم، فهي تأتي بعد سور: البقرة 286 آية، والشعراء 227 آية، والأعراف 206 آية، وآل عمران 200 آية.

• ألحقت حلقات سلسلة قصص نوح، وإبراهيم، وموسى وهارون، وإلياس عليهم السلام بلازمة تكررت عقب كل قصة من هذه القصص الأربع -مثل حلقات سورة الشعراء-، وهي قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (79-81)، وهذه اللازمة تؤكد تأييد الله تعالى ونصره لعباده، وأن سبب ذلك هو الإحسان في العبادة.

• خُتمت السورة بثلاث آيات اشتهرت بتلاوتها عند ختم المجلس، وهي قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (180-182)، وقد ذُكِرَ في ذلك بعض الأحاديث، ولكنها ضعيفة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستسلم لأوامر الله؛ حتى لو لم ندرك الحكمة منها.

• أن نتذكر نصيحة سمعناها ونبادر بالامتثال لها: ﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾ (13).

• ألا نسلم عقولنا لأحد ونتبعه دون علم؛ فإنه سيتبرأ منا يوم القيامة: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ * قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (27-29).

• أن نحذر من الكبر؛ فإنه خطيئة إبليس: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (35).

• أن نتجنب ظلم الناس؛ فشجرة الزقوم عذاب الظالمين: ﴿أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ﴾ (62).

• أن نطهر قلوبنا من كل دنس، ونستعذ بالله من أمراض الشهوات والشبهات: ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (84).

• أن نستسلم دومًا لأقدار الله تعالى، ونصبر عليها: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّـهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (102).

• أن نكثر من ذكر الله وتسبيحه: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (143، 144).

• أن ندخر لأنفسنا خبيئة تنجينا في الملمات، يونس عليه السلام لم يكن ليخرج من بطن الحوت لولا تسبيحه: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (143، 144).

• أن نعتقد اعتقادًا جازمًا أن دين الله تعالى منصور لا محالة: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (171-173).

تمرين حفظ الصفحة : 446

مدارسة الآية : [1] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴾

التفسير :

هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام، في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها، على ألوهيته تعالى وربوبيته، فقال:{ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا} أي:صفوفا في خدمة ربهم، وهم الملائكة.

مقدمة وتمهيد

1- سورة الصافات هي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب المصحف، وكان نزولها كما ذكر صاحب الإتقان- بعد سورة «الأنعام» .

ومعنى ذلك أن نزولها كان في السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة، لأننا قد سبق أن قلنا عند تفسيرنا لسورة الأنعام، أنه يغلب على الظن أن نزولها كان في السنة الرابعة من البعثة .

2- قال الآلوسى: هي مكية ولم يحكوا في ذلك خلافا. وهي مائة وإحدى وثمانون آية عند البصريين، ومائة واثنتان وثمانون آية عند غيرهم .

وتعتبر هذه السورة- من حيث عدد الآيات- السورة الثالثة من بين السور المكية، ولا يفوقها في ذلك سوى سورتي الأعراف والشعراء.

3- وسميت بهذا الاسم لافتتاحها بقوله- تعالى-: وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. وقد سماها بعض العلماء بسورة «الذبيح» ، وذلك لأن قصة الذبيح لم تأت في سور أخرى سواها.

4- وقد افتتحت سورة «الصافات» بقسم من الله- تعالى- بجماعات من خلقه على أن الألوهية والربوبية الحقة إنما هي لله- تعالى- وحده، ثم أقام- سبحانه- بعد ذلك ألوانا من الأدلة على صدق هذه القضية، منها خلقه للسموات والأرض وما بينهما، ومنها تزيينه لسماء الدنيا بالكواكب.

قال- تعالى-: وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِراتِ زَجْراً. فَالتَّالِياتِ ذِكْراً. إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ. رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ. إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ. وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ.

5- ثم حكى- سبحانه- بعض الشبهات التي تذرع بها المشركون في إنكارهم للبعث والحساب، ورد عليها بما يمحقها، فقال- تعالى-: وَقالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ. فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ.

6- وبعد أن بين- سبحانه- سوء عاقبة هؤلاء المشركين، وتوبيخ الملائكة لهم، وإقبال بعضهم على بعض للتساؤل والتخاصم.. بعد كل ذلك بين- سبحانه- حسن عاقبة المؤمنين، فقال- تعالى-. وَما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ. فَواكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ. يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ.

7- ثم حكى- سبحانه- جانبا من المحاورات التي تدور بين أهل الجنة وأهل النار، وكيف أن أهل الجنة يتوجهون بالحمد والشكر لخالقهم، حيث أنعم عليهم بنعمة الإيمان، ولم يجعلهم من أهل النار الذين يأكلون من شجرة الزقوم.

قال- تعالى-: إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ. أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ. إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ.

8- ثم ساق- سبحانه- بعد ذلك جانبا من قصة نوح مع قومه، ومن قصة إبراهيم مع قومه. ومع ابنه إسماعيل- عليهما السلام.

ومن قصة موسى وهارون وإلياس ولوط ويونس- عليهم الصلاة والسلام-.

9- ثم أخذت السورة الكريمة- في أواخرها- في توبيخ المشركين الذين جعلوا بين الله- سبحانه- وبين الملائكة نسبا، ونزه- سبحانه- ذاته عن ذلك. وهدد أولئك الكافرين بأشد ألوان العذاب بسبب كفرهم وأقوالهم الباطلة.

وبين بأن عباده المؤمنين هم المنصورون، وختم- سبحانه- السورة الكريمة بقوله:

سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

10- والمتأمل في هذه السورة الكريمة- بعد هذا العرض المجمل لآياتها- يراها بأنها قد اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية الله- تعالى-، وعلى أن البعث حق، وعلى أن الرسول صلّى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه، وذلك لكي تغرس العقيدة السليمة في النفوس.. كما يراها تهتم بحكاية أقوال المشركين وشبهاتهم.. ثم ترد على تلك الأقوال والشبهات بما يزهقها ويبطلها.

كما يراها- كذلك- تسوق ألوانا من المحاورات التي تدور بين المشركين فيما بينهم عند ما يحيط بهم العذاب يوم القيامة، وألوانا من المحاورات التي تدور بينهم وبين أهل الجنة الذين نجاهم الله- تعالى- من النار وسعيرها.

كما يراها- أيضا- تسوق لنا نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم، تارة بشيء من التفصيل كما في قصة إبراهيم مع قومه، وتارة بشيء من التركيز والإجمال كما في بقية قصص الأنبياء الذين ورد الحديث عنهم فيها.

وتمتاز بعرضها للمعاني والأحداث بأسلوب مؤثر. ترى فيه قصر الفواصل وكثرة المشاهد، والمواقف. مما يجعل القارئ لآياتها في شوق إلى ما تسوقه من نتائج.

نسأل الله- تعالى- أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الواو فى قوله - تعالى - : ( والصافات ) للقسم . وجوابه قوله : ( إِنَّ إلهكم لَوَاحِدٌ )

و ( الصافات ) من الصف ، وهو أن تجعل الشئ على خط مستقيم . تقول : صففت القوم فاصطفوا ، إذا أقمتهم على خط مستقيم . سواء أكانوا فى الصلاة ، أم فى الحرب ، أم فى غير ذلك .

تفسير سورة الصافات [ وهي ] مكية .

قال النسائي : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن ابن أبي ذئب قال : أخبرني الحارث بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالتخفيف ، ويؤمنا بالصافات . تفرد به النسائي .

قال سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه أنه قال : ( والصافات صفا ) وهي : الملائكة ،

القول في تأويل قوله تعالى : وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1)

قال أبو جعفر: أقسم الله تعالى ذكره بالصافات، والزاجرات، والتاليات ذكرا; فأما الصافات: فإنها الملائكة الصافات لربها في السماء وهي جمع صافَّة، فالصافات: جَمْعُ جَمْعٍ، وبذلك جاء تأويل أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني سلْم بن جنادة، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، قال: كان مسروق يقول في الصَّافَّات: هي الملائكة.

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شُعْبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا الضحى، عن مسروق، عن عبد الله، بمثله.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) قال: قسم أقسم الله بخلق، ثم خلق، ثم خلق، والصافات: الملائكة صُفوفا في السماء.

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، في قوله (وَالصَّافَّاتِ) قال: هم الملائكة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله &; 21-8 &; (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) قال: هذا قسم أقسم الله به.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿وَالصّافّاتِ صَفًّا﴾ قال ابن عباس: «هم الملائكة يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة».

وقفة

[1] ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ ﷺ: «أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ» [مسلم 430]، أي لا يشرعون في صف حتى يكمل الذي قبله، ثم يتراصون في الصفوف حتى لا يكون بينهم فرج.

وقفة

[1] ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ أقسم بالملائكة التي تصطف استعدادًا لتلقي أوامر الله؛ النظام سُنة كونية لا تشذُّ عنها.

وقفة

[1] ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ مدح الله الملائكة باصطفافها، وفي ذلك: كمال عبوديتها؛ لأن الاصطفاف دليل الاستعداد, ويشعر بالالتحام والقوة, والمؤمن القوي أحب إلي الله من غيره, وينبئ عن الجاهزية للقيام بالعبودية.

الإعراب :

- ﴿ وَالصَّافّاتِ: ﴾

- الواو: واو القسم حرف جر. الصافات: مقسم به مجرور بواو القسم. والواو بدل من الباء. والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف اي اقسم او أحلف. والاصل برب الصافات اي الملائكة الصافين اي المصطفين في العبودية لله.

- ﴿ صَفًّا: ﴾

- مفعول مطلق لاسم الفاعل «الصافات» منصوب على-المصدر- وعلامة نصبه الفتحة. واسم الفاعل «الصافات» صفة-نعت-للموصوف المجرور المقسم به فأقيمت الصفة مقامه. او أقسم الله سبحانه بطوائف الملائكة او بنفوسهم الصافات أقدامها في الصلاة او اجنحتها في الهواء واقفة لامر الله. وعلى هذا التفسير يكون مفعول اسم الفاعل «الصافات» محذوفا بمعنى: الملائكة الصافات اقدامها او اجنحتها. وتكون «صفا» مفعولا مطلقا بفعل محذوف من جنس اسم الفاعل'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة بالقسم بالملائِكةِ الَّتي تَصُفُّ في السَّماءِ صفًّا؛ امتِثالًا لأمرِ رَبِّها، قال تعالى:

﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴾

التفسير :

{ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا} وهم الملائكة، يزجرون السحاب وغيره بأمر اللّه.

و «الزاجرات» : من الزجر، وهو الدفع بقوة. تقول: زجرت الإبل زجرا- من باب قتل- إذا منعتها من الدخول في شيء ودفعتها إلى غيره.

( فالزاجرات زجرا ) وهي : الملائكة ،

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله (فالزاجرات زجرا) فقال بعضهم: هي الملائكة تزجُر السحاب تسوقه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله (فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا) قال: الملائكة.

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، في قوله: (فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا) قال: هم الملائكة.

وقال آخرون: بل ذلك آي القرآن التي زجر الله بها عما زَجر بها عنه في القرآن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله (فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا) قال: ما زَجَر الله عنه في القرآن.

والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قال مجاهد، ومن قال هم الملائكة، لأن الله تعالى ذكره، ابتدأ القسم بنوع من الملائكة، وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل، فلأن يكون الذي بعده قسما بسائر أصنافهم أشبه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا﴾ من وظائف الملائكة الخفية أن منهم فريقًا يزجر السحاب إلى حيث يريد الوهاب، لكن منا قومًا عمون؛ لذا لا يشكرون.

عمل

[2] ﴿فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا﴾ لا تظن زهدك في المعصية كان بسبب تقواك فحسب؛ فهناك ملائكة يزجرونك عن المعاصي دون أن تشعر.

الإعراب :

- ﴿ فَالزّاجِراتِ زَجْراً: ﴾

- معطوفة بالفاء على الصَّافّاتِ صَفًّا» وتعرب اعرابها بمعنى: فالزاجرات السحاب سوقا او فالزاجرين للشياطين زجرا. اي فالملائكة الزاجرين الشياطين عن بني آدم أو الناس عن المعاصي.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد القسم الأول؛ يأتي هنا القسم الثاني بالملائِكةِ الَّتي تَزجُرُ ما يأمُرُها اللهُ تعالى بزَجرِه، قال تعالى:

﴿ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾

التفسير :

{ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا} وهم الملائكة الذين يتلون كلام اللّه تعالى.

و «التاليات» : من التلاوة، بمعنى القراءة في تدبر وتأمل.

وأكثر المفسرين على أن المراد بالصافات والزاجرات والتاليات: جماعة من الملائكة.

موصوفة بهذه الصفات.

فيكون المعنى: وحق الملائكة الذين يصفون أنفسهم صفا لعبادة الله- تعالى- وطاعته، أو الذين يصفون أجنحتهم في السماء انتظارا لأمر الله، والذين يزجرون غيرهم عن ارتكاب المعاصي، أو يزجرون السحاب إلى الجهات التي كلفهم الله- تعالى- بدفعه إليها، والذين يتلون آيات الله المنزلة على أنبيائه تقربا إليه- تعالى- وطاعة له.

وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافون في قوله- تعالى- في السورة نفسها: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ.

كما جاء وصفهم بذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا. وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء» .

وفي حديث آخر رواه مسلم وغيره عن جابر بن سمره قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:

«ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم» ؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال:

«يتمون الصفوف المتقدمة، ويتراصون في الصف» .

وجاء وصفهم بما يدل على أنهم يلقون الذكر على غيرهم من الأنبياء، لأجل الإعذار والإنذار به. كما في قوله- تعالى- في أوائل المرسلات: فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً. عُذْراً أَوْ نُذْراً.

قال الإمام ابن كثير: قوله: فَالتَّالِياتِ ذِكْراً هم الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس، وهذه الآية كقوله- تعالى-: فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً. عُذْراً أَوْ نُذْراً

ومنهم من يرى أن المراد بالصافات والزاجرات والتاليات هنا: العلماء الذين يصفون أقدامهم عند الصلاة وغيرها من الطاعات، ويزجرون غيرهم عن المعاصي، ويتلون كلام الله- تعالى-.

ومنهم من يرى أن المراد بالصافات: الطيور التي تصف أجنحتها في الهواء وبالزاجرات وبالتاليات: جماعات الغزاة في سبيل الله، الذين يزجرون أعداء الله- تعالى-: ويكثرون من ذكره.

ويبدو لنا أن القول الأول هو الأظهر والأرجح، لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي سقناها قبل ذلك تؤيده، ويؤيده- أيضا- ما يجيء بعد ذلك من أوصاف للملائكة كما في قوله- تعالى-: لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ والمراد بالملإ الأعلى هنا. الملائكة.

ولأن هذا القول هو المأثور عن جماعة من الصحابة والتابعين، كابن مسعود وابن عباس، ومسروق، وسعيد بن جبير، وعكرمة ومجاهد.

وإنما أقسم الله- تعالى- هنا بالملائكة، لشرفهم، وسمو منزلتهم وامتثالهم لأوامره-سبحانه- امتثالا تاما وله- تعالى- أن يقسم بما شاء من خلقه، تنويها بشأن المقسم، ولفتا لأنظار الناس إلى ما فيه من منافع.

ولفظ «الصافات» مفعوله محذوف. والتقدير، وحق الملائكة الصافات نفوسها أو أجنحتها طاعة وامتثالا لأمر الله- تعالى-.

والترتيب بالفاء في هذه الصفات، على سبيل الترقي، إذ الأولى كمال، والثانية أكمل، لتعدى منفعتها إلى الغير، والثالثة أكمل وأكمل، لتضمنها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتخلي عن الرذائل، والتحلي بالفضائل.

وقوله «صفا، وزجرا، وذكرا» مصادر مؤكدة لما قبلها.

( فالتاليات ذكرا ) هي : الملائكة .

وكذا قال ابن عباس ، ومسروق ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة ، والربيع بن أنس .

قال قتادة : الملائكة صفوف في السماء .

وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي ، عن حذيفة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء " .

وقد روى مسلم أيضا ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن تميم بن طرفة ، عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ " قلنا : وكيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : " يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف " .

وقال السدي وغيره : معنى قوله ( فالزاجرات زجرا ) أنها تزجر السحاب .

وقال الربيع بن أنس : ( فالزاجرات زجرا ) : ما زجر الله عنه في القرآن . وكذا روى مالك ، عن زيد بن أسلم .

( فالتاليات ذكرا ) قال السدي : الملائكة يجيئون بالكتاب ، والقرآن من عند الله إلى الناس . وهذه الآية كقوله تعالى : ( فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا ) [ المرسلات : 5 ، 6 ] .

وقوله (فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا) يقول: فالقارئات كتابا.

واختلف أهل التأويل في المعني بذلك، فقال بعضهم: هم الملائكة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (فالتاليات ذكرا) قال: الملائكة.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي (فالتاليات ذكرا) قال: هم الملائكة.

وقال آخرون: هو ما يُتلى في القرآن من أخبار الأمم قبلنا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا) قال: ما يُتلى عليكم في القرآن من أخبار الناس والأمم قبلكم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾ إن من (اﻷذكار) ما هو (تلاوة) يحتاج ترنمًا وتدبرًا.

عمل

[3] ﴿فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾ جدد نيتك وأنت تتلو كتاب الله، أنك تقتفي أثر ملائكة لا تفتر عن الذكر، ولا تصمت عن لحظة الشكر.

لمسة

[3] ﴿فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾ الترتيب بالفاء في هذه الصفات على سبيل الترقي؛ إذ الأولى كمال (وَالصَّافَّاتِ)، والثانية أكمل (فَالزَّاجِرَاتِ)، لتعدي منفعتها إلى الغير، والثالثة أكمل وأكمل (فَالتَّالِيَاتِ)، لتضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

عمل

[3] ﴿فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾ أقسم الله بمن يتلو الذكر، فيدخل في ذلك: من جلس في المسجد يتلو القرآن؛ استشعر قسم الله بك أثناء جلوسك.

عمل

[1-3] ﴿وَالصّافّاتِ صَفًّا * فَالزّاجِراتِ زَجرًا * فَالتّالِياتِ ذِكرًا﴾ رغم مشقة المهام المكلفين بها، إلا أن الذكر من ضمنها؛ فلا تغفل عن وردك مهما كان إنشغالك.

الإعراب :

- ﴿ فَالتّالِياتِ ذِكْراً: ﴾

- تعرب اعراب الآية الكريمة السابقة. بمعنى: فالملائكة القارئين ذكر الله او الملائكة القارئين في عبادة الله ذكرا. او فالقارئات لكلمات الله من الكتب المنزلة وغيرها. أو تكون ذكرا مفعولا به لاسم الفاعل التاليات منصوبا بالفتحة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد القسم الثاني؛ يأتي هنا القسم الثالث بالملائِكةِ الَّتي تَتْلو ذِكرَ اللهِ تعالى، قال تعالى:

﴿ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴾

التفسير :

فلما كانوا متألهين لربهم، ومتعبدين في خدمته، ولا يعصونه طرفة عين، أقسم بهم على ألوهيته فقال:{ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ} ليس له شريك في الإلهية، فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء، وسائر أنواع العبادة.

وقوله- سبحانه-: إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ جواب للقسم، وهو المقسم عليه. أى:

وحق الملائكة الذين تلك صفاتهم، إن ربكم- أيها الناس- لواحد لا شريك له في ذاته، ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا في خلقه.

وقوله : ( إن إلهكم لواحد ) هذا هو المقسم عليه ، أنه تعالى لا إله إلا هو ( رب السماوات والأرض وما بينهما ) أي : من المخلوقات ، ( ورب المشارق ) أي : هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت ، وسيارات تبدو من المشرق ، وتغرب من المغرب . واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه . وقد صرح بذلك في قوله : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ) [ المعارج : 40 ] . وقال في الآية الأخرى : ( رب المشرقين ورب المغربين ) [ الرحمن : 17 ] يعني في الشتاء والصيف ، للشمس والقمر .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (4)

يعني تعالى ذكره بقوله: (إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ) والصافات صفا إن معبودكم الذي يستوجب عليكم أيها الناس العبادة، وإخلاص الطاعة منكم له لواحد لا ثاني له ولا شريك. يقول: فأخلصوا العبادة وإياه فأفردوا بالطاعة، ولا تجعلوا له في عبادتكم إياه شريكا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ قال الجيلاني: «يا غلام، إذا قلت: (لا إله إلا الله)؛ فقد ادعيت، يقال: أيها القائل ألك بينة؟ ما البينة؟ البينة: امتثال الأمر، والانتهاء عن النهي، والصبر على الآفات، والتسليم إلى القدر، هذه بينة هذه الدعوى».

وقفة

[4، 5] ﴿إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ أي: هو الخالق لهذه المخلوقات، والرازق لها، المدبر لها؛ فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها فكذلك لا شريك له في ألوهيته، وكثيرًا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية؛ لأنه دالٌّ عليه، وقد أقر به المشركون في العبادة، فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. و «ان» مع اسمها وخبرها جواب القسم المقدر لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ: ﴾

- اسم «ان» منصوب بالفتحة والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.اللام لام التوكيد-المزحلقة-.واحد: خبر «ان» مرفوع بالضمة. او تكون توكيدا لخبر «ان» المحذوف اختصارا ولان ما قبله يدل عليه. التقدير:ان الهكم لإله واحد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد القسم؛ يأتي هنا المقسم عليه، وهو أنَّ المعبودَ بحقٍّ واحدٌ، قال تعالى:

﴿ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا .. ﴾

التفسير :

{ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ} أي:هو الخالق لهذه المخلوقات، والرازق لها، المدبر لها،.فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها، فكذلك لا شريك له في ألوهيته،. وكثيرا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، لأنه دال عليه. وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة، فيلزمهم بماأقروا به على ما أنكروه.

وقوله: رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ بدل من قوله لَواحِدٌ أو خبر بعد خبر لمبتدأ محذوف.

أى: إن إلهكم- أيها الناس- لواحد: هو- سبحانه- رب السموات والأرض، ورب ما بينهما من مخلوقات كالهواء وغيره، ورب المشارق التي تشرق منها الشمس في كل يوم على مدار العام، إذ لها في كل يوم مشرق معين تشرق منه. ولها في كل يوم- أيضا مغرب تغرب فيه.

واكتفى هنا بذكر المشارق عن المغارب، لأن كل واحد منهما يستلزم الآخر، ولأن الشروق أدل على القدرة، وأبلغ في النعمة، ولأن الشروق سابق على الغروب، وقد قال- تعالى- في آية أخرى: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا .

والمراد بهما هنا جنسهما، فهما صادقان على كل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستون مشرقا- كما يقول العلماء- وعلى كل مغرب من مغاربها التي هي كذلك.

وقال في سورة الرحمن: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ أى: مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما، أو مشرق الشمس والقمر ومغربهما.

وبذلك يتبين أنه لا تعارض بين مجيء هذه الألفاظ تارة مفردة، وتارة على سبيل التثنية،وتارة على سبيل الجمع.

قال بعض العلماء: قوله وَرَبُّ الْمَشارِقِ أى: ولكل نجم مشرق، ولكل كوكب مشرق فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السموات الفسيحة.

وللتعبير دلالة أخرى دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الأرض التي نعيش عليها كذلك.

فالأرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة- كما تتوالى المغارب، فكلما جاء قطاع منها أمام الشمس، كان هناك مشرق على هذا القطاع. وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية.. وهي حقيقة ما كان يعرفها الناس في زمان نزول القرآن الكريم، أخبرهم الله- تعالى- بها في ذلك الزمان القديم..

وقوله : ( إن إلهكم لواحد ) هذا هو المقسم عليه ، أنه تعالى لا إله إلا هو ( رب السماوات والأرض وما بينهما ) أي : من المخلوقات ، ( ورب المشارق ) أي : هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت ، وسيارات تبدو من المشرق ، وتغرب من المغرب . واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه . وقد صرح بذلك في قوله : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ) [ المعارج : 40 ] . وقال في الآية الأخرى : ( رب المشرقين ورب المغربين ) [ الرحمن : 17 ] يعني في الشتاء والصيف ، للشمس والقمر .

وقوله ( رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) يقول: هو واحد خالق السموات السبع وما بينهما من الخلق، ومالك ذلك كله، والقيِّم على جميع ذلك، يقول: فالعبادة لا تصلح إلا لمن هذه صفته، فلا تعبدوا غيره، ولا تشركوا معه في عبادتكم إياه من لا يضر ولا ينفع، ولا يخلق شيئا ولا يُفْنيه.

واختلف أهل العربية في وجه رفع رب السموات، فقال بعض نحويي البصرة، رُفع على معنى: إن إلهكم لرب. وقال غيره: هو رَد على"إن إلهكم &; 21-10 &; لواحد" ثم فَسَّر الواحد، فقال: رب السموات، وهو رد على واحد. وهذا القول عندي أشبه بالصواب في ذلك، لأن الخبر هو قوله (لَوَاحِدٌ) ، وقوله (رَبُّ السَّمَاوَاتِ) ترجمة عنه، وبيان مردود على إعرابه.

وقوله (وَرَبُّ الْمَشَارِقِ) يقول: ومدبر مشارق الشمس في الشتاء والصيف ومغاربها، والقيِّم على ذلك ومصلحه، وترك ذكر المغارب لدلالة الكلام عليه، واستغني بذكر المشارق من ذكرها، إذ كان معلوما أن معها المغارب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ) وقع القسم على هذا إن إلهكم لواحد ( رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ) قال: مشارق الشمس في الشتاء والصيف.

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله (رَبُّ الْمَشَارِقِ) قال: المشارق ستون وثلاث مئة مَشْرِق، والمغارب مثلها، عدد أيام السنة

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لمسة

[5] ﴿رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ اكتفى هنا بذكر المشارق عن المغارب؛ لأن كل واحد منهما يستلزم الآخر، ولأن الشروق أدل على القدرة، وأبلغ في النعمة، ولأن الشروق سابق على الغروب.

لمسة

[5] ﴿وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ لم جمع (المشارق)؟ الجواب: الأرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة، كما تتوالى المغارب، فكلما جاء قطاع من الأرض أمام الشمس، كان هناك مشرق على هذا القطاع، وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية، وهي حقيقة ما كان يعرفها الناس في زمان نزول القرآن الكريم، أخبرهم الله تعالى بها في ذلك الزمان القديم.

الإعراب :

- ﴿ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ: ﴾

- خبر ثان لأنّ مرفوع بالضمة او خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رب. السموات: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. والارض: معطوفة بالواو على «السموات».وتعرب مثلها.

- ﴿ وَما بَيْنَهُما: ﴾

- الواو عاطفة. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة لانه معطوف على مجرور بالاضافة اي ورب ما بين السموات والارض. بين: ظرف مكان متعلق بفعل مضمر تقديره استقر. وجملة «استقر» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. والظرف منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. و «ما» للتثنية.

- ﴿ وَرَبُّ الْمَشارِقِ: ﴾

- معطوفة بالواو على رَبُّ السَّماااتِ وَالْأَرْضِ وتعرب اعرابها. اي مشارق الكواكب والنجوم. والتقدير: ورب المشارق والمغارب مثل ورب السموات والارض فحذفت والمغارب اختصارا لانها معلومة من السياق او اكتفي بالمشارق لأنها أدل على القدرة.'

المتشابهات :

| مريم: 65 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا﴾ |

|---|

| الشعراء: 24 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾ |

|---|

| الصافات: 5 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلۡمَشَٰرِقِ﴾ |

|---|

| ص: 66 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفَّٰرُ﴾ |

|---|

| الدخان: 7 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾ |

|---|

| النبإ: 37 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحۡمَٰنِۖ لَا يَمۡلِكُونَ مِنۡهُ خِطَابٗا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد القسم على أنَّ المعبودَ بحقٍّ واحدٌ؛ جاءت هنا الأدلَّةُ على وحدانية اللهِ وقدرتِه: ١- خلقُ السمواتِ والأرضِ. ٢- خلقُ المشارقِ والمغاربِ، قال تعالى:

﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ .. ﴾

التفسير :

وخص اللّه المشارق بالذكر، لدلالتها على المغارب، أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها، فلهذا قال:{ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى}

ذكر اللّه في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين:

إحداهما:كونها زينة للسماء، إذ لولاها، لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيها، ولكن زينها فيها لتستنير أرجاؤها، وتحسن صورتها، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ويحصل فيها من المصالح ما يحصل.

والثانية:حراسة السماء عن كل شيطان مارد، يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى، وهم الملائكة، فإذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب{ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ} طردا لهم، وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى.

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك بعض مظاهر قدرته في خلقه لهذه السموات وكيف أنه- تعالى- قد زين السماء الدنيا بالكواكب. وحفظها من تسلل أى شيطان إليها فقال تعالى:

وقوله- تعالى-: زَيَّنَّا من التزيين بمعنى التحسين والتجميل. والمراد بالسماء الدنيا:

السماء التي هي أقرب سماء إلى الأرض. فالدنيا مؤنث أدنى بمعنى أقرب.

والكواكب: جمع كوكب وهو النجم الذي يرى في السماء.

وقوله: بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ فيه ثلاث قراءات سبعية، فقد قرأ الجمهور بإضافة زينة إلى الكواكب. أى: بلا تنوين في لفظ «بزينة» . وقرأ بعضهم بتنوين لفظ «زينة» وخفض لفظ الكواكب على أنه بدل منه. وقرأ بعضهم بتنوين لفظ بِزِينَةٍ ونصب لفظ الكواكب، على أنه مفعول لفعل محذوف أى: أعنى الكواكب.

والمعنى: إنا بقدرتنا وفضلنا زينا السماء الدنيا التي ترونها بأعينكم- أيها الناس- بالكواكب، فجعلناها مضيئة بحيث تهتدون بها في سيركم من مكان إلى مكان.

كما قال- تعالى- في آية أخرى: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ .

ومما لا شك أن منظر السماء وهي مليئة بالنجوم، يشرح الصدور، ويؤنس النفوس، وخصوصا للسائرين في فجاج الأرض، أو ظلمات البحر.

يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض ( بزينة الكواكب ) ، قرئ بالإضافة وبالبدل ، وكلاهما بمعنى واحد ، فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف ، فتضيء لأهل الأرض ، كما قال تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ) [ الملك : 5 ] ، وقال : ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم . إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) [ الحجر : 16 - 18 ] .

وقوله ( إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ) اختلفت القراء في قراءة قوله (بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ) فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة بزينة الكواكب بإضافة الزينة إلى الكواكب، وخفض الكواكب (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا) التي تليكم أيها الناس وهي الدنيا إليكم بتزيينها الكواكب: أي بأن زينتها الكواكب. وقرأ ذلك جماعة من قراء الكوفة (بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ) بتنوين زينة، وخفض الكواكب ردا لها على الزينة، بمعنى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة هي الكواكب، كأنه قال: زيناها بالكواكب. ورُوِي عن بعض قراء الكوفة أنه كان ينون الزِّينة وينصب الكواكبَ، بمعنى: إنا زينا السماء الدنيا بتزييننا الكواكبَ. ولو كانت القراءة في الكواكب جاءت رفعا إذ نونت الزينة، لم &; 21-11 &; يكن لحنا، وكان صوابا في العربية، وكان معناه: إنا زينا السماء الدنيا بتزيينها الكواكب: أي بأن زينتها الكواكب وذلك أن الزينة مصدر، فجائز توجيهها إلى أيِّ هذه الوجوه التي وُصِفت في العربية.

وأما القراءة فأعجبها إلي بإضافة الزينة إلى الكواكب وخفض الكواكب لصحة معنى ذلك في التأول والعربية، وأنها قراءة أكثر قراء الأمصار وإن كان التنوين في الزينة وخفض الكواكب عندي صحيحا أيضا. فأما النصب في الكواكب والرفع، فلا أستجيز القراءة بهما، لإجماع الحجة من القراء على خلافهما، وإن كان لهما في الإعراب والمعنى وجه صحيح.

وقد اختلف أهل العربية في تأويل ذلك إذا أضيفت الزينة إلى الكواكب، فكان بعض نحويي البصرة يقول: إذا قرئ ذلك كذلك فليس يعني بعضَها، ولكن زينتها حسنها، وكان غيره يقول: معنى ذلك: إذا قرئ كذلك: إنا زينا السماء الدنيا بأن زينتها الكواكب.

وقد بيَّنا الصواب في ذلك عندنا.

وقوله (وَحِفْظا) يقول تعالى ذكره: (وحفظا) للسماء الدنيا زيناها بزينة الكواكب.

وقد اختلف أهل العربية في وجه نصب قوله (وحِفْظا) فقال بعض نحويي البصرة: قال وحفظا، لأنه بدل من اللفظ بالفعل، كأنه قال: وحفظناها حفظا. وقال بعض نحويي الكوفة: إنما هو من صلة التزيين أنا زينا السماء الدنيا حفظا لها، فأدخل الواو على التكرير: أي وزيناها حفظا لها، فجعله من التزيين، وقد بيّنا القول فيه عندنا. وتأويل الكلام: وحفظا لها من كل شيطان عات خبيث زيناها.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله (وَحِفْظا) يقول: جعلتها حفظا من كل، شيطان مارد.

وقوله (لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإ الأعْلَى ) اختلفت القراء في قراءة قوله &; 21-12 &; ( لا يَسَّمَّعُونَ ) فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة، وبعض الكوفيين: ( لا يَسْمَعُونَ ) بتخفيف السين من يسمعون، بمعنى أنهم يتسمَّعون ولا يسمعون. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين بعد لا يسمعون بمعنى: لا يتسمعون، ثم أدغموا التاء في السين فشددوها.

وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه بالتخفيف، لأن الأخبار الواردة عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وعن أصحابه، أن الشياطين قد تتسمع الوحي، ولكنها ترمى بالشهب لئلا تسمع.

* ذكر رواية بعض ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، قال: كانت للشياطين مقاعد في السماء، قال: فكانوا يسمعون الوحي، قال: وكانت النجوم لا تجري، وكانت الشياطين لا ترمى، قال: فإذا سمعوا الوحي نـزلوا إلى الأرض، فزادوا في الكلمة تسعا; قال: فلما بُعِثَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جعل الشيطانُ إذا قعد مقعده جاء شهاب، فلم يُخْطِهِ حتى يحرقه، قال: فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هو إلا لأمر حدث ; قال: فبعث جنوده، فإذا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائم يصلي بين جبلي نخلة; قال أبو كُرَيب: قال وكيع: يعني بطن نخلة، قال: فرجعوا إلى إبليس فأخبروه، قال: فقال هذا الذي حدث.

حدثنا ابن وكيع وأحمد بن يحيى الصوفي قالا ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، قال: كانت الجن يصعدون إلى السماء الدنيا يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زادوا فيكون باطلا فلما بُعث النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مُنِعوا مقاعدَهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يُرْمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: ما هذا إلا لأمر حدث في الأرض، فبعث جنوده، فوجدوا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائما يصلي، فأتوه فأخبروه، فقال: &; 21-13 &; هذا الحدث الذي حدث.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، قال: كانت الجن لهم مقاعد، ثم ذكر نحوه.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثني الزهري، عن عليّ بن الحسين، عن أبي إسحاق، عن ابن عباس، قال: حدثني رهط من الأنصار، قالوا: " بينا نحن جلوس ذات ليلة مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، إذ رأى كوكبا رُمي به، فقال: " ما تقولون في هذا الكوكب الذي يرمي به؟" فقلنا: يولد مولود، أو يهلك هالك، ويموت ملك ويملك ملك، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ كان إذا قَضَى أمْرًا فِي السَّمَاءِ سَبَّحَ لِذَلِكَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، فَيُسَبِّحُ لِتَسْبِيحِهِمْ مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ تَحْتِهِمْ مِنَ الْمَلائِكَةِ، فَمَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ التَّسْبِيحُ إلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ أهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِمَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْمَلائِكَةِ مِمَّ سَبَّحْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا نَدْرِي: سَمِعْنَا مَنْ فَوْقَنَا مِنَ الْمَلائِكَةِ سَبَّحُوا فَسَبَّحْنَا اللهَ لِتَسْبِيحِهِمْ وَلَكِنَّا سَنَسْأَلُ، فَيَسْأَلُونَ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَمَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حتى يَنْتَهِيَ إلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ، فَيَقُولُوَن: قَضَى اللهُ كَذَا وَكَذَا، فَيُخْبِرُونَ بِهِ مَنْ يَلِيهِمْ حتى يَنْتَهُوا إلى السَّمَاءِ الدُّنْيا، فَتَسْتَرِقُ الجِنُّ مَا يَقُولُونَ، فَيَنـزلُونَ إلى أوْلِيائِهِمْ مِنَ الإنْسِ فَيُلْقُونَهُ على ألْسِنَتِهِمْ بِتَوَهُّمٍ مِنْهُمْ، فَيُخْبِرُونَهُمْ بِهِ، فَيَكُونُ بَعْضُهُ حَقًّا وبَعْضُهُ كَذِبًا، فَلَمْ تَزَلِ الجِنّ كذلكَ حتى رُمُوا بِهذهِ الشُّهُبِ"

وحدثنا ابن وكيع وابن المثنى، قالا ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن عليّ بن حسين، عن ابن عباس، قال بينما النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في نفر من الأنصار، إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم :ما كُنتم تقولون لِمثلِ هذا في الجاهليةِ إذا رأيتموهُ؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم، قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم :فإنهُ لا يرمى به لموتِ أحد ولا لحياتهِ، ولكنَّ ربنا تباركَ اسمهُ إذا قضَى أمرًا سبحَ حملةُ العرشِ، ثمَّ سبحَ أهلُ السماءِ الذينَ يلونهمْ، ثمَّ الذينَ يلونهمْ حتى يبلغَ التسبيحُ أهلَ هذه السماءِ ثمَّ يسألُ أهلُ السماءِ السابعة حملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم، ثم يستخبر أهلُ كل سماء، حتى يبلع الخبر أهل السماءِ الدنيا، وتخطُف الشياطين السمع، فيرمونَ، فيقذفونهُ إلى أوليائهمْ، فما جاءُوا به على وجههِ فهوَ حق، ولكنهمْ يزيدونَ".

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا معمر، قال: ثنا ابن شهاب، عن عليّ بن حسين، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جالسا في نفر من أصحابه، قال: فرمي بنجم، ثم ذكر نحوه، إلا أنه زاد فيه: قلت للزهري: أكان يُرْمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بُعث النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

حدثني عليّ بن داود، قال: ثنا عاصم بن عليّ، قال: ثنا أبي عليّ بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، قال: " كان للجن مقاعد في السماء يسمعون الوحي، وكان الوحي إذا أُوحِي سمعت الملائكة كهيئة الحديدة يُرْمى بها على الصَّفْوان، فإذا سمعت الملائكة صلصلة الوحي خر لجباههم مَنْ في السماء من الملائكة، فإذا نـزل عليهم أصحاب الوحي قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قال: فيتنادون، قال: ربكم الحق وهو العلي الكبير; قال: فإذا أنـزل إلى السماء الدنيا، قالوا: يكون في الأرض كذا وكذا موتا، وكذا وكذا حياة. وكذا وكذا جدوبة، وكذا وكذا خِصْبا، وما يريد أن يصنع، وما يريد أن يبتدئ تبارك وتعالى، فنـزلت الجن. فأوحوا إلى أوليائهم من الإنس، مما يكون في الأرض ،فبيناهم كذلك، إذ بعث الله النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فزجرت الشياطين عن السماء ورَمَوْهم بكواكب، فجعل لا يصعد أحد منهم إلا احترق، وفزع أهل الأرض لِمَا رأوا في الكواكب، ولم يكن قبل ذلك، وقالوا: هلك مَنْ في السماء، وكان أهل &; 21-15 &; الطائف أول من فزع، فينطلق الرجل إلى إبله، فينحر كل يوم بعيرا لآلهتهم، وينطلق صاحب الغنم، فيذبح كل يوم شاة، وينطلق صاحب البقر. فيذبح كل يوم بقرة، فقال لهم رجل: ويلكم لا تهلكوا أموالكم، فإن معالمكم من الكواكب التي تهتدون بها لم يسقط منها شيء، فأقلعوا وقد أسرعوا في أموالهم. وقال إبليس: حدث في الأرض حدث، فأتي من كل أرض بتربة، فجعل لا يؤتى بتربة أرض إلا شمها، فلما أتي بتربة تهامة قال: ها هنا حدث الحدث، وصرف الله إليه نفرا من الجن وهو يقرأ القرآن، فقالوا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا حتى ختم الآية...، فولَّوا إلى قومهم منذرين.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: " إنَّ الملائكةَ تنـزلُ في العنانِ- وهوَ السحابُ- فتذكرُ ما قضيَ في السماءِ، فتسترقُ الشياطينُ السمعَ، فتسمعهُ فتوحيهِ إلى الكهانِ، فيكذبونَ معها مئةَ كذبةٍ من عند أنفسهمْ .

فهذه الأخبار تُنبئ عن أن الشياطين تسمع، ولكنها تُرْمى بالشهب لئلا تسمع.

فإن ظن ظان أنه لما كان في الكلام " إلى "، كان التسمع أولى بالكلام من السمع، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أن العرب تقول: سمعت فلانا يقول كذا، وسمعت إلى فلان يقول كذا، وسمعت من فلان.

وتأويل الكلام: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[6] ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾ خص تعالى السماء الدنيا بالذكر؛ لأنها التي تباشر بأبصارنا، وأيضا فالحفظ من الشيطان إنما هو فيه وحدها.

وقفة

[6] ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾ استدل على الله من آثار قدرته، وتقرَّب إليه بالتفكر في خلقه، واقض جزءًا من ليلك في عبادة التفكر بتأمل السماء.

وقفة

[6] ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾ إن قلتَ: لمَ خصَّ سماء الدنيا بزينةِ الكواكب، مع أنَّ بقية السموات مزيَّنةٌ بذلك؟ قلتُ: لأنَا إنَّما نرى سماء الدنيا، دون غيرها.

وقفة

[6، 7] ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ فزين ظاهرها بالنجوم، وباطنها بالحراسة.

وقفة

[6، 7] تزيين السماء الدنيا بالكواكب لمنافع؛ منها: تحصيل الزينة، والحفظ من الشيطان المارد ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِنّا زَيَّنَّا: ﴾

- ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها. زين: فعل ماض مبني على السكون و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة «زينا» وما بعدها في محل رفع خبر «ان».

- ﴿ السَّماءَ الدُّنْيا: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الدنيا: صفة- نعت-للسماء منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على الالف للتعذر بمعنى: السماء القربى.

- ﴿ بِزِينَةٍ الْكَااكِبِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بزينا. الكواكب: بدل من «زينة» وهو بدل المعرفة من النكرة وبدل المبدل منه المجرور مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. وكما يجوز بدل النكرة من المعرفة كما في قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ» فإن «قتال» بدل من «الشهر» فكذلك يجوز بدل المعرفة من النكرة.'

المتشابهات :

| الصافات: 6 | ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾ |

|---|

| فصلت: 12 | ﴿وَأَوۡحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمۡرَهَاۚ و زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا﴾ |

|---|

| الملك: 5 | ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ٣- تزيينُ السماءِ الدنيا بالكواكبِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

بزينة الكواكب:

وقرئا:

1- بزينة، منونا، و «الكواكب» بالخفض، بدلا من «زينة» ، وهى قراءة ابن مسعود، ومسروق، بخلاف عنه، وأبى زرعة، وابن وثاب، وطلحة.

2- بزينة، منونا، و «الكواكب» نصبا، وهى قراءة ابن وثاب، ومسروق، بخلاف عنهما، والأعمش، وطلحة، وأبى بكر.

3- بتنوين «زينة» ورفع «الكواكب» ، على خبر مبتدأ، أي: هو الكواكب، أو على الفاعلية بالمصدر، وهى قراءة زيد بن على.

مدارسة الآية : [7] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴾

التفسير :

وخص اللّه المشارق بالذكر، لدلالتها على المغارب، أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها، فلهذا قال:{ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى}

ذكر اللّه في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين:

إحداهما:كونها زينة للسماء، إذ لولاها، لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيها، ولكن زينها فيها لتستنير أرجاؤها، وتحسن صورتها، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ويحصل فيها من المصالح ما يحصل.

والثانية:حراسة السماء عن كل شيطان مارد، يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى، وهم الملائكة، فإذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب{ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ} طردا لهم، وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى.

قوله- سبحانه-: وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ بيان لما أحاط به- سبحانه- السماء الدنيا من حفظ ورعاية.

ولفظ «حفظا» منصوب على المصدرية بإضمار فعل قبله. أى وحفظناها حفظا، أو معطوف على محل «بزينة» .

والشيطان: كل متمرد من الجن والإنس والدواب. والمراد به هنا: المتمرد من الجن.

والمارد: الشديد العتو والخروج عن طاعة الله- تعالى- المتعرى من كل خير.

أى: إنا جعلنا السماء الدنيا مزينة بالكواكب وضيائها، وجعلناها كذلك محفوظة من كل شيطان متجرد من الخير، خارج عن طاعتنا ورحمتنا.

وقوله ها هنا : ( وحفظا ) تقديره : وحفظناها حفظا ، ( من كل شيطان مارد ) يعني : المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع ، أتاه شهاب ثاقب فأحرقه ، ولهذا قال :

وحفظا من كل شيطان مارد أن لا يسمع إلى الملإ الأعلى، فحذفت " إن " اكتفاء بدلالة الكلام عليها، كما قيل: كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لا يُؤْمِنُونَ بِهِ بمعنى: أن لا يؤمنوا به; ولو كان مكان " لا " أن، لكان فصيحا، كما قيل: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا بمعنى: أن لا تضلوا، وكما قال: وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ بمعنى: أن لا تميد بكم. والعرب قد تجزم مع " لا " في مثل هذا الموضع من الكلام، فتقول: ربطت الفرس لا يَنْفَلِتْ، كما قال بعض بني &; 21-16 &; عقيل:

وحــتى رأينـا أحسـن الـود بيننـا

مُســاكنةً لا يقـرِف الشـرَّ قـارفُ (1)

------------------------

الهوامش:

(1) البيت من شواهد الفرّاء في معاني القرآن (مصورة الجامعة ص 271 ) قال في تفسير قوله تعالى:" لا يسمعون" قرأها عبد الله بالتشديد، على معنى"لا يتسمعون" وكذلك قرأها ابن عباس، وقال: يسمعون ولا يتسمعون قال الفرّاء: ومعنى"لا" كقوله" كذلك سلكناه في قلوب المجرمين . لا يؤمنون به"، لو كان في موضع"لا""أن" صلح ذلك، كما قال:" يبين الله لكم أن تضلوا" . وكما قال:"وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم" . ويصلح في"لا" على هذا المعنى الجزم. العرب تقول: ربطت الفرس لا ينفلت، وأوثقت عبدي لا يفرر. وأنشد بعض بني عقيل:" وحتى رأينا ... البيت" وبعضهم يقول: لا يقرف الشر (برفع الفعل) قال: والرفع لغة أهل الحجاز، وبذلك جاء القرآن. اهـ.

التدبر :

وقفة

[7] ﴿وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ لما أخبر أن الملائكة تنزل بالوحي من السماء، بين أنه حرس السماء عن استراق الشياطين للسمع بأن زينها بالكواكب، والمارد: العاتي من الجن والإنس.

تفاعل

[7] استعذ بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم ﴿وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾.

عمل

[7] تأمل في خلق النجوم، ثم احمد الله على أن منع الشياطين من استراق السمع لئلا يفتنوا العباد ﴿وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَحِفْظاً: ﴾

- الواو عاطفة. حفظا: مفعول مطلق منصوب على المصدر بفعل محذوف معطوف على «زينا» بتقدير: وحفظنا السماء حفظا. او محمول على معنى: انا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظا من الشياطين.

- ﴿ مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بالفعل المضمر. شيطان: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ مارِدٍ: ﴾

- صفة-نعت-لشيطان مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة بمعنى:متمرد خارج عن الطاعة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ٤- حفظُ السماءِ الدنيا من تسلل أى شيطان إليها، قال تعالى:

﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى .. ﴾

التفسير :

وخص اللّه المشارق بالذكر، لدلالتها على المغارب، أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها، فلهذا قال:{ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى}

ذكر اللّه في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين:

إحداهما:كونها زينة للسماء، إذ لولاها، لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيها، ولكن زينها فيها لتستنير أرجاؤها، وتحسن صورتها، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ويحصل فيها من المصالح ما يحصل.

والثانية:حراسة السماء عن كل شيطان مارد، يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى، وهم الملائكة، فإذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب{ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ} طردا لهم، وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى.

وقوله- سبحانه-: لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى، وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ. دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ جملة مستأنفة لبيان حالهم عند حفظ السماء، وبيان كيفية الحفظ، وما يصيبهم من عذاب وهلاك إذا ما حاولوا استراق السمع منها.

ولفظ «يسّمّعون» بتشديد السين- وأصله يتسمعون. فأدغمت التاء في السين والضمير للشياطين، وقرأ الجمهور لا يَسَّمَّعُونَ بإسكان السين.

قال صاحب الكشاف: الضمير في «لا يسمعون» لكل شيطان، لأنه في معنى الشياطين، وقرئ بالتخفيف والتشديد. وأصله «يتسمعون» . والتسمع: تطلب السماع. يقال: تسمع فسمع. أو فلم يسمع.

فإن قلت: أى فرق بين سمعت فلانا يتحدث، وسمعت إليه يتحدث. وسمعت حديثه، وإلى حديثه؟

قلت: المعدى بنفسه يفيد الإدراك، والمعد بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك .

والملأ في الأصل: الجماعة يجتمعون على أمر فيملئون النفوس هيبة، والمراد بالملإ الأعلى هنا: الملائكة الذين يسكنون السماء.

وسموا بذلك لشرفهم، ولأنهم في جهة العلو، بخلاف غيرهم فإنهم يسكنون الأرض.

وقوله: وَيُقْذَفُونَ من القذف بمعنى الرجم والرمي،

( لا يسمعون إلى الملإ الأعلى ) أي : لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى ، وهي السماوات ومن فيها من الملائكة ، إذا تكلموا بما يوحيه الله مما يقوله من شرعه وقدره ، كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تعالى : ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ) [ سبأ : 23 ] ولهذا قال ( ويقذفون ) أي : يرمون ( من كل جانب ) أي : من كل جهة يقصدون السماء منها

ويُروى: لا يقرف رفعا، والرفع لغة أهل الحجاز فيما قيل: وقال قتادة في ذلك ما:

حدثني بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإ الأعْلَى ) قال: منعوها. ويعني بقوله (إلَى المَلإ) : إلى جماعة الملائكة التي هم أعلى ممن هم دونهم.

وقوله (وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا) ويرمون من كل جانب من جوانب السماء دُحُورا

والدحور: مصدر من قولك: دَحَرْته أدْحَرُه دَحْرا ودُحورا، والدَّحْر: الدفع والإبعاد، يقال منه: ادْحَرْ عنك الشيطان: أي ادفعه عنك وأبعده.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا) قذفا بالشهب.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله ( وَيُقْذَفُونَ ) يرمون ( مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ) قال: من كل مكان.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[8] ﴿لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ﴾ الوحي الإلهي وأخبار السماء في مأمن تام من استراق السمع من الأنس أو الجن.

الإعراب :

- ﴿ لا يَسَّمَّعُونَ: ﴾

- لا: نافية لا عمل لها. يسمعون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وأصلها: لا يتسمعون فأدغمت التاء في السين فشددت السين.

- ﴿ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى: ﴾

- جار ومجرور متعلق بلا يسمعون. الاعلى: صفة-نعت- للملإ مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الالف للتعذر. اي لا يمكنهم السماع رغم استراقهم السمع الى الملائكة. او هم الكتبة من الملائكة.

- ﴿ وَيُقْذَفُونَ: ﴾

- الواو عاطفة. يقذفون: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل.

- ﴿ مِنْ كُلِّ جانِبٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيقذفون. جانب: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة بمعنى: ويقذفون متى ارادوا التسمع من جميع جوانب السماء من اي جهة صعدوا للاستراق.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ حفظَ السماءِ الدنيا من تسلل أى شيطان إليها؛ بَيَّنَ هنا كيفيةَ الحفظ، وما يصيب الشياطين إذا ما حاولوا استراق السمع منها، قال تعالى:

﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لا يسمعون:

1- بشد السين والميم، أي: لا يتسمعون، أدغمت التاء فى السين، وهى قراءة ابن عباس، بخلاف عنه، وابن وثاب، وعبد الله بن مسلم، وطلحة، والأعمش، وحمزة، والكسائي، وحفص.

وقرئ:

2- على نفي السماع، وهى قراءة الجمهور.

مدارسة الآية : [9] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾

التفسير :

{ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ} أي:دائم، معد لهم، لتمردهم عن طاعة ربهم.

ودُحُوراً مفعولا لأجله، أى: يقذفون لأجل الدّحور، وهو الطرد والإبعاد، مصدر دحره يدحره دحرا ودحورا: إذا طرده وأبعده.

والواصب: الدائم، من الوصوب بمعنى الدوام، يقال: وصب الشيء يصب وصوبا، إذا دام وثبت، ومنه قوله: وَلَهُ الدِّينُ واصِباً أى: دائما ثابتا.

والمعنى: إنا زينا السماء الدنيا بنور الكواكب، وحفظناها- بقدرتنا ورعايتنا- من كل شيطان متجرد من الخير، فإن هذا الشيطان وأمثاله كلما حاولوا الاستماع إلى الملائكة في السماء، لم نمكنهم من ذلك، بل قذفناهم ورجمناهم بالشهب والنيران من كل جانب من جوانب السماء، من أجل أن ندمرهم ونطردهم ونبعدهم عنها، ولهم منا- فوق كل ذلك- عذاب دائم ثابت لا نهاية له.

( دحورا ) أي : رجما يدحرون به ويزجرون ، ويمنعون من الوصول إلى ذلك ، ( ولهم عذاب واصب ) أي : في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر ، كما قال : ( وأعتدنا لهم عذاب السعير ) [ الملك : 5 ] .

وقوله (دُحُورًا) قال: مطرودين.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله (وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا) قال: الشياطين يدحرون بها عن الاستماع، وقرأ وقال: ( إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب ) .

وقوله ( وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ) يقول تعالى ذكره: ولهذه الشياطين المسترِقة السمع عذاب من الله واصب.

واختلف أهل التأويل في معنى الواصب، فقال بعضهم: معناه: الموجع.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح (ولهم عذاب واصب) قال: موجع.

وحدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط ، عن السديّ، في قوله ( عَذَابٌ وَاصِبٌ ) قال: الموجع.

وقال آخرون: بل معناه: الدائم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد عن قتادة ( وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ) : أي دائم.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله ( عَذَابٌ وَاصِبٌ ) قال: دائم.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ) يقول: لهم عذاب دائم.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عمن ذكره، عن عكرمة ( وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ) قال: دائم.

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ) قال: الواصب: الدائب.

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال: معناه: دائم خالص، وذلك أن الله قال وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا فمعلوم أنه لم يصفه بالإيلام والإيجاع، وإنما وصفه بالثبات والخلوص; ومنه قول أبي الأسود الدؤلي:

لا أشــتري الحــمد القليـل بقـاؤه

يؤمــا بـذم الدهـر أجـمع واصبـا (2)

أي دائما.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[9] ﴿دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ استعذ بالله من عذابه الآن.

وقفة

[7-9] تأمل في حال الشياطين ودحرهم بعد بعثة محمد ﷺ ﴿وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ * لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾.

وقفة

[9، 10] ﴿دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ ونحن لا نعرف كيف يتسمع الشيطان المارد، ولا كيف يخطف الخطفة، ولا كيف يرجم بالشهاب الثاقب، لأن هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتها، ومجالنا فيها هو تصديق ما جاء من عند الله فيها، وهل نعلم عن شيء في هذا الكون إلا القشور؟!

وقفة

[9، 10] ﴿دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ قال ابن عباس: «كان للشياطين مقاعد في السماء، فكانوا يستمعون الوحي، وكانت النجوم لا تجري، وكانت الشياطين لا تُرمى، فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض، فزادوا في الكلمة تسعًا، فلما بعتُ رسول الله جعل الشيطان إذا قعد مقعده، جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه».

الإعراب :

- ﴿ دُحُوراً: ﴾

- مفعول له-لاجله-بمعنى: ويقذفون للدحور وهو الطرد او حال بتقدير: مدحورين او مفعول مطلق-مصدر-منصوب بفعل مضمر بتقدير: يدحرون دحورا وبمعنى يقذفون قذفا لأن القذف والطرد متقاربان في المعنى. والكلمة في جميع الوجوه المذكورة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة.

- ﴿ وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ: ﴾

- الواو استئنافية. اللام: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام. والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم. عذاب: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. واصب: صفة-نعت-لعذاب مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الضمة. بمعنى دائم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ أن الشياطين يقذفون من كلٍّ جانب كلما حاولوا استراق السمع؛ ذكرَ هنا علَّةَ القذف، وهي الإبعاد والطرد، قال تعالى:

﴿ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [10] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ .. ﴾

التفسير :

ولولا أنه [تعالى] استثنى، لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا، ولكن قال:{ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ} أي:إلا من تلقف من الشياطين المردة، الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة{ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه، فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذبون معها مائة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء.

وقوله: إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ استثناء من الواو في «يسمعون» و «من» في محل بدل من الواو.

والخطف: الأخذ للشيء بسرعة وخفية واختلاس وغفلة من المأخوذ منه.

أى: لا يسمع الشياطين إلى الملأ الأعلى، إلا الشيطان الذي خطف الخطفة من كلام الملائكة بسرعة وخفة، فيما يتفاوضون فيه من أحوال البشر- دون ما يتعلق بالوحي- فإنه في هذه الحالة يتبع هذا الشيطان ويلحقه شِهابٌ ثاقِبٌ أى: شعلة من النار تثقب الجو بضوئها فتهلكه وتحرقه وتثقبه وتمزقه.

وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً .

ومما يدل على أن استراقهم للسمع، واختطافهم للخطفة، إنما يكون في غير الوحى، قوله- تعالى- إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ .

وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: كانت للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحى قال: وكانت النجوم لا تجرى، وكانت الشياطين لا ترمى. قال: فإذا سمعوا الوحى نزلوا إلى الأرض، فزادوا في الكلمة تسعا. قال: فلما بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده، جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه .

ثم أمر- سبحانه- رسوله صلّى الله عليه وسلم أن يوبخ المنكرين للبعث والحساب، وحكى جانبا من أقوالهم الباطلة حول هذه القضية، ورد عليهم ردا يزهق باطلهم.. فقال- تعالى-:

وقوله : ( إلا من خطف الخطفة ) أي : إلا من اختطف من الشياطين الخطفة ، وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ، ويلقيها الآخر إلى الذي تحته ، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه ، فيذهب بها الآخر إلى الكاهن ، كما تقدم في الحديث ، ولهذا قال : ( إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ) أي : مستنير .

قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي . قال : وكانت النجوم لا تجري ، وكانت الشياطين لا ترمى قال : فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض ، فزادوا في الكلمة تسعا . قال : فلما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه . قال : فشكوا ذلك إلى إبليس ، فقال : ما هو إلا من أمر حدث . قال : فبث جنوده ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يصلي بين جبلي نخلة - قال وكيع : يعني بطن نخلة - قال : فرجعوا إلى إبليس فأخبروه ، فقال : هذا الذي حدث .

وستأتي الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا : ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا . وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ) [ الجن : 8 - 10 ] .

وقوله (إلا من خطف الخطفة) يقول: إلا من استرق السمع منهم (فأتبعه شهاب ثاقب) يعني: مضيء متوقد.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ) من نار وثقوبه: ضوءه.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله ( شِهَابٌ ثَاقِبٌ ) قال: شهاب مضيء يحرقه حين يُرْمى به.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( فَأتْبَعَهُ شِهَابٌ ) قال: كان ابن عباس يقول: لا يقتلون بالشهاب، ولا يموتون، ولكنها تحرقهم من غير قتل، وتُخَبِّل وتُخْدِج من غير قتل.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( فَأتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ) قال: والثاقب: المستوقد، قال: والرجل يقول: أَثقِب نارك، ويقول استثقِب نارك استوقد نارك.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله، قال: سُئل الضحاك هل للشياطين أجنحة؟ فقال: كيف يطيرون إلى السماء إلا ولهم أجنحة.

------------------------

الهوامش:

(2) البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( مصورة الجامعة الورقة ص 208 - 1 ) قال في تفسير قوله تعالى"عذاب واصب": دائم قال أبو الأسود الدؤلي:"لا أشتري الحمد ..." البيت. اهـ. وفي معاني القرآن للفراء ( مصورة الجامعة 271 ): وقوله"عذاب واصب""وله الدين واصبا": دائم خالص. اهـ.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[10] ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ قد تأتي بعض الشياطين بخبَرٍ من السماء، فقد دلت نصوص أخرى أن الشيطان قد يصل إلى مراده، فيصل به إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب.

الإعراب :

- ﴿ إِلاّ مَنْ: ﴾

- اداة حصر لا عمل لها. من: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من الضمير في لا يسمعون اي لا يسمع الشياطين الا الشيطان الذي خطف الخطفة.

- ﴿ خَطِفَ الْخَطْفَةَ: ﴾

- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.خطف: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الخطفة: مصدر-مفعول به مطلق-واقع موقع المفعول بمعنى: الا من استرق او اختلس الاستراقة من كلام الملائكة.

- ﴿ فَأَتْبَعَهُ: ﴾

- الفاء سببية. اتبعه: فعل ماض مبني على الفتح والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم.

- ﴿ شِهابٌ ثاقِبٌ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. ثاقب: صفة-نعت-لشهاب مرفوعة مثلها بالضمة. بمعنى: فانقض عليه كوكب يثقب ما ينزل عليه.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : وبعد بيان حفظ السماء الدنيا من تسلل أى شيطان إليها؛ استثنى اللهُ هنا من اختطف الكلمة يسمعها من السماء بسرعة، فيلقيها إلى الذي تحته، ويلقيها الآخر إلى الذي تحته، فربما أدركه الشهاب المضيء قبل أن يلقيها، وربما ألقاها بقَدَر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه، فيذهب بها الآخر إلى الكهنة، فيكذبون معها مائة كذبة، قال تعالى:

﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

خطف:

1- بكسر الطاء، ثلاثيا، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسر الخاء والطاء مشددة، وهى قراءة الحسن، وقتادة.

3- بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة، ونسبها ابن خالويه إلى الحسن، وقتادة، وعيسى.

فأتبعه:

1- بالتخفيف، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالتشديد.

مدارسة الآية : [11] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم .. ﴾

التفسير :

ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال:{ فَاسْتَفْتِهِمْ} أي:اسأل منكري خلقهم بعد موتهم.{ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا} أي:إيجادهم بعد موتهم، أشد خلقا وأشق؟.{ أَمْ مَنْ خَلَقْنَا} من [هذه] المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.

فيلزمهم إذا الإقرار بالبعث، بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها، لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب، أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم، ولهذا قال:{ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ} أي:قوي شديد كقوله تعالى:{ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ}

والفاء في قوله- تعالى-: فَاسْتَفْتِهِمْ.. هي الفصيحة، والاستفتاء: الاستخبار عن الشيء ومعرفة وجه الصواب فيه.

والمراد من الاستفهام في الآية: توبيخ المشركين على إصرارهم على شركهم وجهلهم.

وتعجيب العقلاء من أحوالهم.

واللازب: أى: الملتصق بعضه ببعض. يقال: لزب الشيء يلزب لزبا ولزوبا، إذا تداخل بعضه في بعض، والتصق بعضه ببعض. والطين اللازب: هو الذي يلزق باليد- مثلا- إذا ما التقت به قال النابغة الذبياني:

فلا تحسبون الخير لا شر بعده ... ولا تحسبون الشر ضربة لازب

أى: ضربة ملازمة لا مفارقة لها.

والمعنى: إذا كان الأمر كما أخبرناك أيها الرسول الكريم- من أن كل شيء في هذا الكون يشهد بوحدانيتنا وقدرتنا، فاسأل هؤلاء المشركين «أهم أشد خلقا» أى: أهم أقوى خلقة وأمتن بنية، وأضخم أجسادا.. «أم من خلقنا» من ملائكة غلاظ شداد، ومن سماوات طباق، ومن أرض ذات فجاج.

لا شك أنهم لن يجدوا جوابا يردون به عليك، سوى قولهم: إن خلق الملائكة والسموات والأرض. أشد من خلقنا.

وقوله- تعالى- إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ إشارة إلى المادة الأولى التي خلقوا منها في ضمن خلق أبيهم آدم- عليه السلام-.

أى: إنا خلقناهم من طين ملتصق بعضه ببعض، ومتداخل بعضه في بعض.

فأنت ترى أن الآية الكريمة قد ساقت دليلين واضحين على صحة البعث الذي أنكره المشركون.

أما الدليل الأول فهو ما يعترفون به من أن خلق السموات والأرض والملائكة.. أعظم وأكبر منهم ... ومن كان قادرا على خلق الأعظم والأكبر كان من باب أولى قادرا على خلق الأقل والأصغر.

وقد ذكر- سبحانه- هذه الحقيقة في آيات كثيرة منها قوله- تعالى- لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ .

وأما الدليل الثاني فهو قوله- تعالى-: إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ وذلك لأن من خلقهم أولا من طين لازب، قادر على أن يعيدهم مرة أخرى بعد أن يصيروا ترابا وعظاما.

إذ من المعروف لدى كل عاقل أن الإعادة أيسر من الابتداء. وقد قرر- سبحانه- هذه الحقيقة في آيات منها قوله- تعالى-: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

يقول تعالى : فسل هؤلاء المنكرين للبعث : أيما أشد خلقا هم أم السماوات والأرض ، وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة ؟ - وقرأ ابن مسعود : " أم من عددنا " - فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم ، وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث ؟ وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا . كما قال تعالى : ( لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) [ غافر : 57 ] ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف ، فقال ( إنا خلقناهم من طين لازب )

قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، والضحاك : هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض . وقال ابن عباس ، وعكرمة : هو اللزج . وقال قتادة : هو الذي يلزق باليد .

القول في تأويل قوله تعالى : فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ (11)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : فاستفت يا محمد هؤلاء المشركين الذي يُنكرون البعث بعد الممات والنشور بعد البلاء: يقول: فسَلْهم: أهم أشد خلقا؟ يقول: أخلقُهم أشد أم خلق من عددنا خلقه من الملائكة والشياطين والسموات والأرض؟

وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود: " أهُمْ أشَدُّ خَلْقا أمْ مَنْ عَدَدْنَا "؟.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( أهُمْ أشَدُّ خَلْقا أمْ مَنْ خَلَقْنَا )؟ قال: السموات والأرض والجبال.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح ،قال: ثنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك أنه قرأ " أهُمْ أَشَدُّ خَلْقا أمْ مَنْ عَدَدْنَا "؟ وفي قراءة عبد الله بن مسعود " عَدَدْنَا " يقول: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ يقول: أهم أشد خلقا، أم السموات والأرض؟ يقول: السموات والأرض أشد خلقا منهم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (فَاسْتَفْتِهِمْ أهُمْ أَشَدُّ خَلْقا أمْ مَنْ عَدَدْنَا) من خلق السموات والأرض، قال اللهُ: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ... الآية.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي (فَاسْتَفْتِهِمْ أهُمْ أشَدُّ خَلْقَا ) قال: يعني المشركين، سلهم أهم أشد خلقا( أمْ مَنْ خَلَقْنَا )

وقوله ( إنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ ) يقول: إنا خلقناهم من طين لاصق. وإنما وصفه جل ثناؤه باللُّزوب، لأنه تراب مخلوط بماء، وكذلك خَلْق ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء; والتراب إذا خُلط بماء صار طينا لازبا، والعرب تُبدل أحيانًا هذه الباء ميما، فتقول: طين لازم; ومنه قول النجاشي الحارثي:

بنـى اللـؤم بيتـا فاسـتقرت عمـاده

عليكــم بنـي النجـار ضربـة لازم (3)

ومن اللازب قول نابغة بني ذُبيان:

ولا يحسـبون الخـير لا شـرَّ بعـدهُ

ولا يحســبون الشـر ضربـة لازب (4)

وربما أبدلوا الزاي التي في اللازب تاء، فيقولون: طين لاتب، وذُكر أن ذلك في قَيس ، زعم الفرّاء أن أبا الجراح أنشده:

صــداعٌ وتـوصيمُ العظـامِ وفـترة

وغثـي مـع الإشراق في الجوف لاتب (5)

بمعنى: لازم، والفعل من لازب: لَزِبَ يَلْزُب، لزْبا ولُزوبا (6)

------------------------

الهوامش:

(3) البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( مصورة الجامعة الورقة ص 208 - 1 ) قال في قوله تعالى"من طين لازب" مجازه مجاز لازم . قال النجاشي:" بنى اللؤم ... البيت" .اهـ.

(4) وهذا البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( مصورة الجامعة ص 208 - 1 ) . وهو كالشاهد الذي قبله على أن معنى اللازب اللازم . قال نابغة بني ذبيان:"لا يحسبون الخير .... البيت": اهـ.

(5) البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( مصورة الجامعة ص 271 ) قال اللازب اللاصق . قال: وقيس تقول:"طين لاتب" أنشدني بعضهم:

صــداع وتـوصيم ...............

.............................. البيت

. قال والعرب تقول: ليس هذا بضربة لازب، ولازم؛ يبدلون الباء ميما، لتقارب المخرج.اه. (وفي اللسان:"لتب" اللاتب: الثابت؛ تقول منه لتب يلتب) . (بوزن يقتل) لتبا ولتوبا، وأنشد أبو الجراح:

فـإن يـك هـذا مـن نبيـذ شـربته

فــإني مـن شـرب النبيـذ لتـائب

صــداع وتـوصيم ...............

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي اللسان عن الفرّاء في قوله تعالى" من طين لازب": قال: اللازب واللاتب واحد. قال: وقيس تقول: طين لاتب. واللاتب: اللازق، مثل اللازب. وهذا الشيء ضربة لاتب كضربة لازم .اهـ.

(6) في الأصل: ويلزب وهو تحريف عما أثبتناه؛ لتصريحهم بأن الفعل من باب نفد، وأن المصدر لزبا ولزوبا . ( انظر اللسان والمصباح: لزب ) وضبط في التاج ككرم.

المعاني :

التدبر :

عمل

[11] ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ كن وريث النبوة في محاجة أهل الباطل والبهتان بالمنطق والبرهان، لتستنقذ من براثنهم أهل الغفلة والعصيان.

وقفة

[11] ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ ما أهون خلقهم وأيسره إذا قورنوا بخلق السماوات والأرض والمشارق والمغارب! وهذا دليل تفاوت الخلق في العظمة.

وقفة

[11] كيف نجمع بين قوله تعالى: ﴿إنا خلقناهم من طين لازب﴾، وقوله: ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾ [الرحمن: 14]؟ الجواب: هذه الآيات لا تعارض بينها، وإنما تبين مراحل خلق الإنسان: أولًا: الطين اللازب، وهو الطين اللزج نتيجة خلط التراب بالماء، ثم بعد أن يجف وييبس يكون صلصال كالفخار.

الإعراب :

- ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ: ﴾

- الفاء سببية للتعقيب. استفت: فعل امر مبني على حذف آخره -حرف العلة-والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به بمعنى: استخبر يا محمد مشركي مكة.

- ﴿ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً: ﴾

- الهمزة همزة انكار بلفظ استفهام. هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. اشد: خبر «هم» مرفوع بالضمة ولم تنون لانها ممنوعة من الصرف-التنوين-على وزن-افعل-التفضيل وبوزن الفعل. خلقا: تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ أَمْ مَنْ خَلَقْنا: ﴾

- أم: حرف عطف وهي «أم» المتصلة لانها مسبوقة بهمزة استفهام. من: اسم موصول بمعنى «الذين» مبني على السكون في محل رفع معطوف على «هم».خلق: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة «خلقنا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد-الراجع-الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير: خلقناهم بمعنى أهم اصعب على الله خلقا ام الذين خلقناهم من اصناف الملائكة والسموات والارض؟

- ﴿ إِنّا خَلَقْناهُمْ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل تفيد التعليل. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم «ان».خلقناهم:اعربت. وجملة «خلقناهم» في محل رفع خبر «ان».

- ﴿ مِنْ طِينٍ لازِبٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من ضمير «هم» التقدير حالة كونهم من طين. لازب: صفة-نعت-لطين مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. بمعنى: من طين لازق اي متماسك.'

المتشابهات :

| الصافات: 11 | ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا﴾ |

|---|

| الصافات: 149 | ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : وبعد ذكرِ أدلَّةِ وحدانية اللهِ وقدرتِه؛ انتقلَ الحديثُ هنا لإثباتِ البعث والحَشرِ والقيامةِ، حيث وَبَّخَ اللهُ مُنكِري البعثِ: أي شيء أصعب إيجادًا؟ إيجادهم بعد موتهم أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والمخلوقات العظيمة؟ لو فكروا لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب أصعب من إيجادهم بعد موتهم، قال تعالى:

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أم من:

وقرئ:

1- أمن، بتخفيف الميم، دون «أم» ، على أنه استفهام ثان، وهى قراءة الأعمش.

مدارسة الآية : [12] :الصافات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾

التفسير :

{ بَلْ عَجِبْتَ} يا أيها الرسول وأيها الإنسان، من تكذيب من كذب بالبعث، بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة، وهو حقيقة محل عجب واستغراب، لأنه مما لا يقبل الإنكار،{ و} أعجب من إنكارهم وأبلغ منه، أنهم{ يَسْخَرُونَ} ممن جاء بالخبر عن البعث، فلم يكفهم مجرد الإنكار، حتى زادوا السخرية بالقول الحق.

ثم بين- سبحانه- أن حال هؤلاء المشركين تدعو إلى العجب فقال: بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ.

قال الجمل: وقوله: بَلْ عَجِبْتَ إضراب إما عن مقدر دل عليه قوله:

فَاسْتَفْتِهِمْ أى: هم لا يقرون بل عجبت، وإما عن الأمر بالاستفتاء، أى:لا تستفتهم فإنهم معاندون، بل انظر إلى تفاوت حالك وحالهم .

أى: بل عجبت- أيها الرسول الكريم- ومن حقك أن تعجب، من إنكار هؤلاء الجاحدين لإمكانية البعث، مع هذه الأدلة الساطعة التي سقناها لهم على أن البعث حق.

وجملة «يسخرون» حالية. أى: والحال أنهم يسخرون من تعجبك ومن إنكارك عليهم ذلك، ومن إيمانك العميق بهذه الحقيقة، حتى إنك لترددها على مسامعهم صباح مساء.

قال الآلوسى: وقرأ حمزة والكسائي: بَلْ عَجِبْتَ- بضم التاء-.. وأولت هذه القراءة بأن ذلك من باب الفرض، أى: لو كان العجب مما يجوز علىّ لعجبت من هذه الحال.

ثم قال: والذي يقتضيه كلام السلف أن العجب فينا انفعال يحصل للنفس عند الجهل للسبب، ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب، وهو في الله- تعالى- بمعنى يليق لذاته- تعالى- وهو- سبحانه- أعلم به، فلا يعينون معناه .

وقوله : ( بل عجبت ويسخرون ) أي : بل عجبت - يا محمد - من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث ، وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب ، وهو إعادة الأجسام بعد فنائها . وهم بخلاف أمرك ، من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك .قال قتادة : عجب محمد - صلى الله عليه وسلم - وسخر ضلال بني آدم .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[12] ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ قرأ عامة قراء الكوفة: (بل عجبتُ ويسخرون) بضم التاء، بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكًا، وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون، وقرأ عامة قراء المدينة والبصرة: (بل عجبتَ) بفتح التاء، بمعنى: بل عجبتَ أنت يا محمد من سخريتهم من هذا القرآن.

وقفة

[12] ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ العجب كل العجب ممن يسخر من الحق الساطع، قال قتادة : «عجب محمد ﷺ، وسَخر ضلال بني آدم».

وقفة

[12] ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ قال قتادة: «عجب النبي ﷺ من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم، وذلك أن النبي ﷺ كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به، فلما سمع المشركون القرآن؛ سخروا منه ولم يؤمنوا به، فعجب من ذلك».

الإعراب :

- ﴿ بَلْ عَجِبْتَ: ﴾