الإحصائيات

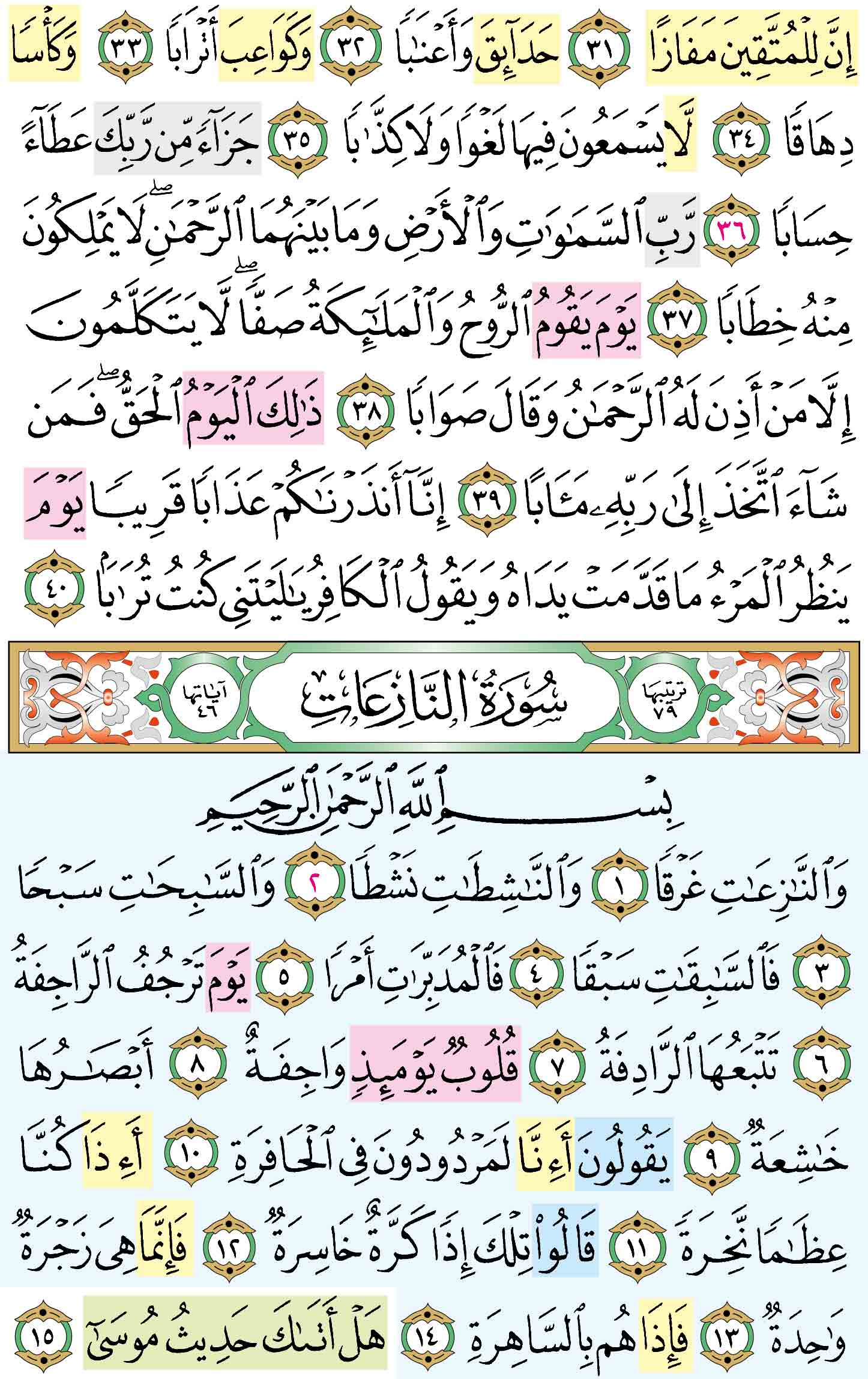

سورة النبإ

| ترتيب المصحف | 78 | ترتيب النزول | 80 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.50 |

| عدد الآيات | 40 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |

| ترتيب الطول | 75 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 2/6 | _ | ||

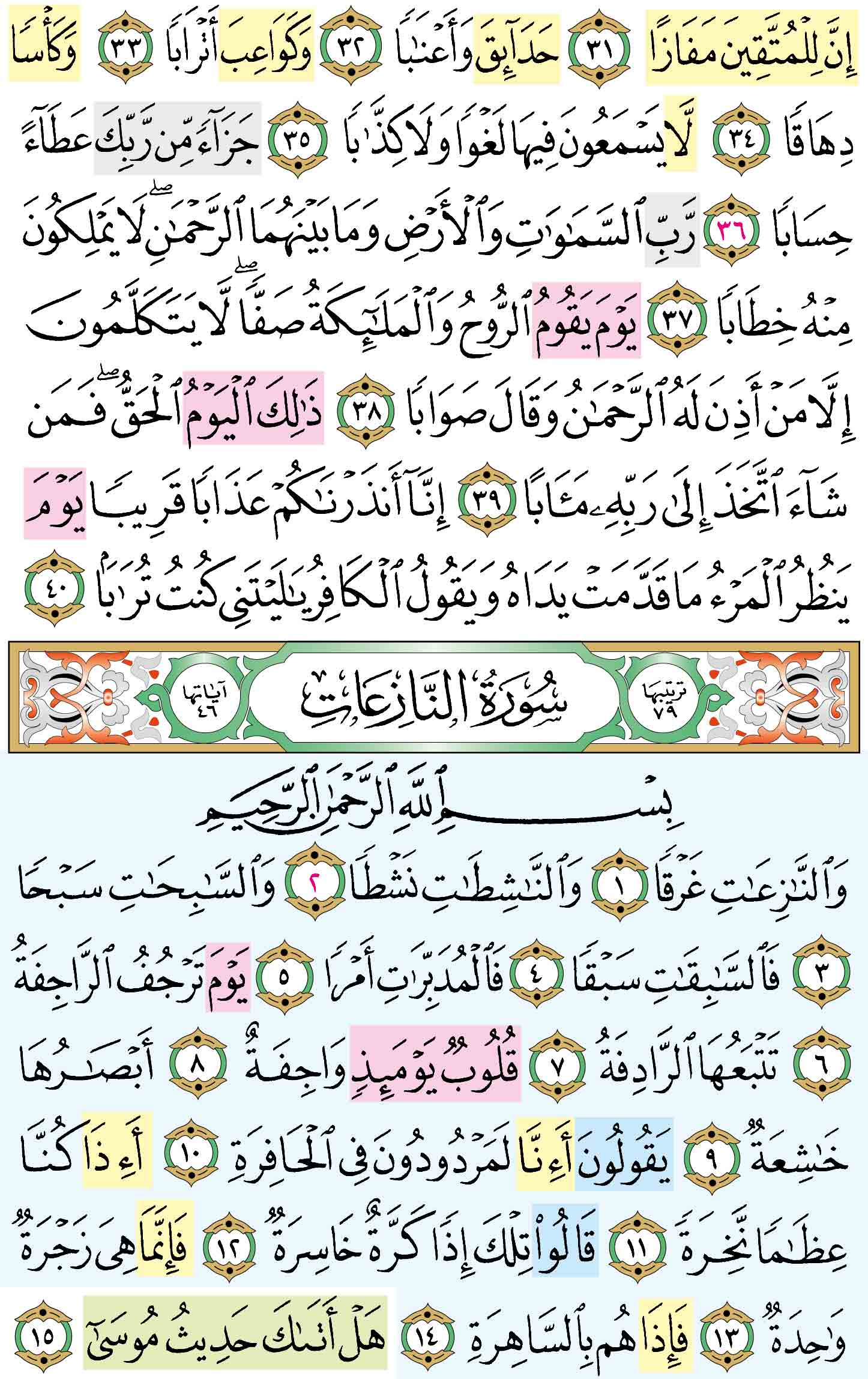

سورة النازعات

| ترتيب المصحف | 79 | ترتيب النزول | 81 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.50 |

| عدد الآيات | 46 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |

| ترتيب الطول | 76 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 7/17 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (31) الى الآية رقم (40) عدد الآيات (10)

بعدَ ذِكرِ عذابِ الكافرينَ ذكرَ نعيمَ المُتَّقينَ، ثُمَّ خَتَمَ السُّورةَ بالإخبارِ عن عظمتِه وجلالِه، وتهديدِ الكُفَّارِ وإنذارِهم عذابًا قريبًا، يومَ يتمنَّى الكافرُ لو صارَ ترابًا مثلَ الحيواناتِ من شدَّةِ الحسرةِ والنَّدمِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (14) عدد الآيات (14)

القَسَمُ بالملائكةِ على وقوعِ البعثِ، ووصفُ حالِ المشركينَ المُنكرينَ البعثَ، ومدى الخوفِ الشَّديدِ الذي يكونونَ عليه يومَ القيامةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة النبإ

إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • ومن مقاصد سورة النبأ:: • السورة تنبيه للقلوب الغافلة عن يوم القيامة (النبأ العظيم)، وما فيه من الشدائد والأهوال؛ ليندفع العبد إلى العمل الجاد المثمر، فالزرع هنا والحصاد هناك. • السورة لفت لنظر المشركين والمشككين إلى الآيات الكونية كبراهين وأدلة على البعث بعد الموت.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النبأ».

- • معنى الاسم :: النبأ: الخبر، والجمع أنباء.

- • سبب التسمية :: لِوُقُوعِ كَلِمَةِ «النَّبَأِ» فِي أَوَّلِهَا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ عَمَّ»، و«عم يتساءلون»، و«المعصرات».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: تذكر يوم القيامة.

- • علمتني السورة :: أن الطغيان سبب دخول النار: ﴿لِّلطَّاغِينَ مَآبًا﴾

- • علمتني السورة :: أن عدم الإيمانِ بالحسابِ أو الغفلة عنه سببٌ لتكاثرِ السَّيئاتِ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾

- • علمتني السورة :: تذكَّر ذنبًا عملتَه، ثمَّ استغفِر اللهَ: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ شِبْت»، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كَوِّرَتْ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة النبأ من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة النبأ من المفصل.

• سورة النبأ من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة النبأ مع سورة المرسلات، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • من السور الخمس التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم.

• سورة النبأ أول سورة في الجزء الثلاثين، والذي سُمِّى بما افتتحت به سورة النبأ: (جزء عَمَّ)، وبه 37 سورة -أي تقريبًا ثلث عدد سور القرآن الكريم البالغة 114 سورة-، وكلها مكية إلا البينة والنصر.

• سورة النبأ أُولى سور (أوساط المفصل)، وعددها 15 سورة، تبدأ بالنبأ وتنتهي بالليل.

• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.

• السورة يشيع فيها جو التخويف والتهديد والإنذار، حتى يكاد التالي لها أن يتملكه الذعر والخوف من شدائدها وأهوالها.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستعد ليوم القيامة.

• أن نبين للناس إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين.

• أن نحرص على النوم مبكرًا: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ (10، 11).

• أن نخوف أنفسنا بهذه الآية: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾ (17)، إذا تمردت علينا أنفسنا وانساقت خلف الهوى والدنيا.

• أن نستعذ بالله من عذاب جهنم: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ (21).

• أن نراقب الله، ونتيقن أن كل أفعالنا مكتوبة مسجلة: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ (29).

• أن نمتنع عن خمر الدنيا؛ لنتلذذ بشراب الآخرة: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ (34).

• أن نترك اللغو ونبتعد عنه: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ (35).

• أن نعظم الله تعالى، ونوقره: ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ (38).

أن نصحِّح حياتنا الآن قبل أن نقول: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا﴾ (40).

سورة النازعات

تذكرة بالموت وخروج الروح، والبعث، والقيامة وأهوالها

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة النازعات دعوة للتفكر:: سورة النازعات جاءت تهز القلوب المكذبة بالبعث والجزاء، من خلال عرض مشاهد الموت والبعث والحشر والقيامة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النازعات».

- • معنى الاسم :: النازعات: اسم فاعل من النزع، وهو جذب الشئ من مقره، والنازعات: الملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعًا شديدًا.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بالقسم بالنازعات.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «السَّاهِرَةُ»، و«الطَّامَّةُ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: تذكر الموت وخروج الروح، والبعث، والقيامة وأهوالها.

- • علمتني السورة :: أن قبض روح الكافر يكون بشدّة وعنف، وأن قبض روح المؤمن يكون برفق ولين: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۞ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾

- • علمتني السورة :: دعوة الناس إلى الله بأسلوب حكيم: ﴿فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ﴾

- • علمتني السورة :: أن إمهال الله للطغاة تنكيلًا بهم، وليس حبًا لهم، فإذا حانت ساعتهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّـهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة النازعات من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَالقُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة النازعات من المفصل.

• سورة النازعات من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة النازعات مع سورة المعارج، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًاكَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة النازعات احتوت على آخر آية -بحسب ترتيب المصحف- ذُكِرَ فيها كلمة (يسألونك)، في الآية (42)، وقد ذُكِرَت هذه الكلمة في القرآن الكريم 15 مرة، وفي كل مرة تعقبها كلمة (قل) إلا آية النازعات؛ فلم ترد بها هذه الكلمة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستعد ليوم القيامة.

• أن نسابق الملائكة بالعمل: ﴿فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴾ (4).

• أن نحرص على دعوة أيّ شخص إلى الله مهما بلغَ طغيانُه: ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ (17).

• أن نعمل عملًا صـالحًا نتمنَّى أن نتذكَّرَه يومَ القيـامةِ: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ﴾ (35).

• أن نحاسب أنفسنا في الدنيا قبل الآخرة: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ﴾ (35).

• أن نحذر الطغيان؛ فإنه من أكبر أسباب إيثار الدنيا: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (37، 38).

• أن نراقب الله دومًا، ونتذكر الوقوف بين يديه: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ (40).

• أن نكف النفس عن هواها: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (40، 41).

أن نتوب ونرجع إلى الله قبل فوات الأوان؛ فالدنيا قصيرة سريعة الزوال: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ (46).

تمرين حفظ الصفحة : 583

مدارسة الآية : [31] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾

التفسير :

لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال:{ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا} أي: الذين اتقوا سخط ربهم، بالتمسك بطاعته، والانكفاف عما يكرههفلهم مفاز ومنجي، وبعد عن النار.

وكعادة القرآن الكريم فى الموازنة بين عاقبة الأشرار والأخيار ، جاء الحديث عن حسن عاقبة المتقين ، بعد الحديث عن سوء عاقبة الطاغين فقال - تعالى - : ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً ) أى : للمتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل ما لا يرضى ربهم . . ( مَفَازاً ) أى : فوزاً برضوانه وجنته فقوله ( مَفَازاً ) مصدر بمعنى الفوز والظفر بالمطلوب ، وتنوينه للتعظيم .

يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم فقال تعالى "إن للمتقين مفازا" قال ابن عباس والضحاك متنزها وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار الأظهر هنا قول ابن عباس.

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31)

يقول: إن للمتقين مَنجَى من النار إلى الجنة، ومخلصا منها لهم إليها، وظفرا بما طلبوا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) قال: فازوا بأن نَجَوا من النار.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) إي والله مفازا من النار إلى الجنة، ومن عذاب الله إلى رحمته.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) قال: مفازا من النار إلى الجنة.

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاومة، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) يقول: مُنْتَزَها (1) .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ التقوى سبب دخول الجنَّة.

وقفة

[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ مجرد النجاة من الجحيم غنيمة، فكيف إذا كان بعده روعة النعيم؟! قال مجاهد وقتادة: «فازوا، فنجوا من النار».

تفاعل

[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من المتقين.

وقفة

[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ نهاية التقوى فوز.

وقفة

[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ تأمل في النعيم الذي سيلاقونه، وانظر سبب تنعمهم بهذا النعيم.

وقفة

[31] ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ فضيلة التقوى وعظم ما أعد الله لأهلها.

وقفة

[31] طريقان: الأول: محفوف بالشهوات المحرمة ومنتهاه: ﴿إنَّ جهنم كانت مرصادا﴾ [21]، والثاني: محفوف بالمكاره وغايته: ﴿إنَّ للمتقين مفازا﴾، ومن سار على الدرب وصل.

وقفة

[31] ﴿إِنَّ لِلمُتَّقينَ مَفازًا﴾ اتباع ذكر جهنم والعذاب بأخبار الجنة؛ يعد من الحكم الإلهية، فوعيد الكفار يتبعه نعيم الجنة للمتقين.

وقفة

[31] ﴿إِنَّ لِلمُتَّقينَ مَفازًا﴾ المفاز: الفوز والنجاة من الكروب.

وقفة

[31] ﴿إِنَّ لِلمُتَّقينَ مَفازًا﴾ المفاز: ظرف زمان وظرف مكان.

وقفة

[31] ﴿إِنَّ لِلمُتَّقينَ مَفازًا﴾ التقوى تصرف ناتج عن شعور داخلى للاحتياط من أى سوء.

عمل

[31] ﴿إِنَّ لِلمُتَّقينَ مَفازًا﴾ اعمل ثلاثة أعمال في يومك تدل على التقوى؛ كالصوم, ترك المعصية خوف عقاب الله تعالى واستحياء منه, الصدقة, الإحسان إلى الناس, إدخال السرور على قلب مسلم.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. للمتقين: جار ومجرور متعلق بخبر «ان» المقدم وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.

- ﴿ مَفازاً: ﴾

- اسم «ان» المؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي فوزا او موضع فوز وقيل نجاة.

المتشابهات :

| ص: 49 | ﴿هَـٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ |

|---|

| القلم: 34 | ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ |

|---|

| النبإ: 31 | ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [31] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ عذابَ الكافرينَ؛ ذكرَ نعيمَ المُتَّقينَ، قال تعالى:

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [32] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴾

التفسير :

وفي ذلك المفاز لهم{ حَدَائِقَ} وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية، في الثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار، وخص الأعناب لشرفها وكثرتها في تلك الحدائق.

ثم فصل - سبحانه - مظاهر هذا الفوز فقال : ( حَدَآئِقَ وَأَعْنَاباً ) أى : إن لهم فى هذه الجنان التى ظفروا بها حدائق ، أى : بساتين فيها ماء وأشجار مثمرة .

. سميت بذلك تشبيها لها بحدقة العين فى الهيئة ، وحصول الماء فيها .

وإن لهم - كذلك - فى هذه الجنان ( أعنابا ) جمع عنب ، وهو الكرم ، وخصبت الأعناب بالذكر ، لأنها من أعظم الفواكه وأحبها إلى النفوس .

"حدائق" والحدائق البساتين من النخيل وغيرها.

وقوله: (حَدَائِقَ) والحدائق: ترجمة وبيان عن المفاز، وجاز أن يترجم عنه، لأن المفاز مصدر من قول القائل: فاز فلان بهذا الشيء، إذا طلبه فظفر به، فكأنه قيل: إن للمتقين ظفرا بما طلبوا من حدائق وأعناب، والحدائق: جمع حديقة، وهي البساتين من النخل والأعناب والأشجار المُحَوَّط عليها الحيطان المحدقة بها، لإحداق الحيطان بها تسمى الحديقة حديقة ، فإن لم تكن الحيطان بها محدقة، لم يَقُل لها حديقة، وإحداقها بها: اشتمالها عليها.

وقوله: (وَأَعْنَابًا) يعني: وكرومَ أعناب، واستغنى بذكر الأعناب عن ذكر الكروم.

التدبر :

تفاعل

[32] ﴿حَدائِقَ﴾ هى كثيرة، وليست واحدة، قل: «اللهم ارزقنا».

وقفة

[32] ﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾ سَرْدٌ للمتع البصرية في الجنة التي تستريح لها الروح، فكيف إذا كانت هذه الحدائق كل شجرها ساقه من ذهب؟! وشاهقة حتى أن الشجرة فيها يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها!

وقفة

[32] ﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾ ليس كل بستان يقال له: حديقة، إنما الحديقة هي البستان الذي عليه حائط يحيط به.

لمسة

[32] ﴿حَدائِقَ وَأَعنابًا﴾ الحديقة هى ذات الأسوار، وخص سبحانه الأعناب بالذكر لشرفها وكثرة منافعها.

وقفة

[32-35] ﴿حدائق وأعنابا * وكواعب أترابا * وكأسا دهاقا * لا يسمعون فيها لغوا﴾ المتقين: أكرم الله نظرهم وبطونهم وفروجهم ولذتهم وأسماعهم.

الإعراب :

- ﴿ حَدائِقَ وَأَعْناباً: ﴾

- بدل من «مفازا» وهو بدل كل من كل منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة ولم تنون لانها ممنوعة من الصرف على وزن «مفاعل».واعنابا: معطوفة بالواو على «حدائق» منصوبة مثلها بالفتحة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [32] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أن لِلْمُتَّقِينَ فوزًا؛ فَسَّرَ هنا هذا الفوزَ، وفَصَّلَه، قال تعالى:

﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [33] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴾

التفسير :

ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس{ كَوَاعِبَ} وهي:النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن من شبابهن، وقوتهن ونضارتهن.

{ والأَتْرَاب} اللاتي على سن واحد متقارب، ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات، وذلك السن الذي هن فيه ثلاث وثلاثون سنة، في أعدل سن الشباب.

وإن لهم - أيضا - ( وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً ) أى : فتيات فى ريعان الشباب ، قد تقاربت أعمارهن ، وتساوين فى الجمال والنضارة وحسن الهيئة .

فالكواعب ، جمع كاعب ، وهى الفتاة التى وصلت إلى سن البلوغ ، وسميت بذلك لأنها فى تلك السن يتكعب ثدياها ، أى : يستديران مع ارتفاع . .

والأتراب ، جمع تِرْبِ - بكسر التاء وسكون الراء - وهو المساوى لغيره فى السن ، وأكثر ما يطلق هذا اللفظ على الإِناث . قيل : سمى من تقاربن فى السن بذلك ، على سبيل التشبيه بالترائب ، أى : بالضلوع التى فى الصدر فى التساوى . .

أي وحورا كواعب قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد "كواعب" أي نواهد يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب أي في سن واحد كما تقدم بيانه في سورة الواقعة قال ابن أبي حاتم حدثنا عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن الدستكي حدثني أبي عن أبي سفيان عبدالرحمن بن عبدالله بن تيم حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث عن أبي عبدالرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب".

وقوله: (وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) يقول: ونواهد في سنّ واحدة.

وبنحو الذي قلنا قي ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (وَكَوَاعِبَ) يقول: ونواهد. وقوله: (أَتْرَابًا) يقول: مُسْتَوِيَات.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) يعني: النساء المستويات.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) قال: نواهد أترابا، يقول: لسن واحدة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، ثم وصف ما في الجنة قال: (حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا)(وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) يعني بذلك النساء أترابا لسنٍّ واحدة.

حدثني عباس بن محمد، قال: ثنا حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: الكواعب: النواهد.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: (وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) قال: الكواعب: التي قد نهدت وكَعَبَ ثديها، وقال: أترابا: مستويات، فلانة تربة فلانة، قال: الأتراب: اللِّدات.

حدثنا نصر بن عليّ، قال: ثنا يحيى بن سليمان، عن ابن جريج، عن مجاهد (وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا) لِدَّات.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[33] ﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾ فتيات في ريعان الشباب، لا تحتاج الواحدة منهن إلى عمليات تجميل لتبقى على نضارتها وشبابها، إنما جمالها لا يتغير، وعُمرها لا تتقدَّم، والمتعة بها لا تنقص بل تزداد يومًا بعد يوم.

الإعراب :

- ﴿ وَكَواعِبَ أَتْراباً ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. الكواعب: جمع كاعب وهي الفتاة الناهدة الثدي. و «اترابا» المتساويات في السن «اللدات» مفردها ترب وهي صفة لكواعب منصوبة مثلها بالفتحة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [33] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ المساكِنَ النَّزِهةَ المُؤْنِقةَ المُعْجِبةَ؛ ذكَرَ ما يُتمَتَّعُ به، قال تعالى:

﴿ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [34] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾

التفسير :

{ وَكَأْسًا دِهَاقًا} أي:مملوءة من رحيق، لذة للشاربين،

وإن لهم - أيضا - ( وَكَأْساً دِهَاقاً ) أى : كأسا مليئة بالخمر . يقال دهق الحوض - كجعل - وأدهقه ، إذا ملأه حتى فاض من جوانبه .

قال ابن عباس مملوءة متتابعة وقال عكرمة صافية وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد "دهاقا" الملأى المترعة وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المتتابعة.

وقوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) يقول: وكأسا ملأى متتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاء، وأصله من الدَّهْق: وهو متابعة الضغط على الإنسان بشدّة وعنف، وكذلك الكأس الدهاق: متابعتها على شاربيها بكثرة وامتلاء.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا مروان، قال: ثنا أبو يزيد يحيى بن ميسرة، عن مسلم بن نَسْطاس، قال: قال ابن عباس لغلامه: اسقني دهاقا، قال: فجاء بها الغلام ملأى، فقال ابن عباس: هذا الدِّهاق.

حدثني محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا موسى بن عمير، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: ملأى.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، أخبرني سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: دراكا، قال يونس: قال ابن وهب: الذي يَتْبع بعضُه بعضا.

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنى معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) يقول: ممتلئا.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: ثنا حميد الطويل، عن ثابت البُنَانيّ، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: دمادم (2) .

قال ثنا ابن علية، قال: ثنا أبو رجاء، عن الحسن، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: مَلأى.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن يونس، عن الحسن (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: الملأى.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: مَلأى.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عديّ، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، مثله.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: مُتْرَعة مَلأى.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: الدهاق: المَلأى المُتْرَعة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: الدهاق: الممتلئة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( كأْسًا دِهاقًا ) قال: الدِّهاق المملوءة.

وقال آخرون: الدِّهاق: الصافية.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن يحيى الأزديّ وعباس بن محمد، قالا ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: ثنا عمر بن عطاء، عن عكرِمة، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: صافية.

وقال آخرون: بل هي المتتابعة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: قال سعيد بن جُبير في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) دهاقًا: المتتابعة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: المتتابع.

حدثنا عمرو بن عبد الحميد، قال: ثنا جرير، عن حصين، عن عكرِمة، عن ابن عباس، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: الملأى المتتابعة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: (وَكَأْسًا دِهَاقًا) قال: المتتابعة.

التدبر :

وقفة

[34] ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ امتنعوا عن قطرة خمر واحدة منها في الدنيا؛ فتلذذوا في الجنة بكؤوس خمر ممتلئة متتابعة.

الإعراب :

- ﴿ وَكَأْساً دِهاقاً ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة السابقة اي وكأسا ملأى.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [34] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ النِّساءَ؛ ذَكَرَ المُلائِمَ لِعِشْرَتِهِنَّ، فَقالَ تعالى:

﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [35] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا .. ﴾

التفسير :

{ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا} أي:كلاما لا فائدة فيه{ وَلَا كِذَّابًا} أي:إثما.

كما قال تعالى:{ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا}

( لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا ) أى : فى الجنة ( لَغْواً ) أى : كلاما ساقطا لا يعتد به . ولا يسمعون - أيضا - ( كِذَّاباً ) أى كلاما كاذبا .

وقوله : ( لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ) كقوله : ( لا لغو فيها ولا تأثيم ) [ الطور : 23 ] أي : ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ، ولا إثم كذب ، بل هي دار السلام ، وكل ما فيها سالم من النقص .

وقوله: ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا ) يقول تعالى ذكره: لا يسمعون في الجنة لغوا، يعني باطلا من القول، ولا كذّابًا، يقول: ولا مكاذبة، أي لا يكذب بعضهم بعضا، وقرأت القرّاء في الأمصار بتشديد الذال على ما بيَّنت في قوله: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا سوى الكسائيّ فإنه خَفَّفها لما وصفت قبل، والتشديد أحبّ إليّ من التخفيف، وبالتشديد القراءة، ولا أرى قراءة ذلك بالتخفيف لإجماع الحجة من القرّاء على خلافه، ومن التخفيف قول الأعشى:

فَصَدَقْتُهــــــا وكَذبْتُهـــــا

والمَــــرْءُ يَنْفَعُـــهُ كِذَابُـــهُ (3)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( لَغْوًا وَلا كِذَّابًا ) قال: باطلا وإثمًا.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا ) قال: وهي كذلك ليس فيها لغوٌ ولا كذَّاب.

التدبر :

وقفة

[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ فلما أحاط بأهل جهنم أشدُّ الأذى بجميع حواسهم، من جراء حرق النار وسقيهم الحميم والغساق، لينال العذاب بواطنهم كما نال ظاهر أجسادهم، كذلك نفى عن أهل الجنة أقل الأذى، وهو أذى سماع ما يكرهه الناس فإن ذلك أقل الأذى.

وقفة

[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ من ترك اللغو وابتعد عنه؛ فقد استعجل شيئًا من نعيم الجنة.

وقفة

[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ من سعادة المرء أن يعيش مع أناس صادقين.

وقفة

[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ حتى مجرد الكلام الذي قد يؤذي نفسية الإنسان لا يسمعه المؤمن في الجنة.

وقفة

[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ كلنا لنا جلسات واجتماعات فإذا طهرناها من الفُحش والغيبة والشتيمة والكذب عِشنا في نعيم يؤدي إلى نعيم الجنة.

وقفة

[35] ﴿لا يَسمَعونَ فيها لَغوًا وَلا كِذّابًا﴾ ميزة كبرى نفتقدها فى الحياة الدنيا.

تفاعل

[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ قل: «اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل».

وقفة

[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ في تلك الدار حتى السمع في نعيم ورفعه عن سفاسف الأمور.

وقفة

[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ لو كان في اللغو خير لما كرم الله أهل الجنة بعدم سماعه.

وقفة

[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ مجالس المؤمنين الخالية من اللغو والكذب والفسوق هي من مجالس الجنة.

وقفة

[35] قوله: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ كقوله: ﴿لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ﴾ [الطور: 25]؛ أي: ليس فيها كلام لاغٍ عارٍ عن الفائدة، ولا إثم كذب، بل هي دار السلام، وكل ما فيها سالم من النقص.

وقفة

[35] قوله: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ حتى مجرد الكلام الذي قد يؤذي نفسيتك، لن تسمعه في الجنة.

عمل

[35] قوله: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ اجتنب مجالس اللغو في الدنيا، فهذا مِن طرق الجنة.

وقفة

[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ دلت الآية على أن اللغو عكس النعيم، وأن مجالس اللغو من الشقاء، وتجلب للمرء في الدنيا العناء، وتحرمه في الآخرة من أحلى عطاء: الجنة.

وقفة

[35] ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ ليس في الجنة إلا الصدق بجميع أشكاله وصوره، فقد ودَّعت عالم الكذب والادعاء لتنعم بدار الصدق والهناء.

وقفة

[35] من نعيم الجنة: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾، من فقه الآية: سماع اللغو الذي لا فائدة منه عذاب تنزه عنه الجنة، فكم في الدنيا من عذاب!

الإعراب :

- ﴿ لا يَسْمَعُونَ: ﴾

- نافية لا عمل لها. يسمعون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والجملة الفعلية «لا يَسْمَعُونَ» وما بعدها في محل نصب حال من «المتقين».

- ﴿ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بلا يسمعون. لغوا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والواو عاطفة. لا: زائدة لتأكيد معنى النفي. كذابا: معطوفة على «لغوا» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة اي لا يكذب بعضهم بعضا ولا يكذبه او لا يكاذبه.

المتشابهات :

| مريم: 62 | ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ |

|---|

| الواقعة: 25 | ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ |

|---|

| النبإ: 35 | ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [35] لما قبلها : ولَمَّا كانَتْ مَجالِسُ الخَمْرِ في الدُّنْيا مُمْتَلِئَةً بِما يُنَغِّصُها مِنَ اللَّغْوِ والكَذِبِ -إلّا عِنْدَ مَن لا مُرُوءَةَ لَهُ فَلا يُنَغِّصُهُ القَبِيحُ-؛ قالَ تعالى نافِيًا عَنْها ما يُكَدِّرُ لَذَّةَ السَّمْعِ:

﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

كذابا:

1- بالتشديد، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالتخفيف، وهى قراءة الكسائي.

مدارسة الآية : [36] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَابًا ﴾

التفسير :

وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل [من فضله وإحسانه].{ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ} لهم{ عَطَاءً حِسَابًا} أي:بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها، وجعلها ثمنا لجنته ونعيمها.

وقوله - سبحانه - : ( جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَاباً ) بيان لمظاهر فضله ومننه على هؤلاء المتقين . . وقوله : ( جَزَآءً ) منصوب بفعل محذوف من لفظه ، و ( من ) ابتدائية .

أى : هؤلاء المتقون كوفئوا مكافأة صادرة من ربك على سبيل العطاء أى : الإِحسان والتفضل ، حتى شبعوا واكتفوا .

فقوله : ( حسابا ) صفة للعطاء وهو بمعنى كاف . فهو مصدر أقيم مقام الوصف ، من قولهم : أحْسَبَهُ الشئُ ، إذا كفاه حتى قال حسبى ، أى : كافينى .

قال صاحب الكشاف : و ( حِسَاباً ) معناه " محسوبا " أى : كافأهم الله - تعالى - على أعمالهم الحسنة فى الدنيا مكافأة محسوبة ، على قدر أعمالهم الطيبة .

وقوله : ( جزاء من ربك عطاء حسابا ) أي : هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه ، بفضله ومنه وإحسانه ورحمته ; ( عطاء حسابا ) أي : كافيا وافرا شاملا كثيرا ; تقول العرب : " أعطاني فأحسبني " أي : كفاني . ومنه " حسبي الله " ، أي : الله كافي .

القول في تأويل قوله تعالى : جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36)

يعني بقوله جلّ ثناؤه: (جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً) أعطى الله هؤلاء المتقين ما وصف في هذه الآيات ثوابًا من ربك بأعمالهم، على طاعتهم إياه في الدنيا.

وقوله: (عَطَاءً) يقول: تفضلا من الله عليهم بذلك الجزاء، وذلك أنه جزاهم بالواحد عشرا في بعض وفي بعض بالواحد سبع مِئَةٍ، فهذه الزيادة وإن كانت جزاء، فعطاء من الله.

وقوله: (حِسَابًا) يقول: محاسبة لهم بأعمالهم لله في الدنيا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا) قال: عطاء منه حسابًا لما عملوا.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا): أي عطاء كثيرا، فجزاهم بالعمل اليسير الخير الجسيم، الذي لا انقطاع له.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن مَعْمر، عن قتادة، في قوله: (عَطَاءً حِسَابًا) قال: عطاء كثيرا، وقال مجاهد: عطاء من الله حسابًا بأعمالهم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت ابن زيد يقول في قول الله: (جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا) فقرأ: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا * حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا * وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ... إلى (عَطَاءً حِسَابًا) قال: فهذه جزاء بأعمالهم عطاء الذي أعطاهم عملوا له واحدة، فجزاهم عشرا، وقرأ قول الله: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، وقرأ قول الله: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ قال: يزيد من يشاء، كان هذا كله عطاء، ولم يكن أعمالا يحسبه لهم، فجزاهم به حتى كأنهم عملوا له، قال: ولم يعملوا إنما عملوا عشرا، فأعطاهم مئة، وعملوا مئة، فأعطاهم ألفا، هذا كله عطاء، والعمل الأوّل، ثم حَسَب ذلك حتى كأنهم عملوا فجزاهم كما جزاهم بالذي عملوا.

التدبر :

لمسة

[36] ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ حسابًا: يعني عطاءً كبيرًا، قال علماء اللغة: هذا عطاء إلى أن تقول: «حسبي، اكتفيت»، خذ ما شئت.

وقفة

[36] ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ عطاء لا على سبيل العوض، بل على سبيل الفضل والكرم، وحسابًا إما بمعنى أنه كاف، أو أنه محسوب على قدر أعمالهم الصالحة.

تفاعل

[36] عامل الله أهل النار بالوفاق والعدل: ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾ [26]، والمتقين بالرحمة والعطاء: ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾، قل: اللهم عاملنا برحمتك.

وقفة

[36] عاملَ اللهُ أهلَ النَّار بالعدلِ فقال: ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾ [26] أي دخلوها بأعمالِهم، وعاملَ المتَّقين بالرَّحمةِ فقال: ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾، فلا يدخلُ أحدٌ الجَنَّةَ بعملِه مهما عَمِلَ.

وقفة

[36] قال: ﴿جزاء وفاقا﴾ [26]، وبعده: ﴿جزاء من ربك عطاء حسابا﴾؛ لأن الأول للكفار، وقد قال الله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ [الشورى: 40]، فيكون جزاؤهم على وفق أعمالهم، والثاني للمؤمنين، وجزائهم جزاء وافيًا كافيًا، فلهذا قال ﴿حسابا﴾ أي كافيًا، من قولهم: أعطاني فأحسبني، أي أكثر عليَّ حتى قلت: «حسبي».

وقفة

[36] ﴿جَزاءً مِن رَبِّكَ عَطاءً حِسابًا﴾ (حسابًا) تركت مفتوحة؛ لتذهب النفس في تصورها كل مذهبٍ، وهو بشارة للذين يدخلون الجنة، ولتعقد المقارنة فى الذهن؛ ليزداد النفور من النار وأهلها، والرغبة فى الجنة وأهلها، وهذا معنى المثانى أى: الخوف والرجاء.

الإعراب :

- ﴿ جَزاءً: ﴾

- مفعول مطلق- مصدر- مؤكد منصوب وعلامة نصبه الفتحة بتقدير جازى المتقين بمفاز.

- ﴿ مِنْ رَبِّكَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لجزاء والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ عَطاءً حِساباً: ﴾

- مفعول به منصوب بجزاء اي جزاهم عطاء وعلامة نصبه الفتحة. حسابا: صفة- نعت- لعطاء منصوبة مثلها بالفتحة اي كافيا.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [36] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ أنواعَ النعيم؛ بَيَّنَ هنا أن هذا جزاء لهم على ما عملوا؛ لأن العطاءَ إذا كان على المعاوضةِ، كان أَطْيَبَ لنفسِ الآخذِ، قال تعالى:

﴿ جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَابًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

حسابا:

1- بكسر الحاء وفتح السين مخففة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتح الحاء وشد السين، وهى قراءة ابن قطيب.

3- بكسر الحاء وشد السين، وهى قراءة شريح بن يزيد، وأبى البرهسم.

4- حسنا، بالنون، وهى قراءة ابن عباس.

5- حسبا، بفتح الحاء، وسكون السين والباء، حكاها العدوى، عن ابن عباس.

مدارسة الآية : [37] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا .. ﴾

التفسير :

أي:الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم{ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الذي خلقها ودبرها{ الرَّحْمَنِ} الذي رحمته وسعت كل شيء، فرباهم ورحمهم، ولطف بهم، حتى أدركوا ما أدركوا.

ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق كلهم ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمون و{ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا} إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين:أن يأذن الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا، لأن{ ذَلِكَ الْيَوْمُ} هو{ الْحَقُّ} الذي لا يروج فيه الباطل، ولا ينفع فيه الكذب

وقوله : ( رَّبِّ السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا الرحمن . . . ) قرأه بعضهم بجر لفظ " رب " على أنه بدل " من ربك " وقرأه البعض الآخر بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف .

أى : هذا الجزاء العظيم للمتقين هو كائن من ربك ، الذى هو رب أهل السموات وأهل الأرض ، ورب ما بينهما من مخلوقات لا يعلمها إلا هو ، وهو - سبحانه - صاحب الرحمة الواسعة العظيمة التى لا تقاربها رحمة . .

وقوله : ( لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ) مقرر ومؤكد لما قبله ، من كونه - تعالى - هو رب كل شئ . أى : أهل السموات والأرض وما بينهما ، خاضعون ومربوبون لله - تعالى - الواحد القهار ، الذى لا يقدر أحد منهم - كائنا من كان - أن يخاطبه إلا بإذنه ، ولا يملك أن يفعل ذلك إلا بمشيئته .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ( مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ) وقوله - سبحانه - : ( يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ )

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله ، وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما ، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء .

وقوله : ( لا يملكون منه خطابا ) أي : لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه ، كقوله : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) [ البقرة : 255 ] ، وكقوله : ( يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ) [ هود : 105 ]

وقوله: (رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ) يقول جلّ ثناؤه: جزاء من ربك ربّ السموات السبع والأرض وما بينهما من الخلق.

واختلف القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة: (رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ) بالرفع في كليهما. وقرأ ذلك بعض أهل البصرة وبعض الكوفيين: (رَبِّ) خفضًا: (الرَّحْمَنِ) رفعًا ولكلّ ذلك عندنا وجه صحيح، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب، غير أن الخفض في الربّ، لقربه من قوله: (جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ): أعجب إليّ، وأما(الرَّحْمَنِ) بالرفع فإنه أحسن لبعده من ذلك.

وقوله: (الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) يقول تعالى ذكره: الرحمن لا يقدر أحد من خلقه خطابه يوم القيامة، إلا من أذن له منهم وقال صوابًا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) قال: كلاما.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) أي كلاما.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا قال: لا يملكون أن يخاطبوا الله، والمخاطِب: المخاصم الذي يخاصم صاحبه.

التدبر :

وقفة

[37] ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ﴾ ذكر الرحمة هنا بشارة، فنحن أحوج ما نكون إلى رحمة الله يوم القيامة.

وقفة

[37] ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ إذا كانت مجالس الرؤساء والكبراء يجللها الوقار والهيبة, فما ظنكم بمجلس ملك الملوك ورب الأرباب؟! خاب من لم يرج لله وقارًا.

وقفة

[37] ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ لا يملك أحد من الخلق ابتداء الكلام يوم القيامة إلا بإذن الله، وهذا يشمل الشفاعة.

الإعراب :

- ﴿ رَبِّ السَّماواتِ: ﴾

- بدل من «ربك» في الآية الكريمة السابقة او صفة- نعت- له مجرور وعلامة جره الكسرة. السموات: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا: ﴾

- معطوفة بالواو على «السموات» مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة والواو حرف عطف. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر لانه معطوف على مجرور. بين: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بصلة الموصول المحذوفة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة و «ما» علامة التثنية.

- ﴿ الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً: ﴾

- الرحمن يعرب إعراب «رَبِّ السَّماواتِ» والجملة الفعلية بعده تعرب إعراب «لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً» الواردة في الآية الكريمة الخامسة والثلاثين.

المتشابهات :

| مريم: 65 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا﴾ |

|---|

| الصافات: 5 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلۡمَشَٰرِقِ﴾ |

|---|

| الشعراء: 24 | ﴿قَالَ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾ |

|---|

| ص: 66 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفَّٰرُ﴾ |

|---|

| الدخان: 7 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾ |

|---|

| النبإ: 37 | ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحۡمَٰنِۖ لَا يَمۡلِكُونَ مِنۡهُ خِطَابٗا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [37] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ سَعةَ فَضْلِه؛ وَصَف نَفْسَه الأقدَسَ بما يَدُلُّ على عَظَمتِه؛ زيادةً في شَرَفِ المُخاطَبِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ عَظَمةَ العبدِ على حسَبِ عَظَمةِ السَّيِّدِ، فقال تعالى:

﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

رب ... الرحمن:

قرئا:

1- بجرهما، وهى قراءة عبد الله، وابن أبى إسحاق، والأعمش، وابن محيصن، وابن عامر، وعاصم.

2- برفعهما، وهى قراءة الأعرج، وأبى جعفر، وشيبة، وأبى عمرو، والحرميين.

3- الأول بالجر، والثاني بالرفع، وهى قراءة الأخوين، والحسن، وابن وثاب، والأعمش، وابن محيصن، بخلاف عنهما.

مدارسة الآية : [38] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا .. ﴾

التفسير :

وفي ذلك اليوم{ يَقُومُ الرُّوحُ} وهو جبريل عليه السلام، الذي هو أشرف الملائكة{ وَالْمَلَائِكَةِ} [أيضا يقوم الجميع]{ صَفًّا} خاضعين لله{ لَا يَتَكَلَّمُونَ} إلا بما أذن لهم الله به.

والظرف فى قوله - تعالى - : ( يَوْمَ يَقُومُ الروح والملائكة صَفّاً . . . ) متعلق بقوله - تعالى - قبل ذلك : ( لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ) . . والمراد بالروح : جبريل - عليه السلام - . أى : لا يملك أحد أن يخاطب الله - تعالى - إلا بإذنه ، يوم القيامة ، ويوم يقوم جبريل - عليه السلام - بين يدى خالقه قيام تذلل وخضوع ، ويقوم الملائكة - أيضا - قياما كله أدب وخشوع ، وهم فى صفوف منتظمة .

( لاَّ يَتَكَلَّمُونَ ) أى : لا يستطيع جبريل ولا الملائكة ولا غيرهم الكلام ( إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمن ) منهم بالكلام أو بالشفاعة .

( وَقَالَ صَوَابا ) أى : وقال المأذون له فى الكلام قولا صوابا يرضى الخالق - عز وجل - .

وكون المراد بالروح : جبريل - عليه السلام - هو الرأى الراجح ، لأن القرآن الكريم قد وصفه بذلك فى آيات منها قوله - تعالى - : ( نَزَلَ بِهِ الروح الأمين . على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المنذرين ) وهناك أقوال أخرى فى المراد به ، منها : أنه ملك من الملائكة ، ومنها : أرواح بنى آدم .

وجملة " لا يتكلمون " مؤكدة لجملة ( لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ) والضمير لجميع الخلائق .

وقد أفادت الآية الكريمة أن الذين يتكلمون فى هذا اليوم الهائل الشديد ، هم الذين يأذن الله - تعالى - لهم بالكلام ، وهم الذين يقولون قولا صوابا يرضى الله - تعالى - عنه .

وجملة : " وقال صوابا " يجوز أن تكون فى موضع الحال من الاسم الموصول " من " أى : لا يستطيع أحد منهم الكلام إلا الشخص الذى قد أذن الله - تعالى - له فى الكلام ، والحال أن هذا المأذون له قد قال صوابا .

ويصح أن تكون معطوفة على جملة ( أَذِنَ لَهُ الرحمن ) أى : لا يستطيعون الكلام إلا الذين أذن لهم الرحمن فى الكلام ، وإلا الذين قالوا قولا صوابا يرضى الله ، فإنهم يتكلمون .

والمقصود من الآية الكريمة ، بيان أن الخلائق جميعا يكونون فى هذا اليوم ، فى قبضة الرحمن وتحت تصرفه ، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بإذنه - تعالى - .

وقوله : ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ) اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا ، ما هو ؟ على أقوال :

أحدها : رواه العوفي ، عن ابن عباس : أنهم أرواح بني آدم .

الثاني : هم بنو آدم . قاله الحسن ، وقتادة ، وقال قتادة : هذا مما كان ابن عباس يكتمه .

الثالث : أنهم خلق من خلق الله ، على صور بني آدم ، وليسوا بملائكة ولا ببشر ، وهم يأكلون ويشربون . قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وأبو صالح والأعمش .

الرابع : هو جبريل . قاله الشعبي ، وسعيد بن جبير ، والضحاك . ويستشهد لهذا القول بقوله : ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) [ الشعراء : 193 ، 194 ] وقال مقاتل بن حيان : الروح : أشرف الملائكة ، وأقرب إلى الرب - عز وجل - وصاحب الوحي .

والخامس : أنه القرآن . قاله ابن زيد ، كقوله : ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) الآية [ الشورى : 52 ] .

والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات ; قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : قوله : ( يوم يقوم الروح ) قال : هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا .

وقال ابن جرير : حدثني محمد بن خلف العسقلاني ، حدثنا رواد بن الجراح ، عن أبي حمزة ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن ابن مسعود قال : الروح : في السماء الرابعة هو أعظم من السماوات ومن الجبال ومن الملائكة ، يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة ، يخلق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا وحده ، وهذا قول غريب جدا .

وقد قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري ، حدثنا وهب [ الله بن رزق أبو هريرة ، حدثنا بشر بن بكر ] ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني عطاء ، عن عبد الله بن عباس : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن لله ملكا لو قيل له : التقم السماوات السبع والأرضين بلقمة واحدة ، لفعل ، تسبيحه : سبحانك حيث كنت " .

وهذا حديث غريب جدا ، وفي رفعه نظر ، وقد يكون موقوفا على ابن عباس ، ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات ، والله أعلم .

وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها ، والأشبه - والله أعلم - أنهم بنو آدم .

وقوله : ( إلا من أذن له الرحمن ) كقوله : ( لا تكلم نفس إلا بإذنه ) [ هود : 105 ] . وكما ثبت في الصحيح : " ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل " .

وقوله ( وقال صوابا ) أي : حقا ، ومن الحق : " لا إله إلا الله " ، كما قاله أبو صالح ، وعكرمة .

وقوله: ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) اختلف أهل العلم في معنى الروح في هذا الموضع، فقال بعضهم: هو مَلَك من أعظم الملائكة خَلْقًا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن خلف العَسْقَلانيّ، قال: ثنا روّاد بن الجرّاح، عن أبي حمزة، عن الشعبيّ، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: الرُّوح: ملك في السماء الرابعة، هو أعظم من السموات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح الله كلّ يوم اثني عشر ألف تسبيحة، يخلق الله من كلّ تسبيحة مَلَكا من الملائكة، يجيء يوم القيامة صفًّا وحده.

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ ) قال: هو ملك أعظم الملائكة خَلْقًا.

وقال آخرون: هو جبريل عليه السلام.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي سنان، عن ثابت، عن الضحاك ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) قال: جبريل عليه السلام.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الضحاك ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) قال: الروح: جبريل عليه السلام.

حدثنا محمد بن خَلَف العَسْقَلانيّ، قال: ثنا روّاد بن الجرّاح، عن أبي حمزة عن الشعبىّ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) قال: الروح جبريل عليه السلام.

وقال آخرون: خَلْق من خلق الله في صورة بني آدم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: ( الرُّوحُ ) خَلْق على صورة بني آدم يأكلون ويشربون.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن مسلم، عن مجاهد، قال: ( الرُّوحُ ): خلق لهم أيد وأرجل، وأراه قال: ورءوس يأكلون الطعام، ليسوا ملائكة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، قال: يشبهون الناس وليسوا بالناس.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن سليمان، عن مجاهد، قال: ( الرُّوحُ ) خلق كخلق آدم .

حدثني يحيى بن إبراهيم المسعوديّ، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن الأعمش، في قوله: ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا ) قال: الروح خلق من خلق الله يضعفون على الملائكة أضعافًا، لهم أيد وأرجل.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن إسماعيل، عن أبي صالح مولى أم هانئ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ ) قال: الروح: خلق كالناس، وليسوا بالناس.

وقال آخرون: هم بنو آدم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) قال: هم بنو آدم، وهو قول الحسن.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن، في قوله: ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ) قال: الروح بنو آدم. وقال قتادة: هذا مما كان يكتمه ابن عباس.

وقال آخرون: قيل: ذلك أرواح بني آدم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ) قال: يعني حين تقوم أرواح الناس مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن تردّ الأرواح إلى الأجساد.

وقال آخرون: هو القرآن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، كان أبي يقول: الروح: القرآن، وقرأ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ .

والصواب من القول أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنّ خَلْقَه لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الرُّوح، والرُّوح خَلْق من خَلْقِه، وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت، والله أعلم أيّ ذلك هو، ولا خبر بشيء من ذلك أنه المعنيّ به دون غيره يجب التسليم له، ولاحجة تدلّ عليه، وغير ضائر الجهل به.

وقيل: إنه يقول: سِمَاطان.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبيّ، في قوله: ( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ) قال: هما سِمَاطان (4) لربّ العالمين يوم القيامة؛ سِماط من الروح، وسِماط من الملائكة.

وقوله: ( لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ) قيل: إنهم يُؤْذَن لهم في الكلام حين يُؤْمَر بأهل النار إلى النار، وبأهل الجنة إلى الجنة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: ثنا أبو عمرو - الذي يقصّ في طيئ - عن عكرمة، وقرأ هذه الآية: ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ) قال: يُمرّ بأناس من أهل النار على ملائكة، فيقولون: أين تذهبون بهؤلاء؟ فيقال: إلى النار، فيقولون: بما كَسَبت أيديهم، وما ظلمهم الله، ويمرّ بأناس من أهل الجنة على ملائكة، فيقال: أين تذهبون بهؤلاء؟ فيقولون: إلى الجنة، فيقولون: برحمة الله دخلتم الجنة، قال: فيُؤْذَن لهم في الكلام، أو نحو ذلك.

وقال آخرون: ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ) بالتوحيد ( وَقَالَ صَوَابًا ) في الدنيا، فوحَّد الله.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ) يقول: إلا من أذن له الربّ بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي منتهى الصواب.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَقَالَ صَوَابًا ) قال: حقا في الدنيا وعمل به.

حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا إسماعيل، عن أبي صالح في قوله: ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ) قال: لا إله إلا الله.

قال أبو حفص: فحدثت به يحيى بن سعيد، فقال: أنا كتبته عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن أبي معاوية.

حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا حفص بن عمر العَدَنيّ، قال: ثنا الحكم بن أبان، عن عكرِمة في قوله: ( إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ) قال: لا إله إلا الله.

والصواب من القول في ذلك: أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن خلقه أنهم لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا، إلا من أذن له منهم في الكلام الرحمن، وقال صوابا، فالواجب أن يقال كما أخبر إذ لم يخبرنا في كتابه، ولا على لسان رسوله، أنه عَنَى بذلك نوعا من أنواع الصواب، والظاهر محتمل جميعه.

المعاني :

التدبر :

عمل

[38] ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ﴾ ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن هول الموقف صامتون، بم سننطق نحن العصاة؟! لملم شتات نفسك، واشحن الهمة، واعمل.

وقفة

[38] ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ﴾ لا يتكلم الملائكة المقربون، ولا الأنبياء المعصومون، فكيف بمن عداهم؟!

وقفة

[38] ﴿يَومَ يَقومُ الرّوحُ وَالمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمونَ إِلّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمنُ وَقالَ صَوابًا﴾ شرطان للتحدث: أخذ الإذن، وقول الحق.

وقفة

[38] ﴿لا يَتَكَلَّمونَ﴾ صمت الخشية والرهبة من هول يوم عظيم.

وقفة

[38] ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ القول الحق الصواب يشرف صاحبه بالمقامات المحمودة في الدنيا واﻵخرة.

وقفة

[38] ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ تعظيم الله تعالى حق تعظيمه.

الإعراب :

- ﴿ يَوْمَ: ﴾

- ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق بلا يملكون او بلا يتكلمون.

- ﴿ يَقُومُ الرُّوحُ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة. يقوم: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الروح: فاعل مرفوع بالضمة.

- ﴿ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا: ﴾

- معطوفة بالواو على «الروح» مرفوعة بالضمة. صفا:حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة.

- ﴿ لا يَتَكَلَّمُونَ ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب حال. لا: نافية لا عمل لها.يتكلمون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.

- ﴿ إِلَّا مَنْ: ﴾

- اداة حصر لا عمل لها. من: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من الضمير في يتكلمون ويجوز ان تكون «الا» اداة استثناء وتكون «من» في محل نصب مستثنى بإلا.

- ﴿ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ: ﴾

- الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أذن:فعل ماض مبني على الفتح. له: جار ومجرور متعلق بالفعل «أذن». الرحمن: فاعل مرفوع بالضمة اي أذن له في الكلام.

- ﴿ وَقالَ صَواباً: ﴾

- الواو عاطفة. قال: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. صوابا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [38] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ أنَّ أحَدًا مِنَ الخَلْقِ لا يُمكِنُه أن يُخاطِبَ اللهَ في شَيءٍ، أو يُطالِبَه بشَيءٍ؛ قرَّر هذا المعنى وأكَّدَه، فقال تعالى:

﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [39] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء .. ﴾

التفسير :

فلما رغب ورهب، وبشر وأنذر، قال:{ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا} أي:عملا، وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة.

واسم الإِشارة فى قوله - تعالى - : ( ذَلِكَ اليوم الحق ) يعود إلى يوم البعث الذى يقوم الناس فيه الله رب العالمين . أى : ذلك اليوم الذى يقوم فيه الخلائق للحساب والجزاء ، هو اليوم الحق الذى لا شك فى حدوثه ، ولا ريب فى ثبوته .

والفاء فى قوله - تعالى - : ( ذَلِكَ اليوم الحق فَمَن شَآءَ اتخذ إلى رَبِّهِ مَآباً ) هى الفصيحة ، ومفعول المشيئة محذوف . أى : لقد بينا لكم ما يهديكم ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن شاء منكم أن يتخذ إلى ربه مرجعا حسنا وطريقا إلى رضاه ، فليتخذه الآن ، من قبل أن يأتى هذا اليوم الذى لا بيع فيه ولا خلال .

"ذلك اليوم الحق" أي الكائن لا محالة "فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا" أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه.

القول في تأويل قوله تعالى : ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39)

يقول تعالى ذكره: ذَلِكَ الْيَوْمُ يعني: يوم القيامة، وهو يوم يقوم الروح والملائكة صفا الْحَقُّ يقول: إنه حقّ كائن لا شكّ فيه.

وقوله: فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا يقول: فمن شاء من عباده اتخذ بالتصديق بهذا اليوم الحقّ، والاستعداد له، والعمل بما فيه النجاة له من أهواله مَآبًا ، يعني: مرجعا، وهو مَفْعَلٌ من قولهم: آب فلان من سفره، كما قال عبيد:

وكُــــل ذِي غَيْبَـــةٍ يَئُـــوب

وغـــائِبُ المَـــوْتِ لا يَئُــوبُ (5)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا قال: اتخذوا إلى الله مآبًا بطاعته، وما يقرّبهم إليه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة إِلَى رَبِّهِ مَآبًا قال: سبيلا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان مَآبًا يقول: مرجعا منـزلا.

المعاني :

التدبر :

عمل

[39] ﴿ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ من أراد أن يرجع إلى الله؛ فليرجع إليه الآن، قبل ألا ينفع درهم ولا دينار، ويؤمر به إلى جنة أو نار.

وقفة

[39] ﴿ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن الله تعالى يقتص يوم البعث للبهائم بعضها من بعض، ثم يقول لها: «كوني ترابًا فتكون، فيتمنى الكافر مثل ذلك».

وقفة

[39] ﴿ذلِكَ اليَومُ الحَقُّ فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآبًا﴾ اليوم الحق عكس الدنيا، هو يوم يحصل فيه كل الحق.

وقفة

[39] ﴿فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآبًا﴾ هذا التفريع من أبدع الموعظة بالترغيب والترهيب عندما تسنح الفرصة للواعظ من تهيؤ النفس لقبول الموعظة!

وقفة

[39] ﴿فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآبًا﴾ تذكر أهوال القيامة دافع للعمل الصالح.

وقفة

[39] ﴿فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآبًا﴾ ألم يكن أبوانا في الجنة؟ أليست منازلنا الأولى؟ لنتخذ من صالح العمل مركبًا يعيدنا إلى الوطن.

الإعراب :

- ﴿ ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب. اليوم: خبر مبتدأ محذوف تقديره هو والجملة الاسمية «هو اليوم» في محل رفع خبر «ذلك». الحق: صفة لليوم مرفوعة بالضمة او يكون «اليوم» بدلا من «ذلك» وخبر «ذلك» محذوفا تقديره كائن.

- ﴿ فَمَنْ شاءَ: ﴾

- الفاء استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «من».شاء: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وحذف مفعولها اختصارا وهو كثير الحذف في القرآن الكريم.

- ﴿ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً: ﴾

- تعرب إعراب «شاء» وجملة «اتخذ» وما بعدها جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها من الإعراب. الى ربه: جار ومجرور متعلق باتخذ والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. مآبا:مفعول به منصوب بالفتحة اي مرجعا بالتوبة.

المتشابهات :

| المزمل: 19 | ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ |

|---|

| الانسان: 29 | ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ |

|---|

| النبإ: 39 | ﴿ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [39] لما قبلها : ولَمَّا قَرَّرَ اللهُ أحوالَ المكَلَّفينَ في دَرَجاتِ الثَّوابِ والعِقابِ، وقَرَّر عَظَمةَ يَومِ القيامةِ؛ بَيَّنَ هنا أن هذا اليوم حقٌّ لا ريب فيه، قال تعالى:

﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [40] :النبإ المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ .. ﴾

التفسير :

{ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا} لأنه قد أزف مقبلا، وكل ما هو آت فهو قريب.

{ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ} أي:هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدنيا إليه، كما قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} الآيات.

فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم.

نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم.

تم تفسير سورة عم، والحمد لله رب العالمين

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بهذا الإِنذار البليغ فقال : ( إِنَّآ أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنظُرُ المرء مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الكافر ياليتني كُنتُ تُرَاباً ) .

والإنذار : الإِخبار بحصول شئ تسوء عاقبته ، فى وقت يستطيع المنذر فيه أن يجنب نفسه الوقوع فى ذلك الشئ . أى : إنا أخبرناكم - أيها الناس - بأن هناك عذابا قريبا ، سيحل بمن يستحقه عما قريب .

وذلك العذاب سيكون أشد هولا ، وأبقى أثرا ، يوم القيامة ، ( يَوْمَ يَنظُرُ المرء مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) أى : يوم يرى كل إنسان عمله حاضرا أمامه ، ومسجلا عليه . .

( وَيَقُولُ الكافر ياليتني كُنتُ تُرَاباً ) أى : ويقول الإِنسان الكافر فى هذا اليوم على سبيل الحسرة والندامة ، يا ليتنى كنت فى الدنيا ترابا ، ولم أخلق بشرا ، ولم أكلف بشئ من التكاليف ، ولم أبعث ولم أحاسب .

فالمقصود بالآية قطع أعذار المعتذرين بأبلغ وجه ، من قبل أن يأتى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

وقوله : ( إنا أنذرناكم عذابا قريبا ) يعني : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا ، لأن كل ما هو آت آت .

( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) أي : يعرض عليه جميع أعماله ، خيرها وشرها ، قديمها وحديثها ، كقوله : ( ووجدوا ما عملوا حاضرا ) [ الكهف : 49 ] ، وكقوله : ( ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) [ القيامة : 13 ] .

( ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا ) أي : يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ، ولم يكن خلق ، ولا خرج إلى الوجود . وذلك حين عاين عذاب الله ، ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة ، وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا ، فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور ، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء . فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كوني ترابا ، فتصير ترابا . فعند ذلك يقول الكافر : ( ياليتني كنت ترابا ) أي : كنت حيوانا فأرجع إلى التراب . وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور وورد فيه آثار عن أبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهما .

[ آخر تفسير سورة " عم " ]

وقوله: ( إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ) يقول: إنا حذّرناكم أيها الناس عذابًا قد دنا منكم وقرُب، وذلك ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ) المؤمن ( مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) من خير اكتسبه في الدنيا، أو شرّ سَلَفَهُ، فيرجو ثواب الله على صالح أعماله، ويخاف عقابه على سيئها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن مبارك، عن الحسن ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) قال: المرء المؤمن يحذَر الصغيرة، ويخاف الكبيرة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن محمد بن جحَّادة، عن الحسن ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) قال: المرء المؤمن.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن محمد بن جحادة، عن الحسن، في قوله: ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) قال: المرء المؤمن.

وقوله: ( وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ) يقول تعالى ذكره: ويقول الكافر يومئذ تمنيا لما يلقى من عذاب الله الذي أعدّه لأصحابه الكافرين به، يا ليتني كنت ترابًا كالبهائم التي جُعِلت ترابًا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر وابن أبي عديّ، قالا ثنا عوف، عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن عمرو، قال: " إذا كان يوم القيامة، مُدّ الأديم، وحُشِر الدوابّ والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدوابّ، يقتصّ للشاة الجمَّاء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدوابّ، قال لها: كوني ترابا، قال: فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا ".

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر؛ قال: وحدثني جعفر بن بُرْقَان، عن يزيد بن الأصمّ، عن أبي هريرة، قال: " إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير: كونوا ترابًا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا ".

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد، عن إسماعيل بن رافع المدني، عن يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القُرظيِّ، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يَقْضِي اللهُ بَينَ خَلْقِهِ الجِنِّ والإنْسِ والبَهائم، وإنَّه لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ الجَمَّاءَ مِنَ القَرْناءِ، حتى إذَا لَمْ يَبْقَ تَبِعَةٌ عِنْدَ وَاحِدَةٍ لأخْرَى، قالَ اللهُ: كُونُوا تُرَابًا، فَعِنْدَ ذلكَ يَقُولُ الكافِرُ: يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا " .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ) وهو الهالك المفرط العاجز، وما يمنعه أن يقول ذلك وقد راج عليه عَوْرَاتُ عمله، وقد استَقبل الرحمن وهو عليه غضبان، فتمنى الموت يومئذ، ولم يكن في الدنيا شيء أكرهَ عنده من الموت.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، قال: إذا قُضِيَ بين الناس، وأمر بأهل النار إلى النار قيل لمؤمني الجنّ ولسائر الأمم سوى ولد آدم: عُودُوا ترابًا، فإذا نظر الكفار إليهم قد عادوا ترابًا، قال الكافر: يا ليتني يا ليتني كنت ترابًا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، في قوله: ( وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ) قال: إذا قيل للبهائم: كونوا ترابًا، قال الكافر: يا ليتني كنت ترابًا.

آخر تفسير سورة عم يتساءلون.

التدبر :

تفاعل

[40] ﴿إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

وقفة

[40] ﴿إِنّا أَنذَرناكُم عَذابًا قَريبًا﴾ كل ما هو آتٍ فهو قريب.

وقفة

[40] ﴿إِنّا أَنذَرناكُم عَذابًا قَريبًا﴾ قرب يوم القيامة؛ فكل ما هو آت قريب.

وقفة

[40] ﴿إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا﴾ الكافر يقول ذلك يوم القيامة، حين لا تُقبل توبة، ولا تنفع حسنة، وأما من يقول ذلك في الدنيا فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله، فيُثاب على خوفه من الله، وقد قالت مريم: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا﴾ [مريم: 23]، ولم يكن هذا كتمني الموت يوم القيامة.

وقفة

[40] ﴿إِنّا أَنذَرناكُم عَذابًا قَريبًا يَومَ يَنظُرُ المَرءُ ما قَدَّمَت يَداهُ وَيَقولُ الكافِرُ يا لَيتَني كُنتُ تُرابًا﴾ عود إلى بدء، اتجاه الآيات فى خاتمة السورة الكريمة للتذكير بمستهلها من حيث القوة والعظمة والرهبة فى يوم القيامة.

وقفة

[40] ﴿يَومَ يَنظُرُ المَرءُ ما قَدَّمَت يَداهُ﴾ العمل مثبت خيره وشره.

عمل

[40] ﴿يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ احذر أن تكون هذه النظرة أول مرة تنظر في كتابك.

اسقاط

[40] ﴿يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ آية يوجل القلب منها؛ ماذا قدمنا لننظره وننتظره ذلك اليوم؟!

وقفة

[40] ﴿يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ المؤمن ينظر إلى عمله الذي بين يديه، وهو نور يضيء أمامه الطريق ﴿نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ [التحريم: 8].

عمل

[40] ﴿يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ إياك أن تكون هذه أول مرة تنظر في كتابك.

وقفة

[40] ﴿وَيَقولُ الكافِرُ يا لَيتَني كُنتُ تُرابًا﴾ يستنكف المتكبر فى الدنيا أن تذكره أن أصله من تراب، ليته يتأمل أن هناك من يتمنى يوم القيامة أن يكون هذا التراب.

وقفة

[40] ﴿وَيَقولُ الكافِرُ يا لَيتَني كُنتُ تُرابًا﴾ بعد أن يقتص الله من البهائم بعضها البعض يجعلها ترابًا سبحانه، وهى ليست مكلفة فى الإصل، ولكنه تمام العدل الإلهى، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إلى أهْلِها يَومَ القِيامَةِ، حتّى يُقادَ لِلشّاةِ الجَلْحاءِ، مِنَ الشّاةِ القَرْناءِ» [مسلم 2582].

عمل

[40] صحِّحْ حياتك الآن قبل أن تقول: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها. انذر: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور وجملة «أنذرناكم» في محل رفع خبر «ان».

- ﴿ عَذاباً قَرِيباً: ﴾

- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قريبا: صفة- نعت- لعذابا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة.

- ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ: ﴾

- ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق بأنذرناكم. ينظر: فعل مضارع مرفوع بالضمة. المرء: فاعل مرفوع بالضمة وجملة «يَنْظُرُ الْمَرْءُ» في محل جر بالاضافة.

- ﴿ ما قَدَّمَتْ يَداهُ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل «ينظر». يقال: نظرته بمعنى نظرت اليه ويجوز ان تكون في محل جر بحرف جر محذوف تقديره الى ما قدمت يداه. قدمت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها. يداه: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه مثنى والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة. وجملة «قَدَّمَتْ يَداهُ» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد- الراجع- الى الموصول محذوف اختصارا وهو ضمير منصوب المحل لانه مفعول به التقدير: ما قدمته يداه. او تكون «ما» اسم استفهام في محل نصب مفعولا به مقدما للفعل «قدمت» اي ينظر المرء اي شيء قدمت يداه من الشر والخير. وحذفت النون من يداه للاضافة.

- ﴿ وَيَقُولُ الْكافِرُ: ﴾

- معطوفة بالواو على «يَنْظُرُ الْمَرْءُ» وتعرب إعرابها والجملة بعدها في محل نصب مفعول به.

- ﴿ يا لَيْتَنِي: ﴾

- حرف تنبيه او حرف نداء والمنادى به محذوف والتقدير: يا هؤلاء مثلا. ليت: حرف تمن ونصب من اخوات «ان» والنون للوقاية والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل نصب اسم «ليت» والجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبرها.

- ﴿ كُنْتُ تُراباً: ﴾

- فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل- ضمير المتكلم- مبني على الضم في محل رفع اسم «كان». ترابا: خبرها منصوب بالفتحة اي يتمنى ان يكون غير مخلوق في الدنيا او في هذا اليوم فلم يبعث يوم القيامة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [40] لما قبلها : وبعد كل ما تقدم من المواعظ، والوعد والوعيد؛ قطعَ اللهُ أعذارَ المعتذرين بأبلغ وجه قبل الموقف العَصيبِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

المرء:

1- بفتح الميم، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بضمها، وهى قراءة ابن أبى إسحاق.

مدارسة الآية : [1] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴾

التفسير :

هذه الإقسامات بالملائكة الكرام، وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله، وإسراعهم في تنفيذ أمره، يحتمل أن المقسم عليه، الجزاء والبعث، بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة، لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده، فقال:{ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا} وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة، وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح، فتجازى بعملها.

الواو فى قوله ( والنازعات . . ) وما بعده للقسم ، وجواب القسم محذوف دل عليه ما بعده ، والتقدير : وحق هذه المخلوقات العظيمة . . لتبعثن .

وكذلك المقسم به محذوف ، إذ أن هذه الألفاظ وهى : النازعات ، والناشطات والسابحات ، والسابقات ، والمدبرات ، صفات لموصوفات محذوفة ، اختلف المفسرون فى المراد بها على أقوال كثيرة . أشهرها : أن المراد بهذه الموصوفات ، طوائف من الملائكة ، كلفهم الله - تعالى - فى النزع الحسى : ( وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ) وقوله - سبحانه - فى النزع المعنوى : ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً على سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ) وقوله : ( غرقا ) اسم مصدر من أغرق ، وأصله إغراقا . والإِغراق فى الشئ ، المبالغة فيه والوصول به إلى نهايته ، يقال : أغرق فلان فلان هذا الأمر ، إذا أوغل فيه ، ومنه قوله : نزع فلان فى القوس فأغرق ، أى : بلغ غاية المد حتى انتهى إلى النَّصْل .

وهو منصوب على المصدرية ، لالتقائه مع اللفظ الذى قبله فى المعنى ، وكذلك الشأن بالنسبة للالفاظ التى بعده ، وهى : " نشطا ، و " سبحا " و " سبقا " .

والمعنى : وحق الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين من أجسادهم ، نزعا شديدا ، يبلغ الغاية فى القسوة والغلظة .

ويشير إلى هذا المعنى قوله - تعالى - فى آيات متعددة ، منها قوله - سبحانه - : ( وَلَوْ ترى إِذْ يَتَوَفَّى الذين كَفَرُواْ الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الحريق ).

قال ابن مسعود وابن عباس ، ومسروق ، وسعيد بن جبير ، وأبو صالح ، وأبو الضحى ، والسدي : ( والنازعات غرقا ) الملائكة ، يعنون حين تنزع أرواح بني آدم ، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها ، و [ منهم ] من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط ، وهو قوله : ( والناشطات نشطا ) قاله ابن عباس .

وعن ابن عباس : ( والنازعات ) هي أنفس الكفار ، تنزع ثم تنشط ، ثم تغرق في النار . رواه ابن أبي حاتم .

وقال مجاهد : ( والنازعات غرقا ) الموت . وقال الحسن ، وقتادة : ( والنازعات غرقا والناشطات نشطا ) هي النجوم .

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله : ( والنازعات ) و ) الناشطات ) هي القسي في القتال . والصحيح الأول ، وعليه الأكثرون .

القول في تأويل قوله تعالى : وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1)

أقسم ربنا جلّ جلاله بالنازعات، واختلف أهل التأويل فيها، وما هي، وما تنـزع؟ فقال بعضهم: هم الملائكة التي تنـزع نفوس بني آدم، والمنـزوع نفوس الآدميين.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا النضر بن شُمَيل، قال: أخبرنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا الضحى، عن مسروق، عن عبد الله وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: الملائكة .

حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق أنه كان يقول في النازعات: هي الملائكة .

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا شعبة، عن السُّدِّي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في النازعات قال: حين تنـزع نفسه .

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: تنـزع الأنفس .

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا ابن يمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد، في قوله: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: نـزعت أرواحهم، ثم غرقت، ثم قذف بها في النار .

وقال آخرون: بل هو الموت ينـزع النفوس.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: الموت .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

وقال آخرون: هي النجوم تنـزع من أفق إلى أفق.

حدثنا الفضل بن إسحاق، قال: ثنا أبو قُتَيبة، قال: ثنا أبو العوّام، أنه سمع الحسن في وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: النجوم .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: النجوم .

وقال آخرون: هي القسيّ تنـزع بالسهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن واصل بن السائب، عن عطاء وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: القسيّ .

وقال آخرون: هي النفس حين تُنـزع.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن السدّي وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قال: النفس حين تَغرق في الصدر .

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقا، ولم يخصص نازعة دون نازعة، فكلّ نازعة غرقا، فداخلة في قسمه، ملكا كان أو موتا، أو نجما، أو قوسا، أو غير ذلك. والمعنى: والنازعات إغراقا كما يغرق النازع في القوس.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ أقسم الله بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد، والتي تنشطها أي تخرجها، والتي تسبح في مضيها، والتي تُسرع فتسبق إلى ما أمروا به، والتي تدبّر أمور العباد بما يُصلح دينهم ودنياهم، وأسند الله التدبير إلى الملائكة؛ لأنهم أسبابه.

وقفة

[1] ﴿وَالنّازِعاتِ غَرقًا﴾ تنزع الأرواح نزعًا شديدًا.

تفاعل

[1] ﴿وَالنّازِعاتِ غَرقًا﴾ استعذ بالله من سوء الخاتمة.

وقفة

[1، 2] ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا * وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ قبض روح الكافر بشدَّة وعنف، وقبض روح المؤمن برفق ولين.

وقفة

[1، 2] ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا * وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ هم الملائكة ينفذون أوامر خالقهم.

الإعراب :

- ﴿ وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً: ﴾

- الواو: واو القسم حرف جر. النازعات: مقسم به مجرور بواو القسم. والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف. أي أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد. التقدير ورب الملائكة النازعات أو وحق الملائكة النازعات. فيكون الموصوف المقسم به محذوفا وحلت الصفة محله. غرقا: مصدر- مفعول مطلق- منصوب بفعل مضمر تقديره فتغرق غرقا: أي اغراقا في النزع وعلامة نصبه الفتحة والمقسم عليه «جواب القسم» محذوف أي لتبعثنّ. وحذف لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقَسَمِ بخمسةِ طوائف من الملائكةِ على أن البعثَ والقيامةَ حقٌّ، وهي: ١- أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة وعنف، قال تعالى:

﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴾

التفسير :

{ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا} وهم الملائكة أيضا، تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النزع يكون لأرواح المؤمنين، والنشط لأرواح الكفار.

وقوله : ( والناشطات نَشْطاً ) : المقصود به طائفة أخرى من الملائكة . والناشطات من النَّشْط ، وهو السرعة فى العمل ، والخفة فى أخذ الشئ ، ومنه الأنشوطة ، للعقدة التى يسهل حلها ، ويقال : نَشَطتُ الدول من البئر - من باب ضرب - إذا نزعتها بسرعة وخفة .

أى : وحق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفة وسهولة ويقولون لهم - على سبيل البشارة والتكريم - : ( ياأيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ).

قال ابن مسعود وابن عباس ، ومسروق ، وسعيد بن جبير ، وأبو صالح ، وأبو الضحى ، والسدي : ( والنازعات غرقا ) الملائكة ، يعنون حين تنزع أرواح بني آدم ، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها ، و [ منهم ] من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط ، وهو قوله : ( والناشطات نشطا ) قاله ابن عباس .

وعن ابن عباس : ( والنازعات ) هي أنفس الكفار ، تنزع ثم تنشط ، ثم تغرق في النار . رواه ابن أبي حاتم .

وقال مجاهد : ( والنازعات غرقا ) الموت . وقال الحسن ، وقتادة : ( والنازعات غرقا والناشطات نشطا ) هي النجوم .

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله : ( والنازعات ) و ) الناشطات ) هي القسي في القتال . والصحيح الأول ، وعليه الأكثرون .

وقوله: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا اختلف أهل التأويل أيضا فيهنّ، وما هنّ، وما الذي ينشط، فقال بعضهم: هم الملائكة، تنشِط نفس المؤمن فتقبضُها، كما ينشط العقال من البعير إذا حُلّ عنه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: الملائكة .

وكان الفرّاء يقول: الذي سمعت من العرب أن يقولوا: أنشطت، وكأنما أنشط من عقال، ورَبْطُها: نشطها، والرابط: الناشط؛ قال: وإذا رَبَطْتَ الحبل في يد البعير فقد نشطته تنشطه، وأنت ناشط، وإذا حللته فقد أنشطته.

وقال آخرون: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا هو الموت يَنْشِط نفسَ الإنسان.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: الموت .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا شعبة عن السديّ، عن ابن عباس وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: حين تَنشِط نفسه .

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن السدي وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: نشطها حين تُنشط من القدمين .

وقال آخرون: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قوله: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: النجوم .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: هنّ النجوم .

وقال آخرون: هي الأوهاق (6) .

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن واصل بن السائب، عن عطاء وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا قال: الأوهاق .

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جلّ ثناؤه أقسم بالناشطات نشطا، وهي التي تنشط من موضع إلى موضع، فتذهب إليه، ولم يخصص الله بذلك شيئا دون شيء، بل عم القسم بجميع الناشطات والملائكة تنشط من موضع إلى موضع، وكذلك الموت، وكذلك النجوم والأوهاق وبقر الوحش أيضا تَنْشُط، كما قال الطِّرِمَّاح:

وَهَـلْ بِحَـلِيفِ الخَـيْلِ مِمَّـنْ عَهِدْتُه

بِــهِ غَــيْرُ أُحْـدانَ النَّوَاشِـطِ رُوع (7)

يعني بالنواشط: بقر الوحش، لأنها تنشط من بلدة إلى بلدة، كما قال رؤبة بن العجَّاج:

تَنَشَّطَتْــهُ كُلُّ مِغْــلاةِ الْوَهْــق (8)

والهموم تنشط صاحبها، كما قال هِيمان بن قحافة:

أمْسَــتْ هُمُـومِي تَنْشِـطُ المَناشِـطَا

الشَّـامَ بِـي طَـوْرًا وَطَـوْرًا وَاسِـطَا (9)

فكل ناشط فداخل فيما أقسم به إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنيّ بالقسم من ذلك بعض دون بعض.

----------------------------

الهوامش :

(6) الأوهاق : جمع وهق ، بسكون الهاء أو تحريكها ، وهي الحبل المغار يرمى فيه أنشوطة ، فتؤخذ فيه الدابة والإنسان .

(7) البيت للطرماح بن حكيم ( ديوانه 115 ) قال شارحه في تفسيره : يعني بالنواشط : بقر الوحش . لأنها تنشط من بلدة إلى بلدة .

(8) البيت لرؤبة الراجز ( ديوانه 104 ) و ( اللسان : نشط ) قال : وتنشطت الناقة الأرض : قطعتها . وفاعل تنشط : هو الناقة ، والهاء راجعة إلى الخرق المذكور . قال : يقول : تناولته وأسرعت رجع يديها . والمغلاة : البعيدة الخطو . والوهق : المباراة في السير . يريد أنها ناقة سريعة السير وجملة تنشطته خبر ، رب في أول الأرجوزة " وقاتم الأعماق " .

(9) البيتان في ( اللسان : نشط ) لهيمان بن قحافة . قال : قال الأخفش : الحمار ينشط من بلد إلى بلد ، والهموم تنشط بصاحبها ، وقال هميان : " أمست همومي ... " البيت . يقول : صارت همومي تنقلني من بلد إلى بلد ، فمرة إلى الشام ، ومرة إلى واسط بالعراق .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ قال بعض السلف: «إن الملائكة يسلون أرواح المؤمنين سلًا رقيقًا، ثم يتركونها حتى تستريح رويدًا، ثم يستخرجونها برفق ولطف؛ كالذي يسبح في الماء؛ فإنه يتحرك برفق لئلا يغرق، فهم يرفقون في ذلك الاستخراج لئلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة».

وقفة

[2] ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ أرواح المؤمنين المشتاقين إلي ربهم تخرجها الملائكة طيبة سهلة إلي باريها, فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.

وقفة

[2] ﴿وَالنّاشِطاتِ نَشطًا﴾ نفس المؤمن تكون نشطة للخروج.

تفاعل

[2] سَلْ اللهَ حسنَ الخاتمةِ عند الموتِ, وتذكَّرْ: ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة الأولى وتعرب إعرابها. أي الملائكة الذين يخرجون الأرواح من الأجساد وقيل: النجوم تنشط من برج إلى برج.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ٢- أقسم بالملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، قال تعالى:

﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :النازعات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴾

التفسير :

{ وَالسَّابِحَاتِ} أي:المترددات في الهواء صعودا ونزولا{ سَبْحًا}