الإحصائيات

سورة المجادلة

| ترتيب المصحف | 58 | ترتيب النزول | 105 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 3.50 |

| عدد الآيات | 22 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.40 |

| ترتيب الطول | 47 | تبدأ في الجزء | 28 |

| تنتهي في الجزء | 28 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 12/21 | _ | ||

سورة الحشر

| ترتيب المصحف | 59 | ترتيب النزول | 101 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 3.50 |

| عدد الآيات | 24 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.20 |

| ترتيب الطول | 48 | تبدأ في الجزء | 28 |

| تنتهي في الجزء | 28 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 9/14 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (22) الى الآية رقم (22) عدد الآيات (1)

لمَّا ذَمَّ اللهُ المنافقينَ الذينَ والَوا اليهودَ ونقلُوا إليهم أسرارَ المؤمنينَ، بَيَّنَ هنا أنَّ الإيمانَ لا يجتمعُ معَ موالاةِ أعداءِ اللهِ، فمن أحبَّ أحدًا امتنعَ أنْ يُحِبَّ معَه عدوَّه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (3) عدد الآيات (3)

تنزيهُ اللهِ عن كلِّ نقصٍ، ثُمَّ بيانُ إجلاءِ يهودِ بني النَّضِيرِ من المدينةِ إلى الشَّامِ في ربيعِ الأوّلِ 4هـ، وكانُوا يُخرِبُونَ بيوتَهم بأيدِيهم لِئلَّا يسكُنَها المسلمونَ بعدَهم.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة المجادلة

الولاء للمؤمنين والبراء ممن حاد الله ورسوله/ تربية المؤمنين على الالتزام بحدود الله السميع العليم

أولاً : التمهيد للسورة :

- • الوقفة الأولى: الظهار:: الوقفة الأولى أسرية ؛ لأن سلامة الأسرة تعنى سلامة المجتمع، ولن يقوى مجتمع يتكون من أسرٍ مهلهلة. تبدأ السورة بأسرة معرضة للتفكك؛ رجل قال لزوجته: «أنت علي كظهر أمي»، وهذا معناه أن تحْرُم عليه، فلا يقربها في الفراش ولا يعطيها حقها، ظلم شديد للمرأة، وعادة من أقبح العادات الجاهلية التي كانت لا تزال موجودة في مجتمع المدينة، فنزلت آيات السورة لتعطي للمرأة حقها من فوق سبع سماوات: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱلله قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱلله وَٱلله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ ٱلله سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (1). ثم تضع الآيات حلًا لمن يقع في الظهار، ومن حجم الكفارة نعلم كبر الذنب الذي يمارسه مرتكب فِعلة الظهار، ثلاثة أمور على الترتيب لا التخيير، ولا يحق للرجل مس امرأته قبل ذلك.

- • الوقفة الثانية: النجوى:: والتناجي هو الكلام سرًا بين اثنين فأكثر، وتحريمه إذا كان تناجيًا بالإثم والعدوان، وهذا دأب اليهود والمنافقين: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ... فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...﴾ (8-9).

- • الوقفة الثالثة: آداب المجلس:: وهنا دعوة لتبادل الاحترام بين أفراد المجتمع، ومعرفة حق وجهاء المجتمع؛ كأصحاب السابقة والعلماء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا ...﴾ (11).

- • الوقفة الرابعة: أدب مناجاة الرسول:: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ...﴾ (12).

- • الوقفة الخامسة: الولاء الكامل لله والتبرؤ من أعدائه:: ﴿لاَّ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱلله وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ٱلله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءابَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ ...﴾ (22)، كلام شديد ولهجة قوية، إياك أن تحب من يعادي دينك، الأمر ليس فقط متعلقًا بأفعالك، بل حتى بمشاعرك القلبية، ولا بد من التذكير أن الحديث هنا مختص بالمناهج والحضارات التي تعادي الإسلام، فلو كانوا غير مؤذين أو محاربين فلا بأس من التعامل معهم، كما سنرى في سورة الممتحنة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المجادلة» (بكسر الدال وفتحها).

- • معنى الاسم :: المجادَلة (بالفتح): المناظرة والمخاصمة، والمجادِلة (بالكسر): اسم فاعل للمرأة التي جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها.

- • سبب التسمية :: لأَنَّهَا افْتُتِحَتْ بِقَضِيَّةِ مُجَادَلَةِ امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ لَدَى النبي صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ مُظَاهَرَةِ زَوْجِهَا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ قَدْ سَمِعَ»، و«سُورَةُ الظِّهَارِ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: مراقبة الله تعالى.

- • علمتني السورة :: سعة علم الله وإحاطته للأصوات: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ (1).

- • علمتني السورة :: إذا أصابك هم أو حزن فتوجه إلى الله: ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾

- • علمتني السورة :: أن الله حرم التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ...﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة المجادلة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة المجادلة من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة المجادلة هي السورة الوحيدة التي تكرر في جميع آياتها لفظ الجلالة (الله).

• بسورة المجادلة يبدأ النصف الثاني للقرآن الكريم بحسب عدد سوره البالغة 114 سورة، فمن الفاتحة إلى الحديد 57 سورة، ومن المجادلة إلى الناس 57 سورة أيضًا.

• ويلاحظ أن النصف الأول لعدد سور القرآن استغرق تسعة أعشار القرآن (90%)، بينما النصف الثاني من عدد سور القرآن استغرق عُشْر القرآن (10%) فقط، وهذا يدل على أن سور القرآن روعي في ترتيبها طول السورة في الغالب.

• سورة المجادلة أُولَى سور الجزء الـ 28، والذي سُمِّي بما افتتحت به سورة المجادلة: (قد سمع)، وهذا الجزء يحتوي على 9 سور: تبدأ بالمجادلة وتنتهي بالتحريم، وكلها سور مدنية، وهي تهتم بأحداث السيرة في العهد المدني والتشريع الإسلامي؛ كما هو شأن القرىن المكي.

• من اللافت للنظر أنَّ هذا الجزء الـ (28) ابتدأ بقصة امرأة -خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ- في أول سورة المجادلة، وانتهى بذكر نماذج نسائية -امرأة نوح، وامرأة لوط، وامرأة فرعون، ومريم بنت عمران- في آخر سورة التحريم.

• وأيضًا السورة قبل الأخيرة هي: سورة الطلاق، والطلاق متعلق بالمرأة.

• والسورة الثالثة في الجزء هي: الممتحنة، وجَاءَتْ فِيهَا آيَةُ امْتِحَانِ إِيمَانِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَأْتِينَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرَاتٍ إِلَى الْمَدِينَةِ.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نراقب الله تعالى دائمًا.

• أن نعرض مشكلاتنا الأسرية المعضلة على صاحب علم وحكمة: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (1).

• أن نتذكَّر هذه الآية في كلِّ حوارٍ لنا: ﴿وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ (1).

• أن نحذر من تعدى حدود الله: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (4).

• ألا نحتقر ذنبًا؛ لأن الاحتقار يقود لنسيان الاستغفار: ﴿أَحْصَاهُ اللَّـهُ وَنَسُوهُ﴾ (6).

• أن نحسن القول والعمل؛ لأننا سننبأ بكل أعمالنا يوم القيامة: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ...ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (7).

• أن ندعو لمن علمونا لصبرهم على تعليمنا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (12).

• أن نحرص على اتِّباعِ سُنَّةِ النَّبي: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ﴾ (13).

• أن نحذر من موالاة الكفار: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِم ...﴾ (14).

• ألا نوالي من حارب الله ورسوله، ولو كانوا من الأقربين: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ...﴾ (22).

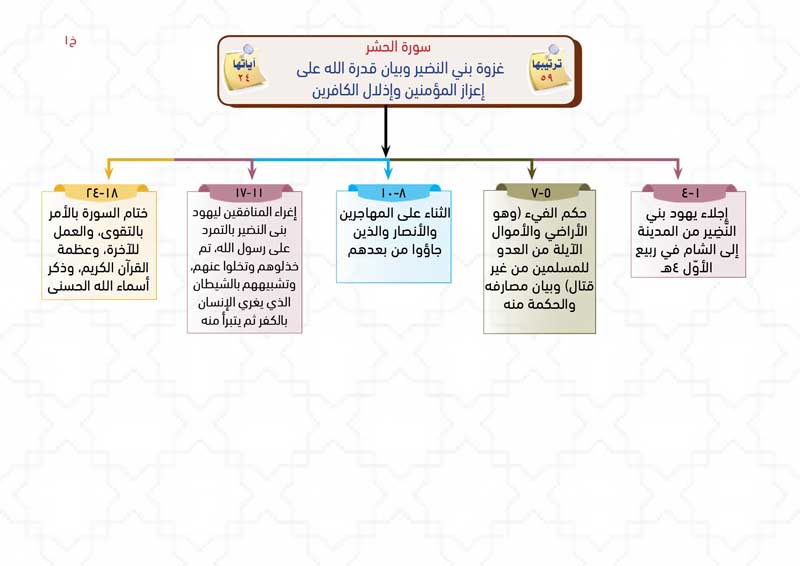

سورة الحشر

غزوة بني النضير وبيان قدرة الله على إعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين/ مواقف مختلفة من الإنتماء لدين الله

أولاً : التمهيد للسورة :

- • تتحدث السورة عن:: غزوة بني النضير، وحادثة إجلائهم عن المدينة، وحكم الفيء، وبيان فضل المهاجرين والأنصار وفضح المنافقين، وبيان عظمة القرآن، وذكر بعض أسماء الله الحسنى.

- • لماذا أجلاهم؟: لأن يهود الأمس هم يهود اليوم والغد، أجلاهم النبي ﷺ بعد إخلالهم بالعهد، وتآمرهم على قتل رسول الله ﷺ، لتقول لنا السورة: اليهود هم اليهود، لا عهد لهم، فاحذروا.

- • مدح أصحاب رسول الله:: : نوّهت السورة بفضائل المهاجرين والأنصار: ﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ...﴾ (8-10).

- • ذم المنافقين:: ذمت السورة المنافقين الأشرار الذين تحالفوا مع اليهود ضد المسلمين، ووعدوهم بالمساعدة، لكنهم لم يعاونوهم حقيقية، لأنهم كعادتهم لا يوفون بالعهود ويقولون ما لا يفعلون، ومثلتهم بالشيطان الذي يغري الإنسان بالكفر: ﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ...﴾ (11-17).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الحشر».

- • معنى الاسم :: الحشر: الجمع مع السَّوْق، والحشر: جمع الناس يوم القيامة، وهنا: حشر اليهود وجمعهم خارج المدينة.

- • سبب التسمية :: لِوُقُوعِ لفظ الْحَشْرِ في الآية (2).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ بَنِي النَّضِيرِ»؛ لِأَنَّ قِصَّةَ بَنِي النَّضِيرِ ذُكِرَتْ فِيهَا.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: قدرة الله على إعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين.

- • علمتني السورة :: كم من همومٍ وآلامٍ كنَّا نَظُنُّ أنَّها استوطَنت فينا، أزالَها اللهُ رغمَ ظُنونِنا: ﴿مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّـهِ فَأَتَاهُمُ اللَّـهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾

- • علمتني السورة :: أن من سنن الله تعالى: وقوع العذاب الشديد على من حارب الله ورسوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَن يُشَاقِّ اللَّـهَ فَإِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

- • علمتني السورة :: أن فِعلَ ما يُظنُّ أنَّه مفسدة لتحقيق مصلحة عظمى لا يدخل في باب الفساد في الأرض: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّـهِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الحشر من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الحشر من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الحشر هي السورة الثالثة -بحسب ترتيب المصحف- من سور المُسَبِّحات، وهي سبع سور افتتحت بالتسبيح، وهي: الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى.

• اختصت سورة الحشر بأن ختمت بذكر 18 اسمًا من أسماء الله الحسنى، في الآيات (22-24).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن ندرس غزوة بني النضير، وما فيها من فوائد وعبر، وننشر بين الناس فضل المهاجرين والأنصار.

• ألا نكون أقل خلق الله تسبيحًا: ﴿سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (1).

• ألا نعتمد على غير الله كما اعتمد هؤلاء على المنافقين؛ فإن من اعتمد على مخلوق أسلمه ذلك إلى صغاره ومذلته: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ (2).

• أن نحرص على تنقية قلوبنا من الغل والحقد على أهل الإيمان: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (10).

• ألا نصدق كل من قال: (إني أخاف الله)؛ حتى إبليس قالها: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّـهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (16).

• أن نحذر خطوات الشيطان؛ فإنه سيتبرأ منا يوم القيامة: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّـهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ...﴾ (16، 17).

• أن نتيقن أننا محاسبون؛ فنحاسب أنفسنا اليوم قبل أن نحاسب غدًا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (18).

• ألا نغفل عن ذكر الله وطاعته، فالجزاء من جنس العمل: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّـهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ (19).

• أن نحرص على الخشوع عند قراءة القرآن: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّـهِ﴾ (21).

• أن ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى الواردة في هذه السورة: ﴿هُوَ اللَّـهُ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّـهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (23).

تمرين حفظ الصفحة : 545

مدارسة الآية : [22] :المجادلة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى:{ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} أي:لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة، إلا كان عاملا على مقتضى الإيمانولوازمه، من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه.

وهذا هو الإيمان على الحقيقة، الذي وجدت ثمرته والمقصود منه، وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان أي:رسمه وثبته وغرسه غرسا، لا يتزلزل، ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك.

وهم الذين قواهم الله بروح منه أي:بوحيه، ومعونته، ومدده الإلهي وإحسانه الرباني.

وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار، ولهم جنات النعيم في دار القرار، التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات، ووافر المثوبات، وجزيل الهبات، ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية، ولا فوقه نهاية

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو مع ذلك مواد لأعداء الله، محب لمن ترك الإيمانوراء ظهره، فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوى، لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها.

تم تفسير قد سمع الله، بحمد الله وعونه وتسديده.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم تسليما

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بهذه الآية الجامعة لصفات المؤمنين الصادقين فقال:

لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

وقوله: يُوادُّونَ من الموادة بمعنى حصول المودة والمحبة.

أى: لا تجد- أيها الرسول الكريم- قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر حق الإيمان، يوالون ويحبون من حارب دين الله- تعالى- وأعرض عن هدى رسوله.

والمقصود من هذه الآية الكريمة النهى عن موالاة المنافقين وأشباههم، وإنما جاءت بصيغة الخبر، لأنه أقوى وآكد في التنفير عن موالاة أعداء الله، إذ الإتيان بصيغة الخبر تشعر بأن القوم قد امتثلوا لهذا النهى، وأن الله- سبحانه- قد أخبر عنهم بذلك.

وافتتحت الآية بقوله: لا تَجِدُ قَوْماً لأن هذا الافتتاح يثير شوق السامع لمعرفة هؤلاء القوم.

وقوله: وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ تصريح بوجوب ترك هذه الموادة لمن حارب الله ورسوله، مهما كانت درجة قرابة هذا المحارب.

أى: من شأن المؤمنين الصادقين أن يبتعدوا عن موالاة أعداء الله ورسوله، ولو كان هؤلاء الأعداء. آباءَهُمْ الذين أتوا إلى الحياة عن طريقهم أَوْ أَبْناءَهُمْ الذين هم قطعة منهم. أَوْ إِخْوانَهُمْ الذين تربطهم بهم رابطة الدم أَوْ عَشِيرَتَهُمْ التي ينتسبون إليها، وذلك لأن قضية الإيمان يجب أن تقدم على كل شيء.

وقدم الآباء لأنهم أول من تجب طاعتهم، وثنى بالأبناء لأنهم ألصق الناس بهم، وثلث بالإخوان لأنهم الناصرون لهم، وختم بالعشيرة لأن التناصر بها يأتى في نهاية المطاف.

ثم أثنى- سبحانه- على هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين لم يوالوا أعداء الله مهما بلغت درجة قرابتهم فقال: أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ.

أى: أولئك الذين لا يوادون أعداء الله مهما كانوا، هم الذين كتب الله- تعالى- الإيمان في قلوبهم، فاختلط بها واختلطت به، فصارت قلوبهم لا تحب إلا من أحب دين الله، ولا تبغض إلا من أبغضه.

وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ أى: وثبتهم وقواهم بنور من عنده- سبحانه- فصاروا بسبب ذلك أشداء على الكفار، رحماء بينهم.

وَيُدْخِلُهُمْ- سبحانه- يوم القيامة جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها خلودا أبديا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بسبب طاعتهم له، وَرَضُوا عَنْهُ بسبب ثوابه لهم.

أُولئِكَ الموصوفون بذلك حِزْبُ اللَّهِ الذي يشرف من ينتسب إليه.

أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فلاحا ونجاحا ليس بعدهما فلاح أو نجاح.

وقد ذكروا روايات متعددة في سبب نزول هذه الآية الكريمة، منها: أنها نزلت في أبى عبيدة عامر بن الجراح، فقد قتل أباه- وكان كافرا- في غزوة بدر.

والآية الكريمة تصدق على أبى عبيدة وغيره ممن حاربوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، عند ما استحب هؤلاء الآباء والأبناء الكفر على الإيمان.

وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة، وجوب عدم موالاة الكفار والفساق والمنافقين والمجاهرين بارتكاب المعاصي ... مهما بلغت درجة قرابتهم، ومهما كانت منزلتهم.

ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة» .

وبعد فهذا تفسير لسورة «المجادلة» نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم قال تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) أي : لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين ، كما قال تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ) [ آل عمران : 28 ] الآية ، وقال تعالى : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) [ التوبة : 24 ]

وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنزلت هذه الآية ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ) إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح ، حين قتل أباه يوم بدر ولهذا قال عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة ، رضي الله عنهم : " ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته " .

وقيل في قوله : ( ولو كانوا آباءهم ) نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر ( أو أبناءهم ) في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن ، ( أو إخوانهم ) في مصعب بن عمير ، قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ ( أو عشيرتهم ) في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا ، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث ، قتلوا عتبة ، وشيبة ، والوليد بن عتبة يومئذ ، والله أعلم .

قلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين في أسارى بدر فأشار الصديق بأن يفادوا ، فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين ، وهم بنو العم والعشيرة ، ولعل الله أن يهديهم . وقالعمر : لا أرى ما رأى يا رسول الله ، هل تمكني من فلان ؟ - قريب لعمر - فأقتله ، وتمكن عليا من عقيل وتمكن فلانا من فلان ، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين . . . القصة بكاملها .

وقوله : ( أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ) أي : من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه ، فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان ، أي : كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته .

وقال السدي : ( كتب في قلوبهم الإيمان ) جعل في قلوبهم الإيمان .

وقال ابن عباس : ( وأيدهم بروح منه ) أي : قواهم .

وقوله : ( ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ) كل هذا تقدم تفسيره غير مرة .

وفي قوله : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) سر بديع ، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم ، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم ، والفوز العظيم ، والفضل العميم .

وقوله : ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) أي : هؤلاء حزب الله ، أي : عباد الله وأهل كرامته .

وقوله : ( ألا إن حزب الله هم المفلحون ) تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة ، في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان . ثم قال : ( ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون )

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطي ، حدثنا الفضل بن عنبسة عن رجل قد سماه - يقال هو عبد الحميد بن سليمان انقطع من كتابي - عن الذيال بن عباد قال : كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري : اعلم أن الجاه جاهان ، جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه ، وأنهم الخامل ذكرهم ، الخفية شخوصهم ، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . " إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء ، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا ، وإذا حضروا لم يدعوا ، قلوبهم مصابيح الهدى ، يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله : ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون )

وقال نعيم بن حماد : حدثنا محمد بن ثور ، عن يونس ، عن الحسن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اللهم ، لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة ، فإني وجدت فيما أوحيته إلي : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) قال سفيان : يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان . ورواه أبو أحمد العسكري .

القول في تأويل قوله تعالى : لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22)

يعني جلّ ثناؤه بقوله: ( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) لا تجد يا محمد قومًا يصدّقون الله، ويقرّون باليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله وشاقَّهما وخالف أمر الله ونهيه ( وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ) يقول: ولو كان الذين حادّوا الله ورسوله آباءهم ( أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ) وإنما أخبر الله جلّ ثناؤه نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم الآخر، فلذلك تولَّوُا الذين تولَّوْهم من اليهود.

&; 23-258 &;

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) لا تجد يا محمد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادّون من حادّ الله ورسوله: أي من عادى الله ورسولَه.

وقوله: ( أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ ) يقول جلّ ثناؤه: هؤلاء الذين لا يوادّون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، أو أبناءهم، أو إخوانهم، أو عشيرتهم، كتب الله في قلوبهم الإيمان. وإنما عُنِي بذلك: قضى لقلوبهم الإيمان، ففي بمعنى اللام، وأخبر تعالى ذكره أنه كتب في قلوبهم الإيمان لهم، وذلك لمَّا كان الإيمان بالقلوب، وكان معلومًا بالخبر عن القلوب أن المراد به أهلها، اجتزى بذكرها مِنْ ذكر أهلها.

وقوله: ( وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) يقول: وقوّاهم ببرهان منه ونور وهدى ( وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ) يقول: ويدخلهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار ( خَالِدِينَ فِيهَا ) يقول: ماكثين فيها أبدا( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) بطاعتهم إياه في الدنيا( وَرَضُوا عَنْهُ ) في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة ( أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ) يقول: أولئك الذين هذه صفتهم جند الله وأولياؤه ( أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ) يقول: ألا إن جند الله وأولياءه ( هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) يقول: هم الباقون المُنْجحون بإدراكهم ما طلبوا، والتمسوا ببيعتهم في الدنيا، وطاعتهم ربهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[22] أي: لا يجتمع هذا وهذا؛ فلا يكون العبد مؤمنًا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملًا على مقتضى الإيمان ولوازمه: من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته.

وقفة

[22] لا تجد مؤمنًا يواد المحادين لله ورسوله؛ فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر؛ فإذا وُجِدَ الإيمان انتفى ضده، وهو موالاة أعداء الله، فإذا كان الرجلُ يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلًا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب.

وقفة

[22] المحبة التي لا تجعل المسلم يتبرأ من دين الكافر ويكرهه، فإنها محرمة، أما المحبة الفطرية؛ كمحبة المسلم لقريبه الكافر، فإنها جائزة.

وقفة

[22] لا يجتمع في قلب مؤمن إيمان ومحبة أعداء الرحمن، فكيف يجتمع النقيضان؟!

وقفة

[22] من جنح إلى منحرف عن دينه محاربًا لله ورسوله نزع الله من قلبه نور الإيمان.

وقفة

[22] عندما يمتلئُ القلبُ بالإيمانِ؛ لا يجمعُ بين حبِّ الرَّحمنِ وحبِّ أتباعِ الشَّيطانِ.

وقفة

[22] الخلاصة: من أحب أحدًا امتنع من محبة عدوه.

وقفة

[22] قد يدَّعي البعض ما يشاء، لكن الولاء والبراء أصله في القلب، ويعلمه الله مهما تفننوا في الأقنعة التي يتوارون خلفها.

عمل

[22] احرص على أن تكون أخوتك ومحبتك لله لا لمصالح دنيوية ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ﴾.

وقفة

[22] معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ﴾.

وقفة

[22] هكذا ببساطة تعرف المؤمن من المنافق.

عمل

[22] اختبر نفسك.

عمل

[22] ابتعد عن موالاة أعداء الله؛ تجد الله مولاك، نعم المولى ونعم النصير.

عمل

[22] ابتعد عن موالاة أعداء الله؛ يرضى الله عنك.

لمسة

[22] النفى فى أول الآية كناية عن الاستحالة، فالمؤمن الحق لا يوالى غير المؤمنين.

عمل

[22] فتش فيمن توالى وتحرى الأمر جيدًا، فالخوف كل الخوف أن تواليهم بالتعود والتقليد وأنت لا أدرى.

عمل

[22] مهما كانت درجة قرابتك؛ فلا تواليهم إلا بالحق وفى الحق وللحق.

وقفة

[22] هذه الآية تكشف عن سبب من أعظم أسباب تأخر النصر، وهو موالاة الأعداء، ولو كان أقرب قريب؛ فكيف بموالاة الأبعدين؟!

وقفة

[22] ﴿وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ﴾ رابطة الإيمان أوثق الروابط بين أهل الإيمان.

عمل

[22] ﴿يوادون من حاد الله ورسوله﴾ المحبة والموالاة تكون لله وفي الله، وقد يغضب عليك أقرب قريب لك؛ فلا تقلق، فرضى الله هو الغاية.

وقفة

[22] ﴿يوادون من حاد الله ورسوله﴾ يوادون من التواد، فيه مفاعلة، فإن كنا نهينا عن مبادلة حب الكفار حبًّا؛ فالنهي من باب أولى عن مبادرتهم بالحب وهم يبغضوننا.

عمل

[22] ﴿وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ سَل الله الهداية لك ولوالديك ولإخوانك وعشيرتك.

وقفة

[22] ﴿أُولَـٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ إنما يثبت الإيمان بملاحظة أسبابه وأدلته، وبملازمة الطاعات وأنواع القربان.

تفاعل

[22] ﴿أُولَـٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ قل: «اللهم ثَبِّت في قلوبنا الإيمان».

وقفة

[22] ﴿أُولَـٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ هل استشعرنا معنى أن يكتب الله عز وجل في قلب عبد من عباده الإيمان؟!

وقفة

[22] تدبر هذه الآية كاملة، حيث جعل جزاءهم عظيمًا مقابل البراءة من أقرب الناس إليهم، إذ لا تفعل ذلك إلا النفوس المؤمنة القوية: ﴿أُولَـٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ فكان العطاء سخيًا وافرًا، توج ذلك برضوانه عليهم، وبأن جعلهم من حزبه المقربين، عوضًا عن تركهم لتحزبات الجاهلية بالباطل: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

وقفة

[22] ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ تأييد الله لك: به تحيا، وبه تتقدم، وبه تنتصر، وبه تثبت، ولهذا سماه روح كالروح للإنسان.

وقفة

[22] ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ أي: نصرهم الله بالحجج والبراهين واللطائف الربانية, فتأييد الله لك به تحيا، وبه تتقدم، وبه تنتصر، وبه تثبت، ولهذا سماه روح كالروح للإنسان.

تفاعل

[22] ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

عمل

[22] يقال للتابعين وأهل الفضل: ﴿رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ﴾.

تفاعل

[22] ﴿رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ قل: اللهم إني أسألك رضاك والجنة.

وقفة

[22] ﴿رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ سر بديع؛ وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى، عوَّضهم الله بالرضا عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفضل العميم.

وقفة

[22] ﴿رضي الله عنهم﴾ أي قبل أعمالهم، وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة، ﴿ورضوا عنه﴾ أي فرحوا بما أعطاهم الله عاجلًا وآجلًا.

وقفة

[22] ﴿أُولَـٰئِكَ حِزْبُ اللَّـهِ﴾ حزب الله ليس شعارًا يرفعه كل من هب ودب، ولكنه شرفٌ لا يبلغه إلا من استحقه بالتمسك بالكتاب والسنة، والبراءة من المحرفين والمزورين.

وقفة

[22] الله أرادنا أمة واحدة: ﴿هذه أمتكم أمة واحدة﴾ [الأنبياء: 92]، وحزبًا واحدًا: ﴿أولئك حزب الله﴾، وتسمية واحدة: ﴿هو سماكم المسلمين﴾ [الحج: 78]، رضينا بالله وحده.

وقفة

[22] ﴿أُولَـٰئِكَ حِزْبُ اللَّـهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ من كان معهم فلن يضيع ولن يضل.

وقفة

[22] ﴿أُولَـٰئِكَ حِزْبُ اللَّـهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ حزب واحد أفلح لأنه مع الله، بينما هلكت أحزاب مجتمعة حين خالفت أمر الله ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [مريم: 37].

وقفة

[22] ﴿أُولَـٰئِكَ حِزْبُ اللَّـهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (أُولَـٰئِكَ) أي: الذين هم في الدرجة العليا من العظمة؛ لكونهم قصروا ودهم على الله علمًا منهم بأنه ليس النفع والضر إلا بيده.

لمسة

[22] ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أكد الفلاح بثلاثة مؤكدات: (أَلَا)، (إِنَّ)، (هُمُ).

تفاعل

[22] ﴿أَلا إِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ المُفلِحونَ﴾ قل: «اللهم اجعلنا من المفلحين».

الإعراب :

- ﴿ لا تَجِدُ قَوْماً: ﴾

- نافية لا عمل لها. تجد: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. قوما: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب صفة-نعت-لقوما. وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بالله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بيؤمنون.

- ﴿ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ: ﴾

- الواو عاطفة. اليوم: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. الآخر: صفة-نعت-لليوم يعرب مثله.

- ﴿ يُوادُّونَ: ﴾

- تعرب اعراب «يؤمنون» أو تكون في محل نصب مفعولا به ثانيا للفعل «تجد» أي يتوددون.

- ﴿ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. حاد: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. الله لفظ الجلالة: مفعول به منصوب للتعظيم وعلامة النصب الفتحة الواو عاطفة. ورسوله: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة بمعنى: من عاند الله ورسوله والجملة الفعلية حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ: ﴾

- الواو: حالية. لو: مصدرية. كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والألف فارقة. آباء: خبر «كان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. وجملة كانُوا آباءَهُمْ» صلة «لو» المصدرية لا محل لها من الاعراب و «لو» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر التقدير: حتى مع كونهم آباءهم والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة من الضمير في «يوادون» أي مفروضا كونهم آباءهم أو تكون «لو» بمعنى «إن» الوصلية. وتكون جملة كانُوا آباءَهُمْ» في محل نصب حالا.

- ﴿ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ: ﴾

- أو: حرف عطف للتخيير وما بعدها اسماء معطوفة على «آباءهم» وتعرب اعرابها.

- ﴿ أُولئِكَ: ﴾

- اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف للخطاب والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر المبتدأ.

- ﴿ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. في قلوب: جار ومجرور متعلق بالفعل «كتب» و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة و «الايمان» مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي أثبته فيها. ويجوز أن يكون الجار والمجرور فِي قُلُوبِهِمُ» في محل نصب حالا لأنه متعلق بصفة مقدمة للايمان. بمعنى: كتب الايمان في قلوبهم أي أثبته كائنا في قلوبهم.

- ﴿ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ: ﴾

- معطوفة بالواو على «كتب» وتعرب اعرابها و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به. بروح: جار ومجرور متعلق بأيد. أي بلطف منه. أي من عنده حييت به قلوبهم. منه: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لروح ويجوز أن يكون الضمير للايمان أي بروح من الايمان على أنه في نفسه روح لحياة القلوب فيه ويجوز أن يكون المراد بالكلمة: نور القلب أي وقواهم بنور القلب أو بالقرآن.

- ﴿ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ: ﴾

- الواو عاطفة. يدخل: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به أول. جنات: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم.

- ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب صفة-نعت- لجنات: تجري: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل. من تحت: جار ومجرور متعلق بتجري أو بحال من «الأنهار» أي تجري الأنهار كائنة تحتها و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. الانهار: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة.

- ﴿ خالِدِينَ فِيها: ﴾

- حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. فيها: جار ومجرور متعلق بخالدين.

- ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب حال ثانية. رضي: فعل ماض مبني على الفتح. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. عن: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعن والجار والمجرور متعلق برضي.

- ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ: ﴾

- الواو عاطفة. رضوا: فعل ماض مبني على الضم الظاهر على الياء المحذوفة لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. عنه: جار ومجرور متعلق برضوا. بمعنى رضي الله عنهم بانقيادهم له بالطاعة ورضوا عنه بقضائه.

- ﴿ أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة التاسعة عشرة. مع الفارق في المعنى.'

المتشابهات :

| المائدة: 119 | ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾ |

|---|

| البينة: 8 | ﴿جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ﴾ |

|---|

| المجادلة: 22 | ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿لّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَن حادَّ اللَّهَ ورَسُولَهُ﴾ قالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حُدِّثْتُ أنَّ أبا قُحافَةَ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ، فَصَكَّهُ أبُو بَكْرٍ صَكَّةً شَدِيدَةً سَقَطَ مِنها، ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقالَ: ”أوَفَعَلْتَهُ ؟“ . قالَ: نَعَمْ. قالَ: ”فَلا تَعُدْ إلَيْهِ“ . فَقالَ أبُو بَكْرٍ: واللَّهِ لَوْ كانَ السَّيْفُ قَرِيبًا مِنِّي لَقَتَلْتُهُ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ.ورُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرّاحِ، قَتَلَ أباهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الجَرّاحِ يَوْمَ أُحُدٍ. وفي أبِي بَكْرٍ دَعا ابْنَهُ يَوْمَ بَدْرٍ إلى البِرازِ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أكُنْ في الرَّعْلَةِ الأُولى. فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”مَتِّعْنا بِنَفْسِكَ يا أبا بَكْرٍ، أما تَعْلَمُ أنَّكَ عِنْدِي بِمَنزِلَةِ سَمْعِي وبَصَرِي ؟“ . وفي مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَتَلَ أخاهُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ. وفي عُمَرَ، قَتَلَ خالَهُ العاصَ بْنَ هِشامِ بْنِ المُغِيرَةِ يَوْمَ بَدْرٍ. وفي عَلِيٍّ وحَمْزَةَ وعُبَيْدَةَ، قَتَلُوا عُتْبَةَ وشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ والوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ يَوْمَ بَدْرٍ. وذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ولَوْ كانُوا آباءَهم أوْ أبْناءَهم أوْ إخْوانَهم أوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [22] لما قبلها : ولَمَّا ذَمَّ اللهُ المنافقينَ الذينَ والَوا اليهودَ ونقلُوا إليهم أسرارَ المؤمنينَ؛ بَيَّنَ هنا أنَّ الإيمانَ لا يجتمعُ معَ موالاةِ أعداءِ اللهِ، فمن أحبَّ أحدًا امتنعَ أنْ يُحِبَّ معَه عدوَّه، قال تعالى:

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

كتب:

1- مبنيا للفاعل، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مبنيا للمفعول، و «الإيمان» رفع، وهى قراءة أبى حيوة، والمفضل، عن عاصم.

عشيرتهم:

1- على الإفراد، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- على الجمع، وهى قراءة أبى رجاء.

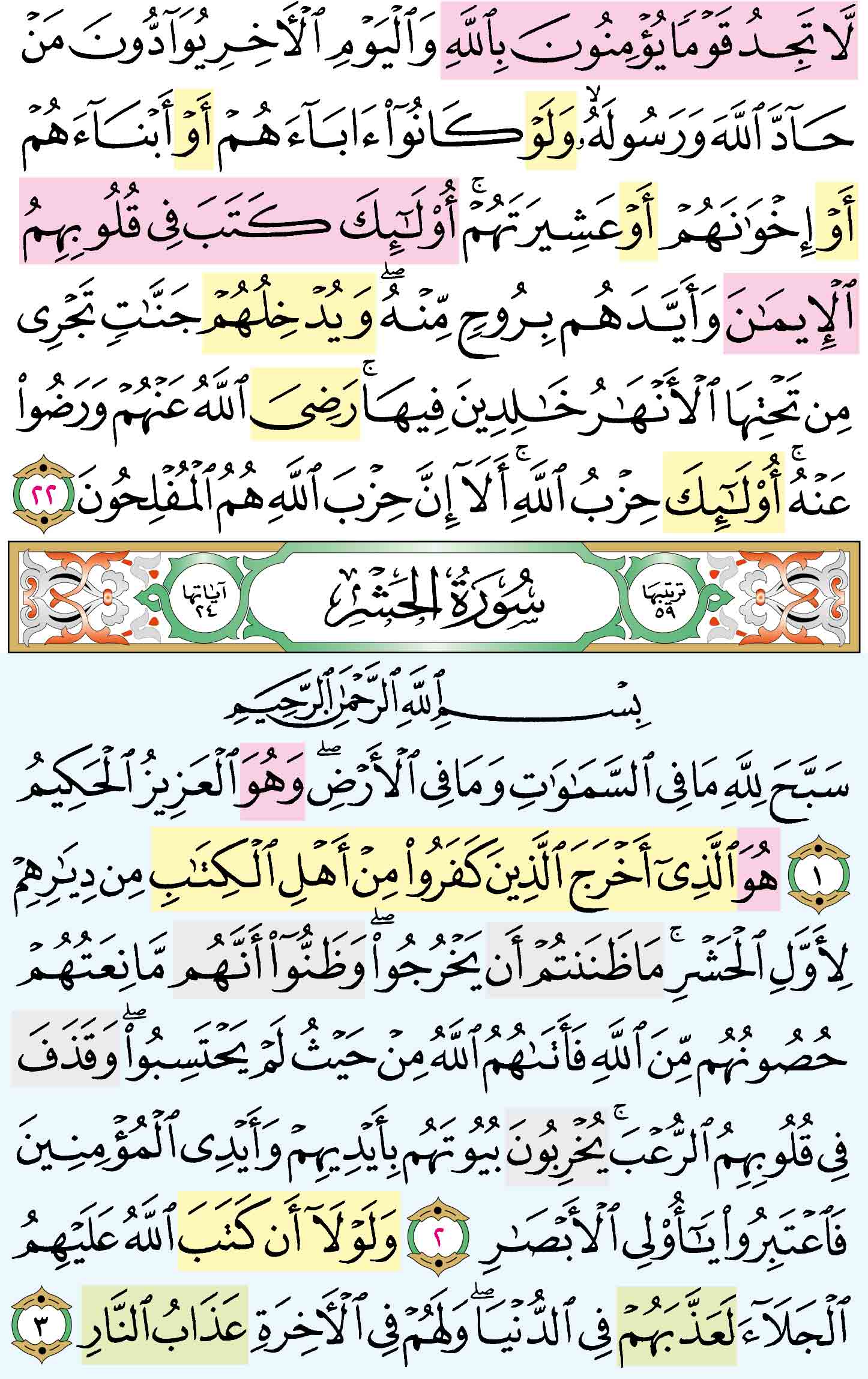

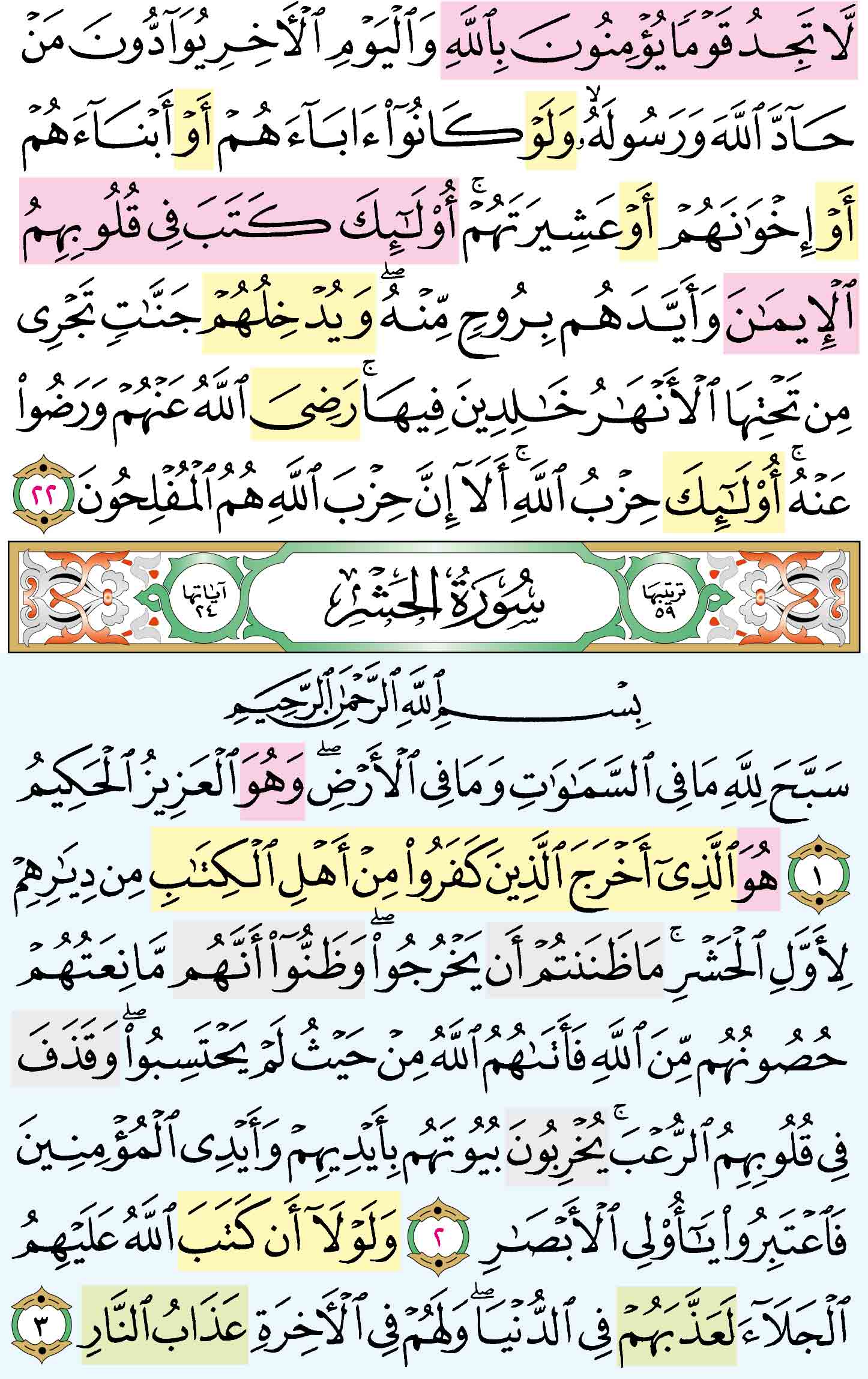

مدارسة الآية : [1] :الحشر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ .. ﴾

التفسير :

هذه السورة تسمى{ سورة بني النضير} وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة، وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة، كفروا به في جملة من كفر من اليهود، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هادن سائر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة، فلما كان بعد [وقعة] بدر بستة أشهر أو نحوها، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري، فقالوا:نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك، فخلا بعضهم ببعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا:أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش:أنا، فقال لهم سلام بن مشكم:لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، وجاء الوحي على الفور إليه من ربه، بما هموا به، فنهض مسرعا، فتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه، فقالوا:نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت يهود به.

وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه"

فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي [بن سلول]:"أن لا تخرجوا من دياركم، فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم، فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان".

وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك.

فكبر رسول الله صلى عليه وسلم وأصحابه، ونهضوا إليهم، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء.

فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع نخلهم وحرق. فأرسلوا إليه:نحن نخرج من المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم، وذراريهم، وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأموال والسلاح.

وكانت بنو النضير، خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها، لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم، واستولى على أرضهم وديارهم، وقبض السلاح، فوجد من السلاح خمسين درعا، وخمسين بيضة، وثلاثمائة وأربعين سيفا، هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير.

فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها، وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وتعبده وتخضع لجلالهلأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء، فلا يمتنع عليه شيء، ولا يستعصي عليه مستعصيالحكيم في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا، ولا يشرع ما لا مصلحة فيه، ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته.

ومن ذلك، نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير حين غدروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها.

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الحشر» من السور المدنية الخالصة، وقد عرفت بهذا الاسم منذ العهد النبوي، وسماها ابن عباس بسورة «بنى النضير» فقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر. قال: «سورة بنى النضير» ولعل ابن عباس- رضى الله عنهما- سماها بهذا الاسم لحديثها المفصل عن غزوة بنى النضير.

2- وعدد آياتها أربع وعشرون آية، وكان نزولها بعد سورة «البينة» وقبل سورة «النصر» أى: أنها تعتبر من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من سور قرآنية فهي السورة الثامنة والتسعون في ترتيب النزول.

أما ترتيبها في المصحف، فهي السورة التاسعة والخمسون.

3- وقد افتتحت سورة «الحشر» بتنزيه الله- تعالى- عما لا يليق به، ثم تحدثت عن غزوة «بنى النضير» ، فذكرت جانبا من نصره لعباده المؤمنين ومن خذلانه لأولئك الضالين..

قال- تعالى-: هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ ...

4- ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن تقسيم أموال بنى النضير، وعن حكمة الله- تعالى- في إرشاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التقسيم، فقال- سبحانه-: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى، فَلِلَّهِ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى، وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ، وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ 5- وبعد أن أثنت السورة الكريمة على المهاجرين لبلائهم وإخلاصهم وعفة نفوسهم، كما أثنت على الأنصار لسخائهم، وطهارة قلوبهم ... بعد كل ذلك أخذت السورة في التعجيب من حال المنافقين، الذين تحالفوا مع اليهود ضد المؤمنين، وذكرت جانبا من أقوالهم الكاذبة، ووعودهم الخادعة..

فقال- تعالى-: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ، لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ.

6- ثم وجهت السورة في أواخرها نداء إلى المؤمنين، أمرتهم فيه بتقوى الله، ونهتهم عن التشبه بالفاسقين عن أمر الله، الذين تركوا ما أمرهم به- سبحانه-، فكانت عاقبة أمرهم خسرا..

وختمت بذكر جانب من أسماء الله- تعالى- وصفاته، فقال- تعالى-: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ، لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى، يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

7- وبذلك نرى السورة الكريمة قد طوفت بنا مع بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع التشريعات الحكيمة التي شرعها الله- تعالى- في تقسيم الغنائم، ومع صور زاهية كريمة من أخلاق المهاجرين والأنصار، ومع صور قاتمة كريهة من أخلاق المنافقين وإخوانهم من اليهود..

ومع جانب من أسماء الله- تعالى- وصفاته، التي تليق به- عز وجل-.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...

افتتحت سورة " الحشر " بالثناء على الله - تعالى - وبتنزيهه عن كل مالا يليق بذاته الجليلة ، فقال - عز وجل - : ( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض وَهُوَ العزيز الحكيم ) .

واصل التسبيح لغة : الإبعاد عن السوء . وشرعا : تنزيه الله - تعالى - عن كل مالا يليق بجلاله وكماله .

والذى يتدبر القرآن الكريم ، يجد أن الله - تعالى - قد ذكر فيه أن كل شىء فى هذا الكون يسبح بحمده - تعالى - ، كما فى قوله : ( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) كما ذكر - سبحانه - أن الملائكة تسبح له ، كما فى قوله : ( وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ . . . ) وكذلك الرعد ، كما فى قوله : ( وَيُسَبِّحُ الرعد بِحَمْدِهِ والملائكة مِنْ خِيفَتِهِ . . ) وكذلك الجبال والطير قال - تعالى - : ( إِنَّا سَخَّرْنَا الجبال مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بالعشي والإشراق والطير مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ) وقد سبق أن ذكرنا خلال تفسيرنا لقوله - تعالى - : ( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ . . ) أن الرأى الذى تطمئن إليه النفس ، أن التسيبح حقيقى ، ولكن بلغة لا يعملها إلا الله - تعالى - .

والمعنى : سبح لله - تعالى - ونزهه عن كل ما لا يليق به ، جميع ما فىالسموات وجميع ما فى الأرض من كائنات ومخلوقات . وهو - عز وجل - ( العزيز ) الذى لا يغلبه غالب ( العزيز الحكيم ) فى أقواله وأفعاله .

وقد افتتحت بعض السور - كسورة الحديد والحشر والصف - بالفعل الماضى ، لإفادة الثبوت والتأكيد ، وأن التسبيح قد تم فعلا .

وافتتحت بعض السور ، كسورة الجمع والتغابن - بالفعل المضارع " يسبح " لإفادة تجدد هذا التسبيح لى كل وقت ، وحدوثه فى كل لحظة .

تفسير سورة الحشر

وكان ابن عباس يقول : سورة بني النضير . وهي مدنية .

قال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : أنزلت في بني النضير . ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر ، عن هشيم به . ورواه البخاري من حديث أبي عوانة عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : قل : سورة النضير .

يخبر تعالى أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ، ويصلي له ويوحده كقوله : ( تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) [ الإسراء : 44 ] . وقوله : ( وهو العزيز ) أي : منيع الجناب ) الحكيم ) في قدره وشرعه .

القول في تأويل قوله تعالى : سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)

يعني بقوله جلّ ثناؤه: (سَبَّحَ لِلَّهِ ) صلى لله، وسجد له، (مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ ) من خلقه (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) يقول: وهو العزيز في انتقامه ممن انتقم من خلقه على معصيتهم إياه، الحكيم في تدبيره إياهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] افتتحت السورة بالتسبيح وخُتمت به؛ للدلالة على خضوع وتنزيه جميع المخلوقات لله تعالى، فينبغي للمسلم أن يكون معظمًا لله في جمع أحواله.

وقفة

[1] المناسبة بين سورة الحشر وسورة المجادلة: نهاية سورة المجادلة ذكرت فريقين: حزب الله، وحزب الشيطان، وذكرت أوصافهم، وفي سورة الحشر تطبيق عملي لهذين الفريقين، فريقٌ كان من حزب الشيطان، وماذا حل به، وفريقٌ كان من حزب الله، وماذا وقع له.

عمل

[1] ﴿سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ما فطرَ الله الكائنات على التسبيح له إلا لمحبته هذا الذِّكر؛ فاجعله زادك عند ربك تفُز وتسعَد.

اسقاط

[1] ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ﴾ كل الوجود حولك يسبح، وأنت يا أيها الإنسان: متى تُسبح؟!

تفاعل

[1] ﴿سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ سَبِّح الله الآن.

وقفة

[1] ﴿سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الكون كله يسبّح الله، ولا حاجة لله في هذا التسبيح لأنه عزيز، لكن حكمة استقرار الكون تقتضي هذا الذكر العظيم.

الإعراب :

- ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

- هذه الآية الكريمة اعربت في سورة «الحديد» الآية الاولى.'

المتشابهات :

| الحديد: 1 | ﴿ سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ |

|---|

| الحشر: 1 | ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾ |

|---|

| الصف: 1 | ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾ . إلى قَوْلِهِ: ﴿واللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦] . قالَ المُفَسِّرُونَ: نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ بِأسْرِها في بَنِي النَّضِيرِ، وذَلِكَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمّا قَدِمَ المَدِينَةَ صالَحَهُ بَنُو النَّضِيرِ عَلى ألّا يُقاتِلُوهُ ولا يُقاتِلُوا مَعَهُ، وقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنهم، فَلَمّا غَزا رَسُولُ اللَّهِ بَدْرًا وظَهَرَ عَلى المُشْرِكِينَ قالَتْ بَنُو النَّضِيرِ: واللَّهِ إنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي وجَدْنا نَعْتَهُ في التَّوْراةِ، لا تُرَدُّ لَهُ رايَةٌ. فَلَمّا غَزا رَسُولُ اللَّهِ أُحُدًا وهُزِمَ المُسْلِمُونَ، نَقَضُوا العَهْدَ، وأظْهَرُوا العَداوَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ والمُؤْمِنِينَ، فَحاصَرَهم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صالَحَهم عَلى الجَلاءِ مِنَ المَدِينَةِ.أخْبَرَنا أبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفارِسِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفَضْلِ التّاجِرُ، قالَ: أخْبَرَنا أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الحافِظُ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، قالَ: حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِن أصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّ كُفّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوا بَعْدَ وقْعَةِ بَدْرٍ إلى اليَهُودِ: إنَّكم أهْلُ الحَلْقَةِ والحُصُونِ، وإنَّكم لَتُقاتِلُنَّ صاحِبَنا أوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذا، ولا يَحُولُ بَيْنَنا وبَيْنَ خَدَمِ نِسائِكم - وهي الخَلاخِلُ - شَيْءٌ. فَلَمّا بَلَغَ كِتابُهُمُ اليَهُودَ أجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ الغَدْرَ، وأرْسَلُوا إلى النَّبِيِّ ﷺ أنِ اخْرُجْ إلَيْنا في ثَلاثِينَ رَجُلًا مِن أصْحابِكَ، ولْيَخْرُجْ مَعَنا ثَلاثُونَ حَبْرًا، حَتّى نَلْتَقِيَ بِمَكانٍ نَصَفٍ بَيْنَنا وبَيْنَكَ لِيَسْمَعُوا مِنكَ، فَإنْ صَدَّقُوكَ وآمَنُوا بِكَ آمَنّا كُلُّنا. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ في ثَلاثِينَ مِن أصْحابِهِ، وخَرَجَ إلَيْهِ ثَلاثُونَ حَبْرًا مِنَ اليَهُودِ، حَتّى إذا بَرَزُوا في بَرازٍ مِنَ الأرْضِ قالَ بَعْضُ اليَهُودِ لِبَعْضٍ: كَيْفَ تَخْلُصُونَ إلَيْهِ ومَعَهُ ثَلاثُونَ رَجُلًا مِن أصْحابِهِ كُلُّهم يُحِبُّ أنْ يَمُوتَ قَبْلَهُ ؟ فَأرْسَلُوا إلَيْهِ: كَيْفَ نَفْهَمُ ونَحْنُ سِتُّونَ رَجُلًا ؟ اخْرُجْ في ثَلاثَةٍ مِن أصْحابِكَ، ونُخْرِجُ إلَيْكَ ثَلاثَةً مِن عُلَمائِنا، فَإنْ آمَنُوا بِكَ آمَنّا بِكَ كُلُّنا وصَدَّقْناكَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ في ثَلاثَةٍ مِن أصْحابِهِ، وخَرَجَ ثَلاثَةٌ مِنَ اليَهُودِ واشْتَمَلُوا عَلى الخَناجِرِ، وأرادُوا الفَتْكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأرْسَلَتِ امْرَأةٌ ناصِحَةٌ مِن بَنِي النَّضِيرِ إلى أخِيها - وهو رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنَ الأنْصارِ - فَأخْبَرَتْهُ خَبَرَ ما أرادَ بَنُو النَّضِيرِ مِنَ الغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأقْبَلَ أخُوها سَرِيعًا حَتّى أدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ فَسارَّهُ بِخَبَرِهِمْ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمّا كانَ مِنَ الغَدِ غَدا عَلَيْهِمْ بِالكَتائِبِ فَحاصَرَهم وقاتَلَهم حَتّى نَزَلُوا عَلى الجَلاءِ، وعَلى أنَّ لَهم ما أقَلَّتِ الإبِلُ إلّا الحَلْقَةَ - وهي السِّلاحُ - وكانُوا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهم فَيَأْخُذُونَ ما وافَقَهم مِن خَشَبِها، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ ما في السَّماواتِ وما في الأرْضِ﴾ . حَتّى بَلَغَ: ﴿واللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦] . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالإخبارِ عن تسبيحِ هذا الكون؛ شكرًا لله تعالى على ما مَنَّ به من إجلاءِ يهودِ بني النَّضِيرِ عن المدينةِ مَهبِطِ الوَحيِ، فخُلُوُّ الأرض من اليهود، وتطهيرها منهم نعمة جليلة، قال تعالى:

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الحشر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾

التفسير :

وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فجلوا إلى خيبر، ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير هذا، فقد وقع حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، ثم عمر رضي الله عنه، [أخرج بقيتهم منها].

{ مَا ظَنَنْتُمْ} أيها المسلمون{ أَنْ يَخْرُجُوا} من ديارهم، لحصانتها، ومنعتها، وعزهم فيها.

{ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ} فأعجبوا بها وغرتهم، وحسبوا أنهم لا ينالون بها، ولا يقدر عليها أحد، وقدر الله تعالى وراء ذلك كله، لا تغني عنه الحصون والقلاع، ولا تجدي فيهم القوة والدفاع.

ولهذا قال:{ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا} أي:من الأمر والباب، الذي لميخطر ببالهم أن يؤتوا منه، وهو أنه تعالى{ قذف فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ} وهو الخوف الشديد، الذي هو جند الله الأكبر، الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة، ولا قوة ولا شدة، فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل هو الحصون التي تحصنوا بها، واطمأنت نفوسهم إليها، ومن وثق بغير الله فهو مخذول، ومن ركن إلى غير الله فهو عليه وبالفأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم، التي هي محل الثبات والصبر، أو الخور والضعف، فأزال الله قوتها وشدتها، وأورثها ضعفا وخورا وجبنا، لا حيلة لهم ولا منعة معهفصار ذلك عونا عليهم، ولهذا قال:{ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ} وذلك أنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، على أن لهم ما حملت الإبل.

فنقضوا لذلك كثيرا من سقوفهم، التي استحسنوها، وسلطوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم، فهم الذين جنوا على أنفسهم، وصاروا من أكبر عون عليها،{ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} أي:البصائر النافذة، والعقول الكاملة، فإن في هذا معتبرا يعرف به صنع الله تعالى في المعاندين للحق، المتبعين لأهوائهم، الذين لم تنفعهم عزتهم، ولا منعتهم قوتهم، ولا حصنتهم حصونهم، حين جاءهم أمر الله، ووصل إليهم النكال بذنوبهم، والعبرة بعموم اللفظلا بخصوص السبب، فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار، وهو اعتبار النظير بنظيره، وقياس الشيء على مثله، والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة، وبذلك يزدادالعقل، وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان، ويحصل الفهم الحقيقي، ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة، وأن الله خفف عنهم.

ثم بين- سبحانه- جانبا من مظاهر فضله على المؤمنين، حيث نصرهم على أعدائهم، فقال: هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ....

والمراد بالذين كفروا من أهل الكتاب هنا: يهود بنى النضير، وقصتهم معروفة في كتب السنة والسيرة، وملخصها: أن هؤلاء اليهود كانوا يسكنون في ضواحي المدينة فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستعين بهم في دفع دية لقتيلين قتلهما بعض المسلمين خطأ، فاستقبلوه استقبالا حسنا، وأظهروا له صلى الله عليه وسلم استعدادهم للمساعدة فيما يطلبه منهم، ثم خلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فمن منكم يصعد إلى أعلى هذا البيت الذي يجلس تحته محمد صلى الله عليه وسلم فيلقى عليه حجرا فيريحنا منه.

فتعهد واحد منهم بذلك، وقبل أن يتم فعله، نزل جبريل- عليه السلام- على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما أضمره اليهود من غدر وخيانة فرجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة- وأخبر أصحابه بما أضمره له يهود بنى النضير، ونزل قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستعدوا لحصار بنى النضير، وتأديبهم على غدرهم..

فحاصرهم المؤمنون بضعا وعشرين ليلة، وانتهى الأمر بإجلائهم، عن المدينة، فمنهم من ذهب إلى خبير، ومنهم من ذهب إلى غيرها.

واللام في قوله- تعالى-: لِأَوَّلِ الْحَشْرِ متعلقة بأخرج، والحشر: الجمع، يقال:

حشر القائد جنده إذا جمعهم، ومنه قوله- تعالى-: وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.

أى: هو- سبحانه- الذي أخرج- بقدرته- الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، وهم يهود بنى النضير عند مبدأ الحشر المقدر لهم في علمه، بأن مكنكم- أيها المؤمنون- من محاصرتهم وجمعهم في مكان واحد، ثم طردهم من المدينة المنورة إلى أماكن أخرى، بسبب غدرهم وسوء صنيعهم.

قال صاحب الكشاف: اللام في قوله: لِأَوَّلِ الْحَشْرِ تتعلق بأخرج، وهي مثل اللام في قوله: يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي وفي قولك: جئته لوقت كذا..

والمعنى: أخرج الذين كفروا عند أول الحشر. ومعنى أول الحشر: أن هذا أول حشرهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط.. أو المعنى: هذا أول حشرهم، وآخر حشرهم: إجلاء عمر- رضى الله عنه- لهم من خيبر إلى الشام.

وقيل معناه: أخرجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم، لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.. .

وقصر- سبحانه- إخراجهم عليه فقال: هو الذي أخرج الذين كفروا، مع أن المسلمين قد اشتركوا في إخراجهم عن طريق محاصرتهم للإشعار بأن السبب الحقيقي في إخراجهم من ديارهم، هو ما قذفه الله- تعالى- في قلوبهم من الرعب.. أما محاصرة المؤمنين لهم فهي أسباب فرعية، قد تؤدى إلى إخراجهم، وقد لا تؤدى، وللإشعار- أيضا- بأن كل شيء إنما هو بقضاء الله وقدره..

ووصفهم- سبحانه- بالكفر وبأنهم من أهل الكتاب، للتشنيع عليهم وزيادة مذمتهم، حيث إنهم جمعوا بين رذيلتين: رذيلة الكفر بالحق، ورذيلة عدم العمل بكتابهم الذي أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، والذي يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر.

و «من» في قوله- تعالى-: مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ للبيان، حتى لا يظن بأن المراد بالذين كفروا هنا، مشركو قريش، وإن كان الجميع يشتركون في الكفر والفسوق والعصيان.

وقوله- تعالى-: ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ... تذكير للمؤمنين بنعم الله- تعالى- عليهم.

أى: ما ظننتم- أيها المؤمنون- أن يهود بنى النضير سيخرجون من ديارهم بتلك السهولة، وذلك لتملكهم لألوان من القوة، كقوة السلاح، وكثرة العدد، ووجود من يحميهم ممن يسكنون معكم في المدينة، وهم حلفاؤهم من بنى قومهم، كبني قريظة وغيرهم، ومن غير بنى قومهم كالمنافقين الذين وعدوهم ومنوهم.

وقوله: وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ معطوف على ما قبله.

أى: أنتم- أيها المؤمنون- ظننتم أن اليهود لن يخرجوا من ديارهم لما معهم من قوة، وهم- أيضا- ظنوا أن حصونهم ستمنع بأس الله عنهم، وأنها ستحول بينهم وبين خروجهم منها، ونصركم عليهم.

وقوله- سبحانه-: فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ...متفرع عن الظن السابق، الذي ظنه المؤمنون، والذي ظنه أعداؤهم وهم بنو النضير.

أى: أنتم ظننتم أنهم لن يخرجوا من ديارهم، وهم ظنوا- أيضا- أن حصونهم ستمنعهم من نصركم عليهم، فكانت النتيجة أن أتاهم بأس الله وعقابه من حيث لم يحتسبوا ومن حيث لم يخطر ببال، بأن قذف في قلوبهم الرعب والفزع فخرجوا من حصونهم التي تمنعوا بها، ومن ديارهم التي سكنوها زمنا طويلا صاغرين أذلاء.

والتعبير بقوله: مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا إشارة إلى أن ما نزل بهم من هزيمة، لم يكونوا يتوقعونها أصلا، إذ الاحتساب مبالغة في الحسبان، أى: أتاهم عقاب الله- تعالى- من المكان الذي كانوا يعتقدون أمانهم فيه، وفي زمان لم يكونوا أصلا يتوقعون حلول هزيمتهم عنده.

وعبر- سبحانه- بالقذف، لأنه كناية عن الرمي بقوة وعنف وسرعة. والرعب: شدة الخوف والفزع، وأصله: الامتلاء. تقول: رعبت الحوض إذا ملأته.

أى: وقذف- سبحانه- في قلوبهم الرعب الذي ملأها بالجزع والفزع فاستسلموا بسبب ذلك لما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم.

ثم بين- سبحانه- ما حدث منهم خلال جلائهم فقال: يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ والتخريب: إسقاط البناء وهدمه أو إفساده.

أى: أن هؤلاء اليهود، بلغ من سوء نيتهم، ومن اضطراب أمرهم، أنهم عند ما أجمعوا أمرهم على الرحيل عن المدينة، أخذوا يخربون بيوتهم بأيديهم، عن طريق إسقاط بنائها، وهدم السليم منها، وإزالة ما اشتملت عليه من أبواب وغيرها.. حتى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم..

وأخذوا يخربونها- أيضا- بأيدى المؤمنين، أى: بسبب أن المؤمنين كانوا يزيلون من طريقهم كل عقبة حتى يقتحموا عليهم ديارهم، فترتب على ذلك أن هدموا بعض بيوت بنى النضير من الخارج، ليستطيعوا التمكن منهم.

قال صاحب الكشاف: ما معنى تخريبهم لها بأيدى المؤمنين؟ قلت: لما عرّضوهم لذلك، وكانوا السبب فيه. فكأنهم أمروهم به، وكلفوهم إياه ... .

أى: أن يهود بنى النضير بسبب تحصنهم في ديارهم، ومحاولتهم عدم النزول على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم حملوا المؤمنين على تخريب هذه الحصون من الخارج، ليدخلوا عليهم..

والخطاب في قوله- تعالى-: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ لكل من يصلح له.

قال الجمل في حاشيته: والاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء، ولهذا سميت العبرة عبرة، لأنها تنتقل من العين إلى الخد. وسمى علم التعبير بذلك، لأن صاحبه ينتقل من المتخيل إلى المعقول، وسميت الألفاظ عبارات، لأنها تنقل المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمع، ويقال: السعيد من اعتبر بغيره، لأنه ينتقل بواسطة عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه.

ولهذا قال القشيري: الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء، وجهات دلالتها، ليعرف بالنظر فيها شيء آخر..

أى: إذا كان الأمر كما بينا لكم- أيها الناس-، فاعتبروا واتعظوا يا أصحاب العقول السليمة، والعيون الناظرة، بما جرى لهؤلاء اليهود، حيث دبر الله- تعالى أمر إخراجهم من ديارهم تدبيرا حكيما، ونصر المؤمنين عليهم بأيسر طريق، وجعل ديارهم من بعدهم، خير عبرة وعظة لكل ذي بصر، فقد خلفوها من بعدهم شاهد صدق على أن الغدر نهايته الخسران.. وعلى أن النصر إنما هو لمن اتبع الصدق والوفاء بالعهد..

قال الآلوسى: واشتهر الاستدلال بهذه الجملة، على مشروعية العمل بالقياس الشرعي، قالوا: لأنه- تعالى- أمر فيها بالاعتبار، وهو العبور والانتقال من الشيء إلى غيره، وذلك متحقق في القياس، إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع.. .

وقوله : ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ) يعني : يهود بني النضير . قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والزهري ، وغير واحد : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة ، على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه ، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه ، فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له ، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد ، فأجلاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون ، وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله ، فما أغنى عنهم من الله شيئا ، وجاءهم ما لم يكن ببالهم ، وسيرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام وهي أرض المحشر والمنشر ، ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر . وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم ، فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم ; ولهذا قال : ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ) أي : تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله ، وكذب كتابه ، كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا ، مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم .

قال أبو داود : حدثنا محمد بن داود ، وسفيان ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ، ومن كان معه يعبد معه الأوثان من الأوس ، والخزرج ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا ، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه ، أو لتخرجنه ، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا ، حتى نقتل مقاتلتكم ، ونستبيح نساءكم ، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان ، اجتمعوا لقتال النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيهم ، فقال : " لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم ، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم ؟ " ، فلما سمعوا ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - تفرقوا ، فبلغ ذلك كفار قريش ، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون ، وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء - وهي الخلاخيل - فلما بلغ كتابهم النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتمعت بنو النضير بالغدر ، فأرسلوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - : اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك ليخرج منا ثلاثون حبرا ، حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك ، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك ، فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكتائب فحصرهم ، قال لهم : " إنكم والله لا تأمنوا عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه " . فأبوا أن يعطوه عهدا ، فقاتلهم يومهم ذلك ، ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب ، وترك بني النضير ، ودعاهم إلى أن يعاهدوه ، فعاهدوه ، فانصرف عنهم . وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم ، حتى نزلوا على الجلاء . فجلت بنو النضير ، واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها ، وكان نخل بني النضير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، أعطاه الله أياها وخصه بها ، فقال : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) يقول : بغير قتال ، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثرها للمهاجرين ، قسمها بينهم ، وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة ، ولم يقسم من الأنصار غيرهما ، وبقي منها صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي في أيدي بني فاطمة .

ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار ، وبالله المستعان .

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير : أنه لما قتل أصحاب بئر معونة ، من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا سبعين ، وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري ، فلما كان في أثناء الطريق راجعا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر ، وكان معهما عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمان لم يعلم به عمرو فلما رجع أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لقد قتلت رجلين ، لأدينهما " وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين ، وكان منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها .

قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة : ثم خرج رسول الله إلى بني النضير ، يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري ; للجوار الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقد لهما ، فيما حدثني يزيد بن رومان ، وكان بين بني النضير ، وبني عامر عقد وحلف . فلما أتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا : نعم ، يا أبا القاسم ، نعينك على ما أحببت ، مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل يعلو على هذا البيت ، فيلقي عليه صخرة ، فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم ، فقال : أنا لذلك ، فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من أصحابه ، فيهم أبو بكر ، وعمر ، وعلي رضي الله عنهم . فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر من السماء بما أراد القوم ، فقام وخرج راجعا إلى المدينة فلما استلبث النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه ، فقال : رأيته داخلا المدينة . فأقبل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتهوا إليه ، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به ، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم . ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطع النخل والتحريق فيها . فنادوه : أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه ، فما بال قطع النخل وتحريقها ؟

وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج ، منهم عبد الله بن أبي بن سلول ، ووديعة ، ومالك بن أبي قوقل ، وسويد ، وداعس ، قد بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم ، إن قوتلتم قاتلنا معكم ، وإن أخرجتم خرجنا معكم ، فتربصوا ذلك من نصرهم ، فلم يفعلوا ، وقذف الله في قلوبهم الرعب ، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجليهم ويكف عن دمائهم ، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ، ففعل ، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل ، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه ، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث شاء ، فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار . إلا أن سهل بن حنيف ، وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرا ، فأعطاهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قال : ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان : يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها .

قال : ابن إسحاق : قد حدثني بعض آل يامين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليامين : " ألم تر ما لقيت من ابن عمك ، وما هم به من شأني " . فجعل يامين بن عمير لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله فيما يزعمون .

قال ابن إسحاق : ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها .

وهكذا روى يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، بنحو ما تقدم .

فقوله : ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ) يعني : بني النضير ( من ديارهم لأول الحشر ) .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن أبي سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : من شك في أن أرض المحشر ها هنا - يعني الشام فليتل هذه الآية : ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ) قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اخرجوا " . قالوا : إلى أين ؟ قال : " إلى أرض المحشر " .

وحدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن الحسن قال : لما أجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني النضير قال : " هذا أول الحشر ، وأنا على الأثر " .

ورواه ابن جرير ، عن بندار عن ابن أبي عدي ، عن عوف عن الحسن به . وقوله : ( ما ظننتم أن يخرجوا ) أي : في مدة حصاركم لهم وقصرها ، وكانت ستة أيام ، مع شدة حصونهم ومنعتها ; ولهذا قال : ( وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) أي : جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ، كما قال في الآية الأخرى : ( قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ) [ النحل : 26 ] .

وقوله : ( وقذف في قلوبهم الرعب ) أي : الخوف والهلع والجزع ، وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر ، صلوات الله وسلامه عليه .

وقوله : ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ) قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك ، وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم ، وتحملها على الإبل ، وكذا قال عروة بن الزبير ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغير واحد .

وقال مقاتل بن حيان : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقاتلهم ، فإذا ظهر على درب أو دار ، هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال . وكان اليهود إذا علوا مكانا أو غلبوا على درب أو دار ، نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها ، يقول الله تعالى : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) .

القول في تأويل قوله تعالى : هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ (2)

يعني تعالى ذكره بقوله: ( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ ): الله الذي أخرج الذين جحدوا نبوّة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من أهل الكتاب، وهم يهود بني النضير من ديارهم، وذلك خروجهم عن منازلهم ودورهم، . حين صالحوا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم، ويخلو له دورهم، وسائر أموالهم، فأجابهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى ذلك، فخرجوا من ديارهم، فمنهم من خرج إلى الشام، ومنهم من خرج إلى خيبر، فذلك قول الله عزّ وجلّ( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ ) .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله عزّ وجلّ: ( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ ) قال: النضير حتى قوله: وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ .

* ذكر ما بين ذلك كله فيهم:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ ) قيل: الشام، وهم بنو النضير حيّ من اليهود، فأجلاهم نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من المدينة إلى خيبر، مرجعه من أحد.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهري ( مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ ) قال: هم بنو النضير قاتلهم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى صالحهم على الجلاء، فأجلاهم إلى الشام، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من شيء إلا الحلقة، والحلقة: السلاح، كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى، وكان الله عزّ وجلّ قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك عذبهم في الدنيا بالقتل والسباء.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ ) قال: هؤلاء النضير حين أجلاهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة بن الفضل، قال: ثنا ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان، قال: نـزلت في بني النضير سورة الحشر بأسرها، يذكر فيها ما أصابهم الله عزّ وجل به من نقمته، وما سلط عليهم به رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وما عمل به فيهم، فقال: ( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ ) ... الآيات.

وقوله: ( لأوَّلِ الْحَشْرِ ) يقول تعالى ذكره: لأوّل الجمع في الدنيا، وذلك حشرهم إلى أرض الشام.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهري، قوله: ( لأوَّلِ الْحَشْرِ ) قال: " كان جلاءوهم أوّل الحشر في الدنيا إلى الشام ".

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة: " تجيء نار من مَشرِق الأرض، تَحْشُر الناس إلى مغاربها، فتبيت معهم حيث باتُوا، تَقِيل معهم حيث قالوا، وتأكل من تَخَلَّف ".

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أَبي عديّ، عن عوف، عن الحسن، قال: بلغني أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لما أجلى بني النضير، قال: " امْضوا فهذا أوَّل الْحَشْرِ، وإنَّا على الأثَرِ".

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( لأوَّلِ الْحَشْرِ ) قال: الشام حين ردهم إلى الشام، وقرأ قول الله عزّ وجلّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَـزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا قال: من حيث جاءت، أدبارها أن رجعت إلى الشام، من حيث جاءت ردّوا إليه.

وقوله: (مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا) ، يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب &; 23-264 &; رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ما ظننتم أن يخرج هؤلاء الذين أخرجهم الله من ديارهم من أهل الكتاب من مساكنهم ومنازلهم، (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ)، وإنما ظن القوم فيما ذكر أن عبد الله بن أُبي، وجماعة من المنافقين بعثوا إليهم لما حصرهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يأمرونهم بالثبات في حصونهم، ويعدونهم النصر.

كما حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان، أن رهطًا من بني عوف بن الخزرج، منهم عبد الله بن أُبيّ بن سلول، ووديعة ومالك، ابنا نوفل، وسويد وداعس، بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنَّعوا، فإنا لن نسلمكم، وإن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن خرجتم خرجنا معكم، فتربصوا لذلك من نصرهم، فلم يفعلوا، وكانوا قد تحصنوا في الحصون من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حين نـزل بهم.

وقوله: ( فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ) يقول تعالى ذكره: فأتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا أنه يأتيهم، وذلك الأمر الذي أتاهم من الله حيث لم يحتسبوا، قذف في قلوبهم الرعب بنـزول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بهم في أصحابه، يقول جلّ ثناؤه: ( وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ) .

وقوله: ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ) يعني جلّ ثناؤه بقوله: ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ ) بني النضير من اليهود، وأنهم يخربون مساكنهم، وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة فيما ذُكر في منازلهم مما يستحسنونه، أو العمود أو الباب، فينـزعون ذلك منها بأيديهم وأيدي المؤمنين.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ) جعلوا يخربونها من أجوافها، وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزُّهريّ، قال: لما صالحوا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها، فكان ذلك خرابها. وقال قتادة: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها، وتخربها اليهود من داخلها.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان، قال: احتملوا من أموالهم، يعني بني النضير، ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، قال: فذلك قوله: ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ) وذلك هدمهم بيوتهم عن نجف أبوابهم إذا احتملوها.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قول الله عزّ وجلّ: ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ) قال: هؤلاء النضير، صالحهم النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على ما حملت الإبل، فجعلوا يقلعون الأوتاد يخربون بيوتهم.

وقال آخرون: إنما قيل ذلك كذلك، لأنهم كانوا يخربون بيوتهم ليبنوا بنقضها ما هدم المسلمون من حصونهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أَبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أَبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ ) قال: يعني بني النضير، جعل المسلمون كلما هدموا شيئًا من حصونهم جعلوا ينقضون بيوتهم ويخربونها، ثم يبنون ما يخرب المسلمون، فذلك هلاكهم.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ) يعني: أهل النضير، جعل المسلمون كلما هدموا من حصنهم جعلوا ينقضون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم يبنون ما خرّب المسلمون.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء الحجاز والمدينة والعراق سوى أَبي عمرو: ( يُخْرِبُونَ ) بتخفيف الراء، بمعنى يخرجون منها ويتركونها معطلة خرابًا، وكان أبو عمرو يقرأ ذلك ( يخرّبون ) بالتشديد في الراء، بمعنى يهدّمون بيوتهم. وقد ذكر عن أَبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري أنهما كانا يقرآن ذلك نحو قراءة أَبي عمرو. وكان أبو عمرو فيما ذكر عنه يزعم أنه إنما اختار التشديد في الراء لما ذكرت من أن الإخراب: إنما هو ترك ذلك خرابًا بغير ساكن، وإن بني النضير لم يتركوا منازلهم، فيرتحلوا عنها، ولكنهم خرّبوها بالنقض والهدم، وذلك لا يكون فيما قال إلا بالتشديد.

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأه بالتخفيف، لإجماع الحجة من القرّاء عليه. وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يقول: التخريب والإخراب بمعنى واحد، وإنما ذلك في اختلاف اللفظ لا اختلاف في المعنى.

وقوله: ( فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الأبْصَارِ ) يقول تعالى ذكره: فاتعظوا يا معشر ذوي الأفهام بما أحلّ الله بهؤلاء اليهود الذين قذف الله في قلوبهم الرعب، وهم في حصونهم من نقمته، واعلموا أن الله وليّ من والاه، وناصر رسوله على كلّ من ناوأه، ومحلّ من نقمته به نظيرَ الذي أحلّ ببني النضير. وإنما عنى بالأبصار في هذا الموضع أبصار القلوب، وذلك أن الاعتبار بها يكون دون الإبصار بالعيون.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ لا تعتمدوا على غير الله كما اعتمد هؤلاء على المنافقين؛ فإن من اعتمد على مخلوق أسلمه ذلك إلى صغاره ومذلته.

وقفة

[2] الوطن عزيز على النفس، فمن صور العذاب: الإخراج منه ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ﴾ اللهم احفظ ديننا ووطننا وأمننا.

وقفة

[2] ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ كم من همومٍ وآلامٍ كنَّا نَظُنُّ أنَّها استوطَنت فينا، أزالَها اللهُ رغمَ ظُنونِنا.

وقفة

[2] ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ هذا ظن الصحابة الذين هم أحسن الخلق ظنًّا بربهم بعد الأنبياء، وكانت عطية الله لهم فوق ظنونهم، ربك فوق الظنون مهما عظمت.

عمل

[2] خالف ظنهم مرادهم فلم يثن عزمهم ﴿ما ظننتم أن يخرجوا﴾! فإياك أن تقعدك الظنون عن السعي إلى مرادك.

وقفة

[2] يقول المنهزمون: اليهود قوة لن تقهر، ويقول اليهود: لدينا الجدران العازلة ﴿ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله﴾.

وقفة

[2] يأس المستضعفين ظن: ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾، وثقة العدو بقوته ظن: ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّـهِ﴾، لكن أصدق الظن بالله: ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّـهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾.

وقفة

[2] ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّـهِ﴾ فأعجبوا بها وغرتهم، وحسبوا أنهم لا يُنالون بها، ولا يقدر عليها أحد واطمأنت نفوسهم إليها، ومن وثق بغير الله فهو مخذول، ومن ركن إلى غير الله فهو عليه وبال.

وقفة

[2] ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّـهِ فَأَتَاهُمُ اللَّـهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ مهما كان عدوك قويًا؛ فالله أقوى.

وقفة

[2] ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّـهِ فَأَتَاهُمُ اللَّـهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ قد يعلو أهل الباطل حتَّى يُظن أنهم لن ينهزموا، فتأتي هزيمتهم من حيث لا يتوقعون.

وقفة

[2] ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّـهِ فَأَتَاهُمُ اللَّـهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ وما زال اليهود كما كانوا بالأمس، حصون مادية، وجدران مناعية، وحمايات دولية، وحراسات عالمية، ومع كل هذا، فالهلاك مصيرهم بإذن الله.

عمل

[2] ﴿وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله﴾ لا تثق بغير الله، فمن وثق بغير الله خذل، ومن ركن إلى غيره خاب وخسر.

وقفة

[2] ﴿وَظَنّوا أَنَّهُم مانِعَتُهُم حُصونُهُم مِنَ اللَّهِ فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِن حَيثُ لَم يَحتَسِبوا﴾ وكم يظن الإنسان قوة فى نفسه، ثم يفاجئ بما لم يحتسب.

وقفة

[2] الاعتماد في الحماية والنصرة على المخلوقين؛ من أعظم أسباب الخذلان في أحرج الأوقات، تدبر: ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّـهِ فَأَتَاهُمُ اللَّـهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾.

وقفة

[2] ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّـهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ تحصنوا بالحصون فلم تنفعهم, من أراد الله ضره جاءه الضر من مأمنه, ومن لم يحصنه الله فلا حصن له.

وقفة

[2] ﴿فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا﴾ لا تغرنك خطط الأعداء ومكرهم، ففي قمة ثقتهم بالنصر يقلب الله الموازين، وتأتي الهزيمة من حيث لم يحتسبوا.

وقفة

[2] ﴿فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا﴾ هكذا الأعداء يخططون ويكدحون في سبيل إنجاحه حتى إذا ظنوا اكتمال المكر؛ فشلوا وانكشفوا.

وقفة

[2] عقوبة الله للظالمين تأتي غالبًا بطرق غير معتادة، وبوسائل لم تخطر في بالهم ﴿فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا﴾ ﴿وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون﴾ [النحل: 26].

وقفة

[2] عقوبة الله للأمم لا تستأذن، فإذا حانت ساعتها أوجد الله لها سببًا لا يخطر في بال أحد ﴿فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا﴾.

وقفة

[2] حين يخطط أعداء الدين ويحسبون حسابات للمستقبل، فإن المؤمن إذا قرأ: ﴿فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا﴾ يزدريهم وتذهب رهبتهم من قلبه ويطمئن لأمر الله.

تفاعل

[2] ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّـهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ استعذ بالله الآن من عقابه.

وقفة

[2] ﴿وقذف في قلوبهم الرعب﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» [البخاري 335] نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ: هو الخوف يقذف في قلوب أعدائي، مَسِيرَةَ شَهْرٍ: أي بيني وبينه مسيرة شهر.

وقفة

[2] ﴿يُخرِبونَ بُيوتَهُم بِأَيديهِم﴾ والبعض يخرب بيته بنفسه وبدون أى معاول للهدم، فقد يخربها بكلمة سيئة، وقد يخربها بتجاهل، وقد يخربها بإهانة وإذلال.

تفاعل

[2] ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ قل: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ».

وقفة

[2] جهل الطغاة بتاريخ الظلمة ومصائرهم؛ يوقعهم في صياغة مصرع طغيانٍ جديد: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾.

وقفة

[2] ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ أي: تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله، وخالف رسوله، وكذَّب كتابه؛ كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم!

وقفة

[2] ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ القرآن يأمر ويمدح التفكرَ، والتدبر، والتذكر، والنظر، والاعتبار، والفقه، والعلم، والعقل، والسمع، والبصر، والنطق، ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه وكماله، ويذم أضداد ذلك.

وقفة

[2] ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ من أعظم المواعظ وأشدها تأثيرًا على النفس: الاعتبار بالغير، ومن خذلان الله للعبد تعطيلُ هذا النوع من المواعظ البليغة في نفسه!

وقفة