الإحصائيات

سورة الجمعة

| ترتيب المصحف | 62 | ترتيب النزول | 110 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 1.50 |

| عدد الآيات | 11 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.80 |

| ترتيب الطول | 77 | تبدأ في الجزء | 28 |

| تنتهي في الجزء | 28 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 11/14 | _ | ||

سورة المنافقون

| ترتيب المصحف | 63 | ترتيب النزول | 104 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 1.50 |

| عدد الآيات | 11 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.60 |

| ترتيب الطول | 74 | تبدأ في الجزء | 28 |

| تنتهي في الجزء | 28 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الشرط: 2/7 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

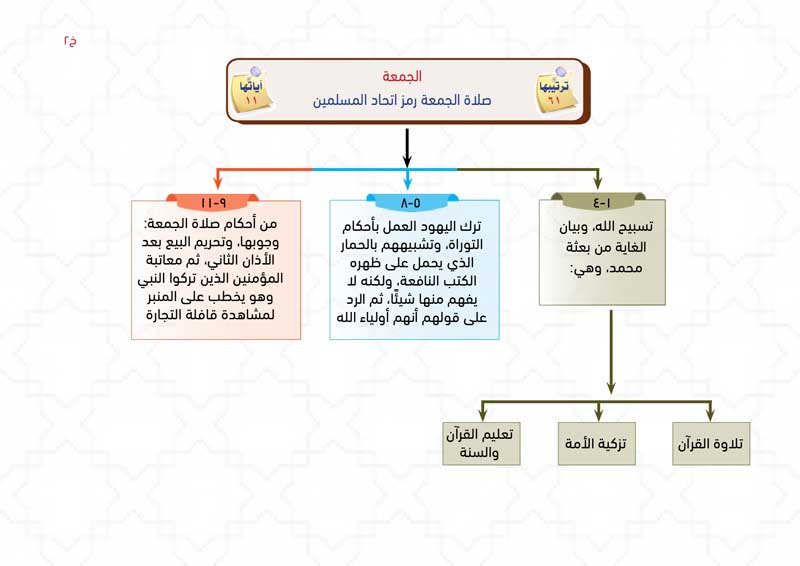

من الآية رقم (9) الى الآية رقم (11) عدد الآيات (3)

بعدَ ذمِّ اليهودِ لِتَرْكِهم العملَ بالتَّوراةِ، تأتي هذه الآياتُ لِبيانِ وجوبِ صلاةِ الجُمُعةِ، وتحريمِ البَيعِ بعدَ الأذانِ الثَّاني، ثُمَّ مُعاتبةِ المؤمنينَ الَّذينَ تَركُوا النَّبي ﷺ وهو يخْطبُ على المِنبَرِ لِمُشاهدةِ قَافلةِ التِّجارةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (4) عدد الآيات (4)

بعضُ صفاتِ المنافقينَ مثلَ: الكذبِ، وحَلفِ الأيمانِ الكاذبةِ، والصدِّ عن سبيلِ اللهِ، والاهتمامِ بالمظاهرِ، وعداوةِ المؤمنينَ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الجمعة

فضل النبي ﷺ والتزام هديه وعدم التلهي عنه/ صلاة الجمعة رمز اتحاد المسلمين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • وهذا فضل من الله:: سورة الجمعة تنادينا: أيها المؤمنون، أكرمكم الله بأفضل رسول على وجه الأرض: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ...﴾ (2-4).

- • ولا تجعلوا الشواغل الدنيوية تلهيكم عنه:: • ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (4). فحافظوا على هذه النعمة: وخذوا هذا الدين الذي جاء به هذا النبي بحق، وذلك بتلاوة كتابه، والعمل بما فيه، ولا تكونوا كاليهود لما أكرمهم الله بالتوراة لم يعملوا بها، ولم ينتفعوا بما فيها: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (5). • وإنما ظلوا يتغنون بأنهم أولياء الله من دون الناس، اختصهم الله واختارهم على العالمين: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (6).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الجمعة».

- • معنى الاسم :: هُوَ اسْمٌ لِلْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ فِي الْإِسْلَامِ.

- • سبب التسمية :: وُقُوع لفظ الْجُمُعَةِ في الآية (9).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: فضل النبي ﷺ والتزام هديه وعدم التلهي عنه.

- • علمتني السورة :: كل من في السموات والأرض يسبح لله؛ فلا تكن أقل خلق الله تسبيحًا: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

- • علمتني السورة :: أن مهمة الداعية تربية الناس علمًا وعملًا بالكتاب والسنة: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

- • علمتني السورة :: أن من قرأ كتاب الله ولم يعمل به فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارًا: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ: سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ».

• عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: «كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَخْبَرنا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الجمعة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الجمعة من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الجمعة تعتبر السورة الخامسة -بحسب ترتيب المصحف- من سور المُسَبِّحات، وهي سبع سور افتتحت بالتسبيح، وهي: الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجعل الشواغل الدنيوية تلهينا عنه.

• أن نفهم كلام الله ونعمل به: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ (5).

• أن نسأل الله حسن الخاتمة: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ (8).

• أن نعمل عملًا بالسر لا يطلع عليه أحد: ﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (8).

• أن نجب نداء الصلاة فور سماعه، ولا تشغلنا الحياة الدنيا عن الآخرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (9).

• أن نكثر من ذكر الله تعالى وتسبيحه وتهليله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (10).

• أن نتيقن أن الأرزاق بيد الله تعالى؛ فلا تغرنا الحياة الدنيا: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّـهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّـهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (11).

• ألا نرجو رزقــًا إلا من الله: ﴿وَاللَّـهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (11).

سورة المنافقون

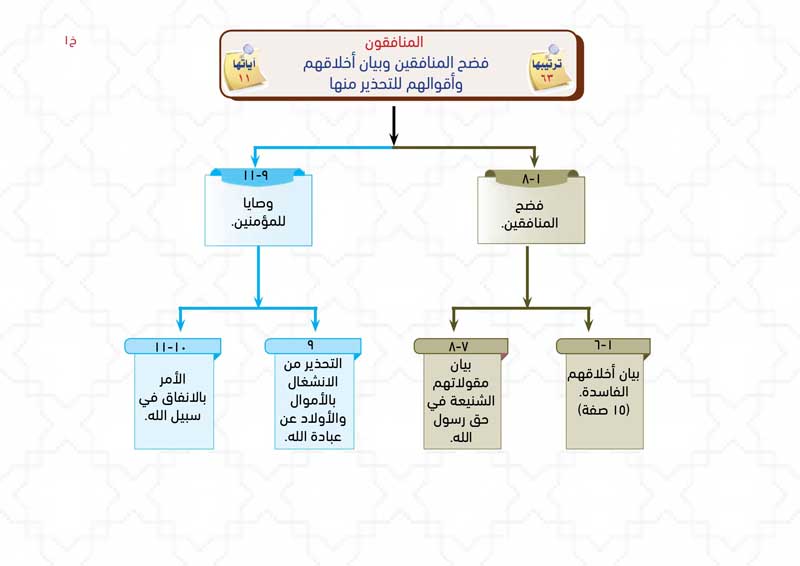

فضح المنافقين وبيان أخلاقهم وأقوالهم للتحذير منها

أولاً : التمهيد للسورة :

- • تبدأ السورة بحملة عنيفة على المنافقين تكشف وتفضح أخلاقهم:: السورة من اسمها تبين خطر المنافقين، وصفاتهم، فجاء في السورة 15 صفة للمنافقين.

- • وهم يتمتعون من الخارج بمظاهر براقة وملامح خادعة:: فأول آية تصف كذبهم وخداعهم: ﴿إِذَا جَاءكَ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱلله وَٱلله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱلله يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَكَـٰذِبُونَ﴾ (1).

- • ثم نرى مدى تكبّرهم على الإسلام وعلى رسول الله:: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَـٰمُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ...﴾ (4).

- • يسعون إلى تجفيف منابع الدعوة لاجتثاثها:: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱلله لَوَّوْاْ رُءوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ﴾ (5).

- • حتى وصل الحال بزعيمهم -عَبدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ- إلى النيل من رسول الله ﷺ:: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المنافقون».

- • معنى الاسم :: المُنَافِقُ :مَن يُخْفي الكُفْرَ ويُظهر الإيمان.

- • سبب التسمية :: ولورود الاسم في أولها؛ ولأن المحور الذي تدور عليه السورة هو أخلاق المنافقين ومواقفهم مع رسول الله ﷺ.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: صفات المنافقين وأخلاقهم حتى ابتعد عنها.

- • علمتني السورة :: عجبًا لمن يصدق منافقًا أو ينخدع بدعواه وقد شهد الله بكذبهم: ﴿وَاللَّـهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ (1)، فهل بعد شهادة الله شهادة؟!

- • علمتني السورة :: أن العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ﴾

- • علمتني السورة :: أن العزة لا تكون إلا بالله، فمن أرادها فليطلبها من مالكها: ﴿وَلِلَّـهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ: سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة المنافقون من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة المنافقون من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • اهتمت السور المدنية ببيان صفات المنافقين ودسائسهم ضد المسلمين، ولا تكاد سورة مدنية تخلو من ذلك، ولكن أكثر سورتين اختصتا بذكر ذلك: سورة التوبة ثم سورة المنافقون.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نحذر هذه الفئة الخبيثة، وهم: المنافقون، ونبتعد عن صفاتهم وأخلاقهم.

• ألا نصدق المنافقين إذا حلفوا: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (2).

• أن نحذر أن نتخذ الدين وسيلة لأغراض دنيوية: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (2).

• ألا نغتر بالصور والأشكال؛ فالعبرة بالحقائق: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ﴾ (4).

• أن نبين لأهلنا ولأصحابنا خطر المنافقين وأنهم أعداء للدين: ﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّـهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ (4).

• أن نحذر أن يلهينا حب المال والولد عن ذكر الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (9).

• أن نحرص على الخاتمة الحسنة بالمداومة على العمل الصالح: ﴿وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ (10).

• أن نتيقن أن لكل نفس أجل مكتوب؛ ونعمل لذلك اليوم: ﴿وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّـهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ (11).

تمرين حفظ الصفحة : 554

مدارسة الآية : [9] :الجمعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا .. ﴾

التفسير :

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها، من حين ينادى لها والسعي إليها، والمراد بالسعي هنا:المبادرة إليها والاهتمام لها، وجعلها أهم الأشغال، لا العدو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة، وقوله:{ وَذَرُوا الْبَيْعَ} أي:اتركوا البيع، إذا نودي للصلاة، وامضوا إليها.

فإن{ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} من اشتغالكم بالبيع، وتفويتكم الصلاة الفريضة، التي هي من آكد الفروض.

{ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أن ما عند الله خير وأبقى، وأن من آثر الدنيا على الدين، فقد خسر الخسارة الحقيقية، من حيث ظن أنه يربح، وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة.

والمقصود بالنداء في قوله- سبحانه-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ... جميع المكلفين بها، الذين يجب عليهم أداؤها..

وناداهم- سبحانه- بصفة الإيمان، لتحريك حرارة الإيمان في قلوبهم، ولتحريضهم على المسارعة إليها، إذ من شأن المؤمن القوى، أن يكون مطيعا لما يأمره خالقه به.

والمراد بالنداء: الأذان والإعلام بوقت حلولها.

والمقصود بالصلاة المنادى لها هنا: صلاة الجمعة، بدليل قوله- تعالى- مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

واللام في قوله لِلصَّلاةِ للتعليل، ومِنْ بمعنى في، أو للبيان، أو للتبعيض، لأن يوم الجمعة زمان، تقع فيه أعمال، منها الصلاة المعهودة فيه وهي صلاة الجمعة لأن الأمر بترك البيع خاص بها، لوجود الخطبة فيها.

وقوله: فَاسْعَوْا ... جواب الشرط، من السعى، وهو المشي السريع.

والمراد به هنا: المشي المتوسط بوقار وسكينة، وحسن تهيؤ لصلاة الجمعة..

قال الآلوسى ما ملخصه: قوله: فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ أى: امشوا إليه بدون إفراط في السرعة..

فقد أخرج الستة في كتبهم عن أبى سلمة من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» .

والمراد بذكر الله: الخطبة والصلاة جميعا، لاشتمالهما عليه، واستظهر بعضهم أن المراد به الصلاة، وقصره بعضهم على الخطبة.. .

وإنما عبر- سبحانه- بالسعي لتضمنه معنى زائدا على المشي، وهو الجد والحرص على التبكير، وعلى توقى التأخير.

والمعنى: يا من آمنتم بالله حق الإيمان، إذا نادى المنادى لأجل الصلاة في يوم الجمعة، فامضوا إليها بجد، وإخلاص نية، وحرص على الانتفاع بما تسمعونه من خطبة الجمعة، التي هي لون من ألوان ذكر الله- تعالى- وطاعته.

والأمر في قوله- سبحانه-: فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَرُوا الْبَيْعَ.. الظاهر أنه للوجوب، لأن الأمر يقتضى الوجوب، ما لم يوجد له صارف عن ذلك، ولا صارف له هنا.

والمراد من البيع هنا: المعاملة بجميع أنواعها، فهو يعم البيع والشراء وسائر أنواع المعاملات.

أى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاخرجوا إليها بحرص وسكينة ووقار. واتركوا المعاملات الدنيوية من بيع، وشراء، وإجارة، وغيرها.

وإنما قال- سبحانه-: وَذَرُوا الْبَيْعَ ... لأنه أهم أنواع المعاملات، فهو من باب التعبير عن الشيء بأهم أجزائه.

واسم الإشارة في قوله- سبحانه-: ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يعود إلى ما سبق ذكره من الأمر بالسعي إلى ذكر الله، متى نودي للصلاة، وترك الاشتغال بالبيع وما يشبهه.

أى: ذلكم الذي أمرتكم به من السعى إلى ذكر الله عند النداء للصلاة من يوم الجمعة، ومن ترك أعمالكم الدنيوية.. خير لكم مما يحصل لكم من رزق في هذه الأوقات، عن طريق البيع أو الشراء أو غيرهما.

فالمفضل عليه محذوف، لدلالة الكلام عليه، والمفضل هو السعى إلى ذكر الله- تعالى-.

وهذا التفضيل باعتبار أن منافع السعى إلى ذكر الله- تعالى- باقية دائمة، أما المنافع الدنيوية فهي زائلة فانية ...

وجواب الشرط في قوله إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ محذوف. أى: إن كنتم تعلمون ما هو خير لكم، فاسعوا إلى ذكر الله عند النداء للصلاة، واتركوا البيع والشراء.

أو إن كنتم من أهل العلم والفقه السليم للأمور، عرفتم أن امتثال أمر الله- تعالى- بأن تسعوا، إلى ذكره عند النداء لصلاة الجمعة، خير لكم من الاشتغال في هذا الوقت بالبيع والشراء..

إذ في هذا الامتثال سعادتكم ونجاتكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

إنما سميت الجمعة جمعة ; لأنها مشتقة من الجمع ، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق ، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض . وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها . وفيه تقوم الساعة . وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبيدة بن حميد ، عن منصور ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن قرثع الضبي ، حدثنا سلمان قال : قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - : " يا سلمان ما يوم الجمعة ؟ " . قلت : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يوم جمع فيه أبواك - أو أبوكم "

وقد روي عن أبي هريرة من كلامه ، نحو هذا ، فالله أعلم .

وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه ، واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه الخلق ، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة ، كما أخرجه البخاري ، ومسلم من حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم ، فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا ، والنصارى بعد غد " لفظ البخاري .

وفي لفظ لمسلم : " أضل الله من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت ، وكان للنصارى يوم الأحد . فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة ، فجعل الجمعة والسبت والأحد ، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة ، نحن الآخرون من أهل الدنيا ، والأولون يوم القيامة ، المقضي بينهم قبل الخلائق " .

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة ، فقال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) أي : اقصدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليها ، وليس المراد بالسعي ها هنا المشي السريع ، وإنما هو الاهتمام بها ، كقوله تعالى : ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) [ الإسراء : 19 ] وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها : " فامضوا إلى ذكر الله " . فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه ، لما أخرجاه في الصحيحين ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ، وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " . لفظ البخاري

وعن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى قال : " ما شأنكم ؟ " . قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : " فلا تفعلوا ، إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " . أخرجاه

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، ولكن ائتوها تمشون ، وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " .

رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك ، وأخرجه من طريق يزيد بن زريع ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة بمثله

قال الحسن أما والله ما هو بالسعي على الأقدام ، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ، ولكن بالقلوب والنية والخشوع .

وقال قتادة في قوله : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) يعني : أن تسعى بقلبك وعملك ، وهو المشي إليها ، وكان يتأول قوله تعالى : ( فلما بلغ معه السعي ) [ الصافات : 102 ] أي : المشي معه . روي عن محمد بن كعب ، وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك .

ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها ، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "

ولهما عن أبي سعيد رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم "

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ، يغسل رأسه وجسده " . رواه مسلم

وعن جابر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم ، وهو يوم الجمعة " . رواه أحمد ، والنسائي ، وابن حبان

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من غسل واغتسل يوم الجمعة ، وبكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة ، أجر صيامها وقيامها " .

وهذا الحديث له طرق وألفاظ ، وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " أخرجاه

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ، ويتطيب ويتسوك ، ويتنظف ويتطهر . وفي حديث أبي سعيد المتقدم : " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، والسواك ، وأن يمس من طيب أهله " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي ، عن عمران بن أبي يحيى ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبي أيوب الأنصاري : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله - إن كان عنده - ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع - إن بدا له - ولم يؤذ أحدا ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى "

وفي سنن أبي داود ، وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر : " ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته "

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم الجمعة ، فرأى عليهم ثياب النمار ، فقال : " ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته ، سوى ثوبي مهنته " . رواه ابن ماجه

وقوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة ) المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج فجلس على المنبر ، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه ، فهذا هو المراد ، فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فإنما كان هذا لكثرة الناس ، كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال : حدثنا آدم - هو ابن أبي إياس - حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبي بكر ، وعمر فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس ، زاد النداء الثاني على الزوراء يعني : يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء ، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا محمد بن راشد المكحولي ، عن مكحول : أن النداء كان في يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ، ثم تقام الصلاة ، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والشراء إذا نودي به ، فأمر عثمان رضي الله عنه ، أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس .

وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون النساء ، والعبيد ، والصبيان ويعذر المسافر ، والمريض ، وقيم المريض ، وما أشبه ذلك من الأعذار ، كما هو مقرر في كتب الفروع .

وقوله : ( وذروا البيع ) أي : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة : ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني . واختلفوا : هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين ، وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه ، والله أعلم .

وقوله : ( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) أي : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم ، أي : في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون .

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من عباده: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) وذلك هو النداء، ينادي بالدعاء إلى صلاة الجمعة عند قعود الإمام على المنبر للخطبة ؛ ومعنى الكلام: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) يقول: فامضوا إلى ذكر الله، واعملوا له؛ وأصل السعي في هذا الموضع العمل، وقد ذكرنا الشواهد على ذلك فيما مضى قبل.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك :

حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن شُرحبيل بن مسلم الخَوْلانّي، في قول الله: ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) قال: فاسعوا في العمل، وليس السعي في المشي.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) والسعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المضيّ إليها.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أَبي عديّ، عن شعبة، قال: أخبرني مغيرة، عن إبراهيم أنه قيل لعمر رضي الله عنه: إن أبيًّا يقرؤها( فَاسْعَوْا ) قال: أما إنه أقرؤنا وأعلمنا بالمنسوخ وإنما هي فامضوا.

حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري ، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، قال: ما سمعت عمر يقرؤها قطّ إلا فامضوا.

حدثنا أبو كُرَيْب، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا حنظلة، عن سالم بن عبد الله، قال: كان عمر رضي الله عنه يقرؤها: ( فَامْضُوا إلَى ذِكْرِ اللهِ ).

حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قرأها: فامضوا.

حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا حنظلة بن أَبي سفيان الجمحّي، أنه سمع سالم بن عبد الله يحدّث عن أبيه، أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ ( إذَا نُودِيَ لِلْصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ).

قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله قال: لقد توفى الله عمر رضي الله عنه، وما يقرأ هذه الآية التي ذكر الله فيها الجمعة: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) إلا فامضوا إلى ذكر الله.

حدثني أَبو السائب، قال: ثنا معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عبد الله يقرؤها " فامضوا إلى ذكر الله " ويقول: لو قرأتها فاسعوا ، لسعيت حتى يسقط ردائي.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أَبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: لو كان السعي لسعيت حتى يسقط ردائي، قال: ولكنها(فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ) قال: هكذا كان يقرؤها.

حدثني عليّ بن الحسين الأزدي، قال: ثنا يحيى بن يمان الأزدي، عن أَبي جعفر الرازي، عن الربيع عن أَبي العالية أنه يقرؤها( فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ).

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أَبي العالية، أنه قرأها( فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ).

حدثنا أبو كُرَيْب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، ابن جُرَيج، عن عطاء، قال: هي للأحرار.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن منصور عن رجل، عن مسروق، قال: عند الوقت.

حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن رجل، عن مسروق ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) قال: عند الوقت.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد، قال: هو عند العزمة عند الخطبة، عند الذكر.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال : ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) قال: النداء عند الذكر عزيمة.

حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) قال: العزمة عند الذكر عند الخطبة.

قال: ثنا مهران، عن سفيان عن المُغيرة والأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، قال: لو قرأتها( فَاسْعَوْا ) لسعيت حتى يسقط ردائي، وكان يقرؤها(فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ).

قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن الشعبيّ، عن ابن مسعود قال: قرأها( فامضوا )

حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن أَبي حيان، عن عكرِمة ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) قال: السعي: العمل.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله: ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) قال: إذا سمعتم الداعي الأوّل، فأجيبوا إلى ذلك وأسرعوا ولا تبطئوا؛ قال: ولم يكن في زمان النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أذان إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبر ، وأذان حين يُقام الصلاة؛ قال: وهذا الآخر شيء أحدثه الناس بعد؛ قال: لا يحلّ له البيع إذا سمع النداء الذي يكون بين يدي الإمام إذا قعد على المنبر وقرأ ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) قال : ولم يأمرهم يذرون شيئًا غيره، حرم البيع ثم أذن لهم فيه إذا فرغوا من الصلاة، قال: والسعي أن يُسرع إليها، أن يُقبِل إليها.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة: إن في حرف ابن مسعود ( إذَا نُودِيَ لِلْصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ).

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) السعي: هو العمل، قال الله: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى .

وقوله: ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) يقول: ودعوا البيع والشراء إذا نودي للصلاة عند الخطبة.

وكان الضحاك يقول في ذلك ما حدثنا أَبو كُرَيب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن جُوَيبر، عن الضحاك، قال: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء.

حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جُوَيبر، عن الضحاك ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) قال: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء.

حدثنا مهران، عن سفيان ، عن إسماعيل السديّ، عن أَبي مالك، قال: كان قوم يجلسون في بقيع الزبير، فيشترون ويبيعون إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، ولا يقومون ، فنـزلت: ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) وأما الذكر الذي أمر الله تبارك وتعالى بالسعي إليه عباده المؤمنين، فإنه موعظة الإمام في خطبته فيما قيل.

* ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حُمَيْد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) قال: العزمة عند الذكر عند الخطبة.

حدثنا عبد الله بن محمد الحنفي، قال: ثنا عبدان، قال : أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا منصور رجل من أهل الكوفة، عن موسى بن أَبي كثير، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) فهي موعظة الإمام فإذا قضيت الصلاة بعد.

وقوله: ( ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) يقول: سعيكم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى ذكر الله، وترك البيع خير لكم من البيع والشراء في ذلك الوقت، إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم ومضارّها.

واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) فقرأت ذلك عامة قرّاء الأمصار: ( الْجُمُعَةِ ) بضم الميم والجيم، خلا الأعمش فإنه قرأها بتخفيف الميم.

* والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصار لإجماع الحجة من القرّاء عليه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[9] قال السيوطي: «فيها مشروعية صلاة الجمعة، والأذان لها والسعي إليها، وتحريم البيع بعد الأذان، واستدل بالآية من قال إنما يجب إتيان الجمعة على من كان يسمع فيه النداء، ومن قال لا يحتاج إلى إذن السلطان؛ لأنه تعالى أوجب السعي، ولم يشترط إذن أحد، ومن قال لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور».

عمل

[9] يوم الجمعة سيد الأيام فاجعله مستودعًا لصالح الأعمال؛ لا سيما الصلاة فهي خير العمل.

وقفة

[9] في سورة الجمعة مثال لقاعدة شرعية، وهي: (الوسائل لها أحكام المقاصد)، أي: إنه قد يمنع من المباح إذا كان يفضي لترك واجب أو فعل محرم.

وقفة

[9] قال القاسمي: «قال بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث: افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم بقوله: ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 94]، وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم، فشبَّههم بالحمار يحمل أسفارًا، وبالسبت وليس للمسلمين مثله، فشرع الله لهم الجمعة».

وقفة

[9] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ بقدر إيمانك يكون سعيك وتعظيمك لشعائر الله ﷻ.

وقفة

[9] ﴿يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ إنما سميت الجمعة جمعة؛ ﻷنها مشتقة من الجمع، فأهل الإسلام يجتمعون بكل أسبوع مرة بالمجامع الكبار.

وقفة

[9] ﴿فَاسْعَوْا﴾ المراد بالسعي هنا: ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ.

وقفة

[9] ﴿فَاسْعَوْا﴾ وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء، وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر.

وقفة

[9] ﴿فَاسْعَوْا﴾ المرادُ بالسعي هنا: القصدُ، لا العَدْوُ كقوله تعالى: ﴿وأن ليس للِإنسانِ إلاَّ ما سعى﴾ [النجم: 39]، وقول الداعي: وإليكَ نَسْعَى ونحفِدُ.

وقفة

[9] في طلب الرزق قال الله: ﴿فَامْشُوا﴾ [الملك: 15]، وفي الذهاب للصلاة: ﴿فَاسْعَوْا﴾، وفي طلب الجنة: ﴿سَابِقُوا﴾ [الحديد: 21]، وفي تحقيق التوحيد: ﴿فَفِرُّوا﴾ [الذاريات: 50]، فبقدر الهدف يعظم المسير.

وقفة

[9] ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ﴾ إيثار (ذكر الله) هنا دون أن يقول: (إلى الصلاة)، كما قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [10]؛ لتتأتى إرادة الأمرين: الخطبة والصلاة.

عمل

[9] ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ العمل لا ينتهي، فاقتطع من وقتك الثمين وقتًا لمعرفة الله.

وقفة

[9] ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ والله ما طلب منهم السعي إلا وقد أعد لهم من الخير ما يليق بفضله تعالى.

وقفة

[9] ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ الخير كل الخير فى السعى للصلاة وترك أمور الدنيا وقتها.

وقفة

[9] ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ إذا أمر الله بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس، وتحرص عليه، فترك غيره من الشواغل من باب أولى، كالصناعات وغيرها.

وقفة

[9] ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ إذا رفع النداء للصلاة بالله أكبر؛ فكل ما في الدنيا صغير يُترك؛ ليسعى المؤمن ملبيًا النداء، ورزقه مضمون.

وقفة

[9] عند الذهاب للصلاة قال الله: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، فالخير الذي يتحقق لك من صلاتك أولى بالسعي له من متاع الدنيا الزائل.

وقفة

[9] فضائل يوم الجمعة كثيرة، وأعلى تلك الفضائل خطبة الجمعة وصلاتها ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، وذروا كل ما يصدكم أو يشغلكم عنها.

وقفة

[9] ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ تعلمنا أن يوم الجمعة يوم عمل، فمن الذي جعله يوم نوم وكسل وتفريط في العبادات؟!

عمل

[9] ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ البيع أوسع أبواب الكسب الطيب، وأكثره بركة، ووعد من تركه للجمعة بأنه خير له، بادر إلى الخيرات.

وقفة

[9] ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ إذا أمر ﷲ بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس؛ فترك غيره من الشواغل من باب أولى.

وقفة

[9] ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ فالعمل لا ينتهي.

وقفة

[9] ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ ما أمرهم الله بترك وسيلة كسبهم إلا وقد أعد لهم في الجمعة أضعافه بركة وكسبًا في الدنيا قبل الآخرة.

وقفة

[9] ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ للعلم أثر عظيم في بيان منازل الأعمال، والموازنة بينها، تلك بصيرة العلم.

وقفة

[9] ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ بادروا إلى الخيرات، وإذا كان في التجارة ربحٌ كثير، وبركةٌ واسعة؛ فإن تركها لصلاة الجمعة أعظم ربحًا وأجزل بركة.

وقفة

[9، 10] قال عمر رضي الله عنه: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، وأن الله تعالى إنما يرزق الناس بعضهم من بعض»، وتلا قول الله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الثانية من سورة «الصف».

- ﴿ إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ: ﴾

- ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون متعلق بجوابه خافض لشرطه متضمن معنى الشرط وهو هنا حال. نودي: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. للصلاة: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل بمعنى اذا نادى المنادي للصلاة. والجملة الفعلية في محل جر بالاضافة.

- ﴿ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة للصلاة لان «من» حرف جر بياني. التقدير حالة كونها من يوم الجمعة او هي بيان لإذا وتفسير له. او تكون «من» ظرفية بتقدير: في اي في يوم الجمعة والجار والمجرور متعلق بنودي وقيل: هي حرف جر لابتداء الغاية الزمانية عند الكوفيين. الجمعة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ: ﴾

- جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب والفاء واقعة في جواب الشرط و «اسعوا» فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. الى ذكر: جار ومجرور متعلق باسعوا. ولفظ الجلالة الله: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة اي فامضوا اسراعا الى الصلاة.

- ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «اسعوا» وتعرب اعرابها. البيع: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي فاتركوا البيع والشراء وهذا الفعل لا ماضي له.

- ﴿ ذلِكُمْ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام زائدة للبعد والكاف للخطاب والميم للتفخيم اي ذلك السعي.

- ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ: ﴾

- خبر «ذلِكُمْ» مرفوع بالضمة. لكم: جار ومجرور متعلق بخير والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة السادسة. تعلمون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «تعلمون» في محل نصب خبر «كنتم» وحذف جواب الشرط لتقدم معناه وحذف مفعول «تعلمون» اختصارا لانه معلوم اي تعلمون ما ينفعكم وما يضركم او يكون لازما بمعنى ان كنتم من أهل العلم.'

المتشابهات :

| الأعراف: 85 | ﴿وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَاۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ |

|---|

| التوبة: 41 | ﴿وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 16 | ﴿وَإِبۡرَٰهِيمَ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُۖ ذَٰلِكُمۡ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| الصف: 11 | ﴿تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| الجمعة: 9 | ﴿فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ فِرارَ اليهودِ مِن الموتِ حبًّا في الدُّنيا والتَّمتُّعِ بطَيِّباتِها؛ أَمَرَ المؤمنين هنا بالمسارعة إلى أداء فرائضه، ونهاهم عن أن تشغلهم الدنيا عن ذكره وطاعته، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

الجمعة:

1- بضم الميم، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

3- بسكونها، وهى لغة تميم، وهى قراءة ابن الزبير، وأبى حيوة، وابن أبى عبلة، ورواية عن أبى عمرو وزيد بن على، والأعمش.

فاسعوا:

وقرئ:

فامضوا، ورويت عن كبراء من الصحابة والتابعين.

قال أبو حيان: وينبغى أن يحمل على التفسير، من حيث أنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع فى المشي، ففسروه بالمضي، ولا يكون قرآنا، لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون.

مدارسة الآية : [10] :الجمعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي .. ﴾

التفسير :

{ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} لطلب المكاسب والتجارات ولما كان الاشتغال في التجارة، مظنة الغفلة عن ذكر الله، أمر الله بالإكثار من ذكره، فقال:{ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم،{ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح.

ثم بين- سبحانه- جانبا من مظاهر تيسيره عليهم في تشريعاته فقال: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

أى: فإذا فرغتم من أداء الصلاة وأقمتموها على أكل وجه، فانتشروا في الأرض، وامشوا في مناكبها، لأداء أعمالكم التي كنتم قد تركتموها عند النداء للصلاة، واطلبوا الربح واكتساب المال والرزق، من فضل الله- تعالى- ومن فيض إنعامه، والأمر هنا للإباحة، لأنه وارد بعد حظر، فهو كقوله- تعالى-: وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا....

أى: أن الانتشار في الأرض بعد الصلاة لطلب الرزق، ليس واجبا عليهم، إذ طلب الرزق قد يكون في هذا الوقت، وقد يكون في غيره ...

والمقصود من الآية إنما هو تنبيه الناس، إلى أن لهم في غير وقت الصلاة، سعة من الزمن في طلب الرزق، وفي الاشتغال بالأمور الدنيوية، فعليهم أن يسعوا إلى ذكر الله، إذا ما نودي للصلاة من يوم الجمعة، وأن يحرصوا على ذلك حرصا تاما، مصحوبا بالنية الطيبة، وبالهيئة الحسنة. وبالمضي المبكر إلى المسجد.

وقوله- سبحانه-: وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تحذير لهم من الانتشار في الأرض لمصالحهم الدنيوية، دون أن يعطوا طاعة الله- تعالى- وعبادته، ما تستحقه من عناية ومواظبة.

أى: إذا قضيت الصلاة، فانتشروا في الأرض لتحصيل معاشكم، دون أن يشغلكم ذلك عن الإكثار من ذكر الله- تعالى- في كل أحوالكم، فإن الفلاح كل الفلاح في تقديم ما يتعلق بأمور الدين، على ما يتعلق بأمور الدنيا، وفي تفضيل ما يبقى على ما يفنى.

والمتأمل في هذه الآية الكريمة يراها ترسم للمسلم التوازن السامي، بين ما يقتضيه دينه، وما تقتضيه دنياه.

إنها تأمره بالسعي في الأرض، ولكن في غير وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة، ودون أن يشغله هذا السعى عن الإكثار من ذكر الله، فإن الفلاح في الإقبال على الطاعات التي ترضيه- سبحانه-: ومن بين هذه الطاعات أن يكثر الإنسان من ذكر الله- تعالى-، حتى في حالة سعيه لتحصيل رزقه.

وقوله : ( فإذا قضيت الصلاة ) أي : فرغ منها ، ( فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع ، أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله . كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد ، فقال : اللهم إني أجبت دعوتك ، وصليت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتني ، فارزقني من فضلك ، وأنت خير الرازقين . رواه ابن أبي حاتم .

وروي عن بعض السلف أنه قال : من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة ، بارك الله له سبعين مرة ، لقول الله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )

وقوله : ( واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) أي : حال بيعكم وشرائكم ، وأخذكم ، وعطائكم اذكروا الله ذكرا كثيرا ، ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة ; ولهذا جاء في الحديث : " من دخل سوقا من الأسواق فقال : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير كتبت له ألف ألف حسنة ، ومحي عنه ألف ألف سيئة "

وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا ، حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا .

يقول تعالى ذكره: فإذا قُضيت صلاة الجمعة يوم الجمعة، فانتشروا في الأرض إن شئتم، ذلك رخصة من الله لكم في ذلك.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك :

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن مجاهد أنه قال: هي رخصة، يعني قوله: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ ) .

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ ) قال: هذا إذن من الله، فمن شاء خرج، ومن شاء جلس.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: أذن الله لهم إذا فرغوا من الصلاة، (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) فقد أحللته لكم.

وقوله: (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) ذُكر عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في تأويل ذلك ما:

حدثني العباس بن أَبي طالب، قال: ثنا عليّ بن المعافى بن يعقوب الموصليّ، قال: ثنا أبو عامر الصائغ من الموصل، عن أَبي خلف، عن أنس، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في قوله: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) قال: " لَيْسَ لِطَلَبِ دُنْيَا، وَلَكِنْ عِيَادَةُ مَرِيضٍ، وَحُضُورُ جَنَازَةٍ، وَزِيَارَةُ أخٍ فِي اللهِ".

وقد يحتمل قوله: (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) أن يكون معنيا به: والتمسوا من فضل الله الذي بيده مفاتيح خزائنه لدنياكم وآخرتكم.

وقوله: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) يقول: واذكروا الله بالحمد له، والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه، لتفلحوا، فتدركوا طلباتكم عند ربكم، وتصلوا إلى الخلد في جنانه.

التدبر :

وقفة

[10] ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ ينبغي للمؤمن الموفق وقت اشتغاله في مكاسب الدنيا أن يقصد بذلك الاستعانة على قيامه بالواجبات، وأن يكون مستعينًا بالله في ذلك، طالبًا لفضله، جاعلاً الرجاء والطمع في فضل الله نصب عينيه، فإن التعلق بالله والطمع في فضله من الإيمان ومن العبادات.

وقفة

[10] ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ كأنك ذهبت للمسجد لتأخذ شحنة إيمانية تعينك وتسيطر على كل حواسك في حركتك في التجارة، وفي الإنتاج، وفي الاستهلاك، وفي كل ما ينفعك وينمي حياتك، وحين يأمرك ربك أن تفرغ لأداء الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أن يعطل لك حركة الحياة، إنما ليعطيك الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وفق ما أراده الله.

وقفة

[10] ﴿فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ ربط القرآن بين قضاء الصلاة والابتغاء من فضله وهذا يوم الجمعة، ويؤكد هذا المعنى ذكر الخروج من المسجد.

وقفة

[10] ﴿فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ فحق الله أولًا ثم ننتشر في الأرض لنعمرها ونبتغي من فضل الله.

وقفة

[10] ﴿فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ مَن أدى الفرائض فلينتشر في الأرض طلبًا للرزق، فما عليه من سبيل.

وقفة

[10] إذا فتح الله لك باب رزق؛ فلا تعجبن بذكائك، أو تظن أنك رزقت بحذقك، بل تذكر أن ذلك من فضل الله عليك، تأمل: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، فإنما هو فضل الله ورزقه، وكم من بليد رُزق من حيث لا يحتسب، وذكيٍّ جني عليه ذكاؤه!

وقفة

[10] ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ لما كان الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله، أمر الله بالإكثار من ذكره.

وقفة

[10] كان عِرَاك بن مَالِك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف، فوقف على باب المسجد فقال: «اللهم إني أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين».

وقفة

[10] أنت في المسجد تبتغي رحمة الله وخارج المسجد تبتغي فضل الله.

وقفة

[10] رزق الله بسعة الأرض، وضاق في ذهن الحساد.

وقفة

[10] تأملوا الأوامر التى وردت فى الاية الكريمة، فيها الفوز والفلاح.

وقفة

[10] الشريعة جامعة بين القيام بحق الله تعالى كالصلاة والذكر، وبين القيام بمصالح النفس كالسعي في الرزق.

وقفة

[10] كثرة ذكر الله تعالى موجبة للفلاح بعد الصلاة ﴿فإذا قضيت الصلاة ... واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون﴾.

وقفة

[10] ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ الأرض كلها مكان للرزق, فرزق الله بسعة الأرض؛ لكنه ضاق في ذهن الحُسَّاد.

وقفة

[10] ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ﴾ فضل الله مبثوث في اﻷرض لم يأخذه أحد كله، ابحث عنه بيقين.

وقفة

[10] ﴿فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا﴾ ما أعظم دين الإسلام، دين عبادة وعمل، لكن من يفقه هذا؟!

وقفة

[10] تسهل أمورنا وتتحقق غاياتنا بقدر ذكرنا لله عند طلب الدنيا ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

تفاعل

[10] ﴿وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ﴾ قل: «يا رب أعطنا من واسع فضلك».

عمل

[10] ﴿وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا﴾ قال بعد الذِّكرِ (كَثِيرًا)؛ فليكن ذكرُ اللهِ أكثرَ من ابتغائِك الرِّزقَ.

عمل

[10] ﴿وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ من أراد التوفيق والفلاح؛ فليُكـثر من ذكـر الله.

وقفة

[10] ﴿وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ تتيسر أمورنا ويُبارك في سعينا بقدر ذكرنا لله أثناء السعي على الدنيا.

وقفة

[10] ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ كثرة الذكر دليل علي كثرة الفلاح والتوفيق، فمن ذكر الله أحبه ومن أحبه وفقه وهداه.

وقفة

[10] ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ لما كان الاشتغال بالدنيا عمومًا والتجارة خصوصًا مظَنَّة الغفلة عن ذكر الله، أمرنا سبحانه بالإكثار من الذكر؛ لتبقى أفئدتنا متعلقة به دومًا.

وقفة

[10] ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ قال مجاهد: «لا يكون العبد من الذاكرين كثيرًا حتى يذكره قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا».

وقفة

[10] ﴿وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، قال قتادة: «افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون: عند الضرب بالسيوف».

عمل

[10] أكثر من ذكر الله تعالى وتسبيحه وتهليله ﴿وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وقفة

[10] الإكثار من ذكر الله طريقك إلى الفلاح ﴿وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ: ﴾

- الفاء استئنافية وما بعدها يعرب اعراب «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ» الواردة في الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين. الصلاة: نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة أي فإذا أديت صلاة الجمعة ....

- ﴿ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ: ﴾

- معطوفة بالواو على «فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ» وتعرب اعرابها. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة.

- ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً: ﴾

- تعرب اعراب «ابتغوا». الله لفظ الجلالة: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة. كثيرا: نائب عن المفعول المطلق- المصدر- المحذوف او صفة له اي واذكروا الله ذكرا كثيرا.

- ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: ﴾

- حرف مشبه بالفعل من اخوات «ان» والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل نصب اسم «لعل». تفلحون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والجملة في محل رفع خبر «لعل». والميم في «لعلكم» علامة جزم الذكور.'

المتشابهات :

| النساء: 103 | ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ﴾ |

|---|

| الجمعة: 10 | ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ولَمَّا حَثَّ اللهُ على الصَّلاةِ، وأرشَدَ إلى أنَّ وَقتَها لا يَصلُحُ لطَلَبِ شَيءٍ غَيرِها؛ ذكرَ هنا ما يفعلون بعد الصلاة، قال تعالى:فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ولَمَّا كان السَّعيُ في طَلَبِ الرِّزقِ مُلْهيًا عن الذِّكْرِ؛ أمرَ اللهُ هنا بالإكثارِ مِن ذِكْرِه، قال تعالى:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [11] :الجمعة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا .. ﴾

التفسير :

{ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} أي:خرجوا من المسجد، حرصًا على ذلك اللهو، و [تلك] التجارة، وتركوا الخير،{ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} تخطب الناس، وذلك [في] يوم جمعة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، إذ قدم المدينة، عير تحمل تجارة، فلما سمع الناس بها، وهم في المسجد، انفضوا من المسجد، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب استعجالًا لما لا ينبغي أن يستعجل له، وترك أدب،{ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ} من الأجر والثواب، لمن لازم الخير وصبر نفسه على عبادة الله.

{ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ} التي، وإن حصل منها بعض المقاصد، فإن ذلك قليل منغص، مفوت لخير الآخرة، وليس الصبر على طاعة الله مفوتًا للرزق، فإن الله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب.

وفي هذه الآيات فوائد عديدة:

منها:أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين، يجب عليهم السعي لها، والمبادرة والاهتمام بشأنها.

ومنها:أن الخطبتين يوم الجمعة، فريضتانيجب حضورهما، لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين، فأمر الله بالمضي إليه والسعي له.

ومنها:مشروعية النداء ليوم الجمعة، والأمر به.

ومنها:النهى عن البيع والشراء، بعد نداء الجمعة، وتحريم ذلك، وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه، فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان مباحًا في الأصل، إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب، فإنه لا يجوز في تلك الحال.

ومنها:الأمر بحضور الخطبتينيوم الجمعة، وذم من لم يحضرهما، ومن لازم ذلك الإنصات لهما.

ومنها:أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله، وقت دواعي النفس لحضور اللهو [والتجارات] والشهوات، أن يذكرها بما عند الله من الخيرات، وما لمؤثر رضاه على هواه.

تم تفسير سورة الجمعة، ولله الحمد والثناء

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بعتاب يحمل في طياته ثوب التأديب والإرشاد والتأنيب، لمن آثر مطالب الدنيا على مطالب الآخرة فقال- تعالى-: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً....

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه: يعاتب- تبارك وتعالى- على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة، التي قدمت المدينة يومئذ، فقال: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً....

فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن جابر قال: قدمت عير- أى: تجارة- المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة- فخرج الناس، وبقي اثنا عشر رجلا، فنزلت هذه الآية.

وفي رواية عن جابر- أيضا- أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقدمت عير إلى المدينة، فابتدرها الناس، حتى لم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا، فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد، لسال بكم الوادي نارا» ونزلت هذه الآية.. .

وفي رواية أن الذين بقوا في المسجد كانوا أربعين، وأن العير كانت لعبد الرحمن بن عوف، وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر ... .

وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فقدم دحية الكلبي بتجارة له فتلقاه أهله بالدفوف. فخرج الناس.

و «إذا» في قوله- تعالى-: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً ... ظرف للزمان الماضي المجرد عن الشرط، لأن هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انفض عنه من انفض وهو يخطب وقوله: انْفَضُّوا من الانفضاض، بمعنى التفرق. يقال: انفض فلان عن فلان إذا تركه وانصرف عنه، وهو من الفض، بمعنى كسر الشيء والتفريق بين أجزائه.

والضمير في قوله إِلَيْها يعود للتجارة، وكانت عودته إليها دون اللهو، لأن الانفضاض كان لها بالأصالة، والمراد باللهو هنا: فرحهم بمجيء التجارة واستقبالهم لها بالدفوف، لأنهم كانوا في حالة شديدة من الفقر وغلاء الأسعار.

والتعبير بأو يشير إلى أن بعض المنفضين قد انفضوا من أجل التجارة، وأن البعض الآخر قد انفض من أجل اللهو.

قال الجمل في حاشيته: والذي سوغ لهم الخروج وترك الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، أنهم ظنوا أن الخروج بعد تمام الصلاة جائز، لانقضاء المقصود وهو الصلاة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يصلى الجمعة قبل الخطبة كالعيدين، فلما وقعت هذه الواقعة، ونزلت الآية، قدم الخطبة وأخر الصلاة ... .

وقوله- سبحانه-: وَتَرَكُوكَ قائِماً جملة حالية من فاعل انْفَضُّوا والمقصود بها توبيخهم على هذا التصرف، حيث تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا يخطب على المنبر، وانصرفوا إلى التجارة واللهو.

وقوله- سبحانه-: قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ إرشاد لهم إلى ما هو الأنفع والأبقى والأكرم لهم.

أى: قل- أيها الرسول الكريم- لهؤلاء الذين انفضوا عنك وأنت تخطب.. قل لهم:

ما عند الله- تعالى- من ثواب ومن عطاء خير من اللهو الذي يشغلكم عن ذكر الله، ومن التجارة التي تبتغون من ورائها الربح المادي، والمنافع العاجلة.

والله- تعالى- هو خير الرازقين، لأنه- سبحانه- هو وحده الذي يقسم الأرزاق، وهو الذي يعطى ويمنع، كما قال- سبحانه-: ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها، وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

وقدمت التجارة على اللهو في صدر الآية، لأن رؤيتها كانت الباعث الأعظم على الانفضاض إليها، وترك الرسول صلى الله عليه وسلم قائما يخطب على المنبر، ولم يبق معه إلا عدد قليل من أصحابه.

وأخرت في آخر الآية وقدم اللهو عليها، ليكون ذمهم على انفضاضهم أشد وأوجع، حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك.

هذا، ومن الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من هذه الآيات ما يأتى:

1- فضل يوم الجمعة، وفضل صلاة يوم الجمعة، والتحذير من ترك أدائها.

ومن الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» .

وروى الشيخان عن أبى هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخرون-أى: زمنا- السابقون يوم القيامة قبل غيرهم-، بيد أنهم- أى: اليهود والنصارى- أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم- أى:

تعظيمه- فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا- أى: السبت- والنصارى بعد غد- أى: الأحد-» .

وروى مسلم والنسائي عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره:

«لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات- أى: تركهم صلاة الجمعة- أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين..» .

قال القرطبي ما ملخصه: وإنما سميت الجمعة جمعة، لأنها مشتقة من الجمع حيث يجتمع الناس فيها للصلاة.. وكان يقال ليوم الجمعة: العروبة ...

قال البيهقي: وروينا عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب الزهري، أن مصعب بن عمير، كان أول من جمّع الجمعة بالمدينة للمسلمين، قبل أن يهاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثم قال القرطبي: وأما أول جمعة جمعها صلى الله عليه وسلم بأصحابه، قال أهل السير والتاريخ:

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا حتى نزل بقباء، على بنى عمرو بن عوف، يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى- ومن تلك السنة يعد التاريخ- فأقام بقباء إلى يوم الخميس، وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركته الجمعة في بنى سالم بن عوف، في بطن واد لهم، فجمع بهم وخطب، وهي أول خطبة خطبها بالمدينة، وقال فيها: الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأستغفره وأستهديه.. «1» .

2- الآية الكريمة وإن كانت قد أمرت المؤمنين بالسعي إلى صلاة الجمعة عند النداء لها، إلا أن هناك أحاديث متعددة تحض على التبكير بالحضور إليها، وبالغسل لها، وبمس الطيب، وبالحضور إليها على أحسن حالة..

ومن تلك الأحاديث ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة- أى: كغسل الجنابة- ثم راح إلى المسجد، فكأنما قرب بدنة- أى: ناقة ضخمة.. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن- أى له قرون- ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» .

وروى ابن ماجة عن ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد» .

وروى الشيخان عن أبى سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه..» .

3- أخذ العلماء من قوله- تعالى-: ... إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.. أن صلاة الجمعة فريضة محكمة، وأن السعى لأدائها واجب، وأن ترك ذلك محرم شرعا..

ومن المعروف بين العلماء أن الأمر يقتضى الوجوب، ما لم يوجد له صارف، ولا صارف له هنا..

قال الإمام القرطبي: فرض الله- تعالى- الجمعة على كل مسلم، ردا على من يقول:

إنها فرض على الكفاية، ونقل عن بعض الشافعية أنها سنة.

وجمهور الأمة والأئمة أنها فرض على الأعيان، لقوله- تعالى-: ... إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ....

وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم ثم ليكوننّ من الغافلين» .

وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها.. .

قال بعض العلماء: جاء في الآية الكريمة الأمر بالسعي، والأمر للوجوب فيكون السعى واجبا، وقد أخذ العلماء من ذلك أن الجمعة فريضة، لأنه- سبحانه- قد رتب الأمر للذكر على النداء للصلاة، فإذا كان المراد بالذكر هو الصلاة، فالدلالة ظاهرة، لأنه لا يكون السعى لشيء واجبا، حتى يكون ذلك الشيء واجبا.

وأما إذا كان المراد بالذكر الخطبة فقط، فهو كذلك لأن الخطبة شرط الصلاة، وقد أمر بالسعي إليه، والأمر للوجوب، فإذا وجب السعى للمقصود تبعا، فما ذلك إلا لأن المقصود بالذات واجب ...كما أن الاشتغال بالبيع أو الشراء وقت النداء محرم، لأن الأمر للوجوب، وقال بعضهم:

هو مكروه كراهة تحريم.. .

ومما يدل على أن صلاة الجمعة فريضة محكمة، وأن السعى إليها واجب، وأن الاشتغال عنها بالبيع أو الشراء محرم، ما جاء في الأحاديث من الأمر بالمحافظة عليها، ومن التحذير من تركها، ومن ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبى الجعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه» .

4- قوله- تعالى-: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ.. يدل دلالة واضحة، على سمو شريعة الإسلام، وعلى سماحتها ويسرها، وجمعها بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة.

ومع أن هذا الأمر بالانتشار بعد الصلاة للإباحة- كما سبق أن قلنا- إلا أن بعض السلف كان إذا انتهت الصلاة، خرج من المسجد، ودار في السوق ساعة، ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء أن يصلى.

قال الإمام ابن كثير: كان عراك بن مالك- أحد كبار التابعين- إذا صلى الجمعة، انصرف فوقف على باب المسجد وقال: اللهم إنى أجبت دعوتك وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتنى، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين.. .

هذا، وهناك أحكام أخرى توسع المفسرون والفقهاء في الحديث عنها، فليرجع إليها من شاء المزيد من معرفة هذه الأحكام والآداب..

وبعد: فهذا تفسير لسورة «الجمعة» نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ ، فقال تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ) أي : على المنبر تخطب . هكذا ذكره غير واحد من التابعين ، منهم : أبو العالية ، والحسن ، وزيد بن أسلم ، وقتادة .

وزعم مقاتل بن حيان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم ، وكان معها طبل ، فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما على المنبر إلا القليل منهم . وقد صح بذلك الخبر ، فقال الإمام أحمد :

حدثنا ابن إدريس ، عن حصين ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر قال : قدمت عير المدينة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب ، فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلا فنزلت : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها )

أخرجاه في الصحيحين ، من حديث سالم به

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا هشيم ، عن حصين ، عن سالم بن أبي الجعد ، وأبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله قال : بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة ، فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لم يبق مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " والذي نفسي بيده ، لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد ، لسال بكم الوادي نارا " ونزلت هذه الآية : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ) وقال : كان في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبو بكر ، وعمر ، رضي الله عنهما .

وفي قوله : ( وتركوك قائما ) دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما . وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما ، يقرأ القرآن ويذكر الناس .

ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم وهو : أن هذه القصة قد قيل : إنها كانت لما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة ، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل : حدثنا محمود بن خالد ، عن الوليد ، أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يقول : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين ، حتى إذا كان يوم والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ، وقد صلى الجمعة ، فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة يعني : فانفضوا ، ولم يبق معه إلا نفر يسير .

وقوله : ( قل ما عند الله ) أي : الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة ( خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ) أي : لمن توكل عليه ، وطلب الرزق في وقته .

يقول تعالى ذكره: وإذا رأى المؤمنون عير تجارة أو لهوًا( انْفَضُّوا إِلَيْهَا ) يعني أسرعوا إلى التجارة ( وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) يقول للنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وتركوك يا محمد قائمًا على المنبر؛ وذلك أن التجارة التي رأوها فانفضّ القوم إليها ، وتركوا النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائما كانت زيتًا قدم به دحية بن خليفة من الشام.

* ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حُمَيْد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل السديّ، عن أَبي مالك، قال: قدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام، والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخطب يوم الجمعة، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه، قال: فنـزلت ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) .

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا سفيان، عن السدّي ، عن قرة إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قال: جاء دحية الكلبي بتجارة والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائم في الصلاة يوم الجمعة، فتركوا النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وخرجوا إليه، فنـزلت ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) حتى ختم السورة.

حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن سالم بن أَبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: " كنا مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الجمعة، فمرّت عير تحمل الطعام، قال: فخرج الناس إلا اثني عشر رجلا فنـزلت آية الجمعة ".

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال : ثنا محمد بن ثور، عن معمر، قال، قال الحسن: إن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر، فقدمت عير والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخطب يوم الجمعة، فسمعوا بها، فخرجوا والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائم، كما قال الله عزّ وجلّ.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) قال: جاءت تجارة فانصرفوا إليها، وتركوا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائمًا وإذا رأوا لهوا ولعبا( قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال : ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ) قال: رجال كانوا يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يبتغون التجارة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: " بينما رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخطب الناس يوم الجمعة، فجعلوا يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال: كم أنتم؟ فعدّوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة؛ ثم قام في الجمعة الثانية فجعل يخطبهم؛ قال سفيان: ولا أعلم إلا أن في حديثه ويعظهم ويذكرهم، فجعلوا يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال: كم أنتم، فعدّوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة؛ ثم قام في الجمعة الثالثة فجعلوا يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال كم أنتم؟ فعدّوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة، فقال: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اتَّبَعَ آخِرُكمْ أوَّلَكُمْ لالْتَهَبَ عَلَيْكُمُ الْوَادِي نَارًا " ، وأنـزل الله عزّ وجلّ: ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) قال: لو اتبع آخرهم أوّلهم لالتهب عليهم الوادي نارًا.

قال: ثنا ابن ثور، قال معمر، قال قتادة: لم يبق مع النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يومئذ إلا اثنا عشر رجلا وامرأة معهم.

حدثنا محمد بن عمارة الرازي، قال: ثنا محمد بن الصباح، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن سالم وأبي سفيان، عن جابر، في قوله: ( وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) قال: قدمت عير فانفضّوا إليها، ولم يبق مع النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلا اثنا عشر رجلا.

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآمُلي، قال: ثنا جرير، عن حصين، عن سالم، عن جابر " أن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا قال: فنـزلت هذه الآية في الجمعة ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) وأما اللهو، فإنه اختُلف من أيّ أجناس اللهو كان، فقال بعضهم: كان كَبَرًا (1) ومزامير.

* ذكر من قال ذلك :

حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: ثنا يحيى بن صالح، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال (2) كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير ويتركون النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائمًا على المنبر، وينفضون إليها، فأنـزل الله ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا )

وقال آخرون: كان طبلا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قال: اللهو: الطبل.

حدثني الحارث، قال: ثنا الأشيب، قال: ثنا ورقاء، قال: ذكر عبد الله بن أَبي نجيح، عن إبراهيم بن أَبي بكر، عن مجاهد أن اللهو: هو الطبل.

والذي هو أولى بالصواب في ذلك الخبر الذي رويناه عن جابر، لأنه قد أدرك أمر القوم ومشاهدهم.

وقول: ( قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ) يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قل لهم يا محمد الذي عند الله من الثواب، لمن جلس مستمعًا خطبة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وموعظته يوم الجمعة إلى أن يفرغ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم منها ، خير له من اللهو ومن التجارة التي ينفضون إليها( وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) يقول: والله خير رازق، فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم، وإياه فأسألوا أن يوسع عليكم من فضله دون غيره.

المعاني :

التدبر :

لمسة

[11] ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها﴾ فإن قيل: لم قال: ﴿انفضوا إليها﴾ بضمير المفرد، وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه أراد انفضوا إلى اللهو، وانفضوا إلى التجارة، ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه، قاله الزمخشري. والآخر: أنه قال ذلك تَهَمُّمًا بالأهمِّ، إذ كانَتْ هي سببَ اللهوِ ولم يكن اللهوُ سبَبَها، قاله ابن عطية.

وقفة

[11] المشروع أن يخطب يوم الجمعة قائمًا، خلافًا لبعض من ابتدع الجلوس، واستدل الشافعي على ذلك، فقال: «قال الله جل ثناؤه: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾، ولم أعلم مخالفًا أنها نزلت في خطبة النبي ﷺ يوم الجمعة».

عمل

[11] ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ لكل داعية: إذا ترك الناس موعظتك وخرجوا لدنياهم؛ فلا تبتأس، فقد انفض من هو خير منهم عمّن هو خير منك.

وقفة

[11] المال غاد ورائح، فرحم الله عبدًا كسب فتطهر، واقتصد فاعتدل، ورزق فأنفق، ولم ينس نصيبه من الدنيا، ويا خيبة من طغى عليه ماله، وأضاع دينه وكرامته، وكان من الذين قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.

وقفة

[11] ذكر الله التجارة في معرض الحط من شأنها حيث شغلت عن طاعة: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾، ولما أخذوا بأدب الشريعة في إيثار الواجبات الدينية، ذكرها ولم يهضهم من حقها شيئًا، فقال سبحانه: ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ﴾ [النور: 37].

وقفة

[11] دلت الآية على أنه ينبغي للعبد -المقبل على عبادة الله- وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات أن يذكرها بما عند الله من الخيرات، وما لمؤثر رضاه على هواه.

وقفة

[11] لا تحسبن تقديم العبادة على التجارة أمرًا سهلًا، لما حضرت القافلة ترك الصحابة نبيهم وهو يخطب.

وقفة

[11] اثنا عشر رجلًا منعوا كارثة كونية، قدم دحية الكلبي بتجارة من الشام، وذلك قبل أن يُسلِم، وكان ذلك أثناء الخطبة، فترك الصحابة النبي ﷺ يخطب حتى ما بقي مع النبي إلا اثنا عشر صحابيًا، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدِمَتْ عِيرٌ الْمَدِينَةَ فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَ لَكُمُ الْوَادِي نَارًا»، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾، وَقَالَ: فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ ثَبَتُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. [ابن حبان 6877، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح].

وقفة

[11] كل ما صرفك عن طاعة الله وشغلك عن ذكره فهو لهوٌ باطل، وما أكثرَ ما تضيع الأعمار لاهيةً عابثة!.

وقفة

[11] هم صَحْبِه الكرام رضوان الله عليهم ، ولكن النفس البشرية جبلت على حب الدنيا ومتاعها ، ولذا يحتاج الناس كل الناس للتذكير بأين يجدوا الخيرية ليفيقوا..لذلك الله يعلمنا ويربينا

وقفة

[11] إذا أذن المؤذن فاترك ما في يديك واتجه للمسجد مباشرة.

وقفة

[11] ﴿لَهْوًا﴾ الذين ﻻ يملكون المال وإنما يتفرجون، فلا تكثر سواد أهل اللهو.

وقفة

[11] ﴿قُل ما عِندَ اللَّهِ خَيرٌ مِنَ اللَّهوِ وَمِنَ التِّجارَةِ﴾ أطلق العنان لخيالك، واستعرض ما شئت من أنواع اللهو والتجارة التي ملأت دنيا الناس اليوم.. كلها –والله- لا تساوي شيئًا أمام هبة إلهية، أو منحة ربانية تملأ قلب العبد سكينة وطمأنينة بطاعة الله، أو قناعة ورضا بمقدور الله، هذا في الدنيا، وأما ما عند الله في الآخرة فأعظم من أن تحيط به عبارة.

وقفة

[11] ﴿قُل ما عِندَ اللَّهِ خَيرٌ مِنَ اللَّهوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللَّهُ خَيرُ الرّازِقينَ﴾ النصح لمن حولنا واجب فليس الأمر (قُل) للرسول ﷺ وحده.

وقفة

[11] ﴿قُل ما عِندَ اللَّهِ خَيرٌ مِنَ اللَّهوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللَّهُ خَيرُ الرّازِقينَ﴾ نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وقفة

[11] ﴿قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة﴾ سـيُعوضك الله بخير من عنده عندما تترك شيئًا لله، فقط كن على يقين بذلك.

وقفة

[11] ﴿قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة﴾ إذا ما نازعتك نفسُك إلى الانشغال بالملهيات، عند حضور العبادات؛ فذكرها بما أعد الله لأهل الطاعات، من خيرات ومكرمات.

وقفة

[11] ﴿قُلْ مَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّـهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّـهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ليس الصبر على طاعة الله مفوتًا للرزق؛ فإن الله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب.

وقفة

[11] أعلمهم الله أن ما عنده من ثواب صلاتهم واستماع الخطبة خير لهم من لذة لهوهم وفوائد تجارتهم، قال السعدي: «وإن حصل منها بعض المقاصد، فإن ذلك قليل منغص، مُفوِّت لخير الآخرة، وليس الصبر على طاعة الله مُفوتًا للرزق، فإن الله خير الرازقين، فمن اتقي الله رزقَه من حيث لا يحتسب، ومن قدَّم الاشتغال بالتجارة على طاعة الله لم يُبارك له في ذلك، وكان هذا دليلًا على خُلُوِّ قلبه من ابتغاء الفضل من الله، وانقطاع قلبه عن ربه، وتعلقه بالأسباب، وهذا ضرر محض يعقب الخسران».

وقفة

[11] ﴿وَاللَّـهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ وترجوا رزقــًا عند غيره؟!

وقفة

[11] ﴿وَاللَّـهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فمنه اطلبوا الرزق، وإليه توسلوا بعمل الطاعة، فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق وأعظم ما يجلبه.

وقفة

[11] لا تخشَ الفقر والحاجه؛ فالله رازقك ﴿وَاللَّهُ خَيرُ الرّازِقينَ﴾

عمل

[11] إذا أذن المؤذن؛ فاترك تجارتك ودراستك وانشغالك، واتجه للصلاة مباشرة، أتطلب الرزق والتوفيق من عند غير الله ﴿خير الرازقين﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَإِذا رَأَوْا: ﴾

- الواو عاطفة. اذا: اعربت في الآية الكريمة التاسعة. رأوا: فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر على الالف المحذوفة لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة والفتحة دالة على حذف الالف وجملة «رأوا» في محل جر بالاضافة.

- ﴿ تِجارَةً أَوْ لَهْواً: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. او: حرف عطف للتخيير. لهوا: معطوفة على «تجارة» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة.

- ﴿ انْفَضُّوا إِلَيْها: ﴾

- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. إِلَيْها: جار ومجرور متعلق بانفض بمعنى: تفرقوا. ولم يقل «إليهما» وقد ذكر شيئين لان التقدير اذا رأوا تجارة انفضوا اليها او لهوا انفضوا اليه فحذف احدهما لدلالة المذكور عليه.

- ﴿ وَتَرَكُوكَ قائِماً: ﴾

- معطوفة بالواو على «انفضوا» وتعرب اعرابها والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. قائما: حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي قائما تخطب.

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل امر مبني على السكون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت.

- ﴿ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ: ﴾

- الجملة الاسمية في محل نصب مفعول به- مقول القول- ما: اسم موصول بمعنى «الذي» مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.عند: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بجملة الصلة المحذوفة. التقدير: ما هو كائن عند الله من الاجر والثواب وهو مضاف. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة. خير: خبر «ما» مرفوع بالضمة.

- ﴿ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخير. ومن التجارة: معطوفة بالواو على «مِنَ اللَّهْوِ» وتعرب اعرابها.

- ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ: ﴾

- الواو عاطفة. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. خير: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. الرازقين: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والمفرد في الاسم المفرد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا الأُسْتاذُ أبُو طاهِرٍ الزِّيادِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إبْراهِيمَ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ابْنُ وارَةَ، قالَ: حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، قالَ: حَدَّثَنا إسْرائِيلُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي سُفْيانَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إذْ أقْبَلَتْ عِيرٌ قَدْ قَدِمَتْ مِنَ الشّامِ، فَخَرَجُوا إلَيْها حَتّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إلّا اثْنا عَشَرَ رَجُلًا. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وإذا رَأوْا تِجارَةً أوْ لَهُوًا انفَضُّوا إلَيْها وتَرَكُوكَ قائِمًا﴾ .رَواهُ البُخارِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُصَيْنٍ.أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ إبْراهِيمَ المُزَكِّي، قالَ: أخْبَرَنا أبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيى الطَّلْحِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا جَعْفَرُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ عِمْرانَ الشّاشِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْثَرُ بْنُ القاسِمِ، حَدَّثَنا حُصَيْنٌ، عَنْ سالِمِ بْنِ أبِي الجَعْدِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في الجُمُعَةِ، فَمَرَّتْ عِيرٌ تَحْمِلُ الطَّعامَ، فَخَرَجَ النّاسُ إلّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا. فَنَزَلَتْ آيَةُ الجُمُعَةِ.رَواهُ مُسْلِمٌ، عَنْ إسْحاقَ بْنِ إبْراهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ. ورَواهُ البُخارِيُّ في كِتابِ الجُمُعَةِ عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زائِدَةَ، كِلاهُما عَنْ حُصَيْنٍ.قالَ المُفَسِّرُونَ: أصابَ أهْلَ المَدِينَةِ جُوعٌ وغَلاءُ سِعْرٍ، فَقَدِمَ دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الكَلْبِيُّ في تِجارَةٍ مِنَ الشّامِ، وضُرِبَ لَها طَبْلٌ يُؤْذِنُ النّاسَ بِقُدُومِهِ، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ النّاسُ ولَمْ يَبْقَ في المَسْجِدِ إلّا اثْنا عَشَرَ رَجُلًا، مِنهم أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ تَتابَعْتُمْ حَتّى لَمْ يَبْقَ أحَدٌ مِنكم لَسالَ بِكُمُ الوادِي نارًا“ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ وجوبَ صلاة الجمعة، وأَمَرَ المؤمنين بالمسارعة إلى أداء فرائضه، ونهاهم عن أن تشغلهم الدنيا عن ذكره وطاعته؛ عاتب هنا المؤمنينَ الَّذينَ تَركُوا النَّبي صلى الله عليه وسلم وهو يخْطبُ على المِنبَرِ لِمُشاهدةِ قَافلةِ التِّجارةِ، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

إليها:

1- بضمير التجارة، وهى قراءة الجمهور.

قرئ:

2- إليه، بضمير «اللهو» ، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

3- إليهما، بالتثنية.

مدارسة الآية : [1] :المنافقون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ .. ﴾

التفسير :

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكثر المسلمون في المدينة واعتز الإسلام بها، صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ليبقى جاههم، وتحقن دماؤهم، وتسلم أموالهم، فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون، لكي يحذر العباد منهم، ويكونوا منهم على بصيرة، فقال:{ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا} على وجه الكذب:{ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق، مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله، فإن{ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} في قولهم ودعواهم، وأن ذلك ليس بحقيقة منهم.

مقدمة وتمهيد

1- سورة «المنافقون» من السور المدنية الخالصة، وعدد آياتها إحدى عشرة آية، وكان نزولها بعد سورة «الحج» ، وقبل سورة «المجادلة» .

وقد عرفت بهذا الاسم منذ عهد النبوة، فقد جاء في حديث زيد بن أرقم- الذي سنذكره خلال تفسيرنا لها- أنه قال: «فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين» .

وقال الآلوسى: أخرج سعيد بن منصور، والطبراني في الأوسط- بسند حسن- عن أبى هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة، فيحرض بها المؤمنين ويقرأ في الركعة الثانية بسورة المنافقين، فيقرع بها المنافقين.

2- والمحققون من العلماء على أن هذه السورة، نزلت في غزوة بنى المصطلق، وقد جاء ذلك في بعض الروايات التي وردت في سبب نزول بعض آياتها، والتي سنذكرها خلال تفسيرنا لها- بإذن الله- وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة.

وذكر بعضهم أنها نزلت في غزوة «تبوك» ، ومما يشهد لضعف هذا القول، أن المنافقين في هذا الوقت- وهو السنة التاسعة من الهجرة، كانوا قد زالت دولتهم، وضعف شأنهم، وما كان لواحد منهم أن يقول: لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ.

3- وسميت هذه السورة بسورة «المنافقون» ، لأنها فضحتهم، ووصفتهم بما هم أهله من صفات ذميمة، ومن طباع قبيحة، ومن مسالك سيئة ... ويكاد حديثها يكون مقصورا عليهم، وعلى أكاذيبهم ودسائسهم.

وحديث القرآن عن النفاق والمنافقين، قد ورد في كثير من السور المدنية، ففي سورة البقرة نجد حديثا مستفيضا عنهم، يبدأ بقوله- تعالى-: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.

وفي سورة آل عمران نجد توبيخا من الله- تعالى- لهم، كما في قوله- عز وجل-:

الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا، لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا، قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

مقدمة وتمهيد

1- سورة «المنافقون» من السور المدنية الخالصة، وعدد آياتها إحدى عشرة آية، وكان نزولها بعد سورة «الحج» ، وقبل سورة «المجادلة» .

وقد عرفت بهذا الاسم منذ عهد النبوة، فقد جاء في حديث زيد بن أرقم- الذي سنذكره خلال تفسيرنا لها- أنه قال: «فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين» .

وقال الآلوسى: أخرج سعيد بن منصور، والطبراني في الأوسط- بسند حسن- عن أبى هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة، فيحرض بها المؤمنين ويقرأ في الركعة الثانية بسورة المنافقين، فيقرع بها المنافقين.

2- والمحققون من العلماء على أن هذه السورة، نزلت في غزوة بنى المصطلق، وقد جاء ذلك في بعض الروايات التي وردت في سبب نزول بعض آياتها، والتي سنذكرها خلال تفسيرنا لها- بإذن الله- وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة.

وذكر بعضهم أنها نزلت في غزوة «تبوك» ، ومما يشهد لضعف هذا القول، أن المنافقين في هذا الوقت- وهو السنة التاسعة من الهجرة، كانوا قد زالت دولتهم، وضعف شأنهم، وما كان لواحد منهم أن يقول: لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ.

3- وسميت هذه السورة بسورة «المنافقون» ، لأنها فضحتهم، ووصفتهم بما هم أهله من صفات ذميمة، ومن طباع قبيحة، ومن مسالك سيئة ... ويكاد حديثها يكون مقصورا عليهم، وعلى أكاذيبهم ودسائسهم.

وحديث القرآن عن النفاق والمنافقين، قد ورد في كثير من السور المدنية، ففي سورة البقرة نجد حديثا مستفيضا عنهم، يبدأ بقوله- تعالى-: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.

وفي سورة آل عمران نجد توبيخا من الله- تعالى- لهم، كما في قوله- عز وجل-:

الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا، لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا، قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

افتتح الله - تعالى - السورة الكريمة ، بالحديث عن صفة من أبرز الصفات الذميمة للمنافقين ، ألا وهى صفة الكذب والخداع ، فقال - تعالى - ( إِذَا جَآءَكَ المنافقون قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله . . . ) .

( إِذَا ) هنا ظرف للزمان الماضى ، بقرينة كون جملتيها ماضيتين ، وجواب " إذا " قوله ( قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله . . ) والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - .

و ( المنافقون ) جمع منافق ، وهو من يظهر الإسلام ويخفى الكفر ، أو من يظهر خلاف ما يبطن من أقوال وأفعال .

أى : إذا حضر المنافقون إلى مجلسك - أيها الرسول الكريم -قالوا لك على سبيل الكذب والمخادعة والمداهنة . . . نشهد أنك رسول من عند الله - تعالى - ، وأنك صادق فيما تبلغه عن ربك .