الإحصائيات

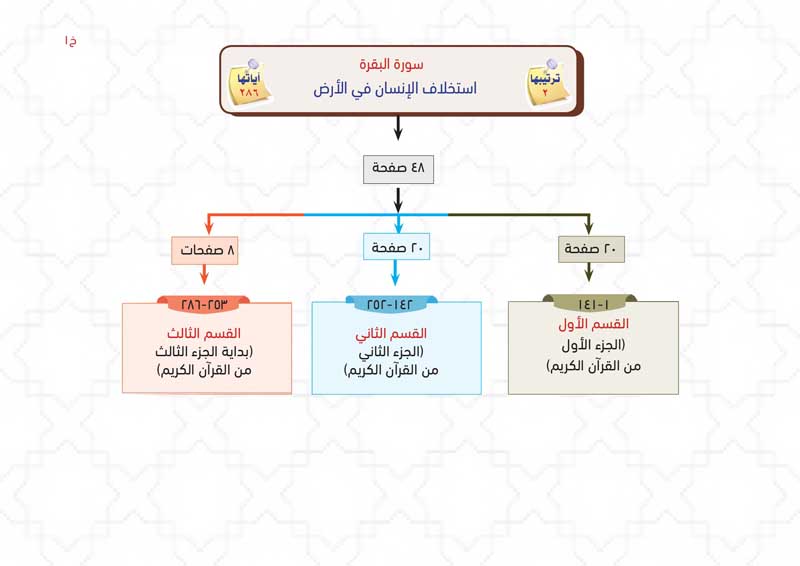

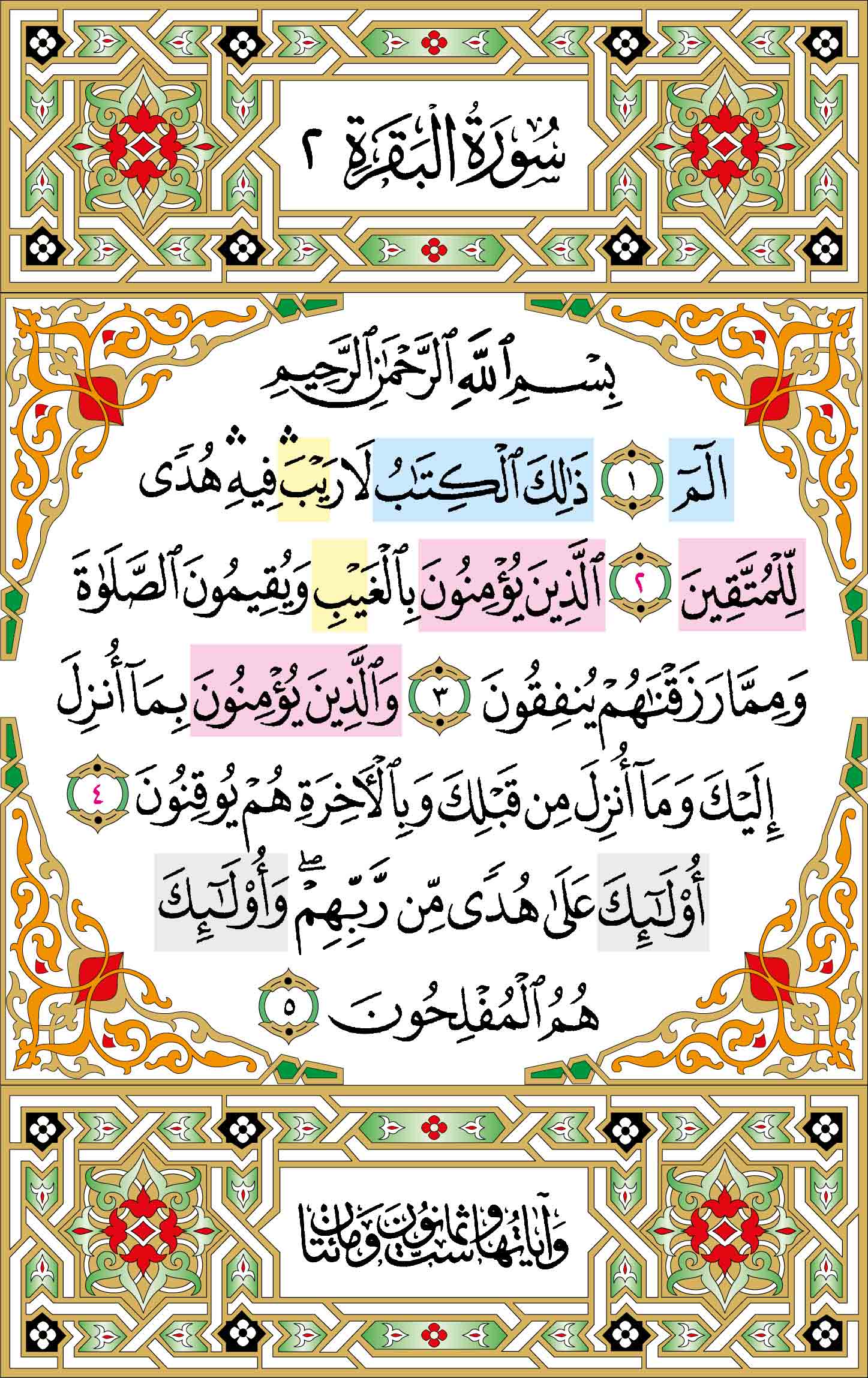

سورة البقرة

| ترتيب المصحف | 2 | ترتيب النزول | 87 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 48.00 |

| عدد الآيات | 286 | عدد الأجزاء | 2.40 |

| عدد الأحزاب | 4.80 | عدد الأرباع | 19.25 |

| ترتيب الطول | 1 | تبدأ في الجزء | 1 |

| تنتهي في الجزء | 3 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 1/29 | آلم: 1/6 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

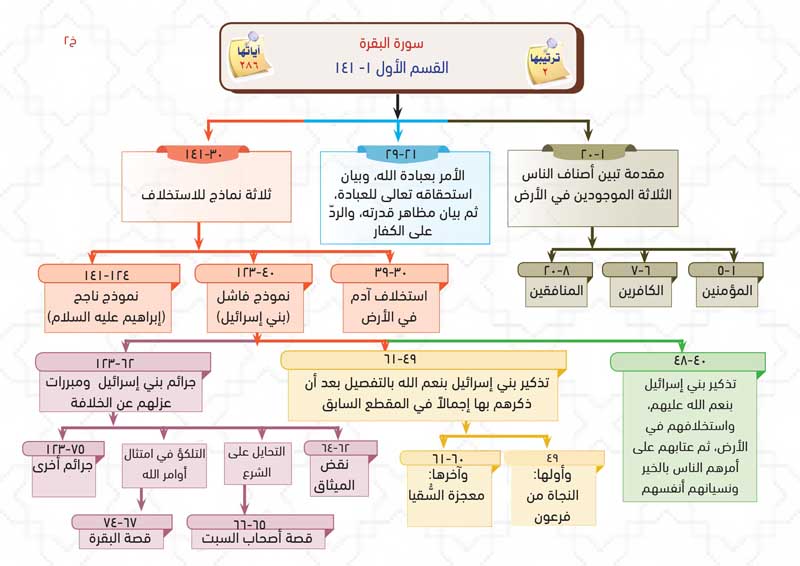

هي أطولُ سورةٍ في القرآنِ، وبدأَتْ ببيانِ وظيفةِ القرآنِ، وأنَّه كتابُ هدايةٍ وإرشادٍ، ثُمَّ تقسيمِ النَّاسِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ معَ ذكرِ بعضِ صفاتِهم في 20 آيةً، فتحدَّثَتْ الآياتُ (1- 5) عن المؤمنينَ، والآيتان (6، 7) عن الكافرينَ، والآياتُ (8- 20) عن المن

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة البقرة

استخلاف الإنسان في الأرض/ العبادة/ الإسلام لله تعالى

أولاً : التمهيد للسورة :

- • فلماذا سميت السورة بالبقرة؟: قد يتساءل البعض لماذا سميت هذه السورة بسورة البقرة؟ قد يجيب البعض بأنها سميت كذلك لأنّ قصة البقرة جاءت في هذه السورة. فنقول: إنَّ هذه السورة قد جاء بها قصص كثيرة، فلماذا سميت السورة باسم هذه القصة دون غيرها؟ العناوين دلالة الاهتمام، فهذه إشارة إلى أهمية هذه القصة، أو أن أهم موضوع في السورة هو قصة البقرة.

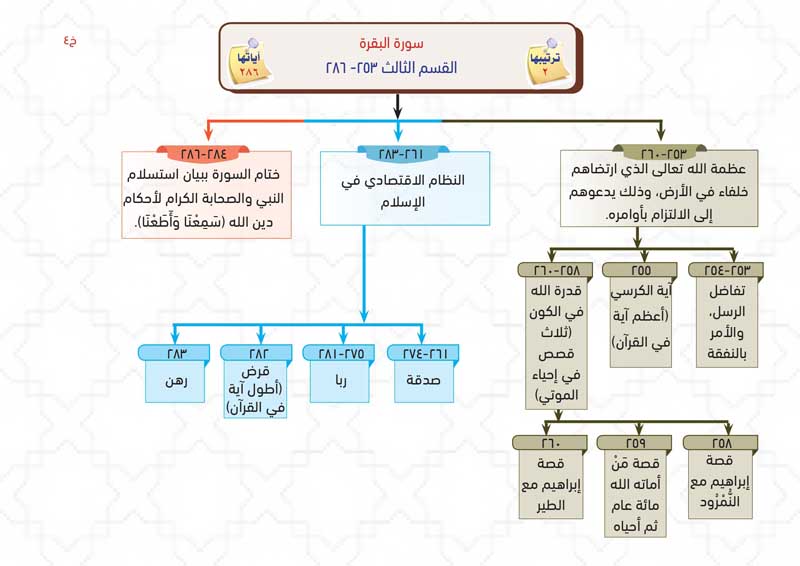

- • ليست مجرد قصة:: لم تكن قصة (بقرة بني إسرائيل) مجرد قصة من قصص بني إسرائيل، ولكنها تجسيد لحال بني إسرائيل مع أوامر الله، تلكأ في تنفيذ أوامر الله، تعنت، وتشدد، وتحايل، ومماطلة، وجدال، وجحود، وعناد. وهذا في غاية المناسبة لسورة البقرة التي تضمنت تربية المؤمنين على الاستجابة ﻷوامر الله، فقد تضمنت الكثير من التشريعات والأحكام، فكأن الاسم شعار للمؤمنين ليحذروا من التشبه بأصحاب البقرة، لكي يتذكر المسلم المسؤول عن الأرض هذه الأخطاء ويتجنبها. ولهذا خُتمت السورة بقوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (285).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة البقرة»، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين».

- • معنى الاسم :: البقرة: حيوان معروف، لحمه يؤكل ولبنه يشرب، والزهراوان: المُنيرتان المُضيئتان، واحدتها زهراء.

- • سبب التسمية :: سميت سورة البقرة؛ لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها، ولم ترد أي إشارة إلى هذه القصة في أي سورة غيرها، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين»؛ لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: وتسمى أيضًا «سَنام القرآن» وسنام كل شيء أعلاه، فسميت بذلك تعظيمًا لشأنها، و«فُسطاط القرآن» والفسطاط هو المدينة الجامعة، لما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: وجوب الاستجابة لأوامر لله، والاستسلام الكامل لأحكامه، والانقياد والإذعان لها.

- • علمتني السورة :: أن هذا الكتاب العزيز لا شك فيه بأي وجه من الوجوه، لا شك في نزوله، ولا في أخباره، ولا أحكامه، ولاهدايته: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

- • علمتني السورة :: تكريم الله للإنسان بسجود الملائكة له، وتعليمه أسماء جميع الأشياء، وإسكانه الجنة، واستخلافه في الأرض: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ...﴾

- • علمتني السورة :: أن من لا يعرف من القرآن إلا تلاوته دون فهم يشابه طائفة من اليهود لم يعلموا من التوراة إلا التلاوة: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ، الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ».

• عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». ففي حرَّ يوم القيامة الشديد، عندما تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، تأتي سورة البقرة لتظلل على صاحبها.تأمل كيف أنّ سورتي البقرة وآل عمران تحاجان -أي تدافعان- عن صاحبهما.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لاَ يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ».

• عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:« يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ:" اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعَلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ». زَادَ أَحْمَد: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيِدَهِ! إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَينِ، تُقَدِّس الْمَلِكَ عَنْدِ سَاقِ الْعَرشِ».

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَة لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ».

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنهُ مَلَكٌ»، فَقَالَ: «هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ»، فَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ».

• عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».وسورة البقرة من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

خامسًا : خصائص السورة :

- • هي أطول سورة في القرآن الكريم على الإطلاق

• أول سورة نزلت في المدينة.

• أول سورة مدنية بحسب ترتيب المصحف.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة من أصل 29 سورة افتتحت بذلك.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة ﴿الم﴾ من أصل 6 سور افتتحت بذلك.

• هي السورة الوحيدة التي ذكرت قصة البقرة، ولم يذكر لفظ (البقرة) مفردًا بغير هذه السورة.

• تحتوي على أعظم آية (آية الكرسي)، وأطول آية (آية الدين).

• تحتوي على آخر آية نزلت -على الراجح- وهي: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (281).

• كثرة أحكامها، قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: «فيها ألف أمر، وألف نهي، وألف حكم، وألف خبر».

• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: «البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل».

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستقبل أوامر الله بـ "سمعنا وأطعنا"، وأن نحذر من: "سمعنا وعصينا".

• أن نرتبط بكتاب الله علمًا وتدبرًا وعملًا؛ لنصل إلى الهداية ونبتعد عن طريق الغواية: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (2).

• أن نتحلى بصفات المتقين، ومنها: الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق، الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الأنبياء من قبله، الإيمان باليوم الِآخر: ﴿... هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ...﴾ (2-5).

• أن نحذر من صفات المنافقين، ومنها: لا يعترفون بأخطائهم، يصرون على الذنوب، يمثلون أمام الناس أنهم مصلحون وهم المفسدون، يخادعون أنفسهم (8-20).

• أن نبتعد عن الكبر؛ فالكبر هو معصية إبليس: ﴿... فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ...﴾ (34).

• أن نمتثل أوامر الله تعالى ونحذر من وساوس الشيطان: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ ... فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ...﴾ (35، 36).

• أن نحذر الذنوب، فبذنبٍ واحد خرج أبونا من الجنة: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ (36).

• أن نسارع بالتوبة كما فعل أبونا آدم عليه السلام (37).

• أن نتجنب الأخطاء التي وقعت من بني إسرائيل، ولا نفعل مثل ما فعلوا (40-123).

• أن نذكِّر الناس ونرشدهم إلى الخير؛ ولا ننسى أنفسنا من ذلك: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ (44). • أن نختار كلماتنا بعناية شديدة: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (83).

• أن نسارع بالاستجابة لأوامر الله كما فعل إبراهيم عليه السلام : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (131)، وأن نحذر عناد بني إسرائيل وجدالهم.

• أن نكثر من ذكر الله تعالى وشكره حتى نكون من الذاكرين: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (152).

• أن نقول: «إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» عند المصيبة: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (156).

• أن نكثر التأمل والتفكر في خلق الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾ (164).

• أن نأتي كل أمر من أمورنا من الطريق السهل القريب: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ (189).

• أن نبادر في قضاء فريضة الحج، ونحرص على عدم الرفث والفسوق والجدال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ...﴾ (197).

• أن نحذر من خطوات الشيطان ووساوسه: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (208).

• أن نحسن الظن بالله وبما قدَّره لنا في حياتنا، حتى لو أننا كرهناه فهو بالتأكيد خير لنا، فكل أقداره عز وجل خير: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ...﴾ (216).

• أن نبتعد عن الخمر والميسر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ ...﴾ (219).

• أن نحافظ على الصلاة تحت أي ظرف: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ (238).

• ألا نَمُن على أحد أنفقنا عليه، ولا نؤذيه، ولا ننتظر الأجر إلا من الله: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ...﴾ (262).

• أن نحذر الربا، ونبتعد عنه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا ...﴾ (275-279).

• أن نصبر على المعسر الذي لم يستطع القضاء، أو نسقط عنه الدين كله أو بعضه: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (280).

• أن نقول لكل ما جاء به الرسول عن ربنا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (285)، بلا جدال، ولا نقاش، ولا تكاسل.

تمرين حفظ الصفحة : 2

مدارسة الآية : [1] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الم ﴾

التفسير :

الحروف المقطعة في أوائل السور, الأسلم فيها, السكوت عن التعرض لمعناها [من غير مستند شرعي], مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها.

سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، فقد استغرقت جزءين ونصف جزء تقريبا من ثلاثين جزءا قسم إليها القرآن. وتبلغ آياتها ستا وثمانين ومائتي آية. وقيل سبع وثمانون ومائتا آية.

وسميت بذلك لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي كلف قوم موسى بذبحها بعد أن قتل فيهم قتيل ولم يعرفوا قاتله.

وهي مدنية بإجماع الآراء، وقد ابتدأ نزولها بعد هجرة النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة، وقد نزل معظمها في السنوات الأولى من الهجرة، واستمر نزولها إلى قبيل وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم بفترة قليلة.

وكانت آخر آية من القرآن نزولا منها، هي قوله- تعالى-:

وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ.

مناسبتها لسورة الفاتحة: هناك مناسبة ظاهرة بين السورتين، لأن سورة الفاتحة قد اشتملت على أحكام الألوهية والعبودية وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم اشتمالا إجماليا، فجاءت سورة البقرة ففصلت تلك المقاصد، ووضحت ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من هدايات وتوجيهات.

فضلها: وقد ورد في فضل سورة البقرة أحاديث متعددة، وآثار متنوعة منها ما جاء في مسند أحمد وصحيح مسلّم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان.

وروى ابن حبان في صحيحه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (إن لكل شيء سنام وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته لم يدخله الشيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام) .

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: (بعث النبي صلّى الله عليه وسلّم بعثا، وهم ذوو عدد فاستقرأ كل واحد منهم عما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال:

ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال:

نعم. قال. اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أنى خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اقرءوا القرآن وتعلموه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب أوكي أي أغلق- على مسك.

قال القرطبي: وهذه السورة فضلها عظيم، وثوابها جسيم، ويقال لها فسطاط القرآن، وذلك لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها «1» .

مقاصدها: عند ما نفتح كتاب الله فنطالع فيه سورة البقرة بتدبر وعناية، نراها في مطلعها تنوه بشأن القرآن الكريم، وتصرح بأنه حق لا ريب فيه، وتبين لنا أن الناس أمام هدايته على ثلاثة أقسام:

قسم آمن به وانتفع بهداياته فكانت عاقبته السعادة والفلاح.

أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقسم جحد واستكبر واستحب العمى على الهدى، فأصبح لا يرجى منه خير ولا إيمان، فكانت عاقبته الحرمان والخسران.

خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.

ثم فصلت السورة الحديث عن قسم ثالث هو شر ما تبتلى به الأمم وهم المنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. وقد تحدثت السورة عنهم في ثلاث عشرة آية، كشفت فيها عن خداعهم، وجبنهم، ومرض قلوبهم، وبينت ما أعده الله لهم من سوء المصير، ثم زادت في فضيحتهم وهتك سرائرهم فضربت مثلين لحيرتهم واضطرابهم، قال- تعالى-:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يُخادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ.

إلى أن يقول: وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ثم وجهت السورة نداء إلى الناس جميعا دعتهم فيه إلى عبادة الله وحده وأقامت لهم الأدلة الساطعة على صدق هذه القضية، وتحدتهم- إن كانوا في ريب من القرآن- أن يأتوا بسورة من مثله. وبينت لهم أنهم لن يستطيعوا ذلك لا في الحاضر ولا في المستقبل.

ثم ختم الربع الأول منها ببشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جمعت لذائذ المادة والروح، وهم فيها خالدون. ثم قررت السورة الكريمة أن الله- تعالى- لا يمتنع عن ضرب الأمثال بما يوضح ويبين دون نظر إلى قيمة الممثل به في ذاته أو عند

الناس، كما قررت أن المؤمنين يقابلون هذه الأمثال بالإيمان والإذعان، أما الكافرون فيقابلونها بالاستهزاء والإنكار.

وقد وبخت السورة بعد ذلك أولئك الكافرين على كفرهم، مع وضوح الدلائل على وحدانية الله في أنفسهم وفي الآفاق فقالت:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً، ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

ثم ذكرت السورة بعد ذلك جانبا من قصة آدم، وقد حدثتنا فيه عن خلافة آدم في الأرض، وعما كان من الملائكة من استفسار بشأنه- وعن سكن آدم وزوجه الجنة، ثم عن خروجهما منها بسبب أكلهما من الشجرة المحرمة.

وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قالُوا: أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قالَ: إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ.. إلخ الآيات الكريمة.

هذا، وقد عرفنا قبل ذلك أن سورة البقرة نزلت بالمدينة بعد أن هاجر المسلمون إليها، وأصبحت لهم بها دولة فتية، وكان يجاورهم فيها عدد كبير من اليهود الذين كان أحبارهم يبشرون. بمبعث النبي صلّى الله عليه وسلّم. فأخذت السورة الكريمة تتحدث عنهم- في أكثر من مائة آية- حديثا طويلا متشعبا..

فنراها في أواخر الربع الثاني توجه إليهم نداء محببا إلى نفوسهم، تدعوهم فيه إلى الوفاء بعهودهم، وإلى الإيمان بنبي الله محمد صلّى الله عليه وسلّم فتقول:

يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ، وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ.

ثم تذكرهم في الربع الثالث بنعم الله عليهم، وبموقفهم الجحودي من هذه النعم، تذكرهم بنعمة تفضيلهم على عالمي زمانهم، وبنعمة إنجائهم من عدوهم، وبنعمة فرق البحر بهم، وبنعمة عفو الله عنهم مع تكاثر ذنوبهم، وبنعمة بعثهم من بعد موتهم، وبنعمة تظليلهم بالغمام، وبنعمة إنزال المن والسلوى عليهم. إلخ.

ولقد كان موقف بني إسرائيل من هذه النعم يمثل الجحود والعناد والبطر، فكانت نتيجة ذلك أن.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ.

ثم تحدثت السورة بعد ذلك حديثا مستفيضا عن رذائلهم وقبائحهم ودعواهم الباطلة، والعقوبات التي حلت بهم جزاء كفرهم وجحودهم.

فنراها في الربع الرابع تذكر لنا تنطعهم في الدين وإلحافهم في المسألة عند ما قال لهم نبيهم موسى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. ثم تذكر قسوة قلوبهم فتقول على سبيل التوبيخ لهم:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ، وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ. وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

ونراها في الربع الخامس تحدثنا عن تحريفهم للكلم عن مواضعه عن تعمد وإصرار، وتتوعدهم على ذلك بسوء المصير:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.

ثم تحدثنا عن قولهم الباطل: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً.

وترد عليهم بما يبطل حجتهم، وعن نقضهم لعهودهم ومواثيقهم مع الله ومع الناس ومع أنفسهم، وعن عدائهم لرسول الله، وعن جحودهم للحق بدافع الحسد والعناد فتقول:

وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً، أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ.

ثم نراها في الربع السادس تحكي لنا نماذج من مزاعمهم الباطلة، ومن ذلك زعمهم أن الجنة خالصة لهم من دون الناس، ثم ترد عليهم بما يخرس ألسنتهم، وبصور جبنهم وحرصهم المشين على أية حياة حتى لو كانت ملطخة بالذل والهوان.

استمع إلى القرآن الكريم وهو يحكى ذلك بأسلوبه البليغ فيقول:

قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ.

ثم تسوق لنا نماذج من سوء أدبهم مع الله، وعداوتهم لملائكته ونبذهم كتاب الله، واتباعهم للسحر والأوهام.

ثم نراها في الربع السابع تقص علينا بعض الصور من المجادلات الدينية، والمخاصمات الكلامية، التي استعملوها مع النبي صلّى الله عليه وسلّم لحرب الدعوة الاسلامية، كجدالهم في قضية النسخ، وفي كون الجنة لن يدخلها لا من كان هودا أو نصارى، وفي كون القرآن ليس معجزة- في زعمهم- وإنما هم يريدون معجزة كونية.. إلخ.

وقد رد القرآن عليهم بما يزهق باطلهم، ويزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم.

وكما ابتدأ القرآن الحديث معهم ابتداء محببا إلى نفوسهم يا بَنِي إِسْرائِيلَ، فقد اختتمه- أيضا- بالنداء نفسه، لكي يستحثهم على الإيمان فقال:

يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ. وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً، وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ، وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ، وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ.

ثم أخذت السورة بعد ذلك في الربع الثامن منها تحدثنا عن الكلمات التي اختبر الله بها نبيه إبراهيم، وعن قصة بناء البيت الحرام، وعن تلك الدعوات الخاشعات التي كان إبراهيم وإسماعيل يتضرعان بها إلى خالقهما وهما يقومان بهذا العمل الجليل.

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَأَرِنا مَناسِكَنا، وَتُبْ عَلَيْنا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

ثم أخذت تقيم الحجج الباهرة، والأدلة الساطعة على أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وعلى أن يعقوب قد وصى ذريته من بعده أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا.

ثم ختمت تلك المحاورات والمجادلات التي أبطلت بها دعاوى أهل الكتاب الباطلة، ببيان سنة من سنن الله في خلقه، هذه السنة تتلخص في بيان أن كل إنسان سيجازى بحسب عمله يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن اتكال اليهود- أو غيرهم- على أنهم من نسل الأنبياء أو الصالحين دون أن يعملوا بعملهم لن ينفعهم شيئا. فقال- تعالى-:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ، وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ.

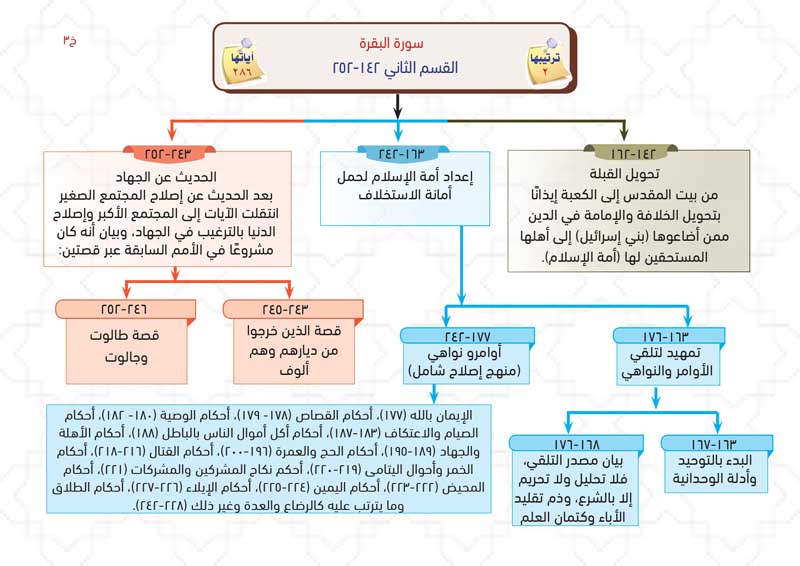

ثم عادت السورة في الربع التاسع منها إلى الحديث عن الشبهات التي أثارها اليهود عند تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وقد رد القرآن عليهم بما يدحض هذه الشبهات، ويهوى باليهود ومن حذا حذوهم في مكان سحيق، قال- تعالى-:

سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ إلى أن يقول: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد فصلت الحديث عن بني إسرائيل تفصيلا يحمل المسلمين على العظة والاعتبار، ويعرفهم طبيعة أولئك القوم الذين خسروا أنفسهم حتى يأخذوا حذرهم منهم، وينفروا من التشبه بهم.

أما المقدار الباقي من السورة الكريمة- وهو أكثر من نصفها بقليل- فعند ما نراجعه بتفكر وتدبر، نراه زاخرا بالتشريعات الحكيمة، والآداب العالية، والتوجيهات السامية.

نرى السورة الكريمة في هذا المقدار منها تحدثنا في الربع العاشر منها عن بعض شعائر الله التي تتعلق بالحج، وعن الأدلة على وحدانية الله.

إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ، وَما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

ثم بعد أن تصور لنا بأسلوب بليغ مؤثر حسرة المشركين يوم القيامة وهم يتبادلون التهم، ويتبرأ بعضهم من بعض، بعد كل ذلك توجه نداء عاما إلى الناس، تأمرهم فيه أن يقيدوا أنفسهم بما أحل الله.. وأن يبتعدوا عن محارمه فتقول:

يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ.

فإذا ما وصلنا إلى الربع الحادي عشر منها، رأيناها تسوق لنا في مطلعه آية جامعة لألوان البر، وأمهات المسائل الاعتقادية والعملية وهي قوله- تعالى-:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ. إلخ.

ثم أتبعت ذلك بالحديث عن القصاص، وعن الوصية، وعن الصيام وحكمته، وعن الدعاء وآدابه، ونهت المسلمين في ختامها عن مقارفة الحرام في شتى صوره وألوانه فقالت:

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

وفي مطلع الربع الثاني عشر حكت بعض الأسئلة التي كان المسلمون يوجهونها إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأجابت عنها بطريقة حكيمة تدعوهم إلى التدبر والاتعاظ، ثم حضت المسلمين على الجهاد في سبيل الله، ونهتهم عن البغي والاعتداء. استمع إلى القرآن وهو يحرض المؤمنين على القتال ويرسم لهم حدوده وآدابه فيقول:

وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

ثم فصلت السورة الحديث عن الحج، فتحدثت عن جانب من آدابه وأحكامه، وحضت المسلمين على الإكثار من ذكر الله، وأن يتجنبوا التفاخر بالأحساب والأنساب، وأن يرددوا في دعائهم قوله- تعالى-:

رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

وفي الربع الثالث عشر نراها تبين لنا ألوان الناس في هذه الحياة، وأن منهم من يسعى في الإفساد وإهلاك الحرث والنسل، فإذا ما نصح أخذته العزة بالإثم، وتمادى في طغيانه وإفساده، وأن منهم من يبيع نفسه عن طواعية واختيار ابتغاء مرضاة الله.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ، وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ.

ثم تبين لنا بأن الناس جميعا كانوا أمة واحدة، وأن هذه الحياة مليئة بالمصائب والمحن والفتن، وأن العاقل هو الذي يقابل كل ذلك بإيمان عميق، وصبر جميل، حتى يفوز برضى الله يوم القيامة، ويظفر بنصره في الحياة الدنيا.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ: مَتى نَصْرُ اللَّهِ؟ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

ثم تحدثنا السورة الكريمة في الربعين الرابع عشر والخامس عشر حديثا جامعا عن النكاح ثم حذرت السورة بعد ذلك المؤمنين من التعامل بالربا، ووصفت آكليه بصفات تنفر منها القلوب، وتعافها النفوس، ووجهت إلى المؤمنين نداء أمرتهم فيه بتقوى الله، وأنذرتهم بحرب من الله لهم إن لم يتوبوا عن التعامل بالربا فقالت:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ.

ثم تحدثت بعد ذلك عن الديون والرهون، فصاغت للمؤمنين دستورا هو أدق الدساتير المدنية في حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها بمختلف الوسائل، ثم ختمت السورة حديثها الجامع عن العقائد والشرائع والآداب والمعاملات، بذلك الدعاء الخاشع:

رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا، رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا، رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا، أَنْتَ مَوْلانا، فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ.

تلك هي سورة البقرة، أرأيت وحدتها في كثرتها؟ أعرفت اتجاه خطوطها في لوحتها؟ أرأيت كيف التحمت لبناتها وارتفعت سماؤها بغير عمد تسندها؟ أرأيت كيف ينادى كل عضو فيها بأنه قد أخذ مكانه المقسوم وفقا لخط جامع مرسوم، رسمه مربي النفوس ومزكيها، ومنور العقول وهاديها ومرشد الأرواح وحاديها. فتالله لو أن هذه السورة رتبت بعد تمام نزولها، لكان جمع أشتاتها على هذه الصورة معجزة، فكيف وكل نجم منها كان يوضع في رتبته من فور نزوله، وكان يحفظ لغيره مكانه انتظارا لحلوله. وهكذا كان ما ينزل منها معروف الرتبة، محدد الموقع قبل أن ينزل.

لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات، وفي أساليب ترتيبه معجزات، وفي نبوءاته الصادقة معجزات، وفي تشريعاته الخالدة معجزات، وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات لعمري إنه في ترتيب آياته على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات .

وبعد: فهذا عرض سريع لأهم مقاصد سورة البقرة، قدمناه بين يديها لنعطي القارئ الكريم صورة متميزة عنها. ومن هذا العرض نرى أنها بجانب احتوائها على أصول العقائد، وعلى كثير من أدلة التوحيد، قد وجهت عنايتها إلى أمرين اقتضتهما حالة المسلمين، بعد أن أصبحت لهم دولة بالمدينة يجاورهم فيها عدد كبير من اليهود.

أما الأمر الأول فهو توجيه الدعوة إلى بني إسرائيل، ومناقشتهم فيما كانوا يثيرونه حول الرسالة الإسلامية من مؤامرات. وإماطة اللثام عن تاريخهم المظلم، وأخلاقهم المرذولة حتى يحذرهم المسلمون.

وأما الأمر الثاني فهو التشريع للدولة الإسلامية الفتية، وقد رأينا أن سورة البقرة في النصف الثاني منها قد تحدثت عن تلك الجوانب التشريعية حديثا مفصلا منوعا تناول أحكام القصاص، والوصية، والصيام والاعتكاف والحج، والعمرة، والقتال، والنكاح، والإنفاق في سبيل الله.

والمعاملات المالية. إلى غير ذلك من التشريعات التي سبق الحديث عنها. والآن فلنبدأ في تفسير السورة الكريمة فنقول- وبالله التوفيق-.

سورة البقرة من السور التي ابتدئت ببعض حروف التهجي .

وقد وردت هذه الفواتح تارة مفردة بحرف واحد ، وتارة مركبة من حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة .

فالسور التي بدأت بحرف واحد ثلاثة وهي سورة ص ، ق ، ن .

والسورة التي بدأت بحرفين تسعة وهي : طه ، يس ، طس ، ( وحم ) في ست سور هي : غافر ، فصلت ، الزخرف ، الجاثية ، الأحقاف .

والسورة التي بدأت بثلاثه أحرف ثلاث عشرة سورة وهي : ( ألم ) في ست سور : البقرة ، وآل عمران ، العنكبوت ، الروم ، لقمان ، السجدة و ( الر ) في خمس سور هي : يونس ، هود ، يوسف ، الحجر ، إبراهيم ( طسم ) في سورتين هما : الشعراء ، القصص .

وهناك سورتان بدئتا بأربعة أحرف وهما . الرعد ، ( المر ) ، والأعراف ، ( المص ) وسورتان - أيضاً - بدئنا بخمسة أحرف وهما : مريم ( كهيعص ) والشورى ( حم عسق ) .

فيكون مجموع السور التي افتتحت بالحروف المقطعة تسعا وعشرين سورة .

هذا ، وقد وقع خلاف بين العلماء في المعنى المقصود بتلك الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ويمكن إجمال خلافهم في رأيين رئيسين :

الرأي الأول يرى أصحابه : أن المعنى المقصود منها غير معروف ، فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه .

وإلى هذا الرأى ذهب ابن عباس - في إحدى رواياته - كما ذهب إليه الشعبي ، وسفيان الثوري ، وغيرهم من العلماء ، فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعبي أنه سئل عن فواتح السور فقال : إن لكل كتاب سراً ، وإن سر هذا القرآن في فواتح السور . ويروى عن ابن عباس أنه قال : عجزت العلماء عن إدراكها . وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال : " إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي؟ . وفي رواية أخرى عن الشعبي أنه قال : " سر الله فلا تطلبوه " .

ومن الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الرأي ، أنه كان الخطاب بهذه الفواتح غير مفهوم للناس ، لأنه من المتشابه ، فإنه يترتب على ذلك أنه كالخطاب بالمهمل ، أو مثله كمثل المتكلم بلغة أعجمية مع أناس عرب لا يفهمونها .

وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ لم ينتف الإفهام عنها عند كل الناس ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفهم المراد منها ، وكذلك بعض أصحابه المقربين - ولكن الذي ننفيه أن يكون الناس جميعاً فاهمين لمعنى هذه الحروف المقطعة في أوائل بعض السور .

وهناك مناقشات أخرى للعلماء حول هذا الرأي يضيق المجال عن ذكرها .

أما الرأي الثاني فيرى أصحابه : أن المعنى المقصود منها معلوم ، وأنها ليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه .

وأصحاب هذا الرأي قد اختلفوا فيما بينهم في تعيين هذا المعنى المقصود على أقوال كثيرة ، من أهمها ما يأتي :

1- أن هذه الحروف أسماء للسور ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم

" من قرأ حم السجدة حفظ إلى أن يصبح " وبدليل اشتهار بعض السور بالتسمية بها كسورة ولا يخلو هذا القول من الضعف ، لأن كثيراً من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه الفواتح ، والغرض من التسمية رفع الاشتباه .

2- وقيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى .

3 - وقيل : إنها حروف مقطعة ، بعضها من أسماء الله - تعالى - وبعضها من صفاته ، فمثلاً ( الاما ) أصلها : أنا الله أعلم .

4 - وقيل : إنها اسم الله الأعظم . إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخلو من مقال ، والتي أوصلها السيوطي في " الإتقان " إلى أكثر من عشرين قولا .

5 - ولعل أقرب الآراء إلى الصواب أن يقال : إن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض السور للإشعار بأن هذا القرآن الذي تحدى الله به المشركين هو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التي يعرفونها ، ويقدرون على تأليف الكلام منها ، فإذا عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله ، فذلك لبلوغه في الفصاحة والحكمة مرتبة يقف فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها بمراحل شاسعة ، وفضلا عن ذلك فإن تصدير السور بمثل هذه الحروف المقطعة يجذب أنظار المعرضين عن استماع القرآن حين يتلى عليهم إلى الإنصات والتدبر ، لأنه يطرق أسماعهم في أول التلاوة ألفاظ غير مألوفة في مجاري كلامهم ، وذلك مما يلفت أنظارهم ليتبينوا ما يراد منها ، فيستمعوا حكما وحججاً قد يكون سبباً في هدايتهم واستجابتهم للحق .

هذه خلاصة لأراء العلماء في الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ومن أراد مزيداً لذلك فليرجع - مثلاً - إلى كتاب " الإتقان " للسيوطي ، وإلى كتاب " البرهان " للزركشي ، وإلى تفسير الألوسي .

خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرف ، وستة آلاف ومائة وعشرون كلمة ، ومائتان وستة وثمانون آية في عدد الكوفي وعدد علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

ذكر ما ورد في فضلها :

قال الإمام أحمد : حدثنا عارم ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبيه ، عن معقل بن يسار ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البقرة سنام القرآن وذروته ، نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا ، واستخرجت : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) [ البقرة : 255 ] من تحت العرش ، فوصلت بها ، أو فوصلت بسورة البقرة ، و " يس " : قلب القرآن ، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ، واقرءوها على موتاكم ، انفرد به أحمد .

وقد رواه أحمد - أيضا - عن عارم ، عن عبد الله بن المبارك ، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان - وليس بالنهدي - عن أبيه ، عن معقل بن يسار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرءوها على موتاكم يعني : يس .

فقد بينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى . وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه .

وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير ، وفيه ضعف ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكل شيء سنام ، وإن سنام القرآن البقرة ، وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي .

وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي ، من حديث سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثني ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سنان بن سعد ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه .

سنان بن سعد ، ويقال بالعكس ، وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره .

وقال أبو عبيد : حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، يعني ابن مسعود ، قال : إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة . ورواه النسائي في اليوم والليلة ، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .

وقال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل ، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي ، حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ، ويدع سورة البقرة يقرؤها ، فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة ، وإن أصفر البيوت ، الجوف الصفر من كتاب الله .

وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة ، عن محمد بن نصر ، عن أيوب بن سليمان ، به .

وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال : ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط . وقال : إن لكل شيء سناما ، وإن سنام القرآن سورة البقرة ، وإن لكل شيء لبابا ، وإن لباب القرآن المفصل . وروى - أيضا - من طريق الشعبي قال : قال عبد الله بن مسعود : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة ، أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها وفي رواية : لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق .

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لكل شيء سناما ، وإن سنام القرآن البقرة ، من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام .

رواه أبو القاسم الطبراني ، وأبو حاتم ، وابن حبان في صحيحه .

وقد روى الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر ، عن سعيد المقبري ، عن عطاء مولى أبي أحمد ، عن أبي هريرة ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذوو عدد ، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ، يعني ما معه من القرآن ، فأتى على رجل من أحدثهم سنا ، فقال : ما معك يا فلان ؟ قال : معي كذا وكذا وسورة البقرة ، فقال : أمعك سورة البقرة ؟ قال : نعم . قال : اذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلموا القرآن واقرءوه ، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ، ومثل من تعلمه ، فيرقد وهو في جوفه ، كمثل جراب أوكي على مسك .

هذا لفظ رواية الترمذي ، ثم قال : هذا حديث حسن . ثم رواه من حديث الليث ، عن سعيد ، عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا فالله أعلم .

قال البخاري : وقال الليث : حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أسيد بن حضير قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ، وفرسه مربوطة عنده ، إذ جالت الفرس ، فسكت ، فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت ، فسكنت ، ثم قرأ فجالت الفرس ، فانصرف ، وكان ابنه يحيى قريبا منها . فأشفق أن تصيبه ، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها ، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقرأ يا ابن حضير . قال : فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى ، وكان منها قريبا ، فرفعت رأسي وانصرفت إليه ، فرفعت رأسي إلى السماء ، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح ، فخرجت حتى لا أراها ، قال : وتدري ما ذاك ؟ . قال : لا . قال : تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم .

وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام ، في كتاب فضائل القرآن ، عن عبد الله بن صالح ، ويحيى بن بكير ، عن الليث به .

وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير ، كما تقدم ، والله أعلم .

وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه - وذلك فيما رواه أبو عبيد [ القاسم ] : حدثنا عباد بن عباد ، عن جرير بن حازم ، عن جرير بن يزيد : أن أشياخ أهل المدينة حدثوه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل له : ألم تر ثابت بن قيس بن شماس ؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح ، قال : فلعله قرأ سورة البقرة . قال : فسئل ثابت ، فقال : قرأت سورة البقرة .

وهذا إسناد جيد ، إلا أن فيه إبهاما ، ثم هو مرسل ، والله أعلم .

[ ذكر ] ما ورد في فضلها مع آل عمران

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : تعلموا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة . قال : ثم سكت ساعة ، ثم قال : تعلموا سورة البقرة ، وآل عمران ، فإنهما الزهراوان ، يظلان صاحبهما يوم القيامة ، كأنهما غمامتان أو غيايتان ، أو فرقان من طير صواف ، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب ، فيقول له : هل تعرفني ؟ فيقول : ما أعرفك . فيقول : أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر ، وأسهرت ليلك ، وإن كل تاجر من وراء تجارته ، وإنك اليوم من وراء كل تجارة . فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، ويكسى والداه حلتين ، لا يقوم لهما أهل الدنيا ، فيقولان : بم كسينا هذا ؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن ، ثم يقال : اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها ، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا .

وروى ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر بعضه ، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم ، فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم ، ووثقه ابن معين ، وقال النسائي : ليس به بأس ، إلا أن الإمام أحمد قال فيه : هو منكر الحديث ، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب . وقال البخاري : يخالف في بعض حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن عدي : روى ما لا يتابع عليه . وقال الدارقطني : ليس بالقوي .

قلت : ولكن لبعضه شواهد ؛ فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي ؛ قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اقرءوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة ، اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران ، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ، أو كأنهما غيايتان ، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما ثم قال : اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة .

وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام ، عن أخيه زيد بن سلام ، عن جده أبي سلام ممطور الحبشي ، عن أبي أمامة صدي بن عجلان [ الباهلي ] ، به .

الزهراوان : المنيران ، والغياية : ما أظلك من فوقك . والفرق : القطعة من الشيء ، والصواف : المصطفة المتضامة . والبطلة السحرة ، ومعنى لا تستطيعها أي : لا يمكنهم حفظها ، وقيل : لا تستطيع النفوذ في قارئها ، والله أعلم .

ومن ذلك حديث النواس بن سمعان . قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن محمد بن مهاجر ، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، عن جبير بن نفير ، قال : سمعت النواس بن سمعان الكلابي ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران . وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد ، قال : كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق ، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما .

ورواه مسلم ، عن إسحاق بن منصور ، عن يزيد بن عبد ربه ، به .

والترمذي ، من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، به . وقال : حسن غريب .

وقال أبو عبيد : حدثنا حجاج ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال حماد : أحسبه عن أبي منيب ، عن عمه ؛ أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران ، فلما قضى صلاته قال له كعب : أقرأت البقرة وآل عمران ؟ قال : نعم . قال : فوالذي نفسي بيده ، إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب . قال : فأخبرني به . قال : لا والله لا أخبرك ، ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت .

[ قال أبو عبيد ] : وحدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن سليم بن عامر : أنه سمع أبا أمامة يقول : إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل ، وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان : هل فيكم من يقرأ سورة البقرة ؟ وهل فيكم من يقرأ سورة آل عمران ؟ قال : فإذا قال الرجل : نعم . دنتا منه بأعذاقهما ، حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل .

[ قال أبو عبيد ] وحدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي عمران : أنه سمع أم الدرداء تقول : إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له ، فقتله ، وإنه أقيد به ، فقتل ، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة ، حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة ، ثم إن آل عمران انسلت منه ، وأقامت البقرة جمعة ، فقيل لها : ( ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) [ ق : 29 ] قال : فخرجت كأنها السحابة العظيمة .

قال أبو عبيد : أراه ، يعني : أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه ، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن .

وقال أيضا : حدثنا أبو مسهر الغساني ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث : أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم ، برئ من النفاق حتى يمسي ، ومن قرأهما من ليلة برئ من النفاق حتى يصبح ، قال : فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه .

[ قال أيضا : ] وحدثنا يزيد ، عن ورقاء بن إياس ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان - أو كتب - من القانتين .

فيه انقطاع ، ولكن ثبت في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة .

[ ذكر ] ما ورد في فضل السبع الطول

قال أبو عبيد : حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي ، عن محمد بن شعيب ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أعطيت السبع الطوال مكان التوراة ، وأعطيت المئين مكان الإنجيل ، وأعطيت المثاني مكان الزبور ، وفضلت بالمفصل .

هذا حديث غريب ، وسعيد بن بشير ، فيه لين .

وقد رواه أبو عبيد [ أيضا ] ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن سعيد بن أبي هلال ، قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . . . فذكره ، والله أعلم . ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن حبيب بن هند الأسلمي ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أخذ السبع فهو حبر .

وهذا أيضا غريب ، وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي ، روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة ، وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا ، فالله أعلم .

وقد رواه الإمام أحمد ، عن سليمان بن داود ، وحسين ، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر ، به .

ورواه - أيضا - عن أبي سعيد ، عن سليمان بن بلال ، عن حبيب بن هند ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر .

قال أحمد : وحدثنا حسين ، حدثنا ابن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

قال عبد الله بن أحمد : وهذا أرى فيه ، عن أبيه ، عن الأعرج ، ولكن كذا كان في الكتاب بلا " أبي " ، أغفله أبي ، أو كذا هو مرسل ، ثم قال أبو عبيد : حدثنا هشيم ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، في قوله تعالى : ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) [ الحجر : 87 ] ، قال : هي السبع الطول : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس . قال : وقال مجاهد : هي السبع الطول . وهكذا قال مكحول ، وعطية بن قيس ، وأبو محمد الفارسي ، وشداد بن عبيد الله ، ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك ، وفي تعدادها ، وأن يونس هي السابعة .

[ فصل ]

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف ، قال بعض العلماء : وهي مشتملة على ألف خبر ، وألف أمر ، وألف نهي .

وقال العادون : آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات ، وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة ، وحروفها خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرف ، فالله أعلم .

قال ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنزل بالمدينة سورة البقرة .

وقال خصيف : عن مجاهد ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : أنزل بالمدينة سورة البقرة .

وقال الواقدي : حدثني الضحاك بن عثمان ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، قال : نزلت البقرة بالمدينة .

وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء ، والمفسرين ، ولا خلاف فيه .

وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن معمر ، حدثنا الحسن بن علي بن الوليد [ الفارسي ] حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا عبيس بن ميمون ، عن موسى بن أنس بن مالك ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا : سورة البقرة ، ولا سورة آل عمران ، ولا سورة النساء ، وكذا القرآن كله ، ولكن قولوا : السورة التي يذكر فيها البقرة ، والتي يذكر فيها آل عمران ، وكذا القرآن كله .

هذا حديث غريب لا يصح رفعه ، وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص ، وهو ضعيف الرواية ، لا يحتج به . وقد ثبت في الصحيحين ، عن ابن مسعود : أنه رمى الجمرة من بطن الوادي ، فجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . أخرجاه .

وروى ابن مردويه ، من حديث شعبة ، عن عقيل بن طلحة ، عن عتبة بن فرقد قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا ، فقال : يا أصحاب سورة البقرة . وأظن هذا كان يوم حنين ، حين ولوا مدبرين ، أمر العباس فناداهم : يا أصحاب الشجرة ، يعني أهل بيعة الرضوان . وفي رواية : يا أصحاب البقرة ، لينشطهم بذلك ، فجعلوا يقبلون من كل وجه . وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة ، جعل الصحابة يفرون لكثافة حشر بني حنيفة ، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة ، حتى فتح الله عليهم . رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين .

( بسم الله الرحمن الرحيم . الم )

قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور ، فمنهم من قال : هي مما استأثر الله بعلمه ، فردوا علمها إلى الله ، ولم يفسروها [ حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم - به ، وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم ، واختاره أبو حاتم بن حبان ] .

ومنهم من فسرها ، واختلف هؤلاء في معناها ، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما هي أسماء السور [ قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره : وعليه إطباق الأكثر ، ونقله عن سيبويه أنه نص عليه ] ، ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة : " الم السجدة " ، وهل أتى على الإنسان .

وقال سفيان الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : أنه قال : " الم " ، و " حم " ، و " المص " ، و " ص " ، فواتح افتتح الله بها القرآن .

وكذا قال غيره : عن مجاهد . وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود ، عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عنه ، أنه قال : " الم " ، اسم من أسماء القرآن .

وهكذا قال قتادة ، وزيد بن أسلم ، ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد : أنه اسم من أسماء السور ، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن ، فإنه يبعد أن يكون " المص " اسما للقرآن كله ؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول : قرأت " المص " ، إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف ، لا لمجموع القرآن . والله أعلم .

وقيل : هي اسم من أسماء الله تعالى . فقال الشعبي : فواتح السور من أسماء الله تعالى ، وكذلك قال سالم بن عبد الله ، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ، وقال شعبة عن السدي : بلغني أن ابن عباس قال : " الم " اسم من أسماء الله الأعظم . هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة .

ورواه ابن جرير عن بندار ، عن ابن مهدي ، عن شعبة ، قال : سألت السدي عن " حم " و " طس " و " الم " ، فقال : قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم .

وقال ابن جرير : وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا أبو النعمان ، حدثنا شعبة ، عن إسماعيل السدي ، عن مرة الهمداني قال : قال عبد الله ، فذكر نحوه [ وحكي مثله عن علي وابن عباس ] .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : هو قسم أقسم الله به ، وهو من أسماء الله تعالى .

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة أنه قال : " الم " ، قسم .

ورويا - أيضا - من حديث شريك بن عبد الله ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس : " الم " ، قال : أنا الله أعلم .

وكذا قال سعيد بن جبير ، وقال السدي عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود . وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " الم " . قال : أما " الم " فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى .

وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله تعالى : ( الم ) قال : هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه ، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه ، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم . قال عيسى ابن مريم ، عليه السلام ، وعجب ، فقال : وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه ، فكيف يكفرون به ؛ فالألف مفتاح اسم الله ، واللام مفتاح اسمه " لطيف " والميم مفتاح اسمه " مجيد " فالألف آلاء الله ، واللام لطف الله ، والميم مجد الله ، والألف سنة ، واللام ثلاثون سنة ، والميم أربعون [ سنة ] . هذا لفظ ابن أبي حاتم . ونحوه رواه ابن جرير ، ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها ، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر ، وأن الجمع ممكن ، فهي أسماء السور ، ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور ، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته ، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه . قال : ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله ، وعلى صفة من صفاته ، وعلى مدة وغير ذلك ، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية ؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة ، كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين ، كقوله تعالى : (إنا وجدنا آباءنا على أمة ) [ الزخرف : 22 ، 23 ] . وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله ، كقوله : ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ) [ النحل : 120 ] وتطلق ويراد بها الجماعة ، كقوله : ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) [ القصص : 23 ] ، وقوله : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ) [ النحل : 36 ] وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله : ( وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ) [ يوسف : 45 ] أي : بعد حين على أصح القولين ، قال : فكذلك هذا .

هذا حاصل كلامه موجها ، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية ، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا ، وعلى هذا ، وعلى هذا معا ، ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح ، إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام ، فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ، ليس هذا موضع البحث فيها ، والله أعلم ؛ ثم إن لفظ الأمة تدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع ، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره ، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف ، والمسألة مختلف فيها ، وليس فيها إجماع حتى يحكم به .

وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة ، فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا ، كما قال الشاعر :

قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبينا قد نسينا الإيجاف

تعني : وقفت . وقال الآخر :

ما للظليم عال كيف لا يا ينقد عنه جلده إذا يا

قال ابن جرير : كأنه أراد أن يقول : إذا يفعل كذا وكذا ، فاكتفى بالياء من يفعل ، وقال الآخر :

بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تا

يقول : وإن شرا فشر ، ولا أريد الشر إلا أن تشاء ، فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام ، والله أعلم .

[ قال القرطبي : وفي الحديث : من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث . قال شقيق : هو أن يقول في اقتل : إق ] .

وقال خصيف ، عن مجاهد ، أنه قال : فواتح السور كلها " ق " و " ص " و " حم " و " طسم " و " الر " وغير ذلك هجاء موضوع . وقال بعض أهل العربية : هي حروف من حروف المعجم ، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها ، التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا ، كما يقول القائل : ابني يكتب في : ا ب ت ث ، أي : في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها . حكاه ابن جرير .

قلت : مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا ، وهي : ا ل م ص ر ك ي ع ط س ح ق ن ، يجمعها قولك : نص حكيم قاطع له سر . وهي نصف الحروف عددا ، والمذكور منها أشرف من المتروك ، وبيان ذلك من صناعة التصريف .

[ قال الزمخشري : وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ، ومن الرخوة والشديدة ، ومن المطبقة والمفتوحة ، ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال : فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته ، وهذه الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منها ، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله ] .

ومن هاهنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما ، فقال : لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ؛ ومن قال من الجهلة : إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية ، فقد أخطأ خطأ كبيرا ، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر ، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به ، وإلا وقفنا حيث وقفنا ، وقلنا : ( آمنا به كل من عند ربنا ) [ آل عمران : 7 ] .

ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين ، وإنما اختلفوا ، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه ، وإلا فالوقف حتى يتبين . هذا مقام .

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ، ما هي ؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها . فقال بعضهم : إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور . حكاه ابن جرير ، وهذا ضعيف ؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه ، وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة .

وقال آخرون : بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين - إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن - حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه . حكاه ابن جرير - أيضا - ، وهو ضعيف أيضا ؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها ، بل غالبها ليس كذلك ، ولو كان كذلك - أيضا - لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم ، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك . ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين ، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه .

وقال آخرون : بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ، هذا مع أنه [ تركب ] من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها .

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته ، وهذا معلوم بالاستقراء ، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ، ولهذا يقول تعالى : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) [ البقرة : 1 ، 2 ] . ( الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ) [ آل عمران : 1 - 3 ] . المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ) [ الأعراف : 1 ، 2 ] . الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ) [ إبراهيم : 1 ] ( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) [ السجدة : 1 ، 2 ] . ( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) [ فصلت : 1 ، 2 ] . ( حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ) [ الشورى : 1 - 3 ] ، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر ، والله أعلم .

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد ، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم ، فقد ادعى ما ليس له ، وطار في غير مطاره ، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته . وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، صاحب المغازي ، حدثني الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن جابر بن عبد الله بن رئاب ، قال : مر أبو ياسر بن أخطب ، في رجال من يهود ، برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يتلو فاتحة سورة البقرة : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) [ هدى للمتقين ) [ البقرة : 1 ، 2 ] فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود ، فقال : تعلمون - والله - لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله عليه : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) فقال : أنت سمعته ؟ قال : نعم . قال : فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقالوا : يا محمد ، ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك : ( الم ذلك الكتاب لا [ ريب ] ) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلى . فقالوا : جاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ فقال : نعم . قالوا : لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك . فقام حيي بن أخطب ، وأقبل على من كان معه ، فقال لهم : الألف واحدة ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، فهذه إحدى وسبعون سنة ، أفتدخلون في دين نبي ، إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، هل مع هذا غيره ؟ فقال : نعم ، قال : ما ذاك ؟ قال : " المص " ، قال : هذا أثقل وأطول ، الألف واحدة ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والصاد سبعون ، فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة . هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال : نعم قال : ما ذاك ؟ قال : " الر " . قال : هذا أثقل وأطول ، الألف واحدة ، واللام ثلاثون ، والراء مائتان . فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة . فهل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال : نعم ، قال : ماذا ؟ قال : " المر " . قال : فهذه أثقل وأطول ، الألف واحدة ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والراء مائتان ، فهذه إحدى وسبعون ومائتان ، ثم قال : لقد لبس علينا أمرك يا محمد ، حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا . ثم قال : قوموا عنه . ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ، ولمن معه من الأحبار : ما يدريكم ؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان ، فذلك سبعمائة وأربع سنين . فقالوا : لقد تشابه علينا أمره ، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) [ آل عمران : 7 ] .

فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبي ، وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ، ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها ، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة ، وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] سورة البقرة سنام القرآن، ومقصدها: إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله؛ فلنتدبرها.

وقفة

[1] ﴿الم﴾ هذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن؛ وهو أنه مؤلف من الحروف المقطعة، ولم تستطع العرب الإتيان بسورة مثله.

وقفة

[1] ﴿الم﴾ بعض الحروف المقطعة عُدَّت آية، وبعضها ما عُدَّ آية.

عمل

[1] ﴿الم﴾ في أول سورة البقرة ننطقها بأسماء الحروف: ألف، لام، ميم، بينما ننطقها بمسميات الحروف في سور أخرى، مع أن الكتابة واحدة في الاثنين، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ ...﴾ [الشرح: 1]، ﴿أَلَمْ تَرَ ...﴾ [الفيل: 1]، وهذا دليل على أن رسول الله r سمعها من الله كما نقلها جبريل عليه السلام إليه هكذا، إذن فالقرآن أصله السماع، فقبل أن تقرأه استمع إلى متقن.

وقفة

[1] ﴿الم﴾ كل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل، ما عدا فواتح السور المكونة من حروف؛ فهي مبنية على الوقف، فلا تقرأ في أول سورة البقرة: (الم) والميم عليها ضمة، بل تقرأ ألف ساكنة ولام ساكنة وميم ساكنة، كل حرف منفرد بوقف، مع أن الوقف لا يوجد في ختام السور، ولا في القرآن الكريم كله.

الإعراب :

- ﴿ الم: ﴾

- هذه الأحرف من الأسرار المحجوبة أو هي إشارة لابتداء كلام وانتهاء كلام وأثير حولها جدل بين العلماء ... فمنهم من يراها أسماء لله تعالى أو أيمان لله عزّ وجلّ .. وذهب الاكثرون إلى أنهّا أسماء لسور القرآن الكريم. أماّ موضع إعرابها ففيه عدّة أوجه .. إن جعلت اسما للسورة فتكون «الم» مبتدأ و «ذلِكَ» مبتدأ ثانيا و «الْكِتابُ» خبره .. والجملة الاسمية: خبر المبتدأ الأول والعائد فيها هو اسم الإشارة القائم مقام الضمير ومعناه: انّ ذلك هو الكتاب. أدخل ضمير الفصل «هو» بين المبتدأ والخبر. وثمة وجه آخر هو كون «الم» خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذه ألم ويكون «ذلِكَ» خبرا ثانيا أو بدلا على أنّ «الْكِتابُ» صفة أو تكون «الم» مجرورة على القسم وحرف القسم محذوف وبقي عمله بعد الحذف لأنه مراد فهو كالملفوظ به. كما يقال: الله لأفعلن. ويجوز أن تكون «الم» مفعولا به لفعل محذوف تقديره: أتل «الم». '

المتشابهات :

| البقرة: 1 | ﴿ الم ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ |

|---|

| آل عمران: 1 | ﴿ الم اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 1 | ﴿ الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ |

|---|

| الروم: 1 | ﴿ الم غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ |

|---|

| لقمان: 1 | ﴿ الم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ |

|---|

| السجدة: 1 | ﴿ الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- -قال الواحدي : قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والخوف والحر والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى فكان كما قال الله تعالى: {وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِر} . قلت: أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. وأخرج الطبري من طريق أسباط عن السدي قال:أصابهم هذا يوم الأحزاب حين قال قائلهم: {مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا} .٢- قال الواحدي: وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد الضرر عليهم فإنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضى الله ورسوله وأظهرت لهم اليهود العداوة وأسر قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تعالى تطييبا لقلوبهم {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّة} الآية.'

- المصدر المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : افتُتِحَت هذه السُّورةُ العظيمةُ بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ الم ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ .. ﴾

التفسير :

وقوله{ ذَلِكَ الْكِتَابُ} أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة, المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم, والحق المبين. فـ{ لَا رَيْبَ فِيهِ} ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه, يستلزم ضده, إذ ضد الريب والشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة, أن النفي المقصود به المدح, لا بد أن يكون متضمنا لضدة, وهو الكمال, لأن النفي عدم, والعدم المحض, لا مدح فيه. فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال:{ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} والهدى:ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال{ هُدًى} وحذف المعمول, فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية, ولا للشيء الفلاني, لإرادة العموم, وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية, ومبين للحق من الباطل, والصحيح من الضعيف, ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم, في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر:{ هُدًى لِلنَّاسِ} فعمم. وفي هذا الموضع وغيره{ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق.فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا. ولم يقبلوا هدى الله, فقامت عليهم به الحجة, ولم ينتفعوا به لشقائهم، وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر, لحصول الهداية, وهو التقوى التي حقيقتها:اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه, بامتثال أوامره, واجتناب النواهي, فاهتدوا به, وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا} فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية, والآيات الكونية. ولأن الهداية نوعان:هداية البيان, وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان, وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها, ليست هداية حقيقية [تامة].

ثم قال - تعالى - : ( ذَلِكَ الكتاب لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) .

( ذَلِكَ ) اسم إشارة واللام للبعد حقيقة في الحس ، مجازاً في الرتبة ، والكاف للخطاب ، والمشار إليه - على الراجح - الكتاب الموعود به صلى الله عليه وسلم في قوله - تعالى - ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ) قال صاحب الكشاف : فإن قلت : أخبرني عن تأليف ( ذَلِكَ الكتاب ) مع ( الم ) قلت : إن جعلت ( الم ) اسماً للسورة ففي التأليف وجوه . أن يكون ( الم ) مبتدأ و ( ذَلِكَ ) مبتدأ ثانياً ، و ( الكتاب ) خبره . والجملة خبر المبتدأ الأول .

ومعناه أن ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل ، كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص ، وأنه الذي يستأهل أن يسمى كتاباً ، كما تقول : هو الرجل ، أي : الكامل في الرجولية ، الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال .

وإن جعلت ( الم ) بمنزلة الصوت ، كان " ذلك " مبتدأ خبره " الكتاب " ، أي : ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل .

. . اه ملخصاً .

وقيل : المشار إليه ( الم ) على أنه اسم للسورة والمراد المسمى .

و ( الكتاب ) مصدر كتب كالكتب ، وأصل الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة ، واستعمل عرفا في ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط ، وأريد به هنا المنظوم عبارة قبل أن تنظم حروفه التي يتألف منها في الخط ، تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه .

و ( الريب ) في الأصل مصدر رابه الأمر إذا حصل عنده فيه ريبة ، وحقيقة الريبة ، قلق النفس واضطرابها ، ثم استعمل في معنى الشك مطلقاً . وقال ابن الأثير : الريب هو الشك مع التهمة .

و ( هدى ) . مصدر هداه هدى وهداية وهدية - بكسرها - فهدى ، ومعناه الدلالة الموصلة إلى البغية ، وضده الضلال .

و ( المتقون ) جمع متق ، اسم فاعل من اتقى وأصله أوتقى - بوزن افتعل - من وقى الشيء وقاية ، أي : صانه وحفظه مما يضره ويؤذيه .

والمعنى : ذلك الكتاب الكامل ، وهو القرآن الكريم ، ليس محلا لأن يرتاب عاقل أو منصف في أنه منزل من عند الله ، وأنه هداية وإرشاد للمتقين الذين يجتنبون كل مكروه من قول أو فعل حتى يصونوا أنفسهم عما يضرها ويؤذيها .

وكانت الإشارة بصيغة البعيد ، لأنه سامي المنزلة أينما توجهت إليه ، فإن نظرت إليه ناحية تراكيبه فهو معجز للبلغاء ، وإن نظرت إليه من ناحية معانية فهو فوق مدارك الحكماء ، وإن نظرت إليه من ناحية قصصه وتاريخه فهو أصدق محدث عن الماضين ، وأدق محدد لتاريخ السابقين ، فلا جرم أن كانت الإشارة في الآية باستعمال اسم الإشارة للبعيد لإظهار رفعة شأن هذا القرآن ، وقد شاع في كلام البلغاء تمثل الأمر الشريف بالشيء المرفوع في عزة المنال ، لأن الشيء النفيس عزيز على أهله ، فمن العادة أن يجعلوه في مكان مرتفع بعيد عن الأيدي .

وصحت الإشارة إلى الكتاب وهو لم ينزل كله بعد ، لأن الإشارة إلى بعضه كالإشارة إلى الكل حيث كان بصدد الإنزال ، فهو حاضر في الأذهان ، فشبه بالحاضر في العيان .

ونفى عنه الريب على سبيل الاستغراق مع وقوع الريب فيه من المشركين حيث وصفوه بأنه أساطير الأولين ، لأنه لروعة حكمته ، وسطوع حجته ، لا يرتاب ذو عقل متدبر في كونه وحياً سماوياً ، ومصدر هداية وإصلاح .

فالجملة الكريمة تنفي الريب في القرآن عمن شأنهم أن يتدبروه ، ويقبلوا على النظر فيه بروية ، ومن ارتاب في القرآن فلأنه لم يقبل عليه بأذن واعية ، أو بصيرة نافذة ، أو قلب سليم .

وقدم جملة ( لاَ رَيْبَ فِيهِ ) على جملة ( هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) لأنه أراد أن ينفي عن ساحة كونه كتاباً هادياً غبار الريب ، وغيوم الشكوك ، حتى يستقر في النفوس وصفه ، وتطمئن القلوب لآثاره ومقاصده وهداياته .

وفصل جملة ( لاَ رَيْبَ فِيهِ ) عما قبلها لكمال الاتصال ، حيث كانت جملة ( ذَلِكَ الكتاب ) مفيدة لكماله ، وجملة ( لاَ رَيْبَ فِيهِ ) مفيدة لنفي الريب عنه .

والمراد بكونه ( هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) مع أنه هداية لهم ولغيرهم ، لأنهم هم المنتفعون به دون سواهم .

قال تعالى : ( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ والذين لاَ يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أولئك يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ) ومعنى كونه هدى لهم أنه يزيدهم هدى على ما لديهم من الهدى كما قال - تعالى - :

( والذين اهتدوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ ) ويصح أن يكون المعنى : هدى للناس الذين صاروا متقين بهذه الهداية ، كما أقول : هديت مهتديا ، أو كتبت مكتوبا ، على معنى أني هديت شخصاً صار مهدياً بهذه الهداية ، وكتبت خطاباً صار مكتوباً بهذه الكتابة ، وهو أسلوب عربي صحيح . كما ورد في حديث " من قتل قتيلا فله سلبه " .

قال صاحب الكشاف : ومحل ( هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) الرفع ، لأنه خبر مبتدأ محذوف ، أو خبر مع ( لاَ رَيْبَ فِيهِ ) ل " ذلك " . . . والذي هو أرسخ عرقاً في البلاعة أن يضرب عن هذه المحال صفحاً ، وأن يقال : إن قوله ( الم ) جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة برأسها .

و ( ذَلِكَ الكتاب ) جملة ثانية . و ( لاَ رَيْبَ فِيهِ ) ثالثة . ( هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) رابعة . وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم ، حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير نسق ، وذلك لمجيئها متآخية آخذاً بعضها بعنق بعض . فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها ، وهلم جراً إلى الثالثة والرابعة : بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به ، ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال . فكان تقريراً لجهة التحدي ، وشدا من أعضاده ثم نفى عنه أن يتشبث به من طرف الريب ، فكان شهادة وتسجيلا بكماله . لأنه لا كمال أكمل من الحق واليقين . ولا نقص أنقص ما للباطل والشبه .

وقيل لبعض العلماء : فيم لذتك؟ فقال : في حجة تتبختر اتضاحاً ، وفي شبهة تتضاءل افتضاحاً . ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين ، فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله ، وحقاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم لم تخل كل واحدة من الأربع - بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق - من نكتة ذات جزالة . ففي الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه . وفي الثانية ما في التعريف من الفخامة ، وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف ، وفي الرابعة الحذف .

( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)

قال ابن جريج : قال ابن عباس : ذلك الكتاب : هذا الكتاب . وكذا قال مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والسدي ومقاتل بن حيان ، وزيد بن أسلم ، وابن جريج : أن ذلك بمعنى هذا ، والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخر ، وهذا معروف في كلامهم .

و ( الكتاب ) القرآن . ومن قال : إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل ، كما حكاه ابن جرير وغيره ، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع ، وتكلف ما لا علم له به .

والريب : الشك ، قال السدي عن أبي مالك ، وعن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ، وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ريب فيه ) لا شك فيه .

وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد . وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم في هذا خلافا .

[ وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل :

بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثين مريب

واستعمل - أيضا - في الحاجة كما قال بعضهم :

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوفا

]

ومعنى الكلام : أن هذا الكتاب - وهو القرآن - لا شك فيه أنه نزل من عند الله ، كما قال تعالى في السجدة : ( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) [ السجدة : 1 ، 2 ] . [ وقال بعضهم : هذا خبر ومعناه النهي ، أي : لا ترتابوا فيه ] .

ومن القراء من يقف على قوله : ( لا ريب ) ويبتدئ بقوله : ( فيه هدى للمتقين ) والوقف على قوله تعالى : ( لا ريب فيه ) أولى للآية التي ذكرنا ، ولأنه يصير قوله : ( هدى ) صفة للقرآن ، وذلك أبلغ من كون : ( فيه هدى ) .

و ( هدى ) يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ، ومنصوبا على الحال .

وخصت الهداية للمتقين . كما قال : ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ) [ فصلت : 44 ] . وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) [ الإسراء : 82 ] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن ؛ لأنه هو في نفسه هدى ، ولكن لا يناله إلا الأبرار ، كما قال : ( ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) [ يونس : 57 ] .

وقد قال السدي عن أبي مالك ، وعن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هدى للمتقين ) يعني : نورا للمتقين .

وقال الشعبي : هدى من الضلالة . وقال سعيد بن جبير : تبيان للمتقين . وكل ذلك صحيح .

وقال السدي : عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هدى للمتقين ) قال : هم المؤمنون .

وقال محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة أو سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( للمتقين ) أي : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به .

وقال أبو روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : ( للمتقين ) قال : المؤمنين الذين يتقون الشرك بي ، ويعملون بطاعتي .

وقال سفيان الثوري ، عن رجل ، عن الحسن البصري ، قوله : ( للمتقين ) قال : اتقوا ما حرم الله عليهم ، وأدوا ما افترض عليهم .

وقال أبو بكر بن عياش : سألني الأعمش عن المتقين ، قال : فأجبته . فقال [ لي ] سل عنها الكلبي ، فسألته فقال : الذين يجتنبون كبائر الإثم . قال : فرجعت إلى الأعمش ، فقال : نرى أنه كذلك . ولم ينكره .

وقال قتادة ( للمتقين ) هم الذين نعتهم الله بقوله : ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) الآية والتي بعدها [ البقرة : 3 ، 4 ] .

واختار ابن جرير : أن الآية تعم ذلك كله ، وهو كما قال .

وقد روى الترمذي وابن ماجه ، من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل ، عن عبد الله بن يزيد ، عن ربيعة بن يزيد ، وعطية بن قيس ، عن عطية السعدي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس . ثم قال الترمذي : حسن غريب .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن عمران ، حدثنا إسحاق بن سليمان ، يعني الرازي ، عن المغيرة بن مسلم ، عن ميمون أبي حمزة ، قال : كنت جالسا عند أبي وائل ، فدخل علينا رجل ، يقال له : أبو عفيف ، من أصحاب معاذ ، فقال له شقيق بن سلمة : يا أبا عفيف ، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل ؟ قال : بلى سمعته يقول : يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد ، فينادي مناد : أين المتقون ؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر . قلت : من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان ، وأخلصوا لله العبادة ، فيمرون إلى الجنة .

وأصل التقوى : التوقي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية . قال النابغة :

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد

وقال الآخر :

فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم

وقد قيل : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، سأل أبي بن كعب عن التقوى ، فقال له : أما سلكت طريقا ذا شوك ؟ قال : بلى قال : فما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت ، قال : فذلك التقوى .

وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال :

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى

واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى

لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

وأنشد أبو الدرداء يوما :

يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا

يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا

وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة ، إن نظر إليها سرته ، وإن أمرها أطاعته ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله .

القول في تأويل قوله جَل ثناؤه: ذَلِكَ الْكِتَابُ .

قال عامّة المفسرين: تأويل قول الله تعالى ( ذلك الكتاب ) : هذا الكتاب.

* ذكر من قال ذلك:

247- حدثني هارون بن إدريس الأصم الكوفيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي, عن ابن جُريج, عن مجاهد: " ذلك الكتاب " قال: هو هذا الكتاب.

248- حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن عُلَية, قال: أخبرنا خالد الحذّاء, عن عكرمة, قال: " ذلك الكتاب ": هذا الكتاب.

249- حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا الحَكَم بن ظُهَير, عن السُّدِّي، في قوله " ذلك الكتاب " قال: هذا الكتاب (34) .

250- حدثنا القاسم بن الحسن, قال: حدثنا الحسين بن داود. قال: حدثني حجاج، عن ابن جُريج، قوله: " ذلك الكتاب ": هذا الكتاب. قال: قال ابن عباس: " ذلك الكتاب " : هذا الكتاب (35) .

فإن قال قائل: وكيف يجوزُ أن يكون " ذلك " بمعنى " هذا "؟ و " هذا " لا شكّ إشارة إلى حاضر مُعايَن, و " ذلك " إشارة إلى غائب غير حاضر ولا مُعايَن؟

قيل: جاز ذلك، لأن كل ما تَقضَّى، بقُرْبِ تَقضِّيه من الإخبار (36) ، فهو -وإن صار بمعنى غير الحاضر- فكالحاضر عند المخاطب. وذلك كالرجل يحدِّث الرجلَ الحديثَ فيقول السامع: " إن ذلك والله لكما قلت ", و " هذا والله كما قلت ", و " هو والله كما ذكرت "، فيخبرُ عنه مَرَّة بمعنى الغائب، إذْ كان قد تَقضَّى ومضى, ومرة بمعنى الحاضر، لقُرْب جوابه من كلام مخبره، كأنه غير مُنْقَضٍ. فكذلك " ذلك " في قوله (ذلك الكتاب) لأنه جلّ ذكره لما قدم قبلَ " ذلك الكتاب " الم ، التي ذكرنا تصرُّفَها في وجُوهها من المعاني على ما وصفنا، قال لنبيه صلى الله عليه و سلم: يا محمد، هذا الذي ذكرته وبيَّنته لك، الكتابُ. ولذلكَ حسن وضع " ذلك " في مكان " هذا ", لأنه أشير به إلى الخبر عما تضمَّنهُ قوله الم من المعاني، بعد تقضّي الخبر عنه بـ " الم ", فصار لقرب الخبر عنه من تقضِّيه، كالحاضر المشار إليه, فأخبر به بـ " ذلك " لانقضائه، ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب، وترجمهُ المفسِّرون (37) : أنه بمعنى " هذا "، لقرب الخبر عنه من انقضائه, فكانَ كالمشاهَد المشار إليه بـ " هذا "، نحو الذي وصفنا من الكلام الجاري بين الناس في محاوراتهم, وكما قال جل ذكره: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَخْيَارِ * هَذَا ذِكْرٌ [سورة ص: 48، 49] فهذا ما في " ذلك " إذا عنى بها " هذا ".

وقد يحتمل قوله جل ذكره (ذلك الكتاب) أن يكون معنيًّا به السُّوَرُ التي نـزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة, فكأنه قال جلّ ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، اعلم أنّ ما تضمَّنتْه سُوّرُ الكتاب التي قد أنـزلتها إليك، هو الكتابُ الذي لا ريبَ فيه. ثم ترجمه المفسرون (38) بأن معنى " ذلك " " هذا الكتاب ", &; 1-227 &; إذْ كانت تلك السُّور التي نـزلت قبل سورة البقرة، من جملة جميع كتابنا هذا، الذي أنـزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه و سلم.

وكان التأويل الأول أولى بما قاله المفسرون، لأنّ ذلك أظهرُ معاني قولهم الذي قالوه في " ذلك ".

وقد وَجَّه معنى " ذلك " بعضُهم، إلى نظير معنى بيت خُفاف بن نُدبة السُّلميّ:

فَـإن تَـكُ خَـيْلي قـد أُصِيبَ صَمِيمُها

فَعَمْـدًا عـلى عَيْـنٍ تَيَمَّمْـتُ مَالِكَـا (39)

أقـولُ لـه, والـرُّمحُ يـأطِرُ مَتْنَـهُ:

تــأمَّل خُفاَفًــا, إننــي أنـا ذلِكَـا (40)

كأنه أراد: تأملني أنا ذلك. فزعم أنّ " ذلك الكتاب " بمعنى " هذا "، نظيرُه (41) . أظهر خفافٌ من اسمه على وجه الخبر عن الغائب، وهو مخبر عن نفسه. فكذلك أظهر " ذلك " بمعنى الخبر عن الغائب (42) ، والمعنى فيه الإشارة إلى الحاضر المشاهَد.

والقول الأول أولى بتأويل الكتاب، لما ذكرنا من العلل.

وقد قال بعضهم: (ذلك الكتاب)، يعني به التوراة والإنجيل, وإذا وُجّه &; 1-228 &; تأويل " ذلك " إلى هذا الوجه، فلا مؤونة فيه على متأوِّله كذلك، لأن " ذلك " يكون حينئذ إخبارًا عن غائب على صحة.

* * *

القول في تأويل قوله : لا رَيْبَ فِيهِ .

وتأويل قوله: " لا ريب فيه "" لا شك فيه ". كما:-

251- حدثني هارون بن إدريس الأصم, قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن ابن جُريج, عن مجاهد: لا ريب فيه, قال: لا شك فيه.

252- حدثني سَلام بن سالم الخزاعي, قال: حدثنا خَلَف بن ياسين الكوفي, عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن عطاء، " لا ريب فيه ": قال: لا شك فيه (43) .

253- حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري, قال: حدثنا الحَكم بن ظُهَير, عن السُّدِّيّ, قال: " لا ريب فيه "، لا شك فيه.

254- حدثني موسى بن هارون الهَمْداني, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط, عن السُّدّي في خبر ذكره، عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس -وعن مُرَّة الهَمْداني, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم: " لا ريب فيه "، لا شك فيه.

255- حدثنا محمد بن حميد, قال: حدثنا سَلَمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير , &; 1-229 &; عن ابن عباس: " لا ريبَ فيه "، قال: لا شكّ فيه.

256- حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين, قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج, قال: قال ابن عباس: " لا ريب فيه "، يقول: لا شك فيه.

257- حدثنا الحسن بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة: " لا ريب فيه "، يقول: لا شك فيه.

258- حُدِّثت عن عَمّار بن الحسن, قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه، عن الربيع بن أنس: قوله " لا ريب فيه "، يقول: لا شك فيه (44) .

وهو مصدر من قول القائل: رابني الشيء يَريبني رَيبًا. ومن ذلك قول ساعدة بن جُؤَيَّة الهذليّ:

فقـالوا: تَرَكْنَـا الحَـيَّ قد حَصِرُوا به,

فـلا رَيْـبَ أنْ قـد كـان ثَـمَّ لَحِـيمُ (45)

ويروى: " حَصَرُوا " و " حَصِرُوا " والفتحُ أكثر, والكسر جائز. يعني بقوله " حصروا به ": أطافوا به. ويعني بقوله " لا ريب ". لا شك فيه. وبقوله " أن قد كان ثَمَّ لَحِيم "، يعني قتيلا يقال: قد لُحِم، إذا قُتل.

والهاء التي في " فيه " عائدة على الكتاب, كأنه قال: لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله هُدًى للمتقين.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: هُدًى

259- حدثني أحمد بن حازم الغفاري, قال: حدثنا أبو نعيم, قال: حدثنا &; 1-230 &; سفيان, عن بَيَان, عن الشعبي،" هُدًى " قال: هُدًى من الضلالة (46) .

260- حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط بن نصر, عن إسماعيل السُّدّي, في خبر ذكره عن أبي مالك, وعن أبي صالح , عن ابن عباس وعن مُرة الهَمْداني, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم، " هدى للمتقين "، يقول: نور للمتقين (47) .

والهدى في هذا الموضع مصدرٌ من قولك: هديتُ فلانًا الطريق -إذا أرشدتَه إليه، ودللَته عليه, وبينتَه له- أهديه هُدًى وهداية.