الإحصائيات

سورة القيامة

| ترتيب المصحف | 75 | ترتيب النزول | 31 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.20 |

| عدد الآيات | 40 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.55 |

| ترتيب الطول | 79 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 5/17 | _ | ||

سورة الانسان

| ترتيب المصحف | 76 | ترتيب النزول | 98 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 2.00 |

| عدد الآيات | 31 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.80 |

| ترتيب الطول | 65 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الاستفهام: 1/6 | _ | ||

الروابط الموضوعية

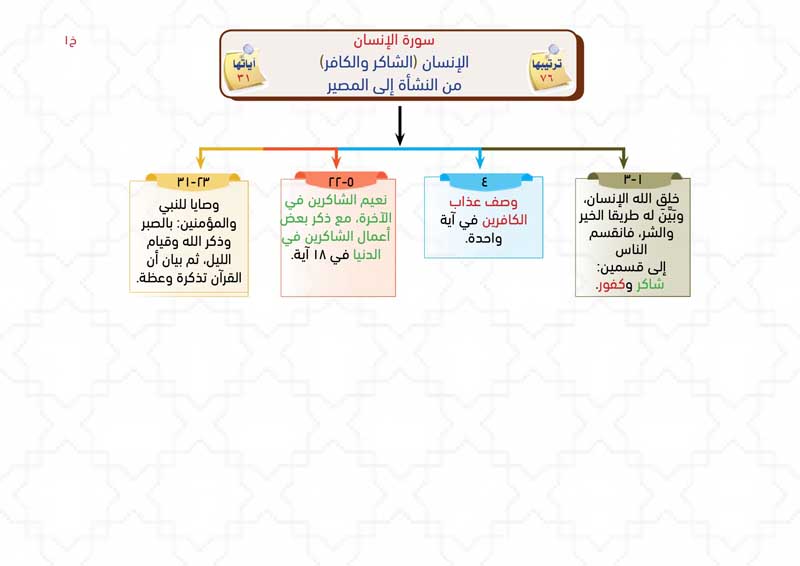

المقطع الأول

من الآية رقم (20) الى الآية رقم (40) عدد الآيات (21)

سببُ إنكارِ البعثِ هو حبُّ الإنسانِ للدُّنيا وتركُ الآخرةِ، وانقسامُ النَّاسِ في الآخرةِ إلى فريقينِ، ووصفُ ما فيها من أهوالٍ، وأنَّه لابدَّ من الموتِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)

خلقَ اللهُ الإنسانَ، وبَيَّنَ له طريقَ الخيرِ وطريقَ الشرِّ، فانقسَمَ النَّاسُ إلى فئتينِ: شاكرٍ وكفورٍ، ثُمَّ ذكَرَ اللهُ جزاءَ الكافرينَ وجزاءَ الشاكرينَ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة القيامة

التذكير بيوم القيامة وأهوالها

أولاً : التمهيد للسورة :

- • ثم بيان أن القرآن موكول حفظه وبيانه إلى الله عز وجل:: رسالة السورة واضحة من اسمها: تذكير الناس بيوم القيامة والاستعداد للوقوف بين يديه.فأول كلماتها: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ * أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ (1-4).

- • ثم الختام: • ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (16-19). • ثم بيان انقسام الناس في الآخرة إلى سعداء وأشقياء، وبيان أحوالهم: (20)- (25).ثم التذكير بالموت والنهاية، وبيان حال المرء وقت الاحتضار: ﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ * وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ * إِلَىٰ رَبّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ﴾ (26-35).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «القيامة».

- • معنى الاسم :: القيامة هو اسم من أسماء الآخرة، حيث يقوم الناس من قبورهم للحساب.

- • سبب التسمية :: للِوُقُوعِ الْقَسَمِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي أَوَّلِهَا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ لَا أُقْسِمُ»، «سُورَةُ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ»؛ لافتتاحها به.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الاستعداد ليوم القيامة.

- • علمتني السورة :: لأهمية محاسبة النفس: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾

- • علمتني السورة :: أن كل نفس تلوم صاحبها يوم القيامة: إن كان مؤمنًا لامته على عدم الزيادة من الخير، وإن كان كافرًا لامته على عدم الإيمان بالله تعالى: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾

- • علمتني السورة :: أنه لا مفر من الله إلا إلى الله: ﴿يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ * كَلَّا لَا وَزَرَ * إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرّ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة القيامة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة القيامة من المفصل.

• سورة القيامة من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة القيامة مع سورة الإنسان، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • يستحب لمن قرأ أو سمع آخر آية من سورة القيامة، وهي قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (40)، وما شابه ذلك من القرآن أن يقول: (سبحانك فبلى) أو (بلى)؛ فعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّى فَوْقَ بَيْتِهِ، فَكَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِىَ الْمَوْتَى﴾، قَالَ: سُبْحَانَكَ فَبَلَى، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».

• وهذا من باب التفاعل مع القرآن الكريم، حيث يستحضر القارئ أو المستمع أنه مخاطب بهذا القرآن.

• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستعد ليوم القيامة، ونجتهد في العمل الصالح.

• أن نعاتب أنفسنا ونحاسبها قبل أن نندم: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ (2).

• أن نسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا: ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ (13).

• أن نعلم أن أعمالنا مستنسخة في كتبنا، وأننا شهود على أنفسنا، ولا تقبل الأعذار يوم القيامة: ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ * بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ﴾ (13-15).

• أن نتبع القرآن ونعمل به: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (18).

• أن ندعو الله: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا»: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ (20، 21).

• أن نحرص على الأعمال التي تجعلنا في زمرة من ينظر إلى الله عز وجل يوم القيامة: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (22، 23).

• أن نحذر من صفات أهل النار، التي اجتمعت في تكذيب الله ورسوله، والتولي والإعراض عن طاعتهما: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۞ وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ (31، 32).

سورة الانسان

الإنسان (الشاكر والكافر) من النشأة إلى المصير

أولاً : التمهيد للسورة :

- • والختام بوصايا للنبي ﷺ والمؤمنين:: رسورة الإنسان تقول لنا: • الإنسان يختار مصيره، ويتحمل نتيجة اختياره.خلق الله الإنسان: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (1، 2). وبَيَّنَ له طريقي الخير والشر؛ فانقسم الناس إلى قسمين: شاكرٍ وكفورٍ: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (3).فذكر الله جزاء الكافرين في آية واحدة فقط: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ (4). وفي 18 آية بَيَّنَ جزاء الشاكرين وأعمالهم: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ...﴾ (5-22). • وذلك: للمقارنة بين مآل أهل الشكر ومآل أهل الكفر، وشحذ همة أسمى المخلوقات (الإنسان) للوصول إلى أسمى الغايات «الجنة».

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الإنسان».

- • معنى الاسم :: --

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بذكر الإنسان.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ هَلْ أَتَى»، و«سُورَةُ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ»، و«الدَّهْرِ» و«الأمشاج» و«الأبرار»؛ لذكر هذه الألفاظ بها.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: رحلة الإنسان من العدم إلى دار الخلود، مع ما يتخلل ذلك من ترغيب وترهيب.

- • علمتني السورة :: مهما علا نسبك فأصلك: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن الله خلقنا في هذه الدنيا ليبتلينا: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

- • علمتني السورة :: بَيَّنَ اللهُ لك طريق الخير والشر؛ فاختر لنفسك طريق النجاة: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ)».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الإنسان من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الإنسان من المفصل.

• سورة الإنسان من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة الإنسان مع سورة القيامة، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الإنسان هي أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بأسلوب الاستفهام، وعدد السور التي افتتحت بالاستفهام ست سور، وهي: الإنسان، والنبأ، والغاشية، والشرح، والفيل، والماعون، وكلها مكية وفي المفصل.

• اشتملت سورة الإنسان على وصف مطول للنعيم الذي أكرم الله به أهل الجنة، استغرق 18 آية، فهي تعتبر من أكثر السور وصفًا لنعيم أهل الجنة بعد سورتي: الرحمن والواقعة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نقارن بين مآل أهل الشكر ومآل أهل الكفر.

• أن نتفكر في خلق الإنسان: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (2).

• أن نسأل الله الهداية دائمًا: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (3).

• أن نوفي بالنذر إذا نذرنا: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (7).

• أن نجاهد أنفسنا أن تكون أقوالنا وأفعالنا وشأننا كله لله فقط: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ (9).

• أن نتذكر إذا اشتدَّ البرد: ﴿مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ (13)، ثم نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة.

• أن نتفكر في نعيم أهل الجنة: ﴿إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا﴾ (22).

• أن نحافظ على أذكار الصباح والمساء وغيرها: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (25، 26).

• أن نسأل الله أن يدخلنا في رحمته: ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ (31).

أن نقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الركعة الثانية في صلاة الفجر يوم الجمعة.

تمرين حفظ الصفحة : 578

مدارسة الآية : [20] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴾

التفسير :

أي:هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم{ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ} وتسعون فيما يحصلها، وفي لذاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة، فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها، كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار، التي تبذل فيها نفائس الأعمار، ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا، ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم، وربحتم ربحا لا خسار معه، وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه.

وقوله- سبحانه- كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ بيان لما جبل عليه كثير من الناس، من إيثارهم منافع الدنيا الزائلة، على منافع الآخرة الباقية، وزجر ونهى لهم عن سلوك هذا المسلك، الذي يدل على قصر النظر، وضعف التفكير.

أى: كلا- أيها الناس- ليس الرشد في أن تتركوا العمل الصالح الذي ينفعكم يوم القيامة، وتعكفوا على زينة الحياة الدنيا العاجلة.. بل الرشد كل الرشد في عكس ذلك، وهو أن تأخذوا من دنياكم وعاجلتكم ما ينفعكم في آخرتكم، كما قال- سبحانه-: وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا.

وشبيه بهاتين الآيتين قوله- تعالى- إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا

أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) يقول: حلاله وحرامه، فذلك بيانه.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) بيان حلاله، واجتناب حرامه، ومعصيته وطاعته.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم إن علينا تبيانه بلسانك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) قال: تبيانه بلسانك.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[20] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ قال الرازي: «خُلِقتم من عجّل، وطبعتم عليه، تعجلون في كل شيء، ومن ثم تحبون العاجلة، وتذرون الآخرة».

اسقاط

[20، 21] ﴿كَلّا بَل تُحِبّونَ العاجِلَةَ * وَتَذَرونَ الآخِرَةَ﴾ الخيار لك، أيهما تحب؟

وقفة

[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ قال قتادة: «اختار أكثر الناس العاجلة، إلا من رحم الله وعصم».

وقفة

[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ من جعل الدنيا همَّه؛ آتاه الله إن شاء من طيباتها، وعجَّل له من بهارجها، وحَرَمَه من بركات الآخرة، ومن النجاة فيها.

وقفة

[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم؛ فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار، ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل.

وقفة

[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ اختيار (وَتَذَرُونَ) على (تَدَعون) له سببه؛ ذلك أن الفعل (وذر) في عموم معانيه يفيد الذم، والموقف موقف ذم، فإنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، فاختار الفعل الذي يقال في عموم معانيه للذم، وهو اختيار فَنيٌّ رفيع.

الإعراب :

- ﴿ كَلَّا بَلْ: ﴾

- حرف ردع وزجر أي ردع عن عادة العجلة وانكار لها. بل: حرف اضراب للاستئناف.

- ﴿ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. العاجلة: مفعول به منصوب بالفتحة أو تكون صفة لموصوف- مفعول به- محذوف. أي الحياة العاجلة أي تعجلون في كل شيء.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [20] لما قبلها : وبعد هذه الآيات الأربع المتعلقة بحفظ القرآن وتلاوته وتدبر معانيه؛ تعود الآيات إلى حالِ الإنسانِ السَّابقِ ذِكرُه المنكِرِ البَعثَ، فذكرَ اللهُ السببَ في إنكار البعث، وهو حبُّ بنى آدم للحياة الدنيا سريعة الانقضاء، قال تعالى:

﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تحبون:

1- بتاء الخطاب، لكفار قريش، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- يحبون، بياء الغيبة، وهى قراءة مجاهد، والحسن، وقتادة، والجحدري، وابن كثير، وأبى عمرو.

مدارسة الآية : [21] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾

التفسير :

أي:هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم{ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ} وتسعون فيما يحصلها، وفي لذاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة، فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها، كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار، التي تبذل فيها نفائس الأعمار، ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا، ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم، وربحتم ربحا لا خسار معه، وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه.

وقوله- سبحانه- كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ بيان لما جبل عليه كثير من الناس، من إيثارهم منافع الدنيا الزائلة، على منافع الآخرة الباقية، وزجر ونهى لهم عن سلوك هذا المسلك، الذي يدل على قصر النظر، وضعف التفكير.

أى: كلا- أيها الناس- ليس الرشد في أن تتركوا العمل الصالح الذي ينفعكم يوم القيامة، وتعكفوا على زينة الحياة الدنيا العاجلة.. بل الرشد كل الرشد في عكس ذلك، وهو أن تأخذوا من دنياكم وعاجلتكم ما ينفعكم في آخرتكم، كما قال- سبحانه-: وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا.

وشبيه بهاتين الآيتين قوله- تعالى- إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا

إنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة.

يقول تعالى ذكره لعباده المخاطبين بهذا القرآن المؤثرين زينة الحياة الدنيا على الآخرة: ليس الأمر كما تقولون أيها الناس من أنكم لا تبعثون بعد مماتكم، ولا تجازون بأعمالكم، لكن الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم الدنيا العاجلة، وإيثاركم شهواتها على آجل الآخرة ونعيمها، فأنتم تومنون بالعاجلة، وتكذّبون بالآجلة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ أقلُّ درجات حب الدنيا أن يُشغِل عن أعظم سعادة للعبد، وهو تفريغ قلبه لحب الله، ولسانه لذكره، فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولا بد، كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا.

لمسة

[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ لم يقل: (وتكرهون الآخرة)، فمُجرَّدُ الانشغال عن الآخرة مذموم، ولو لم نكرهها بالقلوب! إنه توبيخٌ للكُسالى!

وقفة

[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ خطر حب الدنيا والإعراض عن الآخرة.

تفاعل

[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ ادع الله: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي.

وقفة

[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ ليس كل حب للدنيا مذمومًا، إنما يُذم من الدنيا ما أضرّ بالآخرة.

وقفة

[20، 21] ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ لم أحَبّ الدنيا؟! قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لولا ثلاث لما أحببت البقاء: لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما يُنتقي أطايب الثمَر».

وقفة

[20، 21] من رام فهم كتاب الله؛ ليقبل على الآخرة وليحذر من التعلق بالدنيا ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية السابقة وتعرب اعرابها. أي وتتركون الحياة الآخرة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [21] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ السببَ في إنكار البعث، وهو حبُّ بني آدم للحياة الدنيا؛ أتبعه بإعراضهم عن الحياة الآخرة، قال تعالى:

﴿ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وتذرون:

1- بتاء الخطاب، لكفار قريش، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- ويذرون، بياء الغيبة، وهى قراءة مجاهد، والحسن، وقتادة، والجحدري، وابن كثير، وأبى عمرو.

مدارسة الآية : [22] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴾

التفسير :

ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة، ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا:{ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} أي:حسنة بهية، لها رونق ونور، مما هم فيه من نعيم القلوب، وبهجة النفوس، ولذة الأرواح،

ثم يبين- سبحانه- حال السعداء والأشقياء يوم القيامة فقال: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ.

وقوله: ناضِرَةٌ اسم فاعل من النّضرة- بفتح النون المشددة وسكون الضاد- وهي الجمال والحسن. تقول: وجه نضير، إذا كان حسنا جميلا.

وقوله: باسِرَةٌ من البسور وهو شدة الكلوح والعبوس، ومنه قوله- تعالى-:

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ يقال: بسر فلان يبسر بسورا، إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء الذي يراه.

والفاقرة: الداهية العظيمة التي لشدتها كأنها تقصم فقار الظهر. يقال: فلان فقرته الفاقرة، أى: نزلت به مصيبة شديدة أقعدته عن الحركة. وأصل الفقر: الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم أو ما يقرب منه.

والمراد بقوله: يَوْمَئِذٍ: يوم القيامة الذي تكرر ذكره في السورة أكثر من مرة.

والجملة المقدرة المضاف إليها «إذ» والمعوض عنها بالتنوين تقديرها يوم إذ برق البصر.

والمعنى: في يوم القيامة، الذي يبرق فيه البصر، ويخسف القمر.. تصير وجوه حسنة مشرقة، ألا وهي وجوه المؤمنين الصادقين.. وهذه الوجوه تنظر إلى ربها في هذا اليوم نظرة سرور وحبور، بحيث تراه- سبحانه- على ما يليق بذاته، وكما يريد أن تكون رؤيته- عز وجل- بلا كيفية، ولا جهة، ولا ثبوت مسافة.

وهناك وجوه أخرى تصير في هذا اليوم كالحة شديدة العبوس، وهي وجوه الكافرين والفاسقين عن أمر ربهم، وهذه الوجوه تَظُنُّ أى: تعتقد أو تتوقع، أن يفعل بها فعلا يهلكها، ويقصم ظهورها لشدته وقسوته.

وجاء لفظ «وجوه» في الموضعين منكرا، للتنويع والتقسيم، كما في قوله- تعالى- فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وكما في قول الشاعر:

فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر

من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( كَلا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ) اختار أكثر الناس العاجلة، إلا من رحم الله وعصم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ النضارة ليست اليوم، بل في ذلك اليوم، ومعايير الآخرة تختلف عن معايير الدنيا، فكم من ضاحك هنا باكي هناك! وقد يبكي هنا من يضحك هناك، والعبرة بمن يضحك في الآخرة.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ إن روح الإنسان لتستمتع بلمحة من جمال الإبداع الإلهي في الكون أو النفس، فكيف بها وهي تنظر -لا إلى جمال صنع الله- ولكن إلى جمال ذات الله؟ ألا إنه مقام يحتاج أولا إلى مد من الله، ويحتاج ثانيًا إلى تثبيت من الله؛ ليملك الإنسان نفسه، فيثبت، ويستمتع بالسعادة التي لا يحبط بها وصف، ولا يتصور حقيقتها إدراك!

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ قال الحسن البصري: «تنظر إلى الخالق، وحُقَّ لها أن تُنَضَّر وهي تنظر إلى الخالق».

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ فيه رد على المعتزلة في إنكارهم الرؤية.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ كل ألم تشعر به في جسدك، في قلبك، في مشاعرك، كل لمة حزن تطيف بك، كل أصناف الآلام وتنوعها، ففي الجنة من السعادة ضدها.

وقفة

[22، 23]﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ حقًّا إن هذه الآية تزهدك بكل جمال ونعيم ومتعة في الدنيا.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ عينٌ سترى ربها يوما ما بإذن الله، شرِّفها بألا تنظر لحرام واغسلها بدموع التوبة إجلالًا لله.

وقفة

[22، 23]﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ تنظر إلى الخالق، وحُقَّ لها أن تُنَضَّر وهي تنظر إلى الخالق.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ يبتهج الإنسان وتنفرج أساريره حين ينظر إلى شئ جميل، فكيف إذاكان النظر لخالق الجمال.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أحسَنوا في الدنيا الأعمال فاستحقوا في الآخرة الجمال والنظر لذي الجمال والجلال.

تفاعل

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أجملُ لقاء، هذا النعيمُ وكفى.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أطيب ما في الدنيا معرفة الله، وأطيب ما في الآخرة النظر إلى الله.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أيها المهموم، أيها المغموم، أيها المريض، أيها المبتلى: كل هذه المآسي تذوب عند أول نظرة لوجه ربك.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ تلك الوجوه قد تكون في الدنيا بخلاف ما هي عليه في الآخرة، معايير الآخرة مختلفة، لا تبتئس ولا تغتر.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ النظر لوجه الله الكريم من أعظم النعيم.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أي عمل فعلوه فأرضاه حتى يروه سبحانه! كيف كانت قلوبهم ليكون هذا جزاؤهم، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر الى وجهك الكريم.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ عن محمد بن كعب القُرَظيّ قال: «نَضَّر الله تلك الوجوهَ وحسَّنها للنظر إليه»، فإذا كان هذا حالَ الوجوه، فكيف حالُ القلوب؟ لقد مُلئت من السرور والفرح بما لا تحيطُ به عبارة.

عمل

[22، 23] حرص على الأعمال التي تجعل المؤمن في زمرة من ينظر إلى الله عز وجل يوم القيامة ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.

وقفة

[22، 23] إن في اليوم الآخر لموعدًا يملؤه ضياء ونورًا، موعدًا عمل له الأنبياء والصديقون! وتعلق به العاملون أولًا وآخرًا! إنه: رؤية الله ذي الجلال والجمال! ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.

وقفة

[22، 23] أعظم نعيم الجنة رؤية الله حينما يكشِف عن وجهه لعباده فيها ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾؛ يارب لا تحرمنا فضلك.

وقفة

[22، 23] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ دليل على أن المؤمنين يرونه يومئذ».

الإعراب :

- ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ: ﴾

- مبتدأ مرفوع بالضمة. يومئذ: سبق اعرابها.أي يوم القيامة. ناضرة: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة أو تكون صفة- نعتا- لوجوه. ويكون خبر المبتدأ «وجوه» ناظرة في الآية الكريمة التالية.و«ناضرة» أي حسنة بهية.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [22] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ الآخِرةَ الَّتي أعرَضوا عنها؛ ذكَرَ ما يكونُ فيها؛ بيانًا لِجَهْلِهم وسَفَهِهم وقِلَّةِ عُقولِهم، وترهيبًا لِمَن أدبَرَ عنها، وترغيبًا لِمَن أقبَلَ عليها؛ لُطفًا بهم، ورحمةً لهم، قال تعالى:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ناضرة:

1- بألف، وهى قراءة الجمهور.

قرئ:

2- نضرة، بغير ألف، وهى قراءة زيد بن على.

مدارسة الآية : [23] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾

التفسير :

{ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} أي:تنظر إلى ربهاعلى حسب مراتبهم:منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وجماله الباهر، الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم.

ثم يبين- سبحانه- حال السعداء والأشقياء يوم القيامة فقال: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ.

وقوله: ناضِرَةٌ اسم فاعل من النّضرة- بفتح النون المشددة وسكون الضاد- وهي الجمال والحسن. تقول: وجه نضير، إذا كان حسنا جميلا.

وقوله: باسِرَةٌ من البسور وهو شدة الكلوح والعبوس، ومنه قوله- تعالى-:

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ يقال: بسر فلان يبسر بسورا، إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء الذي يراه.

والفاقرة: الداهية العظيمة التي لشدتها كأنها تقصم فقار الظهر. يقال: فلان فقرته الفاقرة، أى: نزلت به مصيبة شديدة أقعدته عن الحركة. وأصل الفقر: الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم أو ما يقرب منه.

والمراد بقوله: يَوْمَئِذٍ: يوم القيامة الذي تكرر ذكره في السورة أكثر من مرة.

والجملة المقدرة المضاف إليها «إذ» والمعوض عنها بالتنوين تقديرها يوم إذ برق البصر.

والمعنى: في يوم القيامة، الذي يبرق فيه البصر، ويخسف القمر.. تصير وجوه حسنة مشرقة، ألا وهي وجوه المؤمنين الصادقين.. وهذه الوجوه تنظر إلى ربها في هذا اليوم نظرة سرور وحبور، بحيث تراه- سبحانه- على ما يليق بذاته، وكما يريد أن تكون رؤيته- عز وجل- بلا كيفية، ولا جهة، ولا ثبوت مسافة.

وهناك وجوه أخرى تصير في هذا اليوم كالحة شديدة العبوس، وهي وجوه الكافرين والفاسقين عن أمر ربهم، وهذه الوجوه تَظُنُّ أى: تعتقد أو تتوقع، أن يفعل بها فعلا يهلكها، ويقصم ظهورها لشدته وقسوته.

وجاء لفظ «وجوه» في الموضعين منكرا، للتنويع والتقسيم، كما في قوله- تعالى- فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وكما في قول الشاعر:

فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر

وقد أخذ العلماء من قوله- تعالى-: إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ أن الله- تعالى- يتكرم على عباده المؤمنين في هذا اليوم، فيربهم ذاته بالكيفية التي يريدها- سبحانه-.

ومنهم من فسر ناظِرَةٌ بمعنى منتظرة، أى: منتظرة ومتوقعة ما يحكم الله- تعالى- به عليها.

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله- عز وجل-في الدار الآخرة، في الأحاديث الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها. لحديث أبى سعيد وأبى هريرة- وهما في الصحيحين- أن ناسا قالوا:

يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب» قالوا: لا، قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك» .

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» .

ثم قال ابن كثير- رحمه الله-: وهذا- بحمد الله- مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام.

ومن تأول إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ فقال: تنتظر الثواب من ربها.. فقد أبعد هذا القائل النجعة، وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله- تعالى- كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ.

قال الشافعى: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه- عز وجل-.. .

( إلى ربها ناظرة ) أي : تراه عيانا ، كما رواه البخاري ، رحمه الله ، في صحيحه : " إنكم سترون ربكم عيانا " . وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح ، من طرق متواترة عند أئمة الحديث ، لا يمكن دفعها ولا منعها ; لحديثأبي سعيد وأبي هريرة - وما في الصحيحين - : أن ناسا قالوا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : " هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ " قالوا : لا . قال : " فإنكم ترون ربكم كذلك " . وفي الصحيحين عن جرير قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال : " إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا " وفي الصحيحين عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن " . وفي أفراد مسلم ، عن صهيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل أهل الجنة الجنة " قال : " يقول الله تعالى : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ " قال : " فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ، وهي الزيادة " . ثم تلا هذه الآية : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) [ يونس : 26 ] .

وفي أفراد مسلم ، عن جابر في حديثه : " إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك " - يعني في عرصات القيامة - ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات ، وفي روضات الجنات .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا عبد الملك بن أبجر ، حدثنا ثوير بن أبي فاختة ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه ألفي سنة ، يرى أقصاه كما يرى أدناه ، ينظر إلى أزواجه وخدمه . وإن أفضلهم منزلة لينظر إلى وجه الله كل يوم مرتين " .

ورواه الترمذي ، عن عبد بن حميد ، عن شبابة ، عن إسرائيل ، عن ثوير قال : " سمعت ابن عمر . . " . فذكره ، قال : " ورواه عبد الملك بن أبجر ، عن ثوير ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قوله " . وكذلك رواه الثوري ، عن ثوير ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، لم يرفعه ، ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن ، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير ، وبالله التوفيق . وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة ، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . وهداة الأنام .

ومن تأول ذلك بأن المراد ب ) إلى ) مفرد الآلاء ، وهي النعم ، كما قال الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد : ( إلى ربها ناظرة ) فقال تنتظر الثواب من ربها . رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد . وكذا قال أبو صالح أيضا - فقد أبعد هذا القائل النجعة ، وأبطل فيما ذهب إليه . وأين هو من قوله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) ؟ [ المطففين : 15 ] ، قال الشافعي ، رحمه الله : ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل . ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة ، وهي قوله : ( إلى ربها ناظرة ) قال ابن جرير : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، حدثنا آدم ، حدثنا المبارك ، عن الحسن : ( وجوه يومئذ ناضرة ) قال : حسنة ، ( إلى ربها ناظرة ) قال تنظر إلى الخالق ، وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق .

وقوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) يقول تعالى ذكره: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة ناضرة: يقول حسنة جميلة من النعيم؛ يقال من ذلك: نَضُر وجه فلان: إذا حَسُن من النعمة، ونضَّرَ الله وجهه: إذا حسَّنه كذلك.

واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم بالذي قلنا فيه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن إسماعيل البخاري، قال: ثنا آدم، قال: ثنا المبارك، عن الحسن ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: حسنة.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور عن مجاهد ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: نُضرة الوجوه: حُسنها.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: الناضرة: الناعمة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: الوجوه الحسنة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: من السرور والنعيم والغبطة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنها مسرورة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهد، في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: مسرورة ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) .

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: أنها تنظر إلى ربها.

* ذكر من قال ذلك:

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[23] ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ قال الحسن البصري: «لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة؛ لذابت أنفسهم في الدنيا».

وقفة

[23] كم شعرنا بالسعادة لرؤية شيئ جميل وعشنا ذكراه زمن طويل، فكيف برؤية خالق الجمال؟! رب أكرمنا بشرف ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.

وقفة

[23] كان ابن عمر، يقول: «أكرَمُ أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية»، ثم تلا هذه الآية: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ: ﴾

- الجملة الاسمية: في محل رفع خبر ثان للمبتدأ «وجوه» أو تكون «ناظرة» خبرا ثانيا لوجوه والجار والمجرور «إِلى رَبِّها» متعلقا بناظرة.إلى رب: جار ومجرور. و «ها» ضمير متصل في محل رفع خير مقدم. ناظرة: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [23] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أن وجوههم مشرقة بَهِيَّة لها نور؛ ذكرَ هنا ما تسبب في كونهم بهذه الهيئة، وهو النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، قال تعالى:

﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [24] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾

التفسير :

وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة:{ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ} أي:معبسة ومكدرة، خاشعة ذليلة.

ثم يبين- سبحانه- حال السعداء والأشقياء يوم القيامة فقال: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ.

وقوله: ناضِرَةٌ اسم فاعل من النّضرة- بفتح النون المشددة وسكون الضاد- وهي الجمال والحسن. تقول: وجه نضير، إذا كان حسنا جميلا.

وقوله: باسِرَةٌ من البسور وهو شدة الكلوح والعبوس، ومنه قوله- تعالى-:

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ يقال: بسر فلان يبسر بسورا، إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء الذي يراه.

والفاقرة: الداهية العظيمة التي لشدتها كأنها تقصم فقار الظهر. يقال: فلان فقرته الفاقرة، أى: نزلت به مصيبة شديدة أقعدته عن الحركة. وأصل الفقر: الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم أو ما يقرب منه.

والمراد بقوله: يَوْمَئِذٍ: يوم القيامة الذي تكرر ذكره في السورة أكثر من مرة.

والجملة المقدرة المضاف إليها «إذ» والمعوض عنها بالتنوين تقديرها يوم إذ برق البصر.

والمعنى: في يوم القيامة، الذي يبرق فيه البصر، ويخسف القمر.. تصير وجوه حسنة مشرقة، ألا وهي وجوه المؤمنين الصادقين.. وهذه الوجوه تنظر إلى ربها في هذا اليوم نظرة سرور وحبور، بحيث تراه- سبحانه- على ما يليق بذاته، وكما يريد أن تكون رؤيته- عز وجل- بلا كيفية، ولا جهة، ولا ثبوت مسافة.

وهناك وجوه أخرى تصير في هذا اليوم كالحة شديدة العبوس، وهي وجوه الكافرين والفاسقين عن أمر ربهم، وهذه الوجوه تَظُنُّ أى: تعتقد أو تتوقع، أن يفعل بها فعلا يهلكها، ويقصم ظهورها لشدته وقسوته.

وجاء لفظ «وجوه» في الموضعين منكرا، للتنويع والتقسيم، كما في قوله- تعالى- فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وكما في قول الشاعر:

فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر

وقد أخذ العلماء من قوله- تعالى-: إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ أن الله- تعالى- يتكرم على عباده المؤمنين في هذا اليوم، فيربهم ذاته بالكيفية التي يريدها- سبحانه-.

ومنهم من فسر ناظِرَةٌ بمعنى منتظرة، أى: منتظرة ومتوقعة ما يحكم الله- تعالى- به عليها.

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله- عز وجل-في الدار الآخرة، في الأحاديث الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها. لحديث أبى سعيد وأبى هريرة- وهما في الصحيحين- أن ناسا قالوا:

يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب» قالوا: لا، قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك» .

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» .

ثم قال ابن كثير- رحمه الله-: وهذا- بحمد الله- مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام.

ومن تأول إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ فقال: تنتظر الثواب من ربها.. فقد أبعد هذا القائل النجعة، وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله- تعالى- كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ.

قال الشافعى: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه- عز وجل-.. .

وقوله : ( وجوه يومئذ باسرة ) هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة . قال قتادة : كالحة . وقال السدي : تغير ألوانها . وقال ابن زيد ( باسرة ) أي : عابسة .

حدثنا محمد بن منصور الطوسي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا ثنا عليّ بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحويّ، عن عكرِمة قال: ( تنظر إلى ربها نظرا ) .

حدثتا محمد بن عليّ بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت أبي يقول: أخبرني الحسين بن واقد في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) من النعيم ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: أخبرني يزيد النحوي، عن عكرِمة وإسماعيل بن أبي خالد، وأشياخ من أهل الكوفة، قال: تنظر إلى ربها نظرا.

حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: ثنا آدم قال: ثنا المبارك عن الحسن، في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: حسنة ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنظر إلى الخالق، وحُقَّ لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق.

حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عرفجة، عن عطية العوفي، في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره محيط بهم، فذلك قوله: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنها تنتظر الثواب من ربها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا عمر بن عبيد، عن منصور، عن مجاهد ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر منه الثواب.

قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر الثواب من ربها.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر الثواب.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور عن مجاهد ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر الثواب من ربها، لا يراه من خلقه شيء.

حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن الأعمش، عن مجاهد ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ) قال: نضرة من النعيم ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر رزقه وفضله.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: كان أناس يقولون في حديث: " فيرون ربهم " فقلت لمجاهد: إن ناسا يقولون إنه يرى، قال: يَرى ولا يراه شيء.

قال ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر من ربها ما أمر لها.

حدثني أبو الخطاب الحساني، قال: ثنا مالك، عن سفيان، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنتظر الثواب.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: " إن أدنى أهل الجنة منـزلة لمن ينظر إلى مُلكِه وسرره وخدمه مسيرة ألف سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أرفع أهل الجنة منـزلة لمن ينظر إلى وجه الله بُكرة وعشية " .

قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا أشجع، عن أبي الصهباء الموصلي، قال: " إن أدنى أهل الجنة منـزلة، من يرى سرره وخدمه ومُلكهُ في مسيرة ألف سنة، فيرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلهم منـزلة، من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية ".

وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرِمة، من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقها، وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

حدثني عليّ بن الحسين بن أبجر، قال: ثنا مصعب بن المقدام، قال: ثنا إسرائيل بن يونس، عن ثوير، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ أدْنى أهْلِ الجَنَّةِ مَنـزلَةً، لَمَنْ يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ ألْفَيْ سَنَةٍ، قال: وإنَّ أفضَلَهُمْ مَنـزلَةً لَمَن يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللهِ كُلَّ يَوْم مَرَّتَينِ ; قال: ثم تلا( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: بالبياض والصفاء، قال: ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) قال: تنظر كلّ يوم في وجه الله عزّ وجلّ".

وقوله: ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ) يقول تعالى ذكره: ووجوه يومئذ متغيرة &; 24-74 &; الألوان، مسودة كالحة، يقال: بسرت وجهه أبسره بسًرا: إذا فعلت ذلك، وبسر وجهه فهو باسر بيِّن البسور.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( باسِرَةٌ ) قال: كاشرة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[24] ﴿وَوُجوهٌ يَومَئِذٍ باسِرَةٌ﴾ لا تعبس مهما ضاقت بك الأرض.

وقفة

[22-24] لا للغرور، قال ابن عقيل: «تسمع ﴿وَوُجوهٌ يَومَئِذٍ باسِرَةٌ﴾، فتهش لها كأنها فيك نزلت، وتسمع بعدها: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾، فتطمئن أنها لغيرك، ومن أين ثبت هذا الأمر؟ ومن أين جاء الطمع؟ الله، الله، وما هذه إلا خدعة تحول بينك وبين التقوى».

وقفة

[24، 25] ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ قال الرازي: «والظن هنا بمعنى اليقين، هكذا قاله المفسرون، وعندي أن الظن إنما ذكِر هنا على سبيل التهكم؛ كأنه قيل: إذا شاهدوا تلك الأحوال حصل فيهم ظن أن القيامة حق».

تفاعل

[24، 25] ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة الثانية والعشرين وتعرب اعرابها. و «باسرة» شديدة العبوس. أي مقطبة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [24] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ أهلَ النِّعْمةِ؛ أتْبَعَه أضْدادَهم مِن أهلِ النِّقْمةِ، قال تعالى:

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [25] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾

التفسير :

{ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ} أي:عقوبة شديدة، وعذاب أليم، فلذلك تغيرت وجوههم وعبست.

ثم يبين- سبحانه- حال السعداء والأشقياء يوم القيامة فقال: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ.

وقوله: ناضِرَةٌ اسم فاعل من النّضرة- بفتح النون المشددة وسكون الضاد- وهي الجمال والحسن. تقول: وجه نضير، إذا كان حسنا جميلا.

وقوله: باسِرَةٌ من البسور وهو شدة الكلوح والعبوس، ومنه قوله- تعالى-:

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ يقال: بسر فلان يبسر بسورا، إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء الذي يراه.

والفاقرة: الداهية العظيمة التي لشدتها كأنها تقصم فقار الظهر. يقال: فلان فقرته الفاقرة، أى: نزلت به مصيبة شديدة أقعدته عن الحركة. وأصل الفقر: الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم أو ما يقرب منه.

والمراد بقوله: يَوْمَئِذٍ: يوم القيامة الذي تكرر ذكره في السورة أكثر من مرة.

والجملة المقدرة المضاف إليها «إذ» والمعوض عنها بالتنوين تقديرها يوم إذ برق البصر.

والمعنى: في يوم القيامة، الذي يبرق فيه البصر، ويخسف القمر.. تصير وجوه حسنة مشرقة، ألا وهي وجوه المؤمنين الصادقين.. وهذه الوجوه تنظر إلى ربها في هذا اليوم نظرة سرور وحبور، بحيث تراه- سبحانه- على ما يليق بذاته، وكما يريد أن تكون رؤيته- عز وجل- بلا كيفية، ولا جهة، ولا ثبوت مسافة.

وهناك وجوه أخرى تصير في هذا اليوم كالحة شديدة العبوس، وهي وجوه الكافرين والفاسقين عن أمر ربهم، وهذه الوجوه تَظُنُّ أى: تعتقد أو تتوقع، أن يفعل بها فعلا يهلكها، ويقصم ظهورها لشدته وقسوته.

وجاء لفظ «وجوه» في الموضعين منكرا، للتنويع والتقسيم، كما في قوله- تعالى- فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وكما في قول الشاعر:

فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر

وقد أخذ العلماء من قوله- تعالى-: إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ أن الله- تعالى- يتكرم على عباده المؤمنين في هذا اليوم، فيربهم ذاته بالكيفية التي يريدها- سبحانه-.

ومنهم من فسر ناظِرَةٌ بمعنى منتظرة، أى: منتظرة ومتوقعة ما يحكم الله- تعالى- به عليها.

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله- عز وجل-في الدار الآخرة، في الأحاديث الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها. لحديث أبى سعيد وأبى هريرة- وهما في الصحيحين- أن ناسا قالوا:

يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب» قالوا: لا، قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك» .

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» .

ثم قال ابن كثير- رحمه الله-: وهذا- بحمد الله- مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام.

ومن تأول إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ فقال: تنتظر الثواب من ربها.. فقد أبعد هذا القائل النجعة، وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله- تعالى- كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ.

قال الشافعى: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه- عز وجل-.. .

( تظن ) أي : تستيقن ، ( أن يفعل بها فاقرة ) قال مجاهد : داهية . وقال قتادة : شر . وقال السدي : تستيقن أنها هالكة . وقال ابن زيد : تظن أن ستدخل النار .

وهذا المقام كقوله : ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) [ آل عمران : 106 ] وكقوله ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ) [ عبس : 38 - 42 ] وكقوله ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ) إلى قوله : ( وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية ) [ الغاشية : 2 - 10 ] في أشباه ذلك من الآيات والسياقات .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ) أي: كالحة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( باسِرَةٌ ) قال: عابسة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( باسِرَةٌ ) قال: عابسة.

التدبر :

وقفة

[25] ﴿تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ ما ظنت أنه يفعل بها فاقرة, الداهية العظيمة, إلا أنها تذكرت طوامًا عملتها, وجاءت بالظن ﴿تَظُنُّ﴾ دون القطع والعلم؛ لأنها تحسن الظن برحمة ربها العظيم في تلك الساعة.

لمسة

[25] ﴿تَظُنُّ أَن يُفعَلَ بِها فاقِرَةٌ﴾ الظن هنا بمعنى التيقن من الأمر، سلم يا رب سلم.

الإعراب :

- ﴿ تَظُنُّ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع صفة- نعت- لباسرة وهي فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. بمعنى: تتوقع

- ﴿ أَنْ يُفْعَلَ: ﴾

- حرف مصدرية ونصب. يفعل: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ بِها فاقِرَةٌ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيفعل. فاقرة: نائب فاعل مرفوع بالضمة أو صفة- نعت- لنائب فاعل موصوف تقديره: فعلة فاقرة أي داهية تكسر فقار ظهرها فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. وجملة «يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ» صلة «أن» المصدرية لا محل لها من الاعراب. و «أن» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «تظن». أو سد مسد مفعوليها.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [25] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ أن وجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم عابسة؛ بَيَّنَ هنا سبب عبوسها، قال تعالى:

﴿ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [26] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ ﴾

التفسير :

يعظ تعالى عباده بذكر حال المحتضر عند السياق، وأنه إذا بلغت روحه التراقي، وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر، فحينئذ يشتد الكرب، ويطلب كل وسيلة وسبب، يظن أن يحصل به الشفاء والراحة،

ثم زجر- سبحانه- الذين يكذبون بيوم الدين، ويؤثرون العاجلة على الآجلة، زجرهم بلون آخر من ألوان الردع والزجر، حيث ذكرهم بأحوالهم الأليمة عند ما يودعون هذه الدنيا فقال: كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ وَقِيلَ مَنْ راقٍ. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ.

والضمير في بَلَغَتِ يعود إلى الروح المعلومة من المقام. كما في قوله- تعالى- فَلَوْلا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.. ومنه قول الشاعر:

أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى ... إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر

والتراقي: جمع ترقوة، وهي العظام المحيطة بأعالى الصدر عن يمينه، وعن شماله، وهي موضع الحشرجة، وجواب الشرط محذوف.

أى: حتى إذا بلغت روح الإنسان التراقي، وأوشكت أن تفارق صاحبها.. وجد كل إنسان ثمار عمله الذي عمله في دنياه، وانكشفت له حقيقة عاقبته.

والمقصود من الآية الكريمة وما بعدها: الزجر عن إيثار العاجلة على الآجلة.

فكأنه- تعالى- يقول: احذروا- أيها الناس- ذلك قبل أن يفاجئكم الموت، وقبل أن تبلغ أرواحكم نهايتها، وتنقطع عند ذلك آمالكم.

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال - ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت - فقال تعالى : ( كلا إذا بلغت التراقي ) إن جعلنا ) كلا ) رادعة فمعناها : لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به ، بل صار ذلك عندك عيانا . وإن جعلناها بمعنى ( حقا ) فظاهر ، أي : حقا إذا بلغت التراقي ، أي : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك ، والتراقي : جمع ترقوة ، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق ، كقوله : ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ) [ الواقعة : 83 - 87 ] . وهكذا قال هاهنا : ( كلا إذا بلغت التراقي ) ويذكر هاهنا حديث بسر بن جحاش الذي تقدم في سورة " يس " . والتراقي : جمع ترقوة ، وهي قريبة من الحلقوم .

وقوله: ( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ) يقول تعالى ذكره: تعلم أنه يفعل بها داهية، والفاقرة: الداهية.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ) قال: داهية.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ) أي: شرّ.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد، في قوله: ( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ) قال: تظن أنها ستدخل النار، قال: تلك الفاقرة، وأصل الفاقرة: الوسم الذي يُفْقَر به على الأنف.

التدبر :

وقفة

[26] ما هي معاني لفظة (كلا) الواردة في القرآن الكريم؟ الجواب: (كلا) وردت في 33 موضعًا في القرآن، وهي بمعنى الردع والزجر في معظم المواضع، وتأتي بمعنى التهديد والوعيد.

وقفة

[26، 27] ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ قال ابن عباس: «إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر، فيقول ملك الموت: من يرقى بهذا الكافر؟».

وقفة

[26، 27] ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ يظل الإنسان متشبثًا بالحياة حتى وهو يصارع الموت.

الإعراب :

- ﴿ كَلَّا إِذا: ﴾

- حرف ردع وزجر أي ردع عن ايثار الدنيا على الآخرة بمعنى: ارتدعوا عن ذلك. اذا: ظرف زمان بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب. أو هي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بجوابه أو في محل نصب بباسرة.

- ﴿ بَلَغَتِ التَّراقِيَ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر بالاضافة. بلغت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود على الروح أو النفس وان لم يجر لها ذكر لأن الكلام الذي وقعت منه يدل عليها. التراقي. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهي جمع ترقوة: وهي أعالي الصدر أي العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [26] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعظيمَ أحوالِ الآخِرةِ؛ بَيَّنَ أنَّ الدُّنيا لا بدَّ فيها مِن الانتهاءِ والنَّفادِ، والوُصولِ إلى تجَرُّعِ مرارةِ الموتِ، قال تعالى:

﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [27] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾

التفسير :

{ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ} أي:من يرقيه من الرقية لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية، فلم يبق إلا الأسباب الإلهية. ولكن القضاء والقدر، إذا حتم وجاء فلا مرد له،

وقوله- سبحانه-: وَقِيلَ مَنْ راقٍ

بيان لما يقوله أحباب الإنسان الذي بلغت روحه التراقي، على سبيل التحسر والتوجع واستبعاد شفائه. ومَنْ

اسم استفهام مبتدأ. وراقٍ

خبره، وهو اسم فاعل من الرّقية، وهي كلام يقوله القائل، أو فعل يفعله الفاعل من أجل شفاء المريض. والمراد به هنا: مطلق الطبيب الذي يرجى على يديه الشفاء لهذا المحتضر.

أى: اذكروا- أيها الناس- وقت بلوغ الروح نهايتها، ووقت أن وقف من يهمهم أمر المريض مستسلمين لقضاء الله- تعالى- وملتمسين من كل من بيده شفاء مريضهم، أن يتقدم لإنقاذه مما هو فيه من كرب، ولكنهم لا يجدون أحدا يحقق لهم آمالهم.

قال الآلوسى: قوله وَقِيلَ مَنْ راقٍ

أى: وقال من حضر صاحبها، من يرقيه وينجيه مما هو فيه، من الرقية، وهو ما يستشفى به الملسوع والمريض من الكلام المعد لذلك، ولعله أريد به مطلق الطبيب، أعم من أن يطب بالقول أو بالفعل.. والاستفهام عند البعض حقيقى. وقيل: هو استفهام استبعاد وإنكار. أى: قد بلغ هذا المريض مبلغا لا أحد يستطيع أن يرقيه.

وقيل هذا الكلام من كلام ملائكة الموت. أى: أيكم يرقى بروحه، أملائكة الرحمة، أم ملائكة العذاب، من الرقى وهو العروج. والاستفهام عليه حقيقى.

ووقف حفص رواية عن عاصم على مَنْ

وابتدأ بقوله: راقٍ

وكأنه قصد أن لا يتوهم أنهما كلمة واحدة، فسكت سكتة لطيفة، لتشعر أنهما كلمتان .

( وقيل من راق ) قال : عكرمة ، عن ابن عباس : أي من راق يرقي ؟ وكذا قال أبو قلابة : ( وقيل من راق ) أي : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي ، حدثنا عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس : ( وقيل من راق ) قال : قيل : من يرقى بروحه : ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة .

يقول تعالى ذكره: ليس الأمر كما يظنّ هؤلاء المشركون من أنهم لا يعاقبون على شركهم ومعصيتهم ربهم بل إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وحشرج بها.

وقال ابن زيد في قول الله: ( كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ) قال: التراقي: نفسه.

التدبر :

وقفة

[27] ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ أي: من يرقيه -من الرقية- لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية، فلم يبق لهم إلا الأسباب الإلهية.

الإعراب :

- ﴿ وَقِيلَ: ﴾

- الواو عاطفة. قيل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح.والجملة الاسمية بعده في محل رفع نائب فاعل

- ﴿ مَنْ راقٍ: ﴾

- اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. راق: خبر «من» مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة قبل التنوين لأنه نكرة منقوص ولالتقاء الساكنين: سكون الياء وسكون التنوين بمعنى: أيكم يرقيه ليشفيه مما به. وقيل هو من كلام الملائكة أي ملائكة الموت: أيكم يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [27] لما قبلها : ولَمَّا كانَ أهْلُ المَيِّتِ يَشْتَدُّ انْزِعاجُهم إذْ ذاكَ ويَشْتَدُّ تَطَلُّبُهم لِما يُنْجِي المُحْتَضِرَ مِن غَيْرِ أنْ يُفِيدَهم ذَلِكَ شَيْئًا؛ ذكرَ اللهُ هنا ما يقوله أحبابُ المُحْتَضِر الذي بلغت روحه التراقي، على سبيل التحسر والتوجع واستبعاد شفائه، قال تعالى:

﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [28] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾

التفسير :

{ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ} للدنيا.

والضمير المستتر في قوله- تعالى-: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ يعود إلى هذا الإنسان الذي أشرف على الموت، والذي بلغت روحه نهاية حياتها، والظن هنا بمعنى اليقين، أو بمعنى العلم المقارب لليقين.

أى: وأيقن هذا المحتضر، أو توقع أن نهايته قد اقتربت، وأنه عما قليل سيودع أهله وأحبابه ... وسيفارقهم فراقا لا لقاء بعده، إلا يوم يقوم الناس للحساب.

حدثني بذلك يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) يقول تعالى ذكره: وقال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نـزل به، وطلبوا له الأطباء والمداوين، فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نـزل به شيئا.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: ( مَنْ رَاقٍ ) فقال بعضهم نحو الذي قلنا في ذلك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب وأبو هشام، قالا ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرِمة ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: هل من راق يرقي.

حدثنا أبو كُرَيب وأبو هشام، قالا ثنا وكيع، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن شبيب، عن أبي قِلابة ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: هل من طبيب شاف.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن شبيب، عن أبي قلابة، مثله.

حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن أبي بسطام، عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى ذكره: ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: هو الطبيب.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن جويبر، عن الضحاك في ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: هل من مداوٍ.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) أي: التمسوا له الأطباء فلم يُغْنوا عنه من قضاء الله شيئا.

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن يزيد في قوله: ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: أين الأطباء، والرُّقاة: من يرقيه من الموت.

وقال آخرون: بل هذا من قول الملائكة بعضهم لبعض، يقول بعضهم لبعض: من يَرقى بنفسه فيصعد بها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس ( كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: إذا بلغت نفسه يرقى بها، قالت الملائكة: من يصعد بها، ملائكة الرحمة، أو ملائكة العذاب ؟

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، في قوله: ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ) قال: بلغني عن أبي قلابة قال: هل من طبيب ؟ قال: وبلغني عن أبي الجوزاء أنه قال: قالت الملائكة بعضهم لبعض: من يرقَى: ملائكة الرحمة، أو ملائكة العذاب ؟

وقوله: ( وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ) يقول تعالى ذكره: وأيقن الذي قد نـزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال والولد.

وبنحو الذي قلنا في ذاك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

تفاعل

[28] سَل الله حسن الختام ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَظَنَّ: ﴾

- الواو عاطفة. ظن: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو أي المحتضر.

- ﴿ أَنَّهُ الْفِراقُ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم «ان» و «أن» وما في حيزها من اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «ظن» أي تحقق. الفراق:خبر «ان» مرفوع بالضمة أي أن هذا الذي نزل به هو فراق الدنيا.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [28] لما قبلها : ولَمَّا وصلت الروحُ إلى أعالي الصدر؛ أيقن المحتضر أنَّ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ لمعاينته ملائكة الموت، قال تعالى:

﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [29] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾

التفسير :

{ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ} أي:اجتمعت الشدائد والتفت، وعظم الأمر وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الروح التي ألفت البدنولم تزل معه،

وقوله- تعالى-: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ أى: والتوت والتصقت إحدى ساقيه بالأخرى. عند سكرات الموت وشدته، فصارتا متلاصقتين لا تكاد إحداهما تتزحزح عن الأخرى، فكأنهما ملتفتان.

ويصح أن يكون المعنى: والتفت الساق بالساق عند وضع هذا الذي أدركه الموت في كفنه، لأن هذا الكفن قد ضم جميع جسده، والتصقت كل ساق بالأخرى.

ومنهم من يرى أن هذه الآية الكريمة: كناية عن هول الموت وشدته كما في قوله- تعالى-: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد العظام، ومنه قولهم: قامت الحرب على ساق.

قال صاحب الكشاف: «والتفت» ساقه بساقه والتوت عليها عند الموت، وعن قتادة:

ماتت رجلاه فلا تحملانه وقد كان عليهما جوالا. وقيل: التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة، على أن الساق مثل في الشدة. وعن سعيد ابن المسيب: هما ساقاه حين تلفان في أكفانه

وبهذا الإسناد ، عن ابن عباس في قوله : ( والتفت الساق بالساق ) قال : التفت عليه الدنيا والآخرة . وكذا قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( والتفت الساق بالساق ) يقول : آخر يوم في الدنيا ، وأول يوم من أيام الآخرة ، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله .

وقال عكرمة : ( والتفت الساق بالساق ) الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء ببلاء . وقال الحسن البصري في قوله : ( والتفت الساق بالساق ) هما ساقاك إذا التفتا . وفي رواية عنه : ماتت رجلاه فلم تحملاه ، وقد كان عليها جوالا . وكذا قال السدي ، عن أبي مالك .

وفي رواية عن الحسن : هو لفهما في الكفن .

وقال الضحاك : ( والتفت الساق بالساق ) اجتمع عليه أمران : الناس يجهزون جسده ، والملائكة يجهزون روحه .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ) أي: استيقن أنه الفراق.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ) قال: ليس أحد من خلق الله يدفع الموت، ولا ينكره، ولكن لا يدري يموت من ذلك المرض أو من غيره ؟ فالظنّ كما هاهنا هذا.

التدبر :

وقفة

[29] ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ هذا مشهدٌ ﻵخِرِ يومٍ للعبدِ في الدُّنيا وأوَّلُ يومٍ ﻵخرتِه، مشهدٌ عصيبٌ ينبغي لكلِّ عاقلٍ استحضارُه قبل أن يتحسَّرَ ويندمَ.

وقفة

[29] ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ بدأ المحتضر يطوي قدميه عن الأرض ويجمعهما ليغادر الدنيا التي طالما ركض في أرجائها وسعى في مناكبها.

وقفة

[29] ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ قيل: معناه لفهما في الكفن، وقيل: انتهاء أمرهما بالموت، وكل ما دل في تفسير الآية يراد به حالة من حالات الموت الذي حصل يقينًا لا ظنًّا.

عمل

[29] لنستعد؛ ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ يجتمع عليه كرب الموت وهول المطلع، قال الضحاك رحمه الله: «هو في أمر عظيم، الناس يجهزون بدنه، والملائكة يجهزون روحه».

الإعراب :

- ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ: ﴾

- الواو عاطفة. التفت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. الساق: فاعل مرفوع بالضمة. أي التفت احداهما بالأخرى نتيجة الضعف.

- ﴿ بِالسَّاقِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بالتفت. أي التفت ساقه بساقه ضعفا والتوت عليها.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [29] لما قبلها : وبعد أن أيقن المحتضر أنَّ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ ظهرت أمارات الفِراق، قال تعالى:

﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [30] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾

التفسير :

فتساق إلى الله تعالى، حتى يجازيها بأعمالها، ويقررها بفعالها.

فهذا الزجر، [الذي ذكره الله] يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها، ويزجرها عما فيه هلاكها. ولكن المعاند الذيلا تنفع فيه الآيات، لا يزال مستمرا على بغيه وكفره وعناده.

وقوله- سبحانه-: إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ أى: إلى ربك- أيها الرسول الكريم- مساق الناس ومرجعهم- لا إلى غيره- يوم القيامة.. لكي يحاسبوا على أعمالهم.

فالمساق مصدر ميمى من ساق الشيء إذا سيره أمامه إلى حيث يريد.

وقوله : ( إلى ربك يومئذ المساق ) أي : المرجع والمآب ، وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات ، فيقول الله عز وجل : ردوا عبدي إلى الأرض ، فإني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى . كما ورد في حديث البراء الطويل . وقد قال الله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) [ الأنعام : 61 ، 62 ] .

وقوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: والتفَّت شدّة أمر الدنيا بشدّة أمر الآخرة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبى، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: الدنيا بالآخرة شدّة

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) يقول: آخر يوم من الدنيا، وأوّل يوم من الآخرة، فتلتقي الشدّة بالشدة، إلا من رحم الله.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) يقول: والتفَّت الدنيا بالآخرة، وذلك ساق الدنيا والآخرة، ألم تسمع أنه يقول: ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ).

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثنا الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: التفّ أمر الدنيا بأمر الآخرة عند الموت.

حدثنا أبو كُريب وأبو هشام، قالا ثنا وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد، قال: آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: قال الحسن: ساق الدنيا بالآخرة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن مجاهد، قال: هو أمر الدنيا والآخرة عند الموت.

حدثني عليّ بن الحسين، قال: ثنا يحيى بن يمان، عن أبي سنان الشيباني، عن ثابت، عن الضحاك في قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: أهل الدنيا يجهزون الجسد، وأهل الآخرة يجهزون الروح.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي سنان، عن الضحاك، مثله

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الضحاك، قال: اجتمع عليه أمران، الناس يجهِّزون جسده، والملائكة يجهزون روحه.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك، قال: ساق الدنيا بساق الآخرة.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا جعفر بن عون، عن أبي جعفر، عن الربيع مثله، وزاد: ويقال: التفافهما عند الموت.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن يمان، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية قال: الدنيا والآخرة.

قال: ثنا ابن يمان، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، قال: أمر الدنيا بأمر الآخرة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: أمر الدنيا بأمر الآخرة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: الشدّة بالشدّة، ساق الدنيا بساق الآخرة.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سألت إسماعيل بن أبي خالد، فقال: عمل الدنيا بعمل الآخرة.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سلمة، عن الضحاك، قال: هما الدنيا والآخرة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: العلماء يقولون فيه قولين: منهم من يقول: ساق الآخرة بساق الدنيا. وقال آخرون: قلّ ميت يموت إلا التفَّت إحدى ساقيه بالأخرى. قال ابن زيد: غير أنَّا لا نشكّ أنها ساق الآخرة، وقرأ: ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ) قال: لما التفَّت الآخرة بالدنيا، كان المساق إلى الله، قال: وهو أكثر قول من يقول ذلك.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفَّت ساقا الميت إذا لفتا في الكفن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا بشير بن المهاجر، عن الحسن، في قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: لفُّهما في الكفن.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع وابن اليمان، عن بشير بن المهاجر، عن الحسن، قال: هما ساقاك إذا لفَّتا في. الكفن.

حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا وكيع عن بشير بن المهاجر، عن الحسن، مثله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفاف ساقي الميت عند الموت.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا حميد بن مسعدة، قال ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا داود، عن عامر ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: ساقا الميت.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى، قالا ثنا داود، عن عامر قال: التفَّت ساقاه عند الموت.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثني ابن أبى عديّ، عن داود، عن الشعبيّ مثله.

حدثني إسحاق بن شاهين، قال: ثنا خالد، عن داود، عن عامر، بنحوه.

حدثنا أبو كُريب وأبو هشام قالا ثنا وكيع، عن سفيان، عن حصين عن أبي مالك ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: عند الموت.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السديّ، عن أبي مالك، قال: التفَّت ساقاك عند الموت.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) لفَّهما أمر الله.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر قال: قال الحسن: ساقا ابن آدم عند الموت.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل السديّ، عن أبي مالك ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: هما ساقاه إذا ضمت إحداهما بالأخرى.

حدثنا ابن بشار وابن المثنى، قالا ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن قتادة ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال قتادة: أما رأيته إذا ضرب برجله رجله الأخرى.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء، فقد كان عليهما جوّالا.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن السديّ، عن أبي مالك ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: ساقاه عند الموت.

وقال آخرون: عُنِيَ بذلك يبسهما عند الموت.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن السديّ، عن أبي مالك ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: يبسهما عند الموت.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن السديّ، مثله.

وقال آخرون: معنى ذلك: والتفّ أمر بأمر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب وأبو هشام قالا ثنا وكيع، قال: ثنا ابن أبي خالد، عن أبي عيسى ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: الأمر بالأمر.

وقال آخرون: بل عني بذلك: والتفّ بلاء ببلاء.

* ذكر من قال ذلك:

المعاني :

التدبر :

وقفة

[30] ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ من لك إذا ألم الألم وسكت الصوت، وتمكن الندم، ووقع الفوت، وأقبل لأخذ الروح ملك الموت، وجاءت جنوده، وقيل: من راق؟ ونزلت منزلًا ليس بمسكون، وتعوَّضت بعد الحرمات السكون، فيا أسفًا لك كيف تكون؟ وأهوال القبر لا تطاق، أكثر عمرك قد مضى، وأعظم زمانك قد انقضى، أفي أعفالك ما يصلح للرضا إذا التقينا يوم التلاق؟

وقفة

[30] ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ الملائكة يسوقون الروح إلى الله، حيث يأمرهم بأن يحملوها إما إلى عليين، وإما إلى سجين.

الإعراب :

- ﴿ إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر مقدم والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. يومئذ: سبق اعرابها. والجملة الاسمية جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب. أي جواب «اذا» الواردة في الآية السادسة والعشرين.

- ﴿ الْمَساقُ: ﴾

- مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. أي يساق الى الله والى حكمه.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [30] لما قبلها : وبعد نزول الموت؛ يكون مساق العباد يوم القيامة: إما إلى الجنة وإما إلى النَّار، قال تعالى:

﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [31] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾

التفسير :

{ فَلَا صَدَّقَ} أي:لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره{ وَلَا صَلَّى}

ثم بين- سبحانه- جانبا من الأسباب التي أدت إلى سوء عاقبة المكذبين للحق، فقال- تعالى-: فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى. وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى.

والفاء للتفريع على ما تقدم، من قوله- تعالى-: أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ.. إلخ.

أو للتفريع والعطف على قوله- سبحانه-: إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ.. أى: أن هذا الإنسان الذي أنكر الحساب والجزاء، وفارق الحياة، كانت عاقبة أمره خسرا، فلا هو صدق بالحق الذي جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هو أدى الصلاة التي فرضها الله- تعالى- عليه،

هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا ولهذا قال تعالى "فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى".

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، قال: بلاء ببلاء.

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك: والتفَّت ساق الدنيا بساق الآخرة، وذلك شدّة كرب الموت بشدة هول المطلع، والذي يدل على أن ذلك تأويله، قوله: ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ) والعرب تقول لكلّ أمر اشتدّ: قد شمر عن ساقه، وكشف عن ساقه، ومنه قول الشاعر:

إذَا شَــمَّرَتْ لَــكَ عَــنْ سـاقها

فَرِنهــــا رَبِيـــعُ وَلا تَســـأَم (1)

عني بقوله: ( الْتَفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ ) التصقت إحدى الشِّدّتين بالأخرى، كما يقال للمرأة إذا التصقت إحدى فخذيها بالأخرى: لفَّاء.

وقوله: ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ) يقول: إلى ربك يا محمد يوم التفاف الساق بالساق مساقه.

القول في تأويل قوله تعالى : فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31) .

يقول تعالى ذكره: فلم يصدّق بكتاب الله، ولم يصلّ له صلاة، ولكنه كذّب بكتاب الله، وتولى فأدبر عن طاعة الله.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[31] ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ﴾ فسد باطنه وضعف تصديقه وإيمانه فأتبعه ضعف الصلاة، فقدم عمل القلب لأنه أصل عمل الجوارح.

وقفة

[31، 32] ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ * وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ أي لا صدَّق رسول الله، ولا وقف بين يدي الله فصلى، ولكن كذب رسول الله، وتولى عن طاعة الله، فترك التصديق خصلة، والتكذيب خصلة، وترك الصلاة خصلة، والتولي عن طاعة الله خصلة، فهذه أربع خصال.

الإعراب :

- ﴿ فَلا صَدَّقَ: ﴾

- الفاء عاطفة. لا: نافية لا عمل لها. صدق: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. يعود على الانسان في قوله «أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ» والجملة معطوفة على «يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ» أي لا يؤمن بالبعث فلا صدق بالرسول والقرآن ولا صلى. ويجوز أن يكون فلا صدق ماله أي فلا زكاة. وحذف المفعول اختصارا لأنه معلوم.

- ﴿ وَلا صَلَّى: ﴾

- الواو عاطفة. لا: حرف نفي لا عمل له. صلى: تعرب اعراب «صدق» وعلامة بناء الفعل الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. وقيل «لا» هنا بمعنى «لم» أي فلم يتصدق. وكررت «لا» لدخولها على فعل ماض.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [31] لما قبلها : وبعد بيان سوء عاقبة المكذبين للحق؛ ذَكَرَ اللهُ هنا جانبًا من الأسباب التى أدت بهم إلى ذلك، قال تعالى:

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [32] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾

التفسير :

[وَلَكِنْ كَذَّبَ} بالحق في مقابلة التصديق،{ وَتَوَلَّى} عن الأمر والنهي، هذا وهو مطمئن قلبه، غير خائف من ربه،

ولكنه كذب بكل ذلك ، وتولى ، وأعرض عن سبيل الرشاد .

هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا ولهذا قال تعالى "فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى".

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ) لا صدّق بكتاب الله، ولا صلى لله

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[31، 32] تعلمني سورة القيامة: الحذر من صفات أهل النار، التي اجتمعت في تكذيب الله ورسوله، والتولي والإعراض عن طاعتهما ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ * وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَلكِنْ: ﴾

- الواو: زائدة. لكن: حرف عطف للاستدراك مهملة لأنها مخففة ولزوال اختصاصها بالجملة الاسمية.

- ﴿ كَذَّبَ وَتَوَلَّى: ﴾

- تعرب اعراب «صدق» وصلى» الواردة في الآية الكريمة السابقة أي وأعرض.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [32] لما قبلها : ولَمَّا نفى عنه أفعالَ الخَيرِ؛ أثبَتَ له أفعالَ الشَّرِّ، فقال. تعالى:

﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [33] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴾

التفسير :

بل يذهب{ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى} أي:ليس على باله شيء،

ثم بعد ذلك: ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أى: ذهب إلى أهله متبخترا متفاخرا، متباهيا بإصراره على كفره وفجوره.

وقوله: يَتَمَطَّى من المط بمعنى المد. وأصله: يتمطط، قلبت فيه الطاء حرف علة، ووصف المتبختر في مشيه بذلك، لأنه يمط خطاه، ويمدها على سبيل الإعجاب بنفسه، والتباهي بما هو عليه من كفر وضلال.

ولم يذكر- سبحانه- المتعلق والمفعول في الآيات الكريمة، للإشعار بأن هذا الإنسان الجاحد الجاهل.. لم يصدق بشيء من الحق، ولم يؤد لله- تعالى- فرضا ولا سنة، ولكنه استمر على تكذيبه وإعراضه عن الصراط المستقيم، ولم يكتف بكل ذلك، بل تفاخر وتباهي أمام غيره بما هو عليه من باطل.

(ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) أي : جذلا أشرا بطرا كسلانا ، لا همة له ولا عمل ، كما قال : ( وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ) [ المطففين : 34 ] . وقال ( إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور ) أي : يرجع ( بلى إن ربه كان به بصيرا ) [ الانشقاق : 13 - 15 ] .

وقال الضحاك : عن ابن عباس : ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) [ أي ] . يختال . وقال قتادة وزيد بن أسلم : يتبختر .

( وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) كذّب بكتاب الله، وتولى عن طاعة الله.

التدبر :

وقفة

[33] ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ﴾ أي يتبختر افتخارًا بذلك وقيل: أصله يتمطط؛ وهو: التمدد من التكسل والتثاقل؛ فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحق.

وقفة

[33] ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهلِهِ يَتَمَطّى﴾ بماذا وعلى ماذا؟ هكذا الجهلة لا يعملون عقولهم فيما فيه الفائدة لهم.

الإعراب :

- ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ: ﴾

- حرف عطف. ذهب: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.

- ﴿ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى: ﴾

- جار ومجرور متعلق بذهب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. يتمطى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. أي يتبختر بمعنى: كذب برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأعرض عنه ثم ذهب الى قومه يتبختر افتخارا بذلك وجملة «يتمطى» في محل نصب حال من ضمير «ذهب».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [33] لما قبلها : ولَمَّا كان من صدر عنه مثل ذلك ينبغي أن يخاف من حلول غضب الله به فيمشي خائفًا منه؛ ذَكَرَ اللهُ هنا أن هذا الكافر يذهب إلى أهله يختال في مشيته من الكبر، قال تعالى:

﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [34] :القيامة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾

التفسير :

توعده بقوله:{ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} وهذه كلمات وعيد، كررها لتكرير وعيده، ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول

وقوله- سبحانه-: أَوْلى لَكَ فَأَوْلى. ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى دعاء على هذا الإنسان الشقي، المصر على إعراضه عن الحق.. بالهلاك وسوء العاقبة. وأَوْلى اسم تفضيل من ولى، وفاعله ضمير محذوف يقدره كل قائل أو سامع بما يدل على المكروه.

والكاف في قوله لَكَ للتبيين، والكاف خطاب لهذا الإنسان المخصوص بالدعاء عليه.

وقوله: فَأَوْلى تأكيد لقوله أَوْلى لَكَ

ال الله تعالى : ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى للكافر به المتبختر في مشيته ، أي : يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك ، كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله : ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) [ الدخان : 49 ] . وكقوله : ( كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) [ المرسلات : 46 ] ، وكقوله ( فاعبدوا ما شئتم من دونه ) [ الزمر : 15 ] ، وكقوله ( اعملوا ما شئتم ) [ فصلت : 40 ] . إلى غير ذلك .