الإحصائيات

سورة الانسان

| ترتيب المصحف | 76 | ترتيب النزول | 98 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 2.00 |

| عدد الآيات | 31 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.80 |

| ترتيب الطول | 65 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الاستفهام: 1/6 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (7) الى الآية رقم (18) عدد الآيات (12)

بيانُ أعمالِ الشاكرينَ: الوفاءِ بالنَّذرِ، وإطعامِ الطَّعامِ، والخوفِ من عذابِ اللهِ، ثُمَّ وصفُ نعيمِ أهلِ الجَنَّةِ في المسكنِ والمأكلِ والمشربِ وغيرِه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (19) الى الآية رقم (26) عدد الآيات (8)

بعدَ ذكرِ المسكنِ والمأكلِ والمشربِ ذكرَ اللهُ هنا الخدمَ والملبسَ، ثُمَّ بَيَّنَ مصدرَ تنزيلِ القرآنِ، وأَمَرَ نَبيَّه ﷺ بالصَّبرِ، وذِكرِ اللهِ، وكَثرةِ السُّجودِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

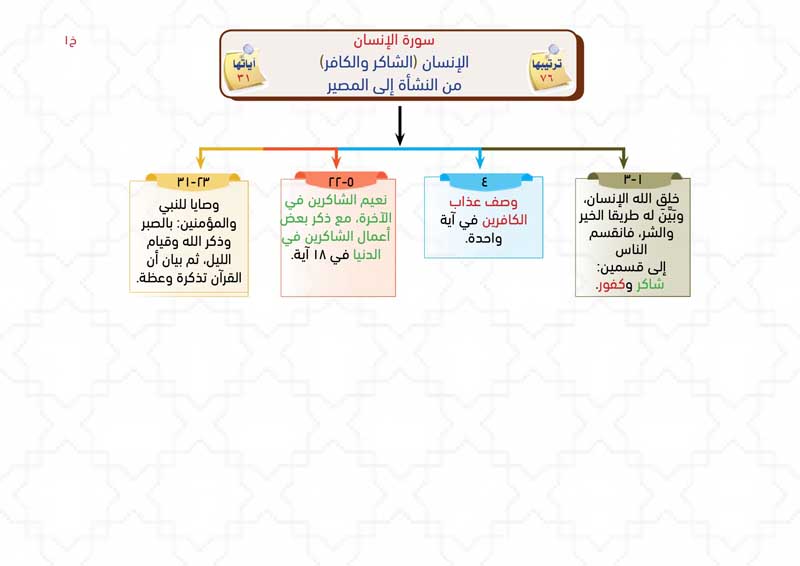

مدارسة السورة

سورة الانسان

الإنسان (الشاكر والكافر) من النشأة إلى المصير

أولاً : التمهيد للسورة :

- • والختام بوصايا للنبي ﷺ والمؤمنين:: رسورة الإنسان تقول لنا: • الإنسان يختار مصيره، ويتحمل نتيجة اختياره.خلق الله الإنسان: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (1، 2). وبَيَّنَ له طريقي الخير والشر؛ فانقسم الناس إلى قسمين: شاكرٍ وكفورٍ: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (3).فذكر الله جزاء الكافرين في آية واحدة فقط: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ (4). وفي 18 آية بَيَّنَ جزاء الشاكرين وأعمالهم: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ...﴾ (5-22). • وذلك: للمقارنة بين مآل أهل الشكر ومآل أهل الكفر، وشحذ همة أسمى المخلوقات (الإنسان) للوصول إلى أسمى الغايات «الجنة».

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الإنسان».

- • معنى الاسم :: --

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بذكر الإنسان.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ هَلْ أَتَى»، و«سُورَةُ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ»، و«الدَّهْرِ» و«الأمشاج» و«الأبرار»؛ لذكر هذه الألفاظ بها.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: رحلة الإنسان من العدم إلى دار الخلود، مع ما يتخلل ذلك من ترغيب وترهيب.

- • علمتني السورة :: مهما علا نسبك فأصلك: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن الله خلقنا في هذه الدنيا ليبتلينا: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

- • علمتني السورة :: بَيَّنَ اللهُ لك طريق الخير والشر؛ فاختر لنفسك طريق النجاة: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ)».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الإنسان من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الإنسان من المفصل.

• سورة الإنسان من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة الإنسان مع سورة القيامة، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الإنسان هي أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بأسلوب الاستفهام، وعدد السور التي افتتحت بالاستفهام ست سور، وهي: الإنسان، والنبأ، والغاشية، والشرح، والفيل، والماعون، وكلها مكية وفي المفصل.

• اشتملت سورة الإنسان على وصف مطول للنعيم الذي أكرم الله به أهل الجنة، استغرق 18 آية، فهي تعتبر من أكثر السور وصفًا لنعيم أهل الجنة بعد سورتي: الرحمن والواقعة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نقارن بين مآل أهل الشكر ومآل أهل الكفر.

• أن نتفكر في خلق الإنسان: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (2).

• أن نسأل الله الهداية دائمًا: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (3).

• أن نوفي بالنذر إذا نذرنا: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (7).

• أن نجاهد أنفسنا أن تكون أقوالنا وأفعالنا وشأننا كله لله فقط: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ (9).

• أن نتذكر إذا اشتدَّ البرد: ﴿مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ (13)، ثم نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة.

• أن نتفكر في نعيم أهل الجنة: ﴿إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا﴾ (22).

• أن نحافظ على أذكار الصباح والمساء وغيرها: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (25، 26).

• أن نسأل الله أن يدخلنا في رحمته: ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ (31).

أن نقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الركعة الثانية في صلاة الفجر يوم الجمعة.

تمرين حفظ الصفحة : 579

مدارسة الآية : [6] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ .. ﴾

التفسير :

{ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} أي:ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربون به، لا يخافون نفاده، بل له مادة لا تنقطع، وهي عين دائمة الفيضان والجريان، يفجرها عباد الله تفجيرا، أنى شاءوا، وكيف أرادوا، فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات، أو إلى الرياض الناضرات، أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات، أو إلى أي:جهة يرونها من الجهات المونقات.

وقوله- سبحانه- عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ.. بدل من قوله: كانَ مِزاجُها كافُوراً لأن ماءها في بياض الكافور وفي رائحته وبرودته.

أى: أن الأبرار يشربون من كأس، ماؤها ينبع من عين في الجنة، هذا الماء له بياض الكافور ورائحته وبرودته.

وعدى فعل «يشرب» بالباء، التي هي باء الإلصاق، لأن الكافور يمزج به شرابهم.

أى عينا يشرب عباد الله ماءهم وخمرهم بها. أى: مصحوبا بمائها وخمرها.

ومنهم من جعل الباء هنا بمعنى من التبعيضية. أى: عينا يشرب من بعض مائها وخمرها عباد الله، وهم الأبرار.

وعبر عنهم بذلك لتشريفهم وتكريمهم، حيث أضافهم- سبحانه- إلى ذاته.

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولا، وبحرف الإلصاق آخرا؟ قلت: لأن الكأس مبدأ شربهم وأول غايته، وأما العين فبها يمزجون شرابهم، فكأن المعنى: يشرب عباد الله بها الخمر، كما تقول: شربت الماء بالعسل.. .

وقوله- سبحانه-: يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً صفة أخرى للعين، أى: يسيرونها ويجرونها إلى حيث يريدون، وينتفعون بها كما يشاءون، ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان يتجهون إليه.

فالتعبير بقوله: يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً إشارة إلى كثرتها وسعتها وسهولة حصولهم عليها.

يقال: فجّر فلان الماء، إذا أخرجه من الأرض بغزارة ومنه قوله- تعالى- وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً.

( عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ) أي : هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها ; ولهذا ضمن يشرب " يروى " حتى عداه بالباء ، ونصب ) عينا ) على التمييز .

قال بعضهم : هذا الشراب في طيبه كالكافور . وقال بعضهم : هو من عين كافور . وقال بعضهم : يجوز أن يكون منصوبا ب ) يشرب ) حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير .

وقوله : ( يفجرونها تفجيرا ) أي : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا ، من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم .

والتفجير هو الإنباع ، كما قال تعالى : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) [ الإسراء : 90 ] . وقال : ( وفجرنا خلالهما نهرا ) [ الكهف : 33 ] .

وقال مجاهد : ( يفجرونها تفجيرا ) يقودونها حيث شاؤوا ، وكذا قال عكرمة وقتادة . وقال الثوري : يصرفونها حيث شاؤوا .

القول في تأويل قوله تعالى : عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) .

وقوله: ( عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ) يقول تعالى ذكره: كان مزاج الكأس التي يشرب بها هؤلاء الأبرار كالكافور في طيب رائحته من عين يشرب بها عباد الله الذين يدخلهم الجنة، والعين على هذا التأويل نصب على الحال من الهاء التي في ( مزاجها ) &; 24-94 &; ويعني بقوله: ( يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ) يُرْوَى بها ويُنتقع. وقيل: يشرب بها ويشربها بمعنى واحد. وذكر الفرّاء أن بعضهم أنشده:

شَــرِبْنَ بِمَـاءِ الْبَحْـرِ ثُـمَّ تَـرَقَّعَتْ

مَتــى لُجَــج خُـضْرٍ لَهُـنَّ نَئِـيجُ (1)

وعني بقوله: " متى لجج " من، ومثله: إنه يتكلم بكلام حسن، ويتكلم كلاما حسنا.

وقوله: ( يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ) يقول تعالى ذكره: يفجرون تلك العين التي يشربون بها كيف شاءوا وحيث شاءوا من منازلهم وقصورهم تفجيرا، ويعني بالتفجير: الإسالة والإجراء.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ) قال: يعدّلونها حيث شاءوا.

حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ) قال: يقودونها حيث شاءوا.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ) &; 24-95 &; قال: مستقيد ماؤها لهم يفجرونها حيث شاءوا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ) قال: يصرفونها حيث شاءوا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[6] ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّـهِ﴾ قال القرطبي: «إن الرجل منهم ليمشي في بيوتاته، ويصعد إلى قصوره، وبيده قضيب يشير به إلى الماء، فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدود، ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصوره».

لمسة

[6] ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّـهِ﴾ يشرب تتعدى بـ (من)، فلما عداها بـ (الباء) ضمنها معنى يرتوي؛ فأهل الجنة يشربون ويرتوون بها.

الإعراب :

- ﴿ عَيْناً: ﴾

- بدل من «كافورا» أو يكون مفعولا به منصوبا على الاختصاص أي أعني أو هي مفعول يشربون.

- ﴿ يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب صفة- نعت- لعنيا.يشرب: فعل مضارع مرفوع بالضمة. بها: جار ومجرور متعلق بيشرب.والباء هنا للالصاق وبمعنى «من» أي منها. لموافقتها «من» التبعيضية. عباد: فاعل مرفوع بالضمة. الله: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة.

- ﴿ يُفَجِّرُونَها: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب حال أي بشرب منها في حال تفجيرها. وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل صب مفعول به.

- ﴿ تَفْجِيراً: ﴾

- مفعول مطلق- مصدر- منصوب وعلامة نصبه الفتحة بمعنى:سهلا لا يمتنع عليهم'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد بيان أن الشاكرين يشربون يوم القيامة مِن كأس خمر مملوءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته؛ بَيَّنَ هنا أن هذا الشراب المُعَدَّ لأهل الطاعة هو من عين سهلة التناول غزيرة لا تَنْضَب، قال تعالى:

﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يشرب بها:

وقرئ:

يشربها، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

مدارسة الآية : [7] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ .. ﴾

التفسير :

وقدذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة، فقال:{ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} أي:بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات، وإذا كانوا يوفون بالنذر، وهو لم يجبعليهم، إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية، من باب أولى وأحرى،{ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} أي:منتشرا فاشيا، فخافوا أن ينالهم شره، فتركوا كل سبب موجب لذلك،

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك في آيات متعددة، الأسباب التي من أجلها وصلوا إلى النعيم الدائم. فقال- تعالى-: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً.

والنذر: ما يوجبه الإنسان على نفسه من طاعة لله- تعالى-، والوفاء به: أداؤه أداء كاملا. أى: أن من الأسباب التي جعلت الأبرار يحصلون على تلك النعم، أنهم من أخلاقهم الوفاء بالنذر، ومن صفاتهم- أيضا- أنهم يخافون يوما عظيما هو يوم القيامة، الذي كان عذابه فاشيا منتشرا غاية الانتشار.

فقوله: مُسْتَطِيراً اسم فاعل من استطار الشيء إذا انتشر وامتد أمره. والسين والتاء فيه للمبالغة، وأصله طار. ومنه قولهم: استطار الغبار، إذا انتشر في الهواء وتفرق، وجيء بصيغة المضارع في قوله: يُوفُونَ للدلالة على تجدد وفائهم في كل وقت وحين.

والتعريف في «النذر» للجنس، لأنه يعم كل نذر.

وجاء لفظ اليوم منكرا، ووصف بأن له شرا مستطيرا.. لتهويل أمره، وتعظيم شأنه، حتى يستعد الناس لاستقباله بالإيمان والعمل الصالح.

وقوله : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) أي : يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من [ فعل ] الطاعات الواجبة بأصل الشرع ، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر .

قال الإمام مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم بن مالك ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ، رواه البخاري من حديث مالك .

ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد ، وهو اليوم الذي شره مستطير ، أي : منتشر عام على الناس إلا من رحم الله .

قال ابن عباس : فاشيا . وقال قتادة : استطار - والله - شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض .

قال ابن جرير : ومنه قولهم : استطار الصدع في الزجاجة واستطال . ومنه قول الأعشى :

فبانت وقد أسأرت في الفؤا د صدعا على نأيها مستطيرا

يعني : ممتدا فاشيا .

يقول تعالى ذكره: إن الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، برّوا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) قال: إذا نذروا في حق الله.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة، والحجّ والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم الله بذلك الأبرار، فقال: ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ).

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) قال: بطاعة الله، وبالصلاة، وبالحجّ، وبالعمرة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، قوله: ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) قال: في غير معصية، وفي الكلام محذوف اجتزئ بدلالة الكلام عليه منه، وهو كان ذلك. وذلك أن معنى الكلام: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، كانوا يوفون بالنذر، فترك ذكر كانوا لدلالة الكلام عليها، والنذر: هو كلّ ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل؛ ومنه قول عنترة: &; 24-96 &;

الشَّــاتِمَيْ عـرْضِي وَلَـمْ أشْـتُمْهُما

والنَّــاذِرَيْن إذا لَــمْ ألْقَهُمـا دَمـي (2)

وقوله: ( وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ) يقول تعالى ذكره: ويخافون عقاب الله بتركهم الوفاء بما نذروا لله من برّ في يوم كان شرّه مستطيرا، ممتدّا طويلا فاشيا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ) استطار والله شرّ ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض، وأما رجل يقول عليه نذر أن لا يصل رحما، ولا يتصدّق، ولا يصنع خيرا، فإنه لا ينبغي أن يكفر عنه، ويأتي ذلك، ومنه قولهم: استطار الصدع في الزجاجة واستطال: إذا امتدّ، ولا يقال ذلك في الحائط؛ ومنه قول الأعشى:

فَبــانَتْ وَقــد أثـأرَتْ فِـي الفُـؤَا

دِ صَدْعــا عَـلى نَأْيِهـا مُسْـتَطيرا (3)

يعني: ممتدّا فاشيا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ يدخل في هذا الثناء من أوفى بما أوجبه على نفسه اختيارًا، فحريّ أن يكون الثناء لما أوجبه الله عليه أعظم وأكمل وفاء.

وقفة

[7] ﴿يوفونَ بِالنَّذرِ وَيَخافونَ يَومًا كانَ شَرُّهُ مُستَطيرًا﴾ هل وفيتم ما عليكم اتقاء ليوم عظيم؟

وقفة

[7] ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات، وإذا كانوا يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى.

عمل

[7] ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ أوف بنذرك إذا نذرت.

وقفة

[7] ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ هذه مبالغة في وصفهم بالحرص على أداء الواجبات؛ لأن من وفي بما أوجبه على نفسه، كان أوفي بما أوجبه الله عليه.

وقفة

[7] ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ قال ابن تيمية: «فإذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة ، فعليه الوفاء بنذره؛ لكن إذا لم يوف بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف».

وقفة

[7] ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ تكرر لفظ (يوم) في السورة ثلاث مرات: فمن خاف يومًا كان شره مستطيرًا؛ وقاه الله تعالى شر ذلك اليوم العبوس القمطرير، وأما من استخف به؛ فسيلقى يومًا ثقيلا.

وقفة

[7، 8] ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ﴾ مجامع الطاعات محصورة في أمرين: 1- التعظيم لأمر الله تعالى، وإليه الإشارة بقوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾. 2- والشفقة على خلق الله، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ﴾.

وقفة

[7، 8] ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ﴾ الوفاء بالنذر وإطعام المحتاج، والإخلاص في العمل، والخوف من الله: أسباب للنجاة من النار، ولدخول الجنّة.

الإعراب :

- ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾

- الجملة استئنافية لا محل لها من الاعراب كأنها جواب عن سؤال: ما لهم يرزقون ذلك؟ وتعرب اعراب «يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ» في الآية الكريمة الخامسة.

- ﴿ وَيَخافُونَ يَوْماً: ﴾

- معطوفة بالواو على «يوفون» وتعرب اعرابها. يوما: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب صفة- نعت- ليوما.كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح و «شره» اسم «كان» مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. و «مستطيرا» خبر «كان» منصوب بالفتحة. أي فاشيا منتشرا'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد أن ذَكَرَ اللهُ جزاءَ الشاكرين؛ ذكرَ هنا ثلاثًا من أعمالهم: ١- الوفاء بالنذر. ٢- الخوف من عقاب الله يوم القيامة، قال تعالى:

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا .. ﴾

التفسير :

{ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ} أي:وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم{ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} .

ثم وصفهم- سبحانه- بصفات أخرى فقال: وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً.

أى: أن هؤلاء الأبرار من صفاتهم- أيضا أنهم يطعمون الطعام مع حب هذا الطعام لديهم، ومع حاجتهم إليه واشتهائهم له.

ومع كل ذلك فهم يقدمونه للمسكين، وهو المحتاج إلى غيره لفقره وسكونه عن الحركة..

ولليتيم: وهو من فقد أباه وهو صغير، وللأسير: وهو من أصبح أمره بيد غيره. وخص الإطعام بالذكر: لما في تقديمه من كرم وسخاء وإيثار، لا سيما مع الحاجة إليه، كما يشعر به قوله- تعالى- عَلى حُبِّهِ أى: على حبهم لذلك الطعام، وقيل الضمير في قوله عَلى حُبِّهِ يعود إلى الله- عز وجل- أى: يطعمون الطعام على حبهم له- تعالى-.

والأول أولى. ويؤيده قوله- تعالى- لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

و «على» هنا بمعنى مع، والجملة في محل نصب على الحال. أى: حالة كونهم كائنين على حب هذا الطعام.

وخص هؤلاء الثلاثة بالذكر، لأنهم أولى الناس بالرعاية والمساعدة.

وقد ذكروا في سبيل نزول هذه الآية، والآيتين اللتين يعدها، روايات منها، أنها نزلت في الإمام على وزوجه فاطمة- رضى الله عنهما-.

قال القرطبي- بعد أن ذكر هذه الروايات-: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار، وفي كل من فعل فعلا حسنا، فهي عامة...

وقوله : ( ويطعمون الطعام على حبه ) قيل : على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام ، أي : ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له ، قاله مجاهد ومقاتل ، واختاره ابن جرير ، كقوله تعالى : ( وآتى المال على حبه ) [ البقرة : 177 ] ، وكقوله تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) [ آل عمران : 92 ] .

وروى البيهقي ، من طريق الأعمش ، عن نافع قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبا - أول ما جاء العنب - فأرسلت صفية - يعني امرأته - فاشترت عنقودا بدرهم ، فاتبع الرسول السائل ، فلما دخل به قال السائل : السائل . فقال ابن عمر : أعطوه إياه ، فأعطوه إياه . ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع الرسول السائل ، فلما دخل قال السائل : السائل ، فقال ابن عمر : أعطوه إياه ، فأعطوه إياه ، فأرسلت صفية إلى السائل ، فقالت : والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا . ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به .

وفي الصحيح : " أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح ، شحيح ، تأمل الغنى ، وتخشى الفقر " أي : في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ; ولهذا قال تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) أما المسكين واليتيم ، فقد تقدم بيانهما وصفتهما . وأما الأسير : فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك : الأسير : من أهل القبلة . وقال ابن عباس : كان أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى ، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء ، وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة .

وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء في غيرما حديث ، حتى إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول : " الصلاة وما ملكت أيمانكم " .

وقال عكرمة : هم العبيد - واختاره ابن جرير - لعموم الآية للمسلم والمشرك .

قال مجاهد : هو المحبوس ، أي : يطعمون لهؤلاء الطعام وهم يشتهونه ويحبونه

وقوله: ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا ) يقول تعالى ذكره: كان هؤلاء الأبرار يطعمون الطعام على حبهم إياه، وشهوتهم له.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: ثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ) قال: وهم يشتهونه.

&; 24-97 &;

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا أبو العريان، قال: سألت سليمان بن قيس أبا مقاتل بن سليمان، عن قوله: ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا ) قال: على حبهم للطعام.

وقوله: ( مِسْكينًا ) يعني جلّ ثناؤه بقوله مسكينا: ذوي الحاجة الذين قد أذلتهم الحاجة، ( ويَتِيمًا ) وهو الطفل الذي قد مات أبوه ولا شيء له ( وأسِيرًا ) : وهو الحربيّ من أهل دار الحرب يُؤخذ قهرا بالغلبة، أو من أهل القبلة يُؤخذ فيُحبس بحقّ، فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقرّبا بذلك إلى الله وطلب رضاه، ورحمة منهم لهم.

واختلف أهل العلم في الأسير الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: بما حدثنا به بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) قال: لقد أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وأسِيرًا ) قال: كان أسراهم يومئذ المشرك، وأخوك المسلم أحقّ أن تطعمه.

قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن أبي عمرو أن عكرِمة قال في قوله: ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) زعم أنه قال: كان الأسرى في ذلك الزمان المشرك.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا حماد بن مسعدة، قال: ثنا أشعث، عن الحسن ( وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) قال: ما كان أسراهم إلا المشركين.

وقال آخرون: عني بذلك: المسجون من أهل القبلة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الأسير: المسجون.

حدثني أبو شيبة بن أبي شيبة، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثني أبي عن حجاج، قال: ثني عمرو بن مرّة، عن سعيد بن جُبير في قوله الله: ( مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) من أهل القبلة وغيرهم، فسألت عطاء، فقال مثل ذلك.

حدثني علي بن سهل الرملي، قال: ثنا يحيى - يعني: ابن عيسى - عن سفيان، &; 24-98 &; عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وأسِيرًا ) قال: الأسير،: هو المحبوس.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا في الدنيا يطعمون الأسير، والأسير الذي قد وصفت صفته؛ واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين، وقد عمّ الخبر عنهم أنهم يطعمونهم فالخبر على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له. وأما قول من قال: لم يكن لهم أسير يومئذ إلا أهل الشرك، فإن ذلك وإن كان كذلك، فلم يخصص بالخبر الموفون بالنذر يومئذ، وإنما هو خبر من الله عن كلّ من كانت هذه صفته يومئذ وبعده إلى يوم القيامة، وكذلك الأسير معنيّ به أسير المشركين والمسلمين يومئذ، وبعد ذلك إلى قيام الساعة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[8] ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ ينفق مما يحب لا مما يكره أو استغني عنه، ويبذل ما يحب طمعًا في الفوز بما هو أحب: الجنة.

وقفة

[8] ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ يحثك القرآن على الإحسان إلى الأسير ولو كان كافرًا، فكيف بمن يؤذي الأسير المسلم ويعذبه؟!

وقفة

[8] ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ ما أروع قول الإمام الشافعي:

وَلَو أَنَّني أَسعى لِنَفعي وَجَدتَني ... كَثيرَ التَواني لِلَّذي أَنا طالِبُه

وَلَكِنَّني أَسعى لِأَنفَعَ صاحِبي ... وَعارٌ عَلى الشَبعانِ إِن جاعَ صاحِبُه

وقفة

[8] ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ كلمَّا تصدَّقتَ بطعامٍ تحبُّه أكثرَ؛ كان أعظمَ لأجرِك.

وقفة

[8] ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ فرصتك السانحة لتنتظم في مسمى الأبرار.

وقفة

[8] ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ ماذا لو عزمت أسرة فقيرة في مطعم فاخر؟!

وقفة

[8] نعم القدوة هم: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾، كان حماد بن أبي سليمان يفطر في كل ليلة في شهر رمضان خمسين إنسانًا، فإذا كانت ليلة الفطر كساهم ثوبًا ثوبًا، وأعطاهم مائة مائة.

وقفة

[8] ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ من فوائد الآية: - ذكر الطعام دون المال لتوفره وبه قوام الحياة. - قدَّم (عَلَىٰ حُبِّهِ) على ذكر الأصناف لإظهار ما في قلوبهم من حب فطري. - تتميز هذه الفئات بضعفها وعدم مقابلة مطعمها بمقابل، فمن يعطيهم إنما يريد الله. - الله أحب إليهم من الطعام وأنفسهم وأهلهم، فلهذا سهَّل عليهم بذله مع نفاسته. - قدم المساكين على غيرهم تبعًا لوجودهم في الحياة، فالمساكين أكثر. - إطعام الأسير دلالة على تحريم التعذيب. - الإحسان حسب الشرع حتى لمن حارب الإسلام، فكيف بالموافق والمخالف غير المحارب. - إطعام الأسير لا يتعارض مع البراءة منهم. - إطعام الأسير تتضمن رقي ورحمة الإسلام وأهله. - تربية على مخالفة الهوى تبعًا لشرع الله (عَلَىٰ حُبِّهِ) تهوى النفس إمساكه، لأن الأسير تتمنى النفس قتله لكن يمنعها الإيمان. - (عَلَىٰ حُبِّهِ): الأبرار لديهم من دواعي الفطرة في الإمساك ما يجعلهم يجاهدون أنفسهم على البذل فليسوا ملائكة (لذة المجاهدة والانتصار على النفس). - فيها الالتفات لضعفة المجتمعات (دون تمييز) وهي قضية (يكثر مدعوها اليوم) والمحك الميدان، الأصناف الثلاثة هم (حطب الأزمات) فجعلتهم الآية (من أهل الصالحات).

وقفة

[8] ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ سبحان الله مُدحوا على إطعام الكافر المحارب الأسير! وبعضنا يمنع صدقة ماله للمسلم مع أدنى خصومه!

وقفة

[8] ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ قال قتادة: «لقد أمر الله بالأساري أن يحسن إليهم, وإنهم يومئذ لمشركون, فوالله لأخوك المسلم أعظم عليك حرمة وحقًّا».

وقفة

[8] ﴿وَيُطعِمونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسكينًا وَيَتيمًا وَأَسيرًا﴾ ومثلها قوله عز وجل: ﴿لَن تَنالُوا البِرَّ حَتّى تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ وَما تُنفِقوا مِن شَيءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليمٌ﴾.

وقفة

[8] ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾ محبة المساكين والإحسان إليهم توجب إخلاص العمل لله؛ لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبًا.

عمل

[8] أعط مسلمًا طعامًا تحبه من باب الإيثار على نفسك ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾.

وقفة

[8] يقول الله ﷻ: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾، صفة أهل الإيمان الإحسان إلى الأسير ولو كان كافرًا، فكيف بمن يذل الأسير المسلم؟!

عمل

[8] التابعي زبيد بن الحارث في الليلة المطيرة يطوف على عجائز الحي، ويقول: ألكم في السوق حاجة؟! اختبر شخصيتك وأخلاقك مع الضعفة والفقراء ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾.

وقفة

[8، 9] من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء، خرج من هذه الآية، ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للمرسول: «اسمع ما دعوا به لنا؛ حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا، ويبقى أجرنا على الله».

الإعراب :

- ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ: ﴾

- تعرب اعراب «وَيَخافُونَ يَوْماً» في الآية الكريمة السابقة. على حبه: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الضمير في «يطعمون» بمعنى مع اشتهاء الطعام والحاجة اليه. أي تكون «على» بمعنى «مع» أو متعلق بمفعول من أجله أي على حب الله. أو لأجل الطعام أو لأجل حب الله.

- ﴿ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً: ﴾

- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.ويتيما وأسيرا: معطوفتان بواوي العطف على «مسكينا» وتعربان اعرابها'

المتشابهات :

| الشورى: 8 | ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّٰلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِينًا﴾ قالَ عَطاءٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: وذَلِكَ أنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَوْبَةً أجَّرَ نَفْسَهُ يَسْقِي نَخْلًا بِشَيْءٍ مِن شَعِيرٍ لَيْلَةً، حَتّى أصْبَحَ وقَبَضَ الشَّعِيرَ، وطَحَنَ ثُلُثَهُ، فَجَعَلُوا مِنهُ شَيْئًا لِيَأْكُلُوهُ يُقالُ لَهُ: الخَزِيرَةُ، فَلَمّا تَمَّ إنْضاجُهُ أتى مِسْكِينٌ، فَأخْرَجُوا إلَيْهِ الطَّعامَ، ثُمَّ عَمِلَ الثُّلُثَ الثّانِيَ، فَلَمّا تَمَّ إنْضاجُهُ أتى يَتِيمٌ فَسَألَ فَأطْعَمُوهُ، ثُمَّ عَمِلَ الثُّلُثَ الباقِيَ، فَلَمّا تَمَّ إنْضاجُهُ أتى أسِيرٌ مِنَ المُشْرِكِينَ فَسَألَ فَأطْعَمُوهُ، وطَوُوا يَوْمَهم ذَلِكَ، فَأُنْزِلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآياتُ. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ٣- إطعام الطعام مع الحاجة الماسَّة إليه، قال تعالى:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا .. ﴾

التفسير :

ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال:{ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} أي:لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا.

وقوله- سبحانه- إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ بيان لشدة إخلاصهم، ولطهارة نفوسهم. وهو مقول لقول محذوف أى: يقدمون الطعام لهؤلاء المحتاجين مع حبهم لهذا الطعام، ومع حاجتهم إليه.. ثم يقولون لهم بلسان الحال أو المقال: إنما نطعمكم ابتغاء وجه الله- تعالى- وطلبا لمثوبته ورحمته.

لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً أى: لا نريد منكم جزاء على ما قدمناه لكم، ولا نريد منكم شكرا على ما فعلناه، فإننا لا نلتمس ذلك إلا من الله- تعالى- خالقنا وخالقكم.

قائلين بلسان الحال : ( إنما نطعمكم لوجه الله ) أي : رجاء ثواب الله ورضاه ( لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ) أي : لا نطلب منكم مجازاة تكافئونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس .

قال مجاهد وسعيد بن جبير : أما والله ما قالوه بألسنتهم ، ولكن علم الله به من قلوبهم ، فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب .

وقوله: ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ) يقول تعالى ذكره: يقولون: إنما نطعمكم إذا هم أطعموهم لوجه الله، يعنون طلب رضا الله، والقُربة إليه ( لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ) يقولون للذين يطعمونهم ذلك الطعام: لا نريد منكم أيها الناس على إطعامناكم ثوابا ولا شكورا.

وفي قوله: ( وَلا شُكُورًا ) وجهان من المعنى: أحدهما أن يكون جمع الشكر كما الفُلوس جمع فَلس، والكفور جمع كُفْر. والآخر: أن يكون مصدرًا واحدًا في معنى جمع، كما يقال: قعد قعودا، وخرج خروجا.

وقد حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن مجاهد ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ) قال: أما إنهم ما تكلموا به، ولكن علمه الله من قلوبهم، فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب.

حدثنا محمد بن سنان القزاز، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، عن سالم، عن سعيد بن جُبير ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ) قال: أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علمه الله من قلوبهم، فأثنى عليهم ليرغب في ذلك راغب.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[9] ﴿إِنَّما نُطعِمُكُم لِوَجهِ اللَّهِ﴾ قال طائفة من السلف: «لم يقولوه بألسنتهم؛ وإنما علمه الله من قلوبهم، فأخبر عنهم».

وقفة

[9] ﴿إِنَّما نُطعِمُكُم لِوَجهِ اللَّهِ﴾ تحرى نيتك قبل العمل.

عمل

[9] امرأة سقت كلبًا فدخلت الجنة، وأخرى أجاعت قطة فدخلت النار، لقمة واحدة قد تنجيك، ومنعها قد يشقيك، والأمر إليك؛ فاعمل ما تشاء ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ﴾.

عمل

[9] ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ الإرادة عمل قلبي؛ فاحذر أن تقول بلسانك: «لا أريد شكرًا»، وقلبك يتلظى على من أحسنت عليه؛ لأنه لم يشكرك.

وقفة

[9] ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ قال ابن عباس: «كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين أطعموا»، وقال مجاهد: «أما إنهم ما تكلموا به، ولكن علمه الله منهم، فأثنى به عليهم، ليرغب في ذلك راغب».

وقفة

[9] ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ لأنهم علموا أن حاجتهم للأجر أشد من حاجة الفقير للصدقة.

وقفة

[9] ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ ما أصعب الإخلاص! فطلب الشكر على ما يستحق الشكر ينافي الإخلاص.

وقفة

[9] ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ الشكر داخل في عموم الجزاء، لكن أعيد ذكره والله أعلم لأن النفوس تتطلع للشكر والثناء وتحبه كثيرًا.

وقفة

[9] ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ مدح الله للمخلصين يقتضي ذمه للمرائين، الذين لا يعملون العمل إلا وهم يريدون الثناء من الناس.

عمل

[9] ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ جاهد نفسك أن يكون قولك وفعلك وشأنك كله لله فقط، وهذا مقام عظيم لا يوفَّق له إلا من وفقه الله.

وقفة

[9] ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ تربية ربانية لصاحب المعروف على الإخلاص؛ ومن علاماته: عدم طلب المقابل على العطاء ولو بكلمة ثناء.

وقفة

[9] ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ قال ابن تيمية: «كان المحققون للإخلاص لا يطلبون من المحسن إليه لا دعاء ولا ثناء ولا غير ذلك، فإنه إرادة جزاء منه؛ فإن الدعاء نوع من الجزاء على الإحسان والإساءة».

وقفة

[9] ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للمرسَل: «اسمع ما يدعون به لنا، حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا، ويبقى أجرنا على الله تعالى».

وقفة

[9] ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ قيل: إنهم لا يذكرون هذا بألسنتهم، وإنما هو حديث مع النفس؛ نفوسٌ كبيرة لا تعرف المَنَّ.

وقفة

[9] ﴿إِنَّما نُطعِمُكُم لِوَجهِ اللَّهِ لا نُريدُ مِنكُم جَزاءً وَلا شُكورًا﴾ طلب الجزاء أو الشكر على المعروف لا يكون إلا على حساب الإخلاص.

وقفة

[9] ﴿إِنَّما نُطعِمُكُم لِوَجهِ اللَّهِ لا نُريدُ مِنكُم جَزاءً وَلا شُكورًا﴾ جبلت النفوس علي حب الجزاء والثناء، فمن جاهد نفسه علي العطاء بلا ترقب شكر ولا اطراء؛ بلغ رتبة الأنقياء الأتقياء.

وقفة

[9] ﴿إِنَّما نُطعِمُكُم لِوَجهِ اللَّهِ لا نُريدُ مِنكُم جَزاءً وَلا شُكورًا﴾ لما استحضروا في أنفسهم الآخرة والخوف من أهوائها؛ تعالوا في مطالبهم علي حظوظ الدنيا, راغبين فيما عند الله، فهو خير وأبقي.

عمل

[9] ﴿إِنَّما نُطعِمُكُم لِوَجهِ اللَّهِ لا نُريدُ مِنكُم جَزاءً وَلا شُكورًا﴾ تعامل مع الناس وفق هذه القاعدة، قدِّم المعروف ولا تلتفت.

وقفة

[9] ولا يزال في أمة محمد ﷺ أناس يؤثرون على أنفسهم، ويعرفون للسائل والمحروم حقه في أموالهم، ويعطون لا يريدون جزاء ولا ثناء، ما انقطعوا ولا ينقطعون إلى يوم القيامة، لسان حالهم: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾.

وقفة

[9] إخلاص الأعمال لله تعالى ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾.

وقفة

[9] لا يقع الإخلاص لله تعالى في قلب امرئ أحب شهرة أو مدحًا أو ثناء من الناس؛ لمزاحمة أحدهما اﻵخر ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾.

وقفة

[9] ما أعظم صدق النية! ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾، قال مجاهد: «أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم، فأثنى عليهم به».

عمل

[9] إذا أحسنتَ لأحد فلا تنتظر منه شكرًا، فإن كنتَ كذلك لم تكن مريدًا بإحسانك وجه الله تعالى ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾.

عمل

[9] فى الحياة إذا أردْتَ أن لا تندمَ على شيءٍ؛ فافعلْ كل شيءٍ لوجهِ الله ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾.

عمل

[9] تفقّد خطواتك، طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾.

عمل

[9] ﴿لا نُريدُ مِنكُم جَزاءً وَلا شُكورًا﴾ كانوا حقًّا صادقين، يحبون ألا يقابل عملهم بشكر الناس أو ثنائهم، احتفل بعملك الجميل الذي لم تخالطه كلمة شكر.

وقفة

[9] ﴿لا نُريدُ مِنكُم جَزاءً وَلا شُكورًا﴾ مما تعلمته من الآية الكريمة: عدم انتظار ولو الشكر والثناء على العمل من كائنٍ أيا كان.

وقفة

[9] ﴿لا نُريدُ مِنكُم جَزاءً وَلا شُكورًا﴾ ليسوا فقط لا ينتظرون الشكر والمكافأة، بل هم لا يرغبون فيها أصلًا، ولا يحبونها، ولا يريدونها.

عمل

[9] ﴿لا نُريدُ مِنكُم جَزاءً وَلا شُكورًا﴾ أعلنها بوضوح، دعهم يشعرون برفضك لكل تفكير في الثمن.

وقفة

[9] ﴿لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ لنْ تَذُوقَ طعم الرَّاحةِ فِي يومِك مع النَّاس، وأنتَ تَنتَظرْ منهم رد الجميلِ وشُكرِك على ما قدَّمْتَه، لِذلكَ إذا فعَلت خيرًا لأحدِهِم؛ فَانْتظرِ الجزاءَ يَأتيكَ من ربِّ السَّماوات والأَرض.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّما نُطْعِمُكُمْ: ﴾

- كافة ومكفوفة. نطعمكم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: نحن. الكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور. والجملة الفعلية: في محل نصب مفعول به- مقول القول- المقدر أي يقولون لهم ذلك

- ﴿ لِوَجْهِ اللَّهِ: ﴾

- جار ومجرور يعرب اعراب «عَلى حُبِّهِ» في الآية الكريمة السابقة.الله: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالضمة وعلامة الجر الكسرة. أي من أجل وجه الله واللام للتعليل.

- ﴿ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب حال وهي فعل مضارع مسبوق بلا النافية مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: نحن.منكم: جار ومجرور متعلق بلا نريد والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ جَزاءً وَلا شُكُوراً: ﴾

- معطوفة على «جزاء» وتعرب اعرابها وهي مصدر أي شكرا. جزاء: مفعول به منصوب بلا نريد وعلامة نصبه الفتحة المنونة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا ذكَرَ اللهُ أنَّ الشاكرين يُحسِنونَ إلى هؤلاء المحتاجِينَ؛ بَيَّنَ هنا أنَّ لهم فيه غرَضَينِ: الأول: تحصيلُ رِضا اللهِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [10] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا .. ﴾

التفسير :

{ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا} أي:شديد الجهمة والشر{ قَمْطَرِيرًا} أي:ضنكا ضيقا،

ثم أضافوا إلى ذلك قولهم: إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً.

والعبوس: صفة مشبهة لمن هو شديد العبس، أى كلوح الوجه وانقباضه.

والقمطرير: الشديد الصعب من كل شيء يقال: اقمطرّ يومنا، إذا اشتدت مصائبه.

ووصف اليوم بهذين الوصفين على سبيل المجاز في الإسناد، والمقصود وصف أهله بذلك، فهو من باب: فلان نهاره صائم.

أى: ويقولون لهم- أيضا- عند تقديم الطعام لهم: إنا نخاف من ربنا يوما، تعبس فيه الوجوه، من شدة هوله، وعظم أمره، وطول بلائه.

أى: أنهم لم يقدموا الطعام- مع حبهم له- رياء ومفاخرة، وإنما قدموه ابتغاء وجه الله، وخوفا من عذابه.

( إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ) أي : إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير .

قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ( عبوسا ) ضيقا ، ( قمطريرا ) طويلا .

وقال عكرمة وغيره ، عنه ، في قوله : ( يوما عبوسا قمطريرا ) أي : يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران .

وقال مجاهد : ( عبوسا ) العابس الشفتين ، ( قمطريرا ) قال : تقبيض الوجه بالبسور .

وقال سعيد بن جبير وقتادة : تعبس فيه الوجوه من الهول ، ( قمطريرا ) تقليص الجبين وما بين العينين ، من الهول .

وقال ابن زيد : العبوس : الشر . والقمطرير : الشديد .

وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها ، وأعلاها وأولاها - قول ابن عباس ، رضي الله عنه .

قال ابن جرير : والقمطرير هو : الشديد ; يقال : هو يوم قمطرير ويوم قماطر ، ويوم عصيب وعصبصب ، وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا ، وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة ، ومنه قول بعضهم :

بني عمنا ، هل تذكرون بلاءنا ؟ عليكم إذا ما كان يوم قماطر

يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم أنهم يقولون لمن أطعموه من أهل الفاقة والحاجة: ما نطعمكم طعاما نطلب منكم عوضا على إطعامناكم جزاء ولا شكورا، ولكنا نطعمكم رجاء منا أن يؤمننا ربنا من عقوبته في يوم شديد هوله، عظيم أمره، تعبِس فيه الوجوه من شدّة مكارهه، ويطول بلاء أهله، ويشتدّ. والقمطرير: هو الشديد، يقال: هو يوم قمطرير، أو يوم قماطر، ويوم عصيب. وعصبصب، وقد اقمطرّ اليوم يقمطرّ اقمطرارا، وذلك أشدّ الأيام وأطوله في البلاء والشدّة؛ ومنه قول بعضهم:

بنـي عَمّنـا هَـلْ تَذْكُـرُونَ بَلاءَنـا

عليكُـمْ إذا مـا كـانَ يَـوْمٌ قُمـاطِيرُ (4)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عن معناه، فقال بعضهم: هو أن يعبِس أحدهم، فيقبض بين عينيه حتى يسيل من بين عينيه مثل القطران.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا مصعب بن سلام التميمي، عن سعيد، عن عكرِمة، عن ابن عباس، في قوله: ( عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ) قال: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران.

حدثني عليّ بن سهل، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن ابن عباس ( يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ) قال: القمطرير: المُقَبِّض بين عينيه.

&; 24-100 &;

حدثني سليمان بن عبد الجبار، قال: ثنا محمد بن الصلت، قال: ثنا أبو كدينة، عن قابوس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس، عن قوله: ( قَمْطَرِيرًا ) قال: يُقَبِّض ما بين العينين.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن ابن عباس ( يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ) قال: يقبِّض ما بين العينين.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ) قال: يوم يقبِّض فيه الرجل ما بين عينيه ووجهه.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ) عبست فيه الوجوه، وقبضت ما بين أعينها كراهية ذلك اليوم.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( قَمْطَرِيرًا ) قال: تُقبِّض فيه الجباه، وقوم يقولون: القمطرير: الشديد.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: المقبِّض ما بين العينين.

قال: وثنا وكيع، عن عمر بن ذرّ، عن مجاهد، قال: هو المقبض ما بين عينيه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن أبي عمرو، عن عكرِمة، قال: القمطرير: ما يخرج من جباههم مثل القطران، فيسيل على وجوهم.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( قَمْطَرِيرًا ) قال: يُقبِّض الوجه بالبسور.

وقال آخرون: العبوس: الضيق، والقمطرير: الطويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( عَبُوسًا ) يقول: ضيقا. وقوله: ( قَمْطَرِيرًا ) يقول: طويلا.

وقال آخرون: القمطرير: الشديد.

&; 24-101 &;

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في: ( إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ) قال: العَبوس: الشرّ، والقَمْطَرير: الشديد.

التدبر :

وقفة

[10] ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾ أي يومًا تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته، قال الأخفش: «القمطرير: أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء».

وقفة

[10] ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾ عبست فيه الوجوه، وقبضت ما بين أعينها كراهية ذلك اليوم.

وقفة

[10] ﴿إِنّا نَخافُ مِن رَبِّنا يَومًا عَبوسًا قَمطَريرًا﴾ هذا فى الحقيقة ما يجب أن تخشاه وتعمل له ألف حساب.

وقفة

[10] ﴿إِنّا نَخافُ مِن رَبِّنا يَومًا عَبوسًا قَمطَريرًا﴾ لا تخاف مديرًا ولا رئيسًا ولا كبيرًا، إنما هذا هو ما يجب أن تخافه.

وقفة

[10،11] تعظيم الله جلَّ جلاله عند المؤمن واستعداده للقاء ربه يثمر صلاحًا في النفس، وثباتًا على الحق، فيكرمه الله تعالى بحفظه، ويرزقه الطمأنينة، مع ما أعده الله تعالى له في الجنة.

وقفة

[10،11] ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّـهُ﴾ ببساطة: خوفهم من الله هو الذي نجاهم.

وقفة

[10،11] خوفـك وقاية.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّا: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. و «نا» المدغمة ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل نصب اسم «ان» والجملة الفعلية بعده:في محل رفع خبر «ان».

- ﴿ نَخافُ مِنْ رَبِّنا: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. من رب: جار ومجرور متعلق بنخاف. و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

- ﴿ يَوْماً: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة رغم كونه ظرف زمان لأنه ليس على معنى «في» في هذه الآية. وانما المراد أنهم يخافون نفس اليوم.

- ﴿ عَبُوساً قَمْطَرِيراً: ﴾

- صفتان- نعتان- ليوما منصوبان مثله. أي مكفهر الوجه شديد العبوس وقد وصف اليوم بالعبوس مجازا أي يوصف بصفة أهله من الاشقياء.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : الثَّاني: الاحترازُ مِن خَوفِ يومِ القيامةِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [11] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ .. ﴾

التفسير :

{ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ} فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة [هذا يومكم الذي كنتم توعدون].

{ وَلَقَّاهُمْ} أي:أكرمهم وأعطاهم{ نَضْرَةً} في وجوههم{ وَسُرُورًا} في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن

والفاء في قوله: فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ.. للتفريع على ما تقدم ولبيان ما ترتب على إخلاصهم وسخائهم من ثواب. أى: فترتب على وفائهم بالنذور، وعلى خوفهم من عذاب الله- تعالى- وعلى سخائهم وإخلاصهم، ترتب على كل ذلك أن دفع الله- تعالى- عنهم شر ذلك اليوم، وهو يوم القيامة.

وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً أى: وجعلهم يلقون فيها حسنا وبهجة في الوجوه، وسرورا وانشراحا في الصدور، بدل العبوس والكلوح الذي حل بوجوه الكفار.

قال الله تعالى : ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ) وهذا من باب التجانس البليغ ، ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ) أي : آمنهم مما خافوا منه ، ( ولقاهم نضرة ) أي : في وجوههم ، ( وسرورا ) أي : في قلوبهم . قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس . وهذه كقوله تعالى : ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) [ عبس : 38 ، 39 ] . وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه ، قال كعب بن مالك في حديثه الطويل : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وقالت عائشة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه . الحديث .

وقوله: ( فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا )

يقول جل ثناؤه: فدفع الله عنهم ما كانوا في الدنيا يحذرون من شر اليوم العبوس القمطرير بما كانوا في الدنيا يعملون مما يرضي عنهم ربهم، لقَّاهم نضرة في وجوههم، وسرورا في قلوبهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل،

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ) قال: نَضْرة في الوجوه، وسرورا في القلوب.

حدثني بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ) نضرة في وجوههم، وسرورا في قلوبهم.

حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ) قال: نعمة وسرورا.

التدبر :

وقفة

[11] كان الأحنف بن قيس يريد الصوم، فقيل له في ذلك، فقال: «إني أُعِدُّه ليومٍ شره طويل»، ثم تلا: ﴿فَوَقَاهُمُ اللَّـهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ﴾.

وقفة

[11] من خاف الله في الدنيا، وأخذ أُهبتَه من طاعة ربه، أمَّنَه من أهوال يوم القيامة، ووقاه الفزع الأكبر، تأمل قوله سبحانه عن طائفة من عباده المحسنين في سورة الإنسان: ﴿فَوَقَاهُمُ اللَّـهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ﴾.

وقفة

[11] قال ابن القيم: «جمع لهم بين النضرة والسرور، وهذا جمال ظواهرهم، وهذا حال بواطنهم، كما جمّلوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام، وبواطنهم بحقائق الإيمان».

وقفة

[11] ﴿وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ سُرور القلب مِن نَعيم الجنَّة العاجل! وأوفر الناس حظًّا به في الدنيا الرّاضون عن ربهم في كل حال وأهلُ البرّ وصنائع المعروف والكاشفون للكُـرَب المتودِّدُون بأخلاقهم.

وقفة

[11] ﴿وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ إذا سر القلب استنار الوجه, وقد جمع الله لأوليائه بين نعيم الظاهر ونعيم الباطن؛ بأن نضر وجوههم, وأسعد قلوبهم.

وقفة

[11] تأمل قوله تعالى: ﴿وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ فالنضرة تعلو صفحة الوجه، والسرور لذة قلبية لا ترى، فجمع الله أكمل النعيم وأتمه، ظاهرًا وباطنًا، وإذا كان الرائي لأهل الدنيا المترفين -ممن تنعموا واختلطوا بأسيادهم وكبرائهم- يرى أثر ذلك عليهم، فكيف بحال من تنعم بصحبة النبيين، وتلذذ برؤية وجه رب العالمين؟

الإعراب :

- ﴿ فَوَقاهُمُ اللَّهُ: ﴾

- الفاء سببية. وقى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به أول مقدم.الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.

- ﴿ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ: ﴾

- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالاضافة. اللام للبعد والكاف للخطاب. اليوم: بدل من اسم الاشارة مجرور مثله وعلامة جره الكسرة ويجوز أن يكون صفة لاسم الاشارة.

- ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴾

- الواو عاطفة وما بعدها: بعرب اعراب «وقاهم شر» والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وسرورا: معطوفة بالواو على «نضرة» وتعرب اعرابها. أي وأعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه وسرورا في القلوب.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : ولَمَّا كان فِعلُ الشاكرين هذا خالصًا لله تعالى؛ ذكرَ اللهُ هنا خمسة عشر صنفًا من أصناف النعيم، وهي: ١- وقاهم اللهُ بفضلِه شرَّ يوم القيامة. ٢- أعطاهم بهاءً ونورًا في وجوههم، قال تعالى:

﴿ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فوقاهم:

1- بخفة القاف، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بشدها، وهى قراءة أبى جعفر.

مدارسة الآية : [12] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾

التفسير :

{ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا} على طاعة الله، فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصي الله، فتركوها، وعلى أقدار الله المؤلمة، فلم يتسخطوها،{ جَنَّةً} جامعة لكل نعيم، سالمة من كل مكدر ومنغص،{ وَحَرِيرًا} كما قال [تعالى:]{ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} ولعل الله إنما خص الحرير، لأنه لباسهم الظاهر، الدال على حال صاحبه.

( وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُواْ ) أى : بسبب صبرهم ( جَنَّةً ) عظيمة . . و ( وَحَرِيراً ) جميلا يلبسونه .

وقوله : ( وجزاهم بما صبروا ) أي : بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم ( جنة وحريرا ) أي : منزلا رحبا ، وعيشا رغدا ولباسا حسنا .

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الداراني ، قال : قرئ على أبي سليمان الداراني سورة : ( هل أتى على الإنسان ) فلما بلغ القارئ إلى قوله : ( وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) قال بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا ، ثم أنشد :

كم قتيل بشهوة وأسير أف من مشتهي خلاف الجميل

شهوات الإنسان تورثه الذل وتلقيه في البلاء الطويل

يقول تعالى ذكره: وأثابهم الله بما صبروا في الدنيا على طاعته، والعمل بما يرضيه عنهم جنة وحريرا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ) يقول: وجزاهم بما صبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصيته ومحارمه، جنة وحريرا.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا﴾ صبروا على الطاعة، صبروا عن المعصية، صبروا عن المصيبة؛ فاستحقوا بذلك الجنة.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ لما كان في الصبر -الذي هو حبس النفس عن الهوى- خشونة وتضييق، جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ دخل في ذلك: الصبر على كل مصيبة ورزيَّةٍ، بفقد مال، وموت حميم وقريب، ومضض الفقر، والأوجاع والأماض، وأشباه ذلك إذا جرع غصصه، وصبر على آلامه، وسلم فيها لحكم ربه.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ هـذا الجـزاء؛ إذن فما أصغـرَ الـوجـع!

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ اعلم أن رحلة صبرك لها نهاية سعيدة محملة بجوائز ربانية ﻻ تخطر على بال.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ لقد عانوا من خشونة حياتهم وقسوة ظروفهم وتجعد مآسيهم فعوضهم باللين والنعومة والحرير.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ ما أثقل الصبر على النفس! الصبر أشبه بمن يكتم صرخة فيبتلعها بأعماقه فتفتت ضلوعه ألمًا، يا رب ننتظر جزاءك.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ لما كان في الصبر خشونة وتضييق؛ جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ تفي وتكفي، تشدُّ عزائم القلب وتريحُ الصدر أنسًا بالله ورضًا بما عنده من أجورٍ للصابرين.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ وربي إنها كافية للصبر عن المعصية.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ المطالب العالية -ومنها الجنة- لا تنال إلا على جسر من التعب، وصبر على الطاعات والأقدار، وعن المحارم.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ النهاية السعيدة الأكيدة لرحلة الصبر الشاقة الطويلة المثيرة.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ ثمن الجنَّة صبرٌ يتدثر به المؤمن، وما هي إلا أن يضع قدمه على عتبة الجنة فينسى كلَّ المتاعب.

عمل

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ لا تفقد صبرك؛ فالأشياء الجميلة تأتي بعد صبر جميل.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ لما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق؛ جازاهم بذلك نعومة الحرير وسعة الجنة.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ نفحة باردة فى أرواح القابضين على الجمر.

عمل

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ لا تيأسْ إنْ طالَ صبرك، فجميع الأشياء الجميلةِ ستأتي، لكنَّك تحتاجُ إلى صبر.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا﴾ اصبر على طاعة الله، ومارسها، اصبر عن معصية الله، واجتنبها، اصبر على أقدار الله المؤلمة، وتحملها، وانتظر الجزاء العظيم من الله عز وجل ﴿جنة وحريرا﴾.

وقفة

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ إلى الذين كانت أحزانهم أكبر من أفراحهم؛ إلى الذين لم يستطيعوا كبت آلامهم الموجعة وإخفائها عن أعين المارِّين: تقبل الله أحزانكم في موازين صبركم.

تفاعل

[12] ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[12] قرأ رجل على أبي سليمان الداراني سورة الإنسان، فلما بلغ: ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ قال أبو سليمان: «بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا».

وقفة

[12] من فسح لنفسه في اتباع الهوى؛ ضيق عليها في قبره ويوم معاده، ومن ضيق عليها بمخالفة الهوى؛ وسع عليها في قبره ومعاده، وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ فلما كان في الصبر -الذي هو حبس النفس عن الهوى- خشونة وتضييق؛ جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة.

وقفة

[12] كلَّما دعاك الشيطانُ لشيءٍ ووجدت من نفسك جنوحًا عن الدرب ورغبةً في الذنب؛ تذكَّر: ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾، صبرًا يا نفس.

وقفة

[12] بعض المحن منح ﴿وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً ﴾

- الواو عاطفة. وما بعدها: يعرب اعراب «لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً» الواردة في الآية الكريمة السابقة الباء حرف جر. ما: مصدرية. صبروا: فعل ماض مبني على الضم لاتصالة بواو الجماعة الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة وجملة «صبروا» صلة «ما» لا محل لها و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بجزاهم. أي بصبرهم على الايثار لأنهم آثروا المساكين واليتامى على أنفسهم بستانا فيه مأكل هني وحرير فيه ملبس بهي.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ٣- أثابهم بصبرهم في الدنيا على الطاعة جنة عظيمة يأكلون منها ما شاؤوا، ويَلْبَسون فيها الحرير الناعم، قال تعالى:

﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [13] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا .. ﴾

التفسير :

{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ} الاتكاء:التمكن من الجلوس، في حال الرفاهية والطمأنينة [الراحة]، والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين،{ لَا يَرَوْنَ فِيهَا} أي:في الجنة{ شَمْسًا} يضرهم حرها{ وَلَا زَمْهَرِيرًا} أي:بردا شديدا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل، لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد، ولا تتألم من حر ولا برد.

مُتَّكِئِينَ فِيها أى: في الجنة عَلَى الْأَرائِكِ أى: على السرر، أو على ما يتكأ عليه من سرير أو فراش ونحوه.

لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً أى: لا يرون فيها شمسا شديدة الحرارة بحيث تؤذيهم أو تضرهم، ولا يرون فيها كذلك زَمْهَرِيراً أى: بردا مفرطا، يقال: زمهر اليوم، إذا اشتد برده.

والمقصود من الآية الكريمة أنهم لا يرون في الجنة إلا جوا معتدلا، لا هو بالحار ولا هو بالبارد.

يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم ، وما أسبغ عليهم من الفضل العميم ، فقال : ( متكئين فيها على الأرائك ) وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة " الصافات " ، وذكر الخلاف في الاتكاء : هل هو الاضطجاع ، أو التمرفق ، أو التربع أو التمكن في الجلوس ؟ وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال .

وقوله : ( لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ) أي : ليس عندهم حر مزعج ، ولا برد مؤلم ، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي ، ( لا يبغون عنها حولا ) [ الكهف : 108 ] .

وقوله: ( مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ ) يقول: متكئين في الجنة على السُّرر في &; 24-102 &; الحجال، وهي الأرائك واحدتها أريكة. وقد بيَّنا ذلك بشواهده، وما فيه من أقوال أهل التأويل فيما مضى بما أغنى عن إعادته، غير أنا نذكر في هذا الموضع من الرواية بعض ما لم نذكره إن شاء الله تعالى قبل.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ ) يعني: الحِجال.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ ) كنا نُحدَّث أنها الحجال فيها الأسرّة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الحصين، عن مجاهد ( مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ ) قال: السُّرُر في الحجال. ونصب ( مُتَّكِئِينَ ) فيها على الحال من الهاء والميم.

وقوله ( لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا ) يقول تعالى ذكره: لا يرَوْن فيها شمسا فيؤذيهم حرّها، ولا زمهريرا، وهو البرد الشديد، فيؤذيهم بردها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا زياد بن عبد الله الحساني، قال: ثنا مالك بن سعير، قال: ثنا الأعمش، عن مجاهد، قال: الزمهرير: البرد المفظع.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال الله: ( لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا ) يعلم أن شدّة الحرّ تؤذي، وشدّة القرّ تؤذي، فوقاهم الله أذاهما.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن السُّدِّيّ، عن مرّة بن عبد الله قال في الزمهرير: إنه لون من العذاب، قال الله: لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " اشْتَكَتِ النَّارُ إلى رَبِّها، فَقالَتْ: رَبّ، أكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَنَفِّسْنِي، فأذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عامٍ بِنَفَسَيْنِ؛ فأشَدَّ ما تَجِدُونَ مِنَ البَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ وأشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ".

المعاني :

التدبر :

وقفة

[12،13] ولما كان في الصبر من حبس النفس، والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من: التعب، والنصب، والحرارة ما فيه؛ كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة، والحرير الذي فيه اللين والنعومة، والاتكاء الذي يتضمن الراحة، والظلال المنافية للحر.

وقفة

[13] فجر الجمعة يقرأ الإمام: ﴿متكئين فيها﴾، وفي جمعتها: ﴿في جنة عالية﴾ [الغاشية: 10]، وفي الكهف ﴿أولئك لهم جنات عدن﴾ [الكهف: 31]، أوصاف الجنة مشوقة تسعد القلب فيلهج بالدعاء.

وقفة

[13] ﴿مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ الاتكاء هو جلسة الملوك وأهل البذخ والترف، وهي جلسة بين الجلوس والاضطجاع، وهي جلسة ارتياح، تليق بمن تكبد المشاق في سبيل الله، فنالته الجراح.

عمل

[13] ﴿مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ جزاء كثرة القيام بأمر الله في الدنيا؛ كثرة الإتكاء على الأرائك في الآخرة، فقم هنا؛ لتتكئ هناك.

وقفة

[13] ﴿مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ ما أجمل الاتكاء بعد التعب! رزقنا الله وإياكم الجنة.

وقفة

[13] ﴿مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾، ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا﴾ [ص: 51]، ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ [الرحمن: 54]، ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ﴾ [الرحمن: 76]؛ أيها الظهور المنتصبة بين يدي الله فى الليالى، سيطول اتكاؤك وراحتك فى الجنة.

وقفة

[13] ﴿مُتَّكِئينَ فيها عَلَى الأَرائِكِ﴾ حدثنى عن أفخر الأرائك فى الحياة الدنيا، إنما أرائك الجنة لها شأن آخر.

وقفة

[13] ﴿مُتَّكِئينَ فيها عَلَى الأَرائِكِ لا يَرَونَ فيها شَمسًا وَلا زَمهَريرًا﴾ اتكائًا على أرائك مريحة، وجو صحو لطيف لا حار ولا بارد.

عمل

[13] إذا اشتدَّ البرد فتذكروا: ﴿مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾، واسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة.

تفاعل

[13] شدة البرد من زمهرير جهنم، ولكمال نعيم أهل الجنة؛ فإن الله تعالى نفى عنهم الحر المزعج والبرد المؤلم، فقال سبحانه: ﴿مُتَّكِئينَ فيها عَلَى الأَرائِكِ لا يَرَونَ فيها شَمسًا وَلا زَمهَريرًا﴾، فهل يتذكر صاحب القرآن هذا حينما يقرصه البرد؟! قل: اللهم اجعلني من أهل ذلك النعيم.

وقفة

[13] ﴿الْأَرَائِكِ﴾ وردت خمس مرات في القرآن, وأقوال السلف تأبي أن تفسر بالأسرة إلا بشروط: أن تكون مرتفعة, ولها قبة, ومزينة, وعليها ياقوت أو ذهب، فنسأل الله من فضله, فإن انتقص من هذه الأمور شئ فيسمي سريرًا أو قبة ولا يسمي أريكة.

وقفة

[13] ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ قَالَ قَتَادَةُ: «عَلِمَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ شِدَّةَ الحَرِّ تُؤْذِي، وَشِدَّةَ البَرْدِ تُؤْذِي، فَوَقَاهُمْ أَذَاهُمَا جَمِيعًا».

وقفة

[13] ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ ليس في الجنة ضوء شمس ولا ضوء قمر، أي ضوء النهار وضوء الليل، فضياء الجنة من نوع خاص، لن نعرف طبيعته إلا بعد أن ندخلها.

وقفة

[13] ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ من كمال نعيم أهل الجنة: أنهم لا يجدون فيها حرًّا ولا بردًا، قال قتادة: «علم الله أن شدة الحر والبرد تؤذي؛ فوقاهم أذاهما».

وقفة

[13] ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ الجنة ليس فيها شمس ولا قمر، ولا ليل ولا نهار، ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش.

وقفة

[13] ذكر الله تعالى أنه: ﴿لا يَرَونَ فيها شَمسًا وَلا زَمهَريرًا﴾، وذكر: ﴿إِنَّ المُتَّقينَ في ظِلالٍ وَعُيونٍ﴾ [المرسلات: ٤١] فكيف نجمع بين الآيتين؟ الجواب: ليس بين الآيات تعارض، فحرارة الشمس لا تصيبهم، ولكن يصيبهم الضوء والنور، ويحجب عنهم الحر، المقصود بالرؤية الشعور بحرها والذوق له.

وقفة

[13] البرد يمرضنا، الحر يؤذينا، الشمس تحرقنا، فما أجمل الجنة! ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾.

وقفة

[13] في الجنة لا حرٌّ ولا برْدَ يؤذي، فاكتمل نعيمهم من هذه الجهة: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾، جعلنا الله جميعاً من أهلها.

وقفة

[13] اعتدال الجو من نعيم الجنة؛ لا شمس تحرق ولا برد يمرض ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾، يا رب جنتك.

الإعراب :

- ﴿ مُتَّكِئِينَ: ﴾

- حال من «هم» في «جزاهم» منصوب بجزى وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد

- ﴿ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة. على الأرائك: جار ومجرور متعلق بمتكئين.

- ﴿ لا يَرَوْنَ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب حال من الضمير في فعل اسم الفاعل «متكئين» لا: نافية لا عمل لها. يرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.

- ﴿ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً: ﴾

- تعرب اعراب «مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً» الواردة في الآية التاسعة.'

المتشابهات :

| الكهف: 31 | ﴿وَيَلۡبَسُونَ ثِيَابًا خُضۡرٗا مِّن سُندُسٖ وَإِسۡتَبۡرَقٖ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ |

|---|

| الانسان: 13 | ﴿ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ |

|---|

| ص: 51 | ﴿ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [13] لما قبلها : ٤- متكئون فيها على الأسرَّة المُزَيَّنة. ٥- هم في ظلٍّ دائم لا حرَّ معه ولا برد، قال تعالى:

﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [14] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا .. ﴾

التفسير :

{ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا} أي:قربت ثمراتها من مريدها تقريبا ينالها، وهو قائم، أو قاعد، أو مضطجع.

وقوله- سبحانه- وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها.. معطوف على قوله قبل ذلك:

مُتَّكِئِينَ.

و «ظلالها» فاعل «دانية» والضمير في «ظلالها» يعود إلى الجنة.

أى: أن الأبرار جالسون في الجنة جلسة الناعم البال، المنشرح الصدر. وظلال أشجار الجنة قريبة منهم، ومحيطة بهم، زيادة في إكرامهم.

وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا أى: أنهم- فضلا عن ذلك- قد سخرت لهم ثمار الجنة تسخيرا، وسهل الله- تعالى- لهم تناولها تسهيلا عظيما، بحيث إن القاعد منهم والقائم والمضطجع، يستطيع أن يتناول هذه الثمار اللذيذة بدون جهد أو تعب.

فقوله- تعالى-: وَذُلِّلَتْ من التذليل بمعنى الانقياد والتسخير، يقال: ذلّل الكرم- بضم الذال- إذا تدلت عناقيده وصارت في متناول اليد. والقطوف: جمع قطف- بكسر القاف- وهو العنقود حين يقطف أو الثمار المقطوفة.

وبعد أن وصف- سبحانه- جانبا من طعامهم ولباسهم ومسكنهم أخذت السورة الكريمة في وصف شرابهم. فقال- تعالى-: وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا. قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً.

( ودانية عليهم ظلالها ) أي : قريبة إليهم أغصانها ، ( وذللت قطوفها تذليلا ) أي : متى تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه ، كأنه سامع طائع ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ( وجنى الجنتين دان ) [ الرحمن : 54 ] وقال تعالى ( قطوفها دانية ) [ الحاقة : 23 ]

قال مجاهد : ( وذللت قطوفها تذليلا ) إن قام ارتفعت بقدره ، وإن قعد تدلت له حتى ينالها ، وإن اضطجع تدلت له حتى ينالها ، فذلك قوله : ( تذليلا )

وقال قتادة : لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد .

وقال مجاهد : أرض الجنة من ورق ، وترابها المسك ، وأصول شجرها من ذهب وفضة ، وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت ، والورق والثمر بين ذلك ، فمن أكل منها قائما لم يؤذه ، ومن أكل منها قاعدا لم يؤذه ، ومن أكل منها مضطجعا لم يؤذه .

يعني تعالى ذكره بقوله: ( وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا ) وقَرُبت منهم ظلال أشجارها.

ولنصب دانية أوجه: أحدها: العطف به على قوله: مُتَّكِئِينَ فِيهَا . والثاني: العطف به على موضع قوله: لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا لأن موضعه نصب، وذلك أن معناه: متكئين فيها على الأرائك، غير رائين فيها شمسًا. والثالث: نصبه على المدح، كأنه قيل: متكئين فيها على الأرائك، ودانية بعد عليهم ظلالها، كما يقال: عند فلان جارية جميلة، وشابة بعد طرية، تضمر مع هذه الواو فعلا ناصبا للشابة، إذا أريد به المدح، ولم يُرَد به النَّسَق؛ وأُنِّثَتْ دانيةً لأن الظلال جمع. وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله بالتذكير: ( وَدَانِيا عَلَيْهِمْ ظِلالُها ) وإنما ذكر لأنه فعل متقدّم، وهي في قراءة فيما بلغني: ( وَدَانٍ ) رفع على الاستئناف.

وقوله: ( وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا ) يقول: وذُلِّل لهم اجتناء ثمر شجرها، كيف شاءوا قعودا وقياما ومتكئين.

وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا ) قال: إذا قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلَّت حتى ينالها، وإن اضطجع تدلَّت حتى ينالها، فذلك تذليلها.

حدثنا بشر، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا ) قال: لا يردُّ أيديَهم عنها بُعد ولا شوك.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ قال: الدانية: التي قد دنت عليهم ثمارها.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا ) قال: يتناوله كيف شاء جالسا ومتكئا.

التدبر :

وقفة

[14] ﴿وَدانِيَةً عَلَيهِم ظِلالُها وَذُلِّلَت قُطوفُها تَذليلًا﴾ لن تبذل أى مجهود يذكر فى قطافها.

وقفة

[14] ﴿وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ من ذلَّت نفسه للطاعة؛ ذلَّت له القطوف يوم القيامة.

وقفة

[14] ﴿وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ قال مجاهد: «إن قام ارتفعت معه بقدره، وإن قعد تذلَّلت له حتى ينالها، وإن اضطجع تذللت له حتى ينالها، فذلك قوله تعالى: (تَذْلِيلًا).

وقفة

[14] قال تعالي عن ثمار الجنة: ﴿وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾، من عظيم كرم الله أنه لا يريد أي عناء للمؤمن، ولو بفتح غلاف الثمرة وإخراج الحب من داخلها، فذلل الثمرة لهم تذليلًا.

الإعراب :

- ﴿ وَدانِيَةً: ﴾

- معطوفة بالواو على جملة «لا يَرَوْنَ» الحالية و «دانية» حال مثلها لأنها في حكم مفرد تقديره: غير رائين. وذلك لرجوع الضمير منها إليهم في «عليهم» ودخلت الواو على تقديره وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقر ودنو الظلال عليهم. ويجوز أن تكون «متكئين» وجملة «لا يَرَوْنَ» و «دانية» كلها صفات لجنة، ويجوز أن تكون «ودانية» معطوفة على «جنة» أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها. و «دانية» بمعنى قريبة

- ﴿ عَلَيْهِمْ ظِلالُها: ﴾

- على حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق بدانية. أو بفعلها و «ظلال» فاعل لاسم الفاعل «دانية» مرفوع بالضمة. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة أي وتدنو عليهم ظلالها.

- ﴿ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها: ﴾

- الواو حالية والجملة بعدها في محل نصب حال لأنها معطوفة على حال «دانية» أي وتدنو ظلالها عليهم وتذلل قطوفها لهم. أو معطوفة عليها على تقدير: ودانية عليهم ظلالها ومذللة قطوفها. وتكون الجملة حالا لجنة في حالة جعل «دانية» صفة لها. أي بتقدير: جنة ذللت قطوفها. ذللت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب. قطوف: نائب فاعل مرفوع بالضمة. و «ها» أعربت في «ظلالها» وهي جمع «قطف» أي ما يقطف من الثمر.

- ﴿ تَذْلِيلًا: ﴾

- مفعول مطلق- مصدر- منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [14] لما قبلها : ٦- قريبة منهم أشجار الجنة مظللة عليهم. ٧- قرب ثمار الجنة لأهلها، قال تعالى:

﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ودانية:

1- بالنصب، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالرفع، وهى قراءة أبى حيوة.

3- ودانيا، وهى قراءة الأعمش.

4- ودان، مرفوع، وهى قراءة أبى.

مدارسة الآية : [15] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ .. ﴾

التفسير :

ويطاف على أهل الجنة أي:يدور [عليهم] الخدم والولدان{ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا}

وقوله: وَيُطافُ من الطواف، وهو السعى المكرر حول الشيء، ومنه الطواف بالكعبة. والآنية: جمع إناء، وهو اسم لكل وعاء يوضع فيه الطعام والشراب والمراد بها هنا:

الأوانى: التي يستعملونها في مجالس شرابهم.

والأكواب: جمع كوب، وهو القدح الذي لا عروة له، وعطفه على الآنية من باب عطف الخاص على العام.

والقوارير: جمع قارورة وهي في الأصل إناء رقيق من الزجاج النقي الشفاف، توضع فيه الأشربة وما يشبهها، فتستقر فيه.

وقوله : ( ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ) أي : يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام ، وهي من فضة ، وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم .

وقوله : ( قوارير )

وقوله: ( وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ) يقول تعالى ذكره: ويُطاف على هؤلاء الأبرار بآنية من الأواني التي يشربون فيها شرابهم، هي من فضة كانت قواريرًا، فجعلها فضة، وهي في صفاء القوارير، فلها بياض الفضة وصفاء الزجاج.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ) يقول: آنية من فضة، وصفاؤها وتهيؤها كصفاء القوارير.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن مجاهد ( من فضة ) ، قال: فيها رقة القوارير في صفاء الفضة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ ) قال: صفاء القوارير وهي من فضة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ) أي صفاء القوارير في بياض الفضة.

وقوله: ( وأكْوَابٍ ) يقول: ويُطاف مع الأواني بجرار ضِخام فيها الشراب، وكلّ جرّة ضخمة لا عروة لها فهي كوب.

كما حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( وأكْوَابٍ ) قال: ليس لها آذان.

وقد حدثنا ابن حميد: قال: ثنا مهران، عن سفيان بهذا الحديث بهذا الإسناد عن مجاهد، فقال: الأكواب: الأقداح.

وقوله: ( كَانَتْ قَوَارِيرَا ) يقول: كانت هذه الأواني والأكواب قواريرًا، فحوّلها الله فضة. وقيل: إنما قيل: ويطاف عليهم بآنية من فضة، ليدلّ بذلك على أن أرض الجنة فضة، لأن كل آنية تُتَّخذ، فإنما تُتَّخذ من تُرْبة الأرض التي فيها، فدلّ جلّ ثناؤه بوصفه الآنية متى يطاف بها على أهل الجنة أنها من فضة، ليعلم عباده أن تربة أرض الجنة فضة.

&; 24-105 &;

واختلفت القرّاء في قراءة قوله " قوارير، وسلاسل "، فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والكوفة غير حمزة: سَلاسِلا وقواريرا( قَوَارِيرًا ) بإثبات الألف والتنوين وكذلك هي في مصاحفهم، وكان حمزة يُسْقط الألِفات من ذلك كله، ولا يجري شيئا منه، وكان أبو عمرو يُثبت الألف في الأولى من قوارير، ولا يثبتها في الثانية، وكلّ ذلك عندنا صواب، غير أن الذي ذَكَرت عن أبي عمرو أعجبهما إليّ، وذلك أن الأوّل من القوارير رأس آية، والتوفيق بين ذلك وبين سائر رءوس آيات السورة أعجب إليّ إذ كان ذلك بإثبات الألفات في أكثرها.

**

يقول تعالى ذكره: ( قَوَارِيرَا ) في صفاء الصفاء من فضة الفضة من البياض (5) .

كما حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، قال: قال الحسن، في قوله: كَانَتْ قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قال: صفاء القوارير في بياض الفضة.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن كثير، قال: ثنا شعبة، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله الله ( قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ ) قال: بياض الفضة في صفاء القوارير.

حدثني يعقوب، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: أخبرنا ابن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله: كَانَتْ قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قال: كان ترابها من فضة.

وقوله: ( قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ ) قال: صفاء الزجاج في بياض الفضة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا سليمان، قال: ثنا أبو هلال، عن قتادة، في قوله: قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قال: لو احتاج أهل الباطل (6) أن يعملوا إناء من فضة يرى ما فيه من خلفه، كما يرى ما في القوارير ما قدروا عليه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ ) قال: هي من فضة، وصفاؤها: صفاء القوارير في بياض الفضة.

&; 24-106 &;

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ ) قال: على صفاء القوارير، وبياض الفضة.

وقوله: ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) يقول: قدّروا تلك الآنية التي يُطاف عليهم بها تقديرا على قَدْر رِيِّهم لا تزيد ولا تنقص عن ذلك.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) قال: قُدّرت لريّ القوم.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا ابن يمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد، في قوله: ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) قال: قدر ريِّهم.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا عمر بن عبيد، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: ( قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) قال: لا تنقص ولا تفيض.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى: وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) قال: لا تَترع فتُهراق، ولا ينقصون من مائها فتنقص فهي ملأى.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) لريِّهم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) قدرت على ريّ القوم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) قال: قدّروها لريهم على قدر شربهم أهل الجنة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) قال: ممتلئة لا تُهَراق، وليست بناقصة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قدّروها على قدر الكفّ.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، &; 24-107 &; عن ابن عباس: ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) قال: قدرت للكفّ.

واختلفت القرّاء في قراءة قوله ( قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ) فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار: ( قَدَّرُوها ) بفتح القاف، بمعنى: قدّرها لهم السُّقاة الذين يطوفون بها عليهم. ورُوي عن الشعبيّ وغيره من المتقدمين أنهم قرءوا ذلك بضم القاف، بمعنى: قُدّرت عليهم، فلا زيادة فيها ولا نقصان.

والقراءة التي لا أستجير القراءة بغيرها فتح القاف، لإجماع الحجة من القرّاء عليه.

التدبر :

وقفة

[15] ﴿ويطاف عليهم﴾، ﴿ويسقون فيها كأسا﴾ [17] لِمَ لم يسم فاعله، ثم قال تعالى: ﴿ويطوف عليهم ولدان مخلدون﴾ [19] بصيغة الفاعل؟ الجواب: أن القصد بالأول: وصف الآنية والمشروب، والمقصود بالثاني: وصف الطائف.

وقفة

[15] ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا﴾ الألفاظ هي الألفاظ، لكن الحقائق شيء آخر، فلا الآنية هي الآنية، ولا الأكواب هي الأكواب، وكل ما خطر ببالك، فالجنة أعظم من ذلك.

وقفة

[15] ﴿وَيُطافُ عَلَيهِم بِآنِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكوابٍ كانَت قَواريرا﴾ ما حرم عليك فى الدنيا صار حلالًا فى الجنة.

وقفة

[15] ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا﴾ امتثل المؤمنون في الدنيا اجتناب البطر وآنية الذهب والفضة؛ فكوفئوا بصحاف وأكواب من فاخر الذهب والفضة.

وقفة

[15، 16] لا يلقي المؤمنون في منازل التكريم إلا ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين, حتي ما يسقون فيه من أكواب لها صفاء الزجاج وبريق الفضة.

الإعراب :

- ﴿ وَيُطافُ عَلَيْهِمْ: ﴾

- الواو عاطفة. يطاف: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة. على: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعلى والجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. أي ويطوف السقاة عليهم.

- ﴿ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيطاف وهي جمع «اناء» من فضة:جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لآنية. و «من» حرف جر بياني.

- ﴿ وَأَكْوابٍ: ﴾

- معطوفة بالواو على «آنية» وتعرب اعرابها أي وبأكواب والجملة بعدها في محل جر صفة لها بحذف الجار اكتفاء بما قبله.

- ﴿ كانَتْ قَوارِيرَا: ﴾

- فعل ماض ناقص مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هي. قواريرا:خبر «كان» منصوب بالفتحة الظاهرة والكلمة ممنوعة من الصرف على وزن «مفاعيل» وجاء الألف زائدا لأن فوقه صفرا مستديرا ولأنه رأس آية.ومفردها قارورة.'

المتشابهات :

| الصافات: 45 | ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ﴾ |

|---|

| الزخرف: 71 | ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ |

|---|

| الانسان: 15 | ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [15] لما قبلها : ٨- يدور عليهم الخدم بآنية الفضة، قال تعالى:

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي