الإحصائيات

سورة فصلت

| ترتيب المصحف | 41 | ترتيب النزول | 61 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 6.00 |

| عدد الآيات | 54 | عدد الأجزاء | 0.33 |

| عدد الأحزاب | 0.65 | عدد الأرباع | 2.60 |

| ترتيب الطول | 36 | تبدأ في الجزء | 24 |

| تنتهي في الجزء | 25 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 22/29 | الحواميم: 2/7 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

القرآنُ مُنزّلٌ من عندِ اللهِ بلسانٍ عَربي، بشيرًا للمؤمنينَ نذيرًا للكافرينَ المُعرضينَ عنه، =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (6) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (3)

= ثُمَّ بيانُ أنَّ الرَّسولَ ﷺ بشَرٌ خصَّهُ اللهُ بالوحي، وذِكرُ جزاءِ الكافرينَ وجزاءِ المؤمنينَ، =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (9) الى الآية رقم (11) عدد الآيات (3)

= ثُمَّ توبيخُ الكافرينَ بذكرِ ما خلَقَهُ اللهُ في أربعةِ أيامٍ: يومانِ خلقَ فيهما الأرضَ، ويومانِ للجبالِ وتقديرِ الأرزاقِ، =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة فصلت

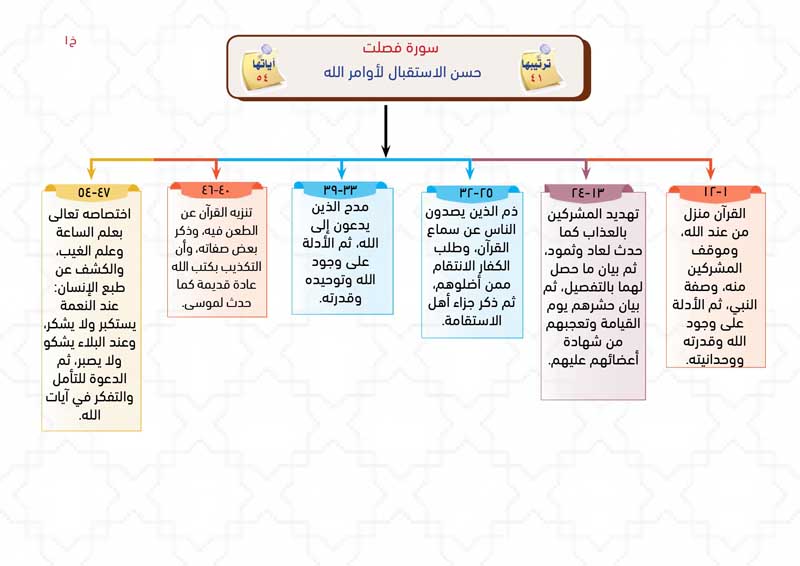

حسن الاستقبال لأوامر الله/ التفصيل في بيان عظمة الله مُنزل الآيات القرآنية وخالق الآيات الكونية

أولاً : التمهيد للسورة :

- • بداية ونهاية السورة:: فرسالة السورة: أنتم يا أمة محمد ﷺ مسؤولون عن حمل أمانة القرآن الكريم للعالمين، فعليكم واجب توضيح الرسالة وتفصيلها وتيسيرها للناس، وخذوا العبرة من تاريخ بني إسرائيل.

- • حسن استقبال الوحي وسوء الاستقبال:: • تبدأ السورة بتنزيل الكتاب، وأنَّه فُصِّلَ من الله للعباد: ﴿حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (1-3). • وأن آيات الله المنزلة في القرآن شاهدة بصدقه، شأنها شأن الآيات الكونية المبثوثة في السماء والأرض: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي ... وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ ... وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ... وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ...﴾ (9-12). • والآيات التاريخية الشاهدة على مصارع المكذبين وعرض لمصيرهم المخزي في الآخرة: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ...﴾ (13-24). • ثم ذم الذين يصدون الناس عن سماع القرآن: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ...﴾ (26). • ثم تنزيه القرآن عن الطعن فيه: ﴿... وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (41-42). • وختمت بذكر من أعرض عن الكتاب المفصَّل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (52).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «فُصلت».

- • معنى الاسم :: فُصلت: بمعنى بينّت، وآيات مفصلات: أي مبينات.

- • سبب التسمية :: لوقوع كلمة (فصلت) في أول السورة الآية (3).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة السجدة»، و«سورة حم السجدة»؛ لأنها تميزت عن الحواميم الأخرى بأن فيها سجدة في الآية (37)، و«سجدة المؤمن»؛ لأنها السجدة التي جاءت بعد سورة المؤمن (غافر)، وسورة «المصابيح»، وسورة «الأقوات».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: حسن الاستقبال لأوامر الله.

- • علمتني السورة :: أهمية تعلّم اللغة العربية لكل مسلم يريد أن يفهم كلام الله: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

- • علمتني السورة :: التفكر في عظمة الله؛ فقد خلق الأرض في يومين: ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

- • علمتني السورة :: : قابل السيئة بالحسنة، وأحسن إلى من أساء إليك: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ...﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَم لاَ يُنْصَرُونَ». قال القاضي عياض: «أي علامتُكُمُ التي تَعْرِفُونَ بها أصحابَكم هذا الكلامُ، والشِّعارُ في الأصلِ العلامةُ التي تُنْصَبُ لِيَعْرِفَ بها الرَّجُلُ رُفْقَتَهُ، و(حم لا ينصرون) معناهُ بفضلِ السُّورِ المفتتحةِ بِحم ومنزلَتِها من اللهِ لا يُنْصَرون»، و(سورة فصلت) من السور المفتتحة بـ (حم).

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة فصلت من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

• عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: «الْحَوَامِيمَ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ». وديباج القرآن: أي زينته، و(سورة فصلت) من الحواميم.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة فصلت هي السورة الثانية من الحواميم أو آل (حم)، وهي سبع سور متتالية، وهي: غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، وأطلق عليها بعض العلماء: عرائس القرآن، وكلها مكية.

• احتوت السورة على السجدة الـ 12من سجدات التلاوة -بحسب ترتيب المصحف- في الآية (38).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نحمل أمانة القرآن الكريم للعالمين، فنقوم بتوضيح الرسالة وتفصيلها وتيسيرها للناس.

• احذر الإعراض والتولي عن طاعة الله؛ فذلك سبب نزول العذاب: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ (13).

• أن نستعذ باللهِ من الغرورِ والكِبرِ: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا﴾ (15).

• أن نراقب الله تعالى في السر والعلن: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (19).

• أن نحسِن الظنَّ باللهِ مخالفةً لظنِّ المشركين به: ﴿وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ﴾ (23).

• أن نحدد من يزين لنا فعل السوء، ونحذر من مجالسته: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ (25).

• أن نجمع بين حسن القول وصالح العمل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ (33).

• أن نحذر أن يزين لنا الشيطان أعمالنا: ﴿وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ (37).

• أن نسجد للتلاوة عند قراءة هذه الآية: ﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ (38).

• أن نعطي القرآن أعز أوقاتنا؛ لأنه عزيز يُعرض عمن أعرض عنه، ولا يُقبل إلا على من أقبل عليه: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ (41).

تمرين حفظ الصفحة : 477

مدارسة الآية : [1] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ حم ﴾

التفسير :

تقدم تفسير الحروف المقطعة

مقدمة وتمهيد

1- سورة «فصلت» هي السورة الحادية والأربعون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة «غافر» .

وهي من السور المكية الخالصة، وعدد آياتها ثنتان وخمسون آية في المصحف البصري والشامي، وثلاث وخمسون في المصحف المكي والمدني، وأربع وخمسون في المصحف الكوفي.

وسورة «فصلت» تسمى- أيضا بسورة السجدة، وحم السجدة، وبسورة المصابيح، وبسورة الأقوات .

2- والذي يقرأ هذه السورة الكريمة بتدبر وتأمل، يراها في مطلعها تمدح القرآن الكريم:

وتذكر موقف المشركين منه ومن الرسول صلّى الله عليه وسلم وتلقن الرسول صلّى الله عليه وسلم الجواب الذي يكبتهم، وتهددهم بالعذاب الأليم.

قال- تعالى-: حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ. وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ، وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ.

3- ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله- تعالى-، عن طريق بيان خلقه للأرض وما اشتملت عليه من جبال وأقوات، وعن طريق خلق السماء بطبقاتها المتعددة، وعن طريق تزيين السماء الدنيا بمصابيح وحفظها.

قال- تعالى-: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً، ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها، وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ. ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ.

4- وبعد أن هدد الله- تعالى- مشركي مكة بالعذاب الذي أصاب من قبلهم قوم عاد وثمود، وفصل لهم موقف هؤلاء الأقوام من رسلهم وكيف أنهم عند ما كذبوا رسلهم واستحبوا العمى على الهدى، أخذتهم صاعقة العذاب الهون..

بعد كل ذلك تحدثت عن أحوالهم السيئة يوم يحشرون للحساب يوم القيامة، وكيف أن حواسهم تشهد عليهم في هذا اليوم العصيب.

ولنتدبر قوله- تعالى-: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ. وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ: لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا، قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

5- وكعادة القرآن الكريم في قرنه الترغيب بالترهيب أو العكس، وفي بيان عاقبة الأخيار والأشرار، أتبعت السورة الحديث عن المشركين وسوء عاقبتهم، بالحديث عن المؤمنين وحسن مصيرهم، فقال- تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ، وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ، وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ.

6- ثم ساقت سورة «فصلت» أنواعا من الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته، قال- تعالى-: وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى، إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

7- ثم أخذت السورة في تسلية الرسول صلّى الله عليه وسلم وفي إقامة الأدلة الساطعة على أن هذا القرآن من عند الله.

قال- تعالى-: ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ، إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ. وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا: لَوْلا فُصِّلَتْ آياتُهُ، ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ، وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ.

8- ثم ختم- سبحانه السورة الكريمة، ببيان أن مرد علم قيام الساعة إليه- تعالى- وحده، وببيان طبيعة الإنسان في حالتي اليسر والعسر، وببيان أن حكمته- سبحانه- اقتضت أن يطلع الناس في كل وقت على بعض من آياته الدالة على وحدانيته وقدرته. قال - تعالى- سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ، أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ.

9- وبعد: فهذا عرض إجمالى لسورة فصلت، ومنه نرى: أنها اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية الله- تعالى- وقدرته، وبأن هذا القرآن من عند الله- تعالى-، وبأن الرسول صلّى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه، وبأن يوم القيامة حق لا ريب فيه.

كما اهتمت بالحديث عن مصارع الغابرين الذين استحبوا العمى على الهدى وببيان أحوالهم يوم القيامة ... وببشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأحسنوا القول والدعوة إلى الله ...

بأحسن البشارات وأفضلها..

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سورة " فصلت " من السور التى بدئت ببعض حروف التهجى .

والرأى الراجح فى هذه الحروف أنها جئ بها للإِيقاظ والتنبيه على أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - ، بدليل أنه مؤلف من جنس الحروف التى يتخاطب بها المشركون ، ومع ذلك فقد عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله .

سورة فصلت وهي مكية

قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها حكاه القرطبي في تفسـره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان.

ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور.

قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم" السجدة و "هل أتى على الإنسان" وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: الم وحم والمص وص.

فواتح افتتح الله بها القرآن.

القول في تأويل قوله تعالى : حم (1)

قال أبو جعفر: قد تقدم القول منا فيما مضى قبلُ في معنى ( حم ) والقول في هذا الموضع كالقول في ذلك.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] ﴿حم﴾ الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة والقرآن الكريم، وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية، ومع هذا يعجزون أن يؤلِّفوا منها كتابًا كهذا القرآن.

وقفة

[1] ﴿حم﴾ كل سورة ابتدأت بالحروف الهجائية المقطَّعة فهي سورة مكية، إلا سورتين: البقرة وآل عمران، فإنهما مدنيتان.

الإعراب :

- ﴿ حم ﴾

- اعربت وشرحت في السورة الشريفة السابقة «المؤمن» او «غافر».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ حم ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

التفسير :

يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل{ تَنْزِيلُ} صادر{ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي من أعظم رحمته وأجلها، إنزال هذا الكتاب، الذي حصل به، من العلم والهدى، والنور، والشفاء، والرحمة، والخير الكثير، ما هو من أجل نعمه على العباد، وهو الطريق للسعادة في الدارين.

وقوله : ( تَنزِيلٌ مِّنَ الرحمن الرحيم ) بيان لمصدر هذا القرآن ، وقوله ( تَنزِيلٌ ) خبر لمبتدأ محذوف .

أى : هذا القرآن ليس أساطير الأولين - كما زعم الجاحدون الجاهلون - وإنما هو منزل من عند الله - تعالى - صاحب الرحمة العظيمة الدائمة .

إذ لفظ " الرحمن " بمعنى عظيم الرحمة ، لأن فعلان صيغة مبالغة فى كثرة الشئ وعظمته ، أما صيغة فعيل فتستعمل فى الصفات الدائمة ككريم ، فكأنه - تعالى - يقول : هذا الكتاب منزل من الله - تعالى - العظيم الرحمة الدائمة .

قال بعض العلماء : وإنما خص هذان الوصفان بالذكر ، لأن الخلق فى هذا العالم كالمرضى المحتاجين ، والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية ، وعلى كل ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية . فكان أعظم النفع من الله على هذا العالم إنزال القرآن الناشئ عن رحمته ولطفه بخلقه .

يقول تعالى : ( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) يعني : القرآن منزل من الرحمن الرحيم ، كقوله تعالى : ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) [ النحل : 102 ] وقوله : ( وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) [ الشعراء : 192 - 194 ] .

وقوله: ( تَنـزيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) يقول تعالى ذكره: هذا القرآن تنـزيل من عند الرحمن الرحيم نـزله على نبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] ﴿تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ﴾ من أعظم رحمته وأجلِّها: إنزال هذا الكتاب الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير ما هو من أجلِّ نعمه على العباد.

لمسة

[2] ﴿تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ﴾ الرحمن والرحيم من صيغ المبالغة من الرحمة، وبينها فارق: أنه رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، ورحمن الدنيا لكثرة من تشملهم رحمته فيها، وهي رحمة عامة، فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والمسلم والكافر، يرزقهم الله ولا يؤاخذهم بذنوبهم؛ ولذا ورد اسم (الرحمن) مع الكافرين: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَـٰنِ﴾ [الرعد: 30]، لكنه سبحانه رحيم بالمؤمنين فقط: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 43]، فهذه رحمة خاصة.

وقفة

[2] ﴿تَنزيلٌ مِنَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ﴾ ففى إنزاله رحمة بالعباد يقينًا.

وقفة

[2] ﴿تَنزيلٌ مِنَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ﴾ اختيار الاسمين الكريمين فى خاتمة الآية الكريمة؛ إنما ليبين لنا الحق سبحانه وتعالى أنما أنزله رحمة بنا لا تعجيزًا وإرهاقًا ولا تعنتًا وتشديدًا.

وقفة

[2] ﴿تَنزيلٌ مِنَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ﴾ الرحمن بالناس كافة، والرحيم بالمؤمنين، وجاء هذا الترتيب؛ يؤكد لنا سبحانه أنه أُنزل لكافة خلقه، ولكن من يختار إتباعه فقد فاز، والله أعلم.

وقفة

[2] ﴿الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ﴾ أمر الله بالتذكير بهذه الحقيقة وجوبًا ١٧ مرة كل يوم، ألا يكفي لنزول السكينة بقلبك؟!

الإعراب :

- ﴿ تَنْزِيلٌ: ﴾

- خبر «حم» مرفوع بالضمة إن جعلت «حم» في موضع رفع مبتدأ على انها اسم للسورة. وإن جعلت «حم» تعديدا للحروف كانت «تنزيل» خبرا لمبتدإ محذوف تقديره: هذا تنزيل.

- ﴿ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ: ﴾

- جار ومجرور في محل رفع صفة لتنزيل. الرحيم:صفة-نعت-للرحمن مجرور وعلامة جره الكسرة. بمعنى: من الله الرحمن الرحيم فحذف الموصوف لأنه معلوم واقيمت الصفة مقامه. على هذا المعنى والتقدير: يكون: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» صفتين لله سبحانه'

المتشابهات :

| الفاتحة: 3 | ﴿ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ |

|---|

| الفاتحة: 1 | ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ |

|---|

| النمل: 30 | ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ |

|---|

| فصلت: 2 | ﴿تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد ذكرِ الحُروفِ المُقطَّعة؛ يأتي ذكرِ القرآن أو الكتاب على عادة القرآن، فبَيَّنَ اللهُ هنا أن هذا القرآن صادر من الرحمن الرحيم، الذي من أعظم رحمته إنزال هذا الكتاب، ففيه الهدى، والنور، والشفاء، والخير الكثير، قال تعالى:

﴿ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا .. ﴾

التفسير :

ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان فقال:{ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} أي:فصل كل شيء من أنواعه على حدته، وهذا يستلزم البيان التام، والتفريق بين كل شيء، وتمييز الحقائق.{ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} أي:باللغة الفصحى أكمل اللغات، فصلت آياته وجعل عربيًا.{ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} أي:لأجل أن يتبين لهم معناه، كما تبين لفظه، ويتضح لهم الهدى من الضلال، والْغَيِّ من الرشاد.

وأما الجاهلون، الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالاً، ولا البيان إلا عَمًى فهؤلاء لم يُسَقِ الكلام لأجلهم،{ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}

ثم أثنى - سبحانه - على هذا القرآن الذى أنزله بمقتضى رحمته وحكمته فقال : ( كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . بَشِيراً وَنَذِيراً ) .

ومعنى : ( فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ) : ميزت فى ألفاظها بفواصل ومقاطع ، وميزت فى معانيها لاشتمالها على أنواع متعددة من المعانى الحكيمة .

وقوله ( قُرْآناً ) منصوب على المدح ، أو على الحال من كتاب ، ( عَرَبِيّاً ) صفة للقرآن .

وقوله ( لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) متعلق بفصلت .

أى : هذا القرآن منزل من عند الله - تعالى - الذى وسعت رحمته كل شئ ، وهو كتاب فصلت آياته ووضحت وميزت من حيث ألفاظها تفصيلا بليغا ، إذ اشتملت على فواصل ومقاطع فيما بينها ليسهل فهمه وحفظه .

وفصلت آياته من حيث معانيها تفصيلا حكيما . إذ بعضها جاء لبيان ذاته وصفاته وأفعاله - تعالى - ، وبعضها اشتمل على ألوانه من نعمه التى لا تحصى ، وبعضها جاء بأسمى أنواع الهدايات والآداب والأحكام والقصص والمواعظ ، وبعضها جاء لتبشير المؤمنين بحسن الثواب ، ولإِنذار الكافرين بسوء العقاب .

وخص - سبحانه - الذين يعلمون بالذكر ، لأنهم هم الذين ينتفعون بما اشتمل عليه هذا الكتاب من تفصيل لآياته شامل لألفاظها ومعانيها .

قال صاحب الكشاف : قوله ( لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) أى لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة بلسانهم العربى ، لا يلتبس عليهم شئ منه .

فإن قلت : بم يتعلق قوله : ( لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) ؟

قلت : يجوز أن يتعلق بتنزيل ، أو بفصلت ، أى : تنزيل من الله لأجلهم . أو فصلت آياته لهم .

وأجود أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده ، أى : قرآنا عربيا كائنا لقوم عرب؛ لئلا يفرق بين الصلاة والصفات . .

وقوله : ( كتاب فصلت آياته ) أي : بينت معانيه وأحكمت أحكامه ، ( قرآنا عربيا ) أي : في حال كونه لفظا عربيا ، بينا واضحا ، فمعانيه مفصلة ، وألفاظه واضحة غير مشكلة ، كقوله : ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) [ هود : 1 ] أي : هو معجز من حيث لفظه ومعناه ، ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) [ فصلت : 42 ] . وقوله : ( لقوم يعلمون ) أي : إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون

( كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ) يقول: كتاب بينت آياته.

كما حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السدي, قوله: ( فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ) قال: بينت آياته.

وقوله: ( قُرْآنًا عَرَبِيًّا ) يقول تعالى ذكره: فُصلت آياته هكذا.

وقد اختلف أهل العربية في وجه نصب القرآن, فقال بعض نحويّي البصرة قوله: ( كِتَابٌ فُصِّلَتْ ) الكتاب خبر لمبتدأ أخبر أن التنـزيل كتاب, ثم قال: ( فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ) شغل الفعل بالآيات حتى صارت بمنـزلة الفاعل, فنصب القرآن.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ أي: فُصِّل كل شيء من أنواعه على حدته، وهذا يستلزم البيان التام، والتفريق بين كل شيء، وتمييز الحقائق.

وقفة

[3] ﴿كِتابٌ فُصِّلَت آياتُهُ﴾ تفصيلًا يسهل على الإنسان فهمه واتباعه؛ لمن أراد ذلك.

وقفة

[3] ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ومن تفصيل آياته معرفة معانيها وانتشار تفاسيره، وقد أحصى البعض تفاسير القرآن فبلغت إلى اليوم أكثر من ۳۰۰ تفسير.

وقفة

[3] أهمية تعلُّم اللغة العربية لكل مسلم يريد أن يفهم كلام الله ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

وقفة

[3] ﴿كِتابٌ فُصِّلَت آياتُهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا لِقَومٍ يَعلَمونَ﴾ ومن ضمن الرحمات كونه مفصلًا وكونه عربيًّا.

الإعراب :

- ﴿ كِتابٌ: ﴾

- خبر ثان للمبتدإ «حم» اي خبر بعد خبر إن جعلت «حم» اسما للسورة وإن جعلت «حم» تعديدا للحروف أعرب «كتاب» بدلا من «تنزيل» او خبرا ثانيا للمبتدإ المحذوف. او يكون «كتاب» خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب. او يكون «تنزيل» مبتدأ و «كتاب» خبره. وجاز الابتداء بتنزيل وهو نكرة لأنه تعرف بعد تخصصه بالصفة.

- ﴿ فُصِّلَتْ آياتُهُ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع صفة-نعت-لكتاب. فصلت فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. آياته: نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بمعنى ميزت آياته وجعلت تفاصيل في معان مختلفة.:

- ﴿ قُرْآناً عَرَبِيًّا: ﴾

- مفعول به منصوب على المدح والاختصاص أي أراد بهذا الكتاب المفصل قرآنا من صفته كذا وكذا ويجوز أن يكون منصوبا على الحال أي فصلت آياته في حال كونه قرآنا عربيا. عربيا: صفة-نعت-لقرآنا منصوبة أيضا وعلامة نصبها الفتحة. ويجوز أن يكون قُرْآناً عَرَبِيًّا» حالين.وقرآنا: حالا موطئة أي موصوفة.

- ﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتنزيل أو بفصلت. بمعنى: لقوم عرب يعلمون. أي تنزيل من الله لأجلهم أو فصلت آياته لهم. والأجود أن يكون الجار والمجرور متعلقا بصفة مثل ما قبله وما بعده: أي قرآنا عربيا كائنا لقوم عرب. يعلمون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «يعلمون» في محل جر صفة-نعت- للموصوف «قوم» وحذف مفعولها اختصارا. بمعنى يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة بلسانهم العربي المبين لا يلتبس عليهم شيء منه.'

المتشابهات :

| هود: 1 | ﴿الٓرۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ |

|---|

| فصلت: 3 | ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد بيان مصدر القرآن؛ أثنى اللهُ هنا على هذا الكتاب بأن آياته بُيِّنت تمام البيان، قال تعالى:

﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ .. ﴾

التفسير :

{ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} أي:بشيرًا بالثواب العاجل والآجل، ونذيرًا بالعقاب العاجل والآجل، وذكر تفصيلهما، وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة، وهذه الأوصاف للكتاب، مما يوجب أن يُتَلقَّى بالقبول، والإذعان، والإيمان، والعمل به، ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين،{ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ} له سماع قبول وإجابة، وإن كانوا قد سمعوه سماعًا، تقوم عليهم به الحجة الشرعية.

وقوله - تعالى - : ( فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ) بيان لموقف الناس من هذا القرآن المنزل من الرحمن الرحيم .

والمراد بالأكثر هنا : الكافرون الذين لا ينتفعون بهدايات القرآن الكريم .

أى : هذا القرآن أنزلناه إليك لتخرج الناس به من الظلمات إلى النور ، فأعرض أكثرهم عن هداياته لاستحواذ الشيطان عليهم ، فهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ ، وإنما يسمعون بقلوب قاسية ، وعقول خالية من إدراك معانيه ، ومن الاستجابة له .

ونفى - سبحانه - سماعهم له ، مع أنهم كانوا يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ، لأنهم لما سمعوه ولم يؤمنوا به . . صار سماعهم بمنزلة عدمه .

( بشيرا ونذيرا ) أي : تارة يبشر المؤمنين ، وتارة ينذر الكافرين ، ( فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ) أي : أكثر قريش ، فهم لا يفهمون منه شيئا مع بيانه ووضوحه .

وقال: ( بَشِيرًا وَنَذِيرًا ) على أنه صفة, وإن شئت جعلت نصبه على المدح كأنه حين ذكره أقبل في مدحته, فقال: ذكرنا قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا, وذكرناه قرآنا عربيا, وكان فيما مضى من ذكره دليل على ما أضمر. وقال بعض نحويّي الكوفة: نصب قرآنا على الفعل: أي فصلت آياته كذلك. قال: وقد يكون النصب فيه على القطع, لأن الكلام تامّ عند قوله "آيَاتُهُ". قال: ولو كان رفعا على أنه من نعت الكتاب كان صوابا, كما قال في موضع آخر: كِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ وقال: وكذلك قوله: ( بَشِيرًا وَنَذِيرًا ) فيه ما في ( قُرْآنًا عَرَبِيًّا ).

وقوله: ( لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) يقول: فصلت آيات هذا الكتاب قرآنا عربيا لقوم يعلمون اللسان العربي.

بشيرا لهم يبشرهم إن هم آمنوا به, وعملوا بما أنـزل فيه من حدود الله وفرائضه بالجنة,( وَنَذِيرًا ) يقول ومنذرا من كذب به ولم يعمل بما فيه بأمر الله في عاجل الدنيا, وخلود الأبد في نار جهنم في آجل الآخرة.

وقوله: ( فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ ) يقول تعالى ذكره: فاستكبر عن الإصغاء له وتدبر ما فيه من حجج الله, وأعرض عنه أكثر هؤلاء القوم الذين أنـزل هذا القرآن بشيرا لهم ونذيرا, وهم قوم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. يقول: فهم لا يصغون له فيسمعوه إعراضا عنه واستكبارا.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[4] ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ يبشر من آمن بنعيم الجنة، وينذر الكافر والفاجر بعذاب النار، فالجنة والنار أساس الرسالة، والترغيب والترهيب جناحا السائر إلى الله.

وقفة

[4] ﴿بَشيرًا وَنَذيرًا﴾ نعتان للقرآن، أي بشيرًا لأولياء الله بالثواب، ونذيرًا لأعدائه بالعقاب.

وقفة

[4] ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ نفي لسمعهم النافع الذي يعتد به.

عمل

[4] عندما تعظ الناس أو تنصح أحدًا فليكن كلامك مشتملًا على ترغيب وترهيب ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾.

اسقاط

[4] ﴿وَنَذيرًا﴾ البعض يظن أن النذير إنما هو تهديد وتخويف وغلظة فى إصدار الأمر، بينما هو ينذرك بوقت كاف قبل وقوع العقاب لتنتبه، فهل انتبهت؟!

تفاعل

[4] ﴿فَأَعرَضَ أَكثَرُهُم﴾ قل: «اللهم اجعلنا من عبادك القليل الذين لم يعرضوا عن كتابك».

وقفة

[4] ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ تدل هذه الآية على أن الهادي من هداه الله، وأن الضال من أضله الله.

الإعراب :

- ﴿ بَشِيراً وَنَذِيراً: ﴾

- صفة-نعت-لقرآنا منصوبة أيضا وعلامة نصبها الفتحة.وهو فعيل بمعنى فاعل. أي مبشر بما يسر للمؤمنين الصالحين. ونذيرا:معطوفة بالواو على «بشيرا» وتعرب اعرابها. أي ومنذر بسوء العاقبة للكافرين الظالمين.

- ﴿ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ: ﴾

- الفاء استئنافية. أعرض: فعل ماض مبني على الفتح.أكثر: فاعل مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالإضافة وحذفت صلته الجار والمجرور أي فتولى او فصد عنه.

- ﴿ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ: ﴾

- الفاء استئنافية تفيد التعليل. هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. لا: نافية لا عمل لها. يسمعون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة لا يَسْمَعُونَ» في محل رفع خبر «هم» بمعنى فهم لا يقبلون ولا يطيعون.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد الثناء على القرآن؛ وصفه اللهُ هنا، ثم بَيَّنَ حالَ المشركين حين أُنزلَ إليهم، قال تعالى:

﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا .. ﴾

التفسير :

{ وَقَالُوا} أي:هؤلاء المعرضون عنه، مبينين عدم انتفاعهم به، بسد الأبواب الموصلة إليه:{ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ} أي:أغطية مغشاة{ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ} أي:صمم فلا نسمع لك{ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} فلا نراك.

القصد من ذلك، أنهم أظهروا الإعراض عنه، من كل وجه، وأظهروا بغضه، والرضا بما هم عليه، ولهذا قالوا:{ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ} أي:كما رضيت بالعمل بدينك، فإننا راضون كل الرضا، بالعمل في ديننا، وهذا من أعظم الخذلان، حيث رضوا بالضلال عن الهدى، واستبدلوا الكفر بالإيمان، وباعوا الآخرة بالدنيا.

ثم حكى - سبحانه - أقوالهم التى تدل على توغلهم فى الكفر والعناد فقال : ( وَقَالُواْ قُلُوبُنَا في أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعمل إِنَّنَا عَامِلُونَ ) ، والأكنة : جمع كنان وهو الغطاء للشئ . و ( وَقْرٌ ) الصمم الذى يحول بين الإِنسان وبين سماع ما يقال له .

والحجاب : من الحجب بمعنى الستر لأنه يمنع المشاهدة ، ومنه قيل للبواب حاجب ، لأنه يمنع من الدخول .

أى : وقال الكافرون للنبى صلى الله عليه وسلم على سبيل تيئيسه من إيمانهم : إن قلوبنا قد كستها أغطية متكاثفة جعلتها لا تفقه ما تقوله لنا ، وما تدعونا إليه ، وإن آذاننا فيها صمم يحول بيننا وبين سماع حديثك ، وإن من بيننا ومن بينك حاجزا غليظا يحجب التواصل والتلاقى بيننا وبينك ، وما دام حالنا وحالك كذلك فاعمل ما شئت فيما يتعلق بدينك ، ونحن من جانبنا سنعمل ما شئنا فيما يتعلق بديننا .

وهذه الأقوال التى حكاها القرآن عنهم ، تدل على أنهم قوم قد بلغوا أقصى درجات الجحود والعناد : فقلوبهم قد أغلقت عن إدراك الحق ، وأسماعهم قد صمت عن سماعه ، وأشخاصهم قد أبت الاقتراب من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يحمل لهم الخير والنور ، وما حملهم على ذلك إلا اتباعهم للهوى والشيطان .

وصدق الله إذ يقول : ( فَلَمَّا زاغوا أَزَاغَ الله قُلُوبَهُمْ والله لاَ يَهْدِي القوم الفاسقين ).

( وقالوا قلوبنا في أكنة ) أي : في غلف مغطاة ( مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ) أي : صمم عما جئتنا به ، ( ومن بيننا وبينك حجاب ) فلا يصل إلينا شيء مما تقول ، ( فاعمل إننا عاملون ) أي : اعمل أنت على طريقتك ، ونحن على طريقتنا لا نتابعك .

قال الإمام العلم عبد بن حميد في مسنده : حدثني ابن أبي شيبة ، حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح ، عن الذيال بن حرملة الأسدي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : اجتمعت قريش يوما فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر ، فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعاب ديننا ، فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه ؟ فقالوا : ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة . فقالوا : أنت يا أبا الوليد . فأتاه عتبة فقال : يا محمد ، أنت خير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك ، فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ، إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك ; فرقت جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في العرب ، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا ، وأن في قريش كاهنا . والله ما ننظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف ، حتى نتفانى - أيها الرجل - إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا ، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش [ شئت ] فلنزوجك عشرا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فرغت ؟ " قال : نعم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( بسم الله الرحمن الرحيم . حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) حتى بلغ : ( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) فقال عتبة : حسبك ! حسبك ! ما عندك غير هذا ؟ قال : " لا " فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته . قالوا : فهل أجابك ؟ [ قال : نعم ، قالوا : فما قال ؟ ] قال : لا والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال ، غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . قالوا : ويلك ! يكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال ؟ ! قال : لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة .

وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله سواء .

وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل ، عن الأجلح - وهو ابن عبد الله الكندي [ الكوفي ] وقد ضعف بعض الشيء - عن الذيال بن حرملة ، عن جابر ، فذكر الحديث إلى قوله : ( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) فأمسك عتبة على فيه ، وناشده بالرحم ، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم . فقال أبو جهل : يا معشر قريش ، والله ما نرى عتبة إلا قد صبا إلى محمد ، وأعجبه طعامه ، وما ذاك إلا من حاجة [ قد ] أصابته ، فانطلقوا بنا إليه . فانطلقوا إليه فقال أبو جهل : يا عتبة ، ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك طعامه ، فإن كانت لك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد . فغضب عتبة ، وأقسم ألا يكلم محمدا أبدا ، وقال : والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته وقصصت عليه [ القصة ] فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر ، وقرأ السورة إلى قوله : ( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) فأمسكت بفيه ، وناشدته بالرحم أن يكف ، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب ، فخشيت أن ينزل بكم العذاب .

وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبي يعلى ، والله أعلم .

وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا النمط ، فقال :

حدثني يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب القرظي قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة - وكان سيدا - قال يوما وهو جالس في نادي قريش ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة ، ورأوا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيدون ويكثرون ، فقالوا : بلى يا أبا الوليد ، فقم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا ابن أخي ، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة ، والمكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، وسفهت به أحلامهم ، وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها . قال : فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قل يا أبا الوليد أسمع " . قال : يا ابن أخي ، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا . وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا ، حتى لا نقطع أمرا دونك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا . وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك ، طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه - أو كما قال له - حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستمع منه قال : " أفرغت يا أبا الوليد ؟ " قال : نعم . قال : " فاستمع مني " قال : أفعل . قال : ( بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ) ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ، ثم انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السجدة منها ، فسجد ثم قال : " قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك ، فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : أقسم - يحلف بالله - لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة . يا معشر قريش ، أطيعوني واجعلوها لي ، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ! قال : هذا رأيي فيه ، فاصنعوا ما بدا لكم .

وهذا السياق أشبه من الذي قبله ، والله أعلم .

القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5)

يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون المعرضون عن آيات الله من مشركي قريش إذ دعاهم محمد نبيّ الله إلى الإقرار بتوحيد الله وتصديق ما في هذا القرآن من أمر الله ونهيه, وسائر ما أنـزل فيه ( قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ) يقول: في أغطية ( مِمَّا تَدْعُونَا ) يا محمد ( إِلَيْهِ ) من توحيد الله, وتصديقك فيما جئتنا به, لا نفقه ما تقول ( وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ ) وهو الثقل, لا نسمع ما تدعونا إليه استثقالا لما يدعو إليه وكراهة له. وقد مضى البيان قبل عن معاني هذه الأحرف بشواهده, وذكر ما قال أهل التأويل فيه, فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع.

وقد: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ( قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ) قال: عليها أغطية كالجَعْبة للنَّبْل.

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, قوله: ( وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ) قال: عليها أغطية ( وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ ) قال: صمم.

وقوله: ( وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ) يقولون: ومن بيننا وبينك يا محمد ساتر لا نجتمع من أجله نحن وأنت, فيرى بعضنا بعضا, وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين, لأن دينهم كان عبادة الأوثان, ودين محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عبادة الله وحده لا شريك له, فذلك هو الحجاب الذي زعموا أنه بينهم وبين نبيّ الله, وذلك هو خلاف بعضهم بعضا في الدين.

وأدخلت " من " في قوله ( وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ) والمعنى: وبيننا وبينكَ حِجابٌ, توكيدا للكلام.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ تعطيل الكافرين لوسائل الهداية عندهم يعني بقاءهم على الكفر.

وقفة

[5] ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ اقتصر هنا على ذكر هذه الأعضاء الثلاثة؛ وذلك لأن القلب محل المعرفة، وله السلطان على البدن، والسمع والبصر هما وسيلتا تحصيل المعارف، فإذا كانت هذه الثلاثة محجوبة، كان ذلك أقصى درجات الضلال.

وقفة

[5] ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ فالحجاب يمنع رؤية الحق، والأكنَّة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه.

وقفة

[5] ﴿وَقالوا قُلوبُنا في أَكِنَّةٍ مِمّا تَدعونا إِلَيهِ وَفي آذانِنا وَقرٌ وَمِن بَينِنا وَبَينِكَ حِجابٌ فَاعمَل إِنَّنا عامِلونَ﴾ هم من اعترفوا على أنفسهم.

وقفة

[5] ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ﴾ وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين؛ لأن دينهم كان عبادة الأوثان، ودين محمد ﷺ عبادة الله وحده لا شريك له؛ فذلك هو الحجاب الذي زعموا أنه بينهم وبين نبي الله.

عمل

[5] ألح على الله سبحانه أن يصلح قلبك ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ﴾.

لمسة

[5] ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عامِلُونَ﴾ إن قلتَ: ما فائدةُ ذكرِ (مِنْ) مع حصول المعنى بحذفِهَا؟ قلتُ: فائدتُه الدلالةُ على أنَّ ما بينهم وبينه مستوعَبٌ بالحجاب، لكون الحجاب سَدًّا بينهم وبينه، وبتقدير حذفها يصير المعنى: إن الحجاب حاصلٌ في المسافة بيننا وبينه.

وقفة

[5] ﴿فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ﴾ عمل أهل الباطل لباطلهم مذهل! قال مقاتل: «اعمل لإلهك الذي أرسلك، فإنا عاملون لآلهتنا التي نعبدها».

الإعراب :

- ﴿ وَقالُوا: ﴾

- الواو عاطفة. قالوا: فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.

- ﴿ قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ: ﴾

- الجملة الإسمية: في محل نصب مفعول به «مقول القول» قلوب: مبتدأ مرفوع بالضمة و «نا» ضمير متصل «ضمير المتكلمين» مبني على السكون في محل جر بالإضافة. في أكنة: جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ. بمعنى: في أغطية بمثابة حاجز لا يخترقه إليها ما تقوله يا محمد.

- ﴿ مِمّا تَدْعُونا إِلَيْهِ: ﴾

- أصلها: من: حرف جر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بأكنة. تدعو: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت. اليه: جار ومجرور متعلق بتدعونا. وجملة تَدْعُونا إِلَيْهِ» صلةالموصول لا محل لها من الإعراب و «نا» ضمير متصل «ضمير المتكلمين» مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أو تكون «ما» مصدرية. التقدير: من دعوتك ايانا الى التوحيد.

- ﴿ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ: ﴾

- الواو عاطفة. في آذان: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم.و«نا» أعربت في «قلوبنا» وقر: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. أي فيها ثقل او صمم عن سماع ما تقوله وتدعونا اليه.

- ﴿ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ: ﴾

- تعرب اعراب وَفِي آذانِنا وَقْرٌ».وبينك: معطوفة بالواو على «بيننا» وتعرب إعرابها مع ملاحظة ضمير المتكلمين وضمير المخاطب. والحجاب: هو الحاجز للتفاهم بين الجهتين.

- ﴿ فَاعْمَلْ: ﴾

- الفاء استئنافية للتعليل. أعمل: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت. بمعنى: فاعمل على دينك أو في إبطال أمرنا.

- ﴿ إِنَّنا عامِلُونَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل «ضمير المتكلمين» مبني على السكون في محل نصب اسم «ان» عاملون:خبرها مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.بمعنى: عاملون على ديننا او في إبطال أمرك.'

المتشابهات :

| هود: 121 | ﴿وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴾ |

|---|

| فصلت: 5 | ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا وَصَفَ اللهُ القُرآنَ بأنَّهم أعرَضوا عنه ولا يَسمَعونَه؛ بَيَّنَ أنَّهم صَرَّحوا بهذه النَّفرةِ والمُباعَدةِ، وذكروا لذلك ثلاثة أسباب، تعللًا واحتقارًا لدعوته، قال تعالى:

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وقر:

وقرئ:

بكسر الواو، وهى قراءة طلحة.

مدارسة الآية : [6] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ .. ﴾

التفسير :

{ قُلْ} لهم يا أيها النبي:{ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} أي:هذه صفتي ووظيفتي، أني بشر مثلكم، ليس بيدي من الأمر شيء، ولا عندي ما تستعجلون به، وإنما فضلني اللّه عليكم، وميَّزني، وخصَّني، بالوحي الذي أوحاه إليَّ وأمرني باتباعه، ودعوتكم إليه.

{ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ} أي. اسلكوا الصراط الموصل إلى اللّه تعالى، بتصديق الخبر الذي أخبر به، واتباع الأمر، واجتناب النهي، هذه حقيقة الاستقامة، ثم الدوام على ذلك، وفي قوله:{ إِلَيْهِ} تنبيه على الإخلاص، وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته، التي يعمل لأجلها، الوصول إلى اللّه، وإلى دار كرامته، فبذلك يكون عمله خالصًا صالحًا نافعًا، وبفواته، يكون عمله باطلاً.

ولما كان العبد، -ولو حرص على الاستقامة- لا بد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور، أو ارتكاب منهي، أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة فقال:{ وَاسْتَغْفِرُوهُ} ثم توَّعد من ترك الاستقامة فقال:{ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ}

ثم لقن الله - تعالى - رسوله صلى الله عليه وسلم الجواب الذى يرد به عليهم فقال : ( قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يوحى إِلَيَّ أَنَّمَآ إلهكم إله وَاحِدٌ ) .

أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الجاحدين : إنما أنا بشر مثلكم فى الصفات البشرية أوجدنى الله - تعالى - بقدرته كما أوجدكم ، وينتهى نسبى ونسبكم إلى آدم - عليه السلام - إلا أن الله - تعالى - قد اختصنى بوحيه ورسالته - وهو أعلم حيث يجعل رسالته - وأمرنى أن أبلغكم أن إلهكم وخالقكم .

. هو إله واحد لا شريك له ، فعليكم أن تخلصلوا له العبادة والطاعة .

وقوله : ( فاستقيموا إِلَيْهِ واستغفروه ) أى : فالزموا الاستقامة فى طريقكم إليه - تعالى - بالإِيمان به وطاعته والإخلاص فى عبادته .

يقول تعالى : ( قل ) يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين : ( إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ) لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين ، إنما الله إله واحد ، ( فاستقيموا إليه ) أي : أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل ، ( واستغفروه ) أي : لسالف الذنوب ، ( وويل للمشركين ) أي : دمار لهم وهلاك عليهم

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6)

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المعرضين عن آيات الله من قومك: أيها القوم, ما أنا إلا بشر من بني آدم مثلكم في الجنس والصورة والهيئة لست بمَلك ( يُوحَى إِلَيَّ ) يوحي الله إلى أن لا معبود لكم تصلح عبادته إلا معبود واحد.( فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ )يقول: فاستقيموا إليه بالطاعة, ووجهوا إليه وجوهكم بالرغبة والعبادة دون الآلهة والأوثان.

يقول: وسلوه العفو لكم عن ذنوبكم التي سلفت منكم بالتوبة من شرككم, يتب عليكم ويغفر لكم.

المعاني :

التدبر :

اسقاط

[6] ﴿قُل إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثلُكُم﴾ أين تواضعك؟!

وقفة

[6] ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ﴾ أي: لست بملك، بل أنا من بني آدم، قال الحسن: «علمه الله تعالى التواضع».

لمسة

[6] ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ (إِلَيْهِ) تنبيه على الإخلاص، وأن العامل ينبغي أن يكون الله غايته ومقصوده، فبذلك يكون عمله نافعًا، وبغير ذلك يكون عمله باطلًا.

وقفة

[6] ﴿فَاستَقيموا إِلَيهِ﴾ أمر إلهى واجب الإتباع.

وقفة

[6] ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ غذاء الاستقامة: الاستغفار والإنابة.

وقفة

[6] ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ إشارة إلى أنه لابد من التقصير في الاستقامة المأمور بها، فيُجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة.

وقفة

[6] ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ الحمد لله الذي هدى عباده للاستغفار، وإلا لتاهت بنا الخطوات!

وقفة

[6] ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ من أراد الثبات على الإستقامة فليلزم الاستغفار.

وقفة

[6] ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ من أعظم أسباب الثبات والاستقامة (الاستغفار).

وقفة

[6] معركة الإنسان الحقيقية في الوجود هي في تحقيق الاستقامة ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾.

وقفة

[6] راحتك تكون في الاستقامة على طاعة الله تعالى، وكثرة الاستغفار كما أمرك الله ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾.

وقفة

[6] اعلم أنك ولو حرصت على الاستقامة لا بد أن يحصل منك خلل بتقصير بمأمور، أو ارتكاب منهي و دواءه ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾.

وقفة

[6] كل الويل وخيبة الأمل لمن أشرك بالله ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ﴾.

وقفة

[6] ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ يستحب للمسلم الإكثار من الاستغفار، فقد كان النبي ﷺ يستغفر في اليوم والليلة مائة مرة، فعَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ» [مسلم 2702]، وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ t: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنِّي لاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» [البخاري 6307]، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» [أبو داود 1516، وصححه الألباني].

تفاعل

[6] ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ استغفر الآن.

عمل

[6] ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ أكثِر من الاستغفارِ؛ اقتداءً بنبيَّك الذي كان يستغفرُ في اليومِ أكثرَ مِن مائةِ مرةٍ.

وقفة

[6] ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ قال ابن رجب: «إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة».

وقفة

[6] مهما حرص العبد على الاستقامة، فلا بد أن يحصل منه زلل، بتقصير عن مأمور، أو ارتكاب محظور؛ لذا أمره الله بدواء عظيم لذلك الداء، فقال: ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاِسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾

- أعربت في الآية الكريمة العاشرة بعد المائة من سورة «الكهف».

- ﴿ فَاسْتَقِيمُوا: ﴾

- الفاء سببية. استقيموا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. بمعنى: فاستووا اليه بالتوحيد والعبادة اليه. واستغفروه: جار ومجرور متعلق باستقيموا. اليه: معطوفة بالواو على «استقيموا».وتعرب اعرابها والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به بمعنى وتوبوا اليه من شرككم واطلبوا غفرانه.

- ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ: ﴾

- 0الواو: استئنافية. ويل: مبتدأ مرفوع بالضمة.للمشركين: جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ المحذوف. وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في المفرد. و «ويل» بمعنى الهلاك والعذاب اصلها مصدر لا فعل له معناه تحسر وقيل هو اسم معنى كالهلاك. وقيل هو واد في جهنم.'

المتشابهات :

| ص: 70 | ﴿إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ |

|---|

| الكهف: 110 | ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۖ﴾ |

|---|

| الأنبياء: 108 | ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ |

|---|

| فصلت: 6 | ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا أخبَروا بإعراضِهم، وعَلَّلوا بعَدَمِ فَهْمِهم بما يَدعو إليه؛ لَقَّنَ اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم الجوابَ الذي يرُدُّ به على هؤلاء المكذبين بالوحي، قال تعالى:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

قل:

1- على الأمر، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- قال، فعلا ماضيا، وهى قراءة ابن وثاب، والأعمش.

يوحى:

1- بفتح الحاء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة النخعي، والأعمش.

مدارسة الآية : [7] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم .. ﴾

التفسير :

[ الذين لا يؤتون الزكاة} أي:الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا، ولا حياة، ولا نشورًا ودنسوا أنفسهم، فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له، ولم يصلوا ولا زكوا، فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة، ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها.{ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ} أى:لا يؤمنون بالبعث، ولا بالجنة والنار، فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم، أقدموا على ما أقدموا عليه، مما يضرهم في الآخرة.

وقوله - تعالى - : ( . . وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ . الذين لاَ يُؤْتُونَ الزكاة وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ ) تهديد لهم بسوء المصير إذا استمروا على عنادهم وشركهم .

والويل : لفظ دال على الشر أو الهلاك ، وهو مصدر لافعل له من لفظه ، والمراد به هنا : الدعاء عليهم بالخزى والهلاك .

أى : فهلاك وخزى وعقاب شديد لهؤلاء المشركين ، الذين لا يؤتون الزكاة ، أى : لا يؤمنون بها ، ولا يخرجونها إلى مستحقيها ، ولا يعملون على تطهير أنفسهم بأدائها . . . وفضلا عن كل ذلك فهم بالآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب كافرون .

قال ابن كثير : والمراد بالزكاة ها هنا : طهارة النفس من الأخلاق المرذولة . . .

وقال قتادة : يمنعون زكاة أموالهم ، واختاره ابن جرير . .

وفيه نظر ، لأن إيجاب الزكاة إنما كان فى السنة الثانية من الهجرة ، وهذه الآية مكية . اللهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل الزكاة - وهو الصدقة - كان مأمورا به فى ابتداء البعثة ، كقوله - تعالى - : ( وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها فى المدينة ، ويكون هذا جمعا بين القولين . .

وقال بعض العلماء : قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية الكريمة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، لأنه - تعالى - صرح فى هذه الآية الكريمة ، بأنهم مشركون ، وأنهم كافرون بالآخرة ، وقد توعدهم - سبحانه - بالويل على كفرهم بالآخرة ، وعدم إيتائهم الزكاة ، سواء أقلنا إن الزكاة فى الآية هى الزكاة المال المعروفة ، أو زكاة الأبدان عن طريق فعل الطاعات ، واجتناب المعاصى .

ورجع بعضهم - أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأبدان - لأن السورة مكية وزكاة المال المعروفة إنما فرضت فى السنة الثانية من الهجرة .

وعلى أية حال فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإِسلام .

أعنى امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وما دلت عليه هذه الآية من أنهم مخاطبون بذلك ، وأنهم يعذبون على الكفر والمعاصى ، جاء موضحا فى آيات أخر كقوله - تعالى - : ( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ . قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ المصلين . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المسكين . وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخآئضين . . ) وخص - سبحانه - من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة ، لأن أحب شئ إلى الإِنسان ماله ، وهو شقيق روحه ، فإذا بذله للمتحاجين ، فذلك أقوى دليل على استقامته ، وصدق نيته .

( الذين لا يؤتون الزكاة ) قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : يعني : الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة .

وهذا كقوله تعالى : ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) [ الشمس : 9 ، 10 ] ، وكقوله : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) [ الأعلى : 14 ، 15 ] ، وقوله ( فقل هل لك إلى أن تزكى ) [ النازعات : 18 ] والمراد بالزكاة هاهنا : طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك . وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام ، وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه ، وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات .

وقال السدي : ( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) أي : لا يدينون بالزكاة .

وقال معاوية بن قرة : ليس هم من أهل الزكاة .

وقال قتادة : يمنعون زكاة أموالهم .

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين ، واختاره ابن جرير . وفيه نظر ; لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة ، على ما ذكره غير واحد وهذه الآية مكية ، اللهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة ، كقوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [ الأنعام : 141 ] ، فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة ، ويكون هذا جمعا بين القولين ، كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة ، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف ، فرض الله على رسوله [ - صلى الله عليه وسلم - ] الصلوات الخمس ، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك ، شيئا فشيئا ، والله أعلم .

وقوله: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) يقول تعالى ذكره: وصديد أهل النار, وما يسيل منهم للمدعين لله شريكا العابدين الأوثان دونه الذين لا يؤتون الزكاة.

اختلف أهل التأويل في ذلك, فقال بعضهم: معناه: الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم, وتزكي أبدانهم, ولا يوحدونه; وذلك قول يذكر عن ابن عباس.

* ذكر الرواية بذلك:

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ) قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله.

حدثني سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم, قال: ثنا حفص, قال: ثنا الحكم بن أبان, عن عكرمة, قوله: ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ): الذين لا يقولون لا إله إلا الله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الذين لا يقرّون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيها, ولا يعطونها أهلها. وقد ذكرنا أيضا قائلي ذلك قبلُ.

وقد حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) قال: لا يقرّون بها ولا يؤمنون بها. وكان يقال: إن الزكاة قنطرة الإسلام, فمن قطعها نجا, ومن تخلف عنها هلك; وقد كان أهل الردّة بعد نبيّ الله قالوا: أما الصلاة فنصلِّي, وأما الزكاة فوالله لا تغصب أموالنا; قال: فقال أبو بكر: والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه; والله لو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه.

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ) قال: لو زَكَّوا وهم مشركون لم ينفعهم.

والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لا يؤدّون زكاة أموالهم; وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة, وأن في قوله: ( وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) دليلا على أن ذلك كذلك, لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله, فلو كان قوله: ( الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ) مرادا به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله: ( وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) معنى, لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة, وفي اتباع الله قوله: ( وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) قوله ( الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ) ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معنيّ بها زكاة الأموال.

وقوله: ( وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) يقول: وهم بقيام الساعة, وبعث الله خلقه أحياء من قبورهم, من بعد بلائهم وفنائهم منكرون.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

اسقاط

[7] ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ وأنت؟!

وقفة

[7] ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ فإن قلت: لمَ خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونًا بالكفر بالآخرة؟ قلت: لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله، وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته؛ ألا ترى إلى قوله عز وجل: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: 265] أي: يثبتون أنفسهم، ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال.

عمل

[7] تصدق بشيء من مالِك، واستعذ بالله من شر فتنة المال ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾.

وقفة

[7] بيان منزلة الزكاة، وأنها ركن من أركان الإسلام ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ الَّذِينَ: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة-نعت-للمشركين الواردة في الآية السابقة. وما بعدها: أعرب في الآية الكريمة السابعة والثلاثين من سورة «يوسف» الزكاة: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بمعنى: لا يؤدون الزكاة.'

المتشابهات :

| الأعراف: 45 | ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴾ |

|---|

| هود: 19 | ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ |

|---|

| يوسف: 37 | ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ |

|---|

| فصلت: 7 | ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا هَدَّدَ اللهُ المشركين بسوءِ المصير إذا استمروا على عنادهم وشركهم؛ وصَفهم هنا، فقال تعالى:

﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ﴾

التفسير :

ولما ذكر الكافرين، ذكر المؤمنين، ووصفهم وجزاءهم، فقال:{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا} بهذا الكتاب، وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان، وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص، والمتابعة.{ لَهُمْ أَجْرٌ} أي:عظيم{ غَيْرُ مَمْنُونٍ} أي:غير مقطوع ولا نافد، بل هو مستمر مدى الأوقات، متزايد على الساعات، مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات.

وقوله - تعالى - : ( إِنَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) بيان لحسن عاقبة المؤمنين ، بعد بيان سوء عاقبة الكافرين .

أى : إن الذين آمنوا إيمانا حقا وعملوا الأعمال الصالحات ، لهم أجر عظيم غير ( مَمْنُونٍ ) أى غير مقطوع عنهم ، من مننت الحبل إذا قطعته ، أو غير منقوص عما وعدهم الله به ، أو غير ممنون به عليهم ، بل يعطون ما يعطون من خيرات جزاء أعمالهم الصالحة فى الدنيا ، فضلا من الله - تعالى - وكرما .

ثم قال بعد ذلك : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ) قال مجاهد وغيره : لا مقطوع ولا مجبوب ، كقوله : ( ماكثين فيه أبدا ) [ الكهف : 3 ] ، وكقوله تعالى ( عطاء غير مجذوذ ) [ هود : 108 ] .

وقال السدي : غير ممنون عليهم . وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسير ، فإن المنة لله على أهل الجنة ; قال الله تعالى : ( بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ) [ الحجرات : 17 ] ، وقال أهل الجنة : ( فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) [ الطور : 27 ] ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل " .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8)

يقول تعالى ذكره: إن الذين صدقوا الله ورسوله, وعملوا بما أمرهم الله به ورسوله, وانتهوا عما نهاهم عنه, وذلك هو الصالحات من الأعمال.( لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ )يقول: لمن فعل ذلك أجر غير منقوص عما وعدهم أن يأجرهم عليه.

وقد اختلف في تأويل ذلك أهل التأويل, وقد بيَّناه فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وقد:

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) قال بعضهم: غير منقوص. وقال بعضهم: غير ممنون عليهم.

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله: ( أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) يقول: غير منقوص.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, قوله: ( لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) قال: محسوب.

التدبر :

وقفة

[8] ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي: غير مقطوع، من قولك: مننت الجبل، أي قطعته، ومنه قولهم: قد منَّه السفر، أي قطعه، وكل أجر منقطع إلا أجرك في الجنة، فإنه غير مقطوع.

تفاعل

[8] ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[8] ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُم أَجرٌ غَيرُ مَمنونٍ﴾ فى الدنيا مهما طالت المتعة فهى منقطعة، إنما دوام النعيم ففى الجنة فقط.

وقفة

[8] ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُم أَجرٌ غَيرُ مَمنونٍ﴾ وردت الجملة (غير ممنون) فى أربع مواضع فى القرآن الكريم ومعناها غير منقطع.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم «ان».

- ﴿ آمَنُوا: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. والجملة صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ: ﴾

- معطوفة بالواو على «آمنوا» وتعرب اعرابها.الصالحات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم بمعنى الأعمال الصالحات فحذف الموصوف المنصوب واقيمت الصفة محله. أو هي من الصفات التي جرت مجرى الاسماء.

- ﴿ لَهُمْ أَجْرٌ: ﴾

- الجملة الاسمية: في محل رفع خبر «إن» اللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام. والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم.أجر: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.

- ﴿ غَيْرُ مَمْنُونٍ: ﴾

- صفة-نعت-لأجر مرفوعة مثلها بالضمة. ممنون: مضاف اليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. بمعنى: غير مقطوع. أو أجر ليست فيه منة عليهم أي لا يمن به.'

المتشابهات :

| فصلت: 8 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ |

|---|

| الإنشقاق: 25 | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ |

|---|

| التين: 6 | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا ذكَرَ اللهُ عقوبةَ المشركينَ؛ بَيَّنَ هنا ثوابَ المؤمنينَ، قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ .. ﴾

التفسير :

ينكر تعالى ويعجِّب، من كفر الكافرين به، الذين جعلوا معه أندادا يشركونهم معه، ويبذلون لهم ما يشاؤون من عباداتهم، ويسوونهم بالرب العظيم، الملك الكريم، الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة، في يومين.

ثم أمر الله - تعالى - صلى الله عليه وسلم - أن يوبخ هؤلاء المشركين على إصرارهم على كفرهم ، مع أن مظاهر قدرة الله - تعالى - الماثلة أمام أعينهم تدعوهم إلى الإِيمان ، فقال - تعالى - :

( قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ . . . ) .

قال الإِمام الرازى ما ملخصه : اعلم أنه - تعالى - لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس : ( قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يوحى إِلَيَّ . . . ) أردفه بما يدل على أنه لا يجوز إثبات الشركة بينه - تعالى - وبين هذه الأصنام فى الإِلهية والمعبودية ، وذلك بأن بين كمال قدرته وحكمته فى خلق السموت والأرض فى مدة قليلة . . والاستفهام فى قوله ( أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ . . . ) بمعنى الإِنكار ، وهو لإِنكار شيئين : الكفر بالله . . وجعل الأنداد له .

والمعنى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين على سبيل الإِنكار لأفعالهم : أئنكم لتكفرون بالله - تعالى - الذى خلق الأرض فى يومين .

قال الآلوسى : وإن واللام فى قوله ( أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ ) لتأكيد الإِنكار . . وعلق - سبحانه - كفرهم بالاسم الموصول لتفخيم شأنه - تعالى - واستعظام كفرهم به .

واليوم فى المشهور عبارة عن زمان كون الشمس فوق الأفق ، وأريد منه ها هنا الوقت مطلقا ، لأنه لا يتصور ذلك قبل خلق السماء والكواكب والأرض نفسها ، ثم إن ذلك الوقت يحتمل أن يكون بمقدار اليوم المعروف ، ويحتمل أن يكون أقل منه أو أكثر ، والأقل أنسب بالمقام .

قال سعيد بن جبير - رضى الله عنه - إن الله - تعالى - قادر على أن يخلق هذا الكون كله فى لحظة ، ولكنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام ، ليعلم خلقه التثبت والتأنى فى الأمور .

وقوله : ( وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ) معطوف على قوله ( تكفرون ) وداخل معه فى حكم الإِنكار .

والأنداد : جمع ند وهو مثل الشئ يضاده وينافره ويتباعد عنه . وأصله من ند البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا .

أى : وتجعلون له امثالا ونظراء تعبدونها من دونه ، وتسمونها - زورا وكذبا - آلهة ، وجمع - سبحانه - الأنداد باعتبار واقعهم ، لأنهم كانوا يعبدون آلهة شتى ، فمنهم من عبد الأصنام ، ومنهم من عبد الملائكة ، ومنهم من عبد الكواكب .

واسم الإِشارة فى قوله ( ذَلِكَ رَبُّ العالمين ) يعود إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة .

أى : ذلك الموصوف بتلك القدرة الباهرة ، رب العالمين جميعا ، وخالق جميع المخلوقات ، والمتولى لتربيتها دون سواه .

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا معه غيره ، وهو الخالق لكل شيء ، القاهر لكل شيء ، المقدر لكل شيء ، فقال : ( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ) أي : نظراء وأمثالا تعبدونها معه ( ذلك رب العالمين ) أي : الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم .

وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : ( خلق السموات والأرض في ستة أيام ) [ الأعراف : 54 ] ، ففصل هاهنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء ، فذكر أنه خلق الأرض أولا ؛ لأنها كالأساس ، والأصل أن يبدأ بالأساس ، ثم بعده بالسقف ، كما قال : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ) الآية [ البقرة : 29 ] ، .

فأما قوله : ( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ) [ النازعات : 27 - 33 ] ففي هذه الآية أن دحي الأرض كان بعد خلق السماء ، فالدحي هو مفسر بقوله : ( أخرج منها ماءها ومرعاها ) ، وكان هذا بعد خلق السماء ، فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص ، وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه ، فإنه قال :

وقال المنهال ، عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال : ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) [ المؤمنون : 101 ] ، ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) [ الصافات : 27 ] ، ( ولا يكتمون الله حديثا ) [ النساء : 42 ] ، ( والله ربنا ما كنا مشركين ) [ الأنعام : 23 ] ، فقد كتموا في هذه الآية ؟ وقال : ( أم السماء بناها ) إلى قوله : ( دحاها ) [ النازعات : 27 - 30 ] ، فذكر خلق السماء قبل [ خلق ] الأرض ثم قال : ( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ) إلى قوله : ( طائعين ) فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء ؟ وقال : ( وكان الله غفورا رحيما ) [ النساء : 96 ] ، ( عزيزا حكيما ) [ النساء : 56 ] ، ( سميعا بصيرا ) [ النساء : 58 ] ، فكأنه كان ثم مضى .

قال - يعني ابن عباس - : ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) في النفخة الأولى ، ثم ينفخ في الصور ، ( فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) [ الزمر : 68 ] ، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ، ثم في النفخة الأخرى ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )

وأما قوله : ( ما كنا مشركين ) ( ولا يكتمون الله حديثا ) ، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فقال المشركون : تعالوا نقول : " لم نكن مشركين " ، فيختم على أفواههم ، فتنطق أيديهم ، فعند ذلك يعرف أن الله لا يكتم حديثا ، وعنده ( يود الذين كفروا ) الآية [ الحجر : 2 ] .

وخلق الأرض في يومين ، ثم خلق السماء ، ثم استوى إلى السماء ، فسواهن في يومين آخرين ، ثم دحى الأرض ، ودحيها : أن أخرج منها الماء والمرعى ، وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين ، فذلك قوله : ( دحاها ) وقوله ( خلق الأرض في يومين ) فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام ، وخلقت السماوات في يومين .

( وكان الله غفورا رحيما ) [ النساء : 96 ] ، سمى نفسه بذلك ، وذلك قوله ، أي : لم يزل كذلك ; فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد ، فلا يختلفن عليك القرآن ، فإن كلا من عند الله عز وجل .

قال البخاري : حدثنيه يوسف بن عدي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن المنهال - هو ابن عمرو - بالحديث .

فقوله : ( خلق الأرض في يومين ) يعني : يوم الأحد ويوم الاثنين .

وقوله: ( أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ) وذلك يوم الأحد ويوم الاثنين; وبذلك جاءت الأخبار عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وقالته العلماء, وقد ذكرنا كثيرا من ذلك فيما مضى قبل, ونذكر بعض ما لم نذكره قبل إن شاء الله.

* ذكر بعض ما لم نذكره فيما مضى من الأخبار بذلك:

حدثنا هناد بن السري, قال: ثنا أبو بكر بن عياش, عن أبي سعيد البقال, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال هناد: قرأت سائر الحديث على أبي بكر " أن اليهود أتت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فسألته عن خلق السموات والأرض, قال: " خَلَقَ اللهُ الأرْضَ يَوْمَ الأحَد وَالاثْنَيْنِ, وَخَلَقَ الجِبَالَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ وَما فِيهِنَّ مِنْ مَنَافِعَ, وَخَلَقَ يَوْمَ الأرْبَعاء الشَّجَرَ وَالمَاءَ وَالمَدَائِنَ وَالعُمْرَانَ والخَرَابَ, فَهَذِهِ أرْبَعَةٌ, ثُمَّ قال: أئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنْدَادًا, ذلك رَبُّ العَالَمِينَ, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبَارَكَ فِيها, وَقَدَّرَ فِيها أقْوَاتَهَا في أرْبَعَةِ أيَّامٍ سَوَاءً للسَّائِلِينَ لِمَنْ سأل. قالَ: وَخَلَقَ يَوْمَ الخَمِيسِ السَّمَاءَ, وَخَلَقَ يَوْمَ الجُمْعَةِ النُّجُومَ والشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالمَلائِكَةَ إلَى ثَلاثِ سَاعَاتٍ بَقِيَتْ مِنْهُ فَخَلَقَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ الآجَالِ حِينَ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ, وفِي الثَّانِيَةِ ألْقَى الآفَةَ على كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ, وَفِي الثَّالِثَةِ آدَمَ وَأَسْكَنَهُ الجَنَّةَ, وَأَمَرَ إبْلِيسَ بالسُّجُودِ لَهُ, وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا فِي آخِرِ سَاعَةٍ" قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: " ثُمَّ اسْتَوَى على العَرْشِ", قالوا: قد أصبت لو أتممت, قالوا: ثم استراح; فغضب النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم غضبا شديدا, فنـزل: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ * فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ .

حدثنا تميم بن المنتصر, قال: أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن غالب بن غلاب, عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس, قال: إن الله خلق يوما واحدا فسماه الأحد, ثم خلق ثانيا فسماه الإثنين, ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء, ثم خلق رابعا فسماه الأربعاء, ثم خلق خامسا فسماه الخميس; قال: فخلق الأرض في يومين: الأحد والاثنين, وخلق الجبال يوم الثلاثاء, فذلك قول الناس: هو يوم ثقيل, وخلق مواضع الأنهار والأشجار يوم الأربعاء, وخلق الطير والوحوش والهوامّ والسباع يوم الخميس, وخلق الإنسان يوم الجمعة, ففرغ من خلق كلّ شيء يوم الجمعة.

حدثنا موسى, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ) في الأحد والإثنين.

وقد قيل غير ذلك.

وذلك ما حدثني القاسم بن بشر بن معروف والحسين بن علي قالا ثنا حجاج, عن ابن جريج, قال أخبرني إسماعيل بن أمية, عن أيوب بن خالد, عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة, عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بيدي فقال: " خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ, وَخَلَقَ فِيها الجِبالَ يَوْمَ الأحَدِ, وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ, وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ, وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأرْبَعَاءِ, وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابّ يوم الخَمِيسِ, وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ العَصْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ آخِرِ خَلْق في آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ ساعاتِ الجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ العَصْرِ إلى اللَّيْلِ".

وقوله: ( وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ) يقول: وتجعلون لمن خلق ذلك كذلك أندادا, وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله, وقد بيَّنا معنى الندّ بشواهده فيما مضى قبل.

وقوله: ( ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) يقول: الذي فعل هذا الفعل, وخلق الأرض في يومين, مالك جميع الجن والإنس, وسائر أجناس الخلق, وكل ما دونه مملوك له, فكيف يجوز أن يكون له ندّ؟! هل يكون المملوك العاجز الذي لا يقدر على شيء ندّا لمالكه القادر عليه؟.

التدبر :

لمسة

[9] ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (تكفَرُون) بصيغة المضارع، فمهما تتابعت آيات الله على أصحاب القلوب القاسية، سيظل إصرارها على كفرها.

وقفة

[9] ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ قال سعيد بن جبير: «إن الله تعالى قادر على أن يخلق هذا الكون كله في لحظة، ولكنه خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ ليعلم خلقه التثبت والتأني في الأمور».

وقفة

[9] ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ خلقها في يومين أدل على القدرة والحكمة من خلقها دفعة واحدة في طرفة عين؛ لأنه أبعد من أن يظن أنها خلقت صدفة؛ وليرشد خلقه إلى الأناة في أمورهم.

وقفة

[9] ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ هو رب كل شيء، حتى الأشياء التي هي أحط من العقلاء كالحجارة والأخشاب التي صُنعت منها أصنامهم، فهو ربها، فكيف يُشركون؟!

وقفة

[9] نحن لم نعرف الإله الحق كما يجب، ولو عرفناه أو عرفنا القليل عنه؛ لمتنا شوقًا له وحبًّا ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

وقفة

[9، 10] الحكمة في خلقه هذه المخلوقات في مدة ممتدة مع قدرة الله على إيجادها في حين واحد؛ ليُعلِّم عباده التأني في الأمور والمهل.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ أَإِنَّكُمْ: ﴾

- الألف ألف توبيخ بلفظ استفهام. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب اسم «ان» والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي: ﴾

- اللام لام التوكيد-المزحلقة-تكفرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «تكفرون» في محل رفع خبر «ان» الباء حرف جر. الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بتكفرون. أي أتكفرون بالله الذي. أقيمت الصفة مقام الموصوف وحذف الموصوف لأنه معلوم.

- ﴿ خَلَقَ الْأَرْضَ: ﴾

- الجملة الفعلية: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.خلق: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره:هو. الأرض: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ فِي يَوْمَيْنِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخلق ويجوز أن يتعلق بحال محذوفة من الأرض بتقدير: خلقها قائمة في مدة يومين. وعلامة جر الاسم الياء لأنه مثنى والنون عوض من تنوين المفرد.

- ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً: ﴾

- معطوفة بالواو على «تكفرون» وتعرب اعرابها.له: جار ومجرور متعلق بتجعلون او بحال لأندادا او يكون في مقام المفعول الثاني لتجعلون. أندادا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بمعنى: أشباها أو نظراء أي تتخيلون له أربابا مثله.

- ﴿ ذلِكَ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام للبعد والكاف للخطاب. أي ذلك الذي قدر على خلق الارض في يومين.

- ﴿ رَبُّ الْعالَمِينَ: ﴾

- خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو. وجملة «هو رب العالمين» في محل رفع خبر «ذلك» العالمين: مضاف اليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد تهديدِ المشركين بسوءِ المصير؛ وَبَّخَهم اللهُ على إصرارِهم على الكفر، مع أن مظاهر قدرة الله الماثلة أمام أعينهم تدعوهم إلى الإِيمان، ومنها خلق الأرض في يومين، قال تعالى:

﴿ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [10] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا .. ﴾

التفسير :

ثم دحاها في يومين، بأن جعل فيها رواسي من فوقها، ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار.

فكمل خلقها، ودحاها، وأخرج أقواتها، وتوابع ذلك{ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ} عن ذلك، فلا ينبئك مثل خبير، فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص.

وقوله : ( وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا . . ) معطوف على ( خَلَقَ الأرض فِي يَوْمَيْنِ ) .

والرواسى : جميع راس من الرسو - بفتح الراء وسكون السين - بمعنى الثبات والاستقرار فى المكان ، يقال : رسا الشئ إذا ثبت واستقر . وهو صفة لموصوف محذوف .

أى : وجعل فيها جبالا رواسى من فوقها ، لكى تستقر وتثبت ، ولا تميد أو تضطرب بكم .

وقال - تعالى - : ( مِن فَوْقِهَا ) لبيان الواقع ، إذ وجود الجبال من فوق الأرض ، ومشاهدة الإِنسان لذلك بعينيه ، يزيده اقتناعا بقدرة الله - تعالى - الباهرة وحكمته البليغة .

( وَبَارَكَ فِيهَا ) أى : وجعلها مباركة زاخرة بأنواع الخيرات والمنافع ، عن طريق الزروع والثمار المبثوثة فوقها ، والمياه التى تخجر من جوفها . والكنوز التى تحصل من باطنها .

( وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا ) والأقوات : جمع قوت . والمراد بها أرزاق أهل الأرض وما يصلحهم .

أى : وجعل أقوات أهلها يحتاجون إليها فى معايشهم ومنافعهم ، على مقادير محددة معينة ، بحيث نشر فى كل قطر من أقطارها أقواتا تناسب أهله ، وبذلك يتبادل الناس المنافع فيما بينهم ، فيعمر الكون ، ويزيد الاتصال والتعارف فيما بينهم .

قال ابن جرير : بعد أن ذكر جملة من الأقوال فى معنى هذه الآية : والصواب فى القول فى ذلك أن يقال : إن الله - تعالى - أخبر أنه قدر فى الأرض أقوات أهلها ، وذلك ما يقوتهم من الغذاء ، ويصلحهم من المعاش . ولم يخصص - جل ثناؤه - بقوله ( وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا ) أنه قدر فيها قوتا دون قوت ، بل عم الخبر عن تقديره جميع الأقوات . .

وقوله - تعالى - : ( في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ) متعلق بمحذوف يدل ، عليه ما قبله .

أى : خلق الأرض ، وجعل فيه رواسى من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها فى تمام أربعة أيام ، فتكون المدة التى خلق فيها الأرض وما عليها أربعة أيام .

وقوله - سبحانه - : ( سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ ) تأكيد لما دلت عليه الآية الكريمة من أن خلق كل من الأرض وما فيها وما عليها قد حدث فى أربعة أيام .

قال الآلوسى : وقيدت الأيام الأربعة بقوله : ( سَوَآءً ) فإنه مصدر مؤكد لمضمر هو صفة الأيام . أى : - فى أربعة أيام - استوت سواء ، أى : استواء .

وقوله - تعالى - : ( لِّلسَّآئِلِينَ ) متعلق بمحذوف وقع خبر لمبتدأ محذوف ، أى : هذا الحصر فى أربعة ، كائن للسائلين عن مدة خلق الأرض ، وما فيها . .

وقال الجمل فى حاشيته : فإن قيل لم جعلت مدة خلق الأرض بما فيها ، ضعف مدة خلق السموات ، مع كون السماء أكبر من الأرض وأكثر مخلوقات وعجائب؟

قلت : للتنبيه على أن الأرض هى المقصودة بالذات لما فيها من الثقلين ومن كثرة المنافع ، فزادات مدتها ليكون ذلك أدخل فى المنة على ساكنيها ، وللاعتناء بشأنهم وشأنهم - أيضا - زادت مدتها لما فيها من الابتلاء بالمعاصى والمجاهدات والمعالجات . .

( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) أي : جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس ، ( وقدر فيها أقواتها ) ، وهو : ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس ، يعني : يوم الثلاثاء والأربعاء ، فهما مع اليومين السابقين أربعة ; ولهذا قال تعالى : ( في أربعة أيام سواء للسائلين ) أي : لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه .

وقال مجاهد وعكرمة في قوله : ( وقدر فيها أقواتها ) جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرها ، ومنه : العصب باليمن ، والسابري بسابور والطيالسة بالري .

وقال ابن عباس ، وقتادة ، والسدي في قوله تعالى : ( سواء للسائلين ) أي : لمن أراد السؤال عن ذلك .

وقال ابن زيد : معناه ( وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ) أي : على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة ، فإن الله قدر له ما هو محتاج إليه .

وهذا القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى : ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) [ إبراهيم : 34 ] ، والله أعلم .

القول في تأويل قوله تعالى : وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10)

يقول تعالى ذكره: وجعل في الأرض التي خلق في يومين جبالا رواسي, وهي الثوابت في الأرض من فوقها, يعني: من فوق الأرض على ظهرها.

وقوله: ( وَبَارَكَ فِيهَا ) يقول: وبارك في الأرض فجعلها دائمة الخير لأهلها.

وقد ذُكر عن السديّ في ذلك ما حدثنا موسى, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط, عن السديّ: ( وَبَارَكَ فِيهَا ) قال: أنبت شجرها.( وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا )

اختلف أهل التأويل في ذلك, فقال بعضهم: وقدر فيها أقوات أهلها بمعنى أرزاقهم ومعايشهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن الحسن ( وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ) قال: أرزاقها.

حدثني موسى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قول الله: ( وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ) قال: قدر فيها أرزاق العباد, ذلك الأقوات.

حدثنا موسى, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ) يقول: أقواتها لأهلها.

وقال آخرون: بل معناه: وقدر فيها ما يصلحها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني علي بن سهل, قال: ثنا الوليد بن مسلم, عن خليد بن دعلج, عن قتادة, قوله: ( وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ) قال: صلاحها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وقدر فيها جبالها وأنهارها وأشجارها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ) : خلق فيها جبالها وأنهارها وبحارها وشجرها, وساكنها من الدواب كلها.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ) قال: جبالها ودوابها وأنهارها وبحارها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وقدر فيها أقواتها من المطر.

* ذكر من قال ذلك: