الإحصائيات

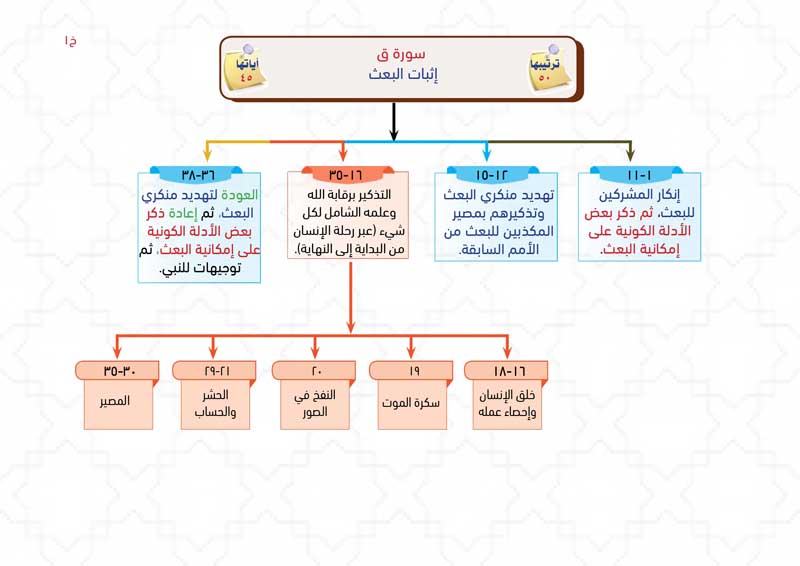

سورة ق

| ترتيب المصحف | 50 | ترتيب النزول | 34 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.80 |

| عدد الآيات | 45 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.20 |

| ترتيب الطول | 55 | تبدأ في الجزء | 26 |

| تنتهي في الجزء | 26 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 28/29 | ق: 1/1 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

تعجُّبُ الكُفَّارِ من إرسالِ رسولٍ من البَشرِ، وإنكارُهُم البَعثَ بعدَ الموتِ، والرَّدُّ عليهِم.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (6) الى الآية رقم (11) عدد الآيات (6)

بعدَ الرَّدِّ على المُنكرينَ للبعثِ، دعَاهم اللهُ هنا إلى النَّظرِ في آياتِه والتَّأمُّلِ في السَّماءِ والأرضِ، فالذي خَلَقَ هذا لا يَعْجزُ عن بعثِ الموتى أحياءً.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (12) الى الآية رقم (15) عدد الآيات (4)

تذكيرُ المُنكرينَ للبعثِ وتهديدُهم بما عُوقِبَ به أمثالُهم كقومِ نوحٍ وغيرِهم.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة ق

إثبات البعث (أو: اختر لنفسك: طريق النَّار أو طريق الجنة)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • هذه السورة تدعونا: لتذكُّر الآخرة وهول القيامة، وتحذرنا من أسباب الانحراف لنتجنبها ونبتعد عنها، وهي: أ. وسوسة النفس: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَـٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ (16). ب. القرين (الشيطان): ﴿قَالَ قرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَـٰكِن كَانَ فِى ضَلَـٰلٍ بَعِيدٍ﴾ (27). جـ. الغفلة: ﴿لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مّنْ هَـٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (22). وتوضح لنا طريقين لنختار بينهما؛ الأول: طريق النَّار: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلأتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾ وكأنها تتسائل: فهل ترضى لنفسك أن تسمع هذه الكلمات وتكون من مزيد جهنم؟ ثم تعرض الآية التي تليها مباشرة الطريق الثاني: طريق الجنة: ﴿وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾، ثم يأتي السؤال: مع أي الفريقين تحب أن تكون؟

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة ق»، و«سورة ق والقرآن المجيد».

- • معنى الاسم :: ق: حرف من حروف التهجي.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بحرف الهجاء (ق)، وهِيَ مِنَ السُّوَرِ الَّتِي سُمِّيَتْ بِأَسْمَاءِ الْحُرُوفِ الْوَاقِعَةِ فِي ابْتِدَائِهَا مِثْلَ: طه، ص، يس، بِحَيْثُ إِذَا دُعِيَتْ بِهَا لَا تَلْتَبِسُ بِسُورَةٍ أُخْرَى.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: سورة «الْبَاسِقَات»؛ لانفرادها بورود لفظة (الباسقات) فيها، في قوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ آية (10)، كما تسمى سورة «الخطبة»؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها في خطبة الجمعة.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: تذكُّر القيامة وأهوالها، والحذر من أسباب الانحراف والابتعاد عنها.

- • علمتني السورة :: التفكر في خلق السموات والأرض: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا ... تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن التَّكذيب بالرُّسُلِ عادة الأممِ السَّابقةِ، وعقاب المُكذِّبين سنَّة إلهية: ﴿كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾

- • علمتني السورة :: أن الاستفادة من هذا القرآن إنما تقع لمن كان له قلبٌ حيٌّ، يستمع لآيات القرآن منصتًا متدبرًا لما يتلى، كأنها قد كتبت فيه: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَكَانَ صَلاَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا».

• عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: «مَا حَفِظْتُ (ق) إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ».

• عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة (ق) من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «... وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة (ق) من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة (ق) أول سور قسم المفصل على الراجح، وتعتبر أيضًا أول طوال المفصل.

• كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءة سورة (ق) في المجامع كالجمع والعيدين.

• تمتاز سورة (ق) بأنها شديدة الوقع على الحس، تهز القلب هزًا؛ بما فيها من الترغيب والترهيب.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نُذَكِّر أنفسنا دومًا بالقيامة وأهوالها، ونتجنب أسباب الانحراف ونبتعد عنها.

• أن نهتم بالقرآن علمًا وتدبرًا وعملًا إذا أردنا الرفعة والشرف في الدنيا والآخرة: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ (1)، (وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ أي: أقسم بالقرآن ذى المجد والشرف).

• أن نتأمل ونتفكر في خلق السموات والأرض: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا ...تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ (6-8).

• أن نتذكر إخراج الله للموتى إذا جاء المطر وخرج النبات: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ﴾ (11).

• ألا نحزن أو نيأس إذا لم يهتدِ على أيدينا أحد، أو لم يسلم على أيدينا أحد، فقد كذبت رسل من قبلنا: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ...﴾ (12).

• أن نأخذ العبرة من غيرنا، ونعتبر من إهلاك الأمم السابقة المكذبة بالرسل وسوء عاقبتهم: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ...كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾.

(12- 14).

• أن نراقب الله دائمًا، ونستحي أن يرانا حيث نهانا، ونعلم أن أعمالنا محصاة علينا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ...مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (16-18).

• أن نحذر من هذه الصفات الخمس: الكفر والعناد ومنع الخير والاعتداء والشك: ﴿...كَفَّارٍ عَنِيدٍ (٢٤) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ﴾ (24، 25).

• أن نقدم نصيحة لمن حولنا عن آية من كتاب الله: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ (45).

• أن نذكر الناس بـ (سورة ق) يوم الجمعة، فنحن لم نعد نسمعها الآن، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة وحدها، ثم ينزل عن المنبر بعد أن يتأثر بها الصحابة تأثرًا شديدًا، حتى حفظوها من كثرة تكرارها يوم الجمعة، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: «مَا حَفِظْتُ (ق) إِلاَّ مِنْ فِى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ».

تمرين حفظ الصفحة : 518

مدارسة الآية : [1] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾

التفسير :

يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي:وسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه كثير البركات، جزيل المبرات. والمجد:سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بهذا، هذا القرآن، الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها، ومن الألفاظ أجزلها، ومن المعاني أعمها وأحسنها، وهذا موجب لكمال اتباعه، و [سرعة] الانقياد له، وشكر الله على المنة به.

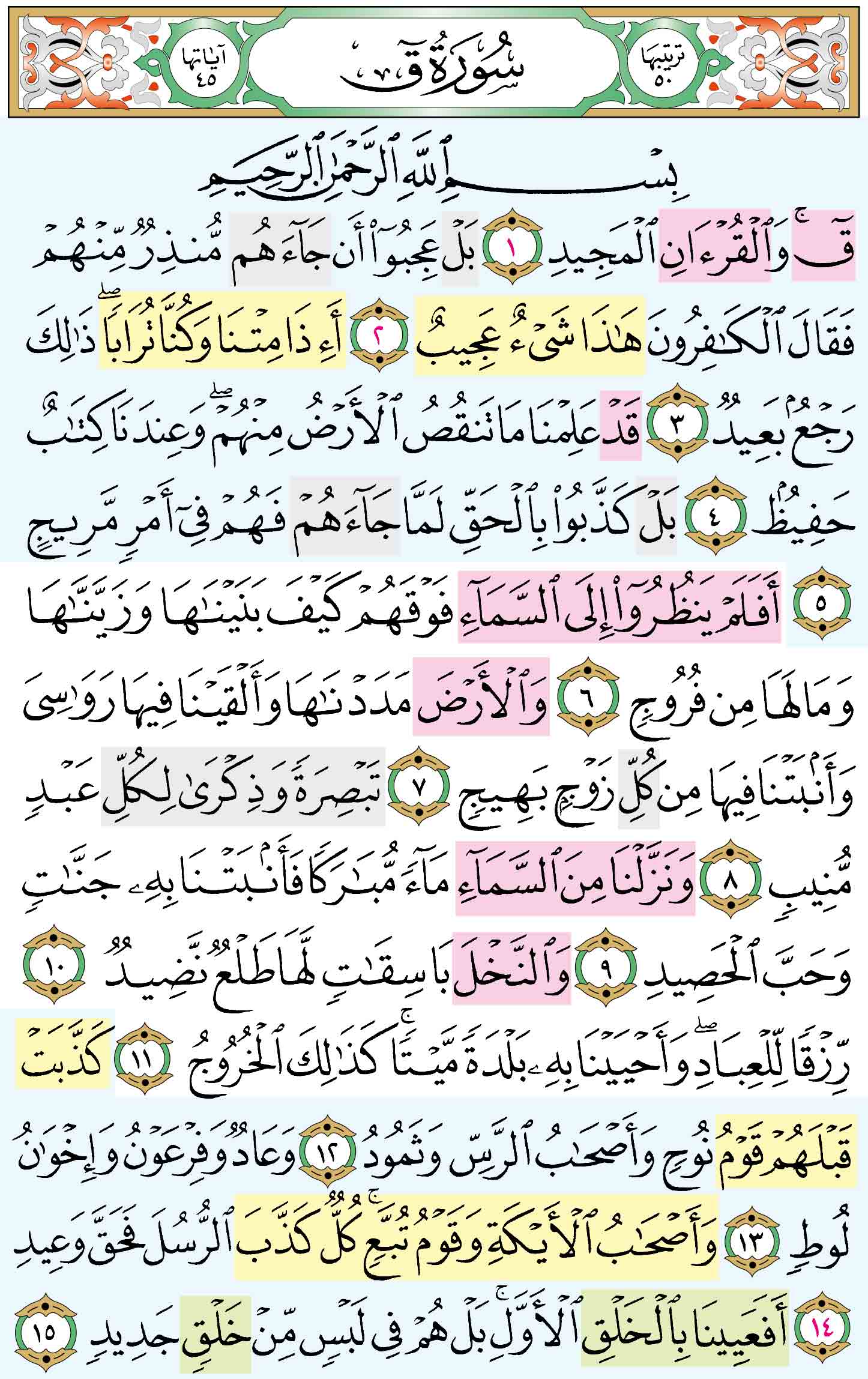

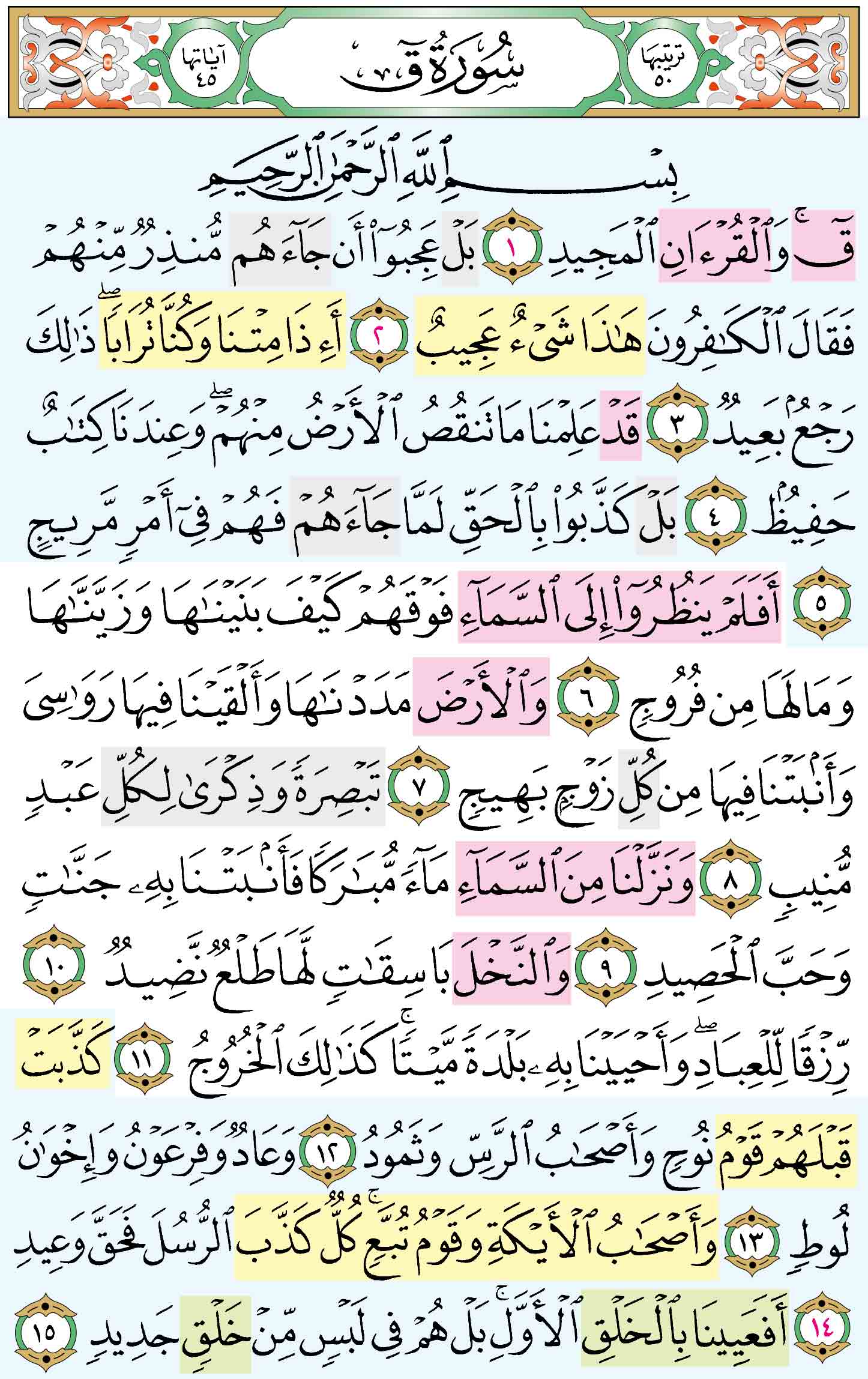

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدمة وتمهيد

1- سورة «ق» هي السورة الخمسون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة «المرسلات» .

ويبدو أن نزولها كان في أوائل العهد المكي، إذ من يراجع ترتيب السور على حسب النزول يرى أنها لم يسبقها سوى اثنتين وثلاثين سورة، ومعظم السور التي سبقتها كانت من الجزء الأخير من القرآن الكريم .

وهي من السور المكية الخالصة، وعدد آياتها خمس وأربعون آية، وتسمى- أيضا- بسورة «الباسقات» .

2- وقد ذكر الإمام ابن كثير في مقدمة تفسيره لها جملة من الأحاديث في فضلها، منها ما رواه مسلم وأهل السنن، عن أبى واقد الليثي، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ في العيد بسورة «ق» وبسورة اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ....

وروى الإمام أحمد عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إلا على لسان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، كان يقرؤها كل يوم جمعة إذا خطب الناس.

ثم قال ابن كثير: والقصد أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار، كالعيد والجمع، لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور، والمعاد والقيام، والحساب، والجنة والنار، والثواب والعقاب، والترغيب والترهيب.. .

3- والحق، أن المتأمل في هذه السورة الكريمة يراها قد اشتملت على ما ذكره الإمام ابن كثير، بأسلوب بليغ بديع.

فهي تبدأ بالثناء على القرآن الكريم، ثم تذكر دعاوى المشركين وترد عليهم بما يخرس ألسنتهم، ثم توبخهم على عدم تفكرهم في أحوال هذا الكون الزاخر بالآيات والكائنات الدالة على وحدانية الله- تعالى- وقدرته.

قال- تعالى-: أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ، كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها، وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ. وَالْأَرْضَ مَدَدْناها، وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ، وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تَبْصِرَةً وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ.

4- ثم تذكرهم- أيضا- بسوء عاقبة المكذبين من قبلهم، كقوم نوح وعاد وثمود، وقوم فرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة..

ثم تتبع ذلك بتذكيرهم بعلم الله- تعالى- الشامل لكل شيء، وبسكرات الموت وما يتبعها من بعث وحساب، وثواب وعقاب..

قال- تعالى-: وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا، فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ.

5- ثم تختتم السورة الكريمة، بتسلية الرسول صلّى الله عليه وسلّم عما أصابه من قومه، وترشده إلى العلاج الذي يعينه على مداومة الصبر، كما تحكى له أحوالهم يوم القيامة ليزداد يقينا على يقينه، وتأمره بالمواظبة على تبليغهم، بما أمره الله- تعالى- بتبليغه.

لنستمع إلى قوله- تعالى-: فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ، يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ، ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ. نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ.

وهكذا تطوف بنا السورة الكريمة في أعماق هذا الكون، وفي أعماق النفس الإنسانية، منذ ولادتها، إلى بعثها، إلى حسابها، إلى جزائها.. وذلك كله بأسلوب مؤثر بديع، يشهد بأن هذا القرآن من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

سورة «ق» من السور القرآنية، التي افتتحت ببعض حروف التهجي، وأقرب الأقوال إلى الصواب في معنى هذه الحروف، أنها جيء بها على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن. فكأن الله- تعالى- يقول لهؤلاء المعارضين في أن القرآن من عند الله: ها كم القرآن ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تؤلفون منه كلامكم، ومنظوما من حروف هي من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم.

فإن كنتم في شك في كونه منزلا من عند الله- تعالى- فهاتوا مثله، أو عشر سور من مثله، أو سورة واحدة من مثله.

فعجزوا وانقلبوا خاسرين، وثبت أن هذا القرآن من عند الله- سبحانه-.

وهذا الرأى وهو كون «ق» من الحروف الهجائية، هو الذي نطمئن إليه، وهناك أقوال أخرى في معنى هذا الحرف، تركناها لضعفها كقول بعضهم إن «ق» اسم جبل محيط بجميع الأرض.. وهي أقوال لم يقم دليل نقلي أو عقلي على صحتها.

قال ابن كثير: وقد روى عن بعض السلف، أنهم قالوا «ق» جبل محيط بالأرض، يقال له جبل «ق» وكأن هذا- والله أعلم- من خرافات بنى إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس.. .

والواو في قوله- تعالى-: وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ للقسم، والمقسم به القرآن الكريم، وجواب القسم محذوف لدلالة ما بعده عليه، وهو استبعادهم لبعثة الرسول صلّى الله عليه وسلّم وتكذيبهم للبعث والحساب..

وقوله: الْمَجِيدِ صفة للقرآن. أى: ذي المجد والشرف وكثرة الخير.

ولفظ المجيد مأخوذ من المجد، بمعنى السعة والكرم، وأصله من مجدت الإبل وأمجدت، إذا وقعت في مرعى مخصب، واسع، الجنبات، كثير الأعشاب.

والمعنى: أقسم بالقرآن ذي المجد والشرف، وذي الخير الوفير الذي يجد فيه كل طالب مقصوده، إنك- أيها الرسول الكريم- لصادق فيما تبلغه عن ربك من أن البعث حق والحساب حق، والجزاء حق ... ولكن الجاحدين لم يؤمنوا بذلك.

تفسير سورة ق وهي مكية .

وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح ، وقيل : من الحجرات . وأما ما يقوله العامة : إنه من ( عم ) فلا أصل له ، ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم . والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه ، باب " تحزيب القرآن " ثم قال :

حدثنا مسدد ، حدثنا قران بن تمام ، ( ح ) وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد سليمان بن حبان - وهذا لفظه - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ، عن عثمان بن عبد الله بن أوس ، عن جده - قال عبد الله بن سعيد : حدثنيه أوس بن حذيفة - ثم اتفقا . قال : قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وفد ثقيف ، قال : فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة ، وأنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني مالك في قبة له - قال مسدد : وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثقيف ، قال : كان رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا - قال أبو سعيد : قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام - فأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه قريش ، ثم يقول : لا سواء وكنا مستضعفين مستذلين - قال مسدد : بمكة - فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ، ندال عليهم ويدالون علينا . فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه ، فقلنا : لقد أبطأت عنا الليلة ! قال : " إنه طرأ علي حزبي من القرآن ، فكرهت أن أجيء حتى أتمه " . قال أوس : سألت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كيف تحزبون القرآن ؟ فقالوا : ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة ، وحزب المفصل وحده .

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي خالد الأحمر ، به . ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، هو ابن يعلى الطائفي به .

إذا علم هذا ، فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة ، فالتي بعدهن سورة " ق " . بيانه : ثلاث : البقرة ، وآل عمران ، والنساء . وخمس : المائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال ، وبراءة . وسبع : يونس ، وهود ، ويوسف ، والرعد ، وإبراهيم ، والحجر ، والنحل . وتسع : سبحان ، والكهف ، ومريم ، وطه ، والأنبياء ، والحج ، والمؤمنون ، والنور ، والفرقان . وإحدى عشرة : الشعراء ، والنمل ، والقصص ، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان ، و " الم " السجدة ، والأحزاب ، وسبأ ، وفاطر ، و يس . وثلاث عشرة : الصافات ، و " ص " ، والزمر ، وغافر ، و " حم " السجدة ، و " حم عسق " ، والزخرف ، والدخان ، والجاثية ، والأحقاف ، والقتال ، والفتح ، والحجرات . ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضي الله عنهم . فتعين أن أوله سورة " ق " وهو الذي قلناه ، ولله الحمد والمنة .

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا مالك ، عن ضمرة بن سعيد ، عن عبيد الله بن عبد الله ; أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي : ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيد ؟ قال : بقاف ، واقتربت .

ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة ، من حديث مالك ، به . وفي رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة ، عن عبيد الله ، عن أبي واقد قال : سألني عمر ، فذكره .

حديث آخر : وقال أحمد : حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن أم هشام بنت حارثة قالت : لقد كان تنورنا وتنور النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدا سنتين ، أو سنة وبعض سنة ، وما أخذت ( ق والقرآن المجيد ) إلا على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس .

رواه مسلم [ أيضا ] من حديث ابن إسحاق ، به .

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن خبيب ، عن عبد الله بن محمد بن معن ، عن ابنة الحارث بن النعمان قالت : ما حفظت " ق " إلا من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بها كل جمعة . قالت : وكان تنورنا وتنور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدا .

وكذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ، من حديث شعبة ، به .

والقصد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار ، كالعيد والجمع ، لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور ، والمعاد والقيام ، والحساب ، والجنة والنار ، والثواب والعقاب ، والترغيب والترهيب .

ق ) : حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور ، كقوله : ( ص ، ن ، الم ، حم ، طس ) ونحو ذلك ، قاله مجاهد وغيره . وقد أسلفنا الكلام عليها ، في أول " سورة البقرة " بما أغنى عن إعادته .

وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا ) ق ) : جبل محيط بجميع الأرض ، يقال له جبل قاف . وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس ، لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب . وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم ، يلبسون به على الناس أمر دينهم ، كما افتري في هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما بالعهد من قدم ، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى ، وقلة الحفاظ النقاد فيهم ، وشربهم الخمور ، وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه ، وتبديل كتب الله وآياته ! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : " وحدثوا عن بني إسرائيل ، ولا حرج " فيما قد يجوزه العقل ، فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ، ويغلب على الظنون كذبه ، فليس من هذا القبيل - والله أعلم .

وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين ، وكذا طائفة كثيرة من الخلف ، من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد ، وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ، ولله الحمد والمنة ، حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، رحمه الله ، أورد هاهنا أثرا غريبا لا يصح سنده عن ابن عباس فقال :

حدثنا أبي قال : حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومي : حدثنا ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطا ، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له " ق " السماء الدنيا مرفوعة عليه . ثم خلق الله من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات . ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بها ، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له " ق " السماء الثانية مرفوعة عليه ، حتى عد سبع أرضين ، وسبعة أبحر ، وسبعة أجبل ، وسبع سماوات . قال : وذلك قوله : ( والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ) [ لقمان : 27 ] .

فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع ، والذي رواه ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ( ق ) قال : هو اسم من أسماء الله عز وجل .

والذي ثبت عن مجاهد : أنه حرف من حروف الهجاء ، كقوله : ( ص ، ن ، حم ، طس ، الم ) ونحو ذلك . فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس .

وقيل : المراد " قضي الأمر والله " ، وأن قوله : ( ق ) دلت على المحذوف من بقية الكلم كقول الشاعر :

قلت لها : قفي فقالت : قاف

وفي هذا التفسير نظر ; لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه ، ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف ؟ .

وقوله : ( والقرآن المجيد ) أي : الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد .

واختلفوا في جواب القسم ما هو ؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله : ( قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ )

وفي هذا نظر ، بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم ، وهو إثبات النبوة ، وإثبات المعاد ، وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم متلقى لفظا ، وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله : ( ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ) [ ص : 1 ، 2 ]

القول في تأويل قوله تعالى : ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)

اختلف أهل التأويل في قوله: (ق) , فقال بعضهم: هو اسم من أسماء الله تعالى أقسم به.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني علي بن داود, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس في قوله: (ق) و ن وأشباه هذا, فإنه قسم أقسمه الله, وهو اسم من أسماء الله.

وقال آخرون: هو اسم من أسماء القرآن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله (ق) قال: اسم من أسماء القرآن.

وقال آخرون: (ق) اسم الجبل المحيط بالأرض, وقد تقدّم بياننا في تأويل حروف المعجم التي في أوائل سور القرآن بما فيه الكفاية عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله ( وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ) يقول: والقرآن الكريم.

كما حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا يحيى بن يمان, عن أشعث بن إسحاق, عن جعفر بن أبي المغيرة, عن سعيد بن جُبير ( ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ) قال: الكريم.

واختلف أهل العربية في موضع جواب هذا القسم, فقال بعض نحويِّي البصرة ( ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ) قسم على قوله قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وقال بعض نحويِّي أهل الكوفة: فيها المعنى الذي أقسم به, وقال: ذكر أنها قضى والله, وقال: يقال: إن قاف جبل محيط بالأرض, فإن يكن كذلك فكأنه في موضع رفع: أي هو قاف والله; قال: وكان ينبغي لرفعه أن يظهر لأنه اسم وليس بهجاء; قال: ولعلّ القاف وحدها ذكرت من اسمه, كما قال الشاعر:

قُلْت لَها قفي لَنَا قالَتْ قاف (1)

ذُكرت القاف إرادة القاف من الوقف: أي إني واقفة.

وهذا القول الثاني عندنا أولى القولين بالصواب, لأنه لا يعرف في أجوبة الأيمان قد, وإنما تجاب الأيمان إذا أجيبت بأحد الحروف الأربعة: اللام, وإن, وما, ولا أو بترك جوابها فيكون ساقطا.

------------------------

الهوامش:

(1) في ( اللسان : وقف ) غير منسوب . وقوله * قلـت لهـا قفـي قـالت قـاف *

بسكون الكاف الفاء : إنما أراد : قد وقفت فاكتفى بذكر القاف . قال ابن جني : ولو نقل هذا الشاعر إلينا شيئا من جملة الحال، فقال مع قوله : قالت قاف ، وأمسكت زمام بعيرها ، أو عاجته عليها ، لكان أبين ، لما كانوا عليه ، وأدل على أنها أرادت قفي لنا ، أي يقول لي قفي لنا! متعجبة منه . وهو إذا شاهدها وقد وقفت علم أن قولها : قاف إجابة لقوله ، وتعجب منه في قوله قفي لنا . أ هـ . وفي معاني القرآن للفراء ( الورقة 308 ) أورد البيت ثم قال : ذكرت القاف من الوقت ، أي إني واقفة . أ هـ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ (ق) إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. [مسلم 873]، قال ابن كثير: «والقصد أن رسول الله كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار، كالعيد والجمع، لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور، والمعاد والقيام، والحساب، والجنة والنار، والثواب والعقاب، والترغيب والترهيب».

وقفة

[1] قال الرازي: «هذه السورة تُقرأ في صلاة العيد؛ لقوله تعالى فيها: ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ [42]، وقوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [11]، وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ [44]، فإن العيد يوم الزينة، فينبغي أن لا ينسى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب، ولا يكون في ذلك اليوم فرحا فخورًا، ولا يرتكب فسقًا ولا فجورًا».

وقفة

[1] ﴿ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ الحروف المقطعة في بداية السور؛ دالَّة على إعجاز القرآن، إذ غالبًا ما يأتي بعدها الإشارة إلى القرآن.

وقفة

[1] ﴿ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ نصيبكَ من المجدِ بقدرِ حظِّكَ من القرآنِ.

وقفة

[1] ﴿ق وَالقُرآنِ المَجيدِ﴾ أي الشريف الكريم على الله، الكثير الخير والبركة.

وقفة

[1] ﴿ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ المجيد: سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بهذا هذا القرآن، وهذا موجب لكمال اتباعه، وسرعة الانقياد له، وشكر الله على المنة به.

وقفة

[1] ﴿ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ بلغ القرآنُ الغايةَ فى الحُسن والمجد، وحَريٌّ بأتباعه أن يرتقوا إلى عَليائه؛ إيمانًا به، وعملًا بهديه.

وقفة

[1] بدأت سورة ق بـ ﴿ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وخُتمت بـ ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [45]، وبينهما ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [37].

وقفة

[1] ﴿ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ قسم بالقرآن، والقسم به دلالة على التنويه بشأنه؛ لأن القسم لا يكون إلا بعظيم عند المقسم، فكان التعظيم من لوازم القسم.

وقفة

[1] شرف القرآن الكريم وشرف العاملين به ﴿ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾.

وقفة

[1] عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ t قَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَكَانَ صَلاَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا. [مسلم 458].

وقفة

[1] عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ t سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [مسلم 891].

وقفة

[1] ﴿والقرآن المجيد﴾ أين المقسم عليه؟ الجواب: قيل: محذوف، وتقديره: (لتبعثن)، وقيل: المقسم عليه: ﴿ق﴾ مقدمًا على القسم لدلالته على الإعجاز، وقيل: ﴿قد علمنا ما تنقص﴾ [4]، وحذفت اللام للبعد بينهما، وقيل: ﴿إن في ذلك لذكرى﴾ [37]، وقيل: غير ذلك.

وقفة

[1] ﴿وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ هذا القرآن، الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، ومن الفصاحة أكملها، ومن الألفاظ أجزلها، ومن المعاني أعمها وأحسنها.

الإعراب :

- ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾

- هذه الآية الكريمة تعرب اعراب الآية الكريمة الأولى من سورة ص» وجواب القسم محذوف بتقدير: والقرآن المجيد لتبعثن. بمعنى: والقرآن ذي المجد. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقسمِ بالقرآنِ المجيدِ، وجواب القسم محذوف، وتقديره: لتُبعثُن بعد الموت، قال تعالى:

﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ق:

1- بسكون الفاء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتحها، وهى قراءة عيسى.

3- بكسرها، وهى قراءة الحسن، وابن أبى إسحاق، وأبى السمال.

3- بضمها، وهى قراءة هارون، وابن السميفع، والحسن أيضا.

مدارسة الآية : [2] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ .. ﴾

التفسير :

ولكن أكثر الناس، لا يقدر نعم الله قدرها، ولهذا قال تعالى:{ بَلْ عَجِبُوا} أي:المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم،{ أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ منهم} أي:ينذرهم ما يضرهم، ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم، يمكنهم التلقي عنه، ومعرفة أحواله وصدقه.

فتعجبوا من أمر، لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجب من عقل من تعجب منه.

{ فَقَالَ الْكَافِرُونَ} الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم، لا نقص بذكائهم وآرائهم

{ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ} أي:مستغرب، وهم في هذا الاستغراب بين أمرين:

إما صادقون في [استغرابهم و] تعجبهم، فهذا يدل على غاية جهلهم، وضعف عقولهم، بمنزلة المجنون، الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل، الذي يستغرب سخاء أهل السخاء، فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله ؟ وهل تعجبه، إلا دليل على زيادة وظلمه وجهله؟ وإما أن يكونوا متعجبين، على وجه يعلمون خطأهم فيه، فهذا من أعظم الظلم وأشنعه.

بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وهو أنت يا محمد، فلم يؤمنوا بك، بل قابلوا دعوتك بالإنكار والتعجب.

فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ أى: هذا البعث الذي تخبرنا عنه يا محمد شيء يتعجب منه، وتقف دونه أفهامنا حائرة.

قال الآلوسى ما ملخصه: قوله- تعالى-: بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ...

بل للإضراب عما ينبئ عنه جواب القسم المحذوف، فكأنه قيل إنا أنزلنا هذا القرآن لتنذر به الناس، فلم يؤمنوا به، بل جعلوا كلا من المنذر والمنذر به عرضة للتكبر والتعجب، مع كونهما أوفق شيء لقضية العقول، وأقربه إلى التلقي بالقبول..

وقوله: أَنْ جاءَهُمْ بتقدير لأن جاءهم، ومعنى «منهم» أى: من جنسهم، وضمير الجمع يعود إلى الكفار..

وقوله: فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ تفسير لتعجبهم.. وإضمارهم أولا، للإشعار بتعينهم بما أسند إليهم، وإظهارهم ثانيا، لتسجيل الكفر عليهم.. .

وهكذا قال هاهنا : ( ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ) أي : تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر كقوله تعالى : ( أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ) [ يونس : 2 ] أي : وليس هذا بعجيب ; فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس .

وقوله ( بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ما كذّبك يا محمد مشركو قومك أن لا يكونوا عالمين بأنك صادق محقّ, ولكنهم كذّبوك تعجبا من أن جاءهم منذر ينذرهم عقاب الله منهم, يعني بشرا منهم من بني آدم, ولم يأتهم مَلك برسالة من عند الله.

وقوله ( فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ) يقول تعالى ذكره: فقال المكذّبون بالله ورسوله من قريش إذ جاءهم منذر منهم ( هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ) : أي مجيء رجل منا من بني آدم برسالة الله إلينا,( هَلا (2) أُنـزلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ) .

--------------------------

الهوامش:

(2) التلاوة " لولا " . أ هـ . مصححه .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ﴾ المُشركون يستعظمون النُّبوةَ على البشرِ، ويمنحون صفةَ الألوهيةِ للحجرِ!

وقفة

[2] ﴿بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ﴾ العجَبُ أن يستنكرَ الكفارُ نبوَّةَ البشَر، ولا يستَنكفوا عن السُّجود لما صنعوا من حَجَر!

وقفة

[2] وجه نصيحة لفظية أو مكتوبة إلى مسلم غافل ﴿بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ﴾.

وقفة

[2] ﴿بَل عَجِبوا أَن جاءَهُم مُنذِرٌ مِنهُم﴾ يعرفون صدقه وأمانته وطباعه ﷺ، ورغم ذلك يظهرون تعجبًا مما جاء به، وهكذا كل المستفيدين الانتهازيين يطوعون الأمور لما فيه مصلحتهم.

وقفة

[2] ﴿بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ جبلُوا عَلَى الْكُفر؛ فلذا تعَجَبوا مما لا عجب منه، ولا شك أن الكفر يطمس فطرة العبد، فيحوِّل الطبيعي شاذًّا، ويقلب الشاذ طبيعيًا!

وقفة

[2] عندما تخضع العقول تفكيرها: للإلف، والعادة، والتقليد، والهوى، دون تجرد لاتباع الحق؛ فإنها ستنكر البدهيات، وتعارض المسلمات تدبر: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾.

الإعراب :

- ﴿ بَلْ عَجِبُوا: ﴾

- حرف استئناف للاضراب. عجبوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وفي القول انكار لتعجبهم مما ليس بعجب.

- ﴿ أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ: ﴾

- حرف مصدري. جاء: فعل ماض مبني على الفتح و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم. منذر: فاعل مرفوع بالضمة. وجملة جاءَهُمْ مُنْذِرٌ» صلة «أن» المصدرية لا محل لها من الاعراب. و «أن» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر بمعنى من أن لأن جاءهم منذر بتقدير: من مجيء أو لمجيء منذر. والجار والمجرور متعلق بعجبوا.

- ﴿ مِنْهُمْ: ﴾

- حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن. والجار والمجرور متعلق بصفة محذوفة من منذر

- ﴿ فَقالَ الْكافِرُونَ: ﴾

- الفاء استئنافية للتعليل. قال: فعل ماض مبني على الفتح. الكافرون: فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. ووضع الكافرون موضع الضمير في «عجبوا» تأكيدا على أنهم مقدمون على الكفر العظيم.

- ﴿ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والاشارة الى الرجع أو الى المنذر الذي أنذرهم بالبعث أو خوفهم وحذرهم من البعث يوم القيامة. شيء: خبر «هذا» مرفوع بالضمة. عجيب: صفة -نعت-لشيء مرفوعة بالضمة والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به -مقول القول-. '

المتشابهات :

| ص: 4 | ﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ |

|---|

| ق: 2 | ﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد القسم بالقرآنِ؛ أنكرَ اللهُ هنا على الكافرين المكذِّبين تعجُّبهم من أن يرسل اللهُ إليهم رسول من البشر مثلهم، قال تعالى:

﴿ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ .. ﴾

التفسير :

ثم ذكر وجه تعجبهم فقال:{ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير، الكامل من كل وجه، بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه، وقاسوا الجاهل، الذي لا علم له، بمن هو بكل شيء عليم.

وقوله- سبحانه-: أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ تقرير للتعجب، وتأكيد للإنكار الصادر عنهم، والعامل في «إذا» مضمر لدلالة ما بعده عليه..

أى: أحين نموت ونصير ترابا وعظاما نرجع إلى الحياة مرة أخرى، كما يقول محمد صلّى الله عليه وسلّم، وكما يقول القرآن الذي نزل عليه.

لا، إننا لن نبعث ولن نعود إلى الحياة مرة أخرى، وما يخبرنا به محمد صلّى الله عليه وسلّم من أن الرجوع إلى الحياة مرة أخرى حق، كلام بعيد عن عقولنا وأفهامنا.

فاسم الإشارة «ذلك» يعود إلى محل النزاع وهو الرجوع إلى الحياة مرة أخرى، والبعث بعد الموت. والرجع بمعنى الرجوع. يقال: رجعته أرجعه رجعا ورجوعا، بمعنى أعدته.. ومنه قوله- تعالى-: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ.

أى: ذلك الرجوع إلى الحياة مرة أخرى بعيد عن الأفهام، وعن العادة، وعن الإمكان.

ثم قال مخبرا عنهم في عجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه : ( أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ) أي : يقولون : أإذا متنا وبلينا ، وتقطعت الأوصال منا ، وصرنا ترابا ، كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب ؟ ( ذلك رجع بعيد ) أي : بعيد الوقوع ، ومعنى هذا : أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه .

القول في تأويل قوله تعالى : أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3)

يقول القائل: لم يجر للبعث ذكر, فيخبر عن هؤلاء القوم بكفرهم ما دعوا إليه من ذلك, فما وجه الخبر عنهم بإنكارهم ما لم يدعوا إليه, وجوابهم عما لم يسألوا عنه. قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك, فنذكر ما قالوا في ذلك, ثم نتبعه البيان إن شاء الله تعالى, فقال في ذلك بعض نحويِّي البصرة قال ( أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ) , لم يذكر أنه راجع, وذلك والله أعلم لأنه كان على جواب, كأنه قيل لهم: إنكم ترجعون, فقالوا( أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ) وقال بعض نحويِّي الكوفة قوله : ( أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ) كلام لم يظهر قبله, ما يكون هذا جوابا له, ولكن معناه مضمر, إنما كان والله أعلم : ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ لَتُبْعثنّ بعد الموت, فقالوا: أإذا كنا ترابا بُعثنا؟ جحدوا البعث, ثم قالوا( ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ) جحدوه أصلا قوله ( بَعِيدٌ ) كما تقول للرجل يخطئ في المسألة, لقد ذهبت مذهبا بعيدا من الصواب: أي أخطأت.

والصواب من القول في ذلك عندنا, أن في هذا الكلام متروكا استغني بدلالة ما ذُكر عليه من ذكره, وذلك أن الله دلّ بخبره عن تكذيب هؤلاء المشركين الذين ابتدأ هذه السورة بالخبر عن تكذيبهم رسوله محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بقوله بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ على وعيده إياهم على تكذيبهم محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , فكأنه قال لهم: إذ قالوا منكرين رسالة الله رسوله محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ستعلمون أيها القوم إذا أنتم بُعثتم يوم القيامة ما يكون حالكم في تكذيبكم محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , وإنكاركم نبوّته, فقالوا مجيبين رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ) نعلم ذلك, ونرى ما تعدنا على تكذيبك ( ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ) : أي أن ذلك غير كائن, ولسنا راجعين أحياء بعد مماتنا, فاستغني بدلالة قوله بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فقال الكافرون هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ من ذكر ما ذكرت من الخبر عن وعيدهم.

وفيما حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ) قالوا: كيف يحيينا الله, وقد صرنا عظاما ورفاتا, وضللنا في الأرض, دلالة على صحة ما قلنا من أنهم أنكروا البعث إذا توعِّدوا به.

--------------------------------------------------------------------------------

الهوامش:

(3) زيادة لربط الكلام ، ونظن أنها سقطت من قلم الناسخ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ من الغباء أن يقارن أحدٌ عجزه بالعظمة الإلهية!

وقفة

[3] ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ من القياس الفاسد أن تقارن عجزك بعظمة من سوَّاك!

الإعراب :

- ﴿ أَإِذا: ﴾

- الهمزة همزة انكار واستبعاد بلفظ استفهام. اذا: ظرف زمان أو لما يستقبل من الزمن مبني على السكون خافض لشرطه متعلق بجوابه متضمن معنى الشرط بمعنى: أحين نموت.

- ﴿ مِتْنا: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر بالاضافة وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

- ﴿ وَكُنّا تُراباً: ﴾

- الواو عاطفة. كنا: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل-ضمير المتكلمين-مبني على السكون في محل رفع اسم «كان» ترابا: خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بمعنى:ونبلى وحذف جواب الشرط اختصارا لأن ما بعده يدل عليه. التقدير:نرجع الى الحياة؟

- ﴿ ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام للبعد والكاف للخطاب. رجع: خبر «ذلك» مرفوع بالضمة. بعيد:صفة-نعت-لرجع مرفوعة مثلها بالضمة بمعنى: ذلك رجوع مستبعد مستنكر. '

المتشابهات :

| ق: 3 | ﴿ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجۡعُۢ بَعِيد﴾ |

|---|

| المؤمنون: 82 | ﴿قَالُوٓاْ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ﴾ |

|---|

| الصافات: 16 | ﴿ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ﴾ |

|---|

| الصافات: 53 | ﴿ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ﴾ |

|---|

| الواقعة: 47 | ﴿وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا أظهَرَ الكافِرونَ العَجَبَ مِن رِسالةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ أظهَروا استِبعادَ ما أخبَرَهم به، قال تعالى:

﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أئذا:

1- بالاستفهام، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بهمزة واحدة، على صورة الخبر، وهى قراءة الأعرج، وشيبه، وأبى جعفر، وابن وثاب، والأعمش، وابن عتبة، عن ابن عامر.

مدارسة الآية : [4] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ .. ﴾

التفسير :

الذي يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في برزخهم، وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل، كل ما يجري عليهم في حياتهم، ومماتهم، وهذا الاستدلال، بكمال علمه، وسعته التي لا يحيط بها إلا هو، على قدرته على إحياء الموتى.

وبعد هذا التصوير الأمين لحججهم وأقوالهم، ساق- سبحانه- الرد الذي يدفع تلك الحجج والأقوال فقال: قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ.

أى: قد علمنا علما تاما دقيقا ما تأكله الأرض من أجسادهم بعد موتهم، ومن علم ذلك لا يعجزه أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى.

وقوله- سبحانه-: وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ تأكيد وتقرير لما قبله.

أى: وعندنا بجانب علمنا الشامل الدقيق. كتاب حافظ لجميع أحوال العباد، ومسجلة فيه أقوالهم وأفعالهم، والمراد بهذا الكتاب: اللوح المحفوظ.

قال الله تعالى رادا عليهم : ( قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ) أي : ما تأكل من أجسادهم في البلى ، نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان ؟ وأين ذهبت ؟ وإلى أين صارت ؟ ( وعندنا كتاب حفيظ ) أي : حافظ لذلك ، فالعلم شامل ، والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة .

قال العوفي ، عن ابن عباس في قوله : ( قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ) أي : ما تأكل من لحومهم وأبشارهم ، وعظامهم وأشعارهم . وكذا قال مجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم .

وقوله ( قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْهُمْ ) يقول تعالى ذكره: قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد مماتهم, وعندنا كتاب بما تأكل الأرض وتفني من أجسامهم, ولهم كتاب مكتوب مع علمنا بذلك, حافظ لذلك كله, وسماه الله تعالى حفيظا, لأنه لا يدرس ما كتب فيه, ولا يتغير ولا يتبدل.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, فال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْهُمْ ) يقول: ما تأكل الأرض من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نَجيح, عن مجاهد, قوله ( مَا تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْهُمْ ) قال: من عظامهم.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, في قوله ( قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْهُمْ ) يقول: ما تأكل الأرض منهم.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْهُمْ ) قال: يعني الموت, يقول: من يموت منهم, أو قال: ما تأكل الأرض منهم إذا ماتوا.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول, قال الله ( قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْهُمْ ) يقول: ما أكلت الأرض منهم ونحن عالمون به, وهم عندي مع علمي فيهم في كتاب حفيظ.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ هل تعلم أن الله يعلم ما تأكل الأرض من أجساد الأموات كل يوم، وأن هذا العلم الإلهي مسجل في بيانات كتاب محفوظ، حفظ الله ما فيه مما يعتري كتب البشر من المحو والتغيير والزيادة والشطب، فعلم الله أسمى من كل علم.

لمسة

[4] ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ عبر بالانتقاص دون التعبير بالإعدام والإفناء؛ لأن للأجساد درجات من الاضمحلال تدخل تحت معنى النقص، فقد يفنى بعض أجزاء الجسد ويبقى بعضه، وقد يأتي الفناء على عامة أجزائه، وقد صح أن عجب الذنب لا يفنى فكان فناء الأجساد نقصًا لا انعدامًا.

وقفة

[4] ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ فيها تسلية للعبد، ومؤانسة له عندما يوسد التراب، ويتخلى عنه الأحباب بأنه تحت الملاحظة.

وقفة

[4] ﴿وعندنا كتابٌ حفيظ﴾ أنى للمؤمن أن يحيدَ عن الصِّراط، وقد علم أن اللوحَ حافظ لكلِّ صغيرة وكبيرة من عمله؟!

وقفة

[4] ﴿وَعِندَنا كِتابٌ حَفيظٌ﴾ نجتهد فى حفظ ملفاتنا الهامة بعدة صور لضمان عدم ضياعها، ورغم ذلك قد تضيع بكبسة زر، ولكن المحفوظ عند رب العزة لن يضيع أبدًا بل وسيصبح شاهدًا.

الإعراب :

- ﴿ قَدْ عَلِمْنا: ﴾

- حرف تحقيق. علم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا.و«نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والقول رد لاستبعادهم الرجع.

- ﴿ ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تنقص: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الأرض:فاعل مرفوع بالضمة. وجملة تَنْقُصُ الْأَرْضُ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد-الراجع-الى الموصول ضمير منصوب المحل لأنه مفعول به محذوف التقدير: ما تنقصه الأرض. منهم: جار ومجرور متعلق بتنقص أي من أجسادهم في اثناء تحللها

- ﴿ وَعِنْدَنا: ﴾

- الواو استئنافية. عند: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بخبر مقدم. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

- ﴿ كِتابٌ حَفِيظٌ: ﴾

- مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. حفيظ: صفة-نعت-لكتاب مرفوع بالضمة وهو صيغة فعيل بمعنى فاعل. أي لدينا كتاب حافظ يحصي كل التفاصيل. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد بيان حججهم وأقوالهم، ساقَ اللهُ الرَدَّ الذي يدفع تلك الحجج والأقوال، قال تعالى:

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ .. ﴾

التفسير :

أي:{ بَلْ} كلامهم الذي صدر منهم، إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق{ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ} أي:مختلط مشتبه، لا يثبتون على شيء، ولا يستقر لهم قرار، فتارة يقولون عنك:إنك ساحر، وتارة مجنون، وتارة شاعر، وكذلك جعلوا القرآن عضين، كل قال فيه، ما اقتضاه رأيه الفاسد، وهكذا، كل من كذب بالحق، فإنه في أمر مختلط، لا يدرى له وجهةولا قرار، [فترى أموره متناقضة مؤتفكة] كما أن من اتبع الحق وصدق به، قد استقام أمره، واعتدل سبيله، وصدق فعله قيله.

ثم كشف- سبحانه- عن حقيقة أحوالهم، وعن الأسباب التي دفعتهم إلى إيثار الباطل على الحق فقال: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ، فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. أى: إن هؤلاء الكافرين لم يكتفوا بإنكارهم للبعث.. بل جاءوا بما هو أشنع وأفظع منه، وهو تكذيبهم لنبوتك- أيها الرسول الكريم- تلك النبوة الثابتة بالمعجزات الناصعة، ومن مظاهر هذا التكذيب أنهم تارة يقولون عنك ساحر، وتارة يقولون عنك كاهن وتارة يصفونك بالجنون.

فهم في أمر مريج، أى: مضطرب مختلط. بحيث لا يستقرون على حال. يقال: مرج الأمر- بزنة طرب- إذا اختلط وتزعزع، وفقد الثبات والاستقرار والصلاح.. ومنه قولهم:

مرجت أمانات الناس، إذا فسدت وعمتهم الخيانة، ومرج الخاتم في إصبع فلان، إذا تخلخل واضطرب لشدة هزال صاحبه.

وفي هذا الرد عليهم تصوير بديع معجز، حيث بين- سبحانه- بأنه عليم بما تأكله الأرض من أجسادهم المغيبة فيها، وبتناقص هذه الأجساد رويدا رويدا، وأن كل أحوالهم مسجلة في كتاب حفيظ، وأنهم عند ما فارقوا الحق الثابت وكذبوه، مادت الأرض من تحتهم واضطربت، واختلطت عليهم الأمور والتبست، فصاروا يلقون التهم جزافا دون أن يستقروا على رأى، أو يجتمعوا على كلمة..

ثم بين تعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال : ( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ) أي : وهذا حال كل من خرج عن الحق ، مهما قال بعد ذلك فهو باطل . والمريج : المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله ، كقوله : ( إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك ) [ الذاريات : 8 ، 9 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5)

يقول تعالى ذكره: ما أصاب هؤلاء المشركون القائلون أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ في قيلهم هذا( بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ ) , وهو القرآن ( لَمَّا جَاءَهُمْ ) من الله.

كالذي حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ) أي كذّبوا بالقرآن ( فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ) يقول: فهم في أمر مختلط عليهم ملتبس, لا يعرفون حقه من باطله, يقال (3) قد مرج أمر الناس إذا اختلط وأهمل.

وقد اختلفت عبارات أهل التأويل في تأويلها, وإن كانت متقاربات المعاني, فقال بعضهم: معناها: فهم في أمر منكر; وقال: المريج: هو الشيء المنكر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن خالد بن خداش, قال: ثني سلم بن قُتيبة, عن وهب بن حبيب الآمدي, عن أبي حمزة, عن ابن عباس أنه سُئل عن قوله ( أَمْرٍ مَرِيجٍ ) قال: المريج: الشيء المنكر; أما سمعت قول الشاعر:

فَجــالَتْ والْتَمَسَــتْ بــهِ حَشـاها

فَخَـــرَّ كأنَّــهُ خُــوطٌ مَــرِيجُ (4)

وقال آخرون: بل معنى ذلك: في أمر مختلف.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ) في قول: مختلف.

وقال آخرون: بل معناه: في أمر ضلالة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ) قال: هم في أمر ضلالة.

وقال آخرون: بل معناه: في أمر مُلْتبِس.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب, قال : ثنا يحيى بن يمان, عن أشعث بن إسحاق, عن جعفر بن أبي المغيرة, عن سعيد بن جُبَير, في قوله ( فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ) قال: مُلْتَبِسٍ.

حدثنا محمد بن عمرو, قال أبو عاصم, قال : ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( أَمْرٍ مَرِيجٍ ) قال : ملتبس.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ) ملتبس عليهم أمره.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, قال: والتبس عليه دينه.

وقال آخرون : بل هو المختلط.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس , قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ) قال: المريج: المختلط.

وإنما قلت: هذه العبارات وإن اختلفت الفاظها فهي في المعنى متقاربات, لأن الشيء مختلف ملتبس, معناه مشكل. وإذا كان كذلك كان منكرا, لأن المعروف واضح بين, وإذا كان غير معروف كان لا شكّ ضلالة, لأن الهدى بين لا لبس فيه.

--------------------------------------------------------------------------------

الهوامش:

(3) زيادة لربط الكلام ، ونظن أنها سقطت من قلم الناسخ .

(4) البيت للداخل بن حرام الهذلي ، كما في شرح أشعار الهذليين للسكري طبعة أوربا ، ص 269 وليس لأبي ذؤيب ، كما قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ( الورقة 225 ب ) . والضمير في جالت للبقرة . وفي به إلى السهم الذي وصفه . ويروي : فراغت : في موضع " فجالت " . أي حادت عن السهم . والحشا : حشوة الجوف . وخر : سقط . وخوط : غصن أو قضيب . ومريج : أي قد طرح وترك ، يقال : مرج إذا وقع فترك . ويقال مريج : قلق ، يقال مرج الخاتم في يدي ، أي انسل يمرج مرحبا أي قلق وتقلقل واضطرب ومرج ، وفي ( اللسان : مرج ) المرج بالتحريك : مصدر قولك : مرج الخاتم في يدي مرجا : أي قلق . وفي التنزيل " فهم في أمر مريج " يقول : في ضلال . وقال أبو إسحاق : في أمر مختلف ، ملتبس عليهم ، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم مرة : ساحر . ومرة شاعر ، ومرة معلم مجنون . وهذا الدليل على أن قوله " مريج " ملتبس عليهم . أ هـ . وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة ( الورقة 225 ب ) مريج مختلط ؛ يقال قد مرج أمر الناس: اختلط وأهمل . وقال أبو ذؤيب ( كذا ) " فخر كأنه خوط مريج " أي سهم . أ هـ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ قال قتادة في هذه الآية: «مَنْ تَرَكَ الحقَّ مرج عليه أمره والتبسَ عليه دينُهُ»، وقال الحسن: «ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرُهُم».

وقفة

[5] ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ في وصف رأي الكفار فيما جاء به النبي بأنه (مَّرِيجٍ) دلالة على أن رأيهم باطل ليس بصحيح؛ لأن الجزم الصحيح لا يتغير ولا يتبدل، أما هم فكان أمرهم مضطربًا، فهم كما قال الله: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ﴾ [الذاريات: 8].

وقفة

[5] ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ إن مما يفتح الله به على العبد في معرفة الأحكام الشرعية أن يكون مصدقًا موقنًا، فكلما كنت مصدقًا موقنًا فاعلم أن الله سيفتح لك ما لا يفتحه لغيرك، وعليه: فالواجب على المرء أن يقبل الحق فور علمه به؛ لئلا يقع في أمر مريج.

وقفة

[5] ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ هكذا كل إنسان يرد الحق أول مرة؛ فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في المستقبل، ولهذا يجب علينا من حين نسمع أن هذا الشيء حق أن نقول: سمعنا وأطعنا.

وقفة

[5] ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ مريج: أي ملتبس ومختلط، وكل إنسان يرد الحق أول مرة؛ فليعلم أنه سيبتلي بالشك والريب في قبول الحق في المستقبل.

وقفة

[5] ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ الاضطراب والتناقض أمور تصاحب عادة تكذيب الحق والصواب.

وقفة

[5] ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ عجبًا لمن يأتيه الحق وهو في أشد الحاجة له، فيكذبه ويختار البقاء محتارًا في أمر مريج!

وقفة

[5] من تجاوز الحق لا يركن إلى قرار ﴿بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج﴾، ومن أراد طمأنينة النفس وسلامة العقل؛ فليقبل على أنوار الوحي.

وقفة

[5] ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ البُعد عنِ الله يجعلُكَ ضائعًا؛ مُشتتًا لا تهتدِي ولا تحصلُ على شيئًا.

وقفة

[5] إذا رأيت الرجل يتناقض في مواقفه وآرائه؛ فاعلم أنه لا ينطلق من قاعدة صلبة، أو رؤية واضحة، وإنما يعيش لحظته، وتتحكم به الظروف المحيطة؛ تأمل قوله سبحانه: ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾، ثم تدبر ما بعدها من آيات تجد عجبًا!

وقفة

[5] أهل الباطل في هرج ومرج لا يستقرون على باطلهم ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾، أما أهل الحق فهم ثابتون على منهجهم.

الإعراب :

- ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ: ﴾

- حرف اضراب للاستئناف. كذبوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. بالحق: جار ومجرور متعلق بكذبوا بمعنى كذبوا بالنبي والاضراب دليل على أنهم جاءوا بما هو افظع من تعجبهم وهو التكذيب بالنبوة.

- ﴿ لَمّا جاءَهُمْ: ﴾

- ظرف زمان بمعنى «حين» أو عند ما مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. جاء: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.وجملة «جاءهم» في محل جر بالاضافة لوقوعها بعد الظرف. أو بمعنى عند ما جاءهم أي عند مجيئه

- ﴿ فَهُمْ فِي أَمْرٍ: ﴾

- الفاء استئنافية. للتعليل. هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. في أمر: جار ومجرور متعلق بخبر «هم».

- ﴿ مَرِيجٍ: ﴾

- صفة-نعت-لأمر مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة بمعنى:مضطرب قلق '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد الاستبعاد؛ انتقلوا إلى التكذيب، قال تعالى:

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لما:

1- بالتشديد، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسر اللام، وتخفيف الميم، على أن «ما» مصدرية، واللام لام الجر، وهى قراءة الجحدري.

مدارسة الآية : [6] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ .. ﴾

التفسير :

لما ذكر تعالى حالة المكذبين، وما ذمهم به، دعاهم إلى النظر في آياتهالأفقية، كي يعتبروا، ويستدلوا بها، على ما جعلت أدلة عليه فقال:{ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ} أي:لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظرون{ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا} قبة مستوية الأرجاء، ثابتة البناء، مزينة بالنجوم الخنس، والجوار الكنس، التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عيبًا، ولا فروجًا، ولا خلالًا، ولا إخلالاً.

قد جعلها الله سقفًا لأهل الأرض، وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع.

ثم شرعت السورة الكريمة في بيان الأدلة على قدرة الله- تعالى- وعلى أن البعث حق، وعلى أن استبعادهم له إنما هو لون من جهالاتهم وانطماس بصائرهم، فقال- تعالى-:

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ. والاستفهام للإنكار والتعجيب من جهلهم، والهمزة متعلقة بمحذوف، والفاء عاطفة عليه أى: أأعرضوا عن آيات الله في هذا الكون، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم. كيف بنيناها هذا البناء العجيب، بأن رفعناها بدون عمد، وزيناها بالكواكب، وحفظناها من أى تصدع أو تشقق أو تفتق. فقوله: فُرُوجٍ جمع فرج، وهو الشق بين الشيئين. والمراد سلامتها من كل عيب وخلل.

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله- تعالى-: الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً، ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ .

يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه : ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ) ؟ أي : بالمصابيح ، ( وما لها من فروج ) . قال مجاهد : يعني من شقوق . وقال غيره : فتوق . وقال غيره : من صدوع . والمعنى متقارب ، كقوله تعالى : ( الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ) [ الملك : 3 ، 4 ] أي : كليل ، أي : عن أن يرى عيبا أو نقصا .

وقوله ( أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا ) يقول تعالى ذكره: أفلم ينظر هؤلاء المكذّبون بالبعث بعد الموت المنُكرون قُدرتنا على إحيائهم بعد بلائهم ( إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا ) فسوّيناها سقفا محفوظا, وزيناها بالنجوم ( وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ) يعني: وما لها من صدوع وفُتوق.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال : ثنا أبو عاصم, قال : ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال : ثنا الحسن, قال : ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( مِنْ فُرُوجٍ ) قال: شَقّ.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ) قلت له, يعني ابن زيد: الفروج: الشيء المتبرئ بعضه من بعض, قال: نعم.

التدبر :

لمسة

[6] ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا﴾ قد يقول قائل: إن كلمة (فَوْقَهُمْ) لا فائدة منها، لأن السماء معروفة أنها فوق، والحكمة في التنصيص عليها هنا؛ إشارة إلى عظمة هذه السماء، وأنها مع علوها وارتفاعها وسعتها وعظمتها تدل على كمال خلقه وقدرته جل وعلا.

وقفة

[6] ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا﴾ التفكر في صنع الله وآلائه يهدي العقول الحيرى، إلى الإيمان بالحقائق الكبرى.

وقفة

[6] ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ﴾ الزينة والجمال قيمة أصيلة في ديننا العظيم.

اسقاط

[6] ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ﴾ سائل نفسك: كم مرة نظرت إلى السماء متأملًا؟ وفي عظمتها متفكرًا؟ هل وجدت فيها يومًا عيبًا أو خللًا؟ هل رأيت فيها صدعًا أو شقًا؟!

وقفة

[6] يتفاوت الناس في إدراك ما في خلق الكواكب والشمس والقمر ونظامها من دلائل وآيات على مقدار تفاوت علومهم وعقولهم، ويتفاوتون كذلك بحسب قوة إيمانهم ويقينهم.

وقفة

[6] الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية.

الإعراب :

- ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا: ﴾

- الهمزة همزة انكار بلفظ استفهام. الفاء زائدة-تزيينية-لم حرف نفي وجزم وقلب. ينظروا: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. بمعنى: ألم ينظروا حين كفروا بالبعث.

- ﴿ إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بينظروا. فوق: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بينظروا وهو مضاف و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ كَيْفَ بَنَيْناها: ﴾

- اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. بنى:فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. و «ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به.

- ﴿ وَزَيَّنّاها وَما: ﴾

- معطوفة بالواو على «بنيناها» وتعرب اعرابها أي زيناها بالنجوم. الواو استئنافية. ما: نافية لا عمل لها.

- ﴿ لَها مِنْ فُرُوجٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. من: حرف جر زائد.فروج: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدأ مؤخر بمعنى: وما لها من شقوق وفتوق. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعدَ الرَّدِّ على المُنكرينَ للبعثِ؛ دعَاهم اللهُ هنا إلى النَّظرِ في آياتِه والتَّأمُّلِ في السَّماءِ والأرضِ، فالذي خَلَقَ هذا لا يَعْجزُ عن بعثِ الموتى أحياءً، وهي: ١- رفع السماء. ٢- تزيينها. ٣- سلامتِها من كُلِّ عيبٍ، قال تعالى:

﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ .. ﴾

التفسير :

{ و} إلى{ الأرض كيف مَدَدْنَاهَا} ووسعناها، حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقراروالاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال، لتستقر من التزلزل، والتموج،{ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} أي:من كل صنف من أصناف النبات، التي تسر ناظرها، وتعجب مبصرها، وتقر عين رامقها، لأكل بني آدم، وأكل بهائمهم ومنافعهم، وخص من تلك المنافع بالذكر، الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة، من العنب والرمان والأترج والتفاح، وغير ذلك، من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات، أي:الطوال، التي يطولنفعها، وترتفع إلى السماء، حتى تبلغ مبلغًا، لا يبلغه كثير من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد، في قنوانها، ما هو رزق للعباد، قوتًا وأدمًا وفاكهة، يأكلون منه ويدخرون، هم ومواشيهم وكذلك ما يخرج الله بالمطر، وما هو أثره من الأنهار، التي على وجه الأرض، والتي تحتها من حب الحصيد، أي:من الزرع المحصود، من بر وشعير، وذرة، وأرز، ودخن وغيره.

ثم بين- سبحانه- مظاهر قدرته في بسط الأرض، بعد بيان مظاهر قدرته في رفع السماء فقال: وَالْأَرْضَ مَدَدْناها أى: والأرض بسطناها ومددناها بقدرتنا، وجعلناها مترامية الأطراف والمناكب، كما تشاهدون ذلك بأعينكم.

قالوا: وامتدادها واتساعها لا ينافي كرويتها، لأن عظم سطحها يجعل الناظر إليها يراها كأنها مسطحة ممدودة.

وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ أى: وألقينا فيه جبالا ثوابت تمنعها من الاضطراب..

فقوله رَواسِيَ جمع راسية بمعنى ثابتة وهو صفة لموصوف محذوف.

وَأَنْبَتْنا فِيها أى: في الأرض مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ أى: وأنبتنا فيها من كل صنف حسن يبهج ويسر الناظرين إليه، مأخوذ من البهجة بمعنى الحسن يقال: بهج الشيء- كظرف- فهو بهيج أى: حسن جميل.

وقوله : ( والأرض مددناها ) أي : وسعناها وفرشناها ، ( وألقينا فيها رواسي ) وهي : الجبال ; لئلا تميد بأهلها وتضطرب ; فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها ، ( وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ) أي : من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع ، ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) [ الذاريات : 49 ] ، وقوله : ( بهيج ) أي : حسن نضر .

القول في تأويل قوله تعالى : وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7)

وقوله ( وَالأرْضَ مَدَدْنَاهَا ) يقول: والأرض بسطناها( وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ) يقول: وجعلنا فيها جبالا ثوابت, رست في الأرض,( وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ) يقول تعالى ذكره: وأنبتنا في الأرض من كلّ نوع من نبات حسن, وهو البهيج.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا عليّ, قال : ثنا أبو صالح, قال : ثني معاوية بن صالح, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( بَهِيجٍ ) يقول: حسن.

حدثنا بشر, قال : ثنا يزيد, قال : ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ) والرواسي الجبال ( وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ) : أي من كلّ زوج حسن.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قلت لابن زيد ( البَهِيج ) : هو الحسن المنظر؟ قال نعم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ ولولا الأرض الممتدة ما سار على سطحها أحد من الخلق، ولولا الجبال لاضطربت الأرض، ولولا النبات من كل زوج لما ابتهج القلب، ولولا الله ما كان شيء من هذا.

عمل

[7] انظر إلى السفوح أو البحار واكتب فائدتين مما يوحيه لك خاطرك من مظاهر قدرة الله عز وجل ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَااسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾

- هذه الآية الكريمة أعربت في سورة «الحجر» في الآية الكريمة التاسعة عشرة. '

المتشابهات :

| الحجر: 19 | ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ |

|---|

| الشعراء: 7 | ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ |

|---|

| لقمان: 10 | ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَـ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ |

|---|

| ق: 7 | ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ٢- مد الأرض. ٣- الجبال. ٤- النبات، قال تعالى:

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾

التفسير :

فإن في النظر في هذه الأشياء{ تَبْصِرَةً} يتبصر بها، من عمى الجهل،{ وَذِكْرَى} يتذكر بها، ما ينفع في الدين والدنيا، ويتذكر بها ما أخبر الله به، وأخبرت به رسله، وليس ذلك لكل أحد، بل{ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ} إلى الله أي:مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء، وإجابة داعيه، وأما المكذب والمعرض، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.

وقوله: تَبْصِرَةً وَذِكْرى.. علتان لما تقدم من الكلام، وهما منصوبتان بفعل مقدر.

أى: فعلنا ما فعلنا من مد الأرض، ومن تثبيتها بالجبال، ومن إنبات كل صنف حسن من النبات فيها، لأجل أن نبصر عبادنا بدلائل وحدانيتنا وقدرتنا، ونذكرهم بما يجب عليهم نحو خالقهم من شكر وطاعة.

وقوله: لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ متعلق بكل من المصدرين السابقين وهما: التبصرة والذكرى. أى: هذه التبصرة والذكرى كائنة لكل عبد منيب، أى: كثير الرجوع إلى ربه بالتدبر في بدائع صنعته، ودلائل قدرته.

( تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) أي : ومشاهدة خلق السماوات [ والأرض ] وما جعل [ الله ] فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب ، أي : خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل .

وقوله ( تَبْصِرَةً ) يقول: فعلنا ذلك تبصرة لكم أيها الناس نبصركم بها قدرة ربكم على ما يشاء,( وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ) يقول: وتذكيرا من الله عظمته وسلطانه, وتنبيها على وحدانيته ( لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ) يقول : لكل عبد رجع إلى الإيمان بالله, والعمل بطاعته.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة قوله ( تَبْصِرَة ) نعمة من الله يبصرها العباد ( وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ) : أي بقلبه إلى الله.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ( تَبْصِرَةً وَذِكْرَى ) قال: تبصرة من الله.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( تَبْصِرَةً ) قال: بصيرة.

حدثنا ابن حُمَيد قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن جابر, عن عطاء ومجاهد ( لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ) قالا مجيب.

المعاني :

التدبر :

لمسة

[8] ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ خُص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض إفادة التبصرة والذكرى لكل أحد لأن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك؛ فكأنه هو المقصود من حكمة تلك الأفعال، وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال الكافرين التبصر والتذكر.

وقفة

[8] ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ كلما أبصرها العبد تذكر بها ما ينفعه في دينه ودنياه.

وقفة

[8] ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ توجيه إلى التفكر في بدائع صنع الله سبحانه؟ ليقودك هذا الفكر في المصنوعات إلى خالق الكائنات.

وقفة

[8] ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ لست معصومًا، بل قد تنحرف أو تنشغل، لكن سرعان ما تنتبه، لترجع إلى ما كنت عليه من الاستقامة، فهذا المذنب التائب سيبصر ويتذكر إذا ما ذكر.

وقفة

[8] ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ مفتاح التبصُّر والتذكُّر والتفكُّر والتدبُّر: إخلاصُ العبودية لله، والرجوع دومًا إلى هديه.

وقفة

[8] ذكر الله تعالى بعض آياته في الأرض، ثم قال: ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾، أي قدرنا الأرض، وألقينا فيها الرواسي، وأنبتنا فيها أصناف النبات الحسنة، لأجل أن نبصر عبادنا كمال قدرتنا على البعث وعلى كل شيء، وعلى استحقاقنا للعبادة دون غيرنا.

لمسة

[8] في قوله تعالى: ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ قيد الله التبصرة والذكرى للعبد بوصفه (مُّنِيبٍ)، وهو الراجع إلى مولاه؛ لأنه هو المنتفع بالذكرى، وفي قوله تعالى بعدها: (رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ)، أطلق الوصف بغير تقييد؛ لأن الرزق حاصل لكل أحد، غير أن المنيب يأكل ذاكرًا شاكرًا للإنعام، وغيره يأكل كما تأكل الأنعام!

وقفة

[8] شرط الله الإنابة في الفهم والتذكير، فقال تعالى: ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ وقال: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ [غافر:13] وقال: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: 19]، فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة، فليس من ذوي الألباب، ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب.

عمل

[8] تأمل شجرة ميتة، ثم تذكر المراحل التي مرت بها، وقارنها بالمراحل التي ستمر بها في عمرك ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾.

الإعراب :

- ﴿ تَبْصِرَةً: ﴾

- حال منصوبة بفعل مضمر أي خلقناها، أو مفعول مطلق-مصدر- اي لنبصركم أو تكون مفعولا له-أي-من أجله-منصوبة وعلامة نصبها الفتحة.

- ﴿ وَذِكْرى: ﴾

- معطوفة بالواو على «تبصره» وتعرب اعرابها وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على الألف للتعذر ولم تنون لأنها ممنوعة من الصرف لأنها اسم مقصور رباعي مؤنث على وزن «فعلى» وهي مصدر.

- ﴿ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لذكرى. عبد: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. منيب: صفة-نعت-لعبد مجرورة وعلامة جرها الكسرة. أي راجع الى ربه تائبا '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَر اللهُ هذه الصَّنائِعَ الباهِرةَ؛ عَلَّلها هنا، قال تعالى:

﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تبصرة وذكرى:

1- بالنصب، منصوبان بفعل مضمر من لفظهما، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالرفع، وهى قراءة زيد بن على.

مدارسة الآية : [9] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا .. ﴾

التفسير :

وحاصل هذا، أن ما فيها من الخلق الباهر، والشدة والقوة، دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان، وبديع الصنعة، وبديع الخلقةدليل على أن الله أحكم الحاكمين، وأنه بكل شيء عليم، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد، دليل على رحمة الله، التي وسعت كل شيء، وجوده، الذي عم كل حي، وما فيها من عظم الخلقة، وبديع النظام، دليل على أن الله تعالى، هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، ولم يكن له كفوًا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة، والذل [والحب] إلا له تعالى.

وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها، دليل على إحياء الله الموتى، ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال:{ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ}

ثم انتقلت الآيات إلى بيان مظاهر قدرته في إنزال المطر، بعد بيان مظاهر قدرته في خلق السموات والأرض وما اشتملتا عليه من كائنات، فقال- تعالى-: وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً أى: ماء كثير المنافع والخيرات للناس والدواب والزروع.

فَأَنْبَتْنا بِهِ أى: بذلك الماء جَنَّاتٍ أى: بساتين كثيرة زاخرة بالثمار..

وَحَبَّ الْحَصِيدِ أى: وحب النبات الذي من شأنه أن يحصد عند استوائه كالقمح والشعير وما يشبههما من الزروع.

فالحصيد بمعنى المحصود، وهو صفة لموصوف محذوف أى: وحب الزرع الحصيد. فهذا التركيب من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه للعلم به.

وخص الحب بالذكر، لاحتياج الناس إليه أكثر من غيره، فصار كأنه المقصود بالبيان.

وقوله تعالى : ( ونزلنا من السماء ماء مباركا ) أي : نافعا ، ( فأنبتنا به جنات ) أي : حدائق من بساتين ونحوها ، ( وحب الحصيد ) وهو : الزرع الذي يراد لحبه وادخاره .

القول في تأويل قوله تعالى : وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9)

يقول تعالى ذكره ( وَنـزلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ) مطرا مباركا, فأنبتنا به بساتين أشجارا, وحبّ الزرع المحصود من البرّ والشعير, وسائر أنواع الحبوب.

كما حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَحَبَّ الْحَصِيدِ ) هذا البرّ والشعير.

حدثني ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( وَحَبَّ الْحَصِيدِ ) قال: هو البرّ والشعير.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( وَحَبَّ الْحَصِيدِ ) قال: الحِنطة.

وكان بعض أهل العربية يقول في قوله ( وَحَبَّ الْحَصِيدِ ) الحبّ هو الحصيد, وهو مما أضيف إلى نفسه مثل قوله إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[9] ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ لك الحمد ولك الشكر يا أكرم الأكرمين.

وقفة

[9] ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ أثناء نزوله قف تحته ليصيب المطر جسدك رجاء البركة.

وقفة

[9] ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ الماء النازل من السماء آية تحيي موات القلوب قبل أن تحيي موات الأرض، فهل أحيت قلبك كما أحيت الأرض الميتة؟!

وقفة

[9] ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ مطرُ السماء آيةٌ يُحي الله بها قلوبَ الناس بالبهجة والبِشرْ, قبل أن يُحيَ بها الأرضَ بعد جَدْب وقَفرْ.

الإعراب :

- ﴿ وَنَزَّلْنا: ﴾

- الواو عاطفة. نزل: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا.و«نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

- ﴿ مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بنزل. ماء: مفعول به منصوب بالفتحة. مباركا: صفة لماء منصوبة بالفتحة.

- ﴿ فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ: ﴾

- معطوفة بالفاء على نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً» تعرب إعرابها وعلامة نصب «جنات» الكسرة بدلا من الفتحة لأنها ملحق بجمع المؤنث السالم.

- ﴿ وَحَبَّ الْحَصِيدِ: ﴾

- الواو عاطفة. حب: معطوفة على «جنات» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة. الحصيد مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. بمعنى: حب الزرع الحصيد أي الذي يحصد فحذف الموصوف «الزرع» وأقيمت الصفة مقامه. '

المتشابهات :

| ق: 9 | ﴿وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَٰرَكٗا فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ جَنَّٰتٖ وَحَبَّ ٱلۡحَصِيد﴾ |

|---|

| الحجر: 22 | ﴿وَأَرۡسَلۡنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ فـ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسۡقَيۡنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمۡ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ﴾ |

|---|

| المؤمنون: 18 | ﴿وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٖ فَأَسۡكَنَّٰهُ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِۢ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ﴾ |

|---|

| الفرقان: 48 | ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦۚ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورٗا﴾ |

|---|

| لقمان: 10 | ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ وَأَلۡقَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمۡ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖۚ وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجٖ كَرِيمٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ٧- إنزال المطر، قال تعالى:

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [10] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴾

التفسير :

وحاصل هذا، أن ما فيها من الخلق الباهر، والشدة والقوة، دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان، وبديع الصنعة، وبديع الخلقةدليل على أن الله أحكم الحاكمين، وأنه بكل شيء عليم، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد، دليل على رحمة الله، التي وسعت كل شيء، وجوده، الذي عم كل حي، وما فيها من عظم الخلقة، وبديع النظام، دليل على أن الله تعالى، هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، ولم يكن له كفوًا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة، والذل [والحب] إلا له تعالى.

وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها، دليل على إحياء الله الموتى، ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال:{ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ}

وقوله: وَالنَّخْلَ ... معطوف على جَنَّاتٍ، وباسِقاتٍ حال من النخل.

ومعنى «باسقات» مرتفعات، من البسوق بمعنى الارتفاع والعلو. يقال: بسق فلان على أصحابه- من باب دخل- إذا فاقهم وزاد عليهم في الفضل.

والنخل: اسم جنس يذكر ويؤنث ويجمع. وخص بالذكر مع أنه من جملة ما اشتملت عليه الجنات، لمزيد فضله وكثرة منافعه.

وجملة لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ في محل نصب على الحال من النخل.

والطلع: أول ما يخرج من ثمر النخل. ويسمى الكفرّى. يقال: طلع الطلع طلوعا. إذا كان في أول ظهوره.

والنضيد: بمعنى المنضود، أى: المتراكب بعضه فوق بعض مأخوذ من نضد فلان المتاع ينضده، إذا رتبه ترتيبا حسنا.

أى: وأنبتنا- أيضا- في الأرض بعد إنزالنا الماء عليها من السحاب، النخل الطوال، الزاخر بالثمار الكثيرة التي ترتب بعضها على بعض بطريقة جميلة..

( والنخل باسقات ) أي : طوالا شاهقات . وقال ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والسدي ، وغيرهم : الباسقات الطوال . ( لها طلع نضيد ) أي : منضود .

وقوله ( وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ) يقول: وأنبتنا بالماء الذي أنـزلنا من السماء النخل طوالا والباسق: هو الطويل يقال للجبل الطويل: حبل باسق, كما قال أبو نوفل لابن هُبَيرة:

يـــا بْـــنَ الَّــذِينَ بِفَضْلِهِــمْ

بَسَـــقَتْ عَـــلى قَيْسٍ فَــزَارَهْ (5)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, قوله ( باسِقاتٍ ) يقول: طوال.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ( وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ) قال: النخل الطوال.

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا هشيم, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن عبد الله بن شدّاد في قوله ( وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ) قال: بسُوقها: طولها في إقامة.

حدثنا هناد, قال: ثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن عكرِمة, في قوله ( وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ) الباسقات: الطوال.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( باسِقاتٍ ) قال: الطوال.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ) قال: بسوقها طولها.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ) قال: يعني طولها.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ) قال: البسوق: الطول.

وقوله ( لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ) يقول: لهذا النخل الباسقات طلع وهو الكُفُرَّى, نضيد: يقول: منضود بعضه على بعض متراكب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي، عن أبيه, عن ابن عباس ( لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ) قال: يقول بعضه على بعض.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, لها: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( نَضِيدٌ ) قال: المنضَّد.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ) يقول: بعضه على بعض.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ) ينضد بعضه على بعض.

--------------------------

الهوامش:

(5) البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( الورقة 225 ب ) قال : " والنخل باسقات " : طوال . يقال جبل باسق ، وحسب باسق، قال أبو نوفل لابن هبيرة : " يا بن الذين ... " البيت . وفي اللسان: بسق ( بسق الشيء يبسق بسوقًا : تم طوله ) . وفي التنزيل : " والنخل باسقات " الفراء : باسقات : طوالا ، فهن طوال النخل ، وبسق على قومه : علاهم في الفضل . وأنشد ابن بري لأبي نوفل : " يا بن الذين ... البيت " . أ هـ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[10] ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ خاطب الناس بما يشاهدون حولهم ويعاينون، ولفت أنظارهم إلى ما اعتادوه من آيات، فقد عفلوا عما فيها من المعجزات.

وقفة

[10] ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ ما أجدرَ المسلمَ أن يكونَ كالنخل؛ اعتزازًا وشُموخًا وعطاء وجُودًا, وقد شبَّه النبي صلي الله عليه وسلم المسلمَ بها.

وقفة

[10] ﴿بَاسِقَاتٍ﴾ يعني طويلات، والنخل شجر يموت واقفًا، ولا تؤثر فيه الرياح كما تؤثر في غيره.

الإعراب :

- ﴿ وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ: ﴾

- الواو عاطفة. النخل: مفعول به معطوف على منصوب أي وأنبتنا النخل. باسقات: حال من «النخل» منصوبة وعلامة نصبها الكسرة بدلا من الفتحة لأنها ملحقة بجمع المؤنث السالم. بمعنى: طوالا أو حوامل.

- ﴿ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. طلع: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. نضيد: صفة-نعت-لطلع مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الضمة أي منضود موضوع بعضه فوق بعض والجملة الاسمية: في محل نصب حال ثانية من «النخل». '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : وبعد ذكرِ الجنَّات؛ خَصَّ اللهُ هنا النخيلَ بِالذِّكْرِ مَعَ انْدِراجِها في الجَنّاتِ؛ لِبَيانِ فَضْلِها عَلى سائِرِ الأشْجارِ، قال تعالى:

﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

باسقات:

1- بالسين، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالصاد، وهى لغة لبنى العنبر، رواها قطبة بن مالك، عن النبي ﷺ.

مدارسة الآية : [11] :ق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً .. ﴾

التفسير :

وحاصل هذا، أن ما فيها من الخلق الباهر، والشدة والقوة، دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان، وبديع الصنعة، وبديع الخلقةدليل على أن الله أحكم الحاكمين، وأنه بكل شيء عليم، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد، دليل على رحمة الله، التي وسعت كل شيء، وجوده، الذي عم كل حي، وما فيها من عظم الخلقة، وبديع النظام، دليل على أن الله تعالى، هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، ولم يكن له كفوًا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة، والذل [والحب] إلا له تعالى.

وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها، دليل على إحياء الله الموتى، ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال:{ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ}

ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية، خوفهم أخذات الأمم، وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب، فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين، فقال:

وقوله: رِزْقاً لِلْعِبادِ بيان للحكمة من إنزال المطر وإنبات الزرع..

أى: أنبتنا ما أنبتنا من الجنات ومن النخل الباسقات.. ليكون ذلك رزقا نافعا للعباد..

وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً أى: وأحيينا بذلك الماء الذي أنزلناه بلدة كانت مجدبة، وأرضا كانت خالية من النبات والزروع، وتذكير مَيْتاً لكون البلدة بمعنى المكان.

وقوله: كَذلِكَ الْخُرُوجُ جملة مستأنفة لبيان أن الخروج من القبور عند البعث، مثله كمثل هذا الإحياء للأرض التي كانت جدباء ميتة، بأن أنبتت من كل زوج بهيج بعد أن كانت خالية من ذلك.

فوجه الشبه بين إحياء الأرض بالنبات بعد جدبها، وبين إحياء الإنسان بالبعث بعد موته، استواء الجميع في أنه جاء بعد عدم.

قال ابن كثير: قوله: وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً ... وهي الأرض التي كانت هامدة، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وذلك بعد أن كانت لا نبات فيها، فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك، كذلك يحيى الله الموتى، وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس، أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث..

كقوله- تعالى-: لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ.

وقوله: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى بَلى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقوله- تعالى-: وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى، إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد أقامت ألوانا من الأدلة على وحدانية الله- تعالى- وقدرته، وعلى أن البعث حق، وأنه آت لا ريب فيه.

وبعد هذا العرض البديع لمظاهر قدرة الله- تعالى- في هذا الكون، ولمظاهر نعمه على خلقه، ساقت السورة الكريمة جانبا من أحوال المكذبين للرسل السابقين. تسلية للرسول صلّى الله عليه وسلّم عما أصابه من قومه، فقال- تعالى-:

( رزقا للعباد ) أي : للخلق ، ( وأحيينا به بلدة ميتا ) وهي : الأرض التي كانت هامدة ، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك ، مما يحار الطرف في حسنها ، وذلك بعد ما كانت لا نبات بها ، فأصبحت تهتز خضراء ، فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك ، كذلك يحيي الله الموتى . وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث كقوله تعالى : ( لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ) [ غافر : 57 ] ، وقوله : ( أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ) [ الأحقاف : 33 ] ، وقال تعالى : ( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ) [ فصلت : 39 ] .

وقوله ( رِزْقًا لِلْعِبَادِ ) يقول: أنبتنا بهذا الماء الذي أنـزلناه من السماء هذه الجنات, والحبّ والنخل قوتا للعباد, بعضها غذاء, وبعضها فاكهة ومتاعا.

وقوله ( وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ) يقول تعالى ذكره وأحيينا بهذا الماء الذي أنـزلناه من السماء بلدة ميتا قد أجدبت وقحطت, فلا زرع فيها ولا نبت.