الإحصائيات

سورة الممتحنة

| ترتيب المصحف | 60 | ترتيب النزول | 91 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 2.50 |

| عدد الآيات | 13 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.90 |

| ترتيب الطول | 52 | تبدأ في الجزء | 28 |

| تنتهي في الجزء | 28 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 6/10 | يا أيها الذين آمنوا: 3/3 | ||

سورة الصف

| ترتيب المصحف | 61 | ترتيب النزول | 109 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 1.50 |

| عدد الآيات | 14 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |

| ترتيب الطول | 71 | تبدأ في الجزء | 28 |

| تنتهي في الجزء | 28 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 10/14 | _ | ||

الروابط الموضوعية

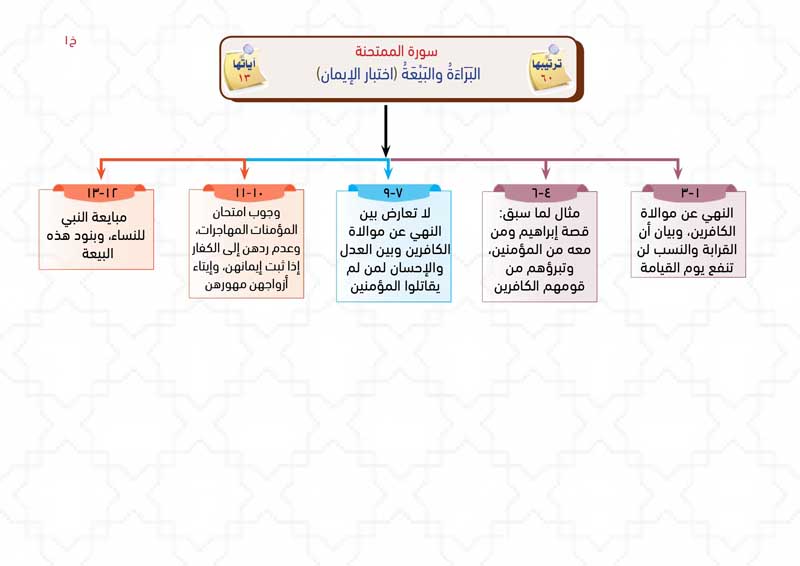

المقطع الأول

من الآية رقم (12) الى الآية رقم (13) عدد الآيات (2)

مبايعةُ النَّبي ﷺ للنِّساءِ وبنودُ هذه البيعةِ، ثُمَّ ختامُ السُّورةِ بالنَّهي عن مُوالاةِ أعداءِ اللهِ، ليتناسقَ البَدْءُ معَ الختامِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

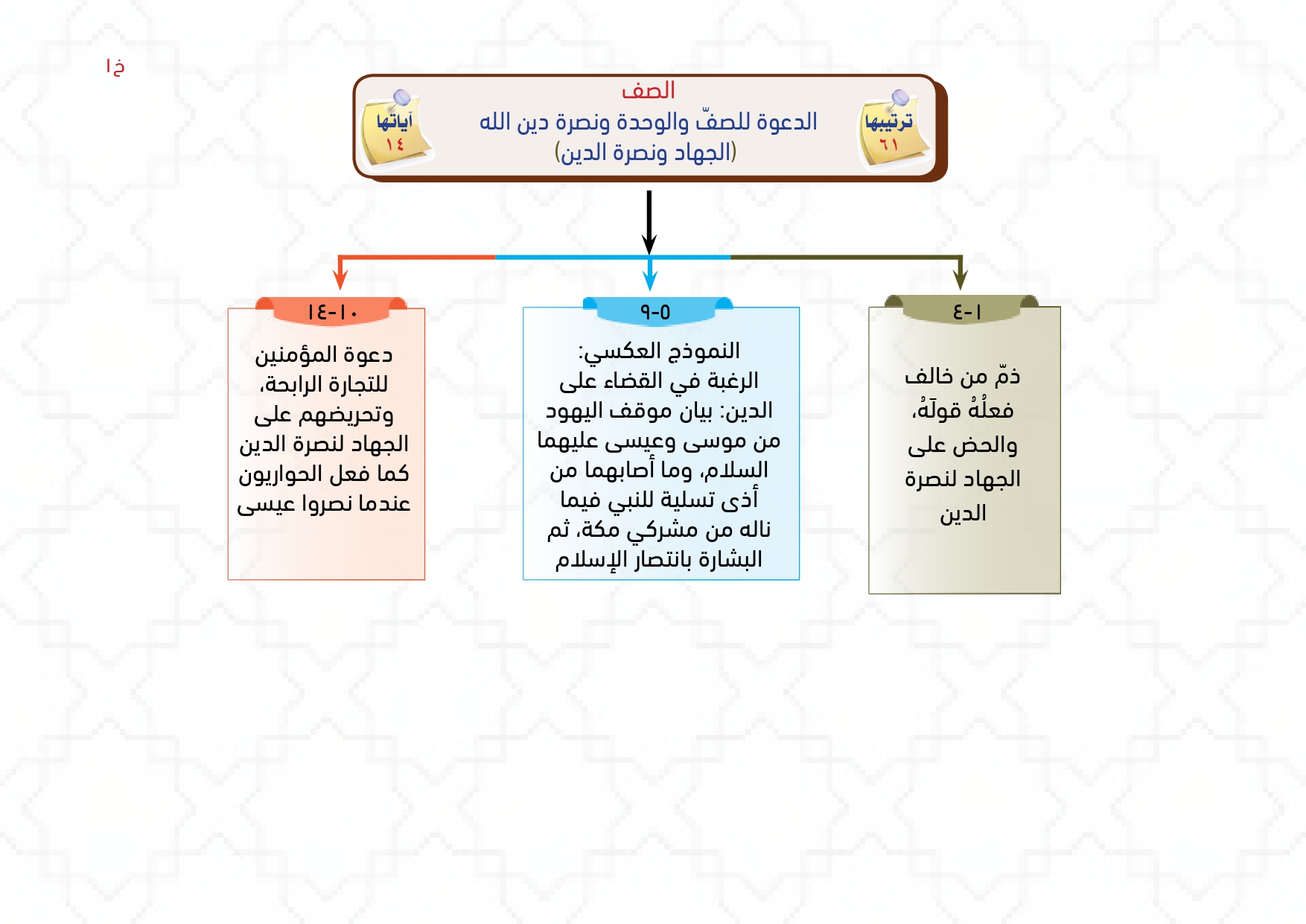

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

تسبيحُ اللهِ، وذمُّ من خالفَ فعلُهُ قولَهُ، ثُمَّ الدعوةُ إلى الجهادِ وذمُّ التَّخلفِ عنه، وتذكيرُ المؤمنينَ بقصَّةِ موسى عليه السلام وما لاقاهُ من فرعونَ وقومِه وبنى إسرائيلَ من أذىً، وعَاقِبةِ ذلك.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الممتحنة

البَرَاءَةُ والبَيْعَةُ (اختبار الإيمان)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • أربعة امتحانات:: في سورة الممتحنة بيانٌ لمنهجٍ عظيم في عرض القضايا الهامة، فقد ذكرت السورة النهي عن تولي غير المؤمنين، ثم ذكرت عاقبة هذا التولي، ثم ذكرت للمؤمنين قصصًا فيها الأسوة بالمؤمنين السابقين، ثم ذكرت معنى الموالاة المنهي عنها، وما يتعلق بذلك من أحكام المعاملة الجائزة التي لا تدخل في النهي، ثم ذكرت ما قد يُفهم خطأً مما يتعلق بأحكام الهجرة والبيعة لتعلقها بالموالاة، ثم ذكرت خاتمة السورة بما نبَّهت عليه في أولها من النهي عن تولي غير المؤمنين. رسالة السورة: الولاية لله تعالى وحده، والمودة له وحده.هذه السورة هي سورة الامتحانات، فالسورة تمتحن قارئها: هل تشعر بالانتماء والولاء للإسلام والمسلمين؟ وهل ولاؤك لله ولرسوله ﷺ والمؤمنين؟ وهل محبتك لهذا الدين ولكل من ينتمي إليه؟ وهل عندك رغبة في نصرة هذا الدين وأهله والمعاداة والتبرؤ من الكفر وأهله حتى وإن كانوا أقرب قريب؟ إن لم تشعر بهذه المشاعر وإن لم تتحرك في هذا الاتجاه فعندك مشكلة في الإيمان؛ لأن الموالاة والمعاداة أصل من أصول التوحيد.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الممتحنة» (بكسر الحاء وفتحها).

- • معنى الاسم :: الامتحان: الاختبار، وامتحنته: اختبرته، والجمع: المِحَن: وهي الَّتِي يُمْتَحَنُ بِهَا الْإِنْسَانُ مِنْ بَلِيَّةٍ.

- • سبب التسمية :: لأنه جَاءَتْ فِيهَا آيَةُ امْتِحَانِ إِيمَانِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَأْتِينَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرَاتٍ إِلَى الْمَدِينَةِ، وعدم ردُّهُنَّ إلى الكفار إذا ثبت إيمانهن، وَهِيَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ .... ﴾

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ الِامْتِحَانِ»، و«سُورَةُ الْمَوَدَّةِ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: تحريم موالاةِ الكافرين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾

- • علمتني السورة :: أولادك وأرحامك لن ينفعوك شيئًا إذا تركت أمر الله لأجلهم: ﴿لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

- • علمتني السورة :: لقِّنْ صِغَارَك درسَ الطَّيرِ قبل مُغَادرةِ أعشَاشِهم: ﴿رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾

- • علمتني السورة :: ادعُ بهذا الدعاء: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الممتحنة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الممتحنة من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الممتحنة هي آخر السور الثلاث -بحسب ترتيب المصحف- التي افتتحت بنداء المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهي: المائدة، والحجرات، والممتحنة.

• سورة الممتحنة اشتملت على آيتين حددتا الإطار العام للعلاقات الدولية في حالتي الحرب والسلم بين المسلمين وغيرهم، وهما الآيتان (8، 9).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألا نوالي من كفر بالله، ونفشي له الأسرار ولو كان من الأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ...تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ (1).

• أن نستشعِر مُراقبةَ اللهِ لنا: ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ﴾ (1).

• أن ندعو بهذا الدعاء: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (5).

• ألا نفرط في عداوة شخص، ولا نقطع حبل وصال مع أحد؛ عسى الله أن يجعل بيننا وبينه مودة: ﴿عَسَى اللَّـهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّـهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (7).

• أن ندعو الله تعالى أن يهدي أهل الضلال والكفر: ﴿عَسَى اللَّـهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً﴾ (7).

• أن نهدي هدية لكافر تأليفًا لقلبه: ﴿لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (8).

• أن نقسط ونعدل مع الموافق لنا والمخالف: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (8).

• أن نتذكر مسلمًا أخطأنا في حقه، ثم نعتذر منه، أو ندع الله له: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (8).

سورة الصف

الدعوة للصفّ والوحدة ونصرة دين الله (الجهاد ونصرة الدين)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • كيف لا توحدون صفوفكم؟: رسالة سورة الصف واضحة من اسمها: يا مسلمون، وحدوا صفوفكم في سبيل نصرة دين الله. بدأت السورة بذم مخالفة القول للعمل، والأمر بالجهاد في سبيل الله ونصره دينه: ﴿إِنَّ ٱلله يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌ مَّرْصُوصٌ﴾ (4). وختمت بالأمر بنصرة الدين: ﴿يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُونُواْ أَنصَـٰرَ ٱلله كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّينَ مَنْ أَنَّصَـٰرِى إِلَى ٱلله قَالَ ٱلْحَوٰرِيُّونَ نَحْنُ أَنصَـٰرُ ٱلله فَـئَامَنَت طَّائِفَةٌ مّن بَنِى إِسْرٰءيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَـٰهِرِينَ﴾ (14). وبينهما حذرت من الوقوع فيما وقعت فيه بنو إسرائيل وهم يؤذون رسولًا ويتهمون آخر بالسحر:فتعرض نموذجًا لبني إسرائيل الذين أتعبوا موسى كثيرًا: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِى وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنّى رَسُولُ ٱلله إِلَيْكُمْ﴾ (5)، فماذا كانت النتيجة: ﴿فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱلله قُلُوبَهُمْ﴾ (5).ويأتي عيسى إلى نفس القوم بنفس الرسالة: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِى إِسْرٰءيلَ إِنّى رَسُولُ ٱلله إِلَيْكُم مُّصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشّراً بِرَسُولٍ يَأْتِى مِن بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ (6).لكن: ﴿فَلَمَّا جَاءهُم بِٱلْبَيّنَـٰتِ قَالُواْ هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (6).

- • بشارة من الله:: هنا تأتي آية خطيرة: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱلله بِأَفْوٰهِهِمْ وَٱلله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ﴾ (8).والمعنى: توحدوا أيها المؤمنون، وانصروا هذا الدين، لأن أعداء الله يريدون أن يطفئوا هذا الدين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الصف».

- • معنى الاسم :: الصف: هو السطر المستوي من كل شيء معروف، ويقال صف الجيش إذا رتب صفوفه في مقابل صفوف العدو.

- • سبب التسمية :: وُقُوعُ لفظ صَفًّا فِيهَا، في الآية (4)؛ ولأن محورها يدور حول القتال.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ الْحَوَارِيِّينَ» لِذِكْرِ الْحَوَارِيِّينَ فِيهَا، وهم أصحاب عيسى الذين آمنوا به ولازموه، و«سُورَةُ عيسى» لذكره فيها مرتين.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الدعوة للصفّ والوحدة ونصرة دين الله.

- • علمتني السورة :: لا تكن أقل خلق الله تسبيحًا: ﴿سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

- • علمتني السورة :: خطورة مخالفة الأقوال للأفعال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّـهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

- • علمتني السورة :: صبر الأنبياء على الأذى، وهم القدوة للدعاة: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُمْ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الصف من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الصف من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • ذُكِرَ في سورة الصف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم (أحمد)، ولم يذكر هذا الاسم في غيرها من السور.

• سورة الصف تعتبر السورة الرابعة -بحسب ترتيب المصحف- من سور المُسَبِّحات، وهي سبع سور افتتحت بالتسبيح، وهي: الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نوحد صفوفنا في سبيل نصرة دين الله.

• أن نكثر من تسبيح الله: ﴿سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (1).

• ألا تخالف أعمالُنا أقوالُنا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّـهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (2، 3).

• أن نبتعد عن المعاصي ما استطعنا؛ فعقوبة المعصية معصية بعدها: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (5).

• ألا نقلق على دينِ اللهِ، لكن نقلق على أنفسِنا أن لا يكونَ لنا موضعُ قدمٍ في سفينةِ العاملينَ لهذا الدِّينِ: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ (8).

• أن ندعو كافرًا للإسلام: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (9).

• أن نحرص على التجارة التي تنجي من عذاب أليم: الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، فإن فعلنا ذلك: يغفر الله ذنوبنا، ويدخلنا الجنة، وينصرنا على الأعداء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾ (10-13).

أن نكون من أنصار الله بتطبيق شرعه بالقول والعمل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّـهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّـهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّـهِ﴾ (14).

تمرين حفظ الصفحة : 551

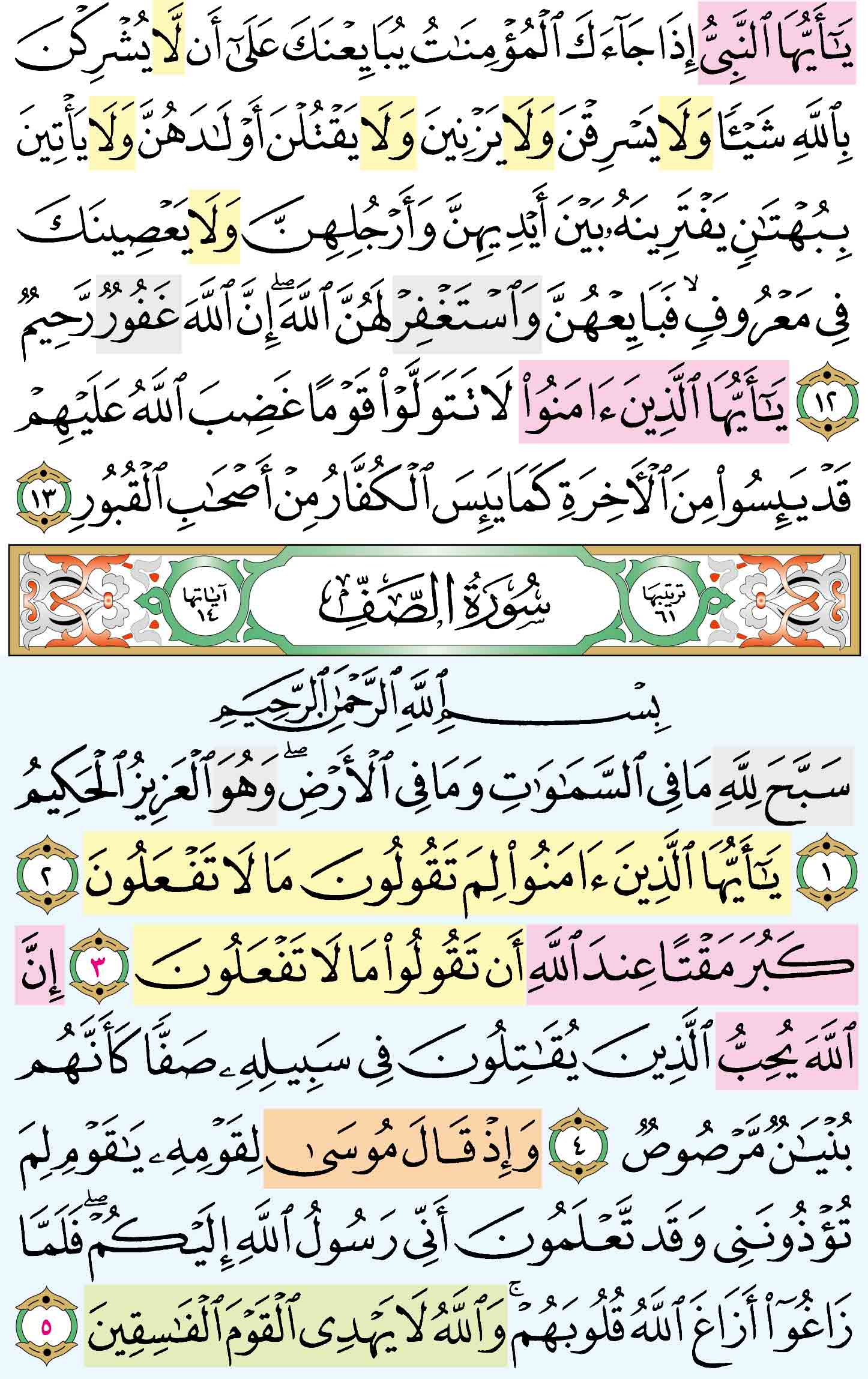

مدارسة الآية : [12] :الممتحنة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ .. ﴾

التفسير :

هذه الشروط المذكورة في هذه الآية، تسمى "مبايعة النساء"اللاتي [كن] يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة، التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات.

وأما الرجال، فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره الله به، فكان إذا جاءته النساء يبايعنه، والتزمن بهذه الشروط بايعهن، وجبر قلوبهن، واستغفر لهن الله، فيما يحصل منهن من التقصيروأدخلهن في جملة المؤمنين بأن{ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} بأنيفردن الله [وحده] بالعبادة.

{ وَلَا يَزْنِينَ} كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأخدان،{ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء.

{ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} والبهتان:الافتراء على الغير أي:لا يفترين بكل حالة، سواء تعلقت بهن وأزواجهنأو سواء تعلق ذلك بغيرهم،{ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} أي:لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به، لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف، ومن ذلك طاعتهن [لك] في النهي عن النياحة، وشق الثياب، وخمش الوجوه، والدعاء بدعاءالجاهلية.

{ فَبَايِعْهُنَّ} إذا التزمن بجميع ما ذكر.

{ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ} عن تقصيرهن، وتطييبا لخواطرهن،{ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} أي:كثير المغفرة للعاصين، والإحسان إلى المذنبين التائبين،{ رَحِيمٌ} وسعت رحمته كل شيء، وعم إحسانه البرايا.

فهذه الآية الكريمة، اشتملت على أحكام متممة للأحكام المشتملة عليها الآيتان السابقتان عليها.

فكأن الله- تعالى- يقول: إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ- اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ- فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ، فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ.. وبايعهن أيها الرسول الكريم على إخلاص العبادة لله- تعالى-.

قال القرطبي ما ملخصه: وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بهذه الآية.. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انطلقن فقد بايعتكن» .

ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام.. وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن كلاما».

والمعنى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ أى: مبايعات لك، أو قاصدات مبايعتك، ومعاهدتك على الطاعة لما تأمرهن به، أو تنهاهن عنه.

وأصل المبايعة: مقابلة شيء بشيء على سبيل المعاوضة. وسميت المعاهدة مبايعة، تشبيها لها بها، فإن الناس إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من التكاليف الشرعية، - طمعا في الثواب، وخوفا من العقاب، وضمن لهم صلى الله عليه وسلم ذلك في مقابلة وفائهم بالعهد- صار كأن كل واحد منهم باع ما عنده في مقابل ما عند الآخر.

والمقتضى لهذه المبايعة بعد الامتحان لهن، أنهن دخلن في الإسلام، بعد أن شرع الله- تعالى- ما شرع من أحكام وآداب.. فكان من المناسب أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن العهود، بأن يلتزمن بالتكاليف التي كلفهن الله- تعالى- بها.

ثم بين- سبحانه- ما تمت عليه المبايعة فقال: عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً أى:

يبايعنك ويعاهدنك على عدم الإشراك بالله- تعالى- في أى أمر من الأمور التي تتعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بغيرهما.

وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ. أى ويبايعنك- أيضا- على عدم ارتكاب فاحشة السرقة، أو فاحشة الزنا، فإنهما من الكبائر التي نهى الله- تعالى- عنها.

وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ أى: ويبايعنك كذلك، على عدم قتلهن لأولادهن.

والمراد به هنا: النهى عن قتل البنات، وكان ذلك في الجاهلية يقع تارة من الرجال، وأخرى من النساء، فكانت المرأة إذا حانت ولادتها حفرت حفرة، فولدت بجانبها، فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة، وسوتها بالتراب، وإذا ولدت غلاما أبقته.

قال ابن كثير: وقوله وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وهذا يشمل قتله بعد وجوده، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء، تطرح نفسها لئلا تحبل، إما لغرض فاسد، أو ما أشبهه وقوله: وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ معطوف على ما قبله وداخل تحت النهى.

والبهتان: الخبر الكاذب الصريح في كذبه، والذي يجعل من قيل فيه يقف مبهوتا ومتحيرا من شدة أثر هذا الكذب السافر.

والافتراء: اختلاق الكذب واختراع الشخص له من عند نفسه.

وللمفسرين في معنى هذه الجملة الكريمة أقوال، منها: أن المرأة في الجاهلية كانت تلتقط المولود وتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فذلك هو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، لأن الولد إذا وضعته الأم، سقط بين يديها ورجليها.

ويرى بعضهم أن معنى الجملة الكريمة: ولا تأتوا بكذب شنيع تختلقونه من جهة أنفسكم، فاليد والرجل كناية عن الذات، لأن معظم الأفعال بهما، ولذا قيل لمن ارتكب جناية قولية أو فعلية: هذا جزاء ما كسبت يداك .

وقوله- سبحانه-: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ من الأقوال الجامعة لكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بفعله، أو ينهى عن الاقتراب منه.

ويشمل ذلك النهى عن شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات التي نهى الإسلام عنها.

وقوله- سبحانه-: فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ جواب إِذا التي في أول الآية.

أى: إذا جاءك المؤمنات قاصدات لمبايعتك على الالتزام بتعاليم الإسلام، فبايعهن على ذلك ... واستغفر لهن الله- تعالى- عما فرط منهن من ذنوب. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: إن الله- تعالى- واسع المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين.

وهذه المبايعة يبدو أنها وقعت منه صلى الله عليه وسلم للنساء أكثر من مرة: إذ منها ما وقع في أعقاب صلح الحديبية، بعد أن جاءه بعض النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام، كما حدث من أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط، ومن سبيعة الأسلمية، ومن أميمة بنت بشر، ومن غيرهن من النساء اللائي تركن أزواجهن الكفار، وهاجرن إلى دار الإسلام.

ومنها ما وقع في أعقاب فتح مكة، فقد جاء إليه صلى الله عليه وسلم بعد فتحها نساء من أهلها ليبايعنه على الإسلام.

قال الآلوسى: والمبايعة وقعت غير مرة، ووقعت في مكة بعد الفتح، وفي المدينة.

وممن بايعنه صلى الله عليه وسلم في مكة، هند بنت عتبة، زوج أبى سفيان.. فقرأ عليهن صلى الله عليه وسلم الآية، فلما قال. وَلا يَسْرِقْنَ قالت: والله إنى لأصيب الهنة من مال أبى سفيان ولا أدرى أيحل لي ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى فهو حلال لك..

فلما قرأ صلى الله عليه وسلم وَلا يَزْنِينَ قالت: أو تزنى الحرة؟ ..

فلما قرأ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ قالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. وفي رواية أنها قالت: قتلت الآباء وتوصينا بالأولاد.

فلما قرأ صلى الله عليه وسلم: وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ قالت: والله إن البهتان لقبيح، ولا يأمر الله- تعالى- إلا بالرشد ومكارم الأخلاق.

فلما قرأ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء.

والتقييد بالمعروف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به، للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق.

وتخصيص الأمور المعدودة بالذكر في حقهن، لكثرة وقوعها فيما بينهن .

وقد ذكر الإمام ابن كثير، جملة من الأحاديث التي تدل على أن هذه البيعة قد تمت في أوقات متعددة، وفي أماكن مختلفة، وأنها شملت الرجال والنساء.

ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد عن سلمى بنت قيس- إحدى نساء بنى عدى بن النجار- قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه، في نسوة من الأنصار، فشرط علينا: ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف.. ثم قال صلى الله عليه وسلم «ولا تغششن أزواجكن» . قالت: فبايعناه، ثم انصرفنا.

فقلت لامرأة منهن: ارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه: ما غش أزواجنا؟ فسألته فقال: «تأخذ ماله فتحابى به غيره» .

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم.. فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه .

وكما افتتح- سبحانه- السورة الكريمة بنداء للمؤمنين، نهاهم فيه عن موالاة أعدائه وأعدائهم، اختتمها- أيضا- بنداء لهم، نهاهم فيه مرة أخرى عن مصافاة قوم قد غضب الله عليهم، فقال- تعالى-:

قال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه قال : أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) إلى قوله : ( غفور رحيم ) قال عروة : قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات ، قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد بايعتك " ، كلاما ، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ، ما يبايعهن إلا بقوله : " قد بايعتك على ذلك " هذا لفظ البخاري .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نساء لنبايعه ، فأخذ علينا ما في القرآن : ( أن لا يشركن بالله شيئا ) الآية ، وقال : " فيما استطعتن وأطقتن " ، قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، قلنا : يا رسول الله ، ألا تصافحنا ؟ قال " إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة " .

هذا إسناد صحيح ، وقد رواه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، من حديث سفيان بن عيينة ، - والنسائي أيضا من حديث الثوري ، - ومالك بن أنس كلهم ، عن محمد بن المنكدر به . . وقال الترمذي : حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر .

وقد رواه أحمد أيضا من حديث محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن أميمة به . وزاد : " ولم يصافح منا امرأة " . وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة ، عن محمد بن المنكدر به . . ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر الرازي ، عن محمد بن المنكدر : حدثتني أميمة بنت رقيقة - وكانت أخت خديجة خالة فاطمة ، من فيها إلى في ، فذكره .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم ، عن أمه سلمى بنت قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صلت معه القبلتين ، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار - قالت : جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبايعه في نسوة من الأنصار ، فلما شرط علينا : ألا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف - قال : " ولا تغششن أزواجكن " . قالت : فبايعناه ، ثم انصرفنا ، فقلت لامرأة منهن : ارجعي فسلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما غش أزواجنا ؟ قال : فسألته فقال : " تأخذ ماله ، فتحابي به غيره " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس ، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب ، حدثني أبي ، عن أمه عائشة بنت قدامة - يعني : ابن مظعون - قالت : أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع النسوة ويقول : " أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ، ولا تسرقن ، ولا تزنين ، ولا تقتلن أولادكن ، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ، ولا تعصينني في معروف " . قالت : فأطرقن . فقال لهن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلن : نعم فيما استطعتن " . فكن يقلن وأقول معهن ، وأمي تلقني : قولي أي بنية ، نعم فيما استطعت . فكنت أقول كما يقلن

وقال البخاري : حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية قالت : بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ علينا : ( أن لا يشركن بالله شيئا ) ونهانا عن النياحة ، فقبضت امرأة يدها ، قالت : أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها . فما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فانطلقت ورجعت فبايعها .

ورواه مسلم . وفي رواية : " فما وفى منهن امرأة غيرها ، وغير أم سليم ابنة ملحان " .

وللبخاري عن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة ألا ننوح ، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة : أم سليم ، وأم العلاء ، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ ، وامرأتان - أو : ابنة أبي سبرة ، وامرأة معاذ ، وامرأة أخرى .

وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد ، كما قال البخاري :

حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني ابن جريج : أن الحسن بن مسلم أخبره ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد ، فنزل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال : ( ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : " أنتن على ذلك ؟ " . فقالت امرأة واحدة ، ولم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله - لا يدري الحسن من هي - قال : " فتصدقن " ، قال : وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال .

وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد ، حدثنا ابن عياش ، عن سليمان بن سليم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبايعه على الإسلام ، فقال : " أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ، ولا تسرقي ، ولا تزني ، ولا تقتلي ولدك ، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ، ولا تنوحي ، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى "

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجلس فقال : " تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم - قرأ الآية التي أخذت على النساء ( إذا جاءك المؤمنات ) فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به ، فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ، فهو إلى الله ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه " . أخرجاه في الصحيحين .

وقال محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي ، عن عبادة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى ، وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيعة النساء ، وذلك قبل أن يفرض الحرب ، على ألا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف ، وقال : " فإن وفيتم فلكم الجنة " رواه ابن أبي حاتم .

وقد روى ابن جرير من طريق العوفي ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر بن الخطاب فقال : " قل لهن : إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا " - وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة منكرة في النساء - فقالت : " إني إن أتكلم يعرفني ، وإن عرفني قتلني " . وإنما تنكرت فرقا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسكت النسوة اللاتي مع هند ، وأبين أن يتكلمن . فقالت هند وهي منكرة : كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال ؟ ففطن إليها رسول الله وقال لعمر : " قل لهن : ولا تسرقن " . قالت هند : والله إني لأصيب من أبي سفيان الهنات ، ما أدري أيحلهن لي أم لا ؟ قال أبو سفيان : ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي ، فهو لك حلال . فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعرفها ، فدعاها فأخذت بيده ، فعاذت به ، فقال : " أنت هند ؟ " . قالت : عفا الله عما سلف . فصرف عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " ولا يزنين " ، فقالت : يا رسول الله ، وهل تزني الحرة ؟ قال : " لا والله ما تزني الحرة " . فقال : " ولا يقتلن أولادهن " . قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر ، فأنت وهم أبصر . قال : ( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) قال ( ولا يعصينك في معروف ) قال : منعهن أن ينحن ، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ، ويقطعن الشعور ، ويدعون بالثبور . والثبور : الويل .

وهذا أثر غريب ، وفي بعضه نكارة ، والله أعلم ; فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخيفهما ، بل أظهر الصفاء والود له ، وكذلك كان الأمر من جانبه ، عليه السلام ، لهما .

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الفتح ، فبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجال على الصفا ، وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال : ( ولا يقتلن أولادهن ) قالت هند : ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا . فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . رواه ابن أبي حاتم .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا نصر بن علي ، حدثتني غبطة بنت سليمان ، حدثتني عمتي ، عن جدتها ، عن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتبايعه ، فنظر إلى يدها فقال : " اذهبي فغيري يدك " . فذهبت فغيرتها بحناء ، ثم جاءت فقال : " أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا " ، فبايعها وفي يدها سواران من ذهب ، فقالت : ما تقول في هذين السوارين ؟ فقال : " جمرتان من جمر جهنم " .

فقوله : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) أي : من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها ، ( على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ) أي : أموال الناس الأجانب ، فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها ، فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ، ما جرت به عادة أمثالها ، وإن كان بغير علمه ، عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك " . أخرجاه في الصحيحين .

وقوله : ( ولا يزنين ) كقوله ( ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) [ الإسراء : 32 ] . وفي حديث سمرة ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ عليها : ( أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ) الآية ، قالت : فوضعت يدها على رأسها حياء ، فأعجبه ما رأى منها ، فقالت عائشة : أقري أيتها المرأة ، فوالله ما بايعنا إلا على هذا . قالت : فنعم إذا . فبايعها بالآية .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا ابن فضيل ، عن حصين ، عن عامر - هو الشعبي - قال : بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء ، وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ، ثم قال : " ولا تقتلن أولادكن " . فقالت امرأة : تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم ؟ قال : وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعنه ، جمعهن فعرض عليهن ، فإذا أقررن رجعن .

وقوله ( ولا يقتلن أولادهن ) وهذا يشمل قتله بعد وجوده ، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ، ويعم قتله وهو جنين ، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء ، تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد ، أو ما أشبهه .

وقوله : ( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) قال ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . وكذا قال مقاتل . ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود :

حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا عمرو - يعني : ابن الحارث ، - عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه ، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " .

وقوله : ( ولا يعصينك في معروف ) يعني : فيما أمرتهن به من معروف ، ونهيتهن عنه من منكر .

قال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبي قال : سمعت الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : ( ولا يعصينك في معروف ) قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء .

وقال ميمون بن مهران : لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف ، والمعروف : طاعة .

وقال ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله ، وهو خيرة الله من خلقه في المعروف . وقد قال غيره عن ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وسالم بن أبي الجعد ، وأبي صالح ، وغير واحد : نهاهن يومئذ عن النوح . وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضا .

وقال ابن جرير : حدثنا بشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في هذه الآية : ذكر لنا أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ عليهن النياحة ، ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما . فقال عبد الرحمن بن عوف : يا نبي الله ، إن لنا أضيافا ، وإنا نغيب عن نسائنا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس أولئك عنيت ، ليس أولئك عنيت " .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء ، أخبرنا ابن أبي زائدة ، حدثني مبارك ، عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم ، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه " .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا هارون ، عن عمرو ، عن عاصم ، عن ابن سيرين ، عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا ألا ننوح ، فقالت امرأة من بني فلان : إن بني فلان أسعدوني ، فلا حتى أجزيهم ، فانطلقت ، فأسعدتهم ، ثم جاءت فبايعت ، قالت : فما وفى منهن غيرها ، وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك .

وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها وقد روي نحوه من وجه آخر أيضا .

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عمر بن فروخ القتات ، حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال : أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قالت : فأتيته لأبايعه ، فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحن . فقالت عجوز : يا رسول الله ، إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني ، وأنهم قد أصابتهم مصيبة ، فأنا أريد أسعدهم . قال : " فانطلقي فكافئيهم " . فانطلقت فكافأتهم ، ثم إنها أتته فبايعته ، وقال : هو المعروف الذي قال الله عز وجل : ( ولا يعصينك في معروف ) .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا القعنبي ، حدثنا الحجاج بن صفوان ، عن أسيد بن أبي أسيد البراد ، عن امرأة من المبايعات قالت : كان فيما أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن لا نعصيه في معروف : أن لا نخمش وجوها ، ولا ننشر شعرا ، ولا نشق جيبا ، ولا ندعو ويلا .

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، عن يزيد مولى الصهباء ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله : ( ولا يعصينك في معروف ) قال : " النوح " .

ورواه الترمذي في التفسير ، عن عبد بن حميد ، عن أبي نعيم ، وابن ماجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع - كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيباني مولى الصهباء به . ، وقال الترمذي : حسن غريب .

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن سنان القزاز ، حدثنا إسحاق بن إدريس ، حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب ، حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ، عن جدته أم عطية قالت : لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع نساء الأنصار في بيت ، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فقام على الباب وسلم علينا ، فرددن - أو : فرددنا - عليه السلام ، ثم قال : " أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكن " . قالت : فقلنا : مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله . فقال : " تبايعن على ألا تشركن بالله شيئا ، ولا تسرقن ، ولا تزنين ؟ " قالت : فقلنا : نعم . قالت : فمد يده من خارج الباب - أو : البيت - ومددنا أيدينا من داخل البيت ، ثم قال : " اللهم اشهد " . قالت : وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض ، والعواتق ، ولا جمعة علينا ، ونهانا عن اتباع الجنائز . قال إسماعيل : فسألت جدتي عن قوله : ( ولا يعصينك في معروف ) قالت : النياحة .

وفي الصحيحين من طريق الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية " .

وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصالقة ، والحالقة ، والشاقة .

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا هدبة بن خالد ، حدثنا أبان بن يزيد ، حدثنا يحيى بن أبي كثير : أن زيدا حدثه : أن أبا سلام حدثه : أن أبا مالك الأشعري حدثه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة . وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " .

ورواه مسلم في صحيحه منفردا به ، من حديث أبان بن يزيد العطار به . .

وعن أبي سعيد : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن النائحة والمستمعة . رواه أبو داود

القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ) بالله (يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ) يقول: ولا يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد بين أيديهنّ وأرجلهن. وإنما معنى الكلام: ولا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ) يقول: لا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهم.

وقوله: (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) يقول: ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله عزّ وجلّ تأمرهن به . وذكر أن ذلك المعروف الذي شرط عليهنّ أن لا يعصين رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فيه هو النياحة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) يقول: لا يُنْحن.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) ، قال: النوح.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، مثله.

حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن سالم، مثله.

حدثنا محمد بن عبيد المحاربيّ، قال: ثنا موسى بن عمير، عن أبي صالح، في قوله: (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) قال: في نياحة.

حدثنا ابن حُمَيْد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) قال: النوح.

قال ثنا مهران، عن سفيان، عن زيد بن أسلم (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) قال: لا يخدشن وجهًا، ولا يشققن جيبًا، ولا يدعونّ ويلا ولا ينشدن شعرًا.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " كانت محنة النساء أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قل لهنّ: إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئا، وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة رحمة الله عليه متنكرة في النساء، فقالت: إني إن أتكلم يعرفني، وإن عرفني قتلني، إنما تنكرت فرَقا من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فسكت النسوة اللاتي مع هند، وأبين أن يتكلمن، قالت هند وهي متنكرة: كيف يقبل من النساء شيئًا لم يقبله من الرجال؟ فنطر إليها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وقال لعمر: قُلْ لَهُنَّ وَلا يسْرِقْنَ، قالت هند: والله إني لأصيب من أبى سفيان الهنات (1) وما أدري أيحلهن لي أم لا قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى، أو قد بقي، فهو لك حلال فضحك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وعرفها، فدعاها فأتته، فأخذت بيده، فعاذت به، فقال: أنْتِ هنْدٌ، فقالت: عفا الله عما سلف، فصرف عنها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال (وَلا يَزْنِينَ ) فقالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ قال: لا والله ما تَزْنيِ الحُرة؛ قال: وَلا يَقْتُلْنَ أولادَهُن، قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر؛ قال: وَلا يَأتِينَ بِبُهتانٍ يفْترِينهُ بَينَ أيْدِيهن وأرْجلهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ؛ قال: منعهن أن ينحن، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب وَيخدِشْن الوجوه، ويقطِّعن الشعور؛ ويدعون بالثُّبور والويل ".

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ) حتى بلغ (فَبَايِعْهُنَّ ) ذُكر لنا أن نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أخذ عليهن يومئذ النياحة، ولا تحدثن الرجال، إلا رجلا منكن مَحْرَما، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله إن لنا أضيافا، وأنا نغيب عن نسائنا؛ قال: فقال رسول الله: " لَيْسَ أُولَئِكَ عَنَيْتُ".

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) قال: هو النوح أُخِذ عليهن لا ينحن، ولا يخلُونَّ بحديث الرجال إلا مع ذي محْرم؛ قال: فقال عبد الرحمن بن عوف: إنا نغيب ويكون لنا أضياف؛ قال: " وليس أولئك عنيت ".

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا سليمان، قال: أخبرنا أَبو هلال، قال: ثنا قتادة، في قوله: (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) قال: لا يحدثن رجلا.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني ابن عياش، عن سليمان بن سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " جاءت أُميمة بنت رقيقة إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تبايعه على الإسلام، فقال لها النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أبايعُكِ على أن لا تُشْركي بالله شيْئا، ولا تَسْرِقي، ولا تَزْني، وَلا تَقْتُلي وَلَدَكِ، وَلا تَأتي بِبُهْتانٍ تفتَرِينَهُ بَينَ يديْكِ ورِجْلَيْكِ، وَلا تَنُوحي وَلا تَبرَّجِي تَبرجَ الجاهِليةِ الأولى ".

حدثنا ابن حُمَيْد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن أُميمة بنت رقيقة، قالت: " جاءت نسوة إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يبايعنه، فقال: فِيما اسْتَطَعْتُنَّ وأطَقْتنَّ، فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا ".

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبي وشعيب بن الليث، عن الليث، قال: ثنا خالد بن يزيد، عن ابن أَبي هلال، عن ابن المنكدر " أن أُمَيمة أخبرته أنها دخلت على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في نسوة، فقلن: يا رسول الله ابسط يدك نصافحك، فقال: إني لا أُصافحُ النِّساءَ، وَلَكِن سآخُذُ عَلَيْكُنَّ، فأخذ علينا حتى بلغ (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) فقال: " فيما أطَقْتُنَّ واسْتَطَعْتُنَّ فَقلن: الله أرحم بنا من أنفسنا .

حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا هارون، عن عمرو، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أمّ عطية الأنصارية، قالت: " كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا أن لا ننوح، فقالت امرأة من بني فلان: إن بني فلان أسعدوني، فلا حتى أجزيهم، فانطلقت فأسعدتهم، ثم جاءت فبايعت؛ قال: فما وفى منهن غيرها وغير أمّ سليم ابنة ملحان أمّ أنس بن مالك " .

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عمرو بن فروخ القتات، قال: ثنا مصعب بن نوح الأنصاريّ، قال: " أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قالت: فأتيته لأبايعه، فأخذ علينا فيما أخذ ولا تَنُحنَ، فقالت عجوز: يا نبيّ الله إن ناسًا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني، وإنهم قد أصابتهم مصيبة، فأنا أريد أن أسعدهم؛ قال: فانْطلقِي فَكافِئِيهمْ، ثم إنها أتت فبايعته، قال: هو المعروف الذي قال الله (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) .

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن يزيد، مولى الصهباء، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، في قوله: (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) قال: النوح.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا يونس، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن أُميمة بنت رقيقة التيمية، قالت: " بايعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في نسوة من المسلمين، فقلنا له: جئناك يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرِقَ، ولا نـزنِي، ولا نقتلَ أولادنا، ولا نأتيَ ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف؛ فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ"، فقلنا: اللهُ وَرَسُولُهُ أرحم بنا من أنفسنا، فقلنا: بايعنا يا رسول الله، فقال: " اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايعْتُكُنَّ، إنَّمَا قَوْلِي لمئَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ"، وما صافح رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم منا أحدًا.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا يونس بن بكير، عن عيسى بن عبد الله التميمي، عن محمد بن المنكدر، عن أُميمة بنت رقيقة خالة فاطمة بنت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: سمعتها تقول: " بايعنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فأخذ علينا أن لا نشرك بالله شيئًا، فذكر مثل حديث محمد بن إسحاق ".

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن أُميمة بنت رقيقة، قالت: " أتيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في نساء نبايعه، قالت: فأخذ علينا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بما في القرآن (أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ) ... الآية، ثم قال: " فيما استَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ " فقلنا : يا رسول الله ألا تصافحنا؟ فقال: " إنّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ مَا قَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إلا كَقَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ".

حدثنا ابن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زُهير، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، عن أُميمة بنت رقيقة، عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بنحوه.

حدثت ، عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) والمعروف: ما اشترط عليهنّ في البيعة أن يتبعن أمره.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قول الله: (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) فقال: إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نبيه وخيرته من خلقه ثم لم يستحلّ له أمور أمر (2) إلا بشرط لم يقل: ولا يعصينك ويترك حتى قال في معروف: فكيف ينبغي لأحد أن يُطاع في غير معروف وقد اشترط الله هذا على نبيه، قال: فالمعروف كلّ معروف أمرهنّ به في الأمور كلها وينبغي لهنّ أن لا يعصين.

حدثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا إسحاق بن عثمان بن يعقوب، قال: ثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أمّ عطية، قالت: لما قدم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المدينة، جمع بين نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم علينا، فرددن، أو فرددنا عليه، ثم قال: أنا رسول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إليكنّ، قالت: فقلنا مرحبًا برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وبرسول رسول الله، فقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئًا، ولا تسرقن، ولا تزنين، قالت: قلنا نعم؛ قال: فمدّ يده من خارج الباب أو البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهمّ اشهد؛ قالت: وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيَّض والعواتقولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنازة، قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قول الله (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) قالت: النياحة.

حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، في قول الله (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) قال: لا يخلوا الرجل بامرأة.

وقوله: (فَبَايِعْهُنَّ ) يقول جلّ ثناؤه: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هذه الشروط، فبايعهن، (وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ) يقول: سل لهنّ الله أن يصفح عن ذنوبهنّ، ويسترها عليهنّ بعفوه لهنّ عنها، (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يقول: إن الله ذو ستر على ذنوب من تاب إليه من ذنوبه أن يعذّبه عليها بعد توبته منها.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[12] من رحمة الله بعباده أن بنود البيعة اشتملت على المقومات الكبرى للعقيدة والحياة، بما يصلح حال العبد والمجتمع والأمة.

وقفة

[12] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ مشروعية مبايعة ولي الأمر على السمع والطاعة والتقوى.

وقفة

[12] ﴿وَلا يَسرِقنَ وَلا يَزنينَ﴾ ما الحكمة في تقديم ذكر السرقة على الزنا في آية مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء؟ الجواب: الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما ذكرت السرقة هنا؛ لأنها اشتهرت بين نساء المشركين، كما ذكر بعض المفسرين.

وقفة

[12] ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ ومعصيته لا تكون إلا في معروف؛ فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا قيل: فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف.

وقفة

[12] ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ أي فيما تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر، والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلّى الله تعالى عليه وسلم لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق.

وقفة

[12] ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ هذا من الأقوال الجامعة لكل ما أخبر به النبي ﷺ وأمر به أو نهي عنه، ويشمل نهي النساء عن النياحة، وشق الجيوب، ولطم الخدود، والخلوة بغير محرم، وغير ذلك من المنكرات التي نهى عنها الإسلام.

وقفة

[12] ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ لِمَ التقييد بالمعروف، والرسول لا يأمر إلا بالمعروف؟ الجواب: للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة أي مخلوق في معصية الخالق.

وقفة

[12] ﴿وَاستَغفِر لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ﴾ لا بأس من طلب الدعاء والاستغفار ممن نحسبهم على خير.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ: ﴾

- حرف نداء. أي: منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب. و «ها» زائدة للتنبيه. النبي: صفة-نعت-لأي مرفوع بالضمة على لفظ الاسم «أي» لا على موضعه-محله-.

- ﴿ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة العاشرة.يبايعن: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة-الاناث-. والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل -ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل نصب مفعول به بمعنى «يعاهدنك» والجملة الفعلية «يبايعنك» في محل نصب حال.

- ﴿ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ: ﴾

- حرف جر. أن: حرف مصدري ناصب. لا: نافية لا عمل لها. يشركن: تعرب اعراب «يبايعن» والفعل في محل نصب بأن وجملة لا يُشْرِكْنَ» صلة «أن» المصدرية لا محل لها من الاعراب. و «أن» المصدرية وما تلاها: بتأويل مصدر في محل جر بعلى التقدير: على عدم الشرك. والجار والمجرور متعلق بيبايعن.

- ﴿ بِاللهِ شَيْئاً: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بيشركن. شيئا: مفعول مطلق -مصدر-منصوب بالفتحة على معنى المصدر-اشراكا-أو تكون صفة للمصدر أو نائبة عنه. بمعنى: ألا يعبدون غيره ولا يتخذن من دونه إلها آخر.

- ﴿ وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ: ﴾

- الجمل معطوفة على لا يُشْرِكْنَ» وتعرب اعرابها. وحذف مفعول «يسرقن» لأنه معلوم.

- ﴿ أَوْلادَهُنَّ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. و «هن» ضمير النسوة- الاناث-الغائبات في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ: ﴾

- معطوفة بالواو على لا يُشْرِكْنَ» وتعرب اعرابها. ببهتان: جار ومجرور متعلق بيأتين.

- ﴿ يَفْتَرِينَهُ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر صفة-نعت-لبهتان وكنى بالبهتان المفترى عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا فتقول هو ولدي منك. وهي فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. والنون-نون الاناث- الغائبات مبني على الفتح في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.

- ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ: ﴾

- شبه الجملة: في محل نصب حال من الضمير في «يفترينه» أو في محل جر صفة لبهتان. بين: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بيفتري وهو مضاف. أيدي: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء للثقل وهو مضاف. و «هن» أعرب في «أولادهن».

- ﴿ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ: ﴾

- معطوفتان بواوي العطف على «أيديهن» والثانية على وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ» وتعربان اعرابهما وعلامة جر «أرجلهن» الكسرة الظاهرة والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.

- ﴿ فَبايِعْهُنَّ: ﴾

- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب. الفاء واقعة في جواب الشرط.بايع: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت و «هن» ضمير الاناث الغائبات مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أي فعاهدهن.

- ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «بايع» وتعرب اعرابها. اللام حرف جر و «هن» ضمير الغائبات الاناث مبني على الفتح في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق باستغفر. الله لفظ الجلالة: مفعول به منصوب للتعظيم وعلامة النصب الفتحة.

- ﴿ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسم «إن» منصوب للتعظيم وعلامة النصب الفتحة. غفور رحيم: خبرا «إن» مرفوعان بالضمة ويجوز أن يكون «رحيم» صفة لغفور.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [12] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ حكمَ النساء المؤمنات المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ أمَرَ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدَ الحُكمِ بإيمانِهنَّ بمُبايعَتِهنَّ، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [13] :الممتحنة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا .. ﴾

التفسير :

أي:يا أيها المؤمنون، إن كنتم مؤمنين بربكم، ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه،{ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} وإنما غضب عليهم لكفرهم، وهذا شامل لجميع أصناف الكفار.{ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ} أي:قد حرموا من خير الآخرة، فليس لهم منها نصيب، فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم وكفرهمفتحرموا خير الآخرة كما حرموا.

[وقوله]{ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ} حين أفضوا إلى الدار الآخرة، ووقفوا على حقيقة الأمروعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. ويحتمل أن المعنى:قد يئسوا من الآخرة أي:قد أنكروها وكفروا بها، فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة، كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى.

تم تفسير سورة الممتحنة،

والحمد لله رب العالمين.

والمراد بالقوم الذين غضب الله عليهم: المشركون، بصفة عامة، ويدخل فيهم دخولا أوليا اليهود، لأن هذا الوصف كثيرا ما يطلق عليهم.

فقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية، أن قوما من فقراء المؤمنين، كانوا يواصلون اليهود.

ليصيبوا من ثمارهم، وربما أخبروهم عن شيء من أخبار المسلمين، فنزلت الآية لتنهاهم عن ذلك.

أى: يا من آمنتم بالله- تعالى- حق الإيمان، ينهاكم الله- تعالى- عن أن تتخذوا الأقوام الذين غضب الله عليهم أولياء، وأصفياء، بأن تفشوا إليهم أسرار المسلمين، أو بأن تطلعوهم على ما لا يصح الاطلاع عليه.

وقوله- تعالى-: قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ تعليل للنهى عن موالاتهم، وتنفير من الركون إليهم.

واليأس: فقدان الأمل في الحصول على الشيء، أو في توقع حدوثه.

والكلام على حذف مضاف، أى قد يئس هؤلاء اليهود من العمل للآخرة وما فيها من ثواب، وآثروا عليها الحياة الفانية.. كما يئس الكفار من عودة موتاهم إلى الحياة مرة أخرى للحساب والجزاء، لاعتقادهم بأنه لا بعث بعد الموت، ولا ثواب ولا عقاب- كما حكى القرآن عنهم ذلك في آيات كثيرة منها قوله- تعالى- قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ.

فالمقصود من الآية الكريمة، تشبيه حال هؤلاء اليهود في شدة إعراضهم عن العمل للآخرة.. بحال أولئك الكفار الذين أنكروا إنكارا تاما، أن هناك بعثا للأموات الذين فارقوا الحياة، ودفنوا في قبورهم.

وعلى هذا الوجه يكون قوله- تعالى-: مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ متعلق بقوله يَئِسُوا ومِنَ لابتداء الغاية.

ويصح أن يكون قوله- تعالى-: مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ بيانا للكفار، فيكون المعنى: قد يئسوا من الآخرة، وما فيها من جزاء ... كما يئس الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبور، من أن ينالوا شيئا- ولو قليلا- من الرحمة، أو تخفيف العذاب عنهم، أو العودة إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا غير الذي أرادهم وأهلكهم.

وعلى كلا القولين، فالآية الكريمة تنهى المؤمنين عن موالاة قوم غضب الله عليهم، بأبلغ أسلوب، وأحكم بيان.

حيث وصفت هؤلاء القوم، بأنهم قد أحاط بهم غضب الله- تعالى- بسبب فسوقهم عن أمره، وإعراضهم عن طاعته، وإنكارهم للدار الآخرة وما فيها من جزاء.

وبعد فهذا تفسير لسورة «الممتحنة» نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر " هذه السورة " كما نهى عنها في أولها فقال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ) يعني : اليهود والنصارى وسائر الكفار ، ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد ، فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة ، أي : من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل . وقوله : ( كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) فيه قولان ، أحدهما : كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك ; لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا ، فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه .

قال العوفي ، عن ابن عباس : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ) إلى آخر السورة ، يعني من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل .

وقال الحسن البصري : ( كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) قال : الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات .

وقال قتادة : كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . وكذا قال الضحاك . رواهن ابن جرير .

والقول الثاني : معناه : كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير .

قال الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود : ( كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . وهذا قول مجاهد ، وعكرمة ، ومقاتل ، وابن زيد ، والكلبي ، ومنصور . وهو اختيار ابن جرير .

آخر تفسير سورة الممتحنة ولله الحمد والمنة.

القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13)

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ) من اليهود (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ) .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ) فقال بعضهم: معنى ذلك: قد يئس هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله في الآخرة، وأن يُبعثوا، كما يئس الكفار الأحياء من أمواتهم الذين هم في القبور أن يرجعوا إليهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ) ... الآية، يعني من مات من الذين كفروا، فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم، أو يبعثهم الله.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور بن زاذان، عن الحسين أنه قال في هذه الآية: (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ) قال: الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ ) يقول: يئسوا أن يُبعثوا كما يئس الكفار أن ترجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ ) ... الآية، الكافر لا يرجو لقاء ميته ولا أجره.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ) يقول من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء منهم أن يرجعوا إليهم، أو يبعثهم الله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قد يئسوا من الآخرة أن يرحمهم الله فيها، ويغفر لهم، كما يئس الكفار الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا إلى القبور من رحمة الله وعفوه عنهم في الآخرة، لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، في هذه الآية (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ ) ... الآية قال: أصحاب القبور الذين في القبور قد يئسوا من الآخرة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثني عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ) قال: من ثواب الآخرة حين تبين لهم عملهن، وعاينوا النار.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن عكرمة أنه قال في هذه الآية (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ ) ... الآية، قال: أصحاب القبور قد يئسوا من الآخرة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: قال الكلبي: قد يئسوا من الآخرة، يعني اليهود والنصارى، يقول: قد يئسوا من ثواب الآخرة وكرامتها، كما يئس الكفار الذين قد ماتوا فهم في القبور من الجنة حين رأوا مقعدهم من النار.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قول الله (لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا ) ... الآية، قال: قد يئس هؤلاء الكفار من أن تكون لهم آخرة، كما يئس الكفار الذين ماتوا الذين في القبور من أن تكون لهم آخرة، لما عاينوا من أمر الآخرة، فكما يئس أولئك الكفار، كذلك يئس هؤلاء الكفار؛ قال: والقوم الذين غضب الله عليهم، يهودهم الذين يئسوا من أن تكون لهم آخرة، كما يئس الكفار قبلهم من أصحاب القبور، لأنهم قد علموا كتاب الله وأقاموا على الكفر به، وما صنعوا وقد علموا.

حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، في قوله: (يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ ) ... الآية، قال: قد يئسوا أن يكون لهم ثواب الآخرة، كما يئس من في القبور من الكفار من الخير، حين عاينوا العذاب والهوان.

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: قد يئس هؤلاء الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة، وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على علم منهم بأنه لله نبيّ، كما يئس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكوا، فصاروا أصحاب القبور، وهم &; 23-349 &; على مثل الذي هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى؛ صلوات الله عليه وغيره من الرسل، من ثواب الله وكرامته إياهم.

وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بتأويل الآية، لأن الأموات قد يئسوا من رجوعهم إلى الدنيا، أو أن يُبعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار، فلا وجه لأن يخصّ بذلك الخبر عن الكفار، وقد شركهم في الإياس من ذلك المؤمنون.

آخر تفسير سورة الممتحنة.

المعاني :

التدبر :

عمل

[13] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ﴾ ينبغي بعد سماع هذه الآية أن تبني موالاتك ومعاداتك على أساس قرب الناس أو بعدهم عن غضب الله.

وقفة

[13] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ﴾ أينما ذكر غضب الله في القرآن؛ فيجب أن ينصرف الذهن -أول ما ينصرف- إلى اليهود، كما في هذه الآية.

تفاعل

[13] ﴿قَوْمًا غَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ﴾ استعذ بالله الآن من غضبه.

وقفة

[13] كلما تراكمت الذنوب طبع على القلوب، وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين، ويستهين بأمر الآخرة، ويستعظم أمر الدنيا، ويصير مقصور الهم عليها ﴿قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾.

وقفة

[13] لاحظ أن الآيات الأولى والأخيرة فى السورة تتحدث عن الولاء والبراء، وبينهم آيات تفصيلية لشرح نقاط مختلفة فى هذا الموضوع، حتى فى أمور الزواج والبيعة للنساء اللاتى دخلن فى الإسلام.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة الأولى أي لا تتخذوا قوما أولياء لكم.

- ﴿ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب صفة-نعت-لقوما: أي مغضوبا عليهم فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. على: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق بغضب.

- ﴿ قَدْ يَئِسُوا: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب صفة ثانية لقوما ويجوز أن تكون في محل نصب حالا من «قوما» بعد وصفهم. قد: حرف تحقيق. يئسوا تعرب اعراب «آمنوا».

- ﴿ مِنَ الْآخِرَةِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيئسوا. أي يئسوا من أن يكون لهم حظ في الحياة الآخرة أو من حيزها.

- ﴿ كَما يَئِسَ الْكُفّارُ: ﴾

- الكاف: اسم بمعنى «مثل» للتشبيه مبني على الفتح في محل نصب صفة-نعت-لمصدر-مفعول مطلق-محذوف التقدير: يئسا مثل. أو يكون حرف جر و «ما» مصدرية. يئس: فعل ماض مبني على الفتح. الكفار: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وجملة يَئِسَ الْكُفّارُ» صلة «ما» المصدرية لا محل لها من الاعراب و «ما» المصدرية وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بحرف الجر. والجار والمجرور متعلق بمفعول مطلق-مصدر-محذوف التقدير: يئسوا يئسا كيأس الكفار.

- ﴿ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيئس. القبور: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. بمعنى: من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء أو يكون «من» حرف جر بيانيا. والجار والمجرور متعلقا بحال من «الكفار» التقدير: حال كونهم من أصحاب القبور. أي كما يئس الكفار الذين قبروا من خير الآخرة لأنهم تبينوا قبح حالهم وسوء منقلبهم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ نَزَلَتْ في ناسٍ مِن فُقَراءِ المُسْلِمِينَ كانُوا يُخْبِرُونَ اليَهُودَ بِأخْبارِ المُسْلِمِينَ ويُواصِلُونَهم، فَيُصِيبُونَ بِذَلِكَ مِن ثِمارِهِمْ، فَنَهاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَنْ ذَلِكَ. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [13] لما قبلها : ولَمَّا بدأت السورة بالنَّهي عن موالاةِ أعداءِ اللهِ؛ اختتمت أيضًا بالنَّهي عنها، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

الكفار:

1- على الجمع، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- الكافر، على الإفراد.

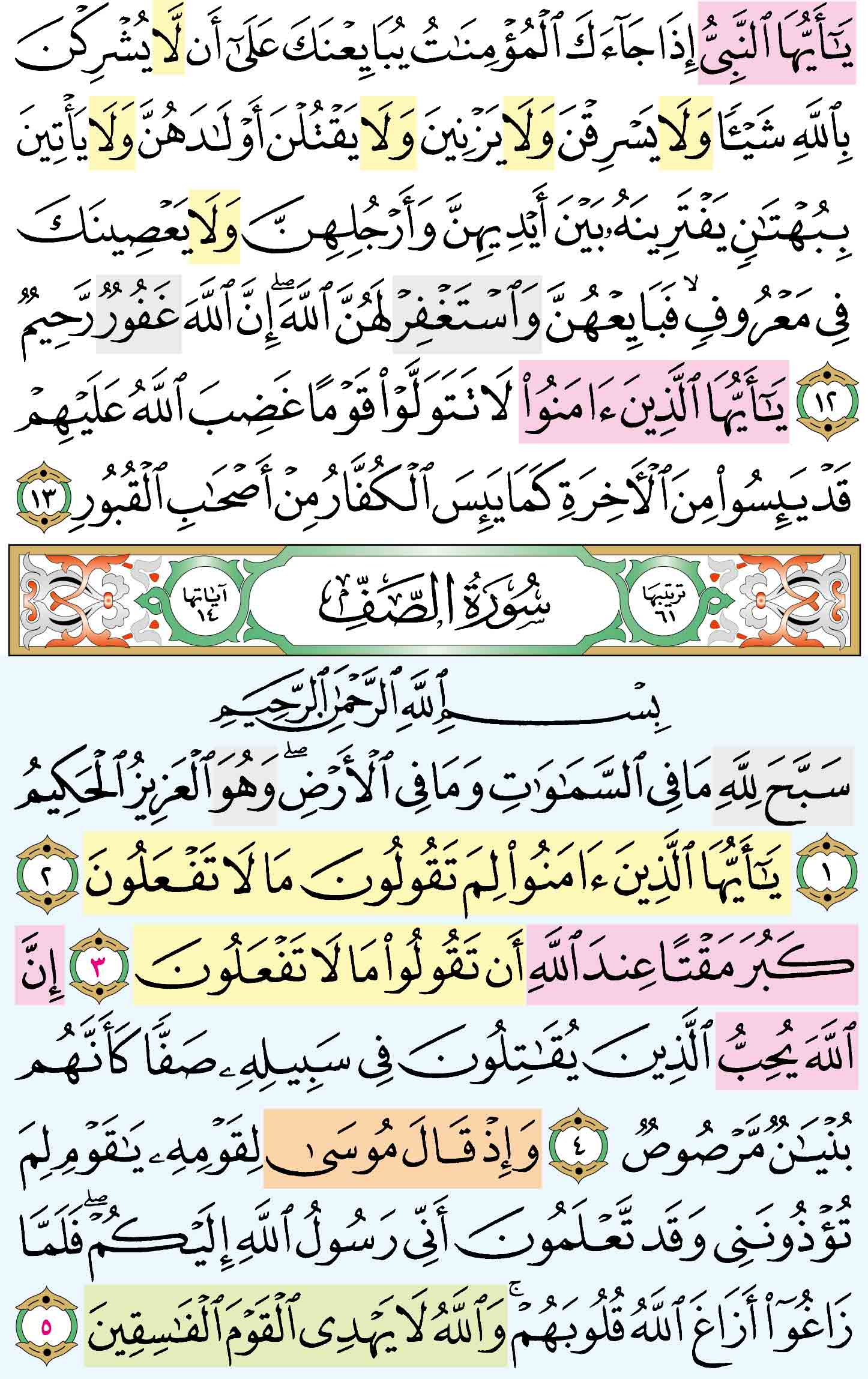

مدارسة الآية : [1] :الصف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ .. ﴾

التفسير :

وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره، وذل جميع الخلقله تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه حوائجهم،{ وَهُوَ الْعَزِيزُ} الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه،{ الْحَكِيمُ} في خلقه وأمره.

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الصف» من السور المدنية الخالصة، وقد اشتهرت بهذا الاسم منذ عهد النبوة.

فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا: أيكم يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عن أحب الأعمال إلى الله؟ فلم يقم أحد منا، فأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، يعنى سورة الصف كلها .

قال الآلوسى: وتسمى- أيضا- سورة الحواريين، وسورة عيسى- عليه السلام-.

وعدد آياتها أربع عشرة آية، وكان نزولها بعد سورة «التغابن» وقبل سورة «الفتح» .

2- وقد افتتحت بتسبيح الله- تعالى- عن كل ما لا يليق به، ثم وجهت نداء إلى المؤمنين نهتهم فيه أن يقولوا قولا لم تطابقه أفعالهم، فقال- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ.

وبعد أن ذكر- سبحانه- جانبا مما قاله موسى- عليه السلام- لقومه، وما قاله عيسى- عليه السلام- لقومه، أتبع ذلك ببيان ما جبل عليه الكافرون من كذب على الحق ومن كراهية لظهور نوره، فقال- تعالى- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ، وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ.

3- ثم وجه- سبحانه- نداء إلى المؤمنين، دعاهم فيه- بأبلغ أسلوب- إلى الجهاد في سبيله، بالأنفس والأموال، وحضهم على أن يقتدوا بالحواريين فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ، قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ، فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ، فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ.

- وهكذا نجد السورة الكريمة تفتتح بتنزيه الله- تعالى- عن كل نقص، وتنهى عن أن تكون الأقوال مخالفة للأفعال، وتبشر الذين يجاهدون في سبيل الله- تعالى- بمحبته ورضوانه، وتذم الذين آذوا رسل الله- تعالى- وأنكروا نبوتهم بعد أن جاءوهم بالبينات، وترشد إلى التجارة الرابحة التي توصل إلى الفوز العظيم.

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا جميعا من الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

افتتحت سورة " الصف " - كما افتتحت قبلها سورة الحديد والحشر بتنزيه الله - تعالى - عن كل مالا يليق به .

أى : نزه الله - تعالى - وقدسه ، جميع ما فى السموات وجميع ما فى الأرض من مخلوقات ، وهو - عز وجل - ( العزيز ) الذى لا يغلبه غالب ( الحكيم ) فى كل أقواله وأفعاله .

تفسير سورة الصف وهي مدنية .

قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة - وعن عطاء بن يسار ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن سلام قال : تذاكرنا : أيكم يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيسأله : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم أحد منا ، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة ، يعني سورة الصف كلها . هكذا رواه الإمام أحمد

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ، قراءة ، قال : أخبرني أبي ، سمعت الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، حدثني عبد الله بن سلام . أن أناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا : لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ؟ فلم يذهب إليه أحد منا ، وهبنا أن نسأله عن ذلك ، قال : فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم ، ونزلت فيهم هذه السورة : ( سبح ) الصف قال عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها . قال أبو سلمة : وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها ، قال يحيى بن أبي كثير : وقرأها علينا أبو سلمة كلها . قال الأوزاعي : وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها . قال أبي : وقرأها علينا الأوزاعي كلها .

وقد رواه الترمذي ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : حدثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتذاكرنا ، فقلنا : لو نعلم : أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه . فأنزل الله : " سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا " قال عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال أبو سلمة : فقرأها علينا ابن سلام . قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة . قال ابن كثير : فقرأها علينا الأوزاعي . قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كثير .

ثم قال الترمذي : وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي ، فروى ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بن سلام - أو : عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن سلام

قلت : وهكذا رواه الإمام أحمد ، عن يعمر ، عن ابن المبارك به .

قال الترمذي : وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير .

قلت : وكذا رواه الوليد بن يزيد ، عن الأوزاعي كما رواه ابن كثير .

قلت : وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه وأنا أسمع ، أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر بن اللتي ، أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي قال : أخبرنا أبو الحسن بن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودي ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ، أخبرنا عيسى بن عمر بن عمران السمرقندي ، أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده ، أخبرنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي . . . فذكر بإسناده مثله ، وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي العباس الحجار ، ولم يقرأها ، لأنه كان أميا ، وضاق الوقت عن تلقينها إياه . ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، رحمه الله : أخبرنا القاضي تقي الدين سليمان بن الشيخ أبي عمر ، أخبرنا أبو المنجا بن اللتي فذكره بإسناده ، وتسلل لي من طريقة ، وقرأها علي بكمالها ، ولله الحمد والمنة .

تقدم الكلام على قوله : ( سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ) غير مرة ، بما أغنى عن إعادته .

يقول جلّ ثناؤه: ( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ) السبع ( وَمَا فِي الأرْضِ ) من الخلق، مُذعنين له بالألوهة والربوبية ( وَهُوَ الْعَزِيزُ ) في نقمته ممن عصاه منهم، فكفر به، وخالف أمره ( الْحَكِيمُ ) في تدبيره إياهم.

التدبر :

وقفة

[1] هي إحدى السبع المسبِّحات، افتتحت بالتسبيح بصيغة الماضي ﴿سبّح﴾؛ للدلالة على أن التسبيح مستقر في قلب المؤمن لا يتزعزع.

وقفة

[1] ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾ لا يزال المسلم في خير وطمأنينة قلب ما كان لسانه رطبًا بذكر الله؛ تسبيحًا وتحميدًا وتكبيرًا.

عمل

[1] سبح الله تعالى مائة مرة ﴿سَبَّحَ لِلَّـهِ﴾.

وقفة

[1] ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ وَهُوَ العَزيزُ الحَكيمُ﴾ يسبح له عز وجل كل خلقه، ولكنه سبحانه غنى عنهم جميعًا فهو العزيز.

الإعراب :

- ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

- هذه الآية الكريمة أعربت في الآيتين الأوليين من سورتي «الحديد» و «الحشر».'

المتشابهات :

| الحديد: 1 | ﴿ سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ |

|---|

| الحشر: 1 | ﴿ سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ |

|---|

| الصف: 1 | ﴿ سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ العَدْلُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيّا، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، قالَ أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعانِيُّ، عَنِ الأوْزاعِيِّ، عَنْ يَحْيى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ قالَ: قَعَدْنا نَفَرٌ مِن أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَذاكَرْنا وقُلْنا: لَوْ نَعْلَمُ أيُّ الأعْمالِ أحَبُّ إلى اللَّهِ تَعالى عَمِلْناهُ. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ ما في السَّماواتِ وما في الأرْضِ وهو العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ . إلى قَوْلِهِ: ﴿إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ [الصف: ٤] . إلى آخِرِ السُّورَةِ، فَقَرَأها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنا. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالإخبارِ بأنَّ جميعَ ما في السَّمَواتِ وما في الأرضِ قد نَزَّه اللهَ تعالى عن النَّقائِصِ والعُيوبِ، قال تعالى:

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الصف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ .. ﴾

التفسير :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} أي:لم تقولون الخير وتحثون عليه، وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه، وأنتم متلوثون به ومتصفون به.

ثم وجه- سبحانه- نداء إلى المؤمنين فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ.

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآيات روايات منها: ما روى عن ابن عباس أنه قال: كان أناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله- عز وجل- دلنا على أحب الأعمال إليه، فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه، إيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به.

فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فنزلت هذه الآيات.

وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون: قتلنا، ضربنا، طعنّا، وفعلنا، ولم يكونوا فعلوا ذلك .

والاستفهام في قوله- تعالى-: لِمَ تَقُولُونَ للإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان قولا لا يؤيده فعله، لأن هذا القول إما أن يكون كذبا، وإما أن يكون خلفا للوعد، وكلاهما يبغضه الله- تعالى-.

ولِمَ مركبة من اللام الجارة، وما الاستفهامية، وحذفت ألف ما الاستفهامية مع حرف الجر، تخفيفا لكثرة استعمالها معا، كما في قولهم: بم، وفيم، وعمّ.

أى: يا من آمنتم بالله واليوم الآخر..لماذا تقولون قولا، تخالفه أفعالكم، بأن تزعموا بأنكم لو كلفتم بكذا لفعلتموه، فلما كلفتم به قصرتم فيه، أو أن تقولوا بأنكم فعلتم كذا وكذا، مع أنكم لم تفعلوا ذلك.

وناداهم بصفة الإيمان الحق، لتحريك حرارة الإيمان في قلوبهم، وللتعريض بهم، إذ من شأن الإيمان الحق أن يحمل المؤمن على أن يكون قوله مطابقا لفعله.

وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) ؟ إنكار على من يعد عدة ، أو يقول قولا لا يفي به ، ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا ، سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا . واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، إذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان " وفي الحديث الآخر في الصحيح : " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها " - فذكر منهن إخلاف الوعد . وقد استقصينا الكلام على هذين الحديثين في أول " شرح البخاري " ، ولله الحمد والمنة .

وقوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا صدّقوا الله ورسوله، لم تقولون القول الذي لا تصدّقونه بالعمل، فأعمالكم مخالفة أقوالكم ( كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) يقول: عظم مقتًا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون.

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أُنـزلت هذه الآية، فقال بعضهم: أُنـزلت توبيخًا من الله لقوم من المؤمنين، تمنوا معرفة أفضل الأعمال، فعرّفهم الله إياه، فلما عرفوا قصروا، فعوتبوا بهذه الآية.

* ذكر من قال ذلك :

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحبّ الأعمال إليه، فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شكّ فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرّوا به؛ فلما نـزل الجهاد، كره ذلك أُناس من المؤمنين، وشقّ عليهم أمره، فقال الله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ )

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) قال: كان قوم يقولون: والله لو أنا نعلم ما أحب الأعمال إلى الله؟ لعملناه، فأنـزل الله على نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا ) ... إلى قوله: بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ فدلهم على أحبّ الأعمال إليه.

حدثنا ابن حُمَيْد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن محمد بن جحادة، عن أَبي صالح، قال: قالوا: لو كنا نعلم أيّ الأعمال أحبّ إلى الله وأفضل، فنـزلت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فكرهوا، فنـزلت ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله ( لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) ... إلى قوله: مَرْصُوصٌ فيما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة، قالوا في مجلس: لو نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت، فأنـزل الله هذا فيهم، فقال عبد الله بن رواحة: لا أزال حبيسًا في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا.

وقال آخرون: بل نـزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، كان أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها، فيقول فعلت كذا وكذا، فعذلهم الله على افتخارهم بما لم يفعلوا كذّبا.

* ذكر من قال ذلك :

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال : ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) قال: بلغني أنها كانت في الجهاد، كان الرجل يقول: قاتلت وفعلت، ولم يكن فعل، فوعظهم الله في ذلك أشدّ الموعظة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) يؤذنهم ويعلمهم كما تسمعون.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ الفعلُ أداةٌ لتقييم صدق الإنسان مع ربه، ومع نفسه، ومع الناس.

وقفة

[2] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ وجوب الصدق في الأفعال ومطابقتها للأقوال.

وقفة

[2] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ أقوالنا تظهر للغير أملًا؛ لكن أفعالنا تكشف ألمًا, فألف اللهم بين أقوالنا وأفعالنا.

وقفة

[2] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ قال القشيري: «خلف الوعد مع كل أحد قبيح، ومع الله أقبح».

وقفة

[2] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ, قُلْتُ: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: «هَؤُلاَءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِينَ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ» [أحمد 3/120، وحسنه الألباني].

وقفة

[2] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ قال الشعبي: «ما خطب خطيب في الدُّنيا إلا سيعرض الله عليه خطبته ما أراد بها».

وقفة

[2] ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون﴾ هذا الآية من أدل الآيات على صدق العزيمة وهي أن يصدق قولك فعلك.

وقفة

[2] ﴿يَـٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفعَلُونَ﴾ ما أشدها على نفوس المؤمنين! رب لطفك وإعانتك.

وقفة

[2] ﴿يَـٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفعَلُونَ﴾ يالها من لفتة بليغة أن يصف الله عباده المذنبين بالإيمان! لأن الإيمان الحق يمنع الإنسان من مخالفة فعله لقوله.

عمل

[2] حدد عملًا صالحًا وطبقه، ثم أرسل رسالة لزملائك تحثهم على هذا العمل حتى تكون من العاملين بما تقول، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

وقفة

[2] قال النخعي: ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 44]، ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: 88]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

وقفة

[2] يستدل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ وما بعدها، على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه أنه ممقوت مذموم، فهو أيضًا دليل على أن الحمد والعواقب الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه، وأقواله وأفعاله.

وقفة

[2] أنزل الله القرآن ليكون دستورًا نتبعه، ونظامًا نطبقه، فاكتفى أناس منا بتلاوة ألفاظه والتطريب في قراءته، وافتتاح الحفلات واختتامها به، وبين تلاوة الافتتاح وتلاوة الاختتام، ما لا يرضي الله ولا يوافق الإسلام ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

وقفة

[2] إذا كثر الكلام كثر النفاق؛ لأن النفاق القول بلا عمل، واللسان يقوى والجوارح تعجز ﴿ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون﴾.

عمل

[2] عِظ النَّاس بِفعلِكَ، ولا تَعظهُم بِقولِك َ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

وقفة

[2] قال أحدهم: «كثيرًا ما أشعر بتأنيب لنفسي عند كسلي في القيام بما يجب علي مثلي، وأنا أقرأ قوله تعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾، فكنت إذا قلت قولًا، ثم تكاسلت في فعله أهذب نفسي بهذه الآية، فأفعل هذا الأمر من غير تكاسل، ولله الحمد».

وقفة

[2] ﴿لم تقولون ما لا تفعلون﴾ لم تقولون الخير وتحثون عليه، وأنتم لا تفعلونه؟!

عمل

[2] ﴿لم تقولون ما لا تفعلون﴾ تحدث بقدر استطاعتك على الفعل أو اصمت.

عمل

[2] ﴿لم تقولون ما لا تفعلون﴾ إذا طالت المسافة بين قولك وفعلك؛ فاحذر الضياع وعدم الوصول.

وقفة

[2] فرق بين من يقول لك بلسانه: «إنى أحبك»، ولا شاهد عليه من حاله، وبين من هو ساكت لا يتكلم، وأنت ترى شواهد أحواله كلها ناطقة بحبه لك ﴿لم تقولون ما لا تفعلون﴾.

وقفة

[2] محبة الله قائمة على العمل بما أمر، جاء في سورة الصف: النهي عن القول بلا عمل: ﴿لم تقولون ما لا تفعلون﴾، وفي سورة الجمعة: ذم الذين يعلمون وهم لا يعملون فشبهوا بالحمار: ﴿كمثل الحمار يحمل أسفارا﴾ [الجمعة: 5]، وفي سورة المنافقون: بيان الذين يزينون قولهم خلاف ما يظهرون: ﴿وإن يقولوا تسمع لقولهم﴾ [المنافقون: 4].

عمل

[2] ﴿لم تقولون ما لا تفعلون﴾ نفِّذْ جميع ما توعد به، ولا تجعلْ أعمالك مُخالِفة لأقوالك.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة الأولى من سورة «الممتحنة».لم: اللام حرف جر وهي لام الاضافة داخلة على «ما» الاستفهامية والميم أصلها «ما» اسم استفهام مبني على السكون في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بتقولون وسقطت ألفها لأنها مجرورة بحرف جر.

- ﴿ تَقُولُونَ ما: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به.والجملة الفعلية بعده: صلته لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ لا تَفْعَلُونَ: ﴾

- نافية لا عمل لها. تفعلون: تعرب اعراب «تقولون» والعائد -الراجع-الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به التقدير لا تفعلونه'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ﴾ قالَ المُفَسِّرُونَ: كانَ المُسْلِمُونَ يَقُولُونَ: لَوْ نَعْلَمُ أحَبَّ الأعْمالِ إلى اللَّهِ تَعالى لَبَذَلْنا فِيهِ أمْوالَنا وأنْفُسَنا. فَدَلَّهُمُ اللَّهُ عَلى أحَبِّ الأعْمالِ إلَيْهِ فَقالَ: ﴿إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ . فابْتُلُوا يَوْمَ أُحُدٍ بِذَلِكَ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ﴾ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد أن وَصَفَ اللهُ نفسَه بصفات الكمال؛ ذكرَ هنا ما يلحق المخلوقين من صفات النقص، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الصف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر