الإحصائيات

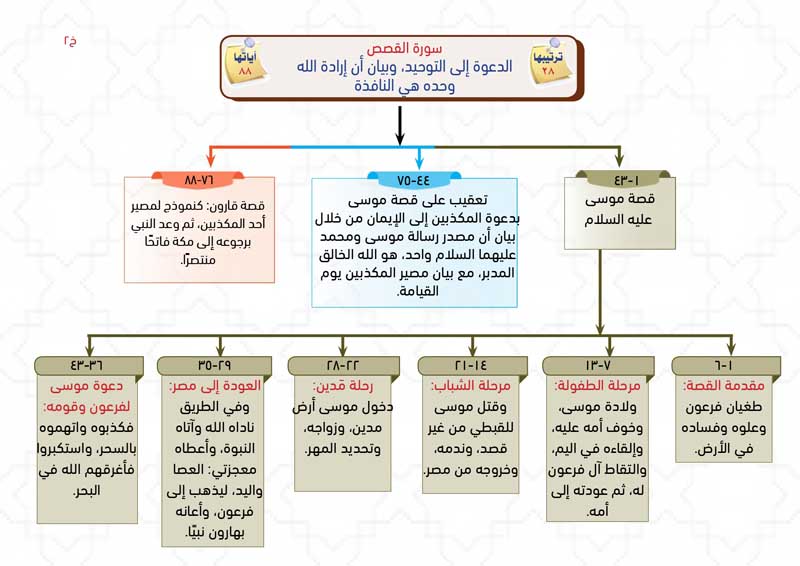

سورة القصص

| ترتيب المصحف | 28 | ترتيب النزول | 49 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 11.00 |

| عدد الآيات | 88 | عدد الأجزاء | 0.56 |

| عدد الأحزاب | 1.12 | عدد الأرباع | 4.50 |

| ترتيب الطول | 14 | تبدأ في الجزء | 20 |

| تنتهي في الجزء | 20 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 14/29 | طسم: 2/2 | ||

سورة العنكبوت

| ترتيب المصحف | 29 | ترتيب النزول | 85 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 8.00 |

| عدد الآيات | 69 | عدد الأجزاء | 0.37 |

| عدد الأحزاب | 0.75 | عدد الأرباع | 3.00 |

| ترتيب الطول | 26 | تبدأ في الجزء | 20 |

| تنتهي في الجزء | 21 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 15/29 | آلم: 3/6 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (85) الى الآية رقم (88) عدد الآيات (4)

بعدَ قصَّةِ موسى عليه السلام وقصَّةِ قارونَ وعدَ اللهُ نبيَّه ﷺ برجوعِه إلى مكَّةَ فاتحًا منتصرًا بعدَ أن أخرجَتْهُ قريشٌ كما ردَّ موسى عليه السلام لأمِّه، والدَّعوةُ لعبادةِ اللهِ وتوحيدِه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (7) عدد الآيات (7)

بيانُ سُنَّةِ اللهِ في الابتلاءِ (ليعلمَ اللهُ صدقَ الصَّادقِين في إيمانِهم وكَذبَ الكاذبين عِلمًا يحاسبُهم عليه)، وأنَّه لن يُفلِتَ العُصاةَ من العذابِ، وأنَّ مَنْ جاهدَ فنَفْعُ ذلك لنفسِه، واللهُ غنِيٌّ عنه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة القصص

الدعوة إلى التوحيد، وبيان أن إرادة الله وحده هي النافذة/ الثقة بوعد الله/ عاقبة الطغيان والفساد

أولاً : التمهيد للسورة :

- • عن أي شيء تتحدث سورة القصص؟: المحور الأساسي في سورة القصص هو قصة موسى عليه السلام. هل ذكرت السورة كل جوانب قصة موسى عليه السلام؟ الجواب: لا، بل ركزت على جوانب محددة من قصته: مولده، رميه في البحر، نشأته في قصر فرعون، خروجه من مصر إلى مدين وزواجه، ثم عودته إلى بلده بعد عشر سنين، وانتصاره على فرعون. سورة القصص هي السورة الوحيدة في القرآن التي ركّزت على مولد موسى ونشأته وخروجه إلى مدين، بينما لم تركز على بني إسرائيل ومشاكلهم مع موسى كما في باقي السور، فلماذا؟ تعالوا نتعرف على وقت نزول السورة لعلنا نجد الجواب. وقت نزول السورة: نزلت السورة وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من مكة إلى المدينة حزينًا لفراق بلده، فأراد الله أن يطمئن قلبه بأنه سيرده إلي مكة مرة أخرى؛ فقص عليه قصة موسى عليه السلام، منذ مولده وفراقه لأمه، ثم عودته إليها. نزلت السورة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك ستعود إلي مكة يا رسول الله منتصرًا بعد أن خرجت منها متخفيًا.

- • في أول السورة وعد، وفي آخرها وعد:: فتأمل العلاقة بينهما: 1- الأول: وعد الله لأم موسى في أول السورة: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَـٰعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ (7). 2- الثاني: وعد الله للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءانَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ (85). عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ قَالَ: إِلَى مَكَّةَ. (البخاري 4773). ونلاحظ استعمال نفس الكلمة في الوعدين: (راد). وكأن المعنى: يا محمد إن الذي صدق وعده مع موسى وأمه، سيعيدك إلى مكة فاتحًا منتصرًا. فهدف سورة القصص هو الثقة بوعد الله، واليقين بأنه متحقق لا محالة، مهما طالت المدة أو صعبت الظروف.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «القصص».

- • معنى الاسم :: قصَّ علىَّ خبرَه: أورده، والقصَص: الخبر المقصوص، والقِصص: جمع قِصَّة.

- • سبب التسمية :: لورود هذا اللفظ (القصص) في الآية (25)؛ ولأن الله ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة من حين ولادته إلى حين رسالته.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة طسم» تسمية للسورة بما افتتحت به، و«سورة موسى»؛ لذكر قصته فيها مفصلة.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الثقة بوعد الله، وأنه متحقق لا محالة، مهما طالت المدة أو صعبت الظروف.

- • علمتني السورة :: أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم ومستمر.

- • علمتني السورة :: أن العاقبة للحق وأهله، وأن إرادة الله وحده هي النافذة.

- • علمتني السورة :: اليقين في الله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي﴾ ، أم تخاف على ابنها من فرعون تلقي به في البحر؟!

رابعًا : فضل السورة :

- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة القصص من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة القصص من (الطواسين أو الطواسيم)، وهي ثلاث سور نزلت متتالية، ووضعت في المصحف متتالية أيضًا، وهي: الشعراء، النمل، القصص، وسميت بذلك؛ لأنها افتتحت بالحروف المقطعة طسم (في الشعراء والقصص)، وطس (في النمل)، ويكاد يكون منهاجها واحدًا، في سلوك مسلك العظة والعبرة، عن طريق قصص الغابرين، وجميعها افتتحت بذكر قصة موسى عليه السلام، وكذلك جميعها اختتم بالتهديد والوعيد للمعاندين والمخالفين.

• قصة موسى عليه السلام ذكرت في كثير من سور القرآن (تكرر اسم موسى 136 مرة في 34 سورة، وأكثر السور التي ذكرت قصته بالتفصيل: الأعراف، طه، القصص)، ولكن نجد أنها في سورة القصص ركزت على قصة سيدنا موسى من مولده إلى بعثته، وذكرت تفاصيل لم تذكر في سواها: كقتله المصري، وخروجه إلى مدين، وزواجه من بنت الرجل الصالح، وفصلت أكثر في محنة ميلاده ونشأته في قصر فرعون.

• احتوت سورة القصص على آية تدل على فصيح القرآن الكريم وإعجازه، وهي: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (7)؛ لأنها اشتملت على: أَمرْين ونهيين وخبرين وبشارتين؛ أما الأمران فهما: ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾، و﴿فَأَلْقِيهِ﴾، وأما النهيان فهما: ﴿وَلَا تَخَافِي﴾، و﴿وَلَا تَحْزَنِي﴾، وأما الخبران فهما: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾، و﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ﴾، وأما البشارتان فهما: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ﴾، و﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

سادسًا : العمل بالسورة :

-

• أن تمتلأ قلوبنا بهذا العمل القلبي العظيم: اليقين والثقة في الله.

• ألا نخاف علو الظالم وقوته؛ فلله إرادة سيمليها على كونه إملاءًا، وسينتهي الفساد، وسيعلو الحق، وسيأتي التمكين: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ ... وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (4-6).

• ألا نستعجل النصر؛ قال الله عن بني إسرائيل: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواَ﴾ (5)، ولم يأتِ النصر إلا بعد أربعين سنة.

• أن نستخدم الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم: ﴿فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾ (12).

• أن نصلح بين اثنين متخاصمين: ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَـٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ...﴾ (15).

• أن نلجأ إلى الله دومًا: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (21).

• أن نفعل الخير ونمضي؛ لا ننتظر الجزاء من الناس: ﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ ﴾ (24).

• أن نكافئ شخصًا أحسن إلينا؛ فإن هذا من دأب الصالحين: ﴿قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ (25).

• أن نستعن بمن يعيننا على القيام بدعوتنا ممن يملك المواصفات المناسبة: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ﴾ (34).

• أن نحذر من اتباع الهوى: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّـهِ﴾ (50).

• أن نعرض عن اللغو: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ (55).

• أن نحذر الظلم؛ فإنه من أسباب هلاك الأمم السابقة: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (59).

• ألا يشغلنا طعام ولا لباس ولا مسكن في الدنيا عن الآخرة: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (60).

• أن نحسن سريرتنا؛ فإن الله يعلم ما في الصدور: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (69).

• أن نرضى بما قسم الله لنا: ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّـهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّـهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (82).

سورة العنكبوت

الفتن والابتلاءات سنة ماضية (جَاهِد الفتن)/ هوان الباطل وأهله مهما علوا وتجبروا/ الابتلاء والولاء

أولاً : التمهيد للسورة :

- • امتحانات وامتحانات:: في الحياة الدراسية اختبارات وامتحانات، بعضها مهم، وبعضها أقل أهمية، وهناك امتحانات مصيرية، تغير المسار ويعتمد عليها ما بعدها (كالثانوية العامة مثلًا). وهناك أيضًا امتحانات كهذه في حياتنا بصفة عامة، امتحانات تحدد مصيرنا. فالإنسان معرّض للامتحان أو الاختبار، معرض أن يفتن في كثير من الأمور كفتنة المال والبنين والدنيا والسلطة والشهوات والصحة والأهل، وهذا من تدبير الله تعالى ليبلوا الناس أيهم أحسن عملًا، وليعلم صدق العباد وليختبرهم في إيمانهم وصدقهم.

- • وسورة العنكبوت تتحدث عن هذا الموضوع: الامتحان أو الابتلاء أو الفتنة. كيف؟: سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في مكة، قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والمسلمون يتعرضون في مكة لأقصى أنواع التعذيب ليتركوا دينهم، محنة وشدة وفتنة وابتلاء. ومع هذا التعذيب يأتي امتحان جديد؛ امتحان مختلف. هذا الامتحان هو: الهجرة؛ أن يتركوا مكة، أن يتركوا الأهل والأقارب والعشيرة والعمل والمال والبيوت. كثيرًا ما تتعبنا أوطاننا، لكن قرار مغادرتها ليس سهلًا بالمرة. الهجرة اليوم مألوفة، والناس يتبادلون التهاني عندما يحصلون عليها، لكنها لم تكن كذلك آنذاك، هذا التنقل لم يكن مقبولًا بالنسبة للعربي الحضري، من يولد في مدينة يموت فيها غالبًا. السورة تعرض لقصص أنبياء في لحظات خروجهم من مدنهم، كل قصة من هذه القصص عرضت سابقًا في سور مختلفة، لكننا الآن نراها على نحو مختلف، هذه المرة نراهم وهم يهاجرون، كما يجب أن يفعل من تنزلت السورة بينهم.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «العنكبوت».

- • معنى الاسم :: العنكبوت حيوان صغير، ذكره يدعي عنكب، أما أنثاه فهي العنكبوت، وهي التي تبني البيت من خلال مغزل خاص موجود في نهاية بطنها، ولا يوجد مثله عند الذكر، ولذا جاء في الآية: ﴿كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ (41)، وتصل عدد الخيوط إلي 400 ألف خيط، وطول الخيط الواحد 20 سم، له ثمانية أرجل، وست إلي ثمان أعين، ينسج شبكة من الخيوط للقبض عل فرائسها.

- • سبب التسمية :: لأن الله شبه في الآية (41) الذين جعلوا الأوثان أولياء من دون الله يرجون نصرها بالعنكبوت التي عملت بيتًا لنفسها ليحفظها من الحر والبرد، ولم يرد لفظ (العنكبوت) في غيرها من السور.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الطريق إلى الله غير مفروش بالورود؛ فلابد من التعرض لألوان من الفتن والابتلاءات.

- • علمتني السورة :: أنه لابد للمؤمن أن يبتلى في هذه الدنيا فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان فقط فالله تعالى يبتلي عباده ليميز بينهم: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّـهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾

- • علمتني السورة :: أن العبرة بالأفعال، لا بالأقوال فقط: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ﴾

- • علمتني السورة :: أن كل إنسان يحمل أوزاره يوم القيامة، وأوزار من أضلهم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة العنكبوت من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • من أواخر ما نزل من القرآن المكي، بل ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنها آخر ما نزل في مكة.

• السورة المكية الوحيدة التي ذُكِرَ فيها لفظ (المنافقين)، في قوله تعالى: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ (11)، ولذا نجد بعض العلماء اعتبر الآيات الإحدى عشرة الأولى من السورة آيات مدنية.

• جرت عادة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة (وهي: 29 سورة) أن يأتي الحديث عن القرآن الكريم بعد الأحرف المقطعة مباشرة؛ إلا أربع سور، وهي: مريم والعنكبوت والروم والقلم.

• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نجاهد الفتن، ونوطِّن أنفسنا أنه لابد من التعرض لألوان من الفتن والابتلاءات.

• أن نقرأ أخبار الصحابة الذين تعرضوا للفتنة؛ كسلمان الفارسي، أو عمار بن ياسر مثلًا, وكيف صدقوا وصبروا، ونقتدي بهم: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّـهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (3).

• إذا أصابتنا فتنة أن نصبر ونتوكل على الله، وندعو الله أن يفرج عنا: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّـهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّـهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ...﴾ (10).

• أن نقتدي بالأنبيـاءِ فـي صَبرهِم وحرصهم على الدَّعـوة إلى الله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (14).

• ألا نتخذ من دون الله أولياء؛ فقد ضرب الله لهم مثلًا ببيت العنكبوت، وهذا دليل على ضعفهم: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّـهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (41).

• أن نقرأ كتاب الله ونتدبره، ونعمل به، ونحافظ على الصلاة؛ فإنها تنهى عن الفحشاء، ونكثر من ذكر الله: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّـهِ أَكْبَرُ ...﴾ (45).

• أن نتدرب على الحوار؛ فهو من سنن الأنبياء: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (46).

• لا تحمل هم الرزق؛ فإن الله قد كفاك إياه: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّـهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ (60).

• أن نهاجر في أرض الله الواسعة إذا كنا في بلد ولم نستطع إقامة شعائر الله: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ (56).

• أن نخلص العبادة لله تعالى في السراء والضراء: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ (65).

تمرين حفظ الصفحة : 396

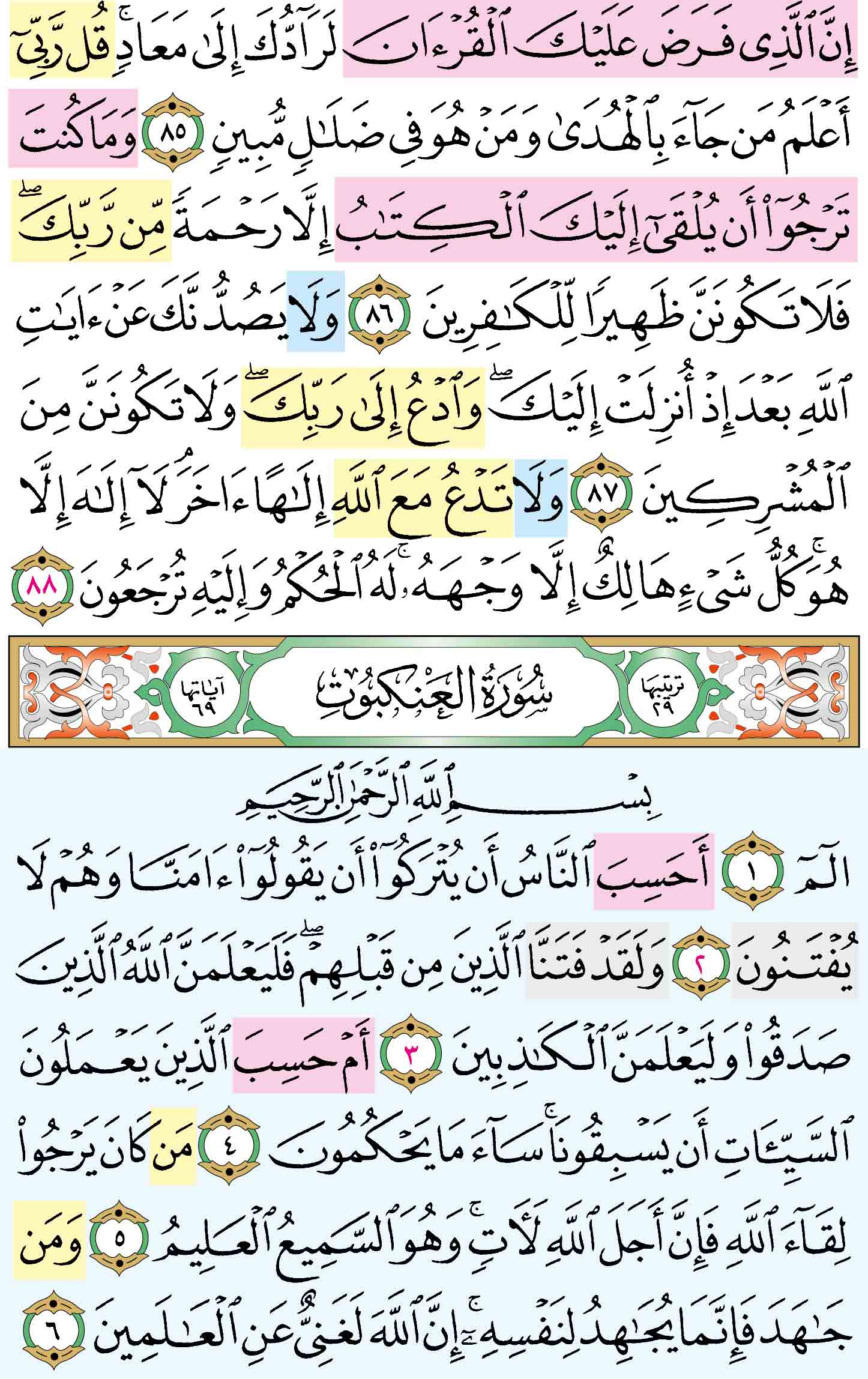

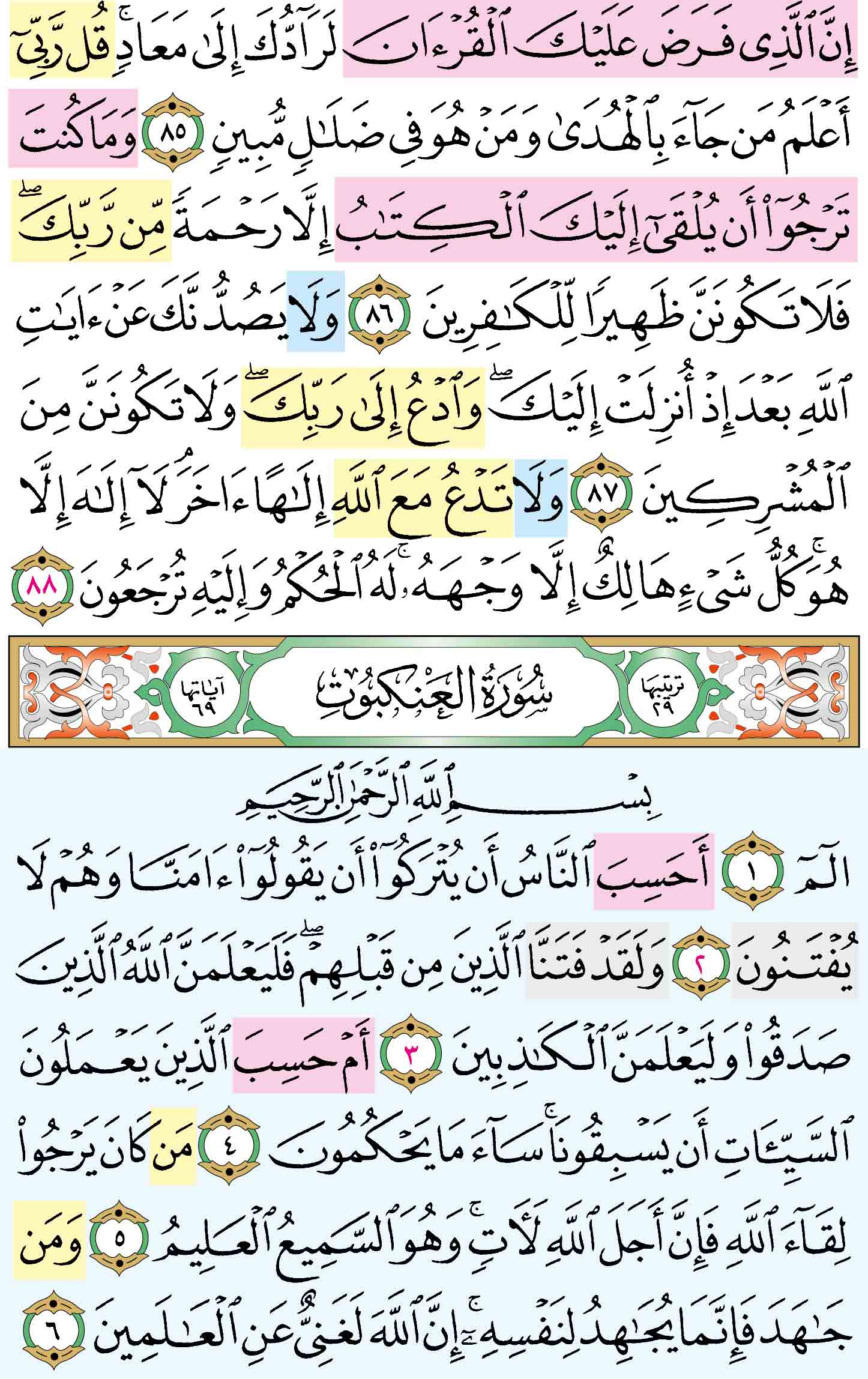

مدارسة الآية : [85] :القصص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى{ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} أي:أنزله، وفرض فيه الأحكام، وبين فيه الحلال والحرام، وأمرك بتبليغه للعالمين، والدعوة لأحكام جميع المكلفين، لا يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط، من غير أن يثاب العباد ويعاقبوا، بل لا بد أن يردك إلى معاد، يجازي فيه المحسنون بإحسانهم، والمسيئون بمعصيتهم.

وقد بينت لهم الهدى، وأوضحت لهم المنهج، فإن تبعوك، فذلك حظهم وسعادتهم، وإن أبوا إلا عصيانك والقدح بما جئت به من الهدى، وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق، فلم يبق للمجادلة محل، ولم يبق إلا المجازاة على الأعمال من العالم بالغيب والشهادة، والحق والمبطل. ولهذا قال:{ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي، وأن أعداءه هم الضالون المضلون.

قال القرطبي: قوله- تعالى-: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ..

ختم- سبحانه- السورة ببشارة نبيه محمد صلّى الله عليه وسلّم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه. وقيل:

هو بشارة له بالجنة. والأول أكثر. وهو قول جابر بن عبد الله، وابن عباس، ومجاهد، وغيرهم.

قال القتبى: معاد الرجل بلده، لأنه ينصرف عنه ثم يعود إليه.. وقيل إلى معاد. أى:

إلى الموت. .

قال الآلوسى: وقد يقال: أطلق- سبحانه- المعاد على مكة، لأن العرب كانت تعود إليها في كل سنة، لمكان البيت فيها، وهذا وعد منه- عز وجل- لنبيه صلّى الله عليه وسلّم وهو بمكة أنه- عليه الصلاة والسلام- يهاجر منها ثم يعود إليها. وروى عن غير واحد أن الآية نزلت بالجحفة بعد أن خرج صلّى الله عليه وسلّم من مكة مهاجرا واشتاق إليها، ووجه ارتباطها بما تقدمها:

تضمنها الوعد بالعاقبة الحسنى في الدنيا، كما تضمن ما قبلها الوعد بالعاقبة الحسنى في الآخرة .

والمعنى: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ- أيها الرسول الكريم-، بأن أنزله إليك، وكلفك بحفظه وتلاوته على الناس، والعمل بأوامره ونواهيه.

لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ أى: لرادك إلى المكان الذي أنت فيه وهو مكة، بعد أن تهاجر منه.

تعود إليه ظاهرا منتصرا، بعد أن خرجت منه وأنت مطارد من أعدائك.

تعود إليه ومعك الآلاف من أتباعك بعد أن خرجت منه وليس معك سوى صاحبك أبى بكر الصديق- رضى الله عنه-.

وقد حقق الله- تعالى- هذا الوعد لنبيه صلّى الله عليه وسلّم فقد عاد الرسول إلى مكة ومعه أصحابه المؤمنون، بعد سنوات قليلة من هجرتهم منها.

قال صاحب الكشاف: «ووجه تنكيره- أى لفظ المعاد- أنها كانت في ذلك اليوم معادا له شأن، ومرجعا له اعتداد، لغلبة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليها، وقهره لأهلها، لظهور عز الإسلام وأهله، وذل الشرك وحزبه .

ثم أرشد- سبحانه- نبيه إلى ما يرد به على دعاوى المشركين فقال: قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ.

أى: قل- أيها الرسول الكريم- لمن خالفك وكذبك، ربي وحده هو الأعلم بالمهتدى وبالضال منى ومنكم، وسيجازى كل فريق بما يستحقه، وستعلمون- أيها المشركون- لمن عقبى الدار.

يقول تعالى آمرا رسوله ، صلوات الله وسلامه عليه ، ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ، ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد ، وهو يوم القيامة ، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة ; ولهذا قال : ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) أي : افترض عليك أداءه إلى الناس ، ( لرادك إلى معاد ) أي : إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك ، كما قال تعالى : ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) [ الأعراف : 6 ] ، وقال ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم [ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ] ) [ المائدة : 109 ] [ وقال ] : ( وجيء بالنبيين والشهداء ) [ الزمر : 69 ] .

وقال السدي عن أبي صالح ، عن ابن عباس : ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) ، يقول : لرادك إلى الجنة ، ثم سائلك عن القرآن . قال السدي : وقال أبو سعيد مثلها .

وقال الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، [ و ] عن ابن عباس ، رضي الله عنهما : ( لرادك إلى معاد ) قال : إلى يوم القيامة . ورواه مالك ، عن الزهري .

وقال الثوري ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( لرادك إلى معاد ) : إلى الموت .

ولهذا طرق عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، وفي بعضها : لرادك إلى معدنك من الجنة .

وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روي عن عكرمة ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وأبي قزعة ، وأبي مالك ، وأبي صالح .

وقال الحسن البصري : أي والله ، إن له لمعادا ، يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة .

وقد روي عن ابن عباس غير ذلك ، كما قال البخاري في التفسير من صحيحه :

حدثنا محمد بن مقاتل ، أنبأنا يعلى ، حدثنا سفيان العصفري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( لرادك إلى معاد ) قال : إلى مكة .

وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه ، وابن جرير من حديث يعلى - وهو ابن عبيد الطنافسي - به . وهكذا روى العوفي ، عن ابن عباس : ( لرادك إلى معاد ) أي : لرادك إلى مكة كما أخرجك منها .

وقال محمد بن إسحاق ، عن مجاهد في قوله : ( لرادك إلى معاد ) : إلى مولدك بمكة .

قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس ، ويحيى بن الجزار ، وسعيد بن جبير ، وعطية ، والضحاك ، نحو ذلك .

[ وحدثنا أبي ، حدثنا ابن أبي عمر قال : قال سفيان : فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة ، عن الضحاك ] قال : لما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة ، فبلغ الجحفة ، اشتاق إلى مكة ، فأنزل الله عليه : ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) إلى مكة .

وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية ، وإن كان مجموع السورة مكيا ، والله أعلم .

وقد قال عبد الرزاق : حدثنا معمر ، عن قتادة في قوله : ( لرادك إلى معاد ) قال : هذه مما كان ابن عباس يكتمها ، وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال في قوله : ( لرادك إلى معاد ) قال : إلى بيت المقدس .

وهذا - والله أعلم - يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة ; لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر ، والله الموفق للصواب .

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة ، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله ، صلوات الله وسلامه عليه ، كما فسره ابن عباس بسورة ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) أنه أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعي إليه ، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ، ووافقه عمر على ذلك ، وقال : لا أعلم منها غير الذي تعلم . ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : ( لرادك إلى معاد ) بالموت ، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت ، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين : الجن والإنس ، ولأنه أكمل خلق الله ، وأفصح خلق الله ، وأشرف خلق الله على الإطلاق .

وقوله : ( قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ) أي : قل - لمن خالفك وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم - قل : ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني ، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ، ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (85)

يقول تعالى ذكره: إن الذي أنـزل عليك يا محمد القرآن.

كما حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد, في قوله: ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ) قال: الذي أعطاك القرآن.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول الله: ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ) قال: الذي أعطاكه.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) فقال بعضهم: معناه: لمصيرك إلى الجنة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد, قال: ثنا عتاب بن بشر, عن خصيف, عن عكرمة, عن ابن عباس ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: إلى معدنك من الجنة.

حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا ابن مهدي, عن سفيان, عن الأعمش, عن رجل, عن سعيد بن جُبَيْر, عن ابن عباس, قال: إلى الجنة.

حدثنا ابن وكيع, قال: ثني أبي, عن إبراهيم بن حبان, سمعت أبا جعفر, عن ابن عباس, عن أبي سعيد الخدرّي ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: معاده آخرته الجنة.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن السدي, عن أبى مالك, في ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: إلى الجنة ليسألك عن القرآن.

حدثنا أبو كُرَيب وابن وكيع, قالا ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن السدي, عن أبي صالح, قال: الجنة.

حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا ابن مهدي, عن سفيان, عن السدى, عن أبي صالح: ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: إلى الجنة.

حدثنا يحيى بن يمان, عن سفيان, عن السدي, عن أبي مالك, قال يردّك إلى الجنة, ثم يسألك عن القرآن.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا يحيى بن يمان, عن سفيان, عن جابر, عن عكرمة ومجاهد, قالا إلى الجنة.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثنا أبو تُمَيْلة, عن أبي حمزة, عن جابر, عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي قَزَعة والحسن, قالوا: يوم القيامة.

قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد: ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: يجيء بك يوم القيامة.

قال: ثنا الحسين, قال: ثنا أبو سفيان, عن معمر, عن الحسن والزهري, قالا معاده يوم القيامة.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قوله: ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: يجيء بك يوم القيامة.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا هوذة, قال: ثنا عون, عن الحسن, في قوله: ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: معادك من الآخرة.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قَتادة, في قوله: ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: كان الحسن يقول: إي والله, إن له لمعادا يبعثه الله يوم القيامة, ويدخله الجنة.

وقال آخرون: معنى ذلك: لرادّك إلى الموت.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني إسحاق بن وهب الواسطي, قال: ثنا محمد بن عبد الله الزبيري, قال: ثنا سفيان بن سعيد الثوري, عن الأعمش, عن سعيد بن جُبَيْر, عن ابن عباس: ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: الموت.

حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا يحيى بن يمان, عن سفيان, عن السدي, عن رجل, عن ابن عباس, قال: إلى الموت.

قال: ثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن أبي جعفر, عن سعيد: ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: إلى الموت.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن السدي عمن سمع ابن عباس, قال إلى الموت.

حدثنا أبو كُرَيب وابن وكيع, قالا ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن الأعمش, عن سعيد بن جُبَيْر, قال: إلى الموت.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن الأعمش, عن رجل, عن سعيد بن جُبَيْر في قوله: ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: الموت.

حدثنا القاسم, قال: ثنا أبو تُمَيلة, عن أبي حمزة, عن جابر, عن عدي بن &; 19-641 &; ثابت, عن سعيد بن جُبَيْر, عن ابن عباس, قالا إلى الموت, أو إلى مكة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لرَادّك إلى الموضع الذي خرجت منه, وهو مكة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا يعلى بن عبيد, عن سفيان العصفري, عن عكرمة, عن ابن عباس: ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: إلى مكة.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: يقول: لرادك إلى مكة, كما أخرجك منها.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن يمان, قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق, عن مجاهد, قال: مولده بمكة.

حدثنا ابن وكيع, قال ثنا أبي عن يونس بن أبي إسحاق, قال: سمعت مجاهدًا يقول: ( لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: إلى مولدك بمكة.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا يحيى بن واضح, قال: ثنا يونس بن عمرو, وهو ابن أبي إسحاق, عن مجاهد, في قوله: ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: إلى مولدك بمكة.

حدثني الحسين بن علي الصدائي, قال: ثنا أبي, عن الفضيل بن مرزوق, عن مجاهد أبي الحجاج, في قوله: ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) قال: إلى مولده بمكة.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني عيسى بن يونس, عن أبيه, عن مجاهد قال: إلى مولدك بمكة.

والصواب من القول في ذلك عندي: قول من قال: لرادّك إلى عادتك من الموت, أو إلى عادتك حيث ولدت, وذلك أن المعاد في هذا الموضع: المفعل من العادة, ليس من العود, إلا أن يوجه موجه تأويل قوله: ( لَرَادُّكَ ) لمصيرك, فيتوجه حينئذ قوله: ( إِلَى مَعَادٍ ) إلى معنى العود, ويكون تأويله: إن الذي فرض عليك القرآن لمصيرك إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة لك.

فإن قال قائل: فهذه الوجوه التي وصفت في ذلك قد فهمناها, فما وجه تأويل من تأوّله بمعنى: لرادك إلى الجنة؟ قيل: ينبغي أن يكون وجه تأويله ذلك كذلك على &; 19-642 &; هذا الوجه الآخر, وهو لمصيرك إلى أن تعود إلى الجنة.

فإن قال قائل: أو كان أُخرج من الجنة, فيقال له: نحن نعيدك إليها؟ قيل: لذلك وجهان: أحدهما: أنه إن كان أبوه آدم صلى الله عليهما أخرج منها, فكأن ولده بإخراج الله إياه منها, قد أخرجوا منها, فمن دخلها فكأنما يرد إليها بعد الخروج. والثاني أن يقال: إنه كان صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة أُسرِي به, كما رُوي عنه أنه قال: " دَخَلْتُ الجَنَّةَ, فرأيْتُ فِيها قَصْرًا, فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فقالوا: لِعُمَرَ بنِ الخطَّابِ", ونحو ذلك من الأخبار التي رويت عنه بذلك, ثم رد إلى الأرض, فيقال له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك لمصيرك إلى الموضع الذي خرجت منه من الجنة, إلى أن تعود إليه, فذلك إن شاء الله قول من قال ذلك.

وقوله: ( قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ربي أعلم من جاء بالهُدى الذي مَنْ سلكه نجا, ومن هو في جَوْر عن قصد السبيل منا ومنكم. وقوله: ( مُبِين )؛ يعني أنه يبين للمفكر الفَهم إذا تأمَّله وتدبَّره, أنه ضلال وجور عن الهدى.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[85] ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ لم يقل إن الذي فرض عليك الزكاة أو الصيام أو الصلاة؛ بل بدأ بالقرآن، إذن هو عظيم؛ فلنعظمه في نفوسنا.

وقفة

[85] ﴿إِنَّ الَّذي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ﴾ فرضه سبحانه على نبينا صلوات الله عليه وسلامه وعلينا كذلك تشريفًا وتكليفًا.

وقفة

[85] ﴿لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ أي إلى مكة، وسميت معادًا لأن العرب كانت تعود إليها كل عام لتزور البيت الحرام، وهذا وعد من الله لنبيه وهو بمكة، أنه ﷺ يهاجر منها مطاردًا ويعود منتصرًا، ووجه تنكير لفظ (معاد) أنه ذلك اليوم له شأن عظيم، وهذا من دلائل نبوته؛ أنه أخبر عن الغيب، فوقع كما أخبر به تمامًا.

وقفة

[85] هاجر النبي من مكة ﴿لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾، واعتزل ابراهيم قومه: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ﴾ [مريم: 48]، وفارق يعقوب يوسف؛ هى تربية إلهية أن لا تتعلقوا بأحد، ولا بمكان.

وقفة

[85] ما الفرق بين معاد: ﴿لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾، وميعاد: ﴿إن الله لا يخلف الميعاد﴾ [آل عمران: 9]؟ الجواب: المعاد: المكان الذي يعود إليه الشخص، وقد فسر في الآية بمكة، أي: أن الله سيعيد النبي ﷺ إلى مكة فاتحًا منتصرًا، ومن المفسرين من فسرها بيوم القيامة؛ لأن كل الناس يعودون إليه، والميعاد: هو الوعد، فالله لا يخلف وعده.

عمل

[85] لا تشغل بالك بما يقال فيك فقط ﴿قُل رَبّي أَعلَمُ مَن جاءَ بِالهُدى وَمَن هُوَ في ضَلالٍ مُبينٍ﴾.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ الَّذِي: ﴾

- انّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الذي: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إِنَّ».

- ﴿ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ: ﴾

- الجملة الفعلية: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. فرض: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. عليك: جار ومجرور متعلق بفرض. القرآن: مفعول به منصوب بالفتحة بمعنى: ان الله الذي أنزل عليك القرآن وأوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه.

- ﴿ لَرادُّكَ: ﴾

- اللام لام التوكيد-المزحلقة-رادك: خبر إِنَّ» مرفوع بالضمة. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. وهو اسم فاعل أضيف الى معموله. أي لرادك بعد الموت.

- ﴿ إِلى مَعادٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق برادك. والمراد به مكة. ووجه تنكير الكلمة أنها كانت في ذلك اليوم معادا له شأن ومرجعا له اعتداد لغلبة الرسول الكريم عليها وظهور عز الاسلام وأهله فيها. أي الى الأرض التي اعتدتها.

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ رَبِّي أَعْلَمُ: ﴾

- الجملة الاسمية: في محل نصب مفعول به-مقول القول-ربي: مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها الحركة المأتي بها من اجل الياء. والياء ضمير متصل-ضمير المتكلم-في محل جر بالاضافة. اعلم: خبر لمبتدإ مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف-التنوين- على وزن-أفعل-صيغة تفضيل وبوزن الفعل. أي قل يا محمد للمشركين ربي أعلم.

- ﴿ مَنْ جاءَ بِالْهُدى: ﴾

- من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به بأعلم على معنى الفعل أي يعلم من جاء بالهدى. أو في محل جر بحرف جر مقدر بمعنى: أعلم بمن. جاء: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. بالهدى: جار ومجرور متعلق بجاء وعلامة جره الاسم الكسرة المقدرة على الألف للتعذر وجملة جاءَ بِالْهُدى» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير: بمن جاءه بالهدى بمعنى: أعلم بمن جاء بالهدى أي يعني نفسه أي الرسول الكريم. وما يستحقه من الثواب في معاده.

- ﴿ وَمَنْ هُوَ: ﴾

- معطوفة بالواو على مَنْ» الأولى وتعرب اعرابها. هو: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر هُوَ» مبين: صفة-نعت- لضلال مجرورة مثلها. وعلامة جرها الكسرة والجملة الاسمية هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. يعنى المشركين وما يستحقونه من العقاب في معادهم.'

المتشابهات :

| القصص: 85 | ﴿قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ |

|---|

| الملك: 29 | ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَـٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [85] لما قبلها : وبعدَ قصَّةِ موسى عليه السلام وقصَّةِ قارونَ؛ وعدَ اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم برجوعِه إلى مكَّةَ فاتحًا منتصرًا بعدَ أن أخرجَتْهُ قريشٌ، كما ردَّ موسى عليه السلام لأمِّه، قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [86] :القصص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى .. ﴾

التفسير :

{ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ} أي:لم تكن متحريا لنزول هذا الكتاب عليك، ولا مستعدا له، ولا متصديا.{ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} بك وبالعباد، فأرسلك بهذا الكتاب، الذي رحم به العالمين، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فإذا علمت أنه أنزل إليك رحمة منه، [علمت] أن جميع ما أمر به ونهى عنه، فإنه رحمة وفضل من اللّه، فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه، وتظن أن مخالفه أصلح وأنفع.

{ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ} أي:معينا لهم على ما هو من شعب كفرهم، ومن جملة مظاهرتهم، أن يقال في شيء منه، إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة.

ثم ذكره- سبحانه- بنعمة اختصاصه بالنبوة وحمل الرسالة، فقال: وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ.

أى: وما كنت- أيها الرسول الكريم- قبل وحينا إليك بالرسالة، تتوقع أو تظن أننا سنكلفك بها، لكننا كلفناك بها وشرفناك بحملها رحمة منا بالناس فأنت الرحمة المهداة والنعمة المسداة إليهم، لإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.

وما دام الأمر كذلك، فأكثر من شكر الله- تعالى- وامض في طريقك فلا تكونن ظَهِيراً أى: معينا ونصيرا لِلْكافِرِينَ.

ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : ( وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ) أي : ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك ، ( إلا رحمة من ربك ) أي : إنما نزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك ، فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة ( فلا تكونن ظهيرا ) أي : معينا ) للكافرين ) [ أي ] : ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم .

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86)

يقول تعالى ذكره: وما كنت ترجو يا محمد أن ينـزل عليك هذا القرآن, فتعلم الأنباء والأخبار عن الماضين قبلك, والحادثة بعدك, مما لم يكن بعد, مما لم تشهده ولا تشهده, ثم تتلو ذلك على قومك من قريش, إلا أن ربك رحمك, فأنـزله عليك, فقوله: ( إِلا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ) استثناء منقطع.

وقوله: ( فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ) يقول: فاحمد ربك على ما أنعم به عليك من رحمته إياك, بإنـزاله عليك هذا الكتاب, ولا تكوننّ عونا لمن كفر بربك على كفره به. وقيل: إن ذلك من المؤخَّر الذي معناه التقديم, وإن معنى اللام: إن الذي فرض عليك القرآن, فأنـزله عليك, وما كنت ترجو أن ينـزل عليك, فتكون نبيا قبل ذلك, لرادّك إلى معاد.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[86] ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ ربك يعطيك شيئًا لم تكن تحلم به، ولا تتوقعه، إنه يعطيك فوق فوق ما كنت تتصور بكثير، إنَّه الكريم.

وقفة

[86] ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ كل تشريف من ورائه تكليف، فإذا منحناك هذه النعمة العظيمة (القرآن)؛ فلا تكونن (ظهيرًا) أي معينًا للكافرين.

وقفة

[86] ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ لو دققنا جيدًا وأمعنا النظر لوجدنا أن لطف الله يتدخل في كل تفاصيل حياتنا، لكن لا ننتبه، وإن انتبهنا فقل ما نشكر.

وقفة

[86] ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾ كل المواقف قد تأول على محمل حسن إلا موقف المسلم من أن يكون مؤيدًا لكافر.

وقفة

[86] ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾ النهي عن إعانة أهل الضلال.

اسقاط

[86] فتش فى داخلك، واحذر أن تكون ﴿ظَهيرًا لِلكافِرينَ﴾ حتى ولو بقلبك فقط.

الإعراب :

- ﴿ وَما كُنْتَ تَرْجُوا: ﴾

- الواو استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. كنت: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل رفع اسم «كان».ترجو: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وكتبت بالألف تشبيها بواو الجماعة. وجملة تَرْجُوا» في محل نصب خبر «كان» أي وما كنت تأمل.

- ﴿ أَنْ يُلْقى: ﴾

- أن: حرف مصدري ناصب. يلقى: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر بمعنى: أن ينزل.

- ﴿ إِلَيْكَ الْكِتابُ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيلقى. الكتاب: نائب فاعل مرفوع بالضمة. أي القرآن. وجملة يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ» صلة أَنْ» المصدرية لا محل لها من الاعراب. و أَنْ» المصدرية وما بعدها: بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل تَرْجُوا».

- ﴿ إِلاّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ: ﴾

- الا: أداة استثناء. رحمة: مستثنى بالا منصوب وعلامة نصبه الفتحة ووجه الاستثناء فيه أنه محمول على المعنى أي وما ألقي عليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ويجوز أن تكون إِلاّ» بمعنى لكن «للاستدراك» أي ولكن لرحمة من ربك ألقي اليك. أي تكون رَحْمَةً» مفعولا لأجله منصوبا بالفتحة. من ربك: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من رحمة. والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ فَلا تَكُونَنَّ: ﴾

- الفاء استئنافية. لا: ناهية جازمة. تكونن: فعل مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ونون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ: ﴾

- خبر «تكون» منصوب وعلامة نصبه الفتحة أي معينا. للكافرين: جار ومجرور متعلق بظهيرا وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [86] لما قبلها : وبعد أن وعدَ اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم برجوعِه إلى مكَّةَ فاتحًا منتصرًا؛ ذَكَّرَه هنا بنعمة اختصاصه بالنبوة وحمل الرسالة، ثم أوصاه بخمس وصايا: ١- لا تكن معينًا ونصيرًا للكافرين بحال من الأحوال، قال تعالى:

﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [87] :القصص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ .. ﴾

التفسير :

{ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ} بل أبلغها وأنفذها، ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك عنها، ولا تتبع أهواءهم.

{ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ} أي اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية عملك، فكل ما خالف ذلك فارفضه، من رياء، أو سمعة، أو موافقة أغراض أهل الباطل، فإن ذلك داع إلى الكون معهم، ومساعدتهم على أمرهم، ولهذا قال:{ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} لا في شركهم، ولا في فروعه وشعبه، التي هي جميع المعاصي.

وَلا يَصُدُّنَّكَ الصادّون عَنْ تبليغ آياتِ اللَّهِ- تعالى- وعن العمل بها بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ من ربك.

وَادْعُ الناس جميعا إِلى دين رَبِّكَ وإلى طريقه وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الذين أشركوا مع الله- تعالى- آلهة أخرى في العبادة والطاعة.

( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ) أي : لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لا تلوي على ذلك ولا تباله ; فإن الله معل كلمتك ، ومؤيد دينك ، ومظهر ما أرسلت به على سائر الأديان ; ولهذا قال : ( وادع إلى ربك ) أي : إلى عبادة ربك وحده لا شريك له ، ( ولا تكونن من المشركين ) .

القول في تأويل قوله تعالى : وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنـزلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87)

يقول تعالى ذكره: ولا يصرفنَّك عن تبليغ آيات الله وحججه بعد أن أنـزلها إليك ربك يا محمد هؤلاء المشركون بقولهم: لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى وادع إلى ربك وبلغ رسالته إلى من أرسلك إليه بها( وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) يقول: ولا تتركنّ الدعاء إلى ربك, وتبليغ المشركين رسالته, فتكون ممن فعل فِعل المشركين بمعصيته ربه, وخلافه أمره.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[87] خطر رفقاء السوء، وأنهم سبب في الصد عن سبيل الله ﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّـهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ﴾.

عمل

[87] ما دمت آخذًا بالكتاب والسنة فلا تستسلم لقوة الصادين عنهما وكثرتهم، فإن الله وهبك هداية قد حرمهم منها ﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّـهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ﴾.

عمل

[87] ﴿وَلا يَصُدُّنَّكَ عَن آياتِ اللَّهِ بَعدَ إِذ أُنزِلَت إِلَيكَ﴾ لن تتركك شياطين الأنس والجن تقترب من القرآن تلاوةً وحفظًا وفهمًا وتدبرًا وعملًا به وتبليغًا، وستجد صدًّا عنه فى أحيان كثيرة؛ فاجتهد ولا تركن إلي الدعة والكسل.

عمل

[87] ﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّـهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ يعني: أقوالهم وكذبهم وأذاهم، ولا تلتفت نحوهم، وامض لأمرك وشأنك.

وقفة

[87] ﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّـهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ آيات موجهة إلى رسول الله ﷺ، لكنها تشمل كل من تصدى للدعوة إلى الله؟ لأن وظيفة الدعاة هي وظيفة الرسل والأنبياء.

وقفة

[87] ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ هي المهنة الوحيدة التي لن تخسر أو تندم إن أنفقت عمرك وصحتك ومالك بها، هي التجارة لمن يبحث عن الربح الحقيقي.

عمل

[87] ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ ادعُ إلى الله تعالى بأي طريقة جائزة.

وقفة

[87] ﴿وَادعُ إِلى رَبِّكَ﴾ الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الأوامر الإلهية لكل مسلم وليست لمحمد ﷺ فقط.

وقفة

[87] ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ الأمر بالتمسك بتوحيد الله والبعد عن الشرك به.

الإعراب :

- ﴿ وَلا يَصُدُّنَّكَ: ﴾

- الواو: عاطفة، لا: ناهية جازمة. يصدنك: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وسبب بنائه على حذف النون اتصاله بنون التوكيد الثقيلة. وواو الجماعة المحذوفة لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد الثقيلة في محل رفع فاعل والنون لا محل لها. أي ان الفاصل مقدر بين الفعل والنون فهو معرب لا مبني غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل نصب مفعول به بمعنى: ولا يمنعك الكافرون يا محمد.

- ﴿ عَنْ آياتِ اللهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيصدنك. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة بمعنى: عن تلاوة آيات الله. فحذف المجرور المضاف وحل المضاف اليه محله.

- ﴿ بَعْدَ إِذْ: ﴾

- ظرف زمان متعلق بيصدنك منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. اذ: اسم مبني على السكون في محل جر بالاضافة وهو مضاف أيضا.

- ﴿ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر بالاضافة لوقوعها بعد-اذ- أنزلت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. إليك: جار ومجرور متعلق بأنزلت. بمعنى بعد وقت انزالها.

- ﴿ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ: ﴾

- الواو عاطفة. ادع: فعل أمر مبني على حذف آخره-حرف العلة-والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. الى ربك: جار ومجرور للتعظيم متعلق بادع. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة بمعنى الى عبادة ربك.

- ﴿ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: ﴾

- الواو عاطفة. لا: ناهية جازمة. تكونن: فعل مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا. واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ونون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب. من المشركين: جار ومجرور متعلق بخبر «تكون» وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.'

المتشابهات :

| طه: 16 | ﴿فَـ لَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ﴾ |

|---|

| القصص: 87 | ﴿وَ لَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّـهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ |

|---|

| الزخرف: 62 | ﴿وَ لَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [87] لما قبلها : ٢- لا يصرفَنَّك هؤلاء المشركون عن تبليغ آيات الله. ٣- ادع الناس إلى توحيد الله. ٤- لا تكونن من المشركين في شيء، قال تعالى:

﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يصدنك:

1- مضارع «صد» ، وتشديد النون، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مضارع «صد» مع تخفيف النون، وهى قراءة يعقوب.

3- مضارع «أصد» ، بمعنى: صد، حكاها أبو زيد.

مدارسة الآية : [88] :القصص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا .. ﴾

التفسير :

{ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} بل أخلص للّه عبادتك، فإنه{ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد، إلا اللّه الكامل الباقي الذي{ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} وإذا كان كل شيء هالكا مضمحلا، سواه فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها، وفساد نهايتها.{ لَهُ الْحُكْمُ} في الدنيا والآخرة{ وَإِلَيْهِ} لا إلى غيره{ تُرْجَعُونَ} فإذا كان ما سوى اللّه باطلا هالكا، واللّه هو الباقي، الذي لا إله إلا هو، وله الحكم في الدنيا والآخرة، وإليه مرجع الخلائق كلهم، ليجازيهم بأعمالهم، تعيَّن على من له عقل، أن يعبد اللّه وحده لا شريك له، ويعمل لما يقربه ويدنيه، ويحذر من سخطه وعقابه، وأن يقدم على ربه غير تائب، ولا مقلع عن خطئه وذنوبه.

تم تفسير سورة القصص -وللّه الحمد والثناء والمجد دائما أبدا-.

وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ- تعالى- إِلهاً آخَرَ أى: واحذر أن تعبد مع الله- تعالى- إلها آخر، فإن الحال والشأن والحق أنه لا إِلهَ مستحق للعبادة إِلَّا هُوَ وحده عز وجل.

كُلُّ شَيْءٍ في هذا الوجود هالِكٌ ومعدوم وزائل إِلَّا وَجْهَهُ- عز وجل-.

لَهُ- سبحانه- الْحُكْمُ النافذ الذي لا مرد له.

وَإِلَيْهِ وحده تُرْجَعُونَ- أيها الناس- فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.

وبعد: فهذه سورة القصص، وهذا تفسير لها، نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقوله : ( ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ) أي : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته .

وقوله : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) : إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم ، الذي تموت الخلائق ولا يموت ، كما قال تعالى : ( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) [ الرحمن : 26 ، 27 ] ، فعبر بالوجه عن الذات ، وهكذا قوله هاهنا : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) أي : إلا إياه .

وقد ثبت في الصحيح ، من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أصدق كلمة قالها شاعر [ كلمة ] لبيد :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

وقال مجاهد والثوري في قوله : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) أي : إلا ما أريد به وجهه ، وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له .

قال ابن جرير : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر :

أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد ، إليه الوجه والعمل

وهذا القول لا ينافي القول الأول ، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى ، فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء .

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب " التفكر والاعتبار " : حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا عمر بن سليم الباهلي ، حدثنا أبو الوليد قال : كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه ، يأتي الخربة فيقف على بابها ، فينادي بصوت حزين فيقول : أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) .

وقوله : ( له الحكم ) أي : الملك والتصرف ، ولا معقب لحكمه ، ( وإليه ترجعون ) أي : يوم معادكم ، فيجزيكم بأعمالكم ، إن كان خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

[ والله أعلم . آخر تفسير سورة " القصص " ]

القول في تأويل قوله تعالى : وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88)

يقول تعالى ذكره: ولا تعبد يا محمد مع معبودك الذي له عبادة كلّ شيء معبودا آخر سواه. وقوله: ( لا إِلَهَ إِلا هُوَ ) يقول: لا معبود تصلح له العبادة إلا الله الذي كلّ شيء هالك إلا وجهه.

واختلف في معنى قوله: ( إِلا وَجْهَهُ ) فقال بعضهم: معناه: كلّ شيء هالك إلا هو.

وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما أريد به وجهه, واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر:

أَسْـتَغْفِرُ اللـهَ ذَنْبًـا لَسْـتُ مُحْصِيـهُ

رَبُّ العِبــادِ إلَيْـهِ الوَجْـهُ والعَمَـلُ

وقوله: ( لَهُ الْحُكْمُ ) يقول: له الحكم بين خلقه دون غيره, ليس لأحد غيره معه فيهم حكم ( وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) يقول: وإليه تردون من بعد مماتكم, فيقضي بينكم بالعدل, فيجازي مؤمنيكم جزاءهم, وكفاركم ما وعدهم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[88] ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَر﴾ ليس عبادة الأصنام فقط هو الشرك، بل في دواخلنا وأفعالنا قد تكون هنالك عبودية خفية قل ما نسلم منها.

وقفة

[88] ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَر﴾ الخطاب له ﷺ والمراد أمته، قال الرازي: «ويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير الله، ولا تتخذ غيره وكيلًا في أمورك، فإن من وثق بغير الله تعالى، فكأنه لم يكمل طريقه في التوحيد».

عمل

[88] ﴿وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ احذر أن تدعو مع الله أحد، وإن كان نبي من الأنبياء.

وقفة

[88] يجب على العبد الخوف من الشرك؛ فإن الله نهى نبيه ﷺ عن دعاء غير الله, فغيرُه من باب أولى ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ﴾.

وقفة

[88] ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ ربما هذه الآية تريحنا كثيرًا، لقد تعبت نفوسنا كثيرًا من الحياة وما فيها، والجميل أنها كلها ستنتهي يوم ما.

وقفة

[88] ﴿كُلُّ شَيءٍ هالِكٌ إِلّا وَجهَهُ﴾ لو وضعنا تلك الآية الكريمة نصب أعيننا؛ لهانت الدنيا ورخصت، ولا نشغلنا بالآخرة وللآخرة.

وقفة

[88] ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ كل الأشياء التي نتشبث بها أو تحيط بنا نفرح بها أو نحزن، نتألم من أجلها أو نسعد، ستفنى، ستضمحل، الله وحده من يبقى.

وقفة

[88] ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ حتى الرياء والنفاق، ولن يبقى إلا ما أريد به وجه الله ﷻ الباقي.

وقفة

[88] ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ سئل أحد الفلاسفة: من الذي لا عيب فيه؟ فقال: الذي لا يموت.

وقفة

[88] ﴿إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل: 20] لم يبحث أبو بكر عن ابتسامة شكر من البشر؛ فكل هذه الوجوه تهلك وتفنى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾.

عمل

[88] إذا سمعتَ الأذانَ فاتركْ الدُّنيا ومن فيها واقصِدْ مَلِكَ الملوكِ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾.

وقفة

[88] ﴿كل شيئ هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون﴾ فيها ثلاث حقائق تفتت حبائل التعلق بالدنيا.

الإعراب :

- ﴿ وَلا تَدْعُ: ﴾

- الواو عاطفة. لا: ناهية جازمة. تدع: أي تعبد: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف آخره-حرف العلة-والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ مَعَ اللهِ: ﴾

- مع: ظرف مكان متعلق بلا تدع منصوب يدل على الاجتماع والمصاحبة وهو اسم بمعنى الظرف ويجوز أن يكون حرف جر مبنيا على الفتح. الله: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة أو بحرف الجر وعلامة الجر الكسرة.

- ﴿ إِلهاً آخَرَ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. آخر: بمعنى «غيره» صفة-نعت-لالها منصوب كذلك وعلامة نصبه الفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن أفعل.

- ﴿ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ كُلُّ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة السبعين. كل: مبتدأ مرفوع بالضمة.

- ﴿ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاّ: ﴾

- مضاف اليه مجرور بالكسرة. هالك: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. الا: أداة استثناء.

- ﴿ وَجْهَهُ: ﴾

- مستثنى بالا منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة أي الا اياه أو الا هو بمعنى الا ذاته.

- ﴿ لَهُ الْحُكْمُ: ﴾

- الجملة الاسمية في محل رفع صفة-نعت-لهو على المحل. له: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. الحكم: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.

- ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ: ﴾

- الواو حالية أو استئنافية. اليه: جار ومجرور متعلق بترجعون. اي وتردون اليه. ترجعون: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل.'

المتشابهات :

| الشعراء: 213 | ﴿فَـ لَا تَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾ |

|---|

| القصص: 88 | ﴿وَ لَا تَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [88] لما قبلها : ٥- لا تعبد مع الله معبودًا آخر، قال تعالى:

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ترجعون:

1- مبنيا للمفعول، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مبنيا للفاعل، وهى قراءة عيسى

مدارسة الآية : [1] :العنكبوت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الم ﴾

التفسير :

تقدم الكلام عن الحروف المقطعة

مقدمة وتمهيد

1- سورة العنكبوت هي السورة التاسعة والعشرون في ترتيب المصحف، وكان نزولها بعد سورة الروم، أى: أنها من أواخر السور المكية في النزول، إذ أن ترتيبها في النزول الثالثة والثمانون من بين السور المكية، ولم ينزل بعدها قبل الهجرة سوى سورة المطففين وعدد آياتها تسع وستون آية.

2- وجمهور العلماء على أنها مكية، ومنهم من يرى أن فيها آيات مدنية.

قال الآلوسى: عن ابن عباس أنها مكية وذهب إلى ذلك- أيضا- الحسن وجابر وعكرمة. وعن بعضهم أنها آخر ما نزل بمكة ... وقال يحيى بن سلام: هي مكية، إلا من أولها إلى قوله- تعالى-: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ ... .

والذي تطمئن إليه النفس أن سورة العنكبوت كلها مكية، وليس هناك روايات يعتمد عليها في كون بعض آياتها مدنية.

3- وقد افتتحت سورة العنكبوت ببعض الحروف المقطعة الم، ثم تحدثت عن تكاليف الإيمان، وأنه يستلزم الامتحان والاختبار، ليميز الله الخبيث من الطيب، وعن الحسنة التي أعدها- سبحانه- لعباده المؤمنين الصادقين. قال- تعالى-: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.

4- ثم حكت جانبا من أقوال المشركين، ومن دعاواهم الكاذبة، وردت عليهم بما يبطل أقوالهم، وبما يزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم ...

قال- تعالى-: وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ، وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ.

5- ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك، إلى الحديث عن قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، فأشارت إلى قصة نوح مع قومه، ثم ذكرت بشيء من التفصيل جانبا من قصة إبراهيم مع قومه، ومن قصة لوط مع قومه، وأتبعت ذلك بإشارات مركزة تتعلق بقصة شعيب وهود وصالح وموسى مع أقوامهم ...

ثم اختتمت هذه القصص ببيان العاقبة السيئة التي صار إليها المكذبون لرسلهم، فقال- تعالى-: فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا، وَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

6- ثم ضربت السورة الكريمة مثلا لحال الذين أشركوا مع الله- تعالى- آلهة أخرى في العبادة، فشبهت ما هم عليه من كفر وشرك- في ضعفه وهوانه وهلهلته- ببيت العنكبوت، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يزدادوا ثباتا على ثباتهم، وأن يستعينوا على ذلك، بتلاوة القرآن الكريم، وبإقامة الصلاة، وبالإكثار من ذكر الله- تعالى-.

قال- سبحانه-: اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ، إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.

7- ثم أمرت السورة الكريمة المؤمنين بأن يجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، وأرشدتهم إلى ما يقولونه لهم، ومدحت من يستحق المدح منهم، وذمت من يستحق الذم، وأقامت الأدلة الساطعة على أن هذا القرآن من عند الله- تعالى-.

قال- سبحانه-: وَكَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ، فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرُونَ وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ، وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمُونَ.

8- ثم وجه- سبحانه- نداء إلى المؤمنين، حضهم فيه على الهجرة من أرض الكفر إلى دار الإيمان، ورغبهم في ذلك بوسائل، منها: إخبارهم بأن الآجال بيد الله- تعالى- وحده، وكذلك الأرزاق بيده وحده، وأن من استجاب لما أمره الله- تعالى- به، أعطاه- سبحانه- الكثير من خيره وفضله.

قال- تعالى- يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ، ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ

.9- ثم ساق- سبحانه- في أواخر السورة، ألوانا من تناقضات المشركين، حيث إنهم إذا سألهم سائل عمن خلق السموات والأرض ... قالوا: الله- تعالى- هو الذي خلقهما، ومع ذلك فهم يشركون معه في العبادة آلهة أخرى، وإذا أحاط بهم الموج وهم في السفن ...

دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ، وهم يعيشون في حرم آمن، والناس يتخطفون من حولهم.. ومع ذلك فهم بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.

هذا شأنهم، أما المؤمنون الصادقون فقد وعدهم الله- تعالى- بما يقر أعينهم فقال في ختام السورة: وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

10- وهكذا نرى هذه السورة الكريمة، وقد حدثتنا- من بين ما حدثتنا- عن الإيمان وتكاليفه، وعن سنن الله في خلقه، وعن قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، وعن هوان الشرك والشركاء، وعما يعين المؤمن على طاعة الله، وعن علاقة المؤمنين بغيرهم، وعن البراهين الساطعة الناطقة بأن هذا القرآن من عند الله، وعن أن المؤمن لا يليق به أن يقيم في مكان لا يستطيع فيه أن يؤدى شعائر دينه، وعن سوء عاقبة الأشرار، وحسن عاقبة الأخبار ...

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا جميعا من عباده الأخيار.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،

سورة العنكبوت من السور التي افتتحت ببعض حروف التهجي الم، ويبلغ عدد السور التي افتتحت بحروف التهجي، تسعا وعشرين سورة.

وقد سبق أن قلنا: لعل أقرب الأقوال إلى الصواب، أن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض السور، على سبيل الإيقاظ والتنبيه، للذين تحداهم القرآن الكريم، فكأن الله- تعالى- يقول لأولئك المعارضين في أن القرآن من عند الله: هاكم القرآن ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تؤلفون منه كلامكم، ومنظوما من حروف هي من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم، فإن كنتم في شك من كونه منزلا من عند الله، فهاتوا مثله، وادعوا من شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك ...

مكية

قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها حكاه القرطبي في تفسـره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان.

ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور.

قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم" السجدة و "هل أتى على الإنسان" وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: الم وحم والمص وص.

فواتح افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال الم اسم من أسماء القرآن وهكذا وقال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون المص اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت المص إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم.

وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال عنها في فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبدالله وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال الم اسم من أسماء الله الأعظم.

هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حم وطس والم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمذاني قال: قال عبدالله فذكر نحوه.

وحُكي مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال الم قسم.

وروينا أيضا من حديث شريك بن عبدالله بن عطاء بن السائب عن أبى الضحى عن ابن عباس: الم قال أنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الم قال أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى.

قال وأبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلألائه ليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم.

قال عيسى ابن مريم عليه السلام وعجب: فقال أعجب أنهم يظنون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به فالألف مفتاح الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة.

هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى "إنا وجدنا آباءنا على أمة" وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى "إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين" وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى "وجد عليه أمة من الناس يسقون" وقوله تعالى "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا" وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى "وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة" أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا.

هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم.

ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف تعني وقفت.

وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لايـ ينقد عنه جلده إذا يـ فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل وقال الآخر: بالخير خيرات وان شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تـ يقول وإن شرا فشرا ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم.

قال القرطبي وفي الحديث "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة" الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل"ا قـ" وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها"ق وص وحم وطسم والر" وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في - ا ب ت ث - أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير.

قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي - ال م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن- يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر.

وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف.

قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة.

وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شئ حكمته.

وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله وههنا ههنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلمة فقد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا "آمنا به كل من عند ربنا" ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام.

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك ولو كـان كذلك أيضا لانبغى الإبتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه.

وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري فى كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية.

قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله - ص ن ق- وحرفين مثل "حم" وثلاثة مثل "الم" وأربعة مثل "المر" و "المص" وخمسة مثل "كهيعص- و- حم عسق" لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك "قلت" ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" "الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه" "المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه" "الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم" "الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" "حم تنزيل من الرحمن الرحيم" "حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم" وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله بن رباب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فأتى أخاه بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه "الم ذلك الكتاب لا ريب فيه" فقال أنت سمعته قال نعم قال فمشى حي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلوا فيما أنزل الله عليك "الم ذلك الكتاب"؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بلى" فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال "نعم" قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك.

فقام حي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره فقال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "المص" قال هذا أثقل وأطول الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة.

هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ما ذاك؟ قال "الر" قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة.

فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال "نعم" قال ماذا قال "المر" قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتان ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا.

ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع سنين؟ فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم.

القول في تأويل قوله تعالى : الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ

قال أبو جعفر: وقد بيَّنا معنى قول الله تعالى ذكره: (الم) وذكرنا أقوال أهل التأويل في تأويله، والذي هو أولى بالصواب من أقوالهم عندنا بشواهده فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] ﴿الم﴾ الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة والقرآن الكريم، وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية، ومع هذا يعجزون أن يؤلِّفوا منها كتابًا كهذا القرآن.

الإعراب :

- ﴿ الم: ﴾

- هذه الأحرف قيل عنها: ان لله تعالى مع كل نبي سرا وسره مع الرسول الكريم محمد (صلّى الله عليه وسلّم) الحروف المقطعة .. وقيل: أقسم الله تعالى باسم الله الرحمن الرحيم في اوائل السور .. وقيل ايضا وهو الغالب: ان الله تعالى أقسم بحروف المعجم اي: ا. ب. ت. ث، ثم اجتزأ ببعض الحروف عن بعض. وقيل هي اشارة لابتداء كلام وانتهاء كلام.'

المتشابهات :

| البقرة: 1 | ﴿ الم ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ |

|---|

| آل عمران: 1 | ﴿ الم اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 1 | ﴿ الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ |

|---|

| الروم: 1 | ﴿ الم غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ |

|---|

| لقمان: 1 | ﴿ الم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ |

|---|

| السجدة: 1 | ﴿ الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ |

|---|

| البقرة: 1 | ﴿ الم ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ |

|---|

| آل عمران: 1 | ﴿ الم اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 1 | ﴿ الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ |

|---|

| الروم: 1 | ﴿ الم غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ |

|---|

| لقمان: 1 | ﴿ الم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ |

|---|

| السجدة: 1 | ﴿ الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿الم (١) أحَسِبَ النّاسُ أن يُتْرَكُوا (٢)) قالَ الشَّعْبِيُّ: نَزَلَتْ في أُناسٍ كانُوا بِمَكَّةَ قَدْ أقَرُّوا بِالإسْلامِ، فَكَتَبَ إلَيْهِمْ أصْحابُ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ أنَّهُ لا يُقْبَلُ مِنكم إقْرارٌ ولا إسْلامٌ حَتّى تُهاجِرُوا. فَخَرَجُوا عامِدِينَ إلى المَدِينَةِ فاتَّبَعَهُمُ المُشْرِكُونَ فَآذَوْهم، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ، فَكَتَبُوا إلَيْهِمْ أنْ قَدْ نَزَلَتْ فِيكم آيَةُ كَذا وكَذا. فَقالُوا: نَخْرُجُ، فَإنِ اتَّبَعَنا أحَدٌ قاتَلْناهُ. فَخَرَجُوا، فاتَّبَعَهُمُ المُشْرِكُونَ فَقاتَلُوهم، فَمِنهم مَن قُتِلَ ومِنهم مَن نَجا، فَأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ فِيهِمْ: ( ثُمَّ إنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِن بَعْدِ ما فُتِنُوا﴾ [النحل: ١١٠] .وقالَ مُقاتِلٌ: نَزَلَتْ في مِهْجَعٍ مَوْلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، كانَ أوَّلَ قَتِيلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، رَماهُ عَمْرُو بْنُ الحَضْرَمِيِّ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ: ”سَيِّدُ الشُّهَداءِ مِهْجَعٌ، وهو أوَّلُ مَن يُدْعى إلى بابِ الجَنَّةِ مِن هَذِهِ الأُمَّةِ“ . فَجَزِعَ عَلَيْهِ أبَواهُ وامْرَأتُهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ، وأخْبَرَ أنَّهُ لا بُدَّ لَهم مِنَ البَلاءِ والمَشَقَّةِ في ذاتِ اللَّهِ تَعالى. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : افتُتِحَت هذه السُّورةُ العظيمةُ بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ الم ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :العنكبوت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن .. ﴾

التفسير :

يخبر تعالى عن [تمام] حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال "إنه مؤمن "وادعى لنفسه الإيمان، أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه، فإنهم لو كان الأمر كذلك، لم يتميز الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة، أن يبتليهم بالسراء والضراء، والعسر واليسر، والمنشط والمكره، والغنى والفقر، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن، التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة، والشهوات المعارضة للإرادة، فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل، ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب، أو الصارفة عن ما أمر اللّه به ورسوله، يعمل بمقتضى الإيمان، ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته.

ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات، دلَّ ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه.

والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا اللّه، فمستقل ومستكثر، فنسأل اللّه تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه، فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير، يخرج خبثها وطيبها.

والاستفهام في قوله- سبحانه-: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ للإنكار وحَسِبَ من الحسبان بمعنى الظن. وقوله: يُفْتَنُونَ من الفتن، بمعنى الاختبار والامتحان.

يقال: فتنت الذهب بالنار، أى: أدخلته فيها لتعلم الجيد منه من الخبيث.

وجملة «أن يتركوا» سدت مسد مفعولي حسب، وجملة «أن يقولوا» في موضع نصب، على معنى: لأن يقولوا، وهي متعلقة بقوله: يُتْرَكُوا. وجملة «وهم لا يفتنون» في موضع الحال من ضمير «يتركوا» .

والمعنى: أظن الناس أن يتركوا بدون امتحان، واختبار، وابتلاء، وبدون نزول المصائب بهم، لأنهم نطقوا بكلمة الإيمان؟ إن ظنهم هذا ظن باطل، ووهم فاسد، لأن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فقط، بل هو عقيدة تكلف صاحبها الكثير من ألوان الابتلاء والاختبار، عن طريق التعرض لفقد الأموال والأنفس والثمرات، حتى يتميز قوى الإيمان من ضعيفه.

قال القرطبي: والمراد بالناس قوم من المؤمنين كانوا بمكة، وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، كسلمة بن هشام، وعياش بن ربيعة، والوليد بن الوليد.. فكانت صدورهم تضيق بذلك، وربما استنكروا أن يمكن الله الكفار من المؤمنين. قال مجاهد وغيره:

فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله في عباده، اختبار للمؤمنين وفتنة.

قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال، فهي باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موجود حكمها بقية الدهر ... » .

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة " البقرة " .

وقوله : ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) استفهام إنكار ، ومعناه : أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان ، كما جاء في الحديث الصحيح : " أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء " . وهذه الآية كقوله : ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) [ آل عمران : 142 ] ، ومثلها في سورة " براءة " وقال في البقرة : ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ) [ البقرة : 214 ] ; ولهذا قال هاهنا :

وأما قوله: ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ) فإن معناه: أظنَّ الذين خرجوا يا محمد من أصحابك من أذى المشركين إياهم أن نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء امتحان، بأن قالوا: آمنا بك يا محمد فصدّقناك فيما جئتنا به من عند الله، كلا لنختبرهم، ليتبين الصادق منهم من الكاذب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ) قال: يُبْتَلُونَ في أنفسهم وأموالهم.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد، مثله.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة (وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) أي: لا يبتلون.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد، في قوله: (وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) قال: لا يُبْتَلونَ.

فإن الأولى منصوبة بحسب، والثانية منصوبة في قول بعض أهل العربية بتعلق يتركوا بها وأن معنى الكلام على قوله: ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا ) لأن يقولوا آمنا؛ فلما حذفت اللام الخافضة من لأن نصبت على ما ذكرت. وأما على قول غيره فهي في موضع خفض بإضمار الخافض، ولا تكاد العرب تقول تركت فلانا أن يذهب، فتدخل أن في الكلام، وإنما تقول تركته يذهب، وإنما أدخلت أن هاهنا لاكتفاء الكلام بقوله: (أنْ يُتْرَكُوا) إذ كان معناه: أحسب الناس أن يتركوا وهم لا يفتنون من أجل أن يقولوا آمنا، فكان قوله: (أنْ يُتْرَكُوا) مكتفية بوقوعها على الناس، دون أخبارهم. وإن جعلت " أن " في قوله: (أنْ يَقُولُوا) منصوبة بنية تكرير أحسب، كان جائزا، فيكون معنى الكلام: أحسب الناس أن يتركوا أحسبوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين، وكان كفار قريش يؤذونهم، ويعذبونهم على الإسلام، فضاقت صدورهم بذلك؛ فآنسهم الله بهذه الآية، ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى، والثبوت على الإيمان، فأعلمهم الله تعالى أن تلك سيرته في عباده: يسلط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلك، ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب، ولفظها مع ذلك عام، فحكمها على العموم في كل من أصابته فتنة من معصية أو مضرة في النفس، والمال، وغير ذلك.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ لا يظنن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألمًا مستمرًّا عظيمًا، بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ فكل مؤمن لا محالة أن تصيبه شدة في هذه الحياة ليختبر الله صدق إيمانه.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ تأتي الفتن لتظهر حقائق الناس ومعادنهم.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ سَأَلَ رجلٌ الإمامَ الشَّافِعِي فَقَالَ: «يَا أَبَا عبد الله، أَيّمَا أفضل للرجل: أَن يُمَكَّن أَو يُبْتَلِي؟»، فَقَالَ الشَّافِعِي: «لا يُمَكَّن حَتَّى يُبتَلى».

عمل

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ أكثر من قول: «اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكِ»؛ فإن النبي r كان يكثر منه.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ لابدَّ من الاختبارِ والامتحانِ.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ ابتلاء المؤمنين واختبارهم سُنَّة إلهية.

عمل

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ وطِّن نفسك أنه لا بد من امتحان صعب في الدنيا.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ البلاء وسيلة لتصفية الناس؛ لأن المرء قد لا يُكشف في الرخاء، لكن تكشفه الشدة.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ الإيمان ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر, فلا يكفي أن يقول الناس: «آمنا»، وهم لا يتركون لهذه الدعوى, حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ مخطئ من ظنَّ أن الحياة خالية من الكدر، بقدر مجاهدتك هنا تكون راحتك هناك.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ الدنيا دار ابتلاء وفتن، لكن يتفاوت الناس في الإيمان بالقضاء وبالصبر، وهنا التمحيص.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ والنفس تصهرها الشدائد، فلا يبقى صامدًا إلا أشدها اتصالًا بالله، وثقة فيما عنده من الحسنيين: النصر أو الأجر.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُترَكوا أَن يَقولوا آمَنّا وَهُم لا يُفتَنونَ﴾ الابتلاء ضرورى للتمحيص ورفع الدرجات.

وقفة

[2] ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ﴾ أظن الناس ﴿أَن يُتْرَكُوا﴾ بغير اختبار ولا ابتلاء ﴿أَن يَقُولُوا﴾ أي: بأن يقولوا: ﴿آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾: لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم، كلا لنختبرنهم ليتبين المخلص من المنافق، والصادق من الكاذب.

وقفة

[2] سورة العنكبوت خُتمت بالهجرة والجهاد؛ لقوله في أولها: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾.

وقفة

[2] في بداية سورة العنكبوت ابتلاء للمؤمن: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾، وفي نهايتها بشارة له: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [69].

وقفة

[2] طول زمن الرخاء يندر معه معرفة القلوب النظيفة، قال ابن تيمية: «كمائن القلوب تظهر عند المحن» ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾.

وقفة

[2] الفتنة جسر لا بد من عبوره للمضي من هذه الحياة إلى الدار الآخرة بسلام ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾.

وقفة

[2] مشهد رحمة غائب عن كثير: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾، ومن رحمته أن نغَّص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها، ولا يطمئنوا إليها، ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم.

الإعراب :