الإحصائيات

سورة المطففين

| ترتيب المصحف | 83 | ترتيب النزول | 86 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.30 |

| عدد الآيات | 36 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.70 |

| ترتيب الطول | 78 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الدعاء: 1/3 | _ | ||

سورة الإنشقاق

| ترتيب المصحف | 84 | ترتيب النزول | 83 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 0.90 |

| عدد الآيات | 25 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.40 |

| ترتيب الطول | 83 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الشرط: 5/7 | _ | ||

الروابط الموضوعية

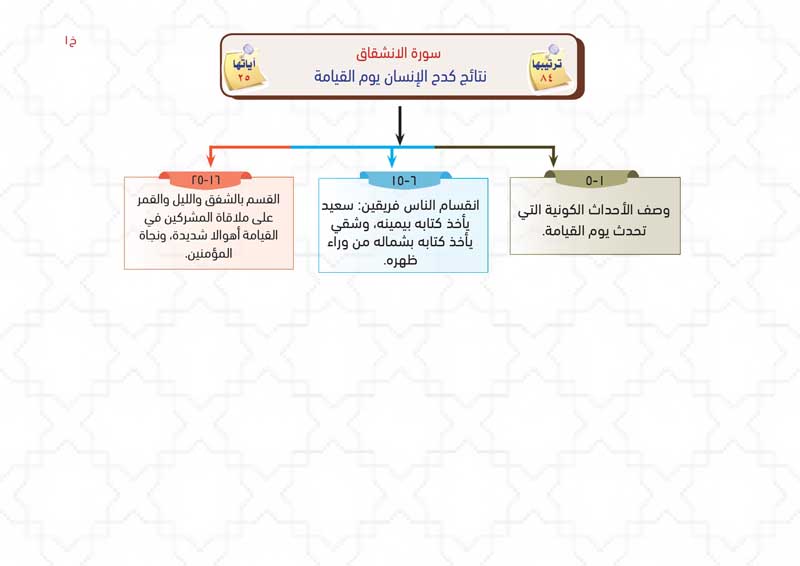

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (15) عدد الآيات (15)

وصفُ الأحداثِ الكونيةِ التي تحدثُ يومَ القيامةِ، وانقسامُ النَّاسِ فريقينِ: سعيدٌ يأخذُ كتابَه بيمينِه، وشقيٌ يأخذُ كتابَه بشمالِه من وراءِ ظهرِه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (16) الى الآية رقم (25) عدد الآيات (10)

بعدَ بيانِ انقسامِ النَّاسِ إلى فريقين يومَ القيامةِ؛ أكَّدَ اللهُ هنا أنَّ البعثَ كائنٌ لا محالةَ، ثم تعجَّبَ من حالِ المُشركين وتوعَّدَهم بالعذابِ، وبَشَّرَ المؤمنين بالنَّجاةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

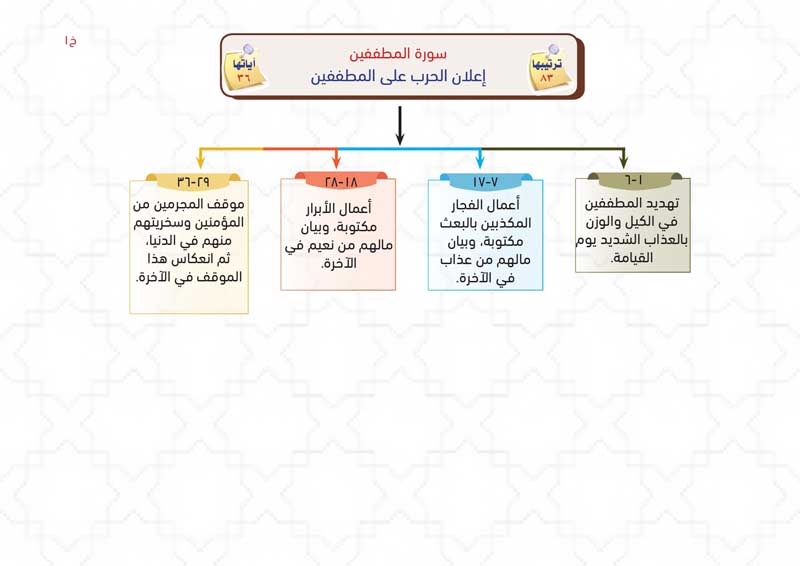

سورة المطففين

إعلان الحرب على المطففين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: رسالة السورة: • إعلان الحرب على أولئك المطففين، الذين يعتدون على حقوق الناس ظلمًا وعدوانًا، ويأكلون أموالهم بالباطل. • لا تكن من المطففين، وقد يظن أن المطفف هو فقط: البائع الذي يغش في الميزان ويعطي المشتري أقل من الوزن الذي طلبه ومع هذا يأخذ منه حقه كاملًا دون نقصان، لكن القضية أكبر بكثير من مجرد الوزن والمكيال. • التطفيف هو أن تنظر لحقك أنت وحدك ولا تنظر لحقوق الآخرين، بمعنى أنك تطالب بأن تحصل على حقك كاملًا، لكنك لا تحرص على أن يحصل الآخرون على حقوقهم منك أيضًا، فكل هؤلاء من المطففين:

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المطففين».

- • معنى الاسم :: المطففين: جمع مطفف، وهو اسم فاعل للفعل طفف، وطفف الرجل إذا أعطى غيره أقل مما أخذ منه، والمطففين: هم الذين يبخسون المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضوا من الناس، وإما بالنقصان إن قضوهم أو وزنوا أو كالوا لهم.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بهذا اللفظ.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ»، و«سُورَةُ التطفيف».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: تحريم التطفيف في البيع والشراء، وأيضًا في التعامل مع الناس.

- • علمتني السورة :: أن من مقاصد الشريعة الإسلامية: إقامة العدل، والحفاظ على الحقوق.

- • علمتني السورة :: إذا كان التهديد العظيم لمن يطفف في حبات القمح والذرة؛ فكيف بمن يطفف في حقوق أهله: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾

- • علمتني السورة :: خطورة التكذيب بآيات الله، والوعيد الشديد لمن فعل ذلك: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة المطففين من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة المطففين من المفصل.

• سورة المطففين من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة المطففين مع سورة عبس، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة المطففين آخر سورة نزلت في العهد المكي.

• سورة المطففين أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بأسلوب الدعاء، والسور التي افتتحت بالدعاء ثلاث سور، وهي: المطففين، والهمزة، والمسد، وكلها سور مكية، ومن المفصل.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نحذر أن نكون من المطففين: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (2، 3).

• أن نستعد ليوم القيامة: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (4، 5).

• أن نحسن الوقوف لله في الظلام؛ ليسهل علينا القيام بين الزحام: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (6).

• أن نزح ركام الذنوب عن قلوبنا لننتفع بالمواعظ؛ فإن الذنب على الذنب يعمي القلب: ﴿كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (14).

• أن نتصدق بسقاية مسلم: ﴿يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ﴾ (25).

• أن نتنافس مع غيرنا في الطاعات: ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (26).

• أن نحذر صفات المجرمين؛ ومنها: الضحك والاستهزاء بالمؤمنين، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون احتقارًا لهم، وإذا عادوا إلى أهلهم عادوا فرحين بما أقدموا عليه، ويصفون أهل الإيمان بالضلال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ * وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ...﴾ (29-33).

سورة الإنشقاق

نتائج كدح الإنسان يوم القيامة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • نقاط السورة: سورة الانفطار تدور حول: أهوال القيامة، وخضوع الكون لربه.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الانشقاق»، و«سُورَةُ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ».

- • معنى الاسم :: الانشقاق: مصدر الفعل انشق، وإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ: انصدعت وتفطرت.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بهذا اللفظ.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ انْشَقَّتْ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: استسلام الكون وخضوعه لله رب العالمين.

- • علمتني السورة :: انكشاف الأعمال يوم القيامة.

- • علمتني السورة :: شدة أهوال يوم القيامة: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾

- • علمتني السورة :: كلُّ ما عمِلتَ من خيرٍ أو شرٍّ ليس خلفَك، بل أمامَك ينتظرُكَ: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ»، وصلاة الْعَتَمَة: صلاة العشاء.

• عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، وَ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾».

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ؛ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾، وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الانشقاق من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الانشقاق من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • من السور الثلاث (التكوير والانفطار والانشقاق) التي تجعل قارئها كأنه ينظر إلى يوم القيامة نظر العين (بدليل حديث ابْنِ عُمَرَ الذي سبق منذ قليل).

• احتوت سورة الانشقاق على السجدة الـ 14 من سجدات التلاوة -بحسب ترتيب المصحف- في الآية (21).

• يوجد في القرآن الكريم 12 سورة سميت بأسماء يوم القيامة وأهوالها، هي: الدخان، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستعد ليوم القيامة بالأعمال الصالحة.

• أن نذعن لله؛ فالمخلوقات كلها تذعن له: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۞ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ (3-5).

• أن نجتهد في الإحسان في العمل؛ لأن من أيقن بأنه لا بد له من العرض على الملك أفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه عند لقائه: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ (6).

• أن نسأل الله أن نأخذ الكتاب باليمين: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ (7).

• أن نستمع إلى قراءة القرآن بتدبر: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩﴾ (21).

• أن نسجد سجدة التلاوة عند موضع السجدة: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩﴾ (21).

• أن نحذر التكذيب والعناد: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ﴾ (22).

تمرين حفظ الصفحة : 589

مدارسة الآية : [34] :المطففين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ .. ﴾

التفسير :

ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم، قال تعالى:{ فَالْيَوْمَ} أي:يوم القيامة،{ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ} حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون، وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون، والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة

ثم ببشر الله - تعالى - المؤمنين بما سيكونون عليه يوم القيامة من نعيم فقال : ( فاليوم الذين آمَنُواْ مِنَ الكفار يَضْحَكُونَ . عَلَى الأرآئك يَنظُرُونَ )

والفاء فى قوله ( فاليوم ) للسببية ، والمراد باليوم : يوم الجزاء والحساب .

أى : فبسبب استهزاء الذين أجرموا من المؤمنين فى الدنيا ، كافأ الله - تعالى - المؤمنين على صبرهم ، بأن جعلهم يوم القيامة يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مهانين ، كما كان الكفار يضحكون من المؤمنين فى الدنيا .

فالمقصود من الآية الكريمة لتسرية المؤمنين ، وتبشيرهم بأنهم سيأخذون بثأرهم من المشركين عما قريب . . وأنهم - أى : المؤمنين - سيكونون يوم القيامة على سرر قد فرشت بأجمل الفراش .

"فاليوم" يعني يوم القيامة "الذين آمنوا من الكفار يضحكون" أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك.

القول في تأويل قوله تعالى : فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) .

يقول تعالى ذكره: (فَالْيَوْمَ ) وذلك يوم القيامة ( الَّذِينَ آمَنُوا ) بالله في الدنيا ( مِنَ الْكُفَّارِ ) فيها ( يَضْحَكُونَ ) .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[34] ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ يوم الفصل ينقلب الوضع فيضحك المؤمنون ويتحسر الكفار الساخرون.

وقفة

[34] ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ البطولة في آخر المطاف، البطولة أن تكون آخر الضاحكين.

وقفة

[34] ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ الفائز من يضحك أخيرًا.

وقفة

[34] ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ الآيات في القرآن تتكلم عن أن انتصار المؤمنين من أعدائهم يكون في الآخرة لا في الدنيا، وفي ذلك تربية للمؤمنين أن تكون الآخرة هي غايتهم وقصدهم.

وقفة

[34] ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ كما تدين تدان, فمن سخر من الصالحين في الدنيا وترفع عليهم؛ أنزل في منازل الضعة والصغار, يسخر منه المؤمنون, ويضحك الصالحون.

وقفة

[29-34] الدنيا ليست نهاية المطاف: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾، هل انتهى الأمر؟ لا، ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾.

وقفة

[29-34] ﴿... يَضْحَكُونَ ... يَضْحَكُونَ﴾ ليس مهمًّا أن تضحكَ هنا، المُهمُّ من يضحكُ في الآخِر.

الإعراب :

- ﴿ فَالْيَوْمَ: ﴾

- الفاء استئنافية. اليوم: ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة متعلق بيضحكون.

- ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. آمنوا:فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وجملة «آمنوا» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ مِنَ الْكُفَّارِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيضحكون مقدم عليه أي في الآخرة أي بعد دخول المؤمنين الجنة.

- ﴿ يَضْحَكُونَ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «يضحكون» في محل رفع خبر المبتدأ «الذين» أي يضحكون منهم

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [34] لما قبلها : ولَمَّا كانَ لا نَعِيمَ أفْضَلُ مِنَ الشَّماتَةِ بِالعَدُوِّ، لا سِيَّما إذا كانَتْ جزاء سُخْرِيَّتِهم في الدنيا؛ قال تعالى تسليةً للمؤمنين، وتقويةً لهم على بالصبر:

﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [35] :المطففين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾

التفسير :

{ عَلَى الْأَرَائِكِ} وهي السرر المزينة،{ يُنْظَرُونَ} إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم.

وأنهم لا ينظرون إلا إلى ما يسرهم ويبهج نفوسهم .

أي إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون وليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته.

القول في تأويل قوله تعالى : عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35)

( عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ ) يقول: على سررهم التي في الحجال ينظرون إليهم وهم في الجنة، والكفار في النار يعذّبون.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ ) قال: يعني: السُّرر المرفوعة عليها الحِجال. وكان ابن عباس يقول: إن السور الذي بين الجنة والنار يُفتح لهم فيه أبواب، فينظر المؤمنون إلى أهل النار، والمؤمنون على السرر ينظرون 24-305كيف يعذّبون، فيضحكون منهم، فيكون ذلك مما أقرّ الله به أعينهم، كيف ينتقم الله منهم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ) ذُكر لنا أن كعبا كان يقول: إن بين الجنة والنار كوى، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدّو كان له في الدنيا، اطلع من بعض الكوى، قال الله جل ثناؤه: فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ أي في وسط النار، وذُكر لنا أنه رأى جماجم القوم تغلي.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال كعب: إن بين أهل الجنة وبين أهل النار كوى، لا يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى غيره من أهل النار إلا فعل.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ ) كان ابن عباس يقول: السور بين أهل الجنة والنار، فيفتح لأهل الجنة أبواب، فينظرون وهم على السُّرر إلى أهل النار كيف يعذّبون، فيضحكون منهم، ويكون ذلك مما أقرّ الله به أعينهم، كيف ينتقم الله منهم.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ) قال: يُجاء بالكفار حتى ينظروا إلى أهل الجنة في الجنة،على سرر، فحين ينظرون إليهم تغلق دونهم الأبواب، ويضحك أهل الجنة منهم، فهو قوله: ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ ) .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[35] ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ﴾ أي إلى ما يشتهون من الجنان والأنهار والحور والولدان، ليس لهم شغل غير ذلك وما شابهه من المستلذات. وقال الإمام القشيري: أثبت النظر ولم يبين المنظور إليه لاختلافهم: منهم من ينظر إلى قصوره، ومنهم من ينظر إلى حوره، ومنهم ومنهم، والخواص على دوام الأوقات إلى الله تعالى ينظرون كما أن الفجار دائمًا عن ربهم محجوبون.

الإعراب :

- ﴿ عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ ﴾

- أعربت في الآية الكريمة الثالثة والعشرين. والجار والمجرور «عَلَى الْأَرائِكِ» في محل نصب حال من ضمير «يضحكون» أي جالسين على الأرائك يضحكون منهم ناظرين اليهم وإلى ما هم فيه من الهوان.

المتشابهات :

| المطففين: 23 | ﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾ |

|---|

| المطففين: 35 | ﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [35] لما قبلها : ولَمَّا كان لا شيءَ أَنعَمُ للإنسانِ من شيءٍ عالٍ يجلسُ عليه، ويَمُدُّ بصرَه إلى مَن كان يسخرُ منه ويرميه بالضَّلال؛ قال مُبيِّنًا لذلك النَّعيم:

﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [36] :المطففين المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا .. ﴾

التفسير :

{ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} أي:هل جوزوا من جنس عملهم؟

فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال، ضحك المؤمنون منهم في الآخرة، ورأوهمفي العذاب والنكال، الذي هو عقوبة الغي والضلال.

نعم، ثوبوا ما كانوا يفعلون، عدلًا من الله وحكمة، والله عليم حكيم.

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بقوله : ( هَلْ ثُوِّبَ الكفار مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ) .

والاستفهام للتقرير . وقوله : ( ثوب ) من التثويب والإِثابة ، أى المجازاة .

يقال : ثوب فلان فلانا وأثابه ، بمعنى جازاه المجازاة اللائقة به .

والمعنى : لقد جوزى الكفار بالجزاء المناسب لتهكمهم بالمؤمنين فى الدنيا ، فقد أنزلنا بهم ما يستحقونه من عقاب أليم ، جزاء وفاقا .

وجاء الجزاء بأسلوب الاستفهام ، لتأكيد هذا الجزاء ، حتى لكأن المخاطب هو الذى نطق بهذا الجزاء العادل الذى استحقه الكافرون . ولبيان أن عدالة الله - تعالى - تقتص من المعتدين مهما طالت بهم الحياة .

والتعبير بثوب - مع أنه أكثر ما يستعمل فى الخير - إنما هو من باب التهكم بهم ، كما فى قوله - تعالى - : ( فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا؟ يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله.

آخر تفسير سورة المطففين ولله الحمد والمنة.

وقوله: ( هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) يقول تعالى ذكره: هل أثيب الكفار وجُزُوا ثواب ما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين من سخريتهم منهم، وضحكهم بهم بضحك المؤمنين منهم في الآخرة، والمؤمنون على الأرائك ينظرون، وهم في النار يعذّبون.

و ( ثُوِّبَ ) فعل من الثواب والجزاء، يقال منه: ثوّب فلان فلانًا على صنيعه، وأثابه منه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) قال: جزي.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان: ( هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) حين كانوا يسخرون.

آخر تفسير سورة ويل للمطففين.

التدبر :

وقفة

[36] ﴿هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ التعبير بـ (ثُوِّبَ) إنما هو من باب التهكم والتعبير، كما في قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ۲۱].

الإعراب :

- ﴿ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ: ﴾

- حرف استفهام لا محل له من الإعراب. ثوب: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. الكفار: نائب فاعل مرفوع بالضمة. أي هل جوزوا لأن ثوبه بمعنى أثابه والمثوبة والثواب جزاء الطاعة وقيل هما مطلق الجزاء.

- ﴿ ما كانُوا: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. كانوا:فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والألف فارقة. وجملة «كانُوا يَفْعَلُونَ» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

- ﴿ يَفْعَلُونَ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «يفعلون» في محل نصب خبر «كان» ويجوز أن تكون «ما» اسما موصولا مبنيا على السكون في محل جر بحرف جر مقدر. التقدير: بما كانوا يفعلون ويكون الجار والمجرور متعلقا بثوب. والجواب عن هذا السؤال على التفسير نعم جوزوا بذلك. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية التقدير: هل جوزي الكفار بأفعالهم؟ .

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [36] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أنهم ينظرون؛ ذكرَ هنا ما ينظرون إليه؛ ليستيقنوا من حصوله، قال تعالى:

﴿ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

هل ثوب:

1- بإظهار لام «هل» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بإدغامها فى الثاء، وهى قراءة النحويين، وابن محيصن.

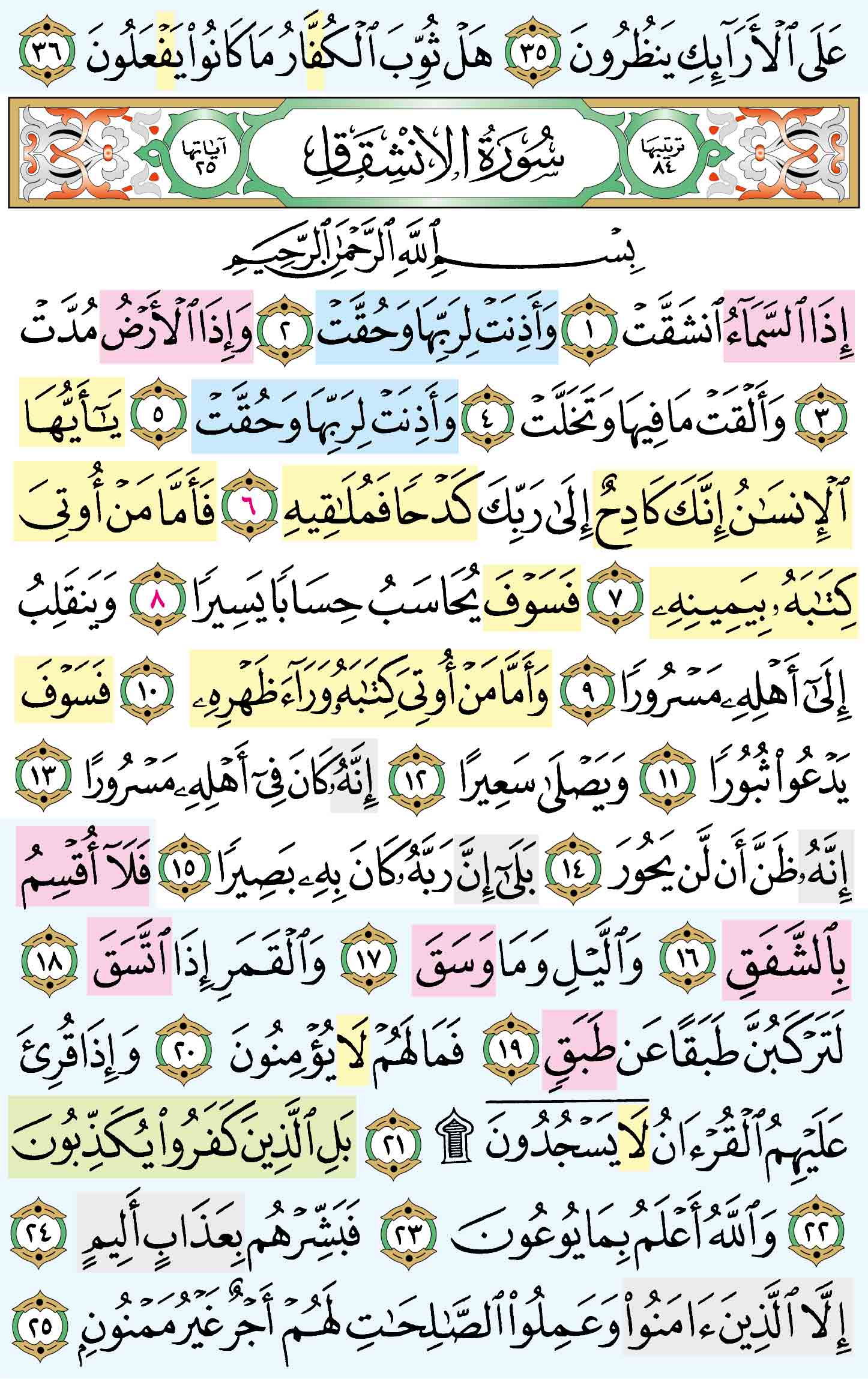

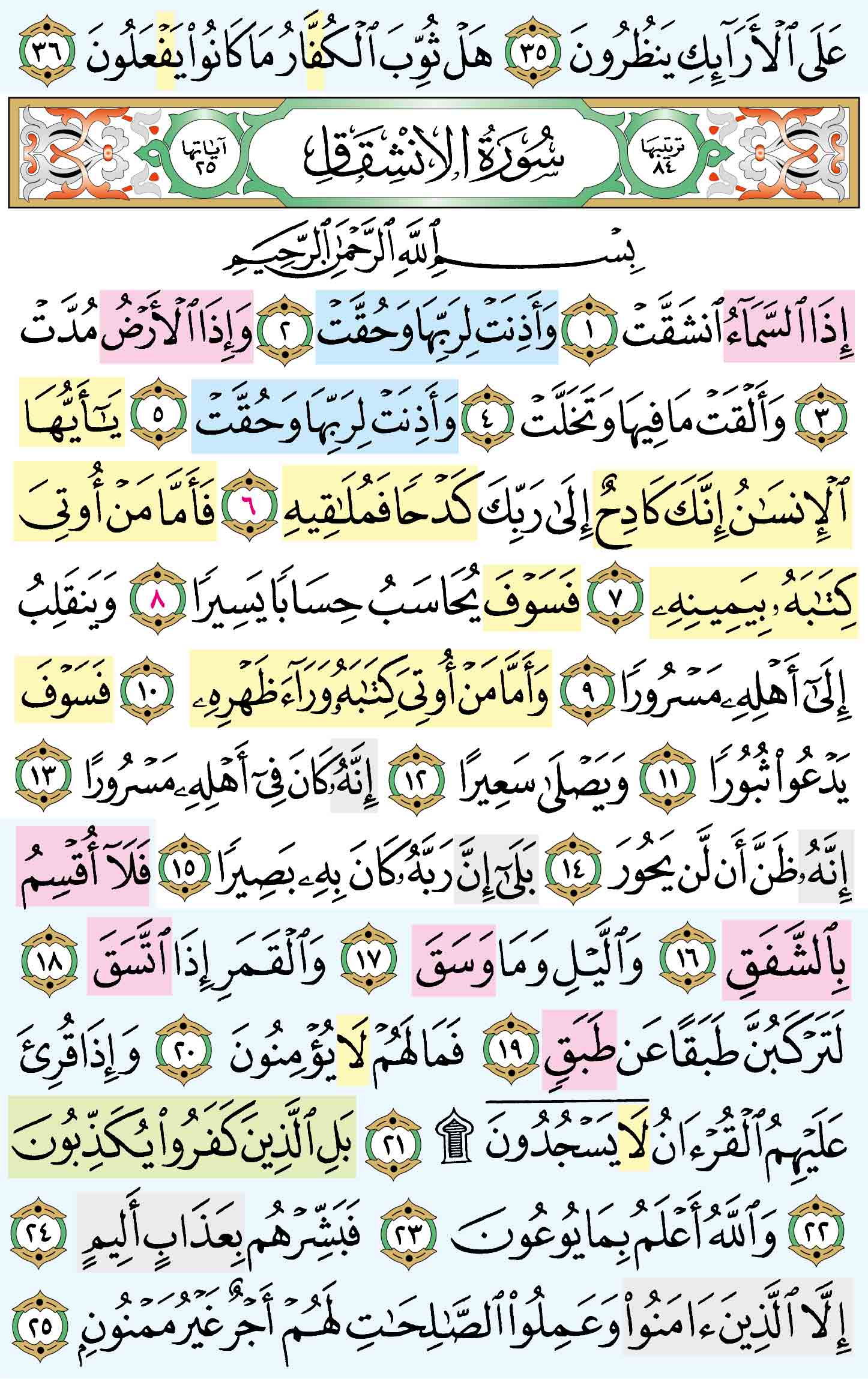

مدارسة الآية : [1] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ ﴾

التفسير :

يقول تعالى مبينًا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام:{ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} أي:انفطرت وتمايز بعضها من بعض، وانتثرت نجومها، وخسف بشمسها وقمرها.

تفسير سورة الانشقاق

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الانشقاق» وتسمى سورة «إذا السماء انشقت» من السور المكية، وكان نزولها بعد سورة «الانفطار» ، وقبل سورة «الروم» وعدد آياتها خمس وعشرون آية في المصحف المكي والكوفي. وفي المصحف الشامي والبصري ثلاث وعشرون آية.

2- والسورة الكريمة ابتدأت بوصف أشراط الساعة. ثم فصلت الحديث عن أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة، وخلال ذلك حرضت المؤمنين على أن يزدادوا من الإيمان والعمل الصالح، وحذرت الكافرين من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم وفسوقهم.

قوله : ( انشقت ) من الانشقاق بمعنى الانفطار والتصدع ، بحيث تتغير هيئتها . ويختل نظامها . كما قال - تعالى - : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الأرض غَيْرَ الأرض والسماوات وَبَرَزُواْ للَّهِ الواحد الْقَهَّارِ ) وانشقاق السماء قد ورد فى آيات متعددة منها قوله - تعالى - : ( وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السمآء بالغمام ) وقوله - سبحانه - : ( فَإِذَا انشقت السمآء فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدهان )

تفسير سورة الانشقاق وهي مكية

قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم : ( إذا السماء انشقت " فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها رواه مسلم والنسائي من طريق مالك به

وقال البخاري حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ : ( إذا السماء انشقت " فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه

ورواه أيضا عن مسدد عن معتمر به ثم رواه عن مسدد عن يزيد بن زريع عن التيمي عن بكر عن أبي رافع فذكره وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق ، عن سليمان بن طرخان التيمي به وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عيينة زاد النسائي وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في " إذا السماء انشقت " و " اقرأ باسم ربك الذي خلق .

يقول تعالى ( إذا السماء انشقت ) وذلك يوم القيامة

القول في تأويل قوله تعالى : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)

يقول تعالى ذكره: إذا السماء تصدّعت وتقطَّعت فكانت أبوابًا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ؛ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾، وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾. [الترمذى 3333، وصححه الألباني].

الإعراب :

- ﴿ إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الاولى من سورة «الانفطار» وجواب «اذا» محذوف اكتفاء بما علم في مثلها من سورتي «التكوير» و «الانفطار» وقيل جوابها ما دل عليه فملاقيه اي اذا انشقت السماء لاقى الانسان كدحه وقيل حذف الجواب للتهويل

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بوصفِ الأحداثِ الكونيةِ التي تحدثُ يومَ القيامةِ، قال تعالى:

﴿ إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

انشقت:

1- بسكون التاء وصلا ووقفا، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بإشمام الكسر وقفا، وهى قراءة عبيد بن عقيل، عن أبى عمرو.

وكذا فيما بعدها.

مدارسة الآية : [2] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾

التفسير :

{ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا} أي:استمعت لأمره، وألقت سمعها، وأصاخت لخطابه، وحق لها ذلك، فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم، لا يعصى أمره، ولا يخالف حكمه.

ومعنى " أذنت " : استمعت . يقال : أذن له ، بمعنى استمع له بإصغاء تام - وبابه طرب - وفى الحديث الصحيح : " ما أذن الله لشئ إذنه لنبى يتغنى القرآن " ، وقال الشاعر :

صمٍّ إذا سمعوا خيرا ذكرتُ به ... وإن ذُكِرْتُ بسوء عندهم أذنوا

وجملة " وحقت " معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه . أى : إذا السماء تصدعت واختل نظامها ، واستمعت لأمر ربها استماعاً تاما ، وانقادت لحكمة انقياد العبد لسيده ، وجعلت حقيقة وجديرة بالانقياد والاستماع والطاعة فى جميع الأحوال .

( وأذنت لربها ) أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق ( وحقت ) أي وحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء

وقوله: ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ) يقول: وَسَمِعَت السموات في تصدّعها وتشققها لربها وأطاعت له في أمره إياها، والعرب تقول: أذن لك في هذا الأمر أذنًا بمعنى: استمع لك، ومنه الخبر الذي رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : " مَا أذِنَ اللهُ لِشَيءٍ كأَذَنِهِ لنَبِيّ يَتَغَنَّى بالقُرآنِ" يعني بذلك: ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبيّ يتغنى بالقرآن، ومنه قول الشاعر:

صُـمّ إذَا سَـمِعُوا خَـيْرًا ذُكِـرْتُ بِـهِ

وَإنْ ذُكِــرْتُ بِسُـوءٍ عِنْـدَهُمْ أَذِنُـوا (1)

وأصل قولهم في الطاعة سمع له من الاستماع، يقال منه: سمعت لك، بمعنى سمعت قولك، وأطعت فيما قلتَ وأمرت.

وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ) قال: سمعت لربها .

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد، في قوله: ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ) قال: سمعت وأطاعت .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ) قال: سمعت .

حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ) قال: سمعت وأطاعت .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ) : أي سمعت وأطاعت .

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ) قال: سمعت وأطاعت .

وقوله: ( وَحُقَّتْ ) يقول: وحقق الله عليها الاستماع بالانشقاق والانتهاء إلى طاعته في ذلك.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: ( وَحُقَّتْ ) قال: حُقِّقَت لطاعة ربها.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن أشعث بن إسحاق، عن جعفر، عن سعيد بن جُبير ( وَحُقَّتْ ) وحُقّ لها .

------------------------

الهوامش:

(1) البيت لقعنب بن أم صاحب ( اللسان : أذن ) وأورد قبله بيتًا آخر ، وهو :

إنْ يسْـمَعُوا رِيبـةً طـارُوا بها فَرَحًا

مِنِّـي وَمـا عَلمـوا مـن صَالح دَفَنُوا

وأذن له أذنًا : استمع ، والشاهد عليه بيت قعنب . وفي الحديث : " ما أذن الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن " أي : يتلوه يجهر فيه . وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ( 186 ) وأذنت لربها ، أذنت : استمعت .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ أي سمعت وانقادت وخضعت، وليس الإذن من السماح.

اسقاط

[2] ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ السماء تطيع الأمر وتنقاد له طواعية، فأين أنت أيها الإنسان وطاعتك وانقيادك لرب العالمين؟!

وقفة

[2] ﴿وَأَذِنَت لِرَبِّها وَحُقَّت﴾ لم يوجد في جرم السماء ما يمنع من تأثير قدرة الله تعالى في شقها وتفريق أجزائها، فكانت في قبول ذلك التأثير كالعبد الطائع الذي إذا ورد عليه الأمر من جهة المالك أنصت له وأذعن، ولم يمتنع.

وقفة

[2] ﴿وَحُقَّتْ﴾ أي وحُقَّ لها أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يُمانع ولا يُغالب، بل قهر كل شيء، وذلَّ له كل شيء، فكيف لا تطيعه؟!

الإعراب :

- ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّها: ﴾

- معطوفة بالواو على «انشقت» وتعرب إعرابها. لرب: جار ومجرور متعلق بأذنت و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة اي واستمتعت واصغت لربها بمعنى انقادت له سبحانه.

- ﴿ وَحُقَّتْ: ﴾

- الواو عاطفة. حقت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب اي وهي حقيقة بأن تنقاد لقدرته سبحانه ولا تمتنع.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا بدأَ اللهُ بالسماءِ؛ بَيَّنَ هنا أنَّها مُسخرة مُدبرة، قال تعالى:

﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴾

التفسير :

{ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ} أي:رجفت وارتجت، ونسفت عليها جبالها، ودك ما عليها من بناء ومعلم، فسويت، ومدها الله تعالى مد الأديم، حتى صارت واسعة جدًا، تسع أهل الموقف على كثرتهم، فتصير قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا.

( وَإِذَا الأرض مُدَّتْ ) أى : بسطت وتساوت بحيث صارت فى مستوى واحد ، بدون ارتفاع فى جانب أو انخفاض فى آخر ، كما قال - تعالى - : ( لاَّ ترى فِيهَا عِوَجاً ولا أَمْتاً )

ثم قال ( وإذا الأرض مدت ) أي بسطت وفرشت ووسعت

قال ابن جرير رحمه الله : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلها فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول الله عز وجل - صدق ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض قال وهو المقام المحمود "

وقوله: ( وَإِذَا الأرْضُ مُدَّتْ ) يقول تعالى ذكره: وإذا الأرض بُسِطَتْ، فزيدت في سعتها.

كالذي حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهريّ، عن عليّ بن حسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَدَّ اللهُ الأرْضَ حَتّى لا يَكُونَ لِبَشَرٍ مِنَ النَّاسِ إلا مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ، فَأَكُونَ أوَّلَ مَنْ يُدْعَي، وَجِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَاللهِ ما رآهُ قَبْلَهَا، فأقُولُ يَا رَبّ إنَّ هَذَا أخْبَرَنِي أنَّكَ أرْسَلْتَهُ إليَّ، فَيَقُولُ: صَدَقَ، ثُمَّ أشْفَعُ فَأَقُولُ: يَا رَبّ عِبَادُكَ عَبَدُوكَ فِي أطْرَافِ الأرْضِ. - قال-: وَهُوَ المَقَامُ الْمَحْمُودُ" .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( مُدَّتْ ) قال: يوم القيامة .

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[3] ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ تخيل ذلك! نُسِفَت الجبال والمباني، فصارت الأرض مستوية مبسوطة مد البصر.

الإعراب :

- ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الاولى. و «الارض» نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور وعلامة رفعه الضمة. و «مدت» فعل ماض مبني للمجهول والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي اي بسطت بزوال جبالها.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا بدأَ اللهُ بالعالَمِ العُلويِّ؛ لِكَونِه أشرَفَ لأنَّه أعلى مكانةً ومَكانًا؛ ثَنَّى بالسُّفْليِّ، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾

التفسير :

{ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا} من الأموات والكنوز.

{ وَتَخَلَّتْ} منهم، فإنه ينفخ في الصور، فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض، وتخرج الأرض كنوزها، حتى تكون كالأسطوان العظيم، يشاهده الخلق، ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون.

( وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ) أى : وطرحت ما بداخلها من أجساد ومن كنوز ، ومن غيرهما ، وخلت من ذلك خلوا تاما .

وقوله ( وألقت ما فيها وتخلت ) أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم قاله مجاهد وسعيد وقتادة

وقوله: ( وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ) يقول جلّ ثناؤه: وألقت الأرض ما في بطنها من الموتى إلى ظهرها وتخلَّتْ منهم إلى الله.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ) قال: أخرجت ما فيها من الموتى .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ) قال: أخرجت أثقالها وما فيها .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ تلقي الأرض الأموات من بطنها، فتخيل هذا الطوفان البشري الهائل، تخرج ما في بطنها حتى لا يبقى فيها شيء.

وقفة

[4] ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ حتى الأرض التي كانت مستودعك أيها الإنسان حيًّا وميتًا تتخلى عنك وتلقيك امتثالًا لأمر الله تعالى، قد حانت ساعة الحساب، يا رب سلِّم.

الإعراب :

- ﴿ وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ ﴾

- وَأَلْقَتْ ما فِيها: معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة. ألقت: فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر على الالف المحذوفة لالتقاء الساكنين ولاتصاله بتاء التأنيث الساكنة والتاء لا محل لها من الإعراب والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فيها: جار ومجرور متعلق بصلة الموصول المحذوفة اي ورمت بما في جوفها مما دفن فيها من الموتى والكنوز. وعلى هذا المعنى حذف الجار وأوصل الفعل

- ﴿ وَتَخَلَّتْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بألقت. وتخلت: معطوفة بالواو على «ألقت» وتعرب إعرابها اي وخلت غاية الخلو اي صارت خالية.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا كانَ الجِلْدُ جَدِيرًا بِأنَّهُ إذا مُدَّ أنْ يُبَيِّنَ عَنْ كُلِّ ما فِيهِ مِن غَيْرِهِ؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أنها أخْرَجَتْ ما في بَطْنِها مِنَ الأمْوالِ والكُنُوزِ والأمْواتِ إخْراجًا سَرِيعًا كَأنَّها تَقْذِفُهُ قَذْفًا، قال تعالى:

﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾

التفسير :

{ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ}

وقوله وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ تأكيد لقدرته- تعالى- ونفاذ أمره. أى: واستمعت الأرض كما استمعت السماء لأمر ربها، وحق لها أن تستمع وأن تنقاد لحكمه- تعالى- لأنها خاضعة خضوعا تاما، لقضائه وأمره.

إذا حدث كل ذلك.. قامت الساعة، ووجد كل إنسان جزاءه عند ربه- سبحانه-.

قال صاحب الكشاف: حذف جواب «إذا» ليذهب المقدر كل مذهب. أو اكتفاء بما علم في مثلها من سورتي التكوير والانفطار. وقيل: جوابها ما دل عليه قوله: فَمُلاقِيهِ أى: إذا السماء انشقت لاقى الإنسان كدحه.

وقوله: وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ أذن له: استمع له.. والمعنى: أنها فعلت في انقيادها لله- تعالى- حين أراد انشقاقها، فعل المطواع الذي إذا ورد عليه الأمر من جهة المطاع أنصت له وأذعن، ولم يأب ولم يمتنع، كقوله- تعالى- أَتَيْنا طائِعِينَ.

«وحقت» هو من قولك: هو محقوق بكذا وحقيق به، يعنى: وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع...

وقال الجمل في حاشيته: وقوله وَحُقَّتْ الفاعل في الأصل هو الله- تعالى- أى:

حقّ وأوجب الله عليها سمعه وطاعته.. فعلم من ذلك أن الفاعل محذوف، وأن المفعول هو سمعها وطاعتها له- تعالى- .

أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به.

وقوله: ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ) يقول: وسمعت الأرض في إلقائها ما في بطنها من الموتى إلى ظهرها أحياء، أمر ربها وأطاعت ( وَحُقَّتْ ) يقول: وحقَّقها الله للاستماع لأمره في ذلك، والانتهاء إلى طاعته.

واختلف أهل العربية في موقع جواب قوله: ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) ، وقوله: ( وَإِذَا الأرْضُ مُدَّتْ ) فقال بعض نحويي البصرة: ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) على معنى قوله: يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ إذا السماء انشقت، على التقديم والتأخير.

وقال بعض نحويي الكوفة: قال بعض المفسرين: جواب ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) قوله: ( وَأَذِنَتْ ) قال: ونرى أنه رأي ارتآه المفسر، وشبَّهه بقول الله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا لأنا لم نسمع جوابًا بالواو في إذا مبتدأة، ولا كلام قبلها، ولا في إذا، إذا ابتدئت. قال: وإنما تجيب العرب بالواو في قوله: حتى إذا كان، وفلما أن كان، لم يجاوزوا ذلك؛ قال: والجواب في ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) وفي ( إِذَا الأرْضُ مُدَّتْ ) كالمتروك؛ لأن المعنى معروف قد تردّد في القرآن معناه، فعرف وإن شئت كان جوابه: يأيُّها الإنسان، كقول القائل: إذا كان كذا وكذا، فيأيها الناس ترون ما عملتم من خير أو شرّ، تجعل يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ هو الجواب، وتضمر فيه الفاء، وقد فُسَّر جواب ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) فيما يلقى الإنسان من ثواب وعقاب، فكأن المعنى: ترى الثواب والعقاب إذا السماء انشقَّتْ.

والصواب من القول في ذلك عندنا: أن جوابه محذوف ترك استغناء بمعرفة المخاطبين به بمعناه. ومعنى الكلام: ( إذا السماء انشقت ) رأى الإنسان ما قدّم من خير أو شرّ، وقد بين ذلك قوله: يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ والآياتُ بعدها.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[5] ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ ذكره مرتين؛ لأن الأول متَّصل بالسماء، والثاني بالأرض، ومعنى (أَذِنَتْ) سمعتْ وأطاعتْ، وحُقَّ لها أن تَسمعَ وتُطيع.

وقفة

[5] ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ مع أن التكرار ليس من البلاغة، لكنه في القرآن من أعظم صور البلاغة؛ لأنه تكرار في موضعه، فالحديث في الآية (2) عن الأرض، بينما في الآية (5) من السورة عن السماء؛ ولذا ناسب تكرار اللفظ بحروفه من غير تغيير.

وقفة

[1-5] خضوع السماء والأرض لربهما.

عمل

[1-5] أذعن لله كما تذعن المخلوقات.

الإعراب :

- ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الثانية. اي واصغت لربها وانقادت في القاء ما في بطنها وحذف جواب «اذا» تهويلا من ذلك اليوم

المتشابهات :

| الإنشقاق: 2 | ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ |

|---|

| الإنشقاق: 5 | ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا كانَ هَذا رُبَّما أوْهَمَ أنَّهُ بِغَيْرِ أمْرِهِ سُبْحانَهُ؛ بَيَّنَ هنا أنها فَعَلَتْ ذَلِكَ بِإذْنِ الخالِقِ، قال تعالى:

﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ .. ﴾

التفسير :

[يَا أَيُّهَاالْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ} أي:إنك ساع إلى الله، وعامل بأوامره ونواهيه، ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر، ثم تلاقي الله يوم القيامة، فلا تعدم منه جزاء بالفضل إن كنت سعيدًا، أو بالعدل إن كنت شقيًا .

ثم وجه- سبحانه- بعد ذلك نداء للإنسان، دعاه فيه إلى طاعته وإخلاص العبادة له، فقال: يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ والمراد بالإنسان هنا: جنسه.

وأصل الكدح في كلام العرب: السعى في سبيل الحصول على الشيء بجد واجتهاد وعناء.

مأخوذ من كدح فلان جلده، إذا خدشه، ومنه قول الشاعر:

وما الدهر إلا تارتان فمنهما ... أموت، وأخرى أبتغى العيش أكدح

وقول الآخر:

ومضت بشاشة كل عيش صالح ... وبقيت أكدح للحياة وأنصب

أى: وبقيت أسعى سعيا حثيثا للحياة، وأتعب من أجل الحصول على مطالبي فيها.

والضمير في قوله: فَمُلاقِيهِ يعود إلى الله- تعالى-، ويصح أن يعود للكدح، بمعنى ملاق جزاء هذا الكدح.

والمعنى: يا أيها الإنسان إنك باذل في حياتك جهدا كبيرا من أجل مطالب نفسك.

وإنك بعد هذا الكدح والعناء ... مصيرك في النهاية إلى لقاء ربك، حيث يحاسبك على عملك وكدحك.. فقدم في دنياك الكدح المشروع، والعمل الصالح.

والسعى الحثيث في طاعته- تعالى-، لكي تنال ثواب ربك ورضاه.

قال ابن كثير: وقوله: يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً أى: ساع إلى ربك سعيا، وعامل عملا فَمُلاقِيهِ ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر.

ويشهد لذلك ما رواه أبو داود الطيالسي.. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«قال جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه» .

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله رَبِّكَ أى: فملاق ربك فيجازيك بعملك، ويكافئك على سعيك، وعلى هذا فكلا القولين متلازم. .

وقوله : ( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ) أي : ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا ( فملاقيه ) ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ( ربك ) أي فملاق ربك ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك وعلى هذا فكلا القولين متلازم

قال العوفي عن ابن عباس ( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ) يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا

وقال قتادة ( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ) إن كدحك يا ابن آدم لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله

القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ (6)

يقول تعالى ذكره: يأيُّها الإنسان إنك عامل إلى ربك عملا فملاقيه به خيرًا كان عملك ذلك أو شرًا، يقول: فليكن عملك مما يُنجيك من سُخْطه، ويوجب لك رضاه، ولا يكن مما يُسخطه عليك فتهلك.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ ) يقول: تعمل عملا تلقى الله به خيرًا كان أو شرًّا .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ ) إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوّة إلا بالله .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا ) قال: عامل له عملا .

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: وسمعته يقول في ذلك: ( إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا ) قال: عامل إلى ربك عملا قال: كدحا: العمل.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ كل ما تعمله من الخير والشر ستجده أمامك، إنه كدحك الذي تنال عليه الأجر أو الوزر.

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ حثٌّ على الاجتهاد في الإحسان في العمل؛ لأن من أيقن بأنه لا بد له من العرض على الملك أفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه عند لقائه.

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ كل إنسان ساعٍ إما لخير وإما لشرّ.

وقفة

[6] ﴿يا أَيُّهَا الإِنسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدحًا﴾ الدنيا دار عمل.

وقفة

[6] ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾ كلُّ ما عمِلتَ من خيرٍ أو شرٍّ ليس خلفَك، بل أمامَك، ينتظرُكَ.

وقفة

[6] ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾ ما مضى من أعمالنا ﻻ يعود، لكننا نحن سنقدم عليه.

وقفة

[6] ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾ ذكرياتنا ليست خلفنا، إنها تنتظرنا في الطريق.

وقفة

[6] ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾ أعمالنا الماضية تنتظرنا في المستقبل، فاذكروها؛ لأنكم ستقدمون عليها غدًا.

وقفة

[6] ﴿فَمُلاقيهِ﴾ اللقاء حتمى.

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا» [مسلم 223].

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ لو لم يخوف الله عز وجل عباده جريرةَ أعمالهم إلا بهذه الآية لكفى.

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ إن كدحك -يا ابن آدم- لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله؛ فليفعل.

وقفة

[6] ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ كدحك ستلاقيه إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، فلا يضيع عند الله شيء.

وقفة

[6] ﴿يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه﴾ من أيقن أنه لا بد أن يعرض علي الملك؛ أفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه عند لقائه.

وقفة

[6] ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾ ملاقيه أثرًا عاجلًا في نفسك، وبيتك، وعملك، وسائر حياتك، وملاقيه جزاءً في قبرك، ويوم الوقوف بين يدي ربك.

وقفة

[6] أقصر حكاية لأعظم رحلة: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾.

وقفة

[6] لستَ مُخلدًا ولم تخلق سدى، فعش ما شئت فإنك ميت، وأحب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾.

وقفة

[6] لا أرى أن نسمي هذه الإجازة عطلة؛ لأنه ليس في أيام الإنسان المسلم المؤمن عطلة، بل ولا غير المؤمن، كل يعمل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ نعم هي عطلة من الدراسة النظامية؛ لكن لو سُمِّيت بدلًا من العطلة إجازة؛ فهذا جيد.

وقفة

[6] ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ حياتك كدح ولا مكان للبطالة فيها، وبقدر كدحك يكون أجرك في الآخرة.

وقفة

[6] ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ مختصر الكلام أيها الإنسان: أنت مخلوق في كبَد، ومطلوب منك الكدح، لا مكان للبطالة في أمة الإسلام.

وقفة

[6] ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ كدحك ليس لأحد من البشر، وإنما هو لله ربك، فإن كدحت له لاقيت أجر كدحك مضاعفًا.

وقفة

[6] ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾ لفظ اللقاء يفيد أن: عملك ينتظر قدومك.

وقفة

[6] ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾ اللقاء المرتقب: عملك هو شخص في انتظارك غدًا، فما شكل هذا الشخص؟ أقصد العمل.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ: ﴾

- اداة نداء. أي: منادى مبني على الضم في محل نصب و «ها» زائدة للتنبيه. الانسان: بدل او عطف بيان لاي مرفوع بالضمة على لفظ «أي».

- ﴿ إِنَّكَ كادِحٌ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل نصب اسم «ان». كادح: خبرها مرفوع بالضمة اي جاهد او ساع.

- ﴿ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بكادح والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. كدحا: مفعول مطلق- مصدر- للتوكيد اي انك جاهد او ساع الى لقاء ربك وهو الموت وما بعده من الحال الممثلة باللقاء منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ فَمُلاقِيهِ: ﴾

- الفاء استئنافية او عاطفة للتسبيب او تكون واقعة في جواب «اذا» و «ملاقيه» معطوفة على «كادح» مرفوعة مثلها بالضمة المقدرة على الياء للثقل والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالاضافة ويجوز ان يكون في محل نصب مفعولا به لاسم الفاعل «ملاق» اي فملاق له لا مفر لك منه وقيل الضمير يعود على «الكدح».

المتشابهات :

| الإنفطار: 6 | ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ |

|---|

| الإنشقاق: 6 | ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد انقياد السماء والأرض؛ وجه اللهُ النداء للإنسان، دعاه فيه إلى طاعته، وإخلاص العبادة له، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾

التفسير :

ولهذا ذكر تفضيل الجزاء، فقال:{ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ} وهم أهل السعادة.

ثم فصل - سبحانه - بعد ذلك عاقبة هذا الكدح ، والسعى المتواصل . . فقال - تعالى - : ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً . وَيَنقَلِبُ إلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً ) .

والمراد بالكتاب هنا : صحيفة العمل التى سجلت فيها حسنات الإِنسان وسيئاته .

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

وقوله: ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ) يقول تعالى ذكره: فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ الكتاب الذي ينبغي أن تنشغل به العمر كله, وتسطر فيه ما يبيض وجهك عند ربك, هو كتاب عملك؛ فاحرص عليه تفز.

تفاعل

[7] ﴿فَأَمّا مَن أوتِيَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ﴾ قل: «اللهم اجعلنا من هؤلاء».

عمل

[7] احرص على التيامن في أمورك الطيبة منذ اليوم ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾.

وقفة

[7-12] علامة السعادة يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين، وعلامة الشقاء أخذه بالشمال.

الإعراب :

- ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾

- اعربت في الآية الكريمة التاسعة عشرة من سورة «الحاقة».

المتشابهات :

| الإسراء: 71 | ﴿يَوۡمَ نَدۡعُواْ كُلَّ أُنَاسِۢ بِإِمَٰمِهِمۡۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَـٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ |

|---|

| الحاقة: 19 | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ |

|---|

| الإنشقاق: 7 | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا كان مِن المعلومِ أنَّ عَبيدَ المَلِكِ إذا عُرِضوا عليه كان فيهم المقبولُ والمردودُ؛ بسَبَبِ أنَّ كَدْحَهم تارةً يكونُ حَسَنًا، وتارةً يكونُ سَيِّئًا؛ قال تعالى مُعَرِّفًا أنَّ الأمرَ في لقائِه كذلك على ما نَعهَدُ؛ فمَن كان مقبولًا أُعطِيَ كِتابَه بيمينِه، ومَن كان مردودًا أُعطِيَ كتابَه بشِمالِه:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾

التفسير :

{ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} وهو العرض اليسير على الله، فيقرره الله بذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك، قال الله [تعالى] له:"إني قد سترتها عليك في الدنيا، فأنا أسترها لك اليوم ".

والمراد بالحساب اليسير : عرض الأعمال ، مع التجاوز عن الهفوات ، بفضل الله - تعالى - : أى : الناس جميعا يكدحون فى هذه الحياة ، ثم يعودون إلى خالقهم للحساب والجزاء ، فأما من أعطى كتابه بيمينه ، وهم المؤمنون الصادقون فسوف يحاسب من ربه - تعالى - حسابا يسيرا سهلا ، بأن تعرض أعماله على خالقه - تعالى - ثم يكون التجاوز عن المعاصى والثواب على الطاعة ، بدون مناقشة أو مطالبة بعذر أو حجة .

( فسوف يحاسب حسابا يسيرا ) أي سهلا بلا تعسير ، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فإن من حوسب كذلك يهلك لا محالة .

قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قالت : فقلت أليس قال الله ( فسوف يحاسب حسابا يسيرا ) ؟ ، قال ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب

وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث أيوب السختياني به

وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبو عامر الخراز عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا فقلت أليس الله يقول ( فسوف يحاسب حسابا يسيرا ) ؟ ، قال ذاك العرض إنه من نوقش الحساب عذب وقال بيده على إصبعه كأنه ينكت

وقد رواه أيضا عن عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث أخرجاه من طريق أبي يونس القشيري واسمه حاتم بن أبي صغيرة به .

قال ابن جرير حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا مسلم عن الحريش بن الخريت أخي الزبير عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت من نوقش الحساب أو من حوسب عذب . قال ثم قالت إنما الحساب اليسير عرض على الله عز وجل وهو يراهم .

وقال أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك صحيح على شرط مسلم .

( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) بأن ينظر في أعماله، فيغفر له سيئها، ويُجازى على حُسنها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الواحد بن حمزة، عن عباد بن عبد الله بن الزُّبير، عن عائشة، قالت: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: " اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا " قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: " أن يُنْظَرَ فِي سَيِّئاتِهِ فَيُتَجَاوَزُ عَنْهُ، إنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ" .

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: ثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزيير، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: " اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا "، فلما انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: " يُنْظَرُ فِي كِتَابِهِ، وَيُتَجَاوَزُ عَنْهُ، إنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يا عَائِشَةُ هَلَكَ" .

حدثنا نصر بن عليّ الجَهْضَمِيّ، قال: ثنا مسلم، عن الحريش بن الخرّيت أخي الزبير، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: من نُوقش الحساب، أو من حوسب عذّب، قال: ثم قالت: إنما الحساب اليسير: عَرْض على الله وهو يراهم .

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، وحدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذَّبَ"، فقلت: أليس الله يقول: ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) قال: " لَيْسَ ذَلِكَ الْحِسَابُ إنَّمَا ذلكَ العَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِبَ" .

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّهُ لَيْسَ أحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَةِ إلا مُعَذَّبًا "، فقلت: أليس يقول الله: ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) ؟ قال: " ذَلِكَ الْعَرضُ، إنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذّبَ"، وقال بيده على أصبعه كأنه ينكته .

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) قال: الحساب اليسير: الذي يغفر ذنوبه، ويتقبَّل حسناته، ويسير الحساب الذي يعفى عنه، وقرأ: وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ، وقرأ: أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن عثمان بن الأسود، قال: ثني ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: يا رسول الله ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) قال: " ذَلِكَ الْعَرْضُ يَا عَائِشَةُ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ" .

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عثمان بن عمرو وأبو داود، قالا ثنا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حُوسِبَ عُذّبَ " ، قَالَتْ: فقلت: أليس الله يقول: ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) قال: " ذَلِكَ الْعَرْضُ يَا عَائِشَةُ، وَمَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذّبَ" .

إن قال قائل: وكيف قيل: ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ ) ، والمحاسبة لا تكون إلا من اثنين، والله القائم بأعمالهم ولا أحد له قِبَل ربه طَلِبة فيحاسبه؟ قيل: إن ذلك تقرير من الله للعبد بذنوبه، وإقرار من العبد بها وبما أحصاه كتاب عمله، فذلك المحاسبة على ما وصفنا، ولذلك قيل: يحاسب.

حدثنا عمرو بن عليّ، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن أبي يونس القشيري، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ أحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا هَلَكَ" قالت: فقلت: يا رسول الله &; 24-315 &; ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) فقال: " ذَلِكَ الْعَرْضُ، لَيْس أحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا هَلَكَ" .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[8] ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ من حاسَب نفسَه في الدُّنيا حسابًا عسيرًا كان حسابُه يومَ القيامةِ يسيرًا، ومن حاسَبَ نفسَه في الدُّنيا حسابًا يسيرًا كان حسابُه يومَ القيامةِ عسيرًا.

وقفة

[8] ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ يفعل الله ما يشاء: فينظر في صحيفته فيغفر سيئاته، ويقبل حسناته، وﻻ يطول وقوفه هذا الفضل العظيم.

وقفة

[8] ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ أن من عمل عملًا صالحًا فسوف يلقى جزاءه، ويفرح بما سيجد هنالك.

وقفة

[8] ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ، وَإِنَّمَا يَخِفُّ الحِسَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا».

وقفة

[8] ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ تعرض عليه أعماله عرضًا دون نقاش وحساب، صلاح النيات يخفف حساب الأعمال.

وقفة

[8] ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ المراد بالحساب اليسير: عرض الأعمال، مع التجاوز عن الهفوات، بفضل الله، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا»، فَقُلْتُ: «يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟»، قَالَ: «أَنْ يُنْظَرَ فِي سَيِّئَاتِهِ وَيُتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا، يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ» [أحمد 6/48, وصححه الألباني].

الإعراب :

- ﴿ فَسَوْفَ يُحاسَبُ: ﴾

- الفاء واقعة في جواب «أما». سوف: حرف تسويف- استقبال- يحاسب: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.

- ﴿ حِساباً يَسِيراً: ﴾

- مفعول مطلق- مصدر- منصوب بالفتحة. يسيرا: صفة- نعت- لحسابا منصوبة مثلها بالفتحة اي سهلا هينا لا يناقش فيه ولا يعترض بما يسوء.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد إعطاء كتابه؛ ذكرَ حسابَه، قال تعالى:

﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾

التفسير :

{ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ} في الجنة{ مَسْرُورًا} لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب.

ثم ينقلب هذا الإِنسان بعد ذلك إلى أهله وعشيرته ، مبتهجا مسرورا ، بسبب فضل الله - تعالى - عليه ، ورحمته به .

وعبر - سبحانه - عن فوز هذا الإِنسان : بأنه يؤتى كتابه بيمينه ، للإِشعار بأنه من أهل السعادة والتقوى ، فقد جرت العادة أن اليد اليمنى إنما تتناول بها الأشياء الزكية الحسنة . والباء فى قوله ( بيمينه ) للملابسة أو المصاحبة ، أو بمعنى فى .

قال الآلوسى : والحساب اليسير : هو السهل الذى لا مناقشة فيه . وفسره صلى الله عليه وسلم بالعرض وبالنظر فى الكتاب ، مع التجاوز ، أخرج الشيخان عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " ليس أحد يحاسب إلا هلك " قلت يا رسول الله ، جعلنى الله فداك ، أليس الله - تعالى - يقول ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ .

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ) ، قال : ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك " .

وأخرج الإِمام أحمد عن عائشة - أيضا - قالت : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى بعض صلاته : " اللهم حاسبنى حسابا يسيرا " فلما انصرف قلت له : يا رسول الله ، ما الحساب اليسير؟ قال : " أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه " " .

أي ويرجع إلى أهله في الجنة قاله قتادة والضحاك: مسرورا أي فرحا مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل.

وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إنكم تعملون أعمالا لا تعرف ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله فمسرور أو مكظوم".

وقوله: ( وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ) يقول: وينصرف هذا المحاسَبُ حسابًا يسيرًا إلى أهله في الجنة مسرورًا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ) قال: إلى أهْلٍ أعدّ الله لهم الجنة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[9] ﴿وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ النجاح الحقيقي: هو أن تكون في آخر الأمر مسرورًا.

وقفة

[9] ﴿وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ صاحب اليمين رجع إلى أهله لأنه مغتبط، واﻵخر لم يذكر رجوعه لأنه مفتضح.

وقفة

[9] ﴿وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ أجمل الأفراح تلك التي نتقاسمها مع الأهل والأحبة.

وقفة

[9] ﴿وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ فإنه كان في الدنيا في أهله مشفقًا من العرض على الله مغمومًا مضرورًا يحاسب نفسه بكرة وعشيًا حسابًا عسيرًا مع ما هو فيه من نكد الأهل وضيق العيش وشرور المخالفين.

وقفة

[9] ﴿وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ينقلب في الجنة إلى أهله من الحور والغلمان والزوجات الآدميات.

وقفة

[9] ﴿وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ السرور الحقيقي هو السرور النهائي؛ لأنه الدائم والأبدي.

وقفة

[9] ما معنى السّعادة إن لم تُشاركها! ﴿وأْتوني بأهلكم أجمعين﴾ [يوسف: 93]، فحتى أعلى النّعيم -الجنة- إنما يكتمل بحضور من نُحبّ، ﴿ألحَقنا بهم ذريتَهم﴾ [الطور: 21]، وإنّ من جليل النعم أن يكون هناك من تعود إليه لتقاسمه مسرّاتك ﴿وينقلبُ إلى أهلِه مسرورا﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَيَنْقَلِبُ: ﴾

- الواو عاطفة. ينقلب: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو اي يرجع

- ﴿ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بينقلب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. مسرورا: حال من الضمير منصوب بالفتحة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا كانَ هَذا دالًّا عَلى العَفْوِ؛ أتْبَعَهُ ما يَدُلُّ عَلى الإكْرامِ، قال تعالى:

﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وينقلب:

وقرئ:

ويقلب، مضارع «قلب» ، مبنيا للمفعول، وهى قراءة زيد بن على.

مدارسة الآية : [10] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاء .. ﴾

التفسير :

{ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ} أي:بشماله من خلفه.

ثم بين - سبحانه - حال الأشقياء ، بعد بيانه لحال السعداء فقال : ( وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ . فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُوراً . ويصلى سَعِيراً ) . أى : وأما من أعطى صحيفة أعماله - لسوادها وقبح أعمالها - بشماله من وراء ظهره وهو الكافر - والعياذ بالله - قيل تغل يمناه إلى عنقه ، وتجعل شماله وراء ظهره ، على سبيل الإِهانة والإذلال له .

أي بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطي كتابه بها كذلك.

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10)

يقول تعالى ذكره: وأما من أعطي كتابه منكم أيها الناس يومئذ وراء ظهره، وذلك أن جعل يده اليمنى إلى عنقه وجعل الشمال من يديه وراء ظهره، فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره، ولذلك وصفهم جلَّ ثناؤه أحيانًا أنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم، وأحيانًا أنهم يؤتونها من وراء ظهورهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ) قال: يجعل يده من وراء ظهره.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[10] ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ تمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء ظهورهم، ولعل ذلك لأن مؤتي الكتب لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكمال بشاعتها أو لغاية بغضهم إياهم, أو لأنهم نبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم.

وقفة

[10] ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ قال ابن جرير: «وأما من أعطي كتابه منكم أيها الناس يومئذ وراء ظهره، وذلك أن جعل يده اليمني إلى عنقه، وجعل الشمال من يديه وراء ظهره، فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره؛ ولذلك وصفهم جلَّ ثناؤه أحيانًا أنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم، وأحيانًا أنهم يؤتونها من وراء ظهورهم».

وقفة

[10] ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ لما جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم في الدنيا, معرضين عن هديه, متعامين عن نوره, تسلموا كتب أعمالهم من وراء ظهورهم في الآخرة, جزاءً وفاقًا.

تفاعل

[10] ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

وقفة

[10] ﴿وأما من أوتي كتابه بشماله﴾ [الحاقة: 25]، ﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره﴾ كيف نجمع بينهما؟ الجواب: قيل: تغل يداه إلى عنقه، ويجعل شماله من وراء ظهره، وقيل: يخرج شماله من صدره إلى ظهره، فهو من شماله وراء ظهره.

وقفة

[10، 11] ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا﴾ كما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا، جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة، خزيًا وعارًا.

الإعراب :

- ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابعة وتعرب إعرابها. وراء: ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة متعلق بأوتي وهو مضاف. ظهره: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

المتشابهات :

| الحاقة: 25 | ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ﴾ |

|---|

| الإنشقاق: 10 | ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ أصحابَ اليمينِ؛ ذكرَ أصحابَ الشمالِ، قال تعالى:

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [11] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴾

التفسير :

{ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا} من الخزي والفضيحة، وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها.

( فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُوراً ) أى : فسوف يطلب الهلاك ، بأن ينادى عليه بحسرة وندامة ويقول : أيها الموت أقبل فهذا أوانك ، لتنقذنى مما أنا فيه من سوء .

وفى طلبه للهلاك ، وتفضيله على ما هو فيه ، دليل على أن هذا الشقى - والعياذ بالله - قد وصل به الحال السيئ إلى أقصى مداه ، حتى لقد أصبح الهلاك نهاية أمانية ، كما قال الشاعر :

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا ... وحسب المنايا أن يكن أمانيا

فالمراد بالدعاء فى قوله ( يَدْعُواْ ثُبُوراً ) النداء . والثبور : الهلاك ، بأن يقول : يا ثبوراه أقبل فهذا أوان إقبالك .

أي خسارا وهلاكا.

وقوله: ( فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ) يقول: فسوف ينادي بالهلاك، وهو أن يقول: واثبوراه، واويلاه، وهو من قولهم: دعا فلان لهفه: إذا قال: والهفاه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

وقد ذكرنا معنى الثبور فيما مضى بشواهده، وما فيه من الرواية.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( يَدْعُو ثُبُورًا ) قال: يدعو بالهلاك .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[11] ﴿فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا﴾ سوف يدعو ربه بالهلاك، وينادي عليه بحسرة وندامة: أيها الموت أقبل، فهذا أوانك، لتنقذني مما أنا فيه من عذاب.

وقفة

[11] ﴿فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا﴾ أشد حالات اليأس والخيبة والقنوط حين يدعو المرء علي نفسه بالمزيد من الويل والهلاك, وهو يتمرغ في حمأة الهلاك, نعوذ بالله من حال اهل النار.

الإعراب :

- ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً: ﴾

- اعربت. يدعو: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ثبورا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي يقول يا ثبوراه. والثبور: الهلاك.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ أخذَ كتابِه؛ ذكرَ حالَه، قال تعالى:

﴿ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [12] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾

التفسير :

{ وَيَصْلَى سَعِيرًا} أي:تحيط به السعير من كل جانب، ويقلب على عذابها، وذلك لأنه في الدنيا

وقوله - تعالى - ( ويصلى سَعِيراً ) بيان للعذاب الذى يحل به . أى : ويدخل النار الشديدة الاشتعال فيتقلب فيها ، ويقاسى حرها .

ناراً

وقوله: ( وَيَصْلَى سَعِيرًا ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء مكة والمدينة والشام: ( وَيُصَلَّى ) بضم الياء وتشديد اللام، بمعنى: أن الله يصليهم تصلية بعد تصلية، وإنضاجة بعد إنضاجة، كما قال تعالى: كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ، واستشهدوا لتصحيح قراءتهم ذلك كذلك، بقوله: ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ وقرأ ذلك بعض المدنيين وعامة قرّاء الكوفة والبصرة: ( وَيَصْلَى ) بفتح الياء وتخفيف اللام، بمعنى: أنهم يَصْلونها ويَرِدونها، فيحترقون فيها، واستشهدوا لتصحيح قراءتهم ذلك كذلك بقول الله: يَصْلَوْنَهَا و إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ .

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[12] ﴿وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ استعذ بالله من عذاب النار.

الإعراب :

- ﴿ وَيَصْلى سَعِيراً: ﴾

- الواو عاطفة. يصلى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو اي يدخل.سعيرا: مفعول به منصوب بالفتحة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ولَمَّا كانَ ذَلِكَ لا يَكُونُ إلّا لِبَلاءٍ كَبِيرٍ؛ أتْبَعَهُ ما يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ عِلَّةً لَهُ، فقال تعالى:

﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يصلى:

1- بفتح الياء مبنيا للفاعل، وهى قراءة قتادة، وأبى جعفر، وعيسى، وطلحة، والأعمش، وعاصم، وأبى عمرو، وحمزة.

وقرئ:

2- بضم الياء وفتح الصاد واللام مشددة، وهى قراءة باقى السبعة، وعمر بن عبد العزيز، وأبى الشعثاء، والحسن، والأعرج.

3- بضم الياء ساكن الصاد مخفف اللام، بنى للمفعول من المتعدى بالهمزة، وهى قراءة أبى الأشهب، وخارجة، عن نافع، وأبان عن عاصم، وعيسى أيضا، والعتكي، وجماعة، عن أبى عمرو.

مدارسة الآية : [13] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾

التفسير :

{ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا} لا يخطر البعث على باله، وقد أساء.

وقوله - سبحانه - ( إِنَّهُ كَانَ في أَهْلِهِ مَسْرُوراً . إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ) تعليل لما أصابه من سوء . أى : إن هذا الشقى كان فى الدنيا فرحا بطرا بين أهله ، لا يفكر فى عاقبة ، ولا يعمل حسابا لغير ملذاته وشهواته ، وإنه فوق ذلك ( ظن ) أى : أيقن أنه لن يرجع إلى ربه يوم القيامة ، ليحاسبه على أعماله ، ويجازيه بما يستحقه من جزاء .

أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل.

وقوله: ( إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ) يقول تعالى ذكره: إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا لما فيه من خلافه أمرَ الله، وركوبه معاصيه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ) : أي في الدنيا .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

عمل

[13] ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ لا يشغلك البحث عن السرور؛ ابحث عن الإيمان.

وقفة

[13] ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ أي: فرحًا لا يفكر في العواقب، ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل.

عمل

[13] ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ احذر أن تكون ممن يسرُّه ما يضره، ويفرح بما يهلكه.

وقفة

[13] ﴿إِنَّهُ كانَ في أَهلِهِ مَسرورًا﴾ كان لاهٍ، كان فى غفلة.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّهُ كانَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل يفيد التعليل والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان». كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو.

- ﴿ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بكان والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. مسرورا: خبر «كان» منصوب بالفتحة. وجملة «كان» مع خبرها في محل رفع خبر «ان» اي كان معهم في الدنيا مترفا بطرا كعادة الفجار.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [13] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ العَذابَ الَّذي لا يُطاقُ؛ ذكرَ هنا سببين لاستحقاقه هذا العذاب: ١- أنَّه كان في الدنيا في أهله فرحًا بما هو عليه من الكفر والمعاصي، قال تعالى:

﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [14] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴾

التفسير :

ولميظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه.

قال القرطبى : قوله ( إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ) أى : لن يرجع حيا مبعوثا فيحاسب . ثم يثاب أو يعاقب . يقال : حار فلان يحور إذا رجع ، ومنه قول لبيد :

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه ... يحور رمادا بعد إذ هو ساطع

فالحور فى كلام العرب : ومنه قوله صلى الله عليه وسلم " اللهم إنى أعوذ بك من الحَوْر بعد الكَوْر " يعنى : من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة . .

أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما والحور هو الرجوع.

وقوله: ( إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ* بَلَى ) يقول تعالى ذكره: إنّ هذا الذي أُوتي كتابه وراء ظهره يوم القيامة، ظنّ في الدنيا أن لن يرجع إلينا، ولن يُبعث بعد مماته، فلم يكن يبالي ما ركب من المآثم؛ لأنه لم يكن يرجو ثوابًا، ولم يكن يخشى عقابًا، يقال منه: حار فلان عن هذا الأمر: إذا رجع عنه، ومنه الخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: " اللَّهُمَّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ" يعني بذلك: من الرجُوع إلى الكفر، بعد الإيمان.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ) يقول: يُبعث .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ * بَلَى ) قال: أن لا يرجع إلينا .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ) : أن لا مَعَادَ له ولا رجعة .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( أَنْ لَنْ يَحُورَ ) قال: أن لن ينقلب: يقول: أن لن يبعث .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، ( ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ) قال: يرجع .

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( أَنْ لَنْ يَحُورَ ) قال: أن لن ينقلب .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[14] ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ كلما فترت عن الطاعات همتك, وإلي المعاصي دعتك نفسك؛ فذكرها بالآخرة, وبأنها إلي ربها راجعة, فذاك أعظم ما يوقظ القلوب.

وقفة

[14] ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ هذا الظن مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير، وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر، والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة كما في مستهل المصحف: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2].

وقفة

[14] ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ كل قوي الإيمان بالبعث حسن العمل، وكلما ضعف الإيمان به ساء العمل.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ: ﴾

- اعربت في الآية السابقة. ظن: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «ظن» وما بعدها في محل رفع خبر «ان».

- ﴿ أَنْ لَنْ يَحُورَ: ﴾

- مخففة من «أنّ» الثقيلة وهي حرف مشبه بالفعل واسمه ضمير شأن مستتر تقديره انه. لن: حرف استقبال ونفي ونصب. يحور: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو اي لن يرجع الى الله تعالى تكذيبا بالمعاد. وجملة «لَنْ يَحُورَ» في محل رفع خبر «أن» المخففة و «أن» وما في حيزها من اسمها وخبرها بتأويل مصدر سد مسد مفعولي «ظن».

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [14] لما قبلها : ٢- أنَّه ظنَّ أنَّه لن يرجعَ إلى الحياة بعد موته، قال تعالى:

﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [15] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ .. ﴾

التفسير :

{ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا} فلا يحسن أن يتركه سدى، لا يؤمر ولا ينهى، ولا يثاب ولا يعاقب.

وقوله - سبحانه - ( بلى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً ) إيجاب لما نفاه ، وإثبات لما استبعده ، وجملة " إن ربه " بمنزلة التعليل لما أفادته بلى من إبطال لما نفاه .

أى : ليس الأمر كما زعم من أنه لن يبعث ولن يرجع إلى ربه . . بل الحق الذى لا يشوبه باطل ، أن هذا الشقى سيرجع إلى ربه يوم البعث والنشور ، ليجازيه على أعماله ، لأنه - سبحانه - كان - وما زال - عليما بأحوال هذا الشقى وغيره ، إذ لا يخفى عليه - سبحانه - شئ فى الأرض ولا فى السماء .

فالمراد بالبصر هنا : العلم التام بأحوال الخلق .

يعني بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها فإنه (كان به بصيرا) أي عليما خبيرا.

وقوله: ( بَلَى ) يقول تعالى ذكره: بلى لَيَحُورَنَّ وَلَيَرْجِعَنّ إلى ربه حيا كما كان قبل مماته.

وقوله: ( إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ) يقول جلّ ثناؤه: إن ربّ هذا الذي ظن أن لن يحور، كان به بصيرا، إذ هو في الدنيا بما كان يعمل فيها من المعاصي، وما إليه يصير أمره في الآخرة، عالم بذلك كلِّه.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[15] ﴿بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ أي ناظرًا له وعالمًا به أبلغ نظر وأكمل علم، فتركه مهملًا مع العلم بأعماله مناف للحكمة والعدل والملك، فهو شيء لا يمكن في العقل بوجه.

وقفة

[15] ﴿بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ بلى ليبعثن وليرجعن، فإن ربه كان به بصيرًا من يوم خلقه إلى أن بعثه.

وقفة

[15] ﴿إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾، ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ [العلق: 14]؛ فليستحِ من يعصي ربه سرًا وجهرًا من نظر الله إليه.

الإعراب :

- ﴿ بَلى: ﴾

- حرف جواب لا عمل له يجاب به عن النفي ويقصد به الايجاب اي بلى ليحورن.

- ﴿ إِنَّ رَبَّهُ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل يفيد هنا التعليل. ربه: اسم «ان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر «ان».

- ﴿ كانَ بِهِ بَصِيراً: ﴾

- فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو. به: جار ومجرور متعلق بخبر «كان». بصيرا: خبر «كان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي كان بصيرا به وبأعماله لا ينساها ولا تخفى عليه فلا بد ان يرجعه ويجازيه عليها.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [15] لما قبلها : ولَمَّا ظنَّ أنَّه لن يرجعَ إلى الحياة بعد موته؛ رَدَّ اللهُ عليه ظَنَّه الخَاطئ، قال تعالى:

﴿ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [16] :الإنشقاق المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾

التفسير :

أقسم في هذا الموضع بآيات الليل، فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس، الذي هو مفتتح الليل.

ثم أقسم - سبحانه - ببعض مخلوقاته ، على أن مشيئته نافذة ، وقضاءه لا يرد ، وحكمه لا يتخلف . فقال : ( فَلاَ أُقْسِمُ بالشفق . والليل وَمَا وَسَقَ . والقمر إِذَا اتسق . لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبقٍ ) .

والفاء فى قوله ( فَلاَ أُقْسِمُ ) واقعة فى جواب شرط مقدر ، وهى التى يعبر عنها بالفصيحة ، و " لا " مزيدة لتأكيد القسم ، وجوابه " لتركبن " .

والشفق : الحمرة التى تظهر فى الأفق الغربى بعد غروب الشمس ، وهو ضياء من شعاعها ، وسمى شفقا لرقته ، ومنه الشفقة لرقة القلب .

أى : أقسم بالحمرة التى تظهر فى الأفق العربى ، بعد غروب الشمس ، وبالليل وما يضمه تحت جناحه من مخلوقات وعجائب لا يعلمها إلا الله - تعالى - وبالقمر إذا ما اجتمع نوره ، وأكتمل ضاؤه ، وصار بدرا متلألئاً .

وفى القسم بهذه الأشياء ، دليل واضح على قدرة الله - تعالى - الباهرة ، لأن هذه الأشياء تتغير من حال إلى حال ، ومن هيئة إلى هيئة . . فالشفق حالة تأتى فى أعقاب غروب الشمس ، والليل يأتى بعد النهار ، والقمر يكتمل بعد نقصان . . وكل هذه الحالات الطارئة ، دلائل على قدرة الله - تعالى - .

روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أنهم قالوا الشفق : الحمرة

وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن ابن لبيبة عن أبي هريرة قال الشفق : البياض .

فالشفق هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة

قال الخليل بن أحمد الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة فإذا ذهب قيل غاب الشفق

وقال الجوهري الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة وكذا قال عكرمة الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق .

ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية ( فلا أقسم بالشفق ) هو النهار كله وفي رواية عنه أيضا أنه قال الشفق الشمس . رواهما ابن أبي حاتم

القول في تأويل قوله تعالى : فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16)

وهذا قَسَمٌ أقسم ربنا بالشفق، والشفق: الحمرة في الأفق من ناحية المغرب من الشمس في قول بعضهم.

واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: هو الحمرة كما قلنا، وممن قال ذلك جماعة من أهل العراق.

وقال آخرون: هو النهار.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسيّ، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا العوّام بن حوشب، قال: قلت لمجاهد: الشفق، قال: لا تقل الشفق، إن الشفق من الشمس، ولكن قل: حمرة الأفق .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: الشفق، قال: النهار كله .

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ) قال: النهار .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله.

وقال آخرون: الشفق: هو اسم للحمرة والبياض، وقالوا: هو من الأضداد.